巨大アクアリウムの舞台装置だけじゃないぜ、舞台ユニーク大賞?推薦理由は。

一人芝居をずらーっとつなげて、一つの作品作る、なんてのも、前代未聞!驚天動地!じゃないかい?それも、コロナでつながって、最後はそれなりに落ちがつく、なんてなかなかのもんだろう、ってここでも手前褒めだ。

まぁ、こんな突拍子もない構成は、誰も思い付かんだろうな。あっ、違うか。ちらりと頭の片隅かすめても、馬鹿げてる!妄想だって追いやるさ。

一人芝居を立て続けに上演していく、なんてどんだけ大変なことか!

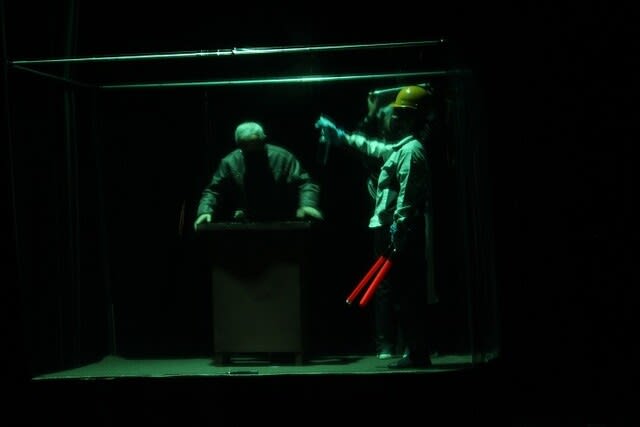

だってなぁ、シーンごと装置も道具も違うんたぜ。場転はどうすんだよ?合間、合間でものの出しはけ、その上ブース内の消毒まで!芝居の流れなんて知ったこっちゃない、ブチ切れのつぎはぎ細工になるじゃないか。

この難問は、消毒と出しはけ部隊が、ショートストーリーになるように工夫して乗り切った。そう、場転も見せる。面白く演じる。これ、上手く行ったんだ。なんと、場転で笑いや拍手が起きたんだから。

でも、一番の困難は、14人もの役者が一人芝居を演じ切るってことだよな。実際には一人二役が入ったので13人だけど。

演技力も記憶容量も異なるメンバーだ。中には、これまで数本の芝居経験しかない者だっている。短く切り詰めたとしても、一人6分以上も舞台を仕切り通せるか。それぞれが自分の持ち味出し切って精いっぱいやるしかない。下手は承知!演じるより没入!で乗り切る。

いざ、稽古に入ってみると、これまでは演出まかせだったものが、自分たちの創意工夫が求められて、必然的に自分なりの演技が仕上がって行った。やってみるもんだぜ。任せきってみるもんだぜ。演出なんてつくより数等面白い演技が随所に飛び出して来た。もちろん、演技力も格段に上昇した。相手役がいない分、逆に仮想の出演者を強く意識するようになって、対話の意味をしっかり掴めたんじゃないだろうか。

苦肉の策の一人芝居14本立て、思わぬ成果を手に入れることができた。ただ、発声については、悪い癖がついてしまったかもしれんなぁ。各ブースに足元マイクを仕込んで声拾ったから、演劇に通用する声量は求められなかった。呟きでも可、ってのは、この先注意しなけりゃならんだろうな。

驚きの仕掛けでコロナ禍芝居の斬新なやり方を創造できた、が、この方法をこの先続けるわけにゃいかん。これはあくまで、手練手管の類だ。もし、来年もこの自粛時代が続くとすれば、さぁて、どうしたもんだろう?今回作り上げたノウハウを生かしつつ、また別のあり方をひねくり出さにゃならんだろうな。うーん、何とも厄介なことだ。が、そういう外連的なもの考えるのって大好きだから、難問はパズルとして楽しんでしまおうか。