【社説②・02.04】:災害用の物資 避難生活への備えを計画的に

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説②・02.04】:災害用の物資 避難生活への備えを計画的に

災害時に被災者の心身の健康を守るには、十分な食料や物資を確保し、避難生活を支えることが大切だ。国や自治体は民間団体や企業と連携し、計画的に準備を進めてほしい。

政府が都道府県と市区町村を対象に初めて実施した、災害用物資や機材の備蓄状況に関する調査の結果を公表した。

米やパンなどの主食の備蓄は9279万食、水は2970万リットルなど、食料に関しては、大半の自治体で一定量を確保していた。

問題は、被災者の生活環境を守るための物資が不十分だったことだ。段ボールベッドや仮設トイレの備蓄がない例も目立った。これでは避難生活を支えられまい。

昨年の能登半島地震では道路が寸断され、支援物資の輸送が滞った。避難所の劣悪な環境が、災害関連死が増える一因となった。

こうした事態を繰り返さないため、平時から必要な物資を備えておくことは、災害時の初動対応を円滑に進めるうえでも重要だ。

政府は昨年12月に改定した自治体向けの指針に、避難所に必要な生活環境を示す国際的な基準への対応を盛り込んだ。「20人に一つのトイレ」「1人当たり最低3・5平方メートルの居住面積」などの確保を求める内容だ。

政府は今後、自治体への財政支援を強化し、備蓄状況の公表も義務づける方針だ。自治体側も国際基準を踏まえ、必要な物資の確保を急ぐべきだ。孤立が想定される地域では備蓄の量を増やすなど、柔軟な対応が欠かせない。

市区町村単独の取り組みには限界があるだろう。そのため、国や都道府県の支援が重要になる。

政府は東京都立川市に設けている物資の備蓄拠点を、新たに全国7か所にも設置する。災害時に派遣する民間のトイレカーやキッチンカーの登録も進めるという。

仮設トイレや簡易ベッドは災害時に必ず使うことになる。確保を市区町村任せにせず、国や都道府県も一定量を準備しておいて、被災地に提供すれば、避難所の効率的な運営につながるはずだ。

昨年、大規模地震が起きた台湾では、発生直後から避難所内に間仕切りが設けられ、温かい食事も提供された。過去の地震を教訓に、自治体と民間団体や企業が連携を強めてきた成果だという。

海外の事例も参考にして、国や自治体、民間で災害時に果たすべき役割を決めておくべきだ。

災害時は、スーパーの商品も品薄となる。各家庭でも、一定期間生活できる備えを心がけたい。

元稿:読売新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2025年02月04日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

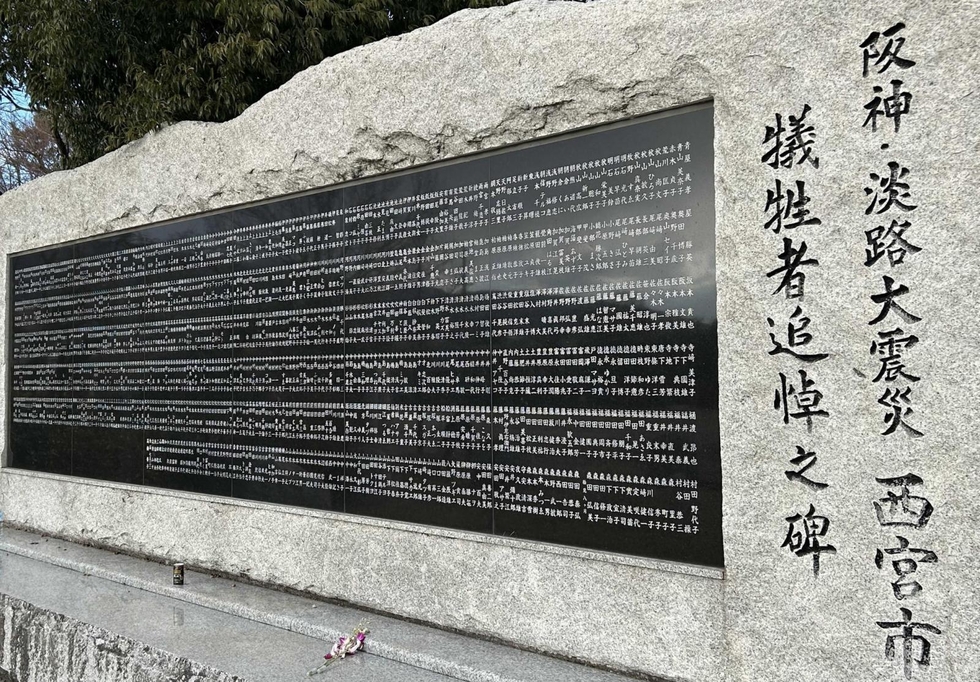

阪神大震災の追悼式典で黙とうされる天皇、皇后両陛下(共同)

阪神大震災の追悼式典で黙とうされる天皇、皇后両陛下(共同)

</picture>

</picture>

</picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture>