さて

今年も6月がやってきました。

プール指導が学校で始まる季節です。

六月十八日から順番に、娘が通う公立中学でも

プール指導が行われます。

そのために

まずは春先に春休みを利用して、義肢装具士さんへ相談して。昨年夏に制作した仮ソケットを使用して、使い古しの小児用の義足セットを利用して、義足を廃物利用で組んでもらい

その調整を行なったのち、

次はその義足をまるごと覆う形で、防水カバーを製作加工をお願いして。

実は昨日ブログで紹介した会社代表の方の好意で、三年前から試作していただいていて

昨年春からは今の形で、ワンシーズンほとんど問題なく使用できるようになっているという。

なんとなく、さらっと書いてますが

たぶんこれ、凄いことで。

全世界的にも、膝継ぎ手の可動部分ごと完全に防水しようという試みはないと思われ。

日本の誇る新技術じゃないかと思うわけなんですが。

社長さんの心意気で、娘の試作を直接続けていただきつつ。すこしでも改良できる部分がないものか、毎年試行錯誤をしています。

それで。

私なりの試行錯誤を写真5枚に。

伝えづらいけれど、やってみます。

①まずは1枚目のカバーを義足に履かせます。

この時、ソケットの空気抜きボタン部が防水上の弱点になるため、この部分のパッキン処理が大変なようです。

そこに気をつけつつ、カバーと義足を密着させます。

そのあと、防水カバーを管を留める時に使うような金属バンドでしっかり固定します。この時、1枚目のカバーを傷めないようにぶ厚目の黄色いウレタンの上から留めるのがポイントです。

②金属バンドができたら、その上から5mm厚くらいの伸縮性の高いバンドで二重くらいに金属バンドを抑えます。

こうすることで、2枚目のカバーを金属バンドが傷めてしまうのを防ぐ効果があります。

③2枚目カバーを被せ、さらにその上から、先ほどと同じように金属バンドをします。

このバンドが1番大切で、水圧にも耐えられるようにきつめに締めます。

④2枚目カバーの金属バンドも同様にカバーをします。今回は三重くらいにしています。

なだらかにしないと見栄えもあります。

ただ、太くなりすぎてもいけないので、難しいところですが。

合わせてプールサイドを歩いた際に、真っ先に痛む足の裏の保護です。

これは、悩ましい課題ですが。

試行錯誤の結果、きちんとした商品を使います。

水遊び用に作られている防水シューズです。

オレンジ色のものがそう。

前にブログでも紹介しています。

これを履かせることで、大切な防水カバーへのダメージを防ぎます。

⑤仕上げに、茶色の厚手の靴下を履かせた上からタイツを二枚、ストッキングを一枚。

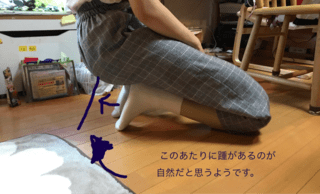

こうすると、水に濡れて透けてもあまり不自然ではなくなります。

補足として

写真を撮り忘れましたが、1枚目のカバーをする前に、義足の形を整えるためにある程度のウレタンでのカバーを廃物利用でおこなっています。

また、足首に片足あたり1kgずつ、市販のお守りを巻きつけて固定することで、カバー内に入る空気の浮力とのバランスをとっています。これがないと浮力が強すぎて、歩けませんよ。(^^)

こんなところかな。

今はまだ、こうした加工が結構しんどくて、私が自らやっていますが

こうした手間まで含めて、もう少し簡単に出来るか、加工まで一貫してできれば、たぶん世界的にもニーズはありそう。

もしもの時の保証が難しいとか、

水圧にどこまで耐えられるかとか、

足がカバー2枚分太くなるとか、

いろいろ課題はありますがね。

また、もう一つだけ。

水中で使う膝継ぎ手は、簡単には曲がらない小児用のトータルニーが最適だと思います。

今使用している大人用の膝を使用してみたことがありますが、水中で勝手に曲がってしまい、歩行がうまくできない状況になりました。

以上。

水泳用義足カバーについてのレポートでした。