洋画家・宮本三郎(1905‐1974)に「飢渇」(1943)と「死の家族」(1950)という特異な絵画がある。「飢渇」は戦争画だが、一般の戦争画が戦意高揚のための勇壮な絵画であるのにたいして、「飢渇」は負傷した兵隊たちの悲惨な姿を描いている。また「死の家族」は戦死者の遺体を前に嘆き悲しむ婦女子を描いている。今はともかく当時としては珍しい作例ではないかと思う。

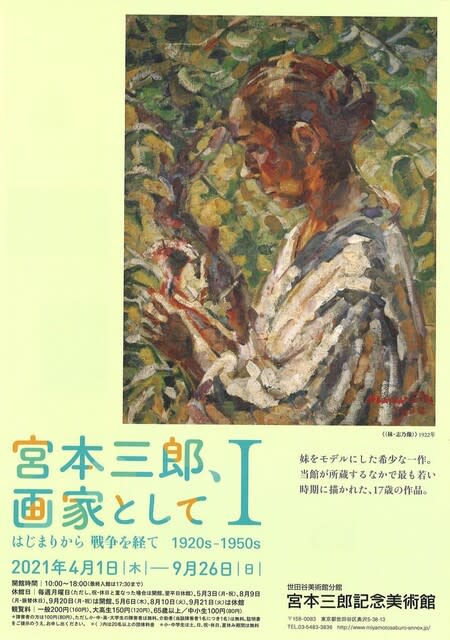

いずれの作品も宮本三郎記念美術館(東京都世田谷区)の所蔵品だ。必ずしも常時展示されているわけではないが、いま開催中の「宮本三郎、画家として Ⅰ」展で展示中だ。わたしは以前見たことがあるが、もう一度見るために出かけた。

だれもいない展示室でゆっくり見ることができた。「飢渇」(※画像は下記のリンク先で)は、左腕を包帯でまいた兵隊が、右手を地面につき、目の前の水たまりから水を飲もうとしている。水たまりに兵隊の顔が写っている。狂気のような目だ。ヘルメットの金属の輝きが生々しい。後方には瀕死の兵隊が倒れ、その兵隊に別の兵隊が水を飲ませようとしている。かれらの背後に自転車が転がっている。かれらは戦地を自転車で移動する銀輪部隊だ。移動中に襲われたのだろう。空にはうっすらと夕焼けが見える。戦闘が終わってからの時間の経過が感じられる。

なんとも虚しさが漂う作品だ。戦地の実相を描いているのだろう。宮本三郎は藤田嗣治などとともに戦地に赴き、多数の戦争画を描いた。中でも東京国立近代美術館が所蔵する「山下、パーシバル両司令官会見図」(1942)(※同上)が有名だ。シンガポール陥落時の両司令官の会見の模様を描いた作品。堂々たる体躯の山下司令官にたいして、相手方のパーシバル司令官は貧弱な体型で描かれ、戦争画に特有の小児性が感じられる。それにひきかえ「飢渇」には戦争の真実が感じられる。

「死の家族」(※同上)では死んだ男の裸体が横たわっている。戦死者だろう。黒衣の女が泣き崩れている。死んだ男の妻だろう。その女をいたわるように、もう一人の女が付き添っている。その女も戦争未亡人だろう。二人の女のあいだに幼児がいる。死んだ男の子どもだろう。幼児は心配そうに泣き崩れた女(その子の母)に触れている。背景には破壊された街が広がる。青い夜空が美しい。キリストの死を悼むピエタの図像を借りた作品だ。

「飢渇」では地面についた兵隊の右手の先に白い花が咲いている。その花は兵隊の苦しみを慰めるように感じられる。また「死の家族」では幼児が夜空を見上げている。幼いながらも生きる意志を感じさせる。「飢渇」も「死の家族」も悲痛な作品ではあるが、小さな希望が埋めこまれている。

(2021.8.12.宮本三郎記念美術館)

(※)「飢渇」と「死の家族」の画像(本展のHP)

(※)「山下、パーシバル両司令官会見図」の画像

いずれの作品も宮本三郎記念美術館(東京都世田谷区)の所蔵品だ。必ずしも常時展示されているわけではないが、いま開催中の「宮本三郎、画家として Ⅰ」展で展示中だ。わたしは以前見たことがあるが、もう一度見るために出かけた。

だれもいない展示室でゆっくり見ることができた。「飢渇」(※画像は下記のリンク先で)は、左腕を包帯でまいた兵隊が、右手を地面につき、目の前の水たまりから水を飲もうとしている。水たまりに兵隊の顔が写っている。狂気のような目だ。ヘルメットの金属の輝きが生々しい。後方には瀕死の兵隊が倒れ、その兵隊に別の兵隊が水を飲ませようとしている。かれらの背後に自転車が転がっている。かれらは戦地を自転車で移動する銀輪部隊だ。移動中に襲われたのだろう。空にはうっすらと夕焼けが見える。戦闘が終わってからの時間の経過が感じられる。

なんとも虚しさが漂う作品だ。戦地の実相を描いているのだろう。宮本三郎は藤田嗣治などとともに戦地に赴き、多数の戦争画を描いた。中でも東京国立近代美術館が所蔵する「山下、パーシバル両司令官会見図」(1942)(※同上)が有名だ。シンガポール陥落時の両司令官の会見の模様を描いた作品。堂々たる体躯の山下司令官にたいして、相手方のパーシバル司令官は貧弱な体型で描かれ、戦争画に特有の小児性が感じられる。それにひきかえ「飢渇」には戦争の真実が感じられる。

「死の家族」(※同上)では死んだ男の裸体が横たわっている。戦死者だろう。黒衣の女が泣き崩れている。死んだ男の妻だろう。その女をいたわるように、もう一人の女が付き添っている。その女も戦争未亡人だろう。二人の女のあいだに幼児がいる。死んだ男の子どもだろう。幼児は心配そうに泣き崩れた女(その子の母)に触れている。背景には破壊された街が広がる。青い夜空が美しい。キリストの死を悼むピエタの図像を借りた作品だ。

「飢渇」では地面についた兵隊の右手の先に白い花が咲いている。その花は兵隊の苦しみを慰めるように感じられる。また「死の家族」では幼児が夜空を見上げている。幼いながらも生きる意志を感じさせる。「飢渇」も「死の家族」も悲痛な作品ではあるが、小さな希望が埋めこまれている。

(2021.8.12.宮本三郎記念美術館)

(※)「飢渇」と「死の家族」の画像(本展のHP)

(※)「山下、パーシバル両司令官会見図」の画像