「シベリア抑留絵画展 冬と夏を描く」という展覧会が開かれた。わたしも見に行き、感銘を受けた。会期はすでに終了しているが、主催者の平和祈念展示資料館(新宿の住友ビルに所在する)は、同様の展覧会を全国各地で開いているので、参考までに、わたしなりの感想を書いておきたい。

本展は、同資料館の館外イベントとして、九段生涯学習館で開かれた。敗戦後、シベリア抑留を経験した人々が、帰国してからその記憶を描いた作品の展覧会。合計10名41点の作品が展示された。

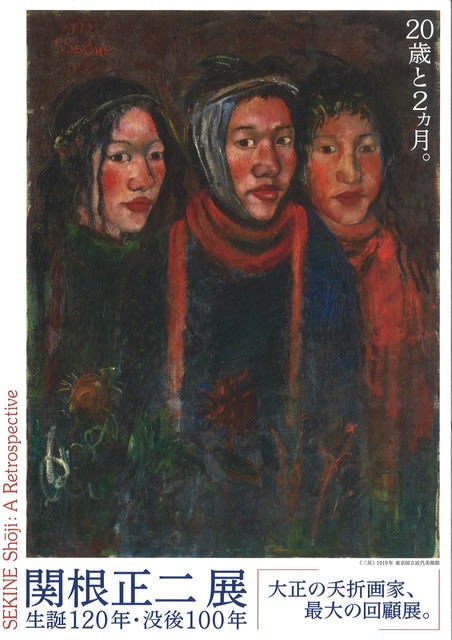

チラシ(↑)に使われている2点の作品は、わたしがとくに感銘を受けた作品だ。上の作品は関豊(1919‐2000)の「朔風」。朔風とは北風のこと。3人の男の姿が逞しいが、よく見ると、先頭の男の体は左に傾いている。輪郭線もおぼろげだ。わたしには、その男は疲れ切って、今にも倒れそうに見えた。

男たちは雪の斜面を登っていく。先には樹林帯が見える。材木の伐採を行うのだろう。過酷な一日がまた始まる。空には灰色の雲が渦巻く。その一角に丸い薄明かりが見える。シベリアの頼りない朝日だろう。足元には雪の間から枯れ草が見える。

本作の制作年は、作品リストには「制作年不明」となっているが、展示会場のキャプションには「1987年制作」と書かれていた。関豊の作品は合計7点展示されていたが、作品リストでは、その内5点は「制作年不明」、1点は「1982年」、1点は「1984年」となっている。正確な制作年は不明なのかもしれない。ともかく概ね1980年代と考えて差し支えなさそうだ。関豊が復員したのは1948年なので、それから40年近くたって、長い年月で蒸留されたシベリア体験が、作品に結実したと思われる。

チラシ(↑)の下の作品は田中武一郎(1908‐1973)の「死骸を運ぶ」(1960年)。シベリアの短い夏。見渡す限りの畑(あるいは草原)が青々と広がる。真っ青な空。白い雲が浮かんでいる。悲しくなるほど美しい風景だ。どこまでも続く茶色い道。そこを荷車が通る。荷台には仲間の死骸を載せている。馬をひく男と、荷台に腰を下ろして、放心したように遠くを見る男。かれらは仲間を埋葬しに行くところだ。ペンで輪郭を描き、水彩で彩色した作品。透明な空気感が捉えられている。

シベリア抑留体験の絵画というと、香月泰男(1911‐1974)が真っ先に思い浮かぶが、その他にも、わたしの知らない画家が沢山いそうだ。皆さんそれぞれに、かけがえのない体験を作品にとどめている。

(2019.9.30.九段生涯学習館)

本展は、同資料館の館外イベントとして、九段生涯学習館で開かれた。敗戦後、シベリア抑留を経験した人々が、帰国してからその記憶を描いた作品の展覧会。合計10名41点の作品が展示された。

チラシ(↑)に使われている2点の作品は、わたしがとくに感銘を受けた作品だ。上の作品は関豊(1919‐2000)の「朔風」。朔風とは北風のこと。3人の男の姿が逞しいが、よく見ると、先頭の男の体は左に傾いている。輪郭線もおぼろげだ。わたしには、その男は疲れ切って、今にも倒れそうに見えた。

男たちは雪の斜面を登っていく。先には樹林帯が見える。材木の伐採を行うのだろう。過酷な一日がまた始まる。空には灰色の雲が渦巻く。その一角に丸い薄明かりが見える。シベリアの頼りない朝日だろう。足元には雪の間から枯れ草が見える。

本作の制作年は、作品リストには「制作年不明」となっているが、展示会場のキャプションには「1987年制作」と書かれていた。関豊の作品は合計7点展示されていたが、作品リストでは、その内5点は「制作年不明」、1点は「1982年」、1点は「1984年」となっている。正確な制作年は不明なのかもしれない。ともかく概ね1980年代と考えて差し支えなさそうだ。関豊が復員したのは1948年なので、それから40年近くたって、長い年月で蒸留されたシベリア体験が、作品に結実したと思われる。

チラシ(↑)の下の作品は田中武一郎(1908‐1973)の「死骸を運ぶ」(1960年)。シベリアの短い夏。見渡す限りの畑(あるいは草原)が青々と広がる。真っ青な空。白い雲が浮かんでいる。悲しくなるほど美しい風景だ。どこまでも続く茶色い道。そこを荷車が通る。荷台には仲間の死骸を載せている。馬をひく男と、荷台に腰を下ろして、放心したように遠くを見る男。かれらは仲間を埋葬しに行くところだ。ペンで輪郭を描き、水彩で彩色した作品。透明な空気感が捉えられている。

シベリア抑留体験の絵画というと、香月泰男(1911‐1974)が真っ先に思い浮かぶが、その他にも、わたしの知らない画家が沢山いそうだ。皆さんそれぞれに、かけがえのない体験を作品にとどめている。

(2019.9.30.九段生涯学習館)