日々の出来事 8月7日 江戸で最近流行るもの

今日は、十返舎一九が亡くなった日です。(天保2年8月7日)

十返舎一九は、駿河国寸駿府町奉行の同心の子として生まれ、跡を継いでお役人になりますが途中退職、作家の道に転向します。

そして、滑稽本の“東海道中膝栗毛”が大ヒット、当時の江戸中の風呂屋や床屋は一九の話題でもちきりだったと言われています。

そして、十返舎一九は著作で得たお金で生計を立てた最初の作家として活躍します。

でも、20年間、人気作家ではあったのですが、生活は酒が原因で苦しく、家財道具を質に入れては酒を飲んでしまうので、家の中はいつもカラッポでした。

そこで一九は、家の壁に、箪笥や床の間、掛け軸の絵を貼り付け、正月の鏡餅も絵で描いて上から貼り付けたりしていました。

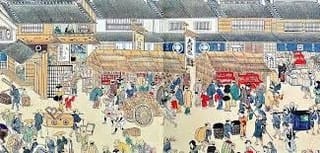

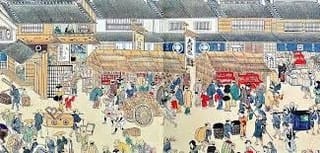

日本橋

☆今日の壺々話

挨拶

今日は、正月です。

熊さんは、一九のところに年始の挨拶に行くことにしました。

“ ガラッ。”

「 ごめんよっ!」

「 やあ熊さん。」

「 明けましておめでとう。

今年もよろしく。」

「 これは、どうも・・。

今、一杯やってるところだよ。

ほら、飲めよ。」

「 こいつはありがたい。

グビグビグビ。

うめぇ~。」

「 次は、朝風呂だ。

入れ、入れ!」

「 そこまで、してもらわなくっても・・・。」

「 いや、入れ、入れ。

人の親切は聞いておくものだ!」

「 こりゃ、すまないねぇ~。

じゃ、失礼して・・・・・。

あ~、いい湯だ!」

・・・・・・・・・・・

「 ああ、いい湯だった。

さあ、風呂から上がるか。

おやっ、着物が無いぞ?

一九もいないぞ?

何処へ行ったのだ?

ありゃ、ありゃ、ありゃ、ありゃ?」

熊さんが風呂から出て、裸のまま家の中をウロウロしていると、熊さんの紋付を着た一九が帰って来ました。

「 いやぁ~、すまん、すまん。

着物が無くて、年始周りが出来なくて困っていたんだ。

ちょっと、借用させてもらって一回りまわってきた。」

天保2年8月7日、十返舎一九は江戸長谷川町の裏長屋で病死します。

しかし、タダでは死にません。

死を予期していた一九は、袋に花火をいっぱい詰め込んで準備万端。

葬儀の時、火葬場で弔いの人々を引っくり返るほど驚かせました。

辞世の句

「 この世をば どりゃ おいとまに せん香の

煙りと共に 灰左様なら 」

VIVA!江戸時代

江戸時代には美人コンテストとか大食い大会とかもやってたらしいな。

商業も流通も発達してるから旬の食べ物だけでなく遠くの初物や異国の物も入ってくる。

金次第だが、殿様くらいになると真夏に氷も食べられる。

かと思うと人々は好いた惚れた切った張った・・・,結構楽しかったと思う。

辺境の貧しい村とか藩主がおバカだった国(藩)は大変そうだが。

あと、知ってる人も多いと思うけど、江戸の長屋の奥にある井戸って、天然水(地下水)じゃなくて上水道だから、インフラばっちり。

下水道代わりには糞尿をしっかり回収して業者に売る。(長屋の大屋の収入になる)

その糞尿は肥料を作るのに使われる。

古紙だけでなく短くなったロウソクも回収したり、あと、面白いところだと、ふんどしのレンタル業者もいた。

江戸は出稼ぎ労働者も集まってて独身男の多い都市で、そいつら、やっぱり食事の支度や掃除洗濯が苦手。

数日ごとに業者がきれいなふんどしを持ってきて、使用済みのふんどしと交換するwww。

女性が少ないもんだから、男はやっぱり女にもてようとして身奇麗に毎日風呂に入ったり、ちゃんと歯を磨いたりしてたらしい。

江戸の識字率 武士階級100% 他男女共70~80%

幕末に約1500の寺子屋あり。

年二回の発表会は盛装で参加。

多人数の寺小屋は寺の講堂で行い、参観者を当込み露天商も出た。

教科書約7000種。うち1000種は女子専用。

季節の挨拶から旅行案内、職業別までさまざまあった。

職人用は度量衡測量器や大工道具の紹介説明がされていた。

数は一から無量大数まで教え、18世紀に算盤が盛んに。

日本独自の和算という高等数学が庶民の間にパズル感覚で流行。

難問が解けると、問題と解析法を絵馬にして神社に奉納。

難問が解けたのも神仏のご加護のおかげと感謝したという。

ペリーあたりからの外人は、“キリスト教が無いのに数学が発展してる国”ってんで驚いたらしい。

日本に会うまでは両者はかならず一致してた。

つまりキリスト教の無い野蛮な国は数学もわからない未開の国って。

それが、日本で崩れた。

「われらの国にはこんなにすごい技術があって・・・」と言うと、「越後屋の番頭さんがそういうのが好きだったなあ」とか、「安国寺の和尚が変わり者で、そんなのばかりやってるぞ」と言われる。

で、呼んでみると越後屋の番頭とか安国寺の和尚のほうが、はるかに学識が上で勝負にならない。

関孝和が西洋と無関係に微分積分まで行ってるからな。

居酒屋メニュー(寛政)

居酒屋は1700年代の小売り酒屋のきき酒から一杯屋として始まり、天保あたりからメニューも増えてきました

食べた量はほとんど値段に対応している。

レートは幕末くらいには一文30円くらいにまで上昇しています。

握り鮨は基本一合、おにぎりサイズだったようです。

立ち飲み 一杯 八文 152円

お銚子 一本 十二文 228円

上酒 一本 二十四文 456円

極上酒 一本 三十四文 608円

おでん 一皿 四文 76円

焼き豆腐 五文 95円

煮豆腐 八文 152円

がんもどき 十文 190円

くじら汁 十六文 304円

握り鮨 一個 八文 152円

たまご巻き 十六文 304円

五目鮨 百文 1900円

鰻丼(並) 百文 1900円

もりそば 十六文 304円

天ぷらそば 三十二文 608円

肉鍋(小) 五十文 950円

納豆汁付き定食 十六文 304円

不思議の江戸時代

杓子

寺の住持が夜中に起きてきて、団炉裏で餅を焼き食べていたところ、灰の中からにょきっと手が生えてきて、

「 くれえ、くれえ。」

といった。

あまりに切ない声なので、住持が餅を一切れ握らせてやると、手首は嬉しそうに掌をヒラヒラさせて、灰の中に消えてしまった。

朝、確かめてみると、炉端に杓子が転がっており、そばに食べ残しの餅が散らばっていた。

どうやら、餅をねだったのは杓子だったらしい。

厠

寛延・宝暦(1748年から1764年)のころ、江州(滋賀県)の八幡に、松前屋市兵衛という男がいた。

ある日の晩この市兵衛が、夜中に厠(かわや = トイレ)に行きたくなり、女中に明かりを持たせて一緒に厠(かわや)へと行った。

市兵衛は厠(かわや)へ入り、女中は明かりを持って外で待っている。

ところが、いくら待っても市兵衛は厠から出てこない。

しばらくすると、市兵衛の奥さんも心配になったのか、厠へとやって来た。

二人で厠の前で待っていたが、やはり市兵衛は出て来ない。

さすがに心配になって「どうしたんですか。」と戸を叩いてみたが反応がない。

二人は思い切って戸を開けてみることにした。

不安をいだきつつも戸を開けてみると、そこには市兵衛どころか誰もおらず、完全にもぬけのカラである。

窓には格子がはまっているし、もしや便壺の中にでも落ちたのではないかと覗き込んでみたが、やはりいない。

付近を必死に捜索したが、完全に市兵衛は行方不明になってしまった。

それでも妻は、いつしか市兵衛が帰ってくるのではないかと思い信じて待っていたが、やはり全くの音信不通で、ついに諦めて別の男と再婚してしまった。

そして市兵衛が消えてから20年後。

ある日突然、厠から、

「 おーい。おーい。」

という、人の呼ぶ声が聞こえてきた。

聞き覚えのある声である。

まさかと思い、妻は、不安と恐ろしさが入り混じりながら、思い切って戸を開けてみると、そこには20年前に消えた市兵衛が・・・・消えた時の服装、そのままで厠でしゃがんでいたのである。

妻は、腰が抜けるほどびっくりした。

だが目の前にいるのは、まぎれもなく市兵衛である。

とりあえず座敷に連れてきて事情を聞こうとしたが、市兵衛は「腹が減った。」と一言言っただけで、あとはメシを食うばかりだった。

そして食い終わってしばらく経つと、突然彼の身体の周りに煙のようなものが立ちこめ、着ていた服がポロボロになってチリになり、市兵衛は丸裸の姿になってしまった。

衣類を着せ、落ち着いた所で市兵衛にあの日に何が起こったのかを問いただしたが、市兵衛も消えてからは全く記憶が無く、気がつけばまた厠にいたとの事。

また、20年の時が経過しているにもかかわらず市兵衛は消えた当時と全く変わらない姿だったので、家人達は神隠しに遭ったと言い合ったそうです。

その後、奥方は既に婿を迎えている状態であったため市兵衛は復縁を諦め、占い師として暮らしたそうです。

浅間山の大噴火

1783年(天明3年)、浅間山は大噴火した。

噴煙は、上空1万メートルにまで達し、その時に流れ出た溶岩流は、付近の村々をあっというまに覆い尽くし、約1200人もの命が失われた。

流れ出た溶岩流は、何もかも焼き尽くしながら吾妻川へと流れ込み、川の岸辺には溶岩と一緒に運ばれてきた凄まじい数の死体と、家屋の残骸が打ち上げられた。

特に火口付近に近かった鎌原(がまはら)村は、わずか十数分の間に村全体が溶岩流に覆われ、この村だけで、477人の犠牲者を出した。

だが、村人たちが全滅したわけではなく、何とか93人ほどは、近くの高台に非難し、命拾いしたという。

その後、火山の山麓付近では約3ヶ月間に渡って煙がくすぶり続け、歴史的な大災害となったのである。

そして歳月は流れ、ようやくこの大噴火も昔話となりつつあったころ、鎌原(がまはら)村で、驚くような事件が起きた。

ある夏の日、一人の農民が井戸を掘ろうとして、ひたすら土を掘り起こしてした。

だがしばらく掘っても、全く水が出る気配がない。

更に、もうちょっと掘ってみると土の中から瓦(かわら)が出てきた。

おかしな物が出てきたもんだと思い、穴を横に掘り広げてみると、今度は屋根が出てきた。

家が丸ごと、この下の埋まっている・・そう直感した農民は屋根の一部を壊して穴をあけてみた。

中を覗き込むと、その下には家のような空間が広がっており、人間が二人ほど底の方でうごめいているのが見えた。

すぐに付近の人を呼び、この老人を助け出して事情を聞いてみると、びっくりするようなことを語りだした。

「 何年か前、浅間山が大噴火をした時に、一家6人でこの倉庫の中に隠れたが、そのまま地中に埋められてしまった。

横に穴をあけて逃げることも出来ず、ずっとここで暮らしていたのだ。

幸いここは倉庫で、米も3000俵あり、酒も3000樽ほどあったので、これらを食いながら今まで生きながらえてきた。

4人はすでに死んでしまったが、我々は再びこうして地上に出ることが出来て、また皆さんと会うことも出来て無上の喜びを感じている。」

老人たちが発見されたのは文化12年。

浅間山の大噴火から33年後のことである。

老人たちの話が本当だとすれば、この二人は実に33年間もの間、地中で暮らしていたことになる。

この話は、江戸時代の狂歌師・大田蜀山人が書き残している事件です。

江戸時代怪奇年表

1609 上野国の神流川に長さ二十丈余の陰毛が流れ着いた。(いきなりこれか・・・)

1609 三月四日、畿内に四角い月が出る。

1615 二月七日、笹谷に紅い雪が降る。

1619 夏から冬にかけて。京都東南の空に毎夜白気があらわれる。形は牛のようで、長さは何十メートルもあった。

1631 三月、諸国に甘い雨が降る。

1650 六月四日、近畿に長さ四、五寸の毛が降る。

1666 五月二十六日、江戸に人の形をした約六メートルの怪光が飛来。

1674 鍋島の化け猫騒動。

1677 正月に紅い雪が降る。

〃 江戸のねじがねや甚兵衛方に死を予告する妖婆。

〃 肥前国の唐津に両頭の亀。

1680 十二月、越前・越後に紅い雪が降る。

1683 山城国の飼い猫が人の言葉を話す。

1685 二月二十二日、畿内の夜空に数百里を照らす流星が東から西に飛ぶ。やがて落雷のような音が響く。

1690 紀州で男が龍となり昇天する。

〃 石山あたりから光る物が琵琶湖水中へ。京都でも目撃される。

1690 三月三日、ヒカリモノ巽より乾の方へ飛ぶ。十一月一日の夜、京都の東の方からヒカリモノが飛来、同時に醍醐の一部焼失。

1698 越後国に身の丈六尺、前足二つ、後足四つで水かきのある雷獣出現。

〃 土佐の城から黒龍が昇天。また播州では、人家の屋根に大きな女の首が並ぶ。

1702 九月、毎日昼頃になると太陽が血の色に変わり、その中から綿のような糸が降ってきた。

1713 二月、京都北野天神で五、六万匹の蝦蟇(ガマ)が合戦(?)。

1713 十一月一日、畿内の夜空に怪光が鳴動して飛ぶ。

1716 五月、相模国で河童のミイラが見つかる。

1737 能登国に人魚があらわれる。

1745 五月十四日、本所で狐の嫁入りの行列。玄海灘には人魚が出現。

1749 六月、備前国の稲生屋敷に女の血首などの様々な妖怪。

1749 九月二十四日、まりのような火の玉が飛ぶ。

1750 火の玉が飛ぶ。

1751 月が三つならんで出る。一月六日、今度は太陽が二つならんで出る。二月には越後で赤い雪が降る。

1756 下野国で恨みをもって獄死した男が吉六虫と化す。

〃 長崎に黄色い豆降る。

1758 三月と八月、津軽の海に人魚出現。

1765 甲斐国で馬と牛が交尾し、頭は馬、体は牛、左の二本の爪は馬、右は牛の爪をした子が生まれた。

1783 三月、江戸中の戸や障子が鳴動し、大空から灰が降り、秋のなかば、京都に三日にわたって土が降る。

1785 江戸の町の飴屋に、毎日のように子供に化けた河童があらわれて、飴をもらった。

1791 甲州の山中で馬が人の言葉を話す。

〃 美濃国の大垣に、鼠の大群が押し寄せる。

1793 七月、江戸にたくさんの毛が雨にまじって降る。

1794 七月、上野の不忍池から竜が昇天。

1795 長崎の女郎屋に侍に化けた狸があらわれて遊んだ。

1799 六月、江戸の女が卵を産む。

1800 吉原にろくろ首の女があらわれる。

〃 但馬国で首が狐、手足が人間の子供が生まれる。

1803 二月二十二常陸の国に、異形の女をのせた円盤形の舟が漂着する。

1805 上州で椿の枝に小児の手が生えた。

〃 江戸の合羽橋に多数の河童があらわれ、治水工事を助けた。

1809 越後国に紅い雪が降る。

1810 四月、江戸浅草の屋敷に白昼、腐りかかった溺死体が降った。

〃 五月、江戸に両頭の亀があらわれる。

〃 六月、江戸に人間の顔をした子犬が生まれる。

〃 七月、江戸に京都の人が生きながら降る(?)。

1814 二十年たっても容姿の衰えない女が江戸をさまよう。

1815 信州・浅間山麓の井戸から、三十年前の爆発で生き埋めになった二人の男が生きたまま発見される。

〃 肥前国で゛空から火が降り、ほうぼうで火事が起こる。

1818 浦和奉行邸で、虎のような大猫、人語を話す。

1819 三月、備前国の百姓の庭の桜の根本で、二年余にわたって人間のうめく声。

〃 越後国で、川で泳いでいた男が河童に引きこまれて、あやうく死にかけた。

1826 下野国で、五歳の子供が山で迷子になり、猿と化した。

1834 四月、東海道の宿の荷馬が人語を話す。

1838 六月、浦賀の浜に、頭は猩々(しょうじょう)、顔は馬、手足のようなひれをもち、全体として海老に似た魚が、夜は岡、昼は海にあらわれた。

1841 世直し河童があらわれて、天保の改革の悪政を非難。

童話・恐怖小説・写真絵画MAINページに戻る。

大峰正楓の童話・恐怖小説・写真絵画MAINページ