梅雨明け、夏休みを迎え2008年の話だが、キリンビールが喉越し測定装置(センサ)の開発に成功して

いる。そこで、ビールなどを飲むとき、「うーん、のどごしがいい!」「これはのどごしが今ひとつだ

な…」というように、「のどごし」という言葉をよく使うが、「のどごし(Feeling of food or drink going

down one's throat )」? この言葉よく耳にするがよくわからない。そこで、いつものようにネット検索。

日本語では、ビール系飲料を飲んだり、うどんを食べたりするとき、おいしさを表現する上で、「のど

ごし」という言葉がしばしば使用されます。辞書で調べると、「飲食物がのどを通っていくときの感じ」

(三省堂『大辞林 第二版』)と定義されているが、「のどごし」に対応する言葉は、英語やドイツ語

などの外国語には見当たらず研究例もほとんどないという。

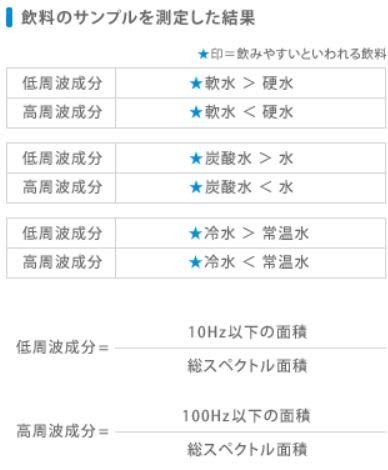

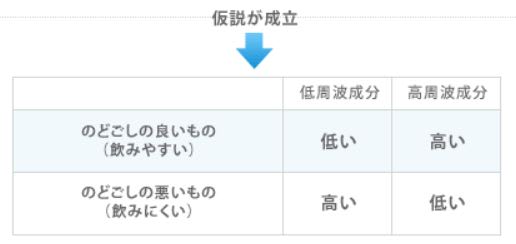

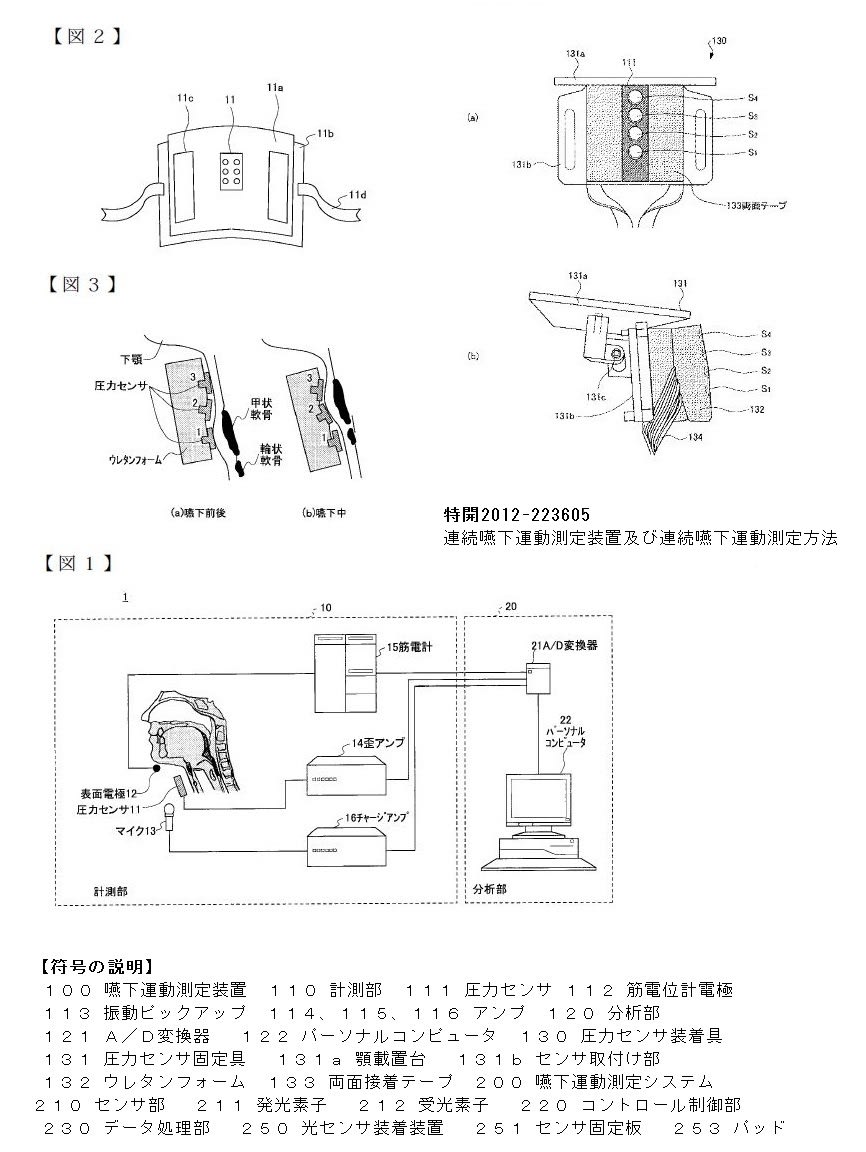

参考にしたのは、運動などによる筋肉疲労の研究。人間の筋肉は、運動により、表面筋電図の低周波成

分(10ヘルツ以下)が上昇し、高周波成分(100ヘルツ以上)が減少する傾向にある。それで「のどごし

」は飲用時ののど筋肉の運動と関係があるのではないかと仮定し、上写真のように「のど筋電図」を測

定して周波数を解析する手法を編み出したというのだ。測定する場所は、下あごの下の咽頭を挟んで左

右にある筋肉(オトガイ下筋)。この筋肉は、飲み物を飲んだ際に動くことが知られている。、この筋

肉の筋電図を計測することで、簡便で感度の高い解析結果が得られた。ちなみに、下あごの前面中央部

にある、梅干の種のようなしわのできる部分を「オトガイ」という検証方法として、一般に「飲みやす

い」といわれている「軟水」「炭酸水」「冷水」を、それぞれに対応する「硬水」「炭酸の入っていな

い水」「常温の水」と比較しました。結果は、下記のとおりです。いずれも、「飲みやすい」といわれ

ている飲料のほうが低周波成分が低く、高周波成分が高くなる。

研究では、さらに味が「のどごし感」に与える影響について調べ、味に関しては、「基本5味」と呼ば

れる酸味(クエン酸)、甘味(砂糖・グラニュー糖)、塩味(食塩)、苦味(カフェイン)、うま味(

グルタミン酸)をそれぞれ水に溶かし、5mlをひと口で飲んだ際の、のど筋電図を周波数解析を行ってい

る。その結果、次の傾向を突き止める。

この研究では、ほかにも面白い結果が得られている。銘柄を隠した官能評価で、「のどごし感」に差ビ

ールと新ジャンル商品についても、のど筋電図による周波数解析を行ったので、官能評価で「のどごし

が良い」と評価された新ジャンル商品は、周波数解析でも低周波成分が低くなった。一方、官能評価で

「のどごしが悪い」と評価されたビール商品は、低周波成分が高く、高周波成分が低くなり、官能評価

と周波数解析の傾向が一致するという結果を得る。とはいえ、のどごし感は飲む人の主観に大きく左右

され銘柄を隠した官能評価で「のどごしが悪い」と評価され、周波数解析でもそれを裏付ける結果が出

たこのビールも、銘柄を明らかにした状態での官能評価では、「のどごしが良い」の評価に逆転するか

もしれない。なぜなら、実際の「のどごし感」は、主観に大きく左右されるからだ。この「のど越しセン

サ」は、被験者ののどにセンサーを貼り付け、ビールを飲んでいる時の、のど仏の運動、のどの筋肉の

活動、のどが鳴る音を計測することで、のどの活動を科学的に分析することができ、のどの神経、筋肉

の衰えによる高齢者の誤嚥に悩む医療関係者からも注目されており、「アメリカ醸造化学者学会 201

0年最優秀賞」を受賞している。この言葉もまた世界語に追加されるととなった?

● 原発に不都合な真実

今月14日、ドイツのフラウンホーファー研究所(ISE)は、Ⅲ-Ⅴ族半導体のと4接合太陽電池(MJC)の高

効率の集光型太陽光発電システム(CPV)で、モジュール変換効率で世界記録 36.7%を達成したと報じ

た。この技術は、同研究所のFLATCON®モジュールをベースに、Soitec社との共同開発によるもの。因

みに、832平方センチメートルのモジュール開口面積からフレネルレンズで16平方センチメートル

に230倍に集光濃縮させる。また、使用した化合物半導体は、GaInP/GaAs/GaInAs/InPから構成

されたものだが、当然、価格は、現行の3接合太陽電池より高いが、8ユーロ/キロワットアワー以下

にコスト逓減させるとのことである。

この報告から2つのことが読みと取れる。その1つは、総発電エネルギーベースでわたし(たち)が最

高目標に設定した変換効率25%超での35%を試作段階で到達できたということであり、実績ベース

でも既にグローバルに展開しているソーラーパークの保有するデーターや企業技術が利用できること、

そして、地下化石燃料が枯渇してもこのシステムのグローバル展開で充分に賄えることであり、コスト

逓減は実現できるだろうとわたし(たち)が考えている。そして、2つめには原発政策維持したい既得

勢力にとっては不都合な真実(驚異)になることであり、このドイツの先駆事例のごとく、高変換効率

型太陽電池開発において、日本が後陣を拝すことになっていることである("半導体不平等条約”のごと

く根幹的な技術開発競争での遅延)。それではどうすればよいか?国際的な共同開発体制の再構築を早

急に行うことだろう。と、考えている。

【遺伝子組み換え作物論 Ⅴ】

第3章 政府とバイテク業界の利害関係者

② 推進派のロビー団体

バイテク産業の利益を実現するため、過去10年間に、政府機関、各国の貿易交渉、国際貿易の

場など、世界中で多くのロビー団体が活動するようになった。

●国際アグリバイオ事業団(-SAAA)

米国を拠点とする「ISAAA」は、途上国に遺伝子組み換え作物を売りこむため、バイテク産

業によって1991年に設立された。バイエル・クロップサイエンス社、モンサント社、シンジェ

ンタ社、パイオニア・ハイブリッド社、バイオテクノロジー・生物科学研究会議(BBSRC)等

が出資している。数百万ドルにのぼる「ISAAA」の年回予算は今も昔も、モンサント社やシン

ジェンタ社、世界銀行のアドバイザーなど、著名な人物で構成される取締役会が利用しており、そ

こにアフリカなど途上国の農民団体の代表が参加することはない。「ISAAA」は、世界中で生

産されている遺伝子組み換え作物についての年次報告書を公表しており、多くのメディアもその資

科にもとづいて報道している。ただしそのデータは正確さに欠け、発表された農家の利益も誇張さ

れていることが多い。たとえば、南アフリカにおける遺伝子組み換え綿の栽培面積が、実際の20

倍の規模で発表されたこともある。

米国を中心とする世界的なロビー団体であり、ワシントンにある米国政府に対してバイテク産業

の利益を実現するため、1993年に設立された。一千社が参加して、2002年には3千万ドル

の収入があり、70人の職員を抱えている。1998年から2002年までの5年問だけでも14

00万ドルを使って下院議員、食品医薬局、米国政府圧力をかけている。

●「米国大豆協会(ASA)」「全国トウモロコシ生産者協会(NCGA)」

「米国大豆協会」の財源の一割は、モンサント社、パイオニア・ハイブリッド社、BASF社(ド

ィツの化学企業)からの寄付による。「全国トウモロコシ生産者協会」はそれ以上の寄付をシンジ

ェンタ社などから受けている。「米国大豆協会」は2007年に28万ドルを使って、「全国トウ

モロコシ生産者協会」や「バイオテクノロジー情報協議会」と一緒に「遺伝子組み換え作物のメリ

ットについての共同メッセージ」を発信している。

●欧州バイオ産業協会(EuropaBio)

1996年に設立された欧州のロビー団体であり、全世界のバイテク企業40社と13カ国のバ

イテク関連団体が参加している。企業活動を監視する市民団体「ハングリー・コーポレーションズ

」は彼らの活動を次のように説明する。

「彼らは、欧州議会や欧州委員会に対して、巧妙かつ強力にロビー活動を展開している。ロビース

トたちは、欧州委員会の理事と定期的に会い、夕食会を開いて欧州議員、官僚、学者と意見を交わ

している」

米国の大手広告会社「バーソン・マーステラ社」も、「彼らは、政策の決定過程に無視できない

語っており、NGO「コーポレート・ウォッチ」も、「彼らはEUの各機関と各国政府に対して、

バイオテクノロジー政策を推進するように働きかけている」と指摘する。

●アフリカ・バイオ(AfricaBio)

2000年1月に南アフリカで設立され、2002年12月の段階で90団体が参加している。

その目的は、「安全で信頼できるバイオテクノロジーを導入して、食料・飼料・繊維を増産するこ

と」であ回、遺伝子組み換え作物を普及するため、アフリカ以外の国々でもロビー活動を行なって

いる。英国のNGO「GMウォッチ」によれば、" アフリカ・バイオ" は政治に対するロビー活動

だけでなく、市民社会の中でも活動している。同団体のプレスリリースは、"バイオテクノロジー

を推進するとともに、不正な貿易障壁を設定しないよう、政府に強く求めることが目的である"と

明言している」という。

科学誌『ネイチャー』(2003年11月)に掲載された記事も、この団体の実態を報告してい

る。「"アフリカ・バイオ"は農業化学企業やバイテク推進派の団体と一緒になり、問題になるよう

な手段を用いても、遺伝子組み換え作物を普及するために奮闘している。彼らのあからさまなマス

コミ操作を問題視する国も現れるだろう」

●オーストラリア・バイオテック社

1995年に「オーストラリア・バイオテクノロジー協会」として設立され、2001年に現在

の名称に変更された。685団体が参加する、オーストラリアで中心的なロビー組織である。その

使命は、「オーストラリアのバイテク技術を商品化して、世界市場に普及する」ことであり、バイ

テク企業だけでなく、大学や政府、病院の研究機関も参加している。

●農業バイオテクノロジー協議会(ABC)

英国のバイテク業界によって設立され、シンジェンタ社が代表を務めている。2002年2月の

設立報告書では、「遺伝子組み換え作物が、鳥にとっても安全であるとわかれば、多くの市民が支

持するだろう」と述べている。宣伝活動は広告会社「レキシントン・コミュニケーション社」に委

託していたが、同社の取締役は、当時、トニー・ブレア首相の報道官でもあった。さらに同社は、

モンサント社で仕事をしていた人物を雇い、英国内で遺伝子組み換え作物を承認させるため、規制

当局者、国会議員、小売業者、消費者団体を対象にしたキャンペーンを、25万ポンドの費用をか

けて展開した。

●クロップジェン(CropGen)

バイテク業界の出資によって設立された、英国内における推進派の研究者が運営している団体で

ある。そのプレスリリースでは、「遺伝子組み換え綿を導入すれば、収穫量が平均六〇%も増加し、

殺虫剤の使用も七〇%減らせる。その結果、環境にも社会にも、経済的にもメリットが生まれる」

とアピールしている。しかし実際には、それと正反対の事実が報告されている。

●国際政策ネットワーク(IPN)

2002年に設立されたこの団体には、世界中の右派的なシンクタンクが参加している。「持続

可能な開発ネットワーク」という団体とも連携し、「地球サミット」では持続可能な開発に関する

討議の場で、遺伝子組み換え推進派の主張を展開した。

リーズ、アンディ 著 『遺伝子組み換え食品の真実』

この項つづく