![]()

第55章 無心の強さ

内面に多大の徳を秘めた人は、いわば赤子のごときものである。

無心な赤子は、毒虫も刺さない。猛獣も爪をかけない。猛禽も飛びかからない。

体は柔らかくもろいのに、拳だけは固く握りしめている。男女の交わりとは無関係に、力強く勃起

する。自然の精気が充満している証拠だ。

朝から晩まで泣き叫んでも、声がかれない。自然に順応しきっている証拠だ。

自然に順応しきるなら、達には無窮の境地に到達する。無窮の境坤を知ってこそ、明知といえる。

ところが世の人々は、作為によって力をつけては、それが喜ばしいことだと考え、自然に逆らって

私意を通しては、それが強さだと考えている。

強壮のかげには必ず老衰が潜ひ。これを悟らず、強壮にのみ執着するのは、「道」にはずれた行為

である。「道」にはずれた行為は、長続きしない。

第56章 「和光同塵」

真の知者は、知をひけらかさない。知をひけらかす者は、真の知者ではない。

真の知者は、感覚にとらわれもせず、みだりに私意をはたらかせもしない。才知を捨て、自己主張

もせず、ただ平々凡々として、世俗に同調する。「道」と一体化するとは、このことである。

だから、真の知者に対しては、親しむべきか、憎むべきか、利すべきか、害すべきか、尊敬すべき

か、軽蔑すべきか、人々は判断のてがかりがつかめない。

このような、外からの力ではどうすることもできない人物こそ、もっとも偉大なのである。

”Anytime, anywhere ¥1/kWh Era”

【エネルギー通貨制時代 Ⅶ】

24日の米国のウッドマッケンジー(Wood Mackenzie)調査会社の再エネ波及の「2035年変曲

点到来」予測を踏まえ、わたし(たち)が考える「再エネ100社会実現のタイムライン」を考え

てみた時、独立分散型大容量固体型蓄電池をコアとしたエネルギー貯蔵システムの実用普及が鍵に

なると観る(下図参考)。そしてそれは結構前倒で実現していく(2025年には相当様変わりし

ているだろう)。そこでは、過剰となった電力で水素製造され液体水素として貯蔵され一部は燃料

用として、また一部はナフサなどの化学物質として合成される未来図を描く。そこで、11月から

12月にわたりこのブログで、独立分散大容量固体型蓄電池型エネルギー貯蔵技術のブレークスル

ー課題を、『エネルギー貯蔵革命』として連載していく。

【エネルギー貯蔵技術事例研究 Ⅰ】

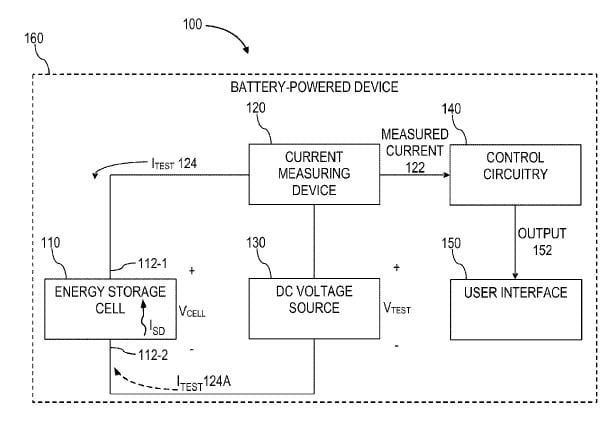

❑ US20170153290A1

エネルギー貯蔵セルの自己放電電流及び内部短絡判定システム及びその方法

【概要】

本件は、エネルギー貯蔵電池診断パラメータの決定システムとその方法、より具体的にはエネルギ

ー貯蔵電池の自己放電決定システムである。二次電池電池は、低自己放電で高エネルギー密度なリ

チウムイオン電池が注目されているが、リチウムイオン電池の1つの欠点は、発火や爆発する可能

性であり、例えば、電池の内部ソフト短絡(ISSC)が進行し、最終的には内部ハード短絡(IHSC)

に変化する可能性がある。 IHSCを通し高まった自己放電々流で発生した熱は、リチウムイオン電

池の熱暴走、有毒蒸気の放出、発火、爆発するため破局的な故障を引き起こすリスクがある。この

ように破局的な故障、致命的な不具合により莫大で大規模なリコールが発生。二次電池システムの

電池サイズ(例えば、電気駆動車両における)または固定記憶装置サイズ(例えば、グリッド記憶

装置)が大きくなるにつれ壊滅的な故障リスクも増大する。

エネルギー貯蔵セル内の自己放電電流を測定し、内部短絡を検出するためのシステムおよび方法を

開示。システムは、エネルギー蓄積セルの開放電圧よりも低くなるように選択された一定の試験電

圧をエネルギー蓄積セルに供給するように構成されたDC電圧源を含む。このシステムはまた、DC電

圧源とエネルギー蓄積セルとの間に動作可能に結合された電流測定装置と、電流測定装置に動作可

能に結合された制御回路とを含む。方法は、一定の試験電圧を印加し、試験電流が負の電流から正

の電流に切り替わるまでDC電圧源とエネルギー蓄積セルとの間に流れる試験電流を測定することを

含む。この方法はまた、試験方法に結び付けられた物理的プロセスを捕捉する計算モデルを用いて

測定された試験電流を分析することによって、エネルギー貯蔵セルの自己放電電流を決定すること

を含む。(下図1)。

【特許請求範囲】

- エネルギー蓄積セル内の自己放電電流を決定する方法であって、直流電圧源を用いて、エネルギー負荷セルに接続された外部負荷がない一定の試験電圧をエネルギー貯蔵セルに印加するステップと、エネルギー蓄積セルの初期充電状態(SOC)におけるエネルギー蓄積セルの開放電圧よりも低い一定の試験電圧と、前記試験電流が負電流から正電流に切り替わるまで、前記直流電圧源と前記エネルギー蓄積セルとの間に流れる試験電流を測定するステップと、測定された試験電流を分析することによって、エネルギー貯蔵セルの自己放電電流を電流測定装置に動作可能に結合された制御回路で決定するステップであって、自己放電電流が、エネルギー貯蔵セル。

- 前記測定された試験電流を分析することによって前記エネルギー貯蔵セルの自己放電電流を決定することは、前記自己放電電流を、前記測定された試験電流スイッチの後に取られた前記測定された試験電流の平均値となるように決定することを含む、請求項1に記載の方法。負の電流から正の電流へと変化する。

- 前記測定された試験を分析することによって前記エネルギー貯蔵セルの自己放電電流を決定することは、前記エネルギー貯蔵セルの自己放電電流の最小値の後に取られた時間に対する前記エネルギー貯蔵セルの累積電荷を近似する線の勾配を計算することを含む、 累積課金額に達する。

- 前記エネルギー蓄積セルの初期SOCで一定の試験電圧をエネルギー貯蔵セルに印加するステップが、満充電されたエネルギー貯蔵セルのSOCで前記一定の試験電圧を印加するステップを含む、請求項1に記載の方法。

- 前記エネルギー貯蔵セルの初期SOCでエネルギー貯蔵セルに一定の試験電圧を印加する段階は、満充電されたセルについてSOCより小さいSOCで前記エネルギー貯蔵セルに前記一定の試験電圧を印加する段階を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。

- 一定の試験電圧をエネルギー貯蔵セルに印加するステップは、一定の試験電圧を前記エネルギー貯蔵セルに印加するステップを含み、前記一定の試験電圧は、前記開放電圧の約0.2~20ミリボルトである、請求項1に記載の方法。エネルギー貯蔵セル。

- 前記一定の試験電圧を印加しながら前記試験電流を測定しながら、前記エネルギー貯蔵セルの環境温度を前記エネルギー貯蔵セルの予想動作温度と同様に制御するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。

- 前記エネルギー貯蔵セルの決定された自己放電電流がより大きいと判断することに応答して、前記エネルギー貯蔵セルが内部ソフト短絡回路または内部ハード短絡回路のうちの少なくとも1つを展開したと判断するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。 予め定められた自己放電電流よりも所定の閾値だけ大きい。

- 前記エネルギー貯蔵セルが内部ソフト短絡回路または内部ハード短絡回路のうちの少なくとも1つを展開したと判断するステップは、前記エネルギー貯蔵セルの前記決定された自己放電電流が、 予め決定された自己放電電流を少なくとも約1桁大きくすることができる。

- 前記制御回路に動作可能に結合されたユーザインタフェースを用いて、前記エネルギー蓄積セルが内部ソフト短絡回路または内部ハード短絡回路のうちの少なくとも1つを展開したことを示すステップをさらに含む、請求項8に記載の方法。10

- 1つ以上のエネルギー貯蔵セルの自己放電電流を決定するシステムであって、外部負荷が接続されていない状態で1つ以上のエネルギー貯蔵セルに一定の試験電圧を提供するように構成された直流(DC)電圧源と、前記一定の試験電圧は、前記1つ以上のエネルギー貯蔵セルの開放回路電圧より小さく選択され、前記DC電圧源と前記1つ以上のエネルギー貯蔵セルとの間に動作可能に結合され、前記DC電圧源と前記1つ以上のエネルギー貯蔵セルとの間に流れる試験電流を測定するように構成された電流測定装置と、電流測定装置によって動作可能に結合され、電流測定装置によって測定された試験電流を分析することによって、1つまたは複数のエネルギー蓄積セルの自己放電電流を決定するように構成された制御回路であって、自己放電電流が、エネルギー蓄積セルによって蓄積された電荷の内部放電、 1つ以上のエネルギー蓄積セルの決定された自己放電電流と、制御回路によって決定された決定された自己放電電流から生成された1つ以上のエネルギー蓄積セルの健康パラメータとの少なくとも1つを示すように構成されたユーザインターフェースとを含む。 。

- 前記1つ以上のエネルギー貯蔵セルは、複数のエネルギー貯蔵セルを含み、前記複数のエネルギー貯蔵セルのうちの少なくとも1つは、前記複数のエネルギー貯蔵セルのうちの少なくとも1つと並列に動作可能に連結される、請求項12に記載のシステム。

- 前記1つ以上のエネルギー貯蔵セルをさらに備える、請求項11に記載のシステム。

- 前記1つ以上のエネルギー貯蔵セルは、複数のエネルギー貯蔵セルを含み、前記複数のエネルギー貯蔵セルのうちの少なくとも1つは、前記複数のエネルギー貯蔵セルのうちの少なくとも1つに直列に動作可能に結合される、請求項12に記載のシステム。

- 前記1つ以上のエネルギー貯蔵セルが、リチウムイオン、リチウム金属、ナトリウムイオン、鉛酸、ニッケル - カドミウム、およびニッケル金属水素化物エネルギーの少なくとも1つを含む、請求項12に記載のシステム。 ストレージセル。

- 前記1つ以上のエネルギー蓄積セル、前記直流電圧源、前記電流測定回路、前記制御回路、および前記ユーザインタフェースを含むバッテリ駆動装置をさらに備える、請求項11に記載のシステム。

- 前記バッテリ駆動装置は、電気駆動車両、電気グリッドサービス、および民生用電子装置からなる群から選択されるバッテリ駆動装置を含む、請求項16に記載のシステム。

- 前記1つ以上のエネルギー蓄積セルの前記健康パラメータは、前記1つ以上のエネルギー蓄積セルの少なくとも1つが、少なくとも部分的に前記1つ以上のエネルギー蓄積セルに基づいて決定に応答して置き換えられるべきであるという指示を含む、請求項11に記載のシステム。前記1つ以上のエネルギー蓄積セルの少なくとも1つが、内部ソフト短絡回路または内部ハード短絡回路の少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。

- 前記1つまたは複数のエネルギー蓄積セルの前記健康パラメータは、短絡または新生デンドライトの少なくとも1つが前記決定されたエネルギー変化の変化に応答して前記エネルギー蓄積セル内に形成されたという表示を含む請求項11に記載のシステム。電流測定装置によって測定された試験電流を分析することによって決定される測定基準。

- 前記決定された健康メトリックは、前記決定された自己放電電流、前記テスト電流がゼロ交差点に到達するのに必要な時間の長さ、決定された内部短絡抵抗とを含む。

- エネルギー蓄積セルの自己放電電流を決定する方法であって、直流電圧源を用いてエネルギー負荷セルに接続された外部負荷がない一定の試験電圧をエネルギー貯蔵セルに印加するステップと、エネルギー蓄積セルの開放電圧よりも低く選択された一定の試験電圧と、少なくとも試験電流が負電圧から直流電圧源からエネルギー蓄積セルに流れる正電流に切り替わるまで、直流電圧源とエネルギー貯蔵セルとの間に流れる試験電流を測定するステップと、電流測定装置に動作可能に結合された制御回路によって、測定された試験電流を分析することによってエネルギー貯蔵セルの自己放電電流を決定するステップであって、自己放電電流が、エネルギーによって蓄積された電荷の内部放電率ストレージセル

- 前記測定された試験電流源を分析することによって前記エネルギー貯蔵セルの自己放電電流を決定することは、前記試験された試験電流を、試験中に前記セル内の複数の物理的プロセスを考慮するシグモイド型モデルで分析することを含む、請求項21に記載の方法。期間

- 前記測定された試験電流を分析することによって前記エネルギー貯蔵セルの自己放電電流を決定することは、前記測定された試験電流を分析することによって測定された前記試験電流に対応するデータ点に数値回帰を行うシグモイド型モデルを使用することを含む、エネルギー蓄積セルに一定の試験電圧が印加される時間と、試験電流が負電流から正電流に切り替わる時間との間で変化し、これにより、エネルギー蓄積セルの自己放電電流を決定するのに必要な時間が短縮される

- 測定された試験電流を分析することは、定電位条件をカバーするシグモイド型モデルを用いて実行される、請求項21に記載の方法。

- 前記測定された試験電流を分析することによって前記エネルギー貯蔵セルの自己放電電流を決定することは、前記自己放電電流の大きさを、前記試験電流が後に落ち着く大きさと同じに決定することを含む、請求項21に記載の方法。 テスト電流は負の電流から正の電流に切り替わります。

- 前記エネルギー貯蔵装置によって失われた正味のエネルギー量を決定するために、前記試験電流を経時的に推定する数学的モデル式を数値的に積分することによって前記エネルギー貯蔵セルの充電状態(SOC)の変化を決定するステップをさらに含む、請求項21に記載の方法。細胞。

- 前記エネルギー貯蔵装置によって失われた正味のエネルギー量を決定するために、前記試験電流を経時的に推定する数学的モデル式を数値的に積分することによって前記エネルギー貯蔵セルの充電状態(SOC)の変化を決定するステップをさらに含む、請求項21に記載の方法。細胞。

- 前記エネルギー蓄積セルの任意に選択された状態の前記エネルギー蓄積セルの自己放電電流を予測することは、前記エネルギー蓄積セルの自己放電電流を予測することは、前記少なくとも1つの状態は、細胞化学、細胞の状態、細胞の年齢、および細胞温度からなる群から選択される、方法

- 前記測定された試験電流源を分析することによって前記エネルギー貯蔵セルの自己放電電流を決定することは、前記測定された試験電流を数学的モデルで診断分析することを含み、物理的、化学的、運動的、およびエネルギー蓄積セルの自己放電電流の挙動に寄与する材料の基礎のうちの少なくとも1つを含む

- 自己放電電流を決定することは、任意に選択されたセル間構成の複数の相互接続されたセルに対して実行されることを特徴とする請求項21に記載の方法

- バッテリ管理および制御システム内での使用のための自己放電電流に関連するキー量を決定することをさらに備え、動作状態の監視および制御と、バッテリ使用状態および健康の診断判定が連続的に実行される、請求項21に記載の方法。リアルタイムの管理作業が容易になるようにする

【社会政策トレッキング:バラマキは正しい経済政策である 20】

Yutaka Hrada, Wikipedea

Yutaka Hrada, Wikipedea

第3章 ベーシック・インカムは実現できるのか

第10節 医療保険制度をどう扱うか

現在、生活保護費の半分が医療費となっている(財務省「日本の財政関係資料」56頁、2011

年9月、http://www.mo4ojP/budget/fiscal_condition/related data/sy014_2409.pdf)BIでは医療保障をど

う考えればよいだろうか。政府が、いくつかの医療保険のメニューを提示し、人々はそのどれかに

強制的に加入させられるという制度を考える。メニューは、①終末医療を受けない、②生活の質を

保てない延命治療を受けない、③効果のそれほど明らかでない医療を受けない(例えばアメリカ医

学学会が疑問を呈している治療を受けない)、④かかり付け医の診断を得なければ専門ないし大病

院に行くことができない、などの選択肢を作り、より多くの項目について受けないとすれば、それ

だけ保険料の安くなる医療保険制度を設ける。人々は、自由に選択し、BIのなかから保険料を払

う。保険料を差し引いて給付すれば、保険から漏れる人はいなくなる。

なおここで、アメリカ医学学会が疑問を呈している治療とは、例えば、「肺癌のCT検査」「毎年

の大腸の内規鏡検査」「6週間以内の腰痛の画像診断」「4歳以下の子供の風邪への投薬」などで

ある。これらは、効果がないか、治療効果より危険が大きいかのどちらかの治療であるという(室

井一辰『絶対に受けたくない無駄な医療』日経BP社、2014年)。もちろん、BIを給付して

も、高額の医療費を自分で支払うことのできない人を助けることはできない。したがって、この問

題をBIで解決することはできない。これらは、現行の生活保護費の運用を改善して賄うしかない

だろう。したがって、生活保護費のうちの医療費に使っている額は、BIの代替財源から除外して

いる。

子どもの医療保険についても同じである。基本的には母親が子どもの選択を代行することとする。

ただし、選択のメニューは最小限のものとする。これは、子どもに対する、国家のパレンス・パト

リエ(parens patriae:国親思想)としての機能を認めているからである

第11節 なぜ豊かな人にもBIを支給するのか

BIとは、すべての人に無条件で所得を与えるということである。これに対して、当然、多くの読

者が、疑問に思うことが多々あるだろう。まず、なぜ豊かな人にもBIを支給するのかという疑問

があるだろう。豊かな人にも支給するのは、これが基本的な所得控除の代わりだからである(豊か

な人の所得から基本的な所得を控除してから課税するのと、BIを与えて以前より高い税率で課税

することとは基本的に同じである。それゆえ前述のように、30%一律課税としている。さらに豊

かな人には減税となってしまうが、累進課税にするBIの制度ももちろん考えられる)。本来の負

の所得税のように、所得が増大するにしたがってBI部分を減らしくという考えもあが後出の「B

Iの付属的利点」の項で説明すようまず配付てから課税したほうが、徴税コストが低い。以下、多

くの読者が疑問に思うであろうことに笞えていく。

第12節 結婚税を避ける

豊かな人と結婚した人にもBIを与えるのかという疑問を持つ読者が多いだろう。しかし、豊かな

人と結婚した人には払わないとすれば、これは「結婚税」となる。所得の高い配偶者と結婚してい

ればBIを給付される必要のない人が、結婚をしなければBIを給付されることになる(以下、説

明が煩珀になるので、高い所得を得ている夫と少しの所得しか得ていない妻の場合についてのみ述

べることにする)。人々にとっては、結婚するとBIを得られないのであれば、結婚しなくなると

いうインセンティブが働き、BIが結婚に対する課税となる。

これを解決する方法は、高額所得者の夫の妻も含め、すべての人にBIを給付することである。こ

の方法に反対する人も多いだろうが、豊かな夫は、BI以上のものを税として支払っているのだか

ら、そのなかから妻がBIを得ることは正当化されるという議論もありうる。年収560万円以上

の夫は、税率30%で、自分と妻の二人分のBI(560×0.3=84×2)を負担している。

結婚税とならないためには、すべての人にBIを給付することがもっとも単純で合理的な方法であ

る。

2010年4月から実施された子ども手当をめぐってもあったように、このような直接給付につい

て所得制限を設けるべきだという議論が必ずなされるが、それはしばしば実務的に意味がない。例

えば、子ども手当を所得2000万円以上の人に払わないとしても、ほとんど財政コストを節約す

ることにはならない。表3‐4から2000万円以上の所得の人の子どもは18万人と推計される

が、この子どもたちに年36万円のBIを払わなくても、節約できる金額は648億円にすぎない。

所得1000万円以上の人に払わないとすれば、5080億円を節約することができるが、人々は、

1000万円を超えないためのさまざまなトリックを使おうとするだろう。

それを避けるためには、所得が1000円から1万円高まるごとに年間の子ども手当を1000円

ずつ減らすというような制度を作らないといけない。そんなことをするよりも、税に任せるほうが

単だ。所得の高い人は、より多くの税を払っているのだから、直接給付を得てもよいと考えるのが、

一番簡単である。実際に、子ども手当を支給している諸外国でも、所得制限をつけている国はほと

んどない。

第13節 BIと資産保有

大きな財産を持っている人にもBIを給付するのかという疑問は当然に持つだろう。答えは、豊か

な人はすでに多額の税を払っているのだから、その税のなかからBIを払っているのだという答え

と同じになる。すなわち、すべての資産と所得に公平に課税すれば、BIを給付しても公平になる。

BIは、所得控除に代替するものだから、少額の資産を優遇するような資産課税は廃止する。固定

資産税の200平方メートル以下の小規模宅地優遇制度は当然廃止する。

日本では、固定資産税が低い。アメリカの固定資産税の国民所得に占める比率を見ると3・3%で、

日本の2・2%の1・5倍である(財団法人資産評価システム研究センタ「地方税における資産課

税のあり方に関する調査研究報告書-地方分権時代の固定資産税制度のあり方について」2000

年3月)。そこで、固定資産税を1・5倍に引き上げる。これは5兆円程度の税収増となる。これ

もBIのための財源となる。

この政策は付随的な利点を持っている。これまで、固定資産税が低いがゆえに、十分なインフラを

建設することができず、また、建設したとしても、その利益が土地の所有者に行き、建設主体であ

る地方自治体の利益は少なかった。固定資座視の引き上げは、自治体にインフラ建設のためのより

多くの財源を与えることになる。ただし、固定資産税はインフラを利用するための料金と考えるの

か、財産税と考えるのかという議論はありうる。財産税と考えれば、住宅ローン控除後の金額に課

税すべきだという考えもありうる。

基礎年金の部分は廃止されているが、厚生年金は残っている。拠出か受給か、どちらかは課税すべ

きである。拠出は非課税なので、受給の段階では課税するのが公平だろう。

第14節 労働意欲を阻害するか

より深刻な反論は、BIが、労働意欲を阻害するという批判である。その批判についてはすでに一

部は笞えている。人々の所得は「BI+自分の所得×0・7」であるということだ。普通の人々は、

BIだけに満足しないで働くだろう。

ここでさらに三つの問題が生じる。第一に、現行の税制では、所得の低い人が働いても実質的には

課税されないが、BIの制度では3割の税率で課税される。それは労働意欲を阻害するという批判

である。確かにそうである。しかし、現行の税制でもさまざまな控除を除いた後であるが、330

万円以上の所得を得れば税率は2割になる。通常500万円以上の所得が得られると考えている人

にとって、大きな問題になるとは思えない。しかし、より低い所得しか得られないと考えている人

にとっては多少の阻害効果があるかもしれない。だが、現行の生活保護では、働けばその分だけ給

付水準を引き下げられるという意味で、ほとんど100%の労働阻害効果がある。それに比べれば

ずっとよいのではないだろうか。

日本では、税の労働供給の抑制効果についての論文はほとんどないので、以上書いたような憶測以

上のことを述べるのは難しい。しかし、別所俊一郎「税負担と労働供給」(『日本労働研究雑誌』

第52巻第21号、2010年12月)によれば、労働供給の賃金弾性値は、男性で0.079、

女性で0.342である。ここで女性の賃金弾性値が高いのは、一般に女性の賃金が男性よりも低

いことも影響しているだろう。本書で提案したBIの下では、税率10%の労働者の税率も30%

になる。すると税引き後の賃金は20%(10%-30%)減少するわけだから、労働時間は、男

性では「0・79×20=1・58%」、女性では「0・342×20=6・84%」減少するこ

とになる。300万円以下の人が6・84%減少する人に該当するとすると、全体で所得減は「6・

84%×33・6兆円(表3‐3より計算)=2・3兆円」となる。これはBI導入の大きな妨げ

にはならないだろう。

もちろん、この制度を維持する行政コストという問題もある。誰が人々の所得を把握するのかとい

う問題である。給与所得については問題がない。企業が源泉徴収で3割の税を差し引いて給与を支

払えばよい。原稿料などは、現行は一割の源泉徴収だが、それが3割になる。フリーターの給与も

そうである。椋ぐためにコストがかかるという人は、確定申告して税を還付してもらう。それ以外

にも、自営業の場合はどうなるのか、農家が自家用に生産したものを所得に換算するのかなどさま

ざまな問題をあげつらうことはできる。しかし、現在何をしているかを基本に考えよう。現在でも

完璧に所得を捕捉してなどいないのだ。そのなで、新しい税率を課せぼよいだけだ。

第15節 BIは賃金を引き下げるか

BIは賃金を引き下げるという議論もある。人々の最低限の所得が保障されれば、企業は給与を下

げ、最低限の給与も支払わないだろうというのである。しかし、企業がそれほどわずかな所得しか

支払わないのであれば、人々は働かないことを選ぶだろう。BIは、人々に企業と交渉する力を与

える。

ここでも確かなことを述べるためには、労働供給の所得弾性値が必要であるが、そのような推定値

を見出すことはできなかった。しかし、賃金の低い階層での労働供給に対する賃金の弾性値が大き

いということは、その階層では賃金を上げなければ労働供給を増やせないということである。BI

が賃金を引き下げるということは考えにくい。BIといくらかでも類似の事例を挙げるとすれば、

年金給付の場合が挙げられる。しかし、日本の場合、労働して所得を得ると年金を減額されるので

一定額の給付によって、労働供給がどう変化するかを見ることは難しい。

第16節 BIと移民

BIは、移民を制限することになる。年八四万円のBIは、日本の生活コストが高いことを考えて

も、貧しい国の人々には魅力的なものとなりうる。移民は、年500万円以上を間違いなく稼げる

人に限定して認めるしかない。福祉国家は、移民を制約する国家であることを、むしろあらかじめ

明らかにしておくべきだ。

千葉大学の水島治郎教授は、ヨーロッパ、特にオランダやデンマークのように、福祉が発達し、し

かも寛大な移民・難民政策を採用してきた国々において、移民政策の転回という事態が発生してい

ると指摘している(水島治郎『反転する福祉国家-オランダモデルの光と影』第3章・第4章、岩

波書店、2012年)。すなわち、ヨーロッパのなかで移民を制限する政策に転回する国が増加し

ているというのである。

水島氏のこの著書は、オランダにおいて2000年ごろから盛んになった、移民がヨーロッパの共

通規範、すなわち政教分離、個人の自立、男女平等、言論の自由といった価値観に従わないという

文化的批判運動に紙幅を割いているのであるが、単に、社会保障のコストという観点から見ても、

納税者である国民が社会保障に依存する移民に対して批判的になるのは当然のことである。

福祉国家でない時代、圧政から逃れて保護を求めて来た人々に対して国民が同情的なのは当然であ

る。その人々は、短期的には食事や衣服や住居の援助を必要とするかもしれないが、すぐに自活し

、保護を与えてくれた国とその国民に感謝し、同化するか、祖国の圧政と闘い続けるかのどちらか

を選び、間違っても、保護者たる国とその国民に敵対したり、依存したりすることはなかった。そ

もそも、福祉国家でなければ、国民が国家に依存することはできない。

しかし、福祉が拡大するにつれて、受け入れ国の福祉に依存して生活する移民もあらわれるように

なってきた。それに対して、納税者たる国民が批判的になるのはむしろ当然のことであるだろう。

ここで当然の疑問が生じる。移民は、本来、依存するためでなく、労働するためにヨーロッパに移

住してきたのである。実際、ヨーロッパの企業が彼らを労働者として雇い、彼らは祖国よりも高い

賃金を得ることができ、企業は安価な労働力を得て、ともに利益を得たのである。

なぜ、その子どもの世代になって、福祉に依存するようになってしまったのだろうか。水島氏の前

掲書(第4章)は、その理由として、産業構造の転換を挙げる。父の世代の末端の工場労働者であ

れば、指示されたとおりに組み立てをしていればよかった。しかし、脱工業化の時代には、労働者

はチームのなかで相互にコミュニケーションを図りながら創造的活動を行うことが求められている。

文化の理解能力を含むコミュニケーション能力に欠ける労働者は、社会のなかで求められなくなっ

ている。福祉国家の市民権は、参加し貢献するものだけに与えられるものとなるという。

BIはすべての国民に無条件で与えられるものである。しかし、無条件で与えられるものであれば、

なおさら、その国民の範囲を限定せざるをえないものとなるだろう(BIないしは福祉国家と市民

権についての困難な関係については、飯田文雄『ポスト福祉国家の時代における共生社会の可能性

とベーシック・インカム論』第5章第3節「多文化主義とベーシック・インカム論」、財団法人全

国勤労者福祉・共済振興協会、全労済協会公募研究シリーズー6、2010年 http://www.zenrosaik

yokai.or.jp/thinktank/library/lib‐invite/Pdf/koubo16.pdf、が有益である)。、

原田 泰著 『ベーシック・インカム 国家は貧困問題を解決できるいか』

この項つづく

唄 木戸泰弘 『あの素晴らしい愛をもう一度』 Music Writer 北山修/加藤和彦