2013/07/11

ぽかぽか春庭@アート散歩>織り姫たちの千年(4)シャガールタピスリー

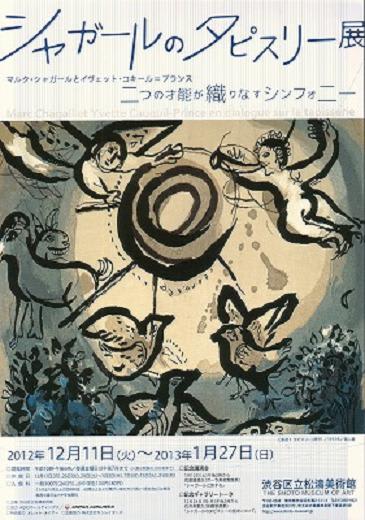

2013年1月27日に、渋谷の塩とたばこ博物館へ行ったついでに、渋谷区立松濤美術館へ寄りました。「シャガールとタピストリー展」を見るためです。

展覧会が始まった、という情報を目にしたとき、「シャガールの絵は好きだけれど、それをタペストリーにして織り上げたというものに、どれだけの魅力があるだろうか。しょせんはコピーのひとつではないか」と思って、出かける気にはなりませんでした。

塩とたばこの博物館で「さくら」をモチーフにした工芸品を展示しており、その関連展示としてホールで市川雷蔵主演の「薄桜記」を上演していました。「薄桜記」の開始時間まで間があり、時間つぶしのために、松濤美術館を思い出したのです。

ついでに寄ることができる場所にあるし、入館料は区立美術館なので300円。それなら私にも払えます。(私の考えでは、国立公立の美術館は、すべて無料にすべきです。吉祥寺美術館の100円でも可。)

あまり見る気もなく入った「シャガールタピストリー展」でしたが、思わぬ収穫でした。

シャガールは、日本ではおなじみの画家のひとりです。油絵や版画の数々が美術の教科書にも載り、展覧会も西欧の画家のなかでは日本での開催がもっとも頻繁な画家のひとりといえましょう。シャガールのリトグラフは、日本の画商にとっても「売れ筋商品」なのです。

しかし、シャガールの「大作」は、日本ではなかなか見ることができません。たいていは、教会堂の壁画とか劇場の天井画として制作されており、現地の教会、オペラ座などへ出向かなければ見ることができないからです。

イヴェット・コキール・プランス(1928-2005)は、シャガールの絵に魅せられ、シャガール作品をタピストリーに再現することに生涯をかけました。

シャガールの壁画や天井画を、原画に忠実にタピストリーに再現して、移動展示ができるようにしたのです。シャガールはこのタピストリー作品を公認し、「シャガールとプランスの共同作品」として尊重しました。

プランスとシャガール

今回私が松濤美術館で見た作品も、横幅3m以上、縦5m以上もある大作が中心で、私にとっては、はじめて見るシャガール作品が多かった。

シャガールが描いたモチーフによって、「聖書」「サーカス」「雄鶏と恋人たち」「花束と人物」「色の分割」「地中海の青」という6つの展示コーナーに分けられて、大きなタピストリーが壁に掛けられています。

6m×4mの大作「平和」

原画が壁画や天井画のような大きな作品でない油絵やリトグラフのときは、タピストリーとシャガールの原画が並べて展示してあり、色彩のひとつひとつが実に忠実な再現であることが確認出来ます。

タピスリー制作のための原寸大下絵(カルトン)も展示されていました。どの色糸を何本使用するのか細かく指示されており、私は、このカルトンを「現代音楽の指示楽譜のようだ」と、感じました。このままこのカルトンを「現代アート」として展示しても作品になると思えました。

カルトンにしたがって、何人もの「織り手」が綴れ織りを行い、イヴェット・コキール・プランスは、あたかもその指揮者のようです。

音楽は作曲家が譜面を書き、指揮者はそれを自分の感覚によって再現します。プランスも指揮者となって、糸というオーケストラによってもとの譜面を美術作品に仕上げたのです。

はじめ私は、タピストリーに忠実に再現するだけでは、プライス自身は職人ではあってもアーティストとは言えないのじゃないか、と思っていました。しかし、15点のタピストリーや、使用された色糸の展示を見たあと、楽譜と指揮者の関係と同じだとおもいました。交響曲の演奏において指揮者が芸術家のひとりであるのと同じく、プライスもタピストリー制作の指揮者としてアーティストだなあと感じました。

シャガールタピストリーの松濤美術館展示は、1月27日最終日でした。見逃さずによかったです。

古代中世にもくもくと木を彫ったりレンガを積み上げたり縦糸横糸を織り続けた職人は、たいてい無名のままです。アーティストが個人として出来上がった作品に名を残すようになったのは、ルネサンス以後のことじゃないかと思います。

多数の無名の職人たちは、立派な作品を仕上げることのみに心をくだき、自らを現代の意味でいうところの「アーティスト」とは思っていなかったことでしょう。しかし、アートの語源は、「技術」です。レンガを積んだ、糸を染めたり織ったりした、金具を組み立てた、ひとりひとりの無名の技術者職人たちは、みなアーティストであったと思います。

織物や染め物を見たとき、私はいつも「どれだけの貴重な手業がこれらの作品に関わったことだろう」と感じます。一本一本の糸を縦にはり横に通すその作業。ペルシャ絨毯を制作するようすを撮影したドキュメンタリー番組を見たときも、気の遠くなるような手間暇かけて女性たちが織り上げた綴れ織りを、出入りの絨毯職人がものすごく安い手間賃で買い上げているのを見ました。それが日本輸入されればン百万円の「手織り絨毯」になります。フェアトレードの人たち、がんばって織り姫たちがちゃんと生活できるような値段で買い上げる運動を始めてほしいです。

人類が文化を手にしてより、織り姫たちはもくもくと糸を織り上げてきました。千年も一万年も、「糸の仕事」は続けられてきました。

細い糸の一本を見ても、巨大なタピストリーを見ても、人と糸の長い歴史と美にみとれるばかりです。

<おわり>