2013/07/04

ぽかぽか春庭@アート散歩>春庭の現代ゲージツ入門(12)NTTアノニマスは無名してる?&アンデパンダンは独立してんのin新国立美術館

公募に入選した作を並べる絵画展をときどき見ます。無料で見られる場合や招待券を貰ったときだけですけれど。

3月23日、六本木アートナイトというイベントで、新国立美術館が無料になっていたので、18:00~20:00に、アンデパンダン展、カリフォルニアデザイン展、企画展「アーティスト・ファイル2013―現代の作家たち」を駆け足で見てまわりました。

無料だし、一晩中すごせる森美術館もあるしで、新国立美術館もデートカップルなんかで大賑わい。まあ、安くデートを楽しむためには、六本木アートナイトというイベント、よい選択と思います。

一番よかったのは、カリフォルニアデザイン展で、デザインの美や用やらが若い人にもわかりやすく伝わったと思います。「アーティスト・ファイル2013―現代の作家たち」も、いつもの、「ま、ゲンダイゲージツってのはこういうもんなんだろな」と感じる作品が並んでいて、So what?から一歩抜け出ていないもどかしさ、っていうところだった。

おまいら、ほんまに独立してんのか、と思ったのは、アンデパンダン展。一般参加作品を、10000円で1点13000円で2点展示できる。お金さえ払えば、無審査。

いくら無審査だと言っても、「○○市シルバー文化祭」とか「小中学校秋の美術展」よりもレベルが低い作品もかまわず平等に展示されている。そこがいいところなんだろうけれど、ゆっくり見ている時間がないので、駆け足で通り抜ける。無審査なんだったら、もうちょっと、せめて会田誠よりもスキャンダルを巻き起こす作品を出展してもいいんじゃないかと思うが、どれも大人しく、既成の美術概念から飛び出す絵も彫刻もインスタレーションもない。

フランス語のアンデパンダンとは、英語ではインディペンダント。日本語では「独立」。そうだよね。いまや「独立」っていうのは、「アメリカ占領下の日本オキュパイドジャパンが独立して、アメリカの属国になったお祝いをしましょう」と政府の音頭取りで祝う日のことで、「独立」という語の意味が「depends on U.S.A.」の意味になったんだもの。アンデパンダン=インディペンデントが、 これくらいの独立度でちょうどいい生ぬるさなんだろう、きっと。

日展とか二科展とかの応募作が無審査で展示されるまでに出世して、次は審査する側になって、号いくらで売れるようになって、美術雑誌にのって、美術界ボスになって、あがりは文化勲章。という出世コースを望む美術じゃないアートを見たいのです。私は。

これは、NTTコミュニケーションセンターで開催された「アノニマス名を明かさない生命」展(展示期間:2012年11月17日~2013年1月14日)でも、展示のほとんどに感じた感想。「無名=だれでもない私」という衝撃はなく、みな既成のゲンダイゲージツの枠の中に大人しく組み込まれているもどかしさがあった。

http://www.ntticc.or.jp/Archive/2012/AnonymousLife/index_j.html

「アノニマス」のリポートは、こちらのサイトにうまくまとめられています。

http://www.art-inn.jp/tokushu/003235.html

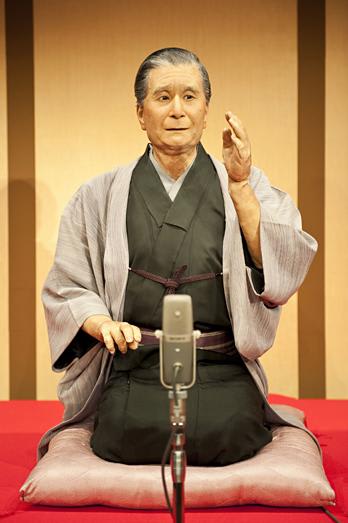

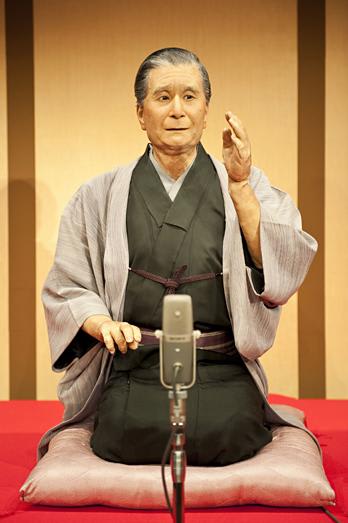

「アノニマス」で面白かったのは、米朝アンドロイド。

米朝のロボットが落語を一席おうかがいするってのが、リアルだけど不気味。平日の、観覧者がだれもいない状態でも、ロボ米朝師匠は、せっせと語り続ける。石黒浩の作品。

石黒は、大阪大学で平田オリザにアンドロイド一体を提供して、アンドロイドを出演者の一人(一体?)とする演劇作品を作っています。

もうひとつ、アノニマスの展示作品。元パラリンピック選手で美人モデルのエミー・マランスの映像や写真がよかった。エミーはビデオの中で、彼女が持つ12足の義足について語ります。身長が20センチ高くなる義足とか、おしゃれでキュートな義足とか。彼女にとって、義足は「ハンデキャップド」を克服するものではなく、カツラやつけ爪と同じようなおしゃれの道具であることがとても気持ちよく感じられます。エミーは「身長を毎日変えられないとは、なんて不自由な生活でしょう」と語るのです。

「ハンデキャップはもはや克服するものではなく、自分自身を拡張し、より豊かな個性を発揮するもの」というスピーチは、「そりゃ、恵まれた人にだけ通用する説」と思う人もいよう。でも世界中がエミーのようになればいいのです。

http://www.ted.com/talks/lang/ja/aimee_mullins_prosthetic_aesthetics.html

4月4日には、上野の東京都美術館で、「モダンアート展」と「国際交流展」を見ました。どちらも公募展。モダンアート展は、ほとんどが抽象画で、ずらりとならんだ大作が何部屋もつづきました。国際交流展は、西欧と韓国の人の展示が一室あったほかは、抽象具象とりまぜての素人の公募作品。

どちらも、あらまあ、こんなに大勢の人が、「絵を描く」という趣味を楽しめる時代、なんて日本はひまがあって豊かな人が多い国なんでしょう、と感心しながら見て歩きましたが、そういう感想のほかは、「アート」や「美」に関しては、なんの感想ものぼってこないのです。なんの驚き衝撃もなく、ただ、きれいだな、じょうずだな、で終わりました。とても平和でした。

中に何点か、海岸の瓦礫の山やフクシマの炉心融解をテーマにしているものもありましたが、あまり心に響かなかった。去年みたなら、そういう作品も多かったのかも知れませんが、2013年の公募展を見た限りでは、日本は飽食と忘却の「豊かな国」なのでした。中高年が絵筆をにぎり、自由に絵を描ける国。美を楽しめる国。

コンテンポラリーアートのいいところ。まだ評価が定まらないでいるのがコンテンポラリーだから、いくらでも自由に悪口が言えるところ。悪口は、愛です。アート愛。

<つづく>

ぽかぽか春庭@アート散歩>春庭の現代ゲージツ入門(12)NTTアノニマスは無名してる?&アンデパンダンは独立してんのin新国立美術館

公募に入選した作を並べる絵画展をときどき見ます。無料で見られる場合や招待券を貰ったときだけですけれど。

3月23日、六本木アートナイトというイベントで、新国立美術館が無料になっていたので、18:00~20:00に、アンデパンダン展、カリフォルニアデザイン展、企画展「アーティスト・ファイル2013―現代の作家たち」を駆け足で見てまわりました。

無料だし、一晩中すごせる森美術館もあるしで、新国立美術館もデートカップルなんかで大賑わい。まあ、安くデートを楽しむためには、六本木アートナイトというイベント、よい選択と思います。

一番よかったのは、カリフォルニアデザイン展で、デザインの美や用やらが若い人にもわかりやすく伝わったと思います。「アーティスト・ファイル2013―現代の作家たち」も、いつもの、「ま、ゲンダイゲージツってのはこういうもんなんだろな」と感じる作品が並んでいて、So what?から一歩抜け出ていないもどかしさ、っていうところだった。

おまいら、ほんまに独立してんのか、と思ったのは、アンデパンダン展。一般参加作品を、10000円で1点13000円で2点展示できる。お金さえ払えば、無審査。

いくら無審査だと言っても、「○○市シルバー文化祭」とか「小中学校秋の美術展」よりもレベルが低い作品もかまわず平等に展示されている。そこがいいところなんだろうけれど、ゆっくり見ている時間がないので、駆け足で通り抜ける。無審査なんだったら、もうちょっと、せめて会田誠よりもスキャンダルを巻き起こす作品を出展してもいいんじゃないかと思うが、どれも大人しく、既成の美術概念から飛び出す絵も彫刻もインスタレーションもない。

フランス語のアンデパンダンとは、英語ではインディペンダント。日本語では「独立」。そうだよね。いまや「独立」っていうのは、「アメリカ占領下の日本オキュパイドジャパンが独立して、アメリカの属国になったお祝いをしましょう」と政府の音頭取りで祝う日のことで、「独立」という語の意味が「depends on U.S.A.」の意味になったんだもの。アンデパンダン=インディペンデントが、 これくらいの独立度でちょうどいい生ぬるさなんだろう、きっと。

日展とか二科展とかの応募作が無審査で展示されるまでに出世して、次は審査する側になって、号いくらで売れるようになって、美術雑誌にのって、美術界ボスになって、あがりは文化勲章。という出世コースを望む美術じゃないアートを見たいのです。私は。

これは、NTTコミュニケーションセンターで開催された「アノニマス名を明かさない生命」展(展示期間:2012年11月17日~2013年1月14日)でも、展示のほとんどに感じた感想。「無名=だれでもない私」という衝撃はなく、みな既成のゲンダイゲージツの枠の中に大人しく組み込まれているもどかしさがあった。

http://www.ntticc.or.jp/Archive/2012/AnonymousLife/index_j.html

「アノニマス」のリポートは、こちらのサイトにうまくまとめられています。

http://www.art-inn.jp/tokushu/003235.html

「アノニマス」で面白かったのは、米朝アンドロイド。

米朝のロボットが落語を一席おうかがいするってのが、リアルだけど不気味。平日の、観覧者がだれもいない状態でも、ロボ米朝師匠は、せっせと語り続ける。石黒浩の作品。

石黒は、大阪大学で平田オリザにアンドロイド一体を提供して、アンドロイドを出演者の一人(一体?)とする演劇作品を作っています。

もうひとつ、アノニマスの展示作品。元パラリンピック選手で美人モデルのエミー・マランスの映像や写真がよかった。エミーはビデオの中で、彼女が持つ12足の義足について語ります。身長が20センチ高くなる義足とか、おしゃれでキュートな義足とか。彼女にとって、義足は「ハンデキャップド」を克服するものではなく、カツラやつけ爪と同じようなおしゃれの道具であることがとても気持ちよく感じられます。エミーは「身長を毎日変えられないとは、なんて不自由な生活でしょう」と語るのです。

「ハンデキャップはもはや克服するものではなく、自分自身を拡張し、より豊かな個性を発揮するもの」というスピーチは、「そりゃ、恵まれた人にだけ通用する説」と思う人もいよう。でも世界中がエミーのようになればいいのです。

http://www.ted.com/talks/lang/ja/aimee_mullins_prosthetic_aesthetics.html

4月4日には、上野の東京都美術館で、「モダンアート展」と「国際交流展」を見ました。どちらも公募展。モダンアート展は、ほとんどが抽象画で、ずらりとならんだ大作が何部屋もつづきました。国際交流展は、西欧と韓国の人の展示が一室あったほかは、抽象具象とりまぜての素人の公募作品。

どちらも、あらまあ、こんなに大勢の人が、「絵を描く」という趣味を楽しめる時代、なんて日本はひまがあって豊かな人が多い国なんでしょう、と感心しながら見て歩きましたが、そういう感想のほかは、「アート」や「美」に関しては、なんの感想ものぼってこないのです。なんの驚き衝撃もなく、ただ、きれいだな、じょうずだな、で終わりました。とても平和でした。

中に何点か、海岸の瓦礫の山やフクシマの炉心融解をテーマにしているものもありましたが、あまり心に響かなかった。去年みたなら、そういう作品も多かったのかも知れませんが、2013年の公募展を見た限りでは、日本は飽食と忘却の「豊かな国」なのでした。中高年が絵筆をにぎり、自由に絵を描ける国。美を楽しめる国。

コンテンポラリーアートのいいところ。まだ評価が定まらないでいるのがコンテンポラリーだから、いくらでも自由に悪口が言えるところ。悪口は、愛です。アート愛。

<つづく>