20160107

ぽかぽか春庭日常茶飯事典>サルの文化史(5)ヒトかサルかと問われても

昨年鬼籍に入られたヒトの中のおひとかた、西江雅之先生。2015年6月没。享年77歳。

教え子と名乗るほどの学生ではなく、ただ、学部2年間、院2年間の4年間、授業に出させていただいただけの者でしたが、先生のお声を聞いているだけで「生きてるだけで丸儲け」の気分になってくる、私にとってありがたい先生でした。

私は、芸能人類学という新しい分野に挑戦したいと思い、そのフィールドワークの地としてパプアニューギニアの仮面舞踊調査をしたいと念願していました。しかし、従妹がケニアに海外青年協力隊員として赴任したことと、西江先生の『花のある遠景』を読んだことから、「踊りの調査は、ケニアでもできる」と、フィールドワークの地をケニアに変更したのが1979年。

7月末にナイロビに着いたその日に迷子になり、そのときナイロビの町案内をしてくれた日本人が現在の「法律上の夫」であることは何度も書いてきました。

結局、ナイロビでの舞踊調査は、「ボーマスオブケニア(ケニアの家)」というケニア民族村テーマパークみたいな施設で、ダンスレッスンを受けただけで、私の舞踊人類学挑戦はあえなくダウン。楽しく象やキリンを見ただけで帰国。1982年に上記のタカ氏と結婚して、子育て人生になったのでした。

つまり、西江先生の本が私と「法律上の夫」との腐れ縁を作ったようなもので、、、、と、人様のせいにしちゃいけませんね。すべて私の意志による選択です。有能な芸能人類学者は生まれませんでしたが、こうしてヤンゴンの地で、愚痴と泣き言を並べつつ、異郷の生活をつつがなく過ごしていられるのも、西江先生に接することができたおかげ。最初期の著作『異郷の風景』『花のある遠景』から、けっこう分厚い『アフリカのことば』まで、単行本はほとんど読んできました。

西江先生の前半生の自伝である「ヒトかサルかと問われても」は、子供の時分のエピソードからつけられたタイトルです。マサユキ少年が疎開先の村で、「半野生児」として野山をかけめぐっていたころ、少年を見かけた人々が「あれは、サルだろうか、ヒトだろうか」と、いぶかった、といいます。西江少年、疎開先の田舎で、野山の小動物や山菜を採って食べ、なかば自給自足をしていたとか。

東京に戻ってからの波瀾万丈人生については、西江先生の著作をお読みいただくとして。

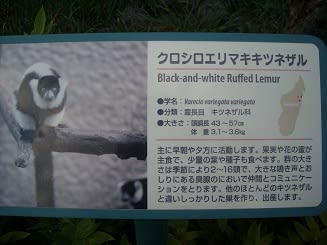

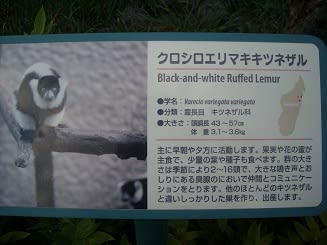

すぐれた文化人類学者であり、言語学者であった西江先生をしのびながら、サルとヒトとの、言語との関わりを、猿シリーズ「サル学ニッポン」に続けて考えていきたいと思います。(画像は、上野動物園で撮影した、「原始的なサル」)

サルの子が、ほぼ母親単独で養育され、ヒトの子は母親を含めた家族や一族の共働保育によって育てられる、という差異について、述べました。この差がことばを生み、音声言語コミニュケーションを作り出したのだ、と私は思います。

高層マンションの一室に、母親と赤ん坊ふたりだけですごすような環境であったら、それは子供にとって、最悪の非人間的な環境です。ヒトは、ヒトの輪の中でこそヒトとして育つ。

サルとヒトの子育ての違いを比較研究しているサル学研究者によると。

まず第1に、サルの子が産まれて最初にする大事な行動。母親の身体にしがみつくことがなにより必要なこと。母親の腹や背にしがみついてさえいれば、安全にすごせるし、乳も不足なく得られます。

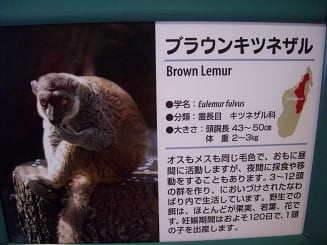

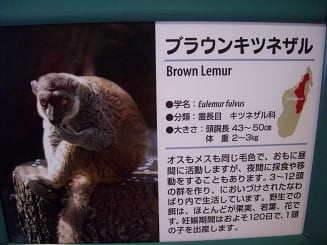

上野動物園のワオキツネザル

ヒトの子は。

実験によれば、ヒトの赤子も産まれてすぐには、サルの子と同様に「ものをつかんで離さない能力」を持っているそうです。生まれたての赤ん坊の手に鉄棒にさわらせると、しっかり握りしめて離そうとしない。そのまま鉄棒を持ち上げると、鉄棒を握ったまま、赤ん坊はぶら下がっていて、棒を握りしめたままになっている、という実験結果を見たことがあります。ただし、握るのは五本の指をそろえて握り、後年子供ができるようになる親指と他の指を逆向きにして握るのは出来ない。

つまり、生まれたてのときは、ヒトもサルも同じくらい、握りしめる能力を持っている。

しかし、ヒトの子は母親の身体にしがみつかず、たいていは赤子用のカゴやふとんに寝かされます。握る能力はすぐに衰えてしまうそうです。握る能力のかわりにヒトの子に発達するのが、音に対する反応。自分の泣き声で養育者が近づいてきて、お乳を飲ませるとかおむつを取り替えるとか、抱いてあやすとか、赤子の要求に応えようとすることを、ヒトの子は理解していきます。そして、養育者の声や身体的な触れあいの心地よさを知るようになります。

声やだっこへの反応の次ぎに大切なのは、養育者との見つめ合いです。養育者の目と赤子の目がお互いを見つめ合うこと、これがヒトの子とサルの子の違いになります。サルの子は母親の腹や背にしがみついていますから、母親の目を見つめることができない。

ヒトの子は、自分をだっこしている母親の目が自分に向かっていることを理解します。その次ぎにヒトの子ができるのは、養育者の視線の先に、自分も目を向けることができるようになること。(共同注視)。特に、養育者の指さしたものの方向へ視線を向けることが大事です。これは、指さした先の「事物」を養育者が見ていることを理解し、自分も同じものを見ようとする行為。そして、指さした事物の名前を養育者が音声で何度も聞かせることが、ことばの獲得につながります。

父親が入ってきたとき、母がその人に視線を向けて「パパよ、パパが帰ってきた」と言えば、赤子はその視線の先のものが「パパ」であることを理解していく。音声と事物の一対一対応が完成します。

ここから先の一対一対応理解は急速にすすみ、およそ2年間のうちに赤子の脳内では、音声とものの対応ができあがります。そして、8ヶ月ころの喃語時期に、あらゆる発音ができた赤子は、養育者の発音を聞き取って、養育者の話す音声を身につけていきます。

およそ3年たつうち、赤子は養育者と音声言語によるコミュニケーションを獲得します。耳が聞こえない赤子や目が見えない赤子も、愛情深く世話をされれば、必ず何らかの方法でヒト同士のコミュニケーションができるようになります。目も見えず耳も聞こえない子供も、ヒトに養育されている場合には、遅れても回復します。ヘレン・ケラーのように。ヘレンは、適切な指導者を得て、流れる水と指文字の記号が一致するものであることを理解しました。

ただし、ヒトの子として育つ臨界期をすぎる時期まで、動物によって養育されてしまった子供は、成長後にヒトによって訓練されても、十分な言語獲得は難しくなります。

ヒトの言語能力が、遺伝によってもともと備わっているものか、それとも産まれたあとの後天性の能力なのか、という問題は長年の論争事項でした。

今では、サルにもヒトにも、ともにコミュニケーション能力は備わっているが、のどの構造の違いにより、サルには十分な発声ができず、赤ん坊のときから「ヒト」と同じように育てられたサルでも、音声言語は獲得できないことが知られています。

手話によってヒトとコミュニケーションができるまでになったサルも、それを自分の子に伝えることは、(今のところ)成功したサルはいません。手話ができるヒトは、それを自分の子に伝えることができます。両親とも手話話者である夫婦に育てられた子は、自然に手話を習得し、周囲に音声言語を話す人もいる場合は、手話と音声言語のバイリンガルになります。

現世人類との混血が、DNA解析によって証明されたネアンデルタール人。こちらも化石からのどの構造を復元すると、十分な母音を発声する構造には不足していたであろうと言われています。

何種類かの子音とたぶん「ア」の母音ひとつで、発音していたとします。子音は、ヒトの子にも一番発音しやすいpbm,つぎにヒトの子が獲得するs,tなど、5~6種類。母音がひとつだと、30種類の発音ができます。一音節語が7つ、二音節語が15~20語、三音節語が発音できたとして、全部の音を組み合わせると、200単語くらいは、ネアンデルタール人の言語があったのではないか。現生人類の子供なら1~2歳児の言語能力です。不足分はジェスチャーでコュニケーションをとっていただろうと、私は想像します。

現生人類の発音は。

舌の高さの調節と口の形の違いで、子音が15くらい、母音が「ア。イ、ウ」の3つ発音できれば、十分に地上あらゆるものを音声言語で表現出来ます。現在の地球上の言語で母音が3つの言語は、アラビア語も、琉球方言も(ということは、縄文時代の日本語も)、そうですから、コミュニケーションに不足はありません。

サルとヒトを分けたもの、ネアンデルタール人と現世人類を分けたもの、それが「コトバ」、なかんずく「音声言語」であったこと。

ヒトは、ヒトと言語によってコミュニケーションをとるからこそヒトです。

コミュニケーションなしに、身体性を越えた武器で互いに争うこと。武器は石や骨による投擲から、現在のボタンひとつで核兵器を落とすところまできましたが、この能力は、ヒトを、ヒトの原則的存在から離れさせ、ヒトをヒトでなくさせていく能力でした。

ヒトは、自分自身で制御できない能力を持つべきではない。

ヒトが制御できない武器を持つべきではなく、ヒトが制御できないエネルギーを持つべきではない。ヒトは、ヒト同士、武力で争うべきではない。

ヒトがヒトであるために、私は今年も、この原則を守る側にいたいと思います。

「むしろ、サルかネコか、動物になって生きたかった」と、書き残した最良のサルの子孫、最良のヒトであった、西江先生。

先生の「ことばの力」で生かさせていただいている、不肖の教え子である私、今年もヒトとしてがんばりますからね。

<つづく>

ぽかぽか春庭日常茶飯事典>サルの文化史(5)ヒトかサルかと問われても

昨年鬼籍に入られたヒトの中のおひとかた、西江雅之先生。2015年6月没。享年77歳。

教え子と名乗るほどの学生ではなく、ただ、学部2年間、院2年間の4年間、授業に出させていただいただけの者でしたが、先生のお声を聞いているだけで「生きてるだけで丸儲け」の気分になってくる、私にとってありがたい先生でした。

私は、芸能人類学という新しい分野に挑戦したいと思い、そのフィールドワークの地としてパプアニューギニアの仮面舞踊調査をしたいと念願していました。しかし、従妹がケニアに海外青年協力隊員として赴任したことと、西江先生の『花のある遠景』を読んだことから、「踊りの調査は、ケニアでもできる」と、フィールドワークの地をケニアに変更したのが1979年。

7月末にナイロビに着いたその日に迷子になり、そのときナイロビの町案内をしてくれた日本人が現在の「法律上の夫」であることは何度も書いてきました。

結局、ナイロビでの舞踊調査は、「ボーマスオブケニア(ケニアの家)」というケニア民族村テーマパークみたいな施設で、ダンスレッスンを受けただけで、私の舞踊人類学挑戦はあえなくダウン。楽しく象やキリンを見ただけで帰国。1982年に上記のタカ氏と結婚して、子育て人生になったのでした。

つまり、西江先生の本が私と「法律上の夫」との腐れ縁を作ったようなもので、、、、と、人様のせいにしちゃいけませんね。すべて私の意志による選択です。有能な芸能人類学者は生まれませんでしたが、こうしてヤンゴンの地で、愚痴と泣き言を並べつつ、異郷の生活をつつがなく過ごしていられるのも、西江先生に接することができたおかげ。最初期の著作『異郷の風景』『花のある遠景』から、けっこう分厚い『アフリカのことば』まで、単行本はほとんど読んできました。

西江先生の前半生の自伝である「ヒトかサルかと問われても」は、子供の時分のエピソードからつけられたタイトルです。マサユキ少年が疎開先の村で、「半野生児」として野山をかけめぐっていたころ、少年を見かけた人々が「あれは、サルだろうか、ヒトだろうか」と、いぶかった、といいます。西江少年、疎開先の田舎で、野山の小動物や山菜を採って食べ、なかば自給自足をしていたとか。

東京に戻ってからの波瀾万丈人生については、西江先生の著作をお読みいただくとして。

すぐれた文化人類学者であり、言語学者であった西江先生をしのびながら、サルとヒトとの、言語との関わりを、猿シリーズ「サル学ニッポン」に続けて考えていきたいと思います。(画像は、上野動物園で撮影した、「原始的なサル」)

サルの子が、ほぼ母親単独で養育され、ヒトの子は母親を含めた家族や一族の共働保育によって育てられる、という差異について、述べました。この差がことばを生み、音声言語コミニュケーションを作り出したのだ、と私は思います。

高層マンションの一室に、母親と赤ん坊ふたりだけですごすような環境であったら、それは子供にとって、最悪の非人間的な環境です。ヒトは、ヒトの輪の中でこそヒトとして育つ。

サルとヒトの子育ての違いを比較研究しているサル学研究者によると。

まず第1に、サルの子が産まれて最初にする大事な行動。母親の身体にしがみつくことがなにより必要なこと。母親の腹や背にしがみついてさえいれば、安全にすごせるし、乳も不足なく得られます。

上野動物園のワオキツネザル

ヒトの子は。

実験によれば、ヒトの赤子も産まれてすぐには、サルの子と同様に「ものをつかんで離さない能力」を持っているそうです。生まれたての赤ん坊の手に鉄棒にさわらせると、しっかり握りしめて離そうとしない。そのまま鉄棒を持ち上げると、鉄棒を握ったまま、赤ん坊はぶら下がっていて、棒を握りしめたままになっている、という実験結果を見たことがあります。ただし、握るのは五本の指をそろえて握り、後年子供ができるようになる親指と他の指を逆向きにして握るのは出来ない。

つまり、生まれたてのときは、ヒトもサルも同じくらい、握りしめる能力を持っている。

しかし、ヒトの子は母親の身体にしがみつかず、たいていは赤子用のカゴやふとんに寝かされます。握る能力はすぐに衰えてしまうそうです。握る能力のかわりにヒトの子に発達するのが、音に対する反応。自分の泣き声で養育者が近づいてきて、お乳を飲ませるとかおむつを取り替えるとか、抱いてあやすとか、赤子の要求に応えようとすることを、ヒトの子は理解していきます。そして、養育者の声や身体的な触れあいの心地よさを知るようになります。

声やだっこへの反応の次ぎに大切なのは、養育者との見つめ合いです。養育者の目と赤子の目がお互いを見つめ合うこと、これがヒトの子とサルの子の違いになります。サルの子は母親の腹や背にしがみついていますから、母親の目を見つめることができない。

ヒトの子は、自分をだっこしている母親の目が自分に向かっていることを理解します。その次ぎにヒトの子ができるのは、養育者の視線の先に、自分も目を向けることができるようになること。(共同注視)。特に、養育者の指さしたものの方向へ視線を向けることが大事です。これは、指さした先の「事物」を養育者が見ていることを理解し、自分も同じものを見ようとする行為。そして、指さした事物の名前を養育者が音声で何度も聞かせることが、ことばの獲得につながります。

父親が入ってきたとき、母がその人に視線を向けて「パパよ、パパが帰ってきた」と言えば、赤子はその視線の先のものが「パパ」であることを理解していく。音声と事物の一対一対応が完成します。

ここから先の一対一対応理解は急速にすすみ、およそ2年間のうちに赤子の脳内では、音声とものの対応ができあがります。そして、8ヶ月ころの喃語時期に、あらゆる発音ができた赤子は、養育者の発音を聞き取って、養育者の話す音声を身につけていきます。

およそ3年たつうち、赤子は養育者と音声言語によるコミュニケーションを獲得します。耳が聞こえない赤子や目が見えない赤子も、愛情深く世話をされれば、必ず何らかの方法でヒト同士のコミュニケーションができるようになります。目も見えず耳も聞こえない子供も、ヒトに養育されている場合には、遅れても回復します。ヘレン・ケラーのように。ヘレンは、適切な指導者を得て、流れる水と指文字の記号が一致するものであることを理解しました。

ただし、ヒトの子として育つ臨界期をすぎる時期まで、動物によって養育されてしまった子供は、成長後にヒトによって訓練されても、十分な言語獲得は難しくなります。

ヒトの言語能力が、遺伝によってもともと備わっているものか、それとも産まれたあとの後天性の能力なのか、という問題は長年の論争事項でした。

今では、サルにもヒトにも、ともにコミュニケーション能力は備わっているが、のどの構造の違いにより、サルには十分な発声ができず、赤ん坊のときから「ヒト」と同じように育てられたサルでも、音声言語は獲得できないことが知られています。

手話によってヒトとコミュニケーションができるまでになったサルも、それを自分の子に伝えることは、(今のところ)成功したサルはいません。手話ができるヒトは、それを自分の子に伝えることができます。両親とも手話話者である夫婦に育てられた子は、自然に手話を習得し、周囲に音声言語を話す人もいる場合は、手話と音声言語のバイリンガルになります。

現世人類との混血が、DNA解析によって証明されたネアンデルタール人。こちらも化石からのどの構造を復元すると、十分な母音を発声する構造には不足していたであろうと言われています。

何種類かの子音とたぶん「ア」の母音ひとつで、発音していたとします。子音は、ヒトの子にも一番発音しやすいpbm,つぎにヒトの子が獲得するs,tなど、5~6種類。母音がひとつだと、30種類の発音ができます。一音節語が7つ、二音節語が15~20語、三音節語が発音できたとして、全部の音を組み合わせると、200単語くらいは、ネアンデルタール人の言語があったのではないか。現生人類の子供なら1~2歳児の言語能力です。不足分はジェスチャーでコュニケーションをとっていただろうと、私は想像します。

現生人類の発音は。

舌の高さの調節と口の形の違いで、子音が15くらい、母音が「ア。イ、ウ」の3つ発音できれば、十分に地上あらゆるものを音声言語で表現出来ます。現在の地球上の言語で母音が3つの言語は、アラビア語も、琉球方言も(ということは、縄文時代の日本語も)、そうですから、コミュニケーションに不足はありません。

サルとヒトを分けたもの、ネアンデルタール人と現世人類を分けたもの、それが「コトバ」、なかんずく「音声言語」であったこと。

ヒトは、ヒトと言語によってコミュニケーションをとるからこそヒトです。

コミュニケーションなしに、身体性を越えた武器で互いに争うこと。武器は石や骨による投擲から、現在のボタンひとつで核兵器を落とすところまできましたが、この能力は、ヒトを、ヒトの原則的存在から離れさせ、ヒトをヒトでなくさせていく能力でした。

ヒトは、自分自身で制御できない能力を持つべきではない。

ヒトが制御できない武器を持つべきではなく、ヒトが制御できないエネルギーを持つべきではない。ヒトは、ヒト同士、武力で争うべきではない。

ヒトがヒトであるために、私は今年も、この原則を守る側にいたいと思います。

「むしろ、サルかネコか、動物になって生きたかった」と、書き残した最良のサルの子孫、最良のヒトであった、西江先生。

先生の「ことばの力」で生かさせていただいている、不肖の教え子である私、今年もヒトとしてがんばりますからね。

<つづく>