2

2五姓田義松展ポスター

201601010

ぽかぽか春庭@アート散歩>2015秋のアート散歩(2)五姓田義松展

ヤンゴンは、昼は30度になりますが、朝晩は25度。雨期のころよりはよほど過ごしやすいです。人々は親切で穏やかな国民性。よい町と思います。

ひとつ物足りない点は、美術館がないこと。

お寺はたくさんあって、お寺の境内には仏像がたくさん並んでおり、参道には仏像が並べられて売られているのだけれども、仏教信者でなくても、その美しさにほれぼれするような仏教美術作品はめったにないこと。

どのお寺に行っても、仏像は人々が祈る対象であって、美は求められていない。仏像は白塗りお顔に睫毛バッチリ口紅ボッテリ。私には少しも美しいと思えない仏様なのです。白塗りお顔のお釈迦様と向かい合っても、少しもありがたく感じない、信仰心の薄い日式仏教徒でごめんなさい、と思います。

そして、仏像以外の美術品を見る美術館は、市内にひとつもありません。何人かの大学の先生に確認したのだけれど、地元民も知らない、というから、絵画の美術館はないのだろうと思います。ホテルのロビーなどには、絵が飾られているのですけれど、絵を公共に見せるための美術館というものは、この町に必要とされていない。

日本で、江戸期には浮世絵をはじめ、庶民の間にも絵画収集趣味が広がったことと比べると、仏像以外の美術には、まったく興味が薄い土地柄なのだろうと思います。

2015年10月11月の2ヶ月間、日本滞在中にせっせと美術館めぐりをして、「絵の見溜め」をしておきました。

10月30日 神奈川県立博物館の五姓田義松展へ。

私が五姓田義松(1855-1915)を知ったのは、その父親の名とともにでした。木下直之の『美術という見世物』(講談社学術文庫)2010を読んで以後のことです。絵画を見世物興行として陳列するなどした芳柳らの活躍について初めて知りました。

義松の父五姓田芳柳(182-1892)は、江戸末期から明治にかけて活躍した浮世絵であり洋画家でした。五姓田家は、妹婿が二代目五姓田芳柳を名乗るなど、一家をあげて絵描きを家業とする家でした。

五姓田義松は、明治初期に日本で最初に油絵画家として活躍した洋画家です。

幕末、横浜居留地に来ていたイギリス人報道画家ワーグマンに油絵を学びました。

五姓田義松がワーグマンに入門したのは、1866年、義松10歳のときでした。その翌年に、37歳で入門した高橋由一は、ほとんどの美術教科書に代表作の鮭の絵が近代絵画の嚆矢として載っていて、たいていの人がその名を知っています。

しかし、五姓田義松は、その死後100年もの間、人々がその名を「明治を代表する洋画家」として脳裏に浮かべることはない「忘れられた画家」となっていました。

没後100年となる今年、神奈川県立博物館では800点を超す五姓田の作品と関連資料を展示し、油絵、えんぴつ画など、その画業の全容を見ることができました。

自分の顔を丹念にスケッチした「変顔自画像」、死にゆく母親を見つめた⒛歳のときの『老母図』など、卓越した描画技術を持っていたことがわかります。

最初の国選絵画展に一等入選した自画像

若干二十歳の作品。死にゆく母親を描いています。

義松は、1878年23歳の若さで、明治天皇の御付画家として行幸に同行し、北陸・東海地方の行幸光景も描くなど、また、孝明天皇肖像画、昭憲皇后肖像画などを委嘱により制作するなど、明治前半期には最も有力な画家であったのです。

25歳で渡仏。サロン展に入賞するなど、時代の先端を行く画家として卓越した技法を示した洋画家であったにも関わらず、歴史の中に埋没し、ほとんど「忘れられていた画家」となっていました。

会場の神奈川県立博物館には、義松の年譜のほか、父芳柳から息子義松へあてた手紙、義松から当時の画壇のボス黒田清輝にあてた手紙など、五姓田家に残された貴重な資料も展示され、これらをあとでゆっくり見たいと思い図録を購入したかった。でも、図録は重いから、最後に出るときに買おうと思っていたら、「売り切れです。次回、図録販売は11月6日になります」という掲示。売り切れになると知っていたら、最初に買ったのに。

義松がパリでの成功をひっさげて帰国後、しばらくは才能あふれる洋画家として義松に活躍の舞台が与えられていました。しかし、明治の洋画界はある時点から様変わりしていきます。

印象派らの新しい画風を学んできた新帰朝者、黒田清輝がしだいに明治の洋画界を牛耳るようになったのです。黒田は子爵であり、宮中にも政財界にも顔がきく大きな存在でした。黒田清輝らが日本洋画壇を確立すると、五姓田義松は急速に「過去の画家」扱いとなり、世間からも洋画壇からも忘れ去られていきました。

義松とともにワーグマンの弟子であった高橋由一は、なぜ美術の教科書に載っているのか。明治画壇のボス黒田清輝は、高橋の弟子の弟子。孫弟子にあたります。五姓田義松を「過去の画家」として顧みなかった黒田も、先生の先生にあたる高橋は無視できなかったのでしょう。

今、公平な目で見れば、五姓田の作品は明治の初期に、大きな存在であったことがわかります。晩年は、自宅で絵画教室を開き、作品を教材として東京美術学校へ売却するなどして、かつかつ生活を送っていたという五姓田義松。

明治後期には、国選の美術展などに入賞することは出来なくなっていましたが、彼は死ぬまで絵を描き続けていました。彼にとって、絵を描くことが生きる道であり、五姓田流の画塾と工房の弟子達、なによりも五姓田一家を喰わせていく手段だったからです。

彼の工房の絵は、横浜から船に乗って西欧へ帰国する西洋人たちにとって、格好の「日本土産」となり、日本の風俗を描いた絵は、「横浜絵」と呼ばれるみやげ物として喜ばれました。

横浜絵とは、幕末明治に売れた西洋風俗を描いた浮世絵をさしますが、五姓田芳柳(初代、2代目)たちが描いた、日本の風俗風景を洋画の技法で写実的に描いた売り絵もさします。

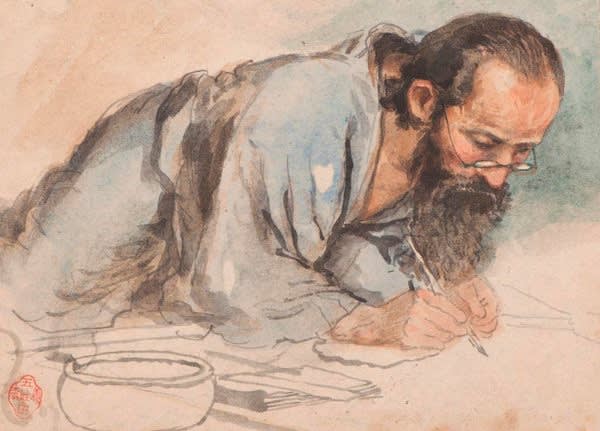

義松が描いた、「絵を描く父、五姓田芳柳」

五姓田義松は、明治後期の画壇ボスとなった黒田清輝に「絵を買ってほしい」と頼み込む書簡を書き残しています。

なぜ、黒田は自分の先生の先生にあたる高橋由一のみを「明治初期の画家」としてその名を残そうとし、五姓田義松をそうしなかったか。

五姓田が最後まで横浜絵と呼ばれる絵を描き続けた、そのことに理由がありはしないかと、私は思います。

黒田は子爵であり、絵を売らなくても生活していける境遇です。彼にとって絵は「精神の発露」であり、「芸術こそ至高のもの」であったことでしょう。

大正期の白樺派に集った人々も「芸術は人間精神の表れとして存在する」と考える有産階級の人々でした。

横浜絵のような、「たかが土産物の絵」を一段と低く見る見方が彼らのなかになかったか。

これは、私の「芸術至上主義の有産階級」への偏見による見方にすぎません。でも、研究者がこの時代の画壇精神の分析をすすめたら、案外あたらずといえども遠からず、の考え方であるのやもしれず、、、、

ケニアを中心とするティンガティンガと呼ばれる「みやげ物の絵」が、その芸術性を認められて、西洋美術界に新しい表現として評価されたように、「工房の産業制作品」の横浜絵をきちんと評価する人が明治の世にもいたらよかったのですが。

五姓田の洋画技法は、あまりに西洋的であり、「日本独自の洋画」を模索していた黒田たちには評価されないままでした。

子供の頃五姓田一家が住んでいた、近所の向島白鬚神社一帯

横浜の風景。小店で食パンや水飴を売る女達の風俗と風景。このスケッチをもとに写実的洋画に仕立てた絵は、当時の西洋人の帰国みやげに最適だったことでしょう。

現在の目で見て、その写実、その的確なスケッチに目を、目張ります。

1915(大正4)年、五姓田義松は、晩年住み続けた横浜で亡くなりました。享年60歳。

五姓田義松が、高橋由一と並ぶ明治初期の輝かしい画業を見せたこと、美術の教科書にも載せてほしい。

<つづく>