田野町恩山寺谷地区は、小松島市役所の南西約3kmのところ

小松島市役所北側の「小松島市南小松島」信号を西北西へ、県道178号線を進みます

約600mで信号を左(南南西)へ、県道33号線でがJR牟岐線の踏切を越える県道216号線となります

約1.1kmで「⇐室戸・国道55号線」の標識に従って、時差式信号を左(南東)へ、徳島南バイパスです

約400mでコーヒー店前の信号を右(南西)へ、県道136号線です、すぐ先の一時停止に「⇐恩山寺」の案内板です

約500mで「18番札所恩山寺⇒」の標識に従って斜め右(南西)へ

約300mで赤い欄干の橋の先に目的の「恩山寺ビランジュ」の赤い幹がみえました

手前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

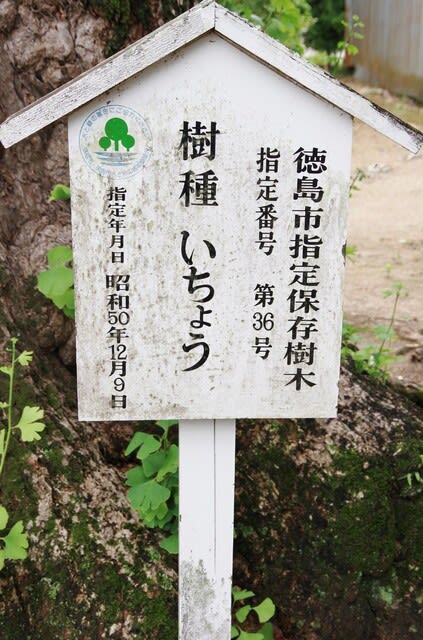

「びらんじゅ」の標柱です

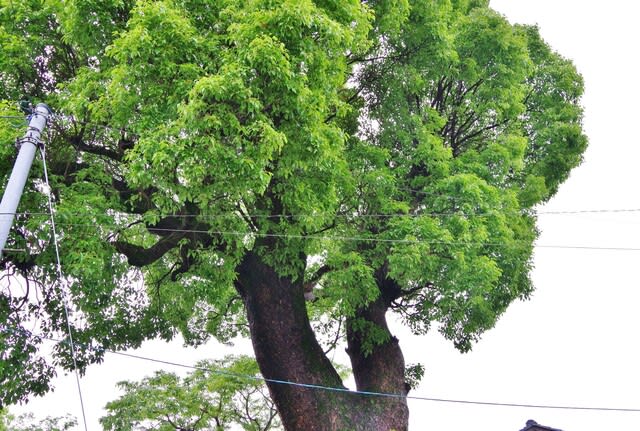

樹高20m、幹周約2. 4m・約2. 2m・約1. 5mの3本(合計6.1m)の株立ちです

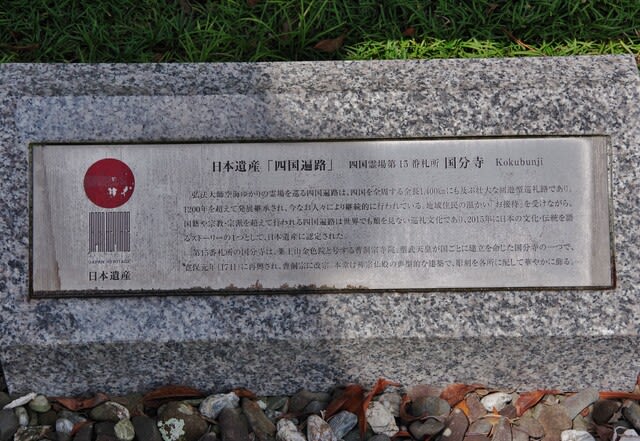

説明版です

天然記念物 恩山寺ビランジュ

昭和29年県指定

ビランジュは、サクラと同属のバラ科の常緑高木である。

もともと3本の木が合わさり一樹となっている。

樹皮は灰褐色であるが鱗片となり脱落しやすく、幹肌は紅黄である。

葉は長楕円形で先はとがり、表面は濃い緑色である。

ビランジュの名は、インドの毘蘭樹にあてたもので、恩山寺が弘法大師ゆかりの地であるため、そう呼び伝えている。

徳島県教育委員会・小松島市教育委員会

*ビランジュは、バクチノキの名前でも知られ、愛媛県宇和島市・瑞林寺のバクチノキ、目通り幹囲5.5mや神奈川県小田原市の早川のビランジュ、目通り幹囲5.2m国指定天然記念物などの巨木も知られています

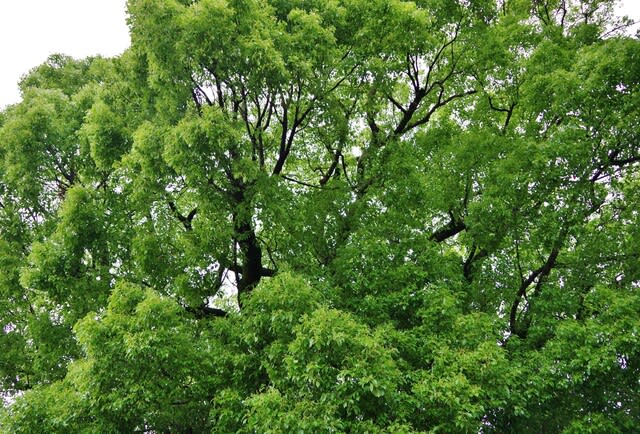

南東側から

南西側から、独特の色合いですね

西側から

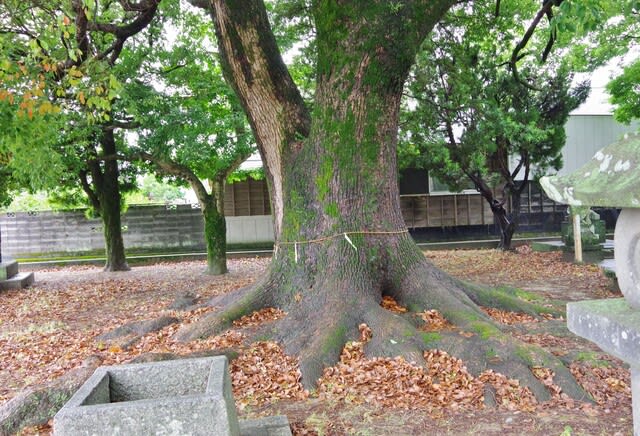

北西側から、玉垣設置から大きくなり過ぎてている様に根が張り出しています

北側から

東側から

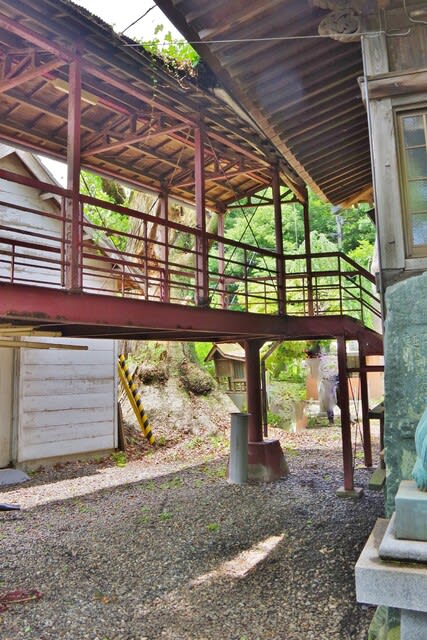

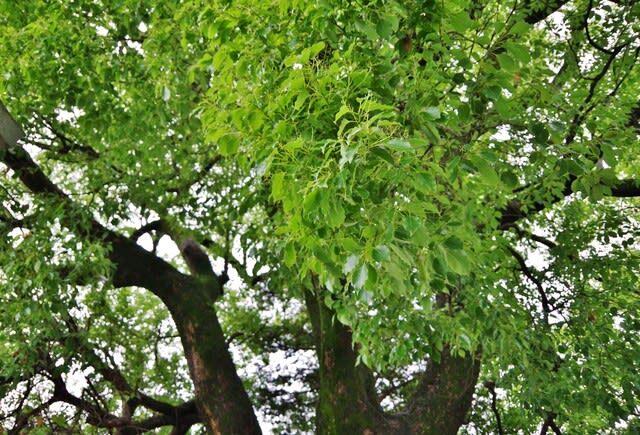

山門したから見ました

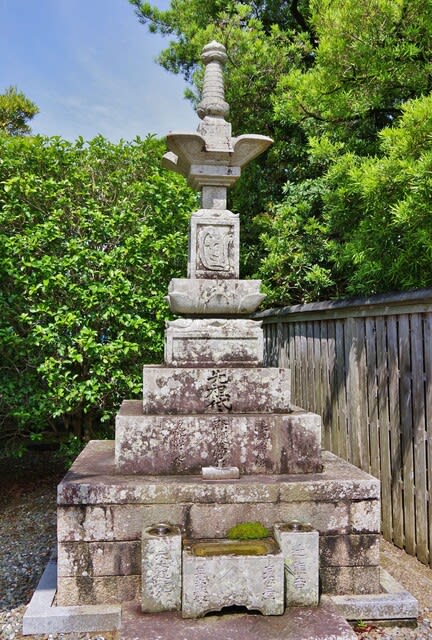

東側に恩山寺山門です

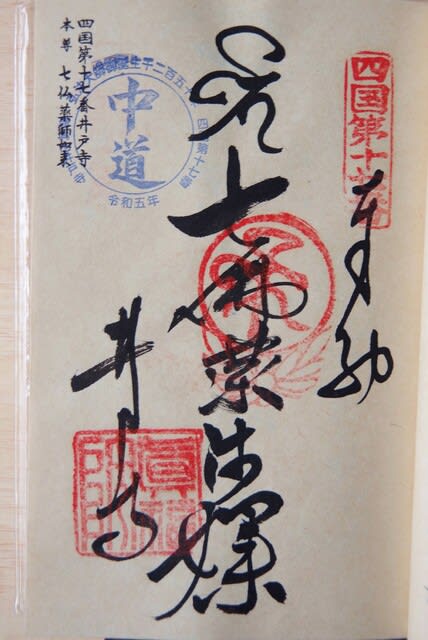

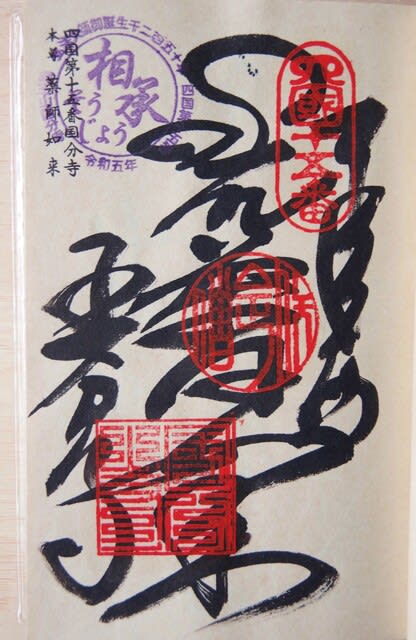

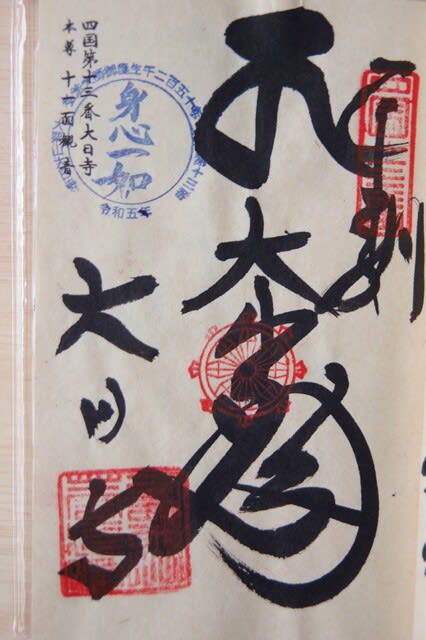

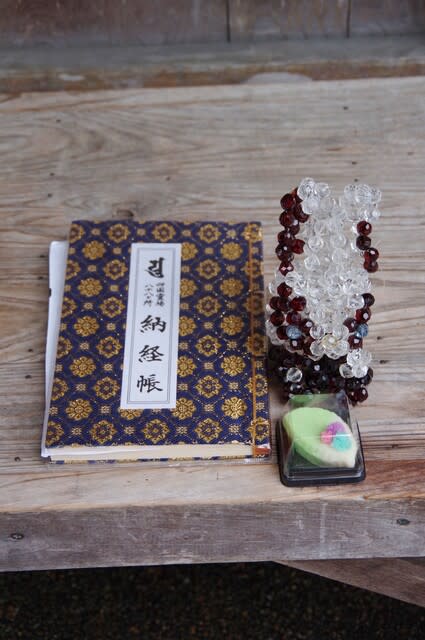

では、恩山寺へお参りしましょう

2024・6・10・13・10

小松島市役所北側の「小松島市南小松島」信号を西北西へ、県道178号線を進みます

約600mで信号を左(南南西)へ、県道33号線でがJR牟岐線の踏切を越える県道216号線となります

約1.1kmで「⇐室戸・国道55号線」の標識に従って、時差式信号を左(南東)へ、徳島南バイパスです

約400mでコーヒー店前の信号を右(南西)へ、県道136号線です、すぐ先の一時停止に「⇐恩山寺」の案内板です

約500mで「18番札所恩山寺⇒」の標識に従って斜め右(南西)へ

約300mで赤い欄干の橋の先に目的の「恩山寺ビランジュ」の赤い幹がみえました

手前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

「びらんじゅ」の標柱です

樹高20m、幹周約2. 4m・約2. 2m・約1. 5mの3本(合計6.1m)の株立ちです

説明版です

天然記念物 恩山寺ビランジュ

昭和29年県指定

ビランジュは、サクラと同属のバラ科の常緑高木である。

もともと3本の木が合わさり一樹となっている。

樹皮は灰褐色であるが鱗片となり脱落しやすく、幹肌は紅黄である。

葉は長楕円形で先はとがり、表面は濃い緑色である。

ビランジュの名は、インドの毘蘭樹にあてたもので、恩山寺が弘法大師ゆかりの地であるため、そう呼び伝えている。

徳島県教育委員会・小松島市教育委員会

*ビランジュは、バクチノキの名前でも知られ、愛媛県宇和島市・瑞林寺のバクチノキ、目通り幹囲5.5mや神奈川県小田原市の早川のビランジュ、目通り幹囲5.2m国指定天然記念物などの巨木も知られています

南東側から

南西側から、独特の色合いですね

西側から

北西側から、玉垣設置から大きくなり過ぎてている様に根が張り出しています

北側から

東側から

山門したから見ました

東側に恩山寺山門です

では、恩山寺へお参りしましょう

2024・6・10・13・10

.

.

雨が強く成っていましたので、取材は終わりにして、道の駅いたのへ戻りました

雨が強く成っていましたので、取材は終わりにして、道の駅いたのへ戻りました