都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

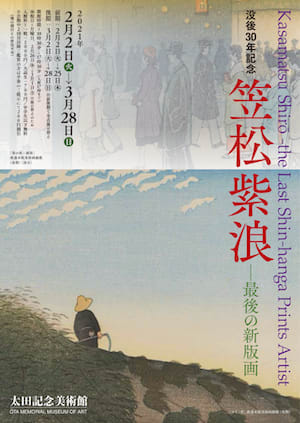

「笠松紫浪―最後の新版画」 太田記念美術館

太田記念美術館

「没後30年記念 笠松紫浪―最後の新版画」

2021/2/2~3/28

太田記念美術館で開催中の「没後30年記念 笠松紫浪―最後の新版画」を見てきました。

1898年に東京に生まれた笠松紫浪は、鏑木清方に入門して日本画を学ぶと、東京や温泉地の風景を舞台とした新版画を多く制作しました。

そうした一連の新版画を紹介するのが「笠松紫浪―最後の新版画」で、大正から戦中、戦後にかけての作品、全130点が揃いました。(前後期で入れ替え。各会期で半数を展示。)

はじまりは紫浪が大正期に手掛けた新版画で、「青嵐」や「初秋」など水辺の牧歌的な景色を描いていました。まだ20代だった若き紫浪は、清方の勧めや渡邉庄三郎の依頼によって、1919年から翌年の間に渡邊木版画舗から5点の新版画を刊行しました。しかしその後は新版画に携わらず挿絵や日本画を描いていて、10年以上経った1932年頃に同じ渡邊木版より再び新版画を制作するようになりました。

1945年に戦争を避けるため長野県へ疎開した紫浪は、戦後もしばらく同地で暮らしていました。そして1948年になると渡邉庄三郎の甥である金次郎の手により、新版画を制作しはじめて、1950年までに8点の作品を発表しました。ところが刊行に際し、庄三郎の許可を得なかったために販売が差し止められ、市中へ出回ることはありませんでした。

結果的に渡邊木版画舗と疎遠になった紫浪は、1952年から京都の芸艸堂の依頼によって新版画を制作し、1959年までの8年間に100点もの作品を刊行しました。かつては紫浪が拠点としていた東京や疎開先の長野を描いていましたが、この時代になると芸艸堂からの取材資金によって全国各地を旅していて、日光や伊豆、松島などの温泉地や観光地も題材となりました。

戦前から戦後、色彩などで画風を変えたものの、紫浪の新版画は一貫して風景が捉えられていて、新版画の第一人者である巴水の作品を彷彿させるものがありました。ただ紫浪の作品には時に人の生活が滲み出ているようで、一見、静謐な風景のように思えても、ドラマのワンシーンを切り取るかのような抒情的な味わいが感じられました。

「春の夜―銀座」は多くの人が行き交う夜の銀座の賑わいを捉えていて、明かりの漏れる屋台の中には、おそらく客と思しき人物の足が描かれていました。まさに日常の一コマを取り出していて、人々の会話すら伝わってくるような情景と言えるかもしれません。

川沿いに立ち並ぶ家々を描いた「片瀬川月の出」は、ちょうど夜に月がのぼった光景を表していて、家の窓からは明かりと人影を見ることができました。あくまでも静かな景色ながらも、例えば家の中では夕飯の支度をしている人々の様子も想像出来ないでしょうか。

芸艸堂のいくつかの新版画は直筆の原画と見比べることもできました。そのうち「箱根湯本の春宵」は ぼんやりと外灯が点る温泉場の道を和装の女性が歩いていて、満開の桜とともに、雨上がりなのか路上には水溜まりがありました。紫を中心とした淡くおぼろげな色彩が包み込む原画には、まるで夢の中を彷徨うかのような幻想的な雰囲気が漂っているかもしれません。

ラストの一枚、「東京タワー」にも目を奪われました。ちょうど開業した翌年である1959年の作品で、夕暮れにライトアップされたタワー見上げるような構図で描いていました。古く懐かしい場所だけでなく、東京のビル群や横浜の大型貨物船などの近代的な風景を作品に取り込んでいるのも、紫浪の制作の特徴の1つかもしれません。

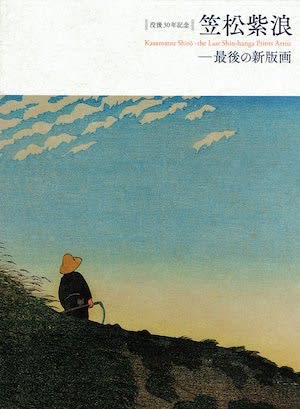

チラシ表紙を見て楽しみにしていた展覧会でしたが、実際の作品も想像以上に魅力的に感じました。また一人、かけがえのない画家と出会ったような気がしました。

なおカタログに記載されていましたが、笠松はこうした新版画の他に、日本画と自画自刻自摺による版画も制作していたそうです。特に戦後、1960年に芸艸堂からの刊行を終えると、実に1987年まで自画自刻自摺による作品を作り続けました。

今回の笠松展では日本画や自画自刻自摺の版画は出品されていません。いつの日かそうした作品を網羅した回顧展が行われればと思いました。

会期は2期制です。前後期で全ての作品が入れ替わります。

「没後30年記念 笠松紫浪―最後の新版画」(出品リスト)

前期:2月2日(火)~25日(木)

後期:3月2日(火)~28日(日)

*2月26日から3月1日は展示替えのため休館。

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、開館時間が10:30~17:00(最終入館は16:30まで)と短縮されました。また混雑緩和のため、1階の畳の間と2階ののぞきケースに作品は展示されません。予約は不要ですが、混雑時は入場規制を行う場合があります。最新の情報は同館のWEBサイトをご覧下さい。

3月28日まで開催されています。おすすめします。

「没後30年記念 笠松紫浪―最後の新版画」 太田記念美術館(@ukiyoeota)

会期:2021年2月2日(火)~3月28日(日)

*前期:2月2日(火)~25日(木)、後期:3月2日(火)~28日(日)

休館:月曜日、及び2月26日~3月1日。

時間:10:30~17:00(入館は16時半まで)

料金:一般1000円、大・高生700円、中学生以下無料。

住所:渋谷区神宮前1-10-10

交通:東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅5番出口より徒歩3分。JR線原宿駅表参道口より徒歩5分。

「没後30年記念 笠松紫浪―最後の新版画」

2021/2/2~3/28

太田記念美術館で開催中の「没後30年記念 笠松紫浪―最後の新版画」を見てきました。

1898年に東京に生まれた笠松紫浪は、鏑木清方に入門して日本画を学ぶと、東京や温泉地の風景を舞台とした新版画を多く制作しました。

そうした一連の新版画を紹介するのが「笠松紫浪―最後の新版画」で、大正から戦中、戦後にかけての作品、全130点が揃いました。(前後期で入れ替え。各会期で半数を展示。)

はじまりは紫浪が大正期に手掛けた新版画で、「青嵐」や「初秋」など水辺の牧歌的な景色を描いていました。まだ20代だった若き紫浪は、清方の勧めや渡邉庄三郎の依頼によって、1919年から翌年の間に渡邊木版画舗から5点の新版画を刊行しました。しかしその後は新版画に携わらず挿絵や日本画を描いていて、10年以上経った1932年頃に同じ渡邊木版より再び新版画を制作するようになりました。

1945年に戦争を避けるため長野県へ疎開した紫浪は、戦後もしばらく同地で暮らしていました。そして1948年になると渡邉庄三郎の甥である金次郎の手により、新版画を制作しはじめて、1950年までに8点の作品を発表しました。ところが刊行に際し、庄三郎の許可を得なかったために販売が差し止められ、市中へ出回ることはありませんでした。

結果的に渡邊木版画舗と疎遠になった紫浪は、1952年から京都の芸艸堂の依頼によって新版画を制作し、1959年までの8年間に100点もの作品を刊行しました。かつては紫浪が拠点としていた東京や疎開先の長野を描いていましたが、この時代になると芸艸堂からの取材資金によって全国各地を旅していて、日光や伊豆、松島などの温泉地や観光地も題材となりました。

戦前から戦後、色彩などで画風を変えたものの、紫浪の新版画は一貫して風景が捉えられていて、新版画の第一人者である巴水の作品を彷彿させるものがありました。ただ紫浪の作品には時に人の生活が滲み出ているようで、一見、静謐な風景のように思えても、ドラマのワンシーンを切り取るかのような抒情的な味わいが感じられました。

「春の夜―銀座」は多くの人が行き交う夜の銀座の賑わいを捉えていて、明かりの漏れる屋台の中には、おそらく客と思しき人物の足が描かれていました。まさに日常の一コマを取り出していて、人々の会話すら伝わってくるような情景と言えるかもしれません。

川沿いに立ち並ぶ家々を描いた「片瀬川月の出」は、ちょうど夜に月がのぼった光景を表していて、家の窓からは明かりと人影を見ることができました。あくまでも静かな景色ながらも、例えば家の中では夕飯の支度をしている人々の様子も想像出来ないでしょうか。

左が完成となる版画。右がその原画です。もちろん原画は笠松紫浪の直筆によるもの。構図は概ね一致していますが、桜の花や路上の水たまりなど、その表現は大きく変更されています。太田記念美術館で開催中の「笠松紫浪ー最後の新版画」展では、版画制作の裏側も知ることができます。 pic.twitter.com/ZV03ZoUsaw

— 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (@ukiyoeota) February 13, 2021

芸艸堂のいくつかの新版画は直筆の原画と見比べることもできました。そのうち「箱根湯本の春宵」は ぼんやりと外灯が点る温泉場の道を和装の女性が歩いていて、満開の桜とともに、雨上がりなのか路上には水溜まりがありました。紫を中心とした淡くおぼろげな色彩が包み込む原画には、まるで夢の中を彷徨うかのような幻想的な雰囲気が漂っているかもしれません。

ラストの一枚、「東京タワー」にも目を奪われました。ちょうど開業した翌年である1959年の作品で、夕暮れにライトアップされたタワー見上げるような構図で描いていました。古く懐かしい場所だけでなく、東京のビル群や横浜の大型貨物船などの近代的な風景を作品に取り込んでいるのも、紫浪の制作の特徴の1つかもしれません。

チラシ表紙を見て楽しみにしていた展覧会でしたが、実際の作品も想像以上に魅力的に感じました。また一人、かけがえのない画家と出会ったような気がしました。

なおカタログに記載されていましたが、笠松はこうした新版画の他に、日本画と自画自刻自摺による版画も制作していたそうです。特に戦後、1960年に芸艸堂からの刊行を終えると、実に1987年まで自画自刻自摺による作品を作り続けました。

今回の笠松展では日本画や自画自刻自摺の版画は出品されていません。いつの日かそうした作品を網羅した回顧展が行われればと思いました。

会期は2期制です。前後期で全ての作品が入れ替わります。

「没後30年記念 笠松紫浪―最後の新版画」(出品リスト)

前期:2月2日(火)~25日(木)

後期:3月2日(火)~28日(日)

*2月26日から3月1日は展示替えのため休館。

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、開館時間が10:30~17:00(最終入館は16:30まで)と短縮されました。また混雑緩和のため、1階の畳の間と2階ののぞきケースに作品は展示されません。予約は不要ですが、混雑時は入場規制を行う場合があります。最新の情報は同館のWEBサイトをご覧下さい。

3月28日まで開催されています。おすすめします。

「没後30年記念 笠松紫浪―最後の新版画」 太田記念美術館(@ukiyoeota)

会期:2021年2月2日(火)~3月28日(日)

*前期:2月2日(火)~25日(木)、後期:3月2日(火)~28日(日)

休館:月曜日、及び2月26日~3月1日。

時間:10:30~17:00(入館は16時半まで)

料金:一般1000円、大・高生700円、中学生以下無料。

住所:渋谷区神宮前1-10-10

交通:東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅5番出口より徒歩3分。JR線原宿駅表参道口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 「複製芸術家 ... | 「筆魂 線の... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |