都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

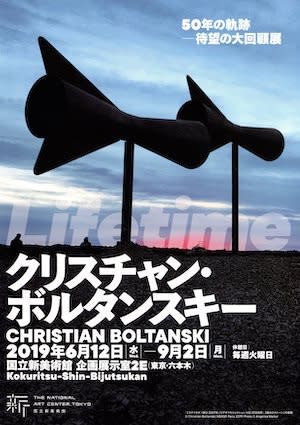

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」 国立新美術館

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」

2019/6/12~9/2

国立新美術館で開催中の「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」を見て来ました。

1944年にパリで生まれたクリスチャン・ボルタンスキーは、これまでに「集団や個人の記憶」、ないし「宗教や死」(解説より)などを主題としたインスタレーションを手がけてきました。

そのボルタンスキーの過去最大スケールの個展が「Lifetime」で、ボルタンスキーの制作の軌跡を辿るべく、新旧のインスタレーションが、さながら美術館の空間を支配するかのように展開していました。

冒頭、青いLEDによりDépart、「出発」と記したゲートを潜ると現れたのは、ボルタンスキーが1960年代終盤に撮影したキャリア初期の映像作品でした。うち「咳をする男」は、終始、ゴホゴホと咳をする1人の男が映されていて、何とも苦しそうな姿をしていました。これらの作品は、ボルタンスキーの若い頃の絵画とも関係するそうです。

そして匿名の写真からなる「青春時代の記憶」や、ボルタンスキー自身の7歳から60歳までを写した「自画像」などの展示を抜けると、電球の明滅とともに鳴り響く心臓の大きな音が聞こえて来ました。これが世界中の人々の心臓音を保存した豊島の「心臓音のアーカイブ」から提供された、ボスタンスキーの心臓音からなる作品でした。そのドクドクと胸を打つ鼓動を耳にしていると、不思議と人間の体内へ沈み込んでいくような感覚にとらわれるかもしれません。

まるでヨーロッパの古い教会の中へと迷い込んだような錯覚に陥りました。それが複数の「モニュメント」からなる展示室で、いずれも小さなポートレートなどの写真のフレームとともに、電線によって繋がれた電球が光っていました。まさに「瞑想を誘うような雰囲気」(解説より)を醸していて、電球の1つ1つが、死者を慰霊する祭壇を灯すロウソクのようでもありました。

クリスチャン・ボルタンスキー「幽霊の廊下」 2019年

その教会を後にして、さらに先へと進むと、多くの幽霊が揺れ踊る「幽霊の廊下」が現れました。ちょうど大きなカーテン越しに、ドクロや奇怪な鳥など意を象った幽霊のモチーフが、影絵のように映っていて、まるで日本の百鬼夜行を見るかのようでした。おどろおどろしくも、不思議とコミカルに思えるのも面白いかもしれません。

クリスチャン・ボルタンスキー「ぼた山」 2015年

「幽霊の廊下」を過ぎると、巨大な黒い山、すなわち「ぼた山」が立ちはだかりました。それは一枚一枚、たくさんの黒い服を積み上げてできた山で、近づけばこそ確かに衣類だと判別できるものの、遠目ではもはや土か金属の塊のようでもあり、個々の服の個性や記憶を伺うことは出来ませんでした。そして山の上にはさも月のごとく、1つのランプが辺りを灯していました。

上:クリスチャン・ボルタンスキー「発言する」 2005年

下:クリスチャン・ボルタンスキー「スピリット」 2013年

「ぼた山」を取り囲むように靡くのが、100枚以上ものヴェールから成る「スピリット」と呼ばれる作品でした。薄い半透明と思しきの布には、ボルタンスキーの過去作品から取られたイメージが印刷されていて、多くは人の肖像のようでした。一連のヴェールは、ボルタンスキーにとって、彷徨える霊魂を呼び起こすものだとされていました。

クリスチャン・ボルタンスキー「スピリット」 2013年

ヴェールは揺らめいていて、天井を見やると、シーリングファンから風が送られていることも分かりました。ふと風が頬を撫でる時、ともすると霊魂に接したかのような印象も受けました。

クリスチャン・ボルタンスキー「アニミタス(白)」 2017年

映像の「アニミタス(白)」も存在感があったのではないでしょうか。ここでは戸外で多くの風鈴が鳴る光景を、一面の大きなスクリーンに映していて、風鈴は風を受けて終始、互いに合奏するかのようにリンリンと音を響かせていました。ともかくあまりにも真っ白なため、架空の場所にも思えてしまいますが、実際には雪に覆われたカナダ北部の厳しい環境下の土地にて、日の出から日没までの長時間に渡って撮影されました。よって映像の上映時間も10時間に及んでいました。

クリスチャン・ボルタンスキー「ミステリオス」 2017年

「アニミタス(白)」と共に、同じく自然を舞台にしながら、聴覚にも訴える作品がありました。3面スクリーンの映像インスタレーション、「ミステリオス」では、ラッパ状のオブジェより動物の鳴き声のような音が発せられていて、ボルタンスキーはクジラからの反応を期待し、パタゴニアの海辺にてオブジェを設置しました。同地においてクジラは、時間の起源を知る生き物として捉えられているそうです。

鳴き声を背に、頭上に来世と記された「白いモニュメント、来世」を潜ると、たくさんの電球が床で明かりをつけた「黄昏」が広がっていました。しかし実際に電球は、日々、3つずつ消えていき、最後には暗くなるように作られていて、人生の終焉を暗示させていました。

壁に数多くの衣類を吊るした「保存室」にも目を奪われました。おそらくは老若男女、色に用途を問わず、服を吊るしていて、もはや抜け殻のように正気を失っていました。何やら服だけでなく、人の吊るされた光景を連想したのは私だけでしょうか。どこか死を思わせてなりませんでした。

ラストは赤いLEDでArrvéeと表記された作品、すなわち「到着」でした。まさにここには世界各地の人々の記憶をたぐり寄せつつ、生と死、すなわち「Lifetime」こと一生が、各々のインスタレーションを通して示されていたのかもしれません。国立新美術館の空間が、これほど奥深く、さながら異界へと繋がっている洞窟のように感じられたのも初めてでした。

【#ボルタンスキー東京展 】会場の部屋と部屋の間に掛けられた《合間に》という作品は、紐で形作られたスクリーンに#ボルタンスキー の7歳から65歳までの顔が変貌する様を投影したものです。作家は、顔のイメージを再生し続けることで死、そして生の時間について思いを巡らせてきました。 pic.twitter.com/hbUSUVl7D2

— 国立新美術館 NACT (@NACT_PR) July 17, 2019

心臓も鼓動や風鈴の響く音、さらには風が緩やかに吹き込まれるような空気の感触が、未だ耳や身体から離れることがありません。暗がりの会場内を縫うようにして進み、「到着」を経て出た時、外が殊更に眩しく映りました。インスタレーションがメインとはいえ、これほど「見る」よりも「体感する」ことに重きを置いた展示も少ないのではないでしょうか。

またボルタンスキーは現在、表参道のエスパス ルイ・ヴィトン東京においても「アニミタス II」と題した個展を行なっています。(9/18まで)

クリスチャン・ボスタンスキー「アニミタス(ささやきの森)」 2016年 *エスパス ルイ・ヴィトン東京での展示風景

これは国立新美術館にて公開された「アニミタス(白)」と同シリーズの作品で、2面の大型スクリーンを用い、日本の豊島を舞台とした「アニミタス(ささやきの森)」とイスラエルの死海のほとりを捉えた「アニミタス(死せる母たち)」を映していました。

クリスチャン・ボルタンスキー「アニミタス(死せる母たち)」 2017年 *エスパス ルイ・ヴィトン東京での展示風景

ともに「アニミタス(白)」と同様、無数の風鈴が終始、軽やかな音を打ち鳴らしていましたが、床に敷かれた草花の絨毯から草の匂いが漂っていて、より屋外空間を意識させる展示となっていました。エスパスはガラス張りの展示室ゆえに、天候や時間によって光の感覚が変化するため、朝や夕方などの時間帯によって見える景色が異なるかもしれません。

クリスチャン・ボルタンスキー「幽霊の廊下」 2019年

最後に巡回の情報です。「クリスチャン・ボルタンスキー - Lifetime」は、先行した国立国際美術館(2019年2月9日~5月6日)より、一部構成と内容を変えた巡回展です。東京展終了後は、長崎県美術館(2019年10月18日~2020年1月5日)へと巡回します。

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」展示風景

一部の展示室の撮影が出来ました。(掲載写真は、撮影可能エリアで撮りました。)

2016年の庭園美術館での個展よりも深く心に迫るものを感じました。9月2日まで開催されています。おすすめします。

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2019年6月12日(水)~9月2日(月)

休館:火曜日。但し4/30(火)は開館。

時間:10:00~18:00

*毎週金・土曜日は6月は20時まで、7・8月は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*8月10日(土)~8月12日(月・祝)は高校生無料観覧日(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

「ジュリアン・オピー」 東京オペラシティアートギャラリー

「ジュリアン・オピー」

2019/7/10~9/23

1958年にロンドンで生まれたジュリアン・オピーは、最小限の点や線によって、人物や風景などを、絵画に彫刻、LEDディスプレイで表現しては、人気を集めて来ました。

国内では2008年の水戸芸術館以来、実に11年ぶりとなる美術館での個展が、東京オペラシティアートギャラリーではじまりました。今年や昨年の最新作の27点が展示されていて、中には高さ約6メートルにも及ぶレリーフがあるなど、天井高を活かした構成になっていました。

手前:ジュリアン・オピー「Walking in New York 1」 2019年

はじめがオピーの得意とするピクトグラムのようなポートレートでした。うち「Walking in New York 1」や「Walking in Boston 3」は、イヤホンで音楽を聴いたり、スマホを見やりながら都会に歩く人々の姿を、6メートルもの大画面に表した作品で、太く黒い輪郭線で簡略化した造形や、平明でかつ鮮やかなコントラストを描く色彩など、オピーならではの表現を見ることが出来ました。

ジュリアン・オピー「Walking in Boston 3」(部分) 2019年

そして一見、遠くから眺めると平面の絵画のように映りましたが、近づくと、何枚ものパネルで組み合わされていることが分かりました。さらに興味深いのは、全てがパネルではなく、黒い輪郭線の部分は、おそらく壁に直接色を塗っていて、平面と立体の双方によって1つの作品が作られていることも見て取れました。この平面とも立体とも厳密に決めがたい、ギミックのような面白さがあるのも、大きな魅力かもしれません。

ジュリアン・オピー「Towers1」 2018年

一連のポートレートに続くのが、同じく人や田舎や高層ビルの風景、それに鳥などの動物の作品で、ブロンズや石の彫刻、アルミニウム、またLEDディスプレイなど、実に多様な素材を用い表現していました。

手前:ジュリアン・オピー「Crows」 2018年

カラスをアニメーションで表した「Crows」に目を引かれました。5台の小さな両面LEDディスプレイにカラスが映されていて、地面でエサをついばむのか首を上げ下げしたり、フンをする姿などを、白い線のみのシンプルな描写ながら、奇妙なほどリアルに表していました。

ジュリアン・オピー「3 Stone sheep」 2018年

先のポートレートしかり、全ては記号化され、無機的に映るようでありながら、どことなく個性的であり、親しみやすく感じるのも、オピー作品の特徴と言えそうです。

「ジュリアン・オピー」展会場風景

ブロンズのポートレート、ジョギングをする人の映像、カラスや羊、さらに田園や高層ビルの彫刻などを眺めていると、田舎と都会の交差したランドスケープが築かれているようにも感じられました。近年、オピーは人から都市、風景へと制作の幅を広げていますが、まさにオピーの関心の現在の在り処が、この個展で示されたのかもしれません。

ジュリアン・オピー「Sonia Elvis Elena Paul」 2019年

11年前、水戸芸術館でオピーの作品を殆ど初めて見て、大いに惹かれたことを思い出しました。水戸では屋外の芝生広場にも作品を設置するなど、館内外の空間を効果的に用い、ポートレートをはじめ、「日本八景」などの風景の作品を展示していました。

ジュリアン・オピーの11年ぶりとなる個展が東京オペラシティ アートギャラリーで開催中。立体作品も充実していて、会場は楽しいオピーワールドに! https://t.co/U4ILN4ULF6 pic.twitter.com/6hM04xSC8K

— Pen Magazine (@Pen_magazine) July 25, 2019

今回の個展は前回と比べるとよりシンプルな構成かもしれません。なお会場内にBGMとして流れるピアノ音も、オピー自らが手がけた作品だそうです。目と耳で楽しめました。

ジュリアン・オピー「Street1」 2019年

撮影も可能です。9月23日まで開催されています。

「ジュリアン・オピー」 東京オペラシティアートギャラリー

会期: 2019年7月10日(水)~9月23日(月)

休館:月曜日

*祝日の場合は翌火曜日。

*全館休館日:8月4日(日)

時間:11:00~19:00

*金・土は20時まで開館。

*入場は閉館30分前まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生800(600)円、中学生以下無料。

*同時開催中の「収蔵品展067 池田良二の仕事」、「project N 76 末松由華利」の入場料を含む。

*( )内は15名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

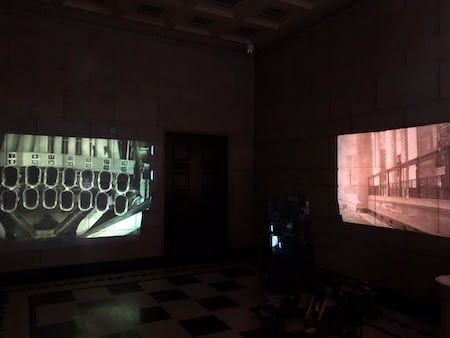

「中山英之展 , and then」 TOTOギャラリー・間

「中山英之展 , and then」

2019/5/23~8/4

TOTOギャラリー・間で開催中の「中山英之展 , and then」を見てきました。

1972年に福岡で生まれ、2007年に建築設計事務所を設立した建築家の中山英之は、これまで主に住宅やオフィスなどの設計を数多く手がけてきました。

その中山は個展に際し、「この展覧会は、いくつかの映像からなります。」として、「建築の展覧会というよりも建築のそれから/, and thenを眺める上映会、と言ったほうが正しいかもしれません。」と語っています。それでは一体、どのような展示が行われていたのでしょうか。

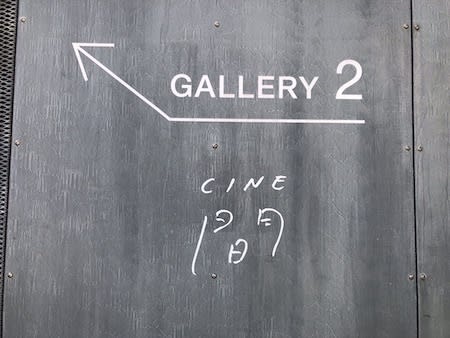

入口からして通常の作りとは異なっていました。というのも、3階のエントランスはまるでチケット売り場を思わせるようになっていて、4階へと進む通路には、さながら映画館ならぬ映像作品のポスターが貼られていました。つまり山本は会場全体を映画館に見立てていました。

はじめのロビーと記された3階のフロアには、中山が過去に設計した「岡田邸」や「弦と弧」といった建築の模型、スケッチ、図面などが展示されていました。それらはいずれも緩やかな曲線を描き、高さのまちまちな展示台の上に並んでいて、キャプションは、中山本人が直接、鉛筆で書いていました。全体的に手作り色の濃い展示と言えるかもしれません。

それぞれのブースでは、一般的な建築展と同様、模型や図面等が置かれていましたが、一見するところ、設計とは無関係と思われる撮影用のカメラや楽譜があることも分かりました。何故にカメラと楽譜なのでしょうか。

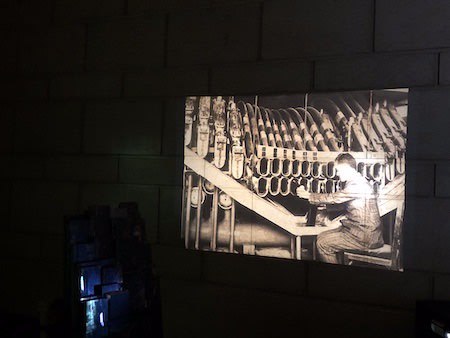

答えはCINEMA(CINE間)と題した4階のフロアにありました。そこでは大型のスクリーンに、先の「岡田邸」や「弦と弧」をはじめ、「家と道」や「mitosaya 薬草園蒸留所」など、中山の建築を舞台にした6本からなる短編の映像作品が公開されていました。つまり先のカメラは映像の制作に使われ、楽譜もBGMのためのメイキングだったわけでした。

そして重要なのは、映像が単に建築をモノとして紹介する内容ではないことでした。何故ならば「and then」、すなわち「建築のそれから」である現在の状態を映していて、例えば元々3人用に設計された「岡田邸」では、5人に増えた家族の生活する日常の光景を捉えていました。

事務所兼住宅である「弦と弧」では、吹き抜け部分を上下にカメラが移動し、食事や仕事をする住人などの様子を映していて、建築家の手を離れた今、実際にどのように建物が用いられているのかについて焦点を当てていました。また建物の外観や内部だけでなく、環境や立地にも触れた映像もあり、建築を取り巻く空間にも視野を広げていました。これほど赤裸々に建築と人、そして環境の関係を明らかにした建築展もなかなか他にないかもしれません。

さらに興味深いのは、映像の監督や編集を担ったのは中山ではなく、別々の施主や事務所の元所員であることでした。つまり「建築のそれから」の映像には、一切、建築家本人が関わっていませんでした。

いずれの映像も住人たちの生活などを通して、建築空間の生き生きと立ち上がる様子を、臨場感のある形で体感することが出来ました。「映画祭のような展覧会」との言葉もありましたが、もはや映像、言い換えれば短編映画こそ主役の異色の建築展とも言えるかもしれません。

なお映像は全部合わせると約1時間ほどありました。時間に余裕を持ってお出かけ下さい。

8月4日まで開催されています。おすすめします。

「中山英之展 , and then」 TOTOギャラリー・間

会期:2019年5月23日(木)~8月4日(日)

休館:月曜日。祝日。

時間:11:00~18:00

料金:無料。

住所:港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅3番出口徒歩1分。都営大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅7番出口徒歩6分。

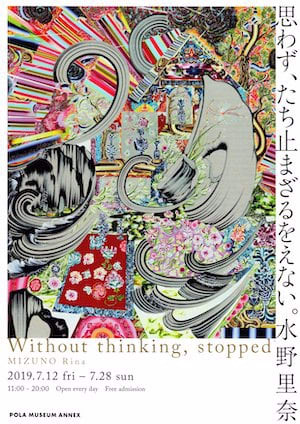

「水野里奈 思わず、たち止まざるをえない。」 ポーラミュージアムアネックス

「水野里奈 思わず、たち止まざるをえない。」

2019/7/12〜7/28

ポーラミュージアムアネックスで開催中の「水野里奈 思わず、たち止まざるをえない。」を見てきました。

1989年に愛知県で生まれた水野里奈は、国内の個展やグループ展で作品を発表し、2015年のVOCA展では奨励賞を受賞するなどして活動してきました。

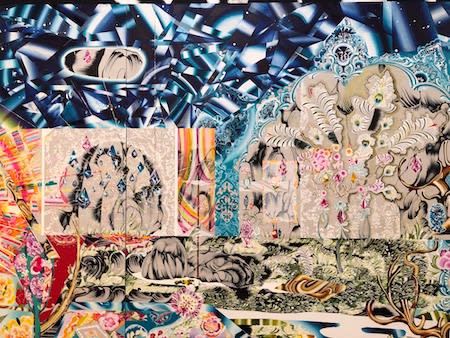

「青い宮殿」 2019年

壁一面に広がる一枚の大きな絵画に目を奪われました。それが「青い宮殿」と題した作品で、水墨によってトグロを巻く雲のようなモチーフを背景に、草花や山水、ないしソファーといった家具や、壺らしき装飾品の置かれた室内空間などが、極めて鮮やかな色彩によって描かれていました。また背景の水墨は、壁へ直に描かれていて、キャンバスの部分と半ば一体化していました。

「青い宮殿」 2019年

ともかくあまりにも大きな作品ゆえに、全体を一目で捉えるのも難しいほどでしたが、まるで万華鏡の中を覗き込むかのような華やかな色彩と、具象的でありながら強い装飾性を伴っているのが印象に残りました。

「青い宮殿」 2019年

水野は絵画において、「中東の細密画の装飾性・伊藤若冲の水墨画における筆致の要素・キャンバス地」(*)の3点を重視し、画面空間をまさに「レイヤーに置き換えて」(*)表現しているそうです。確かに水墨の力強い筆触は、若冲、ないし蕭白画を連想させる面もあるのではないでしょうか。また一部に、若冲の花鳥画における羽のような表現も見ることが出来ました。*ともに解説より

「青い宮殿」 2019年

大胆でかつ緻密さを兼ね備えた絵画は、まさに「思わず、立ち止まざるをえない。」と言えるのかもしれません。全体を引きで何とか捉えつつも、近づいては複雑に絡み合う緻密なモチーフに見入りました。

「細密ドローイング」 2019年

なおこれらの油彩とは一転し、「細密ドローイング」と題した小品の連作にも魅せられました。ここでは草花や装飾物などをボールペンで表現していて、線は細く、素早く引かれていて、さも画面全体へ散るような動きも感じられました。

また先の絵画同様、壁にも線や草花のモチーフが断片的に描かれていました。やはりドローイングでもレイヤー状の構成を重視しているのかもしれません。

「SCENT」 2016年

会場でもタブレットで紹介されていましたが、「青い宮殿」の背景の制作風景を捉えたダイジェスト映像も興味深いものがありました。

水野里奈「思わず、たち止まざるをえない。」7月28日(日)まで会場では約16mの壁の中央に作品を設置し、その余白には水野がドローイングを行いました。その制作の様子はこちら。#水野里奈 #polamuseumannex #ポーラミュージアムアネックス #gallery #ギャラリー #銀座 #ginza #中村弘峰 pic.twitter.com/82Gv43fTTo

— ポーラ ミュージアム アネックス (@POLA_ANNEX) 2019年7月19日

7月28日まで開催されています。

「水野里奈 思わず、たち止まざるをえない。」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)

会期:2019年7月12日(金)〜7月28日(日)

休館:会期中無休

料金:無料

時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

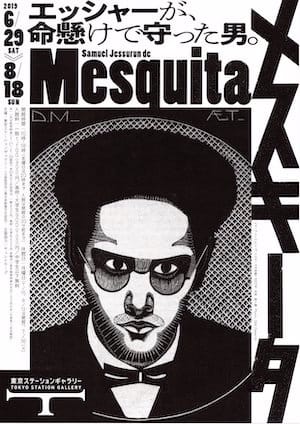

「メスキータ」 東京ステーションギャラリー

「メスキータ」

2019/6/29~8/18

東京ステーションギャラリーで開催中の「メスキータ」展の報道内覧会に参加して来ました。

1868年にアムステルダムにユダヤ人として生まれたサミュエル・イェスルン・デ・メスキータは、エッシャーらに影響を与えながら、画家や版画家として旺盛に活動したものの、ナチス・ドイツの迫害を受け、アウシュビッツで無念の死を遂げました。

そのメスキータの作品がヨーロッパから海を越えて日本へとやって来ました。いずれもドイツ人蒐集家ヴォルタース夫妻の個人コレクションで、約240点にも及び、初期から晩年までの作品を網羅していました。

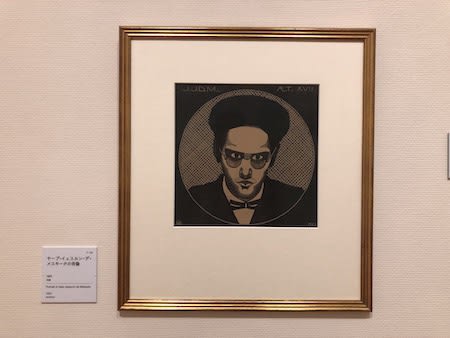

初期のメスキータは、油彩や水彩、ドローイングを制作していましたが、1890年以降になると、エッチングやリトグラフ、木版画など様々な技法で版画を手がけるようになりました。うちモチーフの1つとして取り上げられたのは、自画像や家族などの身近な人物を象った肖像でした。

右:「小さな自画像」 1896年

「小さな自画像」はメスキータが最初に手がけた木版画で、アーチ状の枠の中に、鏡を見やる自身の横顔を表していました。画面の上下には、太さも長さもまちまちな多くの彫り跡が残されていて、いわゆる試し刷りながら、装飾的な効果を生み出していました。

「ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像」 1922年

チラシ表紙を飾る「ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像」は、メスキータの息子のポートレートで、眼鏡をかけ、強い視線で前を見据える姿を力強く描いていました。全体としては写実的に表情を捉えているものの、髭などは規則的な線で示されていて、やはり装飾的に見えなくもありません。

1902年、ハールレムの応用美術学校の教師になったメスキータは、当初、ドローイングを教えるも、のちに装飾美術や版画を担当するようになりました。多くの教え子を抱えた中、特に有名だったのがM.C.エッシャーで、実際に初期はメスキータの作風に影響されました。

またメスキータの単純化された平面性は、日本の浮世絵を連想させる一方、明暗のコントラストや細かな装飾的な要素は、アール・デコやモダン・デザインを反映していると言われています。

「ユリ」(全5ステートのうち第1から第4ステート) 1916〜1917年

メスキータは版画の制作に際し、刷る途中の段階で筆を加え、表現を変えることを好みました。例えば「ユリ」では、第1ステートにおいて黒い背景の中、一人の人物とユリを描いているものの、第2ステートではもう一人の人物が加えられ、第3ステートでは右側の人物の肌を白く変化させました。またユリの花の中央にも、同心円状の模様に放射状の線を描くなど、ステートが進むごとに描写を変えていることが見て取れました。

「歌う女」 1931年

装飾性とモチーフを融合させたことも、メスキータの特徴の1つかもしれません。上を見やりながら、歌う女性を描いた「歌う女」では、縦の規則的な垂直線を巧みに用い、背後の上をパイプオルガン、両翼にハープを表していました。まるでステージから音楽が聞こえるかのような臨場感もあるのではないでしょうか。

人と並び、メスキータが多く取り上げたのは、動物や植物など自然のモチーフでした。その多くをアムステルダムのアルティス動物園に取材し、熱帯の植物やエキゾチックな動物などを木版画に表しました。

「二頭のガゼル」(上:習作、下:木版) 1926年

しかし人物画における装飾性と同様、端的に動物をそっくりそのままに写したわけではありませんでした。「二頭のガゼル」では、対象を有り体に捉えた習作スケッチに対し、木版ではそもそも体の色を白くしていて、本来的に馬のような毛並みであるのにも関わらず、まるで羊のようなふさふさした毛を持つ姿に変えていました。もはや別の動物と呼んで良いかもしれません。

「ウェンディンゲン」第1巻10号(特集:建築) 1918年

メスキータは、生涯に3冊の複製画集と2冊の版画集を出すなど、出版活動にも積極的に取り組んでいました。またアムステルダムで刊行された、建築、絵画、彫刻、演劇などの総合芸術雑誌、「ウェンディンゲン」でも数多くの表紙を手がけ、自作の特集も組まれました。

「ウェンディンゲン」第12巻1号(特集:S.イェスルン・デ・メスキータ) 1931年

うち第12巻1号はメスキータの2回目の特集を飾ったもので、円と直線で構成された抽象的なフクロウの表紙も自身が担当しました。中には21点の木版と6点の水彩画が掲載されています。

左:「ファンタジー:少女と死との会話」 制作年不詳

右:「ファンタジー:男と小さな頭部」 制作年不詳

さてともかく版画の印象の強いメスキータですが、もう1つ、版画と並んで描き続けた作品がありました。それはドローイングで、モチーフは版画とは一転し、エジプトなどの異国風や、ユダヤ人社会、さらには何物とも捉えがたい幻想的なヴィジョンや歪んだ人体などを表しました。一連のドローイングをメスキータ本人は、「全く意図していない無意識の表れ」とも語り、自由にイメージを展開させ、結果的に1000〜2000点ほどの作品を残しました。

左:「ファンタジー:さまざまな人々(黒い背景)」 1921年

右:「ファンタジー:三人の人物」 1922年

一連の「ファンタジー」と題した作品の人物表現などは、どこかカリカチュアを見るかのようでもあり、アンソールやルドンの作品を思わせるような幻視的な雰囲気も感じられました。実のところ、どこまで「無意識」に描いたかどうかは明らかではありませんが、その手法はシュルレアリスムのオートマティスムの先駆けとして位置付ける考えもあるそうです。

メスキータ展会場風景

メスキータの人生の結末はあまりにも惨たらしいものでした。1940年5月、ナチス・ドイツはオランダを占領すると、ユダヤ人を迫害し、メスキータも自由に活動出来なくなりました。そして1944年1月末から2月にかけての深夜、メスキータは一家とともに連行され、強制収容所に送られました。そしてメスキータ本人と妻のエリザベトとはアウシュビッツで殺害され、子のヤープも後日、エンシュタットで没しました。実にメスキータ75歳のことでした。

メスキータ展会場風景

しかしメスキータの作品は損なわれることはありませんでした。のちにメスキータのアトリエを訪問した教え子のエッシャーなどの友人は、いわば命懸けで作品を回収し、秘密裏に保管することに成功します。そして戦後、エッシャーらの尽力により、アムステルダムの市立博物館で回顧展が開催され、再び世に作品が公開されました。

メスキータはエッシャー関連の展示などで紹介されたことはあったものの、今回のように単独でかつ大規模に画業が振り返られたことは国内で一度もありません。近年、ヨーロッパでも再評価が進む画家の全貌を、日本で知る貴重な機会と言えそうです。

一目見て頭に焼きつくような強いビジュアルの版画だけでなく、幻想的なドローイングなど、思いのほかに作品の振り幅が広い画家であるのかもしれません。また版画を細かに刻む線を見ていると、どこか職人魂とでも呼べるような、創作への飽くなき探究心も感じられました。

日本初の回顧展となる東京ステーションギャラリーの『メスキータ』展。若きエッシャーに影響を与えた、悲運の画家を知っているか? https://t.co/RTD4GXVGNn pic.twitter.com/kpVEzesQmc

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年7月18日

8月18日まで開催されています。おすすめします。

「メスキータ」 東京ステーションギャラリー

会期:2019年6月29日(土)~8月18日(日)

休館:月曜日。但し7月15日、8月12日は開館。7月16日(火)。

料金:一般1100(800)円、高校・大学生900(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*7月20日(土)〜7月31日(水)は「学生無料ウィーク」のため学生は無料。(要証明書)

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「没後50年 坂本繁二郎展」 練馬区立美術館

「没後50年 坂本繁二郎展」

2019/7/14~9/16

練馬区立美術館で開催中の「没後50年 坂本繁二郎展」の特別鑑賞会に参加してきました。

1882年に福岡県の久留米で生まれた画家、坂本繁二郎は、牛や馬、静物、さらに月とモチーフを変化させながら、1969年に没するまで旺盛に絵画を制作しました。

坂本の没後50年を期して開催されたのが、今回の回顧展で、先行して開かれた生地、久留米市美術館での展示(会期:2019/4/6~6/9)の巡回展でもあります。

右:坂本繁二郎「夏野」 1898年

少年期から絵が好きだった坂本は、10歳の頃に森三美の画塾に入ると、遅れて入ってきた同郷の青木繁らとともに洋画を学びました。「夏野」は画塾時代、16歳の時の作品で、夕立が明けて虹のかかる空の下、川の流れる田園地帯を細かに表しました。空と近景の対比的な構図などから、おそらくは西洋画の手本を模したと考えられていて、坂本は画塾において模写を中心に絵画を修得しました。

左:坂本繁二郎「町裏」 1904年

1902年、青木に一足遅れて上京した坂本は、青木の紹介で画塾不同舎に入門すると、太平洋洋画研究所に学びました。「町裏」は、1904年の第3回太平洋画会に出展したデビュー作で、薪を運ぶ人を厚塗りの油彩で表現しました。

青木繁「海景(布良の海)」 1904年 石橋財団アーティゾン美術館

この年、青木が制作したのが「海景」で、坂本や森田恒友らと出かけた千葉県館山の布良海岸を描きました。エメラルドグリーンに染まる海が、白い飛沫を立てながら岩を洗う光景が広がっていて、揺れ動く波を力強いタッチで表現しました。小品ながらも迫力があるのではないでしょうか。

右:坂本繁二郎「張り物」 1910年

坂本の妻の薫をモデルにした「張り物」は、1910年の第4回文展にて褒状を受けた作品でした。初期の坂本としてはかなり明るく、光に満ちていて、赤い布が妻の腕や顔に反射する様子を細かに描きました。

坂本繁二郎「うすれ日」 1912年 三菱一号館美術館寄託

坂本の絵を象徴付ける牛を描いたのが「うすれ日」で、一頭の牛が横を向いて立つ光景を、揺らぎの伴うような筆触で表しました。千葉県の御宿海岸を舞台としていて、第6回文展にて夏目漱石が注目したことから、坂本の出世作としても知られています。そして坂本は「うすれ日」で自信を得ると、同じく房総の海を背にした「海岸の牛」など、牛をモチーフとした作品を多く制作しました。

右:坂本繁二郎「帽子を持てる女」 1923年 石橋財団アーティゾン美術館

1914年、二科会に発表の場を移した坂本は、1921年にパリへ渡ると、日本人留学生と交流しながら、画家のシャルル・ゲランに師事しました。しかしながら半年でやめると、パリの郊外やブルターニュに出かけては写生するなどして活動しました。ブルターニュではゴーギャンに惹かれたとされ、「帽子を持てる女」などのポーズには、コローの影響も受けたと言われています。

3年後に故郷の久留米に戻った坂本は、1931年に八女へと居を移し、近隣にアトリエを構えて絵画を制作するようになりました。この時の坂本の関心はやはり馬にあり、雲仙や阿蘇の放牧場などへ出かけては、馬を描きました。友人らは東京での制作を薦めたものの、坂本は画壇に縛られず、自然豊かな九州の地をあえて選びました。

坂本繁二郎「馬」 1925年

帰国後最初に描いた馬の絵の「馬」は、第12回二科展へ出品した一枚で、ただ一頭、立つ馬を表しました。ここでは馬も地面も、言わば境界の曖昧な色面のみで示されていて、空は淡い水色で満たされていました。

左:坂本繁二郎「放牧三馬」 1932年 石橋財団アーティゾン美術館

この水色の空の下、3頭の馬をモチーフにしたのが「放牧三馬」で、中央の堂々とした馬などを、やはり色の面を重ねては広げるように描いていました。坂本は馬を時に複数組み合わせ、草原であったり、松や林の中にいる姿などを、様々なバリエーションにて表しました。当時、あまりにも馬の絵ばかりが出展されたため、批判的に捉えられることもありましたが、よほど信念を持っていたのか、坂本は馬を描くことをやめませんでした。

左:坂本繁二郎「能面」 1949年 メナード美術館

坂本が馬と並んで頻繁に描いたのが、野菜や果物、さらに水指や能面、煉瓦などの静物でした。特に能面は、1944年から1963年の間に30点あまり制作していて、モデルとなる能面を探すべく、夫人とともに骨董屋を巡り歩いたエピソードも残されています。

左:坂本繁二郎「壁」 1954年 三菱一号館美術館寄託

「能面」を表した一枚の「壁」に目を引かれました。手前には布の入った箱が置かれていて、奥の壁の上の方に、能面が1つ掛けられていました。手前の箱との遠近感ゆえか、能面は壁にあるというよりも、もはや宙に浮いているかのようで、まるで人格を得たかのようににこやかに微笑んでいました。どこかシュールにも映るかもしれません。

坂本繁二郎「暁明の根子岳」 1953年 小杉放庵記念日光美術館

驚くほどに美しい水色に染まった風景画を目にすることが出来ました。それが「暁明の根子岳」で、ギザギザした山容が特徴的な阿蘇山の山の1つを、色のシルエットで表していました。白い雲を浮かべた水色の空は、もはや山を包み込むかのように広がっていて、うっすらとピンク色を帯びた夜明けの光を、実に瑞々しく描いていました。ともかくキャンバスへ染み込むような色味が素晴らしく、しばらく絵の前から離れられませんでした。

坂本繁二郎「達磨」 1964年

口をへの字に結んだ達磨をモチーフとした「達磨」も可愛らしいかもしれません。飲食店の主人を励ますために描かれた一枚で、背景の雲のようなものは、七転び八起きの「起」の文字を表していました。ここでも印象深いのは色彩で、達磨の朱や手前の紫、そして水色や緑を伴う「起」の部分など面が、互いにせめぎ合うように広がっていました。

左:坂本繁二郎「月」 1964年

1964年、82歳になった坂本が最後に選んだモチーフは月雲でした。既に視力が衰え、アトリエに出かけることもなかった坂本は、主に自宅から眺めた月雲を絵に表していきました。坂本は月を描くことになった経緯について、「池面に映った満月の姿、深夜、小窓からふとながめた月の静けさのなかに秘めたあふれるような充実感に打たれてのことですが、老いの心境が月にモチーフを求めたのかもしれません。」と語っています。月に自らの心の有り様を投影していたようです。

坂本繁二郎「月」 1966年 無量寿院(福岡県立美術館寄託)

坂本の菩提寺である無量寿院に献納された「月」は、一連の月の中でも最大の作品で、中央で天高く黄色の光を照らす満月を描いていました。その明かりはいささかの曇りもなく、まるで見る者を祝福するかのように輝いていました。神々しさすら感じられないでしょうか。

生前の制作を捉えた映像で、坂本が「悪気を感じたことない、呑気なんだよね。」と楽しそうにインタビューに答える様子が印象に残りました。一概に結び付けられませんが、大らかで温かみのある作風には、坂本の人となりも反映されていたのかもしれません。

坂本繁二郎「雲仙の春」 1934〜57年 株式会社福岡銀行

展示は基本的に坂本の画業を時系列で紹介していて、渡欧前後などで変化する作風を追うことも出来ました。また墨画や水彩、それに大画面に有明海を望む雄大な景色を表した「雲仙の春」などの大作も出展されていて、点数も資料などを含め約140点と不足もありません。見応えは十分でした。

展示替えの情報です。前後期で約20点の作品が入れ替わります。

前期:7月14日(日)~8月18日(日)

後期:8月20日(火)~9月16日(月・祝)

気がつけば坂本繁二郎の作品にまとめて接したのは、2006年に当時のブリヂストン美術館で行われた回顧展以来のことでした。そして今回と同様に、坂本の命への温かい眼差しも感じられる動物の絵画から、やや神秘的な雰囲気さえ漂う静物画、さらに滑りを伴うような画肌に強く魅せられたことを覚えています。

「没後50年 坂本繁二郎展」会場入口

それから約13年、再び坂本繁二郎の画業に触れられる絶好の機会がやって来ました。お見逃しなきようにおすすめします。

9月16日まで開催されています。

「没後50年 坂本繁二郎展」 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:2019年7月14日(日)~9月16日(月)

休館:月曜日。但し7月15 日(月・祝)、8月12日(月・休)、9月16日(月・祝)は開館。7月16日(火)、8月13日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000(800)円、大・高校生・65~74歳800(700)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で500円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別鑑賞会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「第13回 shiseido art egg 今村文展」 資生堂ギャラリー

「第13回 shiseido art egg 今村文展」

2019/7/5~7/28

資生堂ギャラリーで開催中の「第13回 shiseido art egg 今村文展」を見てきました。

新進アーティストを公募によって紹介する資生堂アートエッグも、第13回を数えるに至りました。

今年度の応募総数は269件あり、選考を経て、今村文、小林清乃、遠藤薫の3名の作家が入選を果たしました。そして入選者の個展が、7月から9月にかけて順に行われます。

その第1弾が、1982年生まれの今村文で、「見えない庭」と題し、「ドローイングによる花や虫に囲まれた世界」(公式サイトより)構成するとしています。それでは一体、どのような展示なのでしょうか。

地下に広がる薄暗がりの展示室に置かれていたのは、開け放たれたクローゼットと、ランプの灯すチェスト、それに木の板で作られた部屋でした。中に立ち入ることこそ叶わないものの、明かりを頼りに部屋をドアから覗き込むと、白いシーツに包まれた一台のベット、それに小さな椅子が並んでいました。そして何よりも目を引くのが、ベットや椅子はおろか、天井から床面へと侵食するかのように広がる植物で、赤や黄色の花を咲かせていました。

また先のクローゼットも同様に、草花が広がっていて、チェストの引き出しにも花や葉の断片が無数に入れられていました。いずれも実際の草花ではなく、作家が水彩で描いて切り抜いた紙片でした。草花は時に絡み合い、半ば過剰なまでに茂っていて、本来的に室内である寝室が、まるで屋外、まさに庭のようでした。

「自我のない彼らはとても純粋な心だけの状態なのではないでしょうか。私にとって、花や虫は心を感受して光る白熱灯のようなものです。その光だけで満たしたいと思うのです。」 今村文(解説シートより)

草花とともに重要なモチーフがもう1つありました。それが写真では良く分からないかもしれませんが、無数の毛虫や蛾などの虫でした。いずれも草花と同様に紙で作られていて、例えば寝室では、ベットの上はおろか、壁から床に至るまでたくさんの毛虫が群れをなしていました。かなり精緻に作られていてリアリティもあるため、虫が苦手な方は思わず仰け反ってしまうかもしれません。

今村は、庭を作る際に寝室を築いたのは、「眠っている間の不在」について考えたからと述べています。そして目を覚ますと、「私を忘れていたと気づき」(解説シートより)、そこに本当に存在していたのかと自問するのだそうです。

ともすると寝室に広がる庭は、人が眠っている間にだけ現れる光景なのかもしれません。無数の草花や虫に囲まれた寝室の庭を見やりながら、どこか非現実の空間へと誘われていくような錯覚に陥りました。

今村文「ぼたん羽虫華鬘」 2018年

「花ふたち、茂み」や「ぼたん羽虫華鬘」などと題した、紙に水彩の平面のコラージュにも惹かれました。草花や虫の繊細で澄んだ生命感が滲み出ているように見えないでしょうか。

資生堂アートエッグの本年度のスケジュールは以下の通りです。

【第13回 shiseido art egg 展示スケジュール】

今村文展: 2019年7月5日(金)~7月28日(日)

小林清乃展:2019年8月2日(金)~8月25日(日)

遠藤薫展: 2019年8月30日(金)~9月22日(日)

全ての展示の終了後、有山達也(グラフィックデザイナー)、住吉智恵(アートプロデューサー)、小野耕石(美術家)の専門家3氏の審査を得て、大賞の「shiseido art egg賞」が選ばれます。

【#今村文 展「見えない庭」】作家解説より二つの別々の植物が交わり、絡み合い、ひとつになる様。それは同じ空気を吸って生活する家族のよう。#資生堂ギャラリー #shiseidogallery #shiseidoartegg pic.twitter.com/AR6MpF1Bdf

— 資生堂ギャラリー (@ShiseidoGallery) 2019年7月10日

7月28日まで開催されています。おすすめします。*写真は全て「見えない庭」会場風景。撮影も可能です。

「第13回 shiseido art egg 今村文展」 資生堂ギャラリー(@ShiseidoGallery)

会期:2019年7月5日(金)~7月28日(日)

休廊:月曜日。*祝日が月曜にあたる場合も休館

料金:無料。

時間:11:00~19:00(平日)、11:00~18:00(日・祝)

住所:中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A2出口から徒歩4分。東京メトロ銀座線新橋駅3番出口から徒歩4分。

「Ascending Art Annual Vol.3 うたう命、うねる心」 スパイラルガーデン

「Ascending Art Annual Vol.3 うたう命、うねる心」

2019/7/4~7/23

スパイラルガーデンで開催中の「Ascending Art Annual Vol.3 うたう命、うねる心」を見てきました。

1987年に富山に生まれた川越ゆりえは、これまでに嫉妬や寂しさ、弱さといった人間のネガティブな感情を、虫の標本を象った姿に置き換えて表現してきました。

川越ゆりえ「弱虫標本」 2013年

「弱虫標本」と題した作品も、遠目では本物と見間違うかのような虫のオブジェが並んでいて、大きな木製のフレームの中に収められていました。それらは、一見、虫を精巧に再現したように思えるかもしれませんが、実は全てはフィクションであり、創造の産物でした。

川越ゆりえ「羽化」 2014年

一連の幻想的な虫は、何やらヒエロニムス・ボスやピーテル・ブリューゲルらの奇怪な生き物を連想させる面もあるのではないでしょうか。またペンダントのようなファッションとしても捉えても魅力的かもしれません。

1988年の大阪生まれの笹岡由梨子は、「Kyoto Art for Tomorrow2019-京都府新鋭選抜展」にて最優秀賞を受賞した「Gyro」を出展しました。

笹岡由梨子「Gyro」 2018年

様々な宗教の悪魔をモチーフとした大型の映像インスタレーションで、常に発せられる「許す」をキーワードに、極彩色の世界が展開していました。笹岡は、日本人が数多くの自然災害に見舞われながらも、常に自然を愛し、また許したとしています。

ハイライトを飾ったのが、吹き抜けの空間に展開した大小島真木の鯨をモチーフとしたインスタレーションでした。

大小島真木 展示風景

1987年に東京に生まれた作家は、2017年にフランスのファッションブランド、アニエス・ベーの支援する海洋生物保護のための「科学探査船タラ号太平洋プロジェクト」に参加しました。そしてその航海を元にして、パリの水族館では「鯨の目」(2019年)と題した展覧会を開催し、水族館の壁に大きな鯨をモチーフとした作品を描きました。

大小島真木「海の血」 2018年

今回の展示に際しては、パリでの4点に1点の新作を加え、いわば鯨がアトリウム空間を海に見立てて回遊する光景を表しています。

大小島真木「核と光-この大地は祖先から譲り受けたものではなく、孫達から借りている場所」(部分) 2018年

鯨は単にアクリルやクレヨンなどの画材で描かれているだけでなく、瀬戸内海の海辺で取得したプラスチックや漁師の網などの人工物も用いられています。また原水爆と思しきキノコ雲が描かれた作品もあり、いわば単に美しい作品ではありません。昨今、問題として大いに提起されたプラスチックゴミ問題しかり、環境への強い意識が現れていると言えるのかもしれません。

大小島真木 展示風景

このスペースだからこそのスケール感のある展示ではないでしょうか。さも海底から鯨を見上げるかのようにして楽しみました。

なお本展はスパイラルの運営母体であるワコールが、若手女性アーティストを中心に紹介するシリーズ展で、今回で第3回目に当たります。

本日より、#スパイラル では若手女性アーティストを中心に紹介するグループ展シリーズ「Ascending Art Annual Vol.3」を開催しています。#うたう命うねる心 をテーマに#大小島真木 さん、#川越ゆりえ さん、#笹岡由梨子 さんの作品を紹介しています。23日まで。 https://t.co/wpj7AYtNdI pic.twitter.com/eASPh0HqEV

— SPIRAL (@SPIRAL_jp) 2019年7月4日

入場は無料です。7月23日まで開催されています。

「Ascending Art Annual Vol.3 うたう命、うねる心」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:2019年7月4日(木)~7月23日(火)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00

料金:無料

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口すぐ。

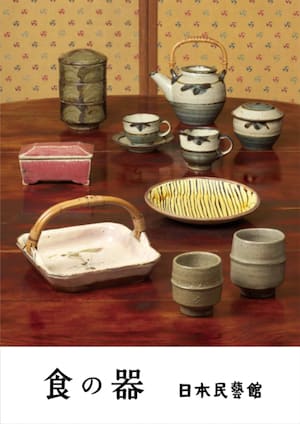

日本民藝館にて「特別展 食の器」が開催中です

その柳の食の器を紹介する展覧会が、現在、駒場の日本民藝館にて開催されています。展示の内容について簡単にpen-onlineのアートニュースにまとめました。

日本民藝館『食の器』展で、柳宗悦の目線から豊かな暮らしのヒントを見つけよう。

https://www.pen-online.jp/news/design/shokunoutsuwa/1

今回の「食の器」で特に興味深いのは、柳が日頃、用いていた食器が多く展示されていることでした。それらは日本の地方窯や朝鮮の焼きものだけでなく、盟友の河井寛次郎や濱田庄司らの作品も含まれていて、「使いこなす」ことを重視した柳は、いわば器を育てるべく、積極的に使っていたそうです。よって使用痕のある器も少なくありませんでした。

この他、柳が敬愛を寄せていた侘び茶の茶器をはじめ、主に江戸時代を中心とした儀礼や饗応のための器なども出展されていて、さながら器を通して柳の審美眼を見るかのようでした。

また併設展として、国内の土瓶や朝鮮半島で使われた膳、さらに江戸時代の菓子箱や菓子型なども公開され、まさに館内は「食の器」で彩られていました。

日常の食生活を見つめ直すような展示と言えるかもしれません。やや蒸し暑い館内にて、備え付けのうちわで扇ぎながら、古いケースの中の食器を見やっていると、どこか柳の生きた時代にタイムスリップしたかのようでした。

日本民藝館で『食の器』展が開催中。「見ることは悦びである。しかし使うことの悦びはさらに深い」と語った柳宗悦の目線から、豊かな暮らしのヒントを見つけましょう。https://t.co/kgPa5YaSHd pic.twitter.com/3mVJonTGKN

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年7月12日

9月1日まで開催されています。

「食の器」 日本民藝館

会期:2019年6月25日(火)~9月1日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館し翌日休館。

時間:10:00~17:00。 *入館は16時半まで

料金:一般1100(900)円、大学・高校生600(500)円、中学・小学生200(150)円。

*( )内は20名以上の団体料金。(要事前予約)

住所:目黒区駒場4-3-33

交通:京王井の頭線駒場東大前駅西口から徒歩7分。駐車場(3台分)あり。

「遊びの流儀 遊楽図の系譜」 サントリー美術館

「サントリー芸術財団50周年 遊びの流儀 遊楽図の系譜」

2019/6/26~8/18

サントリー美術館で開催中の「遊びの流儀 遊楽図の系譜」を見てきました。

近世初期に描かれた「遊楽図」には、「双六やカルタ、舞踏やファッション」(解説より)など、人々の様々な遊びが描きこまれて来ました。

そうした「遊楽図」に関した作品を紹介するのが「遊びの流儀」で、単に屏風などの絵画だけでなく、実際に遊ばれた囲碁や将棋、それに双六や羽子板、三味線などの工芸品も展示されていました。

冒頭の蹴鞠からして目を引きました。主に平安時代に貴族から一般民衆の間で流行し、一時は人気が収束するも、江戸時代に再び町人の間で遊ばれた競技で、江戸時代の鞠が展示されていました。人々が鞠を足で蹴る競技の光景こそ良く知られていますが、ともすると実物の鞠を見る機会はさほど多くないかもしれません。

同じく江戸時代の「雀小弓」も興味深いのではしょうか。子どもたちが15センチほどの弓矢を飛ばす遊具で、的には弓の当たった痕もたくさん残されていました。

中国において君子のたしなみとされた、琴、囲碁、書道、絵画の4つの至芸、いわゆる「琴棋書画」を描いた図は日本に影響を与え、多くの屏風絵などに表されました。また江戸時代では、例えば琴が三味線、囲碁が双六に替わるなどしたものの、伝統的な琴棋書画のモチーフも依然として尊ばれました。

桃山時代の碁盤である「芒菊桐紋蒔絵箪笥・碁盤」も印象に残りました。胡桃を素材にして作られた碁盤で、石は天然のものを用いたゆえか、1つ1つの形が異なっていました。石を入れる容器の鮮やかな蒔絵も見事だったのではないでしょうか。

重要文化財「遊楽図屛風(相応寺屛風)」(部分) 江戸時代・17世紀 徳川美術館 *展示期間:6/26~7/15

徳川美術館よりやって来た「遊楽図屏風(相応寺屏風)」の壮麗な描写には目を奪われました。花見から水遊び、また踊り、双六など、邸宅の内外を問わず、多くの人々が楽しげに遊ぶ姿を細密に表していて、金地の効果もあるのか、画面全体から祝典的な雰囲気が滲み出していました。展覧会のハイライトを飾る作品として捉えても差し支えありません。

江戸時代の貝合わせに用いられた「貝桶」と「合貝」も目立っていました。金で彩られた桶には貴族が遊ぶ光景が広がっていて、同じく金に染まった1枚1枚の貝にも、花鳥や王朝人物などが鮮やかに描かれていました。

\重文《清水・住吉図蒔絵螺鈿西洋双六盤》/「遊びの流儀 遊楽図の系譜」で展示される重要文化財《清水・住吉図蒔絵螺鈿西洋双六盤》は、当館のコレクションとしては初のお披露目!遊びの道具である双六盤ですが、精緻に施された装飾は必見です!!https://t.co/xgakYDGJXd pic.twitter.com/rCRVzUvqmL

— サントリー美術館 (@sun_SMA) 2019年6月19日

実に精緻な螺鈿の施された「清水・住吉図蒔絵螺鈿西洋双六盤」も見どころの1つではないでしょうか。17世紀の初めに西洋へ輸出向きに作られた南蛮漆器の1つで、バックギャモンと呼ばれる西洋双六を遊ぶためのゲーム盤でした。

また伝狩野山楽の「南蛮屏風」では、船の上で西洋人たちがゲーム盤ならぬ、盤双六を囲む光景(注)も描かれていて、実際にどのように遊んでいたのかを見ることも出来ました。こうした屏風絵ならぬ、一連の遊楽図をはじめとした絵画の中の遊びと、遊びのための道具を交互に見比べられるのも、この展覧会の大きな魅力でした。

「金地うんすんかるた」 江戸時代・17世紀 滴翠美術館 *全期間展示

主に江戸時代から明治時代の双六やカルタも数多く出展されていました。うち「男女振分婚礼双六」は、いわゆる「上がり」が結婚という、言わば人生ゲームで、養子や芸者、さらには勘当などのマスが記されていました。そこには江戸時代の人々の家族観、価値観などが反映されているのかもしれません。

ラストは「舞踏図」や「誰が袖図屏風」などの、舞踏、ファッションに関した遊楽図が並んでいました。そもそも遊楽図の中心的なモチーフである舞踏は、輪舞などの集団で描かれていましたが、江戸時代の寛文年間の頃には1人の女性でも表されるようになり、結果的に浮世絵の美人画の「素地を形成」(解説より)していきました。

重要文化財「本多平八郎姿絵屛風」(部分) 江戸時代・17世紀 徳川美術館 *展示期間:6/26~7/15

展示替えの情報です。会期は全部で前期、中期1と2、そして後期の4期に分かれています。

「遊びの流儀 遊楽図の系譜 出品リスト」(PDF)

国宝「婦女遊楽図屛風(松浦屛風)」(部分) 江戸時代・17世紀 大和文華館 *展示期間:7/24~8/18

本エントリで取り上げた徳川美術館の「遊楽図屏風(相応寺屏風)」は7月15日(前期)までの公開です。また7月24日(中期2)からは、大和文華館より国宝の「松浦屏風」が出展されます。詳しくは出展リストをご参照下さい。

遊びに講じる人々の姿は今も昔も変わらないのかもしれません。その楽しげな様子を目にしていると、どことなく気持ちが高ぶるのを感じました。

8月18日まで開催されています。おすすめします。

「サントリー芸術財団50周年 遊びの流儀 遊楽図の系譜」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:2019年6月26日(水)~8月18日(日)

休館:火曜日。8月13日は18時まで開館。

時間:10:00~18:00

*金・土は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

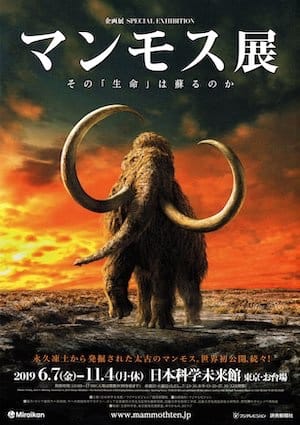

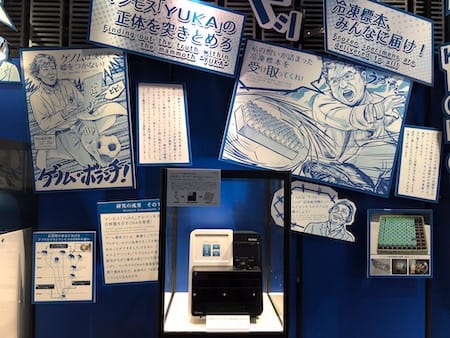

「マンモス展」 日本科学未来館

「マンモス展 その『生命』は蘇るのか」

2019/6/7~11/4

日本科学未来館で開催中の「マンモス展 その『生命』は蘇るのか」を見てきました。

近年、シベリアでは、地球温暖化などの影響により永久凍土が溶け出し、その中から冷凍状態にあるマンモスが数多く発掘されてきました。

そのマンモスの冷凍標本が海を越えて日本へとやってきました。またマンモスだけでなく、約1万年前前後の仔イヌやユカギルバイソンなど、ここ10年前後に発掘された同時代の動物の冷凍標本も合わせて公開されていました。

チュラプチンスキーの「ケナガマンモス」の骨格標本

さて漠然としたイメージこそ頭の中にあるマンモスですが、そもそも生態しかり、一体どのような動物であったのかは、必ずしも深く理解されているとは言えないかもしれません。そこで会場では、まず「はじめてのマンモス」と題し、マンモスの進化のプロセスをはじめ、現在のゾウとの関係、さらには世界的な種の移動のあり方などを詳細に解説していました。

「ケナガマンモス」の頭骨と下顎骨 後期更新世 サハ共和国 *発掘年:2013年

続く「マンモスを見てみよう」では、マンモスの化石標本を通し、マンモスの食物や捕食の在り方、または体を覆う毛の機能などを紹介し、マンモスの全貌について事細かに触れていました。これほどマンモスに詳しくなれる展示はほかにないかもしれません。

「ケナガマンモスの毛」 31150年前 サハ共和国 *発掘年:2018年8月12日

また本物のケナガマンモスの毛に触れられるコーナーでは、想像以上にごわごわして弾力のある毛の感触をダイレクトに確かめることも出来ました。まさかマンモスに触れるとは夢にも思いませんでした。

左:「ヤナRHS遺跡の骨角器」 27000年〜30000年前 サハ共和国 *発掘年:2012年7月〜8月

右:「ヤナRHS遺跡の石器」 27000年〜30000年前 サハ共和国 *発掘年:2010年〜2012年

人類とマンモスとの関係は古く、今から4万~3万年前に出会ったとされています。そしてシベリアでは、人類は徒党を組んでマンモスを狩っては、肉を食し、骨や皮を用いてテントに似た住処を築いていました。また牙は、武器や生活用具にしたり、装飾品に加工していました。実際に、武器の刺さった状態のマンモスの骨が発掘されているそうです。

マンモスの生息域は極めて広く、一時はシベリアからヨーロッパ、アジア、北米にまで繁栄していましたが、約1万年前にほぼ姿を消し、最後にシベリアに残っていた種も約4000年前に絶滅しました。その原因は、環境の変化や人類の乱獲など、諸説存在していますが、必ずしも決定的な要因は明らかではありません。むしろ様々な出来事が複合的に関係し、マンモスが途絶えたと考えた方が良いのかもしれません。

いよいよ展示中盤より姿を現すのが、マンモスをはじめとした冷凍標本で、マイナス20度を保つ特製のガラスケースの中に入れられていました。いずれも2011年から2018年にかけて、ロシア連邦のサハ共和国から発掘された標本で、9300年前のユカギルバイソンや、3万1150年前のケナガマンモスの皮膚など、世界初公開の標本も少なくありませんでした。

上:「ケナガマンモスの皮膚」冷凍標本 31150年前 サハ共和国 *発掘年:2018年8月12日

下:仔ウマ「フジ」冷凍標本 41000〜42000年前 サハ共和国 *発掘年:2018年8月

そのケナガマンモスの皮膚は、後脚の付け根から尻にかけての部分とされていて、マンモスの皮膚の色と毛穴までを留めた冷凍標本でした。そして同じく世界初公開の仔ウマ「フジ」も保存状態の良い標本で、2018年に4万1000~4万2000年前の地層より発掘されました。おおよそ生後2週間から1ヶ月程度の個体と考えられています。

「ケナガマンモスの鼻」冷凍標本 32700年前 サハ共和国 *発掘年:2013年9月

マンモスの鼻も目玉の1つかもしれません。一般的に鼻は、骨のない柔らかな組織であるため、死亡後に腐食してしまうことが殆どですが、この個体は死後、恐らくはすぐ凍りついたため、組織に至るまで良好な状態で保存されました。3万年前以上の標本とはとても思えません。

「ユカギルバイソン」冷凍標本 9300年前 サハ共和国 *発掘年:2011年8月

さらに9300年前のユカギルバイソンも見どころではないでしょうか。推定年齢は4歳前後で、生なしくさえある皮膚を見せていますが、胃の中から花粉の化石などが見つかり、そこから当時の食物、ひいては植生なども解明されました。マンモスなどの冷凍標本を研究することで、個体の生態だけでなく、動物の置かれていた自然環境も明らかになったわけでした。

さて一連の骨格、ないし冷凍標本だけを見るだけでも、十分に楽しめる内容でしたが、何も「マンモスの標本が凄い。」に留まる展示ではありませんでした。と言うのも、「マンモス復活プロジェクト」と題し、最近の日米の生命科学を踏まえながら、マンモスを現代に蘇らせようとする研究について紹介していたからでした。

「マンモス復活プロジェクト」解説パネル

具体的には2019年3月、近畿大学などのチームが発表した内容で、ほぼ全身が完全な状態で発掘された冷凍マンモスの細胞核をマウスの卵子に注入したところ、細胞分裂の直前の状態になったとされる研究成果でした。もちろん不完全であったものの、「より状態の細胞核を入手出来れば」(解説より)、いわば分裂も可能であると考えられています。

「マンモス復活プロジェクト」解説パネル

一連の研究は、漫画イラストを盛り込んだパネルで丁寧に説明されていた一方、絶滅種を復活させることについて危惧する指摘もあり、科学技術と生命倫理の双方の観点から、マンモス研究の最前線を紹介する展示になっていました。極めて深いテーマではないでしょうか。

「ユカギルマンモス」復元模型

会場内は思いの外にスムーズで、冷凍標本を見学する際も並ぶことはありませんでした。とは言え、何かと知名度のあるマンモスのことです。今回の展覧会のラストに登場し、ハイライトを飾ったユカギルマンモスの冷凍標本も、かつて出展された「愛・地球博」にて大変な行列を呼びました。その再来とまではいかないかもしれませんが、ひょっとすると夏休みにかけて混み合うかもしれません。なお現在も、土日を中心にチケットブースに待ち時間が発生しています。各プレイガイドで事前に用意しておくのが良さそうです。

「ユカギルマンモス」1/1レプリカ

マンモスの生態から、冷凍標本、そしてクローン技術など、マンモス過去と現在、そして未来が時間を追って展開していきます。マンモスについて理解を深めるとともに、生命倫理の問題について考える機会と呼んで差し支えありません。

インパクトある広告も話題の日本科学未来館『マンモス展』。まさか、日本でこんなプロジェクトが進行中だとは……!https://t.co/WsKJQCzdJz pic.twitter.com/3wnupy9mxI

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年7月3日

一部を除き、撮影も可能です。11月4日まで開催されています。おすすめします。

「企画展 マンモス展 その『生命』は蘇るのか」(@mammothten) 日本科学未来館(@miraikan)

会期:2019年6月7日(金)~11月4日(月・休)

休館:火曜日。但し7/23、7/30、8/6、8/13、8/20、8/27、10/22は開館。

時間:10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:19歳以上1800(1600)円、小学生~18歳以下1400(1300)円。3歳~小学生未満900(800)円。

*( )は8名以上の団体料金。

*常設展観覧料を含む。

住所:江東区青海2-3-6

交通:新交通ゆりかもめ船の科学館駅、テレコムセンター駅より徒歩約5分。東京臨海高速鉄道りんかい線東京テレポート駅より徒歩約15分。

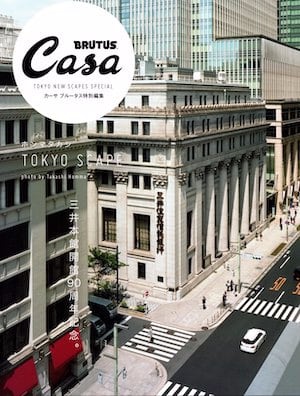

「三井本館Mitsui Main Building TOKYO 1929-2019|写真・ホンマタカシ」 日本橋三井タワー1階アトリウム/三井本館・合名玄関

「三井本館Mitsui Main Building TOKYO 1929-2019|写真・ホンマタカシ」

2019/6/8~7/21

1929年に竣工し、昭和初期を代表する古典主義建築である三井本館は、今年で開館90周年を迎えました。

それを期して行われているのが「三井本館Mitsui Main Building TOKYO 1929-2019|写真・ホンマタカシ」で、三井本館と隣接する日本橋三井タワーにて、写真家のホンマタカシが建物を撮りおろした写真などを公開していました。

まず日本橋三井タワーでは、ホンマタカシが撮影した三井本館の写真を展示していて、コリント式の柱の並ぶ美しい外観や、大理石で設えた館内の空間などを、高さ3メートル、横2メートルの特大のパネルで紹介していました。いずれも迫力のある作品で、まるでギリシャ神殿のような威容を目の当たりにすることが出来ました。

そもそも三井本館は、1902年に竣工した旧三井本館が、関東大震災によって被災したために建て替えられたものでした。そして震災の2倍の地震が起きても壊れない強度を基本とし、アメリカの「トローブリッジ・アンド・リヴィングストン」事務所が設計を担いました。

建設に際しては、全館冷房や換気システムなど、当時としては最先端の設備も導入され、総事業費も一般的なビルの10倍に及びました。構造は鉄筋コンクリートで、通常の倍以上の鋼材が用いられたことから、当時の三井銀行の社長をして「全館潜航艇のようなもの」とする言葉も残されています。

もう1つの会場である三井本館では、ホンマタカシの再撮影、ないし編集した、本館のアーカイブ映像が紹介されていました。そこには開館式や館内設備、また三井銀行と三井信託の仕事の様子が映されていて、開館当時の姿を良く伝えていました。また館内をスライドで映写した作品もありました。

なお会場の日本橋三井タワー1階アトリウムと三井本館・合名玄関は、同じ敷地に位置しますが、それぞれの入場口は別にありました。日本橋三井タワーは、千疋屋や三井記念美術館のエントランスのある中央通り側で、地下鉄の三越前駅よりも直結しています。

一方で三井本館の合名玄関は、三井タワーを一度出て、三越との間の江戸桜通りを経由し、日本銀行本店横の日銀通り側にあります。中央通り側からは入れません。

通常、合名玄関は非公開のスペースです。エレベーターホール横のスペースはさほど広くありませんが、大理石の床や天井など、完成当時の佇まいを体感することも出来ました。

2つの会場で開場時間が異なります。日本橋三井タワー1階アトリウムは10時から20時、三井本館・合名玄関は11時から17時半です。よって両会場が観覧出来る11:00~17:30の間に行かれることをおすすめします。

入場は無料です。7月21日まで開催されています。

「三井本館Mitsui Main Building TOKYO 1929-2019|写真・ホンマタカシ」 日本橋三井タワー1階アトリウム/三井本館・合名玄関

会期:2019年6月8日(土)~7月21日(日)

休館:6/10、6/12、6/24、6/25、7/8。

時間:10:00~20:00(日本橋三井タワー1階アトリウム)、11:00~17:30(三井本館・合名玄関)

料金:無料。

場所:中央区日本橋室町2-1-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線三越前駅A7出口より徒歩1分。JR線新日本橋駅1番出口より徒歩5分。

2019年7月に見たい展覧会【日本の素朴絵/ジュリアン・オピー/伊庭靖子】

6月に見た展示では、東京オペラシティアートギャラリーの「トム・サックス ティーセレモニー」、それにまだ感想がまとめられていないものの、国立新美術館の「クリスチャン・ボルタンスキー展」や、ちひろ美術館・東京の「ショーン・タンの世界展 どこでもないどこかへ」が印象に残りました。

7月も多くの展覧会がスタートします。それでは気になる展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「華めく洋食器 大倉陶園100年の歴史と文化」 渋谷区立松濤美術館(~7/28)

・「生誕125年記念 速水御舟」 山種美術館(~8/4)

・「遊びの流儀 遊楽図の系譜」 サントリー美術館(~8/18)

・「メスキータ」 東京ステーションギャラリー(~8/18)

・「唐三彩 ―シルクロードの至宝」 出光美術館(~8/25)

・「新収蔵浮世絵コレクション」 國學院大學博物館(~8/25)

・「没後60年 北大路魯山人 古典復興―現代陶芸をひらく」 千葉市美術館(7/2~8/25)

・「優しいほとけ・怖いほとけ」 根津美術館(7/25~8/25)

・「江戸のスポーツと東京オリンピック」江戸東京博物館(7/6~8/25)

・「食の器」 日本民藝館(~9/1)

・「高橋秀+藤田桜――素敵なふたり」 世田谷美術館(7/6~9/1)

・「日本の素朴絵」 三井記念美術館(7/6~9/1)

・「MAY I START?計良宏文の越境するヘアメイク」 埼玉県立近代美術館(7/6~9/1)

・「原三溪の美術 伝説の大コレクション」 横浜美術館(7/13~9/1)

・「太田喜二郎と藤井厚二-日本の光を追い求めた画家と建築家」 目黒区美術館(7/13~9/8)

・「特別展 三国志」 東京国立博物館(7/9~9/16)

・「没後50年 坂本繁二郎展」 練馬区立美術館(7/14~9/16)

・「国立西洋美術館開館60周年記念 松方コレクション展」 国立西洋美術館(~9/23)

・「モダン・ウーマン―フィンランド美術を彩った女性芸術家たち」 国立西洋美術館(~9/23)

・「マイセン動物園展」 パナソニック汐留美術館(7/6~9/23)

・「ジュリアン・オピー」 東京オペラシティアートギャラリー(7/10~9/23)

・「日本のよろい」 東京国立博物館(7/17〜9/23)

・「1933年の室内装飾 朝香宮邸をめぐる建築素材と人びと」 東京都写真美術館(7/20~9/23)

・「嶋田忠 野生の瞬間 華麗なる鳥の世界」 東京都写真美術館(7/23~9/23)

・「みんなのミュシャ」 Bunkamura ザ・ミュージアム(7/13~9/29)

・「みんなのレオ・レオーニ展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(7/13~9/29)

・「高畑勲展─日本のアニメーションに遺したもの」 東京国立近代美術館(7/2~10/6)

・「マリアノ・フォルチュニ 織りなすデザイン展」 三菱一号館美術館(7/6~10/6)

・「大竹伸朗 ビル景 1978-2019」 水戸芸術館(7/13~10/6)

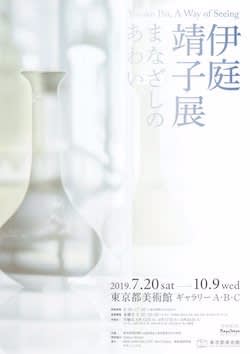

・「伊庭靖子展 まなざしのあわい」 東京都美術館(7/20~10/9)

・「恐竜博2019」 国立科学博物館(7/13~10/14)

・「あそびのじかん」 東京都現代美術館(7/20~10/20)

・「塩田千春展:魂がふるえる」 森美術館(~10/27)

・「虫展 デザインのお手本」21_21 DESIGN SIGHT(7/19~11/4)

ギャラリー

・「αMプロジェクト2019『東京計画2019』 vol.2 風間サチコ」 ギャラリーαM(~7/13)

・「第13回 shiseido art egg 今村文展」 資生堂ギャラリー (7/5~7/28)

・「水野里奈 思わず、たち止まざるをえない。」 ポーラ ミュージアム アネックス(7/12~7/28)

・「岡田裕子展 ダブル・フューチャー」 ミヅマアートギャラリー(7/10~8/10)

・「田名網敬一の観光」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(7/5~8/21)

・「台所見聞録-人と暮らしの万華鏡」 LIXILギャラリー東京(~8/24)

・「アルフレド&イザベル・アキリザン展」 アートフロントギャラリー(~8/4)

・「宮島達男 Counting」 Akio Nagasawa Gallery Ginza(~8/31)

・「毛利悠子/David Horvitz 『summer rains』」 SCAI THE BATHHOUSE(7/19~9/7)

まずは日本美術です。「ゆるい、かわいい、たのしい」がキーワードでもあります。三井記念美術館にて「日本の素朴絵」が開催されます。

「日本の素朴絵」@三井記念美術館(7/6~9/1)

これはゆるくとぼけた「素朴絵」を多様に紹介するもので、お伽草子や奈良絵本などの絵巻に絵本、それに庶民向けの曼荼羅や大津絵、ひいては白隠や光琳、それに蕪村らの描いた作品が一堂に公開されます。また端的に絵画だけでなく、古くは埴輪から彫刻の神馬、または円空や木喰の仏像などの立体も出展されます。

《おすすめ展覧会👼》7/6から三井記念美術館ではじまる「日本の素朴絵ーゆるい、かわいい、たのしい美術ー」おおらかなタッチの絵や彫刻は、じっと見てるとじわじわきます☺️笑日本美術ってこんな楽しみ方ができるんだ!と驚かされますよ💯https://t.co/XM1zJP9p1j

— 「OBIKAKE」公式(美術館情報サイト) (@obikake) 2019年6月29日

この春には府中市美術館で「へそまがり日本美術展」が開かれ、徳川の将軍が描いた個性的な軸画にも話題が集まりました。近年、日本美術を「かわいい」などの観点から俯瞰する展示や著作も増えていますが、今回の「素朴絵」も注目されるかもしれません。

日本の美術館としては実に11年ぶりの個展です。イギリスの現代アーティスト、ジュリアン・オピーの展示が、東京オペラシティアートギャラリーではじまります。

Julian Opie / Walking in New York 1 / 2019

「ジュリアン・オピー」@東京オペラシティアートギャラリー(7/10~9/23)

人物や風景などを単純化させて表現するオピーの作品は、絵画や立体だけでなく、映像でも人気を集めてきました。例えば東京では国立近代美術館の常設展示に、日本の風景を液晶ディスプレイに表した「日本八景」が公開されていて、日々、来館者の目を楽しませて来ました。

展覧会「ジュリアン・オピー」東京で、点と線で表現される生き生きとした人物や風景 - https://t.co/RR9li8xGt7 pic.twitter.com/mPQvpm53tI

— Fashion Press (@fashionpressnet) 2019年5月18日

そのオピーは、近年、人を側面から捉えたポートレートにおいて、より簡略化した作品を制作するようになったそうです。振り返れば2008年の水戸芸術館の個展では、芝生広場にもオブジェを設置し、美術館の内外の空間を効果的に用いた展示を行っていました。それから11年、オピーの今の世界を知るための絶好の機会となりそうです。

新たな試みとして映像の作品も初めて発表されます。日本の美術家、伊庭靖子の個展が、東京都美術館で行われます。

「伊庭靖子展 まなざしのあわい」@東京都美術館(7/20~10/9)

自ら撮影した写真を絵画を描く伊庭は、かねてよりリネンや器などのモチーフを、独特な清潔感のある光や空間に包み込むかのように表現してきました。そして今回の個展に際しては、約3年余り時間をかけ、絵画、版画、そして映像を制作を行いました。

【イベント情報】7/20(土)開幕の「#伊庭靖子展 まなざしのあわい Yasuko Iba, A Way of Seeing」の特設サイトに、イベント情報が掲載されました。作家自身によるアーティスト・トークをはじめ、美術評論家の清水穣氏を迎えての対談など関連プログラムも充実しています。 https://t.co/N1zuL1U1yX pic.twitter.com/Fz5BjWz2wX

— 東京都美術館 (@tobikan_jp) 2019年5月29日

なお美術館としては、2009年の「伊庭靖子―まばゆさの在処」(神奈川県立近代美術館)以来10年ぶり、また東京の美術館としては意外にも初めての個展でもあります。

少し遅くなりましたが、それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。