都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「岸和郎:京都に還る」 TOTOギャラリー・間

TOTOギャラリー・間

「岸和郎:京都に還る」

1/28~3/20

TOTOギャラリー・間で開催中の「岸和郎:京都に還る」を見てきました。

1950年に横浜で生まれ、京都大学大学院修士課程建築学科専攻を卒業。その後、京都の大学で教壇に立ちながら、建築家としても活動する岸和郎。その岸がこれまでに手がけたプロジェクトが、模型や図面、またパネルなどで紹介されています。

それにしても気になるのはタイトルの「京都に還る」。一体何を意味しているのでしょうか。

岸が京都に拠点を構えたのが1980年の頃。それから40年間あまり住み続けているそうです。岸は時に「京都から逃げたり、また利用したりしながら」(チラシより)建築と関わり続けてきました。いわば京都の歴史や文化へ建築家としてどう向き合っていくのか。試行錯誤もあったのかもしれません。

そのような岸が京都へ深く関わることを決心したのが1990年代のこと。さらにそれが今になって「京都に還る」という意味をなしていたことが「わかりかけてきた」(チラシより)と語っています。

「京都芸術短期大学高原校舎」 京都市左京区 1982年

岸と京都との関わり。中でも重要なのは教鞭をとった3つの大学での仕事です。それが京都芸術短期大学と京都工芸繊維大学、そして京都大学。うち京都芸術短期大学高原校舎の竣工は1982年。事実上のデビュー作です。現在は京都造形芸術大学の映画学科の校舎として利用されています。

「KIT HOUSE」 京都市左京区 2010年

フロア中央に位置するのが「KIT HOUSE」こと京都工芸繊維大学学生会館です。竣工は2010年。同大学の食堂などが入っています。三角屋根も特徴的な2階建ての建物。下からせり上がっては浮いているような形状をしています。階段横に見られる格子状の外壁面も繊細な表情を生み出していました。

「京都大学 北部グラウンド運動部部室棟」 京都市左京区 2014年

京都大学では北部グランド運動部部室棟を担当。3つの建物の中では一番新しい2014年の竣工です。埋蔵文化財を保護するために基礎を特殊な構造として設計したそうです。さらに景観規制を受けているため、勾配屋根を採用しました。

「和歌山の家(松が丘の家)」 和歌山県和歌山市 2002年

手書きの図面が殊更に美しいのには驚きました。例えば「和歌山の家(松ケ丘の家)」。和紙の上に描いています。岸は京都のみならず、日本各地で多くの住宅も設計。その模型や図面もあわせて紹介されていました。

「京都市美術館新館計画案」 京都市左京区 2015年

京都市美術館の新館建築案の模型も出ています。これは昨年、コンペが行われたもの。採用案が青木淳・西澤徹夫設計共同体に決まったことでも話題となりました。また図面上でタブレットを動かすと、地下断面のイメージを自由に見られる仕掛けもあります。竹中工務店の開発した装置だそうです。

ギャラリーの中庭の使い方に舌を巻きました。というのもコンクリート壁に囲まれた屋外、展示の難しいスペースではありますが、岸は意外なアプローチで中庭をある場所に見立てていたからです。

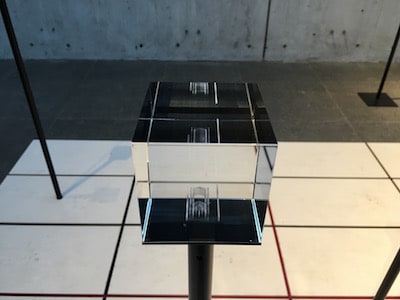

中庭「京都周辺の作品」展示風景

なんと京都です。床の基盤はまさに京都市街。洛中、碁盤の目の区画を表します。中央の緑は御所です。グリットの赤い線は地下鉄烏丸線を示しています。その上にガラスとアクリルの台を設置。そこに京都市中で手がけた建築模型などを展示しているのです。

中庭「京都周辺の作品」展示風景

基盤の右上、大きい石は比叡山だというから驚きです。比叡の向こうにある3つの模型は滋賀県でのプロジェクト。さらに手前のベンチは京都駅でした。まさかこの空間を京都に置き換えるとは思いませんでした。

「岸和郎:京都に還る」会場風景

場内ではテキスタイルウォールとともに、都内に設計した茶室を再現。実寸大のスケールです。各種資料を手にとって見ることも出来ます。

「岸和郎の建築/TOTO出版」

「岸和郎の建築/TOTO出版」

3月20日まで開催されています。

「岸和郎:京都に還る」 TOTOギャラリー・間

会期:1月28日(木)~3月20日(日)

休館:月曜、祝日(2/11)。

時間:11:00~18:00

料金:無料。

住所:港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅3番出口徒歩1分。都営大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅7番出口徒歩6分。

「岸和郎:京都に還る」

1/28~3/20

TOTOギャラリー・間で開催中の「岸和郎:京都に還る」を見てきました。

1950年に横浜で生まれ、京都大学大学院修士課程建築学科専攻を卒業。その後、京都の大学で教壇に立ちながら、建築家としても活動する岸和郎。その岸がこれまでに手がけたプロジェクトが、模型や図面、またパネルなどで紹介されています。

それにしても気になるのはタイトルの「京都に還る」。一体何を意味しているのでしょうか。

岸が京都に拠点を構えたのが1980年の頃。それから40年間あまり住み続けているそうです。岸は時に「京都から逃げたり、また利用したりしながら」(チラシより)建築と関わり続けてきました。いわば京都の歴史や文化へ建築家としてどう向き合っていくのか。試行錯誤もあったのかもしれません。

そのような岸が京都へ深く関わることを決心したのが1990年代のこと。さらにそれが今になって「京都に還る」という意味をなしていたことが「わかりかけてきた」(チラシより)と語っています。

「京都芸術短期大学高原校舎」 京都市左京区 1982年

岸と京都との関わり。中でも重要なのは教鞭をとった3つの大学での仕事です。それが京都芸術短期大学と京都工芸繊維大学、そして京都大学。うち京都芸術短期大学高原校舎の竣工は1982年。事実上のデビュー作です。現在は京都造形芸術大学の映画学科の校舎として利用されています。

「KIT HOUSE」 京都市左京区 2010年

フロア中央に位置するのが「KIT HOUSE」こと京都工芸繊維大学学生会館です。竣工は2010年。同大学の食堂などが入っています。三角屋根も特徴的な2階建ての建物。下からせり上がっては浮いているような形状をしています。階段横に見られる格子状の外壁面も繊細な表情を生み出していました。

「京都大学 北部グラウンド運動部部室棟」 京都市左京区 2014年

京都大学では北部グランド運動部部室棟を担当。3つの建物の中では一番新しい2014年の竣工です。埋蔵文化財を保護するために基礎を特殊な構造として設計したそうです。さらに景観規制を受けているため、勾配屋根を採用しました。

「和歌山の家(松が丘の家)」 和歌山県和歌山市 2002年

手書きの図面が殊更に美しいのには驚きました。例えば「和歌山の家(松ケ丘の家)」。和紙の上に描いています。岸は京都のみならず、日本各地で多くの住宅も設計。その模型や図面もあわせて紹介されていました。

「京都市美術館新館計画案」 京都市左京区 2015年

京都市美術館の新館建築案の模型も出ています。これは昨年、コンペが行われたもの。採用案が青木淳・西澤徹夫設計共同体に決まったことでも話題となりました。また図面上でタブレットを動かすと、地下断面のイメージを自由に見られる仕掛けもあります。竹中工務店の開発した装置だそうです。

ギャラリーの中庭の使い方に舌を巻きました。というのもコンクリート壁に囲まれた屋外、展示の難しいスペースではありますが、岸は意外なアプローチで中庭をある場所に見立てていたからです。

中庭「京都周辺の作品」展示風景

なんと京都です。床の基盤はまさに京都市街。洛中、碁盤の目の区画を表します。中央の緑は御所です。グリットの赤い線は地下鉄烏丸線を示しています。その上にガラスとアクリルの台を設置。そこに京都市中で手がけた建築模型などを展示しているのです。

中庭「京都周辺の作品」展示風景

基盤の右上、大きい石は比叡山だというから驚きです。比叡の向こうにある3つの模型は滋賀県でのプロジェクト。さらに手前のベンチは京都駅でした。まさかこの空間を京都に置き換えるとは思いませんでした。

「岸和郎:京都に還る」会場風景

場内ではテキスタイルウォールとともに、都内に設計した茶室を再現。実寸大のスケールです。各種資料を手にとって見ることも出来ます。

「岸和郎の建築/TOTO出版」

「岸和郎の建築/TOTO出版」3月20日まで開催されています。

「岸和郎:京都に還る」 TOTOギャラリー・間

会期:1月28日(木)~3月20日(日)

休館:月曜、祝日(2/11)。

時間:11:00~18:00

料金:無料。

住所:港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅3番出口徒歩1分。都営大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅7番出口徒歩6分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

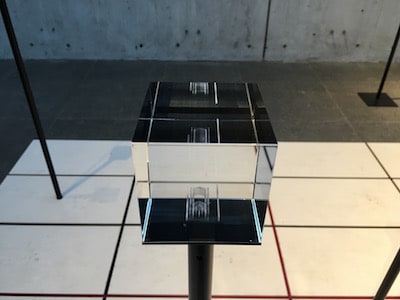

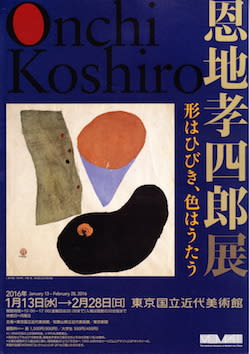

「恩地孝四郎展」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

「恩地孝四郎展」

1/13~2/28

東京国立近代美術館で開催中の「恩地孝四郎展」を見てきました。

日本の「木版画の近代化運動の推進者」(キャプションより)として功績を残した恩地孝四郎(1891-1955)。私が恩地の作品に多く接したのはつい昨年。東京ステーションギャラリーで行われた「月映」展のことでした。

同世代の田中恭吉と藤森静雄を誘って刊行した自刻の木版画集「月映」。田中の死により僅か1年で終刊してしまいます。私自身は亡くなった田中の制作に特に魅せられましたが、三人の残した作品はいずれも詩的で美しい。恩地も「キリストとマリア」や「よりそふもの」などに惹かれたことを覚えています。

ただ「月映」は20代の恩地が手がけたもの。彼は64歳で亡くなるまで創作活動を続けています。振り返れば私も幾らばかりか知っていたとはいえ、恩地の画業の全体を追ったことは一度もありませんでした。

20年ぶりの回顧展です。木版画は怒涛の260点。不足ありません。次いで油彩11点、水彩と素描が27点、さらに写真20点にブックデザイン70点を交え、恩地孝四郎の「多彩な世界」(チラシより)を詳らかにしています。

冒頭の「自画像」の後は「月映」。作品とともに田中恭吉らへの絵葉書が並びます。「月映」が刊行されたのは1914年です。この頃、早くも恩地は画風を変化させます。裸婦像、そして「抒情」シリーズ、さらには後の抽象を予感させる色面への展開です。「失題」はどうでしょうか。女性らしき人の姿。ただし上部に瞳こそありますが、体は断片的で不明瞭です。地の黒と身体のグレー。2つの層に分かれています。ともかく最初期から版画を通して感じたのは、質感が驚くほどに豊かであるということです。図版ではまるで分かりません。

私輯、公刊問わず、「月映」から一点を取り出すのは困難ですが、「のこるこころ」に惹かれました。正方形の黒い面。その中で黄色の帯が斜めに差し込んでいます。背後にはか細い腕と指。身体的という言葉が相応しいか分かりませんが、例えば「よりそふもの」での目を挙げるまでもなく、随所に人の体のモチーフが描きこまれているのも特徴と言えるかもしれません。

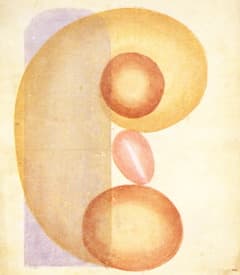

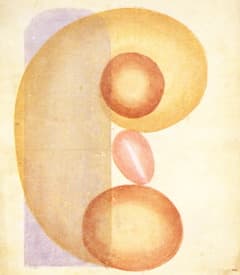

「抒情『あかるい時』」 1915年 木版・紙 東京国立近代美術館

「抒情 あかるい時」も目を引きます。赤い色面、ないし球体状に連なるモチーフ。まるで洞窟のように奥へのびています。彼方には白い光が輝いていました。色は赤のみ。とは言え、ニュアンスに富んでいます。瑞々しい。あわせて版木も出ていました。恩地の制作プロセスの一端を知ることも出来そうです。

それにしても「抒情」シリーズの美しさとしたら比類がありません。薄い若草色に染まる「抒情 いとなみ祝福せらる」や、赤や紫の球と線が重なりあう「抒情 躍る」など、いずれも魅惑的な作品ばかりです。「抒情 よろこびあふれ」の透明感は一体に何に由来するのでしょうか。じわりと滲んでは交錯する赤と黄色の色面。目に染みました。

早い段階から母子をテーマにしているのも興味深いところです。1916年には長女が誕生。「母と子」などを発表します。振り返れば「月映」でも裸婦をモチーフにした作品が少なからずありました。

「月映」以降も多彩です。「人体考察」は文字通り人体の部分を半ば抽象化させて構成したもの。肩や脚が矩形や球に還元されています。それに装幀の仕事も重要です。例えば「泉鏡花集」に「白秋全集 X 童謡集」。恩地自身、白秋と親交があったそうです。また木版画集「新東京百景」も叙情的で趣き深い。震災後の東京の名所を100枚で表しました。制作には藤森静雄や川上澄生らも参加。恩地は13点を担当しました。うち並木道を歩く人物を捉えたのが「英国大使館前」です。多色木版で分厚い摺り。一台の車が走り去っています。日没後でしょうか。街灯と車の窓からは白い光が漏れていました。

「音楽作品における抒情」は恩地も自信作と捉えていたそうです。1作目は「諸井三郎 プレリュード」。戦前で9点、戦後においても完成を目指しました。「山田耕筰『日本的な影絵』の内『おやすみ』」ではX字を描く色面の中を球がまるで惑星の如く浮んでいます。「サティ・小曲における抒情」のモチーフはトランペットでしょうか。ちなみに諸井の作品では作曲家の自演を聞いては版画を制作したそうです。恩地のひらめき。しばし音を想像しながら楽しみました。

そしてこの恩地のインスピレーションが素晴らしい。時に意外な素材から作品を切り開いています。「飛行官能」です。どこか謎めいたタイトル。なんと初めて飛行機に乗った時の感動を物語にしたそうです。しかも得意の木版だけではなく詩作、ないし写真までを取り込んでいます。いわば総合芸術です。これに先立つ「海の童話」でも、詩と版画を融合させては「出版創作」なるジャンルを生み出しました。恩地を単に木版画家と捉えるには無理があります。言葉も深い。まさかこれほど多芸な作家だとは思いませんでした。

1939年には陸軍の従軍画家として中国に赴きます。旅程は約40日間。上海から杭州などを巡っては市井の人々を取材しました。その中国を舞台にしたのが「円波」です。湖の畔で洗濯する人の後ろ姿。じゃぶじゃぶと洗っているのでしょう。さざ波が立ち、円状に広がっています。一方で本作と同じ構図の写真も残されていました。恩地は写真もこなします。2点の比較が可能でした。木版の方が対象を引き寄せて表現しています。さらに波紋もより際立っていました。油画的と呼んで良いのでしょうか。水面の色と手前の岩場の質感にも秀でています。

この油画的な作品の最たる例として「氷島の著者(萩原朔太郎)」が挙げられるのではないでしょうか。白秋と同様、恩地が交流していた詩人。晩年の姿です。やや斜めの方向を向き、俯き加減で視線を落とす朔太郎。短いながらも髪の毛はボサボサです。年季が入っています。そして何よりも皺です。眉間だけではなく、鼻から頬の部分にまで幾重にも刻まれていました。極めて肉感的です。物静かながらも力強い。今にも振り向いてはこちらを見やりそうなほど真に迫っています。油絵具を塗りこめるが如くの重々しい質感表現。版木も出ていました。塗り重ねならぬ摺り重ねの軌跡。恩地版画の一つの昇華した形としても差し支えありません。

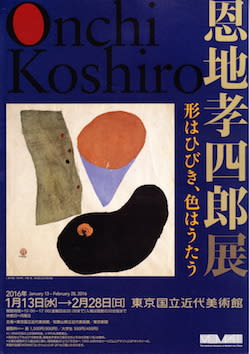

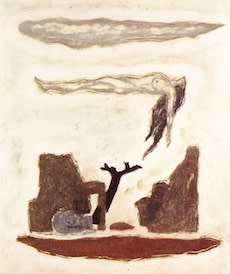

「アレゴリー No.2 廃墟」 1948年 木版・紙 東京都現代美術館

ラストは戦後での展開です。最初に開始したシリーズは「フォルム」。円、卵形の球、そして直線が互いに絡み合います。動きを伴う一群。タイトルの一部に「上昇」ともあるように、モチーフやフォルムの運動を意識しています。色彩はかつての「抒情」を思わせるように繊細です。恩地は戦後、亡くなるまでの10年間、幾つかを除いては、ほぼ抽象版画の制作に没頭しました。

「コンポジション」が制作されたのは1949年です。「No.1」では青と黒の長方形、ないし台形を重ね、さらに薄い黄色の球を浮かび上がらせています。また白い紐のような線がまるで風になびくように揺らめいています。ミロの絵画を連想しました。こうした恩地の戦後の抽象版画は外国人に高く評価されたそうです。それゆえに作品の半数以上は海外の所蔵です。中にはシカゴにホノルル美術館、さらに大英博物館のコレクションもあります。今回の回顧展では里帰りも実現。戦後の抽象についても踏み込んで展示していました。

不穏で物悲しい作品と出会いました。「リリック No.6 孤独」です。恩地が心の奥底の感情などを表したシリーズの一枚。薄茶色の色面が雲のように広がり、そこからまるで釘をズドンと差し込んだような形が下へとのびています。またうねうねと曲がる紐や、糸をくしゃくしゃに丸めたようなモチーフもあります。右には引っかき傷のような線が無数に刻まれていました。内へ沈み込んでは塞ぎ、何ものにも代えられないやるせなさを伴った感情。心に突き刺さります。

「ポエム」では海を想起させるイメージが目立ちました。実際に「No.6 海辺幻想」にはヒトデや貝が描かれています。さらに「No.9 海」でもアルプの彫刻を思わせるような楕円の青い物体が横たわっています。一方で「No.12 五月の窓辺」は芝色です。筒状の面が繋がります。端的に抽象とはいえども、時に自然を投影したような世界が広がっています。

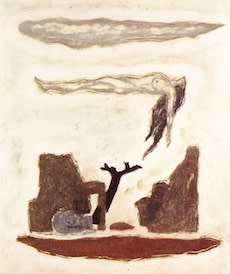

「イマージュ No.6 母性」 1951年 紙版・紙 青森県立美術館

かつて見られた母子のテーマが回帰してもいるのでしょうか。「イマージュ No.6 母性」です。円く屈曲した球体。一目見て胎児のイメージが浮かび上がります。さらに亡くなる一年前の「イマージュ No.9 自分の死骸」も同様です。やはり丸みを帯びた球面。もはや面ではなく空間と呼ぶべきでしょう。浮かぶのは黒い豆状の物体です。これが死骸なのかもしれません。体内へ闖入したかのように突如、現れていました。

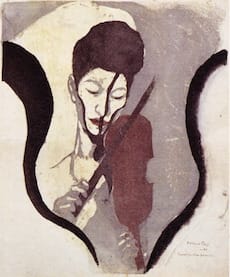

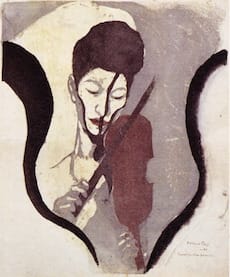

「あるヴァイオリニストの印象」 1946年 木版・紙 東京国立近代美術館

晩年へ至るまで膨大な制作を続けた恩地の魅力は到底一言で表すことはできません。カタログは2200円。もちろん購入しました。しかし後になって図版で振り返っても、作品を前にした時の感銘は反復されません。それは印刷云々の問題ではなく、実際の質感、言い換えれば生の迫力があまりにも素晴らしいからではないでしょうか。

また恩地の表現制作、ないし思索の有り様を迷路のように追って見る構成も面白い。質量ともにこれを超える恩地展など想像もつきません。気がつけば閉館間際でした。久々に時間を忘れるほど夢中になった展覧会だったかもしれません。

会期末です。2月28日までの開催です。大変に遅くなりましたが、おすすめします。

「恩地孝四郎展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:1月13日(水)~2月28日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~17:00(毎週金曜日は20時まで)*入館は閉館30分前まで

料金:一般1000(800)円、大学生500(400)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*割引引換券

*当日に限り、「MOMATコレクション」、及び「ようこそ日本へ:1920‐30年代のツーリズムとデザイン」も観覧可。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

「恩地孝四郎展」

1/13~2/28

東京国立近代美術館で開催中の「恩地孝四郎展」を見てきました。

日本の「木版画の近代化運動の推進者」(キャプションより)として功績を残した恩地孝四郎(1891-1955)。私が恩地の作品に多く接したのはつい昨年。東京ステーションギャラリーで行われた「月映」展のことでした。

同世代の田中恭吉と藤森静雄を誘って刊行した自刻の木版画集「月映」。田中の死により僅か1年で終刊してしまいます。私自身は亡くなった田中の制作に特に魅せられましたが、三人の残した作品はいずれも詩的で美しい。恩地も「キリストとマリア」や「よりそふもの」などに惹かれたことを覚えています。

ただ「月映」は20代の恩地が手がけたもの。彼は64歳で亡くなるまで創作活動を続けています。振り返れば私も幾らばかりか知っていたとはいえ、恩地の画業の全体を追ったことは一度もありませんでした。

20年ぶりの回顧展です。木版画は怒涛の260点。不足ありません。次いで油彩11点、水彩と素描が27点、さらに写真20点にブックデザイン70点を交え、恩地孝四郎の「多彩な世界」(チラシより)を詳らかにしています。

冒頭の「自画像」の後は「月映」。作品とともに田中恭吉らへの絵葉書が並びます。「月映」が刊行されたのは1914年です。この頃、早くも恩地は画風を変化させます。裸婦像、そして「抒情」シリーズ、さらには後の抽象を予感させる色面への展開です。「失題」はどうでしょうか。女性らしき人の姿。ただし上部に瞳こそありますが、体は断片的で不明瞭です。地の黒と身体のグレー。2つの層に分かれています。ともかく最初期から版画を通して感じたのは、質感が驚くほどに豊かであるということです。図版ではまるで分かりません。

私輯、公刊問わず、「月映」から一点を取り出すのは困難ですが、「のこるこころ」に惹かれました。正方形の黒い面。その中で黄色の帯が斜めに差し込んでいます。背後にはか細い腕と指。身体的という言葉が相応しいか分かりませんが、例えば「よりそふもの」での目を挙げるまでもなく、随所に人の体のモチーフが描きこまれているのも特徴と言えるかもしれません。

「抒情『あかるい時』」 1915年 木版・紙 東京国立近代美術館

「抒情 あかるい時」も目を引きます。赤い色面、ないし球体状に連なるモチーフ。まるで洞窟のように奥へのびています。彼方には白い光が輝いていました。色は赤のみ。とは言え、ニュアンスに富んでいます。瑞々しい。あわせて版木も出ていました。恩地の制作プロセスの一端を知ることも出来そうです。

それにしても「抒情」シリーズの美しさとしたら比類がありません。薄い若草色に染まる「抒情 いとなみ祝福せらる」や、赤や紫の球と線が重なりあう「抒情 躍る」など、いずれも魅惑的な作品ばかりです。「抒情 よろこびあふれ」の透明感は一体に何に由来するのでしょうか。じわりと滲んでは交錯する赤と黄色の色面。目に染みました。

早い段階から母子をテーマにしているのも興味深いところです。1916年には長女が誕生。「母と子」などを発表します。振り返れば「月映」でも裸婦をモチーフにした作品が少なからずありました。

「月映」以降も多彩です。「人体考察」は文字通り人体の部分を半ば抽象化させて構成したもの。肩や脚が矩形や球に還元されています。それに装幀の仕事も重要です。例えば「泉鏡花集」に「白秋全集 X 童謡集」。恩地自身、白秋と親交があったそうです。また木版画集「新東京百景」も叙情的で趣き深い。震災後の東京の名所を100枚で表しました。制作には藤森静雄や川上澄生らも参加。恩地は13点を担当しました。うち並木道を歩く人物を捉えたのが「英国大使館前」です。多色木版で分厚い摺り。一台の車が走り去っています。日没後でしょうか。街灯と車の窓からは白い光が漏れていました。

「音楽作品における抒情」は恩地も自信作と捉えていたそうです。1作目は「諸井三郎 プレリュード」。戦前で9点、戦後においても完成を目指しました。「山田耕筰『日本的な影絵』の内『おやすみ』」ではX字を描く色面の中を球がまるで惑星の如く浮んでいます。「サティ・小曲における抒情」のモチーフはトランペットでしょうか。ちなみに諸井の作品では作曲家の自演を聞いては版画を制作したそうです。恩地のひらめき。しばし音を想像しながら楽しみました。

そしてこの恩地のインスピレーションが素晴らしい。時に意外な素材から作品を切り開いています。「飛行官能」です。どこか謎めいたタイトル。なんと初めて飛行機に乗った時の感動を物語にしたそうです。しかも得意の木版だけではなく詩作、ないし写真までを取り込んでいます。いわば総合芸術です。これに先立つ「海の童話」でも、詩と版画を融合させては「出版創作」なるジャンルを生み出しました。恩地を単に木版画家と捉えるには無理があります。言葉も深い。まさかこれほど多芸な作家だとは思いませんでした。

1939年には陸軍の従軍画家として中国に赴きます。旅程は約40日間。上海から杭州などを巡っては市井の人々を取材しました。その中国を舞台にしたのが「円波」です。湖の畔で洗濯する人の後ろ姿。じゃぶじゃぶと洗っているのでしょう。さざ波が立ち、円状に広がっています。一方で本作と同じ構図の写真も残されていました。恩地は写真もこなします。2点の比較が可能でした。木版の方が対象を引き寄せて表現しています。さらに波紋もより際立っていました。油画的と呼んで良いのでしょうか。水面の色と手前の岩場の質感にも秀でています。

この油画的な作品の最たる例として「氷島の著者(萩原朔太郎)」が挙げられるのではないでしょうか。白秋と同様、恩地が交流していた詩人。晩年の姿です。やや斜めの方向を向き、俯き加減で視線を落とす朔太郎。短いながらも髪の毛はボサボサです。年季が入っています。そして何よりも皺です。眉間だけではなく、鼻から頬の部分にまで幾重にも刻まれていました。極めて肉感的です。物静かながらも力強い。今にも振り向いてはこちらを見やりそうなほど真に迫っています。油絵具を塗りこめるが如くの重々しい質感表現。版木も出ていました。塗り重ねならぬ摺り重ねの軌跡。恩地版画の一つの昇華した形としても差し支えありません。

「アレゴリー No.2 廃墟」 1948年 木版・紙 東京都現代美術館

ラストは戦後での展開です。最初に開始したシリーズは「フォルム」。円、卵形の球、そして直線が互いに絡み合います。動きを伴う一群。タイトルの一部に「上昇」ともあるように、モチーフやフォルムの運動を意識しています。色彩はかつての「抒情」を思わせるように繊細です。恩地は戦後、亡くなるまでの10年間、幾つかを除いては、ほぼ抽象版画の制作に没頭しました。

「コンポジション」が制作されたのは1949年です。「No.1」では青と黒の長方形、ないし台形を重ね、さらに薄い黄色の球を浮かび上がらせています。また白い紐のような線がまるで風になびくように揺らめいています。ミロの絵画を連想しました。こうした恩地の戦後の抽象版画は外国人に高く評価されたそうです。それゆえに作品の半数以上は海外の所蔵です。中にはシカゴにホノルル美術館、さらに大英博物館のコレクションもあります。今回の回顧展では里帰りも実現。戦後の抽象についても踏み込んで展示していました。

不穏で物悲しい作品と出会いました。「リリック No.6 孤独」です。恩地が心の奥底の感情などを表したシリーズの一枚。薄茶色の色面が雲のように広がり、そこからまるで釘をズドンと差し込んだような形が下へとのびています。またうねうねと曲がる紐や、糸をくしゃくしゃに丸めたようなモチーフもあります。右には引っかき傷のような線が無数に刻まれていました。内へ沈み込んでは塞ぎ、何ものにも代えられないやるせなさを伴った感情。心に突き刺さります。

「ポエム」では海を想起させるイメージが目立ちました。実際に「No.6 海辺幻想」にはヒトデや貝が描かれています。さらに「No.9 海」でもアルプの彫刻を思わせるような楕円の青い物体が横たわっています。一方で「No.12 五月の窓辺」は芝色です。筒状の面が繋がります。端的に抽象とはいえども、時に自然を投影したような世界が広がっています。

「イマージュ No.6 母性」 1951年 紙版・紙 青森県立美術館

かつて見られた母子のテーマが回帰してもいるのでしょうか。「イマージュ No.6 母性」です。円く屈曲した球体。一目見て胎児のイメージが浮かび上がります。さらに亡くなる一年前の「イマージュ No.9 自分の死骸」も同様です。やはり丸みを帯びた球面。もはや面ではなく空間と呼ぶべきでしょう。浮かぶのは黒い豆状の物体です。これが死骸なのかもしれません。体内へ闖入したかのように突如、現れていました。

「あるヴァイオリニストの印象」 1946年 木版・紙 東京国立近代美術館

晩年へ至るまで膨大な制作を続けた恩地の魅力は到底一言で表すことはできません。カタログは2200円。もちろん購入しました。しかし後になって図版で振り返っても、作品を前にした時の感銘は反復されません。それは印刷云々の問題ではなく、実際の質感、言い換えれば生の迫力があまりにも素晴らしいからではないでしょうか。

また恩地の表現制作、ないし思索の有り様を迷路のように追って見る構成も面白い。質量ともにこれを超える恩地展など想像もつきません。気がつけば閉館間際でした。久々に時間を忘れるほど夢中になった展覧会だったかもしれません。

会期末です。2月28日までの開催です。大変に遅くなりましたが、おすすめします。

「恩地孝四郎展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:1月13日(水)~2月28日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~17:00(毎週金曜日は20時まで)*入館は閉館30分前まで

料金:一般1000(800)円、大学生500(400)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*割引引換券

*当日に限り、「MOMATコレクション」、及び「ようこそ日本へ:1920‐30年代のツーリズムとデザイン」も観覧可。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「村田朋泰 AMETSUCHI」 GALLERY MoMo 両国

GALLERY MoMo 両国

「村田朋泰 AMETSUCHI」

2/20-3/19

GALLERY MoMo 両国で開催中の「村田朋泰 AMETSUCHI」を見てきました。

昨年春、同じギャラリーモモで個展を開いたアニメーション作家、村田朋泰。今回の「AMETSUCHI」は、その前回展を切っ掛けにスタートした、今後10年間に渡る全5作構想のうちの一つだそうです。

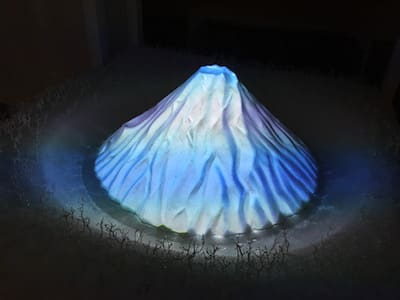

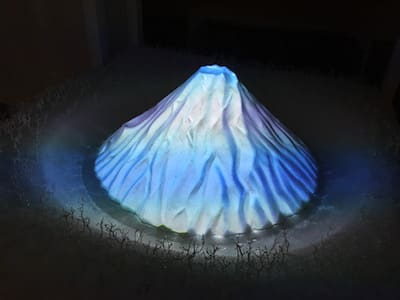

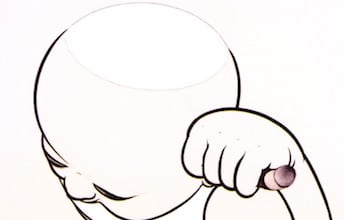

まず手前にスクリーン。映像作品です。砂嵐が巻き起こる荒野。山頂でしょうか。今にもマグマを噴き出さんとばかりに赤々と灯っています。すると裸木の森が映し出され、合間を水が流れ始めました。そして透明のカプセルの中にキラキラと入った物体が現れます。白い雪を冠った山のようにも見えました。それを二人の子どもが取り合います。さらにリンゴです。二人でかじる。まるで禁断の果実を前にしたアダムとイブのようです。命の誕生、人の営みの原初を物語として表現しているのかもしれません。いつもながらのこま撮りのアニメーションです。動きからして巧み。精巧であり、また可愛らしい。やはり見入ってしまいます。

奥へと目を転じてみましょう。ミニチュアセットによる能舞台です。中には白い山。青白く光ります。月明かりかもしれません。振り返れば先のアニメーションに出てきた山とほぼ同じ。雨が降っています。周囲はカルデラ。水が溜まっていました。周囲にはやはり葉を落とした木々が広がります。セットとアニメの舞台が繋がりました。舞台の上は茅葺きでしょうか。照明の効果か赤い光を放っているようにも見えます。それが同じく映像の中の山と重なりました。不思議な光景が広がっています。

舞台の中の山は富士山でした。村田は古来より多様に表現されてきた富士山をテーマに作品を展開。さらに古事記や万葉集から着想を得ては「日本とは?」(解説シートより)と問うてもいます。

全5作のうちの2作目。制作に当たってはかの震災の経験も踏まえているそうです。さらに舞台しかり猿楽も重要。メッセージは複層的でもあります。

奥の小部屋にももう一点の映像作品があります。そちらもお見逃しなきようご注意ください。

3月19日まで開催されています。

「村田朋泰 AMETSUCHI」 GALLERY MoMo 両国(@GalleryMoMo)

会期:2月20日(土)~3月19日(土)

休廊:日・月・祝。*GW期間中(5/3~5/6)は休廊。

時間:11:00~19:00

料金:無料

場所:墨田区亀沢1-7-15

交通:都営大江戸線両国駅A3出口より徒歩1分。JR両国駅東口より徒歩約5分。

「村田朋泰 AMETSUCHI」

2/20-3/19

GALLERY MoMo 両国で開催中の「村田朋泰 AMETSUCHI」を見てきました。

昨年春、同じギャラリーモモで個展を開いたアニメーション作家、村田朋泰。今回の「AMETSUCHI」は、その前回展を切っ掛けにスタートした、今後10年間に渡る全5作構想のうちの一つだそうです。

まず手前にスクリーン。映像作品です。砂嵐が巻き起こる荒野。山頂でしょうか。今にもマグマを噴き出さんとばかりに赤々と灯っています。すると裸木の森が映し出され、合間を水が流れ始めました。そして透明のカプセルの中にキラキラと入った物体が現れます。白い雪を冠った山のようにも見えました。それを二人の子どもが取り合います。さらにリンゴです。二人でかじる。まるで禁断の果実を前にしたアダムとイブのようです。命の誕生、人の営みの原初を物語として表現しているのかもしれません。いつもながらのこま撮りのアニメーションです。動きからして巧み。精巧であり、また可愛らしい。やはり見入ってしまいます。

奥へと目を転じてみましょう。ミニチュアセットによる能舞台です。中には白い山。青白く光ります。月明かりかもしれません。振り返れば先のアニメーションに出てきた山とほぼ同じ。雨が降っています。周囲はカルデラ。水が溜まっていました。周囲にはやはり葉を落とした木々が広がります。セットとアニメの舞台が繋がりました。舞台の上は茅葺きでしょうか。照明の効果か赤い光を放っているようにも見えます。それが同じく映像の中の山と重なりました。不思議な光景が広がっています。

舞台の中の山は富士山でした。村田は古来より多様に表現されてきた富士山をテーマに作品を展開。さらに古事記や万葉集から着想を得ては「日本とは?」(解説シートより)と問うてもいます。

全5作のうちの2作目。制作に当たってはかの震災の経験も踏まえているそうです。さらに舞台しかり猿楽も重要。メッセージは複層的でもあります。

奥の小部屋にももう一点の映像作品があります。そちらもお見逃しなきようご注意ください。

3月19日まで開催されています。

「村田朋泰 AMETSUCHI」 GALLERY MoMo 両国(@GalleryMoMo)

会期:2月20日(土)~3月19日(土)

休廊:日・月・祝。*GW期間中(5/3~5/6)は休廊。

時間:11:00~19:00

料金:無料

場所:墨田区亀沢1-7-15

交通:都営大江戸線両国駅A3出口より徒歩1分。JR両国駅東口より徒歩約5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

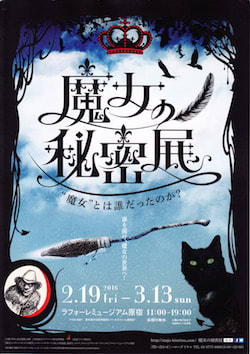

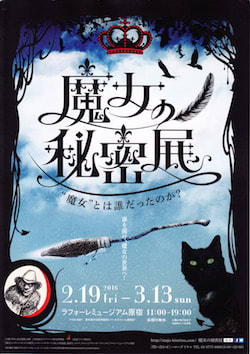

「魔女の秘密展」 ラフォーレミュージアム原宿

ラフォーレミュージアム原宿

「魔女の秘密展」

2/19~3/13

ラフォーレミュージアム原宿で開催中の「魔女の秘密展」のプレスプレビューに参加してきました。

ヨーロッパの中世から近世にかけて人々に信じられてきた魔女。例えば魔法使いというような漠然としたイメージこそあれども、そもそも魔女とはどのような存在であったかについてはあまり知られていないかもしれません。

ベースは2009年にドイツのプファルツ歴史博物館で開催された「魔女ー伝説と真実」展です。それを同博物館の協力を得て日本向けにアレンジしています。当然ながら魔女に関する資料は、ドイツほか、ヨーロッパ各地の博物館のコレクションばかり。テーマはシンプルに「信じる」、「妄信する」、「裁く」、「想う」の4つです。これらの観点から魔女の歴史や有り様について紹介しています。

冒頭は「信じる」。ヨーロッパにおいて魔女という言葉が一般化したのは中世です。日常的な現象を魔術や神の論理で説明した同時代。人々は不可解で悪い出来事が起きると、その影響が自分に及ぶことを避けるため、魔術の力に頼るようになりました。そのような概念の一端から魔女が誕生します。元は黒魔術師です。超自然的な力を使っては人に悪さをする存在だと捉えられていました。

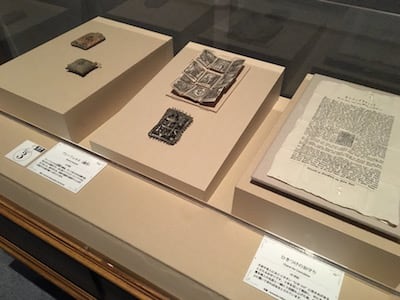

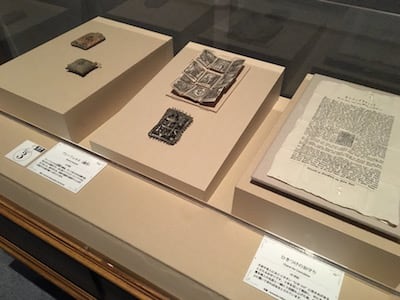

左:「ブレーフェルル(護符)」 18世紀 リート、インフィアトラー民俗学ハウス

ブレーフェルルはいわばお守り。悪霊や災難や病気から守る護符です。主にドイツとオーストリアで広まりました。袋の中には宗教や魔術の図柄や言葉が縫いこまれています。ほかメダルや人形なども魔除け用です。マリア像の小像を削った粉は病気に効く薬としても珍重されました。

左:伝ダフィット・テニールス(父)「錬金術師の研究室」 17世紀 カルカソンヌ美術館

書籍資料が目立ちます。例えば「人間の異形について」は人の異形の原因を悪魔や動物に求めたもの。また錬金術も一種の魔法として認識されていました。伝テニールスの「錬金術師の研究室」が象徴的ではないでしょうか。椅子に座っては瓶を振るのが錬金術師です。何かを調合しているのでしょう。周囲に珍奇な道具も散乱。どこか怪し気な雰囲気を醸し出しています。

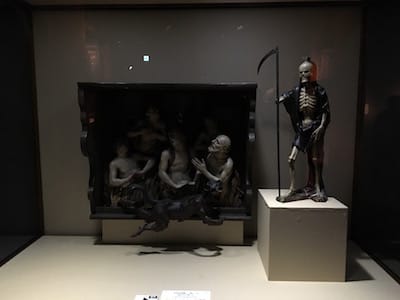

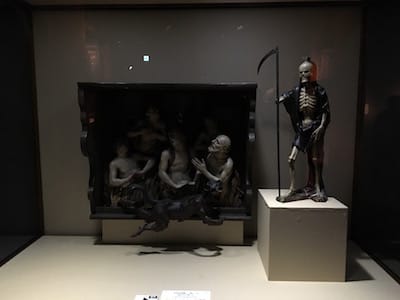

ヨハン・ペーター・シュヴァンターラー(父)「死神や悪魔と一緒にいる哀れな亡者たち」 1780年頃 リート、インフィアトラー民俗学ハウス

次第に魔女は迫害の対象と化します。キリスト教の影響です。魔女は異端。つまり悪魔に従属するのが魔女だと考えられるようになりました。シュヴァンターラーの「死神や悪魔と一緒にいる哀れな亡者たち」は煉獄にいる亡者たちを表現したレリーフです。大きな鎌を持った悪魔。炎に包まれた亡者たちは懇願するかのように手を合わせています。

魔女迫害、ないし魔女狩りは何も中世だけに起こったわけではありません。いわゆる科学が勃興し始めた近世への移行期にこそむしろ体系的に行われていきます。

小氷期による寒冷化は農業に影響を与えました。ようは不作です。それゆえの貧困。人々は魔女の仕業だと考えるようになります。またペストも蔓延。同じように一部は魔女が原因だとされました。

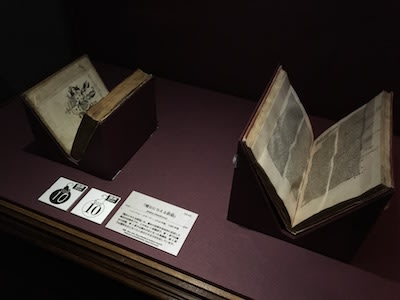

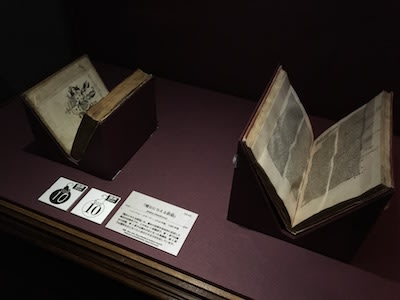

ハインリヒ・クラーマー「魔女に与える鉄槌」 1519年 ミステルバッハ牧師館

こうした魔女のイメージを社会に伝えたのはメディアです。印刷機が発明されると、紙媒体を通して情報が伝達しやすくなります。当時、魔女や魔女裁判、さらに魔女が原因とされる家畜の畸形などがセンセーショナルなニュースとして取り上げられました。それに神学者や法律家による「魔女論」も一般的な広がりを見せます。ここでは魔女の「悪行」を批判するとともに、魔女の見分け方や告発の仕方などが記されていました。人々はそうした「魔女論」を手に取ることで、魔女とは何たるかについての認識を共有するようにもなったわけです。

「手枷、身体用リング、轡つき頭部用リング」 16-17世紀 ツイッタウ市立博物館

「裁く」。つまり魔女裁判こそが展覧会の核心と言っても良いでしょう。人々は元々、幻想に過ぎなかった魔女を実体化。つまりスケープゴートです。悪いことは魔女のせい。社会的な弱者を魔女に仕立てて糾弾します。何も女性だけはありません。子どもや男性もいました。そして裁判での証拠は自白が全てです。ゆえに拷問が正当化されました。

「棘のある椅子」 19世紀 ローテンブルク、中世犯罪博物館

「バンベルク重罪裁判規定」は国や教会による拷問を定めたもの。魔女裁判は必ずしも私刑ではありません。法的なやり方で執り行われました。当時、実際に用いられた拘束具も展示。見るも痛々しいものばかりです。極め付けは「刺のある椅子」。つまり拷問椅子です。ただし時代はかなり下った19世紀のもの。オリジナルは現存していません。当時の銅版画に描かれた椅子を頼りに制作したコピーだと考えられています。

「フランケンタールの斬首用の剣」 1600年頃 シュパイヤー、プファルツ歴史博物館 ほか

さらに「斬首用の剣」や「死刑執行人の剣」、そして「処刑用車輪」なども生々しい。こちらは17~18世紀のもの。おそらくは実際に使われたのでしょう。鈍い青白い光を放つ剣はまさに血に塗られた歴史を物語っています。ちなみに魔女の処刑が最も最後に行われたのは1795年のポーランド。18世紀も末でした。

左:「処刑用車輪」 1775年 ツイッタウ市立博物館

一方で魔女狩りがピークに達したのは1600年前後です。ドイツを筆頭にフランス、ポーランド、スイスなど神聖ローマ帝国を中心とする地域で行われました。結果的に約6万名もの人が犠牲になったと言われています。

左:ルイ=モーリス・ブーテ・ド・モンヴェル「サバトへ行く前のレッスン」 1880年 スムール城美術館

ラストは「想う」。近世以降における魔女イメージの拡大です。時代を経ては変容していく魔女の姿。それを19世紀ないし20世紀絵画や彫刻、さらには日本の浮世絵までを参照して追っています。

「魔女の秘密展」会場風景

ほかにも魔女裁判や火あぶりを追体験出来る映像インスタレーションや、人気漫画家が魔女をモチーフとした原画などを展示するコーナーもあります。この辺は体感的に引きつけて楽しめそうです。

「魔女の秘密展」は昨年春の大阪に始まり、新潟、名古屋、浜松、広島を経て、ここ東京へと巡回して来た展覧会です。さらに東京展終了後は最終開催地である福岡へと巡回します。

[魔女の秘密展 今後の巡回予定]

福岡市博物館:2016年4月8日(金)~5月29日(日)

会場は原宿ラフォーレの6階。さほど広いスペースではありません。それでも資料は100点ほど。少なくとも網羅的に魔女、ないし魔女裁判のプロセスを知るには良い機会と言えそうです。

「魔女の秘密展」会場風景

会期は1ヶ月もありません。3月13日まで開催されています。

「魔女の秘密展」 ラフォーレミュージアム原宿

会期:2月19日(金)~3月13日(日)

休館:月曜日。(但し祝日にあたる3月21日は開館)、3月22日は休館。

時間:11:00~19:00

*入場は閉場の30分前まで。最終日は17時閉場。

料金: 一般・大学生1200円、高校・中学生1000円、小学生200円。

住所:渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6階

交通:東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前(原宿)駅5番出口より徒歩1分。JR原宿駅 表参道口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「魔女の秘密展」

2/19~3/13

ラフォーレミュージアム原宿で開催中の「魔女の秘密展」のプレスプレビューに参加してきました。

ヨーロッパの中世から近世にかけて人々に信じられてきた魔女。例えば魔法使いというような漠然としたイメージこそあれども、そもそも魔女とはどのような存在であったかについてはあまり知られていないかもしれません。

ベースは2009年にドイツのプファルツ歴史博物館で開催された「魔女ー伝説と真実」展です。それを同博物館の協力を得て日本向けにアレンジしています。当然ながら魔女に関する資料は、ドイツほか、ヨーロッパ各地の博物館のコレクションばかり。テーマはシンプルに「信じる」、「妄信する」、「裁く」、「想う」の4つです。これらの観点から魔女の歴史や有り様について紹介しています。

冒頭は「信じる」。ヨーロッパにおいて魔女という言葉が一般化したのは中世です。日常的な現象を魔術や神の論理で説明した同時代。人々は不可解で悪い出来事が起きると、その影響が自分に及ぶことを避けるため、魔術の力に頼るようになりました。そのような概念の一端から魔女が誕生します。元は黒魔術師です。超自然的な力を使っては人に悪さをする存在だと捉えられていました。

左:「ブレーフェルル(護符)」 18世紀 リート、インフィアトラー民俗学ハウス

ブレーフェルルはいわばお守り。悪霊や災難や病気から守る護符です。主にドイツとオーストリアで広まりました。袋の中には宗教や魔術の図柄や言葉が縫いこまれています。ほかメダルや人形なども魔除け用です。マリア像の小像を削った粉は病気に効く薬としても珍重されました。

左:伝ダフィット・テニールス(父)「錬金術師の研究室」 17世紀 カルカソンヌ美術館

書籍資料が目立ちます。例えば「人間の異形について」は人の異形の原因を悪魔や動物に求めたもの。また錬金術も一種の魔法として認識されていました。伝テニールスの「錬金術師の研究室」が象徴的ではないでしょうか。椅子に座っては瓶を振るのが錬金術師です。何かを調合しているのでしょう。周囲に珍奇な道具も散乱。どこか怪し気な雰囲気を醸し出しています。

ヨハン・ペーター・シュヴァンターラー(父)「死神や悪魔と一緒にいる哀れな亡者たち」 1780年頃 リート、インフィアトラー民俗学ハウス

次第に魔女は迫害の対象と化します。キリスト教の影響です。魔女は異端。つまり悪魔に従属するのが魔女だと考えられるようになりました。シュヴァンターラーの「死神や悪魔と一緒にいる哀れな亡者たち」は煉獄にいる亡者たちを表現したレリーフです。大きな鎌を持った悪魔。炎に包まれた亡者たちは懇願するかのように手を合わせています。

魔女迫害、ないし魔女狩りは何も中世だけに起こったわけではありません。いわゆる科学が勃興し始めた近世への移行期にこそむしろ体系的に行われていきます。

小氷期による寒冷化は農業に影響を与えました。ようは不作です。それゆえの貧困。人々は魔女の仕業だと考えるようになります。またペストも蔓延。同じように一部は魔女が原因だとされました。

ハインリヒ・クラーマー「魔女に与える鉄槌」 1519年 ミステルバッハ牧師館

こうした魔女のイメージを社会に伝えたのはメディアです。印刷機が発明されると、紙媒体を通して情報が伝達しやすくなります。当時、魔女や魔女裁判、さらに魔女が原因とされる家畜の畸形などがセンセーショナルなニュースとして取り上げられました。それに神学者や法律家による「魔女論」も一般的な広がりを見せます。ここでは魔女の「悪行」を批判するとともに、魔女の見分け方や告発の仕方などが記されていました。人々はそうした「魔女論」を手に取ることで、魔女とは何たるかについての認識を共有するようにもなったわけです。

「手枷、身体用リング、轡つき頭部用リング」 16-17世紀 ツイッタウ市立博物館

「裁く」。つまり魔女裁判こそが展覧会の核心と言っても良いでしょう。人々は元々、幻想に過ぎなかった魔女を実体化。つまりスケープゴートです。悪いことは魔女のせい。社会的な弱者を魔女に仕立てて糾弾します。何も女性だけはありません。子どもや男性もいました。そして裁判での証拠は自白が全てです。ゆえに拷問が正当化されました。

「棘のある椅子」 19世紀 ローテンブルク、中世犯罪博物館

「バンベルク重罪裁判規定」は国や教会による拷問を定めたもの。魔女裁判は必ずしも私刑ではありません。法的なやり方で執り行われました。当時、実際に用いられた拘束具も展示。見るも痛々しいものばかりです。極め付けは「刺のある椅子」。つまり拷問椅子です。ただし時代はかなり下った19世紀のもの。オリジナルは現存していません。当時の銅版画に描かれた椅子を頼りに制作したコピーだと考えられています。

「フランケンタールの斬首用の剣」 1600年頃 シュパイヤー、プファルツ歴史博物館 ほか

さらに「斬首用の剣」や「死刑執行人の剣」、そして「処刑用車輪」なども生々しい。こちらは17~18世紀のもの。おそらくは実際に使われたのでしょう。鈍い青白い光を放つ剣はまさに血に塗られた歴史を物語っています。ちなみに魔女の処刑が最も最後に行われたのは1795年のポーランド。18世紀も末でした。

左:「処刑用車輪」 1775年 ツイッタウ市立博物館

一方で魔女狩りがピークに達したのは1600年前後です。ドイツを筆頭にフランス、ポーランド、スイスなど神聖ローマ帝国を中心とする地域で行われました。結果的に約6万名もの人が犠牲になったと言われています。

左:ルイ=モーリス・ブーテ・ド・モンヴェル「サバトへ行く前のレッスン」 1880年 スムール城美術館

ラストは「想う」。近世以降における魔女イメージの拡大です。時代を経ては変容していく魔女の姿。それを19世紀ないし20世紀絵画や彫刻、さらには日本の浮世絵までを参照して追っています。

「魔女の秘密展」会場風景

ほかにも魔女裁判や火あぶりを追体験出来る映像インスタレーションや、人気漫画家が魔女をモチーフとした原画などを展示するコーナーもあります。この辺は体感的に引きつけて楽しめそうです。

「魔女の秘密展」は昨年春の大阪に始まり、新潟、名古屋、浜松、広島を経て、ここ東京へと巡回して来た展覧会です。さらに東京展終了後は最終開催地である福岡へと巡回します。

[魔女の秘密展 今後の巡回予定]

福岡市博物館:2016年4月8日(金)~5月29日(日)

会場は原宿ラフォーレの6階。さほど広いスペースではありません。それでも資料は100点ほど。少なくとも網羅的に魔女、ないし魔女裁判のプロセスを知るには良い機会と言えそうです。

「魔女の秘密展」会場風景

会期は1ヶ月もありません。3月13日まで開催されています。

「魔女の秘密展」 ラフォーレミュージアム原宿

会期:2月19日(金)~3月13日(日)

休館:月曜日。(但し祝日にあたる3月21日は開館)、3月22日は休館。

時間:11:00~19:00

*入場は閉場の30分前まで。最終日は17時閉場。

料金: 一般・大学生1200円、高校・中学生1000円、小学生200円。

住所:渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6階

交通:東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前(原宿)駅5番出口より徒歩1分。JR原宿駅 表参道口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「篠塚聖哉 Old Days」 ANDO GALLERY

ANDO GALLERY

「篠塚聖哉 Old Days」

2/2-4/30

ANDO GALLERYで開催中の「篠塚聖哉 Old Days」を見てきました。

1970年に熊本で生まれ、多摩美術大学美術学部の絵画科を卒業した画家、篠塚聖哉。2006年には東京都現代美術館の「MOTアニュアル」にも参加しました。

その篠塚の新作展です。一昨年、生地熊本の「つなぎ美術館」での個展を終えた篠塚は、半年間日本各地を旅したそうです。今回はそこで「印象的だったもの」(*)を描きました。

旅先の風景、ないし経験と記憶。しかしながらそれは必ずしも明快でかつ具象的な姿をとっているわけではありません。

絵画は全部で19点。いずれも約50センチ四方でした。縦長と横長のもの。背景はおおよそグレーを基調としながらも、時に青、ピンク、黄、オレンジなどが混じり合っては独特の色合いを見せています。まるで雲海です。薄明かりが差し込んでいます。大気、ないし霧と呼んでも良いかもしれません。手では掴みきれません。一方で質感はマットです。光を放つというよりも、周りの光を吸収しては内に蓄えているようでもあります。

そうした背景に浮かび上がるのが、球、あるいは立方体、ないしは三角柱などの物体でした。さも岩の切れ端のようにも捉えられなくはありません。タイトルには「みぞれ」や「Gate」、また「Step」などとありました。何を示しているのでしょうか。一見するところはおおよそ具体的な何かが描かれているようには見えません。

石を描いたものは「踏む」、木を描いたものは「花粉」というように。篠塚の作品を観るとき、鑑賞者は無意識のうちに自身の記憶を補完して作品と向き合います。(*印はいずれもTABより引用)

色彩の繊細でかつ深い淀み。絵具は塗るというよりも擦り、なぞられ、形はどこか膨らんではいくかのように伸びてもいます。置いてあるのか、浮いているのかも判然としません。深遠な空間が広がります。いつしか形や色に身を委ねては見入っている自分に気がつきました。

4月30日まで開催されています。

「篠塚聖哉 Old Days」 ANDO GALLERY

会期:2月2日(火)~4月30日(土)

休廊:日・月・祝日

時間:11:00~19:00

料金:無料

住所:江東区平野3-3-6

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩12分。東京メトロ東西線木場駅3番出口より徒歩15分。

「篠塚聖哉 Old Days」

2/2-4/30

ANDO GALLERYで開催中の「篠塚聖哉 Old Days」を見てきました。

1970年に熊本で生まれ、多摩美術大学美術学部の絵画科を卒業した画家、篠塚聖哉。2006年には東京都現代美術館の「MOTアニュアル」にも参加しました。

その篠塚の新作展です。一昨年、生地熊本の「つなぎ美術館」での個展を終えた篠塚は、半年間日本各地を旅したそうです。今回はそこで「印象的だったもの」(*)を描きました。

旅先の風景、ないし経験と記憶。しかしながらそれは必ずしも明快でかつ具象的な姿をとっているわけではありません。

絵画は全部で19点。いずれも約50センチ四方でした。縦長と横長のもの。背景はおおよそグレーを基調としながらも、時に青、ピンク、黄、オレンジなどが混じり合っては独特の色合いを見せています。まるで雲海です。薄明かりが差し込んでいます。大気、ないし霧と呼んでも良いかもしれません。手では掴みきれません。一方で質感はマットです。光を放つというよりも、周りの光を吸収しては内に蓄えているようでもあります。

そうした背景に浮かび上がるのが、球、あるいは立方体、ないしは三角柱などの物体でした。さも岩の切れ端のようにも捉えられなくはありません。タイトルには「みぞれ」や「Gate」、また「Step」などとありました。何を示しているのでしょうか。一見するところはおおよそ具体的な何かが描かれているようには見えません。

石を描いたものは「踏む」、木を描いたものは「花粉」というように。篠塚の作品を観るとき、鑑賞者は無意識のうちに自身の記憶を補完して作品と向き合います。(*印はいずれもTABより引用)

色彩の繊細でかつ深い淀み。絵具は塗るというよりも擦り、なぞられ、形はどこか膨らんではいくかのように伸びてもいます。置いてあるのか、浮いているのかも判然としません。深遠な空間が広がります。いつしか形や色に身を委ねては見入っている自分に気がつきました。

4月30日まで開催されています。

「篠塚聖哉 Old Days」 ANDO GALLERY

会期:2月2日(火)~4月30日(土)

休廊:日・月・祝日

時間:11:00~19:00

料金:無料

住所:江東区平野3-3-6

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩12分。東京メトロ東西線木場駅3番出口より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

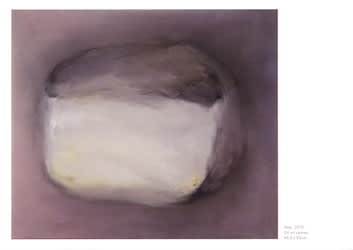

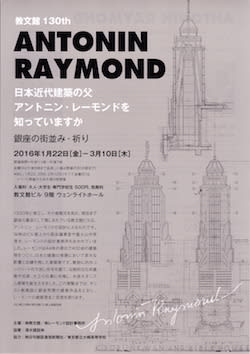

「アントニン・レーモンド展」 銀座教文館ビル ウェンライトホール

教文館ビル9階ウェンライトホール

「アントニン・レーモンド展」

1/22~3/10

教文館ビル9階ウェンライトホールで開催中の「アントニン・レーモンド展」を見てきました。

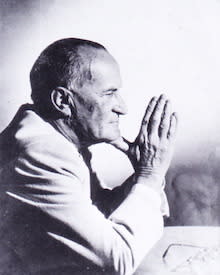

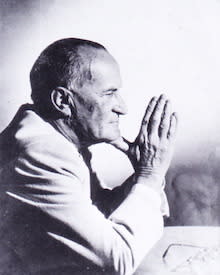

東京は銀座4丁目。中央通りに面したランドマークとして知られる教文館ビル。設計はアントニン・レーモンド(1888~1976)です。1888年にチェコで生まれ、1919年にフランク・ロイド・ライトとともに来日。その後は戦中を除いて40年以上も日本で過ごし、数多くのモダニズム建築を設計しました。

アントニン・レーモンド

レーモンドの残した建築は全部で400件。ここ教文館ビルしかり、意外と残っています。例えば東京女子大学礼拝堂です。同大は郊外への移転に際し、キャンバスの全体設計をレーモンドに依頼。1921年に計画が練り上がり、1930年から順次、建設がはじまりました。

礼拝堂が出来たのは1938年です。鉄筋コンクリートの尖塔が聳え立ちます。壁面のブロックには多数の色ガラスをはめ込んで装飾。荘厳な景色を作り上げました。様式的にはライトやチェコ・キュビズムの影響を受けているそうです。

教会建築が目立ちます。カトリック聖パウロ軽井沢教会はどうでしょうか。こちらも現存。建設は1935年、構造は木造です。東欧の教会の面影を見せながらも、木材の扱い方は日本の大工の仕事を参照しました。ゆえにどこか和洋折衷的な趣きを醸し出しています。

さらに戦後の立教学院聖パウロ礼拝堂(1963年)や神言神学院(1966年)などもレーモンド建築。日本人建築家に影響を与えます。戦前から戦後の長いスパンで活動したレーモンドは、教会建築においてもスタイルをかなり変化させますが、存在感のある塔や穏やかな光を志向した窓には、その個性を見ることが出来るかもしれません。

教文館ビルが建てられたのは1933年です。地階にはカフェ、1階にレストラン、また2階に教文館の書店、そして上階にレーモンドの事務所を含むオフィスを入れた複合ビルとして完成しました。二つの建物がエントランス部分を共有して一体化するように建てられています。

教文館1階エントランスのレリーフ

外壁こそ変更されましたが、内部のエントランスや階段は当時のまま。しかも近年の耐震診断においても基準に適合したそうです。築80年以上でも現役です。相当頑丈な造りであるに違いありません。

銀座界隈ではヤマハ銀座店(1951年)や松坂屋銀座店(1964年)もレーモンドが手がけています。ただしともに最近になって建て替えのために取り壊されてしまいました。松坂屋でレーモンドが担当したのは既存の建物の改装です。中が透けて見えるガラス張りの階段室をはじめ、陶器を取り付けた格子パターンの外壁などは記憶に新しいところかもしれません。

高崎哲学堂・外観

私にとってとりわけ印象深い建物がありました。それが1951年の「自邸・事務所」です。戦後に再来日し、1973年に離日するまでレーモンドが住んでいた住居。木造の平屋建てです。北側の事務所と南側の自邸が平行に並び、その間は渡り廊下で結ばれています。

高崎哲学堂・内観

自邸はかつて港区の麻布にありましたが、没後に解体。居間部分のみ移転した新事務所内に保存されました。一方で1952年、彼と親交のあった実業家の井上房一郎がレーモンド邸の写しを群馬に建築します。同じく自邸として建てた高崎哲学堂です。現在は市の財団に付属する建物として一般に公開されています。

高崎哲学堂・内観

その高崎の井上邸を以前、一度だけ観覧したことがあります。ちょうど市美術館が改修のため休館していたため、邸内で彫刻の展覧会が行われていました。鬱蒼と生い茂る緑の中で佇む平屋の長い建物。屋内には燦々と光が差し込んでいました。トラスを駆使した小屋組も特徴的です。とても居心地良い空間であったことを覚えています。

高崎哲学堂・外観

なお展示はレーモンド建築を写真や図面で紹介する内容です。模型こそ少なめですが、現存、非現存を問わず、パネルを多用しては一つ一つを丹念に追いかけています。丁寧な作りの展覧会です。

立面図や透視図などの図面が至極美しいのには感心しました。さらにレーモンドが描いた絵画もあわせて紹介。画家としても活動していたそうです。作品はキュビズム的と言って良いのでしょうか。1974年には吉井画廊で個展を開催したほか、春陽会などにも出展していました。

小冊子「日本建築の父 アントニン・レーモンドを知っていますか」が良く出来ていました。建物の写真と図面、ほか年表に参考文献リストを記載。約50ページ、展示にほぼ準じています。しかも300円です。迷わずに購入しました。

銀座教文館ビル

3月10日まで開催されています。これはおすすめします。

「アントニン・レーモンド展」 教文館ビル9階ウェンライトホール

会期:1月22日(金)~3月10日(木)

時間:11:00~19:00

*毎週金曜日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

*1/22、1/29、2/12はイベント開催のため17時閉館。

休館:会期中無休

料金:大人・大学生・専門学生500円。高校生以下無料。

住所:中央区銀座4-5-1

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線銀座駅A9出口より徒歩1分。東京メトロ丸ノ内線銀座駅C8出口より徒歩2分。

「アントニン・レーモンド展」

1/22~3/10

教文館ビル9階ウェンライトホールで開催中の「アントニン・レーモンド展」を見てきました。

東京は銀座4丁目。中央通りに面したランドマークとして知られる教文館ビル。設計はアントニン・レーモンド(1888~1976)です。1888年にチェコで生まれ、1919年にフランク・ロイド・ライトとともに来日。その後は戦中を除いて40年以上も日本で過ごし、数多くのモダニズム建築を設計しました。

アントニン・レーモンド

レーモンドの残した建築は全部で400件。ここ教文館ビルしかり、意外と残っています。例えば東京女子大学礼拝堂です。同大は郊外への移転に際し、キャンバスの全体設計をレーモンドに依頼。1921年に計画が練り上がり、1930年から順次、建設がはじまりました。

礼拝堂が出来たのは1938年です。鉄筋コンクリートの尖塔が聳え立ちます。壁面のブロックには多数の色ガラスをはめ込んで装飾。荘厳な景色を作り上げました。様式的にはライトやチェコ・キュビズムの影響を受けているそうです。

教会建築が目立ちます。カトリック聖パウロ軽井沢教会はどうでしょうか。こちらも現存。建設は1935年、構造は木造です。東欧の教会の面影を見せながらも、木材の扱い方は日本の大工の仕事を参照しました。ゆえにどこか和洋折衷的な趣きを醸し出しています。

さらに戦後の立教学院聖パウロ礼拝堂(1963年)や神言神学院(1966年)などもレーモンド建築。日本人建築家に影響を与えます。戦前から戦後の長いスパンで活動したレーモンドは、教会建築においてもスタイルをかなり変化させますが、存在感のある塔や穏やかな光を志向した窓には、その個性を見ることが出来るかもしれません。

教文館ビルが建てられたのは1933年です。地階にはカフェ、1階にレストラン、また2階に教文館の書店、そして上階にレーモンドの事務所を含むオフィスを入れた複合ビルとして完成しました。二つの建物がエントランス部分を共有して一体化するように建てられています。

教文館1階エントランスのレリーフ

外壁こそ変更されましたが、内部のエントランスや階段は当時のまま。しかも近年の耐震診断においても基準に適合したそうです。築80年以上でも現役です。相当頑丈な造りであるに違いありません。

銀座界隈ではヤマハ銀座店(1951年)や松坂屋銀座店(1964年)もレーモンドが手がけています。ただしともに最近になって建て替えのために取り壊されてしまいました。松坂屋でレーモンドが担当したのは既存の建物の改装です。中が透けて見えるガラス張りの階段室をはじめ、陶器を取り付けた格子パターンの外壁などは記憶に新しいところかもしれません。

高崎哲学堂・外観

私にとってとりわけ印象深い建物がありました。それが1951年の「自邸・事務所」です。戦後に再来日し、1973年に離日するまでレーモンドが住んでいた住居。木造の平屋建てです。北側の事務所と南側の自邸が平行に並び、その間は渡り廊下で結ばれています。

高崎哲学堂・内観

自邸はかつて港区の麻布にありましたが、没後に解体。居間部分のみ移転した新事務所内に保存されました。一方で1952年、彼と親交のあった実業家の井上房一郎がレーモンド邸の写しを群馬に建築します。同じく自邸として建てた高崎哲学堂です。現在は市の財団に付属する建物として一般に公開されています。

高崎哲学堂・内観

その高崎の井上邸を以前、一度だけ観覧したことがあります。ちょうど市美術館が改修のため休館していたため、邸内で彫刻の展覧会が行われていました。鬱蒼と生い茂る緑の中で佇む平屋の長い建物。屋内には燦々と光が差し込んでいました。トラスを駆使した小屋組も特徴的です。とても居心地良い空間であったことを覚えています。

高崎哲学堂・外観

なお展示はレーモンド建築を写真や図面で紹介する内容です。模型こそ少なめですが、現存、非現存を問わず、パネルを多用しては一つ一つを丹念に追いかけています。丁寧な作りの展覧会です。

立面図や透視図などの図面が至極美しいのには感心しました。さらにレーモンドが描いた絵画もあわせて紹介。画家としても活動していたそうです。作品はキュビズム的と言って良いのでしょうか。1974年には吉井画廊で個展を開催したほか、春陽会などにも出展していました。

小冊子「日本建築の父 アントニン・レーモンドを知っていますか」が良く出来ていました。建物の写真と図面、ほか年表に参考文献リストを記載。約50ページ、展示にほぼ準じています。しかも300円です。迷わずに購入しました。

銀座教文館ビル

3月10日まで開催されています。これはおすすめします。

「アントニン・レーモンド展」 教文館ビル9階ウェンライトホール

会期:1月22日(金)~3月10日(木)

時間:11:00~19:00

*毎週金曜日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

*1/22、1/29、2/12はイベント開催のため17時閉館。

休館:会期中無休

料金:大人・大学生・専門学生500円。高校生以下無料。

住所:中央区銀座4-5-1

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線銀座駅A9出口より徒歩1分。東京メトロ丸ノ内線銀座駅C8出口より徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「18th DOMANI・明日展 PLUS」 アーツ千代田3331・1階メインギャラリーB

アーツ千代田3331・1階メインギャラリーB

「18th DOMANI・明日展 PLUS」

2/18~3/6

アーツ千代田3331・1階メインギャラリーBで開催中の「18th DOMANI・明日展 PLUS」を見てきました。

毎年の年末年始、国立新美術館で行なわれている「未来を担う美術家たち DOMANI・明日展」。そのミニ・サテライトイベントです。ドマーニ展と同様、在外研修制度に参加した作家を紹介しています。

テーマはドローイング。しかし意味は単に下絵というだけではありません。ずばり「発想の生まれる場」(公式サイトより)。いわばドローイングの定義を拡大しては4名の制作を俯瞰しています。

日高理恵子「空との距離 11」 2013年

自ら「ドローイングに近い絵画を求める」というのが日高理恵子です。タイトルは「空との距離」。曇り空の元、枝を宙へ伸ばす樹木を捉えています。白、ないしグレーを背景に広がる黒々とした幹や枝。素材は岩絵具です。さらに絵具を支えるのは麻紙。それゆえか独特の滑らかな質感が滲み出してもいます。

三宅砂織「The missing shade」 2015年 ほか

フォトグラムという技法で風景を描くのが三宅砂織です。滝の落ちる水場で歩く人の姿。画面には水泡らしきものが散っていました。図像を反転させては手書きで写すネガの制作をドローイングになぞらえているそうです。

櫃田伸也「囲み」 2000年 ほか

一般的なドローイングのイメージに最も近い作品と言えるかもしれません。櫃田伸也が描くのは山々の広がる風景。細かな線描が山の輪郭線を象ります。素材は鉛筆。線はまるで引っかき傷です。「連山」ではまるで円卓を囲む人影のように山が連なります。どこか物語性を帯びていました。

栗林隆「Black Pyramid 2016(黒い山)」 2016年

ほかにはO JUNや栗林隆も作品を展示。栗林の最新作は福島の原子力事故をテーマとしているのでしょうか。写真と図面、そしてドローイングの並べられた画面には、原子力発電所の建設時の様子や、事故そのものの姿、またその後の放射能被害による状況などが捉えられています。

会場は3331の1階メインギャラリー内の一部。新美術館の広大な展示室とは異なり、とてもこじんまりとした一室です。3331内のほかのギャラリーなどとあわせて見るのが良さそうです。

入場は無料です。3月6日まで開催されています。

「18th DOMANI・明日展 PLUS」(@DOMANI_ten) アーツ千代田3331(@3331ArtsChiyoda) 1階メインギャラリーB

会期:2月18日(木)~3月6日(日)

休館:無休

時間:12:00~20:00

料金:無料

場所:千代田区外神田6-11-14 アーツ千代田3331 1階

交通:東京メトロ銀座線末広町駅4番出口より徒歩1分、東京メトロ千代田線湯島駅6番出口より徒歩3分、都営大江戸線上野御徒町駅A1番出口より徒歩6分、JR御徒町駅南口より徒歩7分。

「18th DOMANI・明日展 PLUS」

2/18~3/6

アーツ千代田3331・1階メインギャラリーBで開催中の「18th DOMANI・明日展 PLUS」を見てきました。

毎年の年末年始、国立新美術館で行なわれている「未来を担う美術家たち DOMANI・明日展」。そのミニ・サテライトイベントです。ドマーニ展と同様、在外研修制度に参加した作家を紹介しています。

テーマはドローイング。しかし意味は単に下絵というだけではありません。ずばり「発想の生まれる場」(公式サイトより)。いわばドローイングの定義を拡大しては4名の制作を俯瞰しています。

日高理恵子「空との距離 11」 2013年

自ら「ドローイングに近い絵画を求める」というのが日高理恵子です。タイトルは「空との距離」。曇り空の元、枝を宙へ伸ばす樹木を捉えています。白、ないしグレーを背景に広がる黒々とした幹や枝。素材は岩絵具です。さらに絵具を支えるのは麻紙。それゆえか独特の滑らかな質感が滲み出してもいます。

三宅砂織「The missing shade」 2015年 ほか

フォトグラムという技法で風景を描くのが三宅砂織です。滝の落ちる水場で歩く人の姿。画面には水泡らしきものが散っていました。図像を反転させては手書きで写すネガの制作をドローイングになぞらえているそうです。

櫃田伸也「囲み」 2000年 ほか

一般的なドローイングのイメージに最も近い作品と言えるかもしれません。櫃田伸也が描くのは山々の広がる風景。細かな線描が山の輪郭線を象ります。素材は鉛筆。線はまるで引っかき傷です。「連山」ではまるで円卓を囲む人影のように山が連なります。どこか物語性を帯びていました。

栗林隆「Black Pyramid 2016(黒い山)」 2016年

ほかにはO JUNや栗林隆も作品を展示。栗林の最新作は福島の原子力事故をテーマとしているのでしょうか。写真と図面、そしてドローイングの並べられた画面には、原子力発電所の建設時の様子や、事故そのものの姿、またその後の放射能被害による状況などが捉えられています。

会場は3331の1階メインギャラリー内の一部。新美術館の広大な展示室とは異なり、とてもこじんまりとした一室です。3331内のほかのギャラリーなどとあわせて見るのが良さそうです。

入場は無料です。3月6日まで開催されています。

「18th DOMANI・明日展 PLUS」(@DOMANI_ten) アーツ千代田3331(@3331ArtsChiyoda) 1階メインギャラリーB

会期:2月18日(木)~3月6日(日)

休館:無休

時間:12:00~20:00

料金:無料

場所:千代田区外神田6-11-14 アーツ千代田3331 1階

交通:東京メトロ銀座線末広町駅4番出口より徒歩1分、東京メトロ千代田線湯島駅6番出口より徒歩3分、都営大江戸線上野御徒町駅A1番出口より徒歩6分、JR御徒町駅南口より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

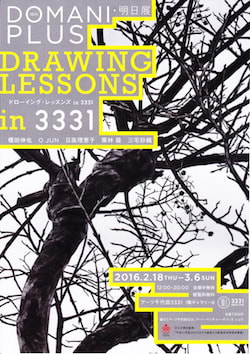

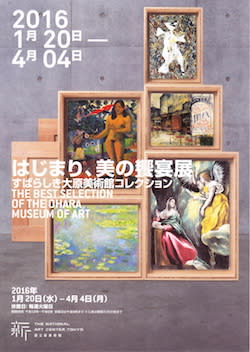

「はじまり、美の饗宴展 すばらしき大原美術館コレクション」 国立新美術館

国立新美術館

「はじまり、美の饗宴展 すばらしき大原美術館コレクション」

1/20~4/4

日本で初めて西洋美術を中心とする私設美術館として建てられた大原美術館。倉敷が誇る美術コレクションが東京の国立新美術館へとやって来ました。

作品は約140点。なにも西洋美術だけではありません。エジプトや中国の古代美術にはじまり日本の近代洋画、そして民芸運動から戦中、戦後美術、ないしは現代美術絵画までを網羅しています。

冒頭はエジプト、西アジア、中国の古美術です。ササン朝の「切子碗」に魅せられました。まるで楽焼を彷彿させるような小振りの碗。ガラスです。周囲にはちょうど親指大の斑紋が広がっています。同じくイランの「藍釉色絵金彩宝珠文細口瓶」も美しい。底抜けの群青に彩られた瓶。金彩でしょうか。細かな文様が施されています。

タイトルの「はじまり、美の饗宴」。その名のごとく大原美術館のはじまりを表す作品もお目見えしています。それがエドモン=フランソワ・アマン=ジャンの「髪」。サロン出品のための構想画です。本作を収集したのは画家の児島虎次郎。彼は大原美術館の創設者である大原孫三郎の支援を得てヨーロッパに留学していました。

エル・グレコ「受胎告知」 1590-1603年頃 油彩、カンヴァス

アマン=ジャンと親交の深かった児島は、「日本のためになる」として、本作の購入を孫三郎に願い出ます。いわばコレクション第1号。そしてこの児島の活動が大原美術館のコレクション形成に大きな役割を果たしました。例えばグレコの「受胎告知」です。かの名画をパリで目にした児島は、やはり同作を購入したいと孫三郎に連絡します。大変な高額だったそうです。しかし孫三郎は今がチャンスとして購入を決断。大原美術館に収められました。

孫三郎と虎次郎はともに岡山の出身です。パトロンと画家という関係に留まらず、より強い友情で結ばれていました。また戦後、孫三郎の跡を継いだ總一郎も作品を積極的に収集。大原美術館の発展に尽力します。コレクションは美術館の歴史を物語ります。その成立過程を追っていくのも鑑賞のポイントと言えるかもしれません。

ジョヴァンニ・セガンティーニ「アルプスの真昼」 1892年 油彩、カンヴァス

それにしても名品揃いです。モローの「雅歌」にホドラーの「木を狩る人」、そしてゴーギャンの「かぐわしき大地」にルノワールの「泉による女」など、魅惑的な作品ばかりが展示されています。ちなみにルノワールの「泉による女」は、やはり孫三郎の支援を得て在仏していた洋画家、満谷国四郎が安井曾太郎を介して購入したものです。晩年のルノワールが安井の要請を受けて描きました。

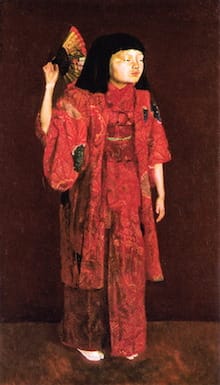

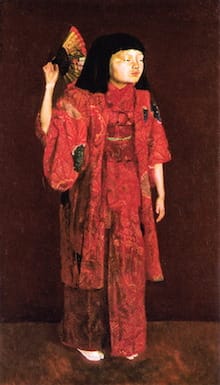

児島虎次郎「和服を着たベルギーの少女」 1911年 油彩、カンヴァス

日本の洋画にも目を向けましょう。洋画コレクションを形成したのは總一郎。児島虎次郎をはじめ、青木繁、坂本繁二郎、関根正二、藤田嗣治に佐伯祐三、藤島武二らといった近代日本洋画界を代表する画家の作品を収集しました。

画家の代表作とも言えるのではないでしょうか。関根正二の「信仰の悲しみ」です。僅か20歳で亡くなった関根が死の一年前に描いた一枚、髪をだらりと垂らした女性が荒野を歩く姿が捉えられています。表情こそ穏やかながらも、全体としては実に物悲しい。まるで冥界を彷徨っているかのようです。また藤田嗣治の「舞踏会の前」も力作です。覚えておられるでしょうか。つい昨年の冬、修復を経て東京芸大で公開されていました。白い肌をさらした甘美な女性たち。まさに面相筆と乳白色の藤田の真骨頂と言うべき作品でもあります。

棟方志功「二菩薩釈迦十大弟子板画柵」 1939年 木版(墨画)、紙

大原家と民芸運動の関わりも重要です。そもそも日本民藝館の設立のために多大な寄付をしたのが孫三郎です。また總一郎も美術館の敷地内に工芸館を建設。民芸の作家と交流します。ゆえにコレクションも充実。棟方志功、芹沢けい介、濱田庄司、バーナード・リーチ、河井寛次郎、富本憲吉らの作品を集めました。うち棟方の「二菩薩釈迦十大弟子板画柵」は貴重な戦前の版木によるもの。また芹沢の「風の字のれん」は、1970年代にパリで行われた芹沢展のポスターに採用された作品だそうです。

さて展示は古代エジプト、西洋絵画、近代日本洋画、工芸とジャンル別に続きますが、後半は一転して時間軸です。戦中から戦後、現代美術へと展開していきます。

例えば戦中ではほぼ同時代、国吉康雄の「飛び上ろうとする頭のない馬」とピカソの「頭蓋骨のある静物」が同じコーナーに並んでいます。西洋、日本の区別はありません。

戦後の抽象絵画に優品が多いのには驚きました。中でもポロックの「カット・アウト」にコーネルの「無題(ホテル:太陽の箱)」、そしてクーニングの「セクション10」からロスコの「無題(緑の上の緑)」などは目を引くのではないでしょうか。とりわけ印象的なのが「カット・アウト」です。人型に切り取られたキャンバスが特徴的ですが、ポロックはこの処理をなした後、どう仕上げるか悩んでいたそうです。そして急逝。後にポロックの妻が別の作品を張って完成させました。

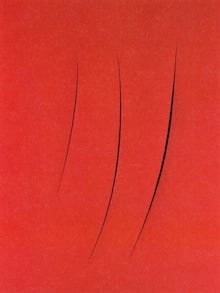

ルチオ・フォンタナ「空間概念 期待」 1961年 水性絵具、カンヴァス

作品の並びにも一捻りあります。例えば闇のロスコに光のクーニング、また切れ込みのフォンタナに穴の斎藤義重など、どこか対比的な面もある作品が同列に配置されています。また若き河原温が描いた「黒人兵」にも目が留まりました。黒人兵が狭いチューブの中を登る姿を下から捉えた一枚。点描によるチューブ、さらに周囲の球体が異様な雰囲気を醸し出しています。河原の23歳の作品です。1955年に神奈川県立近代美術館で行われた「今日の新人展」にて買い上げられたそうです。

町田久美「来客」 2006年 墨、岩絵具、顔料、紙

アーティストとの協働やVOCA展など、大原美術館は現代美術の振興にも努めてきた美術館でもあります。ラストはまさに今、活動をし続ける日本の現代美術作家です。やなぎみわ、町田久美、三瀬夏之介、浅見貴子らの大作がずらり。具象的な絵画が目立ちます。

大原美術館の現代美術コレクションは一昨年、武蔵野美術大学美術館で行われた「オオハラ・コンテンポラリー・アット・ムサビ」でも紹介されたことがありました。基本的にはその内容を踏襲する展示と言えそうです。

岸田劉生「童女舞姿」 1924年 油彩、カンヴァス

「美の饗宴」。何かと展覧会などで使われる言葉ではありますが、これだけのコレクションを前にすればあながち誇張ではありません。大原美術館には今回出品されたもの以外にも数多くの作品が収められています。実は一度も行ったことがありません。近いうちにその全貌を前にすべく倉敷へ出かけたいと思いました。

大原美術館(岡山県倉敷市中央1-1-15)

http://www.ohara.or.jp/201001/jp/

場内は大変に空いていました。現段階であればじっくり、ゆっくり楽しめます。

「はじまり、美の饗宴 すばらしき大原美術館コレクション/NHKプロモーション」

「はじまり、美の饗宴 すばらしき大原美術館コレクション/NHKプロモーション」

4月4日まで開催されています。

「はじまり、美の饗宴展 すばらしき大原美術館コレクション」(@hajimari2016) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:1月20日(水)~4月4日(月)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は夜20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料

* ( )内は20名以上の団体料金。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分

「はじまり、美の饗宴展 すばらしき大原美術館コレクション」

1/20~4/4

日本で初めて西洋美術を中心とする私設美術館として建てられた大原美術館。倉敷が誇る美術コレクションが東京の国立新美術館へとやって来ました。

作品は約140点。なにも西洋美術だけではありません。エジプトや中国の古代美術にはじまり日本の近代洋画、そして民芸運動から戦中、戦後美術、ないしは現代美術絵画までを網羅しています。

冒頭はエジプト、西アジア、中国の古美術です。ササン朝の「切子碗」に魅せられました。まるで楽焼を彷彿させるような小振りの碗。ガラスです。周囲にはちょうど親指大の斑紋が広がっています。同じくイランの「藍釉色絵金彩宝珠文細口瓶」も美しい。底抜けの群青に彩られた瓶。金彩でしょうか。細かな文様が施されています。

タイトルの「はじまり、美の饗宴」。その名のごとく大原美術館のはじまりを表す作品もお目見えしています。それがエドモン=フランソワ・アマン=ジャンの「髪」。サロン出品のための構想画です。本作を収集したのは画家の児島虎次郎。彼は大原美術館の創設者である大原孫三郎の支援を得てヨーロッパに留学していました。

エル・グレコ「受胎告知」 1590-1603年頃 油彩、カンヴァス

アマン=ジャンと親交の深かった児島は、「日本のためになる」として、本作の購入を孫三郎に願い出ます。いわばコレクション第1号。そしてこの児島の活動が大原美術館のコレクション形成に大きな役割を果たしました。例えばグレコの「受胎告知」です。かの名画をパリで目にした児島は、やはり同作を購入したいと孫三郎に連絡します。大変な高額だったそうです。しかし孫三郎は今がチャンスとして購入を決断。大原美術館に収められました。

孫三郎と虎次郎はともに岡山の出身です。パトロンと画家という関係に留まらず、より強い友情で結ばれていました。また戦後、孫三郎の跡を継いだ總一郎も作品を積極的に収集。大原美術館の発展に尽力します。コレクションは美術館の歴史を物語ります。その成立過程を追っていくのも鑑賞のポイントと言えるかもしれません。

ジョヴァンニ・セガンティーニ「アルプスの真昼」 1892年 油彩、カンヴァス

それにしても名品揃いです。モローの「雅歌」にホドラーの「木を狩る人」、そしてゴーギャンの「かぐわしき大地」にルノワールの「泉による女」など、魅惑的な作品ばかりが展示されています。ちなみにルノワールの「泉による女」は、やはり孫三郎の支援を得て在仏していた洋画家、満谷国四郎が安井曾太郎を介して購入したものです。晩年のルノワールが安井の要請を受けて描きました。

児島虎次郎「和服を着たベルギーの少女」 1911年 油彩、カンヴァス

日本の洋画にも目を向けましょう。洋画コレクションを形成したのは總一郎。児島虎次郎をはじめ、青木繁、坂本繁二郎、関根正二、藤田嗣治に佐伯祐三、藤島武二らといった近代日本洋画界を代表する画家の作品を収集しました。

画家の代表作とも言えるのではないでしょうか。関根正二の「信仰の悲しみ」です。僅か20歳で亡くなった関根が死の一年前に描いた一枚、髪をだらりと垂らした女性が荒野を歩く姿が捉えられています。表情こそ穏やかながらも、全体としては実に物悲しい。まるで冥界を彷徨っているかのようです。また藤田嗣治の「舞踏会の前」も力作です。覚えておられるでしょうか。つい昨年の冬、修復を経て東京芸大で公開されていました。白い肌をさらした甘美な女性たち。まさに面相筆と乳白色の藤田の真骨頂と言うべき作品でもあります。

棟方志功「二菩薩釈迦十大弟子板画柵」 1939年 木版(墨画)、紙

大原家と民芸運動の関わりも重要です。そもそも日本民藝館の設立のために多大な寄付をしたのが孫三郎です。また總一郎も美術館の敷地内に工芸館を建設。民芸の作家と交流します。ゆえにコレクションも充実。棟方志功、芹沢けい介、濱田庄司、バーナード・リーチ、河井寛次郎、富本憲吉らの作品を集めました。うち棟方の「二菩薩釈迦十大弟子板画柵」は貴重な戦前の版木によるもの。また芹沢の「風の字のれん」は、1970年代にパリで行われた芹沢展のポスターに採用された作品だそうです。

さて展示は古代エジプト、西洋絵画、近代日本洋画、工芸とジャンル別に続きますが、後半は一転して時間軸です。戦中から戦後、現代美術へと展開していきます。

例えば戦中ではほぼ同時代、国吉康雄の「飛び上ろうとする頭のない馬」とピカソの「頭蓋骨のある静物」が同じコーナーに並んでいます。西洋、日本の区別はありません。

戦後の抽象絵画に優品が多いのには驚きました。中でもポロックの「カット・アウト」にコーネルの「無題(ホテル:太陽の箱)」、そしてクーニングの「セクション10」からロスコの「無題(緑の上の緑)」などは目を引くのではないでしょうか。とりわけ印象的なのが「カット・アウト」です。人型に切り取られたキャンバスが特徴的ですが、ポロックはこの処理をなした後、どう仕上げるか悩んでいたそうです。そして急逝。後にポロックの妻が別の作品を張って完成させました。

ルチオ・フォンタナ「空間概念 期待」 1961年 水性絵具、カンヴァス

作品の並びにも一捻りあります。例えば闇のロスコに光のクーニング、また切れ込みのフォンタナに穴の斎藤義重など、どこか対比的な面もある作品が同列に配置されています。また若き河原温が描いた「黒人兵」にも目が留まりました。黒人兵が狭いチューブの中を登る姿を下から捉えた一枚。点描によるチューブ、さらに周囲の球体が異様な雰囲気を醸し出しています。河原の23歳の作品です。1955年に神奈川県立近代美術館で行われた「今日の新人展」にて買い上げられたそうです。

町田久美「来客」 2006年 墨、岩絵具、顔料、紙

アーティストとの協働やVOCA展など、大原美術館は現代美術の振興にも努めてきた美術館でもあります。ラストはまさに今、活動をし続ける日本の現代美術作家です。やなぎみわ、町田久美、三瀬夏之介、浅見貴子らの大作がずらり。具象的な絵画が目立ちます。

大原美術館の現代美術コレクションは一昨年、武蔵野美術大学美術館で行われた「オオハラ・コンテンポラリー・アット・ムサビ」でも紹介されたことがありました。基本的にはその内容を踏襲する展示と言えそうです。

岸田劉生「童女舞姿」 1924年 油彩、カンヴァス

「美の饗宴」。何かと展覧会などで使われる言葉ではありますが、これだけのコレクションを前にすればあながち誇張ではありません。大原美術館には今回出品されたもの以外にも数多くの作品が収められています。実は一度も行ったことがありません。近いうちにその全貌を前にすべく倉敷へ出かけたいと思いました。

大原美術館(岡山県倉敷市中央1-1-15)

http://www.ohara.or.jp/201001/jp/

場内は大変に空いていました。現段階であればじっくり、ゆっくり楽しめます。

「はじまり、美の饗宴 すばらしき大原美術館コレクション/NHKプロモーション」

「はじまり、美の饗宴 すばらしき大原美術館コレクション/NHKプロモーション」4月4日まで開催されています。

「はじまり、美の饗宴展 すばらしき大原美術館コレクション」(@hajimari2016) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:1月20日(水)~4月4日(月)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は夜20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料

* ( )内は20名以上の団体料金。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「レオナルド・ダ・ヴィンチー天才の挑戦」 江戸東京博物館

江戸東京博物館

「レオナルド・ダ・ヴィンチー天才の挑戦」

1/16~4/10

江戸東京博物館で開催中の「レオナルド・ダ・ヴィンチー天才の挑戦」を見てきました。

誰もが知るルネサンスの巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)。イギリスのスコットランド・ナショナル・ギャラリーに寄託されている「糸巻きの聖母」が初めて日本へやって来ました。

展示は4部構成です。はじめにレオナルドを表した肖像画を俯瞰した上で、レオナルド、および彼の作品を元にした素描を紹介。さらに「鳥の飛翔に関する手稿」を展観した後、「糸巻きの聖母」、ないしはレオナルド派の絵画作品を見る流れとなっています。

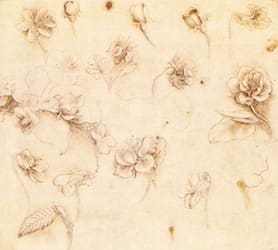

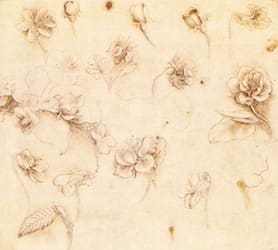

レオナルド・ダ・ヴィンチ「花の研究」 1504年頃 アカデミア美術館素描版画室

スケッチは数点。うち特に魅惑的なのが「花の研究」でした。まさに科学者ならぬ万物の観察者でもあったレオナルド。人間や自然を捉えたスケッチを何千枚も残していますが、いずれも筆は緻密。花の開く姿や葉、またその葉脈などを細かに描いています。

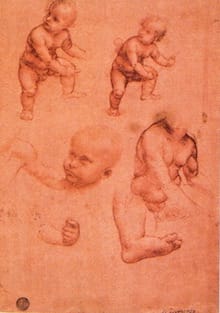

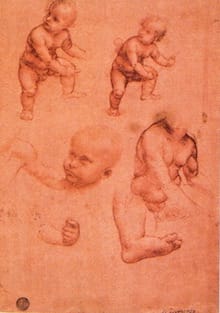

レオナルド・ダ・ヴィンチ 「子どもの研究」 1502-1503年頃 アカデミア美術館素描版画室

「子どもの研究」は「聖アンナと聖母子」のイエスを表し、「手の研究」では「岩窟の聖母」の聖母の手のポーズを示しています。会場ではスケッチ横にパネルで作品が参照されていました。

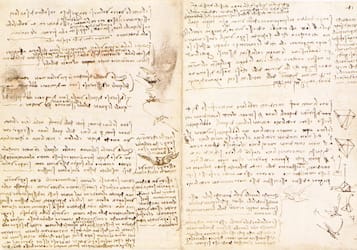

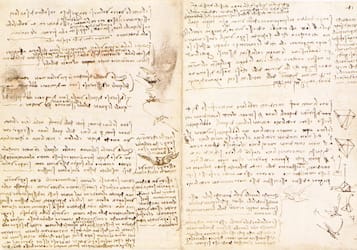

トリノにある直筆の「鳥の飛翔に関する手稿」も日本で初めての公開です。全部で20紙葉。レオナルドが鳥の飛翔に関する研究をはじめ、解剖学や建築学、水力学などについてノートに記しました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「鳥の飛翔に関する手稿」 第10紙葉裏と第11紙葉表 1505年 トリノ王立図書館

うち10、11葉の部分が見開きで紹介されています。ほかは当然ながらファクシミリ版です。事細かに記された文字は良く知られているように鏡面文字。さらに鳥が羽ばたく様子や軌跡、また何やら幾何学的な図像も描かれています。

レオナルドにとって鳥とは自然と人工、すなわち鳥と飛行機の両方を指していました。よって鳥は単に自然の観察物に留まりません。もちろん飛行機自体の記述については断片的なものに過ぎませんが、空を飛ぶ鳥という生き物から飛行機の構造を学ぶという思想は、レオナルドの根底にありました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ 「糸巻きの聖母」 1501年頃 バクルー・リビング・ヘリテージ・トラスト

「糸巻きの聖母」はいわゆる円熟期の作品です。同じ主題として2点あるうちの一枚、所蔵先から別名「バクルーの聖母」とも名付けられています。本作は1752年にフランスで確認され、競売にかけられた後、スコットランドのバクルー侯爵家に収められました。

いわゆるプライベートコレクションということで、一般的に公開される機会は極めて限られていました。また2003年には盗難の被害にも遭います。4年後に無事に取り戻され、2009年に同地のナショナル・ギャラリーに寄託されました。2011年にはロンドンのナショナル・ギャラリーで行われたレオナルド展にも出品されたそうです。

ともかく際立つの幼きイエスの体の動きです。歪みとまでとは言えないものの、もはや身をくねらせるようにして糸巻きを手にしています。そして視線の先は先端部。人差指でなぞるように支えています。糸巻きは十字架とする説も存在します。一方の聖母は物静かな表情でイエスを抱いています。手は「岩窟の聖母」さながらに下方、大地の方に向いていました。肌の表現は得意のスフマートです。独特のキメの細かな質感が引き立ってもいます。

キャプションによれば現在、聖母子と前景の岩がレオナルド、後景は後世の加筆だと考えられているそうです。ただ真筆云々については専門家によって見解が分かれているのかもしれません。実際、手元にある「西洋絵画の巨匠 レオナルド・ダ・ヴィンチ」(小学館)に当たったところ、本作については「レオナルドの下絵に基づく工房作」と明記されていました。

ジャンピエトリーノ「マグダラのマリア」 16世紀前半 ベルガモ、アッカデミア・カッラーラ

レオナルドがミラノ滞在期に影響を与えたレオナルド派と呼ばれる画家たちも紹介されています。作品は約10点。うちジャンピエトリーノの「マグダラのマリア」の甘美な表情に魅せられました。また作品の状態こそ悪いものの、「聖母子と聖アンナ」も充実しています。色は落ち、作品全体が暗く、細部の確認ができないのは残念ですが、全体としてレオナルドの同作の描写に良く似ています。周辺の画家が師の作品を忠実に写したのかもしれません。

最後に混雑の状況です。2月11日(祝)の14時過ぎに着きましたが、入口にてチケット購入まで20分待ち、さらに入場まで20分待ちとの案内がありました。

実際には15分ほど並んで入場出来ましたが、会場内は確かに混雑していました。また手稿や素描には小さな作品が多いため、最前列で見るには相当の時間がかかります。さらにほかの作品とは別に「糸巻きの聖母」を観覧するための列も発生していました。

「西洋絵画の巨匠 レオナルド・ダ・ヴィンチ/池上英洋/小学館」

「西洋絵画の巨匠 レオナルド・ダ・ヴィンチ/池上英洋/小学館」

土日祝日の昼間の時間帯を中心に入場規制が行われているようです。今後さらなる混雑も予想されます。時間に余裕を持ってお出かけ下さい。

4月10日まで開催されています。

「レオナルド・ダ・ヴィンチー天才の挑戦」(@davinci2016jp) 江戸東京博物館(@edohakugibochan)

会期:1月16日(土)~4月10日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週土曜日は19時半まで。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し1/18、3/21、3/28は開館、3/22(火)は休館。

料金:一般1450(1160)円、大学・専門学生1160(930)円、小・中・高校生・65歳以上730(580)円。

*( )は20名以上の団体料金。

*常設展との共通券あり

*毎月第3水曜日(シルバーデー)は65歳以上が無料。

住所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

「レオナルド・ダ・ヴィンチー天才の挑戦」

1/16~4/10

江戸東京博物館で開催中の「レオナルド・ダ・ヴィンチー天才の挑戦」を見てきました。

誰もが知るルネサンスの巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)。イギリスのスコットランド・ナショナル・ギャラリーに寄託されている「糸巻きの聖母」が初めて日本へやって来ました。

展示は4部構成です。はじめにレオナルドを表した肖像画を俯瞰した上で、レオナルド、および彼の作品を元にした素描を紹介。さらに「鳥の飛翔に関する手稿」を展観した後、「糸巻きの聖母」、ないしはレオナルド派の絵画作品を見る流れとなっています。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「花の研究」 1504年頃 アカデミア美術館素描版画室

スケッチは数点。うち特に魅惑的なのが「花の研究」でした。まさに科学者ならぬ万物の観察者でもあったレオナルド。人間や自然を捉えたスケッチを何千枚も残していますが、いずれも筆は緻密。花の開く姿や葉、またその葉脈などを細かに描いています。

レオナルド・ダ・ヴィンチ 「子どもの研究」 1502-1503年頃 アカデミア美術館素描版画室

「子どもの研究」は「聖アンナと聖母子」のイエスを表し、「手の研究」では「岩窟の聖母」の聖母の手のポーズを示しています。会場ではスケッチ横にパネルで作品が参照されていました。

トリノにある直筆の「鳥の飛翔に関する手稿」も日本で初めての公開です。全部で20紙葉。レオナルドが鳥の飛翔に関する研究をはじめ、解剖学や建築学、水力学などについてノートに記しました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「鳥の飛翔に関する手稿」 第10紙葉裏と第11紙葉表 1505年 トリノ王立図書館

うち10、11葉の部分が見開きで紹介されています。ほかは当然ながらファクシミリ版です。事細かに記された文字は良く知られているように鏡面文字。さらに鳥が羽ばたく様子や軌跡、また何やら幾何学的な図像も描かれています。

レオナルドにとって鳥とは自然と人工、すなわち鳥と飛行機の両方を指していました。よって鳥は単に自然の観察物に留まりません。もちろん飛行機自体の記述については断片的なものに過ぎませんが、空を飛ぶ鳥という生き物から飛行機の構造を学ぶという思想は、レオナルドの根底にありました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ 「糸巻きの聖母」 1501年頃 バクルー・リビング・ヘリテージ・トラスト

「糸巻きの聖母」はいわゆる円熟期の作品です。同じ主題として2点あるうちの一枚、所蔵先から別名「バクルーの聖母」とも名付けられています。本作は1752年にフランスで確認され、競売にかけられた後、スコットランドのバクルー侯爵家に収められました。

いわゆるプライベートコレクションということで、一般的に公開される機会は極めて限られていました。また2003年には盗難の被害にも遭います。4年後に無事に取り戻され、2009年に同地のナショナル・ギャラリーに寄託されました。2011年にはロンドンのナショナル・ギャラリーで行われたレオナルド展にも出品されたそうです。

ともかく際立つの幼きイエスの体の動きです。歪みとまでとは言えないものの、もはや身をくねらせるようにして糸巻きを手にしています。そして視線の先は先端部。人差指でなぞるように支えています。糸巻きは十字架とする説も存在します。一方の聖母は物静かな表情でイエスを抱いています。手は「岩窟の聖母」さながらに下方、大地の方に向いていました。肌の表現は得意のスフマートです。独特のキメの細かな質感が引き立ってもいます。

キャプションによれば現在、聖母子と前景の岩がレオナルド、後景は後世の加筆だと考えられているそうです。ただ真筆云々については専門家によって見解が分かれているのかもしれません。実際、手元にある「西洋絵画の巨匠 レオナルド・ダ・ヴィンチ」(小学館)に当たったところ、本作については「レオナルドの下絵に基づく工房作」と明記されていました。

ジャンピエトリーノ「マグダラのマリア」 16世紀前半 ベルガモ、アッカデミア・カッラーラ

レオナルドがミラノ滞在期に影響を与えたレオナルド派と呼ばれる画家たちも紹介されています。作品は約10点。うちジャンピエトリーノの「マグダラのマリア」の甘美な表情に魅せられました。また作品の状態こそ悪いものの、「聖母子と聖アンナ」も充実しています。色は落ち、作品全体が暗く、細部の確認ができないのは残念ですが、全体としてレオナルドの同作の描写に良く似ています。周辺の画家が師の作品を忠実に写したのかもしれません。

最後に混雑の状況です。2月11日(祝)の14時過ぎに着きましたが、入口にてチケット購入まで20分待ち、さらに入場まで20分待ちとの案内がありました。

実際には15分ほど並んで入場出来ましたが、会場内は確かに混雑していました。また手稿や素描には小さな作品が多いため、最前列で見るには相当の時間がかかります。さらにほかの作品とは別に「糸巻きの聖母」を観覧するための列も発生していました。

「西洋絵画の巨匠 レオナルド・ダ・ヴィンチ/池上英洋/小学館」

「西洋絵画の巨匠 レオナルド・ダ・ヴィンチ/池上英洋/小学館」土日祝日の昼間の時間帯を中心に入場規制が行われているようです。今後さらなる混雑も予想されます。時間に余裕を持ってお出かけ下さい。

4月10日まで開催されています。

「レオナルド・ダ・ヴィンチー天才の挑戦」(@davinci2016jp) 江戸東京博物館(@edohakugibochan)

会期:1月16日(土)~4月10日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週土曜日は19時半まで。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し1/18、3/21、3/28は開館、3/22(火)は休館。

料金:一般1450(1160)円、大学・専門学生1160(930)円、小・中・高校生・65歳以上730(580)円。

*( )は20名以上の団体料金。

*常設展との共通券あり

*毎月第3水曜日(シルバーデー)は65歳以上が無料。

住所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

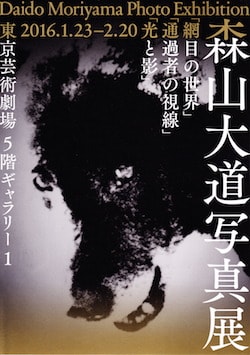

「森山大道写真展」 東京芸術劇場ギャラリー

東京芸術劇場ギャラリー1

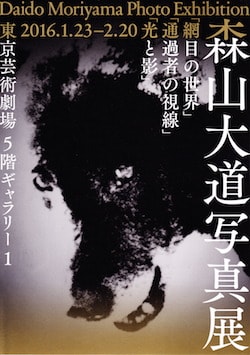

「森山大道写真展」

1/23~2/20

東京芸術劇場ギャラリー1で開催中の「森山大道写真展」を見てきました。

日本を代表する写真家として活動する森山大道。仕事場は意外にも池袋にあるそうです。

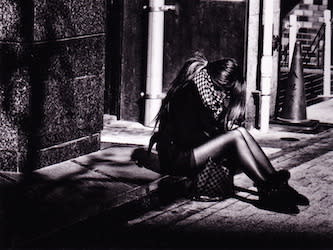

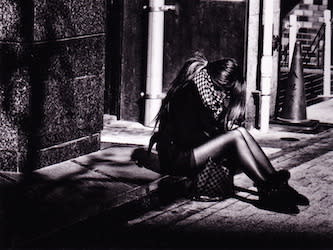

出品シリーズは3作。1980年代の森山が新境地を開いた「光と影」を起点に、シルクスクリーンの「網目の世界」、そして近年に新宿や池袋などを捉えたカラーの「通過者の視線」が展示されています。

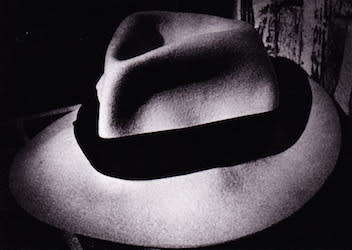

「光と影」はいずれもモノクローム。舞台は街角に潜む何気ない日常です。ジーンズに車のヘッドライト、そして丸々実ったキャベツに朽ちて花を落としたヒマワリ。さらに路地を立ち入ってはゴミバケツなども写しています。ピントはブレず、輝かしき光と反面の影の深さが際立ちます。ざらりとした感触こそが森山写真に特徴的な「アレ」なのでしょうか。動きのある構図も面白い。ロードムービーを見ているかのような感覚に襲われました。

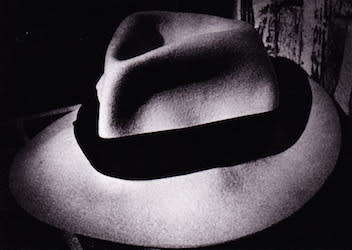

「網目の世界」は印刷物を拡大して出来る網目のイメージを表現したものです。作品ははじめにも触れたようにシルクスクリーン。キャンバス地でしょうか。布を張った板にインクを刷って表現しています。

より粒子の浮き上がる質感。影の一部はドットに還元されています。そこだけ切り取れば抽象表現のようです。キャンベル缶が並び、古いバイクが捉えられ、タバコをくわえた人物がいました。そして車中から見たトンネル内の道路。疾走感も伝わってきます。作品の背景、つまり壁面にたくさんの「眼」が張られていました。こちらを覗き込む眼。見るよりも見られているような錯覚にとらわれます。

ラストは「通過者の視線」。デジタルカメラで2010年前後の東京を写した連作です。出力はインクジェット。新宿に渋谷、そしてここ池袋を舞台にした作品もあります。それにしても通過者とは言い得て妙です。チラシに「路上をうろついている」という言葉がありましたが、まさにあちらこちらでうろつく森山が街で起こる様々な出来事を捉えています。フェンスで囲まれた喫煙所に集う人。昼時でしょうか。はたまた金髪の女性のうなじ。艶やかな後ろ姿です。さらにアスファルトの上を歩く一羽のカラス。ひょこひょこと首を捻らせています。奇妙なまでに可愛らしい。街の猥雑さと活気とどことない悲哀を巧みに剥ぎ取っています。

会場の東京芸術劇場ギャラリーは同劇場の5階。大ホール入口横のスペースです。がらんと一室のみです。必ずしも密度の濃い展示とは言えないかもしれません。

「記録 MOVIE in LONDON 森山大道/PLEXUS」

「記録 MOVIE in LONDON 森山大道/PLEXUS」

ただそれでも新旧作を交えた森山の世界を堪能出来る内容ではあります。また写真に加え、2012年のロンドンでの製作に取材した「記録」なる映像も展示されています。こちらは全45分超のロングバージョン。森山が一枚一枚、写真の色や照度などに細かに指示を出しては作品を練り上げる姿などが映されています。あわせて楽しめました。

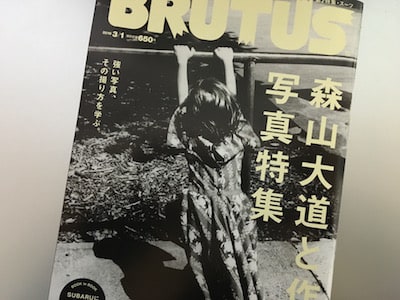

「BRUTUS」最新号(2/15発売)が森山大道特集でした。これから読んでみたいと思います。

「BRUTUS 2016年3月1日号/森山大道と作る写真特集/マガジンハウス」

「BRUTUS 2016年3月1日号/森山大道と作る写真特集/マガジンハウス」

「足元」にも目を向けて観覧下さい。2月20日まで開催されています。

「森山大道写真展」(@DaidoMoriyamaPE) 東京芸術劇場ギャラリー1

会期:1月23日 (土) ~2月20日 (土)

休館:2月15日(月)

時間:11:00~19:00

*土日は10時開館。最終日は15時まで。

料金:一般600円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

場所:豊島区西池袋1-8-1 東京芸術劇場5階

交通:JR線・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線池袋駅西口より徒歩5分。駅地下通路2b出口と直結。

「森山大道写真展」

1/23~2/20

東京芸術劇場ギャラリー1で開催中の「森山大道写真展」を見てきました。

日本を代表する写真家として活動する森山大道。仕事場は意外にも池袋にあるそうです。

出品シリーズは3作。1980年代の森山が新境地を開いた「光と影」を起点に、シルクスクリーンの「網目の世界」、そして近年に新宿や池袋などを捉えたカラーの「通過者の視線」が展示されています。

「光と影」はいずれもモノクローム。舞台は街角に潜む何気ない日常です。ジーンズに車のヘッドライト、そして丸々実ったキャベツに朽ちて花を落としたヒマワリ。さらに路地を立ち入ってはゴミバケツなども写しています。ピントはブレず、輝かしき光と反面の影の深さが際立ちます。ざらりとした感触こそが森山写真に特徴的な「アレ」なのでしょうか。動きのある構図も面白い。ロードムービーを見ているかのような感覚に襲われました。

「網目の世界」は印刷物を拡大して出来る網目のイメージを表現したものです。作品ははじめにも触れたようにシルクスクリーン。キャンバス地でしょうか。布を張った板にインクを刷って表現しています。

より粒子の浮き上がる質感。影の一部はドットに還元されています。そこだけ切り取れば抽象表現のようです。キャンベル缶が並び、古いバイクが捉えられ、タバコをくわえた人物がいました。そして車中から見たトンネル内の道路。疾走感も伝わってきます。作品の背景、つまり壁面にたくさんの「眼」が張られていました。こちらを覗き込む眼。見るよりも見られているような錯覚にとらわれます。

ラストは「通過者の視線」。デジタルカメラで2010年前後の東京を写した連作です。出力はインクジェット。新宿に渋谷、そしてここ池袋を舞台にした作品もあります。それにしても通過者とは言い得て妙です。チラシに「路上をうろついている」という言葉がありましたが、まさにあちらこちらでうろつく森山が街で起こる様々な出来事を捉えています。フェンスで囲まれた喫煙所に集う人。昼時でしょうか。はたまた金髪の女性のうなじ。艶やかな後ろ姿です。さらにアスファルトの上を歩く一羽のカラス。ひょこひょこと首を捻らせています。奇妙なまでに可愛らしい。街の猥雑さと活気とどことない悲哀を巧みに剥ぎ取っています。

会場の東京芸術劇場ギャラリーは同劇場の5階。大ホール入口横のスペースです。がらんと一室のみです。必ずしも密度の濃い展示とは言えないかもしれません。

「記録 MOVIE in LONDON 森山大道/PLEXUS」

「記録 MOVIE in LONDON 森山大道/PLEXUS」ただそれでも新旧作を交えた森山の世界を堪能出来る内容ではあります。また写真に加え、2012年のロンドンでの製作に取材した「記録」なる映像も展示されています。こちらは全45分超のロングバージョン。森山が一枚一枚、写真の色や照度などに細かに指示を出しては作品を練り上げる姿などが映されています。あわせて楽しめました。

「BRUTUS」最新号(2/15発売)が森山大道特集でした。これから読んでみたいと思います。

「BRUTUS 2016年3月1日号/森山大道と作る写真特集/マガジンハウス」

「BRUTUS 2016年3月1日号/森山大道と作る写真特集/マガジンハウス」「足元」にも目を向けて観覧下さい。2月20日まで開催されています。

「森山大道写真展」(@DaidoMoriyamaPE) 東京芸術劇場ギャラリー1

会期:1月23日 (土) ~2月20日 (土)

休館:2月15日(月)

時間:11:00~19:00

*土日は10時開館。最終日は15時まで。

料金:一般600円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

場所:豊島区西池袋1-8-1 東京芸術劇場5階

交通:JR線・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線池袋駅西口より徒歩5分。駅地下通路2b出口と直結。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

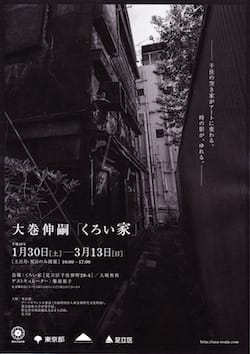

「大巻伸嗣 くろい家」 くろい家

くろい家

「大巻伸嗣 くろい家」

1/30~3/13

くろい家で開催中の「大巻伸嗣 くろい家」を見てきました。

足立区は千住。かつては江戸四宿の一つとして栄え、現在も東京の北東部を代表するターミナルとして賑わっています。

千住に「くろい家」と名付けられた建物があります。築年数は約50年。文字通り外見は真っ黒です。今でこそ廃屋ですが、かつては鉄工所、ないし居酒屋として使われていたとも言われています。

その古民家で現代アーティストの大巻伸嗣がインスタレーションを展開しています。

大巻の代名詞とも言えるシャボン玉です。建物は2階建。まずは順路に沿って2階へとあがりましょう。狭い階段を登ると真っ暗な部屋が待ち構えています。視界はほぼゼロ。はじめは何が周囲にあるかすら分かりません。闇が体へ染み込んできます。しばし前の手すりに捕まりながら、目をぐっと見開き、何かが起こるのを待ちました。

すると上からシャボン玉が現れました。一つです。うっすらと七色に染まりながらも、ミルク色に輝いています。やや大きい。バスケットボールの半分ほどはあるかもしれません。それが目の前をさも気持ち良さそうにすっと落ちていきます。ただそれだけです。しかしながら驚くほどに美しい。しばらくすると次のシャボン玉が落ちてきました。落ちる行き先は見えません。周囲はほぼ無音、闇と静寂が絡み合います。ひたすらにシャボン玉と向き合う時間が続きました。ふと人魂を連想しました。どこか神秘的とも言える空間が広がっています。

次いで1階へ降りてみました。今度はシャボン玉の落下地点です。古い石を敷いた床。いわゆる土間でしょうか。上から先のシャボン玉が落ちてきました。床の石に当たります。するとぶるると震え、微かにボンと音を立てながら弾けていきました。

シャボン玉の落ちる姿、実は一定ではありません。仕掛けは梁です。というのもシャボン玉は1~2階の吹き抜けを落下しますが、途中に屋根や建物を支える梁があります。そこへ時に当たって弾けるのです。

しかもシャボン玉の中には白い煙が入っています。割れると煙は中から漏れ出し、周辺へともやもや広がりました。真っ黒な空間で揺らぐ白い煙。空間をキャンバスに見立ててば、白い煙は絵具といったところでしょうか。闇に描きます。シャボン玉を人魂に例えるなら、煙は人影。さもかつてこの家に住み、集った人の記憶を紡ぐようでもあります。

大巻の古民家を用いた展示といえば、いちはらアート×ミックスの「おおきな家」がありました。今回の「くろい家」もそれに近い内容だと言えそうです。

最後にアクセスの情報です。「くろい家」の最寄駅は北千住駅。西口のロータリーから本町商店街を抜け、さらに東京芸大の千住キャンパスを超えた付近に位置します。駅からは10分ほどです。さらに南下した京成線の千住大橋駅からも歩けます。周辺は細い路地の入り組む住宅地です。

場内は大変に手狭です。よって同時に観覧出来る人数が3名程度と限られています。入口先の受付で順に係の方が案内して下さいます。私が出向いた際にはほかに観客もいませんでしたが、状況によっては待ち時間が発生する場合もあるそうです。ご注意下さい。

作品は一点。とても小さな展示ですが、しばらく時間を忘れてはシャボン玉の描いた景色に見入りました。

土日祝日、および月曜日のみのオープンです。3月13日まで開催されています。

「大巻伸嗣 くろい家」 くろい家

会期:1月30日(土)~3月13日(日)

休廊:火~金曜日。*土日月・祝日のみ開催。

時間:10:00~17:00

料金:無料

住所:足立区千住仲町29-4

交通:JR線、東京メトロ千代田線・日比谷線、東武スカイツリーライン、つくばエキスプレス線北千住駅西口より徒歩10分。京成線千住大橋駅より徒歩10分。

「大巻伸嗣 くろい家」

1/30~3/13

くろい家で開催中の「大巻伸嗣 くろい家」を見てきました。

足立区は千住。かつては江戸四宿の一つとして栄え、現在も東京の北東部を代表するターミナルとして賑わっています。

千住に「くろい家」と名付けられた建物があります。築年数は約50年。文字通り外見は真っ黒です。今でこそ廃屋ですが、かつては鉄工所、ないし居酒屋として使われていたとも言われています。

その古民家で現代アーティストの大巻伸嗣がインスタレーションを展開しています。

大巻の代名詞とも言えるシャボン玉です。建物は2階建。まずは順路に沿って2階へとあがりましょう。狭い階段を登ると真っ暗な部屋が待ち構えています。視界はほぼゼロ。はじめは何が周囲にあるかすら分かりません。闇が体へ染み込んできます。しばし前の手すりに捕まりながら、目をぐっと見開き、何かが起こるのを待ちました。

すると上からシャボン玉が現れました。一つです。うっすらと七色に染まりながらも、ミルク色に輝いています。やや大きい。バスケットボールの半分ほどはあるかもしれません。それが目の前をさも気持ち良さそうにすっと落ちていきます。ただそれだけです。しかしながら驚くほどに美しい。しばらくすると次のシャボン玉が落ちてきました。落ちる行き先は見えません。周囲はほぼ無音、闇と静寂が絡み合います。ひたすらにシャボン玉と向き合う時間が続きました。ふと人魂を連想しました。どこか神秘的とも言える空間が広がっています。

次いで1階へ降りてみました。今度はシャボン玉の落下地点です。古い石を敷いた床。いわゆる土間でしょうか。上から先のシャボン玉が落ちてきました。床の石に当たります。するとぶるると震え、微かにボンと音を立てながら弾けていきました。

シャボン玉の落ちる姿、実は一定ではありません。仕掛けは梁です。というのもシャボン玉は1~2階の吹き抜けを落下しますが、途中に屋根や建物を支える梁があります。そこへ時に当たって弾けるのです。

しかもシャボン玉の中には白い煙が入っています。割れると煙は中から漏れ出し、周辺へともやもや広がりました。真っ黒な空間で揺らぐ白い煙。空間をキャンバスに見立ててば、白い煙は絵具といったところでしょうか。闇に描きます。シャボン玉を人魂に例えるなら、煙は人影。さもかつてこの家に住み、集った人の記憶を紡ぐようでもあります。

大巻の古民家を用いた展示といえば、いちはらアート×ミックスの「おおきな家」がありました。今回の「くろい家」もそれに近い内容だと言えそうです。

最後にアクセスの情報です。「くろい家」の最寄駅は北千住駅。西口のロータリーから本町商店街を抜け、さらに東京芸大の千住キャンパスを超えた付近に位置します。駅からは10分ほどです。さらに南下した京成線の千住大橋駅からも歩けます。周辺は細い路地の入り組む住宅地です。

場内は大変に手狭です。よって同時に観覧出来る人数が3名程度と限られています。入口先の受付で順に係の方が案内して下さいます。私が出向いた際にはほかに観客もいませんでしたが、状況によっては待ち時間が発生する場合もあるそうです。ご注意下さい。

作品は一点。とても小さな展示ですが、しばらく時間を忘れてはシャボン玉の描いた景色に見入りました。

土日祝日、および月曜日のみのオープンです。3月13日まで開催されています。

「大巻伸嗣 くろい家」 くろい家

会期:1月30日(土)~3月13日(日)

休廊:火~金曜日。*土日月・祝日のみ開催。

時間:10:00~17:00

料金:無料

住所:足立区千住仲町29-4

交通:JR線、東京メトロ千代田線・日比谷線、東武スカイツリーライン、つくばエキスプレス線北千住駅西口より徒歩10分。京成線千住大橋駅より徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「フェルメールとレンブラント」 森アーツセンターギャラリー

森アーツセンターギャラリー

「フェルメールとレンブラント:17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展」

1/14~3/31

森アーツセンターギャラリーで開催中の「フェルメールとレンブラント:17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展」を見てきました。

オランダの誇る偉大な画家、ヨハネス・フェルメールとレンブラント・ファン・レイン。来日した作品はともに日本初公開。メトロポリタン美術館の所蔵する「水差しを持つ女」と「ベローナ」です。

タイトルも二人の画家を全面的に押し出しています。しかしながら端的に出品作だけを捉えれば各1点ずつ。よって何も本展、見るべき点はフェルメールとレンブラントだけにあるわけではありません。

「フェルメールとレンブラント」に続く「17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち」が重要です。と言うのもフェルメールとレンブラント以外も粒ぞろい。全60点、アムステルダムの国立美術館からも約25点ほどやって来ています。デ・ホーホ、ヤン・ステーン、ファブリティウスにダウ、ロイスダールまで、文字通り17世紀のオランダを代表する画家の作品が展示されているのです。

冒頭は「オランダ黄金時代の幕開け」。ピーテル・ラストマンの「モルデカイの凱旋」はどうでしょうか。画家はレンブラントの師。後にレンブラントが本作の構図をエッチングに利用しています。ラストマンは旧約聖書の主題に基づく物語をローマに置き換えました。後景の教会はローマのパンテオンに着想を得たもの。手前で白馬に乗るのがモルデカイです。堂々たる姿。明暗の対比、影の使い方が特徴的です。周囲にいる人物はシルエット状に表されています。反面に王は明るい。否応無しに目立っていました。

展示構成はジャンル別です。風景画、建築画、海洋画、そして静物画に肖像画と続いています。風景画ではサロモン・ファン・ライスダールの「水飲み場」に目がとまりました。手前の小川で水を飲む牛。後ろは旅人でしょうか。建物の前で馬車を止めています。視点は低く、空は高い。木々が葉をたくさん付けては大きく突き出しています。長閑な光景です。静かな時間が流れています。

アールベルト・カイプ「牛と羊飼いの少年のいる風景」 1650-60年頃 油彩、カンヴァス アムステルダム国立美術館

オランダで牛は富の象徴として好まれました。例えばアールベルト・カイプの「牛と羊飼いの少年のいる風景」も牛がテーマ。何とも大きな牛です。一頭は正面を見据え、もう一頭はまるで黄昏るように横を向いて休んでいます。そしてそれを見やる少年。つばの広い帽子を被ってはぼんやりと座っています。牛は食糧源であるとともに、土地を耕しては金を生み出す動物でもありました。当時、オランダの人々は牛の絵を家にこぞって飾っていたそうです。

エマニュエル・デ・ウィッテ「ゴシック様式のプロテスタント教会」 1680-85年頃 油彩、カンヴァス アムステルダム国立美術館

建築画ではエマニュエル・デ・ウィッテの「ゴシック様式のプロテスタント教会」が美しい。天井高のある教会内部、ゴシック様式です。吊り下げられたシャンデリアはかなり低い位置にまで達しています。じゃれ合う犬も可愛らしいもの。よく見ると手前の床の墓石が剥がされていました。そばには会話する男の姿があります。前掛けをした人物は墓守とも言われています。一見全てが写実かと思ってしまいますが、実は画家による創造、つまりは空想上の風景だそうです。アムステルダムの様々な教会から部分を切り出しては画面上に再構成しました。

ウィレム・カルフ「貝類と杯のある静物」 1675年 油彩、カンヴァス 財団美術館、オーフェルエイセル (オランダ)

豊かになった17世紀のオランダは静物画のモチーフもより豪華です。ウィレム・カルフの「貝類と杯のある静物」に描かれたのは異国の産物。太平洋の島からもたらされたという貝にオレンジ色のサンゴ、そしてギリシャの神、ネプトゥヌスの銀の立像などが描かれています。ハイライトが白の点描によって際立っていました。物質感のある表現です。当時は世界中から貿易船が集まったオランダ。その繁栄の縮図を見るかのようです。

肖像画ではフランス・ハルスに魅せられました。「ひだ襟をつけた男の肖像」です。胸に手を当て、こちらを見やる男の姿。眼差しは強く、何かを訴えかけるようでもあります。肉付きはよく、顔もやや赤らんでいて血色が良い。手には指輪をつけています。どのような地位にあるのでしょうか。モデルの生気、ないし人となりを巧みに吸い上げては表したかのような一枚です。筆は大胆で力強い。静かな熱気を帯びてもいます。

ピーテル・デ・ホーホ「女性と召使いのいる中庭」 1660-61年頃 油彩、カンヴァス ロンドン・ナショナル・ギャラリー

風俗画ではヤン・ステーン、ハブリエル・メツー、ピーテル・デ・ホーホがいずれも力作揃い。甲乙つけ難いものがあります。あえて挙げるとしたらホーホの「女性と召使いのいる中庭」でしょうか。見通しの良い中庭。二人の女性が家事をしています。目の間に広がるのは何ら包み隠されない日常です。煉瓦の舗装は古びているのか所々屈曲しています。そして石灰塗りの壁も薄汚れていました。ポンプの側は水で錆びたのか赤茶けてもいます。座りながら片手で魚を取り出すのは召使い。反面に手前で手を伸ばしているのは女主人だそうです。すると奥からやってくる男は旦那でしょうか。都市に有り触れた戸外の景色の一コマを切り出して描いています。

ヨハネス・フェルメール「水差しを持つ女」 1662年頃 油彩、カンヴァス メトロポリタン美術館、ニューヨーク

フェルメールの「水差しを持つ女」は洗練の極みとも言うべき作品でした。画家のいわゆる成熟期を前にした一枚、文字通り女性が左手で水差しを持っていますが、彼女の動きはどちらかとすれば窓の方にありました。いわば「水差しを持ち、窓を開ける女」とも呼べる構図。つまり持っては開けています。同時の所作です。そっと窓を開けた右手には外の光がうっすらと差し込んでいました。そこから今度は壁、ないし水色の頭巾へと広がっています。また水差しと皿の下方で反射していました。ふと水差しの背が青いことに気づきました。彼女の後ろにある青い布が映っているのでしょう。見事なまでの視覚的な効果です。細かな画肌の質感も素晴らしい。一見、寡黙ではありますが、細部に立ち入るほど、多くを語りかけてくるかのような作品でもあります。

レンブラント・ファン・レイン「ベローナ」 1633年 油彩、カンヴァス メトロポリタン美術館、ニューヨーク

レンブラントの「ベローナ」は思いの外に温和な作品でした。ローマの戦いの女神であるベローナ、盾には生々しいまでのメドゥーサの首が装飾されていますが、ベローナ自身の顔立ち、ないし表情が穏やかでかつ優しい。母性としたら言い過ぎでしょうか。まるで見る者を包み込むかのように立っています。とても戦いの神のようには見えません。

鎧の描写に迫力がありました。兜や鎧には細かな金の装飾がなされています。スカートはビロードです。光は正面から当たってはベローナのみを煌々と照らします。背後にはうっすらアーチ状の建造物が見えました。ダイナミックなまでの光と影の対比です。神話上のモデルにどこか実在感を与えてもいます。

カレル・ファブリティウス「帽子と胴よろいをつけた男(自画像)」 1654年 油彩、カンヴァス ロンドン・ナショナル・ギャラリー

レンブラントの弟子のファブリティウスが2点来ているのには驚きました。いわゆる自画像こと「帽子と胴よろいをつけた男」とアブラハム・デ・ポッテルの肖像」です。ファブリティウスは夭折の画家です。事故により32歳の若さで亡くなってしまいます。それゆえ現存する作品は僅か10点。近年、評価が高まっているそうです。うち今回の「自画像」は日本初公開でもあります。

フェルメールとレンブラントの点数云々を求めると厳しいかもしれません。ただ端的に質の高いオランダ絵画展として楽しめました。

地上のチケットブースにはチケット購入のための列が出来ていましたが、展示会場内はさほど混雑していませんでした。たださすがに目玉のフェルメールの「水差しの女」の前は黒山の人だかりです。最前列で見るには多少時間がかかりました。

[フェルメールとレンブラント展 巡回予定]

福島県立美術館:2016年4月6日(水)~5月8日(日)

「芸術新潮2016年2月号/永遠のフェルメール/新潮社」

「芸術新潮2016年2月号/永遠のフェルメール/新潮社」

3月31日まで開催されています。

「フェルメールとレンブラント:17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展」(@vermeer20152016) 森アーツセンターギャラリー

会期:1月14日(木)~3月31日(木)

休館:1月19日(火)

時間:10:00~20:00

*入館は閉館時間の30分前まで。

*ただし1月26日(火)、2月2日(火)、2月9日(火)、2月16日(火)、2月23日(火)は17時まで開館。

料金:一般1600(1400)円、高校・大学生1300(1100)円、4歳~中学生600(400)円。4歳以下無料。

*( )内は15名以上の団体料金

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

「フェルメールとレンブラント:17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展」

1/14~3/31

森アーツセンターギャラリーで開催中の「フェルメールとレンブラント:17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展」を見てきました。

オランダの誇る偉大な画家、ヨハネス・フェルメールとレンブラント・ファン・レイン。来日した作品はともに日本初公開。メトロポリタン美術館の所蔵する「水差しを持つ女」と「ベローナ」です。

タイトルも二人の画家を全面的に押し出しています。しかしながら端的に出品作だけを捉えれば各1点ずつ。よって何も本展、見るべき点はフェルメールとレンブラントだけにあるわけではありません。

「フェルメールとレンブラント」に続く「17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち」が重要です。と言うのもフェルメールとレンブラント以外も粒ぞろい。全60点、アムステルダムの国立美術館からも約25点ほどやって来ています。デ・ホーホ、ヤン・ステーン、ファブリティウスにダウ、ロイスダールまで、文字通り17世紀のオランダを代表する画家の作品が展示されているのです。

冒頭は「オランダ黄金時代の幕開け」。ピーテル・ラストマンの「モルデカイの凱旋」はどうでしょうか。画家はレンブラントの師。後にレンブラントが本作の構図をエッチングに利用しています。ラストマンは旧約聖書の主題に基づく物語をローマに置き換えました。後景の教会はローマのパンテオンに着想を得たもの。手前で白馬に乗るのがモルデカイです。堂々たる姿。明暗の対比、影の使い方が特徴的です。周囲にいる人物はシルエット状に表されています。反面に王は明るい。否応無しに目立っていました。

展示構成はジャンル別です。風景画、建築画、海洋画、そして静物画に肖像画と続いています。風景画ではサロモン・ファン・ライスダールの「水飲み場」に目がとまりました。手前の小川で水を飲む牛。後ろは旅人でしょうか。建物の前で馬車を止めています。視点は低く、空は高い。木々が葉をたくさん付けては大きく突き出しています。長閑な光景です。静かな時間が流れています。

アールベルト・カイプ「牛と羊飼いの少年のいる風景」 1650-60年頃 油彩、カンヴァス アムステルダム国立美術館

オランダで牛は富の象徴として好まれました。例えばアールベルト・カイプの「牛と羊飼いの少年のいる風景」も牛がテーマ。何とも大きな牛です。一頭は正面を見据え、もう一頭はまるで黄昏るように横を向いて休んでいます。そしてそれを見やる少年。つばの広い帽子を被ってはぼんやりと座っています。牛は食糧源であるとともに、土地を耕しては金を生み出す動物でもありました。当時、オランダの人々は牛の絵を家にこぞって飾っていたそうです。

エマニュエル・デ・ウィッテ「ゴシック様式のプロテスタント教会」 1680-85年頃 油彩、カンヴァス アムステルダム国立美術館

建築画ではエマニュエル・デ・ウィッテの「ゴシック様式のプロテスタント教会」が美しい。天井高のある教会内部、ゴシック様式です。吊り下げられたシャンデリアはかなり低い位置にまで達しています。じゃれ合う犬も可愛らしいもの。よく見ると手前の床の墓石が剥がされていました。そばには会話する男の姿があります。前掛けをした人物は墓守とも言われています。一見全てが写実かと思ってしまいますが、実は画家による創造、つまりは空想上の風景だそうです。アムステルダムの様々な教会から部分を切り出しては画面上に再構成しました。

ウィレム・カルフ「貝類と杯のある静物」 1675年 油彩、カンヴァス 財団美術館、オーフェルエイセル (オランダ)

豊かになった17世紀のオランダは静物画のモチーフもより豪華です。ウィレム・カルフの「貝類と杯のある静物」に描かれたのは異国の産物。太平洋の島からもたらされたという貝にオレンジ色のサンゴ、そしてギリシャの神、ネプトゥヌスの銀の立像などが描かれています。ハイライトが白の点描によって際立っていました。物質感のある表現です。当時は世界中から貿易船が集まったオランダ。その繁栄の縮図を見るかのようです。

肖像画ではフランス・ハルスに魅せられました。「ひだ襟をつけた男の肖像」です。胸に手を当て、こちらを見やる男の姿。眼差しは強く、何かを訴えかけるようでもあります。肉付きはよく、顔もやや赤らんでいて血色が良い。手には指輪をつけています。どのような地位にあるのでしょうか。モデルの生気、ないし人となりを巧みに吸い上げては表したかのような一枚です。筆は大胆で力強い。静かな熱気を帯びてもいます。

ピーテル・デ・ホーホ「女性と召使いのいる中庭」 1660-61年頃 油彩、カンヴァス ロンドン・ナショナル・ギャラリー

風俗画ではヤン・ステーン、ハブリエル・メツー、ピーテル・デ・ホーホがいずれも力作揃い。甲乙つけ難いものがあります。あえて挙げるとしたらホーホの「女性と召使いのいる中庭」でしょうか。見通しの良い中庭。二人の女性が家事をしています。目の間に広がるのは何ら包み隠されない日常です。煉瓦の舗装は古びているのか所々屈曲しています。そして石灰塗りの壁も薄汚れていました。ポンプの側は水で錆びたのか赤茶けてもいます。座りながら片手で魚を取り出すのは召使い。反面に手前で手を伸ばしているのは女主人だそうです。すると奥からやってくる男は旦那でしょうか。都市に有り触れた戸外の景色の一コマを切り出して描いています。

ヨハネス・フェルメール「水差しを持つ女」 1662年頃 油彩、カンヴァス メトロポリタン美術館、ニューヨーク

フェルメールの「水差しを持つ女」は洗練の極みとも言うべき作品でした。画家のいわゆる成熟期を前にした一枚、文字通り女性が左手で水差しを持っていますが、彼女の動きはどちらかとすれば窓の方にありました。いわば「水差しを持ち、窓を開ける女」とも呼べる構図。つまり持っては開けています。同時の所作です。そっと窓を開けた右手には外の光がうっすらと差し込んでいました。そこから今度は壁、ないし水色の頭巾へと広がっています。また水差しと皿の下方で反射していました。ふと水差しの背が青いことに気づきました。彼女の後ろにある青い布が映っているのでしょう。見事なまでの視覚的な効果です。細かな画肌の質感も素晴らしい。一見、寡黙ではありますが、細部に立ち入るほど、多くを語りかけてくるかのような作品でもあります。

レンブラント・ファン・レイン「ベローナ」 1633年 油彩、カンヴァス メトロポリタン美術館、ニューヨーク

レンブラントの「ベローナ」は思いの外に温和な作品でした。ローマの戦いの女神であるベローナ、盾には生々しいまでのメドゥーサの首が装飾されていますが、ベローナ自身の顔立ち、ないし表情が穏やかでかつ優しい。母性としたら言い過ぎでしょうか。まるで見る者を包み込むかのように立っています。とても戦いの神のようには見えません。

鎧の描写に迫力がありました。兜や鎧には細かな金の装飾がなされています。スカートはビロードです。光は正面から当たってはベローナのみを煌々と照らします。背後にはうっすらアーチ状の建造物が見えました。ダイナミックなまでの光と影の対比です。神話上のモデルにどこか実在感を与えてもいます。

カレル・ファブリティウス「帽子と胴よろいをつけた男(自画像)」 1654年 油彩、カンヴァス ロンドン・ナショナル・ギャラリー

レンブラントの弟子のファブリティウスが2点来ているのには驚きました。いわゆる自画像こと「帽子と胴よろいをつけた男」とアブラハム・デ・ポッテルの肖像」です。ファブリティウスは夭折の画家です。事故により32歳の若さで亡くなってしまいます。それゆえ現存する作品は僅か10点。近年、評価が高まっているそうです。うち今回の「自画像」は日本初公開でもあります。

フェルメールとレンブラントの点数云々を求めると厳しいかもしれません。ただ端的に質の高いオランダ絵画展として楽しめました。

地上のチケットブースにはチケット購入のための列が出来ていましたが、展示会場内はさほど混雑していませんでした。たださすがに目玉のフェルメールの「水差しの女」の前は黒山の人だかりです。最前列で見るには多少時間がかかりました。

[フェルメールとレンブラント展 巡回予定]

福島県立美術館:2016年4月6日(水)~5月8日(日)

「芸術新潮2016年2月号/永遠のフェルメール/新潮社」

「芸術新潮2016年2月号/永遠のフェルメール/新潮社」3月31日まで開催されています。

「フェルメールとレンブラント:17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展」(@vermeer20152016) 森アーツセンターギャラリー

会期:1月14日(木)~3月31日(木)

休館:1月19日(火)

時間:10:00~20:00

*入館は閉館時間の30分前まで。

*ただし1月26日(火)、2月2日(火)、2月9日(火)、2月16日(火)、2月23日(火)は17時まで開館。

料金:一般1600(1400)円、高校・大学生1300(1100)円、4歳~中学生600(400)円。4歳以下無料。

*( )内は15名以上の団体料金

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「第10回 shiseido art egg 川久保ジョイ展」 資生堂ギャラリー

資生堂ギャラリー

「第10回 shiseido art egg 川久保ジョイ展」

2/3~2/26

資生堂ギャラリーで開催中の「第10回 shiseido art egg 川久保ジョイ展」を見てきました。

毎年年始恒例、新進アーティストを個展形式で紹介する資生堂アートエッグ。今年も3名の作家が入選しました。会期は例年よりやや後ろ倒しです。2月から4月まで、それぞれ約一ヶ月の日程にて作品を発表します。

まず2月は川久保ジョイです。1979年にスペインのトレドに生まれ、2003年に筑波大学の人間学部を卒業。主に写真、ないし映像作品で知られています。近年はインスタレーションも展開。昨年のVOCA賞では大原美術館賞を受賞しました。

さて会場です。両サイドの壁面にはグレーの爛れたような色面が広がっています。所々に斑紋があり、密度は一定ではありません。そもそも面積からして様々です。上から氷柱を垂らすかのように下まで達しているかと思いきや、まるでコンクリートを切り取ったかのごとく直線的に伸びている部分もあります。

てっきり何かが塗られているのかと思い、壁に近寄ってみました。すると何かが違うことが分かります。結論から言えば塗るではなく削る。何と川久保はギャラリーの壁を研磨しては一種の紋様を生み出しています。ざらりとしています。手で触れることも出来ました。

それにしてもこの紋様、一体何を表しているのでしょうか。率直なところ想像もつきませんでした。何とグラフです。しかも内容は経済。具体的には長期金利(10年物国債の金利)とドル円相場を示しているのです。さらに過去20年と未来予測20年分。確かによく見ると紋様、いやグラフの下方には2015や2035などの西暦年を示す数字が記載されています。

川久保はかつて金融トレーダーに勤務していていたことがあったそうです。よって予測の部分も友人のトレーダーに依頼したもの。未来予測の金利もドル円グラフもかなり衝撃的な数値を示しています。まさしく「世界をとらえるインスタレーション」(*)を制作する川久保。確かに経済こそ世界そのものです。意外な方法で表現していました。

この研磨の作品の合間に3点の平面が並んでいます。おおよそ縦2メートルほど。緑、オレンジ、そして紫でしょうか。色に光はぼんやりとした灯っています。はじめはやはり何か塗ったものだと思いました。

全く異なりました。今度は東日本大震災以降の福島です。震災後、定期的に同地を訪れている川久保は、写真撮影用の銀塩フィルムを土の中に埋め、数ヶ月後掘り出し、引き伸ばして現像する作業を行っています。

色の違いは放射線量の違いによるのだそうです。それをやはり「世界をとらえる」(*)べく表す。振り返れば今年で震災と原発事故から5年。端的に表れた色の違いが今も続く状況を物語ってもいます。

神話もモチーフの一つです。長期金利とドル円グラフの作品のタイトルは「ダイダロスの滝/落命」に「イカロスの落水/水落」。イカロスの墜落になぞらえては日本経済の行く末に警鐘を鳴らしてもいます。また香りにまつわる作品も出品。削り、写し、嗅ぐという多方面のアプローチから展示を練り上げてもいます。(*は公式サイトより)

【第10回 shiseido art egg 展示スケジュール】

川久保ジョイ展 2月3日(水)~2月26日(金)

GABOMI.展 3月2日(水)~3月25日(金)

七搦綾乃(ななからげあやの)展 3月30日(水)~4月22日(金)

2月26日まで開催されています。

「第10回 shiseido art egg 川久保ジョイ展」 資生堂ギャラリー

会期:2月3日(水)~2月26日(金)

休廊:毎週月曜日

時間:11:00~19:00(平日)、11:00~18:00(日・祝)

住所:中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A2出口から徒歩4分。東京メトロ銀座線新橋駅3番出口から徒歩4分。

「第10回 shiseido art egg 川久保ジョイ展」

2/3~2/26

資生堂ギャラリーで開催中の「第10回 shiseido art egg 川久保ジョイ展」を見てきました。

毎年年始恒例、新進アーティストを個展形式で紹介する資生堂アートエッグ。今年も3名の作家が入選しました。会期は例年よりやや後ろ倒しです。2月から4月まで、それぞれ約一ヶ月の日程にて作品を発表します。

まず2月は川久保ジョイです。1979年にスペインのトレドに生まれ、2003年に筑波大学の人間学部を卒業。主に写真、ないし映像作品で知られています。近年はインスタレーションも展開。昨年のVOCA賞では大原美術館賞を受賞しました。

さて会場です。両サイドの壁面にはグレーの爛れたような色面が広がっています。所々に斑紋があり、密度は一定ではありません。そもそも面積からして様々です。上から氷柱を垂らすかのように下まで達しているかと思いきや、まるでコンクリートを切り取ったかのごとく直線的に伸びている部分もあります。

てっきり何かが塗られているのかと思い、壁に近寄ってみました。すると何かが違うことが分かります。結論から言えば塗るではなく削る。何と川久保はギャラリーの壁を研磨しては一種の紋様を生み出しています。ざらりとしています。手で触れることも出来ました。

それにしてもこの紋様、一体何を表しているのでしょうか。率直なところ想像もつきませんでした。何とグラフです。しかも内容は経済。具体的には長期金利(10年物国債の金利)とドル円相場を示しているのです。さらに過去20年と未来予測20年分。確かによく見ると紋様、いやグラフの下方には2015や2035などの西暦年を示す数字が記載されています。

川久保はかつて金融トレーダーに勤務していていたことがあったそうです。よって予測の部分も友人のトレーダーに依頼したもの。未来予測の金利もドル円グラフもかなり衝撃的な数値を示しています。まさしく「世界をとらえるインスタレーション」(*)を制作する川久保。確かに経済こそ世界そのものです。意外な方法で表現していました。

この研磨の作品の合間に3点の平面が並んでいます。おおよそ縦2メートルほど。緑、オレンジ、そして紫でしょうか。色に光はぼんやりとした灯っています。はじめはやはり何か塗ったものだと思いました。

全く異なりました。今度は東日本大震災以降の福島です。震災後、定期的に同地を訪れている川久保は、写真撮影用の銀塩フィルムを土の中に埋め、数ヶ月後掘り出し、引き伸ばして現像する作業を行っています。

色の違いは放射線量の違いによるのだそうです。それをやはり「世界をとらえる」(*)べく表す。振り返れば今年で震災と原発事故から5年。端的に表れた色の違いが今も続く状況を物語ってもいます。

神話もモチーフの一つです。長期金利とドル円グラフの作品のタイトルは「ダイダロスの滝/落命」に「イカロスの落水/水落」。イカロスの墜落になぞらえては日本経済の行く末に警鐘を鳴らしてもいます。また香りにまつわる作品も出品。削り、写し、嗅ぐという多方面のアプローチから展示を練り上げてもいます。(*は公式サイトより)

【第10回 shiseido art egg 展示スケジュール】

川久保ジョイ展 2月3日(水)~2月26日(金)

GABOMI.展 3月2日(水)~3月25日(金)

七搦綾乃(ななからげあやの)展 3月30日(水)~4月22日(金)

2月26日まで開催されています。

「第10回 shiseido art egg 川久保ジョイ展」 資生堂ギャラリー

会期:2月3日(水)~2月26日(金)

休廊:毎週月曜日

時間:11:00~19:00(平日)、11:00~18:00(日・祝)

住所:中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A2出口から徒歩4分。東京メトロ銀座線新橋駅3番出口から徒歩4分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ダレン・アーモンド 陽の光のかげで」 SCAI THE BATHHOUSE

SCAI THE BATHHOUSE

「ダレン・アーモンド 陽の光のかげで」

2/5~3/5

SCAI THE BATHHOUSEで開催中の「ダレン・アーモンド 陽の光のかげで」を見てきました。

1971年にイギリスで生まれた現代美術作家、ダレン・アーモンド。ここスカイ・ザ・バスハウスでの個展は実に8年ぶりだそうです。

タイトルは「陽の光のかげで」。しかしながら展示室内は暗闇でした。そして正面には白い白い球体が朧げに映し出されています。縁は微かにぼやけていて不明瞭。そして動きません。まさしく宙に浮かぶ天体のようです。はじめは月を捉えた映像かと思いました。

ところが実際には太陽でした。ダレン・アーモンドはロサンゼルスにあるグリフィス天文台の望遠鏡から見える太陽をiPhoneで撮影。それを展示会場に拡大して投影しています。

白い球の中に黒い点があるのに気がつきました。黒点でしょうか。そして左右には16面の鏡面パネルが並びます。中に記されたのは上下に分割されて解読できない数字の羅列。まるでパズルです。そこへ太陽の放った白い光が映りこんでいました。美しい。鏡を介して世界は広がります。ある意味でパラレルワールド。そして別の天体が浮いているようにも見えました。

ほかにはアルミパネルにアクリル絵具で描いた新作の絵画も出品。シンプルな構成ですが、時間や空間を行き来したイリュージョンを味わうことができました。

ダレン・アーモンドといえば一昨年に水戸芸術館で行われた個展の記憶が忘れられません。

「ダレン・アーモンド 追考」 水戸芸術館(はろるど)

また改めて時間をおいて美術館規模での展示があればと思いました。

3月5日まで開催されています。

「ダレン・アーモンド 陽の光のかげで」 SCAI THE BATHHOUSE

会期:2月5日(金)~3月5日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:12:00~18:00

料金:無料

住所:台東区谷中6-1-23

交通:JR線・京成線日暮里駅南口より徒歩6分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩7分。

「ダレン・アーモンド 陽の光のかげで」

2/5~3/5

SCAI THE BATHHOUSEで開催中の「ダレン・アーモンド 陽の光のかげで」を見てきました。

1971年にイギリスで生まれた現代美術作家、ダレン・アーモンド。ここスカイ・ザ・バスハウスでの個展は実に8年ぶりだそうです。

タイトルは「陽の光のかげで」。しかしながら展示室内は暗闇でした。そして正面には白い白い球体が朧げに映し出されています。縁は微かにぼやけていて不明瞭。そして動きません。まさしく宙に浮かぶ天体のようです。はじめは月を捉えた映像かと思いました。

ところが実際には太陽でした。ダレン・アーモンドはロサンゼルスにあるグリフィス天文台の望遠鏡から見える太陽をiPhoneで撮影。それを展示会場に拡大して投影しています。

白い球の中に黒い点があるのに気がつきました。黒点でしょうか。そして左右には16面の鏡面パネルが並びます。中に記されたのは上下に分割されて解読できない数字の羅列。まるでパズルです。そこへ太陽の放った白い光が映りこんでいました。美しい。鏡を介して世界は広がります。ある意味でパラレルワールド。そして別の天体が浮いているようにも見えました。

ほかにはアルミパネルにアクリル絵具で描いた新作の絵画も出品。シンプルな構成ですが、時間や空間を行き来したイリュージョンを味わうことができました。

ダレン・アーモンドといえば一昨年に水戸芸術館で行われた個展の記憶が忘れられません。

「ダレン・アーモンド 追考」 水戸芸術館(はろるど)

また改めて時間をおいて美術館規模での展示があればと思いました。

3月5日まで開催されています。

「ダレン・アーモンド 陽の光のかげで」 SCAI THE BATHHOUSE

会期:2月5日(金)~3月5日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:12:00~18:00

料金:無料

住所:台東区谷中6-1-23

交通:JR線・京成線日暮里駅南口より徒歩6分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「東京の鉄道史ー鉄道が築いた都市、東京」 東京都立中央図書館

東京都立中央図書館企画展示室

「東京の鉄道史ー鉄道が築いた都市、東京」

1/30~3/21

東京都立中央図書館企画展示室で開催中の「東京の鉄道史ー鉄道が築いた都市、東京」を見てきました。

明治以来、都市の拡大とともに発展してきた東京の鉄道。その変遷は意外と知られていないかもしれません。

前半は「東京の鉄道史」です。時代区分は6つ。全てのはじまりは明治5年、新橋~横浜の間に開通した鉄道でした。さらに明治15年、レール上の車を2頭の馬が引く馬車鉄道が新橋~日本橋に開業。最盛期には車両300両を誇ったそうです。明治37年に電化されるまで都心の輸送を担いました。

以降、展示では、東京市電、地下鉄の開業など、変化を重ねる東京の鉄道史を追いかけています。昭和40年代、いわゆる輸送力増強を図った通勤5方面作戦の路線図も興味深いもの。さらに2020年のオリンピックを見据えたコーナーもあります。後半は「東京の鉄道会社」でした。東武、東急、小田急、京成、西武ほか、大手私鉄各社の歴史や概要を紹介しています。資料も、錦絵から絵葉書に写真、そして測量図や切符に地図と充実していました。

なおパネル資料のほかに書籍が参照されているのもポイントです。しかもここは図書館です。書籍はほぼ全て手にとって閲覧することが出来ます。

さて「東京の鉄道史」、こうした資料展示と並び、もう一つの目玉があります。それが「東京動脈」です。東京の地下鉄や主要路線を表した3次元路線模型。情報工学の専門家でアーティストでもある栗山貴嗣氏が制作しました。

左右だけでなはく上下にも広がる地下鉄の路線網。写真では判然としないかもしれませんが、一番手前の水色のチューブがゆりかもめ。ぐるりと一周、緑色にのびるチューブが山手線です。実際の路線のカラーと呼応しています。左手上方、オレンジ色と黄色のチューブが交差している地点があります。そこが新宿でした。

少し屈んで横から眺めてみました。すると地下鉄の上下の位置関係が分かります。手前で低い位置にのびる青のチューブがりんかい線。濃いピンク色のチューブは大江戸線です。右へ左へとくねくね曲がりながら同じく相当低い位置に走っています。考えてみれば長いエスカレーターの続く六本木駅しかり、大江戸線はいずれも地上から深い場所にあります。

一方でオレンジの銀座線や薄いピンクの浅草線は高い位置にありました。また銀座線は右手の終点で一気に地下から地上へと駆けあがります。渋谷です。古くに開業した路線が浅く、新たに開業した路線ほど深い。このように普段見ることの叶わないJRや地下鉄の高低差が視覚化されているわけです。

東京動脈 2015

チューブの中には色水が流れています。まさしく動脈です。ところどころに気泡が生じては動いていました。まるで電車が走っているかのようです。網の目状に広がる東京の路線網の3次元的再現。普段利用する乗り換え駅や路線を確認しながら、思わず時間を忘れて見入ってしまいました。

ほか鉄道スタンプラリーも実施。図書館内に点在する6つのスタンプを押し、アンケートに記入すると、三代広重の「八ツ山下海岸蒸気車鉄道之図」をプリントしたビニール製のパスケースをもらえました。

入場は無料です。3月21日まで開催されています。

「東京の鉄道史ー鉄道が築いた都市、東京」 東京都立中央図書館企画展示室

会期:1月30日(土)~3月21日(月・祝)

休廊:2月4日(木)、2月21日(日)、3月3日(木)、3月18日(金)

時間:10:00~17:30。毎週金曜日は20時まで。

料金:無料

住所:港区南麻布5-7-13 (有栖川宮記念公園内)

交通:東京メトロ日比谷線広尾駅1番出口から徒歩8分。

「東京の鉄道史ー鉄道が築いた都市、東京」

1/30~3/21

東京都立中央図書館企画展示室で開催中の「東京の鉄道史ー鉄道が築いた都市、東京」を見てきました。

明治以来、都市の拡大とともに発展してきた東京の鉄道。その変遷は意外と知られていないかもしれません。

前半は「東京の鉄道史」です。時代区分は6つ。全てのはじまりは明治5年、新橋~横浜の間に開通した鉄道でした。さらに明治15年、レール上の車を2頭の馬が引く馬車鉄道が新橋~日本橋に開業。最盛期には車両300両を誇ったそうです。明治37年に電化されるまで都心の輸送を担いました。

以降、展示では、東京市電、地下鉄の開業など、変化を重ねる東京の鉄道史を追いかけています。昭和40年代、いわゆる輸送力増強を図った通勤5方面作戦の路線図も興味深いもの。さらに2020年のオリンピックを見据えたコーナーもあります。後半は「東京の鉄道会社」でした。東武、東急、小田急、京成、西武ほか、大手私鉄各社の歴史や概要を紹介しています。資料も、錦絵から絵葉書に写真、そして測量図や切符に地図と充実していました。

なおパネル資料のほかに書籍が参照されているのもポイントです。しかもここは図書館です。書籍はほぼ全て手にとって閲覧することが出来ます。

さて「東京の鉄道史」、こうした資料展示と並び、もう一つの目玉があります。それが「東京動脈」です。東京の地下鉄や主要路線を表した3次元路線模型。情報工学の専門家でアーティストでもある栗山貴嗣氏が制作しました。

左右だけでなはく上下にも広がる地下鉄の路線網。写真では判然としないかもしれませんが、一番手前の水色のチューブがゆりかもめ。ぐるりと一周、緑色にのびるチューブが山手線です。実際の路線のカラーと呼応しています。左手上方、オレンジ色と黄色のチューブが交差している地点があります。そこが新宿でした。

少し屈んで横から眺めてみました。すると地下鉄の上下の位置関係が分かります。手前で低い位置にのびる青のチューブがりんかい線。濃いピンク色のチューブは大江戸線です。右へ左へとくねくね曲がりながら同じく相当低い位置に走っています。考えてみれば長いエスカレーターの続く六本木駅しかり、大江戸線はいずれも地上から深い場所にあります。

一方でオレンジの銀座線や薄いピンクの浅草線は高い位置にありました。また銀座線は右手の終点で一気に地下から地上へと駆けあがります。渋谷です。古くに開業した路線が浅く、新たに開業した路線ほど深い。このように普段見ることの叶わないJRや地下鉄の高低差が視覚化されているわけです。

東京動脈 2015

チューブの中には色水が流れています。まさしく動脈です。ところどころに気泡が生じては動いていました。まるで電車が走っているかのようです。網の目状に広がる東京の路線網の3次元的再現。普段利用する乗り換え駅や路線を確認しながら、思わず時間を忘れて見入ってしまいました。

ほか鉄道スタンプラリーも実施。図書館内に点在する6つのスタンプを押し、アンケートに記入すると、三代広重の「八ツ山下海岸蒸気車鉄道之図」をプリントしたビニール製のパスケースをもらえました。

入場は無料です。3月21日まで開催されています。

「東京の鉄道史ー鉄道が築いた都市、東京」 東京都立中央図書館企画展示室

会期:1月30日(土)~3月21日(月・祝)

休廊:2月4日(木)、2月21日(日)、3月3日(木)、3月18日(金)

時間:10:00~17:30。毎週金曜日は20時まで。

料金:無料

住所:港区南麻布5-7-13 (有栖川宮記念公園内)

交通:東京メトロ日比谷線広尾駅1番出口から徒歩8分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |