都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「トゥールーズ=ロートレック展」 三菱一号館美術館

三菱一号館美術館

「トゥールーズ=ロートレック展」

10/13-12/25

「極上」のロートレック・ポスターコレクションを展観します。三菱一号館美術館で開催中の「トゥールーズ=ロートレック展」へ行って来ました。

ロートレックのポスターを見ること自体はそう珍しいことではないかもしれませんが、初めに「極上」と記したのには理由があります。

それが出品作の刷りの状態です。

今回の展示では三菱一号館美術館所蔵のポスター、リトグラフ、あわせて約190点弱ほどが紹介されていますが、その殆どがロートレック自身がアトリエに保管し、没後に親友の画商、モーリス・ジョワイヤンに引き継がれたものに他なりません。

つまり作品はこれまであまり世に出ることのなかったものばかりです。浮世絵の例をあげるまでもなく、版画はその状態の如何でかなり善し悪しが変わってしまいますが、本展の作品はいずれもが驚くほどに美しい色をとどめていました。

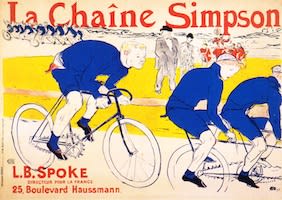

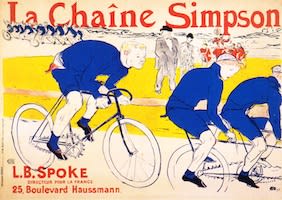

「シンプソンのチェーン」1896年 リトグラフ、ポスター

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章 トゥールーズ=ロートレック家の故郷・南西フランスと画家揺籃の地アルビ

第2章 世紀末パリとモンマルトルの前衛芸術

第3章 芸術家の人生

初めにロートレックが家族と過ごしたアルビでの活動を追った上で、パリ・モンマルトルでのポスターデザインを一同に俯瞰していく流れとなっていました。

14歳の時に事故に巻き込まれ、以降発育が止まってしまったロートレックですが、彼は10代の頃から絵の道の志します。

この修行時代でとりわけ印象深いのが、17歳の時に父の姿を描いた「アルフォンス・ド・トゥールーズ=ロートレック伯爵」です。 コーカサスの戦士に扮した父の姿はとても勇ましく、そこからは身体が不自由であったロートレックの一つの父の憧憬すら感じられました。

また読書する叔父の姿を捉えた「シャルル・ド・トゥールーズ=ロートレック伯爵、読書する画家の叔父」では、既に10代の時から完成されていたロートレックの類い稀なデッサン力を見ることが出来るのではないでしょうか。木炭の陰影によって生み出される人物の立体感もまた見事でした。

1884年、モンマルトルに創作の拠点を移したロートレックは、ムーランルージュのポスター制作にて、このジャンルの芸術に偉大な業績を残します。

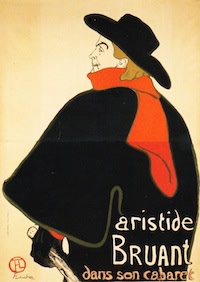

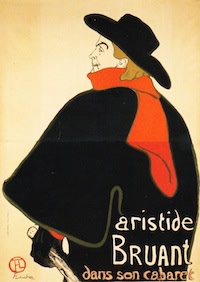

「アリスティド・ブリュアン、 彼のキャバレーにて」1893年 リトグラフ、ポスター

ロートレックは日本の浮世絵からも影響を受けたという指摘がありますが、その一例として挙げられるのが「エルラルド、アリスティド・ブリュアン」かもしれません。

写楽の大首絵ならぬ、大きくクローズアップされたブリュアンのシルエットは、見る者に強い印象を与えるのではないでしょうか。 なおブリュアンの写真も隣に出ていましたが、リトグラフと見比べた時、ロートレックがその身体的特徴を巧みに捉えているのには驚かされました。

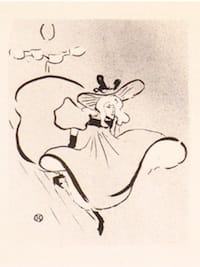

またキャバレーでのダンサーなど、動く人物をまさに躍動感溢れる構図で示すのもロートレックの真骨頂と言えるかもしれません。

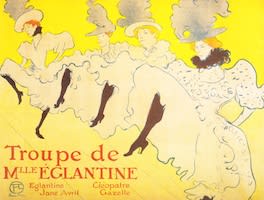

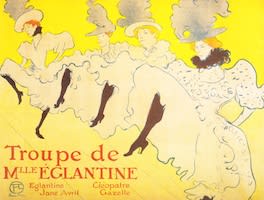

「エグランティーヌ嬢一座」1896年 リトグラフ、ポスター

それはこの「エグランティーヌ嬢一座」を一目見るだけでも明らかです。

斜めに線の走るステージの上をダンサーたちは足を振り上げて踊っています。またこの作品では背景の黄色にも要注目です。まさに状態のよいリトグラフならではの瑞々しい色彩感を味わうことが出来ました。

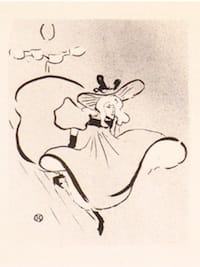

「ジャヌ・アヴリル」1893年 リトグラフ

また躍動感と言えば、「ジャヌ・アヴリル」も忘れられません。ロートレックはモデルの一瞬の動きを、全く無駄のない簡潔でかつ自由な描線に置き換えることに成功しています。

あまりこういう表現をするのは適切ではないかもしれませんが、こうした作品を見ているとロートレックは天才ではないかと思えてなりませんでした。

さてこの展覧会は単にポスター制作の名人、ロートレックを提示するだけにとどまりません。いわば彼の社会性を伺い知れるような作品もいくつか展示されています。

ロートレックは反ドイツ的だとして出版を拒否された「ドイツのバビロン」を自らの費用で制作し続けました。

また「怒れる牝牛」では貧窮のボヘミア生活を、さらに「彼女たち」では娼婦たちを蔑むことなく、その日常生活に注目して描き出しています。社会へのメッセージ、そして風刺精神を忘れなかったロートレックの姿勢を感じさせる作品と言えるのかもしれません。

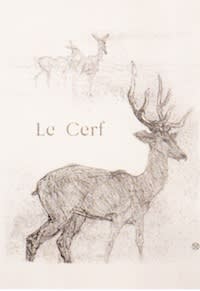

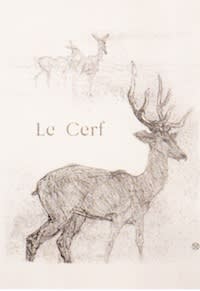

「ジュール・ルナール『博物誌』1899年刊 リトグラフ 挿絵

またロートレックの動物たちへの温かい眼差しにも心踊らされます。 彼はルナールの「博物誌」に挿絵を22点描きましたが、かたつむりやねずみなど、ともかくあまりにも可愛らしい動物が目白押しでした。

展示は殆どがリトグラフと素描でしたが、最後に嬉しいサプライズです。

「モーリス・ジョワイヤン」1900年 油彩・板 トゥールーズ=ロートレック美術館、アルビ

アルビのトゥールーズ=ロートレック美術館よりやってきた「モーリス・ジョワイヤン」の油彩画が展示されています。

もちろんこのジョワイヤンこそが初めにも触れたように、今回のリトグラフ作品を秘蔵していた画商です。緑色がかった海に浮かぶ船の上にて、銃を片手に狩をしようとするジョワイヤンの姿が描かれています。

鋭い視線など、モデル自体から立ち上がってくる力強い表現をはじめ、澱みもなく颯爽と引かれた描線からは溢れんばかりの生気を感じますが、実はこの作品を描いたロートレックはかなり身体が衰えていました。

よってジョワイヤンは何度も同じポーズをとってロートレックの制作に協力したそうです。 2人の親密な交流があったからこそ今に残ったコレクションを紹介する展覧会に相応しいラストでした。

実は私自身、これまであまりロートレックを意識して見たことがありませんでしたが、この展示で初めてその魅力を知ったような気がしました。

まるでたった今描かれたばかりの水彩のように美しいリトグラフのオンパレードです。是非ともお見逃しなきようにおすすめします。

「もっと知りたいロートレック/東京美術」

「もっと知りたいロートレック/東京美術」

12月25日まで開催されています。

「トゥールーズ=ロートレック展」 三菱一号館美術館

会期:10月13日(木)~12月25日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~18:00(火・土・日・祝)、10:00~20:00(水・木・金)

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

「トゥールーズ=ロートレック展」

10/13-12/25

「極上」のロートレック・ポスターコレクションを展観します。三菱一号館美術館で開催中の「トゥールーズ=ロートレック展」へ行って来ました。

ロートレックのポスターを見ること自体はそう珍しいことではないかもしれませんが、初めに「極上」と記したのには理由があります。

それが出品作の刷りの状態です。

今回の展示では三菱一号館美術館所蔵のポスター、リトグラフ、あわせて約190点弱ほどが紹介されていますが、その殆どがロートレック自身がアトリエに保管し、没後に親友の画商、モーリス・ジョワイヤンに引き継がれたものに他なりません。

つまり作品はこれまであまり世に出ることのなかったものばかりです。浮世絵の例をあげるまでもなく、版画はその状態の如何でかなり善し悪しが変わってしまいますが、本展の作品はいずれもが驚くほどに美しい色をとどめていました。

「シンプソンのチェーン」1896年 リトグラフ、ポスター

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章 トゥールーズ=ロートレック家の故郷・南西フランスと画家揺籃の地アルビ

第2章 世紀末パリとモンマルトルの前衛芸術

第3章 芸術家の人生

初めにロートレックが家族と過ごしたアルビでの活動を追った上で、パリ・モンマルトルでのポスターデザインを一同に俯瞰していく流れとなっていました。

14歳の時に事故に巻き込まれ、以降発育が止まってしまったロートレックですが、彼は10代の頃から絵の道の志します。

この修行時代でとりわけ印象深いのが、17歳の時に父の姿を描いた「アルフォンス・ド・トゥールーズ=ロートレック伯爵」です。 コーカサスの戦士に扮した父の姿はとても勇ましく、そこからは身体が不自由であったロートレックの一つの父の憧憬すら感じられました。

また読書する叔父の姿を捉えた「シャルル・ド・トゥールーズ=ロートレック伯爵、読書する画家の叔父」では、既に10代の時から完成されていたロートレックの類い稀なデッサン力を見ることが出来るのではないでしょうか。木炭の陰影によって生み出される人物の立体感もまた見事でした。

1884年、モンマルトルに創作の拠点を移したロートレックは、ムーランルージュのポスター制作にて、このジャンルの芸術に偉大な業績を残します。

「アリスティド・ブリュアン、 彼のキャバレーにて」1893年 リトグラフ、ポスター

ロートレックは日本の浮世絵からも影響を受けたという指摘がありますが、その一例として挙げられるのが「エルラルド、アリスティド・ブリュアン」かもしれません。

写楽の大首絵ならぬ、大きくクローズアップされたブリュアンのシルエットは、見る者に強い印象を与えるのではないでしょうか。 なおブリュアンの写真も隣に出ていましたが、リトグラフと見比べた時、ロートレックがその身体的特徴を巧みに捉えているのには驚かされました。

またキャバレーでのダンサーなど、動く人物をまさに躍動感溢れる構図で示すのもロートレックの真骨頂と言えるかもしれません。

「エグランティーヌ嬢一座」1896年 リトグラフ、ポスター

それはこの「エグランティーヌ嬢一座」を一目見るだけでも明らかです。

斜めに線の走るステージの上をダンサーたちは足を振り上げて踊っています。またこの作品では背景の黄色にも要注目です。まさに状態のよいリトグラフならではの瑞々しい色彩感を味わうことが出来ました。

「ジャヌ・アヴリル」1893年 リトグラフ

また躍動感と言えば、「ジャヌ・アヴリル」も忘れられません。ロートレックはモデルの一瞬の動きを、全く無駄のない簡潔でかつ自由な描線に置き換えることに成功しています。

あまりこういう表現をするのは適切ではないかもしれませんが、こうした作品を見ているとロートレックは天才ではないかと思えてなりませんでした。

さてこの展覧会は単にポスター制作の名人、ロートレックを提示するだけにとどまりません。いわば彼の社会性を伺い知れるような作品もいくつか展示されています。

ロートレックは反ドイツ的だとして出版を拒否された「ドイツのバビロン」を自らの費用で制作し続けました。

また「怒れる牝牛」では貧窮のボヘミア生活を、さらに「彼女たち」では娼婦たちを蔑むことなく、その日常生活に注目して描き出しています。社会へのメッセージ、そして風刺精神を忘れなかったロートレックの姿勢を感じさせる作品と言えるのかもしれません。

「ジュール・ルナール『博物誌』1899年刊 リトグラフ 挿絵

またロートレックの動物たちへの温かい眼差しにも心踊らされます。 彼はルナールの「博物誌」に挿絵を22点描きましたが、かたつむりやねずみなど、ともかくあまりにも可愛らしい動物が目白押しでした。

展示は殆どがリトグラフと素描でしたが、最後に嬉しいサプライズです。

「モーリス・ジョワイヤン」1900年 油彩・板 トゥールーズ=ロートレック美術館、アルビ

アルビのトゥールーズ=ロートレック美術館よりやってきた「モーリス・ジョワイヤン」の油彩画が展示されています。

もちろんこのジョワイヤンこそが初めにも触れたように、今回のリトグラフ作品を秘蔵していた画商です。緑色がかった海に浮かぶ船の上にて、銃を片手に狩をしようとするジョワイヤンの姿が描かれています。

鋭い視線など、モデル自体から立ち上がってくる力強い表現をはじめ、澱みもなく颯爽と引かれた描線からは溢れんばかりの生気を感じますが、実はこの作品を描いたロートレックはかなり身体が衰えていました。

よってジョワイヤンは何度も同じポーズをとってロートレックの制作に協力したそうです。 2人の親密な交流があったからこそ今に残ったコレクションを紹介する展覧会に相応しいラストでした。

実は私自身、これまであまりロートレックを意識して見たことがありませんでしたが、この展示で初めてその魅力を知ったような気がしました。

まるでたった今描かれたばかりの水彩のように美しいリトグラフのオンパレードです。是非ともお見逃しなきようにおすすめします。

「もっと知りたいロートレック/東京美術」

「もっと知りたいロートレック/東京美術」12月25日まで開催されています。

「トゥールーズ=ロートレック展」 三菱一号館美術館

会期:10月13日(木)~12月25日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~18:00(火・土・日・祝)、10:00~20:00(水・木・金)

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

「ディエゴ・シン展」 小山登美夫ギャラリー・東京

小山登美夫ギャラリー・東京

「ディエゴ・シン展 Table for one」

11/2-11/30

小山登美夫ギャラリーで開催中のディエゴ・シン個展、「Table for one」へ行ってきました。

展示概要、作家プロフィールなどは同ギャラリーのWEBサイトをご参照下さい。

ディエゴ・シン展 Table for one *展示風景は同ギャラリーのブログへ。

ディエゴ・シンはアルゼンチンに生まれ、現在マイアミで活動しているアーティストです。小山登美夫ギャラリーでの個展は2007年に続き2回目とのことでした。

さて展示は、時に縦3メートルは超えるであろうペインティングを中心とした平面、約10点弱ほどで構成されていましたが、思いの外に魅力的な印象を受けたのは私だけではないかもしれません。

キャンバスの地はそれこそデニムを連想させるような青みがかった色にて覆われています。またその色味はキャンバス上にて濃淡を描きながら、何とも言えない奥行き感をもたらしていました。別の表現を借りれば、たっぷりと水を貯えた深い海が広がっているようとも言えるかもしれません。

そして興味深いのは、その青みに浮かぶ白や黒の線です。それらは水の上に浮かぶ紐のように伸びやかに広がり、またある時には引っ掻き傷でも表したかのような激しさを伴っています。線はキャンバスの上で何ものにもとらわれず自由に舞っていました。

また線は帽子をかぶった人間のシルエットをも描きだします。地の青み、そしてその上の線との交差は、抽象と具象の境を彷徨いながら、様々なイメージを呼び寄せていました。

前回の個展を見逃してしまったのが残念です。これから追いかけたいと思います。

11月30日までの開催です。

「ディエゴ・シン展 Table for one.」 小山登美夫ギャラリー・東京

会期:11月2日(水)~11月30日(水)

休廊:日・月・祝日

時間:12:00~19:00

住所:江東区清澄1-3-2 6階

交通:東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩7分。

「ディエゴ・シン展 Table for one」

11/2-11/30

小山登美夫ギャラリーで開催中のディエゴ・シン個展、「Table for one」へ行ってきました。

展示概要、作家プロフィールなどは同ギャラリーのWEBサイトをご参照下さい。

ディエゴ・シン展 Table for one *展示風景は同ギャラリーのブログへ。

ディエゴ・シンはアルゼンチンに生まれ、現在マイアミで活動しているアーティストです。小山登美夫ギャラリーでの個展は2007年に続き2回目とのことでした。

さて展示は、時に縦3メートルは超えるであろうペインティングを中心とした平面、約10点弱ほどで構成されていましたが、思いの外に魅力的な印象を受けたのは私だけではないかもしれません。

キャンバスの地はそれこそデニムを連想させるような青みがかった色にて覆われています。またその色味はキャンバス上にて濃淡を描きながら、何とも言えない奥行き感をもたらしていました。別の表現を借りれば、たっぷりと水を貯えた深い海が広がっているようとも言えるかもしれません。

そして興味深いのは、その青みに浮かぶ白や黒の線です。それらは水の上に浮かぶ紐のように伸びやかに広がり、またある時には引っ掻き傷でも表したかのような激しさを伴っています。線はキャンバスの上で何ものにもとらわれず自由に舞っていました。

また線は帽子をかぶった人間のシルエットをも描きだします。地の青み、そしてその上の線との交差は、抽象と具象の境を彷徨いながら、様々なイメージを呼び寄せていました。

前回の個展を見逃してしまったのが残念です。これから追いかけたいと思います。

11月30日までの開催です。

「ディエゴ・シン展 Table for one.」 小山登美夫ギャラリー・東京

会期:11月2日(水)~11月30日(水)

休廊:日・月・祝日

時間:12:00~19:00

住所:江東区清澄1-3-2 6階

交通:東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション」(前期) 山種美術館

山種美術館

「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション 前期展示 江戸絵画から近代日本画へ」

11/12-12/25(前期) *後期:2012/1/3-2/5

山種美術館で開催中の「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション 前期展示」のプレスプレビューに参加してきました。

広尾移転から早くも2年を経過し、ますます意欲的な展覧会を続ける山種美術館ですが、約半世紀に渡る長い歴史の間に蒐集されてきた日本画の名品は全く色あせることはありません。

今回、開館45周年にあわせ、同館顧問の山下裕二氏をして「蔵が深い。」と言わしめる1800点もの日本画コレクションのうち、選りすぐりの約80点が一同に展示されることになりました。

展覧会は作品総入替による完全2期制です。現会期の前期(11/12-12/25)のテーマは「江戸絵画から近代日本画へ」です。春信、写楽らの浮世絵にはじまり、抱一、又兵衛らの江戸絵画、そして大観や映丘、さらには栖鳳に松園などの近代日本画の名品、約40点が登場していました。(出品リスト)

左、岩佐又兵衛「官女観菊図」(17世紀前半)。右、池大雅「指頭山水図」(1745年)

冒頭は2010年、重文指定を受け、お披露目展もあった岩佐又兵衛の「官女観菊図」がお出迎えです。繊細な線描、および白絵ならではの品のある画風は、ここ新山種の巧みなライティング効果などによって、さらにより際立って見えること間違いありません。その幽玄かつどこか妖艶な描写を目と鼻の先で楽しむことが出来ました。

また又兵衛の隣に展示された池大雅の「指頭山水図」も忘れられません。指頭ということで、筆ではなく指によって描かれた山水の光景は、その桃色にも滲む色彩の効果もあってか、どこか西洋の印象派絵画を思わせるような面があるのではないでしょうか。その長閑でかつ叙情的な風景にしばし見入りました。

左、酒井抱一「秋草鶉図」(19世紀前半)。右、伝俵屋宗達「槙楓図」(17世紀前半)

千葉市美の抱一展からあまり期間をあけることなく抱一と再会です。抱一からは2点、「飛雪白鷺図」と「秋草鶉図」が展示されています。リズミカルな秋草と戯れる鶉は何やら微笑ましい情景を生み出してはいないでしょうか。琳派の祖、宗達作とも伝えられる「槙楓図」と並べてある展示もまた好印象でした。

右、下村観山「老松白藤」(1921年)

私として今回、是非とも一推しにしたいのが下村観山の「老松白藤」です。六曲一双の金地の大画面に、まるで人が両手を左右に振ったかのように枝を伸ばす老松が力強く描かれています。対比的に柔らかなタッチによる藤との絡み合いも魅惑的ですが、この老松から発せられる迫力はそれこそ巨木様式の狩野派の絵画を連想させるものがありました。

菱田春草「月四題」(1909-10年頃)

かの速水御舟と並び、私が近代日本画家の中で特にひかれているのが菱田春草ですが、その春草からは一点、「月四題」が4幅揃いのセットで展示されています。朧月にともる桜、またどこかか弱くともる冬の月の下での老木など、その情景描写からはどことない儚さを感じてなりません。

あくまでも控えめな光はまさに抱一の銀屏風さながらの微光感覚に共通します。実のところ私が春草を初めて意識したのが、旧三番町の時の山種で見たこの作品でした。

そう言えば半蔵門から足繁く通った三番町の山種美術館は、私にとって日本画の魅力を最初に教えてくれた場所でもありました。こうした名品展に際し、改めてその作品との出会いの時を思い出していくのも、鑑賞の一つの醍醐味なのかもしれません。

右、松岡映丘「春光春衣」(1917年)

極上の松岡映丘がお待ちかねです。「春光春衣」の輝かしい色彩には思わず目を奪われた方も多いのではないでしょうか。藤原時代の貴女に取材したという本作は、まさに映丘の古典回帰の真骨頂ではありますが、その衣の装飾的な描写をはじめ、風に舞って散る桜吹雪などの動きのある構図感は、どこか前衛的とも称せるかもしれません。練馬の映丘展の記憶も甦ります。色に構図に衝撃の一枚でした。

速水御舟「名樹散椿」(1929年)

展示の締めは偏愛の御舟から「名樹散椿」です。こちらは第二会場、暗室での展示でしたが、照明の効果もあるのか、蒔かれた金砂子や椿の色がいつもよりさらに際立って映ります。なお御舟はもはや山種美術館の顔とさえ言える存在ですが、前期ではこの1点、後期には一挙7点ほど出品されるそうです。そちらも楽しみです。

さて今回、45周年記念展ということで、関連のグッズも充実しています。

カフェ椿「特製和菓子」各種

まずはお馴染みカフェ椿から特製和菓子です。このコレクション展にあわせ、前期後期あわせて10点の和菓子がメニューに加わりました。

「ほうれんそう」のポットパイ

またちょっと面白いのが、このほうれんそうのポットパイです。何故にここで「ほうれんそう」と思われるかもしれませんが、実はビジネス用語としても知られる「報告・連絡・相談」の「ほうれんそう」の用語は、山崎富治名誉館長が考案した言葉なのだそうです。それをパパスカフェが今回、パイに仕上げました。中のソースも濃厚です。じっくり楽しみたい一品でした。

速水御舟はがきセット

グッズで断然一推しは京都の老舗「鈴木松風堂」による紙箱です。実はこれは同館の速水御舟絵葉書25枚とセットで販売されていますが、箱のみでも購入(1000円)が出来ます。

「鈴木松風堂」紙箱各種

カラーバリエーションも梅やあやめ、からしなどと豊富です。葉書入れだけではなく、小物などに入れるのにも重宝するのではないでしょうか。松園の着物をイメージしたという紋様も極めて上質感があります。是非お手にとってご覧ください。

図録に思わぬサプライズ記事がありました。山種美術館では今回の記念展にあわせ、同館と縁の深い方々に「私が選ぶ山種コレクションベスト3」というアンケートを依頼しています。その回答(回答者84名)が集計、図録に一覧となって掲示されているわけです。一位は速水御舟の「炎舞」、二位は村上華岳の「裸婦図」、三位は竹内栖鳳の「班猫」でした。

それにしてもこの回答された方々が各方面にわたっているのには驚かされます。まさか森美術館の南條氏や玉蟲先生のベストが載っているとは思いませんでした。ここは要チェックです。

なお初めにも触れましたが、本展は途中一度の展示替えを挟んでの完全二期制です。

前期展示は12月25日まで開催されています。

「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション」 山種美術館

会期:前期:11月12日(土)~12月25日(日) 後期:2012年1月3日(火)~2月5日(日)

休館:月曜日。但し1/9は開館。12月26日(月)~1月2日(月)、1月10日(火)

時間:10:00~17:00

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション 前期展示 江戸絵画から近代日本画へ」

11/12-12/25(前期) *後期:2012/1/3-2/5

山種美術館で開催中の「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション 前期展示」のプレスプレビューに参加してきました。

広尾移転から早くも2年を経過し、ますます意欲的な展覧会を続ける山種美術館ですが、約半世紀に渡る長い歴史の間に蒐集されてきた日本画の名品は全く色あせることはありません。

今回、開館45周年にあわせ、同館顧問の山下裕二氏をして「蔵が深い。」と言わしめる1800点もの日本画コレクションのうち、選りすぐりの約80点が一同に展示されることになりました。

展覧会は作品総入替による完全2期制です。現会期の前期(11/12-12/25)のテーマは「江戸絵画から近代日本画へ」です。春信、写楽らの浮世絵にはじまり、抱一、又兵衛らの江戸絵画、そして大観や映丘、さらには栖鳳に松園などの近代日本画の名品、約40点が登場していました。(出品リスト)

左、岩佐又兵衛「官女観菊図」(17世紀前半)。右、池大雅「指頭山水図」(1745年)

冒頭は2010年、重文指定を受け、お披露目展もあった岩佐又兵衛の「官女観菊図」がお出迎えです。繊細な線描、および白絵ならではの品のある画風は、ここ新山種の巧みなライティング効果などによって、さらにより際立って見えること間違いありません。その幽玄かつどこか妖艶な描写を目と鼻の先で楽しむことが出来ました。

また又兵衛の隣に展示された池大雅の「指頭山水図」も忘れられません。指頭ということで、筆ではなく指によって描かれた山水の光景は、その桃色にも滲む色彩の効果もあってか、どこか西洋の印象派絵画を思わせるような面があるのではないでしょうか。その長閑でかつ叙情的な風景にしばし見入りました。

左、酒井抱一「秋草鶉図」(19世紀前半)。右、伝俵屋宗達「槙楓図」(17世紀前半)

千葉市美の抱一展からあまり期間をあけることなく抱一と再会です。抱一からは2点、「飛雪白鷺図」と「秋草鶉図」が展示されています。リズミカルな秋草と戯れる鶉は何やら微笑ましい情景を生み出してはいないでしょうか。琳派の祖、宗達作とも伝えられる「槙楓図」と並べてある展示もまた好印象でした。

右、下村観山「老松白藤」(1921年)

私として今回、是非とも一推しにしたいのが下村観山の「老松白藤」です。六曲一双の金地の大画面に、まるで人が両手を左右に振ったかのように枝を伸ばす老松が力強く描かれています。対比的に柔らかなタッチによる藤との絡み合いも魅惑的ですが、この老松から発せられる迫力はそれこそ巨木様式の狩野派の絵画を連想させるものがありました。

菱田春草「月四題」(1909-10年頃)

かの速水御舟と並び、私が近代日本画家の中で特にひかれているのが菱田春草ですが、その春草からは一点、「月四題」が4幅揃いのセットで展示されています。朧月にともる桜、またどこかか弱くともる冬の月の下での老木など、その情景描写からはどことない儚さを感じてなりません。

あくまでも控えめな光はまさに抱一の銀屏風さながらの微光感覚に共通します。実のところ私が春草を初めて意識したのが、旧三番町の時の山種で見たこの作品でした。

そう言えば半蔵門から足繁く通った三番町の山種美術館は、私にとって日本画の魅力を最初に教えてくれた場所でもありました。こうした名品展に際し、改めてその作品との出会いの時を思い出していくのも、鑑賞の一つの醍醐味なのかもしれません。

右、松岡映丘「春光春衣」(1917年)

極上の松岡映丘がお待ちかねです。「春光春衣」の輝かしい色彩には思わず目を奪われた方も多いのではないでしょうか。藤原時代の貴女に取材したという本作は、まさに映丘の古典回帰の真骨頂ではありますが、その衣の装飾的な描写をはじめ、風に舞って散る桜吹雪などの動きのある構図感は、どこか前衛的とも称せるかもしれません。練馬の映丘展の記憶も甦ります。色に構図に衝撃の一枚でした。

速水御舟「名樹散椿」(1929年)

展示の締めは偏愛の御舟から「名樹散椿」です。こちらは第二会場、暗室での展示でしたが、照明の効果もあるのか、蒔かれた金砂子や椿の色がいつもよりさらに際立って映ります。なお御舟はもはや山種美術館の顔とさえ言える存在ですが、前期ではこの1点、後期には一挙7点ほど出品されるそうです。そちらも楽しみです。

さて今回、45周年記念展ということで、関連のグッズも充実しています。

カフェ椿「特製和菓子」各種

まずはお馴染みカフェ椿から特製和菓子です。このコレクション展にあわせ、前期後期あわせて10点の和菓子がメニューに加わりました。

「ほうれんそう」のポットパイ

またちょっと面白いのが、このほうれんそうのポットパイです。何故にここで「ほうれんそう」と思われるかもしれませんが、実はビジネス用語としても知られる「報告・連絡・相談」の「ほうれんそう」の用語は、山崎富治名誉館長が考案した言葉なのだそうです。それをパパスカフェが今回、パイに仕上げました。中のソースも濃厚です。じっくり楽しみたい一品でした。

速水御舟はがきセット

グッズで断然一推しは京都の老舗「鈴木松風堂」による紙箱です。実はこれは同館の速水御舟絵葉書25枚とセットで販売されていますが、箱のみでも購入(1000円)が出来ます。

「鈴木松風堂」紙箱各種

カラーバリエーションも梅やあやめ、からしなどと豊富です。葉書入れだけではなく、小物などに入れるのにも重宝するのではないでしょうか。松園の着物をイメージしたという紋様も極めて上質感があります。是非お手にとってご覧ください。

図録に思わぬサプライズ記事がありました。山種美術館では今回の記念展にあわせ、同館と縁の深い方々に「私が選ぶ山種コレクションベスト3」というアンケートを依頼しています。その回答(回答者84名)が集計、図録に一覧となって掲示されているわけです。一位は速水御舟の「炎舞」、二位は村上華岳の「裸婦図」、三位は竹内栖鳳の「班猫」でした。

それにしてもこの回答された方々が各方面にわたっているのには驚かされます。まさか森美術館の南條氏や玉蟲先生のベストが載っているとは思いませんでした。ここは要チェックです。

なお初めにも触れましたが、本展は途中一度の展示替えを挟んでの完全二期制です。

「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション」講演会・特別鑑賞会

講演会タイトル:「山種コレクションの魅力-画家との交流を中心として」

日時:2012年1月14日(土)17:15~18:30

講師:山崎妙子(山種美術館館長) *申込はWEBサイトを参照。

講演会タイトル:「山種コレクションの魅力-画家との交流を中心として」

日時:2012年1月14日(土)17:15~18:30

講師:山崎妙子(山種美術館館長) *申込はWEBサイトを参照。

前期展示は12月25日まで開催されています。

「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション」 山種美術館

会期:前期:11月12日(土)~12月25日(日) 後期:2012年1月3日(火)~2月5日(日)

休館:月曜日。但し1/9は開館。12月26日(月)~1月2日(月)、1月10日(火)

時間:10:00~17:00

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「内海聖史 シンプルなゲーム」 void+

void+

「内海聖史 シンプルなゲーム」

11/11-12/10

void+で開催中の「内海聖史 シンプルなゲーム」へ行ってきました。

MOT常設の他、スパイラルなど、広い空間での展示も印象に深い内海ですが、今回はあえて奥行き4メートル弱、高さは2メートルにも満たない極小のホワイトキューブへと挑んでいます。

「スパイダー(黄)」

ギャラリーに足を踏み入れた途端、会場を埋め尽くす白とせめぎあって対峙する色彩に驚かされた方も多いかもしれません。キューブの端、斜め上にあたかも来場者を見下ろすかのようにして掲げられたのが、黄色いドットが空間を灯す「スパイダー」でした。

また作品の対角線上にある地平、床面には二本の蛍光灯が置かれ、それがちょうど作品の色を引き出すような仕掛けがとられています。作家の内海が「人間の頭の中」とも称したホワイトキューブには、まさに絵画における絵具の美しさと質感とにだけ向き合うことの出来る、極めてストイックでかつミニマルな空間が生み出されていました。

なお本展はこのギャラリーの他に、もう一つのスペースでも展示が行われています。こちらはソファなどの置かれたリビングルーム風の空間ですが、そこには他の出品作がさながら楽屋で出番を待つ者のように控えているではありませんか。星形の「スター」や12枚綴りの「ナイスなミュージック」などの発する様々な色が目に飛び込んできました。

さて今「出番を待つ者」と表現したことには理由があります。実はギャラリーの展示は会期中、4回ほど展示替えが行われ、その都度、ここに置かれた作品が違った形にて展示されます。前回は一面の緑の広がる「サムシンググレート」がなんと天井に掲げられていました。ようは今回の内海の考え出したゲームを楽しむには4度ほど会場へ足を運ぶ必要があるわけでした。

「ニンジャ(紫)」

次週、ここに控えた作品のどれかが、おそらくはまた思わぬ形にてギャラリーへと出演することに違いありません。また内海は、そのギャラリー空間を意識した上にて、作品の大きさはもちろん、展示スタイルにあわせてのキャンバスの折り方までを決めたとのことでした。練りに練られています。

「色彩の下(銀)」

この他、内海が初めて用いた色であるという銀の「色彩の下」や、あたかも何やら焦げ付いたような黒を大胆に塗り込めた「アホネン」など、色彩の持つ美しさと、その下に潜む荒々しさの両面を引き出した作品も展示されています。まさに絵画とは何かを問い、色の持つ力を引き出そうとする内海ならではの展開なのかもしれません。

一週目の展示を見逃したのが心残りです。何とか会期中、また伺いたいと思います。

会場で配布される大判のカタログがまたよく出来ていました。これは永久保存版です。

12月10日まで開催されています。

「内海聖史 シンプルなゲーム」 void+

会期:11月11日(金)~12月10日(土)

休廊:日、月、祝

時間:14:00~19:00

住所:港区南青山3-16-14 1階

交通:東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線表参道駅より徒歩4分。

「内海聖史 シンプルなゲーム」

11/11-12/10

void+で開催中の「内海聖史 シンプルなゲーム」へ行ってきました。

MOT常設の他、スパイラルなど、広い空間での展示も印象に深い内海ですが、今回はあえて奥行き4メートル弱、高さは2メートルにも満たない極小のホワイトキューブへと挑んでいます。

「スパイダー(黄)」

ギャラリーに足を踏み入れた途端、会場を埋め尽くす白とせめぎあって対峙する色彩に驚かされた方も多いかもしれません。キューブの端、斜め上にあたかも来場者を見下ろすかのようにして掲げられたのが、黄色いドットが空間を灯す「スパイダー」でした。

また作品の対角線上にある地平、床面には二本の蛍光灯が置かれ、それがちょうど作品の色を引き出すような仕掛けがとられています。作家の内海が「人間の頭の中」とも称したホワイトキューブには、まさに絵画における絵具の美しさと質感とにだけ向き合うことの出来る、極めてストイックでかつミニマルな空間が生み出されていました。

なお本展はこのギャラリーの他に、もう一つのスペースでも展示が行われています。こちらはソファなどの置かれたリビングルーム風の空間ですが、そこには他の出品作がさながら楽屋で出番を待つ者のように控えているではありませんか。星形の「スター」や12枚綴りの「ナイスなミュージック」などの発する様々な色が目に飛び込んできました。

さて今「出番を待つ者」と表現したことには理由があります。実はギャラリーの展示は会期中、4回ほど展示替えが行われ、その都度、ここに置かれた作品が違った形にて展示されます。前回は一面の緑の広がる「サムシンググレート」がなんと天井に掲げられていました。ようは今回の内海の考え出したゲームを楽しむには4度ほど会場へ足を運ぶ必要があるわけでした。

「ニンジャ(紫)」

次週、ここに控えた作品のどれかが、おそらくはまた思わぬ形にてギャラリーへと出演することに違いありません。また内海は、そのギャラリー空間を意識した上にて、作品の大きさはもちろん、展示スタイルにあわせてのキャンバスの折り方までを決めたとのことでした。練りに練られています。

「色彩の下(銀)」

この他、内海が初めて用いた色であるという銀の「色彩の下」や、あたかも何やら焦げ付いたような黒を大胆に塗り込めた「アホネン」など、色彩の持つ美しさと、その下に潜む荒々しさの両面を引き出した作品も展示されています。まさに絵画とは何かを問い、色の持つ力を引き出そうとする内海ならではの展開なのかもしれません。

一週目の展示を見逃したのが心残りです。何とか会期中、また伺いたいと思います。

ギャラリートーク

内海聖史 x 笠原出(美術家)、中村ケンゴ(美術家)、松山賢(美術家)

日時:12月9日(金) 19:00~

内海聖史 x 笠原出(美術家)、中村ケンゴ(美術家)、松山賢(美術家)

日時:12月9日(金) 19:00~

会場で配布される大判のカタログがまたよく出来ていました。これは永久保存版です。

12月10日まで開催されています。

「内海聖史 シンプルなゲーム」 void+

会期:11月11日(金)~12月10日(土)

休廊:日、月、祝

時間:14:00~19:00

住所:港区南青山3-16-14 1階

交通:東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線表参道駅より徒歩4分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

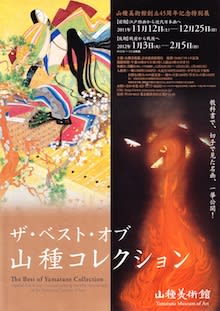

「成層圏 vol.5 風景の再起動 宮永亮」 ギャラリーαM

ギャラリーαM

「成層圏 vol.5 風景の再起動 宮永亮」

10/22-11/26

ギャラリーαMで開催中の「成層圏 vol.5 宮永亮」展へ行ってきました。

展示概要、作家プロフィールについては同ギャラリーWEBサイトをご覧ください。

vol.5 宮永亮 Akira MIYANAGA

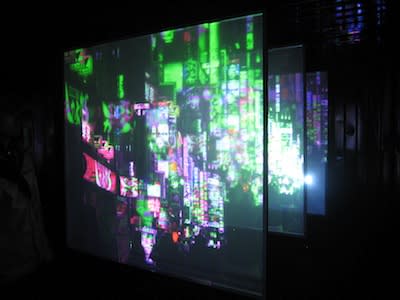

かつて児玉画廊・東京で開催された「地の灯」展をあげるまでもなく、様々な風景がまるで洪水のように溢れ出す映像を制作する宮永ですが、今回の個展ではその表現がさらにスケールアップしています。

それがずばりインスタレーションとしての展開です。会場に入ると何やら小屋が出現し、映像スクリーンなどは半ば乱れ散るかのように置かれています。一見、無造作に並んでいるように見える木材、木製パネルは、それこそ仮設という言葉を強く意識させるような配置ではなかったでしょうか。まさか会場に木材が半ば転がっているとは思いませんでした。

さて映像は会場に点在する木材へ直接投影した「boats」など数点出ていますが、やはり印象に深いのはメインの「arc」です。

ここで宮永は地平線をのぞむ大地、そして都市高速、さらには海の景色などを、ノイズを介在させながら、結合、分離、解体、さらにはレイヤー状に重ね合わせて展開しています。

場所性は極めて希薄となり、風景は色や形に還元されていきます。スピード感のある映像は何らかの物語性を感じさせますが、決して単純にそこへ感情移入することは許しません。あくまでも風景は断片的です。ここが一体どこなのか、そしてなんのイメージの反映なのかという問いを受け付ける間もなく、風景は移ろい、また光り輝き、さらには闇に沈んで消えていきました。

初日のトークを拝聴する機会を得ましたが、これらは基本的に作家が運転する車に載せたカメラの映像を繋ぎ合わせたものだそうです。また風景の素材としてストックホルムから大阪、さらには東北地方の風景が用いられています。

宮永は車載カメラという手法をとることによって身体性を切り離し、映像も出来るだけモンタージュ的に繋ぎ合わせていくことを心がけているようです。だからこそ具体的な風景という素材を用いながらも、どこか抽象性を帯びたイメージに仕上がっているのかもしれません。

このいわゆる仮設の空間は、震災後、一人の生活者として如何に住むのか、また定住とか何かということを考えた時に得られた一つの回答でもあるそうです。この仮設の空間しかり、決して一つの場所に定まらない映像風景などを見ていると、宮永はイリュージョン的な映像世界と現実世界を次元を越えて行き来する永遠の旅人ではないかと思いました。

なお宮永のトークイベントが明日、26日の16時から開催されます。

トークイベント:11月26日(土)16時~17時 宮永亮、下道基行、高橋瑞木

ご紹介が遅れて失礼しました。明日、26日まで開催です。

「成層圏 vol.5 宮永亮」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:10月22日(土)~11月26日(土)

休廊:日・月・祝

時間:12:00~18:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分

「成層圏 vol.5 風景の再起動 宮永亮」

10/22-11/26

ギャラリーαMで開催中の「成層圏 vol.5 宮永亮」展へ行ってきました。

展示概要、作家プロフィールについては同ギャラリーWEBサイトをご覧ください。

vol.5 宮永亮 Akira MIYANAGA

かつて児玉画廊・東京で開催された「地の灯」展をあげるまでもなく、様々な風景がまるで洪水のように溢れ出す映像を制作する宮永ですが、今回の個展ではその表現がさらにスケールアップしています。

それがずばりインスタレーションとしての展開です。会場に入ると何やら小屋が出現し、映像スクリーンなどは半ば乱れ散るかのように置かれています。一見、無造作に並んでいるように見える木材、木製パネルは、それこそ仮設という言葉を強く意識させるような配置ではなかったでしょうか。まさか会場に木材が半ば転がっているとは思いませんでした。

さて映像は会場に点在する木材へ直接投影した「boats」など数点出ていますが、やはり印象に深いのはメインの「arc」です。

ここで宮永は地平線をのぞむ大地、そして都市高速、さらには海の景色などを、ノイズを介在させながら、結合、分離、解体、さらにはレイヤー状に重ね合わせて展開しています。

場所性は極めて希薄となり、風景は色や形に還元されていきます。スピード感のある映像は何らかの物語性を感じさせますが、決して単純にそこへ感情移入することは許しません。あくまでも風景は断片的です。ここが一体どこなのか、そしてなんのイメージの反映なのかという問いを受け付ける間もなく、風景は移ろい、また光り輝き、さらには闇に沈んで消えていきました。

初日のトークを拝聴する機会を得ましたが、これらは基本的に作家が運転する車に載せたカメラの映像を繋ぎ合わせたものだそうです。また風景の素材としてストックホルムから大阪、さらには東北地方の風景が用いられています。

宮永は車載カメラという手法をとることによって身体性を切り離し、映像も出来るだけモンタージュ的に繋ぎ合わせていくことを心がけているようです。だからこそ具体的な風景という素材を用いながらも、どこか抽象性を帯びたイメージに仕上がっているのかもしれません。

このいわゆる仮設の空間は、震災後、一人の生活者として如何に住むのか、また定住とか何かということを考えた時に得られた一つの回答でもあるそうです。この仮設の空間しかり、決して一つの場所に定まらない映像風景などを見ていると、宮永はイリュージョン的な映像世界と現実世界を次元を越えて行き来する永遠の旅人ではないかと思いました。

なお宮永のトークイベントが明日、26日の16時から開催されます。

トークイベント:11月26日(土)16時~17時 宮永亮、下道基行、高橋瑞木

ご紹介が遅れて失礼しました。明日、26日まで開催です。

「成層圏 vol.5 宮永亮」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:10月22日(土)~11月26日(土)

休廊:日・月・祝

時間:12:00~18:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

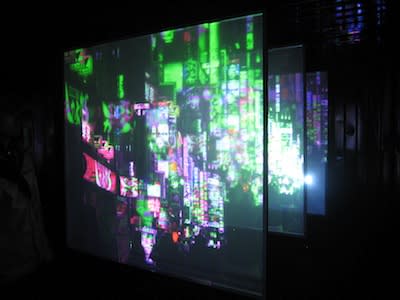

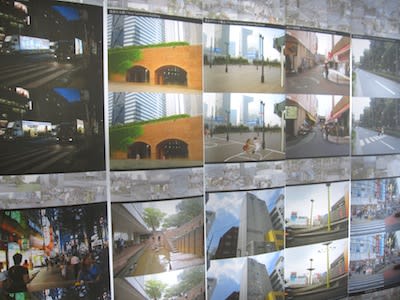

「歌舞伎町アートサイト」 新宿シネシティ広場・大久保公園

新宿シネシティ広場・大久保公園

「歌舞伎町アートサイト」

11/19-12/3

新宿歌舞伎町にメディアアート・コンテナが出現しました。新宿シネシティ広場、大久保公園で開催中の「歌舞伎町アートサイト」へ行ってきました。

国内最大級の歓楽街として有名な新宿歌舞伎町ですが、その界隈にて現代アートのイベントが行われていることをご存知でしょうか。

それが「歌舞伎町アートサイト」です。会場は二つ、歌舞伎町のど真ん中、旧コマ劇場前のシネシティ広場(第一)と、その少し先の大久保公園(第二)に分かれています。そこで8組のアーティストと4つの大学研究室が、メディアアートに関する様々な展示を行っていました。

大久保公園会場

展示は各スペースに設置されたコンテナの中にあります。何やら新宿の街中に突如、出現するコンテナの姿からして異様かもしれませんが、それぞれシネシティに2つ、大久保公園に8つのコンテナが置かれています。なおその数からしても明らかですが、展示のメインは第二会場の大久保公園でした。

浅野耕平「スパングルス」

コンテナの暗室を巧みに利用しています。作品に息を吹きかけると中で漂う光の粒が変化し、後ろのモニターへと拡散、最後にそれが新宿の夜景として表れるのが、浅野耕平の「スパングルス」でした。

筧康明「on the verge」

また筧康明の「on the verge」は、新宿の町の風景を三層のスクリーンに分解して映し出します。半透明のスクリーンで点滅し、多様に変化する光の軌跡は、激しいノイズを生み出し、どこか乱れて定まらない新宿の景色を断片的に提示しました。その錯綜するイメージはまさに猥雑なまでに煌めく新宿のネオンサインなのかもしれません。

東京工芸大学インタラクティブメディア学科野口研究室「新宿の根っこ」

新宿の地理、都市構造を強く意識したのが、東京工芸大学インタラクティブメディア学科野口研究室の「新宿の根っこ」です。東西南北、まるで網の目のように広がる新宿の地下道をアクリルの立体で表現しています。闇に青白く浮かび上がる新宿の地下、つまり根っこは、思いもよらぬほどに有機的ではないでしょうか。LEDライトの効果も巧みでした。

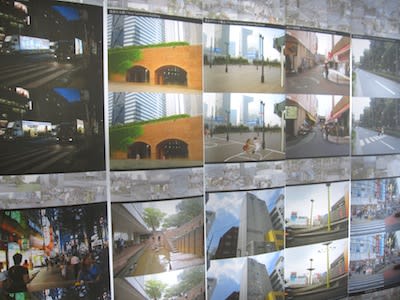

東京工芸大学工学部建築学科鍛研究室「SMALL things BIG change」

また現在の新宿を、最小限の操作で新たな空間へと変えたのが、東京工芸大学工学部建築学科鍛研究室の「SMALL things BIG change」です。これは50箇所ほどピックアップした新宿の景観をコンピューター操作によって変化、写真に表したもので、たとえばビルの無機質な屋上に芝生広場を、また誰もいない公園に囲碁をする人々などを登場させています。

東京工芸大学工学部建築学科鍛研究室「SMALL things BIG change」

傑作は西口のロータリーです。二本の鉄柱が何と遊園地の回転台へと生まれ変わりました。まさに近未来の空想都市・新宿です。

慶応義塾大学SFC筧研究室、展示風景

その他、既製品を高速で回転、そこに光を照射させることによって奇想天外な影絵を作り上げたクワクボリョウや、ツイッターのつぶやきと作品を連動させた多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース・メディアアート研究室の「PouringMouse」なども印象に残りました。インタラクティブな作品が多いのも展示の特徴かもしれません。

なお第一会場、シネシティの前林明次のコンテナは完全定員制です。約15分弱のインスタレーションとのことですが、入場希望者が多い場合は当日、事前に予約が必要となります。私が出向いた際は祝日だったせいか、約2時間後の時間しか指定出来ませんでした。ご注意下さい。

*「Sonic Interface」の実施日:11/19(土)・ 11/20(日)・11/26(土)・11/27(日)・12/3(土) 時間:12:00~18:30(18:30は最終受付)

展示のボリュームとしては決して大きいとは言えませんが、新宿歌舞伎町という場所性、また個人と公共空間との関わりを意識したものなど、単純に狭いアートの領域ではなく、もっと社会的でかつ汎用性を秘めた作品も多く見られました。色々と考えさせられます。

新宿シネシティ会場

時間の関係で前林の展示を見られなかったのだけが心残りでした。入場は無料です。12月3日まで開催されています。

「歌舞伎町アートサイト」 新宿シネシティ広場・大久保公園

会期:11月19日(土)~12月3日(土)

休館:会期中無休

時間:12:00~19:00

住所:シネシティ広場(旧コマ劇場前):新宿区歌舞伎町1-19、大久保公園:新宿区歌舞伎町2-43

交通:西武新宿線西武新宿駅から徒歩約5分。JR新宿駅東口から徒歩約10分。

「歌舞伎町アートサイト」

11/19-12/3

新宿歌舞伎町にメディアアート・コンテナが出現しました。新宿シネシティ広場、大久保公園で開催中の「歌舞伎町アートサイト」へ行ってきました。

国内最大級の歓楽街として有名な新宿歌舞伎町ですが、その界隈にて現代アートのイベントが行われていることをご存知でしょうか。

それが「歌舞伎町アートサイト」です。会場は二つ、歌舞伎町のど真ん中、旧コマ劇場前のシネシティ広場(第一)と、その少し先の大久保公園(第二)に分かれています。そこで8組のアーティストと4つの大学研究室が、メディアアートに関する様々な展示を行っていました。

大久保公園会場

展示は各スペースに設置されたコンテナの中にあります。何やら新宿の街中に突如、出現するコンテナの姿からして異様かもしれませんが、それぞれシネシティに2つ、大久保公園に8つのコンテナが置かれています。なおその数からしても明らかですが、展示のメインは第二会場の大久保公園でした。

浅野耕平「スパングルス」

コンテナの暗室を巧みに利用しています。作品に息を吹きかけると中で漂う光の粒が変化し、後ろのモニターへと拡散、最後にそれが新宿の夜景として表れるのが、浅野耕平の「スパングルス」でした。

筧康明「on the verge」

また筧康明の「on the verge」は、新宿の町の風景を三層のスクリーンに分解して映し出します。半透明のスクリーンで点滅し、多様に変化する光の軌跡は、激しいノイズを生み出し、どこか乱れて定まらない新宿の景色を断片的に提示しました。その錯綜するイメージはまさに猥雑なまでに煌めく新宿のネオンサインなのかもしれません。

東京工芸大学インタラクティブメディア学科野口研究室「新宿の根っこ」

新宿の地理、都市構造を強く意識したのが、東京工芸大学インタラクティブメディア学科野口研究室の「新宿の根っこ」です。東西南北、まるで網の目のように広がる新宿の地下道をアクリルの立体で表現しています。闇に青白く浮かび上がる新宿の地下、つまり根っこは、思いもよらぬほどに有機的ではないでしょうか。LEDライトの効果も巧みでした。

東京工芸大学工学部建築学科鍛研究室「SMALL things BIG change」

また現在の新宿を、最小限の操作で新たな空間へと変えたのが、東京工芸大学工学部建築学科鍛研究室の「SMALL things BIG change」です。これは50箇所ほどピックアップした新宿の景観をコンピューター操作によって変化、写真に表したもので、たとえばビルの無機質な屋上に芝生広場を、また誰もいない公園に囲碁をする人々などを登場させています。

東京工芸大学工学部建築学科鍛研究室「SMALL things BIG change」

傑作は西口のロータリーです。二本の鉄柱が何と遊園地の回転台へと生まれ変わりました。まさに近未来の空想都市・新宿です。

慶応義塾大学SFC筧研究室、展示風景

その他、既製品を高速で回転、そこに光を照射させることによって奇想天外な影絵を作り上げたクワクボリョウや、ツイッターのつぶやきと作品を連動させた多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース・メディアアート研究室の「PouringMouse」なども印象に残りました。インタラクティブな作品が多いのも展示の特徴かもしれません。

なお第一会場、シネシティの前林明次のコンテナは完全定員制です。約15分弱のインスタレーションとのことですが、入場希望者が多い場合は当日、事前に予約が必要となります。私が出向いた際は祝日だったせいか、約2時間後の時間しか指定出来ませんでした。ご注意下さい。

*「Sonic Interface」の実施日:11/19(土)・ 11/20(日)・11/26(土)・11/27(日)・12/3(土) 時間:12:00~18:30(18:30は最終受付)

展示のボリュームとしては決して大きいとは言えませんが、新宿歌舞伎町という場所性、また個人と公共空間との関わりを意識したものなど、単純に狭いアートの領域ではなく、もっと社会的でかつ汎用性を秘めた作品も多く見られました。色々と考えさせられます。

新宿シネシティ会場

時間の関係で前林の展示を見られなかったのだけが心残りでした。入場は無料です。12月3日まで開催されています。

「歌舞伎町アートサイト」 新宿シネシティ広場・大久保公園

会期:11月19日(土)~12月3日(土)

休館:会期中無休

時間:12:00~19:00

住所:シネシティ広場(旧コマ劇場前):新宿区歌舞伎町1-19、大久保公園:新宿区歌舞伎町2-43

交通:西武新宿線西武新宿駅から徒歩約5分。JR新宿駅東口から徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「八木良太:高次からの眺め」 無人島プロダクション

無人島プロダクション

「八木良太:高次からの眺め」

10/30-11/19、11/29-12/17

清澄・無人島のオープニングも八木の個展でした。無人島プロダクションで開催中の「八木良太:高次からの眺め」へ行ってきました。

原美術館での「氷のレコード」、あざみ野での二人展などに続き、横浜トリエンナーレでも大いに注目を浴びた八木良太ですが、ここ無人島でもまた意欲的な展示を見せています。

「高次からの眺め」、つまり見えるものと見えないものの関係を別の次元、いわば高次元から探ろうという八木の試みは、一つのデジカメを通してなされました。

「Passage」(2011)

それが「Passage」(2011)です。白いLEDが等間隔で点滅する台の上には、市販のデジカメが一つ、電源の入ったままにて置かれています。一体ファインダーの中には何が映っているのかと思わずのぞき込んでしまいました。

すると肉眼で本来的に見えなかった光の粒が画面の下から上へと流れていくではありませんか。これは通常では見えない光の軌跡を、人間の目とは異なった次元のデジカメと装置にて捉えたものですが、その半ば光のカーテンは、シンプルながらもことのほかに神秘的な雰囲気をたたえています。まさに降りしきる光の雨粒でした。

さてレコードやテープといった音楽的な素材を用い、これまた思いもつかない表現を見せる八木ですが、今度はさらに一歩進み、作品にCDを取り込みました。

「CD」(2011)

その名もずばり「CD」(2011)とつけられた一面の平面の作品は、一見するところ何がCDなのか分からないかもしれません。

「CD」(2011)*部分

実はこれはCDの表面の膜をキャンバスの上に貼付けたものだそうです。うねるCDの波紋は、例えていえば琳派の流水の表現などを思いおこさせます。角度を変えて色味が変化し、七色に光る紋様を見ているとしばし時間を忘れてしまいます。下から上からと楽しみました。

「高次からの眺め」(2011)*正面

DMにも掲載された表題作、「高次からの眺め」(2011)は、透明の支持体、そして白い球、さらには影と、そのイメージが何層にも分かれてくる作品です。平面と立体、そして光と影の交差する様は、かつてモホイ=ナジが手がけた視覚芸術実験の世界を思わせるものがありました。

「無重力の雨」(2011)

宙から吊るされた金属の球体、「無重力の雨」(2011)を動かすと、まさしくパチパチと音をたてて球が互いにぶつかり合います。その規則的な運動、また音からは、どこか時間を刻む時計の針を連想しました。

なお会期途中、約10日間(11/20-11/28)の休みを挟みます。ご注意下さい。*その前後で展示内容は変わりません。

12月17日までの開催です。

「八木良太:高次からの眺め」 無人島プロダクション

会期:10月30日(日)~11月19日(土)、11月29日(火)~12月17日(土)

休廊:月・祝日

時間:火~金、12:00~20:00 土~日、11:00~19:00

住所:江東区三好2-12-6 SNAC内

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩2分。都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩4分。

「八木良太:高次からの眺め」

10/30-11/19、11/29-12/17

清澄・無人島のオープニングも八木の個展でした。無人島プロダクションで開催中の「八木良太:高次からの眺め」へ行ってきました。

原美術館での「氷のレコード」、あざみ野での二人展などに続き、横浜トリエンナーレでも大いに注目を浴びた八木良太ですが、ここ無人島でもまた意欲的な展示を見せています。

「高次からの眺め」、つまり見えるものと見えないものの関係を別の次元、いわば高次元から探ろうという八木の試みは、一つのデジカメを通してなされました。

「Passage」(2011)

それが「Passage」(2011)です。白いLEDが等間隔で点滅する台の上には、市販のデジカメが一つ、電源の入ったままにて置かれています。一体ファインダーの中には何が映っているのかと思わずのぞき込んでしまいました。

すると肉眼で本来的に見えなかった光の粒が画面の下から上へと流れていくではありませんか。これは通常では見えない光の軌跡を、人間の目とは異なった次元のデジカメと装置にて捉えたものですが、その半ば光のカーテンは、シンプルながらもことのほかに神秘的な雰囲気をたたえています。まさに降りしきる光の雨粒でした。

さてレコードやテープといった音楽的な素材を用い、これまた思いもつかない表現を見せる八木ですが、今度はさらに一歩進み、作品にCDを取り込みました。

「CD」(2011)

その名もずばり「CD」(2011)とつけられた一面の平面の作品は、一見するところ何がCDなのか分からないかもしれません。

「CD」(2011)*部分

実はこれはCDの表面の膜をキャンバスの上に貼付けたものだそうです。うねるCDの波紋は、例えていえば琳派の流水の表現などを思いおこさせます。角度を変えて色味が変化し、七色に光る紋様を見ているとしばし時間を忘れてしまいます。下から上からと楽しみました。

「高次からの眺め」(2011)*正面

DMにも掲載された表題作、「高次からの眺め」(2011)は、透明の支持体、そして白い球、さらには影と、そのイメージが何層にも分かれてくる作品です。平面と立体、そして光と影の交差する様は、かつてモホイ=ナジが手がけた視覚芸術実験の世界を思わせるものがありました。

「無重力の雨」(2011)

宙から吊るされた金属の球体、「無重力の雨」(2011)を動かすと、まさしくパチパチと音をたてて球が互いにぶつかり合います。その規則的な運動、また音からは、どこか時間を刻む時計の針を連想しました。

なお会期途中、約10日間(11/20-11/28)の休みを挟みます。ご注意下さい。*その前後で展示内容は変わりません。

12月17日までの開催です。

「八木良太:高次からの眺め」 無人島プロダクション

会期:10月30日(日)~11月19日(土)、11月29日(火)~12月17日(土)

休廊:月・祝日

時間:火~金、12:00~20:00 土~日、11:00~19:00

住所:江東区三好2-12-6 SNAC内

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩2分。都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩4分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「モーツァルトの顔」 第一生命保険ギャラリー

第一生命保険ギャラリー

「国際モーツァルテウム財団コレクション モーツァルトの顔 - 18世紀の天才をめぐる6つの物語」

11/19-11/25

ランゲ作「モーツァルト肖像画」をはじめ、「トルコ行進曲」などの自筆譜などを展示します。第一生命保険ギャラリーで開催中の「国際モーツァルテウム財団コレクション モーツァルトの顔 - 18世紀の天才をめぐる6つの物語」へ行ってきました。

モーツァルトの肖像画というと、今でも新発見の作が登場するなど、何かと話題に事欠きませんが、今回お披露目となったのは、最も有名なランゲによって描かれた作品です。

ランゲはモーツァルトの妻、コンスタンツェの妹であるアロイジアの夫です。その彼がモーツァルトの晩年、この肖像画を描きました。(最終的には未完成。)またランゲ作肖像画は小林秀雄の「モオツァルト」でも引用があります。そちらでご存知の方も多いかもしれません。

実は私自身、モーツァルトの肖像画の中で、どこか憂いを帯びたようなランゲの作品が一番好きでしたが、まさかそれを今回、目と鼻の先で楽しめるとは思いもよりません。なおランゲ作の肖像画は日本初公開です。これ一つでもモーツァルトファンとしては感動ものでした。

さて展示ではこの肖像画の他に、「トルコ行進曲」と「キラキラ星変奏曲」の自筆楽譜、また様々な初版の楽譜、それにモーツァルトの使っていたタバコ入れなどの小物類も数点出品されています。あとは殆ど肖像の複製画、もしくは写真パネルです。モーツァルトの生涯や楽曲などが紹介されていました。

「変貌するモーツァルト/海老澤敏/岩波現代文庫」

「変貌するモーツァルト/海老澤敏/岩波現代文庫」

第一生命保険ギャラリーの手狭スペースということもあってか、量は全く望めませんが、主催にモーツアルト研究では世界的に名高いモーツァルテウム財団、また監修は海老澤敏氏がつとめられたこともあってか、思いの外につくり込んだ展覧会だという印象を受けました。

それにしてもモーツアルトの遺髪まで出品されていたのには驚きました。頭の中にふとピアノ協奏曲第27番の澄み切ったラルゲットが浮かんできます。これにはぐっときてしまいました。

「モーツァルト:ピアノ協奏曲第25、27番/アバド、 グルダ/ユニバーサル」

「モーツァルト:ピアノ協奏曲第25、27番/アバド、 グルダ/ユニバーサル」

非常にタイトなスケジュールの展覧会ですが、会期中連日、ロビーコンサートも予定(スケジュール)されています。そちらをかねてのお出かけもよいのではないでしょうか。

「モーツァルト:レクイエム/ムーティ、スウェーデン放送合唱団/EMIミュージック」

「モーツァルト:レクイエム/ムーティ、スウェーデン放送合唱団/EMIミュージック」

毎日新聞デジタル「MANTANWEB」に会場の展示風景が掲載されています。あわせてご覧ください。

モーツァルト : 日本初公開のランゲ作肖像画や自筆譜を公開 展示会「モーツァルトの顔」

11月25日までの開催です。なお入場は無料でした。

「モーツァルトの顔 - 18世紀の天才をめぐる6つの物語」 第一生命保険本社1階ギャラリー

会期:11月19日(土)~11月25日(金)

休館:会期中無休

時間:9:30~19:30

住所:千代田区有楽町1-13-1 DNタワー21 第一生命本館1階

交通:JR線有楽町駅中央西口より徒歩2分。東京メトロ日比谷線・千代田線、都営三田線日比谷駅B1、B2出口より徒歩1分。東京メトロ有楽町線有楽町駅徒歩1分。

「国際モーツァルテウム財団コレクション モーツァルトの顔 - 18世紀の天才をめぐる6つの物語」

11/19-11/25

ランゲ作「モーツァルト肖像画」をはじめ、「トルコ行進曲」などの自筆譜などを展示します。第一生命保険ギャラリーで開催中の「国際モーツァルテウム財団コレクション モーツァルトの顔 - 18世紀の天才をめぐる6つの物語」へ行ってきました。

モーツァルトの肖像画というと、今でも新発見の作が登場するなど、何かと話題に事欠きませんが、今回お披露目となったのは、最も有名なランゲによって描かれた作品です。

ランゲはモーツァルトの妻、コンスタンツェの妹であるアロイジアの夫です。その彼がモーツァルトの晩年、この肖像画を描きました。(最終的には未完成。)またランゲ作肖像画は小林秀雄の「モオツァルト」でも引用があります。そちらでご存知の方も多いかもしれません。

実は私自身、モーツァルトの肖像画の中で、どこか憂いを帯びたようなランゲの作品が一番好きでしたが、まさかそれを今回、目と鼻の先で楽しめるとは思いもよりません。なおランゲ作の肖像画は日本初公開です。これ一つでもモーツァルトファンとしては感動ものでした。

さて展示ではこの肖像画の他に、「トルコ行進曲」と「キラキラ星変奏曲」の自筆楽譜、また様々な初版の楽譜、それにモーツァルトの使っていたタバコ入れなどの小物類も数点出品されています。あとは殆ど肖像の複製画、もしくは写真パネルです。モーツァルトの生涯や楽曲などが紹介されていました。

「変貌するモーツァルト/海老澤敏/岩波現代文庫」

「変貌するモーツァルト/海老澤敏/岩波現代文庫」第一生命保険ギャラリーの手狭スペースということもあってか、量は全く望めませんが、主催にモーツアルト研究では世界的に名高いモーツァルテウム財団、また監修は海老澤敏氏がつとめられたこともあってか、思いの外につくり込んだ展覧会だという印象を受けました。

それにしてもモーツアルトの遺髪まで出品されていたのには驚きました。頭の中にふとピアノ協奏曲第27番の澄み切ったラルゲットが浮かんできます。これにはぐっときてしまいました。

「モーツァルト:ピアノ協奏曲第25、27番/アバド、 グルダ/ユニバーサル」

「モーツァルト:ピアノ協奏曲第25、27番/アバド、 グルダ/ユニバーサル」非常にタイトなスケジュールの展覧会ですが、会期中連日、ロビーコンサートも予定(スケジュール)されています。そちらをかねてのお出かけもよいのではないでしょうか。

「モーツァルト:レクイエム/ムーティ、スウェーデン放送合唱団/EMIミュージック」

「モーツァルト:レクイエム/ムーティ、スウェーデン放送合唱団/EMIミュージック」毎日新聞デジタル「MANTANWEB」に会場の展示風景が掲載されています。あわせてご覧ください。

モーツァルト : 日本初公開のランゲ作肖像画や自筆譜を公開 展示会「モーツァルトの顔」

11月25日までの開催です。なお入場は無料でした。

「モーツァルトの顔 - 18世紀の天才をめぐる6つの物語」 第一生命保険本社1階ギャラリー

会期:11月19日(土)~11月25日(金)

休館:会期中無休

時間:9:30~19:30

住所:千代田区有楽町1-13-1 DNタワー21 第一生命本館1階

交通:JR線有楽町駅中央西口より徒歩2分。東京メトロ日比谷線・千代田線、都営三田線日比谷駅B1、B2出口より徒歩1分。東京メトロ有楽町線有楽町駅徒歩1分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「中国の陶磁・漆・青銅」 根津美術館

根津美術館

「中国の陶磁・漆・青銅」

11/16-12/25

根津美術館で開催中の「受贈記念特別展 中国の陶磁・漆・青銅」のプレスプレビューに参加してきました。

元々、充実したうつわのコレクションで知られる根津美術館ですが、今回新たな作品が寄贈され、さらにその厚みが増しました。

それが本展でお披露目された中国の陶磁器、漆、青銅のコレクションです。

「緑釉博山れん」 中国・後漢時代 1-2世紀

これまでの根津美術館では少なかった唐時代以前の陶磁器、すなわち古代から漢時代の土器や陶器を中心とした藤崎コレクション、それに宋時代の漆器では世界唯一という永田コレクション、また漆の研究家としても知られる李氏の青銅器の3つのコレクションが加わりました。

出品は全82点です。いつもながらに完成された展示空間のもとで、その煌めきはより際立っていました。

「白磁場瓶」 中国・唐時代 8世紀

白磁、青磁好きの私にとってはたまらない展示です。いきなり一目で惚れてしまったのは、どこか素朴な造形も美しい「白磁浄瓶」(8世紀)でした。

なおこの瓶は白磁というよりも、白土で表面を白くし、その上に透明釉をかけて焼き上げたのだそうです。また形も仏教の法具を写したものとのことでした。

「白磁龍耳瓶」 中国・唐時代 8世紀

また白磁でもう一点、見逃せないのが「白磁龍耳瓶」(8世紀)です。盤口を龍頭が左右からくわえています。緑味の透明釉のかかった深みのある白味もまた魅力的でした。

「茶葉末釉瓶」 中国・清時代 18世紀

当時では唐の時代から大きく下り、清の時代の「茶葉末釉瓶」(18世紀)にも目を奪われます。茶葉末釉は清になって発明されたというものですが、そのしっとりとした深い色合いには強く惹かれます。私の一推しはこれでした。

右、「朱緑漆盆」 木胎漆塗 中国・南宋~元時代 13-14世紀

漆器も名品が目白押しです。厚手の「朱緑漆盆」(13-14世紀)の造形は力強く、それこそ根来焼を連想させるものがありました。

「朱黒漆輪花椀、皿」 木胎漆塗 中国・北宋時代 10-12世紀

また可愛らしい花弁の形をした「黒漆輪花椀」(10-13世紀)も見逃せません。紋様はなく、シンプルな作品ですが、5枚の花弁が薄く象られた繊細な造形美と、黒光りする艶やかな光沢感はまさに絶品ではないでしょうか。

右、「黒漆箸」 1膳 中国・南宋時代 12-13世紀

さらに漆では「黒漆箸」(12-13世紀)も出ていました。(青銅の箸もあり。)なお中国で箸の使用が一般的になったのは、明時代のことだそうです。もちろん漢の時代にも出土例がありますが、思いの他に最近になって普及したものだとは知りませんでした。

「展示室2 中国の人物画」風景

さてこの本編とは別に、同時開催のテーマ展示もかなり充実しています。展示室2の「中国の人物画」では館蔵の中国絵画より元、明時代の人物画がいくつか出品されていました。

尾形乾山「色絵絵替角皿」 日本・江戸時代 18世紀

また階上の展示室5では「色絵いろいろ」と題し、仁清、乾山の色絵の器が多数出ています。琳派好きにも嬉しいところでした。

重要文化財「堅手茶碗 銘 長崎」 朝鮮・朝鮮時代 18世紀

茶室の展示室6にさり気なく出ていた重要文化財の「堅手茶碗 銘 長崎」(16-17世紀)が忘れられません。どこか遊び心もある緩やかなカーブを描いた口縁、そして丸みを帯びた銅、そして何と言ってもやや青みを帯びた色彩の美しさには言葉を失います。しばし時間を忘れて見入ってしまいました。

来年度の根津美術館の展示スケジュールが発表されました。

三井記念でも大変な話題となった柴田是真の展覧会が再びやってきます。なお本年、震災の影響により延期された「KORIN展」も、来春に開催される予定です。充実したラインナップに今から心を踊らされる方も多いのではないでしょうか。

先日リリースされた根津美術館アプリも情報更新中です。

12月25日まで開催されています。

「中国の陶磁・漆・青銅」 根津美術館

会期:11月16日(水)~12月25日(日)

休館:毎週月曜日

時間:10:00~17:00

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「中国の陶磁・漆・青銅」

11/16-12/25

根津美術館で開催中の「受贈記念特別展 中国の陶磁・漆・青銅」のプレスプレビューに参加してきました。

元々、充実したうつわのコレクションで知られる根津美術館ですが、今回新たな作品が寄贈され、さらにその厚みが増しました。

それが本展でお披露目された中国の陶磁器、漆、青銅のコレクションです。

「緑釉博山れん」 中国・後漢時代 1-2世紀

これまでの根津美術館では少なかった唐時代以前の陶磁器、すなわち古代から漢時代の土器や陶器を中心とした藤崎コレクション、それに宋時代の漆器では世界唯一という永田コレクション、また漆の研究家としても知られる李氏の青銅器の3つのコレクションが加わりました。

出品は全82点です。いつもながらに完成された展示空間のもとで、その煌めきはより際立っていました。

「白磁場瓶」 中国・唐時代 8世紀

白磁、青磁好きの私にとってはたまらない展示です。いきなり一目で惚れてしまったのは、どこか素朴な造形も美しい「白磁浄瓶」(8世紀)でした。

なおこの瓶は白磁というよりも、白土で表面を白くし、その上に透明釉をかけて焼き上げたのだそうです。また形も仏教の法具を写したものとのことでした。

「白磁龍耳瓶」 中国・唐時代 8世紀

また白磁でもう一点、見逃せないのが「白磁龍耳瓶」(8世紀)です。盤口を龍頭が左右からくわえています。緑味の透明釉のかかった深みのある白味もまた魅力的でした。

「茶葉末釉瓶」 中国・清時代 18世紀

当時では唐の時代から大きく下り、清の時代の「茶葉末釉瓶」(18世紀)にも目を奪われます。茶葉末釉は清になって発明されたというものですが、そのしっとりとした深い色合いには強く惹かれます。私の一推しはこれでした。

右、「朱緑漆盆」 木胎漆塗 中国・南宋~元時代 13-14世紀

漆器も名品が目白押しです。厚手の「朱緑漆盆」(13-14世紀)の造形は力強く、それこそ根来焼を連想させるものがありました。

「朱黒漆輪花椀、皿」 木胎漆塗 中国・北宋時代 10-12世紀

また可愛らしい花弁の形をした「黒漆輪花椀」(10-13世紀)も見逃せません。紋様はなく、シンプルな作品ですが、5枚の花弁が薄く象られた繊細な造形美と、黒光りする艶やかな光沢感はまさに絶品ではないでしょうか。

右、「黒漆箸」 1膳 中国・南宋時代 12-13世紀

さらに漆では「黒漆箸」(12-13世紀)も出ていました。(青銅の箸もあり。)なお中国で箸の使用が一般的になったのは、明時代のことだそうです。もちろん漢の時代にも出土例がありますが、思いの他に最近になって普及したものだとは知りませんでした。

「展示室2 中国の人物画」風景

さてこの本編とは別に、同時開催のテーマ展示もかなり充実しています。展示室2の「中国の人物画」では館蔵の中国絵画より元、明時代の人物画がいくつか出品されていました。

尾形乾山「色絵絵替角皿」 日本・江戸時代 18世紀

また階上の展示室5では「色絵いろいろ」と題し、仁清、乾山の色絵の器が多数出ています。琳派好きにも嬉しいところでした。

重要文化財「堅手茶碗 銘 長崎」 朝鮮・朝鮮時代 18世紀

茶室の展示室6にさり気なく出ていた重要文化財の「堅手茶碗 銘 長崎」(16-17世紀)が忘れられません。どこか遊び心もある緩やかなカーブを描いた口縁、そして丸みを帯びた銅、そして何と言ってもやや青みを帯びた色彩の美しさには言葉を失います。しばし時間を忘れて見入ってしまいました。

来年度の根津美術館の展示スケジュールが発表されました。

「特別展 KORIN 『国宝燕子花図』とメトロポリタン美術館所蔵『八橋図』」 2012/4/21~5/20

「唐物を飾る 中世人の花会と茶会」 2012/6/2~7/16

「応挙の藤花図と近世の屏風 伊年印『草花図屏風』初公開」 2012/7/28~8/26

「平家物語画帖 諸行無常のミニアチュール」 2012/9/8~10/21

「特別展 柴田是真」 2012/11/1~12/16

「新春の国宝那智瀧図 仏教説話画の名品とともに」 2013/1/9~2/11

「遠州・不味の美意識 名物の茶道具」 2013/2/23~4/7

「唐物を飾る 中世人の花会と茶会」 2012/6/2~7/16

「応挙の藤花図と近世の屏風 伊年印『草花図屏風』初公開」 2012/7/28~8/26

「平家物語画帖 諸行無常のミニアチュール」 2012/9/8~10/21

「特別展 柴田是真」 2012/11/1~12/16

「新春の国宝那智瀧図 仏教説話画の名品とともに」 2013/1/9~2/11

「遠州・不味の美意識 名物の茶道具」 2013/2/23~4/7

三井記念でも大変な話題となった柴田是真の展覧会が再びやってきます。なお本年、震災の影響により延期された「KORIN展」も、来春に開催される予定です。充実したラインナップに今から心を踊らされる方も多いのではないでしょうか。

先日リリースされた根津美術館アプリも情報更新中です。

12月25日まで開催されています。

「中国の陶磁・漆・青銅」 根津美術館

会期:11月16日(水)~12月25日(日)

休館:毎週月曜日

時間:10:00~17:00

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「松戸アートラインプロジェクト2011」 松戸駅西口周辺

松戸駅西口周辺

「松戸アートラインプロジェクト2011」

11/5-11/27

今年も松戸にアートの季節が到来です。松戸アートラインプロジェクト2011へ行ってきました。

昨年より、松戸駅の西口の公共空間や空きテナントなどを用い、主に若いアーティストらによる現代アートのプロジェクトとしてはじまった「松戸アートラインプロジェクト」ですが、今年はテーマに「暮らしの芸術」据え、再び様々なインスタレーションの他、パフォーマンスイベントなどが展開されています。

舞台は松戸駅西口一帯全域です。展示会場も駅から旧街道沿いに広がる市街地内の雑居ビル、もしくは公共施設、さらには屋外と点在しています。

松戸駅西口市街地。目印は緑色の幟旗です。

ガイドは駅構内に置かれた地図付きのパンフレットが有効です。(マップは公式サイトからもダウンロード出来ます。)それを片手に早速、展示を歩いて廻ることにしました。

雑居ビルの空きテナントの一角でコンセプチャルな展示を繰り広げるのがユニット「りきりき」と原田晋です。

りきりき「浮遊ライン」 新角ビル3階

りきりきは松戸の街中のとある電話ボックスの景色と、そこに描かれたドローイングの二つのイメージを映像で重ね合わせます。

原田晋「This World Is Not My Home」 ルシーナビル7階

また原田はおそらくはかつて飲食店であったであろうスペースに、映像作品をまるで星屑のように散らばらせています。この丸窓のある空間もまた特異でした。単純なホワイトキューブではない、こうした場所の面白さも松戸アートラインならではのことかもしれません。

一方、屋外、街中に潜むアートを探すのも松戸アートラインの楽しみ方の一つです。

松戸西口公園

一見、何の変哲もない都市公園である西口公園ですが、周囲の壁によく目を凝らしてください。何やら言葉が色々と記されていることに気がつくのではないでしょうか。

青木麦生「松戸歌壇」 西口公園

実はこれは青木麦生の「松戸歌壇」です。松戸の街の随所に計32首の短歌を溶け込ませています。

青木麦生「松戸歌壇」 松戸市民劇場前

公園に限らず、ベンチなど、あちこちで見ることが出来ました。

「MADウォール」 岩瀬跨線橋~根本交差点

また大掛かりな壁画も気分を盛り上げてくれます。岩瀬跨線橋の壁面を飾るのはMADウォールこと大山エンリコイサムらの作品と、アーティストユニット「ひとつき」の作品です。

「HITOTZUKI ひとつき」 岩瀬跨線橋~根本交差点

「MADウォール」は2010年に完成し、その際の様子は拙ブログにもまとめましたが、今回はその裏手に「ひとつき」の新たな壁画が加わったわけです。かつては落書きも多く、やや暗い印象のあった跨線橋周辺の雰囲気は一変していました。

couch「Mapping Project#1 坂川」 坂川 *展示時間、17:00~21:00

また松戸中心部を流れる坂川をLED照射で青色に染めたcouchも屋外に設置された作品です。残念ながら私が出向いた際は昼間で、その青い光を見ることは出来ませんでしたが、照射された際にはさぞかし見事な光景が出現するのではないでしょうか。

なおこの作品と宮ノ越地下歩道の滝澤潔のインスタレーションは、暗くなってからでないとよく分かりません。夕方からの観覧をおすすめします。

さて今回のアートライン、実のところ展示自体の規模は前回よりかなり縮小したようですが、半ばそれを補う形として行われているのが参加型のワークショップです。

大成哲雄+聖徳大学大成ゼミ「松戸百鬼夜行」 松屋2階

松戸の老舗、松屋の2階の古風なスペースでは、大成哲雄+聖徳大学大成ゼミによる「松戸百鬼夜行」プロジェクトが行われています。これは身近な日用品を用いて様々な「ものの化身」をつくるワークショップで、会場には缶ビールと栄養ドリンクの瓶を組み合わせてつくった「聖ビール」や、ぬいぐるみの綿を集めてつくった妖怪「わたもしゃ」などを紹介していました。

アトリエミルクル「芯のある町」 旧・原田米店

そして同じく松戸で古く残る日本家屋、旧原田米店で行われているのが、アトリエミルクルの「芯のある町」です。トイレットペーパーやラップの芯などをたくさん集め、それを子どもたちによるワークショップで町や森に仕上げています。

「0円ショップ」 鈴木ビル1階

また松戸の一等地、伊勢丹前の空き店舗では「0円ショップ」が展開中です。こちらは参加者が持ち寄った日用品、服や食器などを0円で販売しています。なお会期中、随時持ち込みを受け付けています。自由に参加可能です。ようは究極のフリマと言えるかもしれません。

そして中島祐太は「19時から21時のHobbyScramble」と題し、夜の松戸ミステリーツアーを行いました。(公式サイトにレポートがあります。)ともかく会期中はこうしたワークショップ、またパフォーマンスが目白押しです。展示を単に受動的に見るというよりも、積極的に参加した方が、今回の松戸アートラインはより身近になるのかもしれません。

安藤早織「MAD ANIMA」 塩屋刃物店隣

もちろん開催地、松戸という場所を意識した作品もいくつか点在しています。松戸の町を旅する水玉をコマ撮りアニメーションで表現した安藤早織の「MAD ANIMA」や、ビルの窓から望む松戸の町と自身の空想の風景を平面に重ね合わせた田嶋奈保子の作品などは印象に残りました。

田嶋奈保子「生きる身体 つながる心」 日発ビル6階

それにしても日用品を素材にした作品をはじめ、日常のライフスタイルを見直させるような作品など、会場をめぐり歩いていると「暮らしの芸術」というテーマの重みがひしひしと伝わってきます。

結いの会「結びの宴」 日発ビル5階

言ってしまえば見栄えのするような大掛かりなインスタレーションはありません。しかしながらアートから日常の生活や暮らしの在り方を考え直していこうというアプローチは、あえて地元なので触れますが、東京郊外の中でもとりたてて日の目の当たるわけでもない松戸だからこそ、逆に際立ってくるのではないでしょうか。

そうした点でこの企画をまとめあげた毛利嘉孝氏のディレクションは実に見事だと感心しました。

新坂川周辺

松戸アートラインプロジェクトの公式ツイッターがこまめに展示やイベントの情報発信をしています。要フォローです。(@matsudo_artline)

なお展示は会期中、土日祝のみの開催です。十分にご注意下さい。

11月27日まで開催されています。

「松戸アートラインプロジェクト2011」 松戸駅西口周辺

会期:11月5日(土)~11月27日(日) *会期中土日祝

休館:上記期間内平日

時間:11:00~18:00 *会場により一部異なる場合あり

住所:千葉県松戸市本町7-9 (株)まちづクリエイティブ内 実行委員会事務局

交通:上野駅からJR常磐線快速電車で約20分。松戸駅下車、西口一帯。

「松戸アートラインプロジェクト2011」

11/5-11/27

今年も松戸にアートの季節が到来です。松戸アートラインプロジェクト2011へ行ってきました。

昨年より、松戸駅の西口の公共空間や空きテナントなどを用い、主に若いアーティストらによる現代アートのプロジェクトとしてはじまった「松戸アートラインプロジェクト」ですが、今年はテーマに「暮らしの芸術」据え、再び様々なインスタレーションの他、パフォーマンスイベントなどが展開されています。

舞台は松戸駅西口一帯全域です。展示会場も駅から旧街道沿いに広がる市街地内の雑居ビル、もしくは公共施設、さらには屋外と点在しています。

松戸駅西口市街地。目印は緑色の幟旗です。

ガイドは駅構内に置かれた地図付きのパンフレットが有効です。(マップは公式サイトからもダウンロード出来ます。)それを片手に早速、展示を歩いて廻ることにしました。

雑居ビルの空きテナントの一角でコンセプチャルな展示を繰り広げるのがユニット「りきりき」と原田晋です。

りきりき「浮遊ライン」 新角ビル3階

りきりきは松戸の街中のとある電話ボックスの景色と、そこに描かれたドローイングの二つのイメージを映像で重ね合わせます。

原田晋「This World Is Not My Home」 ルシーナビル7階

また原田はおそらくはかつて飲食店であったであろうスペースに、映像作品をまるで星屑のように散らばらせています。この丸窓のある空間もまた特異でした。単純なホワイトキューブではない、こうした場所の面白さも松戸アートラインならではのことかもしれません。

一方、屋外、街中に潜むアートを探すのも松戸アートラインの楽しみ方の一つです。

松戸西口公園

一見、何の変哲もない都市公園である西口公園ですが、周囲の壁によく目を凝らしてください。何やら言葉が色々と記されていることに気がつくのではないでしょうか。

青木麦生「松戸歌壇」 西口公園

実はこれは青木麦生の「松戸歌壇」です。松戸の街の随所に計32首の短歌を溶け込ませています。

青木麦生「松戸歌壇」 松戸市民劇場前

公園に限らず、ベンチなど、あちこちで見ることが出来ました。

「MADウォール」 岩瀬跨線橋~根本交差点

また大掛かりな壁画も気分を盛り上げてくれます。岩瀬跨線橋の壁面を飾るのはMADウォールこと大山エンリコイサムらの作品と、アーティストユニット「ひとつき」の作品です。

「HITOTZUKI ひとつき」 岩瀬跨線橋~根本交差点

「MADウォール」は2010年に完成し、その際の様子は拙ブログにもまとめましたが、今回はその裏手に「ひとつき」の新たな壁画が加わったわけです。かつては落書きも多く、やや暗い印象のあった跨線橋周辺の雰囲気は一変していました。

couch「Mapping Project#1 坂川」 坂川 *展示時間、17:00~21:00

また松戸中心部を流れる坂川をLED照射で青色に染めたcouchも屋外に設置された作品です。残念ながら私が出向いた際は昼間で、その青い光を見ることは出来ませんでしたが、照射された際にはさぞかし見事な光景が出現するのではないでしょうか。

なおこの作品と宮ノ越地下歩道の滝澤潔のインスタレーションは、暗くなってからでないとよく分かりません。夕方からの観覧をおすすめします。

さて今回のアートライン、実のところ展示自体の規模は前回よりかなり縮小したようですが、半ばそれを補う形として行われているのが参加型のワークショップです。

大成哲雄+聖徳大学大成ゼミ「松戸百鬼夜行」 松屋2階

松戸の老舗、松屋の2階の古風なスペースでは、大成哲雄+聖徳大学大成ゼミによる「松戸百鬼夜行」プロジェクトが行われています。これは身近な日用品を用いて様々な「ものの化身」をつくるワークショップで、会場には缶ビールと栄養ドリンクの瓶を組み合わせてつくった「聖ビール」や、ぬいぐるみの綿を集めてつくった妖怪「わたもしゃ」などを紹介していました。

アトリエミルクル「芯のある町」 旧・原田米店

そして同じく松戸で古く残る日本家屋、旧原田米店で行われているのが、アトリエミルクルの「芯のある町」です。トイレットペーパーやラップの芯などをたくさん集め、それを子どもたちによるワークショップで町や森に仕上げています。

「0円ショップ」 鈴木ビル1階

また松戸の一等地、伊勢丹前の空き店舗では「0円ショップ」が展開中です。こちらは参加者が持ち寄った日用品、服や食器などを0円で販売しています。なお会期中、随時持ち込みを受け付けています。自由に参加可能です。ようは究極のフリマと言えるかもしれません。

そして中島祐太は「19時から21時のHobbyScramble」と題し、夜の松戸ミステリーツアーを行いました。(公式サイトにレポートがあります。)ともかく会期中はこうしたワークショップ、またパフォーマンスが目白押しです。展示を単に受動的に見るというよりも、積極的に参加した方が、今回の松戸アートラインはより身近になるのかもしれません。

安藤早織「MAD ANIMA」 塩屋刃物店隣

もちろん開催地、松戸という場所を意識した作品もいくつか点在しています。松戸の町を旅する水玉をコマ撮りアニメーションで表現した安藤早織の「MAD ANIMA」や、ビルの窓から望む松戸の町と自身の空想の風景を平面に重ね合わせた田嶋奈保子の作品などは印象に残りました。

田嶋奈保子「生きる身体 つながる心」 日発ビル6階

それにしても日用品を素材にした作品をはじめ、日常のライフスタイルを見直させるような作品など、会場をめぐり歩いていると「暮らしの芸術」というテーマの重みがひしひしと伝わってきます。

結いの会「結びの宴」 日発ビル5階

言ってしまえば見栄えのするような大掛かりなインスタレーションはありません。しかしながらアートから日常の生活や暮らしの在り方を考え直していこうというアプローチは、あえて地元なので触れますが、東京郊外の中でもとりたてて日の目の当たるわけでもない松戸だからこそ、逆に際立ってくるのではないでしょうか。

そうした点でこの企画をまとめあげた毛利嘉孝氏のディレクションは実に見事だと感心しました。

新坂川周辺

松戸アートラインプロジェクトの公式ツイッターがこまめに展示やイベントの情報発信をしています。要フォローです。(@matsudo_artline)

なお展示は会期中、土日祝のみの開催です。十分にご注意下さい。

11月27日まで開催されています。

「松戸アートラインプロジェクト2011」 松戸駅西口周辺

会期:11月5日(土)~11月27日(日) *会期中土日祝

休館:上記期間内平日

時間:11:00~18:00 *会場により一部異なる場合あり

住所:千葉県松戸市本町7-9 (株)まちづクリエイティブ内 実行委員会事務局

交通:上野駅からJR常磐線快速電車で約20分。松戸駅下車、西口一帯。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

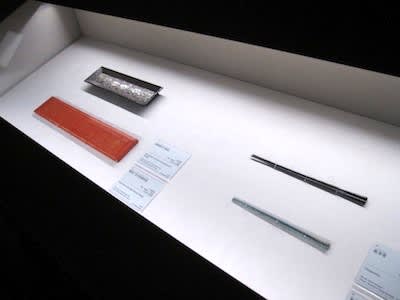

「プリュス・ジ・アートフェア 2011」を開催

東京アートフェアをはじめ、今年も様々なアートフェアが続く東京ですが、明日11月18日(金)より3日間、東京美術倶楽部の東美アートフォーラムにてまた一つ別のフェアがはじまります。

それが「プリュス・ジ・アートフェア 2011」です。かつて「TCAF」と名乗り、昨年からこの「プリュス」へと名が変わりましたが、今回は初の試みとして「コンテンポラリー」という枠を外し、さらに幅広いジャンルの美術を紹介するアートフェアになりました。

土屋裕介「望遠飛行」 テラコッタ、紙 2011年

出展のギャラリー、出品作家は以下の通りです。

銀座の老舗から名古屋、金沢などのギャラリーなどが一同に介します。もちろん扱う作品も絵画に工芸、そして写真などと多数です。詳細はプリュスサイト内、各ギャラリーのページをご覧ください。

川口起美雄「ISOLA(島)」テンペラ、木製ボード 2011年

さてこうしたフェアでは、当然ながら各ギャラリーでの作品の展示、販売がメインとなりますが、それだけではないのがまた注目すべきポイントです。会期は今週末のみとタイトですが、その間にいくつかのイベント、トークショーが予定されています。

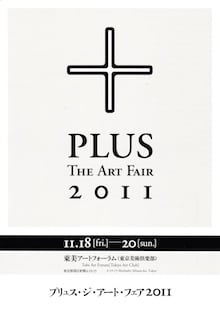

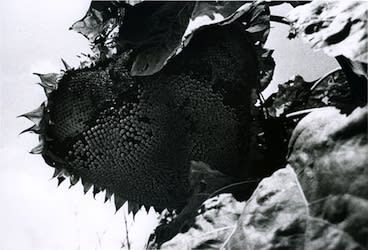

その最大のイベントが「特別展示 森山大道展」です。今回、森山の「光と影」シリーズより全紙54点が出展されます。

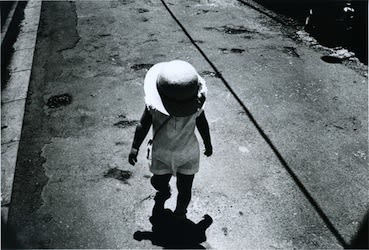

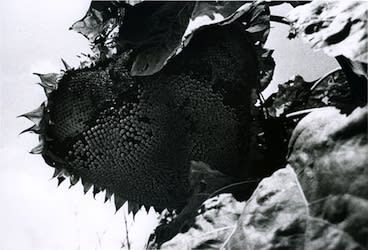

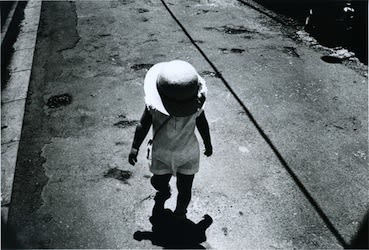

森山大道 (C) Daido Moriyama Courtesy of BLD GALLERY

またこれに関連し、作品の制作背景、及び80年代の活動を振り返った映像作品「光と影」(要事前予約。別途料金。)も上映されます。さらに会場内では19日(土)の13時より森山のトークショーも行われるそうです。こちらは追加料金不要、予約も不要です。当日ぶらっと駆けつけるのも良いかもしれません。

森山大道 (C) Daido Moriyama Courtesy of BLD GALLERY

さてこれを含むイベントを以下に整理します。

森山大道「光と影」、「ハーブ&ドロシー」上映会のお知らせ(要事前予約。プリュス入場券がある場合は500円引。)

トークイベント開催のお知らせ *場所:プリュス会場内

最後に展示概要を改めて載せておきます。

「プリュス・ジ・アートフェア 2011」

日時:2011年11月18日(金)16:00~20:00 (VIP招待状持参者のみ)

2011年11月19日(土)11:00~20:00

2011年11月20日(日)11:00~17:00

会場:東美アートフォーラム(東京美術倶楽部ビル3階4階)

住所:東京都港区新橋6-19-15

出展:44ブース

料金:19日 1000円、20日 500円。小学生以下は無料。

主催:プリュス実行委員会

協力:東京美術倶楽部、アーティクル

会期は明日18日の金曜から20日の日曜までですが、18日初日は招待状持参者のみしか入場出来ません。また料金は19日が1000円、翌日が500円と分かれています。ご注意下さい。

桑島秀樹「The World No.11」ラムダプリント、プレキシグラス 2004年

プリュスのツイッターアカウントでも企画情報が更新されています。そちらもあわせてご覧下さい。(@plustheartfair)

今年のテーマは「誇り」だそうです。プリュス実行委員会による「プリュスについて」を読んでどこか胸が熱くなるものを感じはしないでしょうか。失われつつある我々のプライドをアートで取り戻そうと高らかに宣言していました。

プリュスは今週末の土日に開催されます。

それが「プリュス・ジ・アートフェア 2011」です。かつて「TCAF」と名乗り、昨年からこの「プリュス」へと名が変わりましたが、今回は初の試みとして「コンテンポラリー」という枠を外し、さらに幅広いジャンルの美術を紹介するアートフェアになりました。

土屋裕介「望遠飛行」 テラコッタ、紙 2011年

出展のギャラリー、出品作家は以下の通りです。

[3-1] ギャラリーIDF|佐藤香菜、生川和美、辻恵

[3-2] 双ギャラリー|多田正美、出店久夫、中里伸也

[3-3] 東邦アート|菊地武彦

[3-4] しぶや黒田陶苑 |伊藤秀人、山根悠介

[3-5] GALLERY エクリュの森|棚井文雄、鈴木丘

[3-6] 不忍画廊|會田千夏、山田純嗣、柳ヨシカズ

[3-7] ときの忘れもの| 宮脇愛子、小野隆生、秋葉シスイ

[3-8] Y++ Wada Fine Arts|ロデル・タパヤ

[3-9] キドプレス|土屋裕介、樋口佳絵

[3-10] 丸の内ギャラリー|板谷龍一郎

[3-11] 相模屋美術店|久保智昭、阿部瑞樹

[3-12] 万画廊|松永賢

[3-13] 北井画廊|綱島礼子、小山みづほ、八戸香太郎

[3-14] gallery 坂巻|岡山伸也、牧田草平、菅野静香

[3-15] ギャラリー点|小曽川瑠那、北本真隆

[3-16] ギャラリー川船|吉村芳生、樋口健彦、斉藤美奈子

[3-17] 中長小西|深見陶治、猪倉高志

[3-18] コバヤシ画廊| 岩熊力也、岡村桂三郎、川俣正

[3-19] アイン ソフ ディスパッチ|川田英二、ふるかはひでたか、近藤ケイジャン

[3-20] Gallery Suchi|石黒賢一郎、片山康之、新宮さやか

[3-P1] エモン・フォトギャラリー|大和田良、Kiiro、宮原夢画

[3-P2] サテライツ・アート・ラボ|ツバキ アンナ、井口真吾

[3-P3] バンビナートギャラリー|来海優、高井史子、寺島茜

[3F特設] 東京美術青年会|来海優、高井史子、寺島茜

[4-1] YOKOI FINE ART|永瀬武志、前田さつき 他

[4-2] レントゲンヴェルケ|桑島秀樹、笹口数、清水遼太郎、古井智、渕沢照晃、満田晴穂

[4-3] 彩鳳堂画廊|川口起美雄、榎俊幸、水野暁、諏訪敦、加藤良造

[3-2] 双ギャラリー|多田正美、出店久夫、中里伸也

[3-3] 東邦アート|菊地武彦

[3-4] しぶや黒田陶苑 |伊藤秀人、山根悠介

[3-5] GALLERY エクリュの森|棚井文雄、鈴木丘

[3-6] 不忍画廊|會田千夏、山田純嗣、柳ヨシカズ

[3-7] ときの忘れもの| 宮脇愛子、小野隆生、秋葉シスイ

[3-8] Y++ Wada Fine Arts|ロデル・タパヤ

[3-9] キドプレス|土屋裕介、樋口佳絵

[3-10] 丸の内ギャラリー|板谷龍一郎

[3-11] 相模屋美術店|久保智昭、阿部瑞樹

[3-12] 万画廊|松永賢

[3-13] 北井画廊|綱島礼子、小山みづほ、八戸香太郎

[3-14] gallery 坂巻|岡山伸也、牧田草平、菅野静香

[3-15] ギャラリー点|小曽川瑠那、北本真隆

[3-16] ギャラリー川船|吉村芳生、樋口健彦、斉藤美奈子

[3-17] 中長小西|深見陶治、猪倉高志

[3-18] コバヤシ画廊| 岩熊力也、岡村桂三郎、川俣正

[3-19] アイン ソフ ディスパッチ|川田英二、ふるかはひでたか、近藤ケイジャン

[3-20] Gallery Suchi|石黒賢一郎、片山康之、新宮さやか

[3-P1] エモン・フォトギャラリー|大和田良、Kiiro、宮原夢画

[3-P2] サテライツ・アート・ラボ|ツバキ アンナ、井口真吾

[3-P3] バンビナートギャラリー|来海優、高井史子、寺島茜

[3F特設] 東京美術青年会|来海優、高井史子、寺島茜

[4-1] YOKOI FINE ART|永瀬武志、前田さつき 他

[4-2] レントゲンヴェルケ|桑島秀樹、笹口数、清水遼太郎、古井智、渕沢照晃、満田晴穂

[4-3] 彩鳳堂画廊|川口起美雄、榎俊幸、水野暁、諏訪敦、加藤良造

銀座の老舗から名古屋、金沢などのギャラリーなどが一同に介します。もちろん扱う作品も絵画に工芸、そして写真などと多数です。詳細はプリュスサイト内、各ギャラリーのページをご覧ください。

川口起美雄「ISOLA(島)」テンペラ、木製ボード 2011年

さてこうしたフェアでは、当然ながら各ギャラリーでの作品の展示、販売がメインとなりますが、それだけではないのがまた注目すべきポイントです。会期は今週末のみとタイトですが、その間にいくつかのイベント、トークショーが予定されています。

その最大のイベントが「特別展示 森山大道展」です。今回、森山の「光と影」シリーズより全紙54点が出展されます。

森山大道 (C) Daido Moriyama Courtesy of BLD GALLERY

またこれに関連し、作品の制作背景、及び80年代の活動を振り返った映像作品「光と影」(要事前予約。別途料金。)も上映されます。さらに会場内では19日(土)の13時より森山のトークショーも行われるそうです。こちらは追加料金不要、予約も不要です。当日ぶらっと駆けつけるのも良いかもしれません。

森山大道 (C) Daido Moriyama Courtesy of BLD GALLERY

さてこれを含むイベントを以下に整理します。

森山大道「光と影」、「ハーブ&ドロシー」上映会のお知らせ(要事前予約。プリュス入場券がある場合は500円引。)

「森山大道 光と影」 11月19日(土) 17:15開場 17:30~18:30 料金:1000円

「ハーブ&ドロシー」 11月19日(土) 18:45開場 19:00~20:30 料金:1500円

「ハーブ&ドロシー」 11月19日(土) 18:45開場 19:00~20:30 料金:1500円

トークイベント開催のお知らせ *場所:プリュス会場内

「精神科医・アートコレクター 高橋龍太郎氏」 11月20日(日)13:00~14:00

「ワンピース倶楽部代表 石鍋博子氏×最年少キュレーター加藤杏奈」 テーマ「アートとART」 11月20日(日)15:00~16:00

「ワンピース倶楽部代表 石鍋博子氏×最年少キュレーター加藤杏奈」 テーマ「アートとART」 11月20日(日)15:00~16:00

最後に展示概要を改めて載せておきます。

「プリュス・ジ・アートフェア 2011」

日時:2011年11月18日(金)16:00~20:00 (VIP招待状持参者のみ)

2011年11月19日(土)11:00~20:00

2011年11月20日(日)11:00~17:00

会場:東美アートフォーラム(東京美術倶楽部ビル3階4階)

住所:東京都港区新橋6-19-15

出展:44ブース

料金:19日 1000円、20日 500円。小学生以下は無料。

主催:プリュス実行委員会

協力:東京美術倶楽部、アーティクル

会期は明日18日の金曜から20日の日曜までですが、18日初日は招待状持参者のみしか入場出来ません。また料金は19日が1000円、翌日が500円と分かれています。ご注意下さい。

桑島秀樹「The World No.11」ラムダプリント、プレキシグラス 2004年

プリュスのツイッターアカウントでも企画情報が更新されています。そちらもあわせてご覧下さい。(@plustheartfair)

今年のテーマは「誇り」だそうです。プリュス実行委員会による「プリュスについて」を読んでどこか胸が熱くなるものを感じはしないでしょうか。失われつつある我々のプライドをアートで取り戻そうと高らかに宣言していました。

プリュスは今週末の土日に開催されます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会

「東洋美術の殿堂」ともうたわれるボストン美術館の日本美術コレクションが一堂に会します。「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会に参加してきました。

明治時代、東京美術学校の設立にも尽力したアーネスト・フェノロサをはじめ、コレクターのビゲローなど、日本美術に造形の深い人物が事業に関わっていたことでも有名なボストン美術館ですが、来春、いよいよその彼らの眼によって蒐集された極上の日本美術コレクションが里帰りしてきます。

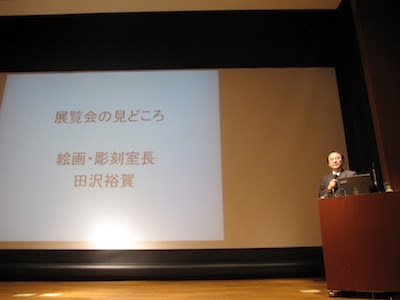

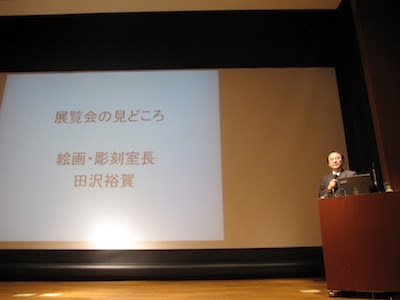

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会にて解説を行う、東京国立博物館絵画・彫刻室長田沢裕賀氏。

それが2012年3月の東京国立博物館を皮切りに、名古屋ボストン美術館、九州国立博物館、そして大阪市立美術館へと巡回する「ボストン美術館 日本美術の至宝展」です。

かつて1983年に東京国立博物館で「ボストン美術館所蔵 日本絵画名品展」が開催されたことがありましたが、以来おおよそ20年、再びまとまった形にてコレクションが公開されることになりました。

総出品数は計92点、うち初出品作は27点です。うち染織(10点)と刀剣が含まれますが、それは東京会場のみで公開されます。(他会場は絵画のみの展示。)なお出品数は1983年展を上回ります。まさに過去最大の「ボストン美術館日本美術コレクション展」というわけでした。

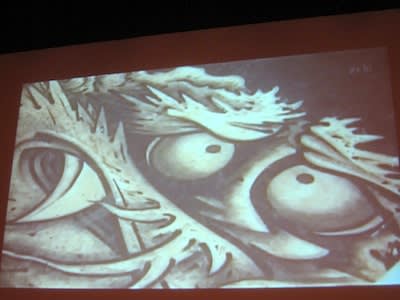

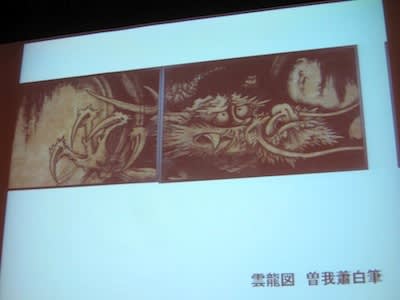

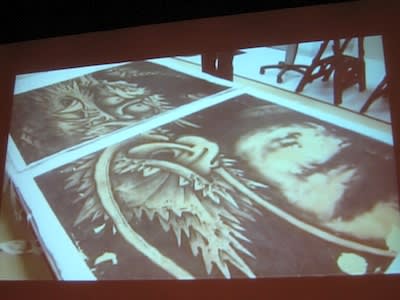

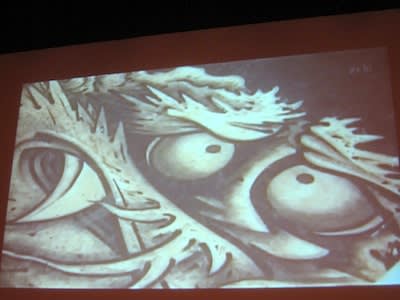

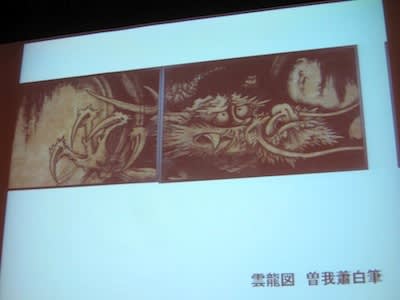

さて既にインパクト絶大の早チラシでご存知の方も多いかもしれませんが、今回の展覧会の最大の目玉が鬼才、曾我蕭白の「雲龍図」に他なりません。

実はボストン美術館では数年前よりビゲロー寄贈100周年を記念して、館蔵品の大規模な修復作業が行われてきました。

雲龍図(部分) 曽我蕭白筆 江戸時代・宝暦13年

今回も絵画が16点、染織が10点ほどの作品が修復を終えて公開されることになりますが、その最大の注目作こそが「雲龍図」です。

そもそも「雲龍図」は1911年にボストン美術館に収蔵された時には襖から剥がれた状態、つまりはめくりの状態で収蔵されてきました。

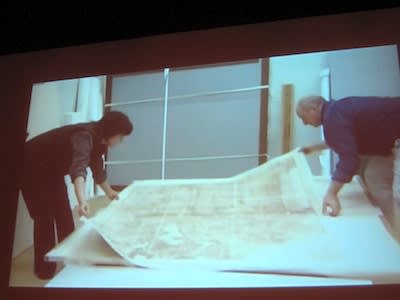

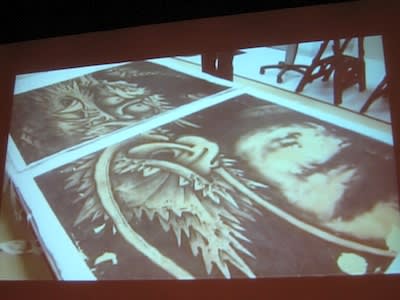

「雲龍図」修復の様子

それに絵具の剥離、紙自体の損傷の他、蕭白以降の何者かによる補筆が行われているなど、作品の状態はお世辞にも良いものではありませんでした。

「雲龍図」修復の様子

その「雲龍図」をボストン美術館ではおおよそ5年前から修復に取り組んでいます。実は修復は今も進行中であり、まだ完全に終わっていませんが、その目処のつく予定の来春、とうとう日本で展示されることになりました。

ボストン美術館アジア修復部フィリップ・メレディス氏

なお作品の出自はあまり明らかではありませんが、蕭白が34歳の時、おそらくは寺院の襖のために描いたとされているそうです。その後もどういう経緯で襖から剥がされたのかは不明ですが、最終的にはビゲローの眼にとまって、ボストン美術館へと収められました。

当然ながら世界初公開です。図版画像でもこれほどのインパクトです。実物を見たらそれこそ度肝を抜かれるかもしれません。

さて今回の展覧会では「雲龍図」と並んで、またさらに重要な作品が日本で公開されます。

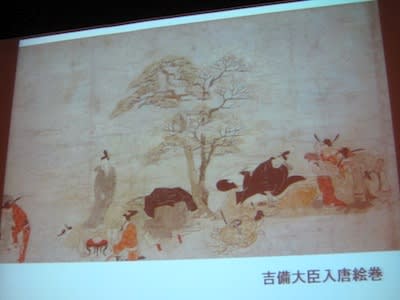

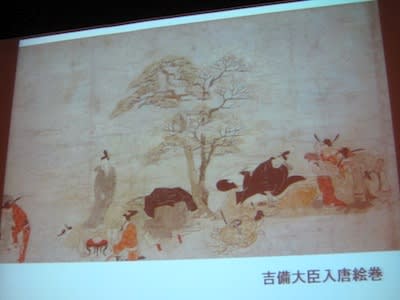

吉備大臣入唐絵巻 (部分) 平安時代・12世紀

それが「吉備大臣入唐絵巻」と「平治物語絵巻」です。吉備真備の遣唐使での活躍をユーモラスな視点で描く「吉備大臣入唐絵巻」と、平治の乱を時に激しいタッチで示した「平時物語絵巻」は、全く性格もコンセプトも異なる作品ですが、ともに日本国内にあれば国宝級の傑作絵巻として知られてきました。

これらは「雲龍図」のように世界はもちろん、日本で初めて公開されるわけではありませんが、その公開の程度が極めて重要です。

というのも例えば「吉備大臣入唐絵巻」は奈良国立博物館で開催された「大遣唐使展」でも出ましたが、その際はボストン美術館側の要請もあり、約1メートルほどしか展示されていませんでした。

平治物語絵巻「三条殿焼討巻」一巻 (部分) 鎌倉時代・13世紀

それが今回は全巻公開されるわけです。全4巻、あわせて24メートルの「吉備大臣入唐絵巻」の展示はさぞかし壮観なものになるのではないでしょうか。もちろん「平治物語絵巻」も同様です。なおこの「平治物語絵巻」は他に2巻(信西巻、六波羅行幸巻)が国内に所蔵(静嘉堂文庫、東京国立博物館)されていますが、そちらもほぼ同時期に東京国立博物館で公開されます。この展示も大きな話題となること間違いありません。

さてボストン美術館の日本美術コレクションは、さも日本美術史を俯瞰するかのような幅広い時代の作品を蒐集していることでもよく知られています。

[展覧会の構成]

第一章 仏のかたち 神のすがた

第二章 海を渡った二代絵巻

第三章 静寂と輝き(中世水墨画と初期狩野派)

第四章 華ひらく近世絵画

第四章 奇才 曾我蕭白

第五章 アメリカ人を魅了した日本のわざ(刀剣と染織) *東京展のみ

今回の出品作の一部が記者発表会でスライドにて紹介されました。その一部を下にあげておきます。

法華堂根本曼荼羅図 奈良時代・8世紀

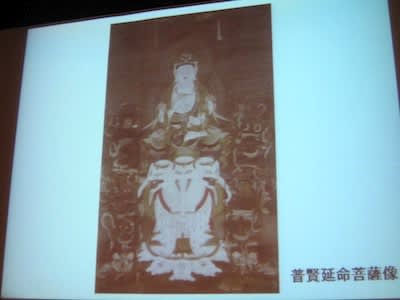

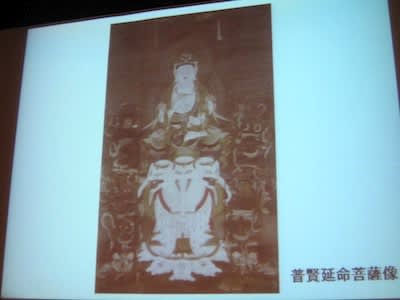

普賢延命菩薩像 平安時代・12世紀中頃

弥勒菩薩立像 快慶作 鎌倉時代・文治五年

金山寺図扇面 伝狩野元信筆 景徐周麟賛 室町時代・16世紀前半

松に麝香猫図屏風 伝狩野雅楽助筆 室町時代・16世紀中頃

龍虎図屏風 長谷川等伯筆 江戸時代・慶長11年

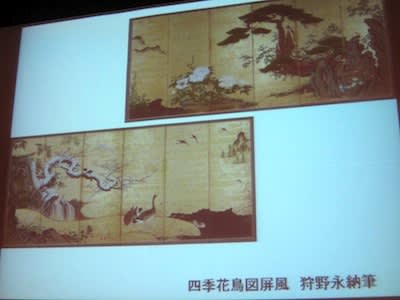

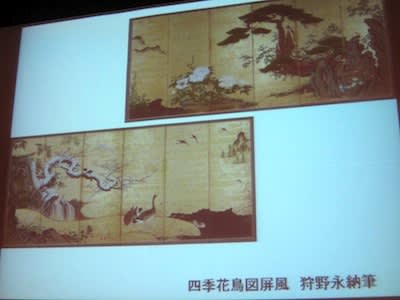

四季花鳥図屏風 狩野永納筆 江戸時代・17世紀後半

松島図屏風 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀前半

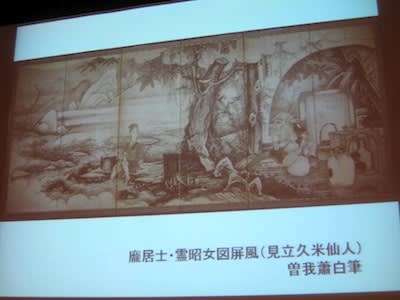

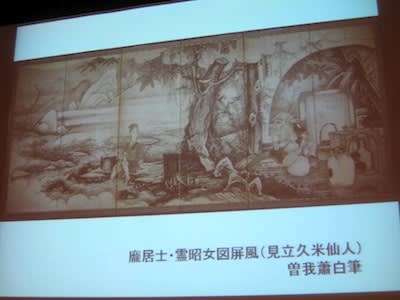

ほう居士・霊昭女図屏風 曾我蕭白筆 江戸時代・宝暦9年

虎渓三笑図屏風 曽我蕭白筆 江戸時代・18世紀後半

小袖 白綸子地松葉梅唐草竹輪模様 江戸時代・18世紀

奈良時代の仏画にはじまり快慶の仏像、そして中世水墨画から初期狩野派、さらには宗達派、光琳と近世絵画へと続きます。また蕭白単独で一章用いられるのも重要です。来年は千葉市美術館でも曾我蕭白展が開催されることもあり、蕭白イヤーになるかもしれません。

それでは改めて展覧会の概要を整理します。

巡回のスケジュールも発表されています。

関連の講演会の情報です。

公式サイトも大きくリニューアルされ、前売券も発売がはじまりました。またペアで2000円という早割ペア券がかなりお得です。こちらは来年の2月14日までオンラインでも購入可能とのことでした。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」公式サイト チケット情報(オンライン購入サイトへのリンクあり)

ミュージアムグッズ各種

グッズなども今から準備されています。この写真には出ていませんでしたが、雲龍図のiPhoneシールなども出るそうです。

それでは「日本美術史上最も強烈」とも呼ばれる蕭白の「雲龍図」が日本を舞って席巻する日を心待ちにしたいと思います。

明治時代、東京美術学校の設立にも尽力したアーネスト・フェノロサをはじめ、コレクターのビゲローなど、日本美術に造形の深い人物が事業に関わっていたことでも有名なボストン美術館ですが、来春、いよいよその彼らの眼によって蒐集された極上の日本美術コレクションが里帰りしてきます。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会にて解説を行う、東京国立博物館絵画・彫刻室長田沢裕賀氏。

それが2012年3月の東京国立博物館を皮切りに、名古屋ボストン美術館、九州国立博物館、そして大阪市立美術館へと巡回する「ボストン美術館 日本美術の至宝展」です。

かつて1983年に東京国立博物館で「ボストン美術館所蔵 日本絵画名品展」が開催されたことがありましたが、以来おおよそ20年、再びまとまった形にてコレクションが公開されることになりました。

総出品数は計92点、うち初出品作は27点です。うち染織(10点)と刀剣が含まれますが、それは東京会場のみで公開されます。(他会場は絵画のみの展示。)なお出品数は1983年展を上回ります。まさに過去最大の「ボストン美術館日本美術コレクション展」というわけでした。

さて既にインパクト絶大の早チラシでご存知の方も多いかもしれませんが、今回の展覧会の最大の目玉が鬼才、曾我蕭白の「雲龍図」に他なりません。

実はボストン美術館では数年前よりビゲロー寄贈100周年を記念して、館蔵品の大規模な修復作業が行われてきました。

雲龍図(部分) 曽我蕭白筆 江戸時代・宝暦13年

今回も絵画が16点、染織が10点ほどの作品が修復を終えて公開されることになりますが、その最大の注目作こそが「雲龍図」です。

そもそも「雲龍図」は1911年にボストン美術館に収蔵された時には襖から剥がれた状態、つまりはめくりの状態で収蔵されてきました。

「雲龍図」修復の様子

それに絵具の剥離、紙自体の損傷の他、蕭白以降の何者かによる補筆が行われているなど、作品の状態はお世辞にも良いものではありませんでした。

「雲龍図」修復の様子

その「雲龍図」をボストン美術館ではおおよそ5年前から修復に取り組んでいます。実は修復は今も進行中であり、まだ完全に終わっていませんが、その目処のつく予定の来春、とうとう日本で展示されることになりました。

ボストン美術館アジア修復部フィリップ・メレディス氏

なお作品の出自はあまり明らかではありませんが、蕭白が34歳の時、おそらくは寺院の襖のために描いたとされているそうです。その後もどういう経緯で襖から剥がされたのかは不明ですが、最終的にはビゲローの眼にとまって、ボストン美術館へと収められました。

当然ながら世界初公開です。図版画像でもこれほどのインパクトです。実物を見たらそれこそ度肝を抜かれるかもしれません。

さて今回の展覧会では「雲龍図」と並んで、またさらに重要な作品が日本で公開されます。

吉備大臣入唐絵巻 (部分) 平安時代・12世紀

それが「吉備大臣入唐絵巻」と「平治物語絵巻」です。吉備真備の遣唐使での活躍をユーモラスな視点で描く「吉備大臣入唐絵巻」と、平治の乱を時に激しいタッチで示した「平時物語絵巻」は、全く性格もコンセプトも異なる作品ですが、ともに日本国内にあれば国宝級の傑作絵巻として知られてきました。

これらは「雲龍図」のように世界はもちろん、日本で初めて公開されるわけではありませんが、その公開の程度が極めて重要です。

というのも例えば「吉備大臣入唐絵巻」は奈良国立博物館で開催された「大遣唐使展」でも出ましたが、その際はボストン美術館側の要請もあり、約1メートルほどしか展示されていませんでした。

平治物語絵巻「三条殿焼討巻」一巻 (部分) 鎌倉時代・13世紀

それが今回は全巻公開されるわけです。全4巻、あわせて24メートルの「吉備大臣入唐絵巻」の展示はさぞかし壮観なものになるのではないでしょうか。もちろん「平治物語絵巻」も同様です。なおこの「平治物語絵巻」は他に2巻(信西巻、六波羅行幸巻)が国内に所蔵(静嘉堂文庫、東京国立博物館)されていますが、そちらもほぼ同時期に東京国立博物館で公開されます。この展示も大きな話題となること間違いありません。

さてボストン美術館の日本美術コレクションは、さも日本美術史を俯瞰するかのような幅広い時代の作品を蒐集していることでもよく知られています。

[展覧会の構成]

第一章 仏のかたち 神のすがた

第二章 海を渡った二代絵巻

第三章 静寂と輝き(中世水墨画と初期狩野派)

第四章 華ひらく近世絵画

第四章 奇才 曾我蕭白

第五章 アメリカ人を魅了した日本のわざ(刀剣と染織) *東京展のみ

今回の出品作の一部が記者発表会でスライドにて紹介されました。その一部を下にあげておきます。

法華堂根本曼荼羅図 奈良時代・8世紀

普賢延命菩薩像 平安時代・12世紀中頃

弥勒菩薩立像 快慶作 鎌倉時代・文治五年

金山寺図扇面 伝狩野元信筆 景徐周麟賛 室町時代・16世紀前半

松に麝香猫図屏風 伝狩野雅楽助筆 室町時代・16世紀中頃

龍虎図屏風 長谷川等伯筆 江戸時代・慶長11年

四季花鳥図屏風 狩野永納筆 江戸時代・17世紀後半

松島図屏風 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀前半

ほう居士・霊昭女図屏風 曾我蕭白筆 江戸時代・宝暦9年

虎渓三笑図屏風 曽我蕭白筆 江戸時代・18世紀後半

小袖 白綸子地松葉梅唐草竹輪模様 江戸時代・18世紀

奈良時代の仏画にはじまり快慶の仏像、そして中世水墨画から初期狩野派、さらには宗達派、光琳と近世絵画へと続きます。また蕭白単独で一章用いられるのも重要です。来年は千葉市美術館でも曾我蕭白展が開催されることもあり、蕭白イヤーになるかもしれません。

それでは改めて展覧会の概要を整理します。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」

会期:2012年3月20日(火・祝)~6月10日(日)

会場:東京国立博物館 平成館

時間:午前9時30分~午後5時 *金曜日は午後8時、土日祝休日は午後6時まで開館

休館:月曜日 *但し4月30日(月・休)は開館

主催:東京国立博物館、ボストン美術館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社

後援:外務省、アメリカ大使館

協賛:損保ジャパン、大日本印刷、トヨタ自動車、三井物産

協力:日本航空

会期:2012年3月20日(火・祝)~6月10日(日)

会場:東京国立博物館 平成館

時間:午前9時30分~午後5時 *金曜日は午後8時、土日祝休日は午後6時まで開館

休館:月曜日 *但し4月30日(月・休)は開館

主催:東京国立博物館、ボストン美術館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社

後援:外務省、アメリカ大使館

協賛:損保ジャパン、大日本印刷、トヨタ自動車、三井物産

協力:日本航空

巡回のスケジュールも発表されています。

名古屋ボストン美術館 2012年6月23日(土)~9月17日(月・祝)・2012年9月29日(土)~12月9日(日)

九州国立博物館 2013年1月1日(火・祝)~3月17日(日)

大阪市立美術館 2013年4月2日(火)~6月16日(日)

九州国立博物館 2013年1月1日(火・祝)~3月17日(日)

大阪市立美術館 2013年4月2日(火)~6月16日(日)

関連の講演会の情報です。

3月20日(火・祝) 10:30~ 「継続する歴史:ボストン美術館の日本美術コレクション」

講師:アン・ニシムラ・モース(ボストン美術館日本美術課長)

4月21日(土) 13:30~ 「奇才・曾我蕭白を語る」

講師:辻惟雄(MIHO MUSEUM館長)

5月12日(土) 13:30~ 「ボストン美術館の日本絵画」

講師:田沢裕賀(東京国立博物館 絵画・彫刻室長)

講師:アン・ニシムラ・モース(ボストン美術館日本美術課長)

4月21日(土) 13:30~ 「奇才・曾我蕭白を語る」

講師:辻惟雄(MIHO MUSEUM館長)

5月12日(土) 13:30~ 「ボストン美術館の日本絵画」

講師:田沢裕賀(東京国立博物館 絵画・彫刻室長)

公式サイトも大きくリニューアルされ、前売券も発売がはじまりました。またペアで2000円という早割ペア券がかなりお得です。こちらは来年の2月14日までオンラインでも購入可能とのことでした。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」公式サイト チケット情報(オンライン購入サイトへのリンクあり)

ミュージアムグッズ各種

グッズなども今から準備されています。この写真には出ていませんでしたが、雲龍図のiPhoneシールなども出るそうです。

それでは「日本美術史上最も強烈」とも呼ばれる蕭白の「雲龍図」が日本を舞って席巻する日を心待ちにしたいと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「根付 高円宮コレクション」 東京国立博物館

東京国立博物館(総合文化展)

「根付 高円宮コレクション」

11/1-12/25

高円宮殿下、妃殿下の誇る現代根付コレクションを展観します。東京国立博物館の総合文化展で開催中の「根付 高円宮コレクション」へ行ってきました。

大々的な特別展だけではなく、常設展(総合文化展)を歩いて廻るのも東京国立博物館の楽しみ方の一つですが、今回その一角にてさらに注目すべき展示がはじまりました。

それが「根付 高円宮コレクション」展です。場所は本館入口すぐの大階段をあがった先、貴賓室の横の一室です。重厚なカーテンの他、拡張高い壁のクロスなど、他の展示室とは全く趣きが異なりますが、そこに高円宮殿下が妃殿下とともにコレクションされた根付が約50点ほどおさめられました。(作品リスト)

ちなみに根付とは「江戸時代、着物を着用するときに使われた小物」(1089ブログより引用)です。高円宮殿下は何でも世界的に有名な根付コレクターでもあり、今回ご寄贈という形にて東京国立博物館で公開されました。

それにしても小さな根付がずらりと揃う様は何とも微笑ましくはないでしょうか。変わった動物から人形など、見ているとしばし時間を忘れてしまいました。

なお今回は展示ケースにも要注目です。特別展でもたまに出る機会がありますが、かつて帝室博物館時代に使われた歴史的展示ケース(+照明などを改良)が用いられています。

まさにロイヤルコレクションに相応しい展示です。格調高い雰囲気にぴったりのあつらえでした。

展示室一室、ケース1つのコンパクトな展示ですが、また一つトーハクに見逃せないスポットが加わったと言えるのではないでしょうか。

12月25日までの開催です。

「根付 高円宮コレクション」 東京国立博物館(総合文化展)

会期:11月1日(火)~12月25日(日)

休館:月曜日

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) *夜間開館日は20時まで。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「根付 高円宮コレクション」

11/1-12/25

高円宮殿下、妃殿下の誇る現代根付コレクションを展観します。東京国立博物館の総合文化展で開催中の「根付 高円宮コレクション」へ行ってきました。

大々的な特別展だけではなく、常設展(総合文化展)を歩いて廻るのも東京国立博物館の楽しみ方の一つですが、今回その一角にてさらに注目すべき展示がはじまりました。

それが「根付 高円宮コレクション」展です。場所は本館入口すぐの大階段をあがった先、貴賓室の横の一室です。重厚なカーテンの他、拡張高い壁のクロスなど、他の展示室とは全く趣きが異なりますが、そこに高円宮殿下が妃殿下とともにコレクションされた根付が約50点ほどおさめられました。(作品リスト)

ちなみに根付とは「江戸時代、着物を着用するときに使われた小物」(1089ブログより引用)です。高円宮殿下は何でも世界的に有名な根付コレクターでもあり、今回ご寄贈という形にて東京国立博物館で公開されました。

それにしても小さな根付がずらりと揃う様は何とも微笑ましくはないでしょうか。変わった動物から人形など、見ているとしばし時間を忘れてしまいました。

なお今回は展示ケースにも要注目です。特別展でもたまに出る機会がありますが、かつて帝室博物館時代に使われた歴史的展示ケース(+照明などを改良)が用いられています。

まさにロイヤルコレクションに相応しい展示です。格調高い雰囲気にぴったりのあつらえでした。

展示室一室、ケース1つのコンパクトな展示ですが、また一つトーハクに見逃せないスポットが加わったと言えるのではないでしょうか。

12月25日までの開催です。

「根付 高円宮コレクション」 東京国立博物館(総合文化展)

会期:11月1日(火)~12月25日(日)

休館:月曜日

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) *夜間開館日は20時まで。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「加藤大介 今は見える」 INAXギャラリー2

INAXギャラリー2

「加藤大介 今は見える」

10/27-11/28

INAXギャラリーで開催中の「加藤大介 今は見える」へ行ってきました。

作家プロフィール、展示概要については同ギャラリーのWEBサイトをご覧ください。

加藤大介:今は見える展@現代美術個展 GALLERY2

現在、東京藝術大学大学院美術研究科漆芸専攻修士1年生という若いアーティストです。2009年には台東区長奨励賞を受賞しました。

さて「人や動物をテーマに、物語性のある彫刻」(ギャラリーサイトより引用。一部改変。)を手がけるという加藤ですが、今回の個展で登場しているのも、一見するところそうした木彫です。

会場にはちょうど等身大サイズの三体の人物像が、どこか奇妙に距離を置きながら、それでいて互いに語りかけているように立っています。がらんとした空間で向き合う人物たちには一体どのような関係があるのでしょうか。何やら意味ありげでした。

もちろん重要なのは写真でも一目瞭然、彼らに被せられた動物のマスクです。当然ながら仮面の下の彼らの表情は一切伺い知れません。三者の様相はより謎めいていました。

ただ私として印象に残ったのは、そうした仮面云々よりも、人物における細部の展開、彫刻の技術です。本や器を持つすらっとした手の表現には見入るものがありました。

加藤は元々、仮面に興味があり、例えば東京国立博物館などで日本の伎楽面を折に触れて見に行っていたそうです。また木彫は乾漆、つまりは古代より仏像の制作の技法が用いられているとのことでした。

面を外すと一体どのような顔をしているのでしょうか。気になって仕方ありません。

11月28日まで開催されています。

「加藤大介 今は見える」 INAXギャラリー2

会期:10月27日(木)~11月28日(月)

休廊:日・祝

時間:10:00~18:00

住所:中央区京橋3-6-18 INAX:GINZA2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分。

「加藤大介 今は見える」

10/27-11/28

INAXギャラリーで開催中の「加藤大介 今は見える」へ行ってきました。

作家プロフィール、展示概要については同ギャラリーのWEBサイトをご覧ください。

加藤大介:今は見える展@現代美術個展 GALLERY2

現在、東京藝術大学大学院美術研究科漆芸専攻修士1年生という若いアーティストです。2009年には台東区長奨励賞を受賞しました。

さて「人や動物をテーマに、物語性のある彫刻」(ギャラリーサイトより引用。一部改変。)を手がけるという加藤ですが、今回の個展で登場しているのも、一見するところそうした木彫です。

会場にはちょうど等身大サイズの三体の人物像が、どこか奇妙に距離を置きながら、それでいて互いに語りかけているように立っています。がらんとした空間で向き合う人物たちには一体どのような関係があるのでしょうか。何やら意味ありげでした。

もちろん重要なのは写真でも一目瞭然、彼らに被せられた動物のマスクです。当然ながら仮面の下の彼らの表情は一切伺い知れません。三者の様相はより謎めいていました。

ただ私として印象に残ったのは、そうした仮面云々よりも、人物における細部の展開、彫刻の技術です。本や器を持つすらっとした手の表現には見入るものがありました。

加藤は元々、仮面に興味があり、例えば東京国立博物館などで日本の伎楽面を折に触れて見に行っていたそうです。また木彫は乾漆、つまりは古代より仏像の制作の技法が用いられているとのことでした。

面を外すと一体どのような顔をしているのでしょうか。気になって仕方ありません。

11月28日まで開催されています。

「加藤大介 今は見える」 INAXギャラリー2

会期:10月27日(木)~11月28日(月)

休廊:日・祝

時間:10:00~18:00

住所:中央区京橋3-6-18 INAX:GINZA2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「日常/ワケあり」 神奈川県民ホールギャラリー

神奈川県民ホールギャラリー

「日常/ワケあり」

10/18-11/19

神奈川県民ホールギャラリーで開催中の「日常/ワケあり」展へ行ってきました。

伝統のあるホールとして様々なコンサートが行われてきた神奈川県民ホールですが、その一角にて今、インスタレーションをメインとした現代アートの展覧会が開催されています。

それが「日常/ワケあり」展です。そもそも会場のギャラリーは当初、いわゆる美術展のスペースとして開設されたわけではなく、あくまでもホールの施設の一部に過ぎませんでしたが、今回はそうした言わば『ワケあり』の空間にアートを持ち込みました。

出品作家は以下の三名です。

江口悟(1973~)

田口一枝(1975~)

播磨みどり(1976~)

1970年代生まれの比較的若い世代のアーティストです。いずれも現在、ニューヨークで活動しているとのことでした。

江口悟「TWINS」2011年

さてトップバッターを飾るのが江口悟です。入った瞬間、柱の並ぶ中、机や椅子、それにリュックサックなどの既製品を意味ありげに展開したインスタレーションかと思いましたが、よくよく近づいて見るとそれらの殆どが意外なもの出来ていることがわかりました。

ずばりこれらは江口が紙や紙粘土で制作したオブジェです。植木鉢やパン、それにリュックはおろか、何と柱までの全てが『それらしきもの』に過ぎません。

一見、日用品に見えるものが半ばフェイクであると分かった時、何とも痛快なまでの『やられた』という意識に襲われました。

しかしながらこれらのオブジェ、さらに注意すると一部、本物も混じっていることが見て取れます。植木鉢の乗る二つの机は下が本物です。

また天井などに出現したフェイクのコンセントを見ていると、室内にある本物のコンセントまでがそうしたものに見えてきました。

それに2つの展示室の置かれたモノの微妙にずれた位置関係も見逃せません。フェイクと本物、そして2つの空間の間にあるブレやズレこそが、作品全体の大きな魅力でした。

さて一転、暗室にて壮大なインスタレーションを展開したのが田口一枝です。

田口一枝「Llum/Stream」2011年

その美しさは写真からも伝わるのではないでしょうか。天井から螺旋状に吊るした何本ものシルバー・フィルムに光を当て、あたかも瞬く星々の浮かぶ宇宙のような空間を作り上げています。

光り輝き時に闇に沈むテープはどこか有機的とも言えるかもしれません。絡み合いまとまりつくテープ同士は官能的ですらありました。

またここでは影にも要注目です。移ろいゆく光の波紋全体に体が包まれる体験はとても心地よいものがありました。

田口一枝「Llum/Surface」2011年

なお田口はもう一つの展示室で今春、銀座の「ポーラアネックス展」にも出品のあった作品のシリーズも展開しています。

こちらも光と影の織りなす淡いコントラストが美しい作品でした。

さてこうしたきらびやかな田口の作品とは異なり、寡黙でかつ内省的なインスタレーションを手がけたのが播磨みどりでした。

播磨みどり「Passengers」2011年

二つのスクリーンに挟まれた長細い空間には鳥や犬、それに人などの動物のオブジェが置かれています。

前後のスクリーンにはベイブリッジを望む横浜港など、横浜の風景が写されています。そしてこの廊下へ迷いこんで逃れられなくなってしまったような動物たちはまるで亡骸のように表情がありません。それに動物の表面に貼られた様々な画像も奇妙な雰囲気を醸し出していました。

播磨みどり「NEGATIVESCAPE(House)」2011年

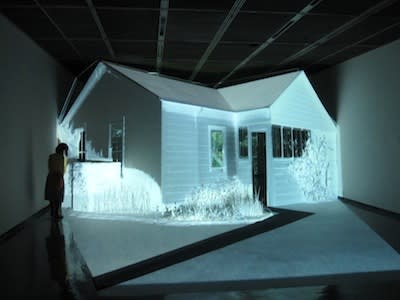

この奇異な感覚は播磨のラストの作品「NEGATIVESCAPE(House)」で頂点に達します。暗室に突如、巨大な家が登場しますが、そこには人の気配も生活の匂いもまるでありません。例えれば森の奥深くの廃墟と化した家に辿り着いたかのような薄気味悪さを感じました。

実はこの作品は家が投影されたものに過ぎず、しかも家が本来的に持つ機能すら備えていません。入口をくぐった先は再び外の世界でした。

家に写る自分の影がまるで幻のように見えるかもしれません。日常を通り越し、非日常との合間を彷徨いながら辿り着いた先に待ち構えていたのは、このような実在感の極めて希薄な、どこか冥界とも言える空間でした。

空間からすると出品数は決して多いとは言えませんが、日常の感覚を揺さぶってくるような展示にはなかなか感心させられました。

なお会場は全て撮影が可能です。有り難くも入口には「ブログ等にどうぞご活用下さい。」との掲示までありました。

11月19日まで開催されています。

「日常/ワケあり」 神奈川県民ホールギャラリー(@kanaken_gallery)

会期:10月18日(火)~11月19日(土)

休館:会期中無休

時間:10:00~18:00 *11/5、12、19の各土曜日は19時まで。

住所:横浜市中区山下町3‐1

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約6分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。横浜市営地下鉄関内1番出口より徒歩約15分。

「日常/ワケあり」

10/18-11/19

神奈川県民ホールギャラリーで開催中の「日常/ワケあり」展へ行ってきました。

伝統のあるホールとして様々なコンサートが行われてきた神奈川県民ホールですが、その一角にて今、インスタレーションをメインとした現代アートの展覧会が開催されています。

それが「日常/ワケあり」展です。そもそも会場のギャラリーは当初、いわゆる美術展のスペースとして開設されたわけではなく、あくまでもホールの施設の一部に過ぎませんでしたが、今回はそうした言わば『ワケあり』の空間にアートを持ち込みました。

出品作家は以下の三名です。

江口悟(1973~)

田口一枝(1975~)

播磨みどり(1976~)

1970年代生まれの比較的若い世代のアーティストです。いずれも現在、ニューヨークで活動しているとのことでした。

江口悟「TWINS」2011年

さてトップバッターを飾るのが江口悟です。入った瞬間、柱の並ぶ中、机や椅子、それにリュックサックなどの既製品を意味ありげに展開したインスタレーションかと思いましたが、よくよく近づいて見るとそれらの殆どが意外なもの出来ていることがわかりました。

ずばりこれらは江口が紙や紙粘土で制作したオブジェです。植木鉢やパン、それにリュックはおろか、何と柱までの全てが『それらしきもの』に過ぎません。

一見、日用品に見えるものが半ばフェイクであると分かった時、何とも痛快なまでの『やられた』という意識に襲われました。

しかしながらこれらのオブジェ、さらに注意すると一部、本物も混じっていることが見て取れます。植木鉢の乗る二つの机は下が本物です。

また天井などに出現したフェイクのコンセントを見ていると、室内にある本物のコンセントまでがそうしたものに見えてきました。

それに2つの展示室の置かれたモノの微妙にずれた位置関係も見逃せません。フェイクと本物、そして2つの空間の間にあるブレやズレこそが、作品全体の大きな魅力でした。

さて一転、暗室にて壮大なインスタレーションを展開したのが田口一枝です。

田口一枝「Llum/Stream」2011年

その美しさは写真からも伝わるのではないでしょうか。天井から螺旋状に吊るした何本ものシルバー・フィルムに光を当て、あたかも瞬く星々の浮かぶ宇宙のような空間を作り上げています。

光り輝き時に闇に沈むテープはどこか有機的とも言えるかもしれません。絡み合いまとまりつくテープ同士は官能的ですらありました。

またここでは影にも要注目です。移ろいゆく光の波紋全体に体が包まれる体験はとても心地よいものがありました。

田口一枝「Llum/Surface」2011年

なお田口はもう一つの展示室で今春、銀座の「ポーラアネックス展」にも出品のあった作品のシリーズも展開しています。

こちらも光と影の織りなす淡いコントラストが美しい作品でした。

さてこうしたきらびやかな田口の作品とは異なり、寡黙でかつ内省的なインスタレーションを手がけたのが播磨みどりでした。

播磨みどり「Passengers」2011年

二つのスクリーンに挟まれた長細い空間には鳥や犬、それに人などの動物のオブジェが置かれています。

前後のスクリーンにはベイブリッジを望む横浜港など、横浜の風景が写されています。そしてこの廊下へ迷いこんで逃れられなくなってしまったような動物たちはまるで亡骸のように表情がありません。それに動物の表面に貼られた様々な画像も奇妙な雰囲気を醸し出していました。

播磨みどり「NEGATIVESCAPE(House)」2011年

この奇異な感覚は播磨のラストの作品「NEGATIVESCAPE(House)」で頂点に達します。暗室に突如、巨大な家が登場しますが、そこには人の気配も生活の匂いもまるでありません。例えれば森の奥深くの廃墟と化した家に辿り着いたかのような薄気味悪さを感じました。

実はこの作品は家が投影されたものに過ぎず、しかも家が本来的に持つ機能すら備えていません。入口をくぐった先は再び外の世界でした。

家に写る自分の影がまるで幻のように見えるかもしれません。日常を通り越し、非日常との合間を彷徨いながら辿り着いた先に待ち構えていたのは、このような実在感の極めて希薄な、どこか冥界とも言える空間でした。

空間からすると出品数は決して多いとは言えませんが、日常の感覚を揺さぶってくるような展示にはなかなか感心させられました。

なお会場は全て撮影が可能です。有り難くも入口には「ブログ等にどうぞご活用下さい。」との掲示までありました。

11月19日まで開催されています。

「日常/ワケあり」 神奈川県民ホールギャラリー(@kanaken_gallery)

会期:10月18日(火)~11月19日(土)

休館:会期中無休

時間:10:00~18:00 *11/5、12、19の各土曜日は19時まで。

住所:横浜市中区山下町3‐1

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約6分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。横浜市営地下鉄関内1番出口より徒歩約15分。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |