都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「井上嗣也展 Beginnings」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー

「第373回企画展 井上嗣也展 Beginnings」

2019/5/14~6/26

ギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催中の「第373回企画展 井上嗣也展 Beginnings」を見てきました。

1947年に生まれたアートディレクターの井上嗣也は、広告、出版のみならず、音楽のジャケットやファッションとのコラボなど、幅広いジャンルで旺盛に活動してきました。

そして井上は2010年、「TALKING THE DRAGON」と題した初めての個展を、ここギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催しました。以来、おおよそ10年ぶりとなる個展です。会場内には新作の「The Burning Heaven」をはじめ、過去に井上が手がけてきたポスターやブックデザインなど約70点の作品が展示されていました。

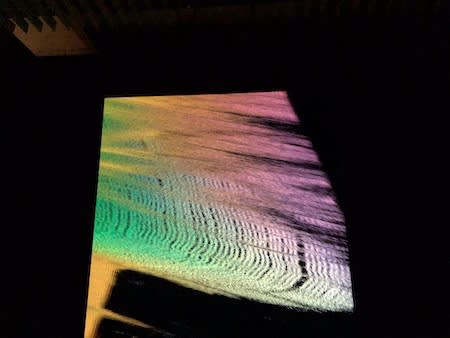

奥:「The Burning Heaven」2019年 ADV ギンザ・グラフィック・ギャラリー

新作の「The Burning Heaven」が大変な迫力でした。太陽や月などの天体、あるいは水、油、そして植物などの写真を用い、「架空の宇宙」(解説より)を表したというもので、それこそ宇宙空間を高速で進む彗星のように、輝かしいまでの光を放っていました。その躍動感のある光景に思わず息をのんでしまうかもしれません。

上段:「Contemporary Ancient」2019年 ADV ギンザ・グラフィック・ギャラリー

下段:「Happy Time」2019年 ADV ギンザ・グラフィック・ギャラリー

同じく新作の「Happy Time」も強い存在感を見せていて、動物などのモチーフを、半ばプリミティブな造形に置き換えたかのようなイメージを作り上げていました。さらに仏像の着衣とスカートの襞を並べて写した「Contemporary Ancient」も魅惑的で、その意外な組み合わせが生み出す、思いも寄らないイメージに目を奪われました。

「Sakanaction」 2016年 ADV ビクターエンタテインメント

躍動感といえば、サカナクションのシングルのジャケットも忘れられません。白い馬が転げながら、跳ねる姿を写していて、どことなくシュールな雰囲気も感じられました。

「COMME des GARÇONS SEIGEN ONO」 2019年 ADV 日本コロムビア

また音楽関係では、オノセイゲンの「COMME des GARCONS SEIGEN ONO」のジャケットも鮮烈なデザインで、一羽の鳥が真っ赤な口の中を晒すように、猛々しいまでに嘴を開く様子を写していました。こうした動物のモチーフを用い、半ば野性味のあるイメージを作り上げるのも、井上のデザインの魅力の一つと言えるかもしれません。

「Whisky Old 監督シリーズ」 1987年 ADV サントリー ほか

旧作の広告ポスターも充実していました。1980年代のサントリーの「ウィスキーオールド」や「コム デ ギャルソン」をはじめ、まだ記憶に新しい2017年の「野生展」(21_21 DESIGN SIGHT)などが目を引くのではないでしょうか。ともかくいずれも引きの強いビジュアルで、一度見ると頭から離れることはありません。

アート・ディレクター、井上嗣也の個展『井上嗣也展 Beginnings』がギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催中です。世間を騒がせた80年代のポスターはもちろん、新作ポスター『The Burning Heaven』シリーズは凄まじい迫力!https://t.co/EImePxiIqq pic.twitter.com/WEPnDx2q5J

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年5月31日

オノセイゲンによるBGMも会場を盛り上げていました。これほど熱気を感じるデザイン展もなかなか他にないかもしれません。

「第373回企画展 井上嗣也展 Beginnings」会場風景

撮影も可能です。6月26日まで開催されています。

「第373回企画展 井上嗣也展 Beginnings」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー

会期:2019年5月14日(火)~6月26日(水)

休廊:日曜・祝日。

時間:11:00~19:00

料金:無料

住所:中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅から徒歩5分。JR線有楽町駅、新橋駅から徒歩10分。

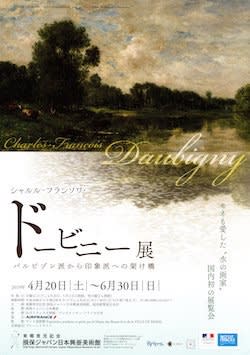

「シャルル=フランソワ・ドービニー展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館

「シャルル=フランソワ・ドービニー展 バルビゾン派から印象派への架け橋」

2019/4/20~6/30

東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館で開催中の「シャルル=フランソワ・ドービニー展」を見てきました。

19世紀のフランスの画家、シャルル=フランソワ・ドービニー(1817〜1878)は、主に水辺の風景を描き続け、のちの印象派の画家の「指針」(解説より)となりました。

そのドービニーの国内初となる回顧展で、海外のコレクションを中心にドービニーの作品60点と、コローやクールベ、ドーミエらの作品20点の合わせて約80点ほどが一堂に会しました。

はじまりはドービニーと同時代の画家でした。ドービニーが画家として活動をはじめた1830年代頃、のちにバルビゾン派と呼ばれた画家が、パリ郊外のフォンテーヌブロー周辺に集まり、自然の光景をありがままに描き出しました。うち印象に深いのが、ヴィクトール・デュプレの「水飲み場の動物たち」で、画面の半分以上を占める広い空の下、牛たちが水を飲む姿を表していました。また水面は陽の光を受けたのか、白く輝いていました。デュプレは1840年代にドービニーと知り合い、バルビゾン派の中ではロマン主義的な傾向が強い画家として知られています。

コローもドーミエと深く交流した画家の1人でした。うち「地中海沿岸の思い出」は、うっすらとピンク色の明かりに包まれる中、人が海を望む高台でいる光景を表していて、樹木は風に吹かれるのか、やや揺れているようにも見えました。どこか幻想的な様子も、コローならではの表現と言えるかもしれません。

シャルル=フランソワ・ドービニー「聖ヒエロニムス」 1840年 アミアン、ピカルディー美術館

ドービニーは当初、アカデミックな画家として生きることを志し、1836年からイタリアへ旅行すると、歴史風景画などを描きました。そのうちの一枚が「聖ヒエロニムス」で、深き山間にて半身を露わにした聖人が、両手を開き、空を仰ぐ姿を表しました。この歴史風景画とは、キリスト教や神話の主題を風景に描いたもので、当時、「低俗」(解説より)とされた風景画の中では、比較的高貴な存在として扱われていました。

しかしドービニーは自身の歴史風景画がコンクールで評価されなかったことから、のちに宗教や神話の主題を廃し、自然そのものを描くようになりました。そして1843年にはフォンテーヌブローに滞在し、バルビゾン派の画家と交流したとされています。

1850年代を通してサロンに作品を発表したドービニーは、国家の買い上げなどにより、同年代終盤までには写実の風景画家として広く知られるようになりました。しかし時に批評家らによって、「荒描き」や「未完成」といった批判も受けました。印象派を先取りした画風も見られるドービニーを世の中が評価するには、もう少し時間が必要だったのかもしれません。

ドービニーは旅する画家でもありました。とりわけ1857年にアトリエ船「ボタン号」を手に入れると、シャンパーニュ地方やシャラント県などを旅し、オランダへも出かけました。また2代目の大きな船を購入した1868年以降は、セーヌ川を降り、英仏海峡にまで出かけることもありました。そしてドービニーは旅先で、ブータンやモネなどの印象派の若い画家と出会い、影響を与えました。実際、モネは船をアトリエに使うことをドービニーから倣ったことで、川面の近いところから描く視線を新たに手にしたそうです。

シャルル=フランソワ・ドービニー「ボッタン号」 1869年頃 フランス、個人蔵

そのアトリエ船を捉えたのが、「ボッタン号」で、川に浮かぶ帆を張った小舟の中に、ドービニーらしき人物が、スケッチする姿を描いていました。またボタン号の旅を物語化した版画集「船の旅」も興味深い連作で、旅の光景を戯画的に表していました。全16点からなる作品でしたが、ドービニーと遺族の意向より、再版を防止するため、全て揃って貸し出されることはありません。よって今回はドービニー美術館所蔵の15枚が公開されていました。

シャルル=フランソワ・ドービニー「アトリエ船(版画集 船の旅)より」 1862年 個人蔵

オワーズ川もドービニーの愛した風景の1つでした。「オワーズ河畔の釣り人と洗濯する女性」が魅惑的ではないでしょうか。朝方なのか、僅かな朱に染まる空を背景に、静かに流れるオワーズの川を捉えていて、緑に覆われた河畔には洗濯に勤しむ女性の姿も垣間見えました。まさに長閑な自然そのもので、何ら特徴的な景観はありませんが、平穏な日常の中での幸せが滲み出ているように感じられてなりませんでした。

シャルル=フランソワ・ドービニー「ポルトジョアのセーヌ川」 1868年頃 フランス、個人蔵

晩年のドービニーは、体調不良による療養を繰り返しながらも、旅を続けては自然を描き、サロンへの出品も続けました。次第に画面は影を帯びて暗くなり、タッチを残すような色彩の中に点景として人の姿を表していて、印象派の画風へと近づいていきました。

「山間風景、コートレ」は岩の転がる山肌を、水が飛沫を当てて落ちる光景を正面から描いていて、力強いまでの筆触はクールベの画風を思わせる面がありました。また「ヨンヌ河畔の風景」も、曇り空の下、滔々と水をたたえたヨンヌ川を表していて、空も水面も流れるような筆の跡が確かに残されていました。

バルビゾン派関連の展示では見る機会も少なくないドービニーでしたが、国内初の回顧展だけに、さすがに質量ともに充実していました。現時点での決定版として差し支えありません。

気がつけば隣接地で建設中の新美術館もかなり組み上がって来ました。既に案内があるように、同美術館では2020年5月の開館を目指して、移転建設工事が行われています。現在の42階で開催される展覧会も、次の「みんなのレオ・レオーニ展」で最後となりました。

「新美術館の開館(2020年予定)に伴う美術館の移転について」公益財団法人損保ジャパン日本興亜美術財団

なお本展は昨年の山梨県立美術館を皮切りに、ひろしま美術館、そして東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館で開催されて来た巡回展です。東京での展示を終えると、鹿児島市立美術館(会期:2019/7/19~9/1)、三重県立美術館(会期:2019/9/10~11/4)で開催されます。

同館では今年度より全ての展覧会において高校生以下が無料となりました。6月30日まで開催されています。おすすめします。

「シャルル=フランソワ・ドービニー展 バルビゾン派から印象派への架け橋」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館

会期:2019年4月20日(土)~6月30日(日)

休館:月曜日。

*但し4月29日、5月6日は開館、翌火曜日も開館。

時間:10:00~18:00

*6月25日(火)~30日(日)は19時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300(1100)円、大学生900(700)円、高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン日本興亜本社ビル42階

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

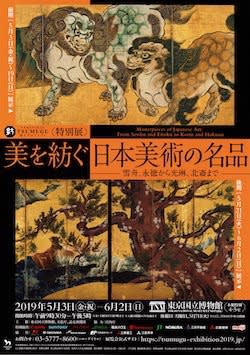

「特別展 美を紡ぐ 日本美術の名品」 東京国立博物館・本館

「特別展 美を紡ぐ 日本美術の名品 ―雪舟、永徳から光琳、北斎まで」

2019/5/3~6/2

新たな時代を迎えたことを祝して、東京国立博物館、文化庁、宮内庁三の丸尚蔵館の所蔵品より選ばれた、日本美術の「精華」(解説より)と言うべき作品が、東京国立博物館にて公開されています。

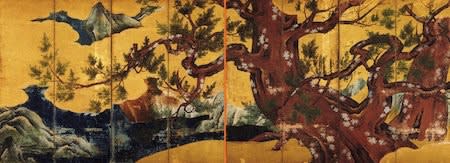

ひょっとすると東博に展示されたのは、2009年の「皇室の名宝展」以来のことかもしれません。冒頭、まさに観客を見下ろさんとばかりに立っていたのが、狩野永徳と常信による「唐獅子図屏風」でした。右隻、左隻ともに縦2.2メートル、横4.5メートルを超える巨大な画面に、右に二頭、左に一頭の唐獅子が描かれていて、特に右の二頭はまさに威風堂々たる姿で闊歩していました。

右が永徳の作とされ、伝承では秀吉の中国攻めの際、毛利輝元と和睦するために贈ったとも言われています。陣屋屏風であったとすれば、さぞかし主君の威容を引き立てていたのではないでしょうか。

国宝「檜図屛風」 狩野永徳筆 安土桃山時代・天正18年(1590) 東京国立博物館

永徳ではもう1点、「檜図屏風」も見逃せませんでした。金地を背景に、2本の檜が、それこそ枝葉を振り乱し、空間を引き裂くかのように伸びていて、枝の先はもはや触手のように伸びていました。これほど生き物に魂を宿したような迫力のある屏風も、ほかになかなかありません。

屏風では、室町時代に遡る「浜松図屏風」にも目が留まりました。同時代として遺品の少ないやまと絵の屏風で、砂浜に松が群生する海辺の四季の移ろいが素朴な表現されていました。また干し網や舟など人の生活を示す事物があるにも関わらず、一切無人であるのも印象的で、どことなく物悲しい気配も感じさせてなりません。

「花鳥遊魚図巻」 長沢芦雪筆 江戸時代・18世紀 文化庁

長沢芦雪の「花鳥遊魚図巻」にも魅せられました。一巻の絵巻に愛らしい雀や仔犬、それに鯉や亀、さらには薔薇や桜などの花を、滲みやぼかしなどを用いて描いていて、全体としては軽妙な筆致ながらも、細部の精緻な表現など、芦雪の高い画力を見ることが出来ました。広島の旧家に伝来し、芦雪が同地を旅した際に描いたとされています。

葛飾北斎の「西瓜図」も優品ではないでしょうか。画面の下には真っ赤な果実を見せる西瓜の半身があり、紙と包丁が置かれていて、その上には紐でぶら下がる西瓜の皮がくねりながら垂れていました。透明感のある皮をはじめ、果汁の染み込んだ紙の質感表現が見事で、謎めいた構図しかり、何度目にしても心を捉えてなりません。

書にも目を引く作品が少なくありませんでした。中でも私が強く惹かれたのは、継色紙「よしのかは」でした。小野道風の筆とされ、古今和歌集からの歌を写した断簡の1つでしたが、軽やかで典雅な書体はもとより、藍と薄藍の二枚の色紙の組み合わせ、ないし余白などが、実に美しい景色を見せていました。さもコンポジションを前にしたかのような錯覚を覚えるほどでした。

これらの一連の通常出展作品以外にも、久隅守景の「納涼図屏風」や池大雅の「前後赤壁図屏風」、さらに黒田清輝の「舞妓」や仁清の「色絵牡丹図水指」などが特別出品として21点ほど展示されていました。よって出展数は、カタログに掲載された通常出品20点と、21点の特別出品を合わせた41点でした。また、当初のチラシ(本エントリ最上段」)に掲載された展示替えの予定もなくなり、原則、全ての作品が会期を通して公開されています。

開催中の特別展「美を紡ぐ 日本美術の名品 ―雪舟、永徳から光琳、北斎まで―」 。教科書でおなじみの作品もあり、日本美術の流れを一望できる本展。ぜひお越しください。6/2まで。https://t.co/dOHxR9A75Z pic.twitter.com/Jipq3kcqjh

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2019年5月20日

タイミング良く平日の夕方に観覧出来たため、場内には余裕がありました。現在、同館では、平成館で開催中の「特別展 東寺」の混雑に拍車がかかり、平日でも待ち時間が発生していますが、本展に関しては今のところ特に規制はかかっていないようです。

なお特別展とありますが、会場は平成館ではありません。本館1階の特別5室・特別4室、そして2階の特別2室・特別1室の4室に続いて展示が行われています。また本館内ゆえか、平常展のチケットで入場しようとする方がちらほら見受けられました。観覧に際しては本展専用のチケットが必要です。東寺展チケット、総合文化展チケットでは入場出来ません。

会期も残すところ約1週間となりました。6月2日まで開催されています。

「特別展 美を紡ぐ 日本美術の名品 ―雪舟、永徳から光琳、北斎まで」 東京国立博物館・本館特別5室・特別4室・特別2室・特別1室(@TNM_PR)

会期:2019年5月3日(金)~6月2日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し5月6日(月・休)は開館。5月7日(火)は開館。

料金:一般1100(1000)円、大学生700(600)円、高校生400(300)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*本展観覧券で、会期中観覧日当日1回に限り、総合文化展(平常展)も観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

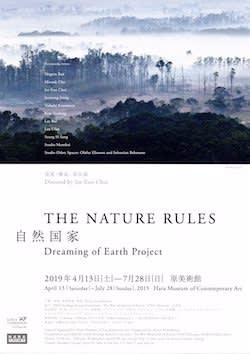

「The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project」 原美術館

「The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project」

2019/4/13~7/28

原美術館で開催中の「The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project」のプレスプレビューに参加してきました。

韓国と北朝鮮の間に横たわる「38度線」こと非武装地帯(DMZ)は、1953年の朝鮮戦争終結後、南北の緩衝地帯として人の立ち入りが一切禁止されてきました。

しかし長らく無人であったことから、自然の楽園と化し、今では101種の絶滅危惧種を含む5000種以上の生き物が育まれています。そして38度線の生態系を守り、全ての生き物の共生をアートの観点から考えようとするアーティストがいました。

それが韓国の崔在銀で、作家は自らの理想とする自然の治める国、すなわち「自然国家」を築くべく、2014年から「大地の夢プロジェクト(Dreaming of Earth Project)」を立ち上げました。以来、韓国のみならず、世界の20組のアーティストや建築家らが賛同してきたそうです。

その「大地の夢プロジェクト」が日本で初めて可視化されました。会場では、それぞれのアーティストが、プロジェクトの実現のために提案した方法を、作品や図面、また映像などによって紹介していました。

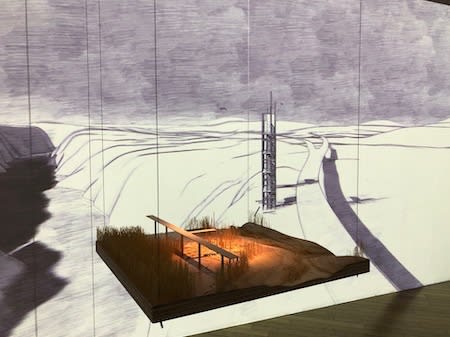

坂茂「竹のパサージュ」 2019年

建築家の坂茂も崔の思想に共鳴した人物の1人でした。坂は、非武装地帯内に全長20キロにも及ぶ空中庭園を構想し、そのために築かれる回廊、すなわち「竹のパサージュ」の2分の1スケールのモデルを美術館の庭園に設置しました。

坂茂「竹のパサージュ」 2019年

坂は自然環境に馴染むよう、パサージュの主構造に竹を採用し、地面から離すことで、人の自然への介入を防ぐと考えました。さらに地雷から身を守る意味も持ち得ています。

スタジオムンバイ「Tazia」 2019年

また空中庭園に点在する12の東屋を、川俣正やイ・ブル、李禹煥、それにスタジオムンバイらが模型や素描で提案しました。中でも、細い竹と糸を組み上げ、聖人を祝福するための記念碑として築き上げる、スタジオムンバイ「Tazia」が目をひくのではないでしょうか。

スン・ヒョサン「鳥の修道院」 2017年

韓国の建築家のスン・ヒョサンは、非武装地帯に生きる鳥が羽を休めるためのスペースとして、「鳥の修道院」を提案しました。自然に覆われた同地域には、植物だけでなく、鳥を含めた多様な動物が生息しています。

チョウ・ミンスク「DMZ 生命と知識の地下貯蔵庫」 2019年

ヴェネチア・ビエンナーレで共同キュレーターを務め、国際建築展の金獅子賞を受賞をした経験もあるチョウ・ミンスクも、「大地の夢プロジェクト」のために大規模なプランを構想しました。それが「DMZ生命と知識の貯蔵庫」で、南北にまたがる鉄原(チョルウォン)で発見されたトンネルを再利用して築く、種子や知識を保存するための貯蔵庫、いわばシードバンクでした。なおトンネルは長さ3.5キロに及んでいます。

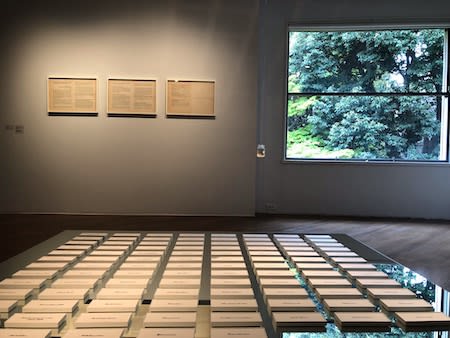

崔在銀「To Call by Name」 2019年

もちろん崔在銀もプロジェクトに関した作品を出展していました。うち「To Call by Name」は、非武装地帯の101種の絶滅危惧種の名を記したインスタレーションで、上には瓶が吊られ、中には展覧会の4日前に入れられたという豆が芽を吹いていました。なおその後、庭に植え替えられ、今では花を咲かせたそうです。

崔在銀「hatred melts like snow」 2019年

一面の床に置かれた「hatred melts like snow」も崔の手によるもので、素材は非武装地帯に敷設された鉄条網を鋳潰した鉄でした。崔は現実の境界線を打ち破るべく、まずは鉄条網を溶かすことを考えたそうです。会場内では誰もが自由に上に乗って行き来することも可能でした。

崔在銀「hatred melts like snow」 2019年

実際のところ、今も非武装地帯には300万個とも言われる地雷が埋設されている上、南北間における政治的隔たりは大きく、すぐさま実現に向けて動くとは思えません。そもそも崔自身も「今すぐに実現するかどうかは問題ではない。」と語っていました。

スタジオアザースペシーズ:オラファー・エリアソン アンド セバスチャン・ベーマン「水滴のパビリオン」 2017年(着想)/2019年(模型制作)

しかし非武装地帯の自然を守り、ひいては南北の境界を打ち払おうとする崔の意思は揺らぐことありません。崔の平和への強い希求と、各アーティストの提案した壮大なビジョンに心を揺さぶられるものを感じました。

約300万個の地雷が埋められ、自然の王国と化した朝鮮半島の非武装地帯(DMZ)。この未来や平和を考える展覧会『The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project』が、原美術館で開催中です。https://t.co/8ZHXR1lZqs pic.twitter.com/WzIUags0R3

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年5月24日

7月28日まで開催されています。

「The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project」 原美術館(@haramuseum)

会期:2019年4月13日(土)~7月28日(日)

休館:月曜日。但し4月29日、5月6日、7月15日を除く。5月7日、7月16日は休館。

時間:11:00~17:00。

*水曜は20時まで。入館は閉館の30分前まで

料金: 一般1100円、大高生700円、小中生500円

*原美術館メンバーは無料、学期中の土曜日は小中高生の入館無料。

*20名以上の団体は1人100円引。

住所:品川区北品川4-7-25

交通:JR線品川駅高輪口より徒歩15分。都営バス反96系統御殿山下車徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」 新国立劇場 2018/2019シーズン

モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」

2019/5/19

新国立劇場でモーツアルトの「ドン・ジョヴァンニ」を聞いてきました。

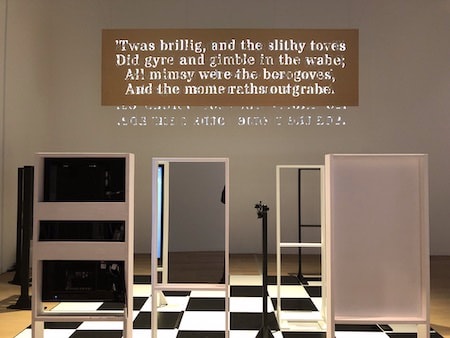

今シーズンの「ドン・ジョヴァンニ」は、2008年にグリシャ・アサガロフによって演出されたプロダクションで、4度目の上演を迎えました。原作はスペインのセヴィリアに設定されているものの、アサガロフはドン・ジョヴァンニの存在を、18世紀に生きたカサノヴァに置き換えたため、イタリアのヴェネツィアが舞台とされていました。

演出は基本的にオーソドックスなスタイルで、歌手が特に忙しなく動くこともなく、歌をじっくり聴かせるものでしたが、ラストのシーンで印象に残ったのが、エルヴィーラの振る舞いでした。とするのも、例の地獄落ちの場面のあとの6重唱において、エルヴィーラが、ステージ上に残されていたドン・ジョヴァンニの遺品を身につけて去ったからでした。ここにエルヴィーラのドン・ジョヴァンニへの複雑な感情が示されていたのかもしれません。

歌手陣は総じて充実していました。中でもドン・オッターヴィオのフアン・フランシスコ・ガテルは、後半のアンナを慰めるアリアを、ニュアンスのある美しい歌声で見事に歌いきっていました。そして既にイタリアの各歌劇場で人気を博し、新国立劇場初登場で話題となったエルヴィーラの脇園も、尻上がりに調子を上げていました。特に2幕の「あの恩知らずは私を裏切り」では、エルヴィーラの変化する心境を、声量豊かな声と演技の両面で巧みを表現していて、役になりきった様子が客席までひしひしと伝わってきました。また常に安定した歌を披露したドンナ・アンナのマリゴーナ・ケルケジと、演技を含め芸達者だったマゼットの久保和範とツェルリーナの九嶋香奈枝のコンビも印象に残りました。

劇を支える音楽も充実していました。とりわけオーケストラを引っ張った、カーステン・ヤヌシュケの緩急のついた指揮が良かったのではないでしょうか。聴かせどころのアリアなどではテンポを落とし、腰を据えて歌手に寄り添う一方、重唱や劇が動くシーンでは、ギアを上げて、歯切れ良く、なおかつドラマティックな音楽を作り上げていました。また美しい音色を響かせていた木管を中心とする東フィルも、ヤヌシュケのタクトに良く反応して、モーツァルトの優美な音色を小気味良く奏でていました。若々しく、また瑞々しいモーツアルトの音楽だったと言えるかもしれません。

さきほど大喝采に包まれ、モーツァルトの代表作『#ドン・ジョヴァンニ』初日の幕があきました。公演はあと3回(5/19,22,25,26)ございます。※5/26は貸切公演のため、Z席を含めチケット販売はございません。皆様のご来場を心よりお待ちしております!#新国立劇場オペラ #nnttopera pic.twitter.com/VT378fzNhu

— 新国立劇場<オペラ> (@nntt_opera) 2019年5月17日

カーテンコールではエルヴィーラの脇園をはじめ、ドン・オッターヴィオのフランシスコ・ガテルを中心に、総じてどのキャストにも惜しみない拍手が送られていました。また脇園がプロンプターボックスの中へも手を差し伸べていたのも心にとまりました。

ルイジ・ペーレゴの美しい舞台装置も忘れられません。歌手、オーケストラ、そして舞台演出が良くまとまった好演でした。

新国立劇場(@nntt_opera) 2018/2019シーズン 「ドン・ジョヴァンニ」

作曲:ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

台本:ロレンツォ・ダ・ポンテ

指揮:カーステン・ヤヌシュケ

演出:グリシャ・アサガロフ

美術・衣裳:ルイジ・ペーレゴ

照明:マーティン・ゲプハルト

再演演出:三浦安浩

舞台監督:斉藤美穂

キャスト

ドン・ジョヴァンニ:ニコラ・ウリヴィエーリ、騎士長:妻屋秀和、レポレッロ:ジョヴァンニ・フルラネット、ドンナ・アンナ:マリゴーナ・ケルケジ、ドン・オッターヴィオ:フアン・フランシスコ・ガテル、ドンナ・エルヴィーラ:脇園彩、マゼット:久保和範、ツェルリーナ:九嶋香奈枝

合唱指揮:三澤洋史

合唱:新国立劇場合唱団

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

芸術監督:大野和士

2019年5月19日(日)14時 新国立劇場オペラ劇場

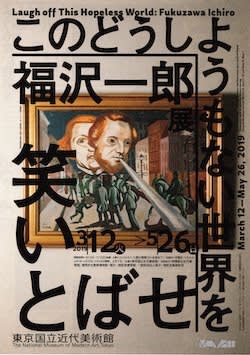

「福沢一郎展 このどうしようもない世界を笑いとばせ」 東京国立近代美術館

「福沢一郎展 このどうしようもない世界を笑いとばせ」

2019/3/12~5/26

東京国立近代美術館で開催中の「福沢一郎展 このどうしようもない世界を笑いとばせ」を見てきました。

戦前から戦後にかけ、「日本の洋画界を牽引」(チラシより)した画家、福沢一郎(1898〜1992)は、画風を変遷させながら、一貫して社会を批判的に捉え、時にユーモアと風刺の込めた作品を制作し続けました。

その福沢の作品が資料を含めて約100点ほど揃いました。今回のスケールで回顧展が行われるのは、東京に限ると1998年の世田谷美術館以来、約30年ぶりのことでもあります。

1898年生まれた福沢は、当初、朝倉文夫の元で彫刻を学ぶと、1924年から31年にかけてパリへと留学し、絵画を志すようになりました。そしてエルンストの作品に出会うと、シュルレアリスムに近づき、古い雑誌を張り合わせた作品などを作りました。

「福沢一郎「Poisson d’Avril (四月馬鹿)」 1930年 *会場外パネル

「四月馬鹿」と題した一枚の絵画に目がとまりました。ジャケットやスーツを着た男たちが、ロウソクのようなものを持っては、互いに手を近づけていて、奥にはさらにもう一人の男が筒状の物体を手で高くかざしていました。しかし手前の男は、そうした光景に全く関心がないように横を向き、左からは手が唐突に伸びていました。一体、彼らは何をしているのでしょうか。

結論からすると、19世紀末に刊行された「楽しい科学」という本の別々の図版を、1つの画面にコラージュして落とし込んだ作品でした。それらは本来、教育目的に制作されたもので、福沢は図版を援用し、男たちが互いに摩訶不思議な行動する光景を表しました。何とも奇異ではないでしょうか。

裸の女の歩く姿を捉えた「女」も興味深い作品でした。無人の大地をただ一人、女が裸で歩く様子のみが描かれていて、一切の背景は明らかではありませんでした。これは福沢が1935年に、中国東北部、いわゆる満州を旅した際に着想を得た作品で、女のモチーフはルネサンスの画家、マザッチオの「楽園追放」のイヴが引用されているそうです。当時の日本では満州が楽園と宣伝されていましたが、福沢は同意することなく、あえて楽園追放のイメージを描き、批判的に表現しました。

【美術館】#福沢一郎展 1930年代に前衛美術運動の指導者的立場にあった福沢は、1941年に治安維持法違反の疑いで検挙されてしまいます。釈放後は軍への協力を強いられ、戦争記録画も描きました。この作品は回顧展では初のお披露目。今回のために修復もしました。(担当学芸員より) pic.twitter.com/aRenlgNpMd

— 【公式】東京国立近代美術館 広報 (@MOMAT60th) 2019年5月1日

いわゆる戦争画の「船舶兵基地出発」も同様で、荒波の中を、ボートに乗船した兵隊が勇ましい姿で進みゆく光景が描かれていますが、実際は戦争映画の宣伝用の写真を援用していて、その虚構性を示したと指摘されています。

戦後、新たに活動した福沢は、混乱する社会の状況を、ダンテの「神曲」に重ねて表現しました。裸の兵士を群像的に捉えた「敗戦群像」では、一人一人の人間がまるで石のようにうず高く積まれていました。

福沢一郎「埋葬」 1957年 東京国立近代美術館 *会場内は本作品のみ撮影が可能です。

1952年、福沢は渡欧すると、ブラジルやメキシコへ渡っては、同地で目にしたプリミティブな造形に刺激されながら、新たな作風を生み出しました。その中南米旅行の成果の集大成と呼ばれるのが「埋葬」で、若い女性の死と追悼する人々の光景を描き出しました。しかし死を題材にしているのにも関わらず、目を引くのは、オレンジや緑などの輝かしい色彩で、もはや祝祭的な儀式を表しているようにも見えなくありません。

なお福沢は本作を元にして、1972年、東京駅にステンドグラスの「天地創造」を制作しました。そこでは死を誕生へと転回すべく、90度横倒しにしたイメージを用いていて、見比べるのも面白いかもしれません。

福沢は常に同じ地点に留まる画家ではありませんでした。1960年代にアメリカに旅すると、黒人の公民権運動に関心を寄せ、その運動のエネルギーを絵画に描きました。また1970年代には再びダンテの「神曲」に基づく地獄の連作を取り組むとともに、源信の「往生要集」に由来する地獄を、現代の世相に引きつけて表しました。

「トイレットペーパー地獄」は、オイルショックをテーマとしていて、人々がトイレットペーパーを求めて群がる光景を描いていました。抱えきれないほどのトイレットペーパーを手にしたり、互いに奪い合う人もいて、当時の混乱した状況を風刺的に示していました。

ラストの1枚、「悪のボルテージが上昇するか 21世紀」も忘れられません。NYのマンハッタンと思しき高層ビルを背に、裸の人々が取っ組み合いをしていて、足元にはドル紙幣が散乱していました。これは21世紀への警鐘を示す作品と位置づけられていましたが、確かに9.11後の世界、リーマンショックの混乱などを思わせてなりませんでした。

ステンドグラス「天地創造」 原画・監修:福沢一郎 JR東京駅ベイロード(京葉線連絡通路) 1972年

さて先にも触れた「埋葬」を元にした「天地創造」は、東京駅のベイロードと呼ばれる、京葉線への連絡通路にて現在も公開されています。私も展覧会を鑑賞したのち、改めて見てきました。

八重洲南口から改札内のエキュートを経由し、動く歩道をしばらく進むと、京葉線ホームへ降りるエスカレーターの横の壁に姿を現しました。1972年の鉄道100年記念事業に際して制作された作品で、当初は東京駅の反対側に当たる総武快速線への中央通路に置かれました。

常に多くの人が行き交う通路ゆえに、ともすると風景に埋没してしまいますが、「埋葬」と同様に輝かしい色彩を伴うステンドグラスは、強い存在感を見せているのではないでしょうか。

これまで福沢はシュルレアリスムの紹介者として語られることが多く、社会との関わりから画業全体を振り返る機会は必ずしも多くなかったそうです。福沢の再評価の一端となる回顧展と言えるかもしれません。

5月26日まで開催されています。

「福沢一郎展 このどうしようもない世界を笑いとばせ」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2019年3月12日(火)~5月26日(日)

休館:月曜日。

*但し3/25、4/1、4/29、5/6は開館。5/7(火)は休館。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜・土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館30分前まで

料金:一般1200(900)円、大学生800(500)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*本展の観覧料で当日に限り、「MOMATコレクション」も観覧可。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

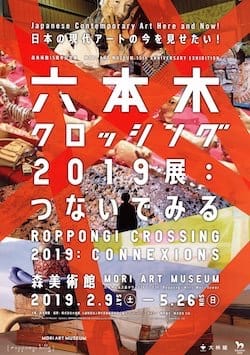

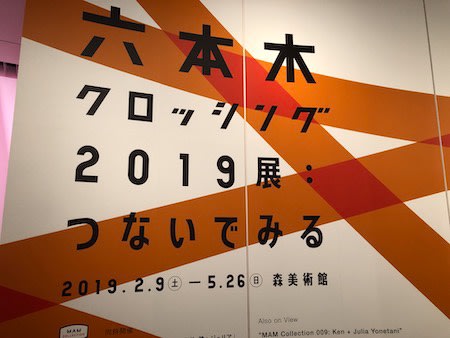

「六本木クロッシング2019展:つないでみる」 森美術館

「森美術館15周年記念展 六本木クロッシング2019展:つないでみる」

2019/2/9~5/26

森美術館で開催中の「六本木クロッシング2019展:つないでみる」を見てきました。

2004年より3年に1度、日本の現代アートシーンを「定点観測」(公式サイトより)すべく開かれてきた「六本木クロッシング」も、今回で6回目を迎えました。

冒頭から特大の猫を模したオブジェが姿を現しました。それが飯川雄大の「デコレータークラブ―ピンクの猫の小林さん」で、ピンク色の丸い顔をした高さ5メートル超にも及ぶ猫が、さも行く手を遮るかのように立っていました。

飯川雄大「デコレータークラブ―ピンクの猫の小林さん」 2019年

ともかく目が引く作品のゆえに、思わずスマホカメラを向けてましたが、どうやっても全体像を捉えられません。実のところ、飯川はあえて全体を写せないように計算して、作品を設置していました。何故ならば、「情報過多の社会において、真実や全体を俯瞰する難しさ」(解説より)を提示しているからだそうです。あえて撮影可(一部を除く)の展示に問いを投げかけた、作家の強いメッセージが感じられました。

青野文昭「なおす・代用・合体・連置 ベンツの復元から 東京/宮城」 2018年

破壊や再生、それに修復などをテーマとする青野文昭は、故障して松島の貝塚の傍に放置された車を元に立体を制作しました。しかし端的に車といえども、家具や日用品なども介在していて、もはや原型は一部に留まっているに過ぎません。そこには車や持ち主の歴史、さらに貝塚の場所の意味などが表現されているそうです。

平川紀道「datum」 2019年

平川紀道は「datum」において、夕陽を写した連続写真の画素を用い、画像情報のみに表示して、多様なデータとしてのイメージを変化させて映しました。確かにいずれのシーンも初めこそ夕陽であることが分かるものの、すぐに風景が解体し、半ば色や光のみに変化していて、抽象的でかつ複雑なパターンのみが浮かび上がっていました。

林千歩「人工的な恋人と本当の愛」 2016/2019年

林千歩の「人工的な恋人と本当の愛」も目立っていたかもしれません。ここで林は社長室に見立てた部屋に、陶芸教室を営むAIロボットのアンドロイド社長と、人間の女性の生徒が恋に落ちる物語を作り上げました。古びたモニターを前に、上を向いて物思いに耽る社長の表情も面白いのではないでしょうか。

磯谷博史「花と蜂、透過する履歴」 2018年 「母親の子、祖母の孫」 2019年

美術館の既存の柱を利用したのが磯谷博史の「母親の子、祖母の孫」で、写真では分かりにくいかもしれませんが、ビルを支える太い柱に、無数の真鍮製のチェーンが巻かれていました。一部に母親と祖母のネックレスも使われていて、全長で2600メートルにも及ぶそうです。また柱のそばには、蜂蜜入りの瓶の中に集魚灯を浮かべた「花と蜂、透過する履歴」が置かれていました。オレンジ色に淡く染まる光の美しさも魅力と言えるかもしれません。

目「景体」 2019年

何かと人気のアーティストチームの「目」も見逃せません。タイトルは「景体」で、海の波を見渡しつつ、まるで時間を止めたかのように一つの塊と化したインスタレーションでした。窓から外の光を受けつつ、波は黒く染まりながら固まっていて、異様なまでの存在感を見せていました。どことなく恐怖感を覚えたのは私だけではないかもしれません。

花岡伸宏 展示風景

木や鉄、衣服やキャンバスなど、多様な素材を組み合わせて1つの空間を築いた花岡伸宏にも目がとまりました。そこには仏像を思わせるオブジェや、人間の頭部の半分のみを象った木彫などが、さも互いに関係しあうように置かれていました。かつて仏像彫刻などを学んだ花岡は、木彫と既製品を組み合わせた作品を制作していて、中には一度完成した作品を解体し、新たに再構築して作品とすることもあるそうです。

毒山凡太郎「君之代ー斉唱」 2019年

毒山凡太郎は「君之代ー斉唱」において、台湾の高齢者に、日本の統治時代についてのインタビューと、日本の唱歌を合唱する様子を映像に表現しました。一方で、東日本大震災に伴う原発事故により仮設住宅で生活する人々とのワークショップを示した「あっち」では、参加者が自ら制作したお面をかぶり、戻れない故郷の方向を指していました。なお毒山自身も、原発事故で一変した福島での体験をきっかけに、作品の制作を始めたアーティストでした。

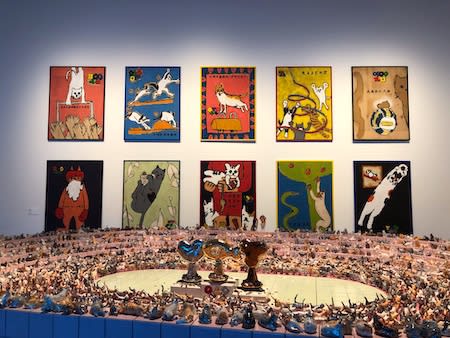

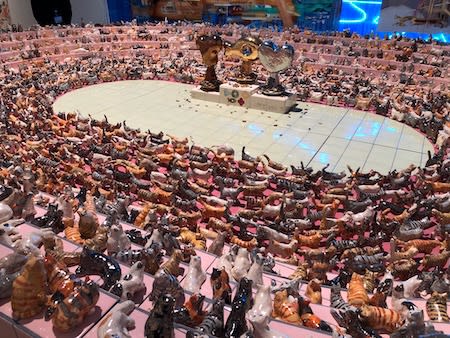

竹川宣彰「猫オリンピック:開会式」 2019年

ひょっとすると会場で一番人気を博していたかもしれません。竹川宣彰は「猫オリンピック」で、1300匹にも及ぶ猫のオブジェが競技場に集う様子を表していて、その周りも猫の立体や彫刻が取り囲んでいました。

竹川宣彰「猫オリンピック:開会式」 2019年

一見すると祝典的で華やいだ作品に見えるかもしれませんが、ここには交通事故で亡くなった竹川の愛猫も含まれていて、オリンピックの熱狂に隠された政治の諸問題への憤りや、愛猫の死をどう受け入れるかについての戸惑いなども表現されているそうです。

佐藤雅晴「Calling(ドイツ編、日本編)」 2009-2014年 再編集:2018年

ひっきりなしに電話のベルが鳴り響いていました。それがデジタルアニメーションなどの手法を用い、映像を制作してきた佐藤雅晴の「Calling(ドイツ編、日本編)」でした。2つの国の24シーンから成る作品で、いずれも誰もない花屋の店頭や事務室、エレベーターホール、そしてバーカウンターなどで、ただただ寂しく鳴る携帯と固定電話を映していました。

杉戸洋「トリプル・デッカー」 2019年

このほか杉戸洋やヒロスムの大掛かりな彫刻も見応えがあったのではないでしょうか。また一転しての瞑想的な空間を築いていた、前田征紀のインスタレーションにも魅せられました。

津田道子「王様は他人を記録するが」 2019年

今回のクロッシング展では、シリーズ初の試みとして、森美術館の3名のキュレイターが合同でキュレーションを行なったそうです。そこに1970年から80年代生まれの日本の25組のアーティストが参加しました。

⭐5/25(土)は朝までオープン!「六本木アートナイト2019」開催に伴い、森美術館は翌朝6:00まで開館します!(最終入館 5:30)六本木の街を舞台にしたアートの饗宴と真夜中の森美術館を、ぜひお楽しみください。https://t.co/8m0WKypJpU#六本木アートナイト#森美術館#六本木クロッシング2019展 pic.twitter.com/vN4Y3tCYgJ

— Mori Art Museum 森美術館 (@mori_art_museum) 2019年5月2日

今年2月からの長丁場の展覧会ですが、気がつけば会期末を迎えていました。なお会期最終日前日の5月25日(土)は、「六本木アートナイト2019」開催に伴い、翌朝6時まで開館時間が延長されます。

5月26日まで開催されています。

「森美術館15周年記念展 六本木クロッシング2019展:つないでみる」 森美術館(@mori_art_museum)

会期:2019年2月9日(土)~5月26日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~22:00

*但し火曜日は17時で閉館。

*「六本木アートナイト2019」開催に伴い、5月25日(土)は翌朝6時まで開館延長。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1800円、学生(高校・大学生)1200円、子供(4歳~中校生)600円、65歳以上1500円。

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅より地下コンコースにて直結。都営大江戸線六本木駅より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線麻布十番駅より徒歩10分。

注)写真はいずれも「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際」ライセンスでライセンスされています。

「束芋 透明な歪み」 ポーラミュージアムアネックス

「束芋 透明な歪み」

2019/4/26~6/2

ポーラミュージアムアネックスで開催中の「束芋 透明な歪み」を見てきました。

1975年に生まれ、「にっぽんの台所」などの映像アニメーションで知られる束芋は、今回の個展に際し、自身初となる油絵を発表しました。

まるで古い邸宅に迷い込んだかのような錯覚に陥るかもしれません。初めの展示室でに置かれていたのは、古びた木製の椅子や机、それに棚などで、中央には大きなラグが敷かれ、その上を電球が仄かな明かりを灯していました。そして家具の上の壁や椅子に腰掛けるようにあったのが、新作となる油彩で、いずれも人をモチーフとしながらも、もぎ取られた片腕に口づけする頭部であったり、裂けた椅子から足が突き出しているなど、不気味な光景が描かれていました。

その奥には、「ふたり」と名付けられた映像のインスタレーションがあり、開閉を繰り返す箪笥を中心に、狭い室内、あるいは手足や脳、そして鳥などが登場する物語が展開していました。さらにもう1点、暗い通路の先にも「ループドロップ」と呼ばれる映像があり、そこでは白いタイルに囲まれた閉塞感のある空間で、裸の女性がショッキングな結末を迎える様子が映されていました。

束芋は近年、小説の挿絵や作品の写しなど、原作からインスピレーションを受けて描く作品には、原作に対する誤解等から、オリジナルとの間に「歪み」があるとしています。しかしそれこそがオリジナルと自らの作品をつなぐ「道」として、半ば肯定的に捉えてきました。

それを今回の個展では、全ての作品にオリジナルがあるにも関わらず、一度、関係を断ち切るため、可視化されていません。つまり元の原作の名が公開されていないわけです。

私自身、これまで束芋作品を見る際、殆ど原作を意識しませんでしたが、今回オリジナルを示さないことで、より奇異で、深い心の襞に溜まった何かを抉り取るような、どことない狂気的なものが表れているような気がしてなりませんでした。そして怖いもの見たさにしばらく作品を鑑賞していると、いつしか時間を忘れて何度も見入っていた自分に気がつきました。

新作の油絵をはじめ、オリジナルを公表しない展示方法など、また新たな束芋の展開が示された展示と言えるかもしれません。

入口のパネルのみ撮影が可能です。場内は一切出来ません。

現代アーティスト、束芋の新作展『透明な歪み』。注目は初の発表となる油彩。展覧会のタイトルは、なにを意味するのでしょうか? https://t.co/37mCiqFmf4 pic.twitter.com/YeuZTaiCFC

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年5月17日

なおpenオンラインアートニュースでも展覧会について簡単に紹介しました。ポーラミュージアムアネックスの会場写真が掲載されているため、展示の雰囲気が伝わるかもしれません。

6月2日まで開催されています。

「束芋 透明な歪み」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)

会期:2019年4月26日(金)~6月2日(日)

休館:会期中無休

料金:無料

時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

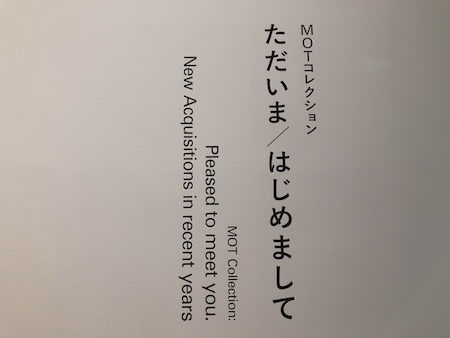

「MOTコレクション ただいま / はじめまして」 東京都現代美術館

「リニューアル・オープン展 コレクション展 MOTコレクション ただいま / はじめまして」

2019/3/29~6/16

東京都現代美術館で開催中のコレクション展 MOTコレクション ただいま / はじめまして」を見てきました。

約3年間の改修休館中、東京都現代美術館には、約400点の作品が新たに収蔵されました。

その新収蔵品を中心に、主に2010年代に制作された作品で構成されたのが、「MOTコレクション ただいま / はじめまして」で、約20の作家の作品が個展形式で紹介されていました。

アルナルド・ポモドーロ「太陽のジャイロスコープ」 1988年

かつてエントランスの外に設置されていた彫刻が、展示室の中に姿を現しました。それがアルナルド・ポモドーロの「太陽のジャイロスコープ」で、2つに分割された円盤をリングが取り囲む、直径4メートルにも及ぶ大きな作品でした。中世の天球儀に着想を得たもので、美術館の改修工事に際し、修復が施されたそうです。

ヂョン・ヨンドゥ「古典と現代」 2018年

ヂョン・ヨンドゥは、近隣の清澄白河に住む人々の交流を踏まえ、「古典と新作」を制作しました。全3面の大型スクリーンからなる映像で、語り部の役割を果たす落語家を中心に、人々が思い出を語りつつ、現在の風景などが映されていました。地域を核に、様々な世代の記憶が交錯した、一つの物語が紡がれていたと言えるかもしれません。

棚田康司「雨の像」 2016年

人体の木彫で知られる棚田康司も充実していました。中でも目立つ「雨の像」は、初めて棚田が一木造りで制作した成人の女性像で、インドネシアのバンドゥンでの滞在の経験を元に、同地の女性をモデルとしました。

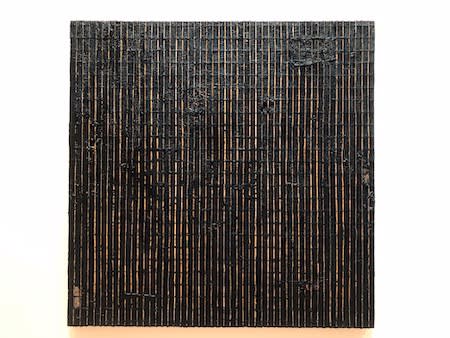

さかぎしよしおう「14009」 2014年

かねてより石膏を帯状に重ねて作品を作るさかぎしよしおうは、2000年代から磁土、すなわち磁器の原料となる土の用いて、粒状に重ねて焼くオブジェを生み出しました。小さな粒が密に重なる様子は大変に繊細で、どことない脆さがあるとともに、不思議な緊張感も漂っていました。

末永史尚「折り紙モール」 2014年

企画展の「百年の編み手たち」にも出展した末永史尚の作品にも心を惹かれました。「折り紙モール」は、折り紙を切り、輪っかに繋げる飾りの形自体を、半ば色面のパターンに置き換えていて、素材は合板を用いていました。いわば写実としてのモールではなく、現実のイメージとのずれが、頭の中で補正されていく感覚も面白いかもしれません。

「MOTコレクション ただいま / はじめまして」会場風景

南川史門、荻野遼介、五月女哲平、今井俊介らの絵画が一堂に会した展示室も良かったのではないでしょうか。いずれも平面の作家で、表現の在り方は異なるものの、どこか互いに響く、あるいは引き合うように見えるのも興味深いところかもしれません。

今井俊介「untitled」 2017年

とりわけ鮮やかな色彩を伴った今井俊介の絵画に目がとまりました。ストライプやうねりが重なっては、大胆なコントラストを描いていて、平坦な画面に旗が靡くかのような動きも感じられました。

高田安規子・政子「ジョーカー」 2011年

出展中、最も細密な作品かもしれません。双子姉妹のアーティスト・ユニット、高田安規子・政子は、トランプに手刺繍を施し、精緻な模様が織られたペルシャ絨毯へと変貌させました。ともかくトランプの表面に実に細やかに糸が編み込まれていて、よく目を凝らさなければそもそも刺繍であることも分からないほどでした。

ソピアップ・ピッチ「苔の筋」 2017年

カンボジアのソピアップ・ピッチは、竹や藤を素材に、まるでカゴのような立体の作品を制作しました。そのうち「苔の筋」では、表面に樹脂や蜜蝋、さらに顔料などが塗り込まれていて、支持体の竹との間で複雑なテクスチャーを生み出していました。

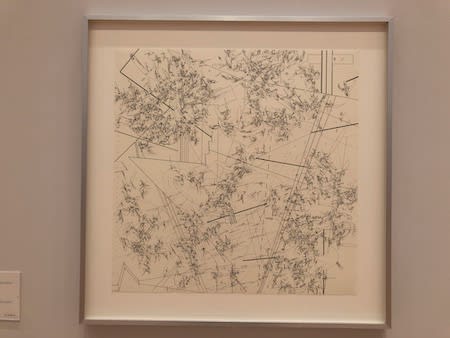

文谷有佳里「なにもない風景を眺める 2014.4-b AICHI」 2014年

文谷有佳里のドローイングも見逃せません。いずれの作品にも素早く、まるでそれ自体が意思をもって自律するような線が描かれていて、イメージは抽象的ながらも、何らかの一大スペクタクルを前にしたような迫力すら感じられました。

文谷有佳里「なにもない風景を眺める 2016.12.10」 2016年

作家の文谷は、大学で音楽を学び、現代音楽のパフォーマンスを行うなど、身体と音楽に関わってきたそうです。直線に曲線が絡み、互いに反応し合いつつ、また反目するように跳ねる線そのものの魅力に感じ入りました。

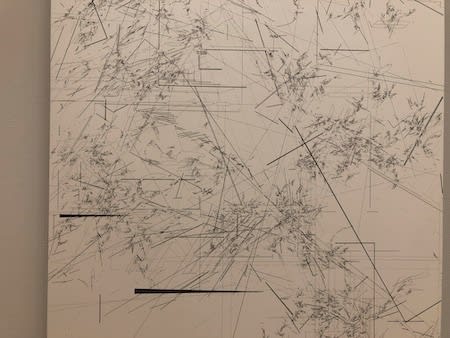

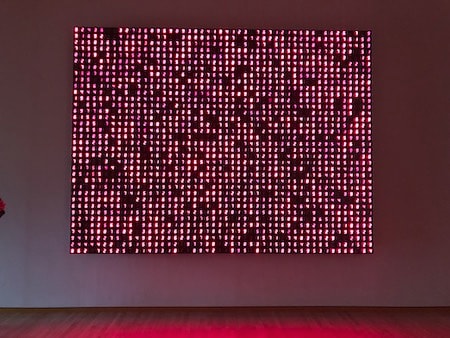

いわば「はじめまして」の作品が少なくない中、ラストに「ただいま」と呼びうる作品が待ち構えていました。それが宮島達男の「それは変化し続ける それはあらゆるものと関係を結ぶ それは永遠に続く」でした。

宮島達男「それは変化し続ける それはあらゆるものと関係を結ぶ それは永遠に続く」 1998年

1998年、美術館の展示室に合わせて制作された作品で、1728個にも及ぶ赤色のデジタル・カウンターが、それぞれ異なったスピードで1から9の数字を表示していました。設置以来、約20年近くに渡って、この展示室に置かれていて、もはや現代美術館を代表するコレクションの1つとして捉えて差し支えありません。

長らく永遠の時を刻んでいたデジタル・カウンターも、実のところは経年劣化により、個々のLEDの明るさに個体差が生じるようになったそうです。よって改修による休館中に点検と修理が行われ、再び均一な赤い瞬きを取り戻しました。

宮島達男「それは変化し続ける それはあらゆるものと関係を結ぶ それは永遠に続く」 1998年

この作品を前にすると、かつて現代美術館での様々な思い出がいくつも蘇りました。ひたすらに数字を刻み、明滅を繰り返すカウンターは、これからも多くの来館者に強い印象を与えていくのかもしれません。

サレ・フセイン「アラブ党」 2013年

改修工事前に何度も通った「MOTコレクション展」ですが、今回は新収蔵品を中心とした内容だけに、かなりの新鮮味が感じられました。ここ十年来における、日本の作家を中心とした、アートシーンの一側面を辿るような展示と言えるかもしれません。

MOTコレクション「ただいま/はじめまして」では休館中に新たに収蔵された作品の中から、主に2010年代に制作された作品に焦点を当て、約20作家を数点ずつの個展形式で紹介しています。そのほか、新収蔵された屋外彫刻作品も公開されています。#東京都現代美術館 pic.twitter.com/NCjJgJJhdk

— 美術の窓 (@bimado) 2019年3月28日

一部の作品を除き、撮影も可能です。企画展「百年の編み手たち」とともに、お見逃しなきようおすすめします。

*関連エントリ

「百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」 東京都現代美術館(はろるど)

6月16日まで開催されています。

「リニューアル・オープン展 コレクション展 MOTコレクション ただいま / はじめまして」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2019年3月29日(金)~6月16日(日)

休館:月曜日。但し4月29日、5月6日は開館。5月7日(火)は休館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜・土曜は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500(400)円、大学・専門学校生400(320)円、高校生・65歳以上250(200)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*企画展 百年の編み手たちとのセット券あり。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

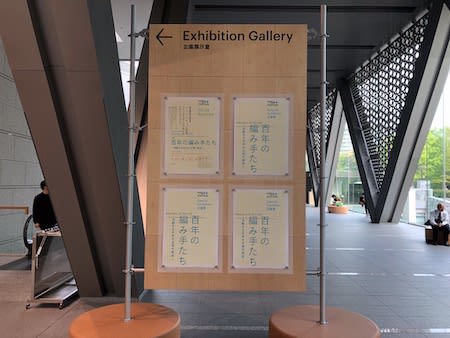

「百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」 東京都現代美術館

「リニューアル・オープン記念展 企画展 百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」

2019/3/29〜6/16

約3年間の大規模設備改修工事を終えた東京都現代美術館は、2019年3月29日、全面リニューアルオープンを迎えました。

それを祝して開催されているのが、「企画展 百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」で、同館のコレクションより、1910年代から現代へと至る日本の美術を、「リアルのゆくえ」、「光を捉える」などの全14のテーマに分けて紹介していました。

冒頭はヨーロッパで大戦が起こった1914年でした。当時の日本の美術界では、二科会の結成や日本美術院の再興、ないし恩地孝四郎らによる「月映」が発刊されるなど、様々なグループが活動をはじめていました。そのうち石井柏亭の「木場」が目を引きました。言うまでもなく、現在の美術館の位置する木場を描いていて、おそらく海の近く貯木場を素朴な筆触で示していました。この木場、そして東京も、今回の展覧会の大きな舞台と呼べるかもしれません。

鹿子木孟郎「大正12年9月1日」

鹿子木孟郎の「大正12年9月1日」において、関東大震災で壊滅的な被害を受けた東京の惨状を描きました。まさに震災の当日、まだ火災の煙が辺りを覆う中、焼け野原と化した市中で荷物を持ち、避難する人々を捉えていました。このように震災当時は、鹿子木に限らず、何名もの画家が被災地を歩いては、スケッチに記録していて、鹿子木もスケッチを元に、油彩画を制作しました。

一方で震災後、復興しつつある東京を描いたのが藤牧義夫の「隅田川両岸絵巻」で、震災から10年経った隅田川の両岸をまるでロードムービーのように表していました。またこの作品を囲むように、1930年代の東京を描いた恩地孝四郎らの版画が出展されていて、当時の街並みの様子を目の当たりにすることが出来ました。それらはどことなく牧歌的でもあり、この十数年後には戦争で灰燼に帰すとはとても想像がつきませんでした。

戦中と戦後を経て、特に充実していたのは、1950年代後半より60年代にかけてのアンフォルメルに関した作品でした。ここでは田中敦子、吉原治良、白髪一雄をはじめ、中西夏之や工藤哲巳らが一堂に展示されていました。

ともかく多岐にわたるテーマ、ないし膨大な作品数のため、全てに集中して見られなかったのも事実ですが、福田美蘭、横尾忠則、大竹伸朗たの作品が並ぶ「日本と普遍」(第11章)や、東日本大震災に伴う原発事故を批判的に見捉えたChim↑Pomや風間サチコ、梅沢和木らの「抵抗のためのいくつかの方法」(第12章)などは興味深い展示だったのではないでしょうか。

梅津庸一「智・感・情・A」 2012〜14年

高さ19メートルの天井高のあるアトリウムでは、「仮置きの絵画」(第13章)と題し、現代美術における仮設性や移動性を伴った作品を展示していました。

会田誠「美しい旗(戦争画RETURNS)」 1995年

ここでは会田誠の屏風仕立ての「戦争画RETURNS」や、カンヴァス自体がオブジェのようでもある小林正人の油彩のほか、かの黒田清輝の作品をパネルに引用した梅津庸一の「智・感・情・A」などが目立っていました。

ラストの「流動する現在」(第14章)では、1995年の美術館の開館時のドキュメンタリー映像ともに、松江泰治の写した新木場や木場の写真が出展されていました。まさに石井柏亭の木場にはじまり、松江泰治の木場に終わる展覧会と言えるのかもしれません。展示は全3フロアにも及んでいて、質量ともに充実していました。

さて繰り返しになりますが、東京都現代美術館は3月29日にリニューアルオープンしました。

基本的に経年劣化の設備機器の更新が行われたため、外観、及び内部構造ともに大きな変更はありません。

しかし什器とサインシステムが一新されたことにより、以前とは内部の雰囲気は異なっていました。なおデザインはスキーマ建築計画の長坂常と、アート・ディレクターの色部義昭が担当しました。

板や単管パイプによるシンプルで軽やかな什器は、重厚でかつ硬質な美術館の建物とは相当に対比的でした。いわばカジュアルなイメージを浮かび上がっていたかもしれません。

ふかふかのクッションは撤去され、什器と統一感のあるベンチが導入されました。ただ座り心地のに関しては前のクッションの方が魅惑的だったのは否めません。

美術館の内と外の境界は以前よりも緩やかになりました。木場公園側から美術館へつながる「水と石のプロムナード」がサインシステムによって強調されるようになった上、これまで立ち入り不可だった中庭も利用出来るようになりました。建物内外における回遊性が増したと言えそうです。

館内のトイレも一部を除き、全面的に刷新されました。また展示室内のエレベーターも増設されていたほか、内装も更新され、照明もLED化されました。

東京都現代美術館がリニューアル。長坂常と色部義昭が考えた「普段使い」の仕掛けとは? https://t.co/vJrtD5rUVP pic.twitter.com/9d3AryobLE

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年5月10日

図書室には「こどもとしょしつ」も新設されました。なお私が出向いた日は偶然だったのかもしれませんが、以前よりもファミリーが多いように見受けられました。

ミュージアムショップは以前と同様にNADiffでした。一方でレストランとカフェは完全に一新しました。この時はあいにく食事を済ませていたので、レストランは利用せず、カフェの「二階のサンドイッチ」でコーヒーのみを頂きました。夕方の時間だけあって、メインのサンドウィッチは売り切れていましたが、カジュアルな店内には、wi-fiや一部電源も用意されていました。

これに続くコレクション展「MOTコレクション ただいま / はじめまして」も合わせて見てきました。

「百年の編み手たち」よりもさらに現代の美術に焦点を当てた内容でしたが、ともにコレクション展であり、2つに1つの展覧会と捉えても差し支えありません。改めて別のエントリにまとめたいと思います。

「百年の編み手たち」会場風景 *撮影可展示室

*関連エントリ

「MOTコレクション ただいま / はじめまして」 東京都現代美術館(はろるど)

一部の展示のみ撮影が可能です。6月16日まで開催されています。おすすめします。

「リニューアル・オープン記念展 企画展 百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2019年3月29日(金)〜6月16日(日)

休館:月曜日。但し4月29日、5月6日は開館。5月7日(火)は休館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜・土曜は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300(1040)円、大学・専門学校生・65歳以上900(720)円、中高生600(480)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*コレクション展も観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」 横浜美術館

「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」

2019/4/13~6/23

1989年11月、横浜のみなとみらい地区にオープンした横浜美術館は、今年で開館30周年を迎えました。

それを期して開催されているのが、「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」で、1万2千点にも及ぶ同館のコレクションのうち、絵画、彫刻、版画、写真、映像ほか、全400点超の作品が展示されていました。

いわゆる優品展として端的に作品を羅列しただけでなく、「LIFE:生命のいとなみ」や「WORLD:世界のかたち」としたテーマの設定、及び束芋、淺井裕介、今津景、菅木志雄の4名の現代作家をゲストに迎えているのも、大きな特徴と言えるかもしれません。

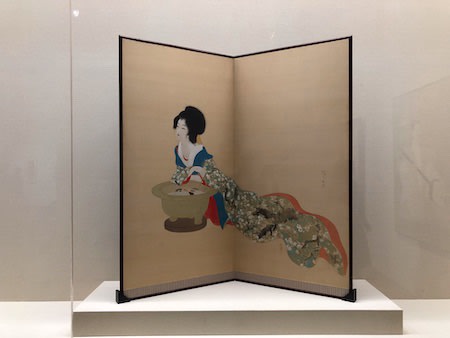

鏑木清方「遊女」 1918年

うち1人が束芋で、2015年に制作した「あいたいせいじょせい」の映像インスタレーションを出展していました。またそこでは「こころをうつす」として、「情念に囚われた女性たち」(解説より)を描いた日本画を展示していて、特に鏑木清方が充実していました。「遊女」や「春宵怨」などが目を引くのではないでしょうか。

山村耕花「謡曲幻想 隅田川・田村」 1930年

山村耕花の「謡曲幻想 隅田川・田村」も目立っていました。能に取材した四曲一双の大作の屏風絵で、右に子に引き離され、物狂いと化して舞う女性を描いていました。どこか装飾性を伴った樹木や花の表現も魅惑的かもしれません。

淺井裕介「いのちの木」 2019年 ほか

淺井裕介が美術館の一室を、植物や動物、そして鳥のモチーフで埋め尽くしました。それが「いのちの木」と題したドローイングで、土やペンキを用いて建物に塗りこめたものでした。

手前:ハンス・アルプ「成長」 1938年

その中に並ぶのが、淺井が制作の端緒としたという、ミロやエルンスト、それにクレーやヴォルスなどの作品でした。またアルプの「成長」越しに見やる、「いのちの木」も面白いのではないでしょうか。

「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」会場風景

淺井は美術館に10日間ほど滞在して作品を完成させたそうです。まさかこれほどのスケールの大きなドローイングとは思いませんでした。

米田知子「教室1(遺体仮安置所をへて、震災資料室として使われていた)」 2004年

特に充実したコレクションで知られる写真も数多く出展されていました。アンリ・カルティエ=ブレッソンやロバート・キャパの名作が並ぶ中、目を引いたのが、米田知子による阪神・淡路大震災の被災地を写した連作でした。ここで米田は、震災の直後をモノクローム、そして10年後の光景をカラーで捉えていました。

「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」会場風景

今津景は横浜美術館のコレクションでも有数のシュルレアリスム作品を選定し、タンギーやエルンスト、それにダリなどの絵画や彫刻を、自作の「Repatriation」と邂逅させました。

今津景「Repatriation」 2015年

左右にデルヴォーほか平面の作品が並び、中央のステージに彫刻、そして奥に今津の「Repatriation」が連なる光景からして見どころと言えるかもしれません。

ジョニル・オターソン「眠りの国」 1988年

なおここではジョニル・オターソンの「眠りの国」も出展されていましたが、必ずしも公開頻度が高いとは言えないコレクションに出会えるのも、今回の展覧会の魅力の1つでした。

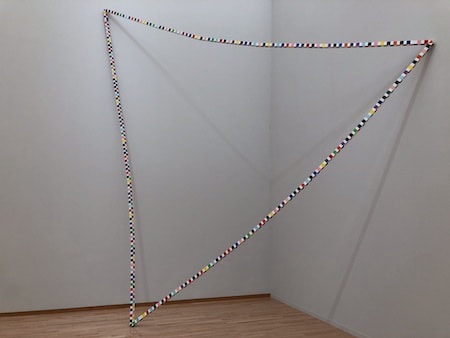

菅木志雄「環空立」 1999年

菅木志雄が美術館の内外に大規模なインスタレーションを展開しました。うち館内のホワイエと吹き抜け状の展示室に広がるのが「環空立」で、20年前の1999年、ここ横浜美術館で開催された菅の個展、「菅木志雄ースタンス」に出品されたものでした。いわば再構築となります。

菅木志雄「環空立」 1999年

「環空立」の傍らには、菅の近年の作品も展示されていました。木で構築された作品は、ともすれば重厚な構えを見せる美術館内に介在して、新たな場を築いていたのではないでしょうか。

菅木志雄「環空立」 1999年

上下に展開し、奥行きを伴っては、幾重にも四角形を築く木のフレームを互いに行き来しては、変化する景色を楽しみました。

「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」会場風景

イサム・ノグチの「真夜中の太陽」を中核に、ダリやマグリット、はたまた田中敦子の作品が前後した、「ひろがる世界」と題した展示室でも、作品同士が意外な出会いを見せていたかもしれません。

「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」会場風景

繰り返しになりますが、総出展数400点にも及ぶ全館規模の展覧会です。時間に余裕を持ってお出かけ下さい。

コレクションや30年間の活動について振り返るコーナーもありました。平成元年に開館した横浜美術館は、言うまでもなく平成の歴史の歩みと重なります。

拙ブログの記録を辿ると、私が横浜美術館の展覧会の感想を初めて書いたのは、2004年の「ノンセクト・ラディカル 現代の写真3」でした。ただおそらくその少し前の展覧会にも足を運んでいたような気もします。開館当初からではありませんが、気がつけば長らく通いました。

私として今も強く印象に残っているのが、2005年の「李禹煥展 余白の芸術」でした。この時は展示だけでなく、本人のレクチャーや菅木志雄の対談などのイベントに参加したことを覚えています。コンクリート剥き出しの展示室に並ぶ「関係項」や、壁に直接描かれた「照応」などが生み出す場そのものに、どことなく魅力を覚えたものでした。

近年でも「ヌード展」や「石田尚志展」、「蔡國強展」、それに「村上隆のスーパーフラット・コレクション」など、面白かった展覧会をあげればきりがありません。今後とも変わらずに追いかけていきたいと思いました。

「Meet the Collection ーアートと人と、美術館」開催中!ゲスト・アーティストのひとり淺井裕介による、天井高7mの展示室に土絵具で描かれた圧巻の壁画《いのちの木》。その制作風景を、タイムラプスでご覧ください! #yokobi https://t.co/HRAWsXJqco pic.twitter.com/SBFpDmnG9q

— 横浜美術館 (@yokobi_tweet) 2019年4月26日

GW中に行って来ましたが、館内には余裕がありました。また一部の映像を除き、ほぼ全ての作品の撮影も可能です。

菅木志雄「散境端因」 1998年

6月23日まで開催されています。おすすめします。

「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:2019年4月13日(土)~6月23日(日)

休館:木曜日(5月2日を除く)、5月7日(火)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜・土曜は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1100(1000)円、大学・高校生700(600)円、中学生500(400)円、小学生以下無料、65歳以上1000円

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

*6月2日(日)は観覧無料。

*毎週土曜日は高校生以下無料。(要学生証)

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

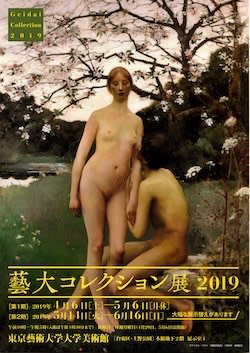

「藝大コレクション展 2019」 東京藝術大学大学美術館

「藝大コレクション展 2019」

2019/4/6〜5/6(第1期)、5/14〜6/16(第2期)

東京藝術大学大学美術館で開催中の「藝大コレクション展 2019」を見てきました。

東京藝術大学は、前身の東京美術学校以来の学生や卒業生の作品など、数多くの美術資料を、約3万件ほど収蔵してきました。

その一部を公開するのが「藝大コレクション展」で、いわゆる世に知られた名作のみならず、これまでに展示される機会の少なかった作品も紹介していました。

中でも目玉と言えるのが、文人画家の池大雅が、1年間の富士の景観を表した「富士十二景図」の全点展示でした。40歳の頃、妻の玉瀾のために描いたとされていて、全12幅のうち7幅を藝大、そして4幅を兵庫の滴翠美術館が所蔵していたものの、残りの1幅が長らく所在不明となっていました。しかし昨年、最後の1幅が発見されたため、今回、全12幅が揃って展示されました。

池大雅「富士十二景図 九月 緑陰雑紅」 江戸時代(18世紀)

再発見されたのは、「九月 緑陰雑紅」で、空に高くそびえる富士山を背に、山と松と紅葉の樹木、及び鳥居のある岬、または鬱蒼と生い茂る木立を細かなタッチで示していました。

「富士十二景図」で興味深いのは、各幅によって、水墨や南画、あるいは西洋の印象派を連想させる画風など、作品のトーンが異なっていることでした。全体の統一感よりも、個々に際立ったタッチを比べることで、大雅の多様な芸風を知ることが出来るかもしれません。

なお「九月 緑陰雑紅」は修復により滲みが除去され、画面も明らかでしたが、残りの11幅は、雨垂れのような滲みがほぼ全面を覆っていました。その原因は、現在、詳しく分かっていませんが、表装の上下は汚れていないことから、表装以前の屏風装の段階で付いたと考えられているそうです。なかなか修復には労力がかかると思われますが、ほかの11幅もいつしか色を取り戻せればと願ってなりませんでした。

牧野義雄「テームス河畔」 制作年不詳

さて池大雅の連作と並び、もう1つ注目していたのが、主に明治から大正にかけてイギリスに学んだ画家の作品でした。うち魅惑的なのが、牧野義雄の「テームス河畔」で、日没後、淡い青に染まったテムズの川辺にてくつろぐ人々の姿を描いていました。遠景をにじませる「シルクベール技法」を用いていましたが、霧のかかったロンドンの夜の冷ややかな空気感を見事に表していました。

南薫造の「夜景」も幻想的な一枚で、遠くにドックの並ぶ水辺の景色を、淡いグレーの色彩で包み込むように描いていました。ホイッスラーのノクターンとの関連も指摘されていましたが、実際に画家は学生時代にホイッスラー画に学び、イギリスに出向くと、旧邸を訪ねたそうです。

有名な画家に知られざる作品があるのも見逃せません。その一つが高橋由一の「上海日誌」で、同地を訪ねた由一が、上海の街や人々の姿を事細かにスケッチした絵日記でした。また赤い煙突のあるコテージ風の建物を描いた、富本憲吉の「音楽家住宅設計図案」も面白いのではないでしょうか。今でこそ陶芸家として名高い富本ですが、東京美術学校では建築や室内装飾を専攻していて、ロンドンではアーツ・アンド・クラフツの作品とも接していました。

高橋由一「鮭」 1877年頃 重要文化財

もちろん奈良時代の国宝「絵因果経」や、ともに重要文化財である高橋由一「鮭」や狩野芳崖の「悲母観音」など、お馴染みの名品も出展されています。地下の一室での展示でしたが、思いがけないほど見応えがありました。

最後に会期の情報です。「藝大コレクション展」は2期制です。途中の休館期間を挟み、大幅な展示替えがあります。

「藝大コレクション展 2019」 東京藝術大学大学美術館

第1期:2019年4月6日(土)〜5月6日(月・休)

第2期:2019年5月14日(火)〜6月16日(日)

池大雅の「富士十二景図」の全点展示は第1期のみの公開です。観覧の際はご注意ください。

美術館に隣接する陳列館では、自由出品の現代美術展、「東京インディペンデント」も開催中です。(5月5日の午後2時閉館)

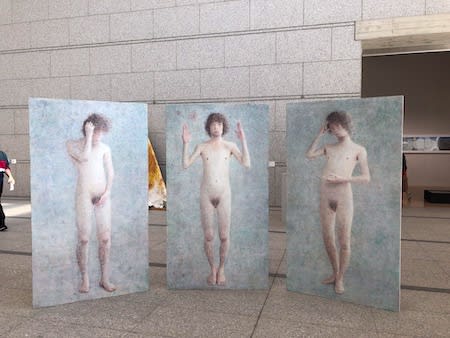

「東京インディペンデント」会場風景

1階と2階に所狭しと作品が並べられていて、半ばカオスと化していましたが、いわゆる有名な現代美術家のみならず、思わぬ作品に足を止められることも少なくありません。

「東京インディペンデント」会場風景

「東京インディペンデント」は間もなく会期終了となりますが、「藝大コレクション展」と合わせて見るのも面白いのではないでしょうか。

なお「藝大コレクション展」の第2期では、明治時代に世界へ工芸品の図案を送り出した「起立工商会社」や、松岡映丘や小村雪岱などの東京美術学校の日本画家の風景画が紹介されるそうです。

6月16日まで開催されています。

「藝大コレクション展 2019」 東京藝術大学大学美術館

会期:第1期、2019年4月6日(土)〜5月6日(月・休)第2期、5月14日(火)〜6月16日(日)

休館:月曜日。但し4月29日、5月6日は開館。及び展示替え期間。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般430(320)円、大学生110(60)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

2019年5月に見たい展覧会【ルート・ブリュック/キスリング/ショーン・タン】

年一番の行楽シーズンだけに、一部の展覧会で混雑に拍車がかかっています。都内では先日、開幕したばかりの「クリムト展」(東京都美術館)が早々に人気を集め、休日の昼間は入場待ちの列が20分程度発生しています。また会期当初こそ落ち着いていた「国宝 東寺」(東京国立博物館)も、30分ほどの待機列が生じるようになりました。またチケットの購入の待ち時間もあることから、事前にオンラインで購入しておくことをおすすめします。

このほか、「ムーミン展」(森アーツセンターギャラリー)も、GWに入り最大で50分待ちとなりました。おおむね夕方以降は列が解消する傾向があるので、20時までの夜間開館(火曜を除く)を利用するのも良いかもしれません。関西でもMIHO MUSEUMの「大徳寺龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋」が、連日、多くの方で賑わっているそうです。

今月にスタートする展覧会は必ずしも多くありません。一部で先月と重なりますが、5月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「六本木クロッシング2019展:つないでみる」 森美術館(~5/26)

・「福沢一郎展 このどうしようもない世界を笑いとばせ」 東京国立近代美術館(~5/26)

・「女・おんな・オンナ~浮世絵にみるおんなのくらし」 渋谷区立松濤美術館(~5/26)

・「花・Flower・華―四季を彩る」 山種美術館(~6/2)

・「サンダーソンアーカイヴ ウィリアム・モリスと英国の壁紙展」 そごう美術館(~6/2)

・「information or inspiration? 左脳と右脳でたのしむ日本の美」 サントリー美術館(~6/2)

・「世紀末ウィーンのグラフィック―デザインそして生活の刷新にむけて」 目黒区美術館(~6/9)

・「大哺乳類展2―みんなの生き残り作戦」 国立科学博物館(~6/16)

・「ジョゼフ・コーネル コラージュ&モンタージュ」 DIC川村記念美術館(~6/16)

・「ムーミン展 THE ART AND THE STORY」 森アーツセンターギャラリー(~6/16)

・「ルート・ブリュック 蝶の軌跡」 東京ステーションギャラリー(~6/16)

・「江戸の街道をゆく~将軍と姫君の旅路」 江戸東京博物館(~6/16)

・「藝大コレクション展 2019(第2期)」 東京藝術大学大学美術館(5/14~6/16)

・「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」 横浜美術館(~6/23)

・「鎌倉禅林の美 円覚寺の至宝」 三井記念美術館(~6/23)

・「トム・サックス ティーセレモニー」 東京オペラシティ アートギャラリー(~6/23)

・「ユーモアてん。/SENSE OF HUMOR」 21_21 DESIGN SIGHT(~6/30)

・「シャルル=フランソワ・ドービニー展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(~6/30)

・「印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~6/30)

・「キスリング展 エコール・ド・パリの夢」 東京都庭園美術館(~7/7)

・「棟方志功展」 府中市美術館(5/25~7/7)

・「はじめての古美術鑑賞 絵画のテーマ」 根津美術館(5/25~7/7)

・「ゆかた 浴衣 YUKATA―すずしさのデザイン、いまむかし」 泉屋博古館分館(5/28~7/7)

・「宮本隆司 いまだ見えざるところ」 東京都写真美術館(5/14~7/15)

・「ショーン・タンの世界展 どこでもないどこかへ」 ちひろ美術館・東京(5/11~7/28)

・「ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道」 国立新美術館(~8/5)

ギャラリー

・「イームズハウス:より良い暮らしを実現するデザイン」 ギャラリーA4(~5/30)

・「束芋 透明な歪み」 ポーラ ミュージアム アネックス(~6/2)

・「永坂 嘉光 写真展:空海 永坂嘉光の世界」 キヤノンギャラリーS(~6/3)

・「井上嗣也展 Beginnings」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(5/14~6/26)

・「AGDA新人賞展2019 赤沼夏希・岡崎智弘・小林一毅」 クリエイションギャラリーG8(5/28~6/29)

今月は日本初、或いは久しぶりに開催される回顧展に注目したいと思います。フィンランドの代表するアーティスト、ルート・ブリュックの展覧会、東京ステーションギャラリーにて行われています。

「ルート・ブリュック 蝶の軌跡」@東京ステーションギャラリー(~6/16)

1942年にアラビア製陶所の専属アーティストとして活動したルート・ブリュックは、51年にミラノのトリエンナーレでグランプリを受賞すると、作風を変化させながら、数多くのセラミックやテキスタイルなどを制作してきました。

フィンランドの女性陶芸作家「ルート・ブリュック 蝶の奇跡」が明日4/27から東京ステーションギャラリーで開催!フィンランドで著名ながら日本ではほとんど知られていない彼女の作品約200点が集結。日本初の大規模展示に、本日の関係者内覧会でフィンたん感動のあまりブルブルhttps://t.co/zWESzIrYs2 pic.twitter.com/llPqqEdJxy

— 駐日フィンランド大使館 (@FinEmbTokyo) 2019年4月26日

今回の回顧展は、ヘルシンキのエスポー近代美術館で行われた生誕100周年記念展をベースにしたもので、ルート・ブリュック財団のコレクションを中心に、約180点の作品が出品されます。日本で網羅的に紹介されるのは初めてのことでもあります。

ポーランドに生まれ、パリでは「モンパルナスのプリンス」と称された画家、キスリングの展覧会が、東京都庭園美術館にて開催されています。

「キスリング展 エコール・ド・パリの夢」@東京都庭園美術館(~7/7)

【ニュース】エコール・ド・パリを代表する画家、キスリングを紹介 ── 東京都庭園美術館で「キスリング展」が開催中 https://t.co/N7KsvrNssw pic.twitter.com/B8WKtPHJy1

— インターネットミュージアム (@InternetMuseum) 2019年4月22日

日本でもエコール・ド・パリの画家として人気のあるキスリングですが、意外にも国内では12年ぶりとなる回顧展です。国内外のコレクション約60点にて、キスリングの画業を振り返ります。アール・デコ調の建物との調和も見どころになるかもしれません。

チラシのデザインも目を引くのではないでしょうか。オーストラリアの絵本作家、ショーン・タンの日本初の大規模な個展が、ちひろ美術館・東京で開かれます。

「ショーン・タンの世界展 どこでもないどこかへ」@ちひろ美術館・東京(5/11~7/28)

オーストラリアの大学で美術と英文学を修めたショーン・タンは、2006年に刊行したグラフィック・ノベル「アライバル」で国際漫画祭の最優秀賞を獲得するなどして人気を集め、近年では舞台監督や映画の分野でも多様に活動してきました。

[東京館]5月から開催する「ショーン・タンの世界展」のボランティア(地域参加者)を募集中!来館者と作品を「つなぐ」楽しみをいっしょに味わってみませんか?応募条件はこちらhttps://t.co/uSn4cZBFIEショーン・タン「火曜午後の読書会」 『遠い町から来た話』(河出書房新社)より 2004年 pic.twitter.com/XMBSSZUEC6

— ちひろ美術館(東京・安曇野)【公式】 (@ChihiroMuseum) 2019年4月12日

この個展では、最初期から新作までの絵本の原画と習作のほか、スケッチや映像、さらには立体作品を交え、作家の創造世界が一堂に紹介されます。また会期中には、館内に設置される再現アトリエに、タン本人からドローイングがリアルタイムで届けられるそうです。国内でショーン・タンの魅力に触れる、絶好の機会となるかもしれません。

GWも後半に差し掛かりました。海外を含め、遠出される方も多いかもしれませんが、私は近場の美術館などをいくつか見て回るつもりです。

それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。