都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」 東京藝術大学大学美術館

東京藝術大学大学美術館

「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」

4/4-5/17

東京藝術大学大学美術館で開催中の「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」を見てきました。

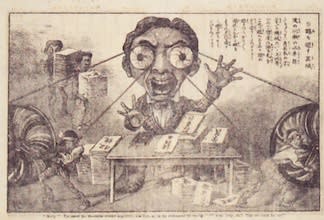

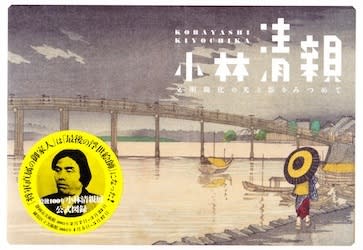

いきなりですが、この展覧会に関心を持つ切っ掛けになったのは、上の画像のチラシ。中でも上段、一人の男がさも鬼気迫る様子で反り返っている作品の図版を見たことでした。

まさしく衝撃的、これぞインパクトのある絵だと言えるのではないでしょうか。ただ実のところ画家の名も知らず、漠然と頭にイメージが焼き付いたに過ぎません。しかも図版は部分のみ。一体どのような作品なのか。期待しながら芸大美術館へと出かけました。

画家の名は小林永濯。元は狩野派に学び、河鍋暁斎とも交流がありました。明治以降は新聞の挿絵や絵本などを手がけます。「洋画、写真や浮世絵などを通じて写実的な描法を独学」(公式サイト)で得た画家だそうです。

小林永濯「菅原道真天拝山祈祷図」 1860~90年頃 ボストン美術館

作品は「菅原道真天拝山祈祷図」、道真が天神に化した姿を捉えた一枚です。つま先でピンと立ち、手をやや浮かしては上体を大きく反る。口は開き、髪の毛は逆立ちになっています。剣や帽子は風で舞い上がり、頭上には稲妻も光っています。ともかく荒々しく、また劇的です。馴染みの薄い画家かもしれませんが、何でも欧米では評価が高く、この作品もビゲローが収集したそうです。

前置きが長くなりました。「ダブル・インパクト」とは、ずばり幕末明治期、日本と西洋の芸術の「双方向的な影響関係」(公式サイトより)を検討するもの。「ウエスタンインパクト(西洋からの衝撃)」を芸大美術館、「ジャパニーズインパクト(日本からの衝撃)」をボストン美術館のコレクションに見出し、相互の作品をあわせ見る展覧会となっています。

プロローグ 黒船が来た!

第1章 不思議の國JAPAN

第2章 文明、開花せよ

第3章 西洋美術の手習いたち

第4章 日本美術の創造

第5章 近代國家として

ファースト・インパクト、初めは黒船です。「ペルリ浦賀上陸図」など、黒船を描いた錦絵が並びます。面白いのは河鍋暁斎の「蒙古賊船退治之図」です。何故に幕末に蒙古船なのかと思ってしまいますが、言わば尊王攘夷から、かつての蒙古襲来、その撃退の歴史が見直されたのとこと。ようは黒船を蒙古船に重ね合わせたかもしれません。

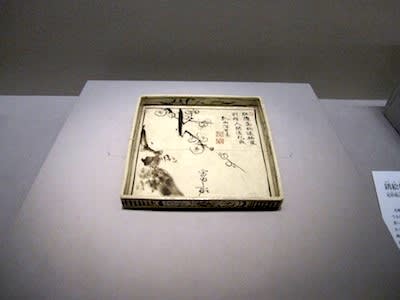

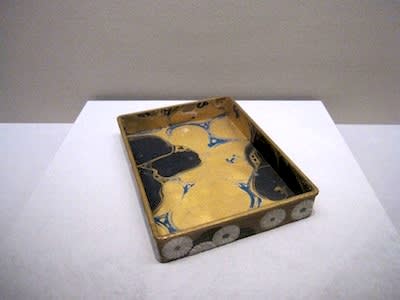

欧米人の眼に映った日本美術は如何なるものなのか。特に是真が目を引くのではないでしょうか。「野菜涅槃図蒔絵盆」は横たわる大根を涅槃に見立て、周囲を様々な野菜が取り囲む姿を表しています。茄子がさも悲しそうに転がる様子も可愛げです。ほか「雪中鷹図」も良い。また是真が明治宮殿の天井画のために描いた下絵、「千種之間天井綴織下図」も見応えがありました。一枚約1メートル四方の大作です。ともかく植物の描写が細かい。ルドゥーテを思い出します。彩色も鮮やかでした。

河鍋暁斎「地獄太夫」 明治時代 ボストン美術館

河鍋暁斎も数点出ていました。ボストン美術館が近年に購入した「地獄太夫」は力作です。暁斎がコンドルらと交流したことは既に良く知られています。

高石重義「竜自在」 江戸時代後期 ボストン美術館

世界最大級の自在置物が出ていました。高石重義の「竜自在」、長さは約2メートルです。自在とあるように口は開き、全ての関節も動きます。大きなかぎ爪の脚も鋭い。会場では作品とともにX線写真も紹介されていました。

高橋由一「花魁(美人)」 1872(明治5)年 東京藝術大学

明治期、近代化して変わりゆく日本の姿を描いたのは揚州周延や小林清親です。いずれもボストン美術館のコレクション。またワーグマン、フォンタネージ、ラグーザと五姓田義松、高橋由一、浅井忠らの絵画をあわせ見るセクションも、決して突っ込んだ内容ではありませんが、興味深いものはあります。こちらは芸大のコレクションでした。

狩野芳崖「悲母観音」 1888(明治21)年 東京藝術大学

近代日本画好きにも嬉しい展示です。狩野芳崖、橋本雅邦、菱田春草、下村観山、横山大観らといった大家の絵画がずらり。「悲母観音」が2点出ていました。1点はもちろん狩野芳崖の手によるもの。芸大の所蔵で重要文化財にも指定された有名な作品です。

ではもう1点は誰の作品なのでしょうか。答えは岡倉秋水です。秋水は芳崖の弟子の一人、師の作を模写しました。サイズは小さく、芳崖作に比べると縦も7割ほどです。全体的に色味が強く、芳崖作とは異なった趣があります。近年ボストン美術館に収蔵されました。日本初公開だそうです。

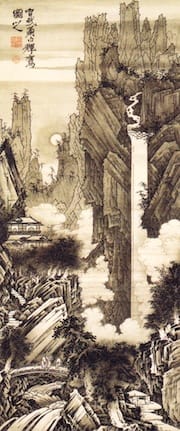

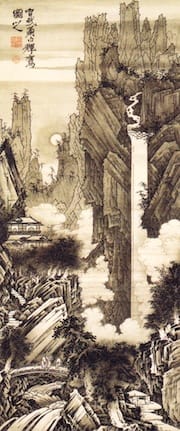

また同じく初公開なのが橋本雅邦の「雪景山水図」です。雪山の奥深き光景、情緒豊かでもありますが、線は思いの外に細かく、写実的とも言えます。西洋の風景画にも倣って描いています。

ところで芳崖といえば「谿間雄飛図」も素晴らしいもの。猛々しい鷹の様態と曲線を用いての深淵な空間、さらには緊張感のある配置に構図。ボストン美術館のコレクションですが、一見の価値は大いにあります。

ラストでは日清・日露戦争以降の日本美術を大まかに俯瞰しています。堂々たる姿を見せるのは竹内久一の「神武天皇立像」。高さは何と3メートルもありますが、その凛々しい出立ちは明治天皇の姿を参照したとのこと。確かに明治天皇を写した「大元帥陛下御真影」と似ています。この頃は国威発揚の流れもあり、日本神話の歴史画が人気を集めたそうです。

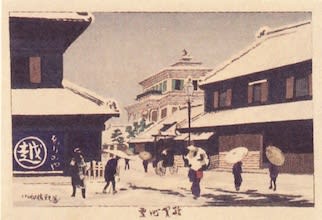

井上安治「東京名所従吾妻橋水雷火遠望之図」 1888(明治21)年 ボストン美術館

出品は絵画に工芸をあわせ約150点。ボストンのコレクションが6割以上を占めています。その意味では目新しい作品も少なくありません。

[ダブル・インパクト展 巡回予定]

名古屋ボストン美術館:2015年6月6日(土)~8月30日(日)

キャプションではボストン美術館のコレクションが「B」、芸大美術館のコレクションが「藝」と記されています。これが分かりやすい。また源さんとベティさんなるキャラクターを用いた解説も親しみやすいものでした。

ちなみに源さんとベティさんのInstagram用の足元撮影スポットがありました。ちなみにInstagramとは画像共有ソフト。スマホで利用されている方も多いアプリです。展覧会では珍しい試みではないでしょうか。

5月17日まで開催されています。

「ボストン美術館×東京藝術大学 ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」 東京藝術大学大学美術館

会期:4月4日(土)~5月17日(日)

休館:月曜日。但し4/6、5/4は開館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1500(1200)円、高校・大学生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」

4/4-5/17

東京藝術大学大学美術館で開催中の「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」を見てきました。

いきなりですが、この展覧会に関心を持つ切っ掛けになったのは、上の画像のチラシ。中でも上段、一人の男がさも鬼気迫る様子で反り返っている作品の図版を見たことでした。

まさしく衝撃的、これぞインパクトのある絵だと言えるのではないでしょうか。ただ実のところ画家の名も知らず、漠然と頭にイメージが焼き付いたに過ぎません。しかも図版は部分のみ。一体どのような作品なのか。期待しながら芸大美術館へと出かけました。

画家の名は小林永濯。元は狩野派に学び、河鍋暁斎とも交流がありました。明治以降は新聞の挿絵や絵本などを手がけます。「洋画、写真や浮世絵などを通じて写実的な描法を独学」(公式サイト)で得た画家だそうです。

小林永濯「菅原道真天拝山祈祷図」 1860~90年頃 ボストン美術館

作品は「菅原道真天拝山祈祷図」、道真が天神に化した姿を捉えた一枚です。つま先でピンと立ち、手をやや浮かしては上体を大きく反る。口は開き、髪の毛は逆立ちになっています。剣や帽子は風で舞い上がり、頭上には稲妻も光っています。ともかく荒々しく、また劇的です。馴染みの薄い画家かもしれませんが、何でも欧米では評価が高く、この作品もビゲローが収集したそうです。

前置きが長くなりました。「ダブル・インパクト」とは、ずばり幕末明治期、日本と西洋の芸術の「双方向的な影響関係」(公式サイトより)を検討するもの。「ウエスタンインパクト(西洋からの衝撃)」を芸大美術館、「ジャパニーズインパクト(日本からの衝撃)」をボストン美術館のコレクションに見出し、相互の作品をあわせ見る展覧会となっています。

プロローグ 黒船が来た!

第1章 不思議の國JAPAN

第2章 文明、開花せよ

第3章 西洋美術の手習いたち

第4章 日本美術の創造

第5章 近代國家として

ファースト・インパクト、初めは黒船です。「ペルリ浦賀上陸図」など、黒船を描いた錦絵が並びます。面白いのは河鍋暁斎の「蒙古賊船退治之図」です。何故に幕末に蒙古船なのかと思ってしまいますが、言わば尊王攘夷から、かつての蒙古襲来、その撃退の歴史が見直されたのとこと。ようは黒船を蒙古船に重ね合わせたかもしれません。

欧米人の眼に映った日本美術は如何なるものなのか。特に是真が目を引くのではないでしょうか。「野菜涅槃図蒔絵盆」は横たわる大根を涅槃に見立て、周囲を様々な野菜が取り囲む姿を表しています。茄子がさも悲しそうに転がる様子も可愛げです。ほか「雪中鷹図」も良い。また是真が明治宮殿の天井画のために描いた下絵、「千種之間天井綴織下図」も見応えがありました。一枚約1メートル四方の大作です。ともかく植物の描写が細かい。ルドゥーテを思い出します。彩色も鮮やかでした。

河鍋暁斎「地獄太夫」 明治時代 ボストン美術館

河鍋暁斎も数点出ていました。ボストン美術館が近年に購入した「地獄太夫」は力作です。暁斎がコンドルらと交流したことは既に良く知られています。

高石重義「竜自在」 江戸時代後期 ボストン美術館

世界最大級の自在置物が出ていました。高石重義の「竜自在」、長さは約2メートルです。自在とあるように口は開き、全ての関節も動きます。大きなかぎ爪の脚も鋭い。会場では作品とともにX線写真も紹介されていました。

高橋由一「花魁(美人)」 1872(明治5)年 東京藝術大学

明治期、近代化して変わりゆく日本の姿を描いたのは揚州周延や小林清親です。いずれもボストン美術館のコレクション。またワーグマン、フォンタネージ、ラグーザと五姓田義松、高橋由一、浅井忠らの絵画をあわせ見るセクションも、決して突っ込んだ内容ではありませんが、興味深いものはあります。こちらは芸大のコレクションでした。

狩野芳崖「悲母観音」 1888(明治21)年 東京藝術大学

近代日本画好きにも嬉しい展示です。狩野芳崖、橋本雅邦、菱田春草、下村観山、横山大観らといった大家の絵画がずらり。「悲母観音」が2点出ていました。1点はもちろん狩野芳崖の手によるもの。芸大の所蔵で重要文化財にも指定された有名な作品です。

ではもう1点は誰の作品なのでしょうか。答えは岡倉秋水です。秋水は芳崖の弟子の一人、師の作を模写しました。サイズは小さく、芳崖作に比べると縦も7割ほどです。全体的に色味が強く、芳崖作とは異なった趣があります。近年ボストン美術館に収蔵されました。日本初公開だそうです。

また同じく初公開なのが橋本雅邦の「雪景山水図」です。雪山の奥深き光景、情緒豊かでもありますが、線は思いの外に細かく、写実的とも言えます。西洋の風景画にも倣って描いています。

ところで芳崖といえば「谿間雄飛図」も素晴らしいもの。猛々しい鷹の様態と曲線を用いての深淵な空間、さらには緊張感のある配置に構図。ボストン美術館のコレクションですが、一見の価値は大いにあります。

ラストでは日清・日露戦争以降の日本美術を大まかに俯瞰しています。堂々たる姿を見せるのは竹内久一の「神武天皇立像」。高さは何と3メートルもありますが、その凛々しい出立ちは明治天皇の姿を参照したとのこと。確かに明治天皇を写した「大元帥陛下御真影」と似ています。この頃は国威発揚の流れもあり、日本神話の歴史画が人気を集めたそうです。

井上安治「東京名所従吾妻橋水雷火遠望之図」 1888(明治21)年 ボストン美術館

出品は絵画に工芸をあわせ約150点。ボストンのコレクションが6割以上を占めています。その意味では目新しい作品も少なくありません。

[ダブル・インパクト展 巡回予定]

名古屋ボストン美術館:2015年6月6日(土)~8月30日(日)

キャプションではボストン美術館のコレクションが「B」、芸大美術館のコレクションが「藝」と記されています。これが分かりやすい。また源さんとベティさんなるキャラクターを用いた解説も親しみやすいものでした。

ちなみに源さんとベティさんのInstagram用の足元撮影スポットがありました。ちなみにInstagramとは画像共有ソフト。スマホで利用されている方も多いアプリです。展覧会では珍しい試みではないでしょうか。

5月17日まで開催されています。

「ボストン美術館×東京藝術大学 ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」 東京藝術大学大学美術館

会期:4月4日(土)~5月17日(日)

休館:月曜日。但し4/6、5/4は開館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1500(1200)円、高校・大学生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「京都・細見美術館 琳派のきらめき」 日本橋高島屋8階ホール

日本橋高島屋8階ホール

「琳派400年記念 京都・細見美術館 琳派のきらめきー宗達・光琳・抱一・雪佳」

4/29~5/11

日本橋高島屋8階ホールで開催中の「京都・細見美術館 琳派のきらめき」を見てきました。

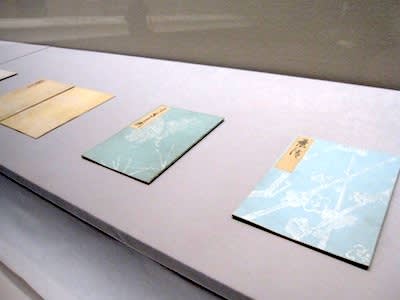

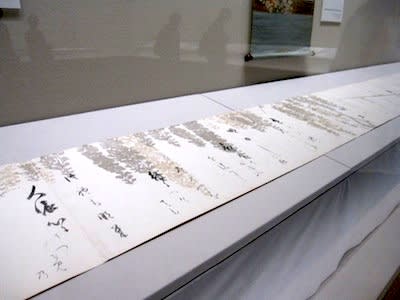

本阿弥光悦(書)・俵屋宗達(下絵)「忍草下絵和歌巻断簡」 江戸前期

琳派コレクションで定評のある京都・岡崎は細見美術館。うち宗達・光悦にはじまり、光琳・乾山、また抱一・其一、さらには明治以降の雪佳らの作品が、ここ東京・日本橋へとやって来ています。

雅やかな屏風がお出迎えです。伊年印の「四季草花図屏風」。6曲1双の金地に描かれたのは色とりどりの草花です。四季とあるように、春夏秋冬、バランス良く配置されていますが、その種類には2パターンあるとのこと。大根や茄子といった中国の蔬菜図由来の野菜と、撫子や菖蒲といった大和絵の草花が混ざっているそうです。

斬新な構図に目を奪われます。光悦、宗達の「月梅下絵和歌書扇面」です。大きな月が扇面を分断します。梅の枝が月に重なって描かれていました。

分断すると言えば宗達の「墨梅図」も同様です。縦にスクっと伸びる梅枝が軸画の画面を左右に二分しています。墨の滲みによる梅のニュアンスも美しい。水墨の名手、宗達ならではの技を堪能することが出来ます。

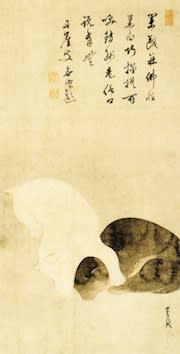

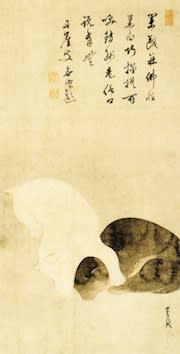

俵屋宗達「双犬図」 江戸前期

さらに水墨といえば「双犬図」も忘れられません。戯れあうのは白と黒の仔犬。宗達得意のたらし込みです。墨は瑞々しい。見事に犬の身体を表現しています。

中村芳中「白梅小禽図屏風」 江戸後期

光琳は小品の掛軸が3点。乾山は2点です。また上方の絵師では和みの琳派こと中村芳中が充実。こちらは7点です。うち「白梅小禽図屏風」はどうでしょうか。千葉市美術館での芳中展のチラシ表紙を飾った作品、広がる梅の木の様子はまるで人が両手を開いているかのようです。丸っこい梅の花は光琳由来なのでしょうか。何やら可愛らしくもあります。

ハイライトは江戸琳派と言って差し支えありません。抱一10点、其一9点をはじめ、いわゆる雨華庵の絵師、鈴木守一や酒井道一、唯一と続きます。その数は40点超。全出展数93点のうちの4割超を占めています。

若き抱一の描いた美人画が出ていました。「松風村雨図」です。一見するとほぼモノトーン、渋い色遣い。当時流行した紅嫌いとも称される作品です。酒井家に伝わり、抱一の兄と同じ着物の巻物が用いられています。

酒井抱一「白蓮図」 江戸後期

細見コレクションでも人気の「白蓮図」がお出ましです。もう何度も何度も見た作品ですが、上部の大きく開いた蓮の花の美しさと言ったら比類がないもの。もちろん白い花の透明感も素晴らしい。一方で下の蕾は薄っすら緑色を帯びています。間もなく朽ちる花とこれから開こうという花の対比。生命のはじまりと終わり。構図にも隙がありません。

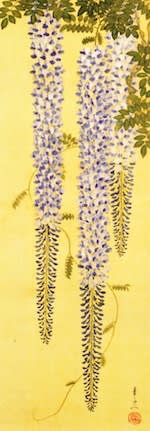

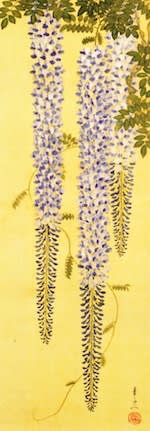

鈴木其一「藤花図」 江戸後期

まさに見頃ではないでしょうか。其一の「藤花図」です。たくさんの花を蓄えた3つの房が縦に垂れていますが、花は思いがけないほど写実的です。さも実際の藤を前にしているかのような臨場感さえあります。

また其一では「雪中竹梅小禽図」も良いもの。ねっとりと粘り気を帯びた雪が竹に積もっています。ちょうど今、雪が落ちたのかもしれません。小鳥が慌てたかのように飛び立っています。

「垣に秋草図屏風」は抱一の門下生、抱二の代表作だそうです。6曲1双の金地の屏風絵。随所の垣には流麗な秋草が描かれ、合間を余白が埋めています。こうした作品を見ると屏風が本来的に室内空間を飾る調度品であったことを思い出します。部屋に置いたらさぞかし映えるのではないでしょうか。

同じく屏風では「四季草花草虫図屏風」に惹かれました。作者は不詳、タイトルの如く四季の草花や虫の描かれた屏風ですが、左右で随分と表情が変わります。と言うのも右隻は金地なのに対し左隻は銀地。そこに秋と冬の光景が表現されているのです。

雪をかぶり、まるで凍りついたかのような木は、銀地の効果を借りてか、より寒々しく、冬の気配を伝えています。それに植物だけでなく、虫も面白い。アゲハチョウが花にやってきて蜜を吸う姿までが描かれています。

神坂雪佳「金魚玉図」 明治末期

ラストは神坂雪佳です。お馴染み「金魚玉」にはじまり、香合や硯箱まで16点。この明治・大正の京琳派を楽しめるのも、細見コレクションならではと言えるのではないでしょうか。

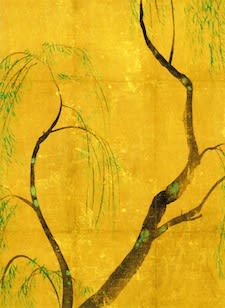

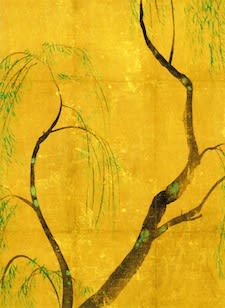

尾形光琳「柳図香包」 江戸中期

細見コレクション、何かと巡回展が多く、見る機会も少なくありませんが、良いもの、好きなものは、何度見ても楽しい。琳派好きにはたまらない展覧会でした。

「日本橋高島屋 琳派400年記念」WEBサイト

なお会場の日本橋高島屋では同じ8階の催会場で「京のみやび 伝統の味と技展」を開催中(5/6まで)。また全館規模で「RIMPA百花繚乱」と題し、琳派に因んだ様々なイベントを行っています。さすがに百貨店、この辺りは抜け目ありません。

「琳派・若冲と雅の世界/青幻舎」

「琳派・若冲と雅の世界/青幻舎」

5月11日まで開催されています。

「琳派400年記念 京都・細見美術館 琳派のきらめきー宗達・光琳・抱一・雪佳」 日本橋高島屋8階ホール

会期:4月29日(水・祝)~5月11日(月)

休館:会期中無休。

時間:10:00~20:00 *入場は閉場の30分前まで。最終日は18時閉場。

料金:一般800円、大学・高校生600円、中学生以下無料。

住所:中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋8階

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

「琳派400年記念 京都・細見美術館 琳派のきらめきー宗達・光琳・抱一・雪佳」

4/29~5/11

日本橋高島屋8階ホールで開催中の「京都・細見美術館 琳派のきらめき」を見てきました。

本阿弥光悦(書)・俵屋宗達(下絵)「忍草下絵和歌巻断簡」 江戸前期

琳派コレクションで定評のある京都・岡崎は細見美術館。うち宗達・光悦にはじまり、光琳・乾山、また抱一・其一、さらには明治以降の雪佳らの作品が、ここ東京・日本橋へとやって来ています。

雅やかな屏風がお出迎えです。伊年印の「四季草花図屏風」。6曲1双の金地に描かれたのは色とりどりの草花です。四季とあるように、春夏秋冬、バランス良く配置されていますが、その種類には2パターンあるとのこと。大根や茄子といった中国の蔬菜図由来の野菜と、撫子や菖蒲といった大和絵の草花が混ざっているそうです。

斬新な構図に目を奪われます。光悦、宗達の「月梅下絵和歌書扇面」です。大きな月が扇面を分断します。梅の枝が月に重なって描かれていました。

分断すると言えば宗達の「墨梅図」も同様です。縦にスクっと伸びる梅枝が軸画の画面を左右に二分しています。墨の滲みによる梅のニュアンスも美しい。水墨の名手、宗達ならではの技を堪能することが出来ます。

俵屋宗達「双犬図」 江戸前期

さらに水墨といえば「双犬図」も忘れられません。戯れあうのは白と黒の仔犬。宗達得意のたらし込みです。墨は瑞々しい。見事に犬の身体を表現しています。

中村芳中「白梅小禽図屏風」 江戸後期

光琳は小品の掛軸が3点。乾山は2点です。また上方の絵師では和みの琳派こと中村芳中が充実。こちらは7点です。うち「白梅小禽図屏風」はどうでしょうか。千葉市美術館での芳中展のチラシ表紙を飾った作品、広がる梅の木の様子はまるで人が両手を開いているかのようです。丸っこい梅の花は光琳由来なのでしょうか。何やら可愛らしくもあります。

ハイライトは江戸琳派と言って差し支えありません。抱一10点、其一9点をはじめ、いわゆる雨華庵の絵師、鈴木守一や酒井道一、唯一と続きます。その数は40点超。全出展数93点のうちの4割超を占めています。

若き抱一の描いた美人画が出ていました。「松風村雨図」です。一見するとほぼモノトーン、渋い色遣い。当時流行した紅嫌いとも称される作品です。酒井家に伝わり、抱一の兄と同じ着物の巻物が用いられています。

酒井抱一「白蓮図」 江戸後期

細見コレクションでも人気の「白蓮図」がお出ましです。もう何度も何度も見た作品ですが、上部の大きく開いた蓮の花の美しさと言ったら比類がないもの。もちろん白い花の透明感も素晴らしい。一方で下の蕾は薄っすら緑色を帯びています。間もなく朽ちる花とこれから開こうという花の対比。生命のはじまりと終わり。構図にも隙がありません。

鈴木其一「藤花図」 江戸後期

まさに見頃ではないでしょうか。其一の「藤花図」です。たくさんの花を蓄えた3つの房が縦に垂れていますが、花は思いがけないほど写実的です。さも実際の藤を前にしているかのような臨場感さえあります。

また其一では「雪中竹梅小禽図」も良いもの。ねっとりと粘り気を帯びた雪が竹に積もっています。ちょうど今、雪が落ちたのかもしれません。小鳥が慌てたかのように飛び立っています。

「垣に秋草図屏風」は抱一の門下生、抱二の代表作だそうです。6曲1双の金地の屏風絵。随所の垣には流麗な秋草が描かれ、合間を余白が埋めています。こうした作品を見ると屏風が本来的に室内空間を飾る調度品であったことを思い出します。部屋に置いたらさぞかし映えるのではないでしょうか。

同じく屏風では「四季草花草虫図屏風」に惹かれました。作者は不詳、タイトルの如く四季の草花や虫の描かれた屏風ですが、左右で随分と表情が変わります。と言うのも右隻は金地なのに対し左隻は銀地。そこに秋と冬の光景が表現されているのです。

雪をかぶり、まるで凍りついたかのような木は、銀地の効果を借りてか、より寒々しく、冬の気配を伝えています。それに植物だけでなく、虫も面白い。アゲハチョウが花にやってきて蜜を吸う姿までが描かれています。

神坂雪佳「金魚玉図」 明治末期

ラストは神坂雪佳です。お馴染み「金魚玉」にはじまり、香合や硯箱まで16点。この明治・大正の京琳派を楽しめるのも、細見コレクションならではと言えるのではないでしょうか。

尾形光琳「柳図香包」 江戸中期

細見コレクション、何かと巡回展が多く、見る機会も少なくありませんが、良いもの、好きなものは、何度見ても楽しい。琳派好きにはたまらない展覧会でした。

「日本橋高島屋 琳派400年記念」WEBサイト

なお会場の日本橋高島屋では同じ8階の催会場で「京のみやび 伝統の味と技展」を開催中(5/6まで)。また全館規模で「RIMPA百花繚乱」と題し、琳派に因んだ様々なイベントを行っています。さすがに百貨店、この辺りは抜け目ありません。

「琳派・若冲と雅の世界/青幻舎」

「琳派・若冲と雅の世界/青幻舎」5月11日まで開催されています。

「琳派400年記念 京都・細見美術館 琳派のきらめきー宗達・光琳・抱一・雪佳」 日本橋高島屋8階ホール

会期:4月29日(水・祝)~5月11日(月)

休館:会期中無休。

時間:10:00~20:00 *入場は閉場の30分前まで。最終日は18時閉場。

料金:一般800円、大学・高校生600円、中学生以下無料。

住所:中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋8階

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「たばこと塩の博物館」移転リニューアルオープン

たばこと塩の博物館

「たばこの歴史と文化・塩の世界」

4/25~

1978年、当時の日本専売公社によって渋谷に設立された「たばこと塩の博物館」。たばこと塩に関する展示はもちろん、近世風俗画、浮世絵関連の企画展にも見るべき点の多い博物館でした。

一昨年秋、休館して以来、約2年越しです。この4月25日(土)に移転リニューアルオープンしました。場所は渋谷から大きく移しての墨田区横川。ともすると聞き慣れない地名かもしれませんが、まさにスカイツリーのお膝元と言って良いエリアです。

最寄駅は東武スカイツリーラインの「とうきょうスカイツリー駅」。そこから歩いて7~8分ほどです。また都営浅草線の本所吾妻橋駅、もしくは半蔵門線や京成線の押上駅からも徒歩10分強で行くことが出来ます。

早速、オープン初日に行ってきました。

「たばこと塩の博物館」全景

博物館はちょうどスカイツリーの真南です。周囲は繁華街とは無縁の倉庫街です。向かって右側に茶色の外壁の建物が見えてきました。それが新しくオープンしたたばこと塩の博物館です。

エントランスホール(1階)

博物館は5階建て。受付は一階です。真新しいエントランスホールやミュージアムショップが出迎えてくれます。

「たばこと塩の博物館」案内図

上層階が展示室です。2階は常設展示室の「塩の世界」と特別展示室があり、3階には常設展示室の「たばこの歴史と文化」と視聴覚ホール、さらに立派な喫煙ルームがあります。1~3階へはエスカレーターで行き来可能ですが、その上、図書室や多目的スペースのある4~5階へはエレベーターでしか行けません。

2フロアの常設展示室は趣きも一新。スペースも渋谷時代に比べて約2倍に拡張されました。

左奥「聖キンガ像の岩塩彫刻」

まずは2階の「塩の世界」です。冒頭は「生命を支える塩」や「世界の塩資源」のコーナー。さらにポーランドの世界遺産で、同地の坑夫たちに信仰されていたという聖キンガ像の岩塩彫刻も目を引きます。像自体はおろか、床や土台まで全て塩で出来ているそうです。

能登半島で50年間建っていた釜屋の復元も興味深いのではないでしょうか。復元とありますが、鉄釜や釜屋自体は実物です。ちなみに釜屋とは、海水から塩をとり、出来た濃い塩水を煮詰める作業のために使われた施設だそうです。

「塩の世界」展示室風景

さらに現在の製塩工場の模型や製法を紹介したパネルも充実。塩の結晶や性質などを紹介する科学展示も新たに加わりました。

デジタルパネル「いろいろ塩図鑑」

タッチパネルで気軽に楽しめるのが「いろいろ塩図鑑」です。塩のサンプルを端末上にのせると各塩の産地や成分などの細かい情報が表示されます。

「十字の神殿」模型

一つ上の3階へあがります。同じく常設の「たばこの歴史と文化」。入口は何と神殿でした。その名は「十字の神殿」です。何故にたばこと神殿が関係するのかと思ってしまいますが、接点は遥か昔、マヤ文明にまで遡ります。現在のメキシコにあるバレンケ遺跡です。神殿の内部に「たばこを吸う神」が彫られています。

かつてのマヤではたばこの煙を揺らす神への信仰があり、たばこが神と結びついた聖なる植物として崇められていたそうです。神殿が造られたのは7世紀の頃です。もちろん本物を移設することは叶わないので、現地の職人がレリーフを再現、ここ墨田の地にやって来ました。

「マヤ地方」のたばこ文化

西洋人によって「発見」される以前のアメリカ大陸では、煙が天上の神と地上の人間を結ぶ役割を果たすとも考えられていたそうです。たばこが儀式で使われることも少なくありません。

「世界のたばこ文化」コーナー

後にたばこがヨーロッパにもたらされます。そこで登場したのがパイプ文化です。ご覧のように世界中の喫煙具がずらり。大変な数です。一体何点あるのでしょうか。そしてこれらが思いがけないほどにカッコいい。いずれも凝った意匠が施されています。

「中央ヨーロッパのパイプ」

私は全く煙草を吸えませんが、ともかく道具として楽しいもの。一つ手にとってみたくなりました。

「江戸時代のたばこ文化」コーナー たばこ屋再現展示

日本に目を向けてみましょう。江戸時代のたばこ文化です。まずは江戸の本所界隈にあったたばこ屋を再現。臨場感のある展示が続きます。

「新しい喫煙具」

意匠を凝らしたたばこ入れや初期の煙管なども珍しいのではないでしょうか。またたばこを吸うシーンを描いた江戸初期の風俗画、浮世絵なども出ていました。

「業平たばこ店」模型

近代です。懐かしいたばこ屋さんがありました。ずばり「業平たばこ店」です。ウォークイン方式の再現模型、実寸大と言って差し支えありません。たばこがショウケースに並び、店頭には赤電話、さらに古い自販機も設置されています。もちろんタスポカードは非対応です。こうした街のタバコ屋、今でこそ少なくなりましたが、かつてはあちこちにありました。思い出します。

「たばこメディアウォール」

明治以降、たばこ販売の歴史を辿る資料展示も充実していました。中でも歴代のたばこのパッケージは大いに目を引くのではないでしょうか。戦前に杉浦非水がデザインしたものや、先の大戦中、英語表記の禁止されたパッケージなど、興味深い資料も少なくありません。

「たばこの歴史と文化」展示室風景

基本的には渋谷にあった展示物を移設したそうですが、映像やデジタル端末も多く、より体感的に楽しめるように工夫されています。またあわせてコレクションギャラリーも開設。世界の灰皿などを蒐集した土屋陽三郎氏(三洋証券創業者)の喫煙具コレクションも展示されています。

この内容で入館料は100円です。特別展開催時は別料金が設定されますが、相変わらずの安さ。破格と言ってもいいかもしれません。楽しめました。

ちなみに現在、特別展は行われていませんが、特別展示室スペースでは、渋谷時代の活動を振り返りつつ、リニューアルのプロセスを紹介した「新しい博物館ができるまで」を開催中です。

「新しい博物館ができるまで」(2階特別展示室)

かつて行われた特別展のパンフレットやポスター類などもずらり。新博物館の工事を記録した写真や映像なども展示されています。なお特別展自体は秋以降、順次開催されていくそうです。そちらにも期待しましょう。

視聴覚ホール(3階)

ところでたばこと塩の博物館、ご覧のように館内は全て真新しいので、てっきり新築のビルかと思いましたが、実際には違いました。リノベーションだそうです。元々はJTの倉庫です。その一部を博物館に改装しました。(周囲もJTの施設が目立ちます。)

「たばこと塩の博物館」と倉庫(左の部分です。)

確かに良く見ると倉庫部分と博物館の建物が繋がっています。なお渋谷の時にあったカフェはなくなりました。飲食に関してはスカイツリー方向へ出る必要があります。

「たばこと塩の博物館」よりスカイツリー方向

後ろを振り返れば巨大なスカイツリーがそびえ立っていました。初めにお膝元と書きましたが、想像以上の近さです。スカイツリー駅までは約7~8分ほどですが、ソラマチの南側の入口であればせいぜい5~6分程度で辿り着きます。

ミュージアムショップ(1階)

スカイツリー内の郵政博物館とあわせて出かけても良いのではないでしょうか。たばこと塩に郵政博物館。ここ数年で押上界隈に二つの博物館が出来たことになります。

たばこと塩の博物館は4月25日(土)に移転リニューアルオープンしました。

「常設展示 たばこの歴史と文化・塩の世界」 たばこと塩の博物館

会期:4月25日(土)~

休館:月曜日。(但し月曜が祝日、振替休日の場合は翌平日。)GW期間(4/27、5/7)、年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00。*入館は17時半まで。

料金:大人・大学生100(50)円、小・中・高校生50(20)円。

*特別展開催時は別料金。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:墨田区横川1-16-3

交通:東武スカイツリーラインとうきょうスカイツリー駅より徒歩8分。都営浅草線本所吾妻橋駅より徒歩10分。東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成線・東武スカイツリーライン押上駅より徒歩12分。

「たばこの歴史と文化・塩の世界」

4/25~

1978年、当時の日本専売公社によって渋谷に設立された「たばこと塩の博物館」。たばこと塩に関する展示はもちろん、近世風俗画、浮世絵関連の企画展にも見るべき点の多い博物館でした。

一昨年秋、休館して以来、約2年越しです。この4月25日(土)に移転リニューアルオープンしました。場所は渋谷から大きく移しての墨田区横川。ともすると聞き慣れない地名かもしれませんが、まさにスカイツリーのお膝元と言って良いエリアです。

最寄駅は東武スカイツリーラインの「とうきょうスカイツリー駅」。そこから歩いて7~8分ほどです。また都営浅草線の本所吾妻橋駅、もしくは半蔵門線や京成線の押上駅からも徒歩10分強で行くことが出来ます。

早速、オープン初日に行ってきました。

「たばこと塩の博物館」全景

博物館はちょうどスカイツリーの真南です。周囲は繁華街とは無縁の倉庫街です。向かって右側に茶色の外壁の建物が見えてきました。それが新しくオープンしたたばこと塩の博物館です。

エントランスホール(1階)

博物館は5階建て。受付は一階です。真新しいエントランスホールやミュージアムショップが出迎えてくれます。

「たばこと塩の博物館」案内図

上層階が展示室です。2階は常設展示室の「塩の世界」と特別展示室があり、3階には常設展示室の「たばこの歴史と文化」と視聴覚ホール、さらに立派な喫煙ルームがあります。1~3階へはエスカレーターで行き来可能ですが、その上、図書室や多目的スペースのある4~5階へはエレベーターでしか行けません。

2フロアの常設展示室は趣きも一新。スペースも渋谷時代に比べて約2倍に拡張されました。

左奥「聖キンガ像の岩塩彫刻」

まずは2階の「塩の世界」です。冒頭は「生命を支える塩」や「世界の塩資源」のコーナー。さらにポーランドの世界遺産で、同地の坑夫たちに信仰されていたという聖キンガ像の岩塩彫刻も目を引きます。像自体はおろか、床や土台まで全て塩で出来ているそうです。

能登半島で50年間建っていた釜屋の復元も興味深いのではないでしょうか。復元とありますが、鉄釜や釜屋自体は実物です。ちなみに釜屋とは、海水から塩をとり、出来た濃い塩水を煮詰める作業のために使われた施設だそうです。

「塩の世界」展示室風景

さらに現在の製塩工場の模型や製法を紹介したパネルも充実。塩の結晶や性質などを紹介する科学展示も新たに加わりました。

デジタルパネル「いろいろ塩図鑑」

タッチパネルで気軽に楽しめるのが「いろいろ塩図鑑」です。塩のサンプルを端末上にのせると各塩の産地や成分などの細かい情報が表示されます。

「十字の神殿」模型

一つ上の3階へあがります。同じく常設の「たばこの歴史と文化」。入口は何と神殿でした。その名は「十字の神殿」です。何故にたばこと神殿が関係するのかと思ってしまいますが、接点は遥か昔、マヤ文明にまで遡ります。現在のメキシコにあるバレンケ遺跡です。神殿の内部に「たばこを吸う神」が彫られています。

かつてのマヤではたばこの煙を揺らす神への信仰があり、たばこが神と結びついた聖なる植物として崇められていたそうです。神殿が造られたのは7世紀の頃です。もちろん本物を移設することは叶わないので、現地の職人がレリーフを再現、ここ墨田の地にやって来ました。

「マヤ地方」のたばこ文化

西洋人によって「発見」される以前のアメリカ大陸では、煙が天上の神と地上の人間を結ぶ役割を果たすとも考えられていたそうです。たばこが儀式で使われることも少なくありません。

「世界のたばこ文化」コーナー

後にたばこがヨーロッパにもたらされます。そこで登場したのがパイプ文化です。ご覧のように世界中の喫煙具がずらり。大変な数です。一体何点あるのでしょうか。そしてこれらが思いがけないほどにカッコいい。いずれも凝った意匠が施されています。

「中央ヨーロッパのパイプ」

私は全く煙草を吸えませんが、ともかく道具として楽しいもの。一つ手にとってみたくなりました。

「江戸時代のたばこ文化」コーナー たばこ屋再現展示

日本に目を向けてみましょう。江戸時代のたばこ文化です。まずは江戸の本所界隈にあったたばこ屋を再現。臨場感のある展示が続きます。

「新しい喫煙具」

意匠を凝らしたたばこ入れや初期の煙管なども珍しいのではないでしょうか。またたばこを吸うシーンを描いた江戸初期の風俗画、浮世絵なども出ていました。

「業平たばこ店」模型

近代です。懐かしいたばこ屋さんがありました。ずばり「業平たばこ店」です。ウォークイン方式の再現模型、実寸大と言って差し支えありません。たばこがショウケースに並び、店頭には赤電話、さらに古い自販機も設置されています。もちろんタスポカードは非対応です。こうした街のタバコ屋、今でこそ少なくなりましたが、かつてはあちこちにありました。思い出します。

「たばこメディアウォール」

明治以降、たばこ販売の歴史を辿る資料展示も充実していました。中でも歴代のたばこのパッケージは大いに目を引くのではないでしょうか。戦前に杉浦非水がデザインしたものや、先の大戦中、英語表記の禁止されたパッケージなど、興味深い資料も少なくありません。

「たばこの歴史と文化」展示室風景

基本的には渋谷にあった展示物を移設したそうですが、映像やデジタル端末も多く、より体感的に楽しめるように工夫されています。またあわせてコレクションギャラリーも開設。世界の灰皿などを蒐集した土屋陽三郎氏(三洋証券創業者)の喫煙具コレクションも展示されています。

この内容で入館料は100円です。特別展開催時は別料金が設定されますが、相変わらずの安さ。破格と言ってもいいかもしれません。楽しめました。

ちなみに現在、特別展は行われていませんが、特別展示室スペースでは、渋谷時代の活動を振り返りつつ、リニューアルのプロセスを紹介した「新しい博物館ができるまで」を開催中です。

「新しい博物館ができるまで」(2階特別展示室)

かつて行われた特別展のパンフレットやポスター類などもずらり。新博物館の工事を記録した写真や映像なども展示されています。なお特別展自体は秋以降、順次開催されていくそうです。そちらにも期待しましょう。

視聴覚ホール(3階)

ところでたばこと塩の博物館、ご覧のように館内は全て真新しいので、てっきり新築のビルかと思いましたが、実際には違いました。リノベーションだそうです。元々はJTの倉庫です。その一部を博物館に改装しました。(周囲もJTの施設が目立ちます。)

「たばこと塩の博物館」と倉庫(左の部分です。)

確かに良く見ると倉庫部分と博物館の建物が繋がっています。なお渋谷の時にあったカフェはなくなりました。飲食に関してはスカイツリー方向へ出る必要があります。

「たばこと塩の博物館」よりスカイツリー方向

後ろを振り返れば巨大なスカイツリーがそびえ立っていました。初めにお膝元と書きましたが、想像以上の近さです。スカイツリー駅までは約7~8分ほどですが、ソラマチの南側の入口であればせいぜい5~6分程度で辿り着きます。

ミュージアムショップ(1階)

スカイツリー内の郵政博物館とあわせて出かけても良いのではないでしょうか。たばこと塩に郵政博物館。ここ数年で押上界隈に二つの博物館が出来たことになります。

たばこと塩の博物館は4月25日(土)に移転リニューアルオープンしました。

「常設展示 たばこの歴史と文化・塩の世界」 たばこと塩の博物館

会期:4月25日(土)~

休館:月曜日。(但し月曜が祝日、振替休日の場合は翌平日。)GW期間(4/27、5/7)、年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00。*入館は17時半まで。

料金:大人・大学生100(50)円、小・中・高校生50(20)円。

*特別展開催時は別料金。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:墨田区横川1-16-3

交通:東武スカイツリーラインとうきょうスカイツリー駅より徒歩8分。都営浅草線本所吾妻橋駅より徒歩10分。東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成線・東武スカイツリーライン押上駅より徒歩12分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「青山悟展 名もなき刺繍家たちに捧ぐ」 ミヅマアートギャラリー

ミヅマアートギャラリー

「青山悟展 名もなき刺繍家たちに捧ぐ」

4/22-5/23

ミヅマアートギャラリーで開催中の「青山悟展 名もなき刺繍家たちに捧ぐ」を見てきました。

ミシンによる繊細な刺繍作品でお馴染みの青山悟。今回の新作は「イタリア人アーティスト、アリギエロ・ボエッティ(1940-1994)の地図作品『MAPPA』の制作に携わったアフガニスタンの刺繍職人たちへの興味が発端となっている」(解説シートより)そうです。

会場に入ってみました。フロア中央の机の上に一枚の刺繍作品があります。確かに世界地図です。海の部分の色は黒。陸地の部分に刺繍が施されているのでしょうか。白い糸です。大地が白く輝いています。

周囲を見渡すと同じサイズの世界地図の刺繍があることが分かりました。今度は机ではなく、壁での展示です。色は青やピンク、それにやや芥子色を帯びた黄色でしょうか。同じように大地の部分が白い。机上の地図を囲むようにして世界地図が並んでいます

「青山悟展 名もなき刺繍家たちに捧ぐ」会場風景

この世界地図、あくまでも一見したところは、何も表記、つまり国名や国境線などがありません。言うなればまっさら。白地図と言って良いでしょう。そして振り返れば国境線はそもそも常に大地に引かれているわけでもありません。地上を超えて天高く、まさしく宇宙から地球を見た時に映る姿。そのイメージを漠然と頭に思い浮かべながら次の小部屋へ移動してみました。

すると今度は額装の連作です。素材は古びた写真、セピア色にも染まっています。イスラムの女性でしょうか。男性もいました。おそらくはアフガニスタンでの光景でしょう。いずれも皆、針や糸を手にとっては、一生懸命に刺繍の作業をしています。中には刺繍をする人物の手の部分のみをクローズアップした写真もありました。

そしてその手の指先に青山の刺繍が重なっているのです。写真と刺繍のダブルイメージと言って良いかもしれません。実に精巧です。さも彼ら彼女らが写真上、つまり今、まさに目の前にある画面の上で、実際に刺繍をして作り上げたかのような錯覚にさえ陥ってしまいます。

これが先にも触れた「『MAPPA』の制作に携わったアフガニスタンの刺繍職人」ということなのでしょう。ボエッティが作品制作のためにカブールのホテルに集めたという職人たち。「MAPPA」において彼は海の色などの選択を職人に任せていたこともあったそうです。

再び先の世界地図の部屋に戻ってみました。すると先ほど同じように黒やピンクの地図があります。ふと入口に「暗くなる場合があるので注意」のような案内が記されていたのを思い出しました。

とは言え、会場にはライトが灯っている。別に暗くありません。と思っていると次の瞬間、突如照明が落ちました。すると先に白かった地図の様子が変わりました。何と地図上に国境線と国名が暗がりに緑色の光を放って浮き上がってきたのです。

驚きました。蓄光糸という糸の素材の為せる業。空間は一変します。暗くなるまで待たれることをおすすめします。

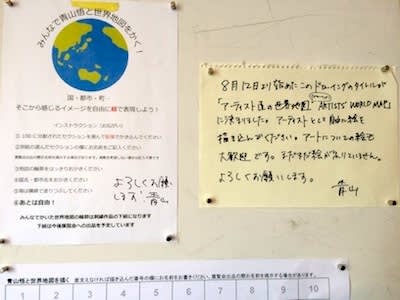

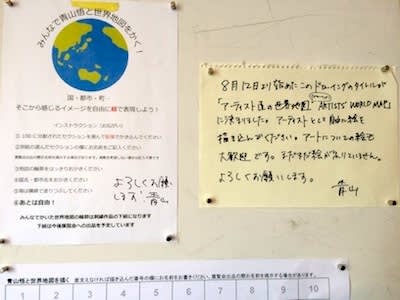

「みんなで青山悟と世界地図をかく!」プロジェクト

なおギャラリー下、屋外のスペースでは「みんなで青山悟と世界地図をかく!」プロジェクトを展開中。参加型のイベントです。ギャラリーの方に申し出れば、世界地図の中へ自由に絵を描くことが出来ます。

青山悟「アーティストたちの世界地図(ドローイング)」

なお世界地図については刺繍作品の下絵となり、展覧会への出品も予定されているそうです。詳しくはギャラリーの受付までお問い合わせください。

5月23日まで開催されています。

「青山悟展 名もなき刺繍家たちに捧ぐ」 ミヅマアートギャラリー

会期:4月22日(水)~5月23日(土)

休廊:日・月・祝

時間:11:00~19:00

住所:新宿区市谷田町3-13 神楽ビル2階

交通:東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅出口5より徒歩5分。JR線飯田橋駅西口より徒歩8分。

「青山悟展 名もなき刺繍家たちに捧ぐ」

4/22-5/23

ミヅマアートギャラリーで開催中の「青山悟展 名もなき刺繍家たちに捧ぐ」を見てきました。

ミシンによる繊細な刺繍作品でお馴染みの青山悟。今回の新作は「イタリア人アーティスト、アリギエロ・ボエッティ(1940-1994)の地図作品『MAPPA』の制作に携わったアフガニスタンの刺繍職人たちへの興味が発端となっている」(解説シートより)そうです。

会場に入ってみました。フロア中央の机の上に一枚の刺繍作品があります。確かに世界地図です。海の部分の色は黒。陸地の部分に刺繍が施されているのでしょうか。白い糸です。大地が白く輝いています。

周囲を見渡すと同じサイズの世界地図の刺繍があることが分かりました。今度は机ではなく、壁での展示です。色は青やピンク、それにやや芥子色を帯びた黄色でしょうか。同じように大地の部分が白い。机上の地図を囲むようにして世界地図が並んでいます

「青山悟展 名もなき刺繍家たちに捧ぐ」会場風景

この世界地図、あくまでも一見したところは、何も表記、つまり国名や国境線などがありません。言うなればまっさら。白地図と言って良いでしょう。そして振り返れば国境線はそもそも常に大地に引かれているわけでもありません。地上を超えて天高く、まさしく宇宙から地球を見た時に映る姿。そのイメージを漠然と頭に思い浮かべながら次の小部屋へ移動してみました。

すると今度は額装の連作です。素材は古びた写真、セピア色にも染まっています。イスラムの女性でしょうか。男性もいました。おそらくはアフガニスタンでの光景でしょう。いずれも皆、針や糸を手にとっては、一生懸命に刺繍の作業をしています。中には刺繍をする人物の手の部分のみをクローズアップした写真もありました。

そしてその手の指先に青山の刺繍が重なっているのです。写真と刺繍のダブルイメージと言って良いかもしれません。実に精巧です。さも彼ら彼女らが写真上、つまり今、まさに目の前にある画面の上で、実際に刺繍をして作り上げたかのような錯覚にさえ陥ってしまいます。

これが先にも触れた「『MAPPA』の制作に携わったアフガニスタンの刺繍職人」ということなのでしょう。ボエッティが作品制作のためにカブールのホテルに集めたという職人たち。「MAPPA」において彼は海の色などの選択を職人に任せていたこともあったそうです。

再び先の世界地図の部屋に戻ってみました。すると先ほど同じように黒やピンクの地図があります。ふと入口に「暗くなる場合があるので注意」のような案内が記されていたのを思い出しました。

とは言え、会場にはライトが灯っている。別に暗くありません。と思っていると次の瞬間、突如照明が落ちました。すると先に白かった地図の様子が変わりました。何と地図上に国境線と国名が暗がりに緑色の光を放って浮き上がってきたのです。

驚きました。蓄光糸という糸の素材の為せる業。空間は一変します。暗くなるまで待たれることをおすすめします。

「みんなで青山悟と世界地図をかく!」プロジェクト

なおギャラリー下、屋外のスペースでは「みんなで青山悟と世界地図をかく!」プロジェクトを展開中。参加型のイベントです。ギャラリーの方に申し出れば、世界地図の中へ自由に絵を描くことが出来ます。

青山悟「アーティストたちの世界地図(ドローイング)」

なお世界地図については刺繍作品の下絵となり、展覧会への出品も予定されているそうです。詳しくはギャラリーの受付までお問い合わせください。

5月23日まで開催されています。

「青山悟展 名もなき刺繍家たちに捧ぐ」 ミヅマアートギャラリー

会期:4月22日(水)~5月23日(土)

休廊:日・月・祝

時間:11:00~19:00

住所:新宿区市谷田町3-13 神楽ビル2階

交通:東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅出口5より徒歩5分。JR線飯田橋駅西口より徒歩8分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

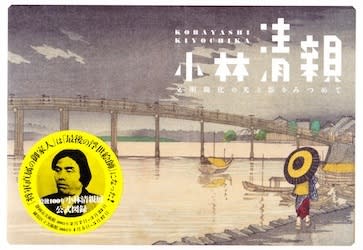

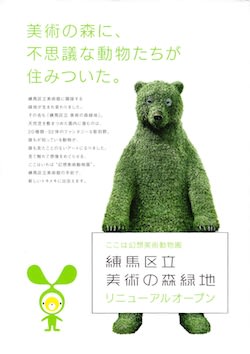

「小林清親展」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」

4/5-5/17

練馬区立美術館で開催中の「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」を見てきました。

幕末に生まれ、維新後、東京の風景などを主に木版画で表した画家、小林清親(1847~1915)。時に「最後の浮世絵師」とも称されますが、近年、肉筆画が発見されるなど「評価もかわりつつ」(チラシより)あるそうです。

今年没後100年です。それを期しての一大回顧展。出展は資料を含め300点ほどです。ただし会期中に作品がかなり入れ替わります。

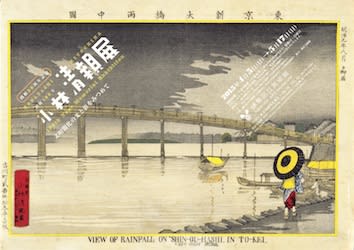

「高輪牛町朧月景」 大判錦絵 明治12年 個人蔵(練馬区立美術館寄託)

清親、元々は武士です。父は隅田川沿いの幕府米蔵の頭役、自身も御家人であった清親は、14代将軍家茂とともに上洛。鳥羽伏見の戦いにも参加しては敗れ、江戸での無血開城を迎えます。さらに徳川家に従って静岡に居を構えたこともあったそうです。

江戸から名を変えた東京へ戻ってきたのは明治7年のこと。僅か2年後には今も知られる「光線画」の木版画家としてデビュー。巷に名が知られるようになります。

実のところ帰京後、河鍋暁斎に学び、柴田是真と交流していたとも言われていますが、本格的に画家の勉強を何時、何処でしていたのかについてはよく分かっていないそうです。

展示も明治9年から始まります。チラシ表紙を飾るのが同年作の「東京新大橋雨中図」です。人気を博した「東京名所図」シリーズのうちの1つ、新大橋、つまり隅田川でしょう。川岸で下駄を履いて歩く女性の後ろ姿、和傘をさしています。

そして画面の大半を示すのが水面です。ほのかにさざ波が立っています。空の右側が少し明るくなっていました。これから晴れるのかもしれません。まるで水彩画を見るかのように美しい。かくも早く画風が完成していたのでしょうか。清親画の魅力を味わうことが出来ます。

洋風建築も近代化の一つの象徴かもしれません。和洋折衷、第一国立銀行の楼閣を描いたのが「海運橋」です。大雪です。一面に雪がかなり積もっています。手前の橋も明治8年に架けなおされたもの。石造りのアーチ橋だそうです。画面の手前にはやはり後ろ姿の女性が立っていますが、傘には「岸田」と記されています。何でもかの画家、岸田劉生の父が営んでいた目薬屋を指すと言われているそうです。

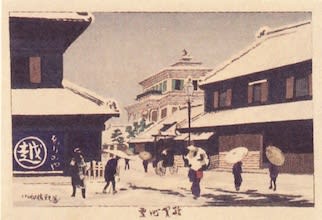

「駿河町雪」 大判錦絵 明治12年頃 横浜美術館

同じく雪景では「駿河町雪」も美しいのではないでしょうか。手前の「越」の暖簾のかかる建物は文字通り三越です。奥の洋風建築は銀行。ガス灯でしょうか。道端には明かりを灯す塔が立っています。

光を描く清親、その真骨頂とも言えるのが「川口鍋釜製造図」かもしれません。鋳物で有名な川口の町工場に取材した一枚です。溶鉱炉からは強い炎が立ち上がります。人々に反射しては白い光を放っていました。

光が一番際立つ夜景もお手の物です。「大川岸一之橋遠景」も充実した一枚、満月の夜、川岸を走り抜ける人力車の様子を描いています。人の姿はシルエット状です。川面には月明かり、黄色の強い光が広がっています。

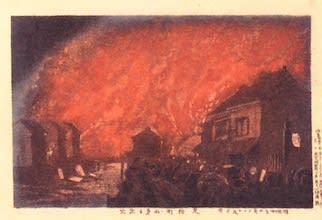

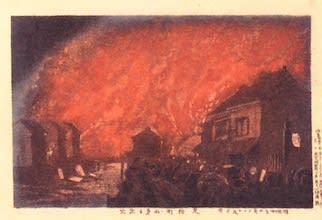

「明治十四年二月十一日夜大火 久松町二而見る出火」 大判錦絵 明治14年頃 山口県立萩美術館・浦上記念館

火事を描いた作品も目を引きました。清親は明治14年に神田で起きた火災の版画を4点残していますが、よほど火事の有様を正確に残したかったのでしょう。何と火事の時に家を飛び出してはスケッチを続けたそうです。家々を焼き付くそうとする激しい炎が生々しく描かれています。

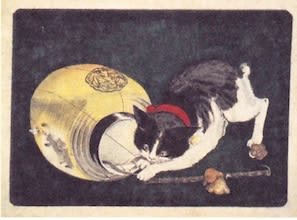

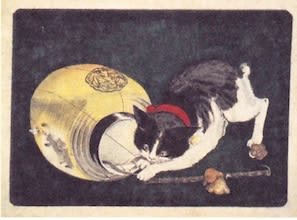

「猫と提灯」 大々判錦絵 明治10年 千葉市美術館

なおこうした清親の光線画ですが、会場では例えば街、夜、水、空、そして火事や動植物などといったテーマ別に分類されています。うち動植物の「猫と提灯」は大変なる力作です。内国勧業博にも出展された一枚ですが、会場では本画とともに版木、また何点かの順序擦りの様子も紹介されています。清親画の成立過程を知る上で重要な展示といえそうです。

さてここまでは私も度々親しみをもって見て来た光線画ですが、さすがに回顧展。それだけの内容に留まりません。

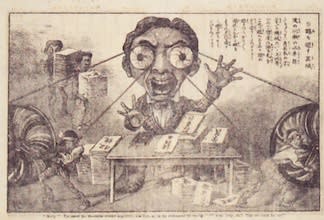

「眼を廻す器械 団団珍聞 508号」 明治18年 京都国際マンガミュージアム

風刺画家、戦争画家としての清親です。と言うのも彼は光線画とあわせて、「清親ぽんち」と呼ばれる滑稽画を制作。さらに明治15年には時局風刺雑誌の「団々珍聞」にビゴーらと並んで風刺画を発表しています。

日露戦争下では戦局を錦絵にして出版しました。そしてここにも光線画家としての力量を見ることが出来ます。「朝鮮豊島海戦之図」における劇的な明暗表現は清親なくしてはなし得ません。

「獅子図」 二曲一隻屏風 明治17年 千葉市美術館

さらに肉筆画です。実は清親、何も晩年になってからではなく、制作当初から肉筆画を得意としていました。うち見事なのは「獅子図」です。茫洋たる草地でさも黄昏れるとうに佇む2頭のライオン。これが大変に写実的です。たてがみまでが緻密に表されています。

なお良く指摘されるように、この時代、日本ではライオンを見ることはほぼ出来ませんでした。よって清親も何かしらの図版を参照して描いたのでしょう。にも関わらず臨場感があります。年記から日本の画家で一番早くライオンを描いた作品だと考えられているそうです。

「那須与一 扇の的 平景清 錣引き」にも驚かされました。6曲1双の大画面、銀地です。右左に平家物語から屋島の戦いの場面を描いています。弓を引く那須与一。目標の扇を勇ましく打ち抜いています。乗る馬の毛から与一の甲冑の筆致や彩色も丁寧でかつ鮮やかです。銀箔の上に緑、あるいは青い顔料を落とし込んでいるのでしょうか。水の渦も力強く表現されていました。

なおこの屏風絵、近年発見された新出の作品だそうです。ほかにも一転してゆるキャラの如くに平明でかつおおらかな筆致で描いた軸画も面白いもの。サインを見なければ清親とは全然分かりません。

「写生帖」 水彩 明治41-42年 渡邉木版美術画舗

私自身、清親の作品はある程度見知っていたつもりでしたが、今回ほどのスケールでかつ、画業を追ったことは初めてでした。馴染みある光線画に改めて感じ入り、屏風絵なり軸画で意外な表情を見せる清親に驚きを覚えます。風刺やジャーナリスト的な活動を行っていたことも知りませんでした。発見は少なくありません。

「小林清親 文明開化の光と影/青幻舎」

「小林清親 文明開化の光と影/青幻舎」

カタログが一般書籍として青幻舎より発売中です。ハンディ版で見やすい上に、図版、論考とも充実。永久保存版になりそうです。

現在、太田記念美術館で開催中の「広重と清親ー清親没後100年記念」展との連携企画があります。

「広重と清親ー清親没後100年記念」@太田記念美術館 4月1日(水)~5月28日(木)

練馬の半券を提示すると観覧料が100円引き(1回限り)になるそうです。ちなみに中村橋(練馬区美)から明治神宮前(太田記念美)までは、西武線から乗り入れる副都心線で一本。乗り換えなしで行くことが出来ます。あわせ見るのも楽しいかもしれません。

5月17日まで開催されています。おすすめします。

「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」 練馬区立美術館

会期:4月5日(日)~5月17日(日)

休館:月曜日。*但し5月4日(月・祝)は開館、5月7日(木)は休館)。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人500(300)円、大・高校生・65~74歳300(200)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」

4/5-5/17

練馬区立美術館で開催中の「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」を見てきました。

幕末に生まれ、維新後、東京の風景などを主に木版画で表した画家、小林清親(1847~1915)。時に「最後の浮世絵師」とも称されますが、近年、肉筆画が発見されるなど「評価もかわりつつ」(チラシより)あるそうです。

今年没後100年です。それを期しての一大回顧展。出展は資料を含め300点ほどです。ただし会期中に作品がかなり入れ替わります。

「高輪牛町朧月景」 大判錦絵 明治12年 個人蔵(練馬区立美術館寄託)

清親、元々は武士です。父は隅田川沿いの幕府米蔵の頭役、自身も御家人であった清親は、14代将軍家茂とともに上洛。鳥羽伏見の戦いにも参加しては敗れ、江戸での無血開城を迎えます。さらに徳川家に従って静岡に居を構えたこともあったそうです。

江戸から名を変えた東京へ戻ってきたのは明治7年のこと。僅か2年後には今も知られる「光線画」の木版画家としてデビュー。巷に名が知られるようになります。

実のところ帰京後、河鍋暁斎に学び、柴田是真と交流していたとも言われていますが、本格的に画家の勉強を何時、何処でしていたのかについてはよく分かっていないそうです。

展示も明治9年から始まります。チラシ表紙を飾るのが同年作の「東京新大橋雨中図」です。人気を博した「東京名所図」シリーズのうちの1つ、新大橋、つまり隅田川でしょう。川岸で下駄を履いて歩く女性の後ろ姿、和傘をさしています。

そして画面の大半を示すのが水面です。ほのかにさざ波が立っています。空の右側が少し明るくなっていました。これから晴れるのかもしれません。まるで水彩画を見るかのように美しい。かくも早く画風が完成していたのでしょうか。清親画の魅力を味わうことが出来ます。

洋風建築も近代化の一つの象徴かもしれません。和洋折衷、第一国立銀行の楼閣を描いたのが「海運橋」です。大雪です。一面に雪がかなり積もっています。手前の橋も明治8年に架けなおされたもの。石造りのアーチ橋だそうです。画面の手前にはやはり後ろ姿の女性が立っていますが、傘には「岸田」と記されています。何でもかの画家、岸田劉生の父が営んでいた目薬屋を指すと言われているそうです。

「駿河町雪」 大判錦絵 明治12年頃 横浜美術館

同じく雪景では「駿河町雪」も美しいのではないでしょうか。手前の「越」の暖簾のかかる建物は文字通り三越です。奥の洋風建築は銀行。ガス灯でしょうか。道端には明かりを灯す塔が立っています。

光を描く清親、その真骨頂とも言えるのが「川口鍋釜製造図」かもしれません。鋳物で有名な川口の町工場に取材した一枚です。溶鉱炉からは強い炎が立ち上がります。人々に反射しては白い光を放っていました。

光が一番際立つ夜景もお手の物です。「大川岸一之橋遠景」も充実した一枚、満月の夜、川岸を走り抜ける人力車の様子を描いています。人の姿はシルエット状です。川面には月明かり、黄色の強い光が広がっています。

「明治十四年二月十一日夜大火 久松町二而見る出火」 大判錦絵 明治14年頃 山口県立萩美術館・浦上記念館

火事を描いた作品も目を引きました。清親は明治14年に神田で起きた火災の版画を4点残していますが、よほど火事の有様を正確に残したかったのでしょう。何と火事の時に家を飛び出してはスケッチを続けたそうです。家々を焼き付くそうとする激しい炎が生々しく描かれています。

「猫と提灯」 大々判錦絵 明治10年 千葉市美術館

なおこうした清親の光線画ですが、会場では例えば街、夜、水、空、そして火事や動植物などといったテーマ別に分類されています。うち動植物の「猫と提灯」は大変なる力作です。内国勧業博にも出展された一枚ですが、会場では本画とともに版木、また何点かの順序擦りの様子も紹介されています。清親画の成立過程を知る上で重要な展示といえそうです。

さてここまでは私も度々親しみをもって見て来た光線画ですが、さすがに回顧展。それだけの内容に留まりません。

「眼を廻す器械 団団珍聞 508号」 明治18年 京都国際マンガミュージアム

風刺画家、戦争画家としての清親です。と言うのも彼は光線画とあわせて、「清親ぽんち」と呼ばれる滑稽画を制作。さらに明治15年には時局風刺雑誌の「団々珍聞」にビゴーらと並んで風刺画を発表しています。

日露戦争下では戦局を錦絵にして出版しました。そしてここにも光線画家としての力量を見ることが出来ます。「朝鮮豊島海戦之図」における劇的な明暗表現は清親なくしてはなし得ません。

「獅子図」 二曲一隻屏風 明治17年 千葉市美術館

さらに肉筆画です。実は清親、何も晩年になってからではなく、制作当初から肉筆画を得意としていました。うち見事なのは「獅子図」です。茫洋たる草地でさも黄昏れるとうに佇む2頭のライオン。これが大変に写実的です。たてがみまでが緻密に表されています。

なお良く指摘されるように、この時代、日本ではライオンを見ることはほぼ出来ませんでした。よって清親も何かしらの図版を参照して描いたのでしょう。にも関わらず臨場感があります。年記から日本の画家で一番早くライオンを描いた作品だと考えられているそうです。

「那須与一 扇の的 平景清 錣引き」にも驚かされました。6曲1双の大画面、銀地です。右左に平家物語から屋島の戦いの場面を描いています。弓を引く那須与一。目標の扇を勇ましく打ち抜いています。乗る馬の毛から与一の甲冑の筆致や彩色も丁寧でかつ鮮やかです。銀箔の上に緑、あるいは青い顔料を落とし込んでいるのでしょうか。水の渦も力強く表現されていました。

なおこの屏風絵、近年発見された新出の作品だそうです。ほかにも一転してゆるキャラの如くに平明でかつおおらかな筆致で描いた軸画も面白いもの。サインを見なければ清親とは全然分かりません。

「写生帖」 水彩 明治41-42年 渡邉木版美術画舗

私自身、清親の作品はある程度見知っていたつもりでしたが、今回ほどのスケールでかつ、画業を追ったことは初めてでした。馴染みある光線画に改めて感じ入り、屏風絵なり軸画で意外な表情を見せる清親に驚きを覚えます。風刺やジャーナリスト的な活動を行っていたことも知りませんでした。発見は少なくありません。

「小林清親 文明開化の光と影/青幻舎」

「小林清親 文明開化の光と影/青幻舎」カタログが一般書籍として青幻舎より発売中です。ハンディ版で見やすい上に、図版、論考とも充実。永久保存版になりそうです。

現在、太田記念美術館で開催中の「広重と清親ー清親没後100年記念」展との連携企画があります。

「広重と清親ー清親没後100年記念」@太田記念美術館 4月1日(水)~5月28日(木)

練馬の半券を提示すると観覧料が100円引き(1回限り)になるそうです。ちなみに中村橋(練馬区美)から明治神宮前(太田記念美)までは、西武線から乗り入れる副都心線で一本。乗り換えなしで行くことが出来ます。あわせ見るのも楽しいかもしれません。

5月17日まで開催されています。おすすめします。

「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」 練馬区立美術館

会期:4月5日(日)~5月17日(日)

休館:月曜日。*但し5月4日(月・祝)は開館、5月7日(木)は休館)。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人500(300)円、大・高校生・65~74歳300(200)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

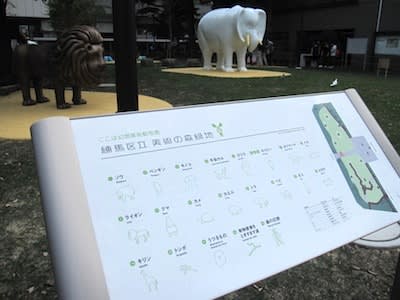

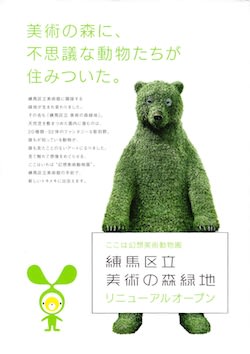

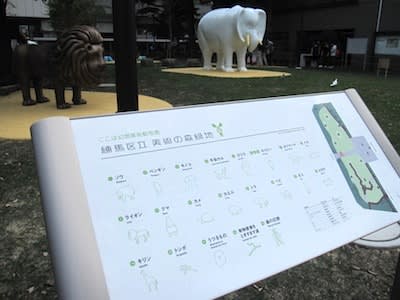

「練馬区立美術の森緑地」リニューアルオープン

西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。練馬ゆかりの作家のみならず、近現代の日本美術コレクションのほか、ジャンルを問わずに様々な企画展で定評のある練馬区立美術館。かねてより隣接するスペースは「美術の森緑地公園」として整備されていました。

ただし一部の施設は老朽化も進み、ともすると美術館と一体的とは言い難かったのも事実。確かにあまり印象に残る公園とは言えなかったかもしれません。

全面的に一新しました。リニューアルオープンです。コンセプトは「不思議な動物たちが住みついた。」。その名も「幻想美術動物園」です。

正面入口ではライオンとクマの植栽彫刻がお出迎え。2011年に選定されたロゴマークのマスコットも立っています。

かつての緑地は舗装されていましたが、新装後は芝生敷きです。そこに20種類、計32体の動物たちが何とも楽し気に潜んでいます。

大きなゾウに寝そべるイヌやトカゲ、それにヘビやトンボまで。色も様々、そして可愛らしいものばかりです。思わず頭を撫でてみたくなるような動物たちでした。

園内の動線も変わりました。入口は美術館の真っ正面です。そこから左右に緑地が広がっています。敷地内の樹木はほぼ保全されましたが、動物たちしかり、趣きは完全に一変しました。かつての面影は殆どありません。

彫刻の素材も様々です。ライオンはブロンズ、またキリンやゾウは強化プラステック製です。制作に関しては主に区内の美術家、ないしは日本大学の芸術学部の協力を得て行われたそうです。

また「動物感覚をとぎすます道」として園内に高低差のある小径も完成しました。緩やかな傾斜を活かしているのがポイントです。「歩けるアート」として、時に走ったりして遊ぶことも可能になりました。

ちなみに現時点では一部作品への立ち入りを制限するロープがはられていますが、これはあくまでも芝生を養生するためのもの。基本的に彫刻物は全て「触ってもいい、座ってもいい『遊べるアート』」として設置されています。

よっていずれはロープが撤去され、自由に作品に触れられるのではないでしょうか。私が出向いた時もたくさんの子どもたちが嬉しそうに動物へ見入っていました。

練馬区立美術館は今年で開館30周年です。近年、さらに充実してきた展覧会のラインナップしかり、何かと中村橋まで出向く機会が増えたという方も多いのではないでしょうか。

[2015年 練馬区立美術館 主な展覧会スケジュール]

4月5日(日)~5月17日(日) 「没後100年小林清親展」

7月12日(日)~9月6日(日) 「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」

9月20日(日)~11月15日(日) 「アルフレッド・シスレー:イル=ド=フランス、川のある情景展」(仮称)

またメモリアルにあわせて公式WEBサイトもリニューアルしました。

「練馬区立美術館公式サイト」(公益財団法人練馬区文化振興協会)

ますます充実、親しみやすい緑地も完成した練馬区立美術館。これからも要注目です。私も足繁く通いたいと思います。

「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」 練馬区立美術館

会期:4月5日(日)~5月17日(日)

休館:月曜日。*但し5月4日(月・祝)は開館、5月7日(木)は休館)。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人500(300)円、大・高校生・65~74歳300(200)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

ただし一部の施設は老朽化も進み、ともすると美術館と一体的とは言い難かったのも事実。確かにあまり印象に残る公園とは言えなかったかもしれません。

全面的に一新しました。リニューアルオープンです。コンセプトは「不思議な動物たちが住みついた。」。その名も「幻想美術動物園」です。

正面入口ではライオンとクマの植栽彫刻がお出迎え。2011年に選定されたロゴマークのマスコットも立っています。

かつての緑地は舗装されていましたが、新装後は芝生敷きです。そこに20種類、計32体の動物たちが何とも楽し気に潜んでいます。

大きなゾウに寝そべるイヌやトカゲ、それにヘビやトンボまで。色も様々、そして可愛らしいものばかりです。思わず頭を撫でてみたくなるような動物たちでした。

園内の動線も変わりました。入口は美術館の真っ正面です。そこから左右に緑地が広がっています。敷地内の樹木はほぼ保全されましたが、動物たちしかり、趣きは完全に一変しました。かつての面影は殆どありません。

彫刻の素材も様々です。ライオンはブロンズ、またキリンやゾウは強化プラステック製です。制作に関しては主に区内の美術家、ないしは日本大学の芸術学部の協力を得て行われたそうです。

また「動物感覚をとぎすます道」として園内に高低差のある小径も完成しました。緩やかな傾斜を活かしているのがポイントです。「歩けるアート」として、時に走ったりして遊ぶことも可能になりました。

ちなみに現時点では一部作品への立ち入りを制限するロープがはられていますが、これはあくまでも芝生を養生するためのもの。基本的に彫刻物は全て「触ってもいい、座ってもいい『遊べるアート』」として設置されています。

よっていずれはロープが撤去され、自由に作品に触れられるのではないでしょうか。私が出向いた時もたくさんの子どもたちが嬉しそうに動物へ見入っていました。

練馬区立美術館は今年で開館30周年です。近年、さらに充実してきた展覧会のラインナップしかり、何かと中村橋まで出向く機会が増えたという方も多いのではないでしょうか。

[2015年 練馬区立美術館 主な展覧会スケジュール]

4月5日(日)~5月17日(日) 「没後100年小林清親展」

7月12日(日)~9月6日(日) 「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」

9月20日(日)~11月15日(日) 「アルフレッド・シスレー:イル=ド=フランス、川のある情景展」(仮称)

またメモリアルにあわせて公式WEBサイトもリニューアルしました。

「練馬区立美術館公式サイト」(公益財団法人練馬区文化振興協会)

ますます充実、親しみやすい緑地も完成した練馬区立美術館。これからも要注目です。私も足繁く通いたいと思います。

「没後100年小林清親展 文明開化の光と影をみつめて」 練馬区立美術館

会期:4月5日(日)~5月17日(日)

休館:月曜日。*但し5月4日(月・祝)は開館、5月7日(木)は休館)。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人500(300)円、大・高校生・65~74歳300(200)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

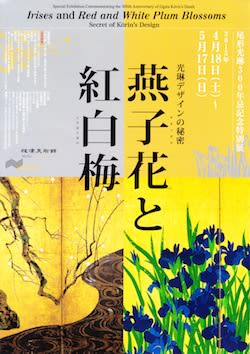

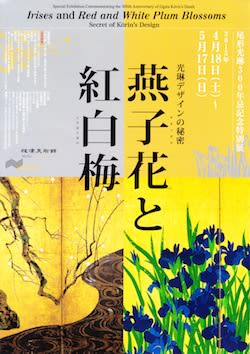

「燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」 根津美術館

根津美術館

「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」

4/18-5/17

根津美術館で開催中の「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」のプレスプレビューに参加してきました。

56年ぶりに光琳の二大国宝、「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」が同時に公開される「燕子花と紅白梅」展。二つで一つの展覧会です。既に先行したMOA美術館では「光琳アート」(2/4~3/3)と題し、光琳から現代美術までの琳派の系譜を追いかけていました。

「燕子花と紅白梅 光琳アート」 MOA美術館(はろるど)

舞台は熱海から東京へ移りました。南青山の根津美術館です。ただし内容は全くの別物と言っても差し支えありません。今回のテーマは「光琳デザインの秘密」。MOAでは時代を進めたのに対し、根津では歴史を遡っています。「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」にも見られる光琳画の模様、いわゆるデザイン性について、宗達、光悦を参照しつつ、小西家文書などの絵画資料や工芸作品から探っていく内容となっていました。

[燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密 展示構成]

第一章 燕子花図と紅白梅図 「模様」の屏風の系譜

第二章 衣裳模様と光悦謡本 光琳を育んだ装飾芸術

第三章 団扇・香包・蒔絵・陶器 ジャンルを超える意匠

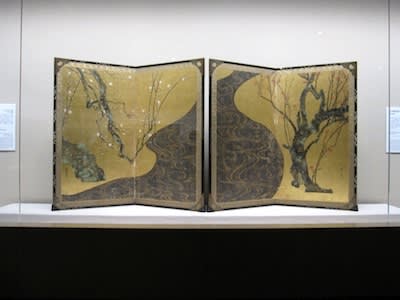

右:尾形光琳 「燕子花図屏風」 江戸時代 18世紀 根津美術館

左:尾形光琳 「紅白梅図屏風」 江戸時代 18世紀 MOA美術館

横並びにかわりました。ずばり「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」の取り合わせ、ご覧の通り、横一列に並んで展示されています。(MOAでは向かい合わせでした。)

あまりにも有名な伊勢物語の「東下り」のワンシーン、八橋の場面を描いたと言われていますが、ここには人の姿も橋の描写も全くありません。あるのはカキツバタの花群のみ。それだけが大きく広がる無限の金地の中で上下左右、まさにリズミカルに群れています。

尾形光琳 「燕子花図屏風」 江戸時代 18世紀 根津美術館

シンプルながらも、左右に対称的な構図、また同一の花のパターンを用いたモチーフは、斬新でかつグラフィックスです。一目見て、さも視界を支配するかのような強い視認性を持った作品でもあります。

「燕子花図屏風」の制作した光琳の年齢は40代。法橋の位を得てから間もない頃です。いわゆる画家の辿り着いた最初のピーク、盛期とも呼ばれる時期の作品だと考えられています。

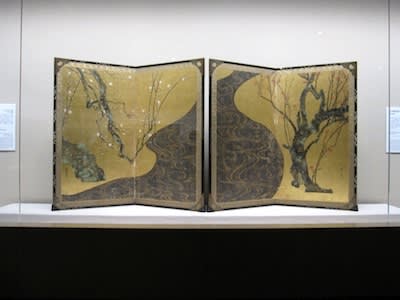

一方でその約15年後、光琳のほぼ最晩年に描かれたとされるのが「紅白梅図屏風」です。

尾形光琳 「紅白梅図屏風」 江戸時代 18世紀 MOA美術館

若い紅梅と白い老梅の対比、屈曲しては広がる中央の流水は屏風を縦に分断し、全体としても左右が拮抗、ないしは対比するかのように描かれています。流水は銀箔に礬水(どうさ)と呼ばれる液で水流を描き、硫黄で燻蒸することで得られた模様と考えられています。ゆえに制作当初は、銀色の水流が黒と交わりながら背景の金に映えるという、極めて個性的な画面であったそうです。

なお紅梅と水流、そして白梅が対峙するモチーフですが、その設定には諸説あり、中には梅を人物に見立てて、光琳を取り巻く人間関係を表したと指摘する研究もあるそうです。また林和靖の詩や、不老不死や春の寿ぎなどを表した謡曲などに根拠を求める考えもあります。

そしてつまるところ、こうした「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」などで発揮された光琳の斬新な意匠性。それが何に由来するのかというのが、本展の最たるテーマでもあります。

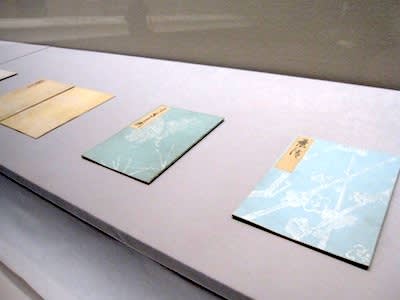

「雁金屋衣裳図案帳」(小西家文書) 江戸時代 17世紀 大阪市立美術館

まず重要となるのが小西家文書と光悦謡本です。そして小西家文書には光琳の生家であった雁金屋の衣裳図案帳を含みます。つまり光琳も見ていた着物の図案の記されているわけです。

尾形光琳 「燕子花図」(小西家文書) 江戸時代 17~18世紀 京都国立博物館

図案には群れるカキツバタや水流のデザインもあります。また光琳自身も墨で燕子花の茎や花を描写、言わばスケッチを残しました。下絵的な役割をなしていたのかもしれません。

「光悦謡本(上製本)」 江戸時代 17世紀 法政大学鴻山文庫

光悦謡本とは光悦風の木版の謡本です。おそらくは江戸前期のもの。宗達の生み出した図案と関係が深いと言われています。表紙などには雲母摺りの模様が細やかに施されています。

光琳は謡本にも関心を抱いたのでしょう。例えば上製本には梅の姿が描かれていますが、そのやや丸みを帯びた表現はまさに光琳梅。ともすると原型とも言われています。

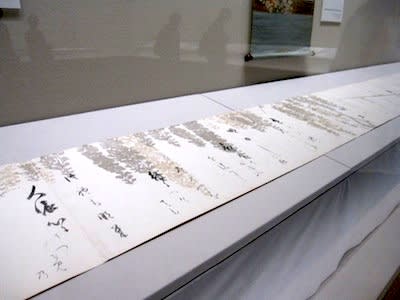

本阿弥光悦 「花卉摺絵新古今集和歌巻」 江戸時代 17世紀 MOA美術館

光悦では「花卉摺絵新古今集和歌巻」も重要ではないでしょうか。金銀泥の美しき和歌巻、梅や蔦に竹、また芍薬に藤などもモチーフが展開していますが、例えば藤では同一種類の木版を何度も重ねていることが判明しています。それが「燕子花図屏風」におけるパターンの反復と重なります。もちろん「燕子花図屏風」の花群に関しては型紙の使用が指摘されていますが、そのアイデアの源泉にはこうした巻物の金銀泥摺りにもあったのではないかと言えるわけです。

工芸品にも「燕子花図屏風」や「紅白梅図屏風」のエッセンスを見ています。

尾形乾山作・尾形光琳画 「銹絵梅図角皿」 江戸時代 18世紀 根津美術館

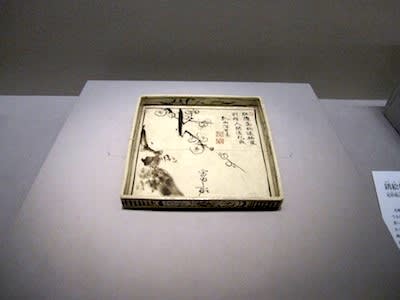

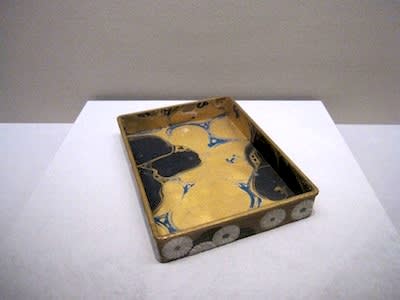

「銹絵梅図角皿」はどうでしょうか。弟である乾山との合作、絵を光琳がつけていますが、上から下へと枝を伸ばす梅は「紅白梅図屏風」の構図とよく似ています。また梅と言えば「白梅図香包」も面白い。現在は掛幅に広がっていますが、本体は香木を包むためのもの。つまり包みを開くことによって、梅の異なる模様が目に入ってくる仕掛けです。こうしたところにも光琳のセンスを伺うことが出来ます。

尾形光琳 「流水図乱箱」 江戸時代 18世紀 個人蔵

光琳は生前、蒔絵作家として有名でした。一例が「流水図乱箱」です。不定形な紋様はさも実際に水を流したかのような曲線を描き、群青と金泥が触れつつ離れているように動いて見えます。直接、「紅白梅図屏風」とは関係ないかもしれませんが、光琳にとって水流とは重要なモチーフでもあったのです。

さて最後に「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」に並んでもう一点、是非ともあげておきたい屏風があります。それが伝俵屋宗達、烏丸光広の賛による「蔦の細道図屏風」です。

伝俵屋宗達・烏丸光広賛 「蔦の細道図屏風」 江戸時代 17世紀 相国寺

6曲1双の大画面、上には金地、下方には緑色の土が大きくせり上がます。中央には同じく金の帯びが、右の下方から左の上部、最上段へとなだらかに登っています。これが細道なのでしょう。ともかく斬新なのは構図です。というのも左右入れ替えても繋がってしまう。つまり緑色の土の部分の高さが同一です。メビウスの輪を描くかのように空間がループしています。

蔦にも注目です。「蔦の細道」とあるように、確かに中央の細道に蔦が描かれていますが、左へ追っていくと次第に上へまだらに散り、最後にはさも空から蔦がぶら下がっているように描かれています。空と道、ようは天と地が逆転しているとも言えるわけです。

また道緑の大地の上に光広のサインが記されています。その様子があたかも地面の上を歩いて進む人のようにも見えるのです。賛の配置自体が蔦のぶら下がりに呼応するなど、書画一体となって新たな地平を切り開いています。

限定的な配色とモチーフによって構成された「蔦の細道図屏風」は、やはり「燕子花図屏風」に通じるようなデザイン性を帯びていると言って良いかもしれません。また本屏風、実は烏丸の賛により、伊勢物語の「東下り」、中でも宇津の山の細道の場面を取り込んでいることが分かっています。つまり「燕子花図屏風」と「東下り」で繋がる。しかもともに舞台のみを取り上げた。ともかく構図の面白さが断然に際立っています。直接的な影響関係は不明ですが、どこか共通する要素があるのではないでしょうか。

私が「蔦の細道図屏風」を初めて見たのは、2008年の「対決展」(東京国立博物館)のことでした。その時に強い衝撃を受けたことは今も忘れられられませんが、以来、何故か見る機会が殆どありませんでした。都内で久々に楽しめるチャンスと言えそうです。

「燕子花図屏風の茶」展示室風景

なお同時開催中の2階、展示室6、「燕子花図屏風の茶」も見逃せません。というのも昭和6年に根津嘉一郎は友人を自邸に招き、所有していた「燕子花図屏風」の鑑賞会を行いました。何とも贅沢な話ではありますが、その時にもてなした茶会の取り合わせを一部再現しています。

尾形光琳 「梅花蒔絵箱下絵」(小西家文書) 江戸時代 17~18世紀 大阪市立美術館

MOAが近現代の琳派を捉えようとしたチャレンジングな内容であったのに対し、根津では丹念に資料などを提示して、光琳画の意匠を見定めようとしています。かなり学究的な展覧会だという印象を受けました。

尾形光琳 「扇面貼交手箱」 江戸時代 18世紀 大和文華館

さて会期は僅か1ヶ月。さすがに話題の展示ということもあり、早々から多くの方が来場されているようです。

根津美術館 @nezumuseum

【混雑速報】「燕子花と紅白梅」展 平日初日の今日、朝から昼前までは最長15分ほどお並びいただくこともありましたが、午後はスムーズにお入りいただけております(館内は少々混んでおります)。

おそらくGWから会期末にかけてはかなり混み合うと思います。混雑情報は根津美術館のツイッターアカウント(@nezumuseum)も発信しています。そちらも参考になりそうです。

ちなみに56年前に両屏風が公開されたのは、当時の皇太子、現天皇陛下のご成婚を祝して行われた「琳派秀作展」のこと。会場はここ根津美術館でした。

「燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」展示室風景

それ以来の邂逅。まさに光琳300年忌の琳派イヤーを飾るに相応しい歴史的な展覧会です。まずはお見逃しなきようおすすめします。

お庭のカキツバタ。見頃は4月末以降だそうです。

5月17日まで開催されています。

「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」 根津美術館(@nezumuseum)

会期:4月18日(土)~5月17日(日)

休館:月曜日。但し5月4日(月・祝)は開館。

時間:10:00~17:00。

*5月12日(火)~5月17日(日)は午後7時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200円、学生1000円、中学生以下無料。

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」

4/18-5/17

根津美術館で開催中の「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」のプレスプレビューに参加してきました。

56年ぶりに光琳の二大国宝、「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」が同時に公開される「燕子花と紅白梅」展。二つで一つの展覧会です。既に先行したMOA美術館では「光琳アート」(2/4~3/3)と題し、光琳から現代美術までの琳派の系譜を追いかけていました。

「燕子花と紅白梅 光琳アート」 MOA美術館(はろるど)

舞台は熱海から東京へ移りました。南青山の根津美術館です。ただし内容は全くの別物と言っても差し支えありません。今回のテーマは「光琳デザインの秘密」。MOAでは時代を進めたのに対し、根津では歴史を遡っています。「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」にも見られる光琳画の模様、いわゆるデザイン性について、宗達、光悦を参照しつつ、小西家文書などの絵画資料や工芸作品から探っていく内容となっていました。

[燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密 展示構成]

第一章 燕子花図と紅白梅図 「模様」の屏風の系譜

第二章 衣裳模様と光悦謡本 光琳を育んだ装飾芸術

第三章 団扇・香包・蒔絵・陶器 ジャンルを超える意匠

右:尾形光琳 「燕子花図屏風」 江戸時代 18世紀 根津美術館

左:尾形光琳 「紅白梅図屏風」 江戸時代 18世紀 MOA美術館

横並びにかわりました。ずばり「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」の取り合わせ、ご覧の通り、横一列に並んで展示されています。(MOAでは向かい合わせでした。)

あまりにも有名な伊勢物語の「東下り」のワンシーン、八橋の場面を描いたと言われていますが、ここには人の姿も橋の描写も全くありません。あるのはカキツバタの花群のみ。それだけが大きく広がる無限の金地の中で上下左右、まさにリズミカルに群れています。

尾形光琳 「燕子花図屏風」 江戸時代 18世紀 根津美術館

シンプルながらも、左右に対称的な構図、また同一の花のパターンを用いたモチーフは、斬新でかつグラフィックスです。一目見て、さも視界を支配するかのような強い視認性を持った作品でもあります。

「燕子花図屏風」の制作した光琳の年齢は40代。法橋の位を得てから間もない頃です。いわゆる画家の辿り着いた最初のピーク、盛期とも呼ばれる時期の作品だと考えられています。

一方でその約15年後、光琳のほぼ最晩年に描かれたとされるのが「紅白梅図屏風」です。

尾形光琳 「紅白梅図屏風」 江戸時代 18世紀 MOA美術館

若い紅梅と白い老梅の対比、屈曲しては広がる中央の流水は屏風を縦に分断し、全体としても左右が拮抗、ないしは対比するかのように描かれています。流水は銀箔に礬水(どうさ)と呼ばれる液で水流を描き、硫黄で燻蒸することで得られた模様と考えられています。ゆえに制作当初は、銀色の水流が黒と交わりながら背景の金に映えるという、極めて個性的な画面であったそうです。

なお紅梅と水流、そして白梅が対峙するモチーフですが、その設定には諸説あり、中には梅を人物に見立てて、光琳を取り巻く人間関係を表したと指摘する研究もあるそうです。また林和靖の詩や、不老不死や春の寿ぎなどを表した謡曲などに根拠を求める考えもあります。

そしてつまるところ、こうした「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」などで発揮された光琳の斬新な意匠性。それが何に由来するのかというのが、本展の最たるテーマでもあります。

「雁金屋衣裳図案帳」(小西家文書) 江戸時代 17世紀 大阪市立美術館

まず重要となるのが小西家文書と光悦謡本です。そして小西家文書には光琳の生家であった雁金屋の衣裳図案帳を含みます。つまり光琳も見ていた着物の図案の記されているわけです。

尾形光琳 「燕子花図」(小西家文書) 江戸時代 17~18世紀 京都国立博物館

図案には群れるカキツバタや水流のデザインもあります。また光琳自身も墨で燕子花の茎や花を描写、言わばスケッチを残しました。下絵的な役割をなしていたのかもしれません。

「光悦謡本(上製本)」 江戸時代 17世紀 法政大学鴻山文庫

光悦謡本とは光悦風の木版の謡本です。おそらくは江戸前期のもの。宗達の生み出した図案と関係が深いと言われています。表紙などには雲母摺りの模様が細やかに施されています。

光琳は謡本にも関心を抱いたのでしょう。例えば上製本には梅の姿が描かれていますが、そのやや丸みを帯びた表現はまさに光琳梅。ともすると原型とも言われています。

本阿弥光悦 「花卉摺絵新古今集和歌巻」 江戸時代 17世紀 MOA美術館

光悦では「花卉摺絵新古今集和歌巻」も重要ではないでしょうか。金銀泥の美しき和歌巻、梅や蔦に竹、また芍薬に藤などもモチーフが展開していますが、例えば藤では同一種類の木版を何度も重ねていることが判明しています。それが「燕子花図屏風」におけるパターンの反復と重なります。もちろん「燕子花図屏風」の花群に関しては型紙の使用が指摘されていますが、そのアイデアの源泉にはこうした巻物の金銀泥摺りにもあったのではないかと言えるわけです。

工芸品にも「燕子花図屏風」や「紅白梅図屏風」のエッセンスを見ています。

尾形乾山作・尾形光琳画 「銹絵梅図角皿」 江戸時代 18世紀 根津美術館

「銹絵梅図角皿」はどうでしょうか。弟である乾山との合作、絵を光琳がつけていますが、上から下へと枝を伸ばす梅は「紅白梅図屏風」の構図とよく似ています。また梅と言えば「白梅図香包」も面白い。現在は掛幅に広がっていますが、本体は香木を包むためのもの。つまり包みを開くことによって、梅の異なる模様が目に入ってくる仕掛けです。こうしたところにも光琳のセンスを伺うことが出来ます。

尾形光琳 「流水図乱箱」 江戸時代 18世紀 個人蔵

光琳は生前、蒔絵作家として有名でした。一例が「流水図乱箱」です。不定形な紋様はさも実際に水を流したかのような曲線を描き、群青と金泥が触れつつ離れているように動いて見えます。直接、「紅白梅図屏風」とは関係ないかもしれませんが、光琳にとって水流とは重要なモチーフでもあったのです。

さて最後に「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」に並んでもう一点、是非ともあげておきたい屏風があります。それが伝俵屋宗達、烏丸光広の賛による「蔦の細道図屏風」です。

伝俵屋宗達・烏丸光広賛 「蔦の細道図屏風」 江戸時代 17世紀 相国寺

6曲1双の大画面、上には金地、下方には緑色の土が大きくせり上がます。中央には同じく金の帯びが、右の下方から左の上部、最上段へとなだらかに登っています。これが細道なのでしょう。ともかく斬新なのは構図です。というのも左右入れ替えても繋がってしまう。つまり緑色の土の部分の高さが同一です。メビウスの輪を描くかのように空間がループしています。

蔦にも注目です。「蔦の細道」とあるように、確かに中央の細道に蔦が描かれていますが、左へ追っていくと次第に上へまだらに散り、最後にはさも空から蔦がぶら下がっているように描かれています。空と道、ようは天と地が逆転しているとも言えるわけです。

また道緑の大地の上に光広のサインが記されています。その様子があたかも地面の上を歩いて進む人のようにも見えるのです。賛の配置自体が蔦のぶら下がりに呼応するなど、書画一体となって新たな地平を切り開いています。

限定的な配色とモチーフによって構成された「蔦の細道図屏風」は、やはり「燕子花図屏風」に通じるようなデザイン性を帯びていると言って良いかもしれません。また本屏風、実は烏丸の賛により、伊勢物語の「東下り」、中でも宇津の山の細道の場面を取り込んでいることが分かっています。つまり「燕子花図屏風」と「東下り」で繋がる。しかもともに舞台のみを取り上げた。ともかく構図の面白さが断然に際立っています。直接的な影響関係は不明ですが、どこか共通する要素があるのではないでしょうか。

私が「蔦の細道図屏風」を初めて見たのは、2008年の「対決展」(東京国立博物館)のことでした。その時に強い衝撃を受けたことは今も忘れられられませんが、以来、何故か見る機会が殆どありませんでした。都内で久々に楽しめるチャンスと言えそうです。

「燕子花図屏風の茶」展示室風景

なお同時開催中の2階、展示室6、「燕子花図屏風の茶」も見逃せません。というのも昭和6年に根津嘉一郎は友人を自邸に招き、所有していた「燕子花図屏風」の鑑賞会を行いました。何とも贅沢な話ではありますが、その時にもてなした茶会の取り合わせを一部再現しています。

尾形光琳 「梅花蒔絵箱下絵」(小西家文書) 江戸時代 17~18世紀 大阪市立美術館

MOAが近現代の琳派を捉えようとしたチャレンジングな内容であったのに対し、根津では丹念に資料などを提示して、光琳画の意匠を見定めようとしています。かなり学究的な展覧会だという印象を受けました。

尾形光琳 「扇面貼交手箱」 江戸時代 18世紀 大和文華館

さて会期は僅か1ヶ月。さすがに話題の展示ということもあり、早々から多くの方が来場されているようです。

根津美術館 @nezumuseum

【混雑速報】「燕子花と紅白梅」展 平日初日の今日、朝から昼前までは最長15分ほどお並びいただくこともありましたが、午後はスムーズにお入りいただけております(館内は少々混んでおります)。

おそらくGWから会期末にかけてはかなり混み合うと思います。混雑情報は根津美術館のツイッターアカウント(@nezumuseum)も発信しています。そちらも参考になりそうです。

ちなみに56年前に両屏風が公開されたのは、当時の皇太子、現天皇陛下のご成婚を祝して行われた「琳派秀作展」のこと。会場はここ根津美術館でした。

「燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」展示室風景

それ以来の邂逅。まさに光琳300年忌の琳派イヤーを飾るに相応しい歴史的な展覧会です。まずはお見逃しなきようおすすめします。

お庭のカキツバタ。見頃は4月末以降だそうです。

5月17日まで開催されています。

「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」 根津美術館(@nezumuseum)

会期:4月18日(土)~5月17日(日)

休館:月曜日。但し5月4日(月・祝)は開館。

時間:10:00~17:00。

*5月12日(火)~5月17日(日)は午後7時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200円、学生1000円、中学生以下無料。

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

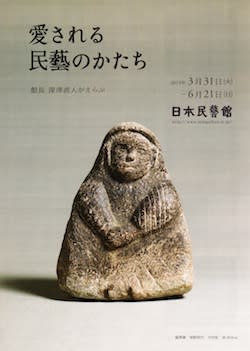

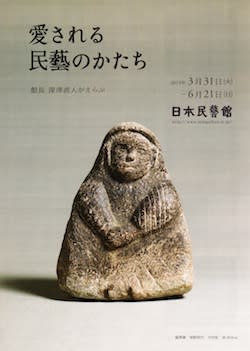

「愛される民藝のかたちー館長 深澤直人がえらぶ」 日本民藝館

日本民藝館

「愛される民藝のかたちー館長 深澤直人がえらぶ」

3/31~6/21

日本民藝館で開催中の「愛される民藝のかたちー館長 深澤直人がえらぶ」を見てきました。

東京・駒場の日本民藝館。開設は戦前、1936年のことです。民藝運動の提唱者である柳宗悦らが蒐集した作品は全17000点にも及びます。

そのうち現館長の深澤直人がセレクトした150点あまりを紹介します。ちなみに彼はauの携帯電話や無印良品の製品などでも知られるプロダクトデザイナー。その深澤が2002年に館長に就任して以来、初めてキュレーションを担当、ないしはその名を記した展覧会でもあります。

「丹波布夜具地(部分)」 19世紀後半 江戸末期~明治時代

さて「愛される民藝」、今回の展示を貫くキーワードは大きく一つ、ずばり「かわいい」です。

それこそ最近「かわいい江戸絵画」ならぬ、よく美術展でも見聞きするかわいいという言葉。この価値観を民藝品に当てはめていこうとする試みです。民藝にはそれこそ素朴や趣深い品も少なくありませんが、言われてみれば大津絵なり、アフリカなどのプリミティブな彫刻などには、かわいらしい品も少なくないもの。作品を見ながら、思わず「かわいい。」と呟いてしまうこともないわけではありません。

ちらし表紙は朝鮮の「羅漢像」です。その丸っこい造形、あるいはどこか人懐っこい表情に親しみを覚える方も多いのではないでしょうか。両手を前に組んでは取り澄ました様で前を見据えています。元々は巫女だと考えられていたものの、最近の研究で羅漢ということが判明したそうです。

「垢取り」 20世紀前半 沖縄・糸満

またこうした端的にかわいらしく見える彫像だけでなく、アイヌの染色や、江戸の店の看板、そして陶芸などがあるのもポイントです。何も擬人化された作品にのみ「かわいい」を見出しているわけではありません。

柳宗悦の蒐集眼に「ほんわかした温かみ」を見る深澤は、さらにタイトルにもある「愛される」という視点から民藝を見定めています。それは愛くるしいと言えるものが多い。叶わぬ話ではありますが、持って帰っては家で愛で、あるいは使いたいような品ばかりです。

「厳しさの美」ではなく、「おおらかな美」(ともに解説より)に、柳宗悦の蒐集の美学を見出すこと。小さく手にも馴染むような器を見ていると、不思議と小動物を慈しむ時のような気持ちがわき上がってきます。

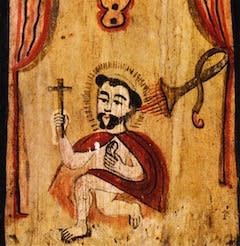

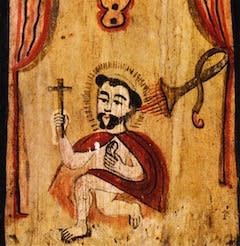

「レタブロ 聖ジェローム像」 18世紀 アメリカ・ニ ューメキシコ州

なお大展示室での本企画展のほかは、いつものように民藝館全館を用いてのコレクション展が行われていました。

今回はとりわけ朝鮮の白磁に惹かれました。ミルク色にも染まる色合いの美しさと言ったら比類がありません。ほかには濱田庄司の陶芸や、柳宗悦が自ら手を加えた表装などの展示も興味深い。かなり久しぶりの民藝館でしたが、展示室を行き来しては、作品や空間全体の魅力を堪能しました。

「民藝とは何か/柳宗悦/講談社学術文庫」

「民藝とは何か/柳宗悦/講談社学術文庫」

本年度の展示スケジュールが発表されています。

「動物文様の工芸と絵画」

2015年6月30日(火)~8月23日(日)

「生誕120年記念 芹沢けい介展」

2015年9月1日(火)~11月23日(月・祝)

「平成27年度 日本民藝館展ー新作工藝公募展」

2015年12月12日(土)~24日(木)

「美の法門ー柳宗悦の美思想」

2016年1月9日(土)~3月21日(月・祝)

芹沢の回顧展などに注目が集まるのではないでしょうか。また機会を見計らって通いたいものです。

なお私はうまくタイミングがあいませんでしたが、旧柳宗悦邸である「西館」の公開日に出かけるのも良いかもしれません。

公開日は展覧会開催中の第2水曜、第2土曜、第3水曜、及び第3土曜です。(開館日カレンダー)

casaブルータスの以下の記事が鑑賞の参考になりました。あわせてご覧下さい。

「民藝館館長・深澤直人が惚れた愛くるしい民藝たち。」(casabrutus.com)

「デザインの輪郭/深澤直人/TOTO出版」

「デザインの輪郭/深澤直人/TOTO出版」

6月21日まで開催されています。

「愛される民藝のかたちー館長 深澤直人がえらぶ」 日本民藝館

会期:3月31日(火)~6月21日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館し翌日休館。

時間:10:00~17:00。

料金:一般1100(900)円、大学・高校生600(500)円、中学・小学生200(150)円。

*( )内は20名以上の団体料金。(要事前予約)

住所:目黒区駒場4-3-33

交通:京王井の頭線駒場東大前駅西口から徒歩7分。駐車場(5台分)あり。

「愛される民藝のかたちー館長 深澤直人がえらぶ」

3/31~6/21

日本民藝館で開催中の「愛される民藝のかたちー館長 深澤直人がえらぶ」を見てきました。

東京・駒場の日本民藝館。開設は戦前、1936年のことです。民藝運動の提唱者である柳宗悦らが蒐集した作品は全17000点にも及びます。

そのうち現館長の深澤直人がセレクトした150点あまりを紹介します。ちなみに彼はauの携帯電話や無印良品の製品などでも知られるプロダクトデザイナー。その深澤が2002年に館長に就任して以来、初めてキュレーションを担当、ないしはその名を記した展覧会でもあります。

「丹波布夜具地(部分)」 19世紀後半 江戸末期~明治時代

さて「愛される民藝」、今回の展示を貫くキーワードは大きく一つ、ずばり「かわいい」です。

それこそ最近「かわいい江戸絵画」ならぬ、よく美術展でも見聞きするかわいいという言葉。この価値観を民藝品に当てはめていこうとする試みです。民藝にはそれこそ素朴や趣深い品も少なくありませんが、言われてみれば大津絵なり、アフリカなどのプリミティブな彫刻などには、かわいらしい品も少なくないもの。作品を見ながら、思わず「かわいい。」と呟いてしまうこともないわけではありません。

ちらし表紙は朝鮮の「羅漢像」です。その丸っこい造形、あるいはどこか人懐っこい表情に親しみを覚える方も多いのではないでしょうか。両手を前に組んでは取り澄ました様で前を見据えています。元々は巫女だと考えられていたものの、最近の研究で羅漢ということが判明したそうです。

「垢取り」 20世紀前半 沖縄・糸満

またこうした端的にかわいらしく見える彫像だけでなく、アイヌの染色や、江戸の店の看板、そして陶芸などがあるのもポイントです。何も擬人化された作品にのみ「かわいい」を見出しているわけではありません。

柳宗悦の蒐集眼に「ほんわかした温かみ」を見る深澤は、さらにタイトルにもある「愛される」という視点から民藝を見定めています。それは愛くるしいと言えるものが多い。叶わぬ話ではありますが、持って帰っては家で愛で、あるいは使いたいような品ばかりです。

「厳しさの美」ではなく、「おおらかな美」(ともに解説より)に、柳宗悦の蒐集の美学を見出すこと。小さく手にも馴染むような器を見ていると、不思議と小動物を慈しむ時のような気持ちがわき上がってきます。

「レタブロ 聖ジェローム像」 18世紀 アメリカ・ニ ューメキシコ州

なお大展示室での本企画展のほかは、いつものように民藝館全館を用いてのコレクション展が行われていました。

今回はとりわけ朝鮮の白磁に惹かれました。ミルク色にも染まる色合いの美しさと言ったら比類がありません。ほかには濱田庄司の陶芸や、柳宗悦が自ら手を加えた表装などの展示も興味深い。かなり久しぶりの民藝館でしたが、展示室を行き来しては、作品や空間全体の魅力を堪能しました。

「民藝とは何か/柳宗悦/講談社学術文庫」

「民藝とは何か/柳宗悦/講談社学術文庫」本年度の展示スケジュールが発表されています。

「動物文様の工芸と絵画」

2015年6月30日(火)~8月23日(日)

「生誕120年記念 芹沢けい介展」

2015年9月1日(火)~11月23日(月・祝)

「平成27年度 日本民藝館展ー新作工藝公募展」

2015年12月12日(土)~24日(木)

「美の法門ー柳宗悦の美思想」

2016年1月9日(土)~3月21日(月・祝)

芹沢の回顧展などに注目が集まるのではないでしょうか。また機会を見計らって通いたいものです。

なお私はうまくタイミングがあいませんでしたが、旧柳宗悦邸である「西館」の公開日に出かけるのも良いかもしれません。

公開日は展覧会開催中の第2水曜、第2土曜、第3水曜、及び第3土曜です。(開館日カレンダー)

casaブルータスの以下の記事が鑑賞の参考になりました。あわせてご覧下さい。

「民藝館館長・深澤直人が惚れた愛くるしい民藝たち。」(casabrutus.com)

「デザインの輪郭/深澤直人/TOTO出版」

「デザインの輪郭/深澤直人/TOTO出版」6月21日まで開催されています。

「愛される民藝のかたちー館長 深澤直人がえらぶ」 日本民藝館

会期:3月31日(火)~6月21日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館し翌日休館。

時間:10:00~17:00。

料金:一般1100(900)円、大学・高校生600(500)円、中学・小学生200(150)円。

*( )内は20名以上の団体料金。(要事前予約)

住所:目黒区駒場4-3-33

交通:京王井の頭線駒場東大前駅西口から徒歩7分。駐車場(5台分)あり。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「歴代館長が選ぶ 所蔵名品展」 千葉市美術館

千葉市美術館

「千葉市美術館開館20周年記念 歴代館長が選ぶ 所蔵名品展」

4/10~5/10(第1部)、5/19~6/28(第2部)

千葉市美術館で開催中の「千葉市美術館開館20周年記念 歴代館長が選ぶ 所蔵名品展」の第1部を見てきました。

1995年、平成7年11月3日に開館した千葉市美術館。ちょうど今年、開館20周年を迎えました。それを記念した一大コレクション展です。「歴代館長が選ぶ 所蔵名品展」が行われています。

出品は全162件です。ただし途中で全ての作品が入れ替わります。

曾我蕭白「虎渓三笑図」 安永期(1772~81)頃 *展示期間:4/10~4/26

会場は美術館の全てのフロアです。初めの8階は江戸絵画、浮世絵、近世版画、または千葉ゆかりの洋画家の作品を展示。そして1つ下の7階は全て現代美術となっています。冒頭の挨拶文以外、解説が一切なく、細かな章立てもありません。ともかくひたすら作品を見せる内容でした。

まずは江戸絵画に浮世絵、師宣です。「隅田川・上野風俗図屏風」、六曲一双の大画面に春や秋の様子が描かれています。川では舟遊び、上野の山では花見でしょうか。今も変わらぬ行楽地、ともかく目を引くのは生き生きとした人物表現です。皆、思い思いに楽しんでいます。ちなみに師宣はいわゆる最初の浮世絵師、生まれは房州の保田、現在の鋸南町です。千葉とゆかりのある人物でもあります。

応挙の「秋月雪峡図屏風」も見事でした。右は月明かりの水辺、そして左は雪の積もった山を表します。低い位置に月がかかり、ぐるっと湖、あるいは池を囲むように木が並んでいます。細かな葉の点描、そこだけ切り取れば後期印象派のようです。そして雪山では松が趣き深いもの。かの名作「雪松図」とまでは言えないかもしれませが、どこか奥行き、遠近感をもって描かれているようにも見えます。空間に広がりを感じる作品でした。

蕭白の「獅子虎図屏風」も面白いのではないでしょうか。文字通り獅子と虎の描かれた作品ですが、勇ましいはずの獅子が何故か飛び上がって怯えています。一体、獅子の前に何がいるのかと思いきや、ただ一羽の小さな蝶が舞っているに過ぎません。どうしてこれほど怖がっているのでしょうか。何とも滑稽な姿でもあります。

伊藤若冲「乗興舟」 明和4年(1767)頃 *展示期間:4/10~4/26

人気の若冲は「乗興舟」が出ていました。場面は前半、伏見から淀城をのぞみ、八幡を超えてしばらく過ぎた辺りまでです。また河鍋暁斎の「左甚五郎と京人形図」も良いもの。ほか蕭白、其一、芳中と見逃せないラインナップが続きます。振り返れば江戸絵画、ここ千葉市美術館でも多くの展示を見ました。コレクションだけでもこの優品揃いです。さすがに見応えがありました。

喜多川歌麿「納涼美人図」 寛政6~7年(1794~95)頃 *展示期間:6/2~6/28

師宣と並び浮世絵では人気の春信、清長、歌麿、北斎に広重と勢揃いです。歌麿は現会期で4点、「当時三美人」などが出ています。また重要美術品の「納涼美人図」は後期の6月に展示されるそうです。国内有数ともいえる浮世絵群、1995年の開館記念を飾ったのも歌麿展でした。当時、4万6千名もの人が訪れたそうです。

また浮世絵だけでなく、近世版画にも見るべき点が多いのもポイントです。

例えば橋口五葉の「髪梳ける女」、傑作と言って良いのではないでしょうか。濡れた髪を束ねては梳く女性の姿。その一瞬を巧みに捉えています。それに伊東深水の「対鏡」も忘れられません。どこか虚ろ気な遊女。紅色の和装の色彩美も目立ちます。ともに艶という言葉が相応しい作品でもあります。

ほか吉田博の「雲井櫻」も幽玄なまでに美しいもの。桜も月明かりも女性たちも何とも儚い。また棟方志功が2点、うち代表作として知られる「釈迦十大弟子二菩薩」も目を引きました。

千葉、房総ゆかりの画家では田中一村の「椿図屏風」が圧倒的ではないでしょうか。二曲一双の金屏風です。左は全て金地の余白、右は一転して画面いっぱいに椿が咲き乱れています。

紅白の椿はともかく所狭しと花をつけ、葉や茎は熱気を帯び、時に画面からはみ出してまで上へ突き伸びています。それこそたわわに実るかの如く咲いた椿の花。構図上から速水御舟の「名樹散椿」を意識したとも言われているそうですが、ともかくこれほど迫力のある椿にはお目にかかったことがありません。一村23歳の作、まだ千葉にやって来る前の作品ですが、何と今回新出だそうです。道理で2010年に千葉市美で行われた田中一村展に出ていなかったわけでした。

白髪一雄「天英星小李廣」 1961年 *展示期間:4/10~4/26

ラストは現代美術です。田中敦子の「Thanks Sam」にはじまり、荒川修作、堂本尚郎、白髪一雄と続きます。また東近美の回顧展の記憶の新しい工藤哲巳のオブジェが2点、さらに近年、DIC川村記念美術館で個展を行った中西夏之の油画が3点ほど出ていました。

暗室一室を使ってのインスタレーションです。宮島達男の「地の天」が久々に展示されています。サークル状のプールを模した地平に散らばる青色LED。次々と異なる数字を表示しては消えていきます。まさに「地の天」、星が地に舞い降りては瞬いていると言えるかもしれません。なおこの作品、同館の開館記念展にあたる「Tranquility-静謐」のために制作されたものだそうです。なるほど展示室のサイズに収まりが良いはずでした。

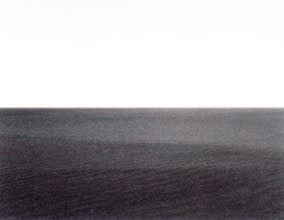

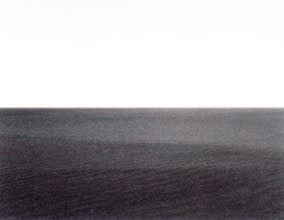

杉本博司「South Pacific, Ocean,Maraenui」 1990年 *展示期間:5/19~5/31

千葉市美の現代美術展、最近でも赤瀬川展や須田悦弘展などの好企画も少なくありません。またかなり前ではありますが、2003年のダン・グレアム展なども印象に残っています。コレクションあっての企画。半ば館の底力を見る思いがしました。

さて所蔵作品展、展示替えに関しては注意すべきポイントがいくつかあります。

というのも作品は前後期で全点入れ替わりますが、実は前後期の中でも各1回、一部の作品の展示替えが行われるのです。

「歴代館長が選ぶ 所蔵名品展 会期情報」(出品目録)

第1部:4月10日(金)~5月10日(日) A:4/10~26、B:4/28~5/10

第2部:5月19日(火)~6月28日(日) C:5/19~31、D:6/2~28

厳密には全4期制の展示です。つまり全ての作品を見るためにはA、B、C、D会期の計4度、美術館に出かける必要があります。

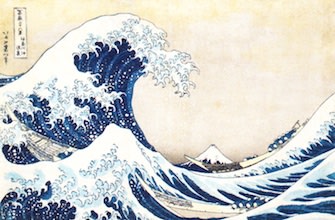

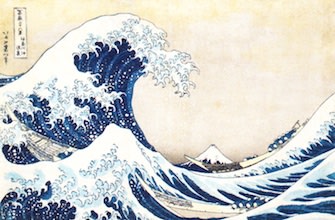

葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」 天保2~4年(1831~33)頃 *展示期間:5/19~5/31

また前期と後期で出品数が異なることにも注意が必要です。例えば前期のA・B会期では約90~100点超の作品が出ますが、後期のC・D会期では約25点前後と、何と約2割にまで減ってしまいます。作品の内容からしても、後期は千葉ゆかりの洋画家がゼロ、現代美術がせいぜい5~6点です。同じ展覧会とは思えません。

しかしながら理由があります。というのも第2部では「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画」が同時に開催されるのです。

「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画ー『マネジメントの父』が愛した日本の美」@千葉市美術館 5月19日(火)~6月28日(日)

そのドラッカー水墨展の出品数は100点超。所蔵名品展が20点に減ることを鑑みれば、完全にドラッカー水墨展がメインになります。

もちろん貴重な里帰り展となるドラッカー水墨展の時に出かけるのも手ですが、所蔵名品展を目的とするのであれば、前期期間中に見ておく方が良いのではないでしょうか。

会場内に解説などは一切ありませんが、本名品展にあわせて刊行された「千葉市美術館所蔵作品100選」に一部作品の詳細な解説が掲載されていました。図録に準じているとして差し支えありません。

また辻、小林、河合の歴代三館長による2日間に及ぶ対談も収録。これがざっくばらんな内容で楽しめます。館の運営や作品の蒐集に関するかなり突っ込んだ苦労話もありました。それに「歴代館長による『私が選ぶ千葉市美術館コレクション』」なるベスト10企画(順不同)も掲載されています。一冊1500円です。私も迷わず購入しました。

鈴木其一「芒野図屏風」 天保(1830~44)後期~嘉永期(1848~54) *展示期間:4/28~5/10

江戸、浮世絵、それ以降の日本の絵画と版画、さらに千葉ゆかりの画家と現代美術。何かと人気の西洋美術はありません。それだけに個性的とも言えるコレクションを形成していますが、だからこそ千葉でなければ見られない、楽しめないものも少なくありません。

如何せん私の地元県ということで、どうしてもひいき目に見てしまいますが、今後もかわらずに千葉市美術館を追っかけたいと改めて思いました。

第1部は5月10日まで開催されています。

「千葉市美術館開館20周年記念 歴代館長が選ぶ 所蔵名品展」 千葉市美術館(@ccmav)

会期:第1部:4月10日(金)~5月10日(日)、第2部:5月19日(火)~6月28日(日)

休館:4月27日(月)、6月1日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般200(160)円、大学生150(120)円、高校生以下無料。

*第2部は同時開催「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画」の入場者が無料。

*( )内は30名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「千葉市美術館開館20周年記念 歴代館長が選ぶ 所蔵名品展」

4/10~5/10(第1部)、5/19~6/28(第2部)

千葉市美術館で開催中の「千葉市美術館開館20周年記念 歴代館長が選ぶ 所蔵名品展」の第1部を見てきました。

1995年、平成7年11月3日に開館した千葉市美術館。ちょうど今年、開館20周年を迎えました。それを記念した一大コレクション展です。「歴代館長が選ぶ 所蔵名品展」が行われています。

出品は全162件です。ただし途中で全ての作品が入れ替わります。

曾我蕭白「虎渓三笑図」 安永期(1772~81)頃 *展示期間:4/10~4/26

会場は美術館の全てのフロアです。初めの8階は江戸絵画、浮世絵、近世版画、または千葉ゆかりの洋画家の作品を展示。そして1つ下の7階は全て現代美術となっています。冒頭の挨拶文以外、解説が一切なく、細かな章立てもありません。ともかくひたすら作品を見せる内容でした。

まずは江戸絵画に浮世絵、師宣です。「隅田川・上野風俗図屏風」、六曲一双の大画面に春や秋の様子が描かれています。川では舟遊び、上野の山では花見でしょうか。今も変わらぬ行楽地、ともかく目を引くのは生き生きとした人物表現です。皆、思い思いに楽しんでいます。ちなみに師宣はいわゆる最初の浮世絵師、生まれは房州の保田、現在の鋸南町です。千葉とゆかりのある人物でもあります。

応挙の「秋月雪峡図屏風」も見事でした。右は月明かりの水辺、そして左は雪の積もった山を表します。低い位置に月がかかり、ぐるっと湖、あるいは池を囲むように木が並んでいます。細かな葉の点描、そこだけ切り取れば後期印象派のようです。そして雪山では松が趣き深いもの。かの名作「雪松図」とまでは言えないかもしれませが、どこか奥行き、遠近感をもって描かれているようにも見えます。空間に広がりを感じる作品でした。

蕭白の「獅子虎図屏風」も面白いのではないでしょうか。文字通り獅子と虎の描かれた作品ですが、勇ましいはずの獅子が何故か飛び上がって怯えています。一体、獅子の前に何がいるのかと思いきや、ただ一羽の小さな蝶が舞っているに過ぎません。どうしてこれほど怖がっているのでしょうか。何とも滑稽な姿でもあります。

伊藤若冲「乗興舟」 明和4年(1767)頃 *展示期間:4/10~4/26

人気の若冲は「乗興舟」が出ていました。場面は前半、伏見から淀城をのぞみ、八幡を超えてしばらく過ぎた辺りまでです。また河鍋暁斎の「左甚五郎と京人形図」も良いもの。ほか蕭白、其一、芳中と見逃せないラインナップが続きます。振り返れば江戸絵画、ここ千葉市美術館でも多くの展示を見ました。コレクションだけでもこの優品揃いです。さすがに見応えがありました。

喜多川歌麿「納涼美人図」 寛政6~7年(1794~95)頃 *展示期間:6/2~6/28

師宣と並び浮世絵では人気の春信、清長、歌麿、北斎に広重と勢揃いです。歌麿は現会期で4点、「当時三美人」などが出ています。また重要美術品の「納涼美人図」は後期の6月に展示されるそうです。国内有数ともいえる浮世絵群、1995年の開館記念を飾ったのも歌麿展でした。当時、4万6千名もの人が訪れたそうです。

また浮世絵だけでなく、近世版画にも見るべき点が多いのもポイントです。

例えば橋口五葉の「髪梳ける女」、傑作と言って良いのではないでしょうか。濡れた髪を束ねては梳く女性の姿。その一瞬を巧みに捉えています。それに伊東深水の「対鏡」も忘れられません。どこか虚ろ気な遊女。紅色の和装の色彩美も目立ちます。ともに艶という言葉が相応しい作品でもあります。

ほか吉田博の「雲井櫻」も幽玄なまでに美しいもの。桜も月明かりも女性たちも何とも儚い。また棟方志功が2点、うち代表作として知られる「釈迦十大弟子二菩薩」も目を引きました。

千葉、房総ゆかりの画家では田中一村の「椿図屏風」が圧倒的ではないでしょうか。二曲一双の金屏風です。左は全て金地の余白、右は一転して画面いっぱいに椿が咲き乱れています。

紅白の椿はともかく所狭しと花をつけ、葉や茎は熱気を帯び、時に画面からはみ出してまで上へ突き伸びています。それこそたわわに実るかの如く咲いた椿の花。構図上から速水御舟の「名樹散椿」を意識したとも言われているそうですが、ともかくこれほど迫力のある椿にはお目にかかったことがありません。一村23歳の作、まだ千葉にやって来る前の作品ですが、何と今回新出だそうです。道理で2010年に千葉市美で行われた田中一村展に出ていなかったわけでした。

白髪一雄「天英星小李廣」 1961年 *展示期間:4/10~4/26

ラストは現代美術です。田中敦子の「Thanks Sam」にはじまり、荒川修作、堂本尚郎、白髪一雄と続きます。また東近美の回顧展の記憶の新しい工藤哲巳のオブジェが2点、さらに近年、DIC川村記念美術館で個展を行った中西夏之の油画が3点ほど出ていました。

暗室一室を使ってのインスタレーションです。宮島達男の「地の天」が久々に展示されています。サークル状のプールを模した地平に散らばる青色LED。次々と異なる数字を表示しては消えていきます。まさに「地の天」、星が地に舞い降りては瞬いていると言えるかもしれません。なおこの作品、同館の開館記念展にあたる「Tranquility-静謐」のために制作されたものだそうです。なるほど展示室のサイズに収まりが良いはずでした。

杉本博司「South Pacific, Ocean,Maraenui」 1990年 *展示期間:5/19~5/31

千葉市美の現代美術展、最近でも赤瀬川展や須田悦弘展などの好企画も少なくありません。またかなり前ではありますが、2003年のダン・グレアム展なども印象に残っています。コレクションあっての企画。半ば館の底力を見る思いがしました。

さて所蔵作品展、展示替えに関しては注意すべきポイントがいくつかあります。

というのも作品は前後期で全点入れ替わりますが、実は前後期の中でも各1回、一部の作品の展示替えが行われるのです。

「歴代館長が選ぶ 所蔵名品展 会期情報」(出品目録)

第1部:4月10日(金)~5月10日(日) A:4/10~26、B:4/28~5/10

第2部:5月19日(火)~6月28日(日) C:5/19~31、D:6/2~28

厳密には全4期制の展示です。つまり全ての作品を見るためにはA、B、C、D会期の計4度、美術館に出かける必要があります。

葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」 天保2~4年(1831~33)頃 *展示期間:5/19~5/31

また前期と後期で出品数が異なることにも注意が必要です。例えば前期のA・B会期では約90~100点超の作品が出ますが、後期のC・D会期では約25点前後と、何と約2割にまで減ってしまいます。作品の内容からしても、後期は千葉ゆかりの洋画家がゼロ、現代美術がせいぜい5~6点です。同じ展覧会とは思えません。

しかしながら理由があります。というのも第2部では「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画」が同時に開催されるのです。

「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画ー『マネジメントの父』が愛した日本の美」@千葉市美術館 5月19日(火)~6月28日(日)

そのドラッカー水墨展の出品数は100点超。所蔵名品展が20点に減ることを鑑みれば、完全にドラッカー水墨展がメインになります。

もちろん貴重な里帰り展となるドラッカー水墨展の時に出かけるのも手ですが、所蔵名品展を目的とするのであれば、前期期間中に見ておく方が良いのではないでしょうか。

会場内に解説などは一切ありませんが、本名品展にあわせて刊行された「千葉市美術館所蔵作品100選」に一部作品の詳細な解説が掲載されていました。図録に準じているとして差し支えありません。

また辻、小林、河合の歴代三館長による2日間に及ぶ対談も収録。これがざっくばらんな内容で楽しめます。館の運営や作品の蒐集に関するかなり突っ込んだ苦労話もありました。それに「歴代館長による『私が選ぶ千葉市美術館コレクション』」なるベスト10企画(順不同)も掲載されています。一冊1500円です。私も迷わず購入しました。

鈴木其一「芒野図屏風」 天保(1830~44)後期~嘉永期(1848~54) *展示期間:4/28~5/10

江戸、浮世絵、それ以降の日本の絵画と版画、さらに千葉ゆかりの画家と現代美術。何かと人気の西洋美術はありません。それだけに個性的とも言えるコレクションを形成していますが、だからこそ千葉でなければ見られない、楽しめないものも少なくありません。

如何せん私の地元県ということで、どうしてもひいき目に見てしまいますが、今後もかわらずに千葉市美術館を追っかけたいと改めて思いました。

第1部は5月10日まで開催されています。

「千葉市美術館開館20周年記念 歴代館長が選ぶ 所蔵名品展」 千葉市美術館(@ccmav)

会期:第1部:4月10日(金)~5月10日(日)、第2部:5月19日(火)~6月28日(日)

休館:4月27日(月)、6月1日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般200(160)円、大学生150(120)円、高校生以下無料。

*第2部は同時開催「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画」の入場者が無料。

*( )内は30名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「生誕110年 片岡球子展」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

「生誕110年 片岡球子展」

4/7-5/17

東京国立近代美術館で開催中の「生誕110年 片岡球子展」を見てきました。

戦後日本美術院の大家として活動した画家、片岡球子(1905~2008)。私自身、これまでにも何度となく作品を見ているはずですが、例えば自分のブログなりを振り返っても、実のところ全くと言ってよいほど触れていません。

もちろん決して避けていたわけではありません。それに強烈な色彩など、作品の漠然としたイメージは頭のどこかにあったのも事実です。単に踏み込んで見る機会がなかっただけかもしれません。

2005年に神奈川県立近代美術館葉山館で行われて以来の大規模な回顧展です。出品は絵画60点のほか、スケッチ、さらに資料40点が加わります。一部には新出の資料もありました。ほぼ時間軸での構成です。画風の変遷を辿りながら、風景、及び歴史上の人物など、モチーフ毎に作品を紹介していました。

さて片岡球子、生まれは明治38年、札幌です。同地の旧制高等女学校を卒業後、大正12年に上京。女子美術専門学校に入学します。そして卒業後は尋常高等小学校、今で言う小学校の教師をしていたそうです。

さらに画家として生きるべく院展に挑戦。3度落選した後、昭和5年に「枇杷」で初入選を遂げます。しかし「落選の神様」とも称されたこともあったそうです。その後も何度か落選を経験しています。

「枇杷」 1930(昭和5)年 北海道立近代美術館

展覧会も「枇杷」から始まりました。これが思いがけないほど写実的です。葉の色に変化をつけては、生い茂る枇杷の実を瑞々しく描いています。枝には小さなカタツムリもいました。筆致は繊細です。後の作品の片鱗は殆ど見られません。

5年後の「炬燵」はどうでしょうか。手前には刺繍の施された大きなこたつ。二人の女性が暖をとっています。一人は少女、読み物をしています。もう一人はメガネをかけた婦人です。母なのかもしれません。細い目を下に向けては静かに編み物をしています。ここでもともかく細い描線が目につきます。色は薄塗りです。こたつや着物の模様も極めて細く描いています。

ところがです。それから7年後の「祈祷の僧」、ここでは早くも球子的ともいえるゴツゴツした色遣いが現れています。白い衣を着た一人の行者、顔には深い皺が刻まれるものの、「炬燵」であったような写実性はあまり見られません。太い指、そしてオレンジ色を帯びた台座もやや歪んでいる。時に色面は輪郭線を飛び出さんとばかりに広がっています。一口に言えば大胆です。

そしてこの頃、小林古径に「作品をゲテモノといわれようとも、それは本物と紙一重であるから、変える必要はない。自分の絵にゲロが出るまで描きなさい。絵を変えてはならない。」と言われていたとか。何とも奇妙な励ましではありますが、結果的に片岡球子はそのゲテモノ路線を終生歩むことになります。

昭和28年、先の「祈祷の僧」より約10年後の「カンナ」において、片岡球子の画風がある程度、確立したと考えられているそうです。

下から葉が力強く迫り出し、黄色ともオレンジとも付かぬ花を咲かせています。葉脈は描かれていますが、青であったり、赤であったりします。もちろん実際の葉の色ではないでしょう。蕊などは比較的細かく描かれていますが、背後の青い葉はもはや何らかの紋様とも言えるほど単純化されています。

「桜島の夜」 1962(昭和37)年 北海道立近代美術館

昭和37年の「桜島の夜」には驚きました。一体何が描かれているのでしょうか。手前にはオレンジ色をしたおそらく裸の女性が一人、横たわって肌を露にしています。その上には円を多く用いて描いた人の姿。キュビズムを連想しました。最上段、上を見上げれば確かに山を望めます。これが桜島なのでしょう。噴煙をあげています。さらに黄色、ないしは金色とも言うべき空が広がっていました。

またそれより3~4年遡った「海(小田原海岸)」も面白いもの。タイトルに「海」とあるにも関わらず、絵の中には殆ど海がありません。画面の大半は海辺に転がる大きな岩が占めています。その向こうから水、つまり波がざぶんと越えてきていました。

「幻想」 1961(昭和36)年 神奈川県立近代美術館

同時代、昭和32年の「幻想」はどうでしょうか。今度は人物をモチーフとした作品です。描かれたのは蘭陵王と環城楽、つまり舞楽です。にしても舞台はなく、さも山の上、あるいは空中に浮遊して舞を演じているようにも見えます。それにしてもこの色彩、何と鮮烈、また何と個性的なのでしょうか。金、白、赤、黄色の色がまるでモザイク、あるいはちぎり絵のように敷き詰められています。背景の形態も判別不能です。空なのでしょうか。色が帯状になって連なっています。また口をあけ、手を振り上げる舞人も猛々しい。まさしくこれぞ球子画と言えるのではないでしょうか。

昭和40年前後に描かれた山をモチーフとした絵が4点並んでいました。これらがいずれも激しい。思わず後ずさりしてしまうほどの迫力があります。

中でも「火山(浅間山)」は鮮烈です。手前には黄金色の園、収穫前の稲穂でしょうか。その向こうには家々が連なり、奥には浅間山の姿が見えます。山は赤く、また黄色く、時に雪を被ったのか白色をしています。山肌は荒々しい。岩が危ういバランスをもって複雑に組み合わさっています。上からは煙が吹き上がっていました。この後、さも爆発して山が消し飛んでしまうのではないか。そう思ってしまうほど力が漲っていました。

そして結論から言えば、こうした昭和30年代半ばから40年年代半ば、つまり片岡球子の50~60歳代の頃の絵が一番面白いのです。ともかくエネルギッシュ。色は洪水のごとくに溢れ出ています。形は奔放、描かれる対象や現象は原型をほぼ留めていません。何かが取り憑いたかの如く激しい。もはや乱れが個性です。何事にもとらわれない独自の境地を切り開いています。

ただし片岡球子、表現にとらわれないとは言えども、対象へは丁寧にスケッチを重ねるなど、極力迫ろうとしていたそうです。そもそも山も画家がかねてより深く関心をもった素材です。実際に山に登ることも少なくありませんでした。それに役者絵においても、徹底して取材を重ねて描いています。対象は対象として一度吸収する。それを絵筆で大きく変質させているわけです。

スケッチが数多く出ているのも対象への眼差しを知る上において重要ではないでしょうか。

かの「枇杷」や花を捉えた初期のスケッチ類はいずれも美しいもの。素直に見惚れます。しかしながら時代とともにスケッチも変化していきます。面白いのは写生の段階で早くも対象とは異なった色を付けていることです。

日記などの資料も目を引きました。片岡球子は昭和37年、約40日間かけて英、仏、伊など巡ったそうですが、ミロの展示を見て、たいそう感銘しているのも興味深いところです。なおこの渡欧期の資料は今回初めて公開されたものです。

昭和41年から歴史画の人物をモチーフとした「面構」をライフワークとして描き出します。

「面構 浮世絵師歌川国芳と浮世絵研究家鈴木重三先生」 1988(昭和63)年 北海道立近代美術館

会場には15点ほどの「面構」が展示されていました。100歳を超えて生きた球子、その長い画業もあってか、「面構」も古いもので昭和41年の「足利尊氏」、新しいものでは平成12年の「一休さま」に及びます。その間、さすがに表現なり、筆致はかなり変化しています。

「面構 狂言作者河竹黙阿弥・浮世絵師三代豊国」 1983(昭和58)年 神奈川県立近代美術館

ただここでも私が興味を引かれるのは50代の頃の作品です。しかしながら「面構」、一概には言えませんが、年代を下ることに、激しさは影を潜め、構成は明快。絵としては整理されていて、見通しも良く見えます。その意味では「面構」には巧い作品が多いのかもしれません。中でも「狂言作者河竹黙阿弥・浮世絵師三代豊国」などは動きもあります。力作と言えそうです。

「ポーズ4」 1986(昭和61)年 札幌芸術の森美術館

昭和58年、78歳にして描き出した「裸婦」のシリーズはどうでしょうか。何でもマイヨールの描く裸婦を目標に始めたという作品、女性はねじれ、画面の中で時に頭が逆さになったりしています。筆も線もいささか硬い。まるで彫像のようでもあります。

[生誕110年 片岡球子展 巡回予定]

愛知県美術館:2015年6月12日(金)~7月26日(日)

とりわけ50~60代の頃の作品の色の洪水、時に爆発的なまでにデフォルメした形を目の当たりにすると、否応無しに感覚を揺さぶられます。率直なところ強く惹かれるとはまではいきませんでしたが、初の球子体験は何とも刺激的でもありました。

「富士に献花」 1990(平成2)年 個人蔵

会期早々に出かけましたが、会場内、思いの外に賑わっていました。

「もっと知りたい片岡球子/土岐美由紀・中村麗子/東京美術」

「もっと知りたい片岡球子/土岐美由紀・中村麗子/東京美術」

5月17日まで開催されています。まずはおすすめします。

「生誕110年 片岡球子展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:4月7日(火)~5月17日(日)

休館:月曜日。但し5/4は開館。

時間:10:00~17:00(毎週金曜日は20時まで)*入館は閉館30分前まで

料金:一般1400(1000)円、大学生900(600)円、高校生400(200)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り「大阪万博1970 デザインプロジェクト」と 「MOMATコレクション」も観覧可。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

「生誕110年 片岡球子展」

4/7-5/17

東京国立近代美術館で開催中の「生誕110年 片岡球子展」を見てきました。

戦後日本美術院の大家として活動した画家、片岡球子(1905~2008)。私自身、これまでにも何度となく作品を見ているはずですが、例えば自分のブログなりを振り返っても、実のところ全くと言ってよいほど触れていません。

もちろん決して避けていたわけではありません。それに強烈な色彩など、作品の漠然としたイメージは頭のどこかにあったのも事実です。単に踏み込んで見る機会がなかっただけかもしれません。

2005年に神奈川県立近代美術館葉山館で行われて以来の大規模な回顧展です。出品は絵画60点のほか、スケッチ、さらに資料40点が加わります。一部には新出の資料もありました。ほぼ時間軸での構成です。画風の変遷を辿りながら、風景、及び歴史上の人物など、モチーフ毎に作品を紹介していました。

さて片岡球子、生まれは明治38年、札幌です。同地の旧制高等女学校を卒業後、大正12年に上京。女子美術専門学校に入学します。そして卒業後は尋常高等小学校、今で言う小学校の教師をしていたそうです。

さらに画家として生きるべく院展に挑戦。3度落選した後、昭和5年に「枇杷」で初入選を遂げます。しかし「落選の神様」とも称されたこともあったそうです。その後も何度か落選を経験しています。

「枇杷」 1930(昭和5)年 北海道立近代美術館

展覧会も「枇杷」から始まりました。これが思いがけないほど写実的です。葉の色に変化をつけては、生い茂る枇杷の実を瑞々しく描いています。枝には小さなカタツムリもいました。筆致は繊細です。後の作品の片鱗は殆ど見られません。

5年後の「炬燵」はどうでしょうか。手前には刺繍の施された大きなこたつ。二人の女性が暖をとっています。一人は少女、読み物をしています。もう一人はメガネをかけた婦人です。母なのかもしれません。細い目を下に向けては静かに編み物をしています。ここでもともかく細い描線が目につきます。色は薄塗りです。こたつや着物の模様も極めて細く描いています。

ところがです。それから7年後の「祈祷の僧」、ここでは早くも球子的ともいえるゴツゴツした色遣いが現れています。白い衣を着た一人の行者、顔には深い皺が刻まれるものの、「炬燵」であったような写実性はあまり見られません。太い指、そしてオレンジ色を帯びた台座もやや歪んでいる。時に色面は輪郭線を飛び出さんとばかりに広がっています。一口に言えば大胆です。

そしてこの頃、小林古径に「作品をゲテモノといわれようとも、それは本物と紙一重であるから、変える必要はない。自分の絵にゲロが出るまで描きなさい。絵を変えてはならない。」と言われていたとか。何とも奇妙な励ましではありますが、結果的に片岡球子はそのゲテモノ路線を終生歩むことになります。

昭和28年、先の「祈祷の僧」より約10年後の「カンナ」において、片岡球子の画風がある程度、確立したと考えられているそうです。

下から葉が力強く迫り出し、黄色ともオレンジとも付かぬ花を咲かせています。葉脈は描かれていますが、青であったり、赤であったりします。もちろん実際の葉の色ではないでしょう。蕊などは比較的細かく描かれていますが、背後の青い葉はもはや何らかの紋様とも言えるほど単純化されています。

「桜島の夜」 1962(昭和37)年 北海道立近代美術館

昭和37年の「桜島の夜」には驚きました。一体何が描かれているのでしょうか。手前にはオレンジ色をしたおそらく裸の女性が一人、横たわって肌を露にしています。その上には円を多く用いて描いた人の姿。キュビズムを連想しました。最上段、上を見上げれば確かに山を望めます。これが桜島なのでしょう。噴煙をあげています。さらに黄色、ないしは金色とも言うべき空が広がっていました。

またそれより3~4年遡った「海(小田原海岸)」も面白いもの。タイトルに「海」とあるにも関わらず、絵の中には殆ど海がありません。画面の大半は海辺に転がる大きな岩が占めています。その向こうから水、つまり波がざぶんと越えてきていました。

「幻想」 1961(昭和36)年 神奈川県立近代美術館

同時代、昭和32年の「幻想」はどうでしょうか。今度は人物をモチーフとした作品です。描かれたのは蘭陵王と環城楽、つまり舞楽です。にしても舞台はなく、さも山の上、あるいは空中に浮遊して舞を演じているようにも見えます。それにしてもこの色彩、何と鮮烈、また何と個性的なのでしょうか。金、白、赤、黄色の色がまるでモザイク、あるいはちぎり絵のように敷き詰められています。背景の形態も判別不能です。空なのでしょうか。色が帯状になって連なっています。また口をあけ、手を振り上げる舞人も猛々しい。まさしくこれぞ球子画と言えるのではないでしょうか。

昭和40年前後に描かれた山をモチーフとした絵が4点並んでいました。これらがいずれも激しい。思わず後ずさりしてしまうほどの迫力があります。

中でも「火山(浅間山)」は鮮烈です。手前には黄金色の園、収穫前の稲穂でしょうか。その向こうには家々が連なり、奥には浅間山の姿が見えます。山は赤く、また黄色く、時に雪を被ったのか白色をしています。山肌は荒々しい。岩が危ういバランスをもって複雑に組み合わさっています。上からは煙が吹き上がっていました。この後、さも爆発して山が消し飛んでしまうのではないか。そう思ってしまうほど力が漲っていました。

そして結論から言えば、こうした昭和30年代半ばから40年年代半ば、つまり片岡球子の50~60歳代の頃の絵が一番面白いのです。ともかくエネルギッシュ。色は洪水のごとくに溢れ出ています。形は奔放、描かれる対象や現象は原型をほぼ留めていません。何かが取り憑いたかの如く激しい。もはや乱れが個性です。何事にもとらわれない独自の境地を切り開いています。

ただし片岡球子、表現にとらわれないとは言えども、対象へは丁寧にスケッチを重ねるなど、極力迫ろうとしていたそうです。そもそも山も画家がかねてより深く関心をもった素材です。実際に山に登ることも少なくありませんでした。それに役者絵においても、徹底して取材を重ねて描いています。対象は対象として一度吸収する。それを絵筆で大きく変質させているわけです。

スケッチが数多く出ているのも対象への眼差しを知る上において重要ではないでしょうか。

かの「枇杷」や花を捉えた初期のスケッチ類はいずれも美しいもの。素直に見惚れます。しかしながら時代とともにスケッチも変化していきます。面白いのは写生の段階で早くも対象とは異なった色を付けていることです。

日記などの資料も目を引きました。片岡球子は昭和37年、約40日間かけて英、仏、伊など巡ったそうですが、ミロの展示を見て、たいそう感銘しているのも興味深いところです。なおこの渡欧期の資料は今回初めて公開されたものです。

昭和41年から歴史画の人物をモチーフとした「面構」をライフワークとして描き出します。

「面構 浮世絵師歌川国芳と浮世絵研究家鈴木重三先生」 1988(昭和63)年 北海道立近代美術館

会場には15点ほどの「面構」が展示されていました。100歳を超えて生きた球子、その長い画業もあってか、「面構」も古いもので昭和41年の「足利尊氏」、新しいものでは平成12年の「一休さま」に及びます。その間、さすがに表現なり、筆致はかなり変化しています。

「面構 狂言作者河竹黙阿弥・浮世絵師三代豊国」 1983(昭和58)年 神奈川県立近代美術館

ただここでも私が興味を引かれるのは50代の頃の作品です。しかしながら「面構」、一概には言えませんが、年代を下ることに、激しさは影を潜め、構成は明快。絵としては整理されていて、見通しも良く見えます。その意味では「面構」には巧い作品が多いのかもしれません。中でも「狂言作者河竹黙阿弥・浮世絵師三代豊国」などは動きもあります。力作と言えそうです。

「ポーズ4」 1986(昭和61)年 札幌芸術の森美術館

昭和58年、78歳にして描き出した「裸婦」のシリーズはどうでしょうか。何でもマイヨールの描く裸婦を目標に始めたという作品、女性はねじれ、画面の中で時に頭が逆さになったりしています。筆も線もいささか硬い。まるで彫像のようでもあります。

[生誕110年 片岡球子展 巡回予定]

愛知県美術館:2015年6月12日(金)~7月26日(日)

とりわけ50~60代の頃の作品の色の洪水、時に爆発的なまでにデフォルメした形を目の当たりにすると、否応無しに感覚を揺さぶられます。率直なところ強く惹かれるとはまではいきませんでしたが、初の球子体験は何とも刺激的でもありました。

「富士に献花」 1990(平成2)年 個人蔵

会期早々に出かけましたが、会場内、思いの外に賑わっていました。

「もっと知りたい片岡球子/土岐美由紀・中村麗子/東京美術」

「もっと知りたい片岡球子/土岐美由紀・中村麗子/東京美術」5月17日まで開催されています。まずはおすすめします。

「生誕110年 片岡球子展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:4月7日(火)~5月17日(日)

休館:月曜日。但し5/4は開館。

時間:10:00~17:00(毎週金曜日は20時まで)*入館は閉館30分前まで

料金:一般1400(1000)円、大学生900(600)円、高校生400(200)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り「大阪万博1970 デザインプロジェクト」と 「MOMATコレクション」も観覧可。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ジム・ランビー展 『Sun Rise Sun Ra Sun Set』」 RAT HOLE GALLERY

RAT HOLE GALLERY

「ジム・ランビー展 『Sun Rise Sun Ra Sun Set』」

4/11~6/21

ラットホールギャラリーで開催中のジム・ランビー個展、「Sun Rise Sun Ra Sun Set」を見てきました。

1964年にスコットランドに生まれ、2003年にはヴェネチア・ビエンナーレのスコットランド館の代表、2005年にはターナー賞にもノミネートされたというアーティスト、ジム・ランビー。

国内では2007年の「メルティング・ポイント」(オペラシティアートギャラリー)のほか、2014年の「プライベート・ユートピア」(東京ステーションギャラリー)などのグループ展にも参加。2008年には原美術館で個展を開催しました。

実は私、原美術館の個展を見損ねていたようです。都内のギャラリーでも久々の個展かもしれません。表参道のラットホールにて新作のインスタレーションを公開しています。

さて会場のラットホール、ビルの地下1階です。入口の階段からガラス越しにギャラリーの内部を見渡すことが出来ます。するとすぐさま目に飛び込んできたのが、床一面に広がるモザイク、いや矩形状の色面でした。いずれもそれ自体がさも発光するかのように輝いています。素材はビニールテープです。青、緑、オレンジ、シルバーでしょうか。たくさんの色があります。色面の幅こそほぼ同一ながらも、形は同じではありません。床にぎっしり敷き詰められていました。

このように床一面をテープで覆い尽くす「Zobop」こそランビーが得意とするもの。輝かしき色彩美、まるでネオンサインのようにギラギラしたメタリックカラーも、言わばランビーを特徴付ける色の一つでもあります。

ギャラリーの中に入ってみました。天井には何やら黒い紐のようなものが、あたかも形を為さず、複雑に輪を描いてはだらんと吊り下がっています。そして奥の壁には大小様々な銀色に光るサークル状の物体が並んでいました。その周囲には細く尖った棒がいくつも刺さっています。初めは一体、何で出来ているのか分かりませんでした。

何とこれ、自転車の車輪なのだそうです。とすると黒い紐に見えたのはチューブ、細い棒はスポークなのでしょう。確かにしばらく見ていると銀色に光る太陽にも見えなくもありません。見立てという言葉が思い浮かびます。そしてランビーはこうした日用品を素材にして作品を制作するアーティストでもあるのです。

それにしても宙に浮くチューブは不気味。床面のメタリックカラーのテープこそ、言ってしまえばスタイリッシュですが、チューブは一転、何やら廃棄物、あるいは未知の有機物のようにも見えます。作品のパターンは必ずしも同じではありません。

もう一つ、靴を素材にした作品も目を引きました。壁際の黒い靴、ただし良く見ると指の部分が欠けています。まるで壁にめり込んでいるかのようです。さらには黒い顔料でしょうか。血が噴くようにこびり付いています。ヴィジュアルとしても明快なテープをまさしく明とすれば、不定形で謎めいた靴やチューブの作品は暗。不穏な気配さえ漂っています。

ほかカラフルなアルミシートを用いた作品やペインティングもいくつか。これらも造形としては生々しい。目を見開き、頭をひねり、全身で引き受ける。素材や色から受けるスリリングな知覚もランビー体験の醍醐味なのかもしれません。

奥の小部屋ではキャリア初期、1990年代後半の映像「UltraLow」も紹介されていました。まさに今と昔の制作を見ることの出来る展示と言えそうです。

空間との相性もあったのでしょうか。私がグループ展などで見たランビーの展示の中では魅惑的に映りました。

日曜日もオープンしています。(月曜休廊)6月21日まで開催されています。

「ジム・ランビー展 『Sun Rise Sun Ra Sun Set』」 RAT HOLE GALLERY

会期:4月11日(土)~6月21日(日)

休館:月曜日。

時間:12:00~20:00。

料金:無料。

住所:港区南青山5-5-3 B1F

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩3分。

「ジム・ランビー展 『Sun Rise Sun Ra Sun Set』」

4/11~6/21

ラットホールギャラリーで開催中のジム・ランビー個展、「Sun Rise Sun Ra Sun Set」を見てきました。

1964年にスコットランドに生まれ、2003年にはヴェネチア・ビエンナーレのスコットランド館の代表、2005年にはターナー賞にもノミネートされたというアーティスト、ジム・ランビー。

国内では2007年の「メルティング・ポイント」(オペラシティアートギャラリー)のほか、2014年の「プライベート・ユートピア」(東京ステーションギャラリー)などのグループ展にも参加。2008年には原美術館で個展を開催しました。

実は私、原美術館の個展を見損ねていたようです。都内のギャラリーでも久々の個展かもしれません。表参道のラットホールにて新作のインスタレーションを公開しています。

さて会場のラットホール、ビルの地下1階です。入口の階段からガラス越しにギャラリーの内部を見渡すことが出来ます。するとすぐさま目に飛び込んできたのが、床一面に広がるモザイク、いや矩形状の色面でした。いずれもそれ自体がさも発光するかのように輝いています。素材はビニールテープです。青、緑、オレンジ、シルバーでしょうか。たくさんの色があります。色面の幅こそほぼ同一ながらも、形は同じではありません。床にぎっしり敷き詰められていました。

このように床一面をテープで覆い尽くす「Zobop」こそランビーが得意とするもの。輝かしき色彩美、まるでネオンサインのようにギラギラしたメタリックカラーも、言わばランビーを特徴付ける色の一つでもあります。

ギャラリーの中に入ってみました。天井には何やら黒い紐のようなものが、あたかも形を為さず、複雑に輪を描いてはだらんと吊り下がっています。そして奥の壁には大小様々な銀色に光るサークル状の物体が並んでいました。その周囲には細く尖った棒がいくつも刺さっています。初めは一体、何で出来ているのか分かりませんでした。

何とこれ、自転車の車輪なのだそうです。とすると黒い紐に見えたのはチューブ、細い棒はスポークなのでしょう。確かにしばらく見ていると銀色に光る太陽にも見えなくもありません。見立てという言葉が思い浮かびます。そしてランビーはこうした日用品を素材にして作品を制作するアーティストでもあるのです。

それにしても宙に浮くチューブは不気味。床面のメタリックカラーのテープこそ、言ってしまえばスタイリッシュですが、チューブは一転、何やら廃棄物、あるいは未知の有機物のようにも見えます。作品のパターンは必ずしも同じではありません。

もう一つ、靴を素材にした作品も目を引きました。壁際の黒い靴、ただし良く見ると指の部分が欠けています。まるで壁にめり込んでいるかのようです。さらには黒い顔料でしょうか。血が噴くようにこびり付いています。ヴィジュアルとしても明快なテープをまさしく明とすれば、不定形で謎めいた靴やチューブの作品は暗。不穏な気配さえ漂っています。

ほかカラフルなアルミシートを用いた作品やペインティングもいくつか。これらも造形としては生々しい。目を見開き、頭をひねり、全身で引き受ける。素材や色から受けるスリリングな知覚もランビー体験の醍醐味なのかもしれません。

奥の小部屋ではキャリア初期、1990年代後半の映像「UltraLow」も紹介されていました。まさに今と昔の制作を見ることの出来る展示と言えそうです。

空間との相性もあったのでしょうか。私がグループ展などで見たランビーの展示の中では魅惑的に映りました。

日曜日もオープンしています。(月曜休廊)6月21日まで開催されています。

「ジム・ランビー展 『Sun Rise Sun Ra Sun Set』」 RAT HOLE GALLERY

会期:4月11日(土)~6月21日(日)

休館:月曜日。

時間:12:00~20:00。

料金:無料。

住所:港区南青山5-5-3 B1F

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「動物絵画の250年」 府中市美術館

府中市美術館

「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」

3/7-5/6

府中市美術館で開催中の「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」を見てきました。

毎年春、府中恒例の「江戸絵画まつり」。今回のテーマは「動物絵画」です。

ところでこの「動物絵画」、府中市美の展覧会を常にチェックされている方にとっては、「一度見た。」と思われるかもしれません。

実際、同美術館では2007年に「動物絵画の100年」展を開催。その時は年代を1751年から1850年の100年間に絞り、江戸絵画における動物モチーフの作品を紹介していました。

島田元旦「玉兎図」 鳥取・景福寺 *前期展示

今回は続編、250年間拡大バージョンです。ほぼ江戸時代の大半を網羅しています。

黒田稲皐「群鯉図」 鳥取県立博物館 *後期展示

出品は166点。ただし会期中に一度、全て入れ替わります。

[動物絵画の250年 展示構成]

1.想像を具現する

2.動物の姿や動きと、「絵」の面白さ

3.心と動物

さて動物を描いた絵といえども、モチーフからして多様。一言で括れるものでもありません。

トップバッターは鳥でした。森徹山の「群鳥図」です。山を望む水辺の鳥たち、一体何羽いるのでしょうか。雁が飛来し、鶴が舞い降り、鴨が集う。もはや数えられないくらいに無数に群れています。

現実にこのような光景が起こり得るのでしょうか。狩野元信印の「鷲猿図」です。鷲と猿、上に乗るのが鷲です。大きな脚で猿の頭を押さえつけています。猿はもう降参したと言わんばかりにへばっていました。絵師の逞しい想像力あってからこその作品と言えるかもしれません。

こうした絵師の想像力を喚起させる作品として挙げられるのが虎のモチーフです。というのも当時、実物の虎を見る機会はなく、中国絵画などの粉本を手本にして描いたものが殆ど。よって忠実に写そうとしたものあり、一方で半ばデフォルメ、好き勝手に描いたものと多様です。その意味では各絵師の個性を見比べることが出来ます。

伊年印の「虎図」はどうでしょうか。真ん丸顔の虎がスクっと立ち上がってこちらを見ています。どことなく飄々としていて親しみやすくもある。何度か見たことのある作品ですが、その度にどうしてもドラえもんを思い出してしまいます。

片山楊谷「竹虎図屏風」 個人蔵 *後期展示

片山楊谷の「竹虎図屏風」が強烈です。六曲一双の大画面、左には一頭、右には二頭の虎が描かれています。喧嘩をしているのでしょうか。互いに身を竦めては隙を伺っています。そして何よりも目に付くのは虎の毛、これがフサフサというよりもトゲトゲしい。まるで針山のような線が連なっています。

さらに構図も大胆です。よく見ると一頭の虎の尾が画面を一度飛び出して、再び戻っていることが分かります。ど迫力の虎図。見知らぬ絵師でしたが、思いがけないほど印象に残りました。

動物の擬人化もポイントの一つです。分かりやすいのが上田公長の「狐の嫁入り図屏風」ではないでしょうか。ずばり狐の嫁入りのモチーフですが、狐がそのまま袴羽織を着て婚礼の列を作っています。また擬人化ならぬ、動物を文字化した国芳の「猫の当字 ふぐ」も面白いもの。ふぐのふの字の一部に実際のフグを当てています。国芳の才知が伺えました。

対象を的確に見定めようとする写実性、真に迫った動物絵画も少なくありません。

例えば応挙の「粟鶉図」です。ともかく二羽の鶉の描写が精緻極まりない。羽の一枚一枚が肉眼では確認出来ないほど細かく描かれています。

また迫真の変則バージョンと言えるのが司馬江漢の「猫と蝶図」です。と言うのも蝶こそ写実、本物と見間違うほど丁寧に表していますが、猫だけは何故か太く大雑把な描線で捉えています。別の絵師の手によるのではないかと思ってしまうほどでした。

面白い絵とは、絵師のアイデアによるところが大きいのかもしれません。柴田是真の「滝図」です。いわゆる描表装、枠をはみ出し、青い地の表具のてっぺんから滝が落ちています。そして滝壺も画面の外、水を跳ねては渦を巻いています。また滝の中央には鯉が上を向いて泳いでいました。

とすると思い付くのが鯉の滝登りです。ただここでは必ずしもそうではないのかもしれません。なぜなら鯉の先に何やら虫が飛んでいるからです。つまり鯉の餌とりの様子なのでしょうか。実際にこれほど鯉が垂直に跳ねるとは思えませんが、滝登りの主題とかけた鯉の躍動感のある姿、さすがに一捻りあると感心しました。

こうした水の生き物を捉えた作品としては建部凌岱の「海錯図屏風」もインパクトがあります。

建部凌岱「海錯図屏風」 青森県立図書館 *後期展示

海とあるように、海中の魚たちを描いた屏風絵です。エイやタコ、サメにアンコウらしき深海魚まで描かれていますが、ともかく方向もモチーフもバラバラ。妙なほど統一感がありません。

蘆雪の「遠望松鶴図」にも目を奪われました。中央には松が一本、ぽつんとあるだけです。右から小さな鶴が飛んで来ていますが、それがキャプションにもあるようにまるでハンググライダーです。簡素な描線で最低限のモチーフのみを描いていますが、言わば余白の芸術ならぬ深い味わいが感じられます。

若冲も数点出ていました。中でも面白いのが「河豚と蛙の相撲図」、文字通り河豚と蛙が取っ組み合っている作品です。

伊藤若冲「河豚と蛙の相撲図」 個人蔵 *後期展示

手前が河豚、奥が蛙。蛙がちょうど河豚を掴んでいる姿が描かれていますが、よく見ると河豚は擬人化されることなく、手も足もない。というよりも鰭が手の代わりになっています。これこそ手も足も出ない状態ではないでしょうか。何ともユーモラス。もはや勝負になりません。

長沢蘆雪「紅葉狗子図」 敦賀市立博物館 *後期展示

ラストは小さき動物を愛でる慈しみの精神。かの可愛らしい応挙犬が3点、そしてさらに緩く、もはやゆるキャラと化した蘆雪の子犬で幕を閉じます。

円山応挙「麦穂子犬図」 個人蔵 *前期展示

府中市美の江戸絵画展、一概に言えないかもしれませんが、他の美術館に比べて個人蔵が多いのも特徴です。ゆえにいわゆる名作云々というよりも、見慣れないような珍品にこそ見るべき点があるのではないでしょうか。知らない絵師がわんさか出てきます。その意味でも発見の少なくない展覧会でした。

なお作品は前後期を区切っての完全入れ替え制です。(出品リスト)出遅れた私はついうっかり前期を見逃してしまいました。

前期:3月7日(土)~4月5日(日)

後期:4月7日(火)~5月6日(水)

既に会期は後期です。以降の展示替えはありません。

長沢蘆雪「亀図」 個人蔵 *後期展示

また展覧会のレクチャーがいずれも会期末に行われます。そちらにあわせて出かけるのも良いのではないでしょうか。

[展覧会講座]

5月2日(土)「江戸の動物絵画 その多彩さを生んだもの」 講師:金子信久(当館学芸員)

5月4日(月)「動物絵画 外国と日本」 講師:音ゆみ子(当館学芸員)

*いずれも午後2時から。講座室にて無料。

「江戸かわいい動物 たのしい日本美術/講談社」

「江戸かわいい動物 たのしい日本美術/講談社」

5月6日まで開催されています。

「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」 府中市美術館

会期:3月7日(土)~5月6日(水)

*前期:3月7日(土)~4月5日(日)、後期:4月7日(火)~5月6日(水)

休館:月曜(但し5/4を除く)。

時間:10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで)

料金:一般700(560)円、大学・高校生350(280)円、中学・小学生150(120)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*府中市内の小中学生は「府中っ子学びのパスポート」で無料。

*有料チケットには2度目の観覧料が半額になる割引券付き。

場所:府中市浅間町1-3 都立府中の森公園内

交通:京王線東府中駅から徒歩15分。京王線府中駅からちゅうバス(多磨町行き)「府中市美術館」下車。

「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」

3/7-5/6

府中市美術館で開催中の「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」を見てきました。

毎年春、府中恒例の「江戸絵画まつり」。今回のテーマは「動物絵画」です。

ところでこの「動物絵画」、府中市美の展覧会を常にチェックされている方にとっては、「一度見た。」と思われるかもしれません。

実際、同美術館では2007年に「動物絵画の100年」展を開催。その時は年代を1751年から1850年の100年間に絞り、江戸絵画における動物モチーフの作品を紹介していました。

島田元旦「玉兎図」 鳥取・景福寺 *前期展示

今回は続編、250年間拡大バージョンです。ほぼ江戸時代の大半を網羅しています。

黒田稲皐「群鯉図」 鳥取県立博物館 *後期展示

出品は166点。ただし会期中に一度、全て入れ替わります。

[動物絵画の250年 展示構成]

1.想像を具現する

2.動物の姿や動きと、「絵」の面白さ

3.心と動物

さて動物を描いた絵といえども、モチーフからして多様。一言で括れるものでもありません。

トップバッターは鳥でした。森徹山の「群鳥図」です。山を望む水辺の鳥たち、一体何羽いるのでしょうか。雁が飛来し、鶴が舞い降り、鴨が集う。もはや数えられないくらいに無数に群れています。

現実にこのような光景が起こり得るのでしょうか。狩野元信印の「鷲猿図」です。鷲と猿、上に乗るのが鷲です。大きな脚で猿の頭を押さえつけています。猿はもう降参したと言わんばかりにへばっていました。絵師の逞しい想像力あってからこその作品と言えるかもしれません。

こうした絵師の想像力を喚起させる作品として挙げられるのが虎のモチーフです。というのも当時、実物の虎を見る機会はなく、中国絵画などの粉本を手本にして描いたものが殆ど。よって忠実に写そうとしたものあり、一方で半ばデフォルメ、好き勝手に描いたものと多様です。その意味では各絵師の個性を見比べることが出来ます。

伊年印の「虎図」はどうでしょうか。真ん丸顔の虎がスクっと立ち上がってこちらを見ています。どことなく飄々としていて親しみやすくもある。何度か見たことのある作品ですが、その度にどうしてもドラえもんを思い出してしまいます。

片山楊谷「竹虎図屏風」 個人蔵 *後期展示

片山楊谷の「竹虎図屏風」が強烈です。六曲一双の大画面、左には一頭、右には二頭の虎が描かれています。喧嘩をしているのでしょうか。互いに身を竦めては隙を伺っています。そして何よりも目に付くのは虎の毛、これがフサフサというよりもトゲトゲしい。まるで針山のような線が連なっています。

さらに構図も大胆です。よく見ると一頭の虎の尾が画面を一度飛び出して、再び戻っていることが分かります。ど迫力の虎図。見知らぬ絵師でしたが、思いがけないほど印象に残りました。

動物の擬人化もポイントの一つです。分かりやすいのが上田公長の「狐の嫁入り図屏風」ではないでしょうか。ずばり狐の嫁入りのモチーフですが、狐がそのまま袴羽織を着て婚礼の列を作っています。また擬人化ならぬ、動物を文字化した国芳の「猫の当字 ふぐ」も面白いもの。ふぐのふの字の一部に実際のフグを当てています。国芳の才知が伺えました。

対象を的確に見定めようとする写実性、真に迫った動物絵画も少なくありません。

例えば応挙の「粟鶉図」です。ともかく二羽の鶉の描写が精緻極まりない。羽の一枚一枚が肉眼では確認出来ないほど細かく描かれています。

また迫真の変則バージョンと言えるのが司馬江漢の「猫と蝶図」です。と言うのも蝶こそ写実、本物と見間違うほど丁寧に表していますが、猫だけは何故か太く大雑把な描線で捉えています。別の絵師の手によるのではないかと思ってしまうほどでした。

面白い絵とは、絵師のアイデアによるところが大きいのかもしれません。柴田是真の「滝図」です。いわゆる描表装、枠をはみ出し、青い地の表具のてっぺんから滝が落ちています。そして滝壺も画面の外、水を跳ねては渦を巻いています。また滝の中央には鯉が上を向いて泳いでいました。

とすると思い付くのが鯉の滝登りです。ただここでは必ずしもそうではないのかもしれません。なぜなら鯉の先に何やら虫が飛んでいるからです。つまり鯉の餌とりの様子なのでしょうか。実際にこれほど鯉が垂直に跳ねるとは思えませんが、滝登りの主題とかけた鯉の躍動感のある姿、さすがに一捻りあると感心しました。

こうした水の生き物を捉えた作品としては建部凌岱の「海錯図屏風」もインパクトがあります。

建部凌岱「海錯図屏風」 青森県立図書館 *後期展示

海とあるように、海中の魚たちを描いた屏風絵です。エイやタコ、サメにアンコウらしき深海魚まで描かれていますが、ともかく方向もモチーフもバラバラ。妙なほど統一感がありません。

蘆雪の「遠望松鶴図」にも目を奪われました。中央には松が一本、ぽつんとあるだけです。右から小さな鶴が飛んで来ていますが、それがキャプションにもあるようにまるでハンググライダーです。簡素な描線で最低限のモチーフのみを描いていますが、言わば余白の芸術ならぬ深い味わいが感じられます。

若冲も数点出ていました。中でも面白いのが「河豚と蛙の相撲図」、文字通り河豚と蛙が取っ組み合っている作品です。

伊藤若冲「河豚と蛙の相撲図」 個人蔵 *後期展示

手前が河豚、奥が蛙。蛙がちょうど河豚を掴んでいる姿が描かれていますが、よく見ると河豚は擬人化されることなく、手も足もない。というよりも鰭が手の代わりになっています。これこそ手も足も出ない状態ではないでしょうか。何ともユーモラス。もはや勝負になりません。

長沢蘆雪「紅葉狗子図」 敦賀市立博物館 *後期展示

ラストは小さき動物を愛でる慈しみの精神。かの可愛らしい応挙犬が3点、そしてさらに緩く、もはやゆるキャラと化した蘆雪の子犬で幕を閉じます。

円山応挙「麦穂子犬図」 個人蔵 *前期展示

府中市美の江戸絵画展、一概に言えないかもしれませんが、他の美術館に比べて個人蔵が多いのも特徴です。ゆえにいわゆる名作云々というよりも、見慣れないような珍品にこそ見るべき点があるのではないでしょうか。知らない絵師がわんさか出てきます。その意味でも発見の少なくない展覧会でした。

なお作品は前後期を区切っての完全入れ替え制です。(出品リスト)出遅れた私はついうっかり前期を見逃してしまいました。

前期:3月7日(土)~4月5日(日)

後期:4月7日(火)~5月6日(水)

既に会期は後期です。以降の展示替えはありません。

長沢蘆雪「亀図」 個人蔵 *後期展示

また展覧会のレクチャーがいずれも会期末に行われます。そちらにあわせて出かけるのも良いのではないでしょうか。

[展覧会講座]

5月2日(土)「江戸の動物絵画 その多彩さを生んだもの」 講師:金子信久(当館学芸員)

5月4日(月)「動物絵画 外国と日本」 講師:音ゆみ子(当館学芸員)

*いずれも午後2時から。講座室にて無料。

「江戸かわいい動物 たのしい日本美術/講談社」

「江戸かわいい動物 たのしい日本美術/講談社」5月6日まで開催されています。

「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」 府中市美術館

会期:3月7日(土)~5月6日(水)

*前期:3月7日(土)~4月5日(日)、後期:4月7日(火)~5月6日(水)

休館:月曜(但し5/4を除く)。

時間:10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで)

料金:一般700(560)円、大学・高校生350(280)円、中学・小学生150(120)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*府中市内の小中学生は「府中っ子学びのパスポート」で無料。

*有料チケットには2度目の観覧料が半額になる割引券付き。

場所:府中市浅間町1-3 都立府中の森公園内

交通:京王線東府中駅から徒歩15分。京王線府中駅からちゅうバス(多磨町行き)「府中市美術館」下車。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「亀倉雄策生誕100年記念 デザイン飛行」 クリエイションギャラリーG8

クリエイションギャラリーG8

「亀倉雄策生誕100年記念 デザイン飛行」

4/6-5/21

クリエイションギャラリーG8で開催中の「亀倉雄策生誕100年記念 デザイン飛行」を見てきました。

東京オリンピックや大阪万博のポスター、それにグッドデザイン賞のロゴマークなどでも知られる亀倉雄策(1915-1997)。

戦後の昭和日本を代表するグラフィックデザイナーと言えるのではないでしょうか。その業績を紹介する展覧会が銀座のクリエイションギャラリーG8で行われています。

会場内、撮影が出来ました。(一部撮影不可。)

まず並ぶのは輝かしきオリンピックのポスター、1964年の東京五輪です。シンプルな日の丸を落とし込んだデザインは否応無しに目を引くもの。水を力強く掻き分けて迫る水泳選手、そして聖火を手にして走るランナー。人間の肉体美はもとより、スポーツの躍動感を見事なまでに伝えています。

亀倉と交流した様々なアーティストも取り上げられています。代表的なのは土門拳に勅使河原蒼風、そしてイサムノグチなどです。いわゆる写真パネルでの展示ですが、あわせて亀倉が彼らに思いを寄せたテキストが付いているのも見逃せません。

例えば亀倉はイサムノグチを「形態の魔術師」と称しています。また妻の山口淑子に対しては、イサムの「狂気に近い完全主義のために随分辛い思いをしたのではなかったか。」と同情を寄せています。それによるとイサムは日本の生活には藁草履が合うとして、家の中でもスリッパを履かせなかったとか。ゆえに淑子の足の皮膚はすり切れて血で滲んでいたこともあったそうです。

田中一光に対しては「彼ほど有能なアートディレクターはいない。」と激賞しています。そして田中のデザインに「琳派の精神」を見ている。こうした亀倉のテキスト、率直なところかなり興味深いもの。思わずじっくり読んでしまいました。

海外のアーティストとの交流も重要です。サヴィニャックです。1954年、初めて渡仏した亀倉はサヴィニャックに面会。サヴィニャックはこの時初めて日本人と出会いました。お土産には鯉のぼりを渡したそうです。

来日時に毎晩のようにバーで飲み交わしたというヨゼフ・ミューラー=ブロックマンのエピソードも面白いもの。何でもブロックマン、日本を大いに気に入ったのか、住まいを純和風の日本家屋に定めていたそうです。そして日本食ばかりを食べていた。そのおかげでしょうか。しばらくすると痩せていきます。すると亀倉は彼の健康状態が心配になり、ステーキハウスに誘い出しました。それでもブロックマンは断って日本食を食べ続けていたそうです。

さて、デザイナーとして世に様々な作品を生み出したとともに、日本デザインセンターの設立など、デザインというジャンルの普及にも尽力した亀倉。晩年には雑誌「クリエイション」の編集者として活動します。

第1号は1989年です。ご覧の通り、壁一面には「クリエイション」の表紙やデザインなどが並んでいます。

また「クリエイション」に際してのドイツの企業とのやり取りも興味深い。実は当時、クリエイションという名は、既にドイツの企業によって登録されていました。よって発刊が困難だと知った亀倉は交渉を思いつきます。大胆にもドイツの会社に出版目的を直接訴えました。すると熱意にうたれたのでしょうか。先方の会社からタイトルの利用を許可する旨の返事を得られたそうです。

ほかにも19歳の時に初めて装幀した「夜間飛行」や、アーティストらと交わした直筆の手紙も多数展示。新出のものも少なくありません。希求力のあるポスター群は私のようなデザインに疎い者にとっても素直に引き付けられるものがあります。

クリエイションギャラリーで見る亀倉のクリエイション。そもそも亀倉は同ギャラリーを運営するリクルートとも関係のある人物です。一時は会社の取締役にも就任、かつてのリクルートのロゴをデザインしています。

亀倉のパワフルな創造の源泉、あるいは人となり。それを垣間見られる展覧会と言えるかもしれません。

「亀倉雄策のデザイン/六耀社」

「亀倉雄策のデザイン/六耀社」

入場は無料です。5月21日まで開催されています。

「亀倉雄策生誕100年記念 デザイン飛行 世界を代表する作家たちとの交流から、デザイン誌『クリエイション』にいたるまで」 クリエイションギャラリーG8

会期:4月6日(月)~5月21日(木)

休館:日・祝日。4/29(水)~5/6(水)。

時間:11:00~19:00。

料金:無料。

住所:中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

交通:JR線新橋駅銀座口、東京メトロ銀座線新橋駅5番出口より徒歩3分。

「亀倉雄策生誕100年記念 デザイン飛行」

4/6-5/21

クリエイションギャラリーG8で開催中の「亀倉雄策生誕100年記念 デザイン飛行」を見てきました。

東京オリンピックや大阪万博のポスター、それにグッドデザイン賞のロゴマークなどでも知られる亀倉雄策(1915-1997)。

戦後の昭和日本を代表するグラフィックデザイナーと言えるのではないでしょうか。その業績を紹介する展覧会が銀座のクリエイションギャラリーG8で行われています。

会場内、撮影が出来ました。(一部撮影不可。)

まず並ぶのは輝かしきオリンピックのポスター、1964年の東京五輪です。シンプルな日の丸を落とし込んだデザインは否応無しに目を引くもの。水を力強く掻き分けて迫る水泳選手、そして聖火を手にして走るランナー。人間の肉体美はもとより、スポーツの躍動感を見事なまでに伝えています。

亀倉と交流した様々なアーティストも取り上げられています。代表的なのは土門拳に勅使河原蒼風、そしてイサムノグチなどです。いわゆる写真パネルでの展示ですが、あわせて亀倉が彼らに思いを寄せたテキストが付いているのも見逃せません。

例えば亀倉はイサムノグチを「形態の魔術師」と称しています。また妻の山口淑子に対しては、イサムの「狂気に近い完全主義のために随分辛い思いをしたのではなかったか。」と同情を寄せています。それによるとイサムは日本の生活には藁草履が合うとして、家の中でもスリッパを履かせなかったとか。ゆえに淑子の足の皮膚はすり切れて血で滲んでいたこともあったそうです。

田中一光に対しては「彼ほど有能なアートディレクターはいない。」と激賞しています。そして田中のデザインに「琳派の精神」を見ている。こうした亀倉のテキスト、率直なところかなり興味深いもの。思わずじっくり読んでしまいました。

海外のアーティストとの交流も重要です。サヴィニャックです。1954年、初めて渡仏した亀倉はサヴィニャックに面会。サヴィニャックはこの時初めて日本人と出会いました。お土産には鯉のぼりを渡したそうです。

来日時に毎晩のようにバーで飲み交わしたというヨゼフ・ミューラー=ブロックマンのエピソードも面白いもの。何でもブロックマン、日本を大いに気に入ったのか、住まいを純和風の日本家屋に定めていたそうです。そして日本食ばかりを食べていた。そのおかげでしょうか。しばらくすると痩せていきます。すると亀倉は彼の健康状態が心配になり、ステーキハウスに誘い出しました。それでもブロックマンは断って日本食を食べ続けていたそうです。

さて、デザイナーとして世に様々な作品を生み出したとともに、日本デザインセンターの設立など、デザインというジャンルの普及にも尽力した亀倉。晩年には雑誌「クリエイション」の編集者として活動します。

第1号は1989年です。ご覧の通り、壁一面には「クリエイション」の表紙やデザインなどが並んでいます。