都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「マウリッツハイス美術館展」、 いよいよ6/30に開幕!

昨冬、記者発表会に参加して以来、「世界一有名な少女」との対面を心待ちにしていた展覧会。

もちろんその少女こそフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」に他なりませんが、この傑作を筆頭に、マウリッツハイス美術館の誇るオランダ・フランドル絵画を俯瞰する展覧会が、いよいよ明日、6月30日(土)から新生・東京都美術館で始まります。

細かい内容は後日改めてまとめるとして、今日は手短かにプレス内覧の様子でも。

企画展の会場は三層構造。入口は通常通りのB1。まずは美術館の歴史を何点かの作品でおさらいした後、ホーイエン、ライスダールなどの風景画へと続きます。

第1章「美術館の歴史」展示室風景

出品数は約50点です。館の広さからすれば少なめということもあり、その分全体的にゆったりとした作りになっていました。

「真珠の耳飾りの少女」展示室風景

一つ上がって1階がフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」。早くも誘導列用のロープまで完備されています。行列前提の展示?!

ヨハネス・フェルメール「真珠の耳飾りの少女」1665年頃

貴重な傑作のために特別にあしらわれた空間。広々とした展示室にただの一点、燦然と輝く永遠の微笑み。大きなガラスケースにおさめられ、それこそモナリザばりの展示でした。

フェルメールの次は、今回さり気なく主役のレンブラント(実に6点も来日!)を含む肖像画へと続きます。またさらに一つフロアをあがると最後の2階のスペースです。ここではファブリティウスやブリューゲル(父)、それにステーンやホーホなど、静物、風俗画が展示されていました。

なお以前の都美館リニューアルの記事にもまとめましたが、全面刷新の企画展示室、かつての面影はまるで全くありません。

階の移動は全てエスカレーター、もしくはエレベーターです。また一見、エスカレーターが一方向しかないので、順路を戻れないかと思ってしまいますが、エレベーターを使えば各階の上下移動は可能。順路の逆、例えば最後の2階からフェルメールのある1階への移動も問題ありませんでした。

最後に待ち構えるのは、未だ美術展では見たことないほどに充実した特設ショップ。(利用には入館料が必要です。お財布を持ってご入場下さい。)

展覧会グッズに限らず、珍しいオランダグッズ、そして現地の自転車まで販売されています。

定番のクリアファイルにハガキ、また人気のミッフィーやらナノブロックを目当ての方も多いかもしれませんが、ここはやはり「マウリッツハイスへの道プロジェクト」でもお馴染みの我らが「青い日記帳」のコラボグッズを絶賛推奨!

堂々完成して現在販売中なのは二種類。上質感のある革製のキーホルダーと大きめのビアグラス。ともにフェルメールのステンドグラスがモチーフとなっています。是非とも手にとってご覧ください。

ちなみに会場内の余裕ある構造、裏を返せば混雑を予想しての作りでもあります。

第4章「肖像画とトローニー」展示室風景

キャッチーなコピーで物議を醸した広告など、メディア等への露出も多く、既に注目度満点。観覧はともかく会期の早めがベストですが、金曜の夜間開館(20時まで)を利用されるのもいいかもしれません。(また経験上、上野は出足が早く、朝は意外と混雑します。)

また平日利用可であれば、通常閉館日にも関わらず特別に開館する7月2日の月曜日も狙い目となりそうです。

「マウリッツハイス美術館展」、明日、6月30日(土)、午前9時30分に開幕します!

*展覧会の印象、個々の作品についての感想はまた後日まとめます。(追記:下記リンク先にまとめました。)

「マウリッツハイス美術館展」 東京都美術館

「マウリッツハイス美術館展」 東京都美術館

会期:6月30日(土)~9月17日(月・祝)

休館:月曜日。(7月2日、16日は開室。7月17日は休室。)

時間:9:30~17:30 *金曜日は20時まで。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

もちろんその少女こそフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」に他なりませんが、この傑作を筆頭に、マウリッツハイス美術館の誇るオランダ・フランドル絵画を俯瞰する展覧会が、いよいよ明日、6月30日(土)から新生・東京都美術館で始まります。

細かい内容は後日改めてまとめるとして、今日は手短かにプレス内覧の様子でも。

企画展の会場は三層構造。入口は通常通りのB1。まずは美術館の歴史を何点かの作品でおさらいした後、ホーイエン、ライスダールなどの風景画へと続きます。

第1章「美術館の歴史」展示室風景

出品数は約50点です。館の広さからすれば少なめということもあり、その分全体的にゆったりとした作りになっていました。

「真珠の耳飾りの少女」展示室風景

一つ上がって1階がフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」。早くも誘導列用のロープまで完備されています。行列前提の展示?!

ヨハネス・フェルメール「真珠の耳飾りの少女」1665年頃

貴重な傑作のために特別にあしらわれた空間。広々とした展示室にただの一点、燦然と輝く永遠の微笑み。大きなガラスケースにおさめられ、それこそモナリザばりの展示でした。

フェルメールの次は、今回さり気なく主役のレンブラント(実に6点も来日!)を含む肖像画へと続きます。またさらに一つフロアをあがると最後の2階のスペースです。ここではファブリティウスやブリューゲル(父)、それにステーンやホーホなど、静物、風俗画が展示されていました。

なお以前の都美館リニューアルの記事にもまとめましたが、全面刷新の企画展示室、かつての面影はまるで全くありません。

階の移動は全てエスカレーター、もしくはエレベーターです。また一見、エスカレーターが一方向しかないので、順路を戻れないかと思ってしまいますが、エレベーターを使えば各階の上下移動は可能。順路の逆、例えば最後の2階からフェルメールのある1階への移動も問題ありませんでした。

最後に待ち構えるのは、未だ美術展では見たことないほどに充実した特設ショップ。(利用には入館料が必要です。お財布を持ってご入場下さい。)

展覧会グッズに限らず、珍しいオランダグッズ、そして現地の自転車まで販売されています。

定番のクリアファイルにハガキ、また人気のミッフィーやらナノブロックを目当ての方も多いかもしれませんが、ここはやはり「マウリッツハイスへの道プロジェクト」でもお馴染みの我らが「青い日記帳」のコラボグッズを絶賛推奨!

堂々完成して現在販売中なのは二種類。上質感のある革製のキーホルダーと大きめのビアグラス。ともにフェルメールのステンドグラスがモチーフとなっています。是非とも手にとってご覧ください。

ちなみに会場内の余裕ある構造、裏を返せば混雑を予想しての作りでもあります。

第4章「肖像画とトローニー」展示室風景

キャッチーなコピーで物議を醸した広告など、メディア等への露出も多く、既に注目度満点。観覧はともかく会期の早めがベストですが、金曜の夜間開館(20時まで)を利用されるのもいいかもしれません。(また経験上、上野は出足が早く、朝は意外と混雑します。)

また平日利用可であれば、通常閉館日にも関わらず特別に開館する7月2日の月曜日も狙い目となりそうです。

「マウリッツハイス美術館展」、明日、6月30日(土)、午前9時30分に開幕します!

*展覧会の印象、個々の作品についての感想はまた後日まとめます。(追記:下記リンク先にまとめました。)

「マウリッツハイス美術館展」 東京都美術館

「マウリッツハイス美術館展」 東京都美術館

会期:6月30日(土)~9月17日(月・祝)

休館:月曜日。(7月2日、16日は開室。7月17日は休室。)

時間:9:30~17:30 *金曜日は20時まで。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

美術館『くじ』アプリ「CountArt」がスタート!

Tokyo Art Beatやミュージアムカフェの他、根津美術館やe国宝など、スマホの普及にあわせて充実してきたアート関連のアプリ。

特にiPhoneユーザーにとっては欠かせない日常的なアイテムになっているかもしれません。

そこへ今回、森美術館より、これまでにはない形でのアプリ、「CountArt」が配信されました。

「CountArt」

もっと多くの方に、気軽に美術に親しんでいただきたいという思いから生まれたCountArtは、首都圏17の美術館で、チケットやカタログがあたる「くじ」アプリです。

参加施設でアプリを起動しCheckInすると、来館者としてカウントされると同時にスピードくじの自動抽選が行われ、当選者には展覧会チケットやカタログが後日郵送でプレゼントされます。

繰り返しになりますが、要するに美術館のくじアプリです。使い方は簡単。ダウンロードしたアプリを森美術館の他、下記の17の美術館にて起動すると「Check In」機能が働き、その場で自動抽選、展覧会チケットなどが当たります。その場で当選が分かるというのも面白いところかもしれません。

展覧会のチケットやカタログの発送は森美術館が行うとのことで、賞品は同館のものに限定されるのかもしれませんが、ともかくはシンプルでお手軽。詳細な賞品や当選確率など、気にならない点もないわけではありませんが、とりあえずダウンロードしても損はしないのではないでしょうか。また提供が森美術館というのもどことなく安心感があります。

また私の思い過ごしかもしれませんが、これほどの広域に参加施設を集めての本アプリ、このプレゼント機能だけで終わらないような気がしてなりません。既に森美術館では公式アプリのMAMもありますが、同館の仕掛けるアプリ戦略、今後の展開にも注目したいところです。

森美術館からの「CountArt」アプリはiPhone、iPad限定です。appleの「App Store」から無料で配信されています。

特にiPhoneユーザーにとっては欠かせない日常的なアイテムになっているかもしれません。

そこへ今回、森美術館より、これまでにはない形でのアプリ、「CountArt」が配信されました。

「CountArt」

もっと多くの方に、気軽に美術に親しんでいただきたいという思いから生まれたCountArtは、首都圏17の美術館で、チケットやカタログがあたる「くじ」アプリです。

参加施設でアプリを起動しCheckInすると、来館者としてカウントされると同時にスピードくじの自動抽選が行われ、当選者には展覧会チケットやカタログが後日郵送でプレゼントされます。

繰り返しになりますが、要するに美術館のくじアプリです。使い方は簡単。ダウンロードしたアプリを森美術館の他、下記の17の美術館にて起動すると「Check In」機能が働き、その場で自動抽選、展覧会チケットなどが当たります。その場で当選が分かるというのも面白いところかもしれません。

参加施設

神奈川県立近代美術館 鎌倉

神奈川県立近代美術館 鎌倉別館

神奈川県立近代美術館 葉山

国立新美術館

国立西洋美術館

東京オペラシティアートギャラリー

東京都現代美術館

東京都写真美術館

日本科学未来館

原美術館

ハラ ミュージアム アーク

ポーラ美術館

三菱一号館美術館

森美術館

横浜美術館

ワタリウム美術館

神奈川県立近代美術館 鎌倉

神奈川県立近代美術館 鎌倉別館

神奈川県立近代美術館 葉山

国立新美術館

国立西洋美術館

東京オペラシティアートギャラリー

東京都現代美術館

東京都写真美術館

日本科学未来館

原美術館

ハラ ミュージアム アーク

ポーラ美術館

三菱一号館美術館

森美術館

横浜美術館

ワタリウム美術館

展覧会のチケットやカタログの発送は森美術館が行うとのことで、賞品は同館のものに限定されるのかもしれませんが、ともかくはシンプルでお手軽。詳細な賞品や当選確率など、気にならない点もないわけではありませんが、とりあえずダウンロードしても損はしないのではないでしょうか。また提供が森美術館というのもどことなく安心感があります。

また私の思い過ごしかもしれませんが、これほどの広域に参加施設を集めての本アプリ、このプレゼント機能だけで終わらないような気がしてなりません。既に森美術館では公式アプリのMAMもありますが、同館の仕掛けるアプリ戦略、今後の展開にも注目したいところです。

森美術館からの「CountArt」アプリはiPhone、iPad限定です。appleの「App Store」から無料で配信されています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「ベルリン国立美術館展」 国立西洋美術館

国立西洋美術館

「ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の400年」

6/13-9/17

国立西洋美術館で開催中の「ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の400年」へ行って来ました。

ともかくチラシ表紙しかり、メインビジュアルの「真珠の首飾りの少女」が目立つベルリン美術館展。

もちろん日本初公開となったフェルメールの傑作が素晴らしいのは言うまでもありませんが、単にそれ一点豪華的な展覧会でないのが、今回の大きな魅力かもしれません。

まずは冒頭、意外なほどに充実しているのは、聖母子像をはじめとする15世紀のドイツやイタリアの彫像です。

ルーカ・デッラ・ロッビア「聖母子」1450年頃 ベルリン国立美術館彫刻コレクション

実はこの展覧会、絵画よりも彫刻の方が出品数が多いのも重要なポイントですが、とりわけ木彫に見逃せない優品が多くあります。

中でもまるで飛鳥仏の台座を思わせるかの如く彫りの深い着衣が面白い「聖母の誕生」(聖ヨアキムと聖アンナの彫刻家。1450年頃。)や、菩提樹を素材に極めて細やかな髪を示した「受胎告知」(ハンス・ヴィディツ。1510年頃。)などは、特に魅力的な作品と言えるのではないでしょうか。

ティルマン・リーメンシュナイダー「龍を退治する馬上の聖ゲオルギウス」1490-95年頃 ベルリン国立美術館彫刻コレクション

北方の彫刻によるもはや過剰とまで言える陰影表現は実に個性的です。展覧会で彫刻というと脇役という感もしないではありませんが、今回はむしろ主役です。他にも剣を振り下ろすゲオルギルスを象った「龍を退治する馬上の聖ゲオルギウス」(ティルマン・リーメンシュナイダー。1490年頃。)など、見どころは豊富でした。

一方、同時代の絵画では「洗礼者聖ヨハネ」(エルコレ・デ・ロベルティ。1490年頃。)が忘れられません。

真に迫る痩せ細ったヨハネ、その姿も痛々しいものですが、背景を見やると何やら象徴派を思わせる幻想的な景色が広がっています。 朝焼けとも月明かりとも見えるセピア色の風景、とても神秘的でした。

ルーカス・クラーナハ(父)の工房「マルティン・ルターの肖像」1533年頃 ベルリン国立絵画館

続いての肖像画のセクションではともかくデューラーとクラーナハが圧倒的です。

特に画家と同い年のモデルを描いたという「ヤーコプ・ムッフェルの肖像」(アルブレヒト・デューラー。1526年)の迫力は並大抵ではありません。

眉間による皺、眼球の周囲の筋肉の隆起はもとより、白髪が皮膚に絡みつく様子など、言わばその肉々しくも迫真的な表現はもはや神業ではないでしょうか。

また帽子の金のラインの点描表現も驚くほど細かく示されています。単眼鏡が必要なほどでした。

さて第三章「マニエリスムの身体」で再び彫刻を俯瞰した後は、お馴染みベラスケス、カラッチ、ロイスダールなどの揃う17世紀絵画へと到達します。

ここでは何と言ってもヤーコプ・ファン・ロイスダールの「滝」(1670-1680年頃)です。

やや逆光気味に後ろから光の当たる物質感のある雲、また左手の木立からぐるっと回って前へと落ちる水の力強い流れ、そして白い飛沫、さらには丸太を跨ぐ水の透明感など、どこか普遍的ともいえるロイスダールならでの自然が広がっていました。

なお絵画のセクションはもちろん、先に触れた彫刻しかり、当然ながら国や地域で大きく表現が異なっています。

サブタイトルは「学べるヨーロッパ美術」です。西美ニュースにも記載されていましたが、例えば優美なイタリアと迫真の北方の絵画や彫刻の比較、またマニエリスムの展開などを意識すると、より深い見方が出来るのかもしれません。

さていよいよ本丸、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」(1662-1665年頃)です。

他の展示室とは異なる特別室風のスペース中央に掲げられているので、思わず吸い寄せられてしまいますが、その右手前、レンブラントの「ミネルヴァ」(1631年頃)も見逃すことは出来ません。

深い闇に浮かび上がるミネルヴァ、特に顔の表現は神々しいほどの美しさに満ち溢れています。

メデューサの頭部を描いたという盾など、背景に関してはやや強めの照明にもよるのか、うまく見えませんでしたが、髪にかかる月桂樹の冠などの繊細な描写は絶品です。ずばり展覧会中で最もこの感動したのはこの一点でした。

さて「真珠の首飾りの少女」です。

ヨハネス・フェルメール「真珠の首飾りの少女」1662-65年 ベルリン国立絵画館

今更私が語るまでもない名品ですが、まず感心したのは画家の得意とする光の表現、特に壁における光の移ろいです。

窓から差し込む光、上部がやや陰っていますが、その影がうっすらと少女の方へ延びることで、一見なんら変哲のない壁こそが光を最も表していることがよく分かります。

また右手前の椅子もポイントです。ハイライトとして描かれる光の粒は窓から入ってきた光を確実に受けている上、手前に椅子が置かれたことで、空間へ奥行きが与えられました。

それによってフェルメールに特有の鑑賞者が画中の日常を覗き込むかのような構図が完成するわけです。

また黄色の衣服、いわゆるモフモフして見える毛皮の部分、どれほど目を凝らしても特に細かな線が入っているようには見えません。

毛羽立って描かれていないのにも関わらず、そう見えてしまう部分、これもフェルメールの高い画力の成せる業なのかと感心しました。

ちなみにこの一角にある唯一の木彫、イグナーツ・エルハーフェンの2点の作品、「イノシシ狩り」と「シカ狩り」も異様な迫力です。お見逃しないようご注意下さい。

通常企画展ではハイライトとして使われる機会の多い地下の展示室は全て素描です。そしてこれがまた充実していて一点も見て飛ばすことが出来ません。

中でも対照的な二点、ボッティチェリとミケランジェロは強い印象を与えます。

ミケランジェロ・ブオナローティ「聖家族のための習作」(1503-1504年頃) ベルリン国立素描版画館

自身の姿を聖ヨセフに投影したとも言われるミケランジェロの「聖家族のための習作」(1503-1504年頃)はともかく密な線、そしてそれが生み出す面としての迫力、強いては人物の立体感へと繋がる様子が見事だといえるのではないでしょうか。

サンドロ・ボッティチェッリ「ダンテ『神曲』写本より『煉獄篇第31歌』」1480-95年頃 ベルリン国立素描版画館

一方でのボッティチェリの2点、ダンテの神曲をモチーフとした素描はともかく細やかで滑らかな線に見惚れます。

まるで水に流れるかのような線の動きを見ていると、不思議にも今、東京国立近代美術館で回顧展が行われている吉川霊華の日本画の線を思い出してなりませんでした。

それにしても素描は如何せん近くに寄らないと楽しめません。どうしても多少の列が出来るかとは思いますが、ここは並んでもじっくり見たいところでした。

ラストは18世紀絵画です。これまでの流れからするとやや弱いかもしれませんが、ティエポロの「聖ロクス」(1730-1735年頃)の他、今秋に三菱一号館で回顧展が予定されているシャルダン(展覧会WEBサイト)などは見応えもありました。

なお最後の展示室にあるロールカーテンをくぐるとすぐさまフェルメールのスペースへ戻れます。係りの方にお声がけすれば大丈夫なようなので、見納めということで、再度フェルメールにレンブラントを楽しんでも良いかもしれません。

ベルナルディーノ・ピントゥリッキオ「聖母子と聖ヒエロニムス」1490年頃 ベルリン国立絵画館

西美の大型展、しかも日本初公開のフェルメールとくれば混まないはずもありません。

私は既に会期第一週と二週目の日曜、それぞれ午後3時過ぎから二度ほど鑑賞しましたが、その時の印象では16時半を過ぎるとかなり人が引けてくるような気がしました。

ただ懸念はもう一つの真珠、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」を擁するマウリッツハイス展が今週末より都美館で始まることです。

上野でのフェルメール祭りということで、今後より一層混雑してくること間違いありません。

9月17日までの開催です。なお東京展終了後は九州国立博物館(10/9~12/2)へと巡回します。

「ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の400年」 国立西洋美術館

会期:6月13日(水)~9月17日(月祝)

休館:月曜日。但し7月16日、8月13日、9月17日は開館、7月17日は休館。

時間:9:30~17:30 *毎週金曜日は20時まで開館。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成電鉄京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

「ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の400年」

6/13-9/17

国立西洋美術館で開催中の「ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の400年」へ行って来ました。

ともかくチラシ表紙しかり、メインビジュアルの「真珠の首飾りの少女」が目立つベルリン美術館展。

もちろん日本初公開となったフェルメールの傑作が素晴らしいのは言うまでもありませんが、単にそれ一点豪華的な展覧会でないのが、今回の大きな魅力かもしれません。

まずは冒頭、意外なほどに充実しているのは、聖母子像をはじめとする15世紀のドイツやイタリアの彫像です。

ルーカ・デッラ・ロッビア「聖母子」1450年頃 ベルリン国立美術館彫刻コレクション

実はこの展覧会、絵画よりも彫刻の方が出品数が多いのも重要なポイントですが、とりわけ木彫に見逃せない優品が多くあります。

中でもまるで飛鳥仏の台座を思わせるかの如く彫りの深い着衣が面白い「聖母の誕生」(聖ヨアキムと聖アンナの彫刻家。1450年頃。)や、菩提樹を素材に極めて細やかな髪を示した「受胎告知」(ハンス・ヴィディツ。1510年頃。)などは、特に魅力的な作品と言えるのではないでしょうか。

ティルマン・リーメンシュナイダー「龍を退治する馬上の聖ゲオルギウス」1490-95年頃 ベルリン国立美術館彫刻コレクション

北方の彫刻によるもはや過剰とまで言える陰影表現は実に個性的です。展覧会で彫刻というと脇役という感もしないではありませんが、今回はむしろ主役です。他にも剣を振り下ろすゲオルギルスを象った「龍を退治する馬上の聖ゲオルギウス」(ティルマン・リーメンシュナイダー。1490年頃。)など、見どころは豊富でした。

一方、同時代の絵画では「洗礼者聖ヨハネ」(エルコレ・デ・ロベルティ。1490年頃。)が忘れられません。

真に迫る痩せ細ったヨハネ、その姿も痛々しいものですが、背景を見やると何やら象徴派を思わせる幻想的な景色が広がっています。 朝焼けとも月明かりとも見えるセピア色の風景、とても神秘的でした。

ルーカス・クラーナハ(父)の工房「マルティン・ルターの肖像」1533年頃 ベルリン国立絵画館

続いての肖像画のセクションではともかくデューラーとクラーナハが圧倒的です。

特に画家と同い年のモデルを描いたという「ヤーコプ・ムッフェルの肖像」(アルブレヒト・デューラー。1526年)の迫力は並大抵ではありません。

眉間による皺、眼球の周囲の筋肉の隆起はもとより、白髪が皮膚に絡みつく様子など、言わばその肉々しくも迫真的な表現はもはや神業ではないでしょうか。

また帽子の金のラインの点描表現も驚くほど細かく示されています。単眼鏡が必要なほどでした。

さて第三章「マニエリスムの身体」で再び彫刻を俯瞰した後は、お馴染みベラスケス、カラッチ、ロイスダールなどの揃う17世紀絵画へと到達します。

ここでは何と言ってもヤーコプ・ファン・ロイスダールの「滝」(1670-1680年頃)です。

やや逆光気味に後ろから光の当たる物質感のある雲、また左手の木立からぐるっと回って前へと落ちる水の力強い流れ、そして白い飛沫、さらには丸太を跨ぐ水の透明感など、どこか普遍的ともいえるロイスダールならでの自然が広がっていました。

なお絵画のセクションはもちろん、先に触れた彫刻しかり、当然ながら国や地域で大きく表現が異なっています。

サブタイトルは「学べるヨーロッパ美術」です。西美ニュースにも記載されていましたが、例えば優美なイタリアと迫真の北方の絵画や彫刻の比較、またマニエリスムの展開などを意識すると、より深い見方が出来るのかもしれません。

さていよいよ本丸、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」(1662-1665年頃)です。

他の展示室とは異なる特別室風のスペース中央に掲げられているので、思わず吸い寄せられてしまいますが、その右手前、レンブラントの「ミネルヴァ」(1631年頃)も見逃すことは出来ません。

深い闇に浮かび上がるミネルヴァ、特に顔の表現は神々しいほどの美しさに満ち溢れています。

メデューサの頭部を描いたという盾など、背景に関してはやや強めの照明にもよるのか、うまく見えませんでしたが、髪にかかる月桂樹の冠などの繊細な描写は絶品です。ずばり展覧会中で最もこの感動したのはこの一点でした。

さて「真珠の首飾りの少女」です。

ヨハネス・フェルメール「真珠の首飾りの少女」1662-65年 ベルリン国立絵画館

今更私が語るまでもない名品ですが、まず感心したのは画家の得意とする光の表現、特に壁における光の移ろいです。

窓から差し込む光、上部がやや陰っていますが、その影がうっすらと少女の方へ延びることで、一見なんら変哲のない壁こそが光を最も表していることがよく分かります。

また右手前の椅子もポイントです。ハイライトとして描かれる光の粒は窓から入ってきた光を確実に受けている上、手前に椅子が置かれたことで、空間へ奥行きが与えられました。

それによってフェルメールに特有の鑑賞者が画中の日常を覗き込むかのような構図が完成するわけです。

また黄色の衣服、いわゆるモフモフして見える毛皮の部分、どれほど目を凝らしても特に細かな線が入っているようには見えません。

毛羽立って描かれていないのにも関わらず、そう見えてしまう部分、これもフェルメールの高い画力の成せる業なのかと感心しました。

ちなみにこの一角にある唯一の木彫、イグナーツ・エルハーフェンの2点の作品、「イノシシ狩り」と「シカ狩り」も異様な迫力です。お見逃しないようご注意下さい。

通常企画展ではハイライトとして使われる機会の多い地下の展示室は全て素描です。そしてこれがまた充実していて一点も見て飛ばすことが出来ません。

中でも対照的な二点、ボッティチェリとミケランジェロは強い印象を与えます。

ミケランジェロ・ブオナローティ「聖家族のための習作」(1503-1504年頃) ベルリン国立素描版画館

自身の姿を聖ヨセフに投影したとも言われるミケランジェロの「聖家族のための習作」(1503-1504年頃)はともかく密な線、そしてそれが生み出す面としての迫力、強いては人物の立体感へと繋がる様子が見事だといえるのではないでしょうか。

サンドロ・ボッティチェッリ「ダンテ『神曲』写本より『煉獄篇第31歌』」1480-95年頃 ベルリン国立素描版画館

一方でのボッティチェリの2点、ダンテの神曲をモチーフとした素描はともかく細やかで滑らかな線に見惚れます。

まるで水に流れるかのような線の動きを見ていると、不思議にも今、東京国立近代美術館で回顧展が行われている吉川霊華の日本画の線を思い出してなりませんでした。

それにしても素描は如何せん近くに寄らないと楽しめません。どうしても多少の列が出来るかとは思いますが、ここは並んでもじっくり見たいところでした。

ラストは18世紀絵画です。これまでの流れからするとやや弱いかもしれませんが、ティエポロの「聖ロクス」(1730-1735年頃)の他、今秋に三菱一号館で回顧展が予定されているシャルダン(展覧会WEBサイト)などは見応えもありました。

なお最後の展示室にあるロールカーテンをくぐるとすぐさまフェルメールのスペースへ戻れます。係りの方にお声がけすれば大丈夫なようなので、見納めということで、再度フェルメールにレンブラントを楽しんでも良いかもしれません。

ベルナルディーノ・ピントゥリッキオ「聖母子と聖ヒエロニムス」1490年頃 ベルリン国立絵画館

西美の大型展、しかも日本初公開のフェルメールとくれば混まないはずもありません。

私は既に会期第一週と二週目の日曜、それぞれ午後3時過ぎから二度ほど鑑賞しましたが、その時の印象では16時半を過ぎるとかなり人が引けてくるような気がしました。

ただ懸念はもう一つの真珠、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」を擁するマウリッツハイス展が今週末より都美館で始まることです。

上野でのフェルメール祭りということで、今後より一層混雑してくること間違いありません。

9月17日までの開催です。なお東京展終了後は九州国立博物館(10/9~12/2)へと巡回します。

「ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の400年」 国立西洋美術館

会期:6月13日(水)~9月17日(月祝)

休館:月曜日。但し7月16日、8月13日、9月17日は開館、7月17日は休館。

時間:9:30~17:30 *毎週金曜日は20時まで開館。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成電鉄京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「紫舟+チームラボ」 ミヅマアートギャラリー

ミヅマアートギャラリー

「紫舟+チームラボ:世界はこんなにもやさしく、うつくしい」

6/5-6/30

ミヅマアートギャラリーで開催中の「紫舟+チームラボ:世界はこんなにもやさしく、うつくしい」へ行ってきました。

「ウルトラテクノロジスト集団」と名乗り、株式会社の形態でWEBプロデュースの他、メディアアートの分野でも意欲的な活動を展開しているチームラボ。一際異彩を放っていたアートフェア東京のブースをご記憶の方も多いかもしれません。

本展はそうしたチームラボ制作の映像に「書」が融合します。

書を担当したのは紫舟(ししゅう)。書はもとよりデザイナー活動の他、CMやテレビ番組などへの露出も少なくない新進気鋭の書家です。そちらで知っている方もおられるのではないでしょうか。

作品はインタラクティブです。大型二面スクリーン上に浮遊する書にタッチすると、スクリーンが反応し、美しくまたイマジネーションに富んだ映像が次々と展開されます。

大気に包まれ雨が降り、時に蝶から花、また鳥から木へと移りゆく姿はまさに自然そのものといえるのではないでしょうか。またどこか日本古来のやまと絵などの世界をも連想させます。そのイメージは実に典雅でした。

SISYU+teamLab "What a Loving, and Beautiful World" (beta版)

書の持つ情報、そして意味は、映像の力を借りることによって、より幻想的でかつ三次元的に広がっていました。

まさに百聞は一見にしかずです。書から広がる新しい景色、是非とも会場で試して下さい。

6月30日まで開催されています。

「紫舟+チームラボ:世界はこんなにもやさしく、うつくしい」 ミヅマアートギャラリー

会期:6月5日(木)~6月30日(土)

休廊:日・月・祝

時間:11:00~19:00

住所:新宿区市谷田町3-13 神楽ビル2階

交通:東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅出口5より徒歩5分。JR線飯田橋駅西口より徒歩8分。

「紫舟+チームラボ:世界はこんなにもやさしく、うつくしい」

6/5-6/30

ミヅマアートギャラリーで開催中の「紫舟+チームラボ:世界はこんなにもやさしく、うつくしい」へ行ってきました。

「ウルトラテクノロジスト集団」と名乗り、株式会社の形態でWEBプロデュースの他、メディアアートの分野でも意欲的な活動を展開しているチームラボ。一際異彩を放っていたアートフェア東京のブースをご記憶の方も多いかもしれません。

本展はそうしたチームラボ制作の映像に「書」が融合します。

書を担当したのは紫舟(ししゅう)。書はもとよりデザイナー活動の他、CMやテレビ番組などへの露出も少なくない新進気鋭の書家です。そちらで知っている方もおられるのではないでしょうか。

作品はインタラクティブです。大型二面スクリーン上に浮遊する書にタッチすると、スクリーンが反応し、美しくまたイマジネーションに富んだ映像が次々と展開されます。

大気に包まれ雨が降り、時に蝶から花、また鳥から木へと移りゆく姿はまさに自然そのものといえるのではないでしょうか。またどこか日本古来のやまと絵などの世界をも連想させます。そのイメージは実に典雅でした。

SISYU+teamLab "What a Loving, and Beautiful World" (beta版)

書の持つ情報、そして意味は、映像の力を借りることによって、より幻想的でかつ三次元的に広がっていました。

まさに百聞は一見にしかずです。書から広がる新しい景色、是非とも会場で試して下さい。

6月30日まで開催されています。

「紫舟+チームラボ:世界はこんなにもやさしく、うつくしい」 ミヅマアートギャラリー

会期:6月5日(木)~6月30日(土)

休廊:日・月・祝

時間:11:00~19:00

住所:新宿区市谷田町3-13 神楽ビル2階

交通:東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅出口5より徒歩5分。JR線飯田橋駅西口より徒歩8分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

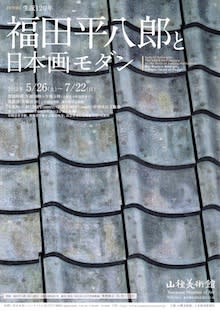

本日「日曜美術館」再放送は「福田平八郎」特集!

山種美術館で開催中の「福田平八郎と日本画モダン」展。

平八郎作品における一定の様式を「日本画モダン」と位置づけ、その系譜を汲む日本画家たちを網羅した意欲的な展覧会です。

既に会期も半ばに差し掛かりましたが、それにあわせ、本日6月24日午後8時からのEテレ「日曜美術館」の本編にて特集が放送されます。

「モダンを極める ~福田平八郎 新しい日本画への挑戦~」@日曜美術館 再放送:6月24日午後8時~

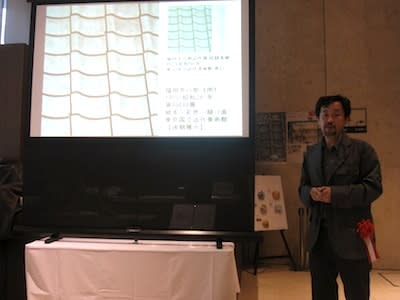

実は本放送を見逃してしまったのですが、聞くところによるとゲストに日本画家の中島千波さんを迎え、本編監修で山種美術館顧問の山下裕二先生が平八郎について話されるという内容だそうです。

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館(プレビューの様子をまとめてあります。)

プレビューの記事にも書きましたが、そもそも若かりし山下先生が美術展の図録を初めて購入したというのが京近美の平八郎展(1975年)だとか。

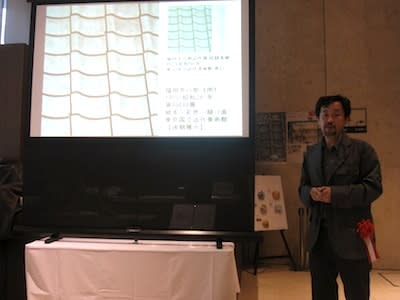

プレス内覧時にスライド解説を行う山種美術館顧問の山下裕二先生

専門的な視点はもちろん、先生ならではの分かりやすく、また熱のこもったトークを伺うことが出来そうです。

それでは改めて展示の情報を整理しておきましょう。

まず展示替えです。それこそ今日までが前期です。明日、6月25日の休館日を挟み、一部作品が入れ替わります。

「福田平八郎と日本画モダン」展出品作品リスト(PDF)

前期:5/26~6/24 後期:6/26~7/22

後期にはチラシ表紙を飾る「雨」が満を持して登場します。トリミングの極致を極めた平八郎の最高傑作としても過言ではありません。注目が集まりそうです。

「福田平八郎と日本画モダン」展会場風景

続いて関連の企画です。誰でも参加可能な平八郎展のフォトコンテストが開催されています。

「福田平八郎と日本画モダン」展の関連企画 フォトコンテスト開催のお知らせ

既に応募専用フェイスブックページにも作品が続々集まっています。応募期限は会期末日の7月22日、賞品も多数です。関心のある方も多いのではないでしょうか。

また展覧会にあわせての特集ページが充実しています。

「福田平八郎と日本画モダン」特設対談ページ

山崎館長と山下先生、またフクヘンさんこと鈴木さんと山下先生の対談と盛りだくさんです。ちなみにフクヘンさんの対談では何とご自身の写真まで公開されています。プロの視点、大いに参考になりそうです。

「福田平八郎と日本画モダン」展会場風景

それでは繰り返しになりますが、日曜美術館の平八郎特集は本日20時スタート。私も視聴の上、また明日からの後期展示を見に行きたいと思います。

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:5月26日(土)~7月22日(日)

休館:月曜日(但し7/16は開館、翌火曜日は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

平八郎作品における一定の様式を「日本画モダン」と位置づけ、その系譜を汲む日本画家たちを網羅した意欲的な展覧会です。

既に会期も半ばに差し掛かりましたが、それにあわせ、本日6月24日午後8時からのEテレ「日曜美術館」の本編にて特集が放送されます。

「モダンを極める ~福田平八郎 新しい日本画への挑戦~」@日曜美術館 再放送:6月24日午後8時~

実は本放送を見逃してしまったのですが、聞くところによるとゲストに日本画家の中島千波さんを迎え、本編監修で山種美術館顧問の山下裕二先生が平八郎について話されるという内容だそうです。

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館(プレビューの様子をまとめてあります。)

プレビューの記事にも書きましたが、そもそも若かりし山下先生が美術展の図録を初めて購入したというのが京近美の平八郎展(1975年)だとか。

プレス内覧時にスライド解説を行う山種美術館顧問の山下裕二先生

専門的な視点はもちろん、先生ならではの分かりやすく、また熱のこもったトークを伺うことが出来そうです。

それでは改めて展示の情報を整理しておきましょう。

まず展示替えです。それこそ今日までが前期です。明日、6月25日の休館日を挟み、一部作品が入れ替わります。

「福田平八郎と日本画モダン」展出品作品リスト(PDF)

前期:5/26~6/24 後期:6/26~7/22

後期にはチラシ表紙を飾る「雨」が満を持して登場します。トリミングの極致を極めた平八郎の最高傑作としても過言ではありません。注目が集まりそうです。

「福田平八郎と日本画モダン」展会場風景

続いて関連の企画です。誰でも参加可能な平八郎展のフォトコンテストが開催されています。

「福田平八郎と日本画モダン」展の関連企画 フォトコンテスト開催のお知らせ

既に応募専用フェイスブックページにも作品が続々集まっています。応募期限は会期末日の7月22日、賞品も多数です。関心のある方も多いのではないでしょうか。

また展覧会にあわせての特集ページが充実しています。

「福田平八郎と日本画モダン」特設対談ページ

山崎館長と山下先生、またフクヘンさんこと鈴木さんと山下先生の対談と盛りだくさんです。ちなみにフクヘンさんの対談では何とご自身の写真まで公開されています。プロの視点、大いに参考になりそうです。

「福田平八郎と日本画モダン」展会場風景

それでは繰り返しになりますが、日曜美術館の平八郎特集は本日20時スタート。私も視聴の上、また明日からの後期展示を見に行きたいと思います。

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:5月26日(土)~7月22日(日)

休館:月曜日(但し7/16は開館、翌火曜日は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

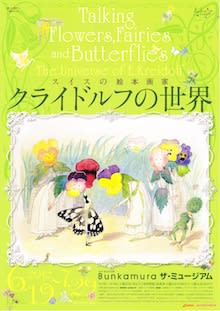

「クライドルフの世界」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム

「スイスの絵本画家 クライドルフの世界」

6/19-7/29

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「スイスの絵本画家 クライドルフの世界」へ行ってきました。

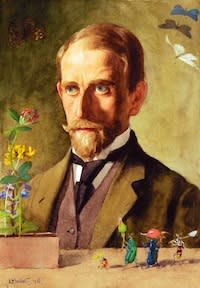

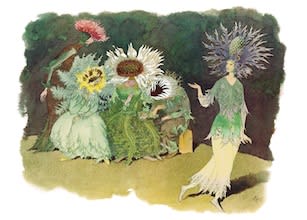

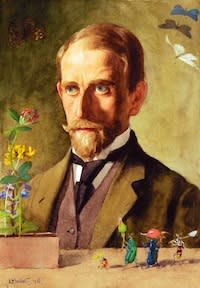

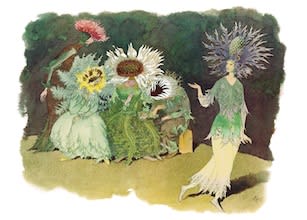

美しい花や草木、それに虫たちを擬人化させ、メルヘンの国を描いたエルンスト・クライドルフ(1863~1956)。

19世紀末から20世紀初頭、ヨーロッパの絵本芸術の先駆けとして知られる作家ですが、チラシ表紙の図版を挙げるまでもなく、可愛らしい詩的世界に惹かれる方も多いかもしれません。

「自画像」水彩・紙 1916年 ベルン美術館

ProLitteris,Zurich

しかしながらアカデミーを志しながらも体調を崩して挫折し、若くして両親の家業が破産、しかも最愛の姉から二人の弟、さらには母までを立て続けに亡くして強い喪失感にとらわれていた、とすればまた印象も大きく変わるのではないでしょうか。

会場風景

ずばり言ってしまえば可愛らしさとその奥に見え隠れする儚さ、また物悲しさこそ、クライドルフの最大の魅力に他なりません。

東スイスの農村で暮らしたクライドルフは、幼い頃から植物や昆虫のスケッチを行い、アルプスで療養生活を送っている時も、自然、とりわけ「小さな生き物の世界」に慰みを見出しました。

左:「牧歌的な朝」油彩・キャンヴァス 1893年 ベルン美術館

冒頭の何点かの写実性の高い肖像画、また風景画からは、そうしたクライドルフの家族への愛、さらにら彼が見つめていた自然を知ることが出来るのではないでしょうか。

絵本におけるデビュー作は「花のメルヘン」です。

「『花のメルヘン』より『輪舞』」墨、水彩・紙 1898年 ヴィンタートゥール美術館

Kunstmuseum Winterthur ,Deponiert von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundesamt fur Kultur , Bern 1904 ProLitteris,Zurich

色とりどりの草花の中を擬人化されたバッタたちが舞う世界、早くもクライドルフの生き物に対する愛情が満ち溢れています。

またこのバッタと並んで頻繁に登場するのが小人たちです。

「『バッタさんのきせつ』より『秋のおまつり』」水彩、墨・紙 1931年 ベルン美術館

ProLitteris,Zurich

クライドルフはメルヘンの中にも日常の生活や体験を取り込んで、どこか親しみ易い絵本を次々と生み出しました。

そして虫たちだけではなく、草花に対するクライドルフの並々ならぬ関心も見逃すことは出来ません。

「詩画集 花」では植物としての花が繊細なタッチをもってリアルに描かれています。

またとりわけ印象的なのは、黒い紙に水彩の色鉛筆で草花を描いた何点かのスケッチです。

右:「白バラ」水彩・グワッシュ・黒い紙 1938年 ベルン美術館

暗がりから浮かぶ白いバラ、「白バラ」などは、どこか神秘的なまでの美しさをたたえてはいないでしょうか。

それに花や草の個性、つまりは生物学的特徴にあわせて物語を展開している点も面白いところです。

「『アルプスの花物語』より『アザミとエリンギウム』水彩・紙 1918年または19年 ベルン美術館

ProLitteris,Zurich

例えばクライドルフの代表作ともいわれる「アルプスの花物語」では猛毒のトリカブトを軍人として描いているではありませんか。

花や草の個性を見極めて、情感豊かに描いた小さな生き物の世界、幼き頃から自然に親しみ、直に接してきたクライドルフだからこそ成し遂げられたのかも知れません。

さてクライドルフはこうした草花の他にもグリム神話などの古典、またキリスト教の伝説上の取り込んだ絵本も描いています。 また教育活動にも関わり、「庭の赤いバラ」はベルンの小学校の教科書としても採用されました。

「『花を棲みかに』より『わたりどり』」水彩、墨・紙 1926年以前 ベルン美術館

ProLitteris,Zurich

そして初めに触れた可愛らしさの裏に潜む儚さ、言わば夢幻的な世界を展開したのが、エピローグで紹介された「夢の人物」、そして「運命の夢と幻想」のシリーズです。

中でも「運命の夢と幻想」の「手の夢」は衝撃的です。 草地から白い花が伸びていると思って近づくと、何とそこで生えていたのは無数の白い手ではありませんか。

草花や昆虫に発したクライドルフの生き物の世界は、いつしか象徴主義とも超現実主義とも言える地点へと到達していました。

フラワーデザイナー岡田歩さんの展覧会オリジナルコサージュ

さてグッズの情報です。今回、スペシャルコラボレーションとして注目なのはフラワーデザイナー岡田歩さんのオリジナルコサージュです。

クライドルフの生地スイス、アルプスの高山植物が、岡田さんの緻密な手仕事によって生み出されています。

吉谷桂子ガーデンジオラマ「クライドルフの世界」

また岡田さんはガーデンデザイナーの吉谷桂子さんによるジオラマ「クライドルフの世界」のドレスフラワーも担当されています。

絵本閲覧コーナー

さらに会場内にはお子さんのサイズにあわせて設置された絵本コーナーなどもありました。いつもながらに文化村ならではの嬉しい展示の仕掛けも見どころかもしれません。

「ふゆのはなし/クライドルフ/世界傑作絵本シリーズ/福音館書店」

「ふゆのはなし/クライドルフ/世界傑作絵本シリーズ/福音館書店」

可愛らしさの奥に潜む「影」の世界、是非とも探ってみて下さい。

「くさはらのこびと/クライドルフ/世界傑作絵本シリーズ/福音館書店」

「くさはらのこびと/クライドルフ/世界傑作絵本シリーズ/福音館書店」

7月29日まで開催されています。

「スイスの絵本画家 クライドルフの世界」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:6月19日(火)~7月29日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~19:00。毎週金・土は21:00まで開館。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「スイスの絵本画家 クライドルフの世界」

6/19-7/29

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「スイスの絵本画家 クライドルフの世界」へ行ってきました。

美しい花や草木、それに虫たちを擬人化させ、メルヘンの国を描いたエルンスト・クライドルフ(1863~1956)。

19世紀末から20世紀初頭、ヨーロッパの絵本芸術の先駆けとして知られる作家ですが、チラシ表紙の図版を挙げるまでもなく、可愛らしい詩的世界に惹かれる方も多いかもしれません。

「自画像」水彩・紙 1916年 ベルン美術館

ProLitteris,Zurich

しかしながらアカデミーを志しながらも体調を崩して挫折し、若くして両親の家業が破産、しかも最愛の姉から二人の弟、さらには母までを立て続けに亡くして強い喪失感にとらわれていた、とすればまた印象も大きく変わるのではないでしょうか。

会場風景

ずばり言ってしまえば可愛らしさとその奥に見え隠れする儚さ、また物悲しさこそ、クライドルフの最大の魅力に他なりません。

東スイスの農村で暮らしたクライドルフは、幼い頃から植物や昆虫のスケッチを行い、アルプスで療養生活を送っている時も、自然、とりわけ「小さな生き物の世界」に慰みを見出しました。

左:「牧歌的な朝」油彩・キャンヴァス 1893年 ベルン美術館

冒頭の何点かの写実性の高い肖像画、また風景画からは、そうしたクライドルフの家族への愛、さらにら彼が見つめていた自然を知ることが出来るのではないでしょうか。

絵本におけるデビュー作は「花のメルヘン」です。

「『花のメルヘン』より『輪舞』」墨、水彩・紙 1898年 ヴィンタートゥール美術館

Kunstmuseum Winterthur ,Deponiert von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundesamt fur Kultur , Bern 1904 ProLitteris,Zurich

色とりどりの草花の中を擬人化されたバッタたちが舞う世界、早くもクライドルフの生き物に対する愛情が満ち溢れています。

またこのバッタと並んで頻繁に登場するのが小人たちです。

「『バッタさんのきせつ』より『秋のおまつり』」水彩、墨・紙 1931年 ベルン美術館

ProLitteris,Zurich

クライドルフはメルヘンの中にも日常の生活や体験を取り込んで、どこか親しみ易い絵本を次々と生み出しました。

そして虫たちだけではなく、草花に対するクライドルフの並々ならぬ関心も見逃すことは出来ません。

「詩画集 花」では植物としての花が繊細なタッチをもってリアルに描かれています。

またとりわけ印象的なのは、黒い紙に水彩の色鉛筆で草花を描いた何点かのスケッチです。

右:「白バラ」水彩・グワッシュ・黒い紙 1938年 ベルン美術館

暗がりから浮かぶ白いバラ、「白バラ」などは、どこか神秘的なまでの美しさをたたえてはいないでしょうか。

それに花や草の個性、つまりは生物学的特徴にあわせて物語を展開している点も面白いところです。

「『アルプスの花物語』より『アザミとエリンギウム』水彩・紙 1918年または19年 ベルン美術館

ProLitteris,Zurich

例えばクライドルフの代表作ともいわれる「アルプスの花物語」では猛毒のトリカブトを軍人として描いているではありませんか。

花や草の個性を見極めて、情感豊かに描いた小さな生き物の世界、幼き頃から自然に親しみ、直に接してきたクライドルフだからこそ成し遂げられたのかも知れません。

さてクライドルフはこうした草花の他にもグリム神話などの古典、またキリスト教の伝説上の取り込んだ絵本も描いています。 また教育活動にも関わり、「庭の赤いバラ」はベルンの小学校の教科書としても採用されました。

「『花を棲みかに』より『わたりどり』」水彩、墨・紙 1926年以前 ベルン美術館

ProLitteris,Zurich

そして初めに触れた可愛らしさの裏に潜む儚さ、言わば夢幻的な世界を展開したのが、エピローグで紹介された「夢の人物」、そして「運命の夢と幻想」のシリーズです。

中でも「運命の夢と幻想」の「手の夢」は衝撃的です。 草地から白い花が伸びていると思って近づくと、何とそこで生えていたのは無数の白い手ではありませんか。

草花や昆虫に発したクライドルフの生き物の世界は、いつしか象徴主義とも超現実主義とも言える地点へと到達していました。

フラワーデザイナー岡田歩さんの展覧会オリジナルコサージュ

さてグッズの情報です。今回、スペシャルコラボレーションとして注目なのはフラワーデザイナー岡田歩さんのオリジナルコサージュです。

クライドルフの生地スイス、アルプスの高山植物が、岡田さんの緻密な手仕事によって生み出されています。

吉谷桂子ガーデンジオラマ「クライドルフの世界」

また岡田さんはガーデンデザイナーの吉谷桂子さんによるジオラマ「クライドルフの世界」のドレスフラワーも担当されています。

絵本閲覧コーナー

さらに会場内にはお子さんのサイズにあわせて設置された絵本コーナーなどもありました。いつもながらに文化村ならではの嬉しい展示の仕掛けも見どころかもしれません。

「ふゆのはなし/クライドルフ/世界傑作絵本シリーズ/福音館書店」

「ふゆのはなし/クライドルフ/世界傑作絵本シリーズ/福音館書店」可愛らしさの奥に潜む「影」の世界、是非とも探ってみて下さい。

「くさはらのこびと/クライドルフ/世界傑作絵本シリーズ/福音館書店」

「くさはらのこびと/クライドルフ/世界傑作絵本シリーズ/福音館書店」7月29日まで開催されています。

「スイスの絵本画家 クライドルフの世界」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:6月19日(火)~7月29日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~19:00。毎週金・土は21:00まで開館。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「吉川霊華展」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」

6/12-7/29

東京国立近代美術館で開催中の「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」へ行って来ました。

「吉川霊華といってもほとんどの人はご存知ないかもしれません。」(同館サイトより引用)

という解説の一文から始まるこの展覧会、名字の読みも「よしかわれいか」ではなく「きっかわれいか」、またそもそも日本画家であることすら、私も全く知りませんでした。

あえて申し上げましょう。吉川霊華の日本画における線の細やかで雅やかな様は、他の画家から一線を大きく超えた高みに達しています。

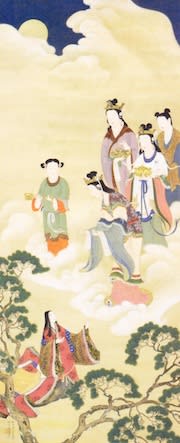

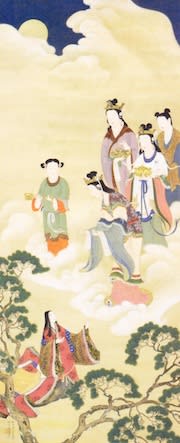

「香具耶姫昇天 竹取物語」1920年 個人蔵

明治8年、1875年に東京・湯島で生まれ、当初狩野派の手習いを受けながらも、後に有職故実の研究で知られる松原佐久に師事すると、やまと絵と東洋美術、とりわけその歴史物語を背景とした絵画を次々と描きました。

冒頭の大作に驚かれる方も多いやもしれません。縦横4メートル四方、竜の舞う天井画は、京都・方廣寺の「神龍」です。

大見得を切るかのように構える竜、一見するところ豪胆で勇ましく見えますが、よく目を凝らすと竜を象る線が思いの外に流麗であることがよく分かります。

そして時に細密なまでの線の魅力は、「楊柳観音像」における観音の着衣表現を見ても明らかではないでしょうか。

初めに断っておきますが、淀みなく、それでいて細かな霊華の線を味わうには単眼鏡が必要かもしれません。

「はや姑射之処子」1918年 東京国立近代美術館

さてこの展覧会では本画だけでなくスケッチ類も充実しています。

霊華は清方とも関わりを持ちましたが、スケッチに見られる劇画的な人物などは、確かに清方を思わせるものがあります。

その一方で軽妙な桔梗など草花の作品からは、琳派的なイメージを連想させるのも面白いところです。

また有職故実の観点から冷泉為恭の存在も重要です。画譜を見ると為恭の模写が多数あることが分かります。あくまでも私淑に過ぎませんが、典雅なる霊華の世界、冷泉為恭の影響も大きかったのかもしれません。

大正5年、1916年に清方、平福百穂、結城素明、松岡映丘らと金鈴社を結成すると、霊華の画風は完成の域へと達します。

着衣の線描だけでなく、頭部の皺なども細かな「伝教大師」をはじめ、霊華が正倉院の絵画を見て描いたという即興的な感覚の「樹下巫女画」などはとりわけ充実した作品だと言えるのではないでしょうか。

ちなみにこの金鈴社の松岡映丘も優美な線描が魅力的ですが、時にカラリストと言える彼の華美な絵画に比べ、モノクロームの作品の多い霊華はもっと控えめで物静かと言えるかもしれません。

そして僅か数年で金鈴社が解散すると、霊華は帝展などの大きな展覧会からも一歩下がり、孤高とも言うべき独自の絵画表現を切り開きます。

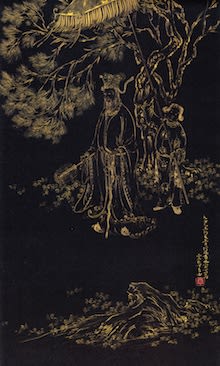

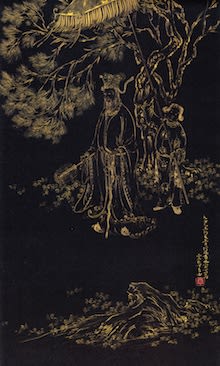

「南極寿星」1925年 個人蔵

まず一つは「南極寿星」です。紺紙ならぬ紺に染めた絹地に金泥をあしらって長寿の神を描いていますが、そもそも絵具と違ってのびにくい金泥で線を引くこと自体、非常に難しい技術が必要です。霊華はそれをさも絵具で塗ったかのように描いています。

そして最大の傑作である「離騒」です。

「離騒」1926年 個人蔵

霊華の得意とする中国の説話から、戦国時代の楚の王族と詩人を素材にした2幅の作品ですが、ともかくはその変幻自在、あたかも風になびき水にそよぐかのようにのびゆく線描を見てください。

日本画はいずれも線が重要だとされますが、ここまで清麗でかつ優美な線を見たのは初めてかもしれません。適切ではないかもしれませんが、背景の波の描写はまるで流しそうめんです。図版では全く線の素晴らしさが伝わりませんが、だからこそ展覧会会場へ足を運ぶ価値があるのではないでしょうか。この作品一点だけでも感涙ものでした。

さて古典や和歌にも造詣の深い霊華のこと、書画を一体化させた作品も多く残しています。

ここで印象に深いのは先ほども少し触れた琳派的なモチーフです。

「八橋」にはいうまでもなく伊勢物語の八橋が、また「鷺」では抱一風のカササギなども登場します。

そもそも抱一画にもやまと絵的な描写が多く見られますが、霊華においても余白の取り方、また簡潔な構図など、共通する面もあながちないとは言えないのかもしれません。

絶筆の仏画、「白衣大士」が最後を飾ります。

霊華は仏画制作にもかなり熱心に取り組んだそうですが、この「白衣大士」における清冽な線はもちろん、物静かでなおかつ品の良い佇まいは、画業の一つの結実として見ても差し支えないのかもしれません。

「山水」1923-24年頃 個人蔵

いずれも決して強いインパクトを与える作品ではありませんが、例えば上にあげた「山水」など、目を凝らせば凝らすほど、驚異とも言うべき線の滑らかで艶やかな世界が開けてきます。

なお霊華の作品はいずれも個人蔵が多く、今回のようにまとめて展示すること自体が稀だそうです。

回顧展自体も1983年にサントリー美術館で開催されて以来、約30年ぶりのことですが、この霊華という画家に出会えて良かったと心底思いました。

一部作品に展示替えがあります。

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」出品リスト

前期:6月12日(火)~7月8日(日)

後期:7月10日(火)~7月29日(日)

7月29日までの開催です。おすすめします。

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:6月12日(火)~7月29日(日)

休館:月曜日。但し7月16日(月)は開館、翌17日(火)は休館。

時間:10:00~17:00 但し金曜は20時まで。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」

6/12-7/29

東京国立近代美術館で開催中の「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」へ行って来ました。

「吉川霊華といってもほとんどの人はご存知ないかもしれません。」(同館サイトより引用)

という解説の一文から始まるこの展覧会、名字の読みも「よしかわれいか」ではなく「きっかわれいか」、またそもそも日本画家であることすら、私も全く知りませんでした。

あえて申し上げましょう。吉川霊華の日本画における線の細やかで雅やかな様は、他の画家から一線を大きく超えた高みに達しています。

「香具耶姫昇天 竹取物語」1920年 個人蔵

明治8年、1875年に東京・湯島で生まれ、当初狩野派の手習いを受けながらも、後に有職故実の研究で知られる松原佐久に師事すると、やまと絵と東洋美術、とりわけその歴史物語を背景とした絵画を次々と描きました。

冒頭の大作に驚かれる方も多いやもしれません。縦横4メートル四方、竜の舞う天井画は、京都・方廣寺の「神龍」です。

大見得を切るかのように構える竜、一見するところ豪胆で勇ましく見えますが、よく目を凝らすと竜を象る線が思いの外に流麗であることがよく分かります。

そして時に細密なまでの線の魅力は、「楊柳観音像」における観音の着衣表現を見ても明らかではないでしょうか。

初めに断っておきますが、淀みなく、それでいて細かな霊華の線を味わうには単眼鏡が必要かもしれません。

「はや姑射之処子」1918年 東京国立近代美術館

さてこの展覧会では本画だけでなくスケッチ類も充実しています。

霊華は清方とも関わりを持ちましたが、スケッチに見られる劇画的な人物などは、確かに清方を思わせるものがあります。

その一方で軽妙な桔梗など草花の作品からは、琳派的なイメージを連想させるのも面白いところです。

また有職故実の観点から冷泉為恭の存在も重要です。画譜を見ると為恭の模写が多数あることが分かります。あくまでも私淑に過ぎませんが、典雅なる霊華の世界、冷泉為恭の影響も大きかったのかもしれません。

大正5年、1916年に清方、平福百穂、結城素明、松岡映丘らと金鈴社を結成すると、霊華の画風は完成の域へと達します。

着衣の線描だけでなく、頭部の皺なども細かな「伝教大師」をはじめ、霊華が正倉院の絵画を見て描いたという即興的な感覚の「樹下巫女画」などはとりわけ充実した作品だと言えるのではないでしょうか。

ちなみにこの金鈴社の松岡映丘も優美な線描が魅力的ですが、時にカラリストと言える彼の華美な絵画に比べ、モノクロームの作品の多い霊華はもっと控えめで物静かと言えるかもしれません。

そして僅か数年で金鈴社が解散すると、霊華は帝展などの大きな展覧会からも一歩下がり、孤高とも言うべき独自の絵画表現を切り開きます。

「南極寿星」1925年 個人蔵

まず一つは「南極寿星」です。紺紙ならぬ紺に染めた絹地に金泥をあしらって長寿の神を描いていますが、そもそも絵具と違ってのびにくい金泥で線を引くこと自体、非常に難しい技術が必要です。霊華はそれをさも絵具で塗ったかのように描いています。

そして最大の傑作である「離騒」です。

「離騒」1926年 個人蔵

霊華の得意とする中国の説話から、戦国時代の楚の王族と詩人を素材にした2幅の作品ですが、ともかくはその変幻自在、あたかも風になびき水にそよぐかのようにのびゆく線描を見てください。

日本画はいずれも線が重要だとされますが、ここまで清麗でかつ優美な線を見たのは初めてかもしれません。適切ではないかもしれませんが、背景の波の描写はまるで流しそうめんです。図版では全く線の素晴らしさが伝わりませんが、だからこそ展覧会会場へ足を運ぶ価値があるのではないでしょうか。この作品一点だけでも感涙ものでした。

さて古典や和歌にも造詣の深い霊華のこと、書画を一体化させた作品も多く残しています。

ここで印象に深いのは先ほども少し触れた琳派的なモチーフです。

「八橋」にはいうまでもなく伊勢物語の八橋が、また「鷺」では抱一風のカササギなども登場します。

そもそも抱一画にもやまと絵的な描写が多く見られますが、霊華においても余白の取り方、また簡潔な構図など、共通する面もあながちないとは言えないのかもしれません。

絶筆の仏画、「白衣大士」が最後を飾ります。

霊華は仏画制作にもかなり熱心に取り組んだそうですが、この「白衣大士」における清冽な線はもちろん、物静かでなおかつ品の良い佇まいは、画業の一つの結実として見ても差し支えないのかもしれません。

「山水」1923-24年頃 個人蔵

いずれも決して強いインパクトを与える作品ではありませんが、例えば上にあげた「山水」など、目を凝らせば凝らすほど、驚異とも言うべき線の滑らかで艶やかな世界が開けてきます。

なお霊華の作品はいずれも個人蔵が多く、今回のようにまとめて展示すること自体が稀だそうです。

回顧展自体も1983年にサントリー美術館で開催されて以来、約30年ぶりのことですが、この霊華という画家に出会えて良かったと心底思いました。

講演会

講師:笠嶋忠幸(出光美術館学芸課長代理)

日程:7月7日(土)

時間:14:00~15:30

場所:当館講堂(地下1階)

聴講無料、申込不要、先着150名

講師:笠嶋忠幸(出光美術館学芸課長代理)

日程:7月7日(土)

時間:14:00~15:30

場所:当館講堂(地下1階)

聴講無料、申込不要、先着150名

一部作品に展示替えがあります。

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」出品リスト

前期:6月12日(火)~7月8日(日)

後期:7月10日(火)~7月29日(日)

7月29日までの開催です。おすすめします。

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:6月12日(火)~7月29日(日)

休館:月曜日。但し7月16日(月)は開館、翌17日(火)は休館。

時間:10:00~17:00 但し金曜は20時まで。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.2 俵萌子」 ギャラリーαM

ギャラリーαM

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.2 俵萌子」

5/26-6/23

ギャラリーαMで開催中の「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.2 俵萌子」へ行ってきました。

キュレーターに東近美の保坂健二朗氏を迎え、ペインターを前面に押し出した本年度のαMの連続シリーズ展、「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう。」。

第二弾を飾るのは、1978年に生まれ、2001年に大阪教育大学教養学科(芸術専攻)を卒業後、主に大阪のギャラリーで展示を重ねてきた俵萌子です。

左:「プレイルーム」 2012年 油彩・キャンバス

右:「untitled 11-07」 2011年 油彩・キャンバス

さて会場、ともかく目に入るのは、いずれも大きな平面上へぶちまけられ、また時に稲妻のように上下へ走る、どこか変幻自在な激しき絵具の筆致、またその暗鬱な色遣いです。

「untitled 12-04」 2012年 油彩・キャンバス

縦方向への志向も強いのか、グレーや深い緑の奥からは白いストロークが、それこそ煙か蒸気がわき上がるようにのびています。

「untitled 12-04」(部分) 2012年 油彩・キャンバス

しかしながら他方では画面の奥に静謐な青い平面なども広がり、必ずしも激しさ一辺倒ではないことが分かります。せめぎあう色面、形は、意外なほどに三次元的でした。

当然の如く表現としてはあくまでも抽象ですが、時に空や雲、また炎に稲妻、そして海、さらには翻って迸る神経や生命の律動など、実に多様な自然や心象風景などを想起させてくるのも面白いところかもしれません。

そうした意味で全体をぼかしながらもその奥にあるイメージを朧げに取り出そうとするリヒター、また一方で鮮烈な色と筆致で風景を描くドイツ表現主義のノルデなども思い出しました。

「untitled 12-04」(部分) 2012年 油彩・キャンバス

それにしても作品に近づいて見ると、平面を切り裂くようなタッチもあるせいか、から恐ろしいまでの凄みも感じるのではないでしょうか。

αМ2012絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.2俵萌子x保坂健二朗トーク

開けてくるようでむしろ閉ざされた景色、その先にはどこか破滅的とでも言えるようなグツグツした情念が潜んでいるように思えてなりませんでした。

6月23日まで開催されています。

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.2 俵萌子」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:5月26日(土)~6月23日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:11:00~19:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分。

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.2 俵萌子」

5/26-6/23

ギャラリーαMで開催中の「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.2 俵萌子」へ行ってきました。

キュレーターに東近美の保坂健二朗氏を迎え、ペインターを前面に押し出した本年度のαMの連続シリーズ展、「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう。」。

第二弾を飾るのは、1978年に生まれ、2001年に大阪教育大学教養学科(芸術専攻)を卒業後、主に大阪のギャラリーで展示を重ねてきた俵萌子です。

左:「プレイルーム」 2012年 油彩・キャンバス

右:「untitled 11-07」 2011年 油彩・キャンバス

さて会場、ともかく目に入るのは、いずれも大きな平面上へぶちまけられ、また時に稲妻のように上下へ走る、どこか変幻自在な激しき絵具の筆致、またその暗鬱な色遣いです。

「untitled 12-04」 2012年 油彩・キャンバス

縦方向への志向も強いのか、グレーや深い緑の奥からは白いストロークが、それこそ煙か蒸気がわき上がるようにのびています。

「untitled 12-04」(部分) 2012年 油彩・キャンバス

しかしながら他方では画面の奥に静謐な青い平面なども広がり、必ずしも激しさ一辺倒ではないことが分かります。せめぎあう色面、形は、意外なほどに三次元的でした。

当然の如く表現としてはあくまでも抽象ですが、時に空や雲、また炎に稲妻、そして海、さらには翻って迸る神経や生命の律動など、実に多様な自然や心象風景などを想起させてくるのも面白いところかもしれません。

そうした意味で全体をぼかしながらもその奥にあるイメージを朧げに取り出そうとするリヒター、また一方で鮮烈な色と筆致で風景を描くドイツ表現主義のノルデなども思い出しました。

「untitled 12-04」(部分) 2012年 油彩・キャンバス

それにしても作品に近づいて見ると、平面を切り裂くようなタッチもあるせいか、から恐ろしいまでの凄みも感じるのではないでしょうか。

αМ2012絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.2俵萌子x保坂健二朗トーク

開けてくるようでむしろ閉ざされた景色、その先にはどこか破滅的とでも言えるようなグツグツした情念が潜んでいるように思えてなりませんでした。

6月23日まで開催されています。

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.2 俵萌子」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:5月26日(土)~6月23日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:11:00~19:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「荻野僚介:腕が当たったから窓を開けた」 スプラウト・キュレーション

スプラウト・キュレーション

「荻野僚介:腕が当たったから窓を開けた」

6/2-6/30

スプラウト・キュレーションで開催中の荻野僚介個展、「腕が当たったから窓を開けた」へ行ってきました。

いわゆる抽象表現がらも、時に具象的なモチーフを取り込み、平面上において様々な「かたち」を作る荻野遼介。

既にキャリアも長く、各方面にて次々と作品を発表している荻野ですが、私自身は2011年の所沢ビエンナーレの体育館壇上でのそれを拝見して以来、どこか引かれるものを感じていました。

今回は同ギャラリーでは約1年ぶりとなる個展です。荻野が昨年より取り組み始めたと言うドリッピングの4点の絵画を含む、約10点強の作品が展示されていました。

と言うわけでまずは注目のドリッピングです。黄緑やピンク、またグレーに染まる平面の上、青や黄色などがそれこそ斑点状に連なっていますが、言わばドロッピング絵画に有りがちな運動性、つまり動きは少なく、どこか地面へ静かに滴り落ちる雨粒のような雰囲気をたたえています。

一方、白地に斜線を何本も配した2点の平面はそれこそ雨の筋の軌跡です。またそれでいて何本も連なる線を見ていると、不思議と何らかの幾何学的な立体が浮かび上がってくるような錯覚を覚えてなりません。

その点、同じように何本かの線を今度は横へ延ばして重ねた一枚では、やはり何らかの構造物、三次元の物質、ようは「かたち」が飛び出してくるような気配を感じてなりませんでした。

奥のスペースの一枚、ルーズリーフをモチーフにした作品も荻野ならではのウィットに富んだ作品と言えるのかもしれません。

身近な事物に潜む線と面による抽象的図形、そうしたものを器用に取り出しているように思えました。

6月22日に作家を囲んでのトークイベントが行われるそうです。

6月30日まで開催されています。

「荻野僚介:腕が当たったから窓を開けた」 スプラウト・キュレーション

会期:6月2日(土)~6月30日(土)

休廊:日・月・祝

時間:12:00~19:00

住所:江東区清澄1-3-2 6階

交通:東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩7分

「荻野僚介:腕が当たったから窓を開けた」

6/2-6/30

スプラウト・キュレーションで開催中の荻野僚介個展、「腕が当たったから窓を開けた」へ行ってきました。

いわゆる抽象表現がらも、時に具象的なモチーフを取り込み、平面上において様々な「かたち」を作る荻野遼介。

既にキャリアも長く、各方面にて次々と作品を発表している荻野ですが、私自身は2011年の所沢ビエンナーレの体育館壇上でのそれを拝見して以来、どこか引かれるものを感じていました。

今回は同ギャラリーでは約1年ぶりとなる個展です。荻野が昨年より取り組み始めたと言うドリッピングの4点の絵画を含む、約10点強の作品が展示されていました。

と言うわけでまずは注目のドリッピングです。黄緑やピンク、またグレーに染まる平面の上、青や黄色などがそれこそ斑点状に連なっていますが、言わばドロッピング絵画に有りがちな運動性、つまり動きは少なく、どこか地面へ静かに滴り落ちる雨粒のような雰囲気をたたえています。

一方、白地に斜線を何本も配した2点の平面はそれこそ雨の筋の軌跡です。またそれでいて何本も連なる線を見ていると、不思議と何らかの幾何学的な立体が浮かび上がってくるような錯覚を覚えてなりません。

その点、同じように何本かの線を今度は横へ延ばして重ねた一枚では、やはり何らかの構造物、三次元の物質、ようは「かたち」が飛び出してくるような気配を感じてなりませんでした。

奥のスペースの一枚、ルーズリーフをモチーフにした作品も荻野ならではのウィットに富んだ作品と言えるのかもしれません。

身近な事物に潜む線と面による抽象的図形、そうしたものを器用に取り出しているように思えました。

6月22日に作家を囲んでのトークイベントが行われるそうです。

トークイベント「荻野僚介の絵を語り尽くす夕べ」

日時:6月22日(金)19時~

料金:無料、申し込み不要

出演:菊地敦己、小林晴夫、眞島竜男、荻野遼介

日時:6月22日(金)19時~

料金:無料、申し込み不要

出演:菊地敦己、小林晴夫、眞島竜男、荻野遼介

6月30日まで開催されています。

「荻野僚介:腕が当たったから窓を開けた」 スプラウト・キュレーション

会期:6月2日(土)~6月30日(土)

休廊:日・月・祝

時間:12:00~19:00

住所:江東区清澄1-3-2 6階

交通:東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩7分

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

六義園で紫陽花が見頃!

いつも展覧会の感想ばかり書き散らしているので、今日は少し趣向を変えて、拙いながらお花の写真でも。

というわけで駒込は六義園にて見頃の紫陽花を楽しんできました。

言うまでもなく六義園は元禄年間、将軍綱吉から柳沢吉保に下屋敷として与えられた土地を、吉保自らの設計により、回遊式として整備した庭園で、主に紀州の和歌浦を模した景観が随所に配されています。

と概要を書いてみたものの、私自身、六義園へ出かけたのはおそらく10年ぶり。鬱蒼とした木立と開けた池の周囲との対比、そのダイナミックな景観に驚きつつも、随所に咲く紫陽花をカメラにおさめてきました。

ガクアジサイ

この六義園のアジサイの特徴を一言で表すと「和のアジサイ」です。

つまり一般的な西洋アジサイの「手まり型」ではなく、日本古来より自生する「ガク咲き」と呼ばれるものが多いのが特徴で、中央に本来の花である両性花が、その周囲にはいわゆる花びら風の装飾花がついた形になっています。

ちなみに解説によると手まり型は必ずしも西洋に限らず、日本にもあったそうですが、ガク咲きのこじんまりとしつつ、どこかもの静かな味わいも、また興味深いものがありました。

花火

一番惹かれたのは花火と呼ばれるこのアジサイです。ガクアジサイの一種ですが、確かにまるで線香花火がパチパチと音をたてて灯っているような風情があります。

ヒメアジサイ

手まり型ではヒメアジサイも可愛らしいのではないでしょうか。花びらは小さめでした。

ブルースカイ

西洋アジサイの一種、ブルースカイの青みはさすがに目を引きます。雨上がりもあったのか、より発色も際立っているように感じられました。

それにしても日本画のモチーフとしてはよく手まり型が取り上げられますが、ガク咲きを素材とした絵というものはあるのでしょうか。そんなことも気になりました。

さてさて少し話は飛びますが日本画とくれば日本画専門の山種美術館、そして写真と絡めれば福田平八郎展で開催中のフォトコンテストです。

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館(プレビューの様子です)

「福田平八郎と日本画モダン」展でフォトコンテスト開催!(拙ブログ)

以前、拙ブログでもコンテストの応募についてまとめましたが、フェイスブック上の特設ページをのぞくと、続々写真が集まっているようです。

「福田平八郎と日本画モダン」展の関連企画 フォトコンテスト開催のお知らせ(山種美術館)

「福田平八郎と日本画モダン」フォトコンテスト応募ページ(フェイスブック専用サイト)

平八郎のトリミング精神、簡単なようで実はかなり難しいかもしれませんが、募集期限はまだしばらく先、展覧会終了日の7月22日です。私も何とか応募してみようと思います。

というわけで駒込は六義園にて見頃の紫陽花を楽しんできました。

言うまでもなく六義園は元禄年間、将軍綱吉から柳沢吉保に下屋敷として与えられた土地を、吉保自らの設計により、回遊式として整備した庭園で、主に紀州の和歌浦を模した景観が随所に配されています。

と概要を書いてみたものの、私自身、六義園へ出かけたのはおそらく10年ぶり。鬱蒼とした木立と開けた池の周囲との対比、そのダイナミックな景観に驚きつつも、随所に咲く紫陽花をカメラにおさめてきました。

ガクアジサイ

この六義園のアジサイの特徴を一言で表すと「和のアジサイ」です。

つまり一般的な西洋アジサイの「手まり型」ではなく、日本古来より自生する「ガク咲き」と呼ばれるものが多いのが特徴で、中央に本来の花である両性花が、その周囲にはいわゆる花びら風の装飾花がついた形になっています。

ちなみに解説によると手まり型は必ずしも西洋に限らず、日本にもあったそうですが、ガク咲きのこじんまりとしつつ、どこかもの静かな味わいも、また興味深いものがありました。

花火

一番惹かれたのは花火と呼ばれるこのアジサイです。ガクアジサイの一種ですが、確かにまるで線香花火がパチパチと音をたてて灯っているような風情があります。

ヒメアジサイ

手まり型ではヒメアジサイも可愛らしいのではないでしょうか。花びらは小さめでした。

ブルースカイ

西洋アジサイの一種、ブルースカイの青みはさすがに目を引きます。雨上がりもあったのか、より発色も際立っているように感じられました。

それにしても日本画のモチーフとしてはよく手まり型が取り上げられますが、ガク咲きを素材とした絵というものはあるのでしょうか。そんなことも気になりました。

さてさて少し話は飛びますが日本画とくれば日本画専門の山種美術館、そして写真と絡めれば福田平八郎展で開催中のフォトコンテストです。

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館(プレビューの様子です)

「福田平八郎と日本画モダン」展でフォトコンテスト開催!(拙ブログ)

以前、拙ブログでもコンテストの応募についてまとめましたが、フェイスブック上の特設ページをのぞくと、続々写真が集まっているようです。

「福田平八郎と日本画モダン」展の関連企画 フォトコンテスト開催のお知らせ(山種美術館)

「福田平八郎と日本画モダン」フォトコンテスト応募ページ(フェイスブック専用サイト)

平八郎のトリミング精神、簡単なようで実はかなり難しいかもしれませんが、募集期限はまだしばらく先、展覧会終了日の7月22日です。私も何とか応募してみようと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

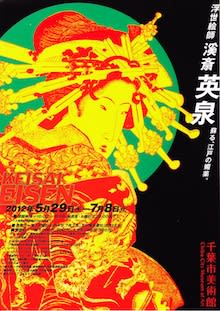

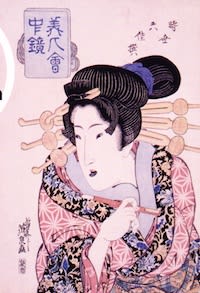

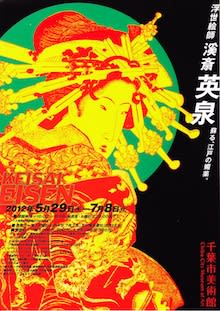

「浮世絵師 溪斎英泉」 千葉市美術館

千葉市美術館

「浮世絵師 溪斎英泉」

5/29-7/8

千葉市美術館で開催中の「浮世絵師 溪斎英泉」へ行って来ました。

開館記念の歌麿、そして最近話題となった清長しかり、千葉市美術館の最大の目玉が江戸絵画、中でも浮世絵展であることは言うまでもありません。

今回の主人公は渓斎英泉 (けいさいえいせん)。いささか聞き慣れないかもしれませんが、文化年間より幕末期、つまり最も江戸文化の熟した時期に活躍した浮世絵師で、とりわけ美人画のジャンルにおいて大きな業績を残しました。

「舟中の男女」大判錦絵 文政(1818-30) 千葉市美術館

本展ではそうした英泉の業績を美人画のみならず、風景画、摺物などを交えて紹介しています。

一部展示替えこそあるものの、総出品数は約300点です。質量ともに見応え満点でした。

構成は以下の通りです。

1.初期の美人画とその周辺

2.英泉美人の流行

3.風景画の時代へ

4.江戸名所・名物と美人

5.肉筆美人画

6.摺物の世界

7.契情道中双六

8.藍摺の世界

9.活躍の広がり

10.版本

冒頭、初期の美人画からしてそれこそサブタイトルならぬ芳しき媚薬、英泉ワールド全開です。

装飾性豊かな細部への眼差し、そして鮮烈なまでの色味、さらにはどこかエグ味すらたたえた顔面の描写と、総じて幕末期ならではの生き生きとした人物表現を楽しむことが出来ます。

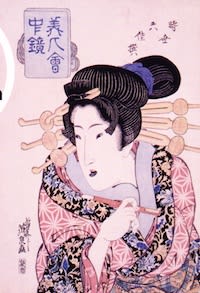

「美人会中鏡 時世六佳撰」大判錦絵 文政(1818-30) 名古屋市博物館

また英泉の美人画で重要なのは大首絵のシリーズです。

「今世美女競 けいしゃ」など、特徴的な釣りあがった目にきりりと引き締まった鼻筋、そしてオーバーアクションなまでにグイッと迫り出した顔と、英泉一流の美人画様式を見ることが出来るのではないでしょうか。

一方、これらの美人画と並んで興味深いのは風景画です。 実は英泉、北斎や広重が人気になる前から風景画に取り組み、かなり多くの数の作品を残しています。

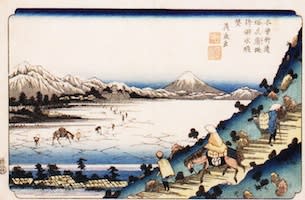

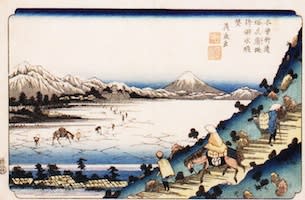

「木曾街道 塩尻嶺諏訪ノ湖水眺望」大判錦絵 天保6-7年(1835-36)頃 たばこと塩の博物館

中でも注目したいのは日本橋から大津までの街道を70枚の連作で描いた「木曾街道」シリーズです。

うち英泉は24枚を描いたそうですが、広重を連想させる温和な作風は、鮮烈な美人画とはやや異なった印象を受けるかもしれません。

また風景画では一枚、「雪中山水図」忘れることが出来ません。

縦長の空間に切り立つ岩山、木立、そして家々を表した作品ですが、そこには版画というよりも肉筆、また言い換えれば水墨画のような雰囲気が漂っています。

また風景画と関係し、名所絵でも多くの作品を残したのが英泉です。 江戸の料亭や寺社仏閣を描いた連作には、かの抱一や文晁が出入りしたことでも知られる「美人料理通 山谷 八百善」もありました。

肉筆、そして摺物も充実しています。 言うまでもなく摺物とは私的な依頼で作られた作品です。

その分、上質な紙や絵具が用いられていることが多く、一連の版画では分かりにくい英泉の繊細ならタッチを改めて確認することが出来ました。

「浮世風俗美女競 一秋水浸芙蓉」大判錦絵 文政(1818-30)中期 千葉市美術館

さて美人画の英泉、とりわけ最も才能を発揮したのは遊女を描いた作品ではないでしょうか。 中でも高価な絵具を使い、吉原のスターたちを描いた55枚の連作、「契情道中双六」は展覧会のハイライトと言えるかもしれません。

ともかく驚かされるのは遊女たちの個性的なポーズ、そして非常に派手な衣服の文様の細かな描写、そして原色を多用した色の遣い方です。

大見得を切る遊女たちの力強さは例えれば武者絵にも相当します。英泉ここにありとでも言えるような作品に目もクラクラしまいました。 まさに媚薬にノックアウトです。

「今様花鳥風月」大判錦絵3枚続 天保期(1830-44)千葉市美術館

当時流行った藍摺、またゴッホとの関係を見る展示もあります。

ジャポニスムの時代、雑誌「パリ・イリュストレ」で日本文化を紹介する特集号が出版されましたが、その表紙を飾ったのが他ならぬ英泉でした。

ゴッホはこの雑誌から英泉の花魁を見て、それを「タンギー爺さん」に取り込みます。 この英泉の表現主義的とも言える作品、ゴッホのみならず、当時の西欧に強い印象を与えたのは間違いなさそうです。

一部作品に展示替えがあります。詳しくは下記リンク先リストをご覧下さい。

「浮世絵師 溪斎英泉」出品リスト(PDF1010KB)

元々、千葉市美術館設立のきっかけの一つとして、開館前に千葉市が収集した英泉のコレクションがありました。以来、開館から約17年、調査研究を踏まえ、ようやく実現したまさに千葉市美だからこその一大回顧展として差し支えありません。

「浮世絵師列伝/別冊太陽/平凡社」

「浮世絵師列伝/別冊太陽/平凡社」

7月8日まで開催されています。

「浮世絵師 溪斎英泉」 千葉市美術館

会期:5月29日(火)~ 7月8日(日)

休館:6月4日(月)、6月18日(月)、7月2日(月)

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「浮世絵師 溪斎英泉」

5/29-7/8

千葉市美術館で開催中の「浮世絵師 溪斎英泉」へ行って来ました。

開館記念の歌麿、そして最近話題となった清長しかり、千葉市美術館の最大の目玉が江戸絵画、中でも浮世絵展であることは言うまでもありません。

今回の主人公は渓斎英泉 (けいさいえいせん)。いささか聞き慣れないかもしれませんが、文化年間より幕末期、つまり最も江戸文化の熟した時期に活躍した浮世絵師で、とりわけ美人画のジャンルにおいて大きな業績を残しました。

「舟中の男女」大判錦絵 文政(1818-30) 千葉市美術館

本展ではそうした英泉の業績を美人画のみならず、風景画、摺物などを交えて紹介しています。

一部展示替えこそあるものの、総出品数は約300点です。質量ともに見応え満点でした。

構成は以下の通りです。

1.初期の美人画とその周辺

2.英泉美人の流行

3.風景画の時代へ

4.江戸名所・名物と美人

5.肉筆美人画

6.摺物の世界

7.契情道中双六

8.藍摺の世界

9.活躍の広がり

10.版本

冒頭、初期の美人画からしてそれこそサブタイトルならぬ芳しき媚薬、英泉ワールド全開です。

装飾性豊かな細部への眼差し、そして鮮烈なまでの色味、さらにはどこかエグ味すらたたえた顔面の描写と、総じて幕末期ならではの生き生きとした人物表現を楽しむことが出来ます。

「美人会中鏡 時世六佳撰」大判錦絵 文政(1818-30) 名古屋市博物館

また英泉の美人画で重要なのは大首絵のシリーズです。

「今世美女競 けいしゃ」など、特徴的な釣りあがった目にきりりと引き締まった鼻筋、そしてオーバーアクションなまでにグイッと迫り出した顔と、英泉一流の美人画様式を見ることが出来るのではないでしょうか。

一方、これらの美人画と並んで興味深いのは風景画です。 実は英泉、北斎や広重が人気になる前から風景画に取り組み、かなり多くの数の作品を残しています。

「木曾街道 塩尻嶺諏訪ノ湖水眺望」大判錦絵 天保6-7年(1835-36)頃 たばこと塩の博物館

中でも注目したいのは日本橋から大津までの街道を70枚の連作で描いた「木曾街道」シリーズです。

うち英泉は24枚を描いたそうですが、広重を連想させる温和な作風は、鮮烈な美人画とはやや異なった印象を受けるかもしれません。

また風景画では一枚、「雪中山水図」忘れることが出来ません。

縦長の空間に切り立つ岩山、木立、そして家々を表した作品ですが、そこには版画というよりも肉筆、また言い換えれば水墨画のような雰囲気が漂っています。

また風景画と関係し、名所絵でも多くの作品を残したのが英泉です。 江戸の料亭や寺社仏閣を描いた連作には、かの抱一や文晁が出入りしたことでも知られる「美人料理通 山谷 八百善」もありました。

肉筆、そして摺物も充実しています。 言うまでもなく摺物とは私的な依頼で作られた作品です。

その分、上質な紙や絵具が用いられていることが多く、一連の版画では分かりにくい英泉の繊細ならタッチを改めて確認することが出来ました。

「浮世風俗美女競 一秋水浸芙蓉」大判錦絵 文政(1818-30)中期 千葉市美術館

さて美人画の英泉、とりわけ最も才能を発揮したのは遊女を描いた作品ではないでしょうか。 中でも高価な絵具を使い、吉原のスターたちを描いた55枚の連作、「契情道中双六」は展覧会のハイライトと言えるかもしれません。

ともかく驚かされるのは遊女たちの個性的なポーズ、そして非常に派手な衣服の文様の細かな描写、そして原色を多用した色の遣い方です。

大見得を切る遊女たちの力強さは例えれば武者絵にも相当します。英泉ここにありとでも言えるような作品に目もクラクラしまいました。 まさに媚薬にノックアウトです。

「今様花鳥風月」大判錦絵3枚続 天保期(1830-44)千葉市美術館

当時流行った藍摺、またゴッホとの関係を見る展示もあります。

ジャポニスムの時代、雑誌「パリ・イリュストレ」で日本文化を紹介する特集号が出版されましたが、その表紙を飾ったのが他ならぬ英泉でした。

ゴッホはこの雑誌から英泉の花魁を見て、それを「タンギー爺さん」に取り込みます。 この英泉の表現主義的とも言える作品、ゴッホのみならず、当時の西欧に強い印象を与えたのは間違いなさそうです。

[市民美術講座]

「藍摺の流行:英泉を中心に」

日時:6月23日(土・祝)14:00より

場所:11階講堂にて。聴講無料/先着150名

講師:田辺昌子 (学芸課長)

[イブニング・スライド&レクチャー]

夜間開館に合わせて担当学芸員が展覧会の見どころを解説します。

日時:6月15日(金)、6月29日(金)17:00~18:00

場所:9階講座室 *内容は各回とも同じ。

講師:田辺昌子 (学芸課長)

「藍摺の流行:英泉を中心に」

日時:6月23日(土・祝)14:00より

場所:11階講堂にて。聴講無料/先着150名

講師:田辺昌子 (学芸課長)

[イブニング・スライド&レクチャー]

夜間開館に合わせて担当学芸員が展覧会の見どころを解説します。

日時:6月15日(金)、6月29日(金)17:00~18:00

場所:9階講座室 *内容は各回とも同じ。

講師:田辺昌子 (学芸課長)

一部作品に展示替えがあります。詳しくは下記リンク先リストをご覧下さい。

「浮世絵師 溪斎英泉」出品リスト(PDF1010KB)

元々、千葉市美術館設立のきっかけの一つとして、開館前に千葉市が収集した英泉のコレクションがありました。以来、開館から約17年、調査研究を踏まえ、ようやく実現したまさに千葉市美だからこその一大回顧展として差し支えありません。

「浮世絵師列伝/別冊太陽/平凡社」

「浮世絵師列伝/別冊太陽/平凡社」7月8日まで開催されています。

「浮世絵師 溪斎英泉」 千葉市美術館

会期:5月29日(火)~ 7月8日(日)

休館:6月4日(月)、6月18日(月)、7月2日(月)

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「イグノア・ユア・パースペクティブ14 四角と不条理」 児玉画廊東京

児玉画廊東京

「イグノア・ユア・パースペクティブ14 四角と不条理」

5/26-6/30

児玉画廊東京で開催中の「イグノア・ユア・パースペクティブ14 四角と不条理」へ行って来ました。

「画廊の視点から作家や作品を選定し、それぞれの作家の個展で作品を見る時とまた一味違った魅力を提示する」(リリースより引用)という「イグノア・ユア・パースペクティブ」展。

いわゆる画廊のコレクション展と捉えて差し支えないのかもしれませんが、個々の作品はもとより、全体として見てもなかなか切れ味鋭い企画となっています。

出品作家は以下の通りです。

貴志真生也/久保ガエタン/杉本圭助/関口正浩/竹村文宏/田中秀和/中村土光/馬場佳那子/盛井咲良/八木修平/和田真由子

さて私としては、かつてこの画廊の個展で強く惹かれた貴志真生也の立体、またタペストリーを見られたのも嬉しいポイントでしたが、今回、何よりも面白かったのは2台の扇風機を用いた作品、すなわち久保ガエタンの「You and I」でした。

おもむろに登場する扇風機、それぞれが向かい合うようにして床面に置かれていますが、ともに羽は回転し、一台は首を振りながら、ようは風を互いに送り続けていることが分かります。

そして扇風機からのびるコード、当然ながら二つともコンセントに繋がっていると思い、その先を見やりました。

すると片方の扇風機だけしかコンセントに接続されていないではありませんか。

コンセントに接続された扇風機は当然ながら電気の力によって風を送っているわけですが、もう一方はあくまでもそれを受けているだけなのです。

とすると受け手は送り手の扇風機の風を受けて羽を回している、いや回されていることになります。

ここまでは何となくピンとくるわけですが、もう一つ、謎めいていることがあるのが、この作品の最も面白い部分かもしれません。

ようは風の受け手の扇風機だけが首振り状態になって首を左右に動かして回っているのです。

もちろんこれは扇風機の構造を利用した故の物理的な結果に過ぎませんが、一瞬、奇妙で未知の超常な現象にでも立ちあっている気持ちにさせられます。

扇風機のみを素材にしたシンプルな作品にも関わらず、さながら狐が何かも化かすような仕掛け、そしてイメージ、とても魅力的だと感心しました。

なお本展出品の貴志真生也は、夏に大阪の国立国際美術館で開催される「リアル・ジャパネスク:世界の中の日本現代美術」に参加します。

「リアル・ジャパネスク:世界の中の日本現代美術」(PDF)@国立国際美術館 2012年7月10日(火)~9月30日(日)

6月30日までの開催です。

「イグノア・ユア・パースペクティブ14 四角と不条理」 児玉画廊 東京

会期:5月26日(土)~6月30日(土)

休廊:日・月・祝

時間:11:00~19:00

住所:港区白金3-1-15 白金アートコンプレックス1階

交通:東京メトロ南北線・都営三田線白金高輪駅3番出口より徒歩10分。東京メトロ日比谷線広尾駅1番出口より徒歩15分。

「イグノア・ユア・パースペクティブ14 四角と不条理」

5/26-6/30

児玉画廊東京で開催中の「イグノア・ユア・パースペクティブ14 四角と不条理」へ行って来ました。

「画廊の視点から作家や作品を選定し、それぞれの作家の個展で作品を見る時とまた一味違った魅力を提示する」(リリースより引用)という「イグノア・ユア・パースペクティブ」展。

いわゆる画廊のコレクション展と捉えて差し支えないのかもしれませんが、個々の作品はもとより、全体として見てもなかなか切れ味鋭い企画となっています。

出品作家は以下の通りです。

貴志真生也/久保ガエタン/杉本圭助/関口正浩/竹村文宏/田中秀和/中村土光/馬場佳那子/盛井咲良/八木修平/和田真由子

さて私としては、かつてこの画廊の個展で強く惹かれた貴志真生也の立体、またタペストリーを見られたのも嬉しいポイントでしたが、今回、何よりも面白かったのは2台の扇風機を用いた作品、すなわち久保ガエタンの「You and I」でした。

おもむろに登場する扇風機、それぞれが向かい合うようにして床面に置かれていますが、ともに羽は回転し、一台は首を振りながら、ようは風を互いに送り続けていることが分かります。

そして扇風機からのびるコード、当然ながら二つともコンセントに繋がっていると思い、その先を見やりました。

すると片方の扇風機だけしかコンセントに接続されていないではありませんか。

コンセントに接続された扇風機は当然ながら電気の力によって風を送っているわけですが、もう一方はあくまでもそれを受けているだけなのです。

とすると受け手は送り手の扇風機の風を受けて羽を回している、いや回されていることになります。

ここまでは何となくピンとくるわけですが、もう一つ、謎めいていることがあるのが、この作品の最も面白い部分かもしれません。

ようは風の受け手の扇風機だけが首振り状態になって首を左右に動かして回っているのです。

もちろんこれは扇風機の構造を利用した故の物理的な結果に過ぎませんが、一瞬、奇妙で未知の超常な現象にでも立ちあっている気持ちにさせられます。

扇風機のみを素材にしたシンプルな作品にも関わらず、さながら狐が何かも化かすような仕掛け、そしてイメージ、とても魅力的だと感心しました。

なお本展出品の貴志真生也は、夏に大阪の国立国際美術館で開催される「リアル・ジャパネスク:世界の中の日本現代美術」に参加します。

「リアル・ジャパネスク:世界の中の日本現代美術」(PDF)@国立国際美術館 2012年7月10日(火)~9月30日(日)

6月30日までの開催です。

「イグノア・ユア・パースペクティブ14 四角と不条理」 児玉画廊 東京

会期:5月26日(土)~6月30日(土)

休廊:日・月・祝

時間:11:00~19:00

住所:港区白金3-1-15 白金アートコンプレックス1階

交通:東京メトロ南北線・都営三田線白金高輪駅3番出口より徒歩10分。東京メトロ日比谷線広尾駅1番出口より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「トーマス・デマンド展」 東京都現代美術館

東京都現代美術館

「トーマス・デマンド展」

5/19-7/8

東京都現代美術館で開催中の「トーマス・デマンド展」へ行ってきました。

何やら青いタイルの貼られた清潔なバスルーム、チラシ表紙の図版を見る限りにおいては、あたかも実在する場所をストレートにおさめた写真と思えるかもしれません。

そこでポイントとなるのが「紙で出来た世界。(リアル)」という言葉です。

実はデマンドはいずれの作品もモデルをほぼ実寸大、しかも紙のみで制作し、それをカメラで写して公開するという表現を行っています。

と言うわけでともかくまず感心するのは、遠目ではおおよそ紙とは分からない、一見するところのリアルな景色です。

入口正面、「森の空地」における木漏れ日をはじめ、薄いブルーの水をたたえたチラシ表紙の「浴室」しかり、まさに本物ではないかと思わせるほど精緻に作り込まれています。

これは本当に果たして紙なのか、そのようなことを考えながら作品へと近づいてみました。

トーマス・デマンド「流し」1997年、Cプリント

すると初めの印象とはまた異なった様相が浮かび上がってくるではありませんか。

つまり例えば「踊り場」での階段に粉々に散った瓶の破片や、「流し」のシンクへ入れられた飲み残しのカップなど、細部へ目を凝らすと、やはり紙特有の薄くムラのない均一的な質感、さらにはつなぎ目の微かな綻びなど、確かにモデルが紙であることの証しが見えてくるわけです。

リアルだと思っていた光景はあくまでも紙に過ぎない、そして本来的に全く異なる質感をあえて本物のように表そうとする写真の試み、その相反する要素が表裏一体になっていると言えるのかもしれません。それ故の違和感は強烈でした。

それに総じて空虚でありかつ奇妙なまでに清潔で、また異様なまでに静謐な景色は、それこそ白昼夢を見ているかのような感覚さえ与えられます。

トーマス・デマンド「大統領1」2008年、Cプリント

それにしてもこれらの景色は限りなく匿名に近く、場所を限定させません。殆ど唯一、「大統領」名付けられた何枚かの連作と、未だニュース映像が脳裏から離れない「制御室」だけは、その元来の場所、つまり前者はホワイトハウス、そして後者は福島第一原子力発電所だということをある程度連想することが出来ます。

しかしながらその他はほぼ一体どこなのか、モデルはあるのかそれともないのかすら分かりません。もちろん人の気配も皆無です。つまり一番初めに感じたリアルさは、作品により踏み込んでいけばいくほど喪失します。知らない場所の知らない景色、そして誰もいない世界、恐ろしいまでの強烈な不在感に襲われてなりませんでした。

途中には動画作品を挟みますがこれまた不気味です。突如、ゴーという音を立て、椅子やテーブルが傾き、カフェやバーを連想させるスペースが散乱する様子を表した「パシフィック・サン」も、写真作品と同じように無人ながら、どこかただならぬことが起きていると思わせるような緊迫感がひしひしと伝わってきます。

不在でかつ匿名、滲みや汚れのない純化された景色という、言わばデマンドによって計算されて出来た異化的な世界は、思わず息をのむほどに迫力がありました。

トーマス・デマンド「スタジオ」1997年、Cプリント

ところがです。実はデマンドの面白さはそれだけにとどまりません。順路最後、出口付近ではじめて取り出せる解説シートを見て驚きました。

そこには当然ながら作品についての解説が記されているわけですが、何と殆どの作品の背景には、それこそ「制御室」における福島の災害しかり、何らかの実際の事件、事故、また自然の名所などが参照されていたのです。

トーマス・デマンド「浴室」1997年、Cプリント

一例を挙げるとチラシの「浴室」も1987年にスイスで起きた殺人事件が、また例の瓶の割れた「踊り場」もケンブリッジの美術館で起きた来館者の転倒事件が素材になっています。

ここに匿名性はがらりと崩れ落ちます。そもそもデマンドはこうした事件などの報道の写真、もしくは動画をもとに、まず紙でモデルを作り上げているそうですが、背景をテキストで知ると、写真作品単体では失われていた場所、また人々の記憶と体験、強いて言えば物語性が急に回復してくるのではないでしょうか。

トーマス・デマンド「制御室」2011年、Cプリント

そうすると今度は逆に事実、つまりリアルが、虚構としての紙世界の中にぐいぐいと介入してきます。

結果、リアルなようでも実は紙の装置であること、また非現実的な光景ようで現実のものであること、そしてモデルに対する写真の関係など、デマンド作品が呼び込む様々な相反するイメージは、まさに鑑賞者に「見えるものとは何か。リアルとは何か。」を強く問いただしているように思えてなりませんでした。

「Thomas Demand Und Die Nationalgalerie」

「Thomas Demand Und Die Nationalgalerie」

久々に衝撃的な展覧会に出会った気がします。今都内で開催されている展覧会で一番と問われれば間違いなくこれです。

「Thomas Demand/Museum of Modern Art」

「Thomas Demand/Museum of Modern Art」

7月8日までの開催です。強くおすすめします。

「トーマス・デマンド展」 東京都現代美術館

会期:5月19日(土) ~ 7月8日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~18:00

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

「トーマス・デマンド展」

5/19-7/8

東京都現代美術館で開催中の「トーマス・デマンド展」へ行ってきました。

何やら青いタイルの貼られた清潔なバスルーム、チラシ表紙の図版を見る限りにおいては、あたかも実在する場所をストレートにおさめた写真と思えるかもしれません。

そこでポイントとなるのが「紙で出来た世界。(リアル)」という言葉です。

実はデマンドはいずれの作品もモデルをほぼ実寸大、しかも紙のみで制作し、それをカメラで写して公開するという表現を行っています。

と言うわけでともかくまず感心するのは、遠目ではおおよそ紙とは分からない、一見するところのリアルな景色です。

入口正面、「森の空地」における木漏れ日をはじめ、薄いブルーの水をたたえたチラシ表紙の「浴室」しかり、まさに本物ではないかと思わせるほど精緻に作り込まれています。

これは本当に果たして紙なのか、そのようなことを考えながら作品へと近づいてみました。

トーマス・デマンド「流し」1997年、Cプリント

すると初めの印象とはまた異なった様相が浮かび上がってくるではありませんか。

つまり例えば「踊り場」での階段に粉々に散った瓶の破片や、「流し」のシンクへ入れられた飲み残しのカップなど、細部へ目を凝らすと、やはり紙特有の薄くムラのない均一的な質感、さらにはつなぎ目の微かな綻びなど、確かにモデルが紙であることの証しが見えてくるわけです。

リアルだと思っていた光景はあくまでも紙に過ぎない、そして本来的に全く異なる質感をあえて本物のように表そうとする写真の試み、その相反する要素が表裏一体になっていると言えるのかもしれません。それ故の違和感は強烈でした。

それに総じて空虚でありかつ奇妙なまでに清潔で、また異様なまでに静謐な景色は、それこそ白昼夢を見ているかのような感覚さえ与えられます。

トーマス・デマンド「大統領1」2008年、Cプリント

それにしてもこれらの景色は限りなく匿名に近く、場所を限定させません。殆ど唯一、「大統領」名付けられた何枚かの連作と、未だニュース映像が脳裏から離れない「制御室」だけは、その元来の場所、つまり前者はホワイトハウス、そして後者は福島第一原子力発電所だということをある程度連想することが出来ます。

しかしながらその他はほぼ一体どこなのか、モデルはあるのかそれともないのかすら分かりません。もちろん人の気配も皆無です。つまり一番初めに感じたリアルさは、作品により踏み込んでいけばいくほど喪失します。知らない場所の知らない景色、そして誰もいない世界、恐ろしいまでの強烈な不在感に襲われてなりませんでした。

途中には動画作品を挟みますがこれまた不気味です。突如、ゴーという音を立て、椅子やテーブルが傾き、カフェやバーを連想させるスペースが散乱する様子を表した「パシフィック・サン」も、写真作品と同じように無人ながら、どこかただならぬことが起きていると思わせるような緊迫感がひしひしと伝わってきます。

不在でかつ匿名、滲みや汚れのない純化された景色という、言わばデマンドによって計算されて出来た異化的な世界は、思わず息をのむほどに迫力がありました。

トーマス・デマンド「スタジオ」1997年、Cプリント

ところがです。実はデマンドの面白さはそれだけにとどまりません。順路最後、出口付近ではじめて取り出せる解説シートを見て驚きました。

そこには当然ながら作品についての解説が記されているわけですが、何と殆どの作品の背景には、それこそ「制御室」における福島の災害しかり、何らかの実際の事件、事故、また自然の名所などが参照されていたのです。

トーマス・デマンド「浴室」1997年、Cプリント

一例を挙げるとチラシの「浴室」も1987年にスイスで起きた殺人事件が、また例の瓶の割れた「踊り場」もケンブリッジの美術館で起きた来館者の転倒事件が素材になっています。

ここに匿名性はがらりと崩れ落ちます。そもそもデマンドはこうした事件などの報道の写真、もしくは動画をもとに、まず紙でモデルを作り上げているそうですが、背景をテキストで知ると、写真作品単体では失われていた場所、また人々の記憶と体験、強いて言えば物語性が急に回復してくるのではないでしょうか。

トーマス・デマンド「制御室」2011年、Cプリント

そうすると今度は逆に事実、つまりリアルが、虚構としての紙世界の中にぐいぐいと介入してきます。

結果、リアルなようでも実は紙の装置であること、また非現実的な光景ようで現実のものであること、そしてモデルに対する写真の関係など、デマンド作品が呼び込む様々な相反するイメージは、まさに鑑賞者に「見えるものとは何か。リアルとは何か。」を強く問いただしているように思えてなりませんでした。

「Thomas Demand Und Die Nationalgalerie」

「Thomas Demand Und Die Nationalgalerie」久々に衝撃的な展覧会に出会った気がします。今都内で開催されている展覧会で一番と問われれば間違いなくこれです。

「Thomas Demand/Museum of Modern Art」

「Thomas Demand/Museum of Modern Art」7月8日までの開催です。強くおすすめします。

「トーマス・デマンド展」 東京都現代美術館

会期:5月19日(土) ~ 7月8日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~18:00

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「伊庭靖子 Paintings」 MISA SHIN GALLERY

MISA SHIN GALLERY

「伊庭靖子 Paintings」

6/1-7/14

MISA SHIN GALLERYで開催中の伊庭靖子個展、「Paintings」へ行って来ました。

クッションやリネン、それに陶器からプリンなどの身近なモチーフを、光や空気はおろか、触感までを引き出すかのように描く伊庭靖子。

2009年の神奈川県立近代美術館鎌倉館の回顧展に接した方も多いかもしれません。

ともかく伊庭と言えば今挙げたように、白く淡い光に包まれた日常、シンプルな美意識と、それを支える半ば写実性の高い表現力に大きな魅力があります。

今回展示された新作は主に陶器のシリーズ、10点弱です。

いずれもが一見、以前と同様、例えばオブラートに包まれながら朧げな明かりを纏って描かれているように見えます。変わらぬ美しさ、久々の対面に思わず嬉しくなってしまいました。

しかしながらそれは結果としてあまりにも短絡的だったと言えるのかもしれません。

しばらく作品の前に立つと何とも不思議、これまでの伊庭作品には少なかった絵具の厚み、また各々の色面に境界とも言うべき切れ目があることが見て取れます。

ずばり今回の展示は描法の変化が重要なポイントです。

ギャラリーのリリース(PDF)を引用してみましょう。

模様の部分の輪郭をぼかしてグラデーションをつけて描く方法から、光の部分をはずして浮き立たせることで、あたかも「光が張り付いているような」な視覚表現を試みています。

まさにこの「光が張り付いている」感覚、それは主語を「絵具」に置き換えても良いのではないでしょうか。

つまりこれまでのぼかし、沈み込むような感覚から、もっと言わば明快で、色に光がくっきり浮かび上がるような表現へと変わっていたのです。

どちらが好きかと問われると、私としてはかつてのスタイルと答えてしまうかもしれませんが、ともかくこの変化、殆ど戸惑いすら覚えるほどに大胆でした。

またひょっとすると構図の観点でもトリミングの要素が強まり、より抽象的な展開に近づいているのかもしれません。

「伊庭靖子 1995-2008」

「伊庭靖子 1995-2008」

7月14日まで開催されています。

「志水児王 Elements」 MISA SHIN GALLERY

会期:6月1日(金)~7月14日(土)

休廊:日・月・祝

時間:12:00~19:00

住所:港区白金1-2-7

交通:東京メトロ南北線・都営三田線白金高輪駅4番出口より徒歩4分。

「伊庭靖子 Paintings」

6/1-7/14

MISA SHIN GALLERYで開催中の伊庭靖子個展、「Paintings」へ行って来ました。

クッションやリネン、それに陶器からプリンなどの身近なモチーフを、光や空気はおろか、触感までを引き出すかのように描く伊庭靖子。

2009年の神奈川県立近代美術館鎌倉館の回顧展に接した方も多いかもしれません。

ともかく伊庭と言えば今挙げたように、白く淡い光に包まれた日常、シンプルな美意識と、それを支える半ば写実性の高い表現力に大きな魅力があります。

今回展示された新作は主に陶器のシリーズ、10点弱です。

いずれもが一見、以前と同様、例えばオブラートに包まれながら朧げな明かりを纏って描かれているように見えます。変わらぬ美しさ、久々の対面に思わず嬉しくなってしまいました。

しかしながらそれは結果としてあまりにも短絡的だったと言えるのかもしれません。

しばらく作品の前に立つと何とも不思議、これまでの伊庭作品には少なかった絵具の厚み、また各々の色面に境界とも言うべき切れ目があることが見て取れます。

ずばり今回の展示は描法の変化が重要なポイントです。

ギャラリーのリリース(PDF)を引用してみましょう。

模様の部分の輪郭をぼかしてグラデーションをつけて描く方法から、光の部分をはずして浮き立たせることで、あたかも「光が張り付いているような」な視覚表現を試みています。

まさにこの「光が張り付いている」感覚、それは主語を「絵具」に置き換えても良いのではないでしょうか。

つまりこれまでのぼかし、沈み込むような感覚から、もっと言わば明快で、色に光がくっきり浮かび上がるような表現へと変わっていたのです。

どちらが好きかと問われると、私としてはかつてのスタイルと答えてしまうかもしれませんが、ともかくこの変化、殆ど戸惑いすら覚えるほどに大胆でした。

またひょっとすると構図の観点でもトリミングの要素が強まり、より抽象的な展開に近づいているのかもしれません。

「伊庭靖子 1995-2008」

「伊庭靖子 1995-2008」7月14日まで開催されています。

「志水児王 Elements」 MISA SHIN GALLERY

会期:6月1日(金)~7月14日(土)

休廊:日・月・祝

時間:12:00~19:00

住所:港区白金1-2-7

交通:東京メトロ南北線・都営三田線白金高輪駅4番出口より徒歩4分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「高橋由一展」 東京藝術大学大学美術館

東京藝術大学大学美術館

「近代洋画の開拓者 高橋由一」

4/28-6/24

東京藝術大学大学美術館で開催中の「近代洋画の開拓者 高橋由一」へ行ってきました。

「ああ、思い出した、あの鮭だ。」。

ともかくこのキャッチコピーしかり、「鮭」のビジュアルでも圧倒的な高橋由一ですが、意外にも都内で本格的な回顧展が開催されたことは一度もありませんでした。

本展ではそうした由一の絵画表現の変遷を「鮭」を基盤に5つの観点からひも解いています。

構成は以下の通りでした。

プロローグ:由一、その画業と事業

1:油画以前

2:人物画・歴史画

3:名所風景画

4:静物画

5:東北風景画

冒頭のプロローグでは、実はあまり知られていない由一の経歴を軽くおさらいします。

由一は江戸時代の1828年、佐野藩の江戸屋敷に武家の子として生まれ、その後日本画を学びつつも、西洋の石版画に触れたことで、次第に西洋画を志すようになりました。

本格的に西洋画の道へ入ったのは由一35歳、1862年の頃です。幕府の洋画研究所である「蕃書調所画学局」へ入所します。

以降ワーグマン、また明治になってからはフォンタネージらの教えを受け、40代も半ばにようやく洋画家としての地位を固めました。

そのような由一のただの一つの現存する自画像がプロローグで登場します。

高橋由一「丁髷姿の自画像」1866-67年頃 笠間日動美術館

まだ髷姿ながらも、彫の深い顔面表現などは、いかにも由一ならではのリアリズムを見ることが出来るのではないでしょうか。

さて幕府時代の由一は植物図譜の制作にも取り組みます。素材は油ではなく和紙に水彩です。

「博物館魚譜」における細密な魚の写しには、水彩でも由一の追い求めた絵画における迫真性を強く感じることが出来ます。

一方で軽妙な墨画を残している点も見逃せません。円朝コレクションとしても知られる「幽冥無実之図」は文字通りの幽霊画です。

また「山水」では墨の緩やかな筆致を活かし、明かりの煌めく波間に浮かんだ小舟を抒情的に描いています。

これらの半ば見慣れない墨画などを楽しめるのも回顧展ならではのことと言えそうです。

油画はジャンル別です。人物、風景、そして静物画の順に展示されています。

人物では肖像画が多く、大久保利通や岩倉具視らといった大物もモチーフとしている一方、歴史、とりわけ古代史に関心があったのか、例えば「日本武尊」などの歴史的、神話的主題をとる人物も描いています。

そして圧巻なのが「花魁」です。

高橋由一「花魁」1872年 重要文化財 東京藝術大学

完成後にモデルが「こんな顔じゃない。」と泣いて怒ったというエピソードにも知られるように、ここには絵画としての美しさよりも、エキゾチックでかつデロリすら連想させる、由一の徹底した質感表現が追求されていることが分かります。

際立つおしろい、また装身具のゴツゴツとしたまでの質感が、不気味な感触をもって浮かびあがります。油絵具の塗りの重み、その質感は、言わばモデルの存在をも押しつぶしていました。

さて風景画でまず気になるのはいわゆる「枝垂れモチーフ」を多用していることです。

中でも「不忍池図」は顕著です。前景に垂れる枝葉と後景の池との対比、またそこから生じる遠近感は、どこか浮世絵の構図を思わせます。

高橋由一「芝浦夕陽」1877年 金刀比羅宮

一方で風景画においてもリアルな表現を求めている点は変わりません。「洲崎」での船の仕掛けの透き通る様には目を見張るものがあります。また暗い闇に煌煌とともる鵜飼の篝火を描いた「鵜飼図」なども独特です。

結果的に静物画において由一は才能を最も効果的に示したのかもしれませんが、風景画においても部分部分、そうした側面を見ることができました。

そしてその静物画です。ここではちらし表紙を飾る「鮭」が別バージョンの2点を従え、ようは3点並んで展示されています。

高橋由一「鮭」1878年頃 山形美術館寄託

一番右は通称、伊勢屋の鮭、現在は山形美術館の寄託として知られる一枚です。切り取った身の部分は何やらジューシーで、その旨味すら伝わってくるような感覚を与えられます。

中央は目玉、芸大美術館所蔵で重要文化財の指定を受けている「鮭」です。

高橋由一「鮭」1877年頃 重要文化財 東京藝術大学

3点中最大のサイズということもあってか、その姿は実に堂々としていますが、切り身の部分の描写はやや硬めで、乾いた鱗の質感表現など、細かな部分に目が向きます。

高橋由一「鮭図」1879-80年 笠間日動美術館

一番右は笠間日動美術館からやってきた作品です。身が最も大きく切り落されている上、頭の部分はかなり黒く、他2点とは明らかに印象が異なりました。

それにしても静物のセクションでいささか残念なのは、「鮭」と並び由一の傑作として名高い「豆腐」が東京会場には出品されないことです。(巡回先の京都会場では展示。会場別出品リスト。)

余計な話かもしれませんが、鮭の切り身ばかり食べているとむせてしまうように、ここは口直し、また箸休めとしても豆腐があればと思いました。

ラストは由一が当時の山形県令、三島通庸の委嘱を受けて描いた栃木、福島、山形など、主に東北各地の風景です。

高橋由一「山形市街図」1881-82年 山形県

三島はこれらの地域で土木工事を指揮していましたが、完成、もしくは工事中の橋やトンネル、それに道路などを由一に記録させました。

写生帖や下絵など、かなり作品があります。いずれも時に各地域の植生にまで目の届いた繊細なスケッチばかりです。油画表現に邁進した由一の別の軌跡、制作を知ることが出来ました。

チラシにも記された「和製油画」とも呼ばれる由一の濃厚な絵画を紹介する本展、質と量を鑑みても、おそらくは数十年に一度のスケールと言えるのではないでしょうか。

なお会場は思いの他に賑わっていました。この後、6月10日にはEテレの日曜美術館の本編での特集も控えています。

「真に迫れり~近代洋画の開拓者・高橋由一~」@NHK Eテレ *6月10日(日)9:00~(再放送:6/17 20:00~)

ひょっとすると会期末に向けてさらに混雑してくるかもしれません。

「高橋由一/古田亮/中公新書」

「高橋由一/古田亮/中公新書」

6月24日まで開催されています。おすすめします。

【巡回予定】

山形美術館 7月20日~8月26日

京都国立近代美術館 9月7日~10月21日

「近代洋画の開拓者 高橋由一」 東京藝術大学大学美術館

会期:4月28日(土)~6月24日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

「近代洋画の開拓者 高橋由一」

4/28-6/24

東京藝術大学大学美術館で開催中の「近代洋画の開拓者 高橋由一」へ行ってきました。

「ああ、思い出した、あの鮭だ。」。

ともかくこのキャッチコピーしかり、「鮭」のビジュアルでも圧倒的な高橋由一ですが、意外にも都内で本格的な回顧展が開催されたことは一度もありませんでした。

本展ではそうした由一の絵画表現の変遷を「鮭」を基盤に5つの観点からひも解いています。

構成は以下の通りでした。

プロローグ:由一、その画業と事業

1:油画以前

2:人物画・歴史画

3:名所風景画

4:静物画

5:東北風景画

冒頭のプロローグでは、実はあまり知られていない由一の経歴を軽くおさらいします。

由一は江戸時代の1828年、佐野藩の江戸屋敷に武家の子として生まれ、その後日本画を学びつつも、西洋の石版画に触れたことで、次第に西洋画を志すようになりました。

本格的に西洋画の道へ入ったのは由一35歳、1862年の頃です。幕府の洋画研究所である「蕃書調所画学局」へ入所します。

以降ワーグマン、また明治になってからはフォンタネージらの教えを受け、40代も半ばにようやく洋画家としての地位を固めました。

そのような由一のただの一つの現存する自画像がプロローグで登場します。

高橋由一「丁髷姿の自画像」1866-67年頃 笠間日動美術館

まだ髷姿ながらも、彫の深い顔面表現などは、いかにも由一ならではのリアリズムを見ることが出来るのではないでしょうか。

さて幕府時代の由一は植物図譜の制作にも取り組みます。素材は油ではなく和紙に水彩です。

「博物館魚譜」における細密な魚の写しには、水彩でも由一の追い求めた絵画における迫真性を強く感じることが出来ます。

一方で軽妙な墨画を残している点も見逃せません。円朝コレクションとしても知られる「幽冥無実之図」は文字通りの幽霊画です。

また「山水」では墨の緩やかな筆致を活かし、明かりの煌めく波間に浮かんだ小舟を抒情的に描いています。

これらの半ば見慣れない墨画などを楽しめるのも回顧展ならではのことと言えそうです。

油画はジャンル別です。人物、風景、そして静物画の順に展示されています。

人物では肖像画が多く、大久保利通や岩倉具視らといった大物もモチーフとしている一方、歴史、とりわけ古代史に関心があったのか、例えば「日本武尊」などの歴史的、神話的主題をとる人物も描いています。

そして圧巻なのが「花魁」です。

高橋由一「花魁」1872年 重要文化財 東京藝術大学

完成後にモデルが「こんな顔じゃない。」と泣いて怒ったというエピソードにも知られるように、ここには絵画としての美しさよりも、エキゾチックでかつデロリすら連想させる、由一の徹底した質感表現が追求されていることが分かります。

際立つおしろい、また装身具のゴツゴツとしたまでの質感が、不気味な感触をもって浮かびあがります。油絵具の塗りの重み、その質感は、言わばモデルの存在をも押しつぶしていました。

さて風景画でまず気になるのはいわゆる「枝垂れモチーフ」を多用していることです。

中でも「不忍池図」は顕著です。前景に垂れる枝葉と後景の池との対比、またそこから生じる遠近感は、どこか浮世絵の構図を思わせます。

高橋由一「芝浦夕陽」1877年 金刀比羅宮

一方で風景画においてもリアルな表現を求めている点は変わりません。「洲崎」での船の仕掛けの透き通る様には目を見張るものがあります。また暗い闇に煌煌とともる鵜飼の篝火を描いた「鵜飼図」なども独特です。

結果的に静物画において由一は才能を最も効果的に示したのかもしれませんが、風景画においても部分部分、そうした側面を見ることができました。

そしてその静物画です。ここではちらし表紙を飾る「鮭」が別バージョンの2点を従え、ようは3点並んで展示されています。

高橋由一「鮭」1878年頃 山形美術館寄託

一番右は通称、伊勢屋の鮭、現在は山形美術館の寄託として知られる一枚です。切り取った身の部分は何やらジューシーで、その旨味すら伝わってくるような感覚を与えられます。

中央は目玉、芸大美術館所蔵で重要文化財の指定を受けている「鮭」です。

高橋由一「鮭」1877年頃 重要文化財 東京藝術大学

3点中最大のサイズということもあってか、その姿は実に堂々としていますが、切り身の部分の描写はやや硬めで、乾いた鱗の質感表現など、細かな部分に目が向きます。

高橋由一「鮭図」1879-80年 笠間日動美術館

一番右は笠間日動美術館からやってきた作品です。身が最も大きく切り落されている上、頭の部分はかなり黒く、他2点とは明らかに印象が異なりました。

それにしても静物のセクションでいささか残念なのは、「鮭」と並び由一の傑作として名高い「豆腐」が東京会場には出品されないことです。(巡回先の京都会場では展示。会場別出品リスト。)

余計な話かもしれませんが、鮭の切り身ばかり食べているとむせてしまうように、ここは口直し、また箸休めとしても豆腐があればと思いました。

ラストは由一が当時の山形県令、三島通庸の委嘱を受けて描いた栃木、福島、山形など、主に東北各地の風景です。

高橋由一「山形市街図」1881-82年 山形県

三島はこれらの地域で土木工事を指揮していましたが、完成、もしくは工事中の橋やトンネル、それに道路などを由一に記録させました。

写生帖や下絵など、かなり作品があります。いずれも時に各地域の植生にまで目の届いた繊細なスケッチばかりです。油画表現に邁進した由一の別の軌跡、制作を知ることが出来ました。

チラシにも記された「和製油画」とも呼ばれる由一の濃厚な絵画を紹介する本展、質と量を鑑みても、おそらくは数十年に一度のスケールと言えるのではないでしょうか。

なお会場は思いの他に賑わっていました。この後、6月10日にはEテレの日曜美術館の本編での特集も控えています。

「真に迫れり~近代洋画の開拓者・高橋由一~」@NHK Eテレ *6月10日(日)9:00~(再放送:6/17 20:00~)

ひょっとすると会期末に向けてさらに混雑してくるかもしれません。

「高橋由一/古田亮/中公新書」

「高橋由一/古田亮/中公新書」6月24日まで開催されています。おすすめします。

【巡回予定】

山形美術館 7月20日~8月26日

京都国立近代美術館 9月7日~10月21日

「近代洋画の開拓者 高橋由一」 東京藝術大学大学美術館

会期:4月28日(土)~6月24日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |