都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

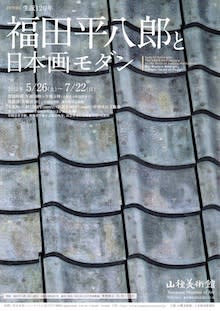

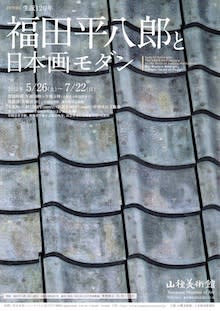

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館

山種美術館

「福田平八郎と日本画モダン」

5/26-7/22

山種美術館で開催中の「福田平八郎と日本画モダン」のプレスプレビューに参加してきました。

一面の瓦に滴り落ちる雨粒の軌跡、湿り気すら立ち上がる「雨」こそ、日本画家・福田平八郎の傑作として知られる一枚であることは言うまでもありません。

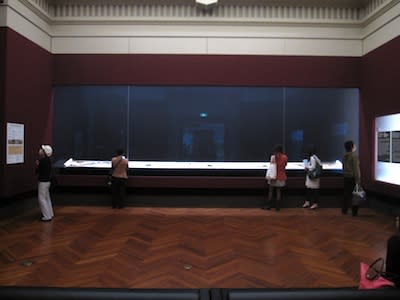

展示室風景

この平八郎を中心に、単純化された構図、効果的なトリミングなど、言わば「日本画モダン」と呼ぶべきスタイルを持つ画家を紹介する展覧会が山種美術館で始まりました。

私自身、平八郎というと2007年の京都国立近代美術館の回顧展に接して以来、かけがえのない画家の一人となりましたが、まずは東京でこうした平八郎の展示が行われることだけでも感無量でした。

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章 福田平八郎

第2章 日本画モダン

琳派へのオマージュ

主題の再解釈

大胆なトリミング、斬新なアングル

構図の妙

風景のデザイン化

冒頭は平八郎一色です。「筍」にはじまる山種美術館のコレクションはもとより、京近美、京市美などからやって来た平八郎作品、約20点が一堂に会しています。

まず目を引くのが画業初期の「桃と女」です。

奥、右側:福田平八郎「桃と女」1916年(大正5年) 絹本・彩色 山種美術館

豊かに実る桃を持つ女性が二人、木の前で微笑む光景が描かれていますが、一見何ら変哲のないようでも、やや濃厚な顔の表現などは、いわゆる京都画壇の雰囲気を良く残しているのではないでしょうか。

実はこの作品、文展に出品して落選してしまったという曰く付きのものですが、所蔵の山種美術館でも1995年以来、十数年ぶりの展示となったそうです。

ちなみに本展では同館所蔵の平八郎作品が全て出品されています。この見慣れない「桃と女」を含め、改めて同館の「蔵の深さ」を伺い知れる展示と言えるかもしれません。

濃厚さという点において、一つの頂点と言うべきなのが、お馴染みの「牡丹」ではないでしょうか。

左:福田平八郎「牡丹」1924年(大正13年) 絹本・彩色 山種美術館

裏彩色の技法を用いたせいか、どこか妖しげな光をたたえたこの作品は、強い陰影の表現を含め、劉生や御舟にも連なる大正期の「デロリ」を画風を見ることが出来ます。

またこの作品は平八郎が中国の宋元画、特に元時代の牡丹の絵画を京博で見て描いたのではないかという指摘もあるそうです。

中期以降のシンプルな構図をとる作品群とは似ても似つかないこの香しき牡丹の妖気、改めて堪能出来ました。

福田平八郎「花菖蒲」1934年(昭和9年) 絹本・彩色 京都国立近代美術館 *前期展示(5/26~6/24)

さて一転、平八郎は瞬く間にこうした表現を卒業し、いわゆる平八郎様式、そして日本画モダンと呼ばれるシンプルでかつ斬新な作品を次々と生み出していきます。

その最大の成果が「漣」(前期)に他なりません。

福田平八郎「漣」1932年(昭和7年) 絹本・彩色 大阪市立近代美術館建設準備室 *前期展示(5/26~6/24)

彼は鮎をたくさん描いたことでも知られるように、釣りを大変好み、頻繁に琵琶湖へと足を運んで湖面を見つめていました。

銀地の上に揺れる群青の線、ただそれだけにも関わらず、さも水面を撫でる光を表したように見える作品ですが、実は本作、単に平八郎が湖面を見て描いたのではなく、写真の引用があったのではないかという意見もあります。

その写真とは平八郎とも親交のあった植物、動物写真家の岡本東洋の写真で、何と琵琶湖を撮影した写真を平八郎に手渡していたというエピソードも残っているそうです。

また作品の下地にも要注目です。この深みのある銀の煌めき、実はとある偶然的な仕掛けによって生み出されています。

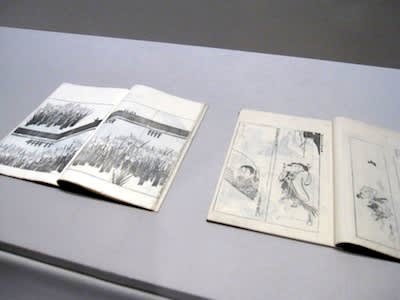

参考資料:「箔見本」 大阪市立近代美術館建設準備室

展示ではその部分に関しても資料で解説しています。是非ともその秘密をお見逃しなきようご注意下さい。

さて後半、第2章「日本画モダン」こそ、この展覧会の核心であると言えるかもしれません。

と言うのも、ここには良くありがちな単に同時代の画家を展示しているのではなく、あくまでも平八郎に影響を与え、また逆に画風を受け継ぎ、さらには変容させた画家たちが紹介されているのです。

俵屋宗達、本阿弥光悦「四季草花下絵和歌短冊帖」17世紀前半(江戸初期) 紙本・金銀泥 山種美術館

初めの宗達と光琳の「四季草花下絵和歌短冊帖」は、狭い縦長の短冊での図柄の展開というトリミング効果を挙げるまでもなく、平八郎の琳派的な志向との関連を裏付けています。

福田平八郎「芥子花」1940年(昭和15年頃) 紙本・彩色 山種美術館

一方、菊を数本のみ取り出して描いた青邨の「菊」は平八郎の「芥子花」を、それに芋の茎と葉をクローズアップした神泉の「芋図」は、同じく平八郎の「青柿」のセンスを受け継いでいるのではないでしょうか。

徳岡神泉「芋図」1943年(昭和18年) 絹本・彩色 東京国立近代美術館 *前期展示(5/26~6/24)

また面白いのは平八郎の斬新でかつモダンな構図を思わせる牧進の「寒庭聖雪」です。

画面の下部のみに雀とカタバミを配し、上部の広い余白には大胆にも雪の結晶の模様を描いています。

ラストは平八郎の殆ど唯一の弟子と呼ばれる正井和行です。

正井和行「流水」1975年(昭和50年)、「庭」1971年(昭和46年) 紙本・彩色

二点、「庭」と「流水」が展示されていますが、いわゆるカラリストとしての平八郎の性格こそ受け継いでいないものの、白や淡いブルーで広がる景色には、どこか平八郎的な単純化された構図の妙味を感じてなりません。

さて関連の情報です。山種美術館では本展にあわせ、これまでにはなかった様々な企画を行っています。

「福田平八郎と日本画モダン」関連動画の配信を開始しました。

第一部:山下裕二が語る「福田平八郎の魅力」(聞き手:山崎妙子)(9分)

第二部:特別対談 山下裕二×鈴木芳雄(12分)

「福田平八郎と日本画モダン」特設対談ページ

「福田平八郎と日本画モダン」展フォトコンテスト 応募:Facebookページ

フォトコンテストは会期末(7/22まで)までの受付、またFacebookに限らず、郵送、メールでも応募可能です。また同館の公式ツイッター(@yamatanemuseum)では何と山崎館長自ら作品の解説などをつぶやかれています。こちらも要フォローです。

展示室風景

また会期中、一部作品については展示替えがあります。 詳細は下記リンク先、出品リストをご覧ください。

「福田平八郎と日本画モダン」展出品作品リスト(PDF)

前期:5/26~6/24 後期:6/26~7/22

図録のテキストにも記載されていましたが、同館顧問の山下裕二先生が十代の頃、初めて美術展で購入したのが、1975年に京都国立近代美術館で行われた福田平八郎展の「雨」をモチーフとした図録だったそうです。

福田平八郎「雨」1953年(昭和28年) 紙本・彩色 東京国立近代美術館 *後期展示(6/26~7/22)

その「雨」に感動した山下先生は次に「漣」にカッコ良さを感じ、以来平八郎に強い思いを持ち続けました。

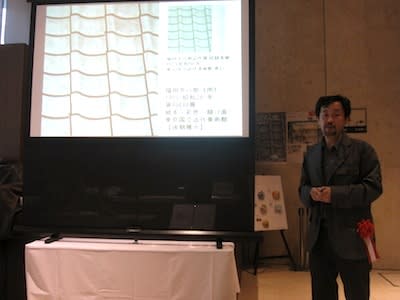

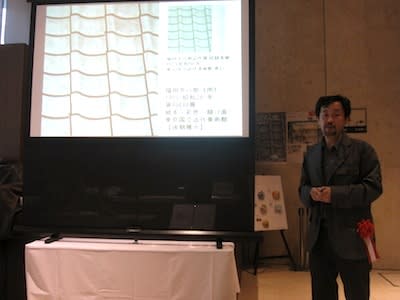

プレス内覧時にスライド解説を行う山種美術館顧問の山下裕二先生

そもそも「日本画モダン」という用語自体、平八郎のスタイルを表すために作られた造語ですが、本展はそのような山下先生の約40年越しの平八郎への熱い想いを一つの形として結実させたものだと言えるのではないでしょうか。

特製和菓子「華の王」と「さざなみ」

平八郎に始まり、影響を受けた「日本画モダン」の画家たちを比較、最後には弟子で締める展開、非常に説得力がありました。

*関連エントリ

「福田平八郎と日本画モダン」展でフォトコンテスト開催!(コンテストについてまとめてあります。)

根津美術館と山種美術館を結ぶ「美術館通り」が開通!(徒歩約15分弱にて行き来出来ます。)

7月22日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:5月26日(土)~7月22日(日)

休館:月曜日(但し7/16は開館、翌火曜日は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「福田平八郎と日本画モダン」

5/26-7/22

山種美術館で開催中の「福田平八郎と日本画モダン」のプレスプレビューに参加してきました。

一面の瓦に滴り落ちる雨粒の軌跡、湿り気すら立ち上がる「雨」こそ、日本画家・福田平八郎の傑作として知られる一枚であることは言うまでもありません。

展示室風景

この平八郎を中心に、単純化された構図、効果的なトリミングなど、言わば「日本画モダン」と呼ぶべきスタイルを持つ画家を紹介する展覧会が山種美術館で始まりました。

私自身、平八郎というと2007年の京都国立近代美術館の回顧展に接して以来、かけがえのない画家の一人となりましたが、まずは東京でこうした平八郎の展示が行われることだけでも感無量でした。

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章 福田平八郎

第2章 日本画モダン

琳派へのオマージュ

主題の再解釈

大胆なトリミング、斬新なアングル

構図の妙

風景のデザイン化

冒頭は平八郎一色です。「筍」にはじまる山種美術館のコレクションはもとより、京近美、京市美などからやって来た平八郎作品、約20点が一堂に会しています。

まず目を引くのが画業初期の「桃と女」です。

奥、右側:福田平八郎「桃と女」1916年(大正5年) 絹本・彩色 山種美術館

豊かに実る桃を持つ女性が二人、木の前で微笑む光景が描かれていますが、一見何ら変哲のないようでも、やや濃厚な顔の表現などは、いわゆる京都画壇の雰囲気を良く残しているのではないでしょうか。

実はこの作品、文展に出品して落選してしまったという曰く付きのものですが、所蔵の山種美術館でも1995年以来、十数年ぶりの展示となったそうです。

ちなみに本展では同館所蔵の平八郎作品が全て出品されています。この見慣れない「桃と女」を含め、改めて同館の「蔵の深さ」を伺い知れる展示と言えるかもしれません。

濃厚さという点において、一つの頂点と言うべきなのが、お馴染みの「牡丹」ではないでしょうか。

左:福田平八郎「牡丹」1924年(大正13年) 絹本・彩色 山種美術館

裏彩色の技法を用いたせいか、どこか妖しげな光をたたえたこの作品は、強い陰影の表現を含め、劉生や御舟にも連なる大正期の「デロリ」を画風を見ることが出来ます。

またこの作品は平八郎が中国の宋元画、特に元時代の牡丹の絵画を京博で見て描いたのではないかという指摘もあるそうです。

中期以降のシンプルな構図をとる作品群とは似ても似つかないこの香しき牡丹の妖気、改めて堪能出来ました。

福田平八郎「花菖蒲」1934年(昭和9年) 絹本・彩色 京都国立近代美術館 *前期展示(5/26~6/24)

さて一転、平八郎は瞬く間にこうした表現を卒業し、いわゆる平八郎様式、そして日本画モダンと呼ばれるシンプルでかつ斬新な作品を次々と生み出していきます。

その最大の成果が「漣」(前期)に他なりません。

福田平八郎「漣」1932年(昭和7年) 絹本・彩色 大阪市立近代美術館建設準備室 *前期展示(5/26~6/24)

彼は鮎をたくさん描いたことでも知られるように、釣りを大変好み、頻繁に琵琶湖へと足を運んで湖面を見つめていました。

銀地の上に揺れる群青の線、ただそれだけにも関わらず、さも水面を撫でる光を表したように見える作品ですが、実は本作、単に平八郎が湖面を見て描いたのではなく、写真の引用があったのではないかという意見もあります。

その写真とは平八郎とも親交のあった植物、動物写真家の岡本東洋の写真で、何と琵琶湖を撮影した写真を平八郎に手渡していたというエピソードも残っているそうです。

また作品の下地にも要注目です。この深みのある銀の煌めき、実はとある偶然的な仕掛けによって生み出されています。

参考資料:「箔見本」 大阪市立近代美術館建設準備室

展示ではその部分に関しても資料で解説しています。是非ともその秘密をお見逃しなきようご注意下さい。

さて後半、第2章「日本画モダン」こそ、この展覧会の核心であると言えるかもしれません。

と言うのも、ここには良くありがちな単に同時代の画家を展示しているのではなく、あくまでも平八郎に影響を与え、また逆に画風を受け継ぎ、さらには変容させた画家たちが紹介されているのです。

俵屋宗達、本阿弥光悦「四季草花下絵和歌短冊帖」17世紀前半(江戸初期) 紙本・金銀泥 山種美術館

初めの宗達と光琳の「四季草花下絵和歌短冊帖」は、狭い縦長の短冊での図柄の展開というトリミング効果を挙げるまでもなく、平八郎の琳派的な志向との関連を裏付けています。

福田平八郎「芥子花」1940年(昭和15年頃) 紙本・彩色 山種美術館

一方、菊を数本のみ取り出して描いた青邨の「菊」は平八郎の「芥子花」を、それに芋の茎と葉をクローズアップした神泉の「芋図」は、同じく平八郎の「青柿」のセンスを受け継いでいるのではないでしょうか。

徳岡神泉「芋図」1943年(昭和18年) 絹本・彩色 東京国立近代美術館 *前期展示(5/26~6/24)

また面白いのは平八郎の斬新でかつモダンな構図を思わせる牧進の「寒庭聖雪」です。

画面の下部のみに雀とカタバミを配し、上部の広い余白には大胆にも雪の結晶の模様を描いています。

ラストは平八郎の殆ど唯一の弟子と呼ばれる正井和行です。

正井和行「流水」1975年(昭和50年)、「庭」1971年(昭和46年) 紙本・彩色

二点、「庭」と「流水」が展示されていますが、いわゆるカラリストとしての平八郎の性格こそ受け継いでいないものの、白や淡いブルーで広がる景色には、どこか平八郎的な単純化された構図の妙味を感じてなりません。

さて関連の情報です。山種美術館では本展にあわせ、これまでにはなかった様々な企画を行っています。

「福田平八郎と日本画モダン」関連動画の配信を開始しました。

第一部:山下裕二が語る「福田平八郎の魅力」(聞き手:山崎妙子)(9分)

第二部:特別対談 山下裕二×鈴木芳雄(12分)

「福田平八郎と日本画モダン」特設対談ページ

「福田平八郎と日本画モダン」展フォトコンテスト 応募:Facebookページ

フォトコンテストは会期末(7/22まで)までの受付、またFacebookに限らず、郵送、メールでも応募可能です。また同館の公式ツイッター(@yamatanemuseum)では何と山崎館長自ら作品の解説などをつぶやかれています。こちらも要フォローです。

展示室風景

また会期中、一部作品については展示替えがあります。 詳細は下記リンク先、出品リストをご覧ください。

「福田平八郎と日本画モダン」展出品作品リスト(PDF)

前期:5/26~6/24 後期:6/26~7/22

図録のテキストにも記載されていましたが、同館顧問の山下裕二先生が十代の頃、初めて美術展で購入したのが、1975年に京都国立近代美術館で行われた福田平八郎展の「雨」をモチーフとした図録だったそうです。

福田平八郎「雨」1953年(昭和28年) 紙本・彩色 東京国立近代美術館 *後期展示(6/26~7/22)

その「雨」に感動した山下先生は次に「漣」にカッコ良さを感じ、以来平八郎に強い思いを持ち続けました。

プレス内覧時にスライド解説を行う山種美術館顧問の山下裕二先生

そもそも「日本画モダン」という用語自体、平八郎のスタイルを表すために作られた造語ですが、本展はそのような山下先生の約40年越しの平八郎への熱い想いを一つの形として結実させたものだと言えるのではないでしょうか。

特製和菓子「華の王」と「さざなみ」

平八郎に始まり、影響を受けた「日本画モダン」の画家たちを比較、最後には弟子で締める展開、非常に説得力がありました。

*関連エントリ

「福田平八郎と日本画モダン」展でフォトコンテスト開催!(コンテストについてまとめてあります。)

根津美術館と山種美術館を結ぶ「美術館通り」が開通!(徒歩約15分弱にて行き来出来ます。)

7月22日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:5月26日(土)~7月22日(日)

休館:月曜日(但し7/16は開館、翌火曜日は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

根津美術館と山種美術館を結ぶ「青山美術館通り」が開通!

日本・東洋の古美術品で定評のある根津美術館と、近代日本画では国内随一コレクションを誇る山種美術館。

前者は港区南青山、後者は渋谷区広尾、また最寄り駅もそれぞれ表参道駅と恵比寿駅と、一見かなり離れているように思えますが、実は両美術館の距離は約1キロ程度に過ぎません。

これまでは両美術館をともにスムーズ結ぶ道路がなかっただけに、あまり「ハシゴ」することはなかったかもしれませんが、この3月、六本木通りと骨董通りを結ぶ道路、通称「青山美術館通り」が開通し、道一本で行き来することが可能になりました。

「補助第5号線(南青山地区)交通開放!」(東京都) 案内図(PDF)

正式名称は都道補助第5号線です。詳細は都の上記リンク先報道資料にも出ていますが、こういうのは実際に行くのが一番。ということで先日私も根津→山種と歩いてみることにしました。

起点は根津美術館、おおよそ表参道駅から骨董通りを歩いて約5分ほど。現在はKORIN展の熱気も静まり、次回展の「中世人の花会と茶会」展(6/2~7/16)の準備のため、休館中です。

進むは美術館を正面に向いた右手側、ちょうど上の写真の方角です。ここで時計をセットして、並木道の整備された歩道をのんびり歩きます。

そういえば岡本太郎記念館もこの近くにありました。

さて2~3分ほど歩くとはじめの大きな交差点が見えてきます。今まではここで行き止まり。つまりこの先の直進方向が、今回新たに開通した部分というわけなのです。

開通箇所は約150メートル、一段と広い歩道が緩やかな左カーブを描いています。

すると約1~2分で開通部分の終点、上に首都高3号線が走る六本木通りとの交差点、「南青山7丁目」に到達しました。

この交差点、今歩いて来た左側の歩道には歩行者用の信号がありません。と言うわけで一度右側に渡り、さらに向きを変えて前方の歩道を渡る必要があります。

そしてさらに真っすぐです。ここからはアップダウンがありますが、ひたすら山種を目指して前へ前へと進みます。

一つ目の交差点、「東4丁目」が見えてきました。

山種美術館は向かって道路の左手にあるので、早めに反対側に渡っておきましょう。

その後も道なりに進んでさらに真っすぐ、今度は若干の上り坂です。住所はいつの間に青山から広尾へと変わっていました。

広尾3丁目に到着。そうです、こここそ渋谷駅から都バス(日赤医療センター前行)で山種へ向かう際の最寄バス停のある交差点です。と思ってバス停の方を見ると、ちょうどバスが信号待ちで停車中でした。

ここまで来ればもう山種も目と鼻の先。黄色で目立つ「山種美術館100メートル先」の看板も登場しました。

余談ですが前からこのお米屋さんがちょっと気になっていました。

それはともかくずんずん進みましょう。あと50メートルです。

無事に山種美術館に到着。根津美術館から私の足で約15分ほど、ただこうして写真を撮りながらの移動だったので、実際はもっと早く着くかもしれません。

ちなみにiPhoneのアプリで計測したところ、移動の際に消費したカロリーは80カロリーでした。超・お手軽なウォーキングです。

開催中の展覧会は「福田平八郎と日本画モダン」展。実はこの日プレス内覧に参加してきましたので、その様子も近日中にまとめたいと思います。(追記:下記リンク先にまとめました。)

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館

ちなみに山種美術館から恵比寿駅へは緩やかな下り坂で約10分ほどです。根津美術館との「ハシゴ」を考えると、全体的になだらかな下りの多い「表参道→5分→根津美術館→15分弱→山種美術館→10分→恵比寿駅」というコースがベストかもしれません。

またこの「青山美術館通り」、根津美術館から乃木坂方向へも繋がっています。乃木坂といえばもちろん国立新美術館。実は以前、この通りを使って国立新美から根津美まで歩いたことがありましたが、こちらものんびり散歩がてらで約15分弱ほどでした。

さらに目を向ければ六本木、ミッドタウンのサントリー美術館、そして六本木ヒルズの森美術館も視野に入ります。

ということで、この「美術館通り」の全通で、「森美術館・サントリー美術館」(六本木)→3~5分→「国立新美術館」(乃木坂)→15分弱→「根津美術館」(青山・表参道)→15分弱→「山種美術館」(広尾・恵比寿)と結ばれたというわけでした。

さすがに全部「ハシゴ」するのは大変かもしれませんが、歩いて行けると分かれば組み合わせは自由。美術館巡りの選択肢がさらに拡大されたと言えそうです。是非お試し下さい。

前者は港区南青山、後者は渋谷区広尾、また最寄り駅もそれぞれ表参道駅と恵比寿駅と、一見かなり離れているように思えますが、実は両美術館の距離は約1キロ程度に過ぎません。

これまでは両美術館をともにスムーズ結ぶ道路がなかっただけに、あまり「ハシゴ」することはなかったかもしれませんが、この3月、六本木通りと骨董通りを結ぶ道路、通称「青山美術館通り」が開通し、道一本で行き来することが可能になりました。

「補助第5号線(南青山地区)交通開放!」(東京都) 案内図(PDF)

正式名称は都道補助第5号線です。詳細は都の上記リンク先報道資料にも出ていますが、こういうのは実際に行くのが一番。ということで先日私も根津→山種と歩いてみることにしました。

起点は根津美術館、おおよそ表参道駅から骨董通りを歩いて約5分ほど。現在はKORIN展の熱気も静まり、次回展の「中世人の花会と茶会」展(6/2~7/16)の準備のため、休館中です。

進むは美術館を正面に向いた右手側、ちょうど上の写真の方角です。ここで時計をセットして、並木道の整備された歩道をのんびり歩きます。

そういえば岡本太郎記念館もこの近くにありました。

さて2~3分ほど歩くとはじめの大きな交差点が見えてきます。今まではここで行き止まり。つまりこの先の直進方向が、今回新たに開通した部分というわけなのです。

開通箇所は約150メートル、一段と広い歩道が緩やかな左カーブを描いています。

すると約1~2分で開通部分の終点、上に首都高3号線が走る六本木通りとの交差点、「南青山7丁目」に到達しました。

この交差点、今歩いて来た左側の歩道には歩行者用の信号がありません。と言うわけで一度右側に渡り、さらに向きを変えて前方の歩道を渡る必要があります。

そしてさらに真っすぐです。ここからはアップダウンがありますが、ひたすら山種を目指して前へ前へと進みます。

一つ目の交差点、「東4丁目」が見えてきました。

山種美術館は向かって道路の左手にあるので、早めに反対側に渡っておきましょう。

その後も道なりに進んでさらに真っすぐ、今度は若干の上り坂です。住所はいつの間に青山から広尾へと変わっていました。

広尾3丁目に到着。そうです、こここそ渋谷駅から都バス(日赤医療センター前行)で山種へ向かう際の最寄バス停のある交差点です。と思ってバス停の方を見ると、ちょうどバスが信号待ちで停車中でした。

ここまで来ればもう山種も目と鼻の先。黄色で目立つ「山種美術館100メートル先」の看板も登場しました。

余談ですが前からこのお米屋さんがちょっと気になっていました。

それはともかくずんずん進みましょう。あと50メートルです。

無事に山種美術館に到着。根津美術館から私の足で約15分ほど、ただこうして写真を撮りながらの移動だったので、実際はもっと早く着くかもしれません。

ちなみにiPhoneのアプリで計測したところ、移動の際に消費したカロリーは80カロリーでした。超・お手軽なウォーキングです。

開催中の展覧会は「福田平八郎と日本画モダン」展。実はこの日プレス内覧に参加してきましたので、その様子も近日中にまとめたいと思います。(追記:下記リンク先にまとめました。)

「福田平八郎と日本画モダン」 山種美術館

ちなみに山種美術館から恵比寿駅へは緩やかな下り坂で約10分ほどです。根津美術館との「ハシゴ」を考えると、全体的になだらかな下りの多い「表参道→5分→根津美術館→15分弱→山種美術館→10分→恵比寿駅」というコースがベストかもしれません。

またこの「青山美術館通り」、根津美術館から乃木坂方向へも繋がっています。乃木坂といえばもちろん国立新美術館。実は以前、この通りを使って国立新美から根津美まで歩いたことがありましたが、こちらものんびり散歩がてらで約15分弱ほどでした。

さらに目を向ければ六本木、ミッドタウンのサントリー美術館、そして六本木ヒルズの森美術館も視野に入ります。

ということで、この「美術館通り」の全通で、「森美術館・サントリー美術館」(六本木)→3~5分→「国立新美術館」(乃木坂)→15分弱→「根津美術館」(青山・表参道)→15分弱→「山種美術館」(広尾・恵比寿)と結ばれたというわけでした。

「美術館通り」各美術館の展示開催情報

国立新美術館

「セザンヌ パリとプロヴァンス」(~6/11) *拙ブログでの感想

「大エルミタージュ美術館展」(~7/16) *拙ブログでの感想

根津美術館

「コレクション展 中世人の花会と茶会」(6/2~7/16)

山種美術館

「特別展 生誕120年 福田平八郎と日本画モダン」(~7/22)

国立新美術館

「セザンヌ パリとプロヴァンス」(~6/11) *拙ブログでの感想

「大エルミタージュ美術館展」(~7/16) *拙ブログでの感想

根津美術館

「コレクション展 中世人の花会と茶会」(6/2~7/16)

山種美術館

「特別展 生誕120年 福田平八郎と日本画モダン」(~7/22)

さすがに全部「ハシゴ」するのは大変かもしれませんが、歩いて行けると分かれば組み合わせは自由。美術館巡りの選択肢がさらに拡大されたと言えそうです。是非お試し下さい。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「呼吸する環礁:モルディブ・日本現代美術展 帰国展」 スパイラルガーデン

スパイラルガーデン

「呼吸する環礁(アトール):モルディブ・日本現代美術展 帰国展」

5/24-6/3

スパイラルガーデンで開催中の「呼吸する環礁(アトール):モルディブ・日本現代美術展 帰国展」へ行ってきました。

スリランカ南西、インド洋に浮かぶ島国のモルディブ共和国。アトールと呼ばれる珊瑚礁を囲む国としても知られていますが、今そのモルディブの主に自然と文化をテーマにした現代アートの展示が行われています。

アリ・ニシャン(ミルゼロ)

出品作家は以下の通りです。

狩野哲郎、荒神明香、田口行弘、中谷芙二子、藤森照信、淀川テクニック、Afu (Afzal Shaafiu Hasan)、Ali Nishan (Millzero)

さて重要なのは現地での滞在制作です。日本人アーティストは現地で様々なリサーチを行い、その滞在の経験を作品に活かしました。

だからこその帰国展です。実は本展はモルディブの首都マレの国立美術館で開催されましたが、それが大変な好評を博したということもあり、こうした日本展も実現したというわけでした。

淀川テクニック「さざれ魚」2012年

さて滞在制作という観点からもまず印象深いのは、淀川テクニックによる「さざれ魚」です。現地マレにて拾ったペットボトルなどのゴミをこのような魚の姿に象っています。

藤森照信「Human Nest,Maldives」2012年

また建築家の藤森照信はモルディブでの展覧会のために、「Human Nest,Maldives」と名付けた小屋、キャプションの言葉を借りれば「巣」を現地の人の手を借りて作り上げました。

田口行弘「MAGU」2012年

そして田口行弘はマレのイスラム教徒の女性の纏う布に着目し、インスタレーションとして展示しています。その色とりどりの布地が吊るされた様子を見ていると、どこかモルディブの街をイメージ出来るのではないでしょうか。

ちなみにこの田口はマレで撮影したアニメーション作品も出品していますが、淀川テクニックや藤森も、現地での制作の様子を映像で紹介しています。これは嬉しい試みでした。

それにしても圧巻なのはお馴染みの吹き抜け空間で展示された荒神明香の「Fenn Fashala Lens」です。

荒神明香「Fenn Fashala Lens」(部分)2012年

テーマはモルディブの海です。無数の円いアクリルレンズが吊るされ、それがさざ波のように広がり、美しい水面を描いています。

荒神明香「Fenn Fashala Lens」(全体)2012年

水面の向こうに沈む魚、そして彼方に建つ小屋、この景色こそモルディブの原風景と言えるのかもしれません。

モルディブは今、世界的な海面上昇のあおりを受け、国土の喪失の危機を迎えているそうです。海に囲まれた日本だからこその何らかの手助け、アートに限らず、もっと身近に引き寄せて考える一つの機会になるのではないでしょうか。

6月3日まで開催されています。なお入場は無料でした。

「呼吸する環礁(アトール):モルディブ・日本現代美術展 帰国展」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:5月24日(木)~6月3日(日)

休館:無休

時間:11:00~20:00

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口前。

「呼吸する環礁(アトール):モルディブ・日本現代美術展 帰国展」

5/24-6/3

スパイラルガーデンで開催中の「呼吸する環礁(アトール):モルディブ・日本現代美術展 帰国展」へ行ってきました。

スリランカ南西、インド洋に浮かぶ島国のモルディブ共和国。アトールと呼ばれる珊瑚礁を囲む国としても知られていますが、今そのモルディブの主に自然と文化をテーマにした現代アートの展示が行われています。

アリ・ニシャン(ミルゼロ)

出品作家は以下の通りです。

狩野哲郎、荒神明香、田口行弘、中谷芙二子、藤森照信、淀川テクニック、Afu (Afzal Shaafiu Hasan)、Ali Nishan (Millzero)

さて重要なのは現地での滞在制作です。日本人アーティストは現地で様々なリサーチを行い、その滞在の経験を作品に活かしました。

だからこその帰国展です。実は本展はモルディブの首都マレの国立美術館で開催されましたが、それが大変な好評を博したということもあり、こうした日本展も実現したというわけでした。

淀川テクニック「さざれ魚」2012年

さて滞在制作という観点からもまず印象深いのは、淀川テクニックによる「さざれ魚」です。現地マレにて拾ったペットボトルなどのゴミをこのような魚の姿に象っています。

藤森照信「Human Nest,Maldives」2012年

また建築家の藤森照信はモルディブでの展覧会のために、「Human Nest,Maldives」と名付けた小屋、キャプションの言葉を借りれば「巣」を現地の人の手を借りて作り上げました。

田口行弘「MAGU」2012年

そして田口行弘はマレのイスラム教徒の女性の纏う布に着目し、インスタレーションとして展示しています。その色とりどりの布地が吊るされた様子を見ていると、どこかモルディブの街をイメージ出来るのではないでしょうか。

ちなみにこの田口はマレで撮影したアニメーション作品も出品していますが、淀川テクニックや藤森も、現地での制作の様子を映像で紹介しています。これは嬉しい試みでした。

それにしても圧巻なのはお馴染みの吹き抜け空間で展示された荒神明香の「Fenn Fashala Lens」です。

荒神明香「Fenn Fashala Lens」(部分)2012年

テーマはモルディブの海です。無数の円いアクリルレンズが吊るされ、それがさざ波のように広がり、美しい水面を描いています。

荒神明香「Fenn Fashala Lens」(全体)2012年

水面の向こうに沈む魚、そして彼方に建つ小屋、この景色こそモルディブの原風景と言えるのかもしれません。

モルディブは今、世界的な海面上昇のあおりを受け、国土の喪失の危機を迎えているそうです。海に囲まれた日本だからこその何らかの手助け、アートに限らず、もっと身近に引き寄せて考える一つの機会になるのではないでしょうか。

6月3日まで開催されています。なお入場は無料でした。

「呼吸する環礁(アトール):モルディブ・日本現代美術展 帰国展」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:5月24日(木)~6月3日(日)

休館:無休

時間:11:00~20:00

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口前。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「日本橋~描かれたランドマークの400年~」 江戸東京博物館

江戸東京博物館

「日本橋~描かれたランドマークの400年~」

5/26~7/16

江戸東京博物館で開催中の「日本橋~描かれたランドマークの400年~」のプレスプレビューに参加してきました。

まさに日本の中心、全国道路網の始点としても知られる江戸・東京の日本橋。

「東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景」 歌川広重 天保(1830~43)中頃 江戸東京博物館

初めて架橋されたのが1603年、つまり今から約400年前のことですが、その江戸から昭和へと至る長い歴史を浮世絵の他、資料などで辿る展覧会が江戸東京博物館で始まりました。

第1章 都市・江戸の橋

第2章 日本橋を描く~江戸城、富士山、魚河岸と~

第3章 文明開化と日本橋

第4章 石で造られた日本橋

始まりはまさに日本の起点、街道始まりとして描かれた日本橋の様々な絵図です。

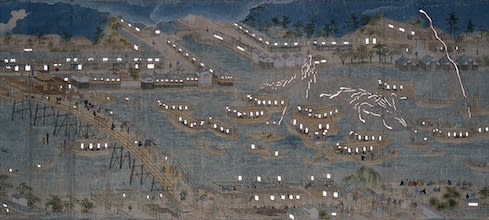

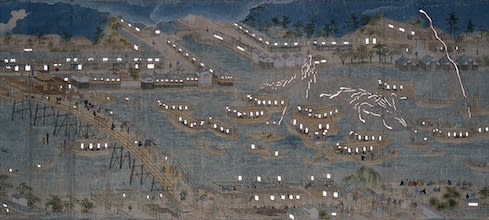

ここでいきなり本展の目玉が登場します。それがこの暗がりの展示室に置かれた「隅田川風物図巻」です。

「隅田川風物絵巻」展示室風景

日本橋川から隅田川に合流し、浅草方向へと至る川の様子が、何と全長10メートルの長大な図巻に描かれていますが、ともかくも見るべきは夜景の表現に他なりません。

「隅田川風物絵巻 両国橋部分」 筆者不詳 江戸中期・18世紀中頃 江戸東京博物館

というのも実はこの絵巻、一部を切り抜き、薄い紙を張り合わせることで、裏から光を当てるとその部分が輝くという「影からくり絵」と呼ばれる細工が施されています。そしてそれを今回は特殊な照明効果によって再現しているわけなのです。

「隅田川風物絵巻 両国橋部分・夜景」 筆者不詳 江戸中期・18世紀中頃 江戸東京博物館

隅田川といえば花火、夜空に光り輝く大輪の花も鮮やかに浮かび上がります。まさに百聞は一見にしかずです。また描写自体もかなり細かく、それこそ江戸の賑わいと情緒を存分に楽しむことが出来ます。昼と夜のドラマテックな対比に見惚れました。

さて一言に江戸時代の日本橋を描いた絵図といえども、その表現は思いの外に多様です。

第2章「日本橋を描く~江戸城、富士山、魚河岸と~」展示室風景

江戸時代、日本橋を描く際には主に三点、江戸城、富士山、そして魚河岸のモチーフと組み合わせることが好まれていました。

「冨嶽三十六景 江戸日本橋」 葛飾北斎 天保2~4年(1831~3)頃 江戸東京博物館

展示ではそうした日本橋の言わば「三様態」を広重、北斎らの浮世絵などで丹念に紹介しています。

言い忘れましたが、展示の主役を張るのはこうした浮世絵の数々です。実は本展は全て江戸東京博物館の館蔵品で構成されていますが、浮世絵ファンとしても見るべき点の多い展覧会と言えるのではないでしょうか。

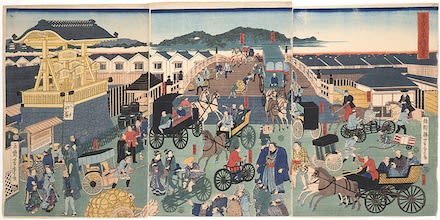

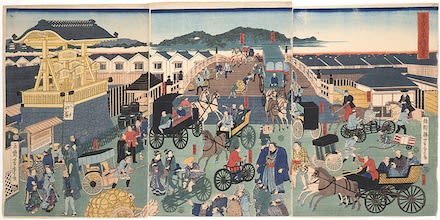

さて明治維新を迎えると一変、日本橋もいわゆる近代化の波が押し寄せていきます。

「東京日本橋風景」 歌川芳虎 明治3年(1870) 江戸東京博物館

行き交う人々の洋装はもちろん、人力車に鉄道馬車などと、当然ながら作品中にもこれまでにはなかったモチーフが登場します。

「人力車」 明治期

今でこそ観光地で人気の人力車が日本橋発祥であったことをご存知でしょうか。会場では実際に明治時代に使われていた人力車も展示されていました。

最後は石造りの日本橋です。江戸時代の日本橋はもちろん木製でしたが、明治44年に架け直され、今へと続く石造りの橋へと生まれ変わりました。

「日本橋(夜明)」 川瀬巴水 昭和15年(1940) 江戸東京博物館

在りし日の日本橋を伝える作品として一推しなのが川瀬巴水の「日本橋(夜明け)」です。

橋こそ100年前と同じものの、今は上に高速道路が被さっていますが、まだそれがなかった頃の橋の全景です。美しい空色、そして巴水ブルーの水面、また堂々たる欄干の描写など、巴水ファンの私としては何度見ても心ひかれます。ここは見入りました。

さて展覧会会場を出た後、ショップの前に超・重要なサプライズ企画展示が待ち構えているのを忘れてはなりません。

実は本展にあわせ、画家の山口晃さんが日本橋をモチーフとした木版画を制作しています。それがこうして展示されているわけです。

「新東都名所 東海道中 日本橋改」 山口晃 2012年

意外なことに山口さんが木版を手がけられたのは初めてです。またショップでは限定150部で木版作品も販売されています。

「新東都名所 東海道中 日本橋改」を前に解説を行う山口晃さん

橋の上の高速道路の上にあえてもう一つ、江戸時代の日本橋風の太鼓橋を架けるというこの仕掛け、山口さんならではの機知に富んだ作品だと言えるのではないでしょうか。また「新東都名所」のシリーズ化計画もあるそうです。「出口の先に山口晃さん。」を合い言葉に、是非ともお見逃しなきようご注意ください。

展覧会グッズ、ギボちゃん。

江戸博公式マスコットのギボちゃん(@edohakugibochan)がキャプションの至る所に登場しています。このギボちゃんこそ日本橋の欄干の擬宝珠をイメージしたものですが、言うまでもなく常設にも江戸時代の橋の半分が実物大で復元されています。日本橋展を見た後に改めて常設の日本橋を渡るというのも楽しいかもしれません。

「日本橋展」会場内での林家三平、国分佐智子ご夫妻。本展の音声ガイドを担当されています。

誰しもが知る日本橋、しかしながら意外と細かには知らないその歴史を丁寧にひも解く好企画でした。

7月16日まで開催されています。

「日本橋~描かれたランドマークの400年~」 江戸東京博物館

会期:5月26日(土)~7月16日(月・祝)

休館:月曜日(但し7/16は開館)

時間:9:30~17:30 *土曜日は19:30まで。

場所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「日本橋~描かれたランドマークの400年~」

5/26~7/16

江戸東京博物館で開催中の「日本橋~描かれたランドマークの400年~」のプレスプレビューに参加してきました。

まさに日本の中心、全国道路網の始点としても知られる江戸・東京の日本橋。

「東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景」 歌川広重 天保(1830~43)中頃 江戸東京博物館

初めて架橋されたのが1603年、つまり今から約400年前のことですが、その江戸から昭和へと至る長い歴史を浮世絵の他、資料などで辿る展覧会が江戸東京博物館で始まりました。

第1章 都市・江戸の橋

第2章 日本橋を描く~江戸城、富士山、魚河岸と~

第3章 文明開化と日本橋

第4章 石で造られた日本橋

始まりはまさに日本の起点、街道始まりとして描かれた日本橋の様々な絵図です。

ここでいきなり本展の目玉が登場します。それがこの暗がりの展示室に置かれた「隅田川風物図巻」です。

「隅田川風物絵巻」展示室風景

日本橋川から隅田川に合流し、浅草方向へと至る川の様子が、何と全長10メートルの長大な図巻に描かれていますが、ともかくも見るべきは夜景の表現に他なりません。

「隅田川風物絵巻 両国橋部分」 筆者不詳 江戸中期・18世紀中頃 江戸東京博物館

というのも実はこの絵巻、一部を切り抜き、薄い紙を張り合わせることで、裏から光を当てるとその部分が輝くという「影からくり絵」と呼ばれる細工が施されています。そしてそれを今回は特殊な照明効果によって再現しているわけなのです。

「隅田川風物絵巻 両国橋部分・夜景」 筆者不詳 江戸中期・18世紀中頃 江戸東京博物館

隅田川といえば花火、夜空に光り輝く大輪の花も鮮やかに浮かび上がります。まさに百聞は一見にしかずです。また描写自体もかなり細かく、それこそ江戸の賑わいと情緒を存分に楽しむことが出来ます。昼と夜のドラマテックな対比に見惚れました。

さて一言に江戸時代の日本橋を描いた絵図といえども、その表現は思いの外に多様です。

第2章「日本橋を描く~江戸城、富士山、魚河岸と~」展示室風景

江戸時代、日本橋を描く際には主に三点、江戸城、富士山、そして魚河岸のモチーフと組み合わせることが好まれていました。

「冨嶽三十六景 江戸日本橋」 葛飾北斎 天保2~4年(1831~3)頃 江戸東京博物館

展示ではそうした日本橋の言わば「三様態」を広重、北斎らの浮世絵などで丹念に紹介しています。

言い忘れましたが、展示の主役を張るのはこうした浮世絵の数々です。実は本展は全て江戸東京博物館の館蔵品で構成されていますが、浮世絵ファンとしても見るべき点の多い展覧会と言えるのではないでしょうか。

さて明治維新を迎えると一変、日本橋もいわゆる近代化の波が押し寄せていきます。

「東京日本橋風景」 歌川芳虎 明治3年(1870) 江戸東京博物館

行き交う人々の洋装はもちろん、人力車に鉄道馬車などと、当然ながら作品中にもこれまでにはなかったモチーフが登場します。

「人力車」 明治期

今でこそ観光地で人気の人力車が日本橋発祥であったことをご存知でしょうか。会場では実際に明治時代に使われていた人力車も展示されていました。

最後は石造りの日本橋です。江戸時代の日本橋はもちろん木製でしたが、明治44年に架け直され、今へと続く石造りの橋へと生まれ変わりました。

「日本橋(夜明)」 川瀬巴水 昭和15年(1940) 江戸東京博物館

在りし日の日本橋を伝える作品として一推しなのが川瀬巴水の「日本橋(夜明け)」です。

橋こそ100年前と同じものの、今は上に高速道路が被さっていますが、まだそれがなかった頃の橋の全景です。美しい空色、そして巴水ブルーの水面、また堂々たる欄干の描写など、巴水ファンの私としては何度見ても心ひかれます。ここは見入りました。

さて展覧会会場を出た後、ショップの前に超・重要なサプライズ企画展示が待ち構えているのを忘れてはなりません。

実は本展にあわせ、画家の山口晃さんが日本橋をモチーフとした木版画を制作しています。それがこうして展示されているわけです。

「新東都名所 東海道中 日本橋改」 山口晃 2012年

意外なことに山口さんが木版を手がけられたのは初めてです。またショップでは限定150部で木版作品も販売されています。

「新東都名所 東海道中 日本橋改」を前に解説を行う山口晃さん

橋の上の高速道路の上にあえてもう一つ、江戸時代の日本橋風の太鼓橋を架けるというこの仕掛け、山口さんならではの機知に富んだ作品だと言えるのではないでしょうか。また「新東都名所」のシリーズ化計画もあるそうです。「出口の先に山口晃さん。」を合い言葉に、是非ともお見逃しなきようご注意ください。

展覧会グッズ、ギボちゃん。

江戸博公式マスコットのギボちゃん(@edohakugibochan)がキャプションの至る所に登場しています。このギボちゃんこそ日本橋の欄干の擬宝珠をイメージしたものですが、言うまでもなく常設にも江戸時代の橋の半分が実物大で復元されています。日本橋展を見た後に改めて常設の日本橋を渡るというのも楽しいかもしれません。

「日本橋展」会場内での林家三平、国分佐智子ご夫妻。本展の音声ガイドを担当されています。

誰しもが知る日本橋、しかしながら意外と細かには知らないその歴史を丁寧にひも解く好企画でした。

7月16日まで開催されています。

「日本橋~描かれたランドマークの400年~」 江戸東京博物館

会期:5月26日(土)~7月16日(月・祝)

休館:月曜日(但し7/16は開館)

時間:9:30~17:30 *土曜日は19:30まで。

場所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「毛利悠子 サーカス」 東京都現代美術館 ブルームバーグ・パヴィリオン

東京都現代美術館 ブルームバーグ・パヴィリオン

「第6弾 毛利悠子 サーカス」

5/19~6/17

東京都現代美術館ブルームバーグ・パヴィリオンで開催中の「毛利悠子 サーカス」へ行ってきました。

昨年10月末よりMOT敷地内のパヴィリオンにて進行中の若手アーティストの展示、もしくはパフォーマンスを紹介する「ブルームバーグ・パヴィリオン・プロジェクト」。

既に5組のアーティストがプロジェクトを終えたところですが、5月から約一ヶ月間、機械仕掛けのインスタレーションを手がける毛利悠子の展示が始まっています。

さて機械仕掛けと一言にいえども、その素材は多種多様です。

真っ白なパヴィリオン内にはそれこそ布から扇風機、また傘にスプーン、そしてハタキやランプ、それに物差しや磁石などが一見、無造作に置かれています。

しかしながらそれを組み合わせ、回転、また運動を加えることで、全体として有機的な繋がりを生み出させるのが毛利の制作の核心に他なりません。

素材のモチーフは「円」です。物差しは磁石を文字盤に見立てて円を描き、傘も同様にくるくると回転していきます。

またハタキがそれこそ生き物のように突如、バタバタと動く点も見逃せません。回路を経由してあちこちで素材自体のさながらパフォーマンスが行われています。まさにその意外性のある動き、また時にアクロバットなまでの行為こそが、「サーカス」でもあるというわけでした。

会場は都現美敷地内、パブリック・プラザのパヴィリオンです。若手建築家、平田晃久デザインの建物そのものもまた魅力的ではないでしょうか。

なお現在、この夏にパヴィリオンで展示可能なプランの公募が行われています。

MOTブルームバーグ・パヴィリオン プロジェクト〈公募展〉作品展示部門

どのような作家が選ばれ、また展示が行われるのでしょうか。こちらにも注目です。

6月17日までの開催です。入場は無料でした。

「ブルームバーグ・パヴィリオン・プロジェクト 第6弾 毛利悠子 サーカス」 東京都現代美術館 ブルームバーグ・パヴィリオン

会期:5月19日(土)~6月17日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~18:00

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

「第6弾 毛利悠子 サーカス」

5/19~6/17

東京都現代美術館ブルームバーグ・パヴィリオンで開催中の「毛利悠子 サーカス」へ行ってきました。

昨年10月末よりMOT敷地内のパヴィリオンにて進行中の若手アーティストの展示、もしくはパフォーマンスを紹介する「ブルームバーグ・パヴィリオン・プロジェクト」。

既に5組のアーティストがプロジェクトを終えたところですが、5月から約一ヶ月間、機械仕掛けのインスタレーションを手がける毛利悠子の展示が始まっています。

さて機械仕掛けと一言にいえども、その素材は多種多様です。

真っ白なパヴィリオン内にはそれこそ布から扇風機、また傘にスプーン、そしてハタキやランプ、それに物差しや磁石などが一見、無造作に置かれています。

しかしながらそれを組み合わせ、回転、また運動を加えることで、全体として有機的な繋がりを生み出させるのが毛利の制作の核心に他なりません。

素材のモチーフは「円」です。物差しは磁石を文字盤に見立てて円を描き、傘も同様にくるくると回転していきます。

またハタキがそれこそ生き物のように突如、バタバタと動く点も見逃せません。回路を経由してあちこちで素材自体のさながらパフォーマンスが行われています。まさにその意外性のある動き、また時にアクロバットなまでの行為こそが、「サーカス」でもあるというわけでした。

会場は都現美敷地内、パブリック・プラザのパヴィリオンです。若手建築家、平田晃久デザインの建物そのものもまた魅力的ではないでしょうか。

なお現在、この夏にパヴィリオンで展示可能なプランの公募が行われています。

MOTブルームバーグ・パヴィリオン プロジェクト〈公募展〉作品展示部門

どのような作家が選ばれ、また展示が行われるのでしょうか。こちらにも注目です。

6月17日までの開催です。入場は無料でした。

「ブルームバーグ・パヴィリオン・プロジェクト 第6弾 毛利悠子 サーカス」 東京都現代美術館 ブルームバーグ・パヴィリオン

会期:5月19日(土)~6月17日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~18:00

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「Ceramic/Figurative 北川宏人・林茂樹・日野田崇」 日本橋高島屋美術画廊X

日本橋高島屋美術画廊X

「Ceramic/Figurative 北川宏人・林茂樹・日野田崇」

5/16-6/4

日本橋高島屋美術画廊Xで開催中の「Ceramic/Figurative 北川宏人・林茂樹・日野田崇」へ行ってきました。

今春、新宿高島屋の美術画廊で開催された展示の巡回です。ご覧になられた方も多いかもしれません。

テーマはタイトルの如くCeramic、ようは陶です。その素材を駆使して多様な表現を展開する三名の作家が紹介されていました。

出品作家

北川宏人(1967~)

林茂樹(1972~)

日野田崇(1968~)

さてともかく印象的だったのは、会場最奥部にあった北川宏人の「聖域」と呼ばれる作品です。

遠目からでは何やらステージのような台の上に、口を開けてこちらを脅すかのように立つ獣が並んでいる姿を見て取れますが、近づくと思わぬモチーフが引用されていることが分かりました。

それは未曾有の原子力事故を起こした福島第一原子力発電所の建屋に他なりません。

何度も報道などで目にしたあのボロボロになった建屋を模した台の上に、その獣のような像が立っているわけです。

北川によるとこれらは原発事故の「怒り」と「絶望」を妖怪人間ベムに投影して作ったとのことでしたが、確かにその魔物の姿からは、何ともいい難い断末魔の叫びが発せられているように感じてなりませんでした。

なお一階エントランスには、本展の出品作家の作品が各一点ずつ展示されています。

私が出向いた先週末の確認なので、今あるかどうか不明ですが、こちらもお見逃しなきようご注意下さい。

ちなみにここでの北川の作品はお馴染みのSF的でスリムな人物像でした。

日本橋タカシマヤBlog「アッと@ART」で展示風景や内容が掲載されています。

「Ceramic/Figurative 北川 宏人 林 茂樹 日比野 崇 ただいま開催中です!!」(アッと@ART)

6月4日までの開催です。

「Ceramic/Figurative 北川宏人・林茂樹・日野田崇」 日本橋高島屋 美術画廊X

会期:5月16日(水)~6月4日(月)

休廊:会期中無休。

時間:10:00~20:00

住所:中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋6階

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

「Ceramic/Figurative 北川宏人・林茂樹・日野田崇」

5/16-6/4

日本橋高島屋美術画廊Xで開催中の「Ceramic/Figurative 北川宏人・林茂樹・日野田崇」へ行ってきました。

今春、新宿高島屋の美術画廊で開催された展示の巡回です。ご覧になられた方も多いかもしれません。

テーマはタイトルの如くCeramic、ようは陶です。その素材を駆使して多様な表現を展開する三名の作家が紹介されていました。

出品作家

北川宏人(1967~)

林茂樹(1972~)

日野田崇(1968~)

さてともかく印象的だったのは、会場最奥部にあった北川宏人の「聖域」と呼ばれる作品です。

遠目からでは何やらステージのような台の上に、口を開けてこちらを脅すかのように立つ獣が並んでいる姿を見て取れますが、近づくと思わぬモチーフが引用されていることが分かりました。

それは未曾有の原子力事故を起こした福島第一原子力発電所の建屋に他なりません。

何度も報道などで目にしたあのボロボロになった建屋を模した台の上に、その獣のような像が立っているわけです。

北川によるとこれらは原発事故の「怒り」と「絶望」を妖怪人間ベムに投影して作ったとのことでしたが、確かにその魔物の姿からは、何ともいい難い断末魔の叫びが発せられているように感じてなりませんでした。

なお一階エントランスには、本展の出品作家の作品が各一点ずつ展示されています。

私が出向いた先週末の確認なので、今あるかどうか不明ですが、こちらもお見逃しなきようご注意下さい。

ちなみにここでの北川の作品はお馴染みのSF的でスリムな人物像でした。

日本橋タカシマヤBlog「アッと@ART」で展示風景や内容が掲載されています。

「Ceramic/Figurative 北川 宏人 林 茂樹 日比野 崇 ただいま開催中です!!」(アッと@ART)

6月4日までの開催です。

「Ceramic/Figurative 北川宏人・林茂樹・日野田崇」 日本橋高島屋 美術画廊X

会期:5月16日(水)~6月4日(月)

休廊:会期中無休。

時間:10:00~20:00

住所:中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋6階

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」 DIC川村記念美術館

DIC川村記念美術館

「フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」

4/28-7/22

DIC川村記念美術館で開催中の「フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」へ行ってきました。

古今東西、多くの芸術家たちの手によって描かれてきた花のモチーフ、今それにスポットを当てた展覧会が川村記念美術館で行われています。

当然ながら花とは言えども百花繚乱、それこそ様々な花があるのと同じように、絵画においても多種多様な表現を見ることが出来ます。

本展ではそのような花の絵画上における諸相を9つのキーワードにまとめています。構成は以下の通りでした。

1.画家たちの花園

2.POP GARDEN

3.フローラの言い分:花の女神の表象をめぐる断章

4.仮想コレクターF氏の部屋:花の静物画の変遷をたどる

5.生きている花々

6.野中ユリ:夢の地表へ

7.杉浦非水:眼の記録、百花の図譜

8.FLOWERSCAPES

9.有元利夫:天空に花びら舞う

冒頭は王道、モネからはじまります。

クロード・モネ「ジヴェルニーの草原」1890年 福島県立美術館(展示期間:4月28日~6月10日)

常設でもお馴染みのモネの「睡蓮」が改めて美しい作品であるのには感心しましたが、ここで主役なのは埼近美から現在、損保ジャパンへ回顧展が巡回中のシダネルかもしれません。

シダネルは計3点ほど出ていますが、中でも木立に囲まれ、バラのアーチの建物から明かりの漏れる「薔薇と藤のある家」と、森の中のピクニックの様子を描いた「森の小憩、ジェルブロワ」に見惚れた方も多いのではないでしょうか。

とりわけ後者ではタッチ、その色面がモザイク画のように広がっている点も見逃せません。また薔薇の画家シダネルらしく、作中にさり気なく一輪の薔薇の花があしらわれていたのポイントでした。

さてこうした印象派や象徴派の画家から一転、アーチをくぐり抜けて開ける「POP GARDEN」です。

アンディ・ウォーホル「花」1970年 DIC川村記念美術館

ここでは文字通りアメリカのポップアートの大家であるウォーホルの「花」連作10点とリキテンスタインの「日本風の橋のある睡蓮」が対峙しています。

半ば一つのアイコンと化した両作の花も、この文脈に沿って見ると思いの外に艶やかにうつるのではないでしょうか。この対比、見事でした。

さて今回上記章立てを見ても明らかなように、決して総花的に花をまとめた展覧会ではありません。

一つの試みとして面白いのが4つめのセクション、「仮想コレクターF氏の部屋」です。花を描いたものの中でも特に多い静物画のみをズラリと12~13点、あえて作品の前に画家名を表示しない形で展示しています。

ヴィクトリア・デュブール「花」制作年不詳 国立西洋美術館

ようは鑑賞者は作品そのものの花と向き合い、その魅力を探っていくわけです。また随所にある呼びかけ風のキャプションにも要注目です。似たような花の静物画の比較、一方で時代へ変化するその様態が、何やら謎解き的な流れで楽しめました。

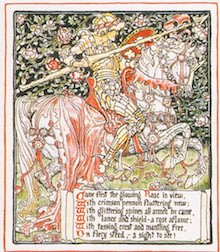

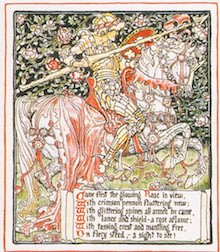

練馬区美の鹿島茂コレクション展を思い出した方も多いかもしれません。挿絵の花の画家からはグランヴィルとウォルター・クレインが紹介されています。

ウォルター・クレイン「夏の女王、あるいは百合と薔薇の騎馬試合」1891年 町田市立国際版画美術館

またグランヴィルは花と妖精を組み合わせた作品などでもよく知られていますが、同じような寓話的世界を今度はコラージュを用いて示したのが野中ユリでした。

ちなみに野中は澁澤や瀧口の著書の装幀などを多く手がけたことでも知られています。一度そちらも当たってみたいものです。

杉浦非水「非水百花譜」より「あぢさい」 1920-1922年 宇都宮美術館

展覧会中盤、杉浦非水の「非水百花譜」は花の美しさを素直に伝えてくれます。杉浦というと大正のポスターデザインの分野で大きな業績を残しましたが、まさかこのような軽妙でかつ精緻な花のデッサンを描いていたとは知りませんでした。

そして展覧会の言わばハイライトとなるのが、洋の東西、また時代を問わずに花の画家を並べた8番目のセクション、「フラワースケープ」です。

高島野十郎「百合とヴァイオリン」1921-26年頃 目黒区美術館

ここではルノワール、ローランサン、ボーシャンから岡鹿之助、高島野十郎、岸田劉生などの花にまつわる作品、約20点強が出品されています。

まず面白いのが劉生作2点、椿貞雄作1点の計3点の肖像画を並べた展示です。

何故に花の展示で肖像画と思ってしまうかもしれませんが、実はいずれもの作品のモデルも花を持ってポーズをとっています。肖像を花の有無から見る視点はなかなか新鮮味があるのではないでしょうか。

またいかにも川村の展示らしく、西洋と日本、また近代と現代がない交ぜになっている点も大きな特徴ですが、素朴派のボーシャンにはじまり岡鹿之助、さらにオキーフから東松照明の並ぶ一角は、不思議なほどに違和感がありませんでした。花を介しての意外な作品同士の邂逅も大きな見どころと言えそうです。

最後は庭園美の回顧展の記憶もあたらしい有元利夫で締めくくります。三番町小川美術館から出品された計12点の作品が一堂に会していました。

有元利夫「春」1979年 三番町小川美術館

有元作品には花びらや花束が多数登場します。また作品の壁画を思わせる古色を帯びた色合いしかり、全体として宗教画風の静謐な雰囲気も魅力ではないでしょうか。ここはその余韻に浸りました。

さて関連の講演会の情報です。

「花」にまつわる展覧会を担当した学芸員三氏によるトークショーです。異色のメンバーでの興味深いお話が聞けるのではないでしょうか。

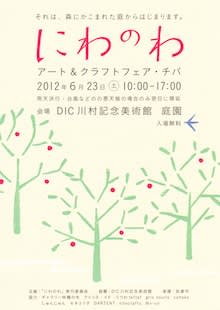

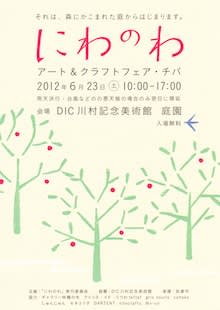

また少し先ですが、6月下旬には千葉に因んだ作家、約50名によるアート&クラフトのマーケット、「にわのわ」が開催されます。

県内で営業しているカフェや商店なども20店集まり、手作りメニューを提供する企画もあるそうです。詳しくは詳細リリース(PDF)をご覧ください。

さて川村記念美術館といえば広大なお庭も見逃せません。私が出向いた先日はちょうどツツジの後、紫陽花の前だったからか、お花はあまり咲いていませんでしたが、それでも散策路奥のスイレンがちらほら花を広げていました。

花の開花情報については同館のWEBサイト、「最近の自然散策路」でもこまめに発信されています。

途中、一部作品については展示替えがあります。(出品リスト)

7月22日までの開催です。

「FLOWERSCAPES フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」 DIC川村記念美術館

会期:4月28日(土)~7月22日(日)

休館:月曜日。

時間:9:30~17:00(入館は16時半まで)

住所:千葉県佐倉市坂戸631

交通:京成線京成佐倉駅、JR線佐倉駅下車。それぞれ南口より無料送迎バスにて30分と20分。東京駅八重洲北口より高速バス「マイタウン・ダイレクトバス佐倉ICルート」にて約1時間。(一日一往復)

「フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」

4/28-7/22

DIC川村記念美術館で開催中の「フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」へ行ってきました。

古今東西、多くの芸術家たちの手によって描かれてきた花のモチーフ、今それにスポットを当てた展覧会が川村記念美術館で行われています。

当然ながら花とは言えども百花繚乱、それこそ様々な花があるのと同じように、絵画においても多種多様な表現を見ることが出来ます。

本展ではそのような花の絵画上における諸相を9つのキーワードにまとめています。構成は以下の通りでした。

1.画家たちの花園

2.POP GARDEN

3.フローラの言い分:花の女神の表象をめぐる断章

4.仮想コレクターF氏の部屋:花の静物画の変遷をたどる

5.生きている花々

6.野中ユリ:夢の地表へ

7.杉浦非水:眼の記録、百花の図譜

8.FLOWERSCAPES

9.有元利夫:天空に花びら舞う

冒頭は王道、モネからはじまります。

クロード・モネ「ジヴェルニーの草原」1890年 福島県立美術館(展示期間:4月28日~6月10日)

常設でもお馴染みのモネの「睡蓮」が改めて美しい作品であるのには感心しましたが、ここで主役なのは埼近美から現在、損保ジャパンへ回顧展が巡回中のシダネルかもしれません。

シダネルは計3点ほど出ていますが、中でも木立に囲まれ、バラのアーチの建物から明かりの漏れる「薔薇と藤のある家」と、森の中のピクニックの様子を描いた「森の小憩、ジェルブロワ」に見惚れた方も多いのではないでしょうか。

とりわけ後者ではタッチ、その色面がモザイク画のように広がっている点も見逃せません。また薔薇の画家シダネルらしく、作中にさり気なく一輪の薔薇の花があしらわれていたのポイントでした。

さてこうした印象派や象徴派の画家から一転、アーチをくぐり抜けて開ける「POP GARDEN」です。

アンディ・ウォーホル「花」1970年 DIC川村記念美術館

ここでは文字通りアメリカのポップアートの大家であるウォーホルの「花」連作10点とリキテンスタインの「日本風の橋のある睡蓮」が対峙しています。

半ば一つのアイコンと化した両作の花も、この文脈に沿って見ると思いの外に艶やかにうつるのではないでしょうか。この対比、見事でした。

さて今回上記章立てを見ても明らかなように、決して総花的に花をまとめた展覧会ではありません。

一つの試みとして面白いのが4つめのセクション、「仮想コレクターF氏の部屋」です。花を描いたものの中でも特に多い静物画のみをズラリと12~13点、あえて作品の前に画家名を表示しない形で展示しています。

ヴィクトリア・デュブール「花」制作年不詳 国立西洋美術館

ようは鑑賞者は作品そのものの花と向き合い、その魅力を探っていくわけです。また随所にある呼びかけ風のキャプションにも要注目です。似たような花の静物画の比較、一方で時代へ変化するその様態が、何やら謎解き的な流れで楽しめました。

練馬区美の鹿島茂コレクション展を思い出した方も多いかもしれません。挿絵の花の画家からはグランヴィルとウォルター・クレインが紹介されています。

ウォルター・クレイン「夏の女王、あるいは百合と薔薇の騎馬試合」1891年 町田市立国際版画美術館

またグランヴィルは花と妖精を組み合わせた作品などでもよく知られていますが、同じような寓話的世界を今度はコラージュを用いて示したのが野中ユリでした。

ちなみに野中は澁澤や瀧口の著書の装幀などを多く手がけたことでも知られています。一度そちらも当たってみたいものです。

杉浦非水「非水百花譜」より「あぢさい」 1920-1922年 宇都宮美術館

展覧会中盤、杉浦非水の「非水百花譜」は花の美しさを素直に伝えてくれます。杉浦というと大正のポスターデザインの分野で大きな業績を残しましたが、まさかこのような軽妙でかつ精緻な花のデッサンを描いていたとは知りませんでした。

そして展覧会の言わばハイライトとなるのが、洋の東西、また時代を問わずに花の画家を並べた8番目のセクション、「フラワースケープ」です。

高島野十郎「百合とヴァイオリン」1921-26年頃 目黒区美術館

ここではルノワール、ローランサン、ボーシャンから岡鹿之助、高島野十郎、岸田劉生などの花にまつわる作品、約20点強が出品されています。

まず面白いのが劉生作2点、椿貞雄作1点の計3点の肖像画を並べた展示です。

何故に花の展示で肖像画と思ってしまうかもしれませんが、実はいずれもの作品のモデルも花を持ってポーズをとっています。肖像を花の有無から見る視点はなかなか新鮮味があるのではないでしょうか。

またいかにも川村の展示らしく、西洋と日本、また近代と現代がない交ぜになっている点も大きな特徴ですが、素朴派のボーシャンにはじまり岡鹿之助、さらにオキーフから東松照明の並ぶ一角は、不思議なほどに違和感がありませんでした。花を介しての意外な作品同士の邂逅も大きな見どころと言えそうです。

最後は庭園美の回顧展の記憶もあたらしい有元利夫で締めくくります。三番町小川美術館から出品された計12点の作品が一堂に会していました。

有元利夫「春」1979年 三番町小川美術館

有元作品には花びらや花束が多数登場します。また作品の壁画を思わせる古色を帯びた色合いしかり、全体として宗教画風の静謐な雰囲気も魅力ではないでしょうか。ここはその余韻に浸りました。

さて関連の講演会の情報です。

「花の展覧会のつくり方」

6月2日(土)14:00~16:00

芦田彩葵(熊本市現代美術館)

冨田康子(横須賀美術館)

宮澤政男(Bunkamuraザ・ミュージアム)

定員60名|当日12:00より美術館受付で整理券配布。

聴講無料(入館券が必要です)

6月2日(土)14:00~16:00

芦田彩葵(熊本市現代美術館)

冨田康子(横須賀美術館)

宮澤政男(Bunkamuraザ・ミュージアム)

定員60名|当日12:00より美術館受付で整理券配布。

聴講無料(入館券が必要です)

「花」にまつわる展覧会を担当した学芸員三氏によるトークショーです。異色のメンバーでの興味深いお話が聞けるのではないでしょうか。

また少し先ですが、6月下旬には千葉に因んだ作家、約50名によるアート&クラフトのマーケット、「にわのわ」が開催されます。

県内で営業しているカフェや商店なども20店集まり、手作りメニューを提供する企画もあるそうです。詳しくは詳細リリース(PDF)をご覧ください。

さて川村記念美術館といえば広大なお庭も見逃せません。私が出向いた先日はちょうどツツジの後、紫陽花の前だったからか、お花はあまり咲いていませんでしたが、それでも散策路奥のスイレンがちらほら花を広げていました。

花の開花情報については同館のWEBサイト、「最近の自然散策路」でもこまめに発信されています。

途中、一部作品については展示替えがあります。(出品リスト)

7月22日までの開催です。

「FLOWERSCAPES フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」 DIC川村記念美術館

会期:4月28日(土)~7月22日(日)

休館:月曜日。

時間:9:30~17:00(入館は16時半まで)

住所:千葉県佐倉市坂戸631

交通:京成線京成佐倉駅、JR線佐倉駅下車。それぞれ南口より無料送迎バスにて30分と20分。東京駅八重洲北口より高速バス「マイタウン・ダイレクトバス佐倉ICルート」にて約1時間。(一日一往復)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

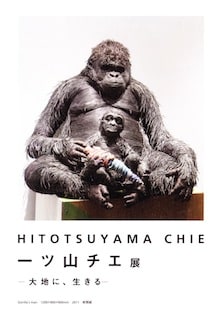

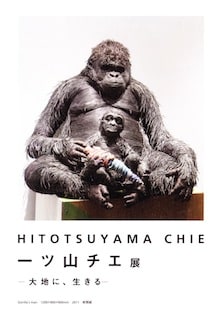

「一ツ山チエ:大地に、生きる」 LIXILギャラリー

LIXILギャラリー

「一ツ山チエ:大地に、生きる」

5/2-5/29

LIXILギャラリーで開催中の一ツ山チエ個展、「大地に、生きる」へ行ってきました。

上記DMでも強い生命感を放つゴリラの親子、一体何物かと思う方も多いかもしれません。

当然ながらこれは本物のゴリラを写した写真でも、また着ぐるみ的なものでもなく、何と全て新聞紙と紙紐のみで作られたほぼ等身大の作品そのものです。

というわけで会場でもご覧の通り、紙紐による動物のオブジェがこれ見よがしと展開されていました。

今回のモチーフはバイソンとのことですが、ともかくは地を這って、また闊歩するその迫力に圧倒されるのではないでしょうか。また近づくことで初めて開けてくる紙紐の表面の生々しい質感も強烈でした。

また単に動物のみを作るのではなく、彼らを取り巻く大自然をも紙で表現している点も見逃せません。

何やら悪魔的な様相を思わせるバイソンの群れ、思わずぎょっとしながらも、見入ってしまいました。

なお作家の一ツ山はこうした動物の他、花や人間も紙紐で制作しているそうです。そちらも拝見出来ればと思いました。

5月29日まで開催されています。

「一ツ山チエ:大地に、生きる」 LIXILギャラリー

会期:5月2日(水)~5月29日(火)

休廊:日・祝

時間:10:00~18:00

住所:中央区京橋3-6-18 LIXIL:GINZA2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分。

「一ツ山チエ:大地に、生きる」

5/2-5/29

LIXILギャラリーで開催中の一ツ山チエ個展、「大地に、生きる」へ行ってきました。

上記DMでも強い生命感を放つゴリラの親子、一体何物かと思う方も多いかもしれません。

当然ながらこれは本物のゴリラを写した写真でも、また着ぐるみ的なものでもなく、何と全て新聞紙と紙紐のみで作られたほぼ等身大の作品そのものです。

というわけで会場でもご覧の通り、紙紐による動物のオブジェがこれ見よがしと展開されていました。

今回のモチーフはバイソンとのことですが、ともかくは地を這って、また闊歩するその迫力に圧倒されるのではないでしょうか。また近づくことで初めて開けてくる紙紐の表面の生々しい質感も強烈でした。

また単に動物のみを作るのではなく、彼らを取り巻く大自然をも紙で表現している点も見逃せません。

何やら悪魔的な様相を思わせるバイソンの群れ、思わずぎょっとしながらも、見入ってしまいました。

なお作家の一ツ山はこうした動物の他、花や人間も紙紐で制作しているそうです。そちらも拝見出来ればと思いました。

5月29日まで開催されています。

「一ツ山チエ:大地に、生きる」 LIXILギャラリー

会期:5月2日(水)~5月29日(火)

休廊:日・祝

時間:10:00~18:00

住所:中央区京橋3-6-18 LIXIL:GINZA2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

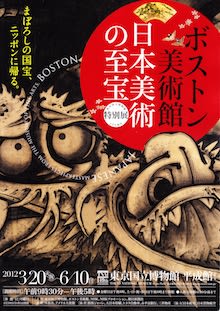

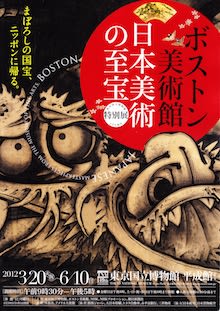

尾形光琳「松島図屏風」(ボストン美術館 日本美術の至宝展)

昨日、5/19のテレビ東京「美の巨人たち」にて放映のあった尾形光琳の「松島図屏風」。

今、東京国立博物館で開催中の「ボストン美術館 日本美術の至宝」展に展示されています。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館(プレス内覧の様子をまとめてあります。)

元となるのはもちろん宗達の「松島図屏風」ですが、そちらは現在、アメリカのフリーア美術館で門外不出として取り扱われているため、残念ながら日本で実物を見ることは叶いません。

「松島図屏風」六曲一隻 尾形光琳 江戸時代・18世紀前半 ボストン美術館

宗達は六曲一双、金地の大画面の中へ荒波を受けて立つ岩と浜の松を描きましたが、光琳はその右隻に似た光景を、六曲一隻の中画面に表現しました。

番組でも紹介されていましたが、本作はかのフェノロサが直接大名家より購入した作品です。そのためか海外における琳派受容の先駆的存在とも知られてきました。

「松島図屏風」尾形光琳 江戸時代・18世紀前半 ボストン美術館

Photograph 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

一方でこの松島図屏風は問題作です。というのも全体に補筆が多く、とりわけ群青や緑青はほぼ後から塗られ、さらには落款も後から入れたとされていることから、光琳自筆なのかという議論も行われています。

またその加筆部分を除くと酒井抱一の「光琳百図」により近くなるという指摘もあるそうです。

もちろんそこに造形美、例えば得意とする半円型のシャープな曲線美を多用した岩の描写など、光琳画ならではの魅力があるのも事実です。

ちなみに光琳はこの松島のモチーフで計4点の作品を残しています。さらに空間を狭めた二曲一隻の「松島図屏風」(大英博物館蔵)もよく知られた作品と言えるかもしれません。

なおこちらも同じく番組で言及がありましたが、そもそも宗達画由来の「荒磯屏風」と呼ばれていた本作を「松島図屏風」と名付けたのは抱一です。例の光琳顕彰の際にそう命名したわけですが、以来、この作品の名称として定着しました。

「芥子図屏風」宗達派 江戸時代・17世紀中頃 ボストン美術館

かつての東博大琳派展の際にも出品がなかったこともあり、国内では東近美のRIMPA展以来、久々のお披露目となりました。

左:「水禽・竹雀図」宗達派 江戸時代・17世紀 ボストン美術館

尾形光琳の「松島図屏風」は「ボストン美術館 日本美術の至宝」展で6月10日まで展示されています。

*お知らせ*

ボストン美術館 日本美術の至宝展のチケットが手元に5枚ほどあります。先着順で一枚ずつ差し上げますので、ご入用の方はharold1234アットマークgoo.jpまでご連絡下さい。

予定枚数に達したため終了しました。ご連絡ありがとうございました。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館

会期:3月20日(火)~6月10日(日)

休館:月曜日。但し4月30日(月・休)は開館。

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) *毎週金曜日は20時、土・日・祝・休日は18時まで開館。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

今、東京国立博物館で開催中の「ボストン美術館 日本美術の至宝」展に展示されています。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館(プレス内覧の様子をまとめてあります。)

元となるのはもちろん宗達の「松島図屏風」ですが、そちらは現在、アメリカのフリーア美術館で門外不出として取り扱われているため、残念ながら日本で実物を見ることは叶いません。

「松島図屏風」六曲一隻 尾形光琳 江戸時代・18世紀前半 ボストン美術館

宗達は六曲一双、金地の大画面の中へ荒波を受けて立つ岩と浜の松を描きましたが、光琳はその右隻に似た光景を、六曲一隻の中画面に表現しました。

番組でも紹介されていましたが、本作はかのフェノロサが直接大名家より購入した作品です。そのためか海外における琳派受容の先駆的存在とも知られてきました。

「松島図屏風」尾形光琳 江戸時代・18世紀前半 ボストン美術館

Photograph 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

一方でこの松島図屏風は問題作です。というのも全体に補筆が多く、とりわけ群青や緑青はほぼ後から塗られ、さらには落款も後から入れたとされていることから、光琳自筆なのかという議論も行われています。

またその加筆部分を除くと酒井抱一の「光琳百図」により近くなるという指摘もあるそうです。

もちろんそこに造形美、例えば得意とする半円型のシャープな曲線美を多用した岩の描写など、光琳画ならではの魅力があるのも事実です。

ちなみに光琳はこの松島のモチーフで計4点の作品を残しています。さらに空間を狭めた二曲一隻の「松島図屏風」(大英博物館蔵)もよく知られた作品と言えるかもしれません。

なおこちらも同じく番組で言及がありましたが、そもそも宗達画由来の「荒磯屏風」と呼ばれていた本作を「松島図屏風」と名付けたのは抱一です。例の光琳顕彰の際にそう命名したわけですが、以来、この作品の名称として定着しました。

「芥子図屏風」宗達派 江戸時代・17世紀中頃 ボストン美術館

かつての東博大琳派展の際にも出品がなかったこともあり、国内では東近美のRIMPA展以来、久々のお披露目となりました。

左:「水禽・竹雀図」宗達派 江戸時代・17世紀 ボストン美術館

尾形光琳の「松島図屏風」は「ボストン美術館 日本美術の至宝」展で6月10日まで展示されています。

*お知らせ*

ボストン美術館 日本美術の至宝展のチケットが手元に5枚ほどあります。

予定枚数に達したため終了しました。ご連絡ありがとうございました。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館

会期:3月20日(火)~6月10日(日)

休館:月曜日。但し4月30日(月・休)は開館。

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) *毎週金曜日は20時、土・日・祝・休日は18時まで開館。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「東北、うごめく鼓動展」 EARTH PLUS

EARTH+ gallery/gallery COEXIST-TOKYO

「東北、うごめく鼓動展」

5/4-5/27

EARTH+ GALLERY、gallery COEXIST-TOKYOで開催中の「東北、うごめく鼓動展」へ行ってきました。

先だってのニュートロンでの「東北画は可能か」など、このところ各地で意欲的な企画を続ける東北芸術工科大学の学生(卒業生)ですが、この度、木場の新たなギャラリーでもグループ展を行っています。

それが「東北、うごめく鼓動展」です。会場は木場公園脇のEARTH+ GALLERY、gallery COEXIST-TOKYO。

ギャラリー内部

少々ややこしいかもしれまれんが、建物は一つで、一階にEARTH+ GALLERY、二階にgallery COEXIST-TOKYOがあります。また全体としてはさらに中二階を含め、計三層のフロアが展開していました。

その面積は一般的なギャラリーよりも相当に広めです。小品から天井高を活かした大作など見応えは十分でした。

さて出品作家です。

土井沙織 Saori Doi

結城ななせ Nanase Yuki

山本萌美 Moemi Yamamoto

市川弘充 Hiromichi Ichikawa

言うまでもなく東北芸術工科大学の学生、卒業生の計4名よる作品、約40点弱が展示されていました。

土井沙織「わちゃわちゃ鳥」

エントランス部分、それこそ観客を誘うように群れているのは、「東北画展」でもお馴染みの土井沙織の「わちゃわちゃ鳥」ですが、それを経由するとまず開けてくるのが、市川弘充の「PROVING GROUND20」です。

写真でも一目瞭然、作品はそれこそ見る者の行く手を阻みながら敢然と立ちはだかっています。

市川弘充「PROVING GROUND20」

その力強き姿、また微動だにしない様子はまるで城壁のようではないでしょうか。近づいて見えてくる爛れた表面の質感もまた巧みでした。

さて2階へあがると一際強い存在感を放つのが、先ほども触れた土井沙織です。

右:土井沙織「遣いの鳥は様子を窺う」

階段脇のスペースを全て用い、二点の大作と一対の絵画作品を展示しています。

とりわけ壁一面に広がる「ミキノトリ」のただならぬ迫力には思わず後ずさりしてします。

土井沙織「ミキノトリ」

目を見開いた何羽もの怪鳥はひしめき合うかのように錯綜し、その翼と体で空間全体を埋め尽くしていました。

また強く太い黒い線はビュフェの絵画を連想させはしないでしょうか。前に立つと今にも呑まれてしまいそうなこの迫力、広いスペースを借りたせいか、いつもよりもさらに増していました。

さて市川や土井らの表現とは一転、繊細な線描と淡い色彩を駆使して絵画を描くのが結城ななせです。

奥:結城ななせ、展示風景

その装飾的でグラフィカルなモチーフは、たとえばクリムトらの分離派らの作品を思わせるかもしれません。

右:山本萌美「森林公園への道のり」

また朧げに浮かび上がる森の中に人影が浮かぶ山本萌美の「森林公園への道のり」も、どこか神秘的なオーラを放っていました。

中二階、展示風景

中二階は各作家の比較的サイズの小さな作品が展示されています。ソファも置かれていてゆったりとしていました。

場所は木場駅から北側方向、木場公園沿いの三ツ目通りから左へ一歩入ったところです。都現美からも近いので、明日より始まるデマンド展の際に立ち寄られても良いかもしれません。日曜日も開廊しています。

EARTH+ GALLERY、gallery COEXIST-TOKYO外観

なおEARTH+ GALLERY、gallery COEXIST-TOKYOは最近、秋葉原からここ木場へと移転してきたそうです。この広さを活かした企画、今後にも期待したいと思います。

5月27日までの開催です。

「東北、うごめく鼓動展」 EARTH+ gallery/gallery COEXIST-TOKYO(@EartH_plus)(@coexist_tokyo)

会期:4月26日(木)~5月20日(日)

休廊:毎週月曜日

時間:11:00~22:00(1F)、11:00~19:00(2F)

住所:江東区木場3-18-17

交通:東京メトロ東西線木場駅3番出口から徒歩8分。

「東北、うごめく鼓動展」

5/4-5/27

EARTH+ GALLERY、gallery COEXIST-TOKYOで開催中の「東北、うごめく鼓動展」へ行ってきました。

先だってのニュートロンでの「東北画は可能か」など、このところ各地で意欲的な企画を続ける東北芸術工科大学の学生(卒業生)ですが、この度、木場の新たなギャラリーでもグループ展を行っています。

それが「東北、うごめく鼓動展」です。会場は木場公園脇のEARTH+ GALLERY、gallery COEXIST-TOKYO。

ギャラリー内部

少々ややこしいかもしれまれんが、建物は一つで、一階にEARTH+ GALLERY、二階にgallery COEXIST-TOKYOがあります。また全体としてはさらに中二階を含め、計三層のフロアが展開していました。

その面積は一般的なギャラリーよりも相当に広めです。小品から天井高を活かした大作など見応えは十分でした。

さて出品作家です。

土井沙織 Saori Doi

結城ななせ Nanase Yuki

山本萌美 Moemi Yamamoto

市川弘充 Hiromichi Ichikawa

言うまでもなく東北芸術工科大学の学生、卒業生の計4名よる作品、約40点弱が展示されていました。

土井沙織「わちゃわちゃ鳥」

エントランス部分、それこそ観客を誘うように群れているのは、「東北画展」でもお馴染みの土井沙織の「わちゃわちゃ鳥」ですが、それを経由するとまず開けてくるのが、市川弘充の「PROVING GROUND20」です。

写真でも一目瞭然、作品はそれこそ見る者の行く手を阻みながら敢然と立ちはだかっています。

市川弘充「PROVING GROUND20」

その力強き姿、また微動だにしない様子はまるで城壁のようではないでしょうか。近づいて見えてくる爛れた表面の質感もまた巧みでした。

さて2階へあがると一際強い存在感を放つのが、先ほども触れた土井沙織です。

右:土井沙織「遣いの鳥は様子を窺う」

階段脇のスペースを全て用い、二点の大作と一対の絵画作品を展示しています。

とりわけ壁一面に広がる「ミキノトリ」のただならぬ迫力には思わず後ずさりしてします。

土井沙織「ミキノトリ」

目を見開いた何羽もの怪鳥はひしめき合うかのように錯綜し、その翼と体で空間全体を埋め尽くしていました。

また強く太い黒い線はビュフェの絵画を連想させはしないでしょうか。前に立つと今にも呑まれてしまいそうなこの迫力、広いスペースを借りたせいか、いつもよりもさらに増していました。

さて市川や土井らの表現とは一転、繊細な線描と淡い色彩を駆使して絵画を描くのが結城ななせです。

奥:結城ななせ、展示風景

その装飾的でグラフィカルなモチーフは、たとえばクリムトらの分離派らの作品を思わせるかもしれません。

右:山本萌美「森林公園への道のり」

また朧げに浮かび上がる森の中に人影が浮かぶ山本萌美の「森林公園への道のり」も、どこか神秘的なオーラを放っていました。

中二階、展示風景

中二階は各作家の比較的サイズの小さな作品が展示されています。ソファも置かれていてゆったりとしていました。

場所は木場駅から北側方向、木場公園沿いの三ツ目通りから左へ一歩入ったところです。都現美からも近いので、明日より始まるデマンド展の際に立ち寄られても良いかもしれません。日曜日も開廊しています。

EARTH+ GALLERY、gallery COEXIST-TOKYO外観

なおEARTH+ GALLERY、gallery COEXIST-TOKYOは最近、秋葉原からここ木場へと移転してきたそうです。この広さを活かした企画、今後にも期待したいと思います。

5月27日までの開催です。

「東北、うごめく鼓動展」 EARTH+ gallery/gallery COEXIST-TOKYO(@EartH_plus)(@coexist_tokyo)

会期:4月26日(木)~5月20日(日)

休廊:毎週月曜日

時間:11:00~22:00(1F)、11:00~19:00(2F)

住所:江東区木場3-18-17

交通:東京メトロ東西線木場駅3番出口から徒歩8分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「ナカダイ渋谷市場」 渋谷ヒカリエ8階

渋谷ヒカリエ8階

「ナカダイ渋谷市場」

4/26-5/20

渋谷ヒカリエ8階、「Creative Lounge MOV」内で開催中の「ナカダイ渋谷市場」へ行ってきました。

既にオープン以来、多くの方が詰めかけている話題の渋谷ヒカリエ8階は、ギャラリーなどの並ぶアート関連のフロアとなっていますが、その中でもとりわけ興味深いスペースがあるのをご存知でしょうか。

それが「ナカダイ渋谷市場」です。

ナカダイとは前橋で産業廃棄物を扱う処理業者ですが、そのいわゆるゴミを材料、つまり「ソーシャル・マテリアル」と捉え、新たな価値を与える取り組みを続けています。

ようはここに廃棄物はありません。それらは全て一つの有益なモノ、また商品として販売されているわけです。

まずは「マテリアル・ライブラリー」です。ここでは細かく裁断されたプラスチックからガラス、木、セラミック、はたまた真鍮から銅コイルなどを100グラム単位で購入出来ます。

よくホームセンターなどでネジや部品の量り売りを見ますが、そこからさらに一歩踏み込み、素材、しかもかつては廃棄物であったものが売られているという仕組みです。

またもっと分かりやすいのが、廃棄物をクリエイターやエンジニアの手を介することで、オブジェやアクセサリーに変化させた「モノ・ファクトリー」です。

ご覧の蝶ネクタイやブローチなども元々は廃棄物です。

それらは決して細かい手のこんだものではなく、例えば一ひねり、またちょっとした作為だけを加えているという点も重要ですが、廃棄物をこのような形で再生出来るとは思いもよりませんでした。

究極に細分化された廃材という素材をどう利用するのか、それは受け手にも問われているのかもしれません。

ナカダイではWEB上でも活動を続けていて、そこでもマテリアルを購入可能のほか、実際にそれをどう利用しているのかを紹介するコーナーなどもあります。

モノ・ファクトリー@ナカダイ (@nakadaicoltd)

素材を向き合い、頭をひねりながら何に利用出来るのかと考えてみるのもまた面白いのかもしれません。

いわゆるアートとして捉えると少し違うのかもしれませんが、この発想、価値の転換こそ、クリエイティブ活動の原点ではないでしょうか。

期間限定の特設コーナーです。ご紹介が遅れましたが、次の日曜、5月20日まで開催されています。

「ナカダイ渋谷市場」 ヒカリエ「Creative Lounge MOV」

会期:4月26日(木)~5月20日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00

住所:渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階 KOKUYO FURNITURE

交通:東京メトロ副都心線・半蔵門線、東急田園都市線とB3で直結。JR線、東急東横線、東京メトロ銀座線、京王井の頭線と2Fペデストリアンデッキで直結。

「ナカダイ渋谷市場」

4/26-5/20

渋谷ヒカリエ8階、「Creative Lounge MOV」内で開催中の「ナカダイ渋谷市場」へ行ってきました。

既にオープン以来、多くの方が詰めかけている話題の渋谷ヒカリエ8階は、ギャラリーなどの並ぶアート関連のフロアとなっていますが、その中でもとりわけ興味深いスペースがあるのをご存知でしょうか。

それが「ナカダイ渋谷市場」です。

ナカダイとは前橋で産業廃棄物を扱う処理業者ですが、そのいわゆるゴミを材料、つまり「ソーシャル・マテリアル」と捉え、新たな価値を与える取り組みを続けています。

ようはここに廃棄物はありません。それらは全て一つの有益なモノ、また商品として販売されているわけです。

まずは「マテリアル・ライブラリー」です。ここでは細かく裁断されたプラスチックからガラス、木、セラミック、はたまた真鍮から銅コイルなどを100グラム単位で購入出来ます。

よくホームセンターなどでネジや部品の量り売りを見ますが、そこからさらに一歩踏み込み、素材、しかもかつては廃棄物であったものが売られているという仕組みです。

またもっと分かりやすいのが、廃棄物をクリエイターやエンジニアの手を介することで、オブジェやアクセサリーに変化させた「モノ・ファクトリー」です。

ご覧の蝶ネクタイやブローチなども元々は廃棄物です。

それらは決して細かい手のこんだものではなく、例えば一ひねり、またちょっとした作為だけを加えているという点も重要ですが、廃棄物をこのような形で再生出来るとは思いもよりませんでした。

究極に細分化された廃材という素材をどう利用するのか、それは受け手にも問われているのかもしれません。

ナカダイではWEB上でも活動を続けていて、そこでもマテリアルを購入可能のほか、実際にそれをどう利用しているのかを紹介するコーナーなどもあります。

モノ・ファクトリー@ナカダイ (@nakadaicoltd)

素材を向き合い、頭をひねりながら何に利用出来るのかと考えてみるのもまた面白いのかもしれません。

トークイベント「がれき×クリエイティブ」

日時:5月20日(日) 13:00 ~15:00

場所:ヒカリエ 8/ COURT http://www.hikarie8.com/home.shtml

主催:株式会社ナカダイ、株式会社ロフトワーク、Creative Lounge MOV

協力:環境省

出演者:竹本佳嗣(コクヨファーニチャー株式会社 空間構築タスク課長)、土谷貞雄(無印良品くらしの良品研究所)、中台澄之(株式会社ナカダイ 前橋支店支店長)、林千晶(株式会社ロフトワーク代表取締役)

日時:5月20日(日) 13:00 ~15:00

場所:ヒカリエ 8/ COURT http://www.hikarie8.com/home.shtml

主催:株式会社ナカダイ、株式会社ロフトワーク、Creative Lounge MOV

協力:環境省

出演者:竹本佳嗣(コクヨファーニチャー株式会社 空間構築タスク課長)、土谷貞雄(無印良品くらしの良品研究所)、中台澄之(株式会社ナカダイ 前橋支店支店長)、林千晶(株式会社ロフトワーク代表取締役)

いわゆるアートとして捉えると少し違うのかもしれませんが、この発想、価値の転換こそ、クリエイティブ活動の原点ではないでしょうか。

期間限定の特設コーナーです。ご紹介が遅れましたが、次の日曜、5月20日まで開催されています。

「ナカダイ渋谷市場」 ヒカリエ「Creative Lounge MOV」

会期:4月26日(木)~5月20日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00

住所:渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階 KOKUYO FURNITURE

交通:東京メトロ副都心線・半蔵門線、東急田園都市線とB3で直結。JR線、東急東横線、東京メトロ銀座線、京王井の頭線と2Fペデストリアンデッキで直結。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「川内倫子展」 東京都写真美術館

東京都写真美術館

「川内倫子展 照度 あめつち 影を見る」

5/12~7/16

東京都写真美術館で開催中の「川内倫子展 照度 あめつち 影を見る」へ行ってきました。

2002年に第27回木村伊兵衛写真賞を受賞して以降、国内外のギャラリーなどでも展示を重ねてきた写真家の川内倫子ですが、意外なことに首都圏の美術館では初となる個展が始まりました。

出品は2011年に発表された「イルミナンス」の他、最新作「あめつち」や「影を見る」などの写真、もしくは映像、計78点です。

必ずしも広いとはいえない写美の空間ではありますが、川内の制作の『今』を知ることの出来る内容となっていました。

展示は「イルミナンス」からはじまります。光の「照度」を意味するというこのシリーズですが、確かにいずれの作品からも川内の光に対するセンス、またその美意識に感心させられます。

「無題」シリーズ「Illuminance」より 2007年

冒頭の一枚、おそらくは歩道橋の階段を上がる中学生の姿を捉えた作品では、中央に光の粒が帯状に連なることで、まるで祭壇のような神々しさを感じないでしょうか。

またバイクのサドルを捉えた作品にも要注目です。サドルのミラーには強い光が反射し、幻影のような背景の闇と美しいコントラストを描いています。

半ばトリミング的にモチーフを捉えることで、その背景となる空間や時間の意味を排し、事物そのものから放たれる色と光を、驚くほど高い純度を持って浮かび上がらせていました。

「無題」シリーズ「Illuminance」より 2009年

なお「イルミナンス」では二面のスクリーンを用いた映像も見逃せません。

ここで川内は同一の映像を二つの画面へタイミングをずらして映していますが、それが不思議にも写真作品では全体としてあえて除かれていた一定の物語性を与えることに成功しています。

「無題」シリーズ「Illuminance」より 2009年

渋谷のスクランブルに集う人々と巣に群れるアリの大群、ミラーボールに映る光と輝かしい夕陽、そしてでさばかれる食肉とパワーショベルが地面を掘る様子などが左右に写されていましたが、それら本来的に関係のない光景が、あたかも何からの繋がりを持つかのように見えてくるのではないでしょうか。

日常的でかつ一見するところ取り合わない個々の素材が、組み合わされることで意外性のある新たなイメージが生み出されます。それこそまさに川内が海外でよく指摘されるという「俳句」の世界に近いのではないかと思いました。

「無題」シリーズ「あめつち」より 2012年

さて「イルミナンス」を超え、35ミリフィルムの「イリディッセンス」などを経由し、最期に待ち構えているのが新作の「あめつち」と「影を見る」です。

まずはやや暗がりのスペースに向かい合うようにして映された二面の映像作品に目が向くのではないでしょうか。

「あめつち」では阿蘇の野焼きの様子が映されているのに対し、「影を見る」では冬の湖の上を回転しながら渡り鳥の光景が淡々と映し出されています。

「無題」シリーズ「あめつち」より 2012年

また「あめつち」の写真では野焼きとともに神楽、またプラネタリウムの星空などの軌跡が取り込まれています。

燃え盛る炎に儀式、そして水辺に大地に生き物、また空を超えた宇宙へと向かう光景は、まさに我々を取り巻く万物そのものに他なりませんでした。

「Illuminance/川内倫子/フォイル」

「Illuminance/川内倫子/フォイル」

身近な事物を切り取り、そこに潜む輝きを取り出しながら、自然や生き物と響きあわせることで作られる写真の一大叙事詩とも言えるスケールの大きな世界、是非とも味わって下さい。

7月16日までの開催です。これはおすすめします。

「照度 あめつち 影を見る/川内倫子/青幻舎」

「照度 あめつち 影を見る/川内倫子/青幻舎」

「川内倫子展 照度 あめつち 影を見る」 東京都写真美術館

会期:5月12日 (土) ~ 7月16日 (月・祝)

休館:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、翌火曜日休館。)

時間:10:00~18:00 *毎週木・金曜日は20時まで。(入館は閉館の30分前まで。)

住所:目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

交通:JR線恵比寿駅東口改札より徒歩8分。東京メトロ日比谷線恵比寿駅より徒歩10分。

「川内倫子展 照度 あめつち 影を見る」

5/12~7/16

東京都写真美術館で開催中の「川内倫子展 照度 あめつち 影を見る」へ行ってきました。

2002年に第27回木村伊兵衛写真賞を受賞して以降、国内外のギャラリーなどでも展示を重ねてきた写真家の川内倫子ですが、意外なことに首都圏の美術館では初となる個展が始まりました。

出品は2011年に発表された「イルミナンス」の他、最新作「あめつち」や「影を見る」などの写真、もしくは映像、計78点です。

必ずしも広いとはいえない写美の空間ではありますが、川内の制作の『今』を知ることの出来る内容となっていました。

展示は「イルミナンス」からはじまります。光の「照度」を意味するというこのシリーズですが、確かにいずれの作品からも川内の光に対するセンス、またその美意識に感心させられます。

「無題」シリーズ「Illuminance」より 2007年

冒頭の一枚、おそらくは歩道橋の階段を上がる中学生の姿を捉えた作品では、中央に光の粒が帯状に連なることで、まるで祭壇のような神々しさを感じないでしょうか。

またバイクのサドルを捉えた作品にも要注目です。サドルのミラーには強い光が反射し、幻影のような背景の闇と美しいコントラストを描いています。

半ばトリミング的にモチーフを捉えることで、その背景となる空間や時間の意味を排し、事物そのものから放たれる色と光を、驚くほど高い純度を持って浮かび上がらせていました。

「無題」シリーズ「Illuminance」より 2009年

なお「イルミナンス」では二面のスクリーンを用いた映像も見逃せません。

ここで川内は同一の映像を二つの画面へタイミングをずらして映していますが、それが不思議にも写真作品では全体としてあえて除かれていた一定の物語性を与えることに成功しています。

「無題」シリーズ「Illuminance」より 2009年

渋谷のスクランブルに集う人々と巣に群れるアリの大群、ミラーボールに映る光と輝かしい夕陽、そしてでさばかれる食肉とパワーショベルが地面を掘る様子などが左右に写されていましたが、それら本来的に関係のない光景が、あたかも何からの繋がりを持つかのように見えてくるのではないでしょうか。

日常的でかつ一見するところ取り合わない個々の素材が、組み合わされることで意外性のある新たなイメージが生み出されます。それこそまさに川内が海外でよく指摘されるという「俳句」の世界に近いのではないかと思いました。

「無題」シリーズ「あめつち」より 2012年

さて「イルミナンス」を超え、35ミリフィルムの「イリディッセンス」などを経由し、最期に待ち構えているのが新作の「あめつち」と「影を見る」です。

まずはやや暗がりのスペースに向かい合うようにして映された二面の映像作品に目が向くのではないでしょうか。

「あめつち」では阿蘇の野焼きの様子が映されているのに対し、「影を見る」では冬の湖の上を回転しながら渡り鳥の光景が淡々と映し出されています。

「無題」シリーズ「あめつち」より 2012年

また「あめつち」の写真では野焼きとともに神楽、またプラネタリウムの星空などの軌跡が取り込まれています。

燃え盛る炎に儀式、そして水辺に大地に生き物、また空を超えた宇宙へと向かう光景は、まさに我々を取り巻く万物そのものに他なりませんでした。

「Illuminance/川内倫子/フォイル」

「Illuminance/川内倫子/フォイル」身近な事物を切り取り、そこに潜む輝きを取り出しながら、自然や生き物と響きあわせることで作られる写真の一大叙事詩とも言えるスケールの大きな世界、是非とも味わって下さい。

【関連イベント】

対談「内藤礼(現代美術作家)×川内倫子」

日時:2012年5月25日(金) 18:30~20:00

対談「原田郁子(音楽家)×川内倫子」

日時:2012年6月22日(金) 18:30~20:00

ともに会場は1階ホール(定員190名)。要展覧会半券。受付は先着順で当日午前10時より1階受付にて入場整理券を配布。

対談「内藤礼(現代美術作家)×川内倫子」

日時:2012年5月25日(金) 18:30~20:00

対談「原田郁子(音楽家)×川内倫子」

日時:2012年6月22日(金) 18:30~20:00

ともに会場は1階ホール(定員190名)。要展覧会半券。受付は先着順で当日午前10時より1階受付にて入場整理券を配布。

7月16日までの開催です。これはおすすめします。

「照度 あめつち 影を見る/川内倫子/青幻舎」

「照度 あめつち 影を見る/川内倫子/青幻舎」「川内倫子展 照度 あめつち 影を見る」 東京都写真美術館

会期:5月12日 (土) ~ 7月16日 (月・祝)

休館:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、翌火曜日休館。)

時間:10:00~18:00 *毎週木・金曜日は20時まで。(入館は閉館の30分前まで。)

住所:目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

交通:JR線恵比寿駅東口改札より徒歩8分。東京メトロ日比谷線恵比寿駅より徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

史上初!「平治物語絵巻」現存三巻同時公開

蕭白の「雲龍図」でも話題の「ボストン美術館 日本美術の至宝展」(東京国立博物館)ですが、それに並んで注目されているのが在外二大絵巻とも称される「吉備大臣入唐絵巻」と「平治物語絵巻」の里帰り展示です。

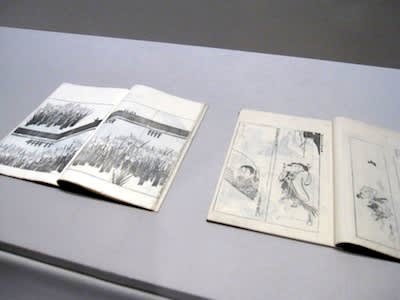

うち「吉備大臣入唐絵巻」はボストン美術館展に全巻出ていますが、「平治物語絵巻」に関しては三巻に分かれているため、残念ながら一続きで見ることは叶いません。

「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」(展示風景)鎌倉時代 *「ボストン美術館 日本美術の至宝」(東京国立博物館平成館)

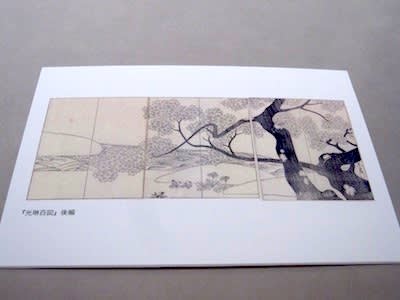

しかしながら今、ボストン美術館展での里帰りにあわせ、残りの二巻が同じく東京国立博物館の総合文化展(平常展)、及び二子玉川の静嘉堂文庫の「東洋絵画の精華 珠玉の日本絵画コレクション」で公開されています。

ボストン本が海を渡って以来、この三巻の「平治物語絵巻」が同じ時期に展示されたことは一度たりともありません。つまり現在、まさに史上初めて、場所こそ違えどもこの絵巻を一挙に楽しめるわけでした。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館(拙ブログ)

まずは東京国立博物館の「ボストン美術館 日本美術の至宝展」に出ている「三条殿夜討巻」です。途中巻替なしの全巻公開に興奮された方も多いかもしれません。

ここでは物語の切っ掛けともなった藤原信頼と源義朝の上皇拉致、そして政敵である信西の首を求めて焼き払われる御所の様子が、極めて臨場感のある表現で示されています。

「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」(部分)鎌倉時代 *「ボストン美術館 日本美術の至宝」(東京国立博物館平成館)

とりわけ印象深いのは燃え上がる御所の前で繰り広げられる凄惨なまでの合戦の光景です。逃げ惑う人、また首を挙げんと刀を振り上げる武士、そして滴り落ちる鮮血などの生々しい描写は並大抵ではありませんでした。

「東洋絵画の精華 珠玉の日本絵画コレクション」 静嘉堂文庫美術館(拙ブログ)

さて続いては静嘉堂文庫の「東洋絵画の精華 珠玉の日本絵画コレクション」で公開中の信西巻です。結果的に追われて果てる信西の最期が描かれています。

「平治物語絵巻 信西巻」(部分)鎌倉時代 *「東洋絵画の精華:珠玉の日本絵画」(静嘉堂文庫美術館)

自ら刃をとって自害する信西、そして首を高らかに掲げて進軍する兵列、さらには何食わぬ顔で首の検分を行う藤原惟方の描写などが印象に残るのではないでしょうか。

また静嘉堂は冒頭にこの作品のためにケースを据え、場面毎の解説もつけるなど、言わば別扱いでの展示でした。

そして最後は実は今日、東京国立博物館の総合文化展で見て来たばかりの「六波羅行幸巻」です。本館2階の国宝室で展示されています。

「平治物語絵巻 六波羅行幸巻」(部分)鎌倉時代 *「総合文化展」(東京国立博物館 本館2室)

物語のラストは脱出です。幽閉された二条天皇が清盛の六波羅邸へと逃れる光景が繰り広げられました。

「平治物語絵巻 六波羅行幸巻」(部分)鎌倉時代 *「総合文化展」(東京国立博物館 本館2室)

図像的な武士団の配置、また牛車の配列など、繊細な描写の中に光る構図の妙味に感心された方も多いかもしれません。また状態も良好、色味をじっくり楽しむことが出来ました。

さて改めて「平治物語絵巻」三巻同時公開を整理しておきましょう。

最も早く公開を終えるのは静嘉堂文庫美術館で5月20日です。続いて東博の国宝室が同月27日、同じく東博「ボストン美術館展」が6月10日に展示を終了します。

なお上記の通り静嘉堂文庫の「信西巻」のみ巻替えがあります。現在は最終期、第3期の「都大路の武者行列と西獄門の場面」の展示です。ご注意下さい。

「平治物語絵巻 六波羅行幸巻」(展示風景)鎌倉時代 *「総合文化展」(東京国立博物館 本館2室)

私はボストン展→静嘉堂文庫→東博平常展の順に見終えましたが、次はいつやって来るかも分からないこの機会、たとえ静嘉堂が巻替えであろうとも、追いかけて良かったと思いました。

ちなみに東博と静嘉堂文庫では「平治物語絵巻相互割引」と題し、各半券を見せると東博では100円引き、静嘉堂文庫では200円引きとなります。また言うまでもなく東博の総合文化展はボストン美術館展のチケットでも観覧出来ます。

それに静嘉堂では展示作品、絵巻の場面解説などを記載したリーフレットもいただけました。

「すぐわかる絵巻の見かた/榊原悟/東京美術」

「すぐわかる絵巻の見かた/榊原悟/東京美術」

上野と二子玉川を通じての世紀の「平治物語絵巻」同時公開、是非ともお見逃しなきようにおすすめします。

注)「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」の写真は、「ボストン美術館 日本美術の至宝展」の報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

うち「吉備大臣入唐絵巻」はボストン美術館展に全巻出ていますが、「平治物語絵巻」に関しては三巻に分かれているため、残念ながら一続きで見ることは叶いません。

「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」(展示風景)鎌倉時代 *「ボストン美術館 日本美術の至宝」(東京国立博物館平成館)

しかしながら今、ボストン美術館展での里帰りにあわせ、残りの二巻が同じく東京国立博物館の総合文化展(平常展)、及び二子玉川の静嘉堂文庫の「東洋絵画の精華 珠玉の日本絵画コレクション」で公開されています。

ボストン本が海を渡って以来、この三巻の「平治物語絵巻」が同じ時期に展示されたことは一度たりともありません。つまり現在、まさに史上初めて、場所こそ違えどもこの絵巻を一挙に楽しめるわけでした。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館(拙ブログ)

まずは東京国立博物館の「ボストン美術館 日本美術の至宝展」に出ている「三条殿夜討巻」です。途中巻替なしの全巻公開に興奮された方も多いかもしれません。

ここでは物語の切っ掛けともなった藤原信頼と源義朝の上皇拉致、そして政敵である信西の首を求めて焼き払われる御所の様子が、極めて臨場感のある表現で示されています。

「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」(部分)鎌倉時代 *「ボストン美術館 日本美術の至宝」(東京国立博物館平成館)

とりわけ印象深いのは燃え上がる御所の前で繰り広げられる凄惨なまでの合戦の光景です。逃げ惑う人、また首を挙げんと刀を振り上げる武士、そして滴り落ちる鮮血などの生々しい描写は並大抵ではありませんでした。

「東洋絵画の精華 珠玉の日本絵画コレクション」 静嘉堂文庫美術館(拙ブログ)

さて続いては静嘉堂文庫の「東洋絵画の精華 珠玉の日本絵画コレクション」で公開中の信西巻です。結果的に追われて果てる信西の最期が描かれています。

「平治物語絵巻 信西巻」(部分)鎌倉時代 *「東洋絵画の精華:珠玉の日本絵画」(静嘉堂文庫美術館)

自ら刃をとって自害する信西、そして首を高らかに掲げて進軍する兵列、さらには何食わぬ顔で首の検分を行う藤原惟方の描写などが印象に残るのではないでしょうか。

また静嘉堂は冒頭にこの作品のためにケースを据え、場面毎の解説もつけるなど、言わば別扱いでの展示でした。

そして最後は実は今日、東京国立博物館の総合文化展で見て来たばかりの「六波羅行幸巻」です。本館2階の国宝室で展示されています。

「平治物語絵巻 六波羅行幸巻」(部分)鎌倉時代 *「総合文化展」(東京国立博物館 本館2室)

物語のラストは脱出です。幽閉された二条天皇が清盛の六波羅邸へと逃れる光景が繰り広げられました。

「平治物語絵巻 六波羅行幸巻」(部分)鎌倉時代 *「総合文化展」(東京国立博物館 本館2室)

図像的な武士団の配置、また牛車の配列など、繊細な描写の中に光る構図の妙味に感心された方も多いかもしれません。また状態も良好、色味をじっくり楽しむことが出来ました。

さて改めて「平治物語絵巻」三巻同時公開を整理しておきましょう。

「三条殿夜討巻」

会場:東京国立博物館平成館「ボストン美術館 日本美術の至宝」

会期:3/20(火・祝)~6/10(日)

重文「信西巻」

会場:静嘉堂文庫美術館 「東洋絵画の精華 珠玉の日本絵画コレクション」

巻替:第1期(4/14~4/26)「信西追捕の詮議と信西自害の場面」、第2期(4/27~5/8)「信西自害から首実検までの場面」、第3期(5/9~5/20)「都大路の武者行列と西獄門の場面」

会期:4/14(土)~5/20(日)

国宝「六波羅行幸巻」

会場:東京国立博物館総合文化展(本館2室・国宝室)

会期:4/17(火)~5/27(日)

会場:東京国立博物館平成館「ボストン美術館 日本美術の至宝」

会期:3/20(火・祝)~6/10(日)

重文「信西巻」

会場:静嘉堂文庫美術館 「東洋絵画の精華 珠玉の日本絵画コレクション」

巻替:第1期(4/14~4/26)「信西追捕の詮議と信西自害の場面」、第2期(4/27~5/8)「信西自害から首実検までの場面」、第3期(5/9~5/20)「都大路の武者行列と西獄門の場面」

会期:4/14(土)~5/20(日)

国宝「六波羅行幸巻」

会場:東京国立博物館総合文化展(本館2室・国宝室)

会期:4/17(火)~5/27(日)

最も早く公開を終えるのは静嘉堂文庫美術館で5月20日です。続いて東博の国宝室が同月27日、同じく東博「ボストン美術館展」が6月10日に展示を終了します。

なお上記の通り静嘉堂文庫の「信西巻」のみ巻替えがあります。現在は最終期、第3期の「都大路の武者行列と西獄門の場面」の展示です。ご注意下さい。

「平治物語絵巻 六波羅行幸巻」(展示風景)鎌倉時代 *「総合文化展」(東京国立博物館 本館2室)

私はボストン展→静嘉堂文庫→東博平常展の順に見終えましたが、次はいつやって来るかも分からないこの機会、たとえ静嘉堂が巻替えであろうとも、追いかけて良かったと思いました。

ちなみに東博と静嘉堂文庫では「平治物語絵巻相互割引」と題し、各半券を見せると東博では100円引き、静嘉堂文庫では200円引きとなります。また言うまでもなく東博の総合文化展はボストン美術館展のチケットでも観覧出来ます。

それに静嘉堂では展示作品、絵巻の場面解説などを記載したリーフレットもいただけました。

「すぐわかる絵巻の見かた/榊原悟/東京美術」

「すぐわかる絵巻の見かた/榊原悟/東京美術」上野と二子玉川を通じての世紀の「平治物語絵巻」同時公開、是非ともお見逃しなきようにおすすめします。

注)「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」の写真は、「ボストン美術館 日本美術の至宝展」の報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「高橋大輔 絵画の田舎」 アルマスギャラリー

アルマスギャラリー

「高橋大輔 絵画の田舎」

4/28-6/2

アルマスギャラリーで開催中の高橋大輔個展、「絵画の田舎」へ行ってきました。

2005年に東京造形大学造形学部美術学科を卒業後、絵画表現にて独自の境地を切り開いてきた高橋ですが、ともかく思わず仰け反ってしまうほど強烈なインパクトのある作品を描いています。

一目瞭然、凄まじいのは、絵具の厚み、そして盛り方です。

黄色や緑、時に水色など原色に眩しい絵具は、時に支持体のパネルの倍の高さにまで盛り上がっています。

そのデコラティブは様相はもはや工芸的とも言えるのではないでしょうか。重ね合いまたせめぎあう色は、時にオールオーバー的な構成をとりつつも、もっと自由自在に、それこそ支持体から伸びる触手のように広がっていました。

絵具は言わば肉感的です。また一見、力強くまた激しく見える筆致ですが、目を凝らすと丁寧に色を重ねた部分や、細かくまた素早くザワザワとうごめくような部分が開けてくるのではないでしょうか。

絵具の盛りは当然ながら大胆ですが、個々の色面は意外にも繊細です。また表面的には固まっているものの、柔らかくも見える絵具は、どこか触りたいという触知的な欲求を喚起させます。

常日頃、絵画というと平面作品だと認識してしまいますが、本来的には支持体と絵具という三次元の立体であったということを痛感させられました。もはや絵画上のモチーフは絵具そのものであるとも言えるのかもしれません。

また必ずしも全てではありませんが、多くの作品において暖色系の絵具が用いられているからか、非常に快活な印象を与えられます。まもなく迎える初夏の強い陽射しを感じました。

制作風景などが手短かにyotubeにアップされています。こちらも是非ご覧ください。

Daisuke TAKAHASHI exhibition teaser 高橋大輔個展 紹介ムービー 2012.4-6

アルマスギャラリーは金・土・日のみのオープンです。6月2日まで開催されています。

*清澄のギャラリーコンプレックスのすぐ近くです。

「高橋大輔 絵画の田舎」 アルマスギャラリー

会期:4月28日(土)~6月2日(土)

休館:月~木曜日。*金・土・日のみオープン。

時間:12:00~19:00

住所:江東区清澄2-4-7

交通:東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩5分。

「高橋大輔 絵画の田舎」

4/28-6/2

アルマスギャラリーで開催中の高橋大輔個展、「絵画の田舎」へ行ってきました。

2005年に東京造形大学造形学部美術学科を卒業後、絵画表現にて独自の境地を切り開いてきた高橋ですが、ともかく思わず仰け反ってしまうほど強烈なインパクトのある作品を描いています。

一目瞭然、凄まじいのは、絵具の厚み、そして盛り方です。

黄色や緑、時に水色など原色に眩しい絵具は、時に支持体のパネルの倍の高さにまで盛り上がっています。

そのデコラティブは様相はもはや工芸的とも言えるのではないでしょうか。重ね合いまたせめぎあう色は、時にオールオーバー的な構成をとりつつも、もっと自由自在に、それこそ支持体から伸びる触手のように広がっていました。

絵具は言わば肉感的です。また一見、力強くまた激しく見える筆致ですが、目を凝らすと丁寧に色を重ねた部分や、細かくまた素早くザワザワとうごめくような部分が開けてくるのではないでしょうか。

絵具の盛りは当然ながら大胆ですが、個々の色面は意外にも繊細です。また表面的には固まっているものの、柔らかくも見える絵具は、どこか触りたいという触知的な欲求を喚起させます。

常日頃、絵画というと平面作品だと認識してしまいますが、本来的には支持体と絵具という三次元の立体であったということを痛感させられました。もはや絵画上のモチーフは絵具そのものであるとも言えるのかもしれません。

また必ずしも全てではありませんが、多くの作品において暖色系の絵具が用いられているからか、非常に快活な印象を与えられます。まもなく迎える初夏の強い陽射しを感じました。

制作風景などが手短かにyotubeにアップされています。こちらも是非ご覧ください。

Daisuke TAKAHASHI exhibition teaser 高橋大輔個展 紹介ムービー 2012.4-6

アルマスギャラリーは金・土・日のみのオープンです。6月2日まで開催されています。

*清澄のギャラリーコンプレックスのすぐ近くです。

「高橋大輔 絵画の田舎」 アルマスギャラリー

会期:4月28日(土)~6月2日(土)

休館:月~木曜日。*金・土・日のみオープン。

時間:12:00~19:00

住所:江東区清澄2-4-7

交通:東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

酒井抱一「青楓朱楓図屏風」(根津美術館KORIN展)

100年ぶりの「八橋図屏風」と「燕子花図屏風」の邂逅でも話題の根津美術館のKORIN展。

右:「燕子花図屏風」尾形光琳 江戸時代 18世紀 根津美術館

左:「八橋図屏風」尾形光琳 江戸時代 18世紀 メトロポリタン美術館

主役はもちろん両作の作者である尾形光琳に他なりませんが、展覧会の後半は光琳顕彰につとめた酒井抱一にスポットが当たっています。

その一つは光琳百回忌の際、光琳画の調査を行い、1815年に出版した「光琳百図」ですが、あとの一つは展示のラストに登場する「青楓朱楓図屏風」です。

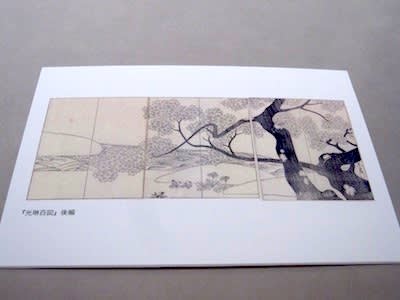

「光琳百図 前編・後編」酒井抱一 江戸時代 1815年/1826年 東京藝術大学大学図書館

六曲一双の大画面には眩いばかりの金箔がはられ、そこへ色味の強い水流と青と朱の二本の楓、またすみれやリンドウなどの下草が描かれています。

「青楓朱楓図屏風」酒井抱一 江戸時代 1818年 個人蔵

この画も当然ながら「光琳百図」に引用されているということで、光琳画を参照していることは間違いありませんが、残念ながらそちらは現在、失われてしまいました。

それにしてもこの楓の幹のうねりある表現、また半ばゴツゴツとした葉の描写など、どこかデザイン的とも言える様子は、例えば「夏秋草図屏風」に代表される繊細でかつ優美な抱一の画風とはかなり離れているのではないでしょうか。

「青楓朱楓図屏風」(右隻)酒井抱一 江戸時代 1818年 個人蔵

この作品の来歴はあまり知られておらず、実のところ注文主すら分かっていません。また抱一研究の第一人者である玉蟲先生によれば、本作は其一の「夏渓流図屏風」と「金地の扱い・色彩感覚・隈笹の様態」(*1)などと似ている点から、其一が「初工程の下書き制作に留まらず、各モティーフの着彩までも担当」(*2)のではないかと指摘されています。

実際のところ光琳と抱一の絵画表現上における共通点はあまりなく、光琳のデザイン感覚はむしろ其一が継承したのではないかと思うこともしばしばですが、本作も其一の存在を鑑みると、あながち見当違いというわけではないのかもしれません。

根津美術館の「KORIN展」もいよいよ会期末、20日までと迫りました。連日大盛況とのことですが、燕子花と八橋の華々しき中に埋もれんとばかりに主張する「青楓朱楓図屏風」もお見逃しなきようご注意下さい。

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」

「青楓朱楓図屏風」はKORIN展会期中、根津美術館で5月20日まで展示されています。

*関連エントリ

「KORIN展」 根津美術館(プレス内覧の様子をまとめてあります。)

根津美術館で「KORIN展」を開催中!(シンポジウムにおいて根津美術館学芸主任の野口氏による燕子花と八橋図の相違点について簡単にまとめてあります。)

*1「都市のなかの絵」玉蟲敏子著(ブリュッケ) P.250より引用

*2「都市のなかの絵」玉蟲敏子著(ブリュッケ) P.273より引用

「特別展 KORIN展 国宝『燕子花図』とメトロポリタン美術館所蔵『八橋図』」 根津美術館(@nezumuseum)

会期:4月21日(土)~5月20日(日)

休館:月曜日。但し4月30日(月・祝)は開館。

時間:10:00~17:00。但し4/28~5/20は時間延長。18時まで。

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

右:「燕子花図屏風」尾形光琳 江戸時代 18世紀 根津美術館

左:「八橋図屏風」尾形光琳 江戸時代 18世紀 メトロポリタン美術館

主役はもちろん両作の作者である尾形光琳に他なりませんが、展覧会の後半は光琳顕彰につとめた酒井抱一にスポットが当たっています。

その一つは光琳百回忌の際、光琳画の調査を行い、1815年に出版した「光琳百図」ですが、あとの一つは展示のラストに登場する「青楓朱楓図屏風」です。

「光琳百図 前編・後編」酒井抱一 江戸時代 1815年/1826年 東京藝術大学大学図書館

六曲一双の大画面には眩いばかりの金箔がはられ、そこへ色味の強い水流と青と朱の二本の楓、またすみれやリンドウなどの下草が描かれています。

「青楓朱楓図屏風」酒井抱一 江戸時代 1818年 個人蔵

この画も当然ながら「光琳百図」に引用されているということで、光琳画を参照していることは間違いありませんが、残念ながらそちらは現在、失われてしまいました。

それにしてもこの楓の幹のうねりある表現、また半ばゴツゴツとした葉の描写など、どこかデザイン的とも言える様子は、例えば「夏秋草図屏風」に代表される繊細でかつ優美な抱一の画風とはかなり離れているのではないでしょうか。

「青楓朱楓図屏風」(右隻)酒井抱一 江戸時代 1818年 個人蔵

この作品の来歴はあまり知られておらず、実のところ注文主すら分かっていません。また抱一研究の第一人者である玉蟲先生によれば、本作は其一の「夏渓流図屏風」と「金地の扱い・色彩感覚・隈笹の様態」(*1)などと似ている点から、其一が「初工程の下書き制作に留まらず、各モティーフの着彩までも担当」(*2)のではないかと指摘されています。

実際のところ光琳と抱一の絵画表現上における共通点はあまりなく、光琳のデザイン感覚はむしろ其一が継承したのではないかと思うこともしばしばですが、本作も其一の存在を鑑みると、あながち見当違いというわけではないのかもしれません。

根津美術館の「KORIN展」もいよいよ会期末、20日までと迫りました。連日大盛況とのことですが、燕子花と八橋の華々しき中に埋もれんとばかりに主張する「青楓朱楓図屏風」もお見逃しなきようご注意下さい。

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」「青楓朱楓図屏風」はKORIN展会期中、根津美術館で5月20日まで展示されています。

*関連エントリ

「KORIN展」 根津美術館(プレス内覧の様子をまとめてあります。)

根津美術館で「KORIN展」を開催中!(シンポジウムにおいて根津美術館学芸主任の野口氏による燕子花と八橋図の相違点について簡単にまとめてあります。)

*1「都市のなかの絵」玉蟲敏子著(ブリュッケ) P.250より引用

*2「都市のなかの絵」玉蟲敏子著(ブリュッケ) P.273より引用

「特別展 KORIN展 国宝『燕子花図』とメトロポリタン美術館所蔵『八橋図』」 根津美術館(@nezumuseum)

会期:4月21日(土)~5月20日(日)

休館:月曜日。但し4月30日(月・祝)は開館。

時間:10:00~17:00。但し4/28~5/20は時間延長。18時まで。

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |