都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

2017年 私が観た展覧会 ベスト10

2017年 私が観た展覧会 ベスト10

1.「海北友松展」 京都国立博物館

桃山絵師シリーズのラストを飾るのに相応しい内容ではなかったでしょうか。軽妙洒脱な水墨画から、光り輝く金碧の屏風の魅力は甲乙つけ難く、ともすると知名度が高いとは言えなかった絵師の存在を、世に知らしめた記念碑的な展覧会であったかもしれません。また上から下へと進む知新館の展示室を、効果的に用いていたのも印象に残りました。特にラストの闇に潜む「雲龍図」から月明かりに満ちた「月下渓流図屏風」へのドラマチックな展開は、未だ忘れがたいものがあります。余韻も深く残りました。

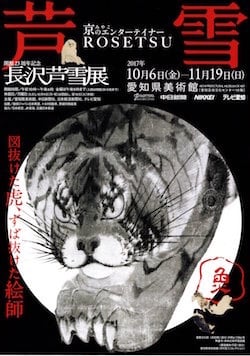

2.「長沢芦雪展」 愛知県美術館

待望の芦雪展をようやく見ることが出来ました。中でもハイライトは無量寺の障壁画の空間再現展示で、有名な「虎図」と「龍図」が向き合い、さらに裏面の「薔薇に鶏・猫図」や「唐子遊図襖」が一室に揃う光景は、さすがに壮観としか言いようがありませんでした。また師の応挙の参照も重要で、芦雪がいかに学んでは、オリジナルな表現へと展開させたのかについても、興味深いものがあったのではないでしょうか。ともかく2000年の千葉市美術館、2011年のMIHO MUSEUMの回顧展を見逃した私にとっては、あまりにも嬉しい展覧会となりました。

3.「ボストン美術館浮世絵名品展 鈴木春信」 千葉市美術館

私の最も好きな浮世絵師である鈴木春信の待望の回顧展でした。しかもほぼ全てが状態の良いボストン美術館のコレクションで、中には、思わず水彩で色をつけたのではないかと見間違うような作品さえありました。また単に優品を並べただけでなく、春信前史や錦絵の草創プロセス、絵暦と錦絵の比較、いわゆる見立絵、さらには春信後についても触れていて、春信画を通して、錦絵誕生時代の浮世絵の歴史を多面的に追うことも出来ました。無い物ねだりで大変に恐縮ですが、春画があればパーフェクトでした。

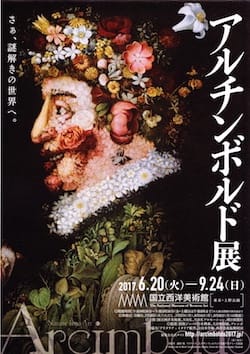

4.「アルチンボルド展」 国立西洋美術館

これまでにも国内で度々、だまし絵や奇想の画家として紹介されてきたアルチンボルド。もちろん、作品自体に魅力があるのは言うまでもありません。しかしこの展覧会ではさらに踏み込んで、何故にアルチンボルドが当時、「奇天烈」とまで評された作品を残したのかについて、美術史の文脈のみならず、当時の社会や科学の状況までを参照し、かなり丹念に検証していました。構成がとても秀逸でした。まさかこれほど読ませる展覧会だとは思いませんでした。

5.「ミュシャ展」 国立新美術館

ともかく「スラヴ叙事詩」の全点展示が圧巻の一言でした。17年の歳月をかけているゆえか、作品にややばらつきがあったものの、一大スペクタクルとも言うべき巨大歴史絵巻が並ぶ姿は実に見事で、最初に展示室に入った際、あまりにもの迫力に息をのんだことを覚えています。結果的にミュシャ展は大変な注目を集め、最終入場者数は65万名超と、今年最も多くの人を集めた展覧会となりました。

6.「快慶 日本人を魅了した仏のかたち」 奈良国立博物館

仏像そのもの美しさに見惚れ、思わずすがりたくなるような気持ちにさせられた展覧会でした。快慶作の仏像の9割を網羅しながら、資料を交えて、仏師の業績をほぼ余すことなく伝えていたのではないかと思います。ともかく惹かれるのは、平明でかつ優美な阿弥陀如来立像で、特にラストの3躯の阿弥陀如来立像が取り囲んだ展示は忘れることが出来ません。まさに祈りの空間が現出していました。

7.「運慶」 東京国立博物館

これほど充実した快慶、運慶展が、同じ年に開催されることなどもうしばらくないかもしれません。中でも興福寺の北円堂内を仮説を元に再現した展示は、並々ならぬ迫力があり、特に「四天王立像」などは、今にも動き出さんとばかりの躍動感に満ち溢れていました。暗室の中での強めの照明、露出展示など、まさに東京国立博物館ならでは仕掛けも臨場感がありました。彫刻としての仏像の面白さを体感出来ました。

8.「遠藤利克展ー聖性の考古学」 埼玉県立近代美術館

遠藤利克は、私が現代美術に興味を覚えた頃から好きになっていた作家で、今回、ようやく美術館での個展に接することが出来ました。例の焼成した木材による作品群は、さも美術館の空間を支配するように並べられ、まるで古代の遺跡へ迷い込んだかのような雰囲気さえありました。特に12本の円柱の並ぶ暗室に至っては、何やら神秘的であり、畏怖の念さえ覚えるほどでした。それにしても今年の埼玉県立近代美術館は、「カッサンドル・ポスター展」や「川原慶賀の植物図譜」、それに「ディエゴ・リベラの時代」などの好企画が目白押しでした。これからも足繁く通うことになりそうです。

9.「全館写真展示 コレクション展」 横浜美術館

美術展の魅力は何も企画展だけではありません。このところ、東京国立近代美術館など、テーマを設定してコレクションを紹介する美術館も増えていますが、うち白眉であったのが、横浜美術館の「全館写真展示 コレクション展」でした。文字通り、定評のある写真コレクションを全館スケールで公開する企画で、日本の昭和と、第1次から第2次大戦の間の西欧の動向を、400点超という凄まじいスケールの写真で追っていました。企画展の篠山紀信展の数倍も時間をかけて見入ったことを覚えています。

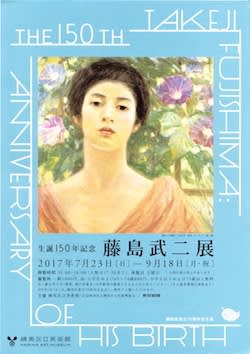

10.「藤島武二展」 練馬区立美術館

かつて東京国立近代美術館の常設展で「港の朝陽」を見て以来、常に惹かれ、一度、回顧展に接したいと思っていた画家の1人でした。初期から晩年の作品を時間で追うだけでなく、知られざる墨画やグラフィック・デザインの仕事など、藤島の業績を様々な角度から紹介していました。諸々の制約からか、重要文化財の「黒扇」と「天平の面影」の出展がなかったのだけは残念でしたが、それでも多くの代表作を網羅し、見応えのある回顧展に仕上がっていました。

次点.「川端龍子ー超ド級の日本画」 山種美術館

「超ド級」が多くを物語っていたかもしれません。横幅7メートル超の「香炉峰」をはじめ、「火生」や「鳴門」など、いわゆる会場芸術を宣言した龍子のエネルギッシュな創作活動を感じ取ることが出来ました。実はこれまであまり龍子を意識的に追ってきませんでしたが、この回顧展をきっかけに興味が湧き、大田区立龍子記念館へ出かけ、旧宅のある龍子公園を見学して来ました。ちょっとしたマイブームとなりました。

またベスト10以外で特に印象に残った展覧会は以下の通りです。(順不同)

「装飾は流転する」 東京都庭園美術館

「熊谷守一 生きるよろこび」 東京国立近代美術館

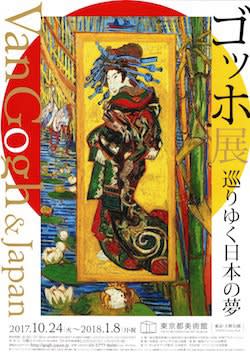

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」 東京都美術館

「レアンドロ・エルリッヒ展:見ることのリアル」 森美術館

「オットー・ネーベル展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「ディエゴ・リベラの時代」 埼玉県立近代美術館

「シャガール 三次元の世界」 東京ステーションギャラリー

「没後70年 北野恒富展」 千葉市美術館

「戸谷成雄―現れる彫刻」 武蔵野美術大学美術館

「怖い絵展」 上野の森美術館

「単色のリズム 韓国の抽象」 東京オペラシティアートギャラリー

「天下を治めた絵師 狩野元信」 サントリー美術館

「安藤忠雄展ー挑戦」 国立新美術館

「東郷青児展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館

「素心伝心 クローン文化財 失われた刻の再生」 東京藝術大学大学美術館

「日本の家 1945年以降の建築と暮らし」 東京国立近代美術館

「サンシャワー:東南アジアの現代美術展」 国立新美術館・森美術館

「引込線 2017」 旧所沢市立第2学校給食センター

「ヨコハマトリエンナーレ2017」 横浜美術館・横浜赤レンガ倉庫1号館・横浜市開港記念会館地下

「奈良美智 for better or worse Works」 豊田市美術館

「テオ・ヤンセン展」 三重県立美術館

「藝『大』コレクション パンドラの箱が開いた」 東京藝術大学大学美術館

「レオナルド×ミケランジェロ展」 三菱一号館美術館

「書だ!石川九楊展」 上野の森美術館

「不染鉄展」 東京ステーションギャラリー

「開館記念展 未来への狼火」 太田市美術館・図書館

「神の宝の玉手箱」 サントリー美術館

「リアル(写実)のゆくえ」 足利市立美術館

「ヴォルスー路上から宇宙へ」 DIC川村記念美術館

「クエイ兄弟ーファントム・ミュージアム」 渋谷区立松濤美術館

「歿後60年 椿貞雄展」 千葉市美術館

「ダヤニータ・シン インドの大きな家の美術館」 東京都写真美術館

「19世紀パリ時間旅行」 練馬区立美術館

「茶の湯」 東京国立博物館

「川原慶賀の植物図譜」 埼玉県立近代美術館

「いちはらアート×ミックス2017」 千葉県市原市南部地域

「カールステン・ニコライ:パララックス」 市原湖畔美術館

「ブリューゲル バベルの塔展」 東京都美術館

「木×仏像 日本の木彫仏1000年」 大阪市立美術館

「草間彌生 わが永遠の魂」 国立新美術館

「茶碗の中の宇宙」 東京国立近代美術館

「孤高の神絵師 渡辺省亭」 加島美術

「長崎版画と異国の面影」 板橋区立美術館

「カッサンドル・ポスター展」 埼玉県立近代美術館

「オルセーのナビ派展」 三菱一号館美術館

「N・S・ハルシャ展:チャーミングな旅」 森美術館

「エリザベス・ペイトン:Still life 静/生」 原美術館

「新井卓 Bright was the Morningーある明るい朝に」 横浜市民ギャラリーあざみ野

「並河靖之七宝展」 東京都庭園美術館

「endless 山田正亮の絵画」 東京国立近代美術館

「戦後ドイツの映画ポスター」 東京国立近代美術館フィルムセンター

「BARRACKOUT バラックアウト」 旧松田邸

「ガラス絵 幻惑の200年史」 府中市美術館

「驚異の超絶技巧!ー明治工芸から現代アートへ」 三井記念美術館

「ジャコメッティ展」 国立新美術館

「アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国」 東京ステーションギャラリー

「写真家ソール・ライター展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「雪村ー奇想の誕生」 東京藝術大学大学美術館

「大英自然史博物館展」 国立科学博物館

「シャセリオー展」 国立西洋美術館

「特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」 MOA美術館

なかなか絞りきれず、多くの展覧会をあげてしまいましたが、全般的に日本美術に関心が向いた年だったような気がします。

「雪村ー奇想の誕生」(東京藝術大学大学美術館)が充実していました。15年ぶりの回顧展で、修行時代から晩年への制作を丹念に追っていただけでなく、光琳の引用など、思わぬ観点も興味深いものがありました。また幕末生まれの日本画家、渡辺省亭の再発見の1年だったのでないでしょうか。「孤高の神絵師 渡辺省亭」(加島美術)が一部のファンの注目を集めた上、山種美術館や松岡美術館でも作品が展示されました。

茶の湯の当たり年でもありました。まさしく集大成とも言うべき「茶の湯」(東京国立博物館)はもちろん、私の好きな楽焼に着目した「茶碗の中の宇宙」(東京国立近代美術館)は強く印象に残りました。ほかにも「茶の湯のうつわー和漢の世界」(出光美術館)、「茶の湯の名品ー破格の美・即翁の眼」(畠山記念館)などが開催されました。

サントリー美術館の日本美術展が充実していました。コレクターやパトロンらの視点から絵巻を紹介した「絵巻マニア列伝」にはじまり、手箱の文様の意味や貴族社会の生活、そして模造や修復のプロセスについて踏み込んだ「神の宝の玉手箱」、さらには元信がいかに狩野派の繁栄の礎を築いたのかについて検証した「天下を治めた絵師 狩野元信」など、単に優品を集めるだけでなく、構成や考証が綿密に練られていたのにも感心させられました。

今年も知られざる画家に新たな発見がありました。その最たるのが「不染鉄展」(東京ステーションギャラリー)で、極めて細密な描写と曼荼羅を思わせる構図、さらに一転しての叙情的でかつ幻想的な展開など、終始、見知らぬ作品の連続で驚きました。また見知らぬといえば、「アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国」も同様で、絵画世界の中へ自らの王国を築き上げた、ヴェルフリの旺盛な創造力に圧倒されるばかりでした。

西洋美術では「シャセリオー展」(国立西洋美術館)、「ジャコメッティ展」(国立新美術館)、「オルセーのナビ派展」(三菱一号館美術館)、「ブリューゲル バベルの塔展」(東京都美術館)、「ヴォルスー路上から宇宙へ」(DIC川村記念美術館)、「シャガール 三次元の世界」(東京ステーションギャラリー)、「オットー・ネーベル展」(Bunkamura ザ・ミュージアム)などが印象に残りました。中でもロマン主義の画家、シャセリオーによる甘美な肖像画には大いに魅せられました。また画家のみならず、詩人、著述家、アナウンサー、俳優としても活動したオットー・ネーベルの日本初の回顧展も意義深いものがありました。ちょうどシャガールやカンディンスキー関連の展覧会が行われていたこともあり、各々の交流や影響関係について知ることも出来ました。

今年は関東以外の美術館へも僅かながら足を運ぶことが出来ました。そのうち幾つかは上のベスト10に入れましたが、ほかにも谷口建築の魅力に心底惹かれた豊田市美術館、また日頃、お世話になっている友人、知人と1泊2日で行程を組み、タレルの光の館に泊まった越後妻有へのツアーも良い思い出となりました。また近場ではありますが、リニューアルで、現在、望みうる最良と思うほどに美しい展示環境を築いたMOA美術館の「特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」、また平田晃久による螺旋状の建物はもとより、図書館にちなんだテキストや地誌を踏まえ、引き出しの多い展示でもあった太田市美術館・図書館の「開館記念展 未来への狼火」も見応えがありました。

現代美術では、独特の光沢感のある色彩に魅せられた「エリザベス・ペイトン:Still life 静/生」(原美術館)、韓国の主に戦後の抽象表現を辿り、繊細な素材も目を引いた「単色のリズム 韓国の抽象」(東京オペラシティアートギャラリー)、移動式の美術館を考案し、写真表現の新たな可能性を伺わせた「ダヤニータ・シン インドの大きな家の美術館」(東京都写真美術館)、実際に「ストランドビースト」が動く姿を見学出来た「テオ・ヤンセン展」(三重県立美術館)などをあげたいと思います。また今年、現代美術展で最多の入場者を記録した「草間彌生 わが永遠の魂」(国立新美術館)も、まさしく集大成的な内容で楽しめました。

皆さんは今年一年、どのような美術との出会いがありましたでしょうか。心に残った展示などについてコメントかリンクをいただければ嬉しいです。

このエントリをもって年内の更新を終わります。今年も「はろるど」とおつき合い下さりどうもありがとうございました。それではどうか良いお年をお迎え下さい。

*過去の展覧会ベスト10

2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年、2008年、2007年、2006年、2005年、2004年(その2。2003年も含む。)

「装飾は流転する」 東京都庭園美術館

「装飾は流転する 『今』と向きあう7つの方法」

2017/11/18~2018/2/25

「装飾」をテーマに、7組の現代美術家の活動を紹介する展覧会が、東京都庭園美術館で開催されています。

ヴィム・デルヴォワ「低床トレーラー(1/6スケールモデル)」 2014年

ゴシック彫刻を思わせるオブジェを制作したのが、ベルギーに生まれ、現在、同国やイギリスを行き来するヴィム・デルヴォワでした。その1つが「低床トレーラー(1/6スケールモデル)」で、ステンレス鋼をレーザーでカットし、さもゴシック教会のファサードを思わせるような意匠でトレーラーを象っています。

ヴィム・デルヴォワ「低床トレーラー(1/6スケールモデル)」(部分) 2014年

細部は極めて密で、実にデコラティブな姿を見せていますが、しばらく眺めていると、前々回のヨコハマトリエンナーレを思い出しました。つまり「1/6スケール」とは、2014年のトリエンナーレの際、主会場である横浜美術館の前に設置された、全長15メートルにも及ぶ「低床トレーラー」の模型であるわけです。:参考リンク:「ヨコハマトリエンナーレ2014」(前編) 横浜美術館

ヴィム・デルヴォワ「リモワ・クラシックフライト・マルチウィール 971.73.00.4」 2015年 ほか

またドイツのメーカー、リモワ社のスーツケースやタイヤを、イスラム風の装飾で覆いました。日用品を素材とし、本来的に装飾とは無縁なものを利用しているのも面白いかもしれません。

ヴィム・デルヴォワ「無題(タイヤ)」 2007年

特に「無題(タイヤ)」の装飾が細かいのには驚きました。タイヤの淵に展開する装飾は、日本の欄間彫刻を思わせる面があるかもしれません。キャプションに「手彫り」とありましたが、実際にデルヴォワが自ら彫った作品なのでしょうか。

ヴィム・デルヴォワ「二つの尾骨」 2012年

あたかも邸宅内の調度品のように置かれた「二つの尾骨」も興味深い作品でした。確かに姿形は尾骨ですが、実際には大理石で作られています。

オランダ出身で、室内装飾や家具デザインを学びながら、のちにアートの分野へ転向したニンケ・コスターは、装飾を型取りした大型のオブジェを出展しています。

ニンケ・コスター「オランダのかけはし」 2017年

円形の大食堂の中央に置かれたのが「オランダのかけはし」で、表面には何やら「和」を思わせる模様が施されていました。これは作家が長崎の出島にインスピレーションを受けて制作された作品で、円形部分は、東京滞在中に出会った日本の伝統的な文様を引用しているそうです。ちょうど円形の上に突き出た部分が出島であるのかもしれません。

ニンケ・コスター「オランダのかけはし」 2017年

周囲を歩きながら鑑賞していると、美術館の方が「どうぞ座って下さい。」と声をかけて下さいました。実のところ椅子の用途もなしていて、自由に座ることが可能です。すると柔らかく、クッションのような弾力性を持ち得ていることがわかりました。初めは石彫かと見間違いましたが、シリコンゴムで作られていました。ちなみに出島の部分の装飾は、オランダの建物を参照しているそうです。

2007年にファションブランド「writtenafterwards(リトゥンアフターワーズ)」を立ち上げた山縣良和は、最新のコレクションと、過去のアーカイブを再構成したインスタレーションを展示していました。

山縣良和「神々のファッションショー」 2017年

第一階段の上、二階広間の「神々のファッションショー」が異彩を放っていました。神々が動物に向けて行ったショーが、ファッションの起源であるという物語に基づき、2010年の初夏のコレクションより新たに制作されました。ブロンドの髪を振り乱し、量感のある布を巻きつけたスタイルは独特で、さも異界からやって来ては荒ぶる神々のようにも見えました。

山縣良和「graduate fashion show Opoints」 2017年

この山縣のマネキンが随所に点在しています。真っ赤な紙のドレスに身を包んだ「graduate fashion show Opoints」は、かつて殿下の浴室として使われた第一浴室に立っていました。美術学校や服飾学校で生み出される「ゴミ」を素材としているそうです。

山縣良和「七福神」 2012年

また「七福神」は、夏場の団欒の場として利用された北の間に設置されています。ぬいぐるみをつけ、造花やおもちゃなどで象られた熊手を背負う姿は、まさしく装飾的ではないでしょうか。原初的な祭祀の装束を連想しました。

山縣良和「フラワーズIII」 2017年

ほかにも黒と白の市松模様の床が美しいベランダに「フラワーズIII」を配した上、楕円形の鏡のドアが特徴的な妃殿下寝室には「山ルック」などを展示しています。展覧会のハイライトと言えるかもしれません。

高田安規子・政子「切り札」 2011年

アーティストユニットの高田安規子と政子の繊細な作品も見逃せません。一例が「切り札」と題した連作です。遠目では単なるトランプに見えるかもしれませんが、実際はトランプの実物に精緻な刺繍を施しています。どれほど細やかな手仕事なのでしょうか。

高田安規子・政子 「Jewelry room」 2017年

美術館の元来の空間を活かしているのも特徴の1つです。姫宮居間では使い古しのアクセサリーや小物入れをドールハウスに見立てた「Jewelry room」を展開し、小食堂でも切子細工を模したゴムの吸盤状の「カットグラス」を並べていました。ともすると展示というよりも、空間に潜ませていると言ったほうが良いかもしれません。思わぬ場所に作品が現れました。

コア・ポア 展示風景

新館ではイギリス出身で、現在アメリカのロサンゼルスで活動するコア・ポアが、まるでペルシャ絨毯を広げたかのようなアクリル画を展示しています。

コア・ポア 「秋の狩の風景」(部分) 2016年

作品は、浮世絵や古代エジプト、それにマヤ文明などのモチーフを、インターネット上からサンプリングし、色を加え、時にかき消すなど、何度か描き直しのプロセスを経て完成するそうです。

タイのチェンマイに在住するアラヤー・ラートチャムルーンスックは、遺体安置所を舞台にしたシリーズなどの映像を展示していました。登場人物は花模様のプリントした服をまとい、それが死者に手向かれる花とリンクしています。ともすると見逃しがちな装飾の鎮魂の意味に着目しているのかもしれません。ほかの作家とはかなり異なったアプローチながらも、多様な装飾の可能性に気づかされるような作品でもありました。

言うまでもなく、旧朝香宮邸である本館は、アール・デコの装飾の宝庫でもあります。

新旧の装飾の巡り合いも見どころの一つであるかもしれません。庭園美術館の建物の見学を兼ねて楽しむのも良さそうです。

年末年始のお知らせ|当館は2017年12月27日(水)~2018年1月4日(木)まで全館休館となります。年始は2018年1月5日(金)から開館いたします。 pic.twitter.com/wT8PJ2OkDP

— 東京都庭園美術館 (@teienartmuseum) 2017年12月26日

本館、新館を問わず、全ての会場の撮影が出来ました。(動画不可)

2018年2月25日まで開催されています。 *年末年始休館:12/27~1/4

「装飾は流転する 『今』と向きあう7つの方法」 東京都庭園美術館(@teienartmuseum)

会期:2017年11月18日(土)~2018年2月25日(日)

休館:第2・第4水曜日(11/22、12/13、1/10、1/24、2/14)。年末年始(12/27~1/4)。

時間:10:00~18:00。

*11/23、11/24、11/25は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1100(880)円 、大学生880(700)円、中・高校生・65歳以上550(440)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*小学生以下および都内在住在学の中学生は無料。

*第3水曜日のシルバーデーは65歳以上無料。

住所:港区白金台5-21-9

交通:都営三田線・東京メトロ南北線白金台駅1番出口より徒歩6分。JR線・東急目黒線目黒駅東口、正面口より徒歩7分。

「熊谷守一 生きるよろこび」 東京国立近代美術館

「没後40年 熊谷守一 生きるよろこび」

12/1~2018/3/21

東京国立近代美術館で開催中の「没後40年 熊谷守一 生きるよろこび」を見てきました。

1880年に生まれ、主に二科会で作品を発表し、独自の画風を確立した熊谷守一は、時に科学的な観察眼を持ち合わせた、研究熱心な画家でもありました。

熊谷守一「ハルシヤ菊」 1954年 愛知県美術館

東京では久しぶりの大回顧展です。近隣に目を広げれば、没後30年に際して埼玉県立近代美術館で行われた、「熊谷守一展ー天与の色彩 究極のかたち」以来の大規模な展覧会でもあります。

1880年に岐阜で生まれた熊谷守一は、18歳で画家を志して上京し、東京美術学校へ入学しました。黒田清輝や藤島武二の指導を受け、同級生には青木繁や和田三造らがいました。しかし在学中に父を亡くし、その後に母を亡くすと、一度郷里へと戻り、林業などの日雇いの仕事に就きました。あろうことか実家が破産してしまったそうです。守一が再び上京したのは、1915年になってからのことでした。

初期の守一作を支配するのは闇でした。例えば授業のモデルの女性を描いた「横向裸婦」においても、色調は薄暗く、裸婦の姿こそ確認出来るものの、背景の様子は判然としません。もちろん意図してのことなのでしょう。実際にほかの画家の作品と比べても、かなり暗いそうです。

熊谷守一「自画像」 1904年 東京藝術大学

「自画像」も同様かもしれません。卒業制作時の一枚で、泰然と前を見据え、目を開く自らの姿を、赤褐色を中心とした色彩で表しています。また暗がりに蝋燭を持つ男を描いた「蝋燭」はより暗く、「轢死」に至っては、もはや何が描いてあるのかすらよく分かりませんでした。

実のところ「轢死」が暗いのは、油脂の劣化により暗色化したことも一因ですが、目を凝らすと、画面下方に、人間らしき体が横たわっている姿が何とか確認出来ました。遠目からではほぼ一面の黒、ないしこげ茶の色面にしか見えません。

実家で林業の職に就いた頃に描かれたのが「馬」で、横からの視点にて、白く、やや灰色を帯びた馬を捉えています。馬の身体には量感もありました。しかし日々の労働をこなすのに精一杯だったのでしょうか。実家時代の守一は殆ど作品を残しませんでした。

再び上京したのちに守一は、二科会で作品を発表します。さらに千葉や長野、また故郷の岐阜などの山や海に出かけては、風景画を描きました。この頃、いわゆる「守一様式」とも称される赤い輪郭線が現れはじめます。暗がりの中での逆光に浮かぶ光の帯を、赤い線として表現したとも指摘されているそうです。

模索の時代とも呼ばれるように、画風は変遷し、必ずしも一定ではありませんが、フォーヴに触発されたのか、総じて厚塗りで、荒々しい作風であるのが特徴と言えるかもしれません。「松林」ではうねるような筆触で松の木を描き、「ひまわり」ではそれこそゴッホを思わせるような力強い筆触でひまわりを象っています。「守一様式」の萌芽の一枚なのでしょうか。花の輪郭が赤い線で示されていました。

守一は1922年に妻の秀子と結婚し、5人の子に恵まれるも、生活は苦しく、絵の制作に没頭することが出来ませんでした。そもそも絵自体も売れず、友人の援助によって生活していたこともありました。また1928年に次男の陽、1932年に三女の茜、さらに1947年に長女の萬を亡くすなど、家族の不幸な死にも相次いで見舞われました。

その亡くなった陽を描いたのが「陽の死んだ日」で、もはや描き殴りのように絵具をぶちまけています。陽の姿をこの世に残そうと制作したものの、途中で「絵」を描いていることに気づき、嫌になってしまったと語っているそうです。陽は病に倒れるも、貧しかったゆえか、病院にいくことが出来ずに、亡くなってしまいました。守一もさぞかし無念だったに違いありません。

裸の女性が仰向けになってくつろぐ「夜の裸」には、かなり明瞭に赤い輪郭線が用いられていました。守一は「裸婦をみると風景が、風景をみると裸婦が描ける。」という言葉を残しています。確かに「谷ヶ岳」を反転すると、「夜の裸」に近いように見えなくありません。

「『轢死』を縦にしたら女性が生き返ったように見えた。」とした守一は、病床に横たわる萬を描いた「萬の像」を、のちに実際に縦構図にして表しました。せめて絵の中でも萬を蘇らせようと試みたのかもしれません。「轢死」に始まり、「陽の死んだ日」や「萬の像」など、死も守一が取り組んだテーマの1つでもあります。

熊谷守一「ヤキバノカエリ」 1956年 岐阜県美術館

西洋絵画を参照しているのもポイントです。萬の遺骨を抱いて歩く家族を描いた「ヤキバノカエリ」では、アンドレ・ドランの「ル・ペックを流れるセーヌ川」の影響が指摘されています。また「笛吹く児」ではマティスの「生きる喜び」、さらにぐるりと魚が回転する「稚魚」では、同じくマティスの「ダンス」の参照があるとも考えられているそうです。まさか西洋絵画の影響があるとは思いませんでした。

熊谷守一「稚魚」 1958年 天童市美術館

戦中から1950年頃に、赤いくっきりした輪郭線と色を特徴とした、「守一様式」が完成しました。形態は平面的でかつ単純化され、時に抽象性を帯びた具象画が作られました。

その最たる一枚が「雨滴」かもしれません。地面に落ちる雨粒のみを描いていて、ちょうど雨の粒が跳ねては円を描くように広がる姿を捉えています。一見、単純な構図ながら、色彩の効果によるのか、映像的な動きが感じられるのも面白いのではないでしょうか。実際に守一は、補色や対比、構図に関して工夫を重ね、科学的知見を交えたノートやスケッチを残しています。また「水仙」の花瓶のプリズム的な描写も、光学好きの守一ならではの作品かもしれません。絵画表現に関して探究心のあった画家だと言えそうです。

【美術館】年内は本日12/27まで。2017年の展覧会おさめに13匹のねこさんたちとなごんでくださいね。来年は1/2より開館、いぬ年だけどMOMATはあくまで「ねこ年」を主張しますよ~ #クマガイ展 pic.twitter.com/s8HZKFFHul

— 【公式】東京国立近代美術館 広報 (@MOMAT60th) 2017年12月27日

ハイライトは守一の得意とした猫の作品の一括展示でした。何と壁の一面の全てが猫です。その数、全13点。家の庭に出入りした猫などをモデルにしました。確かに平面的ながらも、猫の柔らかな身体や骨格などを巧みに捉えていて、動きがあり、まるでアニメーションの一場面を切り取ったかのようでもありました。

76歳になって体を壊した守一は、豊島区内に構えた自宅から出かけずに、庭の花や虫、鳥などを描くようになります。とはいえ、全てが新しいモチーフではなく、過去に描いたスケッチなどを参照することも少なくなかったそうです。

熊谷守一「朝の日輪」 1955年 愛知県美術館

ラストは太陽の作品でした。光は色に還元され、ピンクや黄色などをリング状に描いています。死に接しつつも、身近な動植物を愛し、光を見据えた画家、熊谷守一。基本的には時系列に辿りながら、「死」をテーマとした作品の参照や、光の陰影に「守一様式」の形成プロセス、そして西洋の画家の影響や晩年のモチーフの展開など、各々を横軸で細かに検証しています。回顧展の決定版と言って間違いありません。質量ともに充実していました。

休日の午後に観覧してきましたが、館内には余裕がありました。なお出展数は200点と膨大です。時間に余裕をもってお出かけください。

2018年3月21日まで開催されています。これはおすすめします。*年末年始休館:12/28~1/1

「没後40年 熊谷守一 生きるよろこび」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2017年12月1日(金)~2018年3月21日(水・祝)

休館:月曜日。

*但し1/8、2/12は開館。年末年始(12/28~1/1)、1/9(火)、2/13(火)は休館。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜・土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館30分前まで

料金:一般1400(1000)円、大学生900(600)円、高校生400(200)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*本展の観覧料で当日に限り、「MOMATコレクション」も観覧可。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

年末年始の「美術館・博物館」休館情報 2017/2018

2018/2019年版はこちら→年末年始の「美術館・博物館」休館情報 2018/2019

【上野】

・上野の森美術館 1/3休

「野原邦彦 ステキな時間」(~1/2)

http://www.ueno-mori.org

・国立科学博物館 12/28~1/1休

「古代アンデス文明展」(~2/18)

http://www.kahaku.go.jp

・国立西洋美術館 12/28~1/1休

「北斎とジャポニスム」(~1/28)

http://www.nmwa.go.jp

・東京藝術大学大学美術館 ~1/3休

「宮廻正明展」(1/4~)

https://www.geidai.ac.jp/museum/

・東京国立博物館 12/26~1/1休

「博物館に初もうで」(1/2~)

http://www.tnm.jp

・東京都美術館 12/31~1/1休

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」(~1/8)

http://www.tobikan.jp

・弥生美術館・竹久夢二美術館 12/25~1/2休

「昭和×東京下町セレナーデ 滝田ゆう展/竹久夢二と雑誌の世界」(1/3~)

http://www.yayoi-yumeji-museum.jp

【丸の内・日本橋・新橋】

・出光美術館 ~1/11休

「色絵 Japan CUTE!」(1/12~)

http://idemitsu-museum.or.jp

・東京国立近代美術館 12/28~1/1休

「熊谷守一 生きるよろこび」(~3/21)

http://www.momat.go.jp

・東京ステーションギャラリー 12/29~1/1休

「コレクションのドア、ひらきます」(~2/12)

http://www.ejrcf.or.jp/gallery/

・パナソニック汐留ミュージアム ~1/12休

「ヘレンド展ー皇妃エリザベートが愛したハンガリーの名窯」(1/13~)

https://panasonic.co.jp/es/museum/

・三井記念美術館 12/28~1/3休

「国宝 雪松図と花鳥」(~2/4)

http://www.mitsui-museum.jp

・三菱一号館美術館 12/29~1/1休

「パリ・グラフィック」(~1/8)

http://mimt.jp

・ブリヂストン美術館 美術館建替工事のため長期休館中

【表参道・青山】

・太田記念美術館 ~1/4休

「明治維新150年 幕末・明治ー激動する浮世絵」(1/5~)

http://www.ukiyoe-ota-muse.jp

・岡本太郎記念館 12/28~1/4休

「太陽の塔 1967ー2018」 (~5/27)

http://www.taro-okamoto.or.jp

・根津美術館 ~1/9休

「墨と金 狩野派の絵画」(1/10~)

http://www.nezu-muse.or.jp

・ワタリウム美術館 12/31~1/7休

「マイク・ケリー展」(1/8~)

http://www.watarium.co.jp

【新宿・渋谷】

・NTTインターコミュニケーション・センター 12/28~1/4休

「坂本龍一 with 高谷史郎|設置音楽2 IS YOUR TIME」(~3/11)

http://www.ntticc.or.jp/ja/

・國學院大學博物館 12/26~1/5休

「いのちの交歓」(~2/25)

http://museum.kokugakuin.ac.jp

・渋谷区立松濤美術館 12/29~1/3休

「ルネ・ラリックの香水瓶」(~1/28)

http://www.shoto-museum.jp

・東京オペラシティ アートギャラリー ~1/12休

「谷川俊太郎展」(1/13~)

https://www.operacity.jp/ag/

・東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館 ~1/12休

「クインテットVI 五つ星の作家たち」(1/13~)

http://www.sjnk-museum.org

・文化学園服飾博物館 12/29~1/4休

「寒さと衣服」(~2/15)

http://museum.bunka.ac.jp

・Bunkamura ザ・ミュージアム ~1/5休

「ルドルフ2世の驚異の世界展」(1/6~)

http://www.bunkamura.co.jp/museum/

【六本木】

・サントリー美術館 12/30~1/1休

「セーヴル、創造の300年」(~1/28)

https://www.suntory.co.jp/sma/

・国立新美術館 12/26~1/9休

「20th DOMANI・明日展」(1/13~)

http://www.nact.jp

・21_21 DESIGN SIGHT 12/26~1/3休

「野生展」(~2/4)

http://www.2121designsight.jp

・森アーツセンターギャラリー 無休

「THE ドラえもん展」(~1/8)

http://www.roppongihills.com/museum/

・森美術館 無休

「レアンドロ・エルリッヒ展」(~4/1)

https://www.mori.art.museum/jp/

【恵比寿・白金・目黒・品川・台場】

・東京都写真美術館 12/29~1/1休

「ユージン・スミス写真展/日本の新進作家 vol.14」(~1/28)

http://topmuseum.jp

・日本科学未来館 12/28~1/1休

「MOVE 生きものになれる展」(~4/8)

http://www.miraikan.jst.go.jp

・山種美術館 12/29~1/2休

「横山大観ー東京画壇の精鋭」(1/3~)

http://www.yamatane-museum.jp

・東京都庭園美術館 12/27~1/4休

「装飾は流転する」(~2/25)

http://www.teien-art-museum.ne.jp

・松岡美術館 12/30~1/4休

「高雅典麗 中国陶磁コレクション」(~1/21)

http://www.matsuoka-museum.jp

・原美術館 ~1/5休

「現代美術に魅せられてー原俊夫による原美術館コレクション展」(1/6~)

http://www.art-it.asia/u/HaraMuseum

・畠山記念館 ~1/19休

「茶懐石のうつわ」(1/20~)

http://www.ebara.co.jp/csr/hatakeyama/

・目黒区美術館 ~1/16休

「めぐろの子どもたち展」(1/17~)

http://mmat.jp

【両国・清澄白河】

・すみだ北斎美術館 12/29~1/1休

「めでたい北斎~まるっとまるごと福づくし」(~1/21)

http://hokusai-museum.jp

・たばこと塩の博物館 12/29~1/3休

「和モダンの世界 近代の輸出工芸」(~1/8)

https://www.jti.co.jp/Culture/museum/index.html

・江戸東京博物館 改修工事のため休館中

・東京都現代美術館 大規模改修工事のため長期休館中

【池袋・目白・板橋・練馬】

・板橋区立美術館 12/29~1/3休

「世界を変える美しい本 インド・タラブックスの挑戦」(~1/8)

http://www.itabashiartmuseum.jp

・永青文庫 12/25~1/5休

「細川家と天下泰平」(~1/28)

http://www.eiseibunko.com

・古代オリエント博物館 ~1/11休

「タイムスリップ!古代オリエントの世界」(1/12~)

http://aom-tokyo.com

・ちひろ美術館・東京 12/28~1/1休

「ちひろの歩み/日本の絵本100年の歩み」(~1/31)

https://chihiro.jp/tokyo/

・練馬区立美術館 12/29~1/3休

「小野木学 絵本原画展」(~2/11)

https://www.neribun.or.jp/museum.html

・野間記念館 ~1/12休

「近代日本の風景画展」(1/13~)

http://www.nomamuseum.kodansha.co.jp

【世田谷】

・五島美術館 12/25~1/4休

「茶道具取合せ展」(~2/18)

http://www.gotoh-museum.or.jp

・静嘉堂文庫美術館 ~1/19休

「歌川国貞展~錦絵に見る江戸の粋な仲間たち~」(1/20~)

http://www.seikado.or.jp

・世田谷美術館 ~1/12休

「ボストン美術館 パリジェンヌ展」(1/13~)

https://www.setagayaartmuseum.or.jp

【武蔵野・多摩】

・多摩美術大学大学美術館 12/26~1/5休

「追悼 深沢幸雄」(~2/15)

http://www.tamabi.ac.jp/museum/

・東京富士美術館 12/25~1/1休

「東山魁夷展」(1/2~)

http://www.fujibi.or.jp

・八王子夢美術館 12/29~1/3休

「第3期収蔵品展示」(~1/8)

http://www.yumebi.com

・府中市美術館 12/29~1/12休

「正宗得三郎展」(~12/28)、「絵画の現在」(1/13~)

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/

・町田市立国際版画美術館 12/28~1/4休

「わたしからあなたへ/みんなから未来へ」(1/5~)

http://hanga-museum.jp

・武蔵野市立吉祥寺美術館

「中澤弘光 明治末~大正〈出版の美術〉とスケッチ」(1/13~)

http://www.musashino-culture.or.jp/a_museum/

【神奈川】

・岡田美術館 12/31~1/1休

「仁清と乾山ー京のやきものと絵画」(~4/1)

http://www.okada-museum.com

・神奈川県立近代美術館葉山 12/29~1/3休

「堀文子展」(~3/25)

http://www.moma.pref.kanagawa.jp/public/HallTop.do?hl=h

・川崎市岡本太郎美術館 12/29~1/3休

「岡本太郎とメディアアート」(~1/28)

http://www.taromuseum.jp/

・そごう美術館 無休

「池田重子 横浜スタイル展」(~1/8)

https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/

・茅ヶ崎市美術館 12/28〜1/3休

「岡耕介展」(〜2/4)

http://www.chigasaki-museum.jp

・BankArt Studio NYK 12/29~1/8休

「MEDIA PRACTICE 17-18」(1/12~)

http://www.bankart1929.com

・平塚市美術館 12/29~1/3休

「長谷川さちの彫刻ーレイライン」(~4/8)

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse/

・ポーラ美術館 無休

「100点の名画でめぐる100年の旅」(~3/11)

http://www.polamuseum.or.jp

・横須賀美術館 12/29~1/3休

「第70回児童生徒造形作品展」(1/11~)

http://www.yokosuka-moa.jp

・横浜市民ギャラリーあざみ野 12/29〜1/3休

「あざみ野フォト・アニュアル 金川晋吾 長い間」(〜2/25)

https://artazamino.jp

・横浜美術館 12/28~1/4休

「石内都 肌理と写真」(~3/4)

http://yokohama.art.museum

・神奈川県民ホールギャラリー 電気設備等改修工事のため休館中

【埼玉】

・うらわ美術館 12/27~1/4休

「スポットライト!うらわ美術館展」(~1/14)

http://www.city.saitama.jp/urawa-art-museum/index.html

・川口市立アートギャラリー・アトリア 12/29~1/3休

「アートな年賀状展2018」(1/7~)

http://www.atlia.jp

・川越市立美術館 12/25~1/4休

「生誕130年 小村雪岱」(1/20~)

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/artmuseum/

・河鍋暁斎記念美術館 12/24~1/4休

「戌年の心新たに 神様・ほとけ様」(1/5~)

http://kyosai-museum.jp/hp/top.html

・埼玉県立近代美術館 12/25~1/5休

「版画の景色 現代版画センターの軌跡」(1/16~)

http://www.pref.spec.ed.jp/momas/

・埼玉県立歴史と民俗の博物館 〜1/1休

「明治天皇と氷川神社ー行幸の軌跡」(1/2〜)

http://www.saitama-rekimin.spec.ed.jp

・鉄道博物館 12/29~1/1休

「あけまして、おめてつ!」(1/2~)

http://www.railway-museum.jp

【千葉】

・市原市湖畔美術館 12/29~1/5休

「銅版画家 深沢幸雄 追悼特別展」(1/6~)

http://lsm-ichihara.jp/

・佐倉市立美術館 12/28~1/4休

「根付展」(1/20~)

http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/museum/

・千葉県立美術館 12/28~1/4休

「追悼 深沢幸雄の歩み」(~1/14)

https://www.chiba-muse.or.jp/ART/

・千葉市美術館 ~1/5休

「小沢剛 不完全ーパラレルな美術史」(1/6~)

http://www.ccma-net.jp

・成田山書道博物館 ~12/31休

「新春特別展 青鳥居清賞ー松崎コレクションの古筆と古写経」(1/1〜)

http://www.naritashodo.jp

・ホキ美術館 12/30~1/2休

「理想の風景画」(~5/20)

https://www.hoki-museum.jp

・DIC川村記念美術館 館内設備メンテナンスのため休館中

✔年末年始も無休で開館ご家族やご友人などで集まることが多いこの時期、ぜひ皆さまでレアンドロ・エルリッヒの作品を体験しに来てください!開館時間:10時~22時 ※火曜日は17時まで、最終入館は閉館時間の30分前までhttps://t.co/fYbNci47ZH#森美術館 pic.twitter.com/WQBRUeRugv

— 森美術館 Mori Art Museum (@mori_art_museum) 2017年12月24日

【元日から開館する美術館・博物館】

・森美術館 「レアンドロ・エルリッヒ展」

・森アーツセンターギャラリー 「THE ドラえもん展」

・そごう美術館 「池田重子 横浜スタイル展」

・ポーラ美術館 「100点の名画でめぐる100年の旅」

・成田山書道博物館 「新春特別展 青鳥居清賞」

【新年も全力疾走します!】箱根駅伝にちなみ、学芸員がタスキをつなぎ、1回30分のトークを10回連続で行うギャラリートーク駅伝。新年は1月7日(日)の開催です。ぜひご参加ください!https://t.co/iZsq13Vbnr

— ポーラ美術館 (@polamuseumofart) 2017年12月11日

森美術館(エルリッヒ展)、森アーツセンターギャラリー(THE ドラえもん展)、そごう美術館(池田重子 横浜スタイル展)、ポーラ美術館(100点の名画でめぐる100年の旅)は、いずれも年末年始の休みがありません。もちろん元日もオープンします。また成田山書道博物館は元日より開館し、上野の森美術館は年末と元日、2日が開館し、3日は休みとなります。

【2日から開館する美術館・博物館】

・国立科学博物館 「古代アンデス文明展」

・国立西洋美術館 「北斎とジャポニスム」

・東京国立博物館 「博物館に初もうで」

・東京都美術館 「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」

・東京国立近代美術館 「熊谷守一 生きるよろこび」

・東京ステーションギャラリー 「コレクションのドア、ひらきます」

・三菱一号館美術館 「パリ・グラフィック」

・サントリー美術館 「セーヴル、創造の300年」

・東京都写真美術館 「ユージン・スミス写真展/日本の新進作家 vol.14」

・日本科学未来館 「MOVE 生きものになれる展」

・すみだ北斎美術館 「めでたい北斎」

・東京富士美術館 「東山魁夷展」

・岡田美術館 「仁清と乾山」

・埼玉県立歴史と民俗の博物館 「明治天皇と氷川神社」

・鉄道博物館 「あけまして、おめてつ!」

【予告】今年で15年目を迎える「博物館に初もうで」のWEBページを公開しました。来年の干支の戌にちなんだ特集や国宝「古今和歌集(元永本) 下帖」、重要文化財「鳥獣戯画断簡」のほか、名品の新春特別公開など、お正月らしい作品の数々で皆さまをお迎えします。 https://t.co/2fn5e2r6Er pic.twitter.com/yofpht9otW

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2017年12月1日

東京国立博物館は2日から開館し、恒例の「博物館に初もうで展」が開催されます。例年同様、獅子舞や太鼓の演舞のイベントのほか、干支に因む特集展示や、新春の特別として国宝「釈迦金棺出現図」などが公開されます。

トップのお正月~年末年始の開館時間・休館日についてhttps://t.co/9zJUh2Azis 東京都写真美術館。新年2日は「日本の新進作家 vol. 14」と「アジェのインスピレーション」が無料。雅楽の演奏や福袋のイベントあり。(メモメモ pic.twitter.com/dyJj8p3ER0

— はろるど (@harold_1234) 2017年12月26日

また同じく2日より開館する東京都写真美術館では、「トップのお正月」を開催し、2日は「アジェのインスピレーション」と「日本の新進作家 vol.14」の入場料が無料となります。(3日は2割引)また福袋の販売や、雅楽の演奏が披露されます。

【3日から開館する美術館・博物館】

・弥生美術館・竹久夢二美術館 「滝田ゆう展/竹久夢二と雑誌の世界」

・山種美術館 「横山大観ー東京画壇の精鋭」

・ホキ美術館 「理想の風景画」

【休館のお知らせ】山種美術館は明日12/25(月)~2018/1/2(火)まで展示替え及び年末年始のため休館とさせていただきます。次回は1/3(水)から横山大観―東京画壇の精鋭―です。お楽しみに!https://t.co/Eep8U90YWA pic.twitter.com/uyUfJ50HCi

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) 2017年12月25日

3日より「生誕150年記念 横山大観ー東京画壇の精鋭」がはじまる山種美術館では、開館初日に先着100名にプチギフトがプレゼントされるほか、ミュージアムショップでは福袋の販売が行われます。

【4日から開館する美術館・博物館】

・東京藝術大学大学美術館 「宮廻正明展」

・三井記念美術館 「国宝 雪松図と花鳥」

・渋谷区立松濤美術館 「ルネ・ラリックの香水瓶」

・21_21 DESIGN SIGHT 「野生展」

・たばこと塩の博物館 「和モダンの世界」

・板橋区立美術館 「インド・タラブックスの挑戦」

・練馬区立美術館 「小野木学 絵本原画展」

・八王子夢美術館 「第3期収蔵品展示」

・神奈川県立近代美術館葉山 「堀文子展」

・川崎市岡本太郎美術館 「岡本太郎とメディアアート」

・茅ヶ崎市美術館 「岡耕介展」

・平塚市美術館 「長谷川さちの彫刻」

・横須賀美術館 「第70回児童生徒造形作品展」

・横浜市民ギャラリーあざみ野 「金川晋吾展」

・川口市立アートギャラリー・アトリア 「アートな年賀状展2018」

【イベント情報】「国宝 雪松図と花鳥 -美術館でバードウォッチング-」鳥が描かれた絵画や、鳥をかたどったり、鳥にあやかった名称の工芸品などに焦点を合わせて展示します。花鳥画の鑑賞とともに美術館でバードウォッチングも楽しめます。12/9(土)~2/4(日) 三井記念美術館https://t.co/1my489Lu7X pic.twitter.com/Ph5mfgq9UY

— 中央区WEB (@Chuou_Web) 2017年12月7日

現在、「国宝 雪松図と花鳥」展を開催している三井記念美術館は、4日より開館し、「日月松鶴図屏風」にかわりに、国宝の「雪松図屏風」(円山応挙筆)が公開されます。

【5日から開館する美術館・博物館】

・太田記念美術館 「明治維新150年」

・岡本太郎記念館 「太陽の塔 1967ー2018」

・NTTインターコミュニケーション・センター 「設置音楽2 IS YOUR TIME」

・文化学園服飾博物館 「寒さと衣服」

・東京都庭園美術館 「装飾は流転する」

・松岡美術館 「高雅典麗 中国陶磁コレクション」

・五島美術館 「茶道具取合せ展」

・町田市立国際版画美術館 「わたしからあなたへ/みんなから未来へ」

・横浜美術館 「石内都 肌理と写真」

・うらわ美術館 「スポットライト!うらわ美術館展」

・川越市立美術館 「生誕130年 小村雪岱」

・河鍋暁斎記念美術館 「戌年の心新たに 神様・ほとけ様」

・千葉県立美術館 「追悼 深沢幸雄の歩み」

明治時代、夜景を得意とした浮世絵師といえば、小林清親、井上安治、小倉柳村。彼ら3人の夜景の名作が並びます。来年1/5より原宿の太田記念美術館で開催の「明治維新150年 幕末・明治ー激動する浮世絵」展にて。 pic.twitter.com/G311LaycaH

— 太田記念美術館 (@ukiyoeota) 2017年12月26日

5日からは太田記念美術館で「明治維新150年 幕末・明治ー激動する浮世絵」、町田市立国際版画美術館で「わたしからあなたへ/みんなから未来へ」、川越市立美術館で「生誕130年 小村雪岱」、さらに河鍋暁斎記念美術館で「戌年の心新たに 神様・ほとけ様」などの展覧会がはじまります。

【6日から開館する美術館・博物館】

・國學院大學博物館 「いのちの交歓」

・Bunkamura ザ・ミュージアム 「ルドルフ2世の驚異の世界展」

・原美術館 「原俊夫による原美術館コレクション展」

・永青文庫 「細川家と天下泰平」

・多摩美術大学大学美術館 「追悼 深沢幸雄」

・埼玉県立近代美術館 「常設展」 *企画展「版画の景色」は1/16から開催。

・市原市湖畔美術館 「銅版画家 深沢幸雄」

・千葉市美術館 「小沢剛 不完全ーパラレルな美術史」

「小沢剛 不完全ーパラレルな美術史」展示設営5日目はどんどんと作品が出てきています。展示室内の建物2つ、《油絵茶屋》と《醤油画資料館》です。展示室の中でまた展示室に入るという入れ子構造、ちょっと遊園地みたいでワクワクしますね!#不完全 #小沢剛 https://t.co/i8LBS035ss pic.twitter.com/KBjRiy2Hf4

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) 2017年12月26日

6日からはBunkamura ザ・ミュージアムの「ルドルフ2世の驚異の世界展」、原美術館の「原俊夫による原美術館コレクション展」、そして千葉市美術館の「小沢剛 不完全ーパラレルな美術史」などの展覧会が、同じく新たにスタートします。年末年始の期間に展示替えを行う美術館も少なくありません。

■ 2018/1/6[土]- 現代美術に魅せられて-原俊夫による原美術館コレクション展【原美術館】 https://t.co/ktmy7oKN68

— 原美術館, Hara Museum (@haramuseum) 2017年12月25日

抜け落ちている情報や、記載ミスなどもある思います。お出かけの際は各館の公式WEBサイトをあわせてご覧下さい。

「Artists meet Books 本という樹、図書館という森」 日比谷図書文化館

「DOMANI・明日展 PLUS × 日比谷図書文化館 Artists meet Books 本という樹、図書館という森」

2017/12/14~2018/2/18

日比谷図書文化館で開催中の「Artists meet Books 本という樹、図書館という森」を見てきました。

文化庁の芸術家在外研修制度に参加し、「DOMANI・明日展」に出展した5名の現代美術家が、主に本や読書、それに図書館へアプローチした作品を展示しています。

寺崎百合子「Corpus Christi,Oxford」 2001年

まずは1998年にイギリスで研修した寺崎百合子です。暗がりに沈む図書館の書棚を写し取ったのが、鉛筆画の「Corpus Christi,Oxford」で、遠目ではモノクロームの写真と見間違うかもしれません。ともかく驚くほど精緻に描きこんでいて、陰影の表現の効果もあるのか、まるでカメラのファインダーを覗き込んだかのようでした。

宮永愛子「open book」 2017年

お馴染みの宮永愛子の「open book」も美しいのではないでしょうか。宮永は2007年に研修制度により、エジンバラに滞在し、以来もナフタリンや塩を素材とした作品を作り続けています。2013年には、第1回目の「日産アートアワード」にてグランプリも獲得しました。

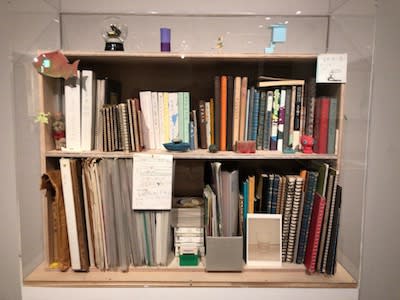

小林孝亘「本棚」 2017年

画家の小林孝亘は自作の油彩画のほかに、制作ノートなどを収めた本棚を出展しました。小林は本棚に並ぶ背表紙を眺めるのが好きで、本を読むこととは違うものの、本の存在を借りて、自分と向き合う時間だと考えているそうです。

蓮沼昌宏「伊吹島」 2016年

蓮沼昌宏による回転式のキノーラも楽しい作品でした。ちょうど単語カードサイズの紙がサークル状に束になっていて、1枚1枚に絵が描かれています。当然ながら、その状態では何も始まりません。

蓮沼昌宏「伊吹島」 2016年

紙束の上のバーに注目です。手でバーを握り、ぐるりとゆっくり回転させると、紙も連動して動き、中の絵がアニメーションとして動き出します。「豊島」や「男木島」、それに「伊吹島」など、島の自然や生き物をテーマとした物語が紡がれていました。

折笠良「水準原点」 2015年

折笠良の映像アニメーションなども目を引くのではないでしょうか。作家は2015年に研修制度でモントリオールへと渡り、翌年には「ザグレブ国際アニメーション映画祭」にてゴールデンザグレブ賞を受賞し、同年の「DOMANI・明日展」に参加しました。

若林奮「スケッチブック」 1974年 ほか

彫刻家の若林奮(1936〜2003)のアーカイブの参照も重要です。若林は1970年代に研修制度でパリへ渡り、フランス南西部の先史時代の洞窟壁画を巡ったテキストを、複数のノートとして残しました。

そのノートを昨年の「DOMANI・明日展」に参加した折笠良がギャラリートークで触たことで、「本」を出会い、半ば接点とし、今回の「Artists meet Books」展が構想されたそうです。そもそも若林自身も彫刻だけでなく、造本の仕事も手がけていました。

若林奮「資料(フランス、スペインの遺跡めぐりの際に収集した石など)」

若林の渡仏中に描いたスケッチブックをはじめ、絵葉書をまとめたアルバム、さらに収集した石なども公開されています。こうしたアーカイブを辿ることで、若林の制作の「バックボーン」(解説より)を知ることが出来るかもしれません。

こんにちは!DOMANI展長です。DOMANI展は今回で20回目を迎え記念すべき展覧会となります。国立新美術館のDOMANI展は2018/1/13~3/4、日比谷図書文化館のPLUS展は、2017/12/14~2018/2/18まで開催します!お楽しみ!#DOMANI・明日展 pic.twitter.com/SMJp7EY6Qt

— DOMANI展長のつぶやき (@DOMANI_ten) 2017年10月19日

リーフレットの中に「DOMANI・明日展」の割引チケット(200円引)が入っていました。来年の「DOMANI・明日展」とあわせて鑑賞するのが良さそうです。

「Artists meet Books 本という樹、図書館という森」会場風景

一部の作品を除き、撮影も出来ます。2018年2月18日まで開催されています。

「DOMANI・明日展 PLUS × 日比谷図書文化館 文化庁新進芸術家海外研修制度の成果 Artists meet Books 本という樹、図書館という森」 日比谷図書文化館(@HibiyaConcierge)

会期:2017年12月14日(木)~2018年2月18日(日)

休館:12月18日(月)、12月29日(金)~1月3日(水)、1月15日(月) 。

時間:10:00~20:00(平日)、10:00~19:00(土曜)、10:00~17:00(12/28、及び日祝)。

料金:一般300円、大学・高校生200円、中学生以下無料。

住所:千代田区日比谷公園1-4

交通:東京メトロ丸の内線・日比谷線霞ヶ関駅B2出口より徒歩約3分。東京メトロ 千代田線霞ヶ関駅C4出口より徒歩約3分。都営三田線内幸町駅A7出口より徒歩約3分。

「内海聖史 mimic paintings」 六本木ヒルズA/Dギャラリー

「内海聖史 mimic paintings」

2017/12/15~2018/1/14

六本木ヒルズA/Dギャラリーで開催中の「内海聖史 mimic paintings」を見てきました。

色彩豊かなドットを用い、キャンバス平面を超え、空間を活かした作品を制作する現代美術家の内海聖史。今回もギャラリー全体を絵画へ落とし込んだような展示を行っています。

思わずたじろぎました。目の前にはご覧のように、色のドットで埋め尽くされた絵画が、あたかもひな壇状に積み上がっています。一部は緩やかな曲線を描き、まるで大波を前にしたかのようでした。まさしく色の波、ドットの渦に飲み込まれてしまうかのような迫力さえあります。一つ一つの色の粒が互いにぶつかり合い、それこそ波の如くごうごうと音を立てているかのような錯覚にさえ陥りました。

なにせ大きな絵画のため、近づいて見ることはかないませんが、1つ1つの粒の色は美しく、ぶどうの房のように丸みを帯び、また時にきらきらと木漏れ日のような光を発しているかのようにも見えます。水色、青、ピンク、さらに群青から緑へと変化しながら、多様なグラデーションを描いていました。

一転して後ろを振り返ると、今度は4枚の小さな作品が並べられていることが分かりました。一つはおそらくキャンバスを重ねて出来た台形で、残りはその部分のみを切り取ったような同じく台形をしています。しばらく眺めていると小さな台形が舟であり、重ねた台形が山に見えました。一体、何を意図しているのでしょうか。

驚きました。空間全体を北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」に見立てていたのです。つまりひな壇状の巨大な絵画をグレートウェーブに、そして向かい合う台形の絵画を、富士山と波間の小舟として表現したわけでした。

つまり見る側は、波の間に立って鑑賞していることになります。まさかこのようにして絵画に入り込む体験が出来るとは思いませんでした。

会場内の撮影が出来ましたが、手持ちのスマホでは限界がありました。写真の発色が実際の作品とは異なっています。繊細な色味をうまく捉えられませんでした。まずは会場で見られることをおすすめします。

六本木ヒルズA/Dギャラリーは、ヒルズ内のウェストウォーク3階、ミュージアムショップに併設したギャラリーです。展望台のエレベーターホールの出口正面、ショップ内の向かって右側にあります。

カタログを作成しました~。個展会場でもらって下さい。#内海聖史 #六本木ヒルズ#A/Dギャラリー #平田剛志#加藤健 #mimic paintings https://t.co/0K64odEA2V

— 内海聖史 (@uchiumisatoshi) 2017年12月16日

会期中のお休みはありません。2018年1月14日まで開催されています。

「内海聖史 mimic paintings」 六本木ヒルズA/Dギャラリー

会期:2017年12月15日(金)~2018年1月14日(日)

休館:無休。

時間:10:00~20:00

*火曜日のみ17時閉館。

料金:無料。

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズウェストウォーク3階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

「フランス宮廷の磁器セーヴル、創造の300年」 サントリー美術館

「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」

2017/11/22~2018/1/28

サントリー美術館で開催中の「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」を見てきました。

1740年、軟質磁器の制作を開始したパリのヴァンセンヌ製作所は、ルイ15世の庇護を受けると、セーヴル王立磁器製作所として発展しました。以来、300年、ヨーロッパを代表する磁器として愛され、今もなお様々な製品が作られて来ました。

そのセーヴル焼が、フランスからまとめてやって来ました。出展は約130点超で、最初期のロココからアール・ヌーヴォー、アール・デコ、それに現代美術家の磁器までを網羅します。ほぼ時間軸を追いつつも、幅広い観点からセーヴルの魅力を紹介していました。

冒頭の「乳房のボウル」が絶品でした。ルイ16世がマリー・アントワネットのために作らせた磁器で、山羊の頭を象った三脚の上に、乳白色に染まるボウルが載っています。ボウルは薄手で、山羊の頭部の意匠も実に繊細です。優雅な雰囲気を醸し出していました。

セーブルはマイセンを手本としていましたが、1751年にポンパドゥール夫人が興味を示すようになると、マイセンの模倣から離れ、夫人好みの様式を生み出すようになりました。またそもそもは中国の磁器に由来するため、当初はシノワズリ風の器も作られました。実際にも「テリーヌと受け皿 ザクセン」はマイセン風であり、「カップとソーサー」の鱗の模様には中国趣味を伺うことが出来ました。

\ルイ15世の食器セット✨/ルイ15世の「ブルー・セレストのセルヴィス」は、新しい王立製作所によって納入された最初の大規模な食器セット!1749点で構成されています。このうっとりするような青色は、1753年に開発された新色😍https://t.co/vuPTLPZ25k#セーヴル展 pic.twitter.com/q2SUlIPcGo

— サントリー美術館 (@sun_SMA) 2017年12月19日

「ルイ15世のブルー・セレストのセルヴィス」は、ルイ15世のためのセットのうちの1つで、1753年から55年にかけ、計1749点もの作品が作られました。また「ロシア皇帝エカテリーナ2世のカメオとイニシャルのセルヴィス」では、エカテリーナ2世を表すためのイニシャルも刻まれています。力を誇示する側面もあったのかもしれません。

また子どもや庭園のモチーフが好まれ、かの画家ブーシェを含む、宮廷芸術家が意匠を凝らした磁器が生み出されました。さらに迫真的な絵画表現を作るため、新色の絵具の開発も同時に行われました。

1800年から約50年間あまり所長を務めた、アレクサンドル・ブロンニャールは、セーヴル磁器を黄金期へと導きました。新たな知見に基づいて装飾を一新した上、世界初の陶磁とガラスの専門美術館を開設するなど、精力的に活動しました。また製造技術の研究も進め、ステンドグラスや七宝の分野にも進出しました。さらに古典回帰の機運があったのかもしれません。ラファエロのフレスコ画をはじめ、ポンペイやエトルリアの意匠を取り入れた作品も目立っていました。

一部の展示室の撮影が出来ました。

アガトン・レオナール「ダンサー No.5(テーブルセンターピース『スカーフダンス』より」 1899〜1900年

セーヴルは、1900年のパリ万国博覧会で大いに成功を収めます。15対のダンサーで構成された「テーブルセンターピース『スカーフダンス』」も、同万博で発表された群像で、ギリシャ的な古典美と、当時のパリで評判を起こしたロイ・フラーの革新的振付けを融合させて表現しました。

ジュール=オーギュスト・アベール=ディス「皿 輪花形のセルヴィスより」 1888年

この頃に隆盛したジャポニスムもセーヴルへ影響を与えました。一例が「皿 『輪花形のセルヴィス』より」で、草花が入り混じり、花鳥画を思わせるモチーフが緻密に広がっています。余白の用い方などに、日本美術の要素が見られるそうです。

アンドレ・ビュリー(器形)、エリック・バッグ(装飾)「茶入れ『ビュリー』」 1923年

「茶入れ『ビュリー』」も日本的と呼べるかもしれません。室内装飾家のアンドレ・ビュリーの作品で、1925年の装飾美術を扱う国際博覧会にて、「日本の風景」というプロジェクトを作り上げました。その成果の1つが茶入れで、実際に枝垂れ柳などのモチーフに、浮世絵の作風を見ることが出来ました。

沼田一雅「孔雀」 1921年 ほか

日本の彫刻家も登場します。それが福井県出身の沼田一雅で、1904年にセーヴルに招聘され、計2度、同地で陶磁器彫刻の制作を学びました。彼の提案した像の原型は、今も大切に保管されているそうです。沼田はセーヴルが取り入れた、最初の外国人協力芸術家でもありました。

ジャック・エミール=リュールマン(器形)、シュザンヌ・ラリック=アヴィラン(装飾)「リューマンの花瓶 NO.2」 1926〜1927年

1920年代は器形がシンプルと化し、幾何学的な装飾を好む、アール・デコの時代でもありました。それを反映したのが、「リュールマンの花瓶」で、下部の山型の造形などに、幾何学的なデザインを見ることが出来ます。ラリックの娘であるシュザンヌ・ラリック=アヴィランが装飾を手がけました。

アンリ・ラパン(器形)、ジャン=バティスト・ゴーヴネ(装飾)「ラパンのブランケット灯 No.6」 1921年

ほぼ同時代に芸術顧問を務めたラパンの磁器も魅惑的でした。「ラパンのブラケット灯」は、照明の器で、まさしく洗練された造形美を見せています。ラパンはおおよそ5年間で、約30点もの照明の器形を提案しました。

ラストは現代のセーヴルです。1964年に所長に着任したセルジュ・ゴーティエは、一線で活動する芸術家に磁器のデザインを依頼し、セーヴルに新たな造形を取り込もうとしました。そうしたコラボレーションの取り組みは今日も続いています。

これがかなり実力派揃いです。アレクサンダー・カルダー、ジャン・アルプ、それにピエール・スーラージュらもセーヴル磁器に取り組んでいます。アルプの曲線美はやはり彫刻作品を連想させ、スーラージュの細い線は、絵画の作風を思わせるかもしれません。

草間彌生「ゴールデン・スピリット」 2005年

草間彌生も参加しています。それが「ゴールデン・スピリット」で、ギリシャ神話に登場する単眼の巨人をモデルに、小動物の像を作り上げていました。シリアルナンバー付きで18点ほど発表されたそうです。

いずれも昨年の新作である、現代アーティストのニコラ・ビュフの「プレルの壺」や、デザインオフィスのnendoによる「花器」も目を引きました。ほかジム・ダインの独特な造形による「テーブルセンターピース(静物)」なども加わります。何やら現代美術展のようでもありました。

アンリ・ラパン(器形)、ジャン・ボーモン(装飾)「ラパンの壺 No.12」 1925年

ごく一部を除き、国立セーヴル陶磁美術館の所蔵品です。ちなみに同館のコレクションが日本でまとめて紹介されるのは、20年ぶりのことだそうです。貴重な機会と言えそうです。

[フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年 巡回スケジュール]

大阪市立東洋陶磁美術館:2018年4月7日〜7月16日

山口県立萩美術館・浦上記念館:2018年7月24日〜9月24日

静岡市美術館:2018年10月6日〜12月16日

「セーヴル、創造の300年」会場風景 *撮影可コーナー

立体展示に定評のあるサントリー美術館のことです。いつもながらに効果的な照明で、作品も美しく映えていました。

会期中の展示替えはありません。2018年1月28日まで開催されています。

「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:2017年11月22日(水)~2018年1月28日(日)

休館:火曜日。

*1月2日、9日、16日、23日は18時まで開館。

*12月30日(土)~1月1日(月・祝)は年末年始のため休館。

時間:10:00~18:00

*11月22日(水)、1月7日(日)は20時まで開館。

*12月29日(金)は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

「織物以前 タパとフェルト」 LIXILギャラリー

「織物以前 タパとフェルト」

2017/12/7~2018/2/24

リクシルギャラリーで開催中の「織物以前 タパとフェルト」を見てきました。

南太平洋の島々に伝わる樹皮布のタパや、東西アジアのフェルトは、織物の技術が開発される以前から、人々が作り、また利用してきた布の1つでした。

冒頭、入口を飾るのが、パプアニューギニアのタパで、熱帯雨林の恵みの元、各部族は、祭の衣装や日常着の腰巻、それに敷物や壁掛けに使うために生産してきました。

「西ニューギニア イリアンジャヤ州センタニ湖地方のタパ」(インドネシア)

染料は黒と赤褐色の2種類あり、文様は家系などで定められてきました。また部族内の伝説や神話に基づくタパも少なくなく、意味を外部へ他言しない掟も存在しました。

「ラウ群島モゼ島の花嫁のれん」(フィジー)

タパの製法が最も発達したのがフィジーで、いくつかの皮をつなぎ合わせては、巨大なタパを作ることもありました。中でも美しいのが「花嫁のれん」で、母が娘の結婚に際して制作し、新居に4日間展示しては、祝宴が行われました。20枚余りを貼り合わせるタパもあったそうです。

「ノーザン州マイシン族のタパ」(パプアニューギニア) ほか

現在、最も多くタパを生産しているのがトンガで、女性たちが作業小屋に集まり、日々の共同の作業で作られています。そしてサモアにも、フィジーやトンガからタパの製法が伝わりました。しかし透かし模様など、タパの優れた製法を持っていたハワイは、西洋文明の影響を受け、作られなくなりました。

「ガトゥ」(トンガ)

トンガでは樹皮布をガトゥと呼び、寝具としても利用されています。今でも毛布よりも暖かいとして珍重しているそうです。

赤色顔料「エレ」(サモア)、「タパを束ねた刷毛」(トンガ)ほか

会場では、タパの原料である木の皮を剥ぐ貝や、皮の繊維を叩いて伸ばす道具のほか、顔料や色見本、さらに型紙や摺り見本なども展示し、タパの製法を紹介していました。

「イケ」(フィジー)、「イエ」(サモア) ほか

フィジーやトンガでは叩き棒をイケと呼び、サモアではイエと呼んでいます。いずれも木製ですが、地域によっては石製の叩き棒も用いられるそうです。丸みを帯びた柄の部分も実用的で、おそらく手によく馴染むのではないでしょうか。

一方でのフェルトとは、絨毛の縮絨性を利用した不燃布で、毛を重ね、水分や熱に圧などを加え、圧縮してシート状に加工して使用します。特に原初的なのが、圧縮フェルトで、おそらくは自然に縮絨した獣毛の状態を見た人々が、発展させたと考えられているそうです。会場では、新疆ウイグル自治区と、トルコで制作されたフェルトが展示されていました。

「蒙古絞氈」

そうしたフェルトは江戸時代以降、日本へ輸入され、蒙古絞氈と呼ばれました。十字と花をあしらった模様も可愛らしいのではないでしょうか。茶室の敷物などに利用されました。

「編袋」(パプアニューギニア) ほか

ほかには南太平洋の島々の編布や織布についての展示もありました。知られざるタパとフェストの世界。プリミティブでかつ力強さを持ち得たデザインも印象に残りました。

織物以前の原初の布「タパ」と「フェルト」を知る一冊【NADiffオススメBOOK】| FASHION HEADLINE https://t.co/XLJmCIi3kd

— gallery 5 (@gallery_5) 2017年10月1日

2018年2月24日まで開催されています。

「織物以前 タパとフェルト」 LIXILギャラリー

会期:2017年12月7日(木)~2018年2月24日(土)

休廊:水曜日。年末年始(12/29〜1/4)

時間:10:00~18:00

料金:無料

住所:中央区京橋3-6-18 LIXIL:GINZA1、2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分

「THE ドラえもん展」 森アーツセンターギャラリー

「THE ドラえもん展 TOKYO 2017」

2017/11/1~2018/1/8

森アーツセンターギャラリーで開催中の「THE ドラえもん展 TOKYO 2017」を見てきました。

1970年の連載開始以来、日本をはじめ、海外でも愛されるドラえもんを、28組の現代アーティストが作品に表現しました。

第1回「THE ドラえもん展」から15年越しの展覧会です。ドラえもんをモチーフとした絵画、写真、彫刻、映像のほか、インスタレーションなどが所狭しと展示されていました。

村上隆「ぼくと弟とドラえもんとの夏休み」 *2002年「THE ドラえもん展」出展作品

トップバッターは、森美術館での個展の記憶も新しい村上隆です。タケコプターで飛行するのび太たちの姿と、例の花のモチーフを組み合わせて描いています。ドラえもんもしずかちゃんも、抜けるような青い空の中を、両手を広げながら笑顔で飛んでいました。ドラえもんの生まれた1970年の初夏が舞台で、かつての子どもの頃の自分を思い出しながら制作したそうです。それぞれのアーティストが、ドラえもんの思い出を引き出しているのも、この展覧会の特徴の1つかもしれません。

福田美蘭「波上群仙図」 2017年

福田美蘭は「波上群仙図」にて、仙人が波に乗り、談笑する姿と、ドラえもんがタケコプターで跳ぶ姿を重ねて表現しました。道教の神秘的な説話は時にファンタジックであり、そこに福田はドラえもんの夢と冒険の物語が重なると語っています。いわゆるダブルイメージでしたが、ドラえもんの中に説話の世界が奇妙に融合していました。

Mr.「重力ちょうせつ機」 2017年

のび太の部屋が無重力と化していました。Mr.による「重力ちょうせつ機」には、ドラえもんやのび太、そしてしずかちゃんが宙を舞い、ランドセルや文房具、それにどら焼きなどのお菓子が同じく宙で散乱する光景が描かれています。作家は、日常と非日常を同居するようなシーンを思い浮かべて制作したそうです。

蜷川実花「ドラちゃん1日デートの巻」 **2002年「THE ドラえもん展」出展作品

蜷川実花はドラえもんとのデートをテーマに写真を出品しました。モデルの女性と船に乗って出かけたり、水族館へ行ったり、はたまたボーリングを楽しむドラえもんの様子は見るからに楽しそうで、蜷川の写真が効果的なのか、ドラえもんの体の青が殊更に映えて見えました。蜷川にとってドラえもんはアイドルでもあるそうで、いつかは作家本人とのデートも実現するかもしれません。

鴻池朋子「しずかちゃんの洞窟」 2017年

鴻池朋子の「しずかちゃんの洞窟(へや)」が大変な労作でした。洞窟とあるように、ほぼ天井付近にまで達するほどに大型の作品で、にょろりとのびる白い蛇や、牙を剥く狼と思しき動物も迫力がありました。その狼が口に咥えているのがしずかちゃんで、ほかにも裸のスネ夫やのび太、それにジャイアンの姿も見えました。

鴻池朋子「しずかちゃんの洞窟」 2017年

牛革を素材にクレヨンのドローイングで、「THE ドラえもん展」のハイライトを飾っていたかもしれません。

町田久美「星霜」 2017年

ドラえもんの丸みを帯びた身体を、得意の艶やかな曲線で描いたのが、町田久美でした。シンプルなドラえもんの横顔のポートレートで、町田は人生で初めて描いた「おともだち」とも語っています。良く見知っている造形であるにもかかわらず、なかなか作品のイメージがまとまらなかったそうです。ドラえもんの目は金色に染まり、驚いているようにも見えました。何を見ているのでしょうか。

森村泰昌・コイケジュンコ「Ji-Ku-Mo-Ko プロジェクト」 2017年

現代美術家の森村泰昌は、漫画や小説などの書籍を使い、紙の衣装を作るコイケジュンコと協同した作品を展示しています。まずコイケジュンコはドラえもんの全巻を読み込み、気になったセリフのページを使って衣装を制作した上で、森村が着こなし、コスプレした姿を写真におさめました。

森村泰昌・コイケジュンコ「Ji-Ku-Mo-Ko プロジェクト」 2017年

モチーフはタイムマシンとどこでもドアです。森村がポケットからどこでもドアを引き出していますが、アニメのようにドアが屈曲していて、まるで本当に四次元ポケットから取り出したかのようでした。

梅佳代「私の家のドラえもんの写真」 2017年

ドラえもんをより日常の世界に引き付けたのが梅佳代で、「私の家のドラえもんの写真」と題し、ドラえもんと家族のポートレートを展示しています。ぬいぐるみやオブジェ、それにクッションなど、家はおろか、街のあちこちにドラえもんがいることが見て取れました。

派手さはありませんが、1つの作品として見応えがあったのが、ひみつ道具を作り、また描いた伊藤航と山口英紀とでした。

伊藤航「ドラえもんひみつ道具図典 タケコプター」 2017年

まずひみつ道具を作ったのがペーパーアーティストの伊藤航で、タケコプターと、映画「のび太と雲の王国」に登場する自動万能工事マシンを制作しています。にわかに信じ難いかもしれませんが、素材はケント紙で、タケコプターの内部までをかなり精巧に象っています。おおよそ紙とは思えません。

山口英紀「ドラえもんひみつ道具図典 自動万能マシン」ほか 2017年

その道具を山口英紀が精緻な水墨に表現しました。また単に道具を描くだけでなく、その用途などを記す文章も添え、ひみつ道具の図典として完成させていました。

山口晃「ノー・アイテム・デー」 2017年

ほか「現代美術の流儀から作った」という会田誠や、マンガ仕立てを墨画に表現した山口晃の作品なども興味深いのではないでしょうか。1口にドラえもんとは言えども、その表現は思いがけないほど千差万別で、一括りにはいきません。

奈良美智「依然としてジャイアンにリボンをとられたままのドラミちゃん@真夜中」 2017年

奈良美智のドラミちゃんをモチーフにした絵画も一際、人気を集めていました。お気に入りの作品を探すにはさほど時間はかかりません。

近藤智美「ときどきりくつにあわないことするのが人間なのよ」 2017年

私自身、子どもの頃、ドラえもんにまず親しみを持ったのは、漫画の連載ではなく、テレビアニメの放送でした。「大長編ドラえもん」こと劇場版も毎年追っていて、おそらく「のび太とニッポン誕生」あたりまではリアルタイムで見ていたと思います。年末恒例の「大晦日だよドラえもん」も欠かさず見ていました。ドラえもんとひみつ道具に憧れるとともに、特に劇場版になると途端に頼もしくなるのび太に共感を覚えていたかもしれません。

増田セバスチャン「さいごのウエポン」 2017年

いわゆる原画や資料はなく、ドラえもんをテーマにした現代美術展ではありますが、あちこちに出現するドラえもんの姿を見ていると、どこか懐かしさを覚えたのも事実でした。

篠原愛「To The Bright〜のび太の魔界大冒険」 2017年

タイミング良く平日の夕方に出かけたため、特に入場待ちの待機列もなく、場内でもスムーズに鑑賞出来ました。しかし人気のドラえもんです。会期も終盤に入り、土日を中心に約30分待ち程度の待ち時間が発生しています。また物販も混み合っているそうです。時間に余裕を持ってお出かけ下さい。

大盛況!ドラえもん展 来場者数10万人を突破 https://t.co/I5bcHZw0O9

— THEドラえもん展TOKYO2017 (@thedoraemonten) 2017年12月14日

会期中は無休です。年末年始のお休みもありません。

一部の作品を除いて撮影も可能でした。2018年1月8日まで開催されています。

「THE ドラえもん展 TOKYO 2017」(@thedoraemonten) 森アーツセンターギャラリー

会期:2017年11月1日(水)~2018年1月8日(月・祝)

休館:無休。

時間:10:00~20:00

*12月26日(火)のみ17時閉館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1300(1100)円、高校・中学生800(600)円。小学生以下無料。

*( )内は15名以上の団体料金

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

「現代の写実―映像を超えて」 東京都美術館

「現代の写実―映像を超えて」

2017/11/17~2018/1/6

写実を追究する9名の現代美術家を紹介する展覧会が、東京都美術館にて開催されています。

小森隼人「黄色い果実と赤い柘榴」 2012年 個人蔵

冒頭の小森隼人の静物画からして驚くべきリアリズムでした。特に「黄色い果実と赤い柘榴」が力作で、さも本物を前にしたように写実的でありながらも、果実や陶器、それに銀器やテーブルクロスなどに、油彩画ならではの物質感も現れているのではないでしょうか。

小森隼人「花浅葱の刻」(部分) 2017年 作家蔵

全体的に構図に安定感があり、光の陰影も緻密で、どこか冷ややかながら、それぞれの事物の肌触りも伝わってきました。スペインのリアリズム絵画を彷彿させるかもしれません。

塩谷亮 展示風景

女性のリアルな人物画で知られる塩谷亮は、一連の人物画だけでなく、植物や風景画なども出展しています。

塩谷亮「晩春近江」 2016年 個人蔵

山深き棚田を描いた「晩春近江」に惹かれました。横長の画面に、山の上の方から下へと連なる水田を捉えています。水田には木の陰や雲が映り込み、山の合間には僅かに霞もかかっていました。端的にリアルとは言えども、どことなく情緒性を感じるのも興味深いところかもしれません。川合玉堂の描いた自然の景色が思い浮かびました。

橋本大輔「観測所」 2016-2017年 東京藝術大学

1992年生まれの橋本大輔は、工場などの建築物の廃墟をテーマにした絵画を制作しています。うち目を引くのが「観測所」で、確かに観測所跡と思しき大規模な建物の廃屋を油彩で表現していました。朽ち果ててから相当の時間が経過しているのでしょうか。屋根は崩落し、コンクリートの柱からは鉄骨が剥き出しになっている上、床面からは雑草はおろか、樹木までも生えています。水溜りもありました。

橋本大輔「観測所」(部分) 2016-2017年 東京藝術大学

近寄ると、思いのほかに絵具が厚塗りであることが分かりました。細部の一部を切り取れば、抽象絵画のようにも見えるかもしれません。

小田野尚之「映」 2010年 個人蔵

郷愁を誘われる方も多いかもしれません。小田野尚之は「映」にて、水田の中を走る単線の線路を描いています。まさしくローカル線沿線ならではの光景で、水田の向こうには古びた木造の家も立ち並んでいました。季節は春なのでしょうか。まだ稲が植えられていませんでした。

リアリズムは必ずしも目の前の事物をそのまま表すだけに留まりません。「目に見えない未来の危機感や、脳の内感、花の生命感」(解説より)を可視化するのも、現代のリアリズム表現でもあります。

元田久治「Foresight:Shibuya Center Town」 2017年 作家蔵

その1人が近未来の廃墟を描く元田久治で、「Foresight:Shibuya Center Town」では、津波に襲われ、建物も崩落し、すっかり廃墟と化した渋谷駅の周辺を描いています。細部は極めて緻密でリアリティーがあり、否応無しに3.11の大津波の光景を思い出しました。

元田久治「Revelation:Electric City」(部分) 2005年 作家蔵

元田は一連の廃墟を、2004年頃から描き続けてきました。ただしかの震災で廃墟がリアルと化した今、何を表現すれば良いのか自問自答しながら制作しているそうです。終末観さえ感じられるかもしれません。

蛭田美保子「絢爛豪華な装身具」 2017年 作家蔵

一転しての鮮やかな色彩に目を奪われました。それが蛭田美保子の「絢爛豪華な装身具」で、着物の帯を思わせる布に、米粒やサーモンの切り身が巻き込まれる光景を表しています。食物をテーマに制作する蛭田は、食べ物が持つ固定観念を解放し、それこそ宝飾品などの装身具と組み合わせて描くなど、独自のイメージを作り上げてきました。

佐々木里加「HYPER BRAIN CYBERNETICS」 2017年 作家蔵

佐々木里加の対象は脳の中に生起する神経インパルスでした。「HYPER BRAIN CYBERNETICS」では、神経を映像的な動きを伴って可視化しています。これもリアルの一つの現れなのかもしれません。

岩田壮平「花の形」 2017年 作家蔵

花の持つ生命感が色彩に乗り移っているかのようでした。日本画家、岩田壮平は、花や鯉、時に車輪を組み合わせては、琳派的な装飾性を伴う作品を制作しています。

岩田壮平「flower」 2015年 株式会社サンロード

宗達の「蔦の細道図屏風蔦」を思わせるのが、「花の形」で、ほか「flower」においても、自転車の車輪が、まるで牛車の車輪のイメージ重ねているように見えなくもありません。

稲垣考二「三面」 2011-2013年 作家蔵

女性の身体のモチーフを取り入れる稲垣考二は、横幅10メートル近くもある「三面」を出展しています。9名の各々に異なった表現からは、未だ古びない、未来への写実の可能性も感じられるのではないでしょうか。

ゴッホ展のチケット(半券可)を提示すると、無料で入場出来ました。入口はゴッホ展の出口のすぐ左側です。あわせて鑑賞されることをおすすめします。

現在 #東京都現代美術館 の収蔵作品から明治、大正、昭和の写実洋画を紹介する「近代の写実展」を、上野の #東京都美術館 ギャラリーBで開催中です。(1月6日まで)同時開催の上野アーティストプロジェクト「現代の写実―映像を超えて」とあわせてぜひご覧ください! https://t.co/Hb2i34LuOY pic.twitter.com/F1gW8VFqnH

— 東京都現代美術館 (@MOT_art_museum) 2017年12月15日

会場内の撮影も可能です。2018年1月6日まで開催されています。

「現代の写実―映像を超えて」 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2017年11月17日(金)~2018年1月6日(土)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:11月20日(月)、12月4日(月)、18日(月)、25日(月)、31日(日)、1月1日(月・祝)。

料金:一般500(400)円、65歳以上300円。学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

*「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」のチケット(半券可)提示にて入場無料。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」 東京都美術館

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」

2017/10/24~2018/1/8

東京都美術館で開催中の「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」を見て来ました。

オランダのポスト印象派の画家、ゴッホは、自ら浮世絵や資料を収集するなど、日本の美術に深い関心を寄せていました。

日本の美術とゴッホの影響関係を探る展覧会です。加えてゴッホの死後、日本人の芸術家や知識人らの活動も参照し、生前と没後にまで及んだ、日本とゴッホの相互関係についても検証していました。

歌川広重「名所江戸百景 亀戸梅屋敷」 1857(安政5)年 個人蔵 *前期展示(10月24日〜11月26日)

ゴッホが日本美術に関心を持つようになったのは、弟のテオを頼って、パリに出た1886年のことでした。当時のパリはジャポニスムの最盛期でもあり、ちょうどこの年に、「パリ・イリュストレ」誌にて日本の特集も組まれました。ゴッホも大量の浮世絵を見て、その色彩などに魅了され、作品を収集しては、カフェで展覧会を開きました。この頃、ゴッホはオランダ時代の暗い色彩を捨て、印象派風の明るい作品を描くようになりました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「花魁(溪斎英泉による)」 1887年 ファン・ゴッホ美術館

その「リュストレ」誌の表紙を飾ったのが、渓斎英泉の「雲龍打掛の花魁」で、この花魁図を、ゴッホは自作の同名の油彩画、「花魁」に拡大して描きました。ちょうど水辺の上で、額の中に入るのが花魁で、英泉画とは反転しながらも、明るい色彩にて華々しい花魁の姿を表しています。力強い筆触はいかにもゴッホで、がまや蛙、それに鶴などを別の版画より取り入れました。これぞジャポニスムの最たる作品と言えるかも知れません。

フィンセント・ファン・ゴッホ「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」 1887年 ファン・ゴッホ美術館

パリ時代に描いた「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」にも浮世絵が登場します。主人公は中央で両肘をテーブルにつき、右手でタバコを挟みながら、くつろいだ様子で座るカフェの女主人ですが、背後の右上に、着物姿と思しき女性が描かれています。店で飾られていた浮世絵なのかもしれません。

ゴッホの伯父であるヤンは海軍軍人として日本に滞在していた経験があり、かつて伯父の家に下宿していたゴッホも、日本の話を聞いたりしていた可能性があります。ただしオランダ時代のゴッホの手紙には日本についての記述がなく、やはりパリに出てから日本に感化されたと考えられているそうです。

1888年、南仏のアルルに出向いたゴッホは、この地に日本のイメージを重ね合わせ、いわばユートピア的な世界を築き上げようとしました。実際、ゴッホは、アルルへ行く途中の車内で「日本にもう着くか、もう着くかと心を踊らせていた。」とゴーガンに手紙を書いたり、到着した際の雪景色を見て、「日本人の画家の描いた雪景色のようだ。」と記すなど、早くも生活を始める前から、アルルを日本と同様のユートピアだと信じていました。さらには「ここ日本にいると思っている。」とまで語っていたそうです。相当の熱の入れようでした。

アルルの広い地平を描いた「アイリスの咲くアルル風景」の明るい色彩に魅せられました。手前にアイリスが咲き誇り、その向こうに黄色いキンポウゲの花畑が広がっています。筆触は細かく、点描的でもあり、水色に染まった空も光に満ちているように見えました。このアイリスこそ日本を想起させる花でもあり、実際にゴッホはこの景色や町を「日本の夢のようだ」と語りました。ゴッホの中での日本のイメージは、アルルでさらに増幅されていったのかもしれません。

フィンセント・ファン・ゴッホ「種まく人」 1888年 ファン・ゴッホ美術館

ゴッホ画の俯瞰して見下ろす視点の設定や、木で遮る構図などに、浮世絵の影響を見ることが出来ます。例えば「種をまく人」では、前景に大きな木を配し、広重の「名所江戸百景 亀戸梅屋敷」の構図を彷彿させる面があります。また「アルルの女」などの肖像画には、大首絵の影響も指摘されているそうです。ゴッホはピエール・ロティの「お菊さん」を読んでは、日本を理想化していきました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「タラスコンの乗合馬車」 1888年 ヘンリー&ローズ・パールマン財団

ともかく日本との関係を検証するため、常に日本美術が参照される展覧会ではありますが、端的に魅惑的な作品があるのも見逃せません。例えば「タラスコンの乗合馬車」で、家屋の前に立ち並ぶ馬車を、力強いタッチで描いています。空の濃い水色は、それこそチューブから絵具をひねし出しては、そのまま塗ったかのような感触で、実に大胆でした。キャプションには平坦な構成に浮世絵の影響が言及されていましたが、この輝かしい色彩感はゴッホでなくては表現し得ません。

フィンセント・ファン・ゴッホ「夾竹桃と本のある静物」 1888年 メトロポリタン美術館蔵

ほかにベットの黄色が殊更に鮮やかな「寝室」や、生気溢れるキョウチクトウを描いた「夾竹桃と本のある静物」も魅惑的ではないでしょうか。アルル時代のゴッホの精力的な制作を垣間見ることが出来ました。

いわゆる耳切り事件で生活が崩壊したのちは、ゴッホの「日本の夢」も次第に遠ざかっていきました。サン・レミの精神病療養所で描いた植物画などに、日本の花鳥画を思わせる面があるものの、より暗鬱で、空間に歪みすら見られる、独自の油彩画を描くようになりました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「ポプラ林の中の二人」 1890年 シンシナティ美術館

最晩年の「ポプラ林の中の二人」に惹かれました。横長の画面にポプラ並木が広がり、ほぼ中央を、男女のカップルが腕を組んで歩いています。林には黄色の花をつけた草が生い茂り、アルル時代を思わせるような明るい色彩も見られました。

さて展覧会は2部構成です。今度はゴッホが日本人に与えた影響を検証します。主にゴッホの死後、ゆかりの地に巡礼した日本人の遍歴を紹介していました。

佐伯祐三「オーヴェールの教会」 1924年 鳥取県立博物館

死後まもない時期に、ゴッホを日本に伝えたのが、いわゆる白樺派の文人たちでした。そこから徐々にゴッホ熱が広がり、大正から昭和初期にかけ、何名かの日本人が、ゴッホの葬られたオーヴェールへと向かいました。ゴッホの最期を看取り、かの地でゴッホの作品を所蔵していた医師のポール=フェルディナン・ガシェ家の芳名録には、里見勝蔵、佐伯祐三、斎藤茂吉、式場隆三郎らの名前が残されていました。前田寛治は「ゴッホの墓」にて、文字通りにゴッホの墓を油彩に残しています。

「ガシェ家を訪れた高田博厚(左から2人目)と日本人たち」 1939年4月23日 個人蔵

里見勝蔵はゴッホの展覧会を開こうと、ガシェの息子ポールと書簡を遣り取りしています。また式場隆三郎はゴッホフェルティバルを企画すべく、ゴッホの甥と連絡を取り合ったりしていました。ゴッホの手紙も翻訳しました。

総じて検証が綿密で、写真や書簡などの資料も多く、実証的でかつ説得力がありました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「寝室」 1888年 ファン・ゴッホ美術館

基本的に資料以外は、先に浮世絵を参照し、その後にゴッホの作品を併せ見る構成です。ファン・ゴッホ美術館やクレラー-ミュラー美術館など、海外からも作品がやって来ています。ゴッホと日本との関係を丹念に読み解いていました。

何かと人気のゴッホではありますが、金曜の夕方前に出かけたからか、さほど混雑していませんでした。

【ゴッホが日本を愛した証①】《花魁(溪斎英泉による)》当時パリで発行された、日本特集の雑誌の表紙を模写したものです。雑誌が、左右反転して元の浮世絵を印刷したため、ゴッホの作品も反転して描かれました。かんざしなど、元絵で着色されていない部分の色は、彼のオリジナル。 pic.twitter.com/ZQQyOeJYiE

— ゴッホ展 巡りゆく日本の夢 (@gogh_japan) 2017年11月2日

公式twitterアカウント(@gogh_japan)がこまめに混雑情報を発信しています。そちらも参考になりそうです。

札幌の北海道立近代美術館よりスタートした国内巡回の展覧会です。東京展終了後は、京都国立近代美術館(2018年1月20日~3月4日)へと巡回します。

会期も終盤を迎えました。2018年1月8日まで開催されています。

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」(@gogh_japan) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2017年10月24日(火)~2018年1月8日(月・祝)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*11月1日(水)、2日(木)、4日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日、12月31日(日)、1月1日(月・祝) 。1月8日(月・祝)は開館。

料金:一般1600(1400)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、高校生800(600)円、65歳以上1000(800)円。高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

「レアンドロ・エルリッヒ展:見ることのリアル」 森美術館

「レアンドロ・エルリッヒ展:見ることのリアル」

2017/11/18~2018/4/1

アルゼンチン出身の現代アーティスト、レアンドロ・エルリッヒ(1973〜)の過去最大スケールの個展が、森美術館ではじまりました。

レアンドロ・エルリッヒ「反射する港」 2014年 作家蔵

冒頭の「反射する港」からして、アトラクション的と言えるかもしれません。暗室の中、水に浮いているように見えるのがボートで、実際に船体はゆらゆらと揺れていました。一見、水面と思しき面にはボートの影も反射し、特に注意しなくては、水の存在を疑わないかもしれません。ボートに乗り移ることこそ叶いませんが、周囲に桟橋を模した通路があり、ぐるりと一周歩いては、ボートの様子を眺めることが出来ました。

レアンドロ・エルリッヒ「反射する港」 2014年 作家蔵

もちろん水が張られているわけではありません。ボートの揺れを計算して可動する立体のインスタレーションで、波紋もボートと同じ素材で作りあげていました。エルリッヒは、「ボートは水に浮かぶもの」という固定観念に揺さぶりをかけています。こうした視覚的な錯覚などにより、既存の概念を超えた世界を作り上げることこそ、エルリッヒの得意とするところでした。

レアンドロ・エルリッヒ「教室」 2017年

観客が作品へ介在するのも重要なポイントです。その1つが「教室」で、舞台は廃校の教室でした。教室は手前と奥の2つに分かれ、間をガラスの壁が遮っていて、奥には行けません。手前の部屋に入ると、ガラスに体が映り込み、奥の教室を模した空間へ亡霊のような形で現れました。

レアンドロ・エルリッヒ「教室」 2017年

つまり実像と虚像がガラスによって空間に混在しています。ただし仕掛けはアナログでかつシンプルです。デジタルの凝った装置を用いず、トリッキーなまでに物の見方を変化させるのも、エルリッヒの手法と言えるかもしれません。

レアンドロ・エルリッヒ「試着室」 2008年

この鏡を同じく効果的に用いたのが、「試着室」でした。タイトルが示すように、たくさんの試着室が前後左右に繋がっています。中に入ると姿見はなく、それぞれの試着室へ行き来することも可能でしたが、所々に姿見があり、前へと進めません。そもそも鏡の内と外の区切り自体も曖昧で、出口も明らかではなく、いつしか鏡の中でへ入り込んでいるような錯覚にも陥りました。まさに試着室の迷路を彷徨うほかありませんでした。

レアンドロ・エルリッヒ「美容院」 2008/2017年

「美容院」も鏡がキーワードでした。椅子が整然と並ぶ美容院が舞台で、実際に思い思いに椅子に座ることも出来ます。しかしながら自分の映る鏡と、映らない鏡があり、映らない鏡には、突如、別の人が現れたりしました。一体、どういうわけなのでしょうか。

レアンドロ・エルリッヒ「美容院」 2008/2017年

答えはもう1つの美容院でした。というのも、エルリッヒは、鏡の向こうに、全く同一の椅子や備品のある美容院を制作し、一部の鏡を空洞にすることで、向こう側の美容院を見られるようにしたわけです。ここに「試着室」と同様、「鏡には自分が写る」という思い込みを利用し、鏡と空洞を混在させた空間を作り上げました。

実際に鏡のない箇所に座ると、もう1つの美容院にいる人が座り、相互に対面する体験をすることが出来ます。まるで鏡の自分が別人になったかのようです。何ともトリッキーな作品ではないでしょうか。

レアンドロ・エルリッヒ「建物」 2004/2017年

「建物」も鏡による大型のインスタレーションでした。煉瓦造りの建物のファサードには、たくさんの人が張り付いていて、中には逆さになり、重力に逆らっているような人もいました。

レアンドロ・エルリッヒ「建物」 2004/2017年

もちろん本当に逆さになっているわけではありません。実際のところファサードは、床へと横たわっていて、その斜め45度の傾きで、縦方向に巨大な鏡が設置されています。

レアンドロ・エルリッヒ「建物」 2004/2017年

つまり観客は床のファサードで寝そべりながら、鏡に写る自分の姿を見ては、ポーズをとって参加しているわけです。「パフォーマンスの要素も含む」と解説にありましたが、先の「教室」以上に観客なくしては成り立たないインスタレーションと言えるかもしれません。

レアンドロ・エルリッヒ「部屋(監視I)」 2006/2017年 作家蔵

必ずしも体験型だけでなく、一部に批評性を感じる作品もありました。例えば「部屋(監視)」で、全部で25台のモニターがあり、監視カメラが捉えた部屋が映し出されています。しかし全てがテーブルとドア、それに電灯が映っているのみで、どれだけ待とうとも、誰も訪れず、ただひたすら部屋のみが監視されているにすぎません。本作を制作した2006年、イギリス政府は200万台の監視カメラを設置していたそうです。いわゆる監視社会に警鐘を鳴らしているのでしょうか。

レアンドロ・エルリッヒ「眺め」 1997/2017年

エルリッヒが初めてビデオ・インスタレーションとして制作した「眺め」も、都市生活における、いわば見る見られるの関係を問い直す作品でした。舞台はブエノスアイレスのマンションで、住民たちが生活する様子を窓越しに覗き込むことが出来ます。その光景自体は、食事をしていたり、ソファに座っているなど、ほぼ平穏な日常で、一種の共感すら覚えますが、いつしか見る側が、監視者のような立場に置かれていることに気づかされました。都市では、誰もが見られる対象になり得ることを示唆しているのかもしれません。

レアンドロ・エルリッヒ「スイミング・プール(記録写真)」 2014年 画像提供:金沢21世紀美術館

人気の「スイミングプール」は、記録写真と模型で紹介されています。ほかエルリッヒが過去に制作したアーカイブなども展示されていました。

レアンドロ・エルリッヒ「根こそぎ引っ張られて(模型)」 2015年 作家蔵

会期早々の平日の夕方に行ったためか、館内の人出はまばらでした。ただメディアへの露出も多く、撮影可の上、いわゆるインスタ映えなど、SNSでの拡散もしやすい展覧会です。ひょっとすると後半に向けて混雑してくるかもしれません。

会場内には若い方が多く、楽しそうに写真を撮りあっている姿も印象に残りました。ファミリーやカップル、それにグループで観覧するの方がより面白そうです。

✔ぜひ森美術館Instagramもご覧ください!森美術館公式Instagram:https://t.co/XcDHC953W2#followme #moriartmuseum #Instagram #森美術館 #インスタグラム pic.twitter.com/UbtJETm79P

— 森美術館 Mori Art Museum (@mori_art_museum) 2017年12月8日

会期中は無休です。年末年始のお休みもありません。

動きやすい服装がベストです。2018年4月1日まで開催されています。

「レアンドロ・エルリッヒ展:見ることのリアル」 森美術館(@mori_art_museum)

会期:2017年11月18日(土)~2018年4月1日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~22:00

*但し火曜日は17時で閉館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1800円、学生(高校・大学生)1200円、子供(4歳~中校生)600円、65歳以上1500円。

*チーム割り:毎週水曜日に3名以上で来館すると一律100円引。

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅より地下コンコースにて直結。都営大江戸線六本木駅より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線麻布十番駅より徒歩10分。

注)写真はいずれも「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

「THE EUGENE Studio 1/2 Century later.」 資生堂ギャラリー

「THE EUGENE Studio 1/2 Century later.」

11/21~12/24

資生堂ギャラリーで開催中の「THE EUGENE Studio 1/2 Century later.」へ行ってきました。

「日本を拠点に、 現代美術を中心にインスタレーションや平面、映像作品などを手がける」(解説より)THE EUGENE Studio(ザ・ユージーン・スタジオ)。タイトルの「1/2 Century later.」は、「あれから半世紀」を意味します。

今から半世紀前、すなわち50年前は、1968年でした。国内では霞が関ビルが完成し、川端康成がノーベル文学賞を受賞。一方で学生紛争が勃興し、成田では空港反対派の闘争も激化しました。また海外に目を転じれば、フランスの5月革命やプラハの春がおこった年でもありました。

それから半世紀。一体、THE EUGENE Studioは、かの年をどのように踏み込んで表現したのでしょうか。

「善悪の荒野」 2017年

会場内に入って驚きました。黒い大きなガラスケースの中には、ベットや椅子などの家具が置かれています。しかしながらいずれも損傷が激しく、残骸と化し、燃やされた痕なのか、煤け、朽ち果て、さらに白い灰に覆われていて、もはや本来的な用途は成し得ません。とりわけ中央の巨大なベットが目を引きました。ただ不思議なことにも、枕などのベットリネンはさほど損傷してはいませんでした。またいずれも白んでいるからか、相当に年月が経過しているようにも見えました。

「善悪の荒野」 2017年

しばらく眺めていると、ある映画のワンシーンが頭に浮かんできました。スタンリー・キューブリックの映画「2001年宇宙の旅」の最後の場面、つまり「木星と無限の彼方」です。モノリスを調査するためにポッドに乗ったボーマン船長は、光に渦のスターゲートの中に引き込まれ、いつしか意識を失い、気がつけばクラシックな白いベットルームで目を覚ましました。その姿は年老いていて、ただ1人、静寂に包まれた部屋の中で、食事をしていました。

「善悪の荒野」 2017年

そのベットルームを風化させて模したのが「善悪の荒野」で、「2001年宇宙の旅」のベットルームをモチーフに、「過去の物語で描かれた未来像の遺産」(解説より)として制作しました。そして1968年こそ、「2001年宇宙の旅」が公開された年でした。

「Series of White Painting.」 2017年

さて展覧会のテーマは「破壊と再生へ」です。破壊は既に「善悪の荒野」で紛れもなく示されました。一方の再生を表現したのが、奥の小部屋で展開する「Series of White Painting.」でした。中央に白いキャンバスがあり、その左右に写真とiPhoneが置かれています。白いキャンバスには何も描かれていませんでした。

「Series of White Painting.」 2017年

全ての種は写真とiPhone内の映像にありました。ここでTHE EUGENE Studioは、街ゆく人に声をかけ、白いキャンバスの上に接吻してもらうというパフォーマンスを行っています。実際、映像では人種に老若男女を問わず、多様な人々が、おもむろにキャンバスへと接吻する光景が映し出されていました。

「Series of White Painting.」 2017年

その結果が白いキャンバスであるわけです。女性には、口紅をとってから接吻してもらったそうで、改めて確認すると僅かに汚れているようにも見えなくはありません。既にパフォーマンスはアメリカ、メキシコ、台湾で行われ、延べ600人を超える人々が参加しました。全ての人々が等しく接吻する様子から、「小さな共同体単位で成立する、連動、つながりの大きな可能性」(解説より)、すなわち再生の意味を感じ取ることが出来るかもしれません。

THE EUGENE Studio(ザ・ユージーン・スタジオ)の個展『1/2 Century later.』。中央のインスタレーション『善悪の荒野』の映像が完成✨まるで映画のようなクオリティです📽️ご覧ください❗️ pic.twitter.com/CMkZUy5Gzp

— 資生堂ギャラリー (@ShiseidoGallery) 2017年12月1日

コンセプチュアル的な要素の強い展覧会でもありますが、端的に「善悪の荒野」の彫刻として迫力は、並々ならぬものがありました。

12月24日まで開催されています。

「THE EUGENE Studio 1/2 Century later.」 資生堂ギャラリー(@ShiseidoGallery)

会期:11月21日(火)~12月24日(日)

休廊:月曜日。

料金:無料

時間:11:00~19:00(平日)、11:00~18:00(日・祝)

住所:中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A2出口から徒歩4分。東京メトロ銀座線新橋駅3番出口から徒歩4分。

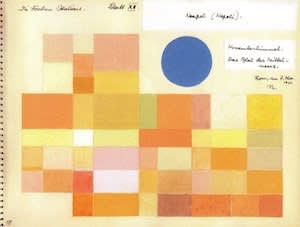

「オットー・ネーベル展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「オットー・ネーベル展」

10/7~12/17

スイス、ドイツで活動し、カンディンスキーやクレーとも交流した画家、オットー・ネーベル(1892〜1973)。その存在は必ずしも良く知られているとは言えません。

何せ日本初の回顧展です。ベルンのオットー・ネーベル財団の協力の元、同財団をはじめ、ベルン美術館、パウル・クレー・センターなどのコレクションを交え、オットー・ネーベルの業績と、関わりのあった画家らの業績を紹介していました。

ベルリンに生まれたオットー・ネーベルは、初めに建築を学び、のちに演劇学校へと通い、詩作も発表するなどして、幅広く活動しました。第一次世界大戦では兵役につき、戦争捕虜となって、収容所に拘束されたこともあったそうです。

1924年、バウハウスで教鞭をとっていたゲルトルート・グルノウのアシスタント、ヒルデガルド・ハイトメイヤーと結婚したネーベルは、バウハウスの校舎のあったワイマールに滞在し、クレーやカンディンスキーと知遇を得ました。

オットー・ネーベル「アスコーナ・ロンコ」 1927年 ベルン美術館

この頃の作品からして魅惑的でした。野山が連なり、家屋の建つ「山村」には、シャガール風の動物や人物のモチーフが入り混じり、幻想的でかつメルヘンチックな世界が広がっています。画家自身、「子供の魂から生み出された」と語っていたそうです。しかし時のナチス政権は、ネーベルに対して自由な活動を許しませんでした。クレーらとともにスイスのベルンへと移住し、避難民として、厳しい条件の元で暮らすことを余儀なくされました。

オットー・ネーベル「避難民」 1935年 オットー・ネーベル財団

その避難中の家族を描いたのが「避難民」で、杖を持つ男性を先頭に、親子が矢印の指す方向へと歩いています。人物は単純な線で分割され、幾何学的な様相を見せていて、クレーの様式を思わせるかもしれません。そしてここで何よりも見るべきは細部の筆触です。図版などではまるで分かりませんが、点描とも言うべき、細く小さな線が、まるで刺繍面のように全体を覆い尽くしています。この細かな質感表現こそ、ネーベル画の真骨頂ではないでしょうか。時代を経るにつれ、画風こそ変遷しますが、ともかく細部の表現や質感が、もはや細密画と言って良いほど、実に繊細でかつ雄弁でした。単眼鏡を持参すれば良かったと思うほどでした。

オットー・ネーベル「『ナポリ』イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)より」 1931年 オットー・ネーベル財団

1931年から3ヶ月間イタリアに滞在したネーベルは、風景のモチーフを四角い色面に置き換え、各都市を色彩のみで表現しようと試みます。その結実とも言えるのが、「イタリアのカラーアトラス」で、スケッチブックの形態にて、イタリア各都市の色と形をまとめました。

オットー・ネーベル「地中海から(南国)」 1935年 オットー・ネーベル財団

建築もネーベルの重要なモチーフの1つです。そもそも建築を学んでいた画家は、村や町の建築的な輪郭を、単純化した立方体や結晶体へと当てはめ、色彩のコントラストによって表現する「建築的景観」と呼ばれる作品を生み出しました。また教会の内部空間にも関心を寄せ、聖堂内部を線や面に還元した、「大聖堂の絵」と言われる絵画を何十年にも渡って制作しました。

オットー・ネーベル「聖母の月とともに」 1931年 ベルン美術館

「聖母の月とともに」に心打たれました。満月の夜の下、闇夜に沈む都市の景観を、幾何学的な形態で捉えています。並行な線で埋めるハッチングの技法で表面を処理し、その繊細な線の層によるのか、建物の重厚感は打ち消され、どこか透明感を伴う幻影的な景色へと転化していました。月のみが唯一の光源として、明かりを灯していました。

「青い広間」も美しい作品ではないでしょうか。いわゆる「大聖堂の絵」の1つで、ゴシック様式の聖堂内部に立ち並ぶ柱を描いています。ここでも表面の質感が独特で、絵具の層の厚い箇所と、そうでない箇所があり、中にはマスキングを用いているのかもしれません。実際、ネーベルは、本作において、一度描いたのち、再び手を加えては、色彩を深めたそうです。静まり返った聖堂内の冷ややかな空気が伝わるかのようでした。

音楽もネーベルを語る上で欠かせない要素です。画家は非対称的な絵画を生み出す上で、音楽を引き合いとし、響きの世界と色彩の効果について、音楽教育家から学びました。タイトルにも音楽用語を用い、音楽を感じさせる絵画を制作していきます。

オットー・ネーベル「コン・テネレッツァ(優しく)」 1939年 オットー・ネーベル財団

そうした音楽的絵画の中で印象に深いのが、「アニマート(生き生きと)」で、有機的でかつ幾何学的モチーフを、得意の細かな点や繊細な模様で包み込んで描いています。快活で動きのある画面からは、確かに音楽的リズムが感じられるかもしれません。シェーンベルクの音楽が頭に浮かびました。ネーベルは自らの制作を、オーケストラの指揮者になぞらえてもいたそうです。

オットー・ネーベル「満月のもとのルーン文字」 1954年 オットー・ネーベル財団

ネーベルは表現に対し、非常に貪欲な画家でした。後年には抽象を志向するも、同じスタイルに留まることはありません。ルーン文字や易教、さらには自ら訪ねた中東のイメージも自作に取り込み、次々と絵画を制作しました。またカンディンスキーほどではなかったもの、日本の文化にも興味を示し、北斎漫画を引用した作品を描いたこともありました。

1973年、ネーベルは82歳で亡くなりますが、彼の手元には、何と2000点の絵画と4000点にも及ぶ素描が残されていたそうです。画家であり、版画家であり、著述家でもあり、詩人でもあり、時にラジオのアナウンサーでもあり、また俳優でもあったオットー・ネーベルは、まさにマルチな芸術家でした。まさかこのような人物がスイスにいたとは思いもよりませんでした。

ネーベルのほかに、カンディンスキーやクレーの作品の参照もあります。各々の影響関係を追うのも面白いかもしれません。

\会期は12/17(日)まで/ザ・ミュージアムで開催中の「オットー・ネーベル展」10/6(金)に開催された本展監修者でオットー・ネーベル財団の理事長であるテレーゼ氏によるギャラリートークのレポートを公開しました!会期も残り僅か! #ミュージアム https://t.co/UopbInQbEA pic.twitter.com/6232Sogfak

— Bunkamura公式ツイッター (@Bunkamura_info) 2017年11月29日

間もなく会期末です。12月17日まで開催されています。なお東京展終了後、京都文化博物館(2018/4/28~6/24)へと巡回します。これはおすすめします。

「オットー・ネーベル展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:10月7日(土)~12月17日(日)

休館:10月17日(火)、11月14日(火)。

時間:10:00~18:00。

*毎週金・土は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

「2018年 見逃せない美術展」 日経おとなのOFF

「日経おとなのOFF2018年1月号」

http://trendy.nikkeibp.co.jp/off

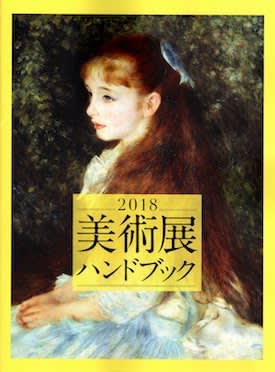

それを網羅するのが、「日経おとなのOFF」の最新号(2018年1月号)です。毎年、この時期は、いくつかの雑誌で美術展特集が組まれますが、現時点では、「日経おとなのOFF」が最も情報を掲載しています。

「牛乳を注ぐ女」の表紙が全てを物語るのかもしれません。来年秋、上野の森美術館で開催されるのが「フェルメール展」で、国内史上最多の8点のフェルメール作品が公開されることが決まりました。

「フェルメール展」 上野の森美術館 10月5日~2019年2月3日 *大阪市立美術館へ巡回予定。

また大型展では異例とも言える日時指定入場制も発表され、ネット上でも話題を集めました。ともかくフェルメールは抜群の人気があるだけに、大変な賑わいとなることが予想されます。「フェルメール波が襲来」とありましたが、あながち誇張とは思えません。

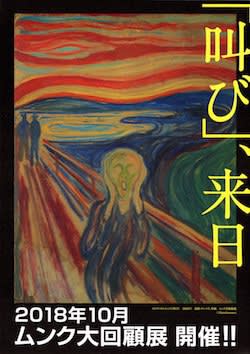

さてフェルメール展と並び、特に注目を集めそうなのが、東京都美術館の「ムンク展」です。「叫び」の来日が発表されました。

「ムンク展」 東京都美術館 10月27日~2019年1月20日

実際のところ、「叫び」には幾つかのバージョンがあり、特にオスロ国立美術館の作品が知られていますが、今回は、オスロ市立ムンク美術館の「叫び」がやって来ます。かの強烈なビジュアルもあり、地名度もずば抜けているため、多くの方が詰めかけるのではないでしょうか。

「フェルメール展」、「ムンク展」に続き、大きく取り上げられていたのが、以下の展覧会でした。

「至上の印象派展 ビュールレ・コレクション」 国立新美術館 2月14日~5月7日 *九州国立博物館、名古屋市美術館へ巡回。

「プーシキン美術館展」 東京都美術館 4月14日~7月8日 *国立国際美術館へ巡回。

「ヌード NUDE」 横浜美術館 3月24日~6月24日

「特別展 京のかたな」 京都国立博物館 9月29日~11月25日

「生誕150年 横山大観展」 東京国立近代美術館 4月13日~5月27日 *京都国立近代美術館へ巡回。

「生誕150年記念 横山大観 東京画壇の精鋭」 1月3日~2月25日

「没後50年 藤田嗣治展」 東京都美術館 7月31日~10月8日 *京都国立近代美術館へ巡回。

「没後40年 熊谷守一」 東京国立近代美術館 開催中~3月21日

「プラド美術館展」 国立西洋美術館 2月24日~5月27日 *兵庫県立美術館へ巡回。

「ルーベンス展」 国立西洋美術館 10月16日~2019年1月20日

「ミケランジェロと理想の身体」 国立西洋美術館 6月19日~9月24日

「ブリューゲル展」 東京都美術館 1月23日~4月1日 *豊田市美術館、札幌芸術の森美術館へ巡回。

「ルーヴル美術館展 肖像芸術」 国立新美術館 5月30日~9月3日

「特別展 縄文」 東京国立博物館 7月3日~9月2日

「名作誕生 つながる日本美術」 東京国立博物館 4月13日~5月27日

「特別展 池大雅」 京都国立博物館 4月7日~5月20日

「東西美人画の名作 序の舞への系譜」 東京藝術大学大学美術館 3月31日~5月6日

「仁和寺と御室派のみほとけ」 東京国立博物館 1月16日~3月11日

「京都・醍醐寺 真言密教の宇宙」 サントリー美術館 9月19日~11月11日

西洋美術に注目の展覧会が目立ちます。特にモネの「草上の昼食」が初来日する「プーシキン展」、ベラスケスが7点揃い、国内では7年ぶりの開催となる「プラド美術館展」、さらにブリューゲル一族を中心に、16から17世紀のフランドル絵画を紹介する「ブリューゲル展」などは、会期早々より人気を集めそうです。

ヴィクトリア朝から現代までの「ヌード」の美術表現を辿ります。その名も「ヌード NUDE」が、横浜美術館で開催されます。

「ヌード NUDE」(@nude2018) 横浜美術館 2018年3月24日~6月24日

イギリスのテート・コレクションから「ヌード」に関する諸作品を俯瞰するもので、ロダンの「接吻」ほか、ターナーの描いたヌードや、マティス、ピカソ、ホックニーなど、計130点の作品(写真や版画も含む。)が展示されます。

【掲載情報】本日12/6発売の日経おとなのOFF1月号は、2018年美術展特集!「ヌード展」が2018年見逃せない展覧会として紹介いただいております。大理石彫刻をぐるっと360度見られる!? 詳細は→ https://t.co/EI5KuZ5awW #nude2018 pic.twitter.com/nCbrS5IFlR

— 「ヌード」展2018@横美 (@nude2018) 2017年12月6日

一昨年より、オーストラリア、ニュージーランド、韓国を巡って来た国際巡回展でもあるそうです。

ひょっとすると縄文ブームがやって来るのでしょうか。東京国立博物館で「特別展 縄文」が開催されます。

「特別展 縄文」 東京国立博物館 2018年7月3日~9月2日

特別展「縄文―1 万年の美の鼓動」東京国立博物館で、火焰型土器や遮光器土偶を展示 - https://t.co/qHFbLZaYoj pic.twitter.com/ZZJsqstveD

— Fashion Press (@fashionpressnet) 2017年11月22日

約1万年にも及ぶ縄文時代の人々が生んだ土器や石器、さらに土偶や装身具などを、「縄文の美」のテーマのもとに紹介する内容で、有名な十日町の「火炎型土器」や函館の「中空土偶」、それに青森の三内丸山遺跡より出土した「木製編籠」などが出展されます。また縄文を再発見したとも言われる、岡本太郎についても触れるそうです。

東京国立近代美術館の大回顧展から10年以上経っていました。東京都美術館で「没後50年 藤田嗣治展」が開催されます。

「没後50年 藤田嗣治展」 東京都美術館 2018年7月31日~10月8日

【ニュース】史上最大級のフジタ展「没後50年 藤田嗣治展」来夏東京で開催。代表作として名高い「乳白色の裸婦」や初来日の作品など、かつてない規模で藤田嗣治の画業に迫る。https://t.co/lxNCUN5vj1 pic.twitter.com/EsjFS0Sz0j

— Art Annual online (@ArtAnnualonline) 2017年12月4日

10年前の展覧会では、藤田の作品を時間に沿って展示していましたが、今回の回顧展では、「風景画」や「裸婦」などのテーマを設定し、藤田の画業を検証する内容となります。また近年に確認された作品や、あまり公開されて来なかった作品も加わり、国内のみならず、これまでにないスケールで、海外の美術館からも作品がやって来るそうです。

「2018年 美術展ハンドブック」では、さらに「必見の美術展」として、計88展の情報が掲載されていました。その中より、私が気になる展覧会を幾つかピックアップしてみました。

「ルドン 秘密の花園」 三菱一号館美術館 2月8日〜5月20日

「特別展 人体」 国立科学博物館 3月13日〜6月17日

「特別展 池大雅」 京都国立博物館 4月7日〜5月20日

「光琳と乾山」 根津美術館 4月14日〜5月13日

「ブリジット・ライリー展」 DIC川村記念美術館 4月14日〜8月26日

「モネ それからの100年」 名古屋市美術館 7月14日〜9月24日 *横浜美術館へ巡回。

「建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの」 森美術館 4月25日〜9月17日

「竹久夢二展」 東京ステーションギャラリー 5月19日〜7月1日

「琳派 俵屋宗達から田中一光へ」 山種美術館 5月12日〜7月8日

「ジョルジュ・ブラック展」 パナソニック汐留ミュージアム 4月28日〜6月24日

「ミラクル・エッシャー展」 上野の森美術館 6月6日〜7月29日

「生誕110年 東山魁夷展」 京都国立近代美術館 8月29日〜10月8日 *国立新美術館へ巡回。

「ピエール・ボナール展」 国立新美術館 9月26日〜12月17日

キュビズムの創始者として知られるジョルジュ・ブラックの展覧会が、パナソニック汐留ミュージアムで開催されます。

「ジョルジュ・ブラック展」 パナソニック汐留ミュージアム 4月28日〜6月24日

主にブラックの立体造形に着目する展覧会で、晩年に取り組んだ「メタモルフォーシス」シリーズが、日本で初めて本格的に紹介されます。また最初期の油彩を含む、絵画や版画などの平面も、僅かながら加わるそうです。ブラックに対して、新たな知見を得られる機会となるかもしれません。

国立館だけに、大規模な回顧展となることが予想されます。国立新美術館にて「ピエール・ボナール展」が開催されます。

「ピエール・ボナール展」 国立新美術館 9月26日〜12月17日

ナビ派の画家であるボナールは、特に日本美術の影響を受け、時に平面的で装飾的な作品を生み出しました。室内の情景など、身近な題材を好んで描いたことでも知られています。オルセー美術館の特別企画でもあるので、同館からも多数の作品がやって来るのかもしれません。

2018年美術展。ベラスケスの名品が7点も来日します。特に注目は、王太子カルロスくん。でも、馬が大きすぎるような…いやいや、それにも理由があるんです!答えは本誌で。https://t.co/hcU4Ruy1yY#日経おとなのOFF1 月号 #プラド美術館展 #ベラスケス #カルロス pic.twitter.com/zYrsM3cuyU

— 日経おとなのOFF【公式】 (@Nikkei_OFF) 2017年12月9日

なお巡回情報こそ記載されているものの、基本的に東京、関西の展覧会が中心です。それ以外の地域や、小さな美術館については、殆ど網羅していません。

美術館の自主企画展や、常設展の特集展示などが、思いがけないほど充実していて、面白いことが多いのも、美術展巡りの醍醐味の1つではないでしょうか。率直なところ、私自身もどこまで見られているか自信がありませんが、そうした展覧会は来年もなるべく追っていきたいと思いました。

「日経おとなのOFF」の展覧会特集は、年々、人気を集めているのかもしれません。実際、去年に至っては、相当に売れたのか、途中で一度、書店から姿を消しました。今年も、「美術展ハンドブック」、「フェルメールクリアファイル」、「名画カレンダー」といった付録もついていて、税込800円です。確かにお得感がありました。

「日経おとなのOFF/2018年美術展/日経BP社」

「日経おとなのOFF/2018年美術展/日経BP社」まずは書店にてチェックされることをおすすめします。

「日経おとなのOFF2018年1月号」 日経BP社(2017/12/6) 目次一覧(一部)

[2018年絶対に見逃せない美術展]

◆2018年の美術展大事件

・奇跡の8点!過去最大級 フェルメール波が襲来

・2018年のフェルメール事始め

・ルノワール史上最高の美少女

・若きモネの大作『草上の昼食』に見る 印象派の日の出前

・2018年はムンクの叫び旋風が吹き荒れる!

・不倫を超越!真実の愛

・ロダン渾身の作『接吻』360度!

・天皇の苦悩が名刀を生んだ!?

・3分で分かる西洋美術史

◆知っている画家の知られざる一面を暴く

・日本画の大家・横山大観

・日本に愛されたかったフジタを深読み

・ゆるかわ系代表!?熊谷守一の頭の中は超絶シャープ

・フェリペ4世専属の宮廷画家 ベラスケス

・ルーベンスは画家史上最高の教養人

・天才・ミケランジェロ 2つのダヴィデ像を作った!?

・2018年美術展 裏道ぼちぼち歩き

◆なぞとき日本美術

・縄文人 1万年の土器愛にドキッ!

・働き女子の共感が生んだ!? 普賢菩薩像のバリエーション

・雑食系で開花した 雪舟ワールド

・解剖!若冲のまねっこ力

・江戸時代の印象派!池大雅の光と色彩の世界

・魅惑の「美女ルーム」へようこそ!

・三好和義が捉えた心の楽園

・山田五郎×山下裕二「美術展総見2018」

| « 前ページ |