都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

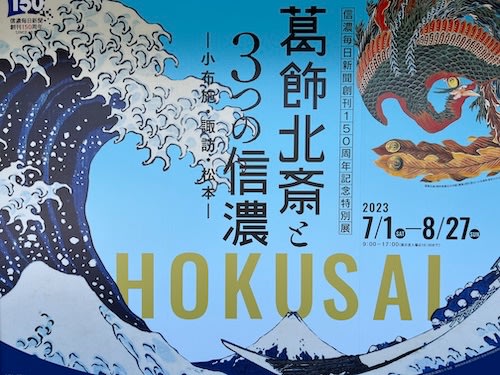

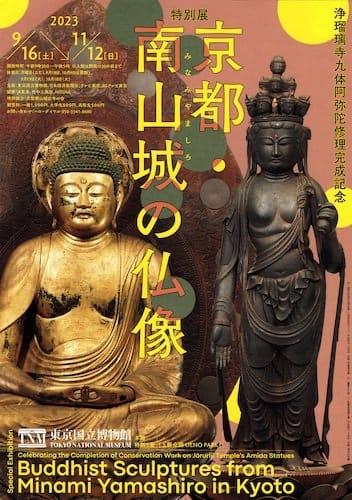

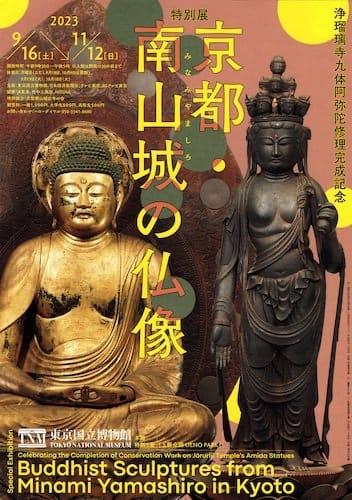

『特別展「京都・南山城の仏像」』 東京国立博物館 本館特別5室

東京国立博物館 本館特別5室

『特別展「京都・南山城の仏像」』

2023/9/16~11/12

浄瑠璃寺の九体阿弥陀の修理完成を記念し、京都の南山城地域に伝わる諸仏を紹介する展覧会が、東京国立博物館(本館特別5室)にて開かれています。

これは先に奈良国立博物館にて行われた『聖地 南山城-奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-』のうち、浄瑠璃寺の九体阿弥陀の1体の『阿弥陀如来坐像』、および海住山寺の『十一面観音菩薩立像』などの仏像のみに着目したもので、会場には極楽寺の『阿弥陀如来立像』など全18体の仏像が公開されていました。

このうち浄瑠璃寺の『阿弥陀如来坐像』は、左右に同寺の『広目天立像』と『多聞天立像』を従えるかたちにて展示室の奥に鎮座していて、心なしから奈良会場より強めの照明ゆえか、細部の意匠などもクリアに浮かび上がっているように思えました。

一方で奈良会場では光背が外されていたため、360度の角度から鑑賞することもできましたが、今回は仏像の後ろへ回ることは叶いませんでした。

この『阿弥陀如来坐像』の向かい側に立つのが、高さ約3メートルもの巨大な禅定寺の『十一面観音菩薩立像』でした。温和な顔立ちとなだらかな体つきなどに魅力が感じられるかもしれません。

平日の夕方前に入場したものの、会場内は仏像ファンと思しき観客で思いの外に賑わっていました。

今回は奈良での展示と異なり、あくまでも仏像のみをピックアップした内容でしたが、そもそも浄瑠璃寺の『阿弥陀如来坐像』を東京で鑑賞できることからして貴重な機会といえるのかもしれません。

11月12日まで開催されています。

『浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」』(@m_yamashiro2023) 東京国立博物館 本館特別5室(@TNM_PR)

会期:2023年9月16日(土) ~11月12日(日)

休館:月曜日、9月19日(火)、10月10日(火)。ただし9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開館。

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料。

*当日に限り、総合文化展も観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分。

『特別展「京都・南山城の仏像」』

2023/9/16~11/12

浄瑠璃寺の九体阿弥陀の修理完成を記念し、京都の南山城地域に伝わる諸仏を紹介する展覧会が、東京国立博物館(本館特別5室)にて開かれています。

これは先に奈良国立博物館にて行われた『聖地 南山城-奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-』のうち、浄瑠璃寺の九体阿弥陀の1体の『阿弥陀如来坐像』、および海住山寺の『十一面観音菩薩立像』などの仏像のみに着目したもので、会場には極楽寺の『阿弥陀如来立像』など全18体の仏像が公開されていました。

このうち浄瑠璃寺の『阿弥陀如来坐像』は、左右に同寺の『広目天立像』と『多聞天立像』を従えるかたちにて展示室の奥に鎮座していて、心なしから奈良会場より強めの照明ゆえか、細部の意匠などもクリアに浮かび上がっているように思えました。

🎊特別展「京都・南山城の仏像」本日開幕🎊 浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」が開幕しました。 📍東京国立博物館📅11月12日(日)まで… pic.twitter.com/22k9sSb0i2

— 浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展 「聖地 南山城(奈良展)」/「京都・南山城の仏像(東京展)」 (@m_yamashiro2023) September 16, 2023

一方で奈良会場では光背が外されていたため、360度の角度から鑑賞することもできましたが、今回は仏像の後ろへ回ることは叶いませんでした。

この『阿弥陀如来坐像』の向かい側に立つのが、高さ約3メートルもの巨大な禅定寺の『十一面観音菩薩立像』でした。温和な顔立ちとなだらかな体つきなどに魅力が感じられるかもしれません。

平日の夕方前に入場したものの、会場内は仏像ファンと思しき観客で思いの外に賑わっていました。

今回は奈良での展示と異なり、あくまでも仏像のみをピックアップした内容でしたが、そもそも浄瑠璃寺の『阿弥陀如来坐像』を東京で鑑賞できることからして貴重な機会といえるのかもしれません。

11月12日まで開催されています。

『浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」』(@m_yamashiro2023) 東京国立博物館 本館特別5室(@TNM_PR)

会期:2023年9月16日(土) ~11月12日(日)

休館:月曜日、9月19日(火)、10月10日(火)。ただし9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開館。

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料。

*当日に限り、総合文化展も観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

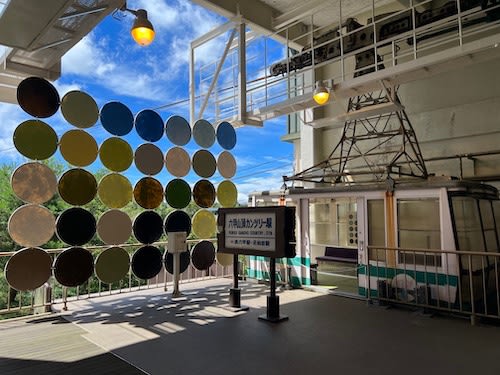

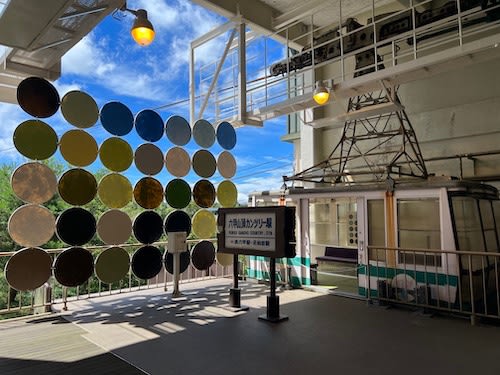

『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』 神戸・六甲山上

今年で14回目を迎えた『六甲ミーツ・アート芸術散歩』が、神戸の六甲山上の9つのエリアにて開かれています。

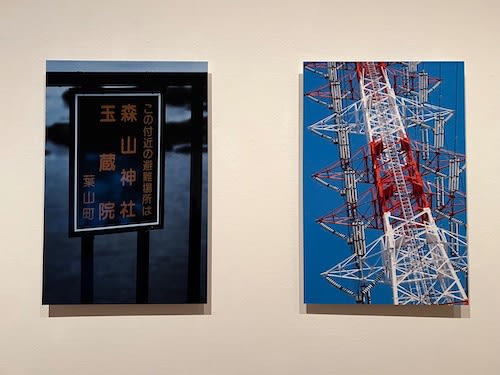

武田真佳『case』

今回の『六甲ミーツ・アート芸術散歩』の最大の特徴は、過去の芸術祭よりも規模を拡大していることで、招待アーティストの拡充し、芸術祭の拠点を作ったほか、従来の会場に加えてハイキングルートで作品を見られるトレイルエリアを設置するなどの新たな施策が行われました。

コニシユウゴ『Moon Plants』

そのうち新たに拠点となったのがROKKO森の音ミュージアムで、アーティストグループ山中suplexのメンバーであるコニシユウゴ(たま製作所)が、池の上にドーム型の『Moon Plants』を築いたほか、新たに整備された野外アート作品展示ゾーンでは、三梨伸による御影石を用いたオブジェや船井美佐のステンレスミラーを素材とした作品などが公開されていました。

中﨑透『Sunny Day Light/ハルとテル』

トレイルエリアの中﨑透による『Sunny Day Light/ハルとテル』がハイライトを飾る作品といえるかもしれません。ここで中崎はかつて山荘を利用していた人物にインタビューを敢行し、60年以上前にこの地で結ばれたハルとテルの愛の物語を、テキストで綴られる16のエピソードとともにツアー型のインスタレーションとして表現しました。

中﨑透『Sunny Day Light/ハルとテル』

さまざまな素材を用いて作り込んだ廃屋寸前の山荘内部は、かつての記憶を呼び起こしながらも、造作からしても極めて存在感がありました。

中﨑透『Sunny Day Light/ハルとテル』

避暑地としての山荘文化が築かれた六甲山ならではのインスタレーションだったかもしれません。古き恋の物語を鬱蒼とした森の奥の山荘にてたどることができました。

川俣正『六甲の浮き橋とテラス』

このほか、同じくトレイルエリアの新池における川俣正のテラスの作品も六甲の森を借景にした美しい作品だったのではないでしょうか。

わにぶちみき『Beyond the FUKEI』

六甲高山植物園や六甲ケーブル山上駅、また風の教会などと、エリアごとに展開するさまざまな作品に見入りました。

北浦和也『Picnic on Circle Circus』

なお本日、9月23日よりROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園において、夜間のプログラム「ひかりの森~夜の芸術散歩~」もスタートしました。

船井美佐『森を覗く 山の穴』

『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』の事前の概要をイロハニアート、そしてプレスツアーに参加しての見どころをPenオンラインに寄稿しました。あわせてご覧いただければ嬉しいです。

六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyondが神戸・六甲山上にて開催! | イロハニアート

関西を代表する芸術祭へ、『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』が開催中!|Pen Online

菅原陸『となりにいてあげる』

11月23日まで開催されています。

『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』(@RokkoMeetsArt) 神戸・六甲山上

会期:2023年8月26日(土)~11月23日(木・祝)

休館:会期中無休。

*ただし六甲山サイレンスリゾートのみ8月~10月の毎週月曜日休業(月曜祝日の場合は火曜に振替休業)。

時間:10:00~17:00

*会場により営業時間が異なります。

鑑賞パスポート:大人2900円、小人1100円。

*Webチケットサービスでの販売料金。

*大人:中学生以上 小人:4歳から小学生まで

*このほか、「ひかりの森~夜の芸術散歩~」の入場がセットになったナイトパス付鑑賞パスポートを販売。

場所:神戸市灘区六甲山町北六甲4512-145(ROKKO森の音ミュージアム)

交通:阪神御影・JR六甲道・阪急六甲から市バス16系統で「六甲ケーブル下」下車(約15分~30分)六甲ケーブルで「六甲ケーブル山上駅」下車、六甲山上バスで各施設へ。

武田真佳『case』

今回の『六甲ミーツ・アート芸術散歩』の最大の特徴は、過去の芸術祭よりも規模を拡大していることで、招待アーティストの拡充し、芸術祭の拠点を作ったほか、従来の会場に加えてハイキングルートで作品を見られるトレイルエリアを設置するなどの新たな施策が行われました。

コニシユウゴ『Moon Plants』

そのうち新たに拠点となったのがROKKO森の音ミュージアムで、アーティストグループ山中suplexのメンバーであるコニシユウゴ(たま製作所)が、池の上にドーム型の『Moon Plants』を築いたほか、新たに整備された野外アート作品展示ゾーンでは、三梨伸による御影石を用いたオブジェや船井美佐のステンレスミラーを素材とした作品などが公開されていました。

中﨑透『Sunny Day Light/ハルとテル』

トレイルエリアの中﨑透による『Sunny Day Light/ハルとテル』がハイライトを飾る作品といえるかもしれません。ここで中崎はかつて山荘を利用していた人物にインタビューを敢行し、60年以上前にこの地で結ばれたハルとテルの愛の物語を、テキストで綴られる16のエピソードとともにツアー型のインスタレーションとして表現しました。

中﨑透『Sunny Day Light/ハルとテル』

さまざまな素材を用いて作り込んだ廃屋寸前の山荘内部は、かつての記憶を呼び起こしながらも、造作からしても極めて存在感がありました。

中﨑透『Sunny Day Light/ハルとテル』

避暑地としての山荘文化が築かれた六甲山ならではのインスタレーションだったかもしれません。古き恋の物語を鬱蒼とした森の奥の山荘にてたどることができました。

川俣正『六甲の浮き橋とテラス』

このほか、同じくトレイルエリアの新池における川俣正のテラスの作品も六甲の森を借景にした美しい作品だったのではないでしょうか。

わにぶちみき『Beyond the FUKEI』

六甲高山植物園や六甲ケーブル山上駅、また風の教会などと、エリアごとに展開するさまざまな作品に見入りました。

北浦和也『Picnic on Circle Circus』

なお本日、9月23日よりROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園において、夜間のプログラム「ひかりの森~夜の芸術散歩~」もスタートしました。

船井美佐『森を覗く 山の穴』

【開催中】『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』にてアートと自然との出会いを満喫しよう

— Pen Magazine (@Pen_magazine) September 19, 2023

14回目を迎える今年は、過去最大規模の計50組のアート作品が展開。六甲山の自然を借景へと取り込んだ美しい作品群をお見逃しなく。

▼見どころをチェックhttps://t.co/7Y4gw8ssaK@RokkoMeetsArt pic.twitter.com/k8BE40qBUB

『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』の事前の概要をイロハニアート、そしてプレスツアーに参加しての見どころをPenオンラインに寄稿しました。あわせてご覧いただければ嬉しいです。

六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyondが神戸・六甲山上にて開催! | イロハニアート

関西を代表する芸術祭へ、『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』が開催中!|Pen Online

菅原陸『となりにいてあげる』

11月23日まで開催されています。

『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』(@RokkoMeetsArt) 神戸・六甲山上

会期:2023年8月26日(土)~11月23日(木・祝)

休館:会期中無休。

*ただし六甲山サイレンスリゾートのみ8月~10月の毎週月曜日休業(月曜祝日の場合は火曜に振替休業)。

時間:10:00~17:00

*会場により営業時間が異なります。

鑑賞パスポート:大人2900円、小人1100円。

*Webチケットサービスでの販売料金。

*大人:中学生以上 小人:4歳から小学生まで

*このほか、「ひかりの森~夜の芸術散歩~」の入場がセットになったナイトパス付鑑賞パスポートを販売。

場所:神戸市灘区六甲山町北六甲4512-145(ROKKO森の音ミュージアム)

交通:阪神御影・JR六甲道・阪急六甲から市バス16系統で「六甲ケーブル下」下車(約15分~30分)六甲ケーブルで「六甲ケーブル山上駅」下車、六甲山上バスで各施設へ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

『日本近現代ガラスの源流』 富山市ガラス美術館

富山市ガラス美術館

『日本近現代ガラスの源流』

2023/7/8~10/9

小谷眞三 作品展示風景

明治以降、日本の近現代ガラスの芸術の流れを辿る展覧会が、富山市ガラス美術館にて開かれています。

それが『日本近現代ガラスの源流』で、会場では1870年代以降、約100年の間に活動したガラス作家の作品やデザイン、また関連資料などが公開されていました。

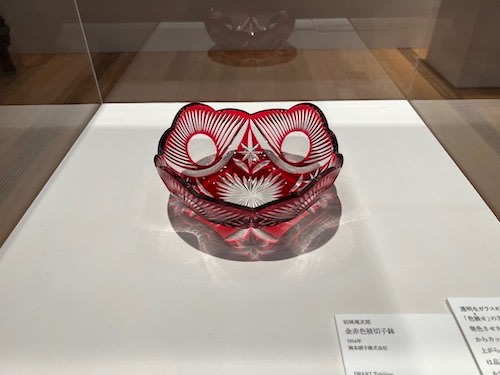

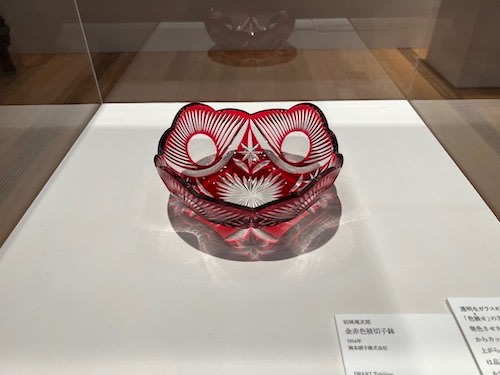

岩城滝次郎『金赤色被切子鉢』 1914年

まず冒頭では日本の近代ガラス産業の黎明期に関わった作家らの作品が並んでいて、1883年に独立した岩城滝次郎の切子鉢をはじめ、当時の官展などで度々入選を果たした岡本一太郎の酒瓶などに目を引かれました。

「氷コップ」 作品展示風景 大正〜昭和初期

「氷コップ」とは、明治から昭和初期にかけて数多く作られたかき氷用の器で、水玉文や乳白色による文様といったデザインも印象に残りました。

岩田藤七『三彩鉢』 1968年

昭和初期の同時期に工房を構えた岩田藤七と各務鑛三は、近現代のガラス芸術を切り開いた先駆者的存在とされていて、展示ではふたりの作風をあわせ見ながら器などを紹介していました。

淡島雅吉『花器・マーバロン』 1966年頃

第二次世界大戦後、1950年代に入ると現代的な工芸やデザインのあり方を志向する作家たちが現れ、さまざまなグループを結成すると、旺盛に作品を発表しました。

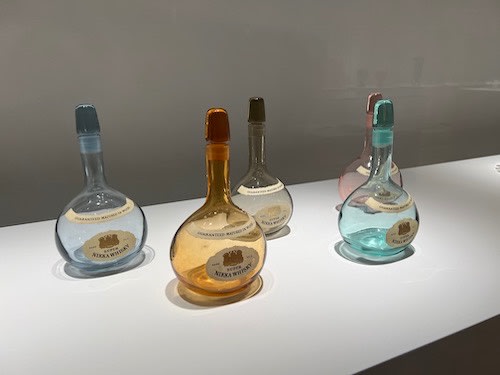

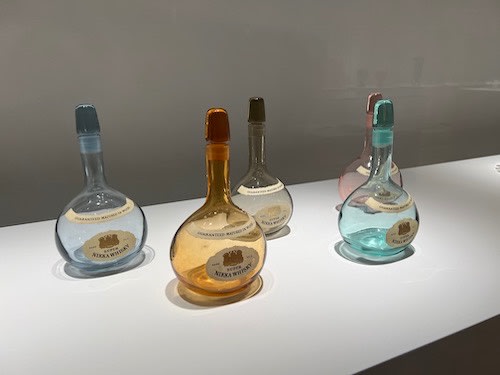

佐藤潤四郎、カガミクリスタル製作『手吹きウイスキーボトル』 1964年

そして1960年代にガラス会社に勤めるデザイナーがプロダクトと美術工芸の両面で活動すると、1972年には立場を超えたガラスの作家団体として「日本ガラス工芸協会」が設立されました。

舩木倭帆 作品展示風景 制作年不詳

ラストではそれぞれ自らの窯を築き、自らガラスを制作することを先駆的に行なった舩木倭帆や小谷眞三の作品も展示されていて、ともに瀟洒ともいえるような酒器やコップ、香水瓶などに身惚れました。

岩田久利『花器 赤鬼』 1970年 ほか

一部を除き、撮影も可能でした。10月9日まで開催されています。

『日本近現代ガラスの源流』 富山市ガラス美術館

会期:2023年7月8日(土)~ 10月9日(月・祝)

休館:第1・3水曜日(ただし8/16(水)は開場、8/23(水)は閉場)

時間:9:30~18:00

*金・土曜日は午後8時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(1000)円、大学生1000(800)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

*本展観覧券で常設展も観覧可。

場所:富山市西町5番1号

交通:富山駅から市内電車環状線にて約12分「グランドプラザ前」下車、徒歩約2分。富山駅から市内電車南富山駅前行きにて約12分「西町」下車、徒歩約1分。

『日本近現代ガラスの源流』

2023/7/8~10/9

小谷眞三 作品展示風景

明治以降、日本の近現代ガラスの芸術の流れを辿る展覧会が、富山市ガラス美術館にて開かれています。

それが『日本近現代ガラスの源流』で、会場では1870年代以降、約100年の間に活動したガラス作家の作品やデザイン、また関連資料などが公開されていました。

岩城滝次郎『金赤色被切子鉢』 1914年

まず冒頭では日本の近代ガラス産業の黎明期に関わった作家らの作品が並んでいて、1883年に独立した岩城滝次郎の切子鉢をはじめ、当時の官展などで度々入選を果たした岡本一太郎の酒瓶などに目を引かれました。

「氷コップ」 作品展示風景 大正〜昭和初期

「氷コップ」とは、明治から昭和初期にかけて数多く作られたかき氷用の器で、水玉文や乳白色による文様といったデザインも印象に残りました。

岩田藤七『三彩鉢』 1968年

昭和初期の同時期に工房を構えた岩田藤七と各務鑛三は、近現代のガラス芸術を切り開いた先駆者的存在とされていて、展示ではふたりの作風をあわせ見ながら器などを紹介していました。

淡島雅吉『花器・マーバロン』 1966年頃

第二次世界大戦後、1950年代に入ると現代的な工芸やデザインのあり方を志向する作家たちが現れ、さまざまなグループを結成すると、旺盛に作品を発表しました。

佐藤潤四郎、カガミクリスタル製作『手吹きウイスキーボトル』 1964年

そして1960年代にガラス会社に勤めるデザイナーがプロダクトと美術工芸の両面で活動すると、1972年には立場を超えたガラスの作家団体として「日本ガラス工芸協会」が設立されました。

舩木倭帆 作品展示風景 制作年不詳

ラストではそれぞれ自らの窯を築き、自らガラスを制作することを先駆的に行なった舩木倭帆や小谷眞三の作品も展示されていて、ともに瀟洒ともいえるような酒器やコップ、香水瓶などに身惚れました。

岩田久利『花器 赤鬼』 1970年 ほか

一部を除き、撮影も可能でした。10月9日まで開催されています。

『日本近現代ガラスの源流』 富山市ガラス美術館

会期:2023年7月8日(土)~ 10月9日(月・祝)

休館:第1・3水曜日(ただし8/16(水)は開場、8/23(水)は閉場)

時間:9:30~18:00

*金・土曜日は午後8時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(1000)円、大学生1000(800)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

*本展観覧券で常設展も観覧可。

場所:富山市西町5番1号

交通:富山駅から市内電車環状線にて約12分「グランドプラザ前」下車、徒歩約2分。富山駅から市内電車南富山駅前行きにて約12分「西町」下車、徒歩約1分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

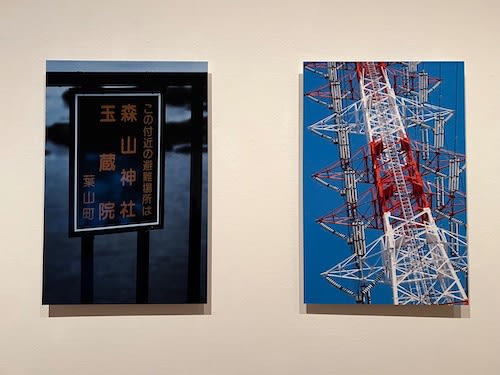

『挑発関係=中平卓馬×森山大道』 神奈川県立近代美術館 葉山館

神奈川県立近代美術館 葉山館

『挑発関係=中平卓馬×森山大道』

2023/7/15〜9/24

同じ年に生まれた中平卓馬(1938〜2015年)と森山大道(1938年〜)は、1960年代以降の日本の写真史に足跡を残しながら活動を続け、ともに写真のあり方を問い直すような作品を競い合いながら発表してきました。

その中平と森山の半世紀以上にわたる関係を検証するのが『挑発関係=中平卓馬×森山大道』で、同時期に発表した作品を比較しながら、デビューから近作までを紹介していました。

中平卓馬 展示作品

中平と森山が知り合ったのは1964年の冬のことで、当時の中平は雑誌編集者、また森山は写真家として活動をはじめたばかりでした。

そして同い年であったことや、ともに逗子に住んでいたことから頻繁に会うようになり、寺山修司に請われて雑誌連載にともに写真を掲載したり、写真誌『プロヴォーグ』の同人になるなど、 交流を深め、時に刺激し合いました。

森山大道『無言劇』 1964/2023年

そうした森山と中平の出会いから展示ははじまっていて、森山の最初期のシリーズの『無言劇』や中平の初期を代表する写真集の『来たるべき言葉のために』なども展示されていました。

森山大道『神奈川県 横浜市』 1969/2023年 ほか

また神奈川県内での活動にも着目していて、ふたりが葉山や逗子はもちろん、横浜や川崎などを繰り返し撮影した写真を見ることができました。

森山大道『Nへの手紙』 2021/2021年

このほかでは近年、逗子の自宅にて過ごしながらまとめた森山の「Nへの手紙」も見どころだったのではないでしょうか。森山がコロナ禍の中、Nこと中平との記憶を蘇らせながら、逗子界隈の街や人々を撮り続ける様子に心を引かれました。

中平卓馬 展示作品

作品は60〜80年代の雑誌や写真集、ヴィンテージ・プリント、さらには映像から2000年代以降の写真などと網羅的で、出会い、交流、共同作業、相違、交差、反発、共感、畏敬などのキーワードでも紹介されるふたりの多様な関係を知ることができました。

会期末を迎えました。9月24日まで開催されています。

『挑発関係=中平卓馬×森山大道』 神奈川県立近代美術館 葉山館(@KanagawaMoMA)

会期:2023年7月15日(土)〜9月24日(日)

休館:月曜日(7月17日、9月18日を除く)

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学生850円、65歳以上500円、高校生100円。中学生以下無料。

*同日に限りコレクション展も観覧可。

場所:神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1

交通:JR線逗子駅より京浜急行バス「逗11、12系統(海岸回り)」(3番のりば)、及び京急線逗子・葉山駅より京浜急行バス「逗11、12系統(海岸回り)」(南口2番のりば)に乗車し、三ヶ丘・神奈川県立近代美術館前で下車。

『挑発関係=中平卓馬×森山大道』

2023/7/15〜9/24

同じ年に生まれた中平卓馬(1938〜2015年)と森山大道(1938年〜)は、1960年代以降の日本の写真史に足跡を残しながら活動を続け、ともに写真のあり方を問い直すような作品を競い合いながら発表してきました。

その中平と森山の半世紀以上にわたる関係を検証するのが『挑発関係=中平卓馬×森山大道』で、同時期に発表した作品を比較しながら、デビューから近作までを紹介していました。

中平卓馬 展示作品

中平と森山が知り合ったのは1964年の冬のことで、当時の中平は雑誌編集者、また森山は写真家として活動をはじめたばかりでした。

そして同い年であったことや、ともに逗子に住んでいたことから頻繁に会うようになり、寺山修司に請われて雑誌連載にともに写真を掲載したり、写真誌『プロヴォーグ』の同人になるなど、 交流を深め、時に刺激し合いました。

森山大道『無言劇』 1964/2023年

そうした森山と中平の出会いから展示ははじまっていて、森山の最初期のシリーズの『無言劇』や中平の初期を代表する写真集の『来たるべき言葉のために』なども展示されていました。

森山大道『神奈川県 横浜市』 1969/2023年 ほか

また神奈川県内での活動にも着目していて、ふたりが葉山や逗子はもちろん、横浜や川崎などを繰り返し撮影した写真を見ることができました。

森山大道『Nへの手紙』 2021/2021年

このほかでは近年、逗子の自宅にて過ごしながらまとめた森山の「Nへの手紙」も見どころだったのではないでしょうか。森山がコロナ禍の中、Nこと中平との記憶を蘇らせながら、逗子界隈の街や人々を撮り続ける様子に心を引かれました。

中平卓馬 展示作品

作品は60〜80年代の雑誌や写真集、ヴィンテージ・プリント、さらには映像から2000年代以降の写真などと網羅的で、出会い、交流、共同作業、相違、交差、反発、共感、畏敬などのキーワードでも紹介されるふたりの多様な関係を知ることができました。

会期末を迎えました。9月24日まで開催されています。

『挑発関係=中平卓馬×森山大道』 神奈川県立近代美術館 葉山館(@KanagawaMoMA)

会期:2023年7月15日(土)〜9月24日(日)

休館:月曜日(7月17日、9月18日を除く)

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学生850円、65歳以上500円、高校生100円。中学生以下無料。

*同日に限りコレクション展も観覧可。

場所:神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1

交通:JR線逗子駅より京浜急行バス「逗11、12系統(海岸回り)」(3番のりば)、及び京急線逗子・葉山駅より京浜急行バス「逗11、12系統(海岸回り)」(南口2番のりば)に乗車し、三ヶ丘・神奈川県立近代美術館前で下車。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』 アサヒグループ大山崎山荘美術館

アサヒグループ大山崎山荘美術館

『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』

2023/7/15〜12/3

松江市の窯元の家に生まれた舩木倭帆(ふなきしずほ。1935〜2013年。)は、大学在学中よりガラス工芸の道を志すと、卒業後は大阪と東京のガラス製作所に勤めながら作品を手がけ、1987年には広島に工房「グラスヒュッテ」を設立すると精力的に制作しました。

その舩木のガラス工芸を紹介するのが『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』で、2021年に森田昭一郎(森田酒造株式会社 代表取締役)より寄贈を受けた約100点の舩木作品が公開されていました。

ともかく目を引くのは、花瓶や皿、茶碗に酒器など暮らしの中で使われるうつわで、いずれもガラスという素材を用いながら、手の温もりを思わせるような柔らかさを見せていました。

舩木はデザインから仕上げまでのすべてを手仕事によっていて、溶かしたガラスを巻き付けたり、小さく切って貼りつけるなど、比較的素朴な技法を用いて制作してきました。

このうちワインやデカンターなどの酒器も魅力的な佇まいを見せていて、グラスでは脚部にらせんの紋様を取り込むなど特徴あるデザインを取り入れていました。

重厚な本館の室内にもガラスがよく映えていたかもしれません。このほか、リーチや濱田庄司、また河井寛次郎らのうつわもあわせて見ることができました。

山手館のみ撮影が可能です。本館の展示は一切撮影が出来ません。(写真はすべて山手館の展示作品)

今回初めて大山崎へと出向きましたが、かつての山荘を修復した建築物の佇まいはもとより、安藤の設計による新館のモネ、また周囲の景観と一体となった庭園など想像以上に魅惑的な美術館でした。

また約5500坪にも及ぶという庭園には数多くの植物が配され、美しい緑とともに、池に泳ぐ鯉などを見やることもできました。

小高い男山をはじめ、遠くは京都南部から奈良の山々と、雄大な景色が広がるテラスからの眺望も見事といえるかもしれません。

喫茶室にて『没後10年 舩木倭帆展』の特製スイーツをいただきながら、しばし贅沢な時間を過ごすことができました。

12月3日まで開催されています。

『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』 アサヒグループ大山崎山荘美術館

会期:2023年7月15日(土)〜12月3日(日)

休館:月曜日(ただし7月17日、9月18日、10月9日の祝日、11月20日、11月27日は開館)。祝翌日の火曜。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1100(1000)円、大学・高校生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:京都府乙訓郡大山崎町銭原5-3

交通:JR線山崎駅、阪急京都線大山崎駅より徒歩約10分。阪急大山崎駅前、JR山崎駅前より無料送迎バスあり。

『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』

2023/7/15〜12/3

松江市の窯元の家に生まれた舩木倭帆(ふなきしずほ。1935〜2013年。)は、大学在学中よりガラス工芸の道を志すと、卒業後は大阪と東京のガラス製作所に勤めながら作品を手がけ、1987年には広島に工房「グラスヒュッテ」を設立すると精力的に制作しました。

その舩木のガラス工芸を紹介するのが『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』で、2021年に森田昭一郎(森田酒造株式会社 代表取締役)より寄贈を受けた約100点の舩木作品が公開されていました。

ともかく目を引くのは、花瓶や皿、茶碗に酒器など暮らしの中で使われるうつわで、いずれもガラスという素材を用いながら、手の温もりを思わせるような柔らかさを見せていました。

舩木はデザインから仕上げまでのすべてを手仕事によっていて、溶かしたガラスを巻き付けたり、小さく切って貼りつけるなど、比較的素朴な技法を用いて制作してきました。

このうちワインやデカンターなどの酒器も魅力的な佇まいを見せていて、グラスでは脚部にらせんの紋様を取り込むなど特徴あるデザインを取り入れていました。

重厚な本館の室内にもガラスがよく映えていたかもしれません。このほか、リーチや濱田庄司、また河井寛次郎らのうつわもあわせて見ることができました。

山手館のみ撮影が可能です。本館の展示は一切撮影が出来ません。(写真はすべて山手館の展示作品)

今回初めて大山崎へと出向きましたが、かつての山荘を修復した建築物の佇まいはもとより、安藤の設計による新館のモネ、また周囲の景観と一体となった庭園など想像以上に魅惑的な美術館でした。

また約5500坪にも及ぶという庭園には数多くの植物が配され、美しい緑とともに、池に泳ぐ鯉などを見やることもできました。

小高い男山をはじめ、遠くは京都南部から奈良の山々と、雄大な景色が広がるテラスからの眺望も見事といえるかもしれません。

喫茶室にて『没後10年 舩木倭帆展』の特製スイーツをいただきながら、しばし贅沢な時間を過ごすことができました。

12月3日まで開催されています。

『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』 アサヒグループ大山崎山荘美術館

会期:2023年7月15日(土)〜12月3日(日)

休館:月曜日(ただし7月17日、9月18日、10月9日の祝日、11月20日、11月27日は開館)。祝翌日の火曜。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1100(1000)円、大学・高校生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:京都府乙訓郡大山崎町銭原5-3

交通:JR線山崎駅、阪急京都線大山崎駅より徒歩約10分。阪急大山崎駅前、JR山崎駅前より無料送迎バスあり。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』 東京都美術館

東京都美術館

『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』

2023/7/22~10/9

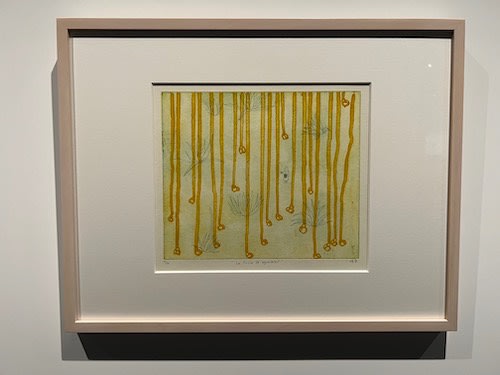

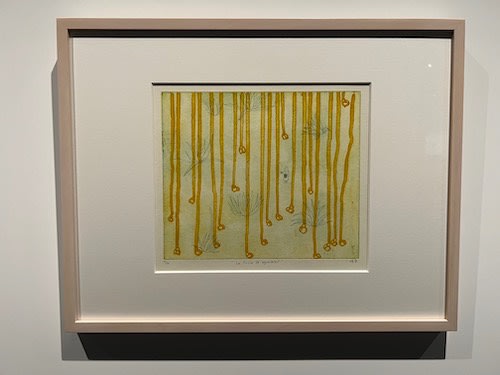

1970年に東京都に生まれた荒木珠奈(あらき たまな)は、メキシコへの留学時代に版画の技法に出会うと、1990年代から版画や立体、インスタレーションなどを手がけ、現在はニューヨークを拠点に活動してきました。

その荒木の初期作品から近年までを紹介するのが『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』で、約90点の作品に加え、上野の記憶に着想を得た大型のインスタレーションなどが公開されていました。

まず冒頭では「旅の『はじまり、はじまり!』」と題し、初期の作品から旅へのあこがれや、旅の拠点をとなる家をモチーフとした版画などが展示されていて、色彩豊かでかつ詩情にも富んだ作品世界を見ることができました。

『詩的な混沌』とは、電柱から無断で電線を引き、家や屋台の灯りに使っていたメキシコの人々の暮らしからインスピレーションを受けて制作されたもので、家を模したような四角い箱から赤や黄色、緑などの光が淡く漏れていました。

これに続く「柔らかな灯りに潜む闇」では、光と闇の共存する空間を2つのインスタレーションにて表現していて、幼い頃に住んでいた団地より着想を得た『うち』では、1つ1つの箱の扉を開けると、住人の暮らしがほんのりとした灯りによって垣間見えるように作られていました。

一方の『見えない』は、東日本大震災による原子力発電所の事故をきっかけに、当時感じた不安感を視覚したもので、黒い繊維状の塊が壁を侵食するように広がっていました。

ハイライトを飾っていたのが、ギャラリーAの特徴的な吹き抜けのスペースを用いた『記憶のそこ』なるインスタレーションでした。

ここでは上野の過去や未来、人々の営みを飲み込み、また吐き出すという「中空のかご」が設置されていて、カゴに入って周囲を見渡すと、吊り下げられた目玉のような鏡に映された街の映像がきらめく様子を見ることができました。

そのかごは上野の地下空間に突如現れた有機物、言い換えれば未知の生き物のようで、周囲の映像とともに神秘的とも幻想的ともいえる光景を作り出していました。

小さな版画から大掛かりなインスタレーションと空間を効果的に活かした展示だったかもしれません。初めての美術館での回顧展とするのに質量とも不足はありませんでした。

一部映像を除き撮影も可能でした。

10月9日まで開催されています。おすすめします。

『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2023年7月22日(土)~10月9日(月・祝)

時間:9:30~17:30

*金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日、9月19日(火)。ただし8月14日(月)、9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開室。

料金:一般1100円、大学生・専門学校生700円、65歳以上800円、高校生以下無料。

*10月1日は都民の日のより無料。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』

2023/7/22~10/9

1970年に東京都に生まれた荒木珠奈(あらき たまな)は、メキシコへの留学時代に版画の技法に出会うと、1990年代から版画や立体、インスタレーションなどを手がけ、現在はニューヨークを拠点に活動してきました。

その荒木の初期作品から近年までを紹介するのが『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』で、約90点の作品に加え、上野の記憶に着想を得た大型のインスタレーションなどが公開されていました。

まず冒頭では「旅の『はじまり、はじまり!』」と題し、初期の作品から旅へのあこがれや、旅の拠点をとなる家をモチーフとした版画などが展示されていて、色彩豊かでかつ詩情にも富んだ作品世界を見ることができました。

『詩的な混沌』とは、電柱から無断で電線を引き、家や屋台の灯りに使っていたメキシコの人々の暮らしからインスピレーションを受けて制作されたもので、家を模したような四角い箱から赤や黄色、緑などの光が淡く漏れていました。

これに続く「柔らかな灯りに潜む闇」では、光と闇の共存する空間を2つのインスタレーションにて表現していて、幼い頃に住んでいた団地より着想を得た『うち』では、1つ1つの箱の扉を開けると、住人の暮らしがほんのりとした灯りによって垣間見えるように作られていました。

一方の『見えない』は、東日本大震災による原子力発電所の事故をきっかけに、当時感じた不安感を視覚したもので、黒い繊維状の塊が壁を侵食するように広がっていました。

ハイライトを飾っていたのが、ギャラリーAの特徴的な吹き抜けのスペースを用いた『記憶のそこ』なるインスタレーションでした。

ここでは上野の過去や未来、人々の営みを飲み込み、また吐き出すという「中空のかご」が設置されていて、カゴに入って周囲を見渡すと、吊り下げられた目玉のような鏡に映された街の映像がきらめく様子を見ることができました。

そのかごは上野の地下空間に突如現れた有機物、言い換えれば未知の生き物のようで、周囲の映像とともに神秘的とも幻想的ともいえる光景を作り出していました。

小さな版画から大掛かりなインスタレーションと空間を効果的に活かした展示だったかもしれません。初めての美術館での回顧展とするのに質量とも不足はありませんでした。

一部映像を除き撮影も可能でした。

10月9日まで開催されています。おすすめします。

『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2023年7月22日(土)~10月9日(月・祝)

時間:9:30~17:30

*金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日、9月19日(火)。ただし8月14日(月)、9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開室。

料金:一般1100円、大学生・専門学校生700円、65歳以上800円、高校生以下無料。

*10月1日は都民の日のより無料。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

長野・小布施への旅~北斎の足跡を訪ねて 後編:高井鴻山記念館・北斎館

1806年、小布施村の豪商高井熊太郎の四男として生まれた高井鴻山は、15歳から16年間にわたって京都や江戸へ遊学すると、学問や芸術を修め、文化人らとの幅広い人脈を築きました。

長野・小布施への旅~北斎の足跡を訪ねて 中編:浄光寺・岩松院・おぶせミュージアム

そして江戸への遊学の際に交流のあった浮世絵師、葛飾北斎を招くと、鴻山は「碧漪軒」(へきいけん)と呼ばれるアトリエを提供し、北斎も小布施の地を訪ねては肉筆画や鴻山との合作を残しました。

その鴻山を顕彰する施設として開設されたのが「高井鴻山記念館」で、鴻山が北斎を含む文人を招いた屋敷や書庫として使っていた蔵、ないし米蔵や彼の描いた書画を紹介する展示室などが公開されていました。

まず展示室では鴻山による書画が並んでいて、とりわけ晩年に多く手がけた妖怪画に目を奪われました。それらは妖怪と山水の景色が一体となった独特の世界を築いていて、不思議な霊感も漂っているように思えました。

木造2階建ての建物が「翛然楼」(ゆうぜんろう)で、鴻山の祖父が隠宅として建てた築200年余りの京風建築でした。

ここでは北斎の下絵を元にして鴻山が描いた『象と唐人図』や精緻な『菊図』なども展示されていて、鴻山の幅広い作風に触れることができました。

また2階へ上がると両側の開口部より僅かに涼しい風も入り込んできて、しばらくお庭の景色を見ながら身体を休めることもできました。

天保の改革が行われた当時、北斎は過激な取り締まりを避けるため、自らの芸術の理解者であった鴻山の元へ身を寄せたとも言われています。多くの文人たちをもてなしたであろう「翛然楼」にて、30代の鴻山と80歳を過ぎていた北斎の世代を超えた交流を感じ取ることができました。

この「高井鴻山記念館」より栗の小径を進むとすぐに位置するのが、北斎の祭り屋台や肉筆画を収蔵、また公開する「北斎館」でした。

『北斎水族館へようこそ』展示風景

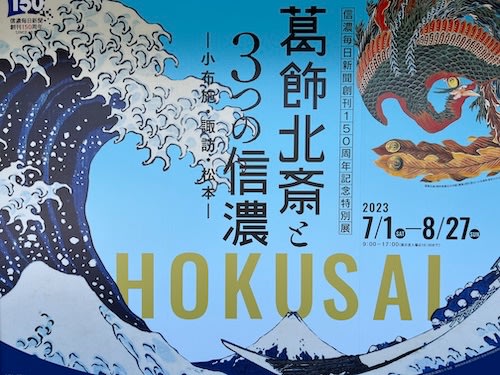

この日は北斎の手がけた魚介類をモチーフとした絵手本などを紹介する『北斎水族館へようこそ』が開かれていて、『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』にはじまり、魚介類を施したデザインの『万職図考』やさまざまな甲殻類を描いた『北斎画苑』などが鑑賞できました。*『北斎水族館へようこそ』は8月27日に終了しました。

署名 画狂老人卍筆齢八十一『椿と鮭の切り身』 1840年

これに続くのが北斎の肉筆を展示する常設展で、いずれも極めて精緻に対象を写し取った晩年の『えび、さば、あわび』や『椿と鮭の切り身』などに見入りました。

署名 北斎画『漁師』

ちょうど長野県立美術館の『葛飾北斎と3つの信濃―小布施・諏訪・松本―』でも北斎館のコレクションを多く見ることができましたが、晩年の肉筆画に関してはかなり充実しているといえるかもしれません。

『東町祭屋台』

上町祭屋台も同展に出展中だったため、祭屋台は東町祭屋台のみの公開でしたが、企画展を含めて想像以上に見応えがありました。

このあとは小布施からの電車に少し時間があったこともあり、カフェで栗の生モンブランをいただきました。小布施は古くから栗の産地として有名で、栗を用いたお菓子を味わえる店が少なくありません。

カフェを出ると雷鳴も近づき、北斎館を中心に見られた人出もまばらになっていました。そして小布施堂や桝一市村酒造場などでお土産を購入し、小布施駅から特急に乗って長野へと戻りました。

「高井鴻山記念館」

休館:12月29日から1月3日、展示替等による休館。

時間:9:00~17:00

料金:一般300円、高校生150円、小中学生無料。

*三館共通入場券(おぶせミュージアム・中島千波館、高井鴻山記念館、北斎館):一般1300円、高校生800円。

住所:長野県上高井郡小布施町小布施805番地1

交通:長野電鉄小布施駅より徒歩10分。

「北斎館」(@hokusai_kan)

休館:12月31日

時間:9:00~17:00

*入館受付は閉館の30分前まで

料金:一般1000円、高校生500円、小中学生300円、未就学児無料。

*三館共通入場券(おぶせミュージアム・中島千波館、高井鴻山記念館、北斎館):一般1300円、高校生800円。

住所:長野県上高井郡小布施町小布施485

交通:長野電鉄小布施駅より徒歩12分。

長野・小布施への旅~北斎の足跡を訪ねて 中編:浄光寺・岩松院・おぶせミュージアム

そして江戸への遊学の際に交流のあった浮世絵師、葛飾北斎を招くと、鴻山は「碧漪軒」(へきいけん)と呼ばれるアトリエを提供し、北斎も小布施の地を訪ねては肉筆画や鴻山との合作を残しました。

その鴻山を顕彰する施設として開設されたのが「高井鴻山記念館」で、鴻山が北斎を含む文人を招いた屋敷や書庫として使っていた蔵、ないし米蔵や彼の描いた書画を紹介する展示室などが公開されていました。

まず展示室では鴻山による書画が並んでいて、とりわけ晩年に多く手がけた妖怪画に目を奪われました。それらは妖怪と山水の景色が一体となった独特の世界を築いていて、不思議な霊感も漂っているように思えました。

木造2階建ての建物が「翛然楼」(ゆうぜんろう)で、鴻山の祖父が隠宅として建てた築200年余りの京風建築でした。

ここでは北斎の下絵を元にして鴻山が描いた『象と唐人図』や精緻な『菊図』なども展示されていて、鴻山の幅広い作風に触れることができました。

また2階へ上がると両側の開口部より僅かに涼しい風も入り込んできて、しばらくお庭の景色を見ながら身体を休めることもできました。

天保の改革が行われた当時、北斎は過激な取り締まりを避けるため、自らの芸術の理解者であった鴻山の元へ身を寄せたとも言われています。多くの文人たちをもてなしたであろう「翛然楼」にて、30代の鴻山と80歳を過ぎていた北斎の世代を超えた交流を感じ取ることができました。

この「高井鴻山記念館」より栗の小径を進むとすぐに位置するのが、北斎の祭り屋台や肉筆画を収蔵、また公開する「北斎館」でした。

『北斎水族館へようこそ』展示風景

この日は北斎の手がけた魚介類をモチーフとした絵手本などを紹介する『北斎水族館へようこそ』が開かれていて、『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』にはじまり、魚介類を施したデザインの『万職図考』やさまざまな甲殻類を描いた『北斎画苑』などが鑑賞できました。*『北斎水族館へようこそ』は8月27日に終了しました。

署名 画狂老人卍筆齢八十一『椿と鮭の切り身』 1840年

これに続くのが北斎の肉筆を展示する常設展で、いずれも極めて精緻に対象を写し取った晩年の『えび、さば、あわび』や『椿と鮭の切り身』などに見入りました。

署名 北斎画『漁師』

ちょうど長野県立美術館の『葛飾北斎と3つの信濃―小布施・諏訪・松本―』でも北斎館のコレクションを多く見ることができましたが、晩年の肉筆画に関してはかなり充実しているといえるかもしれません。

『東町祭屋台』

上町祭屋台も同展に出展中だったため、祭屋台は東町祭屋台のみの公開でしたが、企画展を含めて想像以上に見応えがありました。

このあとは小布施からの電車に少し時間があったこともあり、カフェで栗の生モンブランをいただきました。小布施は古くから栗の産地として有名で、栗を用いたお菓子を味わえる店が少なくありません。

カフェを出ると雷鳴も近づき、北斎館を中心に見られた人出もまばらになっていました。そして小布施堂や桝一市村酒造場などでお土産を購入し、小布施駅から特急に乗って長野へと戻りました。

「高井鴻山記念館」

休館:12月29日から1月3日、展示替等による休館。

時間:9:00~17:00

料金:一般300円、高校生150円、小中学生無料。

*三館共通入場券(おぶせミュージアム・中島千波館、高井鴻山記念館、北斎館):一般1300円、高校生800円。

住所:長野県上高井郡小布施町小布施805番地1

交通:長野電鉄小布施駅より徒歩10分。

「北斎館」(@hokusai_kan)

休館:12月31日

時間:9:00~17:00

*入館受付は閉館の30分前まで

料金:一般1000円、高校生500円、小中学生300円、未就学児無料。

*三館共通入場券(おぶせミュージアム・中島千波館、高井鴻山記念館、北斎館):一般1300円、高校生800円。

住所:長野県上高井郡小布施町小布施485

交通:長野電鉄小布施駅より徒歩12分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

長野・小布施への旅~北斎の足跡を訪ねて 中編:浄光寺・岩松院・おぶせミュージアム

長野県で最も小さい町である小布施は、栗と北斎と花のまちとして知られ、一年を通して多くの観光客を集めてきました。

長野・小布施への旅~北斎の足跡を訪ねて 前編:長野県立美術館・善光寺

長野市から小布施への鉄道での移動は長野電鉄を利用するのが一般的で、長野駅を10時前に発車する特急スノーモンキーに乗車すると、約25分ほどで小布施駅に到着しました。

半径2キロ程度のエリアに観光拠点が点在する小布施では、レンタサイクルを借りてまわるのも便利ですが、この日は35度を超える酷暑と雷雨の予報が出ていたため、町内を周遊するシャトルバス「おぶせロマン号」を使うことにしました。

「おぶせロマン号」は冬期間を除く週末と祝日、および行楽期の平日に運行されていて、本数こそ1時間から2時間に1本ほどと限定的なものの、小布施駅から北斎館やおぶせミュージアム、また岩松院や浄光院、それにおぶせ温泉など主要な観光スポットを結んでいました。

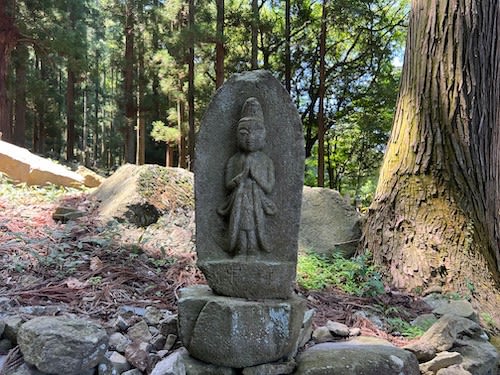

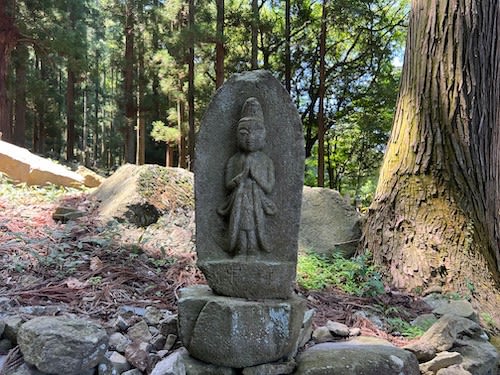

小布施駅前よりロマン号に乗車し、最初にめざしたのは、駅から最も遠い浄光寺でした。

寺伝によれば草創が8世紀とされる浄光寺は、809年に薬師堂が建てられたと伝わっていて、現在の薬師堂は昭和期の大修理の際に発見された墨書などから室町初期の建立が明らかとなり、国の重要文化財に指定されています。

仁王門をくぐると大きな杉が両側に並ぶ山道が続いていて、自然石で作られた石段が薬師堂へとつながっていました。

母屋造りによる薬師堂は建立から約600年過ぎているものの、最も特徴的な茅葺屋根は2007年に葺き替えが行われたためか、思いの外に新しく見えました。

山を背にして鬱蒼とした森に囲まれた薬師堂は、たとえば山の怪の存在を感じさせるような独特の雰囲気が漂っていたかもしれません。虫の音ほどしか聞こえない静寂に包まれた佇まいにも心を引かれました。

この浄光寺から山の際の道を北へしばらく歩くと位置しているのが、北斎にゆかりの深い岩松院でした。

1472年に開山した曹洞宗梅洞山岩松院は、戦国大名の福島正則や俳人小林一茶、それに浮世絵師葛飾北斎にゆかりのある寺院で、本堂の天井には北斎が89歳の時に手がけた「八方睨み鳳凰図」が描かれています。

21畳分の巨大な「八方睨み鳳凰図」は、当時の中国より輸入した鉱石による質の高い岩絵具を使って描かれていて、一度も塗り直されたことがないにもかかわらず、実に170年以上経ったいまも鮮やかな色彩を放っていました。なお鉱石の価格は150両、使用された金箔は4400枚ともいわれています。

隠し絵とされる富士山をはじめ、角度を変えると色合いや表情が変化して見えたりするなど、お寺の方による丁寧な説明によって鳳凰図の魅力をじっくりと味わうこともできました。(写真は長野県立美術館にて撮影した鳳凰図の原寸大復元図です。岩松院では堂内、および天井画の撮影できません。)

岩松院を拝観したのちはお昼時となったので、お寺のすぐ前にある「KUTEN。fruit&cake」でランチをとることにしました。

地元のフルーツを使ったタルトが人気とのことでしたが、4〜5種類からメインを選べるランチコースもお手軽で、パスタもサラダも美味しくいただけました。

岩松院入口から再びロマン号に乗り、次に目指したのはおぶせミュージアム・中島千波館でした。同ミュージアムは小布施出身の日本画家、中島千波の作品と、同町の伝統文化財である祭り屋台などを公開するために作られた町立の施設で、1992年にオープンしました。

日本画家だった中島清之の三男として、1945年に当時の疎開先であった小布施に生まれた中島千波は、ライフワークとする人物画のほか、牡丹や桜や鳥などの花鳥画を描いてきました。

ここでは第1回山種美術館賞に出品したものの、いつしか行方不明となり今回発見された『幻』をはじめ、2020年の東京五輪の選手に渡すブーケをテーマにした展示のために出品した『Flowers’20』、さらに其一の朝顔図に刺激されて描いたという『絢爛扇形朝顔図』などが公開されていて、いずれも瑞々しい色彩美に魅了されました。

野地美樹子 展示風景 *『5つの道』展のみ撮影できました。

またあわせて中島が教鞭をとった東京藝術大学大学院のデザイン専攻描画研究室で学んだ5人の作家による『5つの道-わたしたちのまなざし-展』も開かれていて、美しい色彩と神秘的ともいえる巨木など描いた野地美樹子の作品が特に印象に残りました。

館外へ出ると山には入道雲が湧き、遠くから雷の音も聞こえてきましたが、最後の目的地である高井鴻山記念館と北斎館へと歩いて向かいました。

後編:高井鴻山記念館・北斎館へ続きます。

「真言宗豊山派 浄光寺」

拝観自由

拝観無料

住所:長野県上高井郡小布施町雁田676

交通:長野電鉄小布施駅より小布施町内周遊シャトルバス「おぶせロマン号に乗車、浄光寺前下車すぐ。*金・土・日曜・祝日および行楽期の平日のみ運行(冬期間は運休)

「曹洞宗梅洞山 岩松院」

拝観時間:9:00~16:30(4月〜10月)、9:00〜16:00(11月)、9:30〜15:30(12月〜3月)

拝観料:一般500円、小中学生200円、未就学児無料。

住所:長野県上高井郡小布施町雁田

交通:長野電鉄小布施駅より小布施町内周遊シャトルバス「おぶせロマン号に乗車、岩松院入口下車徒歩4分。*金・土・日曜・祝日および行楽期の平日のみ運行(冬期間は運休)

「おぶせミュージアム・中島千波館」(@obusemuseum)

休館:12月29日から1月3日、展示替等による休館。

時間:9:00~17:00

料金:一般500円、高校生250円、小中学生無料。

*三館共通入場券(おぶせミュージアム・中島千波館、高井鴻山記念館、北斎館):一般1300円、高校生800円。

住所:長野県上高井郡小布施町小布施595

交通:長野電鉄小布施駅より徒歩12分。

長野・小布施への旅~北斎の足跡を訪ねて 前編:長野県立美術館・善光寺

長野市から小布施への鉄道での移動は長野電鉄を利用するのが一般的で、長野駅を10時前に発車する特急スノーモンキーに乗車すると、約25分ほどで小布施駅に到着しました。

半径2キロ程度のエリアに観光拠点が点在する小布施では、レンタサイクルを借りてまわるのも便利ですが、この日は35度を超える酷暑と雷雨の予報が出ていたため、町内を周遊するシャトルバス「おぶせロマン号」を使うことにしました。

「おぶせロマン号」は冬期間を除く週末と祝日、および行楽期の平日に運行されていて、本数こそ1時間から2時間に1本ほどと限定的なものの、小布施駅から北斎館やおぶせミュージアム、また岩松院や浄光院、それにおぶせ温泉など主要な観光スポットを結んでいました。

小布施駅前よりロマン号に乗車し、最初にめざしたのは、駅から最も遠い浄光寺でした。

寺伝によれば草創が8世紀とされる浄光寺は、809年に薬師堂が建てられたと伝わっていて、現在の薬師堂は昭和期の大修理の際に発見された墨書などから室町初期の建立が明らかとなり、国の重要文化財に指定されています。

仁王門をくぐると大きな杉が両側に並ぶ山道が続いていて、自然石で作られた石段が薬師堂へとつながっていました。

母屋造りによる薬師堂は建立から約600年過ぎているものの、最も特徴的な茅葺屋根は2007年に葺き替えが行われたためか、思いの外に新しく見えました。

山を背にして鬱蒼とした森に囲まれた薬師堂は、たとえば山の怪の存在を感じさせるような独特の雰囲気が漂っていたかもしれません。虫の音ほどしか聞こえない静寂に包まれた佇まいにも心を引かれました。

この浄光寺から山の際の道を北へしばらく歩くと位置しているのが、北斎にゆかりの深い岩松院でした。

1472年に開山した曹洞宗梅洞山岩松院は、戦国大名の福島正則や俳人小林一茶、それに浮世絵師葛飾北斎にゆかりのある寺院で、本堂の天井には北斎が89歳の時に手がけた「八方睨み鳳凰図」が描かれています。

21畳分の巨大な「八方睨み鳳凰図」は、当時の中国より輸入した鉱石による質の高い岩絵具を使って描かれていて、一度も塗り直されたことがないにもかかわらず、実に170年以上経ったいまも鮮やかな色彩を放っていました。なお鉱石の価格は150両、使用された金箔は4400枚ともいわれています。

隠し絵とされる富士山をはじめ、角度を変えると色合いや表情が変化して見えたりするなど、お寺の方による丁寧な説明によって鳳凰図の魅力をじっくりと味わうこともできました。(写真は長野県立美術館にて撮影した鳳凰図の原寸大復元図です。岩松院では堂内、および天井画の撮影できません。)

岩松院を拝観したのちはお昼時となったので、お寺のすぐ前にある「KUTEN。fruit&cake」でランチをとることにしました。

地元のフルーツを使ったタルトが人気とのことでしたが、4〜5種類からメインを選べるランチコースもお手軽で、パスタもサラダも美味しくいただけました。

岩松院入口から再びロマン号に乗り、次に目指したのはおぶせミュージアム・中島千波館でした。同ミュージアムは小布施出身の日本画家、中島千波の作品と、同町の伝統文化財である祭り屋台などを公開するために作られた町立の施設で、1992年にオープンしました。

日本画家だった中島清之の三男として、1945年に当時の疎開先であった小布施に生まれた中島千波は、ライフワークとする人物画のほか、牡丹や桜や鳥などの花鳥画を描いてきました。

ここでは第1回山種美術館賞に出品したものの、いつしか行方不明となり今回発見された『幻』をはじめ、2020年の東京五輪の選手に渡すブーケをテーマにした展示のために出品した『Flowers’20』、さらに其一の朝顔図に刺激されて描いたという『絢爛扇形朝顔図』などが公開されていて、いずれも瑞々しい色彩美に魅了されました。

野地美樹子 展示風景 *『5つの道』展のみ撮影できました。

またあわせて中島が教鞭をとった東京藝術大学大学院のデザイン専攻描画研究室で学んだ5人の作家による『5つの道-わたしたちのまなざし-展』も開かれていて、美しい色彩と神秘的ともいえる巨木など描いた野地美樹子の作品が特に印象に残りました。

館外へ出ると山には入道雲が湧き、遠くから雷の音も聞こえてきましたが、最後の目的地である高井鴻山記念館と北斎館へと歩いて向かいました。

後編:高井鴻山記念館・北斎館へ続きます。

「真言宗豊山派 浄光寺」

拝観自由

拝観無料

住所:長野県上高井郡小布施町雁田676

交通:長野電鉄小布施駅より小布施町内周遊シャトルバス「おぶせロマン号に乗車、浄光寺前下車すぐ。*金・土・日曜・祝日および行楽期の平日のみ運行(冬期間は運休)

「曹洞宗梅洞山 岩松院」

拝観時間:9:00~16:30(4月〜10月)、9:00〜16:00(11月)、9:30〜15:30(12月〜3月)

拝観料:一般500円、小中学生200円、未就学児無料。

住所:長野県上高井郡小布施町雁田

交通:長野電鉄小布施駅より小布施町内周遊シャトルバス「おぶせロマン号に乗車、岩松院入口下車徒歩4分。*金・土・日曜・祝日および行楽期の平日のみ運行(冬期間は運休)

「おぶせミュージアム・中島千波館」(@obusemuseum)

休館:12月29日から1月3日、展示替等による休館。

時間:9:00~17:00

料金:一般500円、高校生250円、小中学生無料。

*三館共通入場券(おぶせミュージアム・中島千波館、高井鴻山記念館、北斎館):一般1300円、高校生800円。

住所:長野県上高井郡小布施町小布施595

交通:長野電鉄小布施駅より徒歩12分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

長野・小布施への旅~北斎の足跡を訪ねて 前編:長野県立美術館・善光寺

江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎は晩年に3度に渡って現在の長野県の小布施を訪ねると、祭屋台や寺院の天井絵などを描くなどして活動しました。

今回、私が長野と小布施に行こうと思ったきっかけは、同県立美術館にて『葛飾北斎と3つの信濃―小布施・諏訪・松本―』が開かれていたからで、あわせて北斎ゆかりの寺院として知られる岩松院なども拝観するため、小布施にも足を伸ばすことにしました。

東京駅から北陸新幹線のあさまに乗り、11時頃に長野駅に着くと、まずはバスにて長野県立美術館を目指しました。

長野県立美術館は、善光寺本堂に隣接する城山公園内に位置していて、前身の長野県信濃美術館(1966年開館)の老朽化による建て替えにより、2021年にオープンしました。

新たな美術館を設計したのは宮崎浩/株式会社プランツアソシエイツで、善光寺を望むロケーションの中、城山公園へと埋め込まれるように建てられました。また隣接する谷口吉生による東山魁夷館は、建築後30年経った2019年に全面的に改修されました。

『葛飾北斎と3つの信濃―小布施・諏訪・松本―』(8月27日会期終了)は、「冨嶽三十六景」といった代表的な摺物をはじめ、美人画や花鳥画といった肉筆を踏まえつつ、信州の3地域での北斎の活動を紹介するもので、北斎に加えて松本の商人と関わりのあった高弟の抱亭五清の作品などが公開されていました。

『上町祭屋台』 1845年 小布施町上町自治会

とりわけ圧巻だったのは北斎が天井画を描いた小布施の上町祭屋台で、同町の岩松院本堂の天井絵の原寸大高精細複製画とあわせて見ることができました。

一通り『葛飾北斎と3つの信濃』を鑑賞したのちは、館内の「ミュゼ レストラン 善」にてランチをいただくことにしました。レストランは善光寺を目の前に望む2階に位置していて、ガラス張りの開放的なつくりとなっていました。

展覧会とのコラボメニュー「小布施」は、アミューズ、前菜のお重、そしてメインの鯛のヴァプール(生姜と柚子風味のソース)に付け合わせの季節野菜の洋風揚げ浸し、それにデザートのゆずのモンブランとゆずを基調としたコースとなっていて、夏らしくさっぱりとした味に仕上がっていました。

このあとは長野県にゆかりの作家の作品を紹介するコレクション展示室、そして日本画家、東山魁夷の作品を展示する東山魁夷館を鑑賞しました。

東山魁夷館とは横浜に生まれ、神戸に移ったのち、長く千葉県の市川に住んだ東山魁夷が、晩年になって自作を一括して長野県に寄贈したのち、1990年に開館したもので、現在は約970点の魁夷作品を所蔵しています。

水盤から建物を望むと、谷口建築ならではの美しい景観を見せていて、魁夷の作品はもとより、建築物としても大きな魅力を感じました。

この東山魁夷館と本館をつなぐ連絡ブリッジに面した水辺テラスでは、美術家の中谷芙二子による「霧の彫刻」が展示されていて、時間を区切って行われる水の噴出により霧が造形物として立ち上がる光景を楽しむことができました。

長野県立美術館を後にし、善光寺へ向かうと、この日は平日にもかかわらず、大勢の参詣客で賑わっていました。

本堂から内陣、お戒壇めぐり、経蔵、善光寺資料館など巡ったのち、山門へと上がると、長野市街を一望することができました。

中編:浄光寺・岩松院・おぶせミュージアムへと続きます。

「長野県立美術館」(@naganoartmuseum)

休館:水曜日(水曜が祝日の場合は翌平日)

時間:9:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般700円、大学生及び75歳以上500円、高校生以下無料。

*コレクション展。本館・東山魁夷館共通。

住所:長野市箱清水1-4-4

交通:JR線長野駅善光寺口バス乗り場1から、アルピコ交通バス11系統善光寺経由宇木行、もしくは16系統善光寺・若槻団地経由若槻東条行、17系統善光寺・西条経由若槻東条行で「善光寺北」下車、徒歩約3分。長野電鉄善光寺下駅下車、城山公園へ徒歩約15分。

「善光寺」

窓口時間:9:00~16:30

本堂内陣券:一般600円、高校生200円、小中学生50円、未就学児無料。

*共通券(三堂・史料館参拝券):一般1200円、高校生400円、小中学生100円、未就学児無料。

住所:長野市大字長野元善町491-イ

交通:JR線長野駅善光寺口バス乗り場より「1番のり場(善光寺方面行き)」に乗車し、善光寺大門下車、徒歩5分。

今回、私が長野と小布施に行こうと思ったきっかけは、同県立美術館にて『葛飾北斎と3つの信濃―小布施・諏訪・松本―』が開かれていたからで、あわせて北斎ゆかりの寺院として知られる岩松院なども拝観するため、小布施にも足を伸ばすことにしました。

東京駅から北陸新幹線のあさまに乗り、11時頃に長野駅に着くと、まずはバスにて長野県立美術館を目指しました。

長野県立美術館は、善光寺本堂に隣接する城山公園内に位置していて、前身の長野県信濃美術館(1966年開館)の老朽化による建て替えにより、2021年にオープンしました。

新たな美術館を設計したのは宮崎浩/株式会社プランツアソシエイツで、善光寺を望むロケーションの中、城山公園へと埋め込まれるように建てられました。また隣接する谷口吉生による東山魁夷館は、建築後30年経った2019年に全面的に改修されました。

『葛飾北斎と3つの信濃―小布施・諏訪・松本―』(8月27日会期終了)は、「冨嶽三十六景」といった代表的な摺物をはじめ、美人画や花鳥画といった肉筆を踏まえつつ、信州の3地域での北斎の活動を紹介するもので、北斎に加えて松本の商人と関わりのあった高弟の抱亭五清の作品などが公開されていました。

『上町祭屋台』 1845年 小布施町上町自治会

とりわけ圧巻だったのは北斎が天井画を描いた小布施の上町祭屋台で、同町の岩松院本堂の天井絵の原寸大高精細複製画とあわせて見ることができました。

一通り『葛飾北斎と3つの信濃』を鑑賞したのちは、館内の「ミュゼ レストラン 善」にてランチをいただくことにしました。レストランは善光寺を目の前に望む2階に位置していて、ガラス張りの開放的なつくりとなっていました。

展覧会とのコラボメニュー「小布施」は、アミューズ、前菜のお重、そしてメインの鯛のヴァプール(生姜と柚子風味のソース)に付け合わせの季節野菜の洋風揚げ浸し、それにデザートのゆずのモンブランとゆずを基調としたコースとなっていて、夏らしくさっぱりとした味に仕上がっていました。

このあとは長野県にゆかりの作家の作品を紹介するコレクション展示室、そして日本画家、東山魁夷の作品を展示する東山魁夷館を鑑賞しました。

東山魁夷館とは横浜に生まれ、神戸に移ったのち、長く千葉県の市川に住んだ東山魁夷が、晩年になって自作を一括して長野県に寄贈したのち、1990年に開館したもので、現在は約970点の魁夷作品を所蔵しています。

水盤から建物を望むと、谷口建築ならではの美しい景観を見せていて、魁夷の作品はもとより、建築物としても大きな魅力を感じました。

この東山魁夷館と本館をつなぐ連絡ブリッジに面した水辺テラスでは、美術家の中谷芙二子による「霧の彫刻」が展示されていて、時間を区切って行われる水の噴出により霧が造形物として立ち上がる光景を楽しむことができました。

長野県立美術館を後にし、善光寺へ向かうと、この日は平日にもかかわらず、大勢の参詣客で賑わっていました。

本堂から内陣、お戒壇めぐり、経蔵、善光寺資料館など巡ったのち、山門へと上がると、長野市街を一望することができました。

中編:浄光寺・岩松院・おぶせミュージアムへと続きます。

「長野県立美術館」(@naganoartmuseum)

休館:水曜日(水曜が祝日の場合は翌平日)

時間:9:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般700円、大学生及び75歳以上500円、高校生以下無料。

*コレクション展。本館・東山魁夷館共通。

住所:長野市箱清水1-4-4

交通:JR線長野駅善光寺口バス乗り場1から、アルピコ交通バス11系統善光寺経由宇木行、もしくは16系統善光寺・若槻団地経由若槻東条行、17系統善光寺・西条経由若槻東条行で「善光寺北」下車、徒歩約3分。長野電鉄善光寺下駅下車、城山公園へ徒歩約15分。

「善光寺」

窓口時間:9:00~16:30

本堂内陣券:一般600円、高校生200円、小中学生50円、未就学児無料。

*共通券(三堂・史料館参拝券):一般1200円、高校生400円、小中学生100円、未就学児無料。

住所:長野市大字長野元善町491-イ

交通:JR線長野駅善光寺口バス乗り場より「1番のり場(善光寺方面行き)」に乗車し、善光寺大門下車、徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

さいたま市を舞台にした芸術祭、『さいたま国際芸術祭2023』が開催されます

2016年よりさいたま市を舞台に開かれてきた「さいたま国際芸術祭」が、今年の10月7日から12月10日にかけて行われます。

その「さいたま国際芸術祭2023」の概要などについてイロハニアートへ寄稿しました。

「さいたま国際芸術祭2023」が開催!現代アートチームの目[mé] がディレクション。 | イロハニアート

今回の芸術祭のメイン会場は旧市民会館おおみやで、同会場での展示を中心に、市内の文化施設やまちなかでも関連プロジェクトが展開されます。

また芸術祭のディレクターを務めるのが、荒神明香と南川憲二、それに増井宏文を中心とする現代アートチームの目[mé] で、テーマの「わたしたち」のもと、さまざまな問題を抱える世界をあらたな目線でもう一度 「みる」ことにつながる芸術祭を目指していきます。

この現代アートチームの目[mé] の荒神と南川にインタビューした記事をPenオンラインに寄稿しました。

今年の「さいたま国際芸術祭」は目[mé]がディレクター。その見どころは?|Pen Online

ここで興味深いのは「導線」のキーワードと「スケーパー(SCAPER)」で、ともに目[mé] がいわばライフワークにしていたコンセプト、ないし作品であることから、他の芸術祭では得られない鑑賞体験が得られるのかもしれません。

またインタビュー上では、ものを「みる」ことに関する荒神のユニークともいえるエピソードにも興味が惹かれました。

『さいたま国際芸術祭2023』の開催情報等については公式サイトなどをご確認ください。

『さいたま国際芸術祭2023』(@art_saitama) 旧市民会館おおみや(メイン会場)

会期:2023年10月7日(土)~12月10日(日)

メイン会場休館日:月曜(祝日の場合は開館、翌日休館) 。

メイン会場開催時間:10:00~18:00[日・火~木]、10:00~20:00[金・土]

メイン会場チケット情報:一般2000(1500)円、さいたま市民1500(1000)円。

*1DAYチケット:入館日のみメイン会場を鑑賞可能 (再入館可)。

*( )内は前売料金。

*フリーパスも発売。

住所:さいたま市大宮区下町3-47-8

メイン会場交通:JR線さいたま新都心駅、およびJR線・東武アーバンパークライン・ニューシャトル大宮駅より徒歩約15分。

その「さいたま国際芸術祭2023」の概要などについてイロハニアートへ寄稿しました。

「さいたま国際芸術祭2023」が開催!現代アートチームの目[mé] がディレクション。 | イロハニアート

今回の芸術祭のメイン会場は旧市民会館おおみやで、同会場での展示を中心に、市内の文化施設やまちなかでも関連プロジェクトが展開されます。

また芸術祭のディレクターを務めるのが、荒神明香と南川憲二、それに増井宏文を中心とする現代アートチームの目[mé] で、テーマの「わたしたち」のもと、さまざまな問題を抱える世界をあらたな目線でもう一度 「みる」ことにつながる芸術祭を目指していきます。

この現代アートチームの目[mé] の荒神と南川にインタビューした記事をPenオンラインに寄稿しました。

今年の「さいたま国際芸術祭」は目[mé]がディレクター。その見どころは?|Pen Online

ここで興味深いのは「導線」のキーワードと「スケーパー(SCAPER)」で、ともに目[mé] がいわばライフワークにしていたコンセプト、ないし作品であることから、他の芸術祭では得られない鑑賞体験が得られるのかもしれません。

またインタビュー上では、ものを「みる」ことに関する荒神のユニークともいえるエピソードにも興味が惹かれました。

『さいたま国際芸術祭2023』の開催情報等については公式サイトなどをご確認ください。

『さいたま国際芸術祭2023』(@art_saitama) 旧市民会館おおみや(メイン会場)

会期:2023年10月7日(土)~12月10日(日)

メイン会場休館日:月曜(祝日の場合は開館、翌日休館) 。

メイン会場開催時間:10:00~18:00[日・火~木]、10:00~20:00[金・土]

メイン会場チケット情報:一般2000(1500)円、さいたま市民1500(1000)円。

*1DAYチケット:入館日のみメイン会場を鑑賞可能 (再入館可)。

*( )内は前売料金。

*フリーパスも発売。

住所:さいたま市大宮区下町3-47-8

メイン会場交通:JR線さいたま新都心駅、およびJR線・東武アーバンパークライン・ニューシャトル大宮駅より徒歩約15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

2023年9月に見たい展覧会【京都・南山城の仏像/杉本博司 本歌取り/インド細密画】

9月に入っても猛暑は衰えることなく、大変に暑い日が続いています。展覧会ではまもなく会期末を迎える『ガウディとサグラダ・ファミリア展』(東京国立近代美術館)が大変な人気を集め、最終日の9月10日までの開館時間を20時まで延長し、通常休館日の月曜も開館することになりました。

今月は秋のシーズンに向けて多くの展覧会が開幕します。見ておきたい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・『横尾龍彦 瞑想の彼方』 埼玉県立近代美術館(7/15~9/24)

・『日本画に挑んだ精鋭たち —菱田春草、上村松園、川端龍子から松尾敏男へ—』 山種美術館(7/29~9/24)

・『あの世の探検―地獄の十王勢ぞろい―』 静嘉堂@丸の内(8/11~9/24)

・『館蔵品展 狩野派以外学習帳』 板橋区立美術館(8/26~10/1)

・『恋し、こがれたインドの染織—世界にはばたいた布たち—』 大倉集古館(8/8~10/22)

・『美人画 麗しきキモノ』 太田記念美術館(9/1~10/22)

・『江戸時代の美術—「軽み」の誕生』 出光美術館(9/16~10/22)

・『Material, or』 21_21 DESIGN SIGHT(7/14~11/5)

・『特集展示 堅山南風《大震災実写図巻》と近代の画家 大観・玉堂・青邨・蓬春』 半蔵門ミュージアム(7/19~11/5)

・『土方久功と柚木沙弥郎 熱き体験と創作の愉しみ』 世田谷美術館(9/9~11/5)

・『宇川直宏展 FINAL MEDIA THERAPIST @DOMMUNE』 練馬区立美術館(9/10~11/5)

・『めぐりあう大津絵』 八王子市夢美術館(9/15~11/5)

・『アーツ・アンド・クラフツとデザイン ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで』 そごう美術館(9/16~11/5)

・『ロイヤル コペンハーゲンと北欧デザインの煌めき』 横須賀美術館(9/16~11/5)

・『芥川龍之介がみた江戸・東京』 たばこと塩の博物館(9/16~11/12)

・『京都・南山城の仏像』 東京国立博物館・本館特別5室(9/16~11/12)

・『杉本博司 本歌取り 東下り』 渋谷区立松濤美術館(9/16~11/12)

・『春陽会誕生100年 それぞれの闘い 岸田劉生、中川一政から岡鹿之助へ』 東京ステーションギャラリー(9/16~11/12)

・『山田寅次郎展 茶人、トルコと日本をつなぐ』 ワタリウム美術館(8/11~11/19)

・『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン』 アーティゾン美術館(9/9~11/19)

・『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』 六甲山上(8/26~11/23)

・『村田コレクション受贈記念 西洋工芸の美』 日本民藝館(9/14~11/23)

・『超絶技巧、未来へ!明治工芸とそのDNA』 三井記念美術館(9/12~11/26)

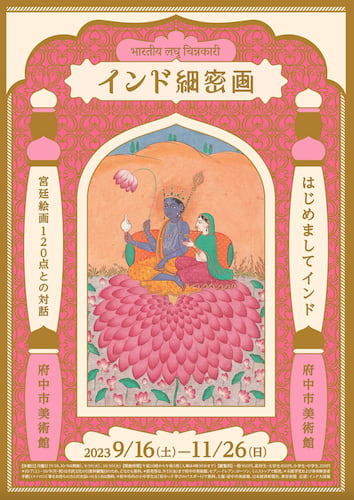

・『インド細密画』 府中市美術館(9/16~11/26)

・『北斎のまく笑いの種』 すみだ北斎美術館(9/20~11/26)

・「横尾忠則 寒山百得展』 東京国立博物館・表慶館 (9/12〜12/3)

・『井田幸昌展 Panta Rhei|パンタ・レイ―世界が存在する限り』 京都市京セラ美術館(9/30~12/3)

・『装飾の庭 朝香宮邸のアール・デコと庭園芸術』 東京都庭園美術館(9/23~12/10)

・『永遠の都 ローマ展』 東京都美術館(9/16~12/10)

・『イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル』 国立新美術館(9/20~12/11)

ギャラリー

・『落合翔平 THIS IS OCHIAI SHOHEI』 YUKIKOMIZUTANI(8/26~9/23)

・『Soh Souen(ソー・ソウエン)「Your Body is the Shoreline」』 √K Contemporary(9/16~10/14)

・『石内都 初めての東京は銀座だった』 資生堂ギャラリー(8/29~10/15)

・『ステファン・サグマイスター ナウ・イズ・ベター』 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(8/30~10/23)

・『杉本博司|火遊び——Playing with Fire』 ギャラリー小柳(9/5~10/27)

・『ボスコ・ソディ「GALAXY」』 SCAI THE BATHHOUSE(9/16~11/5)

・『In Praise of Shadows – ヴェルサイユ宮殿 森田恭通 写真展』 CHANEL NEXUS HALL(9/27~11/5)

・『西澤徹夫 偶然は用意のあるところに』 TOTOギャラリー・間(9/14~11/26)

まずは仏教美術です。東京国立博物館にて『京都・南山城の仏像』が開かれます。

『京都・南山城の仏像』@東京国立博物館・本館特別5室(9/16~11/12)

これは浄瑠璃寺の九体阿弥陀の修理完成を記念し、京都府南部の南山城地域に伝わる諸仏を紹介するもので、『阿弥陀如来坐像』(九体阿弥陀のうち)をはじめ、海住山寺や禅定寺の『十一面観音菩薩立像』、または極楽寺の『阿弥陀如来立像』などが公開されます。

すでに奈良国立博物館にて『聖地 南山城―奈良と京都を結ぶ祈りの至宝』(会期:7月8日~9月3日)が開かれ、南山城と周辺地域の仏像や神像、また絵画に典籍、考古遺品などが一堂に展示されましたが、そのうちの一部の仏像に焦点を当てた展覧会となりそうです。

現代と古典の作品同士が、現代美術家、杉本博司の目を通して邂逅します。渋谷区立松濤美術館にて『杉本博司 本歌取り 東下り』が行われます。

『杉本博司 本歌取り 東下り』@渋谷区立松濤美術館(9/16~11/12)

ここでは杉本が制作において援用する「本歌取り」をテーマにした新作を公開しつつ、元になる古典作品を公開するもので、杉本が本展のために手がけた『富士山図屏風』をはじめ、新作の「Brush Impression」シリーズ、または15世紀の『法師物語絵巻』などが紹介されます。白井晟一による建物とのコラボレーションにも注目が集まりそうです。

ラストはインドに関する美術展です。『インド細密画』が府中市美術館にて開催されます。

『インド細密画』@府中市美術館(9/16~11/26)

16世紀後半から19世紀半ばにかけ、インドの宮廷などでは一辺20センチほどの小さな絵、すなわち細密画が楽しまれると、今に至るまで多くの人々の心をとらえてきました。

そのインドの細密画に着目したのが今回の展覧会で、日本画家、およびインド美術研究家の畠中光享のコレクションより細密画の優品、約120点が公開されます。「愛」やインドの神々や英雄をモチーフとした、インド細密画の多彩な魅力に触れるまたとない機会となるかもしれません。

イロハニアートにも今月のおすすめの展覧会を寄稿しました。

【9月のおすすめ展覧会5選】『超絶技巧、未来へ!』から『めぐりあう大津絵』、『永遠の都ローマ』まで。 | イロハニアート

それでは今月もどうぞよろしくお願いします。

今月は秋のシーズンに向けて多くの展覧会が開幕します。見ておきたい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・『横尾龍彦 瞑想の彼方』 埼玉県立近代美術館(7/15~9/24)

・『日本画に挑んだ精鋭たち —菱田春草、上村松園、川端龍子から松尾敏男へ—』 山種美術館(7/29~9/24)

・『あの世の探検―地獄の十王勢ぞろい―』 静嘉堂@丸の内(8/11~9/24)

・『館蔵品展 狩野派以外学習帳』 板橋区立美術館(8/26~10/1)

・『恋し、こがれたインドの染織—世界にはばたいた布たち—』 大倉集古館(8/8~10/22)

・『美人画 麗しきキモノ』 太田記念美術館(9/1~10/22)

・『江戸時代の美術—「軽み」の誕生』 出光美術館(9/16~10/22)

・『Material, or』 21_21 DESIGN SIGHT(7/14~11/5)

・『特集展示 堅山南風《大震災実写図巻》と近代の画家 大観・玉堂・青邨・蓬春』 半蔵門ミュージアム(7/19~11/5)

・『土方久功と柚木沙弥郎 熱き体験と創作の愉しみ』 世田谷美術館(9/9~11/5)

・『宇川直宏展 FINAL MEDIA THERAPIST @DOMMUNE』 練馬区立美術館(9/10~11/5)

・『めぐりあう大津絵』 八王子市夢美術館(9/15~11/5)

・『アーツ・アンド・クラフツとデザイン ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで』 そごう美術館(9/16~11/5)

・『ロイヤル コペンハーゲンと北欧デザインの煌めき』 横須賀美術館(9/16~11/5)

・『芥川龍之介がみた江戸・東京』 たばこと塩の博物館(9/16~11/12)

・『京都・南山城の仏像』 東京国立博物館・本館特別5室(9/16~11/12)

・『杉本博司 本歌取り 東下り』 渋谷区立松濤美術館(9/16~11/12)

・『春陽会誕生100年 それぞれの闘い 岸田劉生、中川一政から岡鹿之助へ』 東京ステーションギャラリー(9/16~11/12)

・『山田寅次郎展 茶人、トルコと日本をつなぐ』 ワタリウム美術館(8/11~11/19)

・『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン』 アーティゾン美術館(9/9~11/19)

・『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』 六甲山上(8/26~11/23)

・『村田コレクション受贈記念 西洋工芸の美』 日本民藝館(9/14~11/23)

・『超絶技巧、未来へ!明治工芸とそのDNA』 三井記念美術館(9/12~11/26)

・『インド細密画』 府中市美術館(9/16~11/26)

・『北斎のまく笑いの種』 すみだ北斎美術館(9/20~11/26)

・「横尾忠則 寒山百得展』 東京国立博物館・表慶館 (9/12〜12/3)

・『井田幸昌展 Panta Rhei|パンタ・レイ―世界が存在する限り』 京都市京セラ美術館(9/30~12/3)

・『装飾の庭 朝香宮邸のアール・デコと庭園芸術』 東京都庭園美術館(9/23~12/10)

・『永遠の都 ローマ展』 東京都美術館(9/16~12/10)

・『イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル』 国立新美術館(9/20~12/11)

ギャラリー

・『落合翔平 THIS IS OCHIAI SHOHEI』 YUKIKOMIZUTANI(8/26~9/23)

・『Soh Souen(ソー・ソウエン)「Your Body is the Shoreline」』 √K Contemporary(9/16~10/14)

・『石内都 初めての東京は銀座だった』 資生堂ギャラリー(8/29~10/15)

・『ステファン・サグマイスター ナウ・イズ・ベター』 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(8/30~10/23)

・『杉本博司|火遊び——Playing with Fire』 ギャラリー小柳(9/5~10/27)

・『ボスコ・ソディ「GALAXY」』 SCAI THE BATHHOUSE(9/16~11/5)

・『In Praise of Shadows – ヴェルサイユ宮殿 森田恭通 写真展』 CHANEL NEXUS HALL(9/27~11/5)

・『西澤徹夫 偶然は用意のあるところに』 TOTOギャラリー・間(9/14~11/26)

まずは仏教美術です。東京国立博物館にて『京都・南山城の仏像』が開かれます。

『京都・南山城の仏像』@東京国立博物館・本館特別5室(9/16~11/12)

これは浄瑠璃寺の九体阿弥陀の修理完成を記念し、京都府南部の南山城地域に伝わる諸仏を紹介するもので、『阿弥陀如来坐像』(九体阿弥陀のうち)をはじめ、海住山寺や禅定寺の『十一面観音菩薩立像』、または極楽寺の『阿弥陀如来立像』などが公開されます。

すでに奈良国立博物館にて『聖地 南山城―奈良と京都を結ぶ祈りの至宝』(会期:7月8日~9月3日)が開かれ、南山城と周辺地域の仏像や神像、また絵画に典籍、考古遺品などが一堂に展示されましたが、そのうちの一部の仏像に焦点を当てた展覧会となりそうです。

現代と古典の作品同士が、現代美術家、杉本博司の目を通して邂逅します。渋谷区立松濤美術館にて『杉本博司 本歌取り 東下り』が行われます。

『杉本博司 本歌取り 東下り』@渋谷区立松濤美術館(9/16~11/12)

ここでは杉本が制作において援用する「本歌取り」をテーマにした新作を公開しつつ、元になる古典作品を公開するもので、杉本が本展のために手がけた『富士山図屏風』をはじめ、新作の「Brush Impression」シリーズ、または15世紀の『法師物語絵巻』などが紹介されます。白井晟一による建物とのコラボレーションにも注目が集まりそうです。

ラストはインドに関する美術展です。『インド細密画』が府中市美術館にて開催されます。

『インド細密画』@府中市美術館(9/16~11/26)

16世紀後半から19世紀半ばにかけ、インドの宮廷などでは一辺20センチほどの小さな絵、すなわち細密画が楽しまれると、今に至るまで多くの人々の心をとらえてきました。

そのインドの細密画に着目したのが今回の展覧会で、日本画家、およびインド美術研究家の畠中光享のコレクションより細密画の優品、約120点が公開されます。「愛」やインドの神々や英雄をモチーフとした、インド細密画の多彩な魅力に触れるまたとない機会となるかもしれません。

イロハニアートにも今月のおすすめの展覧会を寄稿しました。

【9月のおすすめ展覧会5選】『超絶技巧、未来へ!』から『めぐりあう大津絵』、『永遠の都ローマ』まで。 | イロハニアート

それでは今月もどうぞよろしくお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

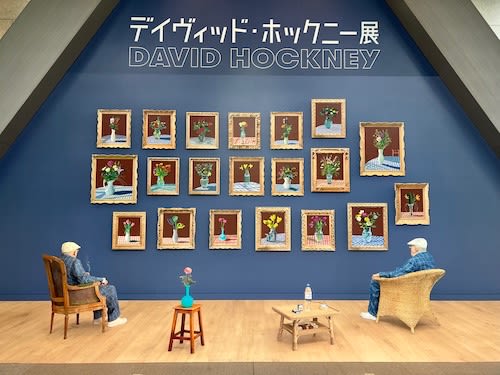

『デイヴィッド・ホックニー展』 東京都現代美術館

東京都現代美術館

『デイヴィッド・ホックニー展』

2023/7/15〜11/5

イギリス出身で、現代を代表する画家のひとりであるデイヴィット・ホックニーの個展が、東京都現代美術館にて開かれています。

今回の個展ではイギリス各地とロサンゼルスで制作された作品に加え、 近年の風景画の「春の到来」シリーズや、コロナ禍におけるロックダウンの中、iPadで描かれた新作など120点の作品が公開されていて、ホックニーの制作の軌跡とともに、最近の活動までを見ることができました。

まず最初に並んでいたのは主にロサンゼルスへ移住後に描いた色彩豊かな作品で、明るい日差しが降り注ぐプールで泳ぐ人を表した『午後のスイミング』や、スプリンクラーの水しぶきを描いた『スプリンクラー』などに目を引かれました。

またホックニーはふたりの人物を描いた「ダブル・ポートレート」と呼ばれる肖像画も多く手がけていて、日の差し込む室内を舞台とした『クラーク夫妻とパーシー』からは、モデルとの親密な関係も感じられました。

『ウォーター近郊の大きな木々またはポスト写真時代の戸外制作』も目立っていたかもしれません。これはホックニーが幼少期に慣れ親しんだヨークシャー東部の風景をモチーフとした作品で、50枚組のカンヴァスからなる極めて巨大な絵画でした。

この『ウォーター近郊の大きな木々またはポスト写真時代の戸外制作』では、ホックニーが制作するすがたやテートでの展示の設営の様子を映像にて紹介していて、作品が完成、また展示されるまでのプロセスも知ることができました。

『春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォルドゲート 2011年』 2011年 ポンピドゥー・センター

『春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォルドゲート 2011年』シリーズとは、大型の油彩画1点とiPad作品51点からなる作品で、油彩画は2008年に自宅の屋根裏から移ったスタジオにて制作されたものでした。

『春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォル ドゲート 2011年』 2011年 デイヴィッド・ホックニー財団

ホックニーは2010年の発売と同時に入手したタブレット型端末iPadを使いはじめると、創作に新たな境地を切り開いていて、『春の到来』では油彩をスタジオにて、またiPad作品は戸外にて制作しました。

『ノルマンディーの12か月』 2020〜21年 作家蔵

2019年にフランス北西部のノルマンディーに拠点を移したホックニーは、コロナ禍において改めて身近な風景や四季の移ろいに目を向けると、全長90メートルにも及ぶ『ノルマンディーの12か月』を描き出しました。

『ノルマンディーの12か月』 2020〜21年 作家蔵

ここにはホックニーが1年を通して描き続けた庭の風景を繋げたもので、まさに四季の変化と時間の移ろいを巨大な絵巻を前にするかのようにして味わうことができました。

1階展示室のみ撮影ができました。

巡回はありません。11月5日まで開催されています。

『デイヴィッド・ホックニー展』(@hockney2023) 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2023年7月15日(土)〜11月5日(日)

休館:月曜日(7/17、9/18、10/9は開館)、7/18、9/19、10/10。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2300(1840)円、大学・専門学校生・65歳以上1600(1280)円、中高生1000(800)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*コレクション展も観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

『デイヴィッド・ホックニー展』

2023/7/15〜11/5

イギリス出身で、現代を代表する画家のひとりであるデイヴィット・ホックニーの個展が、東京都現代美術館にて開かれています。

今回の個展ではイギリス各地とロサンゼルスで制作された作品に加え、 近年の風景画の「春の到来」シリーズや、コロナ禍におけるロックダウンの中、iPadで描かれた新作など120点の作品が公開されていて、ホックニーの制作の軌跡とともに、最近の活動までを見ることができました。

まず最初に並んでいたのは主にロサンゼルスへ移住後に描いた色彩豊かな作品で、明るい日差しが降り注ぐプールで泳ぐ人を表した『午後のスイミング』や、スプリンクラーの水しぶきを描いた『スプリンクラー』などに目を引かれました。

またホックニーはふたりの人物を描いた「ダブル・ポートレート」と呼ばれる肖像画も多く手がけていて、日の差し込む室内を舞台とした『クラーク夫妻とパーシー』からは、モデルとの親密な関係も感じられました。

『ウォーター近郊の大きな木々またはポスト写真時代の戸外制作』も目立っていたかもしれません。これはホックニーが幼少期に慣れ親しんだヨークシャー東部の風景をモチーフとした作品で、50枚組のカンヴァスからなる極めて巨大な絵画でした。

この『ウォーター近郊の大きな木々またはポスト写真時代の戸外制作』では、ホックニーが制作するすがたやテートでの展示の設営の様子を映像にて紹介していて、作品が完成、また展示されるまでのプロセスも知ることができました。

『春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォルドゲート 2011年』 2011年 ポンピドゥー・センター

『春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォルドゲート 2011年』シリーズとは、大型の油彩画1点とiPad作品51点からなる作品で、油彩画は2008年に自宅の屋根裏から移ったスタジオにて制作されたものでした。

『春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォル ドゲート 2011年』 2011年 デイヴィッド・ホックニー財団

ホックニーは2010年の発売と同時に入手したタブレット型端末iPadを使いはじめると、創作に新たな境地を切り開いていて、『春の到来』では油彩をスタジオにて、またiPad作品は戸外にて制作しました。

『ノルマンディーの12か月』 2020〜21年 作家蔵

2019年にフランス北西部のノルマンディーに拠点を移したホックニーは、コロナ禍において改めて身近な風景や四季の移ろいに目を向けると、全長90メートルにも及ぶ『ノルマンディーの12か月』を描き出しました。

『ノルマンディーの12か月』 2020〜21年 作家蔵

ここにはホックニーが1年を通して描き続けた庭の風景を繋げたもので、まさに四季の変化と時間の移ろいを巨大な絵巻を前にするかのようにして味わうことができました。

2017年にテート・ブリテン等で開催した巡回展では3館合計140万人以上の来場者数を記録したデイヴィッド・ホックニー。#東京都現代美術館 がこの度企画した「デイヴィッド・ホックニー展」は、世界的な人気を誇る画家の日本におけるこれまでで最も充実した展覧会です。https://t.co/QU2zXwwpZG pic.twitter.com/xIb3D52BSS

— デイヴィッド・ホックニー展【公式】 (@hockney2023) August 26, 2023

1階展示室のみ撮影ができました。

巡回はありません。11月5日まで開催されています。

『デイヴィッド・ホックニー展』(@hockney2023) 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2023年7月15日(土)〜11月5日(日)

休館:月曜日(7/17、9/18、10/9は開館)、7/18、9/19、10/10。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2300(1840)円、大学・専門学校生・65歳以上1600(1280)円、中高生1000(800)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*コレクション展も観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )