都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「三分一博志展 風、水、太陽」 TOTOギャラリー・間

TOTOギャラリー・間

「三分一博志展 風、水、太陽」

4/15~6/11

TOTOギャラリー・間で開催中の「三分一博志展 風、水、太陽」を見てきました。

広島を中心とした瀬戸内地域で活動を続けている建築家の三分一博志(さんぶいちひろし)。アート関連としては「犬島アートプロジェクト」なども手がけています。

まず目に飛び込んでくるのがスクリーン。宮島のほか瀬戸内の海の景色が映し出されています。ちなみに宮島の弥山展望台も三分一が設計したもの。老朽化した旧展望台を取り壊し、全面的に建て替えられました。2014年にグランドオープンしています。

地図パネルでは三分一のプロジェクトを例示。作品は広島市内のほか、山口県や岡山県などに多い。確かに瀬戸内を拠点にして活動していることが分かります。

3階は基本的に映像の展示です。各スクリーンに三分一の設計した作品の映像、ないしスライドショーが映し出されています。

4階にあがると雰囲気が一変しました。建築展に有りがちな作品の完成模型は殆どありません。かわりに並んでいるのは風洞実験器や気流模型です。つまりプロジェクトのためのプロセス、調査について紹介しています。

「風洞実験器 初期型」

初期の風洞実験器には扇風機が付いていました。ここから内部へ風を吸い出します。実験に際しては線香の煙を利用するそうです。

「犬島精錬所美術館」気流模型

「犬島精錬所美術館」の気流模型も目立ちます。スケールは50分の1。模型と呼ぶより装置といった方が良いかもしれません。ちなみに実験の様子は3階のスクリーンで確認することが出来ました。

中庭展示も一風変わっています。テーマは水の循環です。実験装置のインスタレーションです。

一面に張られた水。飛び石が置かれています。犬島産です。さらに5つのボックスがあります。いずれも透明ですが、ガラスやアクリルと様々。底面の色も白であったり黒であったりします。それゆえに同じようなボックスといえども、内部の条件が異なっているそうです。

さらに吹き流しも設置。よく見るとこの狭いスペースでも風の向きや強さは場所によって違うことが分かります。一定ではありません。

「三分一博志 瀬戸内の建築/TOTO出版」

「三分一博志 瀬戸内の建築/TOTO出版」

鉄や木材が建築の素材であるように、空気や水に光も環境を作り出す素材の一つでもあります。いかに環境と向き合い、綿密なリサーチを踏まえた上で建築物を作り上げるのか。その一端を見知ることが出来ました。

6月11日まで開催されています。

「三分一博志展 風、水、太陽」 TOTOギャラリー・間

会期:4月15日(金)~6月11日(土)

休館:月曜、祝日。

時間:11:00~18:00

料金:無料。

住所:港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅3番出口徒歩1分。都営大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅7番出口徒歩6分。

「三分一博志展 風、水、太陽」

4/15~6/11

TOTOギャラリー・間で開催中の「三分一博志展 風、水、太陽」を見てきました。

広島を中心とした瀬戸内地域で活動を続けている建築家の三分一博志(さんぶいちひろし)。アート関連としては「犬島アートプロジェクト」なども手がけています。

まず目に飛び込んでくるのがスクリーン。宮島のほか瀬戸内の海の景色が映し出されています。ちなみに宮島の弥山展望台も三分一が設計したもの。老朽化した旧展望台を取り壊し、全面的に建て替えられました。2014年にグランドオープンしています。

地図パネルでは三分一のプロジェクトを例示。作品は広島市内のほか、山口県や岡山県などに多い。確かに瀬戸内を拠点にして活動していることが分かります。

3階は基本的に映像の展示です。各スクリーンに三分一の設計した作品の映像、ないしスライドショーが映し出されています。

4階にあがると雰囲気が一変しました。建築展に有りがちな作品の完成模型は殆どありません。かわりに並んでいるのは風洞実験器や気流模型です。つまりプロジェクトのためのプロセス、調査について紹介しています。

「風洞実験器 初期型」

初期の風洞実験器には扇風機が付いていました。ここから内部へ風を吸い出します。実験に際しては線香の煙を利用するそうです。

「犬島精錬所美術館」気流模型

「犬島精錬所美術館」の気流模型も目立ちます。スケールは50分の1。模型と呼ぶより装置といった方が良いかもしれません。ちなみに実験の様子は3階のスクリーンで確認することが出来ました。

中庭展示も一風変わっています。テーマは水の循環です。実験装置のインスタレーションです。

一面に張られた水。飛び石が置かれています。犬島産です。さらに5つのボックスがあります。いずれも透明ですが、ガラスやアクリルと様々。底面の色も白であったり黒であったりします。それゆえに同じようなボックスといえども、内部の条件が異なっているそうです。

さらに吹き流しも設置。よく見るとこの狭いスペースでも風の向きや強さは場所によって違うことが分かります。一定ではありません。

「三分一博志 瀬戸内の建築/TOTO出版」

「三分一博志 瀬戸内の建築/TOTO出版」鉄や木材が建築の素材であるように、空気や水に光も環境を作り出す素材の一つでもあります。いかに環境と向き合い、綿密なリサーチを踏まえた上で建築物を作り上げるのか。その一端を見知ることが出来ました。

6月11日まで開催されています。

「三分一博志展 風、水、太陽」 TOTOギャラリー・間

会期:4月15日(金)~6月11日(土)

休館:月曜、祝日。

時間:11:00~18:00

料金:無料。

住所:港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅3番出口徒歩1分。都営大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅7番出口徒歩6分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「KAAT突然ミュージアム2016」 KAAT神奈川芸術劇場

KAAT神奈川芸術劇場

「KAAT突然ミュージアム2016」

5/11~5/29

KAAT神奈川芸術劇場で開催されていた「KAAT突然ミュージアム2016」を見てきました。

横浜市中心部、日本大通り駅より近いKAAT神奈川芸術劇場。ホールでの演劇やミュージカルの上演がメインですが、時折、現代美術の展覧会が開かれることがあります。

今回のテーマは「突然ミュージアム」。確かに突然です。会期は半月ほどと短い。全9組のアーティストが、展示のほか、各種イベントやワークショップなどを行っていました。

平川祐樹「VANISHED TREE - TEUFELSBERG」 2015年

会場は中小スタジオ。暗室を効果的に用いています。まずは平川祐樹です。映像が2点。まず目を引くのは奥の天井です。そこへ空の景色を投影しています。季節は冬かもしれません。葉を落とした木も見えました。さらにもう一点、かがり火を映した作品もあります。燃え盛る火と寒空。まるで厳粛な祭祀の場を前にしているかのようでした。

志村信裕「translate」 2007年

中スタジオでは志村信裕が見事なインスタレーションを展開しています。「translate」です。全部で9つのステージ。モチーフはクリップでしょうか。青、黄、赤、緑と多彩です。いずれもひしめき合うように動いています。

志村信裕「translate」 2007年

ステージの上に座って鑑賞することも可能でした。さながらクリップの漂う光の海。ないしはクリップの花畑とも言えるでしょうか。鮮やかな世界が広がっています。

楽屋も展示室と化しています。今村遼祐です。一転して作品はいずれも小さい。小さなLEDライトを用いています。化粧台やドアの上などの随所に点在していました。

今村遼祐「辞書と街灯」 2016年

ドアの上のライトは「灯台」。いわゆる見立てでしょうか。さも岩を模した丸い粘土の塊の上でライトが点滅しています。さらに目を転じれば辞書をライトが照らしています。さも読書灯の趣きですが、実際はミニチュアの街灯です。その名も「辞書と街灯」。ちょうどゲンザイ、すなわち現在の項を指し示しています。

今井俊介×山田晋平「color flood」 2016年

入り口付近に今井俊介と山田晋平の映像作品「color flood」も展開。カラフルなフラッグをモチーフとした作品です。ちょうどホワイエを見下ろす形で展示されています。

加藤大介「after a parade」 2016年

KAATの文字看板にも加藤大介のオブジェを設置。馬と人間です。うっかりすれば見落としてしまうほどにさり気ない。素材を見て驚きました。漆や真鍮を使っているそうです。

ちょうど会期末日の前日、横浜美術館へ出かけた際、ふらりと寄ったに過ぎませんが、思いの外に楽しめました。

展覧会は終了しました。

「KAAT突然ミュージアム2016」 KAAT神奈川芸術劇場(@kaatjp)

会期:5月11日(水)~5月29日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~18:00

料金:無料。

住所:横浜市中区山下町281

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約5分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。

「KAAT突然ミュージアム2016」

5/11~5/29

KAAT神奈川芸術劇場で開催されていた「KAAT突然ミュージアム2016」を見てきました。

横浜市中心部、日本大通り駅より近いKAAT神奈川芸術劇場。ホールでの演劇やミュージカルの上演がメインですが、時折、現代美術の展覧会が開かれることがあります。

今回のテーマは「突然ミュージアム」。確かに突然です。会期は半月ほどと短い。全9組のアーティストが、展示のほか、各種イベントやワークショップなどを行っていました。

平川祐樹「VANISHED TREE - TEUFELSBERG」 2015年

会場は中小スタジオ。暗室を効果的に用いています。まずは平川祐樹です。映像が2点。まず目を引くのは奥の天井です。そこへ空の景色を投影しています。季節は冬かもしれません。葉を落とした木も見えました。さらにもう一点、かがり火を映した作品もあります。燃え盛る火と寒空。まるで厳粛な祭祀の場を前にしているかのようでした。

志村信裕「translate」 2007年

中スタジオでは志村信裕が見事なインスタレーションを展開しています。「translate」です。全部で9つのステージ。モチーフはクリップでしょうか。青、黄、赤、緑と多彩です。いずれもひしめき合うように動いています。

志村信裕「translate」 2007年

ステージの上に座って鑑賞することも可能でした。さながらクリップの漂う光の海。ないしはクリップの花畑とも言えるでしょうか。鮮やかな世界が広がっています。

楽屋も展示室と化しています。今村遼祐です。一転して作品はいずれも小さい。小さなLEDライトを用いています。化粧台やドアの上などの随所に点在していました。

今村遼祐「辞書と街灯」 2016年

ドアの上のライトは「灯台」。いわゆる見立てでしょうか。さも岩を模した丸い粘土の塊の上でライトが点滅しています。さらに目を転じれば辞書をライトが照らしています。さも読書灯の趣きですが、実際はミニチュアの街灯です。その名も「辞書と街灯」。ちょうどゲンザイ、すなわち現在の項を指し示しています。

今井俊介×山田晋平「color flood」 2016年

入り口付近に今井俊介と山田晋平の映像作品「color flood」も展開。カラフルなフラッグをモチーフとした作品です。ちょうどホワイエを見下ろす形で展示されています。

加藤大介「after a parade」 2016年

KAATの文字看板にも加藤大介のオブジェを設置。馬と人間です。うっかりすれば見落としてしまうほどにさり気ない。素材を見て驚きました。漆や真鍮を使っているそうです。

ちょうど会期末日の前日、横浜美術館へ出かけた際、ふらりと寄ったに過ぎませんが、思いの外に楽しめました。

展覧会は終了しました。

「KAAT突然ミュージアム2016」 KAAT神奈川芸術劇場(@kaatjp)

会期:5月11日(水)~5月29日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~18:00

料金:無料。

住所:横浜市中区山下町281

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約5分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「旅するルイ・ヴィトン」 紀尾井町ルイ・ヴィトン特設会場

紀尾井町ルイ・ヴィトン特設会場

「Volez, Voguez, Voyagez-Louis Vuitton 空へ、海へ、彼方へ 旅するルイ・ヴィトン」

4/23~6/19

紀尾井町ルイ・ヴィトン特設会場で開催中の「旅するルイ・ヴィトン」を見てきました。

世界的ファッションブランドとして知られるルイ・ヴィトン。その歴史は1854年、旅行鞄の専門店をパリに出店したことに遡ります。

ずばりヴィトンのルーツを辿る展覧会です。会場内には大小様々なトランクがずらり。ブランドの世界観を追体験することが出来ます。

会場内の撮影が可能でした。

はじまりは1906年のトランクです。所有したのは3代目のガストン。蓋は平らでかなり大きい。見るからに頑丈です。キャンバス地にはお馴染みのモノグラムも見ることが出来ます。

続くのは木材でした。と言うのも、木材こそトランクの製造に重要だからです。創業者のルイ・ヴィトンの家業は木工製造。故郷も木材資源に困らない森林地帯でした。トランク内側のフレームは木材です。用途に合わせてブナやポプラ材を使用しています。当時の木工用具や工房の写真などが展示されていました。

そして目を転じればクールベの「オルナン近くの風景」が掲げられています。実は本展、全てがヴィトンの製品ではありません。例えばこの絵画もオルナンにあるクールベ美術館のコレクション。そもそも展示全体のキュレーションをガリエラ宮パリ市立モード美術館館長のオリヴィエ・サイヤール氏が務めています。

ゆえにトランクと同時代のファッションもガリエラ宮からやって来ています。何もヴィトンの歴史を縦軸のみで追っているだけではありません。ファッションや写真などの資料も数多く引用されています。それが半ば横軸と化して展示により一層の深みを与えていました。

旅の様相によってトランクの在り方が変化していくのも興味深いところです。

当初は馬車から始まった旅。後に熱気球が登場し、ヨット、鉄道、自動車、さらに飛行機へと続きます。とともにトランクの用途も変わっていきました。つまりそれぞれのシーンに見合ったトランクが必要とされたのです。

例えば船です。1910年代、豪華客船に乗った人々は、長時間の移動に備えるために、たくさんの衣服を持って旅しました。そのため着用済みの衣類を収納するためのバッグが求められます。ヴィトンもその需要に応えました。スティーマー・バッグです。軽くて持ち運びが便利。トランクの中の仕切りに入れることが出来ます。キャンバスにレザーのフレームによる開閉システムは、その後のファッション業界で広く用いられるようになったそうです。

自動車はどうでしょうか。カートランクです。ピクニック用のトランクやクーラーボックスも重宝されるようになります。

嬉しいのはラルティーグの写真が参照されていることでした。先に埼玉県立近代美術館でも回顧展のあったフランスの写真家です。これがかなり多い。当時の富裕層がいかなる旅を楽しんでいたのかを知ることが出来ます。

自動車ではシトロエンが結成したクロワジエール・ノワール、訳して「黒い巡洋艦隊」もポイントです。1924年から翌年にかけたアルジェリアやマリへの冒険旅行。多くの探検用の自動車が開発されます。ヴィトンもプロジェクトに参加しました。探検隊のための日用品のほか、彼の地の過酷な天候などに耐えうるトランクを開発します。後に同じくシトロエンが結成し、アジアへ向けて行われたクロワジエール・ジョーヌ(黄色い巡洋艦隊)も同様です。ここでは映像の参照もありました。

空の旅においてトランクは軽量化を求められます。大量輸送が可能な鉄道は旅を一般化させました。より多くのトランクの需要があったことでしょう。キャビントランクは寝台車の座席の下に収まるように設計されます。様々なトラベルバッグが誕生しました。

それにしても会場、かなり作りこんでいることがお分かりいただけるでしょうか。

空のセクションでは単葉機のモニュメントを設置し、鉄道では当時の客車内をほぼ原寸大にて再現しています。窓には田園風景や行き違う列車の映像までが差し込まれていました。この力の入れよう。ムードは満点です。

途中からはやや雰囲気が変わり、アーティストらとの協働を紹介しています。有名なところでは村上隆です。ファッションデザイナーのマーク・ジェイコブスとのコラボレーションの作品が出ています。

そもそもヴィトンはかつて顧客にピカビアやマティスらを抱えていました。アーティストらとの縁は今に始まったわけではありません。(彼らの顧客記録も展示されています。)

ダミアン・ハーストもありました。「彩色されたノマド・レザーの2つの手術用ケース」です。得意の蝶のモチーフがケースの側面に描かれています。

セレブやスターらもヴィトンの愛用者です。麗しきドレスも多数。ジュエリーや香水瓶のケースも目を引きます。ファッションやビューティとの関係についてもかなり言及されていました。

ラストは日本でした。いわゆる「和」を連想させる空間での展示です。川久保玲に草間彌生らのコラボがいくつか。面白いのが板垣退助が所用していたというトランクです。時は1883年。確かにITAGAKIとローマ字で記されています。また隣には白洲次郎のスティーマーバッグもありました。先にも出た船旅で重宝されたバッグです。彼もここに衣類を入れていたのでしょうか。

特設会場とあったので、さほど時間がかからないかと思いきや、この充実した内容です。実のところ半分も紹介しきれていません。気がつけば写真を撮りながら1時間半弱。夢中になって見ていました。

最後に会場の場所です。紀尾井町とありますが、住所自体は麹町。一番の最寄駅は東京メトロ有楽町線の麹町駅です。歩いて5分ほどです。

JR線の四ツ谷駅からも徒歩園内。10分とかかりません。また松屋銀座店前よりも無料シャトルバスが運行されているそうです。時間のある方はそちらを利用するのも良いかもしれません。

「旅するルイ・ヴィトン」公式オンライン予約サイト

飛び込みでも入場出来ますが、土日を中心に僅かながら入場待ちの待機列が発生しています。事前にWEBで予約しておくのがベストです。受付メール画面をスマートフォンなどで提示すると、待ち時間なく入ることが出来ます。

プロモーションに特化しつつ、これほど見るべき点の多い展示もなかなかありません。歴史に裏打ちされたヴィトンブランドの底力を知る思いがしました。

入場は無料です。6月19日まで開催されています。おすすめします。

「Volez, Voguez, Voyagez-Louis Vuitton 空へ、海へ、彼方へ 旅するルイ・ヴィトン」 紀尾井町ルイ・ヴィトン特設会場

会期:4月23日(土)~6月19日(日)

休館:月曜日。但し4/25、5/2、6/13の3日間のみ13時より開館。

時間:10:00~20:00

*最終入場は閉館30分前まで。

料金:無料。事前予約サイト

住所:千代田区麹町5-1-3

交通:東京メトロ有楽町線麹町駅2番出口より徒歩4分。東京メトロ銀座線・丸ノ内線赤坂見附駅D出口より徒歩6分。東京メトロ半蔵門線・南北線永田町駅7番出口より徒歩6分。JR線四ツ谷駅麹町口・赤坂口より徒歩9分。赤坂見附駅10番出口、及び松屋銀座店前より無料シャトルバスあり。

「Volez, Voguez, Voyagez-Louis Vuitton 空へ、海へ、彼方へ 旅するルイ・ヴィトン」

4/23~6/19

紀尾井町ルイ・ヴィトン特設会場で開催中の「旅するルイ・ヴィトン」を見てきました。

世界的ファッションブランドとして知られるルイ・ヴィトン。その歴史は1854年、旅行鞄の専門店をパリに出店したことに遡ります。

ずばりヴィトンのルーツを辿る展覧会です。会場内には大小様々なトランクがずらり。ブランドの世界観を追体験することが出来ます。

会場内の撮影が可能でした。

はじまりは1906年のトランクです。所有したのは3代目のガストン。蓋は平らでかなり大きい。見るからに頑丈です。キャンバス地にはお馴染みのモノグラムも見ることが出来ます。

続くのは木材でした。と言うのも、木材こそトランクの製造に重要だからです。創業者のルイ・ヴィトンの家業は木工製造。故郷も木材資源に困らない森林地帯でした。トランク内側のフレームは木材です。用途に合わせてブナやポプラ材を使用しています。当時の木工用具や工房の写真などが展示されていました。

そして目を転じればクールベの「オルナン近くの風景」が掲げられています。実は本展、全てがヴィトンの製品ではありません。例えばこの絵画もオルナンにあるクールベ美術館のコレクション。そもそも展示全体のキュレーションをガリエラ宮パリ市立モード美術館館長のオリヴィエ・サイヤール氏が務めています。

ゆえにトランクと同時代のファッションもガリエラ宮からやって来ています。何もヴィトンの歴史を縦軸のみで追っているだけではありません。ファッションや写真などの資料も数多く引用されています。それが半ば横軸と化して展示により一層の深みを与えていました。

旅の様相によってトランクの在り方が変化していくのも興味深いところです。

当初は馬車から始まった旅。後に熱気球が登場し、ヨット、鉄道、自動車、さらに飛行機へと続きます。とともにトランクの用途も変わっていきました。つまりそれぞれのシーンに見合ったトランクが必要とされたのです。

例えば船です。1910年代、豪華客船に乗った人々は、長時間の移動に備えるために、たくさんの衣服を持って旅しました。そのため着用済みの衣類を収納するためのバッグが求められます。ヴィトンもその需要に応えました。スティーマー・バッグです。軽くて持ち運びが便利。トランクの中の仕切りに入れることが出来ます。キャンバスにレザーのフレームによる開閉システムは、その後のファッション業界で広く用いられるようになったそうです。

自動車はどうでしょうか。カートランクです。ピクニック用のトランクやクーラーボックスも重宝されるようになります。

嬉しいのはラルティーグの写真が参照されていることでした。先に埼玉県立近代美術館でも回顧展のあったフランスの写真家です。これがかなり多い。当時の富裕層がいかなる旅を楽しんでいたのかを知ることが出来ます。

自動車ではシトロエンが結成したクロワジエール・ノワール、訳して「黒い巡洋艦隊」もポイントです。1924年から翌年にかけたアルジェリアやマリへの冒険旅行。多くの探検用の自動車が開発されます。ヴィトンもプロジェクトに参加しました。探検隊のための日用品のほか、彼の地の過酷な天候などに耐えうるトランクを開発します。後に同じくシトロエンが結成し、アジアへ向けて行われたクロワジエール・ジョーヌ(黄色い巡洋艦隊)も同様です。ここでは映像の参照もありました。

空の旅においてトランクは軽量化を求められます。大量輸送が可能な鉄道は旅を一般化させました。より多くのトランクの需要があったことでしょう。キャビントランクは寝台車の座席の下に収まるように設計されます。様々なトラベルバッグが誕生しました。

それにしても会場、かなり作りこんでいることがお分かりいただけるでしょうか。

空のセクションでは単葉機のモニュメントを設置し、鉄道では当時の客車内をほぼ原寸大にて再現しています。窓には田園風景や行き違う列車の映像までが差し込まれていました。この力の入れよう。ムードは満点です。

途中からはやや雰囲気が変わり、アーティストらとの協働を紹介しています。有名なところでは村上隆です。ファッションデザイナーのマーク・ジェイコブスとのコラボレーションの作品が出ています。

そもそもヴィトンはかつて顧客にピカビアやマティスらを抱えていました。アーティストらとの縁は今に始まったわけではありません。(彼らの顧客記録も展示されています。)

ダミアン・ハーストもありました。「彩色されたノマド・レザーの2つの手術用ケース」です。得意の蝶のモチーフがケースの側面に描かれています。

セレブやスターらもヴィトンの愛用者です。麗しきドレスも多数。ジュエリーや香水瓶のケースも目を引きます。ファッションやビューティとの関係についてもかなり言及されていました。

ラストは日本でした。いわゆる「和」を連想させる空間での展示です。川久保玲に草間彌生らのコラボがいくつか。面白いのが板垣退助が所用していたというトランクです。時は1883年。確かにITAGAKIとローマ字で記されています。また隣には白洲次郎のスティーマーバッグもありました。先にも出た船旅で重宝されたバッグです。彼もここに衣類を入れていたのでしょうか。

特設会場とあったので、さほど時間がかからないかと思いきや、この充実した内容です。実のところ半分も紹介しきれていません。気がつけば写真を撮りながら1時間半弱。夢中になって見ていました。

最後に会場の場所です。紀尾井町とありますが、住所自体は麹町。一番の最寄駅は東京メトロ有楽町線の麹町駅です。歩いて5分ほどです。

JR線の四ツ谷駅からも徒歩園内。10分とかかりません。また松屋銀座店前よりも無料シャトルバスが運行されているそうです。時間のある方はそちらを利用するのも良いかもしれません。

「旅するルイ・ヴィトン」公式オンライン予約サイト

飛び込みでも入場出来ますが、土日を中心に僅かながら入場待ちの待機列が発生しています。事前にWEBで予約しておくのがベストです。受付メール画面をスマートフォンなどで提示すると、待ち時間なく入ることが出来ます。

プロモーションに特化しつつ、これほど見るべき点の多い展示もなかなかありません。歴史に裏打ちされたヴィトンブランドの底力を知る思いがしました。

入場は無料です。6月19日まで開催されています。おすすめします。

「Volez, Voguez, Voyagez-Louis Vuitton 空へ、海へ、彼方へ 旅するルイ・ヴィトン」 紀尾井町ルイ・ヴィトン特設会場

会期:4月23日(土)~6月19日(日)

休館:月曜日。但し4/25、5/2、6/13の3日間のみ13時より開館。

時間:10:00~20:00

*最終入場は閉館30分前まで。

料金:無料。事前予約サイト

住所:千代田区麹町5-1-3

交通:東京メトロ有楽町線麹町駅2番出口より徒歩4分。東京メトロ銀座線・丸ノ内線赤坂見附駅D出口より徒歩6分。東京メトロ半蔵門線・南北線永田町駅7番出口より徒歩6分。JR線四ツ谷駅麹町口・赤坂口より徒歩9分。赤坂見附駅10番出口、及び松屋銀座店前より無料シャトルバスあり。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「サイ・トゥオンブリーの写真」 DIC川村記念美術館

DIC川村記念美術館

「サイ・トゥオンブリーの写真ー変奏のリリシズム」

4/23-8/28

DIC川村記念美術館で開催中の「サイ・トゥオンブリーの写真ー変奏のリリシズム」を見てきました。

アメリカ現代美術を代表するアーティストの一人であるサイ・トゥオンブリー(1928~2011)。いわゆるカリグラフィー的な作品でも知られ、日本でも昨年、初めて美術館としての回顧展が原美術館にて開かれました。

今回のテーマは写真です。トゥオンブリー自身は画家ですが、若い頃から写真にのめり込み、「創作活動のかたわら」(解説より)、主にポラロイドで撮影を続けていました。

冒頭は1950年代のモノクローム。「静物」に惹かれました。テーブルの上のボトルやカップ。にわかに質感を確認できませんが、いずれもガラスでしょうか。ちょうど画面の中央に4つ並んでいます。ふとモランディの絵画を思い出しました。さらにベットのリネンや椅子や布を捉えた写真が続きます。いずれも日常の光景です。何ら飾ることもありません。

チラシ表紙は「室内」です。時は1980年。床は大理石かもしれません。古風なテーブルセットが置かれています。壁には大きな古典絵画が立てかけてありました。一枚は裏向きになっています。手前には白い扉。全体をどこか皮膜ともいうべきヴェールが覆っています。ざらついた独特の感触です。ブレと呼んで良いのでしょうか。それが妙に心地良い。焦点は必ずしも定まっていません。

「室内」が撮影された場所はローマです。イタリアで撮られた作品が多いことに気がつきました。実はトゥオンブリー、アメリカ人ではあるものの、幼い頃からローマに憧れがあり、30代の結婚を機に移住したそうです。しかも妻は貴族の出身。城のように大きな邸宅で暮らしていました。絵画作品こそ前衛的とも言えるトゥオンブリーですが、写真はさも懐古的。実際にも古い神話に関心がありました。どこかノスタルジックですらあります。

「ケルティック・ボート」 1994年 個人蔵

かなり対象に迫ったせいか、一体、何が写っているか分からない写真もありました。「チューリップ」です。タイトルを見れば一目瞭然、確かにチューリップの花が写されていますが、花弁はさも彫刻のようで、あまりリアリティーがありません。ほかにも絵画の一部分を接写した作品も多い。全体像を伺えない写真は少なくありません。

「スペルロンガ6」 2010年 個人蔵

「変奏」とあるように、同じモチーフを複数の視点で撮影するなど、いわば実験的な取り組みがあるのも興味深いところです。例えば一つのズッキーニをカゴに入れて俯瞰したり、はたまた接写するなどの試みを行っています。逆に全く異なったモチーフが同じようなイメージとして浮かび上がる写真もあります。「林」と「絵のディテール」です。前者が樹木、後者がおそらく縦方向にのびる線のドローイングを撮っていますが、そのラインが相互に似ているのです。また同じパンとコップを撮影しては移動させ、改めて写し直したりもしています。結果生まれた写真は2枚です。対を意識していたのかもしれません。

「ミラマーレ、海辺」 2005年 個人蔵

被写体は彫刻や絵画、花に野菜、室内のほか、海辺や墓地などと多様です。作品は全100点と多い。年代も古くは1950年代から、最晩年、つまり2011年に撮られた作品までと幅があります。解説に「トゥオンブリーの生きた私的空間を切り取る視覚体験」なる言葉がありました。絵画制作との影響関係を伺うのは難しいかもしれませんが、トゥオンブリーがカメラを通して何を見ようとしていたのかを知る良い機会だと言えそうです。

写真以外にも絵画が3点ほど出ています。いずれも国内の美術館のコレクションです。さらにドローイングも4点。特筆すべきは彫刻です。全てブロンズ。国内では初めての公開だそうです。

トゥオンブリー展の後に常設展を廻ってきましたが、かつて「アンナの光」の収められていた部屋に、ライマンの「アシスタント」が展示されていました。これが思いの外に収まりが良い。下のロスコの赤と対比的な白い絵画です。しばし見惚れました。

会場内、意図的なのかキャプションがありません。紙のリストに見取り図と作品名が記載されています。よって鑑賞の際には常にリストを参照する必要がありました。

ロングランの展覧会です。8月28日まで開催されています。

「サイ・トゥオンブリーの写真ー変奏のリリシズム」 DIC川村記念美術館(@kawamura_dic)

会期:4月23日(土)~8月28日(日)

休館:月曜日。但し7月18日は開館。7月19日(火)は休館。

時間:9:30~17:00(入館は16時半まで)

料金:一般1200(1000)円、学生・65歳以上1000(800)円、小・中・高生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*コレクション展も観覧可。

*5月5日(木)はこどもの日につき高校生以下入館無料。

*5月18日(水)は国際博物館の日につき入館無料。

住所:千葉県佐倉市坂戸631

交通:京成線京成佐倉駅、JR線佐倉駅下車。それぞれ南口より無料送迎バスにて30分と20分。東京駅八重洲北口より高速バス「マイタウン・ダイレクトバス佐倉ICルート」にて約1時間。(一日一往復)

「サイ・トゥオンブリーの写真ー変奏のリリシズム」

4/23-8/28

DIC川村記念美術館で開催中の「サイ・トゥオンブリーの写真ー変奏のリリシズム」を見てきました。

アメリカ現代美術を代表するアーティストの一人であるサイ・トゥオンブリー(1928~2011)。いわゆるカリグラフィー的な作品でも知られ、日本でも昨年、初めて美術館としての回顧展が原美術館にて開かれました。

今回のテーマは写真です。トゥオンブリー自身は画家ですが、若い頃から写真にのめり込み、「創作活動のかたわら」(解説より)、主にポラロイドで撮影を続けていました。

冒頭は1950年代のモノクローム。「静物」に惹かれました。テーブルの上のボトルやカップ。にわかに質感を確認できませんが、いずれもガラスでしょうか。ちょうど画面の中央に4つ並んでいます。ふとモランディの絵画を思い出しました。さらにベットのリネンや椅子や布を捉えた写真が続きます。いずれも日常の光景です。何ら飾ることもありません。

チラシ表紙は「室内」です。時は1980年。床は大理石かもしれません。古風なテーブルセットが置かれています。壁には大きな古典絵画が立てかけてありました。一枚は裏向きになっています。手前には白い扉。全体をどこか皮膜ともいうべきヴェールが覆っています。ざらついた独特の感触です。ブレと呼んで良いのでしょうか。それが妙に心地良い。焦点は必ずしも定まっていません。

「室内」が撮影された場所はローマです。イタリアで撮られた作品が多いことに気がつきました。実はトゥオンブリー、アメリカ人ではあるものの、幼い頃からローマに憧れがあり、30代の結婚を機に移住したそうです。しかも妻は貴族の出身。城のように大きな邸宅で暮らしていました。絵画作品こそ前衛的とも言えるトゥオンブリーですが、写真はさも懐古的。実際にも古い神話に関心がありました。どこかノスタルジックですらあります。

「ケルティック・ボート」 1994年 個人蔵

かなり対象に迫ったせいか、一体、何が写っているか分からない写真もありました。「チューリップ」です。タイトルを見れば一目瞭然、確かにチューリップの花が写されていますが、花弁はさも彫刻のようで、あまりリアリティーがありません。ほかにも絵画の一部分を接写した作品も多い。全体像を伺えない写真は少なくありません。

「スペルロンガ6」 2010年 個人蔵

「変奏」とあるように、同じモチーフを複数の視点で撮影するなど、いわば実験的な取り組みがあるのも興味深いところです。例えば一つのズッキーニをカゴに入れて俯瞰したり、はたまた接写するなどの試みを行っています。逆に全く異なったモチーフが同じようなイメージとして浮かび上がる写真もあります。「林」と「絵のディテール」です。前者が樹木、後者がおそらく縦方向にのびる線のドローイングを撮っていますが、そのラインが相互に似ているのです。また同じパンとコップを撮影しては移動させ、改めて写し直したりもしています。結果生まれた写真は2枚です。対を意識していたのかもしれません。

「ミラマーレ、海辺」 2005年 個人蔵

被写体は彫刻や絵画、花に野菜、室内のほか、海辺や墓地などと多様です。作品は全100点と多い。年代も古くは1950年代から、最晩年、つまり2011年に撮られた作品までと幅があります。解説に「トゥオンブリーの生きた私的空間を切り取る視覚体験」なる言葉がありました。絵画制作との影響関係を伺うのは難しいかもしれませんが、トゥオンブリーがカメラを通して何を見ようとしていたのかを知る良い機会だと言えそうです。

写真以外にも絵画が3点ほど出ています。いずれも国内の美術館のコレクションです。さらにドローイングも4点。特筆すべきは彫刻です。全てブロンズ。国内では初めての公開だそうです。

トゥオンブリー展の後に常設展を廻ってきましたが、かつて「アンナの光」の収められていた部屋に、ライマンの「アシスタント」が展示されていました。これが思いの外に収まりが良い。下のロスコの赤と対比的な白い絵画です。しばし見惚れました。

会場内、意図的なのかキャプションがありません。紙のリストに見取り図と作品名が記載されています。よって鑑賞の際には常にリストを参照する必要がありました。

ロングランの展覧会です。8月28日まで開催されています。

「サイ・トゥオンブリーの写真ー変奏のリリシズム」 DIC川村記念美術館(@kawamura_dic)

会期:4月23日(土)~8月28日(日)

休館:月曜日。但し7月18日は開館。7月19日(火)は休館。

時間:9:30~17:00(入館は16時半まで)

料金:一般1200(1000)円、学生・65歳以上1000(800)円、小・中・高生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*コレクション展も観覧可。

*5月5日(木)はこどもの日につき高校生以下入館無料。

*5月18日(水)は国際博物館の日につき入館無料。

住所:千葉県佐倉市坂戸631

交通:京成線京成佐倉駅、JR線佐倉駅下車。それぞれ南口より無料送迎バスにて30分と20分。東京駅八重洲北口より高速バス「マイタウン・ダイレクトバス佐倉ICルート」にて約1時間。(一日一往復)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

白樺派ゆかりの我孫子を歩く

千葉県北西部、茨城県との県境に位置する我孫子市。南に手賀沼を望む市内中心部は、かつて白樺派の文人らが集った別荘地でもあります。

今も一部に名残をとどめています。先日、柏の摘水軒を見て来た際、少し散歩してきました。

「我孫子市白樺文学館」

まず目指したのは白樺文学館。文字通り白樺派の文人たちの活動を顕彰する施設です。我孫子駅の南口からやや東向きに手賀沼側へ歩いて15分。住宅地の中に3階建ての白い建物が見えてきました。

入館料は300円。かなり小さなスペースです。はじめの展示室には柳宗悦の妻、兼子が日本民藝館より持ち込んだというグランドピアノが置かれています。兼子はアルトの声楽家。我孫子でも夫を支援すべく音楽活動を続けたそうです。地下には音楽室もありました。そこではCDで兼子の独唱を聞くことも出来ます。朗々たる歌声。しばし耳を傾けました。

文学館自体は元々、個人の運営だったそうです。平成21年度より市に管理が委託。白樺派作家の原稿、書簡のほか、民藝活動に携わった人々の作品資料が展示されています。

ちょうど「民藝運動と我孫子」というテーマ展が行われていました。展示室は小さな部屋が2つ。リーチのエッチングや陶芸に芹沢の型染、ほか棟方志功による色紙などが目に付きます。点数自体は僅かです。とはいえ、全体が何となしに響き合って見えるのは、所縁の我孫子という土地のなすゆえなのでしょうか。

図書室が一番充実していました。白樺派と民藝運動に関する書籍が所狭しと並んでいます。さらに雑誌「白樺」の復刻版や、柳宗悦、志賀直哉、武者小路実篤の全集も揃っています。自由に閲覧が可能です。ゆっくり資料に目を通すのも良いかもしれません。

「志賀直哉書斎」(我孫子市指定文化財)

一通り文学館を見終えて外に出ると、ほぼ目の前に志賀直哉邸跡がありました。鬱蒼とした森の下に木造の小屋が建っています。書斎の復元です。ここで志賀は暗夜行路などを書きました。彼は柳のすすめで我孫子に移住した人物の一人。大正4年から12年の約9年間ほど住んでいたそうです。

「三樹荘跡」(柳宗悦居宅跡)

その柳宗悦の邸宅跡こと三樹荘跡も文学館の近くです。現在は個人のお宅のため非公開。市教育委員会による案内板のみがあります。建物はもちろん当時のものではありません。しかしながら名前の由来となった椎の大木は残っています。

「天神坂」(三樹荘下)

ちなみに柳が我孫子に来たのは大正3年。妻の兼子との新婚生活を送ります。かのリーチも三樹荘内に窯を築くなど、民藝運動の一つの拠点と化していました。

「嘉納治五郎別荘跡」(天神山緑地)

講道館柔道の創設者である嘉納治五郎も我孫子に別荘を構えた人物です。そもそも柳宗悦は嘉納の甥。我孫子に柳夫妻を呼んだのも嘉納です。彼が我孫子にいなければ、柳は我孫子に来なかったかもしれません。その意味では民藝や白樺のネットワークの礎を築いたとも言えます。現在は何も残っていませんが、緑地として整備されていました。

「杉村楚人冠句碑」

記者で随筆家の杉村楚人冠も我孫子に住んでいました。住居跡には句碑も建っています。また句碑の近くには杉村楚人冠の記念館もあります。当時の母屋がそのまま残されているそうですが、既に閉館時間が過ぎていたために観覧はかないませんでした。

「手賀沼一帯」

最後は手賀沼まで降りてみました。湖畔一体は手賀沼公園。生涯学習センターなども位置しています。

「バーナード・リーチの碑」

近くでリーチの碑も見つけました。我孫子はとても静かな街です。約1時間半前後の散策となりましたが、しばし楽しめました。

「常設テーマ 民藝運動と我孫子」 我孫子市白樺文学館

会期:2月24日(水)~10月30日(日)

休館:月曜日。但し月曜日が休日の場合は直後の平日。年末年始(12月29日~1月3日)。

時間:9:30~16:30

料金:一般300(240)円、高校・大学生200(160)円。

*( )内は20人以上の団体料金。

住所:千葉県我孫子市緑2-11-8

交通:JR線我孫子駅南口より徒歩15分。

今も一部に名残をとどめています。先日、柏の摘水軒を見て来た際、少し散歩してきました。

「我孫子市白樺文学館」

まず目指したのは白樺文学館。文字通り白樺派の文人たちの活動を顕彰する施設です。我孫子駅の南口からやや東向きに手賀沼側へ歩いて15分。住宅地の中に3階建ての白い建物が見えてきました。

入館料は300円。かなり小さなスペースです。はじめの展示室には柳宗悦の妻、兼子が日本民藝館より持ち込んだというグランドピアノが置かれています。兼子はアルトの声楽家。我孫子でも夫を支援すべく音楽活動を続けたそうです。地下には音楽室もありました。そこではCDで兼子の独唱を聞くことも出来ます。朗々たる歌声。しばし耳を傾けました。

文学館自体は元々、個人の運営だったそうです。平成21年度より市に管理が委託。白樺派作家の原稿、書簡のほか、民藝活動に携わった人々の作品資料が展示されています。

ちょうど「民藝運動と我孫子」というテーマ展が行われていました。展示室は小さな部屋が2つ。リーチのエッチングや陶芸に芹沢の型染、ほか棟方志功による色紙などが目に付きます。点数自体は僅かです。とはいえ、全体が何となしに響き合って見えるのは、所縁の我孫子という土地のなすゆえなのでしょうか。

図書室が一番充実していました。白樺派と民藝運動に関する書籍が所狭しと並んでいます。さらに雑誌「白樺」の復刻版や、柳宗悦、志賀直哉、武者小路実篤の全集も揃っています。自由に閲覧が可能です。ゆっくり資料に目を通すのも良いかもしれません。

「志賀直哉書斎」(我孫子市指定文化財)

一通り文学館を見終えて外に出ると、ほぼ目の前に志賀直哉邸跡がありました。鬱蒼とした森の下に木造の小屋が建っています。書斎の復元です。ここで志賀は暗夜行路などを書きました。彼は柳のすすめで我孫子に移住した人物の一人。大正4年から12年の約9年間ほど住んでいたそうです。

「三樹荘跡」(柳宗悦居宅跡)

その柳宗悦の邸宅跡こと三樹荘跡も文学館の近くです。現在は個人のお宅のため非公開。市教育委員会による案内板のみがあります。建物はもちろん当時のものではありません。しかしながら名前の由来となった椎の大木は残っています。

「天神坂」(三樹荘下)

ちなみに柳が我孫子に来たのは大正3年。妻の兼子との新婚生活を送ります。かのリーチも三樹荘内に窯を築くなど、民藝運動の一つの拠点と化していました。

「嘉納治五郎別荘跡」(天神山緑地)

講道館柔道の創設者である嘉納治五郎も我孫子に別荘を構えた人物です。そもそも柳宗悦は嘉納の甥。我孫子に柳夫妻を呼んだのも嘉納です。彼が我孫子にいなければ、柳は我孫子に来なかったかもしれません。その意味では民藝や白樺のネットワークの礎を築いたとも言えます。現在は何も残っていませんが、緑地として整備されていました。

「杉村楚人冠句碑」

記者で随筆家の杉村楚人冠も我孫子に住んでいました。住居跡には句碑も建っています。また句碑の近くには杉村楚人冠の記念館もあります。当時の母屋がそのまま残されているそうですが、既に閉館時間が過ぎていたために観覧はかないませんでした。

「手賀沼一帯」

最後は手賀沼まで降りてみました。湖畔一体は手賀沼公園。生涯学習センターなども位置しています。

「バーナード・リーチの碑」

近くでリーチの碑も見つけました。我孫子はとても静かな街です。約1時間半前後の散策となりましたが、しばし楽しめました。

「常設テーマ 民藝運動と我孫子」 我孫子市白樺文学館

会期:2月24日(水)~10月30日(日)

休館:月曜日。但し月曜日が休日の場合は直後の平日。年末年始(12月29日~1月3日)。

時間:9:30~16:30

料金:一般300(240)円、高校・大学生200(160)円。

*( )内は20人以上の団体料金。

住所:千葉県我孫子市緑2-11-8

交通:JR線我孫子駅南口より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「摘水軒記念文化振興財団コレクション展 前期 肉筆浮世絵」 柏市民ギャラリー

柏市民ギャラリー

「摘水軒記念文化振興財団コレクション展 前期 肉筆浮世絵」

5/14~5/30

柏市民ギャラリーで開催中の「摘水軒記念文化振興財団コレクション展」の前期展示を見てきました。

江戸絵画や浮世絵のコレクションで知られる摘水軒記念文化振興財団。優品も少なくないだけに、寄託を受けている千葉市美術館ほか、各地での江戸絵画展でも見る機会は少なくありません。

摘水軒の本拠は千葉の柏にあります。市民ギャラリーの移転リニューアルを祝してのお披露目です。会期は前後期の完全2期制。全ての作品が入れ替わります。

前期は肉筆浮世絵です。師宣にはじまり、宮川派、井特、春信、清長、歌麿、国芳、広重に北斎。写楽の貴重な版下絵も含みます。全34点が公開されていました。

冒頭、師宣の「美人立姿図」が見事です。ふくよかな女性の姿。少し腰を屈めては立っています。右手で着物をたくし上げます。白い衣が見え隠れしていました。細い指先が何とも麗しい。懐月堂安度の「立美人図」も良いのではないでしょうか。身体をくの字にくねらせた姿。衣紋線はやや太い。西川照信の「立美人図」も艶やかです。黒に桜の花びらをあしらった衣を着ています。さもステップを踏むかのように躍動感があります。目が二重に見えたのは気のせいでしょうか。幾分と彫りの深い顔立ちをしています。

鈴木春信「見立白衣観音善財童子図・見立玄宗皇帝楊貴妃図」(うち一幅) 摘水軒記念文化振興財団

春信の肉筆画にも目が留まりました。「見立白衣観音善財童子図・見立玄宗皇帝楊貴妃図」です。浴後美人と子どもを白衣観音と善財童子に、そして笛吹く美人と若衆を玄宗と楊貴妃に見立てた対幅の作品です。前者では子どもがたらいから金魚を取り出しては女性に見せています。何とも無邪気です。後者は身体を寄せては座る2人の様子が描かれています。互いに肩に手をやる姿。妖しげな情愛の雰囲気すら漂います。春信の肉筆、案外と珍しいかもしれません。嬉しいサプライズでした。

喜多川歌磨「嶋台持ち娘立姿図」 摘水軒記念文化振興財団

状態の良い屏風絵がありました。「上野浅草吉原図」です。左に寛永寺、そして浅草、吉原と続きます。まさに江戸市中の賑わいです。たくさんの人出、物売りもいます。人々の表情が実に生き生きとしています。筆者は不詳とありますが、相当に腕の立つ絵師が描いたのではないでしょうか。

東洲斎写楽「版下絵(二代目岩井喜代太郎・二代目中村助五郎・三代目坂東彦三郎図)」 摘水軒記念文化振興財団

写楽の版下絵は2点。ほかはボストン美術館に9点が伝わるのみだそうです。直筆の墨線は勢いがあって力強い。おそらくは絵本の下絵だと考えられています。

芳年の「雪中常盤図」にも惹かれます。高さは140センチほどと大きい。モチーフはもちろん常盤御前です。胸に牛若丸を抱えて雪の中を歩いています。幼な子も連れていました。雪の描写も巧みです。無残絵などで知られる芳年ではありますが、どこか母子の愛情が感じられる一枚でもあります。

北斎の「生首の図」が圧巻でした。絵師83歳の作。晩年です。ごろりと転がる生首。目尻には血が滴り落ち、目はまだくわっと見開いていて、歯を食いしばっているようにも見えます。斬首の直後なのでしょうか。顔色はもちろん青白い。墨の塗られた暗い背景も効果的です。まさに不気味の一言です。人の死を有り体に表しています。

歌川広重「湯上り美人図」 摘水軒記念文化振興財団

なお摘水軒コレクションで重要文化財の指定を受けている岩佐又兵衛の「弄玉仙図」は本画ではなく、デジタル複製画でした。かなり精巧ではあります。ご注意下さい。

がらんとした市民ギャラリーの一室での展示です。作品の位置がやや低く、屈んでの鑑賞となりましたが、全て肉筆の浮世絵ばかり。そもそもいわゆる6大浮世絵師の肉筆浮世絵が全て揃うのは、ボストン美術館と摘水軒記念文化振興財団しかないそうです。その意味でも見入りました。

会場の情報です。市民ギャラリーは柏駅東口、ないし南口から5分弱。再開発で新しく出来た複合施設「Day Oneタワー」の3階、「パレットかしわ」の中にあります。東口からは2番街、南口からは丸井の横を抜けるのが便利です。

「摘水軒記念文化振興財団コレクション展」出品リスト

前期(肉筆浮世絵):5月14日(土)~5月30日(月)

後期(花鳥動物画):6月1日(水)~6月16日(木)

前期後期とも会期は半月ほどです。6月1日からの後期は「花鳥動物画」と題し、蘆雪、応挙、蕪村、抱一、秋暉、それに若冲などの江戸絵画が展示されます。

入場は無料です。前期展示は5月30日まで開催されています。

「柏市民ギャラリー新装開館記念 摘水軒記念文化振興財団コレクション展 前期 肉筆浮世絵」 柏市民ギャラリー

会期:5月14日(土)~5月30日(月)

休館:会期中無休。

時間:10:00~17:00

料金:無料。

住所:千葉県柏市柏1-7-1 Day Oneタワー3階パレット柏内

交通:JR線・東武アーバンパークライン柏駅南口より徒歩3分。同駅東口より徒歩5分。

「摘水軒記念文化振興財団コレクション展 前期 肉筆浮世絵」

5/14~5/30

柏市民ギャラリーで開催中の「摘水軒記念文化振興財団コレクション展」の前期展示を見てきました。

江戸絵画や浮世絵のコレクションで知られる摘水軒記念文化振興財団。優品も少なくないだけに、寄託を受けている千葉市美術館ほか、各地での江戸絵画展でも見る機会は少なくありません。

摘水軒の本拠は千葉の柏にあります。市民ギャラリーの移転リニューアルを祝してのお披露目です。会期は前後期の完全2期制。全ての作品が入れ替わります。

前期は肉筆浮世絵です。師宣にはじまり、宮川派、井特、春信、清長、歌麿、国芳、広重に北斎。写楽の貴重な版下絵も含みます。全34点が公開されていました。

冒頭、師宣の「美人立姿図」が見事です。ふくよかな女性の姿。少し腰を屈めては立っています。右手で着物をたくし上げます。白い衣が見え隠れしていました。細い指先が何とも麗しい。懐月堂安度の「立美人図」も良いのではないでしょうか。身体をくの字にくねらせた姿。衣紋線はやや太い。西川照信の「立美人図」も艶やかです。黒に桜の花びらをあしらった衣を着ています。さもステップを踏むかのように躍動感があります。目が二重に見えたのは気のせいでしょうか。幾分と彫りの深い顔立ちをしています。

鈴木春信「見立白衣観音善財童子図・見立玄宗皇帝楊貴妃図」(うち一幅) 摘水軒記念文化振興財団

春信の肉筆画にも目が留まりました。「見立白衣観音善財童子図・見立玄宗皇帝楊貴妃図」です。浴後美人と子どもを白衣観音と善財童子に、そして笛吹く美人と若衆を玄宗と楊貴妃に見立てた対幅の作品です。前者では子どもがたらいから金魚を取り出しては女性に見せています。何とも無邪気です。後者は身体を寄せては座る2人の様子が描かれています。互いに肩に手をやる姿。妖しげな情愛の雰囲気すら漂います。春信の肉筆、案外と珍しいかもしれません。嬉しいサプライズでした。

喜多川歌磨「嶋台持ち娘立姿図」 摘水軒記念文化振興財団

状態の良い屏風絵がありました。「上野浅草吉原図」です。左に寛永寺、そして浅草、吉原と続きます。まさに江戸市中の賑わいです。たくさんの人出、物売りもいます。人々の表情が実に生き生きとしています。筆者は不詳とありますが、相当に腕の立つ絵師が描いたのではないでしょうか。

東洲斎写楽「版下絵(二代目岩井喜代太郎・二代目中村助五郎・三代目坂東彦三郎図)」 摘水軒記念文化振興財団

写楽の版下絵は2点。ほかはボストン美術館に9点が伝わるのみだそうです。直筆の墨線は勢いがあって力強い。おそらくは絵本の下絵だと考えられています。

芳年の「雪中常盤図」にも惹かれます。高さは140センチほどと大きい。モチーフはもちろん常盤御前です。胸に牛若丸を抱えて雪の中を歩いています。幼な子も連れていました。雪の描写も巧みです。無残絵などで知られる芳年ではありますが、どこか母子の愛情が感じられる一枚でもあります。

北斎の「生首の図」が圧巻でした。絵師83歳の作。晩年です。ごろりと転がる生首。目尻には血が滴り落ち、目はまだくわっと見開いていて、歯を食いしばっているようにも見えます。斬首の直後なのでしょうか。顔色はもちろん青白い。墨の塗られた暗い背景も効果的です。まさに不気味の一言です。人の死を有り体に表しています。

歌川広重「湯上り美人図」 摘水軒記念文化振興財団

なお摘水軒コレクションで重要文化財の指定を受けている岩佐又兵衛の「弄玉仙図」は本画ではなく、デジタル複製画でした。かなり精巧ではあります。ご注意下さい。

がらんとした市民ギャラリーの一室での展示です。作品の位置がやや低く、屈んでの鑑賞となりましたが、全て肉筆の浮世絵ばかり。そもそもいわゆる6大浮世絵師の肉筆浮世絵が全て揃うのは、ボストン美術館と摘水軒記念文化振興財団しかないそうです。その意味でも見入りました。

会場の情報です。市民ギャラリーは柏駅東口、ないし南口から5分弱。再開発で新しく出来た複合施設「Day Oneタワー」の3階、「パレットかしわ」の中にあります。東口からは2番街、南口からは丸井の横を抜けるのが便利です。

「摘水軒記念文化振興財団コレクション展」出品リスト

前期(肉筆浮世絵):5月14日(土)~5月30日(月)

後期(花鳥動物画):6月1日(水)~6月16日(木)

前期後期とも会期は半月ほどです。6月1日からの後期は「花鳥動物画」と題し、蘆雪、応挙、蕪村、抱一、秋暉、それに若冲などの江戸絵画が展示されます。

入場は無料です。前期展示は5月30日まで開催されています。

「柏市民ギャラリー新装開館記念 摘水軒記念文化振興財団コレクション展 前期 肉筆浮世絵」 柏市民ギャラリー

会期:5月14日(土)~5月30日(月)

休館:会期中無休。

時間:10:00~17:00

料金:無料。

住所:千葉県柏市柏1-7-1 Day Oneタワー3階パレット柏内

交通:JR線・東武アーバンパークライン柏駅南口より徒歩3分。同駅東口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

里見公園のバラが見頃でした

千葉県市川市の西部、江戸川に面した台地の上にある里見公園。市の花であるバラの名所としても知られています。

公園はかつての古戦場です。里見の名はもちろん戦国の大名、里見義堯(さとみよしたか)に由来するもの。この地で2度、北条氏と対戦。いずれも敗れます。後は一帯を北条氏が支配しました。

古城跡などを含むと園内の面積は8ヘクタール。かなり広大です。うちバラ園は園の一番南側に位置します。

市川とバラとの関係は終戦直後に遡ります。発端は白樺派や民藝運動とも関わりのあった精神科医の式場隆三郎です。昭和11年に同地の国府台に式場病院を開院。戦後、院内にバラ園を作ります。患者の行動療法が目的でもあったそうです。

それが大変な評判を呼びます。市内各地でバラの植樹運動が盛んになりました。昭和32年にはローズカーニバルも開催。市中を馬車で巡り、バラの苗木をプレゼントするパレードまで行われたそうです。かなり大規模なものだったことが想像できます。

式場医院のバラ園でもパーティーが開かれます。地元の名士らが集いました。その後、昭和50年に市川市がバラを市民の花に選定します。いわばバラの街を目指して市内各地にバラ園の整備がなされるようになりました。

現在の里見公園のバラ園には全97種、約800株が植えられています。

バラ園は噴水を囲む西洋式の庭園です。中央には銅像も建っています。

里見公園の最寄り駅は京成線の国府台駅です。とはいえ現地はかなりの高台。長い坂道をひたすら歩いても20分以上はかかります。JR線の市川駅北口からのバスが便利です。国府台駅を経由しておおよそ10分超。国立病院で下車すれば歩いて5分ほどで到着します。

普段は比較的静かな公園ですが、この日はさすがに盛況。みなさん思い思いにバラを愛でていました。

「里見公園」バラ園

開設面積:8.4ヘクタール

料金:無料。

駐車場:公園斜面下、江戸川沿いの2箇所。約40台。無料。利用時間は8時~17時。

問合せ:園内管理事務所。047-372-0062

住所:千葉県市川市国府台3-9

交通:JR線市川駅または京成国府台駅から松戸駅行き、ないし松戸営業所行きバスで国立病院下車。徒歩5分。

公園はかつての古戦場です。里見の名はもちろん戦国の大名、里見義堯(さとみよしたか)に由来するもの。この地で2度、北条氏と対戦。いずれも敗れます。後は一帯を北条氏が支配しました。

古城跡などを含むと園内の面積は8ヘクタール。かなり広大です。うちバラ園は園の一番南側に位置します。

市川とバラとの関係は終戦直後に遡ります。発端は白樺派や民藝運動とも関わりのあった精神科医の式場隆三郎です。昭和11年に同地の国府台に式場病院を開院。戦後、院内にバラ園を作ります。患者の行動療法が目的でもあったそうです。

それが大変な評判を呼びます。市内各地でバラの植樹運動が盛んになりました。昭和32年にはローズカーニバルも開催。市中を馬車で巡り、バラの苗木をプレゼントするパレードまで行われたそうです。かなり大規模なものだったことが想像できます。

式場医院のバラ園でもパーティーが開かれます。地元の名士らが集いました。その後、昭和50年に市川市がバラを市民の花に選定します。いわばバラの街を目指して市内各地にバラ園の整備がなされるようになりました。

現在の里見公園のバラ園には全97種、約800株が植えられています。

バラ園は噴水を囲む西洋式の庭園です。中央には銅像も建っています。

里見公園の最寄り駅は京成線の国府台駅です。とはいえ現地はかなりの高台。長い坂道をひたすら歩いても20分以上はかかります。JR線の市川駅北口からのバスが便利です。国府台駅を経由しておおよそ10分超。国立病院で下車すれば歩いて5分ほどで到着します。

普段は比較的静かな公園ですが、この日はさすがに盛況。みなさん思い思いにバラを愛でていました。

「里見公園」バラ園

開設面積:8.4ヘクタール

料金:無料。

駐車場:公園斜面下、江戸川沿いの2箇所。約40台。無料。利用時間は8時~17時。

問合せ:園内管理事務所。047-372-0062

住所:千葉県市川市国府台3-9

交通:JR線市川駅または京成国府台駅から松戸駅行き、ないし松戸営業所行きバスで国立病院下車。徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

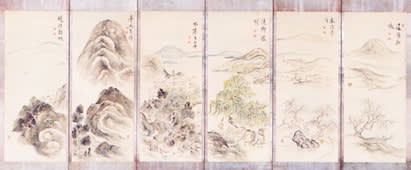

「美の祝典2ー水墨の壮美」 出光美術館

出光美術館

「開館50周年記念 美の祝典2ー水墨の壮美」

5/13~6/12

出光美術館で開催されている「美の祝典2-水墨の壮美」を見てきました。

開館50周年を記念して展開中のコレクション展こと「美の祝典」。全3回シリーズです。気がつけば2期目に入りました。

今回のテーマは「水墨の壮美」。ずばり水墨画です。中国・南宋の牧谿や玉潤にはじまり、雪舟、等伯と続きます。さらに谷文晁や蕪村などの文人画も網羅していました。

その素晴らしさに何度接しても見惚れてしまいます。牧谿の「平沙落雁図」です。深淵かつ広大なる空に連なった雁。奥には山々が連なり、手前にはうっすらと湖が広がっています。葦のそばで羽を休める雁もいました。全ては朧げで明らかではありません。まさに茫洋たる情景。大気の湿り気と僅かな光だけが漂っています。

能阿弥「四季花鳥図屏風(右隻)」 応仁3(1469)年 重要文化財 出光美術館

能阿弥の「四季花鳥図屏風」は牧谿の引用があるそうです。右隻に叭々鳥。左隻には鴛鴦と山鵲の姿が見えます。叭々鳥はさも擬人化したかのように表情豊かで人懐っこい。中央は鷺でしょうか。さも互いに目配せするかのように上下にいます。何よりも美しいのは蓮でした。薄い墨を重ねた表現は極めて繊細。花弁はうっすら白い。透明感があります。まるで光を放っているかのようでした。

等伯の2点の屏風が圧巻でした。まずは「松に鴉・柳に白鷺図屏風」です。右には若々しい松の大木に鴉の親子。そして左にはやや枯れた柳に白鷺がとまっています。何やら達観したかのように空間を見つめています。そして中央には葦。左右の連続を意識したのかもしれません。画面を繋ぎ合わせるように描かれています。屏風の両面で、鴉の黒と鷺の白、また松と柳を対比させていました。

等伯は巣も熱心に観察したのでしょうか。描写はかなり細かい。一羽の親鴉が雛を守っています。そしてもう一羽。これから餌を採りに行くのやもしれません。巣を見やりながら、今にも飛び立とうとしています。

長谷川等伯「竹鶴図屏風」(左隻) 桃山時代 出光美術館

もう1点が「竹鶴図屏風」です。竹林と鶴。かの「松林図屏風」を思わせるような奥行きがあります。竹は言わば上昇性が強い。下から上へと力強くのびています。節をやや強調して描いているのも特徴です。まさしくしなやか。左隻の鶴は堂々たる姿です。頭を上げてはこれ見よがしにポーズをとっています。右の鶴は半身です。草むらで屈んでは羽を休めていました。

途中で「伴大納言絵巻」などの絵巻を挟むのは第1期と同様です。ただし「伴大納言絵巻」は巻き替えの上、ほか絵巻も入れ替え。今回は「北野天神縁起絵巻」が展示されています。

この「北野天神縁起絵巻」に派生する「天神縁起尊意参内図屏風」に驚きました。派生というのは題材を絵巻より引用しているからですが、法意の力で賀茂川が開き、牛車が進むというから勇ましい。確かに川の中に道が現れています。スピードを示すためか牛車の車輪はやや縦長です。従者は前傾姿勢です。慌ただしく駆けています。モーセの奇跡のエピソードを連想するものがありました。

「伴大納言絵巻」(中巻部分) 平安時代 国宝 出光美術館

「伴大納言絵巻」は中巻の展示です。使者が駆けつけ、源信が祈り、子どもの喧嘩を経て、京に噂が広がるシーン。解説では特に子どもの喧嘩における時間の展開、すなわち異時同図法について触れています。

ただ私がこの中巻でとかく感心するのは源信の祈りの場面です。表現としてはシンプル。背を向けた源信がただ一人、地面に座りながら祈っているのに過ぎませんが、ともかくほかとは空気が違います。さも全身に力を入れ、肩を震わせながら、辺りを気にせずに、ひたすら熱心に祈る。ようは彼の強い願いがひしひしと伝わってくるのです。

後半は主に江戸時代の文人画でした。田能村竹田、浦上玉堂、富岡鉄斎、池大雅、そしてはじめにも挙げた谷文晁、与謝蕪村らと続きます。約20点弱。点数だけとれば、展示中、最もウエイトを占めていました。

池大雅「十二ヵ月離合山水図屏風」(右隻) 明和6(1769)年頃 重要文化財 出光美術館

池大雅の「十二ヵ月離合山水図屏風」が目立っていました。1月から12月までの山水図。それを大雅は屏風に貼り付けて表現しています。春の花に秋の山々。筆は細かい。淡い色彩が季節感を巧みに演出しています。

渡辺崋山の「鸕鷀捉魚図」に惹かれました。鵜が鮎を丸呑みする光景を描いた一枚、今まさに鵜が水中から鮎をひょいとすくいあげた瞬間そのものを捉えています。

鮎はがっちりとくわえられ、もう逃げ出せそうありません。水上の木にはカワセミがとまり、その様子をしげしげと見つめています。鵜の描写も見事です。というのも、水に浸かった羽根の部分は墨をやや滲ませ、水から突き出た首の上は点描を使って象っているからです。水の中と外でどのように見え方が変化するのか。それを崋山は探求したのかもしれません。

第1期と同様に大変に空いていました。10年前の公開時には混雑した「伴大納言絵巻」も行列はありません。繰り返し何度でも堪能出来ます。

6月12日まで開催されています。

「開館50周年記念 美の祝典2ー水墨の壮美」 出光美術館

会期:5月13日(金)~6月12日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00

*毎入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

「開館50周年記念 美の祝典2ー水墨の壮美」

5/13~6/12

出光美術館で開催されている「美の祝典2-水墨の壮美」を見てきました。

開館50周年を記念して展開中のコレクション展こと「美の祝典」。全3回シリーズです。気がつけば2期目に入りました。

今回のテーマは「水墨の壮美」。ずばり水墨画です。中国・南宋の牧谿や玉潤にはじまり、雪舟、等伯と続きます。さらに谷文晁や蕪村などの文人画も網羅していました。

その素晴らしさに何度接しても見惚れてしまいます。牧谿の「平沙落雁図」です。深淵かつ広大なる空に連なった雁。奥には山々が連なり、手前にはうっすらと湖が広がっています。葦のそばで羽を休める雁もいました。全ては朧げで明らかではありません。まさに茫洋たる情景。大気の湿り気と僅かな光だけが漂っています。

能阿弥「四季花鳥図屏風(右隻)」 応仁3(1469)年 重要文化財 出光美術館

能阿弥の「四季花鳥図屏風」は牧谿の引用があるそうです。右隻に叭々鳥。左隻には鴛鴦と山鵲の姿が見えます。叭々鳥はさも擬人化したかのように表情豊かで人懐っこい。中央は鷺でしょうか。さも互いに目配せするかのように上下にいます。何よりも美しいのは蓮でした。薄い墨を重ねた表現は極めて繊細。花弁はうっすら白い。透明感があります。まるで光を放っているかのようでした。

等伯の2点の屏風が圧巻でした。まずは「松に鴉・柳に白鷺図屏風」です。右には若々しい松の大木に鴉の親子。そして左にはやや枯れた柳に白鷺がとまっています。何やら達観したかのように空間を見つめています。そして中央には葦。左右の連続を意識したのかもしれません。画面を繋ぎ合わせるように描かれています。屏風の両面で、鴉の黒と鷺の白、また松と柳を対比させていました。

等伯は巣も熱心に観察したのでしょうか。描写はかなり細かい。一羽の親鴉が雛を守っています。そしてもう一羽。これから餌を採りに行くのやもしれません。巣を見やりながら、今にも飛び立とうとしています。

長谷川等伯「竹鶴図屏風」(左隻) 桃山時代 出光美術館

もう1点が「竹鶴図屏風」です。竹林と鶴。かの「松林図屏風」を思わせるような奥行きがあります。竹は言わば上昇性が強い。下から上へと力強くのびています。節をやや強調して描いているのも特徴です。まさしくしなやか。左隻の鶴は堂々たる姿です。頭を上げてはこれ見よがしにポーズをとっています。右の鶴は半身です。草むらで屈んでは羽を休めていました。

途中で「伴大納言絵巻」などの絵巻を挟むのは第1期と同様です。ただし「伴大納言絵巻」は巻き替えの上、ほか絵巻も入れ替え。今回は「北野天神縁起絵巻」が展示されています。

この「北野天神縁起絵巻」に派生する「天神縁起尊意参内図屏風」に驚きました。派生というのは題材を絵巻より引用しているからですが、法意の力で賀茂川が開き、牛車が進むというから勇ましい。確かに川の中に道が現れています。スピードを示すためか牛車の車輪はやや縦長です。従者は前傾姿勢です。慌ただしく駆けています。モーセの奇跡のエピソードを連想するものがありました。

「伴大納言絵巻」(中巻部分) 平安時代 国宝 出光美術館

「伴大納言絵巻」は中巻の展示です。使者が駆けつけ、源信が祈り、子どもの喧嘩を経て、京に噂が広がるシーン。解説では特に子どもの喧嘩における時間の展開、すなわち異時同図法について触れています。

ただ私がこの中巻でとかく感心するのは源信の祈りの場面です。表現としてはシンプル。背を向けた源信がただ一人、地面に座りながら祈っているのに過ぎませんが、ともかくほかとは空気が違います。さも全身に力を入れ、肩を震わせながら、辺りを気にせずに、ひたすら熱心に祈る。ようは彼の強い願いがひしひしと伝わってくるのです。

後半は主に江戸時代の文人画でした。田能村竹田、浦上玉堂、富岡鉄斎、池大雅、そしてはじめにも挙げた谷文晁、与謝蕪村らと続きます。約20点弱。点数だけとれば、展示中、最もウエイトを占めていました。

池大雅「十二ヵ月離合山水図屏風」(右隻) 明和6(1769)年頃 重要文化財 出光美術館

池大雅の「十二ヵ月離合山水図屏風」が目立っていました。1月から12月までの山水図。それを大雅は屏風に貼り付けて表現しています。春の花に秋の山々。筆は細かい。淡い色彩が季節感を巧みに演出しています。

渡辺崋山の「鸕鷀捉魚図」に惹かれました。鵜が鮎を丸呑みする光景を描いた一枚、今まさに鵜が水中から鮎をひょいとすくいあげた瞬間そのものを捉えています。

鮎はがっちりとくわえられ、もう逃げ出せそうありません。水上の木にはカワセミがとまり、その様子をしげしげと見つめています。鵜の描写も見事です。というのも、水に浸かった羽根の部分は墨をやや滲ませ、水から突き出た首の上は点描を使って象っているからです。水の中と外でどのように見え方が変化するのか。それを崋山は探求したのかもしれません。

第1期と同様に大変に空いていました。10年前の公開時には混雑した「伴大納言絵巻」も行列はありません。繰り返し何度でも堪能出来ます。

6月12日まで開催されています。

「開館50周年記念 美の祝典2ー水墨の壮美」 出光美術館

会期:5月13日(金)~6月12日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00

*毎入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」 東京都庭園美術館

東京都庭園美術館

「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」

4/22~7/5

東京都庭園美術館で開催中の「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」を見てきました。

ルネサンス期のフィレンツェを支配したメディチ家。芸術家のパトロンでもありました。当地のウフィツィ美術館などには歴代の当主らの収集した美術品が数多く残されています。

さてタイトルにもある「ジュエリーと名画」。一体、何を表しているのでしょうか。実のところ、その殆どを占めるのはカメオと肖像画でした。カメオとは大理石や貝殻を浮き彫りにした装飾品。古代ギリシアに由来します。メディチ家の人物もこぞって集めました。そして肖像画とはメディチ家の人物を描いた絵画です。よって絵画は全て肖像画でした。

ルイジ・フィアミンゴ(?)「ロレンツォ・イル・マニフィコの肖像」 1550年頃 ウフィツィ美術館(銀器博物館)

はじまりはロレンツォ・イル・マニフィコ。コジモの孫でフィレンツェの黄金時代を築いた人物です。ルイジ・フィアミンゴによる「ロレンツォ・イル・マニフィコの肖像」はどうでしょうか。堂々たる姿です。オレンジ色のマントに身を包んでいます。左には繁栄を意味する月桂樹。葉をつけています。右手に注目です。何やらスマートフォンのようなものを持っていますが、実際のところは紙でした。彼の能力や業績を示す言葉が記されているそうです。

アーニョロ・ブロンズィーノの「マリア・デ・メディチの肖像」は日本初公開です。父はコジモ1世。スペインの貴族で母のエレオノーラは大変な美貌の持ち主だったそうです。ややあどけない表情です。胸に手を当ててはやや不安そうな眼差しをしています。彼女は17歳で亡くなったそうです。早すぎる死。嘆き悲しまれたに違いありません。

ジェルマン・ル・マニエ(?)「フランス王妃、カテリーナ・デ・メディチ(カトリーヌ・ド・メディシス)の肖像」 1547-1559年 ウフィツィ美術館(パラティーナ美術館)

威厳に満ちています。ジェルマン・ル・マニエによる「フランス王妃、カテリーナ・デ・メディチ(カトリーヌ・ド・メディシス)の肖像」です。ドレスが装飾の極みでした。真珠でしょうか。数え切れないほど編み込まれています。ちなみにカトリーヌは先のロレンツォの孫であるロレンツォ2世の子。出産後に両親を亡くし、孤児になりますが、後にフランスのアンリ・ド・ヴァロワ(アンリ2世)と結婚。10人の子を授かります。肖像は40歳の頃に描かれたそうです。

ヘレニスム工芸(カメオの断片) ベンヴェヌート・チェッリーニ(?)(金による補作)「男性像をともなう二頭立て戦車」 前1世紀(カメオの断片) 1530-1545年(金による補作) フィレンツェ国立考古学博物館

カメオでは「ナクソス島のバッコスとアリアドネ」が美しい。モチーフはギリシア神話。カメオ自体は3世紀の作品です。フレームをメディチ家の時代に作り上げています。金の細工も鮮やか。七宝の技術が用いられています。また「男性像をともなう二頭立て戦車」も興味深いのではないでしょうか。カメオが下部。何と紀元前1世紀の作品です。割れてしまったのかもしれません。上部は失われています。そこを金で補っているわけです。男性像の造形も至極細かい。高い技術があったことを伺わせます。

オランダの金工家「赤ん坊を入れたゆりかご」 1695年頃 ウフィツィ美術館(銀器博物館)

技術といえば「赤ん坊を入れたゆりかご」が驚異的でした。制作年は1695年。作者はオランダの金工家です。ゆりかごは金。大きさは5センチもありません。にも関わらず、極めて精密な装飾がなされています。赤ん坊は真珠です。羽毛布団に包まれた赤ん坊を半ば見立てるかのように象っています。しかもゆりかごは可動式です。これぞ超絶技巧と言えるのではないでしょうか。

ヨナス・ファルク、ミケーレ・カストルッチ、グアルティエーリ・ディ・アンニバレ・チェッキ、ジュリオ・パリージの下絵に基づく「コジモ2世・デ・メディチのエクス・ヴォート(奉納品)」 1617-1624年 ウフィツィ美術館(銀器博物館)

数センチほどの小さなカメオが多い中、一際目を引く、大きな作品がありました。「コジモ2世・デ・メディチのエクス・ヴォート(奉納品)」です。縦横50センチ超。コジモ2世が病気の治癒を祈願して祭壇に奉納した作品です。画中でも跪くのがコジモ2世。白と金のローブです。右手を差し出しています。意匠は大変に細かい。モザイク画です。横から見ると10センチくらい盛り上がって見えます。18世紀に一度、解体されたゆえに、現存するパネルはこの一枚のみ。その意味では貴重な作品でもあります。

ルネサンスはボッティチェリやレオナルド・ダ・ヴィンチ、それにミケランジェロを生み出した時代。しかし展示はあくまでもメディチ家に特化しているため、そうした同時代の芸術家らの参照は一切ありません。肖像画が20点。それに60点の装飾品が加わります。スペースからすればやや少なめでした。また何ぶんと小さいものが多い。カメオなどの細部を見るには単眼鏡などがあっても良いかもしれません。

ウエルカムルームのメディチ家の家系図がさり気なく良く出来ています。絵画を参照しての顔写真ならぬ顔絵画入りです。鑑賞の参考になりました。

館内はなかなか盛況でした。7月5日まで開催されています。

「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」 東京都庭園美術館(@teienartmuseum)

会期:4月22日(金)~7月5日(火)

休館:毎月第2・第4水曜日(4/27、5/11、5/25、6/8、6/22)。

時間:10:00~18:00。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1120)円 、大学生1120(890)円、中・高校生・65歳以上700(560)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*小学生以下および都内在住在学の中学生は無料。

*第3水曜日のシルバーデーは65歳以上無料。

住所:港区白金台5-21-9

交通:都営三田線・東京メトロ南北線白金台駅1番出口より徒歩6分。JR線・東急目黒線目黒駅東口、正面口より徒歩7分。

「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」

4/22~7/5

東京都庭園美術館で開催中の「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」を見てきました。

ルネサンス期のフィレンツェを支配したメディチ家。芸術家のパトロンでもありました。当地のウフィツィ美術館などには歴代の当主らの収集した美術品が数多く残されています。

さてタイトルにもある「ジュエリーと名画」。一体、何を表しているのでしょうか。実のところ、その殆どを占めるのはカメオと肖像画でした。カメオとは大理石や貝殻を浮き彫りにした装飾品。古代ギリシアに由来します。メディチ家の人物もこぞって集めました。そして肖像画とはメディチ家の人物を描いた絵画です。よって絵画は全て肖像画でした。

ルイジ・フィアミンゴ(?)「ロレンツォ・イル・マニフィコの肖像」 1550年頃 ウフィツィ美術館(銀器博物館)

はじまりはロレンツォ・イル・マニフィコ。コジモの孫でフィレンツェの黄金時代を築いた人物です。ルイジ・フィアミンゴによる「ロレンツォ・イル・マニフィコの肖像」はどうでしょうか。堂々たる姿です。オレンジ色のマントに身を包んでいます。左には繁栄を意味する月桂樹。葉をつけています。右手に注目です。何やらスマートフォンのようなものを持っていますが、実際のところは紙でした。彼の能力や業績を示す言葉が記されているそうです。

アーニョロ・ブロンズィーノの「マリア・デ・メディチの肖像」は日本初公開です。父はコジモ1世。スペインの貴族で母のエレオノーラは大変な美貌の持ち主だったそうです。ややあどけない表情です。胸に手を当ててはやや不安そうな眼差しをしています。彼女は17歳で亡くなったそうです。早すぎる死。嘆き悲しまれたに違いありません。

ジェルマン・ル・マニエ(?)「フランス王妃、カテリーナ・デ・メディチ(カトリーヌ・ド・メディシス)の肖像」 1547-1559年 ウフィツィ美術館(パラティーナ美術館)

威厳に満ちています。ジェルマン・ル・マニエによる「フランス王妃、カテリーナ・デ・メディチ(カトリーヌ・ド・メディシス)の肖像」です。ドレスが装飾の極みでした。真珠でしょうか。数え切れないほど編み込まれています。ちなみにカトリーヌは先のロレンツォの孫であるロレンツォ2世の子。出産後に両親を亡くし、孤児になりますが、後にフランスのアンリ・ド・ヴァロワ(アンリ2世)と結婚。10人の子を授かります。肖像は40歳の頃に描かれたそうです。

ヘレニスム工芸(カメオの断片) ベンヴェヌート・チェッリーニ(?)(金による補作)「男性像をともなう二頭立て戦車」 前1世紀(カメオの断片) 1530-1545年(金による補作) フィレンツェ国立考古学博物館

カメオでは「ナクソス島のバッコスとアリアドネ」が美しい。モチーフはギリシア神話。カメオ自体は3世紀の作品です。フレームをメディチ家の時代に作り上げています。金の細工も鮮やか。七宝の技術が用いられています。また「男性像をともなう二頭立て戦車」も興味深いのではないでしょうか。カメオが下部。何と紀元前1世紀の作品です。割れてしまったのかもしれません。上部は失われています。そこを金で補っているわけです。男性像の造形も至極細かい。高い技術があったことを伺わせます。

オランダの金工家「赤ん坊を入れたゆりかご」 1695年頃 ウフィツィ美術館(銀器博物館)

技術といえば「赤ん坊を入れたゆりかご」が驚異的でした。制作年は1695年。作者はオランダの金工家です。ゆりかごは金。大きさは5センチもありません。にも関わらず、極めて精密な装飾がなされています。赤ん坊は真珠です。羽毛布団に包まれた赤ん坊を半ば見立てるかのように象っています。しかもゆりかごは可動式です。これぞ超絶技巧と言えるのではないでしょうか。

ヨナス・ファルク、ミケーレ・カストルッチ、グアルティエーリ・ディ・アンニバレ・チェッキ、ジュリオ・パリージの下絵に基づく「コジモ2世・デ・メディチのエクス・ヴォート(奉納品)」 1617-1624年 ウフィツィ美術館(銀器博物館)

数センチほどの小さなカメオが多い中、一際目を引く、大きな作品がありました。「コジモ2世・デ・メディチのエクス・ヴォート(奉納品)」です。縦横50センチ超。コジモ2世が病気の治癒を祈願して祭壇に奉納した作品です。画中でも跪くのがコジモ2世。白と金のローブです。右手を差し出しています。意匠は大変に細かい。モザイク画です。横から見ると10センチくらい盛り上がって見えます。18世紀に一度、解体されたゆえに、現存するパネルはこの一枚のみ。その意味では貴重な作品でもあります。

ルネサンスはボッティチェリやレオナルド・ダ・ヴィンチ、それにミケランジェロを生み出した時代。しかし展示はあくまでもメディチ家に特化しているため、そうした同時代の芸術家らの参照は一切ありません。肖像画が20点。それに60点の装飾品が加わります。スペースからすればやや少なめでした。また何ぶんと小さいものが多い。カメオなどの細部を見るには単眼鏡などがあっても良いかもしれません。

ウエルカムルームのメディチ家の家系図がさり気なく良く出来ています。絵画を参照しての顔写真ならぬ顔絵画入りです。鑑賞の参考になりました。

館内はなかなか盛況でした。7月5日まで開催されています。

「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」 東京都庭園美術館(@teienartmuseum)

会期:4月22日(金)~7月5日(火)

休館:毎月第2・第4水曜日(4/27、5/11、5/25、6/8、6/22)。

時間:10:00~18:00。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1120)円 、大学生1120(890)円、中・高校生・65歳以上700(560)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*小学生以下および都内在住在学の中学生は無料。

*第3水曜日のシルバーデーは65歳以上無料。

住所:港区白金台5-21-9

交通:都営三田線・東京メトロ南北線白金台駅1番出口より徒歩6分。JR線・東急目黒線目黒駅東口、正面口より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

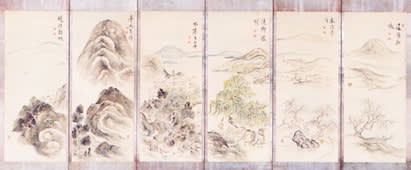

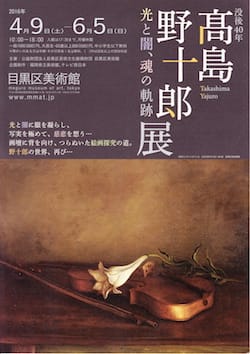

「高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」 目黒区美術館

目黒区美術館

「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」

4/9~6/5

目黒区美術館で開催中の「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」を見てきました。

明治23年。福岡の久留米に生まれた画家、高島野十郎。東京帝大農学部を首席で卒業するも、画家の道を志し、独学で絵を学びます。一生涯に渡って画壇に属することもありませんでした。その意味では「孤高の画家」(展覧会サイトより)と言えるかもしれません。

生前はデパートなどで個展を開いてはいたもの、必ずしも広く知られてはいませんでした。死後、福岡県立美術館によって再発見。メディアなどでも注目を集めます。次第に評価は高まり、より大きな回顧展も行われるようになりました。

前回、東京で野十郎展が開催されたのは10年前。会場は三鷹市民ギャラリーでした。当時、ともかく印象に残っていたのは、照明を落として暗い展示室に並んだ蝋燭の作品です。半ばストイックなまでに蝋燭に対峙し、炎を見据え、光を描いた野十郎。時に息苦しさを覚えながらも、息を吹いても、吹き掛けても消えそうもない蝋燭の灯火に、何か鬼気迫るものを感じたことを覚えています。

以来、10年。今回の回顧展に接して、やや野十郎に対するイメージが変わったかもしれません。

冒頭、その迫力に誰もが驚くのではないでしょうか。帝大時代の「傷を負った自画像」です。足を前に組んで座る野十郎。口は半開きで目は虚ろ。そこからしてただならぬ気配を醸し出していますが、首と脛からあろうことに血を垂らしています。傷は首のあたりにもあります。一体何故に血を流さなくてはならなかったのでしょうか。ふと十字架のキリストを思い出しました。もちろん関係ないかもしれません。ただ何やらイコンのようにも見えます。これほど奇異な自画像をほかに見たことはありません。

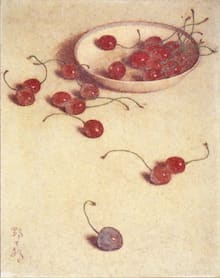

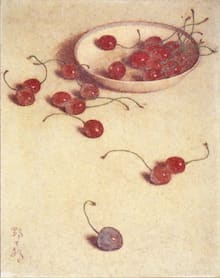

「静物」 大正14(1925)年 福岡県立美術館

独学ながらも岸田劉生の影響を受けていたと考えられているそうです。例えば「静物」。白い陶器の器と果物を表した作品ですが、緻密で写実を志向した描写は確かに劉生を思わせるものがあります。また「芥子」はどうでしょうか。真正面から捉えられた赤い芥子の花。やはり写実ではありますが、茎はややうねり、花も震えを伴っているようでもあります。劉生のデロリ。そうした面も何かしら野十郎に感化を与えたのかもしれません。

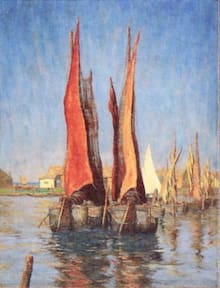

昭和5年、39歳で出国。約3年余りに渡ってアメリカからヨーロッパを巡ります。ヨーロッパでの拠点はパリ。古典を模写したり、郊外の村に出かけては風景を描いていたそうです。

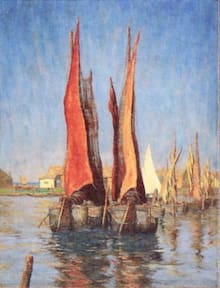

「霧と煙 ニューヨーク」 昭和5-8(1930-33) 年

この時期の風景画が思いがけないほど魅惑的です。「霧と煙 ニューヨーク」は摩天楼を望む川面の汽船を描いた一枚。全体に水色ががかっています。いわば外光派。印象派を思わせる筆致が目を引きます。さらに「ベニスの港」もオレンジに染まるマストが実に鮮やかです。真っ青な空と美しいコントラストを描いています。

「ベニスの港」 昭和5-8(1930-33)年

野十郎は帰国後も里山などの風景を描き続けますが、時に自然の美しさを素直に捉えたような表現に、蝋燭の作品などとは異なった、新たな魅力を見る思いがしました。

さてその帰国後です。東京の青山に定住。しかし度々全国各地を旅しては先々の風景を画布に描きとめました。

「れんげ草」 昭和32(1957)年 個人蔵

「れんげ草」は中央アルプスを背に群生するレンゲソウ畑を捉えた一枚。ほぼ快晴です。空は透き通るように青い。アルプスの頂には雪が降り積もっています。一面のレンゲソウ。淡いピンク色です。さらに黄色い花も垣間見えます。麓は春の息吹。蝶も舞っていました。光は分け隔てなく大地に放り注いでいます。

凄まじいエピソードを持つ作品がありました。「雨 法隆寺塔」です。雨中の五重塔。かなり強い雨なのか白い線が画面全体を覆っています。人の姿は皆無。静けさに包まれています。

何が驚くかといえば修復の経緯です。というのも平成10年、所蔵家で盗難にあい、4年後に発見。縁の下のゴザの中から出てきたらしく、カビで酷く傷んでいたそうです。それを修復。何とか元の姿に戻りましたが、今度はあろうことか家が全焼。幸いにして持ち出されたものの、熱などで劣化してしまいます。結果的に2度目の修復がなされ、こうして展示されることになりました。

写実を「慈悲」と呼んだ野十郎。対象に密着し、全てを均等に描くことを志します。その昇華した形が静物画にあると言えるのではないでしょうか。

「さくらんぼ」 昭和32(1957)年 個人蔵

代表的なのは「からすうり」です。真正面から確かに等しく捉えたカラスウリ。実の姿は端正。オレンジ色であり、またやや黄色がかっているものもあります。そして例のうねるような蔓。葉は既に乾いています。背景にも注目です。おそらくは壁でありながらも、ほぼ何も描かれておらず、まるで虚空のようにも見えます。実の影だけが僅かに差し込んでいました。それゆえでしょうか。全体に独特の浮遊感があります。

「桃とすもも」に惹かれました。描写は極めて細密。テーブルクロスも桃もすももも忠実に再現しています。桃の表面にはうっすらと毛が生えている様子も確認出来ます。質感はマット。一方ですももは照りがあります。瑞々しい。背後に唐突にぶら下がる緑の玉は一体何を示すのでしょうか。色はいずれも明るい。率直に美しくもあります。

最終章は「光と闇」。すなわち野十郎を最も特徴づける月と蝋燭の絵画です。

まずは「月」。当初は木の葉などを合わせて描いていたものの、次第に月のみを捉えていきます。やや緑色がかった闇夜に輝く満月。他は一切何もありません。光は僅かに月の周りに滲み出してもいます。

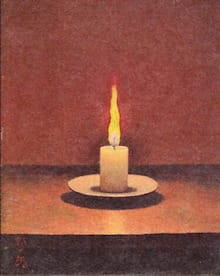

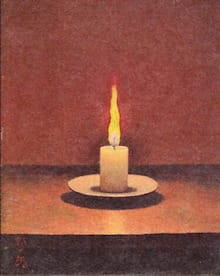

「蝋燭」 制作年不詳 個人蔵

蝋燭は全部で20点弱。大正から戦後にかけて一貫して描いていたというから驚きます。やや背が低く、幾分と太い蝋燭。炎はかなり長くのびています。上は赤く、下は青白い。白い光が手前に筋を描いていました。炎の縁は僅かに赤く、微かな点描で揺らめきをも示しています。

月と蝋燭に接して感じるのは野十郎の被写体に対する観察的態度です。そもそも彼は農学部の出身。自然なりを観察することには長けていたでしょう。展示では学生時代の「魚介類の観察図」も出ていました。確かに月や蝋燭は「神秘的」であり、「宗教的」(いずれも解説より)かもしれませんが、目の前の事象を観察し続けては本質を見出すことこそ、制作の根底にあったのかもしれません。

ちなみに野十郎は70歳の時に青山のアトリエから柏の増尾へ移ったそうです。今でこそ増尾は市内郊外の住宅地ですが、当時は里山が残る田園地帯。実際に同地を描いた「初秋野路」では千葉に特有な谷津の地形を有り体に写し取っています。

「林辺太陽」 昭和42(1967)年頃 東京大学医科学研究所

出品作品は全150点。さらに手紙やノート、デッサンまでを網羅します。三鷹での回顧展よりも点数は多かったのではないでしょうか。画家の全体像を辿るのに不足はありません。

同館では珍しく1階に特設ショップが設けられていました。野十郎グッズなるものもいくつかあります。図録も資料性が高い。より深く理解するのに重宝しそうです。

「高島野十郎展公式図録/東京美術」

「高島野十郎展公式図録/東京美術」

6月5日まで開催されています。おすすめします。

「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」 目黒区美術館(@mmatinside)

会期:4月9日(土)~6月5日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00

料金:一般1000(800)円、大高生・65歳以上800(600)円、小中生無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:目黒区目黒2-4-36

交通:JR線、東京メトロ南北線、都営三田線、東急目黒線目黒駅より徒歩10分。

「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」

4/9~6/5

目黒区美術館で開催中の「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」を見てきました。

明治23年。福岡の久留米に生まれた画家、高島野十郎。東京帝大農学部を首席で卒業するも、画家の道を志し、独学で絵を学びます。一生涯に渡って画壇に属することもありませんでした。その意味では「孤高の画家」(展覧会サイトより)と言えるかもしれません。

生前はデパートなどで個展を開いてはいたもの、必ずしも広く知られてはいませんでした。死後、福岡県立美術館によって再発見。メディアなどでも注目を集めます。次第に評価は高まり、より大きな回顧展も行われるようになりました。

前回、東京で野十郎展が開催されたのは10年前。会場は三鷹市民ギャラリーでした。当時、ともかく印象に残っていたのは、照明を落として暗い展示室に並んだ蝋燭の作品です。半ばストイックなまでに蝋燭に対峙し、炎を見据え、光を描いた野十郎。時に息苦しさを覚えながらも、息を吹いても、吹き掛けても消えそうもない蝋燭の灯火に、何か鬼気迫るものを感じたことを覚えています。

以来、10年。今回の回顧展に接して、やや野十郎に対するイメージが変わったかもしれません。

冒頭、その迫力に誰もが驚くのではないでしょうか。帝大時代の「傷を負った自画像」です。足を前に組んで座る野十郎。口は半開きで目は虚ろ。そこからしてただならぬ気配を醸し出していますが、首と脛からあろうことに血を垂らしています。傷は首のあたりにもあります。一体何故に血を流さなくてはならなかったのでしょうか。ふと十字架のキリストを思い出しました。もちろん関係ないかもしれません。ただ何やらイコンのようにも見えます。これほど奇異な自画像をほかに見たことはありません。

「静物」 大正14(1925)年 福岡県立美術館

独学ながらも岸田劉生の影響を受けていたと考えられているそうです。例えば「静物」。白い陶器の器と果物を表した作品ですが、緻密で写実を志向した描写は確かに劉生を思わせるものがあります。また「芥子」はどうでしょうか。真正面から捉えられた赤い芥子の花。やはり写実ではありますが、茎はややうねり、花も震えを伴っているようでもあります。劉生のデロリ。そうした面も何かしら野十郎に感化を与えたのかもしれません。

昭和5年、39歳で出国。約3年余りに渡ってアメリカからヨーロッパを巡ります。ヨーロッパでの拠点はパリ。古典を模写したり、郊外の村に出かけては風景を描いていたそうです。

「霧と煙 ニューヨーク」 昭和5-8(1930-33) 年

この時期の風景画が思いがけないほど魅惑的です。「霧と煙 ニューヨーク」は摩天楼を望む川面の汽船を描いた一枚。全体に水色ががかっています。いわば外光派。印象派を思わせる筆致が目を引きます。さらに「ベニスの港」もオレンジに染まるマストが実に鮮やかです。真っ青な空と美しいコントラストを描いています。

「ベニスの港」 昭和5-8(1930-33)年

野十郎は帰国後も里山などの風景を描き続けますが、時に自然の美しさを素直に捉えたような表現に、蝋燭の作品などとは異なった、新たな魅力を見る思いがしました。

さてその帰国後です。東京の青山に定住。しかし度々全国各地を旅しては先々の風景を画布に描きとめました。

「れんげ草」 昭和32(1957)年 個人蔵

「れんげ草」は中央アルプスを背に群生するレンゲソウ畑を捉えた一枚。ほぼ快晴です。空は透き通るように青い。アルプスの頂には雪が降り積もっています。一面のレンゲソウ。淡いピンク色です。さらに黄色い花も垣間見えます。麓は春の息吹。蝶も舞っていました。光は分け隔てなく大地に放り注いでいます。

凄まじいエピソードを持つ作品がありました。「雨 法隆寺塔」です。雨中の五重塔。かなり強い雨なのか白い線が画面全体を覆っています。人の姿は皆無。静けさに包まれています。

何が驚くかといえば修復の経緯です。というのも平成10年、所蔵家で盗難にあい、4年後に発見。縁の下のゴザの中から出てきたらしく、カビで酷く傷んでいたそうです。それを修復。何とか元の姿に戻りましたが、今度はあろうことか家が全焼。幸いにして持ち出されたものの、熱などで劣化してしまいます。結果的に2度目の修復がなされ、こうして展示されることになりました。

写実を「慈悲」と呼んだ野十郎。対象に密着し、全てを均等に描くことを志します。その昇華した形が静物画にあると言えるのではないでしょうか。

「さくらんぼ」 昭和32(1957)年 個人蔵

代表的なのは「からすうり」です。真正面から確かに等しく捉えたカラスウリ。実の姿は端正。オレンジ色であり、またやや黄色がかっているものもあります。そして例のうねるような蔓。葉は既に乾いています。背景にも注目です。おそらくは壁でありながらも、ほぼ何も描かれておらず、まるで虚空のようにも見えます。実の影だけが僅かに差し込んでいました。それゆえでしょうか。全体に独特の浮遊感があります。

「桃とすもも」に惹かれました。描写は極めて細密。テーブルクロスも桃もすももも忠実に再現しています。桃の表面にはうっすらと毛が生えている様子も確認出来ます。質感はマット。一方ですももは照りがあります。瑞々しい。背後に唐突にぶら下がる緑の玉は一体何を示すのでしょうか。色はいずれも明るい。率直に美しくもあります。

最終章は「光と闇」。すなわち野十郎を最も特徴づける月と蝋燭の絵画です。

まずは「月」。当初は木の葉などを合わせて描いていたものの、次第に月のみを捉えていきます。やや緑色がかった闇夜に輝く満月。他は一切何もありません。光は僅かに月の周りに滲み出してもいます。

「蝋燭」 制作年不詳 個人蔵

蝋燭は全部で20点弱。大正から戦後にかけて一貫して描いていたというから驚きます。やや背が低く、幾分と太い蝋燭。炎はかなり長くのびています。上は赤く、下は青白い。白い光が手前に筋を描いていました。炎の縁は僅かに赤く、微かな点描で揺らめきをも示しています。

月と蝋燭に接して感じるのは野十郎の被写体に対する観察的態度です。そもそも彼は農学部の出身。自然なりを観察することには長けていたでしょう。展示では学生時代の「魚介類の観察図」も出ていました。確かに月や蝋燭は「神秘的」であり、「宗教的」(いずれも解説より)かもしれませんが、目の前の事象を観察し続けては本質を見出すことこそ、制作の根底にあったのかもしれません。

ちなみに野十郎は70歳の時に青山のアトリエから柏の増尾へ移ったそうです。今でこそ増尾は市内郊外の住宅地ですが、当時は里山が残る田園地帯。実際に同地を描いた「初秋野路」では千葉に特有な谷津の地形を有り体に写し取っています。

「林辺太陽」 昭和42(1967)年頃 東京大学医科学研究所

出品作品は全150点。さらに手紙やノート、デッサンまでを網羅します。三鷹での回顧展よりも点数は多かったのではないでしょうか。画家の全体像を辿るのに不足はありません。

同館では珍しく1階に特設ショップが設けられていました。野十郎グッズなるものもいくつかあります。図録も資料性が高い。より深く理解するのに重宝しそうです。

「高島野十郎展公式図録/東京美術」

「高島野十郎展公式図録/東京美術」6月5日まで開催されています。おすすめします。

「没後40年 高島野十郎展ー光と闇、魂の軌跡」 目黒区美術館(@mmatinside)

会期:4月9日(土)~6月5日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00

料金:一般1000(800)円、大高生・65歳以上800(600)円、小中生無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:目黒区目黒2-4-36

交通:JR線、東京メトロ南北線、都営三田線、東急目黒線目黒駅より徒歩10分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「広重ビビッド」 サントリー美術館

サントリー美術館

「原安三郎コレクション 広重ビビッド」

4/29~6/12

サントリー美術館で開催中の「原安三郎コレクション 広重ビビッド」を見てきました。

ビビッド(vivid):生き生きとしているさま。鮮やかなさま。「ビビッドな描写」「ビビッドな配色」 *コトバングより

タイトルの「広重ビビッド」。何やらキャッチーではありますが、これほど内容を端的に指し示す言葉もないかもしれません。

歌川広重「六十余州名所図会 阿波 鳴門の風波」 安政2(1855)年 原安三郎コレクション

冒頭は広重の「六十余州名所図会 阿波 鳴門の風波」です。かの有名な鳴門の渦潮を描いた一枚。渦を巻く白波は輝かしいまでに白く、一方で水は青というよりも藍色を帯び、彼方に望む山の際は紅色に煌めいています。さらに目を凝らせば群青や薄いワイン色も浮き上がってきました。かくも美しい色彩世界。ここまで発色の良い広重画を見たのは初めてかもしれません。

コレクションの所有者は原安三郎氏。日本化薬株式会社の会長を務めた実業家です。

広重画はともに晩年の揃物である「名所江戸百景」と「六十余州名所図会」。いずれも初摺りの早い段階の作品です。つまり摺りに広重本人の意図が反映されたもの。保存状態も良好です。両作をまとめて公開するのも初めてであります。

「六十余州名所図会」が刊行されたのは「江戸名所図会」よりも少し前の嘉永6年から安政3年。日本全国津々浦々の名所を描いています。北は陸奥、南は大隅、薩摩。ただし広重は全て訪ね歩いたわけではありません。時にネタ本(解説よる)を参考にしながら全69点の作品を完成させました。

歌川広重「六十余州名所図会 美作 山伏谷」 嘉永6(1853)年 原安三郎コレクション

風光明媚な場所揃いの「六十余州名所図会」。この一点を挙げるのは難しいやもしれませんが、「美作 山伏谷」は面白いのではないでしょうか。大嵐の中を進む一艘の小舟。風雨は円弧状の白い帯びで表されています。歩く者は今にも吹き飛ばされそうです。帽子が宙を舞ってもいます。

今回の展示ではキャプションにも注目です。と言うのも、いずれの作品にも現在の様子を捉えた風景写真がついています。さらに解説はもちろん、主要モチーフの図解までありました。親切丁寧。江戸と現代を見比べることが出来ます。

「名所江戸百景」が刊行されたのは安政3年。前年には安政地震の被害を受けた江戸市中ですが、広重はあえてその様子を表さず、災害前の風景を描きました。

チラシ表紙の「亀戸梅屋鋪」は超有名作。前景と光景を大胆なまでに対比させています。得意の構図です。咲き誇る梅の花。白梅です。背景の赤い空とのコントラストも美しい。奥には見物人の姿も垣間見えました。

歌川広重「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」 安政4(1857)年 原安三郎コレクション

「大はしあたけの夕立」もよく知られた作品ではないでしょうか。やや高い位置から描いた隅田川。大はしとは新大橋です。対岸のあたけ、すなわち安宅には幕府の御船蔵がありました。上空は黒い。驟雨です。雨が黒い筋となって降り注いでいます。行き交う人の様子も慌しい。川幅が広く感じられました。幾分誇張したような遠近感です。言わばパノラマ。雄大な景色が広がっています。

名所とはいうものの、必ずしも江戸中心部だけでなく、いわゆる郊外を描いているのも興味深いところです。その一つが「鴻の台とね川の風景」。鴻の台とは国府台、とね川とは江戸川のこと。つまり現在の千葉県市川市に当たる景色を描いています。

川に沿って切り立つ岩山。山の上には桜も見えます。そして黒松。空高く伸びています。今も国府台にある里見公園は桜の名所。黒松も同市を特徴付ける景観です。キャプション現在の写真が掲載されていましたが、地形そのものは殆ど変わっていません。

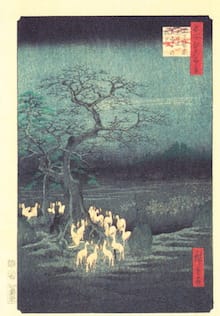

歌川広重「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」 安政4(1857)年 原安三郎コレクション

異色ともいえるのが「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」です。王子に伝わる狐火の伝説をモチーフにした一枚ですが、闇夜に狐たちが集う様は情緒的というよりも、幻想的ですらあります。目録の最後の作品。「唯一の想像上の景色」(解説より)だそうです。

葛飾北斎「千絵の海 五島鯨突」 天保3(1832)年頃 原安三郎コレクション

嬉しいサプライズがありました。北斎と国芳です。特に北斎の「千絵の海」は全点揃い。全10図がまとめて展示されています。

うち「下総登戸」は現在の千葉市中央区あたり。かつては遠浅の海岸だったことから、アサリやハマグリがとれました。潮干狩りの名所でもあったそうです。

館内はなかなか賑わっていました。特に初めの「六十余州名所図会」は最前列確保のために人がびっしり。一部で僅かながら行列も発生しています。会場はエレベーターをあがった4階が「六十余州名所図会」。その後、階段下に北斎と国芳画を挟んで、3階に「名所江戸百景」と続いています。ただし順路は決まっていません。空いている箇所から見るのも良いのではないでしょうか。

「原安三郎コレクション 広重ビビッド」展示替リスト(PDF)

前期:4月29日(金・祝)~5月23日(月)

後期:5月25日(水)~6月12日(日)

「六十余州名所図会」は通期での展示ですが、「名所江戸百景」、および北斎、国芳画の一部は前後期で展示替えがあります。ご注意下さい。

極上の摺りによる江戸の全国漫遊紀行。旅行気分も味わえます。見入りました。

6月12日まで開催されています。

「原安三郎コレクション 広重ビビッド」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:4月29日(金・祝)~6月12日(日)

休館:火曜日。但し5月3日(火・祝)、6月7日(火)は開館。

時間:10:00~18:00

*金・土は20時まで開館。

*5月2日(月)~5月4日(水・祝)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

「原安三郎コレクション 広重ビビッド」

4/29~6/12

サントリー美術館で開催中の「原安三郎コレクション 広重ビビッド」を見てきました。

ビビッド(vivid):生き生きとしているさま。鮮やかなさま。「ビビッドな描写」「ビビッドな配色」 *コトバングより

タイトルの「広重ビビッド」。何やらキャッチーではありますが、これほど内容を端的に指し示す言葉もないかもしれません。

歌川広重「六十余州名所図会 阿波 鳴門の風波」 安政2(1855)年 原安三郎コレクション

冒頭は広重の「六十余州名所図会 阿波 鳴門の風波」です。かの有名な鳴門の渦潮を描いた一枚。渦を巻く白波は輝かしいまでに白く、一方で水は青というよりも藍色を帯び、彼方に望む山の際は紅色に煌めいています。さらに目を凝らせば群青や薄いワイン色も浮き上がってきました。かくも美しい色彩世界。ここまで発色の良い広重画を見たのは初めてかもしれません。

コレクションの所有者は原安三郎氏。日本化薬株式会社の会長を務めた実業家です。

広重画はともに晩年の揃物である「名所江戸百景」と「六十余州名所図会」。いずれも初摺りの早い段階の作品です。つまり摺りに広重本人の意図が反映されたもの。保存状態も良好です。両作をまとめて公開するのも初めてであります。

「六十余州名所図会」が刊行されたのは「江戸名所図会」よりも少し前の嘉永6年から安政3年。日本全国津々浦々の名所を描いています。北は陸奥、南は大隅、薩摩。ただし広重は全て訪ね歩いたわけではありません。時にネタ本(解説よる)を参考にしながら全69点の作品を完成させました。

歌川広重「六十余州名所図会 美作 山伏谷」 嘉永6(1853)年 原安三郎コレクション

風光明媚な場所揃いの「六十余州名所図会」。この一点を挙げるのは難しいやもしれませんが、「美作 山伏谷」は面白いのではないでしょうか。大嵐の中を進む一艘の小舟。風雨は円弧状の白い帯びで表されています。歩く者は今にも吹き飛ばされそうです。帽子が宙を舞ってもいます。

今回の展示ではキャプションにも注目です。と言うのも、いずれの作品にも現在の様子を捉えた風景写真がついています。さらに解説はもちろん、主要モチーフの図解までありました。親切丁寧。江戸と現代を見比べることが出来ます。

「名所江戸百景」が刊行されたのは安政3年。前年には安政地震の被害を受けた江戸市中ですが、広重はあえてその様子を表さず、災害前の風景を描きました。

チラシ表紙の「亀戸梅屋鋪」は超有名作。前景と光景を大胆なまでに対比させています。得意の構図です。咲き誇る梅の花。白梅です。背景の赤い空とのコントラストも美しい。奥には見物人の姿も垣間見えました。

歌川広重「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」 安政4(1857)年 原安三郎コレクション

「大はしあたけの夕立」もよく知られた作品ではないでしょうか。やや高い位置から描いた隅田川。大はしとは新大橋です。対岸のあたけ、すなわち安宅には幕府の御船蔵がありました。上空は黒い。驟雨です。雨が黒い筋となって降り注いでいます。行き交う人の様子も慌しい。川幅が広く感じられました。幾分誇張したような遠近感です。言わばパノラマ。雄大な景色が広がっています。

名所とはいうものの、必ずしも江戸中心部だけでなく、いわゆる郊外を描いているのも興味深いところです。その一つが「鴻の台とね川の風景」。鴻の台とは国府台、とね川とは江戸川のこと。つまり現在の千葉県市川市に当たる景色を描いています。

川に沿って切り立つ岩山。山の上には桜も見えます。そして黒松。空高く伸びています。今も国府台にある里見公園は桜の名所。黒松も同市を特徴付ける景観です。キャプション現在の写真が掲載されていましたが、地形そのものは殆ど変わっていません。

歌川広重「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」 安政4(1857)年 原安三郎コレクション

異色ともいえるのが「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」です。王子に伝わる狐火の伝説をモチーフにした一枚ですが、闇夜に狐たちが集う様は情緒的というよりも、幻想的ですらあります。目録の最後の作品。「唯一の想像上の景色」(解説より)だそうです。

葛飾北斎「千絵の海 五島鯨突」 天保3(1832)年頃 原安三郎コレクション

嬉しいサプライズがありました。北斎と国芳です。特に北斎の「千絵の海」は全点揃い。全10図がまとめて展示されています。

うち「下総登戸」は現在の千葉市中央区あたり。かつては遠浅の海岸だったことから、アサリやハマグリがとれました。潮干狩りの名所でもあったそうです。

館内はなかなか賑わっていました。特に初めの「六十余州名所図会」は最前列確保のために人がびっしり。一部で僅かながら行列も発生しています。会場はエレベーターをあがった4階が「六十余州名所図会」。その後、階段下に北斎と国芳画を挟んで、3階に「名所江戸百景」と続いています。ただし順路は決まっていません。空いている箇所から見るのも良いのではないでしょうか。

「原安三郎コレクション 広重ビビッド」展示替リスト(PDF)

前期:4月29日(金・祝)~5月23日(月)

後期:5月25日(水)~6月12日(日)

「六十余州名所図会」は通期での展示ですが、「名所江戸百景」、および北斎、国芳画の一部は前後期で展示替えがあります。ご注意下さい。

極上の摺りによる江戸の全国漫遊紀行。旅行気分も味わえます。見入りました。

6月12日まで開催されています。

「原安三郎コレクション 広重ビビッド」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:4月29日(金・祝)~6月12日(日)

休館:火曜日。但し5月3日(火・祝)、6月7日(火)は開館。

時間:10:00~18:00

*金・土は20時まで開館。

*5月2日(月)~5月4日(水・祝)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「WITHOUT THOUGHT Vol.15 駅 STATION」 東京ミッドタウン・デザインハブ

東京ミッドタウン・デザインハブ

「WITHOUT THOUGHT Vol.15 駅 STATION」

4/27~5/15

東京ミッドタウン・デザインハブで開催されていた「WITHOUT THOUGHT Vol.15 駅 STATION」を見てきました。

デザイナーの深澤直人氏によるワークショップこと「WITHOUT THOUGHT」。企業デザイナーらが一つのテーマのもと、個々にデザインを発表します。今回で15回目を迎えました。

テーマは駅。私もほぼ毎日利用する場所です。都市であれば町の中心であり、多くの人が行き交う要所。振り返れば、駅には様々なデザインが用いられています。

「鯨や魚群のサイネージ」 二階堂翔太 株式会社ニコン

まずはデジタルサイネージ。いわゆる映像ディスプレイです。駅の広告といえば依然、ポスターなどの紙が主流ですが、最近はサイネージも増加中。身近な駅で思いつくのは品川です。港南口方向への通路にたくさん並んでいます。否応なしに目に飛び込んできます。

ここでは魚や車窓を投影していました。サイネージの需要。今後もさらに高まるのではないでしょうか。

「車窓のピクチャフレーム」 橋倉誠 NAOTO FUKASAWA DESIGN

車窓をピクチャフレームに仕上げています。右の縦長フレームは通勤電車のドアの窓。ほぼ四角形のフレームは新幹線の窓かもしれません。つり革や人の顔を描いています。

「ゴルフの広告」 河俊光 株式会社リコー

思わずにやりとさせられました。ゴルフの広告です。一面のグリーンが広がるゴルフ場の写真。奥に掲げられています。足元にはホームの点字ブロックと乗車位置表示板がありました。つまり打ちっ放しの見立てです。手前でスイングをすれば、さもゴルフ場にボールを飛ばすような疑似体験も可能です。もちろん実際の駅では出来ませんが、一つのアイデアとして面白いのではないでしょうか。

「床に描かれた駅の地図」 松山祥樹 三菱電機株式会社

床にミッドタウン界隈の地図がありました。中心は千代田線の乃木坂駅。確かに駅には必ず地図が掲示されています。ただし足元を利用したものは意外と少ない。これから増えるのでしょうか。立ち位置を合わせて方向を確認するのも重宝するやもしれません。

「切符サイズの鏡」 浜田佐知子 株式会社資生堂

駅に着想を得たデザインはかなり自由です。例えば切符。横は鏡です。小さすぎて使い難いような気もしますが、携帯用にあえて作ったのでしょうか。ちなみに駅の鏡といえばトイレくらいしか思いつきませんが、電車といえば新京成。各車両、各ドア横に鏡が設置されています。沿線ユーザーとすれば見慣れたものですが、初めて利用される方はやや驚かれるかもしれません。

「天気予報パンチ付きチケット」 古谷亮 株式会社リコー

次いでは特急券です。パンチの部分にデザインがありました。「御殿場」の表記の右上に注目です。確かに穴があいていますが、それが単なる丸ではなく天気マークです。「曇と晴」とあります。名付けて「天気予報パンチ付きチケット」。その日の天気にあわせてパンチマークが変わるとは楽しい。遊び心が感じられました。

「カップ駅そば」 田中太貴 NAOTO FUKASAWA DESIGN

変わり種ではカップ麺です。有名ラーメン店プロデュースのカップ麺こそ一般的ですが、駅そばとは珍しい。定番の立ち食いそばをカップ麺にデザインしています。最近でこそ味が均一化したとはいえ、一部の駅にはまだまだご当地の駅そばがあります。東京界隈では品川駅の常盤軒に我孫子駅の弥生軒。後者では巨大な唐揚げが有名です。売り出したら意外と話題になるかとしれません。

「混雑が表示されるトイレのサイン」 椿本恵介 株式会社ワイビーデザイン

トイレの看板です。JR東日本仕様でしょうか。よく見かけるもの。男女のピクトの表記があります。ただし男性が1人に対し、女性が4人。何と混雑を表しているのだそうです。その名も「混雑が表示されるトイレのサイン」。実用性もあるのではないでしょうか。

「メトロドーナツ」 浜田佐知子 株式会社資生堂

メトロドーナツもカラフルで可愛らしい。下の3色は銀座線に東西線に千代田線。路線カラーをそのままドーナツにコーティングしています。

「運転席からの景色が見えるアプリ」 大野博利 富士フィルム株式会社

スマートフォンのアプリにも多様なアイデアがあります。具現化するのは比較的早そうです。

「電車のシートでできたバッグ」 鶴田香 株式会社ニコン

会場内にはサイネージから山手線の発車メロディーが流れています。会期末間際、ほぼ通りすがりで立ち寄ったに過ぎませんが、思いのほかに楽しめました。

展覧会は既に終了しました。

「WITHOUT THOUGHT Vol.15 駅 STATION」 東京ミッドタウン・デザインハブ(@DesignHub_Tokyo)

会期:4月27日(水)~5月15日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~19:00

料金:無料。

場所:港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

「WITHOUT THOUGHT Vol.15 駅 STATION」

4/27~5/15

東京ミッドタウン・デザインハブで開催されていた「WITHOUT THOUGHT Vol.15 駅 STATION」を見てきました。

デザイナーの深澤直人氏によるワークショップこと「WITHOUT THOUGHT」。企業デザイナーらが一つのテーマのもと、個々にデザインを発表します。今回で15回目を迎えました。

テーマは駅。私もほぼ毎日利用する場所です。都市であれば町の中心であり、多くの人が行き交う要所。振り返れば、駅には様々なデザインが用いられています。

「鯨や魚群のサイネージ」 二階堂翔太 株式会社ニコン

まずはデジタルサイネージ。いわゆる映像ディスプレイです。駅の広告といえば依然、ポスターなどの紙が主流ですが、最近はサイネージも増加中。身近な駅で思いつくのは品川です。港南口方向への通路にたくさん並んでいます。否応なしに目に飛び込んできます。

ここでは魚や車窓を投影していました。サイネージの需要。今後もさらに高まるのではないでしょうか。

「車窓のピクチャフレーム」 橋倉誠 NAOTO FUKASAWA DESIGN

車窓をピクチャフレームに仕上げています。右の縦長フレームは通勤電車のドアの窓。ほぼ四角形のフレームは新幹線の窓かもしれません。つり革や人の顔を描いています。

「ゴルフの広告」 河俊光 株式会社リコー

思わずにやりとさせられました。ゴルフの広告です。一面のグリーンが広がるゴルフ場の写真。奥に掲げられています。足元にはホームの点字ブロックと乗車位置表示板がありました。つまり打ちっ放しの見立てです。手前でスイングをすれば、さもゴルフ場にボールを飛ばすような疑似体験も可能です。もちろん実際の駅では出来ませんが、一つのアイデアとして面白いのではないでしょうか。

「床に描かれた駅の地図」 松山祥樹 三菱電機株式会社

床にミッドタウン界隈の地図がありました。中心は千代田線の乃木坂駅。確かに駅には必ず地図が掲示されています。ただし足元を利用したものは意外と少ない。これから増えるのでしょうか。立ち位置を合わせて方向を確認するのも重宝するやもしれません。

「切符サイズの鏡」 浜田佐知子 株式会社資生堂

駅に着想を得たデザインはかなり自由です。例えば切符。横は鏡です。小さすぎて使い難いような気もしますが、携帯用にあえて作ったのでしょうか。ちなみに駅の鏡といえばトイレくらいしか思いつきませんが、電車といえば新京成。各車両、各ドア横に鏡が設置されています。沿線ユーザーとすれば見慣れたものですが、初めて利用される方はやや驚かれるかもしれません。

「天気予報パンチ付きチケット」 古谷亮 株式会社リコー

次いでは特急券です。パンチの部分にデザインがありました。「御殿場」の表記の右上に注目です。確かに穴があいていますが、それが単なる丸ではなく天気マークです。「曇と晴」とあります。名付けて「天気予報パンチ付きチケット」。その日の天気にあわせてパンチマークが変わるとは楽しい。遊び心が感じられました。

「カップ駅そば」 田中太貴 NAOTO FUKASAWA DESIGN

変わり種ではカップ麺です。有名ラーメン店プロデュースのカップ麺こそ一般的ですが、駅そばとは珍しい。定番の立ち食いそばをカップ麺にデザインしています。最近でこそ味が均一化したとはいえ、一部の駅にはまだまだご当地の駅そばがあります。東京界隈では品川駅の常盤軒に我孫子駅の弥生軒。後者では巨大な唐揚げが有名です。売り出したら意外と話題になるかとしれません。

「混雑が表示されるトイレのサイン」 椿本恵介 株式会社ワイビーデザイン

トイレの看板です。JR東日本仕様でしょうか。よく見かけるもの。男女のピクトの表記があります。ただし男性が1人に対し、女性が4人。何と混雑を表しているのだそうです。その名も「混雑が表示されるトイレのサイン」。実用性もあるのではないでしょうか。

「メトロドーナツ」 浜田佐知子 株式会社資生堂

メトロドーナツもカラフルで可愛らしい。下の3色は銀座線に東西線に千代田線。路線カラーをそのままドーナツにコーティングしています。

「運転席からの景色が見えるアプリ」 大野博利 富士フィルム株式会社

スマートフォンのアプリにも多様なアイデアがあります。具現化するのは比較的早そうです。

「電車のシートでできたバッグ」 鶴田香 株式会社ニコン

会場内にはサイネージから山手線の発車メロディーが流れています。会期末間際、ほぼ通りすがりで立ち寄ったに過ぎませんが、思いのほかに楽しめました。

展覧会は既に終了しました。

「WITHOUT THOUGHT Vol.15 駅 STATION」 東京ミッドタウン・デザインハブ(@DesignHub_Tokyo)

会期:4月27日(水)~5月15日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~19:00

料金:無料。

場所:港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「吉田博展」 千葉市美術館

千葉市美術館

「生誕140年 吉田博展」

4/9~5/22

千葉市美術館で開催中の「生誕140年 吉田博展」を見てきました。

明治から昭和中期にかけて活動した画家、吉田博(1876~1950)。一般的には巴水と並ぶ木版画家としての知名度が高いかもしれません。

チラシの表紙を飾るのも木版の「日本アルプス十二題 劔山の朝」です。色に瑞々しく、さも陽の光が滲んでいるかのように美しいアルプスの景色。山の頂はうっすら赤らんでいます。実際に吉田は山を愛し、しばしば登山に出ては写生を重ね、作品に仕上げました。

しかし今回の展覧会に接すると、吉田は単に木版の風景画家でないことが良く分かります。

生まれは福岡の久留米でした。京都で三宅克己の水彩画に感銘し、洋画修行を始めたと言われています。何も木版画家を志していたわけではありません。

明治27年に上京し、小山正太郎の画塾、不同舎に入門します。小杉未醒や鹿子木孟郎も学んでいたそうです。ともかく徹底していたのは、写生を身につけようとする姿勢でした。グループで郊外へ出かけては風景の写生を繰り返しました。

「篭坂」 水彩 明治27-32(1894-99)年 静岡県立美術館

不同舎時代の吉田は水彩が目立ちます。「中禅寺 日光」は船着場で絵を描く人物を捉えたものです。カンカン帽を冠っています。秋の景色なのか、僅かに朱が混じっています。色は全体にセピアがかっていて美しい。「篭坂」にも惹かれました。かなり引きの構図です。雪に埋もれる家屋は、旅籠でしょうか。家の前で馬が休み、人が荷物を置いているようにも見えます。雪の質感も巧みです。白にうっすらと青が混ざっていました。

「雲叡深秋」 油彩 大正11(1922)年 福岡市美術館

この時期で唯一の油彩もありました。「雲叡深秋」です。縦の構図で深い渓谷に滝が落ちる様子を表しています。主役は岩です。筆を重ねては岩肌の表面を丁寧に描いています。吉田の油彩画、実のところ初めて見ました。そしてこの油彩画にも大いに魅力があります。

吉田はチャレンジングな画家でもありました。明治32年に突如出国します。しかも当時の画家がこぞって出かけたフランスではなくアメリカでした。理由は自作を売り歩くためです。横浜でアメリカ人が水彩画をよく購入することを耳にした吉田は、それならば自分もと考え、画家の中川八郎ともに海を渡りました。

この渡米が成功します。当地の美術関係者に接触しては交渉。英語もままならなかったというから驚きです。やがてデトロイト美術館の館長の目に止まって水彩画展を開催し、翌年にはボストン美術館で2人展を行いました。結果的に1000ドルもの資金を獲得したそうです。

海外での生活が肌に合ったのでしょうか。今度はフランスへ出かけてはパリ万博で褒賞を受賞します。さらに一時帰国したのちに再び渡米し、ニューヨークやワシントンで展示を開いたほか、ヨーロッパやエジプトを巡っては作品を制作しました。20代の過半を海外で過ごしていたそうです。

「チューリンガムの黄昏」はマサチューセッツ郊外の田園を描いた作品です。かなりの暗く、夜の風景でした。手前には二本の樹木があり、右の一本は高木でした。背後もこんもりとした森が広がっています。うち遠方の中央には明かりが一点、おそらくは家屋の光でしょう。やや叙情的です。ホイッスラーの絵画を連想しました。

ほか夏目漱石の「三四郎」に引用のある「ヴェニスの運河」も目を引きます。さらにレンブラントやベラスケスの模写もありました。貪欲に西洋絵画を摂取しようとした表れかもしれません。

「雲海に入る日」 油彩 大正11(1922)年 個人蔵

明治時代は黒田清輝らの創設した白馬会の外光派が画壇の主流を占めていました。吉田は時に美術や画壇の在り方を巡って黒田と激しく対立します。何でも吉田が黒田を殴ったというエピソードも残っているそうです。血気盛んだったのでしょうか。

山の画家、吉田博。ゆえに山を描いた作品が多いのも特徴です。

「穂高山」 油彩 大正期 個人蔵

お気に入りは穂高でした。その名もずばり「穂高山」。もちろん油彩画です。一面に広がる大パノラマは実にダイナミックです。まるで空から見下ろしたように描いています。山の頂には雪が残り、霞がかかっていました。筆触が力強く、下から上へ山の稜線をなぞっています。山塊は堂々としていて重みがありました。吉田はともかく「現場主義」(解説より)を貫きました。ともかく山へ出かけ、かの地の空気に触れます。南アルプスに2ヶ月間こもったこともあったそうです。

「野営」は壁画の連作です。山の尾根を鳥瞰的に描いています。やや異色なのは「バラ」でした。これも壁画連作で、応接間を飾るために描いたそうです。鉢植えのバラが主役です。葉は厚塗りながらも、花には透明感もあります。ともに油彩でした。こうした吉田の油彩制作は、必ずしも良く知られていなかったかもしれません。

木版の世界に入ったのは大正9年の頃です。新版画の版元である渡辺庄三郎と出会い、木版の制作をスタートします。「油彩画で培ったタッチを活かし、光の輝きを示す」(解説より)作品を作り上げました。

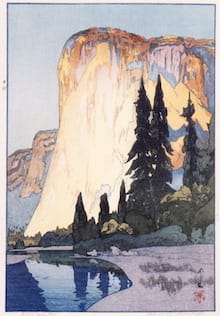

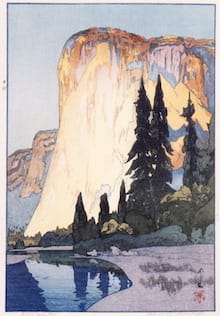

「エル・キャピタン」 木版 大正14(1925)年 千葉市美術館

版画でも目立つのは山です。「エル・キャピタン」は言わずと知れたヨセミテ渓谷の巨大一枚岩。下から眺めた光景です。手前はやや暗く、川が流れています。奥にそびえるのが一枚岩です。高木越しに描いています。手前との対比を意識したのでしょうか。光が強く当たっているように見えました。

「フワテプールシクリ」 木版 昭和6(1931)年 個人蔵

何事にも全力で取り組む性分だったのかもしれません。木版技術についても熱心に研究し、自らでも版木を彫られるほどに上達します。「朝日 富士拾景」の横幅は70センチで、木版としては最大級です。吉野の桜を描いた「雲井櫻」も美しい。昭和に入ると4度目の出国を果たします。インドや東南アジアを旅行し、タージ・マハルなどの名所を巡っては木版に描きました。新たな画題を求めて歩いていたそうです。

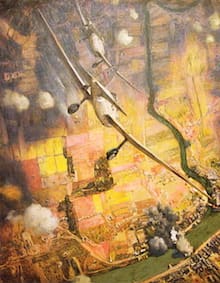

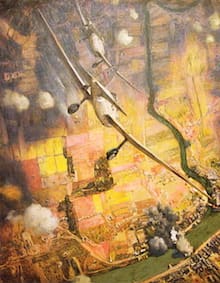

「急降下爆撃」 油彩 昭和16(1941)年 個人蔵

大戦中は従軍画家として中国へ赴きます。戦争画も描きました。うち鮮烈なのが「急降下爆撃」と「空中戦闘」でした。例えば前者、爆撃機がほぼ垂直に降りては敵地に迫っていますが、その構図には映像的な動きすら感じられます。まさしくアクロバティックです。自らが爆撃機に乗って見ているかのようでした。

戦中の工場を描いた「溶鉱炉」にも目がとまりました。炉から放たれるのは眩しいばかりの閃光です。巨大な設備で、作業員の姿も垣間見えます。ふとイギリスの画家、ブラングィンの作風を思い出しました。

戦後の作品は、木版の「農家」と油彩画の「初秋」の2点でした。吉田は欧米で知名度があったことから、終戦後も進駐軍関係者の関心を集め、アトリエを訪問する者も少なくありませんでした。米軍向けの版画講習会にも参加します。かのマッカーサー夫人が訪ねたこともあったそうです。

昭和25年に吉田は74歳で生涯を閉じました。基本的に画業を時間で追った展示です。油彩画、水彩画、木版画のジャンル分けはありません。同時期に異なる3つの技法を用いて風景を描いています。それを見比べるのも楽しいのではないでしょうか。まさかこれほど多芸な画家とは思いませんでした。

「吉田博作品集/東京美術」

「吉田博作品集/東京美術」

会場外の映像、「痛快!吉田博伝」も見逃せません。全13分あり、講談風の構成でした。例の黒田は言わばヒール役です。もちろん殴った事件も登場します。ほかダイアナ妃が作品を好んで購入したエピソードなども紹介し、吉田の伝記を分かりやすく伝えていました。

「瀬戸内海集 光る海」 木版 大正15(1926)年 個人蔵

会期中に展示替えがありましたが、現在は既に後期です。以降の入れ替えはありません。

5月22日までの開催です。おすすめします。

「生誕140年 吉田博展」 千葉市美術館

会期:4月9日(土)~5月22日(日)

休館:4月25日(月)、5月2日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1200(960)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は前売券、及び20名以上の団体料金。

*前売券は千葉都市モノレール千葉みなと駅、千葉駅、都賀駅、千城台駅の窓口で会期末日まで販売。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「生誕140年 吉田博展」

4/9~5/22

千葉市美術館で開催中の「生誕140年 吉田博展」を見てきました。

明治から昭和中期にかけて活動した画家、吉田博(1876~1950)。一般的には巴水と並ぶ木版画家としての知名度が高いかもしれません。

チラシの表紙を飾るのも木版の「日本アルプス十二題 劔山の朝」です。色に瑞々しく、さも陽の光が滲んでいるかのように美しいアルプスの景色。山の頂はうっすら赤らんでいます。実際に吉田は山を愛し、しばしば登山に出ては写生を重ね、作品に仕上げました。

しかし今回の展覧会に接すると、吉田は単に木版の風景画家でないことが良く分かります。

生まれは福岡の久留米でした。京都で三宅克己の水彩画に感銘し、洋画修行を始めたと言われています。何も木版画家を志していたわけではありません。

明治27年に上京し、小山正太郎の画塾、不同舎に入門します。小杉未醒や鹿子木孟郎も学んでいたそうです。ともかく徹底していたのは、写生を身につけようとする姿勢でした。グループで郊外へ出かけては風景の写生を繰り返しました。

「篭坂」 水彩 明治27-32(1894-99)年 静岡県立美術館

不同舎時代の吉田は水彩が目立ちます。「中禅寺 日光」は船着場で絵を描く人物を捉えたものです。カンカン帽を冠っています。秋の景色なのか、僅かに朱が混じっています。色は全体にセピアがかっていて美しい。「篭坂」にも惹かれました。かなり引きの構図です。雪に埋もれる家屋は、旅籠でしょうか。家の前で馬が休み、人が荷物を置いているようにも見えます。雪の質感も巧みです。白にうっすらと青が混ざっていました。

「雲叡深秋」 油彩 大正11(1922)年 福岡市美術館

この時期で唯一の油彩もありました。「雲叡深秋」です。縦の構図で深い渓谷に滝が落ちる様子を表しています。主役は岩です。筆を重ねては岩肌の表面を丁寧に描いています。吉田の油彩画、実のところ初めて見ました。そしてこの油彩画にも大いに魅力があります。

吉田はチャレンジングな画家でもありました。明治32年に突如出国します。しかも当時の画家がこぞって出かけたフランスではなくアメリカでした。理由は自作を売り歩くためです。横浜でアメリカ人が水彩画をよく購入することを耳にした吉田は、それならば自分もと考え、画家の中川八郎ともに海を渡りました。

この渡米が成功します。当地の美術関係者に接触しては交渉。英語もままならなかったというから驚きです。やがてデトロイト美術館の館長の目に止まって水彩画展を開催し、翌年にはボストン美術館で2人展を行いました。結果的に1000ドルもの資金を獲得したそうです。

海外での生活が肌に合ったのでしょうか。今度はフランスへ出かけてはパリ万博で褒賞を受賞します。さらに一時帰国したのちに再び渡米し、ニューヨークやワシントンで展示を開いたほか、ヨーロッパやエジプトを巡っては作品を制作しました。20代の過半を海外で過ごしていたそうです。

「チューリンガムの黄昏」はマサチューセッツ郊外の田園を描いた作品です。かなりの暗く、夜の風景でした。手前には二本の樹木があり、右の一本は高木でした。背後もこんもりとした森が広がっています。うち遠方の中央には明かりが一点、おそらくは家屋の光でしょう。やや叙情的です。ホイッスラーの絵画を連想しました。

ほか夏目漱石の「三四郎」に引用のある「ヴェニスの運河」も目を引きます。さらにレンブラントやベラスケスの模写もありました。貪欲に西洋絵画を摂取しようとした表れかもしれません。

「雲海に入る日」 油彩 大正11(1922)年 個人蔵

明治時代は黒田清輝らの創設した白馬会の外光派が画壇の主流を占めていました。吉田は時に美術や画壇の在り方を巡って黒田と激しく対立します。何でも吉田が黒田を殴ったというエピソードも残っているそうです。血気盛んだったのでしょうか。

山の画家、吉田博。ゆえに山を描いた作品が多いのも特徴です。

「穂高山」 油彩 大正期 個人蔵

お気に入りは穂高でした。その名もずばり「穂高山」。もちろん油彩画です。一面に広がる大パノラマは実にダイナミックです。まるで空から見下ろしたように描いています。山の頂には雪が残り、霞がかかっていました。筆触が力強く、下から上へ山の稜線をなぞっています。山塊は堂々としていて重みがありました。吉田はともかく「現場主義」(解説より)を貫きました。ともかく山へ出かけ、かの地の空気に触れます。南アルプスに2ヶ月間こもったこともあったそうです。

「野営」は壁画の連作です。山の尾根を鳥瞰的に描いています。やや異色なのは「バラ」でした。これも壁画連作で、応接間を飾るために描いたそうです。鉢植えのバラが主役です。葉は厚塗りながらも、花には透明感もあります。ともに油彩でした。こうした吉田の油彩制作は、必ずしも良く知られていなかったかもしれません。

木版の世界に入ったのは大正9年の頃です。新版画の版元である渡辺庄三郎と出会い、木版の制作をスタートします。「油彩画で培ったタッチを活かし、光の輝きを示す」(解説より)作品を作り上げました。

「エル・キャピタン」 木版 大正14(1925)年 千葉市美術館

版画でも目立つのは山です。「エル・キャピタン」は言わずと知れたヨセミテ渓谷の巨大一枚岩。下から眺めた光景です。手前はやや暗く、川が流れています。奥にそびえるのが一枚岩です。高木越しに描いています。手前との対比を意識したのでしょうか。光が強く当たっているように見えました。

「フワテプールシクリ」 木版 昭和6(1931)年 個人蔵

何事にも全力で取り組む性分だったのかもしれません。木版技術についても熱心に研究し、自らでも版木を彫られるほどに上達します。「朝日 富士拾景」の横幅は70センチで、木版としては最大級です。吉野の桜を描いた「雲井櫻」も美しい。昭和に入ると4度目の出国を果たします。インドや東南アジアを旅行し、タージ・マハルなどの名所を巡っては木版に描きました。新たな画題を求めて歩いていたそうです。

「急降下爆撃」 油彩 昭和16(1941)年 個人蔵

大戦中は従軍画家として中国へ赴きます。戦争画も描きました。うち鮮烈なのが「急降下爆撃」と「空中戦闘」でした。例えば前者、爆撃機がほぼ垂直に降りては敵地に迫っていますが、その構図には映像的な動きすら感じられます。まさしくアクロバティックです。自らが爆撃機に乗って見ているかのようでした。

戦中の工場を描いた「溶鉱炉」にも目がとまりました。炉から放たれるのは眩しいばかりの閃光です。巨大な設備で、作業員の姿も垣間見えます。ふとイギリスの画家、ブラングィンの作風を思い出しました。

戦後の作品は、木版の「農家」と油彩画の「初秋」の2点でした。吉田は欧米で知名度があったことから、終戦後も進駐軍関係者の関心を集め、アトリエを訪問する者も少なくありませんでした。米軍向けの版画講習会にも参加します。かのマッカーサー夫人が訪ねたこともあったそうです。

昭和25年に吉田は74歳で生涯を閉じました。基本的に画業を時間で追った展示です。油彩画、水彩画、木版画のジャンル分けはありません。同時期に異なる3つの技法を用いて風景を描いています。それを見比べるのも楽しいのではないでしょうか。まさかこれほど多芸な画家とは思いませんでした。

「吉田博作品集/東京美術」

「吉田博作品集/東京美術」会場外の映像、「痛快!吉田博伝」も見逃せません。全13分あり、講談風の構成でした。例の黒田は言わばヒール役です。もちろん殴った事件も登場します。ほかダイアナ妃が作品を好んで購入したエピソードなども紹介し、吉田の伝記を分かりやすく伝えていました。

「瀬戸内海集 光る海」 木版 大正15(1926)年 個人蔵

会期中に展示替えがありましたが、現在は既に後期です。以降の入れ替えはありません。

5月22日までの開催です。おすすめします。

「生誕140年 吉田博展」 千葉市美術館

会期:4月9日(土)~5月22日(日)

休館:4月25日(月)、5月2日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1200(960)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は前売券、及び20名以上の団体料金。

*前売券は千葉都市モノレール千葉みなと駅、千葉駅、都賀駅、千城台駅の窓口で会期末日まで販売。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「自転車博覧会2016モールトン展」 伊藤忠青山アートスクエア

伊藤忠青山アートスクエア

「自転車博覧会2016モールトン展~素晴らしき小径車の世界」

5/3~5/31

伊藤忠青山アートスクエアで開催中の「自転車博覧会2016モールトン展~素晴らしき小径車の世界」を見てきました。

20世紀イギリスを代表する自転車エンジニアことアレックス・モールトン。1962年発表の小径車、通称コンパクト車は、高い走行性とファッショナブルな外観から大いに人気を集めたそうです。

そうしたモールトンの歴代の名車が勢ぞろい。往年のビンテージから最新モデルまでが一堂に会しています。

「現代の小径車はモールトンの影響下にある」(解説より)と言われるだけあり、確かにいずれの自転車も全く古びたところがありません。

「ワークスレーサー」 1964年

1964年のワークスレーカー。この1台しか現存していないそうです。練習用に借り出したものが、回収されずに残ったというモデル。いわゆる市販用ではなく、チェーンアップのバージョンです。白いフレームは確かにスタイリッシュ。見入ってしまいます。

左:「サファリ」 1964~1967年

サファリは当時、最も高価なモデルでした。部品は限りなく高品質。主にツーリング向けです。アレックス・モールトンは1994年に初来日。その際、モールトン・バイシクルの用途について訊ねられると、「エブリシング」と答えたそうです。実際にスピードというモデルを除けば、全てのモデルがツーリングを含むあらゆるシーンで利用することが出来ます。

「ストウアウェイ」 1964~1967年

1962年発表のストウアウェイは分割可能モデルです。フレームを取り外すことが出来ます。これ以前にも折りたたみ小径車があったそうですが、分割出来るのは初めてでした。車載を容易にするのが目的の一つです。後に分割フレームはモールトン・バイシクルの標準機能と化します。

スピードにも挑戦したモールトン。1986年には世界記録となる時速82キロを達成したこともありました。この記録は通常のライディングとしては今も破られていません。

東京サイクルデザイン専門学校の学生作品

モールトンのほかは東京サイクルデザイン専門学校の学生が提案した次世代の自転車も展示。デザインからフレームの曲げ、溶接、加工まで、全てハンドメイドだそうです。

「アレックス・モールトン」(1920~2012)

私自身、日頃、せいぜい自宅や駅周辺を走る程度の自転車ユーザーに過ぎませんが、それでもモールトン・バイシクルの思いがけない美しさに惹かれるものがありました。

「自転車博覧会2016モールトン展」会場風景

なお撮影は原則的に出来ませんが、受付の方に伺うと、「引き」であればOKとのことでした。一言、お断りを入れておくのが良さそうです。

伊藤忠青山アートスクエアは外苑前駅近く、伊藤忠商事本社ビル横、シーアイプラザの地下1階にあります。

「伊藤忠青山アートスクエア」入口

2009年に青山地区が「自転車に優しい街」宣言を行ったことから、同スクエアでも毎年5月に自転車関連の展覧会を開催。今年で5回目を数えます。

「Cyclo Graph 2015 Autumn アレックス・モールトンの世界/ホビージャパン」

「Cyclo Graph 2015 Autumn アレックス・モールトンの世界/ホビージャパン」

入場は無料です。5月31日まで開催されています。

「自転車博覧会2016モールトン展~素晴らしき小径車の世界」 伊藤忠青山アートスクエア

会期:5月3日(火・祝)~5月31日(火)

休館:月曜日。

時間:11:00~19:00

料金:無料。

住所:港区北青山2-3-1 シーアイプラザB1F

交通:東京メトロ銀座線外苑前駅4a出口より徒歩2分。東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線青山一丁目駅1出口より徒歩5分。

「自転車博覧会2016モールトン展~素晴らしき小径車の世界」

5/3~5/31

伊藤忠青山アートスクエアで開催中の「自転車博覧会2016モールトン展~素晴らしき小径車の世界」を見てきました。

20世紀イギリスを代表する自転車エンジニアことアレックス・モールトン。1962年発表の小径車、通称コンパクト車は、高い走行性とファッショナブルな外観から大いに人気を集めたそうです。

そうしたモールトンの歴代の名車が勢ぞろい。往年のビンテージから最新モデルまでが一堂に会しています。

「現代の小径車はモールトンの影響下にある」(解説より)と言われるだけあり、確かにいずれの自転車も全く古びたところがありません。

「ワークスレーサー」 1964年

1964年のワークスレーカー。この1台しか現存していないそうです。練習用に借り出したものが、回収されずに残ったというモデル。いわゆる市販用ではなく、チェーンアップのバージョンです。白いフレームは確かにスタイリッシュ。見入ってしまいます。

左:「サファリ」 1964~1967年

サファリは当時、最も高価なモデルでした。部品は限りなく高品質。主にツーリング向けです。アレックス・モールトンは1994年に初来日。その際、モールトン・バイシクルの用途について訊ねられると、「エブリシング」と答えたそうです。実際にスピードというモデルを除けば、全てのモデルがツーリングを含むあらゆるシーンで利用することが出来ます。

「ストウアウェイ」 1964~1967年

1962年発表のストウアウェイは分割可能モデルです。フレームを取り外すことが出来ます。これ以前にも折りたたみ小径車があったそうですが、分割出来るのは初めてでした。車載を容易にするのが目的の一つです。後に分割フレームはモールトン・バイシクルの標準機能と化します。

スピードにも挑戦したモールトン。1986年には世界記録となる時速82キロを達成したこともありました。この記録は通常のライディングとしては今も破られていません。

東京サイクルデザイン専門学校の学生作品

モールトンのほかは東京サイクルデザイン専門学校の学生が提案した次世代の自転車も展示。デザインからフレームの曲げ、溶接、加工まで、全てハンドメイドだそうです。

「アレックス・モールトン」(1920~2012)

私自身、日頃、せいぜい自宅や駅周辺を走る程度の自転車ユーザーに過ぎませんが、それでもモールトン・バイシクルの思いがけない美しさに惹かれるものがありました。

「自転車博覧会2016モールトン展」会場風景

なお撮影は原則的に出来ませんが、受付の方に伺うと、「引き」であればOKとのことでした。一言、お断りを入れておくのが良さそうです。

伊藤忠青山アートスクエアは外苑前駅近く、伊藤忠商事本社ビル横、シーアイプラザの地下1階にあります。

「伊藤忠青山アートスクエア」入口

2009年に青山地区が「自転車に優しい街」宣言を行ったことから、同スクエアでも毎年5月に自転車関連の展覧会を開催。今年で5回目を数えます。

「Cyclo Graph 2015 Autumn アレックス・モールトンの世界/ホビージャパン」

「Cyclo Graph 2015 Autumn アレックス・モールトンの世界/ホビージャパン」入場は無料です。5月31日まで開催されています。

「自転車博覧会2016モールトン展~素晴らしき小径車の世界」 伊藤忠青山アートスクエア

会期:5月3日(火・祝)~5月31日(火)

休館:月曜日。

時間:11:00~19:00

料金:無料。

住所:港区北青山2-3-1 シーアイプラザB1F

交通:東京メトロ銀座線外苑前駅4a出口より徒歩2分。東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線青山一丁目駅1出口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

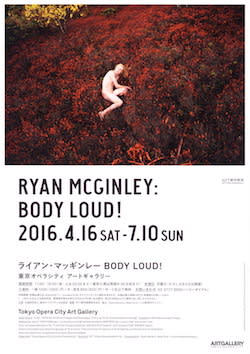

「ライアン・マッギンレー BODY LOUD!」 東京オペラシティアートギャラリー

東京オペラシティアートギャラリー

「ライアン・マッギンレー BODY LOUD!」

4/16~7/10

東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「ライアン・マッギンレー BODY LOUD!」を見てきました。

赤い花園の中で横たわりながら天を仰ぐ一人の男性。見るまでもなく全裸です。左上方には黄色の葉をつけた木も生い茂っています。実際の景色なのでしょうか。何らかの舞台装置のようにも見えなくもありません。キャプションの言葉を借りれば「ユートピア」。どこか古代ギリシアのアルカディアを連想したのは私だけでしょうか。

写真家はライアン・マッギンレー。1977年にニュージャージー州に生まれたアメリカ人です。25歳でホイットニー美術館で個展を開催。「アメリカで最も重要な写真家」(展覧会サイトより)として評価されているそうです。

展示室内の撮影が出来ました。

「Mellow Meadow」 2012年

モチーフを端的に表すとしたら自然とヌードです。「Mellow Meadow」と題した一枚、一面の畑が広がっています。あまりにも広大。地平線が霞んで見えます。夕景でしょうか。左から黄色い光が差し込んでいました。空には雲。帯状になって浮いています。

写真では分かりにくいかもしれませんが、本作においても人影は全て裸。各々がヌードです。手を広げ、空を見やり、互いが思い思いに駆けています。何かをしているようで、そうでもありません。あくまでも自由。人工物も皆無です。さも自然や生命を謳歌しているかのようでした。

ヌードに時にありがちな卑猥さが殆ど感じられないのも特徴です。胸を露わにしては上半身を反らす女性。背後には真っ赤な葉をつけた樹木が広がります。実に華やか。さも彼女を祝福しているかのようです。構図はシンプル。だからこそ逞しく、また力強い。造形としての人の美しさが際立っています。

「Ivy(Judds Cherry)」 2015年

時に仮想と現実とが曖昧にも見えてきます。「Ivy」です。堂々たる大河。ちょうど滝のように水が落ちています。そこへ無数の木が横たわっています。一人の裸の男性が跨っていました。危うい。実際に可能なのでしょうか。ほか雪山を裸で駆ける男の作品なども俄かには現実と信じ難い。不思議な空間が現出しています。

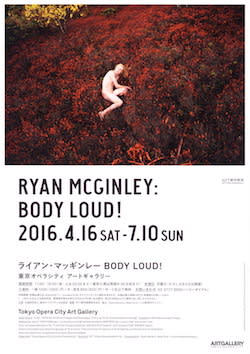

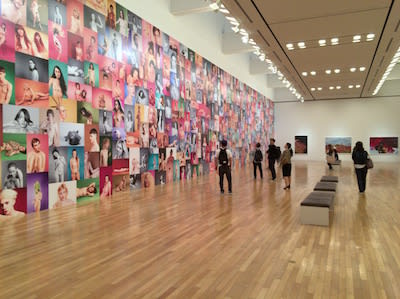

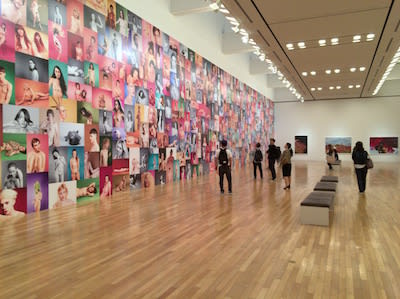

「YEARBOOK」 2014年

ギャラリーの壁面の全てを用いてのヌードのインスタレーションには驚きました。全長30メートルです。男女は関係なく、皆全て裸。思い思いのポーズをしています。座って笑っていたり、髪を引っ張っておどけたり、ただ前を虚ろに見据えたりと様々。中には強く叫ぶかの如く口を大きく開けている人物もいます。一つとして同じ人、同じ姿、同じポーズはありません。

背景の色彩感覚も独特です。赤、緑、紫などの色があるかと思えば、突如、モノクロームが入り込みます。全てのモデルはマッギンレーの美意識に取り込まれたのでしょうか。色の主張は強い。ファンタジーとも呼びうる世界を表現しています。

左:「Larson」 2010年

一転してのモノクロームのポートレートシリーズが思いの外に魅惑的でした。もちろんモデルはヌード。ただしこちらはより表情が生き生きとしていて面白い。写真家との関係もより親密なように見えます。

日本の美術館では初めてでもある今回の個展。初めはやや戸惑いを覚えつつ、その後、会場を2巡、3巡すると、いつしか惹かれるものを感じるような展覧会でした。

なお撮影は自由に可能ですが、シャッター音は原則的にNGです。スマートフォンをお持ちの方はご注意下さい。

「美術手帖2012年12月号/特集:ライアン・マッギンレー/美術出版社」

「美術手帖2012年12月号/特集:ライアン・マッギンレー/美術出版社」

7月10日まで開催されています。

「ライアン・マッギンレー BODY LOUD!」 東京オペラシティアートギャラリー

会期:4月16日(土)~ 7月10日(日)

休館:月曜日。但し5月2日(月)は開館。

時間:11:00~19:00 *金・土は20時まで開館。入場は閉館30分前まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生800(600)円、中学生以下無料。

*( )内は15名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

「ライアン・マッギンレー BODY LOUD!」

4/16~7/10

東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「ライアン・マッギンレー BODY LOUD!」を見てきました。

赤い花園の中で横たわりながら天を仰ぐ一人の男性。見るまでもなく全裸です。左上方には黄色の葉をつけた木も生い茂っています。実際の景色なのでしょうか。何らかの舞台装置のようにも見えなくもありません。キャプションの言葉を借りれば「ユートピア」。どこか古代ギリシアのアルカディアを連想したのは私だけでしょうか。

写真家はライアン・マッギンレー。1977年にニュージャージー州に生まれたアメリカ人です。25歳でホイットニー美術館で個展を開催。「アメリカで最も重要な写真家」(展覧会サイトより)として評価されているそうです。

展示室内の撮影が出来ました。

「Mellow Meadow」 2012年

モチーフを端的に表すとしたら自然とヌードです。「Mellow Meadow」と題した一枚、一面の畑が広がっています。あまりにも広大。地平線が霞んで見えます。夕景でしょうか。左から黄色い光が差し込んでいました。空には雲。帯状になって浮いています。

写真では分かりにくいかもしれませんが、本作においても人影は全て裸。各々がヌードです。手を広げ、空を見やり、互いが思い思いに駆けています。何かをしているようで、そうでもありません。あくまでも自由。人工物も皆無です。さも自然や生命を謳歌しているかのようでした。

ヌードに時にありがちな卑猥さが殆ど感じられないのも特徴です。胸を露わにしては上半身を反らす女性。背後には真っ赤な葉をつけた樹木が広がります。実に華やか。さも彼女を祝福しているかのようです。構図はシンプル。だからこそ逞しく、また力強い。造形としての人の美しさが際立っています。

「Ivy(Judds Cherry)」 2015年

時に仮想と現実とが曖昧にも見えてきます。「Ivy」です。堂々たる大河。ちょうど滝のように水が落ちています。そこへ無数の木が横たわっています。一人の裸の男性が跨っていました。危うい。実際に可能なのでしょうか。ほか雪山を裸で駆ける男の作品なども俄かには現実と信じ難い。不思議な空間が現出しています。

「YEARBOOK」 2014年

ギャラリーの壁面の全てを用いてのヌードのインスタレーションには驚きました。全長30メートルです。男女は関係なく、皆全て裸。思い思いのポーズをしています。座って笑っていたり、髪を引っ張っておどけたり、ただ前を虚ろに見据えたりと様々。中には強く叫ぶかの如く口を大きく開けている人物もいます。一つとして同じ人、同じ姿、同じポーズはありません。

背景の色彩感覚も独特です。赤、緑、紫などの色があるかと思えば、突如、モノクロームが入り込みます。全てのモデルはマッギンレーの美意識に取り込まれたのでしょうか。色の主張は強い。ファンタジーとも呼びうる世界を表現しています。

左:「Larson」 2010年

一転してのモノクロームのポートレートシリーズが思いの外に魅惑的でした。もちろんモデルはヌード。ただしこちらはより表情が生き生きとしていて面白い。写真家との関係もより親密なように見えます。

日本の美術館では初めてでもある今回の個展。初めはやや戸惑いを覚えつつ、その後、会場を2巡、3巡すると、いつしか惹かれるものを感じるような展覧会でした。

なお撮影は自由に可能ですが、シャッター音は原則的にNGです。スマートフォンをお持ちの方はご注意下さい。

「美術手帖2012年12月号/特集:ライアン・マッギンレー/美術出版社」

「美術手帖2012年12月号/特集:ライアン・マッギンレー/美術出版社」7月10日まで開催されています。

「ライアン・マッギンレー BODY LOUD!」 東京オペラシティアートギャラリー

会期:4月16日(土)~ 7月10日(日)

休館:月曜日。但し5月2日(月)は開館。

時間:11:00~19:00 *金・土は20時まで開館。入場は閉館30分前まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生800(600)円、中学生以下無料。

*( )内は15名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |