都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「紙片の宇宙」(後編・展示について) ポーラ美術館

ポーラ美術館

「紙片の宇宙 めくりめく、絵画と書物の出会い シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」

2014/9/21-2015/3/29

前編(美術館について)に続きます。ポーラ美術館で開催中の「紙片の宇宙 シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」を見て来ました。

「紙片の宇宙」(前編・美術館について) ポーラ美術館(はろるど)

さて「紙片の宇宙」、どこか詩的なタイトルですが、メインはいわゆる挿絵本です。ドガにはじまり、フジタ、シャガール、ルオー、ピカソにマティスにミロ、またダリまで、主に20世紀の画家らによる挿絵本約50冊が展示されています。

また意外にもポーラ美術館において挿絵本を全面に打ち出した展覧会は初めてだそうです。まずは楽しめました。

「愛書家D氏の書斎へようこそ」展示室風景

冒頭からぐっと引込まれます。「愛書家D氏の書斎へようこそ」と名付けられた展示空間、とある愛書家の書斎を模しています。ピカソの「裸婦」やルソーの「エディンの園のエヴァ」らの絵画とともに並ぶのはローランサンの「スペイン便り」やマイヨールの「愛の技法」といった挿絵本です。とりわけ「スペイン便り」のアール・デコ調の装丁が印象に残りました。

右:マルク・シャガール「ポエム」1968年 木版、コラージュ、紙

左:マルク・シャガール「オペラ座の人々」1968-1971年 油彩、カンヴァス

なおご覧のように展覧会は全て挿絵本だけで構成されているわけではありません。同時代、同じ画家の絵画作品もあわせて見ることが出来ます。そしていずれもポーラの所蔵品です。改めて同館の充実したコレクションには目を見張りました。

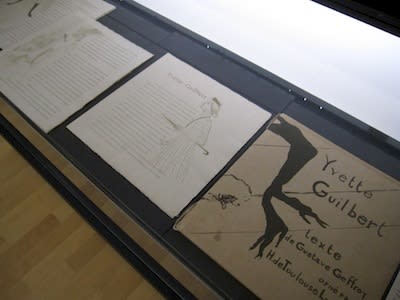

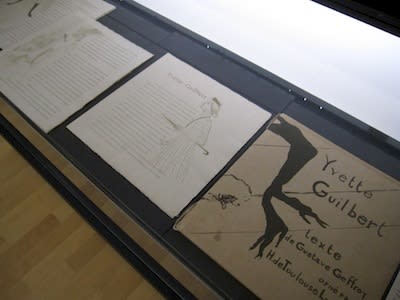

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「イヴェット・ギルベール」1894年 リトグラフ、紙

出品作の中でも特に希少なものとして知られているそうです。ロートレックの「イヴェット・ギルベール」、ギルベールとは当時人気を博した歌手の名、16点の挿絵には舞台で歌う彼女の姿がロートレック一流の素早い筆致で描かれています。また余談ですが、黒の長手袋の表紙、レコードのジャケットに仕立てても映えるのではないかと思いました。

左:ジュール・パスキン「サンドリヨン」1929年 エッチング、紙

右:ジュール・パスキン「少女たち」1923年 油彩、パステル、カンヴァス

パスキンです。代表的なのは「サンドリヨン」、ようはシンデレラです。かの物語を5点の版画で表した作品、柔らかく極細のエッチングに淡い色彩がパスキンを思わせます。そしてフジタ、例えば「海龍」です。これが素晴らしい。作品はコクトーの世界一周旅行から日本の滞在記を中心に再編されたもの。黒髪を結った女性の後ろ姿、肩から上の部分が描かれていますが、その艶やかなことと言ったら比類がありません。さも黒髪が濡れているかのような錯覚さえ覚えます。

奥:マルク・シャガール「ダフニスとクロエ」1961年 リトグラフ、紙

シャガール、ルオーも見応えがありました。シャガールを見ていて常に感心するのは優れた色彩感覚です。そして版画の技法も複雑となり、表現の幅も広がっていく。結実が「ダフニスとクロエ」でしょう。リトグラフとしては例外的な20色以上の色が使われた連作、完成には4年以上もかかったそうです。

手前:ジョルジュ・ルオー「受難」1939年 エッチング、木口木版

奥:ジョルジュ・ルオー「ミセレーレ」1948年 エッチング、紙

ルオーも油画では画肌しかり、色彩が特徴的ですが、版画ではむしろモノクロームに見入るものがあります。と言うのも光の取り入れ方です。お馴染み「ミセレーレ」でもキリストを照らす光が殊更に美しく、また際立って見えます。ルオーが光に何を投影して、どう表現しようとしていたのか。その成果を知ることが出来ました。

アンリ・マティス「ジャズ」1947年 ステンシル、紙

ミロも4シリーズほど紹介されています。ミロは作品を出版しては広め、雑誌などの掲載にも積極的な画家でした。そしてマティスです。目立つのは「JAZZ」でしょう。お馴染みの切り紙絵での展開、改めて見てもイメージは自在で躍動感があります。また中には自身の芸術論が組み込まれている。画家の集大成と言える作品かもしれません。

ラスト、著作権の関係で写真は挙げられませんが、ダリの「哲学者の錬金術」には驚きました。というのも端的に大きい。何と高さ80センチを超る装丁本です。ダリはここに錬金術にまつわるテキストを付属して収めています。また版画自体も蛇を環にした「ウロボロス」など、どこかプリミティブなイメージが広がっていました。

右:黒田清輝「野辺」1907年 油彩、カンヴァス

「紙片の宇宙」に続いては常設展です。現在は「ポーラ美術館の絵画 日本の洋画、西洋絵画」を開催中。ブリヂストン美術館の「描かれたチャイナドレス」展で表紙を飾った「女の横顔」もポーラのコレクションでした。そしてモネにルノワールにスーラ、ピカソなど、定評のある西洋絵画コレクションが続きます。

ポーラ美術館常設展示

ピカソの「海辺の母子像」が目を引きました。言うまでもなく青の時代の作品、小舟のとまる海辺で母が子を抱いて祈る姿が描かれている。ぴんとのびた左手の先には一輪の赤い花が捧げられています。この静謐な空間、母子の密接な関係、やはり聖母子像を連想しました。

常設展の最後に面白い試みがありました。それが「美術をじっくり楽しむプロジェクト じっくり/JIKKURI」です。

「美術をじっくり楽しむプロジェクト じっくり/JIKKURI」展示風景

テーマは光。通常、美術館では一定の照度で光を作品に当てています。ようはその光を変化させてみようという企画なのです。

クロード・モネの「エトルタの夕焼け」1855年 油彩、カンヴァス

作品は2点、モネの「エトルタの夕焼け」とボナールの「浴槽、ブルーのハーモニー」です。それを3種類に色温度の異なる光を当てて見せる。例えば「エトルタ」では朝日と夕陽、そしてポーラの標準的な照明(3500ケルビン)、さらには青白い光の3種類を楽しむことが出来る。当然ながら色温度によって見え方がかなり変化するわけです。

ピエール・ボナール「浴槽、ブルーのハーモニー」1917年頃 油彩、カンヴァス

さらにボナールは人物画です。照度を変える展示はほかの美術館でも何度か見たことがありますが、人物画で行っているところはあまり聞いたことがありません。

「浴槽、ブルーのハーモニー」におけるボナールならではの人肌の色彩が照明の変化で変わっていく。我々が目にしているのは絵画でありながら、つまるところ光であることがよく分かります。

ボタンスイッチ一つで色温度を変えて見られる「じっくりプロジェクト」、面白いのではないかと思いました。

「漆の化粧道具展」展示風景

絵画の常設展の後は「ガラス工芸の名作選」と「漆の化粧道具」展をあわせて観覧しました。化粧道具展の香箱の蒔絵などは実に精巧なものです。この辺は化粧品会社のポーラならではのコレクションと言えそうです。

結局食事を含めて3~4時間は滞在していたと思います。初ポーラ美術館、存分に満喫しました。

なお来年になりますが、次回企画展は「セザンヌー近代絵画の父になるまで」だそうです。

「セザンヌー近代絵画の父になるまで」@ポーラ美術館 2015年4月4日(土)~9月27日(日)

同館のコレクションに加え、国内のセザンヌ品を集めて追うセザンヌの画業の道程、さらに同時代の画家の参照もあるそうです。これは期待出来るのではないでしょうか。

ポーラ美術館エントランス付近より

お正月を含めて会期中は無休です。2015年3月29日まで開催されています。

「紙片の宇宙 めくりめく、絵画と書物の出会い シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」 ポーラ美術館 (@polamuseumofart)

会期:2014年9月21日(日)~2015年3月29日(日)

休館:会期中無休。ただし2015年1月21日(水)は展示替えのため企画展示室は休室。

時間:9:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1800(1500)円、65歳以上1600(1500)円、大学・高校生1300(1100)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は15名以上の団体料金。

*小学・中学生は土曜日無料。

住所:神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

交通:箱根登山鉄道強羅駅より観光施設めぐりバス「湿生花園」行きに乗車、「ポーラ美術館」下車すぐ。有料駐車場(1日500円)あり。

注)館内の撮影は美術館の特別な許可を得ています。

「紙片の宇宙 めくりめく、絵画と書物の出会い シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」

2014/9/21-2015/3/29

前編(美術館について)に続きます。ポーラ美術館で開催中の「紙片の宇宙 シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」を見て来ました。

「紙片の宇宙」(前編・美術館について) ポーラ美術館(はろるど)

さて「紙片の宇宙」、どこか詩的なタイトルですが、メインはいわゆる挿絵本です。ドガにはじまり、フジタ、シャガール、ルオー、ピカソにマティスにミロ、またダリまで、主に20世紀の画家らによる挿絵本約50冊が展示されています。

また意外にもポーラ美術館において挿絵本を全面に打ち出した展覧会は初めてだそうです。まずは楽しめました。

「愛書家D氏の書斎へようこそ」展示室風景

冒頭からぐっと引込まれます。「愛書家D氏の書斎へようこそ」と名付けられた展示空間、とある愛書家の書斎を模しています。ピカソの「裸婦」やルソーの「エディンの園のエヴァ」らの絵画とともに並ぶのはローランサンの「スペイン便り」やマイヨールの「愛の技法」といった挿絵本です。とりわけ「スペイン便り」のアール・デコ調の装丁が印象に残りました。

右:マルク・シャガール「ポエム」1968年 木版、コラージュ、紙

左:マルク・シャガール「オペラ座の人々」1968-1971年 油彩、カンヴァス

なおご覧のように展覧会は全て挿絵本だけで構成されているわけではありません。同時代、同じ画家の絵画作品もあわせて見ることが出来ます。そしていずれもポーラの所蔵品です。改めて同館の充実したコレクションには目を見張りました。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「イヴェット・ギルベール」1894年 リトグラフ、紙

出品作の中でも特に希少なものとして知られているそうです。ロートレックの「イヴェット・ギルベール」、ギルベールとは当時人気を博した歌手の名、16点の挿絵には舞台で歌う彼女の姿がロートレック一流の素早い筆致で描かれています。また余談ですが、黒の長手袋の表紙、レコードのジャケットに仕立てても映えるのではないかと思いました。

左:ジュール・パスキン「サンドリヨン」1929年 エッチング、紙

右:ジュール・パスキン「少女たち」1923年 油彩、パステル、カンヴァス

パスキンです。代表的なのは「サンドリヨン」、ようはシンデレラです。かの物語を5点の版画で表した作品、柔らかく極細のエッチングに淡い色彩がパスキンを思わせます。そしてフジタ、例えば「海龍」です。これが素晴らしい。作品はコクトーの世界一周旅行から日本の滞在記を中心に再編されたもの。黒髪を結った女性の後ろ姿、肩から上の部分が描かれていますが、その艶やかなことと言ったら比類がありません。さも黒髪が濡れているかのような錯覚さえ覚えます。

奥:マルク・シャガール「ダフニスとクロエ」1961年 リトグラフ、紙

シャガール、ルオーも見応えがありました。シャガールを見ていて常に感心するのは優れた色彩感覚です。そして版画の技法も複雑となり、表現の幅も広がっていく。結実が「ダフニスとクロエ」でしょう。リトグラフとしては例外的な20色以上の色が使われた連作、完成には4年以上もかかったそうです。

手前:ジョルジュ・ルオー「受難」1939年 エッチング、木口木版

奥:ジョルジュ・ルオー「ミセレーレ」1948年 エッチング、紙

ルオーも油画では画肌しかり、色彩が特徴的ですが、版画ではむしろモノクロームに見入るものがあります。と言うのも光の取り入れ方です。お馴染み「ミセレーレ」でもキリストを照らす光が殊更に美しく、また際立って見えます。ルオーが光に何を投影して、どう表現しようとしていたのか。その成果を知ることが出来ました。

アンリ・マティス「ジャズ」1947年 ステンシル、紙

ミロも4シリーズほど紹介されています。ミロは作品を出版しては広め、雑誌などの掲載にも積極的な画家でした。そしてマティスです。目立つのは「JAZZ」でしょう。お馴染みの切り紙絵での展開、改めて見てもイメージは自在で躍動感があります。また中には自身の芸術論が組み込まれている。画家の集大成と言える作品かもしれません。

ラスト、著作権の関係で写真は挙げられませんが、ダリの「哲学者の錬金術」には驚きました。というのも端的に大きい。何と高さ80センチを超る装丁本です。ダリはここに錬金術にまつわるテキストを付属して収めています。また版画自体も蛇を環にした「ウロボロス」など、どこかプリミティブなイメージが広がっていました。

右:黒田清輝「野辺」1907年 油彩、カンヴァス

「紙片の宇宙」に続いては常設展です。現在は「ポーラ美術館の絵画 日本の洋画、西洋絵画」を開催中。ブリヂストン美術館の「描かれたチャイナドレス」展で表紙を飾った「女の横顔」もポーラのコレクションでした。そしてモネにルノワールにスーラ、ピカソなど、定評のある西洋絵画コレクションが続きます。

ポーラ美術館常設展示

ピカソの「海辺の母子像」が目を引きました。言うまでもなく青の時代の作品、小舟のとまる海辺で母が子を抱いて祈る姿が描かれている。ぴんとのびた左手の先には一輪の赤い花が捧げられています。この静謐な空間、母子の密接な関係、やはり聖母子像を連想しました。

常設展の最後に面白い試みがありました。それが「美術をじっくり楽しむプロジェクト じっくり/JIKKURI」です。

「美術をじっくり楽しむプロジェクト じっくり/JIKKURI」展示風景

テーマは光。通常、美術館では一定の照度で光を作品に当てています。ようはその光を変化させてみようという企画なのです。

クロード・モネの「エトルタの夕焼け」1855年 油彩、カンヴァス

作品は2点、モネの「エトルタの夕焼け」とボナールの「浴槽、ブルーのハーモニー」です。それを3種類に色温度の異なる光を当てて見せる。例えば「エトルタ」では朝日と夕陽、そしてポーラの標準的な照明(3500ケルビン)、さらには青白い光の3種類を楽しむことが出来る。当然ながら色温度によって見え方がかなり変化するわけです。

ピエール・ボナール「浴槽、ブルーのハーモニー」1917年頃 油彩、カンヴァス

さらにボナールは人物画です。照度を変える展示はほかの美術館でも何度か見たことがありますが、人物画で行っているところはあまり聞いたことがありません。

「浴槽、ブルーのハーモニー」におけるボナールならではの人肌の色彩が照明の変化で変わっていく。我々が目にしているのは絵画でありながら、つまるところ光であることがよく分かります。

ボタンスイッチ一つで色温度を変えて見られる「じっくりプロジェクト」、面白いのではないかと思いました。

「漆の化粧道具展」展示風景

絵画の常設展の後は「ガラス工芸の名作選」と「漆の化粧道具」展をあわせて観覧しました。化粧道具展の香箱の蒔絵などは実に精巧なものです。この辺は化粧品会社のポーラならではのコレクションと言えそうです。

結局食事を含めて3~4時間は滞在していたと思います。初ポーラ美術館、存分に満喫しました。

なお来年になりますが、次回企画展は「セザンヌー近代絵画の父になるまで」だそうです。

「セザンヌー近代絵画の父になるまで」@ポーラ美術館 2015年4月4日(土)~9月27日(日)

同館のコレクションに加え、国内のセザンヌ品を集めて追うセザンヌの画業の道程、さらに同時代の画家の参照もあるそうです。これは期待出来るのではないでしょうか。

ポーラ美術館エントランス付近より

お正月を含めて会期中は無休です。2015年3月29日まで開催されています。

「紙片の宇宙 めくりめく、絵画と書物の出会い シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」 ポーラ美術館 (@polamuseumofart)

会期:2014年9月21日(日)~2015年3月29日(日)

休館:会期中無休。ただし2015年1月21日(水)は展示替えのため企画展示室は休室。

時間:9:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1800(1500)円、65歳以上1600(1500)円、大学・高校生1300(1100)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は15名以上の団体料金。

*小学・中学生は土曜日無料。

住所:神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

交通:箱根登山鉄道強羅駅より観光施設めぐりバス「湿生花園」行きに乗車、「ポーラ美術館」下車すぐ。有料駐車場(1日500円)あり。

注)館内の撮影は美術館の特別な許可を得ています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「紙片の宇宙」(前編・美術館について) ポーラ美術館

ポーラ美術館

「紙片の宇宙 めくりめく、絵画と書物の出会い シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」

2014/9/21-2015/3/29

ポーラ美術館で開催中の「紙片の宇宙 シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」を見て来ました。

箱根は仙石原に位置し、とりわけ西洋絵画コレクションで定評のあるポーラ美術館。これまでに見た西洋絵画展の中でも出展作にポーラの名を見ないことは少なくありません。いつか現地でまとめて楽しめる機会があればと思っていました。

美術館外観

実はポーラ美術館へ行ったのは今回が初めてです。まずは美術館についてご紹介しましょう。

美術館入口

箱根湯本駅から車で仙石原へ向かうこと30分弱。あたりは富士箱根伊豆国立公園の深い森です。すると緑の中に沈み込むように配置された建物が見えてきます。ポーラ美術館へ到着しました。

美術館入口よりエントランスへ降りる

エントランスはご覧の通り。ともかく目を引くのがガラスを多く用いていることです。エントランスはおろか、展示室を除く館内の至る所にガラスや窓がある。そこから外の景色がよく見えます。

ポーラ美術館館内

よって館内は実に開放的でした。また天井部分にもガラスがあるからか、不思議と視線は上へ向きます。ちょうど底抜けの晴天だったおかげで森の緑もより美しく見えました。

エントランスは建物の2階部分です。そこからエスカレーターで降りた1階がチケットカウンター、そしてレストランとカフェ。展示室はさらに下の地下1階、及び地下2階にあります。全部で4つのフロアに分かれていました。

カフェ「チューン」から屋外方向を望む

ようは下へ下へと降りていく仕掛けです。ともすると潜り込んでいくような感覚と言えるかもしれません。しかしながら吹き抜け、そして先にも触れたガラスを用いているせいか、全く圧迫感がありません。ずばり居心地が良い。美術館の中で光に囲まれることがどこか新鮮ですらありました。

レストラン「アレイ」

カフェ、レストランとも箱根の森がパノラマで楽しめます。ちょうどお昼の時間ということもあり、レストランは大勢の人で賑わっていました。

「アレイ」テラス席

レストランにはテラス席もあります。それにしてもこのロケーションです。思わず深呼吸してしまいました。

「アレイ」にてオリジナルシーフードカレー

なおランチは手軽にカレーをいただきました。辛口ながら魚介の旨味が出ていてすこぶる美味しい。なおセットメニューも人気があるようです。また企画展にあわせてのコースもありました。リピーターが多いというのにも納得します。

ポーラ美術館館内より天井方向

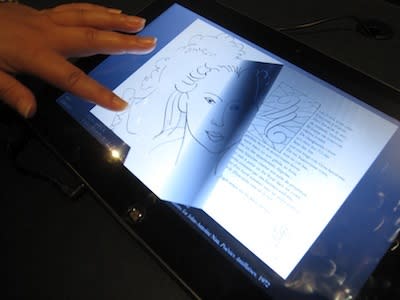

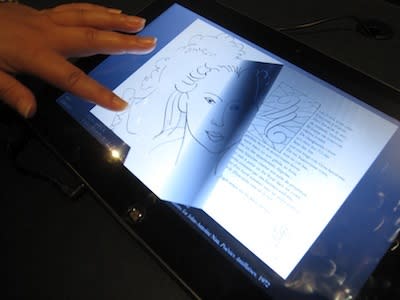

さて館内、展示内容以外で一つ興味を引いたのが、デジタルの情報端末をうまく用いているということです。

「マティスとJAZZセクション」

例えばこちらの「マティスとJAZZセクション」、かの名作である挿絵本の「JAZZ」の図版の制作プロセスを動画で見ることが出来る。マティスは本作において切り紙を用いましたが、どのように形を切っては繋いでいったかがよく分かるように工夫されているわけです。

さらにもう一つのタッチパネルでは自由に色を選んで「JAZZ」を彩ることが出来ました。オリジナルです。

デジタルブック

また展示室内ではデジタルブックなる端末もある。こちらもマティスです。「アンティル諸島の詩」などをタブレット端末で閲覧出来ます。装丁本や挿絵本は物理的に全ての面を見るのは叶いません。そこを端末で視覚的に補えます。しかもさも紙のページをめくるような直感的な操作で楽しめるのです。*展示室内の撮影は許可をいただいています。

情報コーナー

さらに所蔵作品の画像、解説をクリック一つで検索出来る情報コーナーもあります。ここまで充実したデジタル端末のある私立美術館は意外と少ないのではないでしょうか。

遊歩道方向から美術館の建物を見る

美術館の外へ出てみました。2013年7月にオープンした「森の遊歩道」です。全長は670m。いくつかのルートがあり、一番奥へ廻る行程を進むと30分ほどはかかります。

ポーラ美術館「森の散歩道」

また屋外にはいくつか彫刻作品もあります。目立つのはブナの木です。遊歩道はかなり高低差があり、ちょっとしたハイキング気分を味わえました。

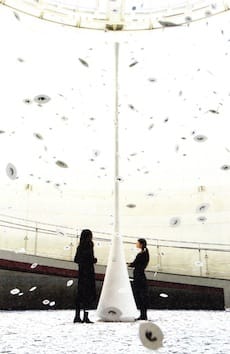

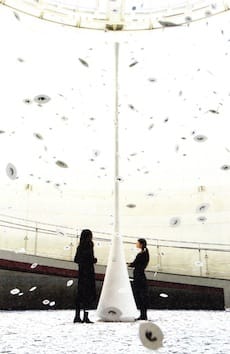

建物の上に見えるのが青木野枝さんの彫刻作品です

ぐるっと一周しながら森林浴を楽しみました。

ポーラ美術館入口

後編(展示について)へ続きます。

「紙片の宇宙」(後編・展示について) ポーラ美術館(はろるど)

「紙片の宇宙 めくりめく、絵画と書物の出会い シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」 ポーラ美術館(@polamuseumofart)

会期:2014年9月21日(日)~2015年3月29日(日)

休館:会期中無休。ただし2015年1月21日(水)は展示替えのため企画展示室は休室。

時間:9:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1800(1500)円、65歳以上1600(1500)円、大学・高校生1300(1100)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は15名以上の団体料金。

*小学・中学生は土曜日無料。

住所:神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

交通:箱根登山鉄道強羅駅より観光施設めぐりバス「湿生花園」行きに乗車、「ポーラ美術館」下車すぐ。有料駐車場(1日500円)あり。

注)館内の撮影は美術館の特別な許可を得ています。

「紙片の宇宙 めくりめく、絵画と書物の出会い シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」

2014/9/21-2015/3/29

ポーラ美術館で開催中の「紙片の宇宙 シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」を見て来ました。

箱根は仙石原に位置し、とりわけ西洋絵画コレクションで定評のあるポーラ美術館。これまでに見た西洋絵画展の中でも出展作にポーラの名を見ないことは少なくありません。いつか現地でまとめて楽しめる機会があればと思っていました。

美術館外観

実はポーラ美術館へ行ったのは今回が初めてです。まずは美術館についてご紹介しましょう。

美術館入口

箱根湯本駅から車で仙石原へ向かうこと30分弱。あたりは富士箱根伊豆国立公園の深い森です。すると緑の中に沈み込むように配置された建物が見えてきます。ポーラ美術館へ到着しました。

美術館入口よりエントランスへ降りる

エントランスはご覧の通り。ともかく目を引くのがガラスを多く用いていることです。エントランスはおろか、展示室を除く館内の至る所にガラスや窓がある。そこから外の景色がよく見えます。

ポーラ美術館館内

よって館内は実に開放的でした。また天井部分にもガラスがあるからか、不思議と視線は上へ向きます。ちょうど底抜けの晴天だったおかげで森の緑もより美しく見えました。

エントランスは建物の2階部分です。そこからエスカレーターで降りた1階がチケットカウンター、そしてレストランとカフェ。展示室はさらに下の地下1階、及び地下2階にあります。全部で4つのフロアに分かれていました。

カフェ「チューン」から屋外方向を望む

ようは下へ下へと降りていく仕掛けです。ともすると潜り込んでいくような感覚と言えるかもしれません。しかしながら吹き抜け、そして先にも触れたガラスを用いているせいか、全く圧迫感がありません。ずばり居心地が良い。美術館の中で光に囲まれることがどこか新鮮ですらありました。

レストラン「アレイ」

カフェ、レストランとも箱根の森がパノラマで楽しめます。ちょうどお昼の時間ということもあり、レストランは大勢の人で賑わっていました。

「アレイ」テラス席

レストランにはテラス席もあります。それにしてもこのロケーションです。思わず深呼吸してしまいました。

「アレイ」にてオリジナルシーフードカレー

なおランチは手軽にカレーをいただきました。辛口ながら魚介の旨味が出ていてすこぶる美味しい。なおセットメニューも人気があるようです。また企画展にあわせてのコースもありました。リピーターが多いというのにも納得します。

ポーラ美術館館内より天井方向

さて館内、展示内容以外で一つ興味を引いたのが、デジタルの情報端末をうまく用いているということです。

「マティスとJAZZセクション」

例えばこちらの「マティスとJAZZセクション」、かの名作である挿絵本の「JAZZ」の図版の制作プロセスを動画で見ることが出来る。マティスは本作において切り紙を用いましたが、どのように形を切っては繋いでいったかがよく分かるように工夫されているわけです。

さらにもう一つのタッチパネルでは自由に色を選んで「JAZZ」を彩ることが出来ました。オリジナルです。

デジタルブック

また展示室内ではデジタルブックなる端末もある。こちらもマティスです。「アンティル諸島の詩」などをタブレット端末で閲覧出来ます。装丁本や挿絵本は物理的に全ての面を見るのは叶いません。そこを端末で視覚的に補えます。しかもさも紙のページをめくるような直感的な操作で楽しめるのです。*展示室内の撮影は許可をいただいています。

情報コーナー

さらに所蔵作品の画像、解説をクリック一つで検索出来る情報コーナーもあります。ここまで充実したデジタル端末のある私立美術館は意外と少ないのではないでしょうか。

遊歩道方向から美術館の建物を見る

美術館の外へ出てみました。2013年7月にオープンした「森の遊歩道」です。全長は670m。いくつかのルートがあり、一番奥へ廻る行程を進むと30分ほどはかかります。

ポーラ美術館「森の散歩道」

また屋外にはいくつか彫刻作品もあります。目立つのはブナの木です。遊歩道はかなり高低差があり、ちょっとしたハイキング気分を味わえました。

建物の上に見えるのが青木野枝さんの彫刻作品です

ぐるっと一周しながら森林浴を楽しみました。

ポーラ美術館入口

後編(展示について)へ続きます。

「紙片の宇宙」(後編・展示について) ポーラ美術館(はろるど)

「紙片の宇宙 めくりめく、絵画と書物の出会い シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」 ポーラ美術館(@polamuseumofart)

会期:2014年9月21日(日)~2015年3月29日(日)

休館:会期中無休。ただし2015年1月21日(水)は展示替えのため企画展示室は休室。

時間:9:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1800(1500)円、65歳以上1600(1500)円、大学・高校生1300(1100)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は15名以上の団体料金。

*小学・中学生は土曜日無料。

住所:神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

交通:箱根登山鉄道強羅駅より観光施設めぐりバス「湿生花園」行きに乗車、「ポーラ美術館」下車すぐ。有料駐車場(1日500円)あり。

注)館内の撮影は美術館の特別な許可を得ています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

11月の展覧会・ギャラリーetc

11月に見たい展覧会などをリストアップしてみました。

展覧会

・「東山御物の美」 三井記念美術館(~11/24)

・「大おにぎり展ー出土資料からみた穀物の歴史」 横浜市歴史博物館(~11/24)

・「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」 松戸市立博物館(~11/30)

・「東山魁夷と東京美術学校有志ー橋本明治・加藤栄三・山田申吾」 市川市東山魁夷記念館(~11/30)

・「東京駅開業百年記念 スペシャル・オープン・ウィーク」 東京ステーションギャラリー(11/18~11/30)

・「高野山開創1200年記念 高野山の名宝」 サントリー美術館(~12/7)

・「夢見るフランス絵画 印象派からエコール・ド・パリへ」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~12/14)

・「おかえりなさい、伊藤若冲《菜蟲譜》修理完了披露展」 佐野市立吉澤記念美術館(11/1~12/14)

・「チューリヒ美術館展」 国立新美術館(~12/15)

・「赤瀬川原平展」 千葉市美術館(~12/23)

・「小林孝亘展 私たちを夢見る夢」 横須賀美術館(11/15~12/23)

・「五木田智央 THE GREAT CIRCUS」 DIC川村記念美術館(~12/24)

・「アール・デコ建築をみる/内藤礼 信の感情」 東京都庭園美術館(11/22~12/25)

・「ジョルジョ・デ・キリコー変遷と回帰」 パナソニック汐留ミュージアム(~12/26)

・「リー・ミンウェイとその関係展」 森美術館(~2015/1/04)

・「ミシェル・ゴンドリーの世界一周展/東京アートミーティング(第5回) 新たな系譜学をもとめて」 東京都現代美術館(~2015/1/4)

・「開館35周年記念 原美術館コレクション展」 原美術館(~2015/1/12)

・「没後15年記念 東山魁夷と日本の四季」 山種美術館(11/22~2015/2/1)

・「ヂョン・ヨンドゥ 地上の道のように」 水戸芸術館(11/8~2/1)

・「ヒカリ展 光のふしぎ、未知の輝きに迫る」 国立科学博物館(~2015/2/22)

・「生誕100年 小山田二郎」 府中市美術館(11/8~2015/2/22)

ギャラリー

・「町田久美展」 西村画廊(~11/15)

・「榎忠 LSDF-014」 山本現代(~11/22)

・「阪本トクロウ展」 アートフロントギャラリー(10/31~11/23)

・「TWS-Emerging 2014 第4期 佐々木成美/基山みゆき/宮岡俊夫」 トーキョーワンダーサイト渋谷(11/1~11/24)

・「未知なる日常 第2期」 TWS本郷(~11/30)

・「パランプセストー重ね書きされた記憶 vol.5 志村信裕」 ギャラリーαM(11/15~12/13)

・「人間になるための内転、外転」 児玉画廊東京(11/15~12/20)

・「荒木経惟 往生写集」 資生堂ギャラリー(~12/25)

・「ポーラ銀座ビル5周年記念企画 『フジタ、夢を見る手』」 POLA MUSEUM ANNEX(~12/28)

・「りこうなハンス」 TALION GALLERY(11/15~12/28)

・「エスプリ ディオールーディオールの世界」 玉屋ASビル(~2015/1/4)

突然の訃報に驚かれた方も多いのではないでしょうか。この26日に亡くなられた美術家の赤瀬川原平氏の展覧会が千葉市美術館で始まりました。

「赤瀬川原平展」@千葉市美術館(~12/23)

これまで殆ど行われなかったという作家の回顧展形式での展覧会です。まさかこのタイミングでとは誰もが思わなかったことでしょう。

なお死の逝去に際しては新聞各紙で追悼の記事が掲載されました。ここに改めてご冥福をお祈りします。

「赤瀬川原平さん ジャンル超え変貌し続けた人 寄稿・松田哲夫」産経ニュース

「芸術の核心、巧みな言葉で 画家・作家の赤瀬川原平さんを悼む 美術史家・山下裕二」朝日新聞デジタル

「鋭さと、緩さと、遊び心と 赤瀬川原平さんが残した言葉」朝日新聞デジタル

「赤瀬川原平さん死去:並外れた面白がり方」毎日新聞

約3年間、本館の改修、及び新館建設工事のため休館していた東京都庭園美術館がいよいよリニューアルオープンします。

「アーキテクツ1933/Shirokane アール・デコ建築をみる」@東京都庭園美術館(11/22~12/25)

「内藤礼 信の感情」@東京都庭園美術館(11/22~12/25)

オープニングを飾る展示は2本だて。本館では主に休館中に行われた建物の調査、修復活動を紹介する「アーキテクツ1933」、また新館では現代美術家の内藤礼の個展が開催されます。

両展とも本館のみ平日に限って撮影が出来るそうです。カメラを片手に平日を狙うのも良いかもしれません。

展覧会についての対談 内藤礼(アーティスト)×八巻香澄(学芸員)

内藤礼といえばかつて神奈川県立近代美術館鎌倉館で見た展示が今も忘れられません。首都圏ではおそらくそれ以来となる美術館での個展、新館のほかに一部は本館を取り込んでの展示となるそうです。期待したいと思います。

それでは11月も宜しくお願いします。

展覧会

・「東山御物の美」 三井記念美術館(~11/24)

・「大おにぎり展ー出土資料からみた穀物の歴史」 横浜市歴史博物館(~11/24)

・「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」 松戸市立博物館(~11/30)

・「東山魁夷と東京美術学校有志ー橋本明治・加藤栄三・山田申吾」 市川市東山魁夷記念館(~11/30)

・「東京駅開業百年記念 スペシャル・オープン・ウィーク」 東京ステーションギャラリー(11/18~11/30)

・「高野山開創1200年記念 高野山の名宝」 サントリー美術館(~12/7)

・「夢見るフランス絵画 印象派からエコール・ド・パリへ」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~12/14)

・「おかえりなさい、伊藤若冲《菜蟲譜》修理完了披露展」 佐野市立吉澤記念美術館(11/1~12/14)

・「チューリヒ美術館展」 国立新美術館(~12/15)

・「赤瀬川原平展」 千葉市美術館(~12/23)

・「小林孝亘展 私たちを夢見る夢」 横須賀美術館(11/15~12/23)

・「五木田智央 THE GREAT CIRCUS」 DIC川村記念美術館(~12/24)

・「アール・デコ建築をみる/内藤礼 信の感情」 東京都庭園美術館(11/22~12/25)

・「ジョルジョ・デ・キリコー変遷と回帰」 パナソニック汐留ミュージアム(~12/26)

・「リー・ミンウェイとその関係展」 森美術館(~2015/1/04)

・「ミシェル・ゴンドリーの世界一周展/東京アートミーティング(第5回) 新たな系譜学をもとめて」 東京都現代美術館(~2015/1/4)

・「開館35周年記念 原美術館コレクション展」 原美術館(~2015/1/12)

・「没後15年記念 東山魁夷と日本の四季」 山種美術館(11/22~2015/2/1)

・「ヂョン・ヨンドゥ 地上の道のように」 水戸芸術館(11/8~2/1)

・「ヒカリ展 光のふしぎ、未知の輝きに迫る」 国立科学博物館(~2015/2/22)

・「生誕100年 小山田二郎」 府中市美術館(11/8~2015/2/22)

ギャラリー

・「町田久美展」 西村画廊(~11/15)

・「榎忠 LSDF-014」 山本現代(~11/22)

・「阪本トクロウ展」 アートフロントギャラリー(10/31~11/23)

・「TWS-Emerging 2014 第4期 佐々木成美/基山みゆき/宮岡俊夫」 トーキョーワンダーサイト渋谷(11/1~11/24)

・「未知なる日常 第2期」 TWS本郷(~11/30)

・「パランプセストー重ね書きされた記憶 vol.5 志村信裕」 ギャラリーαM(11/15~12/13)

・「人間になるための内転、外転」 児玉画廊東京(11/15~12/20)

・「荒木経惟 往生写集」 資生堂ギャラリー(~12/25)

・「ポーラ銀座ビル5周年記念企画 『フジタ、夢を見る手』」 POLA MUSEUM ANNEX(~12/28)

・「りこうなハンス」 TALION GALLERY(11/15~12/28)

・「エスプリ ディオールーディオールの世界」 玉屋ASビル(~2015/1/4)

突然の訃報に驚かれた方も多いのではないでしょうか。この26日に亡くなられた美術家の赤瀬川原平氏の展覧会が千葉市美術館で始まりました。

「赤瀬川原平展」@千葉市美術館(~12/23)

これまで殆ど行われなかったという作家の回顧展形式での展覧会です。まさかこのタイミングでとは誰もが思わなかったことでしょう。

なお死の逝去に際しては新聞各紙で追悼の記事が掲載されました。ここに改めてご冥福をお祈りします。

「赤瀬川原平さん ジャンル超え変貌し続けた人 寄稿・松田哲夫」産経ニュース

「芸術の核心、巧みな言葉で 画家・作家の赤瀬川原平さんを悼む 美術史家・山下裕二」朝日新聞デジタル

「鋭さと、緩さと、遊び心と 赤瀬川原平さんが残した言葉」朝日新聞デジタル

「赤瀬川原平さん死去:並外れた面白がり方」毎日新聞

約3年間、本館の改修、及び新館建設工事のため休館していた東京都庭園美術館がいよいよリニューアルオープンします。

「アーキテクツ1933/Shirokane アール・デコ建築をみる」@東京都庭園美術館(11/22~12/25)

「内藤礼 信の感情」@東京都庭園美術館(11/22~12/25)

オープニングを飾る展示は2本だて。本館では主に休館中に行われた建物の調査、修復活動を紹介する「アーキテクツ1933」、また新館では現代美術家の内藤礼の個展が開催されます。

両展とも本館のみ平日に限って撮影が出来るそうです。カメラを片手に平日を狙うのも良いかもしれません。

展覧会についての対談 内藤礼(アーティスト)×八巻香澄(学芸員)

内藤礼といえばかつて神奈川県立近代美術館鎌倉館で見た展示が今も忘れられません。首都圏ではおそらくそれ以来となる美術館での個展、新館のほかに一部は本館を取り込んでの展示となるそうです。期待したいと思います。

それでは11月も宜しくお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「日本国宝展」 東京国立博物館

東京国立博物館・平成館

「日本国宝展」

10/15 ~12/7

東京国立博物館・平成館で開催中の「日本国宝展」を見て来ました。

文化財保護法による適用を受け、なおかつ「世界文化の見地から、高い価値をもつもの」として指定された「国の宝」こと国宝。(カッコ内は公式サイトより引用。)いわゆる国宝を集めた展覧会としては14年ぶりの開催だそうです。

今回の国宝展はテーマの設定があります。それが「祈り」です。

[展覧会の構成]

第1章 仏を信じる

第2章 神を信じる

第3章 文学、記録にみる信仰

第4章 多様化する信仰と美

第5章 仏のすがた

*正倉院宝物特別出品

よって必ずしも全てではありませんが、端的に信仰の対象、もしくは信仰の在り方などを伝える作品が目立っています。漠然と「国宝展」とありますが、意外とまとまりのある展覧会だという印象を受けました。

出品は約120件です。現在指定されている美術工芸品の国宝が約870件であることから、そのうちの7分の1ほどが集まっていることになります。実のところ私は14年前の国宝展を見ていません。ゆえにこれほど国宝をまとめて見たのは初めてです。さすがに充足感はありました。

「鳥毛立女屏風 第3扇」(部分) 奈良時代・8世紀 正倉院 *展示期間:10/15~11/3

特別出品の正倉院宝物ははじめの方に展示されていました。うち目を引くのは「楓蘇芳染螺鈿槽琵琶」や「緑地彩絵箱」などの工芸品。正倉院の宝物を見るといつも感心するのが保存の良さです。華やかな螺鈿も淡い黄緑色の彩色もともに美しい。そして「鳥毛立女屏風」です。初めて見たかもしれません。唐美人を象る柔らかな線描も見事です。制作当時に貼り付けてあったという鳥の毛も僅かに残っているとのことでした。

「玉虫厨子」奈良時代・7世紀 法隆寺

法隆寺の「玉虫厨子」がやって来ました。この作品は一度見た記憶がありますが、不思議と東博の展示ケースの中にあると大きく見える。四方を彩る絵画は側面の方がやや状態が良いのでしょうか。とりわけ鮮やかに映りました。

「仏涅槃図」平安時代・応徳3年(1086) 金剛峰寺 *展示期間:10/15-11/9

金剛峯寺の「仏涅槃図」、これが思いの外に巨大でした。穏やかな顔で横たわる釈迦の周りに集う参集者。目頭を抑えて悲しみに暮れている者もいる。一方で釈迦の頭の周囲に座る菩薩たちは笑みを浮かべている。身体の白が際立つ色彩感。不思議と場の空気はのんびりしています。

国宝指定の土偶は全部で5体です。うち現会期では2体お出まし。「縄文のビーナス」と「合掌土偶」です。

「土偶 縄文のビーナス」縄文時代(中期)・前3000~前2000年 茅野市

そういえばかつて2009年に東博で「土偶展」が開催された時の国宝土偶は3体でした。(上2体に加え中空土偶。)それから指定品が2体増えている。長野の「縄文の女神」(2012年指定)と「仮面の女神」(2014年指定)はその後に指定された国宝です。そして11月21日から会期最終日まではその全てがそろい踏みします。

藤ノ木古墳や沖ノ島遺跡の出土品も興味深いのではないでしょうか。沖ノ島に関しては少し前に出光美術館での「宗像大社国宝展」でも展示がありましたが、博物館でこうした品を見る機会は決して多いとは言えません。ここはじっくり見入りました。

「一遍上人伝絵巻 巻第七」法眼円伊筆 鎌倉時代・正安元年(1299) 東京国立博物館 *展示期間:10/15-11/9

聖衆来迎寺の「六道絵」が2幅(展示替えを含むと4幅)ほど出品しています。それに徳川美術館の「源氏物語絵巻」も美しい。踊り念仏の一遍を描いた「一遍上人伝絵巻」も人物描写が実に生き生きとしています。ちょうど櫓で僧が踊る場面が展示されていました。

「松に秋草図」長谷川等伯筆 安土桃山時代・文禄元年頃(1592) 智積院 *展示期間:10/15-11/9

永徳の「花鳥図」と等伯の「松に秋草図」がほぼ同じスペースで紹介されています。堂々と天をつく松と装飾的な秋草が対比的な「秋草図」の何と雅やかで力強いことでしょうか。

そして永徳の「花鳥図」です。硬軟使い分けながらも迷いのない筆さばき。墨線が縦横無尽に駆けては梅や竹、それに水流を象る。梅は大きく手を開いて見栄を切る役者のように躍動的です。この2点の対峙、かつてここ東博で見た対決展のことを思い出しました。

琉球国王尚家関係資料も目を引きました。紅型は華やかな色彩で存在感もある。螺鈿の盆も七色に輝いています。彼の地の輝かしい光と青い海が頭の中に浮かび上がって来ました。

「元興寺極楽坊五重小塔」奈良時代・8世紀 元興寺

東博平成館で展示された建築物としては過去最大スケールではないでしょうか。「元興寺極楽坊五重小塔」です。高さ5.5mの木造の塔、実際の大きさの10分の1スケールで制作したと考えられています。なお本作は出展に際して一度解体調査が為されたとか。解体は1976年の京博での国宝展以来38年ぶりのこと。また東京で展示されたのは今回が初めてだそうです。

それでは展示替えの情報です。一部作品において入れ替えがあります。

「日本国宝展」出品リスト

前期:10月15日(水)~11月9日(日)

後期:11月11日(火)~12月7日(日)

また前後期とは別の期間を分けての巻替、場面替、展示替えもあります。ご注意下さい。

なお正倉院宝物(11件)は期間限定での特別展示です。

「正倉院宝物特別出品」 展示期間:10月15日(水)~11月3日(月・祝)

「広目天立像」 飛鳥時代・7世紀 法隆寺

先週末の昼過ぎに観覧しましたが、館内は非常に賑わっていました。特に正倉院宝物と絵巻のコーナーは最前列を確保するための列も遅々として進みません。

「日本国宝展」公式サイト *トップページ右側下段にリアルタイムでの混雑情報が掲載されています。

それゆえか現在はお昼の時間を中心に一部入場規制も行われているそうです。上記公式サイトでの混雑情報が参考になりそうです。

過去2回の国宝展では計120万名もの入場者を集めたそうです。今回も会期後半に向けてさらに混雑してくることが予想されます。時間に余裕をもってお出かけ下さい。

「美術手帖10月号増刊 国宝のすべて/美術出版社」

「美術手帖10月号増刊 国宝のすべて/美術出版社」

12月7日まで開催されています。

「日本国宝展」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:10月15日(水) ~12月7日(日)

時間:9:30~17:00。但し毎週金曜日、及び11/1(土)、2(日)は20時まで。土・日・祝休日は18時まで開館。

休館:月曜日。但し11/3(月・祝)、11/24(月・休)は開館、11/4(火)、11/25(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生700(600)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「日本国宝展」

10/15 ~12/7

東京国立博物館・平成館で開催中の「日本国宝展」を見て来ました。

文化財保護法による適用を受け、なおかつ「世界文化の見地から、高い価値をもつもの」として指定された「国の宝」こと国宝。(カッコ内は公式サイトより引用。)いわゆる国宝を集めた展覧会としては14年ぶりの開催だそうです。

今回の国宝展はテーマの設定があります。それが「祈り」です。

[展覧会の構成]

第1章 仏を信じる

第2章 神を信じる

第3章 文学、記録にみる信仰

第4章 多様化する信仰と美

第5章 仏のすがた

*正倉院宝物特別出品

よって必ずしも全てではありませんが、端的に信仰の対象、もしくは信仰の在り方などを伝える作品が目立っています。漠然と「国宝展」とありますが、意外とまとまりのある展覧会だという印象を受けました。

出品は約120件です。現在指定されている美術工芸品の国宝が約870件であることから、そのうちの7分の1ほどが集まっていることになります。実のところ私は14年前の国宝展を見ていません。ゆえにこれほど国宝をまとめて見たのは初めてです。さすがに充足感はありました。

「鳥毛立女屏風 第3扇」(部分) 奈良時代・8世紀 正倉院 *展示期間:10/15~11/3

特別出品の正倉院宝物ははじめの方に展示されていました。うち目を引くのは「楓蘇芳染螺鈿槽琵琶」や「緑地彩絵箱」などの工芸品。正倉院の宝物を見るといつも感心するのが保存の良さです。華やかな螺鈿も淡い黄緑色の彩色もともに美しい。そして「鳥毛立女屏風」です。初めて見たかもしれません。唐美人を象る柔らかな線描も見事です。制作当時に貼り付けてあったという鳥の毛も僅かに残っているとのことでした。

「玉虫厨子」奈良時代・7世紀 法隆寺

法隆寺の「玉虫厨子」がやって来ました。この作品は一度見た記憶がありますが、不思議と東博の展示ケースの中にあると大きく見える。四方を彩る絵画は側面の方がやや状態が良いのでしょうか。とりわけ鮮やかに映りました。

「仏涅槃図」平安時代・応徳3年(1086) 金剛峰寺 *展示期間:10/15-11/9

金剛峯寺の「仏涅槃図」、これが思いの外に巨大でした。穏やかな顔で横たわる釈迦の周りに集う参集者。目頭を抑えて悲しみに暮れている者もいる。一方で釈迦の頭の周囲に座る菩薩たちは笑みを浮かべている。身体の白が際立つ色彩感。不思議と場の空気はのんびりしています。

国宝指定の土偶は全部で5体です。うち現会期では2体お出まし。「縄文のビーナス」と「合掌土偶」です。

「土偶 縄文のビーナス」縄文時代(中期)・前3000~前2000年 茅野市

そういえばかつて2009年に東博で「土偶展」が開催された時の国宝土偶は3体でした。(上2体に加え中空土偶。)それから指定品が2体増えている。長野の「縄文の女神」(2012年指定)と「仮面の女神」(2014年指定)はその後に指定された国宝です。そして11月21日から会期最終日まではその全てがそろい踏みします。

藤ノ木古墳や沖ノ島遺跡の出土品も興味深いのではないでしょうか。沖ノ島に関しては少し前に出光美術館での「宗像大社国宝展」でも展示がありましたが、博物館でこうした品を見る機会は決して多いとは言えません。ここはじっくり見入りました。

「一遍上人伝絵巻 巻第七」法眼円伊筆 鎌倉時代・正安元年(1299) 東京国立博物館 *展示期間:10/15-11/9

聖衆来迎寺の「六道絵」が2幅(展示替えを含むと4幅)ほど出品しています。それに徳川美術館の「源氏物語絵巻」も美しい。踊り念仏の一遍を描いた「一遍上人伝絵巻」も人物描写が実に生き生きとしています。ちょうど櫓で僧が踊る場面が展示されていました。

「松に秋草図」長谷川等伯筆 安土桃山時代・文禄元年頃(1592) 智積院 *展示期間:10/15-11/9

永徳の「花鳥図」と等伯の「松に秋草図」がほぼ同じスペースで紹介されています。堂々と天をつく松と装飾的な秋草が対比的な「秋草図」の何と雅やかで力強いことでしょうか。

そして永徳の「花鳥図」です。硬軟使い分けながらも迷いのない筆さばき。墨線が縦横無尽に駆けては梅や竹、それに水流を象る。梅は大きく手を開いて見栄を切る役者のように躍動的です。この2点の対峙、かつてここ東博で見た対決展のことを思い出しました。

琉球国王尚家関係資料も目を引きました。紅型は華やかな色彩で存在感もある。螺鈿の盆も七色に輝いています。彼の地の輝かしい光と青い海が頭の中に浮かび上がって来ました。

「元興寺極楽坊五重小塔」奈良時代・8世紀 元興寺

東博平成館で展示された建築物としては過去最大スケールではないでしょうか。「元興寺極楽坊五重小塔」です。高さ5.5mの木造の塔、実際の大きさの10分の1スケールで制作したと考えられています。なお本作は出展に際して一度解体調査が為されたとか。解体は1976年の京博での国宝展以来38年ぶりのこと。また東京で展示されたのは今回が初めてだそうです。

それでは展示替えの情報です。一部作品において入れ替えがあります。

「日本国宝展」出品リスト

前期:10月15日(水)~11月9日(日)

後期:11月11日(火)~12月7日(日)

また前後期とは別の期間を分けての巻替、場面替、展示替えもあります。ご注意下さい。

なお正倉院宝物(11件)は期間限定での特別展示です。

「正倉院宝物特別出品」 展示期間:10月15日(水)~11月3日(月・祝)

「広目天立像」 飛鳥時代・7世紀 法隆寺

先週末の昼過ぎに観覧しましたが、館内は非常に賑わっていました。特に正倉院宝物と絵巻のコーナーは最前列を確保するための列も遅々として進みません。

「日本国宝展」公式サイト *トップページ右側下段にリアルタイムでの混雑情報が掲載されています。

それゆえか現在はお昼の時間を中心に一部入場規制も行われているそうです。上記公式サイトでの混雑情報が参考になりそうです。

過去2回の国宝展では計120万名もの入場者を集めたそうです。今回も会期後半に向けてさらに混雑してくることが予想されます。時間に余裕をもってお出かけ下さい。

「美術手帖10月号増刊 国宝のすべて/美術出版社」

「美術手帖10月号増刊 国宝のすべて/美術出版社」12月7日まで開催されています。

「日本国宝展」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:10月15日(水) ~12月7日(日)

時間:9:30~17:00。但し毎週金曜日、及び11/1(土)、2(日)は20時まで。土・日・祝休日は18時まで開館。

休館:月曜日。但し11/3(月・祝)、11/24(月・休)は開館、11/4(火)、11/25(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生700(600)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

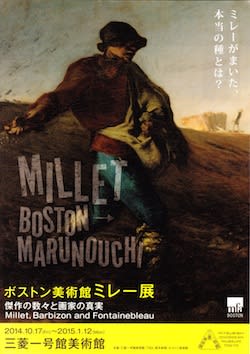

「ボストン美術館 ミレー展」 三菱一号館美術館

三菱一号館美術館

「ボストン美術館 ミレー展ー傑作の数々と画家の真実」

2014/10/17-2015/1/12

三菱一号館美術館で開催中の「ボストン美術館 ミレー展ー傑作の数々と画家の真実」を見て来ました。

いわゆるバルビゾン派の画家として知られ、とりわけ農民の姿を描いたジャン=フランソワ・ミレー(1814~1875)。気がつけば今年は生誕200年です。ミレーの画業を紹介する展覧会が一号館美術館で始まりました。

ブロガー向けの特別内覧会に参加しました。*館内の撮影の許可をいただきました。

さて本展、確かにミレー展というタイトルが付いていますが、画家単独の回顧展というわけではありません。

というのも作品数(全64点)からしてミレーは多くはない。出展はほぼ全てボストン美術館のコレクションですが、うちミレーは25点、残りはミレー以外の画家の作品で占められています。

ではほかの画家はミレーとは関係がないのか。もちろんそんなことはありません。出ているのは同じくバルビゾンで活動したコロー、ディアズ、ルソーといった、ミレーと関わりをもった画家ばかり。さらには次世代のデュプレやレオン=オーギュスタン・レルミットらを参照します。ようは主に同時代のバルビゾン派たちの画家を踏まえながら、ミレーの制作を見ていく仕掛けとなっているわけです。

言い換えればミレーの画業を縦軸(時間軸)ではなく、横軸(同時代の画家)、さらには空間(バルビゾン村)を加えてひも解いていくもの。ずばり本展の特徴はそこにあります。

右:フランソワ・ルイ・フランセ「プロンビエール近くの小川」 1870年代

左:ジャン=バティスト・カミーユ・コロー「ブリュノワの牧草地の思い出」 1855-65年頃

バルビゾン派の優品が目立ちました。柔らかな光に包まれた森を描いたのはコローの「ブリュノワの牧草地の思い出」。どこか実景とも心象風景とも受け取れる独特の幻想的な画面が見る者を引込みます。同じくバルビゾンに滞在したのがルイ・フランセです。「プロンビエール近くの小川」で描かれているのは小さな滝でしょうか。光の差し込む森の鮮やかな緑を背景に水が落ちる。清涼感があります。思わず絵の前で深呼吸したくなってしまいました。

右:ナルシス・ヴィルジル・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ「祭に向かうボヘミアンたち」 1844年頃

ラ・ペーニャの作品が数点出ていました。スペイン人の両親を持ち、毒蛇にかまれて左足を失ったという画家、1835年頃からフォンテーヌブローの森で制作を続けます。いわゆる成功した画家の一人です。不遇の時代のミレーへ援助の手を差し伸べた人物でもあります。

クロード・モネ「森のはずれの薪拾い」 1863年頃 油彩・板

Henry H. and Zoe Oliver Sherman Fund 1974.325

ボストン美術館 Photographs ©2014 Museum of Fine Arts, Boston

意外にもモネがありました。当然がら印象派展以前、まだ20代前半頃の作品、「森のはずれの薪拾い」です。この頃のモネは仲間とフォンテーヌブローの森の近辺を訪れていた。まさかミレー展でモネを見られるとは思いもよりません。

そしてミレーです。言うまでもなく目玉は「種をまく人」。無名の農夫を堂々たる姿に描いた一枚です。何と同作が東京に来るのは30年ぶりのことです。

右:ジャン=フランソワ・ミレー「種をまく人」 1850年

私もこの作品を初めて見ましたが、ともかく第一印象は巨大だということ。ただしそれは作品自体ではありません。つまり描かれている農夫が大きい。そして畏怖の念すら感じさせるほど力強さがあるということです。

大きなブーツをはいて闊歩する姿はもはや巨人のようでもある。深く帽子をかぶっているためか表情は伺えません。口は少し開いているのでしょうか。右手を大きく振りかぶっては種をまいている。手から種がこぼれ落ちる様子も描かれています。

大きく開いた足や腕の動きにもよるのか、思いの外に躍動感があるのにも驚きました。そして手前の大地と奥の空のコントラストです。まさにミレーを表す土色が否応無しに目に飛び込んでくる。何ともドラマテックではないでしょうか。彼の姿を「英雄」に準えることもあるそうですが、さもありなんという気がしました。

右:ジャン=フランソワ・ミレー「馬鈴薯植え」 1861年頃

左奥:ジャン=フランソワ・ミレー「羊飼いの娘」 1870-73年頃

ちなみに本展では「種をまく人」を含め、通称「ボストン美術館の三大ミレー」と呼ばれる作品(刈入れ人たちの休息、羊飼いの娘)が全てやって来ています。その辺も見どころと言えそうです。

ところでミレーを離れ、今回私が最も惹かれたのがヨーゼフ・イスラエルスの「別離の前日」です。

オランダで学んだ後にパリへと出てバルビゾンを訪れたイスラエルス、さらにハーグへと戻り、同地でハーグ派を形成します。

右:ヨーゼフ・イスラエルス「別離の前日」 1862年

暗い空間に描かれているのは母子の姿、おそらくは農民でしょう。母は顔に手を当ててふさぎ込んでいるようにも見えます。子どもは素足です。何か虚ろな様子で彼方を見据えている。物静かな空間です。画家はレンブラントにも影響を受けたそうですが、確かにオランダの室内画を思わせる雰囲気が漂っています。はじめはその漠然とした感覚にのまれてしまい、一体どのような情景であるのかが分かりませんでした。

しかし奥を見やると蝋燭に火が灯されている。さらに目を凝らせば横に黒く大きな箱が横たわっていることが分かりました。ようはこれは棺なのです。中に入るのは夫。つまりタイトルの「別離」とは妻の夫との肉体の別れを意味する言葉というわけでした。

実に物悲しい風景ではないでしょうか。呆然と彼方を眺めているように見えた少女はひょっとして蝋燭をじっと見ていたのかもしれない。そして蝋燭には父の姿、言い換えれば魂を投影していたのかもしれない。そうしたことも感じました。

ジャン=フランソワ・ミレー「洗濯女」 1855年頃 油彩・カンヴァス

Gift of Mrs. Martin Brimmer 06.2422

ボストン美術館 Photographs ©2014 Museum of Fine Arts, Boston

はじめにも触れたようにミレーばかりが並んでいるわけではありません。もう少しミレーを見たいと感じたのも事実です。しかしながらバルビゾン派などの「横軸」での展開は興味を引くものがあります。そうした意味では色々と「引き出し」の多い展覧会だと思いました。

「ボストン美術館 ミレー展」会場風景

美術館の方によれば現在は館内に余裕があるということでした。ただし一号館はいつも後半に混雑が集中する傾向があります。早めの観覧をおすすめします。

「もっと知りたいミレー/安井裕雄/東京美術」

「もっと知りたいミレー/安井裕雄/東京美術」

2015年1月12日まで開催されています。

「ボストン美術館 ミレー展ー傑作の数々と画家の真実」 三菱一号館美術館

会期:2014年10月17日(金)~2015年1月12日(月・祝)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館。翌火曜休館。年末年始(12月27日~1月1日)。

時間:10:00~18:00。毎週金曜日(1月2日、祝日除く)は20時まで。

料金:大人1600円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。

*ペアチケットあり:チケットぴあのみで販売。一般ペア2800円。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「ボストン美術館 ミレー展ー傑作の数々と画家の真実」

2014/10/17-2015/1/12

三菱一号館美術館で開催中の「ボストン美術館 ミレー展ー傑作の数々と画家の真実」を見て来ました。

いわゆるバルビゾン派の画家として知られ、とりわけ農民の姿を描いたジャン=フランソワ・ミレー(1814~1875)。気がつけば今年は生誕200年です。ミレーの画業を紹介する展覧会が一号館美術館で始まりました。

ブロガー向けの特別内覧会に参加しました。*館内の撮影の許可をいただきました。

さて本展、確かにミレー展というタイトルが付いていますが、画家単独の回顧展というわけではありません。

というのも作品数(全64点)からしてミレーは多くはない。出展はほぼ全てボストン美術館のコレクションですが、うちミレーは25点、残りはミレー以外の画家の作品で占められています。

ではほかの画家はミレーとは関係がないのか。もちろんそんなことはありません。出ているのは同じくバルビゾンで活動したコロー、ディアズ、ルソーといった、ミレーと関わりをもった画家ばかり。さらには次世代のデュプレやレオン=オーギュスタン・レルミットらを参照します。ようは主に同時代のバルビゾン派たちの画家を踏まえながら、ミレーの制作を見ていく仕掛けとなっているわけです。

言い換えればミレーの画業を縦軸(時間軸)ではなく、横軸(同時代の画家)、さらには空間(バルビゾン村)を加えてひも解いていくもの。ずばり本展の特徴はそこにあります。

右:フランソワ・ルイ・フランセ「プロンビエール近くの小川」 1870年代

左:ジャン=バティスト・カミーユ・コロー「ブリュノワの牧草地の思い出」 1855-65年頃

バルビゾン派の優品が目立ちました。柔らかな光に包まれた森を描いたのはコローの「ブリュノワの牧草地の思い出」。どこか実景とも心象風景とも受け取れる独特の幻想的な画面が見る者を引込みます。同じくバルビゾンに滞在したのがルイ・フランセです。「プロンビエール近くの小川」で描かれているのは小さな滝でしょうか。光の差し込む森の鮮やかな緑を背景に水が落ちる。清涼感があります。思わず絵の前で深呼吸したくなってしまいました。

右:ナルシス・ヴィルジル・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ「祭に向かうボヘミアンたち」 1844年頃

ラ・ペーニャの作品が数点出ていました。スペイン人の両親を持ち、毒蛇にかまれて左足を失ったという画家、1835年頃からフォンテーヌブローの森で制作を続けます。いわゆる成功した画家の一人です。不遇の時代のミレーへ援助の手を差し伸べた人物でもあります。

クロード・モネ「森のはずれの薪拾い」 1863年頃 油彩・板

Henry H. and Zoe Oliver Sherman Fund 1974.325

ボストン美術館 Photographs ©2014 Museum of Fine Arts, Boston

意外にもモネがありました。当然がら印象派展以前、まだ20代前半頃の作品、「森のはずれの薪拾い」です。この頃のモネは仲間とフォンテーヌブローの森の近辺を訪れていた。まさかミレー展でモネを見られるとは思いもよりません。

そしてミレーです。言うまでもなく目玉は「種をまく人」。無名の農夫を堂々たる姿に描いた一枚です。何と同作が東京に来るのは30年ぶりのことです。

右:ジャン=フランソワ・ミレー「種をまく人」 1850年

私もこの作品を初めて見ましたが、ともかく第一印象は巨大だということ。ただしそれは作品自体ではありません。つまり描かれている農夫が大きい。そして畏怖の念すら感じさせるほど力強さがあるということです。

大きなブーツをはいて闊歩する姿はもはや巨人のようでもある。深く帽子をかぶっているためか表情は伺えません。口は少し開いているのでしょうか。右手を大きく振りかぶっては種をまいている。手から種がこぼれ落ちる様子も描かれています。

大きく開いた足や腕の動きにもよるのか、思いの外に躍動感があるのにも驚きました。そして手前の大地と奥の空のコントラストです。まさにミレーを表す土色が否応無しに目に飛び込んでくる。何ともドラマテックではないでしょうか。彼の姿を「英雄」に準えることもあるそうですが、さもありなんという気がしました。

右:ジャン=フランソワ・ミレー「馬鈴薯植え」 1861年頃

左奥:ジャン=フランソワ・ミレー「羊飼いの娘」 1870-73年頃

ちなみに本展では「種をまく人」を含め、通称「ボストン美術館の三大ミレー」と呼ばれる作品(刈入れ人たちの休息、羊飼いの娘)が全てやって来ています。その辺も見どころと言えそうです。

ところでミレーを離れ、今回私が最も惹かれたのがヨーゼフ・イスラエルスの「別離の前日」です。

オランダで学んだ後にパリへと出てバルビゾンを訪れたイスラエルス、さらにハーグへと戻り、同地でハーグ派を形成します。

右:ヨーゼフ・イスラエルス「別離の前日」 1862年

暗い空間に描かれているのは母子の姿、おそらくは農民でしょう。母は顔に手を当ててふさぎ込んでいるようにも見えます。子どもは素足です。何か虚ろな様子で彼方を見据えている。物静かな空間です。画家はレンブラントにも影響を受けたそうですが、確かにオランダの室内画を思わせる雰囲気が漂っています。はじめはその漠然とした感覚にのまれてしまい、一体どのような情景であるのかが分かりませんでした。

しかし奥を見やると蝋燭に火が灯されている。さらに目を凝らせば横に黒く大きな箱が横たわっていることが分かりました。ようはこれは棺なのです。中に入るのは夫。つまりタイトルの「別離」とは妻の夫との肉体の別れを意味する言葉というわけでした。

実に物悲しい風景ではないでしょうか。呆然と彼方を眺めているように見えた少女はひょっとして蝋燭をじっと見ていたのかもしれない。そして蝋燭には父の姿、言い換えれば魂を投影していたのかもしれない。そうしたことも感じました。

ジャン=フランソワ・ミレー「洗濯女」 1855年頃 油彩・カンヴァス

Gift of Mrs. Martin Brimmer 06.2422

ボストン美術館 Photographs ©2014 Museum of Fine Arts, Boston

はじめにも触れたようにミレーばかりが並んでいるわけではありません。もう少しミレーを見たいと感じたのも事実です。しかしながらバルビゾン派などの「横軸」での展開は興味を引くものがあります。そうした意味では色々と「引き出し」の多い展覧会だと思いました。

「ボストン美術館 ミレー展」会場風景

美術館の方によれば現在は館内に余裕があるということでした。ただし一号館はいつも後半に混雑が集中する傾向があります。早めの観覧をおすすめします。

「もっと知りたいミレー/安井裕雄/東京美術」

「もっと知りたいミレー/安井裕雄/東京美術」2015年1月12日まで開催されています。

「ボストン美術館 ミレー展ー傑作の数々と画家の真実」 三菱一号館美術館

会期:2014年10月17日(金)~2015年1月12日(月・祝)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館。翌火曜休館。年末年始(12月27日~1月1日)。

時間:10:00~18:00。毎週金曜日(1月2日、祝日除く)は20時まで。

料金:大人1600円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。

*ペアチケットあり:チケットぴあのみで販売。一般ペア2800円。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「ホドラー展」 国立西洋美術館

国立西洋美術館

「フェルディナント・ホドラー展」

2014/10/7-2015/1/12

国立西洋美術館で開催中の「フェルディナント・ホドラー展」のプレスプレビューに参加して来ました。

1853年にベルンに生まれ、スイスの象徴派を代表する画家であるフェルディナント・ホドラー(1853-1918)。しかしながら日本国内では有名な画家とは言い難いもの。私自身も展覧会を知った切っ掛けは、底抜けの青空の元にそびえ立つ山の絵、「ミューレンから見たユングフラウ山」を殆ど偶然にチラシで見たからでした。

日本では40年ぶりの回顧展です。出品は100点、うち8割が日本初公開です。ゆえにホドラーをよく知っている方でも新鮮味のある展覧会と言えるかもしれません。

さてホドラー、生涯にわたりスイスで制作を続けましたが、とりわけ印象深かったのは、多様に展開する画風の変遷です。

右:「レマン湖畔の柳」 1882年頃 ヴィンタートゥール美術館

まずは初期の風景画です。当初はフランスの写実主義に傾倒したホドラー、後に戸外へ出て自然の風景を求めていきます。転機はスペインでの滞在です。彼の地でスイスとは違った輝かしい光を得ます。それゆえか1880年前後の風景画にはともかく明るい作品が多い。素直に惹かれます。

右:「思索する労働者」 1884年 ジュネーヴ美術・歴史博物館

左:「永遠のユダヤ人」 1886年 ヴィンタートゥール、オスカー・ラインハルト美術館アム・シュタットガルテン

ところが1980年代半ばになるとホドラーの視点は次第に風景から人へ注がれていきます。しかも貧しい労働者や老人たちです。人の内面を抉りとるかのような人物画、この時期に画家は両親や兄弟を相次いで亡くしました。またホドラー自身もいわゆる労働者階級の出身です。必ずしも豊かな暮らしをしていたわけではありません。

右:「傷ついた若者」 1886年 ベルン美術館

草の上で横たわる青年を描いた「傷ついた若者」に強い印象を与えられました。聖書の「善きサマリア人」の主題を取り込んだ作品、しかしながら画面で横たわるのは生身の人間そのものです。半開きの口に頭部の下で広がる血は生々しくさえある。また「死した農民」では仰向けになって息絶えた老人を描いています。時には初期の明朗な風景画から想像もつかないような死のイメージが作品を支配していました。

右:「オイリュトミー」 1895年 ベルン美術館

ところがです。同じ人物を見つめていながらも1900年前後になるとさらに変化します。一例が「オイリュトミー」です。5名の年老いた男性が歩く光景、皆死を前にしているのか、暗鬱な表情をしているようにも見えますが、ここではむしろ連なる男たちの反復した構図の方が際立っています。そもそも「オイリュトミー」とは「良きリズム」を表す言葉でもある。ホドラーは次第に死から生のイメージを身体のリズムを踏まえて表していくのです。

右:「感情3」 1905年 ベルン州美術コレクション

そこで「感情3」が現れます。先の「オイリュトミー」と対を為すとも言われる作品、今度は女性です。白い肌を露にした4名の女たちが左から右へとステップを踏むかのように歩いていますが、ここに死の気配はまるでない。しかも背景に広がる花園はもはや紋様のように図像化されています。かつての「傷ついた若者」の背景で描いた写実的な草地などはもう見られないのです。

そして風景も変質しました。それが最初期からおおよそ30年後、1910年前後に描いたスイスの風景画です。

右:「シェーブルから見たレマン湖」 1905年頃 ジュネーヴ美術・歴史博物館

「シェーブルから見たレマン湖」には驚きました。青い湖が広がっていますが、画面が水平線によって完全に二分されています。しかも空の雲と下の水に反射した白い雲が相似形になり、さらに画面下部の陸の部分もやや湾曲しているように見える。ようはまるで双眼鏡を覗き込んだような風景が描かれているわけです。

右:「ミューレンから見たユングフラウ山」 1911年 ベルン美術館

私がチラシで惹かれた「ミューレンから見たユングフラウ山」もこの時期の作品でした。荒々しい山の岩肌、崖は階段状になって上下に連なっています。実際のユングフラウも急峻な岩山ではありますが、ここでは斜面のパターン化したような展開、さらには額装のように山を囲む雲と、どこか象徴的な姿であるようにも見えました。

ホドラーは1900年頃から壁面装飾の仕事をするようになります。彼の敬愛した壁画家はシャヴァンヌです。ハノーファー市庁舎やスイス国立博物館のための壁画を手がけました。

右:「草を刈る人」 1910年頃 ベルン美術館

左:「木を伐る人」 1910年 ベルン、モビリアール美術コレクション

先の身体のリズム同様、人の動きに対しての関心は失うことがなかったのでしょう。興味深いのは「木を伐る人」と「草を苅る人」、ともにスイス国立銀行の依頼による紙幣のデザインのための作品です。

大きく斧を振り上げ、また長く手を横へ伸ばしながら鎌を携える男たち。まるで巨人たちが為すように力強くはないでしょうか。モチーフは初期でも捉えた労働です。結果的に前者が50、そして後者が100スイス・フランの紙幣に採用され、ホドラーを言わば国民画家として位置づけることになりました。

右:「バラの中の死したヴァランティーヌ・ゴデ=ダレル」 1915年 チューリヒ、コーニンクス財団

晩年になると再び死の影が迫って来ます。ホドラーは「バラの中の死したヴァランティーヌ・ゴデ=ダレル」において愛人の死を克明に捉えました。横長の構図はキリストの死を描いたホルバインの「墓の中の死せるキリスト」に由来するのでしょう。仄かな朱色とも薄紅色とも言える背後の空間は繊細で美しい。しかしそれでも顔や衣服はさもユンググラウの山肌を描いた時のような荒い色面で象っています。

右:「悦ばしき女」 1910年頃 ベルン美術館

中央:「遠方からの歌3」 1906-1907年 ジュネーヴ美術・歴史博物館

左:「恍惚とした女」 1911年 ジュネーヴ美術・歴史博物館

「恍惚とした女」、「遠方からの歌3」、そして「悦ばしき女」を並べた展示がハイライトです。所蔵先の異なる3作、ひょっとするとスイスでも同時に見る機会は少ないかもしれません。なお本作ではあわせてスケッチも紹介。素早い線描による軽やかな人物表現はマティスを思わせます。ホドラーが絵画制作にあたってどのような準備をしたのかを垣間見ることが出来ました。

[フェルディナント・ホドラー展 巡回予定]

兵庫県立美術館:2015年1月24日(土)~4月5日(日)

NHKの日曜美術館の本編で特集されるそうです。

「江國香織とホドラーを見る 彼がスイスに愛される理由」@NHK Eテレ日曜美術館

日時:11月30日(日)9:00~9:45 *再放送 12月7日(日)20:00~20:45

出演:江國香織(作家)、新藤淳(国立西洋美術館研究員)

館内映像よりフェルディナント・ホドラー。

一人の画家の人生を追うのには過不足ない展示ではないでしょうか。また展示室階下、アルプスの風景画のみを集めたセクションも美しい。図録も労作です。一点一点の作品の解説が非常に充実していました。

2015年1月12日まで開催されています。

「日本・スイス国交樹立150周年記念 フェルディナント・ホドラー展」(@hodlerPR) 国立西洋美術館

会期:2014年10月7日(火)~2015年1月12日(月・祝)

休館:月曜日。但し10/13、11/3、11/24、1/12は開館、翌火曜日は休館。年末年始(12/28~1/1)。

時間:9:30~17:30 (毎週金曜日は20時まで開館)*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「フェルディナント・ホドラー展」

2014/10/7-2015/1/12

国立西洋美術館で開催中の「フェルディナント・ホドラー展」のプレスプレビューに参加して来ました。

1853年にベルンに生まれ、スイスの象徴派を代表する画家であるフェルディナント・ホドラー(1853-1918)。しかしながら日本国内では有名な画家とは言い難いもの。私自身も展覧会を知った切っ掛けは、底抜けの青空の元にそびえ立つ山の絵、「ミューレンから見たユングフラウ山」を殆ど偶然にチラシで見たからでした。

日本では40年ぶりの回顧展です。出品は100点、うち8割が日本初公開です。ゆえにホドラーをよく知っている方でも新鮮味のある展覧会と言えるかもしれません。

さてホドラー、生涯にわたりスイスで制作を続けましたが、とりわけ印象深かったのは、多様に展開する画風の変遷です。

右:「レマン湖畔の柳」 1882年頃 ヴィンタートゥール美術館

まずは初期の風景画です。当初はフランスの写実主義に傾倒したホドラー、後に戸外へ出て自然の風景を求めていきます。転機はスペインでの滞在です。彼の地でスイスとは違った輝かしい光を得ます。それゆえか1880年前後の風景画にはともかく明るい作品が多い。素直に惹かれます。

右:「思索する労働者」 1884年 ジュネーヴ美術・歴史博物館

左:「永遠のユダヤ人」 1886年 ヴィンタートゥール、オスカー・ラインハルト美術館アム・シュタットガルテン

ところが1980年代半ばになるとホドラーの視点は次第に風景から人へ注がれていきます。しかも貧しい労働者や老人たちです。人の内面を抉りとるかのような人物画、この時期に画家は両親や兄弟を相次いで亡くしました。またホドラー自身もいわゆる労働者階級の出身です。必ずしも豊かな暮らしをしていたわけではありません。

右:「傷ついた若者」 1886年 ベルン美術館

草の上で横たわる青年を描いた「傷ついた若者」に強い印象を与えられました。聖書の「善きサマリア人」の主題を取り込んだ作品、しかしながら画面で横たわるのは生身の人間そのものです。半開きの口に頭部の下で広がる血は生々しくさえある。また「死した農民」では仰向けになって息絶えた老人を描いています。時には初期の明朗な風景画から想像もつかないような死のイメージが作品を支配していました。

右:「オイリュトミー」 1895年 ベルン美術館

ところがです。同じ人物を見つめていながらも1900年前後になるとさらに変化します。一例が「オイリュトミー」です。5名の年老いた男性が歩く光景、皆死を前にしているのか、暗鬱な表情をしているようにも見えますが、ここではむしろ連なる男たちの反復した構図の方が際立っています。そもそも「オイリュトミー」とは「良きリズム」を表す言葉でもある。ホドラーは次第に死から生のイメージを身体のリズムを踏まえて表していくのです。

右:「感情3」 1905年 ベルン州美術コレクション

そこで「感情3」が現れます。先の「オイリュトミー」と対を為すとも言われる作品、今度は女性です。白い肌を露にした4名の女たちが左から右へとステップを踏むかのように歩いていますが、ここに死の気配はまるでない。しかも背景に広がる花園はもはや紋様のように図像化されています。かつての「傷ついた若者」の背景で描いた写実的な草地などはもう見られないのです。

そして風景も変質しました。それが最初期からおおよそ30年後、1910年前後に描いたスイスの風景画です。

右:「シェーブルから見たレマン湖」 1905年頃 ジュネーヴ美術・歴史博物館

「シェーブルから見たレマン湖」には驚きました。青い湖が広がっていますが、画面が水平線によって完全に二分されています。しかも空の雲と下の水に反射した白い雲が相似形になり、さらに画面下部の陸の部分もやや湾曲しているように見える。ようはまるで双眼鏡を覗き込んだような風景が描かれているわけです。

右:「ミューレンから見たユングフラウ山」 1911年 ベルン美術館

私がチラシで惹かれた「ミューレンから見たユングフラウ山」もこの時期の作品でした。荒々しい山の岩肌、崖は階段状になって上下に連なっています。実際のユングフラウも急峻な岩山ではありますが、ここでは斜面のパターン化したような展開、さらには額装のように山を囲む雲と、どこか象徴的な姿であるようにも見えました。

ホドラーは1900年頃から壁面装飾の仕事をするようになります。彼の敬愛した壁画家はシャヴァンヌです。ハノーファー市庁舎やスイス国立博物館のための壁画を手がけました。

右:「草を刈る人」 1910年頃 ベルン美術館

左:「木を伐る人」 1910年 ベルン、モビリアール美術コレクション

先の身体のリズム同様、人の動きに対しての関心は失うことがなかったのでしょう。興味深いのは「木を伐る人」と「草を苅る人」、ともにスイス国立銀行の依頼による紙幣のデザインのための作品です。

大きく斧を振り上げ、また長く手を横へ伸ばしながら鎌を携える男たち。まるで巨人たちが為すように力強くはないでしょうか。モチーフは初期でも捉えた労働です。結果的に前者が50、そして後者が100スイス・フランの紙幣に採用され、ホドラーを言わば国民画家として位置づけることになりました。

右:「バラの中の死したヴァランティーヌ・ゴデ=ダレル」 1915年 チューリヒ、コーニンクス財団

晩年になると再び死の影が迫って来ます。ホドラーは「バラの中の死したヴァランティーヌ・ゴデ=ダレル」において愛人の死を克明に捉えました。横長の構図はキリストの死を描いたホルバインの「墓の中の死せるキリスト」に由来するのでしょう。仄かな朱色とも薄紅色とも言える背後の空間は繊細で美しい。しかしそれでも顔や衣服はさもユンググラウの山肌を描いた時のような荒い色面で象っています。

右:「悦ばしき女」 1910年頃 ベルン美術館

中央:「遠方からの歌3」 1906-1907年 ジュネーヴ美術・歴史博物館

左:「恍惚とした女」 1911年 ジュネーヴ美術・歴史博物館

「恍惚とした女」、「遠方からの歌3」、そして「悦ばしき女」を並べた展示がハイライトです。所蔵先の異なる3作、ひょっとするとスイスでも同時に見る機会は少ないかもしれません。なお本作ではあわせてスケッチも紹介。素早い線描による軽やかな人物表現はマティスを思わせます。ホドラーが絵画制作にあたってどのような準備をしたのかを垣間見ることが出来ました。

[フェルディナント・ホドラー展 巡回予定]

兵庫県立美術館:2015年1月24日(土)~4月5日(日)

NHKの日曜美術館の本編で特集されるそうです。

「江國香織とホドラーを見る 彼がスイスに愛される理由」@NHK Eテレ日曜美術館

日時:11月30日(日)9:00~9:45 *再放送 12月7日(日)20:00~20:45

出演:江國香織(作家)、新藤淳(国立西洋美術館研究員)

館内映像よりフェルディナント・ホドラー。

一人の画家の人生を追うのには過不足ない展示ではないでしょうか。また展示室階下、アルプスの風景画のみを集めたセクションも美しい。図録も労作です。一点一点の作品の解説が非常に充実していました。

2015年1月12日まで開催されています。

「日本・スイス国交樹立150周年記念 フェルディナント・ホドラー展」(@hodlerPR) 国立西洋美術館

会期:2014年10月7日(火)~2015年1月12日(月・祝)

休館:月曜日。但し10/13、11/3、11/24、1/12は開館、翌火曜日は休館。年末年始(12/28~1/1)。

時間:9:30~17:30 (毎週金曜日は20時まで開館)*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「ジョルジョ・デ・キリコ」展にてWEB内覧会が開催されます

10月25日(土)からパナソニック汐留ミュージアムではじまる「ジョルジョ・デ・キリコー変遷と回帰」展。

主にキリコ未亡人の旧蔵品の100点を紹介。初期から最晩年までの画業を辿ります。また出品作の8割が日本初公開という展覧会でもあります。

その「ジョルジョ・デ・キリコ」展にてSNSユーザー向けにWEB内覧会が開催されます。

[パナソニック汐留ミュージアム「ジョルジョ・デ・キリコ」WEB内覧会 開催概要]

・日時:2014年11月4日(火) 18:00~20:00

・会場:パナソニック汐留ミュージアム(東京都港区東新橋1-5-1)

・スケジュール

18:00~ 受付開始

18:30~ 内覧会

18:45~19:15 ギャラリートーク

20:00 内覧会終了

・定員:30名

・参加資格:ブログ、Faceboook、Twitterアカウントをお持ちの方。ブログの内容は問いません。

・参加費:無料

・申込方法:専用申込フォームより→https://admin.prius-pro.jp/m/win/form.php?f=6

・申込締切:10月27日(水) 18時まで。応募者多数の場合は抽選。当選者には10月29日(水)までにメールで通知。(落選者への通知はありません。)

開催日時は11月4日(火)の18時半より。(受付開始は18時。)通常閉館後の貸し切りでの観覧です。参加資格はブログ、Faceboook、Twitterアカウントをお持ちの方で、展示の感想なり魅力をご紹介いただける方です。

[参加の特典]

1.参加の皆様だけの閉館後の貸切観覧会です。

2.担当学芸員によるギャラリーツアーに参加できます。

3.パナソニック汐留ミュージアムの特製グッズをプレゼントします。

定員は30名。申込の締切は10月27日(水)の18時までです。応募多数の場合は事務局にて抽選となります。(当選者のみに後日通知があります。)

当日は展覧会の担当学芸員によるトークに参加出来る上、ミュージアムグッズのプレゼントもあるそうです。なお著作権の関係上、館内の撮影は一切出来ません。十分にご注意下さい。

ここで改めてキリコ展に関するイベント情報を整理しておきます。

「オープニング記念講演会」

出演:ジャクリーヌ・マンク氏(本展監修者、パリ市立近代美術館 学芸部長)

日時:10月25日(土) 14:00~15:30

会場:日仏会館1階ホール(渋谷区恵比寿3-9-25)

「山田五郎アートトーク」

人気テレビ番組「ぶらぶら美術博物館」でおなじみの山田五郎さんがデ・キリコの魅力について楽しくお話くださいます。

日時:11月14日(金) 14:00~15:00

参加費:無料。但し要観覧券。予約制。(定員200名)

会場:パナソニック東京汐留ビル5階ホール

「ワークショップ 立体コラージュでつくる自分の未来!」

講師:小保方昇氏(アーティスト)

日時:11月29日(土) 14:00~16:00

対象:3歳から小学生までの親子

参加費:500円。要予約。(定員20組)

会場:パナソニック東京汐留ビル5階ホール

参加方法については同ミュージアムの公式サイト(イベントページ)をご参照下さい。

また各種グッズのあたるTwitterキャンペーンも行われています。

「ジョルジョ・デ・キリコー変遷と回帰」Twitterキャンペーン(10/20~11/10)

キャンペーン参加には同展の公式アカウント(@ChiricoShiodome)をフォローする必要があります。こちらでは今後キャンペーンほか、展示に関する様々なアナウンスがありそうです。

NHK日曜美術館の本編での放送も決定しました。

「謎以外の何を愛せようか ジョルジョ・デ・キリコ」@日曜美術館

日時:11月23日(日) 9:00~9:45 *再放送あり

人気の画家だけに作品自体を見る機会は少なくありませんが、やはり出品の8割が日本初公開であるという点は注目に値します。

「Giorgio De Chirico: 1888-1978:the Modern Myth/Taschen Basic Art Series」

「Giorgio De Chirico: 1888-1978:the Modern Myth/Taschen Basic Art Series」

11月4日(火)夜6時半スタート、都合の付く方は申込まれては如何でしょうか。

専用申込フォーム→https://admin.prius-pro.jp/m/win/form.php?f=6

「ジョルジョ・デ・キリコー変遷と回帰」(@ChiricoShiodome) パナソニック汐留ミュージアム

会期:10月25日(土)~12月26日(金)

休館:水曜日。但し12月3日、10日、17日、24日は開館。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般1000円、大学生900円、中・高校生500円、小学生以下無料。

*65歳以上900円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引あり

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分。

主にキリコ未亡人の旧蔵品の100点を紹介。初期から最晩年までの画業を辿ります。また出品作の8割が日本初公開という展覧会でもあります。

その「ジョルジョ・デ・キリコ」展にてSNSユーザー向けにWEB内覧会が開催されます。

[パナソニック汐留ミュージアム「ジョルジョ・デ・キリコ」WEB内覧会 開催概要]

・日時:2014年11月4日(火) 18:00~20:00

・会場:パナソニック汐留ミュージアム(東京都港区東新橋1-5-1)

・スケジュール

18:00~ 受付開始

18:30~ 内覧会

18:45~19:15 ギャラリートーク

20:00 内覧会終了

・定員:30名

・参加資格:ブログ、Faceboook、Twitterアカウントをお持ちの方。ブログの内容は問いません。

・参加費:無料

・申込方法:専用申込フォームより→https://admin.prius-pro.jp/m/win/form.php?f=6

・申込締切:10月27日(水) 18時まで。応募者多数の場合は抽選。当選者には10月29日(水)までにメールで通知。(落選者への通知はありません。)

開催日時は11月4日(火)の18時半より。(受付開始は18時。)通常閉館後の貸し切りでの観覧です。参加資格はブログ、Faceboook、Twitterアカウントをお持ちの方で、展示の感想なり魅力をご紹介いただける方です。

[参加の特典]

1.参加の皆様だけの閉館後の貸切観覧会です。

2.担当学芸員によるギャラリーツアーに参加できます。

3.パナソニック汐留ミュージアムの特製グッズをプレゼントします。

定員は30名。申込の締切は10月27日(水)の18時までです。応募多数の場合は事務局にて抽選となります。(当選者のみに後日通知があります。)

当日は展覧会の担当学芸員によるトークに参加出来る上、ミュージアムグッズのプレゼントもあるそうです。なお著作権の関係上、館内の撮影は一切出来ません。十分にご注意下さい。

ここで改めてキリコ展に関するイベント情報を整理しておきます。

「オープニング記念講演会」

出演:ジャクリーヌ・マンク氏(本展監修者、パリ市立近代美術館 学芸部長)

日時:10月25日(土) 14:00~15:30

会場:日仏会館1階ホール(渋谷区恵比寿3-9-25)

「山田五郎アートトーク」

人気テレビ番組「ぶらぶら美術博物館」でおなじみの山田五郎さんがデ・キリコの魅力について楽しくお話くださいます。

日時:11月14日(金) 14:00~15:00

参加費:無料。但し要観覧券。予約制。(定員200名)

会場:パナソニック東京汐留ビル5階ホール

「ワークショップ 立体コラージュでつくる自分の未来!」

講師:小保方昇氏(アーティスト)

日時:11月29日(土) 14:00~16:00

対象:3歳から小学生までの親子

参加費:500円。要予約。(定員20組)

会場:パナソニック東京汐留ビル5階ホール

参加方法については同ミュージアムの公式サイト(イベントページ)をご参照下さい。

また各種グッズのあたるTwitterキャンペーンも行われています。

「ジョルジョ・デ・キリコー変遷と回帰」Twitterキャンペーン(10/20~11/10)

キャンペーン参加には同展の公式アカウント(@ChiricoShiodome)をフォローする必要があります。こちらでは今後キャンペーンほか、展示に関する様々なアナウンスがありそうです。

NHK日曜美術館の本編での放送も決定しました。

「謎以外の何を愛せようか ジョルジョ・デ・キリコ」@日曜美術館

日時:11月23日(日) 9:00~9:45 *再放送あり

人気の画家だけに作品自体を見る機会は少なくありませんが、やはり出品の8割が日本初公開であるという点は注目に値します。

「Giorgio De Chirico: 1888-1978:the Modern Myth/Taschen Basic Art Series」

「Giorgio De Chirico: 1888-1978:the Modern Myth/Taschen Basic Art Series」11月4日(火)夜6時半スタート、都合の付く方は申込まれては如何でしょうか。

専用申込フォーム→https://admin.prius-pro.jp/m/win/form.php?f=6

「ジョルジョ・デ・キリコー変遷と回帰」(@ChiricoShiodome) パナソニック汐留ミュージアム

会期:10月25日(土)~12月26日(金)

休館:水曜日。但し12月3日、10日、17日、24日は開館。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般1000円、大学生900円、中・高校生500円、小学生以下無料。

*65歳以上900円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引あり

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「マグリット展」 記者発表会

マグリット展の記者発表会に参加してきました。

「マグリット展」イメージ映像(画面)

「マグリット展」@国立新美術館(2015/3/25~6/29)

ベルギーに生まれ、シュルレアリスムを代表する画家として知られるルネ・マグリット(1898-1967)。東京では13年ぶりの大回顧展です。来春、2015年3月25日(水)より国立新美術館でマグリット展がはじまります。

さて今回のマグリット展、一つ開催の契機となった出来事があります。それが2009年6月にブリュッセルに開館したマグリット美術館です。

「恋人たち」 1928年 ニューヨーク近代美術館

これはベルギー王立美術館がマグリット財団をパートナーシップにオープンさせたもの。いわば王立美術館の別館です。そこにマグリットの絵画をはじめ、画家に関する資料を新たに収蔵。中にはマグリット夫人からの遺贈品も含みます。結果的に200点余の作品と資料をコレクションするに至り、同国のマグリット研究の拠点となりました。

「マグリット展 記者発表会」で挨拶するベルギー王立美術館のミシェル・ドラゲ館長

そのマグリット美術館の研究成果を踏まえての展覧会です。王立美術館のミシェル・ドラゲ館長によれば、「マグリット展の開催のオファーは世界中から寄せられているが、今回は日本を最優先した。」とのこと。準備は約3年前から進められました。ようは王立美術館とマグリット財団の協力の元に初めて実現した企画でもあるのです。

[マグリット展 見どころ]

1. 20世紀美術の巨匠、13年ぶりの大回顧展

2. 2009年開館、「マグリット美術館」の研究成果を反映

3. 世界各地の美術館・個人コレクションから約100作品が勢揃い

「新聞を読む男」 1928年 テート

もう一つ重要なのは、何もベルギー国内のマグリット作品のみが出展されるわけではないということです。出品は総計100点。ベルギー、日本をはじめ、12カ国(予定)から作品がやって来ます。また普段出る機会が少ないというテートからも2作出品、うち1点はマグリット初個展の翌年に描かれた「新聞を読む男」(1928)です。

「光の帝国2」 1950年 ニューヨーク近代美術館

そしてニューヨークのMoMAからは「光の帝国2」(1950)、さらにヒューストンのメニル・コレクションの「ゴルコンダ」(1953)などの主要作品も来日します。

[マグリット展 展覧会の構成]

第1章 初期作品 1920-1926

第2章 シュルレアリスム 1926-1930

第3章 最初の達成 1930-1939

第4章 戦時と戦後 1939-1950

第5章 回帰 1950-1967

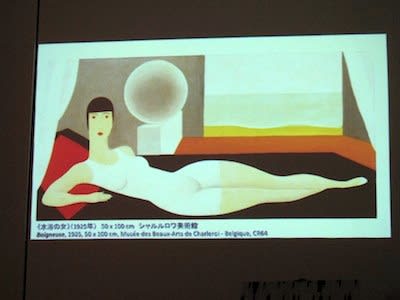

「水浴の女」 1925年 シャルルロワ美術館

いくつか出品作を見ていきましょう。まずは初期作の「水浴の女」(1925)。17歳でブリュッセルにやってきたマグリットは、同地の美術学校で印象派や未来派、フォーブ、キュビスムなどに学びます。また卒業後は広告やポスターのデザインの仕事も行っていた。「水浴の女」の幾何学的形態もそれらを反映したものだと考えられています。

「困難な航海」 1926年 個人蔵

そしてシュルレアリスムです。キリコの「愛の歌」の複製画と出会ったマグリットは強い影響を受けました。「困難な航海」(1926)は演劇の舞台装置のような空間構成が目を引く。キリコの絵画を連想させはしないでしょうか。また手前の西洋けん玉はマグリットが度々用いたモチーフの一つでもあります。

「発見」 1927年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

「発見」(1927)です。エルンストの影響が指摘される一枚。さらには「一夜の博物館」(1927)です。陳列棚のような空間に手首や果物が置かれている。トロンプルイユの手法を用いて描かれています。

「一夜の博物館」 1927年 個人蔵(ロンドン)

また本作の描いた1927年にはブリュッセルで初の個展を開催します。後にブルトンを中心とするシュルレアリスムのグループに合流するためパリ郊外へと転居しました。

「凌辱」 1934年 メニル・コレクション

1930年代に入るとマグリットは再びブリュッセルへと戻って来ました。現実にはない不条理な光景を描き出す。この頃には有力なコレクターやパトロンも抱えていたそうです。言わばマグリットの画風がつの到達点を迎えた時期でもあります。

「野の鍵」 1936年 ティッセン=ボルネミッサ美術館

落ちたガラスの破片に窓の向こう側の景色が描かれています。「野の鍵」(1936)です。窓と絵画の関係を問うた作品、題名はフランス語で束縛からの開放を意味しています。シュルレアリストたちが好んで使った言葉でした。

第二次大戦中はほかのシュルレアリスト違い、アメリカへ渡らず、ベルギーに留まり続けます。そして大戦前後は大きく分けて2度ほど作風が変化しました。はじめは筆致に印象派を彷彿させるような「ルノワールの時代」(1943-47)と呼ばれる作品群です。

「不思議の国のアリス」 1946年 個人蔵

一例が「不思議の国のアリス」です。擬人化された洋梨と樹木が描かれた幻想的な光景、ある意味で異様な画題はともかくも、この明るい色遣いはかつてのマグリットとは大きく異なっています。ナチス占領下の恐怖や暗黒に対するアンチテーゼではないかと考えられてもいるそうです。

「飢饉」 1948年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

もう一つが「ヴァーシュ(雄牛)の時代」(1947-48)です。僅か1年ほどの短い時期に描かれた作品、30点ほどが残されました。非常に荒々しい筆致で表現主義的な画風を特徴としています。その一つの「飢饉」(1948)も本展では紹介されるそうです。

「ゴルコンダ」 1953年 メニル・コレクション

ラストは回帰、50代を迎えたマグリットです。かつて(1930年代)確立した様式に戻りました。お馴染みの「光の帝国2」(1950)や「ゴルコンダ」(1953)はそれを切り開く作品でもある。以降、浮遊する巨岩や縮尺を無視した事物、夜の上の青空、石に化した人物や室内など、一般的に良く知られているマグリット絵画のモチーフが次々と登場します。

「記念日」 1959年 オンタリオ美術館

上記のように展覧会の流れは基本的にクロニクルです。なおこれは同地のマグリット美術館の展示に沿ったもの。さらに通常は別々の場所にあるコレクションを時代やテーマで分類することで、作品とともに画家の人生や思考を辿ることが出来るように工夫されるそうです。

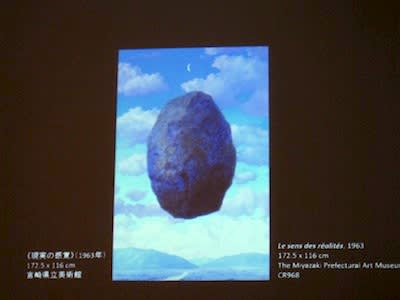

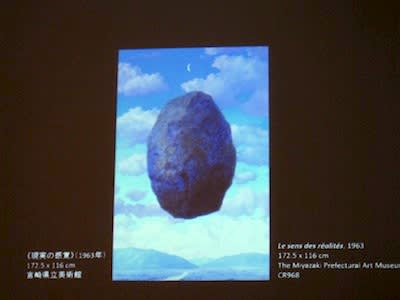

「現実の感覚」1963年 宮崎県立美術館

ドラゲ館長が余談に興味深いエピソードを語って下さいました。というのもベルギー人と日本人の思考はどこか似ているのではないかということです。とするのもベルギーとフランスは同じフランス語を公用語としていますが、肯定を表すOuiがフランスでは「はいもちろん。」の意を表すのに対し、ベルギーでは「だめではないかもしれない。」と否定的なニュアンスも持ちえているとのこと。それが日本語の曖昧な肯定、「はい。」と共通するのではないかというのです。

「白紙委任状」 1965年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

ブリュッセル大学のマグリット講座ではアメリカ人と並んで日本人が多いそうです。確かにマグリットは日本でも人気の画家と言えるでしょう。いわゆる西洋絵画展でもちらほら見かける機会は少なくない。しかしながら100点超のスケールでマグリット作品に接することはそう滅多にありません。

本展は巡回展です。国立新美術館の先行です。東京展終了後、京都市美術館へと巡回します。

[マグリット展 巡回予定]

京都市美術館:2015年7月11日(土)~10月12日(月・祝)

「マグリット展 記者発表会 会場」 *2014年10月17日。ベルギー王国大使館にて。

過去最大規模のマグリット展、私も美術に興味を持ち始めた頃から惹かれていた画家の一人であります。ここは大いに期待出来るのではないでしょうか。

公式サイトもオープンしました。順次見どころなども更新されることと思います。

マグリット展は2015年3月25日より国立新美術館で開催されます。

「マグリット展」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2015年3月25日(水)~6月29日(月)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:火曜日。但し5/5(火)は開館。

主催:国立新美術館、ベルギー王立美術館、読売新聞社、TBS

共催:WOWOW、TOKYO FM、ぴあ

後援:ベルギー大使館

会場:国立新美術館 企画展示室2E(東京都港区六本木7-22-2)

料金:一般1600円(1400円)、大学生1200円(1000円)、高校生800円(600円)、中学生以下無料。

*( )内は前売及び20名以上の団体料金。

*前売券は2014年12月中旬より発売予定。

交通 :東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

「マグリット展」イメージ映像(画面)

「マグリット展」@国立新美術館(2015/3/25~6/29)

ベルギーに生まれ、シュルレアリスムを代表する画家として知られるルネ・マグリット(1898-1967)。東京では13年ぶりの大回顧展です。来春、2015年3月25日(水)より国立新美術館でマグリット展がはじまります。

さて今回のマグリット展、一つ開催の契機となった出来事があります。それが2009年6月にブリュッセルに開館したマグリット美術館です。

「恋人たち」 1928年 ニューヨーク近代美術館

これはベルギー王立美術館がマグリット財団をパートナーシップにオープンさせたもの。いわば王立美術館の別館です。そこにマグリットの絵画をはじめ、画家に関する資料を新たに収蔵。中にはマグリット夫人からの遺贈品も含みます。結果的に200点余の作品と資料をコレクションするに至り、同国のマグリット研究の拠点となりました。

「マグリット展 記者発表会」で挨拶するベルギー王立美術館のミシェル・ドラゲ館長

そのマグリット美術館の研究成果を踏まえての展覧会です。王立美術館のミシェル・ドラゲ館長によれば、「マグリット展の開催のオファーは世界中から寄せられているが、今回は日本を最優先した。」とのこと。準備は約3年前から進められました。ようは王立美術館とマグリット財団の協力の元に初めて実現した企画でもあるのです。

[マグリット展 見どころ]

1. 20世紀美術の巨匠、13年ぶりの大回顧展

2. 2009年開館、「マグリット美術館」の研究成果を反映

3. 世界各地の美術館・個人コレクションから約100作品が勢揃い

「新聞を読む男」 1928年 テート

もう一つ重要なのは、何もベルギー国内のマグリット作品のみが出展されるわけではないということです。出品は総計100点。ベルギー、日本をはじめ、12カ国(予定)から作品がやって来ます。また普段出る機会が少ないというテートからも2作出品、うち1点はマグリット初個展の翌年に描かれた「新聞を読む男」(1928)です。

「光の帝国2」 1950年 ニューヨーク近代美術館

そしてニューヨークのMoMAからは「光の帝国2」(1950)、さらにヒューストンのメニル・コレクションの「ゴルコンダ」(1953)などの主要作品も来日します。

[マグリット展 展覧会の構成]

第1章 初期作品 1920-1926

第2章 シュルレアリスム 1926-1930

第3章 最初の達成 1930-1939

第4章 戦時と戦後 1939-1950

第5章 回帰 1950-1967

「水浴の女」 1925年 シャルルロワ美術館

いくつか出品作を見ていきましょう。まずは初期作の「水浴の女」(1925)。17歳でブリュッセルにやってきたマグリットは、同地の美術学校で印象派や未来派、フォーブ、キュビスムなどに学びます。また卒業後は広告やポスターのデザインの仕事も行っていた。「水浴の女」の幾何学的形態もそれらを反映したものだと考えられています。

「困難な航海」 1926年 個人蔵

そしてシュルレアリスムです。キリコの「愛の歌」の複製画と出会ったマグリットは強い影響を受けました。「困難な航海」(1926)は演劇の舞台装置のような空間構成が目を引く。キリコの絵画を連想させはしないでしょうか。また手前の西洋けん玉はマグリットが度々用いたモチーフの一つでもあります。

「発見」 1927年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

「発見」(1927)です。エルンストの影響が指摘される一枚。さらには「一夜の博物館」(1927)です。陳列棚のような空間に手首や果物が置かれている。トロンプルイユの手法を用いて描かれています。

「一夜の博物館」 1927年 個人蔵(ロンドン)

また本作の描いた1927年にはブリュッセルで初の個展を開催します。後にブルトンを中心とするシュルレアリスムのグループに合流するためパリ郊外へと転居しました。

「凌辱」 1934年 メニル・コレクション

1930年代に入るとマグリットは再びブリュッセルへと戻って来ました。現実にはない不条理な光景を描き出す。この頃には有力なコレクターやパトロンも抱えていたそうです。言わばマグリットの画風がつの到達点を迎えた時期でもあります。

「野の鍵」 1936年 ティッセン=ボルネミッサ美術館

落ちたガラスの破片に窓の向こう側の景色が描かれています。「野の鍵」(1936)です。窓と絵画の関係を問うた作品、題名はフランス語で束縛からの開放を意味しています。シュルレアリストたちが好んで使った言葉でした。

第二次大戦中はほかのシュルレアリスト違い、アメリカへ渡らず、ベルギーに留まり続けます。そして大戦前後は大きく分けて2度ほど作風が変化しました。はじめは筆致に印象派を彷彿させるような「ルノワールの時代」(1943-47)と呼ばれる作品群です。

「不思議の国のアリス」 1946年 個人蔵

一例が「不思議の国のアリス」です。擬人化された洋梨と樹木が描かれた幻想的な光景、ある意味で異様な画題はともかくも、この明るい色遣いはかつてのマグリットとは大きく異なっています。ナチス占領下の恐怖や暗黒に対するアンチテーゼではないかと考えられてもいるそうです。

「飢饉」 1948年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

もう一つが「ヴァーシュ(雄牛)の時代」(1947-48)です。僅か1年ほどの短い時期に描かれた作品、30点ほどが残されました。非常に荒々しい筆致で表現主義的な画風を特徴としています。その一つの「飢饉」(1948)も本展では紹介されるそうです。

「ゴルコンダ」 1953年 メニル・コレクション

ラストは回帰、50代を迎えたマグリットです。かつて(1930年代)確立した様式に戻りました。お馴染みの「光の帝国2」(1950)や「ゴルコンダ」(1953)はそれを切り開く作品でもある。以降、浮遊する巨岩や縮尺を無視した事物、夜の上の青空、石に化した人物や室内など、一般的に良く知られているマグリット絵画のモチーフが次々と登場します。

「記念日」 1959年 オンタリオ美術館

上記のように展覧会の流れは基本的にクロニクルです。なおこれは同地のマグリット美術館の展示に沿ったもの。さらに通常は別々の場所にあるコレクションを時代やテーマで分類することで、作品とともに画家の人生や思考を辿ることが出来るように工夫されるそうです。

「現実の感覚」1963年 宮崎県立美術館

ドラゲ館長が余談に興味深いエピソードを語って下さいました。というのもベルギー人と日本人の思考はどこか似ているのではないかということです。とするのもベルギーとフランスは同じフランス語を公用語としていますが、肯定を表すOuiがフランスでは「はいもちろん。」の意を表すのに対し、ベルギーでは「だめではないかもしれない。」と否定的なニュアンスも持ちえているとのこと。それが日本語の曖昧な肯定、「はい。」と共通するのではないかというのです。

「白紙委任状」 1965年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

ブリュッセル大学のマグリット講座ではアメリカ人と並んで日本人が多いそうです。確かにマグリットは日本でも人気の画家と言えるでしょう。いわゆる西洋絵画展でもちらほら見かける機会は少なくない。しかしながら100点超のスケールでマグリット作品に接することはそう滅多にありません。

本展は巡回展です。国立新美術館の先行です。東京展終了後、京都市美術館へと巡回します。

[マグリット展 巡回予定]

京都市美術館:2015年7月11日(土)~10月12日(月・祝)

「マグリット展 記者発表会 会場」 *2014年10月17日。ベルギー王国大使館にて。

過去最大規模のマグリット展、私も美術に興味を持ち始めた頃から惹かれていた画家の一人であります。ここは大いに期待出来るのではないでしょうか。

公式サイトもオープンしました。順次見どころなども更新されることと思います。

マグリット展は2015年3月25日より国立新美術館で開催されます。

「マグリット展」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2015年3月25日(水)~6月29日(月)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:火曜日。但し5/5(火)は開館。

主催:国立新美術館、ベルギー王立美術館、読売新聞社、TBS

共催:WOWOW、TOKYO FM、ぴあ

後援:ベルギー大使館

会場:国立新美術館 企画展示室2E(東京都港区六本木7-22-2)

料金:一般1600円(1400円)、大学生1200円(1000円)、高校生800円(600円)、中学生以下無料。

*( )内は前売及び20名以上の団体料金。

*前売券は2014年12月中旬より発売予定。

交通 :東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「THE MIRROR」 名古屋商工会館(東京・銀座)

名古屋商工会館

「THE MIRROR Hold the Mirror up to nature」

10/16-11/9

名古屋商工会館で開催中の「THE MIRROR Hold the Mirror up to nature」展のプレス内覧会に参加して来ました。

東京は銀座4丁目にも近いビル「名古屋商工会館」。竣工は1930年、すなわち昭和5年です。耐震の問題ほか老朽化もあり、間もなく建て替えられることが決まりました。

当然ながら現在は廃ビル、ほとんど使われていません。そこを舞台に始まったのが「THE MIRROR」展です。参加するのは現代美術のみならず、デザインや建築、それにグラフィックの分野で活動するアーティスト。そのジャンルの第一線で活躍する方々も目立ちます。かなり豪華なメンバーではないでしょうか。

名古屋商工会館正面。「THE MIRROR展」入口。

さて会場の名古屋商工会館、まさしく東京のど真ん中です。銀座4丁目交差点の和光の少し裏手、地下鉄B2出口を出れば2分とかかりません。いわゆる古い雑居ビルの佇まい、気が付かずに通り過ぎてしまいそうですが、表にはミラー展の看板が確かに出ていました。それが目印となりそうです。

「小松宏誠+三好賢聖」展示風景

ビルは6階建て、その全てのフロアに展示があります。一階受付横にはお馴染み小松宏誠と三好賢聖によるガラスのインスタレーションが出迎えてくれる。上下の移動は狭い階段とエレベーターのみ。一方展示フロアは総計900平米、全16室。一つ一つは決して広いとは言えませんが、その割りにはボリュームがありました。

展示を簡単に紹介しましょう。

さわひらき「Envelope」2014年

先だって初台のオペラシティでも個展のあったさわひらき、かの展示にも出品した「Envelope」のバージョンアップしたものを見せています。作家が子どもの頃に体験したという幽体離脱の幻影のイメージを元にしています。映像を基点に鏡の両面で同じ人物が対話していました。

藤森輝信+ローランド・ハーゲンバーグ「鸛庵」

建築家の藤森輝信はオーストラリアでの建築プロジェクト「鸛庵」を紹介。同プロジェクトの企画者でもあるローランド・ハーゲンバーグが庵を写真に収めています。

「ニコラ・ビュフ」展示風景

原美術館の個展の記憶も甦りました。ニコラ・ビュフです。いつもながらの壁面へ直接描いたウォール・ドローイング。板ガラスの鏡のある空間が作品をより効果的に引き立てます。

手前:アニッシュ・カプーア「無題」2004年 ほか

李禹煥、アニッシュ・カプーア、中西夏之の作品が一堂に会しました。そしてそれらと向き合うのがチベットのタンカです。過去、現在、未来の仏を表したという作品、実際にもチベット仏教の画僧が描いています。本展の総合ディレクターをつとめる清水敏男によれば「スピリチュアル」を志向した空間展示ということでした。

畠山直哉「Steingletscher」2005年

なお全体としてディレクターの清水の意図なりキュレーションが展示に色濃く反映されていると言えるかもしれません。流麻二果の絵画と畠山直哉の写真における「色」、また紙を切り開いた尾関幹人といわゆる指頭画の神馬啓祐の「業」など、本来的には異なるジャンルの作品が、時に同じ空間で展開することで、何らかの共通するテーマを生み出しているように思えることも少なくありませんでした。

さてはじめにも触れたように本展は何もいわゆるアートだけの展示ではありません。その最たる例が松岡正剛プロデュースの「屋根裏ブックウェア」です。

松岡正剛+隈研吾「屋根裏ブックウェア」2014年

松岡正剛といえば東京駅の丸善にかつて松丸本舗を展開した編集者。その時と同じように書籍、そして知が独特のカテゴライズで集積している。そしてこの空間全体をデザインしたのが建築家のと隈研吾です。屋根裏の上には雲があるというコンセプト。5色の雲が屋根や天井を覆い隠しています。

このスペース、椅子などもあり、思いの外に居心地が良い。ゆっくり本を見開きながら贅沢な時間を過ごすことが出来ました。

プレス内覧時の名和晃平。制作の途中でした。

内覧時に名和晃平が制作の最後の追い込みをしていました。出品は2つのシリーズ。他の作家から比較すれば作品は多めです。なお壁面へグルーガンで直接描いているのが触媒こと「Catalyst」です。網状のドローイングが細胞の分裂するように広がっています。なお作品は建物が壊されると同時に失われてしまうそうです。

土屋公雄「305会議室」2014年

ところで廃ビルを用いたアートイベントとして最近では麹町の「BCTION」、そして旧電機大の校舎を利用した「TRANS ARTS TOKYO」、また古くは旧フランス大使館での「No Man’s Land」展などがありました。

一概に言えませんが、それらはいずれも建物の破壊、ようは失われる空間を壊さんとばかりの刺激的な展示が多かったのに対し、今回のミラーはいささか大人しい。良く言えば空間云々ではなく、作品そのもので勝負するような展示が目立っています。

「THE MIRROR」会場風景

ゆえに廃ビルだからこその出来得る展示という意味ではやや弱い面があったかもしれません。その辺は判断が分かれそうです。

それではチケットの情報です。入館は完全事前予約制。1日限定400名です。当日会場の受付では購入出来ません。

「チケットに関して」@「THE MIRROR」

またチケットは入場時間を2部に分けて販売。Aチケットで13~17時、Bチケットで17~21時の間に入場出来ます。(各200名ずつ)また定員に達し次第、チケットの販売は終了となります。

公式サイトではぴあでの購入を推奨していますが、ここで一つ問題があります。というのもぴあのシステムでは観覧3日前までしか購入出来ず、前日、もしくは当日では受付不可。よって例えば当日、思い立って夜に行こうと考えても、そもそもぴあではチケットが買えないわけです。

「THE MIRROR 実行委員会」@Peatix

まずはPeatixのシステムがおすすめです。こちらでクレジットカードを利用すれば即日決済。当日のチケットも購入することが出来ます。

「特別チケットの販売@B GALLERY(ビームス)

*特別チケットは10月17日(金)~11月7日(金)の期間(初日、最終日、休館日は除外)いつでも予約なしにご入場頂けます。

またサイトでも案内がありますが、ビームス各店では期間中、日時を問わず自由に観覧出来る「特別チケット」を販売しています。(枚数限定)実はミラー展会場の斜め向かいはビームスの銀座店です。あくまでもチケットが残っている場合に限りますが、ひょっとするとビームスで買ってしまうのが一番便利かもしれません。

名古屋商工会館から京橋方向。右少し奥がビームスの銀座店。

なおミラー展、会期中は月曜を除き、ほぼ連日トークやワークショップなどのセミナーイベントを開催しています。

「THE MIRROR レクチャーシリーズ」

既に残席僅少、もしくは完売している回もありますが、なかなか興味深いラインナップです。セミナーに参加してみるのも面白いかもしれません。

特別イベントとして11/2(日)の19時から日比谷シャンテ横の広場で西野達がミラーボールのパフォーマンスを行うそうです。

「11月2日(日)19時~20時 日比谷にミラーボールカー出現!!」

こちらは観覧無料です。私も見に行きたいと思います。

11月9日まで開催されています。

*会期の延長が発表されました

好評につき会期延長決定!11月14日(金)15日(土)16日(日)3日間のみ特別開館いたします。

「THE MIRROR Hold the Mirror up to nature」 名古屋商工会館(銀座)

会期:10月16日(木)~11月9日(日)

休館:月曜日。ただし11/3(祝)は開館。

時間:13:00~21:00 *2部入れ替え制。

料金:1000円。1日400枚限定。事前予約、時間指定制。セミナー聴講料は別途必要。

住所:中央区銀座4-3-6

交通:東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線銀座駅B2出口より徒歩2分。JR線有楽町駅より徒歩5分。

「THE MIRROR Hold the Mirror up to nature」

10/16-11/9

名古屋商工会館で開催中の「THE MIRROR Hold the Mirror up to nature」展のプレス内覧会に参加して来ました。

東京は銀座4丁目にも近いビル「名古屋商工会館」。竣工は1930年、すなわち昭和5年です。耐震の問題ほか老朽化もあり、間もなく建て替えられることが決まりました。

当然ながら現在は廃ビル、ほとんど使われていません。そこを舞台に始まったのが「THE MIRROR」展です。参加するのは現代美術のみならず、デザインや建築、それにグラフィックの分野で活動するアーティスト。そのジャンルの第一線で活躍する方々も目立ちます。かなり豪華なメンバーではないでしょうか。

名古屋商工会館正面。「THE MIRROR展」入口。

さて会場の名古屋商工会館、まさしく東京のど真ん中です。銀座4丁目交差点の和光の少し裏手、地下鉄B2出口を出れば2分とかかりません。いわゆる古い雑居ビルの佇まい、気が付かずに通り過ぎてしまいそうですが、表にはミラー展の看板が確かに出ていました。それが目印となりそうです。

「小松宏誠+三好賢聖」展示風景

ビルは6階建て、その全てのフロアに展示があります。一階受付横にはお馴染み小松宏誠と三好賢聖によるガラスのインスタレーションが出迎えてくれる。上下の移動は狭い階段とエレベーターのみ。一方展示フロアは総計900平米、全16室。一つ一つは決して広いとは言えませんが、その割りにはボリュームがありました。

展示を簡単に紹介しましょう。

さわひらき「Envelope」2014年

先だって初台のオペラシティでも個展のあったさわひらき、かの展示にも出品した「Envelope」のバージョンアップしたものを見せています。作家が子どもの頃に体験したという幽体離脱の幻影のイメージを元にしています。映像を基点に鏡の両面で同じ人物が対話していました。

藤森輝信+ローランド・ハーゲンバーグ「鸛庵」

建築家の藤森輝信はオーストラリアでの建築プロジェクト「鸛庵」を紹介。同プロジェクトの企画者でもあるローランド・ハーゲンバーグが庵を写真に収めています。

「ニコラ・ビュフ」展示風景

原美術館の個展の記憶も甦りました。ニコラ・ビュフです。いつもながらの壁面へ直接描いたウォール・ドローイング。板ガラスの鏡のある空間が作品をより効果的に引き立てます。

手前:アニッシュ・カプーア「無題」2004年 ほか

李禹煥、アニッシュ・カプーア、中西夏之の作品が一堂に会しました。そしてそれらと向き合うのがチベットのタンカです。過去、現在、未来の仏を表したという作品、実際にもチベット仏教の画僧が描いています。本展の総合ディレクターをつとめる清水敏男によれば「スピリチュアル」を志向した空間展示ということでした。

畠山直哉「Steingletscher」2005年

なお全体としてディレクターの清水の意図なりキュレーションが展示に色濃く反映されていると言えるかもしれません。流麻二果の絵画と畠山直哉の写真における「色」、また紙を切り開いた尾関幹人といわゆる指頭画の神馬啓祐の「業」など、本来的には異なるジャンルの作品が、時に同じ空間で展開することで、何らかの共通するテーマを生み出しているように思えることも少なくありませんでした。

さてはじめにも触れたように本展は何もいわゆるアートだけの展示ではありません。その最たる例が松岡正剛プロデュースの「屋根裏ブックウェア」です。

松岡正剛+隈研吾「屋根裏ブックウェア」2014年

松岡正剛といえば東京駅の丸善にかつて松丸本舗を展開した編集者。その時と同じように書籍、そして知が独特のカテゴライズで集積している。そしてこの空間全体をデザインしたのが建築家のと隈研吾です。屋根裏の上には雲があるというコンセプト。5色の雲が屋根や天井を覆い隠しています。

このスペース、椅子などもあり、思いの外に居心地が良い。ゆっくり本を見開きながら贅沢な時間を過ごすことが出来ました。

プレス内覧時の名和晃平。制作の途中でした。

内覧時に名和晃平が制作の最後の追い込みをしていました。出品は2つのシリーズ。他の作家から比較すれば作品は多めです。なお壁面へグルーガンで直接描いているのが触媒こと「Catalyst」です。網状のドローイングが細胞の分裂するように広がっています。なお作品は建物が壊されると同時に失われてしまうそうです。

土屋公雄「305会議室」2014年

ところで廃ビルを用いたアートイベントとして最近では麹町の「BCTION」、そして旧電機大の校舎を利用した「TRANS ARTS TOKYO」、また古くは旧フランス大使館での「No Man’s Land」展などがありました。

一概に言えませんが、それらはいずれも建物の破壊、ようは失われる空間を壊さんとばかりの刺激的な展示が多かったのに対し、今回のミラーはいささか大人しい。良く言えば空間云々ではなく、作品そのもので勝負するような展示が目立っています。

「THE MIRROR」会場風景

ゆえに廃ビルだからこその出来得る展示という意味ではやや弱い面があったかもしれません。その辺は判断が分かれそうです。

それではチケットの情報です。入館は完全事前予約制。1日限定400名です。当日会場の受付では購入出来ません。

「チケットに関して」@「THE MIRROR」

またチケットは入場時間を2部に分けて販売。Aチケットで13~17時、Bチケットで17~21時の間に入場出来ます。(各200名ずつ)また定員に達し次第、チケットの販売は終了となります。

公式サイトではぴあでの購入を推奨していますが、ここで一つ問題があります。というのもぴあのシステムでは観覧3日前までしか購入出来ず、前日、もしくは当日では受付不可。よって例えば当日、思い立って夜に行こうと考えても、そもそもぴあではチケットが買えないわけです。

「THE MIRROR 実行委員会」@Peatix

まずはPeatixのシステムがおすすめです。こちらでクレジットカードを利用すれば即日決済。当日のチケットも購入することが出来ます。

「特別チケットの販売@B GALLERY(ビームス)

*特別チケットは10月17日(金)~11月7日(金)の期間(初日、最終日、休館日は除外)いつでも予約なしにご入場頂けます。

またサイトでも案内がありますが、ビームス各店では期間中、日時を問わず自由に観覧出来る「特別チケット」を販売しています。(枚数限定)実はミラー展会場の斜め向かいはビームスの銀座店です。あくまでもチケットが残っている場合に限りますが、ひょっとするとビームスで買ってしまうのが一番便利かもしれません。

名古屋商工会館から京橋方向。右少し奥がビームスの銀座店。

なおミラー展、会期中は月曜を除き、ほぼ連日トークやワークショップなどのセミナーイベントを開催しています。

「THE MIRROR レクチャーシリーズ」

既に残席僅少、もしくは完売している回もありますが、なかなか興味深いラインナップです。セミナーに参加してみるのも面白いかもしれません。

特別イベントとして11/2(日)の19時から日比谷シャンテ横の広場で西野達がミラーボールのパフォーマンスを行うそうです。

「11月2日(日)19時~20時 日比谷にミラーボールカー出現!!」

こちらは観覧無料です。私も見に行きたいと思います。

11月9日まで開催されています。

*会期の延長が発表されました

好評につき会期延長決定!11月14日(金)15日(土)16日(日)3日間のみ特別開館いたします。

「THE MIRROR Hold the Mirror up to nature」 名古屋商工会館(銀座)

会期:10月16日(木)~11月9日(日)

休館:月曜日。ただし11/3(祝)は開館。

時間:13:00~21:00 *2部入れ替え制。

料金:1000円。1日400枚限定。事前予約、時間指定制。セミナー聴講料は別途必要。

住所:中央区銀座4-3-6

交通:東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線銀座駅B2出口より徒歩2分。JR線有楽町駅より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「菱田春草展」の後期展示が始まりました

東京国立近代美術館で開催中の「菱田春草展」。過去最大規模の回顧展です。総計100点超の作品にて春草の画業を時系列で辿っています。

「菱田春草展」 東京国立近代美術館(はろるど) *内覧会時の記事です。

会期は途中の展示替えを挟んでの2期制です。10月15日より後期展示が始まりました。

「菱田春草展」出品リスト(PDF)

前期:9月23日~10月13日

後期:10月15日~11月3日

入れ替え作品は以下の通りです。全部で20点ほどありました。

[後期のみの展示作品] *番号は出品番号

2「秋景山水」東京藝術大学

4「寡婦と孤児」東京藝術大学

7「徽宗 猫図(模本)」東京藝術大学

13「月下狐」水野美術館

14「春景山水・秋景山水」LING SHENG PTE LTD

15「秋野」遠山記念館

17「稲田姫」水野美術館

18「伏姫(常盤津)」長野県信濃美術館

20「湖上釣舟」埼玉県立近代美術館

23「釣帰」山種美術館

26「躑躅双鳩」福井県立美術館

40「竹林の月」(横山大観)・「秋草に鶉」(菱田春草)LING SHENG PTE LTD

45「寒山」(横山大観)・「拾得」(菱田春草)

50「放鶴」新潟県立近代美術館・万代島美術館

52「夕の森」飯田市美術博物館

56「海辺朝陽」福井県立美術館

58「躑躅」遠山記念館

68「松山の朝」LING SHENG PTE LTD

90「竹林」富山県水墨美術館

100「風神雷神」LING SHENG PTE LTD

102「黒き猫」永青文庫

私も早速見て来ましたが、例えば大観と春草の「竹林の月」・「秋草に鶉」などは実に興味深いもの。(後者が春草です。)秋草に鶉といえば抱一の「秋草鶉図」を思わせますが、春草の描く秋草は其一を連想する面もある。また本作を含め、シンガポールのLING SHENG PTE LTDのコレクションが多いのも特徴です。

重要文化財「黒き猫」1910年 永青文庫(熊本県立美術館寄託) 展示期間:10月15日~11月3日

そしてチラシ表紙の重要文化財「黒き猫」も登場。さらに落葉連作も改めて入れ替えです。未完作と福井県立美術館の「落葉」が2点並ぶ展示となっていました。

「落葉」連作 展示替情報

9月23日~10月5日:重文「落葉」(永青文庫)・「落葉(未完)」

10月7日~10月13日:重文「落葉」(永青文庫)・「落葉」(福井県立美術館)

10月15日~11月3日:「落葉(未完)」・「落葉」(福井県立美術館)」

ところで私が出かけたのは後期が始まって初めての週末の土曜日。午後2時頃でしたが、館内は思いの外に盛況で驚きました。各作品の前には人がびっしり。特に最初の展示室は一番前を確保するための列も遅々として進みません。また「黒き猫」前もそれこそ黒山の人だかりです。混雑と呼んでも差し支えないほどの状態でした。

それゆえかチケットブースでは購入待ちの行列も一部発生していました。(チケットを持っている場合は並ぶ必要がありません。)

率直なところこれほど賑わっている東近美を見たのは久しぶりです。日本画では2010年の上村松園展以来のことかもしれません。

会期は残り正味2週間ほど。残り少なくなってきています。夕方頃には多少、人が引いている感もありましたが、おそらく土日はこのまま混雑する状況が続くのではないでしょうか。金曜の夜間開館(20時まで)が狙い目となりそうです。

「菱田春草/別冊太陽/平凡社」

「菱田春草/別冊太陽/平凡社」

11月3日まで開催されています。

「菱田春草展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:9月23日(火・祝)~11月3日(月・祝)

休館:月曜日。但し10/13、11/3は開館。10/14は休館。

時間:10:00~17:00(毎週金曜日は20時まで)*入館は閉館30分前まで

料金:一般1400(1000)円、大学生900(600)円、高校生400(200)円、中学生以下無料。

*( )内は前売券/20名以上の団体料金。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

「菱田春草展」 東京国立近代美術館(はろるど) *内覧会時の記事です。

会期は途中の展示替えを挟んでの2期制です。10月15日より後期展示が始まりました。

「菱田春草展」出品リスト(PDF)

前期:9月23日~10月13日

後期:10月15日~11月3日

入れ替え作品は以下の通りです。全部で20点ほどありました。

[後期のみの展示作品] *番号は出品番号

2「秋景山水」東京藝術大学

4「寡婦と孤児」東京藝術大学

7「徽宗 猫図(模本)」東京藝術大学

13「月下狐」水野美術館

14「春景山水・秋景山水」LING SHENG PTE LTD

15「秋野」遠山記念館

17「稲田姫」水野美術館

18「伏姫(常盤津)」長野県信濃美術館

20「湖上釣舟」埼玉県立近代美術館

23「釣帰」山種美術館

26「躑躅双鳩」福井県立美術館

40「竹林の月」(横山大観)・「秋草に鶉」(菱田春草)LING SHENG PTE LTD

45「寒山」(横山大観)・「拾得」(菱田春草)

50「放鶴」新潟県立近代美術館・万代島美術館

52「夕の森」飯田市美術博物館

56「海辺朝陽」福井県立美術館

58「躑躅」遠山記念館

68「松山の朝」LING SHENG PTE LTD

90「竹林」富山県水墨美術館

100「風神雷神」LING SHENG PTE LTD

102「黒き猫」永青文庫

私も早速見て来ましたが、例えば大観と春草の「竹林の月」・「秋草に鶉」などは実に興味深いもの。(後者が春草です。)秋草に鶉といえば抱一の「秋草鶉図」を思わせますが、春草の描く秋草は其一を連想する面もある。また本作を含め、シンガポールのLING SHENG PTE LTDのコレクションが多いのも特徴です。

重要文化財「黒き猫」1910年 永青文庫(熊本県立美術館寄託) 展示期間:10月15日~11月3日

そしてチラシ表紙の重要文化財「黒き猫」も登場。さらに落葉連作も改めて入れ替えです。未完作と福井県立美術館の「落葉」が2点並ぶ展示となっていました。

「落葉」連作 展示替情報

9月23日~10月5日:重文「落葉」(永青文庫)・「落葉(未完)」

10月7日~10月13日:重文「落葉」(永青文庫)・「落葉」(福井県立美術館)

10月15日~11月3日:「落葉(未完)」・「落葉」(福井県立美術館)」

ところで私が出かけたのは後期が始まって初めての週末の土曜日。午後2時頃でしたが、館内は思いの外に盛況で驚きました。各作品の前には人がびっしり。特に最初の展示室は一番前を確保するための列も遅々として進みません。また「黒き猫」前もそれこそ黒山の人だかりです。混雑と呼んでも差し支えないほどの状態でした。

それゆえかチケットブースでは購入待ちの行列も一部発生していました。(チケットを持っている場合は並ぶ必要がありません。)

率直なところこれほど賑わっている東近美を見たのは久しぶりです。日本画では2010年の上村松園展以来のことかもしれません。

会期は残り正味2週間ほど。残り少なくなってきています。夕方頃には多少、人が引いている感もありましたが、おそらく土日はこのまま混雑する状況が続くのではないでしょうか。金曜の夜間開館(20時まで)が狙い目となりそうです。

「菱田春草/別冊太陽/平凡社」

「菱田春草/別冊太陽/平凡社」11月3日まで開催されています。

「菱田春草展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:9月23日(火・祝)~11月3日(月・祝)

休館:月曜日。但し10/13、11/3は開館。10/14は休館。

時間:10:00~17:00(毎週金曜日は20時まで)*入館は閉館30分前まで

料金:一般1400(1000)円、大学生900(600)円、高校生400(200)円、中学生以下無料。

*( )内は前売券/20名以上の団体料金。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「白絵展」 神奈川県立歴史博物館

神奈川県立歴史博物館

「白絵ー祈りと寿ぎのかたち」

10/11-11/16

神奈川県立歴史博物館で開催中の「白絵ー祈りと寿ぎのかたち」を見て来ました。

出産、成長、または冠婚葬祭の場などにおいて古来より尊ばれてきた白の調度品。古くは平安時代の出産時の道具に白が多く用いられ、江戸時代には白地に白で模様を描く「白絵屏風」も制作された。また年中行事などでも広く普及した白の美術工芸品、しかしながら意外とそれだけを取り出して見ることは少ないかもしれません。

そこを狙うのが白絵展です。いかに日本の美術に白が関わり、その根底に人々のどのような意識があったのか。それを探っていく展覧会でもあります。

重要文化財「源氏物語 若菜二」 土佐光吉筆 慶長17(1612)年 和泉市久保惣記念美術館 (展示期間:10/11~10/25)

はじめは出産の場における白です。例えば鎌倉時代の「聖徳太子絵伝」、太子の幼少期の事蹟を描いていますが、画面下方の出産の場面、皇女が白い装束に身を包んだ女性たちに囲まれています。

また「御産部類記」です。寛弘5年(1008年)の後一条天皇の誕生に関する記事を収めたものですが、産所の屏風には白綾屏風をたて、白桶、白木の台盤などが調度として使われたと記されています。平安時代の出産における白の扱いが分かる資料の一つと言えるかもしれません。

「白絵屏風」(左隻) 伝原在中筆 江戸時代 京都府立総合資料館

ちなみにこの白綾屏風とは白い綾絹で紋様を表したもの。それが南北朝時代には紙にとってかわります。さらに進んで江戸時代の「白絵屏風」です。言うまでもなく産所に立て掛けられた屏風、松に竹、そして鶴や亀の吉祥的なモチーフが描かれる。全て胡粉の濃淡の表現です。また雲母が使われているからでしょうか。少し角度を変えると表面が仄かに光ることが見て取れます。

展示全体として出産時に使われた白の調度品が目立ちます。例えば赤ん坊のための白の産着や押桶に胞衣桶。押桶とは産所で用いる湯水を入れるもの。また胞衣桶とは出産後、赤ん坊の胎盤を埋納するために使われた桶のことです。木地に胡粉でやはり松竹鶴などの吉祥文が描かれています。

「白絹地竹に雀紋松竹梅鶴亀銀描絵小袖」 江戸時代 仙台市博物館

さて出産と同様、白が尊重されたのが婚礼です。そして仏教において白は清浄な色とされています。一方で死装束に代表されるように死とも密接でした。一口に白とはいえども、その在り方は当然がら多様であります。

うち目を引くのが家康の生涯と東照宮の由来を記した「東照社縁起絵巻」です。展示では一巻と三巻が出ていましたが、前者は家康の誕生シーンが描かれているのに対し、後者は死した家康が久能山に送られる様子が表されている。誕生の場面の調度はお馴染みの白屏風です。一方、葬送の列で豪華な櫃輿を担ぐのは白装束の男たち。同じ白が生と死の場面で重要な地位を占めていることがわかります。

国宝「六道絵 人道不浄相」(十五幅のうち一幅) 鎌倉時代 聖衆来迎寺 (展示期間:11/1~11/16)

聖衆来迎寺の「六道絵 人道不浄相」(10/31までは模本)がやって来ました。いわゆる死んだ人間がいかにして朽ち果てていくかを表した作品、画面下部では死人が烏や犬に食われて血を流す姿などの凄惨な描写も目を引きますが、ここでは最上段に注目しましょう。死後間もない女性が野辺に横たわっていますが、遺骸には銀の紋様を施した白い衣装が着せられている。やはりここでも葬送と白のイメージとが繋がっています。

また天児も興味深い。これは一度着物を天児に着せ、その後産まれた子に着せることで、生まれてくる子の災厄の身代りになると信じられていたものとか。そのほかには錦絵の死絵なども数点出ていました。

「犬筥」(二体) 江戸時代 個人蔵

出品は70件ほどです。また「白絵」とありますが、絵画よりも工芸の方が多いかもしれません。それにしてもありそうでなかった白絵をまとめた展覧会。まずは好企画ではないでしょうか。

展示替えの情報です。会期中に一部の作品が入れ替わります。

「白絵展」出品リスト(PDF)

前期:10月11日~10月26日

後期:10月28日~11月16日

聖衆来迎寺の国宝「六道絵」は11月1日からの展示です。ご注意下さい。

「白絵展」会場入口

全出品作の図版、及び一部の作品解説のついた図録が1200円で販売されていました。内容からしてもお得だと思います。

神奈川県立歴史博物館

会期は僅か一ヶ月強です。11月16日まで開催されています。おすすめします。

「白絵ー祈りと寿ぎのかたち」 神奈川県立歴史博物館

会期:10月11日(土)~11月16日(日)

休館:毎週月曜日。但し10月13日、11月3日は開館。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般900(800)円、学生600(500)円、高校生・65歳以上100(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:横浜市中区南仲通5-60

交通:みなとみらい線馬車道駅3・5番出口徒歩1分。横浜市営地下鉄関内駅9番出口より徒歩5分。JR線桜木町駅、関内駅より徒歩10分。

「白絵ー祈りと寿ぎのかたち」

10/11-11/16

神奈川県立歴史博物館で開催中の「白絵ー祈りと寿ぎのかたち」を見て来ました。

出産、成長、または冠婚葬祭の場などにおいて古来より尊ばれてきた白の調度品。古くは平安時代の出産時の道具に白が多く用いられ、江戸時代には白地に白で模様を描く「白絵屏風」も制作された。また年中行事などでも広く普及した白の美術工芸品、しかしながら意外とそれだけを取り出して見ることは少ないかもしれません。

そこを狙うのが白絵展です。いかに日本の美術に白が関わり、その根底に人々のどのような意識があったのか。それを探っていく展覧会でもあります。

重要文化財「源氏物語 若菜二」 土佐光吉筆 慶長17(1612)年 和泉市久保惣記念美術館 (展示期間:10/11~10/25)

はじめは出産の場における白です。例えば鎌倉時代の「聖徳太子絵伝」、太子の幼少期の事蹟を描いていますが、画面下方の出産の場面、皇女が白い装束に身を包んだ女性たちに囲まれています。

また「御産部類記」です。寛弘5年(1008年)の後一条天皇の誕生に関する記事を収めたものですが、産所の屏風には白綾屏風をたて、白桶、白木の台盤などが調度として使われたと記されています。平安時代の出産における白の扱いが分かる資料の一つと言えるかもしれません。

「白絵屏風」(左隻) 伝原在中筆 江戸時代 京都府立総合資料館

ちなみにこの白綾屏風とは白い綾絹で紋様を表したもの。それが南北朝時代には紙にとってかわります。さらに進んで江戸時代の「白絵屏風」です。言うまでもなく産所に立て掛けられた屏風、松に竹、そして鶴や亀の吉祥的なモチーフが描かれる。全て胡粉の濃淡の表現です。また雲母が使われているからでしょうか。少し角度を変えると表面が仄かに光ることが見て取れます。

展示全体として出産時に使われた白の調度品が目立ちます。例えば赤ん坊のための白の産着や押桶に胞衣桶。押桶とは産所で用いる湯水を入れるもの。また胞衣桶とは出産後、赤ん坊の胎盤を埋納するために使われた桶のことです。木地に胡粉でやはり松竹鶴などの吉祥文が描かれています。

「白絹地竹に雀紋松竹梅鶴亀銀描絵小袖」 江戸時代 仙台市博物館

さて出産と同様、白が尊重されたのが婚礼です。そして仏教において白は清浄な色とされています。一方で死装束に代表されるように死とも密接でした。一口に白とはいえども、その在り方は当然がら多様であります。

うち目を引くのが家康の生涯と東照宮の由来を記した「東照社縁起絵巻」です。展示では一巻と三巻が出ていましたが、前者は家康の誕生シーンが描かれているのに対し、後者は死した家康が久能山に送られる様子が表されている。誕生の場面の調度はお馴染みの白屏風です。一方、葬送の列で豪華な櫃輿を担ぐのは白装束の男たち。同じ白が生と死の場面で重要な地位を占めていることがわかります。

国宝「六道絵 人道不浄相」(十五幅のうち一幅) 鎌倉時代 聖衆来迎寺 (展示期間:11/1~11/16)

聖衆来迎寺の「六道絵 人道不浄相」(10/31までは模本)がやって来ました。いわゆる死んだ人間がいかにして朽ち果てていくかを表した作品、画面下部では死人が烏や犬に食われて血を流す姿などの凄惨な描写も目を引きますが、ここでは最上段に注目しましょう。死後間もない女性が野辺に横たわっていますが、遺骸には銀の紋様を施した白い衣装が着せられている。やはりここでも葬送と白のイメージとが繋がっています。

また天児も興味深い。これは一度着物を天児に着せ、その後産まれた子に着せることで、生まれてくる子の災厄の身代りになると信じられていたものとか。そのほかには錦絵の死絵なども数点出ていました。

「犬筥」(二体) 江戸時代 個人蔵

出品は70件ほどです。また「白絵」とありますが、絵画よりも工芸の方が多いかもしれません。それにしてもありそうでなかった白絵をまとめた展覧会。まずは好企画ではないでしょうか。

展示替えの情報です。会期中に一部の作品が入れ替わります。

「白絵展」出品リスト(PDF)

前期:10月11日~10月26日

後期:10月28日~11月16日

聖衆来迎寺の国宝「六道絵」は11月1日からの展示です。ご注意下さい。

「白絵展」会場入口

全出品作の図版、及び一部の作品解説のついた図録が1200円で販売されていました。内容からしてもお得だと思います。

神奈川県立歴史博物館

会期は僅か一ヶ月強です。11月16日まで開催されています。おすすめします。

「白絵ー祈りと寿ぎのかたち」 神奈川県立歴史博物館

会期:10月11日(土)~11月16日(日)

休館:毎週月曜日。但し10月13日、11月3日は開館。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般900(800)円、学生600(500)円、高校生・65歳以上100(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:横浜市中区南仲通5-60

交通:みなとみらい線馬車道駅3・5番出口徒歩1分。横浜市営地下鉄関内駅9番出口より徒歩5分。JR線桜木町駅、関内駅より徒歩10分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「横浜市民ギャラリークロニクル 1964ー2014」 横浜市民ギャラリー

横浜市民ギャラリー

「開館記念展 横浜市民ギャラリークロニクル 1964ー2014」

10/10-10/29

横浜市民ギャラリーで開催中の「横浜市民ギャラリークロニクル 1964ー2014」を見て来ました。

「桜木町駅前の横浜市民ギャラリー」1966年 写真

1964年に桜木町に開設され、1974年に関内駅前へと移転、おおよそ50年近くに渡って同市の美術の拠点として活動してきた横浜市民ギャラリー。再々移転です。この2014年10月10日、西区宮崎町へと移転リニューアルオープンしました。

さて宮崎町、最寄り駅はJR線の桜木町もしくは京急の日の出町駅、それぞれ徒歩で10分ほどですが、野毛坂、あるいは紅葉坂の上ということもあって、駅から意外と時間がかかります。

横浜市民ギャラリー(入口より全景)

建物は横浜市の職員会館として使われていた施設をリノベーション。そのゆえかロビーからしてかなり清潔感があります。またちょっとした休憩スペースもあり、座って過ごすことも可能です。フロアは地下1階から4階まで全部で5つ。展示室はホワイトキューブです。アトリエやホールもありました。

横浜市民ギャラリーエントランス部分

開催中の展示はタイトルにもあるようにクロニクル、これまでの横浜市民ギャラリーの活動を年代別に辿っています。

冒頭は過去市民ギャラリーで行われてきた展覧会のポスターです。開館の1964年に行われたのは日本の現代美術を紹介する「今日の作家展」。2006年まで続けられ、それ以降は「ニューアート展」に引き継がれて今に至っている。また同じく開館時から行われているのが「こどもの美術展」です。(1965年から開催。)

こちらは近年の「こどもフェスティバル」や「ハマキッズ・アートクラブ」など、さらに広がりをもった活動へと発展している。市民ギャラリーの重要な柱の一つとなっています。

靉嘔「レインボーホールNo.2」1991年 シルクスクリーン

展示は絵画、写真などの平面(一部立体)が殆どです。「今日の作家」展に出た作品など、市民ギャラリーのコレクションもあわせて紹介。草間や靉嘔の90年代のリトグラフや菅木志雄の「Spreading Wood 86」なども目を引きました。

面白いのが漫画です。「何故に市民ギャラリーで漫画が。」と思う方もおられるかもしれませんが、実は1978年、かつての市民ギャラリーのあった横浜市教育文化センターに面する大通り公園の完成を祝して「ヨコハマ漫画フェスティバル」が行われた。その縁もあってか、市民ギャラリーでは出品の32名の作家の作品をコレクションしている。ようは今回それを改めて見せているわけです。

やなせたかし「大佛次郎記念館上の鞍馬天狗」1978年 ペン、水彩、紙

豪華なメンバーで驚きました。バカボンのパパに「ヨコハマは上海とシューマイ都市になるといいのだ。」と言わしめた赤塚不二夫、そしてやなせたかしやちばてつやらの原画ポスターが並ぶ。いずれも当時、市民ギャラリーの一室で制作されたものだとか。横浜市の歴史や文化に因んだ作品が目立ちます。

岩田栄之助「終戦後の横浜港」1947年 油彩、キャンバス

そのほかには市民ギャラリー開設以前、例えば戦後間もなくの横浜の画家の作品の展示もある。また1950年頃の横浜市内を捉えた写真なども興味深いものでした。

開館のお披露目のクロニクル展、これまでの横浜市民ギャラリーの活動を一通りおさらいするのに最適と言えるかもしれません。

横浜市民ギャラリー休憩スペース

それにしても野毛山動物園にほど近く、閑静な住宅街に囲まれた丘の上の市民ギャラリー、場所自体は魅惑的ですが、如何せん関内の駅前にあったことに比べれば、アクセスには少々難があると言わざるをえません。

横浜市民ギャラリー送迎車

そのためか桜木町駅からの無料送迎サービスもあるようです。そちらを利用するのも良いかもしれません。

「送迎車サービスについて」@横浜市民ギャラリー(PDF)

受付で出展作家のインタビュー、もしくは展示の概要などを記した立派なリーフレットをいただきました。観覧の参考になりそうです。

横浜市民ギャラリー入口

思っていたより広いスペースでした。新生・横浜市民ギャラリー、今後の展開にも期待出来るのではないでしょうか。

入場は無料です。10月29日まで開催されています。

「開館記念展 横浜市民ギャラリークロニクル 1964ー2014」 横浜市民ギャラリー(@ycag1964)

会期:10月10日(金)~10月29日(水)

休館:会期中無休。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:無料。

住所:横浜市西区宮崎町26-1

交通:JR線・市営地下鉄線桜木町駅より徒歩10分。京急日ノ出町駅より徒歩8分。無料送迎車サービスあり。

「開館記念展 横浜市民ギャラリークロニクル 1964ー2014」

10/10-10/29

横浜市民ギャラリーで開催中の「横浜市民ギャラリークロニクル 1964ー2014」を見て来ました。

「桜木町駅前の横浜市民ギャラリー」1966年 写真

1964年に桜木町に開設され、1974年に関内駅前へと移転、おおよそ50年近くに渡って同市の美術の拠点として活動してきた横浜市民ギャラリー。再々移転です。この2014年10月10日、西区宮崎町へと移転リニューアルオープンしました。

さて宮崎町、最寄り駅はJR線の桜木町もしくは京急の日の出町駅、それぞれ徒歩で10分ほどですが、野毛坂、あるいは紅葉坂の上ということもあって、駅から意外と時間がかかります。

横浜市民ギャラリー(入口より全景)

建物は横浜市の職員会館として使われていた施設をリノベーション。そのゆえかロビーからしてかなり清潔感があります。またちょっとした休憩スペースもあり、座って過ごすことも可能です。フロアは地下1階から4階まで全部で5つ。展示室はホワイトキューブです。アトリエやホールもありました。

横浜市民ギャラリーエントランス部分

開催中の展示はタイトルにもあるようにクロニクル、これまでの横浜市民ギャラリーの活動を年代別に辿っています。

冒頭は過去市民ギャラリーで行われてきた展覧会のポスターです。開館の1964年に行われたのは日本の現代美術を紹介する「今日の作家展」。2006年まで続けられ、それ以降は「ニューアート展」に引き継がれて今に至っている。また同じく開館時から行われているのが「こどもの美術展」です。(1965年から開催。)

こちらは近年の「こどもフェスティバル」や「ハマキッズ・アートクラブ」など、さらに広がりをもった活動へと発展している。市民ギャラリーの重要な柱の一つとなっています。

靉嘔「レインボーホールNo.2」1991年 シルクスクリーン

展示は絵画、写真などの平面(一部立体)が殆どです。「今日の作家」展に出た作品など、市民ギャラリーのコレクションもあわせて紹介。草間や靉嘔の90年代のリトグラフや菅木志雄の「Spreading Wood 86」なども目を引きました。

面白いのが漫画です。「何故に市民ギャラリーで漫画が。」と思う方もおられるかもしれませんが、実は1978年、かつての市民ギャラリーのあった横浜市教育文化センターに面する大通り公園の完成を祝して「ヨコハマ漫画フェスティバル」が行われた。その縁もあってか、市民ギャラリーでは出品の32名の作家の作品をコレクションしている。ようは今回それを改めて見せているわけです。

やなせたかし「大佛次郎記念館上の鞍馬天狗」1978年 ペン、水彩、紙

豪華なメンバーで驚きました。バカボンのパパに「ヨコハマは上海とシューマイ都市になるといいのだ。」と言わしめた赤塚不二夫、そしてやなせたかしやちばてつやらの原画ポスターが並ぶ。いずれも当時、市民ギャラリーの一室で制作されたものだとか。横浜市の歴史や文化に因んだ作品が目立ちます。

岩田栄之助「終戦後の横浜港」1947年 油彩、キャンバス

そのほかには市民ギャラリー開設以前、例えば戦後間もなくの横浜の画家の作品の展示もある。また1950年頃の横浜市内を捉えた写真なども興味深いものでした。

開館のお披露目のクロニクル展、これまでの横浜市民ギャラリーの活動を一通りおさらいするのに最適と言えるかもしれません。

横浜市民ギャラリー休憩スペース

それにしても野毛山動物園にほど近く、閑静な住宅街に囲まれた丘の上の市民ギャラリー、場所自体は魅惑的ですが、如何せん関内の駅前にあったことに比べれば、アクセスには少々難があると言わざるをえません。

横浜市民ギャラリー送迎車

そのためか桜木町駅からの無料送迎サービスもあるようです。そちらを利用するのも良いかもしれません。

「送迎車サービスについて」@横浜市民ギャラリー(PDF)

受付で出展作家のインタビュー、もしくは展示の概要などを記した立派なリーフレットをいただきました。観覧の参考になりそうです。

横浜市民ギャラリー入口

思っていたより広いスペースでした。新生・横浜市民ギャラリー、今後の展開にも期待出来るのではないでしょうか。

入場は無料です。10月29日まで開催されています。

「開館記念展 横浜市民ギャラリークロニクル 1964ー2014」 横浜市民ギャラリー(@ycag1964)

会期:10月10日(金)~10月29日(水)

休館:会期中無休。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:無料。

住所:横浜市西区宮崎町26-1

交通:JR線・市営地下鉄線桜木町駅より徒歩10分。京急日ノ出町駅より徒歩8分。無料送迎車サービスあり。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「ウフィツィ美術館展」 東京都美術館

東京都美術館

「ウフィツィ美術館展 黄金のルネサンス ボッティチェリからブロンヅィーノまで」

10/11-12/14

東京都美術館で開催中の「ウフィツィ美術館展 黄金のルネサンス ボッティチェリからブロンヅィーノまで」を見て来ました。

フィレンツェが誇るイタリア・ルネサンスの殿堂「ウフィツィ美術館」。意外にも同館の名前を掲げた展覧会としては日本で初めての開催だそうです。ウフィツィ美術館よりボッティチェリを含むルネサンス絵画がやって来ました。

出品は75点。都美館の広大な展示室からすればやや少なめ。よって館内には余裕もありました。

ブロンヅィーノ「公共の幸福の寓意」1565-70年 油彩、錫板 ウフィツィ美術館

また作品は必ずしも全てウフィツィ美術館のコレクションではありません。半数以上は同館の作品ですが、それ以外では同じくフィレンツェのアカデミア、パラティーナ、捨て子養育院などの美術館の作品が展示されています。

さて現段階の公式サイトの「みどころ」にはボッティチェリのみを挙げているなど、潔いまでのボッティチェリ推しですが、別にボッティチェリの作品だけを見る展覧会というわけでもありません。

ドメニコ・ギルランダイオの「聖ヤコブス、聖ステファヌス、聖ペテロ」1492-94年 テンペラ、板 アカデミア美術館

例えばドメニコ・ギルランダイオの「聖ヤコブス、聖ステファヌス、聖ペテロ」、衣服の金のモールまでも精緻で美しい。バルトロメオ・ディ・ジョヴァンニの「砂漠で改悛する聖ヒエロニムス」も充実。血の滴り落ちるヒエロニムスに岩のドームの質感表現が目を引きます。

さらにヤコボ・デル・セライオの三連作、「アハシュエロスの響宴」、「王妃ワシテの響宴」、「モルデカイの勝利」はどうでしょうか。かの俯瞰する空間、不思議とデルヴォーかキリコを連想しました。そしてペルジーノの「悲しみの聖母」です。まさに迫真とはこのことを指すのでしょう。涙が頬をたれていました。

それにリッピも工房作を含めて3~4点ほど出ている。またラストのアレッサンドロ・アッローリの「受難の象徴をともなう嘆きの聖母」も美しいもの。すっと指の長くのびた清らかな手先に思わず見惚れてしまいました。

それではボッティチェリです。出品は画家周辺、ないしは帰属作、また後世の加筆作を含め9点。初期の聖母子から晩年まで宗教画まで、比較的幅広い年代の作品が展示されています。

うち断然に素晴らしいのがチラシ表紙にもある「パラスとケンタウロス」。率直なところ圧倒的な存在感です。この作品があるかないかでは展覧会の印象が大きく変わってしまうかもしれません。

サンドロ・ボッティチェリ「パラスとケンタウロス」1480-85年 テンペラ、カンヴァス ウフィツィ美術館

縦2メートルを超える大作、右に立つのがミネルヴァことパラス。左手で大きな槍を抱え、右手でケンタウロスの髪を掴んでいる。泰然としたさまのパラスに対し、ケンタウロスは身をくねらせ、少し怯えたような表情をしている。それにしてもパラスの立ち姿、何と美しく、また気高いことでしょうか。

それでいてまとわりつくオリーブ、さらにうっすらと透けては身体に密着するかのような衣服にもよるのか、どこか性的でもある。視線は必ずしもケンタウロスを捉えず、どこか彼方を見やるようであり、また恍惚としているようでもある。背景に映る水面の帆船の描写も実に細かい。比類がありません。

サンドロ・ボッティチェリ「聖母子と洗礼者聖ヨハネ」1495-1500年 テンペラ、カンヴァス パラティーナ美術館

またボッティチェリでは「聖母子、洗礼者聖ヨハネ、大天使ミカエルとガブリエル」も印象深いもの。晩年の画家の特徴として捉えられる屈曲した聖母を描いた「聖母子と洗礼者聖ヨハネ」も魅惑的でした。

さてボッティチェリ関連の展覧会の情報です。来年春には渋谷のBunkamuraで「ボッティチェリとルネサンス」展が開催されます。

「ボッティチェリとルネサンス」@Bunkamura ザ・ミュージアム(2015/3/21~6/28)

こちらは日本初公開の「聖母子と洗礼者聖ヨハネ」を含む10数点のボッティチェリが出展。端的に点数だけを見ればウフィツィ展を超えます。何でも過去国内で開催されたボッティチェリ展では最大規模の出品数になるそうです。

ウフィツィ展と来春のボッティチェリ展の双方であわせ見るボッティチェリ作品。今年と来年はちょっとしたボッティチェリ・イヤーと言えるのかもしれません。

ジョルジョ・ヴァザーリ「無原罪の御宿りの寓意」1541年 油彩、板 ウフィツィ美術館

ところで何となしに混雑が予想されたので、思い切って会期2日目の日曜日に観覧してきました。

そのおかげか館内もスムーズ、特に行列が出来ることもありませんでした。この手の大型展はともかく早めが肝心です。まずは会期のはじめ、もしくは金曜の夜間開館をおすすめします。(今回は土日にも一部夜間開館があります。)

「もっと知りたいボッティチェッリ/京谷啓徳/東京美術」

「もっと知りたいボッティチェッリ/京谷啓徳/東京美術」

12月14日まで開催されています。

「ウフィツィ美術館展 黄金のルネサンス ボッティチェリからブロンヅィーノまで」(@uffizi2014) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:10月11日(土) ~ 12月14日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日、及び11/1(土)、2日(日)、12/6(土)、13(土)、14(日)は20時まで開館)

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。11/4(火)、25(火)。

*但し10/13(月・祝)、27(月)、11/3(月・祝)、24(月・休)は開館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1300(1100)円、高校生800(600)円。65歳以上1000(800)円。中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

「ウフィツィ美術館展 黄金のルネサンス ボッティチェリからブロンヅィーノまで」

10/11-12/14

東京都美術館で開催中の「ウフィツィ美術館展 黄金のルネサンス ボッティチェリからブロンヅィーノまで」を見て来ました。

フィレンツェが誇るイタリア・ルネサンスの殿堂「ウフィツィ美術館」。意外にも同館の名前を掲げた展覧会としては日本で初めての開催だそうです。ウフィツィ美術館よりボッティチェリを含むルネサンス絵画がやって来ました。

出品は75点。都美館の広大な展示室からすればやや少なめ。よって館内には余裕もありました。

ブロンヅィーノ「公共の幸福の寓意」1565-70年 油彩、錫板 ウフィツィ美術館

また作品は必ずしも全てウフィツィ美術館のコレクションではありません。半数以上は同館の作品ですが、それ以外では同じくフィレンツェのアカデミア、パラティーナ、捨て子養育院などの美術館の作品が展示されています。

さて現段階の公式サイトの「みどころ」にはボッティチェリのみを挙げているなど、潔いまでのボッティチェリ推しですが、別にボッティチェリの作品だけを見る展覧会というわけでもありません。

ドメニコ・ギルランダイオの「聖ヤコブス、聖ステファヌス、聖ペテロ」1492-94年 テンペラ、板 アカデミア美術館

例えばドメニコ・ギルランダイオの「聖ヤコブス、聖ステファヌス、聖ペテロ」、衣服の金のモールまでも精緻で美しい。バルトロメオ・ディ・ジョヴァンニの「砂漠で改悛する聖ヒエロニムス」も充実。血の滴り落ちるヒエロニムスに岩のドームの質感表現が目を引きます。

さらにヤコボ・デル・セライオの三連作、「アハシュエロスの響宴」、「王妃ワシテの響宴」、「モルデカイの勝利」はどうでしょうか。かの俯瞰する空間、不思議とデルヴォーかキリコを連想しました。そしてペルジーノの「悲しみの聖母」です。まさに迫真とはこのことを指すのでしょう。涙が頬をたれていました。

それにリッピも工房作を含めて3~4点ほど出ている。またラストのアレッサンドロ・アッローリの「受難の象徴をともなう嘆きの聖母」も美しいもの。すっと指の長くのびた清らかな手先に思わず見惚れてしまいました。

それではボッティチェリです。出品は画家周辺、ないしは帰属作、また後世の加筆作を含め9点。初期の聖母子から晩年まで宗教画まで、比較的幅広い年代の作品が展示されています。

うち断然に素晴らしいのがチラシ表紙にもある「パラスとケンタウロス」。率直なところ圧倒的な存在感です。この作品があるかないかでは展覧会の印象が大きく変わってしまうかもしれません。

サンドロ・ボッティチェリ「パラスとケンタウロス」1480-85年 テンペラ、カンヴァス ウフィツィ美術館

縦2メートルを超える大作、右に立つのがミネルヴァことパラス。左手で大きな槍を抱え、右手でケンタウロスの髪を掴んでいる。泰然としたさまのパラスに対し、ケンタウロスは身をくねらせ、少し怯えたような表情をしている。それにしてもパラスの立ち姿、何と美しく、また気高いことでしょうか。

それでいてまとわりつくオリーブ、さらにうっすらと透けては身体に密着するかのような衣服にもよるのか、どこか性的でもある。視線は必ずしもケンタウロスを捉えず、どこか彼方を見やるようであり、また恍惚としているようでもある。背景に映る水面の帆船の描写も実に細かい。比類がありません。

サンドロ・ボッティチェリ「聖母子と洗礼者聖ヨハネ」1495-1500年 テンペラ、カンヴァス パラティーナ美術館

またボッティチェリでは「聖母子、洗礼者聖ヨハネ、大天使ミカエルとガブリエル」も印象深いもの。晩年の画家の特徴として捉えられる屈曲した聖母を描いた「聖母子と洗礼者聖ヨハネ」も魅惑的でした。

さてボッティチェリ関連の展覧会の情報です。来年春には渋谷のBunkamuraで「ボッティチェリとルネサンス」展が開催されます。

「ボッティチェリとルネサンス」@Bunkamura ザ・ミュージアム(2015/3/21~6/28)

こちらは日本初公開の「聖母子と洗礼者聖ヨハネ」を含む10数点のボッティチェリが出展。端的に点数だけを見ればウフィツィ展を超えます。何でも過去国内で開催されたボッティチェリ展では最大規模の出品数になるそうです。

ウフィツィ展と来春のボッティチェリ展の双方であわせ見るボッティチェリ作品。今年と来年はちょっとしたボッティチェリ・イヤーと言えるのかもしれません。

ジョルジョ・ヴァザーリ「無原罪の御宿りの寓意」1541年 油彩、板 ウフィツィ美術館

ところで何となしに混雑が予想されたので、思い切って会期2日目の日曜日に観覧してきました。

そのおかげか館内もスムーズ、特に行列が出来ることもありませんでした。この手の大型展はともかく早めが肝心です。まずは会期のはじめ、もしくは金曜の夜間開館をおすすめします。(今回は土日にも一部夜間開館があります。)

「もっと知りたいボッティチェッリ/京谷啓徳/東京美術」

「もっと知りたいボッティチェッリ/京谷啓徳/東京美術」12月14日まで開催されています。

「ウフィツィ美術館展 黄金のルネサンス ボッティチェリからブロンヅィーノまで」(@uffizi2014) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:10月11日(土) ~ 12月14日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日、及び11/1(土)、2日(日)、12/6(土)、13(土)、14(日)は20時まで開館)

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。11/4(火)、25(火)。

*但し10/13(月・祝)、27(月)、11/3(月・祝)、24(月・休)は開館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1300(1100)円、高校生800(600)円。65歳以上1000(800)円。中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:台東区上野公園8-36