都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「日本画の教科書 東京編」 山種美術館

「日本画の教科書 東京編ー大観、春草から土牛、魁夷へ」

2/16~4/16

山種美術館で開催中の「日本画の教科書 東京編」の特別内覧会に参加してきました。

明治以降、近代の日本において、主に東日本、ないし東京を基盤に活動していた日本画家がいました。

いわゆる東京画壇です。例えば橋本雅邦に横山大観。もちろんその門下の画家らも多数存在します。

はじまりは東京美術学校でした。明治22年に開校。岡倉天心が校長を務め、橋本雅邦らの指導の元、横山大観、下村観山、菱田春草らが学びます。その後、天心と門下の画家は東京美術学校を離れ、日本美術院を創設しました。

橋本雅邦「日本武尊像」 明治26年頃 山種美術館

明治前期の院展系の画家は歴史画を多く描いています。一例が橋本雅邦の「日本武尊像」でした。矛を持ち、陽の下で勇ましく立つのが日本武尊です。まさに堂々としていて力強い。雅邦は元々、狩野派に学んでいました。その足跡は背後の松や岩の山水表現に見られるかもしれません。

天心の「空気を描く工夫」に応じたのが大観や春草でした。輪郭線を描かず、絵具をぼかしては、大気や水を表していきます。朦朧体です。しかし当時の画壇にとっては批判の対象でした。いわゆる朦朧派として揶揄されます。

菱田春草「釣帰」 明治34年 山種美術館

菱田春草の「釣帰」はどうでしょうか。ぼかしで雨や霧を表現しています。ちょうど漁夫が仕事を終えて戻る場面です。静けさに満ちています。春草らは批判を受けても朦朧的な作品を作り続けます。そう簡単に自らの信念を曲げることはありません。

渡辺省亭「月に千鳥」 明治〜大正時代 山種美術館

都内での初の回顧展が話題の渡辺省亭も2点出展中です。1つが「月に千鳥」でした。満月の下と千鳥が3羽、空に向かって羽ばたいています。筆が細い。鳥の羽や脚も丁寧に描いています。月の何割かは薄雲に陰っていました。自然の一場面を素早い筆触で切り取っています。

渡辺省亭「葡萄」 明治〜大正時代 山種美術館

より緻密なのが「葡萄」でした。カゴの中には葡萄が守られています。紙に包まれているのでしょうか。ネズミらしき小動物が葡萄を囓ろうとしています。ふさふさとした毛並みです。葉には穴も空き、一部は変色していました。この写実です。よほど観察眼、そして画力に基づくのでしょう。さすが省亭です。見事でした。

さりげない一枚にもエピソードがありました。横山大観の「心神」です。時は昭和27年。晩年の84歳の作品です。雲中に突き出た富士の姿を有り体に捉えています。

横山大観「心神」 昭和27年 山種美術館

大観をして「心神」とは魂、そして富士山を指す言葉でした。さてエピソードとは一体、何でしょうか。山種美術館の創立者である山崎種二との関係です。種二が美術館を開設した契機の一つに、「芸術で文化に貢献せよ。」と大観からの勧めがありました。大観は美術館の創設に際して、種二に本作の購入を許したそうです。いわば山種美術館の創立を踏まえた記念碑的作品とも言えるかもしれません。

小林古径「清姫」 昭和5年 山種美術館

小林古径は院展の第2世代です。「清姫」が8点中4点、まとまって展示されていました。謡曲でも知られる道成寺の伝説などを絵画化した連作です。当初は絵巻の構想でした。古径は本作を愛し、何かあった際には持ち出せるよう、常に手元に置いていたそうです。だからでしょうか。一部に痛みも生じていました。それを今回は完全に修復。以来、初めての公開です。額も新調されました。

速水御舟「昆虫二題」 大正15年 山種美術館

速水御舟も同じく第2世代です。ここは何と言っても「昆虫二題」でした。かの有名な「炎舞」の翌年に制作。左が「粧蛾舞戯」です。蛾が光に集まっています。右が「葉蔭魔手」でした。蜘蛛が巣を構えて獲物を待っています。「粧蛾舞戯」が動でかつ陽、ないし集約的とすれば、「葉蔭魔手」は静であり陰、そして広がりを意識しています。さらに金泥と銀泥、または雲母の表現も異なります。全てを対比的に表現していました。

落合朗風「エバ」 大正8年 山種美術館

出展中、最も目立っていたのが落合朗風の「エバ」でした。時は大正8年。再興第6回院展への出品作です。強い緑に彩られた景色です。南国を思わせます。裸の女性が果実を手にしていました。よく見ると後ろには蛇もいます。言うまでもなく旧約聖書の創世記を題材にしています。

ゴーギャンの超大作、「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」を連想しました。確かにフォーヴとも呼びうる色彩感覚でもあります。落合は父がキリスト教徒でした。藤田嗣治とも交流があったそうです。この鮮烈な表現です。目に焼きつくのではないでしょうか。

後半は東京画壇の戦後の展開です。戦争終結後は官展が復活。日展として活動します。山口蓬春や伊東深水をはじめ、東山魁夷や杉山寧、高山辰雄らが作品を発表しました。

東山魁夷「年暮る」 昭和43年 山種美術館

人気の東山魁夷は4点です。まずは「年暮る」と「春静」。川端康成の勧めに応じて、京都の春と冬の景色を描きました。中でも「年暮る」が叙情的です。雪の降りしきる街並みが続いています。見渡す限りの屋根瓦です。ひたすら静寂に包まれています。とはいえ、家屋の窓からは明かりが滲み出ていました。僅かに生活の気配を感じることが出来ます。

左:東山魁夷「緑潤う」 昭和51年 山種美術館

右:東山魁夷「秋彩」 昭和61年 山種美術館

のちに魁夷は、山崎種二のために「緑潤う」と「秋彩」を2点を制作。山種美術館に京都の春夏秋冬の4連作を完成させました。この4点の並び、同館の存在なくては見ることが叶わなかったかもしれません。その意味では貴重な作品とも言えそうです。

院展では安田靫彦、前田青邨のほか、奥村土牛や小倉遊亀らが佳作を次々と生み出します。

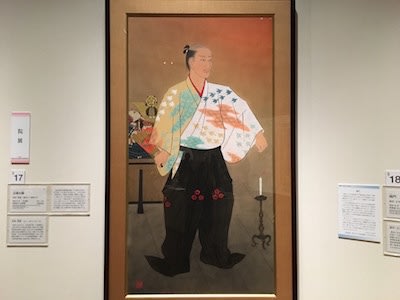

安田靫彦「出陣の舞」 昭和45年 山種美術館

桶狭間への出陣の前の信長の強い決意が示されています。安田靫彦の「出陣の舞」です。信長の表情は険しく、所作には緊張感も漂います。小袖や兜の描写にも緩みがありません。

奥村土牛「鳴門」 昭和34年 山種美術館

「鳴門」は私が土牛を好きになった切っ掛けの一枚です。渦を巻くのは鳴門の潮です。水の豊かな質感を引き出すことに成功しています。極めて瑞々しい。薄塗りの絵具を何度も重ねています。まるで絵具が画面から溢れ出るかのようでした。

「日本画の画材」についての資料展示

画材に関する資料展示も見逃せないのではないでしょうか。例えば顔料です。主に6色、それぞれの見本が置かれています。色は上から下へ向かって変化しています。薄くなっているようにも見えます。ただしこれは何も白を混ぜたわけではありません。粒子の粗さが色の濃淡を決定するそうです。また箔や膠に関する紹介もありました。

橋本明治「朝陽桜」 昭和45年 山種美術館

間もなく東京も桜の見頃です。一足先に館内で満開を迎えていたのが橋本明治の「朝陽桜」でした。金地の空間を桜の花びらで埋め尽くしています。本作には元にある作品が一枚あります。橋本が皇居の宮殿の松の間に制作した杉戸絵です。この絵を前にした山崎種二が宮殿に行けない人にも見られるようにと同種の作品の制作を依頼。それによって新たに描かれました。何という心遣いでしょうか。大変に雅やかでした。

左:松岡映丘「春光春衣」 大正6年 山種美術館

みやびといえば、冒頭を飾る松岡映丘の「春光春衣」も同様でした。舞台は古の藤原時代です。桜の花びらが風に舞って散っています。かなり激しい。縦の軸画ながら絵巻を覗くような縦の構図も独特です。琳派の装飾性を伺えなくもありません。

下村観山《老松白藤》(山種美術館)をモティーフにした菊家謹製の「藤のやどり」。堂々と枝を伸ばす老松にかかる藤の花を写した当館のオリジナル和菓子です。味わい深い菊家特製のこしあんと美しい色彩が人気の一品です。(山崎) pic.twitter.com/zb3vTUY7hw

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) 2017年3月25日

全47件。展示替えはありません。随所に春の息吹を感じながら、明治、大正、昭和へと至る、東京画壇の歴史を辿ることが出来ました。

4月16日まで開催されています。

「開館50周年記念特別展 日本画の教科書 東京編ー大観、春草から土牛、魁夷へ」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:2月16日(木)~4月16日(日)

休館:月曜日。(但し3/20は開館、3/21は休館。)

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。渋谷駅東口より都バス学03番「日赤医療センター前」行きに乗車、「東4丁目」下車、徒歩2分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「茶碗の中の宇宙」 東京国立近代美術館

「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」

3/14~5/21

約450年間に渡って続く樂茶碗の系譜を辿ります。東京国立近代美術館で開催中の「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」を見てきました。

長次郎「黒楽茶碗 銘 大黒」 桃山時代 個人蔵 重要文化財

会場に入るとそこは闇。初代長次郎の深遠な世界が待ち構えていました。樂焼のルーツに当たる素三彩に始まり、黒樂、赤樂が並んでいます。全部で14点です。展示室はかなり暗く、目が慣れるまでに時間がかかりました。まず目を引くのは「銘 大黒」です。通称「利休七種」とも称される7碗のうちの1つ。黒樂とはいえ、わずかに柿色を帯びています。ざらついた表面には星空を見るかのようでした。まさに静謐。これぞ長次郎を代表する作品と言えるかもしれません。

赤樂では「銘 無一物」が魅惑的です。先の「大黒」に比べれば、胴が少しせり上がり、いささか引き締まった造りをしています。口縁もやや鋭い。一部に霧のような膜が現れています。雲を連想しました。とはいえ、表情は寡黙です。さも瞑想を誘うようでもあります。惹きつけてやみません。

本阿弥光悦「赤樂茶碗 銘 乙御前」 江戸時代 個人蔵 重要文化財

展示は基本的に年代順です。冒頭の長次郎から家祖田中宗慶を経て、二代常慶、三代道入、四代一入、五代宗入と続きます。なお樂家は全てが世襲ではありません。「養子を迎え、親戚関係を結び、その子に総てを伝える」(解説より)という一子相伝を基本としています。そして六代、七代へ。宗入が本阿弥家、ないし尾形家と血縁関係にあることから、光悦と乾山の参照もありました。現代では当代の吉左衛門が旺盛に制作しています。さらに次の世代の長男篤人の作品までを網羅していました。

内省的な長次郎から一転して華やかなのが三代道入でした。造りも全般的に薄い。軽快です。黒釉も格段に照りが増します。モダニズムと呼んでも良いかもしれません。

三代道入「黒樂茶碗 銘 青山」 江戸時代 楽美術館 重要文化財

目立つのが黒樂の「銘 青山」でした。ともかく目立つのが胴の白抜きです。山に見立てたのでしょうか。何らかの小動物がちょこんと座っているように見えます。口縁は茶色を帯びています。見込みには細かい粒が浮き上がります。まるでシャンパンの泡のようでした。

赤樂では「銘 僧正」が楽しい。柿色というよりも、仄かにオレンジ色をしています。そして市松模様が装飾的でした。また口縁に歪みがあります。それも動きを表すためのものでしょうか。道入の器の景色は実に多様です。いずれの器もが各々に個性を表現しています。

いわゆる揺り戻しもあったのでしょう。五代宗入は長次郎様式に再び接近しました。黒樂の「銘 亀毛」の質感はマット。道入作に見られる光沢感はありません。むしろ鉄肌のように重厚です。腰も低く、胴も厚い。ただ下部に僅かなくびれがありました。いささか艶かしい。これが宗入の新たな感覚なのかもしれません。

九代了入が樂に新たな世界を切り開きます。すなわち削りです。ともかく作品の至るところにヘラの跡が刻み込まれています。黒樂の「銘 巌」はどうでしょうか。胴の部分は面取りです。よって鋭い。光のある釉薬は道入を志向したのでしょうか。「白樂筒茶碗」はヘラの跡が縦方向に流れています。明確に動きが現れました。このヘラの導入は後の樂家にも影響を与えたそうです。十代旦入、十一代慶入、十二代弘入、十三代惺入にまで受け継がれました。

【美術館】学芸員から⑤ #茶碗の中の宇宙 連休中はお天気にも恵まれ、19日と20日の両日で、はやくも一日の来館者数が1000人を超えました!会場は一碗一碗を凝視する人々の熱気に包まれています。桜の季節まであと1週間ほど。皆さまのご来館を心よりお待ちしております。 pic.twitter.com/HFHmbOtqZN

— 【公式】東京国立近代美術館 広報 (@MOMAT60th) 2017年3月21日

ラストは当代です。十五代吉左衛門の展示が充実しています。

再び暗室です。冒頭の長次郎のスペースを思い起こさせます。作品は恭しく独立ケースに収められていました。東京国立博物館の法隆寺宝物館の雰囲気に近いかもしれません。

十五代楽吉左衛門「焼貫黒樂茶碗 銘 巌烈は苔の露路老いの根を噛み」 平成16年 楽美術館

当代の作品を見て感じるのは、前衛的であり、詩的でもあるということです。金彩や銀彩も導入。形は時に大きく屈曲します。手に収めることが出来るのでしょうか。土の感触も強く、岩石や鉱石をそのまま削り出したような質感もありました。また脆さを感じさせるものも興味深いところです。儚くも雅やかです。突如、炎が起こり、水が流れ出します。装飾的世界の中に自然の景色が垣間見えました。

私が最初に茶碗、ないし樂焼に魅せられたのが、2006年に三井記念美術館で行われた「赤と黒の芸術」でした。

以来10年以上。樂茶碗を見る機会はしばしばありましたが、これほどのスケールでの展示は久々でした。「私が生きている間に二度とこれほどの規模の展覧会は開催できない」と述べるのは当代吉左衛門です。確かに充実しています。あながち誇張ではありません。

会期最初の土曜日に見てきましたが、館内は思いの外に盛況でした。

4月11日からは東京国立博物館で「茶の湯」展もはじまります。それにあわせ、両館会期中、竹橋の国立近代美術館と上野の国立博物館を結ぶ無料のシャトルバスも運行されます。

東京の春を彩る茶に関する2つの展覧会。ひょっとすると後半は混み合うかもしれません。

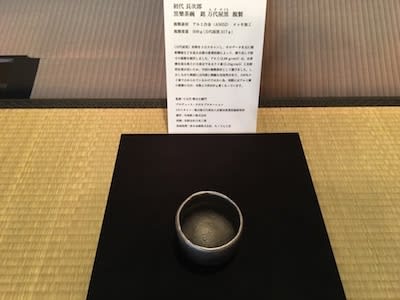

会場出口に撮影コーナーと題し、長次郎作をアルミ合金で複製した茶碗の展示がありました。

ただし成分が異なるからか、本物より約200グラム重いそうです。触ることも可能です。手に馴染ませてみるのも面白いかもしれません。

「定本 樂歴代―宗慶・尼焼・光悦・道樂・一元を含む/淡交社」

「定本 樂歴代―宗慶・尼焼・光悦・道樂・一元を含む/淡交社」5月21日まで開催されています。おすすめします。

「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:3月14日(火)~5月21日(日)

休館:月曜日。但し3/20、3/27、4/3、5/1は開館。3/21(火)は休館。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜日は20時まで。

*入館は閉館30分前まで

料金:一般1400(1200)円、大学生1000(800)円、高校生500(300)円以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り「MOMATコレクション」、「マルセル・ブロイヤーの家具」も観覧可。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

「迎賓館赤坂離宮」一般公開

かつては東宮御所として建てられ、今では国の賓客施設として利用されている「迎賓館赤坂離宮」。「外国からの賓客の接遇に支障のない範囲」(公式サイトより)において、一般にも公開中です。

本館と主庭の観覧は原則、事前の申し込みが必要でしたが、今年の1月5日から3月30日の間は不要でした。私も当日の飛び込みで観覧してきました。

元赤坂の迎賓館の最寄駅は四ツ谷です。赤坂口から南へ向かうとすぐに門が見えてきます。正門でした。

前庭のみであればそのまま入場可能です。ただし本館の観覧は出来ません。本館を見学するには西門から入る必要があります。迎賓館を左手に道に沿って進みます。その先が西門でした。

予約、整理券不要とはいえ、国の迎賓施設です。セキュリティーチェックが行われます。まずは手荷物、および金属探知機の検査です。ペットボトルの飲み物は係員の前で一口飲まなくてはいけません。セキュリティーのための待機列は約20分ほどでした。本館の観覧料は大人1000円です。券売機で支払った後、中へと入りました。

館内は一方通行です。まず西側の入場口から正面の中央階段へ進みます。その後、2階へ上がり、「花鳥の間」、「大ホール」、「彩鸞の間」、「羽衣の間」と順に観覧するルートです。なお「朝日の間」は改修工事中のため、見学は叶いませんでした。

今回の一番の目的は花鳥の間を見ることでした。というのも、渡辺省亭の下絵による涛川惣助の七宝が飾られているからです。

「花鳥の間」は、国、ないし公賓主催の公式晩餐会などが催される大食堂です。最大席数は130席。かつては先進国首脳会議なども行われました。

「花鳥の間」(パンフレットより)

花鳥とあるように、室内の意匠は花と鳥です。36枚の天井画のほか、フランスのゴブラン織風の綴織などが飾られています。シャンデリアはフランス製です。おおよそ1トン以上。迎賓館で最も重量があります。

七宝は壁面の中段の装飾でした。全部で30枚です。全て楕円形でした。前もって東京国立博物館で見た渡辺省亭の下絵を忠実に再現しています。もちろん規制線があるため、目と鼻の先で見るのは不可能でしたが、フランスのルネサンス様式の建築装飾の空間でもよく映えていました。

迎賓館で最大の部屋は「羽衣の間」です。その名は天井の大絵画が謡曲の羽衣を題材していることに由来します。正面の中二階にはオーケストラボックスがありました。元々、舞踏会場として設計されたそうです。現在はレセプションや会議場などに使用されています。

「羽衣の間」(パンフレットより)

建築様式はフランス18世紀末の古典主義です。音楽に関した部屋であるからでしょうか。壁面の金の装飾には様々な楽器が表されていましたが、その中に日本の伝統的な三味線なども含まれていました。迎賓館自体はフランスの様式を模していますが、随所に和のテイストが介在しているのも興味深いところでした。

小一時間ほど館内を見学した後は、本館裏手に広がる主庭へと向かいました。目立つのは噴水です。2段重ねです。かなり大規模でした。もちろん西洋風です。グリフォンやライオンのほか、亀の像も設置されていました。

噴水が西洋風とはいえ、主庭は全面砂利敷きです。また随所に松も植えられています。その点では和洋折衷と言えるかもしれません。なお主庭の先には和風別館が控えていますが、そちらは完全に事前予約制でした。この日は手配していなかったため、見学しませんでした。

最後に廻ったのが前庭です。ともかく広い。全面が石畳です。賓客を招いた際には赤いカーペットが敷かれます。栄誉礼などは報道でもよく目にするのではないでしょうか。

外観はネオバロック様式の洋風建築です。左右対称です。建物は両側へ弧を描くように広がっています。外壁は花崗岩です。まさしく重厚でした。

正面玄関はバルコニー付きです。屋根は緑でした。装飾は主に2種類です。まずはドーム型です。星が表されています。さらに鳳凰が力強く羽を広げていました。

もう1つが武士の甲冑です。計2体。意匠は異なります。まるで番人のように立っています。日本の伝統、ないし力強さを表現しているのでしょうか。

門扉の装飾は繊細です。皇室を示す菊の紋章と、政府機関に使われる桐の紋章が象られていました。

正門が退出ルートです。周辺には観光バスも多く停まっていました。確かに団体客も目立ちます。すっかり東京の観光スポットとして定着したようです。

かつて迎賓館の公開は夏季の期間限定でしたが、現在は一年を通して見学することが可能です。(公開不可日を除く)

但し4月以降は再び事前の申し込み制となります。観覧の注意点、ないし公開スケジュールについては内閣府のWEBサイトをご参照ください。

【公開情報】2月16日(木)より、新たな参観ルートでの公開を開始!二階大ホールの参観エリアを大幅に拡大、中央階段エリアを一周、朝日の風景、夕方の風景を模した天井絵画をご覧いただけます。迎賓館の新しい魅力をぜひお楽しみください!#迎賓館赤坂離宮 pic.twitter.com/uX5FCtKojM

— 内閣府迎賓館赤坂離宮 (@cao_Geihinkan) 2017年2月20日

前庭、主庭、および本館外観のみ撮影が可能です。本館内は一切の撮影が出来ません。ご注意ください。(本館内の写真はパンフレットより拝借しました。)

「赤坂離宮迎賓館」(本館、および主庭)一般公開(@cao_Geihinkan)

会期:一般公開日

入口:迎賓館赤坂離宮西門

時間:10:00~17:00(16時受付終了)

料金:大人1000(800)円、中高生500(400)円、小学生以下無料。

*( )内は20名から50名までの団体料金。

住所:港区元赤坂2-1-1

交通:JR線四ッ谷駅赤坂口より徒歩約7分。東京メトロ丸ノ内線四ッ谷駅1番出口より徒歩約7分。東京メトロ南北線四ッ谷駅2番出口より徒歩約7分。

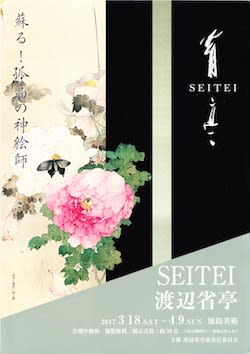

「孤高の神絵師 渡辺省亭」 加島美術

「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」

3/18〜4/9

幕末の江戸に生まれ、パリ万国博覧会では銀牌も獲得した日本画家、渡辺省亭(1851〜1918)。「わたなべせいてい」の呼び方しかり、必ずしも現代では良く知られているとは言えません。

それもそのはずです。今までの回顧展はゼロ。まとめて画業を俯瞰する機会すら一度もありませんでした。

今年で没後100年。まさに省亭再発見です。初めての回顧展が京橋の加島美術にて開催されています。

省亭は幼い頃から絵が好きでした。まず学んだのは菊池容斎です。そして柴田是真にも私淑。19歳でイギリスのエディンバラ公に贈呈された画帖の一部を描きました。22歳で独立します。その後、「日本最初の貿易会社である起立工商会社に就職」(解説より)し、主に七宝の工芸図案を制作しました。さらに第一回内国勧業博覧会では三等を受賞。若い頃から画才を発揮しました。

明治11年、起立工商会社の社員として渡欧します。日本画家として初めてフランスの地を踏みました。約2年から3年間ほど滞在します。パリでは印象派関連のサークルに参加し、ドガやマネらの前で日本画の制作も実演しました。鳥の絵をドガに謹呈した逸話も残っているそうです。西洋のジャポニスムにも影響を与えました。

赤坂離宮迎賓館の「花鳥の間」の七宝の下絵を手がけたのも省亭です。七宝は大家の涛川惣助が制作。今でも同広間に飾られています。

「雪月花図」 個人蔵

省亭の画風を捉える言葉として挙げられるのが「洒脱」(解説より)でしたが。「雪月花図」はどうでしょうか。三幅対の掛け軸です。右に桜。鳥がとまっています。中央が月です。上には満月が照り、下方には菖蒲が花をつけています。そして左が雪。冬の光景でしょう。雀が群れていました。構図に無駄もありません。

「秋草図」

「秋草図」からは琳派を連想しました。大きな満月を背景に草が縦方向に伸びています。茎や葉は幾分絡み合っています。線は素早い。抱一のようです。流麗とも言えるかもしれません。

「あざみ図」 個人蔵

「あざみ図」も美しい。刺々しいあざみが紅色の花を咲かせています。大きな蜂が飛んでいました。あざみの周囲に刷毛でなぞったような筆触があることに気がつきました。影、ないし茂みを表しているのでしょうか。写実性の高いあざみとは対比的です。かなり大胆でした。

「萩にうさぎの図」

写実といえば「萩にうさぎの図」も忘れられません。見るべきはうさぎです。とりわけその毛並みと目に要注目です。絵具を滲ませては立体感を出す一方、細い筆を重ねては毛を表現しています。そして目です。潤んでいて光があります。視線も強い。まるで意思を持っているかのようでした。省亭は動物画の名手でもあります。

右:「牡丹に蝶の図」 個人蔵

傑作と呼んで過言ではありません。「牡丹に蝶の図」に魅せられました。白と紅の牡丹です。蜜を吸いに蝶がとまっています。色は極めて瑞々しい。ニュアンスに富んでいます。

「牡丹に蝶の図」(拡大) 個人蔵

花びらは湿り気を帯びているのでしょうか。柔らかな質感さえ伝わってきました。省亭はパリ滞在経験もあり、西洋の技法にも通じていました。立体感、ないし光の表現は西洋由来と言えるのかもしれません。それを日本画に落とし込むことに成功しています。

「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭展」会場風景

出展は約30点。全て個人のコレクションです。会場はギャラリーのスペースですが、1階と2階の全フロアを利用。思いの外に数もあります。また露出での展示でした。ガラスケースはありません。

本日から「美しい人びと」後期の展示が始まりました。同じ展示室5に渡辺省亭5点も並びました。皆さまのご来館をお待ちしております。#松岡美術館 #渡辺省亭 https://t.co/TBglybaPYD pic.twitter.com/p4J6QMHRcz

— 松岡美術館 (@matsu_bi) 2017年3月22日

なお現在、「渡辺省亭展」にあわせ、都内各地の博物館、美術館でも省亭の作品が公開中です。

[都内で公開中の省亭(関連)作品]

・東京国立博物館(本館18室):3月7日(火)〜4月16日(日)

「雪中群鶏」、「迎賓館赤坂離宮七宝下絵」(12枚)

・迎賓館赤坂離宮(花鳥の間):一般公開開催日

「渡辺省亭下絵による濤川惣助の七宝焼」(30枚)

・山種美術館:2月16日(木)〜4月16日(日)

「葡萄」、「月に千鳥」

・松岡美術館:3月22日(水)〜5月14日(日)

「藤花游鯉之図」他4点

・根津美術館:4月12日(水)〜5月14日(日)

「不忍蓮」、「枯野牧童図」

私も早速、東京国立博物館の展示を見てきました。会場は本館の1階18室です。「雪中群鶏」、及び「迎賓館赤坂離宮七宝下絵」が展示されていました。

「雪中群鶏」 明治26(1893)年 東京国立博物館

「雪中群鶏」はシカゴ万国博覧会への出品作です。車の上で鶏が群れています。いわゆる「洋風表現」(解説より)ということでしょうか。まるで印象派を思わせるような色遣いが目を引きます。

「赤坂離宮花鳥図画帖」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館

そしてもう1つが迎賓館の七宝下絵こと「赤坂離宮花鳥図画帖」です。かの「花鳥の間」の装飾です。これがまた極めて写実的でした。

「赤坂離宮花鳥図画帖(鷦鷯に紫陽花)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館

例えば「鷦鷯に紫陽花」です。紫陽花は二輪。日本古来のガクアジサイでしょうか。がくの部分も一枚一枚、丁寧に塗り分けています。葉の所々が茶色に変色していました。鋭い観察眼です。鳥の毛並みも細かい。陰影もあります。

「赤坂離宮花鳥図画帖(駒鳥に藤)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館

「駒鳥に藤」も魅惑的です。房はやや立体的です。駒鳥は反り返るように枝にとまっています。蔓の部分の線や色にも澱みがありません。高い画力を伺い知ることが出来ました。

「赤坂離宮花鳥図画帖(黒鶫に木瓜・山桜)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館

ほか雉が見を屈めて歩く「雉に蕨」や白い桜に紅色の木瓜をあわせた「黒鶫に木瓜・山桜」も美しい。かの離宮に飾るための下絵です。よほど力が入っていたのでしょうか。いずれも質が高い。どの作品も隙がありませんでした。

さて最後に加島美術での展示替えの情報です。前後期で作品の入れ替えがあります。

「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」

前期:3月18日(土)〜3月29日(水)

後期:3月30日(木)〜4月9日(日)

省亭自身、いわゆる画壇に属さず、弟子も取らなかったそうです。また晩年は展覧会の出品もやめてしまいます。それ故に歴史に埋もれてしまったのかもしれません。

「渡辺省亭:花鳥画の孤高なる輝き/東京美術」

「渡辺省亭:花鳥画の孤高なる輝き/東京美術」「わたなべせいてい」の名、しかと覚えました。「神」とするには議論あるやもしれませんが、また一人、惹かれる絵師と出会うことが出来ました。

1点を除いて撮影が可能でした。但し事前に受付の方に断っておくのが良さそうです。

4月9日までの開催です。まずはおすすめします。

「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」 加島美術(@Kashima_Arts)

会期:3月18日(土)〜4月9日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~18:00

料金:無料。

住所:中央区京橋3-3-2

交通:東京メトロ銀座線京橋駅出口3より徒歩1分。地下鉄有楽町線銀座一丁目駅出口7より徒歩2分。JR線東京駅八重洲南口より徒歩6分。

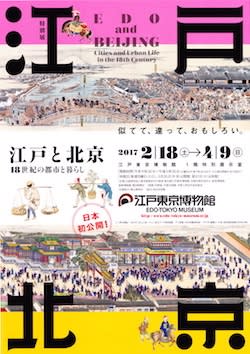

「江戸と北京」 江戸東京博物館

「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」

2/18~4/9

江戸東京博物館で開催中の「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」のブロガー内覧会に参加してきました。

18世紀、海を挟んでの江戸と北京は、都市として隆盛を極めていました。

江戸と北京を比較する展覧会です。ともすると同時代としての接点は薄いかもしれませんが、両都市を通すことで、日本と中国の生活と文化の共通点や相違点が浮かび上がっていました。

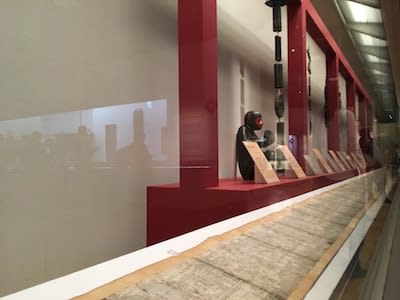

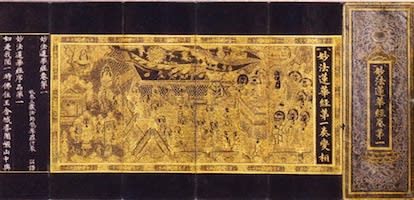

両都市を描いた画巻が充実しています。全3点です。ハイライトと言っても差し支えありません。それが「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」と「乾隆八旬万寿慶典図巻」、そして「熈代勝覧」でした。

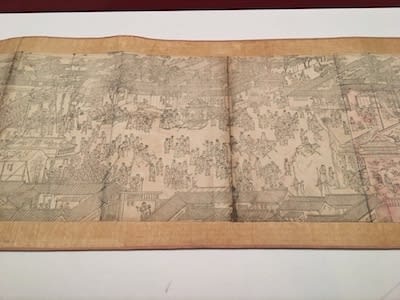

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」展示風景

制作年代順に追いかけましょう。まずは「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」です。舞台は北京。清朝でも名君とされる康熙帝の時代です。モチーフはパレードでした。すなわち康熙帝の60歳の祝賀行事を描いています。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」 1717(康熙56)年 中国・首都博物館

行列の出発地点は西郊の離宮です。紫禁城へと向かっています。驚くべきは細密な描写です。たくさん集う人々の姿だけでなく、沿道の建物や装飾のほか、舞台に看板、店先の売り物から洗濯物までが極めて細かに表されています。遠目では判別不能です。限りなく目を凝らさなければ細部が分かりません。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」 1717(康熙56)年 中国・首都博物館

一瞬、「清明上河図」が頭をよぎりました。もちろん時代もまるで異なり、描写も及びませんが、それでも惹きつけるものがあります。ただし惜しむべきは展示台の高さです。率直なところ低い。相当に屈み込まなくては作品に近寄れません。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」展示風景

ただその分、上のスペースが空いていました。そこに画巻に因む様々な資料が展示されています。例えば店の看板です。酢の販売店は瓢箪型。中には「回回」と記されたイスラム教徒用の軽食店の看板もありました。北京は国際都市です。回教徒も少なくなく、清められた羊肉を供する店もあったそうです。

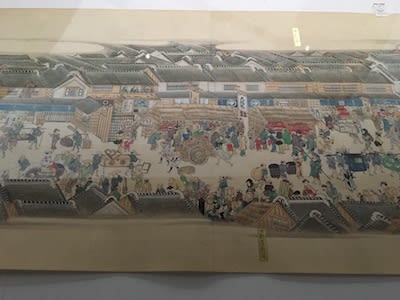

「乾隆八旬万寿慶典図巻」展示風景

続くのが「乾隆八旬万寿慶典図巻」です。制作は「万寿盛典」から下ること80年。1797年の作品です。今度も祝賀パレードです。康熙帝の孫にあたる乾隆帝の80歳のお祝いです。祖父にならって豪華な式典を敢行しました。

「乾隆八旬万寿慶典図巻」1797(嘉慶2)年 中国・故宮博物院

先の「万寿盛典」はほぼモノクロームなのに対し、本図巻はカラーです。式典を祝う楼閣の花鳥画も鮮やかでした。鳳凰の姿も見えます。ちなみに楼閣は祝典のためにわざわざ作られたそうです。いずれも極彩色に染まっています。一体どれほどの資金が投じられたのでしょうか。

「乾隆八旬万寿慶典図巻」1797(嘉慶2)年 中国・故宮博物院

北京の故宮博物院の所蔵です。日本で初めての公開でもあります。必ずしも細密な描写とは言えませんが、賑やかな祝典の雰囲気が伝わってきました。

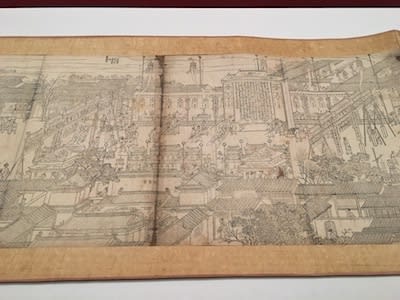

「熈代勝覧」展示風景

3点目の画巻は日本です。「熈代勝覧」(きだいしょうらん)でした。制作は「乾隆八旬万寿慶典図巻」とほぼ同時代の1805年です。舞台は江戸の日本橋です。通りを東側から俯瞰する構図で描いています。全長は12メートル。登場人物は計1671人です。さすがの目抜き通りです。大勢の人々で賑わっています。

「熈代勝覧」 1805(文化2)年頃 ベルリン国立アジア美術館

出発地点は神田の今川橋でした。中国の画巻が祝典を記したのに対し、「熈代勝覧」に表されたのはあくまでも日常の光景です。だからでしょうか。荷物を持って行き交う人が多く目につきました。材木を運んだり、かごを背負う人もいます。身形も様々です。武士から商人、町人と分け隔てがありません。

「熈代勝覧」 1805(文化2)年頃 ベルリン国立アジア美術館

店先で品定めしている人から酔っ払いまでを細かに記しています。ひな祭りの時期だそうです。猿回しの姿も見受けられました。ベルリン国立アジア美術館のコレクションです。おおよそ11年ぶりの里帰りとなります。

「熈代勝覧」展示風景

この「熈代勝覧」でも関連の文物があわせて展示されていました。薬箱に駕籠家籠、そして看板です。算盤店はそのまま巨大な算盤が吊り下がっていたそうです。さぞかし目立っていたに違いありません。

構成に一工夫あります。江戸と北京の都市生活をいくつかのテーマに分けているのもポイントです。それが、「住まう」、「商う」、「装う」、「歳時」、「育てる」、「学ぶ」、そして「遊ぶ」でした。

「京劇衣装」 民国 中国・首都博物館

例えば「遊ぶ」です。観劇でした。北京では中国各地の演劇が上演。それが発展して京劇の基礎を築きます。また茶館では講談や漫才などの公演も行われました。さらに中国相撲や雑技も好まれます。面白いのは昆虫の飼育です。なんとコオロギを飼って戦わせたそうです。一体どのように勝ち負けを判定したのでしょうか。

「芝居大繁昌之図」 歌川豊国画 1815〜42(文化12〜天保13)年頃 江戸東京博物館

一方での江戸です。もちろん芝居見物は盛んです。特に相撲が人気でした。さらに見せ物小屋も登場します。いわゆる盛り場へと繰り出しました。もちろん花見も娯楽の一つでしょう。また虫聴きと呼ばれる虫の鳴き声を愛でる趣味もあったそうです。

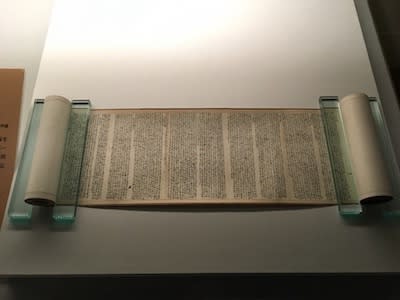

「科挙試験のカンニングペーパー」 清時代 中国・首都博物館

北京の「学ぶ」は主に公的な教育機関が担っていました。一部に私塾が登場。学問は儒教が中心です。また科挙の普及も重要です。よほど試験が苦しかったのでしょうか。当時のカンニングペーパーも見つかっているそうです。虫眼鏡を通さなくては読めないような小さな字がびっしり書かれています。科挙の受験者数は数万から数十万人にも及んだそうです。最終の本試験を突破出来るのは数百人に過ぎませんでした。

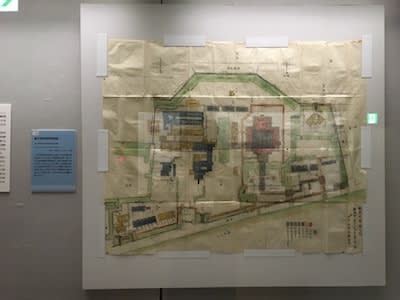

「昌平坂学問所惣絵図」 1789〜1817(寛政〜文化年間)年 江戸東京博物館

江戸でも昌平坂学問所や藩校などの教育が盛んだったそうです。そして市井の寺子屋も重要です。読み書き、そろばんのほか、商売などの実学も学びます。実際の寺子屋で使われたと思われる机なども展示されていました。

「女性婚服」 民国 中国・首都博物館

鮮やかな婚礼服に目を奪われました。清代に着用された衣服です。さらに時に25センチの高さもある満州族のハイヒールも凄まじい。一方で江戸の友禅も魅惑的です。図柄はより繊細。下に水辺が広がり、上部には鶴が舞っています。雅やかではないでしょうか。

ラストは「北京の芸術文化」と題し、北京首都博物館の絵画、ないし工芸のコレクションが一定数まとまって紹介されています。全て日本初公開でした。

「青花御窯廠図磁器板」 清・道光期(1821~1850) 中国・首都博物館

とりわけ目立つのが工芸品です。「青花御窯廠図磁器板」も美しい。景徳鎮です。同窯周辺の街並みや制作工程などを事細かに描いています。

「藍地番蓮紋香炉」 清時代 中国・首都博物館

「藍地番蓮紋香炉」も見事ではないでしょうか。つまみの部分は龍です。一方の脚は獅子の顔でした。淡い青の地の色も目映い。唐草の文様が広がっていました。

「江戸と北京展」会場風景

出展は計185件。北京の首都博物館と江戸東京博物館のコレクションが大半を占めています。派手さはありませんが、思いの外に見応えがありました。

【「#江戸と北京」展の見どころ】雍正帝の礼服をこれほど間近に見られるのは現代の私たちだからこそ。中国で伝統的にもっとも高貴な黄色の生地に、精緻な龍の意匠。300年前の物とは思えない色鮮やかさですが、なんと一度も修復されていません。公開の機会の少なさから、保存状態が大変良好です。 pic.twitter.com/DS1i3OSEXa

— ギボちゃん(江戸東京博物館) (@edohakugibochan) 2017年3月9日

4月9日まで開催されています。

「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」 江戸東京博物館(@edohakugibochan)

会期:2月18日(土)~4月9日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週土曜は19:30まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し3月20日(月・祝)は開館、翌21日(火)は休館。

料金:一般1400(1120)円、大学・専門学生1120(900)円、小・中・高校生・65歳以上700(560)円。

*( )は20名以上の団体料金。

*常設展との共通券あり

*毎月第3水曜日(シルバーデー)は65歳以上が無料。

住所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真はブロガー内覧会の際に主催者の許可を得て撮影したものです。

「博物館でお花見を」 東京国立博物館

「博物館でお花見を」

3/14~4/9

お花見の季節がやって来ました。東京国立博物館で開催中の「博物館でお花見を」を見てきました。

春の恒例のお花見企画です。本館常設展において、桜に因んだ様々な作品が展示されています。

狩野長信「花下遊楽図屏風」 江戸時代・17世紀

まずは国宝室。狩野長信の「花下遊楽図屏風」でした。右隻が満開の八重桜です。人々が宴会に興じています。樹木に比べて人の姿が大きいのも特徴です。のちの寛永の風俗画に受け継がれたと指摘されています。中央が欠落していました。何でも大正時代の修理の最中に、関東大震災によって焼失してしまったそうです。左隻は海棠です。お堂の下の踊りを見物しています。艶やかな着物も目を引きました。

尾形乾山「桜に春草図」 江戸時代・18世紀

乾山に優品がありました。「桜に春草図」です。丸みを帯びた桜や草花はいかにも乾山風。ツクシやタンポポを描いています。桜の花びらがまるで紫陽花のように広がっているのも面白いところです。和歌を記した書も実に流麗でした。

木島桜谷「朧月桜花」 昭和時代・20世紀

木島桜谷の「朧月桜花」も魅惑的ではないでしょうか。薄い墨による夜の景色です。満月が桜の木の向こうにぼんやりと浮かんでいます。幹はシルエット状に浮かぶ一方で、花や葉の姿は幾分に写実的です。幻想的な世界が広がっていました。

飯島光峨「花下躍鯉」 明治7(1874)年

鯉が桜に向かってジャンプしていました。飯島光峨の「花下躍鯉」です。視点は2つ。月は下から眺めているのに対し、鯉は上からの視点で捉えています。桜花はリアルです。薄いピンク色を帯びています。

仁阿弥道八「色絵桜楓文木瓜形鉢」 江戸時代・19世紀

工芸にも注目です。一際、鮮やかであるのが、仁阿弥道八の「色絵桜楓文木瓜形鉢」でした。内は紅葉、外側が桜です。器の両面で春と秋の2つの季節を表現しています。

「色絵桜花鷲文大皿」 江戸時代・18世紀

「色絵桜花鷲文大皿」も桜が主役です。伊万里の金欄手です。見るも華やかです。染付に色絵を施しては細かな意匠を展開しています。

「小袖(紅綸子地八重桜土筆蒲公英燕模様)」 江戸時代・19世紀

小袖でも桜の模様は好まれました。地は朱色です。刺繍で花を象っています。タンポポも咲き、空にはツバメも飛んでいました。江戸時代には宮中の女性も普段着に小袖を着用するようになったそうです。春を迎えては着飾ったのかもしれません。

「不動明王立像」 平安時代・11世紀

「不動明王立像」も桜に因んだ作品です。両目を剥いては険しい表情をしています。直立不動で堂々としています。しかし何故に桜なのでしょうか。直接には見当たりません。答えは素材でした。つまりサクラの木で出来ているわけです。

西垣勘平「流水に桜透鐔」 江戸時代・17世紀

ほか小品ながらも「流水に桜透鐔」なども桜のモチーフです。本館をぐるりと一周、桜を探し歩いては楽しみました。

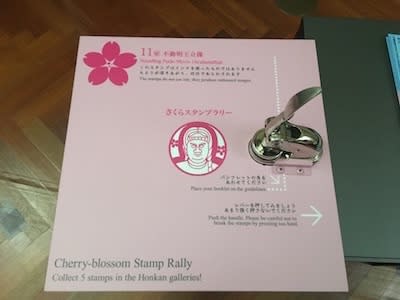

恒例の「さくらスタンプラリー」が開催中です。館内の5つのスポットでスタンプを押すと、オリジナルの缶バッジがプレゼントされます。

春の庭園開放も始まりました。本館裏手の庭園には「さくらカフェ」もオープン。コーヒーを片手に桜を愛でることも出来ます。また3月31日(金)、4月1日(土)、7日(金)、8日(土)は夜7時半までライトアップも行われます。

私が出かけた際はまだ花を開いていませんでしたが、既に東京でも桜の開花が発表されました。見頃は来週の半ば以降でしょうか。月末には満開を迎えるかもしれません。

東博はお花見シーズンもさほど混みません。上野の穴場的なスポットでもあります。

【花見で一句】桜咲く庭園や桜をモチーフにした作品をテーマに一句詠んでみませんか? 「博物館でお花見を」期間中毎日、構内の投句ポストで受付中。投句ポストは、本館エントランス、本館ラウンジ、平成館エントランス、庭園応挙館前に設置しています。 pic.twitter.com/x48CQLmKTZ

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2017年3月18日

4月9日まで開催されています。

「博物館でお花見を」 東京国立博物館(@TNM_PR)

会期:3月14日(火)~4月9日(日)

休館:3月21日(火)。

料金:一般620円(520円)、大学生410円(310円)、高校生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

時間:9:30~17:00

*毎週金・土曜日は20時まで開館。

*4月2日(日)、4月9日(日)は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「これぞ暁斎!世界が認めたその画力」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「ゴールドマン コレクション これぞ暁斎!世界が認めたその画力」

2/23~4/16

幕末から明治の絵師、河鍋暁斎の作品に魅せられた、一人のイギリス人がいました。

それがイスラエル・ゴールドマン。大学で美術史を学び、日本の浮世絵に興味を抱きながら、ロンドンで画商を営んでいたコレクターです。

切っ掛けは一枚のだるまでした。その名も「達磨図」です。早速、ゴールドマンは入手。出来栄えに感心し、「暁斎」と署名のある作品を集め出します。さらに暁斎の100点の絵を収めた画帖の一部分を取得しました。

しかしどういうわけでしょうか。ほかの客に何枚かを売ってしまいます。それを大変に後悔したそうです。何と返却を願い出ます。よほど惚れ込んだに相違ありません。以来、暁斎作は商品としないことを誓いました。そして約35年。今では世界有数と称される暁斎コレクションを築き上げました。

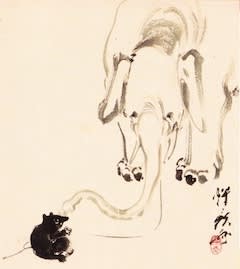

河鍋暁斎「象ぞうとたぬき」 明治3(1870)年以前

その返却された作品からはじまります。「象とたぬき」です。白く大きな象が鼻をのばしています。鼻先にたぬきがいました。象はまるで子どもをあやすように頭を撫でています。たぬきは幼くて黒い。象は老いているように見えます。全てを対比的に表現しているのかもしれません。

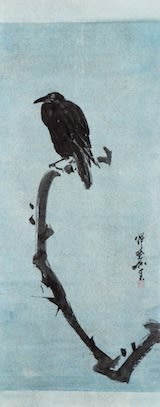

ともかく動物祭りです。まずは鴉でした。そもそも暁斎は第2回内国博覧会にて「枯木寒鴉図」などの4点を出品。最高賞を得ています。鴉は暁斎に着目していた外国人にも人気だったようです。ともかく多作な暁斎です。一度の書画会で200点もの鴉が注文されたこともありました。

河鍋暁斎「枯木に夜鴉」 明治4〜22(1871〜89)年

「枯木に夜鴉」に惹かれました。構図は内国博の作品に似ています。ただ興味深いのは背後の薄い藍色です。顔料ではなく藍紙を使用。金砂子を散らしています。鴉は闇夜で枝にとまっています。何とも情緒的ではないでしょうか。

河鍋暁斎「蛙の学校」 明治4〜12(1871〜79)年頃

蛙も数多く登場します。一例が「蛙の学校」でした。蛙の教師が教鞭をとっています。生徒たちは蓮根の椅子に座っていました。何か受け答えしているのか大きく口を開けています。はじめは音楽の授業をしているのかと思いました。得意の擬人化です。実に楽しそうでした。

「町の蛙たち」も蛙が主人公です。人力車は蓮の葉で出来ています。客の蛙が偉そうにふんぞり返って煙草を吹かせていました。電柱にも注目です。蓮の茎でしょうか。暁斎の生きた幕末明治はいわゆる文明開化の時代です。当時の町の変化も表されていました。

河鍋暁斎「動物の曲芸」 明治4〜22(1871〜89)年

アクロバットなのが「動物の曲芸」でした。猫やコウモリ、それにネズミたちが、扇子や三味線を手にして曲芸を披露しています。コウモリがロープの上で愉快そうにステップを踏んでいました。梯子の上にいるのはネズミです。逆さに立っています。暁斎は写生を重視したそうです。自宅の庭に動物を飼っていたと言われています。熱心に観察したのでしょうか。変幻自在な動物の姿を見事に描ききりました。

河鍋暁斎「百鬼夜行図屏風」(部分) 明治4〜22(1871〜89)年

絵巻にされることの多い百鬼夜行を屏風に仕立てています。「百鬼夜行図屏風」です。妖怪のパレードが大画面で展開。動きのある作品ですが、思いの外に描写は細かく、構図に破綻もありません。

河鍋暁斎「幽霊図」 明治3(1870)年以前

暁斎は極めて器用な絵師です。筆の硬軟を難なく使い分けています。うち高い画力を伺わせるのが「幽霊図」でした。行灯の後ろに現れたのが幽霊です。もちろん足はありません。右の裾から骸骨と化した手をぬっと出しています。暁斎は妻の亡骸の写生から本作を描いたそうです。何たる写実に基づいた幽霊なのでしょうか。道理で凄みがあるわけでした。

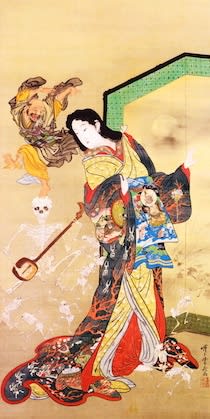

河鍋暁斎「地獄太夫と一休」 明治4〜22(1871〜89)年

「地獄太夫と一休」も緻密です。身を反って立つのが遊女の地獄太夫。極めて色鮮やかな打掛を着ています。周囲で踊り狂うのが骸骨です。三味線を手にしている者もいます。さらに奥では和尚も踊ります。よく見ると足が骸骨の頭の上にありました。とすれば上に立って踊っているのかもしれません。

明治学院大学教授・山下裕二氏による記念講演会のレポートを公開!あの圧倒的な個性あふれる作品が生まれた背景を、代表作と共に解説していただきました。暁斎のことを“ハイブリッドな絵師”と表現した山下氏。その心は?https://t.co/RS7brNuW4E #暁斎 #これぞ暁斎

— これぞ暁斎!世界が認めたその画力 (@thisiskyosai) 2017年3月17日

出展は170件超。所狭しと作品が並んでいます。また春画が出ているのもポイントです。それも面白い。とにかく視点がユーモラスです。性の描写は時に露骨ですが、思わず笑ってしまうほどでした。

[これぞ暁斎!世界が認めたその画力 巡回スケジュール]

高知県立美術館:4月22日(土)~6月4日(日)

美術館「えき」KYOTO:6月10日(土)~7月23日(日)

石川県立美術館:7月29日(土)~8月27日(日)

最後に暁斎画の展示情報です。現在、東京国立博物館の本館1階18室にて暁斎の「龍頭観音像」が公開されています。(4/16まで。)

河鍋暁斎「龍頭観音像」 明治時代・19世紀 *東京国立博物館 本館18室

「龍頭観音」は暁斎が度々描いたこともあり、本展にも着彩の軸画が出ていますが、東博の方はご覧の通りに巨大な作品でした。縦は4メートル50センチ。龍に乗る観音の姿を太い描線で表現しています。堂々たる姿です。このサイズでは文化村での展示は叶わないかもしれません。

日曜日の午後に出向きましたが、館内こそ賑わっていたものの、入場のための列はありませんでした。今のところ、待ち時間なく鑑賞出来ます。

「暁斎春画ーゴールドマン・コレクション/青幻舎」

「暁斎春画ーゴールドマン・コレクション/青幻舎」会期も残すところ1ヶ月を切りました。4月16日まで開催されています。

「ゴールドマン コレクション これぞ暁斎!世界が認めたその画力」(@thisiskyosai) Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:2月23日(木)~4月16日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

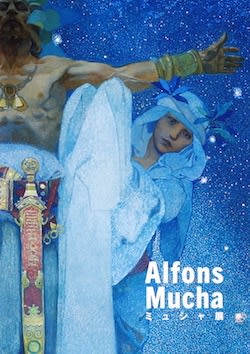

「ミュシャ展」 国立新美術館

「国立新美術館開館10周年 チェコ文化年事業 ミュシャ展」

3/8~6/5

国立新美術館で開催中の「ミュシャ展」のプレスプレビューに参加してきました。

アルフォンス・ミュシャの畢竟の大作、「スラヴ叙事詩」が、初めて揃って海を渡り、日本へとやって来ました。

「スラヴ叙事詩」展示室風景

ともかく凄まじいスケールでした。最大で縦6メートルに横8メートルにも及びます。全部で20点の連作です。既にパリやアメリカで成功を収めていたミュシャが、50歳で故郷に戻り、おおよそ17年の歳月をかけて完成させました。

「スラヴ叙事詩」展示室風景

モチーフはスラヴ、ないしチェコの神話や民族の歴史です。一大スペクタクルと呼んで差し支えありません。それにしても何故にミュシャはこれほどの超大作を描いたのでしょうか。その一つにチェコとスラヴを取り巻く政治状況がありました。

1900年のパリ万博です。ミュシャはモミュメントの「人類館」を構想。素描で提案します。しかし実現せず、ボスニア・ヘルツェゴビナのパヴィリオンの装飾を請け負いました。

当時のボスニア・ヘルツェゴビナはオーストリア帝国の支配下でした。バルカン半島を取材のために訪れたミュシャは、そこで「外国の支配を受けている人々の苦しみ」(解説より)を目の当たりにします。またチェコでもオーストリア帝国のゲルマン化政策に抵抗する動きが強くなっていました。いわゆる汎スラヴ主義の影響も受けていたようです。

ミュシャはアメリカへと渡り、スラヴ人のコミュニティーである「スラヴ協会」を結成します。またボストンでスメタナ作曲の「わが祖国」のコンサートを聞き、より強くスラヴのアイデンティティを自覚するようになりました。いわばスラヴの「自由と独立」(解説より)を芸術の立場から推し進めようとしたのかもしれません。アメリカの実業家、チャールズ・R・クレインの資金援助を取り付けることに成功します。帰国後、プラハ近郊のズビロフ城にアトリエを構え、「スラヴ叙事詩」の制作に取り掛かりました。

「スラヴ叙事詩『原故郷のスラヴ民族』」 1912年 テンペラ、油彩/カンヴァス

はじめに描いたのが「原故郷のスラヴ民族」です。舞台は3世紀から6世紀。一面の星空の下に二人のスラヴ人が身を屈めています。後方の隊列が他民族です。既にスラヴ人の土地は奪われてしまったのでしょうか。右上に司祭が浮かんでいます。戦争と平和の擬人像に支えられていました。戦争の終わりを願っている姿だそうです。空想と現実が交差します。このファンタスティックな世界も「スラヴ叙事詩」の大きな魅力といえるかもしれません。

「スラヴ叙事詩『ルヤーナ島でのスヴァントヴィート祭』」 1912年 テンペラ、油彩/カンヴァス

2枚目の「ルヤーナ島でのスヴァントヴィート祭」も同様ではないでしょうか。場所はバルト海沿岸のアルコナです。下半分が祭りの描写でした。多くの人々が宴を楽しんでいます。一方で上に表されたのがスヴァントヴィート神です。大地の収穫の神でした。よく見ると鎖で繋がれた虜囚もいます。左上からやってくるのがゲルマンの戦神です。剣を手にしています。スラブの厳しい未来を暗示するための存在でしょう。結果的に1168年、アルコナはデンマーク王の侵攻により占領されてしまいます。神殿も焼かれました。

「スラヴ叙事詩『スラヴ式典礼の導入』」 1912年 テンペラ、油彩/カンヴァス

「スラヴ叙事詩」のうち特に優れているのが最初の3枚とも言われています。3枚目に当たるのが「スラブ典礼の導入」でした。時は9世紀です。スラヴ語典礼の使用を認める勅書が読み上げられています。下部右手で紙を広げるのがローマ教皇の特使です。王が座りながら聞いています。右上に並ぶのがスラブ語典礼を支持したロシアやブルガリアの皇帝です。しかし何よりも際立つのは左手前で話を掲げて立つ青年でした。

「スラヴ叙事詩『スラヴ式典礼の導入』」 1912年 テンペラ、油彩/カンヴァス

青年はスラヴ人の団結の象徴です。強い眼差しを正面に向けています。こうした観客を見やる人物が「スラヴ叙事詩」にはたびたび登場します。ともかく途方ないほど巨大な作品です。はじめはどこを見て良いのか戸惑うほどでした。この視線こそが絵の中に誘い込む一つの装置なのかもしれません。いつしか絵に見られている自分に気がつきました。

「スラヴ叙事詩『ベツレヘム礼拝堂で説教をするヤン・フス師』」 1916年 テンペラ、油彩/カンヴァス

宗教改革の先頭に立ったヤン・フスに関する作品も目立っています。一例が「ベトレヘム礼拝堂で説教をするヤン・フス師」です。フスは15世紀頃、教会の「精神的再生」(解説より)を訴えて活動。しかしカトリック側に破門されます。のちに火刑に処されました。つまり殉教者です。チェコでは国民的英雄として尊ばれました。

左手の壇上で演説するのがフスです。力が入っているのでしょう。左手を胸に当て、身を乗り出しています。多くの人々が聞き入っていました。右下の天蓋の下に座るのは王妃です。フスの崇拝者の一人でした。

「クジーシュキでの集会」や「ヴィートコフ山の戦いの後」、それに「ヴォドニャヌイ市近郊のペトル・ヘルチツキー」なども、フスに続く、フス派、ないしフス戦争を主題としています。ただフス戦争などのチェコの歴史は日本では身近とは言えません。それを補うのが音声ガイドでした。スメタナの音楽とともに全20点の解説が余すことなく付いています。今回は有用です。一度、ガイドなしで見て歩き、二度目はガイド付きで鑑賞するのも良いかもしれません。

「スラヴ叙事詩『ヴィートコフ山の戦いの後』」 1923年 テンペラ、油彩/カンヴァス

ミュシャは自身の理想、平和主義の観点から、直接的な暴力、戦闘場面を描くことを極力避けたそうです。「ヴィートコフ山の戦いの後」でも戦争の後の光景を描きました。フス派による十字軍への勝利です。武器を一箇所に置き、野外で感謝の儀式を行っています。中央に立つのが司祭、少し離れて祈りっているのがフス派の指導者です。名はヤン・ジシュカ。「スラヴ叙事詩」に4度も登場します。よほど思い入れが強かったのかもしれません。

「スラヴ叙事詩『ニコラ・シュビッチ・ズリンスキーによるシゲットの対トルコ防衛』」 1914年 テンペラ、油彩/カンヴァス

スラヴの歴史は侵略と被支配の繰り返しです。最も劇的なのが「ニコラ・シュビッチ・ズリンスキーによるシゲットの対トルコ防衛」でした。時は16世紀。ハンガリーです。構図は上下ではなく左右での展開です。前景の黒い影、つまり煙で分割されています。左がトルコ軍でした。一方の右側では人々が逃げ惑っています。チェコ人の総督の妻が、要塞が包囲された際、火薬庫に火を放ったそうです。城壁の一番上に立つのが妻です。その行為によりトルコ軍の進軍は防がれました。

「スラヴ叙事詩『スラヴ民族の賛歌』」 1926年 テンペラ、油彩/カンヴァス

ラストを飾るのが「スラヴ民族の賛歌」でした。中央で高らかに手を広げる男性は国民国家のシンボルです。既に作品が完成した時はチェコスロヴァキアは独立を果たしていました。さらに神話の時代、フス戦争のほか、歴史上の人物をらせん状に配置しています。また「調和の花輪に平和のハト、幸福の虹」(解説より)を描き加えています。民族の独立、平和を志向したミュシャのメッセージが込められているのでしょうか。類い稀な高揚感、ないし祝典的な雰囲気も感じられました。

ミュシャは「スラヴ叙事詩」の全点をプラハ市に寄贈。うち1点(スラヴ菩提樹の下でおこなわれるオムラジナ会の誓い)を除く19点がプラハのヴェレトゥルジェニー宮殿で公開されました。しかしながら人々の反応は意外でした。若い世代からは保守的との批判も受けます。さらに常設として公開するための美術館の建設も頓挫。第二次大戦後は故郷の近くの町の城に寄託されました。再びヴェレトゥルジェニー宮殿に戻ったのは何と2012年のことでした。

「四つの花『カーネーション』、『ユリ』、『バラ』、『アイリス』」 1897年 リトグラフ/紙 堺市

さて本展は「ミュシャ展」です。何も「スラブ叙事詩」だけではありません。続くのがアール・ヌーヴォーの作品でした。ミュシャを一躍有名にした「ジスモンダ」のほか、「ハムレット」や「トスカ」の宣伝ポスターが並びます。また得意の花と女性を組み合わせた「四つの花」の連作も美しい。甘美な女性が次々と現れました。

「ハーモニー」 1908年 油彩/カンヴァス 堺市

「スラヴ叙事詩」への展開を予兆させる作品が多いのもポイントです。例えば「ハーモニー」です。「スラヴ叙事詩」の制作直前に描かれました。当初はエルサレムの教会のステンドグラスとして構想されたそうです。結果、実現しなかったため、ニューヨークの劇場の装飾として作られました。

「自力」 1911年 油彩/カンヴァス プラハ市立美術館 ほか

「スラブの連帯」はプラハ市民会館の天井画の下絵です。同館の市長の間の装飾をミュシャが担当。カーテンもデザインしたそうです。また壁画下絵には「民族団結の理念」(解説より)が男性の姿に託されています。その願いが通じたのでしょうか。1918年、市民会館はチェコスロヴァキア共和国の独立宣言の舞台となりました。

ミュシャは新国家の紙幣や切手のデザインも引き受けています。後年は「スラヴ叙事詩」への制作へと関心が移りますが、そのための習作なども何点か出ていました。

「1918-1928:チェコスロヴァキア独立10周年」 1928年 リトグラフ/紙 堺市

「スラヴ叙事詩」以外の作品は計80点です。プラハ市立美術館を除けば、ほぼ国内のコレクションでした。

最後に館内の状況です。プレビューに加え、会期第1週目の土曜日に見て来ました。

「ミュシャ展」会場入口

美術館に到着したのは13時頃でした。入場待機列もありません。ただし場内は盛況でした。

「スラヴ叙事詩」展示室風景(撮影可能エリア)

その時に撮影した写真です。既にSNS等で多くアップされていますが、本展は「撮影可能エリア」のみ写真の撮影が可能です。但し動画、フラッシュ、ないし三脚や自撮り棒の使用は出来ません。

「スラヴ叙事詩」展示室風景(撮影可能エリア)

さすがに「スラヴ叙事詩」が撮れることだけあり、多くの方がスマートフォンやカメラを片手に撮影していました。ただともかく作品が大きい上、展示空間も広いため、思ったほど観覧に不都合はありませんでした。「スラヴ叙事詩」に関しては、「撮影可能エリア」の如何を問わず、近づいても、引きでも、好きなペースで自由に見られました。

ただし「スラヴ叙事詩」以降は、展示室自体が狭いこともあるのか、一部作品の前では列も発生していました。

「ミュシャ展カタログ/求龍堂」

「ミュシャ展カタログ/求龍堂」ショップでのレジ待ちもありませんでした。但し混み合うことがあるそうです。カタログは地下のショップでも購入可能です。またAMAZONほか市中の書店でも販売されています。

2時間ほど観覧した後、15時頃に再び外に出ると、六本木駅側のチケットブースが30分待ちとなっていました。現在、同館では草間彌生展も開催中です。そちらにも多くの人が詰めかけていますが、チケットブースは共通です。増設もありません。よって混雑していると思われます。

ただチケットに関しては、コンビニやプレイガイドのほか、オンラインでも購入可能です。事前に手配すれば列に加わる必要は一切ありません。

3月の第3週以降、かなり人出が増しているようです。3月19日の日曜日にはチケットの購入のため40分の待ち時間が発生。入場も規制がかかりました。(最大で20分。)今後も混雑に拍車がかかることも予想されます。

*5/30追記

会期終盤に入り、混雑に拍車がかかっています。土日では最大で入場まで120分の待ち時間が発生。平日でも昼間の時間を中心に60分から90分待ちの行列が生じています。行列は夕方にかけて続きますが、閉館近くになっては段階的に縮小されるようです。待機列は館内から屋外へと続いています。

ミュシャ展 ただいまの券売待ち時間はございませんが、会場内は大変混雑しております。ご了承ください。(16:55現在)

— 国立新美術館 NACT (@NACT_PR) 2017年3月19日

混雑状況については国立新美術館のアカウント(@NACT_PR)がこまめに情報を発信しています。お出かけの前にチェックしておくのが良さそうです。

今世紀中に再び「スラヴ叙事詩」が日本で見られる機会はあるのでしょうか。まさに一期一会の展覧会と言えそうです。

6月5日まで開催されています。おすすめします。

「国立新美術館開館10周年 チェコ文化年事業 ミュシャ展」(@mucha2017) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:3月8日(水)~6月5日(月)

休館:火曜日。但し5月2日(火)は開館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は20時まで開館。

*4月29日(土)~5月7日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

*3月18日(土)、19日(日)、20日(月・祝)は高校生無料観覧日。(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会の際に主催者の許可を得て撮影したものです。

「ポーラミュージアムアネックス展2017ー感受と創発」 ポーラミュージアムアネックス

「ポーラミュージアムアネックス展2017ー感受と創発」

3/3〜3/26

ポーラ美術振興財団の在外研修に参加した現代美術家を紹介する展覧会が、銀座のポーラミュージアムアネックスにて行われています。

「ポーラミュージアムアネックス展2017」出展作家

高木彩:1977年千葉県生まれ。(パリ、フランス)。

池田光弘:1978年北海道生まれ。(ベルリン)。

武田裕子:1983年東京都生まれ。(中国)。

彦坂敏昭:1983年愛知県生まれ。(イギリス、アイスランド)。

参加作家は4名です。主に平面ですが、日本画、油絵などのジャンルは問いません。*( )内はポーラ美術振興財団在外研修員の派遣先。

さて展示中で最も魅せられたのが武田裕子でした。在外研修では中国に派遣。そこで水墨画の筆法を学んでいます。日本画です。昨年の山種美術館の「Seed 山種美術館 日本画アワード 2016」でも入選を果たしました。

武田裕子「葡萄図」 2014年

まずは「葡萄図」です。一幅の小品でした。葡萄の房が垂れる様子を描いています。実は緑色です。色も瑞々しい。葉の部分は一部に墨も交えているようです。筆は素早い。たらし込みさながらに絵具を染み込ませているのでしょうか。豊かな質感を引き出しています。

武田裕子「花風の窓」 2016年

一際、雅やかなのが「花風の窓」でした。今度は屏風絵です。金と銀の箔の双方を用いています。それゆえか光に眩しい。満月の夜かもしれません。鳥が飛び、梅の花をつけた枝が下方へ伸びています。華麗です。装飾性のある構成も魅惑的でした。

武田裕子「ツキ見る二階」 2017年

琳派を思わせるのが「ツキ見る二階」でした。左が月かもしれません。湾曲した木が枝を左右へ振っています。蔦の先端部はとぐろを巻いています。抱一画を連想しました。そこへ大きな刷毛でなぞったような色の面が交差します。風の気配を感じます。躍動感もある作品でした。

武田裕子「ウメ咲く庭」 2017年

幾分に抽象性が高いのが「ウメ咲く庭」です。ウメとあるように、確かに梅が花をつけています。花は白、ピンク、そして時に青色に染まっていました。そして円や長方形を思わせる形の組み合わせが面白い。幾何学的とも言えるかもしれません。絵具の感触は複雑です。工芸的な味わいも感じられました。

「ポーラミュージアムアネックス展2017ー感受と創発」会場風景

2007年のVOCA賞で奨励賞を受賞した池田光弘も興味深いかもしれません。ほか人体表現に取り組む高木彩や、画像を巧みに操作させる彦坂敏昭の作品も目を引きました。

会期は前後期の2期制です。3月末に展示が入れ替わります。テーマは「繊細と躍動」。後期の作家も4名です。鈴木ヒラク、中原一樹、秋吉風人、藤原絵里佳による展示が行われます。

「ポーラミュージアムアネックス展2017」

前期(感受と創発):3月3日(金)〜3月26日(日)

後期(繊細と躍動):3月31日(金)〜4月23日(日)

「ポーラミュージアムアネックス展2017」は今年で10回目を迎えました。一つの節目にあたります。今後はどのように展開していくのでしょうか。

現在好評開催中の若手アーティストによるグループ展 「ポーラ ミュージアム アネックス展2017」前期は”感受と創発”をテーマとなっております!どうぞお越し下さい作品画像:高木彩・池田光弘2017年3月3日 - 2017年3月26日11時ー20時#polamuseumannex pic.twitter.com/B1MscnT3dZ

— ポーラ ミュージアム アネックス (@POLA_ANNEX) 2017年3月13日

3月26日まで開催されています。

「ポーラミュージアムアネックス展2017ー感受と創発」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)

会期:3月3日(金)〜3月26日(日)

休館:会期中無休

料金:無料

時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

「シャセリオー展」 国立西洋美術館

「シャセリオー展ー19世紀フランス・ロマン主義の異才」

2/28~5/28

国立西洋美術館で開催中の「シャセリオー展ー19世紀フランス・ロマン主義の異才」のプレスプレビューに参加してきました。

この展覧会に関心を持った切っ掛けが、前もって手にした一枚のチラシ、すなわち「カバリュス嬢の肖像」に魅せられたことでした。

真珠色のドレスを身にまとっているのは若い女性です。軽く腰を掛けています。顔色はややピンク色を帯びながらも青白い。透明感があります。くっきりとした目鼻立ちです。瞳は潤んでいます。口は僅かに開いていて艶やかさも感じられました。髪飾りの花々も生気に満ちています。手に持つのはブーケです。やや青みがかった紫色のスミレでした。ともかく美しい。早く見たいと思ったものでした。

テオドール・シャセリオー「カバリュス嬢の肖像」 1848年 カンペール美術館

実物も想像を超える力作でした。描いたのはテオドール・シャセリオー(1819〜1856)。当初はアングルに学びながら、ロマン主義に接近。オリエンタリズムに染まりながら、のちのモローやルドンらの象徴派にも影響を与えた、19世紀のフランスの画家であります。

テオドール・シャセリオー「自画像」 1835年 ルーヴル美術館

冒頭は自画像でした。16歳の時の作品です。漆黒の服に身を包んでは立っています。顔はまた青白い。左半分が陰っていました。厚い唇です。手を添えているのはデッサン帖でしょうか。左上には絵具のついたパレットも吊り下がっています。画家としての存在を示すための描写かもしれません。

テオドール・シャセリオー「放蕩息子」 1836年 ラ・ロシェル美術館

シャセリオーは早熟でした。翌年には「放蕩息子」でサロンに入選。アングルの門下でキャリアを重ねます。ただし彼のデビューした1830年代のパリはロマン主義運動の盛期でした。よってロマン主義の詩人や文学者らと交流を深めます。さらに1840年からは約半年間イタリアへ旅行。それも一つの契機だったようです。早々にアングルの影響を脱していきます。

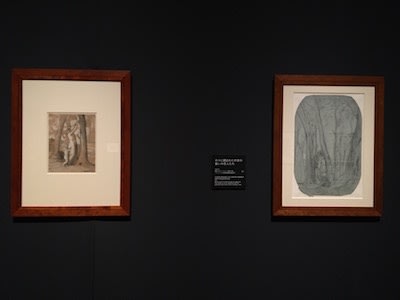

右:テオドール・シャセリオー「木々に囲まれた中世の装いの恋人たち」 1841年 ルーヴル美術館素描版画部門

イタリアで描いた水彩に優品がありました。「イスキアの眺め」です。時は7月。色を細かに重ねては水辺の景色を叙情的に表しています。ほか「木々に囲まれた中世の装いの恋人たち」も良い。素材は黒鉛です。木々の中で寄り添う男女を素早い筆致で描いています。こうしたさり気ない小品も魅惑的でした。

さて本展、主役はシャセリオーですが、一部に別の画家の参照があるのも重要なポイントです。

右:テオドール・シャセリオー「アポロンとダフネ」 1845年頃 個人コレクション

左:テオドール・シャセリオー「アポロンとダフネ」 1845年 ルーヴル美術館

例えば「アポロンとダフネ」です。右が油彩習作で、左が油彩画です。跪いているのがアポロン。ダフネに求愛する場面でした。しかしダフネは拒絶。何と神に自らを月桂樹に変えるように懇願しています。確かに足の部分が樹木と一体化していました。目は閉じていて表情は伺えません。一方のアポロンは何とかしがみついてて必死です。神話のワンシーンを動きのある構図で捉えています。

右:ギュスターヴ・モロー「アポロンとダフネ」 制作年不詳 ギュスターヴ・モロー美術館

左:オディロン・ルドン「…日を着たる女ありて(連作『ヨハネ黙示録』より」 1899年 国立西洋美術館

その隣に並ぶのが、モローの「アポロンとダフネ」とルドンの「…日を着たる女ありて」でした。モローは構図をシャセリオーから引用。確かに似ています。またルドンも神話的女性を描く際にシャセリオーやモローの影響を受けました。とりわけ初期のモローはシャセリオーの強い影響下にあります。時にシャセリオーの単なる模倣と批判されることもあったそうです。

テオドール・シャセリオー「オセロ」 国立西洋美術館

文学的主題の作品が目立ちました。一つが連作の「オセロ」です。もちろん原作はシェイクスピアです。フランスでは「戯曲がロマン主義と結びつけられていました。」(解説より)シャセリオーは生の舞台も鑑賞していたそうです。口絵を除けば線は極めて密です。とりわけ後半のオセロは深い黒が際っています。反面にデズデモーナは白く浮かび上がります。劇のドラマテックな展開を陰影で表現しているのかもしれません。

テオドール・シャセリオー「マクベスと3人の魔女」 1855年 ルーヴル美術館(オルセー美術館に寄託)

「マクベスと3人の女の魔女」も戯曲がモチーフです。ちょうど第一幕、マクベスとバンクォーが魔女に出会う場面を描いています。魔女たちは手を直列に振り上げています。予言です。馬の筋骨が隆々としていました。さらに装身具も緻密です。実際に中世のスコットランドの馬具などを研究したそうです。タッチは力強い。ここに初期のアングル的なスタイルは見られません。

左:テオドール・シャセリオー「泉のほとりで眠るニンフ」 1850年 フランス国立造形芸術センター(カルヴェ美術館に寄託)

「カバリュス嬢の肖像」と並び、一際白く輝いているのが「泉のほとりで眠るニンフ」でした。泉とあるもののの、水の所在は判然とせず、後ろには森の深い緑が広がっています。そこで眠るのがニンフです。薄いバラ色のドレスを脱ぎ捨てています。木の幹に比べて随分と大きい。解説に「古代の巨大な女神像」とありました。確かに強い存在感があります。モデルの名はアリス・オジー。パリで最も美しい体を持つと賛美され、シャセリオーとも2年ほど関係した高級娼婦でした。ニンフといえども体毛が生えています。より現実感があります。サロンへの出品時は好意的な評が多かったそうです。本作を賛美する詩まで作られました。

シャセリオーは26歳の時に2カ月ほどアルジェリアを旅行しました。現地で人々の様子をスケッチ。帰国後にいわゆる東方の風俗や文化を素材にした作品を生み出します。

テオドール・シャセリオー「コンスタンティーヌのユダヤ人街の情景」 1851年 メトロポリタン美術館

うち一枚が「コンスタンティーヌのユダヤ人街の情景」です。おそらく家族と思われる3人の姿を描いています。揺り籠で眠るのは赤ん坊です。右側の女性が赤ん坊を見やりながら籠を両手で押さえています。左の女性は正面を向いていました。黄と青色の衣装です。「聖母子像の再解釈」(解説より)との見方もあるようです。平穏な日常の景色です。シャセリオーの母子への共感の眼差しも感じられるのではないでしょうか。

巨大なタピスリーが待ち構えます。「諸民族を結びつける商業」です。制作は1932年。シャセリオーの死後から約半世紀以上経っています。一体どういうことなのでしょうか。

「諸民族を結びつける商業」 1932年 モビリエ・ナシオナル(フランス国有動産管理局)

答えは壁画でした。シャセリオーは1844年からパリの会計検査院の壁画を制作。数年かけて戦争や平和を寓意とした大小15の壁画を完成させました。しかしながら1871年のパリ・コミューンにて建物は破壊。壁画も焼失してしまいました。現在は断欠が残るに過ぎません。

つまり「諸民族を結びつける商業」は、シャセリオーの描いた壁画、「西洋の港に到着する東洋の商人」たちに基づくタピスリーというわけです。言わばオリジナルのスタイルを今に伝える作品と呼んで良いかもしれません。

ブラウン・クレマン社「会計検査院の建物のためのシャセリオーの装飾壁画の断欠」 1890年 オルセー美術館

騒乱で焼かれた建物は廃墟化します。しばらく経ってから壁画の救出運動が始まりました。名付けて「シャセリオー委員会」です。ドガやシャヴァンヌらも協力します。その際の壁画の記録写真なども展示されていました。

テオドール・シャセリオー「サン=ロック聖堂の洗礼盤礼拝堂壁画」の模型 1854年 プティ・パレ美術館

シャセリオーは、会計検査院のみならず、サン・メリ教会、サン・ロック教会などの装飾をいくつか手がけています。ラストは建築装飾家としての活動でした。残念ながら壁画は動かせません。壁画模型や習作などの参照がありました。

【シャセリオーのミューズたち④】マリー・カンタキューゼーヌ:モルダヴィアの公女で後にシャセリオーから強い影響を受けた画家シャバンヌの伴侶となる。彼女とは兄の紹介で出会い本作の聖母のモデルと言われていて本作は彼女が所有していたもの。 pic.twitter.com/uziGvhYX2q

— シャセリオー展@国立西洋美術館 (@chasseriau2017) 2017年3月5日

ラストが「東方三博士の礼拝」でした。光り輝くのが聖母子です。三博士が手を伸ばしています。後景は暗く、陰影はダイナミックです。ドラクロワの作風を連想させます。この後、彼が生きていたとしたら、どのような作品を残したのでしょうか。シャセリオーは早逝です。この絵を描いた1856年、パリの自宅で死去します。37歳の若さでした。

「シャセリオー展」会場風景

新古典主義のアングル、そしてロマン主義のシャセリオー、ないしドラクロワ、そして象徴派のルドン、モローへの系譜。シャヴァンヌへの流れもあります。アングル画の展示こそありませんが、フランスの絵画の一潮流を辿ることが出来たのも大きな収穫でした。

現存するシャセリオーの絵画は約260点前後です。しかし行方不明の作品も多く、フランスでもなかなかまとまって見る機会がありません。実際、同国でも過去2回しか回顧展が開かれていないそうです。今回の出展は絵画40点、水彩と素描で30点。さらに版画が20点ほど加わります。日本では初のシャセリオー展として不足はないのではないでしょうか。

最後に会場内の状況です。プレビューに加え、会期第2週の日曜日に改めて観覧してきました。

チケットブースにこそ、何名かの待機列がありましたが、大半の方は常設展を目的とされていたのかもしれません。展示室内はほぼスムーズ。どの作品も難なく最前列で見られました。

桜の時期はやや混み合うかもしれませんが、今のところ余裕をもって観覧出来そうです。

5月28日まで開催されています。おすすめします。

「シャセリオー展ー19世紀フランス・ロマン主義の異才」(@chasseriau2017) 国立西洋美術館

会期:2月28日 (火) ~5月28日 (日)

休館:月曜日。但し3月20日、3月27日、5月1日は開館。3月21日 (火)は休館。

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「mintdesigns / graphic & textile works 2001-2017」 クリエイションギャラリー

「mintdesigns / graphic & textile works 2001-2017」

2/21〜3/25

ファッションブランド「ミントデザインズ」の展覧会が、銀座のクリエイションギャラリーにて開催されています。

まず並ぶのはミントデザインズのアーカイブズ。2003年から本年までのコレクションです。時に大胆でかつスタイリッシュなドレスがずらりと揃います。デザインもストライプ、ないし幾何学模様、そして気球や唇のモチーフと様々です。中には文字のプリントもありました。

コンセプトは「身につけることのできるグラフィック」です。時に遊び心にも溢れています。そして色もカラフル。重々しくなく軽快です。華やいで見えました。

素材からのものづくりにこだわっているそうです。触ることこそ叶いませんが、確かに質感も繊細でした。薄いレースからデニムと多様です。細かい刺繍を施したものもあります。全体的に体のシルエットを無理なく見せています。自然体です。着心地は如何なるものでしょうか。

オリジナルのテキスタイルの原画も出展。木のフレームに収められています。中にはテープで文字を描いたり、切り絵を起こしたり、彫刻刀で柄を彫ることもあるそうです。さらに最初期に制作したプリントドレスや特殊な紙を使ったボタンなども目を引きました。

そして色見本です。グレーの一つとっても中グレー、うすグレー、ブルーグレーと全て異なります。好みの色を見つけるのにさほど時間がかかりません。

ラストはテストプリントです。プリント工場にてシルクスクリーンに試し刷りしています。ここから色の組み合わせを考えていくそうです。

ヘッドピースも楽しい。中には恐竜を模した作品もありました。プラスチック製のようです。どのようなシーンで身につけるのでしょうか。

【mint designs 16年間の歴史が満載の展覧会】 https://t.co/yyho8YEW0m

— mintdesigns (@mintdesigns) 2017年3月14日

ミントデザインズは2001年に勝井北斗と八木奈央によって設立したブランドです。ファッションのみならず、食器や家具、和菓子などの異業種とのコラボレーションなど多様な活動を展開しています。

「MINTDESIGNS/青幻舎」

「MINTDESIGNS/青幻舎」2015年には青幻舎より作品集を刊行。昨年は青山に路面店「mintdesigns aoyama」もオープンしました。

3月25日まで開催されています。

「mintdesigns / graphic & textile works 2001-2017」 クリエイションギャラリーG8(@g8gallery)

会期:2月21日(火)~3月25日(土)

休館:日・祝日。

時間:11:00~19:00。

料金:無料。

住所:中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

交通:JR線新橋駅銀座口、東京メトロ銀座線新橋駅5番出口より徒歩3分。

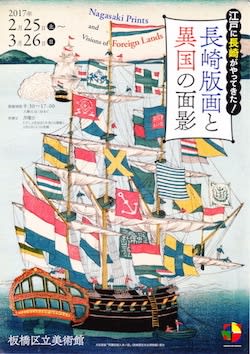

「長崎版画と異国の面影」 板橋区立美術館

「長崎版画と異国の面影」

2/25~3/26

江戸時代中期、「異国趣味に溢れた」(解説より)版画が、長崎の地で数多く作られました。

それが長崎版画です。長崎は対外貿易の拠点。出島や唐人屋敷が整備され、オランダ人や中国人が行き来しました。

チラシ表紙を飾るのが「阿蘭陀船入津ノ図」です。カラフルな万国旗を靡かせた帆船が水面を進んでいます。船上にはオランダ人らしき姿も見えました。長崎版画の主要なモチーフがオランダ船でした。ほかにオランダ人や中国人の日常生活も描かれました。では何故に制作されたのでしょうか。答えは国内向けの土産品でした。今で言えば長崎の観光写真と呼べるかもしれません。長崎を訪れた旅人は、同地の街の雰囲気を持ち帰るべく、版画を買い求めました。

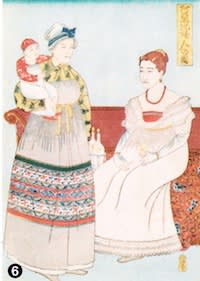

針屋版「大清人」 神戸市立博物館

長崎版画の源流は蘇州版画です。それゆえか中国のモチーフが頻出。唐子や関帝の主題も好まれました。「大清人」に目が留まりました。中国服に身をまとった文人と童子がいます。互いに視線を合わせては親子のように親密です。後ろは棕櫚の木です。黄色で表現していました。

全体的に色数が少ないのも長崎版画の特徴と言えるかもしれません。生成期の1740年から1800年は手彩色で制作。1800年頃から合羽摺で作られました。合羽摺とは大津絵とほぼ同様の技法です。さらに1830年以降、江戸仕込みの多色摺の版画が現れました。

大和屋版「阿蘭陀婦人の図」 長崎歴史文化博物館

長崎版画の作者は殆ど分かっていません。というのも署名がないからです。針屋、文錦堂、大和屋といった版元が、制作から販売までを一貫して手掛けています。中には版元の名すらない作品もありました。

文錦堂版「魯西亜船之図」 神戸市立博物館

時事的な素材も扱っています。例えば「魯西亜船之図」です。大きな帆船が湾内を進んでいますが、これは1804年、ナジェージタ号の長崎に入港した史実に基づいています。絵とともに入港の様子が文字で記されています。かわら版としての役割も果たしていたのかもしれません。

外国人は出島や唐人屋敷の中で生活していたため、日本人が接することは必ずしも容易ではありませんでした。想像を膨らませたのでしょうか。時に外国人を誇張して表しています。

生々しいのが「オランダ人外科療治之図」です。手術でしょうか。医者が患者の腕をノコギリらしき刃物で切り取ろうとしています。「唐人蛇躍」は今では龍踊と呼ばれる中国の儀式を描いた一枚です。元は雨乞いのためのものでした。長崎くんちの源流として知られています。

「唐館部屋之図」のモデルは館内に出入りしていた遊女でした。ややえぐ味のある作風は英泉を思わせますが、実際に彼の弟子の磯野文斎が関わっていると考えられているそうです。この文斎、かなり活躍していたのでしょうか。ほか「長崎八景」なども制作。江戸の広重風です。長崎版画の世界に新たな画風を持ち込みました。

さて後半は一転しての肉筆です。長崎で描かれた洋風画が展示されています。

荒木如元「蘭人鷹狩図」 長崎歴史文化博物館

荒木如元の「蘭人鷹狩図」が秀逸でした。馬に乗った人々が鷹狩りをしています。手前の高木が殊更に強調されていました。一転しての後景は広い。筆は緻密です。人々の衣服から小動物までを細かに表現しています。

川原慶賀「長崎蘭館饗宴図」 個人蔵

川原慶賀は出島の出入絵師でした。よって実際に見た情景を描いたのかもしれません。面白いのが「長崎蘭館饗宴図」です。湾を望む一室にてオランダ人らが宴会をしています。テーブルの上はご馳走です。皿には動物の頭ものっています。ボトルに注がれているのはワインなのでしょうか。時は冬。通称、阿蘭陀冬至でした。それにしても何故に冬至に饗宴を開いたのでしょうか。ようはクリスマスです。当時はキリスト教は禁制です。よって阿蘭陀冬至と題し、クリスマスのパーティーを行ったわけでした。

谷鵬紫溟「唐蘭風俗図屏風」(左隻) 福岡市博物館

一際、目立っていたのが谷鵬紫溟の「唐蘭風俗図屏風」でした。六曲一双の屏風絵です。左右に中国とオランダの情景を描いています。色は全体的に濃く、西洋の絵具も使っていたのかもしれません。蕭白画を連想しました。オランダ人はグラスを手にして饗宴を楽しんでいます。一方の中国は子どもたちが主役です。ラッパを吹き、龍の人形を操って遊んでいます。その様子を夫妻らしき人物が見守っていました。

谷鵬紫溟「唐蘭風俗図屏風」(右隻) 福岡市博物館

表具にも注目です。描屏装でした。しかも蝶番まで描きこんでいます。絵師の谷鵬は長崎版画の版元、文錦堂の2代目店主でした。版画の下絵も手がけながら、このような屏風も制作していたのでしょうか。エキゾチックです。もはやエキセントリックと呼んでも差し支えないかもしれません。

梅湾竹直公の「西洋婦人図」も異様でした。室内風景です。男女が親しげに寄り添う姿を捉えています。右上にはカーテンが引かれています。オランダ風俗画のようでした。しかし男女からは何やらロココ風な艶やかさも感じられなくはありません。しかも空間は一部に歪んでいます。奇怪です。このような洋風画を見たのは初めてでした。

板橋区立美術館の「長崎版画と異国の面影」展(~3/26)には、レアな版画がたくさん、また鎖国時代の長崎を描いた肉筆画も。出島でのオランダ人の宴会シーンに出てくる、豚を焼いて牛の角付けて柑橘類を加えさせた料理が気になります。(こぐま) pic.twitter.com/T86rPyRRVq

— 芸術新潮 (@G_Shincho) 2017年3月15日

長崎版画をまとまって紹介する展覧会は約40年ぶりだそうです。出品は140点超。手狭な印象も否めない板橋のスペースですが、思いの外にボリュームがありました。大半が長崎歴史文化博物館と神戸市立博物館の所蔵品でした。充実しています。

会期は1ヶ月です。展示替えはありません。

3月26日まで開催されています。これはおすすめします。

「長崎版画と異国の面影」 板橋区立美術館(@itabashi_art_m/@edo_itabashi)

会期:2月25日(土)~3月26日(日)

休館:月曜日。但し3/20は祝日のため開館。翌日休館。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般650円、高・大生450円、小・中学生200円。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

住所:板橋区赤塚5-34-27

交通:都営地下鉄三田線西高島平駅下車徒歩13分。東武東上線・東京メトロ有楽町線成増駅北口2番のりばより増17系統「高島平操車場」行き、「区立美術館」下車。

「高麗仏画 香りたつ装飾美」 根津美術館

「高麗仏画 香りたつ装飾美」

3/4~3/31

東京では初めて高麗仏画を紹介する展覧会が、根津美術館にて開催されています。

朝鮮半島を最初に統一した王朝の高麗(918~1392)では、仏教の文化が花開きました。

その時代に描かれたのが高麗仏画です。しかし470年もの長きに渡った高麗の歴史は常に平安であったわけではありません。モンゴルとの関係です。1231年、モンゴルの侵攻によって国土は荒廃。多くの文化材が失われてしまいます。仏画も同様でした。よって現存する160件の仏画は、モンゴルに服属した1270年以降に制作されたものだそうです。

「阿弥陀如来像」 1306年(大徳10年・忠烈王32年) 根津美術館 重要文化財

堂々たるは「阿弥陀如来像」でした。赤い着衣を身に纏い、正面を向いては座っています。高麗仏画の特徴して挙げられるのが阿弥陀が多いことです。また来迎図の向きも日本とは異なります。右から左でした。さらに来迎の様子そのものも、阿弥陀の威容を示すことに主眼が置かれているそうです。本作が描かれた年、高麗王は元の都で窮地に陥っていました。その帰還を願って描かれたとも言われています。迫真的です。祈りが伝わってくるかのようでした。

ポスターの表紙を飾る「阿弥陀三尊像」も優品です。中央が阿弥陀如来です。その脇に勢至菩薩、観音菩薩が立っています。着衣は極めて華美です。線も細かい。緻密な紋様を肉眼で全て捉えるのは難しいかもしれません。特に菩薩の衣に目を奪われました。うっすら透けています。「装飾美」の言葉も誇張ではありません。

最も惹かれたのが「水月観音像」でした。出展は計5件です。うち泉屋博古館と大徳寺所蔵の作品が特に充実しています。

「水月観音像」 徐九方(ソグバン)筆 1323年(至治3年・忠粛王10年) 泉屋博古館 重要文化財

大徳寺の作は縦2メートル以上と大きい。ともに波の打ち寄せる岩場の上で座しています。やや前傾の姿勢です。大徳寺の作が幾分、険しい表情をしているのに対し、泉屋博古館の作は泰然としているようにも見えました。その姿は流麗です。まさに慈愛が滲み出ていると言えるのではないでしょうか。

「紺紙銀字妙法蓮華経」 1353年(至正13年・恭愍王2年) 根津美術館

経典にも驚くべき作品がありました。「紺紙銀字妙法蓮華経」です。底抜けに濃い紺色の紙に金や銀の経典が記されています。何より凄まじいのが見返しの経意絵です。というのも極めて密。余白が殆どありません。もはや絵画は網目のように広がっています。実に濃厚でかつ華美です。これほど細密に描きこまれた経意絵を見たのは初めてでした。

【装飾経の世界ー「紺紙金字写経」体験】今回展の展示にちなみ、3/25(土)午前午後の2回、特別な写経体験の催事を行います。当館受付で参加券(2000円)販売中。詳しくは館内チラシやHPで(https://t.co/DcplSSYnNb) 。#根津美術館 #般若心経 #写経 pic.twitter.com/Mk9RQ8JEXP

— 根津美術館 (@nezumuseum) 2017年3月9日

仏画は26件。さらに仏具などの工芸も含みます。根津美術館や静嘉堂文庫をはじめ、泉屋博古館や大和文華館、それに京都の大徳寺などの各地から作品がやって来ていました。

3月31日まで開催されています。

「高麗仏画 香りたつ装飾美」 根津美術館(@nezumuseum)

会期:3月4日(土)~3月31日(金)

休館:月曜日。3月20日(月・祝)は開館。翌21日(火)閉館

時間:10:00~17:00。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、学生1000円、中学生以下無料。

*20名以上の団体は200円引。

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

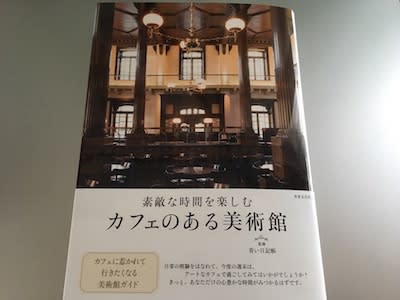

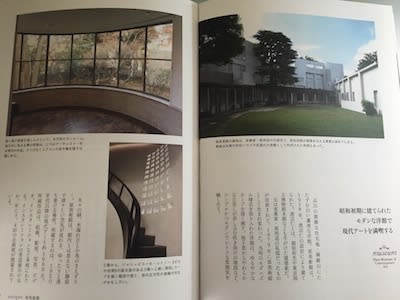

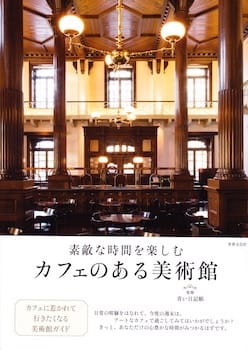

「カフェのある美術館」 世界文化社

「カフェのある美術館/青い日記帳/世界文化社」

「カフェのある美術館/青い日記帳/世界文化社」それが「カフェのある美術館 素敵な時間をたのしむ」です。監修はお馴染みの「青い日記帳」のTakさん(@taktwi)。美術館へ通っては、日々のブログを更新するだけでなく、展覧会に関するトーク、ないしガイドツアーなどのイベントも企画。常に精力的に活動されています。

表紙が三菱一号館美術館の「Cafe 1894」でした。2010年にかつてのコンドル建築を復元してオープン。ご覧のようにクラシカルです。都内では人気のカフェだけに、利用された方も多いかもしれません。

第1章 レトロな美術館・カフェレストラン

第2章 緑と陽だまりの美術館・カフェレストラン

第3章 一度は訪れたい個性的な美術館・カフェレストラン

第4章 料理が美味しい美術館カフェ・レストラン

「カフェのある美術館」は切り口がユニークです。というのも、有りがちな地域別の分類ではありません。テーマ別でした。全部で4つです。はじめが「レトロな美術館カフェ・レストラン」でした。ここでは先の「Cafe 1894」をはじめ、アサヒビール大山崎山荘美術館 の「喫茶室」や京都文化博物館の「前田珈琲」などをピックアップ。いずれも歴史的な建造物です。各テーマを通すことで、カフェの個性がより浮き上がっていました。

「個性的な美術館」で身近なのが原美術館です。まず「カフェダール」を3ページを用いて紹介。見開きではカフェの特徴を簡単にガイドしています。もちろんイメージケーキや限定メニューのガーデンバスケットについても言及がありました。写真はフルカラーです。内観と外観の双方を掲載。人気メニューを写真とともに知ることが出来ます。

ここでガイドは終わりません。続くのがショップでした。コンセプトとともに、おすすめのアイテムを紹介しています。最後が美術館です。建築、展示、コレクションの観点から4ページにも渡って解説しています。つまり「カフェのある美術館」は単純なカフェガイドではありません。美術館の入門編としても有用ではないでしょうか。

美術館に詳しいTakさんならではの細かな観点も随所に伺えました。一例が三井記念美術館のミュージアムカフェです。美術館のチケットがなくとも入場可能とありますが、あまり周知されているとは言えません。

ほか三菱一号館美術館の「Cafe 1894」で休館中のみ提供されるアフタヌーンティーや、ホキ美術館の「はなう」の月曜限定メニュー、またポーラ美術館の「アレイ」の寄付金付きメニューなど、ともすると知られていないメニューについても触れています。さらに国立科学博物館の「ムーセイオン」は奥の席を推奨。何故でしょうか。クジラの骨格標本を見降ろせるからだそうです。実地に基づくようなマニアックな視点も見逃せません。

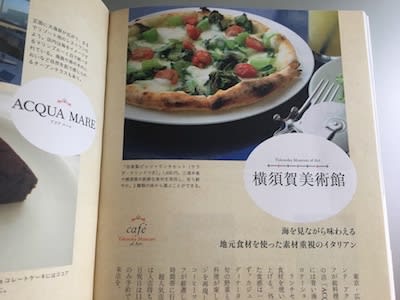

横須賀美術館の「アクアマーレ」が土日祝日の11時から11時半の間のみ予約出来るとは知りませんでした。海を一望する抜群のロケーションです。私も度々利用しますが、待ち時間が発生していることも少なくありません。

狙い目の時間帯についても案内があります。根津美術館の「ネヅカフェ」です。何と開館直後でした。確かに混雑とは無縁です。窓外の庭の緑を占有出来ます。先にカフェを利用するのも楽しみ方の一つです。美術館のカフェというと、鑑賞後に出向く方が多いかもしれませんが、待ち合わせでの利用など、様々なシーンで使い分けられることを改めて知りました。

掲載カフェは29か所。関東、関西の美術館だけでなく、金沢21世紀美術館や山口県立美術館、大分県立美術館なども紹介しています。全140ページ弱の余裕のある作りです。コンパクトにまとまっていました。

もちろん営業時間や休業日、問い合わせ先などの基本的情報も網羅。カフェの利用に美術館の入館料が必要か否かについても触れています。実用性も十分でした。

なおJ-wave「RADIO DONUTS」にTakさんが出演されることが決まったそうです。

J-WAVE WEBSITE : RADIO DONUTS

URL:http://www.j-wave.co.jp/original/radiodonuts/

放送予定は3月18日(土)の10時10分から40分。土曜の午前中です。おそらくは美術館のカフェなどについて楽しく話して下さると思います。

監修を務めた『カフェのある美術館 素敵な時間を楽しむ』 https://t.co/5l4ADyH8RU 表紙画像決定しました!発売は2月18日です。どうぞ宜しくお願い致します。 #カフェのある美術館

— Tak(たけ) @『カフェのある美術館』 (@taktwi) 2017年2月3日

また荻窪の6次元で「カフェのある美術館ナイト」の開催も決定しました。

「カフェのある美術館ナイト」

ゲスト:中村剛士(青い日記帳主宰)

聞き手:ナカムラクニオ(6次元)

日時:3月30日(木) 。19:30~22:00

*19:00開場

料金:1500円(ドリンク付)

会場:6次元(www.6jigen.com)

予約:件名を「カフェのある美術館ナイト」とし、 名前、人数を明記の上、rokujigen_ogikubo@yahoo.co.jp ナカムラまで。

青い日記帳監修の「カフェのある美術館 素敵な時間をたのしむ」。A5サイズで持ち運びにも便利でした。手にとっては美術館のカフェに出かけるのも良いのではないでしょうか。

「カフェのある美術館/青い日記帳/世界文化社」

「カフェのある美術館/青い日記帳/世界文化社」「カフェのある美術館 素敵な時間をたのしむ」 世界文化社

内容:レトロでクラシックな内装のカフェ、大きな窓から緑と光があふれるカフェ、ユニークで個性的なカフェ、とっておきの料理が味わえるカフェなど、全29店を紹介。カフェのある美術館の建築の特徴から、コレクションの概要、ミュージアムショップまで、各美術館のこだわりと魅力がこの1冊でわかる美術館ガイド。コラムには、博物館や文学館のカフェも掲載。

監修:青い日記帳

価格:1728円

刊行:2017年2月

仕様:144頁

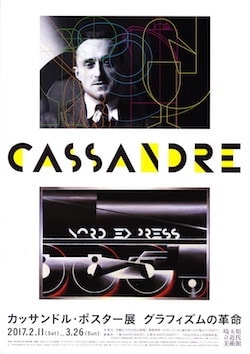

「カッサンドル・ポスター展」 埼玉県立近代美術館

「カッサンドル・ポスター展 グラフィズムの革命」

2/11~3/26

埼玉県立近代美術館で開催中の「カッサンドル・ポスター展 グラフィズムの革命」を見てきました。

ウクライナに生まれ、フランスで活動したグラフィックデザイナーのアドルフ・ムーロン・カッサンドル(1901〜1968)。日本では必ずしも有名とは言えないかもしれませんが、知らず知らずのうちにデザインに接している方は少なくないかもしれません。

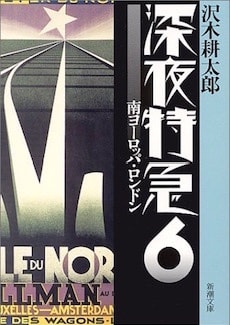

「深夜特急(6)南ヨーロッパ・ロンドン/新潮文庫」

「深夜特急(6)南ヨーロッパ・ロンドン/新潮文庫」沢木耕太郎の「深夜特急」です。新潮文庫版の表紙のデザインがカッサンドルでした。

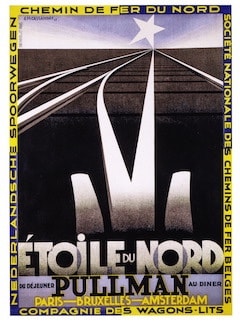

カッサンドル「エトワール・デュ・ノール」 1927年 バツアートギャラリーコレクション

中でも目を引くのが6巻の「南ヨーロッパ・ロンドン」編です。表紙がカッサンドルの「エトワール・デュ・ノール」。1927年の制作です。モチーフは長距離の寝台列車でした。北極星へ向けて銀色の鉄路が伸びています。列車自体が描かれていないのにも関わらず、類い稀な疾走感を感じはしないでしょうか。イメージとして力強い。この頃のフランスは「機械と大量消費の時代」(解説より)を迎えていました。当時のムーブメントなり高揚感を体現した作品と言えるかもしれません。

カッサンドルはウクライナの裕福な家に生まれました。少年時代にパリへ移住。元は絵画を学びますが、バウハウスにも関心を抱き、次第にポスターの仕事を受けるようになりました。

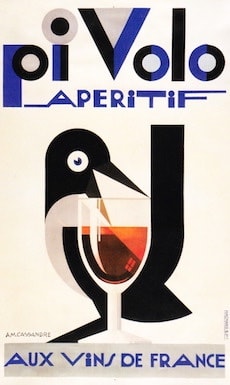

カッサンドル「ピヴォロ」 1925年 バツアートギャラリーコレクション

最初期の1920年代からして一躍脚光を浴びます。例えば「ピヴォロ」です。ワイングラスを前にカササギが立っています。嘴を開けているのは今にも飲み込まんとするためでしょうか。ワイン会社のシンボルのデザインです。ピヴォロを示すタイポグラフィーも面白い。赤のワインと黒のカササギ、そして青の文字のコントラストも特徴的です。構成は幾何学的です。直線や曲線を強調しています。

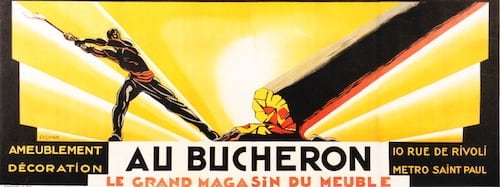

カッサンドル「オ・ビュシュロン」 1923年 バツアートギャラリーコレクション

カッサンドルを世に知らしめたのが「オ・ビュシュロン」でした。ワイド画面です。幅は4メートルにも及びます。一人の男が斧を大きく振り上げては身を反り、木を根元から打ち倒そうとしています。既に木は折れて斜めになっていました。V字型の構図です。躍動感もあります。

色も鮮烈です。黄色の光が満ちています。影がオレンジというのも面白い。何でも家具店の広告だったそうです。これぞ「革命」なのでしょうか。パリの産業美術国際博覧会でグランプリも受賞しました。一部に「まやかしのキュビズム」との批判もあったそうですが、さぞかし驚きを持って迎えられたに違いありません。

乗り物好きにはたまりません。とりわけ目を引くのが鉄道や船舶をモチーフとしたポスターでした。

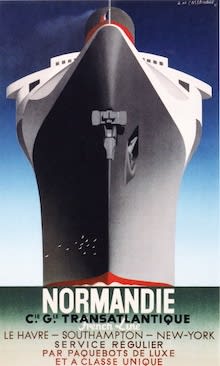

カッサンドル「ノルマンディー」 1935年 バツアートギャラリーコレクション

堂々たるは「ノルマンディー」です。フランス政府が威信をかけて建造した豪華客船です。付き出す船体を水面付近から見上げています。極めて大きな抑角です。船首のみを大きくクローズアップしています。その姿は美しい。まるでポートレートを見るかのようでした。

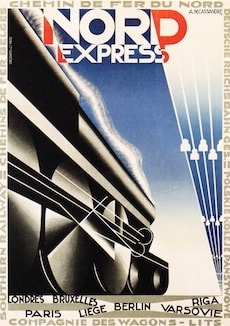

カッサンドル「ノール・エクスプレス」 1927年 バツアートギャラリーコレクション

「ノール・エキスプレス」も秀逸です。急行列車が遥か彼方を目指して疾走しています。空は底抜けの青です。機関車は白い煙を靡かせています。また車輪のメカニックな部分を強調。重量感も感じられます。そして何よりも構図です。全てが消失点へと引き込まれています。スピード感を巧みに表現していました。

さて一世を風靡したカッサンドルですが、そのスタイルは何も一定だったわけではありません。むしろ次第に制作のあり方を大きく変容させていきます。

切っ掛けは絵画です。元々、画家として身を立てようとしていた彼は、1930年頃から再び絵画の制作に没頭。バルテュスとの出会いも一つの契機でした。さらにニューヨークでキリコやダリと交流を持ちます。シュールレアリスムの影響も受けました。

するとポスターもより具象的で絵画的な傾向が現れます。例えば「パリ」です。凱旋門から伸びるシャンゼリゼを捉えていますが、何やらキリコ画を連想させるような地平が広がっています。ほかにもダリのイメージを思わせる作品も登場。物語性が増したとも言えるかもしれません。

また後年は文字だけのポスターも発表します。さらにファッション誌のデザインなど、広告以外の仕事を多く請け負いました。結果的に1940年頃には広告のデザインをやめてしまいます。

衝撃的な最期が待っていました。自殺です。1968年にパリで自らを拳銃で撃ちぬきます。67歳でした。全てがかつての名声を得たほどに届かなかったのかもしれません。解説には、制作への迷い、葛藤があったとありました。実際のところの心中は如何なるものだったのでしょうか。

今日で2月も終わり、得も言われぬ焦燥感に襲われています。カッサンドル・ポスター展は3月26日まで。3月もあっという間に過ぎてしまうので、お時間あるときにぜひ!https://t.co/vXVLLao7Zw pic.twitter.com/aHB8PWnLbP

— 埼玉県立近代美術館 (@momas_kouhou) 2017年2月28日

出品作はファッションブランド「BA-TSU」の創業者である故・松本瑠樹氏が築いたコレクション。約100点です。リトグラフのポスターだけでなく、一部に原画も含まれます。ほか晩年の舞台美術やLPのデザインについても参照がありました。

国内では20年ぶりの回顧展です。とりわけ1920年代のポスターはクールな魅力に満ち溢れています。カッサンドルの世界観を十分に楽しむことが出来ました。

3月26日まで開催されています。おすすめします。

「カッサンドル・ポスター展 グラフィズムの革命」 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:2月11日 (土・祝) ~ 3月26日 (日)

休館:月曜日。但し3月20日は開館。

時間:10:00~17:30 入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円 、大高生800(640)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクションも観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

| « 前ページ |