都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

4月の展覧会・ギャラリー

4月中に見たい展覧会をリストアップしました。

展覧会

・「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想」 府中市美術館(~5/8)

・「開館50周年記念 美の祝典1ーやまと絵の四季」 出光美術館(4/9~5/8)

・「頴川美術館の名品」 松濤美術館(4/5~5/15)

・「田中功起 共にいることの可能性、その試み」 水戸芸術館(~5/15)

・「安田靫彦展」 東京国立近代美術館(~5/15)

・「国宝 燕子花図屏風 歌をまとう絵の系譜」 根津美術館(4/13~5/15)

・「ジャック=アンリ・ラルティーグ 幸せの瞬間をつかまえて」 埼玉県立近代美術館(4/5~5/22)

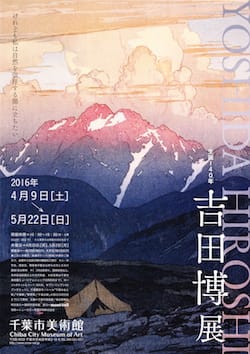

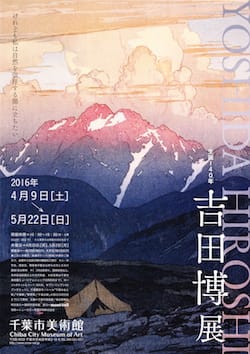

・「生誕140年 吉田博展」 千葉市美術館(4/9~5/22)

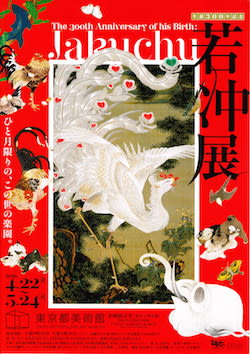

・「生誕300年記念 若冲展」 東京都美術館(4/22~5/24)

・「MOTアニュアル2016/ピクサー展」 東京都現代美術館(~5/29)

・「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~6/5)

・「没後40年 高島野十郎展」 目黒区美術館(4/9~6/5)

・「没後50年 日本のルソー 横井弘三の世界展」 練馬区立美術館(4/17~6/5)

・「尾形光琳没後300年記念 光琳とその後継者たち」 畠山記念館(4/2~6/12)

・「原安三郎コレクション 広重ビビッド」 サントリー美術館(4/29~6/12)

・「MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事」 国立新美術館(~6/13)

・「黄金のアフガニスタンー守りぬかれたシルクロードの秘宝」 東京国立博物館(4/12~6/19)

・「フランスの風景 樹をめぐる物語」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(4/16~6/26)

・「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」 東京都庭園美術館(4/22~7/5)

・「世界遺産 ポンペイの壁画展」 森アーツセンターギャラリー(4/29~7/3)

・「六本木クロッシング2016展:僕の身体、あなたの声」 森美術館(~7/10)

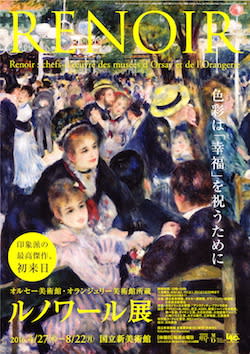

・「ルノワール展」 国立新美術館(4/27~8/22)

・「サイ・トゥオンブリーの写真ー変奏のリリシズム」 DIC川村記念美術館(4/23~8/28)

ギャラリー

・「第10回 shiseido art egg 七搦綾乃展」 資生堂ギャラリー(~4/22)

・「ベンジャミン・バトラー展 Trees Alone」 小山登美夫ギャラリー(~4/23)

・「長島有里枝 家庭について/about home」 MAHO KUBOTA GALLERY(~4/23)

・「康夏奈(吉田夏奈)ーコズミックカクタス」 アートフロントギャラリー(4/1~4/24)

・「鬼頭健吾展 Time Travel」 ケンジタキギャラリー(~4/28)

・「棚田康司 バンドゥン スケッチ」 ミヅマアートギャラリー(4/6~5/14)

・「シャルル・フレジェ」 メゾンエルメス(~5/15)

・「毛利悠子 Pleated Image」 waitingroom(4/9~5/15)

・「トランス/リアルー非実体的美術の可能性 vol.1 越野潤」 ギャラリーαM(4/9~5/15)

・「明日に架ける橋 gggポスター1986-2016」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(4/15~5/28)

新年度がスタートする4月。切り替えの時期です。今月から始まる展覧会もたくさんあります。

いつもながらに期待したいのは千葉市美術館です。風景画家、吉田博の回顧展が開催されます。

「生誕140年 吉田博展」@千葉市美術館(4/9~5/22)

出品は300点超。しかも木版だけではありません。油彩や水彩、それに初公開作も加わります。時に巴水とも並び称されることもある画家ですが、さらなる評価の切っ掛けにもなり得るのではないでしょうか。

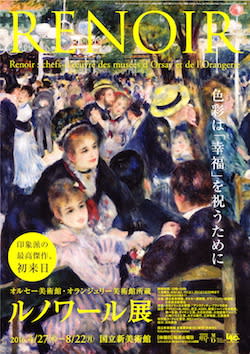

今年の印象派展で最も充実した内容となるやもしれません。国立新美術館でルノワール展が開催されます。

「ルノワール展」@国立新美術館(4/27~8/22)

チラシ表紙を飾るのは「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」。あまりにも有名な作品ですが、意外にも日本国内で展示されるのは初めてのことです。

さらにほかも画家の代表作といえるものばかり。オルセーとオランジュリー美術館のルノワールコレクションが100点のスケールで集まります。

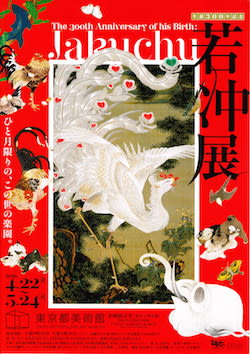

心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。春の最大の目玉でもある若冲展がいよいよ東京都美術館で始まります。

「生誕300年記念 若冲展」@東京都美術館(4/22~5/24)

生誕300年を祝しての回顧展。「動植綵絵」などの代表作も網羅しての出品数は約80点です。過去、東京で行われた若冲展としては最大規模として間違いありません。

チームラボによる公式サイトもオープン。また先日にはtwitterアカウント(@jakuchu_300)も開設されました。ただし会期が短い。僅か1ヶ月です。早々から大変な混雑となりそうです。

それでは4月もどうぞ宜しくお願いします。

展覧会

・「ファンタスティック 江戸絵画の夢と空想」 府中市美術館(~5/8)

・「開館50周年記念 美の祝典1ーやまと絵の四季」 出光美術館(4/9~5/8)

・「頴川美術館の名品」 松濤美術館(4/5~5/15)

・「田中功起 共にいることの可能性、その試み」 水戸芸術館(~5/15)

・「安田靫彦展」 東京国立近代美術館(~5/15)

・「国宝 燕子花図屏風 歌をまとう絵の系譜」 根津美術館(4/13~5/15)

・「ジャック=アンリ・ラルティーグ 幸せの瞬間をつかまえて」 埼玉県立近代美術館(4/5~5/22)

・「生誕140年 吉田博展」 千葉市美術館(4/9~5/22)

・「生誕300年記念 若冲展」 東京都美術館(4/22~5/24)

・「MOTアニュアル2016/ピクサー展」 東京都現代美術館(~5/29)

・「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~6/5)

・「没後40年 高島野十郎展」 目黒区美術館(4/9~6/5)

・「没後50年 日本のルソー 横井弘三の世界展」 練馬区立美術館(4/17~6/5)

・「尾形光琳没後300年記念 光琳とその後継者たち」 畠山記念館(4/2~6/12)

・「原安三郎コレクション 広重ビビッド」 サントリー美術館(4/29~6/12)

・「MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事」 国立新美術館(~6/13)

・「黄金のアフガニスタンー守りぬかれたシルクロードの秘宝」 東京国立博物館(4/12~6/19)

・「フランスの風景 樹をめぐる物語」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(4/16~6/26)

・「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」 東京都庭園美術館(4/22~7/5)

・「世界遺産 ポンペイの壁画展」 森アーツセンターギャラリー(4/29~7/3)

・「六本木クロッシング2016展:僕の身体、あなたの声」 森美術館(~7/10)

・「ルノワール展」 国立新美術館(4/27~8/22)

・「サイ・トゥオンブリーの写真ー変奏のリリシズム」 DIC川村記念美術館(4/23~8/28)

ギャラリー

・「第10回 shiseido art egg 七搦綾乃展」 資生堂ギャラリー(~4/22)

・「ベンジャミン・バトラー展 Trees Alone」 小山登美夫ギャラリー(~4/23)

・「長島有里枝 家庭について/about home」 MAHO KUBOTA GALLERY(~4/23)

・「康夏奈(吉田夏奈)ーコズミックカクタス」 アートフロントギャラリー(4/1~4/24)

・「鬼頭健吾展 Time Travel」 ケンジタキギャラリー(~4/28)

・「棚田康司 バンドゥン スケッチ」 ミヅマアートギャラリー(4/6~5/14)

・「シャルル・フレジェ」 メゾンエルメス(~5/15)

・「毛利悠子 Pleated Image」 waitingroom(4/9~5/15)

・「トランス/リアルー非実体的美術の可能性 vol.1 越野潤」 ギャラリーαM(4/9~5/15)

・「明日に架ける橋 gggポスター1986-2016」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(4/15~5/28)

新年度がスタートする4月。切り替えの時期です。今月から始まる展覧会もたくさんあります。

いつもながらに期待したいのは千葉市美術館です。風景画家、吉田博の回顧展が開催されます。

「生誕140年 吉田博展」@千葉市美術館(4/9~5/22)

出品は300点超。しかも木版だけではありません。油彩や水彩、それに初公開作も加わります。時に巴水とも並び称されることもある画家ですが、さらなる評価の切っ掛けにもなり得るのではないでしょうか。

今年の印象派展で最も充実した内容となるやもしれません。国立新美術館でルノワール展が開催されます。

「ルノワール展」@国立新美術館(4/27~8/22)

チラシ表紙を飾るのは「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」。あまりにも有名な作品ですが、意外にも日本国内で展示されるのは初めてのことです。

さらにほかも画家の代表作といえるものばかり。オルセーとオランジュリー美術館のルノワールコレクションが100点のスケールで集まります。

心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。春の最大の目玉でもある若冲展がいよいよ東京都美術館で始まります。

「生誕300年記念 若冲展」@東京都美術館(4/22~5/24)

生誕300年を祝しての回顧展。「動植綵絵」などの代表作も網羅しての出品数は約80点です。過去、東京で行われた若冲展としては最大規模として間違いありません。

チームラボによる公式サイトもオープン。また先日にはtwitterアカウント(@jakuchu_300)も開設されました。ただし会期が短い。僅か1ヶ月です。早々から大変な混雑となりそうです。

それでは4月もどうぞ宜しくお願いします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

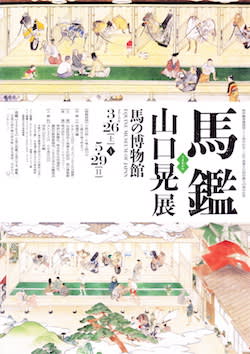

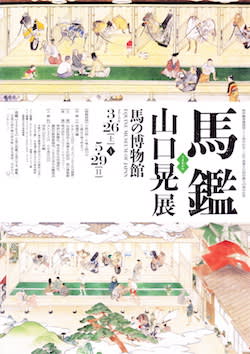

「馬鑑 山口晃展」 馬の博物館

馬の博物館

「馬鑑 山口晃展」

3/26-5/29

馬の博物館で開催中の「馬鑑 山口晃展」を見てきました。

絵画のみならず、インスタレーションほか、著述などでも幅広く活動する現代美術家の山口晃。神奈川での展覧会は意外と珍しいのではないでしょうか。

テーマはずばり馬。振り返れば、山口の作品にはバイクと馬を一体化させた表現しかり、頻繁に馬が登場します。出品はおおよそ20点。ほぼ旧作でした。

山口晃「日清日露戦役擬畫」より「フランス重騎兵」 2002年

ただ単純に山口の馬をモチーフとした作品があるだけではありません。博物館とのコラボレーションです。館蔵の馬に関する作品も出展。近世の屏風や浮世絵、刀、鞍なども20点ほど展示されています。

山口晃「おばか軍本陣圖」 2001年 高橋コレクション

このコラボが思いの外に面白い。例えば山口の「おばか軍本陣圖」です。縦に隊列を組む武者たち。馬に跨ってはひしめき合っています。もちろん馬には件のサイボーグ馬もいます。ちょうど弧の字を描くような列です。ただし方向の行く末は不明。そもそもどちらに動いているのか分かりません。どこか一定のパターンの連続した図像的な作品でもあります。

「本陣圖」と隣にあるのが「陣形図屏風」です。8曲1隻、江戸時代後期の作品です。やはり隊列を組む武士が描かれています。足軽に騎馬隊でしょうか。興味深いのは余白です。隊列は互いに間隔を開けています。しばらく眺めていると人文字のように見えてきました。その意味ではモチーフを反復させて一定のパターンを表しているようにも映ります。

「厩図屏風」(部分) 桃山時代 馬の博物館

山口の「厩図」は2点。その間に挟まれたのが桃山時代の「厩図屏風」でした。山口の馬はもちろんバイク馬です。人も洋服であったり烏帽子姿であったりと様々。一方で桃山の屏風にも馬や人が描かれています。時代もモチーフも異なるとはいえ厩舎は厩舎です。親和性という言葉で表しても良いのではないでしょうか。ともかく新旧の作品が互いに響きあうかのように展示されているのです。

江戸初期の「洛中洛外図屏風」に対峙するのは「東京圖」でした。そしてこれらの館蔵の近世絵画自体が殊更に良い。同屏風も筆はかなり緻密です。左に三条大橋に右に三十三間堂。人々も細かい。お祭りで賑わう京都市中が生き生きと表現されています。

歌川芳虎の「東京日本橋風景」に向き合うのは「新東都名所 東海道中 日本橋改」でした。一番下が現在の石造りの橋。その上に高速道路、さらに一番上に江戸時代の木製の橋が架かるという三層の日本橋です。もちろんありえないとはいえ、実現したらさぞや楽しいのではないでしょうか。過去、現在、さらに空想を伴う未来が日本橋で交差しています。

「保元合戦図屏風」 江戸時代 馬の博物館

ほか山口の「九相圖」に馬の頭蓋骨の実物を合わせ並べるなどの工夫もあります。会場中央で馬にまたがる武士も勇ましい。身につけるのは南蛮胴鎧です。あまりにも美しいので復元品かと思いきや、桃山時代のものでした。

さて今回の山口展、これらの絵画のほかにもう一つ見どころがあります。それがインスタレーションです。

というのも、会場内にかつて岩手の遠野にあり、博物館へ移築された「曲り家」を再現したコーナーがありますが、ここで山口がちょっとした仕掛けを行っているのです。(曲り家内は撮影可能でした。)

「曲り家」そのものは天保年間の建築。手前が馬屋と土間です。奥に座敷が広がっています。もちろん民具などは当時を再現したもの。いわば江戸時代の暮らしを目に出来るわけですが、山口はあえてそこへ「現代」を持ち込みました。(キャプションも要注目です。)

ともすれば気がつかないような仕掛け。ただ気づけばにやりとさせられるような面白さもあります。さらにうっかり通り過ぎてしまうような曲り家の入口にも細工がなされていました。古いものと新しいものが混在する空間。その意味では山口の絵画世界を引き寄せた展示と言えるかもしれません。

山口晃「大山崎交通乃圖」 2008年 *撮影可能パネル

なおチラシに「新作『厩図』の披露(予定)」とありましたが、私が見た初日の段階ではまだ全く出来ていませんでした。おそらく会期末になるのではないかと思われます。カタログに準じる記念冊子の刊行も時期未定だそうです。こちらも気長に待ちましょう。

ところで会場の馬の博物館ですが、私は今回初めて行きました。

最寄駅は根岸線の根岸駅か山手駅。ともに歩いて15分から20分ほどです。住所に根岸台とあるように高台の一角、根岸森林公園の入口に位置します。バスも有用です。横浜駅、および桜木町駅から博物館の目の前を通る市営バスが運行されています。(滝の上バス停)実際、桜木町からバスを利用しましたが、所要時間はおおよそ30分でした。

根岸森林公園が思いの外に広大です。ちょうど丘の上だからでしょうか。見晴らしも良い。とても居心地の良い場所でした。

公園内には桜の木も多数。市内でも有数の名所だそうです。私が出かけた日はまだ僅かでしたが、おそらく今週末、4月2、3日には見頃を迎えるのではないでしょうか。

一帯はかつての競馬場。近代競馬発祥の地である根岸競馬場の跡地です。博物館自体もそれを記念して建てられています。

ちょうど博物館から向かって公園の反対側に根岸競馬場の面影を伝える遺構が残されていました。それが観覧席です。当時は一等馬見所と呼ばれた施設。かなり巨大です。建設は昭和5年。アメリカ人のJ・Hモーガンにより設計されました。

観覧席側は米軍の施設。ゆえに立ち入り禁止区域です。中に入ることはおろか、正面から見ることも出来ません。一方で裏手からは見物が可能でした。ともかく目を引くのは大きな三つの塔です。かつてエレベーターの塔として利用されていたそうです。

建物自体はかなり傷んでいましたが、細部にはレリーフも施され、どこかヨーロッパの教会建築のような雰囲気も漂わせています。

2009年には近代化産業遺産に指定されました。ただし修復などはなされず、ほぼ放置の状態だそうです。博物館にお出かけの際は遺構もあわせて見学されることをおすすめします。

チラシに2名分の入館料無料券が付いていました。事前にほかの美術館で入手すると実質無料で観覧できます。

5月29日まで開催されています。

「馬鑑 山口晃展」 馬の博物館

会期:3月26日(土)~5月29日(日)

休館:月曜日。但し3月28日、4月4日、5月2日は開館。

時間:10:00~16:30

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般200円、小中高生30円。中小学生以下無料。

*20名以上の団体は半額。

*毎週土曜日は小中高生無料。

住所:横浜市中区根岸台1-3 根岸競馬記念公苑

交通:JR線根岸駅・山手駅から徒歩約15分。JR根岸駅2番乗り場から横浜市営バス21系統桜木町駅行きに乗車、滝の上下車すぐ。JR桜木町駅3番乗り場から横浜市営バス21系統市電保存館行きに乗車、滝の上下車すぐ。JR横浜駅東口7番乗り場から横浜市営バス103系統根岸台・本牧車庫に乗車、滝の上下車すぐ。

「馬鑑 山口晃展」

3/26-5/29

馬の博物館で開催中の「馬鑑 山口晃展」を見てきました。

絵画のみならず、インスタレーションほか、著述などでも幅広く活動する現代美術家の山口晃。神奈川での展覧会は意外と珍しいのではないでしょうか。

テーマはずばり馬。振り返れば、山口の作品にはバイクと馬を一体化させた表現しかり、頻繁に馬が登場します。出品はおおよそ20点。ほぼ旧作でした。

山口晃「日清日露戦役擬畫」より「フランス重騎兵」 2002年

ただ単純に山口の馬をモチーフとした作品があるだけではありません。博物館とのコラボレーションです。館蔵の馬に関する作品も出展。近世の屏風や浮世絵、刀、鞍なども20点ほど展示されています。

山口晃「おばか軍本陣圖」 2001年 高橋コレクション

このコラボが思いの外に面白い。例えば山口の「おばか軍本陣圖」です。縦に隊列を組む武者たち。馬に跨ってはひしめき合っています。もちろん馬には件のサイボーグ馬もいます。ちょうど弧の字を描くような列です。ただし方向の行く末は不明。そもそもどちらに動いているのか分かりません。どこか一定のパターンの連続した図像的な作品でもあります。

「本陣圖」と隣にあるのが「陣形図屏風」です。8曲1隻、江戸時代後期の作品です。やはり隊列を組む武士が描かれています。足軽に騎馬隊でしょうか。興味深いのは余白です。隊列は互いに間隔を開けています。しばらく眺めていると人文字のように見えてきました。その意味ではモチーフを反復させて一定のパターンを表しているようにも映ります。

「厩図屏風」(部分) 桃山時代 馬の博物館

山口の「厩図」は2点。その間に挟まれたのが桃山時代の「厩図屏風」でした。山口の馬はもちろんバイク馬です。人も洋服であったり烏帽子姿であったりと様々。一方で桃山の屏風にも馬や人が描かれています。時代もモチーフも異なるとはいえ厩舎は厩舎です。親和性という言葉で表しても良いのではないでしょうか。ともかく新旧の作品が互いに響きあうかのように展示されているのです。

江戸初期の「洛中洛外図屏風」に対峙するのは「東京圖」でした。そしてこれらの館蔵の近世絵画自体が殊更に良い。同屏風も筆はかなり緻密です。左に三条大橋に右に三十三間堂。人々も細かい。お祭りで賑わう京都市中が生き生きと表現されています。

歌川芳虎の「東京日本橋風景」に向き合うのは「新東都名所 東海道中 日本橋改」でした。一番下が現在の石造りの橋。その上に高速道路、さらに一番上に江戸時代の木製の橋が架かるという三層の日本橋です。もちろんありえないとはいえ、実現したらさぞや楽しいのではないでしょうか。過去、現在、さらに空想を伴う未来が日本橋で交差しています。

「保元合戦図屏風」 江戸時代 馬の博物館

ほか山口の「九相圖」に馬の頭蓋骨の実物を合わせ並べるなどの工夫もあります。会場中央で馬にまたがる武士も勇ましい。身につけるのは南蛮胴鎧です。あまりにも美しいので復元品かと思いきや、桃山時代のものでした。

さて今回の山口展、これらの絵画のほかにもう一つ見どころがあります。それがインスタレーションです。

というのも、会場内にかつて岩手の遠野にあり、博物館へ移築された「曲り家」を再現したコーナーがありますが、ここで山口がちょっとした仕掛けを行っているのです。(曲り家内は撮影可能でした。)

「曲り家」そのものは天保年間の建築。手前が馬屋と土間です。奥に座敷が広がっています。もちろん民具などは当時を再現したもの。いわば江戸時代の暮らしを目に出来るわけですが、山口はあえてそこへ「現代」を持ち込みました。(キャプションも要注目です。)

ともすれば気がつかないような仕掛け。ただ気づけばにやりとさせられるような面白さもあります。さらにうっかり通り過ぎてしまうような曲り家の入口にも細工がなされていました。古いものと新しいものが混在する空間。その意味では山口の絵画世界を引き寄せた展示と言えるかもしれません。

山口晃「大山崎交通乃圖」 2008年 *撮影可能パネル

なおチラシに「新作『厩図』の披露(予定)」とありましたが、私が見た初日の段階ではまだ全く出来ていませんでした。おそらく会期末になるのではないかと思われます。カタログに準じる記念冊子の刊行も時期未定だそうです。こちらも気長に待ちましょう。

ところで会場の馬の博物館ですが、私は今回初めて行きました。

最寄駅は根岸線の根岸駅か山手駅。ともに歩いて15分から20分ほどです。住所に根岸台とあるように高台の一角、根岸森林公園の入口に位置します。バスも有用です。横浜駅、および桜木町駅から博物館の目の前を通る市営バスが運行されています。(滝の上バス停)実際、桜木町からバスを利用しましたが、所要時間はおおよそ30分でした。

根岸森林公園が思いの外に広大です。ちょうど丘の上だからでしょうか。見晴らしも良い。とても居心地の良い場所でした。

公園内には桜の木も多数。市内でも有数の名所だそうです。私が出かけた日はまだ僅かでしたが、おそらく今週末、4月2、3日には見頃を迎えるのではないでしょうか。

一帯はかつての競馬場。近代競馬発祥の地である根岸競馬場の跡地です。博物館自体もそれを記念して建てられています。

ちょうど博物館から向かって公園の反対側に根岸競馬場の面影を伝える遺構が残されていました。それが観覧席です。当時は一等馬見所と呼ばれた施設。かなり巨大です。建設は昭和5年。アメリカ人のJ・Hモーガンにより設計されました。

観覧席側は米軍の施設。ゆえに立ち入り禁止区域です。中に入ることはおろか、正面から見ることも出来ません。一方で裏手からは見物が可能でした。ともかく目を引くのは大きな三つの塔です。かつてエレベーターの塔として利用されていたそうです。

建物自体はかなり傷んでいましたが、細部にはレリーフも施され、どこかヨーロッパの教会建築のような雰囲気も漂わせています。

2009年には近代化産業遺産に指定されました。ただし修復などはなされず、ほぼ放置の状態だそうです。博物館にお出かけの際は遺構もあわせて見学されることをおすすめします。

チラシに2名分の入館料無料券が付いていました。事前にほかの美術館で入手すると実質無料で観覧できます。

5月29日まで開催されています。

「馬鑑 山口晃展」 馬の博物館

会期:3月26日(土)~5月29日(日)

休館:月曜日。但し3月28日、4月4日、5月2日は開館。

時間:10:00~16:30

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般200円、小中高生30円。中小学生以下無料。

*20名以上の団体は半額。

*毎週土曜日は小中高生無料。

住所:横浜市中区根岸台1-3 根岸競馬記念公苑

交通:JR線根岸駅・山手駅から徒歩約15分。JR根岸駅2番乗り場から横浜市営バス21系統桜木町駅行きに乗車、滝の上下車すぐ。JR桜木町駅3番乗り場から横浜市営バス21系統市電保存館行きに乗車、滝の上下車すぐ。JR横浜駅東口7番乗り場から横浜市営バス103系統根岸台・本牧車庫に乗車、滝の上下車すぐ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

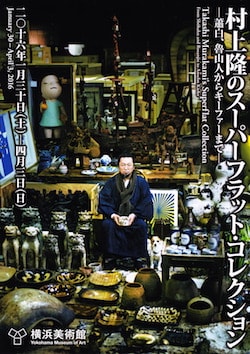

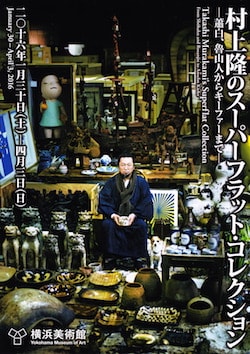

「村上隆のスーパーフラット・コレクション」 横浜美術館

横浜美術館

「村上隆のスーパーフラット・コレクション 蕭白、魯山人からキーファーまで」

1/30~4/3

横浜美術館で開催中の「村上隆のスーパーフラット・コレクション」を見てきました。

昨年秋からの「五百羅漢図展」が大いに話題となった現代美術家の村上隆。かねてから骨董や現代美術の多様な品々を蒐集してきたそうです。

村上のギャラリスト、ないしはコレクターとしての活動を紹介します。もはや展示室内には入りきれなかったのでしょうか。作品は入口先のグランドギャラリーにまで溢れかえっていました。

会場内、撮影が可能でした。

北大路魯山人「織部 四方鉢」 昭和20年代 ほか

はじまりは日本、東洋美術です。中国は漢時代の俑から信楽の壺、そして蕭白や白隠らの書画と続きます。魯山人の陶芸が殊更に魅惑的でした。お好きなのかもしれません。「織部 四方鉢」や「日月碗」も美しい。さらにイギリスのスリップウェアなど西洋の陶芸も網羅しています。

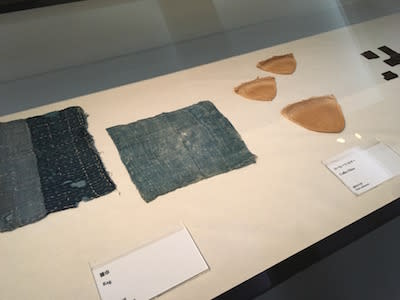

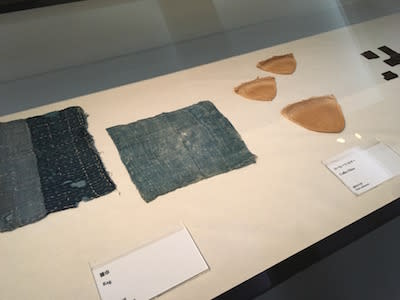

「雑巾」、「コーヒーフィルター」 制作年不詳

スーパーフラットということで、作品の「カテゴリーをとりはらっている」(公式サイトより)のもポイントです。中には藍染でしょうか。古びてボロボロになった雑巾もあります。コーヒーフィルターも異色です。おそらくは布製。コーヒーが染み込んでは茶色をしています。奇妙に味わい深い。こうした生活のための道具もコレクションの一端をなしています。

「村上隆の脳内世界」展示風景

「とりはらっている」の最たる展示と言えるかもしれません。その名も「村上隆の脳内世界」です。一つの展示室に所狭しと積まれた作品群。天井付近にまで達していました。

グルーヴィジョンズ「チャッピー33」 2001年 ほか

キャプションの「おもちゃ箱をひっくり返したような空間」とは言い得て妙です。陶芸から人形、タイルに木靴、狛犬にグラスからアンティーク家具などが時に整然と、また時にはない交ぜになって展示されています。その中で目立つのはグルーヴィジョンズの「チャッピー33」です。オレンジの服を着たマネキン人形。ヘルメットを被り、防毒マスクをしている者もいます。彼ら彼女らは寄ってたかって押し寄せてはこの空間を支配しているかのようでした。

デイヴィッド・シュグリー「人体デッサン教室」

村上の脳内を覗き込むかのような展示とはいえ、単に全てが見せっぱなしではないのが面白いところです。その一つがスタディルームでした。デイヴィッド・シュグリーによるインスタレーション、人体デッサン教室です。教室とあるだけに参加も可能。誰もが中央の彫刻をモデルにしてデッサンを行うことができます。しかも完成作は壁面に展示されます。少なくとも展覧会会期中は作品としてフラットコレクションの一員になれるわけです。

「村上隆のスーパーフラット・コレクション」展示風景

後半は完全な時系列です。1950年代より今に至るまでの村上コレクションが制作年に沿って展示されています。

ホルスト・ヤンセン「カトリック(カラ)」 1979年 ほか

どうしても自分に感性に触れる作品に目が向くのは致し方ありません。例えばホルスト・ヤンセン。7~8点あります。このスケールで見たのは初めてでした。さらに村上友晴、榎倉康二、中村一美にも見入るもの。かつて原美術館の回顧展で深く印象に残ったヘンリー・ダーガーの大きな作品もありました。アラーキーの「センチメンタルな旅」も控えます。無論、絵画や彫刻のみではありません。

ゴットハルト・グラウブナー「色空間体」 1989年 ほか

奇妙なまでに惹かれた一枚と出会いました。ゴットハルト・グラウプナーの「色空間体」です。分厚いカンヴァス。まるでマットです。そこに焦げ茶色の絵具が染み込みます。色は均一ではなくムラがあります。さも靄がかかっているかのようでした。独特の質感が魅力的でもあります。

奈良美智「ハートに火をつけて」 2001年 ほか

横浜美術館での個展も記憶に新しい奈良美智もご覧の通り。さすがに充実しています。また奈良では入口の「California Orange Covered Wagon」も大掛かりな作品です。目を引くのではないでしょうか。

灰原愛「午後の光、風の匂い、君の涙」 2008年 ほか

彫刻に存在感があるように思えたのは私だけでしょうか。例えばフリードリッヒ・クナスにフランク・ベンソン。かなり前に惹かれたことのあった灰原愛の作品があったのも嬉しいところです。タイトルは「午後の光、風の匂い、君の涙」。楠の木彫です。刹那的な表情を浮かべては手を前であわせていました。

アンゼルム・キーファー「メルカバ」 2010年

グランドギャラリーの「彫刻の庭」も確かに圧巻です。美術館に巣食うジャン・ホァンの「ヒーローNo.1」は牛の革製。ともかく巨大。一体どのように搬入したのでしょうか。そしてキーファーの「メルカバ」も挙げるべきなのでしょう。飛行機の残骸。壊されたのか遺物と化しては痛々しく横たわっていました。

グランドギャラリー 展示風景

それにしてもコレクションは膨大。詳細な解説はなく、もはや全体像を掴むことすら許しません。途中で目の前にある作品が一体、何であるのかが分からなくなることもしばしば。ふと途方に暮れている自分に気がつきました。うかうかしていると館内を覆う何やら異様な熱気にのまれてしまいます。

フリードリッヒ・クナス「スターライト・ウォーカー」 2011年 ほか

もう間もなく会期末です。4月3日まで開催されています。

「村上隆のスーパーフラット・コレクション 蕭白、魯山人からキーファーまで」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:1月30日(土)~4月3日(日)

休館:木曜日。但し2月11日(木・祝)は開館。

時間:10:00~18:00

*4月1日(金)、2日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1400)円、大学・高校生900(800)円、中学生400(300)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

「村上隆のスーパーフラット・コレクション 蕭白、魯山人からキーファーまで」

1/30~4/3

横浜美術館で開催中の「村上隆のスーパーフラット・コレクション」を見てきました。

昨年秋からの「五百羅漢図展」が大いに話題となった現代美術家の村上隆。かねてから骨董や現代美術の多様な品々を蒐集してきたそうです。

村上のギャラリスト、ないしはコレクターとしての活動を紹介します。もはや展示室内には入りきれなかったのでしょうか。作品は入口先のグランドギャラリーにまで溢れかえっていました。

会場内、撮影が可能でした。

北大路魯山人「織部 四方鉢」 昭和20年代 ほか

はじまりは日本、東洋美術です。中国は漢時代の俑から信楽の壺、そして蕭白や白隠らの書画と続きます。魯山人の陶芸が殊更に魅惑的でした。お好きなのかもしれません。「織部 四方鉢」や「日月碗」も美しい。さらにイギリスのスリップウェアなど西洋の陶芸も網羅しています。

「雑巾」、「コーヒーフィルター」 制作年不詳

スーパーフラットということで、作品の「カテゴリーをとりはらっている」(公式サイトより)のもポイントです。中には藍染でしょうか。古びてボロボロになった雑巾もあります。コーヒーフィルターも異色です。おそらくは布製。コーヒーが染み込んでは茶色をしています。奇妙に味わい深い。こうした生活のための道具もコレクションの一端をなしています。

「村上隆の脳内世界」展示風景

「とりはらっている」の最たる展示と言えるかもしれません。その名も「村上隆の脳内世界」です。一つの展示室に所狭しと積まれた作品群。天井付近にまで達していました。

グルーヴィジョンズ「チャッピー33」 2001年 ほか

キャプションの「おもちゃ箱をひっくり返したような空間」とは言い得て妙です。陶芸から人形、タイルに木靴、狛犬にグラスからアンティーク家具などが時に整然と、また時にはない交ぜになって展示されています。その中で目立つのはグルーヴィジョンズの「チャッピー33」です。オレンジの服を着たマネキン人形。ヘルメットを被り、防毒マスクをしている者もいます。彼ら彼女らは寄ってたかって押し寄せてはこの空間を支配しているかのようでした。

デイヴィッド・シュグリー「人体デッサン教室」

村上の脳内を覗き込むかのような展示とはいえ、単に全てが見せっぱなしではないのが面白いところです。その一つがスタディルームでした。デイヴィッド・シュグリーによるインスタレーション、人体デッサン教室です。教室とあるだけに参加も可能。誰もが中央の彫刻をモデルにしてデッサンを行うことができます。しかも完成作は壁面に展示されます。少なくとも展覧会会期中は作品としてフラットコレクションの一員になれるわけです。

「村上隆のスーパーフラット・コレクション」展示風景

後半は完全な時系列です。1950年代より今に至るまでの村上コレクションが制作年に沿って展示されています。

ホルスト・ヤンセン「カトリック(カラ)」 1979年 ほか

どうしても自分に感性に触れる作品に目が向くのは致し方ありません。例えばホルスト・ヤンセン。7~8点あります。このスケールで見たのは初めてでした。さらに村上友晴、榎倉康二、中村一美にも見入るもの。かつて原美術館の回顧展で深く印象に残ったヘンリー・ダーガーの大きな作品もありました。アラーキーの「センチメンタルな旅」も控えます。無論、絵画や彫刻のみではありません。

ゴットハルト・グラウブナー「色空間体」 1989年 ほか

奇妙なまでに惹かれた一枚と出会いました。ゴットハルト・グラウプナーの「色空間体」です。分厚いカンヴァス。まるでマットです。そこに焦げ茶色の絵具が染み込みます。色は均一ではなくムラがあります。さも靄がかかっているかのようでした。独特の質感が魅力的でもあります。

奈良美智「ハートに火をつけて」 2001年 ほか

横浜美術館での個展も記憶に新しい奈良美智もご覧の通り。さすがに充実しています。また奈良では入口の「California Orange Covered Wagon」も大掛かりな作品です。目を引くのではないでしょうか。

灰原愛「午後の光、風の匂い、君の涙」 2008年 ほか

彫刻に存在感があるように思えたのは私だけでしょうか。例えばフリードリッヒ・クナスにフランク・ベンソン。かなり前に惹かれたことのあった灰原愛の作品があったのも嬉しいところです。タイトルは「午後の光、風の匂い、君の涙」。楠の木彫です。刹那的な表情を浮かべては手を前であわせていました。

アンゼルム・キーファー「メルカバ」 2010年

グランドギャラリーの「彫刻の庭」も確かに圧巻です。美術館に巣食うジャン・ホァンの「ヒーローNo.1」は牛の革製。ともかく巨大。一体どのように搬入したのでしょうか。そしてキーファーの「メルカバ」も挙げるべきなのでしょう。飛行機の残骸。壊されたのか遺物と化しては痛々しく横たわっていました。

グランドギャラリー 展示風景

それにしてもコレクションは膨大。詳細な解説はなく、もはや全体像を掴むことすら許しません。途中で目の前にある作品が一体、何であるのかが分からなくなることもしばしば。ふと途方に暮れている自分に気がつきました。うかうかしていると館内を覆う何やら異様な熱気にのまれてしまいます。

フリードリッヒ・クナス「スターライト・ウォーカー」 2011年 ほか

もう間もなく会期末です。4月3日まで開催されています。

「村上隆のスーパーフラット・コレクション 蕭白、魯山人からキーファーまで」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:1月30日(土)~4月3日(日)

休館:木曜日。但し2月11日(木・祝)は開館。

時間:10:00~18:00

*4月1日(金)、2日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1400)円、大学・高校生900(800)円、中学生400(300)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

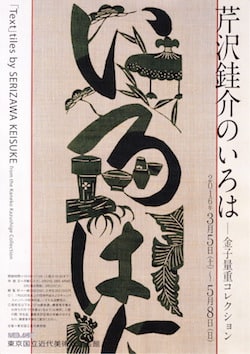

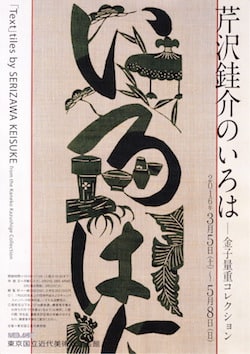

「芹沢けい介のいろは」 東京国立近代美術館工芸館

東京国立近代美術館工芸館

「芹沢けい介のいろはー金子量重コレクション」

3/5-5/8

東京国立近代美術館工芸館で開催中の「芹沢けい介のいろはー金子量重コレクション」を見てきました。

日本を代表する染色家の芹沢けい(金へんに圭)介。都内でこれほど芹沢の作品を見られる機会は滅多にないかもしれません。

出品は200点超。うち中核となるのが金子量重氏のコレクションです。金子氏はアジア民族造形学の専門家。昨年、東京国立近代美術館へ芹沢の作品を寄贈します。そして今回、まとめてお披露目されることになりました。

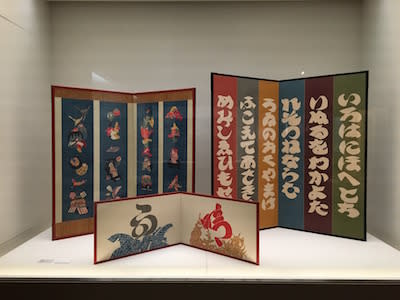

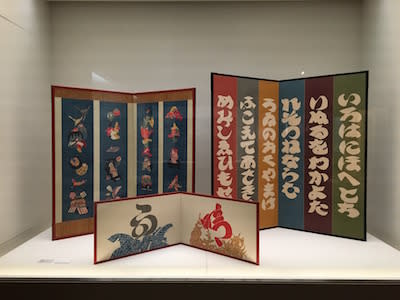

芹沢けい介「木綿地六行いろは文二曲屏風」 1973年 綿・型染 東京国立近代美術館 ほか

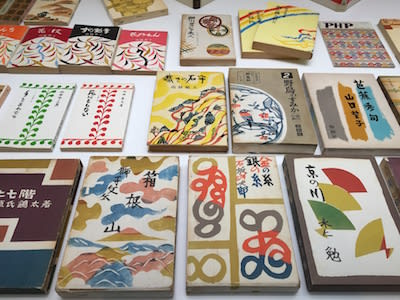

コレクションを通して芹沢の幅広い活動を知ることが出来るのもポイントです。と言うのも、作品は衣料よりも、調度、染紙、カレンダー、本、書画、装幀の方が多い。まさしく多種多様な芹沢コレクションが揃っているのです。

さて芹沢の「いろは」。入門編という意味もあるのでしょうか。会場内では魅力を伝えるべく3つのキーワードが用意されています。

芹沢けい介「型染伊呂波文六曲屏風」 1958年 麻・型染 金子量重コレクション

まずは「模様」です。とりわけ文字の模様に注目しています。文字を介しては自然の情景を反映し、さらにかなを通じて音の響きを連想させる芹沢作品。例えば「型染伊呂波文六曲屏風」です。いろはにほへとと連なる文字屏風、それぞれ文字には絵画ならぬモチーフが添えられていますが、かなの音と連動しているのです。分りやすいのは「は」でしょうか。ずばり大きな葉がだらりと垂れています。それに「こ」も鯉のぼり、さらにその下の「え」はエビです。さも謎かけのようで楽しい。遊び心も感じられます。

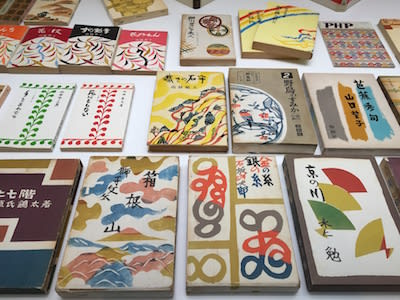

芹沢けい介「カレンダー」 1948年、1963年 紙・型染 金子量重コレクション ほか

二つ目は「もの」でした。芹沢が手がけた様々なものの世界。装幀やカレンダーもその一つと言えるかもしれません。受け手が触れて、使うことにより、芹沢が見出した「美と向き合う」(キャプションより)ことにもなり得えます。それにしても芹沢の感性が投影したものの領域は幅広い。カレンダーは特に人気を博します。何でも多い年には12万枚も出荷されたそうです。

「芹沢けい介のいろは」会場風景

最後が「旅」です。芹沢は旅先でスケッチを繰り返しては、当地の景色を引き寄せ、そこから自身の「模様心」(キャプションより)を掻き立てていました。見たもの、感じたものを、染色の模様として落とし込んでいたのでしょうか。確かに芹沢の作品には何らかの風景が反映されたものも少なくありません。

とはいえ、これらのキーワードはあくまで鑑賞の一つの参考になるためのもの。もっと自由に惹かれる作品を探して歩くのも楽しいのではないでしょうか。

芹沢けい介「型染うちわ絵帖 上下」 1971年 紙・型染 金子量重コレクション ほか

実際私も多くの芹沢作品を前にしてテンションがあがるばかり。あれもこれもと目移りしてしまいます。団扇もご覧の通り。たくさんの絵柄です。思わず一枚手にとっては扇ぎたくなってしまいます。

芹沢けい介「大吟醸 いろは」 年代不詳 紙・印刷 金子量重コレクション ほか

お酒のラベルを手がけていたとは知りませんでした。「大吟醸 いろは」と「球磨焼酎 六調子」です。「いろは」では白いボトルも個性的です。ラベルのいろはの色は朱に紫に緑でしょうか。さらに同じくいろはの風呂敷や焼きのり容器などもあります。テーブルに一つあればさぞかし目を引くかもしれません。

「芹沢けい介のいろは」会場風景

肉筆の書画が思いの外に充実していました。芹沢は常にポケットにノートを入れて歩いていました。スケッチ魔だったのでしょうか。板絵は来客への土産用。金子氏が選んだ言葉を芹沢が描いた書画なども展示されています。二人の間には深い「信頼関係」(公式サイトより)があったそうです。芹沢の全集の編集委員も務めています。それゆえの充実したコレクションと言えそうです。

「芹沢けい介のいろは」会場風景

なお本展は特別展ですが、全ての作品の撮影が可能です。撮影をご希望の方はカメラをお忘れなきようお持ちください。

「芹沢けい介のいろは」会場風景

5月8日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「芹沢けい介のいろはー金子量重コレクション」 東京国立近代美術館工芸館(@MOMAT60th)

会期:3月5日(土) ~5月8日(日)

休館:月曜日。但し3月21日、28日、4月4日、5月2日は開館。3月22日(火)は休館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館30分前まで

料金:一般550(350)円、大学生350(150)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

場所:千代田区北の丸公園1-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩8分。東京メトロ半蔵門線・東西線・都営新宿線九段下駅2番出口より徒歩12分。

「芹沢けい介のいろはー金子量重コレクション」

3/5-5/8

東京国立近代美術館工芸館で開催中の「芹沢けい介のいろはー金子量重コレクション」を見てきました。

日本を代表する染色家の芹沢けい(金へんに圭)介。都内でこれほど芹沢の作品を見られる機会は滅多にないかもしれません。

出品は200点超。うち中核となるのが金子量重氏のコレクションです。金子氏はアジア民族造形学の専門家。昨年、東京国立近代美術館へ芹沢の作品を寄贈します。そして今回、まとめてお披露目されることになりました。

芹沢けい介「木綿地六行いろは文二曲屏風」 1973年 綿・型染 東京国立近代美術館 ほか

コレクションを通して芹沢の幅広い活動を知ることが出来るのもポイントです。と言うのも、作品は衣料よりも、調度、染紙、カレンダー、本、書画、装幀の方が多い。まさしく多種多様な芹沢コレクションが揃っているのです。

さて芹沢の「いろは」。入門編という意味もあるのでしょうか。会場内では魅力を伝えるべく3つのキーワードが用意されています。

芹沢けい介「型染伊呂波文六曲屏風」 1958年 麻・型染 金子量重コレクション

まずは「模様」です。とりわけ文字の模様に注目しています。文字を介しては自然の情景を反映し、さらにかなを通じて音の響きを連想させる芹沢作品。例えば「型染伊呂波文六曲屏風」です。いろはにほへとと連なる文字屏風、それぞれ文字には絵画ならぬモチーフが添えられていますが、かなの音と連動しているのです。分りやすいのは「は」でしょうか。ずばり大きな葉がだらりと垂れています。それに「こ」も鯉のぼり、さらにその下の「え」はエビです。さも謎かけのようで楽しい。遊び心も感じられます。

芹沢けい介「カレンダー」 1948年、1963年 紙・型染 金子量重コレクション ほか

二つ目は「もの」でした。芹沢が手がけた様々なものの世界。装幀やカレンダーもその一つと言えるかもしれません。受け手が触れて、使うことにより、芹沢が見出した「美と向き合う」(キャプションより)ことにもなり得えます。それにしても芹沢の感性が投影したものの領域は幅広い。カレンダーは特に人気を博します。何でも多い年には12万枚も出荷されたそうです。

「芹沢けい介のいろは」会場風景

最後が「旅」です。芹沢は旅先でスケッチを繰り返しては、当地の景色を引き寄せ、そこから自身の「模様心」(キャプションより)を掻き立てていました。見たもの、感じたものを、染色の模様として落とし込んでいたのでしょうか。確かに芹沢の作品には何らかの風景が反映されたものも少なくありません。

とはいえ、これらのキーワードはあくまで鑑賞の一つの参考になるためのもの。もっと自由に惹かれる作品を探して歩くのも楽しいのではないでしょうか。

芹沢けい介「型染うちわ絵帖 上下」 1971年 紙・型染 金子量重コレクション ほか

実際私も多くの芹沢作品を前にしてテンションがあがるばかり。あれもこれもと目移りしてしまいます。団扇もご覧の通り。たくさんの絵柄です。思わず一枚手にとっては扇ぎたくなってしまいます。

芹沢けい介「大吟醸 いろは」 年代不詳 紙・印刷 金子量重コレクション ほか

お酒のラベルを手がけていたとは知りませんでした。「大吟醸 いろは」と「球磨焼酎 六調子」です。「いろは」では白いボトルも個性的です。ラベルのいろはの色は朱に紫に緑でしょうか。さらに同じくいろはの風呂敷や焼きのり容器などもあります。テーブルに一つあればさぞかし目を引くかもしれません。

「芹沢けい介のいろは」会場風景

肉筆の書画が思いの外に充実していました。芹沢は常にポケットにノートを入れて歩いていました。スケッチ魔だったのでしょうか。板絵は来客への土産用。金子氏が選んだ言葉を芹沢が描いた書画なども展示されています。二人の間には深い「信頼関係」(公式サイトより)があったそうです。芹沢の全集の編集委員も務めています。それゆえの充実したコレクションと言えそうです。

「芹沢けい介のいろは」会場風景

なお本展は特別展ですが、全ての作品の撮影が可能です。撮影をご希望の方はカメラをお忘れなきようお持ちください。

「芹沢けい介のいろは」会場風景

5月8日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「芹沢けい介のいろはー金子量重コレクション」 東京国立近代美術館工芸館(@MOMAT60th)

会期:3月5日(土) ~5月8日(日)

休館:月曜日。但し3月21日、28日、4月4日、5月2日は開館。3月22日(火)は休館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館30分前まで

料金:一般550(350)円、大学生350(150)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

場所:千代田区北の丸公園1-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩8分。東京メトロ半蔵門線・東西線・都営新宿線九段下駅2番出口より徒歩12分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

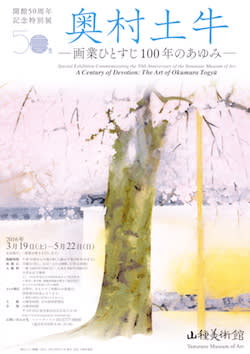

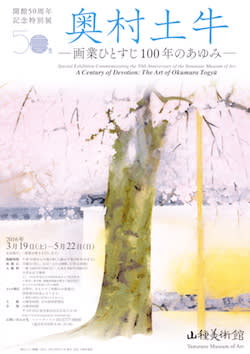

「奥村土牛展」 山種美術館

山種美術館

「奥村土牛ー画業ひとすじ100年のあゆみ」

3/19~5/22

山種美術館で開催中の「奥村土牛ー画業ひとすじ100年のあゆみ」のプレスプレビューに参加してきました。

昭和を代表する日本画家、奥村土牛(1889~1990)。38歳にて院展に初入選。いわゆる遅咲きながらも、その後も旺盛に活動し、数多くの作品を世に送り出します。90歳を超えてもなお絵筆を持ち続けました。

土牛のコレクションで他の追随を許さないのが山種美術館です。所蔵作品は135点。うち院展関連の出展作品は35点。日本最大級であることは間違いありません。

切っ掛けは山種美術館の初代館長である山崎種二です。種二は土牛が無名時代から作品を購入。「私は将来性のあると確信する人の絵しか買わない。」との言葉は土牛を大いに勇気づけます。以来、土牛は三代に渡って山崎家と親しく交流。結果的に多くの作品が山種美術館に収蔵されました。

前置きが長くなりました。同美術館では約6年ぶりの土牛展です。出品は70点超。大半が山種美術館のコレクションです。一部に個人やほかの美術館の所蔵作品も含みます。

奥村土牛「醍醐」 昭和47年 山種美術館

さてお花見の季節。掴みも桜、冒頭は「醍醐」でした。師の古径を慕って描いた一枚。80歳を超えてからの作品です。モチーフは醍醐三宝院前のしだれ桜です。後ろには白壁。うっすら黄色がかってもいます。そして中央には桜の大樹。たわわに花をつけています。溢れんばかりの桜色が目に染み入りました。さも桜のシャワーです。仄かに白く煌めいています。色は瑞々しい。これぞ土牛の魅力が詰まった一枚ではないでしょうか。

展示は基本的に時系列です。「醍醐」を除き、土牛の画業を時間に沿って見定めています。

奥村土牛「麻布南部坂」 大正14年 個人蔵

初期の珍しい作品がありました。「麻布南部坂」です。36歳、院展入選前のものです。坂の上から見た麻布の風景。教会の姿も望めます。そして電柱が立ち並んでいました。冬の景色でしょうか。木は葉を付けていません。一目で岸田劉生の「切通しの写生」を思い出しました。時期も同じ大正時代です。劉生の感化も指摘されています。なお本作は個人の所蔵。何でも16年ぶりの公開だそうです。

「胡瓜畑」 昭和2年 東京国立近代美術館

ほか院展初入選作の「胡瓜畑」もお目見え。茎の毛は細かい。土牛といえばたらし込みの名手でもありますが、初期を中心にしてかなり緻密な線を描いていることも分かります。

さらに「雨趣」や「枇杷と少女」もほぼ同時代の作です。後者では構図が個性的でした。とするのも少女を片隅に配置してトリミングしているのです。こうした初期の土牛も見どころの一つだと言えそうです。

50歳を過ぎた頃からますます盛んに制作を続けた土牛。ともかく対象を観察し、見据え、掴み取ろうとする姿勢は一貫して変わりません。

奥村土牛「雪の山」 昭和21年 山種美術館

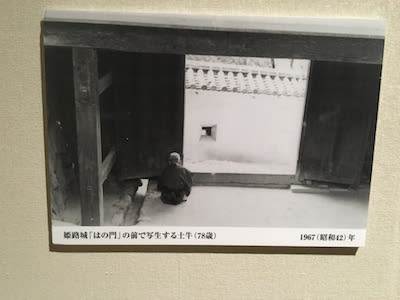

色面を時に幾何学的に構成して風景を捉えるのも特徴です。例えば「雪の山」。斜めの稜線が色面を積み重ねています。また「茶室」や「門」も面白いのではないでしょうか。

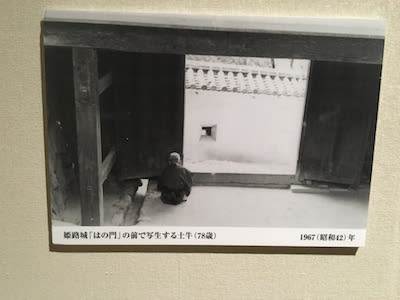

奥村土牛「門」 昭和42年 山種美術館

「茶室」は京都大徳寺の一休宗純の庵を描いたもの。障子、柱、壁、畳、さらに窓の外の景色が、まるでパズルを合わせるようにピタリと収まっています。そして「門」は門の外から内、さらに壁の中の穴が奥へ奥へと連なります。構図の妙。まるで抽象画のようです。

姫路城「はの門」の前で写生する土牛(78歳)

門は姫路城の「はの門」がモデル。土牛は現地に赴いては丹念に写生を重ねて完成させています。その様子を伝える写真もパネルで紹介されていました。

ラストは晩年の展開です。「仕事も、やっと少しわかりかけてきたかと思ったら、八十路を越してしまった。」と語った土牛。80歳の「朝市の女」から98歳の時に描いた「山なみ」が展示されています。

奥村土牛「朝市の女」 昭和44年 山種美術館 *右、素描

「朝市の女」は本画と素描が隣り合わせです。能登を旅行した土牛。当地の朝市で見かけた売り子を描こうと考えました。魚の前でどこか取り澄ましたように座る女性。笠をかぶり、顎を少し引きます。やや緊張した面持ちです。白いシャツの質感も瑞々しい。そしてとかく写生を愛した土牛のことです。なんと現地だけでは飽き足らず、衣装と笠を購入して持ち帰り、自宅で子の妻に着せてはさらに写生を重ねました。また魚も改めて築地で購入したもの。絵を描くことに対して常に貪欲な姿勢を見せています。

奥村土牛「兎」 昭和22年頃 山種美術館

最後に私が最も好きな土牛の作品を一点挙げたいと思います。それが58歳の時の「兎」です。紅色の芥子を前にちょこんと座る黒兎。耳をピンと立てています。何かを待っているのでしょうか。ぼんやりと彼方を見据えています。澄んだ瞳も麗しい。これほど美しく、品があり、また可愛らしい兎を見たことがありません。

本作は今回の展示にあわせて修復を行いました。絵の裏に出来た染みなどを除去。顔料の亀裂などを戻したそうです。

奥村土牛「鳴門」 昭和34年 山種美術館

かつて三番町時代の山種美術館を初めて訪れ、当時ともに全く知らなかった速水御舟と並んで好きな画家になったことを思い出しました。ほか「鳴門」や「那智」といった有名作も出品されています。久々に土牛の魅力に接することができました。

会期中、5~6点の作品に展示替えがあります。5月22日まで開催されています。

「奥村土牛ー画業ひとすじ100年のあゆみ」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:3月19日(土)~5月22日(日)

休館:月曜日。但し3/21、5/2は開館、3/22は休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「奥村土牛ー画業ひとすじ100年のあゆみ」

3/19~5/22

山種美術館で開催中の「奥村土牛ー画業ひとすじ100年のあゆみ」のプレスプレビューに参加してきました。

昭和を代表する日本画家、奥村土牛(1889~1990)。38歳にて院展に初入選。いわゆる遅咲きながらも、その後も旺盛に活動し、数多くの作品を世に送り出します。90歳を超えてもなお絵筆を持ち続けました。

土牛のコレクションで他の追随を許さないのが山種美術館です。所蔵作品は135点。うち院展関連の出展作品は35点。日本最大級であることは間違いありません。

切っ掛けは山種美術館の初代館長である山崎種二です。種二は土牛が無名時代から作品を購入。「私は将来性のあると確信する人の絵しか買わない。」との言葉は土牛を大いに勇気づけます。以来、土牛は三代に渡って山崎家と親しく交流。結果的に多くの作品が山種美術館に収蔵されました。

前置きが長くなりました。同美術館では約6年ぶりの土牛展です。出品は70点超。大半が山種美術館のコレクションです。一部に個人やほかの美術館の所蔵作品も含みます。

奥村土牛「醍醐」 昭和47年 山種美術館

さてお花見の季節。掴みも桜、冒頭は「醍醐」でした。師の古径を慕って描いた一枚。80歳を超えてからの作品です。モチーフは醍醐三宝院前のしだれ桜です。後ろには白壁。うっすら黄色がかってもいます。そして中央には桜の大樹。たわわに花をつけています。溢れんばかりの桜色が目に染み入りました。さも桜のシャワーです。仄かに白く煌めいています。色は瑞々しい。これぞ土牛の魅力が詰まった一枚ではないでしょうか。

展示は基本的に時系列です。「醍醐」を除き、土牛の画業を時間に沿って見定めています。

奥村土牛「麻布南部坂」 大正14年 個人蔵

初期の珍しい作品がありました。「麻布南部坂」です。36歳、院展入選前のものです。坂の上から見た麻布の風景。教会の姿も望めます。そして電柱が立ち並んでいました。冬の景色でしょうか。木は葉を付けていません。一目で岸田劉生の「切通しの写生」を思い出しました。時期も同じ大正時代です。劉生の感化も指摘されています。なお本作は個人の所蔵。何でも16年ぶりの公開だそうです。

「胡瓜畑」 昭和2年 東京国立近代美術館

ほか院展初入選作の「胡瓜畑」もお目見え。茎の毛は細かい。土牛といえばたらし込みの名手でもありますが、初期を中心にしてかなり緻密な線を描いていることも分かります。

さらに「雨趣」や「枇杷と少女」もほぼ同時代の作です。後者では構図が個性的でした。とするのも少女を片隅に配置してトリミングしているのです。こうした初期の土牛も見どころの一つだと言えそうです。

50歳を過ぎた頃からますます盛んに制作を続けた土牛。ともかく対象を観察し、見据え、掴み取ろうとする姿勢は一貫して変わりません。

奥村土牛「雪の山」 昭和21年 山種美術館

色面を時に幾何学的に構成して風景を捉えるのも特徴です。例えば「雪の山」。斜めの稜線が色面を積み重ねています。また「茶室」や「門」も面白いのではないでしょうか。

奥村土牛「門」 昭和42年 山種美術館

「茶室」は京都大徳寺の一休宗純の庵を描いたもの。障子、柱、壁、畳、さらに窓の外の景色が、まるでパズルを合わせるようにピタリと収まっています。そして「門」は門の外から内、さらに壁の中の穴が奥へ奥へと連なります。構図の妙。まるで抽象画のようです。

姫路城「はの門」の前で写生する土牛(78歳)

門は姫路城の「はの門」がモデル。土牛は現地に赴いては丹念に写生を重ねて完成させています。その様子を伝える写真もパネルで紹介されていました。

ラストは晩年の展開です。「仕事も、やっと少しわかりかけてきたかと思ったら、八十路を越してしまった。」と語った土牛。80歳の「朝市の女」から98歳の時に描いた「山なみ」が展示されています。

奥村土牛「朝市の女」 昭和44年 山種美術館 *右、素描

「朝市の女」は本画と素描が隣り合わせです。能登を旅行した土牛。当地の朝市で見かけた売り子を描こうと考えました。魚の前でどこか取り澄ましたように座る女性。笠をかぶり、顎を少し引きます。やや緊張した面持ちです。白いシャツの質感も瑞々しい。そしてとかく写生を愛した土牛のことです。なんと現地だけでは飽き足らず、衣装と笠を購入して持ち帰り、自宅で子の妻に着せてはさらに写生を重ねました。また魚も改めて築地で購入したもの。絵を描くことに対して常に貪欲な姿勢を見せています。

奥村土牛「兎」 昭和22年頃 山種美術館

最後に私が最も好きな土牛の作品を一点挙げたいと思います。それが58歳の時の「兎」です。紅色の芥子を前にちょこんと座る黒兎。耳をピンと立てています。何かを待っているのでしょうか。ぼんやりと彼方を見据えています。澄んだ瞳も麗しい。これほど美しく、品があり、また可愛らしい兎を見たことがありません。

本作は今回の展示にあわせて修復を行いました。絵の裏に出来た染みなどを除去。顔料の亀裂などを戻したそうです。

奥村土牛「鳴門」 昭和34年 山種美術館

かつて三番町時代の山種美術館を初めて訪れ、当時ともに全く知らなかった速水御舟と並んで好きな画家になったことを思い出しました。ほか「鳴門」や「那智」といった有名作も出品されています。久々に土牛の魅力に接することができました。

会期中、5~6点の作品に展示替えがあります。5月22日まで開催されています。

「奥村土牛ー画業ひとすじ100年のあゆみ」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:3月19日(土)~5月22日(日)

休館:月曜日。但し3/21、5/2は開館、3/22は休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )

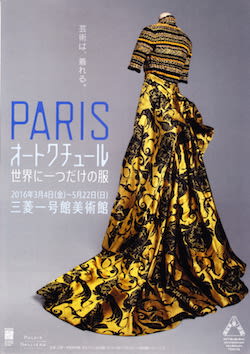

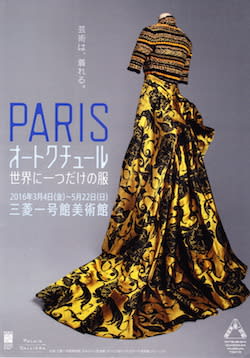

「PARIS オートクチュール」 三菱一号館美術館

三菱一号館美術館

「PARIS オートクチュールー世界に一つだけの服」

3/4~5/22

三菱一号館美術館で開催中の「PARIS オートクチュールー世界に一つだけの服」を見てきました。

19世紀後半のパリで誕生したオートクチュール。直訳すれば高級服飾。一般には注文により複製されるオーダーメイド一点物の服を指すそうです。

つまり服はいずれも二つとないものばかり。だからこその「世界に一つだけの服」。そのオートクチュールがずらりと勢ぞろい。しかもドレスは19世紀のものだけではありません。20世紀以降、比較的近年の作品も交え、オートクチュールの史的展開を追いかけています。

オートクチュールの基礎を築いたのはイギリス人でした。名はシャルル=フレデリック・ウォルト。デザイナーです。上流階級や新興の中産階級を顧客とした彼は、スカートの背の膨らみで模様や生地を見せる「パッスルスタイル」を生み出します。

シャルルのドレス作品の隣におおよそ100年後、つまり1990年前後に作られたドレスが展示されていました。デザイナーの名はクリスチャン・ラクロワ。何でもウォルトに敬意を表すためにあえて懐古趣味的なドレスを手がけているのだそうです。1世紀を超えて交わるオートクチュール。ともにボリューム感もあり、またゴージャスでした。

ジャンヌ・ランバン「イヴニング・ドレス『美しい鳥』」 1928年 ほか

20世紀に入るとコルセットが解放。ドレスも一変します。かつての膨らみを強調したデザインではなく、直線的なラインを用いるようになりました。ジャンヌ・ランヴァンの「イブニング・ドレス 美しい鳥」も文字通り美しい。漆黒のドレス、鷲でしょうか。眼光も鋭い。肩のあたりから下へ向かって飛び立つ様子が表現されています。

ロベール・ピゲ「イヴニング・ドレス『女帝』」 1939年 ほか

ハイライトと言うことかもしれません。1930年代の展開です。妖しく、また艶やかなドレスがずらり。ドレスは長くなり、ウエストのラインは上がります。実に洗練されています。

マドレーヌ・ヴィオネ「イヴニング・ドレス」 1932年 ほか

絹をレザーのように見せているのは、生地の持つ贅沢さを強調するためだそうです。また素材にも新たな要素が加わりました。マドレーヌ・ヴィオネはウールに合成樹脂を織り混ぜてコートを制作しています。

エルザ・スキャパレリ「イヴニング・ケープ」 1938年

「アートへの接近」も一つのキーワードでした。エルザ・スキャパレリはシュルレアリスム作家のクリスチャン・ベラールのイラストを刺繍します。深紅のケープと金系による刺繍。コントラストも鮮やかです。メデューサのモチーフでしょうか。光輝く太陽のようにも見えました。

慎ましさもこの時代のドレスの特徴です。確かに色はどちらかといえば抑制的で、特段に華美な装飾などは見られません。中には修道服や祭服のイメージを取りこんだドレスも現れます。

1940年代に入ると戦争の色が濃くなります。オートクチュールの生産自体も減少。軍服のようなデザインのドレスを着ることもありました。しかし戦後は一転。半ば古典回帰でしょうか。再び丸みを帯びたドレスが登場します。クリスチャン・ディオールの「パルミール」は細かな草花の装飾も美しい。ラメ糸を用いたゆえかキラキラと光り輝いています。さも宝石をちりばめたかのようです。

1960年代になると高級既製服ことプレタポルテが台頭し、オートクチュールから撤退するブランドも現れました。ただ何もドレスの魅力が失われたわけではありません。展示において一番最近のドレスは2014年のもの。クリスチャン・ディオールの「イブニング・ドレス」です。肩から可愛らしい刺繍が垂れ下がります。デザインはラフ・シモンズ。彼は昨年、デビューコレクションの舞台裏を描いた映画、「ディオールと私」が公開されたことでも話題となりました。

ジャン・パトゥ「ジャケットとドレスのイヴニング・アンサンブル」 1939年 ほか

一点物ということか、デザイナーによってかなり個性が際立つのも特徴です。作品はいずれもパリはガリエラ宮モード美術館のコレクションによるもの。2013年にパリ市庁舎で開催された展覧会を日本向けにアレンジしています。

ジャン=ポール・ゴルチエ「イヴニング・ドレス『青い鳥』」 2006年

会場内、一室のみ撮影が可能です。(掲載写真は撮影可の作品。)ドレスを前にして記念撮影をしている方も姿も多く見受けられました。

会期2週目の日曜日の午後に出かけましたが、入場待ちの列が僅かながら出来ていました。館内には余裕がありましたが、何かと後半に集客が集中する一号館美術館のことです。ひょっとすると混雑してくるのかもしれません。

いわゆる焼け防止の観点でしょうか。館内の照明がかなり抑えられています。目が慣れるのに少々時間がかかりました。

5月22日まで開催されています。

「PARIS オートクチュールー世界に一つだけの服」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:3月4日(金)~5月22日(日)

休館:月曜日。但し祝日と5月2日、16日は開館。

時間:10:00~18:00。

*祝日を除く金曜日と会期最終週の平日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生無料。

*ペアチケットあり:チケットぴあのみで販売。一般ペア3000円。

*3月15日~31日は学生無料ウィークのため学生は無料。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

「PARIS オートクチュールー世界に一つだけの服」

3/4~5/22

三菱一号館美術館で開催中の「PARIS オートクチュールー世界に一つだけの服」を見てきました。

19世紀後半のパリで誕生したオートクチュール。直訳すれば高級服飾。一般には注文により複製されるオーダーメイド一点物の服を指すそうです。

つまり服はいずれも二つとないものばかり。だからこその「世界に一つだけの服」。そのオートクチュールがずらりと勢ぞろい。しかもドレスは19世紀のものだけではありません。20世紀以降、比較的近年の作品も交え、オートクチュールの史的展開を追いかけています。

オートクチュールの基礎を築いたのはイギリス人でした。名はシャルル=フレデリック・ウォルト。デザイナーです。上流階級や新興の中産階級を顧客とした彼は、スカートの背の膨らみで模様や生地を見せる「パッスルスタイル」を生み出します。

シャルルのドレス作品の隣におおよそ100年後、つまり1990年前後に作られたドレスが展示されていました。デザイナーの名はクリスチャン・ラクロワ。何でもウォルトに敬意を表すためにあえて懐古趣味的なドレスを手がけているのだそうです。1世紀を超えて交わるオートクチュール。ともにボリューム感もあり、またゴージャスでした。

ジャンヌ・ランバン「イヴニング・ドレス『美しい鳥』」 1928年 ほか

20世紀に入るとコルセットが解放。ドレスも一変します。かつての膨らみを強調したデザインではなく、直線的なラインを用いるようになりました。ジャンヌ・ランヴァンの「イブニング・ドレス 美しい鳥」も文字通り美しい。漆黒のドレス、鷲でしょうか。眼光も鋭い。肩のあたりから下へ向かって飛び立つ様子が表現されています。

ロベール・ピゲ「イヴニング・ドレス『女帝』」 1939年 ほか

ハイライトと言うことかもしれません。1930年代の展開です。妖しく、また艶やかなドレスがずらり。ドレスは長くなり、ウエストのラインは上がります。実に洗練されています。

マドレーヌ・ヴィオネ「イヴニング・ドレス」 1932年 ほか

絹をレザーのように見せているのは、生地の持つ贅沢さを強調するためだそうです。また素材にも新たな要素が加わりました。マドレーヌ・ヴィオネはウールに合成樹脂を織り混ぜてコートを制作しています。

エルザ・スキャパレリ「イヴニング・ケープ」 1938年

「アートへの接近」も一つのキーワードでした。エルザ・スキャパレリはシュルレアリスム作家のクリスチャン・ベラールのイラストを刺繍します。深紅のケープと金系による刺繍。コントラストも鮮やかです。メデューサのモチーフでしょうか。光輝く太陽のようにも見えました。

慎ましさもこの時代のドレスの特徴です。確かに色はどちらかといえば抑制的で、特段に華美な装飾などは見られません。中には修道服や祭服のイメージを取りこんだドレスも現れます。

1940年代に入ると戦争の色が濃くなります。オートクチュールの生産自体も減少。軍服のようなデザインのドレスを着ることもありました。しかし戦後は一転。半ば古典回帰でしょうか。再び丸みを帯びたドレスが登場します。クリスチャン・ディオールの「パルミール」は細かな草花の装飾も美しい。ラメ糸を用いたゆえかキラキラと光り輝いています。さも宝石をちりばめたかのようです。

1960年代になると高級既製服ことプレタポルテが台頭し、オートクチュールから撤退するブランドも現れました。ただ何もドレスの魅力が失われたわけではありません。展示において一番最近のドレスは2014年のもの。クリスチャン・ディオールの「イブニング・ドレス」です。肩から可愛らしい刺繍が垂れ下がります。デザインはラフ・シモンズ。彼は昨年、デビューコレクションの舞台裏を描いた映画、「ディオールと私」が公開されたことでも話題となりました。

ジャン・パトゥ「ジャケットとドレスのイヴニング・アンサンブル」 1939年 ほか

一点物ということか、デザイナーによってかなり個性が際立つのも特徴です。作品はいずれもパリはガリエラ宮モード美術館のコレクションによるもの。2013年にパリ市庁舎で開催された展覧会を日本向けにアレンジしています。

ジャン=ポール・ゴルチエ「イヴニング・ドレス『青い鳥』」 2006年

会場内、一室のみ撮影が可能です。(掲載写真は撮影可の作品。)ドレスを前にして記念撮影をしている方も姿も多く見受けられました。

会期2週目の日曜日の午後に出かけましたが、入場待ちの列が僅かながら出来ていました。館内には余裕がありましたが、何かと後半に集客が集中する一号館美術館のことです。ひょっとすると混雑してくるのかもしれません。

いわゆる焼け防止の観点でしょうか。館内の照明がかなり抑えられています。目が慣れるのに少々時間がかかりました。

5月22日まで開催されています。

「PARIS オートクチュールー世界に一つだけの服」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:3月4日(金)~5月22日(日)

休館:月曜日。但し祝日と5月2日、16日は開館。

時間:10:00~18:00。

*祝日を除く金曜日と会期最終週の平日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生無料。

*ペアチケットあり:チケットぴあのみで販売。一般ペア3000円。

*3月15日~31日は学生無料ウィークのため学生は無料。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「びわ湖長浜 KANNON HOUSE」がオープン

琵琶湖北岸、古くから観音信仰の厚い滋賀県長浜市。今も多くの観音像が点在する「観音の里」としても知られています。

「びわ湖長浜 KANNON HOUSE」

http://www.nagahama-kannon-house.jp

2014年には東京藝術大学大学美術館にて「観音の里の祈りとくらし展」も開催。同地の歴史や文化を紹介するとともに、全18躯の観音像が初めて東京で公開されました。

その「観音の里」をテーマとした施設です。3月21日、上野に「びわ湖長浜 KANNON HOUSE」(観音ハウス)がオープンしました。

場所は京成上野駅の池の端口の正面。ちょうど信号の向かい側です。JRや東京メトロの上野駅からはやや距離がありますが、京成線の出口から出れば歩いて1分とかかりません。

「KANNON HOUSE」は上野の森ファーストビルの1階。ただし施設が表の道路側に面していないので注意が必要です。ちょうどビルの右手を回り込むようにして奥へ進むと入口が現れます。目印は黒い四角のロゴ、入口は小さなガラス扉です。すぐ目の前に受付がありますが、観覧に手続きは入りません。入退場は自由です。料金もかかりません。

コンセプトは「長浜の観音堂」。展示室は一室のみです。おおよそ70平方メートル。かなりこじんまりとしています。中央には檜材で囲まれた一角があります。これが「観音堂」です。縦のスリット状。廊下側から観音像が透けて見えました。一方で壁はほぼ黒で統一されています。落ち着いた印象を与えます。反対側はガラス面でした。カーテンを開けると不忍池が広がる様子を見ることが出来ます。

観音像は1躯。ガラスケースの中に鎮座しています。現在、展示されているのは竹生島の宝厳寺からやって来た「聖観音立像」でした。

作は平安後期の12世紀。像高67センチほどの小さな立像です。左手で蓮華を持ち、右手で花びらを摘もうとする様子を表しています。「比叡山横川中堂の本尊聖観音を模したもの」(解説より)と言われているそうです。

なで肩でやや丸みを帯びた体躯はややふくよか。表情は引き締まりながらも、どこか温和で優しげにも映りました。

観音像は基本的に二ヶ月に一度、入れ替わるそうです。またいわゆる露出ではないものの、背後に回っては360度の方向から見ることもできました。

ほかには長浜の観光パンフレットや、同地に因んだ書籍が何冊か並んだブースが設置されています。もちろん資料は手に取って閲覧も可能です。さらにPR映像を映したモニターが加わります。ただしともかくシンプル。ショップもありません。あくまでも観音像と向き合うスペースです。大掛かりな施設ではありません。

そもそも不忍池は寛永寺の開祖が琵琶湖に見立てて、竹生島になぞらえた弁天島を築かせた歴史もあります。その意味では上野は長浜に縁にある地。今後は観音を通して観光誘客の促進なども図っていくそうです。

今年の夏には同じく上野にて2014年の「観音の里展」の続編にあたる展覧会も開催されます。

「観音の里の祈りと暮らし展 2」@東京藝術大学大学美術館 2016年7月5日(火)~8月7日(日) *展示概要(PDF)

前回は18躯だったのに対し、今回は48躯の出展を予定しているそうです。規模を相当に拡大しての「観音の里展2」、そちらにも期待したいと思います。

上野公園内からは公園南側、清水観音堂横の階段を降り、一度道路を横断。弁天島を正面に左折し、道路の右側を京成上野駅の方向へ歩くのが一番近いのではないでしょうか。博物館や美術館へのお出かけの際にでも立ち寄ってみるのが良いかもしれません。

「びわ湖長浜 KANNON HOUSE」(観音ハウス)は3月21日にオープンしました。

「びわ湖長浜 KANNON HOUSE」

開設:2016年3月21日(月・祝)~

休館:月曜日。(月曜が祝日の場合はその翌日)。及び年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00

料金:無料。

場所:台東区上野2-14-27 上野の森ファーストビル1F

交通:京成線京成上野駅池之端口より徒歩1分。JR線、東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩5分。

「びわ湖長浜 KANNON HOUSE」

http://www.nagahama-kannon-house.jp

2014年には東京藝術大学大学美術館にて「観音の里の祈りとくらし展」も開催。同地の歴史や文化を紹介するとともに、全18躯の観音像が初めて東京で公開されました。

その「観音の里」をテーマとした施設です。3月21日、上野に「びわ湖長浜 KANNON HOUSE」(観音ハウス)がオープンしました。

場所は京成上野駅の池の端口の正面。ちょうど信号の向かい側です。JRや東京メトロの上野駅からはやや距離がありますが、京成線の出口から出れば歩いて1分とかかりません。

「KANNON HOUSE」は上野の森ファーストビルの1階。ただし施設が表の道路側に面していないので注意が必要です。ちょうどビルの右手を回り込むようにして奥へ進むと入口が現れます。目印は黒い四角のロゴ、入口は小さなガラス扉です。すぐ目の前に受付がありますが、観覧に手続きは入りません。入退場は自由です。料金もかかりません。

コンセプトは「長浜の観音堂」。展示室は一室のみです。おおよそ70平方メートル。かなりこじんまりとしています。中央には檜材で囲まれた一角があります。これが「観音堂」です。縦のスリット状。廊下側から観音像が透けて見えました。一方で壁はほぼ黒で統一されています。落ち着いた印象を与えます。反対側はガラス面でした。カーテンを開けると不忍池が広がる様子を見ることが出来ます。

観音像は1躯。ガラスケースの中に鎮座しています。現在、展示されているのは竹生島の宝厳寺からやって来た「聖観音立像」でした。

作は平安後期の12世紀。像高67センチほどの小さな立像です。左手で蓮華を持ち、右手で花びらを摘もうとする様子を表しています。「比叡山横川中堂の本尊聖観音を模したもの」(解説より)と言われているそうです。

なで肩でやや丸みを帯びた体躯はややふくよか。表情は引き締まりながらも、どこか温和で優しげにも映りました。

観音像は基本的に二ヶ月に一度、入れ替わるそうです。またいわゆる露出ではないものの、背後に回っては360度の方向から見ることもできました。

ほかには長浜の観光パンフレットや、同地に因んだ書籍が何冊か並んだブースが設置されています。もちろん資料は手に取って閲覧も可能です。さらにPR映像を映したモニターが加わります。ただしともかくシンプル。ショップもありません。あくまでも観音像と向き合うスペースです。大掛かりな施設ではありません。

そもそも不忍池は寛永寺の開祖が琵琶湖に見立てて、竹生島になぞらえた弁天島を築かせた歴史もあります。その意味では上野は長浜に縁にある地。今後は観音を通して観光誘客の促進なども図っていくそうです。

今年の夏には同じく上野にて2014年の「観音の里展」の続編にあたる展覧会も開催されます。

「観音の里の祈りと暮らし展 2」@東京藝術大学大学美術館 2016年7月5日(火)~8月7日(日) *展示概要(PDF)

前回は18躯だったのに対し、今回は48躯の出展を予定しているそうです。規模を相当に拡大しての「観音の里展2」、そちらにも期待したいと思います。

上野公園内からは公園南側、清水観音堂横の階段を降り、一度道路を横断。弁天島を正面に左折し、道路の右側を京成上野駅の方向へ歩くのが一番近いのではないでしょうか。博物館や美術館へのお出かけの際にでも立ち寄ってみるのが良いかもしれません。

「びわ湖長浜 KANNON HOUSE」(観音ハウス)は3月21日にオープンしました。

「びわ湖長浜 KANNON HOUSE」

開設:2016年3月21日(月・祝)~

休館:月曜日。(月曜が祝日の場合はその翌日)。及び年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00

料金:無料。

場所:台東区上野2-14-27 上野の森ファーストビル1F

交通:京成線京成上野駅池之端口より徒歩1分。JR線、東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「勝川春章ー北斎誕生の系譜」 太田記念美術館

太田記念美術館

「生誕290年記念 勝川春章ー北斎誕生の系譜」

2/2~3/27

太田記念美術館で開催中の「生誕290年記念 勝川春章ー北斎誕生の系譜」を見てきました。

一部、出光美術館と会期を同じくして行われている勝川春章展。出光が晩年の肉筆美人画に着目しているのに対し、ここ太田はほぼ全てが版画です。絵師の画業の中核ともいうべき役者絵、相撲絵、武者絵などを一堂に展示しています。

「勝川春章と肉筆美人画」 出光美術館(はろるど)

勝川春章 「五代目市川団十郎の坂田金時 三代目瀬川菊之丞の女暫」(前期)

まずは役者絵です。春章はいわば開拓者。それまで主流だった鳥居派とは異なり、役者の似顔をリアルに捉えた作品を生み出します。大変な評判を得たそうです。「東扇 初代中村仲蔵」は縦に切り取った扇面の中に役者を描いたもの。ちょうど刀を抜いては身を乗り出そうとする姿を捉えています。口元には髭。そしてへの字口。やはり本人に似ていたのでしょうか。胸元がはだけて筋肉が浮き上がっています。線は至極細い。簡潔ながらも巧みに身体の形態を捉えています。無駄がありません。

勝川春章「ふた月 たなばた 草市」(前期)

美人画は当初、春信のスタイルに倣ったそうです。北尾重政と春章の合作、「かいこやしなひ草」に目がとまりました。全12点の連作、うち出品は前後期で半々ずつです。女性たちが蚕の飼育や生糸を煮たり、機織りする姿などを描いています。うち場面の「八」は春章の手によるもの。当時の蚕は飛ぶことが出来たのでしょうか。蚕が何匹も宙を舞っています。それを追いかけてはしゃぐ子供たち。さらに横で見遣るのが女性です。美しい立ち姿。確かに春信風です。優しげで中性的な女性像が表現されています。

相撲絵は春章が確立しました。天明2年、大関だった谷川梶之助は63連勝中。さらに勝ち星を重ねるべく小野川喜三郎と対戦。しかしあえなく敗れ、連勝がストップしました。両力士は大変な人気を博していたそうです。ゆえの相撲ブーム。ここでも春章は似絵の技法を用いて力士の姿を表しました。

さらに風景画や武者絵と続きます。風景画では浮絵に由来する独特の遠近法が特徴的です。さらに武者絵。ここで三枚綴りを初めて導入したのが春章でした。先に開拓者と呼びましたが、ともかく様々なジャンルを手がけ、また時に新たな表現を切り開く。大変なチャレンジャーです。これほど芸達者な浮世絵師とは思いませんでした。

さてタイトルにもある「北斎の誕生」。いわばポスト春章にも踏み込んで紹介しています。

一番弟子の春好、そして春英も知られるところですが、またもう一人、春朗と名乗り、春章門下で浮世絵を描いていた人物がいました。それが若き葛飾北斎です。

葛飾北斎 「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」(後期)

北斎は18歳の頃に入門。春朗の名を与えられます。そこで役者絵や風景画を学びました。35歳までは勝川一門で活動したそうです。師も描いた「初代 中村仲蔵」に忠臣蔵。後に北斎は自らのスタイルを確立し、いわゆる勝川派の面影はありませんが、風景画などには一部影響が見られるという指摘もあります。春朗期から北斎期へ至る作品が思いの外にたくさんありました。変遷の一端を伺うことも出来るでしょうか。ラストを飾るのは「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」でした。

さて会期は最終盤。後期期間中です。既にほぼ全ての作品が入れ替わりました。(出品リスト)

前期:2016年2月2日(火)~2月28日(日)

後期:2016年3月4日(金)~3月27日(日)

出光との相互割引制度もあります。ともに観覧チケットを提示するとそれぞれの入館料が100円引になります。(1枚につき1人、1回限り有効。)明治神宮前の太田記念と日比谷の出光美術館は千代田線で一本。おそらくこのクラスの春章展はもうしばらくありません。行き来して楽しむのも良いのではないでしょうか。

両美術館の展示に接して、これまであまりイメージの湧かなかった春章が身近になったような気もします。ともに好企画でした。

「生誕290年記念 勝川春章と肉筆美人画-〈みやび〉の女性像展」@出光美術館

2月20日(土)~3月27日(日)

3月27日まで開催されています。

「生誕290年記念 勝川春章ー北斎誕生の系譜」 太田記念美術館(@ukiyoeota)

会期:2月2日(火)~3月27日(日)

休館:月曜日。但し3月21日は開館。翌22日は休館。及び展示替え期間(3月1日~3日)。

時間:10:30~17:30(入館は17時まで)

料金:一般700円、大・高生500円、中学生以下無料。

住所:渋谷区神宮前1-10-10

交通:東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅5番出口より徒歩3分。JR線原宿駅表参道口より徒歩5分。

「生誕290年記念 勝川春章ー北斎誕生の系譜」

2/2~3/27

太田記念美術館で開催中の「生誕290年記念 勝川春章ー北斎誕生の系譜」を見てきました。

一部、出光美術館と会期を同じくして行われている勝川春章展。出光が晩年の肉筆美人画に着目しているのに対し、ここ太田はほぼ全てが版画です。絵師の画業の中核ともいうべき役者絵、相撲絵、武者絵などを一堂に展示しています。

「勝川春章と肉筆美人画」 出光美術館(はろるど)

勝川春章 「五代目市川団十郎の坂田金時 三代目瀬川菊之丞の女暫」(前期)

まずは役者絵です。春章はいわば開拓者。それまで主流だった鳥居派とは異なり、役者の似顔をリアルに捉えた作品を生み出します。大変な評判を得たそうです。「東扇 初代中村仲蔵」は縦に切り取った扇面の中に役者を描いたもの。ちょうど刀を抜いては身を乗り出そうとする姿を捉えています。口元には髭。そしてへの字口。やはり本人に似ていたのでしょうか。胸元がはだけて筋肉が浮き上がっています。線は至極細い。簡潔ながらも巧みに身体の形態を捉えています。無駄がありません。

勝川春章「ふた月 たなばた 草市」(前期)

美人画は当初、春信のスタイルに倣ったそうです。北尾重政と春章の合作、「かいこやしなひ草」に目がとまりました。全12点の連作、うち出品は前後期で半々ずつです。女性たちが蚕の飼育や生糸を煮たり、機織りする姿などを描いています。うち場面の「八」は春章の手によるもの。当時の蚕は飛ぶことが出来たのでしょうか。蚕が何匹も宙を舞っています。それを追いかけてはしゃぐ子供たち。さらに横で見遣るのが女性です。美しい立ち姿。確かに春信風です。優しげで中性的な女性像が表現されています。

相撲絵は春章が確立しました。天明2年、大関だった谷川梶之助は63連勝中。さらに勝ち星を重ねるべく小野川喜三郎と対戦。しかしあえなく敗れ、連勝がストップしました。両力士は大変な人気を博していたそうです。ゆえの相撲ブーム。ここでも春章は似絵の技法を用いて力士の姿を表しました。

さらに風景画や武者絵と続きます。風景画では浮絵に由来する独特の遠近法が特徴的です。さらに武者絵。ここで三枚綴りを初めて導入したのが春章でした。先に開拓者と呼びましたが、ともかく様々なジャンルを手がけ、また時に新たな表現を切り開く。大変なチャレンジャーです。これほど芸達者な浮世絵師とは思いませんでした。

さてタイトルにもある「北斎の誕生」。いわばポスト春章にも踏み込んで紹介しています。

一番弟子の春好、そして春英も知られるところですが、またもう一人、春朗と名乗り、春章門下で浮世絵を描いていた人物がいました。それが若き葛飾北斎です。

葛飾北斎 「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」(後期)

北斎は18歳の頃に入門。春朗の名を与えられます。そこで役者絵や風景画を学びました。35歳までは勝川一門で活動したそうです。師も描いた「初代 中村仲蔵」に忠臣蔵。後に北斎は自らのスタイルを確立し、いわゆる勝川派の面影はありませんが、風景画などには一部影響が見られるという指摘もあります。春朗期から北斎期へ至る作品が思いの外にたくさんありました。変遷の一端を伺うことも出来るでしょうか。ラストを飾るのは「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」でした。

さて会期は最終盤。後期期間中です。既にほぼ全ての作品が入れ替わりました。(出品リスト)

前期:2016年2月2日(火)~2月28日(日)

後期:2016年3月4日(金)~3月27日(日)

出光との相互割引制度もあります。ともに観覧チケットを提示するとそれぞれの入館料が100円引になります。(1枚につき1人、1回限り有効。)明治神宮前の太田記念と日比谷の出光美術館は千代田線で一本。おそらくこのクラスの春章展はもうしばらくありません。行き来して楽しむのも良いのではないでしょうか。

両美術館の展示に接して、これまであまりイメージの湧かなかった春章が身近になったような気もします。ともに好企画でした。

「生誕290年記念 勝川春章と肉筆美人画-〈みやび〉の女性像展」@出光美術館

2月20日(土)~3月27日(日)

3月27日まで開催されています。

「生誕290年記念 勝川春章ー北斎誕生の系譜」 太田記念美術館(@ukiyoeota)

会期:2月2日(火)~3月27日(日)

休館:月曜日。但し3月21日は開館。翌22日は休館。及び展示替え期間(3月1日~3日)。

時間:10:30~17:30(入館は17時まで)

料金:一般700円、大・高生500円、中学生以下無料。

住所:渋谷区神宮前1-10-10

交通:東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅5番出口より徒歩3分。JR線原宿駅表参道口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「没後100年 宮川香山」 サントリー美術館

サントリー美術館

「没後100年 宮川香山」

2/24-4/17

サントリー美術館で開催中の「没後100年 宮川香山」を見てきました。

明治から大正にかけ、「欧米諸国を席巻」(チラシより)する陶芸を生み出した宮川香山(1842~1916)。それゆえか作品はかつて海外に多く、なかなか国内に残っていなかったそうです。

そうした香山の作品を約半世紀に渡って探し歩いた人物がいました。田邊哲人氏です。同氏は香山の研究者でもあり、またコレクター。世界中から作品を買い集め、今では国内随一のコレクションを築き上げました。

会場内には田邊氏の香山コレクションがずらり。約150点です。一部に国内の美術館や博物館の館蔵品も含みます。

さて宮川香山、生まれは京都です。陶工の家に育ちます。幼い時から父より陶磁器の技法を学びました。10代の頃には早くも家督を継いだそうです。

香山の目は早い段階で外国へ向いていたのかもしれません。1870年(明治3年)、開港間もない横浜へと移住。窯を構えます。その後、明治政府の政策にも則り、主に輸出用の陶器を次々と生産。いわゆる「高浮彫」(たかうきぼり)と呼ばれる装飾的な陶器を作り出しました。

それにしても香山の焼き物、一目見るだけで頭に焼き付く強烈なビジュアルです。

例えばチラシ表紙を飾る「高浮彫牡丹ニ眠猫覚醒蓋付水指」。ともかくは猫です。牡丹をあしらった水指の蓋に座っています。何やら身をくねらせては顔を舐めるような仕草。目覚めの表情を示しているそうです。それにしても何故に猫なのでしょうか。ただし技術は驚くほど精巧で素晴らしい。猫の口の中の歯や足裏の肉球にまで緻密に再現しています。

「高取釉高浮彫蟹花瓶」 宮川香山 大正5年(1916) 田邊哲人コレクション

「高浮彫」と聞いて思い浮かぶのが蟹です。その名も「高取釉高浮彫彫蟹花瓶」。楕円形をした花瓶の側面に二匹の蟹が這いつくばっています。やや緑色がかった蟹の甲羅は生々しい。迫真的です。今にも泡を吐き出しそうなほどです。まるで生きているような蟹の姿。思わず今、目の前にあるものが陶器であることを忘れてしまいます。

展示室内の一部の撮影が出来ました。

「高浮彫桜二群鳩三連壺」 明治時代後期(19世紀後期) 宮川香山 田邊哲人コレクション(神奈川県立歴史博物館寄託)

「高浮彫桜二群鳩三連壺」はどうでしょうか。モチーフは桜の古木と鳩です。さも壺が止まり木、そこへ鳩が飛来したかのようです。下絵には雀が描かれています。バラの花もありました。もちろんこちらは絵だけに平面的です。浮彫の三次元と下絵の二次元が合わせ重なります。上下の二つの景色を一度に楽しむことが出来ました。

「高浮彫蛙武者合戦花瓶」 宮川香山 明治時代前期(19世紀後期) 田邊哲人コレクション(神奈川県立歴史博物館寄託)

カエルもいます。「高浮彫蛙武者合戦花瓶」です。水流に草花の絵の上にいる蛙。ただし擬人化されています。一匹は大将であり、またもう一匹は旗を持つ武士のようでもあります。扇を広げては口を開けていました。勝どきを挙げているのでしょうか。舞台上の演者のように表情が豊かです。ちなみに纏には「大日本」と記されています。これぞ西洋人の抱く日本のイメージなのでしょうか。珍奇の目を持って迎えられたのかもしれません。

「高浮彫桜二群鳩大花瓶」 明治時代前期(19世紀後期) 田邊哲人コレクション

ともかく香山の「高浮彫」、いずれも超絶技巧の極みです。岩には本物と見間違うような苔が生え、菊の花弁はうっすら透き通るように柔らかく、木や枝は所々穴が空いていて、そこから小さな生き物が顔を出しています。中には洞窟までありました。おおよそ考えうる限りの光景を陶器の表した香山。まさにてんこ盛り。もはや過剰と言っても良いほどにデコラティブです。その技術は終始、目を見張るものがありました。

ところが香山は何も「高浮彫」に代表される陶器だけではありません。

というのも次第に制作を陶器から磁器へ転換。自身の窯を二代香山に継がせ、古陶磁や釉下絵の研究を踏まえた新たな作品を生み出していくのです。ガラリと様相は変化します。

これらの作品は一見するところ可憐でシンプル。色は繊細で抑制的。もちろん華美な装飾もありません。「高浮彫」で見せた激しい表現は影を潜めています。

ただ私はむしろ淡い釉薬の焼き物の方にこそ惹かれるものを感じました。例えば「釉下彩盛絵杜若図花瓶」です。うっすらと紫色を帯びた花瓶に杜若の取り合わせ。薄緑色の葉はゆらりと伸び、白と紫の花が開いています。実に瑞々しい。優美と呼んでも良いかもしれません。

「色嵌釉紫陽花図花瓶」 宮川香山 明治時代後期~大正時代初期 19世紀末期~20世紀前期 田邊哲人コレクション

「釉下絵紫陽花図花瓶」も美しい。紫陽花の花が少しキラキラときらめいています。香山は様々な色合い、ないしグラデーションを駆使しては、細やかな発色を実現することに成功しました。あくまでも技を磨いては新たなる陶磁器の世界を切り開く香山。決して同じ立場にとどまり続けない一表現者としてのプライドすら感じられます。

「高浮彫四窓遊蛙獅子つまみ蓋付壺」 宮川香山 明治時代後期(19世紀後期) 田邊哲人コレクション(神奈川県立歴史博物館寄託)

没後100年の節目の香山展。当面、質量ともにこれを超える展覧会はなさそうです。

4月17日まで開催されています。

「没後100年 宮川香山」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:2月24日(水)~4月17日(日)

休館:火曜日。及び年末年始(12/30~1/1)。

時間:10:00~18:00(金・土は10:00~20:00)

*3月20日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

「没後100年 宮川香山」

2/24-4/17

サントリー美術館で開催中の「没後100年 宮川香山」を見てきました。

明治から大正にかけ、「欧米諸国を席巻」(チラシより)する陶芸を生み出した宮川香山(1842~1916)。それゆえか作品はかつて海外に多く、なかなか国内に残っていなかったそうです。

そうした香山の作品を約半世紀に渡って探し歩いた人物がいました。田邊哲人氏です。同氏は香山の研究者でもあり、またコレクター。世界中から作品を買い集め、今では国内随一のコレクションを築き上げました。

会場内には田邊氏の香山コレクションがずらり。約150点です。一部に国内の美術館や博物館の館蔵品も含みます。

さて宮川香山、生まれは京都です。陶工の家に育ちます。幼い時から父より陶磁器の技法を学びました。10代の頃には早くも家督を継いだそうです。

香山の目は早い段階で外国へ向いていたのかもしれません。1870年(明治3年)、開港間もない横浜へと移住。窯を構えます。その後、明治政府の政策にも則り、主に輸出用の陶器を次々と生産。いわゆる「高浮彫」(たかうきぼり)と呼ばれる装飾的な陶器を作り出しました。

それにしても香山の焼き物、一目見るだけで頭に焼き付く強烈なビジュアルです。

例えばチラシ表紙を飾る「高浮彫牡丹ニ眠猫覚醒蓋付水指」。ともかくは猫です。牡丹をあしらった水指の蓋に座っています。何やら身をくねらせては顔を舐めるような仕草。目覚めの表情を示しているそうです。それにしても何故に猫なのでしょうか。ただし技術は驚くほど精巧で素晴らしい。猫の口の中の歯や足裏の肉球にまで緻密に再現しています。

「高取釉高浮彫蟹花瓶」 宮川香山 大正5年(1916) 田邊哲人コレクション

「高浮彫」と聞いて思い浮かぶのが蟹です。その名も「高取釉高浮彫彫蟹花瓶」。楕円形をした花瓶の側面に二匹の蟹が這いつくばっています。やや緑色がかった蟹の甲羅は生々しい。迫真的です。今にも泡を吐き出しそうなほどです。まるで生きているような蟹の姿。思わず今、目の前にあるものが陶器であることを忘れてしまいます。

展示室内の一部の撮影が出来ました。

「高浮彫桜二群鳩三連壺」 明治時代後期(19世紀後期) 宮川香山 田邊哲人コレクション(神奈川県立歴史博物館寄託)

「高浮彫桜二群鳩三連壺」はどうでしょうか。モチーフは桜の古木と鳩です。さも壺が止まり木、そこへ鳩が飛来したかのようです。下絵には雀が描かれています。バラの花もありました。もちろんこちらは絵だけに平面的です。浮彫の三次元と下絵の二次元が合わせ重なります。上下の二つの景色を一度に楽しむことが出来ました。

「高浮彫蛙武者合戦花瓶」 宮川香山 明治時代前期(19世紀後期) 田邊哲人コレクション(神奈川県立歴史博物館寄託)

カエルもいます。「高浮彫蛙武者合戦花瓶」です。水流に草花の絵の上にいる蛙。ただし擬人化されています。一匹は大将であり、またもう一匹は旗を持つ武士のようでもあります。扇を広げては口を開けていました。勝どきを挙げているのでしょうか。舞台上の演者のように表情が豊かです。ちなみに纏には「大日本」と記されています。これぞ西洋人の抱く日本のイメージなのでしょうか。珍奇の目を持って迎えられたのかもしれません。

「高浮彫桜二群鳩大花瓶」 明治時代前期(19世紀後期) 田邊哲人コレクション

ともかく香山の「高浮彫」、いずれも超絶技巧の極みです。岩には本物と見間違うような苔が生え、菊の花弁はうっすら透き通るように柔らかく、木や枝は所々穴が空いていて、そこから小さな生き物が顔を出しています。中には洞窟までありました。おおよそ考えうる限りの光景を陶器の表した香山。まさにてんこ盛り。もはや過剰と言っても良いほどにデコラティブです。その技術は終始、目を見張るものがありました。

ところが香山は何も「高浮彫」に代表される陶器だけではありません。

というのも次第に制作を陶器から磁器へ転換。自身の窯を二代香山に継がせ、古陶磁や釉下絵の研究を踏まえた新たな作品を生み出していくのです。ガラリと様相は変化します。

これらの作品は一見するところ可憐でシンプル。色は繊細で抑制的。もちろん華美な装飾もありません。「高浮彫」で見せた激しい表現は影を潜めています。

ただ私はむしろ淡い釉薬の焼き物の方にこそ惹かれるものを感じました。例えば「釉下彩盛絵杜若図花瓶」です。うっすらと紫色を帯びた花瓶に杜若の取り合わせ。薄緑色の葉はゆらりと伸び、白と紫の花が開いています。実に瑞々しい。優美と呼んでも良いかもしれません。

「色嵌釉紫陽花図花瓶」 宮川香山 明治時代後期~大正時代初期 19世紀末期~20世紀前期 田邊哲人コレクション

「釉下絵紫陽花図花瓶」も美しい。紫陽花の花が少しキラキラときらめいています。香山は様々な色合い、ないしグラデーションを駆使しては、細やかな発色を実現することに成功しました。あくまでも技を磨いては新たなる陶磁器の世界を切り開く香山。決して同じ立場にとどまり続けない一表現者としてのプライドすら感じられます。

「高浮彫四窓遊蛙獅子つまみ蓋付壺」 宮川香山 明治時代後期(19世紀後期) 田邊哲人コレクション(神奈川県立歴史博物館寄託)

没後100年の節目の香山展。当面、質量ともにこれを超える展覧会はなさそうです。

4月17日まで開催されています。

「没後100年 宮川香山」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:2月24日(水)~4月17日(日)

休館:火曜日。及び年末年始(12/30~1/1)。

時間:10:00~18:00(金・土は10:00~20:00)

*3月20日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「FACE展2016」 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

「FACE展2016 損保ジャパン日本興亜美術賞展」

2/20-3/27

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館で開催中の「FACE展2016 損保ジャパン日本興亜美術賞展」を見てきました。

いわゆる公募形式によって現代美術絵画を紹介する「損保ジャパン日本興亜美術賞展」こと「FACE展」。今年で4回目です。

事前に857名の出品作品を審査。6次に渡り入選審査が行われたそうです。結果、71作品が入選。さらに賞審査を経て、グランプリ以下、計9作品が入賞しました。

会場内の撮影が出来ました。

遠藤美香「水仙」 2015年 木版画 グランプリ

栄えあるグランプリに輝いたのは遠藤美香です。作品は「水仙」。生い茂る水仙の中を歩く女性を後ろから捉えています。画面はモノトーン。水仙は密です。見渡す彼方まで葉も花が群生しています。女性はワンピースを着ているのでしょうか。柄物の洋服です。ちょうどお尻の辺りを両手で抱えています。濡れないようにしているのでしょうか。完全なる後ろ姿です。顔の表情は一切伺えません。

遠目ではペンか何かのタブローに見えましたが、近づくと感触が違うことに気づきました。木版です。細かに彫りを入れては衣服なり水仙を象っています。緻密です。そこに作品の魅力が詰まっていると言えるかもしれません。

三鑰彩音「曖昧」 2015年 岩絵具・箔・麻紙 優秀賞

優秀賞は3点。うち三鑰彩音の「曖昧」に惹かれました。モデルは若い女性、やや伏し目がちです。こめかみの辺りに両手を当てています。よく見るとネイルは金色、ヘアバンドも同様に金色でした。素材は岩絵具に箔。つまりは金箔を貼っているのでしょう。

印象深いのは大きく左右に垂らした髪の毛です。と言うのもご覧の通りに赤やオレンジ、さらに緑色の模様と化しています。一部はひし形。いわば装飾的です。さらに目をこらすと腕の肌色が透けていることに気がつきました。繊細な筆触です。口元も瑞々しい。日本画の質感を巧みに引き出しています。

青木恵美子「おおいつくすように」 2015年 アクリル・油彩・パステル・キャンバス

作品はいずれも平面ですが、何も具象だけに留まりません。例えば青木恵美子の「おおいつくすように」です。アクリルに油彩の一枚、深い群青が一面に広がり、下部には素早い筆致で黄色、緑、ないし白や赤などの色面が連なっています。右から左へ流れ出すような動きを感じたのは私だけでしょうか。光の軌跡。時折、飛び跳ねるように色が上へ掠れてもいます。鮮やかな色彩が目に染みました。

井澤由花子「スプーンの中の夢」 2015年 水彩・紙 審査員特別賞

色彩美といえば井澤由花子の「スプーンの中の夢」も同様かもしれません。鬱蒼とした草木のモチーフ。右側に幹のような面が見えますが、天地は判然とせず、全てが色彩の渦に飲み込まれるように描かれています。素材は水彩です。それゆえの透明感。筆触が断片的なのも面白いところです。

絵の端に裸の小さな子供が描かれていることに気づきました。この広がる森は彼ないし彼女の夢の表れなのでしょうか。どこか幻想的な世界を表しています。

左:中山紘樹「Danchi Mode」 2015年 油彩・パネル

何気ない日常の光景を絵画へ落とし込んだのが中山紘樹です。その名も「Danchi Mode」。ずばり団地です。部屋が整然と並ぶ団地を真正面から描いています。おそらく晴れの日なのでしょう。たくさんの洗濯物が干してあります。生活の気配も立ち上がってきました。

無機的なものの中の暮らし。建物の汚れなど、細部の筆も細かい。やや厚塗りです。スペインのリアリズム絵画を連想させる面もありました。

いわゆる「新進作家の登竜門」(パネルより)として位置付けられる「FACE展」ですが、作品の出展にあたり、年齢の制限が一切ないのも特徴です。入選者も20代から80代までと幅広い。また会場内には作品の解説があるわけでもありません。なんら先入観もなく作品の前に立ち、お気に入りの一枚を探して歩くのも面白いのではないでしょうか。

小川直樹「彷徨」 2015年 油彩・キャンバス 審査員特別賞

そのお気に入りといえばオーディエンス賞です。会期中、終日で投票受付中。一人一票で「あなたの選ぶこの一点」を挙げることが出来ます。投票用紙は受付でいただけます。

秋山淳「降り積もるもの」 2015年 日本画・麻紙 審査員特別賞

色々迷いましたが、私は審査員特別賞を受賞した秋山淳の「降り積もるもの」に入れました。集計結果は会期終了後に同館WEBサイト上で発表されるそうです。そちらにも期待しましょう。

「FACE展2016」会場風景

3月27日まで開催されています。

「FACE展2016 損保ジャパン日本興亜美術賞展」 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

会期:2月20日(土)~3月27日(日)

休館:月曜日。但し3月21日は開館、翌22日も開館

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般600(500)円、大学・高校生400(300)円、中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン日本興亜本社ビル42階

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

「FACE展2016 損保ジャパン日本興亜美術賞展」

2/20-3/27

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館で開催中の「FACE展2016 損保ジャパン日本興亜美術賞展」を見てきました。

いわゆる公募形式によって現代美術絵画を紹介する「損保ジャパン日本興亜美術賞展」こと「FACE展」。今年で4回目です。

事前に857名の出品作品を審査。6次に渡り入選審査が行われたそうです。結果、71作品が入選。さらに賞審査を経て、グランプリ以下、計9作品が入賞しました。

会場内の撮影が出来ました。

遠藤美香「水仙」 2015年 木版画 グランプリ

栄えあるグランプリに輝いたのは遠藤美香です。作品は「水仙」。生い茂る水仙の中を歩く女性を後ろから捉えています。画面はモノトーン。水仙は密です。見渡す彼方まで葉も花が群生しています。女性はワンピースを着ているのでしょうか。柄物の洋服です。ちょうどお尻の辺りを両手で抱えています。濡れないようにしているのでしょうか。完全なる後ろ姿です。顔の表情は一切伺えません。

遠目ではペンか何かのタブローに見えましたが、近づくと感触が違うことに気づきました。木版です。細かに彫りを入れては衣服なり水仙を象っています。緻密です。そこに作品の魅力が詰まっていると言えるかもしれません。

三鑰彩音「曖昧」 2015年 岩絵具・箔・麻紙 優秀賞

優秀賞は3点。うち三鑰彩音の「曖昧」に惹かれました。モデルは若い女性、やや伏し目がちです。こめかみの辺りに両手を当てています。よく見るとネイルは金色、ヘアバンドも同様に金色でした。素材は岩絵具に箔。つまりは金箔を貼っているのでしょう。

印象深いのは大きく左右に垂らした髪の毛です。と言うのもご覧の通りに赤やオレンジ、さらに緑色の模様と化しています。一部はひし形。いわば装飾的です。さらに目をこらすと腕の肌色が透けていることに気がつきました。繊細な筆触です。口元も瑞々しい。日本画の質感を巧みに引き出しています。

青木恵美子「おおいつくすように」 2015年 アクリル・油彩・パステル・キャンバス

作品はいずれも平面ですが、何も具象だけに留まりません。例えば青木恵美子の「おおいつくすように」です。アクリルに油彩の一枚、深い群青が一面に広がり、下部には素早い筆致で黄色、緑、ないし白や赤などの色面が連なっています。右から左へ流れ出すような動きを感じたのは私だけでしょうか。光の軌跡。時折、飛び跳ねるように色が上へ掠れてもいます。鮮やかな色彩が目に染みました。

井澤由花子「スプーンの中の夢」 2015年 水彩・紙 審査員特別賞

色彩美といえば井澤由花子の「スプーンの中の夢」も同様かもしれません。鬱蒼とした草木のモチーフ。右側に幹のような面が見えますが、天地は判然とせず、全てが色彩の渦に飲み込まれるように描かれています。素材は水彩です。それゆえの透明感。筆触が断片的なのも面白いところです。

絵の端に裸の小さな子供が描かれていることに気づきました。この広がる森は彼ないし彼女の夢の表れなのでしょうか。どこか幻想的な世界を表しています。

左:中山紘樹「Danchi Mode」 2015年 油彩・パネル

何気ない日常の光景を絵画へ落とし込んだのが中山紘樹です。その名も「Danchi Mode」。ずばり団地です。部屋が整然と並ぶ団地を真正面から描いています。おそらく晴れの日なのでしょう。たくさんの洗濯物が干してあります。生活の気配も立ち上がってきました。

無機的なものの中の暮らし。建物の汚れなど、細部の筆も細かい。やや厚塗りです。スペインのリアリズム絵画を連想させる面もありました。

いわゆる「新進作家の登竜門」(パネルより)として位置付けられる「FACE展」ですが、作品の出展にあたり、年齢の制限が一切ないのも特徴です。入選者も20代から80代までと幅広い。また会場内には作品の解説があるわけでもありません。なんら先入観もなく作品の前に立ち、お気に入りの一枚を探して歩くのも面白いのではないでしょうか。

小川直樹「彷徨」 2015年 油彩・キャンバス 審査員特別賞

そのお気に入りといえばオーディエンス賞です。会期中、終日で投票受付中。一人一票で「あなたの選ぶこの一点」を挙げることが出来ます。投票用紙は受付でいただけます。

秋山淳「降り積もるもの」 2015年 日本画・麻紙 審査員特別賞

色々迷いましたが、私は審査員特別賞を受賞した秋山淳の「降り積もるもの」に入れました。集計結果は会期終了後に同館WEBサイト上で発表されるそうです。そちらにも期待しましょう。

「FACE展2016」会場風景

3月27日まで開催されています。

「FACE展2016 損保ジャパン日本興亜美術賞展」 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

会期:2月20日(土)~3月27日(日)

休館:月曜日。但し3月21日は開館、翌22日も開館

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般600(500)円、大学・高校生400(300)円、中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン日本興亜本社ビル42階

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

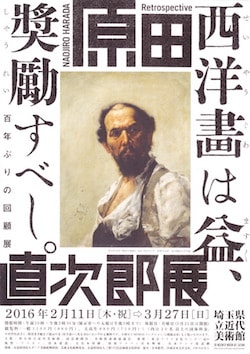

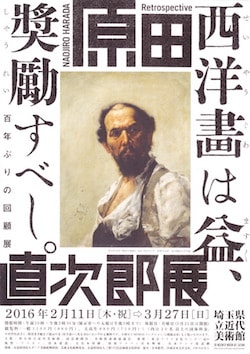

「原田直次郎展」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館

「原田直次郎展ー西洋画は益々奨励すべし」

2/11~3/27

埼玉県立近代美術館で開催中の「原田直次郎展ー西洋画は益々奨励すべし」を見てきました。

幕末の江戸に生まれ、明治期、西洋画の普及に尽力するも、36歳の若さで世を去った原田直次郎(1863~1899)。彼は類い稀な画力と観察眼にて人の内面を描き続けた画家でもありました。

遺作展以来、何と100年ぶりの回顧展です。原田の絵画が全国各地より集結。加えて師弟、交流関係にあった画家らも参照しています。全てが原田の作品というわけではありません。

はじまりは前史です。父は兵学者。のちの貴族院議員です。オランダで兵学を研究しています。また兄も地質学者としてドイツへ渡りました。直次郎自身も子どもの頃からフランス語を学んでいたそうです。いわば開明的な名門の一家です。西洋文化と深く関わりながら育ちました。

原田直次郎「高橋由一像」 1893年 東京藝術大学

そして高橋由一に師事。本格的に西洋絵画を学びます。ミレーの「落穂拾い」を写したデッサンに目がとまりました。模写を見て描いたのか、後のパリ留学の際にオリジナルを見て描いたのかは定かではありませんが、伸びやかな線を重ねては人物の動きを捉えています。着衣の襞も細かい。巧みな筆遣いを見ることが出来ます。

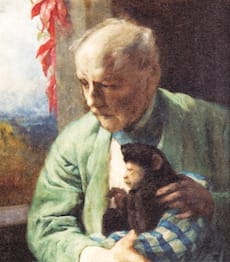

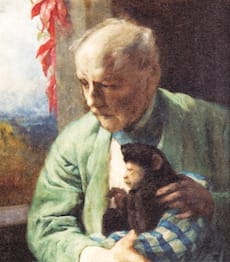

ガブリエル・フォン・マックス「猿のいる自画像」 1910年 マンハイム ライス・エンゲルホルン博物館

留学したのは1884年。21歳の時でした。行き先はドイツのミュンヘンです。先に当地へ渡っていた兄が手立てします。そこで師となる画家、ガブリエル・フォン・マックスの門を叩きます。さらに当地のアカデミーにも参加。マックスのアトリエと行き来しながら絵を学びました。

この留学時代に残した肖像画からして凄まじい。例えば「老人像」です。胸に手を当てた老人の姿。やや斜め上を見据えています。半裸、白いひげを蓄えていました。筆触は力強く、油画特有の熱気すら感じられます。宗教画、ないし聖書の一場面をモチーフにしているのでしょうか。どこか信仰を表しているようにも見えました。

「神父」も神秘的です。同じく白いひげを垂らした老神父。左を向いています。肌に刻まれた深い皺は年季を語ります。左上から頭頂部にかけて白い光が差し込んでいました。光はひげに反射し、優しく神父を照らし出します。背景はかなり暗い。ドラマチックな陰影です。まるでバロック絵画のようでした。

チラシ表紙を飾る「靴屋の親爺」も留学時代の作品です。これぞ原田の稀な観察眼が結実したもの。傑作と呼んでも過言で差し支えありません。

原田直次郎「靴屋の親爺」 1886年 重要文化財 東京藝術大学

モデルは靴を作る職人でしょうか。服は薄汚れていて労働の痕跡を強く伺わせます。ボサボサの髪の毛にやや薄くなった頭の部分。60歳は過ぎているかもしれません。眉間には皺が寄り、ふとこちらを見やりながら、内なる怒りをも発露しているようにも見えます。何より力強いのが眼光です。見る者を見抜く目とはこのことでしょうか。堂々たる姿には威厳すら感じられます。モデルの内面と外面の双方をともに見事な画力で示した一枚。とても20代前半の作品とは思えません。

師のマックスの作品も展示されていました。彼は心霊術に傾倒し、神秘主義的な作風でも知られていました。うち目を引くのは「聖女マリア・テレーゼ・モールの死」でした。胸に十字架を持ち、白いドレスをまとっては永遠の眠りについた聖女。顔はすっかり土色をしています。オカルティズム的な要素も指摘されているそうです。

原田直次郎「風景」 1886年 岡山県立美術館

現存する最大の風景画も留学時代に描いています。その名も「風景」、避暑地での一コマです。木漏れ日の降り注ぐ戸外。小さな子どもが地面に寝そべっています。白い鳩が飛んできました。後ろには古びた建物があり、煙突から湯気か煙があがっています。食事の支度かもしれません。屋根には十字架の姿も垣間見えました。先の鳩しかり、必ずしも実景ではなく、いわば理想風景を表したとも言われています。

「原田直次郎(中央)、森鴎外(右)、岩佐新(左)」 ミュンヘンにて 1886年

ミュンヘンで森鴎外と知り合います。鴎外は医者になるために渡独。ちょうど同じ時期に来ていたそうです。鴎外は自作の小説、「うたかたの記」に登場する日本人画家のモデルとして直次郎を選びます。二人は生涯に渡って親交を深めました。

1887年、直次郎は約2年半ぶりに帰国。しかし彼を待っていたのは「洋画排斥運動の席巻する美術界」(キャプションより)でした。それでも彼は洋画を普及しようと展覧会を開催するなどして活動を続けます。

おそらく原田の中でも特に知られているのが「騎龍観音」ではないでしょうか。所蔵は護国寺。現在は東京国立近代美術館に寄託されている作品です。高さは2メートル70センチ超。かなり巨大です。龍に乗っては水瓶を持つ観音の姿が精緻な表現で描かれています。私も美術館でその威容を見上げては、いつもどこか不思議な様相に驚いたものでした。

MOMATの国指定重要文化財「原田直次郎 騎龍観音」@東京国立近代美術館

実際にも当時、主題や描法を巡って大変な議論を巻き起こしたそうです。ただ今回は残念ながらパネルでの出展。作品そのものはやって来ていません。ひょっとすると大き過ぎるゆえに会場に入らなかったのかもしれません。

このように原田は時に日本の歴史的な画題を洋画で表現しようと試みます。うち面白いのが「素盞嗚尊八岐大蛇退治画稿」です。文字通り素戔嗚が八岐大蛇を退治する光景が描かれていますが、奇妙なのは画面左下へ唐突に現れた犬です。なんとキャンバスを破ってこちらへ突き出したように描かれています。

だまし絵とは言えないかもしれませんが、ともかく画題と全く無縁の犬の表現。もはや奇妙です。何故に原田がこのように描いたのでしょうか。詳しくはわかっていません。

大下藤次郎「つり」 1895年 島根県立石見美術館

ラストは原田の開設した画塾、「鍾美館」での活動です。伊藤快彦、三宅克己、大下藤次郎らが集いました。彼らの作品もそれぞれ7~8点ほど紹介。大下藤次郎は油彩ではなく水彩です。長閑な田舎の風景が瑞々しい色使いで表されています。

絶筆も迫力がありました。「安藤信光像」です。やはり彼の真骨頂ともいうべき肖像画です。取り澄ました様子の老人の姿。深い皺が刻まれています。既に病床にあった原田の残した最後の一枚。筆は衰えていません。半ば冷静なまでにモデルの有り様を忠実に写し取っています。

原田直次郎「島津久光像」 1888年 尚古集成館

100年前の回顧展を企画したのは友人の鴎外です。彼は原田の没後10年にあたる1909年に作品を集め、遺作展を開催。カタログも編集したそうです。ただし会期は僅か1日限り。東京美術学校で行われました。

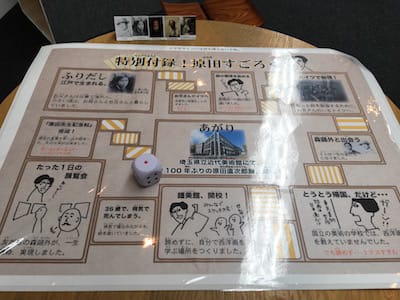

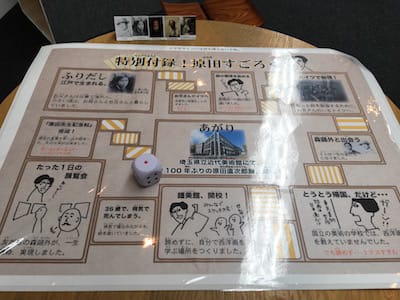

「特別付録 原田すごろく」 *実際に遊ぶことも出来ます。

以来1世紀越しの原田展。その意味では一期一会と呼んで良いと思います。書簡や写真などの資料も多数。作品の魅力だけでなく、画家の人生も浮かび上がるような展覧会でした。

「原田直次郎 西洋画は益々奨励すべし/青幻舎」

「原田直次郎 西洋画は益々奨励すべし/青幻舎」

3月27日まで開催されています。

「原田直次郎展ー西洋画は益々奨励すべし」 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:2月11日(木・祝)~3月27日(日)

休館:月曜日。但し3月21日は開館。

時間:10:00~17:30 入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1100(880)円 、大高生880(710)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクションも観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

「原田直次郎展ー西洋画は益々奨励すべし」

2/11~3/27

埼玉県立近代美術館で開催中の「原田直次郎展ー西洋画は益々奨励すべし」を見てきました。

幕末の江戸に生まれ、明治期、西洋画の普及に尽力するも、36歳の若さで世を去った原田直次郎(1863~1899)。彼は類い稀な画力と観察眼にて人の内面を描き続けた画家でもありました。

遺作展以来、何と100年ぶりの回顧展です。原田の絵画が全国各地より集結。加えて師弟、交流関係にあった画家らも参照しています。全てが原田の作品というわけではありません。

はじまりは前史です。父は兵学者。のちの貴族院議員です。オランダで兵学を研究しています。また兄も地質学者としてドイツへ渡りました。直次郎自身も子どもの頃からフランス語を学んでいたそうです。いわば開明的な名門の一家です。西洋文化と深く関わりながら育ちました。

原田直次郎「高橋由一像」 1893年 東京藝術大学

そして高橋由一に師事。本格的に西洋絵画を学びます。ミレーの「落穂拾い」を写したデッサンに目がとまりました。模写を見て描いたのか、後のパリ留学の際にオリジナルを見て描いたのかは定かではありませんが、伸びやかな線を重ねては人物の動きを捉えています。着衣の襞も細かい。巧みな筆遣いを見ることが出来ます。

ガブリエル・フォン・マックス「猿のいる自画像」 1910年 マンハイム ライス・エンゲルホルン博物館

留学したのは1884年。21歳の時でした。行き先はドイツのミュンヘンです。先に当地へ渡っていた兄が手立てします。そこで師となる画家、ガブリエル・フォン・マックスの門を叩きます。さらに当地のアカデミーにも参加。マックスのアトリエと行き来しながら絵を学びました。

この留学時代に残した肖像画からして凄まじい。例えば「老人像」です。胸に手を当てた老人の姿。やや斜め上を見据えています。半裸、白いひげを蓄えていました。筆触は力強く、油画特有の熱気すら感じられます。宗教画、ないし聖書の一場面をモチーフにしているのでしょうか。どこか信仰を表しているようにも見えました。

「神父」も神秘的です。同じく白いひげを垂らした老神父。左を向いています。肌に刻まれた深い皺は年季を語ります。左上から頭頂部にかけて白い光が差し込んでいました。光はひげに反射し、優しく神父を照らし出します。背景はかなり暗い。ドラマチックな陰影です。まるでバロック絵画のようでした。

チラシ表紙を飾る「靴屋の親爺」も留学時代の作品です。これぞ原田の稀な観察眼が結実したもの。傑作と呼んでも過言で差し支えありません。

原田直次郎「靴屋の親爺」 1886年 重要文化財 東京藝術大学

モデルは靴を作る職人でしょうか。服は薄汚れていて労働の痕跡を強く伺わせます。ボサボサの髪の毛にやや薄くなった頭の部分。60歳は過ぎているかもしれません。眉間には皺が寄り、ふとこちらを見やりながら、内なる怒りをも発露しているようにも見えます。何より力強いのが眼光です。見る者を見抜く目とはこのことでしょうか。堂々たる姿には威厳すら感じられます。モデルの内面と外面の双方をともに見事な画力で示した一枚。とても20代前半の作品とは思えません。

師のマックスの作品も展示されていました。彼は心霊術に傾倒し、神秘主義的な作風でも知られていました。うち目を引くのは「聖女マリア・テレーゼ・モールの死」でした。胸に十字架を持ち、白いドレスをまとっては永遠の眠りについた聖女。顔はすっかり土色をしています。オカルティズム的な要素も指摘されているそうです。

原田直次郎「風景」 1886年 岡山県立美術館

現存する最大の風景画も留学時代に描いています。その名も「風景」、避暑地での一コマです。木漏れ日の降り注ぐ戸外。小さな子どもが地面に寝そべっています。白い鳩が飛んできました。後ろには古びた建物があり、煙突から湯気か煙があがっています。食事の支度かもしれません。屋根には十字架の姿も垣間見えました。先の鳩しかり、必ずしも実景ではなく、いわば理想風景を表したとも言われています。

「原田直次郎(中央)、森鴎外(右)、岩佐新(左)」 ミュンヘンにて 1886年

ミュンヘンで森鴎外と知り合います。鴎外は医者になるために渡独。ちょうど同じ時期に来ていたそうです。鴎外は自作の小説、「うたかたの記」に登場する日本人画家のモデルとして直次郎を選びます。二人は生涯に渡って親交を深めました。

1887年、直次郎は約2年半ぶりに帰国。しかし彼を待っていたのは「洋画排斥運動の席巻する美術界」(キャプションより)でした。それでも彼は洋画を普及しようと展覧会を開催するなどして活動を続けます。

おそらく原田の中でも特に知られているのが「騎龍観音」ではないでしょうか。所蔵は護国寺。現在は東京国立近代美術館に寄託されている作品です。高さは2メートル70センチ超。かなり巨大です。龍に乗っては水瓶を持つ観音の姿が精緻な表現で描かれています。私も美術館でその威容を見上げては、いつもどこか不思議な様相に驚いたものでした。

MOMATの国指定重要文化財「原田直次郎 騎龍観音」@東京国立近代美術館

実際にも当時、主題や描法を巡って大変な議論を巻き起こしたそうです。ただ今回は残念ながらパネルでの出展。作品そのものはやって来ていません。ひょっとすると大き過ぎるゆえに会場に入らなかったのかもしれません。

このように原田は時に日本の歴史的な画題を洋画で表現しようと試みます。うち面白いのが「素盞嗚尊八岐大蛇退治画稿」です。文字通り素戔嗚が八岐大蛇を退治する光景が描かれていますが、奇妙なのは画面左下へ唐突に現れた犬です。なんとキャンバスを破ってこちらへ突き出したように描かれています。

だまし絵とは言えないかもしれませんが、ともかく画題と全く無縁の犬の表現。もはや奇妙です。何故に原田がこのように描いたのでしょうか。詳しくはわかっていません。

大下藤次郎「つり」 1895年 島根県立石見美術館

ラストは原田の開設した画塾、「鍾美館」での活動です。伊藤快彦、三宅克己、大下藤次郎らが集いました。彼らの作品もそれぞれ7~8点ほど紹介。大下藤次郎は油彩ではなく水彩です。長閑な田舎の風景が瑞々しい色使いで表されています。

絶筆も迫力がありました。「安藤信光像」です。やはり彼の真骨頂ともいうべき肖像画です。取り澄ました様子の老人の姿。深い皺が刻まれています。既に病床にあった原田の残した最後の一枚。筆は衰えていません。半ば冷静なまでにモデルの有り様を忠実に写し取っています。

原田直次郎「島津久光像」 1888年 尚古集成館

100年前の回顧展を企画したのは友人の鴎外です。彼は原田の没後10年にあたる1909年に作品を集め、遺作展を開催。カタログも編集したそうです。ただし会期は僅か1日限り。東京美術学校で行われました。

「特別付録 原田すごろく」 *実際に遊ぶことも出来ます。

以来1世紀越しの原田展。その意味では一期一会と呼んで良いと思います。書簡や写真などの資料も多数。作品の魅力だけでなく、画家の人生も浮かび上がるような展覧会でした。

「原田直次郎 西洋画は益々奨励すべし/青幻舎」

「原田直次郎 西洋画は益々奨励すべし/青幻舎」3月27日まで開催されています。

「原田直次郎展ー西洋画は益々奨励すべし」 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:2月11日(木・祝)~3月27日(日)

休館:月曜日。但し3月21日は開館。

時間:10:00~17:30 入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1100(880)円 、大高生880(710)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクションも観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

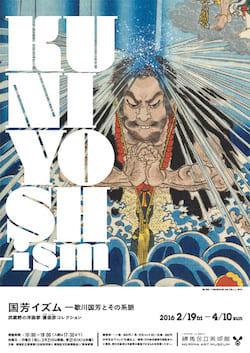

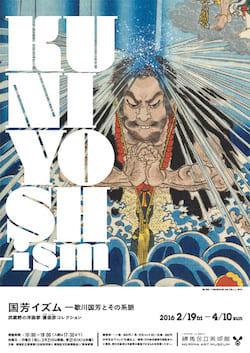

「国芳イズム」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「国芳イズムー歌川国芳とその系脈 武蔵野の洋画家 悳俊彦コレクション」

2/19~4/10

練馬区立美術館で開催中の「国芳イズムー歌川国芳とその系脈 武蔵野の洋画家 悳俊彦コレクション」を見てきました。

「幕末浮世絵の大スター」(美術館サイトより)こと歌川国芳(1797~1861)。武者に妖怪、そして怨霊に猫にだまし絵。浮世絵好きなら国芳画の一点や二点を挙げるのも難しくはありません。

国芳は多くの門人や弟子を抱えていたそうです。だからこその「国芳イズム」。国芳を筆頭に、彼の影響を受けた絵師を一堂に展観しています。

もちろんはじまりは国芳です。「流行逢都絵希代稀物」は大津絵からモチーフの飛び出した作品。いわばおとぎ話です。中央にいる絵師は国芳本人です。床に座っては忙しそうに筆を走らせています。その周りを大津絵の中の人物が囲んでいます。顔は役者です。実は天保の改革で役者絵が禁止されたため、それを逆手にとって表現しました。国芳らしい機知が伺えるのではないでしょうか。

役者絵で代表的なのは水滸伝です。うち「通俗水滸伝豪傑百八人之内 短命二郎阮小吾」の舞台は水の中。刀を持つ阮小吾。周囲にはエイが泳ぎ、タコが綱に絡んでいます。国芳自身も素潜りの名人だったそうです。自らの経験を活かして描いた一枚かもしれません。

歌川国芳「相馬の古内裏」

人気作も網羅しています。例えば「清盛入道布引滝遊覧 悪源太義平霊討難波次郎」です。雷の大スパーク。中央の闇はまるでブラックホールです。全てをのみ尽くさんとばかりに広がっています。さらに「相馬の古内裏」もよく知られた一枚です。滝夜叉姫が骸骨の妖怪を召喚。何度見ても迫力のある構図です。ぬっと、いやドカンと言わんばかりに現れた妖怪。物凄いインパクトです。それこそ夢にでも出てきます。

「讃岐院眷属をして為朝をすくう図」も代表作と言えるのではないでしょうか。うねる荒波に巨大な鰐鮫。口を大きく開けて見るも恐ろしい。ただし鮫は海に揉まれた為朝を助けにやってきたものです。ともかくダイナミック。映像的としたら語弊があるでしょうか。思わず手に汗を握ってしまいます。

さらに国芳といえば猫です。特に興味深いのが「鼠除けの猫」でした。一匹の猫がやや斜め上を見ています。どこか得意げでもあり可愛らしい。しかしそれだけではありません。謂われがポイントです。絵の中に「これを貼っていくと鼠が出て来なくなる」と記されています。つまりまじない絵です。もしや実際に貼っていたのでしょうか。作品自体もうっすら変色しています。もちろん真偽は不明。ただし現存するのは2例しか確認されていません。その意味では大変に貴重な作品と言えそうです。

それに吉原に集う人々を雀たちの姿に変えた「里すずめねぐらの仮宿」も楽しい。かつてスカイツリーを半ば予言したとして話題となった「東都 三ツ股の図」もありました。例の巨大櫓。とてもとても高い。富岡の相撲櫓を描いたと言われていますが、姿形が妙にツリーと似ています。都市伝説と化すのも無理はありません。

さて後半は「国芳イズム」。まずは一門です。登場するのは28名。有名どころでは落合芳幾、河鍋暁斎、月岡芳年。さらに来歴不明の絵師までを網羅しています。

歌川芳藤はどうでしょうか。国芳の門人です。元は師に倣って武者絵を制作していましたが、明治以降は玩具絵専門として活躍。「玩具絵の芳藤」とまで称されたそうです。また歌川芳員は横浜で外国人を多く描きました。ゆえに横浜絵の先駆者としても知られています。

国芳の猫に対し、暁斎は蛙。「風流蛙大合戦之図」が目を引きます。まさしくカエルたちの大合戦。槍を持ち、大砲ならぬ水鉄砲を放っては戦うカエル。大迫力のパノラマ画です。よく見ると生首が転がり、血が吹き出したりしています。生々しい。長州征伐を置き換えたと言われています。

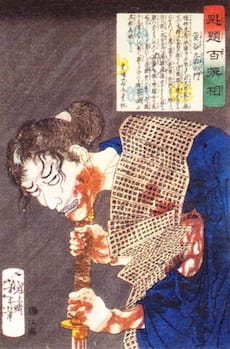

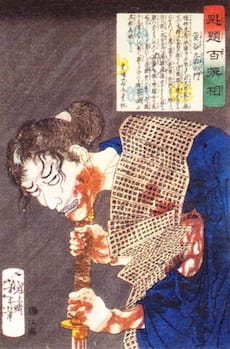

月岡芳年「魁題百撰相 菅谷九右エ門」

その血みどろといえば芳年です。「魁題百撰相 菅谷九右エ門」も凄まじいもの。頬に深い傷を負った武士の姿。血が流れてはこびりついています。これぞ無残絵の芳年の真骨頂とも呼べるのではないでしょうか。

「国芳イズム」には重要な絵師がいます。尾形月耕、山本昇雲、小林永濯の3名です。いずれも明治以降に活動しました。まずは尾形月耕です。独学ながらも芳年、暁斎と親交があり、絵画を制作。肉筆画が多いのも特徴です。うち「花美人名所合 亀戸臥龍梅」は、雪の降り積もる中を二人の女性が歩く様子を描いたもの。春を目前にしての大雪でしょうか。抒情的です。清方画を連想させるものがあります。

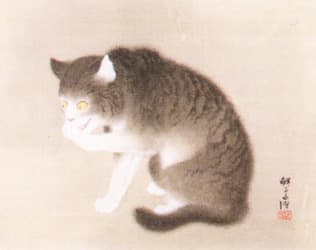

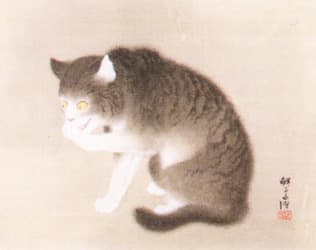

小林永濯「猫図」

小林永濯は狩野派に学びました。さらに明画や洋画も摂取。それゆえでしょうか。とても筆が細い。例えば「猫図」です。猫が目を見開きながら手を舐めています。獲物を前にしているのでしょうか。なにやら不敵な笑みを浮かべているようにさえ見えます。毛の描写が繊細です。毛羽立つ様子を見事に表現しています。

幕末から大きく変革した明治。画題も国芳の時代とは大きく異なっています。山本昇雲は日章旗を持って行進する子供たちの姿を描きました。銃剣を持ってなにやら勇ましい。時は明治28年です。日清戦争に因んでの光景かもしれません。

なお本コレクションは武蔵野の風景を描いた洋画家、悳俊彦(いさおとしひこ)氏によるもの。これほど膨大な作品を個人で所有しているとは驚くばかりです。ラストには悳の絵画作品もあわせて紹介されています。

出品数は全230点。うち国芳は半数弱、ほかがいわゆる「国芳イズム」の絵師の作品です。その意味ではタイトルに偽りもありません。

「国芳イズム 歌川国芳とその系脈/青幻舎」

「国芳イズム 歌川国芳とその系脈/青幻舎」

会期は3期制です。一部作品に展示替えがあります。

前期:2月19日~3月13日

中期:3月15日~3月27日

後期:3月29日~4月10日

ともかく人気の国芳。昨年のそごう美術館での「浮世絵師 歌川国芳」しかり、もう間もなくBunkamuraではじまる「俺たちの国芳 わたしの国貞」など、関連する展示が続いています。

小林永濯「鞠遊び美人」

国芳とポスト国芳を俯瞰することで改めて国芳の魅力を知る。知られざる絵師に思いがけない魅惑的な作品も少なくありません。

4月10日まで開催されています。

「国芳イズムー歌川国芳とその系脈 武蔵野の洋画家 悳俊彦コレクション」 練馬区立美術館

会期:2月19日(金)~4月10日(日)

休館:月曜日。*但し3月21日(月・祝)は開館、翌22日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人800(600)円、大・高校生・65~74歳600(500)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で300円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

「国芳イズムー歌川国芳とその系脈 武蔵野の洋画家 悳俊彦コレクション」

2/19~4/10

練馬区立美術館で開催中の「国芳イズムー歌川国芳とその系脈 武蔵野の洋画家 悳俊彦コレクション」を見てきました。

「幕末浮世絵の大スター」(美術館サイトより)こと歌川国芳(1797~1861)。武者に妖怪、そして怨霊に猫にだまし絵。浮世絵好きなら国芳画の一点や二点を挙げるのも難しくはありません。

国芳は多くの門人や弟子を抱えていたそうです。だからこその「国芳イズム」。国芳を筆頭に、彼の影響を受けた絵師を一堂に展観しています。

もちろんはじまりは国芳です。「流行逢都絵希代稀物」は大津絵からモチーフの飛び出した作品。いわばおとぎ話です。中央にいる絵師は国芳本人です。床に座っては忙しそうに筆を走らせています。その周りを大津絵の中の人物が囲んでいます。顔は役者です。実は天保の改革で役者絵が禁止されたため、それを逆手にとって表現しました。国芳らしい機知が伺えるのではないでしょうか。

役者絵で代表的なのは水滸伝です。うち「通俗水滸伝豪傑百八人之内 短命二郎阮小吾」の舞台は水の中。刀を持つ阮小吾。周囲にはエイが泳ぎ、タコが綱に絡んでいます。国芳自身も素潜りの名人だったそうです。自らの経験を活かして描いた一枚かもしれません。

歌川国芳「相馬の古内裏」

人気作も網羅しています。例えば「清盛入道布引滝遊覧 悪源太義平霊討難波次郎」です。雷の大スパーク。中央の闇はまるでブラックホールです。全てをのみ尽くさんとばかりに広がっています。さらに「相馬の古内裏」もよく知られた一枚です。滝夜叉姫が骸骨の妖怪を召喚。何度見ても迫力のある構図です。ぬっと、いやドカンと言わんばかりに現れた妖怪。物凄いインパクトです。それこそ夢にでも出てきます。

「讃岐院眷属をして為朝をすくう図」も代表作と言えるのではないでしょうか。うねる荒波に巨大な鰐鮫。口を大きく開けて見るも恐ろしい。ただし鮫は海に揉まれた為朝を助けにやってきたものです。ともかくダイナミック。映像的としたら語弊があるでしょうか。思わず手に汗を握ってしまいます。

さらに国芳といえば猫です。特に興味深いのが「鼠除けの猫」でした。一匹の猫がやや斜め上を見ています。どこか得意げでもあり可愛らしい。しかしそれだけではありません。謂われがポイントです。絵の中に「これを貼っていくと鼠が出て来なくなる」と記されています。つまりまじない絵です。もしや実際に貼っていたのでしょうか。作品自体もうっすら変色しています。もちろん真偽は不明。ただし現存するのは2例しか確認されていません。その意味では大変に貴重な作品と言えそうです。

それに吉原に集う人々を雀たちの姿に変えた「里すずめねぐらの仮宿」も楽しい。かつてスカイツリーを半ば予言したとして話題となった「東都 三ツ股の図」もありました。例の巨大櫓。とてもとても高い。富岡の相撲櫓を描いたと言われていますが、姿形が妙にツリーと似ています。都市伝説と化すのも無理はありません。

さて後半は「国芳イズム」。まずは一門です。登場するのは28名。有名どころでは落合芳幾、河鍋暁斎、月岡芳年。さらに来歴不明の絵師までを網羅しています。

歌川芳藤はどうでしょうか。国芳の門人です。元は師に倣って武者絵を制作していましたが、明治以降は玩具絵専門として活躍。「玩具絵の芳藤」とまで称されたそうです。また歌川芳員は横浜で外国人を多く描きました。ゆえに横浜絵の先駆者としても知られています。

国芳の猫に対し、暁斎は蛙。「風流蛙大合戦之図」が目を引きます。まさしくカエルたちの大合戦。槍を持ち、大砲ならぬ水鉄砲を放っては戦うカエル。大迫力のパノラマ画です。よく見ると生首が転がり、血が吹き出したりしています。生々しい。長州征伐を置き換えたと言われています。

月岡芳年「魁題百撰相 菅谷九右エ門」

その血みどろといえば芳年です。「魁題百撰相 菅谷九右エ門」も凄まじいもの。頬に深い傷を負った武士の姿。血が流れてはこびりついています。これぞ無残絵の芳年の真骨頂とも呼べるのではないでしょうか。

「国芳イズム」には重要な絵師がいます。尾形月耕、山本昇雲、小林永濯の3名です。いずれも明治以降に活動しました。まずは尾形月耕です。独学ながらも芳年、暁斎と親交があり、絵画を制作。肉筆画が多いのも特徴です。うち「花美人名所合 亀戸臥龍梅」は、雪の降り積もる中を二人の女性が歩く様子を描いたもの。春を目前にしての大雪でしょうか。抒情的です。清方画を連想させるものがあります。

小林永濯「猫図」

小林永濯は狩野派に学びました。さらに明画や洋画も摂取。それゆえでしょうか。とても筆が細い。例えば「猫図」です。猫が目を見開きながら手を舐めています。獲物を前にしているのでしょうか。なにやら不敵な笑みを浮かべているようにさえ見えます。毛の描写が繊細です。毛羽立つ様子を見事に表現しています。

幕末から大きく変革した明治。画題も国芳の時代とは大きく異なっています。山本昇雲は日章旗を持って行進する子供たちの姿を描きました。銃剣を持ってなにやら勇ましい。時は明治28年です。日清戦争に因んでの光景かもしれません。

なお本コレクションは武蔵野の風景を描いた洋画家、悳俊彦(いさおとしひこ)氏によるもの。これほど膨大な作品を個人で所有しているとは驚くばかりです。ラストには悳の絵画作品もあわせて紹介されています。

出品数は全230点。うち国芳は半数弱、ほかがいわゆる「国芳イズム」の絵師の作品です。その意味ではタイトルに偽りもありません。

「国芳イズム 歌川国芳とその系脈/青幻舎」

「国芳イズム 歌川国芳とその系脈/青幻舎」会期は3期制です。一部作品に展示替えがあります。

前期:2月19日~3月13日

中期:3月15日~3月27日

後期:3月29日~4月10日

ともかく人気の国芳。昨年のそごう美術館での「浮世絵師 歌川国芳」しかり、もう間もなくBunkamuraではじまる「俺たちの国芳 わたしの国貞」など、関連する展示が続いています。

小林永濯「鞠遊び美人」

国芳とポスト国芳を俯瞰することで改めて国芳の魅力を知る。知られざる絵師に思いがけない魅惑的な作品も少なくありません。

4月10日まで開催されています。

「国芳イズムー歌川国芳とその系脈 武蔵野の洋画家 悳俊彦コレクション」 練馬区立美術館

会期:2月19日(金)~4月10日(日)

休館:月曜日。*但し3月21日(月・祝)は開館、翌22日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人800(600)円、大・高校生・65~74歳600(500)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で300円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

東京駅周辺美術館「学生無料ウィーク」が開催されます

春休みのお出かけにも最適な企画です。東京駅周辺の4美術館にて「学生無料ウィーク」が開催されます。

東京駅周辺美術館「学生無料ウィーク」

URL:http://www.museum-cafe.com/5museums/

期間:3月15日(火)~3月31日(木)

「学生無料ウィーク」の対象となるのは、出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー。この4館の入館料が学生に限り、3月15日(火)から3月31日(木)の間、無料となります。

[学生無料ウィーク イベント詳細]

・期間:2016年3月15日(火)~3月31日(木)

*休館日、展示替え休館期間は除きます。

・対象:学生

*各館で学生割引の対象としている方。美術館によって「学生」の定義は異なります。

*詳しくはそれぞれの館にお問い合わせ下さい。

イベント開催中に観覧できる展覧会は下記の通り。充実したものばかりです。なお出光美術館のみ無料ウィーク期間中に展示が終了します。ご注意ください。

[参加館および期間中の展覧会]

出光美術館「生誕290年記念 勝川春章と肉筆美人画ーみやびの女性像」 2/20~3/27

三井記念美術館「三井家のおひなさま 特集展示 三井家の薩摩焼」 2/6~4/3

三菱一号館美術館「PARIS オートクチュール」 3/4~5/22

東京ステーションギャラリー「ジョルジョ・モランディ 終わりなき変奏」 2/20~4/10

4館の学生の通常入館料を合わせると3100円。(出光美術館700円、三井記念美術館500円、三菱一号館美術館1000円、ステーションギャラリー900円)。これが全て無料です。かなりお得ではないでしょうか。

「生誕290年記念 勝川春章と肉筆美人画ーみやびの女性像」

出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)

会期:2月20日(土)~3月27日(日)

「三井家のおひなさま 特集展示 三井家の薩摩焼」

三井記念美術館(中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階)

会期:2月6日(土)~4月3日(日)

「PARIS オートクチュール」

三菱一号館美術館(千代田区丸の内2-6-2)

会期:3月4日(金)~5月22日(日)

「ジョルジョ・モランディ 終わりなき変奏」

東京ステーションギャラリー(千代田区丸の内1-9-1)

会期:2月20日(土)~4月10日(日)

しかもウィークといえども期間は丸々2週間以上。半月ほどあります。さらに凄いのは何度観覧しても無料ということです。一度きりではありません。

東京駅を中心にして東西南北に位置する4美術館。いずれも徒歩移動が可能です。もちろん1日で見て回るのも不可能ではありませんが、ここは余裕をもたせて2度、3度に分けて出かけるのも良いのではないでしょうか。もちろん1日1館ずつじっくり向き合っても問題ありません。

煩わしい事前登録や申し込みも一切不要。受付で学生書を提示するだけです。また各館により無料対象となる学生の定義が異なります。詳しくはそれぞれの館までお問い合わせください。

「学生無料ウィーク」は昨年に引き続いての企画です。去年は4館に加えブリヂストン美術館も参加していましたが、現在、同館はビル建て替えのために長期休館中です。よって今年は対象となりません。

「TOKYO美術館2015-2016/エイムック」

「TOKYO美術館2015-2016/エイムック」

東京駅周辺美術館の「学生無料ウィーク」は3月15日(火)から3月31日(木)の間に開催されます。

「東京駅周辺美術館 学生無料ウィーク」

期間:3月15日(火)~3月31日(木)

*各館開館日。休館日は除く。

参加美術館:出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー

対象:学生

*各館で学生割引の対象としている方。美術館によって「学生」の定義は異なります。

東京駅周辺美術館「学生無料ウィーク」

URL:http://www.museum-cafe.com/5museums/

期間:3月15日(火)~3月31日(木)

「学生無料ウィーク」の対象となるのは、出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー。この4館の入館料が学生に限り、3月15日(火)から3月31日(木)の間、無料となります。

[学生無料ウィーク イベント詳細]

・期間:2016年3月15日(火)~3月31日(木)

*休館日、展示替え休館期間は除きます。

・対象:学生

*各館で学生割引の対象としている方。美術館によって「学生」の定義は異なります。

*詳しくはそれぞれの館にお問い合わせ下さい。

イベント開催中に観覧できる展覧会は下記の通り。充実したものばかりです。なお出光美術館のみ無料ウィーク期間中に展示が終了します。ご注意ください。

[参加館および期間中の展覧会]

出光美術館「生誕290年記念 勝川春章と肉筆美人画ーみやびの女性像」 2/20~3/27

三井記念美術館「三井家のおひなさま 特集展示 三井家の薩摩焼」 2/6~4/3

三菱一号館美術館「PARIS オートクチュール」 3/4~5/22

東京ステーションギャラリー「ジョルジョ・モランディ 終わりなき変奏」 2/20~4/10

4館の学生の通常入館料を合わせると3100円。(出光美術館700円、三井記念美術館500円、三菱一号館美術館1000円、ステーションギャラリー900円)。これが全て無料です。かなりお得ではないでしょうか。

「生誕290年記念 勝川春章と肉筆美人画ーみやびの女性像」

出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)

会期:2月20日(土)~3月27日(日)

「三井家のおひなさま 特集展示 三井家の薩摩焼」

三井記念美術館(中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階)

会期:2月6日(土)~4月3日(日)

「PARIS オートクチュール」

三菱一号館美術館(千代田区丸の内2-6-2)

会期:3月4日(金)~5月22日(日)

「ジョルジョ・モランディ 終わりなき変奏」

東京ステーションギャラリー(千代田区丸の内1-9-1)

会期:2月20日(土)~4月10日(日)

しかもウィークといえども期間は丸々2週間以上。半月ほどあります。さらに凄いのは何度観覧しても無料ということです。一度きりではありません。

東京駅を中心にして東西南北に位置する4美術館。いずれも徒歩移動が可能です。もちろん1日で見て回るのも不可能ではありませんが、ここは余裕をもたせて2度、3度に分けて出かけるのも良いのではないでしょうか。もちろん1日1館ずつじっくり向き合っても問題ありません。

煩わしい事前登録や申し込みも一切不要。受付で学生書を提示するだけです。また各館により無料対象となる学生の定義が異なります。詳しくはそれぞれの館までお問い合わせください。

「学生無料ウィーク」は昨年に引き続いての企画です。去年は4館に加えブリヂストン美術館も参加していましたが、現在、同館はビル建て替えのために長期休館中です。よって今年は対象となりません。

「TOKYO美術館2015-2016/エイムック」

「TOKYO美術館2015-2016/エイムック」東京駅周辺美術館の「学生無料ウィーク」は3月15日(火)から3月31日(木)の間に開催されます。

「東京駅周辺美術館 学生無料ウィーク」

期間:3月15日(火)~3月31日(木)

*各館開館日。休館日は除く。

参加美術館:出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー

対象:学生

*各館で学生割引の対象としている方。美術館によって「学生」の定義は異なります。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「Relight Days」 六本木ヒルズけやき坂

六本木ヒルズけやき坂

「Relight Days」

3/11-3/13

六本木ヒルズで開催中の「Relight Days」を見てきました。

六本木ヒルズけやき坂にあるパブリックアートの「Counter Void」。光を用いたデジタルカウンターです。作者は現代美術家の宮島達男。設置以来、ひたすら1から9の数字を表示し、点滅を繰り返しては、半ば時を刻んできました。

全ての転機は2011年の東日本大震災でした。かの状況下において宮島は消灯を決断。節電、ないし犠牲者への鎮魂の意味があったそうです。あれから5年。カウンターは一度も点灯することがありませんでした。

その「Counter Void」が今年、3月11日から3日間の限定で再点灯しています。

「Counter Void」はけやき坂の交差点の下、ちょうどテレビ朝日の南側に位置します。TSUTAYAの向かいです。作品は壁の全体。巨大です。全長50メートル、高さも5メートルに及びます。

そもそもの作品のテーマは「生と死」。なお再点灯を決めたのは宮島本人ではありません。今回の「Relight Days」を企画し、「3.11後の社会について考え、アクションを起こすことを目指す」(公式サイトより)という、「Relight Committee(リライトコミッティー)」が主体となって進行しました。

再点灯したのは震災から5年目の3月11日の夕方18時。点灯式も行われ、宮島本人も立ちあったそうです。さらに3日間の間には各種参加型プログラムのほか、トークセッションなども行われています。

【3月11日(金)】

「Counter Void」点灯式

作者である宮島達男より再点灯に関する挨拶を行い、作品前に集まった方々と共に再点灯の瞬間を迎えます。

時間:17:50~18:00

【3月12日(土)】

Relight Committeeによる参加型プログラム *雨天中止

会場:六本木ヒルズけやき坂「Counter Void」前

・昼の部「Memento」:時間 14:00~16:00

記憶する・思い出す・忘れない・思い出の種などを意味する「Memento」をテーマに、朗読とチェロの演奏や参加型パフォーマンスなどを行います。

・夜の部「Reflection」:時間 18:00~20:00

反射・反響・反映・影響などを意味する「Reflection」をテーマにしたサウンドインスタレーションやワークショップなどのプログラムが開催されます。

【3月13日(日) トークセッション】

Relight Project×MEDIA AMBITION TOKYO

Relight Session Vol.3「アート × 社会ー見えないものを想像する」

時間:14:00 ~16:00 (開場13:30)

会場:TSUTAYA TOKYO ROPPONGI

定員:40名

登壇者:宮島達男(アーティスト/Relight Project メンバー)

ドミニク・チェン(起業家/情報学研究者)

菊池宏子 (NPO法人インビジブル クリエイティブディレクター/Relight Project メンバー)

私が出向いたのは3月12日(土)の夕方です。諸々の都合もあり、イベント時間外での観覧でした。

淡々と時を刻むデジタルカウンター。一度、付いてしまえば、それが当たり前の光景のようにも見えます。実際、殆どの方が特に立ち止まりもせず、通り過ぎていました。

「Relight Days」@六本木ヒルズけやき坂

しかし状況そのものは震災を切っ掛けに一変。いわば点灯することが非日常であり、消灯していることが日常となりました。しかも次にいつ点灯するのかについてのアナウンスもなく、作品の行く末は今をもって全く見通せません。

振り返ってみれば、何も作品云々ではなく、日々の生活も同じようなものかもしれません。当たり前だったことが失われもした東日本大震災。まばゆく点灯する作品に見入りながらも、どこか一抹の不安を感じてなりませんでした。

消灯は13日の深夜24時です。ひっそりと何事もなかったように消えるのでしょうか。

「Relight Days」は3月13日まで開催されています。

「Relight Days」 六本木ヒルズけやき坂「Counter Void」前

会期:3月11日(金)~ 3月13日(日)

休館:会期中無休。

時間:会期中点灯。

料金:無料

場所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズけやき坂「Counter Void」前

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅より地下コンコースにて直結。都営大江戸線六本木駅より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線麻布十番駅より徒歩10分。

「Relight Days」

3/11-3/13

六本木ヒルズで開催中の「Relight Days」を見てきました。

六本木ヒルズけやき坂にあるパブリックアートの「Counter Void」。光を用いたデジタルカウンターです。作者は現代美術家の宮島達男。設置以来、ひたすら1から9の数字を表示し、点滅を繰り返しては、半ば時を刻んできました。

全ての転機は2011年の東日本大震災でした。かの状況下において宮島は消灯を決断。節電、ないし犠牲者への鎮魂の意味があったそうです。あれから5年。カウンターは一度も点灯することがありませんでした。

その「Counter Void」が今年、3月11日から3日間の限定で再点灯しています。

「Counter Void」はけやき坂の交差点の下、ちょうどテレビ朝日の南側に位置します。TSUTAYAの向かいです。作品は壁の全体。巨大です。全長50メートル、高さも5メートルに及びます。

そもそもの作品のテーマは「生と死」。なお再点灯を決めたのは宮島本人ではありません。今回の「Relight Days」を企画し、「3.11後の社会について考え、アクションを起こすことを目指す」(公式サイトより)という、「Relight Committee(リライトコミッティー)」が主体となって進行しました。

再点灯したのは震災から5年目の3月11日の夕方18時。点灯式も行われ、宮島本人も立ちあったそうです。さらに3日間の間には各種参加型プログラムのほか、トークセッションなども行われています。

【3月11日(金)】

「Counter Void」点灯式

作者である宮島達男より再点灯に関する挨拶を行い、作品前に集まった方々と共に再点灯の瞬間を迎えます。

時間:17:50~18:00

【3月12日(土)】

Relight Committeeによる参加型プログラム *雨天中止

会場:六本木ヒルズけやき坂「Counter Void」前

・昼の部「Memento」:時間 14:00~16:00

記憶する・思い出す・忘れない・思い出の種などを意味する「Memento」をテーマに、朗読とチェロの演奏や参加型パフォーマンスなどを行います。

・夜の部「Reflection」:時間 18:00~20:00

反射・反響・反映・影響などを意味する「Reflection」をテーマにしたサウンドインスタレーションやワークショップなどのプログラムが開催されます。

【3月13日(日) トークセッション】

Relight Project×MEDIA AMBITION TOKYO

Relight Session Vol.3「アート × 社会ー見えないものを想像する」

時間:14:00 ~16:00 (開場13:30)

会場:TSUTAYA TOKYO ROPPONGI

定員:40名

登壇者:宮島達男(アーティスト/Relight Project メンバー)

ドミニク・チェン(起業家/情報学研究者)

菊池宏子 (NPO法人インビジブル クリエイティブディレクター/Relight Project メンバー)

私が出向いたのは3月12日(土)の夕方です。諸々の都合もあり、イベント時間外での観覧でした。

淡々と時を刻むデジタルカウンター。一度、付いてしまえば、それが当たり前の光景のようにも見えます。実際、殆どの方が特に立ち止まりもせず、通り過ぎていました。

「Relight Days」@六本木ヒルズけやき坂

しかし状況そのものは震災を切っ掛けに一変。いわば点灯することが非日常であり、消灯していることが日常となりました。しかも次にいつ点灯するのかについてのアナウンスもなく、作品の行く末は今をもって全く見通せません。

振り返ってみれば、何も作品云々ではなく、日々の生活も同じようなものかもしれません。当たり前だったことが失われもした東日本大震災。まばゆく点灯する作品に見入りながらも、どこか一抹の不安を感じてなりませんでした。

消灯は13日の深夜24時です。ひっそりと何事もなかったように消えるのでしょうか。

「Relight Days」は3月13日まで開催されています。

「Relight Days」 六本木ヒルズけやき坂「Counter Void」前

会期:3月11日(金)~ 3月13日(日)

休館:会期中無休。

時間:会期中点灯。

料金:無料

場所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズけやき坂「Counter Void」前

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅より地下コンコースにて直結。都営大江戸線六本木駅より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線麻布十番駅より徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「気仙沼と、東日本大震災の記憶」 目黒区美術館

目黒区美術館

「気仙沼と、東日本大震災の記憶 リアス・アーク美術館 東日本大震災の記録と津波の災害史」

2/13-3/21

目黒区美術館で開催中の「気仙沼と、東日本大震災の記憶 リアス・アーク美術館 東日本大震災の記録と津波の災害史」を見てきました。

2011年3月11日に発生した東日本大震災。発生の直後から気仙沼や南三陸町の被災状況を記録していた美術館がありました。

それがリアス・アーク美術館です。元々は気仙沼の生涯学習施設です。地域の人々の創作活動の発表の場であるとともに、所縁の美術作家の作品を展示。あわせて同地を含む東北・北海道エリアの「芸術・文化を継続的に調査、研究する」(同館サイトより)拠点として活動していました。

震災の被害を記録したのは2年あまり。学芸係が中心となったそうです。結果得られた資料は膨大です。収集した被災物は250点、撮影した写真は30000点にも及びます。

その震災の調査記録の一部が目黒区美術館へとやって来ました。

はじまりは震災当日です。一連の大災害を捉えた写真が並んでいます。津波の凄まじい破壊力。全てを飲み込み、根こそぎ壊し、尊い命を奪っていきます。重油が漏れて火災が起きました。夜は真っ暗闇。電気もありません。明けて見れば何とも無残な光景が広がっています。船は陸上でひっくり返り、車は宙吊り。しかも3階ほどの高さの場所です。家は原型を留めず、鉄骨は折重なり、ぺしゃんこになっていました。筆舌に尽くしがたい。何をもって表せば良いのでしょうか。一言恐ろしい。今をもって信じられません。目を背けたくなってしまいます。

テキストが非常に重要です。というのも被災写真には、一枚一枚、撮影者自らが記したレポートが付いているのです。そこにあったのは、現場に立った者でなくては発せられない言葉でした。ヘリの飛び交う音や、充満した悪臭についても触れています。被災の状況は写真のみならず、テキストの力を借りてはより臨場感のある形で伝わってきました。

意外な表現があることに気がつきました。例えば「巨人のいたずら」という一節。壮絶な光景を前にして思わず出た言葉だそうです。また津波を受けた店舗ビルに付着した漁具を「クリスマスツリー」のようだとも述べています。さらに破壊尽くされ水浸しになった路地を「ヴェネツィアのような光景」とも表現していました。まさにこれこそがかの被害を経験したゆえの生の感覚、言葉ということかもしれません。

これらのテキストがより強いメッセージと化したのが、被災物、ないしそれを捉えた写真でした。なぜなら被災物には収集場所などの客観的事実だけでなく、いわば創作された物語が添えられているのです。

例えば炊飯器です。波に泥をかぶったのかドロドロになっています。そこへ物語が挿入されます。「裏の竹やぶで炊飯器見つけて、フタを開けてみたら、真っ黒いヘドロが詰まってたの。それ捨てられたらね、一緒に真っ白いご飯が出てきたのね、(略)涙出たよ。」とありました。語り部が加わります。おそらく実際には持ち主すら分からない炊飯器なのでしょう。ただこうした創作が交わることで、震災の状況がより心情に訴える形で浮かび上がってきます。

もちろん賛否あるやもしれません。率直なところ私も戸惑いました。ただやがて無意識的に物語を追っていた自分に気がつきました。単に震災の事実を記録として伝えているだけではありません。あえて被災地の「想像を補助」(キャプションより)するために創作を付けているわけです。

キーワードパネルもポイントです。不安、トラウマ、そして瓦礫など。全部で108個あります。いずれも震災を通して浮かび上がった課題なりが事細かに記されています。ちなみにこの展示では一般的に瓦礫として扱われるものを被災物として呼んでいます。どのようなモノであれ、価値のないガレキではなく、本来的に人の生活や記憶を伝える家財であり家であった。そうした意味が込められているそうです。

ちょうど今年で東日本大震災から5年が経ちました。この3月11日は発生した年と同じく金曜日でした。

例のキーワードパネルに、「絆」という言葉は既に使い古され、また被災地に注目が集まるほど、震災という非日常は続き、いわゆる日常の生活を取り戻せないといった内容のテキストが記されていました。率直に重いメッセージだと思います。一方で、当事者と第三者、つまり被災者とそうでない人の立ち位置を区別することは、必ずしも有意義でないとの指摘もありました。

5年経ち、何が変わり、また何が変わらないのか。そして今、何かできるのか。月並みな言葉で恐縮ですが、美術館の活動を通して震災を振り返り、さらに次を見据えるためにも触れておくべき展示と言えそうです。

過去に三陸を襲った津波の歴史のほか、「方舟日記ー海と山を生きるリアスな暮らし」と題し、気仙沼の民俗資料をまとめたコーナーもあります。そもそもリアス・アークのアークとは「方舟」を意味する言葉です。海にまつわる気仙沼から南三陸の生活文化を見知ることも出来ました。

テキストは膨大です。一つ一つ追うのにはかなり時間がかかります。余裕をもってお出かけください。

入場は無料です。3月21日まで開催されています。

「気仙沼と、東日本大震災の記憶 リアス・アーク美術館 東日本大震災の記録と津波の災害史」 目黒区美術館(@mmatinside)

会期:2月13日(土)~3月21日(月)

休館:月曜日。但し3月21日(休)は開館。

時間:10:00~18:00

料金:無料。

住所:目黒区目黒2-4-36

交通:JR線、東京メトロ南北線、都営三田線、東急目黒線目黒駅より徒歩10分。

「気仙沼と、東日本大震災の記憶 リアス・アーク美術館 東日本大震災の記録と津波の災害史」

2/13-3/21

目黒区美術館で開催中の「気仙沼と、東日本大震災の記憶 リアス・アーク美術館 東日本大震災の記録と津波の災害史」を見てきました。

2011年3月11日に発生した東日本大震災。発生の直後から気仙沼や南三陸町の被災状況を記録していた美術館がありました。

それがリアス・アーク美術館です。元々は気仙沼の生涯学習施設です。地域の人々の創作活動の発表の場であるとともに、所縁の美術作家の作品を展示。あわせて同地を含む東北・北海道エリアの「芸術・文化を継続的に調査、研究する」(同館サイトより)拠点として活動していました。

震災の被害を記録したのは2年あまり。学芸係が中心となったそうです。結果得られた資料は膨大です。収集した被災物は250点、撮影した写真は30000点にも及びます。

その震災の調査記録の一部が目黒区美術館へとやって来ました。

はじまりは震災当日です。一連の大災害を捉えた写真が並んでいます。津波の凄まじい破壊力。全てを飲み込み、根こそぎ壊し、尊い命を奪っていきます。重油が漏れて火災が起きました。夜は真っ暗闇。電気もありません。明けて見れば何とも無残な光景が広がっています。船は陸上でひっくり返り、車は宙吊り。しかも3階ほどの高さの場所です。家は原型を留めず、鉄骨は折重なり、ぺしゃんこになっていました。筆舌に尽くしがたい。何をもって表せば良いのでしょうか。一言恐ろしい。今をもって信じられません。目を背けたくなってしまいます。

テキストが非常に重要です。というのも被災写真には、一枚一枚、撮影者自らが記したレポートが付いているのです。そこにあったのは、現場に立った者でなくては発せられない言葉でした。ヘリの飛び交う音や、充満した悪臭についても触れています。被災の状況は写真のみならず、テキストの力を借りてはより臨場感のある形で伝わってきました。

意外な表現があることに気がつきました。例えば「巨人のいたずら」という一節。壮絶な光景を前にして思わず出た言葉だそうです。また津波を受けた店舗ビルに付着した漁具を「クリスマスツリー」のようだとも述べています。さらに破壊尽くされ水浸しになった路地を「ヴェネツィアのような光景」とも表現していました。まさにこれこそがかの被害を経験したゆえの生の感覚、言葉ということかもしれません。

これらのテキストがより強いメッセージと化したのが、被災物、ないしそれを捉えた写真でした。なぜなら被災物には収集場所などの客観的事実だけでなく、いわば創作された物語が添えられているのです。

例えば炊飯器です。波に泥をかぶったのかドロドロになっています。そこへ物語が挿入されます。「裏の竹やぶで炊飯器見つけて、フタを開けてみたら、真っ黒いヘドロが詰まってたの。それ捨てられたらね、一緒に真っ白いご飯が出てきたのね、(略)涙出たよ。」とありました。語り部が加わります。おそらく実際には持ち主すら分からない炊飯器なのでしょう。ただこうした創作が交わることで、震災の状況がより心情に訴える形で浮かび上がってきます。

もちろん賛否あるやもしれません。率直なところ私も戸惑いました。ただやがて無意識的に物語を追っていた自分に気がつきました。単に震災の事実を記録として伝えているだけではありません。あえて被災地の「想像を補助」(キャプションより)するために創作を付けているわけです。

キーワードパネルもポイントです。不安、トラウマ、そして瓦礫など。全部で108個あります。いずれも震災を通して浮かび上がった課題なりが事細かに記されています。ちなみにこの展示では一般的に瓦礫として扱われるものを被災物として呼んでいます。どのようなモノであれ、価値のないガレキではなく、本来的に人の生活や記憶を伝える家財であり家であった。そうした意味が込められているそうです。

ちょうど今年で東日本大震災から5年が経ちました。この3月11日は発生した年と同じく金曜日でした。

例のキーワードパネルに、「絆」という言葉は既に使い古され、また被災地に注目が集まるほど、震災という非日常は続き、いわゆる日常の生活を取り戻せないといった内容のテキストが記されていました。率直に重いメッセージだと思います。一方で、当事者と第三者、つまり被災者とそうでない人の立ち位置を区別することは、必ずしも有意義でないとの指摘もありました。

5年経ち、何が変わり、また何が変わらないのか。そして今、何かできるのか。月並みな言葉で恐縮ですが、美術館の活動を通して震災を振り返り、さらに次を見据えるためにも触れておくべき展示と言えそうです。

過去に三陸を襲った津波の歴史のほか、「方舟日記ー海と山を生きるリアスな暮らし」と題し、気仙沼の民俗資料をまとめたコーナーもあります。そもそもリアス・アークのアークとは「方舟」を意味する言葉です。海にまつわる気仙沼から南三陸の生活文化を見知ることも出来ました。

テキストは膨大です。一つ一つ追うのにはかなり時間がかかります。余裕をもってお出かけください。

入場は無料です。3月21日まで開催されています。

「気仙沼と、東日本大震災の記憶 リアス・アーク美術館 東日本大震災の記録と津波の災害史」 目黒区美術館(@mmatinside)

会期:2月13日(土)~3月21日(月)

休館:月曜日。但し3月21日(休)は開館。

時間:10:00~18:00

料金:無料。

住所:目黒区目黒2-4-36

交通:JR線、東京メトロ南北線、都営三田線、東急目黒線目黒駅より徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |