都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

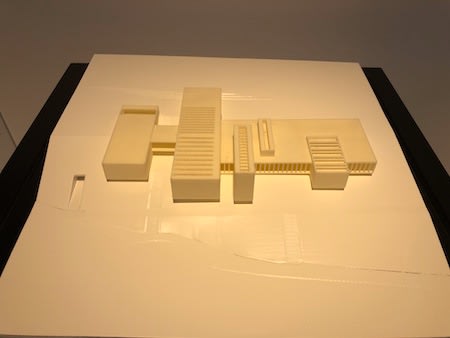

「RCRアーキテクツ展 夢のジオグラフィー」 TOTOギャラリー・間

「RCRアーキテクツ展 夢のジオグラフィー」

2019/1/24~3/24

TOTOギャラリー・間で開催中の「RCRアーキテクツ展 夢のジオグラフィー」を見てきました。

ラファエル・アランダ、カルマ・ピジェム、ラモン・ヴィラルタにより、スペインのカタルーニャのオロットで結成されたRCRアーキテクツは、「詩情豊かな建築」(ギャラリーサイトより)を生み出し、2017年には建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞を、史上初めて3名同時に受賞しました。

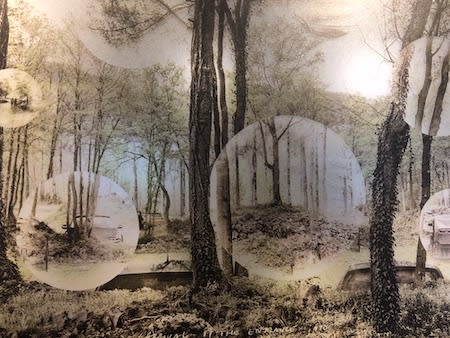

一見、抽象画とも山水図とも思しき図面が広がっていました。それが、RCRがかねてより地元で手がけている「ラ・ヴィラ」の全体図で、140万平方メートルもの広大な敷地に、研究施設や工房、宿泊施設、パビリオンなどを配した一大プロジェクトでした。

RCRは「ラ・ヴィラ」において、人々が集い、自然を体感し、「開かれた研究の場」(解説より)が作られることを目指していて、「森林と水の流れ、そして記憶の住まう土地」(解説より)である、夢のジオグラフィーを提案しました。

全体図の上に吊るされた円盤には、多くのスケッチが描かれていて、言わば、「ラ・ヴィラ」の完成予想図とも受け取れ得る光景が広がっていました。ともかく自然と一体化したかのような空間が印象的で、そこに「私たちは自然の一部」とも語った、RCRの根本的な価値観が体現されているのかもしれません。

その「ラ・ヴィラ」に作られる予定の施設が、「紙のパヴィリオン」で、素材には和紙のほか、奈良の吉野杉などが採用されました。とするのも、RCRは長らく日本の文化に関心を寄せていて、「ラ・ヴィラ」の構想に際しても、吉野を巡っては、同地の人々と協力して、プロジェクトの一部を築きました。

吉野の林業、もしくは木工職人が作り上げた「紙のパヴィリオン」のモックアップも、屋外展示室で公開されていました。

なおモックは、展示を終えると、「ラ・ヴィラ」の築かれるオロットへ渡り、建物の一部として使用されるそうです。まだ真新しい木目も美しく、木の温もりも感じられるかも知れません。

「書かれた、そして描かれた風景」も、RCRの自然観を表したインスタレーションで、吉野和紙に水彩で森を思わせるモチーフを描いていました。中を塗って歩くと、まさに森の中を彷徨うかのようで、窓から差し込む光も、和紙を透過しては、木漏れ日のように淡く灯っていました。

RCRの吉野での活動を映した「吉野の森 ラ・ヴィラ」も興味深いかもしれません。映像は、バルセロナに在住し、世界的な建築写真家として活動する鈴木久雄が手がけました。

そのほかには、過去にRCRが設計した「トゥッソル・バジル陸上競技場」(スペイン・オロット、1991〜2012年)、「ラ・リラ・シアター・パブリック・スペース」 (スペイン・リポイ、2011年)をはじめ、「スーラージュ美術館」(フランス・ロデーズ、2014年)などの建築が、映像や模型で紹介されていました。

「私たちにとって人生とは夢であり、建築とは夢を見るための道具である。私たちは夢と建築を通して、真に重要な現実を創造することができる。そのような夢を通して、私たちは人生をたどっていくのだ。」 RCRアーキテクツ

展示は、映像、テキスト、スケッチ、インスタレーションなど多岐に渡っていましたが、構成自体は至ってシンプルでした。「ラ・ヴィラ」と日本との関わりを中心に、RCRアーキテクツの過去と今、そして未来への活動を、体感的に知り得る展覧会と言えそうです。

建築界のノーベル賞とも称されるプリツカー賞を受賞した〈RCR アーキテクツ〉の3人にインタビュー!「私たちの仕事は与えられた疑問=場所に答えを出すこと。」 https://t.co/kPHO92eY3T pic.twitter.com/OZF7pD8ytK

— VOGUE JAPAN (@voguejp) 2017年5月27日

3月24日まで開催されています。

「RCRアーキテクツ展 夢のジオグラフィー」 TOTOギャラリー・間

会期:2019年1月24日(木)~3月24日(日)

休館:月曜日。祝日。

時間:11:00~18:00

料金:無料。

住所:港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅3番出口徒歩1分。都営大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅7番出口徒歩6分。

「鈴木康広 近所の地球 旅の道具」 デザインギャラリー1953

「第751回デザインギャラリー1953企画展 鈴木康広 近所の地球 旅の道具」

2019/1/23~2/17

デザインギャラリー1953で開催中の「鈴木康広 近所の地球 旅の道具」を見てきました。

1979年に生まれた鈴木康広は、「見慣れた事象を独自の見立てによって捉え直す」(日本デザインコミッティーより)創作を行い、近年では水戸芸術館で大規模な個展、「近所の地球」を開催するなど、精力的に活動してきました。

透明の大きなトランクにたくさんの道具が詰められていました。それが「木漏れ日のノート」や「りんごの分銅」、さらに「無限の回転体」などと題した作品で、いずれも機知に富み、意外性がありながらも、どこか親しみやすい、鈴木の独自のアイデアにより生み出されたものでした。

「日本列島の方位磁針」も面白いのではないでしょうか。水の入ったコップの上に、日本列島の形をした金属片が浮いていて、方位を示していました。東西南北の概念を介さずに、日本の方位を体感的に理解し得る作品と言えるかもしれません。

一際、目立っていたのが、「水の切り株」でした。真っ白な切り株に水を満たしていて、時折、上から水滴が落ちてくると、水の波紋が木の年輪のように広がる仕掛けでした。まさに波紋を年輪に見立た作品で、水はひたすらに年輪を刻んでは、消えていきました。

ほかにも「目薬の銃」や「屋根のベンチ」、「時間を測るスプーン」、「空気の手紙」など、タイトルからして、独創的な作品が少なくありません。道具の用途を、自由に空想しながら楽しむのも良いのではないでしょうか。

昨年末、隅田川のイベントで話題となった「ファスナーの船」も映像で紹介されていました。

私も実際のイベントを見てきましたが、ファスナーを模したボートが進んでは、川面を開きつつ、境界線を築く光景は、とても楽しく、しばらく見やったことをを覚えています。

A3版の手書きの解説シートも有用です。デパートの売り場の一角の小さなスペースでの展示ですが、所狭しと作品が並んでいて、想像以上に充実していました。

搬入中です pic.twitter.com/LrwwlWI1uV

— 日本デザインコミッティー事務局 (@jpndc) 2019年1月22日

会場は、松屋銀座7階のデザインコレクション内に位置した、デザインのための小さなギャラリーです。1964年に開設され、「グッドデザインの啓蒙」を目的とすべく、日本デザインコミッティーの有志メンバーにより運営されてきました。その一人に鈴木康広も名を連ねています。

観覧は無料です。2月17日まで開催されています。

「第751回デザインギャラリー1953企画展 鈴木康広 近所の地球 旅の道具」 松屋銀座7階デザインギャラリー1953

会期:2019年1月23日(水)~2月17日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~20:00。最終日は17時閉場。

料金:無料。

住所:中央区銀座3-6-1

交通:東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線銀座駅A12番出口直結。都営地下鉄浅草線東銀座駅A8番出口より徒歩3分。JR線有楽町駅より徒歩8分。

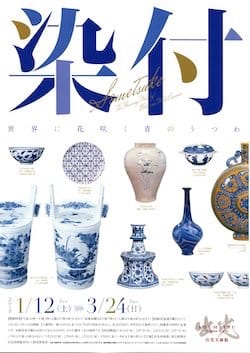

「染付─世界に花咲く青のうつわ」 出光美術館

「染付─世界に花咲く青のうつわ」

2019/1/12~3/24

出光美術館で開催中の「染付─世界に花咲く青のうつわ」を見てきました。

14世紀の中国で興り、17世紀に日本へ伝わった染付は、単に美術品としてだけでなく、「日常的な暮らしのうつわ」(解説より)として、人々に長く使われてきました。

一般的に染付と言えば、伊万里焼などを連想するかもしれませんが、単に日本の染付だけを展示しているわけではありません。

「藍釉金彩文字文タイル」 イラン 17世紀 出光美術館

タイトルの「世界」が重要でした。すなわち中国や日本、朝鮮の東アジアはもちろん、ベトナムなどの東南アジア、さらにはイスラム文化圏やヨーロッパにまで視野に入れ、染付の世界的展開を見定めるべく、各地域のうつわを紹介していました。さらにあわせて染付の「青」から、「青のうつわ」に注目していたのも特徴でした。

はじまりはオリエントの青のうつわでした。1世紀の東地中海地域の「マーブル装飾瓶」は、マーブル文様を描いた青色ガラスで、何とも優美な佇まいを見せていました。そもそも中国で「青花」と呼ばれた染付の完成には、中近東の文化や人々が大きな役割を果たしていたそうです。ともすると西アジアにこそ、染付の青の源流があるのかもしれません。

「青花龍涛文天球瓶」 中国 景徳鎮官窯 明・永楽時代

続くのは、中国の元・明・清の時代の景徳鎮でした。ここで興味深いのは、単に景徳鎮の優品を並べるだけでなく、イランやキプロスなどの器を参照し、形や文様を比較していることでした。さらに同じ中国の作品でも、例えば兎の文様の皿や香炉を並べていて、互いに見比べることが出来ました。

「大清雍正年製」の銘が記された、「青花瓜文鉢」も重要な作品と言えるかもしれません。瓜や歯の文様が広がる鉢ですが、目を凝らすと、随所に丸い滲みがたくさん現れていることが分かりました。しかし既に清の時代には、やきものの技術は完成していて、こうした「失敗」(解説より)は起こり得ません。一体、どういうことなのでしょうか。

結論からすれば、あえて明の時代の作例のような不完全な滲みを作り上げたのだそうです。清は、明という古典に回帰することで、中華としての王朝の正統性を謳ったとしています。実に興味深い指摘でした。

このほか元の時代の「青花牡丹唐草文輪花皿」も大皿も目を引きましたが、こうした大皿を使用する文化は、古来の中国にはなく、西アジアに源を辿ることが出来るそうです。現代の中華料理のスタイルからすると想像すら付きませんが、まさか染付から、中国の食文化にまで踏み込んでいるとは思いませんでした。

「青磁染付秋草文皿」 日本 鍋島藩窯 江戸時代中期 出光美術館

日本の伊万里や鍋島にも優品が少なくありません。「染付草花文樽形瓶」は、木製の祝樽を染付に仕立てた瓶で、草花の文様を精緻に写していました。また格子と花唐草の文様が交差した、「色絵更紗文皿」も典雅な味わいを見せていました。青だけではない、黄色や紅色などの織りなした、色彩のハーモニーも、鍋島の魅惑的と言えるかもしれません。

「白地藍彩犬形把手付水注」 オランダ デルフト窯 18世紀 出光美術館

日本や中国の染付が西洋の陶磁器に与えた影響を考察した、「旅する染付」と題したセクションも面白い展示でした。例えば、中国の清の「青花吉祥文扁壺」、フランスのセーブルの「黄地藍彩吉祥文扁壺」、そしてオランダのデルフトの「白地藍彩吉祥文扁壺」の3点の扁壺を並べていましたが、中国の作品は中心性が強い一方、セーブルやデルフトは周縁にも細かな文様が施されていて、より装飾性が高められていました。

そのほか、日本からの注文品の景徳鎮でも、細かな意匠が変化していることを紹介するなど、各地域で異なった意匠を知ることが出来ました。解説に「伝言ゲーム」とありましたが、世界へと広がった染付は、各地域に根ざしては、土地の文化を吸収していったのかもしれません。

「彩磁六方香爐」 日本 板谷波山 昭和時代前期 出光美術館

染付から広がるうつわの世界的展開を検証した好企画でした。出展も180件超と充実しています。(ごく一部に展示替えあり。)全て出光美術館のコレクションでした。

【展覧会情報】陶磁器の展覧会が都内で開催。戸栗美術館では本日1/8より「初期伊万里 大陸への憧憬展」https://t.co/YW6odXA1Tzが、出光美術館では1/12より「染付 世界に花咲く青のうつわ」展https://t.co/C9QUc8GJLfが開催。いずれも器における青の美しさが鑑賞できる展覧会です。 pic.twitter.com/cepAXTvD5d

— 太田記念美術館 (@ukiyoeota) 2019年1月8日

3月24日まで開催されています。おすすめします。

「染付─世界に花咲く青のうつわ」 出光美術館

会期:2019年1月12日(土)~3月24日(日)

休館:月曜日。但し1月14日、2月11日は開館。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

「INSULA LUX 光の島 アントニ・タウレ展覧会」 シャネル・ネクサス・ホール

「INSULA LUX 光の島 アントニ・タウレ展覧会」

2019/1/16~2/14

シャネル・ネクサス・ホールで開催中の「INSULA LUX 光の島 アントニ・タウレ展覧会」を見てきました。

1945年にスペインに生まれた画家、アントニ・タウレは、幼少期より絵を描きつつ、建築家の資格も取得し、以降、絵画、写真、舞台装飾の分野で幅広く活動してきました。

そのタウレの日本初の個展が、「INSULA LUX 光の島」で、作家が1970年代より拠点の1つとしてきた、スペインのフォルメンテーラ島をテーマとしていました。なお地中海西部に位置した同島は、豊かな自然と美しい砂浜を有した「楽園」(展覧会サイトより)として、これまでに多くの来訪者を迎えてきました。

古くから放置された館の中を彷徨っているような錯覚に陥るかもしれません。眼前に広がるのは、建物の窓や開口部より、強く、眩しいまでの白い光が差し込んだ室内を描いた絵画で、ごく一部を除けば、ほぼ無人でした。

そして開口部の向こうには、水色の空や緑色の樹木に覆われた地平、さらには青い海が広がっていて、ともかく明るく、薄暗がりの室内空間とは対比的な光景を見せていました。

いずれも遠目では写実的なため、時に写真と見間違うようでもありしたが、近づくと、確かに絵具の筆触も浮き上がっていて、絵画であることが見て取れました。

しかし風景には、時に巨人のような顔が浮かび上がってもいて、まるで現実と虚構がない交ぜになったかのような、幻想的な雰囲気を醸し出していました。そもそも、一体全体、タウレの描いた光景は本当に存在するのでしょうか。

実のところ作品には大きく分けて2種類ありました。1つは絵画で、最近になって描かれたものでした。そしてもう一方は「過去の写真の上に絵を描いた」(解説より)作品で、過去に撮影した写真に彩色を加えたものでした。その境界は、一見するところ曖昧であるため、俄かに区別することは難しいかもしれません。

「私の映像作品と絵画、写真は密接に関連していて、それらを分離させるのは難しい。」 アントニ・タウレ *会場内パネルより

タウレは、絵画と写真、そして異なった時間や場所を、相互に「干渉」、ないし「浸透」(ともに解説より)させ、1つの展示空間を築き上げていったそうです。また「光の島」とありますが、あくまでも光は開口部の外側に満ちているため、鑑賞者は暗い室内から一部を覗き込むことしか出来ません。その外にある「光の島」の全体を自由に想像するのも楽しいかもしれません。

【Penが選んだ今月のアート】シャネル・ネクサス・ホールで『INSULA LUX 光の島』が2/14まで開催中です。https://t.co/3XZlv8WOqA pic.twitter.com/f6NNhtmiZ6

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年1月21日

撮影も可能です。2月14日まで開催されています。

「INSULA LUX 光の島 アントニ・タウレ展覧会」 シャネル・ネクサス・ホール

会期:2019年1月16日(水)~2月14日(木)

休廊:会期中無休。

料金:無料。

時間:12:00~19:30。

住所:中央区銀座3-5-3 シャネル銀座ビルディング4F

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A13出口より徒歩1分。東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅5番出口より徒歩1分。

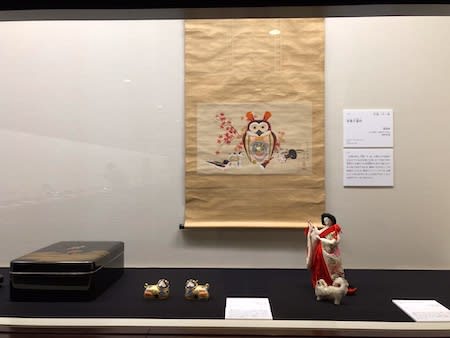

「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」 東京国立博物館

「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」

1/2~1/27

東京国立博物館で開催中の「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」を見て来ました。

「曽我仇討図屏風」(右隻) 筆者不詳 江戸時代・17世紀 個人蔵

古くから人の身近にあった動物ゆえに、干支の「亥」に因む作品は少なくないと思いきや、意外と数が多いわけではありません。そのような中、まず目を引くのが、「曽我仇討図屏風」で、鹿や熊などの動物に交え、猪突猛進ならぬ、人に追われては、勢いよく飛び出する猪などを描いていました。

「曽我仇討図屏風」(右隻・部分) 筆者不詳 江戸時代・17世紀 個人蔵

新田四郎が猪の尾を手で束ね、刀を振り下ろす場面は、臨場感に溢れていて、動物の描写も写実的でした。江戸初期の作品で、作者は不詳なものの、岩佐又兵衛に関した絵師が制作したと考えられています。

「猪図」 岸連山筆 江戸時代・19世紀

岸連山の「猪図」は、疾走する猪を躍動感のある表現で描いていて、とりわけ体を覆う体毛を勢いのある筆で示していました。猪の眼光は鋭く、両脚とも飛び跳ねるようで、獲物を狙っては、一目散に進む姿を表しているのかもしれません。

「萩野猪図屏風」 望月玉泉筆 江戸~明治時代・19世紀

一転して臥して眠る猪を表したのが、望月玉泉の「萩野猪図屏風」で、猪は萩の生い茂る野の中、岩陰に身を隠しながら、実に気持ちよさそうに眠りこけていました。こうした眠る猪こと「臥猪」は、亥年を賀ぐ意味をこめ、「富寿亥」と表記され、いわゆる吉祥主題の作品として尊ばれました。

「富士の巻狩」 結城正明筆 明治30(1897)年 個人蔵

結城正明の「富士の巻狩」も個性的ではないでしょうか。富士山の裾野にて行われた巻狩りを描いていて、人々や動物と富士山の大きさが歪でもあり、なんとも不思議な景観を見せていました。結城正明は、幕末から明治に活動した日本画家、ないし銅版画家で、全体の陰影のある表現は、ともすると銅版画の描法に由来するのかもしれません。

「浮世七ツ目合・巳亥」 喜多川歌麿筆 江戸時代・19世紀

一風変わっていたのが、喜多川歌麿の「浮世七ツ目合・巳亥」で、団扇を持って座る女性へ、どこか嬉しそうに蛇の玩具を差し出す人物を描いていました。なにせ蛇が目立っていて、すぐには猪の姿を確認出来ないかもしれませんが、目を凝らすと、扇子の中に猪が描きこまれていることが分かりました。これは、ある干支と、そこから数えて7つ目の干支を組み合わせると幸福を招くとする風習を表したもので、歌麿は、干支の絵や玩具を合わせた6枚の揃いで制作しました。

「仏画図集」 江戸時代・17世紀

宗教美術にも猪が登場していました。その一例が、各地の寺院の仏像や仏画を写した「仏画図集」で、猪の上に乗っては矢を構える摩利支天の姿を描いてました。摩利支天は、主に武士の間で信仰を集めた神で、蓄財や勝利を司るとされています。

「灰陶豚」 中国 前漢時代・前2~前1世紀

そもそも猪は豚を家畜化した動物で、中国では豚に相当し、漢時代には豚の飼育が一般化していました。前漢時代の「灰陶豚」は、鼻を地面につけて立つ豚を象っていて、墓に納める副葬品として用いられました。中国の品では、このほかに、淡彩で仕上げた唐の時代の陶器、「褐釉豚」も目を引きました。

「野猪」 石川光明作 大正元(1912)年

石川光明の「野猪」に魅せられました。つぶらな瞳を前に向けては、愛らしく前足を出して座る猪を木彫で表現していて、豊かな毛並みのみならず、蹄なども実に細かく彫り出していました。明治時代の彫刻家である石川光明は、牙彫の技法も習得し、国内で近代彫刻の発展に尽力するほか、シカゴやパリの万国博覧会でも作品が評価されるなどして活動しました。

重要文化財「色絵月梅図茶壺」 仁清作 江戸時代・17世紀

このほか、「亥」関連の品以外にも、新春特別公開として、仁清の「色絵月梅図茶壺」や、「片輪車蒔絵螺鈿手箱」なども出展されていました。既に国宝「松林図屏風」の展示をはじめ、いけばなや獅子舞の演舞等のイベントは全て終了しましたが、お正月気分を味わうには不足ないかもしれません。

「聚楽第行幸和歌巻」 烏丸光広筆 江戸時代・17世紀

さて東博の「博物館で初もうで」も今年で16年目を迎えました。私自身、毎年、三が日に出向くのを常としていましたが、諸々と予定が重なり、遅れに遅れ、20日にようやく行くことが出来ました。とはいえ、平成館で「顔真卿 王羲之を超えた名筆」もはじまり、館内はそれなりの人出で賑わっていました。

特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」 平成館・特別展示室

会期:2019年1月16日(水)~2月24日(日)

なおその「顔真卿 王羲之を超えた名筆」ですが、台北の故宮博物院より、「奇跡の来日」(チラシより)とされる「祭姪文稿」がやって来ているからか、早々から混み合っています。

「紀泰山銘」 唐玄宗筆 中国 唐時代・開元14(726)年 東京国立博物館 *「顔真卿 王羲之を超えた名筆」会場より。本作のみ撮影可。

入場のための規制こそないものの、「祭姪文稿」の観覧に際しては、会期早々より土日で60分から80分もの待ち時間が発生しました。私が出かけた20日も、昼間の段階で60分待ちでした。

今のところ、平日は10分程度の待ち時間で見られるようです。混雑状況については、「顔真卿 王羲之を超えた名筆」(@ganshinkei2019)の公式アカウントをご参照下さい。

【本館特別4室】国宝「 #松林図 屛風」を見逃した!という方に朗報!? 高精細複製品を、映像インスタレーションとともに2月3日までご覧いただけます。うつろいゆく晩冬の松林の情景を、畳でゆったりお楽しみください。 pic.twitter.com/AFJhBzMQP1

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2019年1月18日

「博物館に初もうで イノシシ 勢いのある年に」は1月27日まで開催されています。

「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」 東京国立博物館(@TNM_PR)

会期:2019年1月2日(水)~1月27日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。

*但し1月14日(月・祝)は開館し、翌15日(火)は休館。

料金:一般620(520)円、大学生410(310)円、高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」のチケットで観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「新・北斎展」 森アーツセンターギャラリー

「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」

1/17~3/24

森アーツセンターギャラリーで開催中の「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」を見てきました。

2000件以上も北斎と北斎派の作品を有し、北斎の研究者でもあった永田生慈氏の北斎コレクションが、東京・六本木の森アーツセンターギャラリーへまとめてやって来ました。

それが「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」で、永田コレクションのみならず、日本浮世絵博物館、中右コレクション、それに太田記念博物館のほか、シンシナティ美術館、ギメ美術館、メトロポリタン美術館などの海外の作品、約480件(展示替えあり)にて、北斎の画業の変遷を辿っていました。

「四代目岩井半四郎 かしく」 安永8(1779)年 島根県立美術館 (永田コレクション) 展示期間:1月17日(木)~1月28日(月)

はじまりは最初期の作品で、北斎は19歳にして勝川春章に入門し、春朗を名乗っては、役者絵や挿絵本などを制作していました。「四代目岩井半四郎 かしく」はデビュー作の1つで、人気の女形であった岩井半四郎の演じたかしくを、のびやかな筆致で描いていました。北斎は、結果的に15年も春章の元で過ごし、子供絵や名所絵、武者絵のほか、黄表紙や芝居絵本の挿絵までも幅広く手がけました。

「鎌倉勝景図巻」は、鎌倉から江ノ島へ至る道中を、9メートル近くの絵巻に仕立てた作品で、七里ガ浜などの景観を、柔らかく細かな筆で表していました。余白を用いた空間も特徴的で、全体的に穏やかな調子でまとめられていました。一方で力強いのは「鍾馗図」で、太く鋭い線を用い、剣を振り下ろす鍾馗の勇ましい姿を捉えていました。春朗の落款を持った、現存する唯一の肉筆画として知られています。

勝川派を離れ、琳派の俵屋宗理の名を継いだ北斎は、これまでの浮世絵とは一線を画し、摺物や肉筆画を多く手がけるようになりました。また西洋画を意識した銅版画も描いていて、のちの浮世絵の風景版画にも影響を与えました。肉筆では、後ろを振り向く女性の立ち姿の美しい「夜鷹図」が印象に深かったかもしれません。

「津和野藩伝来摺物」 寛政元~12 (1789~1800)年 島根県立美術館(永田コレクション) 通期展示(4期に分けて全点を展示)

宗理期のうち、特に貴重であるのが、「津和野藩伝来摺物」と題した作品で、長らく江戸時代に津和野藩主を務めた亀井家に伝来しました。大小暦や正月に配られた摺物とされていて、永田氏が118点を入手し、初めて全点が公開されました。(ただし展示替えあり。)総じて状態の良く、とりわけ淡い、紙から滲み出るような色彩の美しさに目を奪われました。

1805年、葛飾北斎と号した北斎は、当時、江戸で流行していた読本の挿絵を多く制作するようになりました。また中国絵画の影響も受けていて、優美な宗理時代とは異なり、豪胆でかつ大胆な画風の肉筆画を描きました。「円窓の美人図」は、町家の娘が冊子を見やる様子を表していて、頭髪の生え際など、細部までを丹念に写していました。女性の若々しい雰囲気も良く伝わっているかもしれません。

「竹に昼顔図」は、斜めに配した竹に絡む昼顔を描いたもので、素早い筆を動かしつつ、白く、うっすらピンク色を帯びた花を、驚くほど写実的に表していました。また「蛸図」も面白い作品で、正面から蛸を見据えつつも、何やら擬人化とも呼べうる、人懐っこい姿で描いていました。

50歳を過ぎると、北斎は戴斗と号し、門人を多く抱え、絵の手本を与えるべく、「北斎漫画」を含んだ絵手本を多く制作しました。また肉筆や錦絵でもさらなる変化を見せていて、まさに「UPDATED」のごとく、同じ地点に留まることはありませんでした。

「生首図」と「なまこ図」に目を引かれました。ともに生首となまこのみを扇面に描いていて、とりわけ歯を食いしばっては、上目遣いで白目を剥く生首には、著しいほどに迫真性がありました。また「鶏図」は、番いの鶏を、線ではなく面で表していて、鶏冠の色の面のグラデーションも巧みに示していました。即興的に描いたのかもしれませんが、鶏の様態を見事に写しているのではないでしょうか。

「冨嶽三十六景 凱風快晴」 天保初期 (1830~34)頃 島根県立美術館 (新庄コレクション) 展示期間:1月17日 (木)~2月18日 (月)

北斎画でも特に有名な「富嶽三十六景」が制作されたのは、北斎が為一と名乗った、60歳を過ぎてからのことでした。またこの時期は、一連の風景画だけでなく、花鳥画や古典画、それに武者絵なども精力的に描きました。中でも骸骨と化した小平二が蚊帳を覗き込む「百物語 こはだ小平二」などは、よく知られた作品と言えるかもしれません。

「向日葵図」 弘化4(1847)年 シンシナティ美術館 通期展示

70歳を超えた北斎は、なお旺盛に創作活動を続け、画狂老人卍を名乗っては、主に動物や植物、ないし宗教的なモチーフの肉筆画を描きました。学問を司る神で、北斗七星の第一星である文昌星を、まるでサイボーグのように表した「文昌星図」や、何やら嬉しそうに月を眺める虎を描いた「月みる虎図」などが印象に深いのではないでしょうか。また北斎が88歳に手がけた「向日葵図」も珍しい一枚で、竹に支えられた向日葵を、思いがけないほど細かに写していました。初公開の作品でもあります。

「弘法大師修法図」 弘化年間 (1844~47) 西新井大師總持寺 通期展示

ラストを飾るのは、北斎の最晩年でかつ最大級の作品である「弘法大師修法図」で、病魔を示す鬼が襲う中、大師が祈祷を続ける光景を描いていました。漆黒の闇の中、巨大な鬼と大師が対峙する姿からしても、異様な迫力を見せていましたが、鬼気迫る感で吠え続ける犬の描写も、また劇的と言えるかもしれません。西新井大師に伝わる作品で、1983年に永田氏の研究により、同寺の物置より発見されました。

2005年に東京国立博物館で開催された「北斎展」以来、東京では十数年ぶりとなる大規模な回顧展です。初公開作品も少なくない上、あまり見知らない希少作も網羅していました。作品自体こそ見ることの多い北斎ですが、画業の全体に改めて接する良い機会と言えそうです。

「しん板くミあけとうろふゆやしんミセのづ」パネル撮影コーナー

なお本展の監修も担った永田氏は、2017年、コレクションを一括して、故郷の島根県立美術館へ寄贈しました。そしてこの展覧会への準備を進めてきましたが、昨年2月、病のため、66歳にして亡くなられました。

新・北斎展 みどころ③ 永田コレクション、最後の東京公開本展監修者、故・永田生慈氏のコレクションは本展に出品された後は、島根県のみで公開されることとなりました。本展は永田コレクションを東京で見ることができる最後の機会となります。#新北斎展 pic.twitter.com/kmtqXFOGFi

— 新・北斎展 HOKUSAI UPDATED (@HOKUSAI_UPDATED) 2018年12月12日

その寄贈に際し、永田氏は自身のコレクションを、島根県内のみで公開することを希望されたそうです。よって、永田コレクションが東京で公開されるのは、今回が最後となります。

展示替えの情報です。出展総数は約480件にも及びますが、前後期で相当数の入れ替えがある上、各会期においてもAとBに分かれています。実質、4会期制の展覧会です。一度に見られるのは約120点ほどでした。

「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」出展リスト(PDF)

前期:1月17日(木)~2月18日(月)

A:1月17日(木)~1月28日(月)、B:1月30日(水)~2月18日(月)

後期:2月21日(木)~3月24日(日)

A:2月21日(木)~3月4日(月)、3月6日(水)~3月24日(日)

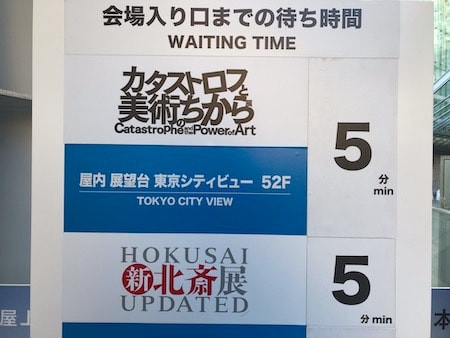

最後に館内の状況です。会期の早々、1月19日の土曜日に見てきました。

六本木へは昼過ぎに到着しましたが、入口に5分待ちの表記があったものの、実際に列はなく、待ち時間なしでスムーズに入館出来ました。

展示室内も、最初の春朗期、宗理期あたりは賑わっていたもの、途中からは特に並ぶこともなく、最前列でじっくり鑑賞出来ました。現在のところ、規制がかかるほどは混雑していません。

しかし北斎の知名度は絶大です。繰り返しになりますが、東京では久しぶりの大規模な北斎展でもあり、会期中盤以降は列が出来ることも予想されます。また森アーツの会場自体も広くはありません。

3月24日まで開催されています。早めの観覧をおすすめします。

「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」(@HOKUSAI_UPDATED) 森アーツセンターギャラリー

会期:2019年1月17日(木)~3月24日(日)

休館:1月29日(火)、2月19日(火)、2月20日(水)、3月5日(火)。

時間:10:00~20:00

*火曜日のみ17時閉館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1300(1100)円、高校・中学・小学生800(600)円。未就学児無料。

*( )内は15名以上の団体料金

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

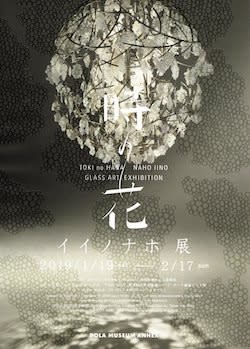

「時の花 - イイノナホ展」 ポーラミュージアムアネックス

「時の花 - イイノナホ展」

1/19~2/17

ポーラミュージアムアネックスで開催中の「時の花 - イイノナホ展」を見てきました。

1967年に北海道で生まれたイイノナホは、シアトルのガラススクールで学び、ガラス作家として、シャンデリアをはじめとした、多くのガラス作品を生み出しました。

そのイイノナホの初の大型個展が、「時の花」と題した展覧会で、「全てのものは変化し続けて、同じところにとどまることはなく、その時々に精一杯咲いている花と自分とが重なる」(公式サイトより)とする意味をタイトルにこめていました。

カラフルな風船を束ねたようなシャンデリアが出迎えてくれました。1つ1つのガラスの色は異なっていて、目を凝らすと、表面の質感も個々に違っていることが分かりました。イイノナホはガラス製作に際し、全て手吹きの技法を用いていて、ポップでありながらも、ガラス特有の繊細な感触も巧みに表現していました。

イイノナホがガラス製作をはじめたのは、小学校の時にガラスのビー玉をエポキシ接着剤でつけて作った作品が、東京都の工芸展に入選したことがきっかけでした。そして会場でも、ビー玉と思しきガラスの素材を用いたオブジェが展示されていました。

卓上型のガラスのランプも魅惑的で、シャンデリアよりも、シックな佇まいを見せていました。華やいだシャンデリアがリビングを照らすとすれば、落ち着いたランプは寝室が似合うかもしれません。

そのほかガラスのオブジェも興味深いのではないでしょうか。人や鳥などの動物のモチーフや、植物的な紋様は、ガレやラリックの世界を思わせる面がありました。

一際大きなシャンデリアも目立っていました。たくさんのガラスの粒が、さも葡萄の房のように広がっていて、先のシャンデリアと同様、1つとして同じガラスはありませんでした。イイノナホの細やかな手仕事があってからこそ、実現し得た作品と言えるかもしれません。

「見え隠れするその美しい光を自分の手で実現して、見てみたいという欲求がとても強い、誰かに見せたいとも思う。」 イイノナホ *会場内キャプションより

2月17日まで開催されています。

「時の花 - イイノナホ展」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)

会期:1月19日(土)~2月17日(日)

休館:会期中無休

料金:無料

時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

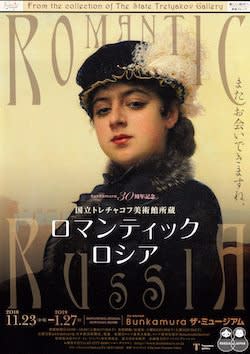

「国立トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシア」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「国立トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシア」

2018/11/23〜2019/1/27

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「国立トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシア」を見てきました。

モスクワの国立トレチャコフ美術館より、主に19世紀後半から20世紀のロシアの画家の絵画、約70点が日本へとやって来ました。

イワン・クラムスコイ「忘れえぬ女」 1883年 国立トレチャコフ美術館

中でも代表的なのが、チラシ表紙を飾った、イワン・クラムスコイの「忘れえぬ女」で、トルストイの「アンナ・カレーニナ」をモデルとする若い女性を描いていました。冬の薄い光の中、馬車に座っては、視線を下へ向けていて、やや憂いを帯びているようにも見えてなりません。馬車で進みゆく一瞬の姿を捉えているからか、どこか別れを連想させていて、刹那的な雰囲気も感じられるのではないでしょうか。アンナ・カレーニナの悲劇の結末を予兆するかのようでした。

イワン・クラムスコイ「月明かりの夜」 1880年 国立トレチャコフ美術館

そのクラムスコイにもう1点、実に叙情的な作品がありました。それが「月明かりの夜」で、純白のドレスに身をまとった若い女性が、ただ一人、夜の暗がりの庭園の中で、老樹の傍のベンチに腰掛けていました。女性には、スポットライトのような白い月明かりが灯っていて、前をやや怪訝な様子で伺いながら、物思いに沈んでいました。ベンチのスペースには余裕があり、ひょっとすると、誰かを待っているのかもしれません。

イワン・シーシキン「正午、モスクワ郊外」 1869年 国立トレチャコフ美術館

ロシアの広大な自然を絵画でも感じることが出来ました。その1つが、イワン・シーシキンの「正午、モスクワ郊外」で、白い雲の靡く水色の空の下、地平線まで続く小道を描いていました。画面の7割を空が占めている一方、野花も咲いた草原は果てしなく広がっていて、大変な開放感がありました。思わず絵の前で深呼吸したくなるほどでした。

イワン・シーシキン「雨の樫林」 1891年 国立トレチャコフ美術館

同じくシーシキンの「雨の樫林」も目を引く作品で、靄のかかった小雨の中、1組のカップルが林の中を雨傘をさして歩いていました。下草の生える小道や空を映した水たまりをはじめ、樹木の葉など、実に細かに描いていて、その臨場感のある光景は、まるで映画のワンシーンのようでした。

ワシーリー・バクシェーエフ「樹氷」 1900年 国立トレチャコフ美術館

ワシーリー・バクシェーエフの「樹氷」も魅惑的でした。真っ白い樹氷が青空の下に並んでいて、透き通り、冷え切った大気が満ちていました。白を基調としつつも、うっすらと光を帯びては、僅かにサーモンピンクに染まった色彩も美しく、やや華やいでいるようにも見えました。なお会場では、一連の風景画を、春夏秋冬の季節毎に並べていました。ロシアの一年を絵画で体感出来る構成と言えるかもしれません。

ニコライ・グリツェンコ「イワン大帝の鐘楼からのモスクワの眺望」 1896年 国立トレチャコフ美術館

まさにロシアの象徴的な景観も登場しました。ニコライ・グリツェンコの「イワン大帝の鐘楼からモスクワの眺望」は、あまりにも有名なモスクワのクレムリンの建築を描いていて、玉ねぎの形をしたドームをつけた教会などを望んでいました。なお画面右手に流れるのはモスクワ川で、遠方で聳える丸い屋根の建物は、1931年に政権によって破壊された救世主大聖堂だそうです。のちの1999年に再建されました。

イワン・アイヴァゾフスキーの2点の海景画、「嵐の海」と「海岸、別れ」も忘れられません。ともに夏の海を主題とした作品で、前者ではエメラルドグリーンの波にのまれる帆船を描く一方、後者では夕景なのか、凪の大海原に沈みゆく太陽を表していました。輝かしいまでの夕焼けは、海や船を焦がしていて、神々しいまでの景色が広がっていました。

ウラジミール・マコフスキーの「ジャム作り」は、ロシアの郊外の暮らしの一コマを捉えた作品で、老夫婦と思しき男女が、明るい日差しの下、ジャム作りに勤しむ姿を表していました。そこでは、静かでかつ穏やかな時間が流れていて、多幸感が滲み出していました。

この時代のロシアは、日露戦争やロシア革命を前に、とても「不安定」(解説より)でしたが、端的にロシアの自然や暮らしを写した作品が多く、素直にはロシアの美しさに魅了されるような展覧会でした。画家の名を知らずとも楽しめるような作品ばかりでした。

最後に館内の状況です。1月27日の会期末も近づき、土日を中心に混み合っています。今のところ、入場に際しての長い待機列は生じていませんが、お出かけの際は公式サイトの「混雑情報の目安」のページもご参照下さい。(金曜と土曜の夜間時間帯が狙い目です。)

「ロマンティック・ロシア」展\金・土は夜間開館日/1/11・12、18・19の4日間、18:00~ご来館のお客様各日先着50名様にオリジナルクリアファイル(非売品)をプレゼントいたします。 https://t.co/uidq0hVHKW #ミュージアム #ロマンティック・ロシア pic.twitter.com/N5DQu3ctE6

— Bunkamura公式ツイッター (@Bunkamura_info) 2019年1月8日

なおトレチャコフ美術館のコレクションがまとめて日本で公開されるのは、おおよそ10年ぶりとなります。(前回もBunkamura ザ・ミュージアムで開催。)「忘れえぬ女」との再会を待ちわびていた方も多いかもしれません。

1月27日まで開催されています。東京展終了後、岡山県立美術館(4/27~6/16)、山形美術館(7/19~8/25)、愛媛県美術館(9/7~11/4)へと巡回します。

「国立トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシア」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:2018年11月23日(金・祝)〜2019年1月27日(日)

休館:2018年11月27日(火)、12月18日(火)、2019年1月1日(火・祝)のみ休館。

時間:10:00~18:00。

*毎週金・土は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

「LONG LIFE DESIGN 1〜47都道府県の健やかなデザイン展」 渋谷ヒカリエ

「LONG LIFE DESIGN 1 〜47都道府県の健やかなデザイン展」

2018/12/7〜2019/3/4

渋谷ヒカリエ 8F d47 MUSEUMで開催中の「LONG LIFE DESIGN 1 〜47都道府県の健やかなデザイン展」を見てきました。

ロングライフデザインをテーマに、全国47都道府県の「その土地らしさ」(公式サイトより)を意識した品々が、渋谷ヒカリエにやって来ました。

それが「47都道府県の健やかなデザイン展」で、家具、調度品、衣服、食品、はたまた建材などにまで及び、ジャンルを問いませんでした。

端正なボウルに目を引かれました。青森県の「BUNACO BOWL」で、同県が資源量日本一を誇るブナ材を用いた食器でした。ブナの木製テープを用いた、類例のない方法で製造されていて、軽さと強度の双方で、有用性を兼ね備えることに成功しました。なおBUNAのブナは材料、そしてCOのコは、コイルを意味していました。

一枚一枚、セーターをオーダーメイドで編み上げているのが、宮城県の「気仙沼ニッティング」で、地域文化の編み物の技術を、高品質の手編みセーター事業に引き上げるべく作られました。素材は羊毛で、ヒノキ材のボタンが使用されていました。

日本初の国産ビール麦を用いたのが、茨城県の「常陸ネストビール ニッポニア」で、かつてこの地で栽培が途絶えた原種を、地元の農家と協力して復活させました。アルコール度数が高いため、10度から12度くらいの温度で味わうのがおすすめだそうです。

私の地元である千葉県では、九十九里で工房を構える、菅原工芸硝子のタンブラーが出展されていました。同工房の製品は、全て手吹きを中心としたハンドメイドであるものの、いわゆる一点物ではなく、レストランなどでも使えるように、形や厚みをほぼ一定に仕上げられました。先の茨城のビールを注ぐとより映えるかもしれません。

スタイリッシュな卓上コンロにも目がとまりました。それが東京都の「アモルフォ・プレミアム」で、カセットコンロでお馴染みの岩谷産業の製品でした。直線と円が特徴的なデザインですが、細かな火力調整や、安定した出力など、実用性や安全面も問題なく作られているそうです。

大阪府の「測量野帳」は、測量現場のニーズを反映したノートで、コクヨが1949年に発売しました。既に60年以上も世に送り続けられているロングセラーで、今も価格は216円とリーズナブルに設定されていました。シンプルながらも堅牢性を有していて、測量だけでなく、例えばレシピの記録など、幅広い分野に使われています。以前、東京国立博物館の「縄文展」にコラボの野帳が発売されましたが、確かに美術館や博物館でのメモにも重宝するかもしれません。

鳥取県の「Mokumoku Tablestand」も魅惑的でした。楮、三椏、雁皮の3種の和紙そのものを球体に漉き上げる、立体漉き和紙の技術が用いられていて、「雲のかたちを作ってみたい」として開発されたそうです。白く淡い光が空間を優しく灯していました。

また大分県の「坂本創 小鹿田焼」や、岡山県の「倉敷ノッティング 椅子敷き」なども印象に残りました。うち小鹿田焼は、日田で約300年続く焼き物に、次世代の陶芸家の創意を加えたもので、荒々しくも、手の温もりを感じるかのような姿を見せていました。

そのほかにも、いわゆる物産品ではなく、山口県では「金子みすゞ」、佐賀県では「唐津くんち」に関した文物など、文学や祭りをはじめ、北海道でアイヌの血を引くミュージシャンの活動なども紹介されていました。新たな時代を拓くデザインは、端的なモノを通り越し、人や文化にまで深く関わっていたようです。

会場内のショップでは、一部の展示品の販売も行われています。価格は、数百円単位から十万円以上と、相当に差がありましたが、お気に入りの品を探して歩くのも楽しいかもしれません。

なお本展は、「d47 MUSEUM」をプロデュースし、ロングライフデザインを提唱するナガオカケンメイが、2年に1度、「日本を定点観測」(公式サイトより)すべく企画された展覧会で、今回が第1回目に相当します。出展品に関しては、約半年以上かけて選定されました。

【開催中です|LONG LIFE DESIGN 1 47都道府県の健やかなデザイン展】https://t.co/ICre8QvdvC pic.twitter.com/jxPFnS1tX8

— D&DEPARTMENT (@d_d_NETSHOP) 2018年12月23日

入場は無料です。3月4日まで開催されています。

「LONG LIFE DESIGN 1 〜47都道府県の健やかなデザイン展」(@d_d_NETSHOP)渋谷ヒカリエ 8F d47 MUSEUM(@hikarie8)

会期:2018年12月7日(金)〜2019年3月4日(月)

休館:2019年1月1日(火)

時間:11:00~20:00

*最終入館は19:30まで。

料金:無料。

住所:渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階

交通:東急田園都市線、東京メトロ副都心線渋谷駅15番出口直結。東急東横線、JR線、東京メトロ銀座線、京王井の頭線渋谷駅と2F連絡通路で直結。

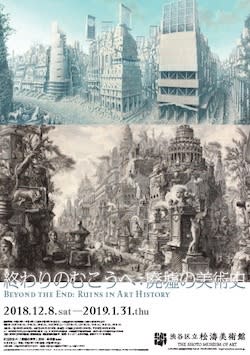

「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」 渋谷区立松濤美術館

「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」

2018/12/8~2019/1/31

渋谷区立松濤美術館で開催中の「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」を見てきました。

古来より廃墟を風景画に表していた西洋では、18世紀から19世紀になると、いわゆる廃墟趣味の流行によって、絵画の主役としての地位を確立しました。

その廃墟に関した作品を紹介するのが、「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」で、単に西洋の絵画に留まらず、近代以降に伝播し、現代にまで受け継がれた日本の画家の作品も網羅していました。

シャルル・コルネリス・ド・ホーホ「廃墟の風景と人物」 17世紀 東京富士美術館

過去への廃墟の旅は17世紀にまで辿っていました。冒頭に展示されていたのは、シャルル・コルネリス・ド・ホーホの「廃墟の風景と人物」で、中央に崩れ落ちた建物、すなわち廃墟を据え、点景のような人物を表した作品でした。また、ユベール・ロベールの「ローマのパンテオンのある建築的奇想画」は、18世紀中盤に古代ローマの建築を、ペンや水彩で描いたもので、古代の景観と実景を重ねて示しました。このように18世紀には、ユベール・ロベールをはじめ、ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージなど、廃墟の主題を生涯にわたって追い求める画家が活動していました。

ピラネージの版画を元にしたバナー。この場所のみ撮影が可能でした。

そのピラネージの版画も目立っていました。中でも「古代アッピア街道とアルデアティーナ街道の交差点(ローマの古代遺跡より)」は大変な力作で、多くの彫像などに象られた街道の交差点を、極めて緻密な銅版で表現していました。さらに、トマス・ガーディンの「ウォーフ川沿いのボルトン修道院」や、ヨハネス・ライシャー、アントニー・ワーテルローの「古城」も充実していて、西洋にとって廃墟がいかに重要なモチーフであったのかを知ることも出来ました。特に18世紀後半以降のイギリスでは、グランド・ツアーが流行し、多くの貴族の子弟が、フランスやイタリアの古代の遺跡を巡りつつ、廃墟を愛でることを趣味にしていたそうです。

一方、日本では、意外なことに近代まで、廃墟を描く習慣を持ち得ていませんでした。結果的に日本人が廃墟を絵画のモチーフとしたのは、江戸末期の頃で、西洋から輸入された銅版画の中の古代遺跡を、浮世絵や同じく銅版画に援用して描きました。

そこで面白いのが、歌川豊春の「浮繪アルマニヤ珎藥物集之圖」などで、古代のローマの景観とヨーロッパの近代人、それに江戸のモチーフをあわせて描きました。いわゆる廃墟というよりも、もはや時空を超えた奇想的風景と呼んでも良いかもしれません。

藤島武二「ポンペイの廃墟」 1908年頃 茨城県近代美術館

明治に入り、海外へ出た画家たちは、古城や遺跡、それに廃墟などを前に、洋画や日本画を制作しました。一例として、藤島武二の「ポンペイの廃墟」や、澤部清五郎の「群羊図(伊太利アッシジ附近)」などが挙げられていました。

ポール・デルヴォー「海は近い La Mer est proche」 1965年 姫路市立美術館

20世紀に入ると、シュールレアリスムの画家たちは、廃墟と場所を直接結びつけず、どことも限定し難い、非実在的な空間を表すようになりました。その最たる例がポール・デルヴォーで、会場でも「海は近い」や「水のニンフ」の2点の油彩をはじめ、「円天井」や「女帝」など、4点のリトグラフが展示されていました。また日本のシュルレアリストも、廃墟を舞台に、人間の深層心理などを作品に表現しました。

元田久治「Indication:Shibuya Center Town」 2005年

ラストは、大岩オスカールや元田久治、それに野又譲らの現代の画家でした。うち野又譲の「交差点で待つ間に ‐Listen to the Tales‐」や、元田久治の「Indication: Shibuya Center Town」などは、美術館の位置する渋谷を舞台としていて、崩れ落ちたビルなどが立ち並ぶ、まさに廃墟化した街を、俯瞰した構図で表現していました。それらは実にリアルであり、否応無しに、度重なる近年の震災の光景と重るように思えてなりませんでした。

【イベントのお知らせ】

— 渋谷区立松濤美術館【公式】 (@shoto_museum) 2019年1月16日

今週19日(土)、午後3時から、

出展作家の 野又穫氏 によるアーティスト・トーク

『イマジン Imagine』を開催します。

*午後2時30分より1階ロビーにて整理券配布(定員80名)

*整理券をお持ちの方は、地下2階にご集合ください

*参加無料(要入館料) pic.twitter.com/LfcsR6g1bo

出展は70件で、ほぼ国内の美術館、および個人のコレクションでした。派手さこそないかもしれませんが、廃墟にテーマを明確に絞った構成は、良く出来ていたのではないでしょうか。解説も充実していました。

会期も終盤を迎えましたが、今週末、1月19日は出展作家の野又譲によるアーティストトークが開催されるほか、1月26日には「渋谷と廃墟」と題し、担当学芸員による特別講座も予定されています。あわせて出向くのも良いかもしれません。

1月31日まで開催されています。遅れましたが、おすすめします。

「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」 渋谷区立松濤美術館(@shoto_museum)

会期:2018年12月8日(土)~2019年1月31日(木)

休館:12月10日(月)、17日(月)、25日(火)、12月29日(土)~1月3日(木)、1月7日(月)、15日(火)、21日(月)、28日(月)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500(400)円、大学生400(320)円、高校生・65歳以上250(200)円、小中学生100(80)円。

*( )内は10名以上の団体、及び渋谷区民の入館料。

*渋谷区民は毎週金曜日が無料。

*土・日曜、休日は小中学生が無料。

場所:渋谷区松濤2-14-14

交通:京王井の頭線神泉駅から徒歩5分。JR線・東急東横線・東京メトロ銀座線、半蔵門線渋谷駅より徒歩15分。

「ルーベンス展―バロックの誕生」 国立西洋美術館

「ルーベンス展―バロックの誕生」

2018/10/16~2019/1/20

国立西洋美術館で開催中の「ルーベンス展―バロックの誕生」を見てきました。

バロック美術を代表する画家、ペーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)は、イタリアに憧れを抱き、同地の作品を研究することで、自らの芸術を発展させました。

そのルーベンスがイタリアへ向かったのは、1600年、時に23歳の頃で、途中、スペイン派遣による中断を除くと、1608年の秋まで滞在しました。そして、最初に滞在したヴェネツィアで北イタリアの美術を摂取し、次いでローマでは、古代彫刻から人体造形を学びました。

「ラオコーン群像の模写素描」は、ヴァチカンのベルヴェデーレの古代彫刻を模写した素描で、群像の彫刻を、チョークやクレヨンなどの細く淡い線で、巧みに捉えていました。ルーベンスは、彫刻を「生きているように描きとらなくてはいけない」と述べていて、ここに早くもルーベンスならではの人体、肉体造形を見ることが出来るかもしれません。

ペーテル・パウル・ルーベンス「セネカの死」 1615/16年 マドリード、プラド美術館

「セネカの死」もローマで目にした古代彫刻を参照していて、殉教者を彷彿させるセネカが、上空を見上げながら、盥の上で絶命する様子を描きました。ともかく目を引くのは、顔面の迫真に満ちた描写で、皮膚の下の肉体に流れる血までも生々しく表現していました。いわゆる工房の手が加わった作品で、顔面のみをルーベンスが制作したと考えられています。

ルーベンスが、生涯で最も影響を受けたのはティツィアーノでした。「毛皮を着た若い女性像」は、ティツィアーノの油彩画の模写で、元の作品を忠実に写した一方、やや肉付きを誇張させ、血の通った生身の女性を描きました。白い肌はもとより、毛皮の細かな質感までが、見事に表現されているのではないでしょうか。

ハイライトは「英雄としての聖人たちー宗教画とバロック」(第3章)にあると言って良いかもしれません。中でも階段下の一室に、「キリスト哀悼」や「法悦のマグダラのマリア」、さらには「聖アンデレの殉教」などの宗教画が並ぶ光景は、まさに圧巻の一言で、思わず息をのんでしまうほどでした。

「キリスト哀悼」は、ルーベンスが1600年代から10年代にかけて取り組んだ主題の1つで、両足を伸ばし、だらりと手を垂らしては絶命したキリストを描きました。キリストの身体はまだ血に染まっているものの、唇は既に色を失っていて、僅かに開いた眼をマリアが閉じようとしていました。ここで印象に深いのは、まるで彫刻を思わせるようなキリストの隆々とした肉体表現で、やはり先のイタリアの古代彫刻の学習成果を思わせてなりませんでした。また右足が突き出ているゆえか、さも足元で見ているような臨場感も得られるのではないでしょうか。悲しみに包まれた人々の感情が、切々と伝わってきました。

今回の展覧会で1番最後に出品が決まったルーベンス作品。スペインからの借用。遠い。大きい。額も凄い。どうしようかと悩むこと1年。でもこの部屋にはこの聖アンデレがいなければ!ということで来日が叶いました。今だから言える話。#ルーベンス展 #国立西洋美術館 #年始は2日から pic.twitter.com/uaPf7CkCk0

— ルーベンス展ーバロックの誕生*1/20まで (@rubensten2018) 2018年12月31日

法悦により失神し、身体を投げ出したマリアを描いたのが「法悦のマグダラのマリア」で、先の「キリスト哀悼」よりも劇的で、なおかつ力強く表されていました。また「聖アンデレの殉教」は、さらに動きを伴うかのような幻視的な作品で、十字架の上のアンデレが、光とともに昇天する様子を、荒々しいまでの筆致で描きました。ともかく上へ上へと進むような、いわば上昇性を伴った作品で、高さは3メートルにも及び、ルーベンスの最後の宗教画の大作とも言われています。

何気ない肖像画ににも見逃せない作品がありました。それが「カスパー・ショッペの肖像」で、右手を腰のあたりにやってポーズをとった、ドイツの人文学者を細かに描いていました。堂々とした姿でありかつ、強い意志を伴った視線が印象的で、どこかモデルの高い気位が伝わるかのようでした。また左上から差し込む光には、カラヴァッジョ的な明暗も認められていて、ショッペ自身もルーベンスを高く評価していたそうです。

ペーテル・パウル・ルーベンス「パエトンの墜落」 1604/05年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

小画面ながら「パエトンの墜落」も迫力がありました。イタリア滞在中に描かれた作品で、ちょうどユピテルが雷でパエトンを打ち殺し、戦車から真っ逆さまに落ちる光景を表していました。空に光る稲妻が画面を支配する中、人物や馬は複雑に交錯しつつ、落下していて、映画のワンシーンさながらの映像的な表現とも呼べるかもしれません。こうした動きに溢れ、強烈なヴィジョンを生み出すルーベンスの絵画を、17世紀の美術理論家のベッローリは、「絵筆の熱狂」と称しました。確かにルーベンスの絵画には、どこか熱気、ないし活気が感じられないでしょうか。

ペーテル・パウル・ルーベンス「ヴィーナス、マルスとキューピッド」 1635年頃 ロンドン、ダリッジ絵画館

「ヴィーナス、マルスとキュービッド」も魅惑的でした。キュービットに授乳するヴィーナスを描いていて、側には兜を脱いでは、母子の様子を穏やかに見据える恋人のマルスの姿がありました。ヴィーナスは豊満な肉体を露わとしていて、ここにルーベンスは、以前の古代彫刻的な理想美ではなく、生身で自然でかつ官能的な女性像を示しました。

ペーテル・パウル・ルーベンス「エリクトニオスを発見するケプロプスの娘たち」 1615/16年 ウィーン、リヒテンシュタイン伯爵家コレクション

出展はルーベンス画40点を含む、全70点ほどあり、ルーベンスと同時代だけでなく、先行する作品も多数踏まえ、イタリアとの影響関係を丹念に読み込んでいました。このスケールでのルーベンス展は当面望めそうもありません。大変に充足感がありました。

最後に会場内の状況です。実は昨年に既に見てきましたが、年が明けてから再度、出向いて来ました。タイミング良く平日に観覧することが出来、昼過ぎに入館しましたが、思ったよりも賑わっていたものの、特に列もなく、どの作品も最前列で見られました。会期末にしては余裕がありました。

なお本展に際して刊行されたムック本、「ルーベンスぴあ」にコメントを寄稿させていただきました。

「ルーベンスぴあ/ぴあMOOK」

「ルーベンスぴあ/ぴあMOOK」「ルーベンスぴあ」 ぴあMOOK(はろるど)

私のコメントはともかくも、ルーベンス展について準拠しつつ、画家の画業を分かりやすい形で追っていて、カタログを除けば、一般向けのルーベンス本の決定版と呼んでも良いかもしれません。お手にとってご覧いただければ嬉しいです。

会期も残すところあと1週間となりました。改めてお見逃しなきようおすすめします。

1月20日まで開催されています。

「ルーベンス展―バロックの誕生」(@rubensten2018) 国立西洋美術館(@NMWATokyo)

会期:2018年10月16日(火)~2019年1月20日(日)

休館:月曜日。但し12月24日、1月14日は開館。2018年12月28日(金)~2019年1月1日(火)、1月15日(火)。

時間:9:30~17:30

*毎週金・土曜日は20時まで開館。但し11月17日は17時半まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

「続々 三澤 遥」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー

「続々 三澤 遥」

2018/12/3~2019/1/26

ギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催中の「続々 三澤 遥」を見てきました。

1982年に生まれた三澤遥は、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科を卒業後、デザインオフィスnendoなどを経て、2014年に三澤デザイン研究室として独立し、「未知の可能性を視覚化」(ギャラリーサイトより)すべく、デザイナーとして多様に活動して来ました。

水槽を用いたランドスケープが姿を現しました。それが「砂の丘、水の丘」と題した作品で、三澤が「水中環境をあらたな風景に再構築」(解説より)した「waterscape」のシリーズの1つでした。水と砂の起伏のある大地の上に、丸みを帯びた透明のドーム型の水槽が設置されていて、中には小さな魚が入れられていました。

2つのドームには開口部があり、そこから魚が出入り出来る上、そもそもドーム同士も繋がっているため、自由にドームを行き来していました。またガラスの屈折の効果か、魚が急に見えなくなったり、大きく見えたりと、通常の水槽ではない視覚体験を得ることも出来ました。「waterscape」は単に魚を鑑賞するだけでなく、生態を観察するために作られました。

動的な機能を持つ紙を探求した「動紙」も見逃せません。小さな紙が時に揺らめき、起き上がったかと思うと、開いたり、這ったりしていて、同じ動きを持つものはなく、さも紙自体が意思を持ってうごめいているかのようでした。

その動きをあえて喩えれば、1つ1つの紙が個々に演技しては、ショーを見せていると言えるかもしれません。

「現象体 無版×ファインペーパー」も興味深いのではないでしょうか。新しい紙の可能性を探るべく、最新のデジタル技術とファインペーパーを掛け合わせ、レーザーカットやUVインクジェットプリント、デジタルエンボスなどに展開した作品で、いわば「紙ならぬ紙」(解説より)を作り上げました。

透明インクと白インクを摺り合わせた「インクのレンズ」は、まるで本物のレンズと見間違うような質感を見せていました。これも紙の未来の1つの形と呼べるかもしれません。

そのほかでは「Form of Gravity」にも目を惹かれました。透明の球が、あくまでも緩やかに、そして静かに沈んでいく作品で、しばらく見入っていると、何やら瞑想に誘われるような感覚に陥りました。

上野動物園の生態を、動物のみならず、植物にも目を向けて絵に集約した「UENO PLANET」も面白い作品でした。空を飛ぶ鳥の視点より俯瞰的に描いていて、情報も記され、動物園の知られざる生態を見ることが出来ました。

「形でありながら、形ならざるもの。ならではでありながら、らしからぬもの。ひとつの答えでありながら、いくつもの謎のはじまりでもあるもの。そんな、とらえどころのない可能性の群がりを通して、身近な世界が見知らぬ世界のように感じられ、ときめきや不思議が続々と生まれうることを発見してもらえたら嬉しいです。」三澤遥 *解説より

三澤は、まさに続々と、「無数のイメージやアイデアが浮かんでは消え、消えてはまた浮かぶ」(解説より)のだそうです。一連の作品のデザインやプロダクションはもとより、それを生み出す豊富なアイデア自体に強く感心させられました。

1月26日まで開催されています。

「続々 三澤 遥」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

会期:2018年12月03日(月)~2019年1月26日(土)

休廊:日曜・祝日。12月28日(金)~1月6日(日)

時間:11:00~19:00

料金:無料

住所:中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅から徒歩5分。JR線有楽町駅、新橋駅から徒歩10分。

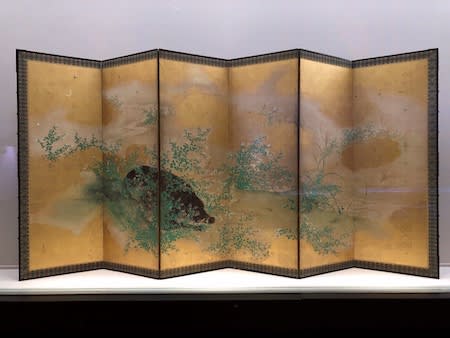

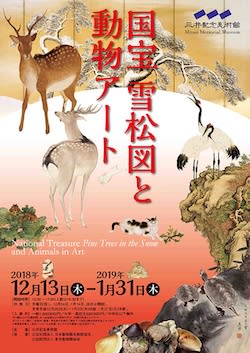

「国宝 雪松図と動物アート」 三井記念美術館

「国宝 雪松図と動物アート」

2018/12/13~2019/1/31

三井記念美術館で開催中の「国宝 雪松図と動物アート」の特別内覧会に参加してきました。

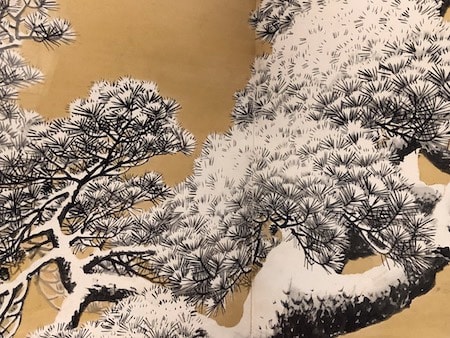

江戸時代後期の絵師、円山応挙の必竟の名作、国宝「雪松図屏風」が、東京・日本橋の三井記念美術館にて公開されています。

国宝「雪松図屏風」 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 北三井家旧蔵

金色に染まる雪原の中、さも寒さに耐えるかのように起立した松は、どこか神々しいまでに美しい姿を見せていますが、何度接しても、まるで3Dのような視覚効果に目を見張ってなりません。老松と若松が左右だけではなく、屏風の手前と奥、つまり前後へ行き来するように伸びていて、さも無限でかつ深遠な空間を前にしたかのようでした。

国宝「雪松図屏風」(部分) 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 北三井家旧蔵

また塗り残しを用いた雪の表現をはじめ、素早い筆の動きも効果的ではないでしょうか。少し離れて眺めると、いつしかピタリと形が収まるような構図感も魅惑的でした。

さて今回の展覧会は、「雪松図」に加えて、「動物アート」の二本立てでした。よって、主に館蔵の動物に因んだ、日本と東洋の絵画や工芸、それに茶道具が一堂に展示されていました。また動物を広く定義し、哺乳類に留まらず、想像上の龍や獅子、鳳凰のほか、鳥類、魚貝類、昆虫などを網羅しているのも特徴でした。

「白象黒牛図屏風」 長沢芦雪筆 江戸時代・18世紀 個人蔵

新出の「白象黒牛図屏風」が初めてお目見えしました。長沢芦雪による作品で、有名なエツコ&ジョー・プライスコレクションとほぼ同じ図柄を見せていました。同種の作品は、ほかにも島根県立美術館に所蔵されていて、現在、3種類確認されていることから、おそらくは複数の注文に応えて描いたと考えられています。

「白象黒牛図屏風」(部分) 長沢芦雪筆 江戸時代・18世紀 個人蔵

プライスコレクション作と同様、黒牛の下でちょこんと座る仔犬の可愛らしさと言ったら、比類がありません。まるでゆるキャラのようでした。

「秋草に兎図襖」 酒井抱一筆 江戸時代・19世紀 北三井家旧蔵

絵画ではもう1点、酒井抱一の「秋草に兎図襖」に魅せられました。うっすら月のかかった秋のススキの野を舞台としていて、強い風が吹いているのか、ススキやクズが靡く様子が表現されていました。ともかく面白いのは、襖の地に斜めに張られたヘギで、その線が、風の向きを見事に示していました。

「秋草に兎図襖」(部分) 酒井抱一筆 江戸時代・19世紀 北三井家旧蔵

後ろ脚を強く蹴っては、風に向かって進む、躍動感のある兎の姿も良いかもしれません。

「昆虫自在置物」 高瀬好山製 明治〜昭和時代 北三井家旧蔵

一昨年の「驚異の超絶技巧!」で話題を集めた自在置物にも、動物はたくさん登場します。中でも精緻なのは、高瀬好山の「昆虫自在置物」で、チョウ、トンボ、ハチ、カブトムシ、クワガタなど12種類の昆虫を、金属でリアルに作り上げました。もちろん実際に動かすことは叶いませんが、羽や関節などは、まさに自在に動くように出来ています。

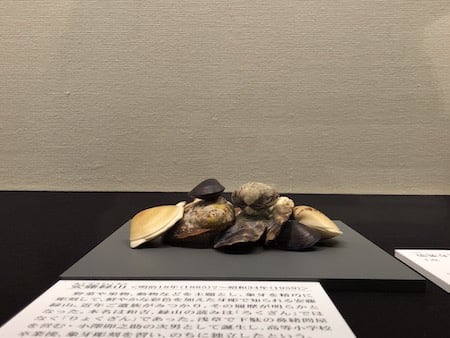

「染象牙貝尽置物」 安藤緑山作 明治〜昭和時代 北三井家旧蔵

俄かに人気の高まる高まる牙彫家、安藤緑山の「染象牙貝尽置物」も大変な力作でした。言うまでもなく、象牙で作られていますが、あまりにも写実的なため、もはや本物の貝のようにしか見えませんでした。

「信楽写兎耳付水指」 野々村仁清作 江戸時代・17世紀 北三井家旧蔵

茶道具にも動物のモチーフが少なくありません。一例が、野々村仁清の「信楽写兎耳付水指」で、筒状の胴の部分に、耳を広げた兎の耳が付いていました。円形の口を月、さらに全体の器形を臼に見立てれば、月に兎の意匠にもなるそうです。一見、シンプルな造形ながらも、風流な作品と言えるかもしれません。

「十二支文腰霰平丸釜」 大西浄林作 江戸時代・17世紀 北三井家旧蔵

「十二支文腰霰平丸釜」は、胴に子、丑、寅、卯、辰、巳、馬、羊、申、酉、戌、亥の12種類の干支を描いていて、京都の三条釜座の千家の釜師、大西家の初代浄林が制作しました。

「竹置筒花入 銘 白象」 惺斎直書・在判 大正時代 北三井家旧蔵

太い白竹を用いた「竹置筒花入 銘 白象」も興味深い作品でした。堂々たる重厚感の花入で、特段に動物が描かれているわけではありませんが、形自体が象の足を連想させることから、「白象」の銘が付けられました。確かに、根の部分が足のように見えなくはありません。

「唐三彩馬」 唐時代 室町三井家旧蔵

鮮やかな彩色を伴う「唐三彩馬」も目立っていたのではないでしょうか。ほかにも、切手に絵巻、仮面、能装束なども動物モチーフばかりです。右に左の動物を比べながら、お気に入りの作品を探して見るのも楽しいかもしれません。

「東都手遊図」 源き(おうへんに奇)筆 江戸時代・天明6年(1786) 浅野家旧蔵 ほか

年末年始のお休みも終わり、新年も1月4日より開館しました。例年、「雪松図」は年明けに公開されるだけに、お正月のイメージと重なる方も少なくないかもしれません。私も再度、見に行こうと思います。

「嶺」 池田勇八作 大正13年(1924) 北三井家旧蔵

気がつけば、エレベーター前のブロンズ彫刻、池田勇八の「嶺」も、夫婦鹿を象った作品です。一体全体、館内には何種類の動物が存在するのでしょうか。徹頭徹尾、まさしく動物でした。

国宝「志野茶碗 銘 卯花墻」 桃山時代・16〜17世紀 室町三井家旧蔵 *茶室「如庵」ケース展示風景

1月31日まで開催されています。

「国宝 雪松図と動物アート」 三井記念美術館

会期:2018年12月13日(木)~2019年1月31日(木)

休館:月曜日。1月27日(日)。年末年始(12/26~1/3)。

*但し12月24日(月・休)、1月14日(月・祝)、1月28日(月)は開館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学・高校生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*リピーター割引:会期中、一般券、学生券の半券を提示すると、2回目以降は団体料金を適用。

場所:中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線三越前駅A7出口より徒歩1分。JR線新日本橋駅1番出口より徒歩5分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「岩崎貴宏 Layer and Folding」 銀座 蔦屋書店

「岩崎貴宏 Layer and Folding」

2018/12/27〜2019/1/14

銀座蔦屋書店で開催中の「岩崎貴宏 Layer and Folding」を見てきました。

予想以上に巨大な作品が待ち構えていました。それが「アウト・オブ・ディスオーダー」で、布や糸、それにワイヤーなどの日用品により、鉄塔や鉄線の連なる野山の光景を表現したインスタレーションでした。

宙に浮いて5面に展開する作品は、いずれも黒一色に染まっていて、起伏のある大地の地層と、その上で複雑に行き交う鉄線や橋脚などが緻密に作り上げられていました。それぞれの一面は2メートル以上もあるため、合わせると10メートルにも長さに及んでいました。

布のほかに綿棒なども素材としていて、山や丘に広がる木々を象っていました。半ば荒々しいまでの地層と、細かに組み上げられた鉄線や塔が対比的な姿を見せていて、何とも言い難い迫力も感じられました。

その「アウト・オブ・ディスオーダー」を囲むのが、書籍を用いた「テクトニック・モデル」で、本を建設中のビルに見立て、栞をクレーンに仕立てたシリーズでした。

本の上のクレーンは、一見、別に付けられたように思えるかもしれませんが、目を凝らすと、確かに栞を解いて作られていて、先の「アウト・オブ・ディスオーダー」と同様に、岩崎の緻密な制作、言い換えれば手仕事を知ることが出来ました。

岩崎はこの2点の作品で、スクラップ&ビルドを続ける「浮世の都市」(解説より)東京を、天井から俯瞰する視点で表現しようと試みたそうです。東京と書店という2つの場所を踏まえた、興味深いインスタレーションではないでしょうか。

繰り返しになりますが、会場は「GINZA SIX」6階の銀座蔦屋書店の店内中央に位置した、「GINZA ATRIUM」にて行われています。作品のほかにグッズも販売されていました。

なお岩崎は、「日産アートアワード2015」に出展したほか、2017年の「第57回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展」の日本館代表に選出されるなど、近年、活動の場を多様に広げている作家で、同じく2017年には「Penクリエイター・アワード」でも表彰を受けました。

本日から1/14までGINZA ART EXHIBITION:岩崎貴宏「Layer and Folding」を開催。繊細な造形から壮大な想像が自然と広がる作品を是非ご覧下さい。28日17時~20時には作家在廊のレセプションを実施致します。どなたでも参加可能ですので、こちらもお待ちしております。https://t.co/e3ij3weTfp pic.twitter.com/8FFQIpWxKG

— 銀座 蔦屋書店 (@GINZA_TSUTAYA) 2018年12月27日

観覧に料金はかかりません。1月14日まで開催されています。

「岩崎貴宏 Layer and Folding」 銀座 蔦屋書店

会期:2018年12月27日(木)〜2019年1月14日(月)

休廊:1月1日。

時間:10:00~22:30

料金:無料

住所:中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

交通:東京メトロ銀座線銀座駅A3出口より徒歩2分。東京メトロ日比谷線・都営浅草線東銀座駅A1出口より徒歩3分。JR線有楽町駅より徒歩10分。

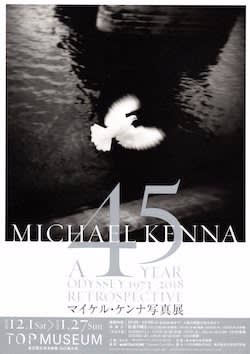

「マイケル・ケンナ写真展」 東京都写真美術館

「マイケル・ケンナ写真展」

2018/12/1~2019/1/27

東京都写真美術館で開催中の「マイケル・ケンナ写真展」を見てきました。

1953年にイギリスで生まれ、のちにアメリカへ移ったマイケル・ケンナは、世界各地の風景を撮り続け、写真家として評価を得て来ました。

そのケンナの代表作が一堂にやって来ました。うち中心的であるのが、45年に渡り世界各地を撮影した「A 45 YEAR ODYSSEY 1973-2018」のシリーズで、日本初公開を含む約100点の作品で構成されていました。

ケンナの風景写真の魅力を語るには、多くの言葉は必要ないかもしれません。正方形のフォーマットへ、海や大地、橋に都市などの景観、それに移りゆく雲や霧などの気象現象を捉えた作品は、ともかく詩的でかつ静謐で、その美しさに思わず息をのむほどでした。

中でも光と大気を捉える感覚が独特で、ケンナは一連の作品を、時に10時間にも及ぶ長時間露光で写し出しました。また被写体との対話を重視するというケンナは、同じ場所を何年も撮影することもあるそうです。

旅する写真家でもあるケンナは、1980年代に来日すると、日本各地を渡り歩き、風景も撮影しました。とりわけ北海道を積極的に写していて、例えば雪に覆われた大自然などを、モノクロームの世界へ巧みに落とし込みました。

またケンナは自然の風景だけでなく、原発や廃墟化した工場などもモチーフとしていて、1988年からは、10年以上かけてナチスの強制収容所を撮影しました。それに当たるのが「Impossible to Forget」シリーズで、フランス政府に寄贈し、芸術文化シャヴァリエ賞を受賞しました。

ほかにも日本の女性のヌードを古民家で写した、「RAFU:JAPANESE NUDE STUDIES」も興味深いのではないでしょうか。2008年より10年間撮り続けたシリーズで、2018年のパリで初めて発表されました。

世界で450回も個展が開かれ、ビクトリア&アルバート美術館やサンフランシスコ美術館にもコレクションされるケンナですが、意外にも日本で大規模な個展が行われるのは、今回が初めてだそうです。

「心象世界の旅」(解説より)との言葉もありましたが、端的に風景だけでなく、時間や光の移ろいを捉え、場所や土地の記憶を引き出すようなケンナの写真は、何やら郷愁に誘われるような魅力があるかもしれません。静かに佇むモノクロームの風景に、どことないロマンを感じました。

会場内の「A 45 YEAR ODYSSEY 1973-2018」は撮影が出来ます。SNSやブログにも利用可能です。

作品は全てケンナ自身が暗室でプリントしました。出展数も約160点と不足ありません。

これまでに世界各地で約450回の個展を開催し、70タイトルに及ぶ写真集を手がけた世界屈指の風景写真家、マイケル・ケンナ。来日した彼に話を聞きました。https://t.co/T1a3IkbcnW pic.twitter.com/lBoQcXh6Ib

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年1月3日

昨年末に行きましたが、館内は盛況でした。1月27日まで開催されています。おすすめします。

「マイケル・ケンナ写真展」 東京都写真美術館(@topmuseum)

会期:2018年12月1日(土)~2019年1月27日(日)

休館:月曜日。

*但し12月24日(月・休)および1月14日(月・祝)は開館し、12月25日(火)と1月15日(火)は休館。年末年始(12月29日~1月1日)。

時間:10:00~20:00

*木・金曜は20時まで開館。

*年末特別開館:12月28日(金)は10:00~18:00。

*年始特別開館:2019年1月2日(水)・3日(木)は11:00~18:00、4日(金)は10:00~18:00。

料金:一般1000(800)円、学生800(640)円、中高生・65歳以上600(480)円。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

交通:JR線恵比寿駅東口改札より徒歩8分。東京メトロ日比谷線恵比寿駅より徒歩10分。

| « 前ページ |