都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

2023年 私が観た展覧会 ベスト10

2023年 私が観た展覧会 ベスト10

1.『恐ろしいほど美しい 幕末土佐の天才絵師 絵金』 あべのハルカス美術館(4/22~6/18)

幕末から明治初期にかけて現在の高知県で活動した絵師、絵金の、実に同県外では半世紀ぶりとなる展覧会でした。絵金を代表する芝居絵屏風や絵馬提灯など約100点が公開された上、高知の夏祭りをイメージした会場構成もあり、まるで同地の「絵金祭り」に出かけているような気分を味わえました。かつて板橋区立美術館や江戸東京博物館での江戸絵画に関する展覧会で数点の絵金の作品を見て以来、心惹かれていた絵師だけに、ようやく回顧展に接することができました。

2.『ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ』 アーティゾン美術館(6/3~8/20)

石橋財団のコレクションを中心に、国内外の美術館など約250点の作品により、フランスを中心としたヨーロッパ、およびアメリカ、また日本における抽象絵画の展開をたどる内容でした。このうちアーティゾン美術館における近年の新収蔵作品が95点も公開されていて、カンディンスキーやクレーはもとより、あまり見る機会の少ないドローネーやクプカの優れた作品も鑑賞することができました。あくまでも同館のコレクションに沿った構成のため、例えばロシア・アヴァンギャルドについては割愛されるなど、すべてを網羅しているわけではなかったものの、これほどの大規模な抽象絵画展は国内ではしばらく望めないと思うほどに充実していました。

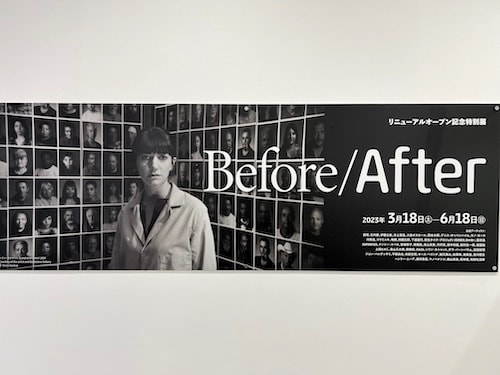

3.『リニューアルオープン記念特別展 Before/After』 広島市現代美術館(3/18~6/18)

2020年末からの改修工事を終え、今年春に再開館した広島市現代美術館のリニューアル展で、国内外45組のアーティストによる新作を含めた約100点を全館スケールにて公開していました。劣化、変質、修復、原子力、爆発、夢、治癒といったキーワードを「#(ハッシュタグ)」として提示し、展示のテーマを伝えているのも特徴で、16年ぶりの新規購入作品となったシリン・ネシャットの『Land of Dreams』など、政治や社会へ批評的に向き合った作品も少なくなくありませんでした。また改修工事の図面や記録写真をはじめ、SNS投稿された「#ゲンビの工事日記」の画像など、工事のプロセスを紹介する展示も楽しく思えました。

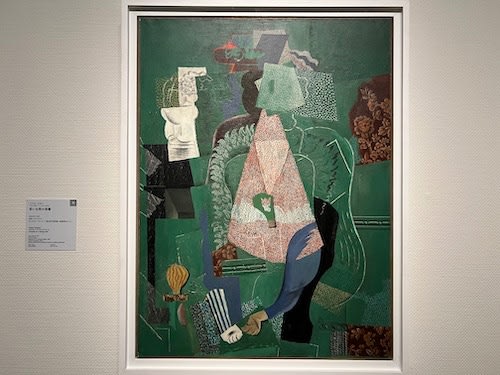

4.『パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展—美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ』 国立西洋美術館(10/3~2024/1/28)

パリのポンピドゥーセンターのコレクションから、初来日作品50点以上を含む140点の作品によって構成された、実に国内では半世紀ぶりの大規模なキュビスム展でした。キュビスム以前からピカソ、ブラック、そしてその後の展開へと、まさにキュビスムの通史を極めて粒揃いのコレクションにて追っていて、ロシアにおけるネオ・プリミティヴィスムから立体未来主義、また第一次世界大戦とキュビスムの関係なども作品と資料にて検証していました。単にキュビスムといえども、その運動の諸相は驚くほどに多面的でかつ複層的に連なっていたのかを見て取ることができました。

5.『諏訪敦 眼窩裏の火事』 府中市美術館(12/17~2023/2/26)

緻密で再現性の高い画風で知られる画家、諏訪敦の、公立美術館としては11年ぶりの個展でした。終戦直後の満州で病没した祖母をテーマにした「棄民」をはじめ、コロナ禍の中で取り組んだ静物画、さらに舞踏家の大野一雄を描いた絵画などが紹介されていて、博物館の標本室を思わせる空間から最新作『Mimesis』の掲げられた展示室へと続くドラマチックな構成も魅惑的でした。また人の気高さ、尊厳までが滲み出す作品はもとより、対象へ真摯に向き合いつつ、長い時間をかけてリサーチを重ね、絵画として表していく諏訪の制作のアプローチそのものにも強く心を打たれました。

6.『聖地 南山城-奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-』 奈良国立博物館(7/8~9/3)

京都府最南部、奈良市に隣接する南山城に伝わってきた仏教美術を紹介する展覧会で、同地域に伝わる仏像や神像、また絵画や典籍、古文書など約140点の作品と資料が公開されました。古代寺院から密教に由来する山岳寺院の諸像、そして修理を終えた浄瑠璃寺の『九体阿弥陀像』のうち2軀などの仏像の展示がことさら充実していた上、行基への信仰とともに生まれた律宗文化など地域の信仰のあり方も資料などで細かく紹介していていました。この後、『特別展「京都・南山城の仏像」』と名を変え、東京国立博物館でも展示が行われましたが、奈良の方が大変に網羅的な内容で見応えがありました。

7.『佐伯祐三 自画像としての風景』 東京ステーションギャラリー(1/21~4/2)/大阪中之島美術館(4/15~6/25)

大正から昭和にかけて活動し、30歳の若さで世を去った画家、佐伯祐三の東京では18年ぶりの本格的な展覧会でした。大阪から東京、そして2度のパリへと渡ったのち、モランの地を経て亡くなった佐伯の画業を約140点の作品でたどっていただけでなく、これまであまり評価されてこなかった一時帰国時代の作品にも光を当てていて、まさに回顧展の決定版というべき充実した内容でした。また今回、東京と巡回した大阪中之島美術館の双方で展示を見ることができましたが、東京展では会場の都合上、一部作品に展示替えがあったものの、大阪展ではすべての作品が公開されていて、一度により多くの佐伯の絵画を楽しむことができました。

8.『ポール・ジャクレー フランス人が挑んだ新版画』 太田記念美術館(6/3~7/26)

3歳の時に来日し、64歳にて亡くなるまで日本で暮らした画家、ポール・ジャクレーの新版画に着目した展覧会で、彼の描いた全162点の新版画が首都圏の美術館としては初めて公開されました。いずれもミクロネシアやアジアの人々のすがたを瑞々しく七色に染まるような色彩にて描いていて、戦後に海外でも人気を博したというジャクレーの作品を存分に味わえました。近年、川瀬巴水や橋口五葉、吉田博といった作家による新版画が人気を集め、展覧会も多くの開かれてきましたが、さまざまな国の老若男女が暮らすすがたを描いたジャクレーの作品は、当時の新版画の中でも異彩を放っていて、その独創的な世界に魅了されました。

9.『挑発関係=中平卓馬×森山大道』 神奈川県立近代美術館 葉山館(7/15~9/24)

同じ年に生まれた中平卓馬と森山大道(1938年〜)の活動をたどりながら、ふたりの写真家の関係を出会い、交流、共同作業、相違、交差、反発、共感、畏敬などのさまざまなキーワードにて紹介する展覧会でした。作品は60〜80年代の雑誌や写真集、ヴィンテージ・プリント、さらには映像から2000年代以降の写真などと網羅的で、とりわけ近年、コロナ禍の中、Nこと中平との記憶を蘇らせながら、自宅のある逗子界隈や人々を撮り続けた森山の「Nへの手紙」に胸を打たれました。タイトルに「挑発」とあるように、一筋縄でいかない両者の有りようを丹念に検証する良い展示でした。

10.『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』 東京都美術館(1/26~4/9)

世紀末のウィーンにて活動したエゴン・シーレの画業を、ウィーンのレオポルド美術館の所蔵作品とともに、クリムトやココシュカ、ゲルストルをはじめとする同時代作家たちの作品などからたどっていました。画家の中にある自信や不安定さといった多感な繊細な感性を伺わせる自画像をはじめ、あまり知られていない風景画も紹介されていて、単に写生して描くというよりも、心象を投影するように風景を再構成したり、平面性や装飾性を強調するといった独自のスタイルを見ることもできました。

次点.『葛飾北斎と3つの信濃―小布施・諏訪・松本(後期)』 長野県立美術館(8/3~8/27)

ベスト10以外で特に印象に残った展覧会は以下の通りです。(順不同)

『中﨑透 フィクション・トラベラー』 水戸芸術館(2022/11/5~2023/1/29)

『江戸絵画の華 〈第1部〉若冲と江戸絵画 〈第2部〉京都画壇と江戸琳派』 出光美術館(1/7~2/12、2/21~3/26)

『生誕100年 柚木沙弥郎展』 日本民藝館(1/13~4/2)

『トンコハウス・堤大介の「ONI展」』 PLAY! MUSEUM(1/21~4/2)

『没後190年 木米』 サントリー美術館(2/8~3/26)

『速水御舟展』 茨城県近代美術館(2/21~3/26)

『戸谷成雄 彫刻』 埼玉県立近代美術館(2/25~5/14)

『クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ』 東京都現代美術館(2022/12/21~2023/5/28)

『椿椿山展 軽妙淡麗な色彩と筆あと』 板橋区立美術館(3/18~4/16)

『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』 東京国立近代美術館(3/17~5/14)

『憧憬の地 ブルターニュ —モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷』 国立西洋美術館(3/18~6/11)

『ブルターニュの光と風』 SOMPO美術館(3/25~6/11)

『大阪の日本画』 東京ステーションギャラリー(4/15~6/11)

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』 京都市中心部・二条城・両足院・光明院(4/15~5/14)

『マティス展 Henri Matisse: The Path to Color』 東京都美術館(4/27~8/20)

『没後200年 江戸の知の巨星 大田南畝の世界』 たばこと塩の博物館(4/29~6/25)

『小林古径 生誕140周年記念 小林古径と速水御舟—画壇を揺るがした二人の天才—』 山種美術館(5/20~7/17)

『恐竜図鑑 失われた世界の想像/創造』 上野の森美術館(5/31~7/22)

『若林奮 森のはずれ』 武蔵野美術大学美術館(6/1〜8/13)

『蔡國強 宇宙遊 ―<原初火球>から始まる』 国立新美術館(6/29~8/21)

『三沢厚彦 ANIMALS/Multi-dimensions』 千葉市美術館(6/10~9/10)

『ガウディとサグラダ・ファミリア展』 東京国立近代美術館(6/13~9/10)

『本橋成一とロベール・ドアノー 交差する物語』 東京都写真美術館(6/16~9/24)

『甲斐荘楠音の全貌 絵画、演劇、映画を越境する個性』 東京ステーションギャラリー(7/1~8/27)

『スペインのイメージ:版画を通じて写し伝わるすがた』 国立西洋美術館(7/4~9/3)

『発掘された珠玉の名品 少女たち-夢と希望・そのはざまで 星野画廊コレクションより』 京都文化博物館(7/15〜9/10)

『虫めづる日本の人々』 サントリー美術館(7/22~9/18)

『野又穫 Continuum 想像の語彙』 東京オペラシティ アートギャラリー(7/6~9/24)

『テート美術館展 光 —ターナー、印象派から現代へ』 国立新美術館(7/12~10/2)

『デイヴィッド・ホックニー展』 東京都現代美術館(7/15~11/5)

『ジョセフ・アルバースの授業 色と素材の実験室』 DIC川村記念美術館(7/29~11/5)

『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』 六甲山上(8/26~11/23)

『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン』 アーティゾン美術館(9/9~11/19)

『イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル』 国立新美術館(9/20~12/11)

『東京ビエンナーレ2023(秋会期)』 東京都心北東エリア(9/23~11/5)

『北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI 2023 物質的想像力と物語の縁起―マテリアル、データ、ファンタジー』富山県富山市富岩運河沿いの3エリア(9/15~10/29)

『生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ』 東京国立近代美術館(10/6~12/3)

『やまと絵—受け継がれる王朝の美—』 東京国立博物館(10/11~12/3)

『さいたま国際芸術祭2023』 旧市民会館おおみや(10/7~12/10)

『new born 荒井良二 いつも しらないところへ たびするきぶんだった』 千葉市美術館(10/4~12/17)

『石川真生 —私に何ができるか—』 東京オペラシティ アートギャラリー(10/13~12/24)

『鹿児島睦 まいにち展』 PLAY! MUSEUM(10/7~2024/1/8)

『ゴッホと静物画 伝統から革新へ』 SOMPO美術館(10/17~2024/1/21)

『特別展 北宋書画精華』 根津美術館(11/3~12/3)

『FUJI TEXTILE WEEK 2023』 山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域(11/23~12/17)

『大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ』 国立新美術館(11/1~12/25)

『倉俣史朗のデザイン―記憶のなかの小宇宙』 世田谷美術館(11/18~2024/1/28)

『明治のメディア王 小川一眞と写真製版』 印刷博物館(11/18~2024/2/12)

『みちのく いとしい仏たち』 東京ステーションギャラリー(12/2~2024/2/12)

『キース・ヘリング展 アートをストリートへ』 森アーツセンターギャラリー(12/9~2024/2/25)

たくさんの展覧会をあげてしまいましたが、『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』や『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』、それに『東京ビエンナーレ2023(秋会期)』や『北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI 2023』、また『さいたま国際芸術祭2023』に『FUJI TEXTILE WEEK 2023』など、コロナ禍の制限がなくなって開かれた各地の芸術祭も印象に残った年だったかもしれません。

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』 Vol.1 京都芸術センター・くろちく万蔵ビル・誉田屋源兵衛、Vol.2 八竹庵(旧川崎家住宅)・HOSOO GALLERY・京都文化博物館別館、Vol.3 二条城・東福寺塔頂光明院、Vol.4 世界倉庫・藤井大丸ブラックストレージ・Sfera、Vol.5 嶋臺(しまだい)ギャラリー・ASPHODEL・両足院

『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』 神戸・六甲山上

『東京ビエンナーレ2023』 東京都心北東エリア

『北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI 2023』 富山県富山市富岩運河沿いの3エリア

『さいたま国際芸術祭2023』 旧市民会館おおみや

『FUJI TEXTILE WEEK 2023』 山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

この一年、皆さまはどのような美術との出会いがありましたでしょうか。このエントリをもちまして年内のブログの更新を終わります。今年も「はろるど」とお付き合い下さりどうもありがとうございました。それではどうぞ良いお年をお迎え下さい。

*過去の展覧会ベスト10

2022年、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年、2008年、2007年、2006年、2005年、2004年(その2。2003年も含む。)

『パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展』 国立西洋美術館

『パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展―美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ』

2023/10/3~2024/1/28

国内では約50年ぶりとなる大規模なキュビスム展が、上野の国立西洋美術館にて開かれています。

フェルナン・レジェ『形態のコントラスト』 1913年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

それが『パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展―美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ』で、会場には世界屈指の近現代美術コレクションを誇るポンピドゥーセンターのコレクションより、初来日作品50点以上を含む140点の作品が公開されていました。(一部に国内の美術館の作品を含みます。)

まず冒頭では「キュビスム以前ーその源泉」と題し、セザンヌやゴーガンの作品が並んでいて、その後にピカソとブラックが新たな解釈を加えながら、キュビスムといわれる絵画を生み出すプロセスが紹介されていました。

パブロ・ピカソ『若い女性の肖像』 1914年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

そこではピカソ12点、ブラック15点という作品の数にて、常に変化しながら展開したキュビスムの造形実験を辿っていて、日本初出品のブラックの重要作『大きな裸婦』やポンピドゥーセンターを代表するピカソのキュビスム絵画『肘掛け椅子に座る女性』などを見ることができました。

ロベール・ドローネー『パリ市』 1910〜12年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

今回の展示ではピカソとブラックだけでなく、フェルナン・レジェ、フアン・グリス、ロベール・ドローネー、ソニア・ドローネーといったキュビスムの展開に重要な役割を果たした画家の作品も充実していて、幅4メートルにもおよぶロベール・ドローネーの『パリ市』なども目立っていました。

マリア・ブランシャール『輪を持つ子供』 1917年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

20世紀初頭のロシアにおけるネオ・プリミティヴィスムから立体未来主義の展開、また第一次世界大戦とキュビスムの関係を追う展示なども興味深かったのではないでしょうか。

ナターリヤ・ゴンチャローワ『電気ランプ』 1913年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

ロシア生まれのナターリヤ・ゴンチャローワやモルドバのミハイル・ラリオーノフ、さらにフランスのアルベール・グレーズやスペインのマリア・ブランシャールなど、国内では目にする機会の少ない画家の作品にも魅せられました。

アルベール・グレーズ『戦争の歌』 1915年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

これほど粒揃いの作品でキュビスムの変遷を追えることは、国内ではもうしばらくないかもしれません。質量ともに圧倒的でした。

マルク・シャガール『ロシアとロバとその他のものに』 1911年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

一部を除いて撮影も可能です。*年末年始の休館日:12月28日(木)〜2024年1月1日(月・祝)

🖼金土の夜はナイトミュージアム📷上野の #国立西洋美術館 で開催中 #キュビスム展 で週末の夜を満喫しよう(入館は19:30まで)観覧料:一般2,200円 大学生1,400円 高校生1,000円休館日:月曜(24/1/8は開館)、12/28-1/1、1/9 公式サイトはこちら☞https://t.co/xeL0y1PEvz

— パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展—美の革命 (@cubisme2023_24) December 16, 2023

2024年1月28日まで開催されています。なお東京での会期を終えると、京都市京セラ美術館へと巡回(2024年3月20日~7月7日)します。

『パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展―美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ』(@cubisme2023_24) 国立西洋美術館(@NMWATokyo)

会期:2023年10月3日(火)~2024年1月28日(日)

休館:月曜日。但し10月9日(月・祝)、1 月8日(月・祝)は開館。10月10日(火)、12月28日(木)〜2024年1月1日(月・祝)、1月9日(火)。

時間:9:30~17:30

*金・土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2200円、大学生1400円、高校生1000円。

*当日に限り本展の観覧券で常設展も観覧可。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

『「鹿児島睦 まいにち」展』 PLAY! MUSEUM

『「鹿児島睦 まいにち」展』

2023/10/7〜2024/1/8

1967年に福岡県にて生まれ、陶芸家・アーティストとして活躍する鹿児島睦(かごしま・まこと)の個展が、東京・立川のPLAY! MUSEUMにて開かれています。

それが『「鹿児島睦 まいにち」展』で、会場には動物や植物をモチーフにした新作の器約200点に加え、国内外のブランドとコラボレーションしたプロダクツなど約100点、さらに作家・梨木香歩のテキストで生まれた新作絵本『蛇の棲む水たまり』などが紹介されていました。

まずはじめに並ぶのは鹿児島とブランドによるコラボした作品で、一澤信三郎帆布とのオリジナルの図案を用いた帆布やウェーデンの製陶工場グスタフスベリ社との花器のシリーズ、さらに注染で制作した戸田屋商店との手ぬぐいなどを見ることができました。

ミッフィー・アートパレードの「ワンピースを着たミッフィー」なども目立っていて、鹿児島がいかに幅広いジャンルのブランドなどとコラボを果たしていることがよく分かりました。

器は使うものであり、見るものでもあると考える鹿児島は、終始、草花や生き物をモチーフにした絵皿を制作していて、独立した2002年以降は、さまざまな素材や技法を試しながら現在の作風を確立し、国内外から注目を集めてきました。

また単に草花や生き物とはいえども、時にグラフィカルに描かれていたり、とりわけ草花は抽象的であるなど、見る者や使う側のインスピレーションを喚起するような作品が多く見られました。

作家・梨木香歩のテキストによる新作絵本『蛇の棲む水たまり』の世界を紹介する展示も見ごたえ十分といえるかもしれません。

ここでは鹿児島の器ともに絵本の文章が並んでいて、器のモチーフを追いかけながら、物語の中に分け入っていくような体験を得ることができました。

このほか、日々制作を続ける鹿児島のすがたをとらえた映像や、アトリエに飾られたアイテムなどの展示も面白いのではないでしょうか。

中へ包まれるようなPLAY! MUSEUMのユニークの展示空間と、詩心も感じられる鹿児島の作品とが美しく響き合っているように思えました。

会場内の撮影も可能です。*写真はすべて『「鹿児島睦 まいにち」展』展示風景。

―祖父がなんでも作っちゃう面白いおじいちゃんで、楽しそうに毎日もの作りをしていたんです。陶器に限らず、大工仕事、配線工事、水道工事まで。そういう人生をいずれ送りたいと思ったのが陶器を作ることに至った到達点でした。年を取った時に楽しく暮らしていきたかったんです。(鹿児島睦さん)… pic.twitter.com/mnxGscu6Jj

— PLAY! MUSEUM/PARK(立川) (@PLAY_2020) December 21, 2023

もうまもなく会期末です。2024年1月8日まで開催されています。*年末年始(2023年12月31日〜2024年1月2日)は休館。

なお東京での会期を終えると、佐野美術館(2024年2月24日〜4月14日)と福岡県立美術館(2024年4月24日〜6月23日)へと巡回します。

『「鹿児島睦 まいにち」展』 PLAY! MUSEUM(@PLAY_2020)

会期:2023年10月7日(土)〜2024年1月8日(月・祝)

休館:年末年始(12月31日〜1月2日)

時間:10:00~17:00

*土日祝は18:00まで。

*入場は閉館の30分前まで

料金:一般1800円、大学生1200円、高校生1000円、中・小学生600円、未就学児無料。

*特典付き。

*当日券で入場可。土日祝および混雑が予想される日は事前決済の日付指定券(オンラインチケット)を販売。

住所:東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3

交通:JR立川駅北口・多摩モノレール立川北駅北口より徒歩約10分

『ゴッホと静物画―伝統から革新へ』 SOMPO美術館

『ゴッホと静物画―伝統から革新へ』

2023/10/17~2024/1/21

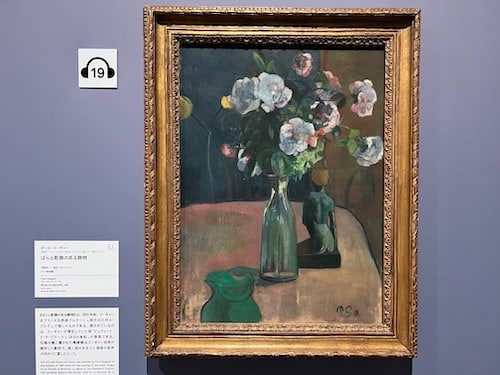

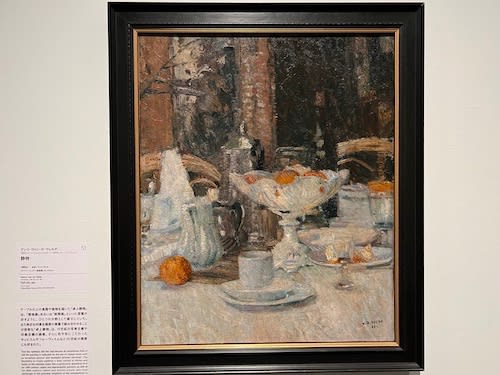

フィンセント・ファン・ゴッホ『野牡丹とばらのある静物』 1886〜87年 クレラー=ミュラー美術館

SOMPO美術館にて『ゴッホと静物画―伝統から革新へ』が開かれています。

ウジェーヌ・ドラクロワ『花瓶の花』 1833年 スコットランド・ナショナル・ギャラリー

これはゴッホをヨーロッパの静物画の流れのなかに位置付けながら、先人達から何を学び、いかに自らの作品に反映させ、さらに次の世代の画家らにどのような影響を与えたのかを探るもので、国内外25か所からゴッホの油彩画25点を含む全69点の作品が公開されていました。

フィンセント・ファン・ゴッホ『陶器の鉢と洋ナシのある静物』 1885年 ユトレヒト中央美術館

人物を描く画家を目指していたゴッホは当初、静物画を油彩の技術を磨くための習作とみなしていて、初期には瓶や壺、野菜や靴などのモチーフを暗い色調にて表す作品を手がけました。

フィンセント・ファン・ゴッホ『赤と白の花をいけた花瓶』 1886年 ボイマンス・ファン・ブーニンヘン美術館

一方で33歳にフランスのパリへと移ったゴッホは、これまで少なかった花の静物画を制作するようになると、アドルフ=ジョゼフ・モンティセリの影響を受けた『赤と白の花をいけた花瓶』などを描きました。

アドルフ=ジョゼフ・モンティセリ『花瓶の花』 1875年頃 クレラー=ミュラー美術館

パリ滞在中のゴッホの静物画は、色や厚塗りの絵具などにモンティセリとの共通点を見られて、実際にゴッホも妹に宛てた手紙で「モンティセリは全て黄色、オレンジ(略)で南仏を描いた画家」と高く評価していました。

ゴッホが『ひまわり』の連作に着手したのは1888年8月のことで、南フランスのアルルで画家仲間との共同生活を計画すると、ポール・ゴーギャンを招き、彼の部屋を飾るために『ひまわり』を描きました。

右:フィンセント・ファン・ゴッホ『ひまわり』 1888年 SOMPO美術館 左:フィンセント・ファン・ゴッホ『アイリス』 1890年 ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

この『ひまわり』と構図が共通し、ゴッホが世を去る年に描かれた『アイリス』が並ぶ展示がハイライトだったかもしれません。

ジョージ・ダンロップ・レスリー『太陽と月の花』 1889年 ギルドホール・アート・ギャラリー

このほか、ジョルジュ・ジャナンやジョージ・ダンロップ・レスリー、ヤン・トーロップ、イサーク・イスラエルスといった、国内ではあまり見る機会の多くない画家の作品も見どころだったのではないでしょうか。

ポール・ゴーギャン『ばらと彫刻のある静物』 1889年 ランス美術館

またポール・ゴーギャンの『ばらと彫刻のある静物』の洗練された構図と透明感のある美しい色彩にも強く魅せられました。

アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデ『静物』 1886年 クレラー=ミュラー美術館

会期最終の4日間(1/18〜1/21)の20時までの夜間延長開館が決まりました。

\#ゴッホと静物画展 開館時間延長のお知らせ/ご好評につき2024年1月18日(木)~21日(日)は開館時間を延長し、20時まで開館します。ご観覧には日時指定予約が必要です。詳しくは、展覧会公式サイトをご確認ください。🔗https://t.co/L2qc8Iyf8o pic.twitter.com/F22h3qYJFT

— SOMPO美術館 (@sompomuseum) December 20, 2023

一部を作品を除いて撮影も可能です。2024年1月21日まで開催されています。

『ゴッホと静物画―伝統から革新へ』 SOMPO美術館(@sompomuseum)

会期:2023年10月17日(火)~2024年1月21日(日)

休館:月曜日。(ただし1月8日は開館)、年末年始(12月28日~1月3日)。

時間:10:00~18:00

*1月18日(木)~21日(日)は開館時間を延長し、20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2000(1800)円、大学生1300(1100)円、高校生以下無料。

※( )内は事前購入料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

『オラファー・エリアソン展 相互に繋がりあう瞬間が協和する周期』 麻布台ヒルズギャラリー

『オラファー・エリアソン展 相互に繋がりあう瞬間が協和する周期』

2023/11/24〜2024/3/31

オラファー・エリアソン『蛍の生物圏(マグマの流星)』 2023年

アイスランド系デンマーク人のアーティスト、オラファー・エリアソンの個展が、麻布台ヒルズギャラリーにて開かれています。

オラファー・エリアソン『相互に繋がりあう瞬間が協和する周期』 2023年 *麻布台ヒルズ森JPタワーオフィスロビーに展示

これは今年11月に東京・虎ノ門に開業した麻布台ヒルズにあわせ、エリアソンが設置したパブリックアート『相互に繋がりあう瞬間が協和する周期』で取り組んだ主題を軸に、新作のインスタレーションなどを公開しているもので、加えて水彩絵具やドローイングなども展示されていました。

オラファー・エリアソン『瞬間の家』 2010年

今回のメインとなるインスタレーションとは、暗がりの空間に広がる『瞬間の家』で、第12回ベネチア・ビエンナーレにて2010年に発表された作品を再構成した作品でした。

オラファー・エリアソン『瞬間の家』 2010年

ここでは全長20mを超える空間の中、天井からホースによって水が回転するように撒き散らされていて、ストロボの強い光によって照らされ、抽象的な彫刻として浮かび上がっていました。

オラファー・エリアソン『終わりなき研究』 2005年

こうした大掛かりなインスタレーションの一方、アナログとも呼べるような機構で動くのが『終わりなき研究』とする日本初公開の作品でした。

オラファー・エリアソン『終わりなき研究』 2005年

これは振り子を用いて幾何学像を生成する機械、ハーモノグラフを用いたもので、振り子の回転運動によってアームの接続されたペンが動き、円を描くように運動のリズムを記録するように作られていました。

そして振り子の角度や力の入れ具合により、リズムのパターンはさまざまなため、常に異なったイメージが生み出されていて、実際に作品を操作することも可能でした。*体験付チケットの購入が必要。

右手前:『オラファー・エリアソン『ダブル・スパイラル』 2001年

このほか吊り彫刻シリーズのひとつである『蛍の生物圏(マグマの流星)』や、スチール製のチューブが二重らせんの形をした円形構造状に巻かれている『ダブル・スパイラル』なども見どころだったかもしれません。

またベルリンに設立された「スタジオ・オラファー・エリアソン キッチン(SOE)」とコラボレーションした「THE KITCHEN」といった食とのコラボレーションも興味深く思えました。

初公開の作品や食との新たなコラボも! 麻布台ヒルズギャラリーで開催中の『オラファー・エリアソン展』▶︎ https://t.co/KeM5t4JVuk本店では、新作の大型インスタレーションや水彩絵画、ドローイングや立体作品など、知覚に訴えかける作品を紹介している。 pic.twitter.com/Geua2GtWfJ

— Pen Magazine (@Pen_magazine) December 15, 2023

世界初公開作品や食との新たなコラボも!麻布台ヒルズギャラリーで開催中の『オラファー・エリアソン展』|Pen Online

3月31日まで開催されています。

『オラファー・エリアソン展 相互に繋がりあう瞬間が協和する周期』 麻布台ヒルズギャラリー(@ah__gallery)

会期:2023年11月24日(金)〜2024年3月31日(日)

休館:1月1日。

時間:月/水/木/日 10:00〜19:00、火 10:00〜17:00、金/土/祝前日 10:00〜20:00

料金:一般1800円、高校・専門・大学生1200円、4歳〜中学生900円。

住所:港区虎ノ門 5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザ A MB 階

交通:東京メトロ日比谷線 神谷町駅5番出口地下1階から直結

『いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-』 市原歴史博物館

『特別展「いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-」』

2023/10/1〜12/24

市原歴史博物館 建物外観

市原歴史博物館にて特別展『いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-』が開かれています。

市原歴史博物館 情報コーナー (特別展の撮影はできません)

これはコロナ禍を踏まえて「流行り病」と「民衆の祈り」をテーマに、かつて上総国の国分寺と国分尼寺の置かれたいちはらを中心とする周辺地域の民衆の祈りの姿を、仏像彫刻や古文書などの歴史資料から読み解とくもので、市内のお寺に安置された42体の仏像などが展示されていました。

まず冒頭の「いちはら流行り病史」ではいちはらと上総国にて流行った病を年表の形式にて辿っていて、古くは709(和銅2)年の上総・越中にて起こった疫病から、明治以降、ジフテリアやスペイン風邪などが度々流行してきたことを知ることができました。

そしていわゆる「赤物」や絵馬に込められた祈りのかたちなどが紹介されていて、疱瘡神を退ける力をもつ源為朝にあやかり奉納された飯香岡八幡宮(市原市八幡)の『源為朝大絵馬』などを見ることができました。

いちはらは上総国における薬師如来信仰の拠点とされていて、市内各地には平安後期の仏像などが多く残されました。いずれの仏像も露出にて並んでいて、中には初めて公開された秘仏といった貴重な仏像も少なくありませんでした。

このほか関東における飛鳥時代の希少な金銅仏作例として知られる龍角寺(印旛郡栄町)の『銅造薬師如来坐像』も見どころといえるかもしれません。

フォトスポット「なりきり薬師如来」

「いちはら歴史ミッションラリー」からフォトスポット「なりきり薬師如来」など、親しみやすく鑑賞できるように工夫された体験型の展示も目を引きました。

市原歴史博物館 民俗展示室

イロハニアートにおいても『特別展「いちはらのお薬師様」』の見どころについて寄稿しました。(こちらでは常設展や歴史体験館のプログラムについても紹介しています。)

コロナ禍を踏まえて「流行り病」と「民衆の祈り」をテーマにした特別展「いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-」が開催中!開催期間:2023年10月1日(日)〜12月24日(日)開催場所:市原歴史博物館気になる見どころとは? | イロハニアート https://t.co/fr83hoxH58

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) December 5, 2023

特別展「いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-」が市原歴史博物館にて開催中! | イロハニアート

市原歴史博物館 歴史体験館

会期は残り約1週間です。12月24日まで開催されています。

『特別展「いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-」』 市原歴史博物館(@imuseum2022)

会期:2023年10月1日(日)〜12月24日(日)

休館:月曜日。月曜日が祝日の場合、翌平日休館。

時間:9:00~17:00

*最終入場は16:30まで。

料金:一般800円、高校生500円、中学生以下無料。

住所:千葉県市原市能満1489番地

交通:【平日】JR内房線五井駅東口より小湊バス「市原歴史博物館・中央武道館」行き乗車約20分。「市原歴史博物館」(終点)下車、徒歩2分。【土日祝日】五井駅東口と市原歴史博物館の間で無料シャトルバスを運行。(特別展開催中。先着順、9名まで)

『落合陽一展 「ヌルの共鳴:計算機自然における空性の相互接続」』 清春芸術村 安藤忠雄/光の美術館

『落合陽一展 「ヌルの共鳴:計算機自然における空性の相互接続」』

2023/10/22~12/20

清春芸術村 安藤忠雄/光の美術館にて、メディアアーティストの落合陽一による展覧会『ヌルの共鳴:計算機自然における空性の相互接続」』が開かれています。

まず目を引くのが1階の奥にて展示された高輝度LEDによる光の空間彫刻で、その表面の光学的性質を万華鏡のイメージにように変化させながら、鮮やかな光を放ちつつ、暗い闇の画面を広げていました。

また空間全体には強く胸を打つ鼓動のような音が打ち鳴らされ、それとともに表面の表情が終始移り変わっていました。

一方の2階では有機的変形機構を持つ鏡状の音響彫刻が展示されていて、新素材のミラー膜にて作られたというシルバーの表面が時間とともに目まぐるしく波打つように変形していました。

この表面は鏡として観客や周囲の景色を反射していたかと思うと、突然伸縮しながら、まるで液体を引き出すような動きを見せていて、何らかの動力を得た有機生命体を目にしているかのようでした。

有機的な変形ミラーは、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)で落合がテーマ事業プロデューサーを手がけるシグネチャーパビリオン「null²」の動く外装の実装実験を兼ねていて、安藤の独特の建築空間の中へ近未来的ともいえる光景を生み出していました。

天井から差し込む自然の光の移ろいによっても雰囲気が変わるかもしれません。あたりが暗くなる夕方以降は特に彫刻の光が映えているように思えました。

安藤忠雄/光の美術館で震撼する「ヌルの共鳴」。落合陽一の展覧会が清春芸術村にて開催中!▶︎ https://t.co/PgzGSWrPcv新作の“有機的な変形ミラー”と、高輝度LEDによる“ヌルのインスタレーション”が公開されている。 pic.twitter.com/qRNJ1aYVnP

— Pen Magazine (@Pen_magazine) November 16, 2023

安藤忠雄/光の美術館で震撼する「ヌルの共鳴」。落合陽一の展覧会が清春芸術村にて開催中!|Pen Online

なお現在、清春芸術村を中心とする山梨県北杜市の各所にて「山梨国際芸術祭 八ヶ岳アート・エコロジー2023」が開かれています。

会期最終日は落合陽一展と同じ日です。芸術祭の鑑賞を兼ねて出かけるのも良いかもしれません。

間もなく会期末です。12月20日まで開催されています。

『落合陽一展 「ヌルの共鳴:計算機自然における空性の相互接続」』 清春芸術村 安藤忠雄/光の美術館

会期:2023年10月22日(日)~12月20日(水)

休館:月曜日。(祝日の場合は翌火曜)

時間:10:00~17:00

*最終入館は16:30。

料金:一般1500円、大高生1000円、小中学生無料。

住所:山梨県北杜市長坂町中丸2072

交通:JR中央本線新宿駅より2時間。長坂駅下車タクシー5分、バス10分、徒歩30分。

『FUJI TEXTILE WEEK 2023』 山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

『FUJI TEXTILE WEEK 2023』(フジテキスタイルウィーク2023)

2023/11/23〜12/17

スタジオ ゲオメトル『Changes of the Mountain』 会場:旧山叶

山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域にて布の芸術祭、『FUJI TEXTILE WEEK 2023』(フジテキスタイルウィーク2023)が開かれています。

これは「甲斐絹」など織物の産地として長い歴史を歩んできた富士吉田市が、伝統産業および地域活性を目的として2021年より行っているもので、今年で3回目を迎えました。

パシフィカ コレクティブス『Small Factory』 会場:旧糸屋

今年のテーマは「Back to Thread / 糸への回帰」で、アート展では富士吉田市下吉田本町通り周辺地域の工場跡地や空き家を中心に、世界6の地域と国内から参加した11組のアーティストが作品を公開していました。

右の建物が旧山叶(やまかの)

そのうち最も作品数が多いのが、かつての織機工場の跡地で、長年にわたって富士吉田の織物産業を支えながらも、2023年3月に廃業した旧山叶(やまかの)でした。

池田杏莉《それぞれのかたりて / 在り続けることへ》 会場:旧山叶

ここではネリー・アガシをはじめ、池田杏莉、スタジオ ゲオメトル、顧剣亨、ジャファ・ラムの5組のアーティストがさまざまな作品を展示していました。

ネリー・アガシ『mountain wishes come true』 会場:旧山叶

まず目を引くのがネリー・アガシの『mountain wishes come true』で、壁から垂らした巨大な織物の生地を富士山に見立てていました。

顧剣亨『Map Sampling_Fujiyoshida』 会場:旧山叶

富士吉田市のさまざまな時代の地図を引用した、顧剣亨の『Map Sampling_Fujiyoshida』も力作といえるかもしれません。2枚の透け感のある生地に地図をプリントし、立体感と浮遊感のあるイメージを浮かび上がらせていて、上から見下ろすと富士吉田の街を鳥瞰しているような気分にさせられました。

ジャファ・ラム『あなたの山を探して』 会場:旧山叶

富士山を背に白い布が風に靡くジャファ・ラムの『あなたの山を探して』もこの場所ならではの作品だったのではないでしょうか。

沖潤子『anthology』 会場:旧糸屋

このほか、古い蔵のKURA HOUSEでの清川あさみの刺繍作品や、旧糸屋の沖潤子の糸巻きを用いたインスタレーションなど、サイトスペシフィックと呼べる展示も充実していました。

津野青嵐《ねんねんさいさい》 会場:旧文化服装学院

WEBメディアのイロハニアートへ『FUJI TEXTILE WEEK 2023』の見どころについて寄稿しました。

/

— FUJI TEXTILE WEEK (@FUJITEXTILEWEEK) December 7, 2023

FUJI TEXTILE WEEK 2023

メディア掲載情報✅

\

イロハニアート @irohani_art にて、FUJI TEXTILE WEEK 2023をご紹介いただきました🗻

会期も残す所、あと10日‼️皆さまのご来場を心よりお待ちしております☺️

伝統織物産業と現代アートが織りなす国内唯一の布の芸術祭。『FUJI TEXTILE WEEK…

伝統織物産業と現代アートが織りなす国内唯一の布の芸術祭。『FUJI TEXTILE WEEK 2023』が富士吉田市にて開催中! | イロハニアート

デザイン展より「甲斐絹を見る」展示風景 会場:FUJIHIMURO

会期も残るところ約1週間となりました。

12月17日まで開催されています。

『FUJI TEXTILE WEEK 2023』(フジテキスタイルウィーク2023) 山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

会期:2023年11月23日(木・祝)〜12月17日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~16:00

*各会場への入場は15:30まで

料金:一般1200円。

*富士吉田市民、高校生以下及び18歳未満、65歳以上、心身に障害のある方及び付添者1名は無料。

*「アート展」、「デザイン展」、「FUJI SKY ROOF」に入場可能。

*一部、無料で参加、観覧できるイベントや会場あり。一般1500円、大高生1000円、小中学生無料。

住所:山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

交通:富士急行線下吉田駅降車徒歩5分、もしくは月江寺駅降車徒歩5分。

2023年12月に見たい展覧会【みちのく いとしい仏たち/北斎サムライ画伝/和紙がおりなす日本の美】

12月にはじまる展覧会は意外と少なくありません。今月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・『皇居三の丸尚蔵館 開館記念展「皇室のみやび-受け継ぐ美-」第1期「三の丸尚蔵館の国宝」』 皇居三の丸尚蔵館(11/3~12/24)

・『深掘り! 浮世絵の見方』 太田記念美術館(12/1~12/24)

・『上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす —菌類、植物、動物、人間』 東京都美術館(11/16~2024/1/8)

・『青木野枝 光の柱』 市原湖畔美術館(10/14~2024/1/14)

・『梅田哲也展 wait this is my favorite part 待ってここ好きなとこなんだ(1期)』 ワタリウム美術館(12/1~2024/1/14)

・『テオ・ヤンセン 展』 千葉県立美術館(10/27~2024/1/21)

・『国宝 雪松図と能面×能の意匠』 三井記念美術館(12/8~2024/1/27)

・『モネ 連作の情景』 上野の森美術館(10/20~2024/1/28)

・『今村源 遅れるものの行方展』 水戸芸術館(11/3~2024/1/28)

・『倉俣史朗のデザイン―記憶のなかの小宇宙』 世田谷美術館(11/18~2024/1/28)

・『繡と織 華麗なる日本染織の世界』 根津美術館(12/16~2024/1/28)

・『癒やしの日本美術 —ほのぼの若冲・なごみの土牛—』 山種美術館(12/2~2024/2/4)

・『「前衛」写真の精神: なんでもないものの変容 瀧口修造・阿部展也・大辻清司・牛腸茂雄』 渋谷区立松濤美術館(12/2~2024/2/4)

・『ニューホライズン 歴史から未来へ』 アーツ前橋と前橋市中心市街地(10/14~2024/2/12)

・『明治のメディア王 小川一眞と写真製版』 印刷博物館(11/18~2024/2/12)

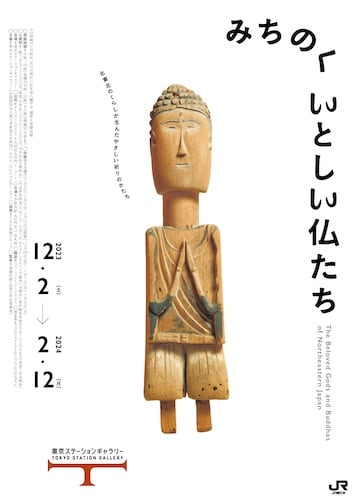

・『みちのく いとしい仏たち』 東京ステーションギャラリー(12/2~2024/2/12)

・『魔除け-見えない敵を服でブロック!』 文化学園服飾美術館(12/9~2024/2/14)

・『キース・ヘリング展 アートをストリートへ』 森アーツセンターギャラリー(12/9~2024/2/25)

・『北斎サムライ画伝』 すみだ北斎美術館(12/14~2024/2/25)

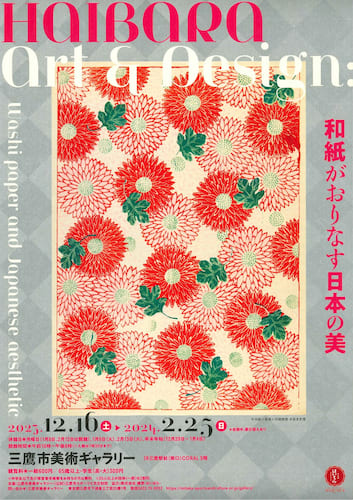

・『HAIBARA Art & Design 和紙がおりなす日本の美』 三鷹市美術ギャラリー(12/16~2024/2/25)

・『白井美穂 森の空き地』 府中市美術館(12/16~2024/2/25)

・『MOTアニュアル2023 シナジー、創造と生成のあいだ』 東京都現代美術館(12/2~2024/3/3)

・『マリー・ローランサン —時代をうつす眼』 アーティゾン美術館(12/9~2024/3/3)

・『豊嶋康子 発生法—天地左右の裏表』 東京都現代美術館(12/9~2024/3/10)

・『もじ イメージ Graphic 展』 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2(11/23~2024/3/10)

・『開館20周年記念展 私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために』 森美術館(10/18~2024/3/31)

・『オラファー・エリアソン展:相互に繋がりあう瞬間が協和する周期』 麻布台ヒルズギャラリー(11/24~2024/3/31)

・『モダン・タイムス・イン・パリ 1925 —機械時代のアートとデザイン』 ポーラ美術館(12/16〜2024/5/19)

ギャラリー

・『堀江栞「かさぶたは、時おり剥がれる』 √K Contemporary(11/18~12/16)

・『第八次椿会 ツバキカイ8 このあたらしい世界 “ただ、いま、ここ”』 資生堂ギャラリー(10/31~12/24)

・『ヘブル・ブラントリー traveling without moving』 NANZUKA UNDERGROUND(11/18~12/24)

・『金子富之展「辟邪神」』 ミヅマアートギャラリー(11/22~12/23)

・『リー・キット 息をのむような虚ろな視線』 シュウゴアーツ(11/18〜12/23)

・『熊谷亜莉沙|神はお許しになられるらしい』 ギャラリー小柳(10/31~2024/1/13)

・『バグスクール:うごかしてみる!』 BUG(11/29~2024/1/14)

・『アニッシュ・カプーア 奪われた自由への眼差し 監視社会の未来』 GYRE GALLERY(11/23〜2024/1/28)

・『Daijiro Ohara HAND BOOK』 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(12/11~2024/1/31)

・『ダレン・アーモンド Timeline』 SCAI THE BATHHOUSE(11/18〜2024/2/10)

・『Tomo Koizumi FUTURE』 YUKIKOMIZUTANI(12/9〜2024/2/10)

まずは東京ステーションギャラリーとしては初の仏像と神像の展覧会です。『みちのく いとしい仏たち』が開かれます。

『みちのく いとしい仏たち』@東京ステーションギャラリー(12/2~2024/2/12)

これは江戸時代、北東北地方のお堂や祠などに祀られた民間仏と呼ばれる仏像と神像を紹介するもので、青森、岩手、秋田の3県に伝わる約130点の木像が展示されます。

素朴でユニークな民間仏を通し、北東北の人々の祈りのあり方を考える良い機会となるかもしれません。

続いては北斎と門人の描いたサムライの魅力に迫る展示です。すみだ北斎美術館にて『北斎サムライ画伝』が行われます。

『北斎サムライ画伝』@すみだ北斎美術館(12/14~2024/2/25)

ここでは葛飾北斎や門人の描いた武者絵などの浮世絵から、江戸時代の人々が抱いていたサムライのイメージにふれるもので、刀剣博物館所蔵の「太刀 銘 信房作」といった刀剣そのものもあわせて展示されます。

本日11/8は #刃物の日 ですね。来月から開催する特別展 #北斎サムライ画伝 では、北斎がサムライを描いた作品をご紹介するほか、北斎の波と刃文の波(濤瀾刃の助広の刀)が共演🌊重要文化財の「太刀 銘 信房」も展示します。📅2023/12/14(木)~2024/2/25(日)✔https://t.co/fnwo3wWrDm pic.twitter.com/iEELBBklax

— すみだ北斎美術館 (@HokusaiMuseum) November 8, 2023

このほか、北斎の波と刃文の波が共演するなど、これまでになかった浮世絵と刀剣の展覧会となりそうです。

日本の紙文化の魅力を紹介します。三鷹市美術ギャラリーにて『HAIBARA Art & Design 和紙がおりなす日本の美』が開催されます。

『HAIBARA Art & Design 和紙がおりなす日本の美』@三鷹市美術ギャラリー(12/16~2024/2/25)

1806年に創業し、日本橋に店舗を構える「榛原-はいばら-」は、熱海製雁皮紙をはじめとする高級和紙や小間紙と呼ばれる装飾用の加工紙などを販売し、明治時代には日本を代表する工芸品として海外から高く評価されました。

【HAIBARA Art & Design 和紙がおりなす日本の美】 12/16開幕。伝統をくみながらも時代とともに変化を遂げる #榛原-はいばら-が手掛ける品々の魅力をご紹介✨ 乙女心をギュっとわし(#和紙)づかみされること間違いなしっ😍❤️ pic.twitter.com/JLzROi2KOn

— 三鷹市美術ギャラリー (@GalleryMitaka) November 8, 2023

この榛原の千代紙や和紙製品を公開するのが『HAIBARA Art & Design 和紙がおりなす日本の美』で、明治時代前期の三代目当主榛原直次郎と関わった柴田是真や河鍋暁斎、竹久夢二の手がけた仕事についても紹介されます。

一部内容が重なりますが、「イロハニアート」へも12月のおすすめ展覧会を寄稿しました。あわせてご覧いただければ幸いです。

【12月のおすすめ展覧会5選】『癒やしの日本美術』から『みちのく いとしい仏たち』、それに荒木悠の個展まで。 | イロハニアート

それでは今月もどうぞよろしくお願いいたします。