都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「博物館でお花見を」 東京国立博物館(本館平常展・庭園)

東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

「博物館でお花見を」

3/24-4/11

東京国立博物館で開催中の「博物館でお花見を」へ行ってきました。

本館裏の庭園開放とあわせ、毎年、ゆっくりと桜を愛でるにはこの上ない企画です。まずは本館へ廻り、平常展から桜に因んだ作品を見てきました。

「花下遊楽図屏風」(狩野長信/安土桃山~江戸時代)

新春の松林図と並び、この時期では定番となった長信の名作が国宝室で展示中です。花見をして楽しむ人々が生き生きとした様子で描かれています。それにしても震災で失われたという右隻中央部分が残念でなりません。

「色絵桜樹図透鉢」(仁阿弥道八/江戸時代)

乾山と思ってしまうような意匠に優れた桜モチーフの透鉢です。白泥と赤彩で満開の桜の様子を表しています。

「色絵花筏図皿」(鍋島/江戸時代)

桜を斬新なデザインの域へと高めた一作と言えるのではないでしょうか。筏と桜花がざぶざぶと水流に洗われています。

「色絵桜川文徳利」(伊万里/江戸時代)

縦方向に流れる川の中に桜の花びらが点々と連なっています。中国風味の徳利でした。

「函迫」(江戸時代)

江戸時代の女性が用いたという鼻紙入れだそうです。桜の花びらに蝶があしらわれています。

「笄」(江戸時代)

結髪に用いられた装飾品です。桜に由来するこうした小物類も多数展示されていました。

「小袖」(江戸時代)

扇の散らされた空間に桜が咲き誇ります。小袖他、美しい桜をあしらった衣装には目を奪われました。

「飛鳥山花見(一部)」(勝川春潮/江戸時代)

浮世絵でも桜はお馴染みの主題です。今も名所である飛鳥山に桜を植えたのは、八代将軍吉宗でした。

「桜花に鷹」(葛飾北斎/江戸時代)

猛々しい鷹がぐいっと首を突き出して枝先を見据えます。いかにも北斎らしい力強い一枚でした。

「植物図譜」(江戸~明治時代)

1階16室では「歴史を伝える 植物図譜 - 桜を中心に」(特集陳列)が開催中です。桜をとらえた素描などがいくつも展示されていました。

挙げていくとキリがありません。華やいだ春の気配をこれらの作品からも存分に味わうことが出来ました。

ちなみに桜モチーフの作品を探すのに有用なのが、キャプション横に添えられた「さくらマーク」です。また用意された「さくらスタンプラリー」を完成させるとオリジナル缶バッジもいただけました。

そして見逃してはならないのは、期間限定にて開放されている館内の庭園です。あいにくの曇天でしたが、折角なのでこちらもいくつか写真を挙げてみます。少しでも雰囲気が伝われば幸いです。

見事な枝垂れ桜。やや早い枝垂れは満開でした。

春草廬にて。元々は横浜の三渓園にあったとされる廬です。

九条館です。昭和9年に赤坂から移設されました。

こちらは本館です。ちょうど裏手にあたります。

芝生広場にはベンチが備え付けられ、売店(さくらカフェ)も出店中です。ちなみにこの庭園は春と秋の年に2回しか入ることが出来ません。

なお歩いて廻るには庭園マップが有用です。既にほぼ見頃を迎えていたので、次の土日は満開となるのではないでしょうか。

会期期間中、「東博桜めぐり」他、茶会など、各種イベントも企画されています。詳細は公式HPもご参照下さい。

博物館でお花見を@東京国立博物館(プレスリリース)

「博物館でお花見を」は4月11日まで開催されています。(庭園開放は4月18日まで。)

「博物館でお花見を」

3/24-4/11

東京国立博物館で開催中の「博物館でお花見を」へ行ってきました。

本館裏の庭園開放とあわせ、毎年、ゆっくりと桜を愛でるにはこの上ない企画です。まずは本館へ廻り、平常展から桜に因んだ作品を見てきました。

「花下遊楽図屏風」(狩野長信/安土桃山~江戸時代)

新春の松林図と並び、この時期では定番となった長信の名作が国宝室で展示中です。花見をして楽しむ人々が生き生きとした様子で描かれています。それにしても震災で失われたという右隻中央部分が残念でなりません。

「色絵桜樹図透鉢」(仁阿弥道八/江戸時代)

乾山と思ってしまうような意匠に優れた桜モチーフの透鉢です。白泥と赤彩で満開の桜の様子を表しています。

「色絵花筏図皿」(鍋島/江戸時代)

桜を斬新なデザインの域へと高めた一作と言えるのではないでしょうか。筏と桜花がざぶざぶと水流に洗われています。

「色絵桜川文徳利」(伊万里/江戸時代)

縦方向に流れる川の中に桜の花びらが点々と連なっています。中国風味の徳利でした。

「函迫」(江戸時代)

江戸時代の女性が用いたという鼻紙入れだそうです。桜の花びらに蝶があしらわれています。

「笄」(江戸時代)

結髪に用いられた装飾品です。桜に由来するこうした小物類も多数展示されていました。

「小袖」(江戸時代)

扇の散らされた空間に桜が咲き誇ります。小袖他、美しい桜をあしらった衣装には目を奪われました。

「飛鳥山花見(一部)」(勝川春潮/江戸時代)

浮世絵でも桜はお馴染みの主題です。今も名所である飛鳥山に桜を植えたのは、八代将軍吉宗でした。

「桜花に鷹」(葛飾北斎/江戸時代)

猛々しい鷹がぐいっと首を突き出して枝先を見据えます。いかにも北斎らしい力強い一枚でした。

「植物図譜」(江戸~明治時代)

1階16室では「歴史を伝える 植物図譜 - 桜を中心に」(特集陳列)が開催中です。桜をとらえた素描などがいくつも展示されていました。

挙げていくとキリがありません。華やいだ春の気配をこれらの作品からも存分に味わうことが出来ました。

ちなみに桜モチーフの作品を探すのに有用なのが、キャプション横に添えられた「さくらマーク」です。また用意された「さくらスタンプラリー」を完成させるとオリジナル缶バッジもいただけました。

そして見逃してはならないのは、期間限定にて開放されている館内の庭園です。あいにくの曇天でしたが、折角なのでこちらもいくつか写真を挙げてみます。少しでも雰囲気が伝われば幸いです。

見事な枝垂れ桜。やや早い枝垂れは満開でした。

春草廬にて。元々は横浜の三渓園にあったとされる廬です。

九条館です。昭和9年に赤坂から移設されました。

こちらは本館です。ちょうど裏手にあたります。

芝生広場にはベンチが備え付けられ、売店(さくらカフェ)も出店中です。ちなみにこの庭園は春と秋の年に2回しか入ることが出来ません。

なお歩いて廻るには庭園マップが有用です。既にほぼ見頃を迎えていたので、次の土日は満開となるのではないでしょうか。

会期期間中、「東博桜めぐり」他、茶会など、各種イベントも企画されています。詳細は公式HPもご参照下さい。

博物館でお花見を@東京国立博物館(プレスリリース)

「博物館でお花見を」は4月11日まで開催されています。(庭園開放は4月18日まで。)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「東北芸術工科大学卒業・修了展(東京展)」 東京都美術館

東京都美術館(台東区上野公園8-36)

「東北芸術工科大学卒業・修了展(東京展)」

東北芸術工科大学の本年度の卒業・終了制作から選抜された作品を一同に紹介します。東京都美術館で開催中の「東北芸術工科大学卒業・修了展(東京展)」へ行ってきました。

私自身、こうした大学の卒業展へ足を運ぶ機会は少ないのですが、会場で順に見て行くと、特に日本画と工芸で印象に残る作品が多いような気がしました。メモ程度で恐縮ですが、感想を以下に記録してみます。

・日本画

土井沙織「サバキノトリ」(大学院)

会場入口に掲げられた縦4m弱、横5m強の大絵画。その大画面を背にした巨大な怪鳥が叫びを挙げるかの如く羽ばたいている。鮮烈な赤に極太の黒い輪郭線が走る様はまるでビュフェ絵画のよう。またその奇怪なモチーフにも由来するのか、岡村桂三郎の作品を連想するものもあった。

針生卓治「山月記」(大学院)

幾層にも織り込まれた闇の中で二頭の牛が交互に対峙する。闘牛のイメージを元に描いた作品とのことだが、その岩のような身体と相まってか、立ちはだかる大きな山脈のようにも見えてきた。その重厚な画肌に押しつぶされそうになるほど。

鈴木尚武「音信不通」

床に側溝の蓋のような支持体を並べ、壁面に絵画を展開する、二つのイメージからなった風景画。ビルや電線の描かれた風景の中に、何らかの記号のような線や面が入り込んで抽象的な世界を呼び込んでいく。実景と虚像の間が揺らぐ様子も魅力的だ。

熊谷奈津子「Ymir」

和紙などを張り合わせた質感と、金泥や朱を交えた色彩感が美しい。泡のように増殖する球形のモチーフは、何らかの生き物のようにも見えた。泡をかき分けてその中へ入って行けそうなほどに脆い。

西山綾子「あしたには」

ごく日常の部屋の光景を上から覗き込んだような俯瞰の構図で描く。構図感云々よりも、カーペット部分に塗りこめられた砂など、モチーフ毎に素材や絵具を変えているのが興味深かった。

木村聡美「生ける」

白と青の混じり合う幻想的な色彩の海に花々が散っている。一枚の支持体ではなく、縦長のパネルに分けて起立させた展示方法も美しい。センスの良い調度品のようにあしらわれていた。簡素なインスタレーションでもある。

・工芸(漆芸、金工、陶芸)

鈴木祥太「凛」

金工にて何気ない草花などを象る。可憐に咲く小さな野菊は、木彫の須田悦弘を思い出させるものもあった。

高橋幸子「いとなむ」

チラシの裏面にも掲載された大掛かりな作品。羊毛に包まれた椅子が階段状に連なって宙へとあがっていく。もっと大きな空間であればより映えるのではないだろうか。

菊池麦彦「LURE BAG」

非常に細やかな彩色の施されたルアー各種。漆の質感も美しい。この質をそのままにした大作も見てみたい。

なお当日、オープニングイベントとして開催された、同大准教授の三瀬夏之介と美術評論家の福住廉によるギャラリートークも拝聴しました(都合により中座しました。)そこでも一部、三瀬がキーワードとして挙げた「東北画」という概念については、間近にも迫る以下のトークイベントでも議論がなされるようです。展示とあわせて伺おうと思います。

「roots/東北画は可能か?」

場所:アートスペース羅針盤(中央区京橋3-5-3 京栄ビル2階)

会期:2010年4月5日(月)~10日(土)

トークイベント:4月10日(土)13:00~ 出演/三瀬夏之介、鴻崎正武

*参考リンク:東北画について其の二。(三瀬夏之介ブログ)

上野へお出かけの際は是非お立ち寄り下さい。卒業・修了展は4月3日まで開催されています。(入場無料)

「東北芸術工科大学卒業・修了展(東京展)」

東北芸術工科大学の本年度の卒業・終了制作から選抜された作品を一同に紹介します。東京都美術館で開催中の「東北芸術工科大学卒業・修了展(東京展)」へ行ってきました。

私自身、こうした大学の卒業展へ足を運ぶ機会は少ないのですが、会場で順に見て行くと、特に日本画と工芸で印象に残る作品が多いような気がしました。メモ程度で恐縮ですが、感想を以下に記録してみます。

・日本画

土井沙織「サバキノトリ」(大学院)

会場入口に掲げられた縦4m弱、横5m強の大絵画。その大画面を背にした巨大な怪鳥が叫びを挙げるかの如く羽ばたいている。鮮烈な赤に極太の黒い輪郭線が走る様はまるでビュフェ絵画のよう。またその奇怪なモチーフにも由来するのか、岡村桂三郎の作品を連想するものもあった。

針生卓治「山月記」(大学院)

幾層にも織り込まれた闇の中で二頭の牛が交互に対峙する。闘牛のイメージを元に描いた作品とのことだが、その岩のような身体と相まってか、立ちはだかる大きな山脈のようにも見えてきた。その重厚な画肌に押しつぶされそうになるほど。

鈴木尚武「音信不通」

床に側溝の蓋のような支持体を並べ、壁面に絵画を展開する、二つのイメージからなった風景画。ビルや電線の描かれた風景の中に、何らかの記号のような線や面が入り込んで抽象的な世界を呼び込んでいく。実景と虚像の間が揺らぐ様子も魅力的だ。

熊谷奈津子「Ymir」

和紙などを張り合わせた質感と、金泥や朱を交えた色彩感が美しい。泡のように増殖する球形のモチーフは、何らかの生き物のようにも見えた。泡をかき分けてその中へ入って行けそうなほどに脆い。

西山綾子「あしたには」

ごく日常の部屋の光景を上から覗き込んだような俯瞰の構図で描く。構図感云々よりも、カーペット部分に塗りこめられた砂など、モチーフ毎に素材や絵具を変えているのが興味深かった。

木村聡美「生ける」

白と青の混じり合う幻想的な色彩の海に花々が散っている。一枚の支持体ではなく、縦長のパネルに分けて起立させた展示方法も美しい。センスの良い調度品のようにあしらわれていた。簡素なインスタレーションでもある。

・工芸(漆芸、金工、陶芸)

鈴木祥太「凛」

金工にて何気ない草花などを象る。可憐に咲く小さな野菊は、木彫の須田悦弘を思い出させるものもあった。

高橋幸子「いとなむ」

チラシの裏面にも掲載された大掛かりな作品。羊毛に包まれた椅子が階段状に連なって宙へとあがっていく。もっと大きな空間であればより映えるのではないだろうか。

菊池麦彦「LURE BAG」

非常に細やかな彩色の施されたルアー各種。漆の質感も美しい。この質をそのままにした大作も見てみたい。

なお当日、オープニングイベントとして開催された、同大准教授の三瀬夏之介と美術評論家の福住廉によるギャラリートークも拝聴しました(都合により中座しました。)そこでも一部、三瀬がキーワードとして挙げた「東北画」という概念については、間近にも迫る以下のトークイベントでも議論がなされるようです。展示とあわせて伺おうと思います。

「roots/東北画は可能か?」

場所:アートスペース羅針盤(中央区京橋3-5-3 京栄ビル2階)

会期:2010年4月5日(月)~10日(土)

トークイベント:4月10日(土)13:00~ 出演/三瀬夏之介、鴻崎正武

*参考リンク:東北画について其の二。(三瀬夏之介ブログ)

上野へお出かけの際は是非お立ち寄り下さい。卒業・修了展は4月3日まで開催されています。(入場無料)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「命の認識」 東京大学総合研究博物館

東京大学総合研究博物館(文京区本郷7-3-1 東京大学本郷キャンパス内)

「命の認識」

2009/12/19-2010/3/28(会期終了)

東京大学総合研究博物館で開催されていた「命の認識」展へ行ってきました。

展覧会の概要については同博物館の公式HPをご参照下さい。

命の認識@東京大学総合研究博物館

なお掲載の遠藤秀紀の「苦悩の部屋へ、ようこそ」の一文が際立っています。ここは必読です。

既に終了した展覧会でもあるので手短かにいきますが、会場に展示されていたのは、60センチほどのステージの上にのる無数の動物の骨そのものでした。それらは解体され、キャプションなども付けられることなく、素人目には何の動物であるかも分からないようにして並べられています。あたかもさざ波のように広がる骨の海に驚いた方も多かったのではないでしょうか。まさに息をのむ景色でした。

鳥と並び、殆ど唯一、それが特定の動物として認識出来るのが、象の子どもでした。潤んだ眼を半開きにし、また手足をやや屈めながらケースの中に入る様子からは、この動物が持っていたであろう「生」の瞬間を否応無しにも感じ取ることが出来ます。そして下へ屈むことで初めて見える内蔵だけが、この象が確実に死んでいること、そして人の手によって標本と化したことを伝えていました。

それにしてもこれほど企画者の意図が色濃く反映されている展示もそうありません。キャプションもなく、あえて整然と台の上に載せられた動物の骨は、そうした特異な展示手法という点において、かえって企画側の強い美意識が現れているように思えてなりませんでした。もちろん悪い意味ではありませんが、「人の意思」(「苦悩の部屋へ、ようこそ」より引用)、そして人の作為は展示室に充満しています。

優劣云々ではなく、科博の哺乳類展とは非常に対照的でした。その意味でも両方の展示を見ることが出来て良かったと思います。

実際の会場では半ば夢中に骨の造形に見惚れていた面はあったものの、後で振り返るとずしりとした重みを感じる展示でした。この余韻がそれこそいつか「苦悩」へと変化するのかもしれません。

撮影可ということで写真をアップするつもりでしたが、編集しているうちに少し背筋が寒くなってしまいました。ここはやめておきます。

説明的な部分はほぼ削がれた会場、反面での非常に解説の充実した図録、また挑戦的な文言で見る人の目を惹き付けるWEBサイトと、役割分担を明確にした展覧会全体の見事な一種のプロモーションには感心させられました。

展示は既に終了しました。

「命の認識」

2009/12/19-2010/3/28(会期終了)

東京大学総合研究博物館で開催されていた「命の認識」展へ行ってきました。

展覧会の概要については同博物館の公式HPをご参照下さい。

命の認識@東京大学総合研究博物館

なお掲載の遠藤秀紀の「苦悩の部屋へ、ようこそ」の一文が際立っています。ここは必読です。

既に終了した展覧会でもあるので手短かにいきますが、会場に展示されていたのは、60センチほどのステージの上にのる無数の動物の骨そのものでした。それらは解体され、キャプションなども付けられることなく、素人目には何の動物であるかも分からないようにして並べられています。あたかもさざ波のように広がる骨の海に驚いた方も多かったのではないでしょうか。まさに息をのむ景色でした。

鳥と並び、殆ど唯一、それが特定の動物として認識出来るのが、象の子どもでした。潤んだ眼を半開きにし、また手足をやや屈めながらケースの中に入る様子からは、この動物が持っていたであろう「生」の瞬間を否応無しにも感じ取ることが出来ます。そして下へ屈むことで初めて見える内蔵だけが、この象が確実に死んでいること、そして人の手によって標本と化したことを伝えていました。

それにしてもこれほど企画者の意図が色濃く反映されている展示もそうありません。キャプションもなく、あえて整然と台の上に載せられた動物の骨は、そうした特異な展示手法という点において、かえって企画側の強い美意識が現れているように思えてなりませんでした。もちろん悪い意味ではありませんが、「人の意思」(「苦悩の部屋へ、ようこそ」より引用)、そして人の作為は展示室に充満しています。

優劣云々ではなく、科博の哺乳類展とは非常に対照的でした。その意味でも両方の展示を見ることが出来て良かったと思います。

実際の会場では半ば夢中に骨の造形に見惚れていた面はあったものの、後で振り返るとずしりとした重みを感じる展示でした。この余韻がそれこそいつか「苦悩」へと変化するのかもしれません。

撮影可ということで写真をアップするつもりでしたが、編集しているうちに少し背筋が寒くなってしまいました。ここはやめておきます。

説明的な部分はほぼ削がれた会場、反面での非常に解説の充実した図録、また挑戦的な文言で見る人の目を惹き付けるWEBサイトと、役割分担を明確にした展覧会全体の見事な一種のプロモーションには感心させられました。

展示は既に終了しました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「六本木アートナイト2010」(「ビフォア・フラワー」オープニングアクト) 六本木ヒルズ他

六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、国立新美術館他(六本木一帯)

「六本木アートナイト2010」

3/27-3/28(会期終了)

先日開催された「六本木アートナイト2010」へ行ってきました。

全くをもって今更ではありますが、拙いながらも写真を交えて、オープニングの様子を中心に、当日の行程を再現してみたいと思います。

まずは「六本木あちこちプロジェクト」です。ヒルズ周辺、六本木一帯に、何名かのアーティストが思い思いに作品を発表していました。

結局、一際注目を集めていたのは、ミッドタウン入口にある巨大ケーキだったかもしれません。

(立ち上がり前)

(立ち上がり前)

続いてコアタイムのオープニングです。ヒルズ内のメインスペース、アリーナへ移動し、椿昇の「ビフォア・フラワー」の立ち上がりを楽しみました。

(子どもたちのパフォーマンス)

(子どもたちのパフォーマンス)

(謎な二酸化炭素の巨大オブジェ)

(謎な二酸化炭素の巨大オブジェ)

(フラワーを向いて祈りを捧げます)

(フラワーを向いて祈りを捧げます)

(徐々に立つフラワー)

(徐々に立つフラワー)

(完成形です)

(完成形です)

立ち上がるとさすがに貫禄十分です。全長13mのビフォア・フラワーがヒルズを占拠しました。

ちなみに前面のモニターは、二酸化炭素の濃度に反応して内容が変化していたのだそうです。

またオープニングにあわせ、カンパニー・デ・キダムのパフォーマンスも行われました。

ヒルズ内の各所には、あちこちプロジェクト同様、いくつかのインスタレーションが仕掛けられています。

去年は、何やら謎めいたコンテナの中に作品を展示する企画がありましたが、今年は数も少なく、比較的大人しかったような気もしました。

毛利庭園には大きな蓮の花が登場していました。ここは夜桜とも相まって撮影スポットになっていたようです。

66プラザの「青い宝石」。それこそエコなのか光量がイマイチ足りず、あまり目立っていませんでした。

DESIGN SIGHT前のインスタレーション。これはなかなかキレイでした。

サントリー美術館横の桜並木。時候柄どうしてもそちらに目が向いてしまいます。

新美術館前にて。夜10時を廻っても大変な賑わいでした。さすがに元々夜の遅いエリアだけに、深夜になっても人が減りません。

「アート」を介在させての六本木街おこし企画は、今年も成功だったと言えるのではないでしょうか。他にアーティストファイルやクロッシングなど、展示メインで歩いていたので、来年は各種シンポなども少し参加してみようと思いました。(展覧会の感想は別途まとめます。)

補足)アートナイトでは来場者アンケートを実施中です。(4/11まで)

「六本木アートナイト2010」

3/27-3/28(会期終了)

先日開催された「六本木アートナイト2010」へ行ってきました。

全くをもって今更ではありますが、拙いながらも写真を交えて、オープニングの様子を中心に、当日の行程を再現してみたいと思います。

まずは「六本木あちこちプロジェクト」です。ヒルズ周辺、六本木一帯に、何名かのアーティストが思い思いに作品を発表していました。

結局、一際注目を集めていたのは、ミッドタウン入口にある巨大ケーキだったかもしれません。

(立ち上がり前)

(立ち上がり前)続いてコアタイムのオープニングです。ヒルズ内のメインスペース、アリーナへ移動し、椿昇の「ビフォア・フラワー」の立ち上がりを楽しみました。

(子どもたちのパフォーマンス)

(子どもたちのパフォーマンス) (謎な二酸化炭素の巨大オブジェ)

(謎な二酸化炭素の巨大オブジェ) (フラワーを向いて祈りを捧げます)

(フラワーを向いて祈りを捧げます) (徐々に立つフラワー)

(徐々に立つフラワー) (完成形です)

(完成形です)立ち上がるとさすがに貫禄十分です。全長13mのビフォア・フラワーがヒルズを占拠しました。

ちなみに前面のモニターは、二酸化炭素の濃度に反応して内容が変化していたのだそうです。

またオープニングにあわせ、カンパニー・デ・キダムのパフォーマンスも行われました。

ヒルズ内の各所には、あちこちプロジェクト同様、いくつかのインスタレーションが仕掛けられています。

去年は、何やら謎めいたコンテナの中に作品を展示する企画がありましたが、今年は数も少なく、比較的大人しかったような気もしました。

毛利庭園には大きな蓮の花が登場していました。ここは夜桜とも相まって撮影スポットになっていたようです。

66プラザの「青い宝石」。それこそエコなのか光量がイマイチ足りず、あまり目立っていませんでした。

DESIGN SIGHT前のインスタレーション。これはなかなかキレイでした。

サントリー美術館横の桜並木。時候柄どうしてもそちらに目が向いてしまいます。

新美術館前にて。夜10時を廻っても大変な賑わいでした。さすがに元々夜の遅いエリアだけに、深夜になっても人が減りません。

「アート」を介在させての六本木街おこし企画は、今年も成功だったと言えるのではないでしょうか。他にアーティストファイルやクロッシングなど、展示メインで歩いていたので、来年は各種シンポなども少し参加してみようと思いました。(展覧会の感想は別途まとめます。)

補足)アートナイトでは来場者アンケートを実施中です。(4/11まで)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

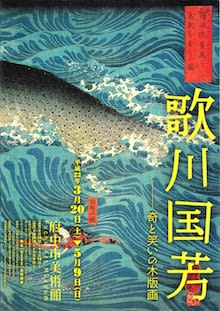

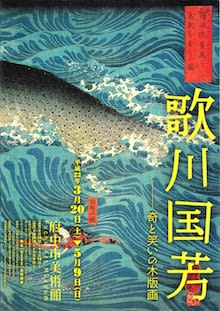

「歌川国芳 奇と笑いの木版画」(前期) 府中市美術館

府中市美術館(府中市浅間町1-3)

「歌川国芳 奇と笑いの木版画」(前期展示)

3/20-5/9(前期:3/20-4/18、後期:4/20-5/9)

府中市美術館で開催中の「歌川国芳 奇と笑いの木版画」の前期展示へ行ってきました。

これまでも同美術館の江戸絵画展は他の追従を許さないものがありましたが、この国芳展に関しても同じことが言えるかもしれません。展示品の質はもとより、国芳を縦の軸(時系列)と横の軸(テーマ別)に解体し、さらにはその面白さを引き出す構成の妙味など、さすが府中と唸らされるほどの内容で満足出来ました。

展覧会の主旨は公式HPをあたっていただくとして、ここは簡単に、私が思う見どころを挙げてみました。

1.画風の変化 ~第一章「国芳画業の変遷」~

第一章では国芳の初期から晩年までの画風を一挙に展示しています。30代の国芳は水滸伝に由来する錦絵シリーズを制作し、そこで高い人気を得ることに成功しました。

意外にも国芳を時代別に見る機会が少なかったただけに、一つ美人画をとっても、年代毎に異なる描写には目を見張るものがあります。同一主題、忠臣蔵の作品を初期からずらっと並べたコーナーはまさに壮観の一言ではないでしょうか。

そしてもう一つ、重要なのが、体制の変革と国芳の関係です。天保の改革で遊女や役者絵が禁止されてしまいますが、そこでも国芳は手を替え品を替え、民衆の意を汲み取るような反骨精神に溢れた作品を手がけました。

2.肉筆画

点数こそ多くありませんが、珍しい肉筆が出ているのもこうした回顧展の醍醐味かもしれません。前期では「立美人図」をはじめ、5、6点ほどの肉筆が紹介されています。

ここで断然におすすめなのが、「水を呑む大蛇図」です。巨大な蛇がにらみをきかし、水をそれこそ布を引っ張るようにして力強く吸い上げています。その不気味な表現には背中がぞくっとするほどでした。

3.奇想の国芳 ~「奇と笑いの木版画」~

奇想の系譜にも登場する国芳ではありますが、その魅力はやはり実際の作品にあたるのが一番ではないでしょうか。だまし絵展にも登場した人を組み合わせた顔面画から、猫の当て字など、一見して楽しめるものがずらりと揃っていました。

4.見事な保存状態

人気の国芳ということで、半ば見慣れた作品も多く展示されていますが、ともかく特筆すべきは、その多くの発色が非常に鮮やかだということです。実はこれまで、今回の国芳作品は殆ど公開されたことがありません。

それにしてもこれらの作品が一人のコレクターによって集められたと聞いて驚きました。国内にはまだまだ良質の浮世絵作品が残っているに違いありません。

なお展示は前後期制、途中一度に全ての作品が入れ替わります。まずは前期からお見逃しなきようご注意下さい。

前期 3月20日(土曜日)から4月18日(日曜日)

後期 4月20日(火曜日)から5月9日(日曜日)

出品リストは美術館のHPからもダウンロード出来ます。

出品目録(PDF)

(ミュージアムショップ)

(ミュージアムショップ)

入口の絵草紙屋風の作品展示他、会場内の同じく絵草紙屋風のミュージアムショップ、それに大人も参加出来る「国芳探検隊」と名付けられたワークショップからオリジナルポストカード作成スタンプなど、来館者を楽しませる仕掛けも満載でした。ただでは終わりません。

→

→

(スタンプ台とオリジナルポストカード)

また細かいことですが、例えばガラスケースの上部にシートをまいて絶妙なライティングを施すなど、非常に作品へ集中しやすい展示環境が用意されているのにも感心しました。

会期中、国芳に関する講座が予定されています。(ともに無料。直接会場へ。)

「浮世絵師歌川国芳の魅力」

講師:内藤正人氏(慶應義塾大学准教授)

日時:3月28日(日曜日)午後2時

講座「歌川国芳とその時代」

講師:金子信久(当館学芸員)

日時:4月24日(土曜日)午後2時

来週には同館前の桜並木も満開となるのではないでしょうか。ちなみに本日、27日からは「さくらオープンテラス」と名付けられた木版画体験もはじまります。講師は何と今年のVOCAにも出品中の風間サチコさんです。費用はこれまた驚きの100円とのことでした。まさに至れり尽くせりのおもてなしです。

春休みスペシャル「さくらオープンテラス」

図録が制作の都合上、部数をあまり確保出来なかったそうです。おそらく会期途中で売り切れるのではないでしょうか。

前期展示は4月18日までの開催です。自信を持っておすすめします。

注)ロビー付近の写真の撮影と掲載については許可を得ています。

「歌川国芳 奇と笑いの木版画」(前期展示)

3/20-5/9(前期:3/20-4/18、後期:4/20-5/9)

府中市美術館で開催中の「歌川国芳 奇と笑いの木版画」の前期展示へ行ってきました。

これまでも同美術館の江戸絵画展は他の追従を許さないものがありましたが、この国芳展に関しても同じことが言えるかもしれません。展示品の質はもとより、国芳を縦の軸(時系列)と横の軸(テーマ別)に解体し、さらにはその面白さを引き出す構成の妙味など、さすが府中と唸らされるほどの内容で満足出来ました。

展覧会の主旨は公式HPをあたっていただくとして、ここは簡単に、私が思う見どころを挙げてみました。

1.画風の変化 ~第一章「国芳画業の変遷」~

第一章では国芳の初期から晩年までの画風を一挙に展示しています。30代の国芳は水滸伝に由来する錦絵シリーズを制作し、そこで高い人気を得ることに成功しました。

意外にも国芳を時代別に見る機会が少なかったただけに、一つ美人画をとっても、年代毎に異なる描写には目を見張るものがあります。同一主題、忠臣蔵の作品を初期からずらっと並べたコーナーはまさに壮観の一言ではないでしょうか。

そしてもう一つ、重要なのが、体制の変革と国芳の関係です。天保の改革で遊女や役者絵が禁止されてしまいますが、そこでも国芳は手を替え品を替え、民衆の意を汲み取るような反骨精神に溢れた作品を手がけました。

2.肉筆画

点数こそ多くありませんが、珍しい肉筆が出ているのもこうした回顧展の醍醐味かもしれません。前期では「立美人図」をはじめ、5、6点ほどの肉筆が紹介されています。

ここで断然におすすめなのが、「水を呑む大蛇図」です。巨大な蛇がにらみをきかし、水をそれこそ布を引っ張るようにして力強く吸い上げています。その不気味な表現には背中がぞくっとするほどでした。

3.奇想の国芳 ~「奇と笑いの木版画」~

奇想の系譜にも登場する国芳ではありますが、その魅力はやはり実際の作品にあたるのが一番ではないでしょうか。だまし絵展にも登場した人を組み合わせた顔面画から、猫の当て字など、一見して楽しめるものがずらりと揃っていました。

4.見事な保存状態

人気の国芳ということで、半ば見慣れた作品も多く展示されていますが、ともかく特筆すべきは、その多くの発色が非常に鮮やかだということです。実はこれまで、今回の国芳作品は殆ど公開されたことがありません。

それにしてもこれらの作品が一人のコレクターによって集められたと聞いて驚きました。国内にはまだまだ良質の浮世絵作品が残っているに違いありません。

なお展示は前後期制、途中一度に全ての作品が入れ替わります。まずは前期からお見逃しなきようご注意下さい。

前期 3月20日(土曜日)から4月18日(日曜日)

後期 4月20日(火曜日)から5月9日(日曜日)

出品リストは美術館のHPからもダウンロード出来ます。

出品目録(PDF)

(ミュージアムショップ)

(ミュージアムショップ)入口の絵草紙屋風の作品展示他、会場内の同じく絵草紙屋風のミュージアムショップ、それに大人も参加出来る「国芳探検隊」と名付けられたワークショップからオリジナルポストカード作成スタンプなど、来館者を楽しませる仕掛けも満載でした。ただでは終わりません。

→

→

(スタンプ台とオリジナルポストカード)

また細かいことですが、例えばガラスケースの上部にシートをまいて絶妙なライティングを施すなど、非常に作品へ集中しやすい展示環境が用意されているのにも感心しました。

会期中、国芳に関する講座が予定されています。(ともに無料。直接会場へ。)

「浮世絵師歌川国芳の魅力」

講師:内藤正人氏(慶應義塾大学准教授)

日時:3月28日(日曜日)午後2時

講座「歌川国芳とその時代」

講師:金子信久(当館学芸員)

日時:4月24日(土曜日)午後2時

来週には同館前の桜並木も満開となるのではないでしょうか。ちなみに本日、27日からは「さくらオープンテラス」と名付けられた木版画体験もはじまります。講師は何と今年のVOCAにも出品中の風間サチコさんです。費用はこれまた驚きの100円とのことでした。まさに至れり尽くせりのおもてなしです。

春休みスペシャル「さくらオープンテラス」

図録が制作の都合上、部数をあまり確保出来なかったそうです。おそらく会期途中で売り切れるのではないでしょうか。

前期展示は4月18日までの開催です。自信を持っておすすめします。

注)ロビー付近の写真の撮影と掲載については許可を得ています。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

「照屋勇賢 ひいおばあさんはUSA」 上野の森美術館(ギャラリー)

上野の森美術館(台東区上野公園1-2)

「照屋勇賢 ひいおばあさんはUSA」

3/14-30

上野の森美術館のギャラリーで開催中の「照屋勇賢 ひいおばあさんはUSA」へ行ってきました。

作家のプロフィールについては同美術館HPをご参照下さい。なお照屋は今、森美術館で開催中の「六本木クロッシング2010」にも出品しています。

「照屋勇賢 ひいおばあさんはUSA」@上野の森美術館

沖縄特産の紅型から得意のペーパークラフトなど、作品のスタイルはこれまでとそう変わりませんが、決して面白いとは言えない同ギャラリーの空間を、統一された世界観でまとめあげる手法には今更ながら感心させられるものがあります。天井には紅型の反物が吹き流しの如く涼し気に吊るされ、その下には同じく紅型の型紙をくり抜いたお菓子の箱などが、それこそ小さな箱庭を並べるかのように整然と連なっていました。そしてもちろん、作家の強烈なメッセージは、布に描かれた沖縄に関連する人物たちの肖像画でも十分に伺いしることが出来ます。沖縄の英雄たちに挟まれるようにして描かれた、とある超越的存在には、沖縄の抱える諸問題のまさに一つの象徴を見るような気がしました。

謎めいたタイトルの他、展示の要点についてはmemeさんの記事が大変参考になります。是非ご覧下さい。(作家へのインタビューも掲載されています。)

照屋勇賢「ひいおばあさんはUSA」上野の森美術館ギャラリー@あるYoginiの日常

照屋の個展というと、2006年にすみだリバーサイドで開催された「水に浮かぶ島展」が非常に印象的でしたが、今回も久々にまとまった形の展示で楽しむことが出来ました。

入場は無料です。30日まで開催されています。

「照屋勇賢 ひいおばあさんはUSA」

3/14-30

上野の森美術館のギャラリーで開催中の「照屋勇賢 ひいおばあさんはUSA」へ行ってきました。

作家のプロフィールについては同美術館HPをご参照下さい。なお照屋は今、森美術館で開催中の「六本木クロッシング2010」にも出品しています。

「照屋勇賢 ひいおばあさんはUSA」@上野の森美術館

沖縄特産の紅型から得意のペーパークラフトなど、作品のスタイルはこれまでとそう変わりませんが、決して面白いとは言えない同ギャラリーの空間を、統一された世界観でまとめあげる手法には今更ながら感心させられるものがあります。天井には紅型の反物が吹き流しの如く涼し気に吊るされ、その下には同じく紅型の型紙をくり抜いたお菓子の箱などが、それこそ小さな箱庭を並べるかのように整然と連なっていました。そしてもちろん、作家の強烈なメッセージは、布に描かれた沖縄に関連する人物たちの肖像画でも十分に伺いしることが出来ます。沖縄の英雄たちに挟まれるようにして描かれた、とある超越的存在には、沖縄の抱える諸問題のまさに一つの象徴を見るような気がしました。

謎めいたタイトルの他、展示の要点についてはmemeさんの記事が大変参考になります。是非ご覧下さい。(作家へのインタビューも掲載されています。)

照屋勇賢「ひいおばあさんはUSA」上野の森美術館ギャラリー@あるYoginiの日常

照屋の個展というと、2006年にすみだリバーサイドで開催された「水に浮かぶ島展」が非常に印象的でしたが、今回も久々にまとまった形の展示で楽しむことが出来ました。

入場は無料です。30日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「第4回 展覧会企画公募 - 菊地容作/土橋素子・仲島香/オル太 - 」 TWS本郷

トーキョーワンダーサイト本郷(文京区本郷2-4-16)

「Emerging Artist Support Program 2009 第4回 展覧会企画公募」

3/6-4/25

公募された「若手企画者」3組が、それぞれ1フロアずつ用いて「展覧会」(カッコ内はちらしより引用)を開催します。TWS本郷での「Emerging Artist Support Program 2009 第4回 展覧会企画公募」へ行ってきました。

今年で4回を数えるという、企画展そのものを公募するという異色の展覧会です。今年度の各審査員、また入選者は以下の通りでした。(展覧会サイトより転載。)

入選者(応募総数33企画)

菊地容作「 MEAT SHOP SPY」:1966年千葉県生まれ。2006年多摩美術大学美術学部卒業。

土橋素子・仲島香「Deep Dig Dug」:それぞれ武蔵野美術大学造形学部を卒業。ミュンヘンを拠点にヨーロッパで活動中。

オル太「オル太の田」:多摩美術大学油画科4年生、芸術学科3年生の11名からなるアーティスト集団。

審査員

会田誠(美術家)

鈴木芳雄(マガジンハウス『BRUTUS』副編集長)

片岡真実(森美術館シニア・キュレーター)

家村佳代子(TWS事業課長)

1階から3階までの3層のフロアに、毛色の異なる展示が並ぶのもTWS本郷では珍しくありませんが、今回もまた同様だと言えるかもしれません。ド派手ながら、しかし決して事細かに造り込まれたわけでもない、言わば全く形式張らないインスタレーションが思い思いに展開されていました。

どれも相当アクが強く、それこそ趣味の面で判断が分かれるかもしれませんが、私として一番、空間として楽しめたのは3階、菊池容作の企画した 「MEAT SHOP SPY」でした。MEAT SHOPの名の通り、展示フロアの入口に待ち構えているのは「ミートショップスパイ」と呼ばれる肉屋のショーウィンドウです。売り出しのチラシも貼られ、粘土や紙で出来たという肉の『オブジェ』がケースに並ぶ様はまさに肉屋の店頭そのものですが、裏へ廻ると良い意味で期待を裏切られます。スパイ活動云々というコンセプトまでは頭が回りませんでしたが、解体された肉の吊るされる様子は実に痛快でした。

一階の「オル太の田」はカカシや池、それに謎めいた忍者小屋まであるという、何やらお化け屋敷風のこれまた奇妙な田舎風景を模したインスタレーションです。その内容如何はともかくも、こうしたノリも本郷ならあり得ると納得してしまいました。

それにしてもこうした企画が2006年より毎年行われているとは知りませんでした。来年以降は定点観測していきたいです。

4月25日まで開催されています。なお入場は無料でした。

「Emerging Artist Support Program 2009 第4回 展覧会企画公募」

3/6-4/25

公募された「若手企画者」3組が、それぞれ1フロアずつ用いて「展覧会」(カッコ内はちらしより引用)を開催します。TWS本郷での「Emerging Artist Support Program 2009 第4回 展覧会企画公募」へ行ってきました。

今年で4回を数えるという、企画展そのものを公募するという異色の展覧会です。今年度の各審査員、また入選者は以下の通りでした。(展覧会サイトより転載。)

入選者(応募総数33企画)

菊地容作「 MEAT SHOP SPY」:1966年千葉県生まれ。2006年多摩美術大学美術学部卒業。

土橋素子・仲島香「Deep Dig Dug」:それぞれ武蔵野美術大学造形学部を卒業。ミュンヘンを拠点にヨーロッパで活動中。

オル太「オル太の田」:多摩美術大学油画科4年生、芸術学科3年生の11名からなるアーティスト集団。

審査員

会田誠(美術家)

鈴木芳雄(マガジンハウス『BRUTUS』副編集長)

片岡真実(森美術館シニア・キュレーター)

家村佳代子(TWS事業課長)

1階から3階までの3層のフロアに、毛色の異なる展示が並ぶのもTWS本郷では珍しくありませんが、今回もまた同様だと言えるかもしれません。ド派手ながら、しかし決して事細かに造り込まれたわけでもない、言わば全く形式張らないインスタレーションが思い思いに展開されていました。

どれも相当アクが強く、それこそ趣味の面で判断が分かれるかもしれませんが、私として一番、空間として楽しめたのは3階、菊池容作の企画した 「MEAT SHOP SPY」でした。MEAT SHOPの名の通り、展示フロアの入口に待ち構えているのは「ミートショップスパイ」と呼ばれる肉屋のショーウィンドウです。売り出しのチラシも貼られ、粘土や紙で出来たという肉の『オブジェ』がケースに並ぶ様はまさに肉屋の店頭そのものですが、裏へ廻ると良い意味で期待を裏切られます。スパイ活動云々というコンセプトまでは頭が回りませんでしたが、解体された肉の吊るされる様子は実に痛快でした。

一階の「オル太の田」はカカシや池、それに謎めいた忍者小屋まであるという、何やらお化け屋敷風のこれまた奇妙な田舎風景を模したインスタレーションです。その内容如何はともかくも、こうしたノリも本郷ならあり得ると納得してしまいました。

それにしてもこうした企画が2006年より毎年行われているとは知りませんでした。来年以降は定点観測していきたいです。

4月25日まで開催されています。なお入場は無料でした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ポンペイ展」 横浜美術館

横浜美術館(横浜市西区みなとみらい3-4-1)

「ポンペイ展 世界遺産 古代ローマ文明の奇跡」

3/20-6/13

横浜美術館で開催中の「ポンペイ展 世界遺産 古代ローマ文明の奇跡」のプレスプレビューに参加してきました。

「ポンペイ展」と名の付いた展示は過去に何度か見た記憶もありますが、今回の最大のセールスポイントは、ポンペイの遺物を通り越して垣間見える「古代ローマ人の生活の提示」に他なりません。国内では過去最大の出品数を誇る銀食器をはじめ、これまた珍しい個人用の風呂など、時代を超えたローマ人の生活の息吹をダイレクトに感じることが出来ました。

よって章立てもポンペイの史的変遷をなぞるのではなく、もっと端的に生活の各シーンに沿った、言わばテーマ別の展示となっていました。

「プロローグ」:ポンペイに起きた噴火のドラマ。噴火犠牲者の型取りなど。

1.「ポンペイ人の肖像」:ローマ市民たちの肖像彫刻など。

2.「信仰」:ギリシャ神話とローマの神々。

3.「娯楽」:スポーツ、仮面劇など、ローマ人を熱狂させた娯楽を知る。

4.「装身具」:女性たちを飾った装身具。宝石箱や金の装飾品。

5.「家々を飾る壁画」:フレスコ壁画一覧。

6.「祭壇の神々」:ポンペイの家々にあった祭壇を飾った神々。

7.「家具調度」:生活を彩る調度品。個人用の浴槽など。

8.「生産活動」:ローマ人たちの労働。調理器具など。

9.「饗宴の場」:食卓を飾った銀食器類。

10.「憩いの庭園」:住宅の中庭に配置された彫像、水盤、噴水など。

壁画、彫刻、工芸品など全250点の品々が、事細かに分けられた10章構成にて紹介されています。それにしても例えば全46件登場する壁画が、中核となる第5章だけではなく、例えば主題毎に別々の章で紹介されているということだけでも、ジャンル別展示が徹底しているという印象を与えられるのではないでしょうか。

プレスプレビューの際、本展監修者の浅香正氏のレクチャーがありました。以下、その際の要点を踏まえ、この展示で特に注視すべきポイントを6つほど紹介したいと思います。(1~4については浅香氏による、また5と6については私の思う見どころを挙げています。)

1.「華麗なる銀食器」 ~「イナクスとイオの家」出土の銀食器群~

まず目立つのは国内では過去最大出品数を誇るという、当時の食卓を飾った銀食器の数々です。ポンペイでは19世紀に始まった発掘作業以降、約6000余もの食器が発見されているそうですが、うち最高級のものとして知られる通称「イナクスとイオの家」出土のそれが、約50点ほど紹介されています。これらはいうまでもなく、ポンペイの各家の富の象徴としても重宝されました。

2.「追い炊き可能な浴槽」 ~「ボスコレアーレ、ピサネッラ荘の高温浴室」~

美術展に似付かないような、何やら装置風の作品こそ、今回の博物館的なポンペイ展の一種のハイライトではないでしょうか。古代ローマ人の使っていた浴槽が再現される形で登場しました。

鉛製の配管までを間近で見ることが出来ます。ちなみにこの浴室は追い炊き可能とのことでした。

ポンペイでもとりわけ裕福な農業家の個人用のものだそうです。裏へ廻ると大理石製の浴槽が姿を現しました。

3.「庭園の美」 ~ポンペイの高い造園技術を知る~

ポンペイの邸宅には回廊を付けた「ペリステュリウム」と呼ばれる庭園がいくつも造られました。

展示ではそうしたペリステュリウムに置かれていた噴水、彫像などが多数紹介されています。また簡素ながらも薄いグリーンの壁面が、当時のローマ人たちの社交、憩いの場の雰囲気を醸し出していました。

4.「噴火犠牲者」 ~人体の型取り像~

展示冒頭に登場するのが、かの噴火で罹災した人間を象った樹脂製の像です。その姿には悲惨な災害の様子も浮かび上がってきますが、ここでは足首によく注意して見て下さい。輪がかけられています。この人物は言うまでもなく、古代ローマ文明の担い手でもあった奴隷の一人でした。

5.「神々の『フィギュア』」 ~第6章「祭壇の神々」~

この展示で私が一番興奮したのが、当時の一般家庭に祀られていたという青銅製の小さな神像各種でした。

ギリシャ神話からエジプト由来まで、まさに多神教のローマならではの様々な神様が勢揃いしています。

ウェヌス、ヘルクレス、そしてミネルヴァにユピテルなど、お馴染みのモチーフが僅か20センチほどの彫像に表されていました。まさに古代ローマのフィギュアです。

6.「色鮮やかなフレスコ画群」 ~驚くべきその彩色~

ポンペイと聞いて真っ先に頭に浮かぶのが、美しいフレスコ画の数々です。一見したところでは状態も良く、彩色もかなり鮮やかなように思われました。

「ディオニュソスとアリアドネ」。シュトラウスのオペラでも有名なアリアドネをディオニュソスが発見するシーンが描かれています。

一通り展示を振り返って改めて感じたのは、単に「ポンペイの美術工芸品」を愛でるというよりも、「日常生活に潜んだポンペイ人の美意識」を伺い知る展覧会であるということでした。その意味で過度なエンタメ色は薄められています。

また会期中、監修の浅香氏の講演会なども予定されています。

「ポンペイの産業と交易」

講師:浅香正(同志社大学名誉教授 本展総合監修者)

日時:4月10日(土)15:00-16:30(開場14:30)

「技法から観るヨーロッパ・アジアのフレスコ画 ー ポンペイの『赤磨き』を中心 に」

講師:大野 彩(フレスコ画家)

日時:5月1日(土曜)15時00分から17時00分 (開場14時30分)

*ともに会場は横浜美術館レクチャーホール(定員240名・先着順・聴講無料)

なお本展は国内5会場の巡回展です。横浜展終了後、以下のスケジュールで巡回します。(福岡展は終了。)

名古屋市博物館 :2010年6月24日(木) - 8月29日(日)

新潟県立近代美術館:2010年9月11日(土) - 11月23日(火)

仙台市博物館 :2011年2月10日(木) - 5月8日(日)

6月13日までの開催です。浜美の大型企画展ということで早めの観覧をおすすめします。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「ポンペイ展 世界遺産 古代ローマ文明の奇跡」

3/20-6/13

横浜美術館で開催中の「ポンペイ展 世界遺産 古代ローマ文明の奇跡」のプレスプレビューに参加してきました。

「ポンペイ展」と名の付いた展示は過去に何度か見た記憶もありますが、今回の最大のセールスポイントは、ポンペイの遺物を通り越して垣間見える「古代ローマ人の生活の提示」に他なりません。国内では過去最大の出品数を誇る銀食器をはじめ、これまた珍しい個人用の風呂など、時代を超えたローマ人の生活の息吹をダイレクトに感じることが出来ました。

よって章立てもポンペイの史的変遷をなぞるのではなく、もっと端的に生活の各シーンに沿った、言わばテーマ別の展示となっていました。

「プロローグ」:ポンペイに起きた噴火のドラマ。噴火犠牲者の型取りなど。

1.「ポンペイ人の肖像」:ローマ市民たちの肖像彫刻など。

2.「信仰」:ギリシャ神話とローマの神々。

3.「娯楽」:スポーツ、仮面劇など、ローマ人を熱狂させた娯楽を知る。

4.「装身具」:女性たちを飾った装身具。宝石箱や金の装飾品。

5.「家々を飾る壁画」:フレスコ壁画一覧。

6.「祭壇の神々」:ポンペイの家々にあった祭壇を飾った神々。

7.「家具調度」:生活を彩る調度品。個人用の浴槽など。

8.「生産活動」:ローマ人たちの労働。調理器具など。

9.「饗宴の場」:食卓を飾った銀食器類。

10.「憩いの庭園」:住宅の中庭に配置された彫像、水盤、噴水など。

壁画、彫刻、工芸品など全250点の品々が、事細かに分けられた10章構成にて紹介されています。それにしても例えば全46件登場する壁画が、中核となる第5章だけではなく、例えば主題毎に別々の章で紹介されているということだけでも、ジャンル別展示が徹底しているという印象を与えられるのではないでしょうか。

プレスプレビューの際、本展監修者の浅香正氏のレクチャーがありました。以下、その際の要点を踏まえ、この展示で特に注視すべきポイントを6つほど紹介したいと思います。(1~4については浅香氏による、また5と6については私の思う見どころを挙げています。)

1.「華麗なる銀食器」 ~「イナクスとイオの家」出土の銀食器群~

まず目立つのは国内では過去最大出品数を誇るという、当時の食卓を飾った銀食器の数々です。ポンペイでは19世紀に始まった発掘作業以降、約6000余もの食器が発見されているそうですが、うち最高級のものとして知られる通称「イナクスとイオの家」出土のそれが、約50点ほど紹介されています。これらはいうまでもなく、ポンペイの各家の富の象徴としても重宝されました。

2.「追い炊き可能な浴槽」 ~「ボスコレアーレ、ピサネッラ荘の高温浴室」~

美術展に似付かないような、何やら装置風の作品こそ、今回の博物館的なポンペイ展の一種のハイライトではないでしょうか。古代ローマ人の使っていた浴槽が再現される形で登場しました。

鉛製の配管までを間近で見ることが出来ます。ちなみにこの浴室は追い炊き可能とのことでした。

ポンペイでもとりわけ裕福な農業家の個人用のものだそうです。裏へ廻ると大理石製の浴槽が姿を現しました。

3.「庭園の美」 ~ポンペイの高い造園技術を知る~

ポンペイの邸宅には回廊を付けた「ペリステュリウム」と呼ばれる庭園がいくつも造られました。

展示ではそうしたペリステュリウムに置かれていた噴水、彫像などが多数紹介されています。また簡素ながらも薄いグリーンの壁面が、当時のローマ人たちの社交、憩いの場の雰囲気を醸し出していました。

4.「噴火犠牲者」 ~人体の型取り像~

展示冒頭に登場するのが、かの噴火で罹災した人間を象った樹脂製の像です。その姿には悲惨な災害の様子も浮かび上がってきますが、ここでは足首によく注意して見て下さい。輪がかけられています。この人物は言うまでもなく、古代ローマ文明の担い手でもあった奴隷の一人でした。

5.「神々の『フィギュア』」 ~第6章「祭壇の神々」~

この展示で私が一番興奮したのが、当時の一般家庭に祀られていたという青銅製の小さな神像各種でした。

ギリシャ神話からエジプト由来まで、まさに多神教のローマならではの様々な神様が勢揃いしています。

ウェヌス、ヘルクレス、そしてミネルヴァにユピテルなど、お馴染みのモチーフが僅か20センチほどの彫像に表されていました。まさに古代ローマのフィギュアです。

6.「色鮮やかなフレスコ画群」 ~驚くべきその彩色~

ポンペイと聞いて真っ先に頭に浮かぶのが、美しいフレスコ画の数々です。一見したところでは状態も良く、彩色もかなり鮮やかなように思われました。

「ディオニュソスとアリアドネ」。シュトラウスのオペラでも有名なアリアドネをディオニュソスが発見するシーンが描かれています。

一通り展示を振り返って改めて感じたのは、単に「ポンペイの美術工芸品」を愛でるというよりも、「日常生活に潜んだポンペイ人の美意識」を伺い知る展覧会であるということでした。その意味で過度なエンタメ色は薄められています。

また会期中、監修の浅香氏の講演会なども予定されています。

「ポンペイの産業と交易」

講師:浅香正(同志社大学名誉教授 本展総合監修者)

日時:4月10日(土)15:00-16:30(開場14:30)

「技法から観るヨーロッパ・アジアのフレスコ画 ー ポンペイの『赤磨き』を中心 に」

講師:大野 彩(フレスコ画家)

日時:5月1日(土曜)15時00分から17時00分 (開場14時30分)

*ともに会場は横浜美術館レクチャーホール(定員240名・先着順・聴講無料)

なお本展は国内5会場の巡回展です。横浜展終了後、以下のスケジュールで巡回します。(福岡展は終了。)

名古屋市博物館 :2010年6月24日(木) - 8月29日(日)

新潟県立近代美術館:2010年9月11日(土) - 11月23日(火)

仙台市博物館 :2011年2月10日(木) - 5月8日(日)

6月13日までの開催です。浜美の大型企画展ということで早めの観覧をおすすめします。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「見るまえに跳べ」 3331 Arts Chiyoda

3331 Arts Chiyoda(千代田区外神田6-11-14)

「開館記念展 第1弾 見るまえに跳べ」

3/14-4/11

新スペースの一部開業を記念し、「アートと地域を結ぶことを目的とした6つのアートプロジェクト」(展覧会HPより引用)を紹介します。3331 Arts Chiyodaで開催中の「開館記念展 第1弾 見るまえに跳べ」へ行ってきました。

なお「3331」については公式HPに説明があります。それによれば旧中学校跡地を用いて「新しいアートの形をつくる」ために展開する、「21世紀型オルタナティブ・アートスペース」だそうです。

3331について@3331 Arts Chiyoda

しかしながらその謎めいたネーミングが江戸の一本締めに由来しているとは知りませんでした。

また本展の出品作家を同じく公式HPより転載します。

日比野克彦(アーティスト)

藤浩志(美術家)

八谷P & 中川基・荻野剛・鈴木ヒロシ(化学者/技術者/Maker)

ゼロダテ アートプロジェクト(秋田県大館市)

アーティスト・イニシアティブ・コマンドN

王俊傑(アーティスト/台湾)

スペースのお披露目展ということもあってか、まとまりのある展示ではありませんでしたが、以下に印象に残ったものの感想を簡単に挙げてみました。(会場写真はアキバ総研に多く掲載されています。)

・ゼロダテ アートプロジェクト

いわゆる「シャッター街」と化した秋田県大館市の商店街再生プロジェクトを紹介。クリエーターとの共同作業によって当地の名産に由来する商品を開発、提案する。麦わら帽子から、時にカラフルな色のバケツなど、生活にも身近な商品が比較的安価に売られていた。木製の花などプレゼントにも良いかもしれない。なお入口横のスペースでは大館の倒産した百貨店、「正札竹村」の直径4mにも及ぶ巨大な屋外看板も展示されていた。

・八谷P & 中川基・荻野剛・鈴木ヒロシ

昔なつかしい実験工作を思わせるような機械的なオブジェを紹介。効率化の元にそがれた機械の思いもかけない遊び心を引き出す。科学とアートの間を器用に提示していた。

・藤浩志

言わば出品作家の中でも最もまとまっていたインスタレーション。カラフルなおもちゃの大群がホワイトキューブを埋め尽くす。おもちゃの怪獣は見る者を威嚇していた。

面白い作品があったのは事実ですが、直感的に言ってしまうと、全体として入場料の800円に見合う展示とはとても思えませんでした。ただ3331では単に作品を見ることよりも、そこに参画し、またアートを介して様々な人やモノとの交流を楽しむべきものかもしれません。とすると、展示一つを取り上げて云々するのはナンセンスかもしれないと思いました。

なお3331のグランドオープンは6月に予定されています。その際はカフェの他、ギャラリーなども出来るそうです。

4月11日まで開催されています。

「開館記念展 第1弾 見るまえに跳べ」

3/14-4/11

新スペースの一部開業を記念し、「アートと地域を結ぶことを目的とした6つのアートプロジェクト」(展覧会HPより引用)を紹介します。3331 Arts Chiyodaで開催中の「開館記念展 第1弾 見るまえに跳べ」へ行ってきました。

なお「3331」については公式HPに説明があります。それによれば旧中学校跡地を用いて「新しいアートの形をつくる」ために展開する、「21世紀型オルタナティブ・アートスペース」だそうです。

3331について@3331 Arts Chiyoda

しかしながらその謎めいたネーミングが江戸の一本締めに由来しているとは知りませんでした。

また本展の出品作家を同じく公式HPより転載します。

日比野克彦(アーティスト)

藤浩志(美術家)

八谷P & 中川基・荻野剛・鈴木ヒロシ(化学者/技術者/Maker)

ゼロダテ アートプロジェクト(秋田県大館市)

アーティスト・イニシアティブ・コマンドN

王俊傑(アーティスト/台湾)

スペースのお披露目展ということもあってか、まとまりのある展示ではありませんでしたが、以下に印象に残ったものの感想を簡単に挙げてみました。(会場写真はアキバ総研に多く掲載されています。)

・ゼロダテ アートプロジェクト

いわゆる「シャッター街」と化した秋田県大館市の商店街再生プロジェクトを紹介。クリエーターとの共同作業によって当地の名産に由来する商品を開発、提案する。麦わら帽子から、時にカラフルな色のバケツなど、生活にも身近な商品が比較的安価に売られていた。木製の花などプレゼントにも良いかもしれない。なお入口横のスペースでは大館の倒産した百貨店、「正札竹村」の直径4mにも及ぶ巨大な屋外看板も展示されていた。

・八谷P & 中川基・荻野剛・鈴木ヒロシ

昔なつかしい実験工作を思わせるような機械的なオブジェを紹介。効率化の元にそがれた機械の思いもかけない遊び心を引き出す。科学とアートの間を器用に提示していた。

・藤浩志

言わば出品作家の中でも最もまとまっていたインスタレーション。カラフルなおもちゃの大群がホワイトキューブを埋め尽くす。おもちゃの怪獣は見る者を威嚇していた。

面白い作品があったのは事実ですが、直感的に言ってしまうと、全体として入場料の800円に見合う展示とはとても思えませんでした。ただ3331では単に作品を見ることよりも、そこに参画し、またアートを介して様々な人やモノとの交流を楽しむべきものかもしれません。とすると、展示一つを取り上げて云々するのはナンセンスかもしれないと思いました。

なお3331のグランドオープンは6月に予定されています。その際はカフェの他、ギャラリーなども出来るそうです。

4月11日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「灰原愛展 - はじまりの世界」 unseal contemporary

unseal contemporary(中央区日本橋兜町16-1 第11大協ビル2F)

「灰原愛展 - はじまりの世界」

3/6-3/27

「永遠の無垢」(DMより引用)をテーマにした少年少女の木彫を制作します。unseal contemporaryで開催中の「灰原愛展 - はじまりの世界」へ行ってきました。

灰原愛プロフィール/出品作写真@unseal contemporary

上記DMの画像に惹かれて行った展示でしたが、実際の木彫、とりわけ少女たちの見せるどことない寂し気な表情には目も釘付けとなりました。今回の個展で紹介された木彫は、一点の少年を除き、言ってしまえばおおよそ子どもらしくない、むしろ老成した趣きさえたたえる少女たちです。うつむき加減で前を見据え、両手をあわせて立つ少女は、まるで仏像か聖母像のような様相を感じさせていました。またもう一点、ベンチの上の少女、「あわい夢路はじまりの世界」にも要注目です。手を頭の下にやりながら、物悲しくもどこか諦念を思わせる表情して、身を何者かに任せるかのようにして横たわっています。確かに無垢(清浄)ではありましたが、そこに無邪気(あどけなさ)な面は微塵もありませんでした。

細かな装飾をはじめ、うっすらと塗り込まれた淡い着彩など、木彫自体の作り込みにも感心するものがありました。

27日まで開催されています。遅くなりましたが密かにおすすめします。

「灰原愛展 - はじまりの世界」

3/6-3/27

「永遠の無垢」(DMより引用)をテーマにした少年少女の木彫を制作します。unseal contemporaryで開催中の「灰原愛展 - はじまりの世界」へ行ってきました。

灰原愛プロフィール/出品作写真@unseal contemporary

上記DMの画像に惹かれて行った展示でしたが、実際の木彫、とりわけ少女たちの見せるどことない寂し気な表情には目も釘付けとなりました。今回の個展で紹介された木彫は、一点の少年を除き、言ってしまえばおおよそ子どもらしくない、むしろ老成した趣きさえたたえる少女たちです。うつむき加減で前を見据え、両手をあわせて立つ少女は、まるで仏像か聖母像のような様相を感じさせていました。またもう一点、ベンチの上の少女、「あわい夢路はじまりの世界」にも要注目です。手を頭の下にやりながら、物悲しくもどこか諦念を思わせる表情して、身を何者かに任せるかのようにして横たわっています。確かに無垢(清浄)ではありましたが、そこに無邪気(あどけなさ)な面は微塵もありませんでした。

細かな装飾をはじめ、うっすらと塗り込まれた淡い着彩など、木彫自体の作り込みにも感心するものがありました。

27日まで開催されています。遅くなりましたが密かにおすすめします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「所蔵水彩・素描展 - 松方コレクションとその後」 国立西洋美術館

国立西洋美術館(台東区上野公園7-7)

「所蔵水彩・素描展 - 松方コレクションとその後」(版画素描展示室)

2/23-5/30

国立西洋美術館で開催中の「所蔵水彩・素描展 - 松方コレクションとその後」へ行ってきました。

タイトルを見ても明らかですが、通常、保存の観点から出品頻度の低い館蔵品の水彩、素描を一堂に紹介する展覧会です。(出品リスト。全38点。)また寄託の一点を除いて写真の撮影が可能でした。以下、印象に残った作品をいくつか挙げてみます。

クロード・モネ「ベリールの海」(1889年)

モネがブルターニュに滞在した折、自身の芸術誌の記事の挿絵のために描いたというスケッチです。激しくうねる波の表現に、油彩では分かりにくいモネの力強いタッチを見ることが出来ました。

ポール・セザンヌ「舟にて」(1900-06年)

セザンヌの美しいブルーは水彩でもやはり魅力的です。軽妙でかつ透明感に溢れる色彩にて水面に浮かぶ舟の光景を描きました。

ポール・ゴーガン「マルティニック島の情景」(1887年)

明らかにジャポニスムの影響下にある扇面画です。前景にクローズアップして描かれた木立や人間と、後景の山や海の対比は、浮世絵の構図を連想させるものがありました。

エドガー・ドカ「髪をとかす女」(1896-99年頃)

ドガならではの躍動感に満ちたスケッチではないでしょうか。髪をたくし上げる手の動きに生気を感じました。

ギュスターヴ・モロー「聖チェチリア」(1885-90年頃)

今回の主役は言うまでもなくモローに他なりません。繊細な線描によるチェチリアの美しさは格別でした。

ギュスターヴ・モロー「聖なる象(ペリ)」(1882年)

ちらし表紙にも掲載されたモローの水彩の代表作です。淡いパステルカラーにチェチリア同様の細かな線描、そして甘美な主題による幻想的な光景に心奪われました。

ポール・シニャック「漁船」(20世紀初頭)

常設にも大作の油彩画が展示されていますが、それと比較して見るのも面白いシニャックの水彩画です。油彩にはない軽妙なタッチはむしろ好印象でした。

なお本展は常設展内のミニ企画展です。開催中のブラングィン展の半券はもちろん、常設展のみのチケットでも観覧出来ます。

敢えて欲を言えば、例えば前後期制にするなどしてもっと多くの作品を楽しめればとは思いましたが、モローの二点をはじめ、まずは定評のある西美の素描、水彩を一定数見られて満足出来ました。

また展示にあわせたミニカタログ(900円)が良く出来ています。そちらもお見逃しなきようご注意下さい。

5月30日までの開催です。

「所蔵水彩・素描展 - 松方コレクションとその後」(版画素描展示室)

2/23-5/30

国立西洋美術館で開催中の「所蔵水彩・素描展 - 松方コレクションとその後」へ行ってきました。

タイトルを見ても明らかですが、通常、保存の観点から出品頻度の低い館蔵品の水彩、素描を一堂に紹介する展覧会です。(出品リスト。全38点。)また寄託の一点を除いて写真の撮影が可能でした。以下、印象に残った作品をいくつか挙げてみます。

クロード・モネ「ベリールの海」(1889年)

モネがブルターニュに滞在した折、自身の芸術誌の記事の挿絵のために描いたというスケッチです。激しくうねる波の表現に、油彩では分かりにくいモネの力強いタッチを見ることが出来ました。

ポール・セザンヌ「舟にて」(1900-06年)

セザンヌの美しいブルーは水彩でもやはり魅力的です。軽妙でかつ透明感に溢れる色彩にて水面に浮かぶ舟の光景を描きました。

ポール・ゴーガン「マルティニック島の情景」(1887年)

明らかにジャポニスムの影響下にある扇面画です。前景にクローズアップして描かれた木立や人間と、後景の山や海の対比は、浮世絵の構図を連想させるものがありました。

エドガー・ドカ「髪をとかす女」(1896-99年頃)

ドガならではの躍動感に満ちたスケッチではないでしょうか。髪をたくし上げる手の動きに生気を感じました。

ギュスターヴ・モロー「聖チェチリア」(1885-90年頃)

今回の主役は言うまでもなくモローに他なりません。繊細な線描によるチェチリアの美しさは格別でした。

ギュスターヴ・モロー「聖なる象(ペリ)」(1882年)

ちらし表紙にも掲載されたモローの水彩の代表作です。淡いパステルカラーにチェチリア同様の細かな線描、そして甘美な主題による幻想的な光景に心奪われました。

ポール・シニャック「漁船」(20世紀初頭)

常設にも大作の油彩画が展示されていますが、それと比較して見るのも面白いシニャックの水彩画です。油彩にはない軽妙なタッチはむしろ好印象でした。

なお本展は常設展内のミニ企画展です。開催中のブラングィン展の半券はもちろん、常設展のみのチケットでも観覧出来ます。

敢えて欲を言えば、例えば前後期制にするなどしてもっと多くの作品を楽しめればとは思いましたが、モローの二点をはじめ、まずは定評のある西美の素描、水彩を一定数見られて満足出来ました。

また展示にあわせたミニカタログ(900円)が良く出来ています。そちらもお見逃しなきようご注意下さい。

5月30日までの開催です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」 江戸東京博物館

江戸東京博物館(墨田区横網1-4-1)

「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」

2/2-4/11

中国・内モンゴル自治区博物院の所蔵品にてモンゴルの歴史、文化を概観します。江戸東京博物館で開催中の「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」 の特別内覧会へ行ってきました。

「チンギス・ハーン」と聞くと、かの英雄が生きた時代、13世紀前後のみに焦点を当てているのかと思いがちですが、実はそれ以前、古くは紀元前4世紀に始まったモンゴルの歴史を辿るスケールの大きな展覧会です。よって考古遺物、民族衣装、さらには仏像他、チンギス・ハーン云々の他の作品も無数に紹介されています。(出品リスト)全体としてはやや地味ではありますが、次々と時代を超えて展開していく文物に、まさに「大草原への夢」(ちらしより引用)を見るような思いがしました。

(会場風景)

(会場風景)

なお展示では各時代毎にモンゴル文化を紹介していましたが、ここはあえてもっと簡潔に、私の思うみどころをジャンル別に分けてみました。ご鑑賞の参考になれば幸いです。

1.考古青銅器

中国では戦国時代にあたる頃、モンゴルでも青銅器文化が栄えていました。展示でも多数、青銅器の飾り板の他、短剣などが紹介されています。

「青銅らい」(戦国時代) 「ち」と呼ばれる空想上の動物を象った把手が特徴的です。

「青銅製馬面飾り」(戦国時代) 騎馬民族で知られるモンゴル族ですが、彼らの用いた青銅による馬面の飾りものも展示されていました。

2.金製工芸品

華やかな金細工はモンゴル文化でも富と権力の象徴とされています。時代を問わず、時に細かな意匠の施された金の工芸品はやはり目を見張るものがありました。

「黄金のマスク」(遼代) 当時の皇女の婿の顔に被せてあったというマスクです。一際目立つ作品です。

「銀鍍金冠」(遼代) 16枚の銀板に鍍金した冠です。遼の王が使っていたものとのことですが、その図案には中国の道教の影響も色濃く滲み出ているとの記載がありました。

「金製龍紋はこ」/「冊封鳳文宝ろくばこ」(清代) こちらは清代の金製の大きな箱です。貴族の婦人のアクセサリー入れなどに使われていました。

3.楽器

音楽ファンにとっては、各地域の楽器にも注視すべき面があります。有名な馬頭琴の他、関わりのあったチベット仏教のクラリオンなども出品されていました。

「モンゴル琴」(清代) モンゴル族の伝統的な楽器です。表面には12本の弦が張られていました。中の画にも注目です。

「龍紋彫刻馬頭琴」(清朝) モンゴルで最も有名なのはこの馬頭琴ではないでしょうか。会場では実際にその音色を確かめることも出来ました。(作品の隣にあるボタンを押すと録音が再生されます。)これは嬉しい配慮です。

4.民族衣装

展示で最も美しいセクションが、主に清代に用いられたモンゴルの民族衣装を並べたコーナーに他なりません。

「祭事用龍ほう」(清代) チャムと呼ばれた仮面舞儀礼の際に使われた服です。8匹の龍が刺繍されています。

「大威徳金剛の面」(清代) 同じくチャムの際に使われた巨大なお面です。非常に奇抜な意匠でした。

5.王座

その民族衣装に並び、展覧会最大のハイライトに位置づけられるのが、清代の王の用いていた文字通りの王座です。また佩刀、帽子など、彼らの権勢を伝えるような装飾品も登場していました。

「龍が彫ってある王座」(清代) 堂々たる姿をした清代のモンゴルの長の王座です。金も施された細部の意匠はもとより、手すりの鹿角が強烈な存在感を見せつけていました。

「ルビー装飾の親王の帽子」(清代) 赤い糸で装飾された上にルビーが輝いています。王の冬にかぶる帽子とのことでした。

「錯金龍紋佩刀」(清代) 見事な金の象嵌が施されています。鞘には蜥蜴の皮が張られていました。

ちなみにこれらの文物は殆どが日本初公開だそうです。中国はもとより、時にチベットやインドとの交流を踏まえて花開いたモンゴル文化を知る絶好の機会であることは間違いありません。

なおちらし表紙に美しい金の飾り物が掲載されていますが、そちらについては別記事でもまとめてあります。

「鷹形金冠飾り」 江戸東京博物館(チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展)

(展示風景)

(展示風景)

伺った話によれば比較的、人出は緩やかだとのことでした。あまりストレスなく楽しめるのではないでしょうか。また会期中は全日、先着100名にモンゴル岩塩がプレゼントされます。

4月11日まで開催されています。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」

2/2-4/11

中国・内モンゴル自治区博物院の所蔵品にてモンゴルの歴史、文化を概観します。江戸東京博物館で開催中の「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」 の特別内覧会へ行ってきました。

「チンギス・ハーン」と聞くと、かの英雄が生きた時代、13世紀前後のみに焦点を当てているのかと思いがちですが、実はそれ以前、古くは紀元前4世紀に始まったモンゴルの歴史を辿るスケールの大きな展覧会です。よって考古遺物、民族衣装、さらには仏像他、チンギス・ハーン云々の他の作品も無数に紹介されています。(出品リスト)全体としてはやや地味ではありますが、次々と時代を超えて展開していく文物に、まさに「大草原への夢」(ちらしより引用)を見るような思いがしました。

(会場風景)

(会場風景)なお展示では各時代毎にモンゴル文化を紹介していましたが、ここはあえてもっと簡潔に、私の思うみどころをジャンル別に分けてみました。ご鑑賞の参考になれば幸いです。

1.考古青銅器

中国では戦国時代にあたる頃、モンゴルでも青銅器文化が栄えていました。展示でも多数、青銅器の飾り板の他、短剣などが紹介されています。

「青銅らい」(戦国時代) 「ち」と呼ばれる空想上の動物を象った把手が特徴的です。

「青銅製馬面飾り」(戦国時代) 騎馬民族で知られるモンゴル族ですが、彼らの用いた青銅による馬面の飾りものも展示されていました。

2.金製工芸品

華やかな金細工はモンゴル文化でも富と権力の象徴とされています。時代を問わず、時に細かな意匠の施された金の工芸品はやはり目を見張るものがありました。

「黄金のマスク」(遼代) 当時の皇女の婿の顔に被せてあったというマスクです。一際目立つ作品です。

「銀鍍金冠」(遼代) 16枚の銀板に鍍金した冠です。遼の王が使っていたものとのことですが、その図案には中国の道教の影響も色濃く滲み出ているとの記載がありました。

「金製龍紋はこ」/「冊封鳳文宝ろくばこ」(清代) こちらは清代の金製の大きな箱です。貴族の婦人のアクセサリー入れなどに使われていました。

3.楽器

音楽ファンにとっては、各地域の楽器にも注視すべき面があります。有名な馬頭琴の他、関わりのあったチベット仏教のクラリオンなども出品されていました。

「モンゴル琴」(清代) モンゴル族の伝統的な楽器です。表面には12本の弦が張られていました。中の画にも注目です。

「龍紋彫刻馬頭琴」(清朝) モンゴルで最も有名なのはこの馬頭琴ではないでしょうか。会場では実際にその音色を確かめることも出来ました。(作品の隣にあるボタンを押すと録音が再生されます。)これは嬉しい配慮です。

4.民族衣装

展示で最も美しいセクションが、主に清代に用いられたモンゴルの民族衣装を並べたコーナーに他なりません。

「祭事用龍ほう」(清代) チャムと呼ばれた仮面舞儀礼の際に使われた服です。8匹の龍が刺繍されています。

「大威徳金剛の面」(清代) 同じくチャムの際に使われた巨大なお面です。非常に奇抜な意匠でした。

5.王座

その民族衣装に並び、展覧会最大のハイライトに位置づけられるのが、清代の王の用いていた文字通りの王座です。また佩刀、帽子など、彼らの権勢を伝えるような装飾品も登場していました。

「龍が彫ってある王座」(清代) 堂々たる姿をした清代のモンゴルの長の王座です。金も施された細部の意匠はもとより、手すりの鹿角が強烈な存在感を見せつけていました。

「ルビー装飾の親王の帽子」(清代) 赤い糸で装飾された上にルビーが輝いています。王の冬にかぶる帽子とのことでした。

「錯金龍紋佩刀」(清代) 見事な金の象嵌が施されています。鞘には蜥蜴の皮が張られていました。

ちなみにこれらの文物は殆どが日本初公開だそうです。中国はもとより、時にチベットやインドとの交流を踏まえて花開いたモンゴル文化を知る絶好の機会であることは間違いありません。

なおちらし表紙に美しい金の飾り物が掲載されていますが、そちらについては別記事でもまとめてあります。

「鷹形金冠飾り」 江戸東京博物館(チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展)

(展示風景)

(展示風景)伺った話によれば比較的、人出は緩やかだとのことでした。あまりストレスなく楽しめるのではないでしょうか。また会期中は全日、先着100名にモンゴル岩塩がプレゼントされます。

4月11日まで開催されています。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「第29回 損保ジャパン美術財団 選抜奨励展」 損保ジャパン東郷青児美術館

損保ジャパン東郷青児美術館(新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル42階)

「第29回 損保ジャパン美術財団 選抜奨励展」

3/13-4/4

2009年までの過去1年間(立体は2年)の団体公募展の受賞作家、及び推薦委員によって推薦された現代美術作家を総覧します。春の損保ジャパンの恒例企画、「第29回 損保ジャパン美術財団 選抜奨励展」へ行ってきました。

出展の美術団体は以下の通りです。

・亜細亜美術交友会・一陽会・一線美術会・旺玄会・近代美術協会・現代美術家協会・元陽会・行動美術協会・光風会・光陽会・国画会・三軌会・示現会・主体美術協会・朱葉会・春陽会・女流画家協会・新協美術会・新構造社・新象作家協会・新世紀美術協会・水彩連盟・創元会 ・創造美術会・第一美術協会・太平洋美術会・中央美術協会・東光会・独立美術協会・二科会・二紀会・日洋会・日本水彩画会・白日会・美術文化協会・モダンアート協会

また本展の受賞作家を公式HPより転載します。(作品タイトル、及び画像は同じく公式HPをご参照下さい。)

[平面部門]

損保ジャパン美術賞 杉本克哉

秀作賞 大川ひろし/濱田尚吾/三宅設生/

[立体部門]

優秀賞 加治佐郁代子

秀作賞 中村隆/藤澤万里子

なお本年は平面作品部門とあわせ、隔年開催の立体部門も開催されています。上記団体の奨励賞作品の他、推薦委員による推挙作を含め、平面62点、立体17点の作品が紹介されていました。

それでは印象に残った作品を簡単に挙げてみます。

永原キミヒロ「Untitled 09-01」(2008年 油彩・キャンバス)

やや陰ったエメラルドグリーンに包まれた街角の風景を描く。景色は大阪の実在する場所だとのこと。光と影の間にまどろんでぼんやりと浮かび上がる家屋の繋がりが美しい。カメラに緑色のフィルターでもかけて見たような光景だ。

伊庭靖子「untitled 12-2009」(2009年 油彩・キャンバス)

神奈川県美鎌倉館の個展も懐かしい伊庭さんからお馴染みの青磁を描いた一枚。焦点のぼやけたイメージと、実在感のある画肌との奇妙なマッチングが相変わらず面白い。

山田純嗣「(08-1)DEEP FOREST」(2008年 インタリオ・オン・フォト・パネルに印画紙・樹脂)

不忍画廊の個展の他、汐留の現代絵画展でも印象に深かった山田純嗣は、比較的サイズの大きな(130×194)な作品を出品している。雪の降り積もった森のイメージと、レースのカーテンのような紋様が重なり合っていて美しい。

朝倉隆文「流出スル形ノ転移」(2009年 墨・和紙)

墨のみで和紙の大画面(181×227)を魑魅魍魎の世界に埋め尽くす。木の根っこが這うようなイメージと、西洋版画に登場するような怪物、また梵字のような文字が交差してカオスを生み出している。

山下美幸「2010年」(2009年 油彩・キャンバス)

キャプションにフォービズム風とも記された山下美幸の新作。TSCA柏で見た時よりもさらに神秘的。率直なところ、個展が見たい。

堀込幸枝「Bottles」(2008年 油彩・キャンバス)

ガラスビンの置かれた様子をシンプルに描く。緑で統一された深い色合いが心に響いた。

花田千絵「浮遊する森-宴」(2009年 楠)

頭のない象と思われる体の上に大きな蓮の花が咲いたような造形。普賢菩薩を思い出した。シュール。

必ずしも全てというわけではありませんが、いつも比較的若い世代の作家の方が印象に残るような気がします。(作家の生年は図録に記載。)また奇しくも今年は、公募展作家よりも推薦委員による推挙作家の方が心にとまりました。

なかなか公募展へ出かける機会がありませんが、そのごく一部だけでもこうして追えるのは素直に有り難いと思いました。実はVOCA同様、必ずこの季節になると毎年出かける展覧会です。

しかし展示とは無関係ですが、毎年のチラシがあまりにも代わり映えしません。伝統も良いかもしれませんが、そろそろ思い切って雰囲気を変えた方が目立つのではないでしょうか。

4月4日まで開催されています。

「第29回 損保ジャパン美術財団 選抜奨励展」

3/13-4/4

2009年までの過去1年間(立体は2年)の団体公募展の受賞作家、及び推薦委員によって推薦された現代美術作家を総覧します。春の損保ジャパンの恒例企画、「第29回 損保ジャパン美術財団 選抜奨励展」へ行ってきました。

出展の美術団体は以下の通りです。

・亜細亜美術交友会・一陽会・一線美術会・旺玄会・近代美術協会・現代美術家協会・元陽会・行動美術協会・光風会・光陽会・国画会・三軌会・示現会・主体美術協会・朱葉会・春陽会・女流画家協会・新協美術会・新構造社・新象作家協会・新世紀美術協会・水彩連盟・創元会 ・創造美術会・第一美術協会・太平洋美術会・中央美術協会・東光会・独立美術協会・二科会・二紀会・日洋会・日本水彩画会・白日会・美術文化協会・モダンアート協会

また本展の受賞作家を公式HPより転載します。(作品タイトル、及び画像は同じく公式HPをご参照下さい。)

[平面部門]

損保ジャパン美術賞 杉本克哉

秀作賞 大川ひろし/濱田尚吾/三宅設生/

[立体部門]

優秀賞 加治佐郁代子

秀作賞 中村隆/藤澤万里子

なお本年は平面作品部門とあわせ、隔年開催の立体部門も開催されています。上記団体の奨励賞作品の他、推薦委員による推挙作を含め、平面62点、立体17点の作品が紹介されていました。

それでは印象に残った作品を簡単に挙げてみます。

永原キミヒロ「Untitled 09-01」(2008年 油彩・キャンバス)

やや陰ったエメラルドグリーンに包まれた街角の風景を描く。景色は大阪の実在する場所だとのこと。光と影の間にまどろんでぼんやりと浮かび上がる家屋の繋がりが美しい。カメラに緑色のフィルターでもかけて見たような光景だ。

伊庭靖子「untitled 12-2009」(2009年 油彩・キャンバス)

神奈川県美鎌倉館の個展も懐かしい伊庭さんからお馴染みの青磁を描いた一枚。焦点のぼやけたイメージと、実在感のある画肌との奇妙なマッチングが相変わらず面白い。

山田純嗣「(08-1)DEEP FOREST」(2008年 インタリオ・オン・フォト・パネルに印画紙・樹脂)

不忍画廊の個展の他、汐留の現代絵画展でも印象に深かった山田純嗣は、比較的サイズの大きな(130×194)な作品を出品している。雪の降り積もった森のイメージと、レースのカーテンのような紋様が重なり合っていて美しい。

朝倉隆文「流出スル形ノ転移」(2009年 墨・和紙)

墨のみで和紙の大画面(181×227)を魑魅魍魎の世界に埋め尽くす。木の根っこが這うようなイメージと、西洋版画に登場するような怪物、また梵字のような文字が交差してカオスを生み出している。

山下美幸「2010年」(2009年 油彩・キャンバス)

キャプションにフォービズム風とも記された山下美幸の新作。TSCA柏で見た時よりもさらに神秘的。率直なところ、個展が見たい。

堀込幸枝「Bottles」(2008年 油彩・キャンバス)

ガラスビンの置かれた様子をシンプルに描く。緑で統一された深い色合いが心に響いた。

花田千絵「浮遊する森-宴」(2009年 楠)

頭のない象と思われる体の上に大きな蓮の花が咲いたような造形。普賢菩薩を思い出した。シュール。

必ずしも全てというわけではありませんが、いつも比較的若い世代の作家の方が印象に残るような気がします。(作家の生年は図録に記載。)また奇しくも今年は、公募展作家よりも推薦委員による推挙作家の方が心にとまりました。

なかなか公募展へ出かける機会がありませんが、そのごく一部だけでもこうして追えるのは素直に有り難いと思いました。実はVOCA同様、必ずこの季節になると毎年出かける展覧会です。

しかし展示とは無関係ですが、毎年のチラシがあまりにも代わり映えしません。伝統も良いかもしれませんが、そろそろ思い切って雰囲気を変えた方が目立つのではないでしょうか。

4月4日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「水浴考」 東京国立近代美術館(所蔵作品展ギャラリー4)

東京国立近代美術館(千代田区北の丸公園3-1)

「水浴考」(本館・所蔵作品展ギャラリー4)

2/20-4/11

古今東西、果てには現代美術までを視野に入れ、「水浴」モチーフの作品を概観します。東京国立近代美術館のギャラリー4で開催中の「水浴考」へ行ってきました。

まずは展示の概要です。(プレスリリース)

・古来より西洋美術に取り入れられてきた「水浴図」の意義を、現代美術を加えて問い直していく。

・出品は日本の近代絵画(青木繁、梅原龍三郎、坂本繁二郎)から版画(橋口五葉)、ピカソ、また映像、写真などの現代美術など51点。全て同館の館蔵品。

言われれば馴染みの深い水浴のモチーフを、これほど幅広い観点から捉えた展覧会もなかったのではないでしょうか。作品は導入にギリシャ神話を絵画に取りこんだ梅原龍三郎の「ナルシス」を据え、次に水浴びの女性を彫刻で表した新海竹太郎の「ゆあみ」、さらには海水浴を楽しむ人々を錯綜する視点で描いたピカソの「ラ・ガループの海水浴場」などへと展開していきます。もちろんそれらは一言に水浴とはいえ、全く異なった意味が表されているのも重要なところです。その点に関しては、解説のミニ冊子が展示の理解を深めるのにも役立ちました。

その意味の比較において分かりやすいのが、写真作品二点、ウェストンの「水中の裸婦」と楢橋朝子の海景写真でした。前者には水に潜る女性が首から下だけ写され、後者には作家自身が海の中へ潜り、半分頭だけを出し外の景色を撮る様が示されています。水の内側と外側という作家の立ち位置をはじめ、身体、つまりは首から上なのか下なのかという対比も鮮やかでした。

もはや棺桶のような浴槽の遠藤利克の「欲動」を超えると、泥をかぶる女性が延々と映像に捉えられる塩田千春の「Barhroom」が待ち構えています。古来より人を清めてきたはずの水浴はここで反転し、暴力や死とも結びついていきました。

端的に出品中の中で最も惹かれたのが、新版画の傑作ともうたわれる橋口五葉の「浴場の女」でした。伏し目がちに手ぬぐいを持つ裸女が、全く澱みのない描線によって極めて官能的に描かれています。脱がれた服、そしてやや乱れた髪の表現にはぞくぞくしてしまうほどでした。

ギャラリー4の企画はいつも逃せないことが多いのですが、今回もまた簡潔なコンセプトに意外感のある作品の展開で楽しめました。

なお本展は常設展内のミニ企画展です。小野竹喬展の半券でも見ることが出来ます。

キュレータートークが4月2日(金)の夜に予定されています。

講師:鈴木勝雄(本展企画者、当館主任研究員)

日時:4月2日(金) 18:00-19:00

4月11日までの開催です。これはおすすめします。

「水浴考」(本館・所蔵作品展ギャラリー4)

2/20-4/11

古今東西、果てには現代美術までを視野に入れ、「水浴」モチーフの作品を概観します。東京国立近代美術館のギャラリー4で開催中の「水浴考」へ行ってきました。

まずは展示の概要です。(プレスリリース)

・古来より西洋美術に取り入れられてきた「水浴図」の意義を、現代美術を加えて問い直していく。

・出品は日本の近代絵画(青木繁、梅原龍三郎、坂本繁二郎)から版画(橋口五葉)、ピカソ、また映像、写真などの現代美術など51点。全て同館の館蔵品。

言われれば馴染みの深い水浴のモチーフを、これほど幅広い観点から捉えた展覧会もなかったのではないでしょうか。作品は導入にギリシャ神話を絵画に取りこんだ梅原龍三郎の「ナルシス」を据え、次に水浴びの女性を彫刻で表した新海竹太郎の「ゆあみ」、さらには海水浴を楽しむ人々を錯綜する視点で描いたピカソの「ラ・ガループの海水浴場」などへと展開していきます。もちろんそれらは一言に水浴とはいえ、全く異なった意味が表されているのも重要なところです。その点に関しては、解説のミニ冊子が展示の理解を深めるのにも役立ちました。

その意味の比較において分かりやすいのが、写真作品二点、ウェストンの「水中の裸婦」と楢橋朝子の海景写真でした。前者には水に潜る女性が首から下だけ写され、後者には作家自身が海の中へ潜り、半分頭だけを出し外の景色を撮る様が示されています。水の内側と外側という作家の立ち位置をはじめ、身体、つまりは首から上なのか下なのかという対比も鮮やかでした。

もはや棺桶のような浴槽の遠藤利克の「欲動」を超えると、泥をかぶる女性が延々と映像に捉えられる塩田千春の「Barhroom」が待ち構えています。古来より人を清めてきたはずの水浴はここで反転し、暴力や死とも結びついていきました。

端的に出品中の中で最も惹かれたのが、新版画の傑作ともうたわれる橋口五葉の「浴場の女」でした。伏し目がちに手ぬぐいを持つ裸女が、全く澱みのない描線によって極めて官能的に描かれています。脱がれた服、そしてやや乱れた髪の表現にはぞくぞくしてしまうほどでした。

ギャラリー4の企画はいつも逃せないことが多いのですが、今回もまた簡潔なコンセプトに意外感のある作品の展開で楽しめました。

なお本展は常設展内のミニ企画展です。小野竹喬展の半券でも見ることが出来ます。

キュレータートークが4月2日(金)の夜に予定されています。

講師:鈴木勝雄(本展企画者、当館主任研究員)

日時:4月2日(金) 18:00-19:00

4月11日までの開催です。これはおすすめします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「VOCA展 2010」 上野の森美術館

上野の森美術館(台東区上野公園1-2)

「現代美術の展望 VOCA展 - 新しい平面の作家たち - 」

3/14-3/30

40歳以下の作家による新たな平面表現を紹介します。今年で17回目を迎えた現代美術の展覧会、「VOCA展 2010」へ行ってきました。

まずは本年の受賞作家です。7名の選考委員によりVOCA賞1名、VOCA奨励賞2名、佳作賞2名が選ばれました。(展覧会HPより)

VOCA賞 三宅砂織:「内緒話」/「ベッド」

VOCA奨励賞 坂本夏子:「BATH, L」/「Funicula(仮題)のための習作b」

VOCA奨励賞 中谷ミチコ:「そこにあるイメージ1/2」

佳作賞 清川あさみ:「HAZY DREAM」

大原美術館賞 齋藤芽生:「密愛村 ~ Immoralville」

坂本夏子:「BATH, L」/「Funicula(仮題)のための習作b」(VOCA奨励賞)

今年は具象という言葉がキーワードにも挙っているようですが、私としてはモチーフ云々よりも質感表現を重視した、ようは非常に作り込まれた作品が多いという印象を受けました。一口に平面と言えども、その素材は一見しただけでは分からないほど凝っています。

市川孝典「untitled(rooty)」

清川あさみ「HAZY DREAM」(佳作賞)

和紙を線香で焼いて木漏れ日の差し込む森の景色を描く市川孝典の他、都市の写真を糸で縫い、さらに写真で撮ってまた縫い込むといった清川あさみの作品などはその一例と言えるのではないでしょうか。直感的なイメージではなく、限りなく作品へ近づいて初めて開けてくる物質感も興味深いものがありました。

ましもゆき「永劫の雨」

大野智史「MELANCHOLY(self portrait)」

開催初日、一部拝聴したシンポジウム(「いま、なぜ『具象』なの?」)にて、選考委員でもある荒木夏実氏が、今回のVOCAを象徴する6のキーワードを挙げられました。簡単に記録しておきます。

「加工、傷」:様々な技法によって作品表面にあえて傷のようなものを加える。

「動き、揺らぎ」:平面表現でありながらも、そこに動きや揺らぎを感じさせる作品が多い。

「距離」:加工とも関係するが、様々なテクスチャによって独特の距離感を与えている。

「映像」:映像的なイメージを思わせる絵画作品など。

「少女」:モチーフとして少女、また未熟なものを取り込んでいる。今後成長していくイメージ。

「連作」:一点ではなく、何点も見せていくことで、一つの世界を提示している。連続から拡散へ。

名知聡子「BOY」

薄久保香「encounters and beyound-部分と全体-」

具象の観点からすれば、先日、小山登美夫ギャラリーで圧倒的な展示を見せた名知聡子や、淡い紫の髪を振り乱しながら顔を手で覆って立つ少女を描く薄久保香なども印象に残ります。なお薄久保についてはかなり前にTARONASUで個展を見た記憶がありますが、そろそろ次の展示も楽しみにしたいところです。

風間サチコ「第日本防空戦士・2670」

無人島でのミニ企画展も好評だったと聞く風間サチコが、横3.6m縦1.8mにも及ぶ超大作を出品しています。一点だけとしては展示中最大のインパクトがあったかもしれません。

大庭大介「SAKURA」

偏光パールが淡い桜色を放つ大庭大介「SAKURA」も一際注目されていました。それこそ桜で賑わう上野の春にも良く似合う作品かもしれません。

なおVOCA賞を受賞された三宅砂織のインタビュー記事がCINRA.NETに掲載されていました。

「VOCA展2010」三宅砂織インタビュー

会場のこともあってか、展示そのものは飾り気がありませんが、ギャラリーなどでも活躍する若手作家の動向をまとめて知るには好都合な企画と言えるのではないでしょうか。毎年、VOCAを見た後、ギャラリーでの個展を追っかけていくことも少なくありません。

齋藤芽生:「密愛村 ~ Immoralville」(大原美術館賞)

会期中無休にて今月末日まで開催されています。タイトなスケジュールでもあるのでお見逃しなきようご注意下さい。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「現代美術の展望 VOCA展 - 新しい平面の作家たち - 」

3/14-3/30

40歳以下の作家による新たな平面表現を紹介します。今年で17回目を迎えた現代美術の展覧会、「VOCA展 2010」へ行ってきました。

まずは本年の受賞作家です。7名の選考委員によりVOCA賞1名、VOCA奨励賞2名、佳作賞2名が選ばれました。(展覧会HPより)

VOCA賞 三宅砂織:「内緒話」/「ベッド」

VOCA奨励賞 坂本夏子:「BATH, L」/「Funicula(仮題)のための習作b」

VOCA奨励賞 中谷ミチコ:「そこにあるイメージ1/2」

佳作賞 清川あさみ:「HAZY DREAM」

大原美術館賞 齋藤芽生:「密愛村 ~ Immoralville」

坂本夏子:「BATH, L」/「Funicula(仮題)のための習作b」(VOCA奨励賞)

今年は具象という言葉がキーワードにも挙っているようですが、私としてはモチーフ云々よりも質感表現を重視した、ようは非常に作り込まれた作品が多いという印象を受けました。一口に平面と言えども、その素材は一見しただけでは分からないほど凝っています。

市川孝典「untitled(rooty)」

清川あさみ「HAZY DREAM」(佳作賞)

和紙を線香で焼いて木漏れ日の差し込む森の景色を描く市川孝典の他、都市の写真を糸で縫い、さらに写真で撮ってまた縫い込むといった清川あさみの作品などはその一例と言えるのではないでしょうか。直感的なイメージではなく、限りなく作品へ近づいて初めて開けてくる物質感も興味深いものがありました。

ましもゆき「永劫の雨」

大野智史「MELANCHOLY(self portrait)」

開催初日、一部拝聴したシンポジウム(「いま、なぜ『具象』なの?」)にて、選考委員でもある荒木夏実氏が、今回のVOCAを象徴する6のキーワードを挙げられました。簡単に記録しておきます。

「加工、傷」:様々な技法によって作品表面にあえて傷のようなものを加える。

「動き、揺らぎ」:平面表現でありながらも、そこに動きや揺らぎを感じさせる作品が多い。

「距離」:加工とも関係するが、様々なテクスチャによって独特の距離感を与えている。

「映像」:映像的なイメージを思わせる絵画作品など。

「少女」:モチーフとして少女、また未熟なものを取り込んでいる。今後成長していくイメージ。

「連作」:一点ではなく、何点も見せていくことで、一つの世界を提示している。連続から拡散へ。

名知聡子「BOY」

薄久保香「encounters and beyound-部分と全体-」

具象の観点からすれば、先日、小山登美夫ギャラリーで圧倒的な展示を見せた名知聡子や、淡い紫の髪を振り乱しながら顔を手で覆って立つ少女を描く薄久保香なども印象に残ります。なお薄久保についてはかなり前にTARONASUで個展を見た記憶がありますが、そろそろ次の展示も楽しみにしたいところです。

風間サチコ「第日本防空戦士・2670」

無人島でのミニ企画展も好評だったと聞く風間サチコが、横3.6m縦1.8mにも及ぶ超大作を出品しています。一点だけとしては展示中最大のインパクトがあったかもしれません。

大庭大介「SAKURA」

偏光パールが淡い桜色を放つ大庭大介「SAKURA」も一際注目されていました。それこそ桜で賑わう上野の春にも良く似合う作品かもしれません。

なおVOCA賞を受賞された三宅砂織のインタビュー記事がCINRA.NETに掲載されていました。

「VOCA展2010」三宅砂織インタビュー

会場のこともあってか、展示そのものは飾り気がありませんが、ギャラリーなどでも活躍する若手作家の動向をまとめて知るには好都合な企画と言えるのではないでしょうか。毎年、VOCAを見た後、ギャラリーでの個展を追っかけていくことも少なくありません。

齋藤芽生:「密愛村 ~ Immoralville」(大原美術館賞)

会期中無休にて今月末日まで開催されています。タイトなスケジュールでもあるのでお見逃しなきようご注意下さい。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |