都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

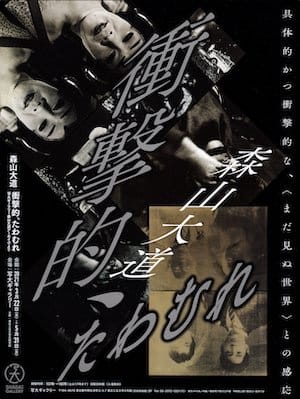

「森山大道 写真展 『衝撃的、たわむれ』」 東京工芸大学 写大ギャラリー

「森山大道 写真展 『衝撃的、たわむれ』」

2021/3/22~5/31

東京工芸大学 写大ギャラリーで開催中の「森山大道 写真展 『衝撃的、たわむれ』」を見てきました。

1923年に設立された小西写真学校に遡り、日本で最も古い歴史を有する写真教育機関の東京工芸大学には、国内外の著名な写真家の作品が数多く所蔵されてきました。

そのうち重要とされる森山大道のコレクションの一端を紹介するのが「森山大道 写真展 『衝撃的、たわむれ』」で、1960年代から70年代の初期作を中心とする約60点のモノクロームの作品が公開されていました。

今回の写真展で興味深いのは、同じネガから複数にプリントされた写真や、同じ被写体でありながら別のカットよりプリントした写真が展示されていることでした。よって一見、同一の風景や人物が写されているようでありながら、トリミングや構図などが微妙に異なっていて、新たなイメージを生み出していました。

それら森山によれば「気分でやっていて」、「暗室の中での自分の体質とか生理みたいなもの」(*)としていましたが、一枚一枚の違いを追っていくと、森山が写真のイメージを生み出すための思考実験に立ち合っているかのようでした。*「」内は展示リーフレットのインタビュー記事、「写真との邂逅は、自分でも説明ができぬエタイの知れないもの」より。

写大ギャラリーでは3月22日(月)より、【森山大道 写真展「衝撃的、たわむれ」写大ギャラリー森山大道アーカイヴより】を開催。1960〜1970 年代に制作された代表的な作品の貴重なヴィンテージ・プリントから約60点を展示します。 pic.twitter.com/scubDCdBWx

— 東京工芸大学 写大ギャラリー (@ShadaiGallery) February 26, 2021

写大ギャラリーに森山の初期のヴィンテージ・プリントが所蔵される切っ掛けとして挙げられるのが、1976年に同ギャラリーを設立した細江英公によって行われた「森山大道寫眞展」でした。

そこで細江は展示終了後、森山の活動初期の雑誌や写真集の原稿のためのプリントを購入することを提案し、写大ギャラリーが一括して購入することになりました。当時、原稿のためのプリントは処分されることも少なくなかったそうですが、結果的に約900点もの作品を所蔵するまでに至りました。中にはアシスタント時代の森山が撮影した現存する最も古い写真もあり、解説に「細江の先見の明」と記されていた通り、大変に貴重なコレクションと言えるのかもしれません。

さて私自身、東京工芸大学写大ギャラリーへ初めて行きました。同大学に最も近い駅は、東京メトロ丸ノ内線、及び都営大江戸線の中野坂上です。1番出口より地上に出ると、青梅街道と山手通りの交差点があり、周囲は高層ビルに囲まれていました。

そして山手通りに沿って南へ歩き、成願寺を過ぎて右へ折れた小道へ進むと、キャンパスの建物が姿を現しました。駅からは歩いて7~8分程度で、一帯は家やマンションなどが密集する住宅地でした。

ギャラリーは一番手前の5号館(芸術情報館)に位置していて、エントランスから階段を上がるとカメラの展示ブースがあり、その先がギャラリーのスペースになっていました。

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、ギャラリー内の人数は5人に制限されている他、会場内の来館者カードに連絡先を記入する必要がありました。

日曜日はお休みです。5月31日まで開催されています。

「森山大道 写真展 『衝撃的、たわむれ』」 東京工芸大学 写大ギャラリー(@ShadaiGallery)

会期:2021年3月22日(月)~5月31日(月)

休館:日曜日。

時間:10:00~18:00。但し土曜は17時で閉館。

料金:無料。

住所:中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

交通:東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線中野坂上駅1番出口より徒歩7分。

新型コロナウイルスへの対応に伴う「美術館・博物館」休館情報 第十二報

最新の情報は→新型コロナウイルスへの対応に伴う「美術館・博物館」休館情報 第十四報(2021年6月1日現在)

4月25日、政府によって東京、大阪、兵庫、京都の4都府県へ緊急事態宣言が発出されました。今年1月の宣言では飲食店の時短営業を中心とする内容だったため、休館する美術館は限定的でしたが、今回は昨年の1回目の宣言と同様に休業の要請がなされました。よって東京都内の多くの美術館と博物館は臨時休館しています。現在のところ発出期間は5月11日までです。

【4月25日から臨時休館している美術館】

・国立科学博物館 4/25~5/11臨時休館 「大地のハンター展」 ~6/13

・台東区立朝倉彫塑館 4/25~5/11臨時休館

・東京藝術大学大学美術館 4/25~当面の間臨時休館 「渡辺省亭 欧米を魅了した花鳥画」 ~5/23

・東京国立博物館 4/25~当面の間臨時休館 「国宝 鳥獣戯画のすべて」 ~5/30

・東京都美術館 4/25~5/11臨時休館 「イサム・ノグチ 発見の道」 ~8/29

・相田みつを美術館 4/25~5/11臨時休館 「みつをが遺したもの I 自分の言葉・自分の書」 ~6/20

・国立映画アーカイブ 4/25~5/11臨時休館 「創刊75周年記念 SCREENを飾ったハリウッド・スターたち」 ~7/18

・東京国立近代美術館 4/25~5/11臨時休館 「あやしい絵展」 ~5/16

・三菱一号館美術館 4/25~当面の間臨時休館 「テート美術館所蔵 コンスタブル展」 ~5/30

・太田記念美術館 4/25~当面の間臨時休館 「江戸の敗者たち」 ~5/16

・根津美術館 4/25~5/11臨時休館 「国宝燕子花図屏風 色彩の誘惑」 ~5/16

・東京オペラシティ アートギャラリー 4/25~5/11臨時休館 「ストーリーはいつも不完全…色を想像する ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展」 ~6/20

・中村屋サロン美術館 4/25~当面の間臨時休館 「布施知子展 折り紙、その向こうへ」 ~5/23

・Bunkamura ザ・ミュージアム 4/25~5/11臨時休館 「ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展」 ~6/27

・SOMPO美術館 4/25~5/11臨時休館 「モンドリアン展」 ~6/6

・菊池寛実記念 智美術館 4/25~5/11臨時休館 「三輪龍氣生の陶 命蠢く」 ~8/14

・21_21 DESIGN SIGHT 4/25~5/11臨時休館 「トランスレーションズ展」 ~6/13

・森アーツセンターギャラリー 4/25~5/11臨時休館 「僕のヒーローアカデミア展」 ~6/27

・森美術館 4/25~5/11臨時休館 「アナザーエナジー展:挑戦しつづける力」 ~9/26

・サントリー美術館 4/25~5/11臨時休館 「ミネアポリス美術館 日本絵画の名品」 ~6/27

・アクセサリーミュージアム 4/25~当面の間臨時休館 「IN~ハンドバッグとその中身~」 ~8/21

・WHAT(建築倉庫ミュージアム) 4/25~5/11臨時休館 「謳う建築」 ~5/30

・日本科学未来館 4/25~5/11臨時休館

・東京都庭園美術館 4/25~5/11臨時休館 「建物公開2021 艶つやめくアール・デコの色彩]」 ~6/13

・目黒区美術館 4/25~5/11臨時休館 「マニュエル・ブルケール 20世紀パリの麗しき版画本の世界」 ~6/6

・江戸東京博物館 4/25~5/11臨時休館 「冨嶽三十六景への挑戦 北斎と広重」 ~6/20

・すみだ北斎美術館 4/25~5/11臨時休館 「しりあがりサン北斎サン -クスッと笑えるSHOW TIME!」 ~6/27

・たばこと塩の博物館 4/25~当面の間臨時休館 「ミティラー美術館コレクション展」 ~5/16

・東京都現代美術館 4/25~5/11臨時休館 「ライゾマティクス_マルティプレックス/マーク・マンダース」、「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展」、「MOTコレクション 第2期 コレクションを巻き戻す」 ~6/20

・刀剣博物館 4/25~5/11臨時休館 「日本刀の見方-パートⅢ 刃文」 ~7/11

・古代オリエント博物館 4/25~5/11臨時休館

・ちひろ美術館・東京 4/25~5/11臨時休館 「没後1年 田畑精一『おしいれのぼうけん』展」 ~6/13

・練馬区立美術館 4/25~5/11臨時休館 「8つの意表~絵を描く、絵に描く、画家たちのキセキ~」 5/12~(開幕延期)

・永青文庫 4/25~5/11臨時休館 「心のふるさと良寛 Ⅱ」 ~7/4

・五島美術館 4/25~5/14臨時休館 「近代の日本画展」 5/15~

・静嘉堂文庫美術館 4/25~当面の間臨時休館 「旅立ちの美術」 ~6/6

・世田谷美術館 4/25~5/11臨時休館 「アイノとアルヴァ 二人のアアルト フィンランド―建築・デザインの神話」 ~6/20

・世田谷文学館 4/25~5/11臨時休館 「イラストレーター 安西水丸展」 ~8/31

・たましん美術館 4/25~5/11臨時休館 「足跡Vol.2~所蔵品と新作から見える多摩の美術~」 5/1~(開幕延期)

・東京富士美術館 4/25~5/11臨時休館 「絵画のドレス|ドレスの絵画」 ~5/9

・町田市立国際版画美術館 4/25~5/11臨時休館 「#映える風景を探して 古代ローマから世紀末パリまで」 ~6/27

・三鷹市市民ギャラリー 4/25~5/11臨時休館

・武蔵野市立吉祥寺美術館 4/25~5/11臨時休館 「谷充央 風景の表/裏」 ~5/30

「イサム・ノグチ 発見の道」は本日幕を開けることができました。昨秋から延期になり、ようやくたどり着いたこの日。ご尽力いただいた皆様に心から感謝申し上げます。残念ながら明日から臨時休館となりますが、宣言が明けたら東京都美術館@tobikan_jpでお会いしましょう。#イサムノグチ発見の道 pic.twitter.com/nzL7LVR8MG

— 展覧会『イサム・ノグチ 発見の道』@東京都美術館 (@IsamuNoguchi21) April 24, 2021

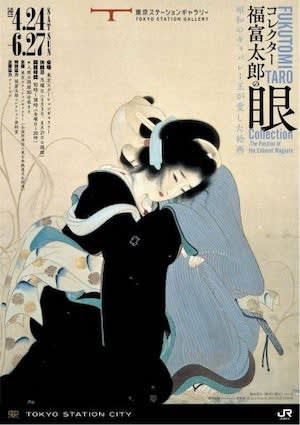

宣言発出日の25日から臨時休館する美術館が大半を占めています。また再開を5月11日に設定する美術館も目立ちますが、宣言の延長の可能性も鑑みて、期限を決めずに当面の間休館する美術館も少なくありません。東京都美術館の「イサム・ノグチ 発見の道」や東京ステーションギャラリーの「コレクター福富太郎の眼」は、開幕して僅か1日後に臨時休館を余儀なくされました。

【4月26日から5月1日までに臨時休館へ入る美術館】

・弥生美術館・竹久夢二美術館 4/26~5/11臨時休館 「田渕由美子展/夢二デザイン1910~1930」 ~6/6

・アーティゾン美術館 4/29~5/9臨時休館 *5/10~14展示替え休館 「STEPS AHEAD:Recent Acquisitions 新収蔵作品展示」 ~9/5

・出光美術館 4/27~当面の間臨時休館 「松平不昧 生誕270年 茶の湯の美」 ~5/30

・東京ステーションギャラリー 4/27~当面の間臨時休館 「コレクター福富太郎の眼」 ~6/27

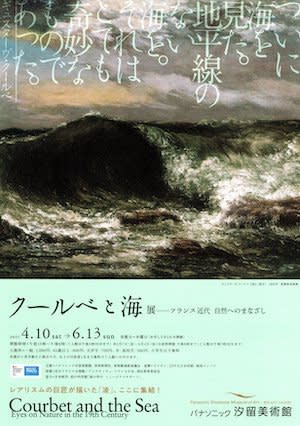

・パナソニック汐留ミュージアム 4/28~当面の間臨時休館 「クールベと海 展―フランス近代 自然へのまなざし」 ~6/13

・三井記念美術館 5/1〜5/11臨時休館 「茶箱と茶籠」 〜6/27

・草間彌生美術館 4/29〜5/12臨時休館 「神秘と象徴の中間:草間彌生のモノクロー」 〜12/26

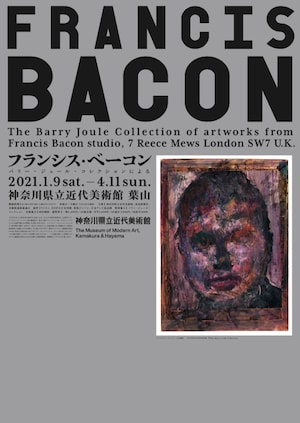

・渋谷区立松濤美術館 4/27~5/11臨時休館 「フランシス・ベーコン バリー・ジュール・コレクションによる」 ~6/20

・大倉集古館 4/27~5/11臨時休館 「彩られた紙―料紙装飾の世界」 ~6/6

・山種美術館 4/27~5/11臨時休館 「百花繚乱 ―華麗なる花の世界」 ~6/27

・東洋文庫ミュージアム 4/26~5/11臨時休館 「大清帝国展 完全版」 ~5/16

・板橋区立美術館 4/26~5/11臨時休館 「さまよえる絵筆ー東京・京都 戦時下の前衛画家たち」 ~5/23

・八王子夢美術館 4/26~5/11臨時休館 「世界が絶賛した浮世絵師 北斎展」 ~6/6

・PLAY!MUSEUM 4/26~当面の間臨時休館 「みみをすますように 酒井駒子展」 ~7/4

・馬の博物館 4/27~5/11臨時休館 「馬(馬具)に由来する種目と馬術競技」 ~6/20

リニューアルを終えた森美術館の「アナザーエナジー展」や、すみだ北斎美術館の「しりあがりサン北斎サン -クスッと笑えるSHOW TIME!」も、会期を1週間を経ずして臨時休館になりました。また「フランシス・ベーコン バリー・ジュール・コレクションによる」は、先行した神奈川県立美術館葉山館にて長く開催できない状況が続き、渋谷区立松濤美術館へと巡回してきましたが、宣言の発出に伴って再び休止に追い込まれました。

【重要なお知らせ】このたび政府の要請により、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」は4月25日(日)より臨時休館いたします。今後の最新情報は展覧会公式サイト等でお知らせします。チケットの払い戻しについては下記をご覧ください。https://t.co/W5jFGqwwJF

— 特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」公式 (@chojugiga2020) April 24, 2021

この他では、会期が1年延長され、ようやく開催された東京国立博物館の「国宝 鳥獣戯画のすべて」が、4月25日から臨時休館に入りました。同展は混雑緩和の観点から予約制が導入されていて、臨時休館中のチケットに関しては払い戻しとなります。

GW明けなどに終了予定だったいくつかの展覧会は、緊急事態宣言によって残念ながら打ち切りとなりました。

【緊急事態宣言によって打ち切りとなった展覧会】

・上野の森美術館 4/27~5/11臨時休館 「第39回上野の森美術館大賞展」 開催中止

・国立新美術館 4/25~5/11臨時休館 「佐藤可士和展」 4/24にて展示中止

・東京都写真美術館 4/25~5/11臨時休館 「白川義員写真展/澤田知子 狐の嫁いり」 4/24にて展示中止

・府中市美術館 4/25~5/11臨時休館 「与謝蕪村 『ぎこちない』を芸術にした画家」 4/24にて展示中止

緊急事態宣言の発令にともない、府中市美術館は、明日4月25日(日)から臨時休館します。残念ながら、蕪村展は本日24日(土)で閉幕となります。会期延長もございません。

— 蕪村展・動物展・ふつうの系譜展@府中市美術館【図録制作チーム公式】 (@edo_fam) April 24, 2021

国立新美術館の「佐藤可士和展」をはじめ、東京都写真美術館の「澤田知子 狐の嫁いり」、さらに府中市美術館の「与謝蕪村 『ぎこちない』を芸術にした画家」などが、会期途中の4月24日をもって中止となりました。なお練馬区立美術館の「8つの意表~絵を描く、絵に描く、画家たちのキセキ~」は、開幕が早くとも5月12日に延期されました。

【まん延防止等重点措置の適用に伴う営業時間の一部変更】当館は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環となる「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、営業時間を一部変更させていただきます。詳細は、添付画像と以下のサイトをご確認ください。https://t.co/6WB3PpjUQ1 pic.twitter.com/jx8ux5zRtk

— 角川武蔵野ミュージアム (@Kadokawa_Museum) April 26, 2021

一方で関東での緊急事態宣言は東京都のみが対象のため、神奈川、埼玉、千葉の各県の美術館の多くは開館しています。また都内においても予約制などの対応を踏まえ、開館している美術館が存在します。

【開館している美術館】

・ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション 「南桂子生誕110年記念 蝶の行方展」 ~8/9 *4/29~5/11は電話での予約制

・岡本太郎記念館 「暮らしのなかの芸術」 ~7/11

・ワタリウム美術館 「まちへ出よう展」 ~6/6 *4/25~予約制(電話orメール)

・日本民藝館 「改修記念 名品展 I ―朝鮮陶磁・木喰仏・沖縄染織などを一堂に」 ~6/27

・多摩美術大学大学美術館 「現代日本画の系譜-タマビDNA展」 ~6/20

・岡田美術館 「東西の日本画 大観・春草・松園など」 ~9/26

・神奈川県立近代美術館葉山館 「空間の中のフォルム―アルベルト・ジャコメッティから桑山忠明まで」 ~9/5 予約制

・神奈川県立歴史博物館 「錦絵にみる明治時代-丹波コレクションが語る近代ニッポンー」 ~6/20 予約制

・鎌倉文華館鶴岡ミュージアム 「鶴岡八幡宮鎌倉彫名品展」 ~5/16

・川崎浮世絵ギャラリー 「奇想の天才絵師 河鍋暁斎」 ~5/9

・川崎市岡本太郎美術館 「挑む 岡本太郎」 ~7/4

・そごう美術館 「篠田桃紅展 とどめ得ぬもの 墨のいろ 心のかたち」 ~5/9

・茅ヶ崎市美術館 「藤田道子 ほどく前提でむすぶ」 ~6/6

・BankArt KAIKO + BankART Temporary 「BankART Under 35 2021」

・平塚市美術館 「荒井寿一コレクション 川瀬巴水展」 ~6/13

・ポーラ美術館 「フジター色彩への旅」 ~9/5

・横須賀美術館 「糸で描く物語 刺繍と、絵と、ファッションと。」 ~6/27

・神奈川県立金沢文庫 「武蔵国鶴見寺尾郷絵図の世界」 ~5/23 予約制

・岩槻人形博物館 「天野家の雛祭り」 ~5/5

・角川武蔵野ミュージアム 「《米谷健+ジュリア展》 だから私は救われたい」 ~5/31 予約制

・川越市立美術館 「人を描く すてきなかたち・すてきなポーズ」 ~6/20

・河鍋暁斎記念美術館 *展示替えのため休館、5/1以降は開館。 「暁斎鯉つくし―四季の風物とともに―」 5/1~

・原爆の図丸木美術館 「金原寿浩展 海の声」 ~7/11

・埼玉県立近代美術館 「コレクション 4つの水紋」 ~5/16

・埼玉県立歴史と民俗の博物館 「青天を衝け~渋沢栄一のまなざし」 ~5/16

・さいたま市大宮盆栽美術館 「さいたま国際芸術祭Since2020コラボレーション展 ×須田悦弘・ミヤケマイ早春」 ~5/19

・鉄道博物館 予約制 17時までの短縮開館

・市原市湖畔美術館 「Artists’ Breath―コロナ禍の中、アーティストはいま」 ~6/27

・航空科学博物館

・国立歴史民俗博物館 「海の帝国琉球/アイヌ文化へのまなざし」 ~5/9

・佐倉市立美術館 「収蔵作品展 ちばのいろ」 ~5/16

・千葉県立美術館 「第1期コレクション展」 ~5/23

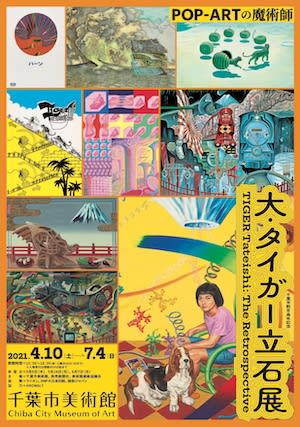

・千葉市美術館 「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」 ~7/4

・成田山書道博物館 「成田山の文化財 書・絵画・工芸」 ~5/17

・ホキ美術館 「ホキ美術館ベストコレクション展」 ~5/16 予約制

【美術館】【重要】緊急事態宣言の対応について緊急事態宣言発令に伴い、開催中の「オムニスカルプチャーズ」「片山利弘」および5/10から開催予定の「膠を旅する」は、4/26(月)から対象を学内(学生・教職員)に限定し、開館時間を12:00〜に変更したうえで開催いたします。https://t.co/kYVnE6wSBO

— 武蔵野美術大学 美術館・図書館 (@mau_m_l) April 23, 2021

大学に付属する博物館や美術館では異なった対応が見られます。「縄文早期の居家以人骨と岩陰遺跡」を開催中の國學院大學博物館は、宣言発出中は学生等利用を主目的としてのみ開館します。また武蔵野美術大学美術館も「オムニスカルプチャーズ―彫刻となる場所」の開催を続けるものの、4月26日からは学内限定として一般の観覧客の入場を規制します。

以下、東京、神奈川、埼玉、千葉県内の美術館と博物館の開館情報です。(4月30日現在。)

【上野】

・上野の森美術館 4/27~5/11臨時休館

「第39回上野の森美術館大賞展」 開催中止

http://www.ueno-mori.org

・国立科学博物館 4/25~5/11臨時休館

「大地のハンター展」 ~6/13 予約制 休止中

http://www.kahaku.go.jp

・国立近現代建築資料館 新しい展示を準備中

http://nama.bunka.go.jp

・国立西洋美術館 館内施設整備のため休館中

http://www.nmwa.go.jp

・台東区立朝倉彫塑館 4/25~5/11臨時休館

http://www.taitocity.net/zaidan/asakura/

・東京藝術大学大学美術館 4/25~当面の間臨時休館

「渡辺省亭 欧米を魅了した花鳥画」 ~5/23 休止中

https://www.geidai.ac.jp/museum/

・東京国立博物館 4/25~当面の間臨時休館

「国宝 鳥獣戯画のすべて」 ~5/30 予約制 休止中

http://www.tnm.jp

・東京都美術館 4/25~5/11臨時休館

「イサム・ノグチ 発見の道」 ~8/29 予約制 休止中

http://www.tobikan.jp

・弥生美術館・竹久夢二美術館 4/26~5/11臨時休館

「田渕由美子展/夢二デザイン1910~1930」 ~6/6 予約制 休止中

http://www.yayoi-yumeji-museum.jp

【丸の内・京橋・日本橋・新橋】

・アーティゾン美術館 4/29~5/9臨時休館 *4/10~14展示替え休館

「STEPS AHEAD:Recent Acquisitions 新収蔵作品展示」 ~9/5 予約制 4/29~休止

https://www.artizon.museum

・相田みつを美術館 4/25~5/11臨時休館

「みつをが遺したもの I 自分の言葉・自分の書」 ~6/20 休止中

http://www.mitsuo.co.jp/museum/

・出光美術館 4/27~当面の間臨時休館

「松平不昧 生誕270年 茶の湯の美」 ~5/30 予約制 休止中

http://idemitsu-museum.or.jp

・国立映画アーカイブ 4/25~5/11臨時休館

「創刊75周年記念 SCREENを飾ったハリウッド・スターたち」 ~7/18 休止中

https://www.nfaj.go.jp

・東京国立近代美術館 4/25~5/11臨時休館

「あやしい絵展」 ~5/16 予約制(当日券の販売もあり) 休止中

http://www.momat.go.jp

・三の丸尚蔵館 休館中

https://www.kunaicho.go.jp/event/sannomaru/sannomaru.html

・東京ステーションギャラリー 4/27~当面の間臨時休館

「コレクター福富太郎の眼」 ~6/27 予約制 4/27~休止

http://www.ejrcf.or.jp/gallery/

・パナソニック汐留ミュージアム 4/28~当面の間臨時休館

「クールベと海 展―フランス近代 自然へのまなざし」 ~6/13 予約制 4/28~休止

https://panasonic.co.jp/es/museum/

・三井記念美術館 5/1〜5/11臨時休館

「茶箱と茶籠」 5/1~ 開催延期

http://www.mitsui-museum.jp

・三菱一号館美術館 4/25~当面の間臨時休館

「テート美術館所蔵 コンスタブル展」 ~5/30 予約制(当日券の販売もあり) 休止中

http://mimt.jp

・ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション 開館中

「南桂子生誕110年記念 蝶の行方展」 ~8/9 *4/29~5/11電話での予約制

https://www.yamasa.com/musee/

【表参道・青山】

・太田記念美術館 4/25~当面の間臨時休館

「江戸の敗者たち」 ~5/16 休止中

http://www.ukiyoe-ota-muse.jp

・岡本太郎記念館 開館中

「暮らしのなかの芸術」 ~7/11

http://www.taro-okamoto.or.jp

・根津美術館 4/25~5/11臨時休館

「国宝燕子花図屏風 色彩の誘惑」 ~5/16 予約制 休止中

http://www.nezu-muse.or.jp

・ワタリウム美術館 開館中

「まちへ出よう展」 ~6/6 *4/25~予約制(電話orメール)

http://www.watarium.co.jp

【新宿・渋谷】

・NTTインターコミュニケーション・センター 展示替えのため休館

http://www.ntticc.or.jp/ja/

・草間彌生美術館 4/29〜5/12臨時休館

「神秘と象徴の中間:草間彌生のモノクロー」 〜12/26 予約制 休止中

https://yayoikusamamuseum.jp

・國學院大學博物館 4/25~5/11は学生等利用を主目的とする開館

「縄文早期の居家以人骨と岩陰遺跡」 ~5/8

http://museum.kokugakuin.ac.jp

・渋谷区立松濤美術館 4/27~5/11臨時休館

「フランシス・ベーコン バリー・ジュール・コレクションによる」 ~6/20 土日祝は予約制 休止中

http://www.shoto-museum.jp

・東京オペラシティ アートギャラリー 4/25~5/11臨時休館

「ストーリーはいつも不完全…色を想像する ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展」 ~6/20 休止中

https://www.operacity.jp/ag/

・中村屋サロン美術館 4/25~当面の間臨時休館

「布施知子展 折り紙、その向こうへ」 ~5/23 休止中

https://www.nakamuraya.co.jp/museum/

・文化学園服飾博物館 展示替えのため休館

「Dreams - to be continued - 髙田賢三回顧展」 5/21~

http://museum.bunka.ac.jp

・Bunkamura ザ・ミュージアム 4/25~5/11臨時休館

「ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展」 ~6/27 休止中

http://www.bunkamura.co.jp/museum/

・SOMPO美術館 4/25~5/11臨時休館

「モンドリアン展」 ~6/6 予約制 休止中

https://www.sompo-museum.org

【六本木・虎ノ門】

・大倉集古館 4/27~5/11臨時休館

「彩られた紙―料紙装飾の世界」 ~6/6 休止中

https://www.shukokan.org

・菊池寛実記念 智美術館 4/25~5/11臨時休館

「三輪龍氣生の陶 命蠢く」 ~8/14 休止中

http://www.musee-tomo.or.jp

・国立新美術館 4/25~5/11臨時休館

「佐藤可士和展」 ~5/10 予約制 4/24にて展示中止

http://www.nact.jp

・21_21 DESIGN SIGHT 4/25~5/11臨時休館

「トランスレーションズ展」 ~6/13

http://www.2121designsight.jp

・森アーツセンターギャラリー 4/25~5/11臨時休館

「僕のヒーローアカデミア展」 ~6/27 予約制 休止中

https://macg.roppongihills.com/jp/

・森美術館 4/25~5/11臨時休館

「アナザーエナジー展:挑戦しつづける力」 ~9/26 予約制 休止中

https://www.mori.art.museum/jp/

・サントリー美術館 4/25~5/11臨時休館

「ミネアポリス美術館 日本絵画の名品」 ~6/27 休止中

https://www.suntory.co.jp/sma/

・泉屋博古館分館 改修工事のため休館中

https://www.sen-oku.or.jp/tokyo/

【恵比寿・白金・目黒・品川・台場】

・アクセサリーミュージアム 4/25~当面の間臨時休館

「IN~ハンドバッグとその中身~」 ~8/21 休止中

http://acce-museum.main.jp

・WHAT(建築倉庫ミュージアム) 4/25~5/11臨時休館

「謳う建築」 ~5/30 予約制

https://archi-depot.com

・東京都写真美術館 4/25~5/11臨時休館

「白川義員写真展/澤田知子 狐の嫁いり」 ~5/9 4/24にて展示中止

http://topmuseum.jp

・日本科学未来館 4/25~5/11臨時休館

http://www.miraikan.jst.go.jp

・日本民藝館 開館中

「改修記念 名品展 I ―朝鮮陶磁・木喰仏・沖縄染織などを一堂に」 ~6/27

http://www.mingeikan.or.jp

・山種美術館 4/27~5/11臨時休館

「百花繚乱 ―華麗なる花の世界」 ~6/27 予約制(当日券の販売もあり) 4/27~休止

http://www.yamatane-museum.jp

・東京都庭園美術館 4/25~5/11臨時休館

「建物公開2021 艶つやめくアール・デコの色彩]」 ~6/13 休止中

http://www.teien-art-museum.ne.jp

・目黒区美術館 4/25~5/11臨時休館

「マニュエル・ブルケール 20世紀パリの麗しき版画本の世界」 ~6/6 休止中

http://mmat.jp

・畠山記念館 施設改築工事のため休館中

http://www.ebara.co.jp/csr/hatakeyama/

・松岡美術館 所蔵作品の修復調査、設備点検のため休館中

http://www.matsuoka-museum.jp

【両国・清澄白河・駒込】

・江戸東京博物館 4/25~5/11臨時休館

「冨嶽三十六景への挑戦 北斎と広重」 ~6/20 休止中

https://www.edo-tokyo-museum.or.jp

・すみだ北斎美術館 4/25~5/11臨時休館

「しりあがりサン北斎サン -クスッと笑えるSHOW TIME!」 ~6/27 休止中

http://hokusai-museum.jp

・たばこと塩の博物館 4/25~当面の間臨時休館

「ミティラー美術館コレクション展」 ~5/16 休止中

https://www.jti.co.jp/Culture/museum/index.html

・東京都現代美術館 4/25~5/11臨時休館

「ライゾマティクス_マルティプレックス/マーク・マンダース」 ~6/20 予約制(当日券あり) 休止中

「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展」 ~6/20 休止中

「MOTコレクション 第2期 コレクションを巻き戻す」 ~6/20 休止中

http://www.mot-art-museum.jp

・刀剣博物館 4/25~5/11臨時休館

「日本刀の見方-パートⅢ 刃文」 ~7/11 休止中

https://www.touken.or.jp/museum/

・東洋文庫ミュージアム 4/26~5/11臨時休館

「大清帝国展 完全版」 ~5/16

http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/

【池袋・目白・板橋・練馬】

・板橋区立美術館 4/26~5/11臨時休館

「さまよえる絵筆ー東京・京都 戦時下の前衛画家たち」 ~5/23 休止中

http://www.itabashiartmuseum.jp

・古代オリエント博物館 4/25~5/11臨時休館

http://aom-tokyo.com

・ちひろ美術館・東京 4/25~5/11臨時休館

「没後1年 田畑精一『おしいれのぼうけん』展」 ~6/13 休止中

https://chihiro.jp/tokyo/

・練馬区立美術館 4/25~5/11臨時休館

「8つの意表~絵を描く、絵に描く、画家たちのキセキ~」展は」 5/12~(開幕延期)

https://www.neribun.or.jp/museum.html

・永青文庫 4/25~5/11臨時休館

「心のふるさと良寛 Ⅱ」 ~7/4 休止中

http://www.eiseibunko.com

・講談社 野間記念館 建て替えのため休館中

http://www.nomamuseum.kodansha.co.jp

【世田谷】

・五島美術館 4/25~5/14臨時休館

「近代の日本画展」 5/15~

http://www.gotoh-museum.or.jp

・静嘉堂文庫美術館 4/25~当面の間臨時休館

「旅立ちの美術」 ~6/6 休止中

http://www.seikado.or.jp

・世田谷美術館 4/25~5/11臨時休館

「アイノとアルヴァ 二人のアアルト フィンランド―建築・デザインの神話」 ~6/20 予約制 休止中

https://www.setagayaartmuseum.or.jp

・世田谷文学館 4/25~5/11臨時休館

「イラストレーター 安西水丸展」 ~8/31 休止中

https://www.setabun.or.jp

【武蔵野・多摩】

・たましん美術館 4/25~5/11臨時休館

「足跡Vol.2~所蔵品と新作から見える多摩の美術~」 5/1~(開幕延期)

https://www.tamashinmuseum.org

・東京富士美術館 4/25~5/11臨時休館

「絵画のドレス|ドレスの絵画」 ~5/9 休止中

http://www.fujibi.or.jp

・八王子夢美術館 4/26~5/11臨時休館開館中

「世界が絶賛した浮世絵師 北斎展」 ~6/6 休止中

http://www.yumebi.com

・府中市美術館 4/25~5/11臨時休館

「与謝蕪村 『ぎこちない』を芸術にした画家」 ~5/9 4/24にて展示中止

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/

・町田市立国際版画美術館 4/25~5/11臨時休館

「#映える風景を探して 古代ローマから世紀末パリまで」 ~6/27 休止中

http://hanga-museum.jp

・三鷹市市民ギャラリー 4/25~5/11臨時休館

http://mitaka-sportsandculture.or.jp/gallery/

・武蔵野市立吉祥寺美術館 4/25~5/11臨時休館

「谷充央 風景の表/裏」 ~5/30 休止中

http://www.musashino-culture.or.jp/a_museum/

・武蔵野美術大学美術館 4/26~学内限定開催

「オムニスカルプチャーズ―彫刻となる場所」 ~6/20

https://mauml.musabi.ac.jp/museum/

・多摩美術大学大学美術館 開館中

「現代日本画の系譜-タマビDNA展」 ~6/20

http://www.tamabi.ac.jp/museum/

・PLAY!MUSEUM 4/26~当面の間臨時休館

「みみをすますように 酒井駒子展」 ~7/4 休止中

https://play2020.jp

【神奈川県】

・馬の博物館 4/27~5/11臨時休館

「馬(馬具)に由来する種目と馬術競技」 ~6/20 休止中

http://www.bajibunka.jrao.ne.jp/uma/

・岡田美術館 開館中

「東西の日本画 大観・春草・松園など」 ~9/26

http://www.okada-museum.com

・神奈川県民ホールギャラリー 開館中

「對木裕里展 手のたび では いっておいで」 5/26~

http://www.kanakengallery.com

・神奈川県立近代美術館葉山館 開館中

「空間の中のフォルム―アルベルト・ジャコメッティから桑山忠明まで」 ~9/5 予約制

http://www.moma.pref.kanagawa.jp

・神奈川県立歴史博物館 開館中

「錦絵にみる明治時代-丹波コレクションが語る近代ニッポンー」 ~6/20 予約制

http://ch.kanagawa-museum.jp

・鎌倉文華館鶴岡ミュージアム 開館中

「鶴岡八幡宮鎌倉彫名品展」 ~5/16

https://tsurugaokamuseum.jp

・川崎浮世絵ギャラリー 開館中

「奇想の天才絵師 河鍋暁斎」 ~5/9

https://ukiyo-e.gallery

・川崎市岡本太郎美術館 開館中

「挑む 岡本太郎」 ~7/4

http://www.taromuseum.jp/

・そごう美術館 開館中

「篠田桃紅展 とどめ得ぬもの 墨のいろ 心のかたち」 ~5/9

https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/

・茅ヶ崎市美術館 開館中

「藤田道子 ほどく前提でむすぶ」 ~6/6

http://www.chigasaki-museum.jp

・BankArt KAIKO + BankART Temporary 開館中

「BankART Under 35 2021」

http://www.bankart1929.com

・平塚市美術館 開館中

「荒井寿一コレクション 川瀬巴水展」 ~6/13

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse/

・藤沢市アートスペース 開館中

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/bunka/FAS

・ポーラ美術館 開館中

「フジター色彩への旅」 ~9/5

http://www.polamuseum.or.jp

・横須賀美術館 開館中

「糸で描く物語 刺繍と、絵と、ファッションと。」 ~6/27

http://www.yokosuka-moa.jp

・横浜市民ギャラリーあざみ野 開館中

https://artazamino.jp

・横浜美術館 大規模改修工事のため休館中

http://yokohama.art.museum

・神奈川県立金沢文庫 開館中

「武蔵国鶴見寺尾郷絵図の世界」 ~5/23 予約制

https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm

・神奈川県立近代美術館鎌倉別館 改修のため休館中

http://www.moma.pref.kanagawa.jp/annex

・川崎市市民ミュージアム 令和元年東日本台風の浸水被害により休館中

https://www.kawasaki-museum.jp

【埼玉県】

・岩槻人形博物館 開館中

「天野家の雛祭り」 ~5/5

https://ningyo-muse.jp

・うらわ美術館 開館中

「MUCHA(ミュシャ) グラフィック・バラエティ」 4/17~

http://www.city.saitama.jp/urawa-art-museum/index.html

・角川武蔵野ミュージアム 開館中

「《米谷健+ジュリア展》 だから私は救われたい」 ~5/31 予約制

https://kadcul.com

・川口市立アートギャラリー・アトリア 開館中

http://www.atlia.jp

・川越市立美術館 開館中

「人を描く すてきなかたち・すてきなポーズ」 ~6/20

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/artmuseum/

・河鍋暁斎記念美術館 展示替えのため休館(5/1以降は開館)

「暁斎鯉つくし―四季の風物とともに―」 5/1~

http://kyosai-museum.jp/hp/top.html

・原爆の図丸木美術館 開館中

「金原寿浩展 海の声」 ~7/11

https://marukigallery.jp

・埼玉県立近代美術館 開館中

「コレクション 4つの水紋」 ~5/16

http://www.pref.spec.ed.jp/momas/

・埼玉県立歴史と民俗の博物館 開館中

「青天を衝け~渋沢栄一のまなざし」 ~5/16

http://www.saitama-rekimin.spec.ed.jp

・さいたま市大宮盆栽美術館 開館中

「さいたま国際芸術祭Since2020コラボレーション展 ×須田悦弘・ミヤケマイ早春」 ~5/19

https://www.bonsai-art-museum.jp/ja/

・鉄道博物館 開館中 予約制 17時までの短縮開館

http://www.railway-museum.jp

【千葉県】

・市原市湖畔美術館 開館中

「Artists’ Breath―コロナ禍の中、アーティストはいま」 ~6/27

http://lsm-ichihara.jp/

・航空科学博物館 開館中

http://www.aeromuseum.or.jp

・国立歴史民俗博物館 開館中

「海の帝国琉球/アイヌ文化へのまなざし」 ~5/9

https://www.rekihaku.ac.jp

・佐倉市立美術館 開館中

「収蔵作品展 ちばのいろ」 ~5/16

http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/museum/

・千葉県立美術館 開館中

「第1期コレクション展」 ~5/23

https://www.chiba-muse.or.jp/ART/

・千葉市美術館 開館中

「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」 ~7/4

http://www.ccma-net.jp

・DIC川村記念美術館 改修工事のため休館中(7/2まで)

http://kawamura-museum.dic.co.jp

・成田山書道博物館 開館中

「成田山の文化財 書・絵画・工芸」 ~5/17

http://www.naritashodo.jp

・ホキ美術館 開館中

「ホキ美術館ベストコレクション展」 ~5/16 予約制

https://www.hoki-museum.jp

国内でも医療従事者や高齢者の方々へのワクチンの接種がはじまりましたが、第4波とも言われる新型コロナウイルスの感染拡大は依然として続き、今後の状況は予断を許しません。最新の開館情報は各美術館のウェブサイトをご覧ください。

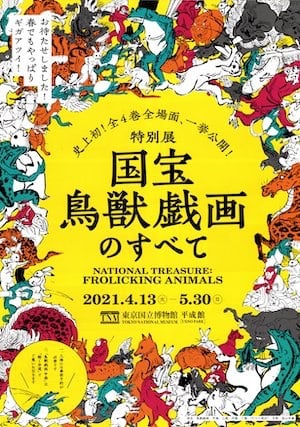

「特別展 国宝 鳥獣戯画のすべて」 東京国立博物館

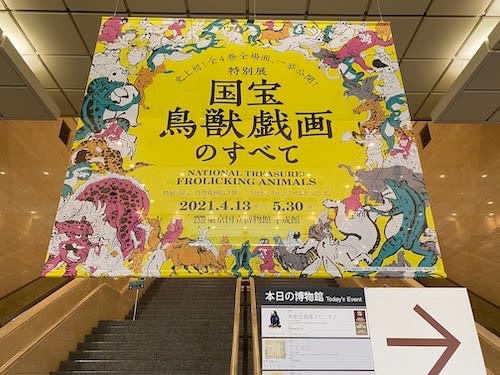

「特別展 国宝 鳥獣戯画のすべて」

2021/4/13~5/30 *4月25日より臨時休館

東京国立博物館・平成館で開催中の「特別展 国宝 鳥獣戯画のすべて」を見てきました。

平安時代末期から鎌倉時代初期に制作された「鳥獣人物戯画」は、生き生きとした動物や人物の描写などから、今に至るまで多くの人々の心を捉える名品として伝わってきました。

その鳥獣戯画の甲乙丙丁の全4巻が会期を通じて初めて公開されたのが「特別展 国宝 鳥獣戯画のすべて」で、鳥獣戯画はもちろん、かつて4巻から分かれた断簡や模本、さらにはゆかりの高山寺の寺宝などが一堂に介していました。

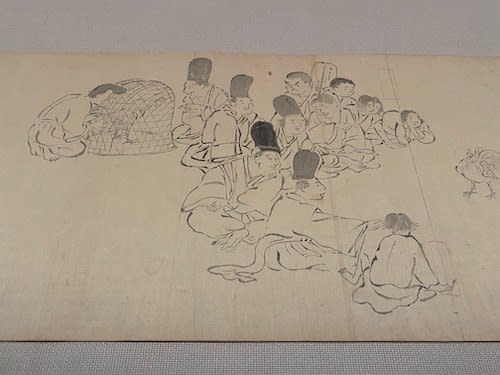

まず第1会場に登場したのが鳥獣戯画で、甲巻を筆頭に乙丙丁の巻が全て開いた状態で展示されていました。そのうち兎や蛙など11種類の動物が擬人的に描かれた甲巻は、動く歩道に乗って鑑賞するように作られていて、さながら動画を目にするかのように絵巻の物語を追うことができました。

それ以降の乙丙丁巻は通常の展覧会と同様に歩いて見ることが可能で、特に前半が人物、後半が動物の戯画の展開する丙巻に強く魅せられました。何やら意味ありげにじっと座る猫の表情や、慌てて逃げ出すようにするりと動く蛇の描写も面白いのではないでしょうか。また本来1枚の紙を2つに剥がし、つなぎ合わせて絵巻したことが判明した2つの墨跡も目の当たりにできました。

鳥獣戯画の4巻に続くのは、甲巻や丁巻から分かれた断簡や、過去の鳥獣戯画を写した模本でした。そのうち甲巻では「鳥獣戯画 甲巻のすべて」と題し、断簡と絵巻を繋ぎ合わせた復元の状態をパネルで紹介していて、かつての絵巻の姿を伺い知ることもできました。またMIHO MUSEUM本の断簡では、確かに秋草の繊細な表現が甲巻と良く似ていて、同一の作者ではないかと思わせるものがありました。こうした断簡や模本を比べることも、鳥獣戯画の全貌を探る上で重要なポイントかもしれません。

ラストでは高山寺の文化財などが並んでいて、中でも普段は秘仏として開山堂に安置され、実に28年ぶりに寺外で公開された「明恵上人坐像」が目立っていました。

また明恵上人が手元に置いていたとされる「子犬」の像や、新羅の華厳宗の高僧を主人公とする「華厳宗祖師絵伝」も見どころだったのではないでしょうか。荒々しい波間から龍が現れ、船の航海を助ける場面などの臨場感は並々ならぬものがありました。

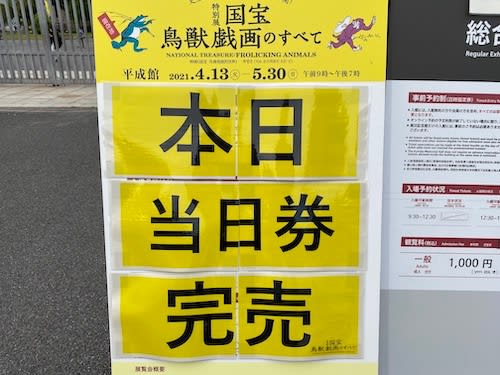

入場、及び会場内の状況です。今回の鳥獣戯画展では、混雑緩和防止のために事前予約制が導入されました。オンラインの「アソビュー!」、及びコンビニの「セブンチケット」、また朝日IDの「あさチケ」の3つの方法で予約することが可能です。私ははじめにアソビューを利用しようと思ったものの、多くの日時のチケットが売り切れていたため、セブンチケットで買うことにしました。同チケットはオンラインで購入可能ながら、予め紙のチケットをコンビニで発券しておく必要があります。

私が予約したのは4月22日(木)の16時の時間枠でした。9時から閉館の1時間前の18時までの1時間ごとに入場枠が設定されていて、予め指定した時間枠内に入場することができます。

鳥獣戯画展のチケットで総合文化展も鑑賞できるため、15時前に博物館に入り、まずは本館の展示を見て回ることにしました。鳥獣戯画展のチケットを予め確保しておいた場合、総合文化展を別途予約する必要はありません。なお当日券については完売していました。

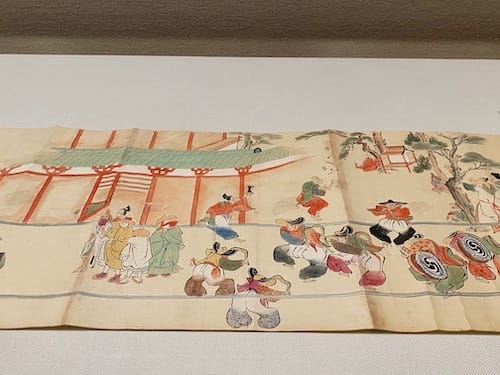

現在、東京国立博物館の総合文化展では、鳥獣戯画の主要なモチーフである動物に着目した「鳥獣戯画スピンオフ」と題した展示が行われています。

「浦島明神縁起絵巻(模本)」 江戸時代・文政2(1819)年

ここで興味深いのは、鳥獣戯画の中に登場する儀式やお祭りの場面を同じように描いた絵巻(模本)が展示されていることで、鳥獣戯画が制作当時の風俗などを踏まえて表していることが分かりました。

山崎董詮「鳥獣戯画 甲巻(模本)」 明治時代・19世紀

また明治時代に山崎董詮が描いた「鳥獣戯画」の模本も開いていて、場面の解説を読みながらじっくり見入ることができました。

山崎董詮「鳥獣戯画 丙巻(模本)」 明治時代・19世紀

「鳥獣戯画スピンオフ」は撮影も可能です。特別展を観覧する前に見ておくのも良いかもしれません。

さて本館の展示を一通り見終えて平成館へ向かうと、ちょうど16時半を過ぎていました。特に待機列もなく、館内へスムーズに入場することができました。

先に第一会場の鳥獣戯画のコーナーへ進むと、動く歩道の甲巻の前のみ待機列ができていました。案内に従って列に加わり、約10分程度並ぶと動く歩道へ到達しました。その後、順に歩道の上に乗って鑑賞する流れとなっていました。基本的に列に加われば誰もが最前列で甲巻を見ることができます。(動く歩道の待機列は18時半で終了。)

甲巻に続く乙丙丁にも若干の列が発生していましたが、心なしか丙巻の列が長く、丁巻の列が短いようにも感じられました。今回はそもそも入場数を制限していることがあり、例えば2015年に同じ東博で行われた鳥獣戯画展のような凄まじい混雑は起きていません。(グッズ売り場は混み合っていて、一時は会計待ちの列も出来ていました。)

どういう形であれ人の数を絞った環境で鳥獣戯画の全巻を一揃えに見られる機会は、ひょっとすると最初で最後になるかもしれません。その意味では一期一会の展覧会であるように思えました。

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、東京、大阪、兵庫、京都の4都府県へ緊急事態宣言が発出されました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために緊急事態宣言が発令され、政府からの要請により、当館は4月25日(日)より当面の間、休館致します。総合文化展及び特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」の予約されたチケットはすべてキャンセルとなり、代金を払い戻しいたします。https://t.co/42cQlUAaQ8 pic.twitter.com/V1fkth47m2

— トーハク広報室 (@TNM_PR) April 24, 2021

それにより博物館や美術館に休業が要請されたため、4月25日から東京国立博物館も臨時休館することが決まりました。

現時点で再開日は未定ですが、早くとも発出期間後の5月11日以降になる見込みです。また宣言が延長され、さらに休館が続く可能性も考えられます。最新の開催情報については同館WEBサイトをご覧下さい。

5月30日まで開催されています。

「特別展 国宝 鳥獣戯画のすべて」(@chojugiga2020) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:2021年4月13日(火) ~5月30日(日) *4月25日より臨時休館。

時間:9:30~19:00。

*最終入場は18時まで。

*「鳥獣戯画 甲巻」の待機列は18時半まで。

休館:月曜日。但し5月3日(月・祝)は開館。

料金:一般2000円、大学生1200円、高校生900円、中学生以下無料。

*当日に限り総合文化展も観覧可。但し総合文化展は17時まで。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「OKETA COLLECTION:4G」 スパイラルガーデン

「OKETA COLLECTION:4G」

2021/4/8~4/25

スパイラルガーデンで開催中の「OKETA COLLECTION:4G」を見てきました。

ファッションビジネスに携わり、アートコレクターとして知られる桶田俊⼆・聖⼦夫妻は、2019年以降、自らのコレクションを定期的に公開し、2020年には金沢21世紀美術館にて展覧会を開くなどして注目を集めました。

その桶田夫妻のコレクションを新たに紹介するのが「OKETA COLLECTION:4G」で、1960年から90年代生まれの4世代(4 Generations)の主に日本人アーティストの作品が展示されていました。

ロッカクアヤコ「Untitled」(2019年)

花畑のように広がる鮮やかな色彩の中に、瞳を開いた少女を描いたロッカクアヤコの「Untitled」に目がとまりました。雲に乗って浮遊するような少女の後ろには、謎めいた生き物が同じく空中に飛ぶ船で追っていて、互いに何やら牽制しあう仕草を見せていました。

五木田智央「Save the Last Dance for You」(2021年)

頭から角のようなものを生やした人物を表した五木田智央の「Save the Last Dance for You」も印象深かったかもしれません。顔に一切の表情は伺えず、頭から体にかけてはワイン色に染まっていて、背景の黄色と鮮やかなコントラストを描いていました。かつてはモノクロームのペインティングなどで知られ、昨年に国内で初めてカラーの絵画を発表した、五木田の新たな境地を伺えるような作品かもしれません。

山口歴「REVISUALIZE NO.29」(2020年)

ニューヨークを拠点に活動し、筆跡に着目して作品を制作するという山口歴の「REVISUALIZE NO.29」も魅惑的でした。ここでは絵具の筆跡がキャンバスの枠組みを超え、立体的な彫刻のように広がっていて、絵具の筆触が鋭いギザギザの牙を剥くように展開していました。

加藤泉 展示風景

ハイライトを飾っていたのは、吹き抜けのスペースを大胆に用いた加藤泉の展示ではないでしょうか。

加藤泉 展示風景

ちょうど空間の中央には、3体の子どものような彫刻が輪を描くように並んでいて、それらをキャンバスの絵画と革を用いた人型の作品が見守るように置かれていました。

加藤泉 展示風景

加藤の個展といえば、2019年に原美術館にて「LIKE A ROLLING SNOWBALL」が開かれましたが、それ以来とも言えるスケールだったかもしれません。3つの彫刻がまるで互いに助け合うかのように手を繋ごうとする様子も心に惹かれました。

平子雄一「Gift 08」(2021年)、「Yggdrasill 01」(2020年)

昨年の夏にもスパイラルにて「OKETA COLLECTION:A NEW DECADE」が行われましたが、今回出展された作品は桶田コレクションとしては殆ど初めてだそうです。

本日より、#スパイラルガーデン(スパイラル1F)にて、「OKETA COLLECTION: 4G」#桶田コレクション がスタートしました。4月25日まで。https://t.co/dPM9REXZd2

— SPIRAL (@SPIRAL_jp) April 8, 2021

会場内の混雑緩和の観点からか、場内の順路は一方通行になっていました。受付から吹き抜けのスペースへ進み、一度スロープで2階へ上がってショップを経由し、階段を降りて入口方向へと戻るように設定されています。

TIDE「NIGHT」(2020年)

予約は不要、入場も無料です。撮影もできました。

会期中無休です。4月25日まで開催されています。*一番上の写真の作品は、松山智一「River to the Bank」(2020年)

「OKETA COLLECTION:4G」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:2021年4月8日(木)~4月25日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00

料金:無料

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口すぐ。

「与謝蕪村 『ぎこちない』を芸術にした画家」 府中市美術館

「春の江戸絵画まつり 与謝蕪村『ぎこちない』を芸術にした画家」

2021/3/13~5/9

江戸中期に俳人として活動した与謝蕪村は、俳画を大成させ、人物や動物、はたまた自然の情景を描いた作品を数多く残しました。

そうした蕪村の絵画に着目したのが「春の江戸絵画まつり 与謝蕪村『ぎこちない』を芸術にした画家」で、国宝と重要文化財を含む約100点(展示替えあり)が公開されていました。

今回の蕪村展では文化庁をはじめ、京都国立博物館や逸翁美術館などの博物館や美術館、それに妙法寺といった寺院の所蔵する作品が数多く出展されていましたが、個人のコレクションにも見逃せない優品が少なくありませんでした。

そのうち最大の目玉といえるのが「山水図屏風」で、金地の大画面へ山水の光景をパノラマのように描いていました。同作は昭和36年に「国華」に掲載されたものの、長らく一般に公開されてこなかったとされていて、言わば幻の屏風と呼んでも差し支えないかもしれません。

この他、個人蔵では「狗子図」や「山水人物図」、それに応挙が描いて蕪村が賛を記した「己の身の画賛」なども魅惑的ではなかったでしょうか。とりわけ後者の応挙と蕪村の合作では、犬の吠える姿を影絵のように表していて、舌を出してはワンワンと鳴く様子が伝わってくるかのようでした。

香川県丸亀市の妙法寺の所蔵する「蘇鉄図屏風」にも魅せられました。大きな蘇鉄と岩を墨の濃淡を利用しながら描いていて、特に蘇鉄の樹皮の毛羽立った質感を巧みに表現していました。太い幹に葉をたくさん茂らせた蘇鉄の生命力を感じられるかもしれません。

「春の海終日(ひねもす)のたりのたりかな」と賛を記した「春の海 自画賛」にも目を引かれました。太くかすれたような線にて波打つ海を捉えていて、シンプルな描写ながらも、まさに俳句同様の穏やかで麗らかな春の海が表されていました。

蕪村の絵には、こんなところで暮らすの楽しそう〜というおうちがよく出てきます。この絵は《梅華書屋図》というタイトルなので、梅林にある家なのですが、よく見ると高床式の構造。まるでプーケットのコテージみたいで、いいなあ、と思います。しかも別棟にお付きの人もちゃんといるのです! pic.twitter.com/ri4ZMRIH56

— 蕪村展・動物展・ふつうの系譜展@府中市美術館【図録制作チーム公式】 (@edo_fam) April 19, 2021

国宝の「十宜帖」も見逃せませんでした。これは池大雅と与謝蕪村の合作である「十便十宜図」のうちの1つで、閑居生活の便宜な点をそれぞれ10つ表すべく、大雅が十便を描き蕪村が十宜を描きました。私が出向いた際はちょうど「宜夏図」が開いていましたが、緑に囲まれた小屋は桃源郷のようで、何とも静かで落ち着いた雰囲気が感じられました。蕪村は風景へ季節感を取り込んでいるとの指摘がありましたが、まさしく心地良い風景とはこのことを指すのかもしれません。

さて今回の展覧会のキーワードでもある「ぎこちない」に関し、会場のキャプションにて「この展覧会は、蕪村は下手でぎこちない絵しか描けなかったと言いたいわけではない。」との説明がありました。

むしろ確かな画技を持ち得ていた蕪村が、一見ぎこちなく思えるような表現を意図的に用いることで、作品の深みや可愛らしさ、それに面白さを引き出していたのではないかとの観点から「ぎこちない」の言葉を引用しているようでした。そうした蕪村の絵の魅力については、金子信久氏が「府中市美術館だよりVol.53」へ寄せた「蕪村の絵と字の魅力の成り立ち」も参考となるかもしれません。

最後に展示替えの情報です。前後期で作品の大幅な入れ替えがあります。

「春の江戸絵画まつり 与謝蕪村 『ぎこちない』を芸術にした画家」(出品リスト)

前期:3月13日(土)~4月11日(日)

後期:4月13日(火)~5月9日(日)

4月13日から後期展示に入りました。これ以降の入れ替えはありません。*国宝「十宜帖」の場面替えを除く。

予約は不要です。5月9日まで開催されています。

「春の江戸絵画まつり 与謝蕪村 『ぎこちない』を芸術にした画家」(@edo_fam) 府中市美術館(@FuchuArtMuseum)

会期:2021年3月13日(土)~5月9日(日)

休館:月曜日。但し5月3日は開館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで

料金:一般700(560)円、大学・高校生350(280)円、中学・小学生150(120)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*府中市内の小中学生は「学びのパスポート」で無料。

*チケットに2度目が半額になる割引券付き。

場所:府中市浅間町1-3 都立府中の森公園内

交通:京王線東府中駅から徒歩15分。京王線府中駅からちゅうバス(多磨町行き)「府中市美術館」下車。

「テート美術館所蔵 コンスタブル展」 三菱一号館美術館

「テート美術館所蔵 コンスタブル展」

2021/2/20~5/30

三菱一号館美術館で開催中の「テート美術館所蔵 コンスタブル展」のプレス内覧会に参加してきました。

1776年に生まれたイギリスの画家、ジョン・コンスタブルは、生涯にわたって故郷のイングランド東部の風景を描き続け、同時代のJ.M.W.ターナーと並び称されるほど高く評価されてきました。

そのコンスタブルの絵画がロンドンのテート美術館よりまとめてやって来ました。出品数は約65点で、初期から晩年までの油彩画や水彩画の40点に加え、同時代の画家による約20点の作品が公開されていました。

コンスタブルが生まれたのはストゥーア川流域、サフォーク州のイースト・バーゴルトの地で、平坦な地形が広がる農村地帯でした。そして画家を志したコンスタブルは1799年からロンドンのロイヤル・アカデミー美術学校で学びながら、故郷に愛着があったゆえか、毎夏にサフォークに戻っては地元の風景を描きました。

左:ジョン・コンスタブル「アン・コンスタブル」 1800〜05年頃か1815年頃 テート美術館

右:ジョン・コンスタブル「ゴールディング・コンスタブル」 1815年 テート美術館

当時は歴史画や肖像画が優位に置かれていたため、地位の低い風景画のみでは生計を立てるのは困難でした。よってコンスアタブルの地元の地主階級などの肖像画を手がけ、時には両親といった家族の肖像も描きました。

左:ジョン・コンスタブル「外套を着たボンネット姿の少女の習作」 1810年 テート美術館

右:ジョン・コンスタブル「教会の入口、イースト・バーゴルト」 1810年発表 テート美術館

そうした中、初期の風景画として目を引くのが「教会の入口、イースト・バーゴルト」でした。コンスタブル一家が礼拝に出かけていた教会をモチーフとした一枚で、手前の墓には若い女性が老人の話に耳を傾ける様子が描かれていました。そして風景画家としてのキャリアを築くためにロイヤル・アカデミーへ出品したものの、美術評論家の目に留まることはありませんでした。

左:ジョン・コンスタブル「麦畑」 1817年? テート美術館

右:デイヴィッド・ルーカス(ジョン・コンスタブル原画)「麦畑」 1834年出版 テート美術館

自然を「あらゆる創造力がそこから湧き出る源泉」と捉えたコンスタブルは、1802年に初めて戸外で油彩画の制作をはじめ、1814年からは大胆にも展覧会出品用の絵画も屋外で描こうと試みました。

左:ジョン・コンスタブル「モルヴァーン・ホール、ウォリックシャー」 1809年 テート美術館

「モルヴァーン・ホール、ウォリックシャー」は、肖像画制作ために訪ねた邸宅を舞台としていて、カラスの群れが飛ぶ木立の中の建物を遠くから俯瞰するように表していました。そしてこの作品はおそらく戸外で描いた最初の例とされていて、8月の僅か1日余りで完成させました。

ジョン・コンスタブル「フラットフォードの製粉所(航行可能な川の情景)」 1816〜17年 テート美術館

父が経営していたコンスタブル家の製粉所を眺めた「フラットフォードの製粉所(航行可能な川の情景)」が魅惑的ではないでしょうか。ちょうどストゥーア川を上がってくる荷船が水門を通過し、牽引用の馬から綱を外す作業が行われる光景を描いていて、透き通った空気と瑞々しいまでの樹木の緑がうるわしく見えました。

左:ジョン・コンスタブル「デダムの水門と製粉所」 1817年? テート美術館

右:ジョン・コンスタブル「ランガムのガンヒル近くから望むデダム」1815年頃 テート美術館

1816年にマライアと結婚したコンスタブルは、ロンドンに移ってアトリエを構えて、個人からの肖像画の依頼を受け続けました。とはいえ風景画を重視していたコンスタブルは、より注目を集めようと大型のカンヴァスを用いるようになりました。そして1819年、40歳を過ぎてロイヤル・アカデミーの准会員に選出されました。それは1歳年上のターナーが20代の半ばで早くも准会員になったことに比べると、かなり遅咲きとも言えました。

コンスタブルが絵画の制作において重要視していたのは空の存在でした。ロンドン中心部から数キロ北に位置するハムステッドへ夏の間過ごすようになると、小道や人目につかない一角だけでなく、視界に広がる荒野や空を積極的に描くようになりました。

ジョン・コンスタブル「雲の習作」 1822年 テート美術館

「雲の習作」は、1821年から翌年にかけて100点近く制作された空の習作のうちの1枚で、コンスタブルは雲の習作の多くに制作日時や天候状態を記しました。ちょうど湧き上がり、空を満たすように広がる雲を量感あふれるタッチで描いていて、天気の移ろいの一瞬を捉えているかのようでした。

ジョン・コンスタブル「チェーン桟橋、ブライトン」 1826〜27年 テート美術館

海岸を描いた作品の中で唯一の大型の油彩画とされる「チェーン桟橋、ブライトン」も目立っていました。イングランド南岸に位置する温暖なブライトンはリゾート地として知られ、コンスタブルは結核に罹っていたマライアの療養のために何度も足を運びました。雲がたなびく広い空の下、打ち寄せる白波とともに、漁師や観光客の姿を描きこんでいて、あたかも実際に海岸線に立っているかのような臨場感も得られるのではないでしょうか。

左:ジョン・コンスタブル「草地から望むソールズベリー大聖堂のスケッチ」 1829年? テート美術館

右:ジョン・コンスタブル「ハーナムの屋根。ソールズベリー」 1820年、あるいは1829年 テート美術館

しかし療養の甲斐なく1828年にマライアを亡くすと、コンスタブルは続けてロンドンより西のソールズベリーを訪ねては聖職者と交流し、主教の甥の家であるレドゥンホールと呼ばれる家に滞在しました。そして妻を失った悲しみから抜け出すべく友人のフィッシャー大執事に励まされ、「草地から望むソールズベリー大聖堂」などを描きました。

マライアの死から数ヶ月後の1829年2月、コンスタブルはロイヤル・アカデミーの正会員に選出されました。そして風景画を描くだけでなく、自身の絵を原画した版画集「イングランドの風景」の制作に着手したり、1830年代には風景画と歴史についての講義を引き受けるなどして活動しました。

今回の展覧会のハイライトを飾るのが、約190年前のロイヤル・アカデミーの夏季展を再現したコーナーでした。

左:J.M.W.ターナー「ヘレヴーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号」 1832年 東京富士美術館

右:ジョン・コンスタブル「ウォータールー橋の開通式(ホワイトホールの階段、1817年6月18日)」 1832年発表 テート美術館

ここには1983年に同アカデミーにて公開されたターナーの「ヘレヴーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号」とコンスタブルの「ウォータールー橋の開通式(ホワイトホールの階段、1817年6月18日)」が並んでいて、両作品を見比べることができました。

ジョン・コンスタブル「ウォータールー橋の開通式(ホワイトホールの階段、1817年6月18日)」 1832年発表 テート美術館

発表当時、ターナーは自らの「ヘレヴーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号」の隣に「ウォータールー橋の開通式」が並ぶことを知ると、コンスタブルの絵画の方が目立つことを懸念し、最後の手直しとして赤いブイを描き加えたと言われています。それを見たコンスタブルは「ターナーがここにやって来て、銃を撃ち放っていった。」と話しました。

コンスタブルはターナーに対して敬意を払っていたとされますが、半ばライバルでもあった両者の関係を伝える面白いエピソードではないでしょうか。なお2つの作品が公開時以来に揃うのは3度目で、ロンドン以外では初めてのことになります。

左:ジョン・コンスタブル「教会の農場」 1830年頃 テート美術館

右:ジョン・コンスタブル「教会の農場」 1830年頃 テート美術館

晩年に至るにつれてコンスタブルは、過去の風景を再び取り上げたり、モチーフを配置し直すなど、想像力に働かせたピクチャレスクな絵画へと作風を変化させました。

ジョン・コンスタブル「虹が立つハムステッド・ヒース」 1836年 テート美術館

ラストの「虹が立つハムステッド・ヒース」もピクチャレスク的な作品で、ブランチ・ヒルの池を見下ろすパノラマの中へ実際に存在しない風車を描きこんでいました。また虹も後期を特徴付けるモチーフとされていて、以前の自然主義的な作品と比べるとダイナミックに映るかもしれません。

妻マライアに先立たれ、親友のフィッシャー大執事も亡くしたコンスタブルの晩年は、喪失感にかられていたと言われています。そして7人の子どもを世話しつつも、自身も病気に苦しむ時期を経験しました。晩年のコンスタブルの絵画には回顧的な主題が目立ちますが、それはともすれば妻や友が生きていた過去を懐かしむ意味もあったのかもしれません。

会期も中盤を過ぎました。現在のところ目立った混雑は起きていませんが、各時間の入場人数を制限していることもあり、最終盤に向かって行列になることも予想されます。

チケットは美術館の窓口にて当日でも購入可能ですが、混雑時に優先的に入場できる日時指定券をWebket(WEB)で発売中です。これからお出かけの方はあらかじめチケットを購入されることをおすすめします。

【コンスタブル展/掲載情報】雑誌PenのWEB版で本展をご紹介いただきました!本文とともに画像1点1点の解説が手厚いことで知られる、はろるどさんの記事です。『テート美術館所蔵 コンスタブル展』で知る、ターナーとコンスタブルのライバル関係。 https://t.co/yD9BzZefmb @Pen_magazineより

— 三菱一号館美術館 (@ichigokan_PR) April 16, 2021

これまでにターナーこそ回顧展などで何度か目にする機会があったものの、私自身、コンスタブルについては一度もまとめて鑑賞したことがありませんでした。実に国内では1986年に当時の伊勢丹美術館などで開かれた展示以来、約35年ぶりの回顧展でもあります。

巡回はありません。5月30日まで開催されています。おすすめします。

「テート美術館所蔵 コンスタブル展」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2021年2月20日(土)~5月30日(日)

休館:月曜日。

*但し祝日・振替休日の場合、会期最終週と2月22日、3月29日、4月26日は開館。

時間:10:00~18:00。

*祝日を除く金曜、第2水曜は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1900円、高校・大学生1000円、中学生以下無料。

*マジックアワーチケット:毎月第2水曜日17時以降に限り1200円。(Webketのみで販売。)

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

注)写真はプレス内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」 千葉市美術館

「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」

2021/4/10~7/4

1941年に現在の福岡県田川市に生まれた立石紘一は、タイガー立石、あるいは立石大河亞と名乗り、絵画、陶彫、マンガ、絵本、イラストなどの幅広い分野で旺盛に活動しました。

その立石の過去最大規模の回顧展が「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」で、17歳の頃に描いた作品から遺作まで、約200点を超える作品と資料が展示されていました。

「ネオン絵画 富士山」 1964/2009年 個人蔵(青森県立美術館寄託)

まず入口で煌々と明かりを灯すのが「ネオン絵画 富士山」で、山頂から太陽が輝く光る富士山をネオンで象っていました。立石は美大卒業後に一時、ネオン広告制作会社に就職していて、日の丸や富士山などの通俗的イメージをネオンで表現しました。

第15回読売アンデパンダン展(1963年)へ出展した「共同社会」も目立っていたかもしれません。ここにはブリキの玩具と思しきバスや電車とともに、古い流木の欠片がパネルの上へ整然と並んでいて、素材の入り混じる奇異な光景を築き上げていました。

初期の立石は主に絵画を制作していて、「東京バロック」では東京駅舎や東京タワー、それに西郷隆盛像といった東京の代表的なモチーフとともに、戦闘機や労働者などの人物をコラージュするように描きこんでいました。またあたかも20世紀フォックス映画のオープニング画面のように自らの名前を記した「立石紘一のような」も面白い作品かもしれません。

立石の絵画で興味深いのは、確かにポップ・アートの影響を伺えるものの、シュルレアリスム的な作風も見られることで、それが日本の土着的なモチーフと融合していることでした。また中国で象徴的な存在である虎も繰り返し登場していました。

1968年にタイガー立石として漫画家として活動し、翌年にイタリアのミラノへ渡った立石は、漫画のコマ割りを取り入れた「コマ割り絵画」を制作しはじめました。ここでは宇宙船や火星人を連想させるモチーフが登場していて、それこそSF物語を読んでいるかのようでした。

またイタリアではイラストレーションの仕事も手掛けていて、デザイナーや建築家とのコラボレーションでイラストや宣伝広告などを手掛けました。それに関したTシャツやポスターなどの資料も展示されていました。

長らくイタリアに滞在して1982年に帰国すると、今度は立石大河亞と名乗り、絵画のみならず絵本や陶彫の作品を制作するようになりました。そして1985年からは千葉県の夷隅郡へと転居し、後に養老渓谷へと移ってアトリエを構えました。

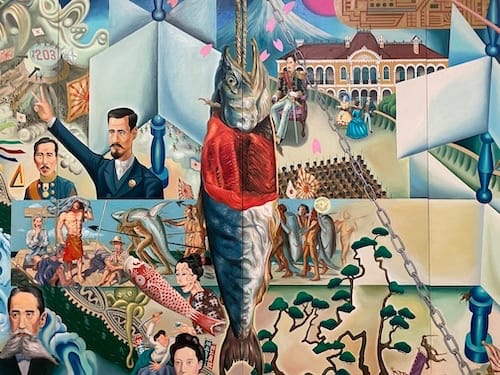

「明治青雲高雲」 1990年 田川市美術館

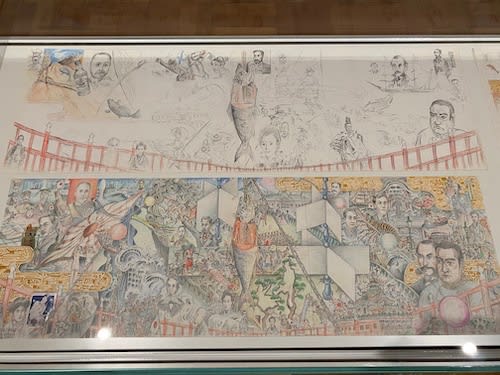

帰国後の立石の最大の作品で代表作と言えるのが、「明治青雲高雲」、「大正伍萬浪漫」、「昭和素敵大敵」と題する大画面の3部作でした。

「大正伍萬浪漫」 1990年 田川市美術館

明治、大正、昭和の各時代における人物や建物に乗り物、それに事件や美術史のモチーフを自在に描いていて、政治から経済、文化や娯楽などの世相が画面から溢れるように展開していました。

「昭和素敵大敵」 1990年 田川市美術館

これらは立石が「時代の総括」と呼んだもので、美術評論家の中原祐介によって「大河画三代」と命名されました。

「明治青雲高雲」(部分) 1990年 田川市美術館

そのうち興味深いのは、古今東西の美術のモチーフが徹底的に引用されていることで、例えば明治時代の高橋由一の鮭や大正時代の岸田劉生の麗子像、それに昭和時代の古賀春江の海などが目を引きました。

「昭和素敵大敵」(部分) 1990年 田川市美術館

立石は漫画から絵画や絵本などをジャンルを渡り歩くように制作してきましたが、この作品においてもあらゆる主題がモザイク状に取り扱われていました。まさに過去や未来、それにローカルチャーもハイカルチャーも行き来した立石の表現の1つの集大成と呼べるのかもしれません。

「明治青雲高雲」下絵 1990年 ANOMALY

また3部作の下絵もあわせて展示されていて、絵画と見比べることもできました。鉛筆や色鉛筆などを用いて、意外と細かく描かれた下絵そのものも魅力的ではなかったでしょうか。

7/4(日)まで開催中の「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」図録も販売中!249ページ、参考図版も収録した大ボリュームで、2640円とお買い得。表紙のどこかにはタイガー立石の自画像も…ぜひお手にとって見つけてみてください!通信販売はこちらから👉🏻https://t.co/xl0ODN9DJq pic.twitter.com/F2QPchX7vJ

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) April 13, 2021

セザンヌやホッパーなどの美術家をモチーフとしつつ、さながら飛び出す絵本の大型版のような陶彫作品を過ぎると、ラスト近くで展示されていたのが全長9メートルに及ぶ絵巻物の「水の巻」でした。長大な作品のために一部のみが開いていましたが、絵画にも現れるような多様なイメージを絵巻へ落とし込んでいて見応えがありました

左:「雄鶏楼と富士」 1992年 ANOMALY

右:「大地球運河」 1994年 山本現代

この他では「コンニャロ商会」や「虎家族」といった漫画や、「とらのゆめ」などの絵本の原画も数多く出展されていました。ともかく作品と資料を合わせると膨大で、回顧展として不足はありませんでした。なお一部の絵本は美術館4階の図書室にて閲覧できました。

「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」会場風景

7月4日まで開催されています。おすすめします。なお千葉での展示を終えると、青森県立美術館(7月20日~9月5日)、高松市美術館(9月18日~11月3日)、埼玉県立近代美術館・うらわ美術館(11月6日~2022年1月16日)へと巡回します。(予定)

*会場内の一部の展示室と作品の撮影が可能でした。

「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」 千葉市美術館(@ccma_jp)

会期:2021年4月10日(土)~7月4日(日)

休館:5月6日(木)、5月24日(月)、6月7日(月)。

時間:10:00~18:00。

*入場受付は閉館の30分前まで

*毎週金・土曜は20時まで開館。

料金:一般1200(960)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は前売り、市内在住の65歳以上の料金。

*常設展示室「千葉市美術館コレクション選」も観覧可。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

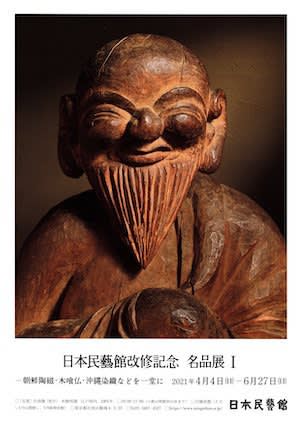

「日本民藝館改修記念 名品展 I 」 日本民藝館

「日本民藝館改修記念 名品展 I ―朝鮮陶磁・木喰仏・沖縄染織などを一堂に」

2021/4/4~6/27

2020年11月末より改修工事のため休館していた日本民藝館が、2021年4月4日にリニューアルオープンしました。

それを期して行われているのが「日本民藝館改修記念 名品展 I ―朝鮮陶磁・木喰仏・沖縄染織などを一堂に」と題した展覧会で、木喰仏や朝鮮陶磁、それに琉球の染織から大津絵、はたまた茶の湯の器といった優品が一堂に公開されていました。

今回の改修に際して大きくリニューアルされたのが、2階の最奥部に位置する大展示室でした。かつては木の板で覆われていた床には大谷石が敷き詰められ、壁には静岡の葛布が貼られるなどして佇まいを一新しました。また正面右手には壁一面に連なる大型のガラスケースも設置されました。

これらは民藝館の創設者であり、自らの設計した旧大広間(現豊田市民芸館)を踏襲したもので、言わば柳の意図した空間を自然素材を用いて再現されました。

そしてこの大展示室では「陶磁器の美」として、瀬戸や丹波の日本の焼き物をはじめ朝鮮や中国、さらにイギリスのスリップウェアを中心とする西洋の陶器が展示されていました。

大展示室中央に置かれた机の上の作品、及び机の手前から後方にかけては撮影することが可能でした。写真からしてもリニューアル後の雰囲気が幾分なりとも伝わるのではないでしょうか。(他は撮影禁止です。)

さらに大展示室へと至るスペースが一部拡張され、モニターにて日本民藝館や柳宗悦の業績を紹介する映像「日本民藝館物語」が上映されていました。また1階のトイレも全面的に刷新されました。

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、チケット販売箇所が建物内ではなく、屋外の玄関横の窓口へ移りました。それにスリッパが使用不可となり、代わって使い捨てのシューズカバーが用意されました。また予約制ではありませんが、混雑時は入場を規制する場合があるそうです。

なお「名品展 I」を終えると、7月からは第2弾として「名品展 II-近代工芸の巨匠たち」が行われ、バーナード・リーチや河井寛次郎、それに濱田庄司といった柳と交流のあった作家の作品が展示されます。*会期:7月6日(火)~9月23日(木・祝)

大展示室を除く展示室の佇まいは基本的に変わりません。ただそれでも開館当初に近づいたスペースで見る民藝の名品は、心なしか以前よりも映えているように思えました。

6月27日まで開催されています。

「日本民藝館改修記念 名品展 I ―朝鮮陶磁・木喰仏・沖縄染織などを一堂に」 日本民藝館

会期:2021年4月4日(日)~6月27日(日)

休館:月曜日。但し5/3は開館し、5/6は休館。

時間:10:00~17:00。 *入館は16時半まで

料金:一般1200円、大学・高校生700円、中学・小学生200円。

*団体見学は当面中止。

住所:目黒区駒場4-3-33

交通:京王井の頭線駒場東大前駅西口から徒歩7分。駐車場(3台分)あり。

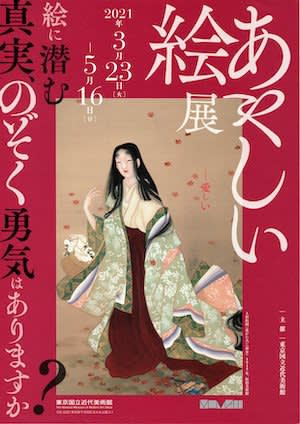

「あやしい絵展」 東京国立近代美術館

「あやしい絵展」

2021/3/23~5/16

東京国立近代美術館で開催中の「あやしい絵展」のプレス内覧会に参加してきました。

妖しい、怪しい、奇しいなどの漢字で当てはめられる「あやしい」には、時に退廃的かつ神秘的、またはミステリアスな魅力をもちえていて、美術においても多様に表現されてきました。

そうした「あやしい」に関する作品と資料を集めたのが「あやしい絵展」で、主に幕末から昭和初期に制作された日本の絵画、版画、それに雑誌や書籍の挿絵などが計160点ほど展示されていました。(会期中に入れ替えあり。)

安本亀八「白瀧姫」 明治28(1895)年頃 桐生歴史文化資料館

入口に立つ安本亀八の「白瀧姫」からしてミステリアスな雰囲気を醸し出していたかもしれません。これは幕末から明治にかけての見世物興行で人気を博した生人形の1つで、織姫になぞらえた白瀧姫を等身大のリアルな姿で象っていました。なおこの人形は見世物で使われたものではなく、日本織物株式会社が敷地内に建てた織姫神社に長らく安置されていました。いわゆる経年劣化のため、現在は着衣や持ち物が新調されているそうです。

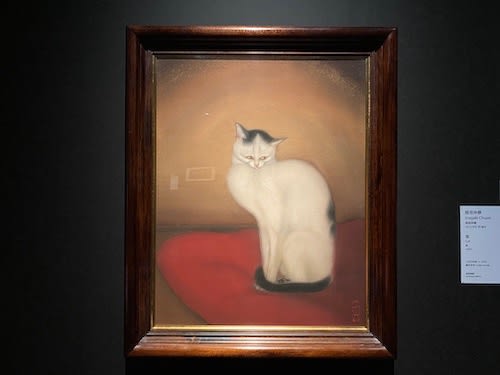

稲垣仲静「猫」 大正8(1919)年頃 星野画廊

その「白瀧姫」をじっと伺うように佇むのが稲垣仲静の「猫」でした。そしてこの猫がいわば展覧会のガイド役を果たしていて、会場内の随所で江戸時代にできた定型詩の都都逸を呟いたり、作品の主題となった物語などを解説していました。

宿命の女を意味するファム・ファタルが日本に与えた影響を追う展示も興味深いかもしれません。

左:ダンテ・ガブリエル・ロセッティ「マドンナ・ピエトラ」 1874年 郡山市立美術館

右:藤島武二「夢想」 明治37(1904)年 横須賀美術館

ロセッティの「マドンナ・ピエトラ」とともに並ぶのは藤島武二の「夫人と朝顔」や「夢想」で、例えば「夢想」ではロセッティの「ベアタ・ベアトリクス」の女性に似通っていることが指摘されていました。

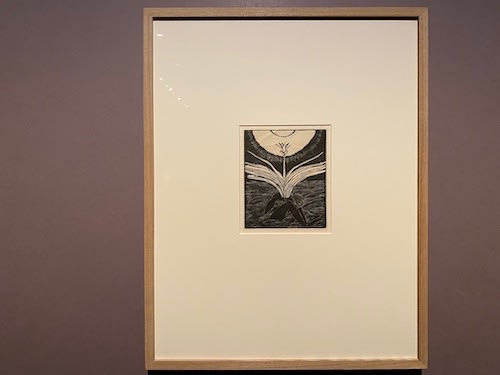

田中恭吉「冬蟲夏草」 大正3(1914)年 和歌山県立近代美術館

田中恭吉の「太陽と花」や「冬蟲夏草」も小品ながらも目を引くのではないでしょうか。僅か23歳の若さで亡くなった田中は、病を抱えながらも自己の内面に向き合うような木版を制作していて、とりわけ太陽へ向かって真っ直ぐ花を開く「冬蟲夏草」には、死の恐怖と生への意志がともに表されているかのようでした。

橘小夢「刺青」 大正12(1923)年、または昭和9(1934)年 個人蔵

神話や異世界を主題とした絵画などにも、妖しく耽美的とも受け止められる作品が少なくありませんでした。例えば橘小夢の「刺青」は谷崎潤一郎の同名の小説を題材としていて、女郎蜘蛛を刺された少女が伏す姿を不気味に表していました。

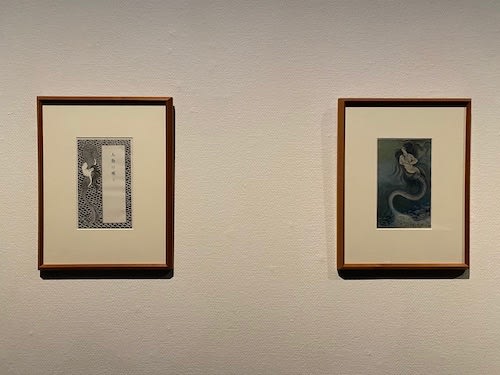

谷崎潤一郎「人魚の嘆き・魔術師」(春陽堂) 大正8(1919)年 弥生美術館

同じく谷崎の小説「人魚の嘆き」に付された挿絵も怪しげな印象を与えるかもしれません。驚くほどに長い髪の毛を振り乱す人魚の姿を、ピアズリーに影響を受けたという流れるような曲線によって緻密に描いていました。

「あやしい絵展」会場風景 第2章-4「表面的な『美』への抵抗」

さて今回の「あやしい絵展」のハイライトを挙げるとすれば、それは北野恒富や甲斐庄楠音、または岡本神草や秦テルヲといった、関西を中心に活動した画家の展示ではなかったでしょうか。

右:甲斐庄楠音「畜生塚」 大正4(1915)年頃 京都国立近代美術館

中でも特に目立っていたのが甲斐庄楠音で、未完の「畜生塚」をはじめ、「横櫛」や「幻覚」などの大作が並んでいました。

甲斐庄楠音「横櫛」 大正5(1916)年頃 京都国立近代美術館

そのうちの「横櫛」は、通称「切られお富」と呼ばれる歌舞伎の一場面を真似た義姉の姿より着想を受けた作品で、着物を身に付けては笑みを浮かべる女性の立ち姿を捉えていました。ここで印象に深いのは顔の彩色で、どこか血の通った肌の生々しさまでを表現していました。まさに官能的でかつデロリとも呼べるかもしれません。なお笑みに関しては、甲斐庄自らがレオナルドの「モナリザ」の影響をほのめかしているそうです。

岡本神草「拳を打てる三人の舞妓の習作」 大正9(1920)年 京都国立近代美術館

岡本神草の「拳を打てる三人の舞妓の習作」は、3人の舞妓が手指を動かしながら拳遊びをする様子を描いていて、細長い指や掌や顔には陰影が付けられていました。神草は展覧会に間に合わせるため、本作の出来上がった中央部のみを切って出品していて、切断された跡も残されていました。なお周囲の未着手の部分があるからか、中央部の色彩や立体感が際立っていて、それがかえって作品の奇抜さを演出しているようにも思えました。

左:秦テルヲ「眠れる児」 大正12(1923)年頃 京都国立近代美術館

中央:秦テルヲ「母子」 大正8(1919)年頃 京都国立近代美術館

右:秦テルヲ「池畔の女たち」 大正7(1918)年頃 京都国立近代美術館

あやしくも人間の根源的な情念や意志、それに時に諦念などを抉り取るかのような秦テルヲの絵画も見応えがありました。まるでピカソの一時代を思わせるような沈んだ青を基調に、母と子や肩を落として落胆に暮れるような女性を描いていて、モデルに対する画家の共感の眼差しも感じられました。

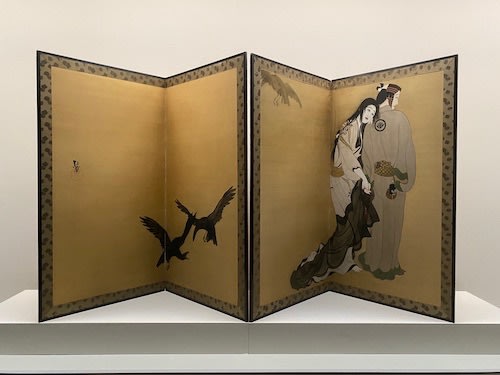

北野恒富「道行」 大正2(1913)年頃 福富太郎コレクション資料室

近松門左衛門の「心中天網島」を題材にした北野恒富の「道行」にも心を引かれました。諦めたような面持ちで遠くを見やる治兵衛の肩には、髪を乱した遊女の小春がもたれかかっていて、虚な表情を見せていました。そして後ろには死の象徴とされる烏が飛んでいて、心中へと至る運命を暗示していました。ただ2人して手を取り合う仕草には、死を厭わないような決意も滲み出ていたかもしれません。

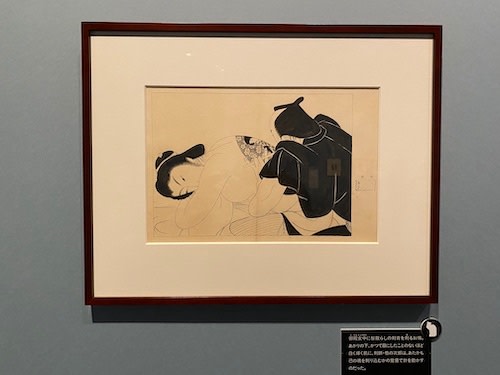

小村雪岱「邦枝完二『お傳地獄』挿絵原画『刺青』」 昭和10(1935)年 埼玉県立近代美術館

この他では小村雪岱や鏑木清方などにも優品が目立っていたのではないでしょうか。また圧倒的に女性の描写が多いのも印象に残りましたが、その理由を検討したコラムがカタログに掲載されていました。そちらも展覧会を追いかける上で重要な観点と言えそうです。

島成園「おんな(旧題名・黒髪の誇り)」 大正6(1917)年 福富太郎コレクション資料室

展示替えの情報です。会期中に一部の作品が入れ替わります。

「あやしい絵展」出品リスト(PDF)

前期:3月23日(火)~4月18日(日)

後期:4月20日(火)~5月16日(日)

必ずしも全てが前後期での入れ替えではありません。詳しくは出品リストをご覧ください。

左:甲斐庄楠音「幻覚(踊る女)」 大正9(1920)年頃 京都国立近代美術館

右:甲斐庄楠音「舞ふ」 大正10(1921)年 京都国立近代美術館

オンラインでの日時指定制が導入されました。現在、美術館の窓口でも当日券を販売していますが、土日の午後などの混雑時は予約チケットが優先されます。前もってチケットを確保してから出かけられることをおすすめします。

「あやしい絵展」会場風景

会場内の一部作品を除き撮影も可能です。

\あやしい絵展 チケット情報/土曜日、日曜日、祝日はご入場をお待ちいただく可能性がございます。土日祝日のご来館は、日時指定ができる予約優先チケットの事前購入をおすすめいたします。※現在、予約優先チケットは前期最終日の4/18分まで販売しております。https://t.co/jlYYnA3hwc pic.twitter.com/Fy5H1xvmUm

— あやしい絵展【公式】 (@ayashiie_2021) April 4, 2021

5月16日まで開催されています。なお東京での展示を終えると、大阪歴史博物館へと巡回します。*会期:2021年7月3日(土)~8月15日(日)

「あやしい絵展」(@ayashiie_2021) 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2021年3月23日(火)~5月16日(日)

時間:9:30~17:00。

*金曜・土曜は20時まで開館。

*4月25日(日)、29日(木・祝)、5月2日(日)~5日(水・祝)、5月9日(日)、5月16日(日)も20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し3月29日、5月3日は開館。5月6日(木)は休館。

料金:一般1800円、大学生1200円、高校生700円、中学生以下無料。

*当日に限り所蔵作品展「MOMATコレクション」も観覧可。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

注)写真はプレス内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

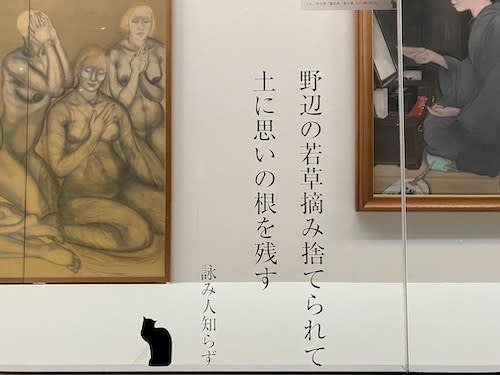

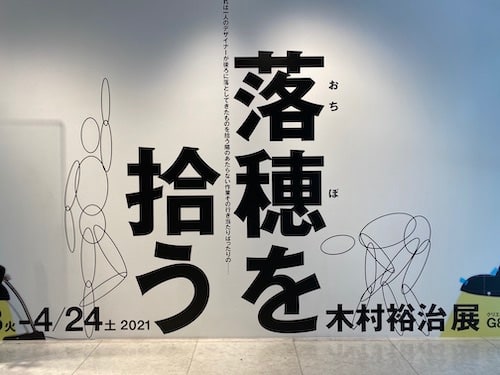

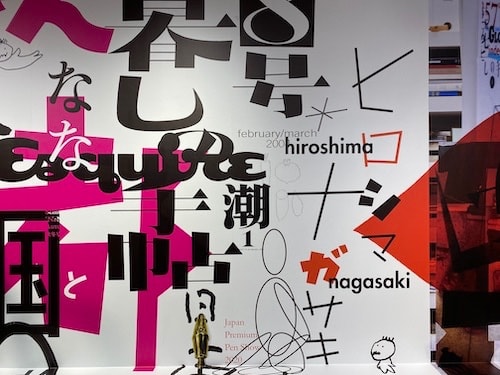

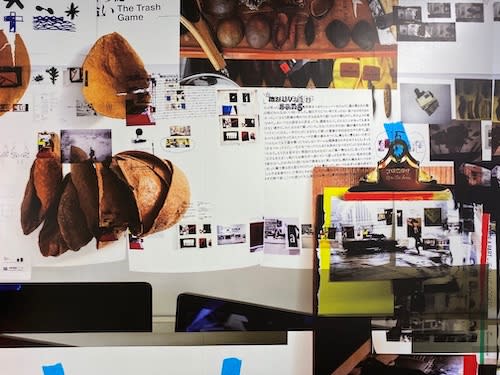

「木村裕治展 落穂を拾う」 クリエイションギャラリーG8

「木村裕治展 落穂を拾う」

2021/3/23~4/24

クリエイションギャラリーG8で開催中の「木村裕治展 落穂を拾う」を見てきました。

アートディレクターの木村裕治は、「Esquire日本版」や「朝日新聞GLOBE」といった雑誌を中心に、書籍や映画のポスターのデザインでも幅広く活動してきました。

その木村の仕事を辿るのが「落穂を拾う」と題した個展で、1982年の事務所設立以来、約40年のキャリアの中で手掛けられたデザインが展示されていました。

まず目立っていたのが雑誌の仕事で、ANAの「翼の王国」や小学館の「和楽」、それに中央公論新社の「婦人公論」などのロゴデザインが壁一面に散らばるようにして展開していました。

それらは時に自在に重なり合うようにも並んでいて、全体としてダイナミックなデザインを築いているようにも思えました。

木村のデザインは明快な構成や写真を引き立てるようなレイアウトなどを特徴としていて、どれもが一目で心に残るようなヴィジュアルばかりでした。

ともかく壁には余白の隙間がないほどに無数の作品が紹介されていて、それこそデザインの海に飲み込まれるような錯覚にとらわれました。

ミレーの絵画を連想させるタイトルの「落穂」とは、木村が仕事や生活の中で目に止まり、運ばれたり持ち込まれたもの意味するそうです。そしてそれらは木村のキャリアにおいて無数に集まったとしています。

過去の仕事を集めては分類するような考現学のような視点も垣間見えたかもしれません。また木村の「仕事は一旦終わったもの、そのままを展示するな、という声が聞こえてくる。」というメッセージも印象に残りました。

アートディレクターの有山達也やイラストレーターの下田昌克、それに写真家の永野陽一や筑摩書房の社長を務める喜入冬子ら、各界の著名人などが木村に寄せたコメントも面白いのではないでしょうか。かなり読ませる展示でもありました。

「そう、この個展のテーマは落穂。結論を出さなくてもいいんだ。ありのままを見ていただければ。そう思った時から気が楽になって、こんな個展になった、というわけです。この個展のおかげで落穂がまた増えたのはいうまでもありません。」木村裕治 *会場内リーフレットより

予約制ではありません。自由なタイミングで入場することができます。

【木村裕治展 落穂を拾う】ギャラリー中央の部屋、はいって左の壁は、木村さんの事務所の本棚の再現が。打ち合わせ中、木村さんの座る後ろにあるこの本棚から、イメージの本やものを取り出し、見せてくださることも。右には佐伯さんのテキスト「むずがる子供のように」https://t.co/oJkKsPgwkJ pic.twitter.com/9mCb0EVdBI

— クリエイションギャラリーG8 (@g8gallery) April 6, 2021

撮影が可能です。4月24日まで開催されています。

「木村裕治展 落穂を拾う」 クリエイションギャラリーG8(@g8gallery)

会期:2021年3月23日(火)~4月24日(土)

休館:日・祝日。

時間:11:00~19:00。

料金:無料。

住所:中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

交通:JR線新橋駅銀座口、東京メトロ銀座線新橋駅5番出口より徒歩3分。

「フランシス・ベーコン バリー・ジュール・コレクションによる」 神奈川県立近代美術館 葉山館

「フランシス・ベーコン バリー・ジュール・コレクションによる」

2021/1/9〜4/11

神奈川県立近代美術館 葉山館で開催中の「フランシス・ベーコン バリー・ジュール・コレクションによる」を見てきました。

イギリスを拠点に活動した20世紀の画家、フランシス・ベーコンは三幅対シリーズなど独自の人物画などで知られ、ピカソと並び称されるほど高く評価されてきました。

そのベーコンの初期の油彩画、素描や資料を紹介するのが「フランシス・ベーコン バリー・ジュール・コレクションによる」で、いずれも日本初公開の約130点の作品が展示されていました。

まず冒頭に並んでいたのが「Xアルバム」と呼ばれる11点の作品でした。これらは19世紀後半の写真用の古いアルバムを元にしたもので、切り離したアルバムの各ページにベーコンがドローイングやコラージュを施していました。

いずれも両面に人物などのモチーフが即興的なタッチで表現されていて、中にはベラスケスの絵画に着想を得た「叫ぶ教皇」といった油彩画のモチーフも含まれていました。ただ油彩の準備段階として描かれたのか、完成後に画面を再現したのかは分かっていないため、油彩画との関連は明らかではありません。会場では1点1点の作品が独立して展示されていたため、360度の角度から両面を鑑賞することもできました。

著名人の雑誌や新聞の写真を元にしたドローイングも興味深いのではないでしょうか。ここではミック・ジャガーやエルヴィス・プレスリー、またジョージ5世やケネディ兄弟の写真などに多様な線や色を加えていて、映画「戦艦ポチョムキン」の乳母をモチーフとした作品もありました。線は写真を傷めるように鋭かったり、また人物を檻で囲むように描いていて、ベーコンの内面的な情念が被写体へとぶつけられているかのようでした。

一方でボクシングや自転車競技のスポーツ写真に線描を施した作品では、選手に合わせて体の主軸を描いたりしていて、動きをより強調するような表現も見られました。ともかく「Xアルバム」シリーズのドローイングと同様、線や色は素早く自在に震えるようで、もはや痙攣しているとさえ思うほどでした。

【新着】画家フランシス・ベーコンの日本初公開のコレクションを見逃すな。 https://t.co/B55N2x2BsX

— Pen Magazine (@Pen_magazine) April 5, 2021

初期に描いたキュビズムやシュルレアリスム風の10点の油彩画も見どころかもしれません。ベーコンは展覧会にて作品が評価されなかったことから、初期の絵画の大半を破棄したとされていて、今回の出品作は死の直前にアトリエに残されていたものでした。

バリー・ジュールは1978年にベーコンと出会ってから親しく交流していた人物で、ベーコンが亡くなる10日前に手元に残していた2000点もの作品や資料を譲り受けました。それこそ画家の内面を探り出すような秘蔵のコレクションと言って良いかもしれません。

神奈川県立近代美術館 葉山館は、新型コロナウイウイルス感染症対策に伴う「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」のため、1月12日から3月22日まで臨時休館しました。よってベーコン展も予定通り1月9日に開幕したものの、僅か3日間のみ開催した後、1月12日から展示休止となりました。

現在、緊急事態宣言の解除を受けて3月23日より展示が再開しています。しかし次に渋谷区立松濤美術館(4月20日〜6月13日)への巡回を控えていることもあり、会期の延長はありません。4月11日に閉幕するため、実質的に会期は大幅に縮小されました。

既に葉山を諦めて松濤での展示を待つ方も多いかもしれませんが、葉山では同時開催中の「コレクション展 イギリス・アイルランドの美術—描かれた物語」も合わせて見ることができます。こちらもウィリアム・ブレイクやリチャード・ハミルトンの作品などが充実していてかなり見応えがありました。

展示再開後はベーコン展とコレクション展ともにオンラインでの予約制が導入されました。予約方法等の詳細は同館のWEBサイトをご覧ください。

4月11日まで開催されています。

「フランシス・ベーコン バリー・ジュール・コレクションによる」 神奈川県立近代美術館 葉山館(@KanagawaMoMA)

会期:2021年1月9日(土)〜4月11日(日)

休館:月曜日。但し1月11日は開館。

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200円、大学生1050円、65歳以上600円、高校生100円。中学生以下無料。

*同日に限りコレクション展「イギリス・アイルランドの美術—描かれた物語」も観覧可。

場所:神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1

交通:JR線逗子駅より京浜急行バス「逗11、12系統(海岸回り)」(3番のりば)、及び京急線逗子・葉山駅より京浜急行バス「逗11、12系統(海岸回り)」(南口2番のりば)に乗車し、三ヶ丘・神奈川県立近代美術館前で下車。

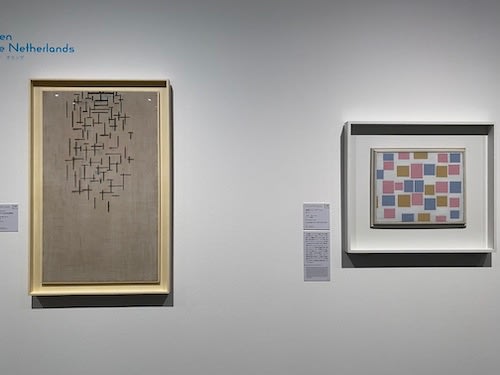

「モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて」 SOMPO美術館

「生誕150年記念 モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて」

2021/3/23~6/6

SOMPO美術館で開催中の「生誕150年記念 モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて」のプレス内覧会に参加してきました。

1872年にオランダで生まれた画家、ピート・モンドリアン(1872〜1944)は、パリ、そしてニューヨークへと移り住みながら画風を変化させ、水平垂直線と原色平面による独自の幾何学的抽象作品を完成させました。

そのモンドリアンの画業を紹介するのが「モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて」で、オランダのデン・ハーグ美術館のコレクション50点に加え、アムステルダム美術館や東京国立近代美術館などの関連の作家の作品が展示されていました。

左:ピート・モンドリアン「王立蝋燭工場」 1895〜99年頃 デン・ハーグ美術館

はじまりは20代の若きモンドリアンの「王立蝋燭工場」で、アムステルダム郊外にあった大きな煙突のある工場を灰色や黄土色などを中心としたくすんだ色彩にて描いていました。

左:ピート・モンドリアン「干し物のある農家」 1897年頃 デン・ハーグ美術館

同時期の「干し物のある農家」では、家屋を背に白い干物が戸外に吊るされる光景を捉えていて、太く幅の広い筆触で絵具を塗り込めるように表していました。

10代にして小学校の図画教師の資格を取得し、20代にて美術アカデミーの夜間部を修了したモンドリアンは、当初、フランスのバルビゾン派に影響を受けたハーグ派の風景画を制作していました。

左:「にわとりのいる農家の庭」 1901年 デン・ハーグ美術館

モンドリアンが印象主義的な画風をとったほぼ最後の例とされる「にわとりのいる農家の庭」も魅惑的かもしれません。ここで興味深いのはパレットナイフによって色面に動きがもたらされていることで、樹木の葉がざわめき空の雲がなびく姿を、絵具のタッチそのもので表現しているように思えました。

左:「ニステルローデの納屋」 1904年 デン・ハーグ美術館

さらに「ニステルローデの納屋」は、家屋の構図に抽象的な形態が表れた作品と指摘されていて、納屋の屋根や正面の壁などが図形として浮かび上がって見えました。こうしたあまり知られていない初期の風景画においても、構図やタッチの随所に後の抽象表現へと繋がる面が垣間見えるかのようでした。

左:ピート・モンドリアン「砂丘」 1909年 石橋財団アーティゾン美術館

右:ピート・モンドリアン「陽の当たる家」 1909年 デン・ハーグ美術館

30代を半ばにするとモンドリアンはドンゲンやフォーヴィズムの影響を受けた一方、たびたび夏を過ごしたオランダの北海に面するドンブルグでヤン・トーロップと出会い、象徴主義や点描主義風の作品を描くようになりました。

左:ピート・モンドリアン「ウェストカペレの灯台と雲」 1908年 デン・ハーグ美術館

右:ピート・モンドリアン「ウェストカペレの灯台」 1909年 デン・ハーグ美術館

「ウェストカペレの灯台」はトーロップの点描技法を用いた作品として知られていて、煉瓦造りの塔を青色やピンクの縦線で象りつつ、建物や背景の空に黄色や水色の点を細かに描いていました。また同じ塔を青や紫色の太い線で大胆に表した「ウエストカペレの灯台と雲」も色彩に鮮やかな作品かもしれません。

左:ピート・モンドリアン「砂丘 1」 1909年 デン・ハーグ美術館

右:ピート・モンドリアン「砂丘 3」 1909年 デン・ハーグ美術館

うねりのある長い線を用いた「砂丘 1」と、細かな粒状の色彩が横に広がる「砂丘 3」も美しいのではないでしょうか。ともにあたかも色自体が瞬いて光を放っているかのようでした。

左:ピート・モンドリアン「ドンブルグの教会塔」 1911年 デン・ハーグ美術館

この他では赤みのかかったピンクで教会を正面から描いた「ドンブルグの教会塔」も目を引きました。まるで青いモザイクを散りばめたような緑色の空の表現も興味深いかもしれません。

1911年、39歳のモンドリアンはアムステルダム市立美術館での「第1回 近代美術サークル展」に参加すると、同じく出品されたセザンヌやピカソらの絵画に触発され、パリへと移住しました。そして翌年の第2回展では早くもキュビズム的な作品を出展しました。

左:ピート・モンドリアン「女性の肖像」 1912年 デン・ハーグ美術館

右:ピート・モンドリアン「風景」 1912年 デン・ハーグ美術館

「女性の肖像」はキュビスム風を取り入れた最初期の作品で、暗いコートかガウンを着た女性を大きな垂直の平面にて構成していました。また同じく「風景」もキュビスム絵画の1つで、青く透明感のある分割された色面にはセザンヌの影響を伺うこともできました。

左:「コンポジション 木々 2」 1912〜13年 デン・ハーグ美術館

右:「色面の楕円 コンポジション 2」 1914年 デン・ハーグ美術館

さらに40代を過ぎると水平線と垂直線を交差させた「プラス・マイナス」と呼ばれる作品を描いたり、「色面のコンポジション」に着手するなど、抽象的な造形を中心とする表現へと移行しました。

左:「コンポジション(プラスとマイナスのための習作)」 1916年頃 京都国立近代美術館

右:「色面のコンポジション No.3」 1917年 デン・ハーグ美術館

1917年、画家のファン・ドゥースブルフらとともに結成した「デ・ステイル」も、モンドリアンにとって重要な活動だったのではないでしょうか。建築家や音楽家も参加した同グループは、10年以上にわたって機関誌を発行し、創刊号の巻頭にはモンドリアンの論考「絵画における新しい造形」が掲載されました。

左:ピート・モンドリアン「コンポジション No.1」 1929年 京都国立近代美術館

右:ピート・モンドリアン「線と色のコンポジション:3」 1937年 デン・ハーグ美術館

抽象性や直線、三原色など、モンドリアンの提唱する新造形主義を理念とした「デ・ステイル」は、度々メンバーが入れ替わったものの、絵画や彫刻、建築の分野に刺激を与えるなど活動の幅を広げていました。

左:ハンス・リヒター「色のオーケストレーション」 1923年 東京国立近代美術館

右:ジョルジュ・ヴァントンゲルロー「形態と色彩の機能」 1937年 DIC川村記念美術館

そうした「デ・ステイル」の創設メンバーである、バート・ファン・デル・レックやジョルジュ・ヴァントンゲルローといった同時代の画家の絵画も見どころではないでしょうか。

ヘリット・チーマス・リートフェルト「アームチェア」 1918年(デザイン)、1958年(再制作) 豊田市美術館

さらに同じく「デ・ステイル」に参加し、建築家として活動したヘリット・トーマス・リートフェルトの「アームチェア」などの家具も合わせて公開されていました。

左:ピート・モンドリアン「夕暮れの風車」 1917年 デン・ハーグ美術館

第一次世界大戦中、オランダに滞在していた時期に描かれた「夕暮れの風車」に魅せられました。モンドリアンが抽象表現に向かう中、具象としては後期の作例の1つで、月明かりが雲から滲み出す空の下、風車が行方を塞ぐかのように立つ光景を描いていました。まるで空と対峙するかのような存在感を見せていて、実に力強い作品ではないでしょうか。

「生誕150年記念 モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて」が開幕しました!日本では23年ぶりの「モンドリアン展」、オランダのデン・ハーグ美術館所蔵のモンドリアン作品50点を中心に関連作家の作品など約70点を展示します。日時指定入場制、チケットはこちらから⇒https://t.co/RpRC1wDGS1 pic.twitter.com/VB3fA6LpuL

— SOMPO美術館 (@sompomuseum) March 23, 2021

オンラインでの事前日時指定制が導入されました。専用サイトよりあらかじめ入場日時を予約しておく必要があります。但し定員に空きがある場合に限り、美術館受付で当日チケットが販売されます。(一般オンライン1500円、当日窓口1700円。)

「モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて」会場風景

今回のモンドリアン展で特徴的なのは初期の風景画がかなり網羅されていることで、モンドリアンがいかにして抽象へと至ったのかを作品を通して追うことができました。

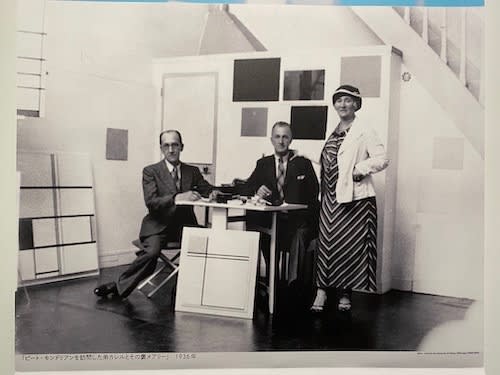

ピート・モンドリアンを訪問した弟カレルとその妻のメアリー

実に国内では23年ぶりの回顧展です。6月6日まで開催されています。なお東京での展示を終えると、豊田市美術館(2021年7月10日〜9月20日)へと巡回します。

「生誕150年記念 モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて」 SOMPO美術館(@sompomuseum)

会期:2021年3月23日(火)~6月6日(日)

休館:月曜日。但し5月3日(月・祝)は開館。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500円、大学生1100円、高校生以下無料。

*オンラインチケット料金。当日窓口チケット料金は一般1700円、大学生1300円。

住所:新宿区西新宿1-26-1

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

注)写真はプレス内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

2021年4月に見たい展覧会【クールベと海/コレクター福富太郎の眼/大・タイガー立石展】

4月は多くの展覧会がスタートします。それでは気になる展覧会をリストアップしてみました。

【展覧会】

・「3.11とアーティスト:10年目の想像展」 水戸芸術館(2/20~5/9)

・「Steps Ahead: Recent Acquisitions 新収蔵作品展示」 アーティゾン美術館(2/13~5/9)

・「コレクション 4つの水紋」 埼玉県立近代美術館(3/23~5/16)

・「開館80周年記念特別展 国宝燕子花図屏風 色彩の誘惑」 根津美術館(4/17~5/16)

・「さまよえる絵筆―東京・京都 戦時下の前衛画家たち」 板橋区立美術館(3/27~5/23)

・「松平不昧 生誕270年 茶の湯の美」 出光美術館(4/13~5/23)

・「国宝 鳥獣戯画のすべて」 東京国立博物館(4/13~5/30)

・「まちへ出よう展 ~それは水の波紋から始まった」 ワタリウム美術館(2/7~6/6)

・「マニュエル・ブルケール 20世紀パリの麗しき版画本の世界」 目黒区美術館(4/21~6/6)

・「大地のハンター展 ~陸の上にも4億年」 国立科学博物館(3/9~6/13)

・「クールベと海展―フランス近代 自然へのまなざし」 パナソニック汐留美術館(4/10~6/13)

・「荒井寿一コレクション 川瀬巴水展」 平塚市美術館(4/24~6/13)

・「建物公開2021 艶つやめくアール・デコの色彩」 東京都庭園美術館(4/24~6/13)

・「アイノとアルヴァ 二人のアアルト フィンランド―建築・デザインの神話」 世田谷美術館(3/20~6/20)

・「マーク・マンダース ―マーク・マンダースの不在/ライゾマティクス_マルティプレックス」 東京都現代美術館(3/20~6/20)

・「現代日本画の系譜-タマビDNA展」 多摩美術大学美術館(4/3~6/20)

・「オムニスカルプチャーズ―彫刻となる場所」 武蔵野美術大学美術館(4/5~6/20)

・「ストーリーはいつも不完全……色を想像する ライアンガンダーが選ぶ収蔵品展」 東京オペラシティ アートギャラリー(4/17~6/20)

・「MUCHA(ミュシャ) グラフィック・バラエティ」 うらわ美術館(4/17~6/20)

・「冨嶽三十六景への挑戦 北斎と広重」 江戸東京博物館(4/24~6/20)

・「日本民藝館改修記念 名品展Ⅰ―朝鮮陶磁・木喰仏・沖縄染織などを一堂に」 日本民藝館(4/4~6/27)

・「百花繚乱―華麗なる花の世界―」 山種美術館(4/10~6/27)

・「ミネアポリス美術館 日本絵画の名品」 サントリー美術館(4/14~6/27)

・「ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展 美しき棺のメッセージ」 Bunkamuraザ・ミュージアム(4/16~6/27)

・「しりあがりサン北斎サン―クスッと笑えるSHOW TIME!」 すみだ北斎美術館(4/20~6/27)

・「コレクター福富太郎の眼 昭和のキャバレー王が愛した絵画」 東京ステーションギャラリー(4/24~6/27)

・「糸で描く物語 刺繍と、絵と、ファッションと。」 横須賀美術館(4/24~6/27)

・「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」 千葉市美術館(4/10~7/4)

・「フジタ―色彩への旅」 ポーラ美術館(4/17~9/5)

【ギャラリー】

・「アネケ・ヒーマン&クミ・ヒロイ、潮田 登久子、片山 真理、春木 麻衣子、細倉 真弓、そして、あなたの視点」 資生堂ギャラリー(1/16~4/18)

・「木村裕治展 落穂を拾う」 クリエイションギャラリーG8(3/23~4/24)

・「三好耕三作品展:SHASHIN 写真」 キヤノンギャラリーS(3/22~4/28)

・「ムラタ有子 白樺の庭」 ザ・ギンザ スペース(4/5~4/28)

・「杉本博司『OPTICKS』」 ギャラリー小柳(3/26~5/1)

・「省亭・暁斎・是真〜パリ・フィラデルフィア万博、海を越えた明治の日本美術」 加島美術(4/24〜5/5)

・「金子富之展 辟邪の虎」 ミヅマアートギャラリー(4/7~5/15)

・「安藤正子 Portraits」 小山登美夫ギャラリー(4/3~5/8)

・「青木野枝個展 Mesocyclone」 ANOMALY(4/17~5/22)

・「TDC 2021」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(4/1~5/29)

・「田原桂一 表現者たち -白の美術館」 ポーラ ミュージアム アネックス(4/28~5/30)

・「森山大道 写真展『衝撃的、たわむれ』 東京工芸大学写大ギャラリー(3/22~5/31)

まずは西洋美術です。パナソニック汐留美術館にて「クールベと海展―フランス近代 自然へのまなざし」が開催されます。

「クールベと海展―フランス近代 自然へのまなざし」@パナソニック汐留美術館(4/10~6/13)

1819年、スイス国境近くの山に囲まれたオルナンで生まれたギュスターヴ・クールベは、22歳にして初めて海を目にすると、後年の1865年から1869年にかけてノルマンディーに出かけては海を主題とした絵画を制作しました。

【日時指定予約 受付中‼】#パナソニック汐留美術館 で、4月10日(土)~6月13日(日)まで「クールベと海 展― フランス近代 自然へのまなざし」を開催。ご来館の際は、当館ホームページより日時指定予約をお願いいたします。#西洋美術 #クールベ #美術館 #art

— パナソニック汐留美術館 (@shiodome_museum) March 29, 2021

そうしたクールベの描いた海の作品に着目したのが「クールベと海展」で、クールベをはじめ、モネやブーダンなど約60点の絵画が紹介されます。昨年秋より山梨県立美術館、それにふくやま美術館にて開かれた巡回展で、国内でのクールベの展覧会としては、2012年の「フランス写実主義の巨匠 クールベ展 印象派への架け橋」(北九州市立美術館などで開催。)以来、約9年ぶりのことになります。

続いては稀代のコレクターの視点を通した近代日本美術を中心とする展覧会です。「コレクター福富太郎の眼 昭和のキャバレー王が愛した絵画」が東京ステーションギャラリーにて行われます。

「コレクター福富太郎の眼 昭和のキャバレー王が愛した絵画」@東京ステーションギャラリー(4/24~6/27)

全国にキャバレー「ハリウッド」を展開し、キャバレー王とも称された実業家の福富太郎は、美術品の蒐集にも力を注ぎ、鏑木清方などの美人画から明治時代の洋画、はたまた戦争画などで充実したコレクションを築き上げました。

【確かな眼力】「コレクター福富太郎の眼 昭和のキャバレー王が愛した絵画」展 東京ステーションギャラリー(東京駅)で4月24日(土)から。実業家かつ稀代の蒐集家として知られました。有名な美人画だけでなく、優れたコレクションの全体像を提示する初の機会。 https://t.co/mRSpIIQmc3 @art_ex_japan

— 美術展ナビ (@art_ex_japan) March 29, 2021

その福富のコレクションの全貌に迫る展覧会で、全58名にも及ぶ作家の作品が約80点ほど公開されます。これまでにも全国各地の美術館で散発的に見る機会こそありましたが、まとめて展観することで改めてコレクションの価値が見直されていくのかもしれません。

ラストは現代美術です。千葉市美術館にて「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」が開かれます。

「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」@千葉市美術館(4/10~7/4)

1941年に生まれた立石紘一は、戦後に「和製ポップ・アート」の先駆けと呼ばれた絵画を描いただけでなく、タイガー立石の名で漫画を描き、イラストやデザインなどの分野でマルチに活動しました。その立石は13年に及ぶミラノ移住後、帰国すると立石大河亞と名乗り、1985年からは千葉県の夷隅や養老渓谷を拠点にしていたそうです。

2021年度の企画展スケジュールを公開しました。タイガー立石の大規模個展や、近代創作版画御三家の前川千帆の大回顧展、現代美術家・福田美蘭のコラボ新作と代表作を紹介する個展、さらに2020年から開催を延期していた「ジャポニスム―世界を魅了した浮世絵」の開催など多彩な展覧会が目白押しです! pic.twitter.com/dJBB6x7v2r

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) March 15, 2021

まさにご当地のアーティストの展覧会と言えるかもしれません。17歳から遺作へと至る約200点超もの資料が公開されます。1998年に亡くなってからの過去最大規模の個展というだけに、心待ちにしていた方も多いかもしれません。

また今月は改修工事のため昨年11月から休館していた日本民藝館がリニューアルを終えて「名品展」を開くほか、新型コロナウイルス感染症に伴って実に1年以上休館していた出光美術館が「松平不昧 生誕270年 茶の湯の美」にて再開します。ともに展示を追っていきたいところです。

それでは今月もどうぞよろしくお願いします。