都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「狩野一信の五百羅漢図展」 増上寺宝物展示室

増上寺宝物展示室

「狩野一信の五百羅漢図展」

2015/10/7~2016/3/13

増上寺宝物展示室で開催中の「狩野一信の五百羅漢図展」を見てきました。

江戸幕末の絵師、狩野一信の描いた畢竟の大作「五百羅漢図」。まとめて公開されたのは今から3年前、江戸東京博物館で行われた「五百羅漢 狩野一信」でのことでした。

そもそも「五百羅漢図」は一信の没後、ここ増上寺へ献納された仏画です。当初は境内の羅漢堂に掛けられていたそうですが、お守をしていた妻の死とともに忘れ去られ、いつしか収蔵庫の奥底に眠る幻の作品と化していきました。

今年はちょうど一信の生誕200年です。相応しいタイミングということでしょう。「五百羅漢図」が境内の宝物展示室にて公開されています。

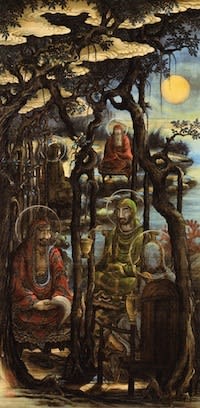

狩野一信「五百羅漢図 六道 畜生」(第30幅) *前期展示

作品は100幅のうちの21幅から61幅。前後期で半分ずつの展示です。そして現在は21~40幅。罪を犯した人間が死後に巡る「六道」の場面です。それにしても「五百羅漢図」は10年余もかけて描かれた作品。さすがに作風にはかなり幅もありますが、「六道」の表現はいずれも鮮烈です。緊張感が緩みません。一信ならではのエキセントリックな世界が展開しています。最も充実した作品群と言えるのではないでしょうか。

増上寺宝物展示室入口(本堂地下1階)

会場は本堂地下1階です。何やら真新しいスペースが広がっていますが、それもそのはず。宝物展示室が完成したのは今年の4月です。つい半年前にリノベーションしてオープンした展示施設でもあります。

展示室は約300平方メートル。ほぼ一室です。さほど広くはありません。そして中央には幅4メートル、奥行き6メートルにも及ぶ巨大な建築模型、「台徳院殿霊廟模型」が置かれています。

増上寺宝物展示室 *チラシ画像より。室内の撮影は出来ません。

なお模型は何も最近制作されたものではありません。作られたのは明治末期。主導したのは東京美術学校です。かの高村光雲らを監修に迎えたそうです。中門から拝殿、本殿と続く巨大な霊廟の建築群を10分の1のスケールで再現しています。黒漆塗に朱漆塗の色彩も美しい。欄間の彫刻から建具に至る細部までが精巧に作られています。

霊廟の原型である台徳院殿は江戸初期に建てられました。家光の命により造営され、長らく威容を誇っていましたが、終戦の年に太平洋戦争の戦災により焼失。残念ながら失われてしまいます。ようは当時の姿を殆ど唯一伝える模型でもあるわけです。

1910年にロンドンで行われた日英博覧会に出品されたそうです。その際にイギリス王室に贈呈され、長らくロイヤルコレクションとして保管されていましたが、この度、里帰りが実現。長期貸与という形にて増上寺で公開されることになりました。

また里帰りに際して修復も行われました。そのプロセスや模型に関する情報は奥の小部屋の映像で紹介されています。参考になりました。

さてメインの「五百羅漢図」は中央の霊廟を挟む形で左右に展開。右に21から30幅、左に31から40幅が並んでいます。写り込みの少ないガラスで展示環境も上々。そもそも各幅がぴたりと収まる高さのケースです。まさに「五百羅漢図」のために作られた空間ということでしょう。効果的な照明にて細部の細部までをじっくりと見ることが出来ます。

六道のうちでも特に凄まじいのが21から24幅の「地獄」の場面です。21幅は地獄の窯ゆで。鬼たちが待ってましたといわんばかりに人々を痛めつけようとしています。一方、上から杖を垂らす羅漢も何やらコミカル。にやりと笑みを浮かべています。本当に助けようとしているのでしょうか。もはや地獄の様子を楽しんでいるようにも見えます。

狩野一信「五百羅漢図 六道 地獄」(第22幅) *前期展示

22幅は大風が劇的です。龍の吐く火焔に炙られては手を差し伸べる人々。風を表す墨線は凄まじいまでの勢いがあります。23幅は有名な羅漢ビームです。下は氷の池地獄。今度はビームで火をおこしては温めようとしています。地獄の人々は血みどろ。ぐさりと斧で突き刺されては、真っ逆さまに落下している者もいます。何と凄惨な光景ではないでしょうか。

狩野一信「五百羅漢図 六道 修羅」(第31幅) *前期展示

以降、40幅まで「鬼趣」、「畜生」、「修羅」、「人」、「天」と続きます。「修羅」の群像表現も面白い。豪華な贈り物が羅漢に届く「人」の場面も生気に満ちています。細部にまで行き渡った緻密な表現も見どころです。次から次へと場面は変化しています。飽きさせません。

「五百羅漢図」のほかには逸見家伝来の一信に関する資料が展示されていました。逸見家とは一信が婿入りした妻の家のことです。一信には子どもがいなかったことから没後、弟子を養子として迎え入れます。その後も家系が続きました。

逸見家には一信の日記や画稿などがたくさん残されていたそうです。それを今回、増上寺へ寄贈。最近発見されたという「布袋唐子図」なども注目の作品と言えそうです。

ちょうど今週末からは森美術館で「村上隆の五百羅漢図展」がスタート。かの村上隆が一信の五百羅漢に着想を得た「五百羅漢図」を日本で初めて公開する話題の展覧会です。時を超えて邂逅する二つの「五百羅漢図」。芝公園と六本木を行き来すればともに楽しむことも出来ます。

「村上隆の五百羅漢図展」@森美術館 2015年10月31日(土)~2016年3月6日(日)

なお私が出かけた日はみなと区民まつりのため境内は大盛況。ステージや出店も立ち並んでは多くの人で賑わっていました。ただ宝物展示室は混雑とは無縁でした。おそらく展覧会会期中もゆっくり見られるのではないでしょうか。

なお先にも触れたように会期は完全2期制です。前後期で全ての五百羅漢図が入れ替わります。

狩野一信「五百羅漢図 十二頭蛇 露地常坐」(第50幅) *後期展示

前期:10月7日(水)~12月27日(日) 21幅~40幅

後期:2016年1月1日(金)~3月13日(日) 41幅~61幅

私も展示替えの年明け以降、また見に行きたいと思います。

閉館時間が夕方4時と早めです。ご注意下さい。2016年3月13日まで開催されています。

「生誕200年記念 狩野一信の五百羅漢図展」 増上寺宝物展示室

会期:2015年10月7日(水)~2016年3月13日(日)

*前期:10/7~12/27、後期:2016/1/1~3/13

休館:火曜日。但し火曜日が祝日の場合は開館。

時間:10:00~16:00

料金:一般700円。

*徳川将軍家墓所拝観共通券1000円。

場所:港区芝公園4-7-35

交通:JR線、東京モノレール浜松町駅から徒歩10分。都営三田線御成門駅、芝公園駅から徒歩3分。都営浅草線、大江戸線大門駅から徒歩5分。

「狩野一信の五百羅漢図展」

2015/10/7~2016/3/13

増上寺宝物展示室で開催中の「狩野一信の五百羅漢図展」を見てきました。

江戸幕末の絵師、狩野一信の描いた畢竟の大作「五百羅漢図」。まとめて公開されたのは今から3年前、江戸東京博物館で行われた「五百羅漢 狩野一信」でのことでした。

そもそも「五百羅漢図」は一信の没後、ここ増上寺へ献納された仏画です。当初は境内の羅漢堂に掛けられていたそうですが、お守をしていた妻の死とともに忘れ去られ、いつしか収蔵庫の奥底に眠る幻の作品と化していきました。

今年はちょうど一信の生誕200年です。相応しいタイミングということでしょう。「五百羅漢図」が境内の宝物展示室にて公開されています。

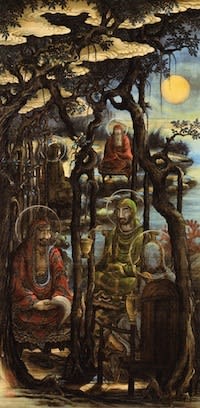

狩野一信「五百羅漢図 六道 畜生」(第30幅) *前期展示

作品は100幅のうちの21幅から61幅。前後期で半分ずつの展示です。そして現在は21~40幅。罪を犯した人間が死後に巡る「六道」の場面です。それにしても「五百羅漢図」は10年余もかけて描かれた作品。さすがに作風にはかなり幅もありますが、「六道」の表現はいずれも鮮烈です。緊張感が緩みません。一信ならではのエキセントリックな世界が展開しています。最も充実した作品群と言えるのではないでしょうか。

増上寺宝物展示室入口(本堂地下1階)

会場は本堂地下1階です。何やら真新しいスペースが広がっていますが、それもそのはず。宝物展示室が完成したのは今年の4月です。つい半年前にリノベーションしてオープンした展示施設でもあります。

展示室は約300平方メートル。ほぼ一室です。さほど広くはありません。そして中央には幅4メートル、奥行き6メートルにも及ぶ巨大な建築模型、「台徳院殿霊廟模型」が置かれています。

増上寺宝物展示室 *チラシ画像より。室内の撮影は出来ません。

なお模型は何も最近制作されたものではありません。作られたのは明治末期。主導したのは東京美術学校です。かの高村光雲らを監修に迎えたそうです。中門から拝殿、本殿と続く巨大な霊廟の建築群を10分の1のスケールで再現しています。黒漆塗に朱漆塗の色彩も美しい。欄間の彫刻から建具に至る細部までが精巧に作られています。

霊廟の原型である台徳院殿は江戸初期に建てられました。家光の命により造営され、長らく威容を誇っていましたが、終戦の年に太平洋戦争の戦災により焼失。残念ながら失われてしまいます。ようは当時の姿を殆ど唯一伝える模型でもあるわけです。

1910年にロンドンで行われた日英博覧会に出品されたそうです。その際にイギリス王室に贈呈され、長らくロイヤルコレクションとして保管されていましたが、この度、里帰りが実現。長期貸与という形にて増上寺で公開されることになりました。

また里帰りに際して修復も行われました。そのプロセスや模型に関する情報は奥の小部屋の映像で紹介されています。参考になりました。

さてメインの「五百羅漢図」は中央の霊廟を挟む形で左右に展開。右に21から30幅、左に31から40幅が並んでいます。写り込みの少ないガラスで展示環境も上々。そもそも各幅がぴたりと収まる高さのケースです。まさに「五百羅漢図」のために作られた空間ということでしょう。効果的な照明にて細部の細部までをじっくりと見ることが出来ます。

六道のうちでも特に凄まじいのが21から24幅の「地獄」の場面です。21幅は地獄の窯ゆで。鬼たちが待ってましたといわんばかりに人々を痛めつけようとしています。一方、上から杖を垂らす羅漢も何やらコミカル。にやりと笑みを浮かべています。本当に助けようとしているのでしょうか。もはや地獄の様子を楽しんでいるようにも見えます。

狩野一信「五百羅漢図 六道 地獄」(第22幅) *前期展示

22幅は大風が劇的です。龍の吐く火焔に炙られては手を差し伸べる人々。風を表す墨線は凄まじいまでの勢いがあります。23幅は有名な羅漢ビームです。下は氷の池地獄。今度はビームで火をおこしては温めようとしています。地獄の人々は血みどろ。ぐさりと斧で突き刺されては、真っ逆さまに落下している者もいます。何と凄惨な光景ではないでしょうか。

狩野一信「五百羅漢図 六道 修羅」(第31幅) *前期展示

以降、40幅まで「鬼趣」、「畜生」、「修羅」、「人」、「天」と続きます。「修羅」の群像表現も面白い。豪華な贈り物が羅漢に届く「人」の場面も生気に満ちています。細部にまで行き渡った緻密な表現も見どころです。次から次へと場面は変化しています。飽きさせません。

「五百羅漢図」のほかには逸見家伝来の一信に関する資料が展示されていました。逸見家とは一信が婿入りした妻の家のことです。一信には子どもがいなかったことから没後、弟子を養子として迎え入れます。その後も家系が続きました。

逸見家には一信の日記や画稿などがたくさん残されていたそうです。それを今回、増上寺へ寄贈。最近発見されたという「布袋唐子図」なども注目の作品と言えそうです。

ちょうど今週末からは森美術館で「村上隆の五百羅漢図展」がスタート。かの村上隆が一信の五百羅漢に着想を得た「五百羅漢図」を日本で初めて公開する話題の展覧会です。時を超えて邂逅する二つの「五百羅漢図」。芝公園と六本木を行き来すればともに楽しむことも出来ます。

「村上隆の五百羅漢図展」@森美術館 2015年10月31日(土)~2016年3月6日(日)

なお私が出かけた日はみなと区民まつりのため境内は大盛況。ステージや出店も立ち並んでは多くの人で賑わっていました。ただ宝物展示室は混雑とは無縁でした。おそらく展覧会会期中もゆっくり見られるのではないでしょうか。

なお先にも触れたように会期は完全2期制です。前後期で全ての五百羅漢図が入れ替わります。

狩野一信「五百羅漢図 十二頭蛇 露地常坐」(第50幅) *後期展示

前期:10月7日(水)~12月27日(日) 21幅~40幅

後期:2016年1月1日(金)~3月13日(日) 41幅~61幅

私も展示替えの年明け以降、また見に行きたいと思います。

閉館時間が夕方4時と早めです。ご注意下さい。2016年3月13日まで開催されています。

「生誕200年記念 狩野一信の五百羅漢図展」 増上寺宝物展示室

会期:2015年10月7日(水)~2016年3月13日(日)

*前期:10/7~12/27、後期:2016/1/1~3/13

休館:火曜日。但し火曜日が祝日の場合は開館。

時間:10:00~16:00

料金:一般700円。

*徳川将軍家墓所拝観共通券1000円。

場所:港区芝公園4-7-35

交通:JR線、東京モノレール浜松町駅から徒歩10分。都営三田線御成門駅、芝公園駅から徒歩3分。都営浅草線、大江戸線大門駅から徒歩5分。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「板倉鼎・須美子展」 松戸市立博物館

松戸市立博物館

「よみがえる画家ー板倉鼎・須美子展」

10/10-11/29

松戸市立博物館で開催中の「よみがえる画家ー板倉鼎・須美子展」を見てきました。

エコール・ド・パリに華やいだ1920年代のパリ。若くして同地に渡りながらも、心半ばにて病に倒れ、僅か20代で人生の幕を閉じた二人の画家がいました。

それが板倉鼎、須美子夫妻です。鼎の生まれは1901年。父は内科医でした。板倉家は元々、埼玉で医業を営んでいましたが、後に松戸で病院を開業。それに伴い鼎も松戸へ移りました。地元の小学校を経て千葉中学(現、千葉高校)を卒業します。父は医者を継がせようとしますが、鼎は幼い頃から画家を志望していました。1919年に東京美術学校西洋画科へ入学します。岡田三郎助の指導を受けました。

板倉鼎「風景 秋更け行く」 1920年 松戸市教育委員会

展示は10代、美術学校時代の鼎の作品からはじまります。「水辺の風景(坂川)」はまさしく松戸市内を流れる坂川を表した一枚です。水面はかなり広い。鬱蒼とした木々の緑が反射しています。やや濃い緑に黄が混じる色彩も美しい。鼎は市内の古ヶ崎の水郷地帯を好んで描いています。長閑な故郷の原風景をキャンバスに捉えました。

在学中に帝展へ入選したのが「静物」です。テーブルの上の果物。バナナと青リンゴでしょうか。ぶどうも見えます。柔らかい筆触です。初期のルノワールの作品を思わせます。

板倉鼎「七夕の夕」 1924年頃 松戸市教育委員会

美しいのが「木影」でした。戸外のテラスにいるのは3人の女性です。うち手前の一人は先生かもしれません。楽器を教えているようにも見えます。ヒマワリが咲き、テーブルの上の花瓶にはたくさんの花が束ねられています。白い光が斑らに差し込んでもいます。明るい色遣いです。パリへ行く前の鼎は印象派的な画風を見せていました。

板倉鼎「房総・保田より大島遠望」 1925年頃 松戸市教育委員会

鼎は写生のため千葉の保田へも出かけます。その時に描いたのが「房総・保田より大島遠望」でした。キャベツ畑でしょうか。畑を手前にして青い大海原が広がります。光は眩しい。夏の景色かもしれません。彼方には雲に隠れた大島の姿を望むことも出来ました。

1925年、須美子と結婚します。夫は25歳で妻は17歳。須美子の父はロシア文学者の昇曙夢でした。語学にも堪能。大変な才女だったそうです。そして翌1926年、フランスへと向かいます。途中にハワイ、ニューヨークを経由しての大旅行です。新婚旅行も兼ねていました。

鼎のパリ留学期間は3年間です。そこでアカデミーの画家、ロジェ・ビシエールに師事します。素人目にも作風が変化しました。いわゆる写実を重点を置きます。より「華やかでかつシンプル」(キャプションより)な作品を描きはじめました。

「須美子」のモデルは妻です。パリで鼎は妻をモチーフとした人物画を多く制作しています。大きな目を開けてはやや恥らうかのように横顔を見せた須美子。可愛らしい。赤いドレスはトレードマークなのでしょう。他の作品でも多く見られます。モデルとの親密な空気も感じられました。

師のビシエールの作品も展示されていました。「薔薇をもつ婦人像」です。どことなく一部にキュビズムを吸収した雰囲気があるかもしれません。太い腕が印象的な婦人像です。鼎も「人物」においてやや似た人物画を表しています。

鼎はイタリアに出向き古典絵画を学ぶなど精力的に活動します。それを示すのが「手紙(フィレンツェより)」でした。ボッティチェリのを見たのでしょうか。「ヴィーナスの誕生」などの絵葉書に手紙を記しています。

真正面からテーブル越しの静物を見た構図の作品が目立ちました。一例が「雲と秋果」です。2房のぶどうを黄金色のカゴに入れてはテーブルの上に置いています。すぐそばには洋梨が3つ。背景は空、雲も靡いています。何やらボーシャンの作風を連想したのは私だけでしょうか。「金魚」でも同じようにテーブル上の金魚鉢を正面から捉えています。やはり背後は空、雲が広がっていました。雲の姿は図像的でもあります。単純化された構図もパリ時代の鼎の画風の特徴と言えるかもしれません。

妻の須美子が絵を学んだのは結婚後です。夫の手習いを受けました。一時滞在したハワイでの思い出や風景などを描いていきます。

板倉須美子「ハワイの丘」 1928年 松戸市教育委員会

この須美子の作品が個性的です。ルソーとしたら言い過ぎでしょうか。素朴派風の絵画を残しています。「ハワイの丘」も面白い。寝そべってはくつろぐのはカップルです。黒い猫もいました。地面の芝生の形も様式化されているようにも見えます。背後は海、水色です。夕景かもしれません。山のように隆々と連なる空の雲はオレンジ色を帯びていました。

ハイライトは鼎が須美子をモデルにした人物画でした。シンボリックで力強い。「休む赤衣の女」では窓越しに海を望むベットで横になる妻を描いています。右には金魚鉢、左には花瓶がありました。鼎が頻繁に表すモチーフの一つです。そして赤いドレスの妻。右手で頭を支えてはポーズをとっています。左腕の角度が独特です。手のひらが左側に向いて曲がっていました。

「黒椅子による女」も強い印象を与えはしないでしょうか。公園かもしれません。緑豊かな屋外に置いた椅子に座る須美子。ほぼ真後ろから捉えています。大きな目がこちらを見据えます。左肩がまた広い。斜めに座っているようです。長い腕を背もたれに沿うように曲げては垂らしています。

板倉鼎「リラ、アネモネ等」 1929年 成田山書道美術館

夫妻でサロンにも入選します。2人の女の子を授かり、パリでの生活は順風満帆にも見えました。しかしながら暗転、鼎に病魔が襲いかかりました。パリへやって来て3年後の1929年のことです。鼎は敗血症を発症。10日の闘病生活の後、29歳の若さで亡くなってしまいました。

板倉須美子「松の屋敷」 松戸市教育委員会

須美子は子を連れて帰国します。しかし悲しみは続きました。同年には次女が死亡。また翌年には長女も病死します。夫、2人の子を亡くした彼女の苦しみを思うと言葉になりません。そして須美子も1934年、結核にかかり亡くなってしまいます。享年25歳でした。

鼎はパリ時代、斎藤豊作とも親交があり、彼の葬儀は豊作が取り仕切ったそうです。また岡鹿之助とは同級生です。手狭な展示室ではありますが、作品はもとより、資料も多く、かなり充実しています。予想以上に見応えがありました。

松戸市立博物館常設展示室

なお会場の松戸市立博物館は郷土の歴史を辿る博物館です。常設展では縄文から近現代へと至る松戸の歴史を考古品やパネルなどで紹介しています。

常盤平団地原寸大再現展示

名物は何と言っても常盤平団地の再現展示です。1960年代、団地が建設された頃の2DKの一室を電化製品や家具とともに原寸大で再現。中に入っては当時の生活をさながら追体験することも出来ます。常設展との共通券(600円)で観覧するのも面白いのではないでしょうか。

常盤平団地原寸大再現展示

最後にアクセスの情報です。松戸市立博物館の最寄り駅はJR武蔵野線の新八柱駅、ないし新京成線の八柱駅。駅から歩くと約15分です。もちろん歩けない距離ではありませんが、途中、アンダーパスがあるなど、意外と時間がかかります。

八柱駅ロータリーからの新京成バスが便利です。本数はおおよそ毎時4本。乗ってしまえば5分弱で博物館の目の前にあるバス停に到着します。(八柱駅バス時刻表)

21世紀と森の広場

博物館に隣接するのは松戸市内最大の自然公園、21世紀と森の広場です。極めて広大。千葉県に独特な谷津の地形を利用した園内は散策にも適しています。気分転換がてらに少し足を伸ばしてみるのも良いかもしれません。

松戸市立博物館(入口方向より)

知られざる魅惑的な画家。若くして亡くなった二人の人生のドラマも胸を打つものがありました。

11月29日まで開催されています。

「よみがえる画家ー板倉鼎・須美子展」 松戸市立博物館

会期:10月10日(土)~11月29日(日)

休館:月曜日。但し10月12日、11月23日は開館。翌10月13日、11月24日は休館。

料金:一般400(320)円、大学・高校生200(160)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*常設展示との共通券あり。一般600円、大学・高校生300円。

*11月3日(文化の日)は観覧無料。

時間:9:30~17:00。入館は閉館の30分前まで。

住所:千葉県松戸市千駄堀671

交通:新京成線八柱駅、JR線新八柱駅より徒歩15分。八柱、新八柱駅より松戸新京成バス「小金原団地循環・バス案内所」、「新松戸駅」行きに乗り「公園中央口」バス停下車すぐ。

「よみがえる画家ー板倉鼎・須美子展」

10/10-11/29

松戸市立博物館で開催中の「よみがえる画家ー板倉鼎・須美子展」を見てきました。

エコール・ド・パリに華やいだ1920年代のパリ。若くして同地に渡りながらも、心半ばにて病に倒れ、僅か20代で人生の幕を閉じた二人の画家がいました。

それが板倉鼎、須美子夫妻です。鼎の生まれは1901年。父は内科医でした。板倉家は元々、埼玉で医業を営んでいましたが、後に松戸で病院を開業。それに伴い鼎も松戸へ移りました。地元の小学校を経て千葉中学(現、千葉高校)を卒業します。父は医者を継がせようとしますが、鼎は幼い頃から画家を志望していました。1919年に東京美術学校西洋画科へ入学します。岡田三郎助の指導を受けました。

板倉鼎「風景 秋更け行く」 1920年 松戸市教育委員会

展示は10代、美術学校時代の鼎の作品からはじまります。「水辺の風景(坂川)」はまさしく松戸市内を流れる坂川を表した一枚です。水面はかなり広い。鬱蒼とした木々の緑が反射しています。やや濃い緑に黄が混じる色彩も美しい。鼎は市内の古ヶ崎の水郷地帯を好んで描いています。長閑な故郷の原風景をキャンバスに捉えました。

在学中に帝展へ入選したのが「静物」です。テーブルの上の果物。バナナと青リンゴでしょうか。ぶどうも見えます。柔らかい筆触です。初期のルノワールの作品を思わせます。

板倉鼎「七夕の夕」 1924年頃 松戸市教育委員会

美しいのが「木影」でした。戸外のテラスにいるのは3人の女性です。うち手前の一人は先生かもしれません。楽器を教えているようにも見えます。ヒマワリが咲き、テーブルの上の花瓶にはたくさんの花が束ねられています。白い光が斑らに差し込んでもいます。明るい色遣いです。パリへ行く前の鼎は印象派的な画風を見せていました。

板倉鼎「房総・保田より大島遠望」 1925年頃 松戸市教育委員会

鼎は写生のため千葉の保田へも出かけます。その時に描いたのが「房総・保田より大島遠望」でした。キャベツ畑でしょうか。畑を手前にして青い大海原が広がります。光は眩しい。夏の景色かもしれません。彼方には雲に隠れた大島の姿を望むことも出来ました。

1925年、須美子と結婚します。夫は25歳で妻は17歳。須美子の父はロシア文学者の昇曙夢でした。語学にも堪能。大変な才女だったそうです。そして翌1926年、フランスへと向かいます。途中にハワイ、ニューヨークを経由しての大旅行です。新婚旅行も兼ねていました。

鼎のパリ留学期間は3年間です。そこでアカデミーの画家、ロジェ・ビシエールに師事します。素人目にも作風が変化しました。いわゆる写実を重点を置きます。より「華やかでかつシンプル」(キャプションより)な作品を描きはじめました。

「須美子」のモデルは妻です。パリで鼎は妻をモチーフとした人物画を多く制作しています。大きな目を開けてはやや恥らうかのように横顔を見せた須美子。可愛らしい。赤いドレスはトレードマークなのでしょう。他の作品でも多く見られます。モデルとの親密な空気も感じられました。

師のビシエールの作品も展示されていました。「薔薇をもつ婦人像」です。どことなく一部にキュビズムを吸収した雰囲気があるかもしれません。太い腕が印象的な婦人像です。鼎も「人物」においてやや似た人物画を表しています。

鼎はイタリアに出向き古典絵画を学ぶなど精力的に活動します。それを示すのが「手紙(フィレンツェより)」でした。ボッティチェリのを見たのでしょうか。「ヴィーナスの誕生」などの絵葉書に手紙を記しています。

真正面からテーブル越しの静物を見た構図の作品が目立ちました。一例が「雲と秋果」です。2房のぶどうを黄金色のカゴに入れてはテーブルの上に置いています。すぐそばには洋梨が3つ。背景は空、雲も靡いています。何やらボーシャンの作風を連想したのは私だけでしょうか。「金魚」でも同じようにテーブル上の金魚鉢を正面から捉えています。やはり背後は空、雲が広がっていました。雲の姿は図像的でもあります。単純化された構図もパリ時代の鼎の画風の特徴と言えるかもしれません。

妻の須美子が絵を学んだのは結婚後です。夫の手習いを受けました。一時滞在したハワイでの思い出や風景などを描いていきます。

板倉須美子「ハワイの丘」 1928年 松戸市教育委員会

この須美子の作品が個性的です。ルソーとしたら言い過ぎでしょうか。素朴派風の絵画を残しています。「ハワイの丘」も面白い。寝そべってはくつろぐのはカップルです。黒い猫もいました。地面の芝生の形も様式化されているようにも見えます。背後は海、水色です。夕景かもしれません。山のように隆々と連なる空の雲はオレンジ色を帯びていました。

ハイライトは鼎が須美子をモデルにした人物画でした。シンボリックで力強い。「休む赤衣の女」では窓越しに海を望むベットで横になる妻を描いています。右には金魚鉢、左には花瓶がありました。鼎が頻繁に表すモチーフの一つです。そして赤いドレスの妻。右手で頭を支えてはポーズをとっています。左腕の角度が独特です。手のひらが左側に向いて曲がっていました。

「黒椅子による女」も強い印象を与えはしないでしょうか。公園かもしれません。緑豊かな屋外に置いた椅子に座る須美子。ほぼ真後ろから捉えています。大きな目がこちらを見据えます。左肩がまた広い。斜めに座っているようです。長い腕を背もたれに沿うように曲げては垂らしています。

板倉鼎「リラ、アネモネ等」 1929年 成田山書道美術館

夫妻でサロンにも入選します。2人の女の子を授かり、パリでの生活は順風満帆にも見えました。しかしながら暗転、鼎に病魔が襲いかかりました。パリへやって来て3年後の1929年のことです。鼎は敗血症を発症。10日の闘病生活の後、29歳の若さで亡くなってしまいました。

板倉須美子「松の屋敷」 松戸市教育委員会

須美子は子を連れて帰国します。しかし悲しみは続きました。同年には次女が死亡。また翌年には長女も病死します。夫、2人の子を亡くした彼女の苦しみを思うと言葉になりません。そして須美子も1934年、結核にかかり亡くなってしまいます。享年25歳でした。

鼎はパリ時代、斎藤豊作とも親交があり、彼の葬儀は豊作が取り仕切ったそうです。また岡鹿之助とは同級生です。手狭な展示室ではありますが、作品はもとより、資料も多く、かなり充実しています。予想以上に見応えがありました。

松戸市立博物館常設展示室

なお会場の松戸市立博物館は郷土の歴史を辿る博物館です。常設展では縄文から近現代へと至る松戸の歴史を考古品やパネルなどで紹介しています。

常盤平団地原寸大再現展示

名物は何と言っても常盤平団地の再現展示です。1960年代、団地が建設された頃の2DKの一室を電化製品や家具とともに原寸大で再現。中に入っては当時の生活をさながら追体験することも出来ます。常設展との共通券(600円)で観覧するのも面白いのではないでしょうか。

常盤平団地原寸大再現展示

最後にアクセスの情報です。松戸市立博物館の最寄り駅はJR武蔵野線の新八柱駅、ないし新京成線の八柱駅。駅から歩くと約15分です。もちろん歩けない距離ではありませんが、途中、アンダーパスがあるなど、意外と時間がかかります。

八柱駅ロータリーからの新京成バスが便利です。本数はおおよそ毎時4本。乗ってしまえば5分弱で博物館の目の前にあるバス停に到着します。(八柱駅バス時刻表)

21世紀と森の広場

博物館に隣接するのは松戸市内最大の自然公園、21世紀と森の広場です。極めて広大。千葉県に独特な谷津の地形を利用した園内は散策にも適しています。気分転換がてらに少し足を伸ばしてみるのも良いかもしれません。

松戸市立博物館(入口方向より)

知られざる魅惑的な画家。若くして亡くなった二人の人生のドラマも胸を打つものがありました。

11月29日まで開催されています。

「よみがえる画家ー板倉鼎・須美子展」 松戸市立博物館

会期:10月10日(土)~11月29日(日)

休館:月曜日。但し10月12日、11月23日は開館。翌10月13日、11月24日は休館。

料金:一般400(320)円、大学・高校生200(160)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*常設展示との共通券あり。一般600円、大学・高校生300円。

*11月3日(文化の日)は観覧無料。

時間:9:30~17:00。入館は閉館の30分前まで。

住所:千葉県松戸市千駄堀671

交通:新京成線八柱駅、JR線新八柱駅より徒歩15分。八柱、新八柱駅より松戸新京成バス「小金原団地循環・バス案内所」、「新松戸駅」行きに乗り「公園中央口」バス停下車すぐ。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

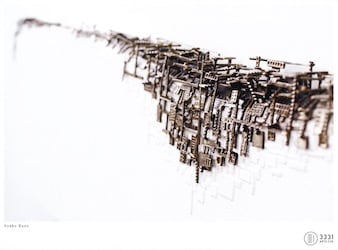

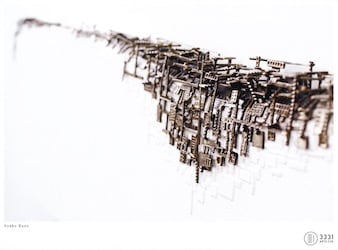

「久野彩子 侵蝕」 3331ギャラリー

3331ギャラリー

「久野彩子 侵蝕」

10/5-11/3

3331ギャラリーで開催中の「久野彩子 侵蝕」を見てきました。

細密な金属のテクスチャーが驚きの都市空間が作り上げます。

1983年に東京で生まれた久野彩子。2010年に東京藝術大学大学院美術研究科工芸専攻(鋳金)を修了し、昨年より彫刻家として「本格的な作家活動」(公式サイトより)を始めたそうです。

上の写真の作品、東京の私鉄各線の路線図でしょうか。黒い円の上で上下左右、さも触手を伸ばすかのように路線が広がっています。もちろん金属です。考えてみればレールも金属。そして大変に細かい。良く見るとそれぞれの線は一本の金属ではありません。おそらくは駅を接点にして区切られています。まさに網の目状です。また都心部では上下にも交差していました。その部分も実に細密です。中央の皇居には穴が空いています。さらに奥へと金属の構造物が縦に組み合わさってもいます。

47都道府県の地図を表現しています。壁にぶら下がる都道府県。やはり金属です。一般的なキーホルダーほどの大きさでしょうか。いずれの地図も平面の部分と線の部分に分かれています。平地や都市の部分を線、山岳地帯を面で表しているのかもしれません。例えば千葉県では南の房総の丘陵が面、そして海に接する部分と京葉、東葛、ないしは内房の都市部が線で組み立てられていました。

なお作家の久野は3331で今年3月に開催されたART FAIRの参加アーティスト。また昨年夏の千代田芸術祭ではオーディエンス賞を受賞しています。そのスカラシップ受賞者展にも出展していました。

「3331 千代田芸術祭 スカラシップ受賞者展 VOL.5」アーツ千代田3331(はろるど)

実は私もその時に久野の作品を初めて見て惹かれたものでした。より表現に幅を広げた感もある今回の個展。今後の展開にもまた期待出来そうです。

11月3日まで開催されています。

「久野彩子 侵蝕」 アーツ千代田3331(@3331ArtsChiyoda) 3331ギャラリー

会期:10月5日(月)~11月3日(火・祝)

休館:会期中無休

時間:12:00~20:00

料金:無料

場所:千代田区外神田6-11-14 アーツ千代田3331 1階

交通:東京メトロ銀座線末広町駅4番出口より徒歩1分、東京メトロ千代田線湯島駅6番出口より徒歩3分、都営大江戸線上野御徒町駅A1番出口より徒歩6分、JR御徒町駅南口より徒歩7分。

「久野彩子 侵蝕」

10/5-11/3

3331ギャラリーで開催中の「久野彩子 侵蝕」を見てきました。

細密な金属のテクスチャーが驚きの都市空間が作り上げます。

1983年に東京で生まれた久野彩子。2010年に東京藝術大学大学院美術研究科工芸専攻(鋳金)を修了し、昨年より彫刻家として「本格的な作家活動」(公式サイトより)を始めたそうです。

上の写真の作品、東京の私鉄各線の路線図でしょうか。黒い円の上で上下左右、さも触手を伸ばすかのように路線が広がっています。もちろん金属です。考えてみればレールも金属。そして大変に細かい。良く見るとそれぞれの線は一本の金属ではありません。おそらくは駅を接点にして区切られています。まさに網の目状です。また都心部では上下にも交差していました。その部分も実に細密です。中央の皇居には穴が空いています。さらに奥へと金属の構造物が縦に組み合わさってもいます。

47都道府県の地図を表現しています。壁にぶら下がる都道府県。やはり金属です。一般的なキーホルダーほどの大きさでしょうか。いずれの地図も平面の部分と線の部分に分かれています。平地や都市の部分を線、山岳地帯を面で表しているのかもしれません。例えば千葉県では南の房総の丘陵が面、そして海に接する部分と京葉、東葛、ないしは内房の都市部が線で組み立てられていました。

なお作家の久野は3331で今年3月に開催されたART FAIRの参加アーティスト。また昨年夏の千代田芸術祭ではオーディエンス賞を受賞しています。そのスカラシップ受賞者展にも出展していました。

「3331 千代田芸術祭 スカラシップ受賞者展 VOL.5」アーツ千代田3331(はろるど)

実は私もその時に久野の作品を初めて見て惹かれたものでした。より表現に幅を広げた感もある今回の個展。今後の展開にもまた期待出来そうです。

11月3日まで開催されています。

「久野彩子 侵蝕」 アーツ千代田3331(@3331ArtsChiyoda) 3331ギャラリー

会期:10月5日(月)~11月3日(火・祝)

休館:会期中無休

時間:12:00~20:00

料金:無料

場所:千代田区外神田6-11-14 アーツ千代田3331 1階

交通:東京メトロ銀座線末広町駅4番出口より徒歩1分、東京メトロ千代田線湯島駅6番出口より徒歩3分、都営大江戸線上野御徒町駅A1番出口より徒歩6分、JR御徒町駅南口より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

11月3日(火・祝) 「第4回 図録放出会」が開催されます

アート好き有志が不要になった展覧会図録を持ち寄っては販売。売上を東北の被災文化財の修復資金に活用するチャリティーイベント、「アート好きによるアート好きのための図録放出会」。

第4回目です。来たる11月3日(火・祝)の正午より「アート好きによるアート好きのための図録放出会 VOL.4」が開催されます。

[アート好きによるアート好きのための図録放出会 vol.4 概要]

日時:11月3日(火・祝) 12:00~18:00

*図録提供の受付 12:00~14:00

会場:BoConcept南青山店

住所:港区南青山2-31-8

交通:東京メトロ銀座線外苑前駅出口1aより徒歩4分。

会場は銀座線外苑前駅よりほど近いBoConcept南青山店。開場時間は12時より18時までです。

@artcircle_info(図録放出会専用アカウント)

https://twitter.com/artcircle_info

当日はご提供いただいた図録を500円、もしくは1000円で販売するほか、本イベントを主催するフクヘン(@fukuhen)さんや青い日記帳の@taktwiさんを交えたトークショー、さらにはイラストレーターの植田工さんが付箋アートで「あなた」を描いてくれるオークションなどが行われます。

[図録放出会 Vol.4トークイベント1 図録ができるまで]

登壇:仲将晴氏(株式会社アドアーツ)×@taktwi(青い日記帳)

時間:13:00~14:00

内容:数多くの図録デザインを手がける仲氏とともに展覧会図録ができるまでや、興味深いエピソードについてお話しします。実物を手にとりながら、図録ならではの魅力を紹介します。

[図録放出会 Vol.4トークイベント2 Guest 阿部知代]

登壇:阿部知代氏(フジテレビ報道局シニアコメンテーター @abechiyo_Ho)×鈴木芳雄(@fukuhen)

時間:15:00~16:00

紹介:フジテレビアナウンサーとしてパリ、NYに赴任する一方で美術番組を20年以上担当し、国内外のアーティストへのインタビュー多数。現在はマルチデバイスニュースチャンネル「ホウドウキョク」で毎週土曜日アート系情報番組「土曜のちよ箱」を放送中。

[図録放出会 Vol.4 オークションイベント]

ゲスト:植田工氏(画家、イラストレーター @onototo)

時間:16:00~

内容:画家でイラストレーターの植田工さんが付箋アートで「あなた」を描いてくれる権オークションを開催します。

当日の図録の受付時間は12時より14時までです。また図録は事前に宅配便でお送りいただくことも出来ます。

図録事前受付用メールアドレス:artcircle2012@gmail.com

その際は上記アドレスまで「図録提供希望」と明記の上、メールにてご連絡下さい。なお事前受付の場合の送料は、ご提供者様の負担とさせていただきます。ご了承下さい。

図録放出会の運営にかかる経費は全てボランティアにより賄われ、売上はこれまでと同様、「公益財団法人 文化財保護・芸術助成財団」を通じ、震災で被災した美術品・文化財の修復にあてられます。

会場の「BoConcept南青山店」は北欧家具を扱うインテリアショップ。入退場は自由です。お気に入りの図録を見つけるもよし、トークを聞くのもよし。もちろんぶらりと立ち寄っていただくだけでもOKです。また当日は私も裏方として諸々とお手伝いするつもりです。

第4回「アート好きによるアート好きのための図録放出会」は11月3日の文化の日に開催されます。(図録を購入される方は持ち帰り用のマイバックをご持参下さい。)

[アート好きによるアート好きのための図録放出会 vol.4](@artcircle_info)

日時:11月3日(火・祝) 12:00~18:00

会場:BoConcept南青山店

入場:無料

住所:港区南青山2-31-8

交通:東京メトロ銀座線外苑前駅出口1aより徒歩4分。

第4回目です。来たる11月3日(火・祝)の正午より「アート好きによるアート好きのための図録放出会 VOL.4」が開催されます。

[アート好きによるアート好きのための図録放出会 vol.4 概要]

日時:11月3日(火・祝) 12:00~18:00

*図録提供の受付 12:00~14:00

会場:BoConcept南青山店

住所:港区南青山2-31-8

交通:東京メトロ銀座線外苑前駅出口1aより徒歩4分。

会場は銀座線外苑前駅よりほど近いBoConcept南青山店。開場時間は12時より18時までです。

@artcircle_info(図録放出会専用アカウント)

https://twitter.com/artcircle_info

当日はご提供いただいた図録を500円、もしくは1000円で販売するほか、本イベントを主催するフクヘン(@fukuhen)さんや青い日記帳の@taktwiさんを交えたトークショー、さらにはイラストレーターの植田工さんが付箋アートで「あなた」を描いてくれるオークションなどが行われます。

[図録放出会 Vol.4トークイベント1 図録ができるまで]

登壇:仲将晴氏(株式会社アドアーツ)×@taktwi(青い日記帳)

時間:13:00~14:00

内容:数多くの図録デザインを手がける仲氏とともに展覧会図録ができるまでや、興味深いエピソードについてお話しします。実物を手にとりながら、図録ならではの魅力を紹介します。

[図録放出会 Vol.4トークイベント2 Guest 阿部知代]

登壇:阿部知代氏(フジテレビ報道局シニアコメンテーター @abechiyo_Ho)×鈴木芳雄(@fukuhen)

時間:15:00~16:00

紹介:フジテレビアナウンサーとしてパリ、NYに赴任する一方で美術番組を20年以上担当し、国内外のアーティストへのインタビュー多数。現在はマルチデバイスニュースチャンネル「ホウドウキョク」で毎週土曜日アート系情報番組「土曜のちよ箱」を放送中。

[図録放出会 Vol.4 オークションイベント]

ゲスト:植田工氏(画家、イラストレーター @onototo)

時間:16:00~

内容:画家でイラストレーターの植田工さんが付箋アートで「あなた」を描いてくれる権オークションを開催します。

当日の図録の受付時間は12時より14時までです。また図録は事前に宅配便でお送りいただくことも出来ます。

図録事前受付用メールアドレス:artcircle2012@gmail.com

その際は上記アドレスまで「図録提供希望」と明記の上、メールにてご連絡下さい。なお事前受付の場合の送料は、ご提供者様の負担とさせていただきます。ご了承下さい。

図録放出会の運営にかかる経費は全てボランティアにより賄われ、売上はこれまでと同様、「公益財団法人 文化財保護・芸術助成財団」を通じ、震災で被災した美術品・文化財の修復にあてられます。

会場の「BoConcept南青山店」は北欧家具を扱うインテリアショップ。入退場は自由です。お気に入りの図録を見つけるもよし、トークを聞くのもよし。もちろんぶらりと立ち寄っていただくだけでもOKです。また当日は私も裏方として諸々とお手伝いするつもりです。

第4回「アート好きによるアート好きのための図録放出会」は11月3日の文化の日に開催されます。(図録を購入される方は持ち帰り用のマイバックをご持参下さい。)

[アート好きによるアート好きのための図録放出会 vol.4](@artcircle_info)

日時:11月3日(火・祝) 12:00~18:00

会場:BoConcept南青山店

入場:無料

住所:港区南青山2-31-8

交通:東京メトロ銀座線外苑前駅出口1aより徒歩4分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「臼井良平展 Temporary things」 無人島プロダクション

無人島プロダクション

「臼井良平展 Temporary things」

10/10-11/8

無人島プロダクションで開催中の「臼井良平展 Temporary things」を見てきました。

プラスチック容器などをガラスの彫刻に置き換えては制作するアーティスト、臼井良平。無人島ではおおよそ3年ぶりの個展です。

さていつもながらに精巧極まりないペットボトル。何度目にしてもプラスチックと思ってしまいますが、やはり紛れもなくガラスで出来ていました。そして今回は見せ方においても一歩踏み込んでいると言えるかもしれません。

「都立大学駅」 2015年

つまり情景です。謎めいたタイトルに目を引かれました。「都立大学駅」です。逆さのチリトリの上に置かれた歪んだペットボトル。もちろんペットボトルこそ臼井のガラスの彫刻でもあるわけですが、何故に「都立大学駅」なのでしょうか。率直なところ見当もつきませんでした。

実はこれ、臼井が日頃、都立大学駅でよく目にするチリトリなのだそうです。通称、鉄道チリトリ。駅でよく利用されるものです。そして臼井はこのチリトリの上にペットボトルを置きたいと目論みます。もちろん駅の備品たるチリトリは動かせません。ということで新たに同じ形のチリトリを入手。駅と同じように置き、自らの手でペットボトル、ようは彫刻を置いては、その願いを叶えました。

「ブルーシート」 2015年

作品に言わば借景を盛り込む。「ブルーシート」も同様でした。土の上に敷かれたのは真新しいブルーシート。何かを覆っているようですが、隙間もなく、中を伺うことは出来ません。端に置かれているのがペットボトル、ようは彫刻です。置き石の代わりでしょうか。ふと見やれば植木鉢もあります。シートと土に植木鉢、そしてペットボトルの関係。意味ありげです。何を想像させるでしょうか。

「water」 2015年

チラシの作品は「Water」でした。ずばり水袋でしょうか。ビニール袋の中に入った水。上は縛ってあります。もちろんこれもガラス製です。袋の部分のシワから中の水の質感までを見事なまでに再現しています。下にはグレーのブロックが敷かれていました。その上にぽつんと置かれた水袋。氷嚢のようにも見えますが、人によっては別のものを連想させるかもしれません。

「容器今昔物語」 2015年

「容器今昔物語」も面白い。古びた器に枝、そして石の合間に転がるのは、ラムネとガムシロップです。器は私物だそうです。陶器とプラスチック。とは言え、ラムネやガムシロップはやはりガラスで出来ています。

「Tissue」 2015年

「Tissue」では文字通りテッシュペーパーにテッシュのドローイングをするという離れ業をやってのけています。何枚かのテッシュを重ねては固め、その上からテッシュのシワを描いているそうです。素材を変化させてはモノの有り様を問い直す臼井の試み。まだまだ続くのではないでしょうか。

「ブルーシート」(部分) 2015年

11月8日まで開催されています。

「臼井良平展 Temporary things」 無人島プロダクション(@mujipro)

会期:10月10日(土)~11月8日(日)

休廊:月・祝日。年末年始(12/24~1/7)。

時間:12:00~20:00(火~金)、11:00~19:00(土・日)

料金:無料

住所:江東区三好2-12-6 SNAC内

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩2分。都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩4分。

「臼井良平展 Temporary things」

10/10-11/8

無人島プロダクションで開催中の「臼井良平展 Temporary things」を見てきました。

プラスチック容器などをガラスの彫刻に置き換えては制作するアーティスト、臼井良平。無人島ではおおよそ3年ぶりの個展です。

さていつもながらに精巧極まりないペットボトル。何度目にしてもプラスチックと思ってしまいますが、やはり紛れもなくガラスで出来ていました。そして今回は見せ方においても一歩踏み込んでいると言えるかもしれません。

「都立大学駅」 2015年

つまり情景です。謎めいたタイトルに目を引かれました。「都立大学駅」です。逆さのチリトリの上に置かれた歪んだペットボトル。もちろんペットボトルこそ臼井のガラスの彫刻でもあるわけですが、何故に「都立大学駅」なのでしょうか。率直なところ見当もつきませんでした。

実はこれ、臼井が日頃、都立大学駅でよく目にするチリトリなのだそうです。通称、鉄道チリトリ。駅でよく利用されるものです。そして臼井はこのチリトリの上にペットボトルを置きたいと目論みます。もちろん駅の備品たるチリトリは動かせません。ということで新たに同じ形のチリトリを入手。駅と同じように置き、自らの手でペットボトル、ようは彫刻を置いては、その願いを叶えました。

「ブルーシート」 2015年

作品に言わば借景を盛り込む。「ブルーシート」も同様でした。土の上に敷かれたのは真新しいブルーシート。何かを覆っているようですが、隙間もなく、中を伺うことは出来ません。端に置かれているのがペットボトル、ようは彫刻です。置き石の代わりでしょうか。ふと見やれば植木鉢もあります。シートと土に植木鉢、そしてペットボトルの関係。意味ありげです。何を想像させるでしょうか。

「water」 2015年

チラシの作品は「Water」でした。ずばり水袋でしょうか。ビニール袋の中に入った水。上は縛ってあります。もちろんこれもガラス製です。袋の部分のシワから中の水の質感までを見事なまでに再現しています。下にはグレーのブロックが敷かれていました。その上にぽつんと置かれた水袋。氷嚢のようにも見えますが、人によっては別のものを連想させるかもしれません。

「容器今昔物語」 2015年

「容器今昔物語」も面白い。古びた器に枝、そして石の合間に転がるのは、ラムネとガムシロップです。器は私物だそうです。陶器とプラスチック。とは言え、ラムネやガムシロップはやはりガラスで出来ています。

「Tissue」 2015年

「Tissue」では文字通りテッシュペーパーにテッシュのドローイングをするという離れ業をやってのけています。何枚かのテッシュを重ねては固め、その上からテッシュのシワを描いているそうです。素材を変化させてはモノの有り様を問い直す臼井の試み。まだまだ続くのではないでしょうか。

「ブルーシート」(部分) 2015年

11月8日まで開催されています。

「臼井良平展 Temporary things」 無人島プロダクション(@mujipro)

会期:10月10日(土)~11月8日(日)

休廊:月・祝日。年末年始(12/24~1/7)。

時間:12:00~20:00(火~金)、11:00~19:00(土・日)

料金:無料

住所:江東区三好2-12-6 SNAC内

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩2分。都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩4分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「逆境の絵師 久隅守景」 サントリー美術館

サントリー美術館

「逆境の絵師 久隅守景」

10/10-11/29

サントリー美術館で開催中の「逆境の絵師 久隅守景」を見てきました。

江戸時代初期の狩野派の絵師、久隅守景。農民の姿を描いた耕作図で知られていますが、意外にも出自はおろか、家系、さらには生没年も分かっていないそうです。

その守景の画業を紹介する展覧会です。出品は約90点。一部、周辺の絵師の作品も含みます。(展示替えあり。)

出自、生没年不明の守景。師事したのは探幽です。探幽の姪と結婚。早い段階から狩野派内部で重用されました。

最初期の作品が「知恩院小方丈下段の間 四季山水図襖」です。守景は知恩院の障壁画制作の中枢に抜擢。腕を奮います。丸みを帯びた山を背にして広がるのは水辺です。小舟も停泊しています。山には楼閣。東屋も見えました。驢馬に乗って行き交う人の描写も小気味良い。長閑です。山は点描、いわゆる米点でしょうか。思いのほかに重量感がありました。

久隅守景「四季山水図襖」(八面のうち四面) 江戸時代 富山・瑞龍寺 *全会期展示(ただし四面ずつで入替)

富山・瑞龍寺の「四季山水図襖」に驚きました。緻密です。特に右2面の殿舎が細かい。直線を縦横に走らせては回廊が連なる様子を描いています。また木々の葉も細密です。一方で左の2面を支配するのは余白。うっすらとした山影や柳が浮かび上がります。何とも幽玄な光景ではないでしょうか。

安信に倣ったという「十六羅漢図」も目を引きました。全16幅。各会期で4幅ずつの展示です。ともかく着衣のうねるような墨線が力強い。先の穏やかな山水図とは一転しています。狩野派として大いに技量を発揮したという守景ですが、確かに何でも器用に描ける絵師だったのかもしれません。

久隅守景「四季耕作図屏風 旧小坂家本」(左隻) 江戸時代 個人蔵 *展示期間:11/5~11/29

守景といえば耕作図です。本展でも計7点の耕作図が出品されています。(展示替えあり。)元々は中国の画題です。15世紀頃に日本へ伝わりました。それを守景は日本の景色を織り交ぜては描き出します。また時に四季の配置が逆、すなわち左に春夏、右に秋冬を表しているのも特徴です。(例外もあります。)

その一つが東京国立博物館所蔵の「四季耕作図屏風」です。左から春夏秋冬と進行する作品。モチーフは中国の風俗です。田起こしや籾蒔きにはじまり、刈入れ、脱穀までを生き生きと描いています。稲束を抱える者、糸を垂らしては釣りをする人物もいました。総じて柔らかい筆で描いていますが、松や建物の輪郭などはやや強い墨線で表してもいます。うっすらと広がる畦道も美しい。鶏も見えました。農村の一年です。もちろん大変な労働が続くわけですが、守景の手にかかれば牧歌的でもあります。思わず景色の中に吸い込まれてしまいました。

妻の間に2人の子をもうけた守景。一男一女です。ともに絵師になりました。しかし息子の彦十郎は不祥事で佐渡へ島流し。娘はかの清原雪信です。ただ彼女も探幽の弟子と駆け落ちしてしまいます。親としても居場所がなくなったのでしょう。これぞタイトルならぬ逆境です。やがて守景は狩野派を離れ、加賀前田藩の招きにより、金沢の地へと移り住みました。

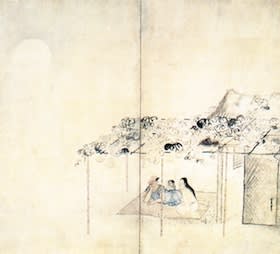

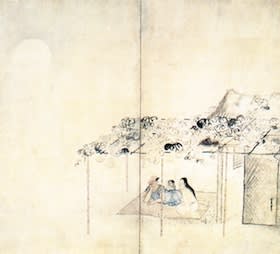

久隅守景「納涼図屏風」 江戸時代 東京国立博物館 *展示期間:10/10~11/3

そこで生み出されたのが「納涼図屏風」です。二曲一隻。左上に満月が出ていることから夜の景色だということが分かります。とは言え、まるで昼間のように明るい。瓢箪の棚でしょうか。下にはゴザを敷いてくつろぐ3人の人物の姿が見えます。おそらくは家族でしょう。中年の夫にやや若くも見える妻。そして幼き子ども。男は横になっては肘を立てては手で頭を支えています。うっすらと透き通る水色の服を着ていました。

一方で寄りそうかのようにしてどこかを眺める妻。唇は紅色です。長い髪を垂らしています。白い腰巻きをつけていました。何と半裸です。男は機嫌良く、また女もうっすらと笑みを浮かべています。場面の左では出し物でも行われているのでしょうか。「納涼図」とあるだけに涼んでいるのかもしれませんが、家族で何かを見物しているようにも見えました。

最晩年は京都に移ったそうです。「賀茂競馬図屏風」もその頃の作品でしょうか。荒ぶる馬を走らせては先を争う男たち。白い馬と黒い馬のかけっこです。馬具も細かく描かれています。柵の外には多くの見物人が詰めかけていました。何やら馬に驚いては座り込む者もいれば、歓声をあげているのでしょうか。口を開いては楽しそうに見ている者もいます。人を良く見ては表情を描き分ける守景。人間観察眼にも秀でていたのかもしれません。

久隅守景「都鳥図」 江戸時代 個人蔵 *展示期間:10/10~11/3

花鳥の小品も見逃せません。可愛らしいのが「都鳥図」です。いわゆる外隈の技法で番いの鳥を描いています。「花鳥図屏風」ではミミズクに惹かれました。枝の上にとまったミミズク。少し下を向いていますが、その先には水面に反射した満月が見えます。まるで物思いにふけるような姿です。動物にも愛嬌が感じられます。

ラストは守景の子、つまり彦十郎と雪信の作品が展示されていました。狩野派随一の女性絵師とも呼ばれる雪信。何度か作品を前にした記憶はありますが、今回ほどまとめて見たことなかったかもしれません。「粟鶉図」はどうでしょうか。細密な筆で描かれた番いの鶉に、半ば写実的とも言える粟を描き込む。葉が高くのびては曲線を描いています。葉の向こうに隠れ見る花も美しい。高い画力を感じさせはしないでしょうか。

展示替えの情報です。会期中、大半の作品が入れ替わります。

「逆境の絵師 久隅守景 出品リスト」(PDF)

主に前後期(前期:10/10~11/3、後期:11/5~11/29)で分かれていますが、場面替えなどを含めると4回ほど通う必要がありそうです。

久隅守景「鷹狩図屏風」(左隻) 江戸時代 日東紡績株式会社 *展示期間:11/5~11/29

館内は空いていました。じっくり楽しめると思います。

後期も通うつもりです。11月29日まで開催されています。

「逆境の絵師 久隅守景」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:10月10日(土)~11月29日(日)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00(金・土は10:00~20:00)

*10月11日(日)、11月2日(月)、11月22日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

「逆境の絵師 久隅守景」

10/10-11/29

サントリー美術館で開催中の「逆境の絵師 久隅守景」を見てきました。

江戸時代初期の狩野派の絵師、久隅守景。農民の姿を描いた耕作図で知られていますが、意外にも出自はおろか、家系、さらには生没年も分かっていないそうです。

その守景の画業を紹介する展覧会です。出品は約90点。一部、周辺の絵師の作品も含みます。(展示替えあり。)

出自、生没年不明の守景。師事したのは探幽です。探幽の姪と結婚。早い段階から狩野派内部で重用されました。

最初期の作品が「知恩院小方丈下段の間 四季山水図襖」です。守景は知恩院の障壁画制作の中枢に抜擢。腕を奮います。丸みを帯びた山を背にして広がるのは水辺です。小舟も停泊しています。山には楼閣。東屋も見えました。驢馬に乗って行き交う人の描写も小気味良い。長閑です。山は点描、いわゆる米点でしょうか。思いのほかに重量感がありました。

久隅守景「四季山水図襖」(八面のうち四面) 江戸時代 富山・瑞龍寺 *全会期展示(ただし四面ずつで入替)

富山・瑞龍寺の「四季山水図襖」に驚きました。緻密です。特に右2面の殿舎が細かい。直線を縦横に走らせては回廊が連なる様子を描いています。また木々の葉も細密です。一方で左の2面を支配するのは余白。うっすらとした山影や柳が浮かび上がります。何とも幽玄な光景ではないでしょうか。

安信に倣ったという「十六羅漢図」も目を引きました。全16幅。各会期で4幅ずつの展示です。ともかく着衣のうねるような墨線が力強い。先の穏やかな山水図とは一転しています。狩野派として大いに技量を発揮したという守景ですが、確かに何でも器用に描ける絵師だったのかもしれません。

久隅守景「四季耕作図屏風 旧小坂家本」(左隻) 江戸時代 個人蔵 *展示期間:11/5~11/29

守景といえば耕作図です。本展でも計7点の耕作図が出品されています。(展示替えあり。)元々は中国の画題です。15世紀頃に日本へ伝わりました。それを守景は日本の景色を織り交ぜては描き出します。また時に四季の配置が逆、すなわち左に春夏、右に秋冬を表しているのも特徴です。(例外もあります。)

その一つが東京国立博物館所蔵の「四季耕作図屏風」です。左から春夏秋冬と進行する作品。モチーフは中国の風俗です。田起こしや籾蒔きにはじまり、刈入れ、脱穀までを生き生きと描いています。稲束を抱える者、糸を垂らしては釣りをする人物もいました。総じて柔らかい筆で描いていますが、松や建物の輪郭などはやや強い墨線で表してもいます。うっすらと広がる畦道も美しい。鶏も見えました。農村の一年です。もちろん大変な労働が続くわけですが、守景の手にかかれば牧歌的でもあります。思わず景色の中に吸い込まれてしまいました。

妻の間に2人の子をもうけた守景。一男一女です。ともに絵師になりました。しかし息子の彦十郎は不祥事で佐渡へ島流し。娘はかの清原雪信です。ただ彼女も探幽の弟子と駆け落ちしてしまいます。親としても居場所がなくなったのでしょう。これぞタイトルならぬ逆境です。やがて守景は狩野派を離れ、加賀前田藩の招きにより、金沢の地へと移り住みました。

久隅守景「納涼図屏風」 江戸時代 東京国立博物館 *展示期間:10/10~11/3

そこで生み出されたのが「納涼図屏風」です。二曲一隻。左上に満月が出ていることから夜の景色だということが分かります。とは言え、まるで昼間のように明るい。瓢箪の棚でしょうか。下にはゴザを敷いてくつろぐ3人の人物の姿が見えます。おそらくは家族でしょう。中年の夫にやや若くも見える妻。そして幼き子ども。男は横になっては肘を立てては手で頭を支えています。うっすらと透き通る水色の服を着ていました。

一方で寄りそうかのようにしてどこかを眺める妻。唇は紅色です。長い髪を垂らしています。白い腰巻きをつけていました。何と半裸です。男は機嫌良く、また女もうっすらと笑みを浮かべています。場面の左では出し物でも行われているのでしょうか。「納涼図」とあるだけに涼んでいるのかもしれませんが、家族で何かを見物しているようにも見えました。

最晩年は京都に移ったそうです。「賀茂競馬図屏風」もその頃の作品でしょうか。荒ぶる馬を走らせては先を争う男たち。白い馬と黒い馬のかけっこです。馬具も細かく描かれています。柵の外には多くの見物人が詰めかけていました。何やら馬に驚いては座り込む者もいれば、歓声をあげているのでしょうか。口を開いては楽しそうに見ている者もいます。人を良く見ては表情を描き分ける守景。人間観察眼にも秀でていたのかもしれません。

久隅守景「都鳥図」 江戸時代 個人蔵 *展示期間:10/10~11/3

花鳥の小品も見逃せません。可愛らしいのが「都鳥図」です。いわゆる外隈の技法で番いの鳥を描いています。「花鳥図屏風」ではミミズクに惹かれました。枝の上にとまったミミズク。少し下を向いていますが、その先には水面に反射した満月が見えます。まるで物思いにふけるような姿です。動物にも愛嬌が感じられます。

ラストは守景の子、つまり彦十郎と雪信の作品が展示されていました。狩野派随一の女性絵師とも呼ばれる雪信。何度か作品を前にした記憶はありますが、今回ほどまとめて見たことなかったかもしれません。「粟鶉図」はどうでしょうか。細密な筆で描かれた番いの鶉に、半ば写実的とも言える粟を描き込む。葉が高くのびては曲線を描いています。葉の向こうに隠れ見る花も美しい。高い画力を感じさせはしないでしょうか。

展示替えの情報です。会期中、大半の作品が入れ替わります。

「逆境の絵師 久隅守景 出品リスト」(PDF)

主に前後期(前期:10/10~11/3、後期:11/5~11/29)で分かれていますが、場面替えなどを含めると4回ほど通う必要がありそうです。

久隅守景「鷹狩図屏風」(左隻) 江戸時代 日東紡績株式会社 *展示期間:11/5~11/29

館内は空いていました。じっくり楽しめると思います。

後期も通うつもりです。11月29日まで開催されています。

「逆境の絵師 久隅守景」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:10月10日(土)~11月29日(日)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00(金・土は10:00~20:00)

*10月11日(日)、11月2日(月)、11月22日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「毛利悠子 感覚の観測 『I/Oーある作曲家の部屋』の場合」 アサヒ・アートスクエア

アサヒ・アートスクエア

「毛利悠子 感覚の観測 『I/Oーある作曲家の部屋』の場合」

10/15-10/25

アサヒ・アートスクエアで開催中の「毛利悠子 感覚の観測 『I/Oーある作曲家の部屋』の場合」を見てきました。

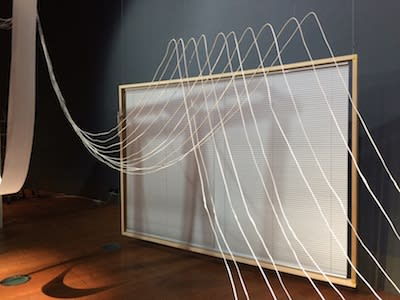

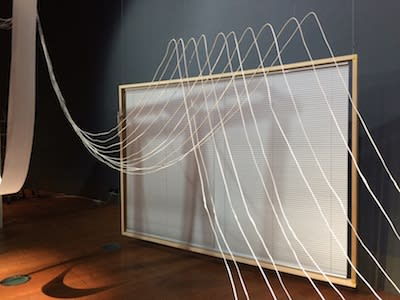

日用品や機械、時に廃材を利用してインスタレーションを展開する作家、毛利悠子。最近ではスパイラルの「スペクトラム」や所沢の「引込線2015」にも参加。作品に接する機会が増えているような気もします。

その毛利によるやや趣向の変わった展覧会です。作品は一点。昨年のヨコハマトリエンナーレに出品した「I/Oーある作曲家の部屋」です。ご記憶の方も多いのではないでしょうか。中核となるのがアメリカの作曲家、ビクター・C・セアルより譲り受けたオルガンやドラムです。それぞれを電気コードで繋ぎ、音はもちろん、紙に床の汚れ、さらにはブラインドなどの動きを取り込んだ作品を展示しています。

さて趣向が変わったというのには理由があります。単に作品を見せているだけではありません。その設置、プロセス、また測定。つまり作品を取り巻く様々な要素を公開しているのです。

まずは設置です。会期当初の2日間、15日と16日に行われたそうです。そして私が見に行ったのは22日の夜。確かに設営は終わっていました。

ただその経緯を見知る仕掛けがありました。作品横のボードです。ここには設営前、12日から毛利らが制作のために記したスケジュールやメモなどがずらり。15日にはスタッフの多くがお昼に集まったようです。ケーブルを吊り、ベルやリモコンのカバンを設置したことが記録されています。さらにその日に食べたランチの写真までありました。そして設置後はオルガンの音の回数までも観測されています。これが会期中、まさに今日この瞬間まで、毎日更新されているわけです。

ところでオルガンやドラムが鳴り、紙が床を僅かに擦っては音を出す「I/Oーある作曲家の部屋」。機器が互いに関わっては独りでに動く姿は有機的ですらありますが、少なくともこの日、私が観覧した限りにおいては、ヨコハマトリエンナーレの時と何かが違うことに気がつきました。

奥のブラインドです。確かトリエンナーレでは可動していました。その動く姿が美しいことに驚かされたものです。

ただ今回は動いていません。何故だろうと思い、再度ボードの22日の欄を見てみました。するとメモに「ブラインドが動かない」と一言があります。どうやら故障していたようです。さらに「そういうこともあるよな。という気持ち結構大事」とも記されていました。記録には機械的な数値や図面だけでなく、感情を表すメモもかなり出てきます。これぞタイトルならぬ「感覚の計測」の一部分なのかもしれません。

またさすがに場内1点のみということもあるのか、照明なども効果的で、ヨコハマトリエンナーレの時よりも断然に映えて見えました。そもそもアサヒアートスクエアはライブなどを開催する音楽ホールとしても利用されています。ステージ上で鳴り響くオルガンやドラムの音に耳を傾けていると、居ないはずの演奏者、ないし作曲家の振る舞いが感じられるような展示と言えるかもしれません。

作品のプロセスや環境の変化に留まらず、制作者の動きや感情までをも全方位に記録し、検証していくという試み。10日間の短い期間ではありますが、意義深いプロジェクトと言えるのではないでしょうか。

「Documentary In Progress」(フェイスブックページ)

Facebookでは、「企画のその後」と題し、展示プロセスだけでなく、作品の保存などについても配信されるそうです。また会期末の土日(24日と25日)には毛利を交えてのトークイベントも開催されます。作品と記録だけではなく、作家の生の声を聞くのも面白そうです。

[トーク1]

10月24日(土) 18:00~20:00

登壇者:千葉正也(美術家)、藪前知子(東京都現代美術館学芸員)、毛利悠子(美術家)

[トーク2]

10月25日(日) 16:00~18:00

登壇者:金氏徹平(美術家)、木村絵理子(横浜美術館主任学芸員)、毛利悠子(美術家)

入場は無料です。(25日のトークのみ1ドリンク制)10月25日まで開催されています。

「毛利悠子 感覚の観測 『I/Oーある作曲家の部屋』の場合」 アサヒ・アートスクエア(@AsahiArtSquare)

会期:10月15日(木)~10月25日(日)

休館:10月20日(火)

時間:14:00~20:00

*土曜は12:00~20:00、日曜は12:00~18:00

*最終入場は閉館の30分前まで。

料金:無料

住所:墨田区吾妻橋1-23-1 スーパードライホール4階

交通:東京メトロ銀座線浅草駅4、5番出口より徒歩5分。都営浅草線本所吾妻橋駅A3出口より徒歩6分。東武線浅草駅より徒歩6分。

「毛利悠子 感覚の観測 『I/Oーある作曲家の部屋』の場合」

10/15-10/25

アサヒ・アートスクエアで開催中の「毛利悠子 感覚の観測 『I/Oーある作曲家の部屋』の場合」を見てきました。

日用品や機械、時に廃材を利用してインスタレーションを展開する作家、毛利悠子。最近ではスパイラルの「スペクトラム」や所沢の「引込線2015」にも参加。作品に接する機会が増えているような気もします。

その毛利によるやや趣向の変わった展覧会です。作品は一点。昨年のヨコハマトリエンナーレに出品した「I/Oーある作曲家の部屋」です。ご記憶の方も多いのではないでしょうか。中核となるのがアメリカの作曲家、ビクター・C・セアルより譲り受けたオルガンやドラムです。それぞれを電気コードで繋ぎ、音はもちろん、紙に床の汚れ、さらにはブラインドなどの動きを取り込んだ作品を展示しています。

さて趣向が変わったというのには理由があります。単に作品を見せているだけではありません。その設置、プロセス、また測定。つまり作品を取り巻く様々な要素を公開しているのです。

まずは設置です。会期当初の2日間、15日と16日に行われたそうです。そして私が見に行ったのは22日の夜。確かに設営は終わっていました。

ただその経緯を見知る仕掛けがありました。作品横のボードです。ここには設営前、12日から毛利らが制作のために記したスケジュールやメモなどがずらり。15日にはスタッフの多くがお昼に集まったようです。ケーブルを吊り、ベルやリモコンのカバンを設置したことが記録されています。さらにその日に食べたランチの写真までありました。そして設置後はオルガンの音の回数までも観測されています。これが会期中、まさに今日この瞬間まで、毎日更新されているわけです。

ところでオルガンやドラムが鳴り、紙が床を僅かに擦っては音を出す「I/Oーある作曲家の部屋」。機器が互いに関わっては独りでに動く姿は有機的ですらありますが、少なくともこの日、私が観覧した限りにおいては、ヨコハマトリエンナーレの時と何かが違うことに気がつきました。

奥のブラインドです。確かトリエンナーレでは可動していました。その動く姿が美しいことに驚かされたものです。

ただ今回は動いていません。何故だろうと思い、再度ボードの22日の欄を見てみました。するとメモに「ブラインドが動かない」と一言があります。どうやら故障していたようです。さらに「そういうこともあるよな。という気持ち結構大事」とも記されていました。記録には機械的な数値や図面だけでなく、感情を表すメモもかなり出てきます。これぞタイトルならぬ「感覚の計測」の一部分なのかもしれません。

またさすがに場内1点のみということもあるのか、照明なども効果的で、ヨコハマトリエンナーレの時よりも断然に映えて見えました。そもそもアサヒアートスクエアはライブなどを開催する音楽ホールとしても利用されています。ステージ上で鳴り響くオルガンやドラムの音に耳を傾けていると、居ないはずの演奏者、ないし作曲家の振る舞いが感じられるような展示と言えるかもしれません。

作品のプロセスや環境の変化に留まらず、制作者の動きや感情までをも全方位に記録し、検証していくという試み。10日間の短い期間ではありますが、意義深いプロジェクトと言えるのではないでしょうか。

「Documentary In Progress」(フェイスブックページ)

Facebookでは、「企画のその後」と題し、展示プロセスだけでなく、作品の保存などについても配信されるそうです。また会期末の土日(24日と25日)には毛利を交えてのトークイベントも開催されます。作品と記録だけではなく、作家の生の声を聞くのも面白そうです。

[トーク1]

10月24日(土) 18:00~20:00

登壇者:千葉正也(美術家)、藪前知子(東京都現代美術館学芸員)、毛利悠子(美術家)

[トーク2]

10月25日(日) 16:00~18:00

登壇者:金氏徹平(美術家)、木村絵理子(横浜美術館主任学芸員)、毛利悠子(美術家)

入場は無料です。(25日のトークのみ1ドリンク制)10月25日まで開催されています。

「毛利悠子 感覚の観測 『I/Oーある作曲家の部屋』の場合」 アサヒ・アートスクエア(@AsahiArtSquare)

会期:10月15日(木)~10月25日(日)

休館:10月20日(火)

時間:14:00~20:00

*土曜は12:00~20:00、日曜は12:00~18:00

*最終入場は閉館の30分前まで。

料金:無料

住所:墨田区吾妻橋1-23-1 スーパードライホール4階

交通:東京メトロ銀座線浅草駅4、5番出口より徒歩5分。都営浅草線本所吾妻橋駅A3出口より徒歩6分。東武線浅草駅より徒歩6分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「プラド美術館展」 三菱一号館美術館

三菱一号館美術館

「プラド美術館展ースペイン宮廷 美への情熱」

2015/10/10-2016/1/31

三菱一号館美術館で開催中の「プラド美術館展ースペイン宮廷 美への情熱」のプレスプレビューに参加してきました。

歴代スペイン王の収集した美術コレクションで名高いスペインのプラド美術館。日本でもプラド美術館展の名を冠した展示は、主に過去2回、東京都美術館(2006年)や国立西洋美術館(2002年)などで行われてきました。

以来、3回目となるプラド美術館展です。出品は約100点。時代は15世紀から19世紀までと幅広い。スペイン、フランドル、イタリア、オランダ、フランスのヨーロッパ絵画が一堂に会しています。

また重要なポイントが「小さなサイズの作品に焦点」(三菱一号館美術館サイトより)を当てていることです。その意味でもいわゆる大作に重点的だった過去のプラド美術館展とは一線を画しています。

小さな作品の魅力。その多くは細部の精緻な描写にあるとしても良いかもしれません。まずは話題のヒエロニムス・ボスです。現存する真筆20点のうちの1枚。タイトルは「愚者の石の除去」です。いわば初来日のボスでもあります。

右:ヒエロニムス・ボス「愚者の石の除去」 1500-10年頃 油彩、板 王室コレクション

いわゆる「賢者の石」のパロディー。逆さの漏斗をかぶるのが偽医者です。患者の頭を裂いては何とチューリップの花を取り出しています。そして頭に書物を頭に載せた女性もいます。一人素知らぬのは患者のみ。ようは皆で患者を騙しているわけですが、やはり描き込みは細かい。手前の下草はまるで鋼のようです。後方に何やら鉄棒のようなものが見えました。もちろん鉄棒ではありません。絞首台です。これは患者の死ではなく、騙す側の運命を暗示しているそうです。

ちなみに逆さの漏斗が愚者、チューリップは偽医者に収められる金の暗示でもあります。描写に細かく、主題に巧妙。さすがに魅せるものがありました。

右:偽ブレス(ブレシウス)「東方三博士の礼拝(中央)、12部族の使者を迎えるダビデ王(左)、ソロモン王の前のシバの女王(右)」 1515年頃 油彩、板 王室コレクション

精緻といえば偽ブレス(ブレシウス)の「東方三博士の礼拝(中央)、12部族の使者を迎えるダビデ王(左)、ソロモン王の前のシバの女王(右)」も忘れられません。主題はキリストです。たくさんの人物がいますが、ともかく衣服の装飾までが際立っています。建築はゴシック調です。奥行きしかり空間は思いの外に広い。遠景に至るまで人物や建物が事細かに描かれています。調度品にも注目です。左のダビデ、右手を支えているものは一体何なのでしょうか。中にはうっすら火が灯っているようにも見えます。肉眼では何とも判別が付きません。

左:フアン・バン・デル・アメンの「スモモとサワーチェリーの載った皿」 1631年頃 油彩、カンヴァス 2006年に購入

極上の静物画と出会いました。フアン・バン・デル・アメンの「スモモとサワーチェリーの載った皿」です。銀の器に盛られた果物。チェリーはガラス玉のように透き通っています。一方でスモモは熟れきっているのでしょうか。皮がやや爛れてもいます。光は左から差し込んでいるようです。食器の左下へ仄かに反射していました。チェリーとスモモ、そして食器の色のコントラストがすこぶるに美しい。縦横30センチを超えない小品ですが、このサイズだからこそ表現し得る密度がありました。

ディエゴ・ベラスケス「ローマ、ヴィラ・メディチの庭園」 1629-30年 油彩、カンヴァス 王室コレクション

ベラスケスの「ローマ、ヴィラ・メディチの庭園」はどうでしょうか。高い木々が立ち並ぶ中、アーチを象った建物が見えます。前に立つのが二人の人物です。互いに会話しているようですが、良く見ると手に長い棒を持っていることが分かります。一方でアーチの上にも人影がありました。下の人物とも関連があるのでしょうか。一説では何かを計測しているのではないかと考えられているそうです。

そしてこの作品はベラスケスが屋外へ出て描いたとも言われています。いわゆる歴史画でもなく物語画もありません。自然の眺めという風景のみを戸外で表した作品です。その意味では印象派の先駆けと言えるのかもしれません。

左:ヤン・ブリューゲル(2世)「豊穣」 1625年頃 油彩、銅板 王室コレクション

目を凝らしていくほど発見があります。ヤン・ブリューゲル(2世)の「豊穣」です。中央にいるのは裸の女性です。一見何ら変哲がないようにも思えますが、実は乳房が6つもあります。つまり多産の象徴です。手に持つ黒い筒状のものは角です。今度はタイトルの如く豊穣を指し示しています。

背後には馨しいまでに花が咲き、また果実が実っています。そして並ぶのは野菜。食料でしょうか。小動物や魚も見えました。いずれも自然の生み出す産物です。豊穣に相応しいモチーフなのでしょう。さらに目を凝らしてみました。右下のカブの上に何か小さな生き物がいることに気がつきました。カタツムリです。大変に小さい。見落としてしまうかもしれません。

左:ピーテル・フリスの「冥府のオルフェウスとエウリュディケ」 1652年 油彩、カンヴァス 王室コレクション

ピーテル・フリスの「冥府のオルフェウスとエウリュディケ」にも驚くべき小さな生き物が描き込まれています。ボスの影響も受けたとされる一枚、ともかく目を引くのは魑魅魍魎、まさにグロテスクなまでの怪物です。翼を開いては飛び、白い死体のような人間をつり上げている魔物もいます。随所には炎も立ち上がります。これぞ地獄絵図と言っても良いのかもしれません。

さてその驚くべき小さな生き物。どこにいるのでしょうか。画面中央に描かれているのがプロセルピナとプルートです。うち王冠を付けて座るプルートの上に注目です。何やら黒い点がありました。率直なところ判別は出来ませんが、これは蜘蛛を描いたと考えられているそうです。

右:フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス「レオカディア・ソリーリャ?」 1814-16年 油彩、カンヴァス 1866年にトリニダード美術館のために購入

それにしてもかなりの粒ぞろい。ほかにもグレコやメムリンク、メツーにムリーリョなどにも優品があります。テニールスやゴヤも一定数まとまっていました。「作品は大きさによって、それぞれに異なった相応しい価値がある。」とは一号館の高橋館長の言葉です。小さくとも見応えは十分でした。

ちなみに本展は2013年にプラド美術館で行われ、2014年にバルセロナへ巡回した「La belleza encerrada (Captive Beauty) 」を日本向けにアレンジして構成したもの。つまり現地プラドで企画された展覧会の日本巡回展でもあります。

また輸送や公開に制限のある板絵が多いのも特徴です。(全100点のうち35点。)そして国内で開催されるのは一号館美術館のみ。他館への巡回はありません。

「プラド美術館展」展示室風景

中央:バルトロメ・エステバン・ムリーリョ「ロザリオの聖母」 1650-55年 油彩、カンヴァス 王室コレクション

最後に混雑の情報です。実はプレビュー時に加え、会期2週目の日曜、18日にも再度観覧してきました。

入館したのは午後2時頃でした。一般的に最も混み合う時間帯ではありますが、チケット購入のための待ち時間もなく、館内も比較的スムーズ。何点かの作品の前では順番待ちの列も僅かに発生していましたが、おおむね最前列でじっくりと観覧することが出来ました。

左:マリアノ・フォルトゥーニ・イ・マルサル/ライムンド・デ・マドラーソ・イ・ガレータ「フォルトゥーニ邸の庭」 1872-77年頃 油彩、板 1904年にラモン・デ・エラスより遺贈

ただ毎度ながら一号館美術館は会期中盤以降に混雑が集中します。ましては小さな作品が多い展示です。率直なところ遠目では魅力も伝わりません。なるべく早い段階での観覧がベストです。

一号館美術館の来館者が10月20日、開館以来延べ200万人を突破しました。

それを記念して10/21(水)~10/27(火)の間、先着200名にオリジナルエコバックがプレゼントされます。さらに「200万人突破!ありがとう【アフター4】割引!」と題し、10/21(水)、22(木)、27(火)~29(木)の計5日間、夕方4時以降の入館料が500円割引になるそうです。学生も対象です。

2016年1月31日まで開催されています。おすすめしたいと思います。

「プラド美術館展ースペイン宮廷 美への情熱」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2015年10月10日(土)~2016年1月31日(日)

休館:月曜日。但し祝日、もしくは12月28日、1月25日は開館。年末年始(12月31日、1月1日)は休館。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日と会期最終週の平日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生無料。

*ペアチケットあり:チケットぴあのみで販売。一般ペア3000円。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「プラド美術館展ースペイン宮廷 美への情熱」

2015/10/10-2016/1/31

三菱一号館美術館で開催中の「プラド美術館展ースペイン宮廷 美への情熱」のプレスプレビューに参加してきました。

歴代スペイン王の収集した美術コレクションで名高いスペインのプラド美術館。日本でもプラド美術館展の名を冠した展示は、主に過去2回、東京都美術館(2006年)や国立西洋美術館(2002年)などで行われてきました。

以来、3回目となるプラド美術館展です。出品は約100点。時代は15世紀から19世紀までと幅広い。スペイン、フランドル、イタリア、オランダ、フランスのヨーロッパ絵画が一堂に会しています。

また重要なポイントが「小さなサイズの作品に焦点」(三菱一号館美術館サイトより)を当てていることです。その意味でもいわゆる大作に重点的だった過去のプラド美術館展とは一線を画しています。

小さな作品の魅力。その多くは細部の精緻な描写にあるとしても良いかもしれません。まずは話題のヒエロニムス・ボスです。現存する真筆20点のうちの1枚。タイトルは「愚者の石の除去」です。いわば初来日のボスでもあります。

右:ヒエロニムス・ボス「愚者の石の除去」 1500-10年頃 油彩、板 王室コレクション

いわゆる「賢者の石」のパロディー。逆さの漏斗をかぶるのが偽医者です。患者の頭を裂いては何とチューリップの花を取り出しています。そして頭に書物を頭に載せた女性もいます。一人素知らぬのは患者のみ。ようは皆で患者を騙しているわけですが、やはり描き込みは細かい。手前の下草はまるで鋼のようです。後方に何やら鉄棒のようなものが見えました。もちろん鉄棒ではありません。絞首台です。これは患者の死ではなく、騙す側の運命を暗示しているそうです。

ちなみに逆さの漏斗が愚者、チューリップは偽医者に収められる金の暗示でもあります。描写に細かく、主題に巧妙。さすがに魅せるものがありました。

右:偽ブレス(ブレシウス)「東方三博士の礼拝(中央)、12部族の使者を迎えるダビデ王(左)、ソロモン王の前のシバの女王(右)」 1515年頃 油彩、板 王室コレクション

精緻といえば偽ブレス(ブレシウス)の「東方三博士の礼拝(中央)、12部族の使者を迎えるダビデ王(左)、ソロモン王の前のシバの女王(右)」も忘れられません。主題はキリストです。たくさんの人物がいますが、ともかく衣服の装飾までが際立っています。建築はゴシック調です。奥行きしかり空間は思いの外に広い。遠景に至るまで人物や建物が事細かに描かれています。調度品にも注目です。左のダビデ、右手を支えているものは一体何なのでしょうか。中にはうっすら火が灯っているようにも見えます。肉眼では何とも判別が付きません。

左:フアン・バン・デル・アメンの「スモモとサワーチェリーの載った皿」 1631年頃 油彩、カンヴァス 2006年に購入

極上の静物画と出会いました。フアン・バン・デル・アメンの「スモモとサワーチェリーの載った皿」です。銀の器に盛られた果物。チェリーはガラス玉のように透き通っています。一方でスモモは熟れきっているのでしょうか。皮がやや爛れてもいます。光は左から差し込んでいるようです。食器の左下へ仄かに反射していました。チェリーとスモモ、そして食器の色のコントラストがすこぶるに美しい。縦横30センチを超えない小品ですが、このサイズだからこそ表現し得る密度がありました。

ディエゴ・ベラスケス「ローマ、ヴィラ・メディチの庭園」 1629-30年 油彩、カンヴァス 王室コレクション

ベラスケスの「ローマ、ヴィラ・メディチの庭園」はどうでしょうか。高い木々が立ち並ぶ中、アーチを象った建物が見えます。前に立つのが二人の人物です。互いに会話しているようですが、良く見ると手に長い棒を持っていることが分かります。一方でアーチの上にも人影がありました。下の人物とも関連があるのでしょうか。一説では何かを計測しているのではないかと考えられているそうです。

そしてこの作品はベラスケスが屋外へ出て描いたとも言われています。いわゆる歴史画でもなく物語画もありません。自然の眺めという風景のみを戸外で表した作品です。その意味では印象派の先駆けと言えるのかもしれません。

左:ヤン・ブリューゲル(2世)「豊穣」 1625年頃 油彩、銅板 王室コレクション

目を凝らしていくほど発見があります。ヤン・ブリューゲル(2世)の「豊穣」です。中央にいるのは裸の女性です。一見何ら変哲がないようにも思えますが、実は乳房が6つもあります。つまり多産の象徴です。手に持つ黒い筒状のものは角です。今度はタイトルの如く豊穣を指し示しています。

背後には馨しいまでに花が咲き、また果実が実っています。そして並ぶのは野菜。食料でしょうか。小動物や魚も見えました。いずれも自然の生み出す産物です。豊穣に相応しいモチーフなのでしょう。さらに目を凝らしてみました。右下のカブの上に何か小さな生き物がいることに気がつきました。カタツムリです。大変に小さい。見落としてしまうかもしれません。

左:ピーテル・フリスの「冥府のオルフェウスとエウリュディケ」 1652年 油彩、カンヴァス 王室コレクション

ピーテル・フリスの「冥府のオルフェウスとエウリュディケ」にも驚くべき小さな生き物が描き込まれています。ボスの影響も受けたとされる一枚、ともかく目を引くのは魑魅魍魎、まさにグロテスクなまでの怪物です。翼を開いては飛び、白い死体のような人間をつり上げている魔物もいます。随所には炎も立ち上がります。これぞ地獄絵図と言っても良いのかもしれません。

さてその驚くべき小さな生き物。どこにいるのでしょうか。画面中央に描かれているのがプロセルピナとプルートです。うち王冠を付けて座るプルートの上に注目です。何やら黒い点がありました。率直なところ判別は出来ませんが、これは蜘蛛を描いたと考えられているそうです。

右:フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス「レオカディア・ソリーリャ?」 1814-16年 油彩、カンヴァス 1866年にトリニダード美術館のために購入

それにしてもかなりの粒ぞろい。ほかにもグレコやメムリンク、メツーにムリーリョなどにも優品があります。テニールスやゴヤも一定数まとまっていました。「作品は大きさによって、それぞれに異なった相応しい価値がある。」とは一号館の高橋館長の言葉です。小さくとも見応えは十分でした。

ちなみに本展は2013年にプラド美術館で行われ、2014年にバルセロナへ巡回した「La belleza encerrada (Captive Beauty) 」を日本向けにアレンジして構成したもの。つまり現地プラドで企画された展覧会の日本巡回展でもあります。

また輸送や公開に制限のある板絵が多いのも特徴です。(全100点のうち35点。)そして国内で開催されるのは一号館美術館のみ。他館への巡回はありません。

「プラド美術館展」展示室風景

中央:バルトロメ・エステバン・ムリーリョ「ロザリオの聖母」 1650-55年 油彩、カンヴァス 王室コレクション

最後に混雑の情報です。実はプレビュー時に加え、会期2週目の日曜、18日にも再度観覧してきました。

入館したのは午後2時頃でした。一般的に最も混み合う時間帯ではありますが、チケット購入のための待ち時間もなく、館内も比較的スムーズ。何点かの作品の前では順番待ちの列も僅かに発生していましたが、おおむね最前列でじっくりと観覧することが出来ました。

左:マリアノ・フォルトゥーニ・イ・マルサル/ライムンド・デ・マドラーソ・イ・ガレータ「フォルトゥーニ邸の庭」 1872-77年頃 油彩、板 1904年にラモン・デ・エラスより遺贈

ただ毎度ながら一号館美術館は会期中盤以降に混雑が集中します。ましては小さな作品が多い展示です。率直なところ遠目では魅力も伝わりません。なるべく早い段階での観覧がベストです。

一号館美術館の来館者が10月20日、開館以来延べ200万人を突破しました。

それを記念して10/21(水)~10/27(火)の間、先着200名にオリジナルエコバックがプレゼントされます。さらに「200万人突破!ありがとう【アフター4】割引!」と題し、10/21(水)、22(木)、27(火)~29(木)の計5日間、夕方4時以降の入館料が500円割引になるそうです。学生も対象です。

2016年1月31日まで開催されています。おすすめしたいと思います。

「プラド美術館展ースペイン宮廷 美への情熱」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2015年10月10日(土)~2016年1月31日(日)

休館:月曜日。但し祝日、もしくは12月28日、1月25日は開館。年末年始(12月31日、1月1日)は休館。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日と会期最終週の平日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生無料。

*ペアチケットあり:チケットぴあのみで販売。一般ペア3000円。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「没後100年 五姓田義松」 神奈川県立歴史博物館

神奈川県立歴史博物館

「没後100年 五姓田義松ー最後の天才」

9/19-11/8

神奈川県立歴史博物館で開催中の「没後100年 五姓田義松ー最後の天才」を見てきました。

明治初期、洋画家の「トップランナー」(展覧会サイトより)として活動した五姓田義松。私が彼の絵を初めて見たのは東京藝術大学大学美術館です。確かコレクション展に出ていた「自画像」でした。

五姓田義松「自画像」 明治10年 東京藝術大学

凛々しい眉に整った顔立ち。穏やかながらも眼光は鋭く、また思慮深くも見えます。口元はキリリと引き締まり、強い意志を感じさせはしないでしょうか。必ずしも明るい絵ではありませんが、どこか並々ならぬ画家の力量を感じ取ったことを覚えています。

ただ五姓田義松、若くして名声を獲得するも、「流行のうつりかわり」(展覧会サイトより)などにより、一時は忘れさられてしまったそうです。振り返ってみれば現代。どうでしょうか。確かに例えば維新後の洋画家、高橋由一らに比べると、名が知られているとは決して言えません。

義松復権の契機ともなり得るのでしょうか。約30年ぶりの回顧展です。名刺大のスケッチから3メートルはあろうかという油彩画までがずらり。出品は全800点。文書資料を含みます。(展示替えあり。)ともかく膨大です。五姓田の作品を余すことなく紹介しています。

五姓田義松「桶屋」 制作年不詳

さて洋画家として名を馳せた義松。意外にも冒頭は鉛筆に水彩画でした。これが驚くほどに魅惑的です。里山の景色が多いかもしれません。軽妙な筆遣いです。色は瑞々しく、雲の湿潤な大気までを表現しています。

五姓田義松「横浜根岸相沢村」 明治5年

「横浜根岸相沢村」はどうでしょうか。江戸生まれの義松。10代の頃にワーグマンに入門しては横浜へ移住しました。小高い丘陵。一面の緑に覆われています。手前に見えるのは稲穂でしょうか。秋の季節、ちょうど稲刈りの頃を描いたのかもしれません。畦道には人影も見えます。木の葉、草の緑。いずれも美しい。同じく明治の画家、大下藤次郎の風景画を思い出しました。草はやや靡き、風をも巧みに表しています。

意外にも鉛筆画は油画取得のために学んだものでした。と言うのも今でこそ身近極まりない鉛筆ですが、維新前後はまだ新しい画材でした。ゆえに洋紙に鉛筆で描くのも「洋画」と捉えられていたそうです。

鉛筆画で目立つのは人の風俗を描いた作品です。庶民が働く姿。鉛筆を軽快に滑らせては生き生きと描き出します。また肖像も多い。義松は油絵でも類い稀な人物描写を見せますが、鉛筆の小品も同様です。いわゆる「変顔」(へんがお)と言っても良いのでしょうか。人の喜怒哀楽の瞬間を紙に描きとめます。これも巧い。10代の頃からして高いデッサン力を持っていたことを伺わせます。

後半が油彩画でした。同じく10代の頃に描いたのは「婦人像」です。和装の女性が箪笥の前に座り、画帳を開く姿を表しています。また初めにも触れた「自画像」は20代前半の作品です。そしてこれこそが義松を「トップランナー」にたらしめました。明治10年に開催された第1回内国勧業博覧会において最高賞を受賞。国内の西洋画壇の言わば頂点に上り詰めました。

五姓田義松「クリュニー美術館にて」 明治17年 神奈川県立近代美術館(寄託)

明治13年に渡仏。今度は本場パリへ自らの絵画を知らしめようと乗り込みます。「クリュニー美術館にて」は現地で描いた作品でしょう。彫刻の並ぶ展示室で写生をする画家の姿。室内に差し込む光の陰影を効果的に表してもいます。サロンにも入選を果たしたそうです。

しかしながら当時のパリは印象派隆盛の時代。写実に勤めた義松の作風はともすると時代遅れとされてしまいます。滞在資金も枯渇し、イギリスやアメリカへ転じた後、明治22年に帰国。そして日本でも印象派由来の外光派が伸張していました。渡仏前に得た栄誉ある地位を維持することは出来ません。

ただ義松はその後も色々な意味でぶれません。ひたすらに自らの油画表現を極めようと邁進します。その姿はもはや求道的と言っても良いかもしれません。

五姓田義松「土佐丸」 明治29年 日本郵船株式会社

「土佐丸」に目がとまりました。開艦式でしょうか。日の丸を掲げて停泊する汽船を描きます。マストの線描が驚くほどに細かい。手前の桟橋も同様です。そして空はややセピア色。水面の波も細かく表現しています。また富士山を描いた風景画も目立ちました。いずれもやや遠方から富士を眺めては描きとめています。何も特段に富士を大きく、高く表すこともありません。ただ有り体に風景の一部として富士を見つめます。眼差しは至って冷静でした。

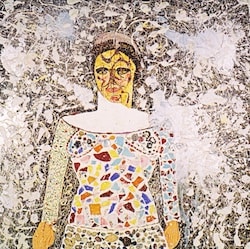

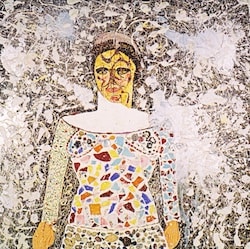

五姓田義松「老母図」(部分) 明治8年 神奈川県立歴史博物館

ラストに衝撃的な一枚と出会いました。「老母図」です。茶褐色、あるいは黒を背景にした老婆の姿。仰向けに寝ています。顎を上に向けてどこか苦しそうな面持ちです。そして手前の両腕には白い骨が浮き上がってもいました。か細い。筋肉のはりは失われています。生々しい表現です。目は窪んでいます。虚ろです。殆ど何も見えていないかもしれません。

義松が「老母図」を描いたのは明治8年。まだ20歳のことでした。そしてこの作品を描いた翌日に母は亡くなったと言われています。つまり臨終間際です。画家として人の死、しかも最も身近な存在である母の死へ真摯なまでに向きあっています。ただ悲しみは筆へ乗り移ったのかもしれません。鬼気迫るものを感じはしないでしょうか。

五姓田義松「自画像」 明治8年頃

展示は「鉛筆・水彩」、「油彩画」、「家族・自画像」とジャンル別です。ゆえに時間を追って五姓田の画業を追いにくい点はありました。その辺は制作年の表記を逐次参照するか、年表などを当たった方が良いかもしれません。

ちょうどNHKの日曜美術館の放送があった日に出かけたからか、館内はなかなか賑わっていました。

五姓田義松展会場入口

なお発行の遅れていたカタログですが、ようやく今週末、10月23日より発売されるそうです。現在も会場のほか、メールやFAXでも購入の予約を受付ています。

「没後100年 五姓田義松ー最後の天才」図録 発売遅延のおわびについて

展覧会サイトをして「海外プロリーグに挑戦したパイオニア」と称した五姓田義松。膨大なスケッチしかり、対象をひたすらに捉えようとする姿勢は、どこかストイックなまでに競技に打ち込むアスリートに通じる面はあるのかもしれません。瑞々しい水彩に迫力ある油画の質感。硬軟を使い分けています。まさしく職人技です。絵を見る楽しみを久々に味わった気がしました。

神奈川県立歴史博物館

11月8日まで開催されています。おすすめします。

「没後100年 五姓田義松ー最後の天才」(@Goseda_Yosimatu) 神奈川県立歴史博物館(@kanagawa_museum)

会期:9月19日(土)~11月8日(日)

休館:毎週月曜日。但し9月21日、10月12日、11月2日は開館。

*馬車道祭開催期間は無休。(10/31~11/3)。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般900(800)円、学生600(500)円、高校生・65歳以上100(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*11月3日は文化の日のため観覧無料。

住所:横浜市中区南仲通5-60

交通:みなとみらい線馬車道駅3・5番出口徒歩1分。横浜市営地下鉄関内駅9番出口より徒歩5分。JR線桜木町駅、関内駅より徒歩10分。

「没後100年 五姓田義松ー最後の天才」

9/19-11/8

神奈川県立歴史博物館で開催中の「没後100年 五姓田義松ー最後の天才」を見てきました。

明治初期、洋画家の「トップランナー」(展覧会サイトより)として活動した五姓田義松。私が彼の絵を初めて見たのは東京藝術大学大学美術館です。確かコレクション展に出ていた「自画像」でした。

五姓田義松「自画像」 明治10年 東京藝術大学

凛々しい眉に整った顔立ち。穏やかながらも眼光は鋭く、また思慮深くも見えます。口元はキリリと引き締まり、強い意志を感じさせはしないでしょうか。必ずしも明るい絵ではありませんが、どこか並々ならぬ画家の力量を感じ取ったことを覚えています。

ただ五姓田義松、若くして名声を獲得するも、「流行のうつりかわり」(展覧会サイトより)などにより、一時は忘れさられてしまったそうです。振り返ってみれば現代。どうでしょうか。確かに例えば維新後の洋画家、高橋由一らに比べると、名が知られているとは決して言えません。

義松復権の契機ともなり得るのでしょうか。約30年ぶりの回顧展です。名刺大のスケッチから3メートルはあろうかという油彩画までがずらり。出品は全800点。文書資料を含みます。(展示替えあり。)ともかく膨大です。五姓田の作品を余すことなく紹介しています。

五姓田義松「桶屋」 制作年不詳

さて洋画家として名を馳せた義松。意外にも冒頭は鉛筆に水彩画でした。これが驚くほどに魅惑的です。里山の景色が多いかもしれません。軽妙な筆遣いです。色は瑞々しく、雲の湿潤な大気までを表現しています。

五姓田義松「横浜根岸相沢村」 明治5年

「横浜根岸相沢村」はどうでしょうか。江戸生まれの義松。10代の頃にワーグマンに入門しては横浜へ移住しました。小高い丘陵。一面の緑に覆われています。手前に見えるのは稲穂でしょうか。秋の季節、ちょうど稲刈りの頃を描いたのかもしれません。畦道には人影も見えます。木の葉、草の緑。いずれも美しい。同じく明治の画家、大下藤次郎の風景画を思い出しました。草はやや靡き、風をも巧みに表しています。

意外にも鉛筆画は油画取得のために学んだものでした。と言うのも今でこそ身近極まりない鉛筆ですが、維新前後はまだ新しい画材でした。ゆえに洋紙に鉛筆で描くのも「洋画」と捉えられていたそうです。

鉛筆画で目立つのは人の風俗を描いた作品です。庶民が働く姿。鉛筆を軽快に滑らせては生き生きと描き出します。また肖像も多い。義松は油絵でも類い稀な人物描写を見せますが、鉛筆の小品も同様です。いわゆる「変顔」(へんがお)と言っても良いのでしょうか。人の喜怒哀楽の瞬間を紙に描きとめます。これも巧い。10代の頃からして高いデッサン力を持っていたことを伺わせます。

後半が油彩画でした。同じく10代の頃に描いたのは「婦人像」です。和装の女性が箪笥の前に座り、画帳を開く姿を表しています。また初めにも触れた「自画像」は20代前半の作品です。そしてこれこそが義松を「トップランナー」にたらしめました。明治10年に開催された第1回内国勧業博覧会において最高賞を受賞。国内の西洋画壇の言わば頂点に上り詰めました。

五姓田義松「クリュニー美術館にて」 明治17年 神奈川県立近代美術館(寄託)

明治13年に渡仏。今度は本場パリへ自らの絵画を知らしめようと乗り込みます。「クリュニー美術館にて」は現地で描いた作品でしょう。彫刻の並ぶ展示室で写生をする画家の姿。室内に差し込む光の陰影を効果的に表してもいます。サロンにも入選を果たしたそうです。

しかしながら当時のパリは印象派隆盛の時代。写実に勤めた義松の作風はともすると時代遅れとされてしまいます。滞在資金も枯渇し、イギリスやアメリカへ転じた後、明治22年に帰国。そして日本でも印象派由来の外光派が伸張していました。渡仏前に得た栄誉ある地位を維持することは出来ません。

ただ義松はその後も色々な意味でぶれません。ひたすらに自らの油画表現を極めようと邁進します。その姿はもはや求道的と言っても良いかもしれません。

五姓田義松「土佐丸」 明治29年 日本郵船株式会社

「土佐丸」に目がとまりました。開艦式でしょうか。日の丸を掲げて停泊する汽船を描きます。マストの線描が驚くほどに細かい。手前の桟橋も同様です。そして空はややセピア色。水面の波も細かく表現しています。また富士山を描いた風景画も目立ちました。いずれもやや遠方から富士を眺めては描きとめています。何も特段に富士を大きく、高く表すこともありません。ただ有り体に風景の一部として富士を見つめます。眼差しは至って冷静でした。

五姓田義松「老母図」(部分) 明治8年 神奈川県立歴史博物館

ラストに衝撃的な一枚と出会いました。「老母図」です。茶褐色、あるいは黒を背景にした老婆の姿。仰向けに寝ています。顎を上に向けてどこか苦しそうな面持ちです。そして手前の両腕には白い骨が浮き上がってもいました。か細い。筋肉のはりは失われています。生々しい表現です。目は窪んでいます。虚ろです。殆ど何も見えていないかもしれません。

義松が「老母図」を描いたのは明治8年。まだ20歳のことでした。そしてこの作品を描いた翌日に母は亡くなったと言われています。つまり臨終間際です。画家として人の死、しかも最も身近な存在である母の死へ真摯なまでに向きあっています。ただ悲しみは筆へ乗り移ったのかもしれません。鬼気迫るものを感じはしないでしょうか。

五姓田義松「自画像」 明治8年頃

展示は「鉛筆・水彩」、「油彩画」、「家族・自画像」とジャンル別です。ゆえに時間を追って五姓田の画業を追いにくい点はありました。その辺は制作年の表記を逐次参照するか、年表などを当たった方が良いかもしれません。

ちょうどNHKの日曜美術館の放送があった日に出かけたからか、館内はなかなか賑わっていました。

五姓田義松展会場入口

なお発行の遅れていたカタログですが、ようやく今週末、10月23日より発売されるそうです。現在も会場のほか、メールやFAXでも購入の予約を受付ています。

「没後100年 五姓田義松ー最後の天才」図録 発売遅延のおわびについて

展覧会サイトをして「海外プロリーグに挑戦したパイオニア」と称した五姓田義松。膨大なスケッチしかり、対象をひたすらに捉えようとする姿勢は、どこかストイックなまでに競技に打ち込むアスリートに通じる面はあるのかもしれません。瑞々しい水彩に迫力ある油画の質感。硬軟を使い分けています。まさしく職人技です。絵を見る楽しみを久々に味わった気がしました。

神奈川県立歴史博物館

11月8日まで開催されています。おすすめします。

「没後100年 五姓田義松ー最後の天才」(@Goseda_Yosimatu) 神奈川県立歴史博物館(@kanagawa_museum)

会期:9月19日(土)~11月8日(日)

休館:毎週月曜日。但し9月21日、10月12日、11月2日は開館。

*馬車道祭開催期間は無休。(10/31~11/3)。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般900(800)円、学生600(500)円、高校生・65歳以上100(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*11月3日は文化の日のため観覧無料。

住所:横浜市中区南仲通5-60

交通:みなとみらい線馬車道駅3・5番出口徒歩1分。横浜市営地下鉄関内駅9番出口より徒歩5分。JR線桜木町駅、関内駅より徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「森本美絵写真展 去りながら」 キヤノンギャラリーS

キヤノンギャラリーS

「森本美絵写真展 去りながら」

9/26-11/2

キヤノンギャラリーSで開催中の「森本美絵写真展 去りながら」を見てきました。

1974年に岡山県で生まれ、東京造形大学デザイン学科を修了。雑誌や広告、また著名人のポートレートなどでも活動をしている写真家、森本美絵。

都内では一昨年のMISAKO&ROSEN以来の個展かもしれません。出品は全40点ほどです。テーマは風景。「海や木々などの自然や、公園や車などの日常の様子」(ギャラリーサイトより)を捉えた作品を展示しています。

さてさり気ない日常。いずれも緩やかに時間が流れ、事件性もない場所が写されていますが、そこに広がる平穏な光景こそに魅力があるのかもしれません。

やや高い位置から俯瞰するような視点に目がとまりました。例えば上の左の作品です。学校の校庭でしょう。一面に広がるのは土まじりの白い砂。下はブランコです。水色をしています。さらに囲む柵。今度は黄色でしょうか。白いサッカーゴールもあります。一方でオレンジ色の柵は掴まるための遊具でしょうか。硬い鉄の棒がまるで紐のようにか細く見えました。左上には僅かな木。鮮やかな緑です。右下に現れるのは一階の上の屋根でしょう。水が溜まっています。無人です。遊具や建物同士の線、その色の位置関係が面白い。幾何学的な構図が潜みます。美しくは見えないでしょうか。

「去りながら」とは、「すべてから均等で客観的な距離を取ること」(ギャラリーサイトより)を意味しているそうです。どこか風景なり対象から一歩引いては捉える森本の写真。近すぎず、また遠すぎません。距離感が絶妙です。確かに「均等」や「客観的」は作品を見る上のキーワードとなるかもしれません。

会場のキヤノンギャラリーSは品川駅港南口にあるキヤノンタワーの1階。ショールームを併設したオープンスペースです。

平日、および土曜日は開いていますが、日曜、祝日はお休みです。ご注意下さい。

会期が1週間ほど延期されました。11月10日まで開催されています。

「森本美絵写真展 去りながら」 キヤノンギャラリーS

会期:9月26日(土)~11月10日(火)

休廊:日・祝日

時間:10:00~17:30

料金:無料

住所:東京都港区港南2-16-6 キヤノンSタワー1階

交通:JR品川駅港南口より徒歩約8分、京浜急行線品川駅より徒歩約10分。

「森本美絵写真展 去りながら」

9/26-11/2

キヤノンギャラリーSで開催中の「森本美絵写真展 去りながら」を見てきました。

1974年に岡山県で生まれ、東京造形大学デザイン学科を修了。雑誌や広告、また著名人のポートレートなどでも活動をしている写真家、森本美絵。

都内では一昨年のMISAKO&ROSEN以来の個展かもしれません。出品は全40点ほどです。テーマは風景。「海や木々などの自然や、公園や車などの日常の様子」(ギャラリーサイトより)を捉えた作品を展示しています。

さてさり気ない日常。いずれも緩やかに時間が流れ、事件性もない場所が写されていますが、そこに広がる平穏な光景こそに魅力があるのかもしれません。

やや高い位置から俯瞰するような視点に目がとまりました。例えば上の左の作品です。学校の校庭でしょう。一面に広がるのは土まじりの白い砂。下はブランコです。水色をしています。さらに囲む柵。今度は黄色でしょうか。白いサッカーゴールもあります。一方でオレンジ色の柵は掴まるための遊具でしょうか。硬い鉄の棒がまるで紐のようにか細く見えました。左上には僅かな木。鮮やかな緑です。右下に現れるのは一階の上の屋根でしょう。水が溜まっています。無人です。遊具や建物同士の線、その色の位置関係が面白い。幾何学的な構図が潜みます。美しくは見えないでしょうか。

「去りながら」とは、「すべてから均等で客観的な距離を取ること」(ギャラリーサイトより)を意味しているそうです。どこか風景なり対象から一歩引いては捉える森本の写真。近すぎず、また遠すぎません。距離感が絶妙です。確かに「均等」や「客観的」は作品を見る上のキーワードとなるかもしれません。

会場のキヤノンギャラリーSは品川駅港南口にあるキヤノンタワーの1階。ショールームを併設したオープンスペースです。

平日、および土曜日は開いていますが、日曜、祝日はお休みです。ご注意下さい。

会期が1週間ほど延期されました。11月10日まで開催されています。

「森本美絵写真展 去りながら」 キヤノンギャラリーS

会期:9月26日(土)~11月10日(火)

休廊:日・祝日

時間:10:00~17:30

料金:無料

住所:東京都港区港南2-16-6 キヤノンSタワー1階

交通:JR品川駅港南口より徒歩約8分、京浜急行線品川駅より徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ニキ・ド・サンファル展」 国立新美術館

国立新美術館

「ニキ・ド・サンファル展」

9/18-12/14

国立新美術館で開催中の「ニキ・ド・サンファル展」を見てきました。

フランスに生まれ、パフォーマンスにはじまり、絵画に彫刻、さらに建築や映画など、ジャンルを超えては制作を続けたアーティスト、ニキ・ド・サンファル(1930-2002)。今年生誕85年目を迎えました。

日本では過去最大規模での回顧展です。作品は資料などを合わせて150点。国立新美術館の広大な展示スペースを駆使しては、ニキの膨大な業績を効果的に伝えています。

1930年にパリ郊外に生まれたニキ。育ちはアメリカです。モデルとして働き、最初の夫ハリー・マシューズと結婚。1950年に娘を出産します。その2年後、再びパリへ戻りました。

しばらくして重度の精神疾患を患ってしまったそうです。その時、本格的に絵画と出会いました。治療のために有効だとして絵画やコラージュの制作に取り組みます。

ニキ・ド・サンファル「自画像」 1958-59年頃 ニキ芸術財団

「自画像」はどうでしょうか。正面を向いたニキの立ち姿。モザイク状に敷き詰められたのは何と小石です。装身具にはコーヒー豆を使っています。そしてグレーの背景には白い絵具が縦横無尽に駆け巡ります。一目でポロックのドリッピングを連想しました。実際にもニキは当初、デュビュッフェやポロック、それにラウシェンバーグらに影響されたそうです。その跡は「無題(ジャクソン・ポロック風の抽象絵画)」にも見られるかもしれません。

銃口を向けるニキ。ずばり射撃絵画です。作品の素材として武器を利用する。俄かには信じがたいかもしれませんが、ニキは貪欲にも自らのものに取り込んでしまいます。

「マリブの射撃」と題した映像に目が止まりました。おおよそ2分。白いスーツに身を包んだのがニキでしょうか。手には銃を持っています。標的はこれまた白いオブジェ。ぶどうや人形から花、瓶と様々です。おもむろにニキが銃口を向けます。引き金を引きました。オブジェが次々と音を立ては破壊されていきます。すると何やら色とりどりの絵具が飛び散りはじめました。オブジェに付着させていたのでしょう。ニキは得意げに次々と弾を放っては、絵具を飛び散らせます。それが「射撃絵画」の制作プロセスです。周囲の観客は、皆、楽しそうに眺めていました。当時はパフォーマンスアートの先駆例としても注目を集めたそうです。

ニキ・ド・サンファル「ティラノサウルス・レックス/モンスター/射撃のドラゴン(キングコングのための習作)」1963年 ニキ芸術財団

一世を風靡した射撃絵画。しかしニキは1963年頃に制作をやめてしまいます。射撃絵画において社会の諸制度などを半ば挑戦的にまで批判したニキ。次に向き合ったのは女性を取り巻く様々な問題でした。

魔女や娼婦、それに聖母らがテーマです。作品は時にグロテスク。「赤い魔女」が印象的でした。文字通り魔女を象った彫像。血のように赤い染料がべったりと塗られています。身体は所々、裂けて欠落、穴も空いていました。そこへ不気味なドクロや顔、またマリア像などがはめこまれています。カオスです。この奇怪なおどろおどろしさ、ともすると射撃絵画でも見せた暴力性にも通じるのかもしれません。

ところがです。同じく彫像ながらもその後の「ナナ」シリーズは一転。丸みをおびた女性像が登場します。色はよりカラフルでかつ図像化され、もはやファッショナブルなほどに美しい。女性にシンボリックな胸や臀部が極度に誇張されています。水着を着たり、ハンドバッグを片手に着飾る者もいます。さらには踊りだすように手足を伸ばしたりする女性もいました。豊満な肉体です。時に土偶を象るかのように原初的でもあります。先に展開した欠落した身体は殆ど見られません。

ニキ・ド・サンファル「愛万歳(ポスター)」 1990年 yoko増田静江コレクション

男女間の恋愛、カップルもニキのテーマです。彼女の制作を助けたジャン・ティンゲリーとの出会いもきっかけの一つ。男女間のコミニケーションをユーモアを交えて表現しています。

「恋する鳥」には驚きました。やはり「ナナ」を思わせる丸みを帯びた彫像。一人の女性が手足を伸ばして青い鳥に抱きついています。これが何故に男女間をテーマにしているのか。はじめは分かりませんでした。

実は鳥が男性なのです。足を踏んばって立つ鳥。もはや空想上の生き物なのでしょう。インドの半身半鳥の像との関連も指摘される鳥。何やら寓話的、ないしは神話的な世界を表してはいないでしょうか。

ニキは日本とも関わったアーティストです。きっかけは増田静江です。1980年頃、東京の画廊でニキの作品に出会った増田は、彼女の作品をコレクション。ニキとの出会いも果たしては意気投合しました。またシズエの発音が難しかったからか、ニキは彼女をヨウコと呼んだそうです。以来、約20年にも渡って交流を続けました。

増田は那須の地にニキ美術館を建設するほどニキにぞっこんでした。そして美術館の開設をきっかけにニキも来日。二人で京都などを旅しては歩いたそうです。現在、ニキ美術館は閉館してしまったそうですが、二人の関わりを示す作品なども展示されていました。(そもそも出品作の多くが増田静江のコレクションでもあります。)

ニキの世界は現実でも拡張していったのでしょうか。作品はより巨大となり、もはや建築物と化してもいきます。その結実がタロット・ガーデンかもしれません。

いわゆる彫刻庭園ということでしょうか。モチーフはタロット。場所はイタリアのトスカーナです。八岐大蛇を彷彿させるような蛇からスフィンクス、それに摩訶不思議な生き物を象った彫刻がずらり。まるで地上に魔物が降りては闊歩しているかのようです。それらが彼女の奇想天外なまでの想像力によって具現化。もはや建築物となって公園を彩ります。

それにしても大変なスケールです。色鮮やかな彫刻にはガラスやタイルがはめ込まれ、ミラーボールばりに強い光を放っています。もちろんニキ一人でなし得たものではありません。先のティンゲリーのほか、現地の職人、またスイス人のアーティストらの協力を得て作られていきます。22枚のタロットカードから生み出された幻想世界。飛び出す絵本ならぬ飛び出すタロットカードです。着工から約20年後には一般に公開されました。

会場内、2箇所のみ撮影が出来ました。

ニキ・ド・サンファル「ブッダ」 1999年 yoko増田静江コレクション

写真正面、やや斜めを向いて鎮座するのが「ブッダ」。高さ3メートルにも及ぶ彫像です。そしてこれこそがニキが京都を訪れた際、仏教美術に感化されて作り上げたもの。得意の色ガラスを全面に用いては煌びやかな空間を演出してもいます。

ニキ・ド・サンファル「翼を広げたフクロウの椅子」 1999年 yoko増田静江コレクション

人数が全てではありませんが、先行してパリのグランパレで開催された展示には60万名もの人々が詰めかけたそうです。

眼光鋭く銃を構え、今にも撃ち抜かんとする女性、ニキ・ド・サンファル。まさかこれほど多様でかつ旺盛な創作力を持ったアーティストだとは思いませんでした。

12月14日まで開催されています。おすすめしたいと思います。

「ニキ・ド・サンファル展」(@niki2015jp) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:9月18日(金)~12月14日(月)

休館:火曜日。但し9月22日(火)、11月3日(火)は開館。11月4日(水)は休館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は20時まで開館。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

「ニキ・ド・サンファル展」

9/18-12/14

国立新美術館で開催中の「ニキ・ド・サンファル展」を見てきました。

フランスに生まれ、パフォーマンスにはじまり、絵画に彫刻、さらに建築や映画など、ジャンルを超えては制作を続けたアーティスト、ニキ・ド・サンファル(1930-2002)。今年生誕85年目を迎えました。

日本では過去最大規模での回顧展です。作品は資料などを合わせて150点。国立新美術館の広大な展示スペースを駆使しては、ニキの膨大な業績を効果的に伝えています。

1930年にパリ郊外に生まれたニキ。育ちはアメリカです。モデルとして働き、最初の夫ハリー・マシューズと結婚。1950年に娘を出産します。その2年後、再びパリへ戻りました。

しばらくして重度の精神疾患を患ってしまったそうです。その時、本格的に絵画と出会いました。治療のために有効だとして絵画やコラージュの制作に取り組みます。

ニキ・ド・サンファル「自画像」 1958-59年頃 ニキ芸術財団

「自画像」はどうでしょうか。正面を向いたニキの立ち姿。モザイク状に敷き詰められたのは何と小石です。装身具にはコーヒー豆を使っています。そしてグレーの背景には白い絵具が縦横無尽に駆け巡ります。一目でポロックのドリッピングを連想しました。実際にもニキは当初、デュビュッフェやポロック、それにラウシェンバーグらに影響されたそうです。その跡は「無題(ジャクソン・ポロック風の抽象絵画)」にも見られるかもしれません。

銃口を向けるニキ。ずばり射撃絵画です。作品の素材として武器を利用する。俄かには信じがたいかもしれませんが、ニキは貪欲にも自らのものに取り込んでしまいます。

「マリブの射撃」と題した映像に目が止まりました。おおよそ2分。白いスーツに身を包んだのがニキでしょうか。手には銃を持っています。標的はこれまた白いオブジェ。ぶどうや人形から花、瓶と様々です。おもむろにニキが銃口を向けます。引き金を引きました。オブジェが次々と音を立ては破壊されていきます。すると何やら色とりどりの絵具が飛び散りはじめました。オブジェに付着させていたのでしょう。ニキは得意げに次々と弾を放っては、絵具を飛び散らせます。それが「射撃絵画」の制作プロセスです。周囲の観客は、皆、楽しそうに眺めていました。当時はパフォーマンスアートの先駆例としても注目を集めたそうです。

ニキ・ド・サンファル「ティラノサウルス・レックス/モンスター/射撃のドラゴン(キングコングのための習作)」1963年 ニキ芸術財団

一世を風靡した射撃絵画。しかしニキは1963年頃に制作をやめてしまいます。射撃絵画において社会の諸制度などを半ば挑戦的にまで批判したニキ。次に向き合ったのは女性を取り巻く様々な問題でした。

魔女や娼婦、それに聖母らがテーマです。作品は時にグロテスク。「赤い魔女」が印象的でした。文字通り魔女を象った彫像。血のように赤い染料がべったりと塗られています。身体は所々、裂けて欠落、穴も空いていました。そこへ不気味なドクロや顔、またマリア像などがはめこまれています。カオスです。この奇怪なおどろおどろしさ、ともすると射撃絵画でも見せた暴力性にも通じるのかもしれません。

ところがです。同じく彫像ながらもその後の「ナナ」シリーズは一転。丸みをおびた女性像が登場します。色はよりカラフルでかつ図像化され、もはやファッショナブルなほどに美しい。女性にシンボリックな胸や臀部が極度に誇張されています。水着を着たり、ハンドバッグを片手に着飾る者もいます。さらには踊りだすように手足を伸ばしたりする女性もいました。豊満な肉体です。時に土偶を象るかのように原初的でもあります。先に展開した欠落した身体は殆ど見られません。

ニキ・ド・サンファル「愛万歳(ポスター)」 1990年 yoko増田静江コレクション

男女間の恋愛、カップルもニキのテーマです。彼女の制作を助けたジャン・ティンゲリーとの出会いもきっかけの一つ。男女間のコミニケーションをユーモアを交えて表現しています。

「恋する鳥」には驚きました。やはり「ナナ」を思わせる丸みを帯びた彫像。一人の女性が手足を伸ばして青い鳥に抱きついています。これが何故に男女間をテーマにしているのか。はじめは分かりませんでした。

実は鳥が男性なのです。足を踏んばって立つ鳥。もはや空想上の生き物なのでしょう。インドの半身半鳥の像との関連も指摘される鳥。何やら寓話的、ないしは神話的な世界を表してはいないでしょうか。

ニキは日本とも関わったアーティストです。きっかけは増田静江です。1980年頃、東京の画廊でニキの作品に出会った増田は、彼女の作品をコレクション。ニキとの出会いも果たしては意気投合しました。またシズエの発音が難しかったからか、ニキは彼女をヨウコと呼んだそうです。以来、約20年にも渡って交流を続けました。

増田は那須の地にニキ美術館を建設するほどニキにぞっこんでした。そして美術館の開設をきっかけにニキも来日。二人で京都などを旅しては歩いたそうです。現在、ニキ美術館は閉館してしまったそうですが、二人の関わりを示す作品なども展示されていました。(そもそも出品作の多くが増田静江のコレクションでもあります。)

ニキの世界は現実でも拡張していったのでしょうか。作品はより巨大となり、もはや建築物と化してもいきます。その結実がタロット・ガーデンかもしれません。

いわゆる彫刻庭園ということでしょうか。モチーフはタロット。場所はイタリアのトスカーナです。八岐大蛇を彷彿させるような蛇からスフィンクス、それに摩訶不思議な生き物を象った彫刻がずらり。まるで地上に魔物が降りては闊歩しているかのようです。それらが彼女の奇想天外なまでの想像力によって具現化。もはや建築物となって公園を彩ります。

それにしても大変なスケールです。色鮮やかな彫刻にはガラスやタイルがはめ込まれ、ミラーボールばりに強い光を放っています。もちろんニキ一人でなし得たものではありません。先のティンゲリーのほか、現地の職人、またスイス人のアーティストらの協力を得て作られていきます。22枚のタロットカードから生み出された幻想世界。飛び出す絵本ならぬ飛び出すタロットカードです。着工から約20年後には一般に公開されました。

会場内、2箇所のみ撮影が出来ました。

ニキ・ド・サンファル「ブッダ」 1999年 yoko増田静江コレクション

写真正面、やや斜めを向いて鎮座するのが「ブッダ」。高さ3メートルにも及ぶ彫像です。そしてこれこそがニキが京都を訪れた際、仏教美術に感化されて作り上げたもの。得意の色ガラスを全面に用いては煌びやかな空間を演出してもいます。

ニキ・ド・サンファル「翼を広げたフクロウの椅子」 1999年 yoko増田静江コレクション

人数が全てではありませんが、先行してパリのグランパレで開催された展示には60万名もの人々が詰めかけたそうです。

眼光鋭く銃を構え、今にも撃ち抜かんとする女性、ニキ・ド・サンファル。まさかこれほど多様でかつ旺盛な創作力を持ったアーティストだとは思いませんでした。

12月14日まで開催されています。おすすめしたいと思います。

「ニキ・ド・サンファル展」(@niki2015jp) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:9月18日(金)~12月14日(月)

休館:火曜日。但し9月22日(火)、11月3日(火)は開館。11月4日(水)は休館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は20時まで開館。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「スペクトラムーいまを見つめ未来を探す」 スパイラルガーデン

スパイラルガーデン

「スペクトラムーいまを見つめ未来を探す」

9/26-10/18

スパイラルガーデンで開催中の「スペクトラムーいまを見つめ未来を探す」を見てきました。

今年30周年を迎えた青山のスパイラル。それを記念しての展覧会です。参加するのは映像ほかインスタレーションなどで活動中の現代アーティスト。栗林隆、榊原澄人、高橋匡太、毛利悠子の4名が展示を行っています。

毛利悠子「アーバン・マイニング:多島海」 2015年

巨大な街路灯が逆さになってぶら下がっています。毛利悠子です。おそらくは幹線道路などにあったであろう大型の水銀灯。使い古しのものです。それを何と毛利は「太古の首長竜の標本」(解説シートより)に見立てます。そして目を転じれば小さなミニチュアの街路灯が並んでいました。土台となるのはペシャンコになった空き缶です。いわゆる廃棄品。スパイラルカフェから出たものだそうです。

毛利悠子「アーバン・マイニング:多島海」 2015年

そしてこの空き缶のオブジェを島になぞらえます。島が明かりを灯す中を闊歩する首長竜。鯨に見立てれば周囲は海ということなのかもしれません。街路灯の強い光は輝かしき太陽も連想させました。

スパイラルに特徴的な吹き抜けを用いたのが栗林隆です。巨大な黒い立方体。天井付近まであります。中は隙間から僅かに覗けるのみ。立ち入ることも許されません。

栗林隆「Vortex」 2015年

素材はフレコンバック。粉末などの荷物を運んでは保管するための包材です。栗林は福島の原子力事故で積み上げられたバックを見たことから作品を着想しました。解説には「神殿」ともあります。どうでしょうか。何かと華やかなスパイラルにこれほど重々しく、また物質感のあるオブジェが設置されたことも記憶にありません。異様な光景を現してもいます。

高橋匡太「いつか見る夢『散華』」 2015年

小さなモニター越しに時間旅行を楽しむことが出来ます。高橋匡太です。2階へ向かう階段のフロアには、赤や紫、それに黄色といった照明が灯ります。何やら雰囲気のあるスペースです。タブレットが随所に設置されていました。

高橋匡太「いつか見る夢『散華』」 2015年

覗き込んでみます。すると同じ場所。スパイラルの光景が映されていることが分かります。ただし時間は異なるのでしょう。床には無数の花びら。明かりがあたっては星屑のように広がっています。色彩に満ちた美しき空間。時折、おもむろに人が現れては花びらをまきはじめました。どの世界の住人なのでしょうか。何でもこれは空間を行き来する観客のメタファーでもあるそうです。

一昨年、2013年のDOMANI展でも記憶に新しいのではないでしょうか。アニメーション作家の榊原澄人です。ドーム型の天井に映像を投影しています。

榊原澄人「Solitarium」 2015年

都市、あるいは工場、また海に大木のそびえる林が混在する世界。人々が踊り、また車が行き交い、電車がホームに滑り込みます。ただしその様子は奇怪です。肩を落とし、手をだらんと垂らしたサラリーマンの列の側には骸骨が横たわり、紫色の涙を流しては口を開ける緑色の頭部が置かれています。病院から運ばれるのは人体でしょうか。さらには兵を構えた軍隊。場には肉も見えます。そして何物かもつかぬ動物、魔物と言っても良いかもしれません。暴れ回っては跳ねています。まさしく魑魅魍魎。それらが同時進行してはひたすらにループしているのです。

榊原澄人「Solitarium」 2015年

2006年の文化庁メディア芸術祭のアニメーション部門で大賞を受賞した榊原。その魅力に改めて触れることが出来ました。

スパイラル内エレベーター(榊原の作品でラッピングされています)

なお榊原の展示会場はスパイラルの5階です。1階からエレベーターで移動する必要があります。ご注意下さい。

スパイラルの30年、次はまたどのような意欲的な展示を見せてくれるのでしょうか。

入場は無料です。10月18日まで開催されています。

「スペクトラムーいまを見つめ未来を探す」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:9月26日(土)~10月18日(日)

休館:無休

時間:11:00~20:00

料金:無料

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口すぐ。

「スペクトラムーいまを見つめ未来を探す」

9/26-10/18

スパイラルガーデンで開催中の「スペクトラムーいまを見つめ未来を探す」を見てきました。

今年30周年を迎えた青山のスパイラル。それを記念しての展覧会です。参加するのは映像ほかインスタレーションなどで活動中の現代アーティスト。栗林隆、榊原澄人、高橋匡太、毛利悠子の4名が展示を行っています。

毛利悠子「アーバン・マイニング:多島海」 2015年

巨大な街路灯が逆さになってぶら下がっています。毛利悠子です。おそらくは幹線道路などにあったであろう大型の水銀灯。使い古しのものです。それを何と毛利は「太古の首長竜の標本」(解説シートより)に見立てます。そして目を転じれば小さなミニチュアの街路灯が並んでいました。土台となるのはペシャンコになった空き缶です。いわゆる廃棄品。スパイラルカフェから出たものだそうです。

毛利悠子「アーバン・マイニング:多島海」 2015年

そしてこの空き缶のオブジェを島になぞらえます。島が明かりを灯す中を闊歩する首長竜。鯨に見立てれば周囲は海ということなのかもしれません。街路灯の強い光は輝かしき太陽も連想させました。

スパイラルに特徴的な吹き抜けを用いたのが栗林隆です。巨大な黒い立方体。天井付近まであります。中は隙間から僅かに覗けるのみ。立ち入ることも許されません。

栗林隆「Vortex」 2015年

素材はフレコンバック。粉末などの荷物を運んでは保管するための包材です。栗林は福島の原子力事故で積み上げられたバックを見たことから作品を着想しました。解説には「神殿」ともあります。どうでしょうか。何かと華やかなスパイラルにこれほど重々しく、また物質感のあるオブジェが設置されたことも記憶にありません。異様な光景を現してもいます。

高橋匡太「いつか見る夢『散華』」 2015年

小さなモニター越しに時間旅行を楽しむことが出来ます。高橋匡太です。2階へ向かう階段のフロアには、赤や紫、それに黄色といった照明が灯ります。何やら雰囲気のあるスペースです。タブレットが随所に設置されていました。

高橋匡太「いつか見る夢『散華』」 2015年

覗き込んでみます。すると同じ場所。スパイラルの光景が映されていることが分かります。ただし時間は異なるのでしょう。床には無数の花びら。明かりがあたっては星屑のように広がっています。色彩に満ちた美しき空間。時折、おもむろに人が現れては花びらをまきはじめました。どの世界の住人なのでしょうか。何でもこれは空間を行き来する観客のメタファーでもあるそうです。

一昨年、2013年のDOMANI展でも記憶に新しいのではないでしょうか。アニメーション作家の榊原澄人です。ドーム型の天井に映像を投影しています。

榊原澄人「Solitarium」 2015年

都市、あるいは工場、また海に大木のそびえる林が混在する世界。人々が踊り、また車が行き交い、電車がホームに滑り込みます。ただしその様子は奇怪です。肩を落とし、手をだらんと垂らしたサラリーマンの列の側には骸骨が横たわり、紫色の涙を流しては口を開ける緑色の頭部が置かれています。病院から運ばれるのは人体でしょうか。さらには兵を構えた軍隊。場には肉も見えます。そして何物かもつかぬ動物、魔物と言っても良いかもしれません。暴れ回っては跳ねています。まさしく魑魅魍魎。それらが同時進行してはひたすらにループしているのです。

榊原澄人「Solitarium」 2015年

2006年の文化庁メディア芸術祭のアニメーション部門で大賞を受賞した榊原。その魅力に改めて触れることが出来ました。

スパイラル内エレベーター(榊原の作品でラッピングされています)

なお榊原の展示会場はスパイラルの5階です。1階からエレベーターで移動する必要があります。ご注意下さい。

スパイラルの30年、次はまたどのような意欲的な展示を見せてくれるのでしょうか。

入場は無料です。10月18日まで開催されています。

「スペクトラムーいまを見つめ未来を探す」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:9月26日(土)~10月18日(日)

休館:無休

時間:11:00~20:00

料金:無料

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口すぐ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「21世紀琳派ポスターズ」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー

ギンザ・グラフィック・ギャラリー

「21世紀琳派ポスターズ 10人のグラフィックデザイナーによる競演」

10/5-10/27

光悦400年のメモリアルを迎えた琳派イヤー。今秋も京都国立博物館の「琳派 京を彩る」を筆頭に琳派展がいくつも開催されています。一方で現代です。今、活躍中のデザイナーが琳派をインスパイアしたらどうなるのでしょうか。その成果をポスターデザインで発表しました。

琳派でもお馴染みの扇面をモチーフにしています。佐藤晃一です。4連、右から白、青、黄、赤を背景に、これまた色鮮やかな扇面が3つ重なっては並んでいます。中に図柄もなし。ただ色を合わせた扇面です。佐藤本人の言葉を借りれば「未来派やアールデコの風も吹いてきた。」そうです。確かに目を引くデザイン。さてどう見えるでしょうか。

「掻つ端」や「喜躯」に「待つ」。言葉遊びにもアイデアがあります。中條正義です。赤と水色のストライプの中に描かれたたくさんの模様。どちらかと言えばあまり整理されずに混沌としているようにも見えます。そして菊や松、鳥などのモチーフが浮かび上がる。つまり「喜躯」とは菊、「待つ」とは松のこと。「掻き端」は燕子花です。花をあしらった意匠。3つ並ぶ赤い炎のようなモチーフは葉でしょうか。一つのシンボルマークとして捉えても面白いかもしれません。

金屏風にゆらぐクラゲ。文字通り「海月図」をデザインしたのが原研哉です。今夏にインドネシアの珊瑚礁に出かけたという原。その時に見た海の景色を取り込んだのかもしれません。背景の大きな楕円。これもクラゲなのでしょうか。まるで満月です。なお金箔は実際に貼って撮影したそうです。

私が一番興味を持ったのは葛西薫でした。モチーフは群生する花です。やや丸みを帯びて可愛らしい。乾山でしょうか。白に藍に黒を帯びた花もあります。その中で線が緩やかな曲線を描いています。蜂が飛んでいました。ふわりと群れる花。何やら空中に浮くバルーンのようでもあります。

それにしてもこの花、しばらく眺めていると別のものに見えてこないでしょうか。ずばり人の顔です。花の中心部の穴はそれこそ瞳。良く見れば目の上には2本の睫毛がにょろりとのびています。互いに目配せするような花たち。見る方向を表した矢印も描かれています。実際にも「淑女たちの妖しい夜会」をイメージしているそうです。

ほかは浅葉克己や永井一正、また服部一成らと続きます。率直なところ強く惹かれるデザインがありませんでしたが、そもそも琳派とは何なのか。その系譜を今に呼び込むのは簡単なことではないかもしれません。

なお会場の受付では、現在、京都のdddギャラリーで開催中の「20世紀琳派 田中一光」展のカタログが販売されています。

「20世紀琳派 田中一光」@京都dddギャラリー

8月18日(火)~10月29日(木)

監修を担当した美術史家の山下先生をして「琳派を体現する人物こそ田中一光」とも賞する希代のデザイナー。田中の残した膨大なデザインから琳派の要素を盛り込んだポスターをピップアップして紹介しています。

これが図版やテキストを含め、かなり出来の良い作りです。京都の展示までを追えないという方は、銀座でカタログだけでも手に入れておくのも良いかもしれません。

10月27日まで開催されています。

「21世紀琳派ポスターズ 10人のグラフィックデザイナーによる競演」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

会期:10月5日(月)~10月27日(火)

休廊:日曜・祝日

時間:11:00~19:00 土曜は18時まで。

料金:無料

住所:中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅から徒歩5分。JR線有楽町駅、新橋駅から徒歩10分。

「21世紀琳派ポスターズ 10人のグラフィックデザイナーによる競演」

10/5-10/27

光悦400年のメモリアルを迎えた琳派イヤー。今秋も京都国立博物館の「琳派 京を彩る」を筆頭に琳派展がいくつも開催されています。一方で現代です。今、活躍中のデザイナーが琳派をインスパイアしたらどうなるのでしょうか。その成果をポスターデザインで発表しました。

琳派でもお馴染みの扇面をモチーフにしています。佐藤晃一です。4連、右から白、青、黄、赤を背景に、これまた色鮮やかな扇面が3つ重なっては並んでいます。中に図柄もなし。ただ色を合わせた扇面です。佐藤本人の言葉を借りれば「未来派やアールデコの風も吹いてきた。」そうです。確かに目を引くデザイン。さてどう見えるでしょうか。

「掻つ端」や「喜躯」に「待つ」。言葉遊びにもアイデアがあります。中條正義です。赤と水色のストライプの中に描かれたたくさんの模様。どちらかと言えばあまり整理されずに混沌としているようにも見えます。そして菊や松、鳥などのモチーフが浮かび上がる。つまり「喜躯」とは菊、「待つ」とは松のこと。「掻き端」は燕子花です。花をあしらった意匠。3つ並ぶ赤い炎のようなモチーフは葉でしょうか。一つのシンボルマークとして捉えても面白いかもしれません。

金屏風にゆらぐクラゲ。文字通り「海月図」をデザインしたのが原研哉です。今夏にインドネシアの珊瑚礁に出かけたという原。その時に見た海の景色を取り込んだのかもしれません。背景の大きな楕円。これもクラゲなのでしょうか。まるで満月です。なお金箔は実際に貼って撮影したそうです。

私が一番興味を持ったのは葛西薫でした。モチーフは群生する花です。やや丸みを帯びて可愛らしい。乾山でしょうか。白に藍に黒を帯びた花もあります。その中で線が緩やかな曲線を描いています。蜂が飛んでいました。ふわりと群れる花。何やら空中に浮くバルーンのようでもあります。

それにしてもこの花、しばらく眺めていると別のものに見えてこないでしょうか。ずばり人の顔です。花の中心部の穴はそれこそ瞳。良く見れば目の上には2本の睫毛がにょろりとのびています。互いに目配せするような花たち。見る方向を表した矢印も描かれています。実際にも「淑女たちの妖しい夜会」をイメージしているそうです。

ほかは浅葉克己や永井一正、また服部一成らと続きます。率直なところ強く惹かれるデザインがありませんでしたが、そもそも琳派とは何なのか。その系譜を今に呼び込むのは簡単なことではないかもしれません。

なお会場の受付では、現在、京都のdddギャラリーで開催中の「20世紀琳派 田中一光」展のカタログが販売されています。

「20世紀琳派 田中一光」@京都dddギャラリー

8月18日(火)~10月29日(木)

監修を担当した美術史家の山下先生をして「琳派を体現する人物こそ田中一光」とも賞する希代のデザイナー。田中の残した膨大なデザインから琳派の要素を盛り込んだポスターをピップアップして紹介しています。

これが図版やテキストを含め、かなり出来の良い作りです。京都の展示までを追えないという方は、銀座でカタログだけでも手に入れておくのも良いかもしれません。

10月27日まで開催されています。

「21世紀琳派ポスターズ 10人のグラフィックデザイナーによる競演」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

会期:10月5日(月)~10月27日(火)

休廊:日曜・祝日

時間:11:00~19:00 土曜は18時まで。

料金:無料

住所:中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅から徒歩5分。JR線有楽町駅、新橋駅から徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「黄金町バザール2015」 横浜日ノ出町~黄金町界隈

京急線日ノ出町駅から黄金町駅間の高架下スタジオ、周辺のスタジオ、既存の店舗、屋外、他

「黄金町バザール2015ーまちとともにあるアート」

10/1-11/3

「黄金町バザール2015」を見てきました。

2008年より横浜市中心部、主に京急線の日ノ出町から黄金町駅の高架下付近にて行われている黄金町バザール。今年で8回目の開催です。

テーマは「まちとともにあるアート」。11組の現代アーティストの展示のほか、「まちプロジェクト」と題し、クリエーターらが既存の建物をリノベーションして公開。街の歴史や未来を見定める取り組みも行われています。

「黄金町バザール」案内看板

さて黄金町バザール、会場は一カ所ではありません。町名では日ノ出町と黄金町。さらに初音町も加わります。長さからすれば500メートルほどです。展示スペースはほぼ京急線の高架下に沿って点在しています。

観覧の前にパスポートの購入が必要です。一律500円。期間中何度でも有効です。購入可能箇所は3カ所。日の出スタジオと高架下スタジオのSite-AとSite-D。私は最も黄金町駅寄りのスタジオSite-Aで購入しました。

あとはパスポートの地図を片手に展示を見て回るという仕掛けです。特に順路もありません。古い建物も多く残る界隈。黄金町バザールと記された黄色い幟を目印にして各展示会場へと向かいました。

グエン・ホン・ゴック「Women Dance for Desire」 2015年

まずは大平荘スタジオ。ベトナムのグエン・ホン・ゴックです。題して「Women Dance for Desire」。映像です。何やら編み目状のシルエットになって動く人々。踊り子、いずれも和装でした。盆踊りでしょうか。「黄金町のまちの歴史への接触を試みる」(パスポートより)というグエン。ひょっとすると界隈の盆踊りからインスピレーションを受けたのかもしれません。

大平荘 入口

同じく大平荘では一級建築士事務所の中村建築が驚きのリノベーションを展開しています。古い木の玄関戸。何か来る者を阻むかのような構えです。靴を脱いではおそるおそる中へ入ってみました。

一級建築士事務所中村建築「ROOM BATHTUB」 2015年

するとがらんとした真っ白の空間が広がっているではありませんか。何と「バスタブ」です。完全防水加工。部屋全てが浴室と化しています。ゆえに水を流してもOK。水浴びも出来るそうです。とは言え、何も本当に水をためて利用するわけでもありません。アーティストレジデンスです。つまりは防水ゆえに塗料や染色などの液体を利用した創作活動も可能というわけです。今後はアーティストが「バスタブ」に滞在しては作品を制作するのかもしれません。

キム・ウジン「素晴らしく。新しい体操プロジェクト-素晴らしく。新しい。体操広報館」 2015年

八番館では3名のアーティストが作品を公開しています。2階にはキム・ウジン。日本のラジオ体操と韓国の国民体操を題材にした映像インスタレーションを展示しています。

メリノ「戴冠式」 2015年 ほか

そして1階ではメリノ。一転しての瞑想的なテンペラの絵画です。架空のエピソードを組み入れては物語を作り上げるという作家。仮想の村での生活でしょうか。タッチは実に繊細です。煌めく箔も美しい。神秘的な雰囲気が漂っていました。

ヴェレナ・イセル「隠された目的」 2015年

そしてヴェレナ・イセル。ドイツ人のアーティストです。八番館に特徴的な小部屋を用いてのインスタレーションを見せています。既存の照明などの素材が彫刻と化します。ぶら下がる輪に丸椅子。床にもオブジェが置かれています。足の踏み場も躊躇するほどでした。

ザン・ジン 展示風景

初音スタジオではザン・ジンが黄金町の歴史をデジタルで表現しています。赤いライトに照らされた部屋。蜘蛛の巣のようなオブジェもあります。そして壁には様々な色に分けられた映像が投影されていました。一見、幾何学的な紋様です。灯っては消えます。ただよく見ると黄金町、京急線の路線の位置を示すシールが貼られていました。

「黄金町バザール」界隈

かつてはいわゆる売春の町として知られた黄金町。今でこそ通称「バイバイ作戦」により一掃されましたが、独特の町並みしかり、当時の記憶なり歴史を僅かでも伝える場所は少なくありません。入り組んだ路地の奥にある古びて使われなくなった建物。それも黄金町バザールの舞台の一つでもあります。

岩竹理恵 展示風景

そうした言わば目立たない建物を利用したのが岩竹理恵です。意味ありげなカウンターに格子窓。人が一人や二人も入ってしまえばいっぱいになるようなスペース。そこで写真や絵葉書などを用いたコラージュ作品を展開しています。

ジョセフ・ガブリエル 展示風景

日の出スタジオのジョセフ・ガブリエルのインスタレーションに惹かれました。スタジオの2階、上には京急線の高架が迫ります。その狭間を用いた作品です。素材は土にコンクリート。白い石が敷き詰められ、所々に何やら庭石を模したオブジェも見えます。枯山水、あるいは苔の庭のイメージでしょうか。石は水の流れを模してもいます。頭上には電車の走行する場所に突如現れた日本庭園。しばし滞在してしまいました。

KSA / kakita jun + sumitani motoko「日ノ出町アートブックライブラリー」

ほかには小さな本棚を器用に組上げて「日ノ出町アートブックライブラリー」なる図書館を作ったKSA / kakita jun + sumitani motokoも面白い。建築的な提案の作品もなかなか魅せるものがあります。

ヤマグチオサム 壁画

少し離れた平戸桜木道路沿いではヤマグチオサムが壁画を描いていました。何でもかつては落書きがあった場所。そこに「夏色」をベースとした抽象的な色面を落としこんでいます。これも一つの町の再生ということなのでしょうか。

國武美久「インフォメーション」

パスポートにはスタンプラリーもあり、観覧に加えて、界隈の商店を一定度利用すると、オリジナルグッズがプレゼントされるそうです。さながら町歩きを楽しみながら出かけるのも良いかもしれません。

なおアンケートに答えるといただける「黄金町読本2014」(横浜市立大学発行)が良く出来ています。

黄金町界隈の長い歴史とともに、地域の人々のインタビュー、また関係者による座談会などが全130ページにも渡って掲載されています。黄金町バザールへの理解を深めるためにも有用ではないでしょうか。

「黄金町バザール」界隈

途中で触れましたが、狭い展示室が多く、階段での上下移動もたくさんあります。動きやすく、また脱ぎやすい靴での観覧をおすすめします。

11月3日まで開催されています。

「黄金町バザール2015ーまちとともにあるアート」(@koganechobazaar) 京急線日ノ出町駅から黄金町駅間の高架下スタジオ、周辺のスタジオ、既存の店舗、屋外、他

会期:10月1日(木)~11月3日(火・祝)

休館:10月5日(月)、10月13日(火)、10月19日(月)、10月26日(月)。

時間:11:00~18:30

料金:当日500円。パスポート制。会期中有効。

住所:横浜市中区日ノ出町2-158(認定NPO法人黄金町エリアマネジメントセンター)

交通:京急線日ノ出町駅または黄金町駅より徒歩約3分。JR線・横浜市市営地下鉄桜木町駅より徒歩15分。

「黄金町バザール2015ーまちとともにあるアート」

10/1-11/3

「黄金町バザール2015」を見てきました。

2008年より横浜市中心部、主に京急線の日ノ出町から黄金町駅の高架下付近にて行われている黄金町バザール。今年で8回目の開催です。

テーマは「まちとともにあるアート」。11組の現代アーティストの展示のほか、「まちプロジェクト」と題し、クリエーターらが既存の建物をリノベーションして公開。街の歴史や未来を見定める取り組みも行われています。

「黄金町バザール」案内看板

さて黄金町バザール、会場は一カ所ではありません。町名では日ノ出町と黄金町。さらに初音町も加わります。長さからすれば500メートルほどです。展示スペースはほぼ京急線の高架下に沿って点在しています。

観覧の前にパスポートの購入が必要です。一律500円。期間中何度でも有効です。購入可能箇所は3カ所。日の出スタジオと高架下スタジオのSite-AとSite-D。私は最も黄金町駅寄りのスタジオSite-Aで購入しました。

あとはパスポートの地図を片手に展示を見て回るという仕掛けです。特に順路もありません。古い建物も多く残る界隈。黄金町バザールと記された黄色い幟を目印にして各展示会場へと向かいました。

グエン・ホン・ゴック「Women Dance for Desire」 2015年

まずは大平荘スタジオ。ベトナムのグエン・ホン・ゴックです。題して「Women Dance for Desire」。映像です。何やら編み目状のシルエットになって動く人々。踊り子、いずれも和装でした。盆踊りでしょうか。「黄金町のまちの歴史への接触を試みる」(パスポートより)というグエン。ひょっとすると界隈の盆踊りからインスピレーションを受けたのかもしれません。

大平荘 入口

同じく大平荘では一級建築士事務所の中村建築が驚きのリノベーションを展開しています。古い木の玄関戸。何か来る者を阻むかのような構えです。靴を脱いではおそるおそる中へ入ってみました。

一級建築士事務所中村建築「ROOM BATHTUB」 2015年

するとがらんとした真っ白の空間が広がっているではありませんか。何と「バスタブ」です。完全防水加工。部屋全てが浴室と化しています。ゆえに水を流してもOK。水浴びも出来るそうです。とは言え、何も本当に水をためて利用するわけでもありません。アーティストレジデンスです。つまりは防水ゆえに塗料や染色などの液体を利用した創作活動も可能というわけです。今後はアーティストが「バスタブ」に滞在しては作品を制作するのかもしれません。

キム・ウジン「素晴らしく。新しい体操プロジェクト-素晴らしく。新しい。体操広報館」 2015年

八番館では3名のアーティストが作品を公開しています。2階にはキム・ウジン。日本のラジオ体操と韓国の国民体操を題材にした映像インスタレーションを展示しています。

メリノ「戴冠式」 2015年 ほか

そして1階ではメリノ。一転しての瞑想的なテンペラの絵画です。架空のエピソードを組み入れては物語を作り上げるという作家。仮想の村での生活でしょうか。タッチは実に繊細です。煌めく箔も美しい。神秘的な雰囲気が漂っていました。

ヴェレナ・イセル「隠された目的」 2015年

そしてヴェレナ・イセル。ドイツ人のアーティストです。八番館に特徴的な小部屋を用いてのインスタレーションを見せています。既存の照明などの素材が彫刻と化します。ぶら下がる輪に丸椅子。床にもオブジェが置かれています。足の踏み場も躊躇するほどでした。

ザン・ジン 展示風景

初音スタジオではザン・ジンが黄金町の歴史をデジタルで表現しています。赤いライトに照らされた部屋。蜘蛛の巣のようなオブジェもあります。そして壁には様々な色に分けられた映像が投影されていました。一見、幾何学的な紋様です。灯っては消えます。ただよく見ると黄金町、京急線の路線の位置を示すシールが貼られていました。

「黄金町バザール」界隈

かつてはいわゆる売春の町として知られた黄金町。今でこそ通称「バイバイ作戦」により一掃されましたが、独特の町並みしかり、当時の記憶なり歴史を僅かでも伝える場所は少なくありません。入り組んだ路地の奥にある古びて使われなくなった建物。それも黄金町バザールの舞台の一つでもあります。

岩竹理恵 展示風景

そうした言わば目立たない建物を利用したのが岩竹理恵です。意味ありげなカウンターに格子窓。人が一人や二人も入ってしまえばいっぱいになるようなスペース。そこで写真や絵葉書などを用いたコラージュ作品を展開しています。

ジョセフ・ガブリエル 展示風景

日の出スタジオのジョセフ・ガブリエルのインスタレーションに惹かれました。スタジオの2階、上には京急線の高架が迫ります。その狭間を用いた作品です。素材は土にコンクリート。白い石が敷き詰められ、所々に何やら庭石を模したオブジェも見えます。枯山水、あるいは苔の庭のイメージでしょうか。石は水の流れを模してもいます。頭上には電車の走行する場所に突如現れた日本庭園。しばし滞在してしまいました。

KSA / kakita jun + sumitani motoko「日ノ出町アートブックライブラリー」

ほかには小さな本棚を器用に組上げて「日ノ出町アートブックライブラリー」なる図書館を作ったKSA / kakita jun + sumitani motokoも面白い。建築的な提案の作品もなかなか魅せるものがあります。

ヤマグチオサム 壁画

少し離れた平戸桜木道路沿いではヤマグチオサムが壁画を描いていました。何でもかつては落書きがあった場所。そこに「夏色」をベースとした抽象的な色面を落としこんでいます。これも一つの町の再生ということなのでしょうか。

國武美久「インフォメーション」

パスポートにはスタンプラリーもあり、観覧に加えて、界隈の商店を一定度利用すると、オリジナルグッズがプレゼントされるそうです。さながら町歩きを楽しみながら出かけるのも良いかもしれません。

なおアンケートに答えるといただける「黄金町読本2014」(横浜市立大学発行)が良く出来ています。

黄金町界隈の長い歴史とともに、地域の人々のインタビュー、また関係者による座談会などが全130ページにも渡って掲載されています。黄金町バザールへの理解を深めるためにも有用ではないでしょうか。

「黄金町バザール」界隈

途中で触れましたが、狭い展示室が多く、階段での上下移動もたくさんあります。動きやすく、また脱ぎやすい靴での観覧をおすすめします。

11月3日まで開催されています。

「黄金町バザール2015ーまちとともにあるアート」(@koganechobazaar) 京急線日ノ出町駅から黄金町駅間の高架下スタジオ、周辺のスタジオ、既存の店舗、屋外、他

会期:10月1日(木)~11月3日(火・祝)

休館:10月5日(月)、10月13日(火)、10月19日(月)、10月26日(月)。

時間:11:00~18:30

料金:当日500円。パスポート制。会期中有効。

住所:横浜市中区日ノ出町2-158(認定NPO法人黄金町エリアマネジメントセンター)

交通:京急線日ノ出町駅または黄金町駅より徒歩約3分。JR線・横浜市市営地下鉄桜木町駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「田中千智展 I am a Painter」 横浜市民ギャラリー

横浜市民ギャラリー

「ニューアート展 NEXT 2015 田中千智展 I am a Painter」

10/2-10/18

横浜市民ギャラリーで開催中の「ニューアート展 NEXT 2015 田中千智展 I am a Painter」を見てきました。

1980年に福岡で生まれ、多摩美術大学を卒業後、VOCAや福岡アジア美術トリエンナーレなどに出展してきた画家、田中千智。横浜との縁は2008年に遡ります。初めて開催された黄金町バザールのことでした。

同イベントにレジデンスアーティストとして参加した田中。2ヶ月間ほど滞在しては絵を描き続けたそうです。その際、街の人々をモデルとした約100人のポートレートを製作。完成後、界隈の商店やスタジオで公開しました。

以来、約7年。画家としても過去最大規模の個展です。例のポートレートの一部をはじめ、今年の新作絵画のほか、装丁や宣伝美術、ポスター画の仕事などを紹介。また韓国のアーティスト、チョン・ヨンドゥの詩を元にした水彩画も展示されています。

左:田中千智「森の中へ」 2012年 油彩、アクリル、キャンバス 個人蔵

さて田中の絵画、まず目を引くのが黒。地のほぼ全てを覆わんとばかりに広がる漆黒の闇です。

解説によればこれらはアクリル。時に10回以上も塗り重ねては丹念に地を作り上げます。その上から色鮮やかな油絵具を置いては風景なり人物などを象っていくそうです。

この黒の質感がすこぶるに美しい。一口に言えばマットですが、確かに筆跡はなく、まるでゴムのように平ら。感触は冷ややかです。一切の混じり気もありません。吸い込まれるような闇が広がっています。

田中千智「きょう、せかいのどこか」 2011年 油彩、アクリル、キャンバス 個人蔵

黒に変化を与えるのが油絵具の色彩です。「きょう、せかいのどこか」はどうでしょうか。沢木耕太郎の「波の音が消えるまで」のための装丁原画、画面の大半を占めるのが地の黒です。

その上と左、また下の一部に色彩が加わっています。輝かしい。白に黄色、そしてピンクやオレンジなどの色が連なります。クレーンや停泊中の船が浮かび上がってきました。白い粒状の色彩はライトなのかもしれません。すると先ほどまで表情を持たなかった黒が水辺、ようは港の景色のようにも見えてきます。とすると上の色彩の帯の彼方はおそらく空ということなのでしょうか。余白だった黒がいつしか多様な表情を取っていることに気がつきます。

田中千智「はてしない物語」 展示風景

ハイライトは「はてしない物語」と括られた一連の作品でした。本展、もしくは福岡で行われた個展のためのシリーズ。かつて田中の父が大切にしていた「世界不思議物語」なる古い本からインスピレーションを得ているそうです。全14点のうち11点。人の誕生から消滅までが様々な出来事ともに描かれています。

田中千智「はてしない物語」 2015年 油彩、アクリル、キャンバス 作家蔵

うち表題作の「はてしない物語」は横4メートル近くもある大作です。やはり背景は漆黒。手前は樹木でしょうか。葉も枝もない木が立ち並んでいます。そこに佇む裸の男女たち。神話世界に登場する人物のようです。ややグレーを帯びた白い肌を露わにしています。3人で肩を取り合っては何かを語るかのような人々。木陰に隠れてはふとこちらを見やる女性もいます。そして座り込んでは途方に暮れる者。地面へ口付けするかのようにしゃがみ込む人もいました。必ずしも顔色は明るくありません。どこか不安げな表情をしてもいます。

田中千智「はてしない物語」(部分) 2015年 油彩、アクリル、キャンバス 作家蔵

またここでも画肌に注目です。マットな黒と対比的な木の表面の質感が実に豊かで面白い。盛り上がった絵具はまるで銅版のような煌めきを放っています。

田中千智「意識の旅」 2014年 油彩、アクリル、キャンバス 作家蔵

闇あってこそ光の美しさが際立つということなのでしょうか。「意識の旅」です。ネックレスを持った少女。手を繋ぐのは大樹、あるいは何らかの生き物かもしれません。被り物をした妖精のような少女も見えます。さらに奥にはカラフルなベットで眠る女の子。ブーケを載せた船にはトナカイのような動物も乗っています。眩い色彩です。夢か幻か。掴みきれないまでの神秘的な世界が展開しています。

「すべてに共通している、人や物のはじまりと終わり、誕生から消滅していくまでのイメージを、一つの物語のように考え、今まで私がモチーフとして描いていたものたちと一緒に、はてしない物語という作品を描きました。」 田中千智 「はてしない物語」より

右:田中千智「人と人」 2015年 油彩、アクリル、キャンバス 作家蔵

撮影が出来ましたが、田中の作品の魅力の一端は、やはり画肌にあります。写真では伝わりません。(一部、撮影不可。)

会場の横浜市民ギャラリーは昨年、関内の旧スペースより移転してきた文化施設。最寄りは桜木町です。駅からは紅葉坂をあがって約10分ほどかかります。分かりにくい場所だけに地図は必携です。

田中千智「107人のポートレート」 2008年 油彩、キャンバス 作家蔵、個人蔵

ただ先にも触れた黄金町バザールも徒歩圏内。日ノ出町駅方面からも15分と歩けば辿り着くことが出来ます。折しも黄金町バザール開催期間中の展示です。あわせて見るのも楽しいのではないでしょうか。

入場は無料です。10月18日まで開催されています。

「ニューアート展 NEXT 2015 田中千智展 I am a Painter」 横浜市民ギャラリー(@ycag1964)

会期:10月2日(金)~10月18日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:無料。

住所:横浜市西区宮崎町26-1

交通:JR線・市営地下鉄線桜木町駅より徒歩10分。京急日ノ出町駅より徒歩8分。無料送迎車サービスあり。

「ニューアート展 NEXT 2015 田中千智展 I am a Painter」

10/2-10/18

横浜市民ギャラリーで開催中の「ニューアート展 NEXT 2015 田中千智展 I am a Painter」を見てきました。

1980年に福岡で生まれ、多摩美術大学を卒業後、VOCAや福岡アジア美術トリエンナーレなどに出展してきた画家、田中千智。横浜との縁は2008年に遡ります。初めて開催された黄金町バザールのことでした。

同イベントにレジデンスアーティストとして参加した田中。2ヶ月間ほど滞在しては絵を描き続けたそうです。その際、街の人々をモデルとした約100人のポートレートを製作。完成後、界隈の商店やスタジオで公開しました。

以来、約7年。画家としても過去最大規模の個展です。例のポートレートの一部をはじめ、今年の新作絵画のほか、装丁や宣伝美術、ポスター画の仕事などを紹介。また韓国のアーティスト、チョン・ヨンドゥの詩を元にした水彩画も展示されています。

左:田中千智「森の中へ」 2012年 油彩、アクリル、キャンバス 個人蔵

さて田中の絵画、まず目を引くのが黒。地のほぼ全てを覆わんとばかりに広がる漆黒の闇です。

解説によればこれらはアクリル。時に10回以上も塗り重ねては丹念に地を作り上げます。その上から色鮮やかな油絵具を置いては風景なり人物などを象っていくそうです。

この黒の質感がすこぶるに美しい。一口に言えばマットですが、確かに筆跡はなく、まるでゴムのように平ら。感触は冷ややかです。一切の混じり気もありません。吸い込まれるような闇が広がっています。

田中千智「きょう、せかいのどこか」 2011年 油彩、アクリル、キャンバス 個人蔵

黒に変化を与えるのが油絵具の色彩です。「きょう、せかいのどこか」はどうでしょうか。沢木耕太郎の「波の音が消えるまで」のための装丁原画、画面の大半を占めるのが地の黒です。

その上と左、また下の一部に色彩が加わっています。輝かしい。白に黄色、そしてピンクやオレンジなどの色が連なります。クレーンや停泊中の船が浮かび上がってきました。白い粒状の色彩はライトなのかもしれません。すると先ほどまで表情を持たなかった黒が水辺、ようは港の景色のようにも見えてきます。とすると上の色彩の帯の彼方はおそらく空ということなのでしょうか。余白だった黒がいつしか多様な表情を取っていることに気がつきます。

田中千智「はてしない物語」 展示風景

ハイライトは「はてしない物語」と括られた一連の作品でした。本展、もしくは福岡で行われた個展のためのシリーズ。かつて田中の父が大切にしていた「世界不思議物語」なる古い本からインスピレーションを得ているそうです。全14点のうち11点。人の誕生から消滅までが様々な出来事ともに描かれています。

田中千智「はてしない物語」 2015年 油彩、アクリル、キャンバス 作家蔵

うち表題作の「はてしない物語」は横4メートル近くもある大作です。やはり背景は漆黒。手前は樹木でしょうか。葉も枝もない木が立ち並んでいます。そこに佇む裸の男女たち。神話世界に登場する人物のようです。ややグレーを帯びた白い肌を露わにしています。3人で肩を取り合っては何かを語るかのような人々。木陰に隠れてはふとこちらを見やる女性もいます。そして座り込んでは途方に暮れる者。地面へ口付けするかのようにしゃがみ込む人もいました。必ずしも顔色は明るくありません。どこか不安げな表情をしてもいます。

田中千智「はてしない物語」(部分) 2015年 油彩、アクリル、キャンバス 作家蔵

またここでも画肌に注目です。マットな黒と対比的な木の表面の質感が実に豊かで面白い。盛り上がった絵具はまるで銅版のような煌めきを放っています。

田中千智「意識の旅」 2014年 油彩、アクリル、キャンバス 作家蔵

闇あってこそ光の美しさが際立つということなのでしょうか。「意識の旅」です。ネックレスを持った少女。手を繋ぐのは大樹、あるいは何らかの生き物かもしれません。被り物をした妖精のような少女も見えます。さらに奥にはカラフルなベットで眠る女の子。ブーケを載せた船にはトナカイのような動物も乗っています。眩い色彩です。夢か幻か。掴みきれないまでの神秘的な世界が展開しています。

「すべてに共通している、人や物のはじまりと終わり、誕生から消滅していくまでのイメージを、一つの物語のように考え、今まで私がモチーフとして描いていたものたちと一緒に、はてしない物語という作品を描きました。」 田中千智 「はてしない物語」より

右:田中千智「人と人」 2015年 油彩、アクリル、キャンバス 作家蔵

撮影が出来ましたが、田中の作品の魅力の一端は、やはり画肌にあります。写真では伝わりません。(一部、撮影不可。)

会場の横浜市民ギャラリーは昨年、関内の旧スペースより移転してきた文化施設。最寄りは桜木町です。駅からは紅葉坂をあがって約10分ほどかかります。分かりにくい場所だけに地図は必携です。

田中千智「107人のポートレート」 2008年 油彩、キャンバス 作家蔵、個人蔵

ただ先にも触れた黄金町バザールも徒歩圏内。日ノ出町駅方面からも15分と歩けば辿り着くことが出来ます。折しも黄金町バザール開催期間中の展示です。あわせて見るのも楽しいのではないでしょうか。

入場は無料です。10月18日まで開催されています。

「ニューアート展 NEXT 2015 田中千智展 I am a Painter」 横浜市民ギャラリー(@ycag1964)

会期:10月2日(金)~10月18日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:無料。

住所:横浜市西区宮崎町26-1

交通:JR線・市営地下鉄線桜木町駅より徒歩10分。京急日ノ出町駅より徒歩8分。無料送迎車サービスあり。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |