都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「モダン・パラダイス」 東京国立近代美術館 9/23

東京国立近代美術館(千代田区北の丸公園3-1)

「モダン・パラダイス - 大原美術館+東京国立近代美術館 東西名画の響宴 - 」

8/15-10/15

竹橋にいながら、倉敷の大原美術館のコレクションを楽しめる展覧会です。展示作品の数は、東京国立近代美術館の所蔵品と合わせて約110点。日本画から西洋画、それに写真までの幅広いジャンルが一堂に介していました。なかなか欲張りな企画です。

サブタイトルには「名画の響宴」と書かれていますが、展覧会の体裁は単なる「名画展」をとっていません。それぞれの作品が「光あれ」や「心のかたち」、または「楽園へ」などという5つのテーマの元に配分され、様々に組み合わせることで見える魅力を探っています。また名画の「対決コーナー」も設けられ、ただ絵を見せることだけにとどまらない、企画者側の強い意図を感じる内容になっていました。しかし残念ながら、その試みがこれらの絵画の魅力を高め、さらにはその面白さを伝えていたかどうかはイマイチ良く分かりません。むしろ、ここは半ば衒学的とも言える構成を取り去り、一切無心で作品に接した方が面白いと思います。作品自体に力がある時は尚更です。

やや見慣れた感もある近代美術館の所蔵品よりは、どうしても殆ど未見の大原美術館の作品に目が向いてしまいます。今回、大原の所蔵品で特に感銘させられたのは、ポロックの「カット・アウト」(1948-58)と、モローの「雅歌」(1896)、それに関根正二の「信仰の悲しみ」(1918)の三点でした。どれも甲乙付け難いほどに魅力的な作品です。

ポロックは苦手だったのですが、この「カット・アウト」には驚くほど惹かれてしまいました。人型に切り抜かれたキャンバスに、まるで電子回路とも、はたまた迸る血潮とも言えるような絵具の群れ。赤や黄色の線が、時に断絶しながらも、恐ろしいスピードで縦横無尽に駆け巡っています。このキャンバスの人間は、その絵具に飛沫に閉じ込められ、また切り裂かれているのでしょうか。まるでダンスをするような格好をしていながら、あたかも辱めを受けた死体のように無惨な姿を見せつけています。息の詰まるような緊張感が内包された作品です。これはもはや抽象とは言えません。

水彩にこそモローの真髄がありますが、今回展示されていた「雅歌」(1893)もまた素晴らしい作品です。悩まし気に佇む一人の女性。その美しい体を包み込むローブには繊細な模様が施されています。全てがモロー一流の朧げな水彩の美感に纏われ、その艶やかさが儚く表現されていました。しかしそれでいながらも彼女の目だけは全く別物です。ここには見る者を誘い、また破滅させるような強い魔性の意思がこめられています。儚いどころか恐ろしい。彼女の美しさはサロメのように危険です。

関根正二の「信仰の悲しみ」(1918)は衝撃的でした。爛れた色彩に包まれ、既に生命を失っているような女性たちが連なりながら歩いています。暗鬱な雲の漂う空に、見渡す限り果てのない荒涼とした大地。彼女たちの寂寥感は尋常ではありません。ただこの作品に惹かれるのは、そういったペシミズム的な部分ではなく、むしろ女性たちのある意味での清純さにあるのではないかと思います。登場する彼女たちの表情を見ていただきたい。まるで聖女のように清らかです。それこそ冥界のような場所を歩いていながらも、彼女たちは確かに神性に守られている。ここには「悲しみ」よりも、むしろ彼女たちに託された「希望の光」があるように感じました。

展覧会の構成にはやや疑問も感じましたが、見るべき作品があるのも事実です。10月15日まで開催されています。

「モダン・パラダイス - 大原美術館+東京国立近代美術館 東西名画の響宴 - 」

8/15-10/15

竹橋にいながら、倉敷の大原美術館のコレクションを楽しめる展覧会です。展示作品の数は、東京国立近代美術館の所蔵品と合わせて約110点。日本画から西洋画、それに写真までの幅広いジャンルが一堂に介していました。なかなか欲張りな企画です。

サブタイトルには「名画の響宴」と書かれていますが、展覧会の体裁は単なる「名画展」をとっていません。それぞれの作品が「光あれ」や「心のかたち」、または「楽園へ」などという5つのテーマの元に配分され、様々に組み合わせることで見える魅力を探っています。また名画の「対決コーナー」も設けられ、ただ絵を見せることだけにとどまらない、企画者側の強い意図を感じる内容になっていました。しかし残念ながら、その試みがこれらの絵画の魅力を高め、さらにはその面白さを伝えていたかどうかはイマイチ良く分かりません。むしろ、ここは半ば衒学的とも言える構成を取り去り、一切無心で作品に接した方が面白いと思います。作品自体に力がある時は尚更です。

やや見慣れた感もある近代美術館の所蔵品よりは、どうしても殆ど未見の大原美術館の作品に目が向いてしまいます。今回、大原の所蔵品で特に感銘させられたのは、ポロックの「カット・アウト」(1948-58)と、モローの「雅歌」(1896)、それに関根正二の「信仰の悲しみ」(1918)の三点でした。どれも甲乙付け難いほどに魅力的な作品です。

ポロックは苦手だったのですが、この「カット・アウト」には驚くほど惹かれてしまいました。人型に切り抜かれたキャンバスに、まるで電子回路とも、はたまた迸る血潮とも言えるような絵具の群れ。赤や黄色の線が、時に断絶しながらも、恐ろしいスピードで縦横無尽に駆け巡っています。このキャンバスの人間は、その絵具に飛沫に閉じ込められ、また切り裂かれているのでしょうか。まるでダンスをするような格好をしていながら、あたかも辱めを受けた死体のように無惨な姿を見せつけています。息の詰まるような緊張感が内包された作品です。これはもはや抽象とは言えません。

水彩にこそモローの真髄がありますが、今回展示されていた「雅歌」(1893)もまた素晴らしい作品です。悩まし気に佇む一人の女性。その美しい体を包み込むローブには繊細な模様が施されています。全てがモロー一流の朧げな水彩の美感に纏われ、その艶やかさが儚く表現されていました。しかしそれでいながらも彼女の目だけは全く別物です。ここには見る者を誘い、また破滅させるような強い魔性の意思がこめられています。儚いどころか恐ろしい。彼女の美しさはサロメのように危険です。

関根正二の「信仰の悲しみ」(1918)は衝撃的でした。爛れた色彩に包まれ、既に生命を失っているような女性たちが連なりながら歩いています。暗鬱な雲の漂う空に、見渡す限り果てのない荒涼とした大地。彼女たちの寂寥感は尋常ではありません。ただこの作品に惹かれるのは、そういったペシミズム的な部分ではなく、むしろ女性たちのある意味での清純さにあるのではないかと思います。登場する彼女たちの表情を見ていただきたい。まるで聖女のように清らかです。それこそ冥界のような場所を歩いていながらも、彼女たちは確かに神性に守られている。ここには「悲しみ」よりも、むしろ彼女たちに託された「希望の光」があるように感じました。

展覧会の構成にはやや疑問も感じましたが、見るべき作品があるのも事実です。10月15日まで開催されています。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

ヴォルフガング・ライプ 「米の食事」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

常設展示

「ヴォルフガング・ライプ - 米の食事 - 」(1998)

2003年に東京国立近代美術館で開催された「ヴォルフガング・ライプ」展をご記憶の方はいらっしゃるでしょうか。実はそれこそが、私が現代アートにハマる(?)切っ掛けともなった展覧会ですが、今、同美術館の常設展示に「米の食事」(1998)が出品されています。ライプの作品が常設展に登場したのはおそらく初めてです。

ドイツ生まれのヴォルフガング・ライプ(1950-)は、初め医学の道を志しながらも後に芸術家へと転向したという、やや異色の経歴を持つアーティストです。彼の作品は、一言で申し上げれば極めて瞑想的です。「美はつくり出すものではなく、関与するものである。」と述べるライプは、その作品素材へのまさしく「関与」を通して、半ば自然讃歌とも言える芸術世界へと誘います。蜜蝋、花粉、米粒、さらには牛乳などの生命を育む素材と、大理石や真鍮など強固な構造体を組み合わせて、非常に静謐で、またフォルムとしても美しい作品を作り上げました。ちなみに、彼の作品の殆どはオブジェよりも、インスタレーション的な側面を持ち合わせています。作品自身の力を鑑みることよりも、その作品を置くことで生じる「場」の気配を楽しむアーティストと言えるかもしれません。その点、2003年の個展は優れていました。作品同士の連鎖が、まるで一つのユートピアのような世界を形成していたのです。

8つの円錐形の真鍮が並ぶ「米の食事」(1998)は、中にたくさんの米粒が詰まった作品です。(ここに挙げた作品画像は、この作品と良く似た「9つの惑星のための米の食事」です。)まるで寺院の尖塔のように立つ円錐。下に散らばる米粒は、円錐を立てる際に中からこぼれ落ちたものです。米粒を真鍮に詰め、地に捧げるようにして並べていく。これはまさに、収穫を自然に感謝するための供え物なのかもしれません。また円錐の単純な反復とそのランダムな配置は、どこかミニマルアート的な味わいが感じられます。米と真鍮が相互に依存し合って、一つの暗号のような形を作る。何らかの祭儀の道具のようなイメージもわいてきます。

ライプの研ぎすまされた美的意識は、その作品の繊細な表情にも見て取れると思います。彼の作品は、どちらかと言えば借景があればより映えるのかもしれません。それこそ美術館の展示室に閉じ込めないで、もっと広がりのある空間に置いた方が良いのでしょう。(そういう意味では、今回、作品の配置に制約のある常設展示の物足りなさが付きまといます。)しかしそれでも、ここにはライプの「関与」の一つのあり方が示されている。難しいこと抜きにして、ただ鈍く黄金色に照るそのフォルムに見入っても良く、また米の洩れた床面に限りなく顔を近づけて、そこから円錐をまさに塔のように見上げても面白いのではないでしょうか。

2003年の個展では、「ミルクストーン」や「ライス・ハウス」なども深く心に残りました。彼の作品は、単体ではなく、いくつか組み合わせることで生きてくる面もあります。是非もう一度、ライプ作品に囲まれた静謐な場を味わってみたいものです。

常設展示

「ヴォルフガング・ライプ - 米の食事 - 」(1998)

2003年に東京国立近代美術館で開催された「ヴォルフガング・ライプ」展をご記憶の方はいらっしゃるでしょうか。実はそれこそが、私が現代アートにハマる(?)切っ掛けともなった展覧会ですが、今、同美術館の常設展示に「米の食事」(1998)が出品されています。ライプの作品が常設展に登場したのはおそらく初めてです。

ドイツ生まれのヴォルフガング・ライプ(1950-)は、初め医学の道を志しながらも後に芸術家へと転向したという、やや異色の経歴を持つアーティストです。彼の作品は、一言で申し上げれば極めて瞑想的です。「美はつくり出すものではなく、関与するものである。」と述べるライプは、その作品素材へのまさしく「関与」を通して、半ば自然讃歌とも言える芸術世界へと誘います。蜜蝋、花粉、米粒、さらには牛乳などの生命を育む素材と、大理石や真鍮など強固な構造体を組み合わせて、非常に静謐で、またフォルムとしても美しい作品を作り上げました。ちなみに、彼の作品の殆どはオブジェよりも、インスタレーション的な側面を持ち合わせています。作品自身の力を鑑みることよりも、その作品を置くことで生じる「場」の気配を楽しむアーティストと言えるかもしれません。その点、2003年の個展は優れていました。作品同士の連鎖が、まるで一つのユートピアのような世界を形成していたのです。

8つの円錐形の真鍮が並ぶ「米の食事」(1998)は、中にたくさんの米粒が詰まった作品です。(ここに挙げた作品画像は、この作品と良く似た「9つの惑星のための米の食事」です。)まるで寺院の尖塔のように立つ円錐。下に散らばる米粒は、円錐を立てる際に中からこぼれ落ちたものです。米粒を真鍮に詰め、地に捧げるようにして並べていく。これはまさに、収穫を自然に感謝するための供え物なのかもしれません。また円錐の単純な反復とそのランダムな配置は、どこかミニマルアート的な味わいが感じられます。米と真鍮が相互に依存し合って、一つの暗号のような形を作る。何らかの祭儀の道具のようなイメージもわいてきます。

ライプの研ぎすまされた美的意識は、その作品の繊細な表情にも見て取れると思います。彼の作品は、どちらかと言えば借景があればより映えるのかもしれません。それこそ美術館の展示室に閉じ込めないで、もっと広がりのある空間に置いた方が良いのでしょう。(そういう意味では、今回、作品の配置に制約のある常設展示の物足りなさが付きまといます。)しかしそれでも、ここにはライプの「関与」の一つのあり方が示されている。難しいこと抜きにして、ただ鈍く黄金色に照るそのフォルムに見入っても良く、また米の洩れた床面に限りなく顔を近づけて、そこから円錐をまさに塔のように見上げても面白いのではないでしょうか。

2003年の個展では、「ミルクストーン」や「ライス・ハウス」なども深く心に残りました。彼の作品は、単体ではなく、いくつか組み合わせることで生きてくる面もあります。是非もう一度、ライプ作品に囲まれた静謐な場を味わってみたいものです。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「花鳥の詩」 山種美術館 9/23

山種美術館(千代田区三番町2 三番町KSビル1階)

「花鳥の詩」

8/19-9/24(会期終了)

日本画の醍醐味でもある花鳥画が揃った展覧会です。お馴染みの土牛や御舟を中心に、約50点ほどの美しい日本画が展示されていました。

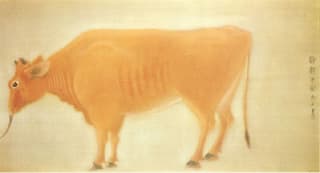

びわ色の体が映えた、速水御舟の「朝鮮牛図」(1926)は絶品です。鼻輪を付けられて、少し前のめりになった一頭の牛。すらりと垂れた尾や、直線的に伸びる背中の描写が、凛とした牛の姿を捉えています。そしてその透き通った目の味わい。この気品はどこからやって来るのでしょうか。見ているとまるで心が浄化されるようです。初見でしたが、いつも惹かれる御舟のさらなる名品に出会うことが出来ました。これはたまりません。

横山大観からは「木菟」(1936)も印象的です。闇から朧げに浮き上がるミミズクが一羽、木の幹にしっかりと足を付けてとまっていました。そしてこの作品もそれこそ目に注目です。まさに万物の全てを見通すかのような強い意思が感じられました。まさに慧眼でしょうか。この視線からはなかなか逃れることが出来ません。

奥村土牛では「兎」(1942)を第一に挙げたいと思います。お得意のたらし込みによって生まれた重量感のある兎。丸みを帯びたその体と、仄かにピンク色がかった耳のコントラストが優れていました。憂うかのように佇むその所作もまた魅力的です。一体、何を見つめているのでしょう。

この展覧会のハイライトは上村松篁の「白孔雀」(1973)でした。実際の白孔雀も大変に羽が長く、実に見事な鳥だということですが、この作品もそれに負けないような美しさを表現しています。胸を張って構える白孔雀と、その後方へ限りなく伸びる羽の連鎖。まるでレースのカーテンのように薄く透き通り、そして後ろは白煙のように靡いていました。また、黄色いハイビスカスとの響宴も冴えている。これまでに見た松篁の中でも、一位二位を争うような美しい作品だったと思います。

好みの花鳥画だったからでしょうか。いつもよりもさらに楽しく拝見することが出来ました。澄んだ秋空の下の休日にぴったりな展覧会だったと思います。

*本日より山種美術館のWebサイトが全面リニューアルされました。全く趣が一新され、大変スマートに、また見やすくまとまっています。それにプリントアウト専用の割引券(100円引!)もついていました。是非一度ご覧になってみてください!(トップページの背景に御舟の「炎舞」が掲載されているのも嬉しいところです。)

「花鳥の詩」

8/19-9/24(会期終了)

日本画の醍醐味でもある花鳥画が揃った展覧会です。お馴染みの土牛や御舟を中心に、約50点ほどの美しい日本画が展示されていました。

びわ色の体が映えた、速水御舟の「朝鮮牛図」(1926)は絶品です。鼻輪を付けられて、少し前のめりになった一頭の牛。すらりと垂れた尾や、直線的に伸びる背中の描写が、凛とした牛の姿を捉えています。そしてその透き通った目の味わい。この気品はどこからやって来るのでしょうか。見ているとまるで心が浄化されるようです。初見でしたが、いつも惹かれる御舟のさらなる名品に出会うことが出来ました。これはたまりません。

横山大観からは「木菟」(1936)も印象的です。闇から朧げに浮き上がるミミズクが一羽、木の幹にしっかりと足を付けてとまっていました。そしてこの作品もそれこそ目に注目です。まさに万物の全てを見通すかのような強い意思が感じられました。まさに慧眼でしょうか。この視線からはなかなか逃れることが出来ません。

奥村土牛では「兎」(1942)を第一に挙げたいと思います。お得意のたらし込みによって生まれた重量感のある兎。丸みを帯びたその体と、仄かにピンク色がかった耳のコントラストが優れていました。憂うかのように佇むその所作もまた魅力的です。一体、何を見つめているのでしょう。

この展覧会のハイライトは上村松篁の「白孔雀」(1973)でした。実際の白孔雀も大変に羽が長く、実に見事な鳥だということですが、この作品もそれに負けないような美しさを表現しています。胸を張って構える白孔雀と、その後方へ限りなく伸びる羽の連鎖。まるでレースのカーテンのように薄く透き通り、そして後ろは白煙のように靡いていました。また、黄色いハイビスカスとの響宴も冴えている。これまでに見た松篁の中でも、一位二位を争うような美しい作品だったと思います。

好みの花鳥画だったからでしょうか。いつもよりもさらに楽しく拝見することが出来ました。澄んだ秋空の下の休日にぴったりな展覧会だったと思います。

*本日より山種美術館のWebサイトが全面リニューアルされました。全く趣が一新され、大変スマートに、また見やすくまとまっています。それにプリントアウト専用の割引券(100円引!)もついていました。是非一度ご覧になってみてください!(トップページの背景に御舟の「炎舞」が掲載されているのも嬉しいところです。)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

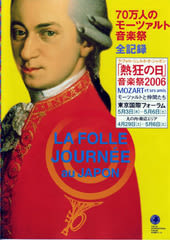

70万人のモーツァルト音楽祭全記録 「熱狂の日 2006」

今更ではありますが、今年の「熱狂の日音楽祭」を振り返る記録冊子、「70万人のモーツァルト音楽祭 全記録」(リンクはpdfです。)をいただいて来ました。タワーレコード(クラシック取り扱い店舗のみ。)や新星堂、それにぴあステーションや国際フォーラムの総合案内所などで、今月中旬から無料で配布されています。

冊子は、A4サイズ、オールカラー全24ページとなかなか豪華でしたが、中は殆どコンサートの様子を捉えた写真で構成されていました。私も楽しんだベルリン古楽アカデミー&ルクスや、コルボ&ローザンヌ声楽アンサンブルなどの写真を拝見すると、その美しい響きが改めて頭の中に甦ってきます。またその他には、どの「熱狂の日」よりも東京を重要視していく息巻くマルタン(音楽祭の仕掛人です。)の挨拶や、当日の丸の内界隈の賑わいなどが紹介されていました。パラパラとめくるのに最適です。

紙面で一番興味深いのは、やはり最後に掲載されていたアンケート結果でした。ここにその一部を、昨年の数字と比較する形で引用させていただきます。(カッコ内は昨年の数字です。)

Q.音楽祭の感想をお聞かせ下さい

大変良かった 56.1% (47.1%)

よかった 33.7% (36.35%)

あまりよくなかった 3.6% (1.4%)

よくなかった 2.7% (0.47%)

「大変良かった」と「よかった」を合わせた満足度が昨年よりもあがっています。その一方で、否定的な意見も僅かながら増加していました。これは二極化でしょうか。(?!)

Q.お聴きになった有料公演数はいくつですか

1公演 15.6% (32.29%)

2公演 15.3% (24.02%)

3公演 9.1% (15.13%)

4公演 7.2% (6.55%)

5公演 5.5% (3.43%)

6公演 4.7% (5公演以上 10.45%)

7公演 3.0%

8公演 2.8%

9公演 1.7%

10公演 2.3%

それ以上 6.6%

平均4.7公演だそうです。10公演以上の方が6%もいらっしゃるとは驚きました。昨年よりもハシゴする方が明らかに増えています。これは「昨年来て良かったので、今年はもっと聴こう。」と思った方が多かったからではないでしょうか。前売段階にてチケットがかなり売り切れていたことにも納得させられます。

Q.これまでクラシックコンサートに何回いらっしゃいましたか

初めて 7.9% (14.66%)

1-2回 21.1% (35.88%)

3-5回 22.7% (26.83%)

6-10回 14.4% (9.98%)

それ以上 16.5% (11.86%)

いわゆるビギナーが多いのも事実ですが、コアなクラシックファンも増えています。モーツァルトでこの結果だとすると、来年(国民学派)はさらにその傾向が強まりそうです。

Q.性別

男性 34.7% (29.02%)

女性 61.6% (68.02%)

昨年より男性客が増えたとは言え、圧倒的に女性客が多くなっています。また、実際に会場を歩いても、一般的なクラシックコンサートと比べてかなり女性が目立っていました。これは、通常のコンサートでは殆ど無視されているファミリー層の存在や、休日の銀座・丸の内という立地特性などが影響しているからだと思います。

Q.年齢

10代 6.9% (5.77%)

20代 12.2% (22.78%)

30代 22.7% (22.78%)

40代 18.9% (17.63%)

50代 18.1% (15.6%)

60代 11.5% (8.11%)

70代 5% (2.81%)

80代 0.2% (0%)

高齢化が進むクラシックコンサートとしては異例なほど、40代以下の若い層が多いようです。ただ気になるのは20代の激減ぶりです。ほぼ半分に減っています。何故でしょうか…。

Q.同伴者

なし 29.3% (15.28%)

家族 47.8% (42.75%)

親戚 1.9% (1.54%)

友人・知人 17.9% (34.72%)

音楽仲間 1.4% (1.85%)

学校 0.1% (0%)

メインはやはりファミリーです。このイベントが、ゴールデンウィーク中の一行楽スポットとして認知されている証拠かと思います。ただし、「友人・知人」が減少し、その一方で「なし」がほぼ倍増していることも見逃せません。やはりコアなファン層が増えているからでしょうか。イベントはイベントらしく皆で楽しむのがピッタリかと…。(と言う私も、一人で出かけたコンサートがありましたが…。)

Q.今後、音楽祭で取り上げて欲しい作曲家があればお書き下さい

バッハ 21.4%

ショパン 13.9%

チャイコフスキー 12%

ブラームス 9.2%

シューベルト 6.3%

ベートーヴェン 4.2%

モーツァルト 3.6%

ドヴォルザーク 2.4%

その他 26.9%

*昨年のベスト10:モーツァルト、ショパン、バッハ、チャイコフスキー、ブラームス、シューベルト、ベートーヴェン、ドヴォルザーク、ヨハンシュトラウス、マーラー、リスト

やはり抜群の知名度がものを言うのでしょう。バッハが圧倒的な一位の座に輝きました。バッハだけではなく、有りがちな「バロックの調べ」などというテーマで、バロック音楽を一括りにして開催するのも面白いと思います。ちなみに、チャイコフスキーやドヴォルザークは来年のテーマ作曲家です。あちこちで、新世界と、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番の冒頭部分が高らかに鳴り響くことが予想されます。それにしても、昨年のアンケートでマーラーが挙がっていたのには驚きました。また、個人的には苦手のショパンが、昨年に続いて二位というのにもその根強い人気を思わせます。当然ながらどうしてもピアノ曲ばかりになってしまうので、他の作曲家と合わせての開催となりそうです。

私がいただいた時にはまだ冊子はたくさん残っていました。ご興味のある方は一度手に取ってみては如何でしょうか。

冊子は、A4サイズ、オールカラー全24ページとなかなか豪華でしたが、中は殆どコンサートの様子を捉えた写真で構成されていました。私も楽しんだベルリン古楽アカデミー&ルクスや、コルボ&ローザンヌ声楽アンサンブルなどの写真を拝見すると、その美しい響きが改めて頭の中に甦ってきます。またその他には、どの「熱狂の日」よりも東京を重要視していく息巻くマルタン(音楽祭の仕掛人です。)の挨拶や、当日の丸の内界隈の賑わいなどが紹介されていました。パラパラとめくるのに最適です。

紙面で一番興味深いのは、やはり最後に掲載されていたアンケート結果でした。ここにその一部を、昨年の数字と比較する形で引用させていただきます。(カッコ内は昨年の数字です。)

Q.音楽祭の感想をお聞かせ下さい

大変良かった 56.1% (47.1%)

よかった 33.7% (36.35%)

あまりよくなかった 3.6% (1.4%)

よくなかった 2.7% (0.47%)

「大変良かった」と「よかった」を合わせた満足度が昨年よりもあがっています。その一方で、否定的な意見も僅かながら増加していました。これは二極化でしょうか。(?!)

Q.お聴きになった有料公演数はいくつですか

1公演 15.6% (32.29%)

2公演 15.3% (24.02%)

3公演 9.1% (15.13%)

4公演 7.2% (6.55%)

5公演 5.5% (3.43%)

6公演 4.7% (5公演以上 10.45%)

7公演 3.0%

8公演 2.8%

9公演 1.7%

10公演 2.3%

それ以上 6.6%

平均4.7公演だそうです。10公演以上の方が6%もいらっしゃるとは驚きました。昨年よりもハシゴする方が明らかに増えています。これは「昨年来て良かったので、今年はもっと聴こう。」と思った方が多かったからではないでしょうか。前売段階にてチケットがかなり売り切れていたことにも納得させられます。

Q.これまでクラシックコンサートに何回いらっしゃいましたか

初めて 7.9% (14.66%)

1-2回 21.1% (35.88%)

3-5回 22.7% (26.83%)

6-10回 14.4% (9.98%)

それ以上 16.5% (11.86%)

いわゆるビギナーが多いのも事実ですが、コアなクラシックファンも増えています。モーツァルトでこの結果だとすると、来年(国民学派)はさらにその傾向が強まりそうです。

Q.性別

男性 34.7% (29.02%)

女性 61.6% (68.02%)

昨年より男性客が増えたとは言え、圧倒的に女性客が多くなっています。また、実際に会場を歩いても、一般的なクラシックコンサートと比べてかなり女性が目立っていました。これは、通常のコンサートでは殆ど無視されているファミリー層の存在や、休日の銀座・丸の内という立地特性などが影響しているからだと思います。

Q.年齢

10代 6.9% (5.77%)

20代 12.2% (22.78%)

30代 22.7% (22.78%)

40代 18.9% (17.63%)

50代 18.1% (15.6%)

60代 11.5% (8.11%)

70代 5% (2.81%)

80代 0.2% (0%)

高齢化が進むクラシックコンサートとしては異例なほど、40代以下の若い層が多いようです。ただ気になるのは20代の激減ぶりです。ほぼ半分に減っています。何故でしょうか…。

Q.同伴者

なし 29.3% (15.28%)

家族 47.8% (42.75%)

親戚 1.9% (1.54%)

友人・知人 17.9% (34.72%)

音楽仲間 1.4% (1.85%)

学校 0.1% (0%)

メインはやはりファミリーです。このイベントが、ゴールデンウィーク中の一行楽スポットとして認知されている証拠かと思います。ただし、「友人・知人」が減少し、その一方で「なし」がほぼ倍増していることも見逃せません。やはりコアなファン層が増えているからでしょうか。イベントはイベントらしく皆で楽しむのがピッタリかと…。(と言う私も、一人で出かけたコンサートがありましたが…。)

Q.今後、音楽祭で取り上げて欲しい作曲家があればお書き下さい

バッハ 21.4%

ショパン 13.9%

チャイコフスキー 12%

ブラームス 9.2%

シューベルト 6.3%

ベートーヴェン 4.2%

モーツァルト 3.6%

ドヴォルザーク 2.4%

その他 26.9%

*昨年のベスト10:モーツァルト、ショパン、バッハ、チャイコフスキー、ブラームス、シューベルト、ベートーヴェン、ドヴォルザーク、ヨハンシュトラウス、マーラー、リスト

やはり抜群の知名度がものを言うのでしょう。バッハが圧倒的な一位の座に輝きました。バッハだけではなく、有りがちな「バロックの調べ」などというテーマで、バロック音楽を一括りにして開催するのも面白いと思います。ちなみに、チャイコフスキーやドヴォルザークは来年のテーマ作曲家です。あちこちで、新世界と、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番の冒頭部分が高らかに鳴り響くことが予想されます。それにしても、昨年のアンケートでマーラーが挙がっていたのには驚きました。また、個人的には苦手のショパンが、昨年に続いて二位というのにもその根強い人気を思わせます。当然ながらどうしてもピアノ曲ばかりになってしまうので、他の作曲家と合わせての開催となりそうです。

私がいただいた時にはまだ冊子はたくさん残っていました。ご興味のある方は一度手に取ってみては如何でしょうか。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ショスタコーヴィチイヤー 祝・生誕100周年!

今日9月25日は、旧ソビエトの作曲家で、20世紀最大のシンフォニストでもある、ドミートリイ・ドミートリエヴィチ・ショスタコーヴィチ(1906/9/25-1975/8/9)の100歳の誕生日です。モーツァルトの生誕250年を祝っておきながら、このもう一人の偉大な作曲家の生誕に触れないわけにはまいりません。まずはおめでとうございます!

実は昨年までショスタコーヴィチは、私の苦手な作曲家の一人でした。ただこれもメモリアルイヤーの効果(?)でしょうか、今年に入ってようやく、一連の交響曲と弦楽四重奏曲を面白く聴けるようになってきました。それにしても生誕100年だというのに、国内の一般メディアでは殆ど取り上げられていません。次のメモリアルイヤーの時には、それこそ手のひらを返したように「人気沸騰」となっていることを願いたいです。(?!)聴き手が彼に近づくのももうすぐでしょうか。

私はショスタコーヴィチの積極的な聴き手ではないので、自信を持ってと言うほどではないのですが、最近頻繁に聴いているのは、今年ヴェネツィア・レーベルから再発されたコンドラシンの全集です。ナイフの刃先のような鋭利な響きが音楽を凍らせ、また音をミクロにまで濃縮した上で解放したようなアタックが、時に音楽を暴発させるように冴え渡ります。そして生まれた、全く色のない、それでいて背筋が凍るほど恐ろしいショスタコーヴィチの世界。それにしても何故この演奏にかかると、ショスタコーヴィチはこうも乾き、また激しく、そして冷たいのでしょうか。巨大な氷の彫刻が制作されたかと思いきや、それが演奏の過程において粉々に砕け散っていく様を見るかのようです。

お馴染みのgoogleのロゴがそのままでした。これも次回のメモリアルの際にはきっと…。

実は昨年までショスタコーヴィチは、私の苦手な作曲家の一人でした。ただこれもメモリアルイヤーの効果(?)でしょうか、今年に入ってようやく、一連の交響曲と弦楽四重奏曲を面白く聴けるようになってきました。それにしても生誕100年だというのに、国内の一般メディアでは殆ど取り上げられていません。次のメモリアルイヤーの時には、それこそ手のひらを返したように「人気沸騰」となっていることを願いたいです。(?!)聴き手が彼に近づくのももうすぐでしょうか。

私はショスタコーヴィチの積極的な聴き手ではないので、自信を持ってと言うほどではないのですが、最近頻繁に聴いているのは、今年ヴェネツィア・レーベルから再発されたコンドラシンの全集です。ナイフの刃先のような鋭利な響きが音楽を凍らせ、また音をミクロにまで濃縮した上で解放したようなアタックが、時に音楽を暴発させるように冴え渡ります。そして生まれた、全く色のない、それでいて背筋が凍るほど恐ろしいショスタコーヴィチの世界。それにしても何故この演奏にかかると、ショスタコーヴィチはこうも乾き、また激しく、そして冷たいのでしょうか。巨大な氷の彫刻が制作されたかと思いきや、それが演奏の過程において粉々に砕け散っていく様を見るかのようです。

お馴染みのgoogleのロゴがそのままでした。これも次回のメモリアルの際にはきっと…。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

香月泰男 「水鏡」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

常設展示

「香月泰男 - 水鏡 - 」(1942)

特に好きだというわけではないのですが、見れば見るほど、脳裏に焼き付くように印象深くなる作品です。この少年(?)の覗き込む水槽の中には、一体、何が潜んでいるのでしょうか。今、東京国立近代美術館の常設展示に出品されている、香月泰男(1911-1974)の「水鏡」(1942)です。

香月泰男は、この作品を制作した年にいわゆる満州へと出征しました。そして終戦を奉天(現在の瀋陽)で迎え、その後、シベリアにて2年間にも及ぶ過酷な抑留生活を送ります。(その時の体験を絵画表現へと転化したのが、彼の代表作として名高い「シベリア・シリーズ」です。)この作品には、そんな香月の悲惨な戦争体験を予感させる、半ば不安と恐怖が包み隠されているように見えました。胸に強くのしかかるような重々しさを感じます。

「水鏡」と題されていますが、その水面には、覗き込む彼の顔を殆ど確認することが出来ません。また水槽左上には、まるで得体の知れない生き物のようなツタが、乾涸びて群がりながら水面を浸食していました。そして水の深み。まるで底なし沼のようです。手をつけたら引きずりこまれてしまうかのように、ぽっかりと口を開けています。

香月泰男については、郷土の山口県長門市にある「香月泰男美術館」のWebサイトが詳しいようです。また2004年には、現在長期休館中の東京ステーションギャラリーでも回顧展が開催されました。是非一度まとめて拝見してみたいです。

常設展示

「香月泰男 - 水鏡 - 」(1942)

特に好きだというわけではないのですが、見れば見るほど、脳裏に焼き付くように印象深くなる作品です。この少年(?)の覗き込む水槽の中には、一体、何が潜んでいるのでしょうか。今、東京国立近代美術館の常設展示に出品されている、香月泰男(1911-1974)の「水鏡」(1942)です。

香月泰男は、この作品を制作した年にいわゆる満州へと出征しました。そして終戦を奉天(現在の瀋陽)で迎え、その後、シベリアにて2年間にも及ぶ過酷な抑留生活を送ります。(その時の体験を絵画表現へと転化したのが、彼の代表作として名高い「シベリア・シリーズ」です。)この作品には、そんな香月の悲惨な戦争体験を予感させる、半ば不安と恐怖が包み隠されているように見えました。胸に強くのしかかるような重々しさを感じます。

「水鏡」と題されていますが、その水面には、覗き込む彼の顔を殆ど確認することが出来ません。また水槽左上には、まるで得体の知れない生き物のようなツタが、乾涸びて群がりながら水面を浸食していました。そして水の深み。まるで底なし沼のようです。手をつけたら引きずりこまれてしまうかのように、ぽっかりと口を開けています。

香月泰男については、郷土の山口県長門市にある「香月泰男美術館」のWebサイトが詳しいようです。また2004年には、現在長期休館中の東京ステーションギャラリーでも回顧展が開催されました。是非一度まとめて拝見してみたいです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

佐竹本三十六歌仙絵(小野小町) 東京国立博物館(特集陳列)

東京国立博物館

特集陳列(本館特別1室) 9/5-10/1

「佐竹本三十六歌仙絵(小野小町)」(13世紀)

この小野小町には惚れました。今、東京国立博物館で特別に展示されている「佐竹本三十六歌仙絵(小野小町)」です。黒髪を垂らし、朱の映えた装束を纏う小野小町。あたかも顔を隠すかのようにして後ろを向いています。(そう言えば、百人一首の小町も後ろ向きでしたが…。)水のように流れる黒髪と、折重なる装束が、まるで一つの波のように合わさっていました。華麗です。

「佐竹本三十六歌仙絵」とは、数ある「三十六歌仙絵」の中でも一番古い時期に属する作品です。また「三十六歌仙」とは、藤原公仁(966-1041)の選んだ36名の歌人のことで、小町の他にも、山部赤人や在原業平などの有名な歌人が挙げられています。そして鎌倉時代に、彼ら歌人たちを尊ぶ風潮が興って、この「三十六歌仙絵」が成立しました。ちなみに描かれている人物は、同じ時代に隆盛を迎えた似絵(やまと絵の肖像画。)の技法によるものです。つまり、古来の優れた和歌に思いを馳せながら美しい似絵も楽しめるという、実に贅沢な作品だというわけです。

*古今和歌集 小野小町*

「色見えで うつろふものは 世の中の 人の心の 花にぞありける」

(この作品に収められている和歌です。移ろう恋心を花の色の変化と対比させています。)

ところで佐竹本とは、秋田の佐竹家に伝わった品という意味を示します。元々は二巻の絵巻物だったそうですが、その後切断されるなどして、現在の掛軸の形に落ち着きました。その資料的価値も高い作品です。

さすがに鎌倉時代のものということでやや傷みもあるようでしたが、展示では拡大写真なども用いて、その趣向を楽しめるように工夫されていました。またこの他にも、別場面にあたる2点(住吉明神と壬生忠峯)が展示されています。(20日からはさらに藤原興風が加わり、合計4点が展示されます。)そちらもなかなか見応えがありましたが、この小野小町の美しさはやはり別格です。全く予備知識なく拝見した作品でしたが、一目見てその姿に惹かれました。

展示期間は来月1日までです。また、佐竹本の小野小町は滅多に展示されない作品だとも聞きました。これを機会に一度ご覧になられてはいかがでしょうか。

*ak96さんのブログ「徒然なるまままに」に、佐竹本三十六歌仙一覧表が掲載されています。これは必見です。

特集陳列(本館特別1室) 9/5-10/1

「佐竹本三十六歌仙絵(小野小町)」(13世紀)

この小野小町には惚れました。今、東京国立博物館で特別に展示されている「佐竹本三十六歌仙絵(小野小町)」です。黒髪を垂らし、朱の映えた装束を纏う小野小町。あたかも顔を隠すかのようにして後ろを向いています。(そう言えば、百人一首の小町も後ろ向きでしたが…。)水のように流れる黒髪と、折重なる装束が、まるで一つの波のように合わさっていました。華麗です。

「佐竹本三十六歌仙絵」とは、数ある「三十六歌仙絵」の中でも一番古い時期に属する作品です。また「三十六歌仙」とは、藤原公仁(966-1041)の選んだ36名の歌人のことで、小町の他にも、山部赤人や在原業平などの有名な歌人が挙げられています。そして鎌倉時代に、彼ら歌人たちを尊ぶ風潮が興って、この「三十六歌仙絵」が成立しました。ちなみに描かれている人物は、同じ時代に隆盛を迎えた似絵(やまと絵の肖像画。)の技法によるものです。つまり、古来の優れた和歌に思いを馳せながら美しい似絵も楽しめるという、実に贅沢な作品だというわけです。

*古今和歌集 小野小町*

「色見えで うつろふものは 世の中の 人の心の 花にぞありける」

(この作品に収められている和歌です。移ろう恋心を花の色の変化と対比させています。)

ところで佐竹本とは、秋田の佐竹家に伝わった品という意味を示します。元々は二巻の絵巻物だったそうですが、その後切断されるなどして、現在の掛軸の形に落ち着きました。その資料的価値も高い作品です。

さすがに鎌倉時代のものということでやや傷みもあるようでしたが、展示では拡大写真なども用いて、その趣向を楽しめるように工夫されていました。またこの他にも、別場面にあたる2点(住吉明神と壬生忠峯)が展示されています。(20日からはさらに藤原興風が加わり、合計4点が展示されます。)そちらもなかなか見応えがありましたが、この小野小町の美しさはやはり別格です。全く予備知識なく拝見した作品でしたが、一目見てその姿に惹かれました。

展示期間は来月1日までです。また、佐竹本の小野小町は滅多に展示されない作品だとも聞きました。これを機会に一度ご覧になられてはいかがでしょうか。

*ak96さんのブログ「徒然なるまままに」に、佐竹本三十六歌仙一覧表が掲載されています。これは必見です。

コメント ( 20 ) | Trackback ( 0 )

「国宝 風神雷神図屏風 - 宗達・光琳・抱一 琳派芸術の継承と創造 - 」 出光美術館 9/16

出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)

「国宝 風神雷神図屏風 - 宗達・光琳・抱一 琳派芸術の継承と創造 - 」

9/9-10/1

琳派三巨匠の手による「風神雷神図屏風」が、何と66年ぶりに集いました。館内改装を終え、ロビーやミュージアムショップが見違えるほど美しくなった出光美術館による、半ば歴史的な展覧会です。

展示では、まず宗達の屏風が一つだけ置かれ、その先に光琳と抱一の屏風が仲良く並んでいました。出来れば、3点全てが横一列に揃えば良かったと思いますが、スペース上の都合からして無理なのでしょう。それにしてもどれも素晴らしい作品です。宗達を忠実にトレースして描いた光琳、そして宗達の作品の存在を知らず、あくまでも光琳の屏風だけを見て描いた抱一。結果的に同じ画題の作品が3点生まれたわけですが、少なくともその価値や良さは、それぞれ全く異なる高みに達していました。そういう意味では、この構図を生み出した宗達にオリジナルの優位があるとしても、宗達と比べて光琳はどうだとか、またさらに抱一はどうだとか言うのはハッキリ申し上げて野暮なことだと思います。どれも等しく輝いているからこそ価値を持つ。一部、キャプションに「あがき」などという記述があったのには幻滅させられました。学問的な観点による比較は大いに結構ですが、少なくともこの3点に関する限り、その優劣云々を印象付けるような解説はいただけません。彼らは別に、間違い探しをして欲しいが為に描いたわけではないのです。作者への敬意をもう少し払うべきです。

力強くまた荒々しい風神雷神を創造した宗達、そしてそれを雄大に、しかし全く隙のない構成感にて画面へと収めた光琳、さらには神を人間に置き換えたかのようにして人懐っこい図屏風に仕立てた抱一と、これら3点には、各絵師の持ち味がそれぞれに上手く発揮されていました。ちなみに、また抱一かと言われてしまいそうですが、私が好きなのはやはり抱一の作品です。まるで風神や雷神のお面をかぶった人が、舞台の上で踊っている。天上でその力を誇示しているというよりも、それぞれが役者となって神の業を演じているようにも見えました。そして、大きなバチを持つ雷神はとても愉しそうです。風神をしっかり見つめて、あたかも挑発するように体をくねらせていました。もちろん、ゴロゴロと轟く音も舞台上の大げさな効果音でしょう。淡い雲の描写が、さらにこの場を天から地へと降ろしています。実に微笑ましい神の暴れる作品でした。

風神雷神図の他にも、見応えのある作品がたくさん出ています。その中では抱一の「紅白梅図屏風」が絶品でした。抱一得意の銀屏風に描かれた伸びやかな紅白梅。特に左隻の白梅が見事です。白い梅が銀と共鳴して美しく輝いている。また、大きく弧を描く幹や枝の描写も、抱一にしてはとても力強く躍動的でした。光琳の同名の至高の名作とは似ても似つかない作品ですが、私はこの白梅にも魅力を感じます。ちなみにこの屏風は、少し屈んで見上げたり、また横から眺めてみたりすることをおすすめしたいです。照明の加減が上手く作用して、その表情の移ろいを楽しむことが出来ました。プライス展の光の演出を思い出させます。

また抱一では、東博では既に展示を終えた「夏秋草図屏風」の下絵が出ていました。ところで、彼の燕子花二点では「燕子花図屏風」の方が好みです。光琳の構図を模した「八ッ橋図屏風」よりも、彼らしい柔らかな線が画面を泳いでいます。隠れるように咲く三つの白い花と、滑らかな葉の先に凛と佇むとんぼが一匹。その情緒溢れる風景描写こそ抱一の大きな魅力です。

来月1日まで開催されています。まずはおすすめしたいと思います。

「国宝 風神雷神図屏風 - 宗達・光琳・抱一 琳派芸術の継承と創造 - 」

9/9-10/1

琳派三巨匠の手による「風神雷神図屏風」が、何と66年ぶりに集いました。館内改装を終え、ロビーやミュージアムショップが見違えるほど美しくなった出光美術館による、半ば歴史的な展覧会です。

展示では、まず宗達の屏風が一つだけ置かれ、その先に光琳と抱一の屏風が仲良く並んでいました。出来れば、3点全てが横一列に揃えば良かったと思いますが、スペース上の都合からして無理なのでしょう。それにしてもどれも素晴らしい作品です。宗達を忠実にトレースして描いた光琳、そして宗達の作品の存在を知らず、あくまでも光琳の屏風だけを見て描いた抱一。結果的に同じ画題の作品が3点生まれたわけですが、少なくともその価値や良さは、それぞれ全く異なる高みに達していました。そういう意味では、この構図を生み出した宗達にオリジナルの優位があるとしても、宗達と比べて光琳はどうだとか、またさらに抱一はどうだとか言うのはハッキリ申し上げて野暮なことだと思います。どれも等しく輝いているからこそ価値を持つ。一部、キャプションに「あがき」などという記述があったのには幻滅させられました。学問的な観点による比較は大いに結構ですが、少なくともこの3点に関する限り、その優劣云々を印象付けるような解説はいただけません。彼らは別に、間違い探しをして欲しいが為に描いたわけではないのです。作者への敬意をもう少し払うべきです。

力強くまた荒々しい風神雷神を創造した宗達、そしてそれを雄大に、しかし全く隙のない構成感にて画面へと収めた光琳、さらには神を人間に置き換えたかのようにして人懐っこい図屏風に仕立てた抱一と、これら3点には、各絵師の持ち味がそれぞれに上手く発揮されていました。ちなみに、また抱一かと言われてしまいそうですが、私が好きなのはやはり抱一の作品です。まるで風神や雷神のお面をかぶった人が、舞台の上で踊っている。天上でその力を誇示しているというよりも、それぞれが役者となって神の業を演じているようにも見えました。そして、大きなバチを持つ雷神はとても愉しそうです。風神をしっかり見つめて、あたかも挑発するように体をくねらせていました。もちろん、ゴロゴロと轟く音も舞台上の大げさな効果音でしょう。淡い雲の描写が、さらにこの場を天から地へと降ろしています。実に微笑ましい神の暴れる作品でした。

風神雷神図の他にも、見応えのある作品がたくさん出ています。その中では抱一の「紅白梅図屏風」が絶品でした。抱一得意の銀屏風に描かれた伸びやかな紅白梅。特に左隻の白梅が見事です。白い梅が銀と共鳴して美しく輝いている。また、大きく弧を描く幹や枝の描写も、抱一にしてはとても力強く躍動的でした。光琳の同名の至高の名作とは似ても似つかない作品ですが、私はこの白梅にも魅力を感じます。ちなみにこの屏風は、少し屈んで見上げたり、また横から眺めてみたりすることをおすすめしたいです。照明の加減が上手く作用して、その表情の移ろいを楽しむことが出来ました。プライス展の光の演出を思い出させます。

また抱一では、東博では既に展示を終えた「夏秋草図屏風」の下絵が出ていました。ところで、彼の燕子花二点では「燕子花図屏風」の方が好みです。光琳の構図を模した「八ッ橋図屏風」よりも、彼らしい柔らかな線が画面を泳いでいます。隠れるように咲く三つの白い花と、滑らかな葉の先に凛と佇むとんぼが一匹。その情緒溢れる風景描写こそ抱一の大きな魅力です。

来月1日まで開催されています。まずはおすすめしたいと思います。

コメント ( 14 ) | Trackback ( 0 )

公開の待ち遠しい「檜図屏風」(伝狩野永徳)

先日、朝日新聞で突如報じられた、狩野派の重鎮、狩野永徳(1543-1590)の新屏風発見のニュースですが、その永徳で是非見たい作品が一つあります。それがこの「檜図屏風」です。

「狩野永徳の屏風絵か 京都で発見、来秋に公開」(asahi.com)

伝狩野永徳「檜図屏風」(16世紀):詳細な作品画像は「文化遺産オンライン」へどうぞ。

これまでいわゆる狩野派を意識して見たことがないので、永徳についてもまるで無知なわけですが、狩野派の図版が多数掲載されている別冊太陽の「狩野派決定版」を見てたまげました。画像を拝見するだけでも強烈です。極太の檜が、まるで龍のようにうねり、空間をズタズタに切り裂いていました。もの凄いインパクトです。

狩野派決定版

狩野派決定版

この作品を所蔵しているのは東京国立博物館です。身近な上野の博物館ということで、近々出品されることに期待したいのですが、現時点で展示の予定がありません。ちなみに最近では、2004年の「日本の美 日本の心」展に出ていたと聞きました。ご覧になられた方も多いのではないでしょうか。残念ながら、私はその時まだ日本美術と縁がなかったので拝見していませんが、次回展示された折には必ず見に行きたいと思いました。

記事によれば、来秋に京都国立博物館で「狩野永徳展」(仮称)が予定されているそうです。現存する永徳の作品は僅か10点。その希少価値を含め、来年は、今年の若冲とはまた別の意味で「永徳の年」になるのでしょうか。ともかくはまず、「檜図屏風」の公開を気長に待ちたいです。

「狩野永徳の屏風絵か 京都で発見、来秋に公開」(asahi.com)

伝狩野永徳「檜図屏風」(16世紀):詳細な作品画像は「文化遺産オンライン」へどうぞ。

これまでいわゆる狩野派を意識して見たことがないので、永徳についてもまるで無知なわけですが、狩野派の図版が多数掲載されている別冊太陽の「狩野派決定版」を見てたまげました。画像を拝見するだけでも強烈です。極太の檜が、まるで龍のようにうねり、空間をズタズタに切り裂いていました。もの凄いインパクトです。

狩野派決定版

狩野派決定版この作品を所蔵しているのは東京国立博物館です。身近な上野の博物館ということで、近々出品されることに期待したいのですが、現時点で展示の予定がありません。ちなみに最近では、2004年の「日本の美 日本の心」展に出ていたと聞きました。ご覧になられた方も多いのではないでしょうか。残念ながら、私はその時まだ日本美術と縁がなかったので拝見していませんが、次回展示された折には必ず見に行きたいと思いました。

記事によれば、来秋に京都国立博物館で「狩野永徳展」(仮称)が予定されているそうです。現存する永徳の作品は僅か10点。その希少価値を含め、来年は、今年の若冲とはまた別の意味で「永徳の年」になるのでしょうか。ともかくはまず、「檜図屏風」の公開を気長に待ちたいです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「浅井忠と関西美術院展」 府中市美術館 9/16

府中市美術館(府中市浅間町1-3)

「浅井忠と関西美術院展」

8/26-10/9

京都市美術館からの巡回展です。今から100年ほど前、京都に開設された洋画学校、関西美術院の画業を辿ります。初代院長の浅井忠を初めとして、黒田重太郎、梅原龍三郎、安井曾太郎、須田国太郎らの作品が並んでいました。総展示数は約200点。これは見応え十分です。

展示では、主に明治期の関西における西洋画受容の変遷が明らかにされます。院創設以前の洋画黎明期から、浅井忠らの活躍した時代、そして時を経て須田らの登場する昭和期と、美術院は様々な画家の手を介して発展していきました。また、西洋画受容史における東西の駆け引きも複雑です。(外光派と旧派など。)それに、関西ならではとも言える、日本の伝統的な画題を取り入れた西洋画も目立ちました。ちなみに関西美術院は今も活動を続けているのだそうです。(アトリエも当時のままだとか。)現存する最古の私立洋画学校と言うのには驚かされました。まさに関西の気概と底力を見る思いがします。

院設立以前では、まず牧野克次の淡い水彩画に惹かれました。特に「白壁の道」(明治35年)の色彩感は優れています。真っ白な白壁へ差し込む、眩しいばかりの陽光。遠目にうつる和服姿の女性が場の雰囲気を美しく盛り上げていました。また女性と言えば、大きな金屏風の前で和服姿の女性がポーズをとる山内愚僊の「金屏」(明治44年)も印象的です。応挙風の犬が描かれた金屏風を油彩で表現し、質感に長けた青の冴える和服の女性を描く。彼女の手に握られた短冊や筆も精緻に表現されています。金と青色のコントラストの美しい作品でした。

浅井忠は約20点ほど展示されています。元々、彼の素朴な風景画には若干惹かれていましたが、「グレー風景」(明治34年)など、グレー村を描いた一連の油彩風景画は美しいと思いました。そして彼は水彩が素晴らしい。特に、叡山を望む琵琶湖畔の描かれた「琵琶湖風景」(明治38年)は魅力的です。緑色に澱んだ湖と、薄い藍色の山々の対比が見事でした。また浅井の作品では、普段見慣れない日本画なども展示されています。彼の工芸作品は、これまでにも竹橋の工芸館などで拝見したことがありますが、日本画は初めてかもしれません。興味深く見ることが出来ました。

浅井をのぞけば、展示のメインはやはり安井曾太郎や梅原龍三郎であったようです。安井曾太郎の作品は8点ほど出ていましたが、ともかくそれぞれの作風の違いに驚かされました。抽象的な線と面で風景を作り上げた「京都郊外」(大正12年)をはじめ、まるで点描画のような「孟宗薮」(大正7年)、そしてセザンヌ風の静物画の「ターブルの上」(大正元年)など、どれも一筋縄では語れません。(そう言えば里見勝蔵の「雪景」にも驚きました。あれはもはやヴラマンクそのものです。)また、梅原では、あのオリジナリティー溢れる濃厚な油彩画よりも、写実的で控えめな水彩の風景画の方が美しいと感じました。ちなみに展示されている作品のうち、「台湾風景」(昭和8年)は府中市美術館の所蔵品でもあります。こちらはまた、目の覚めるような赤が心に突き刺さる作品でした。

東京国立近代美術館の回顧展を拝見して以来、私の中で特別な作家となりつつある須田国太郎は6点ほど並んでいました。まるでハコのような家々が並び、そこへ薄いピンク色の陽が差した「村」(昭和12年)や、あたかも妖気を漂わせているような大木が森の小径へ被さる「早春」(昭和9年)の二点は必見です。須田の色と、またうねり狂うようなタッチが画面を埋め尽くします。これはファン(?)にはたまりません。

この展覧会の関東での開催は府中だけのようです。やや内容を詰め込み過ぎた感も受けましたが、かめばかむほど味わいが増すような展覧会でした。10月9日までの開催です。(10月1日は無料観覧日です。)

「浅井忠と関西美術院展」

8/26-10/9

京都市美術館からの巡回展です。今から100年ほど前、京都に開設された洋画学校、関西美術院の画業を辿ります。初代院長の浅井忠を初めとして、黒田重太郎、梅原龍三郎、安井曾太郎、須田国太郎らの作品が並んでいました。総展示数は約200点。これは見応え十分です。

展示では、主に明治期の関西における西洋画受容の変遷が明らかにされます。院創設以前の洋画黎明期から、浅井忠らの活躍した時代、そして時を経て須田らの登場する昭和期と、美術院は様々な画家の手を介して発展していきました。また、西洋画受容史における東西の駆け引きも複雑です。(外光派と旧派など。)それに、関西ならではとも言える、日本の伝統的な画題を取り入れた西洋画も目立ちました。ちなみに関西美術院は今も活動を続けているのだそうです。(アトリエも当時のままだとか。)現存する最古の私立洋画学校と言うのには驚かされました。まさに関西の気概と底力を見る思いがします。

院設立以前では、まず牧野克次の淡い水彩画に惹かれました。特に「白壁の道」(明治35年)の色彩感は優れています。真っ白な白壁へ差し込む、眩しいばかりの陽光。遠目にうつる和服姿の女性が場の雰囲気を美しく盛り上げていました。また女性と言えば、大きな金屏風の前で和服姿の女性がポーズをとる山内愚僊の「金屏」(明治44年)も印象的です。応挙風の犬が描かれた金屏風を油彩で表現し、質感に長けた青の冴える和服の女性を描く。彼女の手に握られた短冊や筆も精緻に表現されています。金と青色のコントラストの美しい作品でした。

浅井忠は約20点ほど展示されています。元々、彼の素朴な風景画には若干惹かれていましたが、「グレー風景」(明治34年)など、グレー村を描いた一連の油彩風景画は美しいと思いました。そして彼は水彩が素晴らしい。特に、叡山を望む琵琶湖畔の描かれた「琵琶湖風景」(明治38年)は魅力的です。緑色に澱んだ湖と、薄い藍色の山々の対比が見事でした。また浅井の作品では、普段見慣れない日本画なども展示されています。彼の工芸作品は、これまでにも竹橋の工芸館などで拝見したことがありますが、日本画は初めてかもしれません。興味深く見ることが出来ました。

浅井をのぞけば、展示のメインはやはり安井曾太郎や梅原龍三郎であったようです。安井曾太郎の作品は8点ほど出ていましたが、ともかくそれぞれの作風の違いに驚かされました。抽象的な線と面で風景を作り上げた「京都郊外」(大正12年)をはじめ、まるで点描画のような「孟宗薮」(大正7年)、そしてセザンヌ風の静物画の「ターブルの上」(大正元年)など、どれも一筋縄では語れません。(そう言えば里見勝蔵の「雪景」にも驚きました。あれはもはやヴラマンクそのものです。)また、梅原では、あのオリジナリティー溢れる濃厚な油彩画よりも、写実的で控えめな水彩の風景画の方が美しいと感じました。ちなみに展示されている作品のうち、「台湾風景」(昭和8年)は府中市美術館の所蔵品でもあります。こちらはまた、目の覚めるような赤が心に突き刺さる作品でした。

東京国立近代美術館の回顧展を拝見して以来、私の中で特別な作家となりつつある須田国太郎は6点ほど並んでいました。まるでハコのような家々が並び、そこへ薄いピンク色の陽が差した「村」(昭和12年)や、あたかも妖気を漂わせているような大木が森の小径へ被さる「早春」(昭和9年)の二点は必見です。須田の色と、またうねり狂うようなタッチが画面を埋め尽くします。これはファン(?)にはたまりません。

この展覧会の関東での開催は府中だけのようです。やや内容を詰め込み過ぎた感も受けましたが、かめばかむほど味わいが増すような展覧会でした。10月9日までの開催です。(10月1日は無料観覧日です。)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「Gold - 金色の織りなす異空間 - 」 大倉集古館 9/16

大倉集古館(港区虎ノ門2-10-3 ホテルオークラ東京本館正門前)

「館蔵日本美術による Gold - 金色の織りなす異空間 - 」

8/3-10/1

アートコレクション展の半券で入場出来る展覧会です。先日拝見した際に行きそびれてしまったので、改めて足を運んできました。

大きな金屏風が3点も並ぶ光景は壮観です。中でも、宗達派の「扇面流図」(17世紀)は目立っていました。白波の映える水面に、四季折々の美しき草花が描かれた扇が流されている。要は扇流しの構図をとる屏風ですが、ともかくその表現がダイナミックです。扇を優雅に水へ流すというよりも、むしろ扇が濁流にのまれています。また、あたかも扇が水面を離れて舞い上がり、鳥の如く空を駆けているようにも見えました。そして、左隻に密集した屏風も鮮烈です。たくさんの屏風を力一杯投げつけたかのように、バラバラに、そして無造作に描かれています。風流さを通り越した、とても力強い扇流しの作品でした。

伝土佐光信の「桜に杉図」(16世紀)の味わいは素朴です。桜と杉が仲良く交互に並んでいます。杉と桜の並列。もちろん桜はうっすらピンク色に華やいでいますが、それが縦へ真っ直ぐに伸びる杉と同じように、ピンと背筋を伸ばして生えていました。デザインとして面白い作品かと思います。

江戸時代に婚礼の調度品などで好まれたという香箱にも惹かれました。(「松竹梅蒔絵十種香箱」など。)一つの香箱の中に、あれほど多様な道具が入っていたとは思いもよりません。香をすくう匙などの細かな品も美しい。ちなみに俗な私など、香と言われると単にアロマをイメージしてしまうのですが、当時はしっかりと体系化された「香道」なる遊芸もさかんに行われていたそうです。

その他、「一字金輪像」(13世紀)や、無数の仏様が画面を埋め尽くす「千体仏図」(15世紀)なども印象に残りました。全体的にやや地味ではありましたが、渋く、また控えめに輝く金色を楽しめる展覧会でした。10月1日までの開催です。

*関連エントリ(アートコレクション展の併催美術展)

「近代絵画の巨匠たち - 浅井忠 岸田劉生そしてモネ - 」 泉屋博古館・分館 8/20

「花鳥風月」 ホテルオークラ東京 8/20

「館蔵日本美術による Gold - 金色の織りなす異空間 - 」

8/3-10/1

アートコレクション展の半券で入場出来る展覧会です。先日拝見した際に行きそびれてしまったので、改めて足を運んできました。

大きな金屏風が3点も並ぶ光景は壮観です。中でも、宗達派の「扇面流図」(17世紀)は目立っていました。白波の映える水面に、四季折々の美しき草花が描かれた扇が流されている。要は扇流しの構図をとる屏風ですが、ともかくその表現がダイナミックです。扇を優雅に水へ流すというよりも、むしろ扇が濁流にのまれています。また、あたかも扇が水面を離れて舞い上がり、鳥の如く空を駆けているようにも見えました。そして、左隻に密集した屏風も鮮烈です。たくさんの屏風を力一杯投げつけたかのように、バラバラに、そして無造作に描かれています。風流さを通り越した、とても力強い扇流しの作品でした。

伝土佐光信の「桜に杉図」(16世紀)の味わいは素朴です。桜と杉が仲良く交互に並んでいます。杉と桜の並列。もちろん桜はうっすらピンク色に華やいでいますが、それが縦へ真っ直ぐに伸びる杉と同じように、ピンと背筋を伸ばして生えていました。デザインとして面白い作品かと思います。

江戸時代に婚礼の調度品などで好まれたという香箱にも惹かれました。(「松竹梅蒔絵十種香箱」など。)一つの香箱の中に、あれほど多様な道具が入っていたとは思いもよりません。香をすくう匙などの細かな品も美しい。ちなみに俗な私など、香と言われると単にアロマをイメージしてしまうのですが、当時はしっかりと体系化された「香道」なる遊芸もさかんに行われていたそうです。

その他、「一字金輪像」(13世紀)や、無数の仏様が画面を埋め尽くす「千体仏図」(15世紀)なども印象に残りました。全体的にやや地味ではありましたが、渋く、また控えめに輝く金色を楽しめる展覧会でした。10月1日までの開催です。

*関連エントリ(アートコレクション展の併催美術展)

「近代絵画の巨匠たち - 浅井忠 岸田劉生そしてモネ - 」 泉屋博古館・分館 8/20

「花鳥風月」 ホテルオークラ東京 8/20

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「麻生知子展 『あ、そう』他」 トーキョーワンダーサイト 9/11

トーキョーワンダーサイト(文京区本郷2-4-16)

「Emerging Artist Support Program 2006 vol.4」

9/9-10/1

阿部史、越ちひろ、麻生知子の、若手アーティスト三名による展覧会です。今回は、一階に展示されていた麻生知子が印象に残りました。美味しそうなのり巻きやホットケーキなどが、油彩を使いながら日本画のような感触で描かれています。また一見、温かみのある穏やかな作風ですが、時に、ピリリときくスパイスのような皮肉が隠し味のように込められていました。なかなか興味深い表現です。

食べ物シリーズ(?)では、特に「キャベツの千切り」と「ホットケーキ」が記憶に残りました。ともに対象を真上から鳥瞰的に捉え、油彩の質感でキャベツとホットケーキを巧みに描いています。縦方向へ細く伸びた緑の線を、あたかもたくさんの糸を並べるかのように描くことで、キャベツの千切りが易々と表現されてしまう。ただ、麻生はモノの物質感をリアリティーの方向で勝負する作家ではないようです。むしろ、例えばホットケーキの上にのったバターのしみのように、一瞥しただけでは単に抽象的なだけの模様が、いつの間にか具体的なものに見える過程が興味深いのかと思います。それこそホットケーキなどは、言わば楕円形の色彩の積み重ねに過ぎません。しかし、それが不思議と美味しそうに見えてくるわけです。

「煙浴」と題された2点の油彩もなかなか優れていました。一つは、ちょうど浅草寺の前で煙を浴びているような人々の光景が描かれていますが、もう一点はどこかガラスにでも閉ざされた喫煙所の中で、もうもうと立ち上る煙を浴びながらタバコを楽しむ人の姿が描かれています。そして、そこにいる人たちの微妙な距離感。上にアップした「お花見」もそうですが、それぞれが少しずつ距離を置いて、あくまでも緩やかに集団を形成していました。互いに孤独で無関係に生きているようでも、結果として群れなくてはならない都会の生活。そこでの疲労感が伝わってくるかのようです。寂し気な空気が作品を包み込んでいました。

初めて拝見する方でしたが、思いの他楽しむことが出来ました。来月1日までの開催です。

*関連エントリ

「Emerging Artist Support Program 2006 vol.3」(「マギー 『THIS IS MORE』他」) 8/19

「Emerging Artist Support Program 2006 vol.2」(「mayu 『mayu展』他」) 7/8

「Emerging Artist Support Program 2006 vol.1」(「山本挙志『いってかえる』他」) 4/23

「Emerging Artist Support Program 2006 vol.4」

9/9-10/1

阿部史、越ちひろ、麻生知子の、若手アーティスト三名による展覧会です。今回は、一階に展示されていた麻生知子が印象に残りました。美味しそうなのり巻きやホットケーキなどが、油彩を使いながら日本画のような感触で描かれています。また一見、温かみのある穏やかな作風ですが、時に、ピリリときくスパイスのような皮肉が隠し味のように込められていました。なかなか興味深い表現です。

食べ物シリーズ(?)では、特に「キャベツの千切り」と「ホットケーキ」が記憶に残りました。ともに対象を真上から鳥瞰的に捉え、油彩の質感でキャベツとホットケーキを巧みに描いています。縦方向へ細く伸びた緑の線を、あたかもたくさんの糸を並べるかのように描くことで、キャベツの千切りが易々と表現されてしまう。ただ、麻生はモノの物質感をリアリティーの方向で勝負する作家ではないようです。むしろ、例えばホットケーキの上にのったバターのしみのように、一瞥しただけでは単に抽象的なだけの模様が、いつの間にか具体的なものに見える過程が興味深いのかと思います。それこそホットケーキなどは、言わば楕円形の色彩の積み重ねに過ぎません。しかし、それが不思議と美味しそうに見えてくるわけです。

「煙浴」と題された2点の油彩もなかなか優れていました。一つは、ちょうど浅草寺の前で煙を浴びているような人々の光景が描かれていますが、もう一点はどこかガラスにでも閉ざされた喫煙所の中で、もうもうと立ち上る煙を浴びながらタバコを楽しむ人の姿が描かれています。そして、そこにいる人たちの微妙な距離感。上にアップした「お花見」もそうですが、それぞれが少しずつ距離を置いて、あくまでも緩やかに集団を形成していました。互いに孤独で無関係に生きているようでも、結果として群れなくてはならない都会の生活。そこでの疲労感が伝わってくるかのようです。寂し気な空気が作品を包み込んでいました。

初めて拝見する方でしたが、思いの他楽しむことが出来ました。来月1日までの開催です。

*関連エントリ

「Emerging Artist Support Program 2006 vol.3」(「マギー 『THIS IS MORE』他」) 8/19

「Emerging Artist Support Program 2006 vol.2」(「mayu 『mayu展』他」) 7/8

「Emerging Artist Support Program 2006 vol.1」(「山本挙志『いってかえる』他」) 4/23

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

千葉市美術館の入場者が100万人を突破

ローカル面の小さな扱いでしたが、先日の新聞に、千葉市美術館の総入場者が100万人を超えたという記事が掲載されていました。WEB上には出ていないようなので、ここにその該当部分を引用致させていただきます。(一部改変します。)

「100万人目、鎌ヶ谷の飯田さん 千葉市美術館」

千葉市美術館(千葉市中央区)で13日、開館以来の入場者が100万人を達成した。100万人目の入場者となったのは、鎌ヶ谷市の自営業飯田さん。妻と来館した飯田さんは記念式典でくず玉を割り、歌川広重の額絵などを贈られた。同美術館は95年に開館。現在約7千点を所蔵している。

昭和2年建造の旧銀行を覆う形で建てられています。非常にユニークです。上層階が美術館、低層階は中央区役所です。

一応、私の地元県と言うことで、拙ブログでもこの美術館の展覧会を何度かご紹介しました。もちろん贔屓目にはなってしまいますが、ずばりここの企画展で期待を裏切られたことは殆どありません。これまでにも、先日拝見した美しい巴水版画や、若冲の「鸚鵡図」、そして勅使河原蒼風の剛胆な書やダン・グレアムのような現代アートまで、実に多彩なラインナップで楽しませてくれました。そう言えば、昨年開催された充実のミラノ展も関東ではここだけの巡回です。その存在はとても地味ですが、企画展ヒット率の高い美術館だと思います。

ここ数年の展覧会を公式サイトから抜き出してみました。

長澤蘆雪展(2000)

高松次郎 - 1970年代の立体を中心に(2000)

ミニマル マキシマル - ミニマルアートとその展開(2001)

江戸の異国趣味 - 南蘋風大流行(2001)

雪村展 - 戦国時代のスーパー・エキセントリック(2001)

ダン・グレアムによるダン・グレアム展(2003)

勅使河原蒼風とその周辺(2004)

江戸絵画のたのしみ(2005)

私がこの美術館へ通い始めたのは2003年からです。基本的に充実の日本絵画コレクションと、もう一方でのコンテンポラリーに強い美術館だと思います。それにしても芦雪の回顧展を開催していたとは驚きです。今、もしやっていただければ、すっ飛んででも駆けつけるところでした。

100万人の達成には約11年ほどかかりました。(ここ数年は年平均9万人程度で推移しています。)その充実した展示にしては集客力に欠けるようですが、やはり原因としてはアクセスにあるのでしょう。千葉駅までは東京駅から総武快速線で約40分ほどかかるのは仕方ないにしろ、JR駅からは徒歩で20分の道のりが待ち構えています。もちろん駅からは路線バスも頻繁に発着していますが、停留所が美術館から徒歩2~3分ほどとやや遠く、お世辞にも至便とは言えません。しかしそれでも本来ならもっと賑わって良い美術館です。あまり寂しいのもどうかと思います。

美術館に一番近い駅が、千葉都市モノレールの「よしかわ公園駅」だということはあまり知られていません。駅から徒歩2~3分ほどです。

最近ではミュージアムショップもリニューアルされました。現在開催中の「広重 二大街道浮世絵展」へは行けるかどうか分かりませんが、今後もなるべく毎回チェック出来ればと思います。

皆さんもこれを機会に是非、千葉市美術館へ足を運んでみることをおすすめします。

「100万人目、鎌ヶ谷の飯田さん 千葉市美術館」

千葉市美術館(千葉市中央区)で13日、開館以来の入場者が100万人を達成した。100万人目の入場者となったのは、鎌ヶ谷市の自営業飯田さん。妻と来館した飯田さんは記念式典でくず玉を割り、歌川広重の額絵などを贈られた。同美術館は95年に開館。現在約7千点を所蔵している。

昭和2年建造の旧銀行を覆う形で建てられています。非常にユニークです。上層階が美術館、低層階は中央区役所です。

一応、私の地元県と言うことで、拙ブログでもこの美術館の展覧会を何度かご紹介しました。もちろん贔屓目にはなってしまいますが、ずばりここの企画展で期待を裏切られたことは殆どありません。これまでにも、先日拝見した美しい巴水版画や、若冲の「鸚鵡図」、そして勅使河原蒼風の剛胆な書やダン・グレアムのような現代アートまで、実に多彩なラインナップで楽しませてくれました。そう言えば、昨年開催された充実のミラノ展も関東ではここだけの巡回です。その存在はとても地味ですが、企画展ヒット率の高い美術館だと思います。

ここ数年の展覧会を公式サイトから抜き出してみました。

長澤蘆雪展(2000)

高松次郎 - 1970年代の立体を中心に(2000)

ミニマル マキシマル - ミニマルアートとその展開(2001)

江戸の異国趣味 - 南蘋風大流行(2001)

雪村展 - 戦国時代のスーパー・エキセントリック(2001)

ダン・グレアムによるダン・グレアム展(2003)

勅使河原蒼風とその周辺(2004)

江戸絵画のたのしみ(2005)

私がこの美術館へ通い始めたのは2003年からです。基本的に充実の日本絵画コレクションと、もう一方でのコンテンポラリーに強い美術館だと思います。それにしても芦雪の回顧展を開催していたとは驚きです。今、もしやっていただければ、すっ飛んででも駆けつけるところでした。

100万人の達成には約11年ほどかかりました。(ここ数年は年平均9万人程度で推移しています。)その充実した展示にしては集客力に欠けるようですが、やはり原因としてはアクセスにあるのでしょう。千葉駅までは東京駅から総武快速線で約40分ほどかかるのは仕方ないにしろ、JR駅からは徒歩で20分の道のりが待ち構えています。もちろん駅からは路線バスも頻繁に発着していますが、停留所が美術館から徒歩2~3分ほどとやや遠く、お世辞にも至便とは言えません。しかしそれでも本来ならもっと賑わって良い美術館です。あまり寂しいのもどうかと思います。

美術館に一番近い駅が、千葉都市モノレールの「よしかわ公園駅」だということはあまり知られていません。駅から徒歩2~3分ほどです。

最近ではミュージアムショップもリニューアルされました。現在開催中の「広重 二大街道浮世絵展」へは行けるかどうか分かりませんが、今後もなるべく毎回チェック出来ればと思います。

皆さんもこれを機会に是非、千葉市美術館へ足を運んでみることをおすすめします。

コメント ( 11 ) | Trackback ( 0 )

ICCが本格再開? 「リニューアル」後の企画展

昨年末に事実上休館し、その後、紆余曲折を経て今年6月に再開した初台のICC(NTTインターコミュニケーションセンター)ですが、休館後初となる企画展が今日から始まりました。ここにそのパンフレットをアップしておきます。(クリックで拡大します。)

「コネクティング・ワールド - 創造的コミュニケーションに向けて - 」

2006/9/15-11/26

NTTインターコミュニケーションセンター(ICC)

開館時間 AM10時-PM6時

入場料 一般・大学生500円/高校生300円/中学生以下無料

言うまでもなくICCは、メディア・アート系の牙城でもある「美術館」的文化施設です。これまでに開催された企画展はどれもなかなか優れていて、私もオペラシティのアートギャラリーと合わせて何度か足を運びました。ところが、昨年、閉館の噂が俄に巻き起こります。これには驚きましたが、結局、事実上の休館という形で落ち着き、今年の6月にひっそりと再オープンしました。(一応、リニューアルという形になっています。)それ以降は、主に常設展示の無料開放が行われていましたが、ここに来てようやく有料企画展の開催にこぎ着けたようです。これで完全復活となるのでしょうか。11月までの展覧会なので、是非行ってみたいと思います。

関連リンク

Icc online(ICCの公式サイトです。リニューアルして見やすくなりました。)

コネクティング・ワールド展、割引クーポン(プリントアウトで100円引きです。)

MYCOMジャーナル(ICCリニューアルに関する記事。)

関連エントリ

「アート&テクノロジーの過去と未来」 ICC 12/25(休館前の最後に行われた企画展の感想です。)

「コネクティング・ワールド - 創造的コミュニケーションに向けて - 」

2006/9/15-11/26

NTTインターコミュニケーションセンター(ICC)

開館時間 AM10時-PM6時

入場料 一般・大学生500円/高校生300円/中学生以下無料

言うまでもなくICCは、メディア・アート系の牙城でもある「美術館」的文化施設です。これまでに開催された企画展はどれもなかなか優れていて、私もオペラシティのアートギャラリーと合わせて何度か足を運びました。ところが、昨年、閉館の噂が俄に巻き起こります。これには驚きましたが、結局、事実上の休館という形で落ち着き、今年の6月にひっそりと再オープンしました。(一応、リニューアルという形になっています。)それ以降は、主に常設展示の無料開放が行われていましたが、ここに来てようやく有料企画展の開催にこぎ着けたようです。これで完全復活となるのでしょうか。11月までの展覧会なので、是非行ってみたいと思います。

関連リンク

Icc online(ICCの公式サイトです。リニューアルして見やすくなりました。)

コネクティング・ワールド展、割引クーポン(プリントアウトで100円引きです。)

MYCOMジャーナル(ICCリニューアルに関する記事。)

関連エントリ

「アート&テクノロジーの過去と未来」 ICC 12/25(休館前の最後に行われた企画展の感想です。)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

新国立劇場 「ドン・カルロ」 9/10

新国立劇場 2006/2007シーズン

ヴェルディ「ドン・カルロ」

指揮 ミゲル・ゴメス=マルティネス

演出 マルコ・アルトゥーロ・マレッリ

合唱 新国立劇場合唱団

管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団

キャスト

フィリッポ二世 ヴィタリ・コワリョフ

ドン・カルロ ミロスラフ・ドヴォルスキー

ロドリーゴ マーティン・ガントナー

エリザベッタ 大村博美

エボリ公女 マルゴルツァータ・ヴァレヴスカ

宗教裁判長 妻屋秀和

修道士 長谷川顯

テバルド 背戸裕子

レルマ伯爵/王室の布告者 樋口達哉

天よりの声 幸田浩子

2006/9/10 14:00- 新国立劇場オペラ劇場 4階

新国立劇場の新シーズンの幕開けです。ヴェルディの「ドン・カルロ」を聴いてきました。

一概に決めつけることは出来ませんが、この日の「ドン・カルロ」は、公演に対する聴き手の要求をどの辺に設定するかによって印象が大きく変わるかと思います。重厚でかつ、壮大な心理劇「ドン・カルロ」を、歌、オーケストラ、演出ともに、とりあえず手堅く纏めたと言えば十分に及第点です。歌では、フィリッポ2世のコワリョフやカルロのドヴォルスキーがとても力強い。声をホールいっぱいに響かせて、ひたすら真剣に台本をなぞっていきます。彼らの憎しみや苦しみが、常に力一杯ぶつかり合う形にて表現されていました。女声陣では、真摯な演技が好印象の大村やエボリのヴァレヴスカが目立ちます。「ドン・カルロ」は主役さえ歌えれば良いオペラではありません。この作品のために凹凸なくキャストを揃えたという意味では、間違いなく充実していたと言える内容だったと思いました。

舞台は最近の新国立劇場らしいシンプルなものでした。十字架状にくり抜かれた巨大なキューブが、劇の展開に合わせながらまるで回転ドアのようにクルクルと回っていきます。ここで繰り広げられる恋愛憎悪劇は、あくまでもその十字架の中で、あたかもカルロ5世の呪縛に踊らされるようにして進むに過ぎません。彼の墓場は、ちょうど十字架の交差する地点に置かれていました。結局全ては、十字架によって終始印象付けられるカルロ5世の墓場へとたどり着くのです。また、火あぶりのシーンなど、場を多彩に変化させる照明も秀逸でした。ただもう一歩、登場人物の心理を演技でサポートしていればとも感じます。少し棒立ち気味でした。

さて音楽を楽しまれた方には大変申し訳ないのですが、私は指揮のマルティネスについて全く評価出来ません。前回登場の「マクベス」の際にも感じましたが、これほどリズム感の欠如したヴェルディを聴かされると、たとえ他の要素がどれほど優れていても公演そのものが台無しになってしまいます。基本的に力押しする指揮者です。「マクベス」よりはその音楽に合った指揮だったのでしょう。しかしそれでも、表現の方向性があまりにもフォルテ一辺倒です。宗教裁判長やフィリッポの二重唱など、迫力あるシーンではそれなりの音楽を聴かせてくれましたが、心理状態が絶え間なく揺れ動くエボリの「むごい運命よ」などの部分では、繊細に変化する音楽を示すことが殆ど出来ません。(エボリ関連では「ヴェールの歌」にも驚きました。恐ろしく鈍重なリズムです。)どこをとっても、足を引き摺って歩くようなリズムの音楽が、ひたすら重々しく、まるで金太郎飴を切るように続いていきます。ただ、オーケストラはしっかり鳴らし切る指揮者です。チェロも金管も非常に豪快に鳴り響きます。その点では、上にも書きましたが、とりあえず手堅くオーケストラを纏めていたのかと思いました。少なくとも破綻はありません。

いつもは優れた合唱を聴かせてくれる新国立劇場合唱団も、この日ばかりはマルティネスに煽られたのか、やや力で押し通す箇所が目立ちました。美感の乏しい指揮に合唱が潰されてしまっていたのでしょうか。久々に大味な合唱を聴いたように思います。これは、本来ならもっと繊細な声を持つ合唱団にとっても残念なことです。勿体ないと思います。

今回のプロダクションは全4幕ミラノ版でした。私はイタリア語5幕版が好きなので、どうも唐突にカルロの愛が語られるこの版には違和感を覚えるのですが、5幕版だとやはり長くなり過ぎるのでしょうか。また改めてこのオペラを聴くと、ヴェルディの音楽によってエボリに強いキャラクターが与えられていることが感じられます。原作では、もっと策士で、それでいてナーバスな部分も見せる難しいキャラクターですが、オペラではもっと白黒のハッキリしたドラマテックな性格へと変わっていました。もちろん、フランドルの解放に重点を置き、またそのために更なる高邁な精神を発揮するロドリーゴの美しい原作にも妙味があります。それに原作では驚くほどあっけない幕切れも、オペラではわざわざ亡霊を登場させて一応の山場を作り上げています。色々比べてみても愉しそうです。

ヴェルディの歯切れの良い音楽には、思わず手に汗を握り、また心を踊らせるようなリズムがあります。しかし、今回はそれを感じ取ることが出来ませんでした。別の指揮者の方で、是非このステージをもう一度拝見してみたいです。

ヴェルディ「ドン・カルロ」

指揮 ミゲル・ゴメス=マルティネス

演出 マルコ・アルトゥーロ・マレッリ

合唱 新国立劇場合唱団

管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団

キャスト

フィリッポ二世 ヴィタリ・コワリョフ

ドン・カルロ ミロスラフ・ドヴォルスキー

ロドリーゴ マーティン・ガントナー

エリザベッタ 大村博美

エボリ公女 マルゴルツァータ・ヴァレヴスカ

宗教裁判長 妻屋秀和

修道士 長谷川顯

テバルド 背戸裕子

レルマ伯爵/王室の布告者 樋口達哉

天よりの声 幸田浩子

2006/9/10 14:00- 新国立劇場オペラ劇場 4階

新国立劇場の新シーズンの幕開けです。ヴェルディの「ドン・カルロ」を聴いてきました。

一概に決めつけることは出来ませんが、この日の「ドン・カルロ」は、公演に対する聴き手の要求をどの辺に設定するかによって印象が大きく変わるかと思います。重厚でかつ、壮大な心理劇「ドン・カルロ」を、歌、オーケストラ、演出ともに、とりあえず手堅く纏めたと言えば十分に及第点です。歌では、フィリッポ2世のコワリョフやカルロのドヴォルスキーがとても力強い。声をホールいっぱいに響かせて、ひたすら真剣に台本をなぞっていきます。彼らの憎しみや苦しみが、常に力一杯ぶつかり合う形にて表現されていました。女声陣では、真摯な演技が好印象の大村やエボリのヴァレヴスカが目立ちます。「ドン・カルロ」は主役さえ歌えれば良いオペラではありません。この作品のために凹凸なくキャストを揃えたという意味では、間違いなく充実していたと言える内容だったと思いました。

舞台は最近の新国立劇場らしいシンプルなものでした。十字架状にくり抜かれた巨大なキューブが、劇の展開に合わせながらまるで回転ドアのようにクルクルと回っていきます。ここで繰り広げられる恋愛憎悪劇は、あくまでもその十字架の中で、あたかもカルロ5世の呪縛に踊らされるようにして進むに過ぎません。彼の墓場は、ちょうど十字架の交差する地点に置かれていました。結局全ては、十字架によって終始印象付けられるカルロ5世の墓場へとたどり着くのです。また、火あぶりのシーンなど、場を多彩に変化させる照明も秀逸でした。ただもう一歩、登場人物の心理を演技でサポートしていればとも感じます。少し棒立ち気味でした。

さて音楽を楽しまれた方には大変申し訳ないのですが、私は指揮のマルティネスについて全く評価出来ません。前回登場の「マクベス」の際にも感じましたが、これほどリズム感の欠如したヴェルディを聴かされると、たとえ他の要素がどれほど優れていても公演そのものが台無しになってしまいます。基本的に力押しする指揮者です。「マクベス」よりはその音楽に合った指揮だったのでしょう。しかしそれでも、表現の方向性があまりにもフォルテ一辺倒です。宗教裁判長やフィリッポの二重唱など、迫力あるシーンではそれなりの音楽を聴かせてくれましたが、心理状態が絶え間なく揺れ動くエボリの「むごい運命よ」などの部分では、繊細に変化する音楽を示すことが殆ど出来ません。(エボリ関連では「ヴェールの歌」にも驚きました。恐ろしく鈍重なリズムです。)どこをとっても、足を引き摺って歩くようなリズムの音楽が、ひたすら重々しく、まるで金太郎飴を切るように続いていきます。ただ、オーケストラはしっかり鳴らし切る指揮者です。チェロも金管も非常に豪快に鳴り響きます。その点では、上にも書きましたが、とりあえず手堅くオーケストラを纏めていたのかと思いました。少なくとも破綻はありません。

いつもは優れた合唱を聴かせてくれる新国立劇場合唱団も、この日ばかりはマルティネスに煽られたのか、やや力で押し通す箇所が目立ちました。美感の乏しい指揮に合唱が潰されてしまっていたのでしょうか。久々に大味な合唱を聴いたように思います。これは、本来ならもっと繊細な声を持つ合唱団にとっても残念なことです。勿体ないと思います。

今回のプロダクションは全4幕ミラノ版でした。私はイタリア語5幕版が好きなので、どうも唐突にカルロの愛が語られるこの版には違和感を覚えるのですが、5幕版だとやはり長くなり過ぎるのでしょうか。また改めてこのオペラを聴くと、ヴェルディの音楽によってエボリに強いキャラクターが与えられていることが感じられます。原作では、もっと策士で、それでいてナーバスな部分も見せる難しいキャラクターですが、オペラではもっと白黒のハッキリしたドラマテックな性格へと変わっていました。もちろん、フランドルの解放に重点を置き、またそのために更なる高邁な精神を発揮するロドリーゴの美しい原作にも妙味があります。それに原作では驚くほどあっけない幕切れも、オペラではわざわざ亡霊を登場させて一応の山場を作り上げています。色々比べてみても愉しそうです。

ヴェルディの歯切れの良い音楽には、思わず手に汗を握り、また心を踊らせるようなリズムがあります。しかし、今回はそれを感じ取ることが出来ませんでした。別の指揮者の方で、是非このステージをもう一度拝見してみたいです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |