都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「トーキョー・ポートフォリオ・レヴュー Vol.4」 TWS本郷

トーキョーワンダーサイト本郷(文京区本郷2-4-16)

「トーキョー・ポートフォリオ・レヴュー Vol.4」

5/28-30

トーキョーワンダーサイト本郷で開催中の「トーキョー・ポートフォリオ・レヴュー Vol.4」へ行ってきました。

まずは展示の概要です。公式WEBサイトより転載します。

トーキョー・ポートフォリオ・レヴューは、G/P galleryがオランダの写真誌『Foam magazine』との連携のもと、TWSトーキョーワンダーサイトと共催で行う新たな写真の才能発掘のためのレビューイベントです。ギャラリスト、出版社、評論家等10数名のレヴュアー・チームが、レコメンダー(レヴュアーが兼ねる場合もある)が推薦するフォトアーティスト約20名を、2日間に渡り公開レヴューします。*全文引用

一言で表せば、若手新進写真家を発掘するための展示、また公開レビュー会とでも出来るのかもしれません。実際、会場ではお馴染みの写真家のHASHIをはじめ、編集の後藤繁雄氏などがテーブルの前に座り、レコメンダーによってピックアップされた若手の写真家と半ば面接方式で議論を交わしていました。10名以上のギャラリーが見守る中、時に喧々諤々とやり合う様子は、端から見てもなかなかの活気を感じます。いつも閑散としたワンダーサイトとは一味違いました。

一方、いわゆる展示に関しては、「NEW / ANOTHER FASHION OF PHOTOGRAPHY」と題された5名の作家の写真展が行われています。

出品作家:AOKI takamasa・石井文得・小浪次郎・長浜徹・細倉真弓

点数が多くないせいか、一つの写真グループ展として見ると物足りない面は否めませんが、写真の中に写真を取り込む長浜徹の他、写真の色を操ってレコードや空の景色などを意外な感覚で見せる小浪二郎の作品などが印象に残りました。小粒ですが、どれもなかなかインパクトがあります。

30日の日曜日までの開催です。(公開レビューは12:00~17:00)なお入場は無料でした。

「トーキョー・ポートフォリオ・レヴュー Vol.4」

5/28-30

トーキョーワンダーサイト本郷で開催中の「トーキョー・ポートフォリオ・レヴュー Vol.4」へ行ってきました。

まずは展示の概要です。公式WEBサイトより転載します。

トーキョー・ポートフォリオ・レヴューは、G/P galleryがオランダの写真誌『Foam magazine』との連携のもと、TWSトーキョーワンダーサイトと共催で行う新たな写真の才能発掘のためのレビューイベントです。ギャラリスト、出版社、評論家等10数名のレヴュアー・チームが、レコメンダー(レヴュアーが兼ねる場合もある)が推薦するフォトアーティスト約20名を、2日間に渡り公開レヴューします。*全文引用

一言で表せば、若手新進写真家を発掘するための展示、また公開レビュー会とでも出来るのかもしれません。実際、会場ではお馴染みの写真家のHASHIをはじめ、編集の後藤繁雄氏などがテーブルの前に座り、レコメンダーによってピックアップされた若手の写真家と半ば面接方式で議論を交わしていました。10名以上のギャラリーが見守る中、時に喧々諤々とやり合う様子は、端から見てもなかなかの活気を感じます。いつも閑散としたワンダーサイトとは一味違いました。

一方、いわゆる展示に関しては、「NEW / ANOTHER FASHION OF PHOTOGRAPHY」と題された5名の作家の写真展が行われています。

出品作家:AOKI takamasa・石井文得・小浪次郎・長浜徹・細倉真弓

点数が多くないせいか、一つの写真グループ展として見ると物足りない面は否めませんが、写真の中に写真を取り込む長浜徹の他、写真の色を操ってレコードや空の景色などを意外な感覚で見せる小浪二郎の作品などが印象に残りました。小粒ですが、どれもなかなかインパクトがあります。

30日の日曜日までの開催です。(公開レビューは12:00~17:00)なお入場は無料でした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

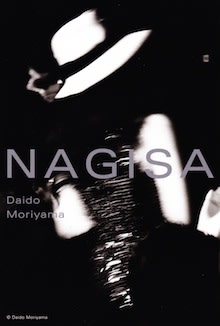

「森山大道 NAGISA」 BLD GALLERY

BLD GALLERY(中央区銀座2丁目4番9号 SPP銀座ビル8F)

「森山大道 新作写真展 『NAGISA』」

4/16-6/13

「ハワイ」以来、約2年ぶりとなる個展だそうです。BLD GALLERYで開催中の「森山大道 新作写真展 『NAGISA』」へ行ってきました。

「NAGISA」とあると恥ずかしながら「海」をモチーフにした展示かと思ってしまいますが、実際のそれは、ゴールデンポップスの女王とも呼ばれる歌手の「渚ようこ」のことでした。森山はこれまでにはない試み、つまりは一年間にわたって一人の人間を追い続けながら、その取り巻く様々な景色とともに、生き様をモノクロームの世界へ引き出すことに成功しています。中でもとりわけ印象的なのは、渚の故郷であるという山形の雪景色を写した作品です。真っ白い雪の煌めきが目に染み入りました。

森山の作品というと、時に被写体から一歩引いて構えているような、どこか刹那的で物寂しい視点を感じることがありますが、今回のシリーズは対象へ大胆に切り込み、何かを抉りだすような力強さがありました。どこか昭和の香りも漂う、渚ようことの深い信頼関係があってこその表現なのかもしれません。

6月13日まで開催されています。

「森山大道 新作写真展 『NAGISA』」

4/16-6/13

「ハワイ」以来、約2年ぶりとなる個展だそうです。BLD GALLERYで開催中の「森山大道 新作写真展 『NAGISA』」へ行ってきました。

「NAGISA」とあると恥ずかしながら「海」をモチーフにした展示かと思ってしまいますが、実際のそれは、ゴールデンポップスの女王とも呼ばれる歌手の「渚ようこ」のことでした。森山はこれまでにはない試み、つまりは一年間にわたって一人の人間を追い続けながら、その取り巻く様々な景色とともに、生き様をモノクロームの世界へ引き出すことに成功しています。中でもとりわけ印象的なのは、渚の故郷であるという山形の雪景色を写した作品です。真っ白い雪の煌めきが目に染み入りました。

森山の作品というと、時に被写体から一歩引いて構えているような、どこか刹那的で物寂しい視点を感じることがありますが、今回のシリーズは対象へ大胆に切り込み、何かを抉りだすような力強さがありました。どこか昭和の香りも漂う、渚ようことの深い信頼関係があってこその表現なのかもしれません。

6月13日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「六本木クロッシング2010:芸術は可能か?」 森美術館

森美術館(港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階)

「六本木クロッシング2010:芸術は可能か?」

3/20-7/4

「日本のアートシーンの明日を見定めます。」(チラシより引用。一部改変。)森美術館で開催中の「六本木クロッシング2010:芸術は可能か?」へ行ってきました。

毎年、それこそ「今」(チラシより引用。)のアーティストが多様な表現を繰り広げる、半ば都内でも随一の現代美術のグループショーとでも言えるのかもしれません。なお今年は、先だっての「アイ・ウェイウェイ」展と同様、会場内の写真撮影が可能でした。と言うことで、以下、印象に残った作家などを写真メインで挙げてみたいと思います。

作家:照屋勇賢

作家:照屋勇賢

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

照屋というと最近では上野の森の個展も印象に残りましたが、私の中でのベストはやはり吾妻橋の「水に浮かぶ島展」です。今回はお馴染みのペーパークラフトがメインでした。

作家:志賀理江子

作家:志賀理江子

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

写美の「オン・ユア・ボディ:でちらしの表紙を飾った作家です。実はその時の記憶は殆どありませんが、今回は作品でスペースをぐるりと取り囲んだような展示方法に感心させられました。

作家:加藤翼

作家:加藤翼

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

いきなり登場する巨大な箱が意表を突きます。千葉・柏のメインストリートを転がしている映像を見て面白さが伝わってきました。一度、実際に見てみたいものです。

作家:鈴木ヒラク

作家:鈴木ヒラク

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

まるで宝石が散りばめられたかのような輝きを放っていますが、良く目をこらして見るとその素材は何と道路の反射板でした。

作家:青山悟

作家:青山悟

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

ミヅマであった個展の森美術館バージョンと呼んでも差し支えないかもしれません。暗室に浮かび上がる刺繍の美しさは何度見ても格別でした。

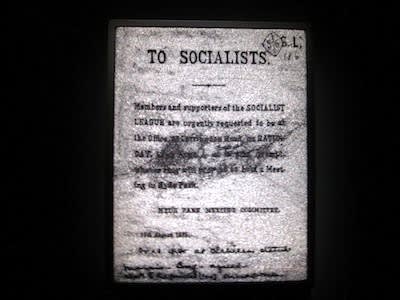

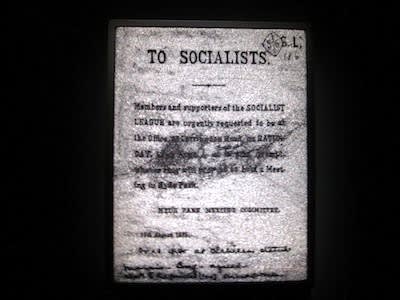

作家:米田知子

作家:米田知子

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

原美の個展を見損ねてしまった私にとっては嬉しい展示でした。米田知子の写真作品が展覧会全体を引き締めています。

作家:森村泰昌

作家:森村泰昌

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

写美の個展にも同様の作品があったかもしれません。最後に森村の力強いこぶしに叩きつぶされて会場を後にしました。

なおブログには感想を書き損ねてしまいましたが、今回のクロッシングは国立新美術館で開催されていたアーティストファイルと同じ日に観覧しました。グループ展という同じ体裁をとりながらも、コンセプトは全く異なる両展覧会でしたが、今年ばかりは新美の方が何となく楽しめたような気がします。クロッシング特有の熱気は嫌いではありませんが、私の理解のなさを差し置いても、何か全体として貫く軸を得ることは出来ませんでした。

なおオーディエンス賞の締め切りが6月8日と迫っています。(発表は6月13日。)私は迷うことなくパフォーマンスの雨宮庸介に投票しました。

ロングランの展覧会です。7月4日まで開催されています。

「六本木クロッシング2010:芸術は可能か?」

3/20-7/4

「日本のアートシーンの明日を見定めます。」(チラシより引用。一部改変。)森美術館で開催中の「六本木クロッシング2010:芸術は可能か?」へ行ってきました。

毎年、それこそ「今」(チラシより引用。)のアーティストが多様な表現を繰り広げる、半ば都内でも随一の現代美術のグループショーとでも言えるのかもしれません。なお今年は、先だっての「アイ・ウェイウェイ」展と同様、会場内の写真撮影が可能でした。と言うことで、以下、印象に残った作家などを写真メインで挙げてみたいと思います。

作家:照屋勇賢

作家:照屋勇賢この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

照屋というと最近では上野の森の個展も印象に残りましたが、私の中でのベストはやはり吾妻橋の「水に浮かぶ島展」です。今回はお馴染みのペーパークラフトがメインでした。

作家:志賀理江子

作家:志賀理江子この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

写美の「オン・ユア・ボディ:でちらしの表紙を飾った作家です。実はその時の記憶は殆どありませんが、今回は作品でスペースをぐるりと取り囲んだような展示方法に感心させられました。

作家:加藤翼

作家:加藤翼この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

いきなり登場する巨大な箱が意表を突きます。千葉・柏のメインストリートを転がしている映像を見て面白さが伝わってきました。一度、実際に見てみたいものです。

作家:鈴木ヒラク

作家:鈴木ヒラクこの写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

まるで宝石が散りばめられたかのような輝きを放っていますが、良く目をこらして見るとその素材は何と道路の反射板でした。

作家:青山悟

作家:青山悟この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

ミヅマであった個展の森美術館バージョンと呼んでも差し支えないかもしれません。暗室に浮かび上がる刺繍の美しさは何度見ても格別でした。

作家:米田知子

作家:米田知子この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

原美の個展を見損ねてしまった私にとっては嬉しい展示でした。米田知子の写真作品が展覧会全体を引き締めています。

作家:森村泰昌

作家:森村泰昌この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利・改変禁止2.1日本」ライセンスでライセンスされています。

写美の個展にも同様の作品があったかもしれません。最後に森村の力強いこぶしに叩きつぶされて会場を後にしました。

なおブログには感想を書き損ねてしまいましたが、今回のクロッシングは国立新美術館で開催されていたアーティストファイルと同じ日に観覧しました。グループ展という同じ体裁をとりながらも、コンセプトは全く異なる両展覧会でしたが、今年ばかりは新美の方が何となく楽しめたような気がします。クロッシング特有の熱気は嫌いではありませんが、私の理解のなさを差し置いても、何か全体として貫く軸を得ることは出来ませんでした。

なおオーディエンス賞の締め切りが6月8日と迫っています。(発表は6月13日。)私は迷うことなくパフォーマンスの雨宮庸介に投票しました。

ロングランの展覧会です。7月4日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「まなざし 阪本トクロウ展」 ギャラリー桜の木銀座

ギャラリー桜の木銀座(中央区銀座5-3-12 壹番館ビルディング3階)

「まなざし 阪本トクロウ展」

5/15-29

ギャラリー桜の木銀座で開催中の「まなざし 阪本トクロウ展」へ行ってきました。

プロフィールについては作家本人のWEBサイトをご参照下さい。(ツイッターアカウントあり)

profile@阪本トクロウ

なおその中に本展出品の作品画像も掲載されています。

最近では08年のVOCA展の他、09年のキドプレスの個展なども印象に深い阪本ですが、少なくとも今回は私が知る限りでは近年にない出品数、新作20点を含む30点超もの作品が展示されています。「日常の延長線のなかでみつけた風景の断片」(DMより一部引用)を、時に余白を残しながら切り取っていく様子は、あたかも色のついた影絵のような独特の静寂に満ちた景色を作り上げていました。なお本展は同ギャラリーが5年も待ち望んでようやく開催された待望の個展です。質量ともに確かに充実していました。

進みゆく高速道路から、どこか刹那的な視点に空を見上げるお馴染みのハイウェイシリーズをはじめ、何気ない街角の一ページを切り絵のように取り出した「呼吸」など、最近の変わらぬ阪本の魅力を味わえるのは言うまでもありませんが、本展ではそこからの変化、つまりはこれまでにはない展開を見せる作品がある点も見逃せません。特にまるで足元にうつる木漏れ日を写したような「地図」などからは、余白や構図の取り方にもまた一歩、新たに進んだ阪本の視点が伺い知れるのではないでしょうか。私としては湖の浮かぶスワンボートを大胆な構図で切り取った「山水」(VOCA出品作)のような作品に一番惹かれますが、白い光を巻き込んで水色に染まる空を描いた「sky」の美しさもまた格別でした。

5月29日まで開催されています。

「まなざし 阪本トクロウ展」

5/15-29

ギャラリー桜の木銀座で開催中の「まなざし 阪本トクロウ展」へ行ってきました。

プロフィールについては作家本人のWEBサイトをご参照下さい。(ツイッターアカウントあり)

profile@阪本トクロウ

なおその中に本展出品の作品画像も掲載されています。

最近では08年のVOCA展の他、09年のキドプレスの個展なども印象に深い阪本ですが、少なくとも今回は私が知る限りでは近年にない出品数、新作20点を含む30点超もの作品が展示されています。「日常の延長線のなかでみつけた風景の断片」(DMより一部引用)を、時に余白を残しながら切り取っていく様子は、あたかも色のついた影絵のような独特の静寂に満ちた景色を作り上げていました。なお本展は同ギャラリーが5年も待ち望んでようやく開催された待望の個展です。質量ともに確かに充実していました。

進みゆく高速道路から、どこか刹那的な視点に空を見上げるお馴染みのハイウェイシリーズをはじめ、何気ない街角の一ページを切り絵のように取り出した「呼吸」など、最近の変わらぬ阪本の魅力を味わえるのは言うまでもありませんが、本展ではそこからの変化、つまりはこれまでにはない展開を見せる作品がある点も見逃せません。特にまるで足元にうつる木漏れ日を写したような「地図」などからは、余白や構図の取り方にもまた一歩、新たに進んだ阪本の視点が伺い知れるのではないでしょうか。私としては湖の浮かぶスワンボートを大胆な構図で切り取った「山水」(VOCA出品作)のような作品に一番惹かれますが、白い光を巻き込んで水色に染まる空を描いた「sky」の美しさもまた格別でした。

5月29日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「英国ボタニカル・アート 美しき植物の記録」 ニューオータニ美術館

ニューオータニ美術館(千代田区紀尾井町4-1)

「英国ボタニカル・アート 美しき植物の記録」

4/24-5/30

ニューオータニ美術館で開催中の「英国ボタニカル・アート 美しき植物の記録」へ行ってきました。

「ロサ・ルビギノーサ」19世紀

ガーデニングの国イギリスの芸術を代表する一つにボタニカル・アートが挙げられそうですが、今回の展示では主に19世紀になって博物学的な視点から、そして美的鑑賞の対象として描かれた植物画、約100点超が一堂に展観されています。もちろんそれらはいずれも木版、及び銅版画です。実のところボタニカル・アートにさほど関心のなかった私ですが、細やかに描かれた版画自体の魅力にはとりことなってしまいました。

「スピラエア・ベッラ、ペリプロカ・グラエカ、アステル・シビリカ、ラッパズイセン」19世紀

まさに百花繚乱、多種多様な花々が登場していましたが、やはり印象に深いのは、つい先日、千葉・八千代のバラ園で楽しんだばかりのバラでした。(関連リンク:「ローズフェスティバル」 京成バラ園)「花の女王」とも呼ばれ、今では数千種類もの品種が揃うバラですが、その多くは最近の品種改良によって誕生したものだそうです。そのせいか、この時期のバラはもっと小ぶりで野草のような姿をとっていました。可憐です。

「インヴァネス」19世紀

こうした草花の他に、鳥類画、さらには風景の版画作品などもあわせて紹介されています。中でも風景画は必見です。当時の多くの職人たちが、ターナーなどの有名画家の描いた風景絵画を版画におこしました。なかなか実物を見る機会のなかった当時の市民が、こうした名作をA4かA3サイズの版画で楽しんでいた光景も目に浮かぶのではないでしょうか。

「アカゲラ」19世紀

展示にも一工夫がなされています。机の上に置かれた4点の版画(植物2点、鳥類2点)は、備え付きのLEDライト内蔵ルーペで楽しむことが出来ました。植物版画の茎に生える細やかな毛までをしっかりと確認出来る機会などそうありません。

版画ファンにとってはも見逃せない展示ではないでしょうか。5月30日まで開催されています。

「英国ボタニカル・アート 美しき植物の記録」

4/24-5/30

ニューオータニ美術館で開催中の「英国ボタニカル・アート 美しき植物の記録」へ行ってきました。

「ロサ・ルビギノーサ」19世紀

ガーデニングの国イギリスの芸術を代表する一つにボタニカル・アートが挙げられそうですが、今回の展示では主に19世紀になって博物学的な視点から、そして美的鑑賞の対象として描かれた植物画、約100点超が一堂に展観されています。もちろんそれらはいずれも木版、及び銅版画です。実のところボタニカル・アートにさほど関心のなかった私ですが、細やかに描かれた版画自体の魅力にはとりことなってしまいました。

「スピラエア・ベッラ、ペリプロカ・グラエカ、アステル・シビリカ、ラッパズイセン」19世紀

まさに百花繚乱、多種多様な花々が登場していましたが、やはり印象に深いのは、つい先日、千葉・八千代のバラ園で楽しんだばかりのバラでした。(関連リンク:「ローズフェスティバル」 京成バラ園)「花の女王」とも呼ばれ、今では数千種類もの品種が揃うバラですが、その多くは最近の品種改良によって誕生したものだそうです。そのせいか、この時期のバラはもっと小ぶりで野草のような姿をとっていました。可憐です。

「インヴァネス」19世紀

こうした草花の他に、鳥類画、さらには風景の版画作品などもあわせて紹介されています。中でも風景画は必見です。当時の多くの職人たちが、ターナーなどの有名画家の描いた風景絵画を版画におこしました。なかなか実物を見る機会のなかった当時の市民が、こうした名作をA4かA3サイズの版画で楽しんでいた光景も目に浮かぶのではないでしょうか。

「アカゲラ」19世紀

展示にも一工夫がなされています。机の上に置かれた4点の版画(植物2点、鳥類2点)は、備え付きのLEDライト内蔵ルーペで楽しむことが出来ました。植物版画の茎に生える細やかな毛までをしっかりと確認出来る機会などそうありません。

版画ファンにとってはも見逃せない展示ではないでしょうか。5月30日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「式年遷宮記念 神宮美術館所蔵 伊勢神宮に捧ぐ近・現代の美」 日本橋高島屋

高島屋東京店8階 ホール(中央区日本橋2-4-1)

「式年遷宮記念 神宮美術館所蔵 伊勢神宮に捧ぐ近・現代の美」

5/19-5/31

平成25年の式年遷宮を前に、神宮美術館所蔵の日本画、洋画、書などを紹介します。日本橋高島屋で開催中の「式年遷宮記念 神宮美術館所蔵 伊勢神宮に捧ぐ近・現代の美」へ行ってきました。

神宮美術館については同館のWEBサイトもご参照下さい。ちなみに同館は前回の式年遷宮を記念して平成5年に建てられました。

神宮の博物館

続いて出品作家の一部です。古くは昭和初期より神宮へ作品を奉納した芸術家たちの名前が挙っていました。

前田青邨、坂本繁二郎、安井曾太郎、須田国太郎、熊谷守一、横山大観、東山魁夷、杉山寧、稗田一穂、絹谷幸二、堂本尚郎、牛島憲之、奥谷博、伊藤清永、庄司栄吉、村上三島、隅谷正峯、原清、村山明、橋本堅太郎、中村晋也

なお展示は基本的に一作家、各一点の展示でした。

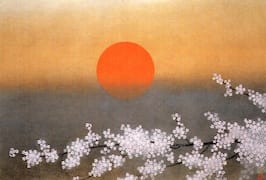

大山忠作「朝日に匂う」

大山忠作「朝日に匂う」

それでは以下、簡単に印象に残った作品を並べてみます。

前田青邨「神宮式年遷宮図」(昭和28年)

展示冒頭に登場する二面の大作。鬱蒼とした伊勢の森の中を神職に携わる者たちが歩く。靄にかすむような湿り気のある画肌の質感が絶妙。凛とした空気感が伝わってきた。

熊谷守一「鯉」(昭和25年)

可愛らしい鯉が泳ぐ様子を斜め上からの構図にて捉える。お馴染みの色鮮やかな守一カラー、朱色が目に滲みた。

鏑木清方「五十鈴川」(昭和25年頃)

五十鈴川の岸に佇む一人の女性を描く。どこか物悲しい様子をしているのはどういったわけなのか。清方らしい情緒性に溢れた一枚だ。

東山魁夷「霜葉」(平成5年)

ぼっかりと地面に空いた穴に落葉が積もっている。うっすらと雪のように白み、また凍り付いたような葉の感触が美しかった。

堂本尚郎「五十鈴川」(平成20年)

密かに会場で最も興味深かった作品。五十鈴川の水面を捉えているが、その姿は堂本の得意とする曲線、円の連環のみで表されている。かの川をこうした抽象表現で描いた作品も他にないのではなかろうか。

牛島憲之「夕凪」(昭和63年)

うっすらとオレンジ色に染まった海の上には小島がぽっかりと浮かんでいる。伊勢の海の景色なのかもしれない。パステルを用いたようなタッチがとても温かかった。

中村晋也「隼人之舞」(平成21年)

数点出ていた彫塑の一つ。前屈みになりながら片手で扇子を振り上げる舞人の姿がブロンズで象られている。威厳を感じた。

なお今回は出品リストが用意されていました。(但し図録はありません。)

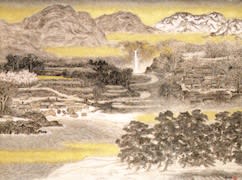

高山辰雄「春秋」

高山辰雄「春秋」

ところで本展とは直接関係ありませんが、毎度、高島屋の展覧会で行われていた夜間(午後6時以降)の半額割引は終了した模様です。これは残念でした。

大場松魚「平文箱」

大場松魚「平文箱」

ちなみに所蔵美術品を神宮以外でまとまって展示することは今回が初めてだそうです。私自身は思っていたよりも遥かにあっさりと見終えてしまいましたが、その意味では貴重な展観とも言えるのかもしれません。

5月31日まで開催されています。

「式年遷宮記念 神宮美術館所蔵 伊勢神宮に捧ぐ近・現代の美」

5/19-5/31

平成25年の式年遷宮を前に、神宮美術館所蔵の日本画、洋画、書などを紹介します。日本橋高島屋で開催中の「式年遷宮記念 神宮美術館所蔵 伊勢神宮に捧ぐ近・現代の美」へ行ってきました。

神宮美術館については同館のWEBサイトもご参照下さい。ちなみに同館は前回の式年遷宮を記念して平成5年に建てられました。

神宮の博物館

続いて出品作家の一部です。古くは昭和初期より神宮へ作品を奉納した芸術家たちの名前が挙っていました。

前田青邨、坂本繁二郎、安井曾太郎、須田国太郎、熊谷守一、横山大観、東山魁夷、杉山寧、稗田一穂、絹谷幸二、堂本尚郎、牛島憲之、奥谷博、伊藤清永、庄司栄吉、村上三島、隅谷正峯、原清、村山明、橋本堅太郎、中村晋也

なお展示は基本的に一作家、各一点の展示でした。

大山忠作「朝日に匂う」

大山忠作「朝日に匂う」それでは以下、簡単に印象に残った作品を並べてみます。

前田青邨「神宮式年遷宮図」(昭和28年)

展示冒頭に登場する二面の大作。鬱蒼とした伊勢の森の中を神職に携わる者たちが歩く。靄にかすむような湿り気のある画肌の質感が絶妙。凛とした空気感が伝わってきた。

熊谷守一「鯉」(昭和25年)

可愛らしい鯉が泳ぐ様子を斜め上からの構図にて捉える。お馴染みの色鮮やかな守一カラー、朱色が目に滲みた。

鏑木清方「五十鈴川」(昭和25年頃)

五十鈴川の岸に佇む一人の女性を描く。どこか物悲しい様子をしているのはどういったわけなのか。清方らしい情緒性に溢れた一枚だ。

東山魁夷「霜葉」(平成5年)

ぼっかりと地面に空いた穴に落葉が積もっている。うっすらと雪のように白み、また凍り付いたような葉の感触が美しかった。

堂本尚郎「五十鈴川」(平成20年)

密かに会場で最も興味深かった作品。五十鈴川の水面を捉えているが、その姿は堂本の得意とする曲線、円の連環のみで表されている。かの川をこうした抽象表現で描いた作品も他にないのではなかろうか。

牛島憲之「夕凪」(昭和63年)

うっすらとオレンジ色に染まった海の上には小島がぽっかりと浮かんでいる。伊勢の海の景色なのかもしれない。パステルを用いたようなタッチがとても温かかった。

中村晋也「隼人之舞」(平成21年)

数点出ていた彫塑の一つ。前屈みになりながら片手で扇子を振り上げる舞人の姿がブロンズで象られている。威厳を感じた。

なお今回は出品リストが用意されていました。(但し図録はありません。)

高山辰雄「春秋」

高山辰雄「春秋」ところで本展とは直接関係ありませんが、毎度、高島屋の展覧会で行われていた夜間(午後6時以降)の半額割引は終了した模様です。これは残念でした。

大場松魚「平文箱」

大場松魚「平文箱」ちなみに所蔵美術品を神宮以外でまとまって展示することは今回が初めてだそうです。私自身は思っていたよりも遥かにあっさりと見終えてしまいましたが、その意味では貴重な展観とも言えるのかもしれません。

5月31日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「ローズフェスティバル」 京成バラ園(音楽編)

京成バラ園(千葉県八千代市大和田新田755)

「ローズフェスティバル」

5/7-6/13

京成バラ園で開催中の「ローズフェスティバル」へ行ってきました。

「バラの聖地」と名付けられ、「1000品種が奏でる芳香のハーモニー」ともうたわれるキャッチフレーズも決して大げさではありません。面積3万平方メートルを誇る園内には、色とりどり、また香りも様々なバラが無数に咲き乱れていました。

バラと言えば多様な品種、またその名前の多さでも知られますが、ここはあえて音楽に関係するバラを探しながら散歩してみました。とすると意外にも多くの花が見つかります。

「ニコロ・パガニーニ」。言うまでもなくヴァイオリン曲でも有名な作曲家です。整った花形と深紅の色が特徴でした。

こちらは「ヨハン・シュトラウス」です。柔らかな色彩は彼の音楽の軽妙な調べを意識したものかもしれません。

かの有名な「チャイコフスキー」も登場します。繊細なカラーがその美しいメロディーラインをイメージさせました。

「エドワード・エルガー」。イギリスを代表する作曲家です。力強い花形でした。

もう一人イギリスから「ベンジャミン・ブリテン」です。透明感のある赤い花びらが印象に残ります。

オペラ歌手ではやはりあの人物を忘れるわけにはいかないでしょう。「マリア・カラス」はまさに堂々とした花形で周囲を圧倒していました。

オペラ関係では「マダム・バタフライ」などという品種もあります。可憐です。

またズバリ「オペラ」という品種もありました。オペラの華やかさをイメージしたものでしょうか。

それに曲種を表す品名が多いのには驚きました。「ボレロ」はグレープフルーツのような香りが爽やかな品種です。

ややマニアックな「サラバンド」もあります。明るい赤が目に染みました。

「ブラスバント」は金管の響きを連想させる輝かしい色が特徴的です。ちなみにこの花は気温の低い頃はオレンジ、そして高温になると杏色の色調になるそうです。

園内には温室の他、池のある自然庭園、さらには無数のバラを販売するガーデンセンターなど見どころもありました。ゆっくり廻れば半日は楽しめるのではないでしょうか。

バラはまさしく今が見頃です。同園ではその期間、5/22~5/30を「スペシャルウィーク」と題し、様々なイベントを用意しています。また5/23、29、30、6/5、6の各土日は、驚くべきことに朝6時からオープンするそうです。

園内にはレストランもありますが、もっと手軽に楽しむにはパーキング内の石窯焼ベーカリー「サンブレッタ」がおすすめです。テラス席にて焼きたてのパンをリーズナブルにいただくことが出来ます。コーヒーは無料でした。

ちなみにバラには音楽よりもさらに多くの美術に因んだ品種がありました。そちらはご一緒させていただいた青い日記帳のTakさんがまとめて下さる予定です。ご期待下さい。(追記:まとめて下さいました。ありがとうございます。)

「ローズフェスティバル」 京成バラ園(美術編)@弐代目・青い日記帳

なお見頃ということでやむを得ませんが、今日は朝10時前の段階で駐車場はほぼ満車状態でした。またこの時期の周辺道路は終日、大変混み合います。おそらく一番混雑する午前から昼前後はなるべく避けるか、歩いて15分ほどの東葉高速線八千代緑が丘駅を利用するのも手かもしれません。

ローズフェスティバルは6月13日まで開催されています。

「ローズフェスティバル」

5/7-6/13

京成バラ園で開催中の「ローズフェスティバル」へ行ってきました。

「バラの聖地」と名付けられ、「1000品種が奏でる芳香のハーモニー」ともうたわれるキャッチフレーズも決して大げさではありません。面積3万平方メートルを誇る園内には、色とりどり、また香りも様々なバラが無数に咲き乱れていました。

バラと言えば多様な品種、またその名前の多さでも知られますが、ここはあえて音楽に関係するバラを探しながら散歩してみました。とすると意外にも多くの花が見つかります。

「ニコロ・パガニーニ」。言うまでもなくヴァイオリン曲でも有名な作曲家です。整った花形と深紅の色が特徴でした。

こちらは「ヨハン・シュトラウス」です。柔らかな色彩は彼の音楽の軽妙な調べを意識したものかもしれません。

かの有名な「チャイコフスキー」も登場します。繊細なカラーがその美しいメロディーラインをイメージさせました。

「エドワード・エルガー」。イギリスを代表する作曲家です。力強い花形でした。

もう一人イギリスから「ベンジャミン・ブリテン」です。透明感のある赤い花びらが印象に残ります。

オペラ歌手ではやはりあの人物を忘れるわけにはいかないでしょう。「マリア・カラス」はまさに堂々とした花形で周囲を圧倒していました。

オペラ関係では「マダム・バタフライ」などという品種もあります。可憐です。

またズバリ「オペラ」という品種もありました。オペラの華やかさをイメージしたものでしょうか。

それに曲種を表す品名が多いのには驚きました。「ボレロ」はグレープフルーツのような香りが爽やかな品種です。

ややマニアックな「サラバンド」もあります。明るい赤が目に染みました。

「ブラスバント」は金管の響きを連想させる輝かしい色が特徴的です。ちなみにこの花は気温の低い頃はオレンジ、そして高温になると杏色の色調になるそうです。

園内には温室の他、池のある自然庭園、さらには無数のバラを販売するガーデンセンターなど見どころもありました。ゆっくり廻れば半日は楽しめるのではないでしょうか。

バラはまさしく今が見頃です。同園ではその期間、5/22~5/30を「スペシャルウィーク」と題し、様々なイベントを用意しています。また5/23、29、30、6/5、6の各土日は、驚くべきことに朝6時からオープンするそうです。

園内にはレストランもありますが、もっと手軽に楽しむにはパーキング内の石窯焼ベーカリー「サンブレッタ」がおすすめです。テラス席にて焼きたてのパンをリーズナブルにいただくことが出来ます。コーヒーは無料でした。

ちなみにバラには音楽よりもさらに多くの美術に因んだ品種がありました。そちらはご一緒させていただいた青い日記帳のTakさんがまとめて下さる予定です。ご期待下さい。(追記:まとめて下さいました。ありがとうございます。)

「ローズフェスティバル」 京成バラ園(美術編)@弐代目・青い日記帳

なお見頃ということでやむを得ませんが、今日は朝10時前の段階で駐車場はほぼ満車状態でした。またこの時期の周辺道路は終日、大変混み合います。おそらく一番混雑する午前から昼前後はなるべく避けるか、歩いて15分ほどの東葉高速線八千代緑が丘駅を利用するのも手かもしれません。

ローズフェスティバルは6月13日まで開催されています。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

「アート アワード トーキョー 丸の内2010」 行幸地下ギャラリー

行幸地下ギャラリー(千代田区丸の内2-4-1 行幸通り地下)

「アート アワード トーキョー 丸の内2010」

4/29-5/30

東京駅丸の内口前、行幸地下ギャラリーで開催中の「アート アワード トーキョー 丸の内2010」へ行ってきました。

展示の概要については公式WEBサイトをご覧下さい。

INTRODUCTION a.a.t.mとは

また今年はゲスト審査員として作家の名和晃平が加わったことでも話題となりました。(審査員一覧)

本年の受賞作家は以下の通りでした。

グランプリ賞 松島俊介(情報科学芸術大学院大学)

準グランプリ賞 岩名泰岳(成安造形大学)

審査員賞

名和晃平賞 川上雅史(京都市立芸術大学)

天野太郎賞 枝史織(東京藝術大学)

植松由佳賞 黒川潤(東京藝術大学)

後藤繁雄賞 松下徹(東京藝術大学)

木幡和枝賞 戸田沙也加(女子美術大学)

小山登美夫賞 佐藤翠(東京造形大学)

佐藤直樹賞 松隈無憂樹(東京造形大学)

長谷川祐子賞 山崎由紀子(京都造形芸術大学)

オーディエンス賞 寺口朝菜(金沢美術工芸大学)

シュウウエムラ賞 小浪次郎(東京工芸大学)

上記各作家についてはプレスリリースもご参照下さい。作品写真の他、審査員評なども掲載されています。

それでは以下、手短ではありますが、印象に残った作品の画像をあげてみました。

岩名泰岳

枝史織(写真は作品の一部です。)

黒川潤(オーディエンスはこの方に投票しました。)

松下徹

松隈無憂樹

紫野緑

山中綾子

私感ながら昨年はかなり楽しめましたが、不思議と今年は心にとまる作品があまりありませんでした。とは言え、東京駅前という交通至便の地にて若い才能を楽しめるイベントです。毎年、特に休日は寂しいくらい閑散としていますが、来年以降の継続にも期待したいと思いました。

話題沸騰の三菱一号館美術館からも地下通路で直結しています。マネ展の他、東京駅での乗り換えの際にでも足を運んでは如何でしょうか。また千代田線の二重橋前駅も最寄です。

なおアートアワードにもツイッターアカウントがあります。

a_a_t_m@twitter

5月30日まで開催されています。入場は無料です。

「アート アワード トーキョー 丸の内2010」

4/29-5/30

東京駅丸の内口前、行幸地下ギャラリーで開催中の「アート アワード トーキョー 丸の内2010」へ行ってきました。

展示の概要については公式WEBサイトをご覧下さい。

INTRODUCTION a.a.t.mとは

また今年はゲスト審査員として作家の名和晃平が加わったことでも話題となりました。(審査員一覧)

本年の受賞作家は以下の通りでした。

グランプリ賞 松島俊介(情報科学芸術大学院大学)

準グランプリ賞 岩名泰岳(成安造形大学)

審査員賞

名和晃平賞 川上雅史(京都市立芸術大学)

天野太郎賞 枝史織(東京藝術大学)

植松由佳賞 黒川潤(東京藝術大学)

後藤繁雄賞 松下徹(東京藝術大学)

木幡和枝賞 戸田沙也加(女子美術大学)

小山登美夫賞 佐藤翠(東京造形大学)

佐藤直樹賞 松隈無憂樹(東京造形大学)

長谷川祐子賞 山崎由紀子(京都造形芸術大学)

オーディエンス賞 寺口朝菜(金沢美術工芸大学)

シュウウエムラ賞 小浪次郎(東京工芸大学)

上記各作家についてはプレスリリースもご参照下さい。作品写真の他、審査員評なども掲載されています。

それでは以下、手短ではありますが、印象に残った作品の画像をあげてみました。

岩名泰岳

枝史織(写真は作品の一部です。)

黒川潤(オーディエンスはこの方に投票しました。)

松下徹

松隈無憂樹

紫野緑

山中綾子

私感ながら昨年はかなり楽しめましたが、不思議と今年は心にとまる作品があまりありませんでした。とは言え、東京駅前という交通至便の地にて若い才能を楽しめるイベントです。毎年、特に休日は寂しいくらい閑散としていますが、来年以降の継続にも期待したいと思いました。

話題沸騰の三菱一号館美術館からも地下通路で直結しています。マネ展の他、東京駅での乗り換えの際にでも足を運んでは如何でしょうか。また千代田線の二重橋前駅も最寄です。

なおアートアワードにもツイッターアカウントがあります。

a_a_t_m@twitter

5月30日まで開催されています。入場は無料です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「PLATFORM2010 寺田真由美/若林砂絵子」 練馬区立美術館

練馬区立美術館(練馬区貫井1-36-16)

「PLATFORM2010 寺田真由美-不在の部屋/若林砂絵子-平面の空間」

4/24-5/30

練馬区立美術館で開催中の「PLATFORM2010 寺田真由美-不在の部屋/若林砂絵子-平面の空間」展へ行ってきました。

まず本展の概要です。

「PLATFORM2010」は、今年からはじまる現代美術を継続的に紹介するシリーズ。ジャンルに拘ることなく幅広い視野で、現代美術の動向の一端を取り上げます。(練馬区立美術館ニュースから転載。)

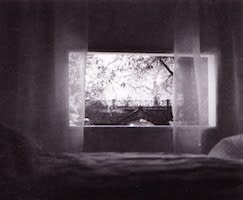

上記の通り、本年から始まった現代美術の新シリーズとのことで、今回は主に写真表現を手がける寺田真由美(1958~)と、惜しくも一昨年に急逝された画家の若林砂絵子(1972-2008)の二名が紹介されていました。ようは両者による二人展と捉えて相違ありません。

続いて各作家の略歴です。

寺田真由美

1958年 東京都生まれ

1978年 草月流入門

1989年 筑波大学大学院修士課程芸術研究科修了

現在 ニューヨークで制作活動を続ける。

若林砂絵子

1972年 東京都生まれ

1998年 多摩美術大学大学院美術研究科修了

2000年 渡仏。以降、絵画や版画などの作品を手がける

2008年 急逝

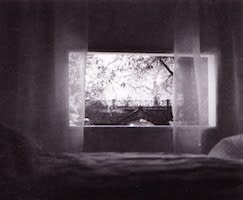

ともかく目当てだったのは、昨年、ベイスギャラリーや日本橋高島屋の個展の記憶も新しい寺田真由美でした。出品は全30点と決して多くありませんが、比較的初期の作から最新作までを追いかけると、例えば近作では窓に景色が登場するなど、その微妙に変化する作風を知ることが出来て興味深いものがあります。彼女の作品はミニチュアの室内空間をモノクロ写真で撮影したものですが、何れも実と虚の間を揺れ動いて幻想的な景色を作り出していました。またもう一つ思いがけなかったのは、おそらく撮影で使われたミニチュアが一点出品されていたことです。さながら作品の種明かしを見る気分で楽しめました。

一方の若林のブースでは色鮮やかないわゆる抽象画が展開されています。せめぎあう面や形、そして時に回転するかのように彷徨う線は、それこそ三次元的な奥行きをもって緩やかに運動していました。また最後に並び合う三点は未完の作品でしょうか。形は崩れるように揺らぎ、その色もかすれるように消えています。どこか寂し気な様相をたたえていました。

「明るい部屋の中で―寺田真由美作品集/寺田真由美/求龍堂」

「明るい部屋の中で―寺田真由美作品集/寺田真由美/求龍堂」

なお出品リストはありませんでしたが、A4版サイズの冊子風の図録が各作家毎に800円で販売されていました。またこれらはセットで購入すると割引価格となりますが、分冊で購入することも可能です。これは嬉しい配慮でした。(ちなみに寺田の本格的な図版としては上に挙げた求龍堂の作品集がずば抜けています。)

また計20点弱と小規模ですが、併催中の「版画コレクション 柄澤齊と菊池伶司」も心に残る展示です。特に菊池は07年の佐倉のカオスモスでも鮮烈な印象を与えられましたが、指を象ったようなフィンガーと呼ばれる特異なモチーフは今回も目に焼き付きました。

5月末日まで開催されています。

「PLATFORM2010 寺田真由美-不在の部屋/若林砂絵子-平面の空間」

4/24-5/30

練馬区立美術館で開催中の「PLATFORM2010 寺田真由美-不在の部屋/若林砂絵子-平面の空間」展へ行ってきました。

まず本展の概要です。

「PLATFORM2010」は、今年からはじまる現代美術を継続的に紹介するシリーズ。ジャンルに拘ることなく幅広い視野で、現代美術の動向の一端を取り上げます。(練馬区立美術館ニュースから転載。)

上記の通り、本年から始まった現代美術の新シリーズとのことで、今回は主に写真表現を手がける寺田真由美(1958~)と、惜しくも一昨年に急逝された画家の若林砂絵子(1972-2008)の二名が紹介されていました。ようは両者による二人展と捉えて相違ありません。

続いて各作家の略歴です。

寺田真由美

1958年 東京都生まれ

1978年 草月流入門

1989年 筑波大学大学院修士課程芸術研究科修了

現在 ニューヨークで制作活動を続ける。

若林砂絵子

1972年 東京都生まれ

1998年 多摩美術大学大学院美術研究科修了

2000年 渡仏。以降、絵画や版画などの作品を手がける

2008年 急逝

ともかく目当てだったのは、昨年、ベイスギャラリーや日本橋高島屋の個展の記憶も新しい寺田真由美でした。出品は全30点と決して多くありませんが、比較的初期の作から最新作までを追いかけると、例えば近作では窓に景色が登場するなど、その微妙に変化する作風を知ることが出来て興味深いものがあります。彼女の作品はミニチュアの室内空間をモノクロ写真で撮影したものですが、何れも実と虚の間を揺れ動いて幻想的な景色を作り出していました。またもう一つ思いがけなかったのは、おそらく撮影で使われたミニチュアが一点出品されていたことです。さながら作品の種明かしを見る気分で楽しめました。

一方の若林のブースでは色鮮やかないわゆる抽象画が展開されています。せめぎあう面や形、そして時に回転するかのように彷徨う線は、それこそ三次元的な奥行きをもって緩やかに運動していました。また最後に並び合う三点は未完の作品でしょうか。形は崩れるように揺らぎ、その色もかすれるように消えています。どこか寂し気な様相をたたえていました。

「明るい部屋の中で―寺田真由美作品集/寺田真由美/求龍堂」

「明るい部屋の中で―寺田真由美作品集/寺田真由美/求龍堂」なお出品リストはありませんでしたが、A4版サイズの冊子風の図録が各作家毎に800円で販売されていました。またこれらはセットで購入すると割引価格となりますが、分冊で購入することも可能です。これは嬉しい配慮でした。(ちなみに寺田の本格的な図版としては上に挙げた求龍堂の作品集がずば抜けています。)

また計20点弱と小規模ですが、併催中の「版画コレクション 柄澤齊と菊池伶司」も心に残る展示です。特に菊池は07年の佐倉のカオスモスでも鮮烈な印象を与えられましたが、指を象ったようなフィンガーと呼ばれる特異なモチーフは今回も目に焼き付きました。

5月末日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

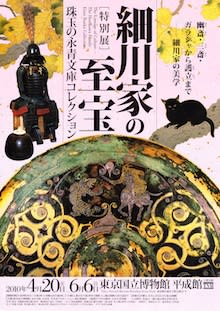

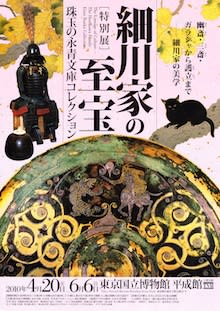

「細川家の至宝 珠玉の永青文庫コレクション」 東京国立博物館

東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

「細川家の至宝 珠玉の永青文庫コレクション」

4/20-6/6

日本有数の文化財コレクションを持つ永青文庫の名品を総覧します。東京国立博物館で開催中の「細川家の至宝 珠玉の永青文庫コレクション」へ行ってきました。

実は殆ど下調べをせず、失礼ながらもあまり期待をしないで出かけてしまいましたが、実際に接するとまさかこれほど見どころの多い展覧会だとは思いませんでした。信長の書状から武蔵に長次郎、また大観に春草や中国古代の鏡、そしてガンダーラ仏から何とセザンヌと、古今東西、それこそバラエティーに富んだ作品が東博平成館にずらりと勢揃いしています。まさに壮観の一言でした。

展示では前半部に戦国以来の近世細川家の同時代の甲冑や能、茶の優品、また後半には細川家15代当主の護立が収集した白隠画、それに近世絵画の他、古代中国の美術品が並ぶ構成となっています。それでは以下、印象に残った作品をいくつか挙げてみました。

「鵜図」宮本武蔵(江戸時代)*~5/9

武蔵筆と署名の入った唯一の作品。墨の陰影も巧みなストロークで木にとまる鵜を描く。その気丈な表情が面白い。

「東海道勝景図巻」谷文晁(江戸時代)*通期、途中巻替あり。

江戸時代に多く描かれたという名所の景観図巻の一つ。尾張徳川家12代当主、斉荘の命を受けて東海道の景色を描いた。写実性も高さも見どころの一つ。

「松竹梅図釜」伝芦屋(室町時代)*~5/9

細川家所有の釜では最も古いものとされている。どっしりとした釜の表面には梅があしらわれていた。

「油滴天目」(金時代)*通期

細やかな銀色の斑紋が光る天目の名品。これだけ斑紋がはっきり浮き出ているのも珍しい。

「富士三保清見寺図」伝雪舟(室町時代)*~5/9

画面奥に高らかにそびえる富士を見据えながら、前景にのびる三保松原を描く。山間に建つ清見寺の描写は細かく、右へ広がる海とのコントラストも絶妙だった。ちなみに本作は近年、修復がなされたとのこと。その様子が永青文庫WEBサイトに掲載されている。*伝雪舟筆「富士三保清見寺図」の修復が完成しました。

「乞食大燈像」白隠(江戸時代)*通期

今回のハイライトの一つは白隠画。計20点近く出ていたが、中でも印象に深いのがこの「乞食大燈像」。大徳寺の開創である妙超が乞食の群れに混じって修行をしたという逸話から、その様子を戯画的に描いている。まるで化け物のような姿に驚いた。

「黒き猫」菱田春草(明治43年)*~5/16

お馴染みの春草の代表作として名高い「黒き猫」が前期期間中に出品されていた。実物を見たのは今回が初めてだが、図版で知っていたイメージとは全く違って驚いた。実物の猫の毛羽立ち、もしくはその立体感はまさに絶妙。一転しての平面的な柏の葉との対比も抜群だった。また金彩の施された柏の葉は予想以上に雅やか。一見、地味だが、巧みな筆さばきには終始感心させられた。

「髪」小林古径(昭和6年)*~5/9

こちらも図版ではその質感を味わえない古径の代表作。しっとりと濡れた黒髪の線描の艶やかさと言ったらたまらない。

「支那の踊り」久米民十郎(大正9年)*通期

本展で一番衝撃的だった問題作。昨年、約90年ぶりに永青文庫で発見されたというエピソードでも知られる傑作、「支那の踊り」が展示されている。長い爪と細長い指を立て、あたかも魔物のように体をくねらせて踊るこの人物の奇怪極まりない描写には心底驚かされた。久米は関東大震災のため30歳の若さで亡くなったせいか、現存する作品が多くないとのことだが、是非他の作品も見てみたい。しかしまさか今回の展示で日本の知られざる洋画家に釘付けになるとは思わなかった。

「金彩鳥獣雲紋銅盤」(前漢時代)*通期

ちらし表紙にも大きく取り上げられた今回の目玉の一つ。騎馬や動物文、鳳凰などが金銀の象嵌によって精緻に描かれている。その細かな線は肉眼では分からないほど。通称「細川ミラー」と呼ばれ、海外でも評価の高い作品とのことだが、効果的な照明から浮かび上がる鏡の姿は息をのむほどに美しさかった。

伝来の品々が並ぶことで、細川家とともに、それに関連する歴史を追っているような感覚を与えられるのも興味深いポイントです。非業の死を遂げた細川ガラシャの生き様をはじめ、信長が直接、細川藤孝におくった書状、また細川の客分でもあった武蔵、さらには三斎が長次郎に焼かせたという器など、作品にまつわるエピソードも満載でした。

また会場で一つ感心したのは名刀ともに出品されていた鐔の展示方法です。ケースに置いて見せる方法が一般的かと思いますが、今回はアクリルかガラス板に挟んで、その両側を鑑賞出来るように工夫されています。効果的な照明をはじめ、鐔がこれほど魅力的に思えたのは初めてでした。

それにしてもこれだけの名品が、あの手狭な永青文庫のどこに収蔵されているのでしょうか。一部、熊本の公立美術館にも寄託収蔵されているそうですが、まさかこれほどのお宝がかの地に眠っているとは思いもよりませんでした。

なお会期中には、特に近代絵画を中心に展示替えが予定されています。(出品リスト)5月後半以降では春草の「落葉」の他、古径の「鶴と七面鳥」なども見どころになるのではないでしょうか。また館内は空いているというわけではありませんでしたが、東博特別展にしては余裕がありました。

6月6日まで開催されています。また本展は東京展終了後、京都(10/8~11/23)と九州(2011/1/1~3/4)の国立博物館に巡回する予定です。

「細川家の至宝 珠玉の永青文庫コレクション」

4/20-6/6

日本有数の文化財コレクションを持つ永青文庫の名品を総覧します。東京国立博物館で開催中の「細川家の至宝 珠玉の永青文庫コレクション」へ行ってきました。

実は殆ど下調べをせず、失礼ながらもあまり期待をしないで出かけてしまいましたが、実際に接するとまさかこれほど見どころの多い展覧会だとは思いませんでした。信長の書状から武蔵に長次郎、また大観に春草や中国古代の鏡、そしてガンダーラ仏から何とセザンヌと、古今東西、それこそバラエティーに富んだ作品が東博平成館にずらりと勢揃いしています。まさに壮観の一言でした。

展示では前半部に戦国以来の近世細川家の同時代の甲冑や能、茶の優品、また後半には細川家15代当主の護立が収集した白隠画、それに近世絵画の他、古代中国の美術品が並ぶ構成となっています。それでは以下、印象に残った作品をいくつか挙げてみました。

「鵜図」宮本武蔵(江戸時代)*~5/9

武蔵筆と署名の入った唯一の作品。墨の陰影も巧みなストロークで木にとまる鵜を描く。その気丈な表情が面白い。

「東海道勝景図巻」谷文晁(江戸時代)*通期、途中巻替あり。

江戸時代に多く描かれたという名所の景観図巻の一つ。尾張徳川家12代当主、斉荘の命を受けて東海道の景色を描いた。写実性も高さも見どころの一つ。

「松竹梅図釜」伝芦屋(室町時代)*~5/9

細川家所有の釜では最も古いものとされている。どっしりとした釜の表面には梅があしらわれていた。

「油滴天目」(金時代)*通期

細やかな銀色の斑紋が光る天目の名品。これだけ斑紋がはっきり浮き出ているのも珍しい。

「富士三保清見寺図」伝雪舟(室町時代)*~5/9

画面奥に高らかにそびえる富士を見据えながら、前景にのびる三保松原を描く。山間に建つ清見寺の描写は細かく、右へ広がる海とのコントラストも絶妙だった。ちなみに本作は近年、修復がなされたとのこと。その様子が永青文庫WEBサイトに掲載されている。*伝雪舟筆「富士三保清見寺図」の修復が完成しました。

「乞食大燈像」白隠(江戸時代)*通期

今回のハイライトの一つは白隠画。計20点近く出ていたが、中でも印象に深いのがこの「乞食大燈像」。大徳寺の開創である妙超が乞食の群れに混じって修行をしたという逸話から、その様子を戯画的に描いている。まるで化け物のような姿に驚いた。

「黒き猫」菱田春草(明治43年)*~5/16

お馴染みの春草の代表作として名高い「黒き猫」が前期期間中に出品されていた。実物を見たのは今回が初めてだが、図版で知っていたイメージとは全く違って驚いた。実物の猫の毛羽立ち、もしくはその立体感はまさに絶妙。一転しての平面的な柏の葉との対比も抜群だった。また金彩の施された柏の葉は予想以上に雅やか。一見、地味だが、巧みな筆さばきには終始感心させられた。

「髪」小林古径(昭和6年)*~5/9

こちらも図版ではその質感を味わえない古径の代表作。しっとりと濡れた黒髪の線描の艶やかさと言ったらたまらない。

「支那の踊り」久米民十郎(大正9年)*通期

本展で一番衝撃的だった問題作。昨年、約90年ぶりに永青文庫で発見されたというエピソードでも知られる傑作、「支那の踊り」が展示されている。長い爪と細長い指を立て、あたかも魔物のように体をくねらせて踊るこの人物の奇怪極まりない描写には心底驚かされた。久米は関東大震災のため30歳の若さで亡くなったせいか、現存する作品が多くないとのことだが、是非他の作品も見てみたい。しかしまさか今回の展示で日本の知られざる洋画家に釘付けになるとは思わなかった。

「金彩鳥獣雲紋銅盤」(前漢時代)*通期

ちらし表紙にも大きく取り上げられた今回の目玉の一つ。騎馬や動物文、鳳凰などが金銀の象嵌によって精緻に描かれている。その細かな線は肉眼では分からないほど。通称「細川ミラー」と呼ばれ、海外でも評価の高い作品とのことだが、効果的な照明から浮かび上がる鏡の姿は息をのむほどに美しさかった。

伝来の品々が並ぶことで、細川家とともに、それに関連する歴史を追っているような感覚を与えられるのも興味深いポイントです。非業の死を遂げた細川ガラシャの生き様をはじめ、信長が直接、細川藤孝におくった書状、また細川の客分でもあった武蔵、さらには三斎が長次郎に焼かせたという器など、作品にまつわるエピソードも満載でした。

また会場で一つ感心したのは名刀ともに出品されていた鐔の展示方法です。ケースに置いて見せる方法が一般的かと思いますが、今回はアクリルかガラス板に挟んで、その両側を鑑賞出来るように工夫されています。効果的な照明をはじめ、鐔がこれほど魅力的に思えたのは初めてでした。

それにしてもこれだけの名品が、あの手狭な永青文庫のどこに収蔵されているのでしょうか。一部、熊本の公立美術館にも寄託収蔵されているそうですが、まさかこれほどのお宝がかの地に眠っているとは思いもよりませんでした。

なお会期中には、特に近代絵画を中心に展示替えが予定されています。(出品リスト)5月後半以降では春草の「落葉」の他、古径の「鶴と七面鳥」なども見どころになるのではないでしょうか。また館内は空いているというわけではありませんでしたが、東博特別展にしては余裕がありました。

6月6日まで開催されています。また本展は東京展終了後、京都(10/8~11/23)と九州(2011/1/1~3/4)の国立博物館に巡回する予定です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「会田誠 - 絵バカ」 ミズマアートギャラリー(市谷田町)

ミヅマアートギャラリー(新宿区市谷田町3-13 神楽ビル2階)

「会田誠 - 絵バカ」

5/6-6/5

ミヅマアートギャラリーで開催中の「会田誠 - 絵バカ」へ行ってきました。

作家プロフィール、また展示概要については画廊HPをご参照下さい。

会田誠プロフィール/会田誠展「絵バカ」イベント@ミズマアートギャラリー

「灰色の山(制作中)」(2009-)キャンバス、アクリル絵具

撮影:宮島径 (c) AIDA Makoto Courtesy Mizuma Art Gallery

如何せん「人生史上最多の描写量」とあれば期待も膨らむというものですが、実際に横7mにも及ぶ新作の「灰色の山」の迫力は並大抵ではありませんでした。実のところこの作品はまだ制作中とのことで、今後、堆く積み上げられた『サラリーマンの死体』はさらに緻密でかつ重量感をもって展開していくことが予想されますが、まさにゴミの如く散り、あたかも砂山のように広がるスーツ姿のサラリーマンの山は、それこそ宗達の描いた蔦の細道図屏風のような壮大なスケール感を連想させるものすらあります。戦いに打ち破れたようにぼろぼろにちぎれ、また時には仰向けになって死ぬサラリーマン一人一人の細かな描写も真に迫っていました。

右「万札地肥瘠相見図」(2008-2010)キャンバス、インクジェット プリント、アクリル絵具

左「1+1=2」(2010)キャンバス、油絵具

撮影:宮島径 (c) AIDA Makoto Courtesy Mizuma Art Gallery

またこの他、07年の上野の森美術館での二人展の際に展示された、「万札地肥瘠相見図」がリニューアルされた形で紹介されています。こちらも横10m超の大作です。「灰色の山」との対峙も迫力満点でした。

しかしながらこれらに魅力を感じながらも、私として一番ツボにはまったのが、冒頭入口の映像作品でした。未だに例のフレーズが頭から離れません。滑稽ながらも衝撃的なダンスでした。

受付に飾られた祝花にまで会田テイストが全開です。そちらもお見逃しなきようご注意下さい。

6月4日まで開催されています。

「会田誠 - 絵バカ」

5/6-6/5

ミヅマアートギャラリーで開催中の「会田誠 - 絵バカ」へ行ってきました。

作家プロフィール、また展示概要については画廊HPをご参照下さい。

会田誠プロフィール/会田誠展「絵バカ」イベント@ミズマアートギャラリー

「灰色の山(制作中)」(2009-)キャンバス、アクリル絵具

撮影:宮島径 (c) AIDA Makoto Courtesy Mizuma Art Gallery

如何せん「人生史上最多の描写量」とあれば期待も膨らむというものですが、実際に横7mにも及ぶ新作の「灰色の山」の迫力は並大抵ではありませんでした。実のところこの作品はまだ制作中とのことで、今後、堆く積み上げられた『サラリーマンの死体』はさらに緻密でかつ重量感をもって展開していくことが予想されますが、まさにゴミの如く散り、あたかも砂山のように広がるスーツ姿のサラリーマンの山は、それこそ宗達の描いた蔦の細道図屏風のような壮大なスケール感を連想させるものすらあります。戦いに打ち破れたようにぼろぼろにちぎれ、また時には仰向けになって死ぬサラリーマン一人一人の細かな描写も真に迫っていました。

右「万札地肥瘠相見図」(2008-2010)キャンバス、インクジェット プリント、アクリル絵具

左「1+1=2」(2010)キャンバス、油絵具

撮影:宮島径 (c) AIDA Makoto Courtesy Mizuma Art Gallery

またこの他、07年の上野の森美術館での二人展の際に展示された、「万札地肥瘠相見図」がリニューアルされた形で紹介されています。こちらも横10m超の大作です。「灰色の山」との対峙も迫力満点でした。

しかしながらこれらに魅力を感じながらも、私として一番ツボにはまったのが、冒頭入口の映像作品でした。未だに例のフレーズが頭から離れません。滑稽ながらも衝撃的なダンスでした。

受付に飾られた祝花にまで会田テイストが全開です。そちらもお見逃しなきようご注意下さい。

6月4日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「奈良美智 - セラミック・ワークス」 小山登美夫ギャラリー

&mode小山登美夫ギャラリー(江東区清澄1-3-2 6・7階)

「奈良美智 - セラミック・ワークス」

5/15-6/19

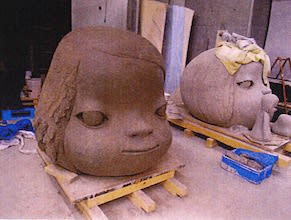

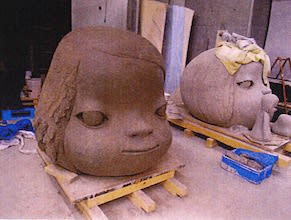

作家としては初めてとなる陶器作品を紹介します。小山登美夫ギャラリーで開催中の「奈良美智 - セラミック・ワークス」へ行ってきました。

会場は最上階(7階)の展示室と小スペースの6階の二つに分かれていますが、まず圧巻なのはメインの7階で真っ白い体を晒して鎮座するオブジェ、「Winter Riot」です。高さは3m近くにも及ぶその半身の姿は、あたかも何らかの神体であるかのようなオーラを放ち、まるで来場者を見下すかの如く泰然と構えていました。その不気味に微笑むような仕草をはじめ、一見するところはあどけなくも感じられますが、くり抜かれた瞳の奥からの眼差しは鋭く、しばらく眺めているとどこか心を見透かされているような気持ちになってきます。またもう一点、バンダナをまいた頭部を象った「おたふく1号」も、可愛らしさとは半ば無縁の、言ってしまえばどこか憎いまでの無邪気さを露にした作品です。その視線にかすかな恐怖感を覚えるくらいでした。

階下の6階スペースでは、一転して可愛らしい絵付けのなされた小型の壺がいくつも展示されています。黒と白の色遣いは朝鮮陶磁を連想させますが、形は瓢箪や亀型などと多様でした。

ちなみに小山登美夫ギャラリーで開催される奈良の個展は、03年の「new drawing」展以来のことです。会期初日の土曜に伺いましたが、会場内はかなり盛況でした。

展示風景はお馴染みのフクヘンさんのブログにも掲載されています。

奈良美智 セラミック・ワークス@小山登美夫ギャラリー(フクヘン。)

6月19日まで開催されています。

「奈良美智 - セラミック・ワークス」

5/15-6/19

作家としては初めてとなる陶器作品を紹介します。小山登美夫ギャラリーで開催中の「奈良美智 - セラミック・ワークス」へ行ってきました。

会場は最上階(7階)の展示室と小スペースの6階の二つに分かれていますが、まず圧巻なのはメインの7階で真っ白い体を晒して鎮座するオブジェ、「Winter Riot」です。高さは3m近くにも及ぶその半身の姿は、あたかも何らかの神体であるかのようなオーラを放ち、まるで来場者を見下すかの如く泰然と構えていました。その不気味に微笑むような仕草をはじめ、一見するところはあどけなくも感じられますが、くり抜かれた瞳の奥からの眼差しは鋭く、しばらく眺めているとどこか心を見透かされているような気持ちになってきます。またもう一点、バンダナをまいた頭部を象った「おたふく1号」も、可愛らしさとは半ば無縁の、言ってしまえばどこか憎いまでの無邪気さを露にした作品です。その視線にかすかな恐怖感を覚えるくらいでした。

階下の6階スペースでは、一転して可愛らしい絵付けのなされた小型の壺がいくつも展示されています。黒と白の色遣いは朝鮮陶磁を連想させますが、形は瓢箪や亀型などと多様でした。

ちなみに小山登美夫ギャラリーで開催される奈良の個展は、03年の「new drawing」展以来のことです。会期初日の土曜に伺いましたが、会場内はかなり盛況でした。

展示風景はお馴染みのフクヘンさんのブログにも掲載されています。

奈良美智 セラミック・ワークス@小山登美夫ギャラリー(フクヘン。)

6月19日まで開催されています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「戸谷成雄 - ミニマルバロック6 - 」 シュウゴアーツ

シュウゴアーツ(江東区清澄1-3-2 5階)

「戸谷成雄 - ミニマルバロック6 - 」

5/8-6/12

2006年より取り組んでいるという「ミニマルバロック」シリーズも第6弾を迎えました。シュウゴアーツで開催中の「戸谷成雄 - ミニマルバロック6 - 」へ行ってきました。

最近の戸谷の同シリーズというと、チェーンソーで刻み込んだ襞に覆われた木彫をそれこそ「森」のように見立てて並べることが多いように思えますが、今回の作品はそれと比べるとやや趣向が変わっています。4組の木彫は板状になってさながら壁の如く起立し、反対側には何やら人がうずくまるかのような格好をした塊が出っ張って置かれていました。そのせいか前と後ろで全く違う景色が広がっています。表裏一体でありながらも、壁画の前面の構造体と、一方でのゴツゴツとした塊との間には、奇妙な緊張感すら感じられました。

なおこれら4組の木彫の他、それをイメージするドローイングなども紹介されています。(上段DM画像)一見、変わらないようでも深化していく戸谷の彫刻には改めて魅力を感じました。

6月12日まで開催されています。

「戸谷成雄 - ミニマルバロック6 - 」

5/8-6/12

2006年より取り組んでいるという「ミニマルバロック」シリーズも第6弾を迎えました。シュウゴアーツで開催中の「戸谷成雄 - ミニマルバロック6 - 」へ行ってきました。

最近の戸谷の同シリーズというと、チェーンソーで刻み込んだ襞に覆われた木彫をそれこそ「森」のように見立てて並べることが多いように思えますが、今回の作品はそれと比べるとやや趣向が変わっています。4組の木彫は板状になってさながら壁の如く起立し、反対側には何やら人がうずくまるかのような格好をした塊が出っ張って置かれていました。そのせいか前と後ろで全く違う景色が広がっています。表裏一体でありながらも、壁画の前面の構造体と、一方でのゴツゴツとした塊との間には、奇妙な緊張感すら感じられました。

なおこれら4組の木彫の他、それをイメージするドローイングなども紹介されています。(上段DM画像)一見、変わらないようでも深化していく戸谷の彫刻には改めて魅力を感じました。

6月12日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「アニッシュ・カプーア」 SCAI THE BATHHOUSE

SCAI THE BATHHOUSE(台東区谷中6-1-23)

「アニッシュ・カプーア」

4/27-6/19

SCAI THE BATHHOUSEで開催中の「アニッシュ・カプーア」展へ行ってきました。

作家、アニッシュ・カプーアのプロフィールについては同画廊のWEBサイトをご参照下さい。

アニッシュ・カプーア Anish KAPOOR

最近では「G-tokyo 2010」の他、一昨年の「ターナー賞の歩み」展(森美術館)などにも出展がありました。

今回、日本の漆職人とのコラボで制作されたという石の彫刻なども登場していましたが、やはり印象に深いのは、画廊スペースの中央部、無数のステンレス片が円を描くように組み合わさって出来たミラー状のオブジェ、「Untitled」(2009年)でした。元々、カプーアの円形の作品は、鏡を用いずともイメージの変形、またはその場を無限に引き延ばすような空間への作為を持ち味としていますが、本作もその散りばめられたステンレスの破片が移り込むイメージを粉々に砕き、あたかも万華鏡の世界を破壊していくような独特の世界を形成しています。作品の前に立ち、また下から覗き込み、さらには右へ左へと行き来していくと、その解体されてゆく像の不思議な感覚を味わうことが出来ました。

ところでこの展示を見た後、私がツイッターで「カプーアの鏡の新作、写り込んだイメージが粉々に砕け散る感じで面白い。ただしばらく見てると酔う。」とつぶやいたところ、@MorilynManroeさんから「距離によって全然違ったものが見えてきますよね...G-Tokyoの時もそうでしたが、カプーアの作品の視覚の歪め方には暴力的なところがあると思いました。」という返信をいただきました。全くそれに同感です。まさしくイメージを噛み砕くような、その暴力性が非常に強く現れている作品だと言えるのかもしれません。

6月19日まで開催されています。

*画像はUntitled、2009年、ステンレス、300 x 300 x 41 cm、撮影:Dave Morgan, Courtesy the artist and Lisson Gallery

「アニッシュ・カプーア」

4/27-6/19

SCAI THE BATHHOUSEで開催中の「アニッシュ・カプーア」展へ行ってきました。

作家、アニッシュ・カプーアのプロフィールについては同画廊のWEBサイトをご参照下さい。

アニッシュ・カプーア Anish KAPOOR

最近では「G-tokyo 2010」の他、一昨年の「ターナー賞の歩み」展(森美術館)などにも出展がありました。

今回、日本の漆職人とのコラボで制作されたという石の彫刻なども登場していましたが、やはり印象に深いのは、画廊スペースの中央部、無数のステンレス片が円を描くように組み合わさって出来たミラー状のオブジェ、「Untitled」(2009年)でした。元々、カプーアの円形の作品は、鏡を用いずともイメージの変形、またはその場を無限に引き延ばすような空間への作為を持ち味としていますが、本作もその散りばめられたステンレスの破片が移り込むイメージを粉々に砕き、あたかも万華鏡の世界を破壊していくような独特の世界を形成しています。作品の前に立ち、また下から覗き込み、さらには右へ左へと行き来していくと、その解体されてゆく像の不思議な感覚を味わうことが出来ました。

ところでこの展示を見た後、私がツイッターで「カプーアの鏡の新作、写り込んだイメージが粉々に砕け散る感じで面白い。ただしばらく見てると酔う。」とつぶやいたところ、@MorilynManroeさんから「距離によって全然違ったものが見えてきますよね...G-Tokyoの時もそうでしたが、カプーアの作品の視覚の歪め方には暴力的なところがあると思いました。」という返信をいただきました。全くそれに同感です。まさしくイメージを噛み砕くような、その暴力性が非常に強く現れている作品だと言えるのかもしれません。

6月19日まで開催されています。

*画像はUntitled、2009年、ステンレス、300 x 300 x 41 cm、撮影:Dave Morgan, Courtesy the artist and Lisson Gallery

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

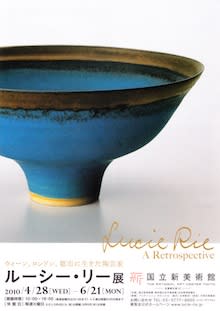

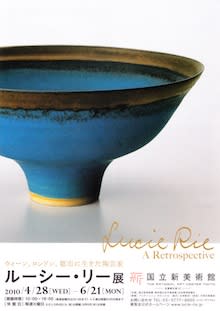

「ルーシー・リー展」 国立新美術館

国立新美術館(港区六本木7-22-2)

「ルーシー・リー展 ウィーン、ロンドン、都市に生きた陶芸家」

4/28~6/21

国立新美術館で開催中の「ルーシー・リー展」のプレスプレビューに参加してきました。

かつてこのチラシを観て以来、非常に楽しみにしていた展覧会の一つでしたが、実際に接してもその思いは全く裏切られることはありませんでした。むしろルーシー・リーへの半ば愛情がより高まったとしても過言ではないかもしれません。

構成は作家の経歴を時間軸で辿るシンプルな3章立てでした。

・初期ウィーン時代

・形成期―ロンドン時代

・円熟期

実際のところ、彼女の魅力を知るには実際の作品に当たるのが一番ですが、ここでは私の見た展示の要点を8つほど挙げて、展覧会の流れと全体像を追ってみたいと思います。鑑賞の参考にしていただければ幸いです。

1.ルーシー・リー、その人生を振り返る

実はこの展覧会、ルーシー・リーの器を楽しみながら、彼女の人となりに触れることが出来るというのが最大の見どころです。

最近でも例えば東近美工芸館など、ルーシー・リーの作品自体を見る機会は少なくありませんでしたが、彼女のメモや手紙を紹介しながら、第2次大戦による亡命した事実云々など、その人生とリンクさせて提示する企画はなかなかありませんでした。

そうした意味で会場中盤に待ち構える、ルーシー・リーの制作の様子を捉えた映像(約20分)は必見と言えるのではないでしょうか。

2.器の原型~ウィーン工房やバウハウスデザイン~

ルーシー・リーというとラッパ型の花器などのイメージが強いかもしれませんが、そこへ至るまでに様々な試行錯誤をしていたことも見逃せません。

中でも制作初期、ウィーン工房時代の作品は、一見しただけではルーシー・リーだと気がつかないほど、後の作風とは大きく異なっています。ここでは花びらのような曲線も印象に深い、極めて装飾美に溢れた作品を作り上げました。

また一転してバウハウスデザインに則った器など、機能性を意識させるモダンな作品もいくつか手がけています。展示前半は知られざるルーシー・リーの制作を楽しめました。

3.釉薬への飽くなき探究心~釉薬ノート~

ピンクやイエロー、そしてコバルトブルーなど、彼女の魅力の一つには器の鮮やかな色合いがあるのは言うまでもありませんが、展示ではそうした色を彼女はどのようにして取得したのかについても触れられています。

釉薬ノートと呼ばれる資料類には、その配合の具合が事細かに記されていました。

またもう一つ、彼女の作品に特徴的な溶岩釉と呼ばれる作品も数多く出ています。これらは陶磁の影響も指摘されるだけに、まさに日本の器を連想出来る面もあるのではないでしょうか。

4.掻き落としの技法(スグラッフィート)

ルーシー・リーの作品を細かに見ていくと、その表面に非常に細かい線が何本も走っていることが分かります。これらは彼女が土器の壺からヒントを得たという掻き落とし、つまりスグラッフィートと呼ばれる技法で作られていました。

縄文土器の縄紋様をイメージする部分もあるのではないでしょうか。ルーシー・リーの器は一様に洗練されている印象を与えるのは事実ですが、実はそこには素朴で何やら土着的な、手仕事の温もりのようなものを感じさせるのも重要なポイントではあるのかもしれません。

5.ルーシー・リーとハンス・コパー

ルーシー・リーを取り巻く人々の中でもとりわけ重要なのが、彼女のアシスタントしても働いていたハンス・コパーです。ルーシー・リーの工房にて様々なテーブル・ウェアを作り上げていきました。

コパーと出会った時期、彼女はリーチの批評などを受け、その制作に自信を失いかけていた頃でもあったそうです。しかしながらコパーとの共作によって様々な技法に挑戦しながら、それを取り戻していきました。

6.ウェッジウッドのプロトタイプ

その愛すべき器を見ているとついつい手にとってみたくなってしまいますが、最も実際に使ってみたいと思うのがウェッジウッドから委嘱を受けて制作されたマグカップでした。

結果的にこれらは世に出ることはなく、こうしたプロトタイプの形で残るのみに終わってしまいましたが、ルーシー・リーのまた新たな魅力を伺い知れる作品と言えるのかもしれあせん。

7.陶器ボタン

ルーシー・リーは渡英後の1940年から1950年にかけ、かねてより交流のあった人物の依頼で、半ば生活のために陶器ボタンの制作に励みました。

ボタンは会場唯一の暗室にてまるで宝石が輝くように浮かび上がっています。またイヤリング、ブローチ、さらには鏡などの装身具もいくつか手がけていました。

8.鉢と花器の美しき響宴

どちらかというと機能優先の新美ホワイトキューブと、ルーシー・リーの作品が意外にも相性が良いのには驚かされました。借景の白は、彼女の器の繊細なフォルムと色を半ば邪魔することが一切ありません。器はあたかも白いキャンバスへ色を染み込ませていくかのように並んでいました。

日本の茶器や中国の壺の他、古代の土器、さらには西洋の聖杯など、多様なイメージを連想させて見ることが出来るのも、ルーシー・リー作品の言わば強みではないでしょうか。そのシンプルながらも洗練されたスタイルは、見る側の想像力を強く喚起させます。

ルーシー・リーの器を眺めた後に待ち構えるミュージアムショップがまた洒落ています。そのスタイリッシュなムードは、一瞬、ミュージアムショップではなく展示室がそのまま続いているような印象を与えられるほどでした。

図録も秀逸です。器のソフトな色味も比較的美しく印刷されていました。ズバリ買いの一冊です。

5月中に関連する講演会が企画されています。

5月16日(日)14:00-15:30

「工芸とモダンデザイン:ルーシー・リーの時代」

金子賢治(前東京国立近代美術館工芸課長・茨城県陶芸美術館長)

5月30日(日)14:00-15:30

「ルーシー・リーの制作技法について」

小山耕一氏(陶芸家)

会場:国立新美術館3階講堂

定員:各回先着250名

聴講無料。ただし本展の観覧券(半券可)が必要。

会期当初はかなり混雑していたそうですが、GW以降は人出もやや落ち着いてきたそうです。私もそろそろ再訪したいと思います。

6月21日までの開催です。もちろん自信を持っておすすめします。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「ルーシー・リー展 ウィーン、ロンドン、都市に生きた陶芸家」

4/28~6/21

国立新美術館で開催中の「ルーシー・リー展」のプレスプレビューに参加してきました。

かつてこのチラシを観て以来、非常に楽しみにしていた展覧会の一つでしたが、実際に接してもその思いは全く裏切られることはありませんでした。むしろルーシー・リーへの半ば愛情がより高まったとしても過言ではないかもしれません。

構成は作家の経歴を時間軸で辿るシンプルな3章立てでした。

・初期ウィーン時代

・形成期―ロンドン時代

・円熟期

実際のところ、彼女の魅力を知るには実際の作品に当たるのが一番ですが、ここでは私の見た展示の要点を8つほど挙げて、展覧会の流れと全体像を追ってみたいと思います。鑑賞の参考にしていただければ幸いです。

1.ルーシー・リー、その人生を振り返る

実はこの展覧会、ルーシー・リーの器を楽しみながら、彼女の人となりに触れることが出来るというのが最大の見どころです。

最近でも例えば東近美工芸館など、ルーシー・リーの作品自体を見る機会は少なくありませんでしたが、彼女のメモや手紙を紹介しながら、第2次大戦による亡命した事実云々など、その人生とリンクさせて提示する企画はなかなかありませんでした。

そうした意味で会場中盤に待ち構える、ルーシー・リーの制作の様子を捉えた映像(約20分)は必見と言えるのではないでしょうか。

2.器の原型~ウィーン工房やバウハウスデザイン~

ルーシー・リーというとラッパ型の花器などのイメージが強いかもしれませんが、そこへ至るまでに様々な試行錯誤をしていたことも見逃せません。

中でも制作初期、ウィーン工房時代の作品は、一見しただけではルーシー・リーだと気がつかないほど、後の作風とは大きく異なっています。ここでは花びらのような曲線も印象に深い、極めて装飾美に溢れた作品を作り上げました。

また一転してバウハウスデザインに則った器など、機能性を意識させるモダンな作品もいくつか手がけています。展示前半は知られざるルーシー・リーの制作を楽しめました。

3.釉薬への飽くなき探究心~釉薬ノート~

ピンクやイエロー、そしてコバルトブルーなど、彼女の魅力の一つには器の鮮やかな色合いがあるのは言うまでもありませんが、展示ではそうした色を彼女はどのようにして取得したのかについても触れられています。

釉薬ノートと呼ばれる資料類には、その配合の具合が事細かに記されていました。

またもう一つ、彼女の作品に特徴的な溶岩釉と呼ばれる作品も数多く出ています。これらは陶磁の影響も指摘されるだけに、まさに日本の器を連想出来る面もあるのではないでしょうか。

4.掻き落としの技法(スグラッフィート)

ルーシー・リーの作品を細かに見ていくと、その表面に非常に細かい線が何本も走っていることが分かります。これらは彼女が土器の壺からヒントを得たという掻き落とし、つまりスグラッフィートと呼ばれる技法で作られていました。

縄文土器の縄紋様をイメージする部分もあるのではないでしょうか。ルーシー・リーの器は一様に洗練されている印象を与えるのは事実ですが、実はそこには素朴で何やら土着的な、手仕事の温もりのようなものを感じさせるのも重要なポイントではあるのかもしれません。

5.ルーシー・リーとハンス・コパー

ルーシー・リーを取り巻く人々の中でもとりわけ重要なのが、彼女のアシスタントしても働いていたハンス・コパーです。ルーシー・リーの工房にて様々なテーブル・ウェアを作り上げていきました。

コパーと出会った時期、彼女はリーチの批評などを受け、その制作に自信を失いかけていた頃でもあったそうです。しかしながらコパーとの共作によって様々な技法に挑戦しながら、それを取り戻していきました。

6.ウェッジウッドのプロトタイプ

その愛すべき器を見ているとついつい手にとってみたくなってしまいますが、最も実際に使ってみたいと思うのがウェッジウッドから委嘱を受けて制作されたマグカップでした。

結果的にこれらは世に出ることはなく、こうしたプロトタイプの形で残るのみに終わってしまいましたが、ルーシー・リーのまた新たな魅力を伺い知れる作品と言えるのかもしれあせん。

7.陶器ボタン

ルーシー・リーは渡英後の1940年から1950年にかけ、かねてより交流のあった人物の依頼で、半ば生活のために陶器ボタンの制作に励みました。

ボタンは会場唯一の暗室にてまるで宝石が輝くように浮かび上がっています。またイヤリング、ブローチ、さらには鏡などの装身具もいくつか手がけていました。

8.鉢と花器の美しき響宴

どちらかというと機能優先の新美ホワイトキューブと、ルーシー・リーの作品が意外にも相性が良いのには驚かされました。借景の白は、彼女の器の繊細なフォルムと色を半ば邪魔することが一切ありません。器はあたかも白いキャンバスへ色を染み込ませていくかのように並んでいました。

日本の茶器や中国の壺の他、古代の土器、さらには西洋の聖杯など、多様なイメージを連想させて見ることが出来るのも、ルーシー・リー作品の言わば強みではないでしょうか。そのシンプルながらも洗練されたスタイルは、見る側の想像力を強く喚起させます。

ルーシー・リーの器を眺めた後に待ち構えるミュージアムショップがまた洒落ています。そのスタイリッシュなムードは、一瞬、ミュージアムショップではなく展示室がそのまま続いているような印象を与えられるほどでした。

図録も秀逸です。器のソフトな色味も比較的美しく印刷されていました。ズバリ買いの一冊です。

5月中に関連する講演会が企画されています。

5月16日(日)14:00-15:30

「工芸とモダンデザイン:ルーシー・リーの時代」

金子賢治(前東京国立近代美術館工芸課長・茨城県陶芸美術館長)

5月30日(日)14:00-15:30

「ルーシー・リーの制作技法について」

小山耕一氏(陶芸家)

会場:国立新美術館3階講堂

定員:各回先着250名

聴講無料。ただし本展の観覧券(半券可)が必要。

会期当初はかなり混雑していたそうですが、GW以降は人出もやや落ち着いてきたそうです。私もそろそろ再訪したいと思います。

6月21日までの開催です。もちろん自信を持っておすすめします。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |