都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「仏像半島」 千葉市美術館

千葉市美術館

「仏像半島ー房総の美しき仏たち」

4/16-6/16

千葉市美術館で開催中の「仏像半島ー房総の美しき仏たち」へ行ってきました。

知られざる千葉・房総の仏様。7世紀後半に仏教の伝播を受けた房総の地では、以来、豊かな自然に育まれながら仏教文化が隆盛。県内各地の寺院に数多くの仏像が残されました。

「二十八部衆立像及び風神・雷神像」建武2年(1335年) 真野寺(南房総市)

と言ってもそれらの仏様は奈良や京都、それに鎌倉のように決して知名度が高いわけではないのも事実。そもそも県内で房総の仏像をまとめて紹介する機会自体が極めて稀。同館では1999年に一度、「房総の神と仏」と題し、神道、仏教美術の優品を展観したことがあるだけでした。

ここに千葉・房総の仏像美術展の決定版が登場。その名も「仏像半島」です。飛鳥から江戸に至る県内ゆかりの仏像、及び仏画全100点を公開。(途中展示替えあり。)かつてないスケールで千葉・房総の仏教美術の諸相を知ることが出来ます。

序章 仏教文化の曙光

第一章 平安仏ー造像活動の開花

第二章 鎌倉期以降の展開

第三章 仏像半島の諸相

第一節 七仏薬師と妙見菩薩

第二節 房総の鋳造仏と上総鋳物師

第三節 房総の仏教絵画

第四節 房総が生んだ法華の傑僧たち

第五節 波の伊八

「薬師如来坐像」飛鳥時代後期 龍角寺(栄町)

では早速、飛鳥時代から。栄町龍角寺の「薬師如来坐像」です。何とこの仏像がお寺から出るのは初めて。関東の白鳳仏の最古例の一つとして貴重な仏像です。当初の姿をとどめるのは頭部のみではありますが、そのお顔は興福寺の仏頭にも倣った大らかなスタイル。口元は仄かな笑みをたたえています。

なお初めに触れておきたいのが、この仏様、いわゆる露出展示であるということ。今回の展覧会、必ずしも全てではありませんが、多数の仏様が同じようにケースなしで置かれています。また360度ぐるりと廻れるものもいくつか。まさに何ら遮るものなく、目と鼻の先の感覚で仏像を見ることが出来るわけです。

「薬師如来立像」平安時代後期 小松寺(南房総市)*4/16-5/19展示

さて時代は平安へ。南房総市小松寺の「薬師如来立像」。僅か10センチの小さな仏様。同寺院の秘仏本尊です。ともかく本作、何が印象深いと言えば、どことない生々しさ。顔の表情は特定のモデルがいたのでは、と思わせるほど個性的。また衣文も彫が深い。さらには横から見ると驚くほどに薄く、前屈みで少し首が前に出ているのも特徴です。

なおこの時期の房総の仏像の作風としては中央、つまり畿内の造形を学んだ「都ぶり」と呼ばれるものと、一方で野趣に富み、時に荒々しいまでの力感をたたえた、いわゆる地方色豊かな作品が共存しているのもポイントです。

「薬師如来立像/十二神将像」平安時代前期/鎌倉時代 東明寺(富津市)

後者では十二神将に取り囲まれた富津市東明寺の「薬師如来立像」が圧巻。こちらも十二神将を含めての露出展示です。ともかくその出立ちは、適切な言葉ではないかもしれませんがボリューミー。洗練さは影を潜めて一木そのものの迫力が。像高2メートルを超える躯は丸々と肥えています。

また驚かされたのは南房総市真野寺の「千手観音菩薩立像」。あまりにも霊力が強かったためにお顔に菩薩面をつけているという覆面観音。このように思わず仰け反ってしまうほどに呪術的な仏像もいくつか。平安期の房総の仏様には時に強い個性があります。ここは見逃せません。

「金剛力士立像」鎌倉時代 薬師寺(成田市)

さて鎌倉へ入ると2メートルを超えるような大型の仏像がずらり。第2会場入口で待ち構えるのは成田市薬師寺の「金剛力士立像」。まさに筋肉隆々、鬼の形相。その迫力と言ったら並大抵ではありません。

また鎌倉期では珍しい涅槃像も。匝瑳市下出羽区の「釈迦涅槃像」は文字通り横になって眼をとじている仏様です。絵画では良く見るモチーフですが、仏像としては珍しいものだとか。

また60年ぶりの公開という鴨川市西蓮寺の「薬師如来坐像」、そして先の震災で津波に襲われながら奇跡的に被害を逃れた旭市密蔵院の「毘沙門天立像」なども展示。地元では「津波を防いだ毘沙門天様」として親しまれているそうです。

「伝七仏薬師如来像」平安時代後期 東光院(千葉市)

さて本展、千葉・房総の仏像の優品を見ながら、千葉独自の仏教信仰の諸相を俯瞰しているも特徴です。まずは下総の豪族千葉氏の守護神である妙見菩薩から。千葉市東光院の「伝七仏薬師如来像」は妙見信仰の根本像。33年ぶりのご開帳が展覧会で実現しました。

「妙見菩薩立像」鎌倉時代後期 東庄町

また妙見菩薩では多古町妙光寺の「妙見菩薩倚像」も印象深い仏様。いわゆる忿怒相のお顔立ち、後ろに髪を垂らす披髪と呼ばれる髪型をしています。

また日蓮が安房の出身ということで、県内には日蓮宗関連の彫刻や絵画が多いのも特徴です。市川市浄光院の「日蓮聖人像(水鏡の御影)」は真に迫る一枚。さらに同じく市川市の弘法寺の「四天王立像」は、一寸五尺の小さな体躯ながらも意匠は精巧。同じく風に靡く袖口などもうまく表現されています。

伝狩野正信「日親像」室町時代 本法寺(京都市)

それに鎌倉期、房総で発展した鋳造物の紹介も。また県内各地の仏教絵画もいくつか展示。特に剥離した箇所こそ多いものの、寧波仏画の様式をよく伝える市川市法華経寺の「十六羅漢像」、成田の新勝寺の「十六羅漢図」は充実。新勝寺の作は狩野一信の筆です。それこそかの五百羅漢にも通じるような奇怪でかつおどろおどろしい羅漢が描かれていました。

武志伊八郎信由「脇間彫刻」江戸時代 石堂寺(南房総市)

ラストに挙げたいのが江戸時代の彫物大工、武志伊八郎信由(1751-1824)。通称「波の伊八」と呼ばれ、江戸中期、特に欄間の波の彫刻で人気を博した彫刻師です。

ここでは彼の代表作でもある南房総市石堂寺の「多宝塔脇間彫刻」はもちろん、鴨川市大山寺の「倶利伽羅竜」のデコラティブな造形が強烈。荒れ狂う波間で舞う兎や獅子の躍動感。宝剣に絡み付いて飲み込もうとする龍の迫力。参りました。

会期中大規模な展示替えがあります。

「仏像半島ー房総の美しき仏たち」出品リスト(PDF)

前期:4月16日~5月19日

後期:5月21日~6月16日

「薬師如来坐像」平安時代後期 常燈寺(銚子市)

天井まで届くほど大きな光背を背にした「薬師如来坐像」も露出での展示。黄金の輝きを会場へ放ちます。会場を所狭しと並ぶ房総の仏様。その濃密な空間にはまさに圧倒的。県民はもちろん、仏像ファン必見の展示としても過言ではありません。図録もテキストを含めて充実していました。

「仏像のひみつ/山本勉/朝日出版社」

「仏像のひみつ/山本勉/朝日出版社」

6月16日までの開催です。おすすめします。

「仏像半島ー房総の美しき仏たち」 千葉市美術館

会期:4月16日(火)~6月16日(日)

休館:5月7日(火)、5月20日(月)、6月3日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「仏像半島ー房総の美しき仏たち」

4/16-6/16

千葉市美術館で開催中の「仏像半島ー房総の美しき仏たち」へ行ってきました。

知られざる千葉・房総の仏様。7世紀後半に仏教の伝播を受けた房総の地では、以来、豊かな自然に育まれながら仏教文化が隆盛。県内各地の寺院に数多くの仏像が残されました。

「二十八部衆立像及び風神・雷神像」建武2年(1335年) 真野寺(南房総市)

と言ってもそれらの仏様は奈良や京都、それに鎌倉のように決して知名度が高いわけではないのも事実。そもそも県内で房総の仏像をまとめて紹介する機会自体が極めて稀。同館では1999年に一度、「房総の神と仏」と題し、神道、仏教美術の優品を展観したことがあるだけでした。

ここに千葉・房総の仏像美術展の決定版が登場。その名も「仏像半島」です。飛鳥から江戸に至る県内ゆかりの仏像、及び仏画全100点を公開。(途中展示替えあり。)かつてないスケールで千葉・房総の仏教美術の諸相を知ることが出来ます。

序章 仏教文化の曙光

第一章 平安仏ー造像活動の開花

第二章 鎌倉期以降の展開

第三章 仏像半島の諸相

第一節 七仏薬師と妙見菩薩

第二節 房総の鋳造仏と上総鋳物師

第三節 房総の仏教絵画

第四節 房総が生んだ法華の傑僧たち

第五節 波の伊八

「薬師如来坐像」飛鳥時代後期 龍角寺(栄町)

では早速、飛鳥時代から。栄町龍角寺の「薬師如来坐像」です。何とこの仏像がお寺から出るのは初めて。関東の白鳳仏の最古例の一つとして貴重な仏像です。当初の姿をとどめるのは頭部のみではありますが、そのお顔は興福寺の仏頭にも倣った大らかなスタイル。口元は仄かな笑みをたたえています。

なお初めに触れておきたいのが、この仏様、いわゆる露出展示であるということ。今回の展覧会、必ずしも全てではありませんが、多数の仏様が同じようにケースなしで置かれています。また360度ぐるりと廻れるものもいくつか。まさに何ら遮るものなく、目と鼻の先の感覚で仏像を見ることが出来るわけです。

「薬師如来立像」平安時代後期 小松寺(南房総市)*4/16-5/19展示

さて時代は平安へ。南房総市小松寺の「薬師如来立像」。僅か10センチの小さな仏様。同寺院の秘仏本尊です。ともかく本作、何が印象深いと言えば、どことない生々しさ。顔の表情は特定のモデルがいたのでは、と思わせるほど個性的。また衣文も彫が深い。さらには横から見ると驚くほどに薄く、前屈みで少し首が前に出ているのも特徴です。

なおこの時期の房総の仏像の作風としては中央、つまり畿内の造形を学んだ「都ぶり」と呼ばれるものと、一方で野趣に富み、時に荒々しいまでの力感をたたえた、いわゆる地方色豊かな作品が共存しているのもポイントです。

「薬師如来立像/十二神将像」平安時代前期/鎌倉時代 東明寺(富津市)

後者では十二神将に取り囲まれた富津市東明寺の「薬師如来立像」が圧巻。こちらも十二神将を含めての露出展示です。ともかくその出立ちは、適切な言葉ではないかもしれませんがボリューミー。洗練さは影を潜めて一木そのものの迫力が。像高2メートルを超える躯は丸々と肥えています。

また驚かされたのは南房総市真野寺の「千手観音菩薩立像」。あまりにも霊力が強かったためにお顔に菩薩面をつけているという覆面観音。このように思わず仰け反ってしまうほどに呪術的な仏像もいくつか。平安期の房総の仏様には時に強い個性があります。ここは見逃せません。

「金剛力士立像」鎌倉時代 薬師寺(成田市)

さて鎌倉へ入ると2メートルを超えるような大型の仏像がずらり。第2会場入口で待ち構えるのは成田市薬師寺の「金剛力士立像」。まさに筋肉隆々、鬼の形相。その迫力と言ったら並大抵ではありません。

また鎌倉期では珍しい涅槃像も。匝瑳市下出羽区の「釈迦涅槃像」は文字通り横になって眼をとじている仏様です。絵画では良く見るモチーフですが、仏像としては珍しいものだとか。

また60年ぶりの公開という鴨川市西蓮寺の「薬師如来坐像」、そして先の震災で津波に襲われながら奇跡的に被害を逃れた旭市密蔵院の「毘沙門天立像」なども展示。地元では「津波を防いだ毘沙門天様」として親しまれているそうです。

「伝七仏薬師如来像」平安時代後期 東光院(千葉市)

さて本展、千葉・房総の仏像の優品を見ながら、千葉独自の仏教信仰の諸相を俯瞰しているも特徴です。まずは下総の豪族千葉氏の守護神である妙見菩薩から。千葉市東光院の「伝七仏薬師如来像」は妙見信仰の根本像。33年ぶりのご開帳が展覧会で実現しました。

「妙見菩薩立像」鎌倉時代後期 東庄町

また妙見菩薩では多古町妙光寺の「妙見菩薩倚像」も印象深い仏様。いわゆる忿怒相のお顔立ち、後ろに髪を垂らす披髪と呼ばれる髪型をしています。

また日蓮が安房の出身ということで、県内には日蓮宗関連の彫刻や絵画が多いのも特徴です。市川市浄光院の「日蓮聖人像(水鏡の御影)」は真に迫る一枚。さらに同じく市川市の弘法寺の「四天王立像」は、一寸五尺の小さな体躯ながらも意匠は精巧。同じく風に靡く袖口などもうまく表現されています。

伝狩野正信「日親像」室町時代 本法寺(京都市)

それに鎌倉期、房総で発展した鋳造物の紹介も。また県内各地の仏教絵画もいくつか展示。特に剥離した箇所こそ多いものの、寧波仏画の様式をよく伝える市川市法華経寺の「十六羅漢像」、成田の新勝寺の「十六羅漢図」は充実。新勝寺の作は狩野一信の筆です。それこそかの五百羅漢にも通じるような奇怪でかつおどろおどろしい羅漢が描かれていました。

武志伊八郎信由「脇間彫刻」江戸時代 石堂寺(南房総市)

ラストに挙げたいのが江戸時代の彫物大工、武志伊八郎信由(1751-1824)。通称「波の伊八」と呼ばれ、江戸中期、特に欄間の波の彫刻で人気を博した彫刻師です。

ここでは彼の代表作でもある南房総市石堂寺の「多宝塔脇間彫刻」はもちろん、鴨川市大山寺の「倶利伽羅竜」のデコラティブな造形が強烈。荒れ狂う波間で舞う兎や獅子の躍動感。宝剣に絡み付いて飲み込もうとする龍の迫力。参りました。

会期中大規模な展示替えがあります。

「仏像半島ー房総の美しき仏たち」出品リスト(PDF)

前期:4月16日~5月19日

後期:5月21日~6月16日

「薬師如来坐像」平安時代後期 常燈寺(銚子市)

天井まで届くほど大きな光背を背にした「薬師如来坐像」も露出での展示。黄金の輝きを会場へ放ちます。会場を所狭しと並ぶ房総の仏様。その濃密な空間にはまさに圧倒的。県民はもちろん、仏像ファン必見の展示としても過言ではありません。図録もテキストを含めて充実していました。

「仏像のひみつ/山本勉/朝日出版社」

「仏像のひみつ/山本勉/朝日出版社」6月16日までの開催です。おすすめします。

「仏像半島ー房総の美しき仏たち」 千葉市美術館

会期:4月16日(火)~6月16日(日)

休館:5月7日(火)、5月20日(月)、6月3日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「アントニオ・ロペス展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム

「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス展」

4/27-6/16

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス展」のプレスプレビューに参加してきました。

リアリズム絵画でスペインを代表する画家、アントニオ・ロペス。(1936~)マドリードの都市風景をはじめ、家族、室内などを描き、その高い写実表現で評価。また作家自身の姿を追った映画「マルメロの陽光」は日本でも公開。近年にはボストン美術館やスペインの美術館で個展を開催して人気を集めている。

と、事前にロペスを紹介した一文を頭へ入れておいたものの、彼の作品の前にすると殆ど意味をなさず、終始ひたすらに絵画の魅力、また迫力に圧倒されてしまいました。

あえて申し上げます。アントニオ・ロペスはいわゆる単なるリアリズム画家ではありません。

右:アントニオ・ロペス「夕食のための素描」1971-80 鉛筆、油彩、トレーシングペーパーのコラージュ・ボード カルメン・ロペス氏蔵

左:アントニオ・ロペス「夕食」1971-80年 油彩、コラージュ、板 カルメン・ロペス氏蔵

それでは幾つか作品を見ていきましょう。まずは「夕食」(1971-80)。ロペスの家族が夕食をとっている様子を表したもので、右には妻のマリア、そして正面には次女のカルメンが描かれています。

ロペスの制作において中核となるのは人物。とりわけ初期には家族をモチーフにした作品を描きましたが、本作でも早速、彼ならではの絵画表現上の大きな特徴があります。

それは絵具の物質感です。実はロペス、制作において不透明絵具を多用。さらに時には極端な陰影表現を取りこみ、絵画上において強い質感を作り上げています。

ようは単に薄くキレイな写実絵画ではないということ。重ね合わせられた絵具の盛りと質感。それでいて細部の筆致は驚くほどに大胆。これらは到底、図版では分かりません。

右:アントニオ・ロペス「マルメロの木」1990年 油彩・キャンバス フォクス・アベンゴア財団

左:アントニオ・ロペス「マルメロ、ザクロ、ウサギの頭」1988年 鉛筆・紙 作家蔵

また映画「マルメロの陽光」でも登場した「マルメロの木」(1990)にはもう一つのロペスの特徴が見られます。

それは実験的な手法です。実際の絵画を見ていただくとお分かりいただけると思いますが、木の中に何やら横に連なる細かな白い破線が。実はこれ、ロペスが構図を設計するために付けた印だとか。

元々彼はシュールレアリズムの作品を描いていただけに、一見、リアルな絵画上においても様々な試みを行います。写真を貼りつけてはコラージュしたり、構図を何度も変えては直すことも。また納得の行かない場合は一旦、制作が中断するため、未完の作品が多いのも特徴です。

そしてチラシ表紙を飾る代表作、「グラン・ビア」(1974-81)。マドリードの目抜き通りを描いたもの。もちろん写真ではなく油絵です。

右:アントニオ・ロペス「グラン・ビア」1974-81年 油彩・板 個人蔵

左:アントニオ・ロペス「美術修復センター」1969-70年 鉛筆・板に貼られた紙 レアンドロ・ナバーロ画廊

ここにロペス絵画のさらなる個性が。それは時間です。何とこの作品、あくまでも朝の光を捉えるべく、毎年夏になると朝の6時半に出かけ、同じ場所で制作し続けたとか。しかもその間7年。つまりこの一枚の画面にはマドリードの7年間の時間と光が詰め込まれているのです。

一枚の絵画を仕上げるための執念。空間がロペスの目を通してフレームに、そして時間が絵筆の上に乗り移って何層にも積み上がります。

右:アントニオ・ロペス「バリェーカスの消防署の塔から見たマドリード」1990-2006年 油彩・キャンバス カハ・マドリード財団

左:アントニオ・ロペス「カピタン・アヤからのマドリード」1987-96 油彩・板に貼られたキャンバス 国立ソフィア王妃芸術センター

また同じくマドリードの風景を捉えた「バリェーカスの消防署の塔から見たマドリード」(1990-2006)。横4メートルにも及ぶ大作ですが、ここではキャンバスにも注目。写真では分かりませんがパネルが何枚か繋がっていることが分かります。

これはロペスが初めの画面のみでは満足せず、キャンバスを繋げては拡張させていった跡とのこと。近代化するマドリード、その生き物のように変わる姿を、まさに広がりゆくパノラマとして捉えたというわけでした。

なおこの一連の風景画における乾いた茶褐色。スペインの土地の色。きっとロペスがネイティブとして染み付いているものに違いありません。

右:アントニオ・ロペス「バスルーム」1970-73年 鉛筆・板に貼られた紙 ソリゲ財団

左:アントニオ・ロペス「アトリエの内部」1970-71年 鉛筆・紙 ソリゲ財団

さてダイナミックな都市風景を描く一方、閉ざされた室内にも目を向けています。

中でも見逃せないのは「トイレと窓」(1968-71 *著作権の関係で画像は掲載出来ません)。使い古されて薄汚れた感すらあるトイレを描いた一枚です。 さてこの作品、タイルや床面、さらには金属部分の質感表現はもとより、一つ注目したいポイントが。

それが上下、つまりトイレと窓の位置関係。よくよく見ると画面は真ん中のグレーの帯で分断されているではありませんか。何故にこのような表現を用いたのか。

実はこの空間、窓とトイレを一つの視点から同時に捉えることは出来ません。彼にとってのリアルとは単に写真のように事物を捉えるのではないこと。あくまでも人間の目で見たものであるのです。是非とも実際の作品の前に立って試してみて下さい。

右:アントニオ・ロペス「バラ」2010年 油彩・キャンバス 作家蔵

中央:アントニオ・ロペス「スミレ」2011年 油彩・キャンバス 作家蔵

左:アントニオ・ロペス「スミレ」2011年 油彩・紙 作家蔵

ロペスは以下のように発言しています。

「最初に受ける感動を表現する能力は、現実の世界を正確にコピーする技量や正確さとは別のものなのです。」 アントニオ・ロペス 2010年3月 マドリードにて

展示のラストを飾るのは彫刻。何も最近だけではなく、彼が一貫して向き合ってきた人体です。しかもその向き合い方がまたロペスならでは。ここにも絵画同様に時間の蓄積が存在します。

左手前:アントニオ・ロペス「男と女」1968-94 木彫・彩色 国立ソフィア王妃芸術センター

代表作「男と女」。構想は美術学校時代から。制作し始めたのが1968年、そして完成したのが1994年。つまり26年の歳月をかけて作られた作品なのです。

もちろんモデルは複数の人物がつとめています。当初、家族なり親密な人物を捉えていたロペス。到達したのは普遍的な人間の姿でした。

右:アントニオ・ロペス「マリアの肖像」1972年 鉛筆・板に貼られた紙 マリア・ロペス氏蔵

左:アントニオ・ロペス「マリとアントニオ」1961年 油彩・板 作家蔵

鉛筆画も物凄い迫力です。「マリアの肖像」(1972)の細部の筆致はまるで水墨の技。瞳は仄かに潤んでいます。静謐でかつどこか儚げで神秘的ですらあるロペス絵画の魅力。それを十全に感じられる作品でした。

「アントニオ・ロペス 創造の軌跡/木下亮/中央公論新社」

「アントニオ・ロペス 創造の軌跡/木下亮/中央公論新社」

美術史家でBunkamuraザ・ミュージアムの木島俊介先生が60年代から惚れ込み、ようやく実現させた展覧会。もちろん日本で初めての大規模な個展です。まさに一期一会。次にいつあるか分かりません。

「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス/美術出版社」(本展図録)

「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス/美術出版社」(本展図録)

6月16日までの開催です。これはおすすめします。

「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:4月27日(土)~6月16日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要電話予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス展」

4/27-6/16

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス展」のプレスプレビューに参加してきました。

リアリズム絵画でスペインを代表する画家、アントニオ・ロペス。(1936~)マドリードの都市風景をはじめ、家族、室内などを描き、その高い写実表現で評価。また作家自身の姿を追った映画「マルメロの陽光」は日本でも公開。近年にはボストン美術館やスペインの美術館で個展を開催して人気を集めている。

と、事前にロペスを紹介した一文を頭へ入れておいたものの、彼の作品の前にすると殆ど意味をなさず、終始ひたすらに絵画の魅力、また迫力に圧倒されてしまいました。

あえて申し上げます。アントニオ・ロペスはいわゆる単なるリアリズム画家ではありません。

右:アントニオ・ロペス「夕食のための素描」1971-80 鉛筆、油彩、トレーシングペーパーのコラージュ・ボード カルメン・ロペス氏蔵

左:アントニオ・ロペス「夕食」1971-80年 油彩、コラージュ、板 カルメン・ロペス氏蔵

それでは幾つか作品を見ていきましょう。まずは「夕食」(1971-80)。ロペスの家族が夕食をとっている様子を表したもので、右には妻のマリア、そして正面には次女のカルメンが描かれています。

ロペスの制作において中核となるのは人物。とりわけ初期には家族をモチーフにした作品を描きましたが、本作でも早速、彼ならではの絵画表現上の大きな特徴があります。

それは絵具の物質感です。実はロペス、制作において不透明絵具を多用。さらに時には極端な陰影表現を取りこみ、絵画上において強い質感を作り上げています。

ようは単に薄くキレイな写実絵画ではないということ。重ね合わせられた絵具の盛りと質感。それでいて細部の筆致は驚くほどに大胆。これらは到底、図版では分かりません。

右:アントニオ・ロペス「マルメロの木」1990年 油彩・キャンバス フォクス・アベンゴア財団

左:アントニオ・ロペス「マルメロ、ザクロ、ウサギの頭」1988年 鉛筆・紙 作家蔵

また映画「マルメロの陽光」でも登場した「マルメロの木」(1990)にはもう一つのロペスの特徴が見られます。

それは実験的な手法です。実際の絵画を見ていただくとお分かりいただけると思いますが、木の中に何やら横に連なる細かな白い破線が。実はこれ、ロペスが構図を設計するために付けた印だとか。

元々彼はシュールレアリズムの作品を描いていただけに、一見、リアルな絵画上においても様々な試みを行います。写真を貼りつけてはコラージュしたり、構図を何度も変えては直すことも。また納得の行かない場合は一旦、制作が中断するため、未完の作品が多いのも特徴です。

そしてチラシ表紙を飾る代表作、「グラン・ビア」(1974-81)。マドリードの目抜き通りを描いたもの。もちろん写真ではなく油絵です。

右:アントニオ・ロペス「グラン・ビア」1974-81年 油彩・板 個人蔵

左:アントニオ・ロペス「美術修復センター」1969-70年 鉛筆・板に貼られた紙 レアンドロ・ナバーロ画廊

ここにロペス絵画のさらなる個性が。それは時間です。何とこの作品、あくまでも朝の光を捉えるべく、毎年夏になると朝の6時半に出かけ、同じ場所で制作し続けたとか。しかもその間7年。つまりこの一枚の画面にはマドリードの7年間の時間と光が詰め込まれているのです。

一枚の絵画を仕上げるための執念。空間がロペスの目を通してフレームに、そして時間が絵筆の上に乗り移って何層にも積み上がります。

右:アントニオ・ロペス「バリェーカスの消防署の塔から見たマドリード」1990-2006年 油彩・キャンバス カハ・マドリード財団

左:アントニオ・ロペス「カピタン・アヤからのマドリード」1987-96 油彩・板に貼られたキャンバス 国立ソフィア王妃芸術センター

また同じくマドリードの風景を捉えた「バリェーカスの消防署の塔から見たマドリード」(1990-2006)。横4メートルにも及ぶ大作ですが、ここではキャンバスにも注目。写真では分かりませんがパネルが何枚か繋がっていることが分かります。

これはロペスが初めの画面のみでは満足せず、キャンバスを繋げては拡張させていった跡とのこと。近代化するマドリード、その生き物のように変わる姿を、まさに広がりゆくパノラマとして捉えたというわけでした。

なおこの一連の風景画における乾いた茶褐色。スペインの土地の色。きっとロペスがネイティブとして染み付いているものに違いありません。

右:アントニオ・ロペス「バスルーム」1970-73年 鉛筆・板に貼られた紙 ソリゲ財団

左:アントニオ・ロペス「アトリエの内部」1970-71年 鉛筆・紙 ソリゲ財団

さてダイナミックな都市風景を描く一方、閉ざされた室内にも目を向けています。

中でも見逃せないのは「トイレと窓」(1968-71 *著作権の関係で画像は掲載出来ません)。使い古されて薄汚れた感すらあるトイレを描いた一枚です。 さてこの作品、タイルや床面、さらには金属部分の質感表現はもとより、一つ注目したいポイントが。

それが上下、つまりトイレと窓の位置関係。よくよく見ると画面は真ん中のグレーの帯で分断されているではありませんか。何故にこのような表現を用いたのか。

実はこの空間、窓とトイレを一つの視点から同時に捉えることは出来ません。彼にとってのリアルとは単に写真のように事物を捉えるのではないこと。あくまでも人間の目で見たものであるのです。是非とも実際の作品の前に立って試してみて下さい。

右:アントニオ・ロペス「バラ」2010年 油彩・キャンバス 作家蔵

中央:アントニオ・ロペス「スミレ」2011年 油彩・キャンバス 作家蔵

左:アントニオ・ロペス「スミレ」2011年 油彩・紙 作家蔵

ロペスは以下のように発言しています。

「最初に受ける感動を表現する能力は、現実の世界を正確にコピーする技量や正確さとは別のものなのです。」 アントニオ・ロペス 2010年3月 マドリードにて

展示のラストを飾るのは彫刻。何も最近だけではなく、彼が一貫して向き合ってきた人体です。しかもその向き合い方がまたロペスならでは。ここにも絵画同様に時間の蓄積が存在します。

左手前:アントニオ・ロペス「男と女」1968-94 木彫・彩色 国立ソフィア王妃芸術センター

代表作「男と女」。構想は美術学校時代から。制作し始めたのが1968年、そして完成したのが1994年。つまり26年の歳月をかけて作られた作品なのです。

もちろんモデルは複数の人物がつとめています。当初、家族なり親密な人物を捉えていたロペス。到達したのは普遍的な人間の姿でした。

右:アントニオ・ロペス「マリアの肖像」1972年 鉛筆・板に貼られた紙 マリア・ロペス氏蔵

左:アントニオ・ロペス「マリとアントニオ」1961年 油彩・板 作家蔵

鉛筆画も物凄い迫力です。「マリアの肖像」(1972)の細部の筆致はまるで水墨の技。瞳は仄かに潤んでいます。静謐でかつどこか儚げで神秘的ですらあるロペス絵画の魅力。それを十全に感じられる作品でした。

「アントニオ・ロペス 創造の軌跡/木下亮/中央公論新社」

「アントニオ・ロペス 創造の軌跡/木下亮/中央公論新社」美術史家でBunkamuraザ・ミュージアムの木島俊介先生が60年代から惚れ込み、ようやく実現させた展覧会。もちろん日本で初めての大規模な個展です。まさに一期一会。次にいつあるか分かりません。

「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス/美術出版社」(本展図録)

「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス/美術出版社」(本展図録)6月16日までの開催です。これはおすすめします。

「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:4月27日(土)~6月16日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要電話予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「桂ゆきーある寓話」 東京都現代美術館

東京都現代美術館

「桂ゆきーある寓話」

4/6-6/9

東京都現代美術館で開催中の「桂ゆきーある寓話」へ行ってきました。

「戦前と戦後を繋ぐ女性芸術家のパイオニア」(公式サイトより引用)桂ゆき(1913-1991)。コラージュに細密画、そして戯画から前衛、また立体表現まで。60年にわたる芸術家人生。実に多岐にわたっています。

その桂ゆきの全貌を「寓意表現」を通して展観。東京では初めてとなる包括的な回顧展が行われています。

さて桂、まず申し上げると、私自身、全く名前を存じ上げませんでした。ということでまずは一体、どのような作品が待ち構えているのか。

冒頭は何と日本画です。1926年に女学校を卒業した桂は日本画家の元で手習いを。その後、岡田三郎助のアトリエを訪ね、洋画に関心を向けていきますが、最初期は花や鳥を流麗に描いた日本画の画帖などを制作。漆を用いた作品などもあります。

「無題」1930年 写真/紙 おかざき世界子ども美術博物館

一方で制作の基盤となったのがコラージュです。写真をちぎっては画面に貼付けたり、時にコルクを並べあわせるなどして独特の平面を展開。1935年には海老原喜之助のすすめもあってコラージュによる初個展も開きました。

さらには児童書の挿絵も。そして次第におとぎ話の世界に接近。1948年には「さるかに合戦」という作品を残しています。

「抵抗」1952年 油彩/カンヴァス 東京都現代美術館

しかしながらおとぎ話や戯画とは言えども、単純に可愛らしいだけでないのが、桂の面白いところです。先にあげた「さるかに合戦」、背景を見るとまるでキュビズムでも思わせるような幾何学面が。

「人と魚」1954年 油彩/カンヴァス 愛知県美術館

なお二科展に出品した「人の魚」(1954年)も要注目。曲線を多様し、具象でありながらも抽象的な色面を構成。ちなみにこの作品はビキニ環礁の水爆実験をテーマとしたものだそうです。

さて戦後の桂ゆき、一つポイントになるのが約6年にも及ぶ海外滞在の経験です。1956年にパリへ渡り、当地の画家らと交流。さらに1958年には当時フランス領だった中央アフリカに寄宿したことも。最後にはニューヨークへと移って、2年近く絵画の制作を行いました。

そのニューヨークで制作、公開されたのが「Four Canvases」(1960年)。表裏2面の衝立て状の作品。今回初めて日本へ里帰りしたものです。

ここに見られるのは前衛と『和』が合わせ重なった表現。大きな黒い円に三つの黒い色面。何やら岡田謙三とも堂本尚郎とも。その他、この時期の作品にはロスコ風の抽象も。アメリカ現代美術の摂取を伺わせます。

帰国後は本の装幀や雑誌の挿絵の仕事を。また社会的なテーマを持つ作品を手がけているのも重要なポイントです。特にニューヨークの若者の問題を巡るボールドウィンの小説「もうひとつの国」(1963-64年)と、社会事業家の沢田美喜の自伝「黒い肌と白い肌」の(1963年)の挿絵は注目されました。

「おいも」1987年 油彩、紙/カンヴァス 個人蔵

これらで面白いのが被膜をまとう人が登場すること。この『被膜人間』は以降の桂の作品に多く出現します。

「無題」1985年 紅絹、綿 個人蔵

ラストは衝撃の展開です。何と展示されているのは赤い布で覆われた巨大な釜のオブジェ。1985年の個展では、女性の着物の裏地に使われる紅絹という素材で様々な道具を包んだ新作を発表します。なお釜は古くなった器物が捨てられて妖怪になった付喪神とも関係しているそうです。

[桂ゆき展関連レクチャー]

日時:4月27日(土) 講師:中村宏氏(画家)

日時:5月3日(金) 講師:湯本豪一氏(漫画史)

日時:5月11日(土) 講師:小勝禮子氏(栃木県立美術館学芸課長)

日時:5月18日(土) 講師:小谷野匡子氏(絵画保存研究所)

日時:5月25日(土) 講師:北澤憲昭氏(美術評論家)

日時:6月1日(土) 講師:Namiko Kunimoto氏(American University助教授)

会場:東京都現代美術館 企画展示室3階(桂ゆき展示室内)14時から。

*要観覧券。

日本画に始まり釜のオブジェに終わる桂ゆきの回顧展。前衛と日常、日本と西洋。その多様性。長きにわたる旺盛な制作には圧倒されました。

「余白を生きるー甦る女流天才画家/桂ゆき/清流出版」

「余白を生きるー甦る女流天才画家/桂ゆき/清流出版」

6月9日まで開催されています。

「桂ゆきーある寓話」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:4月6日(土)~6月9日(日)

休館:月曜日。但し4月29日、5月6日は開館。4月30日、5月7日はは休館。

時間:10:00~18:00

料金:一般1000(800)円 、大学生・65歳以上800(640)円、中高生600(480)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*「フランシス・アリス展」との共通券あり。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

「桂ゆきーある寓話」

4/6-6/9

東京都現代美術館で開催中の「桂ゆきーある寓話」へ行ってきました。

「戦前と戦後を繋ぐ女性芸術家のパイオニア」(公式サイトより引用)桂ゆき(1913-1991)。コラージュに細密画、そして戯画から前衛、また立体表現まで。60年にわたる芸術家人生。実に多岐にわたっています。

その桂ゆきの全貌を「寓意表現」を通して展観。東京では初めてとなる包括的な回顧展が行われています。

さて桂、まず申し上げると、私自身、全く名前を存じ上げませんでした。ということでまずは一体、どのような作品が待ち構えているのか。

冒頭は何と日本画です。1926年に女学校を卒業した桂は日本画家の元で手習いを。その後、岡田三郎助のアトリエを訪ね、洋画に関心を向けていきますが、最初期は花や鳥を流麗に描いた日本画の画帖などを制作。漆を用いた作品などもあります。

「無題」1930年 写真/紙 おかざき世界子ども美術博物館

一方で制作の基盤となったのがコラージュです。写真をちぎっては画面に貼付けたり、時にコルクを並べあわせるなどして独特の平面を展開。1935年には海老原喜之助のすすめもあってコラージュによる初個展も開きました。

さらには児童書の挿絵も。そして次第におとぎ話の世界に接近。1948年には「さるかに合戦」という作品を残しています。

「抵抗」1952年 油彩/カンヴァス 東京都現代美術館

しかしながらおとぎ話や戯画とは言えども、単純に可愛らしいだけでないのが、桂の面白いところです。先にあげた「さるかに合戦」、背景を見るとまるでキュビズムでも思わせるような幾何学面が。

「人と魚」1954年 油彩/カンヴァス 愛知県美術館

なお二科展に出品した「人の魚」(1954年)も要注目。曲線を多様し、具象でありながらも抽象的な色面を構成。ちなみにこの作品はビキニ環礁の水爆実験をテーマとしたものだそうです。

さて戦後の桂ゆき、一つポイントになるのが約6年にも及ぶ海外滞在の経験です。1956年にパリへ渡り、当地の画家らと交流。さらに1958年には当時フランス領だった中央アフリカに寄宿したことも。最後にはニューヨークへと移って、2年近く絵画の制作を行いました。

そのニューヨークで制作、公開されたのが「Four Canvases」(1960年)。表裏2面の衝立て状の作品。今回初めて日本へ里帰りしたものです。

ここに見られるのは前衛と『和』が合わせ重なった表現。大きな黒い円に三つの黒い色面。何やら岡田謙三とも堂本尚郎とも。その他、この時期の作品にはロスコ風の抽象も。アメリカ現代美術の摂取を伺わせます。

帰国後は本の装幀や雑誌の挿絵の仕事を。また社会的なテーマを持つ作品を手がけているのも重要なポイントです。特にニューヨークの若者の問題を巡るボールドウィンの小説「もうひとつの国」(1963-64年)と、社会事業家の沢田美喜の自伝「黒い肌と白い肌」の(1963年)の挿絵は注目されました。

「おいも」1987年 油彩、紙/カンヴァス 個人蔵

これらで面白いのが被膜をまとう人が登場すること。この『被膜人間』は以降の桂の作品に多く出現します。

「無題」1985年 紅絹、綿 個人蔵

ラストは衝撃の展開です。何と展示されているのは赤い布で覆われた巨大な釜のオブジェ。1985年の個展では、女性の着物の裏地に使われる紅絹という素材で様々な道具を包んだ新作を発表します。なお釜は古くなった器物が捨てられて妖怪になった付喪神とも関係しているそうです。

[桂ゆき展関連レクチャー]

日時:4月27日(土) 講師:中村宏氏(画家)

日時:5月3日(金) 講師:湯本豪一氏(漫画史)

日時:5月11日(土) 講師:小勝禮子氏(栃木県立美術館学芸課長)

日時:5月18日(土) 講師:小谷野匡子氏(絵画保存研究所)

日時:5月25日(土) 講師:北澤憲昭氏(美術評論家)

日時:6月1日(土) 講師:Namiko Kunimoto氏(American University助教授)

会場:東京都現代美術館 企画展示室3階(桂ゆき展示室内)14時から。

*要観覧券。

日本画に始まり釜のオブジェに終わる桂ゆきの回顧展。前衛と日常、日本と西洋。その多様性。長きにわたる旺盛な制作には圧倒されました。

「余白を生きるー甦る女流天才画家/桂ゆき/清流出版」

「余白を生きるー甦る女流天才画家/桂ゆき/清流出版」6月9日まで開催されています。

「桂ゆきーある寓話」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:4月6日(土)~6月9日(日)

休館:月曜日。但し4月29日、5月6日は開館。4月30日、5月7日はは休館。

時間:10:00~18:00

料金:一般1000(800)円 、大学生・65歳以上800(640)円、中高生600(480)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*「フランシス・アリス展」との共通券あり。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「アイテムで読み解く西洋絵画」(山川出版社)

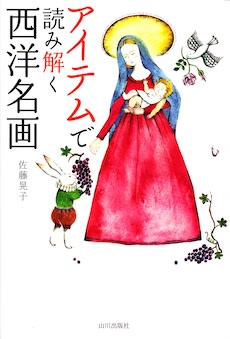

佐藤晃子さんの「アイテムで読み解く西洋絵画」(山川出版社)を読みました。

「アイテムで読み解く西洋名画」佐藤晃子著/山川出版社

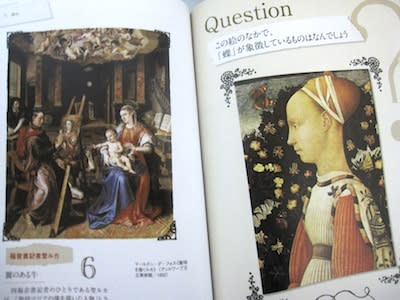

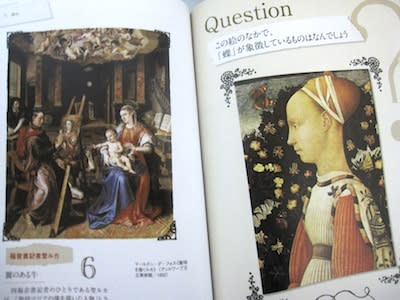

西洋絵画を見る上において欠かせない絵画上の約束事、アイテムと意味との関係。例えば「百合」は純潔から処女マリア、また「葡萄」はイエスと血を象徴するもの。そのくらいは漠然と知っているという方も多いかもしれません。

しかしながら「さくらんぼ」に「孔雀」に「豚」に「猿」に、はたまた「車輪」や「壺」に一体どのような意味が込められているのか。ここまで問われるともうお手上げ。なかなか絵を見る上で意識出来ることではありません。

そうした中で最適な一冊が登場しました。それが佐藤晃子さんの「アイテムで読み解く西洋絵画」です。親しみやすいテキストに可愛らしい挿絵を通し、西洋絵画におけるアイテムの約束事をひも解いています。

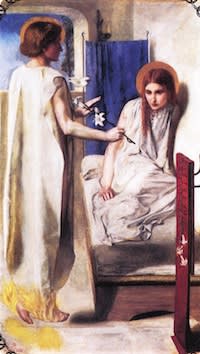

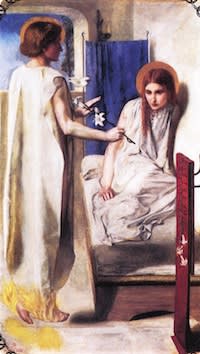

ロセッティ「受胎告知」1849~50年 ロンドン・テイトギャラリー

さて本作、まず凄いのはアイテムの多さ。植物にはじまり、動物、静物、そして肉体まで、何と全部で50種類もある。しかも一つのアイテムで複数の意味があるのも特徴です。例えば先に挙げた「百合」は聖母マリアを象徴する一方、フランス王家では権力のシンボルでもありました。

また絵画上でよく見られる「鏡」にも全く正反対の意味があります。鏡へ真摯に向き合っていると「真実」という意味であり、また一方で単に見惚れていると、外見にこだわっていることから「空しさ」という意味になるそうです。それに「鴉」にも同じように神の遣いと死や悪を連想させるという二面的な意味が存在しています。

ロヒール・ファン・デル・ウェイデン「聖ヒエロニムスとライオン」1450年 ミシガン・デトロイト美術館

さらにキリスト教の聖人やギリシャ神話上に出てくる怪物なりもアイテムとしての象徴です。もちろん聖書なり物語に当たって意味を引き出すのがベストですが、日頃そこまで突っ込んで鑑賞出来ないのも事実。「ライオン」の聖マルコに聖ヒエロニムス、「牛」のミノタウロスらも目を引きました。

また面白いのは地域による意味の違いです。例えば猿は古代エジプトやインドでは神聖視されたものの、キリスト教世界では「悪徳」の象徴になっている。必ずしも両者の意味は一致しません。

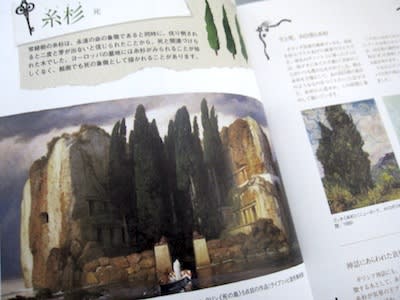

死を意味するという「糸杉」も興味深いのではないでしょうか。糸杉といえばゴッホを思い出しますが、それとほぼ同時期に象徴主義の画家ベックリンは「死の島」を描いています。果たして偶然なのでしょうか。

他にも皮はぎという拷問を描く「皮膚」が、キリスト教絵画では肉体からの解放を意味するなど、思いもつかぬアイテムも登場します。皮をはいで処刑された聖人バルトロマイは自らの皮を持って描かれていることが多いそうです。我々の感覚からすると一種、異様に思えるかもしれません。

「貴婦人と一角獣のうち『視覚』」15世紀末 パリ・中世博物館

さらには国立新美術館で始まった「貴婦人と一角獣」展にも出展中のタピスリー連作から「視覚」についてのガイドもある。言うまでもなく貴婦人の持つ「鏡」こそが視覚を表しています。

ちなみに「一角獣」そのものについても言及がありますが、良く知られる純潔や名誉などの意味だけかと思いきや、何と自制心の欠如やだらしなさを象徴することもあるとか。約束事も一筋縄ではいかないものです。

それに先のベックマンしかりロップスやモロー、さらにはブレイクやバーン=ジョーンスなどの19世紀絵画の引用があるのも重要です。いわゆるアトリビュートは何も古い宗教画だけに登場するわけではありません。

Q&A形式で絵画を解説するコーナーもあり、見やすさ、取っ付き易さも満点です。それでいてテキストも非常に充実しています。

西洋絵画鑑賞のお供にしたい一冊。縦22x横15センチの持ちやすいサイズも嬉しいところです。

「アイテムで読み解く西洋名画/佐藤晃子/山川出版社」

「アイテムで読み解く西洋名画/佐藤晃子/山川出版社」

是非とも書店でお手にとってご覧ください!

「アイテムで読み解く西洋名画」 山川出版社

解説:西洋絵画を鑑賞する際に必要となる宗教画、神話画の50のアトリビュートを紹介。画面に描かれたアイテムで、どのキリスト教聖人、どの神様なのかがわかり、絵画への理解が深まる1冊。

著者:佐藤晃子(ライター。愛知県出身。日本、西洋の芸術、絵画をわかりやすく紹介する美術史の著書を多数執筆する。明治学院大学文学部芸術学科卒業、学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課程修了。美術史専攻。)

価格:1680円

刊行:2013年3月

仕様:160頁

「アイテムで読み解く西洋名画」佐藤晃子著/山川出版社

西洋絵画を見る上において欠かせない絵画上の約束事、アイテムと意味との関係。例えば「百合」は純潔から処女マリア、また「葡萄」はイエスと血を象徴するもの。そのくらいは漠然と知っているという方も多いかもしれません。

しかしながら「さくらんぼ」に「孔雀」に「豚」に「猿」に、はたまた「車輪」や「壺」に一体どのような意味が込められているのか。ここまで問われるともうお手上げ。なかなか絵を見る上で意識出来ることではありません。

そうした中で最適な一冊が登場しました。それが佐藤晃子さんの「アイテムで読み解く西洋絵画」です。親しみやすいテキストに可愛らしい挿絵を通し、西洋絵画におけるアイテムの約束事をひも解いています。

ロセッティ「受胎告知」1849~50年 ロンドン・テイトギャラリー

さて本作、まず凄いのはアイテムの多さ。植物にはじまり、動物、静物、そして肉体まで、何と全部で50種類もある。しかも一つのアイテムで複数の意味があるのも特徴です。例えば先に挙げた「百合」は聖母マリアを象徴する一方、フランス王家では権力のシンボルでもありました。

また絵画上でよく見られる「鏡」にも全く正反対の意味があります。鏡へ真摯に向き合っていると「真実」という意味であり、また一方で単に見惚れていると、外見にこだわっていることから「空しさ」という意味になるそうです。それに「鴉」にも同じように神の遣いと死や悪を連想させるという二面的な意味が存在しています。

ロヒール・ファン・デル・ウェイデン「聖ヒエロニムスとライオン」1450年 ミシガン・デトロイト美術館

さらにキリスト教の聖人やギリシャ神話上に出てくる怪物なりもアイテムとしての象徴です。もちろん聖書なり物語に当たって意味を引き出すのがベストですが、日頃そこまで突っ込んで鑑賞出来ないのも事実。「ライオン」の聖マルコに聖ヒエロニムス、「牛」のミノタウロスらも目を引きました。

また面白いのは地域による意味の違いです。例えば猿は古代エジプトやインドでは神聖視されたものの、キリスト教世界では「悪徳」の象徴になっている。必ずしも両者の意味は一致しません。

死を意味するという「糸杉」も興味深いのではないでしょうか。糸杉といえばゴッホを思い出しますが、それとほぼ同時期に象徴主義の画家ベックリンは「死の島」を描いています。果たして偶然なのでしょうか。

他にも皮はぎという拷問を描く「皮膚」が、キリスト教絵画では肉体からの解放を意味するなど、思いもつかぬアイテムも登場します。皮をはいで処刑された聖人バルトロマイは自らの皮を持って描かれていることが多いそうです。我々の感覚からすると一種、異様に思えるかもしれません。

「貴婦人と一角獣のうち『視覚』」15世紀末 パリ・中世博物館

さらには国立新美術館で始まった「貴婦人と一角獣」展にも出展中のタピスリー連作から「視覚」についてのガイドもある。言うまでもなく貴婦人の持つ「鏡」こそが視覚を表しています。

ちなみに「一角獣」そのものについても言及がありますが、良く知られる純潔や名誉などの意味だけかと思いきや、何と自制心の欠如やだらしなさを象徴することもあるとか。約束事も一筋縄ではいかないものです。

それに先のベックマンしかりロップスやモロー、さらにはブレイクやバーン=ジョーンスなどの19世紀絵画の引用があるのも重要です。いわゆるアトリビュートは何も古い宗教画だけに登場するわけではありません。

Q&A形式で絵画を解説するコーナーもあり、見やすさ、取っ付き易さも満点です。それでいてテキストも非常に充実しています。

西洋絵画鑑賞のお供にしたい一冊。縦22x横15センチの持ちやすいサイズも嬉しいところです。

「アイテムで読み解く西洋名画/佐藤晃子/山川出版社」

「アイテムで読み解く西洋名画/佐藤晃子/山川出版社」是非とも書店でお手にとってご覧ください!

「アイテムで読み解く西洋名画」 山川出版社

解説:西洋絵画を鑑賞する際に必要となる宗教画、神話画の50のアトリビュートを紹介。画面に描かれたアイテムで、どのキリスト教聖人、どの神様なのかがわかり、絵画への理解が深まる1冊。

著者:佐藤晃子(ライター。愛知県出身。日本、西洋の芸術、絵画をわかりやすく紹介する美術史の著書を多数執筆する。明治学院大学文学部芸術学科卒業、学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課程修了。美術史専攻。)

価格:1680円

刊行:2013年3月

仕様:160頁

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「アーウィン・ブルーメンフェルド展」 東京都写真美術館

東京都写真美術館

「アーウィン・ブルーメンフェルド 美の秘密」

3/5-5/6

東京都写真美術館で開催中の「アーウィン・ブルーメンフェルド」展へ行ってきました。

世界を代表するファッション詩、「ヴォーグ」や「ハーパース・バザー」などで活動した写真家、アーウィン・ブルーメンフェルド。(1897-1969)ファッションも写真にも疎い私にとっては未知の存在。失礼ながらも事前にさほど関心もわかず、展示に行くのも遅れていました。

しかしながらこれぞ展覧会巡りの醍醐味。また一人、忘れられない写真家に出会ったような気がします。

「アメリカ版『ヴォーグ』1949年11月1日号のヴァリエーション」1953年

さて改めて簡単におさらいを。一体、ブルーメンフェルドとは何者なのか。

生まれはドイツのベルリン。ユダヤ人です。10歳でカメラを始め、第一次世界大戦ではドイツ軍に徴兵。戦後に亡命し、アムステルダムでマン・レイらと一緒にタダイストとして活動。パリへ移るも敵国人として収容所に抑留。そしてアメリカはニューヨークへ。1949年にはアメリカに帰化します。

シュールレアリスムやコラージュの技法を取り込んで、ファッション誌を言わばアートとして認知させるとともに、「最も高い撮影料をとる写真家」とまで呼ばれるまでに活躍。商業的にも成功を収めました。

と言うわけで、展示では1940年代の「ヴォーグ」や「コスモポリタン」などのファッション誌の表紙を飾った作品がずらり。単に美しきモデルを捉えたにとどまらない、時に実験的、また前衛的とも呼べる写真が並んでいます。

さてブルーメンフェルドの魅力、私の拙い言葉ではうまく伝わらないかもしれませんが、ともかく鮮やかな色に、何よりも巧みな構図のセンスを挙げることが出来るのではないでしょうか。

「ダナ・パルファムの広告」1950年頃 東京都写真美術館

例えばこの「ダナ・パルファムの広告」、一目見ても上手いと唸らされるもの。他にも多重露光を用いたり、モデルを模様ガラスや水面に落とし込むなどして、華やかで美しくありながらも、非常に洗練。コンセプチャルな作品を展開しています。

「無題(濡れた絹をまとうヌード」1937年 東京都写真美術館

またヌードを多く撮影していますが、それらは官能というよりも、ギリシャやローマの彫刻のような造形的美感に秀でているのもポイント。それこそ優れたトルソー。人の肉体とはかくも美しいのかと驚かされるような作品ばかりです。

そして時にモデルをエッフェル塔の上に立たせて撮影するなどの試みも。ヒトラーに骸骨をコラージュした強いメッセージ性を持つ作品もいくつか。ファシストに対しては明確なノーを突きつけています。またオフィーリアやヴァニタスを思わせるようなものも。ファッションの枠を超えて広がる一表現者としての才能をこれでもかというほど見せつけられます。

「アメリカ版『ヴォーグ』1950年1月号表紙『無垢の目』」 東京都写真美術館

ラストはブルーメンフェルド自身が「私のベスト写真」として選んだプリントが。また自叙伝や家族写真などもあり、彼の制作の背景にある時代や精神なども浮かび上がります。

遺族による1930年代のヴィンテージも含む、全200点もの作品で辿るブルーメンフェルドの世界。誤解を恐れずにいえば、これこそ実にクール。国内初の大規模な回顧展です。何気なく出向いた展示でしたが、まさかこれほど惹かれるとは思いませんでした。

「Erwin Blumenfeld: Studio Blumenfeld/Steidl Publishing」

「Erwin Blumenfeld: Studio Blumenfeld/Steidl Publishing」

5月6日までの開催です。これはおすすめします。

「アーウィン・ブルーメンフェルド 美の秘密」 東京都写真美術館

会期:3月5日 (火) ~5月6日 (月・祝)

休館:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、翌火曜日休館。)*4月30日(火)は臨時開館。

時間:10:00~18:00 *毎週木・金曜日は20時まで。(入館は閉館の30分前まで。)

料金:一般800円(340円)、学生700円(560円)、中高生・65歳以上600円(480円)

*( )内は20名以上の団体料金。

*第3水曜日は65歳以上無料。

住所:目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

交通:JR線恵比寿駅東口改札より徒歩8分。東京メトロ日比谷線恵比寿駅より徒歩10分。

「アーウィン・ブルーメンフェルド 美の秘密」

3/5-5/6

東京都写真美術館で開催中の「アーウィン・ブルーメンフェルド」展へ行ってきました。

世界を代表するファッション詩、「ヴォーグ」や「ハーパース・バザー」などで活動した写真家、アーウィン・ブルーメンフェルド。(1897-1969)ファッションも写真にも疎い私にとっては未知の存在。失礼ながらも事前にさほど関心もわかず、展示に行くのも遅れていました。

しかしながらこれぞ展覧会巡りの醍醐味。また一人、忘れられない写真家に出会ったような気がします。

「アメリカ版『ヴォーグ』1949年11月1日号のヴァリエーション」1953年

さて改めて簡単におさらいを。一体、ブルーメンフェルドとは何者なのか。

生まれはドイツのベルリン。ユダヤ人です。10歳でカメラを始め、第一次世界大戦ではドイツ軍に徴兵。戦後に亡命し、アムステルダムでマン・レイらと一緒にタダイストとして活動。パリへ移るも敵国人として収容所に抑留。そしてアメリカはニューヨークへ。1949年にはアメリカに帰化します。

シュールレアリスムやコラージュの技法を取り込んで、ファッション誌を言わばアートとして認知させるとともに、「最も高い撮影料をとる写真家」とまで呼ばれるまでに活躍。商業的にも成功を収めました。

と言うわけで、展示では1940年代の「ヴォーグ」や「コスモポリタン」などのファッション誌の表紙を飾った作品がずらり。単に美しきモデルを捉えたにとどまらない、時に実験的、また前衛的とも呼べる写真が並んでいます。

さてブルーメンフェルドの魅力、私の拙い言葉ではうまく伝わらないかもしれませんが、ともかく鮮やかな色に、何よりも巧みな構図のセンスを挙げることが出来るのではないでしょうか。

「ダナ・パルファムの広告」1950年頃 東京都写真美術館

例えばこの「ダナ・パルファムの広告」、一目見ても上手いと唸らされるもの。他にも多重露光を用いたり、モデルを模様ガラスや水面に落とし込むなどして、華やかで美しくありながらも、非常に洗練。コンセプチャルな作品を展開しています。

「無題(濡れた絹をまとうヌード」1937年 東京都写真美術館

またヌードを多く撮影していますが、それらは官能というよりも、ギリシャやローマの彫刻のような造形的美感に秀でているのもポイント。それこそ優れたトルソー。人の肉体とはかくも美しいのかと驚かされるような作品ばかりです。

そして時にモデルをエッフェル塔の上に立たせて撮影するなどの試みも。ヒトラーに骸骨をコラージュした強いメッセージ性を持つ作品もいくつか。ファシストに対しては明確なノーを突きつけています。またオフィーリアやヴァニタスを思わせるようなものも。ファッションの枠を超えて広がる一表現者としての才能をこれでもかというほど見せつけられます。

「アメリカ版『ヴォーグ』1950年1月号表紙『無垢の目』」 東京都写真美術館

ラストはブルーメンフェルド自身が「私のベスト写真」として選んだプリントが。また自叙伝や家族写真などもあり、彼の制作の背景にある時代や精神なども浮かび上がります。

遺族による1930年代のヴィンテージも含む、全200点もの作品で辿るブルーメンフェルドの世界。誤解を恐れずにいえば、これこそ実にクール。国内初の大規模な回顧展です。何気なく出向いた展示でしたが、まさかこれほど惹かれるとは思いませんでした。

「Erwin Blumenfeld: Studio Blumenfeld/Steidl Publishing」

「Erwin Blumenfeld: Studio Blumenfeld/Steidl Publishing」5月6日までの開催です。これはおすすめします。

「アーウィン・ブルーメンフェルド 美の秘密」 東京都写真美術館

会期:3月5日 (火) ~5月6日 (月・祝)

休館:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、翌火曜日休館。)*4月30日(火)は臨時開館。

時間:10:00~18:00 *毎週木・金曜日は20時まで。(入館は閉館の30分前まで。)

料金:一般800円(340円)、学生700円(560円)、中高生・65歳以上600円(480円)

*( )内は20名以上の団体料金。

*第3水曜日は65歳以上無料。

住所:目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

交通:JR線恵比寿駅東口改札より徒歩8分。東京メトロ日比谷線恵比寿駅より徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

フランシス・ベーコン展で「ベーコン忌」特別企画(4/23~4/28)を開催!

東京国立近代美術館で開催中のフランシス・ベーコン展。国内では30年ぶりとなる一大展示。「身体」をテーマに国内外から主要30数点の作品が集結。

「フランシス・ベーコン展」@東京国立近代美術館(プレビュー記事)

身体を支える肉塊、そして歪み、変容。イメージはどこか怪奇的ですらありながらも、その向こうには驚くほど美しい色面世界が広がっています。

フランシス・ベーコン(1909-1992) *スライド図版

そのベーコン、亡くなったのが1992年の4月28日。82歳のこと。奇しくも間もなく命日です。というわけで本展でも「ベーコン忌特別企画」と題し、4月23日(火)から28日(日)の1週間、以下のイベントが急遽行われることになりました。

[展覧会オリジナルポスタープレゼント]

4月23日(火)~27日(土)の5日間。各日、先着82名に展覧会オリジナルポスターをプレゼント!

「ジョージ・ダイア三習作」展覧会オリジナルポスター(B2判)

さらにダブルチャンスとして、各日10名に「ベーコン展オリジナル・クリアファイル」(非売品) を、また各日20名に「開館60周年記念・記念切手」をくじ引きでプレゼント!

特殊切手「東京国立近代美術館開館60周年・京都国立近代美術館開館50周年」

記念品の引き換えは同館1階インフォメーションカウンターにて。(当日15時まで。)展覧会場入口で先着82名にくじが配布されるそうです。

[ベーコンを偲んで-ドキュメンタリー映像上映会]

4月28日(日)14時より東京国立近代美術館地下1階講堂にて。(開場は13時30分)

参加無料、先着140名。当日午前10時から1階受付で整理券を配布。

「フランシス・ベーコン 出来事と偶然のための媒体(原題:BACON’S ARENA)」

本編96分/2005年/BBC+フランシス・ベーコン・エステート制作

国内発売元:カウンターポイント

こちらはベーコンの画業人生を追った数少ない日本語訳付きの映像ドキュメンタリー。作品を年代別に紹介しながら、ベーコン本人はもちろん美術評論家、またジョージ・ダイアなどのベーコンの親しい関係者のインタビューを収録。ちなみに字幕監修は本展企画担当の保坂主任研究員によるもの。ベーコンを知る上では欠かすことのない映像作品です。

フランシス・ベーコン展会場風景

フランシス・ベーコン展もそろそろ佳境。命日を過ぎれば展覧会会期は残り1ヶ月を切ります。

[舞踏公演「偏愛的肉体論」ミニレクチャー付]

・舞踏公演

5月18日(土)14:00~15:30

振付・演出:和栗由紀夫氏(舞踏家)

出演:和栗由紀夫氏ほか計4名(予定)

・ミニレクチャー(同日)

講師:森下隆氏(慶応義塾大学アート・センター)

会場:東京国立近代美術館講堂(地下1階)

*開場は開演30分前

*先着130名。当日10時から1階受付で整理券を配布。

またNHK日曜美術館でも本編で特集が決定。ゲストは30年前のベーコン展でもベーコンを紹介したという作家の大江健三郎氏です。

[日曜美術館「怖ろしいのに美しい フランシス・ベーコンの世界」]

放送日時:5月5日(日)9:00~9:45

*再放送:5月12日(日)20:00~20:45

明日から一週間限定で行われる「ベーコン忌」特別企画。私も今週末は再度ベーコン詣に決めました。

「ベーコン忌」特別企画のご案内(4/23~28)

まだの方はもちろん、これを機会に二度目、三度目の方も改めてベーコンと向き合ってみては如何でしょうか。

フランシス・ベーコン展会場風景

フランシス・ベーコン展は5月26日まで開催されています。

「フランシス・ベーコン展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2013年3月8日(金)~5月26日(日)

休館:月曜日。但し3/25、4/1、4/8、4/29、5/6は開館。5/7(火)は休館。

時間:10:00~17:00(金曜日は20:00まで) *入館は閉館30分前まで

料金:一般1500(1100)円、大学生1100(800)円、高校生700(400)円。中学生以下無料

*( )内は20名以上の団体料金。3月と4月の土曜、日曜は高校生無料観覧日。(要学生証)

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「フランシス・ベーコン展」@東京国立近代美術館(プレビュー記事)

身体を支える肉塊、そして歪み、変容。イメージはどこか怪奇的ですらありながらも、その向こうには驚くほど美しい色面世界が広がっています。

フランシス・ベーコン(1909-1992) *スライド図版

そのベーコン、亡くなったのが1992年の4月28日。82歳のこと。奇しくも間もなく命日です。というわけで本展でも「ベーコン忌特別企画」と題し、4月23日(火)から28日(日)の1週間、以下のイベントが急遽行われることになりました。

[展覧会オリジナルポスタープレゼント]

4月23日(火)~27日(土)の5日間。各日、先着82名に展覧会オリジナルポスターをプレゼント!

「ジョージ・ダイア三習作」展覧会オリジナルポスター(B2判)

さらにダブルチャンスとして、各日10名に「ベーコン展オリジナル・クリアファイル」(非売品) を、また各日20名に「開館60周年記念・記念切手」をくじ引きでプレゼント!

特殊切手「東京国立近代美術館開館60周年・京都国立近代美術館開館50周年」

記念品の引き換えは同館1階インフォメーションカウンターにて。(当日15時まで。)展覧会場入口で先着82名にくじが配布されるそうです。

[ベーコンを偲んで-ドキュメンタリー映像上映会]

4月28日(日)14時より東京国立近代美術館地下1階講堂にて。(開場は13時30分)

参加無料、先着140名。当日午前10時から1階受付で整理券を配布。

「フランシス・ベーコン 出来事と偶然のための媒体(原題:BACON’S ARENA)」

本編96分/2005年/BBC+フランシス・ベーコン・エステート制作

国内発売元:カウンターポイント

こちらはベーコンの画業人生を追った数少ない日本語訳付きの映像ドキュメンタリー。作品を年代別に紹介しながら、ベーコン本人はもちろん美術評論家、またジョージ・ダイアなどのベーコンの親しい関係者のインタビューを収録。ちなみに字幕監修は本展企画担当の保坂主任研究員によるもの。ベーコンを知る上では欠かすことのない映像作品です。

フランシス・ベーコン展会場風景

フランシス・ベーコン展もそろそろ佳境。命日を過ぎれば展覧会会期は残り1ヶ月を切ります。

[舞踏公演「偏愛的肉体論」ミニレクチャー付]

・舞踏公演

5月18日(土)14:00~15:30

振付・演出:和栗由紀夫氏(舞踏家)

出演:和栗由紀夫氏ほか計4名(予定)

・ミニレクチャー(同日)

講師:森下隆氏(慶応義塾大学アート・センター)

会場:東京国立近代美術館講堂(地下1階)

*開場は開演30分前

*先着130名。当日10時から1階受付で整理券を配布。

またNHK日曜美術館でも本編で特集が決定。ゲストは30年前のベーコン展でもベーコンを紹介したという作家の大江健三郎氏です。

[日曜美術館「怖ろしいのに美しい フランシス・ベーコンの世界」]

放送日時:5月5日(日)9:00~9:45

*再放送:5月12日(日)20:00~20:45

明日から一週間限定で行われる「ベーコン忌」特別企画。私も今週末は再度ベーコン詣に決めました。

「ベーコン忌」特別企画のご案内(4/23~28)

まだの方はもちろん、これを機会に二度目、三度目の方も改めてベーコンと向き合ってみては如何でしょうか。

フランシス・ベーコン展会場風景

フランシス・ベーコン展は5月26日まで開催されています。

「フランシス・ベーコン展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2013年3月8日(金)~5月26日(日)

休館:月曜日。但し3/25、4/1、4/8、4/29、5/6は開館。5/7(火)は休館。

時間:10:00~17:00(金曜日は20:00まで) *入館は閉館30分前まで

料金:一般1500(1100)円、大学生1100(800)円、高校生700(400)円。中学生以下無料

*( )内は20名以上の団体料金。3月と4月の土曜、日曜は高校生無料観覧日。(要学生証)

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「魔性の女」 弥生美術館

弥生美術館

「魔性の女 挿絵(イラストレーション)」

4/4-6/30

弥生美術館で開催中の「魔性の女 挿絵(イラストレーション)」展へ行ってきました。

明治末から昭和初期にかけて、日本の文学を賑わせた「魔性の女」。泉鏡花、谷崎潤一郎、江戸川乱歩らによるヒロインたちは、時にその官能を持って男性を支配、そして破滅へと向かわせていった。

本展ではそのような文学における「魔性の女」をイラストレーションで紹介。妖しくもまた魅惑的な女たちを、挿絵、下絵原画、さらには映画ポスターなどで見ることが出来ます。

まずは橘小夢から。鳥羽上皇の寵愛を受けた女性が実は保元の乱を起こした狐であったという「玉藻の前」。さらには谷崎の「刺青」などが続きます。

「魔性の女」で面白いのは、水と絡めた表現が多いこと。そもそもセイレーンや人魚しかり、西洋における魔性的表現も水にまつわるものが多いとか。日本も例外ではありません。

「人魚の嘆き」 谷崎潤一郎/作(大正8年)水島爾保布/装画

かの有名なオフェーリアも溺死。それに感化された清方の作品なども目を引きます。さらに水に絡めれば「日本のワイルド」(キャプションより)とも称される谷崎潤一郎の「人魚の嘆き」シリーズも見どころの一つ。それに水辺の女性を多く描いた名越国三郎の名も。

ちなみに明治期の小説では運命に翻弄されるヒロインが多かったものの、大正に入ってから運命へ逆らって己の目的を遂げる女性が増えたとか。嫉妬や復讐などの主題もこの時代ならではのもの。「魔性」は社会や時代の要請した一つの産物でもあります。

もちろん有名どころだけでなく、知られざる作家も紹介。中でも月岡夕美は性別すら分かっていない挿絵画家。おそらく芳年へのオマージュとして付けられたペンネーム。曲線美を多用した「少女画報」の挿絵が紹介されています。

またアールヌーボー的な作家としては内藤良治も。こちらは「婦人画報」での挿絵。細かで装飾的な線描が印象に残ります。

「鬼火」 横溝正史/作(大正8年)竹中英太郎/挿絵原画

他には小村雪岱に江戸川乱歩も登場。乱歩のミステリーでは「最も美しい女性が実は犯人だった。」という流れも少なくなかったそうです。

充実しているのは高畠華宵です。当時、浅草で流行った大衆演劇のカルメンやサロメを見て、数多くのスケッチを残したとか。また「ラインの黄金」の挿絵も魅力的。かのワーグナーの乙女たちの動機が頭の中で流れます。

手狭なスペースではありますが、出品は全400点ほど。解説パネルも極めて充実。見応えはもちろん、読み応えもある展示でした。

「魔性の女挿絵集ー大正~昭和初期の文学に登場した妖艶な悪女たち/河出書房新社」

「魔性の女挿絵集ー大正~昭和初期の文学に登場した妖艶な悪女たち/河出書房新社」

なお本展にあわせて刊行された画集「魔性の女 挿絵集」(河出書房新社)が、展示内容に準拠しています。こちらは書店でも発売中。是非手にとってご覧下さい。

弥生美術館、実は初めて行きましたが、お茶の水駅の聖橋から出る都営バス(学バス)が便利でした。終点の東大構内から弥生門を出るともう目の前。もちろん千代田線の根津駅からも歩けます。

6月30日までの開催です。

「魔性の女 挿絵(イラストレーション)ー大正~昭和初期の文学に登場した妖艶な悪女たち」 弥生美術館

会期:4月4日(木)~6月30日(日)

休館:月曜日。但し4/16(火)~5/6(月)は無休。

時間:10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般900円、大・高校生800円、中学・小学生400円。割引クーポン。

*20名以上の団体は100円引

*竹久夢二美術館と共通料金

住所:文京区弥生2-4-3

交通:東京メトロ千代田線根津駅1番出口より徒歩7分。お茶の水駅より都バス学07番「東大構内」行きに乗車、終点東大構内下車徒歩2分。

「魔性の女 挿絵(イラストレーション)」

4/4-6/30

弥生美術館で開催中の「魔性の女 挿絵(イラストレーション)」展へ行ってきました。

明治末から昭和初期にかけて、日本の文学を賑わせた「魔性の女」。泉鏡花、谷崎潤一郎、江戸川乱歩らによるヒロインたちは、時にその官能を持って男性を支配、そして破滅へと向かわせていった。

本展ではそのような文学における「魔性の女」をイラストレーションで紹介。妖しくもまた魅惑的な女たちを、挿絵、下絵原画、さらには映画ポスターなどで見ることが出来ます。

まずは橘小夢から。鳥羽上皇の寵愛を受けた女性が実は保元の乱を起こした狐であったという「玉藻の前」。さらには谷崎の「刺青」などが続きます。

「魔性の女」で面白いのは、水と絡めた表現が多いこと。そもそもセイレーンや人魚しかり、西洋における魔性的表現も水にまつわるものが多いとか。日本も例外ではありません。

「人魚の嘆き」 谷崎潤一郎/作(大正8年)水島爾保布/装画

かの有名なオフェーリアも溺死。それに感化された清方の作品なども目を引きます。さらに水に絡めれば「日本のワイルド」(キャプションより)とも称される谷崎潤一郎の「人魚の嘆き」シリーズも見どころの一つ。それに水辺の女性を多く描いた名越国三郎の名も。

ちなみに明治期の小説では運命に翻弄されるヒロインが多かったものの、大正に入ってから運命へ逆らって己の目的を遂げる女性が増えたとか。嫉妬や復讐などの主題もこの時代ならではのもの。「魔性」は社会や時代の要請した一つの産物でもあります。

もちろん有名どころだけでなく、知られざる作家も紹介。中でも月岡夕美は性別すら分かっていない挿絵画家。おそらく芳年へのオマージュとして付けられたペンネーム。曲線美を多用した「少女画報」の挿絵が紹介されています。

またアールヌーボー的な作家としては内藤良治も。こちらは「婦人画報」での挿絵。細かで装飾的な線描が印象に残ります。

「鬼火」 横溝正史/作(大正8年)竹中英太郎/挿絵原画

他には小村雪岱に江戸川乱歩も登場。乱歩のミステリーでは「最も美しい女性が実は犯人だった。」という流れも少なくなかったそうです。

充実しているのは高畠華宵です。当時、浅草で流行った大衆演劇のカルメンやサロメを見て、数多くのスケッチを残したとか。また「ラインの黄金」の挿絵も魅力的。かのワーグナーの乙女たちの動機が頭の中で流れます。

手狭なスペースではありますが、出品は全400点ほど。解説パネルも極めて充実。見応えはもちろん、読み応えもある展示でした。

「魔性の女挿絵集ー大正~昭和初期の文学に登場した妖艶な悪女たち/河出書房新社」

「魔性の女挿絵集ー大正~昭和初期の文学に登場した妖艶な悪女たち/河出書房新社」なお本展にあわせて刊行された画集「魔性の女 挿絵集」(河出書房新社)が、展示内容に準拠しています。こちらは書店でも発売中。是非手にとってご覧下さい。

弥生美術館、実は初めて行きましたが、お茶の水駅の聖橋から出る都営バス(学バス)が便利でした。終点の東大構内から弥生門を出るともう目の前。もちろん千代田線の根津駅からも歩けます。

6月30日までの開催です。

「魔性の女 挿絵(イラストレーション)ー大正~昭和初期の文学に登場した妖艶な悪女たち」 弥生美術館

会期:4月4日(木)~6月30日(日)

休館:月曜日。但し4/16(火)~5/6(月)は無休。

時間:10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般900円、大・高校生800円、中学・小学生400円。割引クーポン。

*20名以上の団体は100円引

*竹久夢二美術館と共通料金

住所:文京区弥生2-4-3

交通:東京メトロ千代田線根津駅1番出口より徒歩7分。お茶の水駅より都バス学07番「東大構内」行きに乗車、終点東大構内下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」 新宿ピカデリー

2013-04-19 / 映画

新宿ピカデリー

「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」

3/30~

新宿ピカデリーで上映中の「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」を見てきました。

NY在住のアートコレクター、ハーバード&ドロシー・ヴォーゲル夫妻。元郵便局員と図書館司書という一市民が築き上げたアメリカの現代美術コレクション。2008年には二人の軌跡を描いた映画「ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人」がヒット。あくまでも「給料」の範囲内でありながらも、自らの感性を頼りに、まさに気の赴くまま、好きな作品を見つけては購入していくハーブとドロシーの姿に多くの人が引きつけられました。

実は私自身、前作の劇場上映を知らず、後に評判を聞いて自宅でDVDを鑑賞。僅か1LDKのアパートへ所狭しと並ぶ膨大なコレクションに驚かされるとともに、ともかく二人が互いに信頼し合う様子、言わば固い絆によって結ばれた夫婦愛に心打たれたものでした。

Copyright (C) 2013 Fine Line Media,Inc. All Rights Reserved

その続編でかつ完結編の「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」がいよいよ公開。今度こそは劇場で、と決意。クラウドファンデイングに参加しての鑑賞券も事前に用意し、早速、上映館の一つである新宿ピカデリーへ行ってきました。

今回のテーマを一言で表せば二人のコレクションの行方です。前作公開後にハーブとドロシーから、全米50州の美術館にコレクションを50点ずつ寄贈するという「50×50プロジェクト」が発表されました。全2500点にも及ぶコレクションをどのようにして全米の美術館に贈るのか。新作ではそのドキュメントが追っかけられます。

さてこの映画、二人のヒューマンドラマであるとともに、もう一つ重要な視点が。それが現代アートを取り巻く様々な状況が浮き彫りになっていることです。

例えば寄贈先のラスベガスの美術館が昨今の経済状況下で閉館してしまうというエピソード。またある美術館に至っては、いわゆる現代アートを収めるのが殆ど初めて。ともすると難解とされる二人のコレクションをどうやって見せるのか。学芸員が頭を悩まさせるシーンなども登場します。

Copyright (C) 2013 Fine Line Media,Inc. All Rights Reserved

それにコレクターと作品、またアーティストと美術館が一つの線で繋がっているのもポイントです。ハーブとドロシーがプロジェクト進行のために、各地の美術館を訪ねるのはもちろん、長年のコレクションにおいて築かれた作家との交流も明らかになります。そしてアーティストたちがハーブ&ドロシー夫妻への思いを語るインタビューも充実。かのクリストはもちろん、夫妻に感謝の意を表しながらも、このプロジェクトに元々反対であったというアーティストも登場します。

また避けられないテーマがいわゆる老いについてです。既に報道でも知られた通り、残念ながらハーブさんはこのプロジェクトの最中、2012年に89歳で亡くなります。

Copyright (C) 2013 Fine Line Media,Inc. All Rights Reserved

本作でもハーブさんは終始、車椅子に乗られ、痛めた足を気遣う様子も見られますが、ともかく驚いたのはハーブさんが殆ど話さなくなってしまったということです。

元気なドロシーさんはそうした状況ももろともせず、ハーブさんの車椅子を押し、夫をパーティーにも連れていき、また自宅での生活もこれまでとなるべく変わらないように振る舞います。お二人の大好きだった猫も一匹になりました。

しかしながら話さなくなってしまったとはいえ、ハーブさんがプロジェクトやコレクションに関心がなくなってしまったわけではないのは重要なところ。実際に美術館でプランを練る際、作品をどこに展示するかという点において、ハーブさんは俄かに饒舌となり、実に明晰な指示を出します。さも「自分のコレクションのことは自分が一番愛して知っているのだよ。」と言わんばかりに。

二人のコレクションはハーブさんの死により打ち切られました。

「アートの収集はやめることにした。夫との共同作業だったから、経緯を表して私の手で薄めたり変えたりしたくないの。コレクションは終わり。」byドロシー

とはいえ、映画は決して悲しみにくれたまま終わるわけでもありません。

Copyright (C) 2013 Fine Line Media,Inc. All Rights Reserved

全米へ旅立ったコレクションはまさにヴォーゲル夫妻の意思。映画のラストで部屋を片付けるドロシーはどこかサッパリした表情。彼女はハーブ亡き後、新たな人生を歩み始めます。

この映画のメガホンをとった佐々木芽生監督と夫妻の間に厚い信頼があってからこそ実現した作品。そういえばご縁あって私もクラウドファンディングのキックオフパーティーに参加出来たのも良い思い出です。

アメリカのコレクター夫妻の新たな旅立ちを描いた「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」。いつかアメリカの地で二人のコレクションを見られればと思いました。

映画「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」予告編

公開映画館の情報は公式サイトをご確認下さい。是非!

「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」(@herb_dorothy)

監督・プロデューサー:佐々木芽生

出演:ハーバート&ドロシー・ボーゲル、リチャード・タトル、クリスト、ロバート・バリー、パット・ステア、マーク・コスタビ、チャールズ・クロフ、マーティン・ジョンソン他

提供・配給:(株)ファイン・ライン・メディア・ジャパン

配給協力:ADEX,Playtime 宣伝:Playtime

原題:Herb&Dorothy 50X50

作品情報:2013年/アメリカ/87分/デジタル/カラー/英語

上映情報:上映館一覧。3/30(土)から新宿ピカデリーほか全国公開中。

フェイスブックページ:http://www.facebook.com/Herb.and.Dorothy.jp

クラウドファンディング:http://motion-gallery.net/projects/herbanddorothy5050

「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」

3/30~

新宿ピカデリーで上映中の「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」を見てきました。

NY在住のアートコレクター、ハーバード&ドロシー・ヴォーゲル夫妻。元郵便局員と図書館司書という一市民が築き上げたアメリカの現代美術コレクション。2008年には二人の軌跡を描いた映画「ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人」がヒット。あくまでも「給料」の範囲内でありながらも、自らの感性を頼りに、まさに気の赴くまま、好きな作品を見つけては購入していくハーブとドロシーの姿に多くの人が引きつけられました。

実は私自身、前作の劇場上映を知らず、後に評判を聞いて自宅でDVDを鑑賞。僅か1LDKのアパートへ所狭しと並ぶ膨大なコレクションに驚かされるとともに、ともかく二人が互いに信頼し合う様子、言わば固い絆によって結ばれた夫婦愛に心打たれたものでした。

Copyright (C) 2013 Fine Line Media,Inc. All Rights Reserved

その続編でかつ完結編の「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」がいよいよ公開。今度こそは劇場で、と決意。クラウドファンデイングに参加しての鑑賞券も事前に用意し、早速、上映館の一つである新宿ピカデリーへ行ってきました。

今回のテーマを一言で表せば二人のコレクションの行方です。前作公開後にハーブとドロシーから、全米50州の美術館にコレクションを50点ずつ寄贈するという「50×50プロジェクト」が発表されました。全2500点にも及ぶコレクションをどのようにして全米の美術館に贈るのか。新作ではそのドキュメントが追っかけられます。

さてこの映画、二人のヒューマンドラマであるとともに、もう一つ重要な視点が。それが現代アートを取り巻く様々な状況が浮き彫りになっていることです。

例えば寄贈先のラスベガスの美術館が昨今の経済状況下で閉館してしまうというエピソード。またある美術館に至っては、いわゆる現代アートを収めるのが殆ど初めて。ともすると難解とされる二人のコレクションをどうやって見せるのか。学芸員が頭を悩まさせるシーンなども登場します。

Copyright (C) 2013 Fine Line Media,Inc. All Rights Reserved

それにコレクターと作品、またアーティストと美術館が一つの線で繋がっているのもポイントです。ハーブとドロシーがプロジェクト進行のために、各地の美術館を訪ねるのはもちろん、長年のコレクションにおいて築かれた作家との交流も明らかになります。そしてアーティストたちがハーブ&ドロシー夫妻への思いを語るインタビューも充実。かのクリストはもちろん、夫妻に感謝の意を表しながらも、このプロジェクトに元々反対であったというアーティストも登場します。

また避けられないテーマがいわゆる老いについてです。既に報道でも知られた通り、残念ながらハーブさんはこのプロジェクトの最中、2012年に89歳で亡くなります。

Copyright (C) 2013 Fine Line Media,Inc. All Rights Reserved

本作でもハーブさんは終始、車椅子に乗られ、痛めた足を気遣う様子も見られますが、ともかく驚いたのはハーブさんが殆ど話さなくなってしまったということです。

元気なドロシーさんはそうした状況ももろともせず、ハーブさんの車椅子を押し、夫をパーティーにも連れていき、また自宅での生活もこれまでとなるべく変わらないように振る舞います。お二人の大好きだった猫も一匹になりました。

しかしながら話さなくなってしまったとはいえ、ハーブさんがプロジェクトやコレクションに関心がなくなってしまったわけではないのは重要なところ。実際に美術館でプランを練る際、作品をどこに展示するかという点において、ハーブさんは俄かに饒舌となり、実に明晰な指示を出します。さも「自分のコレクションのことは自分が一番愛して知っているのだよ。」と言わんばかりに。

二人のコレクションはハーブさんの死により打ち切られました。

「アートの収集はやめることにした。夫との共同作業だったから、経緯を表して私の手で薄めたり変えたりしたくないの。コレクションは終わり。」byドロシー

とはいえ、映画は決して悲しみにくれたまま終わるわけでもありません。

Copyright (C) 2013 Fine Line Media,Inc. All Rights Reserved

全米へ旅立ったコレクションはまさにヴォーゲル夫妻の意思。映画のラストで部屋を片付けるドロシーはどこかサッパリした表情。彼女はハーブ亡き後、新たな人生を歩み始めます。

この映画のメガホンをとった佐々木芽生監督と夫妻の間に厚い信頼があってからこそ実現した作品。そういえばご縁あって私もクラウドファンディングのキックオフパーティーに参加出来たのも良い思い出です。

アメリカのコレクター夫妻の新たな旅立ちを描いた「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」。いつかアメリカの地で二人のコレクションを見られればと思いました。

映画「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」予告編

公開映画館の情報は公式サイトをご確認下さい。是非!

「ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの」(@herb_dorothy)

監督・プロデューサー:佐々木芽生

出演:ハーバート&ドロシー・ボーゲル、リチャード・タトル、クリスト、ロバート・バリー、パット・ステア、マーク・コスタビ、チャールズ・クロフ、マーティン・ジョンソン他

提供・配給:(株)ファイン・ライン・メディア・ジャパン

配給協力:ADEX,Playtime 宣伝:Playtime

原題:Herb&Dorothy 50X50

作品情報:2013年/アメリカ/87分/デジタル/カラー/英語

上映情報:上映館一覧。3/30(土)から新宿ピカデリーほか全国公開中。

フェイスブックページ:http://www.facebook.com/Herb.and.Dorothy.jp

クラウドファンディング:http://motion-gallery.net/projects/herbanddorothy5050

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

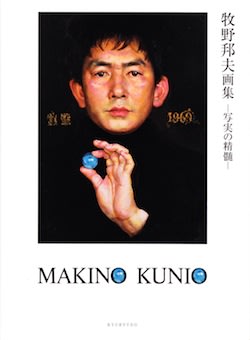

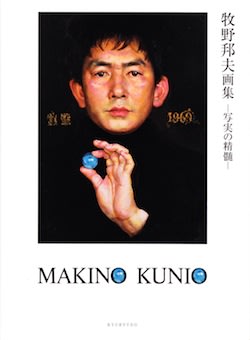

「牧野邦夫ー写実の精髄」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「牧野邦夫ー写実の精髄」

4/14-6/2

練馬区立美術館で開催中の「牧野邦夫ー写実の精髄」の特別内覧会に参加してきました。

いきなりですが、上のチラシの表紙。男の意思漲る目力。一体、この強烈なまでにインパクトのある肖像は何者なのか。この図版を美術館のWEBで初めて見て以来、頭の片隅から離れることはありませんでした。

断言します。この肖像しかり、凄まじき熱気。耽美とエロス。そして自己愛。濃厚極まる画の迫力にのまれること間違いありません。

画家の名は牧野邦夫。大正末期の東京に生まれ、大戦後に東京美術学校油画科を卒業。レンブラントに憧れながら写実表現を追求。1986年に61歳で亡くなるまで独自の道を歩み続けた洋画家です。

左:「旅人」1981年 油彩・キャンバス

それにしても今、世間において牧野邦夫を知っている人物がどれほどいるのか。生前の牧野は特定の団体に属さず活動。そもそも決して知名度の高い画家とは言えません。

しかも没後も遺作展が1990年に小田急のギャラリーで開催された程度。画業をまとめて展観した機会は殆どなく、ともすると絵画史に埋れがちな存在でもありました。

そこをこのところ好企画連発の練馬区立美術館。レゾネにすら載っていない新発見作を含む全120点余の作品で画家の全貌を紹介。まさに牧野復権と言うべきメモリアルな展覧会を行っています。

少々前置きが長くなりました。それではいくつかの作品を見ていきましょう。

左:「未完成の塔」未完 油彩・キャンバス

まずは会場入口の一枚、「未完成の塔」。いきなり何故に未完成作が、と思ってしまいますが、実はこの五重塔、50歳を過ぎた牧野が10年かけて一層ずつ描こうと牧野が決意したもの。完成予定は90歳。しかし牧野は61歳でなくなったため、一番下と次の層の一部しか出来上がっていないのです。

この作品に見る牧野の言わば絵画への執念。彼の作品は何れも描くことに対しての強い執着心が感じられます。

また執着といえば一貫して取り上げられるのが人物。自画像です。

レンブラントも多数の自画像を残しましたが、牧野もそれを追うかのように自己の姿をひたすら描き続けます。

左:「ビー玉の自画像」1963年 油彩・キャンバス

初めに挙げたチラシの作品も自画像、その名も「ビー玉の自画像」です。目から放たれる牧野の強き自信。瞳の向こうには強烈なナルシズムが。魂を射抜かれます。

左:「武装する自画像」1986年 油彩・板

また彼は自画像において変幻自在、多様に姿形を変えていくのも特異なところ。晩年に残した自画像は武装した姿。しかも甲冑には魑魅魍魎、謎めいた妖怪のような生き物が跋扈しています。

左:「室内の自画像」1976年 油彩・キャンバス

右:「白い自画像」1978年 油彩・キャンバス

一作家の一回顧展では異例とも呼べる自画像数、しかもその異様な出で立ち。牧野の特異な画風は一連の自画像から見ても明らかでした。

右:「仙人と裸婦」1984年 油彩・キャンバス

さて牧野を特徴付けるもう一つの要素。それは耽美とエロスです。まるでウルビーノのヴィーナスを逆に捉えたような「仙人と裸婦」。血のように赤いシーツに青白い肌をした裸婦が。ちなみに牧野の裸体表現においてはこの青白さもポイント。白い肌に血管が透き通り、ゾッとするような生々しい質感を引き出しています。

牧野は1960年代に渡欧。アムステルダムからパリやウィーンに滞在しては美術館を巡礼。西洋のいわゆる写実的な古典絵画に魅せられました。

しかし牧野の強みは単に西洋由来の写実表現だけではないところ。芥川や平家物語、またサドなどの文学的主題も取り込み、もはやグロテスクでさえある画風を展開。幻想からマニエリスムを行き来しながら、怪奇的空間を作りあげていくのです。

右:「インパール」(高木俊明作品より)1980年 油彩・キャンバス

また写実と言っても、時に藤田嗣治を思わせるような作品があるのも特徴。「インパール」における戦争の惨禍、このおぞましい光景。かの藤田のアッツ島玉砕を連想させます。

「落ちた雀」1982年 油彩・キャンバス

それでいてファブリティウスでも思わせるような軽妙でかつ繊細な静物も。また一転して岸田劉生や山本芳翠風のアクの強い作品がある。また北斎や若冲を好んでいたというエピソードが。ともかく西洋的リアリズムと日本の土俗性が混在しています。

「天守物語1、2」(泉鏡花作品より)1978年 油彩・キャンバス

傑作は「天守物語」。泉鏡花の物語をモチーフにした2点。図録巻頭にテキストを寄せた山下裕二先生をして「戦後日本にこれほどモニュメンタルな油絵があっただろうか」と言わしめる作品です。

「牧野邦夫展」会場風景

率直に申し上げると牧野の作品、万人受けするものではないかもしれません。しかしながらそうした評価など打ち破ってしまうほどの強烈な個性。久々に絵画の前で足がすくみました。

【ゲストによるスペシャルトーク、牧野邦夫へのまなざし】

4月20日(土)五味文彦(画家)

5月4日(土)諏訪敦(画家)

5月18日(土)石黒賢一郎(画家)

6月1日(土)山下裕二(明治学院大学教授)

ナビゲーター:野地耕一郎(当館主任学芸員)

*各日午後3時から展示室内で開催。

*当日の展覧会チケットが必要。事前申込不要

6月2日まで開催されています。ずばりおすすめします。

牧野邦夫画集 写実の精髄/求龍堂」

牧野邦夫画集 写実の精髄/求龍堂」

*本展にあわせて刊行された公式図録兼書籍。定評のある求龍堂から。牧野邦夫画集の決定版です。

「牧野邦夫ー写実の精髄」 練馬区立美術館

会期:4月14日(日)~6月2日(日)

休館:月曜日。但し4月29日(月・祝)、5月6日(月・祝)は開館。翌日休館。

時間:10:00~18:00

料金:大人500円、大・高校生・65~74歳300円、中学生以下・75歳以上無料。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「牧野邦夫ー写実の精髄」

4/14-6/2

練馬区立美術館で開催中の「牧野邦夫ー写実の精髄」の特別内覧会に参加してきました。

いきなりですが、上のチラシの表紙。男の意思漲る目力。一体、この強烈なまでにインパクトのある肖像は何者なのか。この図版を美術館のWEBで初めて見て以来、頭の片隅から離れることはありませんでした。

断言します。この肖像しかり、凄まじき熱気。耽美とエロス。そして自己愛。濃厚極まる画の迫力にのまれること間違いありません。

画家の名は牧野邦夫。大正末期の東京に生まれ、大戦後に東京美術学校油画科を卒業。レンブラントに憧れながら写実表現を追求。1986年に61歳で亡くなるまで独自の道を歩み続けた洋画家です。

左:「旅人」1981年 油彩・キャンバス

それにしても今、世間において牧野邦夫を知っている人物がどれほどいるのか。生前の牧野は特定の団体に属さず活動。そもそも決して知名度の高い画家とは言えません。

しかも没後も遺作展が1990年に小田急のギャラリーで開催された程度。画業をまとめて展観した機会は殆どなく、ともすると絵画史に埋れがちな存在でもありました。

そこをこのところ好企画連発の練馬区立美術館。レゾネにすら載っていない新発見作を含む全120点余の作品で画家の全貌を紹介。まさに牧野復権と言うべきメモリアルな展覧会を行っています。

少々前置きが長くなりました。それではいくつかの作品を見ていきましょう。

左:「未完成の塔」未完 油彩・キャンバス

まずは会場入口の一枚、「未完成の塔」。いきなり何故に未完成作が、と思ってしまいますが、実はこの五重塔、50歳を過ぎた牧野が10年かけて一層ずつ描こうと牧野が決意したもの。完成予定は90歳。しかし牧野は61歳でなくなったため、一番下と次の層の一部しか出来上がっていないのです。

この作品に見る牧野の言わば絵画への執念。彼の作品は何れも描くことに対しての強い執着心が感じられます。

また執着といえば一貫して取り上げられるのが人物。自画像です。

レンブラントも多数の自画像を残しましたが、牧野もそれを追うかのように自己の姿をひたすら描き続けます。

左:「ビー玉の自画像」1963年 油彩・キャンバス

初めに挙げたチラシの作品も自画像、その名も「ビー玉の自画像」です。目から放たれる牧野の強き自信。瞳の向こうには強烈なナルシズムが。魂を射抜かれます。

左:「武装する自画像」1986年 油彩・板

また彼は自画像において変幻自在、多様に姿形を変えていくのも特異なところ。晩年に残した自画像は武装した姿。しかも甲冑には魑魅魍魎、謎めいた妖怪のような生き物が跋扈しています。

左:「室内の自画像」1976年 油彩・キャンバス

右:「白い自画像」1978年 油彩・キャンバス

一作家の一回顧展では異例とも呼べる自画像数、しかもその異様な出で立ち。牧野の特異な画風は一連の自画像から見ても明らかでした。

右:「仙人と裸婦」1984年 油彩・キャンバス

さて牧野を特徴付けるもう一つの要素。それは耽美とエロスです。まるでウルビーノのヴィーナスを逆に捉えたような「仙人と裸婦」。血のように赤いシーツに青白い肌をした裸婦が。ちなみに牧野の裸体表現においてはこの青白さもポイント。白い肌に血管が透き通り、ゾッとするような生々しい質感を引き出しています。

牧野は1960年代に渡欧。アムステルダムからパリやウィーンに滞在しては美術館を巡礼。西洋のいわゆる写実的な古典絵画に魅せられました。

しかし牧野の強みは単に西洋由来の写実表現だけではないところ。芥川や平家物語、またサドなどの文学的主題も取り込み、もはやグロテスクでさえある画風を展開。幻想からマニエリスムを行き来しながら、怪奇的空間を作りあげていくのです。

右:「インパール」(高木俊明作品より)1980年 油彩・キャンバス

また写実と言っても、時に藤田嗣治を思わせるような作品があるのも特徴。「インパール」における戦争の惨禍、このおぞましい光景。かの藤田のアッツ島玉砕を連想させます。

「落ちた雀」1982年 油彩・キャンバス

それでいてファブリティウスでも思わせるような軽妙でかつ繊細な静物も。また一転して岸田劉生や山本芳翠風のアクの強い作品がある。また北斎や若冲を好んでいたというエピソードが。ともかく西洋的リアリズムと日本の土俗性が混在しています。

「天守物語1、2」(泉鏡花作品より)1978年 油彩・キャンバス

傑作は「天守物語」。泉鏡花の物語をモチーフにした2点。図録巻頭にテキストを寄せた山下裕二先生をして「戦後日本にこれほどモニュメンタルな油絵があっただろうか」と言わしめる作品です。

「牧野邦夫展」会場風景

率直に申し上げると牧野の作品、万人受けするものではないかもしれません。しかしながらそうした評価など打ち破ってしまうほどの強烈な個性。久々に絵画の前で足がすくみました。

【ゲストによるスペシャルトーク、牧野邦夫へのまなざし】

4月20日(土)五味文彦(画家)

5月4日(土)諏訪敦(画家)

5月18日(土)石黒賢一郎(画家)

6月1日(土)山下裕二(明治学院大学教授)

ナビゲーター:野地耕一郎(当館主任学芸員)

*各日午後3時から展示室内で開催。

*当日の展覧会チケットが必要。事前申込不要

6月2日まで開催されています。ずばりおすすめします。

牧野邦夫画集 写実の精髄/求龍堂」

牧野邦夫画集 写実の精髄/求龍堂」*本展にあわせて刊行された公式図録兼書籍。定評のある求龍堂から。牧野邦夫画集の決定版です。

「牧野邦夫ー写実の精髄」 練馬区立美術館

会期:4月14日(日)~6月2日(日)

休館:月曜日。但し4月29日(月・祝)、5月6日(月・祝)は開館。翌日休館。

時間:10:00~18:00

料金:大人500円、大・高校生・65~74歳300円、中学生以下・75歳以上無料。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

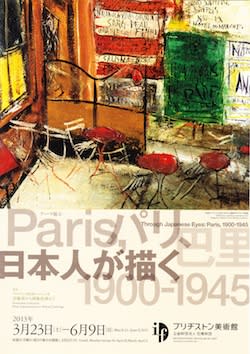

「Paris、パリ、巴里─日本人が描く 1900~1945」 ブリヂストン美術館

ブリヂストン美術館

「Paris、パリ、巴里─日本人が描く 1900~1945」

3/23-6/9

ブリヂストン美術館で開催中の「Paris、パリ、巴里─日本人が描く 1900~1945」へ行ってきました。

19世紀末から20世紀初頭にかけてパリへ渡った数多くの日本人画家たち。藤田の例を挙げるまでもなく、西洋と日本のはざ間で様々な画題に取り組み、また新たな表現を獲得していった。

と、何となしにこの時代の日本人画家の動向を見聞きしつつも、一体全体、彼らの中でどのような交流があり、また外国でどうした制作を行っていたのかまでは、必ずしも良く知られているわけではありません。

岡鹿之助「セーヌ河畔」1927年 石橋財団ブリヂストン美術館

そこで日本人の洋画コレクションでも定評のあるブリヂストン美術館。20世紀前半に渡仏した日本人画家の活動の軌跡を、良質な作品でかつコンパクトにまとめています。

第1章 パリ万博から第一次世界大戦まで 1900-1914

第2章 黄金の1920年代と両大戦間期 1918-1945

さて始まりは黒田清輝。1896年に東京美術学校の教壇に立ってからは、その卒業生たちを自らも留学したパリへと送るようになります。

日本人が多数パリを訪れたのは1900年。ちょうど第五回のパリ万国博の時です。日本政府は日本の伝統文化とともに、明治以来の西洋文化の摂取の成果を西欧で示すべく、美術界の主要人物をパリへ送り込みます。

この時に渡仏したのが黒田をはじめ、浅井忠、岡田三郎助、和田英作ら。展示でも冒頭に彼らの作品が登場します。

浅井忠「静物」1902年 石橋財団ブリヂストン美術館

そして面白いのが浅井忠と和田英作の関係。パリでも親しかった二人は同じ女性をモデルとした肖像画を作成。その二点が出品されているのです。

二点の名は同じく「読書」。タイトルの如く女性が本を手にして座りながら読む姿が描かれていますが、そこには両者の個性が明らかに。浅井は正面から女性を捉え、パステルとも見間違うような軽妙な筆致に対し、和田は左斜めから女性を。しかも重厚でうねるようなタッチで描いているのです。 *浅井忠の「読書」は5/3まで展示。

安井曾太郎「水浴裸婦」1914年 石橋財団石橋美術館

またセザンヌに私淑した安井曾太郎と、晩年のルノワールに指導を受けた梅原龍三郎も裸婦対決も見どころ。梅原の「脱衣婦」はまさにルノワール風ですが、同じく安井の「水浴裸婦」は手前の裸婦こそルノワールを思わせながらも、背景の山にはセザンヌ的な幾何学的平面が。同じモチーフから、二人がどのように西洋絵画を摂取していたのかが分かる仕掛けとなっています。

さて一次大戦に突入するとフランスは戦場。藤田のような例外を除き、日本人画家の殆どは帰国。再び渡仏したのは終戦後、1920年代になってからのこと。また多くの画家がパリを訪れるようになりました。

小出楢重「パリ、ソンムラールの宿にて」1922年 三重県立美術館

ここで興味深いのは、渡仏した日本人画家が何も西洋礼賛一辺倒ではないこと。例えば小出楢重は「フランスには油絵はたくさんあるが、芸術はない。」という言葉を残しています。

また気になったのは辻永。岡田三郎助に師事し、1920年から2年間、パリに留学した画家です。

展示では「春」と「フォントネ=オ=ローズの春」の2点が出ていましたが、これが殊更に魅力的。リズミカルなタッチと透明感のある明るい色遣い。特に鮮やかなブルーが目を引きます。

佐伯祐三「レストラン(オテル・デュ・マルシェ)」1927年 大阪市立近代美術館準備室

そして圧巻は佐伯祐三です。出品は5点。中でもモンパルナスのカフェを捉えた「レストラン(オテル・デュ・マルシェ)」は充実の一枚。黄土色、土色を基調とした濃厚なタッチに、それこそ異国を思わせる佐伯得意の文字が壁面に舞う様子。パリの喧騒に石造りの街の重みが伝わってきます。

坂本繁二郎「帽子を持てる女」1923年 石橋財団石橋美術館

また藤田嗣治と坂本繁二郎がともに5点ずつ出ているのもポイント。ちなみに坂本はパリへ渡って色彩を獲得したとか。珍しい人物画の代表作「帽子を持てる女」も展示されています。

出品作は全40点。もちろんその後に怒涛のコレクション展が続くとはいえ、決して規模で見せる展示ではありません。

しかしながらこの充実した作品群。また簡潔ながらも丁寧なキャプションも理解を深めます。

石橋美術館はおろか、東京国立博物館、三重県立美術館、そして大阪市近代美術館建設準備室など他館の作品を一部取り込んでの展覧会。テーマも明確。期待以上に見応えがありました。

6月9日まで開催されています。

「Paris、パリ、巴里─日本人が描く 1900~1945」 ブリヂストン美術館

会期:3月23日(土)~6月9日(日)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:月曜日。但し4月21日(日)は臨時休館。

料金:一般800(600)円、65歳以上600(500)円、大学・高校生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は15名以上の団体割引。

住所:中央区京橋1-10-1

交通:JR線東京駅八重洲中央口徒歩5分。東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩5分。東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線日本橋駅B1出口徒歩5分。

「Paris、パリ、巴里─日本人が描く 1900~1945」

3/23-6/9

ブリヂストン美術館で開催中の「Paris、パリ、巴里─日本人が描く 1900~1945」へ行ってきました。

19世紀末から20世紀初頭にかけてパリへ渡った数多くの日本人画家たち。藤田の例を挙げるまでもなく、西洋と日本のはざ間で様々な画題に取り組み、また新たな表現を獲得していった。

と、何となしにこの時代の日本人画家の動向を見聞きしつつも、一体全体、彼らの中でどのような交流があり、また外国でどうした制作を行っていたのかまでは、必ずしも良く知られているわけではありません。

岡鹿之助「セーヌ河畔」1927年 石橋財団ブリヂストン美術館

そこで日本人の洋画コレクションでも定評のあるブリヂストン美術館。20世紀前半に渡仏した日本人画家の活動の軌跡を、良質な作品でかつコンパクトにまとめています。

第1章 パリ万博から第一次世界大戦まで 1900-1914

第2章 黄金の1920年代と両大戦間期 1918-1945

さて始まりは黒田清輝。1896年に東京美術学校の教壇に立ってからは、その卒業生たちを自らも留学したパリへと送るようになります。

日本人が多数パリを訪れたのは1900年。ちょうど第五回のパリ万国博の時です。日本政府は日本の伝統文化とともに、明治以来の西洋文化の摂取の成果を西欧で示すべく、美術界の主要人物をパリへ送り込みます。

この時に渡仏したのが黒田をはじめ、浅井忠、岡田三郎助、和田英作ら。展示でも冒頭に彼らの作品が登場します。

浅井忠「静物」1902年 石橋財団ブリヂストン美術館

そして面白いのが浅井忠と和田英作の関係。パリでも親しかった二人は同じ女性をモデルとした肖像画を作成。その二点が出品されているのです。

二点の名は同じく「読書」。タイトルの如く女性が本を手にして座りながら読む姿が描かれていますが、そこには両者の個性が明らかに。浅井は正面から女性を捉え、パステルとも見間違うような軽妙な筆致に対し、和田は左斜めから女性を。しかも重厚でうねるようなタッチで描いているのです。 *浅井忠の「読書」は5/3まで展示。

安井曾太郎「水浴裸婦」1914年 石橋財団石橋美術館

またセザンヌに私淑した安井曾太郎と、晩年のルノワールに指導を受けた梅原龍三郎も裸婦対決も見どころ。梅原の「脱衣婦」はまさにルノワール風ですが、同じく安井の「水浴裸婦」は手前の裸婦こそルノワールを思わせながらも、背景の山にはセザンヌ的な幾何学的平面が。同じモチーフから、二人がどのように西洋絵画を摂取していたのかが分かる仕掛けとなっています。

さて一次大戦に突入するとフランスは戦場。藤田のような例外を除き、日本人画家の殆どは帰国。再び渡仏したのは終戦後、1920年代になってからのこと。また多くの画家がパリを訪れるようになりました。

小出楢重「パリ、ソンムラールの宿にて」1922年 三重県立美術館

ここで興味深いのは、渡仏した日本人画家が何も西洋礼賛一辺倒ではないこと。例えば小出楢重は「フランスには油絵はたくさんあるが、芸術はない。」という言葉を残しています。

また気になったのは辻永。岡田三郎助に師事し、1920年から2年間、パリに留学した画家です。

展示では「春」と「フォントネ=オ=ローズの春」の2点が出ていましたが、これが殊更に魅力的。リズミカルなタッチと透明感のある明るい色遣い。特に鮮やかなブルーが目を引きます。

佐伯祐三「レストラン(オテル・デュ・マルシェ)」1927年 大阪市立近代美術館準備室

そして圧巻は佐伯祐三です。出品は5点。中でもモンパルナスのカフェを捉えた「レストラン(オテル・デュ・マルシェ)」は充実の一枚。黄土色、土色を基調とした濃厚なタッチに、それこそ異国を思わせる佐伯得意の文字が壁面に舞う様子。パリの喧騒に石造りの街の重みが伝わってきます。

坂本繁二郎「帽子を持てる女」1923年 石橋財団石橋美術館

また藤田嗣治と坂本繁二郎がともに5点ずつ出ているのもポイント。ちなみに坂本はパリへ渡って色彩を獲得したとか。珍しい人物画の代表作「帽子を持てる女」も展示されています。

出品作は全40点。もちろんその後に怒涛のコレクション展が続くとはいえ、決して規模で見せる展示ではありません。

しかしながらこの充実した作品群。また簡潔ながらも丁寧なキャプションも理解を深めます。

石橋美術館はおろか、東京国立博物館、三重県立美術館、そして大阪市近代美術館建設準備室など他館の作品を一部取り込んでの展覧会。テーマも明確。期待以上に見応えがありました。

6月9日まで開催されています。

「Paris、パリ、巴里─日本人が描く 1900~1945」 ブリヂストン美術館

会期:3月23日(土)~6月9日(日)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:月曜日。但し4月21日(日)は臨時休館。

料金:一般800(600)円、65歳以上600(500)円、大学・高校生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は15名以上の団体割引。

住所:中央区京橋1-10-1

交通:JR線東京駅八重洲中央口徒歩5分。東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩5分。東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線日本橋駅B1出口徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「幸之助と伝統工芸」 パナソニック汐留ミュージアム

パナソニック汐留ミュージアム

「幸之助と伝統工芸」

4/13-8/25

パナソニック汐留ミュージアムで開催中の「幸之助と伝統工芸」のプレスプレビューに参加してきました。

パナソニックの創業者であり、「経営の神様」とも呼ばれる松下幸之助(1894-1989)。その実業家としての業績は周知のとおりですが、いわゆる文化人としての側面、とりわけ日本の伝統工芸に理解を示していたことはあまり知られていません。

幸之助は伝統工芸を積極的に支援することで、日本のものづくりの心を未来へと伝えようとしていた。

ずばり本展では幸之助と伝統工芸との関わりを紹介。彼がどのように伝統工芸に共感し、その世界と交流、また如何なる支援活動をしていたのかについてを知ることが出来ます。

構成は以下の通りです。

第1章 「素直な心 幸之助と茶道」

第2章 「ものづくりの心 幸之助と伝統工芸」

さて幸之助と伝統工芸。その接点はいつ頃か。きっかけは茶道です。幸之助の人間観・経営観の根底にあった「素直な心」。その精神が茶道にもあると考えた幸之助は、40歳を過ぎてから本格的に茶の湯の道に進むようになります。

「第1章 素直な心」展示室風景

よって展示でもまず登場するのは茶道具。古くは17世紀の楽茶碗から萩焼の三輪休輪、そして魯山人の作などがずらり。定評のある同館の効果的な照明のもと、いずれもが美しい『景色』を見せています。

北大路魯山人「織部鉄絵鳥文四方皿」1951年頃 パナソニック株式会社

さてここで重要なのが、幸之助はいわゆる古い茶道具ばかりを選んではいないということ。実は同時代の作家の作品を特に好んでいたのです。

写真「松下幸之助と鵬雲斎千宗室」(当時) 1980年 真々庵

幸之助は裏千家の14代家元、無限斎宗室と親交を深め、社長退任後には別邸に真々庵を建設。そこの茶室で茶をたてながら、思索を深めていたそうです。ちなみに会場では真々庵を映像で紹介。また茶を嗜む様子をパネルで見ることも出来ます。

もちろんこれらの茶道具は幸之助が実際に使ったものです。彼は単に鑑賞することよりも、ともかく使うことを好んだとか。ある意味での用の美ともいえるかもしれません。

さて後半は幸之助の集めた伝統工芸品が一同に。茶を切っ掛けにして数多くの文化人と交流した彼は、伝統工芸の世界にも深く関わるようになっていきます。

写真「手前:松下幸之助 右から:森口華弘、黒田辰秋、角谷一圭、羽田登喜男」

1978年 松下電器産業株式会社(当時)本社貴賓室にて

そしてここでも工芸品を幸之助が使っているのがポイント。一枚の写真をご覧ください。当時の松下電器産業の貴賓室で、幸之助が伝統工芸の作家らと歓談する様子が写されていますが、テーブル中央の花を持った青い鉢に注目。

清水卯一「藍青瓷鉢」1978年頃 パナソニック株式会社

これこそが実際に展示されている作品、清水卯一の「藍青瓷鉢」に他なりません。

またこの歓談からも伺えるように、幸之助はともかく作家、人との直接の繋がりを重視していたこと。今生きている工芸と今作られる工芸。そして「もの」を生み出す人への関心。ともかく今、活躍している作家に対して共感の姿勢を示しているのです。

手前:宇野三吾「碧釉壺」1956年 東京国立近代美術館

幸之助は工芸団体の役員や理事をつとめ、工芸界を資金面でも支援。さらに「松下賞」を設けて工芸品を購入。工芸界全体の発展に寄与します。

二代前田竹房斎「萌生花籃」1978年 パナソニック株式会社

またこれらの作品、幸之助のコレクションであったのは事実ですが、必ずしもいわゆる数寄者として自身で選んでいたものばかりではないのも興味深いところ。幸之助が作家を支援したことから、逆に作家側から感謝の意味をこめて寄贈を受けた作品も少なくないそうです。

濱田庄司「柿青掛分白格子文角皿」1972年 パナソニック株式会社

人と人との繋がりを通して生み出された膨大でかつ良質な伝統工芸の数々。ジャンルも陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、截金と多様です。

「第2章 ものづくりの心」展示室風景

なお出品作の8割がパナソニックが所蔵しているものですが、(2割は東近美など他館。)その多くは初公開だとか。展覧会のために調査研究にあたった東京国立近代美術館の諸山研究員をして、工芸の専門家でも知らなかった作品ばかりだそうです。まさに日本の工芸研究史にも残る機会。極めて貴重です。

展示は会場構成の都合上、前中後期の三期制。相当数の作品が入れ替わります。(出品リスト)

前期 :4月13日(土)~5月28日(火)

中期: 5月30日(木)~7月9日(火)

後期: 7月11日(木)~8月25日(日)

幸之助は松下で製品開発にあたり「工芸品のようなものをつくらないといけない。」と良く口にしていたそうです。

ミュージアムグッズ(松下幸之助真筆の額)

パナソニックだからこそ実現した、幸之助秘蔵の伝統工芸品から見る「ものづくり」の心。一点一点の工芸品から幸之助の意志を感じるような展覧会でした。

「幸之助と伝統工芸」会場入口

ロングランの展覧会です。8月25日まで開催されています。

「開館10周年記念特別展 幸之助と伝統工芸」 パナソニック汐留ミュージアム

会期:4月13日(土)~8月25日(日) *前期:4/13-5/28、中期:5/30-7/9、後期:7/11-8/25

休館:水曜日

時間:10:00~18:00

料金:一般700円、大学生500円、中・高校生200円、小学生以下無料。

*65歳以上600円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「幸之助と伝統工芸」

4/13-8/25

パナソニック汐留ミュージアムで開催中の「幸之助と伝統工芸」のプレスプレビューに参加してきました。

パナソニックの創業者であり、「経営の神様」とも呼ばれる松下幸之助(1894-1989)。その実業家としての業績は周知のとおりですが、いわゆる文化人としての側面、とりわけ日本の伝統工芸に理解を示していたことはあまり知られていません。

幸之助は伝統工芸を積極的に支援することで、日本のものづくりの心を未来へと伝えようとしていた。

ずばり本展では幸之助と伝統工芸との関わりを紹介。彼がどのように伝統工芸に共感し、その世界と交流、また如何なる支援活動をしていたのかについてを知ることが出来ます。

構成は以下の通りです。

第1章 「素直な心 幸之助と茶道」

第2章 「ものづくりの心 幸之助と伝統工芸」

さて幸之助と伝統工芸。その接点はいつ頃か。きっかけは茶道です。幸之助の人間観・経営観の根底にあった「素直な心」。その精神が茶道にもあると考えた幸之助は、40歳を過ぎてから本格的に茶の湯の道に進むようになります。

「第1章 素直な心」展示室風景

よって展示でもまず登場するのは茶道具。古くは17世紀の楽茶碗から萩焼の三輪休輪、そして魯山人の作などがずらり。定評のある同館の効果的な照明のもと、いずれもが美しい『景色』を見せています。

北大路魯山人「織部鉄絵鳥文四方皿」1951年頃 パナソニック株式会社

さてここで重要なのが、幸之助はいわゆる古い茶道具ばかりを選んではいないということ。実は同時代の作家の作品を特に好んでいたのです。

写真「松下幸之助と鵬雲斎千宗室」(当時) 1980年 真々庵

幸之助は裏千家の14代家元、無限斎宗室と親交を深め、社長退任後には別邸に真々庵を建設。そこの茶室で茶をたてながら、思索を深めていたそうです。ちなみに会場では真々庵を映像で紹介。また茶を嗜む様子をパネルで見ることも出来ます。

もちろんこれらの茶道具は幸之助が実際に使ったものです。彼は単に鑑賞することよりも、ともかく使うことを好んだとか。ある意味での用の美ともいえるかもしれません。

さて後半は幸之助の集めた伝統工芸品が一同に。茶を切っ掛けにして数多くの文化人と交流した彼は、伝統工芸の世界にも深く関わるようになっていきます。

写真「手前:松下幸之助 右から:森口華弘、黒田辰秋、角谷一圭、羽田登喜男」

1978年 松下電器産業株式会社(当時)本社貴賓室にて

そしてここでも工芸品を幸之助が使っているのがポイント。一枚の写真をご覧ください。当時の松下電器産業の貴賓室で、幸之助が伝統工芸の作家らと歓談する様子が写されていますが、テーブル中央の花を持った青い鉢に注目。

清水卯一「藍青瓷鉢」1978年頃 パナソニック株式会社

これこそが実際に展示されている作品、清水卯一の「藍青瓷鉢」に他なりません。

またこの歓談からも伺えるように、幸之助はともかく作家、人との直接の繋がりを重視していたこと。今生きている工芸と今作られる工芸。そして「もの」を生み出す人への関心。ともかく今、活躍している作家に対して共感の姿勢を示しているのです。

手前:宇野三吾「碧釉壺」1956年 東京国立近代美術館

幸之助は工芸団体の役員や理事をつとめ、工芸界を資金面でも支援。さらに「松下賞」を設けて工芸品を購入。工芸界全体の発展に寄与します。

二代前田竹房斎「萌生花籃」1978年 パナソニック株式会社

またこれらの作品、幸之助のコレクションであったのは事実ですが、必ずしもいわゆる数寄者として自身で選んでいたものばかりではないのも興味深いところ。幸之助が作家を支援したことから、逆に作家側から感謝の意味をこめて寄贈を受けた作品も少なくないそうです。

濱田庄司「柿青掛分白格子文角皿」1972年 パナソニック株式会社

人と人との繋がりを通して生み出された膨大でかつ良質な伝統工芸の数々。ジャンルも陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、截金と多様です。

「第2章 ものづくりの心」展示室風景

なお出品作の8割がパナソニックが所蔵しているものですが、(2割は東近美など他館。)その多くは初公開だとか。展覧会のために調査研究にあたった東京国立近代美術館の諸山研究員をして、工芸の専門家でも知らなかった作品ばかりだそうです。まさに日本の工芸研究史にも残る機会。極めて貴重です。

展示は会場構成の都合上、前中後期の三期制。相当数の作品が入れ替わります。(出品リスト)

前期 :4月13日(土)~5月28日(火)

中期: 5月30日(木)~7月9日(火)

後期: 7月11日(木)~8月25日(日)

幸之助は松下で製品開発にあたり「工芸品のようなものをつくらないといけない。」と良く口にしていたそうです。

ミュージアムグッズ(松下幸之助真筆の額)

パナソニックだからこそ実現した、幸之助秘蔵の伝統工芸品から見る「ものづくり」の心。一点一点の工芸品から幸之助の意志を感じるような展覧会でした。

「幸之助と伝統工芸」会場入口

ロングランの展覧会です。8月25日まで開催されています。

「開館10周年記念特別展 幸之助と伝統工芸」 パナソニック汐留ミュージアム

会期:4月13日(土)~8月25日(日) *前期:4/13-5/28、中期:5/30-7/9、後期:7/11-8/25

休館:水曜日

時間:10:00~18:00

料金:一般700円、大学生500円、中・高校生200円、小学生以下無料。

*65歳以上600円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「椿会展 2013ー初心」 資生堂ギャラリー

資生堂ギャラリー

「椿会展 2013ー初心」

4/12-6/23

資生堂ギャラリーで開催中の「椿会展 2013ー初心」へ行ってきました。

1947年のオープン以来、70年近くにわたり続いてきた伝統の「椿会」。数年に一度メンバーを入れ替え、グループ展形式で作家を紹介。これまでにも様々な展示が行われてきました。

この程、第7次椿会がスタート。以下のメンバー5名が、年に1回、5年間継続して活動します。

赤瀬川原平

畠山直哉

内藤礼

伊藤存

青木陵子

さて地下のギャラリースペースから。まず目に付くのは伊藤存のパネル。断片的に連なる線のリズム。言うまでもなくペイントではなく、刺繍の作品です。

そしてその前には何やら木の椅子が。これが赤瀬川原平の家具ならぬ「ハグ」。思わず座りたくなってしまうような作品です。

ちなみに赤瀬川といえば、かつてのお札事件。本展でも巨大な1000円札が壁に。これこそまさに氏の『初心』。伊藤存の刺繍や、青木陵子の色えんぴつのスケッチと奇妙に調和。あまり違和感なく組み合わされています。

そして内藤存。かつて鎌倉近美の個展で空間を見事に活かしたインスタレーションの記憶も新しい作家です。

ここでは平面の「color beginning」と立体の「ひと」の2点。前者では白い静寂の空間に仄かな光のリングが。小さな小さな人形の木彫も逆に目を引きます。

さて内藤礼、展示はこれだけにとどまりません。1階へ廻って外壁のウインドウにも注目。

内藤礼「Untitled」2013年 ガラス、水、生花

ご覧の通りガラスに一輪の花を差した作品が。ちなみにこの花は生花。まだ展示が始まったばかりということで、鮮やかな色を見せていましたが、このあと時間の経過でどうなるのか。その辺もポイントになるのかもしれません。

なお今回のメンバーの選出にあたっては、かの3.11を意識したとか。陸前高田出身の畠山はもちろん、作家が表現者としてかの震災にどう向き合うのか。そして見る側がどう受け取るのか。5年間の展示を通して開けてくるのものがありそうです。

【ギャラリートーク】

<第2回>

鼎談:赤瀬川原平×山下裕二(明治学院大学教授)×岡部あおみ(美術評論家/資生堂ギャラリー アドバイザー)

日時:5月25日(土)14:00~16:00

締切:5月14日(火)

<第3回>

トークショップ(トーク/ワークショップ): 伊藤存×青木陵子×福永信(小説家)

日時:6月22日(土)14:00~16:00

締切:6月11日(火)

*会場はワード資生堂(東京銀座資生堂ビル9階)。定員60名、参加費無料。

*事前申込制。同ギャラリーのWEBサイトの申込フォームへ。

6月23日まで開催されています。

「椿会展 2013ー初心」 資生堂ギャラリー

会期:4月12日(金)~6月23日(日)

休館:毎週月曜日

時間:11:00~19:00(平日)/11:00~18:00(日・祝)

住所:中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A2出口から徒歩4分。東京メトロ銀座線新橋駅3番出口から徒歩4分。

「椿会展 2013ー初心」

4/12-6/23

資生堂ギャラリーで開催中の「椿会展 2013ー初心」へ行ってきました。

1947年のオープン以来、70年近くにわたり続いてきた伝統の「椿会」。数年に一度メンバーを入れ替え、グループ展形式で作家を紹介。これまでにも様々な展示が行われてきました。

この程、第7次椿会がスタート。以下のメンバー5名が、年に1回、5年間継続して活動します。

赤瀬川原平

畠山直哉

内藤礼

伊藤存

青木陵子

さて地下のギャラリースペースから。まず目に付くのは伊藤存のパネル。断片的に連なる線のリズム。言うまでもなくペイントではなく、刺繍の作品です。

そしてその前には何やら木の椅子が。これが赤瀬川原平の家具ならぬ「ハグ」。思わず座りたくなってしまうような作品です。

ちなみに赤瀬川といえば、かつてのお札事件。本展でも巨大な1000円札が壁に。これこそまさに氏の『初心』。伊藤存の刺繍や、青木陵子の色えんぴつのスケッチと奇妙に調和。あまり違和感なく組み合わされています。

そして内藤存。かつて鎌倉近美の個展で空間を見事に活かしたインスタレーションの記憶も新しい作家です。

ここでは平面の「color beginning」と立体の「ひと」の2点。前者では白い静寂の空間に仄かな光のリングが。小さな小さな人形の木彫も逆に目を引きます。

さて内藤礼、展示はこれだけにとどまりません。1階へ廻って外壁のウインドウにも注目。

内藤礼「Untitled」2013年 ガラス、水、生花

ご覧の通りガラスに一輪の花を差した作品が。ちなみにこの花は生花。まだ展示が始まったばかりということで、鮮やかな色を見せていましたが、このあと時間の経過でどうなるのか。その辺もポイントになるのかもしれません。

なお今回のメンバーの選出にあたっては、かの3.11を意識したとか。陸前高田出身の畠山はもちろん、作家が表現者としてかの震災にどう向き合うのか。そして見る側がどう受け取るのか。5年間の展示を通して開けてくるのものがありそうです。

【ギャラリートーク】

<第2回>

鼎談:赤瀬川原平×山下裕二(明治学院大学教授)×岡部あおみ(美術評論家/資生堂ギャラリー アドバイザー)

日時:5月25日(土)14:00~16:00

締切:5月14日(火)

<第3回>

トークショップ(トーク/ワークショップ): 伊藤存×青木陵子×福永信(小説家)

日時:6月22日(土)14:00~16:00

締切:6月11日(火)

*会場はワード資生堂(東京銀座資生堂ビル9階)。定員60名、参加費無料。

*事前申込制。同ギャラリーのWEBサイトの申込フォームへ。

6月23日まで開催されています。

「椿会展 2013ー初心」 資生堂ギャラリー

会期:4月12日(金)~6月23日(日)

休館:毎週月曜日

時間:11:00~19:00(平日)/11:00~18:00(日・祝)

住所:中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A2出口から徒歩4分。東京メトロ銀座線新橋駅3番出口から徒歩4分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

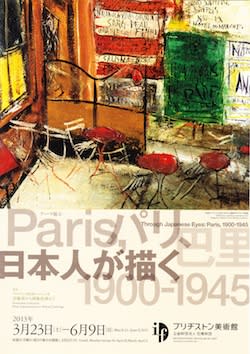

「百花繚乱」 山種美術館

山種美術館

「百花繚乱 花言葉・花図鑑」

4/6-6/2

山種美術館で開催中の「百花繚乱 花言葉・花図鑑」のプレスプレビューに参加してきました。

今年の関東のお花見はすこぶる早く、4月初めに桜も散り始めてしまいましたが、ここ山種ではまだまだ見頃。全国津々浦々、桜に限らず日本人が古来より愛でた花々を日本画で楽しむことが出来ます。

右:橋本明治「朝陽桜」1970(昭和45年)紙本・彩色

山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

というわけで人気の百花繚乱展。広尾へ移転以来、2度目となる展示です。また今回はコレクションに限らず、他館、あるいは個人蔵の作品が前後期あわせて14点出ているのもポイント。珍しい作品も少なくありません。

構成は以下の通りです。

第1章 人と花

第2章 花のユートピア

第3章 四季折々の花

単に季節毎に花を並べるだけでなく、物語や故事、また例えば春と冬の花が同時に描かれた「四季花鳥図」、言い換えれば絵画だからこそ可能な花の理想風景にも注目している点も重要。さらにキャプションでは園芸の観点からも絵画を紹介しています。

荒木十畝「四季花鳥」1917(大正6)年 絹本・彩色

山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

定番の企画とは言えども、新たな切り口を取り込んでパワーアップした百花繚乱。また見応えがありました。

前置きが長くなりました。それでは美しき花の日本画の世界へ。まずあげたいのは花のユートピア。其一から「四季花鳥図」です。

鈴木其一「四季花鳥図」19世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色

山種美術館 *前期展示(4/6~5/6)

ともかく目に飛んでくるのは鮮やかな色彩美。眩い金地に黄色い向日葵、そしてどこかうねるような草と、もはや表現主義的でさえある其一らしい作品です。

ところが一転、この「牡丹図」はどうでしょう。

鈴木其一「牡丹図」1851(嘉永4)年 絹本・彩色

*前期展示(4/6~5/6)

実はこの作品も其一ですが、先の濃厚な色遣いは影を潜め、実に繊細。そして何よりも中国絵画を踏まえての強い写実性が全面に表れています。

私自身、其一は抱一に学んだ上で光琳を志向し、最後には近代日本画への橋渡しをした画家だと思っていますが、この「牡丹図」にも、其一の多面性が反映されてはいないでしょうか。

同館顧問の山下裕二先生曰く「そろそろ単独の回顧展をやりましょう。」と仰るのにも頷けます。改めて知る其一の才能。また感心させられました。

さて琳派であえて触れておきたいのが、酒井道一。主に明治時代に活躍した画人。抱一の隠宅であった雨華庵の当主を継ぎ、抱一顕彰にも務めた弟子の一人です。

ともすれば抱一の影に隠れてしまう道一ですが、この「桜に雉・楓に鹿図」は実に力作。桜に楓を対にして華やかな画面を作り出しています。

酒井道一「桜に雉・楓に鹿図」19世紀(江戸-明治時代) 絹本金地・彩色

*前期展示(4/6~5/6)

また二頭の鹿も見逃せないポイント。鹿は古来からの伝統的な画題ですが、ここでは、雄と雌の番いが描かれていることから、おそらくは婚礼の際の調度品として制作されたのではないかということ。確かに状態も良好。草花も花びら一枚一枚から細やかに表現。絵具も上質なものが用いられています。ちなみに裏には銀地で波の文様が描かれているとか。観たいものです。

さらに琳派から離れますが、屏風として見逃せないのが作者不詳の「竹垣紅白梅椿図」。連なる竹垣に紅白梅を絡めた作品です。

作者不詳「竹垣紅白梅椿図」17世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色

*前期展示(4/6~5/6)

ここで面白いのが右と左で視点が異なること。右隻は竹垣を正面から見据えていますが、左隻はやや上から覗き込むように捉え、中央の余白に対して弧を描いています。

また細かいところに目を向けると、穴があき、切れてしまった葉っぱも。若冲画を彷彿させます。それにしてもこのリズミカルな竹垣。力強さも持ち得ています。作者の同定など関係ありません。ただただ魅力的な作品でした。

小茂田青樹「水仙」1919(大正8)年頃 絹本・彩色

山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

少し珍しい作品を見ていきましょう。小茂田青樹の「水仙」。何やらぬめぬめしたようなただならぬ妖気。大正デカダンス期に流行ったデロリが水仙にまで乗り移った一枚です。

速水御舟「名樹散椿」【重要文化財】1929(昭和4)年 紙本金地・彩色

山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

最後は名品中の名品。速水御舟の「名樹散椿」も。地面に落ちる花びらの姿こそ儚いものの、目を凝らすと枝には新たな蕾がたくさん。未来への生命を予感させる作品です。

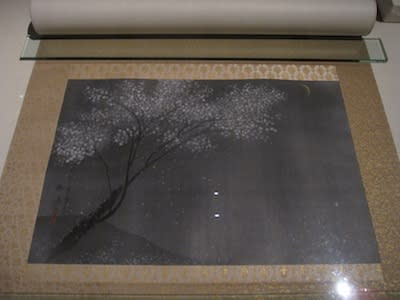

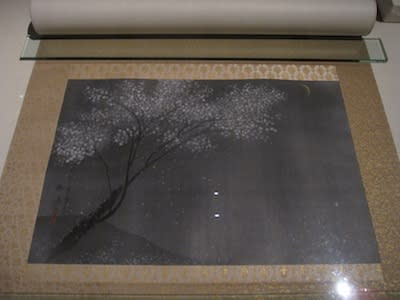

速水御舟「あけぼの・春の宵」のうち「春の宵」1934(昭和9)年 紙本・彩色

山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

また速水御舟といえば「春の宵」です。静寂に包まれた闇夜の中で健気に立つ桜。そして涙のように花びらを散らす様子。またそれを優しく見守る三日月。私の写真では全く伝わりませんが、実物の美しさといったら比類がありません。

右:山口蓬春「梅雨晴」1966(昭和39)年 紙本・彩色

左:山口蓬春「唐壺芍薬」1964(昭和41)年 紙本・彩色

ともに山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

またこれから時期を迎える山口蓬春の「梅雨晴」はいつ見ても鮮やか。これほど美しい青と紫を帯びた日本画もそう滅多にありません。

なお会期中、展示替えがあります。 *出品リスト(PDF)

前期展示:4月6日(土)~5月6日(月・休)

後期展示:5月8日(水)~6月2日(日)

桜に牡丹に菖蒲と、ともかく花真っ盛り。 お花見を逃した方にももってこいの展覧会ではないでしょうか。追っかけるならGWまで。まずは前期からどうぞ。

カフェ椿「百花繚乱展」特製和菓子

6月2日まで開催されています。

「百花繚乱 花言葉・花図鑑」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:4月6日(土)~6月2日(日) 前期:4/6~5/6 後期:5/8~6/2

休館:月曜日(但し4/29、30、5/6は開館、5/7は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*半券・新学期割引あり。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「百花繚乱 花言葉・花図鑑」

4/6-6/2

山種美術館で開催中の「百花繚乱 花言葉・花図鑑」のプレスプレビューに参加してきました。

今年の関東のお花見はすこぶる早く、4月初めに桜も散り始めてしまいましたが、ここ山種ではまだまだ見頃。全国津々浦々、桜に限らず日本人が古来より愛でた花々を日本画で楽しむことが出来ます。

右:橋本明治「朝陽桜」1970(昭和45年)紙本・彩色

山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

というわけで人気の百花繚乱展。広尾へ移転以来、2度目となる展示です。また今回はコレクションに限らず、他館、あるいは個人蔵の作品が前後期あわせて14点出ているのもポイント。珍しい作品も少なくありません。

構成は以下の通りです。

第1章 人と花

第2章 花のユートピア

第3章 四季折々の花

単に季節毎に花を並べるだけでなく、物語や故事、また例えば春と冬の花が同時に描かれた「四季花鳥図」、言い換えれば絵画だからこそ可能な花の理想風景にも注目している点も重要。さらにキャプションでは園芸の観点からも絵画を紹介しています。

荒木十畝「四季花鳥」1917(大正6)年 絹本・彩色

山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

定番の企画とは言えども、新たな切り口を取り込んでパワーアップした百花繚乱。また見応えがありました。

前置きが長くなりました。それでは美しき花の日本画の世界へ。まずあげたいのは花のユートピア。其一から「四季花鳥図」です。

鈴木其一「四季花鳥図」19世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色

山種美術館 *前期展示(4/6~5/6)

ともかく目に飛んでくるのは鮮やかな色彩美。眩い金地に黄色い向日葵、そしてどこかうねるような草と、もはや表現主義的でさえある其一らしい作品です。

ところが一転、この「牡丹図」はどうでしょう。

鈴木其一「牡丹図」1851(嘉永4)年 絹本・彩色

*前期展示(4/6~5/6)

実はこの作品も其一ですが、先の濃厚な色遣いは影を潜め、実に繊細。そして何よりも中国絵画を踏まえての強い写実性が全面に表れています。

私自身、其一は抱一に学んだ上で光琳を志向し、最後には近代日本画への橋渡しをした画家だと思っていますが、この「牡丹図」にも、其一の多面性が反映されてはいないでしょうか。

同館顧問の山下裕二先生曰く「そろそろ単独の回顧展をやりましょう。」と仰るのにも頷けます。改めて知る其一の才能。また感心させられました。

さて琳派であえて触れておきたいのが、酒井道一。主に明治時代に活躍した画人。抱一の隠宅であった雨華庵の当主を継ぎ、抱一顕彰にも務めた弟子の一人です。

ともすれば抱一の影に隠れてしまう道一ですが、この「桜に雉・楓に鹿図」は実に力作。桜に楓を対にして華やかな画面を作り出しています。

酒井道一「桜に雉・楓に鹿図」19世紀(江戸-明治時代) 絹本金地・彩色

*前期展示(4/6~5/6)

また二頭の鹿も見逃せないポイント。鹿は古来からの伝統的な画題ですが、ここでは、雄と雌の番いが描かれていることから、おそらくは婚礼の際の調度品として制作されたのではないかということ。確かに状態も良好。草花も花びら一枚一枚から細やかに表現。絵具も上質なものが用いられています。ちなみに裏には銀地で波の文様が描かれているとか。観たいものです。

さらに琳派から離れますが、屏風として見逃せないのが作者不詳の「竹垣紅白梅椿図」。連なる竹垣に紅白梅を絡めた作品です。

作者不詳「竹垣紅白梅椿図」17世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色

*前期展示(4/6~5/6)

ここで面白いのが右と左で視点が異なること。右隻は竹垣を正面から見据えていますが、左隻はやや上から覗き込むように捉え、中央の余白に対して弧を描いています。

また細かいところに目を向けると、穴があき、切れてしまった葉っぱも。若冲画を彷彿させます。それにしてもこのリズミカルな竹垣。力強さも持ち得ています。作者の同定など関係ありません。ただただ魅力的な作品でした。

小茂田青樹「水仙」1919(大正8)年頃 絹本・彩色

山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

少し珍しい作品を見ていきましょう。小茂田青樹の「水仙」。何やらぬめぬめしたようなただならぬ妖気。大正デカダンス期に流行ったデロリが水仙にまで乗り移った一枚です。

速水御舟「名樹散椿」【重要文化財】1929(昭和4)年 紙本金地・彩色

山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

最後は名品中の名品。速水御舟の「名樹散椿」も。地面に落ちる花びらの姿こそ儚いものの、目を凝らすと枝には新たな蕾がたくさん。未来への生命を予感させる作品です。

速水御舟「あけぼの・春の宵」のうち「春の宵」1934(昭和9)年 紙本・彩色

山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

また速水御舟といえば「春の宵」です。静寂に包まれた闇夜の中で健気に立つ桜。そして涙のように花びらを散らす様子。またそれを優しく見守る三日月。私の写真では全く伝わりませんが、実物の美しさといったら比類がありません。

右:山口蓬春「梅雨晴」1966(昭和39)年 紙本・彩色

左:山口蓬春「唐壺芍薬」1964(昭和41)年 紙本・彩色

ともに山種美術館 *通期展示(4/6~6/2)

またこれから時期を迎える山口蓬春の「梅雨晴」はいつ見ても鮮やか。これほど美しい青と紫を帯びた日本画もそう滅多にありません。

なお会期中、展示替えがあります。 *出品リスト(PDF)

前期展示:4月6日(土)~5月6日(月・休)

後期展示:5月8日(水)~6月2日(日)

桜に牡丹に菖蒲と、ともかく花真っ盛り。 お花見を逃した方にももってこいの展覧会ではないでしょうか。追っかけるならGWまで。まずは前期からどうぞ。

カフェ椿「百花繚乱展」特製和菓子

6月2日まで開催されています。

「百花繚乱 花言葉・花図鑑」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:4月6日(土)~6月2日(日) 前期:4/6~5/6 後期:5/8~6/2

休館:月曜日(但し4/29、30、5/6は開館、5/7は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*半券・新学期割引あり。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ザオ・ウーキー氏、逝去

1921年に北京で生まれ、フランス人として世界的に活躍した現代抽象画家、ザオ・ウーキー氏が9日、亡くなりました。92歳でした。

世界文化賞の中国系仏人画家、ザオ・ウーキーさん死去 叙情的な抽象画(msn産経ニュース)

中国出身の画家、ザオ・ウーキーさん死去(朝日新聞デジタル)

ザオ・ウーキーのコレクションといえば東京のブリヂストン美術館。同館の創設者の石橋正二郎が若かりしザオに惚れ込み作品を蒐集。長年に渡る石橋とザオとの親交もあり、現在でも世界屈指のザオ・コレクションを形成しています。

2004年ザオ展図録

そうしたザオを私が初めて見たのもブリヂストン。まだ美術を見始めてから2~3年だった頃、2004年の「ザオ・ウーキー」展。作品約70点余による回顧展でした。

私自身、いわゆる現代美術を好きになってはいたものの、ザオの名前を見聞きしたこと自体がその時初めて。おそらくは当時のめり込んでいた『美術館巡り』の流れでブリヂストン美術館へ。一切の前提知識もなくただ作品の前に立ったことを覚えています。

結論から述べれば、その時以来、ザオは私にとってのかけがえのない画家の一人になりました。極めて象徴的な青をはじめとした鮮烈な色彩の凄み。深淵な世界と悠久の流れ。タッチは自在。激しくもありまた穏やかでもある。当時のザオ展の図録にはフランソワ・チェンの論文の引用として以下のようなテキストが掲載されています。

「ザオ・ウーキーの作品は、宇宙的な規模をはらんでいる。(略)広大な空間が震えつつ存在し、観る者はそこに身を沈める。観る者は、そこから放出される覆いなリズムに参加するよう誘われるのである。」 *2004年「ザオ・ウーキー展」図録23頁より転載。

まさにザオを目にするとそうした感覚が。一見、純度の高い抽象の向こうに何らかの風景が浮き上がってきます。イメージは無限。ともかく一枚一枚の作品から発せられる「震動」に深い感動を覚えたものでした。

ザオの作品はこの回顧展の後もブリヂストン美術館で定期的に展示中。例えば2011年に同館で開催されたアンフォルメル展では10点余のザオ作品が一挙公開されました。

「Paris、パリ、巴里 日本人が描く 1900-1945」@ブリヂストン美術館(3/23~6/9)

また現在もテーマ展「Paris、パリ、巴里 日本人が描く 1900-1945」と併催のコレクション展にも出品中です。

ザオ・ウーキー「07.06.85」*現在展示中のザオの作品です。

私に抽象の素晴らしさを伝えてくれたザオ・ウーキー。改めて深くご冥福を申し上げます。

「Le peintre franco-chinois Zao Wou-ki est mort」(ルモンド)*仏語

世界文化賞の中国系仏人画家、ザオ・ウーキーさん死去 叙情的な抽象画(msn産経ニュース)

中国出身の画家、ザオ・ウーキーさん死去(朝日新聞デジタル)

ザオ・ウーキーのコレクションといえば東京のブリヂストン美術館。同館の創設者の石橋正二郎が若かりしザオに惚れ込み作品を蒐集。長年に渡る石橋とザオとの親交もあり、現在でも世界屈指のザオ・コレクションを形成しています。

2004年ザオ展図録

そうしたザオを私が初めて見たのもブリヂストン。まだ美術を見始めてから2~3年だった頃、2004年の「ザオ・ウーキー」展。作品約70点余による回顧展でした。

私自身、いわゆる現代美術を好きになってはいたものの、ザオの名前を見聞きしたこと自体がその時初めて。おそらくは当時のめり込んでいた『美術館巡り』の流れでブリヂストン美術館へ。一切の前提知識もなくただ作品の前に立ったことを覚えています。

結論から述べれば、その時以来、ザオは私にとってのかけがえのない画家の一人になりました。極めて象徴的な青をはじめとした鮮烈な色彩の凄み。深淵な世界と悠久の流れ。タッチは自在。激しくもありまた穏やかでもある。当時のザオ展の図録にはフランソワ・チェンの論文の引用として以下のようなテキストが掲載されています。

「ザオ・ウーキーの作品は、宇宙的な規模をはらんでいる。(略)広大な空間が震えつつ存在し、観る者はそこに身を沈める。観る者は、そこから放出される覆いなリズムに参加するよう誘われるのである。」 *2004年「ザオ・ウーキー展」図録23頁より転載。

まさにザオを目にするとそうした感覚が。一見、純度の高い抽象の向こうに何らかの風景が浮き上がってきます。イメージは無限。ともかく一枚一枚の作品から発せられる「震動」に深い感動を覚えたものでした。

ザオの作品はこの回顧展の後もブリヂストン美術館で定期的に展示中。例えば2011年に同館で開催されたアンフォルメル展では10点余のザオ作品が一挙公開されました。

「Paris、パリ、巴里 日本人が描く 1900-1945」@ブリヂストン美術館(3/23~6/9)

また現在もテーマ展「Paris、パリ、巴里 日本人が描く 1900-1945」と併催のコレクション展にも出品中です。

ザオ・ウーキー「07.06.85」*現在展示中のザオの作品です。

私に抽象の素晴らしさを伝えてくれたザオ・ウーキー。改めて深くご冥福を申し上げます。

「Le peintre franco-chinois Zao Wou-ki est mort」(ルモンド)*仏語

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

山種美術館がGoogle Art Projectに参加!

美術作品の画像をインターネット上で楽しめる「Googleアートプロジェクト」。既に40カ国以上、全151施設、計30000点以上もの美術品のデータが収められていますが、つい先月に山種美術館もプロジェクトに参加。閲覧することが出来るようになりました。

「Yamatane Museum of Art」@Googleアートプロジェクト

では早速、上記リンク先から山種美術館のトップページへ。中央には6月から回顧展を控える川合玉堂の「早乙女」が。

もちろん拡大して見ることも可能。さすがに本物とまではいきませんが、そこは高解像度。日本画の繊細な絵具の滲みなどもかなり細かく再現されています。

「掲載作品リスト一覧」

(拡大)

(拡大)

山種美術館が掲載した作品は全部で47件(60作品)。重要文化財の岩佐又兵衛の「官女観菊図」や酒井抱一の「秋草鶉図」、それに速水御舟の「炎舞」に竹内栖鳳の「班猫」なども代表作もずらり。

時代も幅広く、17世紀の宗達画から20世紀の佐伯祐三の作品までが掲載されています。

また現在開催中の「百花繚乱」のチラシ表紙を飾る荒木十畝の「四季花鳥」の4幅対もご覧の通り。Googleならではの直感的な操作で手軽に見ることが出来ます。

「百花繚乱 花言葉・花図鑑」@山種美術館 4/6~6/2

さてこのアートプロジェクトが面白いのが、単に作品図版が美術館別に載っているだけではないこと。詳細をクリックすると作品の材質・技法がピックアップ。さらには作家別、また同時代の作品などをグルーピングして取り出すことが出来るのもポイントです。

なお今回、山種美術館と同じく新規参加したのは大阪市立美術館とMOA美術館。さらに世界でも南米、中国、スペインなど15カ国30館、2000点以上の作品が追加。国内では以下の美術館が参加中です。(足立美術館と東京国立博物館は館内ビューあり。)

足立美術館(島根県安来市)

大原美術館(岡山県倉敷市)

国立西洋美術館(東京都台東区)

サントリー美術館(東京都港区)

東京国立博物館(東京都台東区)

ブリヂストン美術館(東京都中央区)

大阪市立美術館(大阪市天王寺区)

MOA美術館(静岡県熱海市)

山種美術館(東京都渋谷区)

WEBから広がる世界と日本の美術館。Googleアートプロジェクト、まずは楽しんでみてはいかがでしょうか。

「Google アートプロジェクト」

*閲覧に関しては同サイトの利用する技術に準拠したブラウザが必要です。(IEでは閲覧出来ない場合あり。)Googleのchromeをおすすめします。

「Yamatane Museum of Art」@Googleアートプロジェクト

では早速、上記リンク先から山種美術館のトップページへ。中央には6月から回顧展を控える川合玉堂の「早乙女」が。

もちろん拡大して見ることも可能。さすがに本物とまではいきませんが、そこは高解像度。日本画の繊細な絵具の滲みなどもかなり細かく再現されています。

「掲載作品リスト一覧」

(拡大)

(拡大)山種美術館が掲載した作品は全部で47件(60作品)。重要文化財の岩佐又兵衛の「官女観菊図」や酒井抱一の「秋草鶉図」、それに速水御舟の「炎舞」に竹内栖鳳の「班猫」なども代表作もずらり。

時代も幅広く、17世紀の宗達画から20世紀の佐伯祐三の作品までが掲載されています。

また現在開催中の「百花繚乱」のチラシ表紙を飾る荒木十畝の「四季花鳥」の4幅対もご覧の通り。Googleならではの直感的な操作で手軽に見ることが出来ます。

「百花繚乱 花言葉・花図鑑」@山種美術館 4/6~6/2

さてこのアートプロジェクトが面白いのが、単に作品図版が美術館別に載っているだけではないこと。詳細をクリックすると作品の材質・技法がピックアップ。さらには作家別、また同時代の作品などをグルーピングして取り出すことが出来るのもポイントです。

なお今回、山種美術館と同じく新規参加したのは大阪市立美術館とMOA美術館。さらに世界でも南米、中国、スペインなど15カ国30館、2000点以上の作品が追加。国内では以下の美術館が参加中です。(足立美術館と東京国立博物館は館内ビューあり。)

足立美術館(島根県安来市)

大原美術館(岡山県倉敷市)

国立西洋美術館(東京都台東区)

サントリー美術館(東京都港区)

東京国立博物館(東京都台東区)

ブリヂストン美術館(東京都中央区)

大阪市立美術館(大阪市天王寺区)

MOA美術館(静岡県熱海市)

山種美術館(東京都渋谷区)

WEBから広がる世界と日本の美術館。Googleアートプロジェクト、まずは楽しんでみてはいかがでしょうか。

「Google アートプロジェクト」

*閲覧に関しては同サイトの利用する技術に準拠したブラウザが必要です。(IEでは閲覧出来ない場合あり。)Googleのchromeをおすすめします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |