都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「金刀比羅宮 書院の美」 東京藝術大学大学美術館

東京藝術大学大学美術館(台東区上野公園12-8)

「金刀比羅宮 書院の美」

7/7-9/9

「こんぴらさん」こと香川・金刀比羅宮の書院襖絵が、そのままそっくり上野へとやって来ました。藝大美術館で開催中の「金刀比羅宮 書院の美」展です。

この展覧会で見るべきなのは、言うまでもなく応挙、若冲らの見事な襖絵ではありますが、私が強く感心したのはそれらよりも工夫された展示自体にあったかもしれません。ズバリ今回の目玉は、金刀比羅宮の表書院、及び奥書院を再現した展示の形態です。ともすれば手狭な印象もある三階のスペースを無駄なく用い、この門外不出とも言える金刀比羅宮のお宝を、実に臨場感のある形で見せることに成功しています。とりわけ岸岱、及び若冲の並ぶ奥書院の空間は一つの優れたインスタレーションです。残念ながら、それぞれのスペースの入口に木の柵があり、若冲の「花丸図」を除いては遠目で作品を眺める形となっていましたが、これは例えばプライス展の「光の演出」のような、新しい展示のあり方を示したものでもあったのではないでしょうか。またこの空間をつくるために用いられた複製(壁画は移動出来ません。その部分は全て複製が展示されています。)も、一瞥しただけでは本物と見間違うほど精巧に出来ていました。注目の「花丸図」では金の発色にやや難があるように見えましたが、200を超える切花を6畳間に散りばめたという、若冲ならではの濃密な空間を楽しむには最適な展示方法だったと思います。

手前の表書院では、作品を支える白い鉄板やフレームに無機質すぎる嫌いがありましたが、さすがに30畳の大広間をそのまま再現した「虎の間」の迫力は圧倒的でした。ここでは有名な「水呑みの虎」をはじめとする、お馴染みの猫のような虎も魅力的ですが、この展示にて見えてくるのは応挙の優れた空間構成力です。正面の二つの角の部分に見る大岩のような表現が、この空間全体を外から内へと、つまりはモチーフが見る側の方へと迫るように仕立てられています。(結果、虎の存在感が増すことにも繋がります。)またその一方の「竹林七賢図」では、遠近感に長けた竹の描写が奥行きを与え、内から外へと広がり行くような空間を実現していました。そしてそのさらに外に浮かび上がる「瀑布古松図」が、竹林図を含めた全体を見下ろすように力強く描かれているのです。もちろん障壁画である「瀑布古松図」は複製に過ぎませんが、竹林の背景にそびえる滝の壮大さはこの展示ではないと味わえないのではないでしょうか。見事の一言につきます。

展示の最後には、伝永徳の「富士山杉樹図屏風」が待ち構えていました。富士山の山頂が屏風の端に付いているという驚くべき構図をとっていますが、下から上へと燃え盛るような杉林は逞しく、まるでクレヨンを塗ったような質感の葉も意外なほど精緻に描かれています。これを永徳の作とするのは直感的に難しいようにも感じますが、作者云々の問題以前に強いインパクトを与えてくれる作品です。

この日は天候が不安定だったからでしょうか。日曜日にも関わらず、会場にはかなりの余裕がありました。もしかすると、当初予想されていたほどには混雑していないのかもしれません。

9月9日までの開催です。(7/29)

「金刀比羅宮 書院の美」

7/7-9/9

「こんぴらさん」こと香川・金刀比羅宮の書院襖絵が、そのままそっくり上野へとやって来ました。藝大美術館で開催中の「金刀比羅宮 書院の美」展です。

この展覧会で見るべきなのは、言うまでもなく応挙、若冲らの見事な襖絵ではありますが、私が強く感心したのはそれらよりも工夫された展示自体にあったかもしれません。ズバリ今回の目玉は、金刀比羅宮の表書院、及び奥書院を再現した展示の形態です。ともすれば手狭な印象もある三階のスペースを無駄なく用い、この門外不出とも言える金刀比羅宮のお宝を、実に臨場感のある形で見せることに成功しています。とりわけ岸岱、及び若冲の並ぶ奥書院の空間は一つの優れたインスタレーションです。残念ながら、それぞれのスペースの入口に木の柵があり、若冲の「花丸図」を除いては遠目で作品を眺める形となっていましたが、これは例えばプライス展の「光の演出」のような、新しい展示のあり方を示したものでもあったのではないでしょうか。またこの空間をつくるために用いられた複製(壁画は移動出来ません。その部分は全て複製が展示されています。)も、一瞥しただけでは本物と見間違うほど精巧に出来ていました。注目の「花丸図」では金の発色にやや難があるように見えましたが、200を超える切花を6畳間に散りばめたという、若冲ならではの濃密な空間を楽しむには最適な展示方法だったと思います。

手前の表書院では、作品を支える白い鉄板やフレームに無機質すぎる嫌いがありましたが、さすがに30畳の大広間をそのまま再現した「虎の間」の迫力は圧倒的でした。ここでは有名な「水呑みの虎」をはじめとする、お馴染みの猫のような虎も魅力的ですが、この展示にて見えてくるのは応挙の優れた空間構成力です。正面の二つの角の部分に見る大岩のような表現が、この空間全体を外から内へと、つまりはモチーフが見る側の方へと迫るように仕立てられています。(結果、虎の存在感が増すことにも繋がります。)またその一方の「竹林七賢図」では、遠近感に長けた竹の描写が奥行きを与え、内から外へと広がり行くような空間を実現していました。そしてそのさらに外に浮かび上がる「瀑布古松図」が、竹林図を含めた全体を見下ろすように力強く描かれているのです。もちろん障壁画である「瀑布古松図」は複製に過ぎませんが、竹林の背景にそびえる滝の壮大さはこの展示ではないと味わえないのではないでしょうか。見事の一言につきます。

展示の最後には、伝永徳の「富士山杉樹図屏風」が待ち構えていました。富士山の山頂が屏風の端に付いているという驚くべき構図をとっていますが、下から上へと燃え盛るような杉林は逞しく、まるでクレヨンを塗ったような質感の葉も意外なほど精緻に描かれています。これを永徳の作とするのは直感的に難しいようにも感じますが、作者云々の問題以前に強いインパクトを与えてくれる作品です。

この日は天候が不安定だったからでしょうか。日曜日にも関わらず、会場にはかなりの余裕がありました。もしかすると、当初予想されていたほどには混雑していないのかもしれません。

9月9日までの開催です。(7/29)

コメント ( 18 ) | Trackback ( 0 )

「エヴァン・ペニー展」 小山登美夫ギャラリー

小山登美夫ギャラリー(江東区清澄1-3-2 6階)

「エヴァン・ペニー展」

6/3-7/28(会期終了)

既に会期を終えていますが、驚くほど生々しい感触の胸像は実に圧倒的でした。南アフリカ生まれのアーティスト、エヴァン・ペニー(1953~)の個展です。

ともかく見入るのは、シリコンによってつくられた胸像における精巧な表現です。背中を露にし、やや右へ向く後ろ姿の男性の作品では、所々に点々と連なる吹き出物からうっすらと浮かび上がるほくろ、またはくびれた首の皺や皮膚の汗ばんだような感触、さらには頭部に見る2、3ミリにカットされた髪の毛(ただしこれは本物の髪が使われていますが。)までが、まさに生きているかのように象られています。このリアリティーは尋常でありません。さながらこの人物の体臭が臭ってくるかのよう臨場感さえ味わいました。

中年の女性を象る胸像、「Female」(2007)も見事です。こちらも上に挙げた男性と同じようにリアルにつくられていますが、何と言ってもそのデフォルメされた形に異様な雰囲気を感じます。ちょうど顔の両側から力を加え、上下へ二倍に引き延ばしたような人物が全くの無表情で佇んでいるわけです。ペニーの作品に見る面白さは、たんに人間をシリコンで精密に複製しているというよりも、この形の変化の方にあるのかもしれません。例えばPCで人物の画像を加工するかのように、彼は立体を自在に変形しているのです。

日本では初めての個展だったそうです。今回は僅か4点の彫像が紹介されるのみでしたが、また他の作品を拝見出来ればとも思いました。(7/28)

「エヴァン・ペニー展」

6/3-7/28(会期終了)

既に会期を終えていますが、驚くほど生々しい感触の胸像は実に圧倒的でした。南アフリカ生まれのアーティスト、エヴァン・ペニー(1953~)の個展です。

ともかく見入るのは、シリコンによってつくられた胸像における精巧な表現です。背中を露にし、やや右へ向く後ろ姿の男性の作品では、所々に点々と連なる吹き出物からうっすらと浮かび上がるほくろ、またはくびれた首の皺や皮膚の汗ばんだような感触、さらには頭部に見る2、3ミリにカットされた髪の毛(ただしこれは本物の髪が使われていますが。)までが、まさに生きているかのように象られています。このリアリティーは尋常でありません。さながらこの人物の体臭が臭ってくるかのよう臨場感さえ味わいました。

中年の女性を象る胸像、「Female」(2007)も見事です。こちらも上に挙げた男性と同じようにリアルにつくられていますが、何と言ってもそのデフォルメされた形に異様な雰囲気を感じます。ちょうど顔の両側から力を加え、上下へ二倍に引き延ばしたような人物が全くの無表情で佇んでいるわけです。ペニーの作品に見る面白さは、たんに人間をシリコンで精密に複製しているというよりも、この形の変化の方にあるのかもしれません。例えばPCで人物の画像を加工するかのように、彼は立体を自在に変形しているのです。

日本では初めての個展だったそうです。今回は僅か4点の彫像が紹介されるのみでしたが、また他の作品を拝見出来ればとも思いました。(7/28)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「シャガール展」 千葉市美術館

千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)

「シャガール展」

6/16-7/29

あちこちの美術館で目にする機会も多いシャガール(1887~1985)ですが、いわゆる回顧展に接したのは今回が初めてです。油彩、エッチング、リトグラフなど全42点の作品(ほぼ国内美術館の所蔵品。)にて、シャガールの画業を年代別に追いかけます。

展示は、シャガールが故郷ヴィテブスク(現在のベラルーシ。)よりパリへと出て、画家のキャリアを築き始めた1910年の頃からはじまりました。この時期はキュビズムの影響が著しく、例えば後の幻想的な作風を見出すのは困難ですが、「静物」(1911-12)における透明感のある青みは、後のシャガールの色彩を彷彿とさせる部分もあります。瓶やカップなどをキュビズムに消化し、そこへかの鮮やかなブルーを一面に散らせているのです。

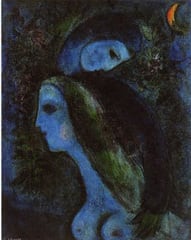

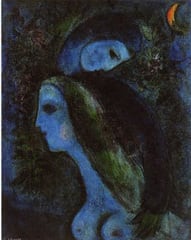

1915年にパリでベラと結婚したシャガールは、一時故郷へ行き美術学校を設立しますが、そこでかのマレーヴィッチらと対立し、1922年に再びパリへと戻ってきます。(*1)その後、第二次大戦が勃発し、ユダヤ人であった彼はナチスの迫害を避ける為、アメリカへと亡命(1941年)しました。結果、終戦後の1948年にまたパリへと戻るわけですが、その間に最愛のベラを亡くしてしまいます。そしてこの間、シャガールは独自の神秘主義的(*2)とも言えるスタイルを確立していくわけです。二人の寄り添う男女を描いた「青い恋人たち」(1948-53)における愛の表現は、ちょうどシャガールが、失ったベラを呼び戻さんとばかりに女性を抱き寄せている構図のようにも思えます。横を向いて通り過ぎ行く女性はもはやこの世の存在ではなく、一人男性だけが、ただ寂し気な面持ちで必至に彼女をとどめようとしているのです。

南仏のサン・ポール・ド・ヴァンスに定住したシャガールは、1952年に新しい恋人、通称ヴァヴァと再婚しました。(この時のシャガールは65歳です。)これ以降、彼は、色や形にのびやかな「愛」をモチーフとする作品を数多く制作していきます。ちらし表紙を飾る「枝」(1956-62)は、花嫁姿を思わせる女性も登場する、まさに結婚の主題を思わせるような作品です。天使の祝福し、ブーケも舞う青の空間の中を寄り添うカップルが、どこか幽玄的な味わいにて描かれています。そしてここで気になるのは、その背景、つまりは青みへ溶け込みながらスッと左へ流れていく影のような女性です。もしこのカップルをシャガールとヴァヴァとすれば、それはベラの姿ではないでしょうか。シャガール自身がかつてのパートナーとの生活(*3)を振り返りながら、今の幸せを思う作品なのかもしれません。

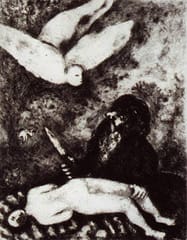

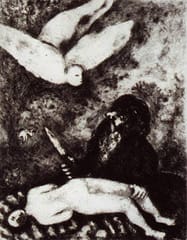

「わが生涯」や「聖書」シリーズなどの版画の展示も見所の一つです。ここで紹介されている版画の多くは、比較的早い頃に手がけられたエッチングなどの黒一色の作品です。残念ながら「聖書」及び、「ダフニスとクロエ」については、会場スペースの都合で、その一部(前者は全105点のうち51点。後者は全42点のうち14点。)が紹介されるのみですが、それらはどれも素朴な温もりを感じる佳作ばかりでした。聖書では「ヤコブと天使」や「出エジプト」、それに上に作品画像を挙げた「アブラハムの犠牲」などの馴染みあるエピソードが頻出します。黒のシャガールもまた新鮮で面白いものです。

いわゆる大作揃いの展覧会ではありませんが、適度な作品数にてシャガールを楽しめる好企画だったと思います。実際、私自身も、元々シャガールに惹かれる部分があまりなかったのですが、この回顧展に接して初めてその魅力に触れることが出来ました。

明日の日曜日、29日までの開催です。(7/22)

*1 1918年、ロシア革命政府文化相ルナチャルスキーの信を得て美術学校を設立。校長に就任するも、自身の作風が当時の主流の抽象主義に比べて時代遅れと見なされる。のち、絶対主義の提唱者であった教授マレーヴィッチらと対立し、全校を巻き込んで争うが、結果的に校長を辞してヴィテブスクを去った。

*2 シャガールは「神秘的」という言葉について、「純粋で高潔で無垢な形において受け止める。」と述べている。

*3 資産家の娘であったベラに対し、貧しい画家に過ぎないシャガールとの結婚には反対も多かった。(*は全てキャプション、及び展覧会パンフレットより引用。改変。)

「シャガール展」

6/16-7/29

あちこちの美術館で目にする機会も多いシャガール(1887~1985)ですが、いわゆる回顧展に接したのは今回が初めてです。油彩、エッチング、リトグラフなど全42点の作品(ほぼ国内美術館の所蔵品。)にて、シャガールの画業を年代別に追いかけます。

展示は、シャガールが故郷ヴィテブスク(現在のベラルーシ。)よりパリへと出て、画家のキャリアを築き始めた1910年の頃からはじまりました。この時期はキュビズムの影響が著しく、例えば後の幻想的な作風を見出すのは困難ですが、「静物」(1911-12)における透明感のある青みは、後のシャガールの色彩を彷彿とさせる部分もあります。瓶やカップなどをキュビズムに消化し、そこへかの鮮やかなブルーを一面に散らせているのです。

1915年にパリでベラと結婚したシャガールは、一時故郷へ行き美術学校を設立しますが、そこでかのマレーヴィッチらと対立し、1922年に再びパリへと戻ってきます。(*1)その後、第二次大戦が勃発し、ユダヤ人であった彼はナチスの迫害を避ける為、アメリカへと亡命(1941年)しました。結果、終戦後の1948年にまたパリへと戻るわけですが、その間に最愛のベラを亡くしてしまいます。そしてこの間、シャガールは独自の神秘主義的(*2)とも言えるスタイルを確立していくわけです。二人の寄り添う男女を描いた「青い恋人たち」(1948-53)における愛の表現は、ちょうどシャガールが、失ったベラを呼び戻さんとばかりに女性を抱き寄せている構図のようにも思えます。横を向いて通り過ぎ行く女性はもはやこの世の存在ではなく、一人男性だけが、ただ寂し気な面持ちで必至に彼女をとどめようとしているのです。

南仏のサン・ポール・ド・ヴァンスに定住したシャガールは、1952年に新しい恋人、通称ヴァヴァと再婚しました。(この時のシャガールは65歳です。)これ以降、彼は、色や形にのびやかな「愛」をモチーフとする作品を数多く制作していきます。ちらし表紙を飾る「枝」(1956-62)は、花嫁姿を思わせる女性も登場する、まさに結婚の主題を思わせるような作品です。天使の祝福し、ブーケも舞う青の空間の中を寄り添うカップルが、どこか幽玄的な味わいにて描かれています。そしてここで気になるのは、その背景、つまりは青みへ溶け込みながらスッと左へ流れていく影のような女性です。もしこのカップルをシャガールとヴァヴァとすれば、それはベラの姿ではないでしょうか。シャガール自身がかつてのパートナーとの生活(*3)を振り返りながら、今の幸せを思う作品なのかもしれません。

「わが生涯」や「聖書」シリーズなどの版画の展示も見所の一つです。ここで紹介されている版画の多くは、比較的早い頃に手がけられたエッチングなどの黒一色の作品です。残念ながら「聖書」及び、「ダフニスとクロエ」については、会場スペースの都合で、その一部(前者は全105点のうち51点。後者は全42点のうち14点。)が紹介されるのみですが、それらはどれも素朴な温もりを感じる佳作ばかりでした。聖書では「ヤコブと天使」や「出エジプト」、それに上に作品画像を挙げた「アブラハムの犠牲」などの馴染みあるエピソードが頻出します。黒のシャガールもまた新鮮で面白いものです。

いわゆる大作揃いの展覧会ではありませんが、適度な作品数にてシャガールを楽しめる好企画だったと思います。実際、私自身も、元々シャガールに惹かれる部分があまりなかったのですが、この回顧展に接して初めてその魅力に触れることが出来ました。

明日の日曜日、29日までの開催です。(7/22)

*1 1918年、ロシア革命政府文化相ルナチャルスキーの信を得て美術学校を設立。校長に就任するも、自身の作風が当時の主流の抽象主義に比べて時代遅れと見なされる。のち、絶対主義の提唱者であった教授マレーヴィッチらと対立し、全校を巻き込んで争うが、結果的に校長を辞してヴィテブスクを去った。

*2 シャガールは「神秘的」という言葉について、「純粋で高潔で無垢な形において受け止める。」と述べている。

*3 資産家の娘であったベラに対し、貧しい画家に過ぎないシャガールとの結婚には反対も多かった。(*は全てキャプション、及び展覧会パンフレットより引用。改変。)

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「夏目麻麦展」 ギャラリー椿

ギャラリー椿(中央区京橋3-3-10)

「夏目麻麦展」

7/18-31

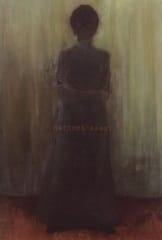

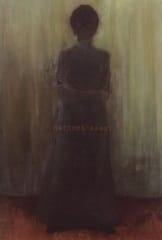

全てが霧に包まれたように朧げでありながら、不思議と存在の重みも感じる女性のポートレートです。夏目麻麦の個展を見てきました。

透明感をたたえていながらも、重くのしかかるような色彩の海に、顔の表情を全く伺うことの出来ない一人の女性が立っています。それは時に深い紫を帯びた青や焦げ付くような朱色を背景にして、例えば手を前に組むようなポーズをとって佇んでいました。まずはその豊かなマチエールと、全体の雰囲気に圧倒されます。言わば、絵自体に確かな力強さを感じる作品です。

夏目の絵画を見ていると、つい先日にMOTで見たデュマスを思い出します。ただしその表現の方向性は、デュマスと全く異なる地点を指し示しているのかもしれません。ここにデュマスに見た悲しみや叫びなどの感情の露出はなく、ただただ存在しているだけの、言い換えればもはや自分が誰なのかさえ分からないようなある意味で「影」のような女性しか描かれていないのです。そしてそれが夏目の絵の持ち味なのだと思います。かつて一度きりだけ出会った女性を、記憶の奥底から辿ってつくり上げた一つの像という印象も受けました。

今月末までの開催です。おすすめします。(7/21)

「夏目麻麦展」

7/18-31

全てが霧に包まれたように朧げでありながら、不思議と存在の重みも感じる女性のポートレートです。夏目麻麦の個展を見てきました。

透明感をたたえていながらも、重くのしかかるような色彩の海に、顔の表情を全く伺うことの出来ない一人の女性が立っています。それは時に深い紫を帯びた青や焦げ付くような朱色を背景にして、例えば手を前に組むようなポーズをとって佇んでいました。まずはその豊かなマチエールと、全体の雰囲気に圧倒されます。言わば、絵自体に確かな力強さを感じる作品です。

夏目の絵画を見ていると、つい先日にMOTで見たデュマスを思い出します。ただしその表現の方向性は、デュマスと全く異なる地点を指し示しているのかもしれません。ここにデュマスに見た悲しみや叫びなどの感情の露出はなく、ただただ存在しているだけの、言い換えればもはや自分が誰なのかさえ分からないようなある意味で「影」のような女性しか描かれていないのです。そしてそれが夏目の絵の持ち味なのだと思います。かつて一度きりだけ出会った女性を、記憶の奥底から辿ってつくり上げた一つの像という印象も受けました。

今月末までの開催です。おすすめします。(7/21)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ユトリロ展」 千葉県立美術館

千葉県立美術館(千葉市中央区中央港1-10-1)

「ユトリロ展 - モンマルトルの詩情 - 」

7/14-8/26

実を言えばユトリロは苦手な画家の一人ですが、千葉県立美術館の久々の大規模展とのことで行ってみました。三鷹市民ギャラリーより巡回中のユトリロの回顧展です。初期より晩年の油彩画(一部グワッシュ)計82点と、ユトリロの使っていた筆や絵具、それに道具袋などが紹介されています。

展示ではユトリロの画業を「白の時代」と「色彩の時代」、それに「晩年の時代」という極めて簡潔な括りで追っていましたが、その中では言うまでもなく「白の時代」が優れています。お馴染みの漆喰の壁を表現するため、鳩の糞や卵の殻、それに砂などを混ぜ合わせて出来た絵具の質感は力強く、それがこの時代に独特な荒々しくも寒々しいタッチと見事に調和していました。初期作の「ラパン・アジル」(1912年頃)における色の表現は絶妙です。道路のくすんだ黄土色は沈み込むように深く、また右手へ迫る壁のメタリックな感覚や、正面中央の建物の壁面におけるキャンバスを削り取るかのように深いタッチなどは、まず晩年の作品に見ることが出来ません。このややすさんだ感触こそ、まさにユトリロを見る醍醐味ではないでしょうか。

「シャップ通り」(1910年頃)も、この時代に特有なマチエールが効果的な作品です。手前から奥へ一本の道がのびゆくという、ユトリロの得意とする構図ではありますが、視点をやや上に置き、正面の階段と聖堂へと連なる建物群を見通し良く描いています。そしてやや歪んだ窓の並ぶ、長い年月を感じさせる古びた建物と、雨の降った後なのかまだ濡れているようにも見える道路は、どこか煤けたパリの情感を巧みに表現していました。それに所々、点描で示される赤や黄色などが絵の良いアクセントにもなっています。また上空を覆う一面の雲も何やら刹那的です。「色彩の時代」に見る抜けるような青空は、当然の如くここに表現されることがありません。

白の時代を過ぎたユトリロになかなか魅力を見出せませんが、グワッシュの「クリスマスのもみの木」(1928)などは面白い作品です。即興的なタッチによるもみの木の質感は軽やかですが、例えば瓶や鉢に見る線はどこかビュフェをを見るように険しく、背景の白も初期作の漆喰を思わせるような豊かな味わいを感じさせていました。

もう一歩、波瀾に富んだユトリロの生涯に迫るような展示であればと思いましたが、初めにも触れた絵具や道具袋の展示は、彼の制作の一端を理解するのに役立ちます。また、展示作に「個人蔵」が多いのもこの展覧会の特徴です。約半数ほどがそれに該当しますが、全作品のうち32点が日本初公開であるという点と何か関係しているのかもしれません。

殆ど宝の持ち腐れ感もある千葉県立美術館の広大な展示室を使った展覧会です。例えば工夫された照明など、いわゆる作品を演出して見せる部分は皆無ですが、ともかくは広々としたスペースでゆったりと楽しむことは出来ます。

アクセスは千葉みなと駅(京葉線・千葉モノレール)が便利です。駅からは少し歩きますが、千葉ポートタワーを真向かいに、海風を感じながら並木道を散歩するのは悪くないと思います。

8月26日までの開催です。(7/22)

「ユトリロ展 - モンマルトルの詩情 - 」

7/14-8/26

実を言えばユトリロは苦手な画家の一人ですが、千葉県立美術館の久々の大規模展とのことで行ってみました。三鷹市民ギャラリーより巡回中のユトリロの回顧展です。初期より晩年の油彩画(一部グワッシュ)計82点と、ユトリロの使っていた筆や絵具、それに道具袋などが紹介されています。

展示ではユトリロの画業を「白の時代」と「色彩の時代」、それに「晩年の時代」という極めて簡潔な括りで追っていましたが、その中では言うまでもなく「白の時代」が優れています。お馴染みの漆喰の壁を表現するため、鳩の糞や卵の殻、それに砂などを混ぜ合わせて出来た絵具の質感は力強く、それがこの時代に独特な荒々しくも寒々しいタッチと見事に調和していました。初期作の「ラパン・アジル」(1912年頃)における色の表現は絶妙です。道路のくすんだ黄土色は沈み込むように深く、また右手へ迫る壁のメタリックな感覚や、正面中央の建物の壁面におけるキャンバスを削り取るかのように深いタッチなどは、まず晩年の作品に見ることが出来ません。このややすさんだ感触こそ、まさにユトリロを見る醍醐味ではないでしょうか。

「シャップ通り」(1910年頃)も、この時代に特有なマチエールが効果的な作品です。手前から奥へ一本の道がのびゆくという、ユトリロの得意とする構図ではありますが、視点をやや上に置き、正面の階段と聖堂へと連なる建物群を見通し良く描いています。そしてやや歪んだ窓の並ぶ、長い年月を感じさせる古びた建物と、雨の降った後なのかまだ濡れているようにも見える道路は、どこか煤けたパリの情感を巧みに表現していました。それに所々、点描で示される赤や黄色などが絵の良いアクセントにもなっています。また上空を覆う一面の雲も何やら刹那的です。「色彩の時代」に見る抜けるような青空は、当然の如くここに表現されることがありません。

白の時代を過ぎたユトリロになかなか魅力を見出せませんが、グワッシュの「クリスマスのもみの木」(1928)などは面白い作品です。即興的なタッチによるもみの木の質感は軽やかですが、例えば瓶や鉢に見る線はどこかビュフェをを見るように険しく、背景の白も初期作の漆喰を思わせるような豊かな味わいを感じさせていました。

もう一歩、波瀾に富んだユトリロの生涯に迫るような展示であればと思いましたが、初めにも触れた絵具や道具袋の展示は、彼の制作の一端を理解するのに役立ちます。また、展示作に「個人蔵」が多いのもこの展覧会の特徴です。約半数ほどがそれに該当しますが、全作品のうち32点が日本初公開であるという点と何か関係しているのかもしれません。

殆ど宝の持ち腐れ感もある千葉県立美術館の広大な展示室を使った展覧会です。例えば工夫された照明など、いわゆる作品を演出して見せる部分は皆無ですが、ともかくは広々としたスペースでゆったりと楽しむことは出来ます。

アクセスは千葉みなと駅(京葉線・千葉モノレール)が便利です。駅からは少し歩きますが、千葉ポートタワーを真向かいに、海風を感じながら並木道を散歩するのは悪くないと思います。

8月26日までの開催です。(7/22)

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

ネットラジオでバイロイト 2007

毎年同じようなエントリを挙げておりますが、今年もバイロイト音楽祭がもう間もなく開幕します。この後日本時間の23時頃より、お馴染みのBartokRadioでも生中継が始まるようです。詳細はオペラキャスト様のブログをご参照下さい。試聴・録音方法などが丁寧に紹介されています。

7/25 22:57~

「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 セバスチャン・ヴィーグル指揮

7/26 22:57~

「タンホイザー」 クリストフ・ウリヒ・マイアー指揮

7/28 0:57~

「ニーベルングの指環・ラインの黄金」 クリスチャン・ティーレマン指揮

7/28 22:57~

「ワルキューレ」

7/30 22:57~

「ジークフリート」

8/1 22:57~

「神々の黄昏」

8/2 22:57~

「パルジファル」 アダム・フィッシャー指揮

(全て日本時間。放送開始時間はBartokRadioに準じます。)

タンホイザーの指揮がルイージからマイアーに変更なったのが残念ですが、ともかくは夏の恒例行事ということで、録音等などして楽しみたいと思います。

*関連リンク

オペラキャスト

バイロイト音楽祭・スケジュール(オペラキャスト。各放送局へのリンクあり。)

海外ネットラジオのクラシック音楽番組(番組表、オンデマンド方法について。)

7/25 22:57~

「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 セバスチャン・ヴィーグル指揮

7/26 22:57~

「タンホイザー」 クリストフ・ウリヒ・マイアー指揮

7/28 0:57~

「ニーベルングの指環・ラインの黄金」 クリスチャン・ティーレマン指揮

7/28 22:57~

「ワルキューレ」

7/30 22:57~

「ジークフリート」

8/1 22:57~

「神々の黄昏」

8/2 22:57~

「パルジファル」 アダム・フィッシャー指揮

(全て日本時間。放送開始時間はBartokRadioに準じます。)

タンホイザーの指揮がルイージからマイアーに変更なったのが残念ですが、ともかくは夏の恒例行事ということで、録音等などして楽しみたいと思います。

*関連リンク

オペラキャスト

バイロイト音楽祭・スケジュール(オペラキャスト。各放送局へのリンクあり。)

海外ネットラジオのクラシック音楽番組(番組表、オンデマンド方法について。)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「加藤泉 人へ」 ARATANIURANO

ARATANIURANO(中央区新富2-2-5 新富二丁目ビル3階)

「加藤泉 人へ」

7/14-8/11

東京・新富町に新しくオープンしたギャラリーです。こけら落としとなる第一回展に、お馴染みの木彫で知られる加藤泉が登場しました。

画廊入口のドアを開けると、まずはやや色調に暗い大作のドローイング数点が目に飛び込んできます。黒や灰色を多用したそれらは、何やらいつもの可愛らしくも思える表情と異なって、いささか深刻に、例えばどこか途方に暮れたような出で立ちでこちらをジロリと見つめていました。ただ、肝心の木彫が、今回は何故か見当たりません。一体、どこへ行ってしまったのでしょうか。そしてその謎は、カウンター越しに見える小部屋に隠されていました。

つまり木彫はこの小部屋に、ドローイングと全く切り離される形にて置かれていたというわけなのです。しかもそれらは通常、壁に寄っかかったり、また寝そべったりしているものが多いのですが、この展示では皆、金属製の三脚椅子の足のような支持体の上に、例えば頭だけがのっているようにして置かれています。しかもその数はスペースに比べて明らかに過剰です。まさにひしめくように、またまるでこれからステージへ出るための準備でもしているかのように群れていました。異様な光景です。

ARATANIURANO(アラタニウラノ)は、それぞれタウンアートと白石コンテンポラリーアート(SCAI)を退職された荒谷(あらたに)、浦野(うらの)両氏の手がける現代アート専門の画廊です。最寄りは有楽町線の新富町駅ですが、京橋方面から歩いても15分とかかりません。銀座~京橋界隈にまた一つ、興味深いスポットが誕生しました。

8月11日までの開催です。(7/21)

*関連エントリ

「加藤泉『黙』」 高橋コレクション(現在開催中です。)

「加藤泉 人へ」

7/14-8/11

東京・新富町に新しくオープンしたギャラリーです。こけら落としとなる第一回展に、お馴染みの木彫で知られる加藤泉が登場しました。

画廊入口のドアを開けると、まずはやや色調に暗い大作のドローイング数点が目に飛び込んできます。黒や灰色を多用したそれらは、何やらいつもの可愛らしくも思える表情と異なって、いささか深刻に、例えばどこか途方に暮れたような出で立ちでこちらをジロリと見つめていました。ただ、肝心の木彫が、今回は何故か見当たりません。一体、どこへ行ってしまったのでしょうか。そしてその謎は、カウンター越しに見える小部屋に隠されていました。

つまり木彫はこの小部屋に、ドローイングと全く切り離される形にて置かれていたというわけなのです。しかもそれらは通常、壁に寄っかかったり、また寝そべったりしているものが多いのですが、この展示では皆、金属製の三脚椅子の足のような支持体の上に、例えば頭だけがのっているようにして置かれています。しかもその数はスペースに比べて明らかに過剰です。まさにひしめくように、またまるでこれからステージへ出るための準備でもしているかのように群れていました。異様な光景です。

ARATANIURANO(アラタニウラノ)は、それぞれタウンアートと白石コンテンポラリーアート(SCAI)を退職された荒谷(あらたに)、浦野(うらの)両氏の手がける現代アート専門の画廊です。最寄りは有楽町線の新富町駅ですが、京橋方面から歩いても15分とかかりません。銀座~京橋界隈にまた一つ、興味深いスポットが誕生しました。

8月11日までの開催です。(7/21)

*関連エントリ

「加藤泉『黙』」 高橋コレクション(現在開催中です。)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「アニアス・ワイルダー展」 INAXギャラリー・GALLERY2

INAXギャラリー・GALLERY2(中央区京橋3-6-18 INAX:GINZA2階)

「アニアス・ワイルダー展 - 超重力 無限再生ジャーニー - 」

7/2-28

改装後の「GALLERY2」では初めてとなる展覧会です。スコットランド出身のアーティスト、アニアス・ワイルダー(1967~)の個展を見てきました。

ともかく、ギャラリーの空間を横切るかのようにして宙に浮く、さながら巨大積み木とも言えるオブジェが圧倒的です。各約5×30センチほどの木材がちょうど6角形を象るように組み合わされ、それがギャラリーの壁と壁の間(約6メートル)にがっちりと挟まって一つの構造物を作り上げています。またここには一切の接着剤も釘も用いられていません。つまりはただ組み上がられただけの木々が、重力に反する形にてピタッと静止しているわけなのです。もちろん一片だけでもずれたり落下したりしたら、瞬く間にバランスを崩して全てが壊れてしまうのでしょう。何か見ているとこちらまで力んでしまうような、強い緊張感さえ漂っていました。

今回は「キッキング」(*1)のパフォーマンスは行われないそうです。会期中にだけ存在し、その後は必ず壊されてしまうという儚い宿命を背負っています。彼の作品に保存という観点はありません。

INAXギャラリーは9階より2階へ移動しました。受付より階段をあがってすぐのスペースなので便利です。

今週末までの開催です。おすすめします。(7/21)

*1 会期最終日に作家自身や時には観客とともに「キッキング」というパフォーマンスを行い、一瞬にして作品を蹴って崩壊させることもあります。

(写真、及び*1はギャラリーHPより引用。)

「アニアス・ワイルダー展 - 超重力 無限再生ジャーニー - 」

7/2-28

改装後の「GALLERY2」では初めてとなる展覧会です。スコットランド出身のアーティスト、アニアス・ワイルダー(1967~)の個展を見てきました。

ともかく、ギャラリーの空間を横切るかのようにして宙に浮く、さながら巨大積み木とも言えるオブジェが圧倒的です。各約5×30センチほどの木材がちょうど6角形を象るように組み合わされ、それがギャラリーの壁と壁の間(約6メートル)にがっちりと挟まって一つの構造物を作り上げています。またここには一切の接着剤も釘も用いられていません。つまりはただ組み上がられただけの木々が、重力に反する形にてピタッと静止しているわけなのです。もちろん一片だけでもずれたり落下したりしたら、瞬く間にバランスを崩して全てが壊れてしまうのでしょう。何か見ているとこちらまで力んでしまうような、強い緊張感さえ漂っていました。

今回は「キッキング」(*1)のパフォーマンスは行われないそうです。会期中にだけ存在し、その後は必ず壊されてしまうという儚い宿命を背負っています。彼の作品に保存という観点はありません。

INAXギャラリーは9階より2階へ移動しました。受付より階段をあがってすぐのスペースなので便利です。

今週末までの開催です。おすすめします。(7/21)

*1 会期最終日に作家自身や時には観客とともに「キッキング」というパフォーマンスを行い、一瞬にして作品を蹴って崩壊させることもあります。

(写真、及び*1はギャラリーHPより引用。)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「本郷理奈展」 INAXガレリアセラミカ

INAXガレリアセラミカ(中央区京橋3-6-18 INAX:GINZA2階)

「本郷理奈展 - 陶の転映 - 」

7/2-8/2

まるで太古の木材の化石を見るような質感と、花や水玉模様などのカジュアルな図柄の組み合わせがとても新鮮です。本郷理奈の陶を用いた新作個展を見てきました。

展示室にゴロゴロと転がっているのは、半円状をしたいくつもの土塊です。表面に見る割れ目は、まるで年輪を象るかのように円を描き、そこへ黒や赤土などの色が仄かに滲み出しています。その味わいは非作為的です。長い年月だけが生み出すことが出来るような形や味わいにも見えてきます。

シルクスクリーンによってつけれたという花々などの紋様が、これらの重々しいオブジェと奇妙にマッチしていました。半円の側面にも何か表面に見るような工夫があればとも思いましたが、この質感はあまり他で出会ったことがありません。

8月2日までの開催です。(7/21)

「本郷理奈展 - 陶の転映 - 」

7/2-8/2

まるで太古の木材の化石を見るような質感と、花や水玉模様などのカジュアルな図柄の組み合わせがとても新鮮です。本郷理奈の陶を用いた新作個展を見てきました。

展示室にゴロゴロと転がっているのは、半円状をしたいくつもの土塊です。表面に見る割れ目は、まるで年輪を象るかのように円を描き、そこへ黒や赤土などの色が仄かに滲み出しています。その味わいは非作為的です。長い年月だけが生み出すことが出来るような形や味わいにも見えてきます。

シルクスクリーンによってつけれたという花々などの紋様が、これらの重々しいオブジェと奇妙にマッチしていました。半円の側面にも何か表面に見るような工夫があればとも思いましたが、この質感はあまり他で出会ったことがありません。

8月2日までの開催です。(7/21)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「EXHIBITION C-DEPOT 2007」 スパイラルガーデン

スパイラルガーデン(港区南青山5-6-23)

「EXHIBITION C-DEPOT 2007 - present - 」

7/19-23

若手アーティストの「今」を気軽に楽しめる展覧会です。今年で5回目を数える「C-DEPOT」へ行ってきました。

曲線と吹き抜けの印象的なスパイラルガーデンの空間を上手く利用しています。「C-DEPOT」の特徴として、難しい理屈を抜きにした、それこそ体感的に楽しめるインスタレーションが多いと思いますが、今回もまた空間の力も借りた作品が良く映えていました。8本の透明なチューブの中で、羽で出来た天使が上下に動く小松宏誠の「浮輪赤の祭壇」や、敷きつめられた砂利の上を歩くと、その足跡が微かに動く田部井勝の「邂逅」、それに電球の光度がスイッチを押す回数で変化する松本祐一のズバリ「スイッチ」などは、誰もが見て触れて楽しめるような作品だと思います。エンターテイメント的要素すら感じる「C-DEPOT」の間口は非常に広いのです。

(*)

(*)

もちろん見応えのある絵画などもしっかり揃っています。中でも安岡亜蘭の「ku jya ku」は魅力的です。木肌の残る支持体にアクリル絵具やアクリル板をコラージュ風に仕立て上げ、黄色の羽の見事な孔雀を艶やかに表現しています。また小さな紙にボールペンにて、どこかメルヘン調でありながらもシュルレアリスムすら思わせる少女の物語を描いた日根野裕美の「謝謝」も印象に残りました。そして、「C-DEPOT」の創設メンバーでもある金丸悠児の大作ドローイング「地図」も必見の作品です。家々や道路、それに港などをいくつかのキャンバスに分けて描き、結果として一つの街を作り上げています。英字新聞や布地をコラージュさせた味わいもまた優れていました。

屋外を望む、日差しも眩しいガラス張りの階段には、天野由美子のオブジェ「animal life」が可愛らしく控えていました。籐によって出来た巨大なオオアリクイのような動物が、壁にへばりついてウロウロするかのように佇んでいます。何かを探すかのように群れる姿は何とも微笑ましいものです。

「C-DEPOT」とは元々、若手作家がかつてのクリムトを中心とした「ウィーン分離派」に倣い、既存の枠より離れた新しい芸術を提示しようとする意欲的な取り組みです。会期が短いのが残念ですが、期間中は夜8時まで開いています。入場は無料です。おすすめします。(7/21)

*クリックで拡大します。出品アーティストの一覧です。

「EXHIBITION C-DEPOT 2007 - present - 」

7/19-23

若手アーティストの「今」を気軽に楽しめる展覧会です。今年で5回目を数える「C-DEPOT」へ行ってきました。

曲線と吹き抜けの印象的なスパイラルガーデンの空間を上手く利用しています。「C-DEPOT」の特徴として、難しい理屈を抜きにした、それこそ体感的に楽しめるインスタレーションが多いと思いますが、今回もまた空間の力も借りた作品が良く映えていました。8本の透明なチューブの中で、羽で出来た天使が上下に動く小松宏誠の「浮輪赤の祭壇」や、敷きつめられた砂利の上を歩くと、その足跡が微かに動く田部井勝の「邂逅」、それに電球の光度がスイッチを押す回数で変化する松本祐一のズバリ「スイッチ」などは、誰もが見て触れて楽しめるような作品だと思います。エンターテイメント的要素すら感じる「C-DEPOT」の間口は非常に広いのです。

(*)

(*)もちろん見応えのある絵画などもしっかり揃っています。中でも安岡亜蘭の「ku jya ku」は魅力的です。木肌の残る支持体にアクリル絵具やアクリル板をコラージュ風に仕立て上げ、黄色の羽の見事な孔雀を艶やかに表現しています。また小さな紙にボールペンにて、どこかメルヘン調でありながらもシュルレアリスムすら思わせる少女の物語を描いた日根野裕美の「謝謝」も印象に残りました。そして、「C-DEPOT」の創設メンバーでもある金丸悠児の大作ドローイング「地図」も必見の作品です。家々や道路、それに港などをいくつかのキャンバスに分けて描き、結果として一つの街を作り上げています。英字新聞や布地をコラージュさせた味わいもまた優れていました。

屋外を望む、日差しも眩しいガラス張りの階段には、天野由美子のオブジェ「animal life」が可愛らしく控えていました。籐によって出来た巨大なオオアリクイのような動物が、壁にへばりついてウロウロするかのように佇んでいます。何かを探すかのように群れる姿は何とも微笑ましいものです。

「C-DEPOT」とは元々、若手作家がかつてのクリムトを中心とした「ウィーン分離派」に倣い、既存の枠より離れた新しい芸術を提示しようとする意欲的な取り組みです。会期が短いのが残念ですが、期間中は夜8時まで開いています。入場は無料です。おすすめします。(7/21)

*クリックで拡大します。出品アーティストの一覧です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

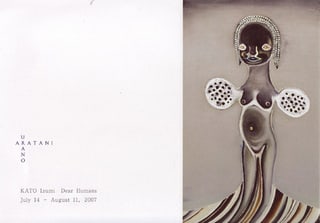

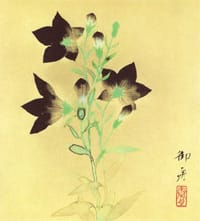

「山種コレクション名品選 後期展示」 山種美術館

山種美術館(千代田区三番町2 三番町KSビル1階)

「山種コレクション名品選 後期展示」

6/6-7/16(会期終了)

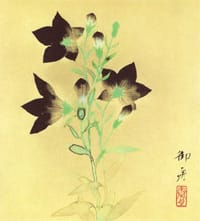

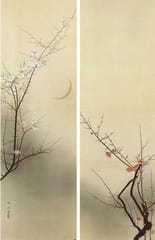

「炎舞」との対面がようやく叶いました。先日まで山種美術館で開催されていた「山種コレクション名品選」の後期展示です。既に会期を終えた展覧会なので、ここではともかくも印象的だった速水御舟の作品だけについて触れたいと思います。

まずはその注目の「炎舞」です。図形的な味わいすら感じる炎は煌煌と燃え上がり、そこへ宝石のように瞬く蛾がまさに舞い踊るように飛び交っています。そして炎の先でとぐろを巻く煙は火の粉を散らし、蛾の散らす羽の粉と渾然一体となって混じり合っていました。また、闇に突如赤々と湧き上がる炎の描写は神々しささえ感じるほど静謐ですが、蛾の舞う様子は何やら祝祭的な雰囲気も漂わせています。ちなみに展示についてですが、普段、何かと難を感じる山種美術館としては、照明や演出に最大限の配慮も払われていたとも思います。もちろんもっと「見せる」ことは可能でしょうが、ここは足を止め、不思議と冷ややかさえ見る炎の舞いをじっくりと楽しみました。炎と煙に包まれながら消えては生まれる蛾、つまりは生命の流転を見るような作品でもあります。

前期の「名樹散椿」の味わいにも似た「翠苔緑芝」も圧倒的です。眩しいほど光る金地に配されているのは、ほぼ抽象的な芝や木、それに紫陽花などです。左隻ではウサギが可愛らしく飛び跳ねてくつろぎ、また右隻では絶妙な奥行き感を見せる木々の元にて黒猫が何とも得意気に寝そべっています。紫陽花は思いの外絵具の質感が重く、ややベタッとした感触も見受けられましたが、この一般的な日本画を超越したような構図と描写には改めて驚かされます。「名樹散椿」の感想でも触れましたが、やはりこれは日本のルソーです。

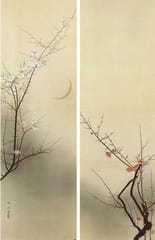

凛と咲く「黒桔梗」にも惹かれました。顔料の滲み出す茎の瑞々しい描写とは対照的に、花は透明感に溢れ、まるで光を放っているかのように輝いています。また「紅梅白梅」も、その鋭角的な線の生み出すシャープな味わいが独特です。空間を切り裂くようにのびる枝は抽象的で、そこに写実に長けた紅白の梅がポツポツと咲いています。宙に浮かぶ細い三日月や二幅に連なる黒の闇が、空間を上手く演出していました。

数年前に見逃した御舟展を少しでも取り戻すことが出来たかもしれません。速水御舟が、私の中でも特別な芸術家だということを改めて確認した展覧会だったように思います。(7/14)

*関連エントリ

「山種コレクション名品選 前期展示」 山種美術館

「山種コレクション名品選 後期展示」

6/6-7/16(会期終了)

「炎舞」との対面がようやく叶いました。先日まで山種美術館で開催されていた「山種コレクション名品選」の後期展示です。既に会期を終えた展覧会なので、ここではともかくも印象的だった速水御舟の作品だけについて触れたいと思います。

まずはその注目の「炎舞」です。図形的な味わいすら感じる炎は煌煌と燃え上がり、そこへ宝石のように瞬く蛾がまさに舞い踊るように飛び交っています。そして炎の先でとぐろを巻く煙は火の粉を散らし、蛾の散らす羽の粉と渾然一体となって混じり合っていました。また、闇に突如赤々と湧き上がる炎の描写は神々しささえ感じるほど静謐ですが、蛾の舞う様子は何やら祝祭的な雰囲気も漂わせています。ちなみに展示についてですが、普段、何かと難を感じる山種美術館としては、照明や演出に最大限の配慮も払われていたとも思います。もちろんもっと「見せる」ことは可能でしょうが、ここは足を止め、不思議と冷ややかさえ見る炎の舞いをじっくりと楽しみました。炎と煙に包まれながら消えては生まれる蛾、つまりは生命の流転を見るような作品でもあります。

前期の「名樹散椿」の味わいにも似た「翠苔緑芝」も圧倒的です。眩しいほど光る金地に配されているのは、ほぼ抽象的な芝や木、それに紫陽花などです。左隻ではウサギが可愛らしく飛び跳ねてくつろぎ、また右隻では絶妙な奥行き感を見せる木々の元にて黒猫が何とも得意気に寝そべっています。紫陽花は思いの外絵具の質感が重く、ややベタッとした感触も見受けられましたが、この一般的な日本画を超越したような構図と描写には改めて驚かされます。「名樹散椿」の感想でも触れましたが、やはりこれは日本のルソーです。

凛と咲く「黒桔梗」にも惹かれました。顔料の滲み出す茎の瑞々しい描写とは対照的に、花は透明感に溢れ、まるで光を放っているかのように輝いています。また「紅梅白梅」も、その鋭角的な線の生み出すシャープな味わいが独特です。空間を切り裂くようにのびる枝は抽象的で、そこに写実に長けた紅白の梅がポツポツと咲いています。宙に浮かぶ細い三日月や二幅に連なる黒の闇が、空間を上手く演出していました。

数年前に見逃した御舟展を少しでも取り戻すことが出来たかもしれません。速水御舟が、私の中でも特別な芸術家だということを改めて確認した展覧会だったように思います。(7/14)

*関連エントリ

「山種コレクション名品選 前期展示」 山種美術館

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「江戸の粋」 大倉集古館

大倉集古館(港区虎ノ門2-10-3 ホテルオークラ東京本館正門前)

「江戸の粋」

6/2-7/27

若冲、広重、狩野派、それに鍋島焼や江戸箪笥までが出品されています。館蔵品にて構成された大倉集古館の「江戸の粋」展です。

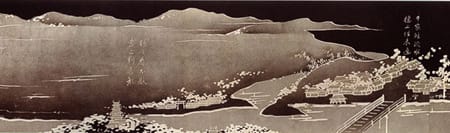

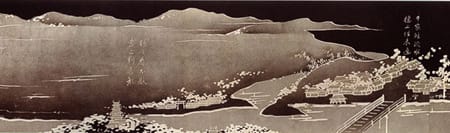

まずこの展覧会で最も嬉しかったのは、長さ10メートルを越える伊藤若冲の拓版画「乗興舟」(1767)が全て展示されていたことでした。観月橋(京都・伏見)より天満橋(大阪)へ至る約40キロの淀川の光景を、今で言えばちょうど京阪側より阪急・JR側を望んだ構図で表現しています。実際に若冲は、相国寺の僧大典と川下りをした際にこれを制作したそうですが、その旅情は画中に漂うどこかほのぼのとした雰囲気に反映しているのかもしれません。立ち並ぶ家々とほぼ同じ大きさにて描かれた牛や人物が、何やら愛くるしい出で立ちで佇んでいます。また特に印象的だったのは、立派な天守閣のそびえる淀城でした。今でこそ石垣や堀が僅かに残るばかりですが、往時は水運の拠点でもあるこの地が重要視されていたのでしょう。ちなみに淀の隣、八幡市駅よりのびるケーブル線が開通したのは、この作品の描かれた159年後のことです。もちろんここでは社と塔の建つ小高い山だけが表現されています。

島原の乱以降、約200年ほど平和の続いた江戸時代、本来なら鎧などの武具を手がける甲冑師も、置物や装飾品などを制作していました。今回の展示では、その中より「鯉」や「蝶」などの置物が紹介されています。特に小型の「蟹」や「蟷螂」は必見です。細かな装飾にも長け、さながら最近のミニフィギュア制作の原点を見る思いさえします。ちなみにこれらの品々は、後に殆ど海外へ流失してしまったそうです。また工芸品では、巻貝などをさながら宝石のように散りばめてつくった「柳螺鈿手箪笥」(18世紀)なども充実していました。これらは「青貝細工」と呼ばれているそうですが、風にそよぐ柳とともに、それを支える土坡までもが貝で表現されています。

「乗興舟」と同じく川の岸辺を鳥瞰的に描いたものとしては、鶴岡蘆水の「両岸一覧」(1781)も面白い作品です。この両岸とは隅田川のことで、東巻では千住から永代橋、また今回展示されている西巻では真崎稲荷(現在の荒川区南千住3丁目)から佃島までが描かれています。細部の描写などはやや拙い部分もありましたが、独特の遠近法による、まるで内側から見上げるようにして描いた橋脚が興味深く感じました。また、打ち上げ花火の下で浮かぶたくさんの屋形船なども、今と殆ど変わらぬ夏の風情を伝えてくれます。ちなみに隅田川関連では、狩野洞春の「蔦之細道・隅田川図」(18世紀)も佳品です。伊勢物語の東下りの二場面を表現した作品(二幅)ですが、特に霧より浮かび上がるような隅田川は情緒に満ちあふれています。小さくとまる水鳥も良いアクセントを与えていました。

展示の初めでは宝永期の江戸の古地図、「宝永江都図鑑」(1707)が紹介されていました。それによるとホテルオークラを含むこの大倉集古館一帯は、かつて7代にわたって川越城主を務めた、松平大和守の屋敷であったそうです。それはさらにこのこの一帯を拡大した「切絵図 - 赤坂絵図」(1850)でも確認することが出来ます。

いわゆる華のある展覧会ではないかもしれませんが、大倉のコレクションの質の高さには改めて感心させられます。普賢様もまた戻って来ていらっしゃいました。

今月27日までの開催です。(7/15)

「江戸の粋」

6/2-7/27

若冲、広重、狩野派、それに鍋島焼や江戸箪笥までが出品されています。館蔵品にて構成された大倉集古館の「江戸の粋」展です。

まずこの展覧会で最も嬉しかったのは、長さ10メートルを越える伊藤若冲の拓版画「乗興舟」(1767)が全て展示されていたことでした。観月橋(京都・伏見)より天満橋(大阪)へ至る約40キロの淀川の光景を、今で言えばちょうど京阪側より阪急・JR側を望んだ構図で表現しています。実際に若冲は、相国寺の僧大典と川下りをした際にこれを制作したそうですが、その旅情は画中に漂うどこかほのぼのとした雰囲気に反映しているのかもしれません。立ち並ぶ家々とほぼ同じ大きさにて描かれた牛や人物が、何やら愛くるしい出で立ちで佇んでいます。また特に印象的だったのは、立派な天守閣のそびえる淀城でした。今でこそ石垣や堀が僅かに残るばかりですが、往時は水運の拠点でもあるこの地が重要視されていたのでしょう。ちなみに淀の隣、八幡市駅よりのびるケーブル線が開通したのは、この作品の描かれた159年後のことです。もちろんここでは社と塔の建つ小高い山だけが表現されています。

島原の乱以降、約200年ほど平和の続いた江戸時代、本来なら鎧などの武具を手がける甲冑師も、置物や装飾品などを制作していました。今回の展示では、その中より「鯉」や「蝶」などの置物が紹介されています。特に小型の「蟹」や「蟷螂」は必見です。細かな装飾にも長け、さながら最近のミニフィギュア制作の原点を見る思いさえします。ちなみにこれらの品々は、後に殆ど海外へ流失してしまったそうです。また工芸品では、巻貝などをさながら宝石のように散りばめてつくった「柳螺鈿手箪笥」(18世紀)なども充実していました。これらは「青貝細工」と呼ばれているそうですが、風にそよぐ柳とともに、それを支える土坡までもが貝で表現されています。

「乗興舟」と同じく川の岸辺を鳥瞰的に描いたものとしては、鶴岡蘆水の「両岸一覧」(1781)も面白い作品です。この両岸とは隅田川のことで、東巻では千住から永代橋、また今回展示されている西巻では真崎稲荷(現在の荒川区南千住3丁目)から佃島までが描かれています。細部の描写などはやや拙い部分もありましたが、独特の遠近法による、まるで内側から見上げるようにして描いた橋脚が興味深く感じました。また、打ち上げ花火の下で浮かぶたくさんの屋形船なども、今と殆ど変わらぬ夏の風情を伝えてくれます。ちなみに隅田川関連では、狩野洞春の「蔦之細道・隅田川図」(18世紀)も佳品です。伊勢物語の東下りの二場面を表現した作品(二幅)ですが、特に霧より浮かび上がるような隅田川は情緒に満ちあふれています。小さくとまる水鳥も良いアクセントを与えていました。

展示の初めでは宝永期の江戸の古地図、「宝永江都図鑑」(1707)が紹介されていました。それによるとホテルオークラを含むこの大倉集古館一帯は、かつて7代にわたって川越城主を務めた、松平大和守の屋敷であったそうです。それはさらにこのこの一帯を拡大した「切絵図 - 赤坂絵図」(1850)でも確認することが出来ます。

いわゆる華のある展覧会ではないかもしれませんが、大倉のコレクションの質の高さには改めて感心させられます。普賢様もまた戻って来ていらっしゃいました。

今月27日までの開催です。(7/15)

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

「佐藤好彦『MXR』」 ヴァイスフェルト

ヴァイスフェルト(港区六本木6-8-14 コンプレックス北館3階)

「佐藤好彦『MXR』」

7/6-28

昨年の個展では、それこそ「巨大モノリス風・スピーカー」とでも言えるような迫力ある作品を見せた佐藤好彦が、今度はギターの音色に変化を与える「エフェクター」を用いた立体作品で楽しませてくれます。ヴァイスフェルトで開催中の「佐藤好彦『MXR』」です。

展示室の計3面の壁を飾っていたのは、その「エフェクター」が積み木のように組み合わさって出来たいくつかのオブジェでした。オレンジや青、それに水色や黄色などカラフルに彩られた「エフェクター」の群れは、それだけ見てもその形に愛着を感じるような、一つのポップな作品として成立していますが、ともかく注目すべきはそのツマミの部分にあります。一つ一つの「エフェクター」に近づいて見ると、そこにはさながら連想ゲームのようにイメージの連なる、各々の独立したカテゴリーが存在しているのです。まずは「Tokyo」や「EXHIBITION」、さらには「House」などの単語が目に飛び込んできました。そしてそれらに、例えば「Tokyo」であるならば、「ikebukuro」や「aoyama」の単語がツマミの部分に付随しているというわけなのです。

他の「エフェクター」に連なる言葉は実際の展示を見ていただきたいのですが、先に挙げたある種真っ当な「Tokyo」などとは異なり、例えば「United States」には「History」とともに「war」が、または「Family」には「love」とともに「bonds」といった何やら示唆的な言葉も登場しています。コンセプチュアル・アート的な面白さも見る作品なのかもしれません。

今月28日までの開催です。(7/7)

*関連エントリ

「佐藤好彦個展『 1 : 4 : 9』」 ヴァイスフェルト

「佐藤好彦『MXR』」

7/6-28

昨年の個展では、それこそ「巨大モノリス風・スピーカー」とでも言えるような迫力ある作品を見せた佐藤好彦が、今度はギターの音色に変化を与える「エフェクター」を用いた立体作品で楽しませてくれます。ヴァイスフェルトで開催中の「佐藤好彦『MXR』」です。

展示室の計3面の壁を飾っていたのは、その「エフェクター」が積み木のように組み合わさって出来たいくつかのオブジェでした。オレンジや青、それに水色や黄色などカラフルに彩られた「エフェクター」の群れは、それだけ見てもその形に愛着を感じるような、一つのポップな作品として成立していますが、ともかく注目すべきはそのツマミの部分にあります。一つ一つの「エフェクター」に近づいて見ると、そこにはさながら連想ゲームのようにイメージの連なる、各々の独立したカテゴリーが存在しているのです。まずは「Tokyo」や「EXHIBITION」、さらには「House」などの単語が目に飛び込んできました。そしてそれらに、例えば「Tokyo」であるならば、「ikebukuro」や「aoyama」の単語がツマミの部分に付随しているというわけなのです。

他の「エフェクター」に連なる言葉は実際の展示を見ていただきたいのですが、先に挙げたある種真っ当な「Tokyo」などとは異なり、例えば「United States」には「History」とともに「war」が、または「Family」には「love」とともに「bonds」といった何やら示唆的な言葉も登場しています。コンセプチュアル・アート的な面白さも見る作品なのかもしれません。

今月28日までの開催です。(7/7)

*関連エントリ

「佐藤好彦個展『 1 : 4 : 9』」 ヴァイスフェルト

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「平野薫展」 SCAI×SCAI

SCAI×SCAI(港区六本木6-8-14 Patata六本木203)

「平野薫展」

7/5-28(木・金・土のみオープン)

今年開催された資生堂の公募展、「第1回 shiseido art egg」の大賞も受賞した平野薫の個展です。「art egg」の展覧会では、糸のインスタレーションが現在進行形で展示されていましたが、今回は一つの完成した同種の作品と過去のオブジェが紹介されています。

天井より吊るされて、軽やかに広がっていたのは、使い古された女性の下着の解された一種の残骸でした。「art egg」では解されつつあるワンピースが美しく宙を舞っている印象を受けましたが、今度はその下着の質感が生々しく、それを纏っていた人物を記憶を呼び覚ますような雰囲気を漂わせています。同じ衣服でありながらも、ワンピースと下着でこうも印象が異なってくるのでしょうか。しばらくするとボロボロに腐食して、その後消えてしまうのではないかと思うほどです。

羽を大きくのばした蝶のような形にも見えました。その他、指輪を削った金属粉の平面作品は美感に優れています。

今月28日までの開催です。(7/7)

*関連リンク

第1回shiseido art egg賞は平野薫展に決定いたしました。(資生堂ギャラリー)

*関連エントリ

「平野薫『エアロゾル』」 資生堂ギャラリー

「平野薫展」

7/5-28(木・金・土のみオープン)

今年開催された資生堂の公募展、「第1回 shiseido art egg」の大賞も受賞した平野薫の個展です。「art egg」の展覧会では、糸のインスタレーションが現在進行形で展示されていましたが、今回は一つの完成した同種の作品と過去のオブジェが紹介されています。

天井より吊るされて、軽やかに広がっていたのは、使い古された女性の下着の解された一種の残骸でした。「art egg」では解されつつあるワンピースが美しく宙を舞っている印象を受けましたが、今度はその下着の質感が生々しく、それを纏っていた人物を記憶を呼び覚ますような雰囲気を漂わせています。同じ衣服でありながらも、ワンピースと下着でこうも印象が異なってくるのでしょうか。しばらくするとボロボロに腐食して、その後消えてしまうのではないかと思うほどです。

羽を大きくのばした蝶のような形にも見えました。その他、指輪を削った金属粉の平面作品は美感に優れています。

今月28日までの開催です。(7/7)

*関連リンク

第1回shiseido art egg賞は平野薫展に決定いたしました。(資生堂ギャラリー)

*関連エントリ

「平野薫『エアロゾル』」 資生堂ギャラリー

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ディー・フェリス個展『ピープ・ショウ』」 TARO NASU GALLERY

TARO NASU GALLERY(港区六本木6-8-14 コンプレックス北館2階)

「ディー・フェリス個展『ピープ・ショウ』」

7/6-8/4

イギリス生まれのペインター(画廊HPより。)、ディー・フェリス(1973~)の個展です。淡い紫色に滲む色彩の渦が、抽象と具象の間を越えて空間全体を包み込んでいます。絵画表現に見る可能性の奥深さも感じさせる展覧会です。

一見、いわゆる美しい抽象画のようにも思えますが、しばらく見ていると何やらその色彩の向こうにあるモチーフが浮き上がってくるようにも感じられます。水墨画のような濃淡も見せる瑞々しい薄紫色の中から、不思議な気泡のような物体がそれこそブクブクと湧き上がるようなイメージも頭に浮かんできました。水の中より誕生しつつある生命と言って良いかもしれません。それらがやや生々しく不気味な感触を与えながら、絵の中でうごめいているようにも見えてくるのです。(画廊HPにはかのターナーとも比較されるとありましたが、そのような印象は全く感じられませんでした。)

色や形にデリケートな作品なので、時間を置いて見るとまた違った味わいがあるかと思います。8月4日までの開催です。(7/7)

「ディー・フェリス個展『ピープ・ショウ』」

7/6-8/4

イギリス生まれのペインター(画廊HPより。)、ディー・フェリス(1973~)の個展です。淡い紫色に滲む色彩の渦が、抽象と具象の間を越えて空間全体を包み込んでいます。絵画表現に見る可能性の奥深さも感じさせる展覧会です。

一見、いわゆる美しい抽象画のようにも思えますが、しばらく見ていると何やらその色彩の向こうにあるモチーフが浮き上がってくるようにも感じられます。水墨画のような濃淡も見せる瑞々しい薄紫色の中から、不思議な気泡のような物体がそれこそブクブクと湧き上がるようなイメージも頭に浮かんできました。水の中より誕生しつつある生命と言って良いかもしれません。それらがやや生々しく不気味な感触を与えながら、絵の中でうごめいているようにも見えてくるのです。(画廊HPにはかのターナーとも比較されるとありましたが、そのような印象は全く感じられませんでした。)

色や形にデリケートな作品なので、時間を置いて見るとまた違った味わいがあるかと思います。8月4日までの開催です。(7/7)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |