都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

2月の展覧会・ギャラリーetc

2月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「第17回文化庁メディア芸術祭」 国立新美術館(2/5~2/16)

・「あざみ野フォト・アニュアル 写真の境界」 横浜市民ギャラリーあざみ野(2/1~2/23)

・「磯崎新 都市ソラリス」 NTTインターコミュニケーション・センター(~3/2)

・「O JUNー描く児」 府中市美術館(~3/2)

・「Kawaii 日本美術」 山種美術館(~3/2)

・「川瀬巴水 後期 昭和20年代、及び晩年の作品」 大田区立郷土博物館(~3/2)

・「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」 千葉市美術館(~3/2)

・「モネ、風景をみる眼」 国立西洋美術館(~3/9)

・「プライベート・ユートピア」 東京ステーションギャラリー(~3/9)

・「野見山暁治展」 ニューオータニ美術館(~3/23)

・「ハイレッド・センター 『直接行動』の軌跡」 渋谷区立松濤美術館(2/11~3/23)

・「あなたの肖像ー工藤哲巳回顧展」 東京国立近代美術館(2/4~3/30)

・「探幽3兄弟~狩野探幽・尚信・安信」 板橋区立美術館(2/22~3/30)

・「さわひらき展」 東京オペラシティアートギャラリー(~3/30)

・「世紀の日本画」 東京都美術館(~4/1)

・「ラファエル前派展 英国ヴィクトリア朝絵画の夢」 森アーツセンター(~4/6)

・「第17回 岡本太郎現代芸術賞展」 川崎市岡本太郎美術館(2/8~4/6)

・「清麿ー幕末の志士を魅了した名工」 根津美術館(2/26~4/6)

・「ザ・ビューティフルー英国の唯美主義1860-1900」 三菱一号館美術館(~5/6)

・「アンディ・ウォーホル展:永遠の15分」 森美術館(2/1~5/6)

・「MOTアニュアル2014/驚くべきリアル」 東京都現代美術館(2/15~5/11)

・「イメージの力ー国立民族学博物館コレクションにさぐる」 国立新美術館(2/19~6/9)

ギャラリー

・「Winter Showーカンノサカン・大塚聡・照屋勇賢・中谷ミチコ・齋木克裕・加納俊輔」 Maki Fine Arts(~2/16)

・「Duet series vol.1 増子博子・桝本佳子」 Gallery Jin Projects(~2/22)

・「源馬菜穂ーCONTACT」 リクシルギャラリー(~2/25)

・「クリスチャン・ボヌフォワ」 メゾンエルメス(~2/28)

・「保坂毅ーdrive in the house」 アルマスギャラリー(~3/1)

・「イグノア・ユア・パースペクティブ 21」 児玉画廊東京(~3/1)

・「公開制作60 石田尚志」 府中市美術館(~3/2)

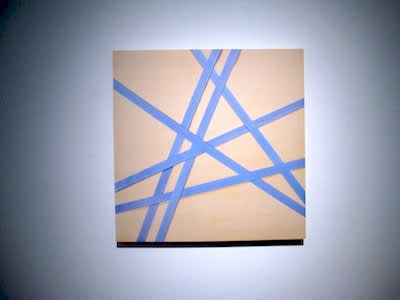

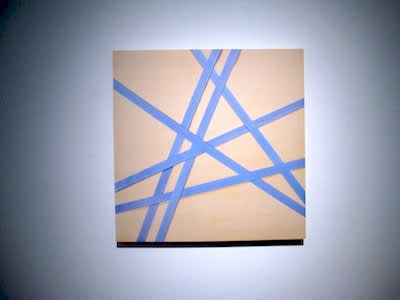

・「第8回 シセイドウ アートエッグ 今井俊介展」(2/7~3/2)

・「会田誠 もう俺には何も期待するな」 ミヅマアートギャラリー(~3/8)

・「ヴォルフガング・ティルマンスーAffinity」 ワコウ・ワークス・オブ・アート(~3/15)

・「楽園創造ー芸術と日常の新地平 Vol.7 八幡亜紀」 ギャラリーαM(2/15~3/22)

・「消失の痕跡」 エスパス ルイ・ヴィトン東京(~4/13)

1月後半、少し慌ただしくなってしまい、美術館へあまり足を運べませんでした。よって都美館の「世紀の日本画」、また初台の「さわひらき」、そして森アーツやステーションギャラリーなどは2月に持ち越しです。いずれも混雑しないうちに早めに出かけたいと思います。

さて2月始まりの展覧会、まず期待したいのは、森美術館で始まる「アンディ・ウォーホル展:永遠の15分」展です。

「アンディ・ウォーホル展:永遠の15分」@森美術館(2/1~5/6)

先だってのポップ・アート展しかり、目にする機会は少なくないウォーホル。しかし制作史を追った展示はそうありませんでした。今回はそれを踏まえた展示。国内での過去最大の回顧展です。出品数は400点超。また日本に関わる資料も公開されます。話題を集めるのではないでしょうか。

さて六本木ではもう一つ。6月末のロングランの展覧会、国立新美術館で「イメージの力」展がはじまります。

「イメージの力ー国立民族学博物館コレクションにさぐる」@国立新美術館(2/19~6/9)

イメージ。ともすると漠然となりがちですが、興味深いのは大阪の国立民俗学博物館のコレクションが一堂に会すること。約600点。このスケールを東京で見せるのは初めてだそうです。そしてコレクションを現代作家を参照する形で見せていく。どのような展示になるのでしょうか。その試みにも注目したいと思います。

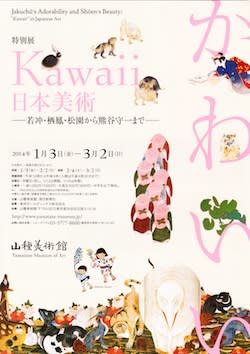

「Kawaii 日本美術」@山種美術館(1/3~3/2)

なお2月は展示替えも少し追いかけるつもりです。例えば山種美術館の「Kawaii 日本美術」、2月4日からは若冲の「樹花鳥獣図屏風」がお出まし。また大田区立郷土博物館の「川瀬巴水」展もついにラスト。後期の「昭和20年代、及び晩年の作品」がスタートしました。

川崎市岡本太郎美術館で始まる「第17回 岡本太郎現代芸術賞展」の受賞者が発表されました。

「第17回 岡本太郎現代芸術賞受賞者決定」(岡本太郎記念館)

一時休館の情報です。静嘉堂文庫美術館は2月からの「描かれた風景」(3/16まで)の終了後、美術館の改修工事のため1年半休館します。

また休館といえば美術年鑑社の公式アカウント(@ArtAnnualonline)でニューオータニ美術館は3月をもって「休館」する旨のツイートがありました。

「野見山暁治展」@ニューオータニ美術館(1/25~3/23)

現在、ニューオータニ美術館は野見山暁治の個展を開催中。それ以降のスケジュールについても発表がありませんが、休館についての公式なアナウンスもまだ出ていません。ともかくは推移を見守りたいと思います。

それではまた宜しくお願いします。

展覧会

・「第17回文化庁メディア芸術祭」 国立新美術館(2/5~2/16)

・「あざみ野フォト・アニュアル 写真の境界」 横浜市民ギャラリーあざみ野(2/1~2/23)

・「磯崎新 都市ソラリス」 NTTインターコミュニケーション・センター(~3/2)

・「O JUNー描く児」 府中市美術館(~3/2)

・「Kawaii 日本美術」 山種美術館(~3/2)

・「川瀬巴水 後期 昭和20年代、及び晩年の作品」 大田区立郷土博物館(~3/2)

・「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」 千葉市美術館(~3/2)

・「モネ、風景をみる眼」 国立西洋美術館(~3/9)

・「プライベート・ユートピア」 東京ステーションギャラリー(~3/9)

・「野見山暁治展」 ニューオータニ美術館(~3/23)

・「ハイレッド・センター 『直接行動』の軌跡」 渋谷区立松濤美術館(2/11~3/23)

・「あなたの肖像ー工藤哲巳回顧展」 東京国立近代美術館(2/4~3/30)

・「探幽3兄弟~狩野探幽・尚信・安信」 板橋区立美術館(2/22~3/30)

・「さわひらき展」 東京オペラシティアートギャラリー(~3/30)

・「世紀の日本画」 東京都美術館(~4/1)

・「ラファエル前派展 英国ヴィクトリア朝絵画の夢」 森アーツセンター(~4/6)

・「第17回 岡本太郎現代芸術賞展」 川崎市岡本太郎美術館(2/8~4/6)

・「清麿ー幕末の志士を魅了した名工」 根津美術館(2/26~4/6)

・「ザ・ビューティフルー英国の唯美主義1860-1900」 三菱一号館美術館(~5/6)

・「アンディ・ウォーホル展:永遠の15分」 森美術館(2/1~5/6)

・「MOTアニュアル2014/驚くべきリアル」 東京都現代美術館(2/15~5/11)

・「イメージの力ー国立民族学博物館コレクションにさぐる」 国立新美術館(2/19~6/9)

ギャラリー

・「Winter Showーカンノサカン・大塚聡・照屋勇賢・中谷ミチコ・齋木克裕・加納俊輔」 Maki Fine Arts(~2/16)

・「Duet series vol.1 増子博子・桝本佳子」 Gallery Jin Projects(~2/22)

・「源馬菜穂ーCONTACT」 リクシルギャラリー(~2/25)

・「クリスチャン・ボヌフォワ」 メゾンエルメス(~2/28)

・「保坂毅ーdrive in the house」 アルマスギャラリー(~3/1)

・「イグノア・ユア・パースペクティブ 21」 児玉画廊東京(~3/1)

・「公開制作60 石田尚志」 府中市美術館(~3/2)

・「第8回 シセイドウ アートエッグ 今井俊介展」(2/7~3/2)

・「会田誠 もう俺には何も期待するな」 ミヅマアートギャラリー(~3/8)

・「ヴォルフガング・ティルマンスーAffinity」 ワコウ・ワークス・オブ・アート(~3/15)

・「楽園創造ー芸術と日常の新地平 Vol.7 八幡亜紀」 ギャラリーαM(2/15~3/22)

・「消失の痕跡」 エスパス ルイ・ヴィトン東京(~4/13)

1月後半、少し慌ただしくなってしまい、美術館へあまり足を運べませんでした。よって都美館の「世紀の日本画」、また初台の「さわひらき」、そして森アーツやステーションギャラリーなどは2月に持ち越しです。いずれも混雑しないうちに早めに出かけたいと思います。

さて2月始まりの展覧会、まず期待したいのは、森美術館で始まる「アンディ・ウォーホル展:永遠の15分」展です。

「アンディ・ウォーホル展:永遠の15分」@森美術館(2/1~5/6)

先だってのポップ・アート展しかり、目にする機会は少なくないウォーホル。しかし制作史を追った展示はそうありませんでした。今回はそれを踏まえた展示。国内での過去最大の回顧展です。出品数は400点超。また日本に関わる資料も公開されます。話題を集めるのではないでしょうか。

さて六本木ではもう一つ。6月末のロングランの展覧会、国立新美術館で「イメージの力」展がはじまります。

「イメージの力ー国立民族学博物館コレクションにさぐる」@国立新美術館(2/19~6/9)

イメージ。ともすると漠然となりがちですが、興味深いのは大阪の国立民俗学博物館のコレクションが一堂に会すること。約600点。このスケールを東京で見せるのは初めてだそうです。そしてコレクションを現代作家を参照する形で見せていく。どのような展示になるのでしょうか。その試みにも注目したいと思います。

「Kawaii 日本美術」@山種美術館(1/3~3/2)

なお2月は展示替えも少し追いかけるつもりです。例えば山種美術館の「Kawaii 日本美術」、2月4日からは若冲の「樹花鳥獣図屏風」がお出まし。また大田区立郷土博物館の「川瀬巴水」展もついにラスト。後期の「昭和20年代、及び晩年の作品」がスタートしました。

川崎市岡本太郎美術館で始まる「第17回 岡本太郎現代芸術賞展」の受賞者が発表されました。

「第17回 岡本太郎現代芸術賞受賞者決定」(岡本太郎記念館)

一時休館の情報です。静嘉堂文庫美術館は2月からの「描かれた風景」(3/16まで)の終了後、美術館の改修工事のため1年半休館します。

また休館といえば美術年鑑社の公式アカウント(@ArtAnnualonline)でニューオータニ美術館は3月をもって「休館」する旨のツイートがありました。

「野見山暁治展」@ニューオータニ美術館(1/25~3/23)

現在、ニューオータニ美術館は野見山暁治の個展を開催中。それ以降のスケジュールについても発表がありませんが、休館についての公式なアナウンスもまだ出ていません。ともかくは推移を見守りたいと思います。

それではまた宜しくお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「人間国宝展」 東京国立博物館

東京国立博物館

「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」

1/15-2/23

東京国立博物館で開催中の「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」を見て来ました。

重要無形文化財の保持者である人間国宝。芸能に工芸。文化財保護法により「高度な技術」(文化庁WEBサイトより)を体現している人物を認定。日本のいわゆる「わざ」の継承者として扱われてきました。

平田郷陽「抱擁」昭和41(1966)年 個人蔵

本展ではその人間国宝から工芸に着目。ジャンルは陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形です。全104名の人間国宝の作品を紹介しています。

さて人間国宝展、構成において大きな特徴が。それは人間国宝の作品と古典作品を並べて展示しているのです。

「振袖 白縮緬地衝立鷹模様」 江戸時代・18世紀 東京国立博物館

古くは奈良時代の残欠から鎌倉期の刀剣に江戸期の振り袖まで。古典を参照しながらも、人間国宝はいかに自らの「わざ」を磨いてきたのか。対決展方式と言って良いのでしょうか。人間国宝と古典が向かい合う。全てではありません。ただそれでも前半から中盤までは常に古典を引用する形で展示が続いていきます。

例を挙げましょう。冒頭の三彩。一つは8世紀の重文「奈良三彩壺」、唐三彩の影響を受けて作られたもの。そして隣にあるのは人間国宝の加藤卓男の「三彩花器 爽容」。平成8年の作品です。いずれも緑色の斑紋が広がる。南瓜のような形も目を引きます。

「紅牙撥鏤尺」どうでしょうか。こちらも一つは奈良時代のもの。そしてもう一つは正倉院宝物を人間国宝の吉田文之が復元した作品。まさに古典に習う。ともに艶やかな赤い草花の模様に惹かれます。

ちなみに目印はピンクと水色です。と言うのも実はケースの中の作品、古典をピンク色、そして人間国宝を水色の台に載せている。それで簡単に見分けることが出来るわけです。

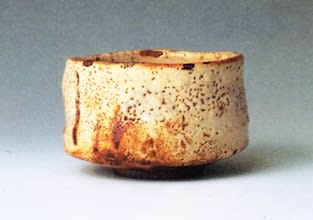

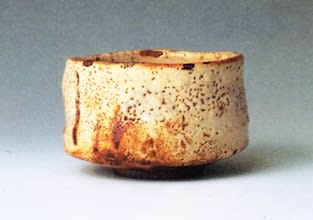

「志野茶碗 銘 広沢」 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 湯木美術館

古典で思いがけない魅惑的な作品を見つけました。それが湯木美術館からやって来た「志野茶碗 銘 広沢」です。美しき緋色に仄かに浮かび上がる鉄絵。少し口を手前に向くような形をしているのでしょうか。胴には指一本分くらいの窪みもある。独立ケースのために横からも楽しめました。

「火焔型土器」 縄文時代(中期)前3000~前2000年 十日町市博物館

また興味深いのは「研究員の選ぶ古典の名宝」と題し、縄文の火焔土器から桃山期の小袖に仁清の壺などがまとめて紹介されているコーナーがあること。作品は約10点。いずれも国宝、重文です。

こうした古典作品、一部を除いては東博所蔵の作が多く、日頃、常設なりを追っている方にとっては新鮮味に欠けるかもしれません。しかしながら展示に「厚み」をもたらしている。面白い試みだと思いました。

さて新鮮味といえば、私が初めて見知った中で強く印象に残った作品をいくつか。玉かじ象谷(たまかじぞうこく)。江戸末期に高松で活躍した漆工家。香川漆芸の祖と呼ばれる人物です。

ともかく見事なのは「堆朱二重彫御皷箱」の透かし彫り。朱色に染まる箱へ牡丹に蝶に菊を彫り込む。デコラティブです。当時の藩の依頼を受けて制作されたもの。立派な葵の家紋も刻まれています。

また象谷では硯匣も出ていましたが、何でも東南アジアの技術を咀嚼したとか。中国の伝統的な漆塗技法を開拓したそうです。

染織では芹沢けい介作の「小川紙漉村文着物」と琉球の「縹色地松皮菱に松梅菊模様衣装」の比較も面白いのではないでしょうか。紅型の鮮やかでかつ力強い色遣い。芹沢も巧みに取り込んでいますが、そもそも本作は彼がコレクションしたものです。今も静岡の芹沢美術館に収められています。

徳田八十吉(三代)「耀彩壺 恒河」 平成15(2003)年 小松市立博物館

ラストはデザインへの展開です。光り眩しきグラデーションが異彩を放つ徳田八十吉(三代)の「耀彩壺 恒河」、または大きくウエーブする波を造形に落とし込んだ生野祥雲斎の「竹華器 怒濤」。そして竹華器では照明にも注目です。器から影が伸びてさらにダイナミックに見える。効果的でした。

生野祥雲斎「竹華器 怒濤」 昭和31(1956)年 東京国立近代美術館

なお同じく平成館の1階、企画展示室でも「特集陳列 人間国宝の現在」を開催中。特別展では物故者を紹介しているのに対し、こちらは現在も活躍している方々。計53名です。まさに二つで一つの展覧会と言って良いでしょう。お見逃しなきようご注意下さい。(総合文化展のチケットでも入場出来ます。)

「人間国宝事典 工芸技術編/芸艸堂」

「人間国宝事典 工芸技術編/芸艸堂」

心なしか同じ平成館の「クリーブランド美術館」展より混雑しているような気がしました。会期も短めです。早めの観覧が良さそうです。

*関連エントリ(併催の展覧会)

「クリーブランド美術館展」 東京国立博物館

2月23日まで開催されています。

「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:1月15日(水) ~2月23日(日)

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで。)

休館:月曜日。

料金:一般1000(800)円、大学生800(600)円、高校生600(400)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*「クリーブランド美術館展」との共通観覧券あり。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」

1/15-2/23

東京国立博物館で開催中の「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」を見て来ました。

重要無形文化財の保持者である人間国宝。芸能に工芸。文化財保護法により「高度な技術」(文化庁WEBサイトより)を体現している人物を認定。日本のいわゆる「わざ」の継承者として扱われてきました。

平田郷陽「抱擁」昭和41(1966)年 個人蔵

本展ではその人間国宝から工芸に着目。ジャンルは陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形です。全104名の人間国宝の作品を紹介しています。

さて人間国宝展、構成において大きな特徴が。それは人間国宝の作品と古典作品を並べて展示しているのです。

「振袖 白縮緬地衝立鷹模様」 江戸時代・18世紀 東京国立博物館

古くは奈良時代の残欠から鎌倉期の刀剣に江戸期の振り袖まで。古典を参照しながらも、人間国宝はいかに自らの「わざ」を磨いてきたのか。対決展方式と言って良いのでしょうか。人間国宝と古典が向かい合う。全てではありません。ただそれでも前半から中盤までは常に古典を引用する形で展示が続いていきます。

例を挙げましょう。冒頭の三彩。一つは8世紀の重文「奈良三彩壺」、唐三彩の影響を受けて作られたもの。そして隣にあるのは人間国宝の加藤卓男の「三彩花器 爽容」。平成8年の作品です。いずれも緑色の斑紋が広がる。南瓜のような形も目を引きます。

「紅牙撥鏤尺」どうでしょうか。こちらも一つは奈良時代のもの。そしてもう一つは正倉院宝物を人間国宝の吉田文之が復元した作品。まさに古典に習う。ともに艶やかな赤い草花の模様に惹かれます。

ちなみに目印はピンクと水色です。と言うのも実はケースの中の作品、古典をピンク色、そして人間国宝を水色の台に載せている。それで簡単に見分けることが出来るわけです。

「志野茶碗 銘 広沢」 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 湯木美術館

古典で思いがけない魅惑的な作品を見つけました。それが湯木美術館からやって来た「志野茶碗 銘 広沢」です。美しき緋色に仄かに浮かび上がる鉄絵。少し口を手前に向くような形をしているのでしょうか。胴には指一本分くらいの窪みもある。独立ケースのために横からも楽しめました。

「火焔型土器」 縄文時代(中期)前3000~前2000年 十日町市博物館

また興味深いのは「研究員の選ぶ古典の名宝」と題し、縄文の火焔土器から桃山期の小袖に仁清の壺などがまとめて紹介されているコーナーがあること。作品は約10点。いずれも国宝、重文です。

こうした古典作品、一部を除いては東博所蔵の作が多く、日頃、常設なりを追っている方にとっては新鮮味に欠けるかもしれません。しかしながら展示に「厚み」をもたらしている。面白い試みだと思いました。

さて新鮮味といえば、私が初めて見知った中で強く印象に残った作品をいくつか。玉かじ象谷(たまかじぞうこく)。江戸末期に高松で活躍した漆工家。香川漆芸の祖と呼ばれる人物です。

ともかく見事なのは「堆朱二重彫御皷箱」の透かし彫り。朱色に染まる箱へ牡丹に蝶に菊を彫り込む。デコラティブです。当時の藩の依頼を受けて制作されたもの。立派な葵の家紋も刻まれています。

また象谷では硯匣も出ていましたが、何でも東南アジアの技術を咀嚼したとか。中国の伝統的な漆塗技法を開拓したそうです。

染織では芹沢けい介作の「小川紙漉村文着物」と琉球の「縹色地松皮菱に松梅菊模様衣装」の比較も面白いのではないでしょうか。紅型の鮮やかでかつ力強い色遣い。芹沢も巧みに取り込んでいますが、そもそも本作は彼がコレクションしたものです。今も静岡の芹沢美術館に収められています。

徳田八十吉(三代)「耀彩壺 恒河」 平成15(2003)年 小松市立博物館

ラストはデザインへの展開です。光り眩しきグラデーションが異彩を放つ徳田八十吉(三代)の「耀彩壺 恒河」、または大きくウエーブする波を造形に落とし込んだ生野祥雲斎の「竹華器 怒濤」。そして竹華器では照明にも注目です。器から影が伸びてさらにダイナミックに見える。効果的でした。

生野祥雲斎「竹華器 怒濤」 昭和31(1956)年 東京国立近代美術館

なお同じく平成館の1階、企画展示室でも「特集陳列 人間国宝の現在」を開催中。特別展では物故者を紹介しているのに対し、こちらは現在も活躍している方々。計53名です。まさに二つで一つの展覧会と言って良いでしょう。お見逃しなきようご注意下さい。(総合文化展のチケットでも入場出来ます。)

「人間国宝事典 工芸技術編/芸艸堂」

「人間国宝事典 工芸技術編/芸艸堂」心なしか同じ平成館の「クリーブランド美術館」展より混雑しているような気がしました。会期も短めです。早めの観覧が良さそうです。

*関連エントリ(併催の展覧会)

「クリーブランド美術館展」 東京国立博物館

2月23日まで開催されています。

「日本伝統工芸展60回記念 人間国宝展ー生み出された美、伝えゆくわざ」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:1月15日(水) ~2月23日(日)

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで。)

休館:月曜日。

料金:一般1000(800)円、大学生800(600)円、高校生600(400)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*「クリーブランド美術館展」との共通観覧券あり。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「クリーブランド美術館展」 東京国立博物館

東京国立博物館

「クリーブランド美術館展─名画でたどる日本の美」

1/15-2/23

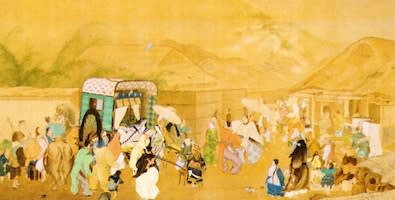

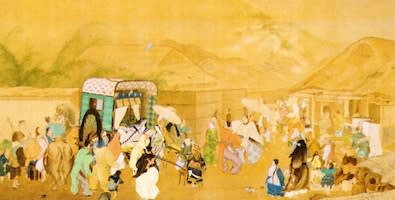

東京国立博物館で開催中の「クリーブランド美術館展」を見て来ました。

1913年にアメリカのオハイオに創立したクリーブランド美術館。第二次大戦後にはGHQの美術顧問で東洋美術研究者のシャーマン・リーが赴任。以来、体系的に東洋美術品を収集。同国でも有数の日本美術コレクションを形成してきました。

2013年には日本美術ギャラリーが開室しました。ようはそれを祝しての展覧会です。クリーブランドの日本美術コレクションが里帰りを果たしました。

出品数は全部で約50点。東博特別展にしては少なめかもしれませんが、最後に触れるように会場の平成館を同会期の「人間国宝展」と分けて開催したもの。ともかくは鎌倉期の仏画に始まり室町の水墨画、そして江戸絵画へ。また何故か西洋絵画も出品されています。まずは気軽に楽しんできました。

伊年印「雷神図屏風」江戸時代・17世紀

いきなり目を引く作品がお出ましです。伊年印は「雷神図屏風」。風神雷神から雷神だけを表している。牙を剥き出し、右足をぐっと引いては、左足を大きく突き出す。まるで子供のような姿。やんちゃな雷神です。それこそ宗達作では神々云々として語られるモチーフも、ここではどこか人間味溢れる様子で描かれています。

「二河百道図」鎌倉時代・13~14世紀

「二河百道図」に注目です。往生者の心得を説く仏教説話の画、上部には堂々たる阿弥陀如来が鎮座していますが、興味深いのは中央部の水と火の河の対比。何でも水は愛欲を、また火は憎しみを示すとか。よく見ると確かに火の河では男同士が取っ組み合いの喧嘩をしている。そしてその真ん中には細く白い道があり、一人の男が極楽へと向かって歩む。また嬉しい横に解説パネルがあったことです。それぞれの場面が分かりやすく説明されていました。

これほど縦に大きな軸画も少ないのではないでしょうか。渡辺華山は「大空武左衛門像」です。高さは2メートル21センチ。大男の武人が単身で描かれていますが、何と実在した熊本の藩士を等身大で描いたとか。本当なのでしょうか。驚きました。

伝没倫紹等(賛)「南瓜図」 室町時代・15世紀

珍品といって良いかもしれません。「南瓜図」です。タイトルは至って平凡、画中にも確かに南瓜が描かれていますが、面白いのがその周りで何やらはやし立てるように南瓜を引いたりする人物たちの姿。何と蟻です。まさに蟻人間。画題不明とのことで、どのような意味を表すのかは分かっていないそうですが、蟻人間の南瓜運び。コミカルです。思わず笑ってしまいました。

一面の薄のみが緩やかに弧を描いて散っています。その名は「薄図屏風」です。シンプルな構図ながらも葉のリズムが心地良い。風を感じる空間。ちなみに上部にある余白には色紙が貼られていたのだそうです。

渡辺始興「燕子花図屏風」(部分)江戸時代・18世紀

琳派からは渡辺始興の「燕子花図屏風」を挙げましょう。お馴染みの伊勢物語の東下りのモチーフ。どうでしょうか。燕子花は意外と絵師の個性が出るような気もしますが、ここでは比較的背の低い燕子花が群生。また花に葉も細かに表情を変えている。左隻では十字型に花群が広がっているのも興味深い。またよく見ると花のみが金地の上に描かれていることもあります。いわゆる意匠を意識してのことなのかもしれません。

アンリ・ルソー「トラとバッファローの戦い」 1908年

確かに唐突な感も否めませんが、特別出品の西洋画がさり気なく粒揃いです。モリゾ、モネ、ルソーにピカソの計4点。特にモリゾの「読書」が秀逸です。第1回印象派展への出品作。白いドレスを着た女性。包み込むような草地の緑。その色の鮮やかなコントラストに目を奪われます。

曽我蕭白「蘭亭曲水図」江戸時代・安永6年(1777)

他には雪村の「龍虎図屏風」や蕭白の「蘭亭曲水図」も目を引くのではないでしょうか。また西洋画と同じく特別出品として2~3点、中国絵画も展示されていましたが、うち米友仁の「雲山図巻」の幽玄な情景も魅惑的です。霞がかかって広がる山々の景色。目を凝らすと山の型が点描で表されています。輪郭線はありません。これを絵師の名から米法山水と呼ぶそうです。

米友仁「雲山図巻」(部分) 南宋時代・建炎4年(1130)

派手さはないかもしれませんが、私としては新奇な作品も少なくなく、見るべき点のある展示という印象を受けました。

さて本展は同じく東博での「人間国宝」、及び東京都美術館で開催中の「世紀の日本画」とあわせ、「日本美術の祭典」と銘打たれた展覧会の一つです。

「人間国宝展」は同じ平成館が会場です。(1・2室がクリーブランド展、3・4室が人間国宝。)もちろんあわせて見て来ました。そちらも改めて感想をまとめたいと思います。

展示替えはありません。2月23日まで開催されています。

「クリーブランド美術館展─名画でたどる日本の美」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:1月15日(水) ~2月23日(日)

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで。)

休館:月曜日。

料金:一般1000(800)円、大学生800(600)円、高校生600(400)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*「人間国宝展」との共通観覧券あり。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

*作品図版は全てクリーブランド美術館蔵

「クリーブランド美術館展─名画でたどる日本の美」

1/15-2/23

東京国立博物館で開催中の「クリーブランド美術館展」を見て来ました。

1913年にアメリカのオハイオに創立したクリーブランド美術館。第二次大戦後にはGHQの美術顧問で東洋美術研究者のシャーマン・リーが赴任。以来、体系的に東洋美術品を収集。同国でも有数の日本美術コレクションを形成してきました。

2013年には日本美術ギャラリーが開室しました。ようはそれを祝しての展覧会です。クリーブランドの日本美術コレクションが里帰りを果たしました。

出品数は全部で約50点。東博特別展にしては少なめかもしれませんが、最後に触れるように会場の平成館を同会期の「人間国宝展」と分けて開催したもの。ともかくは鎌倉期の仏画に始まり室町の水墨画、そして江戸絵画へ。また何故か西洋絵画も出品されています。まずは気軽に楽しんできました。

伊年印「雷神図屏風」江戸時代・17世紀

いきなり目を引く作品がお出ましです。伊年印は「雷神図屏風」。風神雷神から雷神だけを表している。牙を剥き出し、右足をぐっと引いては、左足を大きく突き出す。まるで子供のような姿。やんちゃな雷神です。それこそ宗達作では神々云々として語られるモチーフも、ここではどこか人間味溢れる様子で描かれています。

「二河百道図」鎌倉時代・13~14世紀

「二河百道図」に注目です。往生者の心得を説く仏教説話の画、上部には堂々たる阿弥陀如来が鎮座していますが、興味深いのは中央部の水と火の河の対比。何でも水は愛欲を、また火は憎しみを示すとか。よく見ると確かに火の河では男同士が取っ組み合いの喧嘩をしている。そしてその真ん中には細く白い道があり、一人の男が極楽へと向かって歩む。また嬉しい横に解説パネルがあったことです。それぞれの場面が分かりやすく説明されていました。

これほど縦に大きな軸画も少ないのではないでしょうか。渡辺華山は「大空武左衛門像」です。高さは2メートル21センチ。大男の武人が単身で描かれていますが、何と実在した熊本の藩士を等身大で描いたとか。本当なのでしょうか。驚きました。

伝没倫紹等(賛)「南瓜図」 室町時代・15世紀

珍品といって良いかもしれません。「南瓜図」です。タイトルは至って平凡、画中にも確かに南瓜が描かれていますが、面白いのがその周りで何やらはやし立てるように南瓜を引いたりする人物たちの姿。何と蟻です。まさに蟻人間。画題不明とのことで、どのような意味を表すのかは分かっていないそうですが、蟻人間の南瓜運び。コミカルです。思わず笑ってしまいました。

一面の薄のみが緩やかに弧を描いて散っています。その名は「薄図屏風」です。シンプルな構図ながらも葉のリズムが心地良い。風を感じる空間。ちなみに上部にある余白には色紙が貼られていたのだそうです。

渡辺始興「燕子花図屏風」(部分)江戸時代・18世紀

琳派からは渡辺始興の「燕子花図屏風」を挙げましょう。お馴染みの伊勢物語の東下りのモチーフ。どうでしょうか。燕子花は意外と絵師の個性が出るような気もしますが、ここでは比較的背の低い燕子花が群生。また花に葉も細かに表情を変えている。左隻では十字型に花群が広がっているのも興味深い。またよく見ると花のみが金地の上に描かれていることもあります。いわゆる意匠を意識してのことなのかもしれません。

アンリ・ルソー「トラとバッファローの戦い」 1908年

確かに唐突な感も否めませんが、特別出品の西洋画がさり気なく粒揃いです。モリゾ、モネ、ルソーにピカソの計4点。特にモリゾの「読書」が秀逸です。第1回印象派展への出品作。白いドレスを着た女性。包み込むような草地の緑。その色の鮮やかなコントラストに目を奪われます。

曽我蕭白「蘭亭曲水図」江戸時代・安永6年(1777)

他には雪村の「龍虎図屏風」や蕭白の「蘭亭曲水図」も目を引くのではないでしょうか。また西洋画と同じく特別出品として2~3点、中国絵画も展示されていましたが、うち米友仁の「雲山図巻」の幽玄な情景も魅惑的です。霞がかかって広がる山々の景色。目を凝らすと山の型が点描で表されています。輪郭線はありません。これを絵師の名から米法山水と呼ぶそうです。

米友仁「雲山図巻」(部分) 南宋時代・建炎4年(1130)

派手さはないかもしれませんが、私としては新奇な作品も少なくなく、見るべき点のある展示という印象を受けました。

さて本展は同じく東博での「人間国宝」、及び東京都美術館で開催中の「世紀の日本画」とあわせ、「日本美術の祭典」と銘打たれた展覧会の一つです。

「人間国宝展」は同じ平成館が会場です。(1・2室がクリーブランド展、3・4室が人間国宝。)もちろんあわせて見て来ました。そちらも改めて感想をまとめたいと思います。

展示替えはありません。2月23日まで開催されています。

「クリーブランド美術館展─名画でたどる日本の美」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:1月15日(水) ~2月23日(日)

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで。)

休館:月曜日。

料金:一般1000(800)円、大学生800(600)円、高校生600(400)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*「人間国宝展」との共通観覧券あり。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

*作品図版は全てクリーブランド美術館蔵

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「第17回文化庁メディア芸術祭」で特別内覧会が開催されます

今年も2月5日(水)から国立新美術館で始まる「文化庁メディア芸術祭」。

アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの4部門。世界84カ国、過去最多となる4347作品より選ばれた受賞作品などが展示されます。

その「第17回文化庁メディア芸術祭」において特別内覧会が行われます。

「第17回文化庁メディア芸術祭」の特別内覧会の受付は終了しました。

[第17回文化庁メディア芸術祭」特別内覧会 開催概要]

◯日時:2014年2月4日(火) 15:00~17:00

◯会場:国立新美術館(港区六本木7-22-2)

◯応募条件

・ブログをお持ちで日々更新されている方。(FACEBOOKは除く)

・「第17回文化庁メディア芸術祭」を紹介する情報を2月8日(土)までにご自身のブログへ公開していただける方。

・公開情報を報告し、修正が必要な場合は修正を対応していただける方。

◯参加費:無料

募集はブロガー限定です。なお参加に際しては主催者による上記の応募条件を満たす必要があります。

[参加特典]

◯翌日から始まる受賞作品展を一足早く鑑賞。

◯第17回文化庁メディア芸術祭の出展作品のすべてが分かる、図録をプレゼント。

第17回文化庁メディア芸術祭 アート部門 大賞「crt mgn」Carsten NICOLAI

開催日時は展覧会開幕前日の2月4日(火)15時から17時まで。2時間です。なお当日、図録が進呈されます。

[応募方法]

◯メールにて、下記項目を記載し、専用アドレス(event-blog@hilopress.net)へ発送。

・お名前

・ご紹介いただくブログのアドレス

・メールアドレス

・関心の高いジャンルをひとつ選択

(アニメ、エンターテインメント、アニメーション、マンガより)

応募方法は専用アドレスでの申込。先着順です。一定数に達し次第、受付は終了となります。

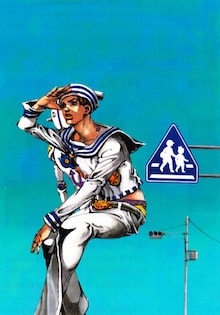

第17回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 大賞「ジョジョリオンージョジョの奇妙な冒険 Part8」荒木飛呂彦

今回はマンガ部門で「ジョジョの奇妙な冒険」の荒木飛呂彦氏が大賞を受賞したことなどでも話題となりました。それにしても毎度の大変な展示のスケール、短い時間ではとても廻りきれません。平日の昼間という日程ではありますが、例えば一度、この特別鑑賞会に参加した上で、改めて出向くのもまた良いかもしれません。(メディア芸術祭は入場無料です。)

ブロガー限定の内覧会イベントです。まずは奮ってご応募下さい。

「第17回文化庁メディア芸術祭」の特別内覧会の受付は終了しました。

申込専用アドレス→event-blog@hilopress.net

「第17回文化庁メディア芸術祭」(@JMediaArtsFes) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2月5日(水)~2月16日(日)

休館:2月12日(水)

時間:10:00~18:00 *金曜日は夜20時まで開館。

料金:無料。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの4部門。世界84カ国、過去最多となる4347作品より選ばれた受賞作品などが展示されます。

「第17回文化庁メディア芸術祭」の特別内覧会の受付は終了しました。

[第17回文化庁メディア芸術祭」特別内覧会 開催概要]

◯日時:2014年2月4日(火) 15:00~17:00

◯会場:国立新美術館(港区六本木7-22-2)

◯応募条件

・ブログをお持ちで日々更新されている方。(FACEBOOKは除く)

・「第17回文化庁メディア芸術祭」を紹介する情報を2月8日(土)までにご自身のブログへ公開していただける方。

・公開情報を報告し、修正が必要な場合は修正を対応していただける方。

◯参加費:無料

募集はブロガー限定です。なお参加に際しては主催者による上記の応募条件を満たす必要があります。

[参加特典]

◯翌日から始まる受賞作品展を一足早く鑑賞。

◯第17回文化庁メディア芸術祭の出展作品のすべてが分かる、図録をプレゼント。

第17回文化庁メディア芸術祭 アート部門 大賞「crt mgn」Carsten NICOLAI

開催日時は展覧会開幕前日の2月4日(火)15時から17時まで。2時間です。なお当日、図録が進呈されます。

[応募方法]

◯メールにて、下記項目を記載し、専用アドレス(event-blog@hilopress.net)へ発送。

・お名前

・ご紹介いただくブログのアドレス

・メールアドレス

・関心の高いジャンルをひとつ選択

(アニメ、エンターテインメント、アニメーション、マンガより)

応募方法は専用アドレスでの申込。先着順です。一定数に達し次第、受付は終了となります。

第17回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 大賞「ジョジョリオンージョジョの奇妙な冒険 Part8」荒木飛呂彦

今回はマンガ部門で「ジョジョの奇妙な冒険」の荒木飛呂彦氏が大賞を受賞したことなどでも話題となりました。それにしても毎度の大変な展示のスケール、短い時間ではとても廻りきれません。平日の昼間という日程ではありますが、例えば一度、この特別鑑賞会に参加した上で、改めて出向くのもまた良いかもしれません。(メディア芸術祭は入場無料です。)

ブロガー限定の内覧会イベントです。まずは奮ってご応募下さい。

「第17回文化庁メディア芸術祭」の特別内覧会の受付は終了しました。

「第17回文化庁メディア芸術祭」(@JMediaArtsFes) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2月5日(水)~2月16日(日)

休館:2月12日(水)

時間:10:00~18:00 *金曜日は夜20時まで開館。

料金:無料。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ダレン・アーモンド 追考」 水戸芸術館

水戸芸術館

「ダレン・アーモンド 追考」

2013/11/16-2014/2/2

水戸芸術館で開催中の「ダレン・アーモンド 追考」を見て来ました。

「ダレン・アーモンドは、写真や映像、時計といった素材を使い、現実と記憶の世界が交錯する作品を創出するイギリス人現代美術作家です。」(展覧会WEBサイトより転載)

1971年にイギリスに生まれた作家、ダレン・アーモンド。私が初めて彼の作品をある程度まとめて見たのはつい昨年、国立新美術館での「アーティストファイル2013」展のこと。その時は月明かりの元で撮影された「幻想的」な写真に惹かれ、いつぞや制作の全体像を知りたいと思ったものでした。

機会はそう遠くない時にやってくる。ここに「アーティストファイル」に続いてダレン・アーモンドの展示を開催。今回は個展です。そしてそれは結論から申し上げると、私の作家に対する先入観、または認識のようなものを一変させる展覧会でもありました。

前振りが長くなりました。ともかくは展示を追ってみます。

まずはエントランス。「The Last Line」と題する詩の一節が掲げられている。アメリカの心理学者、ティモシー・リアリーが老子の思想にインスピレーションを得て編んだという詩作。「すべては過ぎ行く」。一体何だろうか。そして振り返ると無数の時計が壁に貼り付いている。「Tide」です。全部で450台のデジタル時計。単なる置物ではありません。しばらく眺めているとガチャンと音をたてて分を刻んでいく。時の流れ。そのリズム。掴めるようで掴めない。さらに先へ進んでみました。

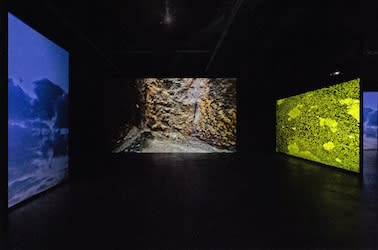

すると暗室に映像2点、「Less Than Zero」と「Geisterbahn」が展示されています。なお先に触れておきますが、本展、美術館のWEBでも案内があるように、いくつかの映像に際しては徹底した暗室、言い換えれば真っ暗闇の空間が用意されています。足元すら分からない。否応無しに映像画面との対峙が要求されます。

「Less Than Zero」で扱われているのは汚染物質によって居住なりが制限されてしまった閉鎖都市、中央シベリアのノリリスクです。強く吹き荒れる風に抉られた大地、そこに立ち並ぶ鉄柱なり電線。産業の痕跡。無人の荒野。かつて鉱山で栄えたというこの町の成れの果てが示される。またダレン・アーモンド自身もイギリスの炭鉱の町で生まれています。そして耳に飛び込んでくるのは「武器」や「経済」といった言葉。感傷的なものを呼び起こさない。経済や文明への批判的な眼差しもあるのかもしれません。

「Geisterbahn」は幽霊列車です。こちらも暗室奥、そして今度はほぼ床面に近い位置にある小さなモニターに映されている。ウィーンにあるという古いお化け屋敷の中を疾走する列車。産業革命の時代にはこうした技術がアトラクションとして好まれたとか。それにしても鉄道という素材ながらも不気味な映像です。走る列車を見ているとその中へ引きずり込まれるような錯覚さえ与えられます。思わず我に返って次の展示室へと進みました。

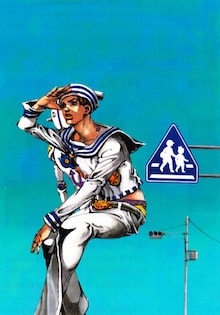

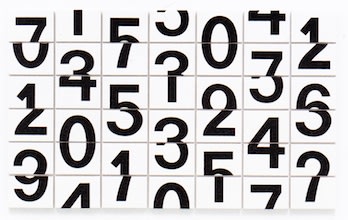

「Chance Encounter 004」2012年 キャンバス、アクリル

すると今度は一転しての明るい通路。そこには1~9の数字をモチーフとしたペインティングが何点も並び、さらにはお馴染みの写真作品も展示されています。数字はやはり先の時計しかり、時間を表しているのでしょうか。数字はいずれもキャンバスで切り刻まれている。まるでパズルです。何らかの法則があるのでしょうか。複雑に組合わさっていました。

「Civil Dawn@Mt.hiei」2008年 Cプリント

写真は思いがけない方法で展示されていました。「Civil Dawn@Mt.hiei」です。5枚の連作、hieiとあるようにモチーフは比叡山。薄暗がり、靄にかすむ木々。等伯の松林図を思わせる世界。てっきり月の明かりの元での撮影かと思いきや、今回は夜明けの太陽の光で写されたものです。そして思いがけないというのは、写真に窓からの強い光が当たっていること。さらにはその前に「ラウシェンバーグのマントルピース」、つまりは太陽の光を受けて回転するラジオメーターが置かれているのです。

「ラウシェンバーグのマントルピース」2012年 硼珪酸ガラス、ウォルフラム、雲母、季ガス、炭酸すす

光を半ば運動に置き換えたラジオメーター。まだ朝の薄暗がりの時間の光を写真に集めた「Civil Dawn」。ともに見えない光を見せようとする試み。そしてそれらが実際の太陽の光に照らされている。夜はどのように見えるのでしょうか。光に対するダレン・アーモンドの繊細な感覚が伺い知れます。

衝撃的な映像に出会いました。それは「Sometimes Still」。先のhiei同様、比叡山に取材した作品。今度は千日回峰行、何と7年もかけて行われるという荒行です。

白装束を身につけて真っ暗闇の山道を駆ける僧侶たち。言ってしまえばその様子を淡々と捉えているわけですが、まず映像の見せ方からして面白い。ちょうど左右、斜めに連なるように映像が並んでいる。右に左へとぶれる映像。目の前に立ちはだかる木々。僧、経を読む声。そして闇に炎。渾然一体となって迫りくる。この世のものなのか。死。彼岸です。ある意味での凄まじい臨場感。もう二度と俗世に戻れないのではないか。恐怖感すら覚えました。

人の記憶、心理を見つめたのでしょうか。映像の「Traction」がまた目を引きます。二面のスクリーン。二人の男女。語るのは男性のみ。しかも自らの傷ついた体験。怪我をひたすらに語るのです。

ネタバレになりますが、この男女、作家の父親と母親です。母は父の話を聞きながら、時に穏やかに笑い、そしてまた涙する。語るということがかくも傷を解き放すのか。なお父はダレンの故郷、炭鉱の街で肉体労働をしていたとのこと。語ることで土地の歴史も呼び起こします。

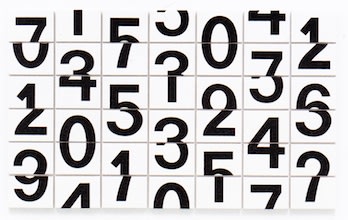

「Perfct Time」(部分)2013年 18台のデジタル時計

絵画において切り刻まれた数字、意外な形で時計と邂逅しました。「Perfct Time」と名付けられた作品。初めの時計の作品と同様、デジタル時計を並べたものですが、今度は何と数字が絵画作品のように入れ混ぜになっている。つまり何時か分からない。しかしながら1分毎にガチャンと時は刻む。時間を掻き乱す。思考も揺さぶります。

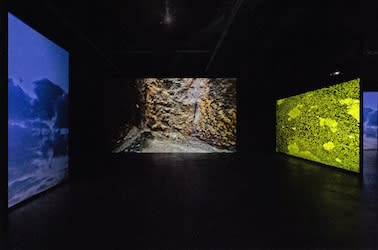

「All Things Pass」2012年 ヴィデオインスタレーション

ラストの映像が壮観です。ここまでは内省的、言わば死を連想させる作品が多く、重々しい雰囲気が続きましたが、最後の「All Things Pass」は生命賛歌。一気に生きることの喜びへと引き上げる。舞台はインドです。9世紀に作られたという世界で一番大きな井戸、チャンド・パオリ。全ての源の水が光と出会って人とも関わる時間。細かには申しません。あまりにも美しい。そしてよく考えると作品のタイトル、「All Things Pass」、全ては過ぎ去る。初めの「The Last Line」に響きます。空間に時間に記憶。それらが様々な素材を介して行き来する。そして入口では「Tide」がまた時間を刻んでいる。展示を見る前の時間と、経由して改めて接した時間との関係。最初と最後で一つの大きな環を描くように繋がりました。

難解という言葉が適切かどうかわかりませんが、いわゆる取っ付き易い展覧会ではありません。しかしながら会場を2周、3周していくと、全てに通じる何かを感じ取ることが出来る。写真は単に「幻想的」だけであったわけではない。通底していたのは半ば諸行無常とも言うべき思想観。もちろん私の思い過ごしもあるかもしれません。ただ最後は見に行って良かったと思いました。

図録が制作中(6000円超えの豪華版のようです。)でした。ショップで予約を受付けています。

映像作は計5点、各9、15、25、28、30分。じっくり見ると時間もかかります。余裕を持ってお出かけ下さい。

2月2日まで開催されています。私はおすすめします。

「ダレン・アーモンド 追考」 水戸芸術館(@MITOGEI_Gallery)

会期:2013年11月16日(土)~2014年2月2日(日)

休館:月曜日。年末年始(12/27~1/3)。

時間:9:30~18:00 *入館は17:30まで。

料金:一般800円、団体(20名以上)600円。中学生以下、65歳以上は無料。

住所:水戸市五軒町1-6-8

交通:JR線水戸駅北口バスターミナル4~7番のりばから「泉町1丁目」下車。徒歩2分。

「ダレン・アーモンド 追考」

2013/11/16-2014/2/2

水戸芸術館で開催中の「ダレン・アーモンド 追考」を見て来ました。

「ダレン・アーモンドは、写真や映像、時計といった素材を使い、現実と記憶の世界が交錯する作品を創出するイギリス人現代美術作家です。」(展覧会WEBサイトより転載)

1971年にイギリスに生まれた作家、ダレン・アーモンド。私が初めて彼の作品をある程度まとめて見たのはつい昨年、国立新美術館での「アーティストファイル2013」展のこと。その時は月明かりの元で撮影された「幻想的」な写真に惹かれ、いつぞや制作の全体像を知りたいと思ったものでした。

機会はそう遠くない時にやってくる。ここに「アーティストファイル」に続いてダレン・アーモンドの展示を開催。今回は個展です。そしてそれは結論から申し上げると、私の作家に対する先入観、または認識のようなものを一変させる展覧会でもありました。

前振りが長くなりました。ともかくは展示を追ってみます。

まずはエントランス。「The Last Line」と題する詩の一節が掲げられている。アメリカの心理学者、ティモシー・リアリーが老子の思想にインスピレーションを得て編んだという詩作。「すべては過ぎ行く」。一体何だろうか。そして振り返ると無数の時計が壁に貼り付いている。「Tide」です。全部で450台のデジタル時計。単なる置物ではありません。しばらく眺めているとガチャンと音をたてて分を刻んでいく。時の流れ。そのリズム。掴めるようで掴めない。さらに先へ進んでみました。

すると暗室に映像2点、「Less Than Zero」と「Geisterbahn」が展示されています。なお先に触れておきますが、本展、美術館のWEBでも案内があるように、いくつかの映像に際しては徹底した暗室、言い換えれば真っ暗闇の空間が用意されています。足元すら分からない。否応無しに映像画面との対峙が要求されます。

「Less Than Zero」で扱われているのは汚染物質によって居住なりが制限されてしまった閉鎖都市、中央シベリアのノリリスクです。強く吹き荒れる風に抉られた大地、そこに立ち並ぶ鉄柱なり電線。産業の痕跡。無人の荒野。かつて鉱山で栄えたというこの町の成れの果てが示される。またダレン・アーモンド自身もイギリスの炭鉱の町で生まれています。そして耳に飛び込んでくるのは「武器」や「経済」といった言葉。感傷的なものを呼び起こさない。経済や文明への批判的な眼差しもあるのかもしれません。

「Geisterbahn」は幽霊列車です。こちらも暗室奥、そして今度はほぼ床面に近い位置にある小さなモニターに映されている。ウィーンにあるという古いお化け屋敷の中を疾走する列車。産業革命の時代にはこうした技術がアトラクションとして好まれたとか。それにしても鉄道という素材ながらも不気味な映像です。走る列車を見ているとその中へ引きずり込まれるような錯覚さえ与えられます。思わず我に返って次の展示室へと進みました。

「Chance Encounter 004」2012年 キャンバス、アクリル

すると今度は一転しての明るい通路。そこには1~9の数字をモチーフとしたペインティングが何点も並び、さらにはお馴染みの写真作品も展示されています。数字はやはり先の時計しかり、時間を表しているのでしょうか。数字はいずれもキャンバスで切り刻まれている。まるでパズルです。何らかの法則があるのでしょうか。複雑に組合わさっていました。

「Civil Dawn@Mt.hiei」2008年 Cプリント

写真は思いがけない方法で展示されていました。「Civil Dawn@Mt.hiei」です。5枚の連作、hieiとあるようにモチーフは比叡山。薄暗がり、靄にかすむ木々。等伯の松林図を思わせる世界。てっきり月の明かりの元での撮影かと思いきや、今回は夜明けの太陽の光で写されたものです。そして思いがけないというのは、写真に窓からの強い光が当たっていること。さらにはその前に「ラウシェンバーグのマントルピース」、つまりは太陽の光を受けて回転するラジオメーターが置かれているのです。

「ラウシェンバーグのマントルピース」2012年 硼珪酸ガラス、ウォルフラム、雲母、季ガス、炭酸すす

光を半ば運動に置き換えたラジオメーター。まだ朝の薄暗がりの時間の光を写真に集めた「Civil Dawn」。ともに見えない光を見せようとする試み。そしてそれらが実際の太陽の光に照らされている。夜はどのように見えるのでしょうか。光に対するダレン・アーモンドの繊細な感覚が伺い知れます。

衝撃的な映像に出会いました。それは「Sometimes Still」。先のhiei同様、比叡山に取材した作品。今度は千日回峰行、何と7年もかけて行われるという荒行です。

白装束を身につけて真っ暗闇の山道を駆ける僧侶たち。言ってしまえばその様子を淡々と捉えているわけですが、まず映像の見せ方からして面白い。ちょうど左右、斜めに連なるように映像が並んでいる。右に左へとぶれる映像。目の前に立ちはだかる木々。僧、経を読む声。そして闇に炎。渾然一体となって迫りくる。この世のものなのか。死。彼岸です。ある意味での凄まじい臨場感。もう二度と俗世に戻れないのではないか。恐怖感すら覚えました。

人の記憶、心理を見つめたのでしょうか。映像の「Traction」がまた目を引きます。二面のスクリーン。二人の男女。語るのは男性のみ。しかも自らの傷ついた体験。怪我をひたすらに語るのです。

ネタバレになりますが、この男女、作家の父親と母親です。母は父の話を聞きながら、時に穏やかに笑い、そしてまた涙する。語るということがかくも傷を解き放すのか。なお父はダレンの故郷、炭鉱の街で肉体労働をしていたとのこと。語ることで土地の歴史も呼び起こします。

「Perfct Time」(部分)2013年 18台のデジタル時計

絵画において切り刻まれた数字、意外な形で時計と邂逅しました。「Perfct Time」と名付けられた作品。初めの時計の作品と同様、デジタル時計を並べたものですが、今度は何と数字が絵画作品のように入れ混ぜになっている。つまり何時か分からない。しかしながら1分毎にガチャンと時は刻む。時間を掻き乱す。思考も揺さぶります。

「All Things Pass」2012年 ヴィデオインスタレーション

ラストの映像が壮観です。ここまでは内省的、言わば死を連想させる作品が多く、重々しい雰囲気が続きましたが、最後の「All Things Pass」は生命賛歌。一気に生きることの喜びへと引き上げる。舞台はインドです。9世紀に作られたという世界で一番大きな井戸、チャンド・パオリ。全ての源の水が光と出会って人とも関わる時間。細かには申しません。あまりにも美しい。そしてよく考えると作品のタイトル、「All Things Pass」、全ては過ぎ去る。初めの「The Last Line」に響きます。空間に時間に記憶。それらが様々な素材を介して行き来する。そして入口では「Tide」がまた時間を刻んでいる。展示を見る前の時間と、経由して改めて接した時間との関係。最初と最後で一つの大きな環を描くように繋がりました。

難解という言葉が適切かどうかわかりませんが、いわゆる取っ付き易い展覧会ではありません。しかしながら会場を2周、3周していくと、全てに通じる何かを感じ取ることが出来る。写真は単に「幻想的」だけであったわけではない。通底していたのは半ば諸行無常とも言うべき思想観。もちろん私の思い過ごしもあるかもしれません。ただ最後は見に行って良かったと思いました。

図録が制作中(6000円超えの豪華版のようです。)でした。ショップで予約を受付けています。

映像作は計5点、各9、15、25、28、30分。じっくり見ると時間もかかります。余裕を持ってお出かけ下さい。

2月2日まで開催されています。私はおすすめします。

「ダレン・アーモンド 追考」 水戸芸術館(@MITOGEI_Gallery)

会期:2013年11月16日(土)~2014年2月2日(日)

休館:月曜日。年末年始(12/27~1/3)。

時間:9:30~18:00 *入館は17:30まで。

料金:一般800円、団体(20名以上)600円。中学生以下、65歳以上は無料。

住所:水戸市五軒町1-6-8

交通:JR線水戸駅北口バスターミナル4~7番のりばから「泉町1丁目」下車。徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

関山御鳥(日本画家)についての情報を求めています

現在、山種美術館で開催中の「Kawaii 日本美術」展。主に日本画表現における「かわいさ」に着目。室町期の絵巻から若冲を経て松園、さらには谷内六郎まで。「かわいい」日本美術の諸相をひも解く展覧会でもあります。

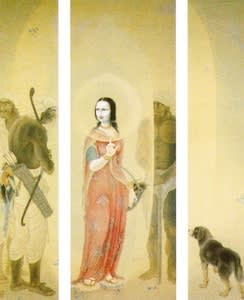

その「Kawaii 日本美術」展にて関山御鳥(せきやま ごちょう/大正10年~平成元年)という日本画家の作品が出ていることをご存知でしょうか。

作品のタイトルは「琉球子女図」。昭和25年の作品です。そして画家の本名は慶。大正10年に東京で生まれ、昭和23年には再興第33回院展に「雪空」で初入選。第34、35回と入選を重ね、昭和25年には院友にも推挙されました。

しかしながらその後、晩年に至るまでの足跡が殆ど分かっていません。そこで山種美術館では画家のご遺族を探しておられるそうです。

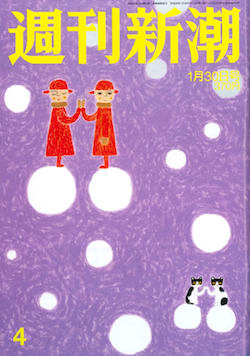

なおこの件については週刊新潮の1月30日号「掲示板」にて、山種美術館館長・山崎妙子氏が自ら情報の提供を呼びかけています。また「掲示板」では編集部宛てにメールや葉書でも返事が出来るそうです。詳しくは誌面をご参照下さい。

「Kawaii 日本美術」展は2月4日から後期展示がスタート。いよいよ若冲の「樹花鳥獣図屏風」もお目見えします。(関山御鳥の「琉球子女図」は通期展示。)改めて出かけたいものです。

日本画家、関山御鳥についての情報をお持ちの方は、山種美術館までご連絡下さい。ご協力宜しくお願い致します。

「Kawaii 日本美術」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:1月3日(金)~3月2日(日) 前期:1/3~2/2 後期:2/4~3/2

休館:月曜日(但し1/13は開館、1/14は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

その「Kawaii 日本美術」展にて関山御鳥(せきやま ごちょう/大正10年~平成元年)という日本画家の作品が出ていることをご存知でしょうか。

作品のタイトルは「琉球子女図」。昭和25年の作品です。そして画家の本名は慶。大正10年に東京で生まれ、昭和23年には再興第33回院展に「雪空」で初入選。第34、35回と入選を重ね、昭和25年には院友にも推挙されました。

しかしながらその後、晩年に至るまでの足跡が殆ど分かっていません。そこで山種美術館では画家のご遺族を探しておられるそうです。

なおこの件については週刊新潮の1月30日号「掲示板」にて、山種美術館館長・山崎妙子氏が自ら情報の提供を呼びかけています。また「掲示板」では編集部宛てにメールや葉書でも返事が出来るそうです。詳しくは誌面をご参照下さい。

「Kawaii 日本美術」展は2月4日から後期展示がスタート。いよいよ若冲の「樹花鳥獣図屏風」もお目見えします。(関山御鳥の「琉球子女図」は通期展示。)改めて出かけたいものです。

日本画家、関山御鳥についての情報をお持ちの方は、山種美術館までご連絡下さい。ご協力宜しくお願い致します。

「Kawaii 日本美術」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:1月3日(金)~3月2日(日) 前期:1/3~2/2 後期:2/4~3/2

休館:月曜日(但し1/13は開館、1/14は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

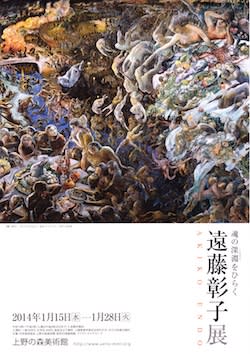

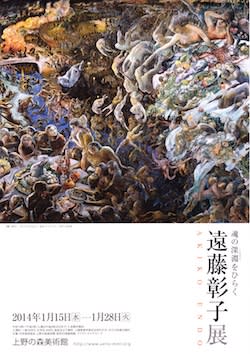

「遠藤彰子展」 上野の森美術館

上野の森美術館

「魂の深淵をひらくー遠藤彰子展」

1/15-1/28

上野の森美術館で開催中の遠藤彰子個展、「魂の深淵をひらく」を見て来ました。

1947年に東京で生まれ、1968年には武蔵野美術短期大学を卒業。1986年に安井賞を受賞し、その後も国内の美術館で展示を重ねている。

既に画家として長いキャリアを持つ遠藤彰子。ところが恥ずかしながら私は名前を存じ上げず、作品に接したこともなかった。ともすればこの展覧会にも行かなかったかもしれません。

しかしながら観覧した方からツイッターでおすすめをいただく。確かにチラシの画面もただならぬ雰囲気。まずは見ることにしました。

驚きました。歪み、時に反転して螺旋を描くかのように広がる空間に集う人々。そして世界を覆い尽くさんとばかりに生い茂る植物。さらには1000号(縦3.3m×横5m)の大画面。魑魅魍魎、摩訶不思議。三次元的大迷宮。凄まじきエネルギーが放たれています。

「佳日」2005年 油彩、キャンバス

さてその濃密でかつ情報量の多い遠藤彰子の絵画平面、私の言葉では全く足りませんが、ともかくは少しでも受けた印象を。まずは今も触れた空間の歪み。時には上下が反対になっている。作品の中に複数の視点が混在しているのです。

上にあるはずの空が場合によっては下に向いたりしている。魚眼レンズをのぞきこんだ感覚と言っても良いでしょう。建物や道路に地下鉄。入れ子のようにも組合わさる。例えば80年代の「迷宮の街」。エッシャーを連想しました。

「四季春 いくとせの春」2009年 油彩、キャンバス

近作になるとよりスケール感が増すとでもいうのでしょうか。画面はさらに錯綜していきます。そして群れる人々の表情も様々。怯え、遊び、さらには喜んでいる。救済を思わせる展開も。そこへ骸骨や巨大な魚に蜘蛛が闖入しています。燃えさかる炎。白い光に星屑の散る世界。天国なのか地獄なのか。その双方が隣り合わせ、またない交ぜになった空間。あえて例えればボスでしょうか。カオスです。しかしながら必ずしも破綻することはない。死から救済へ。全体を導き、また支配するダイナミズムが存在しています。

「四季夏 織られし白き糸」2011年 油彩、キャンバス

ちなみにこのような大作群、1989年に描いた「みつめる空」が発端となっているそうです。なお本展ではその「みつめる空」が2点並んで展示されていますが、それには理由がある。と言うのも一度描き上げた作品は相模原市が収蔵。しかしながらその後に同じ作品を手元に残したいと考え、後にもう一枚制作したのだそうです。また新たな作品はアトリエに置かれていたので、こうして美術館に出すことは稀だということでした。

大変な迫力の大画面。それでも収まりきらない一大スペクタクル。小さな図版では伝わりません。率直なところ、単純に好きかどうかを問われると答えに窮してしまいますが、大いに感じ入るものがありました。

会期中無休です。1月28日まで開催されています。

「魂の深淵をひらくー遠藤彰子展」 上野の森美術館

会期:1月15日(水) ~1月28日(火)

休館:会期中無休

時間:10:00~17:00(入場は閉館30分前まで)

料金:一般・大学生600円、大学生400円、高校生以下無料。

*インターネット割引券

住所:台東区上野公園1-2

交通:JR線上野駅公園口より徒歩3分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅徒歩5分。京成線京成上野駅徒歩5分。

「魂の深淵をひらくー遠藤彰子展」

1/15-1/28

上野の森美術館で開催中の遠藤彰子個展、「魂の深淵をひらく」を見て来ました。

1947年に東京で生まれ、1968年には武蔵野美術短期大学を卒業。1986年に安井賞を受賞し、その後も国内の美術館で展示を重ねている。

既に画家として長いキャリアを持つ遠藤彰子。ところが恥ずかしながら私は名前を存じ上げず、作品に接したこともなかった。ともすればこの展覧会にも行かなかったかもしれません。

しかしながら観覧した方からツイッターでおすすめをいただく。確かにチラシの画面もただならぬ雰囲気。まずは見ることにしました。

驚きました。歪み、時に反転して螺旋を描くかのように広がる空間に集う人々。そして世界を覆い尽くさんとばかりに生い茂る植物。さらには1000号(縦3.3m×横5m)の大画面。魑魅魍魎、摩訶不思議。三次元的大迷宮。凄まじきエネルギーが放たれています。

「佳日」2005年 油彩、キャンバス

さてその濃密でかつ情報量の多い遠藤彰子の絵画平面、私の言葉では全く足りませんが、ともかくは少しでも受けた印象を。まずは今も触れた空間の歪み。時には上下が反対になっている。作品の中に複数の視点が混在しているのです。

上にあるはずの空が場合によっては下に向いたりしている。魚眼レンズをのぞきこんだ感覚と言っても良いでしょう。建物や道路に地下鉄。入れ子のようにも組合わさる。例えば80年代の「迷宮の街」。エッシャーを連想しました。

「四季春 いくとせの春」2009年 油彩、キャンバス

近作になるとよりスケール感が増すとでもいうのでしょうか。画面はさらに錯綜していきます。そして群れる人々の表情も様々。怯え、遊び、さらには喜んでいる。救済を思わせる展開も。そこへ骸骨や巨大な魚に蜘蛛が闖入しています。燃えさかる炎。白い光に星屑の散る世界。天国なのか地獄なのか。その双方が隣り合わせ、またない交ぜになった空間。あえて例えればボスでしょうか。カオスです。しかしながら必ずしも破綻することはない。死から救済へ。全体を導き、また支配するダイナミズムが存在しています。

「四季夏 織られし白き糸」2011年 油彩、キャンバス

ちなみにこのような大作群、1989年に描いた「みつめる空」が発端となっているそうです。なお本展ではその「みつめる空」が2点並んで展示されていますが、それには理由がある。と言うのも一度描き上げた作品は相模原市が収蔵。しかしながらその後に同じ作品を手元に残したいと考え、後にもう一枚制作したのだそうです。また新たな作品はアトリエに置かれていたので、こうして美術館に出すことは稀だということでした。

大変な迫力の大画面。それでも収まりきらない一大スペクタクル。小さな図版では伝わりません。率直なところ、単純に好きかどうかを問われると答えに窮してしまいますが、大いに感じ入るものがありました。

会期中無休です。1月28日まで開催されています。

「魂の深淵をひらくー遠藤彰子展」 上野の森美術館

会期:1月15日(水) ~1月28日(火)

休館:会期中無休

時間:10:00~17:00(入場は閉館30分前まで)

料金:一般・大学生600円、大学生400円、高校生以下無料。

*インターネット割引券

住所:台東区上野公園1-2

交通:JR線上野駅公園口より徒歩3分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅徒歩5分。京成線京成上野駅徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「クインテットー五つ星の作家たち」 損保ジャパン東郷青児美術館

損保ジャパン東郷青児美術館

「クインテットー五つ星の作家たち」

1/11-2/16

損保ジャパン東郷青児美術館で開催中の「クインテットー五つ星の作家たち」を見て来ました。

国内で主に平面に取り組む5名の作家を紹介する展覧会「クインテット」。各作家の表現の響きあう様を五重奏になぞらえて紹介する。つまりは現代美術のグループ展でもあります。

今回は以下の5名の作家が参加。キーワードは風景です。と言っても具象や写実という言葉で捉えられるものでもありません。なかなか興味深い内容となっていました。

[出品作家]

児玉靖枝、川田祐子、金田実生、森川美紀、浅見貴子

会場内、撮影が可能(企画展示室のみ)でした。

児玉靖枝「深韻ー雨三、四、二」 2010年 油彩、キャンバス 神奈川県立近代美術館

冒頭は児玉靖枝です。断片的なストロークによる木立の景色。一転しての緑深き森。「深韻」です。視点は暗がりの下草から霞のかかる上部へと移動する。縦長の構図はコロー画を連想させる面も。雨が降っています。ほぼ緑一色ながらも、グラデーションに細かやな変化の見られる作品です。

児玉靖枝「わたつみ」 2011年 油彩、キャンバス

「わたつみ」はどうでしょうか。葉山の地を訪れて描いたという海のシリーズ。夜景なのかもしれません。穏やかに波打つ水面は藍色にも染まっている。絵具に託した水の重み。そうしたものも感じさせます。

川田祐子「WHERE IS THE MOON」 2003年 アクリルガッシュ、キャンバス

続いては川田祐子です。現在は長野にアトリエを構えるという画家。ともかく印象深いのは斑紋とも言える絵具の粒状の広がり。それが何層にも積み重なっています。

川田祐子「風はみちびく」他 2013年 アクリルガッシュ、キャンバス

そして近作ではより大胆な動きを獲得している。表現の自由度が増したのでしょうか。傷跡のような細かな線描も目を引きます。深い海底なのか雲の靡く大空か。はたまた星の散らばる宇宙なのか。深淵なイメージが広がりました。

それにしてもこの無限に増殖していくようなモチーフ。スクラッチやハッチングの技術を繰り返しています。画家は中国画にも影響を受けたそうです。確かにどこか「気」と呼べるようなものも感じるかもしれません。

金田実生「湿り気に濡れる」 2005年 油彩、紙 文化庁

先へ進みましょう。こちらは金田実生。「アーティスト・ファイル2009」(国立新美術館)にも出品のあった画家です。鮮やかな色の世界。ぼんやりと浮かんでは光る朱やピンクに白。まるで明かりが点滅するかのようです。薄い紙に流し込んだ絵具の瑞々しい質感にも心惹かれます。

森川美紀「クムジュン」 2013年 油彩、綿布

上から下へと大きく流れるストローク。地へ溶け込むような色の美しさ。光のきらめきと風の吹き込み。ステイニングさえ思わせる感触。森川美紀です。

森川美紀 展示風景

また森川で興味深いのは家のモチーフが随所に見られること。これは自らが訪ねた場所の家の姿を記憶から引き出しているとか。家と色との曖昧な関係。心象風景と言っても良いかもしれません。

そしてラストは浅見貴子。一昨年のギャラリーαMの個展でも見事な展示を見せていた。ずばり今回、最も楽しみにしていた画家です。

浅見貴子「双松図」 2012年 墨、胡粉、雲肌麻紙

出品は8点。古いもので2009年の作品。また屏風型の「双松図」もお目見えしています。なおαMではスペースの都合上、中央の面を左右から取り囲むような展示でしたが、今回は本来的な交互に折重なる屏風仕立てです。印象も変わります。

浅見貴子 展示風景

主なモチーフはシンプルな樹木。しかしながら描法は独特です。墨を和紙の裏側からのせて描いています。故に景色は反転する。墨や顔料の滲み。それが点々と広がってリズムを生む。時にドリッピング的なイメージも呼び起こします。

浅見貴子「錦木2013」他 2013年 墨、胡粉、白麻紙

先だっての個展以降に制作された新作も出ていました。中でも美しいのは「錦木2013」。エメラルドグリーンを背景に広がる白い樹木。黒が滴り落ちる。実に魅惑的でした。

画家はいずれも60年代生まれの女性です。展示は年齢順なのでしょうか。またモチーフ云々はもとより、素材や色に対する画家の意識の違いにも目が向きます。

「クインテット」展示風景

「風景」は見る側の心を写す鏡ともなり得る。数年後に改めて各作家の制作に接した際にどうした印象を受けるのか。少し追いたいとも思いました。

2月16日まで開催されています。

「クインテットー五つ星の作家たち」 損保ジャパン東郷青児美術館

会期:2014年1月11日(土)~2月16日(日)

休館:月曜日。但し1/13日は開館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500(400)円、大学・高校生300(200)円、中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル42階

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

「クインテットー五つ星の作家たち」

1/11-2/16

損保ジャパン東郷青児美術館で開催中の「クインテットー五つ星の作家たち」を見て来ました。

国内で主に平面に取り組む5名の作家を紹介する展覧会「クインテット」。各作家の表現の響きあう様を五重奏になぞらえて紹介する。つまりは現代美術のグループ展でもあります。

今回は以下の5名の作家が参加。キーワードは風景です。と言っても具象や写実という言葉で捉えられるものでもありません。なかなか興味深い内容となっていました。

[出品作家]

児玉靖枝、川田祐子、金田実生、森川美紀、浅見貴子

会場内、撮影が可能(企画展示室のみ)でした。

児玉靖枝「深韻ー雨三、四、二」 2010年 油彩、キャンバス 神奈川県立近代美術館

冒頭は児玉靖枝です。断片的なストロークによる木立の景色。一転しての緑深き森。「深韻」です。視点は暗がりの下草から霞のかかる上部へと移動する。縦長の構図はコロー画を連想させる面も。雨が降っています。ほぼ緑一色ながらも、グラデーションに細かやな変化の見られる作品です。

児玉靖枝「わたつみ」 2011年 油彩、キャンバス

「わたつみ」はどうでしょうか。葉山の地を訪れて描いたという海のシリーズ。夜景なのかもしれません。穏やかに波打つ水面は藍色にも染まっている。絵具に託した水の重み。そうしたものも感じさせます。

川田祐子「WHERE IS THE MOON」 2003年 アクリルガッシュ、キャンバス

続いては川田祐子です。現在は長野にアトリエを構えるという画家。ともかく印象深いのは斑紋とも言える絵具の粒状の広がり。それが何層にも積み重なっています。

川田祐子「風はみちびく」他 2013年 アクリルガッシュ、キャンバス

そして近作ではより大胆な動きを獲得している。表現の自由度が増したのでしょうか。傷跡のような細かな線描も目を引きます。深い海底なのか雲の靡く大空か。はたまた星の散らばる宇宙なのか。深淵なイメージが広がりました。

それにしてもこの無限に増殖していくようなモチーフ。スクラッチやハッチングの技術を繰り返しています。画家は中国画にも影響を受けたそうです。確かにどこか「気」と呼べるようなものも感じるかもしれません。

金田実生「湿り気に濡れる」 2005年 油彩、紙 文化庁

先へ進みましょう。こちらは金田実生。「アーティスト・ファイル2009」(国立新美術館)にも出品のあった画家です。鮮やかな色の世界。ぼんやりと浮かんでは光る朱やピンクに白。まるで明かりが点滅するかのようです。薄い紙に流し込んだ絵具の瑞々しい質感にも心惹かれます。

森川美紀「クムジュン」 2013年 油彩、綿布

上から下へと大きく流れるストローク。地へ溶け込むような色の美しさ。光のきらめきと風の吹き込み。ステイニングさえ思わせる感触。森川美紀です。

森川美紀 展示風景

また森川で興味深いのは家のモチーフが随所に見られること。これは自らが訪ねた場所の家の姿を記憶から引き出しているとか。家と色との曖昧な関係。心象風景と言っても良いかもしれません。

そしてラストは浅見貴子。一昨年のギャラリーαMの個展でも見事な展示を見せていた。ずばり今回、最も楽しみにしていた画家です。

浅見貴子「双松図」 2012年 墨、胡粉、雲肌麻紙

出品は8点。古いもので2009年の作品。また屏風型の「双松図」もお目見えしています。なおαMではスペースの都合上、中央の面を左右から取り囲むような展示でしたが、今回は本来的な交互に折重なる屏風仕立てです。印象も変わります。

浅見貴子 展示風景

主なモチーフはシンプルな樹木。しかしながら描法は独特です。墨を和紙の裏側からのせて描いています。故に景色は反転する。墨や顔料の滲み。それが点々と広がってリズムを生む。時にドリッピング的なイメージも呼び起こします。

浅見貴子「錦木2013」他 2013年 墨、胡粉、白麻紙

先だっての個展以降に制作された新作も出ていました。中でも美しいのは「錦木2013」。エメラルドグリーンを背景に広がる白い樹木。黒が滴り落ちる。実に魅惑的でした。

画家はいずれも60年代生まれの女性です。展示は年齢順なのでしょうか。またモチーフ云々はもとより、素材や色に対する画家の意識の違いにも目が向きます。

「クインテット」展示風景

「風景」は見る側の心を写す鏡ともなり得る。数年後に改めて各作家の制作に接した際にどうした印象を受けるのか。少し追いたいとも思いました。

2月16日まで開催されています。

「クインテットー五つ星の作家たち」 損保ジャパン東郷青児美術館

会期:2014年1月11日(土)~2月16日(日)

休館:月曜日。但し1/13日は開館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500(400)円、大学・高校生300(200)円、中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル42階

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「メイド・イン・ジャパン南部鉄器」 パナソニック汐留ミュージアム

パナソニック汐留ミュージアム

「メイド・イン・ジャパン南部鉄器ー伝統から現代まで、400年の歴史」

1/11-3/23

パナソニック汐留ミュージアムで開催中の「メイド・イン・ジャパン南部鉄器ー伝統から現代まで、400年の歴史」を見て来ました。

17世紀半ば頃に岩手の南部家が鋳物師らを集めて茶の湯釜などを作らせたことに始まる南部鉄器。伝統と革新。近年では新たなデザインにも活路を見出し、シンプルでモダンな鉄器も制作。さらにはカラフルなティーポットが海外でも人気を博している。

本展ではそうした南部鉄器の歴史的変遷を一部踏まえつつ、いかに現代の生活でも使われているのかを紹介。江戸時代から現代の作家まで計120点超です。南部鉄器の諸相を展観する内容となっていました。

さて個々の南部鉄器に入る前にあえて触れておきたいポイントを。会場の設営、造作です。これが実に見事に展開されています。

基調はシルバーです。前半は透明ケースの中に歴史的名品を、後半は現代の南部鉄器をほぼ露出にて展示していますが、いずれも背景にあるのは銀色の壁紙。これが鉄器の色味を引き立てる。照明も前半はやや暗く、後半は一転して明るくなる。ドラマテックですらあります。

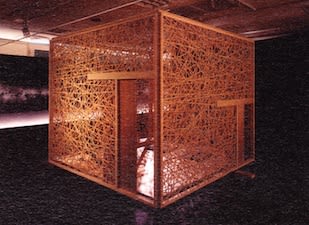

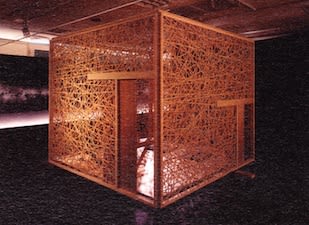

内田繁「茶室 行庵」1993年 内田デザイン研究所

さらに特筆すべきは後半部です。単に作家毎に鉄器を紹介するだけではありません。例えば柳宗理。2003年に発表した南部鉄器のキッチンウエアをコーディネート。また再現展示、内田繁の茶室「行庵」には同じく南部鉄器が置かれている。その他にはフランスのティーサロンに北東北のテーブルコーディネイトなどもある。言ってしまえばインスタレーション的な流れで南部鉄器の魅力を伝えているわけです。

というわけで重厚な南部鉄器(勿論それも素晴らしいわけですが)がただ仰々しくケースに並ぶという展覧会ではありません。ともかくは鉄器から広がる美しき「景色」。これもまた見るべきポイントとなりそうです。

9代藤田萬蔵 孝保「波に鯉文富士形鉄瓶」 明治時代 盛岡市遺跡の学び館

それではいくつか古い南部鉄器を挙げてみましょう。まずは「老松釜」。江戸時代で現存する最も古い南部鉄器。どっしりとした佇まい。つまみは松の実です。胴も松葉模様。尾垂れというのでしょうか。葉のようにギザギザになった部分も目に留まります。

それにしても胴の意匠。牡丹や唐草、そして格子状の抽象的な紋様など、実に多様です。またつまみもクチナシなど色々と変化があります。つるっと光沢感のある表面をした「鏡肌富士形鉄瓶」にも惹かれました。文字通り磨き鉄瓶と呼ばれる作品。帽子のようなツバが広がる。富士形と呼ぶそうです。

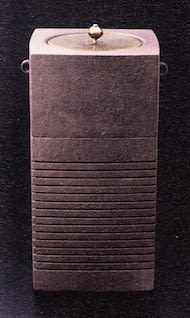

また岩手は馬産地。馬をモチーフとした鉄器も少なくないとか。「一繋馬灰皿」は小さくとも躍動感のある馬が灰皿の上部を駆ける。二頭並走する様子。細やかな造形に驚かされます。

宮昌太郎 釜定工房2代目「オーナメント 鳥」1965年

現代へ進みましょう。ここでは先にも触れたように露出での展示。オーナメントに洋鍋に急須にキャンドル立てからテープカッターまで。南部鉄器が色々なシーンで使われていることが分かります。

そして色の導入です、チラシ表紙にも掲載された南部鉄器のカラーポット。伝統的な紋様を取り込みながらもカラフル。ピンクにホワイトにパープル。ポット敷きも同様です。割れにくい南部鉄器。当然ながら見た目だけでなく実用性にも長けています。

柳宗理「南部鉄器 浅鍋 鉄蓋付」2003年

ラストは秋田のガラス器などと南部鉄器を取り合わせた「北東北のテーブルコーディネート」。壁にはルオーの版画も掲げられている。なかなかのムードではないでしょうか。ワイングラスに洋鍋。器に盛るのはどのような食材か。色々想像したくもなります。

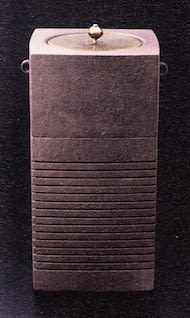

15代鈴木盛久 熊谷志衣子「櫛目丸形鉄瓶」1991年 南部鉄器協同組合

南部鉄器の魅力を今の感覚に引き出そうとする試み。汐留ミュージアムらしい演出が光ります。私は楽しめました。

宮伸穂 釜定工房3代目+内田繁「四方切合」2001年 釜定

なお細かいことですが、出品リストに鉄瓶の部位の名称が記載されているのも嬉しいところです。鑑賞の参考になりました。

「南部鉄器 文鎮 すましネコ/岩鋳 IWACHU」

「南部鉄器 文鎮 すましネコ/岩鋳 IWACHU」

展示替えはありません。3月23日までの開催です。おすすめします。

「メイド・イン・ジャパン南部鉄器ー伝統から現代まで、400年の歴史」 パナソニック汐留ミュージアム

会期:1月11日(土)~3月23日(月)

休館:水曜日

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般700円、大学生500円、中・高校生200円、小学生以下無料。

*65歳以上600円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引あり

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分。

「メイド・イン・ジャパン南部鉄器ー伝統から現代まで、400年の歴史」

1/11-3/23

パナソニック汐留ミュージアムで開催中の「メイド・イン・ジャパン南部鉄器ー伝統から現代まで、400年の歴史」を見て来ました。

17世紀半ば頃に岩手の南部家が鋳物師らを集めて茶の湯釜などを作らせたことに始まる南部鉄器。伝統と革新。近年では新たなデザインにも活路を見出し、シンプルでモダンな鉄器も制作。さらにはカラフルなティーポットが海外でも人気を博している。

本展ではそうした南部鉄器の歴史的変遷を一部踏まえつつ、いかに現代の生活でも使われているのかを紹介。江戸時代から現代の作家まで計120点超です。南部鉄器の諸相を展観する内容となっていました。

さて個々の南部鉄器に入る前にあえて触れておきたいポイントを。会場の設営、造作です。これが実に見事に展開されています。

基調はシルバーです。前半は透明ケースの中に歴史的名品を、後半は現代の南部鉄器をほぼ露出にて展示していますが、いずれも背景にあるのは銀色の壁紙。これが鉄器の色味を引き立てる。照明も前半はやや暗く、後半は一転して明るくなる。ドラマテックですらあります。

内田繁「茶室 行庵」1993年 内田デザイン研究所

さらに特筆すべきは後半部です。単に作家毎に鉄器を紹介するだけではありません。例えば柳宗理。2003年に発表した南部鉄器のキッチンウエアをコーディネート。また再現展示、内田繁の茶室「行庵」には同じく南部鉄器が置かれている。その他にはフランスのティーサロンに北東北のテーブルコーディネイトなどもある。言ってしまえばインスタレーション的な流れで南部鉄器の魅力を伝えているわけです。

というわけで重厚な南部鉄器(勿論それも素晴らしいわけですが)がただ仰々しくケースに並ぶという展覧会ではありません。ともかくは鉄器から広がる美しき「景色」。これもまた見るべきポイントとなりそうです。

9代藤田萬蔵 孝保「波に鯉文富士形鉄瓶」 明治時代 盛岡市遺跡の学び館

それではいくつか古い南部鉄器を挙げてみましょう。まずは「老松釜」。江戸時代で現存する最も古い南部鉄器。どっしりとした佇まい。つまみは松の実です。胴も松葉模様。尾垂れというのでしょうか。葉のようにギザギザになった部分も目に留まります。

それにしても胴の意匠。牡丹や唐草、そして格子状の抽象的な紋様など、実に多様です。またつまみもクチナシなど色々と変化があります。つるっと光沢感のある表面をした「鏡肌富士形鉄瓶」にも惹かれました。文字通り磨き鉄瓶と呼ばれる作品。帽子のようなツバが広がる。富士形と呼ぶそうです。

また岩手は馬産地。馬をモチーフとした鉄器も少なくないとか。「一繋馬灰皿」は小さくとも躍動感のある馬が灰皿の上部を駆ける。二頭並走する様子。細やかな造形に驚かされます。

宮昌太郎 釜定工房2代目「オーナメント 鳥」1965年

現代へ進みましょう。ここでは先にも触れたように露出での展示。オーナメントに洋鍋に急須にキャンドル立てからテープカッターまで。南部鉄器が色々なシーンで使われていることが分かります。

そして色の導入です、チラシ表紙にも掲載された南部鉄器のカラーポット。伝統的な紋様を取り込みながらもカラフル。ピンクにホワイトにパープル。ポット敷きも同様です。割れにくい南部鉄器。当然ながら見た目だけでなく実用性にも長けています。

柳宗理「南部鉄器 浅鍋 鉄蓋付」2003年

ラストは秋田のガラス器などと南部鉄器を取り合わせた「北東北のテーブルコーディネート」。壁にはルオーの版画も掲げられている。なかなかのムードではないでしょうか。ワイングラスに洋鍋。器に盛るのはどのような食材か。色々想像したくもなります。

15代鈴木盛久 熊谷志衣子「櫛目丸形鉄瓶」1991年 南部鉄器協同組合

南部鉄器の魅力を今の感覚に引き出そうとする試み。汐留ミュージアムらしい演出が光ります。私は楽しめました。

宮伸穂 釜定工房3代目+内田繁「四方切合」2001年 釜定

なお細かいことですが、出品リストに鉄瓶の部位の名称が記載されているのも嬉しいところです。鑑賞の参考になりました。

「南部鉄器 文鎮 すましネコ/岩鋳 IWACHU」

「南部鉄器 文鎮 すましネコ/岩鋳 IWACHU」展示替えはありません。3月23日までの開催です。おすすめします。

「メイド・イン・ジャパン南部鉄器ー伝統から現代まで、400年の歴史」 パナソニック汐留ミュージアム

会期:1月11日(土)~3月23日(月)

休館:水曜日

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般700円、大学生500円、中・高校生200円、小学生以下無料。

*65歳以上600円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引あり

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「木島櫻谷展」 泉屋博古館分館

泉屋博古館分館

「木島櫻谷ー京都日本画の俊英」

1/11-2/16

泉屋博古館分館で開催中の「木島櫻谷ー京都日本画の俊英」展を見て来ました。

明治から昭和にかけての京都で日本画を描き続けた木島櫻谷(1877-1938)。例えば上のチラシに掲げられた代表作「寒月」。例えば先だっての「夏目漱石と美術世界展」にも展示がありました。しかしながらそれ以外の作品はどうでしょうか。少なくとも関東ではあまり知名度の高い画家ではないかもしれません。

実のところ私も漱石展の際に「寒月」に惹かれたものの、そもそも他の作品を殆ど見たことがなく、画業を追ったこともない。しかしながら今回の展示に接して感激しました。また一人、かけがえのない日本画家に出会った気がします。

さてまずは名前から。「このしまおうこく」です。市中の三条に生まれ、円山四条派の流れをくむ今尾景年のもとで絵の道へと進む。早くから才能を開化し、30代の頃までは一気呵成の筆さばきで動物や人物を象っていく。その後は色彩美を重視した緻密な作品を展開。晩年には郊外に居を構え、画壇とも距離を置いて、自適に南画風の作品を描いた。

会場では前半で櫻谷の画業を時系列で追い、後半には大正期に住友家のために描いた琳派風の四季の連作を見せる。出品は資料あわせて約40点(展示替えあり)です。泉屋の手狭なスペースではありますが、かなり見応えのある展示となっていました。

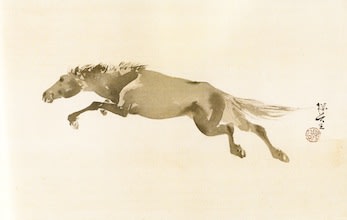

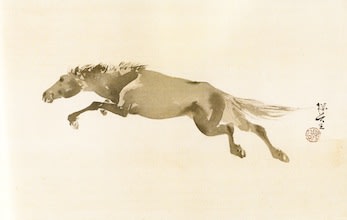

「奔馬図」明治時代 展示期間:通期

いきなりの一枚目から惚れこんでしまいます。それが「奔馬図」。櫻谷20代の作。墨の濃淡を用い、巧みに馬の駆ける様を描く。輪郭線を使わない四条派の由来の付立と呼ばれる技法だそうです。

そして「咆哮」です。右隻に吠える虎を配し、左隻にはそれに慌てふためいて逃げ惑う鹿を描く。こちらも櫻谷の若い頃の作品ですが、大きくとった色面に細やかな線を入れて動物の身体を表す様子。見事な筆さばき。さらには鹿の瞳です。ともかく櫻谷の描く動物は瞳が澄んでいる。これが大変に魅惑的なのです。

「寒月」(左隻)大正元年 京都市美術館 展示期間:1/11~19、2/11~16

さらには代表作の「寒月」です。一面の雪に覆われた竹林。半月が浮かび、モノクロームの闇夜に沈んでいる。そして手前から奥へと竹が連なり、また左右に空間が広がる。深淵でかつ静謐な空間。竹の太さを変化させて遠近感を生み出しているのも巧妙。墨の上に仄かに灯るのは青色の顔料です。月明かりを受けて煌めく竹の美しい色彩。そして足跡を残して歩くキツネ。ぽつり。孤独ながらも、眼差しは鋭く、生命感にも満ちている。思いがけないほどに強い。比類がありません。

少し動物に戻りましょう。実際に動物好きだったという櫻谷、時に動物園へと通い写生を重ねていたとか。本展でもそれこそ狐や猪に鹿、また牛に馬に猫など。たくさんの動物が登場します。

「獅子」大正~昭和時代 櫻谷文庫 展示期間:通期

「獅子」はどうでしょうか。少し横を向いて座る堂々たる獅子。得意の細線を多用してたてがみを描く。色味も繊細。肉付きの良い獅子の躯を見事に捉えている。ここでも瞳です。どこか憂いを帯びているようにも見えないでしょうか。

「葡萄栗鼠」大正~昭和時代 展示期間:通期

もっと身近な小動物もお手の物です。「月下老狸」ではひょっこり草むらから顔を出す狸を描いている。少し上目遣い。餌でも欲しがっているかのようです。可愛らしい姿をしていました。

「行路難」(左隻)大正11年 京都国立近代美術館 展示期間:1/11~26

人物画へ進みます。興味深いのは「行路難」です。右隻には一面の柳、そして左隻には旅の一行。家族なのでしょうか。老夫婦と若い少女。老人は肩を落としてくたびれた様子をしている。またふと背後に目を向ける少女の虚ろな目線も気になります。

何でも本作は櫻谷に珍しい風俗画だとか。貧しい人々への眼差し。繁茂する柳はそれと対比するための意味も持ちえているそうです。

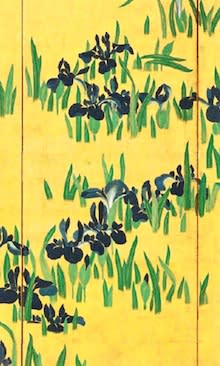

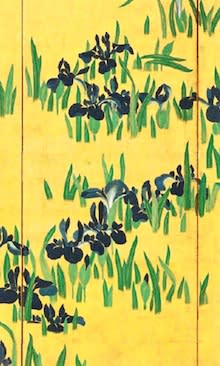

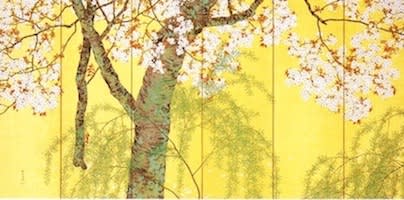

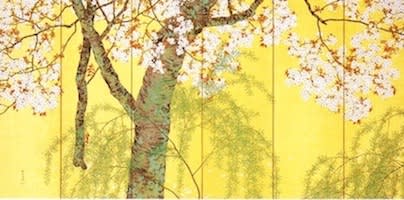

「柳桜図」(左隻) 大正6年 泉屋博古館分館 展示期間:通期

さて一転しての第二展示室では眩しいばかりの金色の屏風がずらりと空間を取り囲んでいます。こちらが住友家の邸宅を飾ったという注文作品。咲き誇る桜に降り注ぐ柳の「柳桜図」から琳派の伝統的な主題を落とし込んだ「燕子花図」など。実に雅やかです。

ただし作品は必ずしも琳派的というわけではなく、例えば「雪中梅花」における屈曲する幹の描写などは、山楽を学んだ跡も見られるという指摘もあるそうです。それはともかくも柳桜に燕子花に菊に梅花。金との響宴。動物画や人物画とはまた異なる華麗な世界。多芸な櫻谷の一側面を見る思いがしました。

「寒月」(右隻)大正元年 京都市美術館 展示期間:1/11~19、2/11~16

ところで先にも触れた「寒月」、漱石展でのキャプションを覚えておられるでしょうか。当時、ある意味で自由に批評を展開していた漱石、文展に出品された本作を「不愉快」だと酷評しています。今振り返ってみれば何故にというところではありますが、そこは図録で同館学芸課長の野地耕一郎氏が「漱石先生、そんなに櫻谷の絵はお嫌いですか?」という論文で反論されています。これがまた読み応え十分です。

木島櫻谷展図録

ちなみに本図録、図版、年譜、解説しかり、おそらくは櫻谷の画業を見る上では決定版と言えるのはないでしょうか。1800円です。迷うことなく購入しました。

最後に展示替えの情報です。前後期で途中、掛幅画を中心に10点ほどの作品が入れ替わります。

前期(1・2期):1月11日(土)~1月26日(日)

後期(3・4期):1月28日(火)~2月16日(日)

前後期ともさらに会期が分かれていますが、これは「寒月」と「しぐれ」の出品期間によるものです。「寒月」は第1・4期(1/11~1/19と2/11~2/16)、そして「しぐれ」が第2・3期(1/21~2/9)に展示されます。ご注意下さい。(それ以外は全て前後期での展示替えです。)

「しぐれ」(左隻)明治40年 東京国立近代美術館 展示期間:1/21~2/9

なお前期のチケットを展示替え後に提示すると観覧料が半額になります。要保存です。

2月16日まで開催されています。これはおすすめします。

「木島櫻谷ー京都日本画の俊英」 泉屋博古館分館

会期:1月11日(土)~2月16日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館、翌日休館。

時間:10:00~16:30(入館は16時まで)

料金:一般800(640)円、学生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

*展示替え後、前期の半券を持参すると入場料が半額。

住所:港区六本木1-5-1

交通:東京メトロ南北線六本木一丁目駅北改札1-2出口より直通エスカレーターにて徒歩5分。

「木島櫻谷ー京都日本画の俊英」

1/11-2/16

泉屋博古館分館で開催中の「木島櫻谷ー京都日本画の俊英」展を見て来ました。

明治から昭和にかけての京都で日本画を描き続けた木島櫻谷(1877-1938)。例えば上のチラシに掲げられた代表作「寒月」。例えば先だっての「夏目漱石と美術世界展」にも展示がありました。しかしながらそれ以外の作品はどうでしょうか。少なくとも関東ではあまり知名度の高い画家ではないかもしれません。

実のところ私も漱石展の際に「寒月」に惹かれたものの、そもそも他の作品を殆ど見たことがなく、画業を追ったこともない。しかしながら今回の展示に接して感激しました。また一人、かけがえのない日本画家に出会った気がします。

さてまずは名前から。「このしまおうこく」です。市中の三条に生まれ、円山四条派の流れをくむ今尾景年のもとで絵の道へと進む。早くから才能を開化し、30代の頃までは一気呵成の筆さばきで動物や人物を象っていく。その後は色彩美を重視した緻密な作品を展開。晩年には郊外に居を構え、画壇とも距離を置いて、自適に南画風の作品を描いた。

会場では前半で櫻谷の画業を時系列で追い、後半には大正期に住友家のために描いた琳派風の四季の連作を見せる。出品は資料あわせて約40点(展示替えあり)です。泉屋の手狭なスペースではありますが、かなり見応えのある展示となっていました。

「奔馬図」明治時代 展示期間:通期

いきなりの一枚目から惚れこんでしまいます。それが「奔馬図」。櫻谷20代の作。墨の濃淡を用い、巧みに馬の駆ける様を描く。輪郭線を使わない四条派の由来の付立と呼ばれる技法だそうです。

そして「咆哮」です。右隻に吠える虎を配し、左隻にはそれに慌てふためいて逃げ惑う鹿を描く。こちらも櫻谷の若い頃の作品ですが、大きくとった色面に細やかな線を入れて動物の身体を表す様子。見事な筆さばき。さらには鹿の瞳です。ともかく櫻谷の描く動物は瞳が澄んでいる。これが大変に魅惑的なのです。

「寒月」(左隻)大正元年 京都市美術館 展示期間:1/11~19、2/11~16

さらには代表作の「寒月」です。一面の雪に覆われた竹林。半月が浮かび、モノクロームの闇夜に沈んでいる。そして手前から奥へと竹が連なり、また左右に空間が広がる。深淵でかつ静謐な空間。竹の太さを変化させて遠近感を生み出しているのも巧妙。墨の上に仄かに灯るのは青色の顔料です。月明かりを受けて煌めく竹の美しい色彩。そして足跡を残して歩くキツネ。ぽつり。孤独ながらも、眼差しは鋭く、生命感にも満ちている。思いがけないほどに強い。比類がありません。

少し動物に戻りましょう。実際に動物好きだったという櫻谷、時に動物園へと通い写生を重ねていたとか。本展でもそれこそ狐や猪に鹿、また牛に馬に猫など。たくさんの動物が登場します。

「獅子」大正~昭和時代 櫻谷文庫 展示期間:通期

「獅子」はどうでしょうか。少し横を向いて座る堂々たる獅子。得意の細線を多用してたてがみを描く。色味も繊細。肉付きの良い獅子の躯を見事に捉えている。ここでも瞳です。どこか憂いを帯びているようにも見えないでしょうか。

「葡萄栗鼠」大正~昭和時代 展示期間:通期

もっと身近な小動物もお手の物です。「月下老狸」ではひょっこり草むらから顔を出す狸を描いている。少し上目遣い。餌でも欲しがっているかのようです。可愛らしい姿をしていました。

「行路難」(左隻)大正11年 京都国立近代美術館 展示期間:1/11~26

人物画へ進みます。興味深いのは「行路難」です。右隻には一面の柳、そして左隻には旅の一行。家族なのでしょうか。老夫婦と若い少女。老人は肩を落としてくたびれた様子をしている。またふと背後に目を向ける少女の虚ろな目線も気になります。

何でも本作は櫻谷に珍しい風俗画だとか。貧しい人々への眼差し。繁茂する柳はそれと対比するための意味も持ちえているそうです。

「柳桜図」(左隻) 大正6年 泉屋博古館分館 展示期間:通期

さて一転しての第二展示室では眩しいばかりの金色の屏風がずらりと空間を取り囲んでいます。こちらが住友家の邸宅を飾ったという注文作品。咲き誇る桜に降り注ぐ柳の「柳桜図」から琳派の伝統的な主題を落とし込んだ「燕子花図」など。実に雅やかです。

ただし作品は必ずしも琳派的というわけではなく、例えば「雪中梅花」における屈曲する幹の描写などは、山楽を学んだ跡も見られるという指摘もあるそうです。それはともかくも柳桜に燕子花に菊に梅花。金との響宴。動物画や人物画とはまた異なる華麗な世界。多芸な櫻谷の一側面を見る思いがしました。

「寒月」(右隻)大正元年 京都市美術館 展示期間:1/11~19、2/11~16

ところで先にも触れた「寒月」、漱石展でのキャプションを覚えておられるでしょうか。当時、ある意味で自由に批評を展開していた漱石、文展に出品された本作を「不愉快」だと酷評しています。今振り返ってみれば何故にというところではありますが、そこは図録で同館学芸課長の野地耕一郎氏が「漱石先生、そんなに櫻谷の絵はお嫌いですか?」という論文で反論されています。これがまた読み応え十分です。

木島櫻谷展図録

ちなみに本図録、図版、年譜、解説しかり、おそらくは櫻谷の画業を見る上では決定版と言えるのはないでしょうか。1800円です。迷うことなく購入しました。

最後に展示替えの情報です。前後期で途中、掛幅画を中心に10点ほどの作品が入れ替わります。

前期(1・2期):1月11日(土)~1月26日(日)

後期(3・4期):1月28日(火)~2月16日(日)

前後期ともさらに会期が分かれていますが、これは「寒月」と「しぐれ」の出品期間によるものです。「寒月」は第1・4期(1/11~1/19と2/11~2/16)、そして「しぐれ」が第2・3期(1/21~2/9)に展示されます。ご注意下さい。(それ以外は全て前後期での展示替えです。)

「しぐれ」(左隻)明治40年 東京国立近代美術館 展示期間:1/21~2/9

なお前期のチケットを展示替え後に提示すると観覧料が半額になります。要保存です。

2月16日まで開催されています。これはおすすめします。

「木島櫻谷ー京都日本画の俊英」 泉屋博古館分館

会期:1月11日(土)~2月16日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館、翌日休館。

時間:10:00~16:30(入館は16時まで)

料金:一般800(640)円、学生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

*展示替え後、前期の半券を持参すると入場料が半額。

住所:港区六本木1-5-1

交通:東京メトロ南北線六本木一丁目駅北改札1-2出口より直通エスカレーターにて徒歩5分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「第8回 shiseido art egg 加藤俊輔展」 資生堂ギャラリー

資生堂ギャラリー

「第8回 shiseido art egg 加藤俊輔展」

1/10~2/2

資生堂ギャラリーで開催中の「第8回 shiseido art egg」加藤俊輔個展、「ジェンガと噴水」を見て来ました。

毎年、公募形式により新進のアーティストを紹介する資生堂アートエッグ。今年でもう8回目です。入選者はいつものように3名。それぞれ1月から3月末にかけて各3週間ずつ、同ギャラリーにて展示を行います。

トップバッターは1983年生まれの加藤俊輔です。実のところ私にとっては殆ど初めて見知る作家。どのような展示なのか。そもそもアートエッグ展は面白いことが多い。期待しながら会場へと足を運びました。

加藤俊輔「layer of my labor」2014年

さて入口から展示フロアへと降りる階段へ。踊り場です。上の写真(撮影が可能でした。)のように、一枚の平面の作品が掲げられている。よく梱包に用いるような水色のビニールヒモ。それが半ば幾何学模様を描くように合わさっている。絵画なのか写真なのか。その印象を頭に入れつつ、メインのスペースへと進んでみました。

加藤俊輔展会場風景

すると目に飛び込んで来たのは巨大なベニヤ板のオブジェです。三角形の木片が幾重にも組み重なって一つのボリュームを生み出す。手前には四角い箱も。三角と四角の展開。造形としても美しい。いわゆるイメージそのものにも惹かれました。

しかしながら加藤の制作はそれだけに留まりません。では何なのか。以下、いささかネタバレになります。

加藤俊輔「untitled layer」2013-2014年

結論から申し上げると表面に写真が組み込まれているのです。つまり一度、ベニヤをカットして穴をあけ、それを重ねたあと撮影。さらに撮影した写真を各々のベニヤの表面に貼付け、再び始めに並べた順に展示する。ベニヤの写真の貼付ける順番はあらかじめ作家が決めている。支持体とイメージの曖昧の関係。何ともトリッキーです。

加藤俊輔「temporary repair」2013-2014年

さらに奥へ進みましょう。「temporary repair」と名付けられた連作。こちらはすぐに写真であることが分かりますが、何かモチーフ自体が解体されているようにも見える。これも一枚の写真を破って並べた後、再度撮影してまた一枚の写真に仕上げたというもの。元々のモチーフを半ば一度破壊して、別の形に組む。さらに再度それを写す。その時にまた背景が入り込みます。いくつかのレイヤーは作家の手を介すことで一つのイメージに収斂されました。

加藤俊輔「layer of my labor」2014年

大理石をモチーフとした作品にも驚きました。こちらも一端、石の上にモノを置き撮影、さらにその写真を貼ってまたモノを置いて撮影するというプロセスを繰り返したものですが、よく見るとモノの影が四方に散っていることが分かります。一体、作品は何回、このプロセスを経由して出来上がっているのか。見ているものや層が何なのかが分からなくなっていきます。

そして初めの踊り場の平面もこうしたプロセスを辿って作られた作品というわけでした。

写真を活かして「鑑賞者の認識を揺さぶる」(解説シートより)という試み。そのアプローチしかり、思いがけないほどに魅惑的ではないでしょうか。

【第8回 shiseido art egg 展示スケジュール】

加納俊輔展 1月10日(金)~2月2日(日)

今井俊介展 2月7日(金)~3月2日(日)

古橋まどか展 3月7日(金)~ 3月30日(日)

2月2日まで開催されています。まずはおすすめします。

「第8回 shiseido art egg 加藤俊輔展」 資生堂ギャラリー

会期:1月10日(金)~2月2日(日)

休館:毎週月曜日

時間:11:00~19:00(平日)、11:00~18:00(日・祝)

住所:中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A2出口から徒歩4分。東京メトロ銀座線新橋駅3番出口から徒歩4分。

「第8回 shiseido art egg 加藤俊輔展」

1/10~2/2

資生堂ギャラリーで開催中の「第8回 shiseido art egg」加藤俊輔個展、「ジェンガと噴水」を見て来ました。

毎年、公募形式により新進のアーティストを紹介する資生堂アートエッグ。今年でもう8回目です。入選者はいつものように3名。それぞれ1月から3月末にかけて各3週間ずつ、同ギャラリーにて展示を行います。

トップバッターは1983年生まれの加藤俊輔です。実のところ私にとっては殆ど初めて見知る作家。どのような展示なのか。そもそもアートエッグ展は面白いことが多い。期待しながら会場へと足を運びました。

加藤俊輔「layer of my labor」2014年

さて入口から展示フロアへと降りる階段へ。踊り場です。上の写真(撮影が可能でした。)のように、一枚の平面の作品が掲げられている。よく梱包に用いるような水色のビニールヒモ。それが半ば幾何学模様を描くように合わさっている。絵画なのか写真なのか。その印象を頭に入れつつ、メインのスペースへと進んでみました。

加藤俊輔展会場風景

すると目に飛び込んで来たのは巨大なベニヤ板のオブジェです。三角形の木片が幾重にも組み重なって一つのボリュームを生み出す。手前には四角い箱も。三角と四角の展開。造形としても美しい。いわゆるイメージそのものにも惹かれました。

しかしながら加藤の制作はそれだけに留まりません。では何なのか。以下、いささかネタバレになります。

加藤俊輔「untitled layer」2013-2014年

結論から申し上げると表面に写真が組み込まれているのです。つまり一度、ベニヤをカットして穴をあけ、それを重ねたあと撮影。さらに撮影した写真を各々のベニヤの表面に貼付け、再び始めに並べた順に展示する。ベニヤの写真の貼付ける順番はあらかじめ作家が決めている。支持体とイメージの曖昧の関係。何ともトリッキーです。

加藤俊輔「temporary repair」2013-2014年

さらに奥へ進みましょう。「temporary repair」と名付けられた連作。こちらはすぐに写真であることが分かりますが、何かモチーフ自体が解体されているようにも見える。これも一枚の写真を破って並べた後、再度撮影してまた一枚の写真に仕上げたというもの。元々のモチーフを半ば一度破壊して、別の形に組む。さらに再度それを写す。その時にまた背景が入り込みます。いくつかのレイヤーは作家の手を介すことで一つのイメージに収斂されました。

加藤俊輔「layer of my labor」2014年

大理石をモチーフとした作品にも驚きました。こちらも一端、石の上にモノを置き撮影、さらにその写真を貼ってまたモノを置いて撮影するというプロセスを繰り返したものですが、よく見るとモノの影が四方に散っていることが分かります。一体、作品は何回、このプロセスを経由して出来上がっているのか。見ているものや層が何なのかが分からなくなっていきます。

そして初めの踊り場の平面もこうしたプロセスを辿って作られた作品というわけでした。

写真を活かして「鑑賞者の認識を揺さぶる」(解説シートより)という試み。そのアプローチしかり、思いがけないほどに魅惑的ではないでしょうか。

【第8回 shiseido art egg 展示スケジュール】

加納俊輔展 1月10日(金)~2月2日(日)

今井俊介展 2月7日(金)~3月2日(日)

古橋まどか展 3月7日(金)~ 3月30日(日)

2月2日まで開催されています。まずはおすすめします。

「第8回 shiseido art egg 加藤俊輔展」 資生堂ギャラリー

会期:1月10日(金)~2月2日(日)

休館:毎週月曜日

時間:11:00~19:00(平日)、11:00~18:00(日・祝)

住所:中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A2出口から徒歩4分。東京メトロ銀座線新橋駅3番出口から徒歩4分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「日常/オフレコ」 KAAT神奈川芸術劇場

KAAT神奈川芸術劇場

「日常/オフレコ」

1/11-1/30

KAAT神奈川芸術劇場で開催中の「日常/オフレコ」を見て来ました。

横浜発、現代美術作家の制作を紹介する「日常」展シリーズ。過去にも主催の神奈川県民ホールを舞台にして2度ほど開催。その他にも泉太郎やさわひらきの個展も企画。充実した展示を見せてきました。

今回は会場を県民ホールからKATT神奈川芸術劇場へと移しています。以下の5名の作家による展示が行われていました。

[出品作家]

青田真也、安藤由佳子、梶岡俊幸、佐藤雅晴、八木良太

さて撮影が可能でした。写真メインで恐縮ですが、会場の様子を簡単にご紹介します。

安藤由佳子「KAATへの手紙」2013年 インスタレーション

まずはエントランス部分から。思いの外に広々としたスペース、会場へと至る大きな階段が目に飛び込んできますが、ここで展開されているのが安藤由佳子のインスタレーション。散らばるのは無数の封筒です。いずれも宛名は「日常/オフレコ」でした。

佐藤雅晴「ダテマキ」2013年 ヴィデオインスタレーション

少し先を進みます。チケットブースを過ぎてメインのフロアへと連なる通路へ。佐藤雅晴です。先だってのαMにも出品していた「ダテマキ」シリーズ。伊達巻きの製造工程をモチーフとしたアニメーション映像。東日本大震災で被災したいわき市の蒲鉾工場に取材した作品です。それがすっぽりと通路の窓に収まっています。

安藤由佳子「#29(ユニット29)」2013年 インスタレーション

ドアをくぐって劇場内へ入りましょう。会場は中スタジオ。間仕切りのないワンフロアです。暗室に浮かぶ作品群。まず圧巻なのは天井部、先にも触れた安藤の「#29(ユニット29)」と名付けられた作品です。ドアに次ぐドア。一体、何面あるのでしょうか。ともかく一面のドアが天井から吊り下がっています。

そのドアをしばらく眺めていると何やらハンドルが動く。実はドアは自動での開閉式。先のエントランスに散った封筒はこのドアから撒かれたということなのでしょうか。スタジオという場所だからこそ可能とも言えるダイナミックな吊り下げ式のインスタレーション。楽しめました。

梶岡敏幸「夜居」2013年 日本画インスタレーション

さて同じく吊られているのが梶岡敏幸の「夜居」です。一瞬、モノリスでも連想させるような強い存在感。近づくと細かな銀色の描線が揺らいでいることが分かります。これは墨線の他、いわゆる日本画の描法を取り入れているのだそうです。モノクロームに染まったボックス。重量感を思わせますが、素材は軽やかな和紙です。仄かな光の瞬き。表情は豊かでした。

八木良太「ヴィデオ・スフィア」他 2013年 サウンドインスタレーション

八木良太の展示が充実していたのではないでしょうか。磁気テープを巻いた球体状の作品。テーブの再生機にのせて映像や音声に変換。ノイズが会場に響き渡ります。

八木良太「メガフォニア」2013年 写真

また八木はこの他にもバックヤードでプリントの連作も展開。実は本展、スタジオだけではなく、控え室やシャワールームなどでも展示が行われています。

安藤由佳子「notice」2013年 インスタレーション

メイク室では安藤由佳子の日めくりカレンダーが散っている。勿論、リストには作品の設置場所が記載されていますが、時にバックヤードに廻ってそれを探すような楽しみ方も出来るかもしれません。

青田真也「無題(Untitled)」2013年 インスタレーション

青田真也には驚きました。ライトアップされてぽつんと置かれた一台のピアノ。よくよく目を凝らすと全て木が露出している。何とこれ、作家が全て実際のピアノをやすりがけして提示したものとか。モノの内側を露にしていく。凄まじい労力、ある意味での執念です。

佐藤雅晴「雪やコーヒー」2012年 ヴィデオインスタレーション

私としてはαMで惹かれた佐藤の「ダテマキ」以外の作品を見られたのも収穫でした。

「日常/オフレコ」展示室風景

かつての県民ホールの展示から見るとスケールとして及ばない面もあるかもしれません。(ホール改修工事のため、芸術劇場へ移ったそうです。)また次回以降の展開にも期待したいです。

「日常/オフレコ」イベント情報

アート・コンプレックス2014「つむぎねパフォーマンス」

会期中トークの他、パフォーマンスイベントも行われます。

KAAT神奈川芸術劇場全景

チラシを持参すると100円引きになるそうです。1月30日まで開催されています。

「日常/オフレコ」 KAAT神奈川芸術劇場(@kanaken_gallery)

会期:1月11日(土)~1月30日(木)

休館:会期中無休

時間:10:00~18:00 *入場は閉場の30分前まで。

料金:一般600円、学生・65歳以上500円、高校生以下無料。

住所:横浜市中区山下町281

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約5分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。

「日常/オフレコ」

1/11-1/30

KAAT神奈川芸術劇場で開催中の「日常/オフレコ」を見て来ました。

横浜発、現代美術作家の制作を紹介する「日常」展シリーズ。過去にも主催の神奈川県民ホールを舞台にして2度ほど開催。その他にも泉太郎やさわひらきの個展も企画。充実した展示を見せてきました。

今回は会場を県民ホールからKATT神奈川芸術劇場へと移しています。以下の5名の作家による展示が行われていました。

[出品作家]

青田真也、安藤由佳子、梶岡俊幸、佐藤雅晴、八木良太

さて撮影が可能でした。写真メインで恐縮ですが、会場の様子を簡単にご紹介します。

安藤由佳子「KAATへの手紙」2013年 インスタレーション

まずはエントランス部分から。思いの外に広々としたスペース、会場へと至る大きな階段が目に飛び込んできますが、ここで展開されているのが安藤由佳子のインスタレーション。散らばるのは無数の封筒です。いずれも宛名は「日常/オフレコ」でした。

佐藤雅晴「ダテマキ」2013年 ヴィデオインスタレーション

少し先を進みます。チケットブースを過ぎてメインのフロアへと連なる通路へ。佐藤雅晴です。先だってのαMにも出品していた「ダテマキ」シリーズ。伊達巻きの製造工程をモチーフとしたアニメーション映像。東日本大震災で被災したいわき市の蒲鉾工場に取材した作品です。それがすっぽりと通路の窓に収まっています。

安藤由佳子「#29(ユニット29)」2013年 インスタレーション

ドアをくぐって劇場内へ入りましょう。会場は中スタジオ。間仕切りのないワンフロアです。暗室に浮かぶ作品群。まず圧巻なのは天井部、先にも触れた安藤の「#29(ユニット29)」と名付けられた作品です。ドアに次ぐドア。一体、何面あるのでしょうか。ともかく一面のドアが天井から吊り下がっています。

そのドアをしばらく眺めていると何やらハンドルが動く。実はドアは自動での開閉式。先のエントランスに散った封筒はこのドアから撒かれたということなのでしょうか。スタジオという場所だからこそ可能とも言えるダイナミックな吊り下げ式のインスタレーション。楽しめました。

梶岡敏幸「夜居」2013年 日本画インスタレーション

さて同じく吊られているのが梶岡敏幸の「夜居」です。一瞬、モノリスでも連想させるような強い存在感。近づくと細かな銀色の描線が揺らいでいることが分かります。これは墨線の他、いわゆる日本画の描法を取り入れているのだそうです。モノクロームに染まったボックス。重量感を思わせますが、素材は軽やかな和紙です。仄かな光の瞬き。表情は豊かでした。

八木良太「ヴィデオ・スフィア」他 2013年 サウンドインスタレーション

八木良太の展示が充実していたのではないでしょうか。磁気テープを巻いた球体状の作品。テーブの再生機にのせて映像や音声に変換。ノイズが会場に響き渡ります。

八木良太「メガフォニア」2013年 写真

また八木はこの他にもバックヤードでプリントの連作も展開。実は本展、スタジオだけではなく、控え室やシャワールームなどでも展示が行われています。

安藤由佳子「notice」2013年 インスタレーション

メイク室では安藤由佳子の日めくりカレンダーが散っている。勿論、リストには作品の設置場所が記載されていますが、時にバックヤードに廻ってそれを探すような楽しみ方も出来るかもしれません。

青田真也「無題(Untitled)」2013年 インスタレーション

青田真也には驚きました。ライトアップされてぽつんと置かれた一台のピアノ。よくよく目を凝らすと全て木が露出している。何とこれ、作家が全て実際のピアノをやすりがけして提示したものとか。モノの内側を露にしていく。凄まじい労力、ある意味での執念です。

佐藤雅晴「雪やコーヒー」2012年 ヴィデオインスタレーション

私としてはαMで惹かれた佐藤の「ダテマキ」以外の作品を見られたのも収穫でした。

「日常/オフレコ」展示室風景

かつての県民ホールの展示から見るとスケールとして及ばない面もあるかもしれません。(ホール改修工事のため、芸術劇場へ移ったそうです。)また次回以降の展開にも期待したいです。

「日常/オフレコ」イベント情報

アート・コンプレックス2014「つむぎねパフォーマンス」

会期中トークの他、パフォーマンスイベントも行われます。

KAAT神奈川芸術劇場全景

チラシを持参すると100円引きになるそうです。1月30日まで開催されています。

「日常/オフレコ」 KAAT神奈川芸術劇場(@kanaken_gallery)

会期:1月11日(土)~1月30日(木)

休館:会期中無休

時間:10:00~18:00 *入場は閉場の30分前まで。

料金:一般600円、学生・65歳以上500円、高校生以下無料。

住所:横浜市中区山下町281

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約5分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「下村観山展」 横浜美術館

横浜美術館

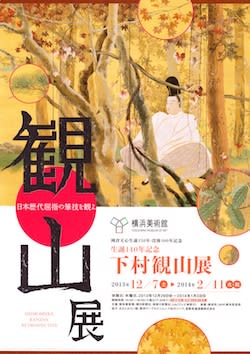

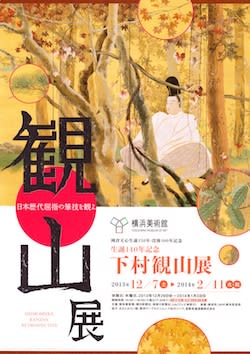

「岡倉天心生誕150年記念・没後100年 生誕140年記念 下村観山展」

2013/12/7-2014/2/11 *前期:12/7-1/8、後期:1/10-2/11

横浜美術館で開催中の「下村観山展」を見て来ました。

ここ横浜で昨年秋に行われた「横山大観展」。その大観と同期でもあるのが観山。ともに岡倉天心の薫陶を受け、日本美術院を創立。その後も近代日本画を代表する画家として歩み続けた。

先の大観展、サブタイトルに「良き師、良き友」とあり、交流のあった紫紅や未醒、芋銭、そして冨田溪仙の制作も俯瞰していましたが、観山の名はありませんでした。天心門下シリーズということなのでしょうか。ここに引き続いて観山の業績を回顧する展覧会が行われています。

「熊野観花」明治27年 東京藝術大学大学美術館 *展示期間:1/15~2/11

構成は時系列での展開、観山の画業を単独で追いかけます。出品は資料を含めて150点。途中、前後期での展示替えがあり、全てを一度に見るのは叶いませんが、それでも質と量において充実した観山展となっていました。

さて観山、大変な早熟です。絵の手習いを始めたのは9歳。展示もその頃の画稿などから始まります。そして見事なのは「鷹之図」。14、15歳の時の作品。墨の薄く滲む夜の空間を背景に一羽の鷹が枝の上で羽を休めている。鷹の凛とした表情。迷いのない描線。よく見ると手で雀を掴んでいました。

観山は狩野芳崖から橋本雅邦を師に仰ぎます。狩野派の模写も行いながら絵画制作に向き合う。佐竹本を写した作品もありました。ともかくどれを見ても素直に絵が巧いと感心するわけですが、その才能は早くも10代の頃から発揮されていたようです。

「闍維」明治31年 横浜美術館 *通期展示

代表作も多数展示されています。まずは「闍維」。第1回の日本美術院に出展し、高い評価を受けたとされる作品です。火葬にふされる釈迦。オレンジを基調とした半ば蛍光色が全体を覆う。何でも釈迦を見つめる男の右から二番目が観山自身なのだそうです。知りませんでした。

やはり傑作は「木の間の秋」ではないでしょうか。東近美の所蔵のお馴染みの名品。流麗な曲線美を描く秋草に蔦。それらが時に絡み合って自在に駆ける様子。かつてのRIMPA展でも展示されたことがありました。(私が初めて見たのもその時でした。)如何せん抱一の「夏秋草図屏風」を連想してなりません。

「小倉山」(右隻)明治42年 横浜美術館 *通期展示

横浜美術館の誇る「小倉山」は通期での展示です。百人一首の歌意から描かれた屏風。鎮座するのは藤原忠平。屈曲し錯綜する幹に枝が取り囲んでいる。それにしても先の「木の間の秋」同じく、木肌の表現がヴァリエーションにとんでいます。軽やかに舞う紅葉。ともすると煩くなりがちな画面ながらも、不思議とそうではない。木の葉から足元の小箱まで抜かりない描写。非の打ち所がありません。

その他では「椅子の聖母」なども興味深いのではないでしょうか。ヨーロッパ留学時にウフィツィ美術館で模写としたと言われるもの。優美なラファエロの描線が板絵から絹本に置き換わる。色彩の細かなニュアンス。驚くほどに丁寧に描かれています。

「魚籃観音」昭和3年 妙福寺 *通期展示

狩野派に大和絵、そして朦朧体に琳派的装飾性、さらには時に鮮やかな色彩美をとるエキゾチックな作品も描く。また晩年の静謐な作品も趣深い。何でも描けてしまう観山。一言で画風を決められないような奥深さ、多様性を持ちえています。それこそが彼の魅力なり特質なのかもしれません。

「張果老」大正10年頃 横浜美術館 *通期展示

会期は既に後期に入りましたが、以降もごく一部の作品において展示替えがあります。詳細は出品リストをご参照下さい。

「生誕140年記念 下村観山展」出品リスト(PDF)

一般向けの観山に関する著作、意外にも殆どないかもしれません。その辺は図録のテキストが有用になりそうです。

観山は大正期に原三渓の招きを受けて本牧へと移住、そこで終の住処を構えたご当地の画家でもあります。ちなみに三渓園と提携した相互割引企画(横山大観展の時と同内容。入園料100円引)も実施中です。少し足を伸ばして三溪園の散策を兼ねるのも良いかもしれません。

会場内は余裕がありました。2月11日まで開催されています。

「岡倉天心生誕150年記念・没後100年 生誕140年記念 下村観山展」 横浜美術館

会期:2013年12月7日(土)~2014年 2月11日(火・祝)

*前期:2013年12月7日(土)~2014年1月8日(水)、後期:2014年1月10日(金)~2月11日(火・祝)

休館:木曜日。年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00(入館は17時半まで)

料金:一般1200(1100)円、大学・高校生800(700)円、中学生400(300)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

「岡倉天心生誕150年記念・没後100年 生誕140年記念 下村観山展」

2013/12/7-2014/2/11 *前期:12/7-1/8、後期:1/10-2/11

横浜美術館で開催中の「下村観山展」を見て来ました。

ここ横浜で昨年秋に行われた「横山大観展」。その大観と同期でもあるのが観山。ともに岡倉天心の薫陶を受け、日本美術院を創立。その後も近代日本画を代表する画家として歩み続けた。

先の大観展、サブタイトルに「良き師、良き友」とあり、交流のあった紫紅や未醒、芋銭、そして冨田溪仙の制作も俯瞰していましたが、観山の名はありませんでした。天心門下シリーズということなのでしょうか。ここに引き続いて観山の業績を回顧する展覧会が行われています。

「熊野観花」明治27年 東京藝術大学大学美術館 *展示期間:1/15~2/11

構成は時系列での展開、観山の画業を単独で追いかけます。出品は資料を含めて150点。途中、前後期での展示替えがあり、全てを一度に見るのは叶いませんが、それでも質と量において充実した観山展となっていました。

さて観山、大変な早熟です。絵の手習いを始めたのは9歳。展示もその頃の画稿などから始まります。そして見事なのは「鷹之図」。14、15歳の時の作品。墨の薄く滲む夜の空間を背景に一羽の鷹が枝の上で羽を休めている。鷹の凛とした表情。迷いのない描線。よく見ると手で雀を掴んでいました。

観山は狩野芳崖から橋本雅邦を師に仰ぎます。狩野派の模写も行いながら絵画制作に向き合う。佐竹本を写した作品もありました。ともかくどれを見ても素直に絵が巧いと感心するわけですが、その才能は早くも10代の頃から発揮されていたようです。

「闍維」明治31年 横浜美術館 *通期展示

代表作も多数展示されています。まずは「闍維」。第1回の日本美術院に出展し、高い評価を受けたとされる作品です。火葬にふされる釈迦。オレンジを基調とした半ば蛍光色が全体を覆う。何でも釈迦を見つめる男の右から二番目が観山自身なのだそうです。知りませんでした。

やはり傑作は「木の間の秋」ではないでしょうか。東近美の所蔵のお馴染みの名品。流麗な曲線美を描く秋草に蔦。それらが時に絡み合って自在に駆ける様子。かつてのRIMPA展でも展示されたことがありました。(私が初めて見たのもその時でした。)如何せん抱一の「夏秋草図屏風」を連想してなりません。

「小倉山」(右隻)明治42年 横浜美術館 *通期展示

横浜美術館の誇る「小倉山」は通期での展示です。百人一首の歌意から描かれた屏風。鎮座するのは藤原忠平。屈曲し錯綜する幹に枝が取り囲んでいる。それにしても先の「木の間の秋」同じく、木肌の表現がヴァリエーションにとんでいます。軽やかに舞う紅葉。ともすると煩くなりがちな画面ながらも、不思議とそうではない。木の葉から足元の小箱まで抜かりない描写。非の打ち所がありません。

その他では「椅子の聖母」なども興味深いのではないでしょうか。ヨーロッパ留学時にウフィツィ美術館で模写としたと言われるもの。優美なラファエロの描線が板絵から絹本に置き換わる。色彩の細かなニュアンス。驚くほどに丁寧に描かれています。

「魚籃観音」昭和3年 妙福寺 *通期展示

狩野派に大和絵、そして朦朧体に琳派的装飾性、さらには時に鮮やかな色彩美をとるエキゾチックな作品も描く。また晩年の静謐な作品も趣深い。何でも描けてしまう観山。一言で画風を決められないような奥深さ、多様性を持ちえています。それこそが彼の魅力なり特質なのかもしれません。

「張果老」大正10年頃 横浜美術館 *通期展示

会期は既に後期に入りましたが、以降もごく一部の作品において展示替えがあります。詳細は出品リストをご参照下さい。

「生誕140年記念 下村観山展」出品リスト(PDF)

一般向けの観山に関する著作、意外にも殆どないかもしれません。その辺は図録のテキストが有用になりそうです。

観山は大正期に原三渓の招きを受けて本牧へと移住、そこで終の住処を構えたご当地の画家でもあります。ちなみに三渓園と提携した相互割引企画(横山大観展の時と同内容。入園料100円引)も実施中です。少し足を伸ばして三溪園の散策を兼ねるのも良いかもしれません。

会場内は余裕がありました。2月11日まで開催されています。

「岡倉天心生誕150年記念・没後100年 生誕140年記念 下村観山展」 横浜美術館

会期:2013年12月7日(土)~2014年 2月11日(火・祝)

*前期:2013年12月7日(土)~2014年1月8日(水)、後期:2014年1月10日(金)~2月11日(火・祝)

休館:木曜日。年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00(入館は17時半まで)

料金:一般1200(1100)円、大学・高校生800(700)円、中学生400(300)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

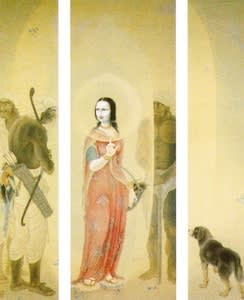

「シャヴァンヌ展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム

「シャヴァンヌ展 水辺のアルカディア ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界」

1/2-3/9

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「シャヴァンヌ展 水辺のアルカディア ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界」のプレスプレビューに参加してきました。

「19世紀後半のフランスを代表する壁画装飾家」として知られるピュヴィス・ド・シャヴァンヌ。パリ市庁をはじめフランス各地の公共建築の壁画を制作。一時、忘れ去られたことがあったものの、象徴主義の先駆けともされ、最近では再び評価されている。

翻って日本ではどうでしょうか。例えば国立西洋美術館の「貧しき漁夫」(東京会場不出品)しかり、必ずしも作品を見る機会がないわけではありませんが、さほど知名度が高いわけでもない。さらに画業全体云々に関しては一般的に殆ど知られていないと言っても差し支えないかもしれません。

そこを突くのが本展です。オルセー、リヨン、ワシントン・ナショナル・ギャラリー他、国内外の美術館より集められた作品、約60点によってシャヴァンヌの画業を振り返ります。

右:「瞑想」1867年 油彩、カンヴァス 個人蔵

左:「瞑想」1867年頃 白と赤のチョーク、黄褐色の紙 個人蔵

さてシャヴァンヌを最も知らしめるのは先にも触れたように壁画。しかしながら建物と一体化した壁画を日本にもってくるのは困難です。というわけで出品されているものの殆どは壁画の下絵、及び縮小版。この縮小版というのは壁画制作後にシャヴァンヌが改めて油彩に表現した作品のことです。

左:「休息」1867年頃 油彩、カンヴァス ワシントン・ナショナル・ギャラリー

それでは展示へ進みましょう。構成は王道の時系列での展開。かなり丁寧にシャヴァンヌの制作を辿っています。そちらは是非とも会場で追っていただきたいところですが、まず興味深いのは下絵と壁画を反映した縮小版との比較。例えば「休息」はどうでしょうか。シャヴァンヌが初めて公的な仕事として受けた連作の一部。1864年にアミアン・ピカルディ美術館に設置された作品です。

右:「座る男の話を聞くふたりの男(休息のための習作)」1862-63年頃 サンギーヌ、クリーム色の紙 オルセー美術館

その下絵が「座る男の話を聞くふたりの男」。縮小版の「休息」における画面左側の老人とそれを見やる二人の人物が描かれています。ちなみに下絵では二人とも男性ですが、縮小版では一人が女性に置き換わっている。シャヴァンヌがどのように下絵から壁画を描いたのか。両者を見ることで分かるわけです。

1枚の絵画が何と100年ぶりに邂逅しました。それが「プロ・パトリア・ルドゥス」。モチーフは槍投げ。先にも触れたアミアン美術館の壁画の縮小版として残された作品です。

「プロ・パトリア・ルドゥス(祖国のための競技)」1885-87年頃 油彩、カンヴァス 右:トリード美術館、左:個人蔵

何でも壁画は全長17mにも及ぶそうですが、この縮小版も大きい方で横幅3m近くあるもの。かつては一枚、上の写真の左右で繋がっていましたが、いつしか切り離されてしまいます。以来、長らく行方不明になり、再び日の目を浴びたのはつい最近、今から2年前のことです。それが本展ではじめて並んで展示されました。ちなみに左の作品の中の一番右の男が投げる槍。それが右の作品の木に当たるという構図です。

それにしても何故に槍投げと思ってしまいますが、これは普仏戦争後の国の防備を象徴しているそうです。そもそもシャヴァンヌ自体も戦争に参加し、パリにおける多大な損害を目の当たりにしています。彼の画業のキーワードとして本展のタイトルにも付けられた「アルカディア」という言葉がありますが、これは戦争を踏まえて彼が望んだ平和、まさしく理想郷を反映しているのではないかということでした。

左:「諸芸術とミューズたちの集う聖なる森」1884-89年頃 油彩、カンヴァス シカゴ美術館

さてどうしても縮小版を見ていると、実際にどのように壁画が設置されているのか気になりますが、それを補うのが会場内の写真パネルです。例えばリヨン美術館の階段の中央部に飾られた「諸芸術とミューズたちの集う聖なる森」。シャヴァンヌの最高傑作としても位置づけられています。

「リヨン美術館階段の壁画装飾」(写真) *中央が「諸芸術とミューズたちの集う聖なる森」

縮小版から後ろを振り返るとご覧の通り、実際の美術館の壁画装飾の写真が大きく掲げられています。壁画は横幅は10m。さすがに壮観です。会場でも一際目立つこの写真。スケール感の一端が伝わるのではないでしょうか。

ちなみにシャヴァンヌ、縮小版の絵画においてもフレスコ画的とも呼べるのか、どこかセピア色がかった不透明な色彩が特徴的でもありますが、画業の後半になるにつれて、次第に明るく華やかな色彩へと変化していきます。これは印象派との出会いがポイントになっているそうです。

左:「海辺の乙女たち」1879年頃 油彩、カンヴァス オルセー美術館

魅惑的な一枚と出会いました。「海辺の乙女たち」です。海を望むおそらくは高台に乙女が三名。手前を向き、横を見やり、後ろ向きに立つ。特に惹かれるのは奥の女性です。髪を梳きながら立っている。まるで絵画上の物語から切り離されたような姿。無関心を装っている。もはやシュールですらあります。

ラストは黒田清輝です。実はシャヴァンヌ、よく指摘されるスーラやマティスだけではなく、日本の黒田清輝にも影響を与えています。というのも実際、黒田がフランスに渡った際、シャヴァンヌに会って助言を受けました。その流れは藤島武二へ受け継がれます。シャヴァンヌ的な古代神話的モチーフを日本の神話に置き換える。日本の洋画に新たな一つの潮流も生み出しました。

左:「男の上半身(放蕩息子のための習作)」1879年 油彩、カンヴァス オリヴィエ・マラング

さて本展、構想段階から15年越しに実現したものです。そもそも巡回先でもある島根県立美術館の蔦谷典子氏が並々ならぬ熱意があってからの企画。蔦谷氏が今から15年前、展覧会を実現すべく美術史家エメ・ブラウン・プライス氏(本展監修)をフランスに訪ねたことから全ては始まったそうです。

「シャヴァンヌ展」会場風景

国内初の本格的なシャヴァンヌ回顧展。日本初公開の作品も少なくありません。日本におけるシャヴァンヌ受容、再考の切っ掛けとなる展覧会と言えそうです。

「ミュージアムカフェ マガジン」vol.4(最新号)、シャヴァンヌの特集がうまく出来ています。Bunkamuraでも無料で配布中。但し冊数限定です。ミュージアムカフェアプリ(Android/iOS)でも閲覧出来るので、そちらを当たっても良いかもしれません。

3月9日までの開催です。なお東京展終了後、島根県立美術館(3/20~6/16)へと巡回します。

「シャヴァンヌ展 水辺のアルカディア ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:1月2日(木)~3月9日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要電話予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。(作品はいずれもピュヴィス・ド・シャヴァンヌ。)

「シャヴァンヌ展 水辺のアルカディア ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界」

1/2-3/9

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「シャヴァンヌ展 水辺のアルカディア ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界」のプレスプレビューに参加してきました。

「19世紀後半のフランスを代表する壁画装飾家」として知られるピュヴィス・ド・シャヴァンヌ。パリ市庁をはじめフランス各地の公共建築の壁画を制作。一時、忘れ去られたことがあったものの、象徴主義の先駆けともされ、最近では再び評価されている。

翻って日本ではどうでしょうか。例えば国立西洋美術館の「貧しき漁夫」(東京会場不出品)しかり、必ずしも作品を見る機会がないわけではありませんが、さほど知名度が高いわけでもない。さらに画業全体云々に関しては一般的に殆ど知られていないと言っても差し支えないかもしれません。

そこを突くのが本展です。オルセー、リヨン、ワシントン・ナショナル・ギャラリー他、国内外の美術館より集められた作品、約60点によってシャヴァンヌの画業を振り返ります。

右:「瞑想」1867年 油彩、カンヴァス 個人蔵

左:「瞑想」1867年頃 白と赤のチョーク、黄褐色の紙 個人蔵

さてシャヴァンヌを最も知らしめるのは先にも触れたように壁画。しかしながら建物と一体化した壁画を日本にもってくるのは困難です。というわけで出品されているものの殆どは壁画の下絵、及び縮小版。この縮小版というのは壁画制作後にシャヴァンヌが改めて油彩に表現した作品のことです。

左:「休息」1867年頃 油彩、カンヴァス ワシントン・ナショナル・ギャラリー

それでは展示へ進みましょう。構成は王道の時系列での展開。かなり丁寧にシャヴァンヌの制作を辿っています。そちらは是非とも会場で追っていただきたいところですが、まず興味深いのは下絵と壁画を反映した縮小版との比較。例えば「休息」はどうでしょうか。シャヴァンヌが初めて公的な仕事として受けた連作の一部。1864年にアミアン・ピカルディ美術館に設置された作品です。

右:「座る男の話を聞くふたりの男(休息のための習作)」1862-63年頃 サンギーヌ、クリーム色の紙 オルセー美術館

その下絵が「座る男の話を聞くふたりの男」。縮小版の「休息」における画面左側の老人とそれを見やる二人の人物が描かれています。ちなみに下絵では二人とも男性ですが、縮小版では一人が女性に置き換わっている。シャヴァンヌがどのように下絵から壁画を描いたのか。両者を見ることで分かるわけです。

1枚の絵画が何と100年ぶりに邂逅しました。それが「プロ・パトリア・ルドゥス」。モチーフは槍投げ。先にも触れたアミアン美術館の壁画の縮小版として残された作品です。

「プロ・パトリア・ルドゥス(祖国のための競技)」1885-87年頃 油彩、カンヴァス 右:トリード美術館、左:個人蔵

何でも壁画は全長17mにも及ぶそうですが、この縮小版も大きい方で横幅3m近くあるもの。かつては一枚、上の写真の左右で繋がっていましたが、いつしか切り離されてしまいます。以来、長らく行方不明になり、再び日の目を浴びたのはつい最近、今から2年前のことです。それが本展ではじめて並んで展示されました。ちなみに左の作品の中の一番右の男が投げる槍。それが右の作品の木に当たるという構図です。

それにしても何故に槍投げと思ってしまいますが、これは普仏戦争後の国の防備を象徴しているそうです。そもそもシャヴァンヌ自体も戦争に参加し、パリにおける多大な損害を目の当たりにしています。彼の画業のキーワードとして本展のタイトルにも付けられた「アルカディア」という言葉がありますが、これは戦争を踏まえて彼が望んだ平和、まさしく理想郷を反映しているのではないかということでした。

左:「諸芸術とミューズたちの集う聖なる森」1884-89年頃 油彩、カンヴァス シカゴ美術館

さてどうしても縮小版を見ていると、実際にどのように壁画が設置されているのか気になりますが、それを補うのが会場内の写真パネルです。例えばリヨン美術館の階段の中央部に飾られた「諸芸術とミューズたちの集う聖なる森」。シャヴァンヌの最高傑作としても位置づけられています。

「リヨン美術館階段の壁画装飾」(写真) *中央が「諸芸術とミューズたちの集う聖なる森」

縮小版から後ろを振り返るとご覧の通り、実際の美術館の壁画装飾の写真が大きく掲げられています。壁画は横幅は10m。さすがに壮観です。会場でも一際目立つこの写真。スケール感の一端が伝わるのではないでしょうか。

ちなみにシャヴァンヌ、縮小版の絵画においてもフレスコ画的とも呼べるのか、どこかセピア色がかった不透明な色彩が特徴的でもありますが、画業の後半になるにつれて、次第に明るく華やかな色彩へと変化していきます。これは印象派との出会いがポイントになっているそうです。

左:「海辺の乙女たち」1879年頃 油彩、カンヴァス オルセー美術館

魅惑的な一枚と出会いました。「海辺の乙女たち」です。海を望むおそらくは高台に乙女が三名。手前を向き、横を見やり、後ろ向きに立つ。特に惹かれるのは奥の女性です。髪を梳きながら立っている。まるで絵画上の物語から切り離されたような姿。無関心を装っている。もはやシュールですらあります。

ラストは黒田清輝です。実はシャヴァンヌ、よく指摘されるスーラやマティスだけではなく、日本の黒田清輝にも影響を与えています。というのも実際、黒田がフランスに渡った際、シャヴァンヌに会って助言を受けました。その流れは藤島武二へ受け継がれます。シャヴァンヌ的な古代神話的モチーフを日本の神話に置き換える。日本の洋画に新たな一つの潮流も生み出しました。

左:「男の上半身(放蕩息子のための習作)」1879年 油彩、カンヴァス オリヴィエ・マラング

さて本展、構想段階から15年越しに実現したものです。そもそも巡回先でもある島根県立美術館の蔦谷典子氏が並々ならぬ熱意があってからの企画。蔦谷氏が今から15年前、展覧会を実現すべく美術史家エメ・ブラウン・プライス氏(本展監修)をフランスに訪ねたことから全ては始まったそうです。

「シャヴァンヌ展」会場風景

国内初の本格的なシャヴァンヌ回顧展。日本初公開の作品も少なくありません。日本におけるシャヴァンヌ受容、再考の切っ掛けとなる展覧会と言えそうです。

「ミュージアムカフェ マガジン」vol.4(最新号)、シャヴァンヌの特集がうまく出来ています。Bunkamuraでも無料で配布中。但し冊数限定です。ミュージアムカフェアプリ(Android/iOS)でも閲覧出来るので、そちらを当たっても良いかもしれません。

3月9日までの開催です。なお東京展終了後、島根県立美術館(3/20~6/16)へと巡回します。

「シャヴァンヌ展 水辺のアルカディア ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:1月2日(木)~3月9日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要電話予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。(作品はいずれもピュヴィス・ド・シャヴァンヌ。)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「楽園創造(パラダイス)ー芸術と日常の新地平 vol.6 安村崇」 ギャラリーαM

ギャラリーαM

「楽園創造(パラダイス)ー芸術と日常の新地平 vol.6 安村崇」

2013/12/14-2014/2/1

ギャラリーαMで開催中の「楽園創造(パラダイス)ー芸術と日常の新地平 vol.6 安村崇」を見て来ました。

ソファに階段に建物の壁にベンチに芝生。それが鮮やかな色を伴った幾何学的図像としても浮かび上がる。作家の安村はかねてより身近な都市風景を撮り続けてきました。

しかしながらDM作にもあるようにそれはもはや絵画的でもある。一つの風景が色として形として際立つ瞬間。何とも言い難い魅力があるのではないでしょうか。

本展では近作、言わばより抽象度の高い「1/1」シリーズを展示。その数、約20点。日常の中に潜む思いがけない造形美を見せてくれます。

「楽園創造(パラダイス)vol.6 安村崇」会場風景

それにしてもトリミングと言って良いのでしょうか。安村のモチーフへの視点、非常に大胆です。モノとモノ同士の色面のせめぎ合い。場所はあくまでも匿名です。喪失した遠近感と対象と対象の曖昧な関係。スケール感も掴めません。例えば壁が手前なのかベンチが奥なのか。確かにじっと目を凝らすと確かにソファなりの質感が僅かに浮かび上がって来ますが、そもそも遠目では写真と気がつかないかもしれません。

作品の並び方が気になりました。何でも作家から事前にギャラリーへ全体の配置についての指示があったそうですが、大きさやモチーフにリズムというべき変化もある。当然ながら意図あってのことかもしれません。

会期中に行われたトークの様子をustreamのアーカイブで見ることが出来ます。

「gallery αM 楽園創造 vol.6 安村崇x中井康之トーク」(Ustアーカイブ)

安村の「あからさまに背景になるものを入れない。切断する。そうするとモノの意味や機能が抜けてくる。」、「部分にフォーカスしているのではなくて、背景が入って来ない場所を探して撮る。」という言葉が印象に残りました。

どうしても作品を抽象云々と捉えてしまいますが、それと作家の姿勢なりコンセプトはまた違うのかもしれません。

一昨年、大塚のMISAKO & ROSENにて個展を拝見して以来、非常に惹かれていた安村の作品。今回はαMの少し広めのスペースです。まとめて楽しむことが出来ました。

「日常らしさ/安村崇/オシリス」

「日常らしさ/安村崇/オシリス」

2月1日まで開催されています。おすすめします。

「楽園創造(パラダイス)ー芸術と日常の新地平 vol.6 安村崇」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:2013年12月14日(土)~2014年2月1日(土)

休廊:日・月・祝。年末年始(12/22~1/6)。

時間:11:00~19:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分。

「楽園創造(パラダイス)ー芸術と日常の新地平 vol.6 安村崇」

2013/12/14-2014/2/1

ギャラリーαMで開催中の「楽園創造(パラダイス)ー芸術と日常の新地平 vol.6 安村崇」を見て来ました。

ソファに階段に建物の壁にベンチに芝生。それが鮮やかな色を伴った幾何学的図像としても浮かび上がる。作家の安村はかねてより身近な都市風景を撮り続けてきました。

しかしながらDM作にもあるようにそれはもはや絵画的でもある。一つの風景が色として形として際立つ瞬間。何とも言い難い魅力があるのではないでしょうか。

本展では近作、言わばより抽象度の高い「1/1」シリーズを展示。その数、約20点。日常の中に潜む思いがけない造形美を見せてくれます。

「楽園創造(パラダイス)vol.6 安村崇」会場風景

それにしてもトリミングと言って良いのでしょうか。安村のモチーフへの視点、非常に大胆です。モノとモノ同士の色面のせめぎ合い。場所はあくまでも匿名です。喪失した遠近感と対象と対象の曖昧な関係。スケール感も掴めません。例えば壁が手前なのかベンチが奥なのか。確かにじっと目を凝らすと確かにソファなりの質感が僅かに浮かび上がって来ますが、そもそも遠目では写真と気がつかないかもしれません。

作品の並び方が気になりました。何でも作家から事前にギャラリーへ全体の配置についての指示があったそうですが、大きさやモチーフにリズムというべき変化もある。当然ながら意図あってのことかもしれません。

会期中に行われたトークの様子をustreamのアーカイブで見ることが出来ます。

「gallery αM 楽園創造 vol.6 安村崇x中井康之トーク」(Ustアーカイブ)

安村の「あからさまに背景になるものを入れない。切断する。そうするとモノの意味や機能が抜けてくる。」、「部分にフォーカスしているのではなくて、背景が入って来ない場所を探して撮る。」という言葉が印象に残りました。

どうしても作品を抽象云々と捉えてしまいますが、それと作家の姿勢なりコンセプトはまた違うのかもしれません。

一昨年、大塚のMISAKO & ROSENにて個展を拝見して以来、非常に惹かれていた安村の作品。今回はαMの少し広めのスペースです。まとめて楽しむことが出来ました。

「日常らしさ/安村崇/オシリス」

「日常らしさ/安村崇/オシリス」2月1日まで開催されています。おすすめします。

「楽園創造(パラダイス)ー芸術と日常の新地平 vol.6 安村崇」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:2013年12月14日(土)~2014年2月1日(土)

休廊:日・月・祝。年末年始(12/22~1/6)。

時間:11:00~19:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |