都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「マリー・ローランサンの扇」 川村記念美術館

川村記念美術館(千葉県佐倉市坂戸631)

「マリー・ローランサンの扇」

1/26-3/28

マリー・ローランサンの「青年期から円熟期までの歩み」(美術館HPより)を概観します。川村記念美術館で開催中の「マリー・ローランサンの扇」へ行ってきました。

まずは本展の概要です。

・ローランサンを象徴する「扇」というキーワードをもとに、その画業を振り返る。

・出品作は全33点。同館所蔵の1点を除き、その全てがマリー・ローランサン美術館(長野県茅野市)の館蔵品。(出品リスト)

展示室が僅か一室という非常に小規模な企画展です。出品作も33点と多くありませんが、初期より晩年まで、ローランサンの制作史を簡単に追うのにはなかなか都合の良い展覧会でした。

ローランサンと言うとあのパステルカラーに包まれた絵画の印象がありますが、初期の作風は意外にも随分と堅牢です。濃い茶色を基調にした「果物かご」(1907-08年頃)や「パブロ・ピカソ」(1908年頃)などは、おおよそ後の彼女の作品との繋がりを感じさせません。キュビズムの線を消化し、次第に独特なピンクやグレーを獲得していきますが、アラベスク紋様にも由来する「狩りをするディアナ」(1908年)もまた、この時期だけの独特の味わいを醸し出していました。

おおよそ恵まれなかった結婚生活が、彼女の特徴的な作風の一部を決定したのは何やら皮肉めいています。夫に連れられてドイツへと向かった彼女は『緑の森』と出会い、画風に特徴的なグリーンを使い始めました。結局、アルコールに溺れた夫との生活は破綻し、さらには一次大戦によってスペインへ亡命、親しい人とも別れた生活を余儀なくされますが、その苦難の様子は「囚われの女」(1917年)などでも十分に伺い知れるのではいないでしょうか。ローランサンの描く虚ろ気で、時に悲しみをたたえた女性の面持ちは、この時の経験が滲み出しているのかもしれません。

生活と作風はさらにリンクする形で進みます。非常に相性の良かった家政婦のシュザンヌを迎えたローランサンは1930年以降、お馴染みのグレーやブルー、そしてグリーンの他に、赤や黄色などの明るい色を取り入れるようになりました。「アルルキーヌ」(1940)はその昇華した作品と言えるかもしれません。縦に走る赤の帯と深い藍色から青へのグラデーション、そして透き通ったグレーとの対比が見事でした。こういう作品に接していると見ている方も心穏やかになります。

タイトルにもある扇に由来する作品としては、ずばり扇を持つ女性を描いた「扇」(1911年頃)の他、マリーの象徴的なモチーフとして詩人たちがまとめた詩画集「扇」などを見ることが出来ました。また一時、恋人同士でもあったアポリネールとの関係についての言及もあります。

なお手狭なこともあってか、会場に詳細な解説パネルはありません。4つのポイントからなる同館HPの「見どころ」がうまくまとまっているので、そちらを前もって参照しておくのが良いのではないでしょうか。また図録の辛酸なめ子のテキストが異彩を放っていました。

ちなみにご自慢のコレクション展示が一部入れ替わっています。上野の長谷川等伯展の後期に出る「鳥鷺図屏風」がほぼ独り占めの環境で楽しむことが出来ました。(3/7まで)また水色でまとめられた計4点からなる『カルダー・ルーム』がお目見えしています。さすがに見どころは少なくありません。

次回はいよいよコーネル関連の展覧会です。心待ちにしたいと思います。

「ジョゼフ・コーネル×高橋睦郎 - 箱宇宙を讃えて」 4/10-7/19

交通アクセスを考えると厳しいかもしれませんが、同市内の佐倉市美のカオスモス展(~3/22)などとあわせての観覧なら楽しめるのではないでしょうか。

3月28日まで開催されています。

「マリー・ローランサンの扇」

1/26-3/28

マリー・ローランサンの「青年期から円熟期までの歩み」(美術館HPより)を概観します。川村記念美術館で開催中の「マリー・ローランサンの扇」へ行ってきました。

まずは本展の概要です。

・ローランサンを象徴する「扇」というキーワードをもとに、その画業を振り返る。

・出品作は全33点。同館所蔵の1点を除き、その全てがマリー・ローランサン美術館(長野県茅野市)の館蔵品。(出品リスト)

展示室が僅か一室という非常に小規模な企画展です。出品作も33点と多くありませんが、初期より晩年まで、ローランサンの制作史を簡単に追うのにはなかなか都合の良い展覧会でした。

ローランサンと言うとあのパステルカラーに包まれた絵画の印象がありますが、初期の作風は意外にも随分と堅牢です。濃い茶色を基調にした「果物かご」(1907-08年頃)や「パブロ・ピカソ」(1908年頃)などは、おおよそ後の彼女の作品との繋がりを感じさせません。キュビズムの線を消化し、次第に独特なピンクやグレーを獲得していきますが、アラベスク紋様にも由来する「狩りをするディアナ」(1908年)もまた、この時期だけの独特の味わいを醸し出していました。

おおよそ恵まれなかった結婚生活が、彼女の特徴的な作風の一部を決定したのは何やら皮肉めいています。夫に連れられてドイツへと向かった彼女は『緑の森』と出会い、画風に特徴的なグリーンを使い始めました。結局、アルコールに溺れた夫との生活は破綻し、さらには一次大戦によってスペインへ亡命、親しい人とも別れた生活を余儀なくされますが、その苦難の様子は「囚われの女」(1917年)などでも十分に伺い知れるのではいないでしょうか。ローランサンの描く虚ろ気で、時に悲しみをたたえた女性の面持ちは、この時の経験が滲み出しているのかもしれません。

生活と作風はさらにリンクする形で進みます。非常に相性の良かった家政婦のシュザンヌを迎えたローランサンは1930年以降、お馴染みのグレーやブルー、そしてグリーンの他に、赤や黄色などの明るい色を取り入れるようになりました。「アルルキーヌ」(1940)はその昇華した作品と言えるかもしれません。縦に走る赤の帯と深い藍色から青へのグラデーション、そして透き通ったグレーとの対比が見事でした。こういう作品に接していると見ている方も心穏やかになります。

タイトルにもある扇に由来する作品としては、ずばり扇を持つ女性を描いた「扇」(1911年頃)の他、マリーの象徴的なモチーフとして詩人たちがまとめた詩画集「扇」などを見ることが出来ました。また一時、恋人同士でもあったアポリネールとの関係についての言及もあります。

なお手狭なこともあってか、会場に詳細な解説パネルはありません。4つのポイントからなる同館HPの「見どころ」がうまくまとまっているので、そちらを前もって参照しておくのが良いのではないでしょうか。また図録の辛酸なめ子のテキストが異彩を放っていました。

ちなみにご自慢のコレクション展示が一部入れ替わっています。上野の長谷川等伯展の後期に出る「鳥鷺図屏風」がほぼ独り占めの環境で楽しむことが出来ました。(3/7まで)また水色でまとめられた計4点からなる『カルダー・ルーム』がお目見えしています。さすがに見どころは少なくありません。

次回はいよいよコーネル関連の展覧会です。心待ちにしたいと思います。

「ジョゼフ・コーネル×高橋睦郎 - 箱宇宙を讃えて」 4/10-7/19

交通アクセスを考えると厳しいかもしれませんが、同市内の佐倉市美のカオスモス展(~3/22)などとあわせての観覧なら楽しめるのではないでしょうか。

3月28日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

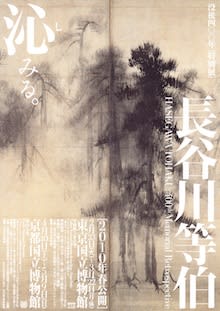

「特別展 長谷川等伯」 東京国立博物館(Vol.4 水墨画と松林図の世界)

東京国立博物館・平成館(台東区上野公園13-9)

「特別展 長谷川等伯」

2/23-3/22

金碧障壁画から一転、晩年の等伯は主にモノクロームの幽玄な水墨の世界を目指していきます。黒の魔術師(第6章)と名付けられた彼は、墨の濃淡を巧みに操りながら、大気を纏う広大な山水画を完成させました。

水墨画のセクションの冒頭、古来の画題を取り入れた「瀟湘八景図屏風」も、その無限に広がる水辺の景色に、等伯ならではの卓越した空間構成力を見ることが出来ないでしょうか。左右に切り立つ岩山を従えた湖は、霧に朧げに浮かび楼閣、そして彼方の山々を通り越し、また空を巻き込んで、最後には雲霞と一体となって空間の全面に広がっていました。そしてその業は、妙心寺の「山水図襖」で昇華します。茶を運ぶこどもを従えた老人から開ける世界は、まさにドラマチックでかつ雄大でした。その茫洋たる景色にターナーを連想させるものがあります。

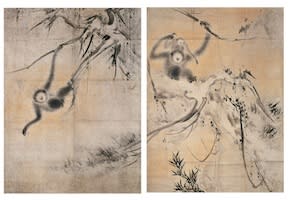

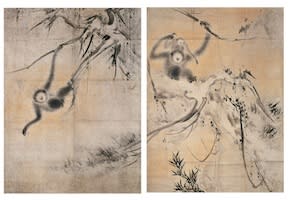

等伯と言えば手長猿のイメージがありますが、今回もまた猿をモチーフにした可愛らしい作品、「枯木猿猴図」が出ていました。母子に加え、家族愛を示すために父を描き入れたという猿の一家は、皆、樹上で楽しそうに寛いでいますが、それを描く筆さばき、特に細やかな線で猿の立体感を表す様子には強く感心させられます。またここではそれとは対比的な、非常に大胆でかつ半ば乱れた線による樹木の表現にも要注目です。まるで水が流れ、その飛沫を散らすような線の舞いは、あまりにも自由でかつ前衛的でした。

さて順路からすると最後に「松林図」が控えていますが、その直前にある同じ樹林を描いた一枚、「檜原図屏風」も見逃さないわけにはいきません。大きな雪山を背景にした檜林は寒々と立ち並び、そこに寛永の三筆とも呼ばれた近衛信尹による和歌が、あたかも空中を舞う鳥のようにのびやかに記されています。檜の精緻な描写、全体の霞んだ大気の表現、そして場所をかけた和歌の意匠(詳細は図録参照)など、惹かれた点を挙げていくとキリがありません。水墨のマイベストはこの一枚でした。

「松林図」については以前から入り込めない部分があり、実は私にとって苦手な作品ではないかと思うこともありますが、今回改めて接することで感じた点が一つありました。それは松林図は等伯の集大成ではなく、一種の原点ではなかったかということです。下絵他、切り継ぎ云々など、現状においてこの画が等伯の意図したものであるかはさて置き、そこに広がる夢幻的な松林は、やはり指摘もされる出身地七尾の景色を織り込んで描いたと思われてなりません。いわゆる霧を取り込んだ余白、そして簡素な松の表現など、言わばそぎ落とされ、また描き足されなかった部分には、それこそ等伯の記憶や印象を重ねることによって初めてリアルな風景として現れてくるものではないでしょうか。とするとその心象を知らない画家が松林図のモチーフを真似たとしても、到底その域に達することは出来ないのかもしれません。「月夜松林図屏風」があまりにも普通の作品に見えたのも自然のことでした。

「芸術新潮2010年3月号/長谷川等伯/新潮社」

「芸術新潮2010年3月号/長谷川等伯/新潮社」

なお「松林図」については芸術新潮の最新号にも取り上げられています。そちらもおすすめです。

まだまだ思うところの多い作品もあります。展示替えも予定されているので、出来れば再度足を運ぶつもりです。

ちなみに本展は東京展終了後、京都国立博物館へと巡回します。(「特別展 長谷川等伯」@京都国立博物館 4/10-5/9)京都会場限定の大絵馬も出品されるとのことで、そちらも大きな話題になりそうです。

3月7日のNHKの日曜美術館で「夢の等伯!!傑作10選」と題した、等伯展に関連する特集が放送されます。(アンケート募集中)現在のところ、比較的会場に余裕があるようですが、経験上、日曜美術館で取り上げられると人出が増します。ちょうど会期末にも重なってくるので、出来れば早めの観覧がおすすめです。

長々とした記事にお付き合い下さりありがとうございました。3月22日までの開催です。

*関連エントリ(長谷川等伯展シリーズ)

Vol.1(全体の印象)/Vol.2(仏画・肖像画)/Vol.3(金碧画)

「特別展 長谷川等伯」

2/23-3/22

金碧障壁画から一転、晩年の等伯は主にモノクロームの幽玄な水墨の世界を目指していきます。黒の魔術師(第6章)と名付けられた彼は、墨の濃淡を巧みに操りながら、大気を纏う広大な山水画を完成させました。

水墨画のセクションの冒頭、古来の画題を取り入れた「瀟湘八景図屏風」も、その無限に広がる水辺の景色に、等伯ならではの卓越した空間構成力を見ることが出来ないでしょうか。左右に切り立つ岩山を従えた湖は、霧に朧げに浮かび楼閣、そして彼方の山々を通り越し、また空を巻き込んで、最後には雲霞と一体となって空間の全面に広がっていました。そしてその業は、妙心寺の「山水図襖」で昇華します。茶を運ぶこどもを従えた老人から開ける世界は、まさにドラマチックでかつ雄大でした。その茫洋たる景色にターナーを連想させるものがあります。

等伯と言えば手長猿のイメージがありますが、今回もまた猿をモチーフにした可愛らしい作品、「枯木猿猴図」が出ていました。母子に加え、家族愛を示すために父を描き入れたという猿の一家は、皆、樹上で楽しそうに寛いでいますが、それを描く筆さばき、特に細やかな線で猿の立体感を表す様子には強く感心させられます。またここではそれとは対比的な、非常に大胆でかつ半ば乱れた線による樹木の表現にも要注目です。まるで水が流れ、その飛沫を散らすような線の舞いは、あまりにも自由でかつ前衛的でした。

さて順路からすると最後に「松林図」が控えていますが、その直前にある同じ樹林を描いた一枚、「檜原図屏風」も見逃さないわけにはいきません。大きな雪山を背景にした檜林は寒々と立ち並び、そこに寛永の三筆とも呼ばれた近衛信尹による和歌が、あたかも空中を舞う鳥のようにのびやかに記されています。檜の精緻な描写、全体の霞んだ大気の表現、そして場所をかけた和歌の意匠(詳細は図録参照)など、惹かれた点を挙げていくとキリがありません。水墨のマイベストはこの一枚でした。

「松林図」については以前から入り込めない部分があり、実は私にとって苦手な作品ではないかと思うこともありますが、今回改めて接することで感じた点が一つありました。それは松林図は等伯の集大成ではなく、一種の原点ではなかったかということです。下絵他、切り継ぎ云々など、現状においてこの画が等伯の意図したものであるかはさて置き、そこに広がる夢幻的な松林は、やはり指摘もされる出身地七尾の景色を織り込んで描いたと思われてなりません。いわゆる霧を取り込んだ余白、そして簡素な松の表現など、言わばそぎ落とされ、また描き足されなかった部分には、それこそ等伯の記憶や印象を重ねることによって初めてリアルな風景として現れてくるものではないでしょうか。とするとその心象を知らない画家が松林図のモチーフを真似たとしても、到底その域に達することは出来ないのかもしれません。「月夜松林図屏風」があまりにも普通の作品に見えたのも自然のことでした。

「芸術新潮2010年3月号/長谷川等伯/新潮社」

「芸術新潮2010年3月号/長谷川等伯/新潮社」なお「松林図」については芸術新潮の最新号にも取り上げられています。そちらもおすすめです。

まだまだ思うところの多い作品もあります。展示替えも予定されているので、出来れば再度足を運ぶつもりです。

ちなみに本展は東京展終了後、京都国立博物館へと巡回します。(「特別展 長谷川等伯」@京都国立博物館 4/10-5/9)京都会場限定の大絵馬も出品されるとのことで、そちらも大きな話題になりそうです。

3月7日のNHKの日曜美術館で「夢の等伯!!傑作10選」と題した、等伯展に関連する特集が放送されます。(アンケート募集中)現在のところ、比較的会場に余裕があるようですが、経験上、日曜美術館で取り上げられると人出が増します。ちょうど会期末にも重なってくるので、出来れば早めの観覧がおすすめです。

長々とした記事にお付き合い下さりありがとうございました。3月22日までの開催です。

*関連エントリ(長谷川等伯展シリーズ)

Vol.1(全体の印象)/Vol.2(仏画・肖像画)/Vol.3(金碧画)

コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )

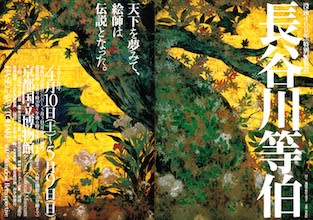

「特別展 長谷川等伯」 東京国立博物館(Vol.3 金碧画)

東京国立博物館・平成館(台東区上野公園13-9)

「特別展 長谷川等伯」

2/23-3/22

Vol.2に続きます。信春期の主に仏画・肖像画を経由して到達したのは、まさに桃山ならではの勇壮華麗な金碧障壁画の世界でした。そのセクションこそ、本展で随一の華やかな空間であるのは言うまでもありません。

智積院で見て以来の久々の対面です。金碧障壁画の一角でも特に目立つのは、「松林図」と並ぶ等伯の代表作、「楓図壁貼付」でした。斜めにも向く幹は中央で大きくそびえ、また枝はその左右に、あたかも両手を広げるかのように伸ばしています。ここに桃山特有の巨木様式の力強さを見るのは当然ですが、それよりも紅葉、秋草の花々、さらには緑の葉の織りなす色彩の乱舞にこそ等伯ならではの魅力があるような気がしてなりません。巨木と言えば、のたうち回る幹と枝に恐るべき情念をこめた永徳の「檜図屏風」を思い出しますが、等伯はそれを退けた上にて、あえて永徳画にはない雅やかな趣きを演出しています。そのざわめく花木の放つ美しさは、まるで散りばめられた宝石のようでした。

著名ながらも、今回一番らしくない屏風絵と言えば「柳橋水車図屏風」かもしれません。まばゆいばかりの金地に巨大な橋が横たわり、そこに柳の木がのしかかるように連なって勇壮な景色を作り出しています。本作は等伯以降、長谷川派最大のヒット作となったそうですが、これを見て思い出したのは宗達へと繋がる琳派の世界でした。大胆なトリミングによる一種の舞台装置のような空間は、琳派的なデザインを予兆させるものがあります。大和絵も吸収したという、多芸な等伯ならではの一枚と言えそうです。

霧にかすむ「松林図」にも大気が加えられていますが、金碧画にもそうした空気の流れを感じる作品が登場しています。右からの風に吹かれ、緩やかな曲線美を見せながら草が靡くのは、「萩芒図屏風」でした。この作品も以前、相国寺で見て一目惚れしましたが、何度接してもさらさらと風の音までが聴こえてくるような流麗な秋草に魅了されてしまいます。金の虚空に浮かび上がるリズム感の溢れた草木の描写は、それこそ光琳の「燕子花図」の先取りかもしれません。

私としてはあの巨大な「仏涅槃図」よりも衝撃を受けたのが、計6幅の巨大な掛幅画、「波濤図」でした。雲霞の隙間から現れる波は、時に切り立つ岩にぶつかって、全てを呑み込むというよりも洗うかのようにしてに滔々と流れ出しています。また水墨と金地の斬新な組み合わせにも目を奪われました。この等伯の線には全く澱みがありません。

Vol.4(水墨画と松林図の世界)へと続きます。

*関連エントリ(長谷川等伯展シリーズ)

Vol.1(全体の印象)/Vol.2(仏画・肖像画etc)/Vol.4(水墨画と松林図の世界)

「特別展 長谷川等伯」

2/23-3/22

Vol.2に続きます。信春期の主に仏画・肖像画を経由して到達したのは、まさに桃山ならではの勇壮華麗な金碧障壁画の世界でした。そのセクションこそ、本展で随一の華やかな空間であるのは言うまでもありません。

智積院で見て以来の久々の対面です。金碧障壁画の一角でも特に目立つのは、「松林図」と並ぶ等伯の代表作、「楓図壁貼付」でした。斜めにも向く幹は中央で大きくそびえ、また枝はその左右に、あたかも両手を広げるかのように伸ばしています。ここに桃山特有の巨木様式の力強さを見るのは当然ですが、それよりも紅葉、秋草の花々、さらには緑の葉の織りなす色彩の乱舞にこそ等伯ならではの魅力があるような気がしてなりません。巨木と言えば、のたうち回る幹と枝に恐るべき情念をこめた永徳の「檜図屏風」を思い出しますが、等伯はそれを退けた上にて、あえて永徳画にはない雅やかな趣きを演出しています。そのざわめく花木の放つ美しさは、まるで散りばめられた宝石のようでした。

著名ながらも、今回一番らしくない屏風絵と言えば「柳橋水車図屏風」かもしれません。まばゆいばかりの金地に巨大な橋が横たわり、そこに柳の木がのしかかるように連なって勇壮な景色を作り出しています。本作は等伯以降、長谷川派最大のヒット作となったそうですが、これを見て思い出したのは宗達へと繋がる琳派の世界でした。大胆なトリミングによる一種の舞台装置のような空間は、琳派的なデザインを予兆させるものがあります。大和絵も吸収したという、多芸な等伯ならではの一枚と言えそうです。

霧にかすむ「松林図」にも大気が加えられていますが、金碧画にもそうした空気の流れを感じる作品が登場しています。右からの風に吹かれ、緩やかな曲線美を見せながら草が靡くのは、「萩芒図屏風」でした。この作品も以前、相国寺で見て一目惚れしましたが、何度接してもさらさらと風の音までが聴こえてくるような流麗な秋草に魅了されてしまいます。金の虚空に浮かび上がるリズム感の溢れた草木の描写は、それこそ光琳の「燕子花図」の先取りかもしれません。

私としてはあの巨大な「仏涅槃図」よりも衝撃を受けたのが、計6幅の巨大な掛幅画、「波濤図」でした。雲霞の隙間から現れる波は、時に切り立つ岩にぶつかって、全てを呑み込むというよりも洗うかのようにしてに滔々と流れ出しています。また水墨と金地の斬新な組み合わせにも目を奪われました。この等伯の線には全く澱みがありません。

Vol.4(水墨画と松林図の世界)へと続きます。

*関連エントリ(長谷川等伯展シリーズ)

Vol.1(全体の印象)/Vol.2(仏画・肖像画etc)/Vol.4(水墨画と松林図の世界)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「特別展 長谷川等伯」 東京国立博物館(Vol.2 仏画・肖像画)

東京国立博物館・平成館(台東区上野公園13-9)

「特別展 長谷川等伯」

2/23-3/22

Vol.1に続きます。東京国立博物館で開催中の「特別展 長谷川等伯」へ行ってきました。

全体の印象については前回のエントリでまとめました。展示の詳細、また解説は図録などにあたっていただくとして、ここでは私の記憶に深い作品をジャンル別に書いていきたいと思います。

展示冒頭に並ぶのが能登の絵仏師として活躍した信春時代の仏画です。等伯というとそれこそ「松林図」に代表される水墨画、また「楓図」などの金碧画の印象が強くありましたが、今回の回顧展ではそれを覆すような仏画が多数出ていました。

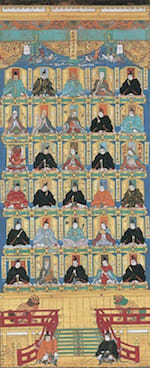

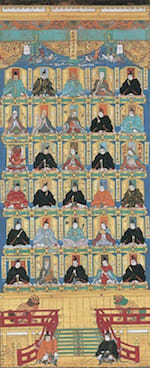

信春期の仏画はともかく細密描写に目が釘付けとなりますが、中でもその描き込みの器用さという点において目立つのが「三十番神図」かもしれません。法華経の守護神を絹地に表した作品ですが、その神々はもちろん、背景の屏風には、後の等伯のモチーフともなる手長猿などがこれまた細やかに描かれています。その様子は肉眼では確認困難です。早速、単眼鏡の出番でした。

初期の仏画から等伯の並々ならぬ『飾り』への関心を感じたのは私だけでしょうか。「日蓮聖人像」を見て、その法服の装飾の艶やかさには目がくらくらするほどでした。特に天蓋、また机の卓布などのきらびやかな色彩と的確な線描は必見と言えそうです。

一方、装飾性を通り越して、迫真の人物描写を見せるのが、等伯と深い親交のあった京都・本法寺の僧侶、「日通上人像」です。時代は大きく進み、前述の「日蓮聖人像」とは40年以上経過した晩年の一枚ですが、そこには初期作に見られた極細の線描云々ではなく、もっと自然体の僧侶の人となりがシンプルに表されています。等伯の肖像画のマイベストでした。

ところで時代は前後しますが、初期の細密表現と平行し、それこそ同じ絵師とは思えないような豪放な作品を描くのも等伯の面白いところです。太いストロークにて羅漢を描く「十六羅漢図」は一見では等伯と思えません。実際、「達磨図」など、初期の等伯は曾我派に学んだ可能性も指摘されるそうですが、後に見せる多彩な芸風な早くもこの時期に確立されていたようです。

かつてこれほど大きな作品が平成館に展示されたことがあったのでしょうか。高さ10m超、横6mにも及ぶ「仏涅槃図」は圧巻の一言でした。裏面には26歳の若さで亡くなった息子、九蔵らの名前も記されているそうですが、無論一人で仕上げたわけではないものの、この大きさは等伯の増幅した悲しみが表されているのかもしれません。

地味な一枚かもしれませんが、信春期の「寒江渡舟図」には素直に惹かれました。一本の樹木を前景に、広がる寒々しい水辺の寂寥感は、松林図の幽玄な世界へと繋がっています。

「美術の窓2010年3月号/戦国絵師長谷川等伯/生活の友社」

「美術の窓2010年3月号/戦国絵師長谷川等伯/生活の友社」

Vol.3(金碧画)へと続きます。

*関連エントリ(長谷川等伯展シリーズ)

Vol.1(全体の印象)/Vol.3(金碧画)/Vol.4(水墨画と松林図の世界)

「特別展 長谷川等伯」

2/23-3/22

Vol.1に続きます。東京国立博物館で開催中の「特別展 長谷川等伯」へ行ってきました。

全体の印象については前回のエントリでまとめました。展示の詳細、また解説は図録などにあたっていただくとして、ここでは私の記憶に深い作品をジャンル別に書いていきたいと思います。

展示冒頭に並ぶのが能登の絵仏師として活躍した信春時代の仏画です。等伯というとそれこそ「松林図」に代表される水墨画、また「楓図」などの金碧画の印象が強くありましたが、今回の回顧展ではそれを覆すような仏画が多数出ていました。

信春期の仏画はともかく細密描写に目が釘付けとなりますが、中でもその描き込みの器用さという点において目立つのが「三十番神図」かもしれません。法華経の守護神を絹地に表した作品ですが、その神々はもちろん、背景の屏風には、後の等伯のモチーフともなる手長猿などがこれまた細やかに描かれています。その様子は肉眼では確認困難です。早速、単眼鏡の出番でした。

初期の仏画から等伯の並々ならぬ『飾り』への関心を感じたのは私だけでしょうか。「日蓮聖人像」を見て、その法服の装飾の艶やかさには目がくらくらするほどでした。特に天蓋、また机の卓布などのきらびやかな色彩と的確な線描は必見と言えそうです。

一方、装飾性を通り越して、迫真の人物描写を見せるのが、等伯と深い親交のあった京都・本法寺の僧侶、「日通上人像」です。時代は大きく進み、前述の「日蓮聖人像」とは40年以上経過した晩年の一枚ですが、そこには初期作に見られた極細の線描云々ではなく、もっと自然体の僧侶の人となりがシンプルに表されています。等伯の肖像画のマイベストでした。

ところで時代は前後しますが、初期の細密表現と平行し、それこそ同じ絵師とは思えないような豪放な作品を描くのも等伯の面白いところです。太いストロークにて羅漢を描く「十六羅漢図」は一見では等伯と思えません。実際、「達磨図」など、初期の等伯は曾我派に学んだ可能性も指摘されるそうですが、後に見せる多彩な芸風な早くもこの時期に確立されていたようです。

かつてこれほど大きな作品が平成館に展示されたことがあったのでしょうか。高さ10m超、横6mにも及ぶ「仏涅槃図」は圧巻の一言でした。裏面には26歳の若さで亡くなった息子、九蔵らの名前も記されているそうですが、無論一人で仕上げたわけではないものの、この大きさは等伯の増幅した悲しみが表されているのかもしれません。

地味な一枚かもしれませんが、信春期の「寒江渡舟図」には素直に惹かれました。一本の樹木を前景に、広がる寒々しい水辺の寂寥感は、松林図の幽玄な世界へと繋がっています。

「美術の窓2010年3月号/戦国絵師長谷川等伯/生活の友社」

「美術の窓2010年3月号/戦国絵師長谷川等伯/生活の友社」Vol.3(金碧画)へと続きます。

*関連エントリ(長谷川等伯展シリーズ)

Vol.1(全体の印象)/Vol.3(金碧画)/Vol.4(水墨画と松林図の世界)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「特別展 長谷川等伯」 東京国立博物館(Vol.1 全体の印象)

東京国立博物館・平成館(台東区上野公園13-9)

「特別展 長谷川等伯」

2/23-3/22

東京国立博物館ではじまった「特別展 長谷川等伯」へ行ってきました。

何を思ったのか平日にも関わらず、初日に出かけてしまいましたが、個々の感想は次回以降に廻すとして、ここでは全体の大まかな印象などを手短かにまとめてみました。

【展覧会の構成】

順路は正面に向かって左へと回ります。第1章にまだ等伯と名乗る前、信春時代の仏画が並び、以降、肖像、障壁画、水墨と続いて、最後の第7章に「松林図」が待ち構える流れとなっていました。基本的には回顧形式ですが、必ずしも年代順ではないので、激動に満ちた等伯の生涯をリアルに追えるほどのストーリー性はないかもしれません。どちらかというと等伯大名品展の様相でした。

【展示方法】

はじめに並ぶ仏画はとても小さいため、混雑していると長蛇の列になりかねません。また仏画の細密描写を味わうには間違いなく単眼鏡が必要です。一方で巨大な作品、全11メートルにも及ぶ「仏涅槃図」は天井からぶら下がっているものの、下の部分は床に接触して折れ曲がってしまっています。その大きさにはたまげるばかりですが、かなり手前に柵があるために、細部をじっくり楽しむのは相当に難しいのではないでしょうか。ひょっとすると双眼鏡があっても良いかもしれません。

【等伯の魅力】

・線を操る

ともかく仏画しかり、初期作からの細やかな線描には目を見張るものがあります。一方での水墨表現における溌剌とした、まさに水が激しく流れるかの如く自由に泳ぐ線も魅力的です。硬軟使い分けて描く、その多彩なスタイルには驚かされました。

・空間を把握する

霧と靄に澱む「松林図」はもちろんのこと、風がそよぐ「萩芒図屏風」など、等伯の屏風絵には大気が流れています。いわゆる余白に空気を含み、前景から限りなく奥へと開けていく深淵な空間には吸い込まれそうになりました。横ではなく、奥へ奥へと進んでいく感覚は、この時期の他の絵画ではあまり感じられません。

・雅やかな飾り

巨木を隠してしまうほど花や葉が茂る「楓図壁貼付」をはじめ、肖像画における例えば法衣の細部の意匠の描きこみなど、等伯は事物を彩るものへの並々ならぬ関心を示しています。装飾性も一つのキーワードとなりそうです。

【ハイライト】

もちろん順路からすればラストの「松林図」に違いありませんが、一方での雅やかな「楓図壁貼付」、さらには前述の巨大な「仏涅槃図」、または荒々しき波が雲霞の隙間から鋭く迫る「波濤図」などの作品が、それぞれ展示の重要なポイントになっているのではないでしょうか。また数としては前半の仏画、肖像画が目立ちます。後半部の水墨画の表現との差異には半ば頭が混乱するほどでしたが、そもそもあまりにも多様な等伯の芸風を一括りに捉えるのは土台無理なことだったのかもしれません。

【図録・音声ガイド】

全340ページ余りの図録はさすがに豪華です。鮮明な図版はもとより、4本の論文、または詳細な作品解説が付属しています。2500円ですが、即購入したのは言うまでもありません。また音声ガイドは松平定知氏のナレーションです。全体的に簡潔な内容でしたが、等伯の生涯に沿う形での解説が多いので、展示ではやや掴みにくい面を補完する内容にはなっていたかもしれません。全30分、500円でした。なおある作品の前で「その時、歴史は動いたのです。」という名ゼリフが入ります。これはご愛嬌です。

作品数で勝負する展示ではないので、見方によってはさほど時間はかからないかもしれませんが、私は2時間でも足りませんでした。なお特別展はその日、1回に限って再入場(平成館)が可能です。休憩などに重宝します。

なお途中一回、一部の作品の展示替えがあります。詳細は出品リストをご参照下さい。

また私の印象云々ではなく、主催者による展示のポイントについては、前に拙ブログの以下の記事にまとめてあります。宜しければご覧下さい。

「没後400年 特別展 長谷川等伯」 記者発表会

初日から混雑する展覧会は少ないかもしれませんが、私としては予想していたよりも静かな出足だと思いました。

「もっと知りたい長谷川等伯黒田泰三/東京美術」

「もっと知りたい長谷川等伯黒田泰三/東京美術」

それでは次回、Vol.2では各章毎に印象に残った作品について書いていきたいと思います。

*関連エントリ(長谷川等伯展シリーズ)

Vol.2(仏画・肖像画)/Vol.3(金碧画)/Vol.4(水墨画と松林図の世界)

*追記:混雑状況について

会期も後半に入り、展覧会はかなり混雑してきています。入場待ち時間などの混雑状況は、等伯展公式WEBサイトでもリアルタイムに更新されていますので、そちらもご参照下さい。

「特別展 長谷川等伯」

2/23-3/22

東京国立博物館ではじまった「特別展 長谷川等伯」へ行ってきました。

何を思ったのか平日にも関わらず、初日に出かけてしまいましたが、個々の感想は次回以降に廻すとして、ここでは全体の大まかな印象などを手短かにまとめてみました。

【展覧会の構成】

順路は正面に向かって左へと回ります。第1章にまだ等伯と名乗る前、信春時代の仏画が並び、以降、肖像、障壁画、水墨と続いて、最後の第7章に「松林図」が待ち構える流れとなっていました。基本的には回顧形式ですが、必ずしも年代順ではないので、激動に満ちた等伯の生涯をリアルに追えるほどのストーリー性はないかもしれません。どちらかというと等伯大名品展の様相でした。

【展示方法】

はじめに並ぶ仏画はとても小さいため、混雑していると長蛇の列になりかねません。また仏画の細密描写を味わうには間違いなく単眼鏡が必要です。一方で巨大な作品、全11メートルにも及ぶ「仏涅槃図」は天井からぶら下がっているものの、下の部分は床に接触して折れ曲がってしまっています。その大きさにはたまげるばかりですが、かなり手前に柵があるために、細部をじっくり楽しむのは相当に難しいのではないでしょうか。ひょっとすると双眼鏡があっても良いかもしれません。

【等伯の魅力】

・線を操る

ともかく仏画しかり、初期作からの細やかな線描には目を見張るものがあります。一方での水墨表現における溌剌とした、まさに水が激しく流れるかの如く自由に泳ぐ線も魅力的です。硬軟使い分けて描く、その多彩なスタイルには驚かされました。

・空間を把握する

霧と靄に澱む「松林図」はもちろんのこと、風がそよぐ「萩芒図屏風」など、等伯の屏風絵には大気が流れています。いわゆる余白に空気を含み、前景から限りなく奥へと開けていく深淵な空間には吸い込まれそうになりました。横ではなく、奥へ奥へと進んでいく感覚は、この時期の他の絵画ではあまり感じられません。

・雅やかな飾り

巨木を隠してしまうほど花や葉が茂る「楓図壁貼付」をはじめ、肖像画における例えば法衣の細部の意匠の描きこみなど、等伯は事物を彩るものへの並々ならぬ関心を示しています。装飾性も一つのキーワードとなりそうです。

【ハイライト】

もちろん順路からすればラストの「松林図」に違いありませんが、一方での雅やかな「楓図壁貼付」、さらには前述の巨大な「仏涅槃図」、または荒々しき波が雲霞の隙間から鋭く迫る「波濤図」などの作品が、それぞれ展示の重要なポイントになっているのではないでしょうか。また数としては前半の仏画、肖像画が目立ちます。後半部の水墨画の表現との差異には半ば頭が混乱するほどでしたが、そもそもあまりにも多様な等伯の芸風を一括りに捉えるのは土台無理なことだったのかもしれません。

【図録・音声ガイド】

全340ページ余りの図録はさすがに豪華です。鮮明な図版はもとより、4本の論文、または詳細な作品解説が付属しています。2500円ですが、即購入したのは言うまでもありません。また音声ガイドは松平定知氏のナレーションです。全体的に簡潔な内容でしたが、等伯の生涯に沿う形での解説が多いので、展示ではやや掴みにくい面を補完する内容にはなっていたかもしれません。全30分、500円でした。なおある作品の前で「その時、歴史は動いたのです。」という名ゼリフが入ります。これはご愛嬌です。

作品数で勝負する展示ではないので、見方によってはさほど時間はかからないかもしれませんが、私は2時間でも足りませんでした。なお特別展はその日、1回に限って再入場(平成館)が可能です。休憩などに重宝します。

なお途中一回、一部の作品の展示替えがあります。詳細は出品リストをご参照下さい。

また私の印象云々ではなく、主催者による展示のポイントについては、前に拙ブログの以下の記事にまとめてあります。宜しければご覧下さい。

「没後400年 特別展 長谷川等伯」 記者発表会

初日から混雑する展覧会は少ないかもしれませんが、私としては予想していたよりも静かな出足だと思いました。

「もっと知りたい長谷川等伯黒田泰三/東京美術」

「もっと知りたい長谷川等伯黒田泰三/東京美術」それでは次回、Vol.2では各章毎に印象に残った作品について書いていきたいと思います。

*関連エントリ(長谷川等伯展シリーズ)

Vol.2(仏画・肖像画)/Vol.3(金碧画)/Vol.4(水墨画と松林図の世界)

*追記:混雑状況について

会期も後半に入り、展覧会はかなり混雑してきています。入場待ち時間などの混雑状況は、等伯展公式WEBサイトでもリアルタイムに更新されていますので、そちらもご参照下さい。

コメント ( 16 ) | Trackback ( 0 )

「カオスモス09 作家はつぶやく」 佐倉市立美術館

佐倉市立美術館(千葉県佐倉市新町210)

「カオスモス09 作家はつぶやく」

2/7-3/22

若い世代を中心に、「極めて私的な表現を確立した5人の作家」(美術館HPより引用)を紹介します。佐倉市立美術館で開催中の「カオスモス09 作家はつぶやく」へ行ってきました。

今回の出品作家は以下の通りです。

喜舎場盛也

1979年沖縄県生まれ。現在、社会就労センターにて園芸の仕事に従事。

戸來貴規

1980年岩手県生まれ。現在、知的障害者施設にて生活。

宮嶋葉一

1954年大阪府生まれ。東京藝術大学美術学部油画科卒業。1988年ドイツ留学。主に絵画を制作する。

吉田哲也

1964年愛知県生まれ。多摩美術大学彫刻科卒業。1999年MOTアニュアル出品。2005年逝去。

和田淳

1980年兵庫県生まれ。2008年、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻に入学。

前回展では主に物故作家(特に夭折の作家)を扱うなど、そのセレクトに特徴のあるカオスモス展ですが、今回も「アールブリュット」(キャプションより引用)の作家と若いアニメーション作家を織り交ぜるなど、非常に個性的なラインナップとなっています。この括りでグループ展を行うなど、まず佐倉市美の他では考えられません。いつもながらそういう姿勢はとても好感が持てました。

表現は絵画、オブジェ他、アニメまでと多様ですが、タイトルにも「つぶやく」とあるように、非常に内的で、例えばその本人だけが持ち得る世界を表したような、まさに「何気ないものへの執着」(美術館HPより引用)を思わせる作品が多く紹介されています。

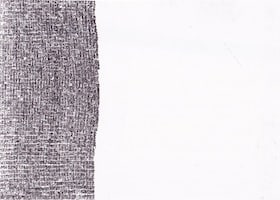

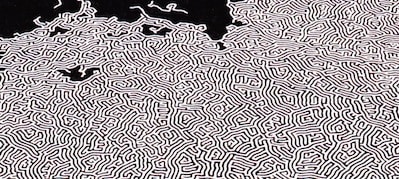

そうした意味で注目すべきなのは、アールブリュットの作家、喜舎場盛也の平面作品です。上の画像を見て一体何であるかお分かりいただけるでしょうか。実はこの作品、紙面上を例えば「石若岩君方右…」と続く漢字が埋め尽くすもので、そこには彼だけが知り得る何らかの法則、もしくは象徴的な何かが表されています。一方での戸來の作品はまさに日記帳です。独特な綴りをした紙の束には、日々の天気や出来事を示すという独特な記号のような紋様が描かれていました。

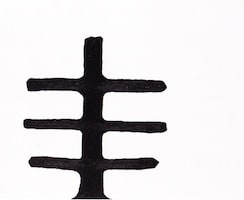

さて佐倉市美随一の大空間に展示されているのが、身近にある様々なモチーフをデフォルメし、そのフォルムのみを簡単な線で表す宮嶋葉一のペインティング、計16点です。重厚な白の絵具の上には、太い黒のストロークだけが走っていますが、それらは全て、例えば給水タンクやアンテナ、ビル、さらにはおでんなど、何らかの具体的なモチーフの断面を描いています。どこから見たのか、またどうした縮尺なのか、さらにはどこを簡略化したのかと、さながら謎解き的な部分があるのも興味深いところでした。(ちなみに上の画像の作品は「アンテナ」です。)

針金やトタン板など、元々事物感の希薄なものを、さらにそぎ落としてミニマル的なオブジェを手がける吉田哲也の作品も心に留まりました。曲げられた針金の先には確かに作家の儚き生命の痕跡が残されています。(写真は一階ホールにて。)

一転してシュールな笑いで楽しめるのが和田淳のアニメーション作品です。現実と非現実の定かでない虚ろな世界が、人間と動物の奇妙な物語によって描かれていました。

石田徹也、正木隆、菊池伶司らの登場した前回展のような強烈なインパクトこそありませんが、作品を通しての作家の「つぶやき」と静かに向かい合い、改めて自らを省みるには良い機会だと言えるのかもしれません。

3月22日まで開催されています。

「カオスモス09 作家はつぶやく」

2/7-3/22

若い世代を中心に、「極めて私的な表現を確立した5人の作家」(美術館HPより引用)を紹介します。佐倉市立美術館で開催中の「カオスモス09 作家はつぶやく」へ行ってきました。

今回の出品作家は以下の通りです。

喜舎場盛也

1979年沖縄県生まれ。現在、社会就労センターにて園芸の仕事に従事。

戸來貴規

1980年岩手県生まれ。現在、知的障害者施設にて生活。

宮嶋葉一

1954年大阪府生まれ。東京藝術大学美術学部油画科卒業。1988年ドイツ留学。主に絵画を制作する。

吉田哲也

1964年愛知県生まれ。多摩美術大学彫刻科卒業。1999年MOTアニュアル出品。2005年逝去。

和田淳

1980年兵庫県生まれ。2008年、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻に入学。

前回展では主に物故作家(特に夭折の作家)を扱うなど、そのセレクトに特徴のあるカオスモス展ですが、今回も「アールブリュット」(キャプションより引用)の作家と若いアニメーション作家を織り交ぜるなど、非常に個性的なラインナップとなっています。この括りでグループ展を行うなど、まず佐倉市美の他では考えられません。いつもながらそういう姿勢はとても好感が持てました。

表現は絵画、オブジェ他、アニメまでと多様ですが、タイトルにも「つぶやく」とあるように、非常に内的で、例えばその本人だけが持ち得る世界を表したような、まさに「何気ないものへの執着」(美術館HPより引用)を思わせる作品が多く紹介されています。

そうした意味で注目すべきなのは、アールブリュットの作家、喜舎場盛也の平面作品です。上の画像を見て一体何であるかお分かりいただけるでしょうか。実はこの作品、紙面上を例えば「石若岩君方右…」と続く漢字が埋め尽くすもので、そこには彼だけが知り得る何らかの法則、もしくは象徴的な何かが表されています。一方での戸來の作品はまさに日記帳です。独特な綴りをした紙の束には、日々の天気や出来事を示すという独特な記号のような紋様が描かれていました。

さて佐倉市美随一の大空間に展示されているのが、身近にある様々なモチーフをデフォルメし、そのフォルムのみを簡単な線で表す宮嶋葉一のペインティング、計16点です。重厚な白の絵具の上には、太い黒のストロークだけが走っていますが、それらは全て、例えば給水タンクやアンテナ、ビル、さらにはおでんなど、何らかの具体的なモチーフの断面を描いています。どこから見たのか、またどうした縮尺なのか、さらにはどこを簡略化したのかと、さながら謎解き的な部分があるのも興味深いところでした。(ちなみに上の画像の作品は「アンテナ」です。)

針金やトタン板など、元々事物感の希薄なものを、さらにそぎ落としてミニマル的なオブジェを手がける吉田哲也の作品も心に留まりました。曲げられた針金の先には確かに作家の儚き生命の痕跡が残されています。(写真は一階ホールにて。)

一転してシュールな笑いで楽しめるのが和田淳のアニメーション作品です。現実と非現実の定かでない虚ろな世界が、人間と動物の奇妙な物語によって描かれていました。

石田徹也、正木隆、菊池伶司らの登場した前回展のような強烈なインパクトこそありませんが、作品を通しての作家の「つぶやき」と静かに向かい合い、改めて自らを省みるには良い機会だと言えるのかもしれません。

3月22日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「高木こずえ - GROUND - 」 日本橋高島屋 美術画廊X

高島屋東京店 美術画廊X(中央区日本橋2-4-1 6階)

「高木こずえ - GROUND - 」

2/17-3/15

日本橋高島屋 美術画廊Xで開催中の「高木こずえ - GROUND - 」へ行ってきました。

経歴については作家HPをご参照下さい。2009年のVOCA展にて府中市美術館賞を受賞しました。

profile@高木こずえ

なおその際のトークの模様(一部)を以下の記事にまとめてあります。

「VOCA展 2009 受賞作家トークVol.2『樫木知子・高木こずえ』」 上野の森美術館

今回もVOCAの出品作、「ground」と名付けられた展示とのことで、基本的にはその時と同じ作風のフォトコラージュが紹介されています。入口正面にはさながら燃え上がる曼荼羅、「ground」(VOCA出品作)2点が置かれ、その左からぐるりと一周、まさに火炎放射を浴びるかのように赤々としたコラージュ作品が続いていました。埋め込まれた動物、また人間の顔、さらに植物は、時にネオンサインのように華々しい赤に取り込まれて激しくぶつかり合っています。まだ地熱を放射する原始地球の断面を見るかのような様相は、VOCA展の時と変わらずにエネルギッシュでした。

しかしながら今回はそれを「解体」(リーフレット)することにも主眼が置かれています。最後の方に控えていた白を基調とした一枚に目が止まりました。それが本展にあわせた新作「light」に他なりませんが、「ground」と同様のモチーフが今度は小さな菱形の面に分割、切り刻まれ、それらが雪のうっすらと積もったガラスのように白い光をキラキラと放射しています。イメージは確かに変化していました。

なお高木はこのコラージュと並んでもう一つ、ストレート・フォトも自身の制作の基盤にしています。コラージュ作品にも取り込まれるというそれらは、まさに「ground」を生み出す種とも言えるべきものですが、そちらは現在、有楽町の第一生命ギャラリーで展示されているそうです。

「高木こずえ展」 第一生命ギャラリー 2月17日(水)~3月12日(金) *土日祝休館

「GROUND/高木こずえ/赤々舎」

「GROUND/高木こずえ/赤々舎」

3月15日まで開催されています。

「高木こずえ - GROUND - 」

2/17-3/15

日本橋高島屋 美術画廊Xで開催中の「高木こずえ - GROUND - 」へ行ってきました。

経歴については作家HPをご参照下さい。2009年のVOCA展にて府中市美術館賞を受賞しました。

profile@高木こずえ

なおその際のトークの模様(一部)を以下の記事にまとめてあります。

「VOCA展 2009 受賞作家トークVol.2『樫木知子・高木こずえ』」 上野の森美術館

今回もVOCAの出品作、「ground」と名付けられた展示とのことで、基本的にはその時と同じ作風のフォトコラージュが紹介されています。入口正面にはさながら燃え上がる曼荼羅、「ground」(VOCA出品作)2点が置かれ、その左からぐるりと一周、まさに火炎放射を浴びるかのように赤々としたコラージュ作品が続いていました。埋め込まれた動物、また人間の顔、さらに植物は、時にネオンサインのように華々しい赤に取り込まれて激しくぶつかり合っています。まだ地熱を放射する原始地球の断面を見るかのような様相は、VOCA展の時と変わらずにエネルギッシュでした。

しかしながら今回はそれを「解体」(リーフレット)することにも主眼が置かれています。最後の方に控えていた白を基調とした一枚に目が止まりました。それが本展にあわせた新作「light」に他なりませんが、「ground」と同様のモチーフが今度は小さな菱形の面に分割、切り刻まれ、それらが雪のうっすらと積もったガラスのように白い光をキラキラと放射しています。イメージは確かに変化していました。

なお高木はこのコラージュと並んでもう一つ、ストレート・フォトも自身の制作の基盤にしています。コラージュ作品にも取り込まれるというそれらは、まさに「ground」を生み出す種とも言えるべきものですが、そちらは現在、有楽町の第一生命ギャラリーで展示されているそうです。

「高木こずえ展」 第一生命ギャラリー 2月17日(水)~3月12日(金) *土日祝休館

「GROUND/高木こずえ/赤々舎」

「GROUND/高木こずえ/赤々舎」3月15日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

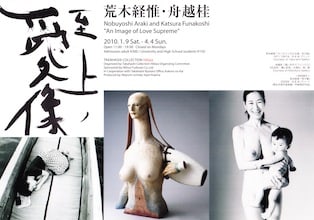

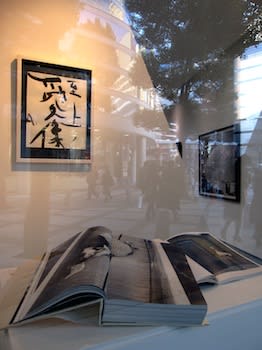

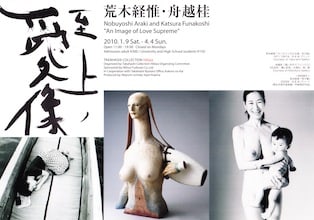

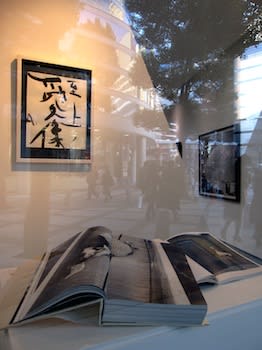

「荒木経惟・舟越桂 - 至上ノ愛像 - 」 高橋コレクション日比谷

高橋コレクション日比谷(千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井ビルディング1階)

「荒木経惟・舟越桂 - 至上ノ愛像 - 」

1/9-4/4

高橋コレクション日比谷で開催中の「荒木経惟・舟越桂 - 至上ノ愛像 - 」へ行ってきました。

荒木が連作を含めて20点、一方の舟越が2点の出品とのことで、二人展というよりも荒木の個展の様相が強いかもしれません。今回のメインは2007年から2009年にかけて熊本市現代美術館での展覧会、「荒木経惟 ララバイ」にも紹介された「母子像」シリーズ、計12点でした。赤ちゃんと母親をヌードで捉えた一連の作品は、確かに「母子の絆と生命力」(画廊HPより引用)を感じさせるのに不足はありません。荒木流の見立てを思わせる「エロトス」との繋がりも意味ありげでまた楽しめました。

そうした天真爛漫な母性愛を冷ややかに見つめているのが、舟越の近作、「遠い手のスフィンクス」を含む二つの木彫です。率直なところ両者の接点は私には不可解でしたが、むしろその間に流れる奇妙な緊張感を味わうべき展示なのかもしれません。

「至上の愛/ジョン・コルトレーン/ユニバーサル ミュージック」

「至上の愛/ジョン・コルトレーン/ユニバーサル ミュージック」

会場には今回のタイトルにも引用されたモダン・ジャズの傑作、 コルトレーンの「至上の愛」の音楽が軽やかに流れていました。もちろんセレクトはアラーキーです。完全に主導権を握っていました。

4月4日まで開催されています。

「荒木経惟・舟越桂 - 至上ノ愛像 - 」

1/9-4/4

高橋コレクション日比谷で開催中の「荒木経惟・舟越桂 - 至上ノ愛像 - 」へ行ってきました。

荒木が連作を含めて20点、一方の舟越が2点の出品とのことで、二人展というよりも荒木の個展の様相が強いかもしれません。今回のメインは2007年から2009年にかけて熊本市現代美術館での展覧会、「荒木経惟 ララバイ」にも紹介された「母子像」シリーズ、計12点でした。赤ちゃんと母親をヌードで捉えた一連の作品は、確かに「母子の絆と生命力」(画廊HPより引用)を感じさせるのに不足はありません。荒木流の見立てを思わせる「エロトス」との繋がりも意味ありげでまた楽しめました。

そうした天真爛漫な母性愛を冷ややかに見つめているのが、舟越の近作、「遠い手のスフィンクス」を含む二つの木彫です。率直なところ両者の接点は私には不可解でしたが、むしろその間に流れる奇妙な緊張感を味わうべき展示なのかもしれません。

「至上の愛/ジョン・コルトレーン/ユニバーサル ミュージック」

「至上の愛/ジョン・コルトレーン/ユニバーサル ミュージック」 会場には今回のタイトルにも引用されたモダン・ジャズの傑作、 コルトレーンの「至上の愛」の音楽が軽やかに流れていました。もちろんセレクトはアラーキーです。完全に主導権を握っていました。

4月4日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「宮島達男 その人と思想」 BLD GALLERY

BLD GALLERY(中央区銀座2丁目4番9号 SPP銀座ビル8F)

「宮島達男 その人と思想」

2/4-4/11

デジタルカウンターに至る『前史』を概観します。BLD GALLERYで開催中の「宮島達男 その人と思想」展へ行ってきました。

ともかく宮島といえばあのデジタルカウンターが有名ですが、今回の展示ではそれ以前、つまりはカウンターを作るに至るまでの初期作が写真などで紹介されています。と言うわけで当然ながら、カウンターの作品は殆どありません。タイトルに明記されているとは言え、私のように「宮島=カウンター」という意識で出かけると、半ば肩透かしを食らうのも事実です。この点は注意が必要でした。

しかしながらこの展覧会は、カウンター以外の宮島作品がある点にこそ重要な意義があります。彼は今のカウンターを作り出す以前、芸大時代には榎倉に師事し、特にパフォーマンスアートに取り組んで作品を発表していました。学祭で校舎建物同士をロープで繋ぐプロジェクトや、自然の中で大声を発してそれを記録するパフォーマンスなどは、おおよそカウンターの宮島からは想像もつかないのではないでしょうか。イブクラインに心酔し、裸のモデルに顔料を塗って人間拓本を作った「形態採集」(1980)など、その意外な展開には終始驚かされるものがありました。まさに知られざる宮島の世界と言えるかもしれません。

初めてLEDを用いたのは1983年のこと、コンクリートの塊にLEDを埋め込んだ「Human Stone」に遡ります。次いで87年には「30万年の時計」を発表し、今の彼の作品のコンセプトの一つ、「それは永遠に続く。」を確立させました。一過性のパフォーマンスから一転、永遠なるものへ関心を向けたその変化の過程もまた展示の大きなポイントとなりそうです。

「宮島達男 解体新書/宮島達男/Akio Nagasawa Publishing」

「宮島達男 解体新書/宮島達男/Akio Nagasawa Publishing」

なお会場ではこれまでの活動を記録した著作、「宮島達男・解体新書 すべては人間の存在のために」も発売されていました。

彼の思想面云々にはなかなか入り込めませんが、ダイジェスト的に作家を振り返るのには良い企画でした。そういえば昔、私がMOTの常設で一番好きだったのは彼のカウンター作品だったことを思い出します。

4月11日までの開催です。

「宮島達男 その人と思想」

2/4-4/11

デジタルカウンターに至る『前史』を概観します。BLD GALLERYで開催中の「宮島達男 その人と思想」展へ行ってきました。

ともかく宮島といえばあのデジタルカウンターが有名ですが、今回の展示ではそれ以前、つまりはカウンターを作るに至るまでの初期作が写真などで紹介されています。と言うわけで当然ながら、カウンターの作品は殆どありません。タイトルに明記されているとは言え、私のように「宮島=カウンター」という意識で出かけると、半ば肩透かしを食らうのも事実です。この点は注意が必要でした。

しかしながらこの展覧会は、カウンター以外の宮島作品がある点にこそ重要な意義があります。彼は今のカウンターを作り出す以前、芸大時代には榎倉に師事し、特にパフォーマンスアートに取り組んで作品を発表していました。学祭で校舎建物同士をロープで繋ぐプロジェクトや、自然の中で大声を発してそれを記録するパフォーマンスなどは、おおよそカウンターの宮島からは想像もつかないのではないでしょうか。イブクラインに心酔し、裸のモデルに顔料を塗って人間拓本を作った「形態採集」(1980)など、その意外な展開には終始驚かされるものがありました。まさに知られざる宮島の世界と言えるかもしれません。

初めてLEDを用いたのは1983年のこと、コンクリートの塊にLEDを埋め込んだ「Human Stone」に遡ります。次いで87年には「30万年の時計」を発表し、今の彼の作品のコンセプトの一つ、「それは永遠に続く。」を確立させました。一過性のパフォーマンスから一転、永遠なるものへ関心を向けたその変化の過程もまた展示の大きなポイントとなりそうです。

「宮島達男 解体新書/宮島達男/Akio Nagasawa Publishing」

「宮島達男 解体新書/宮島達男/Akio Nagasawa Publishing」なお会場ではこれまでの活動を記録した著作、「宮島達男・解体新書 すべては人間の存在のために」も発売されていました。

彼の思想面云々にはなかなか入り込めませんが、ダイジェスト的に作家を振り返るのには良い企画でした。そういえば昔、私がMOTの常設で一番好きだったのは彼のカウンター作品だったことを思い出します。

4月11日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「クリストとジャンヌ=クロード展」 21_21 DESIGN SIGHT

21_21 DESIGN SIGHT(港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン・ガーデン内)

「クリストとジャンヌ=クロード展」

2/13-4/6

21_21 DESIGN SIGHTで開催中の「クリストとジャンヌ=クロード展」へ行ってきました。

まずは本展の概要です。

・ベルリンの旧帝国議会議事堂を布で包み、またセントラルパークにゲートを連ねるなどのプロジェクトで知られるクリストとジャンヌ=クロード夫妻の成果を、パネルや写真、ドローイングなどで紹介する。

・紹介映像はモニターの一点と少ないが、関連するドキュメンタリー映画を大型スクリーンで上映。曜日毎に作品が変わるのでスケジュールを参照のこと。

どちらかと言うと展示は入門的なものが多く、クリストに詳しい方には物足りないかもしれませんが、彼を『包む作家』という程度でしか認識のない私にとって、その全貌を分かりやすく知ることの出来る良い展覧会でした。今回は以下、その初めて見知った部分を、簡単な箇条書きで記録したいと思います。

・本を包む。

クリスト作品というとスケールの大きなランドアートを連想しますが、当初は本などの小さなものを包んでいたこともあったそうです。包む対象を本から一気に建物へと発展させたそのアイデアの変遷に興味がわきました。

・完成プロジェクトよりも未完プロジェクトの方が多い。

完成したプロジェクトは約25件である一方、未完のプロジェクトは計45以上にも及んでいます。場所の交渉などが難航して進行出来なかったものがある中で、実現にまで限りなく近づきながら、クリスト自身が興味を失ってやめてしまったプロジェクトがあるのには驚かされました。(バルセロナのプロジェクト。)

・1970年の東京ビエンナーレで東京都美術館の床面を布で覆った。

このプロジェクトも条件面で問題があり、当初考えられていた構想とは異なった内容で実現していたそうです。またその後も台場の公園と人工島を布で結ぶプロジェクトや直島でのプロジェクトの構想もありましたが、結局実現には至っていません。

・「梱包のアーティストと呼ばないで下さい。」

解説パネルにあった言葉ですが、実はクリストは1970年代以降、例えば建物を包まない、ようは布を自立させた作品を手がけることが多くなっているそうです。包む作家とだけ捉えるのはいささか誤解がありました。

・2週間限定のプロジェクト。

言うまでもなくクリストのプロジェクトは恒久的なものではなく、例えば2週間など、極めて短期間に限定されています。そこには遊牧民的の特性を指摘することが出来るそうです。

・ドローイングに布を貼付けたコラージュ各種。

会場にはドローイングもいくつか展示されていましたが、その言わばプロジェクトの「見取り図」に、実際の布を貼っているのが印象的でした。まるでミニチュアのようです。

ちなみに観覧当日、偶然に行われていたクリストのギャラリートークを20分ほど拝聴しました。あくまでも又聞きだったので、その内容まで詳しく追えませんでしたが、例えば「アーティストは常に建築に興味を持っていた。モネが建物の絵を描くのと同じく、自分もそれを包むのである。」や、「元々持っている土地や空間の記憶を意識した上で、プロジェクトを進めている。」という主旨の発言は印象に残りました。また時間の制約がある中、会場の質問に丁寧に答えていく様子にも好感が持てました。

それにしてもクリストとジャンヌ=クロードが、まさか同じ年の、しかも同じ日に生まれていたとは知りませんでした。残念ながら妻のジャンヌ=クロードは昨年、11月に急逝されてしまいましたが、その二人を結んでいた半ば宿命的な愛情は、例えば上映映画の一端を見るだけでも十分に伺い知れるのではないでしょうか。

4月6日まで開催されています。

「クリストとジャンヌ=クロード展」

2/13-4/6

21_21 DESIGN SIGHTで開催中の「クリストとジャンヌ=クロード展」へ行ってきました。

まずは本展の概要です。

・ベルリンの旧帝国議会議事堂を布で包み、またセントラルパークにゲートを連ねるなどのプロジェクトで知られるクリストとジャンヌ=クロード夫妻の成果を、パネルや写真、ドローイングなどで紹介する。

・紹介映像はモニターの一点と少ないが、関連するドキュメンタリー映画を大型スクリーンで上映。曜日毎に作品が変わるのでスケジュールを参照のこと。

どちらかと言うと展示は入門的なものが多く、クリストに詳しい方には物足りないかもしれませんが、彼を『包む作家』という程度でしか認識のない私にとって、その全貌を分かりやすく知ることの出来る良い展覧会でした。今回は以下、その初めて見知った部分を、簡単な箇条書きで記録したいと思います。

・本を包む。

クリスト作品というとスケールの大きなランドアートを連想しますが、当初は本などの小さなものを包んでいたこともあったそうです。包む対象を本から一気に建物へと発展させたそのアイデアの変遷に興味がわきました。

・完成プロジェクトよりも未完プロジェクトの方が多い。

完成したプロジェクトは約25件である一方、未完のプロジェクトは計45以上にも及んでいます。場所の交渉などが難航して進行出来なかったものがある中で、実現にまで限りなく近づきながら、クリスト自身が興味を失ってやめてしまったプロジェクトがあるのには驚かされました。(バルセロナのプロジェクト。)

・1970年の東京ビエンナーレで東京都美術館の床面を布で覆った。

このプロジェクトも条件面で問題があり、当初考えられていた構想とは異なった内容で実現していたそうです。またその後も台場の公園と人工島を布で結ぶプロジェクトや直島でのプロジェクトの構想もありましたが、結局実現には至っていません。

・「梱包のアーティストと呼ばないで下さい。」

解説パネルにあった言葉ですが、実はクリストは1970年代以降、例えば建物を包まない、ようは布を自立させた作品を手がけることが多くなっているそうです。包む作家とだけ捉えるのはいささか誤解がありました。

・2週間限定のプロジェクト。

言うまでもなくクリストのプロジェクトは恒久的なものではなく、例えば2週間など、極めて短期間に限定されています。そこには遊牧民的の特性を指摘することが出来るそうです。

・ドローイングに布を貼付けたコラージュ各種。

会場にはドローイングもいくつか展示されていましたが、その言わばプロジェクトの「見取り図」に、実際の布を貼っているのが印象的でした。まるでミニチュアのようです。

ちなみに観覧当日、偶然に行われていたクリストのギャラリートークを20分ほど拝聴しました。あくまでも又聞きだったので、その内容まで詳しく追えませんでしたが、例えば「アーティストは常に建築に興味を持っていた。モネが建物の絵を描くのと同じく、自分もそれを包むのである。」や、「元々持っている土地や空間の記憶を意識した上で、プロジェクトを進めている。」という主旨の発言は印象に残りました。また時間の制約がある中、会場の質問に丁寧に答えていく様子にも好感が持てました。

それにしてもクリストとジャンヌ=クロードが、まさか同じ年の、しかも同じ日に生まれていたとは知りませんでした。残念ながら妻のジャンヌ=クロードは昨年、11月に急逝されてしまいましたが、その二人を結んでいた半ば宿命的な愛情は、例えば上映映画の一端を見るだけでも十分に伺い知れるのではないでしょうか。

4月6日まで開催されています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「山口藍 - きゆ」 ミヅマアートギャラリー(市谷田町)

ミヅマアートギャラリー(新宿区市谷田町3-13 神楽ビル2階)

「山口藍 - きゆ」

2/10-3/13

同ギャラリーでは約3年ぶりの個展となるのでしょうか。江戸時代の遊女を「独自の解釈」(画廊HPより引用)で表現します。ミヅマアートギャラリーで開催中の「山口藍 - きゆ」へ行ってきました。

前回の天明屋展よりもこのミヅマの新スペースを効果的に使っていたかもしれません。まるで庭石の如く置かれた支持体に無数の遊女たちが艶やかに描かれ、その脇には一昨年のアートフェアでも披露された組立式壁画、「百の花、雪はふりつゝ」が、あたかも来場者を誘い込む宿のようにして建っていました。もちろんこの18面のパネルで構成された壁画はウォークイン方式です。裸の遊女らが待ち構えるその空間は、樽の中にいるような独特の閉塞感と相まって、より濃密な妖しさを醸し出していました。タイトルの「きゆ」、つまりは「消える」というイメージからの変化についてはあまり分かりませんでしたが、無邪気ながらも危ないエロスも放つ、幼き少女らの儚さはひしひしと感じられました。

ninyu worksのブログに制作の途中経過を記したエントリがありました。展示の雰囲気もそちらで伝わるのではないでしょうか。茶室の生け花とのコラボが絶妙でした。また今回は嗅覚も駆使してみて下さい。香炉が置かれていました。

藍日記@ninyu works

部数が確保されているか不明ですが、作品画像を掲載したA4版のリーフレットが良く出来ていました。これは永久保存版に決定です。

なお本年夏には羽鳥書店よりの作品集「ほがらほがら」(仮)が刊行されるそうです。

3月13日まで開催されています。

「山口藍 - きゆ」

2/10-3/13

同ギャラリーでは約3年ぶりの個展となるのでしょうか。江戸時代の遊女を「独自の解釈」(画廊HPより引用)で表現します。ミヅマアートギャラリーで開催中の「山口藍 - きゆ」へ行ってきました。

前回の天明屋展よりもこのミヅマの新スペースを効果的に使っていたかもしれません。まるで庭石の如く置かれた支持体に無数の遊女たちが艶やかに描かれ、その脇には一昨年のアートフェアでも披露された組立式壁画、「百の花、雪はふりつゝ」が、あたかも来場者を誘い込む宿のようにして建っていました。もちろんこの18面のパネルで構成された壁画はウォークイン方式です。裸の遊女らが待ち構えるその空間は、樽の中にいるような独特の閉塞感と相まって、より濃密な妖しさを醸し出していました。タイトルの「きゆ」、つまりは「消える」というイメージからの変化についてはあまり分かりませんでしたが、無邪気ながらも危ないエロスも放つ、幼き少女らの儚さはひしひしと感じられました。

ninyu worksのブログに制作の途中経過を記したエントリがありました。展示の雰囲気もそちらで伝わるのではないでしょうか。茶室の生け花とのコラボが絶妙でした。また今回は嗅覚も駆使してみて下さい。香炉が置かれていました。

藍日記@ninyu works

部数が確保されているか不明ですが、作品画像を掲載したA4版のリーフレットが良く出来ていました。これは永久保存版に決定です。

なお本年夏には羽鳥書店よりの作品集「ほがらほがら」(仮)が刊行されるそうです。

3月13日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

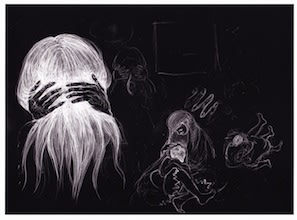

「やなぎみわ - Lullaby」 RAT HOLE GALLERY

RAT HOLE GALLERY(港区南青山5-5-3 B1F)

「やなぎみわ - Lullaby」

1/29-3/21

やなぎみわからこれほど強い「演劇性」(画廊HPより引用)を感じたのは初めてでした。RAT HOLE GALLERYで開催中の新作インスタレーション個展を見てきました。

今回の作品はお馴染みの老女と少女の登場する物語でしたが、彼女らが起こす格闘は、その間にあるべきはずの一種の秩序、そして価値を崩壊させてしまいます。場の歪んだ小さな家の中で、少女は老婆を膝枕にして優しく寝かせているかと思いきや、突如、老婆は少女へ襲いかかり、炎の燃え盛る暖炉へとその頭を突っ込ませようとして暴れ出しました。その後は言わば逆転に次ぐ逆転です。いつしか関係は一見正常に戻っていきますが、二人の間の不穏な空気は終始漂い、見せかけの平和だけがその奇妙な家の中で居心地悪く存在していました。親子の葛藤、そして老いはもちろん、例えば介護など、家族を取り巻く身近な問題にも引き寄せて考えることが出来る作品と言えるかもしれません。

写真4点、映像1点の小規模な内容ですが、大掛かりなインスタレーションなど内容の前には意味をなさないことを改めて感じさせられました。メッセージは明快なようで深みがあります。

なお受付ではやなぎみわを編集長に迎えて話題となったビッグイシュー(第135号「社会とアート」)が販売されていました。

3月21日までの開催です。おすすめします。

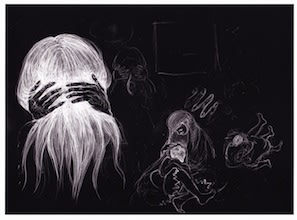

「やなぎみわ - Lullaby」

1/29-3/21

やなぎみわからこれほど強い「演劇性」(画廊HPより引用)を感じたのは初めてでした。RAT HOLE GALLERYで開催中の新作インスタレーション個展を見てきました。

今回の作品はお馴染みの老女と少女の登場する物語でしたが、彼女らが起こす格闘は、その間にあるべきはずの一種の秩序、そして価値を崩壊させてしまいます。場の歪んだ小さな家の中で、少女は老婆を膝枕にして優しく寝かせているかと思いきや、突如、老婆は少女へ襲いかかり、炎の燃え盛る暖炉へとその頭を突っ込ませようとして暴れ出しました。その後は言わば逆転に次ぐ逆転です。いつしか関係は一見正常に戻っていきますが、二人の間の不穏な空気は終始漂い、見せかけの平和だけがその奇妙な家の中で居心地悪く存在していました。親子の葛藤、そして老いはもちろん、例えば介護など、家族を取り巻く身近な問題にも引き寄せて考えることが出来る作品と言えるかもしれません。

写真4点、映像1点の小規模な内容ですが、大掛かりなインスタレーションなど内容の前には意味をなさないことを改めて感じさせられました。メッセージは明快なようで深みがあります。

なお受付ではやなぎみわを編集長に迎えて話題となったビッグイシュー(第135号「社会とアート」)が販売されていました。

3月21日までの開催です。おすすめします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「MOTアニュアル2010:装飾」 東京都現代美術館

東京都現代美術館(江東区三好4-1-1)

「MOTアニュアル2010:装飾」

2/6-4/11

「装飾」をキーワードに、計10名のアーティストの最新作を紹介します。今年で10回目を迎えたMOTアニュアルへ行ってきました。

出品の作家は以下の通りです。

青木克世(1972~)/小川敦生(1969~)/黒田潔(1975~)/塩保朋子(1981~)/野老朝雄(1969~)/松本尚(1975~)/水田寛(1982~)/森淳一(1965~)/山本基(1966~)横内賢太郎(1979~)

やや作家の年齢にもバラツキがあり、その表現も絵画にインスタレーション、また工芸と多様ですが、毎年テーマを決めて展示を手堅くまとめるアニュアル展だけあってか、全体としてそれほど違和感なく作品を楽しむことが出来ました。また「装飾」という大きな括りも、素人目には分かりやすくて悪くありません。

それでは印象に残った作家を挙げていきます。

森淳一

木を彫刻し、精緻な『襞』を描いて、鳥の羽や、また仏像の光背のような独特のレリーフを作り出す。流れる水の如く連なる木彫の細い線は、時に小さな穴を欄間のように開けていた。増殖する装飾はまるで生き物のようだ。

青木克世

白磁土を用い、過剰なまでの西洋趣味のデコレーションのオブジェを展開する。手前に『聖なる杖』を、奥に祭壇画と見立て、両側に髑髏の陶の作品が並ぶ姿は、ロココとグロテスクをない交ぜにしているようで面白い。私としてはいちおしの展示。

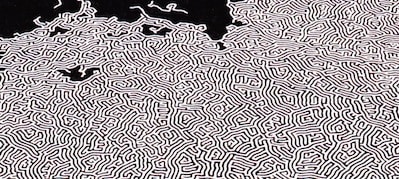

山本基

白い塩が床の一面に迷路を描く。作家の言葉に「こつこつと描く姿勢」とあったが、その塩の量、また広さに圧倒された。どれだけこれだけ描くのに時間がかかったのだろうか。その光景はまるで海の上に浮かぶ流氷のようだった。

小川敦生

大きな石鹸に結晶のような紋様を刻み込んでいく。やや歪んだ石鹸の板は、周囲から蛍光灯で照らされて鈍い光を放っていた。もう少し照明に変化があれば、また別の表情を見られたかもしれない。

塩保朋子

巨大な暗室を用いての大掛かりなインスタレーション。高さ6m以上にも及ぶ透かし彫りの紙が吊るされ、照明によって床面、また壁面、さらには天井にまで、燃え盛る炎ともはたまた龍のうねる様とも言えるような独特の紋様が写し出されている。ただこの展示に関してはSCAIの時の方が美しかったように思えた。

横内賢太郎

展示のラストを彩るサテン地のペインティング新作4点。滲み出す紫や青の色面が「歪み」出し、そこに朧げな像を浮かび上がらせていく。一見、何故に横内の絵画を「装飾」の観点から捉えるのかと思ったが、元々彼はオークションカタログの特に装飾品を描いていたと知って納得した。

全てというわけではありませんが、細やかな職人技による作り込まれた「装飾」品の数々は、単純に見ていて感心させられるものがありました。ただ時に各作家の作品が響きあう美しい空間を作り上げていたものの、いささかインスタレーションが目立って絵画が弱くなってしまっていたことも付け加えておきます。

簡素ですが厚紙の出品リストが良く出来ていました。野老の力強い地紋を借りて浮かび上がる作家のメッセージも個性豊かです。なお図録は作成中でした。(2/14現在)

4月11日まで開催されています。

「MOTアニュアル2010:装飾」

2/6-4/11

「装飾」をキーワードに、計10名のアーティストの最新作を紹介します。今年で10回目を迎えたMOTアニュアルへ行ってきました。

出品の作家は以下の通りです。

青木克世(1972~)/小川敦生(1969~)/黒田潔(1975~)/塩保朋子(1981~)/野老朝雄(1969~)/松本尚(1975~)/水田寛(1982~)/森淳一(1965~)/山本基(1966~)横内賢太郎(1979~)

やや作家の年齢にもバラツキがあり、その表現も絵画にインスタレーション、また工芸と多様ですが、毎年テーマを決めて展示を手堅くまとめるアニュアル展だけあってか、全体としてそれほど違和感なく作品を楽しむことが出来ました。また「装飾」という大きな括りも、素人目には分かりやすくて悪くありません。

それでは印象に残った作家を挙げていきます。

森淳一

木を彫刻し、精緻な『襞』を描いて、鳥の羽や、また仏像の光背のような独特のレリーフを作り出す。流れる水の如く連なる木彫の細い線は、時に小さな穴を欄間のように開けていた。増殖する装飾はまるで生き物のようだ。

青木克世

白磁土を用い、過剰なまでの西洋趣味のデコレーションのオブジェを展開する。手前に『聖なる杖』を、奥に祭壇画と見立て、両側に髑髏の陶の作品が並ぶ姿は、ロココとグロテスクをない交ぜにしているようで面白い。私としてはいちおしの展示。

山本基

白い塩が床の一面に迷路を描く。作家の言葉に「こつこつと描く姿勢」とあったが、その塩の量、また広さに圧倒された。どれだけこれだけ描くのに時間がかかったのだろうか。その光景はまるで海の上に浮かぶ流氷のようだった。

小川敦生

大きな石鹸に結晶のような紋様を刻み込んでいく。やや歪んだ石鹸の板は、周囲から蛍光灯で照らされて鈍い光を放っていた。もう少し照明に変化があれば、また別の表情を見られたかもしれない。

塩保朋子

巨大な暗室を用いての大掛かりなインスタレーション。高さ6m以上にも及ぶ透かし彫りの紙が吊るされ、照明によって床面、また壁面、さらには天井にまで、燃え盛る炎ともはたまた龍のうねる様とも言えるような独特の紋様が写し出されている。ただこの展示に関してはSCAIの時の方が美しかったように思えた。

横内賢太郎

展示のラストを彩るサテン地のペインティング新作4点。滲み出す紫や青の色面が「歪み」出し、そこに朧げな像を浮かび上がらせていく。一見、何故に横内の絵画を「装飾」の観点から捉えるのかと思ったが、元々彼はオークションカタログの特に装飾品を描いていたと知って納得した。

全てというわけではありませんが、細やかな職人技による作り込まれた「装飾」品の数々は、単純に見ていて感心させられるものがありました。ただ時に各作家の作品が響きあう美しい空間を作り上げていたものの、いささかインスタレーションが目立って絵画が弱くなってしまっていたことも付け加えておきます。

簡素ですが厚紙の出品リストが良く出来ていました。野老の力強い地紋を借りて浮かび上がる作家のメッセージも個性豊かです。なお図録は作成中でした。(2/14現在)

4月11日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「サイバーアーツジャパン―アルスエレクトロニカの30年」 東京都現代美術館

東京都現代美術館(江東区三好4-1-1)

「文化庁メディア芸術祭協賛事業 - サイバーアーツジャパン―アルスエレクトロニカの30年」

2/2-3/22

メディアアートの世界的祭典「アルスエレクトロニカ」の30周年を記念して、日本のアート&テクノロジー、メディア芸術領域の特集展を開催します。(全文展覧会HPより引用)東京都現代美術館で開催中の「サイバーアーツジャパン―アルスエレクトロニカの30年」 へ行ってきました。

本展の概要、また出品作家については美術館HPに掲載されているプレスリリースをご参照下さい。

映像、音楽、及びインタラクティブアートなど、例えば初台のICCの展示を集大成した内容としても差し支えないかもしれません。(実際にICCと企画提携がなされています。)またメディア芸術祭も見逃してしまった私にとって、ちょうどメディアアート全般に触れる良い機会ともなりました。

サイバーアーツジャパン アルスエレクトロニカの30年 Cyber Arts Japan

体験型の作品も多く、その面白さを知るには会場へ足を運ぶのが一番ですが、明和電機の回顧的なブース、また吹き抜けスペースを利用しての鈴木康広のビニールの巨大オブジェ、さらにはロボット内蔵のぬいぐるみを世界各国の街角に置いて人々の目線を辿る「Watch Me!」など、見どころも多数ありました。

それにしてもメンテナンス中の作品が多くて残念でした。展覧会HPのブログは機能していないようなので、それこそこうしたメンテ情報などを専用のTwitterアカウントで告知していただければと思います。

mot_ars@サイバーアーツジャパン(Twitter)

またTwitterと言えば、「神」という文字のつぶやきを拾ってタイムライン上に表示する作品や、ポストペットのクライアントソフト、「PostPetNow」のデモ映像なども紹介されていました。ちなみに「PostPetNow」のβ版については5月頃に公開が予定されているそうです。

ソネットエンタテインメント:PostPetNow in Cyber Arts Japan

なお会場の混み具合を二酸化炭素濃度で示す「呼吸する美術館」プロジェクトはWEB上でも利用可能です。このシステム、例えば常に混雑している名画展、また大型展などで実際に利用されたりするとかなり面白くなってくるのではないでしょうか。

Suicaを用いたインタラクティブな映像作品がありましたが、昼間では外の明かりが眩しく、投影されたイメージを見ることは殆ど出来ませんでした。この点は暗室を用いるなどの配慮が欲しかったところです。

3月22日まで開催されています。

「文化庁メディア芸術祭協賛事業 - サイバーアーツジャパン―アルスエレクトロニカの30年」

2/2-3/22

メディアアートの世界的祭典「アルスエレクトロニカ」の30周年を記念して、日本のアート&テクノロジー、メディア芸術領域の特集展を開催します。(全文展覧会HPより引用)東京都現代美術館で開催中の「サイバーアーツジャパン―アルスエレクトロニカの30年」 へ行ってきました。

本展の概要、また出品作家については美術館HPに掲載されているプレスリリースをご参照下さい。

映像、音楽、及びインタラクティブアートなど、例えば初台のICCの展示を集大成した内容としても差し支えないかもしれません。(実際にICCと企画提携がなされています。)またメディア芸術祭も見逃してしまった私にとって、ちょうどメディアアート全般に触れる良い機会ともなりました。

サイバーアーツジャパン アルスエレクトロニカの30年 Cyber Arts Japan

体験型の作品も多く、その面白さを知るには会場へ足を運ぶのが一番ですが、明和電機の回顧的なブース、また吹き抜けスペースを利用しての鈴木康広のビニールの巨大オブジェ、さらにはロボット内蔵のぬいぐるみを世界各国の街角に置いて人々の目線を辿る「Watch Me!」など、見どころも多数ありました。

それにしてもメンテナンス中の作品が多くて残念でした。展覧会HPのブログは機能していないようなので、それこそこうしたメンテ情報などを専用のTwitterアカウントで告知していただければと思います。

mot_ars@サイバーアーツジャパン(Twitter)

またTwitterと言えば、「神」という文字のつぶやきを拾ってタイムライン上に表示する作品や、ポストペットのクライアントソフト、「PostPetNow」のデモ映像なども紹介されていました。ちなみに「PostPetNow」のβ版については5月頃に公開が予定されているそうです。

ソネットエンタテインメント:PostPetNow in Cyber Arts Japan

なお会場の混み具合を二酸化炭素濃度で示す「呼吸する美術館」プロジェクトはWEB上でも利用可能です。このシステム、例えば常に混雑している名画展、また大型展などで実際に利用されたりするとかなり面白くなってくるのではないでしょうか。

Suicaを用いたインタラクティブな映像作品がありましたが、昼間では外の明かりが眩しく、投影されたイメージを見ることは殆ど出来ませんでした。この点は暗室を用いるなどの配慮が欲しかったところです。

3月22日まで開催されています。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

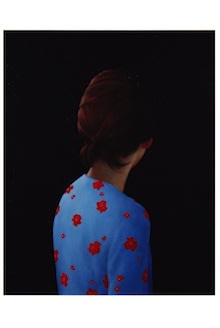

「永山真策 - portrait」 GALLERY MoMo 両国

GALLERY MoMo 両国(墨田区亀沢1-7-15)

「永山真策 - portrait」

2/6-2/27

1974年に長崎で生まれ、「後ろ姿を描いた女性像により多くの人を惹きつけ」(画廊HPより引用)、永山真策の作品を紹介します。ギャラリーモモ両国で開催中の「永山真策 - portrait」へ行ってきました。

展示はまさに「後ろ姿の女性像」を描いた油絵、約10点によって構成されていましたが、その背中が醸し出す独特のオーラには息をのむものがあります。入口から向かって左にはモノクロームの、また右の壁面には色を取り込んだ「後ろ姿」がずらりと揃い、その何れもが当然ながら表情を伺わせることなく、時に長い髪をだらんと垂らしながら、ただ静かに並んでいました。黒を用いた背景からぽっかり浮き上がる彼女らには、あまり意思や生気を感じさせません。その姿はまるで彫像でした。

とは言え、よく眺めていくと、そのうちのいくつかは、本当に後ろ姿であるのかが分かりません。髪の毛は頭部全体はおろか、また首をも隠して、一体前向きなのか後ろ向きなのかが判別しにくいまでにまでに至っていました。その髪をたくし上げて顔面表れる様子を想像すると、何やらシュールなイメージも浮かぶのではないでしょうか。

グレーを背景にした一枚の作品に目が奪われました。必ずしも作家自身が意識しているわけでもなく、また実際に特定のモデルを対象にしていない点でも異なっていますが、この光景には一種の既視感にとらわれます。それこそハンマースホイでした。

27日までの開催です。

「永山真策 - portrait」

2/6-2/27

1974年に長崎で生まれ、「後ろ姿を描いた女性像により多くの人を惹きつけ」(画廊HPより引用)、永山真策の作品を紹介します。ギャラリーモモ両国で開催中の「永山真策 - portrait」へ行ってきました。

展示はまさに「後ろ姿の女性像」を描いた油絵、約10点によって構成されていましたが、その背中が醸し出す独特のオーラには息をのむものがあります。入口から向かって左にはモノクロームの、また右の壁面には色を取り込んだ「後ろ姿」がずらりと揃い、その何れもが当然ながら表情を伺わせることなく、時に長い髪をだらんと垂らしながら、ただ静かに並んでいました。黒を用いた背景からぽっかり浮き上がる彼女らには、あまり意思や生気を感じさせません。その姿はまるで彫像でした。

とは言え、よく眺めていくと、そのうちのいくつかは、本当に後ろ姿であるのかが分かりません。髪の毛は頭部全体はおろか、また首をも隠して、一体前向きなのか後ろ向きなのかが判別しにくいまでにまでに至っていました。その髪をたくし上げて顔面表れる様子を想像すると、何やらシュールなイメージも浮かぶのではないでしょうか。

グレーを背景にした一枚の作品に目が奪われました。必ずしも作家自身が意識しているわけでもなく、また実際に特定のモデルを対象にしていない点でも異なっていますが、この光景には一種の既視感にとらわれます。それこそハンマースホイでした。

27日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |