都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「TWS-EMERGING - 平林幸壽/小松正朋/目黒礼子 - 」 トーキョーワンダーサイト本郷

トーキョーワンダーサイト本郷(文京区本郷2-4-16)

「TWS-EMERGING 86/87/88 - 平林幸壽/小松正朋/目黒礼子 - 」

11/24-12/16

定点観測とまではいきませんが、折りに触れて拝見しているワンダーウォール関連の連続グループ展です。今回は上記三名の若手アーティストが登場していました。

2階の一室を用いて、「浄土」のインスタレーションを展開している平林幸壽が一番印象に残ります。彼自身が仏に仕える身、つまり僧侶でもあるそうですが、「spiritual pop」というコンセプトの元に手がけられたのは、popカルチャーとそのイメージにリンクする真言密教の世界でした。スペース中央には銀閣の向月台を模した石彫風のオブジェが置かれ、その上にはミニュチュアのような白象が何体も群れています。これが仏教世界の中心にそびえる「須弥山景 - 五智の白象- 」(2007)というわけのようです。

popカルチャーとの関連としては、象型の平面的なミクストメディア「Do you remember the holywhite elephant?」のドローイングに見ることが出来るのかもしれません。紫や茶色をする象の中に、アクリルなどの光沢のある絵具を用いて細やかに描かれているのは、それこそイルミネーションに瞬く華々しいテーマパークのような世界でした。そしてそれが、不思議と極楽浄土のイメージとも合わさってきます。一種、欲望の渦にのまれてもいるテーマパークと浄土が同じ地平線上に見えてくるのが興味深く感じられました。

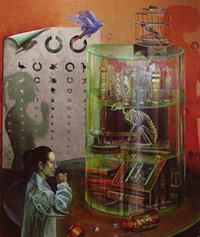

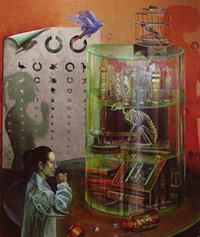

平林の他には、血のような赤を基調として、不気味な眼球や動物の標本などを視力検査のイメージにまとめる目黒礼子も心にとまりました。飛び出した眼がゴロゴロ転がっているような、かなりおどろおどろしい絵画です。

12月16日まで開催されています。(11/25)

「TWS-EMERGING 86/87/88 - 平林幸壽/小松正朋/目黒礼子 - 」

11/24-12/16

定点観測とまではいきませんが、折りに触れて拝見しているワンダーウォール関連の連続グループ展です。今回は上記三名の若手アーティストが登場していました。

2階の一室を用いて、「浄土」のインスタレーションを展開している平林幸壽が一番印象に残ります。彼自身が仏に仕える身、つまり僧侶でもあるそうですが、「spiritual pop」というコンセプトの元に手がけられたのは、popカルチャーとそのイメージにリンクする真言密教の世界でした。スペース中央には銀閣の向月台を模した石彫風のオブジェが置かれ、その上にはミニュチュアのような白象が何体も群れています。これが仏教世界の中心にそびえる「須弥山景 - 五智の白象- 」(2007)というわけのようです。

popカルチャーとの関連としては、象型の平面的なミクストメディア「Do you remember the holywhite elephant?」のドローイングに見ることが出来るのかもしれません。紫や茶色をする象の中に、アクリルなどの光沢のある絵具を用いて細やかに描かれているのは、それこそイルミネーションに瞬く華々しいテーマパークのような世界でした。そしてそれが、不思議と極楽浄土のイメージとも合わさってきます。一種、欲望の渦にのまれてもいるテーマパークと浄土が同じ地平線上に見えてくるのが興味深く感じられました。

平林の他には、血のような赤を基調として、不気味な眼球や動物の標本などを視力検査のイメージにまとめる目黒礼子も心にとまりました。飛び出した眼がゴロゴロ転がっているような、かなりおどろおどろしい絵画です。

12月16日まで開催されています。(11/25)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「工芸館30年のあゆみ」 東京国立近代美術館・工芸館

東京国立近代美術館・工芸館(千代田区北の丸公園1-1)

「開館30周年記念展1 - 工芸館30年のあゆみ - 」

10/6-12/2

今年、開館30周年を迎えた工芸館の道程を振り返ります。「工芸館30年のあゆみ」展へ行ってきました。

展覧会の構成は以下の通りです。

1、「工芸館開設準備から開館記念展まで」(1972~1977):重文指定(1972年)以降、1977年のオープンへの道のりと、開館記念展「現代工芸の秀作」を振り返る。

2、「展覧会のあゆみ」(1977~2006):過去の代表的な展覧会を概観。

(1)近代日本シリーズ:素材毎に優れた工芸品を検証する。同館の展覧会活動の柱。磁器よりはじまり、以降、型染、ガラス、人形へと続いた。

(2)回顧展:初回の「松田権六展」(1978年)より開催してきた各作家の回顧展。

(3)近・現代と工芸史再考:歴史的観点から工芸を解く。「1960年代の工芸展」など。

(4)現代工芸への視点:現代の工芸。「現代の型染展」など。

3、「工芸館の収集活動とコレクションの成立」:1980年以降加えられたデザイン作品、もしくは海外作家の紹介。

展示は基本的に、過去、同館が開催して来た展覧会を簡単なキャプションで振り返りながら、その際出品された展示品のごく一部を見るというものです。ということで、その体裁は殆ど名品展の様相をとっていました。工芸館の多様なコレクションからピックアップされた代表作ばかりが揃っている展覧会かもしれません。

まず印象深いのは、同館初の回顧展を開いた松田権六から「蒔絵鷺文飾箱」(1961)です。深みのある漆の蒔箱に白鷺が飛び立つように描かれていますが、箱の全面に象られた葉の紋様にも見入るものがありました。また色の殆どは漆の黒を示していますが、葉の先に一部、光るような茶とも金ともとれる色が配されています。ちなみに松田権六というと昨年、初回以来30年ぶりに開催された回顧展も話題となりましたが、その際の入場者数は過去歴代2位を記録したそうです。

工芸館では良く名前を拝見する富本憲吉もいくつか紹介されています。中でも挙げたいのは「色絵金銀彩羊歯文八角飾箱」(1959)です。八角形をした器に金と銀の羊歯文が艶やかに配されていますが、おおよそ陶器とは思えない質感にも驚かされます。また同じく箱に繋がる作品としては、稲木東千里の「木製箱」(1936)にも惹かれました。桑の木によるひし形の蓋をはじめ、その側面にも象嵌の模様が精緻にはめ込まれています。これは先月、奈良の正倉院展で見た「紫檀木画箱」にも通じる味わいです。可愛らしくもあるモチーフです。

いかにもコンテンポラリー的なオブジェの並ぶ「現代工芸の視点」の中では、殆ど異質とさえ思う作風を見せる四谷シモンの「解剖学の少年」(1983)と吉田良の「すぐり」(1986)が圧倒的でした。そもそも工芸館で、この二点の存在感を上回る作品を見たことがありませんが、ともに強烈なエロティシズムとその反面の死の気配を強く意識させる傑作です。いつ見てもその姿が脳裏に焼き付いてきます。

その他ではラリックのブローチや、端正なフォルムが魅力的のルーシー・リーの器、または展示和室にイサムノグチのあかりとともに置かれていた当代樂吉左衛門の黒楽や水指などにも惹かれました。またもう一点、水指といえば三輪壽雪の「萩灰被四方水指」(2003)も心にとまります。ぐしゃっと上からひしゃげたような立方体の水指に、桃色や銀色にも変化して見える釉薬が美しく照り出しています。その形の崩れに何とも言えない良さを感じる作品です。

展示は来月2日までですが、以降14日からは、記念展の第二弾として、須田悦弘をはじめとする現代作家14名による「工芸の力 - 21世紀の展望」が開催されます。工芸館の展示はいつも見忘れてしまうか、今回のように会期末になってしまうので、次回展は忘れないうちに早く見に行ければとも思いました。(11/25)

*関連エントリ

「開館30周年記念展2 - 工芸の力 21世紀の展望」 東京国立近代美術館・工芸館

「開館30周年記念展1 - 工芸館30年のあゆみ - 」

10/6-12/2

今年、開館30周年を迎えた工芸館の道程を振り返ります。「工芸館30年のあゆみ」展へ行ってきました。

展覧会の構成は以下の通りです。

1、「工芸館開設準備から開館記念展まで」(1972~1977):重文指定(1972年)以降、1977年のオープンへの道のりと、開館記念展「現代工芸の秀作」を振り返る。

2、「展覧会のあゆみ」(1977~2006):過去の代表的な展覧会を概観。

(1)近代日本シリーズ:素材毎に優れた工芸品を検証する。同館の展覧会活動の柱。磁器よりはじまり、以降、型染、ガラス、人形へと続いた。

(2)回顧展:初回の「松田権六展」(1978年)より開催してきた各作家の回顧展。

(3)近・現代と工芸史再考:歴史的観点から工芸を解く。「1960年代の工芸展」など。

(4)現代工芸への視点:現代の工芸。「現代の型染展」など。

3、「工芸館の収集活動とコレクションの成立」:1980年以降加えられたデザイン作品、もしくは海外作家の紹介。

展示は基本的に、過去、同館が開催して来た展覧会を簡単なキャプションで振り返りながら、その際出品された展示品のごく一部を見るというものです。ということで、その体裁は殆ど名品展の様相をとっていました。工芸館の多様なコレクションからピックアップされた代表作ばかりが揃っている展覧会かもしれません。

まず印象深いのは、同館初の回顧展を開いた松田権六から「蒔絵鷺文飾箱」(1961)です。深みのある漆の蒔箱に白鷺が飛び立つように描かれていますが、箱の全面に象られた葉の紋様にも見入るものがありました。また色の殆どは漆の黒を示していますが、葉の先に一部、光るような茶とも金ともとれる色が配されています。ちなみに松田権六というと昨年、初回以来30年ぶりに開催された回顧展も話題となりましたが、その際の入場者数は過去歴代2位を記録したそうです。

工芸館では良く名前を拝見する富本憲吉もいくつか紹介されています。中でも挙げたいのは「色絵金銀彩羊歯文八角飾箱」(1959)です。八角形をした器に金と銀の羊歯文が艶やかに配されていますが、おおよそ陶器とは思えない質感にも驚かされます。また同じく箱に繋がる作品としては、稲木東千里の「木製箱」(1936)にも惹かれました。桑の木によるひし形の蓋をはじめ、その側面にも象嵌の模様が精緻にはめ込まれています。これは先月、奈良の正倉院展で見た「紫檀木画箱」にも通じる味わいです。可愛らしくもあるモチーフです。

いかにもコンテンポラリー的なオブジェの並ぶ「現代工芸の視点」の中では、殆ど異質とさえ思う作風を見せる四谷シモンの「解剖学の少年」(1983)と吉田良の「すぐり」(1986)が圧倒的でした。そもそも工芸館で、この二点の存在感を上回る作品を見たことがありませんが、ともに強烈なエロティシズムとその反面の死の気配を強く意識させる傑作です。いつ見てもその姿が脳裏に焼き付いてきます。

その他ではラリックのブローチや、端正なフォルムが魅力的のルーシー・リーの器、または展示和室にイサムノグチのあかりとともに置かれていた当代樂吉左衛門の黒楽や水指などにも惹かれました。またもう一点、水指といえば三輪壽雪の「萩灰被四方水指」(2003)も心にとまります。ぐしゃっと上からひしゃげたような立方体の水指に、桃色や銀色にも変化して見える釉薬が美しく照り出しています。その形の崩れに何とも言えない良さを感じる作品です。

展示は来月2日までですが、以降14日からは、記念展の第二弾として、須田悦弘をはじめとする現代作家14名による「工芸の力 - 21世紀の展望」が開催されます。工芸館の展示はいつも見忘れてしまうか、今回のように会期末になってしまうので、次回展は忘れないうちに早く見に行ければとも思いました。(11/25)

*関連エントリ

「開館30周年記念展2 - 工芸の力 21世紀の展望」 東京国立近代美術館・工芸館

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「川瀬巴水 - 旅情詩人と呼ばれた版画絵師 - 」 大田区立郷土博物館

大田区立郷土博物館(大田区南馬込5-11-13)

「川瀬巴水 - 旅情詩人と呼ばれた版画絵師 - 」

10/21-12/2

ゆかりの地で見る巴水版画の味わいもまた格別です。巴水が生涯の大半を過ごしたという大田区内、郷土博物館で開催中の「川瀬巴水」展へ行ってきました。ちなみに入場料は無料です。

ニューオータニ美術館での回顧展以来、巴水作品の登場機会が増えているように感じられますが、そのような中でもこの展覧会の価値はいささかも損なわれることがありません。と言うのもここ大田では、あまり他では紹介されない版画の下絵、つまりは肉筆の水彩作品がいくつも展示されているのです。多くの作品において、巴水の息遣いをそのままに残す水彩と、完成形である版画が隣り合わせになって置かれています。それらの見比べをじっくりと楽しむことが出来ました。

刷りの行程を分かり易く示すため、墨摺から完成までを9枚に分けて描いたという「木版畫順序摺 墅火止平林寺」も版画制作の理解を深めてくれます。これはあくまでも教示用ということで、実際の刷りの過程を再現したものではありませんが、それでもモノクロから陰影、さらには空の青が入り光の表現が加わり、最後には紅葉の朱が交じる過程を分かり易く見ることが出来ました。そしてもう一点、興味深いのは、『半下絵と色差』として紹介される「雨之夕暮」です。雨に濡れた長野山中の夕暮れを描いた水彩の下絵と、色の版を指定した何枚もの色差(*1)が一緒に紹介されています。まさに巴水の制作の道程をリアルに見る一点と言えそうです。

下絵としてではなく、独立した肉筆水彩画として描かれた「森ヶ崎の雪晴之夕」も、素朴な風情が詩心を誘います。光景は版画の「森ヶ崎之夕陽」でもお馴染みのものですが、この雪景はそれらとは別に、おそらくは特別に注文された作品としてただ一点だけ水彩にて表されたのだそうです。弱々しい光の差し込む冬空の元、しっとりと雪に濡れた川辺の雰囲気が何とも牧歌的でした。この儚さ、寂しさも巴水の魅力の一つです。

団扇絵の「巴水団扇絵十二景」も挙げたい作品です。そもそも巴水が団扇絵を描いていたことすら知りませんでしたが、七里ケ浜、それに奈良猿沢や十和田などの水辺が、淡い色調にて美しく表現されています。また団扇絵の一枚より、藍色に深い夜に染まる「姫路城」も印象に残りました。靡く雲に対峙して、威風堂々とその姿を披露しています。

巴水は鏑木清方門下として美人画にも自信を持っていたそうですが、大判の版画として唯一だという「ゆく春」も艶やかな一枚です。ふと手を髪にやるようなその控えめな仕草に、清方というよりも親交の厚かった深水の画風を見る思いがします。また、縦横1メートル四方はあろうかという屏風「お稽古」(仮題)も、『巴水=風景版画』のイメージを覆す作品かもしれません。三味線の稽古に勤しむ和装の女性が、斜め上から覗き込むかのようにして描かれていました。

大田区立郷土博物館は、浅草線の終点である西馬込駅より歩いて約10分程度の所にあります。(ほぼ一本道ですが、駅からの進入路が少し分かりにくいかもしれません。地図を持たれた方が確実です。)市民センターのようなつくりなので会場に趣きを求めるわけにはいきませんが、展示自体の充実ぶりや、図版というよりも資料として価値のある図録など、ご当地の画家巴水への愛情と自負を感じられるような展覧会でした。

もちろん巴水ファンには必見の展示です。12月2日まで開催されています。(11/25)

*1 いろざし。色を指定するため、墨線だけの版下紙「校合摺」(きょうごうずり)の一枚毎に、それぞれの色の部分を朱や墨で塗りつぶすこと。

「川瀬巴水 - 旅情詩人と呼ばれた版画絵師 - 」

10/21-12/2

ゆかりの地で見る巴水版画の味わいもまた格別です。巴水が生涯の大半を過ごしたという大田区内、郷土博物館で開催中の「川瀬巴水」展へ行ってきました。ちなみに入場料は無料です。

ニューオータニ美術館での回顧展以来、巴水作品の登場機会が増えているように感じられますが、そのような中でもこの展覧会の価値はいささかも損なわれることがありません。と言うのもここ大田では、あまり他では紹介されない版画の下絵、つまりは肉筆の水彩作品がいくつも展示されているのです。多くの作品において、巴水の息遣いをそのままに残す水彩と、完成形である版画が隣り合わせになって置かれています。それらの見比べをじっくりと楽しむことが出来ました。

刷りの行程を分かり易く示すため、墨摺から完成までを9枚に分けて描いたという「木版畫順序摺 墅火止平林寺」も版画制作の理解を深めてくれます。これはあくまでも教示用ということで、実際の刷りの過程を再現したものではありませんが、それでもモノクロから陰影、さらには空の青が入り光の表現が加わり、最後には紅葉の朱が交じる過程を分かり易く見ることが出来ました。そしてもう一点、興味深いのは、『半下絵と色差』として紹介される「雨之夕暮」です。雨に濡れた長野山中の夕暮れを描いた水彩の下絵と、色の版を指定した何枚もの色差(*1)が一緒に紹介されています。まさに巴水の制作の道程をリアルに見る一点と言えそうです。

下絵としてではなく、独立した肉筆水彩画として描かれた「森ヶ崎の雪晴之夕」も、素朴な風情が詩心を誘います。光景は版画の「森ヶ崎之夕陽」でもお馴染みのものですが、この雪景はそれらとは別に、おそらくは特別に注文された作品としてただ一点だけ水彩にて表されたのだそうです。弱々しい光の差し込む冬空の元、しっとりと雪に濡れた川辺の雰囲気が何とも牧歌的でした。この儚さ、寂しさも巴水の魅力の一つです。

団扇絵の「巴水団扇絵十二景」も挙げたい作品です。そもそも巴水が団扇絵を描いていたことすら知りませんでしたが、七里ケ浜、それに奈良猿沢や十和田などの水辺が、淡い色調にて美しく表現されています。また団扇絵の一枚より、藍色に深い夜に染まる「姫路城」も印象に残りました。靡く雲に対峙して、威風堂々とその姿を披露しています。

巴水は鏑木清方門下として美人画にも自信を持っていたそうですが、大判の版画として唯一だという「ゆく春」も艶やかな一枚です。ふと手を髪にやるようなその控えめな仕草に、清方というよりも親交の厚かった深水の画風を見る思いがします。また、縦横1メートル四方はあろうかという屏風「お稽古」(仮題)も、『巴水=風景版画』のイメージを覆す作品かもしれません。三味線の稽古に勤しむ和装の女性が、斜め上から覗き込むかのようにして描かれていました。

大田区立郷土博物館は、浅草線の終点である西馬込駅より歩いて約10分程度の所にあります。(ほぼ一本道ですが、駅からの進入路が少し分かりにくいかもしれません。地図を持たれた方が確実です。)市民センターのようなつくりなので会場に趣きを求めるわけにはいきませんが、展示自体の充実ぶりや、図版というよりも資料として価値のある図録など、ご当地の画家巴水への愛情と自負を感じられるような展覧会でした。

もちろん巴水ファンには必見の展示です。12月2日まで開催されています。(11/25)

*1 いろざし。色を指定するため、墨線だけの版下紙「校合摺」(きょうごうずり)の一枚毎に、それぞれの色の部分を朱や墨で塗りつぶすこと。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「シュルレアリスムと美術」 横浜美術館

横浜美術館(横浜市西区みなとみらい3-4-1)

「シュルレアリスムと美術 - イメージとリアリティーをめぐって - 」

9/29-12/9

宇都宮美術館、豊田市美術館より巡回してきました。横浜美術館で開催中の「シュルレアリスムと美術」展です。シュルレアリスム、もしくはそれ以降の美術の潮流を、全120点にも及ぶ様々な作品にて辿ります。

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章「シュルレアリスム美術の胎動」:シュルレアリスム前史よりクレーまで。

第2章「シュルレアリスムが開くイメージ」:7つのテーマにてシュルレアリスム作品を解く。

第3章「シュルレアリスム以後の様々なイメージ」:宣伝、広告におけるシュルレアリスム。現代アートとの関係。

展示のメインは第2章、つまりは全体の6割、約80点余りのシュルレアリスム作品の並ぶセクションです。作品の殆どは、ここ横浜を含む上記三つの美術館の所蔵品ですが、ごく一部にMoMAやケルンの海外、及び大原やセゾン現代美術館などの国内美術館のそれらも紹介されています。もちろん常設でお馴染みの、ダリの大作「幻想的風景」やデルヴォーの「階段」なども展示されていました。率直なところ、浜美のコレクションにはやや既視感もありますが、まずは量でも圧倒的なシュルレアリスムの絵画群にどっぷりと浸れる内容であったのは確かです。それこそ謎解きを楽しむように見ていくと相当の時間もかかります。

ここ最近、特に惹かれているエルンストが多く出品されていたのも嬉しいところでした。古代の森を思わせる場所に白い円が月のように浮かぶ「灰色の森」は、まさに彼ならではの構図をとる作品ですが、その他にもどこかポップアートを彷彿させる「子どものミネルヴァ」や「喜劇の誕生」、それに「王妃とチェスをする王」というダリ風のブロンズ像も紹介されています。こうなってくると一度、回顧展に接してみたくもなりますが、エルンストの多様な表現を知る良い機会でもあると言えそうです。

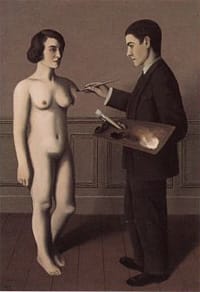

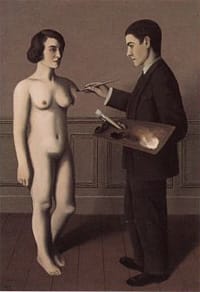

シュルレアリスムの王様、マグリットが、やはり展示のハイライトかもしれません。まずはちらし表紙を飾る「大家族」です。本来なら小さいはずの鳥が、空全体を埋め尽くすほど巨大化して羽ばたき、その体は雲に隠れて見えないはずの青空によって象られています。また、画家が絵を書くかのようにして彫像を制作する様子を捉えた「無謀な企て」も面白い作品です。彫像とモデルのイメージが重なって表現され、さらには絵筆をとる画家と彫像という平面と立体の空間が交錯してもいます。知らず知らずうちに絵の中へ引き込まれてしまうような作品です。

さて、この展覧会の一番際立った特徴を挙げるとしたら、それはシュルレアリスムとは直接関係のない第3章の展示にあるのではないでしょうか。ここで紹介されているのは、シュルレアリスムのイメージより受け継いだ宣伝や広告、さらにはそこより派生するとも考えられるコンテンポラリーの世界です。人の潜在的な欲望にも訴えかけるというシュルレアリスムをそのまま広告に応用して描かれたのは、例えばナチス統制下の博覧会のためのポスター、バイヤーの「生の驚異」でした。そしてその後に続く現代アートでは、何故かフォンタナ、草間、森村、それにこれまた可愛らしい奈良美智の「ひよこ大使」までが展示されています。シュールとの関連は実際のところ良く分かりませんでしたが、この文脈で見ていくとそれほど違和感がないのが不思議でした。

以前、別エントリでもご紹介しましたが、常設では「ミロとデルヴォーの版画」という、企画展に極めてタイムリーな展示が開催されています。これは必見です。

祝日金曜の夜間開館を利用しましたが、館内は驚くほど空いていました。来月9日まで開催されています。(11/23)

「シュルレアリスムと美術 - イメージとリアリティーをめぐって - 」

9/29-12/9

宇都宮美術館、豊田市美術館より巡回してきました。横浜美術館で開催中の「シュルレアリスムと美術」展です。シュルレアリスム、もしくはそれ以降の美術の潮流を、全120点にも及ぶ様々な作品にて辿ります。

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章「シュルレアリスム美術の胎動」:シュルレアリスム前史よりクレーまで。

第2章「シュルレアリスムが開くイメージ」:7つのテーマにてシュルレアリスム作品を解く。

第3章「シュルレアリスム以後の様々なイメージ」:宣伝、広告におけるシュルレアリスム。現代アートとの関係。

展示のメインは第2章、つまりは全体の6割、約80点余りのシュルレアリスム作品の並ぶセクションです。作品の殆どは、ここ横浜を含む上記三つの美術館の所蔵品ですが、ごく一部にMoMAやケルンの海外、及び大原やセゾン現代美術館などの国内美術館のそれらも紹介されています。もちろん常設でお馴染みの、ダリの大作「幻想的風景」やデルヴォーの「階段」なども展示されていました。率直なところ、浜美のコレクションにはやや既視感もありますが、まずは量でも圧倒的なシュルレアリスムの絵画群にどっぷりと浸れる内容であったのは確かです。それこそ謎解きを楽しむように見ていくと相当の時間もかかります。

ここ最近、特に惹かれているエルンストが多く出品されていたのも嬉しいところでした。古代の森を思わせる場所に白い円が月のように浮かぶ「灰色の森」は、まさに彼ならではの構図をとる作品ですが、その他にもどこかポップアートを彷彿させる「子どものミネルヴァ」や「喜劇の誕生」、それに「王妃とチェスをする王」というダリ風のブロンズ像も紹介されています。こうなってくると一度、回顧展に接してみたくもなりますが、エルンストの多様な表現を知る良い機会でもあると言えそうです。

シュルレアリスムの王様、マグリットが、やはり展示のハイライトかもしれません。まずはちらし表紙を飾る「大家族」です。本来なら小さいはずの鳥が、空全体を埋め尽くすほど巨大化して羽ばたき、その体は雲に隠れて見えないはずの青空によって象られています。また、画家が絵を書くかのようにして彫像を制作する様子を捉えた「無謀な企て」も面白い作品です。彫像とモデルのイメージが重なって表現され、さらには絵筆をとる画家と彫像という平面と立体の空間が交錯してもいます。知らず知らずうちに絵の中へ引き込まれてしまうような作品です。

さて、この展覧会の一番際立った特徴を挙げるとしたら、それはシュルレアリスムとは直接関係のない第3章の展示にあるのではないでしょうか。ここで紹介されているのは、シュルレアリスムのイメージより受け継いだ宣伝や広告、さらにはそこより派生するとも考えられるコンテンポラリーの世界です。人の潜在的な欲望にも訴えかけるというシュルレアリスムをそのまま広告に応用して描かれたのは、例えばナチス統制下の博覧会のためのポスター、バイヤーの「生の驚異」でした。そしてその後に続く現代アートでは、何故かフォンタナ、草間、森村、それにこれまた可愛らしい奈良美智の「ひよこ大使」までが展示されています。シュールとの関連は実際のところ良く分かりませんでしたが、この文脈で見ていくとそれほど違和感がないのが不思議でした。

以前、別エントリでもご紹介しましたが、常設では「ミロとデルヴォーの版画」という、企画展に極めてタイムリーな展示が開催されています。これは必見です。

祝日金曜の夜間開館を利用しましたが、館内は驚くほど空いていました。来月9日まで開催されています。(11/23)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「シェル美術賞展 2007」 代官山ヒルサイドフォーラム

代官山ヒルサイドフォーラム・ヒルサイドテラスF棟1階(渋谷区猿楽町18-8)

「シェル美術賞展 2007」

11/21-12/2

昨年、創設50周年を迎えたシェル美術賞の2007年展です。過去最高の応募者、全1076名の中より選ばれた43名の作品が展示されています。

この手の公募展の受賞の基準というのが今ひとつ良く分かりませんが、グランプリを飾った福島淑子の「夢のつづき」は確かに魅力的な作品です。寄り添うようにして寝そべっているのは二人の少年少女でしょうか。それがコールタールでも塗り固めたような深い黒を背景に、まさに『軟体動物』(受賞の言葉より。)のようにして折重なって描かれています。その刹那的で、またどこか空疎ともいえるような雰囲気に惹かれました。

審査員、及び奨励賞の受賞作品には感じるところがなかったので、以下、私の印象深かった作品を挙げていきます。まずは、グリーンと白の色彩が微睡むようにして広がる吉住暁の「匂いの行方」です。見えないはずの匂いを視覚化するとこのような形になるのではないでしょうか。その瑞々しい色遣いと、キャンバスにおさまりきらないようなのびやかな気配が心にとまりました。

細密なペン画に充実した作品が二点ほど紹介されています。特に圧巻なのは、一見、都会の街角をペンにて表したようなサガキケイタの「In The Garden」です。渋谷か新宿を思わせる雑踏がモノクロに描かれていますが、近づいて見ると、その全てを構成するものが魔物か妖怪、はたまた怪獣を思わせるような人物や動物であることが分かります。ともかく細部の表現に目を奪われる作品ですが、ここには華やかなようでまさに魔物の潜む都会の本質が表されているのではないかとも感じました。

もう一点、ペン画の渕沢照晃の「Vestige-5」も一推しです。まるで空から大地を照らすオーロラのような面が、細やかな線描を通じて表現されています。また靡くレースのカーテンとも、爛れて風に揺れる葉とも言えるかもしれません。この抽象より広がるイメージは極めて多様です。

入場料は400円ですが、公式HPより引換券をプリントすると無料になります。また期間中、常に用意されているのかは不明ですが、会場の前には招待券が束になって積まれていました。事実上、無料で楽しめる展示のようです。

来月2日までの開催です。また来年1月には、短期間ながらも京都市美術館へと巡回(1/8~13)します。(11/25)

「シェル美術賞展 2007」

11/21-12/2

昨年、創設50周年を迎えたシェル美術賞の2007年展です。過去最高の応募者、全1076名の中より選ばれた43名の作品が展示されています。

この手の公募展の受賞の基準というのが今ひとつ良く分かりませんが、グランプリを飾った福島淑子の「夢のつづき」は確かに魅力的な作品です。寄り添うようにして寝そべっているのは二人の少年少女でしょうか。それがコールタールでも塗り固めたような深い黒を背景に、まさに『軟体動物』(受賞の言葉より。)のようにして折重なって描かれています。その刹那的で、またどこか空疎ともいえるような雰囲気に惹かれました。

審査員、及び奨励賞の受賞作品には感じるところがなかったので、以下、私の印象深かった作品を挙げていきます。まずは、グリーンと白の色彩が微睡むようにして広がる吉住暁の「匂いの行方」です。見えないはずの匂いを視覚化するとこのような形になるのではないでしょうか。その瑞々しい色遣いと、キャンバスにおさまりきらないようなのびやかな気配が心にとまりました。

細密なペン画に充実した作品が二点ほど紹介されています。特に圧巻なのは、一見、都会の街角をペンにて表したようなサガキケイタの「In The Garden」です。渋谷か新宿を思わせる雑踏がモノクロに描かれていますが、近づいて見ると、その全てを構成するものが魔物か妖怪、はたまた怪獣を思わせるような人物や動物であることが分かります。ともかく細部の表現に目を奪われる作品ですが、ここには華やかなようでまさに魔物の潜む都会の本質が表されているのではないかとも感じました。

もう一点、ペン画の渕沢照晃の「Vestige-5」も一推しです。まるで空から大地を照らすオーロラのような面が、細やかな線描を通じて表現されています。また靡くレースのカーテンとも、爛れて風に揺れる葉とも言えるかもしれません。この抽象より広がるイメージは極めて多様です。

入場料は400円ですが、公式HPより引換券をプリントすると無料になります。また期間中、常に用意されているのかは不明ですが、会場の前には招待券が束になって積まれていました。事実上、無料で楽しめる展示のようです。

来月2日までの開催です。また来年1月には、短期間ながらも京都市美術館へと巡回(1/8~13)します。(11/25)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「ヴラマンク展」 鎌倉大谷記念美術館

鎌倉大谷記念美術館(神奈川県鎌倉市佐助1-1-20)

「開館10周年記念 ヴラマンク展」

9/11-12/8

鎌倉駅近くの閑静な邸宅街に建つ小さな美術館です。館蔵の油彩、及びリトグラフ約30点で構成されたヴラマンク展へ行ってきました。

まずは好きな画家をまとまって見られること自体が有り難いのですが、お馴染みの大作油彩画の他、あまり見慣れないリトグラフ作品(10点)が展示されていたのも嬉しいところでした。もちろんそれらはどれも風景をモチーフとした作品ですが、建物や木々などが奥へとのびていき、いつしか全てが歪んでいくような独特の構図感は、表現方法こそ異なれども健在です。言ってしまえば彼の油彩に見る毒々しさを抜いた作品がリトグラフ、と表現出来るかもしれません。油彩ではあまり見出しにくい牧歌的な詩情も楽しめました。

さて一方の油彩ですが、こちらはどれもまさに彼ならではの激しい作品ばかりが並んでいます。図版がないのが残念ですが、一推しは「マーガレット」(1920)です。一般的にヴラマンクの花卉画は、それこそ花が画面を埋め尽くしていくような力強さを感じるものが多いのですが、こればかりはマーガレットがどこか控えめな様で咲く様子が捉えられています。また漆黒の壁と焦げ茶色のテーブル、そしてそこにのる小さなガラス瓶や黄色や白の花々のマチエールも魅力的でした。花が背景の余白を残し、ポッと闇に灯る電球のように健気に咲いています。

積み藁と言えばモネですが、ヴラマンクの「秋の風景」(1950)にもそれが登場しています。と言っても、タッチは殆ど暴力的と言えるほどにうねり狂い、色遣いも目に刺さるような濃い配色のものです。しかしそれにしても彼の作品の空は本当に素晴らしいと思います。『海のような空』とでも言えるでしょうか。底抜けのブルーと輝かしい白、そして瑞々しいエメラルドグリーンが、流れゆき、まさしく波打つかのようにしてぶつかり合いながら多様な表情を生み出しています。ヴラマンクの何が魅力なのかと問われれば、私は真っ先にこの空を挙げるでしょう。

大谷の名が示す通り、この施設はニューオータニグループの前会長、故大谷米一氏のコレクションを公開するために作られた美術館です。もちろん大谷コレクションといえば赤坂見附のニューオータニ美術館が有名ですが、こちらは氏を偲ぶという観点から、その愛した鎌倉の地で作品を紹介することに主眼が置かれています。明るいテラスや区切られた小部屋など、さながらどこかのお宅か小さなホテルの中にいるような雰囲気も味わえました。

点数がやや少ないのでわざわざというのは大変ですが、鎌倉へ出向いた際には見ておきたい展示だと思います。ちなみに祝日を除く日曜は休館日です。ご注意下さい。

12月8日まで開催されています。(11/23)

(*) 美術館の写真はパンフレットより引用しました。

「開館10周年記念 ヴラマンク展」

9/11-12/8

鎌倉駅近くの閑静な邸宅街に建つ小さな美術館です。館蔵の油彩、及びリトグラフ約30点で構成されたヴラマンク展へ行ってきました。

まずは好きな画家をまとまって見られること自体が有り難いのですが、お馴染みの大作油彩画の他、あまり見慣れないリトグラフ作品(10点)が展示されていたのも嬉しいところでした。もちろんそれらはどれも風景をモチーフとした作品ですが、建物や木々などが奥へとのびていき、いつしか全てが歪んでいくような独特の構図感は、表現方法こそ異なれども健在です。言ってしまえば彼の油彩に見る毒々しさを抜いた作品がリトグラフ、と表現出来るかもしれません。油彩ではあまり見出しにくい牧歌的な詩情も楽しめました。

さて一方の油彩ですが、こちらはどれもまさに彼ならではの激しい作品ばかりが並んでいます。図版がないのが残念ですが、一推しは「マーガレット」(1920)です。一般的にヴラマンクの花卉画は、それこそ花が画面を埋め尽くしていくような力強さを感じるものが多いのですが、こればかりはマーガレットがどこか控えめな様で咲く様子が捉えられています。また漆黒の壁と焦げ茶色のテーブル、そしてそこにのる小さなガラス瓶や黄色や白の花々のマチエールも魅力的でした。花が背景の余白を残し、ポッと闇に灯る電球のように健気に咲いています。

積み藁と言えばモネですが、ヴラマンクの「秋の風景」(1950)にもそれが登場しています。と言っても、タッチは殆ど暴力的と言えるほどにうねり狂い、色遣いも目に刺さるような濃い配色のものです。しかしそれにしても彼の作品の空は本当に素晴らしいと思います。『海のような空』とでも言えるでしょうか。底抜けのブルーと輝かしい白、そして瑞々しいエメラルドグリーンが、流れゆき、まさしく波打つかのようにしてぶつかり合いながら多様な表情を生み出しています。ヴラマンクの何が魅力なのかと問われれば、私は真っ先にこの空を挙げるでしょう。

大谷の名が示す通り、この施設はニューオータニグループの前会長、故大谷米一氏のコレクションを公開するために作られた美術館です。もちろん大谷コレクションといえば赤坂見附のニューオータニ美術館が有名ですが、こちらは氏を偲ぶという観点から、その愛した鎌倉の地で作品を紹介することに主眼が置かれています。明るいテラスや区切られた小部屋など、さながらどこかのお宅か小さなホテルの中にいるような雰囲気も味わえました。

点数がやや少ないのでわざわざというのは大変ですが、鎌倉へ出向いた際には見ておきたい展示だと思います。ちなみに祝日を除く日曜は休館日です。ご注意下さい。

12月8日まで開催されています。(11/23)

(*) 美術館の写真はパンフレットより引用しました。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「石川直樹『POLAR』」 SCAI

SCAI THE BATHHOUSE(台東区谷中6-1-23)

「石川直樹『POLAR』」

11/16-12/22

「2001年に七大陸の世界最高峰登頂の世界最年少記録を塗り替えた偉業」(*)も持つという、冒険家でありまた写真家でもある石川直樹の個展です。タイトルのPOLAR、つまりは北極の名が示す通り、自身の足で踏みしめたかの大地を鮮やかな写真で切り取ります。

入ってすぐの展示スペースには、雪原などを鳥瞰的に捉えた写真が展示されていますが、奥の部屋へ進むと、氷と雪、そしてそこに降り注ぐ純白の光に包まれた北極圏の姿が多様に写し出されていました。氷壁をフレームいっぱいにおさめた「Iceberg」(2007)は、さながら塩の結晶などを顕微鏡で拡大して接写したかのような質感を示し、また白んだ空の元で吹雪にのまれる山はまるで水墨画のような幽玄な雰囲気を醸し出しています。そして石川の「冒険」を感じさせる作品としては、犬ぞりの犬たちと暮らす人びとの姿を写した6点の連作でしょう。全体的に彼の写真は静的で、大自然の険しさよりも、そこにあるそのままの美しさを素直に引き出したものが目立ちますが、これだけは自然と格闘する犬や人間たちの確かな営みが記録されています。またさらに雪原の墓地を写した「Grave yard/llulissat 」(2006)も、同じくこの不毛の雪原に見る死と反対の生が強くにじみ出ているようにも感じられました。

有り体に言うと、作品から「作家自身が自らの足でたどりつき、肌で感じ獲得した、痛いまでに凝縮された感覚」(*)を知ることは出来ませんでしたが、北極の地がまるでどこかの近い雪国のように見えてくること自体が、石川の人生と冒険との濃密な関係を伺わせる証しなのかもしれません。

「POLAR/石川直樹」

「POLAR/石川直樹」

12月22日までの開催です。(11/17)

(*)画廊HPより引用。

*関連リンク

目黒の新進作家@目黒区美術館(2007/12/4~2008/1/13):石川直樹の出品あり。

「石川直樹『POLAR』」

11/16-12/22

「2001年に七大陸の世界最高峰登頂の世界最年少記録を塗り替えた偉業」(*)も持つという、冒険家でありまた写真家でもある石川直樹の個展です。タイトルのPOLAR、つまりは北極の名が示す通り、自身の足で踏みしめたかの大地を鮮やかな写真で切り取ります。

入ってすぐの展示スペースには、雪原などを鳥瞰的に捉えた写真が展示されていますが、奥の部屋へ進むと、氷と雪、そしてそこに降り注ぐ純白の光に包まれた北極圏の姿が多様に写し出されていました。氷壁をフレームいっぱいにおさめた「Iceberg」(2007)は、さながら塩の結晶などを顕微鏡で拡大して接写したかのような質感を示し、また白んだ空の元で吹雪にのまれる山はまるで水墨画のような幽玄な雰囲気を醸し出しています。そして石川の「冒険」を感じさせる作品としては、犬ぞりの犬たちと暮らす人びとの姿を写した6点の連作でしょう。全体的に彼の写真は静的で、大自然の険しさよりも、そこにあるそのままの美しさを素直に引き出したものが目立ちますが、これだけは自然と格闘する犬や人間たちの確かな営みが記録されています。またさらに雪原の墓地を写した「Grave yard/llulissat 」(2006)も、同じくこの不毛の雪原に見る死と反対の生が強くにじみ出ているようにも感じられました。

有り体に言うと、作品から「作家自身が自らの足でたどりつき、肌で感じ獲得した、痛いまでに凝縮された感覚」(*)を知ることは出来ませんでしたが、北極の地がまるでどこかの近い雪国のように見えてくること自体が、石川の人生と冒険との濃密な関係を伺わせる証しなのかもしれません。

「POLAR/石川直樹」

「POLAR/石川直樹」12月22日までの開催です。(11/17)

(*)画廊HPより引用。

*関連リンク

目黒の新進作家@目黒区美術館(2007/12/4~2008/1/13):石川直樹の出品あり。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「上野タウンアートミュージアム - 水、墨、モノクロームの世界 - 」 旧坂本小学校

旧台東区立坂本小学校(台東区下谷1-12-8)

「上野タウンアートミュージアム - 水、墨、モノクロームの世界 - 」

11/10-11/30

日中の約40名にも及ぶアーティストが、台東区内の廃校をそのまま使って、表題の水や墨などを連想させる多様なインスタレーションを繰り広げています。(*)上野タウンアートの一環として企画されたグループ展です。

失礼ながらも行く前はサラッと流し目で見るつもりでいましたが、思っていたよりもかなり充実した展示だったので、実際は相当の時間をかけて楽しむことが出来ました。それにしても告知されているアーティストからして壮観です。中国の方々は存じ上げませんが、日本からは小沢剛、小瀬村真美、遠藤利克、それに杉本博司らまでが登場しています。今、ここに挙げたラインナップに感ずるもののある方には是非おすすめしたい展示です。

惹かれた作品を挙げていくとキリがありませんが、学校という場を最大限に生かしていたのは、遠藤利克のダイナミックなインスタレーション「振動6」でしょう。実際に接した時の驚きを味わっていただきたいので詳細には触れませんが、一言で述べると彼の作品は二階の理科室そのものの全てです。ひっきりなしに流れるジャージャーという水の音に耳を傾け、ただ在り、また相互に関係し合うビーカーを見入る時、静謐ながらも有無を言わさぬ作品の圧倒的な存在感を感じることが出来ます。理科室を理科室のまま、非作為的に保存しながらも、そこにはモノの運動や力の在り処が鮮やかに示されているわけです。これぞ遠藤作品の醍醐味です。

二室を利用して、写真と映像を組み合わせた小瀬村の「Under Water」(2007)も印象に残ります。ある特定の風景写真の一部をインクのような物体で隠し、本来なら日差しも眩しい海の景色をどこか不気味な感触でまとめ上げていました。そしてもう一方の映像は、写真で示された風景の様子を動画で見ることの出来る作品です。まさに日が落ちて全てが闇に包まれるかのように、インクが爛れ、そして風景を閉ざしてしまいます。ちなみにこの展覧会のテーマの一つに「滲み」がありますが、彼女の作品はまさにそれを表すものではないでしょうか。滲み出すシミが全てを闇へ誘い込んでいきます。

中国人アーティストでは、徐水の「背後の物語」(2006)が面白い作品です。タイトルにネタバレ的な要素があるのが少々問題ですが、ともかくバックライトに照らされる山水画の背景には思いもよらない素材が組み合わされています。これは必見です。

その他では、都会の街角を廃墟として描く元田久治のドローイングなども見応えがありました。風にさらされて崩れ始めてた東京タワーや六本木ヒルズ、それに無惨にも折れ曲がる飛行機の放置された羽田空港などが描かれていますが、作品を展示する部屋もどこか廃墟のように天井などが剥き出しになっています。そもそもこの学校自体が一種の廃墟でもありますが、絵の廃墟と空間のイメージが重なってくる作品です。興味深く感じます。

「積み木工作で家を作り、旅する街づくり」という高浜利也のワークショップにも参加してきました。既に越後妻有や名古屋市民ギャラリーなども経由している企画だそうですが、内容は床にたくさん置かれた積み木を勝手気ままに何らかの形として示すというものです。誰でも手軽に楽しめます。

東京芸大、もしくは北京の芸術学校の学生も参加しています。展示では版画が目立っていましたが、中でも高尾雪野の「水際」に惹かれるものがありました。揺らめく水紋に差し込まれた足が何とも清々しい作品です。

旧坂本小学校は日比谷線入谷駅よりすぐ、また山手線の鴬谷駅から歩いても10分とかかりません。残念ながら集客はあまり芳しくないようでしたが、現代アート好きには間違いなく楽しめる展示だと思います。

入場は無料です。今月末まで開催されています。(土日も開いています。)(11/18)

* 今回の展覧会では、水墨という世界観と時間軸の延長線上にある墨、水、紙など、単色の世界を照射し、今日の写真や映像、インスタレーションの世界にまで繋がる東アジア的伝統と美意識を、典型的な単色の多様性を通じて考察していく。(展覧会パンフレットより引用。一部改変。)

「上野タウンアートミュージアム - 水、墨、モノクロームの世界 - 」

11/10-11/30

日中の約40名にも及ぶアーティストが、台東区内の廃校をそのまま使って、表題の水や墨などを連想させる多様なインスタレーションを繰り広げています。(*)上野タウンアートの一環として企画されたグループ展です。

失礼ながらも行く前はサラッと流し目で見るつもりでいましたが、思っていたよりもかなり充実した展示だったので、実際は相当の時間をかけて楽しむことが出来ました。それにしても告知されているアーティストからして壮観です。中国の方々は存じ上げませんが、日本からは小沢剛、小瀬村真美、遠藤利克、それに杉本博司らまでが登場しています。今、ここに挙げたラインナップに感ずるもののある方には是非おすすめしたい展示です。

惹かれた作品を挙げていくとキリがありませんが、学校という場を最大限に生かしていたのは、遠藤利克のダイナミックなインスタレーション「振動6」でしょう。実際に接した時の驚きを味わっていただきたいので詳細には触れませんが、一言で述べると彼の作品は二階の理科室そのものの全てです。ひっきりなしに流れるジャージャーという水の音に耳を傾け、ただ在り、また相互に関係し合うビーカーを見入る時、静謐ながらも有無を言わさぬ作品の圧倒的な存在感を感じることが出来ます。理科室を理科室のまま、非作為的に保存しながらも、そこにはモノの運動や力の在り処が鮮やかに示されているわけです。これぞ遠藤作品の醍醐味です。

二室を利用して、写真と映像を組み合わせた小瀬村の「Under Water」(2007)も印象に残ります。ある特定の風景写真の一部をインクのような物体で隠し、本来なら日差しも眩しい海の景色をどこか不気味な感触でまとめ上げていました。そしてもう一方の映像は、写真で示された風景の様子を動画で見ることの出来る作品です。まさに日が落ちて全てが闇に包まれるかのように、インクが爛れ、そして風景を閉ざしてしまいます。ちなみにこの展覧会のテーマの一つに「滲み」がありますが、彼女の作品はまさにそれを表すものではないでしょうか。滲み出すシミが全てを闇へ誘い込んでいきます。

中国人アーティストでは、徐水の「背後の物語」(2006)が面白い作品です。タイトルにネタバレ的な要素があるのが少々問題ですが、ともかくバックライトに照らされる山水画の背景には思いもよらない素材が組み合わされています。これは必見です。

その他では、都会の街角を廃墟として描く元田久治のドローイングなども見応えがありました。風にさらされて崩れ始めてた東京タワーや六本木ヒルズ、それに無惨にも折れ曲がる飛行機の放置された羽田空港などが描かれていますが、作品を展示する部屋もどこか廃墟のように天井などが剥き出しになっています。そもそもこの学校自体が一種の廃墟でもありますが、絵の廃墟と空間のイメージが重なってくる作品です。興味深く感じます。

「積み木工作で家を作り、旅する街づくり」という高浜利也のワークショップにも参加してきました。既に越後妻有や名古屋市民ギャラリーなども経由している企画だそうですが、内容は床にたくさん置かれた積み木を勝手気ままに何らかの形として示すというものです。誰でも手軽に楽しめます。

東京芸大、もしくは北京の芸術学校の学生も参加しています。展示では版画が目立っていましたが、中でも高尾雪野の「水際」に惹かれるものがありました。揺らめく水紋に差し込まれた足が何とも清々しい作品です。

旧坂本小学校は日比谷線入谷駅よりすぐ、また山手線の鴬谷駅から歩いても10分とかかりません。残念ながら集客はあまり芳しくないようでしたが、現代アート好きには間違いなく楽しめる展示だと思います。

入場は無料です。今月末まで開催されています。(土日も開いています。)(11/18)

* 今回の展覧会では、水墨という世界観と時間軸の延長線上にある墨、水、紙など、単色の世界を照射し、今日の写真や映像、インスタレーションの世界にまで繋がる東アジア的伝統と美意識を、典型的な単色の多様性を通じて考察していく。(展覧会パンフレットより引用。一部改変。)

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )

「大徳川展」(後期展示) 東京国立博物館

東京国立博物館・平成館(台東区上野公園13-9)

「大徳川展」(後期展示)

10/10-12/2(前期:10/10-11/4、後期:11/6-12/2)

後期展示には抱一も登場しています。東博の大徳川展です。相変わらず大変に混雑していましたが、ともかくは茶道具や絵画のある「第二会場」をじっくりと楽しんできました。

まず挙げたいのは、天下の名器と呼ばれる白天目三点のうちの一つ、「白天目(大名物)」(朝鮮時代、16世紀。通期)です。元々、南禅寺に伝来していた作とのことですが、1657年に将軍家綱へ献上され、現在のように徳川美術館の所蔵品となりました。端正な造形にたっぷりとかけられた白い釉薬が温かみを醸し出し、この手の器にありがちなシンプル過ぎる嫌いを避けています。また口縁の輝きは銀でしょうか。器をキリッと引き締めるような味わいも感じられました。

もう一点、花入では「銘 鶴一声(大名物)」(南宋時代。後期)が魅力的です。まさにすくっと伸びる鶴の首のような美しさを見せていますが、当初は鶴の嘴に似ているとされていた品だそうです。(その後、鶴の立ち姿に似ているとしてこのような銘がつきました。)鈍く光る銅の重みはもちろんのこと、高台の波涛文がまた非常に見事に象られています。荒れ狂う波の様子が細やかに表現されていました。

さて目当ての抱一ですが、対幅の「双鶴図」と「七草図」(ともに江戸時代。後期)が展示されています。抱一の軸にしては随分と大きな印象を受けますが、元々はまったく時期の異なった作品です。(それを水戸家八代斉脩が対幅に仕立てて今のような形になりました。)二羽の鶴が交互に並ぶという「双鶴図」は比較的初期の頃の作ですが、例えば鶴の足などの模様がかなり丁寧に描かれていて、構図こそいかにも琳派的であるものの、画自体には高い写実性を見ることも出来ます。一方の「七草図」はこれぞ抱一とでも言えるような作品です。葛の葉の葉脈には金の線がはっきりと残り、桔梗の藍も深く美しい色をたたえています。ここで特に興味深いのは萩の描写です。咲き誇る白い花々が、まるでキラキラと瞬く雪のように示されていました。これは風流です。

前期展示と合わせ、結局は関心のある器や画だけに終始する感想になってしまいましたが、ともかく家康の肖像から所用の武具、刀、または徳川家伝来の黄金に眩しい調度品までの揃う展覧会です。「史上初」をうたうのも無理はないと思います。壮観なのは事実です。

この日の入場待ちの列は最高で約40分ほどだったそうですが、確かに館内の混み様は少し息苦しくなるほどでした。ちなみに金曜の夜間開館以外にも、会期末までの土日は19時まで開館することが決まっています。これからの方はその辺が狙い目かもしれません。

12月2日までの開催です。(11/17)

*関連エントリ

「大徳川展」(前期展示) 東京国立博物館

「大徳川展」(後期展示)

10/10-12/2(前期:10/10-11/4、後期:11/6-12/2)

後期展示には抱一も登場しています。東博の大徳川展です。相変わらず大変に混雑していましたが、ともかくは茶道具や絵画のある「第二会場」をじっくりと楽しんできました。

まず挙げたいのは、天下の名器と呼ばれる白天目三点のうちの一つ、「白天目(大名物)」(朝鮮時代、16世紀。通期)です。元々、南禅寺に伝来していた作とのことですが、1657年に将軍家綱へ献上され、現在のように徳川美術館の所蔵品となりました。端正な造形にたっぷりとかけられた白い釉薬が温かみを醸し出し、この手の器にありがちなシンプル過ぎる嫌いを避けています。また口縁の輝きは銀でしょうか。器をキリッと引き締めるような味わいも感じられました。

もう一点、花入では「銘 鶴一声(大名物)」(南宋時代。後期)が魅力的です。まさにすくっと伸びる鶴の首のような美しさを見せていますが、当初は鶴の嘴に似ているとされていた品だそうです。(その後、鶴の立ち姿に似ているとしてこのような銘がつきました。)鈍く光る銅の重みはもちろんのこと、高台の波涛文がまた非常に見事に象られています。荒れ狂う波の様子が細やかに表現されていました。

さて目当ての抱一ですが、対幅の「双鶴図」と「七草図」(ともに江戸時代。後期)が展示されています。抱一の軸にしては随分と大きな印象を受けますが、元々はまったく時期の異なった作品です。(それを水戸家八代斉脩が対幅に仕立てて今のような形になりました。)二羽の鶴が交互に並ぶという「双鶴図」は比較的初期の頃の作ですが、例えば鶴の足などの模様がかなり丁寧に描かれていて、構図こそいかにも琳派的であるものの、画自体には高い写実性を見ることも出来ます。一方の「七草図」はこれぞ抱一とでも言えるような作品です。葛の葉の葉脈には金の線がはっきりと残り、桔梗の藍も深く美しい色をたたえています。ここで特に興味深いのは萩の描写です。咲き誇る白い花々が、まるでキラキラと瞬く雪のように示されていました。これは風流です。

前期展示と合わせ、結局は関心のある器や画だけに終始する感想になってしまいましたが、ともかく家康の肖像から所用の武具、刀、または徳川家伝来の黄金に眩しい調度品までの揃う展覧会です。「史上初」をうたうのも無理はないと思います。壮観なのは事実です。

この日の入場待ちの列は最高で約40分ほどだったそうですが、確かに館内の混み様は少し息苦しくなるほどでした。ちなみに金曜の夜間開館以外にも、会期末までの土日は19時まで開館することが決まっています。これからの方はその辺が狙い目かもしれません。

12月2日までの開催です。(11/17)

*関連エントリ

「大徳川展」(前期展示) 東京国立博物館

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

「Great Ukiyoe Masters/春信、歌麿、北斎、広重」(後期展示) 渋谷区立松濤美術館

渋谷区立松濤美術館(渋谷区松濤2-14-14)

「Great Ukiyoe Masters/春信、歌麿、北斎、広重 - ミネアポリス美術館秘蔵コレクションより - 」

10/2-11/25(前期:10/2-28、後期:10/30-11/25)

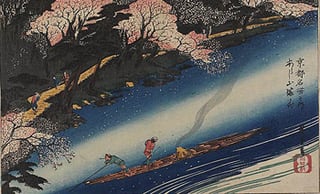

極上の浮世絵を楽しめる展覧会もそろそろ会期末を迎えています。前期に引き続いて楽しんできました。松濤美術館で開催中の「Great Ukiyoe Masters」展です。

展示の主役である春信の魅力は後期でも存分に味わえます。雪の降りしきる橋の上で先を急ぐ女性の「見立佐野の渡り」は、新古今和歌集の藤原定家の歌を見立てて描いたものですが、やや覚束ない足元の下にうっすらと積もる雪が少し浮き出たように示されていました。ぽつぽつと残るきめ出しの足跡や流麗な着物の線など、春信の繊細さも楽しめる作品です。

上品な芝色に、雪と柳の柄が映える着物を纏った女性の「扇の晴嵐」も絶品です。これほど透明感のある緑色を浮世絵で見るのは初めてですが、扇をさっと振り上げて佇むその所作に粋を感じさせます。また積もる雪がまるで綿アメのようにふわふわと重なる「見立鉢の木」も印象に残りました。竹の笹の色が、あたかも今さっき彩色したかのような瑞々しさを感じさせています。パラパラと降り行く雪の粒もしっかりと表現されていました。

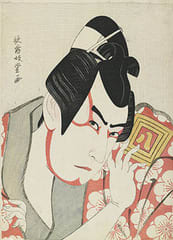

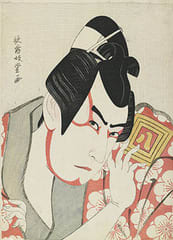

写楽もいくつか展示されていますが、「篠塚五郎」に見る勇ましい出で立ちは何とも魅力的です。袴をまるでマントのように靡かせ、太刀を振りかざして大見得を切る姿が描かれていますが、刀の柄のメタリックな様子はもはや浮世絵を越えるかのような質感も見せていました。また現存する画が僅か7点しか確認されていない(そのうち、前期1点、後期2点が紹介されています。)という歌舞妓堂艶鏡の「市川八百蔵の梅王丸」も見事です。キリッと睨むような仕草に迫力を感じます。

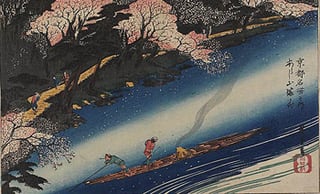

一見、地味ではありますが、北斎の「元禄歌仙具合 わわび」も見入る作品です。上の画像では確認出来ませんが、目線を少し下げると、打ち寄せる波がキラキラと瞬いて浮き上がってきます。また青から緑、それに茶色と様々に変化する色のグラデーションも、もはや肉筆ではないかと思うほど丁寧に表されていました。

広重は前後期合わせて50点ほど出品されていますが、後期では桜吹雪の舞う嵐山を動的に捉えた「京都名所之内 あらし山満花」が情緒豊かな作品です。深い川の青みに映える満開の桜の元、煙を揺らめかせる小舟が、まさに風を切るかのようにして颯爽と進んでいます。また広重では、三国志でお馴染みの長坂橋の戦いを描いた「張飛罵曹操陣」も佳品です。黒い馬に乗って勇ましく吼える張飛に怖れおののいた曹操軍が、橋の向こう側で縮こまって群れています。ここで橋を切り落とす張飛は、圧倒的な大軍の曹操の猛攻より逃れる君主劉備を辛くも助けることになるわけです。

歌麿でも特に有名な「婦人相学十躰 浮気之相 」も展示されています。美人大首絵の中に「多情で浮かれがちな女の性格が見事に写し出されている」(文化遺産オンラインより。)という作品ですが、雲母刷りの効果による雅やかな地の味わいと、纏う衣の精緻な描写にも見入るものがありました。適切ではないかもしれませんが、ふと後ろを振り返ってみたら好みのタイプがいた、とでも言うような仕草を見せています。

ともかく非常に状態の良い品ばかりで構成された浮世絵展です。この機会をお見逃しないよう強くおすすめします。

次の三連休の最終日、25日までの開催です。(11/4)

*関連エントリ

Great Ukiyoe Masters/春信、歌麿、北斎、広重」(前期展示) 渋谷区立松濤美術館

*関連リンク

MINNEAPOLIS INSTITUTE OF ARTS

「Great Ukiyoe Masters/春信、歌麿、北斎、広重 - ミネアポリス美術館秘蔵コレクションより - 」

10/2-11/25(前期:10/2-28、後期:10/30-11/25)

極上の浮世絵を楽しめる展覧会もそろそろ会期末を迎えています。前期に引き続いて楽しんできました。松濤美術館で開催中の「Great Ukiyoe Masters」展です。

展示の主役である春信の魅力は後期でも存分に味わえます。雪の降りしきる橋の上で先を急ぐ女性の「見立佐野の渡り」は、新古今和歌集の藤原定家の歌を見立てて描いたものですが、やや覚束ない足元の下にうっすらと積もる雪が少し浮き出たように示されていました。ぽつぽつと残るきめ出しの足跡や流麗な着物の線など、春信の繊細さも楽しめる作品です。

上品な芝色に、雪と柳の柄が映える着物を纏った女性の「扇の晴嵐」も絶品です。これほど透明感のある緑色を浮世絵で見るのは初めてですが、扇をさっと振り上げて佇むその所作に粋を感じさせます。また積もる雪がまるで綿アメのようにふわふわと重なる「見立鉢の木」も印象に残りました。竹の笹の色が、あたかも今さっき彩色したかのような瑞々しさを感じさせています。パラパラと降り行く雪の粒もしっかりと表現されていました。

写楽もいくつか展示されていますが、「篠塚五郎」に見る勇ましい出で立ちは何とも魅力的です。袴をまるでマントのように靡かせ、太刀を振りかざして大見得を切る姿が描かれていますが、刀の柄のメタリックな様子はもはや浮世絵を越えるかのような質感も見せていました。また現存する画が僅か7点しか確認されていない(そのうち、前期1点、後期2点が紹介されています。)という歌舞妓堂艶鏡の「市川八百蔵の梅王丸」も見事です。キリッと睨むような仕草に迫力を感じます。

一見、地味ではありますが、北斎の「元禄歌仙具合 わわび」も見入る作品です。上の画像では確認出来ませんが、目線を少し下げると、打ち寄せる波がキラキラと瞬いて浮き上がってきます。また青から緑、それに茶色と様々に変化する色のグラデーションも、もはや肉筆ではないかと思うほど丁寧に表されていました。

広重は前後期合わせて50点ほど出品されていますが、後期では桜吹雪の舞う嵐山を動的に捉えた「京都名所之内 あらし山満花」が情緒豊かな作品です。深い川の青みに映える満開の桜の元、煙を揺らめかせる小舟が、まさに風を切るかのようにして颯爽と進んでいます。また広重では、三国志でお馴染みの長坂橋の戦いを描いた「張飛罵曹操陣」も佳品です。黒い馬に乗って勇ましく吼える張飛に怖れおののいた曹操軍が、橋の向こう側で縮こまって群れています。ここで橋を切り落とす張飛は、圧倒的な大軍の曹操の猛攻より逃れる君主劉備を辛くも助けることになるわけです。

歌麿でも特に有名な「婦人相学十躰 浮気之相 」も展示されています。美人大首絵の中に「多情で浮かれがちな女の性格が見事に写し出されている」(文化遺産オンラインより。)という作品ですが、雲母刷りの効果による雅やかな地の味わいと、纏う衣の精緻な描写にも見入るものがありました。適切ではないかもしれませんが、ふと後ろを振り返ってみたら好みのタイプがいた、とでも言うような仕草を見せています。

ともかく非常に状態の良い品ばかりで構成された浮世絵展です。この機会をお見逃しないよう強くおすすめします。

次の三連休の最終日、25日までの開催です。(11/4)

*関連エントリ

Great Ukiyoe Masters/春信、歌麿、北斎、広重」(前期展示) 渋谷区立松濤美術館

*関連リンク

MINNEAPOLIS INSTITUTE OF ARTS

コメント ( 11 ) | Trackback ( 0 )

「塩田千春展」 ケンジタキギャラリー東京

ケンジタキギャラリー東京(新宿区西新宿3-18-2-102)

「塩田千春展」

10/17-11/24

閉じ込められた靴が糸に絡み合ってもがき苦しんでいます。主に「糸」を用いたインスタレーションを手がける、塩田千春の新作個展です。直方体の箱型オブジェに見応えがありました。

縦30センチほどの直方体の枠の中に張り巡らされているのは、それぞれ赤と黒に染まった無数の細い糸です。それらがまるで蜘蛛の巣のように広がり、まさに獲物をしとめたかのようにして靴を捉えています。まずはこの靴をどうやって宙に浮かせたのかということが気になりますが、血のように赤く染まる靴と糸とが執拗なほどに絡み合う様はどこか不気味です。また、靴の他にハサミなども入れられていましたが、その剥き出しとなった刃にまとわりつく糸の感触には生々しささえ覚えました。

既に会期を終えていますが、神奈川県民ホールでは大掛かりなインスタレーションの展示もあったそうです。何かを呪縛して広がる糸が、もっと大きな空間を満たす光景も拝見したいと思います。

今月24日までの開催です。(11/17)

*下の作品画像は画廊HPより転載。

「塩田千春展」

10/17-11/24

閉じ込められた靴が糸に絡み合ってもがき苦しんでいます。主に「糸」を用いたインスタレーションを手がける、塩田千春の新作個展です。直方体の箱型オブジェに見応えがありました。

縦30センチほどの直方体の枠の中に張り巡らされているのは、それぞれ赤と黒に染まった無数の細い糸です。それらがまるで蜘蛛の巣のように広がり、まさに獲物をしとめたかのようにして靴を捉えています。まずはこの靴をどうやって宙に浮かせたのかということが気になりますが、血のように赤く染まる靴と糸とが執拗なほどに絡み合う様はどこか不気味です。また、靴の他にハサミなども入れられていましたが、その剥き出しとなった刃にまとわりつく糸の感触には生々しささえ覚えました。

既に会期を終えていますが、神奈川県民ホールでは大掛かりなインスタレーションの展示もあったそうです。何かを呪縛して広がる糸が、もっと大きな空間を満たす光景も拝見したいと思います。

今月24日までの開催です。(11/17)

*下の作品画像は画廊HPより転載。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト 「交響曲第9番、14番」 井上道義

ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト2007(Concert 5)

ショスタコーヴィチ 交響曲第9番、第14番

指揮 井上道義

管弦楽 広島交響楽団

ソプラノ アンナ・シャファジンスカヤ

バス セルゲイ・アレクサーシキン

2007/11/18 15:00~ 日比谷公会堂 階下

遅ればせながら参戦します。今、ホットな日比谷公会堂でのショスタコーヴィチの交響曲全曲演奏プログラムです。11日、第4回公演まではサンクトペテルブルク交響楽団が登場しましたが、今回以降、最終回までは広響、東フィル、名フィル、新日フィルの各国内オーケストラが残りの交響曲(順に第9、14、4、11、12、8、15番)を披露していきます。

ともかく今日の公演は、普段あまり紹介されることもない第14番が、驚くほど高い水準にて演奏されたことに尽きるのではないでしょうか。私自身、第14番を生で聴くのが初めてなので、残念ながら曲を消化するまでには至りませんでしたが、ともかくも井上の腰の据わった指揮が、小編成ながらも長大なドラマを伴うこの難曲の全てを見事な集中力にて表現していたのは確かだと思います。また井上は第14番をいわゆる「死者の歌」ではなく「死者の歌と踊り」とするべきだと語っていますが、生につきものな狂気とその結果迎える破局、それに「生者が最も緊張する時」(公演パンフレットより。)であるという死の瞬間が、神経質なほどに細やかな音を奏でる広響と、ドラマテックで逞しいシャファジンスカヤ、そして終始、諦念すら感じさせるように鈍くも光るアレクサーシキンの歌唱によって丹念に掘り起こされ、さらには何ら聴衆に媚びることなく直裁的に投げ出されていました。特にあっけないほど突然に迎える幕切れは、背筋が寒くなるほどに恐ろしい緊張感を誘います。アダージョ楽章での朗々とした美しいカンタービレ、また逆にスケルツォ風の第8楽章での躍り上がるような疾走感などのミッチー節も随所で炸裂していました。ちなみに字幕も彼らしい生き生きとしたスラング風のものです。曲への共感度が高まります。

第9番も破綻はありませんでしたが、全体的にオーケストラの安全運転志向とでも言うのか、やや井上のタクトも空回りしてしまうような大人しい表現が少し物足く感じました。とは言え、例えば第3楽章の目まぐるしいテンポ設定などは見事で、終始まとまりを保つ弦セクション、または特にクラリネットをはじめとする木管などが、この殆ど響かないホールでも美音をしっかりと奏でていたと思います。ただしもう少し破れかぶれとでも言えるような、諧謔さを越えるグロテスクな表現が欲しかったのも事実です。意図的なこけおどしの要素をもっと楽しませていただけたらとも感じました。

日比谷公会堂の中へ入ったのは今回が初めです。昭和4年建造のホールとのことで館内の老朽化は著しいものがありますが、ギコギコとがたつき、普通に座っても隣の人と肩が触れ合うような狭い座席(言ってしまえば、駅のホームの椅子に簡単なクッションを載せたようなものです。)や圧迫感のある天井の低いロビー、それに仰々しい都の紋章も掲げられるホール内の古めかしい装飾なども、ある意味では最新のホールにはない味わい深さととればそれほど問題にはなりません。また肝心の音響も、確かに体感的には残響ゼロといえるようなデッドなものでしたが、むしろ私は例えば上野の文化会館のような響きを好むので、直接音を耳に拾う作業を意識してしなくてはならないことを除けば、あまり嫌になることはありませんでした。(渋谷にある二軒のホールよりははるかにマトモです。)

14番のことを考えれば、この価格(3000円)で、これほど充実したショスタコーヴィチの交響曲の演奏を聴ける機会などなかなかないと思います。ということで、次回1日の東フィル、また最終回9日の新日フィルのチケットを購入してきました。今年の師走はショスタコ三昧となりそうです。

ショスタコーヴィチ 交響曲第9番、第14番

指揮 井上道義

管弦楽 広島交響楽団

ソプラノ アンナ・シャファジンスカヤ

バス セルゲイ・アレクサーシキン

2007/11/18 15:00~ 日比谷公会堂 階下

遅ればせながら参戦します。今、ホットな日比谷公会堂でのショスタコーヴィチの交響曲全曲演奏プログラムです。11日、第4回公演まではサンクトペテルブルク交響楽団が登場しましたが、今回以降、最終回までは広響、東フィル、名フィル、新日フィルの各国内オーケストラが残りの交響曲(順に第9、14、4、11、12、8、15番)を披露していきます。

ともかく今日の公演は、普段あまり紹介されることもない第14番が、驚くほど高い水準にて演奏されたことに尽きるのではないでしょうか。私自身、第14番を生で聴くのが初めてなので、残念ながら曲を消化するまでには至りませんでしたが、ともかくも井上の腰の据わった指揮が、小編成ながらも長大なドラマを伴うこの難曲の全てを見事な集中力にて表現していたのは確かだと思います。また井上は第14番をいわゆる「死者の歌」ではなく「死者の歌と踊り」とするべきだと語っていますが、生につきものな狂気とその結果迎える破局、それに「生者が最も緊張する時」(公演パンフレットより。)であるという死の瞬間が、神経質なほどに細やかな音を奏でる広響と、ドラマテックで逞しいシャファジンスカヤ、そして終始、諦念すら感じさせるように鈍くも光るアレクサーシキンの歌唱によって丹念に掘り起こされ、さらには何ら聴衆に媚びることなく直裁的に投げ出されていました。特にあっけないほど突然に迎える幕切れは、背筋が寒くなるほどに恐ろしい緊張感を誘います。アダージョ楽章での朗々とした美しいカンタービレ、また逆にスケルツォ風の第8楽章での躍り上がるような疾走感などのミッチー節も随所で炸裂していました。ちなみに字幕も彼らしい生き生きとしたスラング風のものです。曲への共感度が高まります。

第9番も破綻はありませんでしたが、全体的にオーケストラの安全運転志向とでも言うのか、やや井上のタクトも空回りしてしまうような大人しい表現が少し物足く感じました。とは言え、例えば第3楽章の目まぐるしいテンポ設定などは見事で、終始まとまりを保つ弦セクション、または特にクラリネットをはじめとする木管などが、この殆ど響かないホールでも美音をしっかりと奏でていたと思います。ただしもう少し破れかぶれとでも言えるような、諧謔さを越えるグロテスクな表現が欲しかったのも事実です。意図的なこけおどしの要素をもっと楽しませていただけたらとも感じました。

日比谷公会堂の中へ入ったのは今回が初めです。昭和4年建造のホールとのことで館内の老朽化は著しいものがありますが、ギコギコとがたつき、普通に座っても隣の人と肩が触れ合うような狭い座席(言ってしまえば、駅のホームの椅子に簡単なクッションを載せたようなものです。)や圧迫感のある天井の低いロビー、それに仰々しい都の紋章も掲げられるホール内の古めかしい装飾なども、ある意味では最新のホールにはない味わい深さととればそれほど問題にはなりません。また肝心の音響も、確かに体感的には残響ゼロといえるようなデッドなものでしたが、むしろ私は例えば上野の文化会館のような響きを好むので、直接音を耳に拾う作業を意識してしなくてはならないことを除けば、あまり嫌になることはありませんでした。(渋谷にある二軒のホールよりははるかにマトモです。)

14番のことを考えれば、この価格(3000円)で、これほど充実したショスタコーヴィチの交響曲の演奏を聴ける機会などなかなかないと思います。ということで、次回1日の東フィル、また最終回9日の新日フィルのチケットを購入してきました。今年の師走はショスタコ三昧となりそうです。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「キスリング展」 府中市美術館

府中市美術館(府中市浅間町1-3)

「キスリング展 - モンパルナスの華 - 」

10/13-11/18

はじめに申し上げてしまうとキスリングは苦手な画家の一人ですが、さすがにこれだけまとめて見ると印象深いものがありました。初期より晩年までの主に油彩、全60点にてその画業を辿ります。日本では15年ぶりとなるキスリングの回顧展です。

展覧会の構成は以下の通りです。時系列に作品が紹介されていました。

1「パリへ、そして戦争へ」(1891-1915)

ポーランドのクフラフにユダヤ人として出生。当地の美術学校で学んだ後、パリへと出る。第一次大戦では仏外人部隊に入隊して戦った。

2「モンパルナスの寵児として」(1915-1925)

戦争で負傷したために退役し、結婚。戦争の激化を受けて南仏へと活動の拠点を移すも、終戦後に再びパリへと戻った。以降、画家としての成功を勝ち得る。(モンパルナスの王)

3「南仏とパリを行き来して」(1925-1940)

南仏に別荘を借り、パリと行き来しながら制作を続ける。第二次大戦にてフランスがドイツに降伏すると、身の危険を感じ、1941年にアメリカへと亡命した。

4「アメリカヘ、そして帰国」(1941-1953)

アメリカでも画家の成功をおさめ、終戦後帰国。1953年に没するまで精力的な活動を続ける。

キュビズムの影響も濃いという最初期の静物画がなかなか充実しています。「果物と水差しのある静物」(1911)では、重厚なマチエールを醸し出す肉厚のタッチがキスリングの画風を示していますが、まだあの独特な色彩はなく、どこか内省的な色遣いでまとめられていました。しかしその後、例えば3年後の「青い花瓶のある静物」(1914)には、早くもまるで蛍光色を用いたかのような輝かしい色が登場します。そもそもキスリングの絵はどこかアクが強く、また対象より放たれる毒々しさや妖しさを見出すことも出来ますが、そのようなスタイルは早い頃の段階で確立していたのかもしれません。

キスリングといえば魅惑的な女性肖像画ですが、まずは真紅なセーターを纏う女性が編み物をする「赤いセーターの女」(1917)が印象に残ります。美しいとするよりもカッコ良いとした方が適切な女性が、かの鋭角的な線で颯爽とまとめられていました。またエコール・ド・パリの絵画ではお馴染みのキキをモデルとした作品、「赤いセーターと青いスカーフを纏ったモンパルナスのキキ」(1925)と「赤いワンピースを着たモンパルナスのキキ」(1933)の二点も見応え十分です。前者では、水色と白のツートンカラーのスカーフを巻いたキキが何やら慎ましい様で描かれ、後者では燃えるような赤に包まれる彼女が大きな眼を見開いて力強く佇む姿が表現されています。そして今回の展示の女性肖像画で白眉とも言える作品が、ちらし表紙も飾る「スウェーデンの少女、イングリッド」(1932)でしょう。凛とした気位の高さと、その後ろに見え隠れする艶やかさは、まさに黒という色の持つ魔力を最大限に生かしています。これは一推しです。

艶やかさと言えば、「女優アルレッティの裸像」(1933)が強烈です。「美しい裸の娘は私に喜びを、彼女を愛したいという思いを、幸せな感情をよびさます。」というキスリング自身の言葉があるそうですが、それを体現したのがまさにこの作品でしょう。あけすけとも評せるほどその全てを露にしたモデルは、頬を少し赤らめながらも、全てを画家に委ねるかのようにして美しいポーズを構えています。そしてそのような彼女を飾り立てるシーツなどの草花の模様も、驚くほど精緻に描き込まれていました。キスリングの愛が絵筆に乗り移った渾身の一枚です。展示のハイライトでもあります。

会期末ということもあるかもしれませんが、会場は結構混雑していました。また府中での会期は明日までですが、この後、23日より名古屋・栄の松坂屋美術館(11/23-12/24)へと巡回するそうです。(11/17)

「キスリング展 - モンパルナスの華 - 」

10/13-11/18

はじめに申し上げてしまうとキスリングは苦手な画家の一人ですが、さすがにこれだけまとめて見ると印象深いものがありました。初期より晩年までの主に油彩、全60点にてその画業を辿ります。日本では15年ぶりとなるキスリングの回顧展です。

展覧会の構成は以下の通りです。時系列に作品が紹介されていました。

1「パリへ、そして戦争へ」(1891-1915)

ポーランドのクフラフにユダヤ人として出生。当地の美術学校で学んだ後、パリへと出る。第一次大戦では仏外人部隊に入隊して戦った。

2「モンパルナスの寵児として」(1915-1925)

戦争で負傷したために退役し、結婚。戦争の激化を受けて南仏へと活動の拠点を移すも、終戦後に再びパリへと戻った。以降、画家としての成功を勝ち得る。(モンパルナスの王)

3「南仏とパリを行き来して」(1925-1940)

南仏に別荘を借り、パリと行き来しながら制作を続ける。第二次大戦にてフランスがドイツに降伏すると、身の危険を感じ、1941年にアメリカへと亡命した。

4「アメリカヘ、そして帰国」(1941-1953)

アメリカでも画家の成功をおさめ、終戦後帰国。1953年に没するまで精力的な活動を続ける。

キュビズムの影響も濃いという最初期の静物画がなかなか充実しています。「果物と水差しのある静物」(1911)では、重厚なマチエールを醸し出す肉厚のタッチがキスリングの画風を示していますが、まだあの独特な色彩はなく、どこか内省的な色遣いでまとめられていました。しかしその後、例えば3年後の「青い花瓶のある静物」(1914)には、早くもまるで蛍光色を用いたかのような輝かしい色が登場します。そもそもキスリングの絵はどこかアクが強く、また対象より放たれる毒々しさや妖しさを見出すことも出来ますが、そのようなスタイルは早い頃の段階で確立していたのかもしれません。

キスリングといえば魅惑的な女性肖像画ですが、まずは真紅なセーターを纏う女性が編み物をする「赤いセーターの女」(1917)が印象に残ります。美しいとするよりもカッコ良いとした方が適切な女性が、かの鋭角的な線で颯爽とまとめられていました。またエコール・ド・パリの絵画ではお馴染みのキキをモデルとした作品、「赤いセーターと青いスカーフを纏ったモンパルナスのキキ」(1925)と「赤いワンピースを着たモンパルナスのキキ」(1933)の二点も見応え十分です。前者では、水色と白のツートンカラーのスカーフを巻いたキキが何やら慎ましい様で描かれ、後者では燃えるような赤に包まれる彼女が大きな眼を見開いて力強く佇む姿が表現されています。そして今回の展示の女性肖像画で白眉とも言える作品が、ちらし表紙も飾る「スウェーデンの少女、イングリッド」(1932)でしょう。凛とした気位の高さと、その後ろに見え隠れする艶やかさは、まさに黒という色の持つ魔力を最大限に生かしています。これは一推しです。

艶やかさと言えば、「女優アルレッティの裸像」(1933)が強烈です。「美しい裸の娘は私に喜びを、彼女を愛したいという思いを、幸せな感情をよびさます。」というキスリング自身の言葉があるそうですが、それを体現したのがまさにこの作品でしょう。あけすけとも評せるほどその全てを露にしたモデルは、頬を少し赤らめながらも、全てを画家に委ねるかのようにして美しいポーズを構えています。そしてそのような彼女を飾り立てるシーツなどの草花の模様も、驚くほど精緻に描き込まれていました。キスリングの愛が絵筆に乗り移った渾身の一枚です。展示のハイライトでもあります。

会期末ということもあるかもしれませんが、会場は結構混雑していました。また府中での会期は明日までですが、この後、23日より名古屋・栄の松坂屋美術館(11/23-12/24)へと巡回するそうです。(11/17)

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

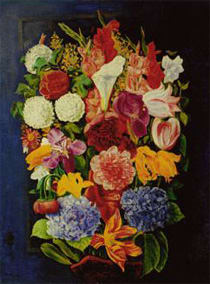

「神坂雪佳 - 京琳派ルネサンス - 」 細見美術館

細見美術館(京都市左京区岡崎最勝寺町6-3)

「神坂雪佳 - 京琳派ルネサンス - 」

9/22-12/16

日本橋高島屋で見た展示の記憶がまだはっきりと残っています。明治より昭和にかけて京都で活躍し、主に光悦や光琳らの京の琳派を装飾芸術として復興させた(ちらしより引用。一部改変。)、神坂雪佳(1866-1942)の回顧展です。絵画、染物、陶器、それに図案など、全100点以上の作品にて雪佳の活動を辿ります。

上に挙げた「四季草花図屏風」など、まさに琳派の王道を往く絵画にも雪佳の魅力がありますが、やはり彼の真骨頂はデザイナーとしての活動にあるのだと思います。実際、雪佳は京都市立美術工芸学校の教諭をつとめた上、理想とする工芸をつくるべく「佳美会」という組織もつくり、琳派の図案、装飾の研究活動に勤しんでいました。この展示でも様々な文物にて、そのような雪佳のデザイナーとしての制作を知ることが出来ます。順路でいうと、ちょうど後半部分、「生活を彩る - 工芸図案家として - 」と「意匠・図案 - 雪佳デザインの世界 - 」です。

高島屋での展示の印象と重なってしまいますが、雪佳の画、清水六兵衛作による器が大変に魅力的です。朱に燃える赤樂に夕焼けの白波を大胆なデフォルメで描いた「波の図 赤樂茶碗」と、まるで豆のような形をした皿に流水紋を緩やかに配した「水の図 向附皿」はいつ見ても惹かれる良さを感じます。ともに仰々しさのない、素朴とも言えるデザインが、普段、日常で使いたくなるような親しみ易さも演出しているようです。

雪佳の制作が室内装飾はおろか、作庭にまで及んでいたとは知りませんでした。また大正4年の光琳200回忌には、雪佳図案による道具類がいくつも制作されていたのだそうです。そもそも雪佳は琳派の中でも光悦と光琳に大変な思いを寄せていますが、この辺の行は同じく光琳に傾倒していた抱一のそれを伺わせるものがあります。私淑のみで繋がり行くという、琳派ならではの独特の結びつきです。

もちろん高名な「金魚玉図」も展示されています。実際は、丸く吊るした鉢の中で金魚が泳ぐ様を描いたものですが、どう見ても金魚が月から降りてくる、さながら金魚来迎図とも言えるような作品に思えてなりません。微笑ましく、また意匠に斬新なこの作品は、もはや近代の琳派の代表作としても位置付けられるのではないかと感じました。

作品の数割が入れ替わっています。12月16日までの開催です。(10/26)

「神坂雪佳 - 京琳派ルネサンス - 」

9/22-12/16

日本橋高島屋で見た展示の記憶がまだはっきりと残っています。明治より昭和にかけて京都で活躍し、主に光悦や光琳らの京の琳派を装飾芸術として復興させた(ちらしより引用。一部改変。)、神坂雪佳(1866-1942)の回顧展です。絵画、染物、陶器、それに図案など、全100点以上の作品にて雪佳の活動を辿ります。

上に挙げた「四季草花図屏風」など、まさに琳派の王道を往く絵画にも雪佳の魅力がありますが、やはり彼の真骨頂はデザイナーとしての活動にあるのだと思います。実際、雪佳は京都市立美術工芸学校の教諭をつとめた上、理想とする工芸をつくるべく「佳美会」という組織もつくり、琳派の図案、装飾の研究活動に勤しんでいました。この展示でも様々な文物にて、そのような雪佳のデザイナーとしての制作を知ることが出来ます。順路でいうと、ちょうど後半部分、「生活を彩る - 工芸図案家として - 」と「意匠・図案 - 雪佳デザインの世界 - 」です。

高島屋での展示の印象と重なってしまいますが、雪佳の画、清水六兵衛作による器が大変に魅力的です。朱に燃える赤樂に夕焼けの白波を大胆なデフォルメで描いた「波の図 赤樂茶碗」と、まるで豆のような形をした皿に流水紋を緩やかに配した「水の図 向附皿」はいつ見ても惹かれる良さを感じます。ともに仰々しさのない、素朴とも言えるデザインが、普段、日常で使いたくなるような親しみ易さも演出しているようです。

雪佳の制作が室内装飾はおろか、作庭にまで及んでいたとは知りませんでした。また大正4年の光琳200回忌には、雪佳図案による道具類がいくつも制作されていたのだそうです。そもそも雪佳は琳派の中でも光悦と光琳に大変な思いを寄せていますが、この辺の行は同じく光琳に傾倒していた抱一のそれを伺わせるものがあります。私淑のみで繋がり行くという、琳派ならではの独特の結びつきです。

もちろん高名な「金魚玉図」も展示されています。実際は、丸く吊るした鉢の中で金魚が泳ぐ様を描いたものですが、どう見ても金魚が月から降りてくる、さながら金魚来迎図とも言えるような作品に思えてなりません。微笑ましく、また意匠に斬新なこの作品は、もはや近代の琳派の代表作としても位置付けられるのではないかと感じました。

作品の数割が入れ替わっています。12月16日までの開催です。(10/26)

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

N響定期 「プッチーニ:ボエーム」 サンティ

NHK交響楽団第1604回定期公演Aプログラム

プッチーニ 歌劇「ボエーム」(演奏会方式)

指揮 ネルロ・サンティ

合唱 二期会合唱団、東京少年少女合唱隊

管弦楽 NHK交響楽団

キャスト

ミミ アドリアーナ・マルフィージ

ムゼッタ パトリツィア・ザナルディ

ロドルフォ イグナシオ・エンシーナス

マルチェルロ ステファノ・ヴェネツィア

ショナール 吉原輝

コルリーネ グレゴル・ルジツキ

ブノア アルチンドロ: パオロ・ルメッツ

2007/11/11 15:00~ NHKホール 3階

そもそもN響がイタリアオペラを演奏することからして珍しいですが、サンティがオペラ全曲を振るということで行ってきました。演奏会方式によるプッチーニの「ボエーム」です。ともかく一にも二にもサンティの熟練した技の光る公演でした。

失礼ながらもその見事な体躯に似合わないサンティの素早いタクトの元、オーケストラから奏でられたのは確かにイタリアの軽やかなカンタービレでした。ともかくサンティは、この作品の全てがミミにあるといわんばかりに彼女を音楽でサポート、いやまさにエスコートして花を持たせます。第一幕における家主とロドルフォたちのゴタゴタ場面は殆ど飛ばすように進め、ミミの入場してくるクラリネットとヴァイオリンの甘美な主題からぐっとテンポを落として、まさに彼女のゆったりとした歩みに合わせるかのようにじっくりと音楽を聴かせるのです。そしてそれは第4幕の別れのシーンにおいて昇華します。ここではもはや音楽自体が泣いているのではと思ってしまうほど、沈痛でまた物思いに耽るような調べをホールに満たしました。またミミのマルフィージが、ドラマテックな表現というより、むしろか細いながらも安定したピアニシモを聴かせる技術に長けていたのも、結果的に公演を成功することに繋がったと思います。愛に燃えるというよりも、半ば宿命的に病に冒され、そして死を迎える可憐な女性の姿が強く打ち出されます。これは涙を誘われます。

サンティの冴えた指揮は単にミミをエスコートするだけにとどまりません。イタリアオペラに特有な輝かしく、またキレのあるリズム感を特に合唱において見事に指し示します。緩急に妙のある演奏とはまさにこのことではないでしょうか。常に全力で一糸乱れぬ様にオーケストラを統制するのではなく、むしろN響の高い合奏力をそのまま素直に引き出し、その上にイタリアのリズムを与えていました。また、所によってアンサンブルをあえて緩めにまとめること、ようは例えば上でも触れた第一幕冒頭のような力の抜けた箇所を作り出すことが、劇の起伏、つまりはミミの死へ向うクライマックスへの道程を音楽で示すことにも繋がっていきます。コンマスの篠崎ののびやかなソロ、朗々たる金管、そして小気味良い木管など、なだらかな横の線で結ばれていくN響はまさにイタリア一色に染まっていました。

歌手ではそれほどずば抜けた方を確認出来ませんでしたが、あえて挙げるならマルチェルロのヴェネツィアが美しい歌声を披露していたと思います。また快活に歌うムゼッタにも存在感がありました。反面、少し残念だったのはロドルフォです。クセのある渋いテノールですが、もう一歩響きに安定感が欲しいところでした。

「プッチーニ:ラ・ボエーム/フレーニ・パヴァロッティ・カラヤン」

「プッチーニ:ラ・ボエーム/フレーニ・パヴァロッティ・カラヤン」

あの広過ぎるNHKホールに、甘美なイタリアの調べが鳴ったことだけでもサンティの実力が伺い知れるというものです。願うことなら是非、次は彼の指揮で舞台を見たいと思いました。

プッチーニ 歌劇「ボエーム」(演奏会方式)

指揮 ネルロ・サンティ

合唱 二期会合唱団、東京少年少女合唱隊

管弦楽 NHK交響楽団

キャスト

ミミ アドリアーナ・マルフィージ

ムゼッタ パトリツィア・ザナルディ

ロドルフォ イグナシオ・エンシーナス

マルチェルロ ステファノ・ヴェネツィア

ショナール 吉原輝

コルリーネ グレゴル・ルジツキ

ブノア アルチンドロ: パオロ・ルメッツ

2007/11/11 15:00~ NHKホール 3階

そもそもN響がイタリアオペラを演奏することからして珍しいですが、サンティがオペラ全曲を振るということで行ってきました。演奏会方式によるプッチーニの「ボエーム」です。ともかく一にも二にもサンティの熟練した技の光る公演でした。

失礼ながらもその見事な体躯に似合わないサンティの素早いタクトの元、オーケストラから奏でられたのは確かにイタリアの軽やかなカンタービレでした。ともかくサンティは、この作品の全てがミミにあるといわんばかりに彼女を音楽でサポート、いやまさにエスコートして花を持たせます。第一幕における家主とロドルフォたちのゴタゴタ場面は殆ど飛ばすように進め、ミミの入場してくるクラリネットとヴァイオリンの甘美な主題からぐっとテンポを落として、まさに彼女のゆったりとした歩みに合わせるかのようにじっくりと音楽を聴かせるのです。そしてそれは第4幕の別れのシーンにおいて昇華します。ここではもはや音楽自体が泣いているのではと思ってしまうほど、沈痛でまた物思いに耽るような調べをホールに満たしました。またミミのマルフィージが、ドラマテックな表現というより、むしろか細いながらも安定したピアニシモを聴かせる技術に長けていたのも、結果的に公演を成功することに繋がったと思います。愛に燃えるというよりも、半ば宿命的に病に冒され、そして死を迎える可憐な女性の姿が強く打ち出されます。これは涙を誘われます。

サンティの冴えた指揮は単にミミをエスコートするだけにとどまりません。イタリアオペラに特有な輝かしく、またキレのあるリズム感を特に合唱において見事に指し示します。緩急に妙のある演奏とはまさにこのことではないでしょうか。常に全力で一糸乱れぬ様にオーケストラを統制するのではなく、むしろN響の高い合奏力をそのまま素直に引き出し、その上にイタリアのリズムを与えていました。また、所によってアンサンブルをあえて緩めにまとめること、ようは例えば上でも触れた第一幕冒頭のような力の抜けた箇所を作り出すことが、劇の起伏、つまりはミミの死へ向うクライマックスへの道程を音楽で示すことにも繋がっていきます。コンマスの篠崎ののびやかなソロ、朗々たる金管、そして小気味良い木管など、なだらかな横の線で結ばれていくN響はまさにイタリア一色に染まっていました。

歌手ではそれほどずば抜けた方を確認出来ませんでしたが、あえて挙げるならマルチェルロのヴェネツィアが美しい歌声を披露していたと思います。また快活に歌うムゼッタにも存在感がありました。反面、少し残念だったのはロドルフォです。クセのある渋いテノールですが、もう一歩響きに安定感が欲しいところでした。

「プッチーニ:ラ・ボエーム/フレーニ・パヴァロッティ・カラヤン」

「プッチーニ:ラ・ボエーム/フレーニ・パヴァロッティ・カラヤン」あの広過ぎるNHKホールに、甘美なイタリアの調べが鳴ったことだけでもサンティの実力が伺い知れるというものです。願うことなら是非、次は彼の指揮で舞台を見たいと思いました。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |