都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「若冲展」 記者発表会

江戸時代の京都で活動した絵師、伊藤若冲(1716~1880)。来年、生誕300年を迎えます。それを記念しての展覧会です。2016年4月22日(金)より東京都美術館で「生誕300年 若冲展」が開催されます。

「生誕300年 若冲展」

会場:東京都美術館

期間:2016年4月22日(金)~5月24日(火)

http://jakuchu2016.jp

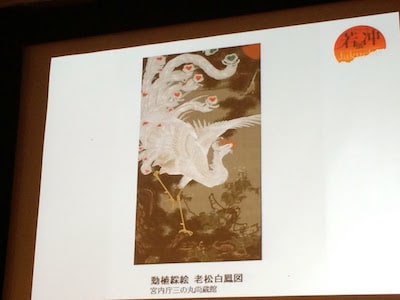

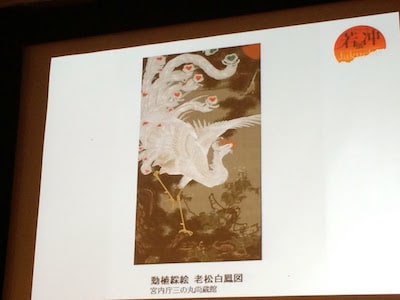

出品は約80点(一部、展示替えあり)。うち最大の目玉は「動植綵絵」30幅と「釈迦三尊像」3幅が同時に公開されることです。両作品は一括して若冲が相国寺に献上したもの。現在は「動植綵絵」が宮内庁三の丸尚蔵館、「釈迦三尊像」が相国寺に分かれて所蔵されています。2007年には同寺の承天閣美術館で120年ぶりに展示されたことも話題となりましたが、そもそも東京では一度たりとも揃ったことがありません。

ちなみに「動植綵絵」自体、東京に出品されるのも2009年に東京国立博物館で行われた「皇室の名宝展」以来のことです。そこからさらに時代を戻すと、同じく東京国立博物館で1971年に開かれた若冲展(特別展ではなく特集展観でした。)まで遡らなくてはなりません。

もう一つの見どころは若冲の主要作品を網羅していることです。まず「鹿苑寺大書院障壁画」などの初期作を見た上で、「動植綵絵」+「釈迦三尊像」の全点展示を挟み、最後に「菜蟲譜」などの晩年の作品を追う流れとなります。大まかには3部構成です。美術館の3層のフロアを用い、順に初期、「動植綵絵+釈迦三尊像」、晩期の作品を並べ分けて展示します。(予定)

なお製作当時、「動植綵絵」がどのように並んでいたのか正確に分かっていませんが、配列については2007年の相国寺での「若冲展」の並びを踏襲するそうです。ちなみに相国寺では一つの空間を囲み、以下の順で「動植綵絵」が展示されていました。

[釈迦三尊像及び動植綵絵 全33幅 展示順]

正面 「釈迦三尊像」(左より順に、普賢菩薩像、釈迦如来像、文殊菩薩像。)

左 「動植綵絵」(順に、老松白鳳図、牡丹小禽図、梅花小禽図、向日葵雄鶏図、秋塘群雀図、椶櫚雄鶏図、雪中錦鶏図、芙蓉双鶏図、梅花群鶴図、芦雁図、桃花小禽図、大鶏雌雄図、貝甲図、紅葉小禽図、群魚図・鯛)

右 「動植綵絵」(順に、老松孔雀図、芍薬群蝶図、梅花皓月図、南天雄鶏図、蓮池遊魚図、老松白鶏図、雪中鴛鴦図、紫陽花双鶏図、老松鸚鵡図、芦鵞図、薔薇小禽図、群鶏図、池辺郡虫図、菊花流水図、群魚図・蛸)

ほかの出品作については「一番の傑作、良作を集めようとし」、「極上のリスト」を作成しては、最終的に作品を選定したそうです。(*「 」内は本展監修で美術史家の小林忠先生による。)

主な展示予定作品は以下の通りです。

[若冲、そのはじまり]

「糸瓜群虫図」(細見美術館)、「隠元豆・玉蜀黍図」(草堂寺)、「牡丹・百合図」(慈照寺)、「旭日鳳凰図」(宮内庁三の丸尚蔵館)

[若冲、祈りを込めて]

「釈迦三尊像」(相国寺)、「動植綵絵」(宮内庁三の丸尚蔵館)

[若冲、生きものたちの楽園]

「鳥獣花木図屏風」(エツコ&ジョー・プライスコレクション)

[若冲、障壁画]

「仙人掌群鶏図屏風」(西福寺)、「蓮池図」(西福寺)、「葡萄小禽図襖絵(鹿苑寺大書院襖絵)」(鹿苑寺)、「松鶴図襖絵(鹿苑寺大書院襖絵)」(鹿苑寺)、「芭蕉叭々鳥図襖絵(鹿苑寺大書院襖絵)」(鹿苑寺)

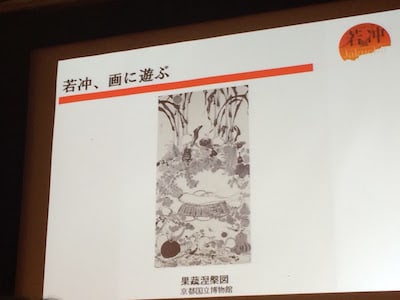

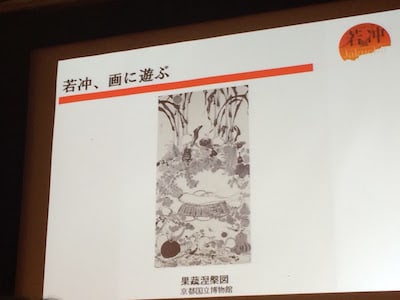

[若冲、画に遊ぶ]

「果蔬涅槃図」(京都国立博物館)、「花鳥版画」(平木浮世絵財団)、「乗興舟」(京都国立博物館)

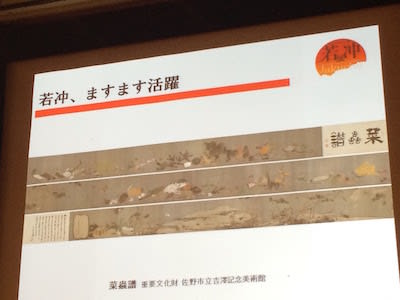

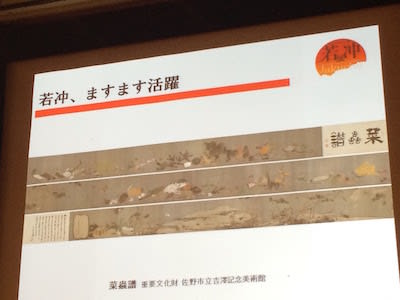

[若冲、ますます活躍]

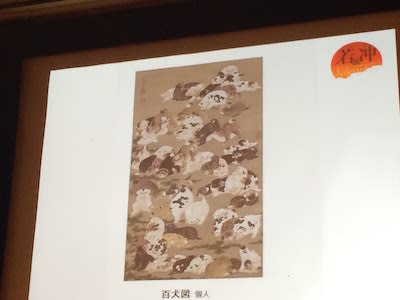

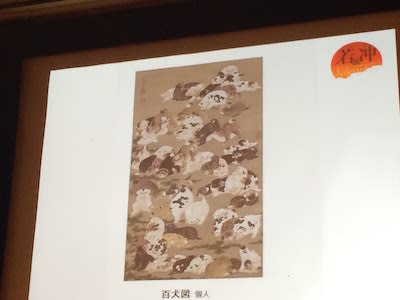

「三十六歌仙図押絵貼屏風」(岡田美術館)、「百犬図」(個人蔵)、「菜蟲譜」(佐野市立吉澤記念美術館)、「象と鯨図屏風」(MIHO MUSEUM)

これまでにも若冲といえば、2000年の京都国立博物館の「若冲展」にはじまり、「動植綵絵」と「釈迦三尊像」が揃い踏みした2007年の承天閣美術館、さらには2009年の「若冲ワンダーランド」(MIHO MUSEUM)と翌年の「若冲アナザーワールド」(千葉市美術館ほか)と大きな展示が続きました。

ほかにも「プライスコレクション展」などで若冲が大きくクローズアップされたこともありました。最近ではサントリー美術館の「若冲と蕪村展」の記憶も新しいところです。その都度、若冲の人気に火が付き、高まり、さらに不動のものになったという印象があります。私も京都国立博物館の若冲展以外は全て追いかけました。

辻惟雄先生が「空前絶後」とまで語った今回の若冲展。今世紀の若冲の受容史に大きな足跡を残すことは間違いありません。

若冲展は来春の上野限定。東博ではなく都美館です。期間は1ヶ月のみ。巡回はありません。

「生誕300年 若冲展」

http://jakuchu2016.jp

公式の仮サイトも開設されました。なお本サイトについては来年1月下旬頃、チームラボの制作によりオープンするそうです。(前売券情報なども追って掲載されます。)そちらにも期待しましょう。

「生誕300年 若冲展」は2016年4月22日より東京都美術館で開催されます。

*関連エントリ(実際に見てきました。)

「若冲展」 東京都美術館(はろるど)

「生誕300年 若冲展」 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2016年4月22日(金)~5月24日(火)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は夜8時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

休館:4月25日(月)、5月9日(月)。

主催:東京都美術館、日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション

協力:宮内庁

料金:一般1600円(1300円)、大学生1300円(1100円)、高校生800円(600円)、65歳以上1000(800)円、中学生以下無料。

*( )内は前売券、及び20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

「生誕300年 若冲展」

会場:東京都美術館

期間:2016年4月22日(金)~5月24日(火)

http://jakuchu2016.jp

出品は約80点(一部、展示替えあり)。うち最大の目玉は「動植綵絵」30幅と「釈迦三尊像」3幅が同時に公開されることです。両作品は一括して若冲が相国寺に献上したもの。現在は「動植綵絵」が宮内庁三の丸尚蔵館、「釈迦三尊像」が相国寺に分かれて所蔵されています。2007年には同寺の承天閣美術館で120年ぶりに展示されたことも話題となりましたが、そもそも東京では一度たりとも揃ったことがありません。

ちなみに「動植綵絵」自体、東京に出品されるのも2009年に東京国立博物館で行われた「皇室の名宝展」以来のことです。そこからさらに時代を戻すと、同じく東京国立博物館で1971年に開かれた若冲展(特別展ではなく特集展観でした。)まで遡らなくてはなりません。

もう一つの見どころは若冲の主要作品を網羅していることです。まず「鹿苑寺大書院障壁画」などの初期作を見た上で、「動植綵絵」+「釈迦三尊像」の全点展示を挟み、最後に「菜蟲譜」などの晩年の作品を追う流れとなります。大まかには3部構成です。美術館の3層のフロアを用い、順に初期、「動植綵絵+釈迦三尊像」、晩期の作品を並べ分けて展示します。(予定)

なお製作当時、「動植綵絵」がどのように並んでいたのか正確に分かっていませんが、配列については2007年の相国寺での「若冲展」の並びを踏襲するそうです。ちなみに相国寺では一つの空間を囲み、以下の順で「動植綵絵」が展示されていました。

[釈迦三尊像及び動植綵絵 全33幅 展示順]

正面 「釈迦三尊像」(左より順に、普賢菩薩像、釈迦如来像、文殊菩薩像。)

左 「動植綵絵」(順に、老松白鳳図、牡丹小禽図、梅花小禽図、向日葵雄鶏図、秋塘群雀図、椶櫚雄鶏図、雪中錦鶏図、芙蓉双鶏図、梅花群鶴図、芦雁図、桃花小禽図、大鶏雌雄図、貝甲図、紅葉小禽図、群魚図・鯛)

右 「動植綵絵」(順に、老松孔雀図、芍薬群蝶図、梅花皓月図、南天雄鶏図、蓮池遊魚図、老松白鶏図、雪中鴛鴦図、紫陽花双鶏図、老松鸚鵡図、芦鵞図、薔薇小禽図、群鶏図、池辺郡虫図、菊花流水図、群魚図・蛸)

ほかの出品作については「一番の傑作、良作を集めようとし」、「極上のリスト」を作成しては、最終的に作品を選定したそうです。(*「 」内は本展監修で美術史家の小林忠先生による。)

主な展示予定作品は以下の通りです。

[若冲、そのはじまり]

「糸瓜群虫図」(細見美術館)、「隠元豆・玉蜀黍図」(草堂寺)、「牡丹・百合図」(慈照寺)、「旭日鳳凰図」(宮内庁三の丸尚蔵館)

[若冲、祈りを込めて]

「釈迦三尊像」(相国寺)、「動植綵絵」(宮内庁三の丸尚蔵館)

[若冲、生きものたちの楽園]

「鳥獣花木図屏風」(エツコ&ジョー・プライスコレクション)

[若冲、障壁画]

「仙人掌群鶏図屏風」(西福寺)、「蓮池図」(西福寺)、「葡萄小禽図襖絵(鹿苑寺大書院襖絵)」(鹿苑寺)、「松鶴図襖絵(鹿苑寺大書院襖絵)」(鹿苑寺)、「芭蕉叭々鳥図襖絵(鹿苑寺大書院襖絵)」(鹿苑寺)

[若冲、画に遊ぶ]

「果蔬涅槃図」(京都国立博物館)、「花鳥版画」(平木浮世絵財団)、「乗興舟」(京都国立博物館)

[若冲、ますます活躍]

「三十六歌仙図押絵貼屏風」(岡田美術館)、「百犬図」(個人蔵)、「菜蟲譜」(佐野市立吉澤記念美術館)、「象と鯨図屏風」(MIHO MUSEUM)

これまでにも若冲といえば、2000年の京都国立博物館の「若冲展」にはじまり、「動植綵絵」と「釈迦三尊像」が揃い踏みした2007年の承天閣美術館、さらには2009年の「若冲ワンダーランド」(MIHO MUSEUM)と翌年の「若冲アナザーワールド」(千葉市美術館ほか)と大きな展示が続きました。

ほかにも「プライスコレクション展」などで若冲が大きくクローズアップされたこともありました。最近ではサントリー美術館の「若冲と蕪村展」の記憶も新しいところです。その都度、若冲の人気に火が付き、高まり、さらに不動のものになったという印象があります。私も京都国立博物館の若冲展以外は全て追いかけました。

辻惟雄先生が「空前絶後」とまで語った今回の若冲展。今世紀の若冲の受容史に大きな足跡を残すことは間違いありません。

若冲展は来春の上野限定。東博ではなく都美館です。期間は1ヶ月のみ。巡回はありません。

「生誕300年 若冲展」

http://jakuchu2016.jp

公式の仮サイトも開設されました。なお本サイトについては来年1月下旬頃、チームラボの制作によりオープンするそうです。(前売券情報なども追って掲載されます。)そちらにも期待しましょう。

「生誕300年 若冲展」は2016年4月22日より東京都美術館で開催されます。

*関連エントリ(実際に見てきました。)

「若冲展」 東京都美術館(はろるど)

「生誕300年 若冲展」 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2016年4月22日(金)~5月24日(火)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は夜8時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

休館:4月25日(月)、5月9日(月)。

主催:東京都美術館、日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション

協力:宮内庁

料金:一般1600円(1300円)、大学生1300円(1100円)、高校生800円(600円)、65歳以上1000(800)円、中学生以下無料。

*( )内は前売券、及び20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

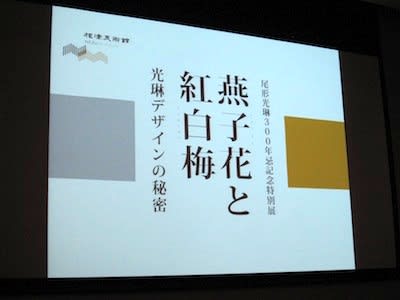

「燕子花と紅白梅」 記者発表会

没後300年忌を迎えた琳派を代表する尾形光琳(1658-1716)。何と56年の出来事です。国宝「燕子花図屏風」と国宝「紅白梅図屏風」が同時に展示されます。

会場は2つ。熱海のMOA美術館と東京の根津美術館です。先行するのがMOA美術館。期間は2月4日から3月3日までの1ヶ月間です。その後、4月18日から根津美術館で同じく1ヶ月ほど開催されます。

「燕子花と紅白梅 光琳アート 光琳と現代美術」@MOA美術館 2/4~3/3

「燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」@根津美術館 4/18~5/17

さて「燕子花と紅白梅」展、サブタイトルが異なっているように、内容は必ずしも同一ではありません。

[尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳アート 光琳と現代美術]

MOA美術館

2月4日(水)~3月3日(火)

http://www.moaart.or.jp/

まずはMOA美術館です。表題は「光琳アート 光琳と現代美術」。ここでは光琳100年忌・200年忌で紹介された光琳の作品、並びに光琳の影響が伺える近現代美術を展観します。

「波に白鷺図」 尾形光琳

100年忌を取り仕切ったのは酒井抱一です。光琳を私淑した抱一は百年忌に際して遺墨展と法要を行いました。そして「光琳百図」を編纂します。本展に出品されるのも「光琳百図」に載った作品です。代表的な「白楽天図屏風」や「紫式部図」のほか、近年あまり公開されていない「波に白鷺図」や「方形絵皿盆」などが展示されます。

右:「光琳画聖二百年忌記念 光琳図録」 大正4年

左:「光琳百図」 文化12年

200年忌が行われたのは大正4年です。中心となったのは三越呉服店。追善法会や遺作展を開催しました。またその時に「光琳二百年忌記念光琳遺品展覧会出品目録」が作られ、「紅白梅図屏風」も掲載されました。それに三越は近代以降、特に西洋で評価された光琳風模様も積極的に取り上げます。

「紅白梅図屏風」 尾形光琳 江戸時代・18世紀 MOA美術館

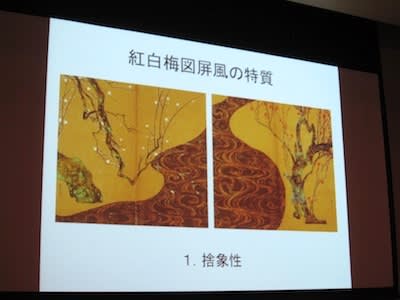

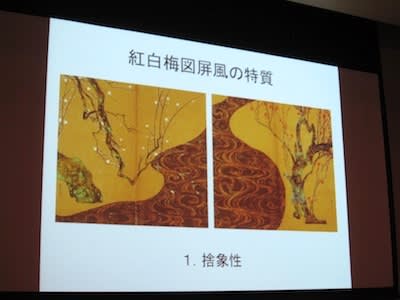

メインの「紅白梅図屏風」を考える上でポイントになるのは「捨象性」、「複数の視点」、「枝垂れの構図」、「文様化」、「対立した要素」、「主題の持つ季節感」の6点です。

中でもよく知られるのは対立のキーワードです。同屏風では「黒と金」、「老と若」、「紅と白」、「静と動」、「直線と曲線」といった要素がモチーフや構図において対立しています。

近代における光琳画の受容も重要です。日本美術院の画家や工芸、またさらに一歩先を見据えてデザインの分野も取り上げられます。菱田春草の「落葉」(福井本)をはじめ、神坂雪佳の「杜若図屏風」、下村観山の「弱法師」(展示期間:2/18~3/3)や福田平八郎の「漣」、それに田中一光の「ミュージック・トゥディ」などが展示されます。

上段:「美しい旗」 会田誠

下段:「風神雷神図屏風」 尾形光琳

また現代美術では、福田美蘭の「風神雷神図」や村上隆の「ルイ・ヴィトンのお花畑」、それに会田誠の「美しい旗」や「群娘図」も目を引くのではないでしょうか。

「月下紅白梅図」 杉本博司 平成26(2014)年 個人蔵 *制作中図版

さらに6名の現代作家が本展にあわせて新作を発表します。うち杉本博司は「月下紅白梅図」です。かの「紅白梅図屏風」を夜に置き換えた作品、満月を波紋の右上にあることを想定し、銀のかわりにプラチナを用いて月明かりを表現しました。

杉本は日本美術の本質が「本歌とり」にあるとした上で、琳派を「平安の美意識から結集した、現代の美に繋がる軸である。」と捉えています。その系譜を平家納経から宗達、光琳、さらには近代以降の春草や福田平八郎に見定め、「日本のアートのムーブメントは琳派なしには語れない。」とも述べています。*「」内は発表時の杉本の発言より。

*「燕子花と紅白梅」(MOA美術館)の主な展示作品(上記以外)

「四季草花図巻」、「紫式部図」、「白楽天図屏風」、「秋草模様小袖」、「琴高仙人図」、「方形絵替盆」。以上、尾形光琳。

「群鶴図」(加山又造)、「梅」(須田悦弘)、「池の海」(平松礼二)、「レース(燕子花)」(高田安規子・政子)。

[尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密]

根津美術館

4月18日(土)~5月17日(日)

http://www.nezu-muse.or.jp/

続いては根津美術館です。見るべきは光琳のデザイン性。テーマは3つです。はじめは「模様の屏風の系譜」。先のMOA美術館が時代を進むのに対し、根津美術館では歴史を遡ります。そこで重要なのが宗達の「蔦の細道図屏風」です。

上段:「蔦の細道図屏風」 俵屋宗達

下段:「燕子花図屏風」 尾形光琳

いわゆる伊勢物語を主題とした作品、振り返れば「燕子花」も同様です。そして「燕子花」もある種の模様とすれば、「蔦の細道」もデザイン的だと言えるのではないでしょうか。またここでは「槇楓図屏風」(伝宗達を含む)、それに「孔雀立葵図屏風」などを参照し、光琳の屏風の変遷を追いかけます。

2つ目は「衣裳図案と光悦謡本」です。光琳の写生や画稿からなる「小西家文書」には、おそらくは「燕子花図屏風」には元となるスケッチがいくつか残されています。

「燕子花図」 尾形光琳 京都国立博物館 *展示期間:5/4~5/17

これらの資料によれば光琳はいわゆる版画的なパターンの反復や生成などを好んでいました。また光悦に関わりのある雲母や金銀泥の木版摺も光琳に影響を与えています。そこで「光悦謡本」の写しなども参照しながら、どのように光琳が画風を完成させたのかについて探っていきます。

右上:「紅白梅図屏風」(部分) 尾形光琳

左下:「銹絵梅図角皿」 尾形乾山・尾形光琳(画)

最後のテーマは「ジャンルを越える意匠」です。光琳を画家ではなくデザイナーと捉え、光琳が得意とした紅葉や水流のモチーフ、また乾山との合作などから、光琳画の特質などを見る内容となります。

「燕子花図屏風」 尾形光琳 江戸時代・18世紀 根津美術館

*「燕子花と紅白梅」(根津美術館)の主な展示作品(上記以外)

「孔雀立葵図屏風」、「楓図」(小西家文書)、「扇面貼交手箱」、「流水図乱箱」、「夏草図屏風」、「桔梗図扇面」、「蔦図香包」。作者は全て尾形光琳。

「芦舟蒔絵硯箱」(本阿弥光悦)、「扇面散貼付屏風」(俵屋宗達)。

抱一による100年忌、さらには大正時代の200年忌を経て、新たに行われる300年忌の光琳展。デザインや現代美術への展開など、新たな視点を盛り込んだ展覧会でもあります。

上段:「群娘図」 会田誠

下段:「燕子花図屏風」 尾形光琳 *展示はMOA美術館

ちょうど梅が咲く頃にはじまり、燕子花が群れる時期に終える「燕子花と紅白梅」。今年は琳派400年とも言われる琳派のメモリアルイヤーです。琳派好きのみならず、日本美術を語る上でも重要な機会になるのではないでしょうか。

かの大琳派展でも叶わなかった「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」の同時展示。MOAでは光琳から現代美術までの系譜を辿り、根津では宗達や光悦を参照しながら光琳デザインの営みを探ります。アプローチの異なる両展示、共通券の設定こそありませんが、事実上、二つで一つの企画展としても差し支えありません。

先行する「光琳アート 光琳と現代美術」はMOA美術館で2月4日から、「光琳デザインの秘密」は根津美術館で4月18日から開催されます。

「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳アート 光琳と現代美術」 MOA美術館

会期:2月4日(水)~3月3日(火)

休館:会期中無休。

時間:9:30~16:30 *入館は16時まで。

料金:一般1600円、65歳以上1200円、大学・高校生800円、中学生以下無料。

*団体割引1300円。

住所:静岡県熱海市桃山町26-2

交通:JR線熱海駅8番乗り場より伊豆東海バスMOA美術館行にて終点下車。熱海駅よりタクシー5分。

「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」 根津美術館(@nezumuseum)

会期:4月18日(土)~5月17日(日)

休館:月曜日。但し5月4日(月・祝)は開館。

時間:10:00~17:00。

*5月12日(火)~5月17日(日)は午後7時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200円、学生1000円、中学生以下無料。

*20名以上の団体は200円引き。

*前売券は各100円引きにて販売。*販売期間:3/7~4/6

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

会場は2つ。熱海のMOA美術館と東京の根津美術館です。先行するのがMOA美術館。期間は2月4日から3月3日までの1ヶ月間です。その後、4月18日から根津美術館で同じく1ヶ月ほど開催されます。

「燕子花と紅白梅 光琳アート 光琳と現代美術」@MOA美術館 2/4~3/3

「燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」@根津美術館 4/18~5/17

さて「燕子花と紅白梅」展、サブタイトルが異なっているように、内容は必ずしも同一ではありません。

[尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳アート 光琳と現代美術]

MOA美術館

2月4日(水)~3月3日(火)

http://www.moaart.or.jp/

まずはMOA美術館です。表題は「光琳アート 光琳と現代美術」。ここでは光琳100年忌・200年忌で紹介された光琳の作品、並びに光琳の影響が伺える近現代美術を展観します。

「波に白鷺図」 尾形光琳

100年忌を取り仕切ったのは酒井抱一です。光琳を私淑した抱一は百年忌に際して遺墨展と法要を行いました。そして「光琳百図」を編纂します。本展に出品されるのも「光琳百図」に載った作品です。代表的な「白楽天図屏風」や「紫式部図」のほか、近年あまり公開されていない「波に白鷺図」や「方形絵皿盆」などが展示されます。

右:「光琳画聖二百年忌記念 光琳図録」 大正4年

左:「光琳百図」 文化12年

200年忌が行われたのは大正4年です。中心となったのは三越呉服店。追善法会や遺作展を開催しました。またその時に「光琳二百年忌記念光琳遺品展覧会出品目録」が作られ、「紅白梅図屏風」も掲載されました。それに三越は近代以降、特に西洋で評価された光琳風模様も積極的に取り上げます。

「紅白梅図屏風」 尾形光琳 江戸時代・18世紀 MOA美術館

メインの「紅白梅図屏風」を考える上でポイントになるのは「捨象性」、「複数の視点」、「枝垂れの構図」、「文様化」、「対立した要素」、「主題の持つ季節感」の6点です。

中でもよく知られるのは対立のキーワードです。同屏風では「黒と金」、「老と若」、「紅と白」、「静と動」、「直線と曲線」といった要素がモチーフや構図において対立しています。

近代における光琳画の受容も重要です。日本美術院の画家や工芸、またさらに一歩先を見据えてデザインの分野も取り上げられます。菱田春草の「落葉」(福井本)をはじめ、神坂雪佳の「杜若図屏風」、下村観山の「弱法師」(展示期間:2/18~3/3)や福田平八郎の「漣」、それに田中一光の「ミュージック・トゥディ」などが展示されます。

上段:「美しい旗」 会田誠

下段:「風神雷神図屏風」 尾形光琳

また現代美術では、福田美蘭の「風神雷神図」や村上隆の「ルイ・ヴィトンのお花畑」、それに会田誠の「美しい旗」や「群娘図」も目を引くのではないでしょうか。

「月下紅白梅図」 杉本博司 平成26(2014)年 個人蔵 *制作中図版

さらに6名の現代作家が本展にあわせて新作を発表します。うち杉本博司は「月下紅白梅図」です。かの「紅白梅図屏風」を夜に置き換えた作品、満月を波紋の右上にあることを想定し、銀のかわりにプラチナを用いて月明かりを表現しました。

杉本は日本美術の本質が「本歌とり」にあるとした上で、琳派を「平安の美意識から結集した、現代の美に繋がる軸である。」と捉えています。その系譜を平家納経から宗達、光琳、さらには近代以降の春草や福田平八郎に見定め、「日本のアートのムーブメントは琳派なしには語れない。」とも述べています。*「」内は発表時の杉本の発言より。

*「燕子花と紅白梅」(MOA美術館)の主な展示作品(上記以外)

「四季草花図巻」、「紫式部図」、「白楽天図屏風」、「秋草模様小袖」、「琴高仙人図」、「方形絵替盆」。以上、尾形光琳。

「群鶴図」(加山又造)、「梅」(須田悦弘)、「池の海」(平松礼二)、「レース(燕子花)」(高田安規子・政子)。

[尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密]

根津美術館

4月18日(土)~5月17日(日)

http://www.nezu-muse.or.jp/

続いては根津美術館です。見るべきは光琳のデザイン性。テーマは3つです。はじめは「模様の屏風の系譜」。先のMOA美術館が時代を進むのに対し、根津美術館では歴史を遡ります。そこで重要なのが宗達の「蔦の細道図屏風」です。

上段:「蔦の細道図屏風」 俵屋宗達

下段:「燕子花図屏風」 尾形光琳

いわゆる伊勢物語を主題とした作品、振り返れば「燕子花」も同様です。そして「燕子花」もある種の模様とすれば、「蔦の細道」もデザイン的だと言えるのではないでしょうか。またここでは「槇楓図屏風」(伝宗達を含む)、それに「孔雀立葵図屏風」などを参照し、光琳の屏風の変遷を追いかけます。

2つ目は「衣裳図案と光悦謡本」です。光琳の写生や画稿からなる「小西家文書」には、おそらくは「燕子花図屏風」には元となるスケッチがいくつか残されています。

「燕子花図」 尾形光琳 京都国立博物館 *展示期間:5/4~5/17

これらの資料によれば光琳はいわゆる版画的なパターンの反復や生成などを好んでいました。また光悦に関わりのある雲母や金銀泥の木版摺も光琳に影響を与えています。そこで「光悦謡本」の写しなども参照しながら、どのように光琳が画風を完成させたのかについて探っていきます。

右上:「紅白梅図屏風」(部分) 尾形光琳

左下:「銹絵梅図角皿」 尾形乾山・尾形光琳(画)

最後のテーマは「ジャンルを越える意匠」です。光琳を画家ではなくデザイナーと捉え、光琳が得意とした紅葉や水流のモチーフ、また乾山との合作などから、光琳画の特質などを見る内容となります。

「燕子花図屏風」 尾形光琳 江戸時代・18世紀 根津美術館

*「燕子花と紅白梅」(根津美術館)の主な展示作品(上記以外)

「孔雀立葵図屏風」、「楓図」(小西家文書)、「扇面貼交手箱」、「流水図乱箱」、「夏草図屏風」、「桔梗図扇面」、「蔦図香包」。作者は全て尾形光琳。

「芦舟蒔絵硯箱」(本阿弥光悦)、「扇面散貼付屏風」(俵屋宗達)。

抱一による100年忌、さらには大正時代の200年忌を経て、新たに行われる300年忌の光琳展。デザインや現代美術への展開など、新たな視点を盛り込んだ展覧会でもあります。

上段:「群娘図」 会田誠

下段:「燕子花図屏風」 尾形光琳 *展示はMOA美術館

ちょうど梅が咲く頃にはじまり、燕子花が群れる時期に終える「燕子花と紅白梅」。今年は琳派400年とも言われる琳派のメモリアルイヤーです。琳派好きのみならず、日本美術を語る上でも重要な機会になるのではないでしょうか。

かの大琳派展でも叶わなかった「燕子花図屏風」と「紅白梅図屏風」の同時展示。MOAでは光琳から現代美術までの系譜を辿り、根津では宗達や光悦を参照しながら光琳デザインの営みを探ります。アプローチの異なる両展示、共通券の設定こそありませんが、事実上、二つで一つの企画展としても差し支えありません。

先行する「光琳アート 光琳と現代美術」はMOA美術館で2月4日から、「光琳デザインの秘密」は根津美術館で4月18日から開催されます。

「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳アート 光琳と現代美術」 MOA美術館

会期:2月4日(水)~3月3日(火)

休館:会期中無休。

時間:9:30~16:30 *入館は16時まで。

料金:一般1600円、65歳以上1200円、大学・高校生800円、中学生以下無料。

*団体割引1300円。

住所:静岡県熱海市桃山町26-2

交通:JR線熱海駅8番乗り場より伊豆東海バスMOA美術館行にて終点下車。熱海駅よりタクシー5分。

「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」 根津美術館(@nezumuseum)

会期:4月18日(土)~5月17日(日)

休館:月曜日。但し5月4日(月・祝)は開館。

時間:10:00~17:00。

*5月12日(火)~5月17日(日)は午後7時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200円、学生1000円、中学生以下無料。

*20名以上の団体は200円引き。

*前売券は各100円引きにて販売。*販売期間:3/7~4/6

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

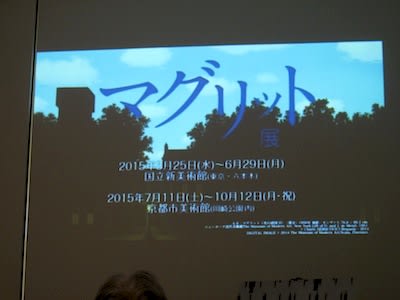

「マグリット展」 記者発表会

マグリット展の記者発表会に参加してきました。

「マグリット展」イメージ映像(画面)

「マグリット展」@国立新美術館(2015/3/25~6/29)

ベルギーに生まれ、シュルレアリスムを代表する画家として知られるルネ・マグリット(1898-1967)。東京では13年ぶりの大回顧展です。来春、2015年3月25日(水)より国立新美術館でマグリット展がはじまります。

さて今回のマグリット展、一つ開催の契機となった出来事があります。それが2009年6月にブリュッセルに開館したマグリット美術館です。

「恋人たち」 1928年 ニューヨーク近代美術館

これはベルギー王立美術館がマグリット財団をパートナーシップにオープンさせたもの。いわば王立美術館の別館です。そこにマグリットの絵画をはじめ、画家に関する資料を新たに収蔵。中にはマグリット夫人からの遺贈品も含みます。結果的に200点余の作品と資料をコレクションするに至り、同国のマグリット研究の拠点となりました。

「マグリット展 記者発表会」で挨拶するベルギー王立美術館のミシェル・ドラゲ館長

そのマグリット美術館の研究成果を踏まえての展覧会です。王立美術館のミシェル・ドラゲ館長によれば、「マグリット展の開催のオファーは世界中から寄せられているが、今回は日本を最優先した。」とのこと。準備は約3年前から進められました。ようは王立美術館とマグリット財団の協力の元に初めて実現した企画でもあるのです。

[マグリット展 見どころ]

1. 20世紀美術の巨匠、13年ぶりの大回顧展

2. 2009年開館、「マグリット美術館」の研究成果を反映

3. 世界各地の美術館・個人コレクションから約100作品が勢揃い

「新聞を読む男」 1928年 テート

もう一つ重要なのは、何もベルギー国内のマグリット作品のみが出展されるわけではないということです。出品は総計100点。ベルギー、日本をはじめ、12カ国(予定)から作品がやって来ます。また普段出る機会が少ないというテートからも2作出品、うち1点はマグリット初個展の翌年に描かれた「新聞を読む男」(1928)です。

「光の帝国2」 1950年 ニューヨーク近代美術館

そしてニューヨークのMoMAからは「光の帝国2」(1950)、さらにヒューストンのメニル・コレクションの「ゴルコンダ」(1953)などの主要作品も来日します。

[マグリット展 展覧会の構成]

第1章 初期作品 1920-1926

第2章 シュルレアリスム 1926-1930

第3章 最初の達成 1930-1939

第4章 戦時と戦後 1939-1950

第5章 回帰 1950-1967

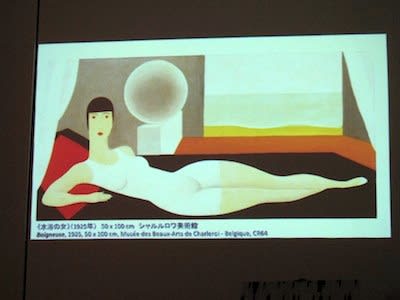

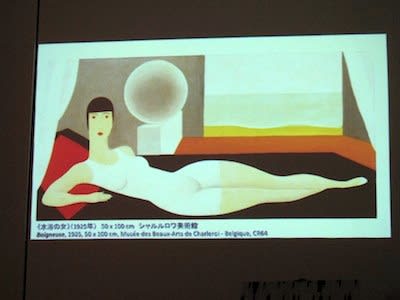

「水浴の女」 1925年 シャルルロワ美術館

いくつか出品作を見ていきましょう。まずは初期作の「水浴の女」(1925)。17歳でブリュッセルにやってきたマグリットは、同地の美術学校で印象派や未来派、フォーブ、キュビスムなどに学びます。また卒業後は広告やポスターのデザインの仕事も行っていた。「水浴の女」の幾何学的形態もそれらを反映したものだと考えられています。

「困難な航海」 1926年 個人蔵

そしてシュルレアリスムです。キリコの「愛の歌」の複製画と出会ったマグリットは強い影響を受けました。「困難な航海」(1926)は演劇の舞台装置のような空間構成が目を引く。キリコの絵画を連想させはしないでしょうか。また手前の西洋けん玉はマグリットが度々用いたモチーフの一つでもあります。

「発見」 1927年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

「発見」(1927)です。エルンストの影響が指摘される一枚。さらには「一夜の博物館」(1927)です。陳列棚のような空間に手首や果物が置かれている。トロンプルイユの手法を用いて描かれています。

「一夜の博物館」 1927年 個人蔵(ロンドン)

また本作の描いた1927年にはブリュッセルで初の個展を開催します。後にブルトンを中心とするシュルレアリスムのグループに合流するためパリ郊外へと転居しました。

「凌辱」 1934年 メニル・コレクション

1930年代に入るとマグリットは再びブリュッセルへと戻って来ました。現実にはない不条理な光景を描き出す。この頃には有力なコレクターやパトロンも抱えていたそうです。言わばマグリットの画風がつの到達点を迎えた時期でもあります。

「野の鍵」 1936年 ティッセン=ボルネミッサ美術館

落ちたガラスの破片に窓の向こう側の景色が描かれています。「野の鍵」(1936)です。窓と絵画の関係を問うた作品、題名はフランス語で束縛からの開放を意味しています。シュルレアリストたちが好んで使った言葉でした。

第二次大戦中はほかのシュルレアリスト違い、アメリカへ渡らず、ベルギーに留まり続けます。そして大戦前後は大きく分けて2度ほど作風が変化しました。はじめは筆致に印象派を彷彿させるような「ルノワールの時代」(1943-47)と呼ばれる作品群です。

「不思議の国のアリス」 1946年 個人蔵

一例が「不思議の国のアリス」です。擬人化された洋梨と樹木が描かれた幻想的な光景、ある意味で異様な画題はともかくも、この明るい色遣いはかつてのマグリットとは大きく異なっています。ナチス占領下の恐怖や暗黒に対するアンチテーゼではないかと考えられてもいるそうです。

「飢饉」 1948年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

もう一つが「ヴァーシュ(雄牛)の時代」(1947-48)です。僅か1年ほどの短い時期に描かれた作品、30点ほどが残されました。非常に荒々しい筆致で表現主義的な画風を特徴としています。その一つの「飢饉」(1948)も本展では紹介されるそうです。

「ゴルコンダ」 1953年 メニル・コレクション

ラストは回帰、50代を迎えたマグリットです。かつて(1930年代)確立した様式に戻りました。お馴染みの「光の帝国2」(1950)や「ゴルコンダ」(1953)はそれを切り開く作品でもある。以降、浮遊する巨岩や縮尺を無視した事物、夜の上の青空、石に化した人物や室内など、一般的に良く知られているマグリット絵画のモチーフが次々と登場します。

「記念日」 1959年 オンタリオ美術館

上記のように展覧会の流れは基本的にクロニクルです。なおこれは同地のマグリット美術館の展示に沿ったもの。さらに通常は別々の場所にあるコレクションを時代やテーマで分類することで、作品とともに画家の人生や思考を辿ることが出来るように工夫されるそうです。

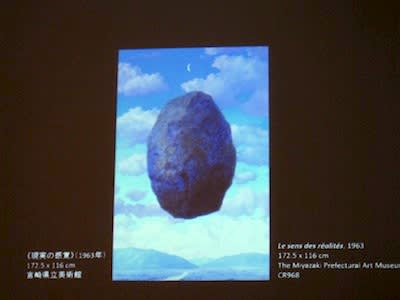

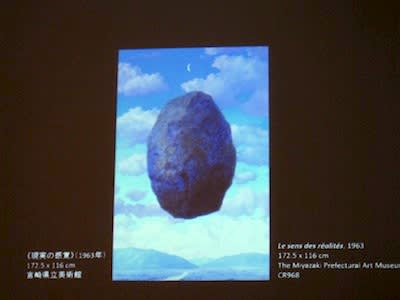

「現実の感覚」1963年 宮崎県立美術館

ドラゲ館長が余談に興味深いエピソードを語って下さいました。というのもベルギー人と日本人の思考はどこか似ているのではないかということです。とするのもベルギーとフランスは同じフランス語を公用語としていますが、肯定を表すOuiがフランスでは「はいもちろん。」の意を表すのに対し、ベルギーでは「だめではないかもしれない。」と否定的なニュアンスも持ちえているとのこと。それが日本語の曖昧な肯定、「はい。」と共通するのではないかというのです。

「白紙委任状」 1965年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

ブリュッセル大学のマグリット講座ではアメリカ人と並んで日本人が多いそうです。確かにマグリットは日本でも人気の画家と言えるでしょう。いわゆる西洋絵画展でもちらほら見かける機会は少なくない。しかしながら100点超のスケールでマグリット作品に接することはそう滅多にありません。

本展は巡回展です。国立新美術館の先行です。東京展終了後、京都市美術館へと巡回します。

[マグリット展 巡回予定]

京都市美術館:2015年7月11日(土)~10月12日(月・祝)

「マグリット展 記者発表会 会場」 *2014年10月17日。ベルギー王国大使館にて。

過去最大規模のマグリット展、私も美術に興味を持ち始めた頃から惹かれていた画家の一人であります。ここは大いに期待出来るのではないでしょうか。

公式サイトもオープンしました。順次見どころなども更新されることと思います。

マグリット展は2015年3月25日より国立新美術館で開催されます。

「マグリット展」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2015年3月25日(水)~6月29日(月)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:火曜日。但し5/5(火)は開館。

主催:国立新美術館、ベルギー王立美術館、読売新聞社、TBS

共催:WOWOW、TOKYO FM、ぴあ

後援:ベルギー大使館

会場:国立新美術館 企画展示室2E(東京都港区六本木7-22-2)

料金:一般1600円(1400円)、大学生1200円(1000円)、高校生800円(600円)、中学生以下無料。

*( )内は前売及び20名以上の団体料金。

*前売券は2014年12月中旬より発売予定。

交通 :東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

「マグリット展」イメージ映像(画面)

「マグリット展」@国立新美術館(2015/3/25~6/29)

ベルギーに生まれ、シュルレアリスムを代表する画家として知られるルネ・マグリット(1898-1967)。東京では13年ぶりの大回顧展です。来春、2015年3月25日(水)より国立新美術館でマグリット展がはじまります。

さて今回のマグリット展、一つ開催の契機となった出来事があります。それが2009年6月にブリュッセルに開館したマグリット美術館です。

「恋人たち」 1928年 ニューヨーク近代美術館

これはベルギー王立美術館がマグリット財団をパートナーシップにオープンさせたもの。いわば王立美術館の別館です。そこにマグリットの絵画をはじめ、画家に関する資料を新たに収蔵。中にはマグリット夫人からの遺贈品も含みます。結果的に200点余の作品と資料をコレクションするに至り、同国のマグリット研究の拠点となりました。

「マグリット展 記者発表会」で挨拶するベルギー王立美術館のミシェル・ドラゲ館長

そのマグリット美術館の研究成果を踏まえての展覧会です。王立美術館のミシェル・ドラゲ館長によれば、「マグリット展の開催のオファーは世界中から寄せられているが、今回は日本を最優先した。」とのこと。準備は約3年前から進められました。ようは王立美術館とマグリット財団の協力の元に初めて実現した企画でもあるのです。

[マグリット展 見どころ]

1. 20世紀美術の巨匠、13年ぶりの大回顧展

2. 2009年開館、「マグリット美術館」の研究成果を反映

3. 世界各地の美術館・個人コレクションから約100作品が勢揃い

「新聞を読む男」 1928年 テート

もう一つ重要なのは、何もベルギー国内のマグリット作品のみが出展されるわけではないということです。出品は総計100点。ベルギー、日本をはじめ、12カ国(予定)から作品がやって来ます。また普段出る機会が少ないというテートからも2作出品、うち1点はマグリット初個展の翌年に描かれた「新聞を読む男」(1928)です。

「光の帝国2」 1950年 ニューヨーク近代美術館

そしてニューヨークのMoMAからは「光の帝国2」(1950)、さらにヒューストンのメニル・コレクションの「ゴルコンダ」(1953)などの主要作品も来日します。

[マグリット展 展覧会の構成]

第1章 初期作品 1920-1926

第2章 シュルレアリスム 1926-1930

第3章 最初の達成 1930-1939

第4章 戦時と戦後 1939-1950

第5章 回帰 1950-1967

「水浴の女」 1925年 シャルルロワ美術館

いくつか出品作を見ていきましょう。まずは初期作の「水浴の女」(1925)。17歳でブリュッセルにやってきたマグリットは、同地の美術学校で印象派や未来派、フォーブ、キュビスムなどに学びます。また卒業後は広告やポスターのデザインの仕事も行っていた。「水浴の女」の幾何学的形態もそれらを反映したものだと考えられています。

「困難な航海」 1926年 個人蔵

そしてシュルレアリスムです。キリコの「愛の歌」の複製画と出会ったマグリットは強い影響を受けました。「困難な航海」(1926)は演劇の舞台装置のような空間構成が目を引く。キリコの絵画を連想させはしないでしょうか。また手前の西洋けん玉はマグリットが度々用いたモチーフの一つでもあります。

「発見」 1927年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

「発見」(1927)です。エルンストの影響が指摘される一枚。さらには「一夜の博物館」(1927)です。陳列棚のような空間に手首や果物が置かれている。トロンプルイユの手法を用いて描かれています。

「一夜の博物館」 1927年 個人蔵(ロンドン)

また本作の描いた1927年にはブリュッセルで初の個展を開催します。後にブルトンを中心とするシュルレアリスムのグループに合流するためパリ郊外へと転居しました。

「凌辱」 1934年 メニル・コレクション

1930年代に入るとマグリットは再びブリュッセルへと戻って来ました。現実にはない不条理な光景を描き出す。この頃には有力なコレクターやパトロンも抱えていたそうです。言わばマグリットの画風がつの到達点を迎えた時期でもあります。

「野の鍵」 1936年 ティッセン=ボルネミッサ美術館

落ちたガラスの破片に窓の向こう側の景色が描かれています。「野の鍵」(1936)です。窓と絵画の関係を問うた作品、題名はフランス語で束縛からの開放を意味しています。シュルレアリストたちが好んで使った言葉でした。

第二次大戦中はほかのシュルレアリスト違い、アメリカへ渡らず、ベルギーに留まり続けます。そして大戦前後は大きく分けて2度ほど作風が変化しました。はじめは筆致に印象派を彷彿させるような「ルノワールの時代」(1943-47)と呼ばれる作品群です。

「不思議の国のアリス」 1946年 個人蔵

一例が「不思議の国のアリス」です。擬人化された洋梨と樹木が描かれた幻想的な光景、ある意味で異様な画題はともかくも、この明るい色遣いはかつてのマグリットとは大きく異なっています。ナチス占領下の恐怖や暗黒に対するアンチテーゼではないかと考えられてもいるそうです。

「飢饉」 1948年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

もう一つが「ヴァーシュ(雄牛)の時代」(1947-48)です。僅か1年ほどの短い時期に描かれた作品、30点ほどが残されました。非常に荒々しい筆致で表現主義的な画風を特徴としています。その一つの「飢饉」(1948)も本展では紹介されるそうです。

「ゴルコンダ」 1953年 メニル・コレクション

ラストは回帰、50代を迎えたマグリットです。かつて(1930年代)確立した様式に戻りました。お馴染みの「光の帝国2」(1950)や「ゴルコンダ」(1953)はそれを切り開く作品でもある。以降、浮遊する巨岩や縮尺を無視した事物、夜の上の青空、石に化した人物や室内など、一般的に良く知られているマグリット絵画のモチーフが次々と登場します。

「記念日」 1959年 オンタリオ美術館

上記のように展覧会の流れは基本的にクロニクルです。なおこれは同地のマグリット美術館の展示に沿ったもの。さらに通常は別々の場所にあるコレクションを時代やテーマで分類することで、作品とともに画家の人生や思考を辿ることが出来るように工夫されるそうです。

「現実の感覚」1963年 宮崎県立美術館

ドラゲ館長が余談に興味深いエピソードを語って下さいました。というのもベルギー人と日本人の思考はどこか似ているのではないかということです。とするのもベルギーとフランスは同じフランス語を公用語としていますが、肯定を表すOuiがフランスでは「はいもちろん。」の意を表すのに対し、ベルギーでは「だめではないかもしれない。」と否定的なニュアンスも持ちえているとのこと。それが日本語の曖昧な肯定、「はい。」と共通するのではないかというのです。

「白紙委任状」 1965年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

ブリュッセル大学のマグリット講座ではアメリカ人と並んで日本人が多いそうです。確かにマグリットは日本でも人気の画家と言えるでしょう。いわゆる西洋絵画展でもちらほら見かける機会は少なくない。しかしながら100点超のスケールでマグリット作品に接することはそう滅多にありません。

本展は巡回展です。国立新美術館の先行です。東京展終了後、京都市美術館へと巡回します。

[マグリット展 巡回予定]

京都市美術館:2015年7月11日(土)~10月12日(月・祝)

「マグリット展 記者発表会 会場」 *2014年10月17日。ベルギー王国大使館にて。

過去最大規模のマグリット展、私も美術に興味を持ち始めた頃から惹かれていた画家の一人であります。ここは大いに期待出来るのではないでしょうか。

公式サイトもオープンしました。順次見どころなども更新されることと思います。

マグリット展は2015年3月25日より国立新美術館で開催されます。

「マグリット展」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2015年3月25日(水)~6月29日(月)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:火曜日。但し5/5(火)は開館。

主催:国立新美術館、ベルギー王立美術館、読売新聞社、TBS

共催:WOWOW、TOKYO FM、ぴあ

後援:ベルギー大使館

会場:国立新美術館 企画展示室2E(東京都港区六本木7-22-2)

料金:一般1600円(1400円)、大学生1200円(1000円)、高校生800円(600円)、中学生以下無料。

*( )内は前売及び20名以上の団体料金。

*前売券は2014年12月中旬より発売予定。

交通 :東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「カイユボット展」 記者発表会

10月10日(木)からブリヂストン美術館で始まる「カイユボット展ー都市の印象派」の記者発表会に参加してきました。

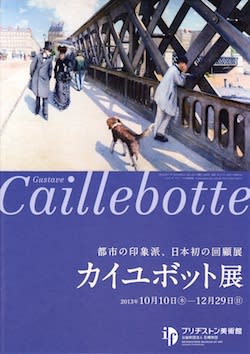

「カイユボット展ー都市の印象派」@ブリヂストン美術館(10/10~12/29)

追記:「カイユボット展」@ブリヂストン美術館(プレビュー記事)

知られざる印象派の画家、ギュスターヴ・カイユボット(1848-1894)。モネやルノワールらとともに印象派展に参加するなどして活動しながらも、画家としての注目度は今ひとつ。よく知られた画家とは決して言えません。

では何故にカイユボットは知られていないのか。その一つとして彼の境遇が。カイユボットは非常に裕福な家に生まれたため、作品を売却する必要がなく、残されたものの多くが遺族の元に。そのまま美術館へ渡ることもなく秘蔵されます。つまり人目に触れる機会自体が少なかったのです。

また45歳で亡くなったカイユボットはどちらかと言えば寡作。素描などをあわせてもレゾネ1冊分、約500点ほど作品を残したに過ぎません。

「ピアノを弾く若い男」1876年 ブリヂストン美術館

しかしながら近年、特に西欧では再評価が進展。また日本でも2012年にブリヂストン美術館が「ピアノを弾く若い男」を収蔵。コレクション展などに出品されることで、僅かながらも認知が高まりました。

というわけで、まさにこの機会、この場所、ブリヂストン美術館だからこその展覧会です。カイユボットの日本初の回顧展が10月10日より始まります。

少し前置きが長くなりました。ではカイユボットは何者なのか。その辺を少しだけ追いかけましょう。

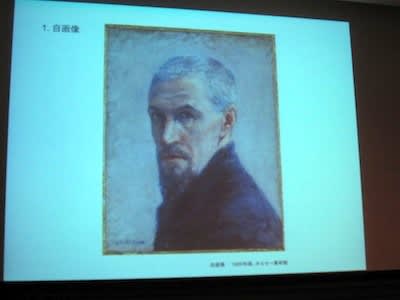

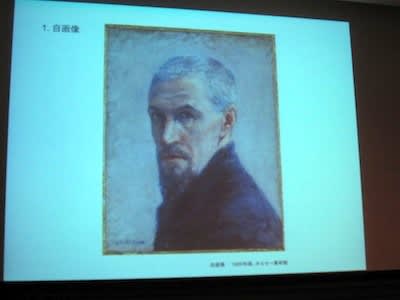

「自画像」1889年頃 オルセー美術館

生まれはパリの裕福な実業家。アカデミズムの画家のアトリエで学んだ後、パリ国立美術学校に入学。画家の道へ。印象派の画家らと知り合います。

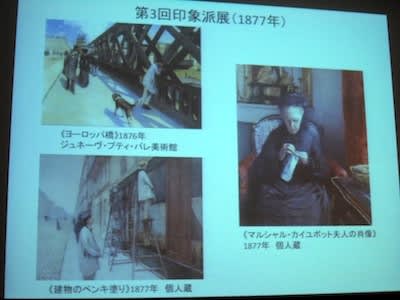

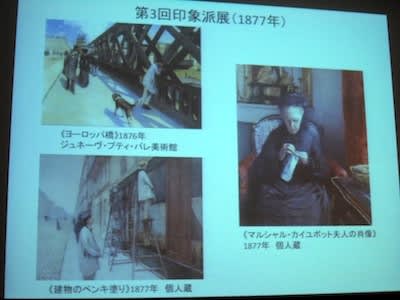

第3回印象派展、カイユボット出品作品

印象派展に参加したのは2回目から。おそらくはルノワールの誘いだといわれています。その後、全部で8回あった印象派展のうち、3、4、5回に出品。「都市の印象派」のサブタイトルならぬ、パリの都市生活や風俗をテーマとした作品を描き続けました。

また印象派展では経済的にもメンバーを支援。仲間の画家の作品を購入していきます。

実はカイユボットが初めに評価されたのはこのコレクターとしての活動。彼の死後、手元に残った70点弱の印象派作品はどれも傑作ばかり。その中には今でこそオルセーの誇るドガの「エトワール」やルノワールの「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」など、画家を代表する作品も少なくありません。

カイユボットの遺言によりそれらは国立美術館へ寄贈されることになりましたが、ここで一悶着が。当時の印象派絵画は言わば前衛。美術館へ収められることへの反発も強く、寄贈は難航を極めます。結局、死の2年後に40点が受け入れられましたが、これが「カイユボット遺贈事件」としてかなり話題になったのだそうです。

「ヨーロッパ橋」1876年 ジュネーヴ・プティ・パレ美術館

さてそれでは今回の展覧会のポイントをまず4つ。

1 知られざる画家の全貌を紹介する日本初の回顧展

2 「印象派展」出品作など代表作を展示

3 世界各地の美術館に加え、個人所有の秘蔵コレクションから出品

4 弟マルシャル・カイユボットの撮影による貴重な写真作品もあわせて展観

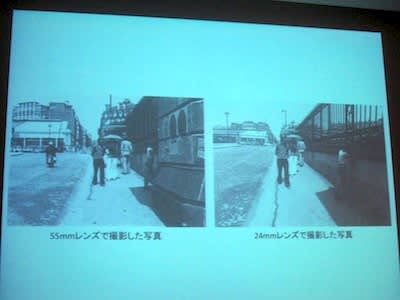

興味深いのは4つ目の弟マルシャル撮影の写真。このマルシャル、「ピアノを弾く若い男」でピアノを弾いている人物そのもの。音楽を学びつつ、写真にも深い関心を寄せ、パリや近郊を捉えた風景写真を多く残しました。

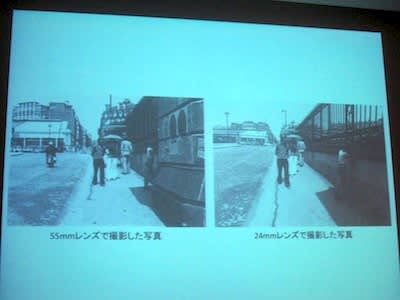

ヨーロッパ橋を撮影した写真作品

印象派の画家たちが活躍した19世紀後半はまさに写真が急速に普及した時代。弟マルシャルの写真の構図は兄ギュスターヴの絵画に影響を与えたという指摘も。マルシャルの写真を見ながら、印象派絵画と写真表現の影響関係にも注目していくそうです。

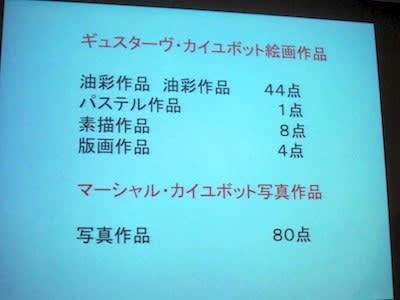

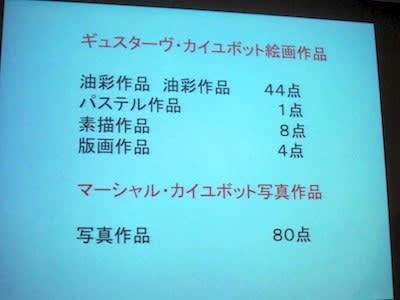

カイユボット展出品作品数(予定)

なおマルシャルの写真の出品は全80点。そして兄ギュスターブ・カイユボットの作品は油彩44、パルテル1、素描8、版画4点ほどが出品予定。当然ながらこれほどカイユボットの作品が集まるのは日本で初めてです。(ちなみに国内にはカイユボットの作品がブリヂストン美術館蔵の「ピアノを弾く若い男」を含めても3点しかありません。)

展覧会ではカイユボットの作品を以下のジャンル別に紹介。

1.自画像、2.室内の風景、3.窓辺の風景、4.近代都市の風景、5.水辺の風景、6.庭園と田園風景、7.静物、8.素描、9.弟マルシャル・カイユボットの写真

変わりゆく近代都市パリの姿や風俗を光あふれる画面で捉え、時に写真を感じさせる技法を駆使して絵画を描いたカイユボット。また印象派の画家たちがあまり描かなかった静物画にも取り組んでいます。

「建物のペンキ塗り」1877年 個人蔵

カイユボットの描く都市風景。同じく印象派ではドガも都市を得意としましたが、例えば「建物のペンキ塗り」など、それこそモダン・アメリカンを思わせるようなファッショナブルな構図も。新しい感覚を呼び起こします。

「イエール川のカヌー漕ぎ」1877年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

ボート遊びを描いた「イエール川のカヌー漕ぎ」でもスポーツに打ち込む男性の姿を思い切ってクローズアップ。どことなく写真的です。

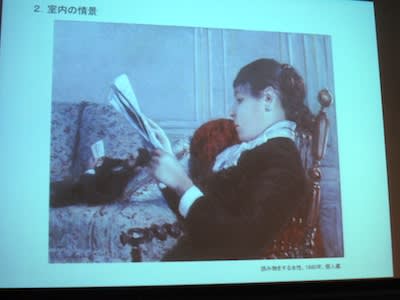

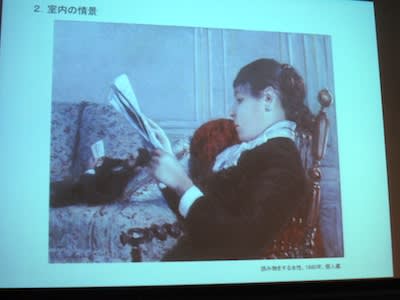

「読み物をする女性」1880年 個人蔵

また「読み物をする女性」。前の女性の大きさからするとソファの上の男性はあまりにも小さい。この前景と後景の大胆な対比は何なのか。カイユボットの眼差しは実はかなり斬新でかつ個性的です。

特設サイトもオープン。写真家Mがカイユボットの魅力を随時紹介するという公認ブログ「写真家Mのカイユボット展ブログ」もスタートしました。

「カイユボット展 特設サイト」 「写真家Mのカイユボット展ブログ」

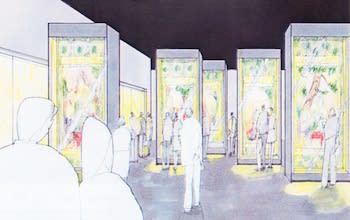

カイユボット展会場に導入される電子端末・展示イメージ(予定)

早割ペア割引券は8月10日から発売予定。また会場ではDNPの協力の元、電子端末を使って、カイユボットの作品と写真、そしてパリの街を相互に行き交うような仕掛けも導入されるとか。こうした試みはブリヂストン美術館で初めてです。期待しましょう!

記者発表会でパネルを前に解説するブリヂストン美術館の島田館長

「カイユボット展ー都市の印象派」はブリヂストン美術館で10月10日から開催されます。

「カイユボット展ー都市の印象派」 ブリヂストン美術館

会期:10月10日(木)~12月29日(日)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:月曜日(ただし12/16、祝日は開館)

主催:オルセー美術館、オランジュリー美術館、石橋財団ブリヂストン美術館、日本経済新聞社

会場:石橋財団ブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1)

料金:一般1500円(1300円)、65歳以上シニア1300円(1100円)、大・高生1000円(800円)

*( )内は前売及び15名以上団体料金。

*早割ペア券2000円を販売。販売期間は8/10~9/9限定。

交通 :JR線東京駅八重洲中央口徒歩5分。東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩5分。東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線日本橋駅B1出口徒歩5分。

「カイユボット展ー都市の印象派」@ブリヂストン美術館(10/10~12/29)

追記:「カイユボット展」@ブリヂストン美術館(プレビュー記事)

知られざる印象派の画家、ギュスターヴ・カイユボット(1848-1894)。モネやルノワールらとともに印象派展に参加するなどして活動しながらも、画家としての注目度は今ひとつ。よく知られた画家とは決して言えません。

では何故にカイユボットは知られていないのか。その一つとして彼の境遇が。カイユボットは非常に裕福な家に生まれたため、作品を売却する必要がなく、残されたものの多くが遺族の元に。そのまま美術館へ渡ることもなく秘蔵されます。つまり人目に触れる機会自体が少なかったのです。

また45歳で亡くなったカイユボットはどちらかと言えば寡作。素描などをあわせてもレゾネ1冊分、約500点ほど作品を残したに過ぎません。

「ピアノを弾く若い男」1876年 ブリヂストン美術館

しかしながら近年、特に西欧では再評価が進展。また日本でも2012年にブリヂストン美術館が「ピアノを弾く若い男」を収蔵。コレクション展などに出品されることで、僅かながらも認知が高まりました。

というわけで、まさにこの機会、この場所、ブリヂストン美術館だからこその展覧会です。カイユボットの日本初の回顧展が10月10日より始まります。

少し前置きが長くなりました。ではカイユボットは何者なのか。その辺を少しだけ追いかけましょう。

「自画像」1889年頃 オルセー美術館

生まれはパリの裕福な実業家。アカデミズムの画家のアトリエで学んだ後、パリ国立美術学校に入学。画家の道へ。印象派の画家らと知り合います。

第3回印象派展、カイユボット出品作品

印象派展に参加したのは2回目から。おそらくはルノワールの誘いだといわれています。その後、全部で8回あった印象派展のうち、3、4、5回に出品。「都市の印象派」のサブタイトルならぬ、パリの都市生活や風俗をテーマとした作品を描き続けました。

また印象派展では経済的にもメンバーを支援。仲間の画家の作品を購入していきます。

実はカイユボットが初めに評価されたのはこのコレクターとしての活動。彼の死後、手元に残った70点弱の印象派作品はどれも傑作ばかり。その中には今でこそオルセーの誇るドガの「エトワール」やルノワールの「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」など、画家を代表する作品も少なくありません。

カイユボットの遺言によりそれらは国立美術館へ寄贈されることになりましたが、ここで一悶着が。当時の印象派絵画は言わば前衛。美術館へ収められることへの反発も強く、寄贈は難航を極めます。結局、死の2年後に40点が受け入れられましたが、これが「カイユボット遺贈事件」としてかなり話題になったのだそうです。

「ヨーロッパ橋」1876年 ジュネーヴ・プティ・パレ美術館

さてそれでは今回の展覧会のポイントをまず4つ。

1 知られざる画家の全貌を紹介する日本初の回顧展

2 「印象派展」出品作など代表作を展示

3 世界各地の美術館に加え、個人所有の秘蔵コレクションから出品

4 弟マルシャル・カイユボットの撮影による貴重な写真作品もあわせて展観

興味深いのは4つ目の弟マルシャル撮影の写真。このマルシャル、「ピアノを弾く若い男」でピアノを弾いている人物そのもの。音楽を学びつつ、写真にも深い関心を寄せ、パリや近郊を捉えた風景写真を多く残しました。

ヨーロッパ橋を撮影した写真作品

印象派の画家たちが活躍した19世紀後半はまさに写真が急速に普及した時代。弟マルシャルの写真の構図は兄ギュスターヴの絵画に影響を与えたという指摘も。マルシャルの写真を見ながら、印象派絵画と写真表現の影響関係にも注目していくそうです。

カイユボット展出品作品数(予定)

なおマルシャルの写真の出品は全80点。そして兄ギュスターブ・カイユボットの作品は油彩44、パルテル1、素描8、版画4点ほどが出品予定。当然ながらこれほどカイユボットの作品が集まるのは日本で初めてです。(ちなみに国内にはカイユボットの作品がブリヂストン美術館蔵の「ピアノを弾く若い男」を含めても3点しかありません。)

展覧会ではカイユボットの作品を以下のジャンル別に紹介。

1.自画像、2.室内の風景、3.窓辺の風景、4.近代都市の風景、5.水辺の風景、6.庭園と田園風景、7.静物、8.素描、9.弟マルシャル・カイユボットの写真

変わりゆく近代都市パリの姿や風俗を光あふれる画面で捉え、時に写真を感じさせる技法を駆使して絵画を描いたカイユボット。また印象派の画家たちがあまり描かなかった静物画にも取り組んでいます。

「建物のペンキ塗り」1877年 個人蔵

カイユボットの描く都市風景。同じく印象派ではドガも都市を得意としましたが、例えば「建物のペンキ塗り」など、それこそモダン・アメリカンを思わせるようなファッショナブルな構図も。新しい感覚を呼び起こします。

「イエール川のカヌー漕ぎ」1877年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

ボート遊びを描いた「イエール川のカヌー漕ぎ」でもスポーツに打ち込む男性の姿を思い切ってクローズアップ。どことなく写真的です。

「読み物をする女性」1880年 個人蔵

また「読み物をする女性」。前の女性の大きさからするとソファの上の男性はあまりにも小さい。この前景と後景の大胆な対比は何なのか。カイユボットの眼差しは実はかなり斬新でかつ個性的です。

特設サイトもオープン。写真家Mがカイユボットの魅力を随時紹介するという公認ブログ「写真家Mのカイユボット展ブログ」もスタートしました。

「カイユボット展 特設サイト」 「写真家Mのカイユボット展ブログ」

カイユボット展会場に導入される電子端末・展示イメージ(予定)

早割ペア割引券は8月10日から発売予定。また会場ではDNPの協力の元、電子端末を使って、カイユボットの作品と写真、そしてパリの街を相互に行き交うような仕掛けも導入されるとか。こうした試みはブリヂストン美術館で初めてです。期待しましょう!

記者発表会でパネルを前に解説するブリヂストン美術館の島田館長

「カイユボット展ー都市の印象派」はブリヂストン美術館で10月10日から開催されます。

「カイユボット展ー都市の印象派」 ブリヂストン美術館

会期:10月10日(木)~12月29日(日)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:月曜日(ただし12/16、祝日は開館)

主催:オルセー美術館、オランジュリー美術館、石橋財団ブリヂストン美術館、日本経済新聞社

会場:石橋財団ブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1)

料金:一般1500円(1300円)、65歳以上シニア1300円(1100円)、大・高生1000円(800円)

*( )内は前売及び15名以上団体料金。

*早割ペア券2000円を販売。販売期間は8/10~9/9限定。

交通 :JR線東京駅八重洲中央口徒歩5分。東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩5分。東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線日本橋駅B1出口徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「特別展 京都」 記者発表会

10月8日(火)から東京国立博物館で始まる「特別展 京都ー洛中洛外図と障壁画の美」の記者発表会に参加してきました。

「特別展 京都ー洛中洛外図と障壁画の美」@東京国立博物館(10/8~12/1)

「国宝、重文でつづる天下人の都」。戦国時代から江戸時代の京都を舞台にした主に屏風絵や障壁画を展観。絢爛豪華な洛中洛外図屏風に二条城を飾る障壁画などが上野へとやってきます。

「特別展 京都」記者発表会会場 6/13 日テレホール

キャッチコピーは「京都でもみることのできない京都」。では具体的には何がそうなのか。このコピーに沿って展示の内容をご紹介しましょう。

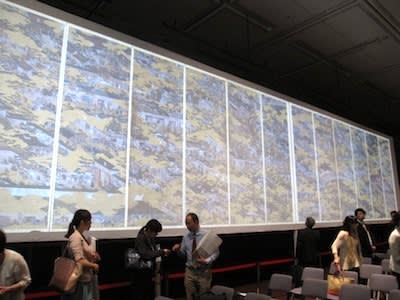

まずは洛中洛外図から。はて「洛中洛外図屏風」の展示は何も珍しいことではないのでは? そんなことを思う方もおられるやもしれません。

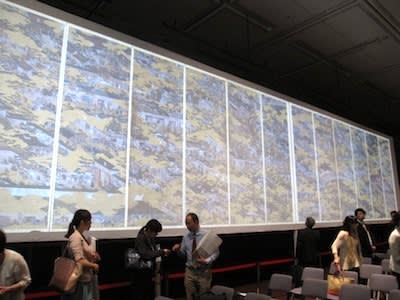

それを本展では圧倒的スケールにて紹介。つまり指定品、ようは国宝・重文指定を受けた「洛中洛外図屏風」の7点全てを展示するのです。

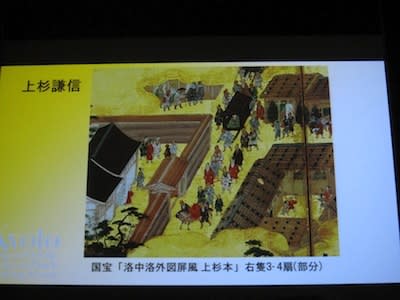

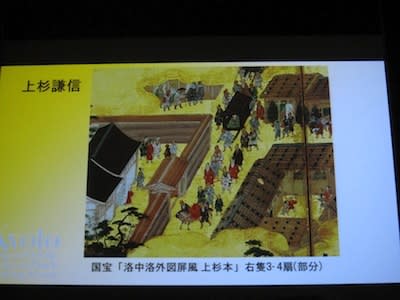

「洛中洛外図屏風 上杉本」 米沢市上杉博物館

ちなみに7点の指定品とは又兵衛の「舟木本」(重文・東京国立博物館)、永徳の「上杉本」(国宝・米沢市上杉博物館)、そして町田本とも呼ばれる「歴博甲本」(重文・国立歴史民俗博物館)と同じく歴博所蔵の「乙本」(重文・国立歴史民俗博物館)、さらには「池田本」(重文・林原美術館)に「勝興寺本」(重文・富岡市)に「福岡市博物館本」(重文・福岡市博物館)のこと。

「洛中洛外図屏風 上杉本」(右隻3-4扇) 米沢市上杉博物館

会期中に展示替えがあることもあり、必ずしも同一会期で揃うわけではありませんが、それでもこれらが一つの展覧会に全て出品されるのは稀。記憶にありません。

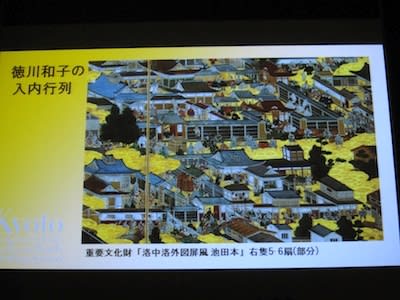

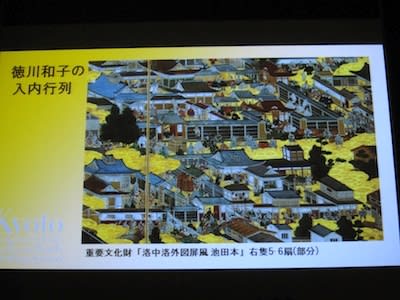

「洛中洛外図屏風 池田本」(右隻5-6扇) 林原美術館

なお「洛中洛外図屏風」からは制作時の京都の姿とともに、注文主と制作者の関係も読み解くことも可能。信長が謙信に贈ったとされる上杉本では、実際に謙信が京へやって来た姿が描写されていると考えられています。それらを見比べることで往時の文化に風俗だけでなく、権力の有り様なども知ることが出来るわけです。

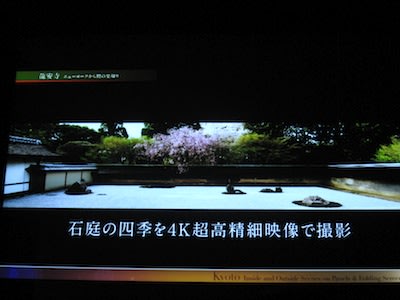

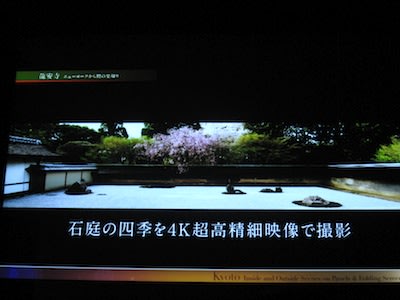

龍安寺風景

続いては障壁画です。ここでも「京都でもみることののできない京都。」が。それはかの石庭で有名な龍安寺です。

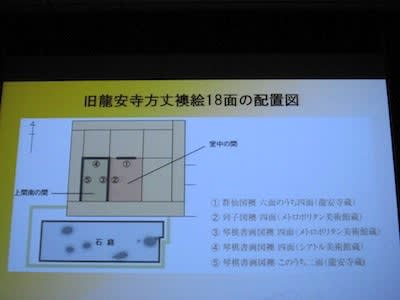

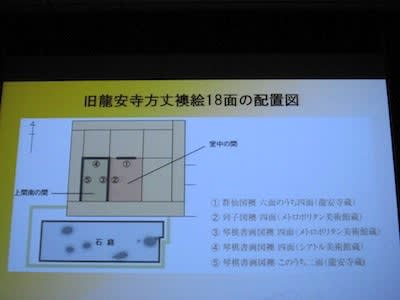

旧龍安寺方丈襖絵18面の配置図

実はかつて龍安寺には何面もの障壁画がありましたが、その多くが廃仏毀釈などによって散逸。海外へ多く渡り、メトロポリタンやシアトルの各美術館などに収められました。

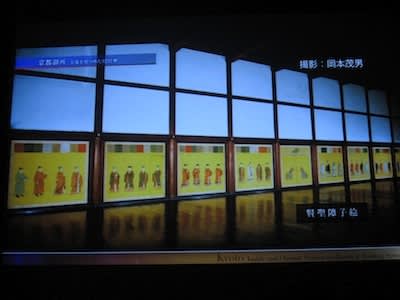

「列士図襖」 メトロポリタン美術館

その里帰りが実現するわけです。とりわけメトロポリタン美術館の「列士図襖」は初の里帰り。また龍安寺の「群仙図襖」は2010年にオークションに出て龍安寺へ帰還した作品。かつて石庭を見つめていた計18面の襖絵がお寺の配置に則りながら展示されます。当然ながら現地へ出向いても叶いません。

二条城二の丸御殿「黒書院」一の間大床

また障壁画といえば二条城もポイント。こちらは大広間四の間の「松鷹図」、そして黒書院一の間、二の間の全ての障壁画を出品。その数なんと全84面。もちろん一度に城外へ出る数としては過去最多です。しかもこちらも実際の配置を再現すべく立体的に展示されます。

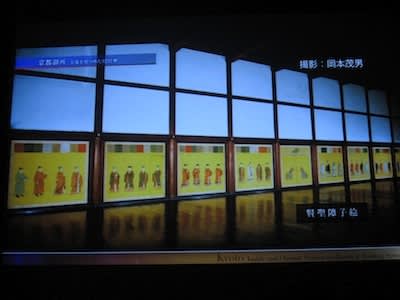

現在の京都御所「紫宸殿」内部風景「賢聖障子絵」

それに障壁画では京都御所の正殿、紫宸殿のために描かれた「賢聖障子絵」なども登場。全20面。十面ずつの展示替えで展示されます。

市中を一望する「洛中洛外図屏風」を筆頭に、僧侶の「龍安寺」、武家の「二条城」、そして公家の「京都御所」から集められる障壁画の数々。しかも開催は東京のみ、つまり東京国立博物館だけの展示です。これも言ってしまえば京都では見られないということ。

龍安寺石庭の四季を超高精細映像で撮影

また主催の日本テレビが総力を挙げて制作に取り組んだという4K映像を使った映像展示も。テーマは龍安寺。石庭を1年かけて撮影。四季折々の風景を全16メートル、つまり実際の石庭の長さとほぼ同じスクリーンに投影します。

「龍安寺石庭」4K映像スクリーン(全16メートル)

記者発表時には龍安寺石庭4K映像のデモンストレーションも。ハイビジョンの4倍の超高精細映像。この美しさ、そして迫力!とは言え、残念ながら私の写真ではまるで伝わりません。これは是非とも会場で体感してみてください。

さて最後に一つ。非常に重要なことをお伝えしましょう。それは前売チケットについてです。普段、あまりこの手のタイアップ情報をブログで紹介することはないのですが、今回ばかりは別。では何が特別なのか。

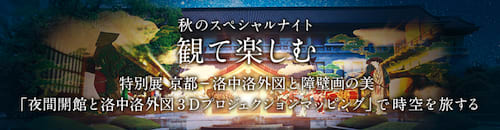

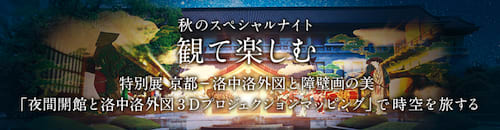

なんと「特別展 京都」の会期中に、東博本館を使い、話題の3Dプロジェクションマッピングで「洛中洛外図」が投影されるのです。

「洛中洛外図屏風3Dプロジェクションマッピング」イメージ画像

日にちは10月16日(水)と10月17日(木)の2日間限定。いずれも18時から。前売企画チケット「秋のスペシャルナイト3Dプロジェクションマッピング付きチケット」を購入した方のみ観覧出来ます。

「秋のスペシャルナイト3Dプロジェクションマッピング付きチケット」

開催日 2013年10月16日(水)、17日(木)

夜間開館 18:00~21:00(展示室への最終入場は20:30)

投影時間 18:10~20:20(約5分間の映像をループ上映予定)

販売期間 9月中旬販売開始予定

販売数 2夜合わせて2728枚の限定販売(限定数に達し次第終了)

セット内容 3Dプロジェクションマッピング鑑賞券+京都展夜間開館入場券1枚+マッピング映像DVD

販売価格 2400円(税込)

チケット販売 ローソンチケット(Lコード33900)

なおチケットは特別夜間開館での展覧会観覧と3Dプロジェクションマッピングのセット。しかもマッピング映像のDVDまでいただけるという特典つき。価格は2400円です。

枚数は「舟木本」に登場する2728名の人物に因んで2728枚のみ。発売は9月中旬を予定しているそうです。また発売の際にも改めて取り上げたいと思いますが、ともかく東博で初めて行われる3Dプロジェクションマッピング。大いに注目されるに違いありません。

ちなみに前売券に関してですが、2枚1組の早割ペア券2200円が既に発売中。こちらは7月31日まで。詳細はチケット情報をご参照下さい。

記者会見会場スクリーンに投影された「洛中洛外図屏風」

公式サイトも全面リニューアル済。見どころなどもアップされています。秋の東博は京都一色に染まること間違いなし!

展覧会公式アプリ「洛中洛外図屏風」も公開中!

「特別展 京都ー洛中洛外図と障壁画の美」は10月8日から東京国立博物館で開催されます。

「特別展 京都ー洛中洛外図と障壁画の美」 東京国立博物館

会期:10月8日(火)~12月1日(日)

時間:9:30~17:00(金曜日は20時まで開館)*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し10月14日(月)、11月4日(月)は開館。10月15日(火)、11月5日(火)は閉館。

会場:東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

主催:東京国立博物館、日本テレビ放送網、読売新聞社

特別協賛 タマホーム

協賛 光村印刷、日本興亜損保

料金:一般1500(1300)円、大学生1200(1000)円、高校生900(700)円。中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体、及び前売券。前売券は7月13日から10月7日まで販売。

*早割ペア券:2枚1組セット2200円。販売期間は6月13日から7月31日まで。

*特典つき企画チケット各種あり。詳細はチケット情報へ。

「特別展 京都ー洛中洛外図と障壁画の美」@東京国立博物館(10/8~12/1)

「国宝、重文でつづる天下人の都」。戦国時代から江戸時代の京都を舞台にした主に屏風絵や障壁画を展観。絢爛豪華な洛中洛外図屏風に二条城を飾る障壁画などが上野へとやってきます。

「特別展 京都」記者発表会会場 6/13 日テレホール

キャッチコピーは「京都でもみることのできない京都」。では具体的には何がそうなのか。このコピーに沿って展示の内容をご紹介しましょう。

まずは洛中洛外図から。はて「洛中洛外図屏風」の展示は何も珍しいことではないのでは? そんなことを思う方もおられるやもしれません。

それを本展では圧倒的スケールにて紹介。つまり指定品、ようは国宝・重文指定を受けた「洛中洛外図屏風」の7点全てを展示するのです。

「洛中洛外図屏風 上杉本」 米沢市上杉博物館

ちなみに7点の指定品とは又兵衛の「舟木本」(重文・東京国立博物館)、永徳の「上杉本」(国宝・米沢市上杉博物館)、そして町田本とも呼ばれる「歴博甲本」(重文・国立歴史民俗博物館)と同じく歴博所蔵の「乙本」(重文・国立歴史民俗博物館)、さらには「池田本」(重文・林原美術館)に「勝興寺本」(重文・富岡市)に「福岡市博物館本」(重文・福岡市博物館)のこと。

「洛中洛外図屏風 上杉本」(右隻3-4扇) 米沢市上杉博物館

会期中に展示替えがあることもあり、必ずしも同一会期で揃うわけではありませんが、それでもこれらが一つの展覧会に全て出品されるのは稀。記憶にありません。

「洛中洛外図屏風 池田本」(右隻5-6扇) 林原美術館

なお「洛中洛外図屏風」からは制作時の京都の姿とともに、注文主と制作者の関係も読み解くことも可能。信長が謙信に贈ったとされる上杉本では、実際に謙信が京へやって来た姿が描写されていると考えられています。それらを見比べることで往時の文化に風俗だけでなく、権力の有り様なども知ることが出来るわけです。

龍安寺風景

続いては障壁画です。ここでも「京都でもみることののできない京都。」が。それはかの石庭で有名な龍安寺です。

旧龍安寺方丈襖絵18面の配置図

実はかつて龍安寺には何面もの障壁画がありましたが、その多くが廃仏毀釈などによって散逸。海外へ多く渡り、メトロポリタンやシアトルの各美術館などに収められました。

「列士図襖」 メトロポリタン美術館

その里帰りが実現するわけです。とりわけメトロポリタン美術館の「列士図襖」は初の里帰り。また龍安寺の「群仙図襖」は2010年にオークションに出て龍安寺へ帰還した作品。かつて石庭を見つめていた計18面の襖絵がお寺の配置に則りながら展示されます。当然ながら現地へ出向いても叶いません。

二条城二の丸御殿「黒書院」一の間大床

また障壁画といえば二条城もポイント。こちらは大広間四の間の「松鷹図」、そして黒書院一の間、二の間の全ての障壁画を出品。その数なんと全84面。もちろん一度に城外へ出る数としては過去最多です。しかもこちらも実際の配置を再現すべく立体的に展示されます。

現在の京都御所「紫宸殿」内部風景「賢聖障子絵」

それに障壁画では京都御所の正殿、紫宸殿のために描かれた「賢聖障子絵」なども登場。全20面。十面ずつの展示替えで展示されます。

市中を一望する「洛中洛外図屏風」を筆頭に、僧侶の「龍安寺」、武家の「二条城」、そして公家の「京都御所」から集められる障壁画の数々。しかも開催は東京のみ、つまり東京国立博物館だけの展示です。これも言ってしまえば京都では見られないということ。

龍安寺石庭の四季を超高精細映像で撮影

また主催の日本テレビが総力を挙げて制作に取り組んだという4K映像を使った映像展示も。テーマは龍安寺。石庭を1年かけて撮影。四季折々の風景を全16メートル、つまり実際の石庭の長さとほぼ同じスクリーンに投影します。

「龍安寺石庭」4K映像スクリーン(全16メートル)

記者発表時には龍安寺石庭4K映像のデモンストレーションも。ハイビジョンの4倍の超高精細映像。この美しさ、そして迫力!とは言え、残念ながら私の写真ではまるで伝わりません。これは是非とも会場で体感してみてください。

さて最後に一つ。非常に重要なことをお伝えしましょう。それは前売チケットについてです。普段、あまりこの手のタイアップ情報をブログで紹介することはないのですが、今回ばかりは別。では何が特別なのか。

なんと「特別展 京都」の会期中に、東博本館を使い、話題の3Dプロジェクションマッピングで「洛中洛外図」が投影されるのです。

「洛中洛外図屏風3Dプロジェクションマッピング」イメージ画像

日にちは10月16日(水)と10月17日(木)の2日間限定。いずれも18時から。前売企画チケット「秋のスペシャルナイト3Dプロジェクションマッピング付きチケット」を購入した方のみ観覧出来ます。

「秋のスペシャルナイト3Dプロジェクションマッピング付きチケット」

開催日 2013年10月16日(水)、17日(木)

夜間開館 18:00~21:00(展示室への最終入場は20:30)

投影時間 18:10~20:20(約5分間の映像をループ上映予定)

販売期間 9月中旬販売開始予定

販売数 2夜合わせて2728枚の限定販売(限定数に達し次第終了)

セット内容 3Dプロジェクションマッピング鑑賞券+京都展夜間開館入場券1枚+マッピング映像DVD

販売価格 2400円(税込)

チケット販売 ローソンチケット(Lコード33900)

なおチケットは特別夜間開館での展覧会観覧と3Dプロジェクションマッピングのセット。しかもマッピング映像のDVDまでいただけるという特典つき。価格は2400円です。

枚数は「舟木本」に登場する2728名の人物に因んで2728枚のみ。発売は9月中旬を予定しているそうです。また発売の際にも改めて取り上げたいと思いますが、ともかく東博で初めて行われる3Dプロジェクションマッピング。大いに注目されるに違いありません。

ちなみに前売券に関してですが、2枚1組の早割ペア券2200円が既に発売中。こちらは7月31日まで。詳細はチケット情報をご参照下さい。

記者会見会場スクリーンに投影された「洛中洛外図屏風」

公式サイトも全面リニューアル済。見どころなどもアップされています。秋の東博は京都一色に染まること間違いなし!

展覧会公式アプリ「洛中洛外図屏風」も公開中!

「特別展 京都ー洛中洛外図と障壁画の美」は10月8日から東京国立博物館で開催されます。

「特別展 京都ー洛中洛外図と障壁画の美」 東京国立博物館

会期:10月8日(火)~12月1日(日)

時間:9:30~17:00(金曜日は20時まで開館)*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し10月14日(月)、11月4日(月)は開館。10月15日(火)、11月5日(火)は閉館。

会場:東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

主催:東京国立博物館、日本テレビ放送網、読売新聞社

特別協賛 タマホーム

協賛 光村印刷、日本興亜損保

料金:一般1500(1300)円、大学生1200(1000)円、高校生900(700)円。中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体、及び前売券。前売券は7月13日から10月7日まで販売。

*早割ペア券:2枚1組セット2200円。販売期間は6月13日から7月31日まで。

*特典つき企画チケット各種あり。詳細はチケット情報へ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

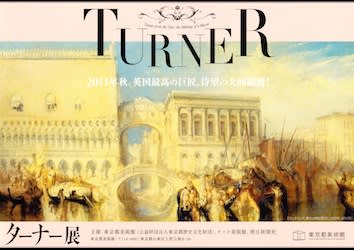

「ターナー展」 記者発表会

イギリスを代表する画家であるジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775~1851)。美しい光と色の織りなす、時に幻想的なまでの風景画は日本でも人気。回顧展を待っていた方も多いかもしれません。

追記:「ターナー展」@東京都美術館(プレビュー記事)

ずばり朗報です。ターナーの回顧展がいよいよ今秋、上野の東京都美術館(10/8~12/18)で開催されます。*以降、神戸市立博物館(2014/1/11-4/6)へと巡回。

と言うわけで、開催に先立って英国大使館で行われたターナー展の記者発表会に参加してきました。

ティム・ヒッチンズ駐日英国大使と「コーンウォール地方のセント・ジョン村から望むハウモウズの入江」

まず挨拶に立ったのはティム・ヒッチンズ駐日英国大使。流暢な日本語でスピーチを。大使自らがターナーの風景画を紹介。それが「コーンウォール地方のセント・ジョン村から望むハウモウズの入江」。父が海軍に属していたことから、大使の生活は常に海とともにあったとか。その海を重要なモチーフとしたターナーには強い思い入れがあると語りました。

東京都美術館の小林明子学芸員

続いて東京都美術館の真室館長の挨拶の後、同館学芸員の小林明子さんによる展示解説がスライドで行われました。ごく簡単にまとめてみます。

・「『絵になる英国』を探して」:展示は画家の生涯と作風の変遷を見るもの。画家としての出発点はイギリス各地の風景を描く水彩画家だった。そして史上最年少、20代でアカデミーの会員に。

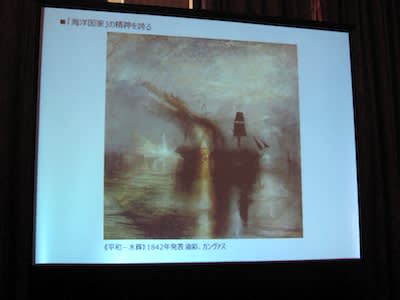

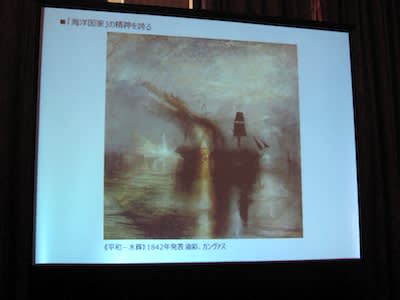

「スピッドヘッド:ポーツマス港に入る拿捕された二隻のデンマーク船」(1808年)

・「『海洋国家』の精神を誇る」:特に海風画を制作し、歴史の素材を盛り込んで、英国の愛国心にも訴えかける作品を多く制作した。「スピッドヘッド:ポーツマス港に入る拿捕された二隻のデンマーク船」(1808年)は降伏したデンマーク船を英国海軍が曳航する様子を描いている。

「ヴァティカンから望むローマ、ラ・フォルナリーナを伴って回廊装飾のための絵を準備するラファエロ」(1820年)

・「イタリアに魅せられて」:旅する画家としてのターナー。フランスからイタリアへ。「ヴァティカンから望むローマ、ラ・フォルナリーナを伴って回廊装飾のための絵を準備するラファエロ」(1820年)は最初のイタリア旅行で描いた作品である。後にターナーは水上都市ヴェネツィアに特に魅せられた。

「湖に沈む夕陽」(1840-45年頃)

・「光と大気を描く」:晩年は形態を超えた色彩と光の表現に専念。「湖に沈む夕陽」(1840-45年頃)は、その前衛的なまでの表現から、当時、批判を浴びた一枚。

「クリゾン州の雪崩」(1810年)

・「大自然の畏怖をかたちに」:大自然の険しさ、また自然災害を題材にした作品を描いたターナー。「クリゾン州の雪崩」(1810年)は同地で実際に起きた雪崩に取材したものである。

「チャイルド・ハロルドの巡礼ーイタリア」(1832年)

・「漱石が愛したターナー」:ターナーを著作で紹介した夏目漱石。日本のターナー受容の一つの契機に。「チャイルド・ハロルドの巡礼ーイタリア」(1832年)は漱石が留学中のイギリスで見た可能性の高い作品。「坊っちゃん」に引用がある。

太字はターナー展を見る上で重要なキーワードです。なお出品は油彩36点に加え、水彩67点、スケッチ10点の全113点で構成。イギリスはテートからも多数の作品がやってきます。

ゲストトークを行う作家の林望さん

さて最後にゲストトークが。登壇したのは作家の林望さん。こちらもお話に沿って内容を。

林望「ターナーとコンスタブル。一年先輩がターナー。同時代に二人の偉大な画家が生まれましたが、これが生まれからして対照的。ターナーはロンドン中心部、コヴェント・ガーデンの床屋のせがれですが、コンスタブルは田舎の坊ちゃん。粉会社の息子さんです。」

「絵に関しても対照的な人生を歩んでいますね。ターナーは早熟の天才。20代にアカデミーの正会員になって売れっ子でしたが、コンスタブルは遅咲き、50歳を過ぎてから会員に。ターナーは14万ポンドともいわれる巨額の富を残しましたが、コンスタブルは赤貧のうちに死にました。」

「それにしても二人は何故にそれほど境遇が違ってしまったのでしょうか。まずターナーから。彼の絵画はいわゆるヒストリカルでピクチャレスク。ようは歴史的故事や神秘的なものを風景に取り込んで描いています。」

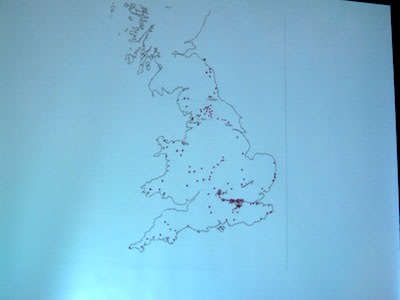

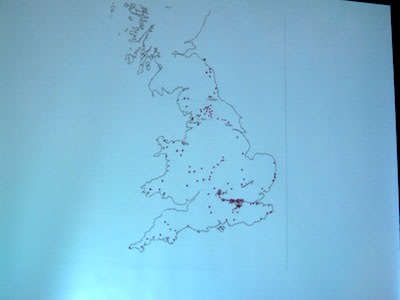

ブリテン島内でターナーが旅した地点

「ターナーは旅する画家としても知られていますが、ともかくブリテン島だけでもこれほど旅をしています。(上スライド。赤い点が旅した地点。)そしてターナーは次第に外国へ目を向けていきます。若い頃、例えば1775年から1800年の間は全て国内のみであったのが、1840年代の旅行は全て外国へ行っています。ようは英国の旅からヨーロッパの旅へと変わるわけです。」

「つまりターナーはピクチャレスクな風景を求めるために旅を続けていたのです。しかも日常ではなく非日常を求めるために外国へ。しかしコンスタブルはそういうことは一切しませんでした。彼は何でもない英国の田舎の田園風景をひたすら描き続けます。そしてこの時代の英国ではピクチャレスク絵画が好まれた。だからターナーは売れに売れたわけです。」

「平和ー水葬」(1842年)

「何枚か作品を挙げましょう。まずは『平和ー水葬』。水葬とは文字通り、海上で行なわれた葬儀のことで、ターナーの友人の画家の葬儀を元にしたそうですが、ともかく空に注目。舞台はジブラルタルですが、これはもうイギリスの空ですね。そして手前に一羽の真鴨。そして異様なほどに真っ黒い船。空は青空なのにこの暗さ。考えられない光のコントラスト。おそらくここには人の死が反映されているのですが、全体で見るとターナーの空想、創造によった風景なのです。」

「またこの一枚(上のスライド)はどうでしょうか。朦朧体ともいえるような作品、未完ですが、実はこれ都市風景で、右には鉛工場の煙突が見えるのですよね。そして左でもくもく出ているのは工場の煙。それを一体何処から見ているのかと思うほど高い視点から鳥瞰的に描いている。ターナーは何も田園だけでなく、こうした工業化された都市風景にも関心を持っていました。そこにも非日常、一種のピクチャレスクを見ていたのではないかと。ここはターナーの新しさかもしれません。」

「作品の中にある物語や思想。そして伝統的なものと新しいものへの関心。さらには光や大気に見られるような革新的な表現。風景を通して『形而上』の何かを見続けていたのがターナーではないかと思っています。」

スライド作品を解説する林望さん

林望さんのトークは以上です。ターナーとほぼ同世代のコンスタブルの対比を基点に、実に興味深いお話をして下さいました。

ターナー展記者発表会の様子

さてこのターナーの回顧展、最近では2度、1986年に国立西洋美術館、また1997年に横浜美術館で開催されましたが、今回はそれらを上回る展示スケール。しかもうち9割は日本初公開の作品というから驚きです。

東京都美術館の真室館長、ティム・ヒッチンズ駐日英国大使、作家の林望さん

公式WEBサイトも全面リニューアルされ、前売チケット情報も既に公開中。特にお得なのは先行前売ペアチケット。2枚で2400円です。その他、紅茶やブックカバーとセットにしたグッズ券もあります。こちらも要チェック!

「ターナー展」チケット情報

余談ですが、ターナー作「チャイルド・ハロルドの巡礼ーイタリア」に登場するハロルド(イギリスの詩人、バイロンの物語誌です。)こそ、このブログの名付け親。もちろんターナーも私の大好きな画家の一人であります。

記者発表会時に大使館の庭園も公開されました

国内では16年ぶりとなるターナーの一大回顧展。まずは大いに期待しましょう!

英国大使館正面風景

「ターナー展」は2013年10月8日より東京都美術館で開催されます。*神戸市立博物館(2014/1/11-4/6)へ巡回。

「ターナー展」 東京都美術館

会期:2013年10月8日(火)~12月18日(水)

時間:9:30~17:30(金曜日は20時まで開館)*入室は閉室の30分前まで。

休館:月曜日。但し10月14日、11月4日、12月16日は開館。10月15日、11月5日は閉館。

会場:東京都美術館(台東区上野公園8-36)

主催:東京都美術館、テート美術館、朝日新聞社、TBS

後援:在日英国商業会議所、ラスキン文庫

料金:一般1600(1300)円、大学生1300(1100)円、高校生800(600)円。65歳以上1000(800)円。中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体、及び前売券。前売券は2013年8月5日から10月7日まで販売。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

*特別先行前売ペア券各種発売。詳細はチケット情報へ。

注)記者発表会、及び大使館内の写真の撮影については主催者の許可を得ています。またスライド図版は全てターナーの作品です。

追記:「ターナー展」@東京都美術館(プレビュー記事)

ずばり朗報です。ターナーの回顧展がいよいよ今秋、上野の東京都美術館(10/8~12/18)で開催されます。*以降、神戸市立博物館(2014/1/11-4/6)へと巡回。

と言うわけで、開催に先立って英国大使館で行われたターナー展の記者発表会に参加してきました。

ティム・ヒッチンズ駐日英国大使と「コーンウォール地方のセント・ジョン村から望むハウモウズの入江」

まず挨拶に立ったのはティム・ヒッチンズ駐日英国大使。流暢な日本語でスピーチを。大使自らがターナーの風景画を紹介。それが「コーンウォール地方のセント・ジョン村から望むハウモウズの入江」。父が海軍に属していたことから、大使の生活は常に海とともにあったとか。その海を重要なモチーフとしたターナーには強い思い入れがあると語りました。

東京都美術館の小林明子学芸員

続いて東京都美術館の真室館長の挨拶の後、同館学芸員の小林明子さんによる展示解説がスライドで行われました。ごく簡単にまとめてみます。

・「『絵になる英国』を探して」:展示は画家の生涯と作風の変遷を見るもの。画家としての出発点はイギリス各地の風景を描く水彩画家だった。そして史上最年少、20代でアカデミーの会員に。

「スピッドヘッド:ポーツマス港に入る拿捕された二隻のデンマーク船」(1808年)

・「『海洋国家』の精神を誇る」:特に海風画を制作し、歴史の素材を盛り込んで、英国の愛国心にも訴えかける作品を多く制作した。「スピッドヘッド:ポーツマス港に入る拿捕された二隻のデンマーク船」(1808年)は降伏したデンマーク船を英国海軍が曳航する様子を描いている。

「ヴァティカンから望むローマ、ラ・フォルナリーナを伴って回廊装飾のための絵を準備するラファエロ」(1820年)

・「イタリアに魅せられて」:旅する画家としてのターナー。フランスからイタリアへ。「ヴァティカンから望むローマ、ラ・フォルナリーナを伴って回廊装飾のための絵を準備するラファエロ」(1820年)は最初のイタリア旅行で描いた作品である。後にターナーは水上都市ヴェネツィアに特に魅せられた。

「湖に沈む夕陽」(1840-45年頃)

・「光と大気を描く」:晩年は形態を超えた色彩と光の表現に専念。「湖に沈む夕陽」(1840-45年頃)は、その前衛的なまでの表現から、当時、批判を浴びた一枚。

「クリゾン州の雪崩」(1810年)

・「大自然の畏怖をかたちに」:大自然の険しさ、また自然災害を題材にした作品を描いたターナー。「クリゾン州の雪崩」(1810年)は同地で実際に起きた雪崩に取材したものである。

「チャイルド・ハロルドの巡礼ーイタリア」(1832年)

・「漱石が愛したターナー」:ターナーを著作で紹介した夏目漱石。日本のターナー受容の一つの契機に。「チャイルド・ハロルドの巡礼ーイタリア」(1832年)は漱石が留学中のイギリスで見た可能性の高い作品。「坊っちゃん」に引用がある。

太字はターナー展を見る上で重要なキーワードです。なお出品は油彩36点に加え、水彩67点、スケッチ10点の全113点で構成。イギリスはテートからも多数の作品がやってきます。

ゲストトークを行う作家の林望さん

さて最後にゲストトークが。登壇したのは作家の林望さん。こちらもお話に沿って内容を。

林望「ターナーとコンスタブル。一年先輩がターナー。同時代に二人の偉大な画家が生まれましたが、これが生まれからして対照的。ターナーはロンドン中心部、コヴェント・ガーデンの床屋のせがれですが、コンスタブルは田舎の坊ちゃん。粉会社の息子さんです。」

「絵に関しても対照的な人生を歩んでいますね。ターナーは早熟の天才。20代にアカデミーの正会員になって売れっ子でしたが、コンスタブルは遅咲き、50歳を過ぎてから会員に。ターナーは14万ポンドともいわれる巨額の富を残しましたが、コンスタブルは赤貧のうちに死にました。」

「それにしても二人は何故にそれほど境遇が違ってしまったのでしょうか。まずターナーから。彼の絵画はいわゆるヒストリカルでピクチャレスク。ようは歴史的故事や神秘的なものを風景に取り込んで描いています。」

ブリテン島内でターナーが旅した地点

「ターナーは旅する画家としても知られていますが、ともかくブリテン島だけでもこれほど旅をしています。(上スライド。赤い点が旅した地点。)そしてターナーは次第に外国へ目を向けていきます。若い頃、例えば1775年から1800年の間は全て国内のみであったのが、1840年代の旅行は全て外国へ行っています。ようは英国の旅からヨーロッパの旅へと変わるわけです。」

「つまりターナーはピクチャレスクな風景を求めるために旅を続けていたのです。しかも日常ではなく非日常を求めるために外国へ。しかしコンスタブルはそういうことは一切しませんでした。彼は何でもない英国の田舎の田園風景をひたすら描き続けます。そしてこの時代の英国ではピクチャレスク絵画が好まれた。だからターナーは売れに売れたわけです。」

「平和ー水葬」(1842年)

「何枚か作品を挙げましょう。まずは『平和ー水葬』。水葬とは文字通り、海上で行なわれた葬儀のことで、ターナーの友人の画家の葬儀を元にしたそうですが、ともかく空に注目。舞台はジブラルタルですが、これはもうイギリスの空ですね。そして手前に一羽の真鴨。そして異様なほどに真っ黒い船。空は青空なのにこの暗さ。考えられない光のコントラスト。おそらくここには人の死が反映されているのですが、全体で見るとターナーの空想、創造によった風景なのです。」

「またこの一枚(上のスライド)はどうでしょうか。朦朧体ともいえるような作品、未完ですが、実はこれ都市風景で、右には鉛工場の煙突が見えるのですよね。そして左でもくもく出ているのは工場の煙。それを一体何処から見ているのかと思うほど高い視点から鳥瞰的に描いている。ターナーは何も田園だけでなく、こうした工業化された都市風景にも関心を持っていました。そこにも非日常、一種のピクチャレスクを見ていたのではないかと。ここはターナーの新しさかもしれません。」

「作品の中にある物語や思想。そして伝統的なものと新しいものへの関心。さらには光や大気に見られるような革新的な表現。風景を通して『形而上』の何かを見続けていたのがターナーではないかと思っています。」

スライド作品を解説する林望さん

林望さんのトークは以上です。ターナーとほぼ同世代のコンスタブルの対比を基点に、実に興味深いお話をして下さいました。

ターナー展記者発表会の様子

さてこのターナーの回顧展、最近では2度、1986年に国立西洋美術館、また1997年に横浜美術館で開催されましたが、今回はそれらを上回る展示スケール。しかもうち9割は日本初公開の作品というから驚きです。

東京都美術館の真室館長、ティム・ヒッチンズ駐日英国大使、作家の林望さん

公式WEBサイトも全面リニューアルされ、前売チケット情報も既に公開中。特にお得なのは先行前売ペアチケット。2枚で2400円です。その他、紅茶やブックカバーとセットにしたグッズ券もあります。こちらも要チェック!

「ターナー展」チケット情報

余談ですが、ターナー作「チャイルド・ハロルドの巡礼ーイタリア」に登場するハロルド(イギリスの詩人、バイロンの物語誌です。)こそ、このブログの名付け親。もちろんターナーも私の大好きな画家の一人であります。

記者発表会時に大使館の庭園も公開されました

国内では16年ぶりとなるターナーの一大回顧展。まずは大いに期待しましょう!

英国大使館正面風景

「ターナー展」は2013年10月8日より東京都美術館で開催されます。*神戸市立博物館(2014/1/11-4/6)へ巡回。

「ターナー展」 東京都美術館

会期:2013年10月8日(火)~12月18日(水)

時間:9:30~17:30(金曜日は20時まで開館)*入室は閉室の30分前まで。

休館:月曜日。但し10月14日、11月4日、12月16日は開館。10月15日、11月5日は閉館。

会場:東京都美術館(台東区上野公園8-36)

主催:東京都美術館、テート美術館、朝日新聞社、TBS

後援:在日英国商業会議所、ラスキン文庫

料金:一般1600(1300)円、大学生1300(1100)円、高校生800(600)円。65歳以上1000(800)円。中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体、及び前売券。前売券は2013年8月5日から10月7日まで販売。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

*特別先行前売ペア券各種発売。詳細はチケット情報へ。

注)記者発表会、及び大使館内の写真の撮影については主催者の許可を得ています。またスライド図版は全てターナーの作品です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「貴婦人と一角獣展」 記者発表会

国立新美術館で開催予定の「貴婦人と一角獣展」の記者発表会に参加してきました。

「貴婦人と一角獣展」記者発表会(12/20。国立新美術館)

フランスはパリの国立クリュニー中世美術館。15世紀末の館と古代ローマの浴場の遺構を利用し、5~15世紀のヨーロッパ美術品を23000点も所蔵。うち充実した中世美術コレクションで良く知られているところかもしれません。

フランス国立クリュニー中世美術館

中でも6面のタピスリー「貴婦人と一角獣」は、中世ヨーロッパ美術の傑作としても貴重な作品。実際、館外に貸し出されたことは一度だけ。1974年にアメリカのメトロポリタン美術館に出品されただけでした。

タピスリー「貴婦人と一角獣」1500年頃 羊毛・絹

前振りが長くなりました。ここに朗報、「貴婦人と一角獣」が史上初めて日本へやって来ます。

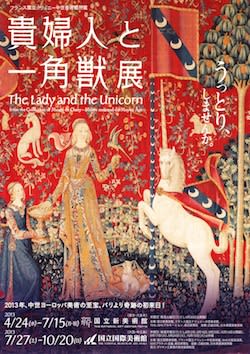

「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 貴婦人と一角獣展」

東京:国立新美術館 2013年4月24日(水)~7月15日(月・祝)

大阪:国立国際美術館 2013年7月27日(土)~10月20日(日)

会期は東京先行で来春から六本木の国立新美術館にて。東京展終了後、大阪・中之島の国立国際美術館へ巡回します。

クリュニー中世美術館館長のビデオメッセージ

というわけで、先日行われた「貴婦人と一角獣」展のプレス発表会に参加。クリュニー中世美術館館長のビデオメッセージの後、展覧会コミッショナーで国立新美術館学芸課長の南雄介氏による展示解説が行われました。

その様子を以下にまとめてみます。

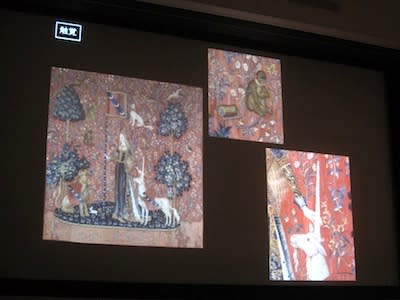

まずは超・基本、いわゆる織物であるタピスリーとは何ぞやというお話から。縦糸に麻糸、横糸に絹や羊毛を織って図柄を作成。特に大型のタピスリーは城や教会の壁面を飾るのに重宝され、14~16世紀のヨーロッパで黄金時代を迎えました。

クリュニー中世美術館での「貴婦人と一角獣」の展示風景

そして「貴婦人と一角獣」が作られたのも1500年頃。作者、もしくは制作場所は諸説あり、北フランスかフランドル。具体的にはリール、ブリュッセルの他、パリではないかと考えられています。

さてこのタピスリーが歴史の表舞台に登場したのは、時代が下って19世紀初めの頃です。

フランス中部の古城の調度品として文献に載ったタピスリーは、当時の文学者、メリメやサンドらの関心を呼びます。と同時に政府による調査研究もスタート。結果、1882年に買い上げられ、クリュニー中世美術館に収められることになりました。

ちなみに「貴婦人と一角獣」、作品は全部で6面。あわせると全22メートルにも及ぶ大作です。

いずれも地に赤色の「千花文様」と呼ばれる文様を配し、中央には藍色の島のような場を表現。樹木や紋章とともに、貴婦人と一角獣のモチーフを描いています。

ではそこに描かれたモチーフの意味とは一体何でしょうか。

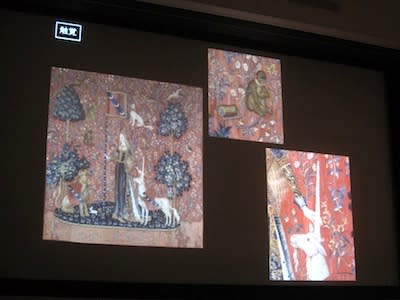

簡単に言ってしまえば人間の感覚、つまり触覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚です。いくつか例をあげましょう。

タピスリー「貴婦人と一角獣『触覚』」1500年頃 羊毛・絹

まずは触覚から。中央の貴婦人が右手で旗竿を、また左手で一角獣の角を握り、また猿も繋がれた鎖に手を触れていることが分かります。

タピスリー「貴婦人と一角獣『味覚』」1500年頃 羊毛・絹

次の味覚では貴婦人が侍女の持つ器からお菓子を取り、オウムの口へ与え、さらに猿も何かを食べるような仕草をしていることが見て取れます。

タピスリー「貴婦人と一角獣『聴覚』」1500年頃 羊毛・絹

この他、嗅覚、聴覚、視覚においても、貴婦人がそれらを表す行動をしているわけです。

さて6面としたのに、ここで挙げた作品は5面。あと1面が足りません。

実は最後の1面、最も大きな「我が唯一の望み」こそが、一連のタペストリーをどこか謎めいた、それでいてより魅惑的な作品として価値を高めているものなのです。

タピスリー「貴婦人と一角獣『我が唯一の望み』」1500年頃 羊毛・絹

タイトルの「我が唯一の望み」とは背景の天幕に記された銘文に由来するもの。貴婦人が一見、侍女の持つ箱から宝石を取り出しているように見えることから、結婚や愛を意味しているのではないかと考えられています。

しかしながら実は貴婦人が箱に宝石を戻していると解釈するとどうなのか。

すると貴婦人はいわゆる物質的な価値を捨て、より高次とされる精神的なもの、悟性や知性を示しているのではないかという意味に変化します。ようはそれ以前の5面で描いた人の感覚を統括し得る第6の感覚が示されているわけでした。

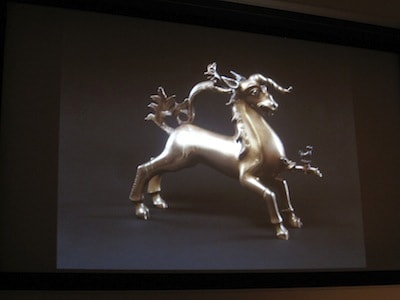

「一角獣の形をした水差し」1400年頃 ブロンズ・彫金

そして本展ではこうしたタピスリーを読み解く観点からも、そのモチーフにまつわる主に同時代の工芸品などをあわせて紹介。

「領主の生活のタピスリー『恋愛の情景』」1500-1520年頃 羊毛・絹

「貴婦人と一角獣」以外にもタピスリーが6面(つまりタピスリーは計12面)が出品される上、一角獣を象った水差しや紋章の指輪、さらにはマグダラのマリアのレリーフなど、全部で40点ほどの工芸品が展示されます。

さて最後にもう一つの見どころです。

バーチャルリアリティー映像「貴婦人と一角獣」現地制作風景

東博のシアターでもお馴染みの凸版印刷によるバーチャルリアリティー映像、「貴婦人と一角獣」が会場にて投影されます。

バーチャルリアリティー映像「貴婦人と一角獣」展示イメージ

これが上のイメージの如く大画面。美術館の壁面全体を使い、通常肉眼では分かりにくい細部も拡大。それに高い位置にある図柄も正面で映すことで、タピスリーの美しさをより分かりやすく、また体感的に味わえるようになるそうです。

バーチャルリアリティー映像「貴婦人と一角獣」拡大サンプル映像

フランスでも至宝とまで呼ばれる作品。まさか日本へやって来るとは、と驚かれた方も多いのでしょうか。一期一会の展覧会になること間違いありません。期待大です。

「貴婦人と一角獣展」は2013年4月24日より国立新美術館で開催されます。(東京展終了後、国立国際美術館(2013/7/27~10/20)へと巡回。)

*関連エントリ(プレビューに参加してきました。)

「貴婦人と一角獣」@国立新美術館

「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 貴婦人と一角獣展」 国立新美術館

会期:2013年4月24日(水)~7月15日(月・祝)

時間:10:00~18:00(金曜日は20時まで) *入館は閉館30分前まで

休館:火曜日。但し4月30日は開館。

会場:国立新美術館(港区六本木7-22-2)

主催:国立新美術館、フランス国立クリュニー中世美術館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社

後援:外務省、フランス大使館

料金:一般1500(1300)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体、及び前売券。前売券は2013年1月9日から販売。

*早割ペア券(2枚セットで2000円)あり。販売期間は2013年1月9日(水)から2月28日(木)。

「貴婦人と一角獣展」記者発表会(12/20。国立新美術館)

フランスはパリの国立クリュニー中世美術館。15世紀末の館と古代ローマの浴場の遺構を利用し、5~15世紀のヨーロッパ美術品を23000点も所蔵。うち充実した中世美術コレクションで良く知られているところかもしれません。

フランス国立クリュニー中世美術館

中でも6面のタピスリー「貴婦人と一角獣」は、中世ヨーロッパ美術の傑作としても貴重な作品。実際、館外に貸し出されたことは一度だけ。1974年にアメリカのメトロポリタン美術館に出品されただけでした。

タピスリー「貴婦人と一角獣」1500年頃 羊毛・絹

前振りが長くなりました。ここに朗報、「貴婦人と一角獣」が史上初めて日本へやって来ます。

「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 貴婦人と一角獣展」

東京:国立新美術館 2013年4月24日(水)~7月15日(月・祝)

大阪:国立国際美術館 2013年7月27日(土)~10月20日(日)

会期は東京先行で来春から六本木の国立新美術館にて。東京展終了後、大阪・中之島の国立国際美術館へ巡回します。

クリュニー中世美術館館長のビデオメッセージ

というわけで、先日行われた「貴婦人と一角獣」展のプレス発表会に参加。クリュニー中世美術館館長のビデオメッセージの後、展覧会コミッショナーで国立新美術館学芸課長の南雄介氏による展示解説が行われました。

その様子を以下にまとめてみます。

まずは超・基本、いわゆる織物であるタピスリーとは何ぞやというお話から。縦糸に麻糸、横糸に絹や羊毛を織って図柄を作成。特に大型のタピスリーは城や教会の壁面を飾るのに重宝され、14~16世紀のヨーロッパで黄金時代を迎えました。

クリュニー中世美術館での「貴婦人と一角獣」の展示風景

そして「貴婦人と一角獣」が作られたのも1500年頃。作者、もしくは制作場所は諸説あり、北フランスかフランドル。具体的にはリール、ブリュッセルの他、パリではないかと考えられています。

さてこのタピスリーが歴史の表舞台に登場したのは、時代が下って19世紀初めの頃です。

フランス中部の古城の調度品として文献に載ったタピスリーは、当時の文学者、メリメやサンドらの関心を呼びます。と同時に政府による調査研究もスタート。結果、1882年に買い上げられ、クリュニー中世美術館に収められることになりました。

ちなみに「貴婦人と一角獣」、作品は全部で6面。あわせると全22メートルにも及ぶ大作です。

いずれも地に赤色の「千花文様」と呼ばれる文様を配し、中央には藍色の島のような場を表現。樹木や紋章とともに、貴婦人と一角獣のモチーフを描いています。

ではそこに描かれたモチーフの意味とは一体何でしょうか。

簡単に言ってしまえば人間の感覚、つまり触覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚です。いくつか例をあげましょう。

タピスリー「貴婦人と一角獣『触覚』」1500年頃 羊毛・絹

まずは触覚から。中央の貴婦人が右手で旗竿を、また左手で一角獣の角を握り、また猿も繋がれた鎖に手を触れていることが分かります。

タピスリー「貴婦人と一角獣『味覚』」1500年頃 羊毛・絹

次の味覚では貴婦人が侍女の持つ器からお菓子を取り、オウムの口へ与え、さらに猿も何かを食べるような仕草をしていることが見て取れます。

タピスリー「貴婦人と一角獣『聴覚』」1500年頃 羊毛・絹

この他、嗅覚、聴覚、視覚においても、貴婦人がそれらを表す行動をしているわけです。

さて6面としたのに、ここで挙げた作品は5面。あと1面が足りません。

実は最後の1面、最も大きな「我が唯一の望み」こそが、一連のタペストリーをどこか謎めいた、それでいてより魅惑的な作品として価値を高めているものなのです。

タピスリー「貴婦人と一角獣『我が唯一の望み』」1500年頃 羊毛・絹

タイトルの「我が唯一の望み」とは背景の天幕に記された銘文に由来するもの。貴婦人が一見、侍女の持つ箱から宝石を取り出しているように見えることから、結婚や愛を意味しているのではないかと考えられています。

しかしながら実は貴婦人が箱に宝石を戻していると解釈するとどうなのか。

すると貴婦人はいわゆる物質的な価値を捨て、より高次とされる精神的なもの、悟性や知性を示しているのではないかという意味に変化します。ようはそれ以前の5面で描いた人の感覚を統括し得る第6の感覚が示されているわけでした。

「一角獣の形をした水差し」1400年頃 ブロンズ・彫金

そして本展ではこうしたタピスリーを読み解く観点からも、そのモチーフにまつわる主に同時代の工芸品などをあわせて紹介。

「領主の生活のタピスリー『恋愛の情景』」1500-1520年頃 羊毛・絹

「貴婦人と一角獣」以外にもタピスリーが6面(つまりタピスリーは計12面)が出品される上、一角獣を象った水差しや紋章の指輪、さらにはマグダラのマリアのレリーフなど、全部で40点ほどの工芸品が展示されます。

さて最後にもう一つの見どころです。

バーチャルリアリティー映像「貴婦人と一角獣」現地制作風景

東博のシアターでもお馴染みの凸版印刷によるバーチャルリアリティー映像、「貴婦人と一角獣」が会場にて投影されます。

バーチャルリアリティー映像「貴婦人と一角獣」展示イメージ

これが上のイメージの如く大画面。美術館の壁面全体を使い、通常肉眼では分かりにくい細部も拡大。それに高い位置にある図柄も正面で映すことで、タピスリーの美しさをより分かりやすく、また体感的に味わえるようになるそうです。

バーチャルリアリティー映像「貴婦人と一角獣」拡大サンプル映像

フランスでも至宝とまで呼ばれる作品。まさか日本へやって来るとは、と驚かれた方も多いのでしょうか。一期一会の展覧会になること間違いありません。期待大です。

「貴婦人と一角獣展」は2013年4月24日より国立新美術館で開催されます。(東京展終了後、国立国際美術館(2013/7/27~10/20)へと巡回。)

*関連エントリ(プレビューに参加してきました。)

「貴婦人と一角獣」@国立新美術館

「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 貴婦人と一角獣展」 国立新美術館

会期:2013年4月24日(水)~7月15日(月・祝)

時間:10:00~18:00(金曜日は20時まで) *入館は閉館30分前まで

休館:火曜日。但し4月30日は開館。

会場:国立新美術館(港区六本木7-22-2)

主催:国立新美術館、フランス国立クリュニー中世美術館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社

後援:外務省、フランス大使館

料金:一般1500(1300)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体、及び前売券。前売券は2013年1月9日から販売。

*早割ペア券(2枚セットで2000円)あり。販売期間は2013年1月9日(水)から2月28日(木)。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「フランシス・ベーコン展」 記者発表会

東京国立近代美術館で開催予定のフランシス・ベーコン展の記者発表会へ行ってきました。

「フランシス・ベーコン展」記者発表会(11/22。東京国立近代美術館。)

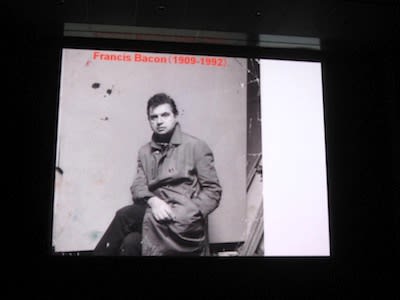

アイルランド生まれの芸術家、フランシス・ベーコン(1909-1992)。欧米ではピカソと並び、20世紀を代表する画家と称されるものの、日本では決して知名度が高いとは言えません。

それもそのはず、国内にあるベーコンの絵画は全部で5点のみ。しかも大規模な回顧展はベーコンの生前、1983年に開催されて以来、一度も行われたことがありません。

フランシス・ベーコン(1909-1992)

そうしたベーコンの受容に変革をもたらすであろう展覧会。いよいよ30年ぶりに来春、東京国立近代美術館(豊田市美術館へ巡回。)で開催されます。

「フランシス・ベーコン展」@東京国立近代美術館(2013/3/8~5/26)

しかも没後としてはアジアで初めて。イギリス、ドイツ、アメリカ、オーストラリアなどの美術館、またはあまり出品されることのない個人のコレクション、あわせて約35点強が一堂に会することになりました。

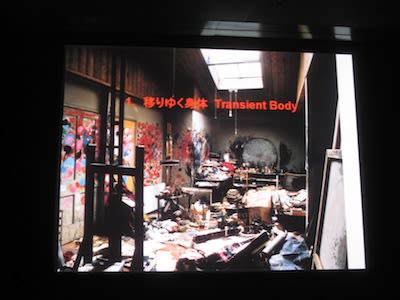

さて一言に回顧展とはいえども、単純に時系列で画業を追うわけではないのも重要なポイントです。キーワードは「身体」。ベーコンの作品において極めて重要な身体性に着目しています。

[展覧会の構成]

1.移りゆく身体

2.捧げられた身体

3.物語らない身体

4.エピローグ:ベーコンに基づく身体

というわけで以下、担当の保坂健二朗学芸員の解説に沿って、展覧会の内容を簡単にまとめてみます。

ベーコンのアトリエ

まずは冒頭から。1940年代、第二次大戦の悲惨な状況下において、人間の存在をはかなく、また一定の場所に留まらない『移りゆく身体』と捉えたベーコンは、この時代に言わば亡霊とも受け取れる作品を発表します。

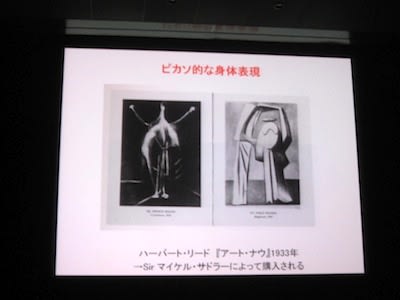

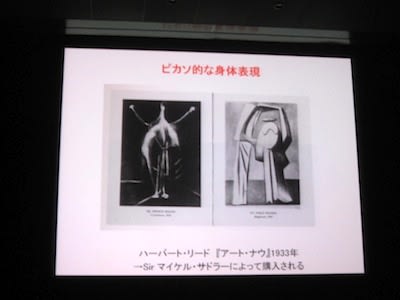

ベーコンの「ピカソ的な身体表現」

その移ろいは極めて多様、一例を挙げればモチーフにおける『人間と動物』、また『リアルとフィクション』、それに『彼岸と此岸』という点ではないでしょうか。

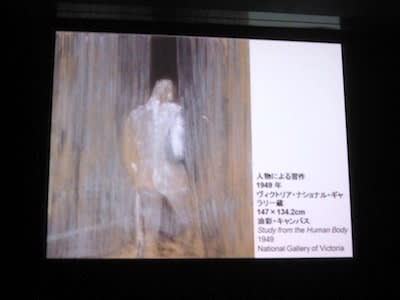

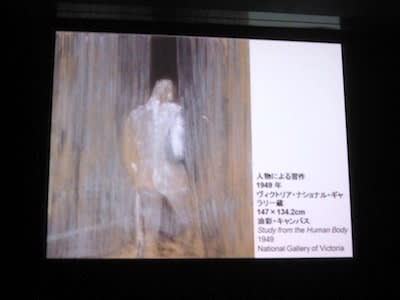

「人物による習作」1949年 ヴィクトリア・ナショナル・ギャラリー

具体的には「人物による習作」(1949)。キャンバス上に開くカーテンはまさに彼岸と此岸の間、それを身体が行き来する様が描かれています。

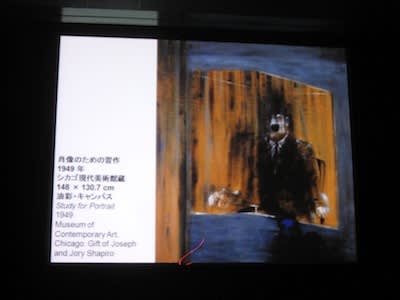

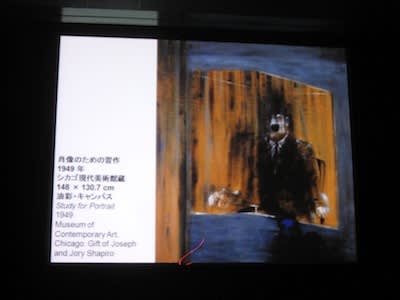

「肖像のための習作」1949年 シカゴ現代美術館

また檻のような構造体を同じく亡霊のような身体が消えゆく「肖像のための習作」(1949)でも同様です。

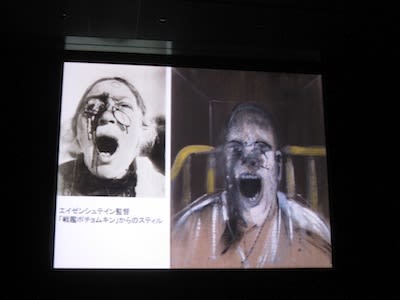

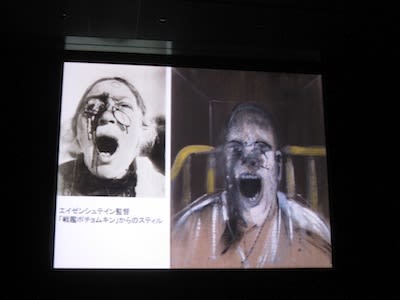

右:「叫ぶ教皇の頭部のための習作」1952年 イエール・ブリティッシュ・アート・センター

左:エイゼンシュテイン監督「戦艦ポチョムキン」から

ちなみにこうした「叫び」ともとれるように大きく口をあけた人物。例えばエイゼンシュテインの映画、「戦艦ポチョムキン」で銃を向けられて叫ぶ女性の姿を引用しているとか。

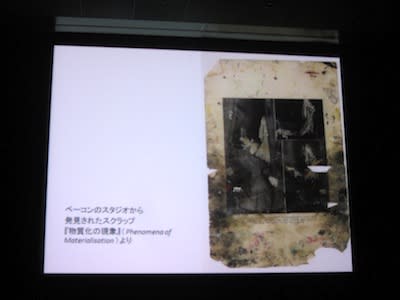

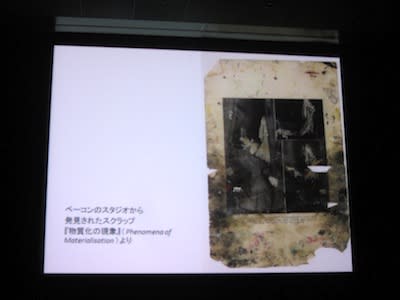

ベーコンのスタジオから発見されたスクラップ『物質化の現象』より

このようにベーコンは制作において写真や映像をかなり参照しています。本展ではそうしたスクラップ資料もあわせて紹介されるそうです。

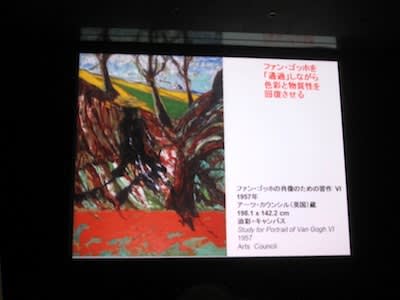

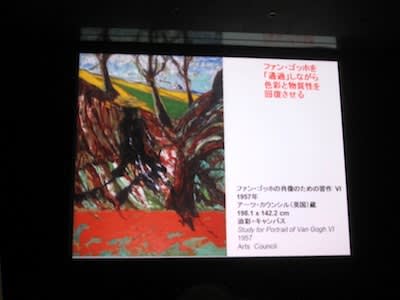

「ファン・ゴッホの肖像のための習作6」1957年 アーツ・カウンシル

ちなみに展示の一つハイライトであるのが「スフィンクス」のシリーズ。ベーコンは50年代後半にはゴッホのイメージを取り込み、色を次第に回復させていきますが、人間と神、また男性と女性の間にある「スフィンクス」を重要なモチーフとしました。

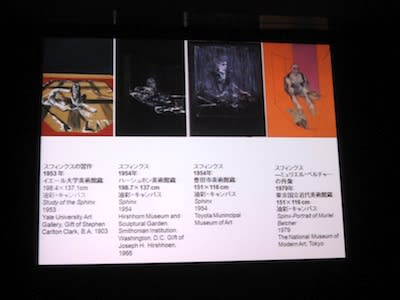

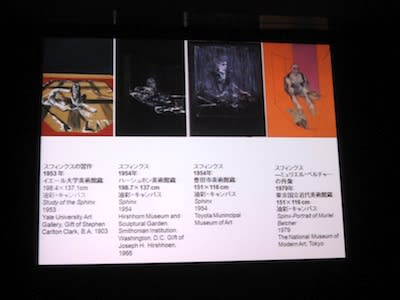

右:「スフィンクス ミュリエル・ベルチャーの肖像」1979年 東京国立近代美術館 他

本展ではその「スフィンクス」を一挙4点公開。同時に4点が並ぶのは世界で初めてだそうです。

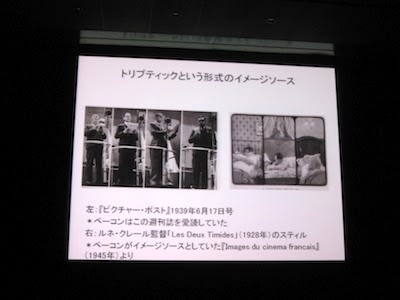

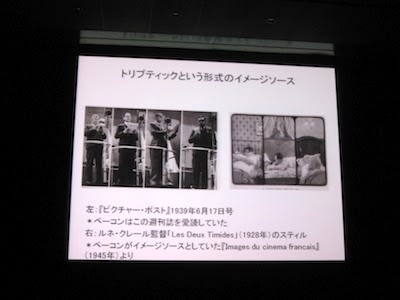

トリプティックという形式のイメージソース

さてベーコン画を語る上で重要なキーワードを挙げましょう。それが『トリプティック』、つまりは一般的にキリスト教の教会飾りに用いられることの多い三連祭壇画です。

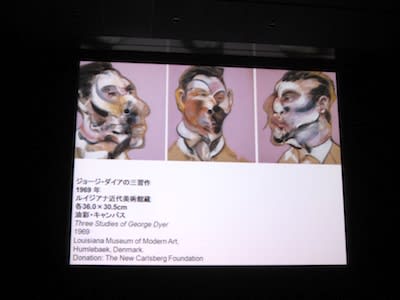

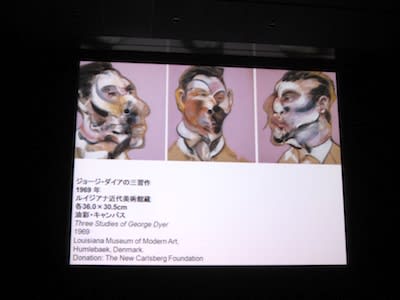

「ジョージ・ダイアの三習作」1969年 ルイジアナ近代美術館

ベーコンは雑誌の連続するワンシーンなどをモチーフへ取り込み、こうした三幅対の絵画をいくつか描きました。

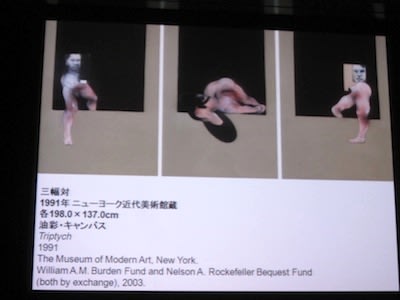

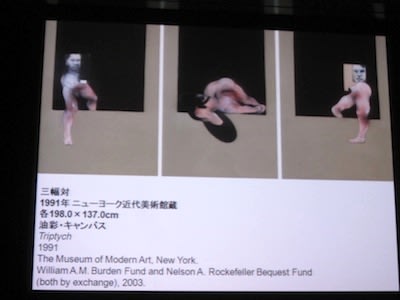

その最も重要な作品と言えるのが、ニューヨーク近代美術館の「三幅対」(1991)に他なりません。

「三幅対」1991年 ニューヨーク近代美術館

実はこの作品、同館がコレクションする際に他のベーコンの絵画を売却したとも言われているとか。もちろんこのベーコンの描いた最晩年、最後の『トリプティック』も来日します。

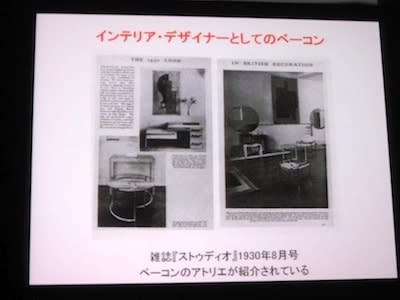

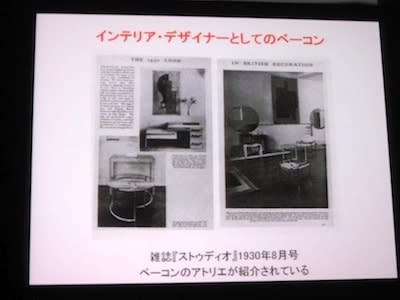

インテリア・デザイナーとしてのベーコン

ところでベーコンについて興味深いエピソードを一つ。それは彼が画家になる前、家具デザイナーを志していたということです。

それらはコルビュジエの影響が強かったとされていますが、ベーコン画における室内空間の描写にも反映した可能性があるとの指摘もなされています。

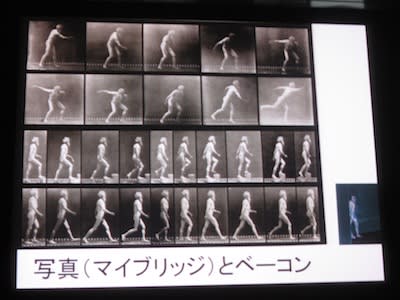

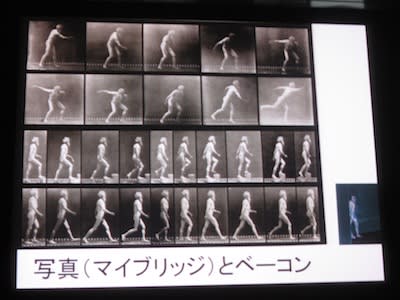

写真(マイブリッジ)とベーコン

またマイブリッジと呼ばれる連続写真から人体の運動を分析、抽出して絵画に起こしたことも。晩年は構造が複雑、ねじれた空間も複数登場し、人物同士の関係も曖昧になっていきました。

最後にベーコンの作品の特徴付ける保坂学芸員の言葉をご紹介。

「人物像と、神経組織に対して、より暴力的に、そして痛烈に、もたらす試み。」

人間を痛みを持って知ろうとする試み。それは見る側の感性、また神経をも強く刺激します。別の言い方をすれば極めて主体的に実存へ向き合った画家とも言えるのかもしれません。

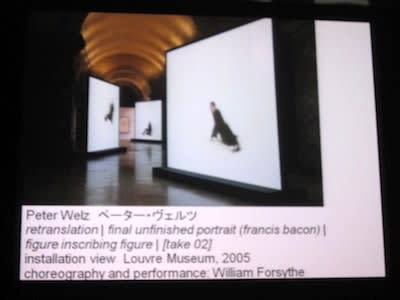

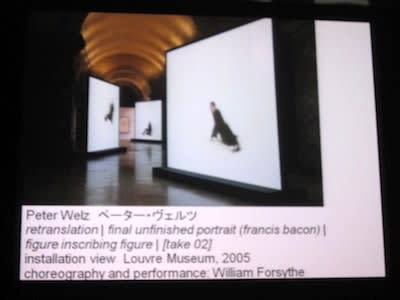

ペーター・ヴェルツ

なお展覧会ではエピローグとしてベーコンにインスピレーションを受けて制作されたダンスの映像もあわせて紹介。ベーコン画の身体性と前衛的ダンスの関係を探る試みも注目されそうです。

初めにも触れたように海外では非常に高い評価を受けています。とりわけ作品の評価額は高騰、オークションでは数千万ドルで作品が落札されたこともありました。また2008年には回顧展がテート、プラド、メトロポリタンを巡回。それぞれ約25万名もの観客を集めました。

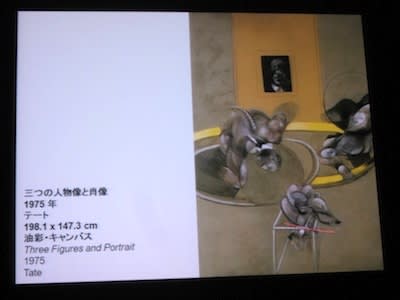

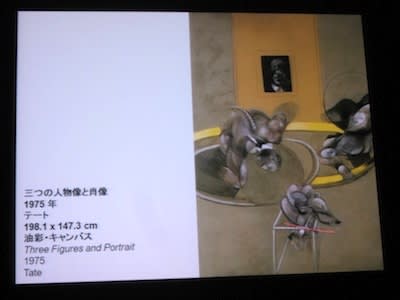

「三つの人物像と肖像」1975年 テート・ギャラリー

剥き出しの人間、言わばベールを全て取っ払った身体を見つめたベーコン。時に目を背けたくなるほどに奇怪、そして肉感的でなおかつ、恐怖を覚えるほどの残酷な感情を見て取れないでしょうか。

しかしながら今こそそれから目を背けることは出来ないはず。図版でも一度見たら忘れられない強烈なイメージです。実際の絵画と向き合った時に受ける衝撃は如何なるものか。それを半ば楽しみにしながら、来春の開幕を心待ちにしたいと思います。

フランシス・ベーコン展は2013年3月8日に東京国立近代美術館ではじまります。

*東京展終了後、豊田市美術館(2013/6/8~9/1)へと巡回。展示は同一内容。

「フランシス・ベーコン展」 東京国立近代美術館

会期:2013年3月8日(金)~5月26日(日)

時間:10:00~17:00(金曜日は20:00まで) *入館は閉館30分前まで

休館:月曜日(但し、3月25日、4月1日、4月8日、4月29日、5月6日は開館)、5月7日(火)は休館。

主催:東京国立近代美術館、日本経済新聞社

会場:東京国立近代美術館

後援:ブリティッシュ・カウンシル、アイルランド大使館ほか

料金:一般1500(1300)円、大学生1100(900)円、高校生700(500)円。中学生以下無料

*( )は前売券。2013年1月8日から3月7日まで販売予定。

*関連リンク(3/7のプレビューに参加してきました)

「フランシス・ベーコン展」@東京国立近代美術館

「フランシス・ベーコン展」記者発表会(11/22。東京国立近代美術館。)

アイルランド生まれの芸術家、フランシス・ベーコン(1909-1992)。欧米ではピカソと並び、20世紀を代表する画家と称されるものの、日本では決して知名度が高いとは言えません。

それもそのはず、国内にあるベーコンの絵画は全部で5点のみ。しかも大規模な回顧展はベーコンの生前、1983年に開催されて以来、一度も行われたことがありません。

フランシス・ベーコン(1909-1992)

そうしたベーコンの受容に変革をもたらすであろう展覧会。いよいよ30年ぶりに来春、東京国立近代美術館(豊田市美術館へ巡回。)で開催されます。

「フランシス・ベーコン展」@東京国立近代美術館(2013/3/8~5/26)

しかも没後としてはアジアで初めて。イギリス、ドイツ、アメリカ、オーストラリアなどの美術館、またはあまり出品されることのない個人のコレクション、あわせて約35点強が一堂に会することになりました。

さて一言に回顧展とはいえども、単純に時系列で画業を追うわけではないのも重要なポイントです。キーワードは「身体」。ベーコンの作品において極めて重要な身体性に着目しています。

[展覧会の構成]

1.移りゆく身体

2.捧げられた身体

3.物語らない身体

4.エピローグ:ベーコンに基づく身体

というわけで以下、担当の保坂健二朗学芸員の解説に沿って、展覧会の内容を簡単にまとめてみます。

ベーコンのアトリエ

まずは冒頭から。1940年代、第二次大戦の悲惨な状況下において、人間の存在をはかなく、また一定の場所に留まらない『移りゆく身体』と捉えたベーコンは、この時代に言わば亡霊とも受け取れる作品を発表します。

ベーコンの「ピカソ的な身体表現」

その移ろいは極めて多様、一例を挙げればモチーフにおける『人間と動物』、また『リアルとフィクション』、それに『彼岸と此岸』という点ではないでしょうか。

「人物による習作」1949年 ヴィクトリア・ナショナル・ギャラリー

具体的には「人物による習作」(1949)。キャンバス上に開くカーテンはまさに彼岸と此岸の間、それを身体が行き来する様が描かれています。

「肖像のための習作」1949年 シカゴ現代美術館

また檻のような構造体を同じく亡霊のような身体が消えゆく「肖像のための習作」(1949)でも同様です。

右:「叫ぶ教皇の頭部のための習作」1952年 イエール・ブリティッシュ・アート・センター

左:エイゼンシュテイン監督「戦艦ポチョムキン」から

ちなみにこうした「叫び」ともとれるように大きく口をあけた人物。例えばエイゼンシュテインの映画、「戦艦ポチョムキン」で銃を向けられて叫ぶ女性の姿を引用しているとか。

ベーコンのスタジオから発見されたスクラップ『物質化の現象』より

このようにベーコンは制作において写真や映像をかなり参照しています。本展ではそうしたスクラップ資料もあわせて紹介されるそうです。

「ファン・ゴッホの肖像のための習作6」1957年 アーツ・カウンシル

ちなみに展示の一つハイライトであるのが「スフィンクス」のシリーズ。ベーコンは50年代後半にはゴッホのイメージを取り込み、色を次第に回復させていきますが、人間と神、また男性と女性の間にある「スフィンクス」を重要なモチーフとしました。

右:「スフィンクス ミュリエル・ベルチャーの肖像」1979年 東京国立近代美術館 他

本展ではその「スフィンクス」を一挙4点公開。同時に4点が並ぶのは世界で初めてだそうです。

トリプティックという形式のイメージソース

さてベーコン画を語る上で重要なキーワードを挙げましょう。それが『トリプティック』、つまりは一般的にキリスト教の教会飾りに用いられることの多い三連祭壇画です。

「ジョージ・ダイアの三習作」1969年 ルイジアナ近代美術館

ベーコンは雑誌の連続するワンシーンなどをモチーフへ取り込み、こうした三幅対の絵画をいくつか描きました。

その最も重要な作品と言えるのが、ニューヨーク近代美術館の「三幅対」(1991)に他なりません。

「三幅対」1991年 ニューヨーク近代美術館

実はこの作品、同館がコレクションする際に他のベーコンの絵画を売却したとも言われているとか。もちろんこのベーコンの描いた最晩年、最後の『トリプティック』も来日します。

インテリア・デザイナーとしてのベーコン

ところでベーコンについて興味深いエピソードを一つ。それは彼が画家になる前、家具デザイナーを志していたということです。

それらはコルビュジエの影響が強かったとされていますが、ベーコン画における室内空間の描写にも反映した可能性があるとの指摘もなされています。

写真(マイブリッジ)とベーコン

またマイブリッジと呼ばれる連続写真から人体の運動を分析、抽出して絵画に起こしたことも。晩年は構造が複雑、ねじれた空間も複数登場し、人物同士の関係も曖昧になっていきました。

最後にベーコンの作品の特徴付ける保坂学芸員の言葉をご紹介。

「人物像と、神経組織に対して、より暴力的に、そして痛烈に、もたらす試み。」

人間を痛みを持って知ろうとする試み。それは見る側の感性、また神経をも強く刺激します。別の言い方をすれば極めて主体的に実存へ向き合った画家とも言えるのかもしれません。

ペーター・ヴェルツ

なお展覧会ではエピローグとしてベーコンにインスピレーションを受けて制作されたダンスの映像もあわせて紹介。ベーコン画の身体性と前衛的ダンスの関係を探る試みも注目されそうです。

初めにも触れたように海外では非常に高い評価を受けています。とりわけ作品の評価額は高騰、オークションでは数千万ドルで作品が落札されたこともありました。また2008年には回顧展がテート、プラド、メトロポリタンを巡回。それぞれ約25万名もの観客を集めました。

「三つの人物像と肖像」1975年 テート・ギャラリー

剥き出しの人間、言わばベールを全て取っ払った身体を見つめたベーコン。時に目を背けたくなるほどに奇怪、そして肉感的でなおかつ、恐怖を覚えるほどの残酷な感情を見て取れないでしょうか。

しかしながら今こそそれから目を背けることは出来ないはず。図版でも一度見たら忘れられない強烈なイメージです。実際の絵画と向き合った時に受ける衝撃は如何なるものか。それを半ば楽しみにしながら、来春の開幕を心待ちにしたいと思います。

フランシス・ベーコン展は2013年3月8日に東京国立近代美術館ではじまります。

*東京展終了後、豊田市美術館(2013/6/8~9/1)へと巡回。展示は同一内容。

「フランシス・ベーコン展」 東京国立近代美術館

会期:2013年3月8日(金)~5月26日(日)

時間:10:00~17:00(金曜日は20:00まで) *入館は閉館30分前まで

休館:月曜日(但し、3月25日、4月1日、4月8日、4月29日、5月6日は開館)、5月7日(火)は休館。

主催:東京国立近代美術館、日本経済新聞社

会場:東京国立近代美術館

後援:ブリティッシュ・カウンシル、アイルランド大使館ほか

料金:一般1500(1300)円、大学生1100(900)円、高校生700(500)円。中学生以下無料

*( )は前売券。2013年1月8日から3月7日まで販売予定。

*関連リンク(3/7のプレビューに参加してきました)

「フランシス・ベーコン展」@東京国立近代美術館

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ハーブ&ドロシー 50×50」が来春3/30に公開!

アメリカのハーバード&ドロシー・ヴォーゲル夫妻。郵便局員の夫と図書館司書の妻という立場ながら、自らの感覚を頼りに長年に渡って築き上げた一大現代美術コレクションは、アメリカでも大いな驚きを持って受け止められました。

「ハーブ&ドロシー」公式サイト

そうした二人の人生を描いたのが前作の「ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人」。アートの観点にとどまらず、ヒューマンドラマとしても大いに見応えがありました。

作品は口コミで評判が広がり、日本では5万名を動員。人気を博しました。そして今、続編にあたる「ハーブ&ドロシー 50×50(フィフティ・バイ・フォフティ)」が、来春の公開を目指して鋭意製作されています。

と言うわけで昨日、「ハーブ&ドロシー 50×50」のグラウドファウンディングを紹介するパーティが渋谷のCafe Teoで開催。私も早速、参加してきました。

ではまず冒頭、前作に引き続きメガホンをとる佐々木芽生監督のご挨拶から。

「ハーブ&ドロシー 50×50」の佐々木芽生監督。

映画制作の現状、そして何よりもハーブさんが亡くなられたという大きな出来事があったこと、またコレクションの終了に伴い、新しい人生を歩まれているドロシーさんにもスポットを当てたい、などというお話がありました。

ちなみにタイトルの「50×50」についても。

これは彼らの築き上げた2500点ものコレクションを各50点ずつ、全米50州の美術館に寄贈するという一大プロジェクトで、当然ながら製作中の「50×50」で描かれる内容に他なりません。

パーティでは一部制作中の場面も特別に公開。

これが実に興味深いオープニング(仮)の二つのバージョン。一つは美術館で子どもたちがコレクションをガイドの方と一緒に見ていくシーン、もう一つは前作のダイジェスト版的な流れで、本作へ繋げていこうとする展開です。どちらを採用するかは決まっていないそうですが、それぞれに魅力がありました。

Herb and Dorothy 50×50 Trailer

さてここでパーティの本題へ。このタイトルにもある「グラウドファウンディング」、一体何を意味するのかご存知でしょうか。

実はこれは映画制作の資金集めにおける新しい手法。一言で表せばサポーター方式といっても差し支えないでしょう。

「『ハーブ&ドロシー』続編・クラウドファンティング」

つまりネット上でこの続編を作るための資金を集めていこうとする試みで、単に募金とは異なり、支援者へは一定の特典が与えられるのも特徴です。

支援はクレジットカードで500円から。30000円の支援では何とエンドロールに名前も掲載されます。

現在、受付開始から20日で200万円。かつてないスピードで集まっているものの、目標額の1000万円への道のりは決して易しいものではありません。

グラウドファウンディングのデモンストレーションと伊勢丹新宿店の中陽次店長。

またパーティでは個人としてもこの映画を応援されている伊勢丹新宿店の中店長によるグラウドファウンディングのデモンストレーションも。

応援スピーチをされる「フクヘン。」こと鈴木芳雄さん。

そしてお馴染みフクヘンさんもこの映画にかける熱い思いを語って下さいました。

最後には佐々木監督から公開日と上映館の発表が。国内公開は来春3月30日。劇場は新宿ピカデリー(以降全国順次公開)です!

実は私は前作を劇場で見逃してしまい、DVD化されたのを見て、ハーブさんとドロシーさんの温かい夫婦愛に魅了され、すぐさま映画のファンになりましたが、今回必ずや劇場へ行こうと改めて誓いました。

「アートフェア東京」エグゼクティブ・ディレクターの金島隆弘さん。

最後にパーティのスピーチから一つ、大変に印象に残ったものをご紹介。

この映画には4つの愛、つまりは「ハーブとドロシーの夫婦愛」、そして「夫婦とアーティスト」、また「夫婦と作品」、そして「佐々木監督と夫婦」とに愛があるということ。

それを踏まえて私が思うのが、もう一つの愛とまでは言えないかもかもしれないものの、この「グラウドファウンディング」を利用することで、「観客と作品との絆」も生まれるのではないかということです。

「ハーブ&ドロシー 50×50」キックオフパーティ会場。(テレビ取材カメラも。)

ようは色々応援したいと心では思っていながらも、なかなか実際に動けないのも事実。それを「グラウドファウンディング」で目に見えた形での支援が出来るわけです。

まずはワンコインから。関心のある方は参加しては如何でしょうか。もちろん私も微力ながら勝手応援、参加するつもりでいます。

「ハーブ&ドロシー 50×50」は来春3月30日の公開されます。

「ハーブ&ドロシー 50X50(フィフティ・バイ・フィフティ)」(@herb_dorothy)

監督・製作:佐々木芽生

公開予定:2013年3月30日(土)より新宿ピカデリーほか全国順次公開

フェイスブックページ:http://www.facebook.com/Herb.and.Dorothy.jp

クラウドファンディング:http://motion-gallery.net/projects/herbanddorothy5050

「ハーブ&ドロシー」公式サイト

そうした二人の人生を描いたのが前作の「ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人」。アートの観点にとどまらず、ヒューマンドラマとしても大いに見応えがありました。

作品は口コミで評判が広がり、日本では5万名を動員。人気を博しました。そして今、続編にあたる「ハーブ&ドロシー 50×50(フィフティ・バイ・フォフティ)」が、来春の公開を目指して鋭意製作されています。

と言うわけで昨日、「ハーブ&ドロシー 50×50」のグラウドファウンディングを紹介するパーティが渋谷のCafe Teoで開催。私も早速、参加してきました。

ではまず冒頭、前作に引き続きメガホンをとる佐々木芽生監督のご挨拶から。

「ハーブ&ドロシー 50×50」の佐々木芽生監督。

映画制作の現状、そして何よりもハーブさんが亡くなられたという大きな出来事があったこと、またコレクションの終了に伴い、新しい人生を歩まれているドロシーさんにもスポットを当てたい、などというお話がありました。

ちなみにタイトルの「50×50」についても。

これは彼らの築き上げた2500点ものコレクションを各50点ずつ、全米50州の美術館に寄贈するという一大プロジェクトで、当然ながら製作中の「50×50」で描かれる内容に他なりません。

パーティでは一部制作中の場面も特別に公開。

これが実に興味深いオープニング(仮)の二つのバージョン。一つは美術館で子どもたちがコレクションをガイドの方と一緒に見ていくシーン、もう一つは前作のダイジェスト版的な流れで、本作へ繋げていこうとする展開です。どちらを採用するかは決まっていないそうですが、それぞれに魅力がありました。

Herb and Dorothy 50×50 Trailer

さてここでパーティの本題へ。このタイトルにもある「グラウドファウンディング」、一体何を意味するのかご存知でしょうか。

実はこれは映画制作の資金集めにおける新しい手法。一言で表せばサポーター方式といっても差し支えないでしょう。

「『ハーブ&ドロシー』続編・クラウドファンティング」

つまりネット上でこの続編を作るための資金を集めていこうとする試みで、単に募金とは異なり、支援者へは一定の特典が与えられるのも特徴です。

支援はクレジットカードで500円から。30000円の支援では何とエンドロールに名前も掲載されます。

現在、受付開始から20日で200万円。かつてないスピードで集まっているものの、目標額の1000万円への道のりは決して易しいものではありません。

グラウドファウンディングのデモンストレーションと伊勢丹新宿店の中陽次店長。

またパーティでは個人としてもこの映画を応援されている伊勢丹新宿店の中店長によるグラウドファウンディングのデモンストレーションも。

応援スピーチをされる「フクヘン。」こと鈴木芳雄さん。

そしてお馴染みフクヘンさんもこの映画にかける熱い思いを語って下さいました。

最後には佐々木監督から公開日と上映館の発表が。国内公開は来春3月30日。劇場は新宿ピカデリー(以降全国順次公開)です!

実は私は前作を劇場で見逃してしまい、DVD化されたのを見て、ハーブさんとドロシーさんの温かい夫婦愛に魅了され、すぐさま映画のファンになりましたが、今回必ずや劇場へ行こうと改めて誓いました。

「アートフェア東京」エグゼクティブ・ディレクターの金島隆弘さん。

最後にパーティのスピーチから一つ、大変に印象に残ったものをご紹介。

この映画には4つの愛、つまりは「ハーブとドロシーの夫婦愛」、そして「夫婦とアーティスト」、また「夫婦と作品」、そして「佐々木監督と夫婦」とに愛があるということ。

それを踏まえて私が思うのが、もう一つの愛とまでは言えないかもかもしれないものの、この「グラウドファウンディング」を利用することで、「観客と作品との絆」も生まれるのではないかということです。

「ハーブ&ドロシー 50×50」キックオフパーティ会場。(テレビ取材カメラも。)

ようは色々応援したいと心では思っていながらも、なかなか実際に動けないのも事実。それを「グラウドファウンディング」で目に見えた形での支援が出来るわけです。

まずはワンコインから。関心のある方は参加しては如何でしょうか。もちろん私も微力ながら勝手応援、参加するつもりでいます。

「ハーブ&ドロシー 50×50」は来春3月30日の公開されます。

「ハーブ&ドロシー 50X50(フィフティ・バイ・フィフティ)」(@herb_dorothy)

監督・製作:佐々木芽生

公開予定:2013年3月30日(土)より新宿ピカデリーほか全国順次公開

フェイスブックページ:http://www.facebook.com/Herb.and.Dorothy.jp

クラウドファンディング:http://motion-gallery.net/projects/herbanddorothy5050

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

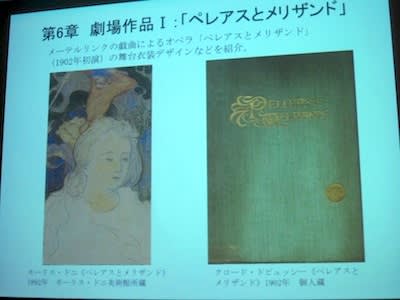

「ドビュッシー展」(ブリヂストン美術館)記者発表会

生誕150年を迎えた音楽家、クロード・ドビュッシーの芸術を、美術の観点にスポットを当てて紹介します。「ドビュッシー 音楽と美術」展の記者発表会へ参加してきました。

私自身、クラシックが好きなこともあり、音楽と美術をクロスオーバーするような展覧会を望んだりしていましたが、それがいよいよ実現する時がやって来たのかもしれません。

それが今年の夏、東京・ブリヂストン美術館で行われる「ドビュッシー 音楽と美術」展です。

左:作者不詳「ショーソンとルロールのそばでピアノを弾くクロード・ドビュッシー」1893年 オルセー美術館

右:バシェ「クロード・ドビュッシーの肖像」1885年 オルセー美術館

言うまでもなくドビュッシーは、19世紀末から20世紀の初頭のフランスを代表する作曲家で、時に「印象派」とも称されますが、本来的には象徴主義の芸術家に位置しています。

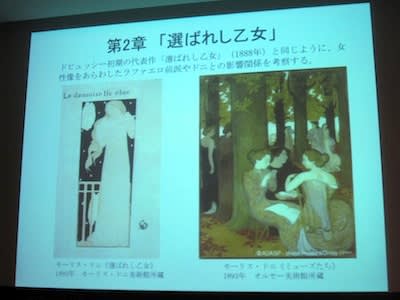

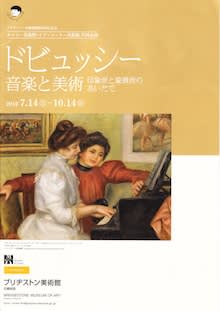

左:ドニ「選ばれし乙女」1893年 モーリス・ドニ美術館

右:ドニ「ミューズたち」1893年 オルセー美術館

ドビュッシーの音楽には文学や美術の引用も多く、画家ではナビ派、とりわけドニらと交流を重ねてきました。

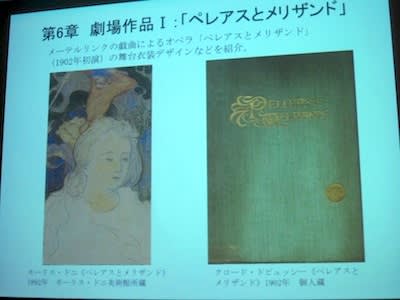

実際にドニはドビュッシー初期の代表作「選ばれし乙女たち」や、オペラ「ペレアスとメリザンド」の楽譜の表紙を描いています。

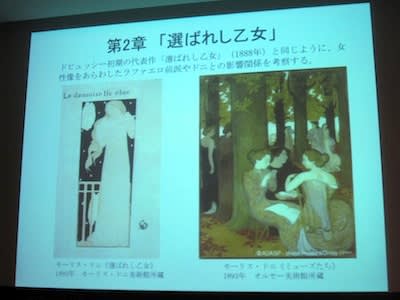

左:ドニ「ペレアスとメリザンド」1892年 モーリス・ドニ美術館

右:ドビュッシー「ペレアスとメリザンド」1902年 個人蔵

また「乙女たち」ではロセッティの詩を引用していますが、それにおける世紀末の女性像に特徴的な「神に召される少女」は、ラファエロ前派の影響も色濃く反映されているそうです。

それにドビュッシーはこの時代の流行でもあったアール・ヌーヴォーやジャポニスムにも強い関心がありました。

一例としては傑作として名高い交響詩「海」です。楽譜表紙には北斎の「神奈川沖浪裏」が引用されています。また彼は日本の文鎮に「ペレアス」に登場するアルケルの名を与え、生涯愛用していました。

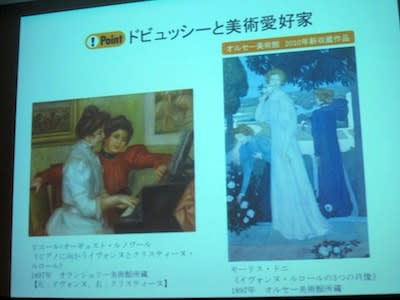

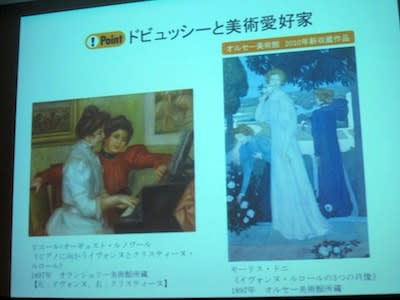

左:ルノワール「ピアノに向かうイヴォンヌとクリスティーヌ」1897年 オランジュリー美術館

右:ドニ「イヴォンヌ・ルロールの3つの肖像」 1897年 オルセー美術館

さらにドビュッシーはサロンを通じ、同時代の美術、例えば前述のドガにシャヴァンヌ、カリエール、またヴュイヤールらにもシンパシーをいだきます。

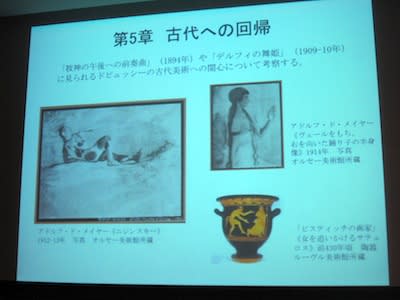

左:メイヤー「ニジンスキー」(写真)1912-13年 オルセー美術館

右上:メイヤー「ヴェールをもち、右を向いた踊り子の半身」(写真)1914年 オルセー美術館

右下:「ビスティッチの画家 女を追いかけるサテュロス」(陶器)前430年頃 ルーヴル美術館

その他にもドビュッシーの古代神話への関心、またモネとの親和性、それにマラルメとの関連などがポイントとなりますが、ようは「連想ゲーム」(島田館長談)ならぬ、ドビュッシーにまつわる美術家たちの作品を集めたのが、このドビュッシー展というわけです。

【展覧会の構成】

第1章 ドビュッシーの生涯

第2章 「選ばれし乙女」

第3章 美術愛好家との交流

第4章 アールヌーヴォーとジャポニスム

第5章 古代への回帰

第6章 劇場作品1「ペレアスとメリザンド」

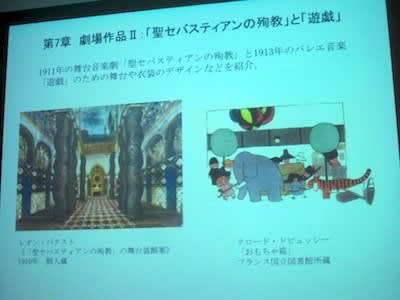

第7章 劇場作品2「聖セバスティアンの殉教」と「遊戯」

第8章 音楽と文学

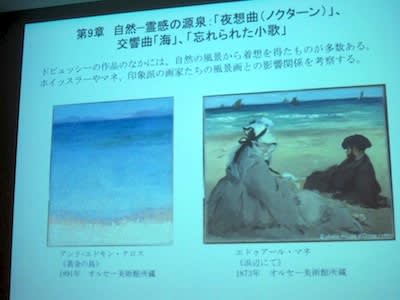

第9章 自然 霊感の源泉:「夜想曲」、交響曲「海」、「忘れられた小歌」

第10章 新しい芸術へ

劇音楽については2章使って美術との関連を探るのも重要かもしれません。また最終章ではドビュッシーが後の世に与えたであろう美術についても触れています。

左:バクスト「聖セバスティアンの殉教の舞台装飾案」1910年 個人蔵

右:ドビュッシー「おもちゃ箱」フランス国立図書館

なお出品は絵画、工芸、資料などを含め、総計150点にも及びます。

また重要なのは本展がオルセーとオランジュリー美術館との共同企画ということです。実は現在、オランジュリーではこのドビュッシー展が開催中(2/22~6/11)ですが、会期一ヶ月で約9万名もの人々が観覧に訪れています。

日本での開催はブリヂストン美術館だけです。また作品もパリの両美術館より約40点ほどやってきます。その中にはオルセー美術館が2010年に新たに収蔵した作品なども含まれるそうです。期待が持てるのではないでしょうか。

【展覧会の見どころ】

・ドビュッシー生誕150年記念

・パリと東京の2会場のみでの開催

・オルセー美術館、オランジュリー美術館との共同開催

・ドビュッシーと美術愛好家

・ドビュッシーと日本美術

・ドビュッシー愛蔵の美術品も紹介

ちなみにパリでは日本からの出品がありません。つまり現在のオランジュリーの展示をよりパワーアップさせたのが、ブリヂストン美術館の「ドビュッシー展」なのかもしれません。

さて関連の情報です。お馴染み「土曜講座」の他、今回は音楽家の展覧会ということで、美術館ホールでのミニコンサートも予定されています。

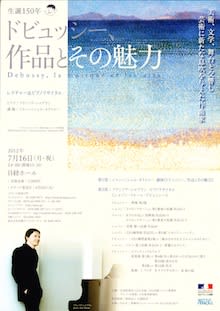

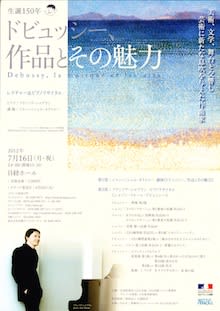

また展覧会にあわせ、大手町の日経ホールでは、コンサート「ドビュッシー、作品とその魅力」が開催されます。

メモリアルイヤーということで、コンサートの演目にのることも多いドビュッシーですが、レクチャーとあわせたスタイルは異色ではないでしょうか。こちらにも注目が集まりそうです。

最後に展覧会の概要です。

お得な早割ペア券が2000円で発売中です。狙い目です。

左:クロス「黄金の島」1891年 オルセー美術館

右:マネ「浜辺にて」1873年 オルセー美術館

オランジュリー会場では睡蓮の間でコンサートが開催された他、館内にて音楽をスポットとして流す試みも行われているそうです。ブリヂストン美術館では検討段階とのことですが、音声ガイド以外でも何らかの音楽的演出があるやもしれません。

展覧会の構成について解説するブリヂストン美術館の島田館長

展覧会公式サイトが4月4日にオープンしました。出品作他、各章毎の解説も掲載されています。是非ともご覧ください。

「ドビュッシー、音楽と美術―印象派と象徴派のあいだで」公式サイト

これまであまりなかった音楽と美術を行き来する本格的な展覧会、クラシックファンの立場としても大いに期待したいと思います。

ドビュッシー展はブリヂストン美術館で7月14日に開幕します。

私自身、クラシックが好きなこともあり、音楽と美術をクロスオーバーするような展覧会を望んだりしていましたが、それがいよいよ実現する時がやって来たのかもしれません。

それが今年の夏、東京・ブリヂストン美術館で行われる「ドビュッシー 音楽と美術」展です。

左:作者不詳「ショーソンとルロールのそばでピアノを弾くクロード・ドビュッシー」1893年 オルセー美術館

右:バシェ「クロード・ドビュッシーの肖像」1885年 オルセー美術館

言うまでもなくドビュッシーは、19世紀末から20世紀の初頭のフランスを代表する作曲家で、時に「印象派」とも称されますが、本来的には象徴主義の芸術家に位置しています。

左:ドニ「選ばれし乙女」1893年 モーリス・ドニ美術館

右:ドニ「ミューズたち」1893年 オルセー美術館

ドビュッシーの音楽には文学や美術の引用も多く、画家ではナビ派、とりわけドニらと交流を重ねてきました。

実際にドニはドビュッシー初期の代表作「選ばれし乙女たち」や、オペラ「ペレアスとメリザンド」の楽譜の表紙を描いています。

左:ドニ「ペレアスとメリザンド」1892年 モーリス・ドニ美術館

右:ドビュッシー「ペレアスとメリザンド」1902年 個人蔵

また「乙女たち」ではロセッティの詩を引用していますが、それにおける世紀末の女性像に特徴的な「神に召される少女」は、ラファエロ前派の影響も色濃く反映されているそうです。

それにドビュッシーはこの時代の流行でもあったアール・ヌーヴォーやジャポニスムにも強い関心がありました。

一例としては傑作として名高い交響詩「海」です。楽譜表紙には北斎の「神奈川沖浪裏」が引用されています。また彼は日本の文鎮に「ペレアス」に登場するアルケルの名を与え、生涯愛用していました。

左:ルノワール「ピアノに向かうイヴォンヌとクリスティーヌ」1897年 オランジュリー美術館

右:ドニ「イヴォンヌ・ルロールの3つの肖像」 1897年 オルセー美術館

さらにドビュッシーはサロンを通じ、同時代の美術、例えば前述のドガにシャヴァンヌ、カリエール、またヴュイヤールらにもシンパシーをいだきます。

左:メイヤー「ニジンスキー」(写真)1912-13年 オルセー美術館

右上:メイヤー「ヴェールをもち、右を向いた踊り子の半身」(写真)1914年 オルセー美術館

右下:「ビスティッチの画家 女を追いかけるサテュロス」(陶器)前430年頃 ルーヴル美術館

その他にもドビュッシーの古代神話への関心、またモネとの親和性、それにマラルメとの関連などがポイントとなりますが、ようは「連想ゲーム」(島田館長談)ならぬ、ドビュッシーにまつわる美術家たちの作品を集めたのが、このドビュッシー展というわけです。

【展覧会の構成】

第1章 ドビュッシーの生涯

第2章 「選ばれし乙女」

第3章 美術愛好家との交流

第4章 アールヌーヴォーとジャポニスム

第5章 古代への回帰

第6章 劇場作品1「ペレアスとメリザンド」

第7章 劇場作品2「聖セバスティアンの殉教」と「遊戯」

第8章 音楽と文学

第9章 自然 霊感の源泉:「夜想曲」、交響曲「海」、「忘れられた小歌」

第10章 新しい芸術へ

劇音楽については2章使って美術との関連を探るのも重要かもしれません。また最終章ではドビュッシーが後の世に与えたであろう美術についても触れています。

左:バクスト「聖セバスティアンの殉教の舞台装飾案」1910年 個人蔵

右:ドビュッシー「おもちゃ箱」フランス国立図書館

なお出品は絵画、工芸、資料などを含め、総計150点にも及びます。

また重要なのは本展がオルセーとオランジュリー美術館との共同企画ということです。実は現在、オランジュリーではこのドビュッシー展が開催中(2/22~6/11)ですが、会期一ヶ月で約9万名もの人々が観覧に訪れています。

日本での開催はブリヂストン美術館だけです。また作品もパリの両美術館より約40点ほどやってきます。その中にはオルセー美術館が2010年に新たに収蔵した作品なども含まれるそうです。期待が持てるのではないでしょうか。

【展覧会の見どころ】

・ドビュッシー生誕150年記念

・パリと東京の2会場のみでの開催

・オルセー美術館、オランジュリー美術館との共同開催

・ドビュッシーと美術愛好家

・ドビュッシーと日本美術

・ドビュッシー愛蔵の美術品も紹介

ちなみにパリでは日本からの出品がありません。つまり現在のオランジュリーの展示をよりパワーアップさせたのが、ブリヂストン美術館の「ドビュッシー展」なのかもしれません。

さて関連の情報です。お馴染み「土曜講座」の他、今回は音楽家の展覧会ということで、美術館ホールでのミニコンサートも予定されています。

土曜講座「ドビュッシー 音楽と美術」

7月14日(土)グザヴィエ・レイ(オルセー美術館学芸員)

「ドビュッシーの音楽の絵画的な響き」(仮題)

7月21日(土)ジャン=ミシェル・ネクトゥー(フランス国立科学研究所学芸員)

「象徴主義のただ中で:ドビュッシー、音楽、絵画、詩」(仮題)

7月28日(土)新畑泰秀(石橋財団ブリヂストン美術館学芸課長)

「ドビュッシー、印象派と象徴派のあいだで」

8月4日(土)賀川恭子(石橋財団ブリヂストン美術館学芸員)

「ドビュッシーと美術愛好家」

レクチャー&コンサート

8月12日(日)/26日(日)鈴木大介(ギター)

「ドビュッシーと近代フランス音楽を奏でる」

9月2日(日)/9日(日)カルテット演奏

「ドビュッシー弦楽四重奏曲ト短調op.10」

*各回とも14時から。聴講料400円。(会場:ブリヂストン美術館ホール、定員:先着順130名、聴講券はブリヂストン美術館窓口にて事前に発売。)

7月14日(土)グザヴィエ・レイ(オルセー美術館学芸員)

「ドビュッシーの音楽の絵画的な響き」(仮題)

7月21日(土)ジャン=ミシェル・ネクトゥー(フランス国立科学研究所学芸員)

「象徴主義のただ中で:ドビュッシー、音楽、絵画、詩」(仮題)

7月28日(土)新畑泰秀(石橋財団ブリヂストン美術館学芸課長)

「ドビュッシー、印象派と象徴派のあいだで」

8月4日(土)賀川恭子(石橋財団ブリヂストン美術館学芸員)

「ドビュッシーと美術愛好家」

レクチャー&コンサート

8月12日(日)/26日(日)鈴木大介(ギター)

「ドビュッシーと近代フランス音楽を奏でる」

9月2日(日)/9日(日)カルテット演奏

「ドビュッシー弦楽四重奏曲ト短調op.10」

*各回とも14時から。聴講料400円。(会場:ブリヂストン美術館ホール、定員:先着順130名、聴講券はブリヂストン美術館窓口にて事前に発売。)

また展覧会にあわせ、大手町の日経ホールでは、コンサート「ドビュッシー、作品とその魅力」が開催されます。

「ドビュッシー、作品とその魅力」

ピアノ:フランソワ・シャプラン

講師:ジャン=ミシェル・ネクトゥー

日時:7月16日(月・祝) 14:00 ~16:20

会場:日経ホール(東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3F)

チケット:全席指定3000円(4月10日より発売)

ピアノ:フランソワ・シャプラン

講師:ジャン=ミシェル・ネクトゥー

日時:7月16日(月・祝) 14:00 ~16:20

会場:日経ホール(東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3F)

チケット:全席指定3000円(4月10日より発売)

メモリアルイヤーということで、コンサートの演目にのることも多いドビュッシーですが、レクチャーとあわせたスタイルは異色ではないでしょうか。こちらにも注目が集まりそうです。

最後に展覧会の概要です。

ブリヂストン美術館開館60周年記念 オルセー美術館、オランジュリー美術館共同企画

「ドビュッシー、音楽と美術―印象派と象徴派のあいだで」

会期:2012年7月14日(土)~10月14日(日)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:月曜日(ただし7/16 、9/17、10/8は開館)

主催:オルセー美術館、オランジュリー美術館、石橋財団ブリヂストン美術館、日本経済新聞社

会場:石橋財団ブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1)

料金:一般1500円(1300円)、65歳以上シニア1300円(1100円)、大・高生1000円(800円)、早割ペア券2000円 *カッコ内は前売及び15名以上団体料金。

交通 :JR線東京駅八重洲中央口徒歩5分。東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩5分。東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線日本橋駅B1出口徒歩5分。

「ドビュッシー、音楽と美術―印象派と象徴派のあいだで」

会期:2012年7月14日(土)~10月14日(日)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:月曜日(ただし7/16 、9/17、10/8は開館)

主催:オルセー美術館、オランジュリー美術館、石橋財団ブリヂストン美術館、日本経済新聞社

会場:石橋財団ブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1)

料金:一般1500円(1300円)、65歳以上シニア1300円(1100円)、大・高生1000円(800円)、早割ペア券2000円 *カッコ内は前売及び15名以上団体料金。

交通 :JR線東京駅八重洲中央口徒歩5分。東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩5分。東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線日本橋駅B1出口徒歩5分。

お得な早割ペア券が2000円で発売中です。狙い目です。

左:クロス「黄金の島」1891年 オルセー美術館

右:マネ「浜辺にて」1873年 オルセー美術館

オランジュリー会場では睡蓮の間でコンサートが開催された他、館内にて音楽をスポットとして流す試みも行われているそうです。ブリヂストン美術館では検討段階とのことですが、音声ガイド以外でも何らかの音楽的演出があるやもしれません。

展覧会の構成について解説するブリヂストン美術館の島田館長

展覧会公式サイトが4月4日にオープンしました。出品作他、各章毎の解説も掲載されています。是非ともご覧ください。

「ドビュッシー、音楽と美術―印象派と象徴派のあいだで」公式サイト

これまであまりなかった音楽と美術を行き来する本格的な展覧会、クラシックファンの立場としても大いに期待したいと思います。

ドビュッシー展はブリヂストン美術館で7月14日に開幕します。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

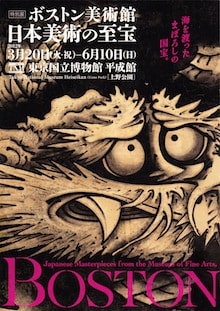

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会

「東洋美術の殿堂」ともうたわれるボストン美術館の日本美術コレクションが一堂に会します。「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会に参加してきました。

明治時代、東京美術学校の設立にも尽力したアーネスト・フェノロサをはじめ、コレクターのビゲローなど、日本美術に造形の深い人物が事業に関わっていたことでも有名なボストン美術館ですが、来春、いよいよその彼らの眼によって蒐集された極上の日本美術コレクションが里帰りしてきます。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会にて解説を行う、東京国立博物館絵画・彫刻室長田沢裕賀氏。

それが2012年3月の東京国立博物館を皮切りに、名古屋ボストン美術館、九州国立博物館、そして大阪市立美術館へと巡回する「ボストン美術館 日本美術の至宝展」です。

かつて1983年に東京国立博物館で「ボストン美術館所蔵 日本絵画名品展」が開催されたことがありましたが、以来おおよそ20年、再びまとまった形にてコレクションが公開されることになりました。

総出品数は計92点、うち初出品作は27点です。うち染織(10点)と刀剣が含まれますが、それは東京会場のみで公開されます。(他会場は絵画のみの展示。)なお出品数は1983年展を上回ります。まさに過去最大の「ボストン美術館日本美術コレクション展」というわけでした。

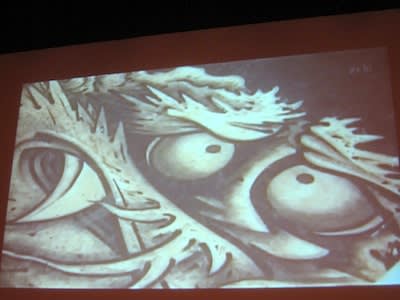

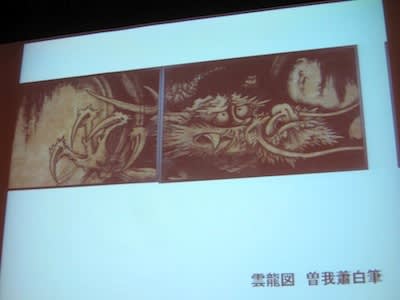

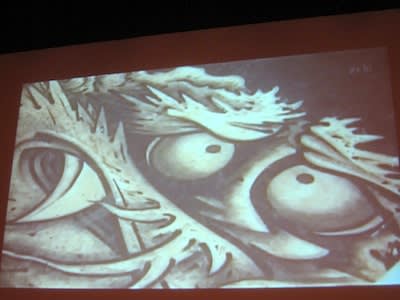

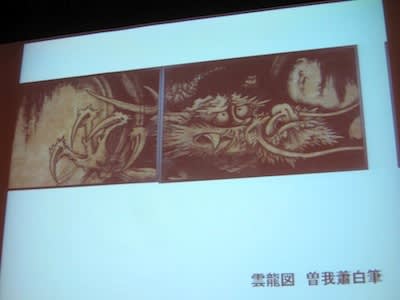

さて既にインパクト絶大の早チラシでご存知の方も多いかもしれませんが、今回の展覧会の最大の目玉が鬼才、曾我蕭白の「雲龍図」に他なりません。

実はボストン美術館では数年前よりビゲロー寄贈100周年を記念して、館蔵品の大規模な修復作業が行われてきました。

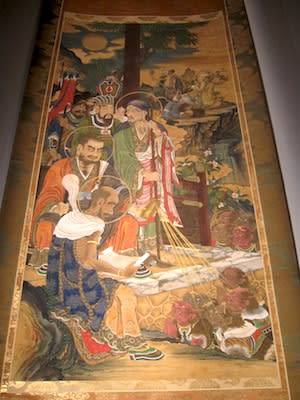

雲龍図(部分) 曽我蕭白筆 江戸時代・宝暦13年

今回も絵画が16点、染織が10点ほどの作品が修復を終えて公開されることになりますが、その最大の注目作こそが「雲龍図」です。

そもそも「雲龍図」は1911年にボストン美術館に収蔵された時には襖から剥がれた状態、つまりはめくりの状態で収蔵されてきました。

「雲龍図」修復の様子

それに絵具の剥離、紙自体の損傷の他、蕭白以降の何者かによる補筆が行われているなど、作品の状態はお世辞にも良いものではありませんでした。

「雲龍図」修復の様子

その「雲龍図」をボストン美術館ではおおよそ5年前から修復に取り組んでいます。実は修復は今も進行中であり、まだ完全に終わっていませんが、その目処のつく予定の来春、とうとう日本で展示されることになりました。

ボストン美術館アジア修復部フィリップ・メレディス氏

なお作品の出自はあまり明らかではありませんが、蕭白が34歳の時、おそらくは寺院の襖のために描いたとされているそうです。その後もどういう経緯で襖から剥がされたのかは不明ですが、最終的にはビゲローの眼にとまって、ボストン美術館へと収められました。

当然ながら世界初公開です。図版画像でもこれほどのインパクトです。実物を見たらそれこそ度肝を抜かれるかもしれません。

さて今回の展覧会では「雲龍図」と並んで、またさらに重要な作品が日本で公開されます。

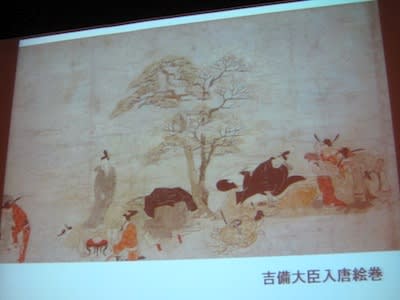

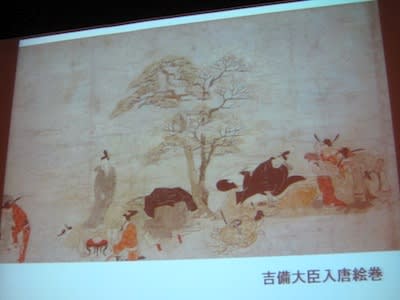

吉備大臣入唐絵巻 (部分) 平安時代・12世紀

それが「吉備大臣入唐絵巻」と「平治物語絵巻」です。吉備真備の遣唐使での活躍をユーモラスな視点で描く「吉備大臣入唐絵巻」と、平治の乱を時に激しいタッチで示した「平時物語絵巻」は、全く性格もコンセプトも異なる作品ですが、ともに日本国内にあれば国宝級の傑作絵巻として知られてきました。

これらは「雲龍図」のように世界はもちろん、日本で初めて公開されるわけではありませんが、その公開の程度が極めて重要です。

というのも例えば「吉備大臣入唐絵巻」は奈良国立博物館で開催された「大遣唐使展」でも出ましたが、その際はボストン美術館側の要請もあり、約1メートルほどしか展示されていませんでした。

平治物語絵巻「三条殿焼討巻」一巻 (部分) 鎌倉時代・13世紀

それが今回は全巻公開されるわけです。全4巻、あわせて24メートルの「吉備大臣入唐絵巻」の展示はさぞかし壮観なものになるのではないでしょうか。もちろん「平治物語絵巻」も同様です。なおこの「平治物語絵巻」は他に2巻(信西巻、六波羅行幸巻)が国内に所蔵(静嘉堂文庫、東京国立博物館)されていますが、そちらもほぼ同時期に東京国立博物館で公開されます。この展示も大きな話題となること間違いありません。

さてボストン美術館の日本美術コレクションは、さも日本美術史を俯瞰するかのような幅広い時代の作品を蒐集していることでもよく知られています。

[展覧会の構成]

第一章 仏のかたち 神のすがた

第二章 海を渡った二代絵巻

第三章 静寂と輝き(中世水墨画と初期狩野派)

第四章 華ひらく近世絵画

第四章 奇才 曾我蕭白

第五章 アメリカ人を魅了した日本のわざ(刀剣と染織) *東京展のみ

今回の出品作の一部が記者発表会でスライドにて紹介されました。その一部を下にあげておきます。

法華堂根本曼荼羅図 奈良時代・8世紀

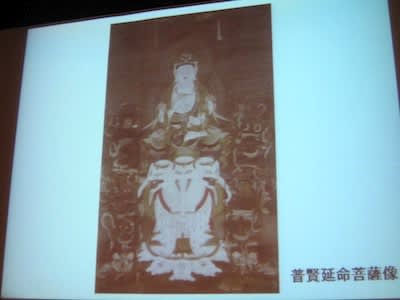

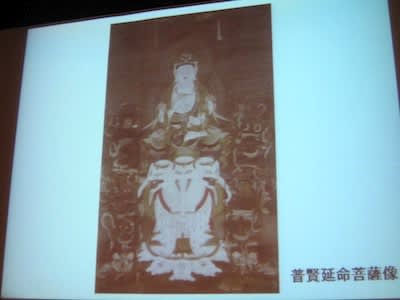

普賢延命菩薩像 平安時代・12世紀中頃

弥勒菩薩立像 快慶作 鎌倉時代・文治五年

金山寺図扇面 伝狩野元信筆 景徐周麟賛 室町時代・16世紀前半

松に麝香猫図屏風 伝狩野雅楽助筆 室町時代・16世紀中頃

龍虎図屏風 長谷川等伯筆 江戸時代・慶長11年

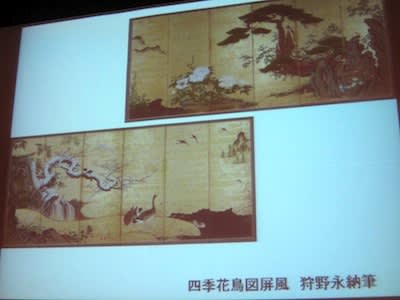

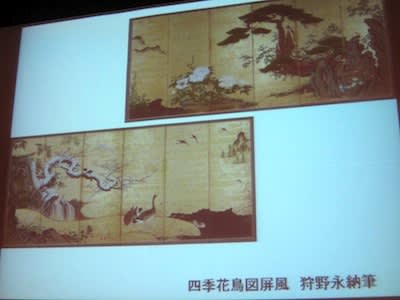

四季花鳥図屏風 狩野永納筆 江戸時代・17世紀後半

松島図屏風 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀前半

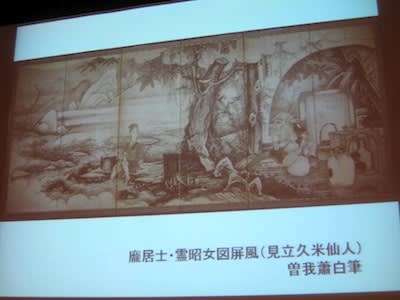

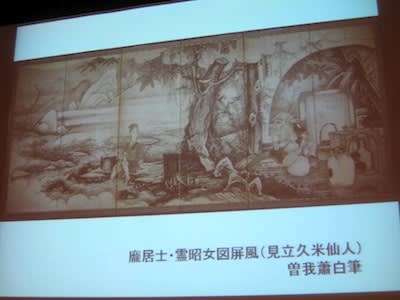

ほう居士・霊昭女図屏風 曾我蕭白筆 江戸時代・宝暦9年

虎渓三笑図屏風 曽我蕭白筆 江戸時代・18世紀後半

小袖 白綸子地松葉梅唐草竹輪模様 江戸時代・18世紀

奈良時代の仏画にはじまり快慶の仏像、そして中世水墨画から初期狩野派、さらには宗達派、光琳と近世絵画へと続きます。また蕭白単独で一章用いられるのも重要です。来年は千葉市美術館でも曾我蕭白展が開催されることもあり、蕭白イヤーになるかもしれません。

それでは改めて展覧会の概要を整理します。

巡回のスケジュールも発表されています。

関連の講演会の情報です。

公式サイトも大きくリニューアルされ、前売券も発売がはじまりました。またペアで2000円という早割ペア券がかなりお得です。こちらは来年の2月14日までオンラインでも購入可能とのことでした。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」公式サイト チケット情報(オンライン購入サイトへのリンクあり)

ミュージアムグッズ各種

グッズなども今から準備されています。この写真には出ていませんでしたが、雲龍図のiPhoneシールなども出るそうです。

それでは「日本美術史上最も強烈」とも呼ばれる蕭白の「雲龍図」が日本を舞って席巻する日を心待ちにしたいと思います。

明治時代、東京美術学校の設立にも尽力したアーネスト・フェノロサをはじめ、コレクターのビゲローなど、日本美術に造形の深い人物が事業に関わっていたことでも有名なボストン美術館ですが、来春、いよいよその彼らの眼によって蒐集された極上の日本美術コレクションが里帰りしてきます。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会にて解説を行う、東京国立博物館絵画・彫刻室長田沢裕賀氏。

それが2012年3月の東京国立博物館を皮切りに、名古屋ボストン美術館、九州国立博物館、そして大阪市立美術館へと巡回する「ボストン美術館 日本美術の至宝展」です。

かつて1983年に東京国立博物館で「ボストン美術館所蔵 日本絵画名品展」が開催されたことがありましたが、以来おおよそ20年、再びまとまった形にてコレクションが公開されることになりました。

総出品数は計92点、うち初出品作は27点です。うち染織(10点)と刀剣が含まれますが、それは東京会場のみで公開されます。(他会場は絵画のみの展示。)なお出品数は1983年展を上回ります。まさに過去最大の「ボストン美術館日本美術コレクション展」というわけでした。

さて既にインパクト絶大の早チラシでご存知の方も多いかもしれませんが、今回の展覧会の最大の目玉が鬼才、曾我蕭白の「雲龍図」に他なりません。

実はボストン美術館では数年前よりビゲロー寄贈100周年を記念して、館蔵品の大規模な修復作業が行われてきました。

雲龍図(部分) 曽我蕭白筆 江戸時代・宝暦13年

今回も絵画が16点、染織が10点ほどの作品が修復を終えて公開されることになりますが、その最大の注目作こそが「雲龍図」です。

そもそも「雲龍図」は1911年にボストン美術館に収蔵された時には襖から剥がれた状態、つまりはめくりの状態で収蔵されてきました。

「雲龍図」修復の様子

それに絵具の剥離、紙自体の損傷の他、蕭白以降の何者かによる補筆が行われているなど、作品の状態はお世辞にも良いものではありませんでした。

「雲龍図」修復の様子

その「雲龍図」をボストン美術館ではおおよそ5年前から修復に取り組んでいます。実は修復は今も進行中であり、まだ完全に終わっていませんが、その目処のつく予定の来春、とうとう日本で展示されることになりました。

ボストン美術館アジア修復部フィリップ・メレディス氏

なお作品の出自はあまり明らかではありませんが、蕭白が34歳の時、おそらくは寺院の襖のために描いたとされているそうです。その後もどういう経緯で襖から剥がされたのかは不明ですが、最終的にはビゲローの眼にとまって、ボストン美術館へと収められました。

当然ながら世界初公開です。図版画像でもこれほどのインパクトです。実物を見たらそれこそ度肝を抜かれるかもしれません。

さて今回の展覧会では「雲龍図」と並んで、またさらに重要な作品が日本で公開されます。

吉備大臣入唐絵巻 (部分) 平安時代・12世紀

それが「吉備大臣入唐絵巻」と「平治物語絵巻」です。吉備真備の遣唐使での活躍をユーモラスな視点で描く「吉備大臣入唐絵巻」と、平治の乱を時に激しいタッチで示した「平時物語絵巻」は、全く性格もコンセプトも異なる作品ですが、ともに日本国内にあれば国宝級の傑作絵巻として知られてきました。

これらは「雲龍図」のように世界はもちろん、日本で初めて公開されるわけではありませんが、その公開の程度が極めて重要です。

というのも例えば「吉備大臣入唐絵巻」は奈良国立博物館で開催された「大遣唐使展」でも出ましたが、その際はボストン美術館側の要請もあり、約1メートルほどしか展示されていませんでした。

平治物語絵巻「三条殿焼討巻」一巻 (部分) 鎌倉時代・13世紀

それが今回は全巻公開されるわけです。全4巻、あわせて24メートルの「吉備大臣入唐絵巻」の展示はさぞかし壮観なものになるのではないでしょうか。もちろん「平治物語絵巻」も同様です。なおこの「平治物語絵巻」は他に2巻(信西巻、六波羅行幸巻)が国内に所蔵(静嘉堂文庫、東京国立博物館)されていますが、そちらもほぼ同時期に東京国立博物館で公開されます。この展示も大きな話題となること間違いありません。

さてボストン美術館の日本美術コレクションは、さも日本美術史を俯瞰するかのような幅広い時代の作品を蒐集していることでもよく知られています。

[展覧会の構成]

第一章 仏のかたち 神のすがた

第二章 海を渡った二代絵巻

第三章 静寂と輝き(中世水墨画と初期狩野派)

第四章 華ひらく近世絵画

第四章 奇才 曾我蕭白

第五章 アメリカ人を魅了した日本のわざ(刀剣と染織) *東京展のみ

今回の出品作の一部が記者発表会でスライドにて紹介されました。その一部を下にあげておきます。

法華堂根本曼荼羅図 奈良時代・8世紀

普賢延命菩薩像 平安時代・12世紀中頃

弥勒菩薩立像 快慶作 鎌倉時代・文治五年

金山寺図扇面 伝狩野元信筆 景徐周麟賛 室町時代・16世紀前半

松に麝香猫図屏風 伝狩野雅楽助筆 室町時代・16世紀中頃

龍虎図屏風 長谷川等伯筆 江戸時代・慶長11年

四季花鳥図屏風 狩野永納筆 江戸時代・17世紀後半

松島図屏風 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀前半

ほう居士・霊昭女図屏風 曾我蕭白筆 江戸時代・宝暦9年

虎渓三笑図屏風 曽我蕭白筆 江戸時代・18世紀後半

小袖 白綸子地松葉梅唐草竹輪模様 江戸時代・18世紀

奈良時代の仏画にはじまり快慶の仏像、そして中世水墨画から初期狩野派、さらには宗達派、光琳と近世絵画へと続きます。また蕭白単独で一章用いられるのも重要です。来年は千葉市美術館でも曾我蕭白展が開催されることもあり、蕭白イヤーになるかもしれません。

それでは改めて展覧会の概要を整理します。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」

会期:2012年3月20日(火・祝)~6月10日(日)

会場:東京国立博物館 平成館

時間:午前9時30分~午後5時 *金曜日は午後8時、土日祝休日は午後6時まで開館

休館:月曜日 *但し4月30日(月・休)は開館

主催:東京国立博物館、ボストン美術館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社

後援:外務省、アメリカ大使館

協賛:損保ジャパン、大日本印刷、トヨタ自動車、三井物産

協力:日本航空

会期:2012年3月20日(火・祝)~6月10日(日)

会場:東京国立博物館 平成館

時間:午前9時30分~午後5時 *金曜日は午後8時、土日祝休日は午後6時まで開館

休館:月曜日 *但し4月30日(月・休)は開館

主催:東京国立博物館、ボストン美術館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社

後援:外務省、アメリカ大使館

協賛:損保ジャパン、大日本印刷、トヨタ自動車、三井物産

協力:日本航空

巡回のスケジュールも発表されています。

名古屋ボストン美術館 2012年6月23日(土)~9月17日(月・祝)・2012年9月29日(土)~12月9日(日)

九州国立博物館 2013年1月1日(火・祝)~3月17日(日)

大阪市立美術館 2013年4月2日(火)~6月16日(日)

九州国立博物館 2013年1月1日(火・祝)~3月17日(日)

大阪市立美術館 2013年4月2日(火)~6月16日(日)

関連の講演会の情報です。

3月20日(火・祝) 10:30~ 「継続する歴史:ボストン美術館の日本美術コレクション」

講師:アン・ニシムラ・モース(ボストン美術館日本美術課長)

4月21日(土) 13:30~ 「奇才・曾我蕭白を語る」

講師:辻惟雄(MIHO MUSEUM館長)

5月12日(土) 13:30~ 「ボストン美術館の日本絵画」

講師:田沢裕賀(東京国立博物館 絵画・彫刻室長)

講師:アン・ニシムラ・モース(ボストン美術館日本美術課長)

4月21日(土) 13:30~ 「奇才・曾我蕭白を語る」

講師:辻惟雄(MIHO MUSEUM館長)

5月12日(土) 13:30~ 「ボストン美術館の日本絵画」

講師:田沢裕賀(東京国立博物館 絵画・彫刻室長)

公式サイトも大きくリニューアルされ、前売券も発売がはじまりました。またペアで2000円という早割ペア券がかなりお得です。こちらは来年の2月14日までオンラインでも購入可能とのことでした。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」公式サイト チケット情報(オンライン購入サイトへのリンクあり)

ミュージアムグッズ各種

グッズなども今から準備されています。この写真には出ていませんでしたが、雲龍図のiPhoneシールなども出るそうです。

それでは「日本美術史上最も強烈」とも呼ばれる蕭白の「雲龍図」が日本を舞って席巻する日を心待ちにしたいと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

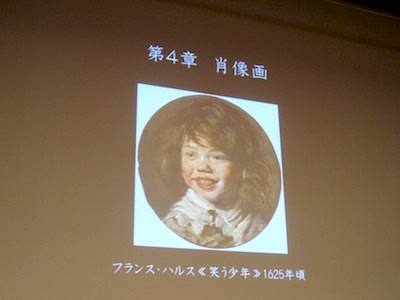

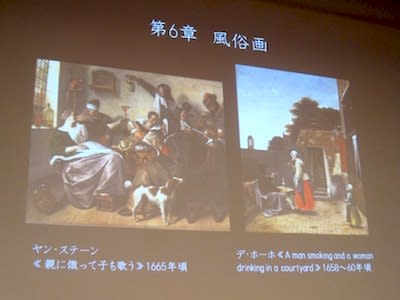

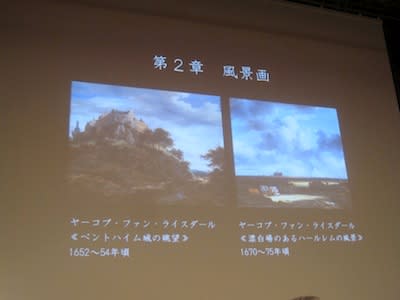

マウリッツハイス美術館展記者発表会

来年6月、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」が新生・東京都美術館へとやってきます。マウリッツハイス美術館展記者発表会に参加してきました。

マウリッツハイス美術館展記者会見会場スクリーン。

2010年より全面改修工事が進行する東京都美術館ですが、いよいよ2012年の6月にグランドオープンを迎えることをご存知でしょうか。

マウリッツハイス美術館全景。

そのオープニングを飾る展覧会が、「北ヨーロッパの宝石箱」ともうたわれるオランダ・ハーグに位置するマウリッツハイス美術館展です。コレクションの中核である17世紀オランダ・フランドル絵画約50点が、新たな東京都美術館のお披露目とあわせて、一同に紹介されることが決まりました。(*東京展以降、神戸市立博物館へと巡回。)

もちろんその最大の目玉はヨハネス・フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」に他なりません。画家を代表するかの名作と言えば2000年、大阪で開催された伝説的な「フェルメールとその時代展」に出品されましたが、以来約12年、いよいよ東京都美術館で公開されることになりました。

挨拶するフィリップ・ドゥ・ヘーア駐日オランダ王国特命全権大使。

さて来年の展覧会の開催の案内にあわせ、11月7日、都内のホールにて記者発表会が行われました。

マウリッツハイス美術館展示室。(左、肥塚隆駐オランダ大使日本国特命全権大使。中央、オランダ会場司会雨宮塔子。右、エミリー・ゴーデンカーマウリッツハイス美術館館長。)

来賓の挨拶の後、東京の会場とオランダ・マウリッツハイス美術館がインターネット回線で結ばれ、同館のエミリー・ゴーデンカー館長による作品解説へと移りました。

「ディアナとニンフたち」(1653-1654年頃)の前で解説するゴーデンカー館長。

まずはフェルメールの初期作、「ディアナとニンフたち」です。若い頃のフェルメールはそもそも歴史的な絵画を描くことに興味があり、このような神話を主題とした作品を完成させました。

画面には狩人の女神であるディアナを中央に配していますが、その表現は他の画家とはかなり異なっています。

というのも狩人ということで、一般的にはもっと活動的な姿で描かれることが多いそうですが、フェルメール作ではもの静かで女性的な様相で表現されています。これはフェルメールの描いた一連の静謐な女性像の一つの典型的な例であるとのことでした。

「真珠の耳飾りの少女」(1665年頃)の前で解説するゴーデンカー館長。

続いてフェルメールでは最も有名な「真珠の耳飾りの少女」のご登場です。この魅惑的な少女は一見、実在の人物をモデルにしたようにも思えますが、実は頭のターバンは当時のものでないことから、想像上の人物を描いたということが分かっています。

それを「肖像画」ではなく「トローニー」と呼ぶそうです。17世紀オランダ絵画ではこの「トローニー」が多数存在し、その多くが習作的な性格を持つことでも知られています。フェルメールは「トローニー」である「真珠の耳飾りの少女」を驚くべきテクニックで技術で完成させました。

またフェルメールと言えばカメラ・オブスクラを用いていたのではないかと指摘されますが、諸説はあるものの、ゴーデンカー館長はこの作品に関してはカメラを使っていないのではないかということです。

微かに開いた口、そして何かを訴えかけるような表情は、まさに見る者の心を掴んで離しません。作品の前に立つと彼女にまつわる物語を自由に想像出来るというのも、この作品を味わう醍醐味ではないかということでした。

レンブラント「自画像」(1669年)の前で解説するゴーデンカー館長。

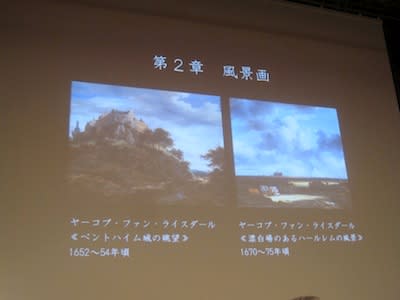

最後に今回のマウリッツハイス美術館展で6点ほど来日するレンブラントのうち、最晩年の傑作である「自画像」の解説が行われました。