都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「トーハク×びじゅチューン! なりきり日本美術館」 東京国立博物館

「トーハク×びじゅチューン! なりきり日本美術館」

7/24~9/9

NHK Eテレの番組「びじゅチューン!」とコラボによる体験型展示、「なりきり日本美術館」が、東京国立博物館ではじまりました。

キーワードは「なりきり」で、映像や複製を用い、絵に登場する人物やなりきったり、場面に入り込んでは、美術作品に親しみが持てるように工夫されていました。

会場に入ると、大きな「ふじさーん!!」との掛け声が聞こえて来ました。その名は「体感!ザパーンドプーン北斎」と題した、大型の映像を用いた展示で、ご覧の通り、高さ7.5メートルもあるスクリーンに、北斎の「冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏」を模したアニメーションが映し出されていました。

掛け声の主は観客でした。というのも、スクリーンの前にマイクがあり、そこへ「ふじさーん」と呼びかけると、波が大きくなる仕掛けになっているからでした。声の大きさによって、波のスケールも変化し、「大波」を出現させることで、初めて北斎の作品と同じイメージが作り上げられました。

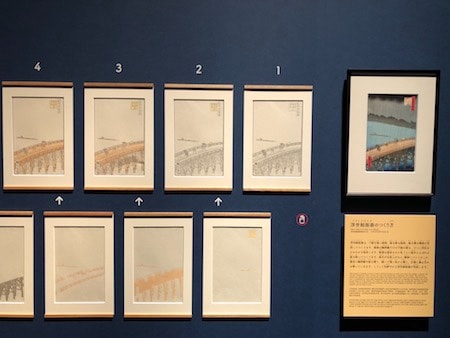

それに続くのが、広重の「名所江戸百景・大はしあたけの夕立」を素材にした、「雨は愛すがどう描く?」で、浮世絵の雨の表現に着目し、スタンプを押しながら、好みの雨を描き加えられるコーナーでした。

台の上にはスタンプとインク、それに雨のない状態の「名所江戸百景・大はしあたけの夕立」があり、自由に雨をスタンプで押しては、描き加えることが出来ました。

また、製作工程の見本も並んでいて、いかに一枚の浮世絵が、多様な経過を辿っては、完成するのかを知ることも可能でした。

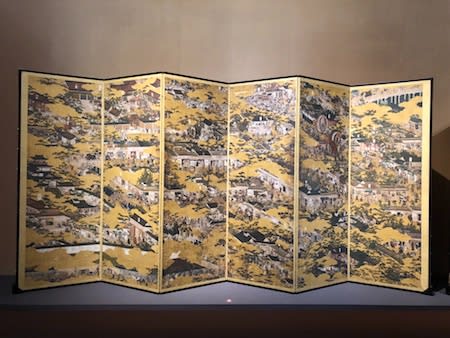

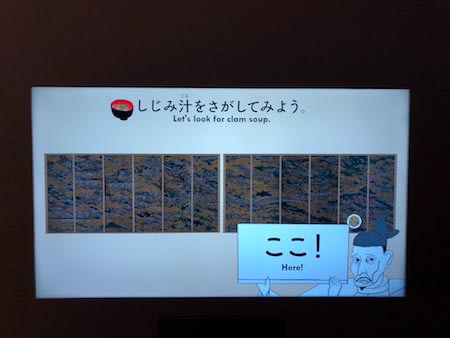

一方で、作品を食い入るように見る必要があるのが、「洛中洛外 グルメチェック」でした。これは岩佐又兵衛の「洛中洛外図屏風 (舟木本)」を題材にしたもので、国宝の模作を前にしつつ、中に描かれた「食べ物」を探りあげる、クイズ形式の体験展示でした。

これが意外と難しく、映像のヒントがないと、ほぼ分かりませんでした。絵の中には、お重や、まんじゅう、焼き魚に、しじみ汁などが描きこまれていて、あまり普段、着目し得ない「食べ物」が、実はかなり多く登場していることが見て取れました。

「顔 パフォーマー麗子」が最も人気を集めていたかもしれません。麗子とは、独特の笑みを浮かべていることでも知られた、岸田劉生の「麗子微笑」で、会場では「デジタル顔はめ」により、麗子になりきっては、セリフを手描きで加えることが出来ました。

その完成した顔は、額の中のモニターに映しこまれ、ほかの参加者と見比べることも可能でした。実際に、皆さん、思い思いにコメントを入れていました。

「見返らなくてもほぼ美人」も、面白い展示かもしれません。菱川師宣の「見返り美人図」をモデルに、モニターの前で、手をあげ、また振り返っては、見返り美人になりきり、ポーズを決めることが出来ました。

なお会場は、本館1階の特別5室と特別4室ですが、続く18室には「なりきり日本美術館」の題材となった「冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏」や「麗子微笑」の実物も公開されています。

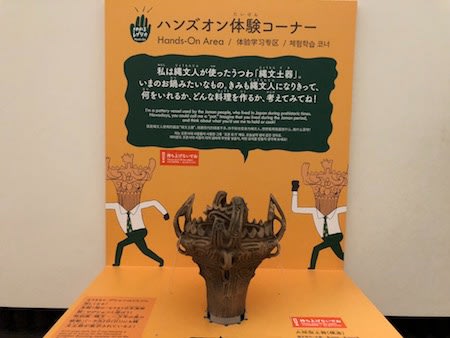

さらに、本館2階の1室と9室では、ハンズオン体験として、例えば「火焔型土器」の模造に触れることの出来るコーナーもありました。あわせてお見逃しないようにおすすめします。

夏休みに入ったのか、親子連れで楽しんでいる方も多く見かけました。もちろん撮影も自由に可能です。

正解は、「イーブイ」! 7/24(火)から始まった、親と子のギャラリー「トーハク×びじゅチューン! なりきり日本美術館」を体験してもらうべく、「イーブイの会社見学」をお迎えしました!見学の詳しい模様は、1089ブログで!→ https://t.co/O5BS6AVfKn pic.twitter.com/igAa4vas2P

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2018年7月27日

9月9日まで開催されています。

「トーハク×びじゅチューン! なりきり日本美術館」 東京国立博物館(@TNM_PR)

会期:7月24日(火) ~9月9日(日)

休館:月曜日。但し8月13日(月)は開館。

時間:9:30~17:00

*但し、金曜・土曜は21時まで開館。日曜は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般620(520)円、大学生410(310)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*特別展チケットでも観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

海北友松「宮女琴棋書画図屏風」 東京国立博物館

海北友松「宮女琴棋書画図屏風」

7/3~8/5

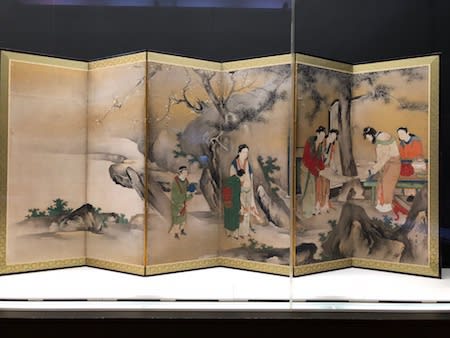

東京国立博物館・本館7室で公開中の、海北友松の「宮女琴棋書画図屏風」を見てきました。

「四芸」と称され、文人に嗜みとして重んじられた「琴棋書画」は、様々な絵師により絵画に描かれ、海北友松もいくつかの作品を残しました。

その中でも異色とも言えるのが、「宮女琴棋書画図屏風」で、通常、男性の文人で表される人の姿を、中国の官女の姿に換えて描きました。

両隻ともに舞台は山間の湖畔で、色彩の豊かな衣装を纏った女性が、画を眺めていたりする様子を見ることが出来ました。その右手で3人の女性が画を広げているのは、まさに「画」で、足元の岩場に隠れるような囲碁盤によって、「棋」が示されていました。

一方の左隻では、中央の樹に寄り掛かかる女性が文を読んでいて、机の上に積まれた書籍と同じく、「書」を表していました。そして、童子の持つ楽器により、「琴」の場面を表現していました。また、文を読む女性の表情がどこか艶やかでもあることから、おそらくは恋文を手にしているとも指摘(*)されています。さらに、もう一人の女性がそっと手を添える姿も、より趣き深く感じられました。

ともかく目を引くのは、硬軟を使い分けた筆さばきで、樹木や岩などを大胆な筆で表した一方、女性の衣装や指先、また顔の輪郭は、実に細かい線で描いていました。総じて彩色も丁寧で、衣服の文様が鮮やかに浮かび上がっていました。

「宮女琴棋書画図屏風」は、友松の描いた琴棋書画の中でも、特に穏やかな雰囲気を見せているそうです。確かに女性たちは、まるで湖畔で休暇を楽しむべく、のんびりと寛いでいるかのようでした。

なお本作は、2017年に京都国立博物館で開催された、「特別展覧会 海北友松」にも出展がありました。そちらで印象に残っている方もおられるかもしれません。(*は展覧会のカタログより)

8月5日まで公開されています。*写真は全て、重要文化財「宮女琴棋書画図屏風」 海北友松筆 安土桃山〜江戸時代・15〜17世紀 東京国立博物館

海北友松「宮女琴棋書画図屏風」 東京国立博物館・本館7室(@TNM_PR)

会期:7月3日(火) ~8月5日(日)

休館:月曜日。但し8月13日(月)は開館。

時間:9:30~17:00

*但し、金曜・土曜は21時まで開館。日曜は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般620(520)円、大学生410(310)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*特別展チケットでも観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

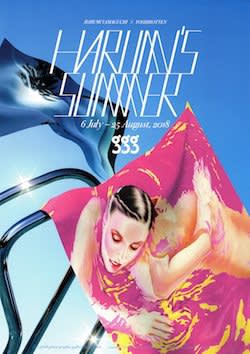

「HARUMI YAMAGUCHI×YOSHIROTTEN Harumi's Summer」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー

「HARUMI YAMAGUCHI×YOSHIROTTEN Harumi's Summer」

7/6~8/25

ギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催中の「HARUMI YAMAGUCHI×YOSHIROTTEN Harumi's Summer」を見てきました。

東京芸術大学油画科を卒業後、西武百貨店宣伝部のデザインルームに入社し、独立した山口はるみは、PARCOの立ち上げ当初からのイラストレータとして広告制作に携わり、一躍、脚光を浴びました。

その山口はるみの広告の仕事を紹介するのが、「HARUMI YAMAGUCHI×YOSHIROTTEN Harumi's Summer」で、エアブラシによる代表作や、PARCO「のように」シリーズ、それに本の挿絵など、多様な作品が展示されていました。

しかしながら、単に山口はるみの業績を辿るだけの内容ではありませんでした。

中へ立ち入っては驚きました。と言うのも、ご覧のように、中央には映像で波打つプールが広がり、周囲には椰子の木やテラス席などが置かれていて、ピンク色の「Harumi's Summer」のネオンサインがあたりを照らしていました。まるでリゾートホテルのナイトプールのような光景で、ここが思わず銀座だと忘れてしまうほどでした。

また、山口による水着姿の女性、「HARUMI GALS」のポスターも展開していて、まるで彼女らと同じプールでリゾートを満喫しているかのような雰囲気さえ感じられました。

実のところ、これらは、山口の発案により、グラフィックアーティストのYOSHIROTTEN(ヨシロットン)をコラボレーターとして迎えて制作したインスタレーションで、山口の作品をコラージュしては、夏の空間を演出していました。

ともかく、gggとは思えないほどに凝った造りではないでしょうか。実際にも床面のタイルからして入れ替えられていました。

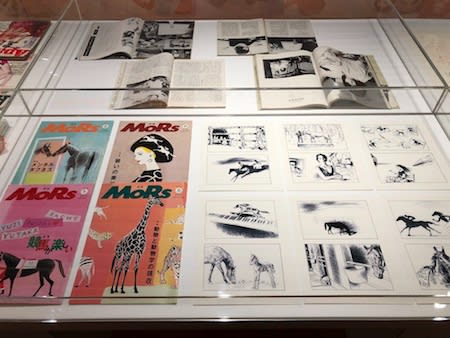

一方で、階下へ降りると、おびただしい数のPARCOの広告が出迎えてくれました。いずれも山口が世に送り出した広告であり、ポスターとともに、額装の原画もありました。

さらに展示台には、吉屋信子伝(田辺聖子著)のための挿絵、JRAのために描いた優雅な馬の作品などもあり、PARCOだけではない、山口の精力的な活動を知ることが出来ました。いずれもスタイリッシュでありながら、色も鮮烈で、ともかくビジュアルとしての強さがあり、一目で頭から離れないような迫力がありました。

レンピッカの描いた、美しい女性像を連想したのは、私だけでしょうか。1970年代に「社会現象」(解説より)と化した、PARCO文化のエネルギーが、まさに会場内を渦巻いていました。

【今日から】イラストレーター 山口はるみ×ヨシロットン、コラボ展「Harumi's Summer」が開催https://t.co/MhGzuP8bei#山口はるみ #YOSHIROTTEN pic.twitter.com/esaR2ls9LC

— FASHIONSNAP.COM (@fashionsnap) 2018年7月6日

銀座のど真ん中でちょっとしたリゾート気分を味わうことが出来ました。これほど夏を意識した展覧会も、なかなかほかに見当たりません。

8月25日まで開催されています。おすすめしたいと思います。

「HARUMI YAMAGUCHI×YOSHIROTTEN Harumi's Summer」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

会期:7月6日(金)~8月25日(土)

休廊:日曜・祝日。

時間:11:00~19:00

料金:無料

住所:中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅から徒歩5分。JR線有楽町駅、新橋駅から徒歩10分。

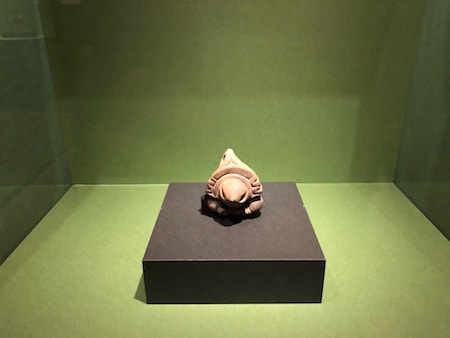

特別展「縄文―1万年の美の鼓動」が東京国立博物館で開催中です

その特別展「縄文」の展示とグッズについて、「楽活」と「gooいまトピ」にまとめました。

世界が見つめる「JOMON」のすべてが集結!特別展「縄文―1万年の美の鼓動」

https://rakukatsu.jp/jyomon-20180720/

攻めすぎで話題?特別展「縄文―1万年の美の鼓動」のグッズを徹底紹介!

https://ima.goo.ne.jp/column/article/6013.html

どちらもやや長めですが、見どころとグッズを丁寧にご紹介したつもりです。ご覧いただければ嬉しいです。

なお、開催前より話題を集めていた特別展「縄文」ですが、現在のところ、入場待ちの列などは一切発生していません。

特別展「縄文」撮影可能コーナー

但し、7月31日より、「土偶 仮面の女神」(長野県茅野市)と「土偶 縄文のビーナス」(長野県茅野市)が出展され、既に展示中の「火焔型土器」(新潟県十日町市)、「土偶 縄文の女神」(山形県舟形町)、「土偶 中空土偶」(北海道函館市)、「土偶 合掌土偶」(青森県八戸市)とあわせて、縄文時代の国宝指定品、全6件が、全て一堂に集います。なにせ史上初めてのことでもあるので、ひょっとすると、それ以降は、混雑するかもしれません。

特別展「縄文」撮影可能コーナー

ブログへの感想も、一連の国宝の集う7月31日以降、再度、博物館へ出向いた上、改めて書きたいと思います。

世界が見つめる「JOMON」のすべてが集結!特別展「縄文―1万年の美の鼓動」 https://t.co/UVuP0Hflja pic.twitter.com/fiyfbSQvjh

— 楽活-日々楽しい生活を- (@rakukatsu_jp) 2018年7月27日

「縄文―1万年の美の鼓動」は、東京国立博物館にて、9月2日まで開催されています。

特別展「縄文―1万年の美の鼓動」(@jomon_kodo) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:7月3日(火) ~9月2日(日)

休館:月曜日。但し7月16日(月・祝)、8月13日(月)は開館。7月17日(火)は休館。

時間:9:30~17:00

*但し、金曜・土曜は21時まで開館。日曜および7月16日(月・祝)は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生900(600)円、中学生以下無料。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

東京の博物館・美術館の夜のイベント情報(2018年・夏)

【2018年版】ナイトミュージアム~東京の博物館・美術館(+α)の夜のおすすめイベント

https://ima.goo.ne.jp/column/article/6069.html

近年、夜間開館も増えてきた都内の博物館や美術館ですが、それに伴い、夜の限定イベントも多く実施されるようになって来ました。

まず、代表的なのが、都立の博物館と美術館で開催されるサマーナイトミュージアムで、夏休み期間中、江戸東京博物館、東京都庭園美術館、東京都美術館、東京都写真美術館において、主に金曜日を中心に、21時まで延長開館されます。

「サマーナイトミュージアム」東京都歴史文化財団

https://www.rekibun.or.jp/nightmuseum2018/

また、夜間開館時には、各館で特別のレクチャーやトークも行われ、入館料の割引サービスなども実施されます。

「MOMATサマーフェス」東京国立近代美術館

http://www.momat.go.jp/am/exhibition/summer_festival2018/

ほかにも東京国立近代美術館では、「MOMATサマーフェス」が開催され、東京国立博物館でも「トーハク BEER NIGHT!」と題し、7月27日(金)、7月28日(土)、8月3日(金)、8月4日(土)の限定で、本館前の広場にて、ビアガーデンが行われます。(28日は荒天のため中止。)

都立の施設では、上野動物園や葛西臨海水族園における、お盆の期間の夜間開園も定着してきました。さらに、川崎市岡本太郎美術館では、8月24日(金)の夜、JAZZライブなどが行われる「プレミアムTAROナイト」も開催されます。

「プレミアムTAROナイト」川崎市岡本太郎美術館

日時:8月24日(金)17:00~20:00 (入館は19:30まで)

http://www.taromuseum.jp/exhibition/event.html#003

週末は、涼しい夕方以降にお出かけ♪美術館の「夜イベント」盛り上がっています!/【2018年版】ナイトミュージアム~東京の博物館・美術館(+α)の夜のおすすめイベント - いまトピ https://t.co/ZR6JtuyFY7

— いまトピ編集部 (@ima_topics) 2018年7月27日

「gooいまトピ」の「【2018年版】ナイトミュージアム~東京の博物館・美術館(+α)の夜のおすすめイベント」をご覧いただき、この夏のお出かけのご参考にしていただければ幸いです。

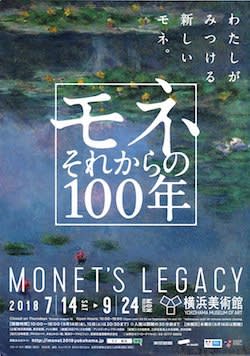

「モネ それからの100年」 横浜美術館

「モネ それからの100年」

7/14~9/24

横浜美術館で開催中の「モネ それからの100年」を見てきました。

フランスの印象派の大家、クロード・モネの「特質や独創性」(解説より)は、のちの世代、ひいては現代の美術家らにも大きな影響を与えました。

そのポスト・モネの展開を追うのが、「モネ それからの100年」で、モネ25点と、のちの世代の26の作家、計66点の作品が一堂に集まりました。

クロード・モネ「睡蓮」 1906年 吉野石膏株式会社(山形美術館に寄託)

冒頭はチラシ表紙も掲載された「睡蓮」でした。モネを代表するシリーズとしても知られ、クローズアップした構図と、画面全体で蓮の浮かぶ水面を捉えていました。色彩は全方位に広がり、淡い光が滲み出しているように見えました。

続くのが、モネの主にキャリア前半の作品群で、「海辺の船」や、筆触分割の手法を用いた「モンソー公園」などが展示されていました。また、同時に、色彩の自律的な用い方や、絵画の物質性、ないし「描く」行為そのものの提示など、モネ的とも呼べうる表現をとった現代の美術家らの作品も並んでいました。

丸山直文「puddle in the woods 5」 2010年 作家蔵

うち目立っていたのは、デ・クーニング、ルイ・カーヌ、中西夏之、丸山直文で、例えば中西の「G/Z 夏至・橋の上 To May VII」における「時間と光の内包する場の生成に」(解説より)、モネの関心との共鳴性を見出せると指摘していました。その緑や紫の広がるフラットな画面からは、確かにモネの「睡蓮」を連想させる面もあるかもしれません。

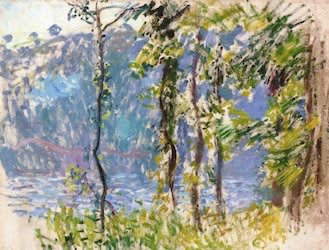

クロード・モネ「ヴィレの風景」 1883年 個人蔵

また、丸山の「puddle in the woods 5」の淡い色彩による風景は、モネの「ヴィレの風景」における、抽象性を帯びた木立の表現に近いかもしれません。実際に、キャプションでは、終始、モネと現代作品における親和性や影響関係について触れていて、その相互を見比べることが出来ました。

「風景の抽象化」や「移ろいや瞬間性の可視化」、ないし「絵画のレイヤー」や「光の創出」もモネの絵画の特質でした。そこで参照されたのが、ステイニングの技法で知られるモーリス・ルイスや、ドイツ現代絵画を代表する画家、ゲルハルト・リヒターの作品でした。

ゲルハルト・リヒター「アブストラクト・ペインティング(CR845-8)」 1997年 金沢21世紀美術館

中でもリヒターの「アブストラクト・ペインティング(CR845-8)」は充実していて、ヘラを用いて仕上げたという画からは、どこか光や色の向こうに風景が立ち上がるかのようでもあり、テムズの河畔を捉えたモネの「霧の中の太陽」のイメージが頭を過ぎりました。

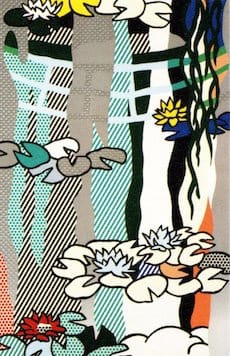

モネと現代美術家の影響関係が最も明らかなのは、いわゆるオマージュこと、「引用」でした。現代の芸術家は、モネの特に「睡蓮」のモチーフを借り、様々な作品を生み出しました。

ルイ・カーヌ「睡蓮」 1993年 ギャラリーヤマキファインアート

例えば福田美蘭の「モネの睡蓮」は、ジヴェルニーから株分けされた大原美術館の中庭の睡蓮の池をモチーフとしました。また、アメリカのポップ・アートの画家、リキテンスタインも、「日本の橋のある睡蓮」を描いていて、さらに、フランスの現代画家のルイ・カーヌも、その名も「睡蓮」において、モネ画を援用し、9つの画面に色彩を反復させて描きました。

クロード・モネ「睡蓮、水草の反映」 1914-17年 ナーマッド・コレクション(モナコ)

1つのハイライトと言えるのが、モネの「睡蓮」の数作と、日本の写真家、鈴木理策の「水鏡」の連作が向き合うスペースでした。うちモネの「睡蓮、水草の反映」は、オランジュリー美術館の装飾画との関連の指摘される作品で、やや上からの視点で睡蓮を捉え、奥に水草の生い茂る池を描いていました。

鈴木理策「水鏡 14, WM-77」 2014年 作家蔵

一方で、鈴木理策の「水鏡」は、写真家が2014年から継続して写しているシリーズで、モネも多く表した水面を主題としていました。鏡とあるように、水面はまさに薄い鏡面のようで、蓮が広がる様子と、映り込む空を捉えていました。

ラストのテーマは、空間への広がりを意識した「拡張性」でした。サム・フランシスの「Simplicity(SEP80-68)」も、色の線や斑点が、左右へと乱れるように広がる作品で、画家自身もオランジュリーの装飾画に魅了され、本作のような絵画空間を築き上げました。

また、床一面に広がる小野耕石の「波絵」や、緑の色面が揺れ動き、さも画面から爛れて溢れるかのような松本陽子の「振動する風景的画面」も、迫力がありました。数点を除いて、ほぼ国内のコレクションで占められていましたが、モネをはじめ、とりわけ現代美術の作品が粒揃いで感心しました。

ロイ・リキテンスタイン「日本の橋のある睡蓮」 1992年 国立国際美術館

そもそも現代美術の方が点数が多く、モネを参照した、現代美術展として捉えても差し支えないかもしれません。「モネ」よりも、明らかに「それからの100年」に重点が置かれていました。

最後に混雑の情報です。会期2日目、7月15日の昼過ぎに美術館に到着しましたが、チケットブースには購入待ちの数十人の列が出来ていました。

また場内も入場規制こそなかったものの、一部でかなり賑わっていて、特にはじめの展示室は、係りの方から「前にお進み下さい。」との呼びかけが常に行われるほどでした。その後、一通り、展示を見終えて、受付に戻ると、今後は入場待ちの列も僅かながら出来ていました。

モネの知名度と人気は絶大のようです。今後、土日を中心に、規制がかかることも予想されます。なお混雑の状況は公式アカウント(@monet2018yokobi)が発信しています。時間には余裕を持ってお出かけ下さい。

なお引き続く、コレクション展においても、一部に「モネ それからの100年」に関したテーマで構成されていました。【モネ展開催中!】モネが繰り返し描いた「睡蓮」。展覧会にちなみ、睡蓮の鉢が美術館前に登場しました!朝からお昼すぎまで、ピンクや白の可憐な花を咲かせています。8/26までの設置予定。モネの愛した花を、ぜひご覧ください。#yokobihttps://t.co/UGu5bpwGzo pic.twitter.com/TKWQVlwkUJ

— 横浜美術館 (@yokobi_tweet) 2018年7月20日

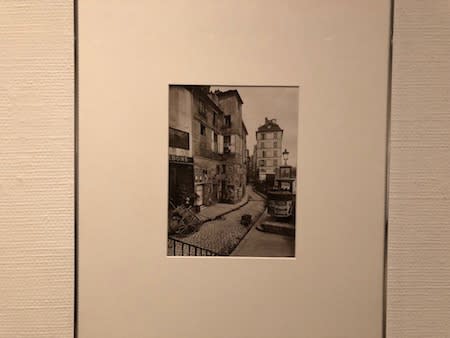

ウジェーヌ・アジェ「ウルザン通り、パリ4区」 1900年

特に最後の写真展示室は、「モネと同時代のフランス写真」と題し、モネの生きた時代のフランスの写真がまとめて展示されていました。いずれも、当時、近代都市として変貌を遂げたパリの街並みを捉えていて、モネと同時代の息吹を感じられるかもしれません。ほかにも「モネ それからの100年」でも取り上げられた、イメージの転化などに着目した展示も目を引きました。コレクション展も合わせてお見逃しなきようにおすすめします。

9月24日まで開催されています。

「モネ それからの100年」(@monet2018yokobi) 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:7月14日(土)~9月24日(月)

休館:木曜日。但し8月16日は開館。

時間:10:00~18:00

*9月14日(金)、15日(土)は20時半まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1500)円、大学・高校生1200(1100)円、中学生600(500)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

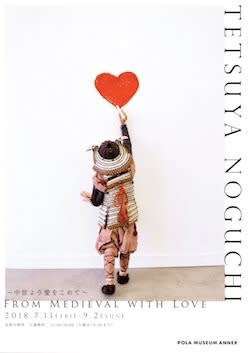

「野口哲哉~中世より愛をこめて」 ポーラミュージアムアネックス

「野口哲哉~中世より愛をこめて~ From Medieval with Love」

7/13~9/2

ポーラミュージアムアネックスで開催中の「野口哲哉~中世より愛をこめて~ From Medieval with Love」を見てきました。

1980年に香川に生まれた現代美術家、野口哲哉は、かねてより鎧兜を着た武者をモチーフにした作品を制作し、人気を集めてきました。

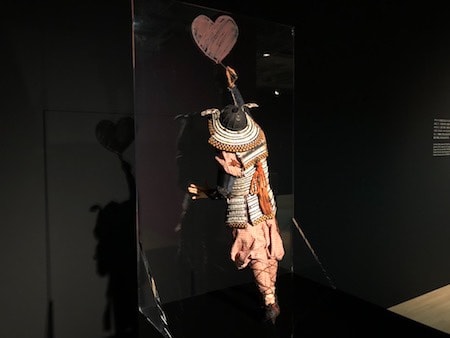

「Clumsy heart」

その武者が出迎えてくれました。甲冑を身につけた出で立ちで、後ろを向きながら、どこか一心不乱に右手をあげていました。実に精巧な甲冑で、装飾も細かに作られていて、ミニチュアではありながらも、本物と見間違うかのようでした。実際に野口は、甲冑制作に際し、古色までを再現するなど、綿密に考証を行っているそうです。

「Clumsy heart」(部分)

しかし、野口は単に、古の武者を今に蘇らせているわけではありません。回り込んで見れば、武者が手にしているのは、オルビスの口紅で、その先には「愛」こと、ハートマークがありました。しかも、表情は飄々としていて、妙にリアリティーがあり、どこか身近にいる人物にも思えなくはありません。戦う武人と言うよりも、市井の人々、例えれば現代の市民のようでした。

「Sleep Away」

精巧な甲冑とともに、武者の仕草や表情も大きな魅力と言えるかもしれません。中でも「Sleep Away」は、机の上で肘をついて眠る男の姿を象っていますが、まるで学校の授業中に居眠りをする学生のようでした。野口は「善人も悪人も学者も戦士も、眠る顔はとても穏やかです。」と語っています。すやすやと気持ち良さそうに眠っていました。

「CLEVAER BIRD」

多くの鎧武者にモデルはいないものの、一部に実在の人物をベースにした作品もありました。それが「CLEVER BIRD」で、野口がドキュメント映画で目にした、ナショナル・ギャラリーの館長、ニコラス・ペリー氏をモデルにしたとしています。少し背を丸めながらも、上目遣いで彼方を見やる眼光は鋭く、まさにcleverな様子であり、凄みすら感じられました。

「AD1660 日本の兜を被ったレンブラント」

平面にも注目です。「鎧を着た隣人」は、鎌倉や室町、戦国の人々の姿を、西洋画家の手法で描いたシリーズで、「AD1660 日本の兜を被ったレンブラント」は、かの画家の自画像に兜を被せて描いた肖像でした。

野口は、自らの好きな西洋画の巨匠たちが、日本の戦国武将や鎌倉時代と同世代であることに気づき、レンブラントも、江戸幕府の三代将軍家光と1歳違いで、兜などの日本の美術品を収集していたと指摘しています。

「17C 音楽の寓意~フェルメールに基づく」

また「17C 音楽の寓意~フェルメールに基づく」は、円空と同じ年とするフェルメールを引用した作品で、鎧武者が椅子にかけては鍵盤を叩く光景を描いていました。ヨーロッパと日本の戦国時代の時間と空間が、1つの絵画の中で入り混じったと言えるかもしれません。

「アクションマン・シリーズ」

ほかには「アクションマン・シリーズ」も楽しいではないでしょうか。まさにTVの戦隊ものようで、4人の武者が思い思いにポーズを構えていました。

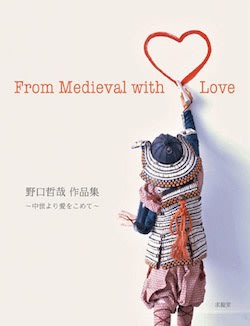

「野口哲哉作品集〜中世より愛をこめて/求龍堂」

「野口哲哉作品集〜中世より愛をこめて/求龍堂」古典に立脚しながらも、中世から時を超え、現代にワープしてやって来たかのような武者たちは、いずれもコミカルな表情を見せていて、親しみやすくもありました。また野口の設定した世界観もユーモラスで、キャプションも面白く、様々にイメージを膨らませることも出来ました。

「野口哲哉~中世より愛をこめて」会場風景

野口の個展は、近年、2014年に練馬区立美術館と、アサヒビール大山崎山荘美術館にて「野口哲哉の武者分類図鑑」が開催されました。その際、特に練馬の個展では、会期後半にかけて話題を集めました。ポーラアネックスでの個展も、今のところ混雑とは無縁ですが、ひょっとするとSNSや口コミで人気に火がつくやもしれません。早めの観覧をおすすめします。

本日より、表情豊かな鎧姿の人物を制作し、国内外でも人気の若手作家 野口哲哉氏の4年ぶりとなる大型個展「~中世より愛をこめて~ From Medieval withLove」を開催します。7/13- 9/2 https://t.co/q4z1a1KPp7 #野口哲哉 #polamuseumannex pic.twitter.com/g5ozwWTnUw

— ポーラ ミュージアム アネックス (@POLA_ANNEX) 2018年7月13日

9月2日まで開催されています。

「野口哲哉~中世より愛をこめて~ From Medieval with Love」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)

会期:7月13日(金)~9月2日(日)

休館:会期中無休

料金:無料

時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

「ベルトラン・ラヴィエ Medley - Works from the Collection」 エスパス ルイ・ヴィトン東京

「ベルトラン・ラヴィエ Medley - Works from the Collection」

4/19~9/24

エスパス ルイ・ヴィトン東京で開催中の「ベルトラン・ラヴィエ Medley - Works from the Collection」を見てきました。

1949年にフランスに生まれたベルトラン・ラヴィエは、ヴェルサイユの国立高等園芸学校で園芸を学んだのち、1970年初頭からアーティストとしての活動を重ね、「物を台座に置いたレディ・メイド作品」(解説より)を手がけて来ました。

「La Bocca sur Zanker(ツァンカーの上にラ・ボッカ)」 2005年

その「物を台座に置いた」最たる作品が、「ツァンカーの上にラ・ボッカ」と題したオブジェでした。ご覧のように、大きな唇が台の上に乗せられていて、近づくと、白い冷凍庫であることが分かりました。また唇は、カウチと呼ばれる寝椅子で、かつてダリが女優のメイ・ウェストの唇を讃えてデザインしたものを、イタリアのデザイナー集団が制作した作品でした。

ともに製品でありながらも、白く無機質な冷凍庫と、赤く有機物のようなカウチの組み合わせは対比的で、それでいて奇妙に収まり良く見えるのが、不思議でなりませんでした。

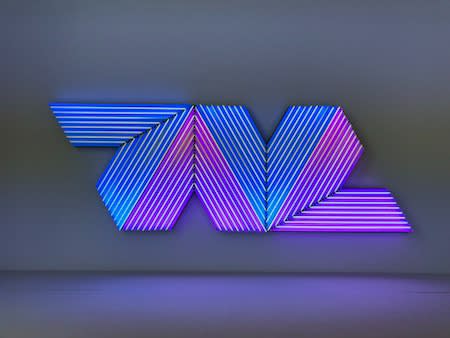

「Empress of India 2(エンプレス・オブ・インディア2)」 2005年

「エンプレス・オブ・インディア II」から放つ光が空間を満たしていました。横幅は5メートル80センチにも及ぶ大作で、フランク・ステラの同名作を、色付けしたネオン管で表現しました。このようにラヴィエは、既存の製品のみならず、アートも取り入れ、多様に作品を作り上げました。ステラの巨大な彫刻が、ネオンの明かりをまとうと、どこか広告のサインのようにも見えるかもしれません。

「Atomium, Detail N°10(アトミウム、ディテール No.10)」 2007年

平面への展開も見られました。一例が「アトミウム、ディテール No.10」で、三角形のアルミニウムを2枚合わせた作品でした。その上には支持体と同じ、シルバーカラーのアクリルが塗られ、表面には太いストロークの跡を見ることも出来ました。

「Atomium, Detail N°10(アトミウム、ディテール No.10)」(部分) 2007年

「アトミウム」シリーズは、1958年のブリュッセル万博のために建設されたモニュメントに因んでいて、モニュメントを覆うアルミニウムを張り替える際に売り出された古いアルミ板を、人々が買い求め、自宅に飾った行為に倣って制作しました。筆触は強く、また荒く、まさに「ファン・ゴッホ風」(解説より)でした。

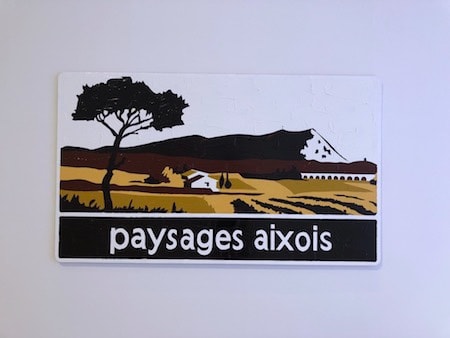

「PAYSAGES AIXOIS(エクスの風景)」 2014年

同じく「ファン・ゴッホ風」とするのが、「エクスの風景」でした。「Paysages Aixois」のうちの1枚で、元はフランスの田園地帯にあるサント=ヴィクトワール山に関した道路標識でした。そこへラヴィエが、アクリルで絵具を塗りつけることで、標識を風景画へと転化させていました。一見すれば、あまりにも絵画調であるため、元が標識であることすら分からないかもしれません。

[インタビュー]園芸学校出身ながら、2012年にはポンピドゥセンターで個展を開催、異色の現代美術家ベルトラン・ラヴィエを取材。現代アートの世界に入った経緯や、今に活きている園芸での経験を語る。一見難解なコンセプチュアルアートの世界を、作家本人がわかりやすく案内。https://t.co/ban7tynORm

— CINRA.NET (@CINRANET) 2018年5月12日

ラヴィエは、「園芸の接ぎ木と、2つ以上のものを合わせて新しい作品を生む点に、共通する部分がある。」と語り、自らの作品を「シャンティエ(工事現場)」と好んで呼んでいます。

「Birka(ビルカ)」 2007年

モンドリアンの絵画調のテキスタイルの中央に、ラヴィエが正方形を描いた「ビルカ」も印象に残りました。一見、シンプルな仕掛けながらも、素材とイメージとの関係に揺さぶりをかけるような、時にユーモアのあるアイデアにこそ、一番の魅力があるのかもしれません。

「ベルトラン・ラヴィエ」展会場風景

9月24日まで開催されています。

「ベルトラン・ラヴィエ Medley - Works from the Collection」 エスパス ルイ・ヴィトン東京

会期:4月19日(木) ~9月24日(月・祝)

休廊:不定休

時間:12:00~20:00

料金:無料

住所:渋谷区神宮前5-7-5 ルイ・ヴィトン表参道ビル7階

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A1出口より徒歩約3分。JR線原宿駅表参道口より徒歩約10分。

「ミケランジェロと理想の身体」 国立西洋美術館

「ミケランジェロと理想の身体」

6/19~9/24

国立西洋美術館で開催中の「ミケランジェロと理想の身体」を見てきました。

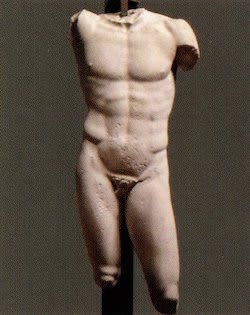

ミケランジェロの生きたルネサンスの美術の源には、古代ギリシャ・ローマ彫刻があり、その理想形には、主に男性の裸体彫刻がありました。

そうした一連の男性彫刻を俯瞰するのが、「ミケランジェロと理想の身体」で、古代ギリシャ・ローマ彫刻にはじまり、ミケランジェロを含むルネサンス彫刻、さらには以降、ミケランジェロを敬愛した芸術家を含め、全70点の作品がやって来ました。よって、端的なミケランジェロの回顧展ではありません。

「プットーとガチョウ」 1世紀半ば ヴァチカン美術館

古代とルネサンスの比較からはじまりました。例えば「プットーとガチョウ」は、1世紀半ばの大理石の彫刻で、左手で鵞鳥を抑えるプットーを表していました。一方で、「遊ぶプットーたち」も同じくプットーを題材とした作品で、15世紀後半にスケッジャが描いた板絵でした。

「聖セバスティアヌス」 マリオット・アルベルティネッリ 1509-10年 個人蔵

さらに、同じく古代とルネサンスのアスリートや戦士、また神々や英雄を象った彫刻を並べていて、互いに見比べることも出来ました。中でも目を引いたのは、16世紀にマリオット・アルベルティネッリの描いた「聖セバスティアヌス」で、無数の矢で射抜かれた聖人の姿を、油彩で描いていました。その身体は、少年のようでもあり、少し口を開いては、どこかあどけない表情をしていました。

「アメルングの運動選手」 紀元前1世紀 フィレンツェ国立考古学博物館

ほかにも、堂々とした2世紀の「男性頭部」や、ややアンニュイな表情で振り返るような仕草を見せた、15世紀の「紋章を支える従者」なども印象に残りました。

さて、展示の中盤を占めるのが、ミケランジェロをはじめとした、ルネサンスの男性彫刻でした。中でも世界で約40点しか確認されていないミケランジェロの彫刻が、計2体、ハイライトとして来日しました。うち1体が「ダヴィデ=アポロ」であり、もう1体が「若き洗礼者ヨハネ」でした。

「ダヴィデ=アポロ」 ミケランジェロ・ブオナローティ 1530年頃 フィレンツェ、バルジェッロ国立美術館

「ダヴィデ=アポロ」は、ミケランジェロの円熟期の作品とされていて、高さは147センチあり、右手を垂らしながら、腿に達し、左手を背中の方に回す様子をした、男性の裸体を象っていました。しかし、ミケランジェロとしては、主題の特定出来ない異例の作品で、あくまでも推定により、「ダヴィデとアポロ」と名付けられたに過ぎませんでした。

まず、興味深いのは、角度によって表情が大きく変わることで、左方向から捉えると、せり上がる筋肉など、身体としての迫力が増すものの、右方向から伺うと、中性的でかつ優美な姿に見えました。そして、振り上げた左手と降ろした右手、ないしステップを踏むようなポーズからして、回転するような動きも感じられました。また、背中の部分は未完であり、大きな石の塊がついていました。ダヴィデは投石器でゴリアテを仕留め、アポロは弓の名手であったことで知られていて、本像においても、確かに何かを取ろうとしているような姿に見えるもの、そこは塊が残るのに過ぎないため、主題の特定には至りませんでした。

もう1体の「若き洗礼者ヨハネ」は、ミケランジェロが20歳を過ぎたばかりの初期の作品で、ルネサンス美術でも重要な主題であった「洗礼者ヨハネ」を、幼少期を脱して間もない頃の様子で表現しました。

「若き洗礼者ヨハネ」 ミケランジェロ・ブオナローティ 1495-96年 ウベダ、エル・サルバドル聖堂、ハエン(スペイン)、メディナセリ公爵家財団法人

ともかく目を引くのは、あまりにも痛々しい姿を見せていることでした。実際にも頭部の一部は黒く焦げていて、身体にも継ぎ接ぎされた痕が残っていました。これは、1936年、スペインのウベダにあった本像が、内戦によって破壊してしまったことに由来するものので、その際に、あろうことか、14の石片に砕け散ってしまいました。

修復のプロセスがはじまったのは、1990年代になってからのことでした。本来の40%の部分しか残っていなかったため、ほかの部分は合成素材で補われました。結果的に、20年近くに渡って修復がなされ、近年になって完了し、2013年にヴェネツィアで公開されました。

なお、最近の研究によれば、「ダヴィデ=アポロ」と「若き洗礼者ヨハネ」は、ミケランジェロの生前、ごく短い期間、フィレンツェで同じ人物によって所蔵されていたことが確認されているそうです。それが500年も経って、日本で再会を果たしたわけでした。

「ラオコーン」 ヴィンチェンツォ・デ・ロッシ 1584年頃 ローマ、個人蔵、ガッレリア・デル・ラオコーンテ寄託

会場の終盤で一点、撮影可能な彫刻、ヴィンチェンツォ・ロッシの「ラオコーン」がありました。1506年に、当時の皇帝ネロの宮殿近くから出土した、古代ギリシャの大理石像を写した彫像で、いかにオリジナルが、ルネサンスの芸術家に強い影響を与えたかを伝える作品として知られています。

「ラオコーン」 ヴィンチェンツォ・デ・ロッシ 1584年頃 ローマ、個人蔵、ガッレリア・デル・ラオコーンテ寄託

ただ大きさはオリジナルとほぼ同一なものの、細部はかなり異なっていて、模刻ではなく、ヴィンチェンツォが再構築したと捉えられているそうです。なお発見時は、ミケランジェロも現場に呼ばれ、目にした記録も残されています。

「ラオコーン」 ヴィンチェンツォ・デ・ロッシ 1584年頃 ローマ、個人蔵、ガッレリア・デル・ラオコーンテ寄託

彫刻を中心にしながらも、絵画や工芸、素描の参照もあり、古代と相互に比較するなどして、幅広い観点から、ルネサンスの追求した「理想の身体」像を追うことが出来ました。右も左も男性の裸体像で、ほぼ男性のヌード展として捉えても良いかもしれません。

#ミケランジェロ の ダヴィデ=アポロ。何度見ても素敵だにゃ・・・。週末は、#ミケランジェロと理想の身体 へ。#上野 #国立西洋美術館https://t.co/FaXfzkRQEw pic.twitter.com/T8tvIsxJSu

— ミケにゃん@ミケランジェロと理想の身体【公式】 (@miche_body) 2018年6月29日

会期の早い段階の日曜日に見てきましたが、特に混雑はしていませんでした。今のところ待機列も一切発生していません。夏休みの期間中も、おそらくはスムーズに観覧出来そうです。

9月24日まで開催されています。

「ミケランジェロと理想の身体」(@miche_body) 国立西洋美術館(@NMWATokyo)

会期:6月19日(火)~9月24日(月・休)

休館:月曜日。7月17日(火)。但し、7月16日(月・祝)、8月13日(月)、9月17日(月・祝)、9月24日(月・休)は開館。

時間:9:30~17:30

*毎週金・土曜日は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

「宮永愛子展 life」 ミヅマアートギャラリー

「宮永愛子展 life」

6/20〜7/21

ミヅマアートギャラリーで開催中の「宮永愛子展 life」を見てきました。

京都に生まれ、東京藝術大学を卒業後、「shiseido art egg」や「京都芸術センター2008」に入選し、2013年には「日産アートアワード」にてグランプリを受賞した宮永愛子は、これまでにもナフタリンや塩を用いたオブジェやインスタレーションを数多く手がけてきました。

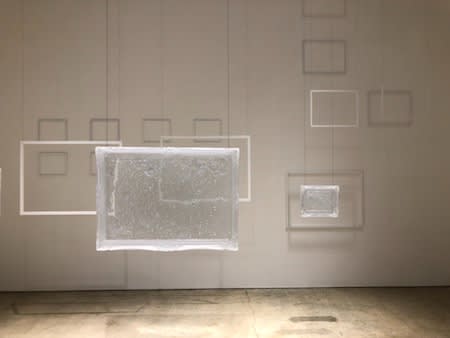

冒頭、トランクに収められたのが、ナフタリンによって作られた双眼鏡、「life-suitcase」でした。その向こうには、透明な絵画が浮かぶ「life」が展開していました。また、壁面にも同様にフレームが点在していて、まるで透明な絵画が宙を舞っているかのようでした。

一枚一枚の絵画には、日々の景色を写しながら封入した、気泡が広がっていました。その合間を縫うように歩いていると、そもそも絵画なのか、立体であるのか、曖昧にも感じられました。

「どこかの風景や誰かの面影、過ごした時間と感情に思いを馳せる瞬間は、私たちがいつしか鑑賞者の立場から、透明のキャンバスに情景を投影し描く創作者へと変わる瞬間でもあります。」(解説より)

その絵画の反対側には、1つのイーゼルがあり、同じく気泡の封入された絵画が立てかけられていました。「みちかけの透き間ー肖像」と題した作品で、昨秋、大原美術館に向かい合う有隣荘で行われた個展の名がつけられていました。美術館所蔵の肖像画を型取り、日々の空気を入れたもので、まさに透明の肖像画とも言えるかもしれません。キャプションには「大原孫三郎の肖像画」との記載もありました。

ほかにも「文明の歴史」なる本のかたちにガラスを満たした「lens」や、フレスコ紙にドローイングを施した「はじまりの景色」なども展示されていました。

うち「はじまりの景色」は、作家自身が目にし、制作の源泉となった作品でした。なおフレスコ紙にはゆっくりとインクが浸透するため、色合いは徐々に深みを増していくのだそうです。ここでもナフタリンなどの作品と同様、時間の移ろいも重要なモチーフとなっているのかもしれません。

「作品を目の前にして、私たちは作品を見ているのではなくて、作品から世界を見渡してい るのだと思う。この自然の在りようも、私達人間の生き方も。それからここから宇宙のことも。」(宮永愛子。ギャラリーサイトより)

宮永愛子展「life」最終週私たちの暮らしの中に日々刻まれるその小さな痕跡の中に、世界の測り方を学んでいる宮永愛子。本展では、新しい試みを含んだいくつかの新作も展示しております。この機会にぜひご覧ください。https://t.co/uHscSrnfuO画像:会場風景、撮影:宮島径 pic.twitter.com/YdR13gQfBd

— Mizuma Art Gallery (@MizumaGallery) 2018年7月17日

ミヅマアートギャラリーでは実に5年ぶりの個展でもあります。7月21日まで開催されています。

「宮永愛子展 life」 ミヅマアートギャラリー(@MizumaGallery)

会期:6月20日(水)~7月21日(土)

休廊:日・月・祝

時間:11:00~19:00

料金:無料

住所:新宿区市谷田町3-13 神楽ビル2階

交通:東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅出口5より徒歩5分。JR線飯田橋駅西口より徒歩8分。

「柳原照弘展 Layerscape」 クリエイションギャラリーG8

「柳原照弘展 Layerscape」

7/4~8/7

クリエイションギャラリーG8で開催中の「柳原照弘展 Layerscape」を見てきました。

1999年に大阪芸術大学を卒業した柳原照弘は、2002年にスタジオを設立し、家具やプロダクトのデザイン提供や、インテリアの設計など、デザイナーとして幅広く活動して来ました。

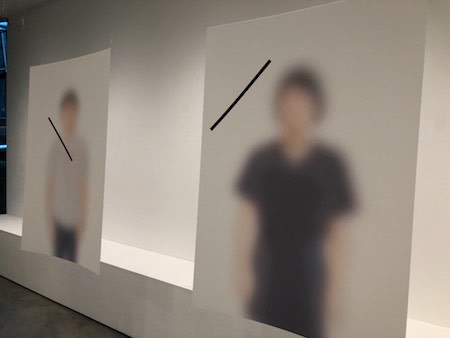

その柳原は、本展に際し、「平面と空間の境界線を探る旅」をしたいと語っています。それでは一体、どのような展示を行っていたのでしょうか。

まず目に飛び込んで来たのが、人を捉えた「Layerscape 2018」で、今回のために制作された10点の新作でした。朧げに浮かび上がる人物写真は、まるで背後に人が実在するかのようで、画面の一部には、チラシ表紙に記載された「TY」を分解したラインが刻まれていました。

いずれも1枚のポスターながらも、前後にラインと人の空間があるようで、確かに「平面と空間」は曖昧になっていました。

メッシュのカーテンの向こうにオブジェが置かれていました。それが「2016 / Edition Series」で、柳原がディレクターとして手がけた、佐賀県とオランダ共同の有田焼プロジェクトによって作られた陶の作品でした。

作品は全部で3種あり、青と白の壺が並んでいましたが、表面を覆う気泡のような質感が独特で、ともすると陶には見えないかもしれません。実際に、世界最小の構造体を持つ焼き物で、有田でしか製造することが出来ず、光をも透過させるそうです。

ガラスの球体の中で赤い花が咲いていました。「CONSTRICTED VOID」と題したオブジェで、一見するところ、花を閉じ込めているようにも思えましたが、実は水が入っていて、その屈折率により、見え方の変化する作品でした。

また同じく水を用いたのが、有田焼の「SAI」で、台の上に白いプレートが置かれていましたが、水が張られているため、赤い花びらが僅かに揺れている様子を見ることが出来ました。この「SAI」も、同じく有田焼のお皿でした。

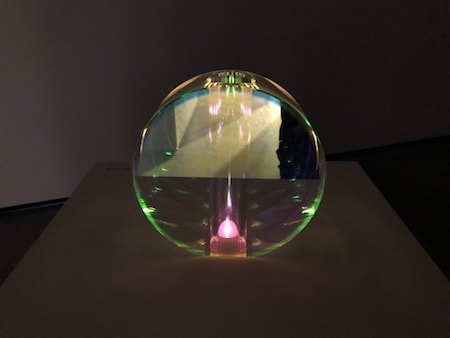

会場最奥部で微かな光を放っていたのが、「FLAMES」と名付けられたキャンドルホルダーでした。カーテンせ仕切られた空間はほぼ暗室で、クリスタルの中に収められたキャンドルのみが輝いていました。

ホルダーには3色のフィルムが貼られていて、その反射の効果により、色が緑や赤へと変化していました。また少し角度を変えると、キャンドルの明かりが無限に連なっているようにも見えました。

「普段からクリエイティブの原点として意識している、平面と空間の曖昧な境界線を感じてもらいたいと思います。」柳原照弘 *公式サイトより

布のレイヤーも効果的で、会場を進むごとに、景色が変化していく様子がよく分かりました。作品自体はシンプルではありますが、立ち位置や距離により見え方が変化し、意外な発見も少なくありません。自由に歩きながら、しばし時間を忘れては楽しみました。

#layerscape柳原さんのベースにあるという「デザインする状況をデザインする」という考え方。完成されたものをただ提示するのでなく、来場者がギャラリーの空間に訪れることで初めて完成する、見る側の余地で変化する展覧会にしたいというコンセプトが当初からありました。https://t.co/nYLlE9cLeD pic.twitter.com/9pfUjUFqse

— クリエイションギャラリーG8 (@g8gallery) 2018年7月14日

撮影も可能です。8月7日まで開催されています。

「柳原照弘展 Layerscape」 クリエイションギャラリーG8(@g8gallery)

会期:7月4日(水)~8月7日(火)

休館:日・祝日。

時間:11:00~19:00。

料金:無料。

住所:中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

交通:JR線新橋駅銀座口、東京メトロ銀座線新橋駅5番出口より徒歩3分。

「SEITEIリターンズ!! 〜渡邊省亭展〜」が開催されます

渡辺省亭「牡丹に蝶の図」(部分) *「孤高の神絵師 渡辺省亭」(加島美術)にて撮影

あれから約1年超。再び渡辺省亭の展覧会が開催されます。

【SEITEIリターンズ!!〜渡邊省亭展〜】

会場:加島美術(中央区京橋3-3-2)

会期:2018年9月15日(土)~9月29日(土)

http://www.kashima-arts.co.jp

(特設Webページが8月上旬公開予定)

会場は昨年と同様に加島美術で、会期は9月15日(土)~9月29日(土)の15日間限定です。8月上旬には特設サイトも公開されます。

「孤高の神絵師 渡辺省亭」(加島美術)会場風景 *昨年に撮影

【本展の見どころ】

・ギメ東洋美術館で開催される明治展に先駆けて日本に省亭の作品が集まる最後のチャンス!

・ 濤川惣助の七宝作品も一緒にご覧頂けます!

・トークイベントも開催予定!

今回の最大の目玉は、省亭の優品が集まるだけでなく、画家の描いた下絵を、工芸に表現した濤川惣助の七宝も、同時に展示されることです。濤川は、赤坂離宮迎賓館の「花鳥の間」を飾るため、省亭の下絵を元に、七宝を30枚制作しました。

渡辺省亭「赤坂離宮花鳥図画帖(鶉に蓼・野菊・釣鐘人参)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館

私も昨年、加島美術で省亭の魅力に惹かれ、そのあと、都内での関連の展示を追っては、迎賓館を訪ねて、濤川の七宝を見学しました。

「孤高の神絵師 渡辺省亭」 加島美術

「迎賓館赤坂離宮」一般公開

「松岡コレクション 美しい人びと」 松岡美術館

渡辺省亭「墨竹図」 *「孤高の神絵師 渡辺省亭」(加島美術)にて撮影

省亭は、日仏共同プロジェクトである「ジャポニスム2018」の公式プログラムとして、10月から開催されるパリのギメ東洋美術館での「明治展」への出展も決まりました。パリでも話題を集めるのではないでしょうか。

渡辺省亭「赤坂離宮花鳥図画帖(黒鶫に木瓜・山桜)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館

それまで殆ど知られていなかった渡邊省亭も、昨年の回顧展にてかなり認知度が高まりました。ひょっとすると今秋の展覧会で、ブレイクしていくのかもしれません。

SEITEIリターンズ!!〜渡邊省亭展〜#渡邊省亭 が #加島美術 に帰ってくる!!昨年大好評を博した渡邊省亭展を今年も再び開催することが決定いたしました。会期は2018年9月15日〜同年9月29日まで。孤高の神絵師の再降臨!皆々様、続報をお待ちください!#ジャポニスム2018 pic.twitter.com/1bxMpIGQvv

— 加島美術 / Kashima Arts (@Kashima_Arts) 2018年7月12日

パリの展示に先立って、省亭作が見られる絶好の機会でもあります。「SEITEIリターンズ!!〜渡邊省亭展〜」は、加島美術にて、9月15日より開催されます。

「SEITEIリターンズ!!〜渡邊省亭展〜」 加島美術(@Kashima_Arts)

会期:9月15日(土)~9月29日(土)

休館:会期中無休。

時間:10:00~18:00

料金:無料。

住所:中央区京橋3-3-2

交通:東京メトロ銀座線京橋駅出口3より徒歩1分。地下鉄有楽町線銀座一丁目駅出口7より徒歩2分。JR線東京駅八重洲南口より徒歩6分。

「いちばんやさしい美術鑑賞」出版記念パーティーへのお誘い

多くの方に集まっていただけることになりました。定員に達しましたので、受付を終了させていただきました。何卒ご了承ください。

『いちばんやさしい美術鑑賞』(ちくま新書)を上梓します。

http://bluediary2.jugem.jp/?eid=5151

つきましては、お祝いとして、ブロガー有志にて、出版記念パーティーを開催します。

「いちばんやさしい美術鑑賞」出版記念パーティー開催概要

開催日時:平成30年8月11日(土)18時~20時

*開場は17時40分~

開催場所:muromachi cafe hachi(ムロマチカフェハチ)

https://www.en-joy-life.com/muromachicafehachi

東京都中央区日本橋室町4-4-10 B1

交通 :JR新日本橋駅4番出口直結。東京メトロ三越前駅徒歩約5分。

ゲスト :「青い日記帳」@taktwi(たけ)さん。

さらに、三菱一号館美術館の高橋明也館長をお迎えし、たけさんと共に本の内容や執筆秘話、またフェルメール展や美術についてお話いただきます。

会費 :5000円(当日御持参ください)

定員 :約100名。

形式 :半立食形式(フリードリンク)でのパーティとなります。

申込締切:平成30年8月7日

*申込受付は、原則として【申込先着順】とさせていただきます。

日時は8月11日(土・祝)の18時からです。会場は、JR線新日本橋駅(銀座線三越前駅)直結のカフェレストラン「ムロマチカフェハチ」で、会費は5000円(税込。当日ご持参下さい。)です。半立食、フリードリンクの形で行います。

当日は、三菱一号館美術館の高橋明也館長をゲストにお迎えし、たけさんと本や美術全般、それにフェルメール展などについてお話をしていただきます。また、筑摩書房の編集の担当者の方もご参加いただける予定です。和気藹々と、カジュアルで楽しい会にしたい思います。

https://tayori.com/form/d6d70de5afa16f7c4f3c22b850efd11245c14212

お名前、電話番号、メールアドレス、またSNSアカウント(お持ちの方)を記入の上、「内容を送信」をクリックして下さい。折り返し、エントリーフォームよりメールが送られます。なお、定員は約100名で、原則、先着順となります。上限に達し次第、受付終了となりますので、予めご了承下さい。

また現在、@taktwiさんのTwitterアカウントにて、本に関する質問も募集中です。

拙著『いちばんやさしい美術鑑賞』 (ちくま新書) https://t.co/1UVRqAR6kK 編集担当者や私に聞きたいことを募集します。それを元にインタビューを行う予定です。どんなことでも結構です。このツイートにリプライするか、ハッシュタグ #いちやさ美術 を付けて質問して下さい。

— Tak(たけ) @『カフェのある美術館』 (@taktwi) 2018年7月12日

「いちばんやさしい美術鑑賞」出版記念パーティーを通して、新たな交流が出来ればと思います。たけさんをはじめ、スタッフ一同、多くの方のご参加をお待ち申し上げております。

*写真は会場のムロマチカフェハチ。貸切でパーティーを行います。

「マッシモ・ヴィターリ写真展」 スパイラルガーデン

「マッシモ・ヴィターリ写真展」

7/10~7/16

スパイラルガーデンで開催中の「マッシモ・ヴィターリ写真展」を見てきました。

1944年にイタリアで生まれ、ロンドンで学んだのち、フリーのフォトジャーナリストとして活動したマッシモ・ヴィターリは、1995年に撮影した「ビーチシリーズ」で一躍、脚光を浴びました。

その「ビーチシリーズ」が、青山のスパイラルガーデンへやって来ました。ご覧のように、大半はヨーロッパのビーチやプールを写していて、中には高さは1.8メートル×横幅2.4メートルにも及ぶ巨大な作品もありました。

ともかく目を引くのは、ビーチに集う大勢の人々で、少し高い地点から、俯瞰した構図によって捉えていました。実際にも、現地で4〜5メートルほどの足場を組んでは、撮影をしているそうです。

いずれも一瞬の場面を写しながらも、どこか計算されたような構図を見せていて、「古典絵画の構図の美しさをカメラで表現している」(解説より)と評されるのも、納得し得るものがありました。また、全体と細部の双方が際立っていて、近づいてみれば、ビーチの中の人々の仕草や表情も細かに読み取ることが出来ました。

ビーチはカラフルな色に溢れていました。海やプール、またパラソル、水着、さらに植物などの放つ豊かな色彩も、魅力の1つと言えそうです。

マッシモ・ヴィターリは現在、イタリアのルッカとドイツのベルリンを生活と作品制作の拠点にしていて、夏のシーズンに限り、イタリアの地元のビーチに出かけては、1日を過ごしているそうです。

この夏もビーチが写され、また新たな作品が生まれるのかもしれません。眩しい光に包まれたビーチには、どことなく多幸感に包まれているようにも感じられました。

スパイラルガーデンでは、マッシモ・ヴィターリ写真展「Coastal Colonies」とハワイの海をテーマにした4名のアーティストによる「ハワイのブルー展」を同時開催しています。どちらもリゾートに来たかのような爽やかな展覧会です。是非御覧ください。ともに7月16日までの開催です。 pic.twitter.com/VSMSBgMwB6

— SPIRAL (@SPIRAL_jp) 2018年7月12日

会期最終日の「海の日」にはマッシモ・ヴィターリによるギャラリートークも行われます。

【マッシモ・ヴィターリ ギャラリートーク】

日時:7月16日(月)14:00〜

会場:スパイラルガーデン(スパイラル1F)

参加費:無料(申込不要)

「Massimo Vitali: Landscape With Figures/Steidl」

「Massimo Vitali: Landscape With Figures/Steidl」7月16日まで開催されています。

「マッシモ・ヴィターリ写真展」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:7月10日(火)~7月16日(月・祝)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00

*但し6月6日(水)は18:30まで。

料金:無料

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口すぐ。

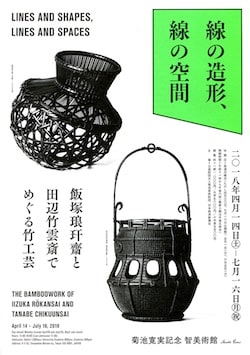

「線の造形、線の空間」 菊池寛実記念智美術館

「線の造形、線の空間 飯塚琅かん齋と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」

4/14~7/16

菊池寛実記念智美術館で開催中の「線の造形、線の空間 飯塚琅かん齋と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」を見てきました。

竹工芸が「職人的な技芸」(*)を超え、「個人の表現」(*)として追求されたのは、大正から昭和時代にかけてのことでした。(*は解説より)

その中心的な役割を果たしたのが、東京を拠点に活動した飯塚琅かん齋(いいづかろうかんさい。1890〜1958。)であり、堺で制作した初代田辺竹雲斎(たなべちくうんさい。1877~1937。)でした。

12歳にして父の鳳齋より手ほどきを受けた飯塚琅かん齋は、20歳を前にして独立し、竹工芸の道に入りました。制作に際しては、真・行・草の三態の概念を取り込み、創意溢れる作品を生み出しました。「花籃 柳雨」では、煤竹と呼ばれる、囲炉裏の煙で燻された建材の竹を用いていて、独特の艶を帯びた風合いを見ることが出来ました。

琅かん齋の次男で、父より技術を継承し、さらに独自の作風を完成させたのが、飯塚小かん齋(いいづかしょうかんさい。1919〜2004。)でした。また、琅かん齋の兄に当たる二代飯塚鳳齋(いいずかほうさい。1872〜1934。)は、籠師として唐物に習いながら、工房の長として竹工芸を手がけました。

「線の造形、線の空間」展 最後の展示替えを完了いたしました。こども鑑賞会に参加してくれた子供たちの視線で、展示室をご紹介いたします。#展示替え #竹工芸展 #竹雲斎 #琅玕齋 pic.twitter.com/9wqOA7bKOE

— 菊池寛実記念 智美術館 (@MuseeTomo) 2018年6月11日

そもそも江戸末期から明治にかけて、中国に由来した煎茶文化が興隆すると、唐物の道具が尊ばれ、籠師と呼ばれた職人たちが、唐物を写した竹籠を制作するようになりました。それが大正期の工芸の発展により、いわゆる写しを脱し、日本のオリジナルな竹工芸が生み出されるようになりました。

一方で、尼崎藩の藩医の家に生まれた初代田辺竹雲斎は、12歳で籠師の初代和田和一齋に師事し、やはり唐物を範とした作品を作り出しました。パリ万国博覧会に出展し、銅賞を受賞するなどの栄誉を得ました。

その長男の二代田辺竹雲斎(1910〜2000)は、父の作風を受け継ぎながらも、唐物からやや離れ、シンプルな造形などで、竹工芸に新たな気風を与えました。うち「螺旋紋花籃」は、透かし編みの傑作で、実に精緻に竹を組み上げながら、円形、もしくはドーム型とも呼べ得る花籃を表現していました。また、照明の生み出す効果影も魅惑的で、繊細な造形美を味わうことも出来ました。

二代の長男の三代田辺竹雲斎(1914〜2014)、さらに三代の次男である四代田辺竹雲斎(1973〜)も、ともに竹工芸の道に進み、技術を継承しつつも、多様な作品を作り出しました。

三代田辺竹雲斎の「都会」も面白いのではないでしょうか。両側から切り込みを入れ箱型の作品は、まるでビルのようで、実際にも、高速道路がビルの合間を走る景色を表現していました。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

そして昨年、竹雲斎を襲名した四代は、単に竹工芸の用途を超えた、より革新的なインスタレーションを手がけています。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

それこそが、地下の展示室へ至る階段に展開した、「Connection 過去 現在そして未来へ」で、今回の展覧会に合わせて制作されました。竹工芸の過去と現在、そして未来への繋がりをテーマとしていました。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

虎竹と呼ばれる、表面に斑のある竹をひごにして編み上げた、高さ7メートルにも及ぶ大作で、ちょうど螺旋階段の中央部分に、とぐろを巻きながら、さながら大樹のごとくにそびえ立っていました。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

地下から組み上がる三本の柱は、途中で一つの束となり、天井へ向けて上昇しながら、大きく広がっていました。竹の絡み合う姿は繊細でありながらも、全体の造形はダイナミックで、竹の持つしなやかさ、ないしは力強さを感じさせる作品ではないでしょうか。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

本作品のみ、撮影が可能です。その姿を、階段を行き来しながら、しばし楽しみました。

なお、近年、海外で評価の高い竹工芸ですが、昨年、アメリカのメトロポリタン美術館で行われた「日本の竹工芸」は、述べ43万名もの入場者を記録したそうです。翻って、東京で大規模な展覧会が行われたのは、1985年の東京国立近代美術館の「竹の工芸 近代における展開」以来、実に33年ぶりのことでもあります。

7月16日まで開催されています。遅くなりましたが、おすすめします。*飯塚琅かん齋のかんは、たまへんに干。

「線の造形、線の空間 飯塚琅かん齋と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」 菊池寛実記念智美術館(@MuseeTomo)

会期:4月14日(土)~7月16日(月・祝)

休館:月曜日。但し祝日は開館、翌火曜日休館。

*6月5日(火)は展示替えのため休館。

時間:11:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学生800円、小・中・高校生500円。未就学児無料。

住所:港区虎ノ門4-1-35 西久保ビル

交通:東京メトロ日比谷線神谷町駅出口4bより徒歩6分。東京メトロ南北線六本木一丁目駅より徒歩8分。東京メトロ南北線・銀座線溜池山王駅出口13より徒歩8分。

| « 前ページ |