都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「ART in LIFE, LIFE and BEAUTY」 サントリー美術館

「リニューアル・オープン記念展 Ⅰ ART in LIFE, LIFE and BEAUTY」

2020/7/22~9/13

昨年冬からの設備改修工事を終え、7月にリニューアルオープンしたサントリー美術館が、ハレの場に相応しい着物や装飾品、あるいは異国趣味を施した工芸の優品などを公開する「ART in LIFE, LIFE and BEAUTY」を開催しています。

右手前:深見陶治「遥カノ景(空へ)」 1996年 サントリー美術館

左奥:「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」 鎌倉時代 13世紀 サントリー美術館

まず入口で目を引くのは、現代陶芸家の深見陶治による剣のような「遥カノ景(空へ)」で、その向こうには鎌倉時代の国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」が金色の眩い光を放っていました。

今回の展覧会では、サントリー美術館の古美術の名品とともに、山口晃や山本太郎、それに野口哲哉や深見陶治、さらには彦十蒔絵の若宮隆志などの現代の造形作家も作品を公開していて、いわば古典と現代が一部にクロスする形で展示が続いていました。

右:「朱漆塗矢筈札紺糸素懸威具足」 桃山時代 16〜17世紀 サントリー美術館

左上:野口哲哉「WHO ARE YOU~木下利房と仮定」 2020年

そうした古典と現代の関係で特に面白いのが、精巧な武者のミニチュアで知られる野口哲哉の制作でした。桃山時代の「朱漆塗矢筈札紺糸素懸威具足」の隣には野口のミニチュアが並んでいて、甲冑の所用の人物を推察した上で、「WHO ARE YOU~木下利房と仮定」と名付けました。

奥:「賀茂競馬図屏風」 江戸時代 17世紀 サントリー美術館

手前:野口哲哉「RED MAN 2016」 2016年 個人蔵 他

江戸時代の「賀茂競馬図屛風」の前にも野口の武者姿のミニチュアが並んでいて、さも屏風の中から飛び出しては、競馬の光景を見学しているような仕草をしていました。作家が古典をリスペクトしつつ、時代を超えた出会いが見られるのも大きな魅力と言えるかもしれません。

右:「泰西王侯騎馬図屛風」 桃山〜江戸時代初期 17世紀初期 サントリー美術館

左:山口晃「厩圖」 2001年 高橋龍太郎コレクション

同じく古美術に造形の深い山口晃の作品も面白いのではないでしょうか。桃山から江戸時代の「泰西王侯騎馬図屛風」とともに並ぶのが山口の「厩圖」で、ともに室町時代の「厩図屏風」(東京国立博物館蔵)に着想を得て作られました。栗毛や葦毛の馬が山口の描写によってバイク馬に変化していて、厩でくつろぐ人々も現代風に置き換えられました。

「舞踊図」 江戸時代 17世紀 サントリー美術館

また古典と現代のコラボにばかり目が向いてしまいがちですが、京焼の「色絵梅枝垂桜文徳利」や江戸時代の「舞踊図」などのそもそもの古美術品にも優品が少なくありません。

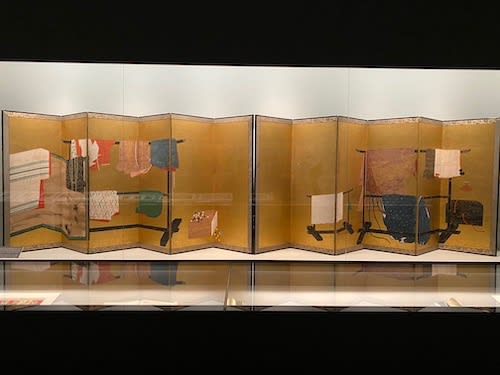

「上野花見歌舞伎図屏風」 立体再現展示

さらに伝菱川師宣の「上野花見歌舞伎図屛風」の花見の情景に登場する工芸品を立体的に再現したり、江戸時代の「誰が袖図屛風」に描かれた道具を同じく再構成するなど、絵画世界を言わば3次元的に展開する取り組みにも目を奪われました。

「誰が袖図屏風」 立体再現展示

改修工事に際しては主に設備面が中心で、エントランスに「水」をモチーフとしたカウンターが新設された以外は、一見するところ館内で特に変わった箇所は見られませんでした。

「誰が袖図屏風」 江戸時代 17世紀 サントリー美術館

また照明が自然光のような豊かな波長を含む高演色のLEDに変更されたそうです。

右:「染付吹墨文大徳利」 江戸時代 17世紀 サントリー美術館

左:「薩摩切子 藍色被栓付瓶」 江戸時代 19世紀中頃 サントリー美術館

元々、展示環境では定評のあったサントリー美術館ですが、新たな照明効果ゆえか、作品もさらに美しく映えているように思えました。

新型コロナウイルス感染症対策に関する情報です。マスクの着用のほか、入館時の検温などが行われています。

手前:「朱漆塗螺鈿沈銀六角湯桶」 江戸時代 17世紀 サントリー美術館

事前予約制は導入されておらず、当日の受付でチケットを購入することもできますが、予めオンラインチケットで用意することを推奨しています。また金曜、土曜、及び祝前日の夜間延長開館は中止となりました。お出かけの際はご注意下さい。

右:鏑木清方「春雪」 1946年 サントリー美術館

中央:「浅葱紋絽地流水花束模様 小袖」 江戸時代 18世紀後半〜19世紀 サントリー美術館

左:「緋綸子地葵藤牡丹扇面模様 打掛」 江戸時代 18世紀後半 サントリー美術館

会場内は一部作品を除き撮影も可能でした。

【新着】「ハレ」の場を彩る名品たち。サントリー美術館リニューアル記念『ART in LIFE, LIFE and BEAUTY』in LIFE, LIFE and BEAUTY』開催中https://t.co/f4e91KOObM pic.twitter.com/5sHIwt9PxD

— Pen Magazine (@Pen_magazine) August 28, 2020

9月13日まで開催されています。遅くなりましたが、おすすめします。

「リニューアル・オープン記念展 Ⅰ ART in LIFE, LIFE and BEAUTY」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:2020年7月22日(水)~9月13日(日) *会期変更

休館:火曜日。但し9月8日は開館。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

:金・土曜の夜間開館は休止。

料金:一般1500円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

「夏の奈良大和路の古刹・遺跡を巡る」 後編:甘樫丘・飛鳥寺・石舞台古墳

飛鳥時代、日本の政治や文化の中心であった奈良県明日香村一帯は、今も豊かな自然が広がっているとともに、歴史的文化財が数多く残されています。

明日香村への玄関口は近鉄線の橿原神宮前駅、及び飛鳥駅で、両駅より村の広域を周遊するバス「赤かめ」が発着していました。バスは甘樫丘、飛鳥大仏、石舞台古墳の他、高松塚古墳などを経由するルートを走行していて、主要な観光スポットをほぼ網羅していました。

先に訪ねた室生寺から近鉄で橿原神宮前に着くとお昼を回っていました。駅構内で食事を済ませて東口から「赤かめ」バスに乗り、まずは飛鳥の玄関口でもある甘樫丘を目指しました。実のところ飛鳥へは20年前にも一度、レンタサイクルを使って広く巡ったことがありましたが、今回はややタイトなスケジュールだったため、バスを利用してコンパクトに回ることにしました。

橿原の市街を抜けて明日香村へと入ると、人家もまばらとなり、長閑な田畑の広がる光景が見えてきました。しばらくすると正面右手に緑に囲まれた小高い丘、つまり甘樫丘が姿を現しました。

バスを降りて案内図に従いながら甘樫丘を登る遊歩道へと進むと、木々の生い茂る中、低い階段の連なる小径が続いていて、思っていたより勾配がきつく感じられました。20年前に飛鳥を訪ねた際は、丘の手前まで行ったものの、結局登ることがなかったため、今回が初めての甘樫丘散策となりました。

甘樫丘は飛鳥時代に権勢を振るった蘇我蝦夷、入鹿親子が、かつて麓に邸宅を構えたとされていて、今も所在こそ確定されていないものの、丘を開発した遺跡も発掘されています。そもそも甘樫丘は東に飛鳥を従えつつ、西に畝傍山から奈良盆地を俯瞰し得る要所で、実力者蘇我氏が手中に収めていたのも何ら不思議ではありません。

やや霧雨の交じる蒸し暑い気候の中、樹木の匂いを感じつつ、汗を拭きながら階段を上がっていくと、甘樫丘展望台に到着しました。

丘の北側に位置する甘樫丘展望台は大変に見晴らしが良く、大和三山から藤原京、遠くは金剛山系までを望むことができました。また目を転じれば飛鳥寺を含めた明日香の集落も眺められて、入鹿の首塚までも肉眼で見られました。

しばらく奈良の景色を楽しんだ後は、丘の南方に位置するもう1つの展望台、川原展望台へと立ち寄って、丘の上から見下ろせた飛鳥寺へと向かいました。

川原展望台より飛鳥寺へ歩くとまず目にするのが、寺の西側に位置し、田んぼの中に寂しげに立つ蘇我入鹿の首塚とされる五輪塔でした。645年の乙巳の変に際し、飛鳥板蓋宮で殺害された入鹿の首が飛んできた地点とされていて、塚自体は鎌倉時代か南北朝時代の頃に建てられました。

もちろん板蓋宮と首塚は600メートル以上も離れているため、あくまでも伝承に過ぎませんが、しばし首塚を拝みながら古代史上最大の政変に想像を膨らませました。

飛鳥寺は596年、蘇我馬子の発願によって創建された日本最古の本格的寺院で、当初、塔を中心に東西と北に金堂を配し、外側に回廊を張り巡らせた壮大な伽藍を有していました。しかし平安時代と鎌倉時代の2度にわたる火災によって焼失し、さらに室町時代以降に荒廃しましたが、江戸時代に入って再建されました。現在に創建当初の威容を思わせる伽藍はなく、小さな本堂を中心にひっそりとした佇まいを見せています。

とは言え、本尊の釈迦如来坐像、通称飛鳥大仏は、火災で大きな損傷を受けて後補を受けているものの、609年に造られた往時の姿を一部にとどめていて、アーモンド型の目や面長など、神秘的な飛鳥仏の特徴を目の当たりにできました。

この他、本堂には平安時代中期から後期の阿弥陀如来坐像も安置されていて、あわせて同地で出土した瓦なども見学することができました。

お寺を出た後は、明日香村でも随一の観光スポットでもある石舞台古墳を目指しました。「飛鳥大仏」バス停より「赤かめ」に乗り、岡寺前を抜けて坂道を走ると、休憩施設や茶屋や土産店も並ぶ石舞台地区へと到着しました。

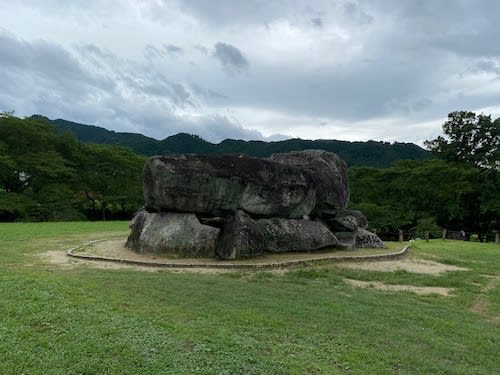

石舞台古墳は日本最大級の横穴式石室を持つ古墳で、7世紀の初め頃に築かれたものの、早い段階で墳丘が剥がされたと考えられていて、巨大な石室のみが露出した姿で残されました。

石室の長さは19メートル、また玄室は長さ7.7メートル、幅3.5メートル、高さ4.7メートルあり、調査によって大小30数個、総重量2300トンにも及ぶ花崗岩で築かれたことが明らかになりました。また諸説あるものの、ちょうど天井部分が平らで舞台のようにも見えることから、石舞台と名づけられました。

石舞台は四方から近寄って見学できる上、玄室の中へと立ち入ることも可能でした。ぐるりと回って外観を眺めると確かに舞台のようにも思えましたが、まるで猫か犬のような動物が伏せている姿にも見えなくはありませんでした。

玄室の中に入ると、石の隙間から差し込む光が思いの外に眩しく映ると同時に、巨大な天井石をはじめとした石そのものの重量感がひしひしと感じられました。またひんやりとした空気にも満たされているからか、心なしか涼しくも思えました。

被葬者は明らかではないものの、巨大な石室からしても相当の実力者であることは推測されていて、現在は蘇我馬子であったとする説が有力となっています。とすれば墳丘が失われたのも、乙巳の変による蘇我氏の滅亡と関係があるのかもしれません。

さて今回の飛鳥周遊では、甘樫丘、飛鳥寺、石舞台と蘇我氏に関した史跡を巡りましたが、さらにもう1件、蘇我氏との関係も推察される遺跡を訪ねることにしました。

それが7世紀ごろに築かれ、甘樫丘南西部の橿原市域に位置する菖蒲池古墳でした。石舞台古墳より飛鳥駅方面行きの「赤かめ」バスに乗り、川原寺などを経由して野口バス停で降りると、雲行きが怪しくなって大粒の雨が降ってきました。この日は朝から雨が降ったり止んだりの天候でした。

野口バス停から歩いて古墳の方へ向かうと、小さな「菖蒲池古墳」の案内看板が見えて、石碑の立つ墳丘へとあがってみました。一帯は特に歩道なども整備されることなく、ほぼ住宅街の裏山といった様相を呈していました。

菖蒲池古墳は一辺が30メートルの方墳で、墳丘は2段で構成されていて、玄室には極めて珍しい家形の石棺2基が収められていました。今は建屋で覆われていて、入口の柵の隙間より実際に石棺を見ることもできました。

古墳の被葬者については議論があるものの、当時としては大きな墓域を有することから、隣の小山田古墳を蘇我蝦夷、そして菖蒲池古墳を蘇我入鹿とする説も存在するそうです。

土砂降りの中、何とも裏寂れた古墳を見ていると、不思議と蘇我氏の繁栄と没落の歴史が頭に浮かんでなりませんでした。この後、足元がびっしょり濡れながら岡寺駅まで歩き、京都へ戻るつもりでしたが、最後に入鹿関連で少し気になる場所があったため、大和八木駅で一度降りることにしました。

その気になる場所とは、全国で唯一、蘇我入鹿を神体とする入鹿神社で、駅より歩いて10分強ほどの飛鳥川を渡った住宅地の中にありました。

入鹿神社は廃普賢寺の南東部に建っていて、元々は同寺の鎮守社として伝わってきました。本殿は江戸初期の頃に築かれたとされていて、老朽化が進んだことから、1986年に解体修理が行われました。

神社の伝えでは、この近辺は蘇我氏にゆかりがあり、入鹿が幼少期を過ごしたとも、母が身を寄せたとも言われていて、今も周囲には曽我などの地名が残されています。

明治時代、当時の史観より逆臣の蘇我入鹿を祀る神社は相応しくないとして、祭神や社名を改めるように政府から要請されたものの、地域の人々が拒んだとも言われています。

蘇我入鹿は頭脳明晰だったとされているため、地元では学業成就の神として信仰を集めているそうです。また乙巳の変により首をはねられたことから、首の上の病に霊験があるとも伝えられています。

隣には15世紀に建てられ、国指定重要文化財でもある大日堂が風格のある姿を見せていました。あいにくの天候ゆえに誰もいませんでしたが、境内は手入れも行き届いていて、近隣の人達に大切にされている印象も見受けられました。

入鹿神社で手を合わせ、再び雨の中を橿原神宮前駅へと歩くと、18時をゆうに回っていました。朝から奈良に入り、室生寺を訪ねては飛鳥へと移動して蘇我氏の足跡を辿りつつ、入鹿神社へお参りした旅も終えて、特急に乗っては京都へと戻りました。

「飛鳥寺」

拝観時間:9:00〜17:30 *10月〜3月は17時まで。

拝観料:大人・大学生350(320)円、高校・中学生250(220)円、小学生200(170)円。

*( )内は30名以上の団体料金。

住所:奈良県高市郡明日香村飛鳥682

交通:近鉄線橿原神宮前駅東口より明日香周遊バス「赤かめ」にて「飛鳥大仏」下車、すぐ。

「石舞台古墳」

休日:年中無休

時間:8:30~17:00

料金:一般300(250)円、高校生以下100(50)円。

*( )内は30名以上の団体料金。

住所:奈良県高市郡明日香村島庄133

交通:近鉄線橿原神宮前駅東口より明日香周遊バス「赤かめ」にて「石舞台」下車、徒歩3分。

「入鹿神社」

拝観料:無料

住所:奈良県橿原市小綱町335

交通:近鉄線大和八木駅南出口より徒歩10分。

「夏の奈良大和路の古刹・遺跡を巡る」 前編:室生寺

室生寺は奈良盆地の東方、宇陀市内の山中に位置していて、公共交通機関で行くには、近鉄大阪線の室生口大野駅からバスに乗る必要がありました。

近鉄京都駅から朝早い特急に乗り、大和八木で大阪線の急行に乗り換え、室生口大野駅に着くと10時を回っていました。駅前の小さなロータリーにあるバス停より路線バスに乗って、山道を15分ほど揺られていると、終点の室生寺前バス停に到着しました。

さすがに山岳信仰の霊地でもあり、霧も深い山々に囲まれていて、山の麓から中腹辺りに室生寺の伽藍が点在していました。

バス停より土産店の並んだ道を少し歩き、室生川にかかる太鼓橋を渡ると「女人高野室生寺」と刻んだ石碑と表門が姿を現しました。ただし拝観は表門ではなく、金剛力士像が威容を見せる仁王門から進むようになっていました。

雨混じりの中、仁王門をくぐると横に小さな池が広がっていて、左手奥には鬱蒼とした木々に囲まれた「鎧坂」と呼ばれる石段が続いていました。

かなり急な階段で、ちょうど下から見上げると、てっぺんに金堂の屋根を目にすることができました。

平安時代初期に建てられた金堂には、本尊の釈迦如来立像や薬師如来像、それに十二神将像の一部などが安置されていて、側面の出入り口より張り出した床下を伝って中を拝観することも可能でした。やや薄暗がりの堂内ゆえに、諸像の細かに見ることは難しかったものの、とりわけ釈迦如来立像の威容や十二神将の生き生きとしたユーモラスな表情に心を引かれました。

ちょうど建物が斜面に位置しているからか、手前の床を柱で支える懸造と呼ばれる構造になっていて、舞台のように迫り出していました。当初は入口が南側正面にあったものの、江戸時代の改修の際、今日のように側面に出入り口が築かれました。

金堂のすぐ横には鎌倉時代の弥勒堂が建っていて、内部の須弥壇には小さな弥勒菩薩立像が納められていました。梁間4間の金堂よりも小さな梁間3間のお堂で、室生寺の第二祖とされる平安時代の修円が、興福寺の伝法院を移したと伝えられてきました。

弥勒堂と金堂から石段を上がった場所に位置していたのが、真言密教の法儀の灌頂を行う灌頂堂、すなわち本堂でした。勾配のある屋根を持つ入母屋造の建物で、屋根は樹皮を葺いた檜皮葺でした。そして堂内には本尊の如意観音菩薩像が安置されていて、中に入っては、右膝を立て、右手を頬に添えながら、優しく微笑む仏像の姿を拝むこともできました。

他のお堂と同様、山の緑に包まれては、一体と化したような佇まいを見せていて、屋根には緑色の苔も生えていました。

ともかく室生寺を訪ねて強く感じられるのは樹木の強い存在感で、樹木の葉に絡みつつ、湿り気を帯びては漂う山の森の空気が全身に染み渡るかのようでした。

本堂の左側にはさらに階段が連なり、上には室生寺草創期に建立された五重塔がそびえ立っていました。

一番下の層の一辺の長さが2.5メートル、高さ約16メートルの小さな塔で、朱塗りの柱と白壁、そして檜皮葺が美しいコントラストを描きながら、周囲の樹木ともに溶け込むような姿を見せていました。古建築では最も小さな五重塔とされているものの、軒の深い造りからか、見上げればかなりの迫力を覚えました。なお同塔は1998年の台風で大きく損傷したものの、その後に修復が行われ、2000年に完了しました。

五重塔横からは杉の大木の合間を縫うように小径が伸びていて、その先は弘法大師の像を安置した御影堂のある奥の院へと繋がっていました。

本来ならさらに進んで奥の院も拝観したかったのですが、バスの時間や次の工程の兼ね合いもあって断念し、本堂から金堂へと戻り、太鼓橋を渡ってはお寺の外へと出ました。今回は室生寺での滞在時間が十分でなかったのが反省点でした。おそらく奥の院までの拝観を鑑みると2時間以上はかかります。

室生寺では新型コロナウイルス感染症対策のため、長らく寳物殿を閉館していましたが、9月5日より再開が決まりました。しゃくなげの寺としても知られる同寺は、四季に移ろう自然そのものも大きな魅力でもあります。また出向く機会には、奥の院と寳物殿も拝観したいと思いました。

室生寺前バス停からバスに乗り、大野寺そばの弥勒磨崖仏を車窓に眺めながら、室生口大野駅へ戻るとお昼の時間を過ぎていました。

近鉄線に乗って大和八木へと出た後は、京都方面ではなく、明日香村を巡るために橿原神宮前駅へと向かいました。

後編:甘樫丘・飛鳥寺・石舞台古墳へと続きます。

「室生寺」

拝観時間:8:30~17:00(4月1日~11月30日)、9:00~16:00(12月1日~3月31日)

入山料:大人600(500)円、子供500(400)円。

*( )内は団体料金。

住所:宇陀市室生78

交通:近鉄線室生口大野駅より奈良交通バス「室生寺前」にて室生寺前バス停下車、徒歩約5分。

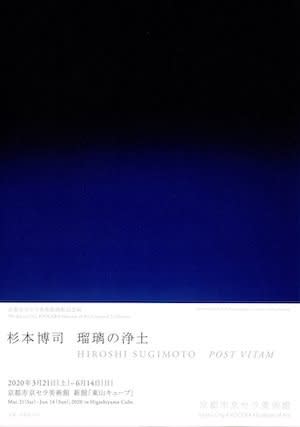

「杉本博司 瑠璃の浄土」 京都市京セラ美術館

「杉本博司 瑠璃の浄土」

2020/5/26~10/4 *会期変更

京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで開催中の「杉本博司 瑠璃の浄土」を見てきました。

京都市左京区に位置する岡崎には、平安時代に白河天皇が建立した法勝寺などの6つの寺院が置かれ、院政の中心部として栄えました。

その岡崎の京都市京セラ美術館で行われているのが、現代美術家の杉本博司の個展で、タイトルの「瑠璃の浄土」の元に、「仮想の寺院の荘厳」(公式サイトより)を築いていました。*一部作品の撮影が可能でした。

まず入口から右手、縦にずらりと一直線に並んでいたのは、透明な光学ガラスで作られた全13基の「光学硝子五輪塔」でした。いずれも高さ15センチほどの小さな塔で、円形の水輪の部分には杉本が世界各地の海で撮影した「海景」の写真シリーズが埋め込まれていました。ちょうど正面に向き合うと、ぼんやりと広がる海の景色が垣間見えて、さながら全ての海が分け隔てなく塔へ納められているかのようでした。

「光学硝子五輪塔」の先には、光学ガラスの破片を集めた「瑠璃の箱」が白い輝きを放ちながら、映画「2001年宇宙の旅」に登場するモノリスのように起立していました。ガラスの破片は氷のように透き通ってもいて、光は屈曲しながら、箱の中にひしめくように輝きを蓄えていました。またこの他にも緑ガラスと青ガラスを用いた、2点の「瑠璃の箱」も展示されていました。

今回の個展に際して最も興味深かったのが、杉本の新作でカラー大判の「OPTICKS」シリーズでした。会場内でも特に広い暗室には、赤、黄、青、はたまた黄と黒などの色面が、約120センチ四方の画面に収められていて、照明に照らされつつ、色のみがぽっかりと浮かび上がっていました。

これらはニュートンの「光学」に基づいていて、ニュートンの装置を杉本が改良した「プリズム」を用い、朝陽を分光した光の階調をポラロイドで撮影しては、デジタルの技術を伴ってプリントに写した作品でした。

ニュートンは「光学」により、これまで白一色だと考えられていた太陽光を、屈折率の異なる7色から構成していることを発見していて、杉本も光の階調を絵画のように写し出しました。それこそ赤い色面の作品は、ロスコやニューマンといった現代抽象絵画を彷彿させるものがあるかもしれません。

その「OPTICKS」と対になるような展示室に広がっていたのが、三十三間堂の千手観音立像と中尊を撮影した49枚からなる「仏の海」のシリーズでした。いずれも朝の光に映された観音像を一切の照明を用いずに撮影したもので、あたかも彼岸より仏像が降臨しては、この暗がりの中へ鎮座しているような錯覚に囚われました。

「光学硝子五輪塔」の並ぶ空間を参道に見立てれば、杉本自身も「ニュートン廟」と呼ぶ「OPTICKS」は内陣、そして「仏の海」は本堂にあたるのかもしれません。しばらく会場を行き来していると、まさしく「仮想の寺院の荘厳」が広がっていることを体験できました。

後半には杉本のコレクションしたガラスに関する考古遺物も一堂に並んでいて、さながら寺院の「宝物殿」の様相も呈していました。とりわけ古墳時代のガラスの首輪や腕輪が美しいのではないでしょうか。

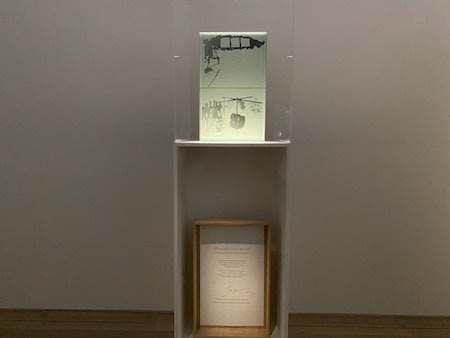

この他、デュシャンの大ガラスを引用して杉本が制作した「ウッド・ボックス」にも目を引かれました。

「宝物殿」を過ぎると姿を現したのが、杉本が直島の家プロジェクトで再現した「護王神社」の模型でした。

地下の石室の横からは隧道が伸びていて、横から覗きこむと、日本海の隠岐の海を写した「海景」のシリーズを見ることができました。実際に護王神社から隧道越しに眺められる、海の景色を連想させるかもしれません。

さて2017年にネーミングライツによって「京都市京セラ美術館」と名を変え、約2年間に渡って改修と増築工事を行い、今年の5月にリニューアルオープンした旧・京都市美術館ですが、私も今回の杉本博司展に際して初めて行くことができました。

神宮道に面したスペースにはスロープ状の広場が築かれ、切り込みのスペースにガラスがはめ込まれた他、エントランスが1階から地下へと移されていました。

地下エントランスの左右にはカフェとショップが新設され、正面の大階段を抜けると、螺旋状の階段のある中央ホールが姿を見せました。

その左右に連なり、かつて非公開だった中庭には、ガラスの大屋根のかけられた「光の広間」と「天の中庭」が築かれました。そして「光の広間」では現代アーティスト、鬼頭健吾によるカラフルなフラフープのインスタレーションが展開していて、空間を華やかに演出していました。

そして今回の杉本博司展の会場であるホワイトキューブの「東山キューブ」も作られ、歴史のある本館建築の重厚な佇まいを残しつつも、総じて開放感のある空間が築かれていました。

この日はあわせて開催されていた「開館記念展 京都の美術 250年の夢」と「コレクションルーム」もともに観覧してきました。まず「京都の美術」では、京都市美術館の歴史を振り返るべく、1935年に開館3年目にして初めて企画された所蔵品展「本館所蔵品陳列」に出展された作品などが出ていて、美術館の原点について見知ることができました。

リニューアルに際して新設された「コレクションルーム」では、特に近代の京都画壇、とりわけ日本画が目立っていて、上村松園の優品などに心を奪われました。(上村松園の作品のみ一部撮影可能。)

あいにく外を歩くのも躊躇するほどの荒天だったゆえに、お庭までを散策することは諦めましたが、ザ・トライアングルでの「鬼頭健吾:Full Lightness」を含めて、展示や作品、それに建築を存分に楽しむことができました。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う情報です。「杉本博司 瑠璃の浄土」、「開館記念展 京都の美術 250年の夢」、「コレクションルーム」は、全て事前予約制となりました。ただし予約枠に空きがある場合は、当日の入館も可能です。またカフェやショップへの無料スペースの利用も、展覧会への予約が必要です。

私も3つの展示の全てを専用サイトより予約し、美術館へと出向きましたが、入場に際して最初に予約した杉本博司展の時間のみチェックされたものの、他の2展示では時間枠についての確認はありませんでした。一度入館すれば、事実上、各展示の鑑賞は自由にできるようです。

私として「コレクションルーム」が思いの外に見応えのある印象を受けました。各展示は1時間を上限に鑑賞するように要請されていますが、時間に余裕を持って出かけられることをおすすめします。

10月4日まで開催されています。

「杉本博司 瑠璃の浄土」 京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

会期:2020年5月26日(火)~ 10月4日(日) *会期変更

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館。

時間:10:00~18:00。 *事前予約制

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1100(900)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*「開館記念展 京都の美術 250年の夢」、「コレクションルーム」は別料金。

住所:京都市左京区岡崎円勝寺町124

交通:地下鉄東西線東山駅より徒歩約8分。京都市バス「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ。

「菊地敦己 2020」 クリエイションギャラリーG8

「第22回亀倉雄策賞受賞記念展 菊地敦己 2020」

2020/7/20~9/2

クリエイションギャラリーG8で開催中の「第22回亀倉雄策賞受賞記念展 菊地敦己 2020」を見てきました。

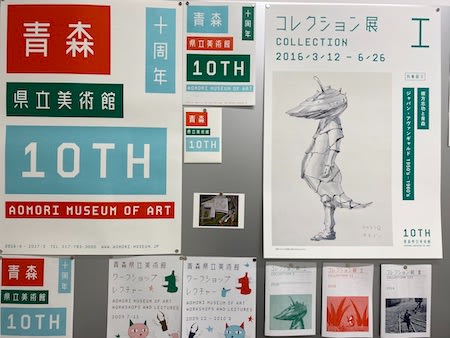

1974年に東京で生まれたデザイナーの菊地敦己は、青森県立美術館のVI・サイン計画やミナ ペルホネンのディレクションを手がけ、書籍、雑誌、パッケージデザインなどでも活動してきました。

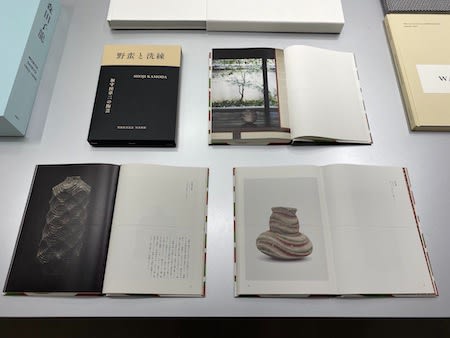

その菊地の「第22回亀倉雄策賞」の受賞を記念して行われているのが「菊地敦己 2020」で、会場には受賞作の「野蛮と洗練 加守田章二の陶芸」のブックデザインをはじめ、菊地が過去に発表した作品が所狭しと展示されていました。

「野蛮と洗練 加守田章二の陶芸」のブックデザインとは、2019年に菊池寛実記念 智美術館で開催された現代陶芸家、加守田章二の展覧会のカタログで、表紙には緑と朱色、それに白の曲線が緩やかに波打つような作品の模様を取り込んでいました。

一方でケースは墨一色の落ち着いた佇まいを見せていて、表紙の模様とは異なった味わいが感じられました。

そして亀倉雄策賞の選考委員により、「編集、撮影、印刷、造本のすべてにデザイナーの力が発揮された」として評価され、同賞を受賞しました。シンプルながらも、造形の魅力がダイレクトに伝わるようなデザインと言えるかもしれません。

さて今回の受賞作展で印象に深いのは、菊地が驚くほど幅広いジャンルのデザインを行っていることでした。中には菊地のデザインと知らずして日常的に利用していた書店のブックカバーなどもあり、意外な発見も少なくありません。あれもこれも菊地デザインでした。

この他、各種展覧会ポスターをはじめ、「軽井沢千住博美術館」や「横浜トリエンナーレ2008」、それに今年、東京・立川にオープンした「PLAY! Museum」など、美術に関する仕事も魅力的ではないでしょうか。

独特の揺らぎや振幅を伴いつつ、カジュアルでありながら、時に洗練された印象も与えるデザインは、それこそ一人のデザイナーの仕事とは思えないほどに多彩でした。

必ずしも広いスペースではありませんが、出展数は実に約1000点にも及んでいて、質量ともに圧倒的でした。時間に余裕をもって出かけられることをおすすめします。

新型コロナウイルス感染症対策のため、WEBでの事前予約制が導入されました。専用サイトへ連絡先などを記入し、観覧日時を指定しておく必要があります。但し当日や直前でも定員に達していない場合は、直接会場で登録した上で入場することができます。

【新着】変幻自在なデザインの海。『第22回亀倉雄策賞受賞記念展 菊地敦己 2020』https://t.co/SzC3901Deb pic.twitter.com/IgjJqXwB4X

— Pen Magazine (@Pen_magazine) August 19, 2020

会期も残すところ10日となりましたが、8月20日の段階において今週土曜の受付はほぼ終了しています。(日曜日は休廊。)観覧には早めの予約が良さそうです。

撮影も可能です。9月2日まで開催されています。

「第22回亀倉雄策賞受賞記念展 菊地敦己 2020」 クリエイションギャラリーG8(@g8gallery)

会期:2020年7月20日(月)~9月2日(水) *会期変更

休館:日・祝日。8月9日~8月16日。

時間:11:00~19:00。

料金:無料。

住所:中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

交通:JR線新橋駅銀座口、東京メトロ銀座線新橋駅5番出口より徒歩3分。

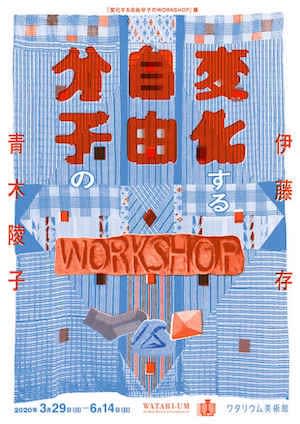

「青木陵子+伊藤存 変化する自由分子のWORKSHOP展」 ワタリウム美術館

「青木陵子+伊藤存 変化する自由分子のWORKSHOP展」

2020/3/29~8/30

ワタリウム美術館で開催中の「青木陵子+伊藤存 変化する自由分子のWORKSHOP展」を見てきました。

1973年に兵庫県で生まれた青木陵子は、動植物や日常の断片などのイメージを描き、素描を組み合わせたインスタレーションを発表するなどして活動してきました。一方で1971年に大阪府で生まれた伊藤存は、主に刺繍の作品で知られ、アニメーションや立体なども幅広く制作してきました。

2000年から青木と伊藤はアニメーションを中心に共同制作をはじめました。そして2017年と2019年に宮城県石巻市で開かれたリボーンアート・フェスティバルにおいても、自然と向き合い、地域の人々との対話を重ねながら、ともに作品を発表したとしています。

その2名のアーティストの共同作品を展示したのが「変化する自由分子のWORKSHOP展」で、リボーンアート・フェスティバルへの出展作品に加え、新作のインスタレーションなどが公開されてました。

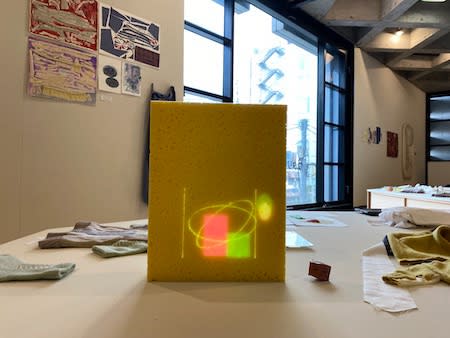

さて会場にはドローイング、オブジェ、素描、刺繍、それに映像など、実に多様な作品が並んでいましたが、さながら市場とも見本市に迷い込んだような雰囲気があったかもしれません。

実際、リボーンアート・フェスティバルでは、現地に持ち込んだ素材だけでなく、石巻の土や植物の樹皮なども作品に取り込んでいて、中には漁師から編み方を学んで作られた作品もありました。

いくつかは人工的な作品というよりも、自然物のような佇まいも感じられて、まるで様々な人々が任意に好きなものを持ち寄ったコレクションのようにも思えました。

レジ袋を編み込んだ布の作品や、スポンジにドローイングを映し出すアニメーション、はたまたボトルシップを連想させるようなドローイングなど、個々の小さなオブジェクトに魅力が感じられるのも面白いかもしれません。いずれも既製品を交えつつ、手仕事がさりげなく加えられていて、思わぬ素材が作品として活かされていました。

さらに会場では、アニメーションを取り込んだ大掛かりなインスタレーションも展開していて、明暗に展開しては変化する映像にも見入るものがありました。

過去のリボーンアート・フェスティバルでは、屋外の浜辺や空き家などを用いて作品を展示しました。そうした点もあるのか、都会の真ん中の会場とはいえ、どことなく自然の息吹が呼び込まれているようにも思えました。

ちょうどこの日は、会場内の「メタモルフォーセス」にて、香港の夜市で仕入れた様々なものを販売する「香港昼市」が行われていました。

「メタモルフォーセス」とは、リボーンアート・フェスティバルの際、同地で発見したものに手を加え、商品として販売した店のことで、今回も展覧会の中の店として開設されました。

青木陵子+伊藤存「変化する自由分子のWORKSHOP」展の構成は2階が17,19年のリボーンアートfesの素材再構成と新作、4階がビデオインスタレーション、中間の3階は網地島の住民の蔵にあった物を二人の知り合いに依頼して変形させた店に。おみくじ、バック、猫の遊ぶ段ボールまである pic.twitter.com/TS1lkehtyi

— ワタリウム美術館, WATARI-UM, (@watarium) July 25, 2020

新型コロナウイルス感染症対策のため、1時間に20名の入館人数の制限が実施されています。但し事前予約制ではありません。

8月30日まで開催されています。

「青木陵子+伊藤存 変化する自由分子のWORKSHOP展」 ワタリウム美術館(@watarium)

会期:2020年3月29日(日)~2020年8月30日(日) *会期延長

休館:月曜日。但し5月4日は開館。

時間:11:00~19:00

*毎週水曜日は21時まで開館。

料金:一般1000円、25歳以下(学生)800円、小・中学生500円、70歳以上700円。

*ペア券:大人2人1600 円、学生2人1200 円

*パスポートチケット:1500円(本人に限り、会期中何度でも入場可。)

住所:渋谷区神宮前3-7-6

交通:東京メトロ銀座線外苑前駅より徒歩8分。

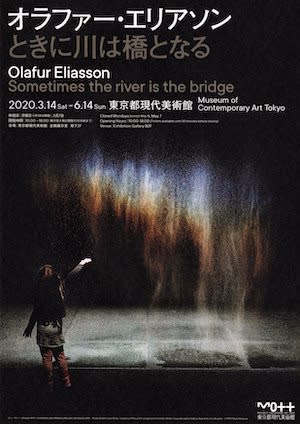

「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」 東京都現代美術館

「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」

2020/6/9〜9/27

東京都現代美術館で開催中の「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」を見てきました。

1967年にコペンハーゲンで生まれたオラファー・エリアソンは、光や水、霧などの自然現象を知覚的に再現するインスタレーションで知られ、世界各地で展覧会を開くだけでなく、環境やエネルギーを巡る社会的問題に取り組むプロジェクトを行ってきました。

そのエリアソンの新旧作から成るのが「ときに川は橋となる」と題した展覧会で、写真のシリーズや大型のインタレーション、それに体験型の作品、約20点弱を展示していました。

「あなたの移ろう氷河の形態学(過去)」、「メタンの問題」、「あなたの移ろう氷河の形態学(未来)」 2019年

まず入口の正面に目を引いたのが、「あなたの移ろう氷河の形態学(過去)」、「メタンの問題」、「あなたの移ろう氷河の形態学(未来)」の3枚の絵画で、薄い水色やピンクの色彩が滲むようにして広がっていました。いずれの作品もグリーンランドの氷河の水を用いて描かれていて、紙の上で溶ける氷の水と絵具が混じり合っては模様を築いていました。融解といった自然現象を内在化した作品と呼べるかもしれません。

「太陽の中心への探査」 2017年

一転して展示室に鮮やかな光を放っていたのが、ガラスの多面体から構成された「太陽の中心への探査」でした。宙に浮く星のようなオブジェからは、四方八方へと光線が散っていて、床や壁へと映り込み、さながら氷の結晶のような形を見せていました。

「太陽の中心への探査」 2017年

まさに太陽のような天体を想起させつつも、多面体が生み出す光景は幾何学的でもあり、人工的な要素も垣間見られました。それこそ宇宙を探査する人工衛星をイメージさせる面もあったかもしれません。

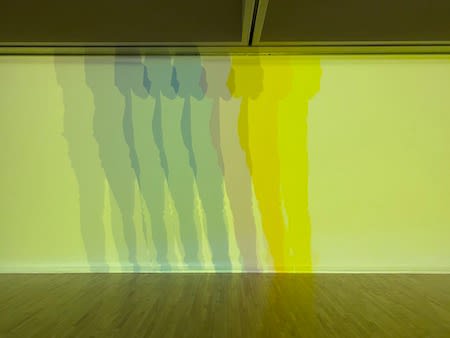

「あなたに今起きていること、 起きたこと、これから起きること」 2020年

ライトのみを用いてインタラクティブな仕掛けを築いた、「あなたに今起きていること、 起きたこと、これから起きること」も楽しい作品ではないでしょうか。展示室の一方の床面に設置されたライトより、もう一方の壁へと光が映し出されていて、前を横切ると重なり合う複数の影が姿を現しました。

「あなたに今起きていること、 起きたこと、これから起きること」 2020年

その影は来場者が入れ替わり、様々なポーズをとる毎に変化していって、一定な光景は見られませんでした。また展示室の左右だけでなく、壁際に寄ったり、ライト側に近づいては変化する姿も面白く、映される像の全ては来場者に委ねられていました。

「おそれてる?」 2004年

3つの円形ガラス板が緩やかに回転し、シアン、マゼンタ、イエローの光を展示室へ映すのが、「おそれてる?」と題したインスタレーションでした。ガラスには特定の波長の光を反射し、補色の光を投下させる加工が施されていて、ガラス板の回転に伴い光も多様に変化しながら、展示室内を漂うように移動していました。

「ときに川は橋となる」 2020年

現代美術館の広いアトリウムに暗幕を張り、水やLEDライトを用いた作品を展開したのが、新作で展覧会のタイトルでもある「ときに川は橋となる」でした。中へ入ると中央に水の張ったシャーレが置かれていて、スポットライトで照らされ、上部のスクリーンに水面のさざなみが映し出されていました。

「ときに川は橋となる」 2020年

水面の僅かな揺れとともに、スクリーンのさざなみも変化していて、波紋というよりも、惑星が連なった天体現象とも言えるような独特のイメージを生み出していました。

「ビューティー」 1993年

その「ときに川は橋となる」の奥の一室で展開していたのが、エリアソンの初期の代表作として知られる「ビューティー」でした。

「ビューティー」 1993年

暗い展示室には細かなミスト状の水が絶えず降り注いでいて、光を当てることにより、帯状の虹が現れていました。またミストの中へ立ち入り、前後に行き来することも可能で、ひっきりなしに色や形を変えるオーロラのような虹の姿を見ることができました。またしばらく虹とミストを眺めていると、まるで魂が浮遊する光景を目にするようで、端的な自然現象とは言い切れない、不思議な印象も与えられました。

「溶ける氷河のシリーズ 1999/2019」 2019年

エリアソンが20年間に渡ってアイスランドの氷河をリサーチし、作品として発表したのが「溶ける氷河のシリーズ 1999/2019」でした。30枚の写真には、1999年と2019年の同一の地点の氷河が、対になるように記録されていて、いずれの氷河も後退し、地表部分がより露わになる光景を目の当たりにできました。気候変動に伴う影響をこれほど端的に示した作品もあまりないかもしれません。

「サステナビリティの研究室」

この他、ベルリンにあるスタジオの一端を見るかのような「サステナビリティの研究室」や、灯台の光の仕組みを利用したという「人間を超えたレゾネーター」なども展示されていて、過去から現在へと至るエリアソンの様々な創作や活動を追うこともできました。作品のスケール、展示数を鑑みても、一つの集大成な展覧会と呼んで差し支えありません。

「人間を超えたレゾネーター」 2019年

新型コロナウイルス感染症対策に関する情報です。入館時に手指の消毒、及び検温が行われます。37.5度以上の発熱があると認められた場合は、原則、入館できません。

事前予約制ではありませんが、会場内で来館者同士の間隔があけられるように、一定数以上の入場者数を制限しています。現在のところ、概ね混雑の集中する週末に規制がかかるようです。

#東京都現代美術館 で開催中の「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展(~9/27)は比較的ゆっくり鑑賞いただける平日がオススメです!週末は混雑により入場制限することがありますので、土日祝の場合は11時―13時のご来館をオススメします。→https://t.co/EDCh2vBKpv pic.twitter.com/bqP0Qcb5Kk

— 東京都現代美術館 (@MOT_art_museum) July 3, 2020

休業要請や緊急事態宣言等を受け、当初3月の開幕が大幅に遅れたエリアソン展も、残すところ約1ヶ月半ほどとなりました。

今後、会期末に向け、更なる混雑や規制も予想されます。お出かけの際は同館の公式ツイッターアカウント(@MOT_art_museum)もご参照ください。

9月27日まで開催されています。遅くなりましたが、おすすめします。

「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2020年6月9日(火)〜9月27日(日) *会期変更

休館:月曜日。但し8月10日、9月21日は開館。8月11日、9月23日。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400円、大学・専門学校生・65歳以上1000円、中高生500円、小学生以下無料。

*団体受付は当面中止。

*MOTコレクションも観覧可。

*同時開催の「もつれるものたち」、「おさなごころを、きみに」とのセット券もあり。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

「柚木沙弥郎 絵本の仕事展」 市川市芳澤ガーデンギャラリー

「柚木沙弥郎 絵本の仕事展」

2020/6/23〜8/16

市川市芳澤ガーデンギャラリーで開催中の「柚木沙弥郎 絵本の仕事展」を見てきました。

1922年に東京で生まれた柚木沙弥郎(ゆのきさみろう)は、20代半ばから染色家として活動しながら、70歳を過ぎた頃から描画や版画、それに立体造形なども手掛け、絵本も数多く制作してきました。

その柚木沙弥郎の主に絵本に着目したのが「柚木沙弥郎 絵本の仕事展」で、絵本の原画を中心に、書籍の装丁、挿画などの作品が展示されていました。

さて会場内には絵本の原画が多数並んでいましたが、私が特に魅せられたのは「せんねんまんねん」と「雨ニモマケズ」でした。

「せんねんまんねん」はまどみちおの原作で、ヤシの実を起点に、あらゆるものがつながっては世界を巡り、時空を超えたいのちの旅の物語を、鮮やかな水彩にて表現していました。特に七色の帯を背景に水玉模様が浮遊する、「はるなつあきふゆ」の幻想的な情景が目に染みました。

一方で「雨ニモマケズ」は宮沢賢治のテキストを絵本に昇華した作品で、賢治の言葉と柚木の挿画が互いに響き合うように展開していました。

青いビー玉が転がる光景から始まる「そしたらそしたら」は、谷川俊太郎の原作に柚木がイラストをつけた絵本で、ハプニング的な出来事へ擬音が発せられる様子を生き生きと描いていました。先の読めない物語にシュールな面白さがあるとともに、黒い輪郭線を強調した可愛らしい動物の描写も魅力的と言えるかもしれません。

ともかく全ての原画の色彩が驚くほどに瑞々しく、また絵本を開いて読むのとは異なった味わいが感じられました。

この他では、アダンの葉や毛糸などで作った「キキ」や「グーグー」のオブジェや、板絵やガラス絵、それに柚木自らの蒐集品なども興味深く覚えました。カラフルな絵本の世界が万華鏡のように広がっているような印象も与えられるかもしれません。

柚木は97歳の今もなお新作を発表し、制作活動を続けています。「楽しくなくっちゃ、つまらない」と語り、常に「発見する意識」を持とうとする、ポジティブな生活や制作のスタンスにも感銘を受けるものがありました。

新型コロナウイルス感染症対策に関する情報です。入館は電話での事前予約制です。各開館日の10時、11時、12時、13時、14時、15時の6回の時間枠を予め指定する必要があります。各回は40分での完全入れ替え制です。(詳細は公式サイトへ)また当日でも空きがある場合は予約可能です。

マスクの着用のほか、検温、手指の消毒が行われ、ロッカーは使用できません。お出かけの際はご注意下さい。

会場より約5分ほどの場所にある「hana」(@hanahomemade)は、柚木のお孫さんが経営されるホームメイドの洋菓子店で、絵本に登場する動物のクッキーなどを販売しています。クッキー以外ではチーズケーキやブラウニーもおすすめです。パッケージデザインも柚木が手掛けています。

通常、日曜と祝日は休業していますが、柚木展の開催期間中は16時半まで臨時営業しています。(火曜〜土曜は通常営業)絵本や葉書などの関連商品も販売中です。

私も展覧会を見た後はお店へ行き、クッキーやチーズケーキを買って帰りました。芳澤ガーデンギャラリー内にも「hana」への案内がありましたが、立ち寄られることをおすすめします。

【イベント情報】柚木沙弥郎「絵本の仕事」展会期 本日6月23日(火)〜8月16日(日)会場 市川市芳澤ガーデンギャラリー料金 一般600円、中学生以下無料完全予約制です。詳細は以下のHPでご確認ください。https://t.co/TznQYrEYPu宮沢賢治の絵本シリーズ『雨ニモマケズ』も登場します。 pic.twitter.com/yRQ5jHEs3I

— ミキハウスのえほん (@mikihouse_book) June 23, 2020

間もなく会期末です。8月16日まで開催されています。

「柚木沙弥郎 絵本の仕事展」 市川市芳澤ガーデンギャラリー

会期:2020年6月23日(火)〜8月16日(日) *会期変更

休館:月曜日。但し8月10日(月・祝)は開館、8月11日(火)は休館。

時間:10:00~15:40 *事前予約制。

料金:一般600円、65歳以上500円、中学生以下無料。

住所:千葉県市川市真間5-1-18

交通:JR線市川駅より徒歩16分、京成線市川真間駅より徒歩12分。

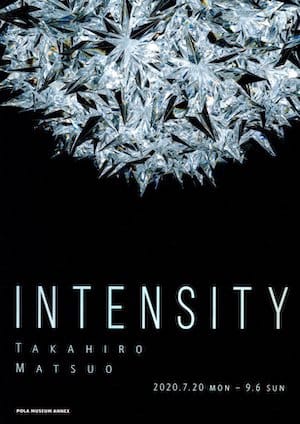

「Takahiro Matsuo「INTENSITY」 ポーラミュージアムアネックス

「Takahiro Matsuo「INTENSITY」

2020/7/27~9/6

ポーラミュージアムアネックスで開催中の「Takahiro Matsuo「INTENSITY」を見てきました。

1979年に福岡に生まれたアーティスト松尾高弘は、映像、照明、オブジェクトからなる光のインスタレーションを手掛け、2009年にはミラノサローネでのキヤノン「NEOREAL」展にも出展するなど国内外で活動してきました。

その松尾のポーラミュージアムアネックスとしては9年ぶりの個展が「INTENSITY(=強度)」で、光のエネルギーやコントラストを知覚できる3点の作品を公開していました。

まず目を引いたのが、横長のスクリーンを用いた映像インスタレーション「Phenomenon / フェノメノン」で、火の粉を思わせるようなオレンジ色の小さなドットが、大きく波打つようにして広がっていました。

しかし無数の粒子の振幅は一定でなく、常にフォルムを変えながら漂っていて、暗がりに消えていくこともありました。これは気流や炎などの流体を「現象美」(公式サイトより)として映したもので、粒子の数は実に数百万個にも及んでいました。しばらく粒子の運動を眺めていると、あたかも宇宙に生成し、また消滅する星々の運動のようにも思えました。

次に暗室で光り輝いていたのが、透明なプリズム多面体を用いた「FLARE / フレア」と呼ばれるライティングオブジェクトでした。

複雑な氷の結晶体のようなプリズムは、四方に光を放つというよりも、光を内に秘めては蓄えているようで、あたかも光そのものが物質化されたかのような質感を見せていました。これほど白く美しい光を目にしたのも久しぶりと感じるほどかもしれません。

今回の個展で最も大きいインスタレーションが、水とLEDの光を用いた「SPECTRA / スぺクトラ」でした。ちょうど暗室の中央に円形状のステージがあり、上部から絶えず水が落ちながら、宝石のような光を瞬いていました。

水は雨のように降り注いだかと思うと、止むように少なくなったりして、絶えず変化を繰り返していました。また見る角度や水の反射によって光が変わっていくのも特徴で、しばらく周囲を巡っては見入りました。

松尾は近年、ブランドとのタイアップにより光のアートワークを数多く手掛けています。今後はパブリックなスペースでも光の作品が多く公開されていくのかもしれません。

新型コロナウイルス感染症対策のため、ウェブサイトでの事前予約制が導入されました。また閉館時間が通常の20時から18時40分までと短縮されました。

【3連休の予約枠残りわずかです】世界初の技術による、光と水のインスタレーションTakahiro Matsuo「INTENSITY」7/20-9/6入場無料・事前予約制 申し込みURLhttps://t.co/gmiZoAYDMp#INTENSITY_polaannex pic.twitter.com/qSWHjoiMy2

— ポーラ ミュージアム アネックス (@POLA_ANNEX) August 7, 2020

入場指定時間枠は各回40分ほど設定されていましたが、開始時間に入場者が集中しているように見受けられました。少し時間をずらして出向くのも良いかもしれません。(各回入れ替え制)

土日は事前に予約が埋まる傾向にあります。9月6日まで開催されています。

「Takahiro Matsuo「INTENSITY」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)

会期:2020年7月27日(月)~9月6日(日)

休館:7月27日(月)、8月11日(火)、8月24日(月)

料金:無料

時間:11:00~18:40

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

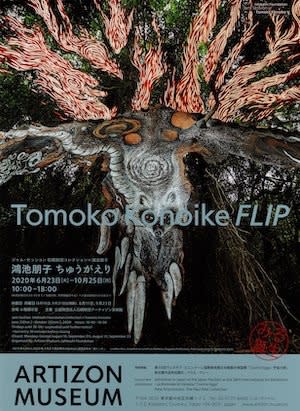

「鴻池朋子 ちゅうがえり」 アーティゾン美術館

「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×鴻池朋子 鴻池朋子 ちゅうがえり」

2020/6/23~10/25

アーティゾン美術館で開催中の「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×鴻池朋子 鴻池朋子 ちゅうがえり」を見てきました。

旧ブリジストン美術館より名を改め、2020年に開館したアーティゾン美術館が、石橋財団のコレクションを踏まえて現代美術家が展示を行う、「ジャム・セッション」シリーズを立ち上げました。

その第1弾に当たるのが「石橋財団コレクション×鴻池朋子 鴻池朋子 ちゅうがえり」で、現代美術家の鴻池朋子が、クールベやコローといったコレクションを引用しつつ、大掛かりなインスタレーションを展開していました。

さて展示室へ足を踏み入れた途端、鴻池の築いたイリュージョンとも言うべき空間に圧倒されたのは私だけではないかもしれません。

まず入口横には牛革を用いた「皮トンビ」が吊り下がっていて、中央には足場スロープと滑り台を有した円形の大きな襖絵が設置されていたと思うと、奥には赤や青の鮮やかな色彩によって森羅万象を描いたような壁画が立ちはだかっていました。

また壁画や襖絵などの巨大な作品の他にも、陶に鏡、木、それに布に毛皮を用いた小型の作品も点在していて、生き物や大地のモチーフの入り混じった一大ランドスケープを築いていました。

いずれもが互いに関わり合いながら、強烈な存在感を放っていて、思わずここが美術館であることを忘れるほどでした。解説に「観客の視点をちゅうがえりさせる」とありましたが、確かに視点や感性を大きく揺さぶられる展示であることは間違いありません。

スロープをゆっくり上がり、展示室を見渡しながら進むと、頂点より襖絵へ向かって降りる滑り台が設置されていて、実際に滑り落ちることも可能でした。

ちょうど正面の襖絵には、天体や大海原に巨大なアメーバのような生物がうごめくような光景が描かれていて、それを目にしながら滑っていくと、あたかも未知の宇宙に投げ出されるかのような錯覚に陥りました。

これほど巨大なインスタレーションを前にすると、視覚だけでなく、身体全体を用いることで、はじめて作品世界と向き合うことができるのかもしれません。

滑り落ちた後、壁画に見入りながら、裏手へと進むと、暗がりの一角に妖怪のようなモチーフを映し出した「影絵灯籠」が現れました。

自転車の車輪を重ねた装置には、紙がぶら下がっていて、モーターの力で回転しながら、LEDライトによって影絵が生み出されていました。それこそ魑魅魍魎な百鬼夜行を思わせる光景が広がっていて、あたかも冥界へと誘われたかのようでした。

2006年の大原美術館の個展で初めて作品に取り込んで以来、鴻池が重要視している素材の1つが、害獣駆除で殺された野生動物の毛皮でした。

今回の個展においても「森の小径」と題し、オオカミやシカ、クマなどの毛皮を使ったインスタレーションを展開していて、中を通り抜けることができました。

だらりと垂れる毛皮の合間を歩いていると、人間の立ち入ってはならない、動物だけの潜む洞窟の中を彷徨っているかのような印象も与えられました。

この他、鴻池自身による映像作品なども展示されていて、どこか野生の気配が漂いつつ、いわば一つの生態系を形成しているような会場内を何度も行き来しては、作品世界に浸りました。

都内では東京オペラシティーアートギャラリーの「インタートラベラー神話と遊ぶ人たち」(2009年)、また関東では神奈川県民ホールギャラリーの「根源的暴力」(2015年)以来の大規模な個展となります。

同時開催中の「第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館展示帰国展 Cosmo- Eggs| 宇宙の卵」と「石橋財団コレクション選 特集コーナー展示 新収蔵作品特別展示:パウル・クレー」とともにおすすめしたいと思います。(チケットは共通)

【新着】クレーから鴻池朋子まで、アーティゾン美術館で堪能する充実の3展覧会。https://t.co/XP0W0eA8Ye pic.twitter.com/ysnU2TBqhX

— Pen Magazine (@Pen_magazine) August 6, 2020

10月25日まで開催されています。

*写真は全て「鴻池朋子 ちゅうがえり」。会場内の撮影が可能です。

「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×鴻池朋子 鴻池朋子 ちゅうがえり」 アーティゾン美術館(@artizonmuseumJP)

会期:2020年6月23日(火)~10月25日(日) *会期変更

休館:月曜日。(但し8月10日、9月21日は開館)。8月11日、9月23日。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日の20時まで夜間開館は当面休止。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:【ウェブ予約チケット】一般1100円、大学・高校生無料(要予約)、中学生以下無料(予約不要)。

*事前日時指定予約制。

*ウェブ予約チケットが完売していない場合のみ当日チケット(1500円)も販売。

住所:中央区京橋1-7-2

交通:JR線東京駅八重洲中央口、東京メトロ銀座線京橋駅6番、7番出口、東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線日本橋駅B1出口よりそれぞれ徒歩約5分。

「OKETA COLLECTION: A NEW DECADE」 スパイラルガーデン

「OKETA COLLECTION: A NEW DECADE」

2020/7/23~8/10

スパイラルガーデンで開催中の「OKETA COLLECTION: A NEW DECADE」を見てきました。

ファッションビジネスに携わってきた桶田俊二、聖子夫妻は、2000年代より美術品の収集をはじめ、2010年に草間彌生の作品と出会うと、コンテンポラリーアートを中心としたコレクションを築きました。

その桶田夫妻のコレクションを公開するのが「OKETA COLLECTION: A NEW DECADE」で、国内外の現代アーティストらの作品、約20点が展示されていました。

奈良美智「Collage of Previously Unreleased Drawing II」 2013年

冒頭の国内のアーティストの作品からして大変に充実しているかもしれません。まず並んでいたのは、草間彌生、村上隆、奈良美智らの平面の作品で、螺旋のスロープのあるアトリウムの中央には、名和晃平の「pixCell-Deer #49」がまばゆいばかりの光を放っていました。

名和晃平「pixCell-Deer #49」 2017年

「pixCel」シリーズは名和の代表的な作品で、インターネットを通して入手された動物の剥製を、大小様々なガラスビーズで覆っていました。中の剥製がガラス越しに映りつつも、ビーズへ反射した周辺の景色が混じり合うように見えるのも面白いかもしれません。

五木田智央「Come Play with Me」 2018年

また国内の作家では、2018年に東京オペラシティアートギャラリーで個展を開いた、五木田智央の絵画も目立っていました。ちょうど当時の個展のメインヴィジュアルを飾った「Come Play with Me」が展示されていて、モノクロームながらも肉感的とも言える独特な筆触に強く見入るものがありました。

さて私が今回の展示で特に興味深かったのは、オスカー・ムリーリョ、ヴィルヘルム・サスナル、サーニャ・カンタロフスキー、タラ・マダニ、マシュー・デイ・ジャクソンなどの海外の作家でした。

オスカー・ムリーリョ「VS(224,700ft) night into day」 2015〜2016年

1986年にコロンビアで生まれ、ロンドンで活動するオスカー・ムリーリョの「VS(224,700ft) night into day」は、キャンバスに綿布を支持体に、赤や黒の色彩が染みるように広がっていて、時に文字がコラージュのように組み合わさっていました。解説に「肌に馴染んだ手触り」とありましたが、切れ込みの入った色面など、表面の荒々しいまでの質感にも魅力が感じられるかもしれません。

ヴィルヘルム・サスナル「Untitled」 2019年

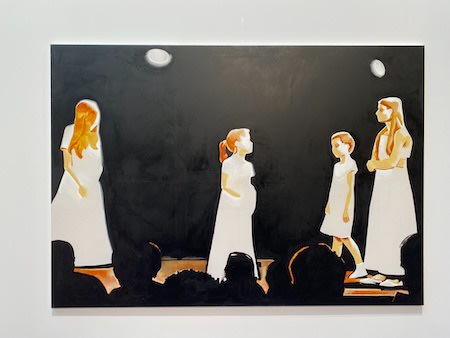

一方で象徴派の絵画などを連想させたのが、1972年にポーランドで生まれたヴィルヘルム・サスナルの「Untitled」でした。ここでは手前に観客のいる舞台と思しきスペースに、白いドレスを纏った女性が立つ姿が描かれていて、黒と白の強烈なコントラストや、全体の平面的な色面など、デフォルメしたような構成も個性的に思えました。リアルな光景が浮かび上がってくるようで、あたかも幻を目にするかのような印象も与えられました。

サーニャ・カンタロフキー「Good Host II」 2019年

1982年にモスクワで生まれ、ニューヨークを拠点とするサーニャ・カンタロフキーの「Good Host II」も魅惑的ではないでしょうか。長い髪を結った女性が、ブルドッグを思わせる黒い犬を抱いていて、扉の前には赤い腕を肩に添えられた子どもの姿を見ることができました。まるでドラマの一場面のようでありながらも、表情の伺えない子どもや、暗闇からいきなり出現する腕など、奇妙な雰囲気も漂っていて、シュールにも映りました。なお作家は一昨年、日本に滞在し、木版画を制作していて、構図などに浮世絵を彷彿させる面も見られるそうです。

マシュー・デイ・ジャクソン「Solipsist Ⅶ」 2018年

この他、地表を極めて高い位置から俯瞰するようなイメージを築きつつ、何やら破滅を連想させるような恐怖感を覚えるマシュー・デイ・ジャクソンの「Solipsist Ⅶ」も印象に残りました。「勢いのあるラインナップ」と案内されていましたが、確かに国内の美術館でも見慣れないアーティストの作品が少なくなく、私としては発見と刺激の多い展覧会でもありました。

ゲルハルト・リヒター「Abstract Painting (940-3)」 2015年

新型コロナウイルス感染症対策に伴う情報です。観覧は事前予約制です。ArtSickerの専用サイト(https://artsticker.app/share/events/detail/179)より予約をする必要があります。また入場時に検温が実施され、消毒液も準備されています。

【ArtStickerで事前予約開始】OKETA COLLECTION 「A NEW DECADE展」at スパイラルガーデン▽チケットの申し込みはこちらからhttps://t.co/1R09JlU5I4#ArtSticker #TheChainMuseum

— ArtSticker (@artstickerapp) July 13, 2020

そのArtSickerのスマホアプリから試聴できる音声ガイドも用意されていました。会場でもイヤホンを事前に用意すれば、音声ガイドを聞くことができます。(イヤホンの貸し出しはなし。)

松山智一「Sing It Again Sweet Sunshine」 2019年

2019年4月にもスパイラルにて桶田夫妻のコレクションが一般に公開され、12日間の会期で12000名もの来場者を集めました。そして今回の第2弾となる「A NEW DECADE」にはコロナ禍の今、新しいライフスタイルを考えては、「アートの力」(公式サイトより)を感じ、明るい「新たな10年」となるように願いが込められているそうです。

入場は無料です。8月10日まで開催されています。*トップの写真の作品はウーゴ・ロンディノーネ「Blue pink mountain」(2019年)

「OKETA COLLECTION: A NEW DECADE」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:2020年7月23日(木)~8月10日(月)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00

料金:無料

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口すぐ。

2020年8月に見たい展覧会【月岡芳年/STARS展/ブリューゲル展映像配信】

全国的に新型コロナウイルスの感染の確認が相次いでいますが、多くの美術館は入場者数の制限や検温、消毒の徹底など、感染症の対策を踏まえた上で開館しています。今月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「第9回新鋭作家展 ざらざらの実話」 川口市立アートギャラリー・アトリア(6/9~8/30)

・「開館15周年記念特別展 三井家が伝えた名品・優品 第二部 日本の古美術」 三井記念美術館(8/1~8/31)

・「写真と映像の物質性」 埼玉県立近代美術館(6/2~9/6)

・「洋風画と泥絵 異国文化から生れた『工芸的絵画』」 日本民藝館(6/9~9/6)

・「開校100年 きたれ、バウハウス―造形教育の基礎」 東京ステーションギャラリー(7/17~9/6)

・「アート・スコープ 2018-2020」 原美術館(7/23~9/6)

・「あるがままのアート―人知れず表現し続ける者たち」 東京藝術大学大学美術館(7/23~9/6)

・「おいしい浮世絵展~北斎 広重 国芳たちが描いた江戸の味わい~」 森アーツセンターギャラリー(7/15~9/13)

・「真珠-海からの贈りもの」 渋谷区立松濤美術館(6/2~9/22)

・「安野モヨコ展 ANNORMAL」 世田谷文学館(7/1~9/22)

・「和巧絶佳展 令和時代の超工芸」 パナソニック汐留ミュージアム(7/18~9/22)

・「画家が見たこども展」 三菱一号館美術館(6/9~9/22)

・「美の競演ー静嘉堂の名宝」 静嘉堂文庫美術館(6/27~9/22)

・「The UKIYO-E 2020 ─ 日本三大浮世絵コレクション」 東京都美術館(7/23~9/22)

・「あしたのひかり 日本の新進作家 vol.17」 東京都写真美術館(7/28~9/22)

・「日産アートアワード2020」 ニッサンパビリオン(8/1~9/22)

・「東京モダン生活 東京都コレクションにみる1930年代」 東京都庭園美術館(6/1~9/27)

・「Re construction 再構築」 練馬区立美術館(7/8~9/27)

・「近代日本画の華~ローマ開催日本美術展覧会を中心に」 大倉集古館(8/1~9/27)

・「2020イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」 板橋区立美術館(8/22~9/27)

・「月岡芳年 血と妖艶」 太田記念美術館(8/1~10/4)

・「ヨコハマトリエンナーレ2020」 横浜美術館(7/17~10/11)

・「田中信太郎展 風景は垂直にやってくる」 市原湖畔美術館(8/8~10/18)

・「ふたつのまどか―コレクション×5人の作家たち」 DIC川村記念美術館(6/16~11/29)

・「STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ」 森美術館(7/31~2021/1/3)

ギャラリー

・「臼井良平 Solid, State, Survivor」 無人島プロダクション(7/4~8/9)

・「OKETA COLLECTION: A NEW DECADE」 スパイラルガーデン(7/23~8/10)

・「杉本博司|Past Presence」 ギャラリー小柳(3/14~8/29)

・「TDC 2020」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(6/22~8/29)

・「リチャード・セラ:ドローイング」 ファーガス・マカフリー 東京(6/20〜8/29)

・「西澤知美:The skin you are now in」 アートフロントギャラリー(7/31~8/30)

・「Takahiro Matsuo INTENSITY」 ポーラミュージアム アネックス(7/20~9/6)

・「菅木志雄 放たれた景空」 小山登美夫ギャラリー(8/21~9/26)

まずは浮世絵です。幕末から明治時代にかけて活動した絵師、月岡芳年の展覧会が、太田記念美術館にて開催されます。

「月岡芳年 血と妖艶」@太田記念美術館(8/1~10/4)

明日8/1(土)より、原宿の太田記念美術館では「月岡芳年―血と妖艶」展がスタート。それに合わせ、展示作品全146点をカラーで掲載したリーフレットを作成しました。A4サイズ48頁、税込1,200円。美術館受付にて販売いたします。 pic.twitter.com/9oEXL4kol6

— 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (@ukiyoeota) July 31, 2020

これは月岡芳年の魅力を「血」、「妖艶」、「闇」の3つのキーワードから探るもので、前後期を合わせて約150点の作品が公開されます。(全点展示替え)。現在、森アーツセンターギャラリーの「おいしい浮世絵」や、東京都美術館の「The UKIYO-E 2020」など、都内各地で浮世絵展が行われていますが、あわせて見ておきたい展覧会と言えそうです。

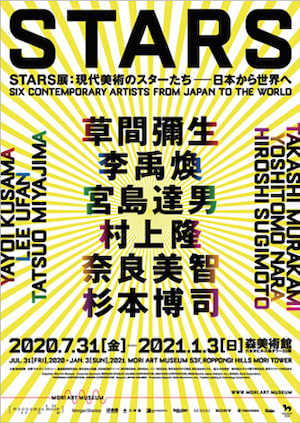

続いては現代美術です。新型コロナウイルス感染症の影響で長く休館していた森美術館が再開し、「STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ」がはじまりました。

「STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ」@森美術館(7/31~2021/1/3)

✔本日7/31開幕!「STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ」#草間彌生 #李禹煥 #宮島達男 #村上隆 #奈良美智 #杉本博司 の初期作品と最新作をつないで見せる待望の展覧会https://t.co/VUOlKSX85w★本展は事前予約制(日時指定)★▼チケットはこちらhttps://t.co/qrjZNxJbL5#STARS展 pic.twitter.com/mxecfopVJw

— Mori Art Museum 森美術館 (@mori_art_museum) July 31, 2020

同展では国内外で幅広く活躍する、草間彌生、李禹煥、宮島達男、村上隆、奈良美智、杉本博司の6名のアーティストの軌跡を辿るもので、新旧作を交えつつ、制作の全体像を紹介していきます。ともかくビックネームが揃っているだけに、壮観な展示となるかもしれません。

最後に展覧会に関するオンライン配信の情報です。2018年から2019年にかけ、東京、愛知、北海道、広島、福島の5会場を巡回した「ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜」展の音声ガイドが、作品とともに楽しめる映像コンテンツとしてリメイクされ、7月27日から期間限定にて配信されています。

【『ブリューゲル展 画家一族150年の系譜』映像コンテンツ特別配信】

■コンテンツ内容:16世紀のフランドルを代表する画家ピーテル・ブリューゲル1世にはじまり、5世代150年とわ たる画家一族の歴史と名画の秘密に迫る物語。絵画の世界へ迷いこむ、不思議な旅へと誘います。番外編「ブリューゲルお悩み相談室」では、模写のコツ伝授、画家の生活も紹介。

■ナビゲーター:石田彰

■配信料:700円

■動画配信サービス「Hulu」

https://www.hulu.jp/store/brueghel‒150‒years‒of‒an‒artistic‒dyn‒asty

販売期間:7月27日(月)12:00〜9月27日(日)23:59

■チケットぴあ「PIA LIVE STREAM」

https://w.pia.jp/t/brueghel‒pls/

販売期間:7月27日(月)12:00〜9月27日(日)18:00

*ともに購入した場合は9月29日(火)23:59 まで視聴可能

「#ブリューゲル展」音声ガイドを聴きながら作品鑑賞が楽しめる動画を期間限定で配信中です🎧「Huluストア」、「PIA LIVE STREAM」からご覧いただけます。配信料:700円ぜひおうちで美術鑑賞を楽しみください🏡🎨#おうち時間 #音声ガイド #石田彰 https://t.co/kKCXpLKxek pic.twitter.com/Dgcu75xJM0

— ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜 (@brueghel2018) August 3, 2020

ナビゲーターは、音声ガイドを担当した声優の石田彰さんが務め、動画配信サイトの「Hulu」、もしくはチケットぴあの「PIA LIVE STREAM」にて視聴することができます。配信料は700円です。いわゆるコロナ禍の今、開催中止となった「ボストン美術館展 芸術×力」の音声ガイドの映像配信など、様々な取り組みがなされていますが、また新たなコンテンツとして注目を集めるかもしれません。

それでは今月もどうぞよろしくお願いします。

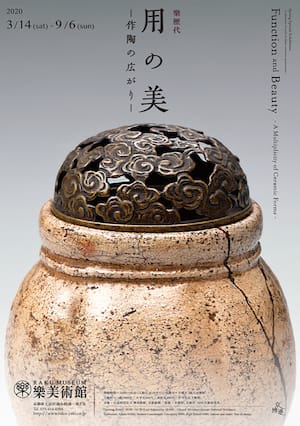

「樂歴代 用の美−作陶の広がり」 樂美術館

「樂歴代 用の美-作陶の広がり」

2020/3/14~9/6

樂美術館で開催中の「樂歴代 用の美-作陶の広がり」を見てきました。

安土桃山時代、初代長次郎によって創設された樂焼は、赤や黒の茶碗だけでなく、水指、花入、懐石道具など、時に三彩技法を反映した様々なうつわをつくり続けてきました。

そうした樂歴代の多様な作陶を紹介するのが「用の美-作陶の広がり」で、長次郎から十五代直入までの手がけた焼きものを中心とした作品、約50点ほどが展示されていました。

「素三彩魚蝦文盤」

樂焼のルーツとされる三彩にも優品が少なくありません。そのうち中国の明の時代の「素三彩魚蝦文盤」は、緑、黄色などの色を用いた盤で、長次郎も同様の技法を持つ三彩の鉢、「三彩瓜文平鉢」を制作しました。現在は東京国立博物館に収蔵されているそうです。

五代 宗入「三彩瓔珞文鉢」

五代宗入の「三彩瓔珞文鉢」にも魅せられました。緑釉に赤樂の技法による鉢は肉厚で、周囲には古代インドの装身具に遡り、吉祥の柄とされる瓔珞(ようらく)の紋様が施されていました。そこには抽象的な美意識を見出すこともできるかもしれません。

六代 左入「香炉釉木瓜形牡丹彫文皿」、「緑釉木瓜形牡丹彫文皿」

縁に牡丹の模様を彫った六代左入の「香炉釉木瓜形牡丹彫文皿」や「緑釉木瓜形牡丹彫文皿」にも目がとまりました。いずれも木瓜の形をした皿や向付で、三彩の色釉も鮮やかに彩られていました。それこそお刺身などを盛ると映えて見えるのではないでしょうか。

十二代 弘入「大津絵汲出茶碗」

十二代弘入の「大津絵汲出茶碗」も可愛らしい作品でした。江戸時代初期より滋賀で伝わる民俗絵画、大津絵のモチーフを茶碗に象っていて、瓢箪鯰や鬼念仏などがまるでゆるキャラを思わせるタッチで描かれていました。樂家では九代了入以来、隠居後は滋賀の石山の地にて作陶を行ってきた歴史を有していて、まさにご当地ならではのうつわと言えるかもしれません。

十二代 弘入「宋胡録大鉢」

同じく十二代弘入の「宋胡録大鉢」は、タイの伝統的な古陶磁窯に倣った作品で、ろくろを用いずに樂家伝統の手捏ねで形が造られました。鉄絵によって描かれた、風に靡くような勢いのある草花の模様も魅力的に思えました。

三代 道入「織部釉樂茶碗 銘 光陰」

三代道入の「織部釉樂茶碗 銘 光陰」の佇まいにも心を引かれました。織部の様式を取り入れた茶碗で、緑釉が口縁より垂れるようにかけられていました。ねっとりと広がるような濃い釉薬と、比較的明るい地のコントラストも美しいかもしれません。

初代 長次郎「向獅子香炉」

初代長次郎の「向獅子香炉」も興味深いのないでしょうか。そもそも長次郎の茶碗以外の作品は極めて少なく、確定されているものは「二彩獅子像」に過ぎませんが、この作品も箱書の書付けによれば長次郎だと考えられるそうです。

初代 長次郎「黒樂茶碗 銘 勾当」

この他にも長次郎の「黒樂茶碗 銘 勾当」や十五代直入の「焼貫黒樂茶碗 銘 猫割り手」など惹かれた作品を挙げればきりがありません。

十五代 直入「焼貫黒樂茶碗 銘 猫割り手」 1985年頃 樂家蔵

茶の湯から広がる樂焼の多様な造形の魅力に改めて見入りました。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う情報です。まず開館時間が一部短縮し、閉館が16時まで(最終入場は15時半まで)となりました。

入場時には、マスク着用をはじめ手指の消毒のほか、混雑を緩和するため10名以上のグループは入館することができません。さらに館内の同時入館数が20名と制限されています。

私自身、実に約13年ぶりに樂美術館を訪れましたが、窯元の樂家に隣接して建てられた美術館の佇まいは、かつてと同様にひっそりとしていて、ゆったりとした時間の流れる館内にて樂焼の名品を愛でることができました。

また当時は撮影が叶いませんでしたが、今回は携帯やスマホに限って、写真を自由に撮ることも可能でした。

9月6日まで開催されています。

「樂歴代 用の美-作陶の広がり」 樂美術館

会期:2020年3月14日(土)~9月6日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館。展示替え期間。

時間:10:00~16:00。

*最終入館は15時半まで。

*短縮開館を実施。

料金:一般1000円、大学生800円、高校生400円、中学生以下無料。

住所:京都市上京区油小路通一条下る

交通:京都市バス堀川中立売、一条戻橋下車徒歩約3分。地下鉄烏丸線今出川駅下車6番出口より徒歩約13分。