都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

予定と記録 2008年10、11月編

前回の記事からあまり時間が経っていませんが、明日から11月ということで挙げてみました。毎月恒例の私的スケジュール帳、予定と振り返りです。

11月の予定

展覧会

「近代日本画の巨匠 速水御舟」 平塚市美術館(~11/9)

「ジョットとその遺産展」 損保ジャパン東郷青児美術館(~11/9)

「三沢厚彦 アニマルズ08」 横浜そごう美術館(~11/16)

「大琳派展 継承と変奏」 東京国立博物館(~11/16)

「岡村桂三郎展」 神奈川県立近代美術館・鎌倉(~11/24)

「開館80周年記念 鎌倉の昇華」 鎌倉国宝館(~11/24)

「線の巨匠たち」 東京藝術大学大学美術館(~11/24)

「スリランカ」 東京国立博物館(~11/30)

「米田知子 始まりは終わり」 原美術館(~11/30)

「モーリス・ルイス 秘密の色層」 川村記念美術館(~11/30)

「茶人のまなざし 森川如春庵の世界」 三井記念美術館(~11/30)

「近世初期風俗画 躍動と快楽」 たばこと塩の博物館(~11/30)

「ヴィルヘルム・ハンマースホイ」 国立西洋美術館(~12/7)

「オン・ユア・ボディ」 東京都写真美術館(~12/7)

「国立美術館所蔵による 20世紀の写真」 千葉市美術館(11/1~12/14)

「巨匠ピカソ」 国立新美術館/サントリー美術館(~12/14)

「沖縄・プリズム 1872-2008」 東京国立近代美術館(~12/21)

「アンドリュー・ワイエス」 Bunkamura ザ・ミュージアム(11/8~12/23)

「琳派から日本画へ」 山種美術館(11/8~12/25)

「石田徹也 僕たちの自画像」 練馬区立美術館(11/9~12/28)

コンサート

「ウィーン国立歌劇場来日公演2008」 ドニゼッティ「ロベルト・デヴェリュー」(4日)

「読売日本交響楽団 第476回定期演奏会」 ベートーヴェン「交響曲第8番」他(21日)

10月の記録

展覧会

◯「丸山直文展 - 後ろの正面 - 」 目黒区美術館

・「ウルトラ001」 スパイラル

◯「特集陳列 中国書画精華」 東京国立博物館

◯「高山辰雄遺作展」 練馬区立美術館

◯「アヴァンギャルド・チャイナ」 国立新美術館

・「近代日本の巨匠たち」 出光美術館

・「ピサロ展」 大丸ミュージアム・東京

・「液晶絵画 STILL/MOTION」 東京都写真美術館

◯「トレース・エレメンツ」 東京オペラシティアートギャラリー

・「正木美術館 開館四十周年記念展 禅・花・茶」 東京美術倶楽部

ギャラリー

◯「北川宏人 - ポスト・ニュータイプ2008 - 」 東京画廊

◎「大畑伸太郎 - さよなら三角」 YUKARI ART CONTEMPORARY

・「Opening Exhibition」 GALLERY MoMo Ryogoku

・「海老原靖 - Flow」 WADA FINE ARTS

・「キムスージャ展」 資生堂ギャラリー

◯「矢津吉隆 - Holy and Common」 TSCA

コンサート

◎「東京交響楽団 第560回定期演奏会」 チャイコフスキー「交響曲第5番」他 キタエンコ/モーザー(17日)

今月からlysanderさんの見聞録に習い、記録の部分に◎や◯を付けてみることにしました。これは私の印象深かった展示などを「◎◯・」(☆もあり)の順で表していますが、いつもながらの独断と偏見によるものなので他意はありません。あくまでも「合う合わない。」というレベルの話ということでご覧ください。

さて11月の予定ですが、ともかく最優先なのは先月に行くつもりだった平塚の速水御舟展です。いつもながら延び延びになってしまいましたが、早速、明日よりの三連休中に、鎌倉界隈を廻りながらミニ遠征をしてきたいと思います。

琳派と言えば東博の大琳派展ですが、今月初旬より山種美術館でも琳派関連の展示が始まります。まだ出品リストが掲示されていないので何とも言えませんが、東博でも出ていた伝宗達の「槙楓図」の他、其一の「四季花鳥図」などの展示も予定されているようです。土牛や魁夷と並べる辺りが山種流ですが、こうしたお馴染みの作品もまた琳派と見比べることで開けてくるものがあるかもしれません。早々に行くつもりです。

チケットの売れ行きがやや苦戦中と聞くのはやはり演目にあるのでしょうか。来日中のウィーン国立歌劇場の格安券が意外にもあっさりとれたので、グルベローヴァ主演のロベルトを聴いてきます。演奏会方式というのは残念ですが、大好きなドニゼッティのオペラを彼女とウィーンのコンビで楽しめる機会などそうありません。これは期待大です。

それでは来月も拙ブログをどうぞ宜しくお願いします。

11月の予定

展覧会

「近代日本画の巨匠 速水御舟」 平塚市美術館(~11/9)

「ジョットとその遺産展」 損保ジャパン東郷青児美術館(~11/9)

「三沢厚彦 アニマルズ08」 横浜そごう美術館(~11/16)

「大琳派展 継承と変奏」 東京国立博物館(~11/16)

「岡村桂三郎展」 神奈川県立近代美術館・鎌倉(~11/24)

「開館80周年記念 鎌倉の昇華」 鎌倉国宝館(~11/24)

「線の巨匠たち」 東京藝術大学大学美術館(~11/24)

「スリランカ」 東京国立博物館(~11/30)

「米田知子 始まりは終わり」 原美術館(~11/30)

「モーリス・ルイス 秘密の色層」 川村記念美術館(~11/30)

「茶人のまなざし 森川如春庵の世界」 三井記念美術館(~11/30)

「近世初期風俗画 躍動と快楽」 たばこと塩の博物館(~11/30)

「ヴィルヘルム・ハンマースホイ」 国立西洋美術館(~12/7)

「オン・ユア・ボディ」 東京都写真美術館(~12/7)

「国立美術館所蔵による 20世紀の写真」 千葉市美術館(11/1~12/14)

「巨匠ピカソ」 国立新美術館/サントリー美術館(~12/14)

「沖縄・プリズム 1872-2008」 東京国立近代美術館(~12/21)

「アンドリュー・ワイエス」 Bunkamura ザ・ミュージアム(11/8~12/23)

「琳派から日本画へ」 山種美術館(11/8~12/25)

「石田徹也 僕たちの自画像」 練馬区立美術館(11/9~12/28)

コンサート

「ウィーン国立歌劇場来日公演2008」 ドニゼッティ「ロベルト・デヴェリュー」(4日)

「読売日本交響楽団 第476回定期演奏会」 ベートーヴェン「交響曲第8番」他(21日)

10月の記録

展覧会

◯「丸山直文展 - 後ろの正面 - 」 目黒区美術館

・「ウルトラ001」 スパイラル

◯「特集陳列 中国書画精華」 東京国立博物館

◯「高山辰雄遺作展」 練馬区立美術館

◯「アヴァンギャルド・チャイナ」 国立新美術館

・「近代日本の巨匠たち」 出光美術館

・「ピサロ展」 大丸ミュージアム・東京

・「液晶絵画 STILL/MOTION」 東京都写真美術館

◯「トレース・エレメンツ」 東京オペラシティアートギャラリー

・「正木美術館 開館四十周年記念展 禅・花・茶」 東京美術倶楽部

ギャラリー

◯「北川宏人 - ポスト・ニュータイプ2008 - 」 東京画廊

◎「大畑伸太郎 - さよなら三角」 YUKARI ART CONTEMPORARY

・「Opening Exhibition」 GALLERY MoMo Ryogoku

・「海老原靖 - Flow」 WADA FINE ARTS

・「キムスージャ展」 資生堂ギャラリー

◯「矢津吉隆 - Holy and Common」 TSCA

コンサート

◎「東京交響楽団 第560回定期演奏会」 チャイコフスキー「交響曲第5番」他 キタエンコ/モーザー(17日)

今月からlysanderさんの見聞録に習い、記録の部分に◎や◯を付けてみることにしました。これは私の印象深かった展示などを「◎◯・」(☆もあり)の順で表していますが、いつもながらの独断と偏見によるものなので他意はありません。あくまでも「合う合わない。」というレベルの話ということでご覧ください。

さて11月の予定ですが、ともかく最優先なのは先月に行くつもりだった平塚の速水御舟展です。いつもながら延び延びになってしまいましたが、早速、明日よりの三連休中に、鎌倉界隈を廻りながらミニ遠征をしてきたいと思います。

琳派と言えば東博の大琳派展ですが、今月初旬より山種美術館でも琳派関連の展示が始まります。まだ出品リストが掲示されていないので何とも言えませんが、東博でも出ていた伝宗達の「槙楓図」の他、其一の「四季花鳥図」などの展示も予定されているようです。土牛や魁夷と並べる辺りが山種流ですが、こうしたお馴染みの作品もまた琳派と見比べることで開けてくるものがあるかもしれません。早々に行くつもりです。

チケットの売れ行きがやや苦戦中と聞くのはやはり演目にあるのでしょうか。来日中のウィーン国立歌劇場の格安券が意外にもあっさりとれたので、グルベローヴァ主演のロベルトを聴いてきます。演奏会方式というのは残念ですが、大好きなドニゼッティのオペラを彼女とウィーンのコンビで楽しめる機会などそうありません。これは期待大です。

それでは来月も拙ブログをどうぞ宜しくお願いします。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「特集陳列 中国書画精華」 東京国立博物館

東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

「特集陳列 中国書画精華(平常展)」東洋館第8室

9/9-11/3(後期:10/7-11/3)

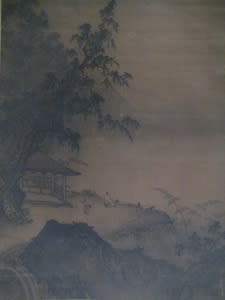

毎年、この時期になると、館蔵(一部、館外)の中国書画の優品を展観するそうです。東洋館で開催中の「特集陳列 中国書画精華」へ行ってきました。

実は前期も見に行って感想を書きそびれてしまっていますが、ともかく出品リストを見ても明らかなように、お宝を所蔵する東博平常展でも指折りの特集展示であることは間違いありません。北宋期より南宋、元、明、そして清に至るまで、約7、8世紀分の珠玉の中国絵画がズラリと揃っていました。以下、拙いですが、作品写真をいくつか挙げてみます。

「紅白芙蓉図」 李迪(1197)

華やかな芙蓉が見事な写実で表されています。仄かににじむ紅色もまた美しいものです。

「十六羅漢図(第三尊者)」金大受(12世紀)

お馴染みの十六羅漢が登場します。前後期合わせると計4体が展示されていました。

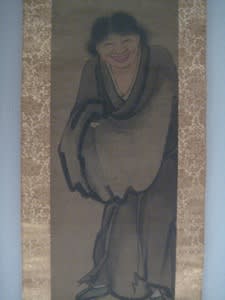

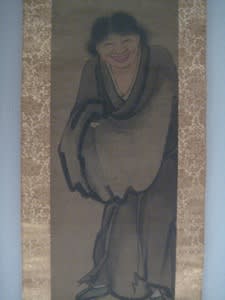

「李白吟行図」梁楷(13世紀)

水墨の颯爽としたタッチが映えています。今にも動き出しそうな迫真の李白像です。

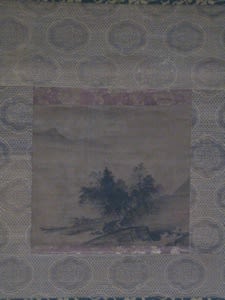

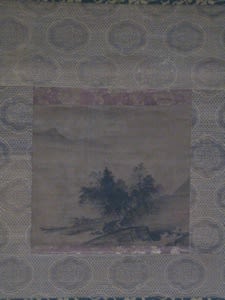

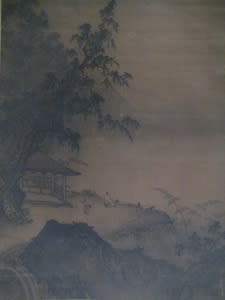

「山水図」夏珪(13世紀)

雄大な山をのぞむ湖上の景色でしょうか。探幽にもこれとほぼ同じ作品があるのだそうです。

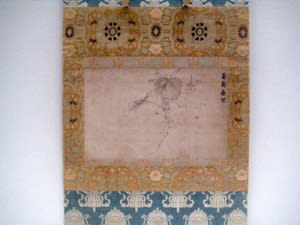

「寒山拾得図」伝顔輝(14世紀)

ニタリと笑う寒山と拾得がそびえます。足利家より信長、そして本願寺などへ伝来した作品だそうです。

「葡萄垂架図」伝任仁発(14世紀)

葡萄に虫が飛来します。珍しい水墨の草虫図です。

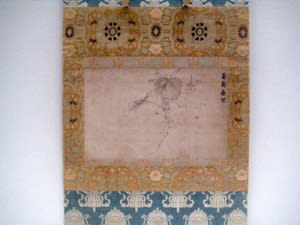

「高士観眺図」伝孫君沢(13世紀)

この景色を見て何を思うのでしょう。黒霧が何とも幻想的な味わいを醸し出しています。

「四万山水図」文伯仁(1551)

全4幅の山水図です。細部の濃密な表現はデューラーの版画を連想させます。

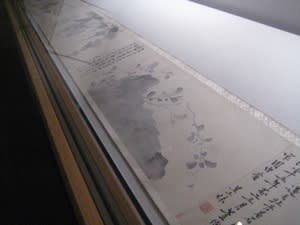

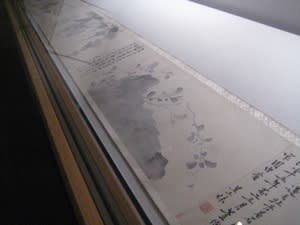

「花卉雑画巻」徐渭(1575)

墨の濃淡で巧みに花卉を表現します。徐渭の代表作の一つだそうです。

前後期合わせれば国宝6点、重文20点というラインナップから鑑みても、国内では他にそう見られない充実の中国書画展と言えるのではないでしょうか。これを機会にお見逃しなきようおすすめします。

次の三連休、11月3日までの開催です。

「特集陳列 中国書画精華(平常展)」東洋館第8室

9/9-11/3(後期:10/7-11/3)

毎年、この時期になると、館蔵(一部、館外)の中国書画の優品を展観するそうです。東洋館で開催中の「特集陳列 中国書画精華」へ行ってきました。

実は前期も見に行って感想を書きそびれてしまっていますが、ともかく出品リストを見ても明らかなように、お宝を所蔵する東博平常展でも指折りの特集展示であることは間違いありません。北宋期より南宋、元、明、そして清に至るまで、約7、8世紀分の珠玉の中国絵画がズラリと揃っていました。以下、拙いですが、作品写真をいくつか挙げてみます。

「紅白芙蓉図」 李迪(1197)

華やかな芙蓉が見事な写実で表されています。仄かににじむ紅色もまた美しいものです。

「十六羅漢図(第三尊者)」金大受(12世紀)

お馴染みの十六羅漢が登場します。前後期合わせると計4体が展示されていました。

「李白吟行図」梁楷(13世紀)

水墨の颯爽としたタッチが映えています。今にも動き出しそうな迫真の李白像です。

「山水図」夏珪(13世紀)

雄大な山をのぞむ湖上の景色でしょうか。探幽にもこれとほぼ同じ作品があるのだそうです。

「寒山拾得図」伝顔輝(14世紀)

ニタリと笑う寒山と拾得がそびえます。足利家より信長、そして本願寺などへ伝来した作品だそうです。

「葡萄垂架図」伝任仁発(14世紀)

葡萄に虫が飛来します。珍しい水墨の草虫図です。

「高士観眺図」伝孫君沢(13世紀)

この景色を見て何を思うのでしょう。黒霧が何とも幻想的な味わいを醸し出しています。

「四万山水図」文伯仁(1551)

全4幅の山水図です。細部の濃密な表現はデューラーの版画を連想させます。

「花卉雑画巻」徐渭(1575)

墨の濃淡で巧みに花卉を表現します。徐渭の代表作の一つだそうです。

前後期合わせれば国宝6点、重文20点というラインナップから鑑みても、国内では他にそう見られない充実の中国書画展と言えるのではないでしょうか。これを機会にお見逃しなきようおすすめします。

次の三連休、11月3日までの開催です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「高山辰雄遺作展」 練馬区立美術館

練馬区立美術館(練馬区貫井1-36-16)

「高山辰雄遺作展 - 人間の風景」

9/12-11/3

没後一周忌に合わせ、日本画家、高山辰雄(1912-2007)の業績を振り返ります。練馬区立美術館で開催中の「靍山辰雄遺作展」へ行ってきました。

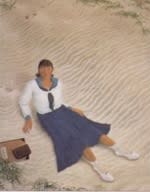

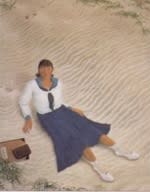

導入の一階部分に展示されていた大作屏風、「朝」(1973)と「夕」(1973)がともかく圧巻です。高山は戦後、ゴーギャンに感化を受け、独自の画業を進展させましたが、この二作こそまさにゴーギャンを日本人の手で呼び戻し、その土の上に落ち着かせたものの他なりません。そもそもこれらは高山が足掛け30年にわたり手がけた「日月星辰」シリーズの一つですが、「朝」ではそれこそタヒチから連れてきたような肉感的な女性が横たわり、力強き太陽も輝く金屏風の下にて、どこかプリミティブな汎自然信仰を思わせるようなイメージが展開されていました。一転しての「夕」は人生の落日です。達観した表情を見せるかの女性たちが、モニュメンタルな様にて佇んでいます。思わず手を合わせたくなるような神々しい雰囲気さえ感じさせていました。

率直なところ、高山の作風は私の好みから少し外れたところにありますが、彼の描く幽玄な花卉画はなかなか魅力的です。「牡丹 ガラス器に」(1989)に惹かれました。殆どモノクロを思わせるような暗がりの画面に、花弁の黄色と花の白とが、うっすらと沈み込むようにして静かに灯っています。最小限の色彩のみを用い、大きく咲き誇りながらも、既に枯れることを予兆させるような儚さは、まさに日本画のヴァニタスと言えるのではないでしょうか。彼は『時を描く』ことに注意して絵と格闘し続けたそうですが、花を通して垣間見える、万物の諸行無常な世界観を見事に示していました。

同じく牡丹を捉えた近作の「牡丹 洛陽の朝」(2004)は、そのわき上がる妖気にしばし足を止めてしまうような作品です。描きなぐったような激しく、断片的な線描に浮かび上がる白い花が、おぼろげな陽の下でただひたすらに咲いています。高山の作風は一概に捉えられません。絶えず新たな道を模索し続けた彼の、晩年に達した一境地が見られるような気がしました。

冒頭の「明るい日」(1934)や、代表作でもある「砂丘」(1936)などの良く知られた姿だけではない、高山の全貌を詳らかにするに相応しい回顧展であることは言うまでもありません。会場も練馬区美としては随分と賑わっていました。

11月3日までの開催です。

「高山辰雄遺作展 - 人間の風景」

9/12-11/3

没後一周忌に合わせ、日本画家、高山辰雄(1912-2007)の業績を振り返ります。練馬区立美術館で開催中の「靍山辰雄遺作展」へ行ってきました。

導入の一階部分に展示されていた大作屏風、「朝」(1973)と「夕」(1973)がともかく圧巻です。高山は戦後、ゴーギャンに感化を受け、独自の画業を進展させましたが、この二作こそまさにゴーギャンを日本人の手で呼び戻し、その土の上に落ち着かせたものの他なりません。そもそもこれらは高山が足掛け30年にわたり手がけた「日月星辰」シリーズの一つですが、「朝」ではそれこそタヒチから連れてきたような肉感的な女性が横たわり、力強き太陽も輝く金屏風の下にて、どこかプリミティブな汎自然信仰を思わせるようなイメージが展開されていました。一転しての「夕」は人生の落日です。達観した表情を見せるかの女性たちが、モニュメンタルな様にて佇んでいます。思わず手を合わせたくなるような神々しい雰囲気さえ感じさせていました。

率直なところ、高山の作風は私の好みから少し外れたところにありますが、彼の描く幽玄な花卉画はなかなか魅力的です。「牡丹 ガラス器に」(1989)に惹かれました。殆どモノクロを思わせるような暗がりの画面に、花弁の黄色と花の白とが、うっすらと沈み込むようにして静かに灯っています。最小限の色彩のみを用い、大きく咲き誇りながらも、既に枯れることを予兆させるような儚さは、まさに日本画のヴァニタスと言えるのではないでしょうか。彼は『時を描く』ことに注意して絵と格闘し続けたそうですが、花を通して垣間見える、万物の諸行無常な世界観を見事に示していました。

同じく牡丹を捉えた近作の「牡丹 洛陽の朝」(2004)は、そのわき上がる妖気にしばし足を止めてしまうような作品です。描きなぐったような激しく、断片的な線描に浮かび上がる白い花が、おぼろげな陽の下でただひたすらに咲いています。高山の作風は一概に捉えられません。絶えず新たな道を模索し続けた彼の、晩年に達した一境地が見られるような気がしました。

冒頭の「明るい日」(1934)や、代表作でもある「砂丘」(1936)などの良く知られた姿だけではない、高山の全貌を詳らかにするに相応しい回顧展であることは言うまでもありません。会場も練馬区美としては随分と賑わっていました。

11月3日までの開催です。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「アヴァンギャルド・チャイナ」 国立新美術館

国立新美術館(港区六本木7-22-2)

「アヴァンギャルド・チャイナ - 中国当代美術二十年 - 」

8/20-10/20(会期終了)

とっくの前に会期を終えていますが、予想よりはるかに楽しめたので記録に残しておきます。国立新美術館にて先週まで開催されていた「アヴァンギャルド・チャイナ」です。最終日前日の駆け込みで見てきました。

前評判も聞かず、何の下調べもしなかったせいか、行く前は単に中国の現代美術を紹介する展示かと思っていましたが、実際にはそれが大きな勘違いであることが分かりました。つまりこの展覧会は、1980年より萌芽しつつあった中国の現代美術を、約20年間、1989年の天安門事件に由来する弾圧をターニングポイントに、通史的に俯瞰するという内容であったわけです。中国の『前衛』たちが、どう作品を世に問うてきたのかが体感的に理解出来る展示になっていました。

中国でもダダは一種の原点です。冒頭紹介された「厦門ダダ」(1986)は、同地での現代美術美術展に参加したアーティストらが展示終了後、その作品を全て焼却処分したというイベントの記録映像ですが、約一時間ほどにて中国当局に中止命令を受ける様子も生々しく映し出されています。またそれと似たものとしては、同じく記録映像による「中国現代芸術展」(1989年。北京)でしょう。ここでは、とある作家が会場外にて発砲のパフォーマンスを行ったところ、やはり規制を受け、美術展自体が中断される過程が収められています。また天安門以降、特に取締りの厳しくなった90年代、このようなパフォーマンスは、例えば監視の及ばない郊外にて突発的に行われていきました。それが張ホアン(さんずいに亘)の、グロテスクな映像作品です。そこにはある裸の男がパイプで血を抜かれたり、また糞尿まみれの便所で裸になり、無数の虫に纏われつつ長時間座たりするような、摩訶不思議な『アート』が展開されていました。

「ポリティカル・ポップ」と「シニカル・リアリズム」(ともに最下部の注を参照)も中国の前衛を表す一つのキーワードです。前者は文字どおりポップアートの文脈から社会を批判的に捉えたもので、後者は中国社会の現状、もしくは個人の内面を、不安感を思わせる作風で示しています。張暁剛の「血縁」(1995)はシニカル・リアリズムの代表作と言えるかもしれません。薄気味悪いグレーやイエローの顔色をした人民服姿の若い男性が二人、何やら奇妙な微笑みをたたえながら立つ光景が描かれています。おそらくこの二人は同一人物、ようは分身であるのでしょう。図版では分からないものの、耳や首から垂れる数本の細い赤い糸が、彼の未来の抑圧された運命も暗示しています。行き場のない閉塞感すら漂うポートレートでした。

既に終了してしまったのでおすすめ出来ないのが残念ですが、孫原とポン(膨よりつきへんを取る)禹の「老人ホーム」(2007)は、大掛かりな装置と、それに相応しいメッセージ性を備えた、実に魅力的なインスタレーションでした。比較するのは適切ではないとはいえ、率直なところ、これ一点でも横浜トリエンナーレのインパクトをゆうに上回ってしたような気がします。

一党独裁下にある中国の近現代美術が、たとえ体制への直接的な意思表示こそ少なかろうとも、まさかこれほど多様性を持ち得ていたとは思いもよりませんでした。出品作家、また点数もそれほど多くありませんが、中国の意外な『顔』をアートで詳らかにした好企画だったと言えそうです。

展示は既に終了しています。

注)展覧会冊子より引用。

「ポリティカル・ポップ」:身近なイメージを用いて、政治的な見解が表された表現。

「シニカル・リアリズム」:文革や天安門事件などを経験した芸術家たちの中で、その挫折感から、世の中を冷ややかに捉えようとしたアートの一潮流。

「アヴァンギャルド・チャイナ - 中国当代美術二十年 - 」

8/20-10/20(会期終了)

とっくの前に会期を終えていますが、予想よりはるかに楽しめたので記録に残しておきます。国立新美術館にて先週まで開催されていた「アヴァンギャルド・チャイナ」です。最終日前日の駆け込みで見てきました。

前評判も聞かず、何の下調べもしなかったせいか、行く前は単に中国の現代美術を紹介する展示かと思っていましたが、実際にはそれが大きな勘違いであることが分かりました。つまりこの展覧会は、1980年より萌芽しつつあった中国の現代美術を、約20年間、1989年の天安門事件に由来する弾圧をターニングポイントに、通史的に俯瞰するという内容であったわけです。中国の『前衛』たちが、どう作品を世に問うてきたのかが体感的に理解出来る展示になっていました。

中国でもダダは一種の原点です。冒頭紹介された「厦門ダダ」(1986)は、同地での現代美術美術展に参加したアーティストらが展示終了後、その作品を全て焼却処分したというイベントの記録映像ですが、約一時間ほどにて中国当局に中止命令を受ける様子も生々しく映し出されています。またそれと似たものとしては、同じく記録映像による「中国現代芸術展」(1989年。北京)でしょう。ここでは、とある作家が会場外にて発砲のパフォーマンスを行ったところ、やはり規制を受け、美術展自体が中断される過程が収められています。また天安門以降、特に取締りの厳しくなった90年代、このようなパフォーマンスは、例えば監視の及ばない郊外にて突発的に行われていきました。それが張ホアン(さんずいに亘)の、グロテスクな映像作品です。そこにはある裸の男がパイプで血を抜かれたり、また糞尿まみれの便所で裸になり、無数の虫に纏われつつ長時間座たりするような、摩訶不思議な『アート』が展開されていました。

「ポリティカル・ポップ」と「シニカル・リアリズム」(ともに最下部の注を参照)も中国の前衛を表す一つのキーワードです。前者は文字どおりポップアートの文脈から社会を批判的に捉えたもので、後者は中国社会の現状、もしくは個人の内面を、不安感を思わせる作風で示しています。張暁剛の「血縁」(1995)はシニカル・リアリズムの代表作と言えるかもしれません。薄気味悪いグレーやイエローの顔色をした人民服姿の若い男性が二人、何やら奇妙な微笑みをたたえながら立つ光景が描かれています。おそらくこの二人は同一人物、ようは分身であるのでしょう。図版では分からないものの、耳や首から垂れる数本の細い赤い糸が、彼の未来の抑圧された運命も暗示しています。行き場のない閉塞感すら漂うポートレートでした。

既に終了してしまったのでおすすめ出来ないのが残念ですが、孫原とポン(膨よりつきへんを取る)禹の「老人ホーム」(2007)は、大掛かりな装置と、それに相応しいメッセージ性を備えた、実に魅力的なインスタレーションでした。比較するのは適切ではないとはいえ、率直なところ、これ一点でも横浜トリエンナーレのインパクトをゆうに上回ってしたような気がします。

一党独裁下にある中国の近現代美術が、たとえ体制への直接的な意思表示こそ少なかろうとも、まさかこれほど多様性を持ち得ていたとは思いもよりませんでした。出品作家、また点数もそれほど多くありませんが、中国の意外な『顔』をアートで詳らかにした好企画だったと言えそうです。

展示は既に終了しています。

注)展覧会冊子より引用。

「ポリティカル・ポップ」:身近なイメージを用いて、政治的な見解が表された表現。

「シニカル・リアリズム」:文革や天安門事件などを経験した芸術家たちの中で、その挫折感から、世の中を冷ややかに捉えようとしたアートの一潮流。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

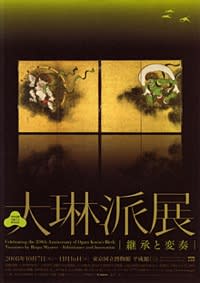

「大琳派展」 東京国立博物館 Vol.7(風神雷神図そろい踏み)

東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

「大琳派展 - 継承と変奏 - 」

10/7-11/16

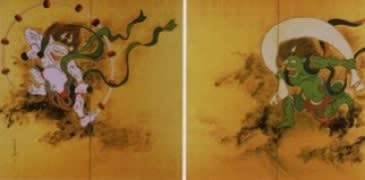

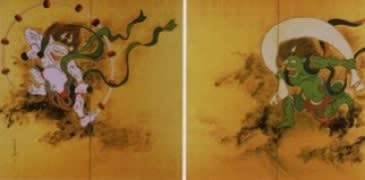

ようやく真打ちの登場です。明日、28日より宗達の「風神雷神図屏風」の展示が始まり、光琳、抱一、其一と合わせて計4作の風神雷神図が一挙に揃います。会場の熱気もさらにヒートアップしそうです。

(上より宗達、光琳、抱一の「風神雷神図屏風」)

ちょうど昨日、改めて大琳派展へ行ってきましたが、第1会場での宗達、光琳の「槙楓図屏風」の展示は終了し、ちょうどそれと入れ替わるようにして光琳、抱一、其一の各風神雷神図の三点が並んでいました。そして宗達作は一番左、ようはかつて宗達の「槙楓図屏風」のあった部分に、其一と向かいあう形にて展示されるようです。展示空間の三方を風神雷神で取り囲むという、東博平成館ならではの壮大な構成となりそうです。

風神雷神図のそろい踏みと言って思い出すのは、ちょうど2年前の秋、宗達、光琳、抱一の三作の揃った出光美術館での「国宝 風神雷神図屏風」展のことです。率直なところ、かの展観で66年ぶりに風神雷神図が揃ったことに比べれば、いくら其一が加わったとはいえ、今回の琳派展のインパクトが薄いのは否めませんが、次にいつ揃うのかということを考えれば、やはり是非とも見るべき展示だと言えるのではないでしょうか。当然ながらオリジナルの宗達作は別格です。基本的に光琳も抱一も、先人へのリスペクトの意味合いの強い作品であるが故に、優劣を競うものではありませんが、それでも各絵師の個性が現れているのは言うまでもありません。激しい雷雨を降らす、勇壮でドラマチックな宗達の基準作、そしてそれを忠実に捉えながらも、両者の目を向け合うなどして、収まりよい構図にまとめた光琳、さらには光琳作をやや変形させながらも写し取り、まるで人間が仮装したかのような剽軽としたポートレート風の風神雷神を描く抱一と、別個に存在する異なった魅力が確かに存在しています。時間を忘れて見比べてしまいそうです。

宗達の風神雷神図と相対して引けを取らない光琳と抱一の作品を挙げるとしたら、それは対峙する構図上の関連の指摘される「紅白梅図屏風」(MOA美術館。今回不出品。)と、光琳作の裏に風神雷神の地上世界を呼応させた「夏秋草図屏風」にあるに違いありません。残念ながら大琳派展には前者の出品がなく、例えば宗達の風神雷神の隣にあえて紅白梅を並べ、さらには光琳の風神雷神の裏に夏秋草を持ってくるというような展示は望めませんが、単に三作の間違い探しをするよりも、そうしたイメージを元に、また宗達作や夏秋草を見るのも良いのではないでしょうか。実際のところ、例えば抱一の風神雷神に限れば、かの屏風よりも「風神雷神図扇」にこそ彼らしさが現れています。扇の両面でミニ風神雷神が楽しげに踊っていました。

当初から展示され、評判も上々と聞く其一の襖も、今回4作揃うことで改めて見直されるのではないでしょうか。紅白梅と夏秋草で宗達への回答を済ませた光琳と抱一に対し、其一は全8面の襖という形にて風神雷神の呪縛を解放しました。其一の表現、例えば風神の細長い手や足の爪先のシャープな造形、そしてその下のわき上がるような黒雲などは、明らかに抱一作の影響が感じられます。全体としても、光琳作の模写というより抱一の画風色の濃い「光琳百図」に似ていて、両者の直接的な関係の痕跡は、この作品でもはっきりと見ることが出来そうです。(図版上、抱一編「光琳百図」、下、其一「風神雷神図襖」)

入場者数もほぼ「対決展」と同ペースで10万人を突破しました。また後期に入り、風神雷神以外にも注目すべき作品がいくつも展示されています。拙いですが、次回の記事でまたご紹介したいと思います。

*大琳派展シリーズ

Vol.12(鈴木其一+まとめ)

Vol.11(酒井抱一)

Vol.10(光琳、乾山)

Vol.9(宗達、光悦)

Vol.8(光琳、抱一、波対決)

Vol.6(中期展示情報)

Vol.5(平常展「琳派ミニ特集」)

Vol.4(おすすめ作品など)

Vol.3(展示替え情報)

Vol.2(内覧会レクチャー)

Vol.1(速報・会場写真)

*関連エントリ

大琳派展@東博、続報その2(展示品リスト公開。)+BRUTUS最新刊「琳派って誰?」

大琳派展@東博、続報(関連講演会、書籍など。)

大琳派展(東博)、公式サイトオープン

「大琳派展 - 継承と変奏 - 」

10/7-11/16

ようやく真打ちの登場です。明日、28日より宗達の「風神雷神図屏風」の展示が始まり、光琳、抱一、其一と合わせて計4作の風神雷神図が一挙に揃います。会場の熱気もさらにヒートアップしそうです。

(上より宗達、光琳、抱一の「風神雷神図屏風」)

ちょうど昨日、改めて大琳派展へ行ってきましたが、第1会場での宗達、光琳の「槙楓図屏風」の展示は終了し、ちょうどそれと入れ替わるようにして光琳、抱一、其一の各風神雷神図の三点が並んでいました。そして宗達作は一番左、ようはかつて宗達の「槙楓図屏風」のあった部分に、其一と向かいあう形にて展示されるようです。展示空間の三方を風神雷神で取り囲むという、東博平成館ならではの壮大な構成となりそうです。

風神雷神図のそろい踏みと言って思い出すのは、ちょうど2年前の秋、宗達、光琳、抱一の三作の揃った出光美術館での「国宝 風神雷神図屏風」展のことです。率直なところ、かの展観で66年ぶりに風神雷神図が揃ったことに比べれば、いくら其一が加わったとはいえ、今回の琳派展のインパクトが薄いのは否めませんが、次にいつ揃うのかということを考えれば、やはり是非とも見るべき展示だと言えるのではないでしょうか。当然ながらオリジナルの宗達作は別格です。基本的に光琳も抱一も、先人へのリスペクトの意味合いの強い作品であるが故に、優劣を競うものではありませんが、それでも各絵師の個性が現れているのは言うまでもありません。激しい雷雨を降らす、勇壮でドラマチックな宗達の基準作、そしてそれを忠実に捉えながらも、両者の目を向け合うなどして、収まりよい構図にまとめた光琳、さらには光琳作をやや変形させながらも写し取り、まるで人間が仮装したかのような剽軽としたポートレート風の風神雷神を描く抱一と、別個に存在する異なった魅力が確かに存在しています。時間を忘れて見比べてしまいそうです。

宗達の風神雷神図と相対して引けを取らない光琳と抱一の作品を挙げるとしたら、それは対峙する構図上の関連の指摘される「紅白梅図屏風」(MOA美術館。今回不出品。)と、光琳作の裏に風神雷神の地上世界を呼応させた「夏秋草図屏風」にあるに違いありません。残念ながら大琳派展には前者の出品がなく、例えば宗達の風神雷神の隣にあえて紅白梅を並べ、さらには光琳の風神雷神の裏に夏秋草を持ってくるというような展示は望めませんが、単に三作の間違い探しをするよりも、そうしたイメージを元に、また宗達作や夏秋草を見るのも良いのではないでしょうか。実際のところ、例えば抱一の風神雷神に限れば、かの屏風よりも「風神雷神図扇」にこそ彼らしさが現れています。扇の両面でミニ風神雷神が楽しげに踊っていました。

当初から展示され、評判も上々と聞く其一の襖も、今回4作揃うことで改めて見直されるのではないでしょうか。紅白梅と夏秋草で宗達への回答を済ませた光琳と抱一に対し、其一は全8面の襖という形にて風神雷神の呪縛を解放しました。其一の表現、例えば風神の細長い手や足の爪先のシャープな造形、そしてその下のわき上がるような黒雲などは、明らかに抱一作の影響が感じられます。全体としても、光琳作の模写というより抱一の画風色の濃い「光琳百図」に似ていて、両者の直接的な関係の痕跡は、この作品でもはっきりと見ることが出来そうです。(図版上、抱一編「光琳百図」、下、其一「風神雷神図襖」)

入場者数もほぼ「対決展」と同ペースで10万人を突破しました。また後期に入り、風神雷神以外にも注目すべき作品がいくつも展示されています。拙いですが、次回の記事でまたご紹介したいと思います。

*大琳派展シリーズ

Vol.12(鈴木其一+まとめ)

Vol.11(酒井抱一)

Vol.10(光琳、乾山)

Vol.9(宗達、光悦)

Vol.8(光琳、抱一、波対決)

Vol.6(中期展示情報)

Vol.5(平常展「琳派ミニ特集」)

Vol.4(おすすめ作品など)

Vol.3(展示替え情報)

Vol.2(内覧会レクチャー)

Vol.1(速報・会場写真)

*関連エントリ

大琳派展@東博、続報その2(展示品リスト公開。)+BRUTUS最新刊「琳派って誰?」

大琳派展@東博、続報(関連講演会、書籍など。)

大琳派展(東博)、公式サイトオープン

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「近代日本の巨匠たち」 出光美術館

出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)

「出光コレクションによる近代日本の巨匠たち」

9/6-10/26(会期終了)

気軽に楽しめる名品展でした。館蔵の日本画、洋画、陶器、工芸など、約100点を総覧します。「近代日本の巨匠たち」へ行ってきました。

芳年から鉄斎、松園に繁二郎、それに波山、憲吉、または佐伯祐三から仙がいまでが一堂に会するという、何とも大らかに構成された優品展です。いつも出光へ行くと、その練られた企画を『理解』するためのメモをとりがちですが、今回ほど肩の力を抜いて、半ばぼんやりと絵画や工芸の品々を眺めたのも久しぶりでした。こういうのも悪くありません。

さながら美人四変化ならぬ、四幅の軸にて四季折々の女性を描いた松園の「春夏秋冬」が実に流麗です。浮世絵風の美人像でありながらも、やはり松園らしい凛とした、媚びた様をとらない女性たちが、例えば雪道を静々と進むような姿をとって描かれています。松園ファンにはたまらない一作でした。

鉄斎というと、水墨の激しいタッチにこそ持ち味がありますが、まるで印象派絵画のような「杏華村暁図」もなかなか見事な作品です。お馴染みの墨線にて野山を象るのはいつもの鉄斎流ですが、所々に淡い色彩が滲み、ゆらめく柳の枝や雅やかな杏の樹などが、牧歌的な味わいにて表されています。東屋の酒宴の賑わいもまた愉快でした。

富本憲吉の「白磁箱」の白には目を奪われます。全く他と混じることのない敢然とした白が、大きな面を伸びやかにとった箱から美しく放たれています。また今回の展示では彼の他、ミルク色でお馴染みの板谷波山の陶器も多く紹介されていました。あえて今回の主役を設定するのであれば、この憲吉と波山にあるかもしれません。

展示は本日にて終了しています。

「出光コレクションによる近代日本の巨匠たち」

9/6-10/26(会期終了)

気軽に楽しめる名品展でした。館蔵の日本画、洋画、陶器、工芸など、約100点を総覧します。「近代日本の巨匠たち」へ行ってきました。

芳年から鉄斎、松園に繁二郎、それに波山、憲吉、または佐伯祐三から仙がいまでが一堂に会するという、何とも大らかに構成された優品展です。いつも出光へ行くと、その練られた企画を『理解』するためのメモをとりがちですが、今回ほど肩の力を抜いて、半ばぼんやりと絵画や工芸の品々を眺めたのも久しぶりでした。こういうのも悪くありません。

さながら美人四変化ならぬ、四幅の軸にて四季折々の女性を描いた松園の「春夏秋冬」が実に流麗です。浮世絵風の美人像でありながらも、やはり松園らしい凛とした、媚びた様をとらない女性たちが、例えば雪道を静々と進むような姿をとって描かれています。松園ファンにはたまらない一作でした。

鉄斎というと、水墨の激しいタッチにこそ持ち味がありますが、まるで印象派絵画のような「杏華村暁図」もなかなか見事な作品です。お馴染みの墨線にて野山を象るのはいつもの鉄斎流ですが、所々に淡い色彩が滲み、ゆらめく柳の枝や雅やかな杏の樹などが、牧歌的な味わいにて表されています。東屋の酒宴の賑わいもまた愉快でした。

富本憲吉の「白磁箱」の白には目を奪われます。全く他と混じることのない敢然とした白が、大きな面を伸びやかにとった箱から美しく放たれています。また今回の展示では彼の他、ミルク色でお馴染みの板谷波山の陶器も多く紹介されていました。あえて今回の主役を設定するのであれば、この憲吉と波山にあるかもしれません。

展示は本日にて終了しています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「北川宏人 - ポスト・ニュータイプ2008 - 」 東京画廊

東京画廊(中央区銀座8-10-5 7階)

「北川宏人 - ポスト・ニュータイプ2008 - 」

10/1-25

思えば東近美工芸館での「工芸の力」でも異彩を放っていました。テラコッタ人形でお馴染みの北川宏人が登場します。東京画廊での新作個展へ行ってきました。

工芸館で初めて見知った際には、その細身でシャープな造形にも由来するのか、近未来SF的な等身大人形、という印象を受けましたが、不思議と今作の展示ではあまりそのような味わいが感じられません。とは言え、北川の人形の基本形は同じです。スリム極まりない体型に小さな頭部、そしてやや肩の力を落としながらすました面持ちで佇む形は、何やら子供がそのまま大きくなったかのような無邪気さを漂わせながら、それでいて一抹の倦怠感を背負う若者の有り様を先鋭化させて『予言』しています。またもちろん、そのような全体のクールな印象とは真逆の、テラコッタ特有の人の手の温もり感も健在です。表面の凹凸には作家の指の力の加減がそのまま残り、それを焼くという過程で生まれたヒビなどによって、均一でない、それこそ楽焼の表面を見るかのような豊かな表情をたたえています。そのギャップもまた興味深いところでした。

テラコッタではない、強化プラスチック製の『ミニスーパーマン』が一風変わっていました。小さな人形があたかも隊列を組かのようにしてズラリと並び、首を持ち上げて、こちらを見やるような仕草をしています。その視線の先には何があるのでしょうか。

本日(25日)、夕方5時までの開催です。

「北川宏人 - ポスト・ニュータイプ2008 - 」

10/1-25

思えば東近美工芸館での「工芸の力」でも異彩を放っていました。テラコッタ人形でお馴染みの北川宏人が登場します。東京画廊での新作個展へ行ってきました。

工芸館で初めて見知った際には、その細身でシャープな造形にも由来するのか、近未来SF的な等身大人形、という印象を受けましたが、不思議と今作の展示ではあまりそのような味わいが感じられません。とは言え、北川の人形の基本形は同じです。スリム極まりない体型に小さな頭部、そしてやや肩の力を落としながらすました面持ちで佇む形は、何やら子供がそのまま大きくなったかのような無邪気さを漂わせながら、それでいて一抹の倦怠感を背負う若者の有り様を先鋭化させて『予言』しています。またもちろん、そのような全体のクールな印象とは真逆の、テラコッタ特有の人の手の温もり感も健在です。表面の凹凸には作家の指の力の加減がそのまま残り、それを焼くという過程で生まれたヒビなどによって、均一でない、それこそ楽焼の表面を見るかのような豊かな表情をたたえています。そのギャップもまた興味深いところでした。

テラコッタではない、強化プラスチック製の『ミニスーパーマン』が一風変わっていました。小さな人形があたかも隊列を組かのようにしてズラリと並び、首を持ち上げて、こちらを見やるような仕草をしています。その視線の先には何があるのでしょうか。

本日(25日)、夕方5時までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「大畑伸太郎 - さよなら三角」 YUKARI ART CONTEMPORARY

YUKARI ART CONTEMPORARY(目黒区鷹番2-5-2 市川ヴィラ1階)

「大畑伸太郎 - さよなら三角」

10/2-25

101アートフェアでも印象深かった大畑伸太郎による、待望の新作個展です。YUKARI ART CONTEMPORARYでの「大畑伸太郎 - さよなら三角」へ行ってきました。

会場内に入った瞬間、思わず目を細めてしまったのは私だけでしょうか。展示室中央、向かって右手の壁面には、木立に覆われた彼方にビルの臨む都会の光景がどこかほのぼのした様の絵画にて示され、その手前に、心地よく風を切って自転車をこぐ少女が、あたかも粘土細工のような温もりを持って立体化されています。それがちょうど上に挙げたDM画像です。ようは前景の自転車が立体作品、後ろの風景が平面、ペインティングという仕掛けなわけでした。街のどこにでもありがちな景色を、このピンクのような統一感のあるタッチでまとめあげ、さらにはオブジェ化した風景を絵画へとけ込ませる様は、一見古典的な手法でありながらも、有無を言わせない迫力と臨場感にも溢れています。あたかも都会派ドラマのワンシーンを3次元にして味わっているような気さえしました。

自転車の後ろに乗った猿のような生き物にも注目です。空想の世界より飛び出してきたマスコットを、実景と対立させることなく巧みにブレンドしてしまいます。人や車の行き交う都会の雑踏を舞台に、シュールでかつ童話を見るような世界を作り上げていました。

奥の暗室の小部屋でさらにたまげました。こればかりは実際にご覧いただくしかありませんが、ついついキザながらも「待たせたごめん。」という台詞が浮かんでくるほどの見事なシチュエーションで演出されています。

明日までの開催です。今更ながらおすすめです。

「大畑伸太郎 - さよなら三角」

10/2-25

101アートフェアでも印象深かった大畑伸太郎による、待望の新作個展です。YUKARI ART CONTEMPORARYでの「大畑伸太郎 - さよなら三角」へ行ってきました。

会場内に入った瞬間、思わず目を細めてしまったのは私だけでしょうか。展示室中央、向かって右手の壁面には、木立に覆われた彼方にビルの臨む都会の光景がどこかほのぼのした様の絵画にて示され、その手前に、心地よく風を切って自転車をこぐ少女が、あたかも粘土細工のような温もりを持って立体化されています。それがちょうど上に挙げたDM画像です。ようは前景の自転車が立体作品、後ろの風景が平面、ペインティングという仕掛けなわけでした。街のどこにでもありがちな景色を、このピンクのような統一感のあるタッチでまとめあげ、さらにはオブジェ化した風景を絵画へとけ込ませる様は、一見古典的な手法でありながらも、有無を言わせない迫力と臨場感にも溢れています。あたかも都会派ドラマのワンシーンを3次元にして味わっているような気さえしました。

自転車の後ろに乗った猿のような生き物にも注目です。空想の世界より飛び出してきたマスコットを、実景と対立させることなく巧みにブレンドしてしまいます。人や車の行き交う都会の雑踏を舞台に、シュールでかつ童話を見るような世界を作り上げていました。

奥の暗室の小部屋でさらにたまげました。こればかりは実際にご覧いただくしかありませんが、ついついキザながらも「待たせたごめん。」という台詞が浮かんでくるほどの見事なシチュエーションで演出されています。

明日までの開催です。今更ながらおすすめです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「Opening Exhibition」 GALLERY MoMo Ryogoku

GALLERY MoMo Ryogoku(墨田区亀沢1-7-15)

「Opening Exhibition」

10/7-25

六本木の画廊「GALLERY MoMo」が、このほど両国に新スペースをオープンさせました。オープニングを飾るグループショーです。「Opening Exhibition」へ行ってきました。

オープニングということで、新スペースそのものお披露目色の濃い企画ですが、同画廊ではもはやお馴染みの阪本トクロウ、大谷有花をはじめ、中矢篤志、それに村田朋秦ら、計23名によるアーティストの響宴はさすがに見応えがありました。以下、オーナー様にお許しをいただき、画廊内の写真を撮ってきました。どうぞご覧ください。

場所は大江戸線の両国駅より(A3出口)すぐ、ちょうど清澄通りを挟んだ反対側にあります。青いタイルの建物がそれです。古いビルをそのままリノベーションして使っています。

(受付より入り口方向)

(受付より入り口方向)

奥行き16メートル、天井高4メートルと、六本木のMoMoに比べて、約3倍のスペースに生まれ変わりました。

廊下を進むともう一つの展示室が見えてきます。

こちらは奥の展示室です。

このスペースだけで六本木のMoMoとほぼ同程度ではないでしょうか。

画廊の前は江戸博です。JR両国駅からは徒歩6、7分です。東口を出て、線路沿いを真っすぐ清澄通りの方向へと進みます。

六本木ではやや奥まった立地にありながらも、嗅覚に冴えた毎度の企画の見逃せなかったGALLERY MoMoですが、両国の新スペースに移り、さらにスケールアップした展示が楽しるのではないでしょうか。ちなみに六本木のMoMoは、現在のところ年内に限ってそのまま活動を続ける予定だそうです。

同じく六本木より移転したレントゲンなどのある馬喰町、浅草橋界隈からは一駅分ほど離れていますが、これでまた隅田川東岸のギャラリー集積地に見逃せないスポットが誕生しました。

明後日、25日の土曜日まで開催されています。

「Opening Exhibition」

10/7-25

六本木の画廊「GALLERY MoMo」が、このほど両国に新スペースをオープンさせました。オープニングを飾るグループショーです。「Opening Exhibition」へ行ってきました。

オープニングということで、新スペースそのものお披露目色の濃い企画ですが、同画廊ではもはやお馴染みの阪本トクロウ、大谷有花をはじめ、中矢篤志、それに村田朋秦ら、計23名によるアーティストの響宴はさすがに見応えがありました。以下、オーナー様にお許しをいただき、画廊内の写真を撮ってきました。どうぞご覧ください。

場所は大江戸線の両国駅より(A3出口)すぐ、ちょうど清澄通りを挟んだ反対側にあります。青いタイルの建物がそれです。古いビルをそのままリノベーションして使っています。

(受付より入り口方向)

(受付より入り口方向)

奥行き16メートル、天井高4メートルと、六本木のMoMoに比べて、約3倍のスペースに生まれ変わりました。

廊下を進むともう一つの展示室が見えてきます。

こちらは奥の展示室です。

このスペースだけで六本木のMoMoとほぼ同程度ではないでしょうか。

画廊の前は江戸博です。JR両国駅からは徒歩6、7分です。東口を出て、線路沿いを真っすぐ清澄通りの方向へと進みます。

六本木ではやや奥まった立地にありながらも、嗅覚に冴えた毎度の企画の見逃せなかったGALLERY MoMoですが、両国の新スペースに移り、さらにスケールアップした展示が楽しるのではないでしょうか。ちなみに六本木のMoMoは、現在のところ年内に限ってそのまま活動を続ける予定だそうです。

同じく六本木より移転したレントゲンなどのある馬喰町、浅草橋界隈からは一駅分ほど離れていますが、これでまた隅田川東岸のギャラリー集積地に見逃せないスポットが誕生しました。

明後日、25日の土曜日まで開催されています。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

東響定期 「チャイコフスキー:交響曲第5番」他 キタエンコ

東京交響楽団 第560回定期演奏会

シューベルト イタリア風序曲第1番

ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲第1番

チャイコフスキー 交響曲第5番

指揮 ドミトリー・キタエンコ

チェロ ヨハネス・モーザー

2008/10/17 19:00 サントリーホールPブロック

キタエンコと言えば、一昨年前の「レニングラード」です。かの凄演で聴衆の度肝を抜いたキタエンコが、再び東京交響楽団の指揮台に立ちました。東響サントリー定期へ行ってきました。

いわゆる前座の、半ば飛ばしがちになりがちな一曲目からして、キタエンコ節が炸裂します。腰の据えたぶれないテンポがシューベルトの流麗な音楽をしっかりと支え、一転してのロッシーニ風のストレッタでは、重々しくなり過ぎない愉悦感のあるリズムが冴え渡りました。いつも指揮者への食らい付きの良い東響も、この日は一段と力が入っていたのではないでしょうか。これは名演の予感です。メインのチャイ5へ向けての期待がより高まるような内容でした。

ショスタコーヴィチのチェロ協奏曲は、ソリストのモーザーを褒めるべきでしょう。馴染みのない曲なので多くは語れませんが、モーザーのいささか甘美でかつ、時に早くも老成したかのような儚さを思わせる音がホールを支配し、ショスタコーヴィチの細部に込み入ったこの曲を、いとも簡単に、どこか通俗名曲を奏でるかのようにして弾ききってしまいます。また技巧も確かです。私としてはショスタコーヴィチよりも、アンコールのバッハにこそ彼の持ち味が良く出ているような印象も受けましたが、若手のホープとも言えるソリストを迎えてのコンチェルトも聴き応え満点だったと言えるのではないでしょうか。またもう一点、首席ハミルによるホルンソロも特筆に値します。これほど朗々たる、また安定感の抜群なホルンソロを聴ける在京オーケストラなど、なかなか見当たりません。

休憩を挟んでのチャイ5は、何かとセンチメンタルな方向へ走りがちなチェイコフスキーの旋律美など吹っ飛ばすかのような、大変に重厚でかつ、音楽の構築感にも長けた名演でした。テンポはかのレニングラード同様、全く迷いのない堂々としたもので、それが時にロシアの大地を連想させるかのような荒涼たる響きをまとわりながら、まさしく重戦車のように行進していきます。今回はさすがに『突き』こそ登場しませんでしたが、渾身の力感漲るキタエンコの指揮は、そのままオーケストラ全体に覆いかぶさるかのようにして乗り移ったようです。ごりごりと底部を支えるコントラバス、ダンスを披露するかのように躍動的な木管群、そして息の長い金管と、言ってしまえばあともう一歩、音に厚みがあればと願うヴァイオリン群を除けば、それこそロシアの一流オーケストラでも聴いているかのような演奏が実現していました。単に「立派」と評してしまうにはあまりにも失礼でしょう。率直なところ、キタエンコは前回のレニングラードにて初めて見知った指揮者でしたが、今これほど巨匠然したチャイコフスキーを聴かせる指揮者は他にいないのではないでしょうか。さらに言ってしまえば、チャイコフスキーはかなり苦手な作曲家の一人ですが、まさか第4楽章で涙腺が緩むとは思いもよりません。サラッと旋律をなぞるような、流麗なチャイコフスキーを望む方には全く受け付けない演奏ではあったかもしれませんが、私は断然に支持したいと思います。

「プロコフィエフ:交響曲全集/キタエンコ/ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団」

「プロコフィエフ:交響曲全集/キタエンコ/ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団」

キタエンコは来年3月、ウィーン放送響との来日が予定されていますが、東京交響楽団との次回共演のアナウンスがありません。是非望みたいところです。

シューベルト イタリア風序曲第1番

ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲第1番

チャイコフスキー 交響曲第5番

指揮 ドミトリー・キタエンコ

チェロ ヨハネス・モーザー

2008/10/17 19:00 サントリーホールPブロック

キタエンコと言えば、一昨年前の「レニングラード」です。かの凄演で聴衆の度肝を抜いたキタエンコが、再び東京交響楽団の指揮台に立ちました。東響サントリー定期へ行ってきました。

いわゆる前座の、半ば飛ばしがちになりがちな一曲目からして、キタエンコ節が炸裂します。腰の据えたぶれないテンポがシューベルトの流麗な音楽をしっかりと支え、一転してのロッシーニ風のストレッタでは、重々しくなり過ぎない愉悦感のあるリズムが冴え渡りました。いつも指揮者への食らい付きの良い東響も、この日は一段と力が入っていたのではないでしょうか。これは名演の予感です。メインのチャイ5へ向けての期待がより高まるような内容でした。

ショスタコーヴィチのチェロ協奏曲は、ソリストのモーザーを褒めるべきでしょう。馴染みのない曲なので多くは語れませんが、モーザーのいささか甘美でかつ、時に早くも老成したかのような儚さを思わせる音がホールを支配し、ショスタコーヴィチの細部に込み入ったこの曲を、いとも簡単に、どこか通俗名曲を奏でるかのようにして弾ききってしまいます。また技巧も確かです。私としてはショスタコーヴィチよりも、アンコールのバッハにこそ彼の持ち味が良く出ているような印象も受けましたが、若手のホープとも言えるソリストを迎えてのコンチェルトも聴き応え満点だったと言えるのではないでしょうか。またもう一点、首席ハミルによるホルンソロも特筆に値します。これほど朗々たる、また安定感の抜群なホルンソロを聴ける在京オーケストラなど、なかなか見当たりません。

休憩を挟んでのチャイ5は、何かとセンチメンタルな方向へ走りがちなチェイコフスキーの旋律美など吹っ飛ばすかのような、大変に重厚でかつ、音楽の構築感にも長けた名演でした。テンポはかのレニングラード同様、全く迷いのない堂々としたもので、それが時にロシアの大地を連想させるかのような荒涼たる響きをまとわりながら、まさしく重戦車のように行進していきます。今回はさすがに『突き』こそ登場しませんでしたが、渾身の力感漲るキタエンコの指揮は、そのままオーケストラ全体に覆いかぶさるかのようにして乗り移ったようです。ごりごりと底部を支えるコントラバス、ダンスを披露するかのように躍動的な木管群、そして息の長い金管と、言ってしまえばあともう一歩、音に厚みがあればと願うヴァイオリン群を除けば、それこそロシアの一流オーケストラでも聴いているかのような演奏が実現していました。単に「立派」と評してしまうにはあまりにも失礼でしょう。率直なところ、キタエンコは前回のレニングラードにて初めて見知った指揮者でしたが、今これほど巨匠然したチャイコフスキーを聴かせる指揮者は他にいないのではないでしょうか。さらに言ってしまえば、チャイコフスキーはかなり苦手な作曲家の一人ですが、まさか第4楽章で涙腺が緩むとは思いもよりません。サラッと旋律をなぞるような、流麗なチャイコフスキーを望む方には全く受け付けない演奏ではあったかもしれませんが、私は断然に支持したいと思います。

「プロコフィエフ:交響曲全集/キタエンコ/ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団」

「プロコフィエフ:交響曲全集/キタエンコ/ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団」キタエンコは来年3月、ウィーン放送響との来日が予定されていますが、東京交響楽団との次回共演のアナウンスがありません。是非望みたいところです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「海老原靖 - Flow」 WADA FINE ARTS

WADA FINE ARTS(中央区築地3-2-5 第2平和田ビル)

「海老原靖 - Flow」

10/1-25

海老原のペインティングは一度、上野駅のBreakで拝見したことがありますが、その時とは全く異なった作風が展開されていて驚きました。1976年生まれのアーティスト、海老原靖の新作個展へ行ってきました。

やはりまず見るべきは、展示室の壁一面に描かれた大作の一枚(上記DM画像)でしょう。髪を大きく振り乱し、時に妖艶に絡み合わせた上半身裸の女性たちが、あたかも水面にたゆたう様を上から覗いて描いたかのような構図にて捉えられています。透き通るかのような白が画面全体を穏やかに包み込み、そこへ髪の毛のグレーと、うっすらと色身を帯びた頬の紅だけが、あくまでも控えめに主張していました。半開きになった虚ろな瞳はどこを眺めているのでしょうか。全身の力を抜き、まさに水の流れに任せるかのようにただ漂う様は、事物の存在感の限りなく希薄な幻影と言えるかもしれません。焦点は定まりません。

そのような彼女たちと対になるのは、大小いくつかに描かれた男性のヌードでした。性のモチーフも露骨に、何やら狡猾そうにして立つ彼らは、どこかプリミティブな力感さえ漲っているように思えます。両者の関係に立ち入って、その間を割って入るように楽しみたいところです。

次の土曜日、25日までの開催です。

「海老原靖 - Flow」

10/1-25

海老原のペインティングは一度、上野駅のBreakで拝見したことがありますが、その時とは全く異なった作風が展開されていて驚きました。1976年生まれのアーティスト、海老原靖の新作個展へ行ってきました。

やはりまず見るべきは、展示室の壁一面に描かれた大作の一枚(上記DM画像)でしょう。髪を大きく振り乱し、時に妖艶に絡み合わせた上半身裸の女性たちが、あたかも水面にたゆたう様を上から覗いて描いたかのような構図にて捉えられています。透き通るかのような白が画面全体を穏やかに包み込み、そこへ髪の毛のグレーと、うっすらと色身を帯びた頬の紅だけが、あくまでも控えめに主張していました。半開きになった虚ろな瞳はどこを眺めているのでしょうか。全身の力を抜き、まさに水の流れに任せるかのようにただ漂う様は、事物の存在感の限りなく希薄な幻影と言えるかもしれません。焦点は定まりません。

そのような彼女たちと対になるのは、大小いくつかに描かれた男性のヌードでした。性のモチーフも露骨に、何やら狡猾そうにして立つ彼らは、どこかプリミティブな力感さえ漲っているように思えます。両者の関係に立ち入って、その間を割って入るように楽しみたいところです。

次の土曜日、25日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「大琳派展」 東京国立博物館 Vol.6(中期展示情報)

東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

「大琳派展 - 継承と変奏 - 」

10/7-11/16

大琳派展もそろそろ中盤です。会期が全6回に分かれている同展覧会ですが、それを前、中、後期の3つに区切ると、明日から事実上の中期展示期間に突入します。ここでは明日より登場する作品のうち、特に興味深いものを各絵師別にいくつか抜き出してみました。(出品リスト)

【俵屋宗達】

・宗達の一屏風、一襖

奈良県の大和文華館より、草花の大胆なトリミングが何やら不気味な「草花図屏風」がお目見えします。また一方の艶やかな桜と芥子の花が美しい「桜芥子図襖」は、大田区の川端龍子記念館の所蔵品です。

・水墨画、一部入れ替え

展示中だった「龍図」、「鴨図」に代わり、「双犬図」と「墨梅図」の二点が登場します。なお国宝「蓮池水禽図」はあと一週間のみの展示です。これを機会にお見逃しなきようご注意下さい。

【本阿弥光悦】

・和歌巻の各種展示入れ替え

畠山記念館蔵の「四季草花下絵古今和歌巻」が同「千載集和歌巻」に、また山種美術館蔵の「鹿下絵新古今集和歌断簡」が、五島美術館、及び愛知の昭和美術館蔵の同名作品に入れ替わります。

【尾形光琳】

・燕子花変化

展示前期のハイライトであった国宝「燕子花図屏風」の展観が終了し、その代わりに比較的小品の「燕子花図」が大阪市立美術館よりやってきます。

・もう一つの紅白梅図

今回は残念ながらMOA美術館所蔵の至宝、「紅白梅図屏風」の出品はありませんが、もう一作として光琳と伝えられる出光美術館蔵の「紅白梅図屏風」が展示されます。なお展示期間が11月3日までと短めです。ご注意下さい。

【酒井抱一】

・風神雷神図登場

酒井抱一の「風神雷神図屏風」が光琳作の隣に並んで展示されます。なお、宗達作のそれが登場するのは10月28日からです。

・本邦初公開(?)、「十二ヶ月花鳥図」のファインバークバージョンが展示

計4点だけ展示されていた、「十二ヶ月花鳥図」の部分作品(推定)に代わり、ファインバークコレクションより十二点揃いの同名作が一挙に登場します。

・伊勢物語変奏、抱一編

伊勢に主題をとる作品のうち、抱一の二屏風、「燕子花図屏風」と「八橋図屏風」が出品されます。ともに光琳の造形美に満ちた燕子花とは一味異なった、抱一らしい流麗な作品です。

このようなところでしょうか。もちろん私として特に期待したいのは、酒井抱一の「十二ヶ月花鳥図」のファインバーク本です。同種の他作品は、昨年の畠山記念館の琳派展、もしくは一昨年のプライス展(東博)や花鳥展(三の丸尚蔵館)でも出ていただけに、それらとの違いを比較しながら楽しむことも出来そうです。

*大琳派展シリーズ

Vol.12(鈴木其一+まとめ)

Vol.11(酒井抱一)

Vol.10(光琳、乾山)

Vol.9(宗達、光悦)

Vol.8(光琳、抱一、波対決)

Vol.7(風神雷神図そろい踏み)

Vol.5(平常展「琳派ミニ特集」)

Vol.4(おすすめ作品など)

Vol.3(展示替え情報)

Vol.2(内覧会レクチャー)

Vol.1(速報・会場写真)

*関連エントリ

大琳派展@東博、続報その2(展示品リスト公開。)+BRUTUS最新刊「琳派って誰?」

大琳派展@東博、続報(関連講演会、書籍など。)

大琳派展(東博)、公式サイトオープン

「大琳派展 - 継承と変奏 - 」

10/7-11/16

大琳派展もそろそろ中盤です。会期が全6回に分かれている同展覧会ですが、それを前、中、後期の3つに区切ると、明日から事実上の中期展示期間に突入します。ここでは明日より登場する作品のうち、特に興味深いものを各絵師別にいくつか抜き出してみました。(出品リスト)

【俵屋宗達】

・宗達の一屏風、一襖

奈良県の大和文華館より、草花の大胆なトリミングが何やら不気味な「草花図屏風」がお目見えします。また一方の艶やかな桜と芥子の花が美しい「桜芥子図襖」は、大田区の川端龍子記念館の所蔵品です。

・水墨画、一部入れ替え

展示中だった「龍図」、「鴨図」に代わり、「双犬図」と「墨梅図」の二点が登場します。なお国宝「蓮池水禽図」はあと一週間のみの展示です。これを機会にお見逃しなきようご注意下さい。

【本阿弥光悦】

・和歌巻の各種展示入れ替え

畠山記念館蔵の「四季草花下絵古今和歌巻」が同「千載集和歌巻」に、また山種美術館蔵の「鹿下絵新古今集和歌断簡」が、五島美術館、及び愛知の昭和美術館蔵の同名作品に入れ替わります。

【尾形光琳】

・燕子花変化

展示前期のハイライトであった国宝「燕子花図屏風」の展観が終了し、その代わりに比較的小品の「燕子花図」が大阪市立美術館よりやってきます。

・もう一つの紅白梅図

今回は残念ながらMOA美術館所蔵の至宝、「紅白梅図屏風」の出品はありませんが、もう一作として光琳と伝えられる出光美術館蔵の「紅白梅図屏風」が展示されます。なお展示期間が11月3日までと短めです。ご注意下さい。

【酒井抱一】

・風神雷神図登場

酒井抱一の「風神雷神図屏風」が光琳作の隣に並んで展示されます。なお、宗達作のそれが登場するのは10月28日からです。

・本邦初公開(?)、「十二ヶ月花鳥図」のファインバークバージョンが展示

計4点だけ展示されていた、「十二ヶ月花鳥図」の部分作品(推定)に代わり、ファインバークコレクションより十二点揃いの同名作が一挙に登場します。

・伊勢物語変奏、抱一編

伊勢に主題をとる作品のうち、抱一の二屏風、「燕子花図屏風」と「八橋図屏風」が出品されます。ともに光琳の造形美に満ちた燕子花とは一味異なった、抱一らしい流麗な作品です。

このようなところでしょうか。もちろん私として特に期待したいのは、酒井抱一の「十二ヶ月花鳥図」のファインバーク本です。同種の他作品は、昨年の畠山記念館の琳派展、もしくは一昨年のプライス展(東博)や花鳥展(三の丸尚蔵館)でも出ていただけに、それらとの違いを比較しながら楽しむことも出来そうです。

*大琳派展シリーズ

Vol.12(鈴木其一+まとめ)

Vol.11(酒井抱一)

Vol.10(光琳、乾山)

Vol.9(宗達、光悦)

Vol.8(光琳、抱一、波対決)

Vol.7(風神雷神図そろい踏み)

Vol.5(平常展「琳派ミニ特集」)

Vol.4(おすすめ作品など)

Vol.3(展示替え情報)

Vol.2(内覧会レクチャー)

Vol.1(速報・会場写真)

*関連エントリ

大琳派展@東博、続報その2(展示品リスト公開。)+BRUTUS最新刊「琳派って誰?」

大琳派展@東博、続報(関連講演会、書籍など。)

大琳派展(東博)、公式サイトオープン

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

「ピサロ展」 大丸ミュージアム・東京

大丸ミュージアム・東京(千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店10階)

「印象派の巨匠 ピサロ展 - 家族と仲間たち - 」

10/9-27

イギリス最古の美術館、オックスフォード大学・アシュモリアン美術館所蔵のピサロ、及びその周辺画家の絵画を展観します。東京大丸で開催中の「ピサロ展」へ行ってきました。

単刀直入に「ピサロ展」と聞けば、それこそピサロの作品がずらりと並ぶ姿をイメージしてしまいますが、サブタイトルの「家族と仲間たち」に要注目です。つまりは高名なカミーユ・ピサロをメインに、その子で画家のリュシアン、フェリックス、オロヴィダらの作品といった、『ピサロファミリー』全体を探る展覧会になっています。よって約90点の出品作のうち、カミーユは40点強と、約半数にとどまっていました。カミーユだけを浴びるように見たいと願われる方にとっては、やや物足りなさが残るかもしれません。

とはいえ、普段目にしないピサロファミリーに接するのは相当に新鮮味があります。ピサロの5人の子供のうち、画家として最も成功したのは長男のリュシアンでした。柔らかな光が斜めに差し込み、長閑な田園風景を淡いタッチの点描で示す「エラニー教会」(1886)はなかなかの佳作です。前景に広がる野原と、覆いかぶさる木立、そして画面全体を支えるかのようにそびえ立つ尖塔とが、無駄のない構成で組み合わされていました。もちろんカミーユにも、例えば「窓からの眺め」(1888)のような点描作品がありますが、父より多大なる影響を受けているとはいえ、後に「新印象派の発展に貢献」(チラシより引用。)したというリュシアンの独自性を探してみるのも悪くないのではないでしょうか。またフェリックスでは「ねずみ」(1892-97)が特異です。何やら劇画風にアレンジされたねずみが、浮世絵を思わせるような大胆なトリミングの中で不気味に駆けています。カミーユの画風とはおおよそ離れた場所にある作品と言えそうです。

「家族」の他に「仲間たち」とあるのは、ピサロに影響を与えたバルビゾン派の作品や、親交のあったコロー、ミレー、ドービニーのことを指しています。率直なところ、ここまで範囲を広げると展示の焦点がぼやけてしまいますが、回顧展の印象も残るコローの「森の小川」(1867)など、魅力あるものもいくつか展示されていました。また作業する少年を背中から見て描いた、クールベの「石割りの少年」(1865)も興味深い一枚です。美しい田園風景の描かれたバルビゾン派と並べて展示されると、改めてクールベの異質性が際立ってくるような気もします。

カミーユの作品を挙げるのを忘れていました。今回のマイベストは彼らしからぬ作風も感じさせる、「淡紅色のしゃくやく」(1873)です。花瓶から溢れんばかりに咲き誇る薄紅色のしゃくやくが、大胆なタッチにてふくよかに表されています。花の瑞々しい生気を良く伝える作品です。

出来れば単独の回顧展を期待したいものです。今月27日まで開催されています。

「印象派の巨匠 ピサロ展 - 家族と仲間たち - 」

10/9-27

イギリス最古の美術館、オックスフォード大学・アシュモリアン美術館所蔵のピサロ、及びその周辺画家の絵画を展観します。東京大丸で開催中の「ピサロ展」へ行ってきました。

単刀直入に「ピサロ展」と聞けば、それこそピサロの作品がずらりと並ぶ姿をイメージしてしまいますが、サブタイトルの「家族と仲間たち」に要注目です。つまりは高名なカミーユ・ピサロをメインに、その子で画家のリュシアン、フェリックス、オロヴィダらの作品といった、『ピサロファミリー』全体を探る展覧会になっています。よって約90点の出品作のうち、カミーユは40点強と、約半数にとどまっていました。カミーユだけを浴びるように見たいと願われる方にとっては、やや物足りなさが残るかもしれません。

とはいえ、普段目にしないピサロファミリーに接するのは相当に新鮮味があります。ピサロの5人の子供のうち、画家として最も成功したのは長男のリュシアンでした。柔らかな光が斜めに差し込み、長閑な田園風景を淡いタッチの点描で示す「エラニー教会」(1886)はなかなかの佳作です。前景に広がる野原と、覆いかぶさる木立、そして画面全体を支えるかのようにそびえ立つ尖塔とが、無駄のない構成で組み合わされていました。もちろんカミーユにも、例えば「窓からの眺め」(1888)のような点描作品がありますが、父より多大なる影響を受けているとはいえ、後に「新印象派の発展に貢献」(チラシより引用。)したというリュシアンの独自性を探してみるのも悪くないのではないでしょうか。またフェリックスでは「ねずみ」(1892-97)が特異です。何やら劇画風にアレンジされたねずみが、浮世絵を思わせるような大胆なトリミングの中で不気味に駆けています。カミーユの画風とはおおよそ離れた場所にある作品と言えそうです。

「家族」の他に「仲間たち」とあるのは、ピサロに影響を与えたバルビゾン派の作品や、親交のあったコロー、ミレー、ドービニーのことを指しています。率直なところ、ここまで範囲を広げると展示の焦点がぼやけてしまいますが、回顧展の印象も残るコローの「森の小川」(1867)など、魅力あるものもいくつか展示されていました。また作業する少年を背中から見て描いた、クールベの「石割りの少年」(1865)も興味深い一枚です。美しい田園風景の描かれたバルビゾン派と並べて展示されると、改めてクールベの異質性が際立ってくるような気もします。

カミーユの作品を挙げるのを忘れていました。今回のマイベストは彼らしからぬ作風も感じさせる、「淡紅色のしゃくやく」(1873)です。花瓶から溢れんばかりに咲き誇る薄紅色のしゃくやくが、大胆なタッチにてふくよかに表されています。花の瑞々しい生気を良く伝える作品です。

出来れば単独の回顧展を期待したいものです。今月27日まで開催されています。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「液晶絵画 STILL/MOTION」 東京都写真美術館

東京都写真美術館(目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内)

「液晶絵画 STILL/MOTION」

8/23-10/13(会期終了)

「トレース・エレメンツ」を見た後に恵比寿へ移動しました。先日まで、東京都写真美術館にて開催されていた「液晶絵画」展です。

ともかくちらし表紙の『真珠の耳飾りの少女』が圧巻です。これは言うまでもなく、森村が何かに変身して見せるお馴染みのシリーズの一環ですが、今回はこの少女がどのようなシチュエーションにあったのか、そしてそれがどう変化して絵画になったのかということを、いつもながらの『解釈』で鮮やかに映像化しています。森村が少女になってフレームにピタリと収まった瞬間、思わず笑ってしまいそうになったのは私だけでしょうか。様々な人物へ取り憑く森村の制作は、もはや求道的ですらあると言えるでしょう。ここまでまで突き詰められると感心する他ありません。

鷹野隆大の「電動ぱらぱら2002/2008」も、同じくニヤリとさせられる作品の一つです。上下に分割された画面には、男女を問わず、上半身、また下半身ともヌードになっていく様がランダムに次から次とへ映し出されています。ジェンダー云々など、社会性の強い作品のようにも思えますが、向かって一番右上のスクリーンに自分の顔が映り込むのには素直に参ってしまいました。私のヌードまでが半ばさらされているわけです。もはや身体は完全にパーツのみにまで解体していました。

絵画ではさっぱりの千住博がなかなか見事です。例のドギツク不可解なカラーリングは完全に影を潜め、水墨の世界を思わせるような静けさに満ちた山水の光景が、至極淡々と屏風仕立てのスクリーンで映されていきます。動きが加わることで、彼の絵画にはない叙情性が加わりました。しばし見入って、その水の音に耳を澄ましながら、靄に体を委ねてみたくなるような作品です。これならインテリアとしても最適ではないでしょうか。

私の勝手な期待が高すぎたのか、全体としては今ひとつのようにも思えましたが、もう少し広いスペースならまた違った印象も受けたかもしれません。会場がかなり窮屈でした。

展示は既に終了しています。

「液晶絵画 STILL/MOTION」

8/23-10/13(会期終了)

「トレース・エレメンツ」を見た後に恵比寿へ移動しました。先日まで、東京都写真美術館にて開催されていた「液晶絵画」展です。

ともかくちらし表紙の『真珠の耳飾りの少女』が圧巻です。これは言うまでもなく、森村が何かに変身して見せるお馴染みのシリーズの一環ですが、今回はこの少女がどのようなシチュエーションにあったのか、そしてそれがどう変化して絵画になったのかということを、いつもながらの『解釈』で鮮やかに映像化しています。森村が少女になってフレームにピタリと収まった瞬間、思わず笑ってしまいそうになったのは私だけでしょうか。様々な人物へ取り憑く森村の制作は、もはや求道的ですらあると言えるでしょう。ここまでまで突き詰められると感心する他ありません。

鷹野隆大の「電動ぱらぱら2002/2008」も、同じくニヤリとさせられる作品の一つです。上下に分割された画面には、男女を問わず、上半身、また下半身ともヌードになっていく様がランダムに次から次とへ映し出されています。ジェンダー云々など、社会性の強い作品のようにも思えますが、向かって一番右上のスクリーンに自分の顔が映り込むのには素直に参ってしまいました。私のヌードまでが半ばさらされているわけです。もはや身体は完全にパーツのみにまで解体していました。

絵画ではさっぱりの千住博がなかなか見事です。例のドギツク不可解なカラーリングは完全に影を潜め、水墨の世界を思わせるような静けさに満ちた山水の光景が、至極淡々と屏風仕立てのスクリーンで映されていきます。動きが加わることで、彼の絵画にはない叙情性が加わりました。しばし見入って、その水の音に耳を澄ましながら、靄に体を委ねてみたくなるような作品です。これならインテリアとしても最適ではないでしょうか。

私の勝手な期待が高すぎたのか、全体としては今ひとつのようにも思えましたが、もう少し広いスペースならまた違った印象も受けたかもしれません。会場がかなり窮屈でした。

展示は既に終了しています。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

「キムスージャ展」 資生堂ギャラリー

資生堂ギャラリー(中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階)

「キムスージャ - A Mirror Woman : The Sun & The Moon - 」

8/23-10/19

銀座の地底で広がる海原に太陽と月とが輝きます。資生堂ギャラリーでのキムスージャの個展を見てきました。

見るべきはやはりメインのスペースを用いて、計4面の壁面のスクリーンへ映し出された表題の映像作品でしょう。この新作はインドのゴアで撮影されたというおそらくは夕景の海辺を元に、水平線上を行き来する太陽と月とを捉えたものですが、僅か数分の映像ながらも、波の音のBGMの力も借りて、海の彼方へと誘われるような実に壮大なイメージが作り上げられています。また昇り、そして沈む太陽と月とが、さながらダブルイメージのようにして合わせ重なる様も幻想的で、実景を素材にしながら、どこか彼岸を見ているかのような気持ちにもさせられました。しばし時間を忘れます。

率直なところ、良く練られたコンセプトに見合うようなヒネリがあればとも思いましたが、都会のど真ん中で静かに心を洗えるようなスポットであることは間違いなさそうです。

明後日、19日までの開催です。

「キムスージャ - A Mirror Woman : The Sun & The Moon - 」

8/23-10/19

銀座の地底で広がる海原に太陽と月とが輝きます。資生堂ギャラリーでのキムスージャの個展を見てきました。

見るべきはやはりメインのスペースを用いて、計4面の壁面のスクリーンへ映し出された表題の映像作品でしょう。この新作はインドのゴアで撮影されたというおそらくは夕景の海辺を元に、水平線上を行き来する太陽と月とを捉えたものですが、僅か数分の映像ながらも、波の音のBGMの力も借りて、海の彼方へと誘われるような実に壮大なイメージが作り上げられています。また昇り、そして沈む太陽と月とが、さながらダブルイメージのようにして合わせ重なる様も幻想的で、実景を素材にしながら、どこか彼岸を見ているかのような気持ちにもさせられました。しばし時間を忘れます。

率直なところ、良く練られたコンセプトに見合うようなヒネリがあればとも思いましたが、都会のど真ん中で静かに心を洗えるようなスポットであることは間違いなさそうです。

明後日、19日までの開催です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |