都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

美術館の割引アプリ「ミューぽん」が全国へ拡大!

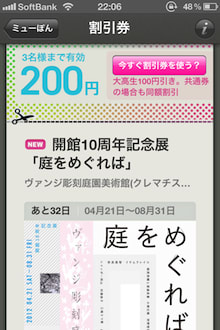

お馴染み「Tokyo Art Beat」による美術館割引アプリ「ミューぽん」。

美術館の観覧料の割引はもちろん、各展示やイベント情報、さらには期間限定にて併設カフェなどの割引サービスなど、もはやアートファンのiPhoneユーザーには必携のアプリと言えるかもしれません。

その「ミューぽん」、これまでは首都圏でサービスを展開してきましたが、この夏、8月1日より期間限定、以下の全国の美術館でも割引クーポンが利用可能となりました。

北は青森から南は鹿児島まで、各地域の方はもちろん、夏休みの帰省などでも重宝しそうなラインナップ、まさに注目の展覧会が目白押しです。

「美術館の割引アプリ ミューぽん 夏休み限定企画!~青森から鹿児島まで」@Tokyo Art Beat

それにしても日頃、都内近郊に居ると首都圏にばかり目が向いてしまいますが、それこそ青森の「Art and Air」や十和田の栗林展などは現地へ出向かないと見られません。

エルンストやドアノーは巡回ですが、「ミューぽん」を切っ掛けにして、まだ見ぬ美術館への旅行を計画するのも楽しいのではないでしょうか。

なお「ミューぽん」、本年度は1000円で販売されていましたが、既に7月も過ぎたこともあり、一気に大バーゲン、今なら250円にて購入することが出来ます。これはチャンス!

「ミューぽん 美術館割引クーポン 2012年版」(@mupon_app)

対応機種、動作環境:iPhone、iPod touchおよびiPad iOS 3.1.3以上

利用料金:変動有り、App Storeにて要確認。

有効期限:2012年末まで

カテゴリ:ライフスタイル

入手方法:App Store http://itunes.apple.com/jp/app/mupon/id483088671?mt=8

公式URL:Tokyo Art Beat http://www.tokyoartbeat.com/apps/mupon

7月31日現在では約20ほどの展覧会が割引対象ですが、8月1日より上記の全国の展覧会が加わります。(各展覧会終了時まで。)

さらに活躍の場が広がる「ミューぽん」、ますます目が離せなくなりそうです。

美術館の観覧料の割引はもちろん、各展示やイベント情報、さらには期間限定にて併設カフェなどの割引サービスなど、もはやアートファンのiPhoneユーザーには必携のアプリと言えるかもしれません。

その「ミューぽん」、これまでは首都圏でサービスを展開してきましたが、この夏、8月1日より期間限定、以下の全国の美術館でも割引クーポンが利用可能となりました。

青森県立美術館

「Art and Air ~空と飛行機をめぐる、芸術と科学の物語」展

会期:2012年7月21日~9月17日

十和田市現代美術館

「栗林隆《WATER | WASSER》」展

会期:2012年4月21日~9月2日

愛知県美術館

マックス・エルンスト 「フィギュア × スケープ」

会期:2012年7月13日~9月9日

丸亀市猪熊源一郎現代美術館

「ホンマタカシ ニュー・ドキュメンタリー」展

会期:2012年7月15日~9月23日

広島市現代美術館

ス・ドホ「in between」展

会期:2012年8月4日~10月21日

山口県立美術館

ロベール・ドアノー展

会期:2012年7月12日~8月26日

鹿児島県霧島アートの森

「椿昇展 “PREHISTORIC_PH”」

会期:2012年7月13日~9月23日

「Art and Air ~空と飛行機をめぐる、芸術と科学の物語」展

会期:2012年7月21日~9月17日

十和田市現代美術館

「栗林隆《WATER | WASSER》」展

会期:2012年4月21日~9月2日

愛知県美術館

マックス・エルンスト 「フィギュア × スケープ」

会期:2012年7月13日~9月9日

丸亀市猪熊源一郎現代美術館

「ホンマタカシ ニュー・ドキュメンタリー」展

会期:2012年7月15日~9月23日

広島市現代美術館

ス・ドホ「in between」展

会期:2012年8月4日~10月21日

山口県立美術館

ロベール・ドアノー展

会期:2012年7月12日~8月26日

鹿児島県霧島アートの森

「椿昇展 “PREHISTORIC_PH”」

会期:2012年7月13日~9月23日

北は青森から南は鹿児島まで、各地域の方はもちろん、夏休みの帰省などでも重宝しそうなラインナップ、まさに注目の展覧会が目白押しです。

「美術館の割引アプリ ミューぽん 夏休み限定企画!~青森から鹿児島まで」@Tokyo Art Beat

それにしても日頃、都内近郊に居ると首都圏にばかり目が向いてしまいますが、それこそ青森の「Art and Air」や十和田の栗林展などは現地へ出向かないと見られません。

エルンストやドアノーは巡回ですが、「ミューぽん」を切っ掛けにして、まだ見ぬ美術館への旅行を計画するのも楽しいのではないでしょうか。

なお「ミューぽん」、本年度は1000円で販売されていましたが、既に7月も過ぎたこともあり、一気に大バーゲン、今なら250円にて購入することが出来ます。これはチャンス!

「ミューぽん 美術館割引クーポン 2012年版」(@mupon_app)

対応機種、動作環境:iPhone、iPod touchおよびiPad iOS 3.1.3以上

利用料金:変動有り、App Storeにて要確認。

有効期限:2012年末まで

カテゴリ:ライフスタイル

入手方法:App Store http://itunes.apple.com/jp/app/mupon/id483088671?mt=8

公式URL:Tokyo Art Beat http://www.tokyoartbeat.com/apps/mupon

7月31日現在では約20ほどの展覧会が割引対象ですが、8月1日より上記の全国の展覧会が加わります。(各展覧会終了時まで。)

さらに活躍の場が広がる「ミューぽん」、ますます目が離せなくなりそうです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

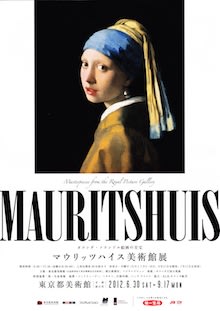

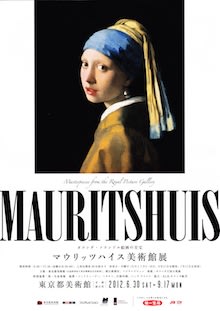

「マウリッツハイス美術館展」の混雑について(7/29現在)

会期一ヶ月もたたないうちに入場者が20万名を突破したマウリッツハイス美術館展。

ともかく圧倒的な「真珠の耳飾りの少女」の知名度、また時にキャッチーなまでの事前広告の力もあったのか、出足から大変な勢いで来館者数がのびています。

よってツイッター等でも「ともかく凄く混雑している。」、「入るまでに30分並んだ。」など、混雑を知らせるツイートがあがっているのを頻繁に目にしますが、実は夕方以降は館内に比較的余裕があることをご存知でしょうか。

第1章「美術館の歴史」展示室風景

私もまさに今日、7月29日(日)の17時頃に入場、閉館の18時半までの一時間半ほど鑑賞しましたが、「真珠の耳飾りの少女」を最前列で見るために多少の行列、及び肖像、静物・風俗画のセクションこそ各作品の前に人が張り付いていたものの、それ以外の作品に関してはせいぜい4~5人程度と、さほどストレスなく楽しむことが出来ました。

第6章「風俗画」展示室風景

もちろん入場時での制限も皆無、この日も炎天下にも関わらず昼間は最大で50分待ちの行列が発生したそうですが、16時頃には解消、当然ながら以降閉館までは一度も行列が出来ることもありません。

ヨハネス・フェルメール「真珠の耳飾りの少女」1665年頃

またさらに17時半を過ぎると例の「真珠の耳飾りの少女」の最前列で見るための行列もほぼ解消、せいぜい20~30名ほどが入れ替わり立ち替わりで見ている程度に落ち着いていました。

この日が例外なのかと館の方に確認したところ、やはり連日、平日、土日をあわせ、午前中からの出足が早く、昼過ぎにピーク、そして夕方前にはすっと人が引き、その後は空いていくという状況がずっと続いているのだそうです。

また嬉しいことに夏休み期間中は閉館時間を1時間延長しての18:30まで。ようは17時頃に到着しても1時間半程度はじっくりと見られるわけです。(金曜夜間は20時まで開館。)

【休室日の臨時開館と閉館時間延長のお知らせ】

・8月13日(月)は臨時開館。

・7月21日(土)~8月31日(金)の間は閉館時間を1時間延長して18時半閉館。

なおミュージアムショップを経由し、エスカレーターを降りての最後、出口では、もう一度順路の最初から戻ることも可能です。

ミュージアムショップ

この日も閉館15分前に改めて冒頭のセクション、風景画のところへ戻りましたが、会場内には僅か5~6名ほどの方が残っているに過ぎませんでした。

マウリッツハイス美術館展の公式サイトにも「各日の夕方の時間帯は、比較的鑑賞しやすくなっています。」との記載があります。

またトップページには入場制限の情報がほぼリアルタイムで更新されています。またこれまでの混雑についての情報もまとめて掲載されました。

「マウリッツハイス美術館展」公式サイト(@mauritshuis2012)

マウリッツハイス美術館展 過去の混雑状況(PDF)

マウリッツハイス美術館展、少なくとも夏休みに入った7月下旬の段階においては、確実に夕方以降が狙い目と言えそうです。

*追記

会期末に入りました。最終週の9月11日(火)~17日(月・祝)は午後8時まで延長開館します。(入室は午後7時30分まで)

*関連エントリ

「マウリッツハイス美術館展」 東京都美術館(報道内覧会の様子をまとめてあります。)

「マウリッツハイス美術館展:公式ガイドブック/朝日新聞出版」

「マウリッツハイス美術館展:公式ガイドブック/朝日新聞出版」

「マウリッツハイス美術館展」 東京都美術館

会期:6月30日(土)~9月17日(月・祝)

休館:月曜日。但し7月2日、16日は開室。(7月17日は休室。)8月13日(月)は臨時開館。

時間:9:30~17:30 *金曜日は20時まで。7月21日(土)~8月31日(金)は閉館時間を1時間延長して18時半閉館。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

ともかく圧倒的な「真珠の耳飾りの少女」の知名度、また時にキャッチーなまでの事前広告の力もあったのか、出足から大変な勢いで来館者数がのびています。

よってツイッター等でも「ともかく凄く混雑している。」、「入るまでに30分並んだ。」など、混雑を知らせるツイートがあがっているのを頻繁に目にしますが、実は夕方以降は館内に比較的余裕があることをご存知でしょうか。

第1章「美術館の歴史」展示室風景

私もまさに今日、7月29日(日)の17時頃に入場、閉館の18時半までの一時間半ほど鑑賞しましたが、「真珠の耳飾りの少女」を最前列で見るために多少の行列、及び肖像、静物・風俗画のセクションこそ各作品の前に人が張り付いていたものの、それ以外の作品に関してはせいぜい4~5人程度と、さほどストレスなく楽しむことが出来ました。

第6章「風俗画」展示室風景

もちろん入場時での制限も皆無、この日も炎天下にも関わらず昼間は最大で50分待ちの行列が発生したそうですが、16時頃には解消、当然ながら以降閉館までは一度も行列が出来ることもありません。

ヨハネス・フェルメール「真珠の耳飾りの少女」1665年頃

またさらに17時半を過ぎると例の「真珠の耳飾りの少女」の最前列で見るための行列もほぼ解消、せいぜい20~30名ほどが入れ替わり立ち替わりで見ている程度に落ち着いていました。

この日が例外なのかと館の方に確認したところ、やはり連日、平日、土日をあわせ、午前中からの出足が早く、昼過ぎにピーク、そして夕方前にはすっと人が引き、その後は空いていくという状況がずっと続いているのだそうです。

また嬉しいことに夏休み期間中は閉館時間を1時間延長しての18:30まで。ようは17時頃に到着しても1時間半程度はじっくりと見られるわけです。(金曜夜間は20時まで開館。)

【休室日の臨時開館と閉館時間延長のお知らせ】

・8月13日(月)は臨時開館。

・7月21日(土)~8月31日(金)の間は閉館時間を1時間延長して18時半閉館。

なおミュージアムショップを経由し、エスカレーターを降りての最後、出口では、もう一度順路の最初から戻ることも可能です。

ミュージアムショップ

この日も閉館15分前に改めて冒頭のセクション、風景画のところへ戻りましたが、会場内には僅か5~6名ほどの方が残っているに過ぎませんでした。

マウリッツハイス美術館展の公式サイトにも「各日の夕方の時間帯は、比較的鑑賞しやすくなっています。」との記載があります。

またトップページには入場制限の情報がほぼリアルタイムで更新されています。またこれまでの混雑についての情報もまとめて掲載されました。

「マウリッツハイス美術館展」公式サイト(@mauritshuis2012)

マウリッツハイス美術館展 過去の混雑状況(PDF)

マウリッツハイス美術館展、少なくとも夏休みに入った7月下旬の段階においては、確実に夕方以降が狙い目と言えそうです。

*追記

会期末に入りました。最終週の9月11日(火)~17日(月・祝)は午後8時まで延長開館します。(入室は午後7時30分まで)

*関連エントリ

「マウリッツハイス美術館展」 東京都美術館(報道内覧会の様子をまとめてあります。)

「マウリッツハイス美術館展:公式ガイドブック/朝日新聞出版」

「マウリッツハイス美術館展:公式ガイドブック/朝日新聞出版」「マウリッツハイス美術館展」 東京都美術館

会期:6月30日(土)~9月17日(月・祝)

休館:月曜日。但し7月2日、16日は開室。(7月17日は休室。)8月13日(月)は臨時開館。

時間:9:30~17:30 *金曜日は20時まで。7月21日(土)~8月31日(金)は閉館時間を1時間延長して18時半閉館。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「山口藍・PIP&POP 『うたかた、たゆたう the blinking of an eye』展」 スパイラルガーデン

スパイラルガーデン

「山口藍・PIP&POP 『うたかた、たゆたう the blinking of an eye』展」

7/19-8/3

スパイラルガーデンで開催中の「山口藍・PIP&POP 『うたかた、たゆたう the blinking of an eye』展」へ行ってきました。

江戸の遊女を現代のアニメーション的なイメージへと転化させ、美しくもどこか死を連想させる女性の儚き風俗世界を描く山口藍。

ミヅマでの個展でも人気の作家だけあって、今更説明するまでもないかもしれません。

その山口藍と、オーストラリア西部で活動するアーティストPIP&POPによる展示が、今、表参道スパイラルにて開催されています。

ともかくメインスペース、山口の組立式壁画「もりくる光」(2012年)と、PIP&POPのポップなオブジェ、「Love Growes a Flower」との響宴こそがハイライトだと言えるのではないでしょうか。

「もりくる光」はウォークインです。内部の艶やかなペインティングもまた見どころでした。

ちなみにこのPIP&POPの「Love Growes a Flower」、カラフルながらも、生々しくまた過剰でさえある草花などの細かな造形にも見入りますが、素材には造花や粘土の他、砂糖やお菓子などまで取り入れられているのだそうです。

また嬉しいのは山口藍のエッチングなどの版画作品も数点ほど出品されていることです。

それに通りに面するガラス窓にはマスキングテープによる色鮮やかで可愛らしいデコレーションが施されています。

これはつい先日、7/21に開催された参加型のワークショップで作られました。

「陰と陽、幸福感に満ちた豊かな世界と、一転しての物憂気で繊細な世界」(チラシより引用。一部改変。)、異色とさえ言える両者のコラボレーションですが、その異空間同士のせめぎ合いもまた魅力なのかもしれません。

8月3日まで開催されています。入場は無料でした。

「山口藍・PIP&POP 『うたかた、たゆたう the blinking of an eye』展」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:7月19日(木)~8月3日(金)

休館:無休

時間:11:00~20:00

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口前。

「山口藍・PIP&POP 『うたかた、たゆたう the blinking of an eye』展」

7/19-8/3

スパイラルガーデンで開催中の「山口藍・PIP&POP 『うたかた、たゆたう the blinking of an eye』展」へ行ってきました。

江戸の遊女を現代のアニメーション的なイメージへと転化させ、美しくもどこか死を連想させる女性の儚き風俗世界を描く山口藍。

ミヅマでの個展でも人気の作家だけあって、今更説明するまでもないかもしれません。

その山口藍と、オーストラリア西部で活動するアーティストPIP&POPによる展示が、今、表参道スパイラルにて開催されています。

ともかくメインスペース、山口の組立式壁画「もりくる光」(2012年)と、PIP&POPのポップなオブジェ、「Love Growes a Flower」との響宴こそがハイライトだと言えるのではないでしょうか。

「もりくる光」はウォークインです。内部の艶やかなペインティングもまた見どころでした。

ちなみにこのPIP&POPの「Love Growes a Flower」、カラフルながらも、生々しくまた過剰でさえある草花などの細かな造形にも見入りますが、素材には造花や粘土の他、砂糖やお菓子などまで取り入れられているのだそうです。

また嬉しいのは山口藍のエッチングなどの版画作品も数点ほど出品されていることです。

それに通りに面するガラス窓にはマスキングテープによる色鮮やかで可愛らしいデコレーションが施されています。

これはつい先日、7/21に開催された参加型のワークショップで作られました。

「陰と陽、幸福感に満ちた豊かな世界と、一転しての物憂気で繊細な世界」(チラシより引用。一部改変。)、異色とさえ言える両者のコラボレーションですが、その異空間同士のせめぎ合いもまた魅力なのかもしれません。

8月3日まで開催されています。入場は無料でした。

「山口藍・PIP&POP 『うたかた、たゆたう the blinking of an eye』展」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:7月19日(木)~8月3日(金)

休館:無休

時間:11:00~20:00

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口前。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

根津美術館が年間パスポート「根津倶楽部」を発売!

サントリー美術館、森美術館、三菱一号館美術館(枚数限定)など、都内の私立美術館でも各種発売されている会員制年間フリーパス。

毎度の美術展巡りに重宝されている方も多いかもしれません。

そしていよいよ日本・東洋古美術コレクションでは他の追随を許さない根津美術館からもフリーパス、その名も「根津倶楽部」が7月28日より発売されます。

新しい「根津倶楽部」のお知らせ

実は根津美術館、リニューアル以前にも「根津倶楽部」があったのをご存知でしょうか。

その時は入館料の割引とミュージアムショップの優待でしたが、今回はショップ割引はもちろん、無料入場、さらに各展覧会毎に一枚ずつ招待券がプレゼントされるという内容に切り替わりました。

パスさえ購入すれば、年7度の展覧会はおろか、根津美術館ならではの楽しみ、つまりは入館料の必要なお庭の散策とカフェ利用も自由自在。フリーパスです。

また展覧会の招待券が1枚ついてくるので、各会期中1度は二人でも入場可能です。

価格は比較的、優待の近いサントリー美術館の7000円を超える8000円と、やや強気な設定という印象も受けますが、ともかくはこれ一枚で美術館をまるごと気ままに楽しむことが出来るようになりました。

受付は「応挙と藤花図と近世の屏風」展の始まる7月28日(土)から、エントランスの受付にて即日発行していただけるそうです。

詳細は同美術館インフォメーションまでお問い合わせ下さい。

根津美術館アプリでも情報更新中です。

「コレクション展 応挙の藤花図と近世の屏風」 根津美術館(@nezumuseum)

会期:7月28日(土)~8月26日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~17:00

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

注)展示室写真については「応挙の藤花図と近世の屏風展」の報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影、また庭園の写真はKORIN展開催時の4月に撮影したものです。

毎度の美術展巡りに重宝されている方も多いかもしれません。

そしていよいよ日本・東洋古美術コレクションでは他の追随を許さない根津美術館からもフリーパス、その名も「根津倶楽部」が7月28日より発売されます。

新しい「根津倶楽部」のお知らせ

【入会金・年会費】

・入会金 3000円

・年会費 8000円(次年度更新時は8000円のみ)

・有効期限 申込日より1年間

・申込方法 根津美術館受付にて。即日発行。

【会員の特典】

・展覧会会期中、何度でも無料で入館いただけます。

・展覧会ごとに、招待券を1枚差し上げます。

・ミュージアムショップでは、お買い物金額の10%を割引します。(一部商品を除く)

・入会時にメールアドレスを記入いただくと、美術館の最新情報をメールで配信する「NEZUNET」会員に登録されます。

・入会金 3000円

・年会費 8000円(次年度更新時は8000円のみ)

・有効期限 申込日より1年間

・申込方法 根津美術館受付にて。即日発行。

【会員の特典】

・展覧会会期中、何度でも無料で入館いただけます。

・展覧会ごとに、招待券を1枚差し上げます。

・ミュージアムショップでは、お買い物金額の10%を割引します。(一部商品を除く)

・入会時にメールアドレスを記入いただくと、美術館の最新情報をメールで配信する「NEZUNET」会員に登録されます。

実は根津美術館、リニューアル以前にも「根津倶楽部」があったのをご存知でしょうか。

その時は入館料の割引とミュージアムショップの優待でしたが、今回はショップ割引はもちろん、無料入場、さらに各展覧会毎に一枚ずつ招待券がプレゼントされるという内容に切り替わりました。

パスさえ購入すれば、年7度の展覧会はおろか、根津美術館ならではの楽しみ、つまりは入館料の必要なお庭の散策とカフェ利用も自由自在。フリーパスです。

また展覧会の招待券が1枚ついてくるので、各会期中1度は二人でも入場可能です。

価格は比較的、優待の近いサントリー美術館の7000円を超える8000円と、やや強気な設定という印象も受けますが、ともかくはこれ一枚で美術館をまるごと気ままに楽しむことが出来るようになりました。

受付は「応挙と藤花図と近世の屏風」展の始まる7月28日(土)から、エントランスの受付にて即日発行していただけるそうです。

詳細は同美術館インフォメーションまでお問い合わせ下さい。

根津美術館アプリでも情報更新中です。

「コレクション展 応挙の藤花図と近世の屏風」 根津美術館(@nezumuseum)

会期:7月28日(土)~8月26日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~17:00

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

注)展示室写真については「応挙の藤花図と近世の屏風展」の報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影、また庭園の写真はKORIN展開催時の4月に撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「五木田智央 Variety Show」 タカ・イシイギャラリー

タカ・イシイギャラリー

「五木田智央 Variety Show」

6/30-7/28

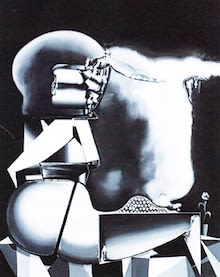

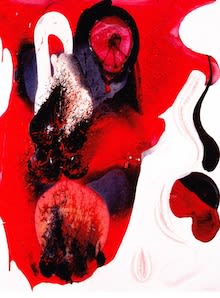

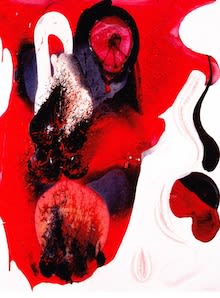

タカ・イシイギャラリーで開催中の五木田智央個展、「Variety Show」へ行ってきました。

DIC川村記念美術館で行われた「抽象と形態」展のチラシ表紙を飾り、会場でも一際異彩を放っていたペインターの五木田智央。

「抽象と形態:何処までも顕れないもの」 DIC川村記念美術館(拙ブログ)

今、ここ清澄のタカ・イシイにて、同ギャラリーとしては2008年以来となる二度目の個展が行われています。

川村記念では白と黒の二色のアクリルガッシュのみを用い、どこかSF的とも言える有機的な絵画を展開していましたが、本展ではより時にシンメトリーでかつ抽象性を帯びた作品も展示されていました。

それにしても五木田のモノクロームの平面、単純に抽象とは言えない、その生々しいまでのモチーフ、また大胆な筆致を含む質感表現に改めて感心させられはしないでしょうか。

幾何学的な形は時に水に溶け出すように歪み、またそれこそ蒸気を噴き出すようにして崩れ、それが何らかの生き物とでもとれるような有機的なモチーフへと変化していくのです。

また一見、シンプルなような形同士の配列も、単に平面的ではなく、奥行きがあり、実に複雑に交差していることが分かります。言わば立体的です。

もちろん先ほど少し触れた筆致も自在、全体としてはムラのない画面ながらも、意外と力強く動きのあるタッチがあることも見て取れます。

モノクロームの画面に表れる抽象と具象、無機的なものと有機的なもの、そしてそれぞれのせめぎ合う不思議な様相、見ているとしばし時間を忘れてしまいました。

*DIC川村記念美術館「抽象と形態」展の会場で作品について語る五木田智央さん。内覧時に許可を得て撮影しました。

7月28日まで開催されています。

「五木田智央 Variety Show」 タカ・イシイギャラリー

会期:6月30日(土)~7月28日(土)

休廊:日・月・祝日

時間:12:00~19:00

住所:江東区清澄1-3-2 5階

交通:東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩7分。

「五木田智央 Variety Show」

6/30-7/28

タカ・イシイギャラリーで開催中の五木田智央個展、「Variety Show」へ行ってきました。

DIC川村記念美術館で行われた「抽象と形態」展のチラシ表紙を飾り、会場でも一際異彩を放っていたペインターの五木田智央。

「抽象と形態:何処までも顕れないもの」 DIC川村記念美術館(拙ブログ)

今、ここ清澄のタカ・イシイにて、同ギャラリーとしては2008年以来となる二度目の個展が行われています。

川村記念では白と黒の二色のアクリルガッシュのみを用い、どこかSF的とも言える有機的な絵画を展開していましたが、本展ではより時にシンメトリーでかつ抽象性を帯びた作品も展示されていました。

それにしても五木田のモノクロームの平面、単純に抽象とは言えない、その生々しいまでのモチーフ、また大胆な筆致を含む質感表現に改めて感心させられはしないでしょうか。

幾何学的な形は時に水に溶け出すように歪み、またそれこそ蒸気を噴き出すようにして崩れ、それが何らかの生き物とでもとれるような有機的なモチーフへと変化していくのです。

また一見、シンプルなような形同士の配列も、単に平面的ではなく、奥行きがあり、実に複雑に交差していることが分かります。言わば立体的です。

もちろん先ほど少し触れた筆致も自在、全体としてはムラのない画面ながらも、意外と力強く動きのあるタッチがあることも見て取れます。

モノクロームの画面に表れる抽象と具象、無機的なものと有機的なもの、そしてそれぞれのせめぎ合う不思議な様相、見ているとしばし時間を忘れてしまいました。

*DIC川村記念美術館「抽象と形態」展の会場で作品について語る五木田智央さん。内覧時に許可を得て撮影しました。

7月28日まで開催されています。

「五木田智央 Variety Show」 タカ・イシイギャラリー

会期:6月30日(土)~7月28日(土)

休廊:日・月・祝日

時間:12:00~19:00

住所:江東区清澄1-3-2 5階

交通:東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

7月26日にαMトークイベント「本当に絵画は愛なのか?」が開催されます

本年度ギャラリーαM企画「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう」。

東京国立近代美術館の保坂主任研究員をキュレーターに迎え、これまでとは打って変わって『絵画』を全面に押し出した企画展、毎度の展示を楽しみにされている方も多いかもしれません。

現在は第3弾、安藤陽子の個展(7/28まで)が行われていますが、その関連企画として、明日、7月26日(木)にトークイベント、「徹底討論|本当に絵画は愛なのか?」が開催されます。

ゲストはキュレーターの保坂氏の他、成層圏でも圧巻の展示を見せた青山さんなど5名。

絵画について本音で語り合う討論会ということで、それこそ丁々発止の議論が繰り広げられるのかもしれません。

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」展示風景

なお会場は馬喰町のギャラリーαMですが、嬉しいことにユーストでの同時中継があります。

Ust中継リンク→http://ustre.am/MaPd

実はαM、これまでにも例えば昨年の成層圏シリーズでのトークをユーストで配信していたことをご存知でしょうか。またアーカイブ化されていて今も視聴することも出来ます。

2011企画「成層圏」アーカイブ

またお馴染みyoutubeでも、ユースト動画の一部を見ることが可能です。

galleryalphaM@youtube

時間等の制約もあり、トーク会場まで出向くのはなかなか難しいかもしれませんが、こうしてまた後から視聴するのも良いかもしれません。(実際私も殆どそうしています。)

αMトークイベント「いま、絵画を語るために」O-JUN×成相肇×保坂健二朗

トークイベント「徹底討論|本当に絵画は愛なのか?」は明日、7月26日の19時より、ギャラリーαMで開催されます。

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:6月30日(土)~7月28日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:11:00~19:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分。

東京国立近代美術館の保坂主任研究員をキュレーターに迎え、これまでとは打って変わって『絵画』を全面に押し出した企画展、毎度の展示を楽しみにされている方も多いかもしれません。

現在は第3弾、安藤陽子の個展(7/28まで)が行われていますが、その関連企画として、明日、7月26日(木)にトークイベント、「徹底討論|本当に絵画は愛なのか?」が開催されます。

【緊急企画・第二弾】αMトークイベント「徹底討論|本当に絵画は愛なのか?」

出演: 青山悟、今津景、梅津庸一、千葉正也、保坂健二朗

日時: 7月26日(木)19時~

会場: gallery αM 予約不要・参加無料

出演: 青山悟、今津景、梅津庸一、千葉正也、保坂健二朗

日時: 7月26日(木)19時~

会場: gallery αM 予約不要・参加無料

ゲストはキュレーターの保坂氏の他、成層圏でも圧巻の展示を見せた青山さんなど5名。

絵画について本音で語り合う討論会ということで、それこそ丁々発止の議論が繰り広げられるのかもしれません。

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」展示風景

なお会場は馬喰町のギャラリーαMですが、嬉しいことにユーストでの同時中継があります。

Ust中継リンク→http://ustre.am/MaPd

実はαM、これまでにも例えば昨年の成層圏シリーズでのトークをユーストで配信していたことをご存知でしょうか。またアーカイブ化されていて今も視聴することも出来ます。

2011企画「成層圏」アーカイブ

またお馴染みyoutubeでも、ユースト動画の一部を見ることが可能です。

galleryalphaM@youtube

時間等の制約もあり、トーク会場まで出向くのはなかなか難しいかもしれませんが、こうしてまた後から視聴するのも良いかもしれません。(実際私も殆どそうしています。)

αMトークイベント「いま、絵画を語るために」O-JUN×成相肇×保坂健二朗

トークイベント「徹底討論|本当に絵画は愛なのか?」は明日、7月26日の19時より、ギャラリーαMで開催されます。

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:6月30日(土)~7月28日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:11:00~19:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

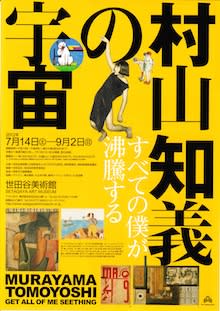

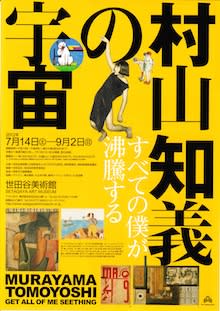

「村山知義の宇宙」 世田谷美術館

世田谷美術館

「村山知義の宇宙 すべての僕が沸騰する」

7/14-9/2

世田谷美術館で開催中の「村山知義の宇宙 すべての僕が沸騰する」へいってきました。

タイトルにも掲げられた「すべての僕が沸騰する。」

何とも力強くまた勇ましい言葉ですが、大正期から戦後にかけて、美術はおろかパフォーマンス、建築、映画、演劇、それに童画やデザインなど、様々なジャンルにわたって才能を発揮した人物がいたことをご存知でしょうか。

それが村山知義(1901~1977)です。

「美しき少女等に捧ぐ」1923年頃 神奈川県立近代美術館

実のところ既に本展は神奈川県立近代美術館(葉山)の他、高松、京都と廻って、最後に世田谷へと辿り着いたこともあり、今更に私が語ることもないかもしれませんが、ともかく多方面に残された知義の創作の痕跡を知ると、一時代を築き上げるまでに至った迫力や熱気を感じてなりませんでした。

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章「前兆:1920」

第2章「伯林(ベルリン):1922」

第3章「沸騰:1923-1931」

第4章「こどもたちのために:1921-1976」

第5章「その生涯:1901-1977」

さてマルチな活躍をした村山ですが、キャリアの発端は意外、何と童画家です。

「こぐまさんの家族 子供之友」1927年1月号 婦人之友社

妻のかず子が童話作家であった縁もあり、童画家「Tom」を名乗って、母も勤めていたという婦人之友社の雑誌「まなびの友」で童話に絵をつける仕事を始めました。

「夢のくに まなびの友」1921年11月号 婦人之友社

「夢のくに」(1921)などの幻想的な作風はいかにも大正ロマンと言えないでしょうか。

村山は戦後になっても童画の制作を続けますが、前衛美術家らしからぬメルヘンの世界、思いの他に魅惑的と言えるかもしれません。

さて1922年に村山はベルリンへと旅立ちます。

美術作家としてのデビューです。一年にも満たない滞在でしたが、当時一大旋風を起こしていたダダや構成主義に触れた上、自身もイタリア未来派の展示に参加するなどして活動を始めます。

ここでは同時代の美術の潮流としてカンディンスキーや、つい先だって川村記念でも回顧展のあったナジらの作品が展示されているのもポイントかもしれません。

「少女エルスベットの像」1922年 ギャラリーTOM

また知義の「少女エルスベットの像」などはピカソを思わせる面もないでしょうか。

さらに知義はカンディンスキーの詩の翻訳から構成主義の画家の研究書なども執筆し、早くも当時の美術界に名を轟かせます。

帰国後はそれこそ才能が全方位へと沸き立ちます。まさに沸騰の知義です。

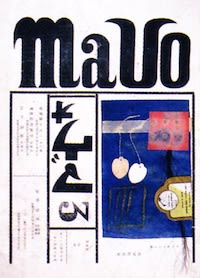

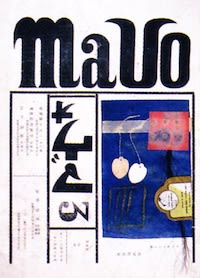

「マヴォ 第3号」1924年9月

日本のダダといえる前衛芸術家集団「マヴォ」を結成し、さらには舞台装飾から建築の活動も行います。

「踊り」1924年8月 *出典:マヴォ3号

ちなみに厳格なキリスト教信者の母に持った知義は、当初舞台は卑俗なものとして教えられていたそうです。

展示ではドイツの演劇を日本語で紹介した知義の活動がパネルなどで示されています。

また面白いのが商業デザイナーとしての活動です。花王石鹸の包装紙のデザインなども試みています。

「自動車に施せる看板意匠」(1928)のデコカーとも言えるような個性的なデザインは一種異様ではないでしょうか。

それに文芸誌の挿絵、また文学面では米川訳の「カラマーゾフの兄弟」の装丁なども行っています。

またロイドの帝国ホテルに強く感銘を受けた知義は、最高の造形芸術として建築を賞揚し、自宅兼アトリエの「三角の家」を設計します。

まさにマルチタレントならぬマルチアーティストです。次から次へと生み出されるアイデア、その源泉は一体どこにあるのかと終始驚かされてなりませんでした。

「朝から夜中まで(1926年再演)舞台装置模型」1960年 ギャラリーTOM

さてこうした幅広い知義の活動ですが、何より最も熱心だったのは演劇、中でもプロレタリア演劇の分野ではないでしょうか。

知義は帰国後しばらくして左傾化し、日本プロレタリア文芸連盟や左翼劇場に参加するなどして、プロレタリア文学と演劇の運動を始めます。

当然ながら当時の日本においてこれが許されるわけもありません。

1932年には治安維持法で逮捕されるなど受難の時代も続きましたが、戦後は新劇に移行、東京芸術座を結成するなどして、舞台美術150本、演出410本以上と旺盛に活動します。

共産党員でもあった左翼家としての知義の活動、会場では主に資料などの紹介でしたが、非常に重要なポイントだと言えそうです。

「村山知義 劇的尖端―メディアとパフォーマンスの20世紀 1/森話社」

「村山知義 劇的尖端―メディアとパフォーマンスの20世紀 1/森話社」

作品資料はもとより、パネル、キャプションなども充実しており、私のように知義の活動を事前に知らなくても、ある程度は理解出来るようになっていました。

それにしても内容を見れば、この開催にあわせ、特に美術の観点から改めて調査、研究が行われたというのにも頷けます。またその成果を踏まえての図録も読み応え十分でした。

「3びきのこぐまさん/村山知義/婦人之友社」

「3びきのこぐまさん/村山知義/婦人之友社」

村山知義の初の回顧展です。9月2日まで開催されています。

「村山知義の宇宙 すべての僕が沸騰する」 世田谷美術館

会期:7月14日(土)~9月2日(日)

休館:毎週月曜日。但し7月16日(月・祝)は開館、17日(火)は休館。

時間:10:00~18:00

住所:世田谷区砧公園1-2

交通:東急田園都市線用賀駅より徒歩17分。美術館行バス「美術館」下車徒歩3分。*その他に千歳船橋、成城学園前、田園調布各駅から路線バスあり。(交通案内)

「村山知義の宇宙 すべての僕が沸騰する」

7/14-9/2

世田谷美術館で開催中の「村山知義の宇宙 すべての僕が沸騰する」へいってきました。

タイトルにも掲げられた「すべての僕が沸騰する。」

何とも力強くまた勇ましい言葉ですが、大正期から戦後にかけて、美術はおろかパフォーマンス、建築、映画、演劇、それに童画やデザインなど、様々なジャンルにわたって才能を発揮した人物がいたことをご存知でしょうか。

それが村山知義(1901~1977)です。

「美しき少女等に捧ぐ」1923年頃 神奈川県立近代美術館

実のところ既に本展は神奈川県立近代美術館(葉山)の他、高松、京都と廻って、最後に世田谷へと辿り着いたこともあり、今更に私が語ることもないかもしれませんが、ともかく多方面に残された知義の創作の痕跡を知ると、一時代を築き上げるまでに至った迫力や熱気を感じてなりませんでした。

展覧会の構成は以下の通りです。

第1章「前兆:1920」

第2章「伯林(ベルリン):1922」

第3章「沸騰:1923-1931」

第4章「こどもたちのために:1921-1976」

第5章「その生涯:1901-1977」

さてマルチな活躍をした村山ですが、キャリアの発端は意外、何と童画家です。

「こぐまさんの家族 子供之友」1927年1月号 婦人之友社

妻のかず子が童話作家であった縁もあり、童画家「Tom」を名乗って、母も勤めていたという婦人之友社の雑誌「まなびの友」で童話に絵をつける仕事を始めました。

「夢のくに まなびの友」1921年11月号 婦人之友社

「夢のくに」(1921)などの幻想的な作風はいかにも大正ロマンと言えないでしょうか。

村山は戦後になっても童画の制作を続けますが、前衛美術家らしからぬメルヘンの世界、思いの他に魅惑的と言えるかもしれません。

さて1922年に村山はベルリンへと旅立ちます。

美術作家としてのデビューです。一年にも満たない滞在でしたが、当時一大旋風を起こしていたダダや構成主義に触れた上、自身もイタリア未来派の展示に参加するなどして活動を始めます。

ここでは同時代の美術の潮流としてカンディンスキーや、つい先だって川村記念でも回顧展のあったナジらの作品が展示されているのもポイントかもしれません。

「少女エルスベットの像」1922年 ギャラリーTOM

また知義の「少女エルスベットの像」などはピカソを思わせる面もないでしょうか。

さらに知義はカンディンスキーの詩の翻訳から構成主義の画家の研究書なども執筆し、早くも当時の美術界に名を轟かせます。

帰国後はそれこそ才能が全方位へと沸き立ちます。まさに沸騰の知義です。

「マヴォ 第3号」1924年9月

日本のダダといえる前衛芸術家集団「マヴォ」を結成し、さらには舞台装飾から建築の活動も行います。

「踊り」1924年8月 *出典:マヴォ3号

ちなみに厳格なキリスト教信者の母に持った知義は、当初舞台は卑俗なものとして教えられていたそうです。

展示ではドイツの演劇を日本語で紹介した知義の活動がパネルなどで示されています。

また面白いのが商業デザイナーとしての活動です。花王石鹸の包装紙のデザインなども試みています。

「自動車に施せる看板意匠」(1928)のデコカーとも言えるような個性的なデザインは一種異様ではないでしょうか。

それに文芸誌の挿絵、また文学面では米川訳の「カラマーゾフの兄弟」の装丁なども行っています。

またロイドの帝国ホテルに強く感銘を受けた知義は、最高の造形芸術として建築を賞揚し、自宅兼アトリエの「三角の家」を設計します。

まさにマルチタレントならぬマルチアーティストです。次から次へと生み出されるアイデア、その源泉は一体どこにあるのかと終始驚かされてなりませんでした。

「朝から夜中まで(1926年再演)舞台装置模型」1960年 ギャラリーTOM

さてこうした幅広い知義の活動ですが、何より最も熱心だったのは演劇、中でもプロレタリア演劇の分野ではないでしょうか。

知義は帰国後しばらくして左傾化し、日本プロレタリア文芸連盟や左翼劇場に参加するなどして、プロレタリア文学と演劇の運動を始めます。

当然ながら当時の日本においてこれが許されるわけもありません。

1932年には治安維持法で逮捕されるなど受難の時代も続きましたが、戦後は新劇に移行、東京芸術座を結成するなどして、舞台美術150本、演出410本以上と旺盛に活動します。

共産党員でもあった左翼家としての知義の活動、会場では主に資料などの紹介でしたが、非常に重要なポイントだと言えそうです。

「村山知義 劇的尖端―メディアとパフォーマンスの20世紀 1/森話社」

「村山知義 劇的尖端―メディアとパフォーマンスの20世紀 1/森話社」作品資料はもとより、パネル、キャプションなども充実しており、私のように知義の活動を事前に知らなくても、ある程度は理解出来るようになっていました。

それにしても内容を見れば、この開催にあわせ、特に美術の観点から改めて調査、研究が行われたというのにも頷けます。またその成果を踏まえての図録も読み応え十分でした。

「3びきのこぐまさん/村山知義/婦人之友社」

「3びきのこぐまさん/村山知義/婦人之友社」村山知義の初の回顧展です。9月2日まで開催されています。

「村山知義の宇宙 すべての僕が沸騰する」 世田谷美術館

会期:7月14日(土)~9月2日(日)

休館:毎週月曜日。但し7月16日(月・祝)は開館、17日(火)は休館。

時間:10:00~18:00

住所:世田谷区砧公園1-2

交通:東急田園都市線用賀駅より徒歩17分。美術館行バス「美術館」下車徒歩3分。*その他に千歳船橋、成城学園前、田園調布各駅から路線バスあり。(交通案内)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「元素のふしぎ」 国立科学博物館

国立科学博物館

「元素のふしぎ」

7/21-10/8

国立科学博物館で開催中の「元素のふしぎ」のプレスプレビューに参加してきました。

「水兵リーベ僕の舟、七曲がるシップス、クラークか。」

元素と言えば覚えるのに頭の痛かった周期表、そしてその暗記法程度しか思いつかない「文系脳」の私にとって、元素とは何ぞや、そして数、またそれぞれの性質はどうなのかと問われても、直ぐさま答えに窮してしまうのは否めようもありません。

しかしながら身の回りのものから宇宙まで、どのような元素で出来ているのかと思いを巡らせるのも、また興味深いのではないでしょうか。

まさに「世界のすべては元素でできている。」。それこそ普段目にしている絵画も元素で出来ているわけですが、ともかくも本展では最新の研究成果を交え、見て触って、さらには時に全身で体感して、元素を分かりやすく理解出来るように工夫されていました。

はじめに宇宙に自然、また絵画に身体や食べ物と、まさに森羅万象、全の源は元素であることをざっとおさらいした上で登場するのは、元素の単体と関連する様々な物質、また製品です。

実は現在、我々人類が確認した元素の数は全部で118種類ありますが、うち実物を展示するのが困難なもの(放射性元素など。)を除いた元素の数多くの単体、鉱物が紹介されています。

水兵リーベからして元素記号1番、まぎれなく水素ですが、そこでは水素エンジンならぬロケットや車の見本などが展示されているわけです。

またもう一つ重要な元素としてよく取り上げられるのが炭素です。

実はこの炭素、他の元素にも共通しますが、配列が変わると大きく性質が変化することをご存知でしょうか。

何を隠そう石炭も木炭もダイヤモンドも主成分は炭素です。また実はサファイアやルビーも主成分はほぼ同じですが、そこへ鉄やチタンが加わるとサファイアに、一方でクロムという元素が加わるとルビーになります。

展示ではそうした宝石類のサンプルもずらりと揃います。光り物好きな方には嬉しいポイントかも知れません。

さてここでは一応美術ファンということで、美術の観点から展覧会を見つめましょう。

それが「絵画と元素」、「工芸と元素」のコーナーです。

何とびっくり科博に有田焼の大皿が展示されているわけではありませんか。

柿右衛門といえば鮮やかな色合いに惹かれる方も多いかもしれませんが、当然ながらその色の違いを決めるのも元素が重要なウエイトをしめています。

そしてまたまた登場フェルメールです。すぐ近くの西美ベルリン展にもお出ましの「真珠の首飾りの少女」、もちろんこれは複製画ですが、そもそもの色を決定する染料と顔料の元素の種類などが紹介されています。フェルメールブルーだって元を辿れば硫黄、ナトリウム、アルミニウムで出来ているわけです。

光琳畢竟の大作「紅白梅図」(写真はミニレプリカ)も色、岩絵具、そして元素の観点から分析しています。この作品は長らく中央の水流の下地が何であるか分かっていませんでしたが、それも科学調査で銀であることが判明しました。眩い金、そして銀も当然ながら元素そのものなのです。

ちなみに会場ではハンズオンとして体験型の展示もあります。

その一例がこの重さ比較、金、銀、銅、アルミの延べ棒を持ち上げられるコーナーです。

また面白いのがこの元素体重計、上にのるとあらびっくり、自分の体重はおろか、その元素の組成の重さまでが表示されます。人の体の60パーセントは酸素とは知りませんでした。

また光も元素が大きな関わりを持っていることをご存知でしょうか。

例えばネオンサインのネオンも元素そのものですが、放電管やプラズマボールなどで、元素によって光は大きく変わっていきます。

ラストは資源として稀少ながらも利用価値の高いレアメタル、レアアースです。特にレアアースは最近、日本に南鳥島付近の海底に大量に埋蔵されていることが分かった、というニュースでも話題となりました。

ここではそれこそ全然耳にしたこともない、言わばマニアックな元素が身近な製品にいくつも利用されていることが分かります。

例えばスカイツリーを灯すLEDの蛍光体、また最近よく駅などで見かける高硬度蓄光板、それにスマホや自動車のモーター磁石など、欠かせない製品もレアアースがあってからのことです。

また元素の研究自体も留まることを知りません。実は118種類の元素のうち、一番最近命名されたのはついこの前の5月、「フロレビウム」と「リバモリウム」なのだそうです。

118番目以降の元素の存在も理論的には可能です。元素周期表はさらに書き換えられていくのかもしれません。

世界でも珍しいという「元素」にターゲットを絞った展覧会、思いっきり文系の私も意外なほど楽しむことが出来ました。

ちなみに夏休み期間中(7/21~9/2)、何と連日先着200名に展覧会ロゴ入りのヘリウム風船のプレゼントがあります。それこそ夏休みの自由研究ならぬファミリーでの観覧も良いのではないでしょうか。小・中・高校生の観覧料は嬉しいことにワンコインの500円です。

「世界で一番美しい元素図鑑/創元社」

「世界で一番美しい元素図鑑/創元社」

10月8日まで開催されています。

「元素のふしぎ」(@TBS_gensoten) 国立科学博物館

会期:7月21日(土)~10月8日(月・祝)

休館:毎週月曜日。但し3月26日、4月2日、4月30日は開館。

時間:9:00~17:00。金曜は20時まで。*8月11日(土)~8月19日(日)は18時まで。但し8月17日(金)は20時まで。

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「元素のふしぎ」

7/21-10/8

国立科学博物館で開催中の「元素のふしぎ」のプレスプレビューに参加してきました。

「水兵リーベ僕の舟、七曲がるシップス、クラークか。」

元素と言えば覚えるのに頭の痛かった周期表、そしてその暗記法程度しか思いつかない「文系脳」の私にとって、元素とは何ぞや、そして数、またそれぞれの性質はどうなのかと問われても、直ぐさま答えに窮してしまうのは否めようもありません。

しかしながら身の回りのものから宇宙まで、どのような元素で出来ているのかと思いを巡らせるのも、また興味深いのではないでしょうか。

まさに「世界のすべては元素でできている。」。それこそ普段目にしている絵画も元素で出来ているわけですが、ともかくも本展では最新の研究成果を交え、見て触って、さらには時に全身で体感して、元素を分かりやすく理解出来るように工夫されていました。

はじめに宇宙に自然、また絵画に身体や食べ物と、まさに森羅万象、全の源は元素であることをざっとおさらいした上で登場するのは、元素の単体と関連する様々な物質、また製品です。

実は現在、我々人類が確認した元素の数は全部で118種類ありますが、うち実物を展示するのが困難なもの(放射性元素など。)を除いた元素の数多くの単体、鉱物が紹介されています。

水兵リーベからして元素記号1番、まぎれなく水素ですが、そこでは水素エンジンならぬロケットや車の見本などが展示されているわけです。

またもう一つ重要な元素としてよく取り上げられるのが炭素です。

実はこの炭素、他の元素にも共通しますが、配列が変わると大きく性質が変化することをご存知でしょうか。

何を隠そう石炭も木炭もダイヤモンドも主成分は炭素です。また実はサファイアやルビーも主成分はほぼ同じですが、そこへ鉄やチタンが加わるとサファイアに、一方でクロムという元素が加わるとルビーになります。

展示ではそうした宝石類のサンプルもずらりと揃います。光り物好きな方には嬉しいポイントかも知れません。

さてここでは一応美術ファンということで、美術の観点から展覧会を見つめましょう。

それが「絵画と元素」、「工芸と元素」のコーナーです。

何とびっくり科博に有田焼の大皿が展示されているわけではありませんか。

柿右衛門といえば鮮やかな色合いに惹かれる方も多いかもしれませんが、当然ながらその色の違いを決めるのも元素が重要なウエイトをしめています。

そしてまたまた登場フェルメールです。すぐ近くの西美ベルリン展にもお出ましの「真珠の首飾りの少女」、もちろんこれは複製画ですが、そもそもの色を決定する染料と顔料の元素の種類などが紹介されています。フェルメールブルーだって元を辿れば硫黄、ナトリウム、アルミニウムで出来ているわけです。

光琳畢竟の大作「紅白梅図」(写真はミニレプリカ)も色、岩絵具、そして元素の観点から分析しています。この作品は長らく中央の水流の下地が何であるか分かっていませんでしたが、それも科学調査で銀であることが判明しました。眩い金、そして銀も当然ながら元素そのものなのです。

ちなみに会場ではハンズオンとして体験型の展示もあります。

その一例がこの重さ比較、金、銀、銅、アルミの延べ棒を持ち上げられるコーナーです。

また面白いのがこの元素体重計、上にのるとあらびっくり、自分の体重はおろか、その元素の組成の重さまでが表示されます。人の体の60パーセントは酸素とは知りませんでした。

また光も元素が大きな関わりを持っていることをご存知でしょうか。

例えばネオンサインのネオンも元素そのものですが、放電管やプラズマボールなどで、元素によって光は大きく変わっていきます。

ラストは資源として稀少ながらも利用価値の高いレアメタル、レアアースです。特にレアアースは最近、日本に南鳥島付近の海底に大量に埋蔵されていることが分かった、というニュースでも話題となりました。

ここではそれこそ全然耳にしたこともない、言わばマニアックな元素が身近な製品にいくつも利用されていることが分かります。

例えばスカイツリーを灯すLEDの蛍光体、また最近よく駅などで見かける高硬度蓄光板、それにスマホや自動車のモーター磁石など、欠かせない製品もレアアースがあってからのことです。

また元素の研究自体も留まることを知りません。実は118種類の元素のうち、一番最近命名されたのはついこの前の5月、「フロレビウム」と「リバモリウム」なのだそうです。

118番目以降の元素の存在も理論的には可能です。元素周期表はさらに書き換えられていくのかもしれません。

世界でも珍しいという「元素」にターゲットを絞った展覧会、思いっきり文系の私も意外なほど楽しむことが出来ました。

ちなみに夏休み期間中(7/21~9/2)、何と連日先着200名に展覧会ロゴ入りのヘリウム風船のプレゼントがあります。それこそ夏休みの自由研究ならぬファミリーでの観覧も良いのではないでしょうか。小・中・高校生の観覧料は嬉しいことにワンコインの500円です。

「世界で一番美しい元素図鑑/創元社」

「世界で一番美しい元素図鑑/創元社」10月8日まで開催されています。

「元素のふしぎ」(@TBS_gensoten) 国立科学博物館

会期:7月21日(土)~10月8日(月・祝)

休館:毎週月曜日。但し3月26日、4月2日、4月30日は開館。

時間:9:00~17:00。金曜は20時まで。*8月11日(土)~8月19日(日)は18時まで。但し8月17日(金)は20時まで。

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

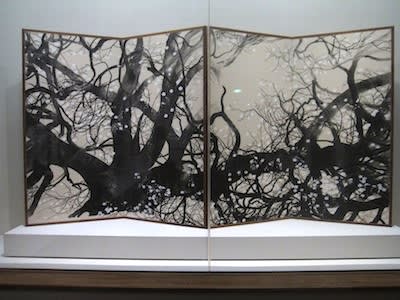

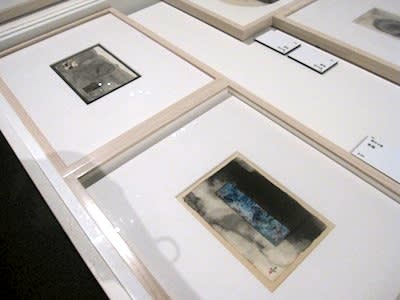

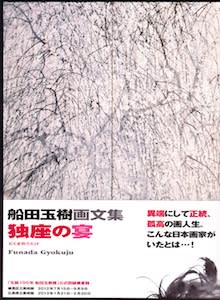

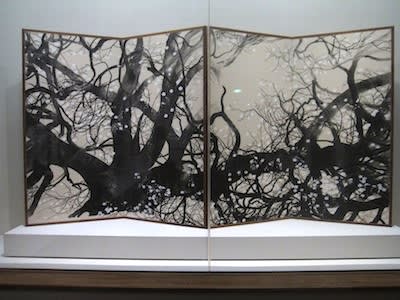

「船田玉樹展」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」

7/15-9/9

練馬区立美術館で開催中の「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」の特別内覧会に参加してきました。

「異端にして正統、孤高の画人生。」(美術館サイトより転載)

かつては速水御舟や小林古径に師事し、その後は丸木位里らと「歴程美術協会」を結成、前衛表現に取り組むもまた一転、晩年は軽妙な水墨や絢爛な屏風絵を数々残した。

そう言われてもあまりピンと来ない方も多いかもしれません。

しかしながら上にもアップしたチラシの表紙を見て、見覚えあるぞと思われた方もおられるのではないでしょうか。

右:船田玉樹「花の夕」1938年

そうです。これこそ昨年、東京国立近代美術館の「日本画の前衛展」で同じくチラシ表紙を飾った、船田玉樹の「花の夕」に他なりません。

かの展覧会では第二次世界大戦前夜、「日本画らしからぬ日本画」を描いた日本画家を紹介しましたが、その重要な人物である船田玉樹こそ、今回の主人公というわけでした。

出品は資料などをあわせると約200点。ちなみにこれまで作品は必ずしも整理された状況にあったわけではなく、巻いたままの作品もあったそうですが、本展にあわせて調査も行われ、こうしたスケールでの回顧展が実現しました。

前振りが長くなりました。展覧会の構成は以下の通りです。

第1章 画業のはじまり

第2章 新たな出発

第3章 水墨の研究

第4章 孤高の画境へ

基本的には時系列ですが、かの山下裕二先生をして「この画業の変転は、尋常ではない。」と言わしめるほど、ともかく作風が変化していきます。

展示は速水御舟に小林古径から始まります。

1912年に広島で生まれ、20歳の頃に上京した玉樹は、当初洋画を描き出すも、宗達などの琳派に強く惹かれ、日本画の道を志すようになりました。

そこで入門したのが速水御舟の画塾です。結果的にすぐ御舟が没したため、今度は古径に師事しますが、玉樹にとって御舟との出会いは、最後まで彼の生き方に大きな影響を与えました。

そうした御舟と玉樹の作品を並べて見られるのもまたポイントかもしれません。

右:船田玉樹「白木瓜」1934年

左:速水御舟「花と果実」1934年

玉樹の「白木瓜」(1934年)の隣には、御舟の同年の作、「花と果実」(1934年)が展示されています。

また同じく師弟では玉樹の「椿」(1942年)と御舟の「芥子」(1934年)も興味深いのではないでしょうか。

右:速水御舟「芥子」1934年

左:船田玉樹「椿」1942年

後に玉樹が多く描く牡丹にも御舟作が出ていて、見比べることが出来ますが、塗りに対する感覚は大きく異なる(油画を一度経由した玉樹の方が物質感が強く出ています。)ものの、こと晩年の御舟らしいデフォルメしたような形、とりわけ線の鋭角的な伸ばし方には相似点があると言えるかもしれません。

左奥:丸木位里「馬」1939年 原爆の図丸木美術館

実は本展、この御舟だけでなく、後に玉樹と活動をともにする丸木位里や靉光らといった関連の画家の作品も十数点の規模で展示されています。そしてそれらを玉樹とあわせ見ることで、当時の日本画と洋画を間を超えた前衛表現を知ることも出来ました。

さて1938年、その丸木位里らと結成したのが、これまでにはない美術の表現を目指した「歴程美術協会」です。

玉樹は第一回展において早くも代表作とも言うべき「花の夕」を出品します。

船田玉樹「花の夕」1938年

まずは大胆に散らした、ほぼショッキングピンクともとれるような鮮烈な色に目を奪われますが、実は幹の部分に銀色の月がかかっている点も見逃してはなりません。

強い色彩と抽象性を帯びた花々が、玉樹の敬愛していた琳派と重なり合います。それに練馬区美の最新のLED照明により、東近美で見た時よりさらに色が際立って見えるのも嬉しいところでした。

さて僅か一年あまりで「歴程美術協会」を脱退した玉樹は、戦後、郷里の広島へ引き下がり、院展などに出品を重ねながら、時に実験的な素材にも取り組み、さらに独自の画業を切り開いていきました。

ともかくここで目立つのはまず大作、そして強い絵具の重み、また空間を全てを埋めて尽くすかのような筆の迫力です。

船田玉樹「臥龍梅」1956年

「臥龍梅」(1956年)では木の幹、枝が、それこそ龍の如く空間を切り裂き、そこへ強い風に雪を散らしたかのような白い花が咲いています。

また空間を埋め尽くすと言えば「松」(1967年)も忘れられません。

船田玉樹「松」1967年 蘭島閣美術館

幹から枝、さらに葉先まで、無数の線という線が、まさに縦横無尽、乱れ狂うかのように引かれています。

また九品仏や滝など、一定のモチーフを何度も描き続けたのもこの時代の玉樹の特徴です。もちろん軽妙な小品、例えば幻想的なまでの「牡丹」にも引かれますが、こうした一連の大作に見る力強さこそ、玉樹の真骨頂と思えてなりませんでした。

船田玉樹「滝の口」1961年 他

ちなみにこうした一連の大作、院展から大き過ぎるという批判を受けていたそうです。玉樹はそれに嫌気を覚え、結果的に脱退してしまいますが、こうした大画面も、彼のあくなき創作の意欲の表れと言えるのかもしれません。

さて玉樹、60歳を過ぎてからさらなる大きな転機を迎えます。

大病です。1974年にクモ膜下出血で倒れた彼は右半身が不自由になってしまいます。

しかしながらそれでも右手で筆をとること拘り続けた玉樹は、今度は水墨の世界へと新たなる道を開きました。

第3章「水墨の研究」展示風景

またここでは自らを河童になぞらえ、芋銭ならぬ河童の絵を詩とともに描いている点もまた面白いところです。時に一年で100枚以上も河童の絵を描き、また一晩で16編の詩を詠んだという逸話も残っています。

船田玉樹「無題」 他

それに実験的な試みとしてガラス絵のコラージュも制作し始めます。また玉樹は水墨とガラスを同時に扱うことについて、「柔らかいものと硬いものという全く異なった材質のものを同時に並べて発表してみたい。」と語ったそうです。新たな表現への挑戦は止まることがありません。

そして最晩年にはこれまた生命感溢れた大作の屏風絵が登場します。

より全ての余白を覆うかのような大胆でかつ激しき筆致で、これまでにも何度か描いてきた松や桜といったモチーフを昇華させました。

右横:船田玉樹「松」1981年

左奥:船田玉樹「枝垂れ桜」1986年

また黒々と空間を覆う松はもはや元の形態を超越しているのではないでしょうか。枝垂れ桜はそれこそ滝のように花を画面いっぱいに溢れていました。

「画神に取り憑かれた」(図録より引用)とまで称される船田玉樹の変遷に変遷を重ねた画業人生、是非とも練馬区立美術館で追体験してください。

会期中、館内での無料(要展覧会チケット)コンサートも予定されています。

なお奏者の船田奇岑さんは玉樹のご子息です。画家としての創作の他、テルミン(ロシア生まれの電子楽器)といった電子音楽の演奏活動もされているそうです。

また奇岑さんによるトークも9月に行われます。

貴重なお話が伺えるかもしれません。

右:船田玉樹「老梅」1979年

なお図録は書籍として書店でも販売中です。会場ではやや手薄でもあった玉樹の詩や言葉も多く引用されていました。

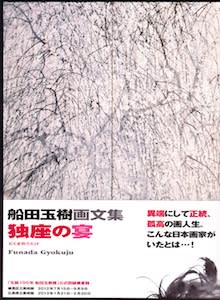

「独座の宴 船田玉樹画文集/求龍堂」

「独座の宴 船田玉樹画文集/求龍堂」

近代日本画ファンもちろん、「日本画の前衛展」をご覧になった方には特におすすめしたい展覧会です。

9月9日まで開催されています。

「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」 練馬区立美術館

会期:7月15日(日)~9月9日(日)

休館:月曜日 *但し7月16日は開館、翌7月17日は休館。

時間:10:00~18:00

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」

7/15-9/9

練馬区立美術館で開催中の「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」の特別内覧会に参加してきました。

「異端にして正統、孤高の画人生。」(美術館サイトより転載)

かつては速水御舟や小林古径に師事し、その後は丸木位里らと「歴程美術協会」を結成、前衛表現に取り組むもまた一転、晩年は軽妙な水墨や絢爛な屏風絵を数々残した。

そう言われてもあまりピンと来ない方も多いかもしれません。

しかしながら上にもアップしたチラシの表紙を見て、見覚えあるぞと思われた方もおられるのではないでしょうか。

右:船田玉樹「花の夕」1938年

そうです。これこそ昨年、東京国立近代美術館の「日本画の前衛展」で同じくチラシ表紙を飾った、船田玉樹の「花の夕」に他なりません。

かの展覧会では第二次世界大戦前夜、「日本画らしからぬ日本画」を描いた日本画家を紹介しましたが、その重要な人物である船田玉樹こそ、今回の主人公というわけでした。

出品は資料などをあわせると約200点。ちなみにこれまで作品は必ずしも整理された状況にあったわけではなく、巻いたままの作品もあったそうですが、本展にあわせて調査も行われ、こうしたスケールでの回顧展が実現しました。

前振りが長くなりました。展覧会の構成は以下の通りです。

第1章 画業のはじまり

第2章 新たな出発

第3章 水墨の研究

第4章 孤高の画境へ

基本的には時系列ですが、かの山下裕二先生をして「この画業の変転は、尋常ではない。」と言わしめるほど、ともかく作風が変化していきます。

展示は速水御舟に小林古径から始まります。

1912年に広島で生まれ、20歳の頃に上京した玉樹は、当初洋画を描き出すも、宗達などの琳派に強く惹かれ、日本画の道を志すようになりました。

そこで入門したのが速水御舟の画塾です。結果的にすぐ御舟が没したため、今度は古径に師事しますが、玉樹にとって御舟との出会いは、最後まで彼の生き方に大きな影響を与えました。

そうした御舟と玉樹の作品を並べて見られるのもまたポイントかもしれません。

右:船田玉樹「白木瓜」1934年

左:速水御舟「花と果実」1934年

玉樹の「白木瓜」(1934年)の隣には、御舟の同年の作、「花と果実」(1934年)が展示されています。

また同じく師弟では玉樹の「椿」(1942年)と御舟の「芥子」(1934年)も興味深いのではないでしょうか。

右:速水御舟「芥子」1934年

左:船田玉樹「椿」1942年

後に玉樹が多く描く牡丹にも御舟作が出ていて、見比べることが出来ますが、塗りに対する感覚は大きく異なる(油画を一度経由した玉樹の方が物質感が強く出ています。)ものの、こと晩年の御舟らしいデフォルメしたような形、とりわけ線の鋭角的な伸ばし方には相似点があると言えるかもしれません。

左奥:丸木位里「馬」1939年 原爆の図丸木美術館

実は本展、この御舟だけでなく、後に玉樹と活動をともにする丸木位里や靉光らといった関連の画家の作品も十数点の規模で展示されています。そしてそれらを玉樹とあわせ見ることで、当時の日本画と洋画を間を超えた前衛表現を知ることも出来ました。

さて1938年、その丸木位里らと結成したのが、これまでにはない美術の表現を目指した「歴程美術協会」です。

玉樹は第一回展において早くも代表作とも言うべき「花の夕」を出品します。

船田玉樹「花の夕」1938年

まずは大胆に散らした、ほぼショッキングピンクともとれるような鮮烈な色に目を奪われますが、実は幹の部分に銀色の月がかかっている点も見逃してはなりません。

強い色彩と抽象性を帯びた花々が、玉樹の敬愛していた琳派と重なり合います。それに練馬区美の最新のLED照明により、東近美で見た時よりさらに色が際立って見えるのも嬉しいところでした。

さて僅か一年あまりで「歴程美術協会」を脱退した玉樹は、戦後、郷里の広島へ引き下がり、院展などに出品を重ねながら、時に実験的な素材にも取り組み、さらに独自の画業を切り開いていきました。

ともかくここで目立つのはまず大作、そして強い絵具の重み、また空間を全てを埋めて尽くすかのような筆の迫力です。

船田玉樹「臥龍梅」1956年

「臥龍梅」(1956年)では木の幹、枝が、それこそ龍の如く空間を切り裂き、そこへ強い風に雪を散らしたかのような白い花が咲いています。

また空間を埋め尽くすと言えば「松」(1967年)も忘れられません。

船田玉樹「松」1967年 蘭島閣美術館

幹から枝、さらに葉先まで、無数の線という線が、まさに縦横無尽、乱れ狂うかのように引かれています。

また九品仏や滝など、一定のモチーフを何度も描き続けたのもこの時代の玉樹の特徴です。もちろん軽妙な小品、例えば幻想的なまでの「牡丹」にも引かれますが、こうした一連の大作に見る力強さこそ、玉樹の真骨頂と思えてなりませんでした。

船田玉樹「滝の口」1961年 他

ちなみにこうした一連の大作、院展から大き過ぎるという批判を受けていたそうです。玉樹はそれに嫌気を覚え、結果的に脱退してしまいますが、こうした大画面も、彼のあくなき創作の意欲の表れと言えるのかもしれません。

さて玉樹、60歳を過ぎてからさらなる大きな転機を迎えます。

大病です。1974年にクモ膜下出血で倒れた彼は右半身が不自由になってしまいます。

しかしながらそれでも右手で筆をとること拘り続けた玉樹は、今度は水墨の世界へと新たなる道を開きました。

第3章「水墨の研究」展示風景

またここでは自らを河童になぞらえ、芋銭ならぬ河童の絵を詩とともに描いている点もまた面白いところです。時に一年で100枚以上も河童の絵を描き、また一晩で16編の詩を詠んだという逸話も残っています。

船田玉樹「無題」 他

それに実験的な試みとしてガラス絵のコラージュも制作し始めます。また玉樹は水墨とガラスを同時に扱うことについて、「柔らかいものと硬いものという全く異なった材質のものを同時に並べて発表してみたい。」と語ったそうです。新たな表現への挑戦は止まることがありません。

そして最晩年にはこれまた生命感溢れた大作の屏風絵が登場します。

より全ての余白を覆うかのような大胆でかつ激しき筆致で、これまでにも何度か描いてきた松や桜といったモチーフを昇華させました。

右横:船田玉樹「松」1981年

左奥:船田玉樹「枝垂れ桜」1986年

また黒々と空間を覆う松はもはや元の形態を超越しているのではないでしょうか。枝垂れ桜はそれこそ滝のように花を画面いっぱいに溢れていました。

「画神に取り憑かれた」(図録より引用)とまで称される船田玉樹の変遷に変遷を重ねた画業人生、是非とも練馬区立美術館で追体験してください。

会期中、館内での無料(要展覧会チケット)コンサートも予定されています。

1「幻の古楽器 七弦琴コンサート」 7月28日(土曜)午後3時から

奏者:楊鵬(中国七弦琴呉派伝人)

2「幻惑の楽器 テルミン・コンサート」 8月25日(土曜)午後3時から

奏者:lpso facto「船田奇岑(テルミン)、RAKASU PROJECT.、西田彩による電子音楽ユニット」

奏者:楊鵬(中国七弦琴呉派伝人)

2「幻惑の楽器 テルミン・コンサート」 8月25日(土曜)午後3時から

奏者:lpso facto「船田奇岑(テルミン)、RAKASU PROJECT.、西田彩による電子音楽ユニット」

なお奏者の船田奇岑さんは玉樹のご子息です。画家としての創作の他、テルミン(ロシア生まれの電子楽器)といった電子音楽の演奏活動もされているそうです。

また奇岑さんによるトークも9月に行われます。

「船田奇岑(船田玉樹子息、画家、Thereminist)によるギャラリートーク」

日時:9月8日(土曜)午後3時から

日時:9月8日(土曜)午後3時から

貴重なお話が伺えるかもしれません。

右:船田玉樹「老梅」1979年

なお図録は書籍として書店でも販売中です。会場ではやや手薄でもあった玉樹の詩や言葉も多く引用されていました。

「独座の宴 船田玉樹画文集/求龍堂」

「独座の宴 船田玉樹画文集/求龍堂」近代日本画ファンもちろん、「日本画の前衛展」をご覧になった方には特におすすめしたい展覧会です。

9月9日まで開催されています。

「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」 練馬区立美術館

会期:7月15日(日)~9月9日(日)

休館:月曜日 *但し7月16日は開館、翌7月17日は休館。

時間:10:00~18:00

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

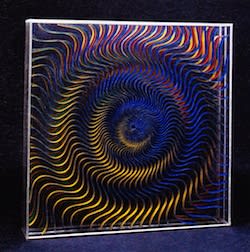

「関口正浩:仮面」 児玉画廊東京

児玉画廊東京

「関口正浩:仮面」

7/7-8/11

児玉画廊東京で開催中の関口正浩個展、「仮面」へいってきました。

明るいオレンジやグリーンなどの色彩と幾何学的なモチーフ。

遠目から眺める限りおいては一見、シンプルな色と形によって出来た抽象画に思えるかもしれません。

しかしながら鮮やかな色に引かれて近づいてみるとこれまた意外、初めの印象とは異なる世界が開かれていることが分かりました。

ずばり絵画は単純に平面ではなく、奥行き、言わば垂直性を伴っています。

ようは平面上において塗り分けられていると思った色の面は、実のところ何層かに積み上がった絵具の膜によって作り出されていたのです。

例えばグレーと水色の面がせめぎ合っているとしましょう。

通常の絵画であるならば、そこは筆を変え、また絵具を変えるなどして同一の支持体の上に塗るわけですが、関口の作品はそれぞれの絵具が異なる平面、言い換えればさも地層を描くかのように上下別の面になっています。

それぞれに積み上がった絵具の膜は時に折り紙のように曲げられ、また剥がされ、一方で逆に合わせ貼られることで、様々な形を描いていきます。

ざっくりと入れられた切れ目、またその下から覗き込む色の形、さらには捻られた膜による歪みなどが、一つのパネルの中に複層的に現れているではありませんか。

正面から開ける色と形によるリズミカルな動きに、膜の上下の断面から生じる緊張感が加わりました。

また断面は絵具の膜を固定するのではなく、磁石によって留める、ようはあくまでも抑えられているのみに過ぎません。

描くというよりも切り貼りして出来上がる形の面白さ、膜だからこそ浮き上がる絵具の物質感もまた魅力的です。

関口正浩「仮面」インスタレーションビュー@児玉画廊東京

実のところ今回初めて見知った作家でしたが、思いの他に惹かれました。

なお児玉画廊では新作の主に小品がメイン(20点ほど)ですが、オペラシティアートギャラリーの「projectN」で開催中の個展では、もっと大きなサイズの作品が展示されているそうです。

「projectN 49 関口正浩」@東京オペラシティアートギャラリー 4/13-9/2

そちらも是非、伺いたいです。

8月11日まで開催されています。

「関口正浩 仮面」 児玉画廊東京

会期:7月7日(土)~8月11日(土)

休廊:日・月・祝

時間:11:00~19:00

住所:港区白金3-1-15 白金アートコンプレックス1階

交通:東京メトロ南北線・都営三田線白金高輪駅3番出口より徒歩10分。東京メトロ日比谷線広尾駅1番出口より徒歩15分。

「関口正浩:仮面」

7/7-8/11

児玉画廊東京で開催中の関口正浩個展、「仮面」へいってきました。

明るいオレンジやグリーンなどの色彩と幾何学的なモチーフ。

遠目から眺める限りおいては一見、シンプルな色と形によって出来た抽象画に思えるかもしれません。

しかしながら鮮やかな色に引かれて近づいてみるとこれまた意外、初めの印象とは異なる世界が開かれていることが分かりました。

ずばり絵画は単純に平面ではなく、奥行き、言わば垂直性を伴っています。

ようは平面上において塗り分けられていると思った色の面は、実のところ何層かに積み上がった絵具の膜によって作り出されていたのです。

例えばグレーと水色の面がせめぎ合っているとしましょう。

通常の絵画であるならば、そこは筆を変え、また絵具を変えるなどして同一の支持体の上に塗るわけですが、関口の作品はそれぞれの絵具が異なる平面、言い換えればさも地層を描くかのように上下別の面になっています。

それぞれに積み上がった絵具の膜は時に折り紙のように曲げられ、また剥がされ、一方で逆に合わせ貼られることで、様々な形を描いていきます。

ざっくりと入れられた切れ目、またその下から覗き込む色の形、さらには捻られた膜による歪みなどが、一つのパネルの中に複層的に現れているではありませんか。

正面から開ける色と形によるリズミカルな動きに、膜の上下の断面から生じる緊張感が加わりました。

また断面は絵具の膜を固定するのではなく、磁石によって留める、ようはあくまでも抑えられているのみに過ぎません。

描くというよりも切り貼りして出来上がる形の面白さ、膜だからこそ浮き上がる絵具の物質感もまた魅力的です。

関口正浩「仮面」インスタレーションビュー@児玉画廊東京

実のところ今回初めて見知った作家でしたが、思いの他に惹かれました。

なお児玉画廊では新作の主に小品がメイン(20点ほど)ですが、オペラシティアートギャラリーの「projectN」で開催中の個展では、もっと大きなサイズの作品が展示されているそうです。

「projectN 49 関口正浩」@東京オペラシティアートギャラリー 4/13-9/2

そちらも是非、伺いたいです。

8月11日まで開催されています。

「関口正浩 仮面」 児玉画廊東京

会期:7月7日(土)~8月11日(土)

休廊:日・月・祝

時間:11:00~19:00

住所:港区白金3-1-15 白金アートコンプレックス1階

交通:東京メトロ南北線・都営三田線白金高輪駅3番出口より徒歩10分。東京メトロ日比谷線広尾駅1番出口より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ハラ ドキュメンツ9 安藤正子―おへその庭」 原美術館

原美術館

「ハラ ドキュメンツ9 安藤正子―おへその庭」

7/12-8/19

原美術館で開催中の「ハラ ドキュメンツ9 安藤正子―おへその庭」へ行ってきました。

若手作家を支援するプロジェクトとして進行中(不定期)のハラドキュメンツ。

第9弾に当たる本展で紹介されたのは、1976年に愛知県で生まれ、現在、名古屋に拠点を置いて制作を行う画家、安藤正子です。

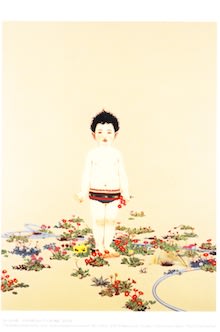

非常にゆったりとしたペースでの制作のゆえ、今まで公開してきた絵画は僅か10点に過ぎないそうですが、本展では未発表作品と本年の最新作をあわせ、全19点の作品が出品されました。

冒頭、エントランス横のギャラリー1に展示されているのは鉛筆画です。

すぐに展覧会タイトルにも掲げられた一枚、ホースから水の噴き出す花畑に殆ど裸で立つ少年、「おへその庭」が目に入ってきますが、ともかくは線描、その細密でかつ生々しい様子には驚かされるのではないでしょうか。

とりわけ頭部、特にやや巻いた髪の凄まじき精緻な描写には思わず息をのんでしまいます。

限りなく細い線が澱みなく延び、そこに仄かなボカシが入ることで、巧みなボリューム感までが生み出されています。

またその線の魅力は一枚のセーターを着た少女、「雑種」においても損なわれることはありません。

ここでも洗いざらし風の髪の毛の艶やかなる様に魅了されますが、蝶やタンポポの紋様を描くセーターの縫い目が、これまた極めて細かに表現されてはいないでしょうか。

ともかくはまずこの滑らかな線です。ぐっと引込まれました。

さてメインのスペース、ギャラリー2へ進むと今後は油彩画が現れます。

ここでも初めに触れた「おへその庭」の油彩が展示されていますが、まず見入るのはやや乳白色を帯びた表面の質感ではないでしょうか。

それを一言で表せばずばり陶器です。うっすらと光沢感を帯びた表面は、当然ながら通常のカンヴァス面とは大きく異なっています。

実のところこの表面の質感こそ安藤の描法における最も個性的な部分に他なりません。

彼女はまずキャンバスに下地を塗り、それを一旦乾燥させ、さらには目地が消えるほどに塗り込めた後、今度はサンドペーパーで磨いていくという手法を用いています。

その上に絵具がのっているわけです。また絵具を置く段階においても薄い透明な絵具を塗り重ねるグレーズという技術を用いている上、ここでもさらに叩いたり延ばすという技法を用いているからか、厚みを帯びているというよりも、絵具が平面上へ沈み込むかの如く固着しているような印象を与えています。

そして当然ながら絵筆の筆致も下絵の鉛筆同様、実に繊細です。赤ん坊が毛布をかけて眠る「Light」の毛の編み目を見て下さい。色の細やかなグラデーションはもとより、毛羽立つ糸までが細い線で表現されているではありませんか。

生々しくもある精緻な線描に裏打ちされた艶やかなる油彩表現、これだけでも軽い興奮を覚えてしまうほどでした。

一方、今度はモチーフ自体の面白さです。

いずれもが先の「おへその庭」同様、人物が出てくるわけではありませんが、やはり興味深いのは少女や子どもをモチーフとする作品でした。

昨年、及び本年に描かれた新作3点、「APE」、「ウサギ」、「パイン」こそ、まさに安藤の制作の今を知ることが出来ると言えるかもしれません。ちなみにここには旧作では殆ど見られない、メインのモチーフとは無関係の色や形が挿入されていることが見て取れます。

そしていずれもが今挙げたような少女たちが描かれていますが、その表情は心の奥底にこそ強い意志を秘めているようでも、どこか捉え難い虚ろな様子をしているように思えてなりません。

また地面に勝手気侭に乱れて咲く草花、そして背景の遠近感を喪失させる白んだ空間など、それこそ実在することの決してない幻想風景が描かれているとも言えるのではないでしょうか。

またもう一つ興味深いのは、例えば草同士が重なり合って空間を埋め尽くしていく密なる表現や、体のごく一部、例えば指先の皺や爪を奇妙なほどに誇張した描写などです。

そうした細部への際立った眼差し、どこか作家自身の何らかへの執着、言い換えればフェティシズム的な要素も感じてなりませんでした。

東京では2004年の小山登美夫ギャラリー以来の展示、また美術館では初の個展だそうです。図版では全く分からない魅力、久々に作品と対面してゾクゾクしてしまいました。

ART iTの原美術館のブログに安藤のインタビュー記事があります。3部作の充実した内容です。是非ご覧ください。

1.安藤正子メールインタビュー [原美術館]:頭の中の風景をかたちにする

2.安藤正子メールインタビュー [原美術館]:世界に似た絵

3.安藤正子メールインタビュー [原美術館]:「世界」であると同時に、いのりである

8月19日まで開催されています。ずばりおすすめします。

「ハラ ドキュメンツ9 安藤正子―おへその庭」 原美術館(@haramuseum)

会期:7月12日(木)~8月19日(日)

休館:月曜日。(但し祝日に当たる7月16日は開館、翌17日は休館。)

時間:11:00~17:00。*毎週水曜日は20時まで開館。

住所:品川区北品川4-7-25

交通:JR線品川駅高輪口より徒歩15分。都営バス反96系統御殿山下車徒歩3分。

「ハラ ドキュメンツ9 安藤正子―おへその庭」

7/12-8/19

原美術館で開催中の「ハラ ドキュメンツ9 安藤正子―おへその庭」へ行ってきました。

若手作家を支援するプロジェクトとして進行中(不定期)のハラドキュメンツ。

第9弾に当たる本展で紹介されたのは、1976年に愛知県で生まれ、現在、名古屋に拠点を置いて制作を行う画家、安藤正子です。

非常にゆったりとしたペースでの制作のゆえ、今まで公開してきた絵画は僅か10点に過ぎないそうですが、本展では未発表作品と本年の最新作をあわせ、全19点の作品が出品されました。

冒頭、エントランス横のギャラリー1に展示されているのは鉛筆画です。

すぐに展覧会タイトルにも掲げられた一枚、ホースから水の噴き出す花畑に殆ど裸で立つ少年、「おへその庭」が目に入ってきますが、ともかくは線描、その細密でかつ生々しい様子には驚かされるのではないでしょうか。

とりわけ頭部、特にやや巻いた髪の凄まじき精緻な描写には思わず息をのんでしまいます。

限りなく細い線が澱みなく延び、そこに仄かなボカシが入ることで、巧みなボリューム感までが生み出されています。

またその線の魅力は一枚のセーターを着た少女、「雑種」においても損なわれることはありません。

ここでも洗いざらし風の髪の毛の艶やかなる様に魅了されますが、蝶やタンポポの紋様を描くセーターの縫い目が、これまた極めて細かに表現されてはいないでしょうか。

ともかくはまずこの滑らかな線です。ぐっと引込まれました。

さてメインのスペース、ギャラリー2へ進むと今後は油彩画が現れます。

ここでも初めに触れた「おへその庭」の油彩が展示されていますが、まず見入るのはやや乳白色を帯びた表面の質感ではないでしょうか。

それを一言で表せばずばり陶器です。うっすらと光沢感を帯びた表面は、当然ながら通常のカンヴァス面とは大きく異なっています。

実のところこの表面の質感こそ安藤の描法における最も個性的な部分に他なりません。

彼女はまずキャンバスに下地を塗り、それを一旦乾燥させ、さらには目地が消えるほどに塗り込めた後、今度はサンドペーパーで磨いていくという手法を用いています。

その上に絵具がのっているわけです。また絵具を置く段階においても薄い透明な絵具を塗り重ねるグレーズという技術を用いている上、ここでもさらに叩いたり延ばすという技法を用いているからか、厚みを帯びているというよりも、絵具が平面上へ沈み込むかの如く固着しているような印象を与えています。

そして当然ながら絵筆の筆致も下絵の鉛筆同様、実に繊細です。赤ん坊が毛布をかけて眠る「Light」の毛の編み目を見て下さい。色の細やかなグラデーションはもとより、毛羽立つ糸までが細い線で表現されているではありませんか。

生々しくもある精緻な線描に裏打ちされた艶やかなる油彩表現、これだけでも軽い興奮を覚えてしまうほどでした。

一方、今度はモチーフ自体の面白さです。

いずれもが先の「おへその庭」同様、人物が出てくるわけではありませんが、やはり興味深いのは少女や子どもをモチーフとする作品でした。

昨年、及び本年に描かれた新作3点、「APE」、「ウサギ」、「パイン」こそ、まさに安藤の制作の今を知ることが出来ると言えるかもしれません。ちなみにここには旧作では殆ど見られない、メインのモチーフとは無関係の色や形が挿入されていることが見て取れます。

そしていずれもが今挙げたような少女たちが描かれていますが、その表情は心の奥底にこそ強い意志を秘めているようでも、どこか捉え難い虚ろな様子をしているように思えてなりません。

また地面に勝手気侭に乱れて咲く草花、そして背景の遠近感を喪失させる白んだ空間など、それこそ実在することの決してない幻想風景が描かれているとも言えるのではないでしょうか。

またもう一つ興味深いのは、例えば草同士が重なり合って空間を埋め尽くしていく密なる表現や、体のごく一部、例えば指先の皺や爪を奇妙なほどに誇張した描写などです。

そうした細部への際立った眼差し、どこか作家自身の何らかへの執着、言い換えればフェティシズム的な要素も感じてなりませんでした。

東京では2004年の小山登美夫ギャラリー以来の展示、また美術館では初の個展だそうです。図版では全く分からない魅力、久々に作品と対面してゾクゾクしてしまいました。

ART iTの原美術館のブログに安藤のインタビュー記事があります。3部作の充実した内容です。是非ご覧ください。

1.安藤正子メールインタビュー [原美術館]:頭の中の風景をかたちにする

2.安藤正子メールインタビュー [原美術館]:世界に似た絵

3.安藤正子メールインタビュー [原美術館]:「世界」であると同時に、いのりである

8月19日まで開催されています。ずばりおすすめします。

「ハラ ドキュメンツ9 安藤正子―おへその庭」 原美術館(@haramuseum)

会期:7月12日(木)~8月19日(日)

休館:月曜日。(但し祝日に当たる7月16日は開館、翌17日は休館。)

時間:11:00~17:00。*毎週水曜日は20時まで開館。

住所:品川区北品川4-7-25

交通:JR線品川駅高輪口より徒歩15分。都営バス反96系統御殿山下車徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「藤井秀全:Staining」 LIXILギャラリー

LIXILギャラリー

「藤井秀全:Staining」

7/2-7/26

リクシルギャラリーで開催中の藤井秀全個展、「Staining」へ行ってきました。

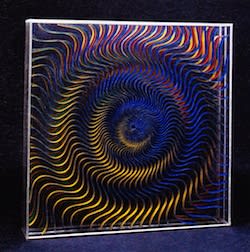

LEDを用いたインスタレーション、まさに七色に点滅する光の美しさに魅了される方も多いかもしれません。

薄暗がりの会場にて瞬くのは、半透明、それこそ何らかの有機体であるかのような複雑な形をして浮かび上がるLEDのオブジェです。

「Twinkle Wrinkle」(2012)

光のボリュームは時に壁面から会場全体へと広がり、また収縮し、さらには反射をして多様なイメージを作り出しています。

またイメージならぬ「光の染み」を壁面へ放ったのが「Staining」(2012)です。

「Staining」(2011)

LEDからの明かりは壁にそれこそ染み出し、まるで光を纏った霧のような像を映し出しているではありませんか。

そしてさらに美しいのが透明の光のボックス、「Color "Constituent"」(2010)です。

「Color "Transition"」(2010)

中には光瞬くオブジェが入っていることが分かりますが、その光を受ける素材を聞いて驚かされます。何とセロハンテープです。つまり様々に伸びて絡み合ったテープ自体が、あたかも宝石のような輝きを放っているというわけでした。

空間全体へと染み渡り、増幅、さらには収縮する眩い光のインスタレーション、シンプルな装置ながらも、思いの外に心地よい空間を作り上げていました。

なお作家の藤井は本年の六本木アートナイトにも出品があったそうです。そちらで楽しまれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「Twinkle Wrinkle」(2012)部分

7月26日まで開催されています。

「藤井秀全:Staining」 LIXILギャラリー

会期:7月2日(月)~7月26日(木)

休廊:日・祝

時間:10:00~18:00

住所:中央区京橋3-6-18 LIXIL:GINZA2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分。

「藤井秀全:Staining」

7/2-7/26

リクシルギャラリーで開催中の藤井秀全個展、「Staining」へ行ってきました。

LEDを用いたインスタレーション、まさに七色に点滅する光の美しさに魅了される方も多いかもしれません。

薄暗がりの会場にて瞬くのは、半透明、それこそ何らかの有機体であるかのような複雑な形をして浮かび上がるLEDのオブジェです。

「Twinkle Wrinkle」(2012)

光のボリュームは時に壁面から会場全体へと広がり、また収縮し、さらには反射をして多様なイメージを作り出しています。

またイメージならぬ「光の染み」を壁面へ放ったのが「Staining」(2012)です。

「Staining」(2011)

LEDからの明かりは壁にそれこそ染み出し、まるで光を纏った霧のような像を映し出しているではありませんか。

そしてさらに美しいのが透明の光のボックス、「Color "Constituent"」(2010)です。

「Color "Transition"」(2010)

中には光瞬くオブジェが入っていることが分かりますが、その光を受ける素材を聞いて驚かされます。何とセロハンテープです。つまり様々に伸びて絡み合ったテープ自体が、あたかも宝石のような輝きを放っているというわけでした。

空間全体へと染み渡り、増幅、さらには収縮する眩い光のインスタレーション、シンプルな装置ながらも、思いの外に心地よい空間を作り上げていました。

なお作家の藤井は本年の六本木アートナイトにも出品があったそうです。そちらで楽しまれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「Twinkle Wrinkle」(2012)部分

7月26日まで開催されています。

「藤井秀全:Staining」 LIXILギャラリー

会期:7月2日(月)~7月26日(木)

休廊:日・祝

時間:10:00~18:00

住所:中央区京橋3-6-18 LIXIL:GINZA2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

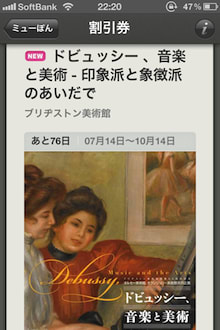

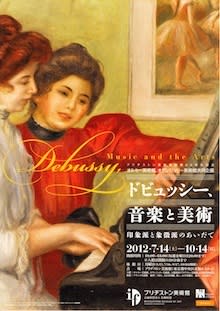

「ドビュッシー展」が7月14日(土)よりスタート!

フランスの近代音楽を代表する音楽家、クロード・ドビュッシー。

その業績を美術の観点から紐解く展覧会、先行したパリのオランジュリー美術館では30万人を動員したことでも話題となりましたが、その拡大バージョンとも言える展示がいよいよ、7月14日(土)より東京で始まります。

それが「ドビュッシー、音楽と美術」展です。

「ドビュッシー展」(ブリヂストン美術館)記者発表会

会場はフランス近代美術コレクションでも定評のある京橋のブリヂストン美術館。

オランジュリー美術館での展示をベースに、ブリヂストン美術館の所蔵品を加え、豊富な資料とともにドビュッシーと彼を取り巻く芸術を紹介する内容となっていました。

展示の様子は別途またまとめるとして、取り急ぎ本日、7月13日に行われた記者会見の様子をまずはご紹介。

登壇はブリヂストン美術館の館長島田氏をはじめ、オルセー美術館館長のコジュヴァル氏にオランジュリー美術館館長のポール=ヴァイル氏ら6名。

それぞれ本展にかける熱い意気込みが語られましたが、その中でも興味深かったのはオルセー館長のコジュヴァル氏がかつてローマでドビュッシー絡みの展覧会を手がけていたということ。

よってコジュヴァル氏がオルセーに赴任した際にすぐ、学芸の側からもこのようなドビュッシー展を開催しようという話が立ち上がったのだそうです。

またフランス側の監修者で同国の科学研究所学芸員のネクトゥー氏は、そもそもドビュッシーは当時のジャポニスムから浮世絵などを所有するほど日本美術に関心を持ち、「ペレアスとメリザンド」を日本で上演することを願っていた、という話をされました。

それにしても会場は深いブルー一色。これはオランジュリー会場と同じ色をとの試みから、ブリヂストン美術館が本展のためだけにわざわざ塗り替えたのだそうです。

また今回はオルセーからさりげなく非常に魅惑的な絵画が来日しているのもポイントかもしれません。

世紀末の画家、アンリ=エドモン=クロスやウィンスロー・ホーマー、ジョルジュ・ランコブあたりの作品にはただただ見惚れるばかり。

もちろんドビュッシーの創作を直接的に示す資料、例えば交響詩「海」を始めとする楽譜類や、コレクションしていた工芸品も展示されていました。

10章だての構成はかなり細かく、特にペレアスとメリザンド、また聖セバスチャンの殉教などの大作に関しては、丸々一章で紹介。

章の頭のキャプションの記述も詳細、かなり突っ込んだ内容だという印象を受けました。(図録のテキストも充実しています!)

さて今回、ちょっと面白いのが音声ガイドです。

音楽家ドビュッシーの展覧会ということで、当然ながら彼の曲がいくつか入っていますが、そのいずれもがセルゲイ・ラフマニノフによる「子供の領分」や、ドビュッシー自らピアノを弾いた歌曲など、1900年代の古い録音なのです。

展覧会図録とオリジナルバッジ型プレイヤー(図録右下)

ドビュッシー自らが語るというガイドの流れも引き込まれますが、ここは目でなく耳でもドビュッシーと同時代の芸術を楽しめるというわけでした。

ちなみに収録曲は展覧会の公式CDアルバムでも聞くことが出来ます。

またもう一つ、音楽絡みのオリジナルグッズとして興味深いのがバッジ型プレイヤー。

わずか直径5センチほどの携帯プレイヤーにはドビュッシーの曲が17曲ほど収録されています。

展覧会にあわせていつでもどこでもドビュッシー、面白い試みだと言えそうです。

パリでも大反響だった「ドビュッシー、音楽と美術」の日本唯一の拡大巡回展、7月14日(土)にブリヂストン美術館で開幕します!

*展覧会の内容についてはまた後日まとめます。

「ドビュッシー、音楽と美術―印象派と象徴派のあいだで」 ブリヂストン美術館

会期:7月14日(土)~10月14日(日)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:月曜日(ただし7/16 、9/17、10/8は開館)

主催:オルセー美術館、オランジュリー美術館、石橋財団ブリヂストン美術館、日本経済新聞社

住所:中央区京橋1-10-1

交通 :JR線東京駅八重洲中央口徒歩5分。東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩5分。東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線日本橋駅B1出口徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

その業績を美術の観点から紐解く展覧会、先行したパリのオランジュリー美術館では30万人を動員したことでも話題となりましたが、その拡大バージョンとも言える展示がいよいよ、7月14日(土)より東京で始まります。

それが「ドビュッシー、音楽と美術」展です。

「ドビュッシー展」(ブリヂストン美術館)記者発表会

会場はフランス近代美術コレクションでも定評のある京橋のブリヂストン美術館。

オランジュリー美術館での展示をベースに、ブリヂストン美術館の所蔵品を加え、豊富な資料とともにドビュッシーと彼を取り巻く芸術を紹介する内容となっていました。

展示の様子は別途またまとめるとして、取り急ぎ本日、7月13日に行われた記者会見の様子をまずはご紹介。

登壇はブリヂストン美術館の館長島田氏をはじめ、オルセー美術館館長のコジュヴァル氏にオランジュリー美術館館長のポール=ヴァイル氏ら6名。

それぞれ本展にかける熱い意気込みが語られましたが、その中でも興味深かったのはオルセー館長のコジュヴァル氏がかつてローマでドビュッシー絡みの展覧会を手がけていたということ。

よってコジュヴァル氏がオルセーに赴任した際にすぐ、学芸の側からもこのようなドビュッシー展を開催しようという話が立ち上がったのだそうです。

またフランス側の監修者で同国の科学研究所学芸員のネクトゥー氏は、そもそもドビュッシーは当時のジャポニスムから浮世絵などを所有するほど日本美術に関心を持ち、「ペレアスとメリザンド」を日本で上演することを願っていた、という話をされました。

それにしても会場は深いブルー一色。これはオランジュリー会場と同じ色をとの試みから、ブリヂストン美術館が本展のためだけにわざわざ塗り替えたのだそうです。

また今回はオルセーからさりげなく非常に魅惑的な絵画が来日しているのもポイントかもしれません。

世紀末の画家、アンリ=エドモン=クロスやウィンスロー・ホーマー、ジョルジュ・ランコブあたりの作品にはただただ見惚れるばかり。

もちろんドビュッシーの創作を直接的に示す資料、例えば交響詩「海」を始めとする楽譜類や、コレクションしていた工芸品も展示されていました。

10章だての構成はかなり細かく、特にペレアスとメリザンド、また聖セバスチャンの殉教などの大作に関しては、丸々一章で紹介。

章の頭のキャプションの記述も詳細、かなり突っ込んだ内容だという印象を受けました。(図録のテキストも充実しています!)

さて今回、ちょっと面白いのが音声ガイドです。

音楽家ドビュッシーの展覧会ということで、当然ながら彼の曲がいくつか入っていますが、そのいずれもがセルゲイ・ラフマニノフによる「子供の領分」や、ドビュッシー自らピアノを弾いた歌曲など、1900年代の古い録音なのです。

展覧会図録とオリジナルバッジ型プレイヤー(図録右下)

ドビュッシー自らが語るというガイドの流れも引き込まれますが、ここは目でなく耳でもドビュッシーと同時代の芸術を楽しめるというわけでした。

ちなみに収録曲は展覧会の公式CDアルバムでも聞くことが出来ます。

またもう一つ、音楽絡みのオリジナルグッズとして興味深いのがバッジ型プレイヤー。

わずか直径5センチほどの携帯プレイヤーにはドビュッシーの曲が17曲ほど収録されています。

展覧会にあわせていつでもどこでもドビュッシー、面白い試みだと言えそうです。

パリでも大反響だった「ドビュッシー、音楽と美術」の日本唯一の拡大巡回展、7月14日(土)にブリヂストン美術館で開幕します!

*展覧会の内容についてはまた後日まとめます。

「ドビュッシー、音楽と美術―印象派と象徴派のあいだで」 ブリヂストン美術館

会期:7月14日(土)~10月14日(日)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:月曜日(ただし7/16 、9/17、10/8は開館)

主催:オルセー美術館、オランジュリー美術館、石橋財団ブリヂストン美術館、日本経済新聞社

住所:中央区京橋1-10-1

交通 :JR線東京駅八重洲中央口徒歩5分。東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩5分。東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線日本橋駅B1出口徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

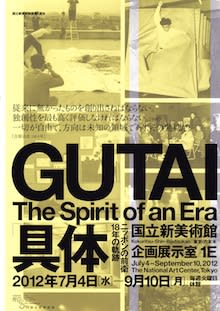

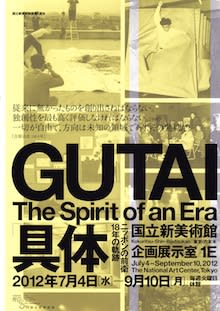

「具体展」 国立新美術館

国立新美術館

「具体-ニッポンの前衛 18年の軌跡」

7/4-9/10

国立新美術館で開催中の「具体-ニッポンの前衛 18年の軌跡」へ行って来ました。

「人のまねをするな。」、「これまでにはなかったものを作れ。」 。

それこそ「言うは易く行うは難し」ではありませんが、実際に取り組むとなるとそう簡単にいくものではありません。

吉原治良「黒地に赤い円」1965年 兵庫県立美術館

しかしながら今から遡ること60年前、一人の作家の号令の元、まさに奇想天外、これまでにはなかった表現で一時代を築き上げた芸術グループがいました。

それが具体です。リーダーは戦前から関西を拠点に前衛美術家として活動してきた吉原治良(1905-1972)。

1954年、吉原の「われわれの精神が自由であるという証を具体的に提示する。」を掛け声に、主に彼の居住していた芦屋の作家が集まり、新たなる芸術運動が始まりました。

構成は以下の通りです。

第1章 プロローグ 1954年

第2章 未知の美の創造 1955-1957年

第3章 ミスターグタイ=吉原治良

第4章 「具体」からGUTAIへ 1957-1965年

第5章 新たな展開 1965-1971年

第6章 エピローグ 1972年

展示は一冊の冊子、「具体」創刊号から始まります。

ここで吉原は今までの美術の概念にとらわれることなく、それでいてダダ的でもない、あくまでも前向きでかつ未知の表現を目指すことを高らかに宣言します。

当初の具体の活動は屋外でのパフォーマンスです。

芦屋公園を舞台に開催されたのは、「真夏の太陽にいどむ野外モダンアート実験展」と「野外具体美術展」です。

会場ではその一部が再現されていますが、時に大仰で、またそもそも一体何のためにあるのかすら分からないような作品は、確かに観客の好奇心を刺激したに相違ありません。

また双方向、ようは体験型の作品が目立つのもポイントです。

白い筒に入って空を見上げる村上三郎の「作品:空」(1956年)や、不安定な木を並べた嶋本昭三の「この上を歩いて下さい」(1955年)などは、おおよそ美術の範疇として捉えられるであろう領域を超えています。

さらに面白いのがアクション性です。

白髪一雄の「赤い丸太」(1955年)では、ひたすら作家が丸太へ釘を打ちつけた痕跡のみが残され、それがそのまま作品となっています。

白髪一雄「天雄星豹子頭」1959年 国立国際美術館

具体の魅力の一つに作家の執拗でかつ闇雲なまでの行為、またそれを裏打ちする熱い情念も挙げられますが、こうした初期のパフォーマンスにこそ顕著に現れていると言えるのかもしれません。

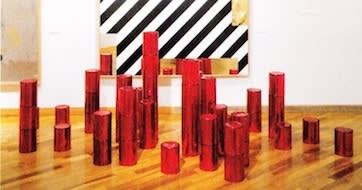

さて屋内の絵画表現においても具体は新境地を切り開きます。

嶋本昭三「作品」1955年 兵庫県立美術館

素材に一般的な絵具だけでなく、塗料や新聞紙などを用い、強い物質感を帯びた作品を次々と生み出しました。

また描き方も絵筆だけに収まりません。

その極地とも言えるのが金山明の「作品」(1957年)です。

金山明「作品」1957年 北九州市立美術館

なんとこの無数に乱れる線描、実は作家自らの制作した機械によって自動で引かれています。

それこそ具体の覇者、白髪一雄は絵具を足で塗りつけたことでも知られていますが、言わば絵画における「誰も思いつかなかった方法」は、多くの作家たちによって様々に繰り広げられていきました。

またそうした奇抜な絵画とも関係し、光や色に対して強い関心を持っていたのが、先だって都現美でも回顧展のあった田中敦子や山崎つる子などです。

田中敦子「作品」1960年 depot Anthony et Celia Denney aux Abattoirs, Toulouse

田中は色とりどりの蛍光管で作った「電気服」(1956年)での舞台パフォーマンスを行います。

山崎つる子「ブリキ缶」1955年 個人蔵

山崎つる子は並べたブリキの缶に光沢感のある塗料を塗り、ライトを当てるなどして色と光に鮮やかな作品を作りました。

会場では初期の舞台パフォーマンスを映像でも紹介していますが、それを見ると当時の雰囲気を味わえるかもしれません。

さてこうした具体に大きな転機をもたらしたのが、フランスの美術批評家のミシェル・タピエです。

1960年頃に来日したタピエは具体の活動に関心を抱き、パリやNYでも紹介したいと考えます。

そこでポイントとなるのがパフォーマンスの扱いです。

当時はまだ日本人が海外へ出ることもままならなかった時代、それこそ作家自身がNYなりに向かうのは困難を極めました。

よってタピエは持ち運びの容易な絵画に目をつけたわけです。

タピエによって具体はGUTAI、つまり国際的にも知られることになりましたが、彼との出会いによって活動は絵画表現的な志向へと大きく変わっていきました。

さて具体における吉原の地位を知ることが出来るのは、芦屋に作られた常設の展示館、「グタイピナコテカ」です。

吉原の父親は製油会社の社長を務めていましたが、1962年、大阪・中之島にあったその蔵を展示館へと変えてしまいます。

実のところ具体における吉原の力は大きく、時に彼の目に止まらないものは出品出来なかったというエピソードも残されています。

結果的に高速道路の建造のために取り壊されてしまいますが、具体の中核的施設さえも吉原がいたからこそ成り得たと考えると、やはり具体は吉原に始まり吉原に終わったとしてもあながち間違いではないのかもしれません。

松谷武利「Work'65」1965年 兵庫県立美術館

さて前後しますが、具体をGUTAI化されたタピエ、とある絵画表現上の一潮流を具体のメンバーに持ち込むことになります。

それがアンフォルメルです。タピエはアジアにおいてアンフォルメルを成し遂げたグループこそが具体だと述べます。

すると具体の表現はさらに転換、ともかくこの頃の一部の作品は、一目見るだけでも分かるほどアンフォルメルの影響が強くなります。

またもう一つ具体を変えていったのが、当時の絵画においてムーブメントを巻き起こしていた「クールな抽象」です。

今井祝雄「白のセレモニー・HOLES#6」1966年 兵庫県立美術館

1965年頃を境に、これまでの物質感も強いエネルギッシュな作品が、言わばシステマティックでクールなものへと変化します。

これは具体の活動にマンネリを感じた吉原がメンバーを入れ替えたことにも由来しますが、ともかくも作品は初期の具体とは似ても似つきません。

今中クミ子「作品」1966年 財団法人駒形十吉記念美術館

具体は吉原が亡くなった1972年に解散しますが、僅か20年弱の間に目まぐるしく移った表現の変遷も、また大いに注目すべきだと言えそうです。

ラストはテクノロジーと大阪万博です。

と言ってもこのテクノロジー、鍵カッコ付き、ようはあくまでも当時が未来的だとイメージしたSF的世界としても差し支えありません。

一例がヨシダミノルの「Bisexual Flower」(1970年)です。

ヨシダミノル「Bisexual Flower」1970年 個人蔵

暗闇に浮かび上がる透明なプラスチックの花、ブオーという音とともに大きく花開く様子は殆ど不気味ですが、これは言うまでもなく液体と機械によって動いています。

けばけばしいまでの蛍光色に、間違いなく実在しない無機的な機械の花、その異世界の光と動きは、60~70年代の近未来の一つのイメージとも捉えられるのではないでしょうか。

そしてその集大成とも、また言葉は適切ではないかもしれませんが、逆に成れの果てとも取れるのが大阪万博でのパフォーマンスです。

万博では会場のEXPO広場で「具体美術まつり」と称する各種パフォーマンスが行われましたが、(その記録映像が紹介されています。)やたらに巨大な「親子ロボット」にオモチャの犬を使った「101匹」などは、現代の観点から一方的に云々するのも問題があるとはいえ、もはや滑稽の一言に尽きます。

もちろん漫才ならぬ、どこか吹き出してしまうような可笑しさも具体の魅力かもしれませんが、必ずしも全てではないものの、初期の挑戦的なパフォーマンスに比べると、アイデアしかり、どこか何かを失ってしまった故の寂しさを感じてなりませんでした。

会場入口、何やら破れた布地のようなものが垂れていますが、これももちろん作品です。

過去の具体展でも恒例であったという入口を突き破るパフォーマンス、本展でもオープニング時に、元・具体会員の村上三郎の子息の村上知彦氏によって行われました。

そのパフォーマンスの映像は会場の他、yotubeにもあがっています。

gutai

この単純ながらも何かに緊張感を持って対峙し、そして未来を切り開いていく行為、さらにはその生々しいまでの痕跡、これこそが具体の最大の魅力ではないでしょうか。

かつて殆ど偶然的に見た兵庫県立美術館の具体展(2004年)で圧倒されて以来、いつか更なる回顧展をと望んでいましたが、こうした形で実現されて思わず胸が熱くなりました。もちろん関東では初の具体回顧展です。

閑散とした会場にはエアコンも効いてそれこそ寒々としていましたが、この具体の熱気、是非とも味わってみて下さい。

9月10日までの開催です。もちろんおすすめします。

「具体-ニッポンの前衛 18年の軌跡」 国立新美術館

会期:7月4日(水)~9月10日(月)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00 *金曜日は20時まで開館。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

「具体-ニッポンの前衛 18年の軌跡」

7/4-9/10

国立新美術館で開催中の「具体-ニッポンの前衛 18年の軌跡」へ行って来ました。

「人のまねをするな。」、「これまでにはなかったものを作れ。」 。

それこそ「言うは易く行うは難し」ではありませんが、実際に取り組むとなるとそう簡単にいくものではありません。

吉原治良「黒地に赤い円」1965年 兵庫県立美術館

しかしながら今から遡ること60年前、一人の作家の号令の元、まさに奇想天外、これまでにはなかった表現で一時代を築き上げた芸術グループがいました。

それが具体です。リーダーは戦前から関西を拠点に前衛美術家として活動してきた吉原治良(1905-1972)。

1954年、吉原の「われわれの精神が自由であるという証を具体的に提示する。」を掛け声に、主に彼の居住していた芦屋の作家が集まり、新たなる芸術運動が始まりました。

構成は以下の通りです。

第1章 プロローグ 1954年

第2章 未知の美の創造 1955-1957年

第3章 ミスターグタイ=吉原治良

第4章 「具体」からGUTAIへ 1957-1965年

第5章 新たな展開 1965-1971年

第6章 エピローグ 1972年

展示は一冊の冊子、「具体」創刊号から始まります。

ここで吉原は今までの美術の概念にとらわれることなく、それでいてダダ的でもない、あくまでも前向きでかつ未知の表現を目指すことを高らかに宣言します。

当初の具体の活動は屋外でのパフォーマンスです。

芦屋公園を舞台に開催されたのは、「真夏の太陽にいどむ野外モダンアート実験展」と「野外具体美術展」です。

会場ではその一部が再現されていますが、時に大仰で、またそもそも一体何のためにあるのかすら分からないような作品は、確かに観客の好奇心を刺激したに相違ありません。

また双方向、ようは体験型の作品が目立つのもポイントです。

白い筒に入って空を見上げる村上三郎の「作品:空」(1956年)や、不安定な木を並べた嶋本昭三の「この上を歩いて下さい」(1955年)などは、おおよそ美術の範疇として捉えられるであろう領域を超えています。

さらに面白いのがアクション性です。

白髪一雄の「赤い丸太」(1955年)では、ひたすら作家が丸太へ釘を打ちつけた痕跡のみが残され、それがそのまま作品となっています。

白髪一雄「天雄星豹子頭」1959年 国立国際美術館

具体の魅力の一つに作家の執拗でかつ闇雲なまでの行為、またそれを裏打ちする熱い情念も挙げられますが、こうした初期のパフォーマンスにこそ顕著に現れていると言えるのかもしれません。

さて屋内の絵画表現においても具体は新境地を切り開きます。

嶋本昭三「作品」1955年 兵庫県立美術館

素材に一般的な絵具だけでなく、塗料や新聞紙などを用い、強い物質感を帯びた作品を次々と生み出しました。

また描き方も絵筆だけに収まりません。

その極地とも言えるのが金山明の「作品」(1957年)です。

金山明「作品」1957年 北九州市立美術館

なんとこの無数に乱れる線描、実は作家自らの制作した機械によって自動で引かれています。

それこそ具体の覇者、白髪一雄は絵具を足で塗りつけたことでも知られていますが、言わば絵画における「誰も思いつかなかった方法」は、多くの作家たちによって様々に繰り広げられていきました。

またそうした奇抜な絵画とも関係し、光や色に対して強い関心を持っていたのが、先だって都現美でも回顧展のあった田中敦子や山崎つる子などです。

田中敦子「作品」1960年 depot Anthony et Celia Denney aux Abattoirs, Toulouse

田中は色とりどりの蛍光管で作った「電気服」(1956年)での舞台パフォーマンスを行います。

山崎つる子「ブリキ缶」1955年 個人蔵

山崎つる子は並べたブリキの缶に光沢感のある塗料を塗り、ライトを当てるなどして色と光に鮮やかな作品を作りました。

会場では初期の舞台パフォーマンスを映像でも紹介していますが、それを見ると当時の雰囲気を味わえるかもしれません。

さてこうした具体に大きな転機をもたらしたのが、フランスの美術批評家のミシェル・タピエです。

1960年頃に来日したタピエは具体の活動に関心を抱き、パリやNYでも紹介したいと考えます。

そこでポイントとなるのがパフォーマンスの扱いです。

当時はまだ日本人が海外へ出ることもままならなかった時代、それこそ作家自身がNYなりに向かうのは困難を極めました。

よってタピエは持ち運びの容易な絵画に目をつけたわけです。

タピエによって具体はGUTAI、つまり国際的にも知られることになりましたが、彼との出会いによって活動は絵画表現的な志向へと大きく変わっていきました。

さて具体における吉原の地位を知ることが出来るのは、芦屋に作られた常設の展示館、「グタイピナコテカ」です。

吉原の父親は製油会社の社長を務めていましたが、1962年、大阪・中之島にあったその蔵を展示館へと変えてしまいます。

実のところ具体における吉原の力は大きく、時に彼の目に止まらないものは出品出来なかったというエピソードも残されています。

結果的に高速道路の建造のために取り壊されてしまいますが、具体の中核的施設さえも吉原がいたからこそ成り得たと考えると、やはり具体は吉原に始まり吉原に終わったとしてもあながち間違いではないのかもしれません。

松谷武利「Work'65」1965年 兵庫県立美術館

さて前後しますが、具体をGUTAI化されたタピエ、とある絵画表現上の一潮流を具体のメンバーに持ち込むことになります。

それがアンフォルメルです。タピエはアジアにおいてアンフォルメルを成し遂げたグループこそが具体だと述べます。

すると具体の表現はさらに転換、ともかくこの頃の一部の作品は、一目見るだけでも分かるほどアンフォルメルの影響が強くなります。

またもう一つ具体を変えていったのが、当時の絵画においてムーブメントを巻き起こしていた「クールな抽象」です。

今井祝雄「白のセレモニー・HOLES#6」1966年 兵庫県立美術館

1965年頃を境に、これまでの物質感も強いエネルギッシュな作品が、言わばシステマティックでクールなものへと変化します。

これは具体の活動にマンネリを感じた吉原がメンバーを入れ替えたことにも由来しますが、ともかくも作品は初期の具体とは似ても似つきません。

今中クミ子「作品」1966年 財団法人駒形十吉記念美術館

具体は吉原が亡くなった1972年に解散しますが、僅か20年弱の間に目まぐるしく移った表現の変遷も、また大いに注目すべきだと言えそうです。

ラストはテクノロジーと大阪万博です。

と言ってもこのテクノロジー、鍵カッコ付き、ようはあくまでも当時が未来的だとイメージしたSF的世界としても差し支えありません。

一例がヨシダミノルの「Bisexual Flower」(1970年)です。

ヨシダミノル「Bisexual Flower」1970年 個人蔵

暗闇に浮かび上がる透明なプラスチックの花、ブオーという音とともに大きく花開く様子は殆ど不気味ですが、これは言うまでもなく液体と機械によって動いています。

けばけばしいまでの蛍光色に、間違いなく実在しない無機的な機械の花、その異世界の光と動きは、60~70年代の近未来の一つのイメージとも捉えられるのではないでしょうか。

そしてその集大成とも、また言葉は適切ではないかもしれませんが、逆に成れの果てとも取れるのが大阪万博でのパフォーマンスです。

万博では会場のEXPO広場で「具体美術まつり」と称する各種パフォーマンスが行われましたが、(その記録映像が紹介されています。)やたらに巨大な「親子ロボット」にオモチャの犬を使った「101匹」などは、現代の観点から一方的に云々するのも問題があるとはいえ、もはや滑稽の一言に尽きます。

もちろん漫才ならぬ、どこか吹き出してしまうような可笑しさも具体の魅力かもしれませんが、必ずしも全てではないものの、初期の挑戦的なパフォーマンスに比べると、アイデアしかり、どこか何かを失ってしまった故の寂しさを感じてなりませんでした。

会場入口、何やら破れた布地のようなものが垂れていますが、これももちろん作品です。

過去の具体展でも恒例であったという入口を突き破るパフォーマンス、本展でもオープニング時に、元・具体会員の村上三郎の子息の村上知彦氏によって行われました。

そのパフォーマンスの映像は会場の他、yotubeにもあがっています。

gutai

この単純ながらも何かに緊張感を持って対峙し、そして未来を切り開いていく行為、さらにはその生々しいまでの痕跡、これこそが具体の最大の魅力ではないでしょうか。

かつて殆ど偶然的に見た兵庫県立美術館の具体展(2004年)で圧倒されて以来、いつか更なる回顧展をと望んでいましたが、こうした形で実現されて思わず胸が熱くなりました。もちろん関東では初の具体回顧展です。

閑散とした会場にはエアコンも効いてそれこそ寒々としていましたが、この具体の熱気、是非とも味わってみて下さい。

9月10日までの開催です。もちろんおすすめします。

「具体-ニッポンの前衛 18年の軌跡」 国立新美術館

会期:7月4日(水)~9月10日(月)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00 *金曜日は20時まで開館。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

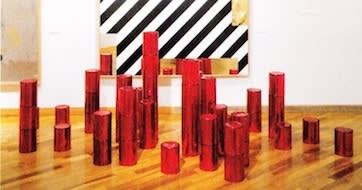

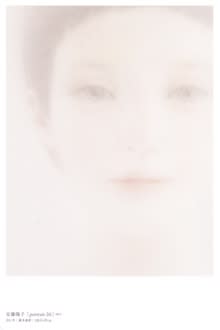

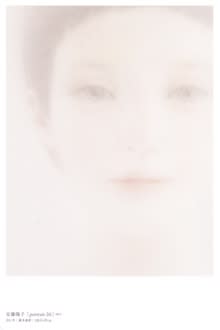

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」 ギャラリーαM

ギャラリーαM

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」

6/30-7/28

ギャラリーαMで開催中の「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」へ行ってきました。

第一弾の山田七菜子、また第二弾の俵萌子しかり、強くまた激しい絵具の質感を押し出す絵画の展示が続いた「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう」シリーズ。

打って変わって今回の第三弾、安藤陽子の作品は、抑制的でかつ朧げな光を放つ日本画です。

会場をぐるりと一周、ほぼ等間隔で並ぶのは、子どもから女性と、おおよそ若い世代を描いた人物の肖像です。

絹本着彩、いずれも先にも触れたように紛れもなく日本画ですが、不思議と背景に光源でもあるかのような独特の光をまとっていることに気がつきます。

この柔らかな光の秘密、一体何に由来するのかと作品へ近づいてみました。

すると支持体がフレームから言わば浮き出していることが分かるではありませんか。

ようは絹の裏は空洞です。それが作品に当たる光を透かせて、独特な光を生み出しているというわけでした。

さてこれらの人物、キュレーターの保坂がテキストでも述べたように、「悲しんでいるのか微笑んでいるのか。」よく分かりません。表情は実に曖昧です。

実際のところ作家の安藤は、比較的、親しい間柄にある人物をモデルに据えているそうですが、このどこか希薄な実在感と捉え難い浮遊感は、言わば西洋画のトローニーに近いものがあるのではないかと思いました。

繊細で透明感のある絵画平面、当然ながら実物と図版とはまるで異なります。質感は会場で見ないと分かりません。

7月28日まで開催されています。

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:6月30日(土)~7月28日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:11:00~19:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分。

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」

6/30-7/28

ギャラリーαMで開催中の「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」へ行ってきました。

第一弾の山田七菜子、また第二弾の俵萌子しかり、強くまた激しい絵具の質感を押し出す絵画の展示が続いた「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう」シリーズ。

打って変わって今回の第三弾、安藤陽子の作品は、抑制的でかつ朧げな光を放つ日本画です。

会場をぐるりと一周、ほぼ等間隔で並ぶのは、子どもから女性と、おおよそ若い世代を描いた人物の肖像です。

絹本着彩、いずれも先にも触れたように紛れもなく日本画ですが、不思議と背景に光源でもあるかのような独特の光をまとっていることに気がつきます。

この柔らかな光の秘密、一体何に由来するのかと作品へ近づいてみました。

すると支持体がフレームから言わば浮き出していることが分かるではありませんか。

ようは絹の裏は空洞です。それが作品に当たる光を透かせて、独特な光を生み出しているというわけでした。

さてこれらの人物、キュレーターの保坂がテキストでも述べたように、「悲しんでいるのか微笑んでいるのか。」よく分かりません。表情は実に曖昧です。

実際のところ作家の安藤は、比較的、親しい間柄にある人物をモデルに据えているそうですが、このどこか希薄な実在感と捉え難い浮遊感は、言わば西洋画のトローニーに近いものがあるのではないかと思いました。

繊細で透明感のある絵画平面、当然ながら実物と図版とはまるで異なります。質感は会場で見ないと分かりません。

【緊急企画・第二弾】αMトークイベント「徹底討論|本当に絵画は愛なのか?」

出演: 青山悟、今津景、梅津庸一、千葉正也、保坂健二朗

日時: 7月26日(木)19時~

会場: gallery αM 予約不要・参加無料

*Ust中継予定→http://ustre.am/MaPd

出演: 青山悟、今津景、梅津庸一、千葉正也、保坂健二朗

日時: 7月26日(木)19時~

会場: gallery αM 予約不要・参加無料

*Ust中継予定→http://ustre.am/MaPd

7月28日まで開催されています。

「絵画、それを愛と呼ぶことにしよう vol.3 安藤陽子」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:6月30日(土)~7月28日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:11:00~19:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |