都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「日産アートアワード2015」 BankArt Studio NYK

BankArt Studio NYK

「日産アートアワード2015」

11/14-12/27

BankArt Studio NYKで開催中の「日産アートアワード2015」を見て来ました。

2013年に創設された現代アーティストを支援、顕彰する「日産アートアワード」。今年で2度目です。推薦された33名のアーティストより選出されたファイナリスト、7名による展示が行われています。

石田尚志「正方形の窓」 2015年 2チャンネルビデオ(カラー、サウンド)

まずは石田尚志です。横浜美術館の回顧展の記憶も新しい映像作家、タイトルは「正方形の窓」でした。もちろんドローイング・アニメーションです。長方形のフレームに四角い窓。確かに正方形をしています。暗がりの密室に青白い光が差し込みました。すると激しいストロークが飛沫を上げ始めます。渦を巻き、空間を裂き、さらには跳ねては散る線の軌跡。全6分強。モチーフはポーの短編から着想を得たそうです。ストロークはさも石田の情念が取り憑いたかのように駆け巡っています。

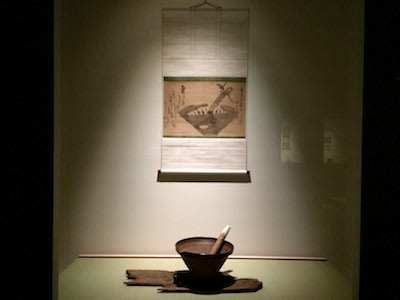

米田知子 展示風景

写真家の米田知子は新旧作を並べては「歴史的断片」(解説シートより)を紡いでいます。場所も時代も異なる風景。そこはビキニ環礁でのB-29の墜落事故現場であり、朝鮮半島の非武装地帯の近くであり、また靖国神社の桜でもあります。端的な風景として美しい。しかしいずれもが歴史を物語る重要な場所です。暗がりに咲いた「菊」に目がとまりました。「積雲」のシリーズです。かの震災と原発事故を踏まえたとも言われていますが、米田は如何なるメッセージをこめたのでしょうか。

岩崎貴宏「アウト・オブ・ディスオーダー(70年草木は生えなかったか?)」 2015年 人毛

細密なテクスチャーに目を見張りました。岩崎貴宏です。まず目に飛び込んできたのは広く白い台。その上で黒く細い糸が鉄塔などのランドスケープを描いています。実のところはじめは素材が分かりませんでした。キャプションを見て驚きました。何と糸ではなく人毛だったのです。

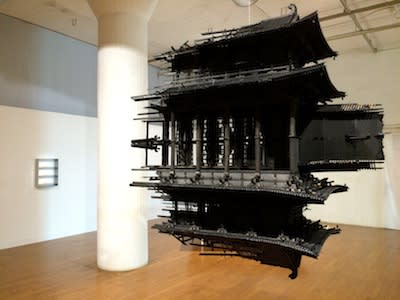

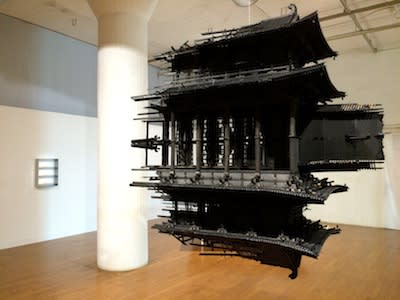

岩崎貴宏「リフレクション・モデル(羅生門エフェクト)」 2015年 檜、シナベニア、墨汁、ワイヤー

さらに宙を見やれば「リフレクション・モデル」が吊るされています。今度は檜です。映画「羅生門」(黒澤明監督)における半壊状態の羅生門を水たまりに映る姿をあわせて立体化したもの。そして先の人毛も小説「羅生門」(芥川龍之介作)で登場する老婆と髪の毛のシーンをモチーフとしています。つまり二つの「羅生門」を同じく二つ異なった素材で表現しているわけです。

毛利悠子「モレモレ:与えられた落水 #1-3」 2015年 木材、傘、ホース、ペットボトル、ゴム手袋、バケツ、車輪など

毛利悠子が見事なインスタレーションを見せてくれました。ぶら下がるのは3つの木のフレーム。窓のような形をしています。そして様々な日用品、例えば鳥かごやビニールの手袋、タライや自転車の車輪、またじょうろやビニール袋が吊られていました。耳を澄ますとぽたぽたと水の流れ落ちる音が聞こえてきます。モーターによる作用でしょうか。水は緩やかに循環していました。ホースは時折ビクンと波打ちます。まるで血管です。互いの素材は水によって言わば有機的に連結していました。

毛利悠子「モレモレ東京」(フィールドワーク)

ふと裏にある解説冊子に目がとまりました。中には東京メトロでしょうか。よく見かける光景です。地下鉄の駅構内の水漏れをビニールなどで補修した写真が収められています。

毛利悠子「モレモレ:与えられた落水 #1-3」(部分) 2015年 木材、傘、ホース、ペットボトル、ゴム手袋、バケツ、車輪など

ずばり作家の毛利は水漏れの修理の仕事に「用の美」(解説シートより)を見出しました。そのフィールドワークを通して制作されたのが今回の新作、「モレモレ:与えられた落水」です。解説にユーモラスという言葉という言葉がありましたが、確かに楽しい。まるで装置全体が自動楽器のように自律して動いているようにも見えます。ついつい水の動きを目で耳で追ってしまいました。

久門剛史「Quantize #5」 2015年 サウンド、電球、アルミニウム、真鍮、木、ジョーゼット、紙、鏡、電池ほか

まるで舞台を見ているようです。久門剛史のインスタレーションの名は「Quantize #5」。一室での展開です。素材は電球や木に神、そして鏡やカーテンほか、木製の台など様々。電球はちかちかと点滅し、突如カーテンがひらりと靡きます。後ろから風が送られているようでした。無人ながらも人がいるかのような気配。何かの物語が再現されているのでしょうか。細かな光の点滅や小さな音が奇妙に気になりました。どこか不安な気持ちにもさせられます。

久門剛史「Quantize #5」(部分) 2015年 サウンド、電球、アルミニウム、真鍮、木、ジョーゼット、紙、鏡、電池ほか

とすると突如、もの凄いノイズ音が空間に鳴り響きました。全ての音を飲みこむ程の大音量。予想だにしない展開です。もちろん全ては久門のプログラミングにより動いているわけですが、さも全てが偶然に起こっているかのようでもあります。驚きました。

秋山さやか「浸食す 9.1 19 29 10.3 11.7 8 13」 2015年 横浜で出逢ったさまざまな物いろいろな糸、布、顔料

ほか会場のBankART周辺に滞在しては、自身の生活経験と地誌を刺繍で表現した秋山さやかや、沖縄やいわゆるセクシャルマイノリティーに取材したミヤギフトシも興味深いものがあります。社会を批評的に捉えて表現した作品も少なくありません。

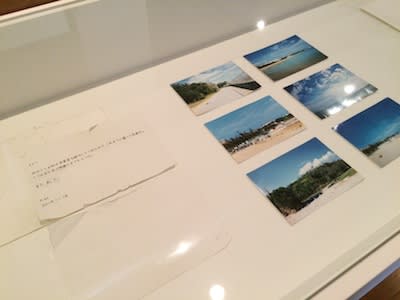

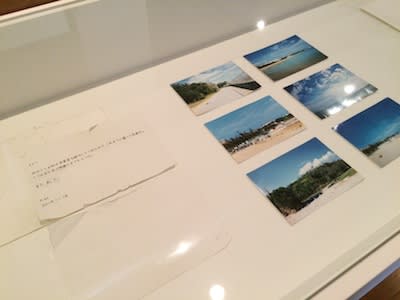

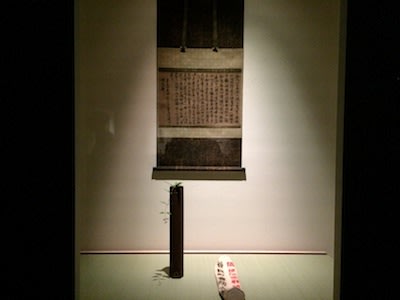

ミヤギフトシ「南方からの17通のノート」 2015年 封筒、ハガキ、切手、デジタルプリント、ファウンドフォトほか

なお去る11月24日、会場内にて最終審査が行われ、グランプリ、及びオーディエンス賞が決定しました。

「日産アートアワード2015」グランプリ受賞者を発表@日産自動車

グランプリには毛利悠子、オーディエンス賞は久門剛史が選ばれました。実は私もオーディエンス投票時にこのお二方で迷い、結局、毛利さんに投じました。ただ確かに久門さんの作品も大変に魅惑的です。甲乙云々の判断は出来ません。

入場は無料。場内の撮影も出来ます。12月27日まで開催されています。

「日産アートアワード2015」 BankArt Studio NYK

会期:11月14日(土)~12月27日(日)

休館:無休。ただし11月24日(火)は、イベント開催のため一般入場不可。

時間:11:00~19:00

料金:無料

住所:横浜市中区海岸通3-9

交通:横浜みなとみらい線馬車道駅6出口(赤レンガ倉庫口)より徒歩5分。

「日産アートアワード2015」

11/14-12/27

BankArt Studio NYKで開催中の「日産アートアワード2015」を見て来ました。

2013年に創設された現代アーティストを支援、顕彰する「日産アートアワード」。今年で2度目です。推薦された33名のアーティストより選出されたファイナリスト、7名による展示が行われています。

石田尚志「正方形の窓」 2015年 2チャンネルビデオ(カラー、サウンド)

まずは石田尚志です。横浜美術館の回顧展の記憶も新しい映像作家、タイトルは「正方形の窓」でした。もちろんドローイング・アニメーションです。長方形のフレームに四角い窓。確かに正方形をしています。暗がりの密室に青白い光が差し込みました。すると激しいストロークが飛沫を上げ始めます。渦を巻き、空間を裂き、さらには跳ねては散る線の軌跡。全6分強。モチーフはポーの短編から着想を得たそうです。ストロークはさも石田の情念が取り憑いたかのように駆け巡っています。

米田知子 展示風景

写真家の米田知子は新旧作を並べては「歴史的断片」(解説シートより)を紡いでいます。場所も時代も異なる風景。そこはビキニ環礁でのB-29の墜落事故現場であり、朝鮮半島の非武装地帯の近くであり、また靖国神社の桜でもあります。端的な風景として美しい。しかしいずれもが歴史を物語る重要な場所です。暗がりに咲いた「菊」に目がとまりました。「積雲」のシリーズです。かの震災と原発事故を踏まえたとも言われていますが、米田は如何なるメッセージをこめたのでしょうか。

岩崎貴宏「アウト・オブ・ディスオーダー(70年草木は生えなかったか?)」 2015年 人毛

細密なテクスチャーに目を見張りました。岩崎貴宏です。まず目に飛び込んできたのは広く白い台。その上で黒く細い糸が鉄塔などのランドスケープを描いています。実のところはじめは素材が分かりませんでした。キャプションを見て驚きました。何と糸ではなく人毛だったのです。

岩崎貴宏「リフレクション・モデル(羅生門エフェクト)」 2015年 檜、シナベニア、墨汁、ワイヤー

さらに宙を見やれば「リフレクション・モデル」が吊るされています。今度は檜です。映画「羅生門」(黒澤明監督)における半壊状態の羅生門を水たまりに映る姿をあわせて立体化したもの。そして先の人毛も小説「羅生門」(芥川龍之介作)で登場する老婆と髪の毛のシーンをモチーフとしています。つまり二つの「羅生門」を同じく二つ異なった素材で表現しているわけです。

毛利悠子「モレモレ:与えられた落水 #1-3」 2015年 木材、傘、ホース、ペットボトル、ゴム手袋、バケツ、車輪など

毛利悠子が見事なインスタレーションを見せてくれました。ぶら下がるのは3つの木のフレーム。窓のような形をしています。そして様々な日用品、例えば鳥かごやビニールの手袋、タライや自転車の車輪、またじょうろやビニール袋が吊られていました。耳を澄ますとぽたぽたと水の流れ落ちる音が聞こえてきます。モーターによる作用でしょうか。水は緩やかに循環していました。ホースは時折ビクンと波打ちます。まるで血管です。互いの素材は水によって言わば有機的に連結していました。

毛利悠子「モレモレ東京」(フィールドワーク)

ふと裏にある解説冊子に目がとまりました。中には東京メトロでしょうか。よく見かける光景です。地下鉄の駅構内の水漏れをビニールなどで補修した写真が収められています。

毛利悠子「モレモレ:与えられた落水 #1-3」(部分) 2015年 木材、傘、ホース、ペットボトル、ゴム手袋、バケツ、車輪など

ずばり作家の毛利は水漏れの修理の仕事に「用の美」(解説シートより)を見出しました。そのフィールドワークを通して制作されたのが今回の新作、「モレモレ:与えられた落水」です。解説にユーモラスという言葉という言葉がありましたが、確かに楽しい。まるで装置全体が自動楽器のように自律して動いているようにも見えます。ついつい水の動きを目で耳で追ってしまいました。

久門剛史「Quantize #5」 2015年 サウンド、電球、アルミニウム、真鍮、木、ジョーゼット、紙、鏡、電池ほか

まるで舞台を見ているようです。久門剛史のインスタレーションの名は「Quantize #5」。一室での展開です。素材は電球や木に神、そして鏡やカーテンほか、木製の台など様々。電球はちかちかと点滅し、突如カーテンがひらりと靡きます。後ろから風が送られているようでした。無人ながらも人がいるかのような気配。何かの物語が再現されているのでしょうか。細かな光の点滅や小さな音が奇妙に気になりました。どこか不安な気持ちにもさせられます。

久門剛史「Quantize #5」(部分) 2015年 サウンド、電球、アルミニウム、真鍮、木、ジョーゼット、紙、鏡、電池ほか

とすると突如、もの凄いノイズ音が空間に鳴り響きました。全ての音を飲みこむ程の大音量。予想だにしない展開です。もちろん全ては久門のプログラミングにより動いているわけですが、さも全てが偶然に起こっているかのようでもあります。驚きました。

秋山さやか「浸食す 9.1 19 29 10.3 11.7 8 13」 2015年 横浜で出逢ったさまざまな物いろいろな糸、布、顔料

ほか会場のBankART周辺に滞在しては、自身の生活経験と地誌を刺繍で表現した秋山さやかや、沖縄やいわゆるセクシャルマイノリティーに取材したミヤギフトシも興味深いものがあります。社会を批評的に捉えて表現した作品も少なくありません。

ミヤギフトシ「南方からの17通のノート」 2015年 封筒、ハガキ、切手、デジタルプリント、ファウンドフォトほか

なお去る11月24日、会場内にて最終審査が行われ、グランプリ、及びオーディエンス賞が決定しました。

「日産アートアワード2015」グランプリ受賞者を発表@日産自動車

グランプリには毛利悠子、オーディエンス賞は久門剛史が選ばれました。実は私もオーディエンス投票時にこのお二方で迷い、結局、毛利さんに投じました。ただ確かに久門さんの作品も大変に魅惑的です。甲乙云々の判断は出来ません。

入場は無料。場内の撮影も出来ます。12月27日まで開催されています。

「日産アートアワード2015」 BankArt Studio NYK

会期:11月14日(土)~12月27日(日)

休館:無休。ただし11月24日(火)は、イベント開催のため一般入場不可。

時間:11:00~19:00

料金:無料

住所:横浜市中区海岸通3-9

交通:横浜みなとみらい線馬車道駅6出口(赤レンガ倉庫口)より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「あなたが選ぶ展覧会2015」 第一次エントリー集計結果

今年見たみなさんのベスト展覧会をまとめていこうという観点からスタートした「あなたが選ぶ展覧会2015」。一次エントリー選考期間が終了しました。その集計結果です。11月26日(金)、web上のライブイベントにて第一次エントリーの展覧会が決まりました。

「あなたが選ぶ展覧会2015」

http://arttalk.tokyo/ *イベント専用ページも開設しました。

エントリー総数は延べ329展。多くの方にご参加いただきました。なおエントリーはお一人様3展でした。それを一つずつカウントし、うち上位25展を「最終投票」へ進む展覧会として選定しました。

[あなたが選ぶ展覧会2015 一次エントリー集計結果] *あいうえお順です。

「画鬼・暁斎ーKYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」 三菱一号館美術館

「燕子花と紅白梅 光琳アート 光琳と現代美術」 MOA美術館

「鴻池朋子展 根源的暴力」 神奈川県民ホールギャラリー

「グエルチーノ展 よみがえるバロックの画家」 国立西洋美術館

「コレクション展 ベスト・オブ・ザ・ベスト」 ブリヂストン美術館

「蔡国強展 帰去来」 横浜美術館

「SHUNGA 春画展」 永青文庫

「シンプルなかたち展:美はどこからくるのか」 森美術館

「生誕110年 片岡球子展」 東京国立近代美術館

「生誕三百年 同い年の天才絵師 若冲と蕪村」 サントリー美術館

「鳥獣戯画ー京都 高山寺の至宝」 東京国立博物館

「『月映(つくはえ)』田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎」 東京ステーションギャラリー

「ニキ・ド・サンファル展」 国立新美術館

「No Museum, No Life?ーこれからの美術館事典」 東京国立近代美術館

「プラド美術館展ースペイン宮廷 美への情熱」 三菱一号館美術館

「白鳳ー花ひらく仏教美術」 奈良国立博物館

「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」 東京藝術大学大学美術館

「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」 東京藝術大学大学美術館

「没後30年 鴨居玲展 踊り候え」 東京ステーションギャラリー

「ボッティチェリとルネサンス フィレンツェの富と美」 Bunkamuraザ・ミュージアム

「微笑みに込められた祈り 円空・木喰展」 そごう美術館

「マグリット展」 国立新美術館

「マルモッタン・モネ美術館所蔵 モネ展」 東京都美術館

「村上隆の五百羅漢図展」 森美術館

「山口晃展 前に下がる 下を仰ぐ」 水戸芸術館

「山口小夜子 未来を着る人」 東京都現代美術館

同数のエントリーがあったため、結果的に26の展覧会がランクインしました。率直なところエントリーは割れました。(よって次点で選外となった展覧会が10展以上もありました。)もちろんジャンルも様々。日本、西洋、また現代美術と多岐に渡ります。会期も春先からまだ開催中のものも少なくありません。如何でしょうか。ほぼ関東の展覧会で占められていますが、奈良国立博物館の白鳳展が入ったのも印象的でした。

この26の展覧会からみなさんにベスト10を「最終投票」にて選んでいただきます。ともすると意中の展覧会がランクインしてないかもしれませんが、その場合はいわゆる次善でも投票していただけると嬉しいです。投票期間は12月19日(土)の18時までです。締切後、すぐさま集計して「あなたが選ぶ展覧会2015」のベスト10を決定。翌日、12月20日(日)のライブイベントにて発表します。

最終投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi

専用の投票フォームを作っていただきました。今回はお一人様一展のみの投票です。もちろん一次エントリーに参加されてない方の投票も大歓迎です。また12月のライブイベントの参加如何も問いません。ハンドルネームのみでどなたでもお気軽に投票出来ます。

一次エントリーの段階では多くの方に各展覧会へのコメントを頂戴しました。うちいくつかのコメントについては11月26日(金)のライブイベントで取り上げさせていただきました。なおライブについてはオンデマンドでも配信中です。イベントページからリンクしております。そちらからも観覧可能です。

「あなたが選ぶ展覧会2015」

http://arttalk.tokyo/

ライブではお馴染み青い日記帳のTakさんと、フリーランスのジャーナリストでデジタルハリウッド大学大学院客員教授のチバヒデトシさんに、エントリーされた展覧会について語っていただきました。また一次エントリーの順位についても発表しました。

「あなたが選ぶ展覧会2015」の最終投票は12月19日(土)までです。翌20日(日)の夕方以降のライブイベントで結果を発表します。またその際も改めて別のゲストをお呼びし、今年の展覧会について振り返っていただく予定です。(開催時間は決まり次第、お知らせします。)

最終投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi

「あなたが選ぶ展覧会2015 最終投票」が始まりました。一体どのような展覧会が今年のベスト10に選ばれるのでしょうか。まずは多くの方の投票をお待ちしております。

[あなたが選ぶ展覧会2015 イベントの流れ]

開催期間:2015年11月13日(金)~12月20日(日)

第一次選考期間:11月13日(金)~11月25日(水) *終了しました。

第一次選考通過25展発表ライブイベント:11月26日(木)19時~20時 *終了しました

*ゲスト:チバヒデトシ氏(フリーランス・ジャーナリスト、デジタルハリウッド大学大学院客員教授)

最終選考期間:11月27日(金)~12月19日(土)

投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi

「あなたが選ぶ展覧会2015」発表ライブイベント:12月20日(日)夕方以降

*時間は決まり次第お知らせします

*改めてゲストをお呼びする予定です。

「あなたが選ぶ展覧会2015」

http://arttalk.tokyo/ *イベント専用ページも開設しました。

エントリー総数は延べ329展。多くの方にご参加いただきました。なおエントリーはお一人様3展でした。それを一つずつカウントし、うち上位25展を「最終投票」へ進む展覧会として選定しました。

[あなたが選ぶ展覧会2015 一次エントリー集計結果] *あいうえお順です。

「画鬼・暁斎ーKYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」 三菱一号館美術館

「燕子花と紅白梅 光琳アート 光琳と現代美術」 MOA美術館

「鴻池朋子展 根源的暴力」 神奈川県民ホールギャラリー

「グエルチーノ展 よみがえるバロックの画家」 国立西洋美術館

「コレクション展 ベスト・オブ・ザ・ベスト」 ブリヂストン美術館

「蔡国強展 帰去来」 横浜美術館

「SHUNGA 春画展」 永青文庫

「シンプルなかたち展:美はどこからくるのか」 森美術館

「生誕110年 片岡球子展」 東京国立近代美術館

「生誕三百年 同い年の天才絵師 若冲と蕪村」 サントリー美術館

「鳥獣戯画ー京都 高山寺の至宝」 東京国立博物館

「『月映(つくはえ)』田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎」 東京ステーションギャラリー

「ニキ・ド・サンファル展」 国立新美術館

「No Museum, No Life?ーこれからの美術館事典」 東京国立近代美術館

「プラド美術館展ースペイン宮廷 美への情熱」 三菱一号館美術館

「白鳳ー花ひらく仏教美術」 奈良国立博物館

「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」 東京藝術大学大学美術館

「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」 東京藝術大学大学美術館

「没後30年 鴨居玲展 踊り候え」 東京ステーションギャラリー

「ボッティチェリとルネサンス フィレンツェの富と美」 Bunkamuraザ・ミュージアム

「微笑みに込められた祈り 円空・木喰展」 そごう美術館

「マグリット展」 国立新美術館

「マルモッタン・モネ美術館所蔵 モネ展」 東京都美術館

「村上隆の五百羅漢図展」 森美術館

「山口晃展 前に下がる 下を仰ぐ」 水戸芸術館

「山口小夜子 未来を着る人」 東京都現代美術館

同数のエントリーがあったため、結果的に26の展覧会がランクインしました。率直なところエントリーは割れました。(よって次点で選外となった展覧会が10展以上もありました。)もちろんジャンルも様々。日本、西洋、また現代美術と多岐に渡ります。会期も春先からまだ開催中のものも少なくありません。如何でしょうか。ほぼ関東の展覧会で占められていますが、奈良国立博物館の白鳳展が入ったのも印象的でした。

この26の展覧会からみなさんにベスト10を「最終投票」にて選んでいただきます。ともすると意中の展覧会がランクインしてないかもしれませんが、その場合はいわゆる次善でも投票していただけると嬉しいです。投票期間は12月19日(土)の18時までです。締切後、すぐさま集計して「あなたが選ぶ展覧会2015」のベスト10を決定。翌日、12月20日(日)のライブイベントにて発表します。

最終投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi

専用の投票フォームを作っていただきました。今回はお一人様一展のみの投票です。もちろん一次エントリーに参加されてない方の投票も大歓迎です。また12月のライブイベントの参加如何も問いません。ハンドルネームのみでどなたでもお気軽に投票出来ます。

一次エントリーの段階では多くの方に各展覧会へのコメントを頂戴しました。うちいくつかのコメントについては11月26日(金)のライブイベントで取り上げさせていただきました。なおライブについてはオンデマンドでも配信中です。イベントページからリンクしております。そちらからも観覧可能です。

「あなたが選ぶ展覧会2015」

http://arttalk.tokyo/

ライブではお馴染み青い日記帳のTakさんと、フリーランスのジャーナリストでデジタルハリウッド大学大学院客員教授のチバヒデトシさんに、エントリーされた展覧会について語っていただきました。また一次エントリーの順位についても発表しました。

「あなたが選ぶ展覧会2015」の最終投票は12月19日(土)までです。翌20日(日)の夕方以降のライブイベントで結果を発表します。またその際も改めて別のゲストをお呼びし、今年の展覧会について振り返っていただく予定です。(開催時間は決まり次第、お知らせします。)

最終投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi

「あなたが選ぶ展覧会2015 最終投票」が始まりました。一体どのような展覧会が今年のベスト10に選ばれるのでしょうか。まずは多くの方の投票をお待ちしております。

[あなたが選ぶ展覧会2015 イベントの流れ]

開催期間:2015年11月13日(金)~12月20日(日)

第一次選考期間:11月13日(金)~11月25日(水) *終了しました。

第一次選考通過25展発表ライブイベント:11月26日(木)19時~20時 *終了しました

*ゲスト:チバヒデトシ氏(フリーランス・ジャーナリスト、デジタルハリウッド大学大学院客員教授)

最終選考期間:11月27日(金)~12月19日(土)

投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi

「あなたが選ぶ展覧会2015」発表ライブイベント:12月20日(日)夕方以降

*時間は決まり次第お知らせします

*改めてゲストをお呼びする予定です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「鴻池朋子展 根源的暴力」 神奈川県民ホールギャラリー

神奈川県民ホールギャラリー

「鴻池朋子展 根源的暴力」

10/24-11/28

神奈川県民ホールギャラリーで開催中の「鴻池朋子展 根源的暴力」を見て来ました。

「世界の森羅万象の物語をインスタレーション」(ちらしより)を交えて展開する作家、鴻池朋子。首都圏での大規模な個展は2009年の東京オペラシティアートギャラリー(インタートラベラー展)以来のことです。

タイトルの「根源的暴力」とは、「人間が物を作って生きていくということ自体が、自然に背く行為となる根源的な暴力であると捉えたことから名づけられたもの。」(CINRA.NETより)だそうです。人と自然との関わり、あるいは人がものを作るということはどういうことなのでしょうか。鴻池はかの3.11の大震災以降、東北各地を歩いては、様々な自然や文化に触れ、自身の表現を探り続けてきました。

その一つの結実が今回の展覧会かもしれません。作品は全て新作です。さも鴻池の紡ぐ物語を作品を通して対話、ないし体験するかのようなインスタレーションを展開しています。

物語を誘う小人ということでしょうか。会場のあちこちに立つのは「12人のホイト」です。いずれもマントを纏っては背を向けています。背中にはオオカミらしき動物が描かれていました。足は毛深い。ブーツをはいています。もはや人間ではありません。またマントは牛革製です。確かに気がつけばあたりには牛革特有の臭いが漂っています。そしてこの牛革こそが本展を貫く一つの重要な素材、ないしはモチーフでもありました。

巨大なナメクジも現れました。これも牛革。満月を背負っています。さもこの地下空間の住民であったかのように佇むナメクジ。大きさからしも魔物と呼んだ方が良いかもしれません。奇怪ながらも不思議と愛おしくも感じられます。母性的なものを感じたのは私だけでしょうか。そしてその先にはもはや形になる前の何かとしか言えない陶のオブジェが点在していました。ひょっとするとこれらは命の欠片なのかもしれません。身体の一部を象っているようにも見えました。

皮絵なるものが行手を阻みます。文字通り支持体は皮、例の牛革です。まるで裂いた皮をそのまま吊るしたように広がっています。着物のように仕立てられているものもありました。モチーフは動物です。オオカミにコウモリ、またはイワシなどの魚も描かれています。鮮烈な色彩です。皮は部分毎に分けられ、互いに革紐で結びつけられています。言うまでもなく牛革は牛を屠さなくては得られません。ここに鴻池のいう人間の暴力性が示されているのでしょうか。神への供え物のようにも見えました。もはや呪術的ですらあります。

世界は裂け目から広がりました。階段下の第5展示室です。暗く狭いスペースから突如広がる大空間。入口は裂け目の裏側でした。そして表は例の皮絵、「皮緞帳」と名付けれた牛革のインスタレーションです。大きい。キャプションを見て驚きました。高さは6メートル。横幅は何と20メートルを超えています。

モチーフが特異です。冬眠するオオカミや蝶といった生き物はもちろん、内臓器や血管、また煙か波がわき上がるような様子も描かれています。巨大な背骨も垣間見えました。さらに上部からは白い水、あるいは氷の筋が階段状に垂れています。下には牙も剥き出しになっていました。

まさしく魑魅魍魎、渾然一体とした画面です。一体何者なのでしょうか。ひょっとするとこの存在こそが自然を取り込み、はたまた生き物をも飲み込んでは生きる「一匹の動物」(チラシより)なのかもしれません。

気がつけば何とも粘っこく奇妙な生理的な感覚が皮膚から離れないことに気がつきました。作品は美しく、また同時にグロテスクでもあります。かつて表現していたような宇宙神話的な物語は見られません。より素材と深く関わり、自己の身体と自然へ向き合った、言わば土着的でかつ民話的な世界が広がっていました。

第5展示室のみ撮影が出来ました。(掲載写真はいずれも第5展示室の作品です。)

11月28日まで開催されています。会期末になりましたが、おすすめします。

「鴻池朋子展 根源的暴力」 神奈川県民ホールギャラリー(@kanaken_gallery)

会期:10月24日(土)~11月28日(土)

休館:会期中無休。

時間:10:00~18:00 *入場は閉場の30分前まで。

料金:一般700円、学生・65歳以上500円、高校生以下無料。

*10名以上の団体は100円引。

住所:横浜市中区山下町3-1

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約6分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。横浜市営地下鉄関内1番出口より徒歩約15分。

「鴻池朋子展 根源的暴力」

10/24-11/28

神奈川県民ホールギャラリーで開催中の「鴻池朋子展 根源的暴力」を見て来ました。

「世界の森羅万象の物語をインスタレーション」(ちらしより)を交えて展開する作家、鴻池朋子。首都圏での大規模な個展は2009年の東京オペラシティアートギャラリー(インタートラベラー展)以来のことです。

タイトルの「根源的暴力」とは、「人間が物を作って生きていくということ自体が、自然に背く行為となる根源的な暴力であると捉えたことから名づけられたもの。」(CINRA.NETより)だそうです。人と自然との関わり、あるいは人がものを作るということはどういうことなのでしょうか。鴻池はかの3.11の大震災以降、東北各地を歩いては、様々な自然や文化に触れ、自身の表現を探り続けてきました。

その一つの結実が今回の展覧会かもしれません。作品は全て新作です。さも鴻池の紡ぐ物語を作品を通して対話、ないし体験するかのようなインスタレーションを展開しています。

物語を誘う小人ということでしょうか。会場のあちこちに立つのは「12人のホイト」です。いずれもマントを纏っては背を向けています。背中にはオオカミらしき動物が描かれていました。足は毛深い。ブーツをはいています。もはや人間ではありません。またマントは牛革製です。確かに気がつけばあたりには牛革特有の臭いが漂っています。そしてこの牛革こそが本展を貫く一つの重要な素材、ないしはモチーフでもありました。

巨大なナメクジも現れました。これも牛革。満月を背負っています。さもこの地下空間の住民であったかのように佇むナメクジ。大きさからしも魔物と呼んだ方が良いかもしれません。奇怪ながらも不思議と愛おしくも感じられます。母性的なものを感じたのは私だけでしょうか。そしてその先にはもはや形になる前の何かとしか言えない陶のオブジェが点在していました。ひょっとするとこれらは命の欠片なのかもしれません。身体の一部を象っているようにも見えました。

皮絵なるものが行手を阻みます。文字通り支持体は皮、例の牛革です。まるで裂いた皮をそのまま吊るしたように広がっています。着物のように仕立てられているものもありました。モチーフは動物です。オオカミにコウモリ、またはイワシなどの魚も描かれています。鮮烈な色彩です。皮は部分毎に分けられ、互いに革紐で結びつけられています。言うまでもなく牛革は牛を屠さなくては得られません。ここに鴻池のいう人間の暴力性が示されているのでしょうか。神への供え物のようにも見えました。もはや呪術的ですらあります。

世界は裂け目から広がりました。階段下の第5展示室です。暗く狭いスペースから突如広がる大空間。入口は裂け目の裏側でした。そして表は例の皮絵、「皮緞帳」と名付けれた牛革のインスタレーションです。大きい。キャプションを見て驚きました。高さは6メートル。横幅は何と20メートルを超えています。

モチーフが特異です。冬眠するオオカミや蝶といった生き物はもちろん、内臓器や血管、また煙か波がわき上がるような様子も描かれています。巨大な背骨も垣間見えました。さらに上部からは白い水、あるいは氷の筋が階段状に垂れています。下には牙も剥き出しになっていました。

まさしく魑魅魍魎、渾然一体とした画面です。一体何者なのでしょうか。ひょっとするとこの存在こそが自然を取り込み、はたまた生き物をも飲み込んでは生きる「一匹の動物」(チラシより)なのかもしれません。

気がつけば何とも粘っこく奇妙な生理的な感覚が皮膚から離れないことに気がつきました。作品は美しく、また同時にグロテスクでもあります。かつて表現していたような宇宙神話的な物語は見られません。より素材と深く関わり、自己の身体と自然へ向き合った、言わば土着的でかつ民話的な世界が広がっていました。

第5展示室のみ撮影が出来ました。(掲載写真はいずれも第5展示室の作品です。)

11月28日まで開催されています。会期末になりましたが、おすすめします。

「鴻池朋子展 根源的暴力」 神奈川県民ホールギャラリー(@kanaken_gallery)

会期:10月24日(土)~11月28日(土)

休館:会期中無休。

時間:10:00~18:00 *入場は閉場の30分前まで。

料金:一般700円、学生・65歳以上500円、高校生以下無料。

*10名以上の団体は100円引。

住所:横浜市中区山下町3-1

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約6分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。横浜市営地下鉄関内1番出口より徒歩約15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

トークイベント「藤原えりみ×廣川暁生 『風景画』誕生のドラマを目撃する!」が開催されます

現在、Bunkamuraザ・ミュージアムで開催中の「ウィーン美術史美術館所蔵 風景画の誕生」展。その関連のトークイベントです。11月30日(月)の夜、「藤原えりみ×廣川暁生 『風景画』誕生のドラマを目撃する!」が行われます。

藤原えりみ×廣川暁生 「『風景画』誕生のドラマを目撃する!」

出演:藤原えりみ、廣川暁生

日時:11月30日(月) 20:00~22:00 (19:30開場)

場所:本屋B&B (世田谷区北沢2-12-4 第2マツヤビル2F)

入場料:1500yen +1drink order

受付URL:http://bookandbeer.com/event/20151130_bunkamura/

出演されるのは美術ジャーナリスとの藤原えりみさんとBunkamura ザ・ミュージアムの学芸員である廣川暁生さん。会場は下北沢の「本屋B&B」です。展覧会の出品作を参照しながら、文字通り展覧会の核心である「風景画の誕生」の秘密について語って下さいます。

日時は11月30日(月)の夜8時から。たっぷり2時間のトークです。しかしながらお話上手な藤原えりみさんのこと、気がつけばあっという間に終わっていたというのは想像に難くありません。

また藤原さんは「風景画の誕生」展のタブレットガイドでも見どころ解説を担当。なおガイドは本邦初というべきタブレット方式です。藤原さんの解説のほかにも石井ゆかりさんの「星座メッセージ」や、福岡伸一さんに原田マハさんによるエッセイなどのコンテンツを掲載。エンターテイメント的な視点を含め、展覧会を様々な角度から楽しむことが出来ます。

「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」展タブレットガイド

「スペシャルコンテンツ収録のタブレットガイドが登場!」(Bunkamura ザ・ミュージアム)

*利用時間は金曜・土曜の夜間開館時(19~21時)限定。貸出台数50台。料金520円。

気がつけば「風景画の誕生」展も終盤。いよいよ残りあと10日ほどと会期末が迫ってきました。

「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」 Bunkamura ザ・ミュージアム(はろるど)

作品は全てウィーン美術史美術館のコレクション。それを「風景画」に着目して見せた展覧会です。時代は幅広くもテーマは明快。かなり読ませます。ハイライトの「月暦画」も壮観でした。また私としては特に前半、聖書や神話の物語における風景の変遷に興味深いものがありました。

レアンドロ・バッサーノ「月暦画」連作 展示風景

展覧会を既にご覧になった方も、まだ見ていない方も、おそらくは楽しめるトークイベント、「藤原えりみ×廣川暁生 「『風景画』誕生のドラマを目撃する!」 。チケットはまだ販売中です。興味のある方は出かけてみては如何でしょうか。

受付URL:http://bookandbeer.com/event/20151130_bunkamura/

「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:9月9日(水)~12月7日(月)

休館:10月5日(月)。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。作品は全てウィーン美術史美術館所蔵。

藤原えりみ×廣川暁生 「『風景画』誕生のドラマを目撃する!」

出演:藤原えりみ、廣川暁生

日時:11月30日(月) 20:00~22:00 (19:30開場)

場所:本屋B&B (世田谷区北沢2-12-4 第2マツヤビル2F)

入場料:1500yen +1drink order

受付URL:http://bookandbeer.com/event/20151130_bunkamura/

出演されるのは美術ジャーナリスとの藤原えりみさんとBunkamura ザ・ミュージアムの学芸員である廣川暁生さん。会場は下北沢の「本屋B&B」です。展覧会の出品作を参照しながら、文字通り展覧会の核心である「風景画の誕生」の秘密について語って下さいます。

日時は11月30日(月)の夜8時から。たっぷり2時間のトークです。しかしながらお話上手な藤原えりみさんのこと、気がつけばあっという間に終わっていたというのは想像に難くありません。

また藤原さんは「風景画の誕生」展のタブレットガイドでも見どころ解説を担当。なおガイドは本邦初というべきタブレット方式です。藤原さんの解説のほかにも石井ゆかりさんの「星座メッセージ」や、福岡伸一さんに原田マハさんによるエッセイなどのコンテンツを掲載。エンターテイメント的な視点を含め、展覧会を様々な角度から楽しむことが出来ます。

「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」展タブレットガイド

「スペシャルコンテンツ収録のタブレットガイドが登場!」(Bunkamura ザ・ミュージアム)

*利用時間は金曜・土曜の夜間開館時(19~21時)限定。貸出台数50台。料金520円。

気がつけば「風景画の誕生」展も終盤。いよいよ残りあと10日ほどと会期末が迫ってきました。

「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」 Bunkamura ザ・ミュージアム(はろるど)

作品は全てウィーン美術史美術館のコレクション。それを「風景画」に着目して見せた展覧会です。時代は幅広くもテーマは明快。かなり読ませます。ハイライトの「月暦画」も壮観でした。また私としては特に前半、聖書や神話の物語における風景の変遷に興味深いものがありました。

レアンドロ・バッサーノ「月暦画」連作 展示風景

展覧会を既にご覧になった方も、まだ見ていない方も、おそらくは楽しめるトークイベント、「藤原えりみ×廣川暁生 「『風景画』誕生のドラマを目撃する!」 。チケットはまだ販売中です。興味のある方は出かけてみては如何でしょうか。

受付URL:http://bookandbeer.com/event/20151130_bunkamura/

「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:9月9日(水)~12月7日(月)

休館:10月5日(月)。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。作品は全てウィーン美術史美術館所蔵。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「香取神宮ー神に奉げた美」 千葉県立美術館

千葉県立美術館

「特別展 香取神宮ー神に奉げた美」

2015/11/17~2016/1/17

千葉県立美術館で開催中の「特別展 香取神宮 神に捧げた美」を見てきました。

千葉の誇る古社、香取神宮。早くも奈良時代には藤原氏から崇敬され、平安時代の延喜式神名帳には伊勢、鹿島と並び「神宮」の称号で記載。古くから国家鎮護の神として信仰を集めてきました。

その香取神宮の歴史資料や宝物を紹介する展覧会です。出品は110点。唐に由来する国宝「海獣葡萄鏡」をはじめ平安時代の「木造十一面観音立像」、また神幸祭の賑わいを伝える「香取神宮神幸祭絵巻」のほか、近代以降、神宮に奉納された美術品などを網羅します。

はじまりは古文書です。「日本書紀」に経津主神が香取の地へ祀られたと書かれています。由緒に関しては諸説ありますが、元々は大和朝廷の東国支配の拠点だったとも考えられているそうです。

経津主神は国土平定に関わったことから軍神としても奉られ、武家からも帰依を受けました。頼朝の寄進があったことが「香取神宮文書」に記録されています。またかつて神宮は香取の海と呼ばれた内海に面していました。ゆえに中世では周辺の漁民を統括して収入を得ていたそうです。それを示す文書も展示されています。(なお香取の海の反対側に鹿島神宮がありました。)

「香取神宮神幸祭絵巻 大禰宜家本(部分)」 個人蔵

ハイライトは「香取神宮神幸祭絵巻」6点の全点展示です。古来より香取神宮では20年に一度、式年遷宮が行われていましたが、室町時代に途絶。その後、様々な過程を経て、今では12年に一度、式年神幸祭として執り行われるようになりました。

絵巻の原本は室町時代のもの。それを江戸の元禄期に写したのが「香取神宮神幸祭絵巻」です。本来は全7巻。しかしながら1巻は火災により失われてしまいます。結果、残ったのが6巻です。所蔵はいずれも香取神宮外。しかも全て異なるため、一堂に会したことはありませんでした。つまり史上初の揃い踏みが実現したというわけです。

神輿を中心に馬を従えた行列が進む様子を表した作品、いずれも同じ場面が描かれていますが、巻によって表現が異なっているのが面白いところです。と言うのも例えば「大禰宜家本」は人物の様子が緻密で生き生きとしているのに対し、「多田家本」や「日本民藝館本」はどこか緩くてまるで大津絵風です。「成田山仏教図書館本」は行列の姿を一つの巻物で上下に描いています。

各巻、それぞれ一場面のみの公開でしたが、パネルで全面が紹介されていました。そちらも参考になります。(会期中、場面替えあり。)

国宝「海獣葡萄鏡」 香取神宮

いわゆる宝物では国宝の「海獣葡萄鏡」が重要ではないでしょうか。唐からもたらされた鏡、霊獣が牡鹿にかぶり付く様子が表現されています。彫りは全体的に細かく、小鳥や昆虫などの表現も繊細です。美しい唐草文様が広がっています。なお「海獣葡萄鏡」を筆頭に鏡が多く展示されていました。この辺も鑑賞のポイントと言えそうです。

鏡以外では仏像にも注目です。うち立派なのは重要文化財の「木造十一面観音立像」です。高さは約3メートル。時代は平安、ケヤキの一木造りです。元は神宮内の神宮寺にありましたが、廃仏棄釈の煽りによって荘厳寺へ移されました。のっぺりとしたお顔立ちながらも、体躯は堂々。長い腕が垂れています。露出での展示です。また薄っすらと金が残っているのでしょうか。仄かに光っているようにも見えました。

廃仏棄釈といえば「銅造地蔵菩薩坐像」も忘れられません。やはりこの仏像も神宮内に安置されていましたが、廃仏棄釈によって打ち捨てられてしまいます。それを篤志家らが観福寺に納めては祀ったそうです。一部が割れて破損していました。苦難の歴史を歩んだ仏像。その一端を伺い知ることが出来るのではないでしょうか。

香取秀真「獅子牡丹文花瓶」 香取神宮

ラストは近代美術です。花瓶やお面といった工芸品のほか、日本画に油絵などの絵画が続きます。いずれも明治以降、神宮に献ぜられたもの。松岡映丘の「騎乗人図」や橋本雅邦の「梅」などが目を引きました。

ほか神幸祭の映像のほか、「木造十一面観音立像」の設営の様子を紹介するパネルもあります。広いスペースに作品がぽつぽつと並ぶ展示です。必ずしも密度が濃いとは言えないかもしれませんが、香取神宮の宝物を一度に見られる良い機会であることは間違いありません。

「KATORI special days」@千葉県立美術館 12月19日(土)、20日(日)

12/19、20の土日には「KATORI special days」として香取の物産展が開催されます。実は酒どころでもある千葉県。当地の蔵元も来て日本酒の販売もあるそうです。また講演会のほか、佐原囃子や香取雅楽会による演奏も行われます。この日にあわせて出かけるのも良いかもしれません。

会場の千葉県立美術館の最寄り駅は京葉線の千葉みなと駅です。駅からはおおよそ10分ほど。海のそば、ポートタワーの近くにある広々とした美術館です。

同じく千葉市内にある市美術館からはモノレールを経由して一本。(千葉市美術館の最寄りは葭川公園駅。)いわゆるハシゴも十分可能です。滅多にない県立美術館の特別展です。一度足を運んでみては如何でしょうか。

2016年1月17日まで開催されています。

「特別展 香取神宮ー神に奉げた美」 千葉県立美術館

会期:2015年11月17日(火)~2016年1月17日(日)

休館:月曜日。ただし月曜が祝日の場合は翌日。年末年始(12/28~1/4)。

時間:9:00~16:30。11/17のみ10:30に開場。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般800(640)円、高校・大学生400(320)円、中学生以下、65歳以上無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央港1-10-1

交通:JR線・千葉都市モノレール千葉みなと駅下車、徒歩約10分。

「特別展 香取神宮ー神に奉げた美」

2015/11/17~2016/1/17

千葉県立美術館で開催中の「特別展 香取神宮 神に捧げた美」を見てきました。

千葉の誇る古社、香取神宮。早くも奈良時代には藤原氏から崇敬され、平安時代の延喜式神名帳には伊勢、鹿島と並び「神宮」の称号で記載。古くから国家鎮護の神として信仰を集めてきました。

その香取神宮の歴史資料や宝物を紹介する展覧会です。出品は110点。唐に由来する国宝「海獣葡萄鏡」をはじめ平安時代の「木造十一面観音立像」、また神幸祭の賑わいを伝える「香取神宮神幸祭絵巻」のほか、近代以降、神宮に奉納された美術品などを網羅します。

はじまりは古文書です。「日本書紀」に経津主神が香取の地へ祀られたと書かれています。由緒に関しては諸説ありますが、元々は大和朝廷の東国支配の拠点だったとも考えられているそうです。

経津主神は国土平定に関わったことから軍神としても奉られ、武家からも帰依を受けました。頼朝の寄進があったことが「香取神宮文書」に記録されています。またかつて神宮は香取の海と呼ばれた内海に面していました。ゆえに中世では周辺の漁民を統括して収入を得ていたそうです。それを示す文書も展示されています。(なお香取の海の反対側に鹿島神宮がありました。)

「香取神宮神幸祭絵巻 大禰宜家本(部分)」 個人蔵

ハイライトは「香取神宮神幸祭絵巻」6点の全点展示です。古来より香取神宮では20年に一度、式年遷宮が行われていましたが、室町時代に途絶。その後、様々な過程を経て、今では12年に一度、式年神幸祭として執り行われるようになりました。

絵巻の原本は室町時代のもの。それを江戸の元禄期に写したのが「香取神宮神幸祭絵巻」です。本来は全7巻。しかしながら1巻は火災により失われてしまいます。結果、残ったのが6巻です。所蔵はいずれも香取神宮外。しかも全て異なるため、一堂に会したことはありませんでした。つまり史上初の揃い踏みが実現したというわけです。

神輿を中心に馬を従えた行列が進む様子を表した作品、いずれも同じ場面が描かれていますが、巻によって表現が異なっているのが面白いところです。と言うのも例えば「大禰宜家本」は人物の様子が緻密で生き生きとしているのに対し、「多田家本」や「日本民藝館本」はどこか緩くてまるで大津絵風です。「成田山仏教図書館本」は行列の姿を一つの巻物で上下に描いています。

各巻、それぞれ一場面のみの公開でしたが、パネルで全面が紹介されていました。そちらも参考になります。(会期中、場面替えあり。)

国宝「海獣葡萄鏡」 香取神宮

いわゆる宝物では国宝の「海獣葡萄鏡」が重要ではないでしょうか。唐からもたらされた鏡、霊獣が牡鹿にかぶり付く様子が表現されています。彫りは全体的に細かく、小鳥や昆虫などの表現も繊細です。美しい唐草文様が広がっています。なお「海獣葡萄鏡」を筆頭に鏡が多く展示されていました。この辺も鑑賞のポイントと言えそうです。

鏡以外では仏像にも注目です。うち立派なのは重要文化財の「木造十一面観音立像」です。高さは約3メートル。時代は平安、ケヤキの一木造りです。元は神宮内の神宮寺にありましたが、廃仏棄釈の煽りによって荘厳寺へ移されました。のっぺりとしたお顔立ちながらも、体躯は堂々。長い腕が垂れています。露出での展示です。また薄っすらと金が残っているのでしょうか。仄かに光っているようにも見えました。

廃仏棄釈といえば「銅造地蔵菩薩坐像」も忘れられません。やはりこの仏像も神宮内に安置されていましたが、廃仏棄釈によって打ち捨てられてしまいます。それを篤志家らが観福寺に納めては祀ったそうです。一部が割れて破損していました。苦難の歴史を歩んだ仏像。その一端を伺い知ることが出来るのではないでしょうか。

香取秀真「獅子牡丹文花瓶」 香取神宮

ラストは近代美術です。花瓶やお面といった工芸品のほか、日本画に油絵などの絵画が続きます。いずれも明治以降、神宮に献ぜられたもの。松岡映丘の「騎乗人図」や橋本雅邦の「梅」などが目を引きました。

ほか神幸祭の映像のほか、「木造十一面観音立像」の設営の様子を紹介するパネルもあります。広いスペースに作品がぽつぽつと並ぶ展示です。必ずしも密度が濃いとは言えないかもしれませんが、香取神宮の宝物を一度に見られる良い機会であることは間違いありません。

「KATORI special days」@千葉県立美術館 12月19日(土)、20日(日)

12/19、20の土日には「KATORI special days」として香取の物産展が開催されます。実は酒どころでもある千葉県。当地の蔵元も来て日本酒の販売もあるそうです。また講演会のほか、佐原囃子や香取雅楽会による演奏も行われます。この日にあわせて出かけるのも良いかもしれません。

会場の千葉県立美術館の最寄り駅は京葉線の千葉みなと駅です。駅からはおおよそ10分ほど。海のそば、ポートタワーの近くにある広々とした美術館です。

同じく千葉市内にある市美術館からはモノレールを経由して一本。(千葉市美術館の最寄りは葭川公園駅。)いわゆるハシゴも十分可能です。滅多にない県立美術館の特別展です。一度足を運んでみては如何でしょうか。

2016年1月17日まで開催されています。

「特別展 香取神宮ー神に奉げた美」 千葉県立美術館

会期:2015年11月17日(火)~2016年1月17日(日)

休館:月曜日。ただし月曜が祝日の場合は翌日。年末年始(12/28~1/4)。

時間:9:00~16:30。11/17のみ10:30に開場。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般800(640)円、高校・大学生400(320)円、中学生以下、65歳以上無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央港1-10-1

交通:JR線・千葉都市モノレール千葉みなと駅下車、徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「李禹煥 色のハレーション/空間のハレーション」 SCAI THE BATHHOUSE

SCAI THE BATHHOUSE

「李禹煥 色のハレーション/空間のハレーション」

11/5-12/5

SCAI THE BATHHOUSEで開催中の「李禹煥 色のハレーション/空間のハレーション」を見て来ました。

「もの派」の中心的作家として知られる李禹煥。新旧作を織り交ぜた個展です。しかしながら単に新旧とは言えども、今回ほど驚かされる展示も珍しいのではないでしょうか。

というのも旧作が近作から想像も付かないほどに独特だからです。時代は約50年ほど遡ります。1968年に発表された「風景」です。今でこそ「余白の芸術」でスタイルを確立した感もある李ですが、今とは大きくかけ離れた作品を制作していました。

タイトルの「色のハレーション」が多くを物語ります。まさに目に飛び込んでくるのは色の世界です。サイズは横幅3メートル前後と大きい。全部で3点ありました。いずれも一面にオレンジ、あるいはピンク、ないしはやや赤みを帯びたピンク色が塗られています。蛍光色です。眩しい。縁の部分のみうっすらと地の白が透けているようにも見えました。絵具はスプレーで吹き付けたのでしょうか。色はキャンバスを超えて空間へと拡大、さながら湯気が立っては靄がかかるように広がっていきます。

しばらく見ていると目がちかちかしてきました。色の充満は目を浸食します。これぞハレーションということなのでしょう。まるで色がホワイトキューブという空間の「余白」を満たしているかのようでした。

なおこの「風景」シリーズは発表された後に紛失。いわば幻の作品と化していたそうです。それを今回は再制作という形で展示しています。

「風景」のほかには近作の「照応」も数点並んでいました。振り返ってみれば「風景」も「照応」もともに空間を意識させる作品ではあります。新旧作を参照することで、李の制作の根本にある何かを感じ取れるような展示と言えるかもしれません。

12月5日まで開催されています。

「李禹煥 色のハレーション/空間のハレーション」 SCAI THE BATHHOUSE

会期:11月5日(木) ~12月5日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:12:00~18:00

料金:無料

住所:台東区谷中6-1-23

交通:JR線・京成線日暮里駅南口より徒歩6分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩7分。

「李禹煥 色のハレーション/空間のハレーション」

11/5-12/5

SCAI THE BATHHOUSEで開催中の「李禹煥 色のハレーション/空間のハレーション」を見て来ました。

「もの派」の中心的作家として知られる李禹煥。新旧作を織り交ぜた個展です。しかしながら単に新旧とは言えども、今回ほど驚かされる展示も珍しいのではないでしょうか。

というのも旧作が近作から想像も付かないほどに独特だからです。時代は約50年ほど遡ります。1968年に発表された「風景」です。今でこそ「余白の芸術」でスタイルを確立した感もある李ですが、今とは大きくかけ離れた作品を制作していました。

タイトルの「色のハレーション」が多くを物語ります。まさに目に飛び込んでくるのは色の世界です。サイズは横幅3メートル前後と大きい。全部で3点ありました。いずれも一面にオレンジ、あるいはピンク、ないしはやや赤みを帯びたピンク色が塗られています。蛍光色です。眩しい。縁の部分のみうっすらと地の白が透けているようにも見えました。絵具はスプレーで吹き付けたのでしょうか。色はキャンバスを超えて空間へと拡大、さながら湯気が立っては靄がかかるように広がっていきます。

しばらく見ていると目がちかちかしてきました。色の充満は目を浸食します。これぞハレーションということなのでしょう。まるで色がホワイトキューブという空間の「余白」を満たしているかのようでした。

なおこの「風景」シリーズは発表された後に紛失。いわば幻の作品と化していたそうです。それを今回は再制作という形で展示しています。

「風景」のほかには近作の「照応」も数点並んでいました。振り返ってみれば「風景」も「照応」もともに空間を意識させる作品ではあります。新旧作を参照することで、李の制作の根本にある何かを感じ取れるような展示と言えるかもしれません。

12月5日まで開催されています。

「李禹煥 色のハレーション/空間のハレーション」 SCAI THE BATHHOUSE

会期:11月5日(木) ~12月5日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:12:00~18:00

料金:無料

住所:台東区谷中6-1-23

交通:JR線・京成線日暮里駅南口より徒歩6分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「大小島真木展」 第一生命ギャラリー

第一生命ギャラリー

「大小島真木展 鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして。」

11/12-12/17

第一生命ギャラリーで開催中の大小島真木個展、「鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして。」を見て来ました。

1987年に東京に生まれ、2011年に女子美術大学大学院修士課程を修了。2014年のVOCAの奨励賞を受賞したほか、同年の「島からのまなざし」(東京都美術館)などにも参加した作家、大木島真木。絵画のみならず、映像を交えて「生命の循環」(ギャラリーサイトより)を表現しています。

入口正面、ともかく目に飛び込んでくるのは色鮮やかな鳥の群れです。さもエネルギーがわき上がるかのように広がっては乱れ飛ぶ鳥。良く見ると鳥の羽根だけが描かれてもいます。そこに目が付いています。宝石のように輝いていました。渾然一体と連なる群れ。闇に光の軌跡が差し込んでいます。ふと輪廻転生という言葉が思い出しました。鳥の誕生と死。そのようなイメージも表れているのかもしれません。

この鳥の羽根が展示室を囲んでは物語を描いています。そして生き物は樹木、つまり植物と融合しても見えます。全ての生命が繋がります。またキャプションに「内蔵感覚」という言葉がありました。確かにどこか有機的です。互いに絡み合っては新たな未知の生物を生み出しています。

「森では、木は密やかに倒れ、命を終えた木を苗床に、また新しい木が上に大きく育っている。動物の身体は、他の野生動物や虫に喰われ、その後、微生物によって分解され、土に戻っていく。人間もまた動植物同様、生と死の輪によってつくられた生命の連鎖の中に生きている。」 大小島真木 *会場内テキストより

大小島は制作に先立ち、屋久島を訪れたそうです。(ギャラリーサイトより)そこで見た森羅万象の景色を無数の鳥たちを介して反映させたのでしょうか。手狭なスペースですが、作家の世界がよく伝わるような展示でした。見応えはあります。

なお第一生命ギャラリーは平日午後のみオープンしています。土日祝日はお休みです。ご注意下さい。

12月17日まで開催されています。

「大小島真木展 鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして。」 第一生命ギャラリー

会期:11月12日(木)~12月17日(木)

休館:土・日・祝日

時間:12:00~17:00

料金:無料

住所:千代田区有楽町1-13-1 DNタワー21 1階

交通:JR線有楽町駅中央西口より徒歩2分。東京メトロ日比谷線・千代田線、都営三田線日比谷駅B1、B2出口より徒歩1分。東京メトロ有楽町線有楽町駅徒歩1分。

「大小島真木展 鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして。」

11/12-12/17

第一生命ギャラリーで開催中の大小島真木個展、「鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして。」を見て来ました。

1987年に東京に生まれ、2011年に女子美術大学大学院修士課程を修了。2014年のVOCAの奨励賞を受賞したほか、同年の「島からのまなざし」(東京都美術館)などにも参加した作家、大木島真木。絵画のみならず、映像を交えて「生命の循環」(ギャラリーサイトより)を表現しています。

入口正面、ともかく目に飛び込んでくるのは色鮮やかな鳥の群れです。さもエネルギーがわき上がるかのように広がっては乱れ飛ぶ鳥。良く見ると鳥の羽根だけが描かれてもいます。そこに目が付いています。宝石のように輝いていました。渾然一体と連なる群れ。闇に光の軌跡が差し込んでいます。ふと輪廻転生という言葉が思い出しました。鳥の誕生と死。そのようなイメージも表れているのかもしれません。

この鳥の羽根が展示室を囲んでは物語を描いています。そして生き物は樹木、つまり植物と融合しても見えます。全ての生命が繋がります。またキャプションに「内蔵感覚」という言葉がありました。確かにどこか有機的です。互いに絡み合っては新たな未知の生物を生み出しています。

「森では、木は密やかに倒れ、命を終えた木を苗床に、また新しい木が上に大きく育っている。動物の身体は、他の野生動物や虫に喰われ、その後、微生物によって分解され、土に戻っていく。人間もまた動植物同様、生と死の輪によってつくられた生命の連鎖の中に生きている。」 大小島真木 *会場内テキストより

大小島は制作に先立ち、屋久島を訪れたそうです。(ギャラリーサイトより)そこで見た森羅万象の景色を無数の鳥たちを介して反映させたのでしょうか。手狭なスペースですが、作家の世界がよく伝わるような展示でした。見応えはあります。

なお第一生命ギャラリーは平日午後のみオープンしています。土日祝日はお休みです。ご注意下さい。

12月17日まで開催されています。

「大小島真木展 鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして。」 第一生命ギャラリー

会期:11月12日(木)~12月17日(木)

休館:土・日・祝日

時間:12:00~17:00

料金:無料

住所:千代田区有楽町1-13-1 DNタワー21 1階

交通:JR線有楽町駅中央西口より徒歩2分。東京メトロ日比谷線・千代田線、都営三田線日比谷駅B1、B2出口より徒歩1分。東京メトロ有楽町線有楽町駅徒歩1分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「捨象考」 アキバタマビ21

アキバタマビ21

「捨象考」

10/24-11/29

アキバタマビ21で開催中の「捨象考」を見て来ました。

アーツ千代田内、多摩美術大学の運営するオルタナティブ・スペースことアキバタマビ21。今、同大学教授のほか、4名の専門家の推薦した作家によるグループ展が行われています。

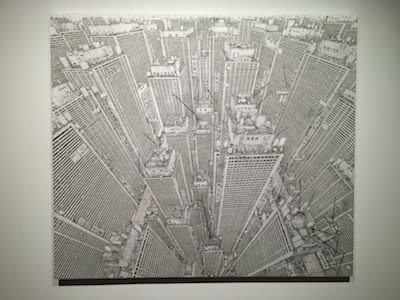

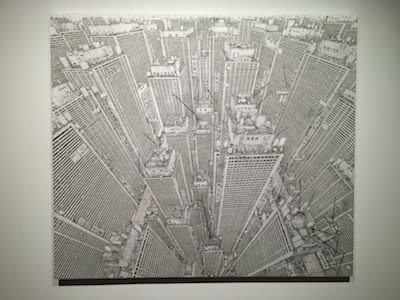

さて今回、私が特に印象深かった作家がいます。それは田島大介です。1993年の奈良県生まれ。今年、愛知県立芸術大学美術学部美術科彫刻専攻を卒業したばかりの若いアーティストです。

ともかく目を引くのは緻密な線描によって表された都市の俯瞰図。横幅はゆうに3メートルを超えています。中にはまさに筍の如く生える高層ビル群。各フロアの窓から屋上の室外機、ほか様々な設備までが事細かに描かれています。

田島大介「五金超大国」 2015年

構図が驚異的です。パノラマ、いや空中から見下ろしたと言っても良いかもしれません。例えれば空から地面へ垂直に落下するカメラが捉えたような光景です。ビルは突き出てもいます。都市の上にヘリを飛ばし、そこから下へ向けてカメラを落としたらどのような映像が撮れるのでしょうか。そのような妄想も思わず膨らんでしまいます。

タイトルは「五金超大国」に「City Scape」。実景のようで実景ではありません。看板には漢字やハングルが多く見えました。都市における混沌。成長著しい東アジアの都市をモチーフとしているのかもしれません。

私が田島の作品を初めて見知ったのは、今夏の「アートアワードトーキョー」でのことでした。その際に神谷幸江賞を受賞。作品は同じく「五金超大国」でした。確か屏風絵のようにパネルを曲げて展示していたことを覚えています。

田島大介「天龍級6番艦 リュウグウノツカイ」 2015年

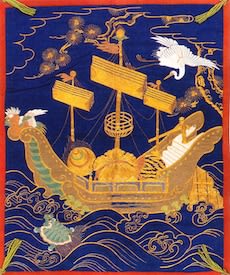

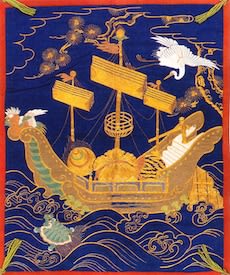

「捨象考」ではさらに立体も加わります。ご覧の通りの戦艦です。全長6メートル弱。名は「天龍級6番艦 リュウグウノツカイ」です。無数の砲台に黒々とした船体。勇ましい姿を見せていますが、素材は何と段ボール。ほか木材や針金などを組み合わせています。

なお「捨象考」は田島のほか、迎英里子、高山陽介、齋藤春佳の4名による展示です。時に宙を用い、色に鮮やかな絵画を展開した斎藤春佳の作品にも惹かれました。

入場は無料です。11月29日まで開催されています。

「捨象考」 アキバタマビ21

会期:10月24日(土)~11月29日(日)

休館:火曜日

時間:12:00~19:00 金・土は20時まで。

料金:無料

場所:千代田区外神田6-11-14 アーツ千代田3331 2階

交通:東京メトロ銀座線末広町駅4番出口より徒歩1分、東京メトロ千代田線湯島駅6番出口より徒歩3分、都営大江戸線上野御徒町駅A1番出口より徒歩6分、JR御徒町駅南口より徒歩7分。

「捨象考」

10/24-11/29

アキバタマビ21で開催中の「捨象考」を見て来ました。

アーツ千代田内、多摩美術大学の運営するオルタナティブ・スペースことアキバタマビ21。今、同大学教授のほか、4名の専門家の推薦した作家によるグループ展が行われています。

さて今回、私が特に印象深かった作家がいます。それは田島大介です。1993年の奈良県生まれ。今年、愛知県立芸術大学美術学部美術科彫刻専攻を卒業したばかりの若いアーティストです。

ともかく目を引くのは緻密な線描によって表された都市の俯瞰図。横幅はゆうに3メートルを超えています。中にはまさに筍の如く生える高層ビル群。各フロアの窓から屋上の室外機、ほか様々な設備までが事細かに描かれています。

田島大介「五金超大国」 2015年

構図が驚異的です。パノラマ、いや空中から見下ろしたと言っても良いかもしれません。例えれば空から地面へ垂直に落下するカメラが捉えたような光景です。ビルは突き出てもいます。都市の上にヘリを飛ばし、そこから下へ向けてカメラを落としたらどのような映像が撮れるのでしょうか。そのような妄想も思わず膨らんでしまいます。

タイトルは「五金超大国」に「City Scape」。実景のようで実景ではありません。看板には漢字やハングルが多く見えました。都市における混沌。成長著しい東アジアの都市をモチーフとしているのかもしれません。

私が田島の作品を初めて見知ったのは、今夏の「アートアワードトーキョー」でのことでした。その際に神谷幸江賞を受賞。作品は同じく「五金超大国」でした。確か屏風絵のようにパネルを曲げて展示していたことを覚えています。

田島大介「天龍級6番艦 リュウグウノツカイ」 2015年

「捨象考」ではさらに立体も加わります。ご覧の通りの戦艦です。全長6メートル弱。名は「天龍級6番艦 リュウグウノツカイ」です。無数の砲台に黒々とした船体。勇ましい姿を見せていますが、素材は何と段ボール。ほか木材や針金などを組み合わせています。

なお「捨象考」は田島のほか、迎英里子、高山陽介、齋藤春佳の4名による展示です。時に宙を用い、色に鮮やかな絵画を展開した斎藤春佳の作品にも惹かれました。

入場は無料です。11月29日まで開催されています。

「捨象考」 アキバタマビ21

会期:10月24日(土)~11月29日(日)

休館:火曜日

時間:12:00~19:00 金・土は20時まで。

料金:無料

場所:千代田区外神田6-11-14 アーツ千代田3331 2階

交通:東京メトロ銀座線末広町駅4番出口より徒歩1分、東京メトロ千代田線湯島駅6番出口より徒歩3分、都営大江戸線上野御徒町駅A1番出口より徒歩6分、JR御徒町駅南口より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

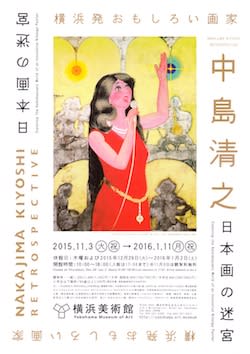

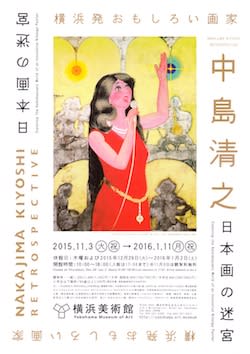

「中島清之展」 横浜美術館

横浜美術館

「横浜発おもしろい画家 中島清之 日本画の迷宮」

2015/11/3-2016/1/11

横浜美術館で開催中の「横浜発おもしろい画家 中島清之 日本画の迷宮」を見てきました。

「横浜発」に「迷宮」。「おもしろい」とまで銘打たれた日本画家展。ただチラシにも「知っていますか。」とあるように、必ずしも良く知られた画家とは言えないかもしれません。

「横浜発」、しかしながら生まれは京都の山科でした。幼少期を笠置や加茂などの京都府南部に過ごします。横浜へやって来たのは16歳の時です。いわゆる二足のわらじということでしょうか。銀行に勤めながら松本楓湖の画塾に出入し、山村耕花らの指導も受けます。25歳にして院展に初入選。その後は観山や御舟の知遇を得ます。そして日本画家としての生計を立てました。戦中に小布施に疎開した以外は、終生横浜を拠点に活動したそうです。

「保土ヶ谷風景」 1924(大正13)年 絹本着色・額 滋賀県立近代美術館 *前期展示

まさしく横浜です。「保土ヶ谷風景」に目が止まりました。鬱蒼とした山深き里。茅葺の家屋が高い木に覆われています。一人の女性が外に出ていました。暗く翳りながらも、うっすらと光が差し込みます。金泥です。仄かな明かり。牧歌的な景色が広がっています。

大正関東地震では被災した横浜の様子をスケッチに多く残したそうです。日記には被害状況も事細かに記しています。また「関東大震災絵巻」も震災を描いたもの。灰燼と化した横浜市中心部を山手の自宅から俯瞰して表しています。清之は修行時代、「スケッチ魔」と呼ばれていました。対象を的確に捉えては描く姿勢は、初期の写実的な絵画に結実したのかもしれません。

「花に寄る猫」 1934(昭和9)年 紙本着色・額 個人蔵(大佛次郎旧蔵)

同じく横浜に生まれた大佛次郎との関わりを示す作品がありました。「花に寄る猫」です。色彩鮮やかな百日草のそばで睨みをきかす白い猫。次郎がアバレと名付けて愛した猫です。また「小トン」でも次郎の愛猫を描いています。白くピンク色の牡丹、葉はたらしこみでしょうか。質感を変えては表現しています。

「湯あみ」も素晴らしい。やや高い視点から表しているのは木製の浴槽。2人の女性が入浴しています。真っ白い肌が露わです。ともに足を伸ばしてはのんびりとくつろぐ。お湯はうっすらと緑色を帯びていました。また湯気が立つのか画面全体が白んでもいます。小倉遊亀の「浴女」を思い出しました。何とも美しく、品があり、清潔感にも溢れた作品ではないでしょうか。

「方広会の夜」 1950(昭和25)年 紙本着色・二曲屏風一隻 横浜美術館

画塾では古画の研究にも熱心に取り組みます。「おん祭」では春日大社の行事を描きました。社を俯瞰しては、道を進む楽人たち。端正な筆です。古径画を連想しました。ラストは大太鼓をクローズアップして表します。どこかお祭りを映像で追ったかのような構成です。完成に5年もかけた大変な力作。全7枚あったそうですが、現在は残念ながら6枚目が行方不明。所在が分かっていません。

さて「日本画の迷宮」、それは変遷を重ねる清之の多彩な画風を表しているのかもしれません。

「流れB」と題した一枚の作品に驚きました。流れとは水、清之が旅して見たという瀬戸内の潮流です。しかしながら画面に描かれたのはほぼ色のストライプのみ。黄やピンク、それに黒の帯が斜めに引かれています。僅かに下に飛沫を示す白い波がありました。そこだけが言ってしまえば具象です。ほかは抽象世界。もはや海が描かれているのかさえ分かりません。

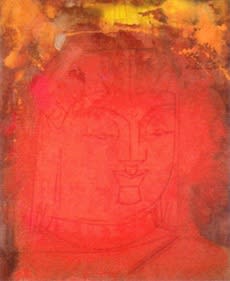

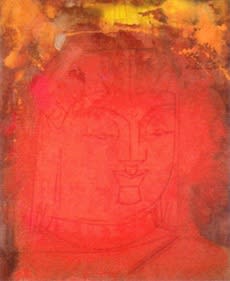

「顔」 1960(昭和35)年 紙本着色・額 東京藝術大学

「顔」も鮮烈でした。顔とは仏様のお顔。燃えるような朱色に包まれた顔が浮かび上がります。陰影は輪郭線のみ。やや立体的に描かれていることに気がつきました。これはボール紙を貼っては顔をレリーフ状に浮かび上がらせたゆえのもの。もはや実験的とさえいえる取り組みを行っています。

清之は戦後、アンフォルメルや抽象主義の影響を受けては画風を変化させていきます。そしてそれが「おもしろい」。芸達者な清之の画業を一まとめにすることは出来ません。

ただ一見、抽象的とはいえ、どこか詩情をたたえた作品を残しているのもポイントです。

その白眉が「緑扇」でした。一面の竹林。逆光です。金色の光が笹から漏れてはキラキラと瞬いています。銀の輝きも交じっていました。プラチナ箔を用いているそうです。角度を変えれば光が移ろって見えます。美しい。一つのデザインと捉えても引き立っています。どこか琳派のセンスを感じさせる作品ではないでしょうか。

琳派といえば三渓園臨春閣に描いた襖絵も同様です。中でも「鶴図」。宗達を意識したのかもしれません。群れをなしては飛び立つ鶴。まるで連写です。さもバサバサと音を立てては舞う姿が描かれています。

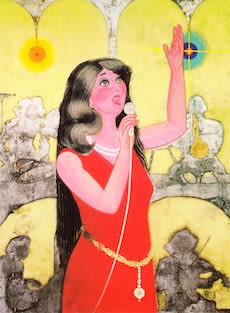

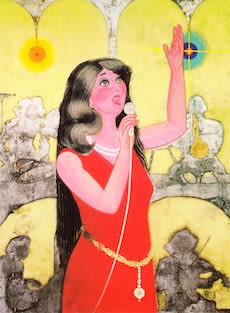

「喝采」 1973(昭和48)年 横浜美術館

チラシの表紙の「喝采」のモデルはちあきなおみでした。オレンジ色に染まったドレス。華やかです。左手を真っ直ぐに振り上げては口を大きく開けて歌い上げます。いわゆるサビの部分でしょうか。決めポーズと言っても良い立ち姿を見せています。

よく見ると身体の描線が朱色で引かれていることが分かりました。この作品に限らず、清之の後期の人物画には多くの朱線が現れています。朱線による身体表現といえば仏画を表す技法です。また背景のオーケストラは金と銀の箔のシルエットです。清之は京都府南部に住んでいた頃、最寄りの奈良に足を運んでは仏教美術に親しんでいたそうです。確かに横浜の画家ではありますが、ひょっとすると関西の仏教文化にシンパシーを抱いていたのやもしれません。

「若草」 1978(昭和53)年 紙本着色・二曲屏風一隻 佐野美術館

作品は資料を含め180点。充実しています。不足ありません。編年的な構成も効果的です。清之の画風の変化を分かりやすい形で追うことが出来ました。

なお中島清之は日本画家、中島千波の父でもあります。まだ幼き千波を描いた小品なども目を引きました。

一部の作品に展示替えがあります。三渓園の襖絵は前後期で半分ずつの展示です。ご注意下さい。

前期:11月3日(火・祝)~12月2日(水)

後期:12月4日(金)~1月11日(月・祝)

2016年1月11日まで開催されています。

「横浜発おもしろい画家 中島清之 日本画の迷宮」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:2015年11月3日(火・祝)~2016年1月11日(月・祝)

休館:木曜日。年末年始(12月29日~1月2日)。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(1100)円、大学・高校生800(700)円、中学生400(300)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

*11月3日(火・祝)は無料。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

「横浜発おもしろい画家 中島清之 日本画の迷宮」

2015/11/3-2016/1/11

横浜美術館で開催中の「横浜発おもしろい画家 中島清之 日本画の迷宮」を見てきました。

「横浜発」に「迷宮」。「おもしろい」とまで銘打たれた日本画家展。ただチラシにも「知っていますか。」とあるように、必ずしも良く知られた画家とは言えないかもしれません。

「横浜発」、しかしながら生まれは京都の山科でした。幼少期を笠置や加茂などの京都府南部に過ごします。横浜へやって来たのは16歳の時です。いわゆる二足のわらじということでしょうか。銀行に勤めながら松本楓湖の画塾に出入し、山村耕花らの指導も受けます。25歳にして院展に初入選。その後は観山や御舟の知遇を得ます。そして日本画家としての生計を立てました。戦中に小布施に疎開した以外は、終生横浜を拠点に活動したそうです。

「保土ヶ谷風景」 1924(大正13)年 絹本着色・額 滋賀県立近代美術館 *前期展示

まさしく横浜です。「保土ヶ谷風景」に目が止まりました。鬱蒼とした山深き里。茅葺の家屋が高い木に覆われています。一人の女性が外に出ていました。暗く翳りながらも、うっすらと光が差し込みます。金泥です。仄かな明かり。牧歌的な景色が広がっています。

大正関東地震では被災した横浜の様子をスケッチに多く残したそうです。日記には被害状況も事細かに記しています。また「関東大震災絵巻」も震災を描いたもの。灰燼と化した横浜市中心部を山手の自宅から俯瞰して表しています。清之は修行時代、「スケッチ魔」と呼ばれていました。対象を的確に捉えては描く姿勢は、初期の写実的な絵画に結実したのかもしれません。

「花に寄る猫」 1934(昭和9)年 紙本着色・額 個人蔵(大佛次郎旧蔵)

同じく横浜に生まれた大佛次郎との関わりを示す作品がありました。「花に寄る猫」です。色彩鮮やかな百日草のそばで睨みをきかす白い猫。次郎がアバレと名付けて愛した猫です。また「小トン」でも次郎の愛猫を描いています。白くピンク色の牡丹、葉はたらしこみでしょうか。質感を変えては表現しています。

「湯あみ」も素晴らしい。やや高い視点から表しているのは木製の浴槽。2人の女性が入浴しています。真っ白い肌が露わです。ともに足を伸ばしてはのんびりとくつろぐ。お湯はうっすらと緑色を帯びていました。また湯気が立つのか画面全体が白んでもいます。小倉遊亀の「浴女」を思い出しました。何とも美しく、品があり、清潔感にも溢れた作品ではないでしょうか。

「方広会の夜」 1950(昭和25)年 紙本着色・二曲屏風一隻 横浜美術館

画塾では古画の研究にも熱心に取り組みます。「おん祭」では春日大社の行事を描きました。社を俯瞰しては、道を進む楽人たち。端正な筆です。古径画を連想しました。ラストは大太鼓をクローズアップして表します。どこかお祭りを映像で追ったかのような構成です。完成に5年もかけた大変な力作。全7枚あったそうですが、現在は残念ながら6枚目が行方不明。所在が分かっていません。

さて「日本画の迷宮」、それは変遷を重ねる清之の多彩な画風を表しているのかもしれません。

「流れB」と題した一枚の作品に驚きました。流れとは水、清之が旅して見たという瀬戸内の潮流です。しかしながら画面に描かれたのはほぼ色のストライプのみ。黄やピンク、それに黒の帯が斜めに引かれています。僅かに下に飛沫を示す白い波がありました。そこだけが言ってしまえば具象です。ほかは抽象世界。もはや海が描かれているのかさえ分かりません。

「顔」 1960(昭和35)年 紙本着色・額 東京藝術大学

「顔」も鮮烈でした。顔とは仏様のお顔。燃えるような朱色に包まれた顔が浮かび上がります。陰影は輪郭線のみ。やや立体的に描かれていることに気がつきました。これはボール紙を貼っては顔をレリーフ状に浮かび上がらせたゆえのもの。もはや実験的とさえいえる取り組みを行っています。

清之は戦後、アンフォルメルや抽象主義の影響を受けては画風を変化させていきます。そしてそれが「おもしろい」。芸達者な清之の画業を一まとめにすることは出来ません。

ただ一見、抽象的とはいえ、どこか詩情をたたえた作品を残しているのもポイントです。

その白眉が「緑扇」でした。一面の竹林。逆光です。金色の光が笹から漏れてはキラキラと瞬いています。銀の輝きも交じっていました。プラチナ箔を用いているそうです。角度を変えれば光が移ろって見えます。美しい。一つのデザインと捉えても引き立っています。どこか琳派のセンスを感じさせる作品ではないでしょうか。

琳派といえば三渓園臨春閣に描いた襖絵も同様です。中でも「鶴図」。宗達を意識したのかもしれません。群れをなしては飛び立つ鶴。まるで連写です。さもバサバサと音を立てては舞う姿が描かれています。

「喝采」 1973(昭和48)年 横浜美術館

チラシの表紙の「喝采」のモデルはちあきなおみでした。オレンジ色に染まったドレス。華やかです。左手を真っ直ぐに振り上げては口を大きく開けて歌い上げます。いわゆるサビの部分でしょうか。決めポーズと言っても良い立ち姿を見せています。

よく見ると身体の描線が朱色で引かれていることが分かりました。この作品に限らず、清之の後期の人物画には多くの朱線が現れています。朱線による身体表現といえば仏画を表す技法です。また背景のオーケストラは金と銀の箔のシルエットです。清之は京都府南部に住んでいた頃、最寄りの奈良に足を運んでは仏教美術に親しんでいたそうです。確かに横浜の画家ではありますが、ひょっとすると関西の仏教文化にシンパシーを抱いていたのやもしれません。

「若草」 1978(昭和53)年 紙本着色・二曲屏風一隻 佐野美術館

作品は資料を含め180点。充実しています。不足ありません。編年的な構成も効果的です。清之の画風の変化を分かりやすい形で追うことが出来ました。

なお中島清之は日本画家、中島千波の父でもあります。まだ幼き千波を描いた小品なども目を引きました。

一部の作品に展示替えがあります。三渓園の襖絵は前後期で半分ずつの展示です。ご注意下さい。

前期:11月3日(火・祝)~12月2日(水)

後期:12月4日(金)~1月11日(月・祝)

2016年1月11日まで開催されています。

「横浜発おもしろい画家 中島清之 日本画の迷宮」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:2015年11月3日(火・祝)~2016年1月11日(月・祝)

休館:木曜日。年末年始(12月29日~1月2日)。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(1100)円、大学・高校生800(700)円、中学生400(300)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

*11月3日(火・祝)は無料。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「武器をアートに」 東京藝術大学大学美術館

東京藝術大学大学美術館

「武器をアートにーモザンビークにおける平和構築」

10/17-11/23

東京藝術大学大学美術館で開催中の「武器をアートに」を見てきました。

南アフリカ東部に位置するモザンビーク共和国。1975年に独立してから内戦が勃発。終結するのに約20年かかりました。和平協定が結ばれたのは1992年です。現在では貧困の問題を抱えながらも、高い経済的発展を遂げる国の一つとして知られています。

内戦中には外国から武器が持ち込まれ、終戦後も多くが残されました。その武装解除のために行われたのが「銃を鍬に」プロジェクトです。聖書の「剣を鍬に」に由来するネーミング。当初は武器を溶かし、鉄として再利用する方針だったそうですが、溶鉱炉の不足から断念。結局、解体しては爆破処理する方法がとられました。

フィエル・ドス・サントス「首長鳥」 2008年 えひめグローバルネットワーク

うち不要になった武器をアーティストらが「美術作品」として蘇らせます。その取り組みを紹介する展覧会です。武器は時にギターやキーボードのミュージシャンとなり、首長鳥やトカゲにも変身していました。

クリストヴァオ・カニャヴァート「ギターを弾く男」 2012年 国立民族学博物館

それにしても武器によって象られた人々、何とも生き生きした表情を見せてはいないでしょうか。フルート奏者は両手で銃ならぬフルートを支えては細い指を操ります。またパンを焼く人も面白い。ちょうど釜にパンを入れる瞬間を捉えたのでしょうか。身をくねらせては皿を前に突き出す姿が表されています。

フィエル・ドス・サントス「フルートを吹く男」 2012年 国立民族学博物館 ほか

中心となるアーティストは2人、フィエル・ドス・サントスとクリストヴァオ・カニャヴァートです。ともに「銃を鍬に」プロジェクトのワークショップに参加。溶接の技術を学ぶところからスタートしました。今では様々な武器アートを展開し、世界各地のビエンナーレに出品するなどの活動をしています。

クリストヴァオ・カニャヴァート、フィエル・ドス・サントス「いのちの輪だち」 2012年 国立民族学博物館

「いのちの輪だち」と題した大きな作品に目が止まりました。中央には自転車、2人、いや良く見ると3人乗りです。家族でしょうか。後ろの女性は幼子を背負っています。横には軽やかに駆ける一匹の犬。ペットかとしれません。そして空には鳥が舞っています。長閑な日常の光景が示されています。

クリストヴァオ・カニャヴァート、フィエル・ドス・サントス「いのちの輪だち」(拡大) 2012年 国立民族学博物館

もちろんこれらも全て武器。自転車のタイヤは引き金、そして男性も銃身で出来ています。生々しい。しかもレプリカではなく、実際に使用されたもの。ともすれば人の命を奪っていたかもしれないのです。

「武器をアートに」展会場風景

会場には「銃を鍬に」プロジェクトや、モザンビークと日本の関わりについて紹介するパネルもありました。単に武器アートを作るのではなく、まさに和平構築、今も続く武装解除の試み。未だ同国には回収されていない地雷や武器も少なくありません。

解説付きのリーフレットを無料でいただけました。展示の理解も深まります。写真の撮影も出来ました。

「武器をアートに」展会場入口

民博のコレクションが目立ちますが、今年の大英博物館展(東京都美術館)にも武器アートが出品されていたのを思い出しました。モザンビーク発、武器をアートに変えては制作する人々。その活動の場は今後もさらに広がりそうです。

入場も無料です。11月23日まで開催されています。

「武器をアートにーモザンビークにおける平和構築」 東京藝術大学大学美術館

会期:10月17日(土)~11月23日(月・祝)

休館:月曜日。ただし11月23日(月)は開館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:無料。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

「武器をアートにーモザンビークにおける平和構築」

10/17-11/23

東京藝術大学大学美術館で開催中の「武器をアートに」を見てきました。

南アフリカ東部に位置するモザンビーク共和国。1975年に独立してから内戦が勃発。終結するのに約20年かかりました。和平協定が結ばれたのは1992年です。現在では貧困の問題を抱えながらも、高い経済的発展を遂げる国の一つとして知られています。

内戦中には外国から武器が持ち込まれ、終戦後も多くが残されました。その武装解除のために行われたのが「銃を鍬に」プロジェクトです。聖書の「剣を鍬に」に由来するネーミング。当初は武器を溶かし、鉄として再利用する方針だったそうですが、溶鉱炉の不足から断念。結局、解体しては爆破処理する方法がとられました。

フィエル・ドス・サントス「首長鳥」 2008年 えひめグローバルネットワーク

うち不要になった武器をアーティストらが「美術作品」として蘇らせます。その取り組みを紹介する展覧会です。武器は時にギターやキーボードのミュージシャンとなり、首長鳥やトカゲにも変身していました。

クリストヴァオ・カニャヴァート「ギターを弾く男」 2012年 国立民族学博物館

それにしても武器によって象られた人々、何とも生き生きした表情を見せてはいないでしょうか。フルート奏者は両手で銃ならぬフルートを支えては細い指を操ります。またパンを焼く人も面白い。ちょうど釜にパンを入れる瞬間を捉えたのでしょうか。身をくねらせては皿を前に突き出す姿が表されています。

フィエル・ドス・サントス「フルートを吹く男」 2012年 国立民族学博物館 ほか

中心となるアーティストは2人、フィエル・ドス・サントスとクリストヴァオ・カニャヴァートです。ともに「銃を鍬に」プロジェクトのワークショップに参加。溶接の技術を学ぶところからスタートしました。今では様々な武器アートを展開し、世界各地のビエンナーレに出品するなどの活動をしています。

クリストヴァオ・カニャヴァート、フィエル・ドス・サントス「いのちの輪だち」 2012年 国立民族学博物館

「いのちの輪だち」と題した大きな作品に目が止まりました。中央には自転車、2人、いや良く見ると3人乗りです。家族でしょうか。後ろの女性は幼子を背負っています。横には軽やかに駆ける一匹の犬。ペットかとしれません。そして空には鳥が舞っています。長閑な日常の光景が示されています。

クリストヴァオ・カニャヴァート、フィエル・ドス・サントス「いのちの輪だち」(拡大) 2012年 国立民族学博物館

もちろんこれらも全て武器。自転車のタイヤは引き金、そして男性も銃身で出来ています。生々しい。しかもレプリカではなく、実際に使用されたもの。ともすれば人の命を奪っていたかもしれないのです。

「武器をアートに」展会場風景

会場には「銃を鍬に」プロジェクトや、モザンビークと日本の関わりについて紹介するパネルもありました。単に武器アートを作るのではなく、まさに和平構築、今も続く武装解除の試み。未だ同国には回収されていない地雷や武器も少なくありません。

解説付きのリーフレットを無料でいただけました。展示の理解も深まります。写真の撮影も出来ました。

「武器をアートに」展会場入口

民博のコレクションが目立ちますが、今年の大英博物館展(東京都美術館)にも武器アートが出品されていたのを思い出しました。モザンビーク発、武器をアートに変えては制作する人々。その活動の場は今後もさらに広がりそうです。

入場も無料です。11月23日まで開催されています。

「武器をアートにーモザンビークにおける平和構築」 東京藝術大学大学美術館

会期:10月17日(土)~11月23日(月・祝)

休館:月曜日。ただし11月23日(月)は開館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:無料。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「縫い展」 うらわ美術館

うらわ美術館

「縫い―その造形の魅力」―その造形の魅力

2015/11/14-2016/1/17

うらわ美術館で開催中の「縫いーその造形の魅力」を見てきました。

「針と糸で形づくられる裁縫に刺繍」。(チラシより)文字通り「縫い」の魅力を紹介する展覧会です。

「刺繍袱紗 宝箱(部分)」 宮井株式会社

会場には近現代の刺繍作品がずらり。江戸時代の半纏に袱紗、大正末の裁縫雛形、さらには歌舞伎衣装などを網羅します。また現代作家の「縫い」に関する作品にまで視野を入れているのもポイントです。桂ゆきやオノ・ヨーコらのインスタレーションなども登場します。

はじまりは裁縫雛形です。ところでこの雛形なるもの。詳しい方ならご存知かもしれませんが、必ずしも一般に良く知られているとは言えないかもしれません。

端的に表せば服のミニチュアです。それにしても何故に雛形を作るのでしょうか。ずばり裁縫教育です。学校で縫いの技術を習得するため、様々な雛形を作らせる授業がありました。出品作はいずれも大正時代のもの。生徒は時に競っては服のサンプルならぬミニチュアを制作したそうです。

これが幅広い。法被にコートをはじめ猫や動物の人形、また足袋に靴下、さらにはタンスのカバーやら蚊帳までを作っています。サイズは小さめ。手のひら大のものも少なくありません。そこに花柄などの刺繍を施しています。

あくまでも教育の資料。言ってみればアマチュアの作品ではありますが、案外と良く出来ています。そしてこれらの裁縫雛形をさいたま市が一括して所蔵していました。それをまとめて見せようとする意図から今回の展覧会が企画されたそうです。

「火消半纏(部分)」 さいたま市立博物館

江戸の町火消しが着ていた火消半纏にも多くの刺繍が登場します。いわゆる消防士らの仕事着ならぬユニフォーム。何度も布地を縫い合わせては分厚く重ね、堅牢な上着を作りあげます。そこに勇壮な龍や武者絵、浮世絵でもお馴染みの滝夜叉姫などのモチーフを縫いつけていきます。派手です。遠目からでも目立っていたに違いありません。

ちなみに火事が起こると火消したちは半纏ごと水を被っては出動したそうです。分厚い布地は水を吸うためのもの。タオルよりも分厚い。多少の火の粉であれば燃え移ることもなかったことでしょう。

そもそも「縫い」には背守りや千人針など、神仏の加護を受けるための呪術的な意味も持ち合わせていました。危険を顧みずに火事へ立ち向かった火消たち。細かな刺繍には彼らの無事が祈願されていたのかもしれません。

「菱刺し たっつけ」 青森市教育委員会

羽織の裏地である羽裏の刺繍も面白いのではないでしょうか。先の火消半纏はリバーシブルに対し、羽織は基本的に表と裏を分けて着るものです。その裏地にこれまた凝った刺繍を施しています。

主に明治時代の羽裏が出ていました。図柄はもう何でもありと言って良いかもしれません。麻雀にダンス、ビル群やキューピー人形、さらには野球の早慶戦を描いた羽裏もありました。思いの外にモダン、もはや絵画的と呼んでも差し支えありません。

一面の黒に家紋を入れた羽織に目がとまりました。表はシンプル。しかし裏がド派手です。何とたくさんの鯉が群れて泳ぐ姿が描かれています。強い朱色。赤と言っても良いかもしれません。表の黒とは見事なまでのコントラストです。裏地に思いがけない意匠を凝らす。脱げばさぞかし注目されたことでしょう。裏の刺繍がちらりと見えることが粋だと考えられていたそうです。

派手といえば歌舞伎の衣装も忘れられません。立派な松に恐ろしげな大蛇、そして勇しき雲竜。まさしくかぶき者らしく見るものを威圧します。刺繍はまるで飛び出す絵本さながらに浮き上がってはモチーフを象っていました。

「着物 西こぎん(部分)」 幕末・明治時代 青森市教育委員会

そのほか青森の「たっつけ」と呼ばれる股引などの郷土資料なども興味深いのではないでしょうか。「縫い」は衣服に魂を吹き込みます。その多様性と魅力。存分に味わうことが出来ました。

宇梶静江「セミ神様のお告げ(原画、部分)」 2007年 作家蔵

一方で後半は変わって現代作家における「縫い」の表現です。先にも触れた桂ゆきやオノ・ヨーコをはじめ、アイヌの神話などを刺繍絵に表す宇梶静江、ちりめん細工作家の高橋よう子、またベルギーの刺繍ドローイング作家のオーレリー・ウイリアム・ルヴォーなどの作品が紹介されています。

師岡とおる「スカッ(部分)」 2005年 作家蔵

イラストレーターである師岡とおるの刺繍に目がとまりました。スパイダーマンでしょうか。漫画のキャラクターなどをビーズなどを交えて描いています。なお師岡は唯一の男性作家。確かに振り返れば刺繍はどういう形であれ「伝統的に女性が担って」(チラシより)きた文化でもあります。

作品は全部で250点。かなりあります。カタログも制作されていました。(2000円)。美術の観点から「縫い」の造形を知る貴重な資料となりそうです。

2016年1月17日まで開催されています。おすすめします。

「縫いーその造形の魅力」 うらわ美術館

会期:2015年11月14日(土)~2016年1月17日(日)

休館:月曜日。但し11月23日、1月11日は開館。翌11月24日、1月12日は休館。年末年始(12月27日~1月4日)。

時間:10:00~17:00

*毎週土・日曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般820(650)円、大高生510(400)(円、中小生200(100)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*リピーター割引:観覧済み有料観覧券を提示すると団体料金で観覧可。(観覧日から1年以内、1回限り有効。)

住所:さいたま市浦和区仲町2-5-1 浦和センチュリーシティ3階

交通:JR線浦和駅西口より徒歩7分。

「縫い―その造形の魅力」―その造形の魅力

2015/11/14-2016/1/17

うらわ美術館で開催中の「縫いーその造形の魅力」を見てきました。

「針と糸で形づくられる裁縫に刺繍」。(チラシより)文字通り「縫い」の魅力を紹介する展覧会です。

「刺繍袱紗 宝箱(部分)」 宮井株式会社

会場には近現代の刺繍作品がずらり。江戸時代の半纏に袱紗、大正末の裁縫雛形、さらには歌舞伎衣装などを網羅します。また現代作家の「縫い」に関する作品にまで視野を入れているのもポイントです。桂ゆきやオノ・ヨーコらのインスタレーションなども登場します。

はじまりは裁縫雛形です。ところでこの雛形なるもの。詳しい方ならご存知かもしれませんが、必ずしも一般に良く知られているとは言えないかもしれません。

端的に表せば服のミニチュアです。それにしても何故に雛形を作るのでしょうか。ずばり裁縫教育です。学校で縫いの技術を習得するため、様々な雛形を作らせる授業がありました。出品作はいずれも大正時代のもの。生徒は時に競っては服のサンプルならぬミニチュアを制作したそうです。

これが幅広い。法被にコートをはじめ猫や動物の人形、また足袋に靴下、さらにはタンスのカバーやら蚊帳までを作っています。サイズは小さめ。手のひら大のものも少なくありません。そこに花柄などの刺繍を施しています。

あくまでも教育の資料。言ってみればアマチュアの作品ではありますが、案外と良く出来ています。そしてこれらの裁縫雛形をさいたま市が一括して所蔵していました。それをまとめて見せようとする意図から今回の展覧会が企画されたそうです。

「火消半纏(部分)」 さいたま市立博物館

江戸の町火消しが着ていた火消半纏にも多くの刺繍が登場します。いわゆる消防士らの仕事着ならぬユニフォーム。何度も布地を縫い合わせては分厚く重ね、堅牢な上着を作りあげます。そこに勇壮な龍や武者絵、浮世絵でもお馴染みの滝夜叉姫などのモチーフを縫いつけていきます。派手です。遠目からでも目立っていたに違いありません。

ちなみに火事が起こると火消したちは半纏ごと水を被っては出動したそうです。分厚い布地は水を吸うためのもの。タオルよりも分厚い。多少の火の粉であれば燃え移ることもなかったことでしょう。

そもそも「縫い」には背守りや千人針など、神仏の加護を受けるための呪術的な意味も持ち合わせていました。危険を顧みずに火事へ立ち向かった火消たち。細かな刺繍には彼らの無事が祈願されていたのかもしれません。

「菱刺し たっつけ」 青森市教育委員会

羽織の裏地である羽裏の刺繍も面白いのではないでしょうか。先の火消半纏はリバーシブルに対し、羽織は基本的に表と裏を分けて着るものです。その裏地にこれまた凝った刺繍を施しています。

主に明治時代の羽裏が出ていました。図柄はもう何でもありと言って良いかもしれません。麻雀にダンス、ビル群やキューピー人形、さらには野球の早慶戦を描いた羽裏もありました。思いの外にモダン、もはや絵画的と呼んでも差し支えありません。

一面の黒に家紋を入れた羽織に目がとまりました。表はシンプル。しかし裏がド派手です。何とたくさんの鯉が群れて泳ぐ姿が描かれています。強い朱色。赤と言っても良いかもしれません。表の黒とは見事なまでのコントラストです。裏地に思いがけない意匠を凝らす。脱げばさぞかし注目されたことでしょう。裏の刺繍がちらりと見えることが粋だと考えられていたそうです。

派手といえば歌舞伎の衣装も忘れられません。立派な松に恐ろしげな大蛇、そして勇しき雲竜。まさしくかぶき者らしく見るものを威圧します。刺繍はまるで飛び出す絵本さながらに浮き上がってはモチーフを象っていました。

「着物 西こぎん(部分)」 幕末・明治時代 青森市教育委員会

そのほか青森の「たっつけ」と呼ばれる股引などの郷土資料なども興味深いのではないでしょうか。「縫い」は衣服に魂を吹き込みます。その多様性と魅力。存分に味わうことが出来ました。

宇梶静江「セミ神様のお告げ(原画、部分)」 2007年 作家蔵

一方で後半は変わって現代作家における「縫い」の表現です。先にも触れた桂ゆきやオノ・ヨーコをはじめ、アイヌの神話などを刺繍絵に表す宇梶静江、ちりめん細工作家の高橋よう子、またベルギーの刺繍ドローイング作家のオーレリー・ウイリアム・ルヴォーなどの作品が紹介されています。

師岡とおる「スカッ(部分)」 2005年 作家蔵

イラストレーターである師岡とおるの刺繍に目がとまりました。スパイダーマンでしょうか。漫画のキャラクターなどをビーズなどを交えて描いています。なお師岡は唯一の男性作家。確かに振り返れば刺繍はどういう形であれ「伝統的に女性が担って」(チラシより)きた文化でもあります。

作品は全部で250点。かなりあります。カタログも制作されていました。(2000円)。美術の観点から「縫い」の造形を知る貴重な資料となりそうです。

2016年1月17日まで開催されています。おすすめします。

「縫いーその造形の魅力」 うらわ美術館

会期:2015年11月14日(土)~2016年1月17日(日)

休館:月曜日。但し11月23日、1月11日は開館。翌11月24日、1月12日は休館。年末年始(12月27日~1月4日)。

時間:10:00~17:00

*毎週土・日曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般820(650)円、大高生510(400)(円、中小生200(100)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*リピーター割引:観覧済み有料観覧券を提示すると団体料金で観覧可。(観覧日から1年以内、1回限り有効。)

住所:さいたま市浦和区仲町2-5-1 浦和センチュリーシティ3階

交通:JR線浦和駅西口より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「村上華岳ー京都画壇の画家たち」 山種美術館

山種美術館

「村上華岳ー京都画壇の画家たち」

10/31-12/23

山種美術館で開催中の「村上華岳ー京都画壇の画家たち」のプレスプレビューに参加してきました。

昨年、重要文化財の指定を受けた村上華岳の「裸婦図」。画家本人が「久遠の女性」を表したとした傑作です。インドの神仏や菩薩像、あるいは西洋のルネサンス絵画などを踏まえながら、独自の神秘的な女性像を描きました。

指定後初の公開です。「裸婦図」を頂点にした華岳の画業を展観。あわせて華岳と同時代、ないしは先人の画家たちを紹介しています。

竹内栖鳳「班描」 1924(大正13)年 山種美術館

はじまりは先人や学友。つまり京都画壇です。華岳が京都市美術工芸学校に入学した明治36年、教壇にはかの竹内栖鳳や菊池芳文、山元春挙らが立っていました。栖鳳では人気の「班描」もお目見え。意外や意外、同館では何と3年ぶりの展示だそうです。

右:山元春挙「火口の水」 山種美術館 1912-26年頃(大正時代)

左:都路華香「帆舟」 山種美術館 1925(大正14)年

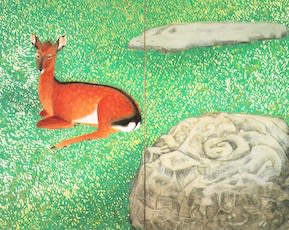

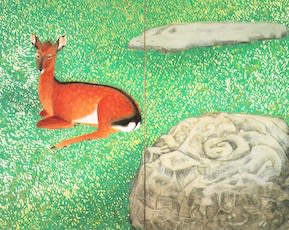

山元春挙の「火口の水」には感心しました。写実性という言葉が相応しいかもしれません。いわゆる火山湖を描いた一枚、とりわけ山肌、溶岩などを精緻に表現しています。とはいえ単に写実だけではなく、たとえば遠くにかかる月や煙の様子はどこか幻想的です。洋画を思わせる遠近感覚も興味深いのではないでしょうか。春挙は登山と写真の愛好家でした。山へ出かけては風景を撮影、制作に取り入れていきます。鹿が描かれていることに気がつきました。湖の際です。たったの2頭、水を呑んでいます。しかしながら見落としてしまうほどに小さい。だからこそ山の雄大な姿が際立っても見えます。

美術工芸学校を卒業した華岳は次いで京都市立絵画専門学校へ入学。ここで同期だったのは入江波光に榊原紫峰、そして土田麦僊に小野竹喬らです。また彼らは大正7年に国画創作協会を結成。(波光は翌年に同人となります。)「創作の自由」(キャプションより)を謳っては絵画を制作していきます。

入江波光「志ぐれ」 1937(昭和12)年 山種美術館

波光の「志ぐれ」が魅惑的です。山の竹林が風で揺れています。しぐれ、すなわち時雨でしょうか。ちょうどこの時期に降る通り雨。右方向から墨で雨が落ちる様子が表されています。さも鳥が慌てたのように羽を休めていました。ほぼ墨一色ですが、良く見ると背後の山に淡い色彩が交じっています。情緒的です。雨の匂い、風の音を感じ取れるのではないでしょうか。

村上華岳「驢馬に夏草」 1908(明治41)年 さいたま市立漫画会館

さて華岳です。最初期の「驢馬に夏草」。20歳の時の作品です。文字通り夏草に囲まれた三頭の驢馬、皆穏やかな表情をしています。驢馬の顔面や肉付きの描写も細かい。たらしこみを用いているのでしょうか。ニュアンスに富んだ色彩です。また葉などの立体的な表現にも注目です。一部には西洋画への関心の表れとも言われています。

村上華岳「四季草花之図」 1912(明治45)年 京都国立近代美術館 *前期展示

キャプションがなければ華岳とは分かりませんでした。金地の屏風絵の「四季草花之図」です。これも20代の時に描いた一枚、左に紅葉に松に秋草、右は燕子花でしょうか。小鳥もいます。春夏秋冬の草花を描いたもの。元は京都の徳正寺を飾る襖絵でした。いわば注文を受けての作品です。桃山の障壁画、あるいは琳派や土佐派に倣ったことが見て取れます。

左:村上華岳「裸婦図」 1920(大正9)年 山種美術館

右:村上華岳「裸婦図(下図)」 1920(大正9)年 京都市立芸術大学芸術資料館

「裸婦図」は下図とあわせての公開です。左に本画で右に下図。所蔵館が異なることもあるのか、2点同時に展示されるのは何と16年ぶりのことです。優美でかつ甘美、しかしながらどことなく官能的でもある裸婦の姿。下図と見比べて感じるのは華岳がいかに線に対して細かな意識を払っているかということです。

「東洋の叡智に深い関係を持つ線は一言にしていえば、全という感じを秘めている。」 *村上華岳のことば(キャプションより)

村上華岳「裸婦図」 1920(大正9)年 山種美術館

うっすらと桃色を帯びた身体、右手を胸の前に添えています。着衣は透けていました。髪は黒く艶やか。肩まで垂れ下がっています。やや斜めの構図です。それにしても品のある穏やかな笑み、中性的とも言えるのではないでしょうか。下絵には本画にはない白鳥が描き込まれていました。やはり西洋画の文脈を意識したのかもしれません。「久遠の女性」は「性を超越した中性と称すべきもの」(キャプションより)であるとした華岳。確かにモナリザを連想させる面はあります。

右:村上華岳「椎の木」 1919(大正8)年 山種美術館

左:村上華岳「海潮」 1918(大正7)年 京都国立近代美術館 *前期展示

それにしても華岳、画風を一括りに出来ません。郊外の風景を表した「椎の林」はまるで油絵のようです。しかし「墨牡丹之図」はさも御舟の牡丹図を思わせるほどに瑞々しい。そして「冬之山」。いささか抽象的としたら言い過ぎでしょうか。小刻みに線を置いては山の全景を正面から描いています。

左:村上華岳「冬之山」 1919(昭和4)年 山種美術館

なお華岳の作品は会場のレイアウトの都合上、二カ所に分かれて展示されていました。「裸婦図」は第二会場です。ご注意下さい。

土田麦僊「髪」 1911(明治44)年 京都市立芸術大学芸術資料館 *前期展示

ラストでは「京都画壇の女性表現」と題し、主に同時代の画家の描いた女性像を紹介しています。上村松園に菊池契月、そして再び土田麦僊。人気の松園は「蛍」に「夕照」に「夕べ」の3点が出ていました。麦僊の「髪」は立ち振る舞いは美しい。女性が鏡台の前に座って髪を結っています。真横から見ているため顔の表情は伺えません。鏡台の描写も緻密。引き出しが一つだけ出ています。一瞬の様子を描きとめたのでしょう。着衣の描線も流麗です。澱みがありません。

衝撃的な一枚に出合いました。甲斐庄楠音の「春宵」です。何たる奇怪、おどろおどろしい表現なのでしょうか、モデルは遊女、太夫と禿ですが、もはや卑猥なまでの笑みを浮かべた太夫の肉々しい顔面描写しかり、どこか蛍光色を帯びたかのような飾り物の表現など、全てに異様な雰囲気が漂っています。

禿の下の部分が塗り残されていることに気がつきました。いわゆる未完成なのでしょうか。しかしながら一目で脳裏に焼き付くかのような凄まじいビジュアルです。キャプションに「情念」とありましたが、もはや「怨念」を表したかのような気配さえあります。放たれた妖気。打ちのめされました。図版はあえて挙げません。是非、会場で確かめてみて下さい。(*「春宵」の展示は11/23まで。)

右:伊藤小坡「虫売り」 1932(昭和7)年頃 山種美術館

左:上村松園「夕べ」1935(昭和10)年 山種美術館

展示替えの情報です。前後期で約4割の作品が入れ替わります。

「村上華岳ー京都画壇の画家たち」出品リスト(PDF)

前期:10/31(土)~11/23(月・祝)

後期:11/25(水)~12/23(水・祝)

特に華岳は7割ほどが入れ替わります。(「裸婦図」は通期展示。)なお「リピーター割引」として有料の使用済半券を提示すると、2回目は団体割引が適用されます。(一人1枚につき1回のみ有効。)

山種美術館の来年度の展示スケジュールが発表されました。なお同館は来年、開館50周年を迎えるそうです。

「山種美術館 2016年度 開館50周年記念特別展開催のお知らせ」(PDF)

人気の土牛、御舟の回顧展のほか、浮世絵から近代日本画へと至るコレクション名品選シリーズ、そして新設される公募展、「山種美術館日本画アワード2016」などが開催されます。

村上華岳「墨牡丹之図」 1930(昭和5)年 京都国立近代美術館 *前期展示

全74点のうち華岳は19点。単独の回顧展ではありません。よって「村上華岳と京都画壇の画家たち」と捉えても良いかもしれません。ただ少なくとも都内で華岳に関する展覧会が行われることが自体が稀です。周辺の画家を含め、京都からも多く作品がやって来ています。その意味では関東で華岳を知る良い機会だと言えそうです。

12月23日まで開催されています。

「村上華岳ー京都画壇の画家たち」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:10月31日(土)~12月23日(水・祝)

前期:10/31(土)~11/23(月・祝)、後期:11/25(水)~12/23(水・祝)

休館:月曜日。但し11/23は開館、11/24は休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*リピーター割引:本展の有料使用済入場券を提出すると、団体割引料金を適用。(一人1枚につき1回のみ有効)

*きもの・ゆかた割引:きもの・ゆかたで来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「村上華岳ー京都画壇の画家たち」

10/31-12/23

山種美術館で開催中の「村上華岳ー京都画壇の画家たち」のプレスプレビューに参加してきました。

昨年、重要文化財の指定を受けた村上華岳の「裸婦図」。画家本人が「久遠の女性」を表したとした傑作です。インドの神仏や菩薩像、あるいは西洋のルネサンス絵画などを踏まえながら、独自の神秘的な女性像を描きました。

指定後初の公開です。「裸婦図」を頂点にした華岳の画業を展観。あわせて華岳と同時代、ないしは先人の画家たちを紹介しています。

竹内栖鳳「班描」 1924(大正13)年 山種美術館

はじまりは先人や学友。つまり京都画壇です。華岳が京都市美術工芸学校に入学した明治36年、教壇にはかの竹内栖鳳や菊池芳文、山元春挙らが立っていました。栖鳳では人気の「班描」もお目見え。意外や意外、同館では何と3年ぶりの展示だそうです。

右:山元春挙「火口の水」 山種美術館 1912-26年頃(大正時代)

左:都路華香「帆舟」 山種美術館 1925(大正14)年

山元春挙の「火口の水」には感心しました。写実性という言葉が相応しいかもしれません。いわゆる火山湖を描いた一枚、とりわけ山肌、溶岩などを精緻に表現しています。とはいえ単に写実だけではなく、たとえば遠くにかかる月や煙の様子はどこか幻想的です。洋画を思わせる遠近感覚も興味深いのではないでしょうか。春挙は登山と写真の愛好家でした。山へ出かけては風景を撮影、制作に取り入れていきます。鹿が描かれていることに気がつきました。湖の際です。たったの2頭、水を呑んでいます。しかしながら見落としてしまうほどに小さい。だからこそ山の雄大な姿が際立っても見えます。

美術工芸学校を卒業した華岳は次いで京都市立絵画専門学校へ入学。ここで同期だったのは入江波光に榊原紫峰、そして土田麦僊に小野竹喬らです。また彼らは大正7年に国画創作協会を結成。(波光は翌年に同人となります。)「創作の自由」(キャプションより)を謳っては絵画を制作していきます。

入江波光「志ぐれ」 1937(昭和12)年 山種美術館

波光の「志ぐれ」が魅惑的です。山の竹林が風で揺れています。しぐれ、すなわち時雨でしょうか。ちょうどこの時期に降る通り雨。右方向から墨で雨が落ちる様子が表されています。さも鳥が慌てたのように羽を休めていました。ほぼ墨一色ですが、良く見ると背後の山に淡い色彩が交じっています。情緒的です。雨の匂い、風の音を感じ取れるのではないでしょうか。

村上華岳「驢馬に夏草」 1908(明治41)年 さいたま市立漫画会館

さて華岳です。最初期の「驢馬に夏草」。20歳の時の作品です。文字通り夏草に囲まれた三頭の驢馬、皆穏やかな表情をしています。驢馬の顔面や肉付きの描写も細かい。たらしこみを用いているのでしょうか。ニュアンスに富んだ色彩です。また葉などの立体的な表現にも注目です。一部には西洋画への関心の表れとも言われています。

村上華岳「四季草花之図」 1912(明治45)年 京都国立近代美術館 *前期展示

キャプションがなければ華岳とは分かりませんでした。金地の屏風絵の「四季草花之図」です。これも20代の時に描いた一枚、左に紅葉に松に秋草、右は燕子花でしょうか。小鳥もいます。春夏秋冬の草花を描いたもの。元は京都の徳正寺を飾る襖絵でした。いわば注文を受けての作品です。桃山の障壁画、あるいは琳派や土佐派に倣ったことが見て取れます。

左:村上華岳「裸婦図」 1920(大正9)年 山種美術館

右:村上華岳「裸婦図(下図)」 1920(大正9)年 京都市立芸術大学芸術資料館

「裸婦図」は下図とあわせての公開です。左に本画で右に下図。所蔵館が異なることもあるのか、2点同時に展示されるのは何と16年ぶりのことです。優美でかつ甘美、しかしながらどことなく官能的でもある裸婦の姿。下図と見比べて感じるのは華岳がいかに線に対して細かな意識を払っているかということです。

「東洋の叡智に深い関係を持つ線は一言にしていえば、全という感じを秘めている。」 *村上華岳のことば(キャプションより)

村上華岳「裸婦図」 1920(大正9)年 山種美術館

うっすらと桃色を帯びた身体、右手を胸の前に添えています。着衣は透けていました。髪は黒く艶やか。肩まで垂れ下がっています。やや斜めの構図です。それにしても品のある穏やかな笑み、中性的とも言えるのではないでしょうか。下絵には本画にはない白鳥が描き込まれていました。やはり西洋画の文脈を意識したのかもしれません。「久遠の女性」は「性を超越した中性と称すべきもの」(キャプションより)であるとした華岳。確かにモナリザを連想させる面はあります。

右:村上華岳「椎の木」 1919(大正8)年 山種美術館

左:村上華岳「海潮」 1918(大正7)年 京都国立近代美術館 *前期展示

それにしても華岳、画風を一括りに出来ません。郊外の風景を表した「椎の林」はまるで油絵のようです。しかし「墨牡丹之図」はさも御舟の牡丹図を思わせるほどに瑞々しい。そして「冬之山」。いささか抽象的としたら言い過ぎでしょうか。小刻みに線を置いては山の全景を正面から描いています。

左:村上華岳「冬之山」 1919(昭和4)年 山種美術館

なお華岳の作品は会場のレイアウトの都合上、二カ所に分かれて展示されていました。「裸婦図」は第二会場です。ご注意下さい。

土田麦僊「髪」 1911(明治44)年 京都市立芸術大学芸術資料館 *前期展示

ラストでは「京都画壇の女性表現」と題し、主に同時代の画家の描いた女性像を紹介しています。上村松園に菊池契月、そして再び土田麦僊。人気の松園は「蛍」に「夕照」に「夕べ」の3点が出ていました。麦僊の「髪」は立ち振る舞いは美しい。女性が鏡台の前に座って髪を結っています。真横から見ているため顔の表情は伺えません。鏡台の描写も緻密。引き出しが一つだけ出ています。一瞬の様子を描きとめたのでしょう。着衣の描線も流麗です。澱みがありません。

衝撃的な一枚に出合いました。甲斐庄楠音の「春宵」です。何たる奇怪、おどろおどろしい表現なのでしょうか、モデルは遊女、太夫と禿ですが、もはや卑猥なまでの笑みを浮かべた太夫の肉々しい顔面描写しかり、どこか蛍光色を帯びたかのような飾り物の表現など、全てに異様な雰囲気が漂っています。

禿の下の部分が塗り残されていることに気がつきました。いわゆる未完成なのでしょうか。しかしながら一目で脳裏に焼き付くかのような凄まじいビジュアルです。キャプションに「情念」とありましたが、もはや「怨念」を表したかのような気配さえあります。放たれた妖気。打ちのめされました。図版はあえて挙げません。是非、会場で確かめてみて下さい。(*「春宵」の展示は11/23まで。)

右:伊藤小坡「虫売り」 1932(昭和7)年頃 山種美術館

左:上村松園「夕べ」1935(昭和10)年 山種美術館

展示替えの情報です。前後期で約4割の作品が入れ替わります。

「村上華岳ー京都画壇の画家たち」出品リスト(PDF)

前期:10/31(土)~11/23(月・祝)

後期:11/25(水)~12/23(水・祝)

特に華岳は7割ほどが入れ替わります。(「裸婦図」は通期展示。)なお「リピーター割引」として有料の使用済半券を提示すると、2回目は団体割引が適用されます。(一人1枚につき1回のみ有効。)

山種美術館の来年度の展示スケジュールが発表されました。なお同館は来年、開館50周年を迎えるそうです。

「山種美術館 2016年度 開館50周年記念特別展開催のお知らせ」(PDF)

人気の土牛、御舟の回顧展のほか、浮世絵から近代日本画へと至るコレクション名品選シリーズ、そして新設される公募展、「山種美術館日本画アワード2016」などが開催されます。

村上華岳「墨牡丹之図」 1930(昭和5)年 京都国立近代美術館 *前期展示

全74点のうち華岳は19点。単独の回顧展ではありません。よって「村上華岳と京都画壇の画家たち」と捉えても良いかもしれません。ただ少なくとも都内で華岳に関する展覧会が行われることが自体が稀です。周辺の画家を含め、京都からも多く作品がやって来ています。その意味では関東で華岳を知る良い機会だと言えそうです。

12月23日まで開催されています。

「村上華岳ー京都画壇の画家たち」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:10月31日(土)~12月23日(水・祝)

前期:10/31(土)~11/23(月・祝)、後期:11/25(水)~12/23(水・祝)

休館:月曜日。但し11/23は開館、11/24は休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*リピーター割引:本展の有料使用済入場券を提出すると、団体割引料金を適用。(一人1枚につき1回のみ有効)

*きもの・ゆかた割引:きもの・ゆかたで来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「webイベント あなたが選ぶ展覧会2015」を開催します

今年も残り1ヶ月半。少々早いとはいえ、そろそろ一年の展覧会を振り返ろうという方もおられるやもしれません。

ここ数年、美術専門家だけではなく、多くの展覧会ファンが、年末にいわゆる「ベスト展覧会」を挙げておられますが、それをある程度まとめようという観点でスタートしたイベントです。「webイベント あなたが選ぶ展覧会2015」を開催します。

基本的な流れは4つです。まずはイベントにご賛同いただける方に良かった展覧会を挙げていただき、集計。うち上位25の展覧会をライブで発表した後、さらにその中から皆さんの投票によりベストを選定します。最後に改めて結果を発表する予定です。

あなたが選ぶ展覧会2015の受付フォーム→http://arttalk.tokyo/form/form.cgi

前提となる「あなだが選ぶ展覧会2015」の専用フォームを作っていただきました。ここでは最大で3つ、今年見た展覧会から印象深かったものをエントリーすることが出来ます。少しでも心にとまった展覧会を挙げていただければ嬉しいです。

[参加型webイベント~あなたが選ぶ展覧会2015]

・日時:2015年11月26日(木) 19:00~20:00

V-CUBE(ブイキューブ)の配信システムを利用します。

開始時間の10分前から指定したwebサイトにログインしてください。

なおwebサイトのアドレスは申込み後、折り返しメールにてご連絡します。

・出演

青い日記帳Tak(たけ)氏 http://bluediary2.jugem.jp/

はろるど

・ゲスト

チバヒデトシ氏(フリーランス・ジャーナリスト、デジタルハリウッド大学大学院客員教授)

「tokyoart」 http://tokyoart.dino.vc

「アートな日常、エンタメな毎日」 http://chibahidetoshi.blogspot.jp

・内容

「あなたが選ぶ展覧会2015」にエントリーされた25の展覧会を紹介した上、今年を振り返ります。

・参加費:無料

集計された展覧会は11月26日の夜からネット上のライブイベントで発表します。ご出演頂くのはお馴染み「青い日記帳」のTakさん、僭越ながら私も進行役を務めるつもりです。またゲストにフリーランス・ジャーナリストで、デジタルハリウッド大学大学院客員教授のチバヒデトシさんを迎え、今年の展覧会について振り返っていただきます。

*チバヒデトシさんプロフィール*

アート、デザイン、エンターテインメントとテクノロジを取材するジャーナリスト/ライター。アート、デザイン、エンタメの個人メディア「tokyoart」、ブログ「アートな日常、エンタメな毎日」を運営。協力媒体として、エンタメ情報ポータルサイト「エンタメステーション」のディレクター/ライター、「ライフハッカー[日本版]」において美術館研究家として執筆中。

文化庁メディア芸術祭でのソーシャルメディアなどプロジェクトやアプリを提案・プロデュース。電子出版関連のセミナー、ワークショップでの講師。コンテンツ・キュレーションの本来のあり方を模索中。2011年4月よりデジタルハリウッド大学大学院客員教授。

11月26日には選んでいただいた25の展覧会をご紹介する予定です。その後、エントリーされた展覧会を皆さんの「投票」という形で絞っていただき、12月には「あなたが選ぶ展覧会」のベストを決めたいと思います。

またwebイベントではチャットなどで出演者を含め、ゲストの方とのやりとりがリアルタイムで可能です。ネット環境のあるパソコンのほか、スマートフォンでも見ることが出来ます。ご参加いただいた方とともに、今年の展覧会をざっくばらんに振り返ればと思っております。なお配信や受付のシステムに関してはウィンダムにご協力いただきました。

最終的な「あなたが選ぶ展覧会2015」は12月中旬以降(予定)のwebイベントで発表するつもりです。その際にもゲストをお呼びし、単なるランク付けにとどまらない、今年の展覧会についての様々なお話しをいただければと考えています。

あなたが選ぶ展覧会2015の受付フォーム→http://arttalk.tokyo/form/form.cgi

お気に入り展覧会のエントリーは11月25日までです。翌日のweb座談会イベントの参加如何に関わらず、以下のフォームから自由に挙げていただくことができます。もちろん座談会に参加されなくとも、エントリーしていただけるだけでも大歓迎です。

最大で3つまでですが、1つでも構いません。お名前かハンドルネーム、またメールアドレスでエントリー出来ます。

[あなたが選ぶ展覧会2015 イベントの流れ]

開催期間:2015年11月13日(金)~12月中旬以降(決まり次第お知らせします)

第一次選考期間:11月13日(金)~11月25日(水)

受付フォーム:http://arttalk.tokyo/form/form.cgi

第一次選考通過25展発表ライブイベント:11月26日(木)19時~20時

*ゲスト:チバヒデトシ氏

第二次選考(本選)期間:11月27日(金)~12月中旬以降(決まり次第お知らせします)

「あなたが選ぶ展覧会2015」発表ライブイベント:12月中旬以降(決まり次第お知らせします)

*改めてゲストをお呼びします。

webイベント「あなたが選ぶ展覧会 2015」。実験的な企画かもしれませんが、まずはお気に入り展覧会のエントリーだけでもいただければ幸いです。今年一年、どのような展覧会との出会いがありましたでしょうか。多くの方のご参加をお待ちしております。

ここ数年、美術専門家だけではなく、多くの展覧会ファンが、年末にいわゆる「ベスト展覧会」を挙げておられますが、それをある程度まとめようという観点でスタートしたイベントです。「webイベント あなたが選ぶ展覧会2015」を開催します。

基本的な流れは4つです。まずはイベントにご賛同いただける方に良かった展覧会を挙げていただき、集計。うち上位25の展覧会をライブで発表した後、さらにその中から皆さんの投票によりベストを選定します。最後に改めて結果を発表する予定です。

あなたが選ぶ展覧会2015の受付フォーム→http://arttalk.tokyo/form/form.cgi

前提となる「あなだが選ぶ展覧会2015」の専用フォームを作っていただきました。ここでは最大で3つ、今年見た展覧会から印象深かったものをエントリーすることが出来ます。少しでも心にとまった展覧会を挙げていただければ嬉しいです。

[参加型webイベント~あなたが選ぶ展覧会2015]

・日時:2015年11月26日(木) 19:00~20:00

V-CUBE(ブイキューブ)の配信システムを利用します。

開始時間の10分前から指定したwebサイトにログインしてください。

なおwebサイトのアドレスは申込み後、折り返しメールにてご連絡します。

・出演

青い日記帳Tak(たけ)氏 http://bluediary2.jugem.jp/

はろるど

・ゲスト

チバヒデトシ氏(フリーランス・ジャーナリスト、デジタルハリウッド大学大学院客員教授)

「tokyoart」 http://tokyoart.dino.vc

「アートな日常、エンタメな毎日」 http://chibahidetoshi.blogspot.jp

・内容

「あなたが選ぶ展覧会2015」にエントリーされた25の展覧会を紹介した上、今年を振り返ります。

・参加費:無料

集計された展覧会は11月26日の夜からネット上のライブイベントで発表します。ご出演頂くのはお馴染み「青い日記帳」のTakさん、僭越ながら私も進行役を務めるつもりです。またゲストにフリーランス・ジャーナリストで、デジタルハリウッド大学大学院客員教授のチバヒデトシさんを迎え、今年の展覧会について振り返っていただきます。

*チバヒデトシさんプロフィール*

アート、デザイン、エンターテインメントとテクノロジを取材するジャーナリスト/ライター。アート、デザイン、エンタメの個人メディア「tokyoart」、ブログ「アートな日常、エンタメな毎日」を運営。協力媒体として、エンタメ情報ポータルサイト「エンタメステーション」のディレクター/ライター、「ライフハッカー[日本版]」において美術館研究家として執筆中。

文化庁メディア芸術祭でのソーシャルメディアなどプロジェクトやアプリを提案・プロデュース。電子出版関連のセミナー、ワークショップでの講師。コンテンツ・キュレーションの本来のあり方を模索中。2011年4月よりデジタルハリウッド大学大学院客員教授。

11月26日には選んでいただいた25の展覧会をご紹介する予定です。その後、エントリーされた展覧会を皆さんの「投票」という形で絞っていただき、12月には「あなたが選ぶ展覧会」のベストを決めたいと思います。

またwebイベントではチャットなどで出演者を含め、ゲストの方とのやりとりがリアルタイムで可能です。ネット環境のあるパソコンのほか、スマートフォンでも見ることが出来ます。ご参加いただいた方とともに、今年の展覧会をざっくばらんに振り返ればと思っております。なお配信や受付のシステムに関してはウィンダムにご協力いただきました。

最終的な「あなたが選ぶ展覧会2015」は12月中旬以降(予定)のwebイベントで発表するつもりです。その際にもゲストをお呼びし、単なるランク付けにとどまらない、今年の展覧会についての様々なお話しをいただければと考えています。

あなたが選ぶ展覧会2015の受付フォーム→http://arttalk.tokyo/form/form.cgi

お気に入り展覧会のエントリーは11月25日までです。翌日のweb座談会イベントの参加如何に関わらず、以下のフォームから自由に挙げていただくことができます。もちろん座談会に参加されなくとも、エントリーしていただけるだけでも大歓迎です。

最大で3つまでですが、1つでも構いません。お名前かハンドルネーム、またメールアドレスでエントリー出来ます。

[あなたが選ぶ展覧会2015 イベントの流れ]

開催期間:2015年11月13日(金)~12月中旬以降(決まり次第お知らせします)

第一次選考期間:11月13日(金)~11月25日(水)

受付フォーム:http://arttalk.tokyo/form/form.cgi

第一次選考通過25展発表ライブイベント:11月26日(木)19時~20時

*ゲスト:チバヒデトシ氏

第二次選考(本選)期間:11月27日(金)~12月中旬以降(決まり次第お知らせします)

「あなたが選ぶ展覧会2015」発表ライブイベント:12月中旬以降(決まり次第お知らせします)

*改めてゲストをお呼びします。

webイベント「あなたが選ぶ展覧会 2015」。実験的な企画かもしれませんが、まずはお気に入り展覧会のエントリーだけでもいただければ幸いです。今年一年、どのような展覧会との出会いがありましたでしょうか。多くの方のご参加をお待ちしております。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「字字字 大日本タイポ組合」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー

ギンザ・グラフィック・ギャラリー

「字字字 大日本タイポ組合」

11/4~11/28

ギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催中の「字字字 大日本タイポ組合」を見て来ました。

1993年に結成された実験的タイポグラフィユニットこと大日本タイポ組合。会場を埋め尽くすのは、無数の「g」あるいは「字」ならぬ文字です。漢字やアルファベットを自在に変化させて新たな文字を生み出しています。

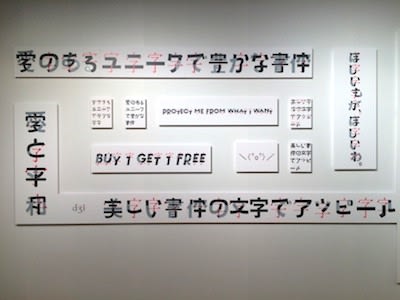

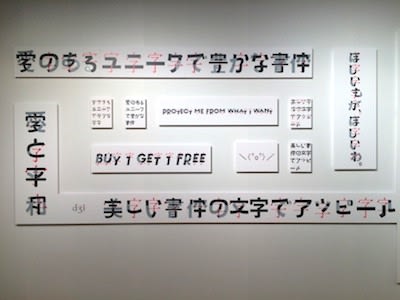

「字字字」 2015年

例えばこの「字字字」です。「愛と平和」や「ユニークで豊かな書体」、そして「ほしいもが、ほしいわ。」などの文が書かれていますが、その既存の文字に赤線で「字」の一部分を重ねて「字」にしたもの。説明するとややこしいかもしれませんが、ともかく全ての文字が漢字の「字」になっています。

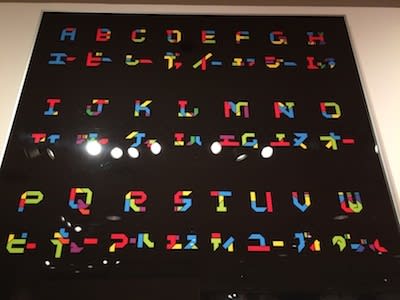

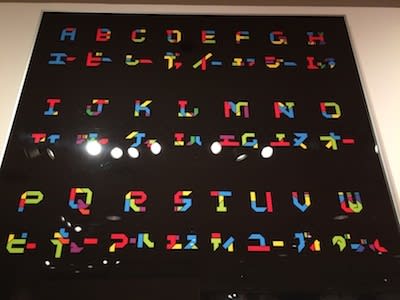

「字じG」 2015年

「字じG」の方が分かりやすいかもしれません。一面に並ぶのはひらがなです。そこに「字」の一部分を赤字で補うことで、同じく漢字の「字」を作っています。一部、無理に変形させているように見えなくもありませんが、そこはご愛嬌。確かに「字」は「字」です。何でも「字」にするぞというタイポ組合の熱意、あるいは執念さえ伝わってきます。

「字字字 大日本タイポ組合」会場風景

階下にはタイポ組合のデザインした文字ポスターがずらり。おそらくかつてないほど文字に溢れていたことでしょう。色も鮮やかです。奇想天外なアイデアによって出来た文字が勢揃いしています。

「Kurofune20000」 2000年

これが何とも摩訶不思議です。例えば「kurohune20000」。上段にアルファベット、下には読みとなるカタカナが記されていますが、その部分がいずれもアルファベットのパーツ。つまり英文字のパーツをカタカナ読みに変形させているわけです。

左:「Union Jack ユニオンジャック」 2003年

中央:「PLay」 2009年

「ユニオンジャック」では英国旗を塗り分けしてアルファベットや数字を生成。「PLay」では文字通り「P」、「L」、「a」、「y」の4文字を組み合わせてはやはりアルファベットを作っています。さらにその出来たアルファベットから漢字の「字」も制作。アイデアは留まることをしりません。

中央:「G League 字(G)リーグ」 2015年

左:「Pacman」 2015年

サッカーボールに「g」と「字」を織り込んだ「字(g)リーグ」も面白いのではないでしょうか。ちなみに隣の「パックマン」はステージが全て「g」で出来ています。遊び心も満載です。

「字字字 大日本タイポ組合」会場風景

また会場中央には「字」を象ったソファが設置されています。さらに壁に目を点じても「字」だらけ。なんと壁紙の模様も「字」で出来ています。

「No Future without じ G ジ」 2015年

やや趣向を変えての「No Future without じ G ジ」には驚きました。銀座を中心に都内の繁華街の光景が捉えられていますが、良く見ると何かが欠落していることが分かります。答えは文字です。何と街に無数にある看板から「じ」、「G」、「ジ」以外の文字を取っ払っています。つまり「じ」と「G」と「ジ」の文字しかない世界が作られているわけです。

「No Future without じ G ジ」 2015年

文字をまるで手品のように操る大日本タイポ組合。「モジモジしながら文字と遊んで22年」とサイトにありましたが、確かにユーモア、ないしはギャグ的な要素もあり、笑いのセンスも抜け目ありません。なにせタイトルからして「ggg」とかけた「字字字」です。素直に楽しめました。

「U Crown Children ウ子」 2015年

来場した子どもにはもれなく子がかぶると「字」になる「ウかんむり」がプレゼントされるそうです。親子連れで出かけるのも良いのではないでしょうか。

「ギンザ・グラフィック・ギャラリー」エントランス

入口横の「ggg」のロゴマークにも「ウかんむり」がかぶせられ、「字」になっていました。最初から最後まで芸が細かい。感心してしまいます。

なおギンザ・グラフィック・ギャラリーは本展終了後、改装のため、来年4月(予定)まで休館するそうです。改装期間中は千代田区立日比谷図書文化館で企画展が行われます。

11月28日まで開催されています。

「字字字 大日本タイポ組合」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

会期:11月4日(水)~11月28日(土)

休廊:日曜・祝日

時間:11:00~19:00 金曜は20時、土曜は18時まで開館。

料金:無料

住所:中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅から徒歩5分。JR線有楽町駅、新橋駅から徒歩10分。

「字字字 大日本タイポ組合」

11/4~11/28

ギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催中の「字字字 大日本タイポ組合」を見て来ました。

1993年に結成された実験的タイポグラフィユニットこと大日本タイポ組合。会場を埋め尽くすのは、無数の「g」あるいは「字」ならぬ文字です。漢字やアルファベットを自在に変化させて新たな文字を生み出しています。

「字字字」 2015年

例えばこの「字字字」です。「愛と平和」や「ユニークで豊かな書体」、そして「ほしいもが、ほしいわ。」などの文が書かれていますが、その既存の文字に赤線で「字」の一部分を重ねて「字」にしたもの。説明するとややこしいかもしれませんが、ともかく全ての文字が漢字の「字」になっています。

「字じG」 2015年

「字じG」の方が分かりやすいかもしれません。一面に並ぶのはひらがなです。そこに「字」の一部分を赤字で補うことで、同じく漢字の「字」を作っています。一部、無理に変形させているように見えなくもありませんが、そこはご愛嬌。確かに「字」は「字」です。何でも「字」にするぞというタイポ組合の熱意、あるいは執念さえ伝わってきます。

「字字字 大日本タイポ組合」会場風景

階下にはタイポ組合のデザインした文字ポスターがずらり。おそらくかつてないほど文字に溢れていたことでしょう。色も鮮やかです。奇想天外なアイデアによって出来た文字が勢揃いしています。

「Kurofune20000」 2000年

これが何とも摩訶不思議です。例えば「kurohune20000」。上段にアルファベット、下には読みとなるカタカナが記されていますが、その部分がいずれもアルファベットのパーツ。つまり英文字のパーツをカタカナ読みに変形させているわけです。

左:「Union Jack ユニオンジャック」 2003年

中央:「PLay」 2009年

「ユニオンジャック」では英国旗を塗り分けしてアルファベットや数字を生成。「PLay」では文字通り「P」、「L」、「a」、「y」の4文字を組み合わせてはやはりアルファベットを作っています。さらにその出来たアルファベットから漢字の「字」も制作。アイデアは留まることをしりません。

中央:「G League 字(G)リーグ」 2015年

左:「Pacman」 2015年

サッカーボールに「g」と「字」を織り込んだ「字(g)リーグ」も面白いのではないでしょうか。ちなみに隣の「パックマン」はステージが全て「g」で出来ています。遊び心も満載です。

「字字字 大日本タイポ組合」会場風景

また会場中央には「字」を象ったソファが設置されています。さらに壁に目を点じても「字」だらけ。なんと壁紙の模様も「字」で出来ています。

「No Future without じ G ジ」 2015年

やや趣向を変えての「No Future without じ G ジ」には驚きました。銀座を中心に都内の繁華街の光景が捉えられていますが、良く見ると何かが欠落していることが分かります。答えは文字です。何と街に無数にある看板から「じ」、「G」、「ジ」以外の文字を取っ払っています。つまり「じ」と「G」と「ジ」の文字しかない世界が作られているわけです。

「No Future without じ G ジ」 2015年

文字をまるで手品のように操る大日本タイポ組合。「モジモジしながら文字と遊んで22年」とサイトにありましたが、確かにユーモア、ないしはギャグ的な要素もあり、笑いのセンスも抜け目ありません。なにせタイトルからして「ggg」とかけた「字字字」です。素直に楽しめました。

「U Crown Children ウ子」 2015年

来場した子どもにはもれなく子がかぶると「字」になる「ウかんむり」がプレゼントされるそうです。親子連れで出かけるのも良いのではないでしょうか。

「ギンザ・グラフィック・ギャラリー」エントランス

入口横の「ggg」のロゴマークにも「ウかんむり」がかぶせられ、「字」になっていました。最初から最後まで芸が細かい。感心してしまいます。

なおギンザ・グラフィック・ギャラリーは本展終了後、改装のため、来年4月(予定)まで休館するそうです。改装期間中は千代田区立日比谷図書文化館で企画展が行われます。

11月28日まで開催されています。

「字字字 大日本タイポ組合」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

会期:11月4日(水)~11月28日(土)

休廊:日曜・祝日

時間:11:00~19:00 金曜は20時、土曜は18時まで開館。

料金:無料

住所:中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅から徒歩5分。JR線有楽町駅、新橋駅から徒歩10分。

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )

「杉本博司 趣味と芸術ー味占郷/今昔三部作」 千葉市美術館

千葉市美術館

「杉本博司 趣味と芸術ー味占郷/今昔三部作」

10/28-12/23

千葉市美術館で開催中の「杉本博司 趣味と芸術ー味占郷/今昔三部作」を見て来ました。

国内外で活動する現代美術家の杉本博司。首都圏の美術館の個展は森美術館で行われた「時間の終わり」(2005年)以来のことかもしれません。

タイトルは「趣味と芸術」。二部構成です。前半の「今昔三部作」では新旧作の写真、すなわち「ジオラマ」、「劇場」、「海景」の3シリーズを展示。後半では「味占郷」と題し、杉本がコレクションする古物を「床のあしらえ」として紹介しています。

さて前半の「今昔三部作」、まさしく圧巻の一言です。光をシャットダウン。ロビーの窓からブラインドを下ろすという念の入れようです。ほぼ真っ暗の室内。さも闇夜に照る満月の如く、作品を浮かび上がらせています。

写真は全部で16点です。千葉市美術館にも杉本のコレクションがありますが、今回の出品作はいずれもNYのスタジオから持ち込まれたもの。大判のプリントです。一辺はゆうに1メートルを超えています。

杉本博司「ボーデン湖、ユトビル」 1993年 ほか

はじまりは「海景」でした。杉本を代表すると言っても良いシリーズ。四角い展示室の壁面をあえて半円、扇型に変えては、その曲面に写真を並べています。目の前には5点、世界各地の海や湖です。いずれもちょうど画面の真ん中の水平線を境にして空と海が分断、あるいは接触する姿が写し出されています。

杉本博司「スペリオル湖、カスケード川」 1995年

海の光景は一見するところ均一。みな同じように思えるかもしれません。しかししばらく眺めているとむしろ違いが明らかになってきました。「カリブ海」では際立つ水平線も、「ボーデン湖」では靄がかかっているのかぼんやりとしていて判然としません。また「日本海」では僅かに雲が浮かんでいます。そして最奥部、ただ一点だけ別に展示された「スペリオル湖」は全体が仄かに白んでは光が堆積していました。ないとは言え、さも水面に雪が積もっているかのようでもあります。

杉本博司「テアトロ・デイ・ロッツィ、シエナ」 2014年

照明も効果的です。作品の美しさを見事に引き出しています。また意図してことでしょうか。写真は美術館の床面に反射していました。目の前の作品と床の影。上下から見る者に訴えかけます。風景だけでなく、時間までもが蓄積された杉本の写真。表情こそ寡黙ですが、やはり胸に迫るものは少なくありません。

杉本博司「オリンピック雨林」 2012年

「劇場」と「ジオラマ」では日本初公開の近作も展示されていました。うち力作なのは「ジオラマ」の「オリンピック雨林」です。横5メートル弱はあろうかという超大作、木々の立ち並ぶ鬱蒼とした森の中の様子が写されています。ふと観山の「木の間の秋」を思い出しました。まるで本物の森に立ち入ったかのような光景、もちろん「ジオラマ」だけに博物館などで写されたものでしょう。左には一頭の鹿がいました。果たして本物なのかフェイクなのか。感覚は揺さぶられます。

後半は一転して「床のしつらえ」です。杉本は写真家でありながら日本美術にも造詣が深く、かねてより数多くの古美術品を収集。それを自作に取り込むなどのインスタレーションを展開してきました。

「趣味と芸術 謎の割烹 味占郷/講談社」

「趣味と芸術 謎の割烹 味占郷/講談社」

「味占郷」のベースとなるのは婦人画報で連載中の「謎の割烹 味占郷」です。杉本は毎回、各界の著名人をもてなすため、ゲストに見合った料理や器を提供、さらには軸や置物などの床飾りをしつらえてきましたが、それを本展において再現しました。25種類ほどでしょうか。杉本の審美眼を反映した床飾りを見せています。

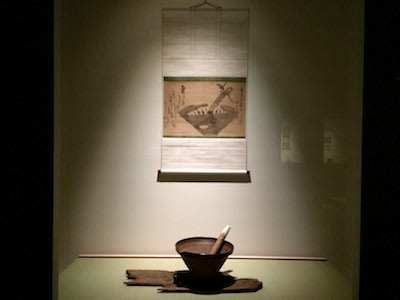

白隠「禅画 擂鉢みそさざい」 江戸時代 個人蔵/「擂り鉢」 昭和時代 個人蔵

これが面白い。単純に古美術品を見せているわけではありません。時に西洋の品や昭和の「珍品」(チラシより)を織り交ぜては、意表を突く床飾りを演出しています。

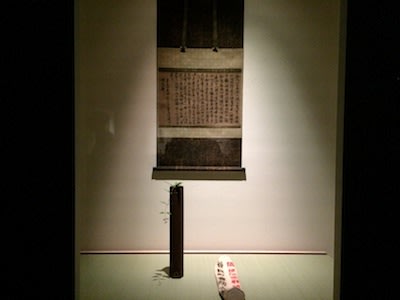

「大燈国師墨蹟」 南北朝時代 個人蔵/「焼夷弾花入」 昭和20(1945) 年 個人蔵/須田悦弘「屁糞蔓 掃溜菊」 2015年 個人蔵

例えばゲストにエッセイストの阿川佐和子を迎えた「遠い記憶」です。軸は南北朝時代の墨跡、その前には昭和期の焼夷弾を用いた鉄の花入が飾られています。何でも阿川の父で作家の弘之は海軍に属したことがあり、この日のもてなしも終戦の日、ないしはその近辺になされたそうです。それゆえのしつらえということでしょうか。

「装飾法華経」 平安時代 個人蔵/「阿古陀形兜」 南北朝時代 個人蔵/須田悦弘「夏草」 2015年 個人蔵

須田悦弘の木彫が随所で花を添えているのもポイントです。花入れに見立てた南北朝時代の「阿古陀形兜」には夏草が入れられています。さも朽ちた兜から草が生えてきたような趣です。さらに益田鈍翁旧蔵の平安時代の経筒には朝顔が差し込まれていました。経筒のエメラルドグリーンと朝顔の藍色が響きあいます。美しいまでの調和を見せていました。

「蒸気の海 月面写真」 パリ天文台撮影 1902年11月13日 小田原文化財団

ヴァイオリニストの庄司紗矢香をゲストに迎えた「さやかな音色」のしつらえの軸は、何と20世紀初頭にパリの天文台の撮影した月面写真です。これは杉本が庄司の奏でるバッハのシャコンヌを「月から降りてくる音楽」だと捉え、用意したものだそうです。杉本の意外なまでの発想は床飾りに異化効果とも言うべき豊かな表情を与えています。

ジャック・ゴーティエ・ダコティ「背筋解剖図(解剖学の天使)」 1745-48年 小田原文化財団/「古瀬戸水注」 鎌倉時代 個人蔵

ほかにもエジプトの「死者の書」の断簡や、18世紀の西洋の解剖学の図版を軸に用いたりするなど、アイデアには暇がない。器も志野に乾山から新石器時代の石皿にエルメスなど多種多様です。時代も場所にもこだわりがありません。

会場では床とキャプションが分かれて展示されています。端的に床を見るだけでも十分に楽しめますが、やはりその時のゲストなり、杉本の意図(テキスト化されています。)も知りたいもの。なお今回の展示に合わせたのか「味占郷」は書籍化されてもいました。一度、そちらに目を通した後、観覧するのも良いかもしれません。

杉本博司「月下紅白梅図」 2014年

MOA美術館の琳派展でお披露目された新作の「月下紅白梅図」も露出での展示です。そして床を見ればそっと須田の梅が散っています。何とも可憐ではないでしょうか。

古の文明が残してくれた遺物を愛しみ、撫でさすり、眺めていると、失ったものの大切さと共に、今の時代が見えてくる。私は我が道を楽しみながら生きてきた。これを道楽という。 *杉本博司(チラシより)

杉本は1996年、千葉市美術館の開館を記念して行われた現代美術展、「静謐」における招待作家の一人だったそうです。その意味では確かに開館20周年を迎えた同館に「ふさわしい」(美術館サイトより)展覧会とも言えるでしょう。写真作品はもとより、練られた造作は、一つの展示空間としても体験すべき価値が十分にあります。期待以上でした。

「古銅大升(法隆寺伝来)」 天平時代 個人蔵/須田悦弘「泰山木:花」 1999年

なお11月11日から展示室内の撮影が出来るようになりました。(フラッシュ、三脚、及び動画は不可。)撮影を希望の方はカメラを忘れなきようお持ち下さい。なお掲載の写真は後日、改めて観覧し、撮影したものです。

「会場内での撮影について」(千葉市美術館)

「ブルーダイユール」 エルメス青磁器 現代 個人蔵

12月23日まで開催されています。おすすめします。

「開館20周年記念 杉本博司 趣味と芸術ー味占郷/今昔三部作」 千葉市美術館

会期:10月28日(水)~12月23日(水・祝)

休館:11月2日(月)、12月7日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1200(1000)円、大学生700(500)円、高校生以下無料。

*( )内は前売券、及び20名以上の団体料金。

*前売券は千葉都市モノレール千葉みなと駅、千葉駅、都賀駅、千城台駅の窓口で12月23日までまで販売。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「杉本博司 趣味と芸術ー味占郷/今昔三部作」

10/28-12/23

千葉市美術館で開催中の「杉本博司 趣味と芸術ー味占郷/今昔三部作」を見て来ました。

国内外で活動する現代美術家の杉本博司。首都圏の美術館の個展は森美術館で行われた「時間の終わり」(2005年)以来のことかもしれません。

タイトルは「趣味と芸術」。二部構成です。前半の「今昔三部作」では新旧作の写真、すなわち「ジオラマ」、「劇場」、「海景」の3シリーズを展示。後半では「味占郷」と題し、杉本がコレクションする古物を「床のあしらえ」として紹介しています。

さて前半の「今昔三部作」、まさしく圧巻の一言です。光をシャットダウン。ロビーの窓からブラインドを下ろすという念の入れようです。ほぼ真っ暗の室内。さも闇夜に照る満月の如く、作品を浮かび上がらせています。

写真は全部で16点です。千葉市美術館にも杉本のコレクションがありますが、今回の出品作はいずれもNYのスタジオから持ち込まれたもの。大判のプリントです。一辺はゆうに1メートルを超えています。

杉本博司「ボーデン湖、ユトビル」 1993年 ほか

はじまりは「海景」でした。杉本を代表すると言っても良いシリーズ。四角い展示室の壁面をあえて半円、扇型に変えては、その曲面に写真を並べています。目の前には5点、世界各地の海や湖です。いずれもちょうど画面の真ん中の水平線を境にして空と海が分断、あるいは接触する姿が写し出されています。

杉本博司「スペリオル湖、カスケード川」 1995年

海の光景は一見するところ均一。みな同じように思えるかもしれません。しかししばらく眺めているとむしろ違いが明らかになってきました。「カリブ海」では際立つ水平線も、「ボーデン湖」では靄がかかっているのかぼんやりとしていて判然としません。また「日本海」では僅かに雲が浮かんでいます。そして最奥部、ただ一点だけ別に展示された「スペリオル湖」は全体が仄かに白んでは光が堆積していました。ないとは言え、さも水面に雪が積もっているかのようでもあります。

杉本博司「テアトロ・デイ・ロッツィ、シエナ」 2014年

照明も効果的です。作品の美しさを見事に引き出しています。また意図してことでしょうか。写真は美術館の床面に反射していました。目の前の作品と床の影。上下から見る者に訴えかけます。風景だけでなく、時間までもが蓄積された杉本の写真。表情こそ寡黙ですが、やはり胸に迫るものは少なくありません。

杉本博司「オリンピック雨林」 2012年

「劇場」と「ジオラマ」では日本初公開の近作も展示されていました。うち力作なのは「ジオラマ」の「オリンピック雨林」です。横5メートル弱はあろうかという超大作、木々の立ち並ぶ鬱蒼とした森の中の様子が写されています。ふと観山の「木の間の秋」を思い出しました。まるで本物の森に立ち入ったかのような光景、もちろん「ジオラマ」だけに博物館などで写されたものでしょう。左には一頭の鹿がいました。果たして本物なのかフェイクなのか。感覚は揺さぶられます。

後半は一転して「床のしつらえ」です。杉本は写真家でありながら日本美術にも造詣が深く、かねてより数多くの古美術品を収集。それを自作に取り込むなどのインスタレーションを展開してきました。

「趣味と芸術 謎の割烹 味占郷/講談社」

「趣味と芸術 謎の割烹 味占郷/講談社」「味占郷」のベースとなるのは婦人画報で連載中の「謎の割烹 味占郷」です。杉本は毎回、各界の著名人をもてなすため、ゲストに見合った料理や器を提供、さらには軸や置物などの床飾りをしつらえてきましたが、それを本展において再現しました。25種類ほどでしょうか。杉本の審美眼を反映した床飾りを見せています。

白隠「禅画 擂鉢みそさざい」 江戸時代 個人蔵/「擂り鉢」 昭和時代 個人蔵

これが面白い。単純に古美術品を見せているわけではありません。時に西洋の品や昭和の「珍品」(チラシより)を織り交ぜては、意表を突く床飾りを演出しています。

「大燈国師墨蹟」 南北朝時代 個人蔵/「焼夷弾花入」 昭和20(1945) 年 個人蔵/須田悦弘「屁糞蔓 掃溜菊」 2015年 個人蔵

例えばゲストにエッセイストの阿川佐和子を迎えた「遠い記憶」です。軸は南北朝時代の墨跡、その前には昭和期の焼夷弾を用いた鉄の花入が飾られています。何でも阿川の父で作家の弘之は海軍に属したことがあり、この日のもてなしも終戦の日、ないしはその近辺になされたそうです。それゆえのしつらえということでしょうか。

「装飾法華経」 平安時代 個人蔵/「阿古陀形兜」 南北朝時代 個人蔵/須田悦弘「夏草」 2015年 個人蔵

須田悦弘の木彫が随所で花を添えているのもポイントです。花入れに見立てた南北朝時代の「阿古陀形兜」には夏草が入れられています。さも朽ちた兜から草が生えてきたような趣です。さらに益田鈍翁旧蔵の平安時代の経筒には朝顔が差し込まれていました。経筒のエメラルドグリーンと朝顔の藍色が響きあいます。美しいまでの調和を見せていました。

「蒸気の海 月面写真」 パリ天文台撮影 1902年11月13日 小田原文化財団

ヴァイオリニストの庄司紗矢香をゲストに迎えた「さやかな音色」のしつらえの軸は、何と20世紀初頭にパリの天文台の撮影した月面写真です。これは杉本が庄司の奏でるバッハのシャコンヌを「月から降りてくる音楽」だと捉え、用意したものだそうです。杉本の意外なまでの発想は床飾りに異化効果とも言うべき豊かな表情を与えています。

ジャック・ゴーティエ・ダコティ「背筋解剖図(解剖学の天使)」 1745-48年 小田原文化財団/「古瀬戸水注」 鎌倉時代 個人蔵

ほかにもエジプトの「死者の書」の断簡や、18世紀の西洋の解剖学の図版を軸に用いたりするなど、アイデアには暇がない。器も志野に乾山から新石器時代の石皿にエルメスなど多種多様です。時代も場所にもこだわりがありません。

会場では床とキャプションが分かれて展示されています。端的に床を見るだけでも十分に楽しめますが、やはりその時のゲストなり、杉本の意図(テキスト化されています。)も知りたいもの。なお今回の展示に合わせたのか「味占郷」は書籍化されてもいました。一度、そちらに目を通した後、観覧するのも良いかもしれません。

杉本博司「月下紅白梅図」 2014年

MOA美術館の琳派展でお披露目された新作の「月下紅白梅図」も露出での展示です。そして床を見ればそっと須田の梅が散っています。何とも可憐ではないでしょうか。

古の文明が残してくれた遺物を愛しみ、撫でさすり、眺めていると、失ったものの大切さと共に、今の時代が見えてくる。私は我が道を楽しみながら生きてきた。これを道楽という。 *杉本博司(チラシより)

杉本は1996年、千葉市美術館の開館を記念して行われた現代美術展、「静謐」における招待作家の一人だったそうです。その意味では確かに開館20周年を迎えた同館に「ふさわしい」(美術館サイトより)展覧会とも言えるでしょう。写真作品はもとより、練られた造作は、一つの展示空間としても体験すべき価値が十分にあります。期待以上でした。

「古銅大升(法隆寺伝来)」 天平時代 個人蔵/須田悦弘「泰山木:花」 1999年

なお11月11日から展示室内の撮影が出来るようになりました。(フラッシュ、三脚、及び動画は不可。)撮影を希望の方はカメラを忘れなきようお持ち下さい。なお掲載の写真は後日、改めて観覧し、撮影したものです。

「会場内での撮影について」(千葉市美術館)

「ブルーダイユール」 エルメス青磁器 現代 個人蔵

12月23日まで開催されています。おすすめします。

「開館20周年記念 杉本博司 趣味と芸術ー味占郷/今昔三部作」 千葉市美術館

会期:10月28日(水)~12月23日(水・祝)

休館:11月2日(月)、12月7日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1200(1000)円、大学生700(500)円、高校生以下無料。

*( )内は前売券、及び20名以上の団体料金。

*前売券は千葉都市モノレール千葉みなと駅、千葉駅、都賀駅、千城台駅の窓口で12月23日までまで販売。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |