都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

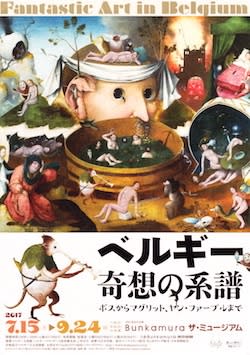

「ベルギー奇想の系譜」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「ベルギー奇想の系譜 ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで」

7/15~9/24

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ベルギー奇想の系譜 ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで」のプレスプレビューに参加してきました。

15、16世紀のフランドル絵画から19世紀の象徴派、さらには現代までのベルギー美術の系譜を辿る展覧会が、Bunkamura ザ・ミュージアムにてはじまりました。

はじまりはボス派の世界です。人や動物や道具などを組み合わせて、悪魔や怪物を描いたボスの絵画は、多くの追従者を生み、ボス風の作品を描く「ボスリバイバル」を起こしました。

左:ヤン・マンデイン「聖クリストフォロス」 制作年不詳 ド・ヨンケール画廊

ヤン・マンデインもボス派の代表的な画家の一人です。1530年頃にアントワープに移り住み、画家組合に属しながら、ボス風の作品を制作しました。「パノラマ風景の中の聖アントニウスの誘惑」でも卵の殻や貝のモチーフをボスから引用しています。また目立つのは「聖クリストフォロス」でした。地獄の場面などを、同じくボス風の怪物や悪魔を交えて描いています。

ピーテル・ハイス(帰属)「聖アントニウスの誘惑」 制作年不詳 ド・ヨンケール画廊

当時、ボスでも特に人気だったのが「聖アントニウスの誘惑」の主題でした。うち一つがピーテル・ハイス(帰属)の作品です。ハイスはボスの怪物の滑稽さをより強調し、性的な側面を強調した裸婦を交え、同場面を表現しました。なお画面中心に白い塔が見えますが、これは錬金術で用いられた蒸留炉に着想を得ているそうです。人間の欲求を象徴していると考えられています。

ヒエロニムス・ボス派「聖クリストフォロス」 1508年 ノールトブラバント美術館、セルトーヘンボス

その本家、ボス工房による作品もやって来ました。ヒエロニムス・ボス工房による「トゥヌグダルスの幻視」です。12世紀の説話に基づく地獄の場面で、中央の奇怪な頭部は罪を象徴しています。左下が主人公のトゥヌグダルスです。頭部を囲んで、あらゆる大罪や懲罰が描かれています。右下には大食の罪、すなわち窒息するほどワインを飲んでいる人も見えました。遠景右の炎上した門、ないし桶の前のラッパの怪物など、ボス作品が多く引用されています。近年になって行われた支持体、つまり絵の板の調査から、ボスの存命中に制作されたことが判明しました。

ピーテル・ブリューゲル(父)「七つの大罪」シリーズより「激怒」・「怠惰」 1558年 クストディア財団 フリッツ・ルフト・コレクション、パリ

ピーテル・ブリューゲル(父)も「第二のボス」(解説より)と讃えられた画家でした。そしてブリューゲルも「聖アントニウスの誘惑」を描いています。ほか「七つの大罪」シリーズなども展示。ブリューゲルの特徴して挙げられるのが、ボスの異界に日常性を与えていることです。

一例が有名な「大きな魚は小さな魚を食う」です。主題そのもの、及び歩き、飛ぶ魚こそボスの引用であるものの、遠景に、当時のアントワープの港のクレーンを描きこむなど、現実の光景を織り交ぜて表現しています。これが顧客層を大いに刺激し、人気を集めました。

さて時代は一気に19世紀末へ飛びます。ベルギー象徴派、もしくは表現主義の時代です。アンソール、ロップス、クノップフら、かの時代の潮流を築き上げた画家らの作品が展示されていました。

左:フェリシアン・ロップス「聖アントニウスの誘惑」 1878年 ベルギー王立図書館、ブリュッセル

再び「聖アントニウスの誘惑」が登場しました。描いたのは、1833年にベルギーのナミュールに生まれ、悪魔的で象徴主義的な作品を残した、フェリシアン・ロップスです。ロップスが土台にしたのは、フランスの小説家、フロベールによる「聖アントニウスの誘惑」でした。同作では肉欲を象徴するシバの女王が誘惑の一つとして登場しますが、それをロップスは娼婦として描きました。中央の十字架で肉体を露わにするのが娼婦です。アントニウスは頭を抱えながら、強い官能に翻弄されています。実に劇的な場面ではないでしょうか。

左:フェリシアン・ロップス「舞踏会の死神」 1865-1875年頃 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー

同じくロップスの「舞踏会の死神」も魅惑的でした。骸骨と化した死神が白いガウンを着て踊っています。ガウンはカトリックの司祭がミサで着るもので、ロップスは教会の権威に敵対して描きました。画家は本作の描く前に、フランスの詩人、ボードレールと交流し、ともにキリスト教的な因習を超えた自由を求めました。当時のベルギーは、フランスよりも前衛を受け入れる傾向があったそうです。2人の芸術家の関わりあってからこそ生み出された作品と言えるかもしれません。

左:ジャン・デルヴィル「赤死病の仮面」 1890年頃 フィリップ・セルク・コレクション、ベルギー

「舞踏会の死神」と同じく、一際目立つのが、ジャン・デルヴィルの「赤死病の仮面」でした。主題はポーの同名の小説です。赤死病なる伝染病が蔓延する中、王は城に篭り、享楽に耽っていました。しかしある日、時計が12時を知らせると、血塗られた装束を着た人物が現れ、王に死をもたらします。この闇に現れた恐ろしい人物こそ赤死病の化身でした。目をクワッと見開いた姿の迫力は並大抵のものではありません。思わず後ずさりするほどでした。

左:ウィリアム・ドグーヴ・ド・ヌンク「運河」 1894年 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー

ウィリアム・ドグーヴ・ド・ヌンクの「運河」も幻影的でした。運河越しの何気ない風景ながらも、等間隔に立ち並ぶ樹木、さらには窓の割れた廃屋のような建物など、人の気配のまるでない不在の空間が広がっています。

不在といえばクノップフの「ブリュージュにて、聖ヨハネ施療院」も同様でした。施療院の建物と運河のみの世界です。淀んだ水をたたえた運河は水音一つも立てず、施療院も静まりかえっているように見えます。中世の繁栄から凋落し、死都とさえ呼ばれた、ブリュージュの古き風景のみを切り取って表現していました。

左:ジェームズ・アンソール「果物、花、露わになった光」 1936年 姫路市立美術館

人気のアンソールも10点超ほど集まっています。工業化や都市化の時代に、あえて「想像力や夢の世界へ沈潜」(解説より)したのが象徴主義の画家たちです。ベルギー美術の一つの頂点と呼んでも良いのかもしれません。

ラストは20世紀のシュルレアリスムから現代美術への展開でした。これが思いの外に充実しています。実に出展総数の3割ほどが20世紀後半以降の作品でした。

まずはデルヴォー、そして人気のマグリットです。特にマグリットは「大家族」を含む約10点を網羅。かのマグリット展の記憶も一部蘇りました。

ただより惹かれたのは現代美術、中でも絵画でした。一人がリュック・タイマンスです。1958年にベルギーで生まれ、アントワープで活動し、写真や新聞などのメディアを基にした作品を描いている画家です。出展作は、1999年に発表された「受難」シリーズのうちの一枚の「磔刑図」でした。10年に1度行われるという、キリストの受難劇を上演するフェスティバルのパンフレットをモチーフにしています。画面から溢れ出る白い光が眩しい。神の啓示の光とも解説にありました。まるで全てを光に包むかのように輝いています。

もう1人がミヒャエル・ボレマンスです。印象に残っている方も多いのではないでしょうか。2014年に原美術館で個展も開催されました。元は写真を手がけながらも、90年代半ばに絵画に転向し、時にベラスケスやマネを思わせるようなクラシカルな具象画を描いています。

作品は2点、ともに人物の作品でした。不明瞭な空間の中、ポーズをとる女性らは、行為自体も謎めいていて、まるで儀式の一部を切り取ったかのようです。上半身のみのトルソーのような女性の後ろ姿も独特でした。彼女は一体何者なのでしょうか。どこかシュールな世界が開けていました。

幅広い時代をピックアップしているゆえか、見どころは多数。1つや2つに留まりません。しかも古典だけでなく、現代にまで幅を持たせた構成も面白く、特に象徴派の展開が充実していたのもポイントです。「奇想」云々で括らずとも楽しめました。

「ベルギー奇想の系譜展」会場入口

9月24日まで開催されています。

「ベルギー奇想の系譜 ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:7月15日(土)~9月24日(日)

休館:7月18日(火)、8月22日(火)。

時間:10:00~18:00。

*毎週金・土は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

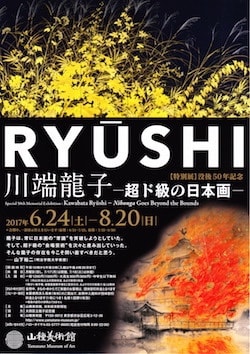

山種美術館の「川端龍子展」の後期展示が始まりました

「特別展 没後50年記念 川端龍子ー超ド級の日本画」

6/24~8/20

山種美術館の川端龍子展もいよいよ残すところ1ヶ月弱を切りました。7月25日より幾つかの作品を入れ替えての後期展示が始まりました。

新たに出展されたのは5点です。(加えて巻き替えあり。)全体の70点余からすれば多くありませんが、「金閣炎上」や「八ツ橋」などの大作も登場し、見応えのある内容となっています。

その「金閣炎上」は想像以上の力作でした。モチーフは、かの有名な昭和25年の放火事件です。7月2日の未明、あろうことか鹿苑寺の金閣が放火にあい、人的被害こそなかったものの、重要な文化財とともに焼失してしまいました。

翌日、新聞で灰燼に帰した現場写真を目にした龍子は、「これは絵になると画心が燃焼」(解説より)として、取材を敢行します。意欲的に取り組んだのか、早く2ヶ月後には同作を完成させ、青龍展で発表しました。

まるで眼前で炎上を目にしたかのような臨場感です。闇に沈む庭を背景に、赤々と燃え上がる炎が金閣を包み込んでいます。火炎は仏画を連想させる古典的な描法で着色していました。細かな金箔による火の粉も勢いよく吹き上がっています。金閣の建物自体はもはや炎に包まれて崩壊寸前なのか、震えるような墨線でシルエット状に描かれていました。これほど絶妙な墨のニュアンスを見せる作品も滅多にないのではないでしょうか。龍子の高い画力を伺わせるものがありました。

川端龍子 《華曲》 山種美術館。左隻に獣王・獅子と蝶、右隻に花王・牡丹という取り合わせの二曲屛風。蝶にじゃれる獅子の頭部の描かれ方は、実は《鳥獣人物戯画》(高山寺)乙巻の後半に登場する獅子と共通しているんですよ。(山崎) pic.twitter.com/rhiGhHSWyN

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) 2017年7月26日

奇抜なのが「華曲」でした。右隻は牡丹で、龍子が好んだ花でした。対する左隻は花の王、牡丹に合わせ、百獣の王である獅子を描いています。黒い葉を従えた白い牡丹は何とも芳しい。香りが伝わってくるかのようです。

獅子の格好が独特です。蝶と遊ぶとありましたが、ぐるりと一周、さもとぐろを巻いてジャンプするように身をくねらせています。鳥獣戯画からの引用も指摘されているそうですが、なぜにこのように獅子を描いたのでしょうか。滑稽ですらありました。

川端龍子「八ツ橋」 昭和20年 山種美術館

後期会期中は1点、「八ツ橋」の撮影が出来ます。左右へ花開くのがカキツバタで、中央を八ツ橋が貫いています。いうまでもなく伊勢物語の東下りに取材した作品です。かの光琳の「八橋図屏風」を参照したとされています。

川端龍子「八ツ橋」(部分) 昭和20年 山種美術館

花群が整理されているからか、全体的には見通しの良い構図ですが、花一つ一つを見ればやや写実的で、光琳画とは異なる表現を志向しているように見受けられます。龍子自身、「痩せた歯切れを感じる。」と述べているそうですが、確かに花はいささか刺々しく、痩せているようにも思えなくはありません。終戦の年の爆撃の最中に描かれた一枚だそうです。そうした社会背景も反映されているのかもしれません。

ほかにも麦の穂に鳥の雛を表した「土」や、幹の木肌の質感表現に長けた「さくら」なども出展。例の超ド級の「香炉峰」なども前期から引き続き展示されています。あわせて見入りました。

「川端龍子ー超ド級の日本画」 山種美術館(はろるど)

会場内は混み合うほどではないものの、多くの方で賑わっていました。

8月20日まで開催されています。

「特別展 没後50年記念 川端龍子ー超ド級の日本画」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:6月24日(土)~8月20日(日)

休館:月曜日。但し7/17(月)は開館、7/18(火)は休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。

*リピーター割:使用済み有料入場券を提示すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。渋谷駅東口より都バス学03番「日赤医療センター前」行きに乗車、「東4丁目」下車、徒歩2分。

「ジャコメッティ展夏休みフェア」が開催されています

「国立新美術館開館10周年 ジャコメッティ展」

6/14~9/4

国立新美術館で開催中の「ジャコメッティ展」にて「夏休みフェア」が始まりました。

[ジャコメッティ展夏休みフェア開催]

7月21日(金)から、ジャコメッティ展の図録を含むグッズ3000円以上(税込)お買い上げの方に、B3ポスター(非売品)をプレゼントするフェアを開催します。ポスターはなくなり次第終了となりますので、お早めにご来館ください。

ジャコメッティ展夏休みフェア開催!ジャコメッティ展の図録を含むグッズ3,000円以上(税込)お買い上げの方に、B3ポスター(非売品)をプレゼントするフェアを開催します!ポスターはなくなり次第終了となりますので、お早めにご来館ください。#ジャコメッティ展 #夏休み pic.twitter.com/N91rsbyZTJ

— ジャコメッティ展公式 (@giacometti2017) 2017年7月25日

フェアの概要は上記の通りです。カタログを含むグッズ3000円以上を購入すると、B3の非売品のポスターがプレゼントされます。

国内で大規模なジャコメッティ展が行われるのは11年ぶりのことです。世界3大ジャコメッティコレクションの1つとして知られる、南フランスのマーグ財団美術館のコレクションを中心に、彫刻、素描や版画など約130点もの作品がやって来ています。

【ジャコメッティ展】ごつごつとした凹凸のあるフォルム。どの彫刻のどの部分か分かりますか?ジャコメッティの故郷の村から望むことのできたアルプスの岩肌のようにも見えますね。 pic.twitter.com/sVMsprbIjC

— 国立新美術館 NACT (@NACT_PR) 2017年7月17日

全16章立てで追う構成も綿密で、初期のキュビズム的作品や、小像への展開、さらにモデルとの関係など、ジャコメッティの制作の全体像を多面的に検証していました。かなり読ませる展覧会でもあります。

「大きな女性立像Ⅱ」 1960年 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館 *撮影可能エリア

チェース・マンハッタン銀行の広場のためのモニュメントに基づく大作群も、ハイライトの一つではないでしょうか。また展示室内では、本作に因む「大きな女性立像」、「大きな頭部」、「歩く男」の撮影も可能です。実際に作品を背景に記念撮影している方も見受けられました。

[講演会]

「ジャコメッティ彫刻の時空間」

講師:横山由季子(国立新美術館アソシエイトフェロー、本展企画者)

日時:8月18日(金)18:00〜19:00(17:30開場)

会場:国立新美術館3階講堂

定員:260名(先着順、申込不要)

*無料。ただし本展の観覧券(半券)が必要。

[映画]

「Final Portrait」(原題)

概要:没後50年を過ぎ、今世界で再び注目されている芸術家、アルベルト・ジャコメッティが最後の肖像画に挑んだ様を描いた映画『Final Portrait』(原題)を2018年1月よりTOHOシネマズ シャンテ他にて全国順次公開することが決定しました。

URL:http://finalportrait.jp

また既に鑑賞された方も多いかもしれませんが、7月19日より12点の展示替えによる後期展示も始まりました。

会期も残り約約1ヶ月強です。私も先日、新美術館へ出向いたところ、特に列もなく、スムーズに観覧出来るようでした。夏休みの混雑とは今のところ無縁のようです。

「ジャコメッティ展」 国立新美術館(はろるど)

作品保護の観点もあり、会場内の温度がかなり低く設定されています。実際に半袖では少し寒く感じるほどでした。何か一枚羽織るものがあると良さそうです。

「ジャコメッティ展夏休みフェア」は7月21日より開催されています。

「国立新美術館開館10周年 ジャコメッティ展」(@giacometti2017) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:6月14日(水)~9月4日(月)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00

*毎週金・土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

*8月2日(水)~7日(月)は高校生無料観覧日。(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

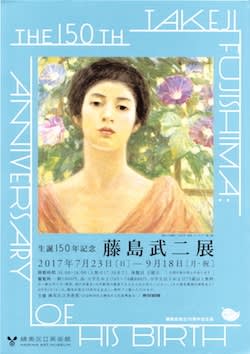

「藤島武二展」 練馬区立美術館

「生誕150年記念 藤島武二展」

7/23~9/18

練馬区立美術館で開催中の「生誕150年記念 藤島武二展」の特別鑑賞会に参加してきました。

戦前の日本を「代表する洋画家」(解説より)の藤島武二は、今年、生誕150周年を迎えました。

それを祝しての回顧展です。出展は約160点。初公開作や資料のほか、藤島に関係する画家の作品も参照しています。(一部に展示替えあり。)基本的に時間軸で画業を追いつつ、グラフィック・デザインの仕事にも触れるなど、藤島の業績を多面的に検証していました。

慶應3年、薩摩藩士の3男として生まれた藤島は、幼少期に父や兄を亡くし、10代半ばで家督を継ぎます。そして地元の絵師に日本画を学び、明治18年に上京したのち、円山四条派の川端玉章から玉堂の雅号を受けました。

左:藤島武二「文殊菩薩像」 制作年不詳 光磯山専照寺

右:川端玉章「蓬莱山」 明治後期 個人蔵

その玉堂時代の数少ない墨画が出ていました。「文殊菩薩像」です。墨の柔らかな筆で菩薩の姿を象っています。何らかの原典を写した模作だと考えられています。ちなみに右の「蓬莱山」は師の玉章の作品です。古代中国の三神山の一つである同山を、実に細かな線で描いています。日の出に松を重ねた吉祥図です。玉章は一時、高橋由一の元で洋画を学び、写生の重要性を唱えていました。藤島にも影響を与えたに違いありません。

しかし藤島は洋画への志向を断ち切れませんでした。結果的には洋画家、山本芳翠に学び、明治美術会へ出品するようになります。そして明治26年、第5回展に出品した「桜狩」(のちに焼失)が森鴎外に評価されました。明治29年には、同郷の黒田清輝から白馬会への参加、ないし東京美術学校の西洋画科の助手の就任を勧められました。

のちに黒田は「藤島君程筆使ひの達者な、そして画きこなしの美術的な人は多く知らない」と語っています。藤島の画才は若くして見出されたようです。

右:藤島武二「池畔納涼」 1898(明治31)年 東京藝術大学

当初の藤島は黒田の影響が顕著です。池の畔りのベンチで女性2人が語らうのが「池畔納涼」でした。淡い色彩、そして柔らかな光は、まさしく外光派の表現そのものとして差し支えありません。

藤島武二「夢想」 1904(明治37)年 横須賀美術館

とは言え、藤島は黒田の完全な追随者ではありませんでした。「夢想」はどうでしょうか。ほぼ目を閉じた女性が、物憂い気味に何かを思い浮かべる姿を捉えています。藤島は、ロセッティらのラファエル前派の影響を受け、象徴主義にも接近しました。黒田と藤島を分ける点に、藤島の耽美主義的な傾向を挙げる指摘もあるそうです。

藤島武二「美人と音曲」 1905(明治38)年 個人蔵

当時の白馬会展では、アール・ヌーヴォーの様式に盛り上がりを見せていました。藤島は絵葉書や雑誌の装幀の仕事も手がけ、グラフィック・デザインの「先駆者」(解説より)としても活躍します。ともすると藤島のデザインの仕事はあまり知られていないかもしれません。この辺りの資料も見どころの一つでした。

フランス、イタリアへの留学が藤島に転機をもたらします。明治38年、38歳にして藤島は渡欧し、かの地で約4年間過ごしました。パリではエコール・デ・ボザールに入学し、アカデミーの歴史画家であるフェルナン・コルモンに師事しました。

左:藤島武二「裸体習作」 1906-07(明治39-40)年 鹿児島市立美術館

渡仏後、藤島は改めて人体デッサンを学びます。その成果を見るのが「裸体習作」でした。後ろから捉えた初老の男性のヌードです。右から光が当たっていますが、右腕しかり、筋肉の質感、ないし身体の量感が強く表れているのではないでしょうか。

左:藤島武二「ヴェルサイユ風景」 1906-07(明治39-40)年 石橋財団ブリヂストン美術館

「ヴェルサイユ風景」も同地で描いた一枚です。庭園側から眺めた宮殿を引きのある構図で表しています。右奥には家屋が連なり、水辺が広がっていました。かなり厚塗りで、絵具の感触も伝わってきます。なおフランス滞在期の作品は、ローマへ移す際に盗難にあい、多くが失われてしまいました。その意味では貴重な作品と言えるかもしれません。

藤島武二「ラファエロ壁画『スイス人の士官たち(ボルセーナのミサ部分)』模写」 1908-09(明治41-42)年 東京藝術大学

イタリアでは、肖像を得意としていたカロリュス=デュランに師事し、人物表現を学びました。さらにルネサンス美術に触れ、ローマの遺跡などを訪ねます。バチカン宮殿のラファエロの壁画も模写しました。

右:藤島武二「糸杉」 1908-09(明治41-42)年 石橋財団ブリヂストン美術館

この時期の作品で興味深いは「糸杉」でした。画面上部に4本の糸杉が並び、下には水面が広がっていますが、配置、構図が「単純化」(解説より)し、図像的とも言えるのではないでしょうか。のちの抽象性を帯びた海景画の展開を思わせました。

藤島武二「うつつ」 1913(大正2)年 東京国立近代美術館

明治43年に帰国した藤島は東京美術学校へ教授として赴任します。当初、文展へは渡欧期の作品で臨みますが、第7回展において帰国後初となる「うつつ」を出展しました。大きなソファにもたれかかる女性は、まだ夢さめやらぬか、どこか虚ろな表情をしています。鮮烈な色彩はフォーヴへの意欲の現れでもあるそうです。

藤島武二「カンピドリオのあたり」 1919(大正8)年 大阪新美術館建設準備室

解説では、この時期の藤島をして「模索」と評していましたが、一つ、明らかに志向しているのが、装飾画への展開でした。ローマの丘を描いた「カンピドリオのあたり」は縦長の空間配置からして壁画風で、装飾的な構成は、ボナールをも連想させます。「静」も同様です。浜名湖の景色を元にした水辺を、今度は横長の画面に収めています。虹がかかり、水色の空に靡くサーモンピンクの雲も美しく、どことなく幻想を誘う一枚とも呼べるかもしれません。

藤島武二「鉸剪眉」 1927(昭和2年) 鹿児島市立美術館

横向きの女性像も藤島が得意としていました。発想の源はルネサンス期の婦人像です。実際に同時代の画家の模写を行い、その成果として「東洋振り」や「鉸剪眉」などを描きました。ちなみに「鉸剪眉」とは、藤島が見た中国人形の髪かざりで、本人も「何のことか知らない」としているため、実際、何を意味するのか分かっていません。しかし藤島は同主題の作品を数点残しました。東洋趣味に傾倒したこともあったようです。

藤島武二「神戸港の朝陽」 1935(昭和10)年 京都市美術館

藤島は太陽を求めて海を描き続けた画家でもあります。きっかけは宮中学問所による油彩画の制作依頼でした。画題の指定はなかったものの、藤島は「日の出を描いてみたい」(解説より)として、各地を旅して歩きます。昭和天皇の即位に因んだ依頼のため、吉祥的な意味でも太陽を追い求めたのかもしれません。ただし出来にはなかなか満足しませんでした。

藤島武二「台南聖廟」 1933-35(昭和8-10) 宮崎県立美術館

旅する藤島の行先は日本列島のみに留まりません。昭和8年、台湾に旅した藤島は、同地の風景や風俗を絵画に写しました。うちの一枚が「台南聖廟」です。ベンガラ色の聖廟の一部をトリミングするように捉えています。筆触もざわつき、構成は面的です。一連の海景画に通じるものがあります。

藤島武二「蒙古の日の出」 1937(昭和12)年 鹿児島県歴史資料センター黎明館

晩年の藤島は「単純化」を理想としながら、やはり日の出を追いかけては旅しました。昭和37年には内蒙古に出向き、彼の地の雄大な日の出を描きます。風景は茫洋として、大地も空も、全てが溶け合っているかのようです。朱色の陽の光だけが目に染みました。

藤島武二「港の朝陽」 1943(昭和18)年 石橋財団ブリヂストン美術館

ラストは絶筆の「港の朝陽」です。藤島の亡くなる昭和18年に描かれました。もはや明かりも海も船もが、色自体だけに置き換えられて表現されています。全ては曖昧です。空にふと一筆、横に滑る赤い筆触に藤島は何を意図したのでしょうか。この年の3月、療養生活を送っていた藤島は脳溢血のために亡くなりました。享年75歳でした。

[生誕150年記念 藤島武二展 巡回予定]

鹿児島市立美術館:9月29日~11月5日

神戸市立小磯記念美術館:11月18日~2018年1月28日

私が藤島武二を好きになった切っ掛けの一つが、東京国立近代美術館の常設展で見た「港の朝陽」でした。

藤島武二「港の朝陽」 1934(昭和9)年 東京国立近代美術館

オレンジ色の朝焼けに染まる海原は殊更に美しく、まるで指でなぞったような素早い筆触による帆船のシルエットなど、どこか抽象へ足を踏み入れたような表現に強く感銘を受けました。

藤島武二「アルチショ」 1917(大正6)年 東京国立近代美術館

ほかにも同館の「アルチショ」や、ブリヂストン美術館の「黒扇」などに出会い、より一層、画家に惹かれたことを覚えています。

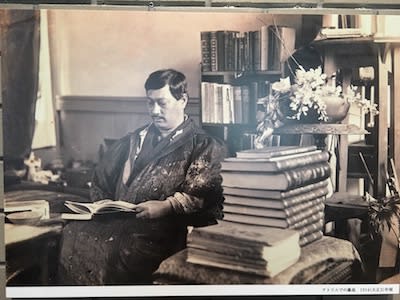

「アトリエでの藤島」(写真パネル) 1914(大正3)年頃

ただ不思議と回顧展に接する機会がありませんでした。待ちに待った藤島武二展です。重要文化財の「黒扇」と「天平の面影」の出品がなかったのは残念でしたが、一定数の作品をまとめて見ることで、画風の変遷も辿ることが出来ました。改めてこの洋画家の魅力を知ったような気がします。

【練馬区独立70周年記念展】7月23日から練馬区立美術館にて『藤島武二展』が開催。皇室からの揮毫依頼や第1回文化勲章受章など、まさに日本を代表する洋画家の、初公開のものを含む絵や資料の展覧会。是非足をお運び下さい。詳細→https://t.co/NLCu3RR9gz#画展 pic.twitter.com/UAlIlM1fMQ

— ねりま観光センター (@nerikohouse) 2017年7月16日

9月18日まで開催されています。おすすめします。

「練馬区独立70周年記念展 生誕150年記念 藤島武二展」 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:7月23日(日)~9月18日(月・祝)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000(800)円、大・高校生・65~74歳800(700)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で500円。

*8月1日(火)は練馬区独立70周年を記念して無料。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別鑑賞会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

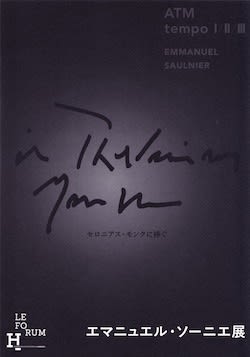

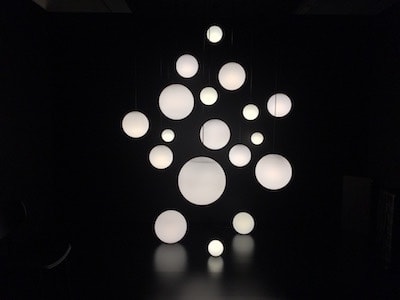

「エマニュエル・ソーニエ展」 メゾンエルメス

「ATM tempo I/II/III セロニアス・モンクに捧ぐ エマニュエル・ソーニエ展」

7/14~10/31

メゾンエルメスで開催中の「エマニュエル・ソーニエ展」を見てきました。

1952年にパリに生まれたエマニュエル・ソーニエは、ジャズ・ピアニストのセロニアス・モンク(1917〜1982)へのオマージュとして、この展覧会を作り上げました。

タイトルのATMからして、ピアニストのA Thelonious Monkに由来しています。主に彫刻によるインスタレーションを展開していました。

構成はTempo1〜3と楽曲のようです。最初のTempo1からして独特でした。黒い彫刻がさながら空間全体を侵食するかのように置かれています。当然ながら、形は一定ではなく、床に這っていたり、壁に沿っていたりと、実に様々でした。幾つかは複数で組み合わさっているものもありました。

遠目では何で出来ているか見当も付きません。答えは木材です。いずれも黒い塗料で仕上げています。近づくと確かに木肌を確認することも出来ました。形は有機的とも呼んで差し支えないかもしれません。まるで未知の植物が至る所で生い茂っているようでもあります。

しばらく歩いていると壁の直線状の棒が木材でないことが分かりました。どうやらガラスの管のようです。やはり同じく黒く塗っています。さらに棒がアルファベットのMを象っているようにも見えました。これぞモンクを意味するのでしょうか。実際、このガラス管と木材は、モンクの「リズムやハーモニー」(解説より)を導いているそうです。ジャズの即興的なリズムなどを表しているのかもしれません。

このガラスこそソーニエが得意とする素材でした。そもそも作家は1980年年代のキャリア初期から、ガラスを重要な素材として利用してきました。

「ガラスに水や黒いインクを満たしたオブジェは、人間そのものの姿であり、薄い皮膜に覆われた/閉じ込められた人間の身体の重量と、透明になったその存在の脆さや儚さを暗示しているかのようです。」 メゾンエルメス公式サイトより

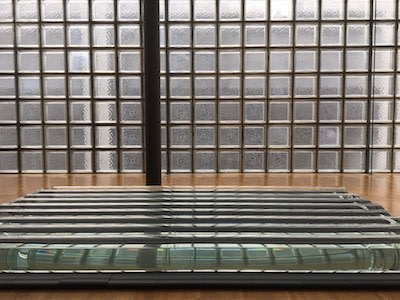

Tempo3における「キー」もガラスです。縦におおよそ3メートルほどの透明なガラス管が9本並んでいます。一見、床に直置きかと思いきや、その下には黒い本が敷き詰められていました。

ガラス管の上部には水泡が溜まっていて、管の中に水が満たされていることも分かります。このガラス管がすこぶるエルメスのガラス窓とよく映えて見えました。わずかにエメラルドグリーンに染まる姿も効果的です。ガラス本来の持つ美しさを引き出していました。

Tempo3ではほかにもスチールやガラスミラーなどを用いた彫刻も展示。光と影、さらに映り込む景色までを取り込んでは、繊細でかつ、どこか優美な空間を生み出していました。

なおエマニュエル・ソーニエは、2015年、ポンピドゥー・センター・メスより森美術館へと巡回してきた「シンプルなかたち展」にも参加していました。記憶に新しい方も多いかもしれません。

外光の差し込むエルメスのスペースです。日没後の景色もまた変化するのかもしれません。

10月31日まで開催されています。

「ATM tempo I/II/III セロニアス・モンクに捧ぐ エマニュエル・ソーニエ展」 メゾンエルメス

会期:7月14日(金)~10月31日(火)

休廊: エルメス銀座店の営業日に準ずる。

時間:11:00~20:00

*日曜は19時まで。入場は閉場の30分前まで。

料金:無料

住所:中央区銀座5-4-1 銀座メゾンエルメス8階フォーラム

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅B7出口すぐ。JR線有楽町駅徒歩5分。

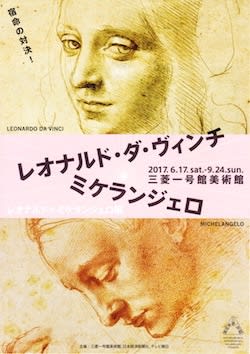

「レオナルド×ミケランジェロ展」 三菱一号館美術館

「レオナルド×ミケランジェロ展」

6/17~9/24

三菱一号館美術館で開催中の「レオナルド×ミケランジェロ展」を見てきました。

「宿命のライバル」(解説より)とも呼ばれ、ともにルネサンスのイタリアが生んだ稀有な芸術家であるレオナルドとミケランジェロ。意外にも国内で2人の芸術家を参照する展覧会は、今まで行われたことがありませんでした。

両芸術家の特質を、主に素描、ないし一部の油彩や手稿で検討しています。出展は約65件です。トリノ王立図書館やカーサ・ブオナオーティ、ウフィツィ美術館など、イタリア各地より作品がやって来ました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「少女の頭部/『岩窟の聖母』の天使のための習作」 1483-85年頃

トリノ王立図書館 ©Torino, Biblioteca Reale

チラシ表紙の素描からして、2人の個性が表れているのではないでしょうか。上がレオナルドの「少女の頭部」で、「岩窟の聖母」の天使のための習作だと言われています。少女は涼しげな目を斜めに向けていました。胸部から頭部をラフな線で象ると同時に、左上から右下へのハッチングと呼ばれる複数の斜線を用いています。左頬、ないし鼻筋が白くなっているのは、光の在り処を表すためのものでしょうか。まさしく優美な姿を見せていました。

ミケランジェロ・ブオナローティ「『レダと白鳥』の頭部のための習作」 1530年頃

カーサ・ブオナローティ ©Associazione Culturale Metamorfosi and Fondazione Casa Buonarroti

一方で下がミケランジェロです。「レダと白鳥の頭部のための習作」でした。視点はほぼ真横です。モデルは一見、女性にも映りますが、実は男性でした。やや骨ばった顔立ちで、とりわけ尖った顎が個性的でもあります。線は極めて密でかつ、斜線を交差させるクロスハッチングを多用し、濃淡によって巧みな立体感を生み出しています。その意味では彫刻的とも呼べるのかもしれません。

面白いのは、こうした肖像、ないし顔貎での比較でした。人相学にも関心の強かったレオナルドは、持ち前の観察眼を用い、人物の顔をいわば分析的、ないし解剖学的に捉えようとしました。またミケランジェロは、角度をつけた視点を採用するなど、あくまでも人の動きの中の一面を表現しようとしました。

ミケランジェロの「トンド・ドーニの聖母のための頭部習作」など最たる一枚と言えるかもしれません。ふと首を振り上げた瞬間を表そうとしたのでしょうか。顔を顎の下から覗き込むような角度で描いていました。

ルネサンスの当時、彫刻と絵画の相互の優位性を論じる「比較芸術論争」こと、パラゴーネが行われていました。レオナルドは絵画の擁護者である一方、ミケランジェロは彫刻家としての自負が強かったものの、必ずしも絵画を劣ったものとしてみなしていませんでした。

ミケランジェロ・ブオナローティ「背を向けた男性裸体像」 1504〜05年

カーサ・ブオナローティ ©Associazione Culturale Metamorfosi and Fondazione Casa Buonarroti

ミケランジェロの「背を向けた男性裸体像」は、ヴェッキオ宮殿の壁画、「カッシナの戦い」のために描かれた習作です。同作はレオナルドの「アンギアーリの戦い」の競作としても知られています。右足で立つ男性の背面はとても力強く、まさに筋肉隆々、さもジャンプの瞬間を切り取ったかのような躍動感さえあります。この肉付きのこそ彫刻家ミケランジェロならではの描写と言えるかもしれません。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「髭のある男性頭部(チェーザレ・ボルジャ?)」 1502年頃

トリノ王立図書館 ©Torino, Biblioteca Reale

ではレオナルドの「髭のある男性頭部」はどうでしょうか。髭の柔らかく細かな線はレオナルドの筆触そのものですが、興味深いのは、男性の頭部を3つの異なる角度から描いていることです。この「他視線性」により、絵画も「彫刻のような立体性」(ともに解説より)を表すとレオナルドは考えていました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「大鎌を装備した戦車の二つの案」 1485年頃

トリノ王立図書館 ©Torino, Biblioteca Reale

私が最も強い印象を受けたのが、レオナルドの「大鎌を装備した戦車の二つの案」でした。いわゆる技師としても活動していたレオナルドは、数多くの武器を考案したことでも知られていますが、そのうち1つです。鎌の備わった戦車が2頭の馬に引かれながら、人々の手足を切り刻む様子が描かれています。車輪には100個もの鉤爪がついているそうです。それにしても奇妙奇天烈、とてもまともに作動するとは思えません。実際にも実現しませんでした。レオナルドの斬新な発想力を知ることの出来る作品かもしれません。

フランチェスコ・ブリーナ(帰属)「レダと白鳥(失われたミケランジェロ作品に基づく)」 1575年頃

カーサ・ブオナローティ ©Associazione Culturale Metamorfosi and Fondazione Casa Buonarroti

さて素描、版画の目立つ中、一つのハイライトとも呼べるのが油彩の2点、「レダと白鳥」でした。1つは失われたミケランジェロ作に基づいた、フランチェスコ・ブリーナに帰属する作品です。レダと白鳥が極めて密に向かいあう姿は、官能的とも呼べるのではないでしょうか。豊満なレダの肉体、とりわけ大きな臀部が目を引きました。

レオナルド・ダ・ヴィンチに基づく「レダと白鳥」 1505〜10年頃

ウフィツィ美術館 ©Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffizi

もう1つがレオナルドに基づく作品です。一説ではレオナルドの筆頭弟子であったメルツィの手によると言われていて、おそらくはレオナルドの生きた時代に描かれたと考えられています。ミケランジェロのレダが横たわっていたのに対し、本作では白鳥を手にしなつつ、立ちながら子どもの姿を見据えています。表情は幾分、中性的で、さもレオナルドの画風を伝えるかのようです。この立ち姿のレダは人気を博し、多くの模作が生み出されました。

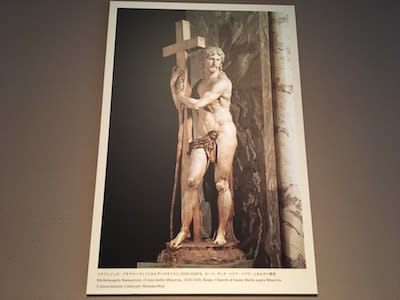

ミケランジェロ・ブオナローティ(未完作品、17世紀の彫刻家の手で完成)「十字架を持つキリスト(ジュスティニアーニのキリスト)」 1514〜1516年

バッサーノ・ロマーノ、サン・ヴィンチェンツォ修道院付属聖堂

7月11日より、ミケランジェロの大理石彫刻、「十字架を持つキリスト」の公開が始まりました。同作はイタリアのサン・ヴィンチェンツォ修道院付属聖堂に所蔵で、ロンドンのナショナルギャラリーでの展示を終え、会期途中に一号館美術館へとやって来ました。

高さは約2.5メートルです。少なからずミケランジェロの手の加わった彫刻で、これほど大きな作品が展示されるのは、国内で初めてのことです。なおこの彫刻のみ撮影が出来ました。

ミケランジェロ・ブオナローティ(未完作品、17世紀の彫刻家の手で完成)「十字架を持つキリスト(ジュスティニアーニのキリスト)」 1514〜1516年

バッサーノ・ロマーノ、サン・ヴィンチェンツォ修道院付属聖堂

彫刻はローマのサンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァ聖堂に制作した、「キリスト」の最初のバージョンと考えられています。2000年にミケランジェロとして認められました。作家は大理石像の制作に着手するものの、顔の部分に黒い傷が現れたために、一度は放棄してしまいました。よく見ると確かに鼻の向かって右下あたりに黒い線が走っていることが分かります。

ミケランジェロ・ブオナローティ「ミネルヴァのキリスト」 1519〜1520年

ローマ、サンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァ聖堂 *写真パネル

そのローマの「キリスト像」も写真パネルで紹介されていました。解説には「類似」とありますが、確かに大きさや、右に十字架を抱える姿などこそ同一なものの、そもそも肉体表現や何よりも顔の表情などはほぼ別物で、写真からでもローマ作の方が出来栄えが良く見えるのは否めません。緊張感が異なります。実際に仕上げに関しては「ミケランジェロ以外の手が入っているのは確実」(解説より)だそうです。

とはいえ、間近で見る彫像からは、何とも言い難い迫力を感じたのも事実でした。完全に露出、360度の角度から鑑賞可能です。じっくり見入りました。

なおカタログにも掲載された、レオナルドの帰属とされる「美しき姫君」は、諸事情により、出品が中止となりました。ご注意ください。

最後に混雑の状況です。美術館に到着したのは7月16日の日曜日の14時頃。するとチケットの有無を問わず、入場待ちのための列が発生していました。おおよその待ち時間は10分でした。

規制をしていたからか、場内は初めの展示室こそ混み合っていたものの、中盤以降は概ねスムーズです。どの作品も自分のペースで鑑賞出来ました。1時間半後に出たところ、列はさらに伸びていて、屋外にまで達していました。待ち時間は15分とのことでした。

【Café 1894】レオナルド×ミケランジェロ展ということで、今回のタイアップメニューのテーマの一つは「イタリア」。オレンジ色に染まる美しい街・フィレンツェをイメージしたランチは、夏らしく爽やかな前菜と贅沢な牛のメイン。

— 三菱一号館美術館 (@ichigokan_PR) 2017年7月5日

詳細はhttps://t.co/np7rMVSa29 pic.twitter.com/k4PVLyPJXv

一号館美術館は会期中盤以降に混雑が集中する傾向もあります。ミケランジェロの彫刻もやって来ました。夏休み中は土日を中心に入場待ちの列が出来るかもしれません。

公式サイトのトップページに待ち時間の案内が記載されていました。そちらも参考になりそうです。

9月24日まで開催されています。

「レオナルド×ミケランジェロ展」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:6月17日(土)~9月24日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館。年末年始(12月29日~1月1日)。

時間:10:00~18:00。

*祝日を除く金曜、第2水曜、会期最終週の平日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。

*ペアチケットあり:チケットぴあのみで販売。一般ペア3000円。

*アフター5女子割:毎月第2水曜日17時以降/当日券一般(女性のみ)1000円。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

川端龍子「草炎」 東京国立近代美術館

川端龍子「草炎」

7/19〜9/10

東京国立近代美術館のMOMATコレクションにて、川端龍子の「草炎」が公開されています。

川端龍子「草炎」 1930(昭和5)年 文化庁管理換(東京国立近代美術館)

ごくありふれた夏の雑草が六曲一双の大画面に広がっています。1930年、川端龍子は、大田区大森の自宅近くに生えていた草を題材にして描きました。

金色の草花が闇夜に浮かび上がる姿は神秘的とも呼べるしれません。龍子は、平安時代に多く制作された、紺地金泥の装飾経のスタイルを借りて表現しました。熱心な仏教徒でもあった龍子です。おそらくはその縁から装飾経に関心を寄せたと言われています。

「その制作の結果の収穫としては、題材に雑草を主題にしたこと、そうしたものを紺地金泥、しかも六曲一双にもしたという、その計画そのものの先鞭のそれである。」 川端龍子 日記 1930年8月2日付 *「川端龍子ー超ド級の日本画」(山種美術館)カタログより引用。(110頁)

川端龍子「草炎」(部分) 1930(昭和5)年 文化庁管理換(東京国立近代美術館)

金泥の一部には青み、ないし赤みを帯びていて、龍子が雑草のニュアンスを細かに変えながら表していることも分かります。ともすると見過ごされがちな雑草を全面に捉えて描くこと自体にも、龍子の機知が伺えるのではないでしょうか

川端龍子《草の実》。焼金、青金、プラチナ泥など数種類の金を駆使した作品。平安時代の紺紙金泥経に着想を得て、小画面を大画面に、神聖な主題を身近なテーマへと置き換えた点に龍子の先駆性がうかがえますね。(山崎)@山種美術館 pic.twitter.com/3eewVHgDZ8

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) 2017年6月27日

「草炎」を似た構図をとる作品として知られるのが、「草の実」(大田区立龍子記念館蔵)です。同じく濃紺の装飾経のスタイルを借り、今度は秋の草花を金やプラチナの泥にて描きました。現在は山種美術館で開催中の「川端龍子ー超ド級の日本画」に出展中(8/20まで)です。ご覧になった方も多いかもしれません。

先に描いたのが「草炎」でした。第2回青龍展へ出品。評判を呼び、久邇宮家らが所望したそうです。その声に応えるために龍子は、「草炎」の翌年、「草の実」を制作しました。

「草炎」からは暑い夏の湿気を、「草の実」からは秋の涼風を感じられるような気がしてなりません。ともに甲乙つけがたい魅力が存在します。竹橋と広尾を行き来しながら見比べるのも面白いかもしれません。

川端龍子「パラオ島スケッチ アイライ村 アバイ内部」 1934(昭和9)年

またMOMATコレクションでは、龍子がパラオなどの南方で描いたスケッチも数点展示中です。こちらもお見逃しなきようおすすめします。

川端龍子「草炎」(部分) 1930(昭和5)年 文化庁管理換(東京国立近代美術館)

川端龍子の「草炎」は、東京国立近代美術館の所蔵品ギャラリー、1室「ハイライト」にて、9月10日まで公開されています。

川端龍子「草炎」 東京国立近代美術館本館所蔵品ギャラリー「MOMAT コレクション」(@MOMAT60th)

会期:7月19日(水)〜9月10日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜・土曜日は20時まで開館。

*企画展「日本の家」の会期中の金曜・土曜日は21時まで開館。

*入館は閉館30分前まで

料金:一般500(400)円、大学生250(200)円、高校生以下、65歳以上無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*5時から割引:一般300円、大学生150円。

*無料観覧日(所蔵作品展のみ):8月6日(日)、9月3日(日)。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

「深海展2017」 国立科学博物館

「深海2017~最深研究でせまる生命と地球〜」

7/11~10/1

国立科学博物館で開催中の「深海2017~最深研究でせまる生命と地球〜」を見てきました。

海の容積の93%を占め、水深200メートル位深の深海は、「地球最後のフロンティア」(解説より)と呼ばれ、多くの人々の冒険や研究の対象となってきました。

2013年以来、約4年ぶりの深海展です。深海の生き物を紹介するとともに、「最深」と題し、最新の深海研究の成果を披露しています。

深海生物の大きな特徴であるのが発光でした。実に9割が発光生物だと言われています。生物には、自ら光るものと、ほかの生物の力を借りて光るものの2種類あります。何故に光るかは明らかではありませんが、敵から逃げ、隠れ、また獲物を捕らえ、助けを呼ぶなど際に光を放つと考えられています。

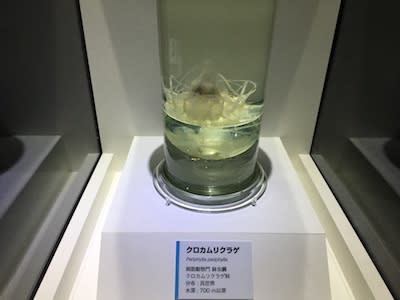

「クロカムリクラゲ」 刺胞動物門 鉢虫綱 クロカムリクラゲ科 汎世界

うち一つがクロカムリクラゲでした。円錐状で、高さは10センチほどの傘を持ち、内側が黒いことから、このような名前が付けられました。外部から刺激を受けると、星屑のような青い光を粉状に放ちます。相手を威嚇するためだそうです。

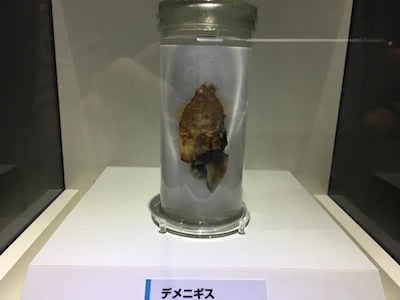

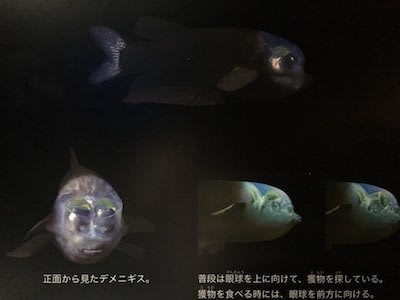

「デメニギス」 脊索動物門 硬骨魚綱 デメニギス科 北大西洋

面白いのがデメニギスでした。標本では分かりにくいかもしれませんが、透明な頭と大きな緑色の目を持つ深海魚で、水深400〜800メートルの北太平洋に分布しています。頭の中は透明な膜によるドームの構造物があり、中は液体で満たされています。

「デメニギス」解説パネル

眼が飛び出るように筒状になっていました。レンズは緑で、光学フィルターの役割を果たしています。何やら滑稽な姿で、宇宙人のようでした。なお発光した姿はパネルや映像でも確認することが出来ました。(ただし映像は撮影不可。)真っ暗闇の海に妖しく光る生き物は神秘的にも映るかもしれません。

深海調査が本格的に始まったのは19世紀でした。以来、今もなお様々な生物が発見され続けています。2001年以降、国立科学博物館のほか、研究者によって発見された新種の一部も展示されていました。

「ウルトラブンブグ」 棘皮動物門 ウニ綱 ヘンゲブングク科 西太平洋 ほか *水深200〜1000メートル

生き物を水深別に分類したコーナーが充実しています。まずは最も浅い200〜1000メートルです。上部漸深海帯と呼ばれ、太陽の僅かな明るさも残ります。その光を感知するために大きな眼を持った生き物が多いそうです。先のデメニギスも同様でした。

水深1000〜3000メートルに位置するのが下部漸深海帯です。大陸棚から深海底へ続く斜面の下層にあたります。水温が低く、黒い魚が多く見られるそうです。海面付近から供給される有機物が減るために、生き物自体の種類も減少していきます。

「水深ごとの深海生物図鑑」

深海帯は水深3000〜6000メートルの世界です。大洋底とも呼ばれる平坦な海底で、なんと地球の面積の半分以上を占めています。太陽光はほぼゼロで、白く目を持たない種が目立ちます。水温は僅か1.5度です。かなり過酷な環境ではないでしょうか。

「ユーインガイ」 軟体動物門 単板綱 ネオピリナ科 チリ海溝 ほか *水深6000メートル

水深6000メートル位深の超深海帯にも生き物は存在します。水圧が凄まじく、生き物の個体どころか、たんぱく質の構造までを変化させるそうです。想像を絶する世界です。最深で8020メートルにも及ぶ日本海溝にもナマコなどが生息しています。

謎の深海魚のセキトリイワシ科の不明種も目玉の一つでした。駿河湾の産で、2000メートルの深海に生息していると考えられています。大きな顎を持ち、無数の鋭い歯をつけた頭部はまさしく獰猛です。プレデター(捕食者)としての特徴を示しています。なお同魚は、現在、種の特定が進められている段階です。いずれ学術雑誌に論文が掲載され、新たな種として名がつけられるのかもしれません。(この不明種の撮影は不可。)

「ムラサキギンザメ」 ギンザメ目 ギンザメ科 太平洋

その深海のプレデターに君臨するのがサメでした。ユメザメやムラサキギンザメのほか、全長5メートルにも達するカグラザメの標本などが並んでいます。中でもカグラザメは大きくなるとほかのサメも捕食するそうです。トップ・プレデターの一種であることは間違いありません。

「オンデンザメ」 ツノザメ目 オンデンザメ科 北太平洋・北極海

深海に生息するサメのうち、一部の種は非常に大きくなることが明らかになりました。一例がオンデンザメです。ご覧の通りの大きさで、全長は最大で7メートルにも及び、水深2000メートルの北太平洋から北極海に分布します。主に魚類を食べますが、中には胃からアザラシの肉塊が見つかったこともあるそうです。ただし死んだ個体を捉えるのか、狩りをするのかは、明らかではありません。

「ダイオウイカ」 ツツイカ目 ダイオウイカ科 北極海・南極海を除く世界中の深海

何かと人気のダイオウイカも登場しました。世界最長の無脊椎動物で、水深200〜1000メートルの海域に生息します。国立科学博物館による調査中に水深650メートルから釣り上げられました。改めて見ても大変な迫力がありました。

「ダイオウグソクムシ」 ワラジムシ目 スナホリムシ科 メキシコ湾・西部大西洋 ほか

世界最大のワラジムシ類であるダイオウグソクムシも深海の生き物です。成長すると体重は1キロ。アメリカ南部からブラジルの大西洋の水深300メートル位深に分布し、海底に沈む生物の死骸を食べて生きています。かつて国内の水族館で飼育された個体が5年以上も絶食したことでも話題となりました。

「プルデプスミニランダー」

さて深海の生き物に続くのは、深海探査、ないし巨大地震や資源調査など、深海の研究に因む展示でした。

無人深海探査機「江戸っ子1号」

超深海を調査する無人探査機は、1万メートルを超える海底でも、撮影や観測可能な機器を備えています。また「江戸っ子1号」は、東京都や千葉県の町工場などが研究機関との共同で完成させた無人探査機です。既に日本海溝の水深7800メートル付近で撮影に成功し、1万メートル超の耐圧試験にも合格しました。中の球がガラス製というのには驚きました。

第3章「深海と巨大災害」写真パネル

深海は時に人間に牙を向けます。地震です。東日本大震災も東北地方太平洋沖の深海底で発生し、極めて甚大な被害をもたらしました。かの長く強い揺れは、震源から離れた関東に住む私にとっても、未だ忘れることは出来ません。

有人潜水調査船「しんかい6500」 1/2模型

地震後に活動したのが有人潜水調査船の「しんかい6500」です。ほかにも深海生物や海底資源の調査も行っています。1989年の建造以来、延べ1500回もの潜水をこなしてきました。東日本大震災の調査では震源域で巨大な亀裂を発見したそうです。

地球深部探査船「ちきゅう」 1/100模型

深海の探査船の模型も何点か登場。うち世界最大の科学掘削船が「ちきゅう」です。2005年に就航し、震災後も同海域の水深7000メートルの海底を掘っては、地質資料を採取しました。将来的にはマントルの掘削も期待されているそうです。人はどこまで深い地点にまで手を伸ばせるのでしょうか。

「ドロリラーズハウスとサイバーチェア」

地震断層の調査プロジェクトに関する展示が驚くほどに専門的でした。掘削に用いるドリルパイプや海底から採取された断層のほか、海底下を掘削する機器の操縦席であるサイバーチェアの実物まで展示されています。

「掘削バイブ」

映像やパネルの解説が総じて細かく、一つ一つ追っていくと、かなりの時間もかかりました。プレート境界の巨大地震の発生メカニズムを知り、減災につなげるためには、深海底の観測が極めて重要でもあります。

「原油」 静岡県牧之原市相良油田 ほか

深海には様々な資源が眠っています。代表的なのは油田、炭田、ガス田、メタンハイドレードなどです。会場では、静岡の油田や太平洋の石炭層から採掘した、原油や石炭などが紹介されていました。

「マンガンノジュール」 北大西洋

また興味深いのは鉱物資源のマンガンノジュールでした。水深1000〜6000メートルの深海平原に分布し、マンガン、コバルト、銅、レアアースなどを多く含んでいます。国内では南鳥島東方の海底にも高密度に広がっているそうです。

「しんかい6500 耐圧穀内部」再現展示 1.5倍スケール

さらにラストではしんかい6500の耐圧穀内部を1.5倍スケールで再現。まるで宇宙船のようなコックピットを臨場感のある形で見ることも出来ました。

「長期観測ステーション」

ほかにも南極や海底下生命圏、日本海の深海生物や生命の起源に関する展示もあります。ともかく盛りだくさんです。前回展よりも網羅的な上に、専門性が増しています。カタログもテキストが充実していて、資料性が高い内容でした。「特別展深海がパワーアップして戻ってくる」(チラシより)のコピーもあながち誇張ではありませんでした。

「国立科学博物館」特別展入口

混雑の状況です。私が出かけたのは7月20日の15時頃。タイミング良く平日でした。入場待ちの待機列こそありませんが、場内はたくさんの人で賑わっていました。

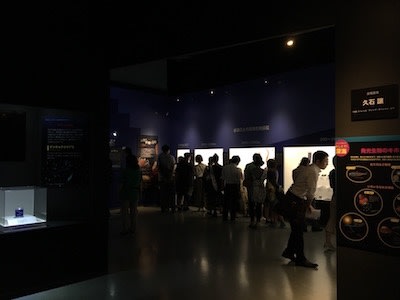

「深海展」展示室風景(16時15分頃に撮影)

特に前半の生命、深海の生き物の展示は、どこも黒山の人だかりで、列も遅々として進まない状況でした。一方で後半の地球、即ち災害や資源、調査機器に関するコーナーは、人の流れが早く、比較的スムーズに鑑賞することが出来ました。

「深海展」展示室風景(閉館間際に撮影)

その日の閉館時間は17時でした。16時以降、特に16時半を過ぎると前半部もかなり空きました。

人気の展覧会です。実際、7月17日の海の日には最大で90分待ちの待機列が発生しました。これからの夏休みも、土日を中心にかなり混み合う可能性があります。当面は金・土曜日の夜間開館(20時まで)などが有用となりそうです。

【金・土曜は20時まで開館】特別展「 #深海2017 」は、毎週金曜日と土曜日は20時まで開館しています(入館は19時半まで)。土曜の18時以降に入館された方には素敵なプレゼント(各日先着800名様)も!昼は行けない、でも休日は混みそう…とお悩みの方には特にオススメです。 pic.twitter.com/sAoFaAaUHi

— 【公式】特別展「深海2017」 (@shinkai2017) 2017年7月20日

なお混雑状況は深海展の公式アカウント(@shinkai2017)がリアルタイムで発信しています。そちらもあわせてご参照下さい。

「深海展」展示室入口

10月1日まで開催されています。

「深海2017~最深研究でせまる生命と地球〜」(@shinkai2017) 国立科学博物館

会期:7月11日(火)~10月1日(日)

休館:7月18日(火)、9月4日(月)、11日(月)、19日(火)。

時間:9:00~17:00。

*毎週金・土曜日は20時まで開館。

*夏休み特別開館延長:8月13日(日)~20日(日)は18時まで開館。8月18日(金)、19日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生1600(1400)円、小・中・高校生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*金曜限定ペア得ナイト券2000円。(2名同時入場。17時以降有効。)

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

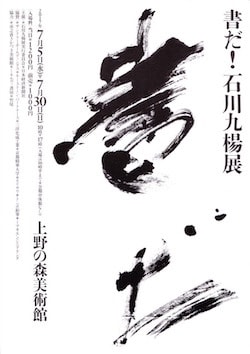

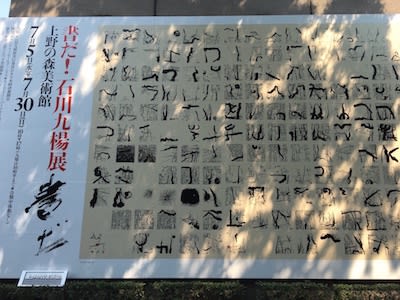

「書だ!石川九楊展」 上野の森美術館

「書だ!石川九楊展」

7/5~7/30

上野の森美術館で開催中の「書だ!石川九楊展」を見てきました。

日本を代表する現代書道家として知られる石川九楊(1945~)。私が石川の書を初めて見たのは、今から10年以上も前、2005年に日本橋三越のギャラリーで行われた「石川九楊の世界展」でした。

今も昔も書に知識のない私ですが、当時の言葉をして「言霊に根ざした抽象」は衝撃的で、強い印象を受けたことを覚えています。

以来、何故か石川の書を網羅的に見る機会がありませんでした。久しぶりの個展です。書家石川の業績を、新旧約100点の作品にて紹介しています。

冒頭、まるで大蛇のように這うのが「エロイエロイラマサバクタニ又は死篇」でした。全長は何と80メートルにも及びます。殴り書きでかつ自在、さらにエネルギッシュでかつ躍動的でした。水が湧き出るかのごとくに書が生動しています。

「李賀詩 贈陳商」も強烈でした。縦長の作品による17枚の連作ですが、その多くは墨の黒に塗られ、文字はおろか、線も形も墨に沈殿し、明瞭な形は一切明らかではありません。暗雲が立ち込めているかのようです。墨はひたすらに面に滲み出していました。

同館1階の広い展示室に入って言葉を失いました。先の「エロイエロイラマサバクタニ又は死篇」が床面付近をぐるりとほぼ一周し、壁面には大小様々な作品が掲げられています。そのモノクロームに沈む世界は、まるで古代の遺跡の石室のようでした。これはおおよそ書なのでしょうか。何物にも捉え得ず、まだ見たことのない異空間へ投げ込まれたような錯覚にさえ陥りました。

どこか幻視的な感覚を誘うのも興味深いところです。例えば「李賀詩 感諷五首」です。一部には墨が余白を埋めるかのように波打っていましたが、その向こうにも大きな仏像のような影が見えました。一体、何が現れていたのでしょうか。

とはいえ、時に目を凝らして見ると、確かに書、文字が浮き上がっていることが分かります。例えば「言葉は雨のように降りそそいだー私訳イエス伝」です。文字がまるで涙のように溢れ、まさしく雨のように降り注いでいましたが、よく読めば、「君は誰だ」や「目を覚ましてください」、それに「なげきの言葉を聞かれないですか」などのメッセージが付されていることが見て取れます。それも一つ一つ心に響きました。

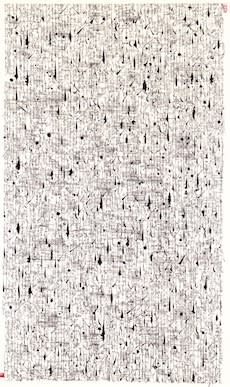

石川九楊「嘆異抄 No.18」 1988年

チラシに唯一、掲載された図版が「嘆異抄 No.18」でした。一面の紙の上には、直線を多用した記号的な文字が、事細かに記されています。凄まじい情報量です。まるで精密機械の回路のようでした。どことなくシステマティックながらも、時折、墨が噴き出るように滲み、それがアクセントなって、有機的な世界を築き上げています。バッハらなぬバロックのオルガンの調べが頭に流れました。音楽的なリズムも感じられるのではないでしょうか。

古典に着想した作品で特に印象に深いのが「源氏物語書巻五十五帖」でした。かの長大な源氏物語を一帖一帖、書で表現。かなりバリエーション豊かです。時にオートマティスム的であり、また現代絵画的でもあります。ミショー、ないしクレーやカンディンスキーを思い起こす方も多いかもしれません。

ただ私は源氏物語の語り、すなわち音声を書に起こしているように思えてなりませんでした。物語の内的な情念が音となり、のちに書となって憑依しています。書は鋭く紙を引っ掻き、ある時は優しげになぞり、そして軽妙にとぐろを巻き、またバチバチと音を立てるように駆け回っています。これほどに詩情豊かに表現された源氏物語をほかに知りません。

「書の風景 作品論/石川九楊/ミネルヴァ書房」

「書の風景 作品論/石川九楊/ミネルヴァ書房」近作では時事的なテーマの作品も目立ちます。中でも重要なのが9.11、3.11の悲劇、惨劇です。「二〇〇一年九月十一日晴れー垂直線と水平線の物語」では貿易センタービルを思わせる影が浮き上がっています。素早く靡く線は、あの時の黒煙なのでしょうか。血が吹き出ているようにも見えました。

ほかにも領土問題や東京オリンピックなど時事的な作品も目を引きました。いずれも批判的なスタンスです。石川の強いメッセージが込められていました。

ラストの「妻へ」と題した今年の新作も胸を打ちます。浮遊する球が不思議とぽろぽろと零れ落ちる涙のようでした。

これが「書」とは…言われなければ分かりませんでした。。 / まるで現代アート…「これが書だ!」 書家・石川九楊のすごすぎる作品展 - いまトピ https://t.co/mfH1anoDbx pic.twitter.com/MXJBjfJAXy

— いまトピ編集部 (@ima_topics) 2017年7月5日

10年以上ぶりの石川の個展はまた新たな刺激を私に与えてくれました。

7月30日まで開催されています。おすすめします。

「書だ!石川九楊展」 上野の森美術館

会期:7月5日 (水) ~7月30日 (日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~17:00

*入場は閉館30分前まで。

料金:一般・大学・高校生1200円、中学生以下無料。

住所:台東区上野公園1-2

交通:JR線上野駅公園口より徒歩3分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅徒歩5分。京成線京成上野駅徒歩5分。

「びょうぶとあそぶ」 東京国立博物館

「びょうぶとあそぶ 高精細複製によるあたらしい日本美術体験」

7/4~9/3

東京国立博物館で開催中の「びょうぶとあそぶ 高精細複製によるあたらしい日本美術体験」を見てきました。

複製と映像を用いて、屏風絵の世界を体感しようとする試みが、東京国立博物館の本館で行われています。

はじめの会場は特別5室の「松林であそぶ」、つまり長谷川等伯の「松林図屏風」でした。国宝にも指定された同博物館でも特に人気の作品です。毎年恒例、お正月の公開を心待ちにしている方も多いかもしれません。

暗がりの入口は「松林の道」でした。やや甘酸っぱい匂いが鼻に漂ってきました。ヒノキやレモン、それにユーカリなどによる香りの演出です。私自身、「松林図屏風」に香りを連想したことはありませんが、これも屏風を5感で味わうための仕掛けなのでしょう。さらに僅かな風も吹き、松の木を表した透明な布も垂れていました。どことなく幽玄です。夜の松林の中を彷徨い歩くような感覚に近いかもしれません。

肌と鼻を刺激する「松林の道」を抜けると、畳敷きのステージが広がっていました。中央に鎮座するのが「松林図屏風」です。もちろん複製です。それゆえにガラスケースもなく、剥き出しでの展示でした。

そして後ろには、高さ5メートル、直径15メートルにも及ぶ、半円型の大型スクリーンが設置されています。畳の上に座ることも可能です。「松林図屏風」の複製を目と鼻の先で見ること出来ました。

その複製からスクリーンへと松林図の世界が映像で広がりました。はじめは長閑な山水の景色です。水辺が開け、野山が連なります。そこへ桜色の色彩が加わりました。さらに季節は夏、秋へと進みます。いつしか朱に紅葉が色づきました。

景色はさらに変化し、鳥が松林の中へと飛んで行きます。所要時間はおおよそ10分です。普段は寡黙でかつ深淵な松林図が、映像の力を借りて、雄弁なまでに四季の情景を現していました。

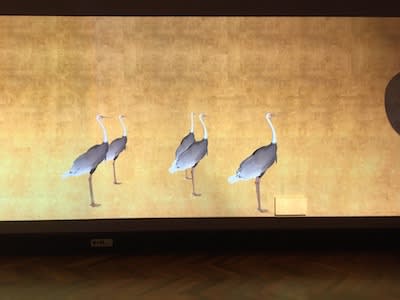

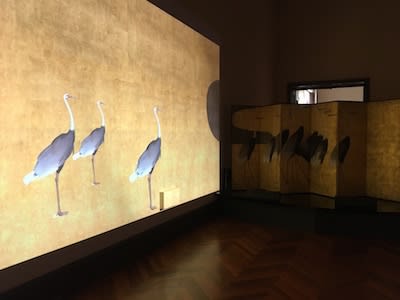

第2会場は「つるとあそぶ」です。モチーフは尾形光琳の「群鶴図屏風」でした。原本はアメリカのフリーア美術館の所蔵です。同館のコレクションは門外不出のために、日本で実物を見ることは叶いません。そこを複製でじっくりと味わうことが出来るわけです。

「群鶴図屏風」の映像はシンプルでした。作中の鶴が壁一面に映し出されています。鶴は空から舞い降りたかと思うと、羽を休め、しばらくすると屏風へ向けて歩み出しました。まるで屏風へ吸い込まれていくかのようでした。

映像の前に立つと鶴が微妙に反応することに気づきました。インタラクティブな仕掛けなっているのかもしれません。

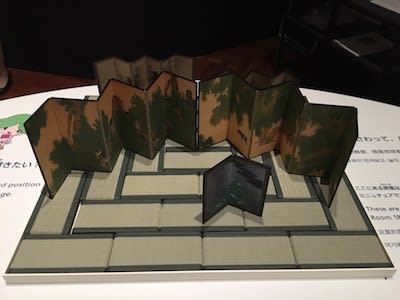

さらに「びょうぶにさわる」と題し、ミニチュアの複製屏風で遊べるコーナーも設置。通常とは異なった向きなどを自由に試すことも出来ます。

「名画の世界に入り込む、あたらしいアート体験」(解説より)と銘打った「びょうぶとあそぶ」。キヤノンの文化財複製プロジェクトこと「綴プロジェクト」とのコラボレーションでもあります。

「あたらしい」と感じるかどうかは個人差があるやもしれませんが、ぼんやりと映像を眺めているのも楽しく、何よりも高精細な複製品のクオリティの高さには舌を巻きました。一見の価値があります。

複製ゆえに空間の制約がありません。博物館外、例えばパブリックスペースなどで展開しても、面白いのではないかと思いました。

タイ展(特別展)、並びに総合文化展(常設展)チケットで入場可能です。ほかの観覧の際にあわせて見るのが良さそうです。

9月3日まで開催されています。

「びょうぶとあそぶ 高精細複製によるあたらしい日本美術体験」 東京国立博物館・本館特別4、5室(@TNM_PR)

会期:7月4日(火)~9月3日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで、日曜・祝日は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館。

料金:一般620(520)円、大学生410(310)円、高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「深澤直人がデザインする生活の周囲展」 パナソニック汐留ミュージアム

「AMBIENT 深澤直人がデザインする生活の周囲展」

7/8~10/1

パナソニック汐留ミュージアムで開催中の「AMBIENT 深澤直人がデザインする生活の周囲展」を見てきました。

1956年に山梨に生まれた深澤直人は、多摩美術大学を卒業後、アメリカのデザインコンサルタント会社であるIDEOに入社。2003年にはNaoto Fukasawa Designを設立し、自らのデザインする様々な製品を世に送り続けてきました。

プロダクトデザイナー深澤直人による国内美術館の初個展です。これまで深澤がデザインしてきた約90点の製品が勢ぞろい。居住空間に見立てた展示室に、イスや家電などを配置することで、「深澤の思考を立体化」(解説より)する試みがなされていました。

よって細かなパーティションに分かれているのが特徴です。キッチン、リビング、さらにバスルームなどを模した空間が、廊下を経て繋がっていました。

まずは椅子が目立ちます。グランデパピリオは、深澤が語るに「発泡ウレタンの巨大な彫刻」だそうです。背中にはジッパーがあり、それがトルソーのような趣きを引き出すとも述べています。2009年にB&B ITALIAから発表されました。

ベントグラスベンチはルーブル美術館に置かれているそうです。これぞ深澤デザイン、実にシンプルです。しばらく眺めていると、思わず座りたくなってしまいますが、ここではいずれも作品です。残念ながら、座ることも、触れることも叶いませんでした。

マルニ木工のMALTAのダイニングテーブルの長さは3200ミリにも及びます。オークの無垢材で、極めて端正な佇まいを見せていました。かなりの大テーブルです。誰と集い、どのようなシーンで利用し、何を載せるのかを想像するのも楽しいかもしれません。

面白いのはB&B ITALIAのシェルフでした。真ん中の仕切り板に注目です。少し斜めになっています。本を立てかける以外の用途が思いつきませんが、お気に入りの展覧会のカタログなどを差し込むのも良さそうです。遊び心も感じられました。

曲面の美しさに見惚れたのがBoffiのバスタブでした。解説に「グラデーションがきれい」とありましたが、確かに淡く重なる影の姿も魅惑的です。お湯を張るとまた違った姿に見えるのでしょうか。

懐かしい製品に出会いました。それがauの携帯電話、「INFOBAR」と「neon」です。私もこのneonの水色のバージョンを実際に使っていたことがあります。四角形の角ばったデザインではありますが、不思議と手に馴染みました。今から10年前の製品です。深澤は「INFOBAR」からスマートフォンに繋がったとも語っています。

無印良品との仕事も重要かもしれません。電気ケトルやコーヒーメーカー、それに壁掛け式CDプレイヤーなどが展示されていました。

パナソニックのアラウーノも深澤デザインでした。ちなみにアラウーノは同ミュージアム内のトイレにも設置されています。改めて利用してみるのも良いかもしれません。

それにしても空間は実にスタイリッシュ。まるでショウルームにでも迷い込んだかのようです。また意図してのことか、生活に関わる道具、製品が並んでいるものの、使う人の気配がまるで感じられないのも興味深いところでした。

反面、家電から住宅設備など、多様な製品を網羅しているにも関わらず、空間には統一感があり、清潔感もあります。深澤デザインに一度に接する良い機会と言えそうです。

「ものは環境に溶けている。そのものの登場によって周りの空気や雰囲気が変わる。その空気や雰囲気を作るためにものをデザインしているんだ。ものは周りと対なんだ。」(アンビエント) 深澤直人

【開催中】INFOBARから無印良品まで、深澤直人の国内初個展に歴代デザインが集結https://t.co/3gCNfScGlF#深澤直人 pic.twitter.com/bkR0832E6S

— Fashionsnap.com (@fashionsnap) 2017年7月17日

展示室内の撮影が出来ます。10月1日まで開催されています。

「AMBIENT 深澤直人がデザインする生活の周囲展」 パナソニック汐留ミュージアム

会期:7月8日(土)~10月1日(日)

休館:毎週水曜日。但し5月3日は開館。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般1000円、大学生700円、中・高校生500円、小学生以下無料。

*65歳以上900円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引あり

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分

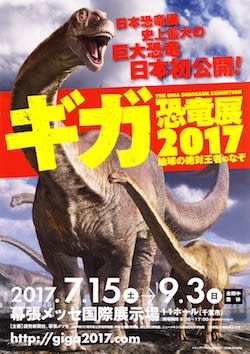

「ギガ恐竜展2017」 幕張メッセ

「ギガ恐竜展2017ー地球の絶対王者のなぞ」

7/15~9/3

幕張メッセで開催中の「ギガ恐竜展2017ー地球の絶対王者のなぞ」のプレスプレビューに参加してきました。

世界最大の恐竜の一つである、ルヤンゴサウルスの全身骨格模型が、初めて日本にやって来ました。

「ルヤンゴサウルス・ギガンテウス」 白亜紀・前期 中国・河南省 河南省地質博物館

全長は38メートルで高さは14メートル。頭部がメッセの天井付近にまで達しています。中国の河南省の白亜紀前期(約8500万〜1億年前)の地層から発見されました。胴椎の幅だけでも68センチもあり、重さは130トンあったと推定されています。

それにしてもとてつもない大きさです。見上げるだけでも困難。頭から尾の先までの全身像をなかなか捉え切れません。このような恐竜がかつての地球を闊歩していたとは信じられないほどでした。

「ルヤンゴサウルス・ギガンテウス(大腿骨)」 白亜紀・前期 中国・河南省 河南省地質博物館

ルヤンゴサウルスは史上最大の陸上動物である竜脚類の仲間でした。恐竜の中でもとりわけ大きく、多くの研究者が巨大化へのプロセスへの謎の解明に取り組んでいます。鳥のような仕組みで呼吸し、卵をたくさん産み、骨の成長温度が速いことが判明しているそうです。それらも巨大化の要因の1つでした。

「ルヤンゴサウルス・ギガンテウス(胴椎)」 白亜紀・前期 中国・河南省 河南省地質博物館

上腕骨や胴椎、それに大腿骨もあわせて公開されました。日本初公開でいずれも実物です。大腿骨は全体で2.3メートルもあります。太くがっしりとした形をしていて、骨盤と関節する部分が斜め上を向いていました。よってガニ股のような歩き方をしていたことが分かったそうです。

「タルボサウルス(脳模型・脳函)」 白亜紀・後期 モンゴル 福井県立恐竜博物館

「なぞ」とあるだけに、恐竜の生体内部、ないし生き様に細かく触れているのも特徴です。例えば脳です。竜脚類や竜脚形類などは現在の爬虫類に似ていますが、より派生的な獣脚類は、鳥類の脳に似ています。さらに視力に関わる視蓋は、鳥に近い恐竜ほど大きい傾向がありました。つまり脳の形から恐竜の能力が分かるわけです。

「ハドロサウルス類(皮膚痕化石)」 白亜紀・後期 アメリカ・モンタナ州 福井県立恐竜博物館

筋肉や内臓は腐るために滅多に化石が残りません。皮膚も同様ですが、一部に皮膚痕の残る化石も発見されています。ハドロサウルス類の皮膚痕化石には、確かに鱗のような模様が広がっていました。

「ブラキロフォサウルス(ミイラ状化石)」 白亜紀・後期 アメリカ・モンタナ州 福井県立恐竜博物館

ブラキロフォサウルスの化石はミイラ状でした。筋肉、皮膚、胃までも残り、中には寄生虫がいたことも明らかになったそうです。

「ベイベイロン・シネンシス」 白亜紀・前期 中国・河南省 河南省地質博物館

貴重な胚化石がやって来ました。それが愛称ベイビー・ルイと呼ばれる、ベイベイロン・シネンシスです。胚、すなわち卵から孵る前の恐竜の化石で、冒頭のルヤンゴサウルスと同様、中国の河南省で発見されました。またあわせて発見された卵は直径が40センチほどあります。おそらく親は体長8メートルほどのオビラプトロサウルスと考えられています。オビラブトロサウルスの胚化石では世界で唯一の実物でした。

食べることは生き物にとって生きることの基本です。恐竜も、肉食、魚食、また植物食などの様々な形で摂食していました。

「アクロカントサウルス・アトケンシス」 白亜紀・前期 アメリカ・オクラホマ州 福井県立恐竜博物館

肉食の獣脚類の特徴は顎の歯にあります。獲物を引き裂くためか、薄くナイフ状に反り返り、縁にノコギリのような鋸歯を持っています。全長11メートルにも及ぶのがアクロカントサウルスです。白亜紀前期の大型肉食恐竜で、当時の捕食者の頂点にいました。またアロサウルス・フラギリスは首の筋肉も発達し、頭を上下に素早く動かすことが出来ました。口を大きく開け、首を斧のように振り下ろして捕食したと考えられています。

「スコミムス・テネレンシス」 白亜紀・前期 ニジェール・サハラ砂漠 福井県立恐竜博物館

魚食の恐竜の歯は円錐形をしていました。つまり裂くではなく、突く、すなわち滑りやすい魚の体を捕らえるためのものです。また魚食のスピノサウルス類の口はワニのように長く、鋭い爪の手を持っていました。魚を捕まえるのに適した形であるのは言うまでもありません。

「ヘスペロサウルス・ムジョシ」 ジュラ紀・後期 アメリカ・ワイオミング州 福井県立恐竜博物館

恐竜には様々な形がありますが、中でも目立っていたのが、屋根のある恐竜こと剣竜類でした。「ヘスペロサウルス」は背に骨が板状に並び、尾の先にスパイク状の突起物を付けています。これを振り回しては捕食者の攻撃から身を守っていました。また後肢に比べ、前肢が短いのも特徴です。さも身構えるような前傾姿勢をとっています。

「シエンシャノサウルス・シジアゴウエンシス」 白亜紀・前期 中国・河南省 河南省地質博物館

復元骨格が多い中、一部に実物を配した全身骨格もありました。シエンシャノサウルスです。中国の河南省、白亜紀前期の竜脚類で、2009年に新種として登録されました。大変に保存状態の良い骨格です。特徴的な長い首を強く上に突き上げていました。

「ティラノサウルス・レックス」 白亜紀・後期 アメリカ・モンタナ州

最後にルヤンゴサウルスと並び、展覧会のハイライトとも呼べるのがティラノサウルスでした。アメリカのモンタナ州の産で、ワイレック牧場から発掘されたことから、ワイレックスの愛称が付けられました。大腿部の長さと周囲の測定結果から、若いオスであると考えられています。

「ティラノサウルス・レックス」 白亜紀・後期 アメリカ・モンタナ州

大きな頭部と顎が殊更に目立ちますが、このワイレックスには、ほかのティラノサウルスにはない特徴があります。それが尾椎です。尻尾が途中で切れています。また研究により壊疽に似た症状があったことも分かりました。一体、どういうわけなのでしょうか。

答えは共食いでした。ほかのティラノサウルスによって、尾っぽが食いちぎられてしまったのです。食いちぎられたワイレックスはしばらく生きた後、感染症によって死んだと推測されています。恐竜の共食いについては長らく議論がありましたが、最近では科学的に証明されるように至りました。

「ワイレックス 皮膚痕化石」

またワイレックスには皮膚を示す化石がいくつか見つかりました。鱗やコブ状の節なども確認出来ます。これは今まで発見されたティラノサウルスの唯一の事例だそうです。

「エロンガトウーリトゥス卵科の巣の卵化石」 白亜紀・後期 中国・浙江省 浙江自然博物館

全身骨格は30点超。ほかにも「エロンガトウーリトゥス卵科の巣の卵化石」などの日本初公開の化石も少なくありません。過去の地球で、約1億6000万年もの長くに渡って繁栄した恐竜の様々な生態を、化石資料のほか、近年の研究成果から知ることが出来ました。

会場内はモニター映像を除き撮影が可能です。動画もOKでした。(フラッシュ、三脚は不可。)

ルヤンゴサウルス、ほんとうに大きいな!#ギガ恐竜展 #幕張メッセ #夏 #イベント #ルヤンゴサウルス pic.twitter.com/P84hNhfziU

— giga2017@ギガ恐竜展 (@WyrexGiga2017) 2017年7月10日

夏の幕張の大型イベントです。7月末以降は混み合うかもしれません。

「ギガ恐竜展2017」会場風景

会期中は無休です。9月3日まで開催されています。

「ギガ恐竜展2017ー地球の絶対王者のなぞ」(@WyrexGiga2017) 幕張メッセ国際展示場11ホール

会期:7月15日(土)~9月3日(日)

休館:会期中無休。

時間:9:30~17:00 入館は閉場の30分前まで。

料金:大人(高校生以上)2200円 、子ども(4歳~中学生)1000円。3歳以下無料。

住所:千葉市美浜区中瀬2-1

交通:JR線海浜幕張駅より徒歩5分。JR線・京成線幕張本郷駅から「幕張メッセ中央」行きバスで約17分。

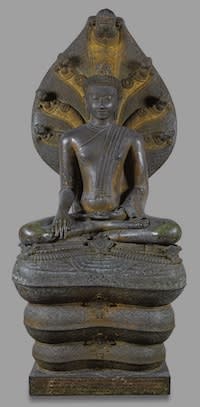

「タイ展」 東京国立博物館

「タイ~仏の国の輝き~」

7/14~8/27

東京国立博物館・平成館で開催中の「タイ~仏の国の輝き~」を見てきました。

東南アジアの王国、タイ。日本とは600年の昔より交流し、今から130年前の1887年には、通称「日タイ修好宣言」を結び、おおむね良好な関係を築いてきました。

そのタイの仏教美術を中心に、同国の歴史、ないし日本との関係を紹介する展覧会です。総出展数は約150件。(展示替えあり)いつもながらの東博・平成館の広大な展示室です。タイ国内の博物館からも多くの作品がやって来ていました。

さて冒頭はタイ前夜。タイ族の国の興る前のタイです。それがチャオプラヤー川流域に栄えたドヴァーラヴァティー、スマトラからマレーに勢力を広げたシュリーヴィジャヤ、そしてタイ北部に国を築いたハリプンチャイなどでした。

「法輪」 スパンブリー県ウートーン遺跡第11号仏塔跡出土

ドヴァーラヴァティー時代・7世紀 ウートーン国立博物館

タイには6世紀に仏教が伝来します。ドヴァーラヴァティーでもたくさんの人々が信仰し、多くの寺院が造られました。特に法輪が普及します。堂々たるは7世紀の「法輪」でした。幾何学紋と植物紋を組み合わせ、まるで巨大な機械の歯車のように立っています。高い石柱の上に設置したとありましたが、これほど重々しい法輪のことです。高い築造技術があったに相違ありません。

仏陀がいわゆる異教の挑戦を受け、それを神通力で退けたとされるのが、「舎衛城神域図」でした。マンゴーの実を落としては応戦したそうです。それにしても仏陀は一体、何体あるのでしょうか。もはや無数に湧き出るかのように現れていました。

シュリーヴィジャヤで美しいのは「ナーガ上の仏陀坐像」でした。会場でも展示の冒頭で紹介。一際、目立っていたかもしれません。

「ナーガ上の仏陀坐像」 スラートターニー県チャイヤー郡ワット・ウィアン伝来

シュリーヴィジャヤ様式・12世紀末~13世紀 バンコク国立博物館

座って瞑想するのが仏陀です。その背後にいるのが竜王ムチリンダで、傘になって仏陀を風雨から守ったと伝えられています。東南アジアでは水に関係する蛇の神、ナーガを大切にしており、このモチーフの像がとても好まれたそうです。カンボジアのクメール美術の影響を受けています。

「アルダナーリーシュヴァラ坐像」 ウボンラーチャターニー県

プレ・アンコール時代・8~9世紀初 ウボンラーチャターニー国立博物館

同じくクメールに因むのが「アルダナーリーシュヴァラ坐像」でした。時は8〜9世紀で、場所はタイの東北部です。同地では仏教とともに、クメールの影響から、ヒンドゥー教も信仰されていました。ヒンドゥーに基づく男神と妃が一体となった両性具有の像です。古代のタイは、インド、カンボジアなどの東西の宗教文化が入り混じっていました。

さて一連のタイの仏教美術の中で、私が最も惹かれたのが、8〜9世紀の「菩薩立像」でした。右腕が欠けているものの、4本の腕を持っています。人体を写したかのようにリアルな肉付きをしていました。指先が殊更に柔らかく、細いのも特徴です。瞳や眉は別材が用いられています。唇は厚い。表情はまるで少年のようにあどけなく見えました。かの阿修羅像のイメージと僅かに重なりました。美しく、気品があり、それでいてどこか脆さも感じさせます。しばし見惚れてしまいました。

タイ族は1238年、タイ中北部にスコータイ王朝を築きます。名は「幸福の生まれ出づる国」を意味しました。歴代の王はスリランカに由来する上座仏教を信仰し、寺院を建立します。ここにタイ族による仏教文化が開き、固有の文字や独自の文学など、現在へと至るタイの文化の基礎が作り出されました。13世紀はタイ族沸騰の時代とも呼ばれているそうです。

「仏陀坐像」 スコータイ県シーサッチャナーライ郡ワット・サワンカラーム伝来

スコータイ時代・15世紀 サワンウォーラナーヨック国立博物館

金色の鮮やかな光を放つのが「仏陀坐像」でした。胸を張り、右手をだらんと右膝の上に垂らして座っています。顔はかなり面長で、やや笑みを浮かべながら、細い目を下に向けていました。胸と腰との間が細身です。体は全体的に凹凸がありません。それゆえか至極、端正でかつ流麗です。この時代の特徴を顕著に示す像として知られています。

「仏陀遊行像」 スコータイ県シーサッチャナーライ郡ワット・サワンカラーム伝来

スコータイ時代・14~15世紀 サワンウォーラナーヨック国立博物館

軽やかなステップを刻む仏像に出会いました。その名も「仏陀遊行像」です。左足を前に、右足を僅かに引くかのように歩いています。極めて長い右腕は膝の先あたりまで伸びていました。着衣の紋様は簡素で、遠目では体が透けているように見えるかもしれません。天に昇った仏陀が地上へ降りてくる場面を表しているとも考えられているそうです。確かにひらりと舞い降りてきたかのようでした。

驚くべきほどに精緻でかつ眩い金工芸が現れました。アユタヤー王朝です。14世紀半ばから交易国家として発展。南シナ海、ベンガル湾の二つの通商ルートを持ち、日本や中国だけでなく、東南アジアの諸国はおろか、西洋や中東とも貿易を行いました。

「金冠」 アユタヤー県ワット・ラーチャブーラナ遺跡仏塔地下出土

アユタヤー時代・15世紀初 チャオサームプラヤー国立博物館

「金冠」からして見事です。男性の髷に被せる冠で、王が持つ5種の神器の筆頭だと言われています。冠の随所に宝石も散りばめられていました。アユタヤーではスコータイから上座仏教を受け継ぐ一方、インド的な儀礼や位階制度を整え、集権化をすすめたそうです。まさにそうした王の強い権力を体現した作品と言えるかもしれません。

「金象」 アユタヤー県ワット・ラーチャブーラナ遺跡仏塔地下出土

アユタヤー時代・15世紀初 チャオサームプラヤー国立博物館

その王の象徴でもあるのが象でした。「金象」も意匠も実に華麗です。冠を被り、輿をつけた象がひざまずいています。鼻を高く振り上げているのも特徴です。貴人が乗るゆえか輿の装飾も豪華でした。ほかにも「金舎利塔」や「金靴」なども美しい。展覧会の一つのハイライトと言えるかもしれません。

「末𠮷船図衝立」 江戸時代・安政5(1858)年

大阪・杭全神社 *展示期間:7月4日~7月30日

このアユタヤーには主に江戸時代にかけて日本人町が形成されました。この時代、日本人はタイをシャムと呼んでいました。そのシャムと日本に関する文物も数多く展示されています。航海図、朱印状、さらに朱印船を描いた衝立のほか、タイから日本にもたらされた仏像や漆器なども目を引きました。

しかし繁栄から400年、アユタヤーは18世紀にビルマとの戦争で灰燼に帰してしまいます。その後、政変を経て、現王朝であるチャクリー王朝、すなわちラタナコーシン王朝の祖、ラーマ1世が、バンコクに都を築きあげました。

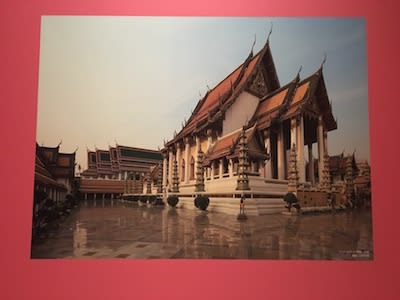

ワット・スタット寺院(写真)

バンコク中心部にそびえ立つのがワット・スタットです。1807年、ラーマ1世がスコータイから大仏を招くために建設に着手し、30年の時を経て、ラーマ3世の治世の時に完成しました。

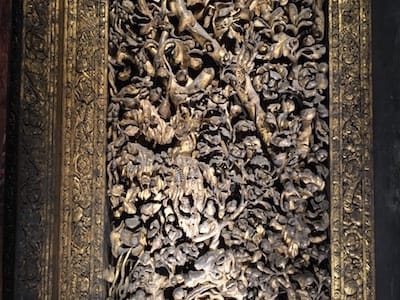

「ラーマ2世王作の大扉」 ラタナコーシン時代・19世紀 バンコク国立博物館

そのワット・スタイルの正面扉がやって来ました。何と高さは5.6メートルです。チーク材の木製で、一面に動植物の装飾が施されていました。建築時、ラーマ2世自らが鑿を振るったとも伝えられています。しかも扉の完成後、王は同じものを作らせないよう、使用した道具をチャオプラヤー川に捨てたとも言われています。

「ラーマ2世王作の大扉」 ラタナコーシン時代・19世紀 バンコク国立博物館

正面扉の展示コーナーのみ撮影が出来ました。ともかく一目見て感じるのはともかく大きいということです。手持ちのスマートフォンでは全体像を捉えられないほどでした。

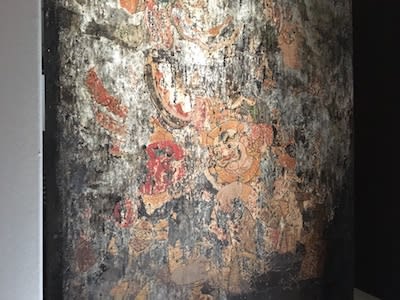

「ラーマ2世王作の大扉」 ラタナコーシン時代・19世紀 バンコク国立博物館

扉の裏面にも注目です。というのも、たくさんの鬼が描かれています。いずれも寺院を守るための鬼神でした。またいささか剝落も目立ちものの、鮮やかな彩色も確認出来ました。なお本作は1959年の火災で一部が焼損し、そのまま処置を施せない状況にありましたが、2013年より日タイで協力して修理作業が行われたそうです。その成果のお披露目と言えるかもしれません。

「象鞍」 サワットソーポン親王旧蔵

ラタナコーシン時代・18〜19世紀 バンコク国立博物館

白銀製の「騎象仏陀三尊銀像」や180センチにも及ぶ「象鞍」のほか、現王朝においても重要な宝剣とされる日本刀なども出展されています。仏教美術のみならず、多様な文物を通して、タイの大まかな歴史と文化を知ることが出来ました。

「石製腕輪」 タイ北東部出土 前1千世紀 ほか

さて常設も充実している東博です。東洋館にも何点かタイに因む作品が展示されています。

「如来頭部」 タイ ラーンナータイあるいはスコータイ時代・14世紀

中でもアユタヤ時代の仏像が美しいのではないでしょうか。ほか青磁の平鉢や瓶のほか、紀元前にまで遡る鉄器など、タイ展では網羅していなかった文物もありました。

「如来頭部」 タイ アユタヤ時代・15世紀 ほか

場所は地下1階の東アジアの展示室です。特別展とあわせて見るのも良いかもしれません。

タイ展会期中、以下の日程で、平成館前庭にビアガーデンがオープンします。

「トーハク BEER NIGHT!」

日程:7月28日(金)〜7月29日(土)、8月25日(金)〜8月26日(土)

時間:16:00~20:30(オーダーストップ20時)

会場:平成館前庭「特設ビアガーデン」

参加方法:申込・予約不要。当日会場へ。

*要入館料。タイ展は別料金。荒天中止。

タイ料理の屋台が出店するほか、タイ王室の象徴である神ガルーダがラベルに刻まれたシンハー・ビールなどが提供されるそうです。

日時は7月末、8月末のそれぞれ金・土曜日です。時間は夕方16時から20時半まで。事前の申込、予約は不要です。荒天の際は中止となります。鑑賞後にタイのビールで乾杯するのも楽しいかもしれません。

【タイ展】7月4日より開幕した、日タイ修好130周年記念特別展「タイ ~仏の国の輝き~」。タイにおける国宝級の作品をいちどに見ることができる貴重な機会です。開会式・内覧会の様子を1089ブログでレポート。会場の展示風景を紹介します。 https://t.co/voxvblM6Ef

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2017年7月6日

会期最初の日曜日に出向きましたが、館内は空いていました。現時点であればスムーズに観覧出来ると思います。

8月27日まで開催されています。

「日タイ修好130周年記念特別展 タイ~仏の国の輝き~」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:7月4日(火)~8月27日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで、日曜および7月17日(月・祝)は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し7月17日(月・祝)、8月14日(月)は開館。7月18日(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生900(600)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

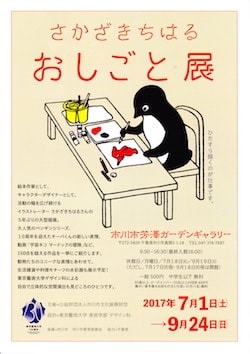

「さかざきちはるのおしごと展」 市川市芳澤ガーデンギャラリー

「さかざきちはるのおしごと展」

7/1~9/24

市川市芳澤ガーデンギャラリーで開催中の「さかざきちはるのおしごと展」を見てきました。

Suicaのペンギンやチーバくんの生みの親として知られる、イラストレーターのさかざきちはるさんは、千葉県市川市の出身です。

約5年ぶりの地元での個展です。会場内には絵本や原画、水彩画にぬいぐるみなどのグッズがずらり。150点を超える作品が一堂に会していました。

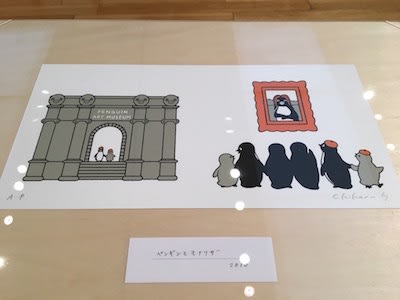

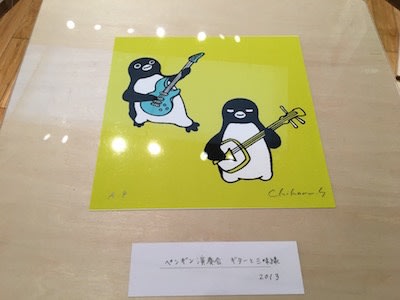

やはりまず目を引くのがペンギンたちでした。「ペンギンのいるところ」では、過去10年分の「ペンギンダイアリー」のイラストをシルクスクリーンに再構成。昔話や童話に因むペンギンやおしごとペンギンらの39作品を展示しています。

「ペンギンとモナリザ」や「ペンギンと美の巨匠たち」などの美術に関したペンギンも可愛らしいのではないでしょうか。また「ペンギンブック」では、ペンギンの秘密をあいうえお順に並べ、時にウイットを交えながら、様々なペンギンの魅力を伝えていました。

最新作もあります。「白黒さんいらっしゃい」です。今年4月からスタート。一般から白黒の猫の写真を募り、専用のサイトで公開した上、さかざきさんが選んだ猫を絵に起こし、それ雑貨ブランドとして商品化するプロジェクトです。

一部は動画にも展開しています。既に30匹に到達していますが、目標は何と1000匹です。白黒さんはどこまで広がりを見せるのでしょうか。

ダイハツのCMでもお馴染みのカクカクシカジカもさかざきさんの作品です。白タートルに黒縁メガネのシカのキャラクター。その白タートルにプリントされた形で展示されていました。

何よりも賑やかなのは地元チーバくんのコーナーでした。グッズ展開も幅広いのか、ぬいぐるみから団扇、文房具、ネクタイ、ピン、Tシャツやトートバックなどが所狭しと並んでいます。

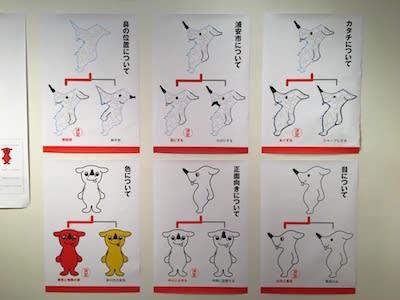

チーバくんは今年10周年です。2007年に千葉国体のマスコットキャラクターとして誕生しました。身体の形は県の地図を模しています。またチーバくんの誕生プロセスについて触れているのもポイントです。全体の形だけでなく、鼻の位置、向き、目の形、それに色から浦安の位置まで、かなり細かに比較し、検討して決めていることが分かりました。

ほかにも近年の作品だけでなく、キャリア初期の水彩画なども展示されています。またsuicaペンギンカレンダーも楽しい。非売品だそうです。なかなかお目にかかれません。

東京藝術大学デザイン科による空間演出も見どころの一つです。アトリエ再現風の展示のほか、「Knit space」と題し、子どもたちがゴロゴロと寝そべりながらアニメーションを見られるコーナーもありました。

随所にこども用の小さな椅子が置かれ、絵本を読めるように工夫されていました。撮影も全面的に可能です。ファミリーでも楽しめるのではないでしょうか。

最後に面白い作品と出会いました。その名は「チーバくんと46人のなかまたち」。ようは日本列島のチーバくんパズルです。チーバくんが、各都道府県の形に変身し、日本列島を象っています。

これ凄いですね。チーバくんと46人の仲間たち。チーバくんの日本パズル。割と難しい?千葉県による全国制覇。 pic.twitter.com/2ngqwzBDiK

— はろるど (@harold_1234) 2017年7月9日

このパズルについてtwitterに投稿したところ、思いがけないほど反響がありました。もちろんパズルは自由に遊ぶことも可能です。意外と難しいかもしれません。是非、会場で挑戦してみて下さい。

芳澤ガーデンギャラリーの最寄駅は京成線の市川真間駅です。歩いて15分弱です。またJR線の市川駅から歩くと20分近くかかります。いずれもバス便はありません。これからの夏の時期は暑さ対策も必要かもしれません。

芳澤ガーデンギャラリーから歩いて10分ほどの木内ギャラリーでも、「ミニおしごと展」と題したさかざきさんの展示が行われています。チケットは共通です。1枚で2つの展示を観覧出来ます。ただしグッズ類の販売は芳澤ガーデンギャラリーのみで行われていました。

ゆかりの地、市川の単独での個展です。巡回はありません。

「ペンギンのおかいもの/さかざきちはる/WAVE出版」

「ペンギンのおかいもの/さかざきちはる/WAVE出版」9月24日まで開催されています。

「さかざきちはるのおしごと展」 市川市芳澤ガーデンギャラリー

会期:7月1日(土)~9月24日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館。翌日休館。

時間:9:30~16:30 *入場は16時まで。

料金:一般500円。25名以上の団体は400円。

住所:千葉県市川市真間5-1-18

交通:JR線市川駅より徒歩16分、京成線市川真間駅より徒歩12分。

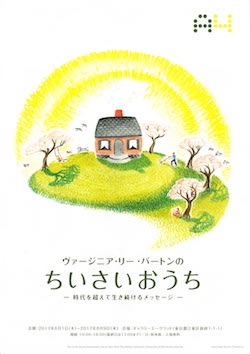

「ヴァージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』」 ギャラリーエークワッド

「ヴァージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』ー時代を超えて生き続けるメッセージ」

6/1~8/9

ギャラリーエークワッドで開催中の「ヴァージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』ー時代を超えて生き続けるメッセージ」を見てきました。

アメリカの絵本作家、ヴァージニア・リー・バートン(1909~1968)の「ちいさいおうち」は、1954年に日本に紹介され、以来、多くの人に読み継がれてきました。

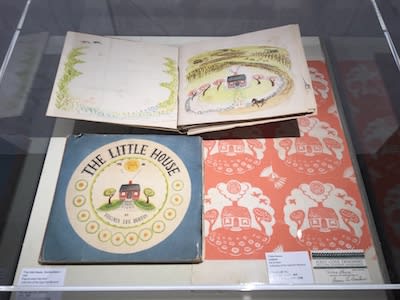

「ちいさいおうち」 1942年 ケープアン・ミュージアム

そのヴァージニア・リー・バートンの業績を辿る展覧会です。原画や資料が多数。国内の図書館のほか、バートンのゆかりの地で、「ちいさなおうち」の舞台ともなった、ボストン北東のケープアンのミュージアムからも作品がやって来ています。

「スケッチブック」 制作年不明 ケープアン・ミュージアム ほか

1909年、マサチューセッツのニュートンセンターに生まれたヴァージニア・リー・バートンは、カルフォルニアの美術学校で絵画とデザインを学び、当初は新聞のイラストレーターとして活動しました。1931年に夫のジョージ・デメトリアスと結婚。その後、ジョージが開校した絵画彫刻学校の夏のコースの開催地だったケープアンに移住しました。

風光明媚なケープアンには芸術家が集まり、既に1870年頃にはアーティストコロニーが形成されていました。バートンもその一人でした。夫妻は自宅の庭に羊を飼い、野菜や花を育てては、自然の中での生活を大切にしました。

「クリスマスカード」 制作年不明 ケープアン・ミュージアム

バートンはマルチなアーティストです。絵本作家以外にも、ダンサー、デザイナー、ライター、イラストレーターとして活動します。また教育者でもありました。元々、デザインを学んでいた作家は、納屋を改造したスタジオで、近隣の人々を集めてデザイン教室を開きました。

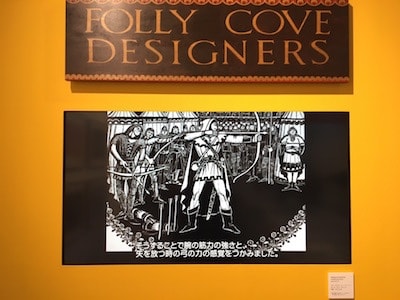

それがのちにフォリーコーブ・デザイナーズとして展開し、国際的に知られるまでに成長します。バートンはメンバーに手仕事の重要性を説きます。デザインから制作までを各々の手で行わせ、作品を売る仕組みも作り上げました。アメリカ国内にて多くの展覧会も開催されたそうです。

「時のダンス」 1956年 ケープアン・ミュージアム ほか

その活動の一端を伝えるテキスタイルも興味深いのではないでしょうか。さらにバートンはデザインを世に伝えるべく、著作「DESIGN AND HOW!」の執筆にも乗り出します。結果的には絵本の仕事などで多忙を極め、未完に終わりますが、熱心に推敲を重ね、デザインの基本的な考えを明らかにしました。

バートンは絵本作家ではありますが、確かに展示を追っていくと、幅広い領域で創造的な活動をしていることが分かります。絵本における見返しや文字の入れ方に工夫を凝らしたのも、元来のデザイナーとしての才能があってからこそかもしれません。

「ロビンフッドの歌」 制作年不明 ケープアン・ミュージアム

傑作として名高いのが「ロビンフッドの歌」でした。イギリスに伝わる民謡を現代風にアレンジし、曲と詩と絵による123ページもの大作を制作します。興味深いのはモノクロームであることです。花や草を文字に絡ませるようにデザインしています。バートンは韻文を昔のままの姿で描きたいと考え、古文書や12世紀も写本なども研究しました。さらに草花は植物図鑑を参照して緻密に表現しています。妥協を許さない作家だったのかもしれません。仕事に対する姿勢は常に厳格だったようです。

「ちいさいおうち/バージニア・リー・バートン/岩波書店」

「ちいさいおうち/バージニア・リー・バートン/岩波書店」絵本の最初のページにバートンはほぼ必ず献辞が添えました。「いたずら機関車ちゅうちゅう」は長男、「マイク・マリガンとスチーム・ショべル」は次男に、そして「ちいさいおうち」は夫へ捧げられています。そこに彼女の家族への愛情も見て取れるのではないでしょうか。バートンは夫や子を愛した家庭人でもありました。

「ちいさいおうち 原画」 1942年 ミネソタ大学図書館カーランコレクション

ハイライトは「ちいさいおうち」の原画かもしれません。1942年の制作です。主人公はまさにおうちです。ここでバートンは20世紀の工業化のプロセスを踏まえつつ、時間の流れや四季の移ろいを見据えながら、自然や生命の大切さを表現しました。そしてアメリカの優れた絵本に向けて授与されるコールデコット賞を受賞しました。

「ヴァージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』」会場風景

会場内には実際に絵本を手に取って読むことの出来るコーナーもあります。もちろん「ちいさいおうち」もありました。この名作を原画を踏まえながら、改めてじっくり味わうのも良いかもしれません。

「ヴァージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』」会場風景

さらに最奥部には「ちいさいおうち」の模型も登場しています。家自体はケープアンに多い「ケープコッド様式」と呼ばれる伝統的な家屋をモチーフにしているそうです。なお全面的に撮影が可能です。「ちいさなおうち」を背に記念撮影している方も見受けられました。

「ヴァージニア・リー・バートン センス・オブ・プレイス」 映像56分54秒

映像、「ヴァージニア・リー・バートン センス・オブ・プレイス」が全部で1時間弱ほどありました。観覧をご希望の方は時間に余裕を持ってお出かけ下さい。

ギャラリーエークワッドは、東陽町駅近くの竹中工務店東京本社ビル内の1階です。月曜から土曜がオープン、日曜、祝日はお休みです。

「ヴァージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』」会場風景

手狭なスペースではありますが、資料ほか考証も綿密で、無料とは思えないほどに充実していました。

とても貴重な展覧会「ヴァージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』-時代を超えて生き続けるメッセージ」が開催されますよ。~8/9(水)です。ぜひチェックしてみてくださいね。https://t.co/8aT9VwUPoC#ちいさいおうち #絵本 #展覧会

— 絵本ナビ (@EhonNavi) 2017年6月2日

8月9日まで開催されています。おすすめします。

「ヴァージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』ー時代を超えて生き続けるメッセージ」 ギャラリーエークワッド

会期:6月1日(木)~8月9日(水)

休廊:日曜・祝日。

時間:10:00~18:00。*最終日は17時まで。

料金:無料。

住所:江東区新砂1-1-1 竹中工務店東京本店1階。

交通:東京メトロ東西線東陽町駅3番出口徒歩3分。

| « 前ページ |