都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

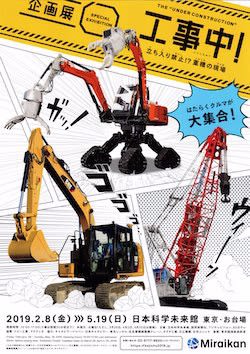

「企画展 工事中!~立ち入り禁止!?重機の現場~」 日本科学未来館

日本科学未来館

「企画展 工事中!~立ち入り禁止!?重機の現場~」

2019/2/8~5/19

日本科学未来館で開催中の「企画展 工事中!~立ち入り禁止!?重機の現場~」を見てきました。

工事現場で働く重機は、「文明社会」(解説より)を築くべく、様々な建設や工事現場で活躍し、人々の暮らしを大きく変えてきました。

そうした重機が日本科学未来館へとやって来ました。国内初の油圧ショベルユンボY-35から、最新の四脚クローラ方式の双腕型コンセプトマシンに至る、全10機の重機の実物が展示されていて、最も大きいもので13トン級の重機もありました。

「四脚クローラ方式双腕型コンセプトマシン」

冒頭の「四脚クローラ方式双腕型コンセプトマシン」からして迫力がありました。二本の腕を用い、物を自在に掴んだり、切ったりすることが出来る重機で、足元にはおにぎりの形をしたクローラが4つ付いていました。それぞれ別々に動かせるため、不整地にも強いのだそうです。

このコンセプトマシンが実際に動く映像に目を見張りました。というのも、一方の腕で虫取り網を持ち、もう一方でサッカーボールを掴んだと思いきや、いとも簡単にポンと網へボールを投げ込んでいたからでした。

まるで太古の恐竜を連想させるような堂々たる姿から、おおよそ想像も付かないほどの繊細な動きで、如何に最新の重機が器用に活動出来るのかが良く分かりました。

それぞれの重機の果たす役割について着目しているのも展覧会の特徴と言えるかもしれません。例えばならす(整える)ではブルドーザーが展示されていて、大きさの比較や、作業のプロセスなどをパネルで紹介していました。なおブルドーザーとは、牛(bull=ブル)を眠らすもの(dozer=ドーザー)を意味し、かつて牛馬によって行われた作業を、引き受けたことに由来するそうです。

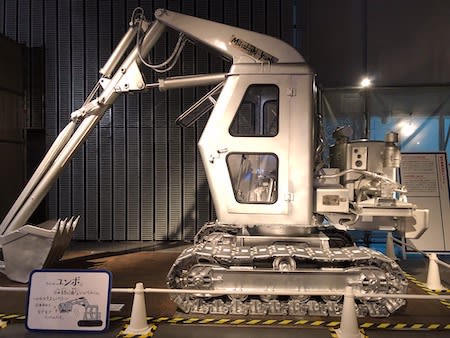

「国産油圧ショベルY-35」

初代の国産油圧ショベルY-35は、第1回の東京オリンピックの開催を3年後に控えた1961年に登場して、新幹線や高速道路のインフラ工事や、ビルやダムなどの建設現場で活躍しました。まさに日本の高度経済成長を支えた重機の1つと呼べるかもしれません。

現役の油圧ショベルも目立っていたのではないでしょうか。こうした一連の油圧ショベルは、アタッチメントを交換することで、掴んだり、切ったり、砕いたりと、様々な作業に対応することが出来ることから、「工事現場の万能選手」などとも呼ばれていました。

重機を支える技術について理解出来るようにも工夫されていました。それが油圧とクレーンの滑車に関した体験コーナーで、実際に装置を手で押したり、引っ張ることも可能でした。滑車では、1本がけ、2本がけ、4本がけの3つのロープがあり、順に引っ張ると、同じ10キロの重しが、明らかに軽くなることが体感出来ました。

「クローラクレーンの運転室」試乗コーナー

最も人気を集めていたのは重機の試乗コーナーでした。うち1つが大型クレーンの運転室で、実際のシートに座り、操縦レバーや機器の様子を目の当たりにすることが出来ました。

シートは思いがけないほどに広く、ゆったりしていましたが、そもそも運転室は、長時間の作業に対応するため、エアコンはもちろんのこと、カップホルダーやラジオなども設置されているそうです。そもそもクレーンや重機に乗ることなど、工事関係者を除けば、まずないと言って良く、滅多にないチャンスではないでしょうか。

このほか、鉄筋やコンクリートなどの工事の素材や、遠隔操作やドローンにロボットなどの新技術、そして何よりも工事を支える作業員に関した資料展示もありました。重機をとっかかりに、工事全般の仕組み、ないし人との関わりや、未来のあり方についても踏み込んだ展覧会と言えるかもしれません。

解体用の重機のアタッチメントも鋭い牙を剥いていました。また展示室内は、一部映像を除き、撮影も可能でした。

今回はタイミング良く、平日の夕方に出向いたため、場内は余裕がありました。重機の試乗コーナーにも待ち時間はありませんでした。

しかし現在、春休み期間に入り、特に土日は多くの人出で賑わっているそうです。混雑時は体験コーナーで行列も発生します。余裕を持ってお出かけ下さい。

記念写真を撮りながら、楽しそうに展示を見やるファミリーの姿も目立っていました。まるで工事現場の中に立ち入ったかのような展示空間も臨場感がありました。

13トン級の実機が目の前に!企画展『工事中!』で、ダイナミックな重機に圧倒されます。https://t.co/96Od5oJled pic.twitter.com/uXQ2JZJ5gM

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年3月28日

5月19日まで開催されています。

「企画展 工事中!~立ち入り禁止!?重機の現場~」 日本科学未来館(@miraikan)

会期:2019年2月8日(金)~5月19日(日)

休館:火曜日。但し3月26日、4月2日、4月30日は開館。

時間:10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:19歳以上1600(1400)円、小学生〜18歳以下1000(800)円。3歳〜小学生未満500(400)円。

*( )は8名以上の団体料金。

*常設展観覧料を含む。

住所:江東区青海2-3-6

交通:新交通ゆりかもめ船の科学館駅、テレコムセンター駅より徒歩約5分。東京臨海高速鉄道りんかい線東京テレポート駅より徒歩約15分。

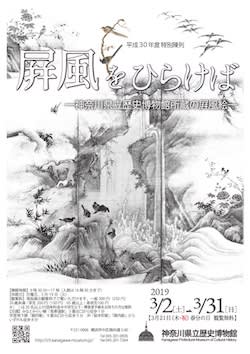

「屏風をひらけばー神奈川県立歴史博物館所蔵の屏風絵ー」 神奈川県立歴史博物館

神奈川県立歴史博物館

「屏風をひらけばー神奈川県立歴史博物館所蔵の屏風絵ー」

2019/3/2~3/31

神奈川県立歴史博物館で開催中の「屏風をひらけばー神奈川県立歴史博物館所蔵の屏風絵ー」を見てきました。

大画面でかつ、折り畳んで持ち運びも可能な屏風絵は、立てることで、場を一変させ、「異空間」(解説より)を生み出してきました。

そうした屏風絵の魅力を紹介するのが、「屏風をひらけば」で、前後期あわせて15件の作品が公開されていました。なお、屏風形式に焦点を絞った展覧会は、開館以来、初めてだそうです。

岡本秋暉「花鳥図屏風」 江戸時代 *通期展示

岡本秋暉の「花鳥図屏風」に魅せられました。朧げに映る山々を背景に、鮮やかな色彩で花や鳥を描いていて、鳥は口を開いては、鳴くような仕草をしていました。花の様態は写実的ながらも、どことなく妖艶で、芳しい香りも伝わってくるかのようでした。

曽我二直菴「商山四皓・竹林七賢図屏風」 江戸時代 *通期展示

曽我二直菴の「商山四皓・竹林七賢図屏風」も力作ではないでしょうか。右隻に中国の秦の末期に商山に集まった賢者と、左隻に三国時代に竹林に隠棲した賢者を表していて、特に互いに談笑し合うような人物の生き生きとした描写に目が留まりました。

狩野探幽「四季耕作図屏風」 江戸時代 *通期展示

より情感豊かなのが、狩野探幽の「四季耕作図屏風」で、中央に水辺を配した農村の風景を、実に牧歌的に描いていました。

狩野探幽「四季耕作図屏風」 江戸時代 *通期展示

細部を見やれば、人々が農作業に勤しむ姿が、思いの外に精緻に描かれていて、庵のそばでは、おそらくは猿廻しをしている男の姿も見えました。余白を大胆に用い、うっすらと白んだ、湿った大気を思わせるような表現も優れていたかもしれません。

「誰が袖図屏風」 明治時代 *通期展示

衣桁に架かる着物と香炉を描いた「誰が袖図屏風」にも目を奪われました。驚くほどに着物が立体的に浮き上がって見えましたが、実際の着物を、直接、屏風に貼っていました。金糸で表した香炉の蓋も見どころと言えるかもしれません。

「木賊図屏風」 江戸時代 *通期展示

今回の展示で最も見せられたのが、シダのトクサをモチーフとした、その名も「木賊図屏風」でした。上部に余白をとり、下半分に水流の際で群れるトクサを描いていて、水の中には石が転がり、水草の姿も見えました。シンプルながらも、視線を下部の水流、ないしトクサへと向ける構図も面白いのではないでしょうか。

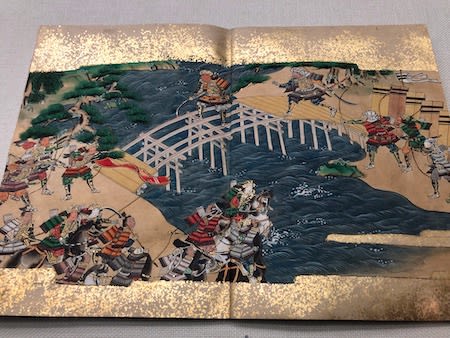

「源平合戦図屏風」 江戸時代 *前期展示

一の谷から壇ノ浦までの戦いを描いた「源平合戦図屏風」も見応えがありました。ともかく描写は密で、遠目では何が描かれているか分からないほどでした、近づくと、実に臨場感のある合戦の光景が浮かび上がってきました。

「源平合戦図屏風」(部分) 江戸時代 *前期展示

中には首を討ち取られたり、腕を斬られて血が噴き飛ぶ凄惨な光景も広がっていて、覗き込めば覗き込むほど、戦う武士たちの激しい動きまでをも克明に描いていることが良く分かりました。

「源平合戦図屏風」(部分) 江戸時代 *前期展示

これほど多くの人物の登場する屏風絵も珍しいかもしれません。なお源平の合戦の屏風は、江戸時代前期に多く制作されましたが、壇ノ浦までを取り込んだのは珍しいそうです。ちょうど平時子が安徳天皇を抱いて、舟から海に身を投げるシーンが表されていました。

「奈良絵本 平家物語」 江戸時代 *前期展示

このほか、関連の作品として、平家物語を24冊の冊子に描いた「奈良絵本 平家物語」なども見ごたえがありました。点数こそ多くはありませんが、公開される機会が少ないのか、見慣れない作品が目立ちました。

なお初めにも触れましたが、展覧会は前後期の2期制です。3月20日より後期展示に入ったため、以降の入れ替えはありません。(本エントリは前期展示の感想です。既に公開を終えた作品も含まれます。)

「屏風をひらけばー神奈川県立歴史博物館所蔵の屏風絵ー」出品リスト

前期:2019年3月2日(土)~3月17日(日)

後期:2019年3月20日(水)~3月31日(日)

「屏風をひらけばー神奈川県立歴史博物館所蔵の屏風絵」会場風景

会場内の全ての作品の撮影が可能でした。ひょっとすると神奈川歴博の企画展としては初めてのことかもしれません。

特別陳列「屏風をひらけば」は全作品撮影OKじゃ。

— 神奈川県立歴史博物館 (@kanagawa_museum) 2019年3月23日

作品一つ一つをよく見て、お気に入りの一枚を撮るのも良い思い出になるぞ。ちなみにワターシはこの一枚を撮ってみたぞ。

そろそろ足元にこの小さな花が咲くころじゃな~。

やはり、季節を感じられる日本の美術はよいのう。https://t.co/nTjxY5Jc3Z pic.twitter.com/T44QgHZQZW

3月31日まで開催されています。

「屏風をひらけばー神奈川県立歴史博物館所蔵の屏風絵ー」 神奈川県立歴史博物館(@kanagawa_museum)

会期:2019年3月2日(土)~3月31日(日)

休館:毎週月曜日。3月19日(火)。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般300(250)円、20歳未満・学生200(150)円、65歳以上・高校生100円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:横浜市中区南仲通5-60

交通:みなとみらい線馬車道駅3・5番出口徒歩1分。横浜市営地下鉄関内駅9番出口より徒歩5分。JR線桜木町駅、関内駅より徒歩10分。

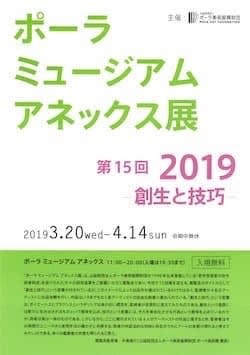

「ポーラ ミュージアム アネックス展2019 創生と技巧」 ポーラミュージアムアネックス

ポーラミュージアムアネックス

「ポーラ ミュージアム アネックス展2019 創生と技巧」

2019/3/20〜4/14

ポーラミュージアムアネックスで開催中の「ポーラ ミュージアム アネックス展2019 創生と技巧」を見てきました。

2019年の「ポーラミュージアムアネックス展」の後半に当たる第15回では、テーマを「創生と技巧」と変え、川久保ジョイ、池ヶ谷陸、木村恒介、柳井信乃の4名のアーティストが作品を発表しました。

何やらフェンスで囲われた壁が斜めに立っていました。それが池ヶ谷陸の「Metoropolitan Paradox」で、実際のフェンスを使った作品でした。中にはLEDがあり、平仮名で文字が連なっていました。ただしフェンスの中へ立ち入ることは出来ませんでした。

池ヶ谷は、2016年にポーラ美術振興財団によってドイツで研修し、今もベルリンに在住しているそうです。かつての東西冷戦下において分断された西ベルリンでは、「壁に囲まれて自由な社会を築いていた」(解説より)としています。確かにフェンスは「境界線を引き、他者の侵入を拒むもの」(解説より)でした。昨今のアメリカとメキシコの「壁」の問題しかり、今にも続く国家やコミュニティーの分断の問題について、改めて目を向けているのかもしれません。

川久保ジョイの2枚の海を写した写真に魅せられました。ともにギリシャで撮影したもので、1枚はエーゲ海西、そしてもう1枚はクレタ海西と場所が記載されていました。

これらは本来、「海を挟んだ対岸同士の写真2枚」(解説より)で完成するものの、ここではあえて対の一方のみを展示しているそうです。ギリシャ側から見て、エーゲ海とクレア海を挟んだ対岸には、おおむねトルコが位置しますが、その光景を想像するのも面白いかもしれません。

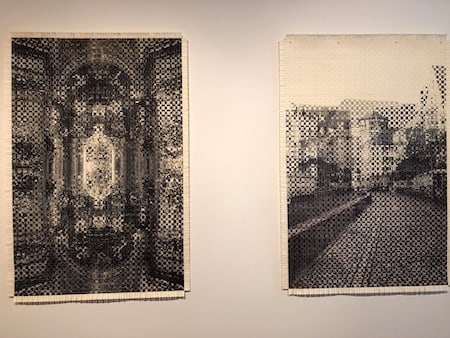

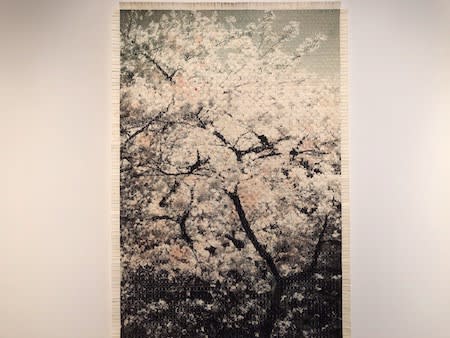

木村恒介の一連の紙の作品に魅せられました。遠目では木目の荒い油彩のようで、野山や桜、はたまたおそらく研修先のドイツと思しき都市の風景が描かれていました。

近づくと表情が一変しました。単に一枚の紙と思いきや、実は長く細い紙が縦横に編まれていて、風景なりが細かに描きこまれていました。しかし升目同士の関係は明らかではなく、ひょっとすると厳密に隣り合うことなく、全体のイメージを構築しているのかもしれません。その揺らぎを伴った独特の景色に見入りました。

このほか、柳井信乃が、映像インスタレーション、「Happy and Gloripous」を出展し、会場内に高らかと「God Save the Queen」を響かせていました。

明日より「ポーラ ミュージアム アネックス展2019 – 創生と技巧 –」を開催いたします。

— ポーラ ミュージアム アネックス (@POLA_ANNEX) 2019年3月19日

後期となる今回は「創生と技巧」をテーマに、川久保ジョイ・池ヶ谷陸・木村恒介・柳井信乃の作品をご紹介いたします。#polamuseumannex #川久保ジョイ #池ヶ谷陸 #木村恒介 #柳井信乃 pic.twitter.com/1ZhnWEGV7G

4月14日まで開催されています。

「ポーラ ミュージアム アネックス展2019 創生と技巧」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)

会期:2019年3月20日(水)〜4月14日(日)

休館:会期中無休

料金:無料

時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

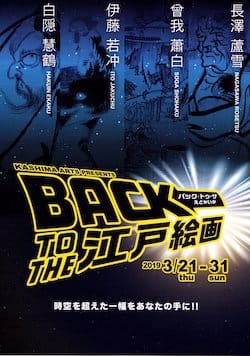

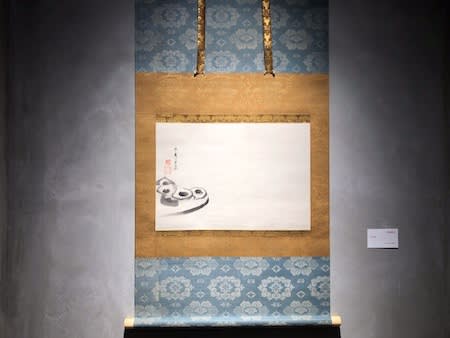

「バック・トゥ・ザ 江戸絵画~若冲・蕭白・蘆雪・白隠~」 加島美術

🔥應擧VS蕭白「#山水図」対決!奥が應擧、手前が蕭白、柔らかで余裕のある筆致による写実表現が見事な應擧、ユニークで力強くロックな蕭白、好対照な二人の作品を較べると双方の魅力が見えてきます!あなたはどちらが好きですか?#円山応挙 #曽我蕭白

— 加島美術 / Kashima Arts (@Kashima_Arts) 2019年3月24日

BTTE展詳細はこちら→ https://t.co/UahQWx76lR pic.twitter.com/quEhXN95PV

「ピエール セルネ & 春画」 シャネル・ネクサス・ホール

シャネル・ネクサス・ホール

「ピエール セルネ & 春画」

2019/3/13~4/7

シャネル・ネクサス・ホールで開催中の「ピエール セルネ & 春画」を見て来ました。

フランスの現代アーティスト、ピエール・セルネは「Synonyms(同義語)」と題したシリーズにて、個人、あるいはカップルのヌードを写真に捉えました。

そのセルネの写真が、日本の江戸時代の春画と邂逅しました。いずれも浦上蒼穹堂・浦上満コレクションのコレクションで、鈴木春信、鳥居清長、喜多川歌麿、葛飾北斎らの名だたる絵師による粒ぞろいの作品ばかりでした。

さて単にヌードとはいえども、セルネの写真は、一見すると人の身体を写していると思えないかもしれません。とするのも、セルネは写真において、肉体をストレートに表すのではなく、モノクロのシルエットのみで切り取っていて、その曲線を描いた形態は、まるで抽象画のようでもあるからです。

またヌードは、何も男女だけに限定されているわけでもありません。その姿は限りなく匿名的であり、あくまでもタイトルに記された被写体の名前でしか、個人や性別を推測するほかありませんでした。

一方の春画は、人の性愛を露骨にでかつ、誇張して描いていたもので、江戸時代には数千点を超える作品が制作されました。ここで興味深いのは、思いの外に絵師によって表現が異なっていることで、例えば春信では、得意の見立絵のように、古典文学を題材に、男女の物語を重ねていました。また北斎は、画面全体に男女の姿を現していて、周囲に擬音などの声を表す書入を加えていました。

烏文斎栄之の「源氏物語春画巻」が絶品でした。烏帽子を被った公家の男が、町人や遊女などの女と交わる光景を表した作品で、各図に源氏物語の巻名と、各帖の主題を象徴する絵が描かれていることから、公家に光源氏が投影されたと言われています。

着衣の細かな紋様なども精緻に描かれていて、上質の顔料で制作されたのか、発色が驚くほどに鮮やかでした。これほど光り輝いて見える春画も滅多にないかもしれません。

セルネは人類共通のテーマとして「性」があるとしています。また春画も当時は、「笑い絵」とも呼ばれ、男女の区別なく、多様な階層の人々に愛でられました。

先だっての永青文庫の展覧会をあげるまでもなく、改めて価値が見出されつつ春画ですが、フランスの現代アートと交差することで、さらに魅力を高めていたと言えるかもしれません。その官能的な世界に酔いしれました。

対照的なアプローチで「性」を捉えた、銀座シャネルの『ピエール セルネ & 春画』展。https://t.co/HS4vBezQrZ pic.twitter.com/aIcbOTDe10

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年3月22日

グラフィックデザイナーのおおうちおさむの手がけた、会場デザインも見どころの1つでした。通路状に空間を区切り、丸窓を多用した展示室を築いていて、窓から作品を見やると、さも目にしてはいけないものを覗いているような錯覚に陥りました。

なお、おおうちおさむは2013年の頃より、シャネル・ネクサス・ホールのアートディレクションに携わり、これまでにも「サラ・ムーン展」や「フランク・ホーヴァット展」などの照明デザインを担ってきました。

入口の丸窓の外のみ撮影が可能です。中は写真が撮れません。また3月28日は展示替えのため休館です。お出かけの際はご注意下さい。

4月7日まで開催されています。

「ピエール セルネ & 春画」 シャネル・ネクサス・ホール

会期:2019年3月13日(水)~4月7日(日)

前期:3月13日(水)〜3月27日(水) 、後期:3月29日(金)〜4月7日(日)

休廊:3月28日(木)。

料金:無料。

時間:12:00~19:30。

住所:中央区銀座3-5-3 シャネル銀座ビルディング4F

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A13出口より徒歩1分。東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅5番出口より徒歩1分。

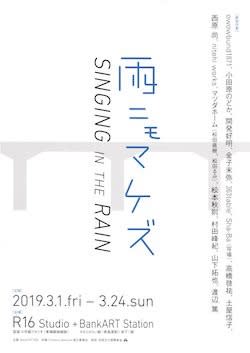

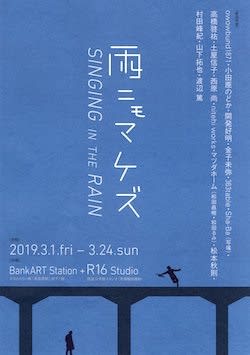

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」 BankART Station + R16スタジオ(後編:R16スタジオ)

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」

2019/3/1~3/24

「前編:BankART Station」に続きます。BankART Station + R16スタジオで開催中の「雨ニモマケズ(singing in the rain)」を見てきました。

「R16スタジオ」は、「BankART Station」のある新高島駅の2番出口を出て、地上に上がり、すずかけ通り西交差点を渡って右折、そのまましばらく道なりに歩いた左手にありました。信号待ちを含めても、歩いてせいぜい5〜6分でした。

「R16」とあるように、国道16号線に面した東急東横線の廃線跡の高架下を用いていて、全16ブロック、約100メートルほどのゾーンに展開していました。なおかつて線路だった上部は、2021年度までに遊歩道として整備されるそうです。

高架下スペースだけに、屋根こそあるものの、道路に面した開口部には、特に壁もなく、ほぼ吹きっさらしと呼んでも良いかもしれません。入口と受付はゾーンの中央にあり、そこから左右に各ブロックが連なっていました。

渡辺篤「七日間の死」

渡辺篤が驚くべきパフォーマンスを展開していました。タイトルは「七日間の死」で、大きなコンクリートで出来た箱が1つだけ置かれていました。ただし初めは何が行われているのか分からず、そのまま通り過ぎてしまいました。

すると箱の中から、ガンガンといった、コンクリートを叩く音がひっきりなしに聞こえてきました。何と箱の中に作家本人が一週間閉ざされて過ごし、その後、また自力で出てくるというパフォーマンスで、しばらく見ていると、中から激しく叩いているゆえか、壁の一部が剥がれてきて、僅かな隙間も出来ました。私が観覧した際は、まだごく一部のみしか壊れていませんでしたが、その後、無事、出て来たそうです。「困窮者や孤立するものの当事者性を自身に憑依させたい」と作家のメッセージが記されていましたが、これほど身体を張った作品も見たことがありません。

nitehi works「見えない再生」

「R16スタジオ」は何も作品の展示場だけで機能しているわけではありません。そもそもは制作場所として活用され、適時、オープンスタジオやワークショップの場としても使われています。

「Sha-Ba(写場)」

うち1つが、写真家からなるシェアスタジオの「Sha -Ba」で、会期中、各ゲストを招いてのトークイベントなどを開催していました。それこそこたつに入りながら、のんびり寛ぎながらトークに参加するのも面白いかもしれません。

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」(R16スタジオ)会場風景

「R16スタジオ」は、廃線跡の再開発を待ちつつ、15年も封印されていた場所だそうですが、仮設感のあるスペース自体からして個性的ではないでしょうか。

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」(R16スタジオ)会場風景

なおBankARTでは、このほかにも、関内駅近くにカフェとブックショップの「HOME」、そして横浜港大さん橋入口のシルクセンター内に、イベントと展示スペースから成る「SILK」を展開しています。

金子未弥「セルフポートレート」

日本郵船倉庫跡を用いた「NYK」がなくなったのは残念ですが、新たにオープンした「Station」、そしてこの「R16スタジオ」を含め、今後の「BankART」の活動も追っていきたいと思いました。

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」(R16スタジオ)会場風景

「BankART Station」、「R16スタジオ」とも入場は無料です。

会期末です。3月24日まで開催されています。

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」 BankART Station + R16スタジオ

会期:2019年3月1日(金)~3月24日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00

料金:無料。

住所:横浜市西区みなとみらい5-1 新高島駅地下1F(BankART Station)、横浜市西区桜木町7-48(R16スタジオ)

交通:みなとみらい線新高島駅直結(BankART Station)。みなとみらい線新高島駅より徒歩5分、横浜市営地下鉄高島町駅より徒歩5分(R16スタジオ)。

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」 BankART Station + R16スタジオ(前編:BankART Station)

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」

2019/3/1~3/24

BankART Station + R16スタジオで開催中の「雨ニモマケズ(singing in the rain)」を見てきました。

2018年3月、建物の解体により事業を終了した「BankART Studio NYK」は、今年2月、新たな移転先として、みなとみらい線の新高島駅の地下1階に「BankART Station」をオープンさせました。

そのオープンの最初の企画展として行われているのが、「雨ニモマケズ(singing in the rain)」で、現代アーティストらが映像やインスタレーションを出展していました。

さてこの「BankART Station」ですが、私もオープンしてから初めて行きました。新高島駅の地下と聞いていていましたが、駅の改札を出て、エスカレーターを上がった1つ上のフロアにありました。通路もエントランスと直結していて、改札外とはいえ、ほぼ駅と呼んでも差し支えありません。

新スペースは、中央に受付を挟み、左手に通路と壁で隔てられた部分があり、右手に展示室や倉庫などがありました。面積は計1500平方メートルで、3階建てだった「BankART Studio NYK」(3000平方メートル)の半分ほどながらも、思いがけないほど広く感じました。

松本秋則「Sound Forest」

微かにカランカランと金属の鳴る音が聞こえてきました。それがかねてより音の出るサウンドオブジェを手がけた、松本秋則の「Sound Forest」でした。鳥のようなオブジェが宙に吊るされ、モーターで緩やかに回転しながら、羽を上下に動かしていて、その先に付けられた鐘のような部分から音が出るようになっていました。

松本秋則「Sound Forest」

そして竹が木立を作るように群れていて、どこか心地の良い空間が築かれていました。解説に「地下空間に出現した、憩いの森。」をとありましたが、しばらく眺めていると、確かに森の中を自由に羽ばたく鳥の群れを前にしているような気持ちにさせられるかもしれません。

開発好明「雲と雨」

開発好明の「雲と雨」も目立っていました。正面から見ると、まさに蛍光管で「雨」を象っていて、その上には、発泡スチロールによって作られた雲が浮いていました。素材同士の意外な組み合わせも面白いのではないでしょうか。

西原尚「イカロス2」

音を主軸に美術制作を行うという西原尚は、前後に動いては羽ばたき続ける「イカロス2」を出展しました。

西原尚「イカロス2」

ちょうどベニヤ板レールの上を、二枚の金属板がひたすらに行き来していて、たわんだ板からは、音が終始、発せられていました。

山下拓也「Sistamp」

版木化した衝立によって、アニメのキャラクターを思わせるインスタレーションを展開した、山下拓也の「Sistamp」も目を引きました。一見、版画とは思えない質感も面白いかもしれません。

小田原のどか「↓(2019)」

GHQの占領下の長崎で、爆心地の標柱をモチーフとした、小田原のどかの「↓(2019)」も存在感がありました。まるで暗がりの地下空間を焦がすように、赤いネオンサインが煌々と灯っていました。

高橋啓祐「public=un+public vol.2」

高橋啓祐の「public=un+public vol.2」もスケール感がありました。羊が大量に発生し、街を埋めて繋ぐという映像で、ちょうど駅の曲線状の壁面をスクリーンとして用いていました。

松田るみ「in the drawing」

なお展覧会は、「BankART Station」と「R16スタジオ」の2箇所での同時に開催されています。一通り、「BankART Station」を見終えたのちは、「R16スタジオ」へと向かいました。

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」(BankART Station)会場風景

「後編:R16スタジオ」に続きます。

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」 BankART Station + R16スタジオ

会期:2019年3月1日(金)~3月24日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00

料金:無料。

住所:横浜市西区みなとみらい5-1 新高島駅地下1F(BankART Station)、横浜市西区桜木町7-48(R16スタジオ)

交通:みなとみらい線新高島駅直結(BankART Station)。みなとみらい線新高島駅より徒歩5分、横浜市営地下鉄高島町駅より徒歩5分(R16スタジオ)。

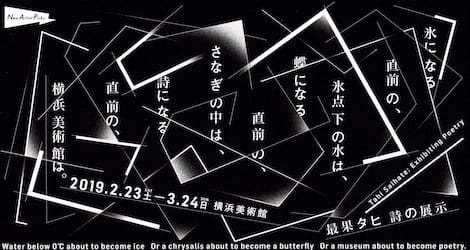

「最果タヒ 詩の展示」 横浜美術館

「最果タヒ 詩の展示」

2019/2/23~3/24

横浜美術館で開催中の「最果タヒ 詩の展示」を見てきました。

1986年に生まれ、2006年に現代詩手帖賞を受賞した最果タヒは、詩壇で評価を得る一方、ネットやSNSなどの活動によって、旧来の詩に親しむ層以外のファンも多く獲得してきました。

その最果タヒの公立美術館初となる個展が、「最果タヒ 詩の展示」で、館内のアートギャラリー1、カフェ小倉山、美術情報センターの三ヶ所にて作品を展示していました。(コレクション展、及び企画展示室内に作品はありません。)

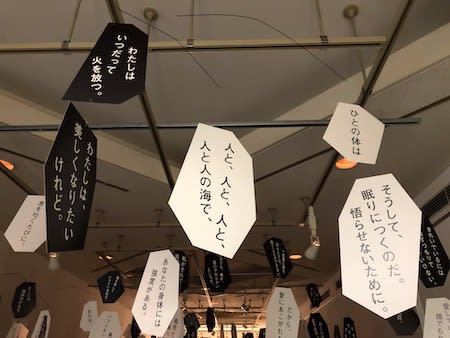

ギャラリー内に立ち入って驚きました。とするのも、詩のテクストがモビールでたくさん吊られていて、ゆらゆらと微かに動き、1つ1つは断片的なため、テキスト同士の関係も明らかではないからでした。

いわば、鑑賞する側の見方、ないし目の向きにより、自由に詩が紡がれていて、まさに「作品と受け手が響き合う」(解説より)かのようでした。このようなインスタレーションの形で、詩を見せること自体も、面白いのではないでしょうか。

「読む」という行為は受動的なものではなく、むしろ、ずっと能動的。 最果タヒ *会場内のあとがきより

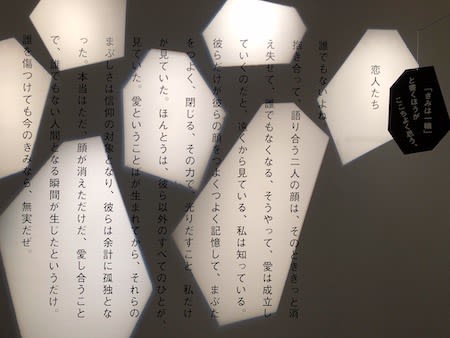

ぼんやりと頭の上に浮かぶテキストを読みつつ、奥へ進んでいくと、「恋人たち」と題した詩が壁一面に書かれていました。また振り返り、入口へ戻ると、今度は「あとがき」として最果タヒのメッセージが記されていました。

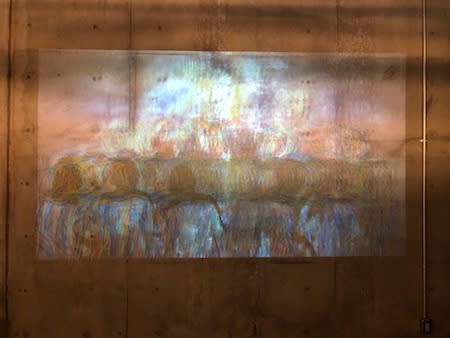

続くカフェ小倉山では、奥の壁に詩のテクストが投影され、いくつかのテーブルに、やはり詩の書かれた紙片がモビールとして吊るされていました。モビール状の作品のタイトルは、喫茶室ならぬ、「喫茶詩つ」とありました。

やわらかいものだけが、透き通るように、生き残ってここで、春を組み立てはじめます。 最果タヒ *カフェ小倉山のモビールより

ラストの美術情報センターの展示も秀逸でした。ここでは2つのパターンあり、1つはiPhoneのモニターに自動で詩が紡がれる「詩っぴつ中」で、もう1つが書棚に置かれた「詩ょ棚」でした。そして「詩ょ棚」は全部で3つの作品からなっていましたが、場所の記載がないため、読む側は書棚を歩き、詩を探すほかありません。

また詩自体も思いもよらない形で展示されていました。是非、会場内でご覧になることをおすすめします。(美術情報センターの展示は撮影不可。)

「最果タヒ 詩の展示」展は3/24まで。会期が短いのでご注意を。森を分け入るように「あなただけの言葉」を探してください。#yokobihttps://t.co/PkAZBr1vUi

— 横浜美術館 (@yokobi_tweet) 2019年3月17日

はじめのギャラリーの展示では、詩を読むというよりも、詩に囲まれ、いつしかそのテクストに侵食されるような、不思議な感覚を覚えました。言葉の紡ぐイメージを自由に想像して楽しむのも良いかもしれません。

若い方で多く賑わっていたのも印象に残りました。3月24日まで開催されています。

「最果タヒ 詩の展示」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:2019年2月23日(土)~3月24日(日)

休館:木曜日。但し3月21日(木・祝)は開館)。3月22日(金)。

時間:10:00~18:00

*Café小倉山は10:45~18:00

料金:無料。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

「The 備前―土と炎から生まれる造形美―」 東京国立近代美術館工芸館

「The 備前―土と炎から生まれる造形美―」

2019/2/22〜5/6

東京国立近代美術館工芸館で開催中の「The 備前―土と炎から生まれる造形美―」を見てきました。

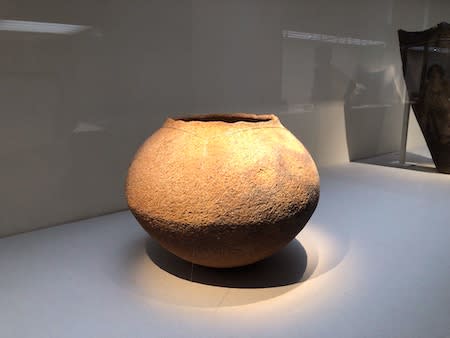

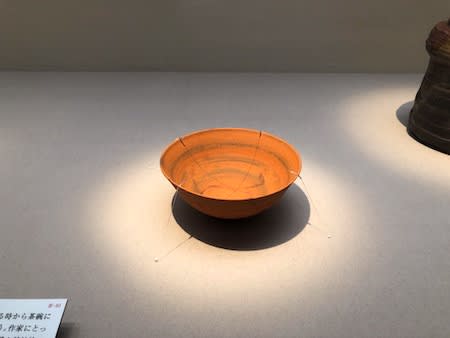

日本六古窯の1つにも数えられる備前焼は、釉薬を施さず、「土と炎の造形から生まれるシンプル」(解説より)なやきものとして、多くの人々に愛されてきました。

そもそも、中世以降、壺や甕などの生活雑器を生産した備前焼でしたが、桃山時代に入ると、茶の湯のうつわを作るようになりました。

展示のはじまりは、古備前と呼ばれる、桃山から江戸時代にかけての花入や水指でした。やや歪みを伴う「矢筈口耳付水指」は、まさにプリミティブとでも呼べるような、素朴な魅力をたたえていました。また「徳利 銘 トシワスレ」も佳品ではないでしょうか。マーブル模様を描くような、表面の独特な質感にも目を奪われました。

「The 備前―土と炎から生まれる造形美―」展示風景

さて今回の備前展ですが、何も古い時代のやきものだけを紹介しているわけではありません。むしろ古い備前のうつわにインスピレーションを受け、新たに作陶に取り組んだ、近現代の陶芸家にも焦点を当てていました。

「The 備前―土と炎から生まれる造形美―」展示風景

とりわけ面白いのが、今日、備前や周辺に拠点を置いて活動する陶芸家で、古典を踏まえながらも、独自の素材や造形を追求しては、実に多彩な作品を生み出していました。

森陶岳「砂壺」 1970年 東京国立近代美術館

森陶岳の「砂壺」は、あえて低温で焼成することにより、土器のような荒々しさを生み出した作品で、独特のざらりとした感触を見ることが出来ました。備前窯元六姓の流れを汲む家に生まれた森は、備前の様式とは異なった土の質感を追求し、多くの作品を発表してきました。

金重有邦「伊部茶盌」 2014年 グレンバラ美術館

金重有邦は、一貫して茶碗や茶入などの茶陶を中心に制作していて、「伊部茶盌」では、朱色に発色した茶碗の中を、薄くストライプを描くような線が一周していました。2010年からは10年間は、山土を素材に制作を続けていたそうです。

金重晃介 展示風景

より造形として斬新な作品を作るのが金重晃介で、「聖衣」などは、もはやシュールなオブジェと呼べるような姿を見せていて、まさに現代の備前ならではの作品と言えるかもしれません。

伊勢崎淳「角花生」 2008年 岡山県立美術館

「現代備前の要」(解説より)として活動する伊勢崎淳は、様々なジャンルの美術にも関心を寄せていて、「角花生」などは、さも人の体を思わせるような形をしていました。正面には大きなハート型の模様もあり、上下を肩と脚に見立てれば、一種の「トルソ」とも受け取れるかもしれません。

矢部俊一「暁月」(左) 2015年 「月山」(右) 2012年

モダンな造形を得意とする矢部俊一は、備前焼の担い手として「孤高の存在感」(解説より)を示していて、「月山」や「暁月」などでは、エッジの利いた独特な形を見せていました。シャープでかつ、力強い量感もまた魅力的ではないでしょうか。

ほぼ独学で制作を続けるという島村光も異彩を放っていました。ほかの作家とはやや異なり、動物や干支、それに身近な事物などの具象的なモチーフを特徴としていて、どこか物語性を感じさせる作品も目立っていました。かつての江戸時代に隆盛した「備前焼細工物」を、現代の視点で捉え直しているそうです。

島村光「ネズミノカップル」 1983年

「ネズミノカップル」は、2匹のねずみが輪を描いた「ネズミノカップル」もかわいらしい作品で、細い尾っぽをもう一方のネズミが前脚でつかんでいました。

島村光「煙」 2012年

四角い塊を積み上げた「煙」は、まさに煙の立ち昇る姿を象ったもので、抽象的とも受け取れるような造形を見せていました。煙が出るようにも作られていて、実際の香炉として使うことも出来るそうです。煙から煙を立ち上げるとする、発想からして面白いかもしれません。

島村光「泡瓶 十三支・おくれてきたねこ」 2012〜2018年

干支の動物に猫を加えた「泡瓶 十三支・おくれてきたねこ」も魅惑的でした。小型の急須で、動物を象りながらも、時に大胆なデフォルメを施しているのも特徴でした。

「The 備前―土と炎から生まれる造形美―」展示風景

後半の現代の備前焼は撮影も可能でした。もちろん古い時代のやきものにも魅力がありましたが、今を生きる陶芸家による、創意工夫に溢れた、新時代の備前にも強く惹かれるものを感じました。

【工芸館】本日2/22(金)より #備前展 開幕しました!重要無形文化財保持者(人間国宝)から若手陶芸家まで、現在活躍中の9名の作家により備前焼の「いま」を紹介します。 #東京国立近代美術館工芸館 pic.twitter.com/zLAFgUWSO2

— 【公式】東京国立近代美術館 広報 (@MOMAT60th) 2019年2月22日

やきものや工芸ファンのみならず、現代美術ファンにも楽しめる展覧会かもしれません。

5月6日まで開催されています。

「The 備前―土と炎から生まれる造形美―」 東京国立近代美術館工芸館(@MOMAT60th)

会期:2019年2月22日(金)〜5月6日(月・休)

休館:月曜日。但し3月25日、4月1日、4月29日、5月6日は開館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館30分前まで

料金:一般900(600)円、大学生500(350)円、高校生300(200)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*入館当日に限り、本館の「MOMATコレクション」と「イメージコレクター・杉浦非水展」も観覧可。

場所:千代田区北の丸公園1-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩8分。東京メトロ半蔵門線・東西線・都営新宿線九段下駅2番出口より徒歩12分。

「奥山由之 白い光」 キヤノンギャラリーS

「奥山由之 白い光」

2019/3/7~4/15

キヤノンギャラリーSで開催中の「奥山由之 白い光」を見てきました。

1991年に東京で生まれ、2011年に「Girl」で第34回写真新世紀優秀賞を受賞した奥山由之は、写真のみならず、映像作家としても幅広く活動してきました。

その個展は、ギャラリーのWEBによれば、「かつてない新たな試み」により、「写真を見るという行為について再認識する」(ともに解説より)としています。それでは、一体、如何なる試みがなされていたのでしょうか。

結論からすると、そもそも観覧の方法からして、一般的な写真展とは異なりました。とするのも、通常はギャラリーに入り、受付でリーフレットを受け取っては、それを目にしながら展示室で作品を鑑賞しますが、今回はまずリーフレットが先に配布されません。

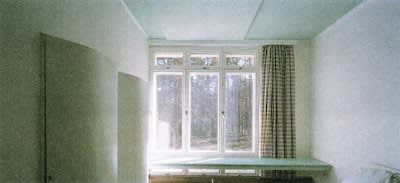

さらに係の方から「定員制です。少々お待ち下さい。」との案内がありました。そしてしばらく待ち、別の観客の方が展示室より退出すると、小さな懐中電灯を渡され、入場することが出来ました。

中は照明の落とされた暗室で、懐中電灯の明かりがなければ、目の前も覚束ないほどに真っ暗でした。そして闇に包まれた展示室の壁に、奥山の写真が掲げられていて、観客は手元の懐中電灯の光を当てることで、一点一点、見られるという流れになっていました。言い換えれば、それこそ懐中電灯の「白い光」の導きによって、初めて作品が現れるわけでした。

海に接した漁港と思しき光景からはじまる写真は、船に乗り、漁に勤しむ漁師を写していて、船室の光景や、船上で煙草をふかす男性の姿も見られました。写真は時に漁師にすぐそばへ肉薄していて、極めて距離感が近く、しばらく見ていると、さも観客も写真家に従って船に乗り込み、漁を目の当たりにしているかのようでした。闇の中、ライトに浮かび上がる、ざらりとした肌理の写真は、どこか映画のスクリーンのようで、何とも言い難い臨場感も感じられました。あたかも写真の中へ入り込むかのような錯覚に陥るかもしれません。

会場では明確に記載がなかったものの、一連の写真は、どうやら奥山が気仙沼の漁師を写した、「気仙沼漁師カレンダー」に関した作品のようでした。この「気仙沼漁師カレンダー」とは、2011年の東日本大震災の前に、同地の女性による「気仙沼つばき会」によって発案されたもので、2013年の1作目は藤井保が担当し、以降、浅田政志、川島小鳥、竹沢うるまの各写真家が手がけてきました。

そして奥山は撮影に際し、80本以上のフィルムを用いたそうです。真剣な眼差しで魚を両手に持っていたり、屈託無い笑顔を浮かべる漁師は、いずれも力強く、生命感に満ち溢れてました。

気仙沼漁師カレンダー2019

http://ryoushi-calendar.com

繰り返しになりますが、観覧は少人数による定員制です。よって混雑時はしばらく待つ必要があります。お出かけの際はご注意下さい。

3月7日より〈キヤノンギャラリー S〉にて、写真家・映像作家の奥山由之の写真展「白い光」がスタート!https://t.co/103FT8D9qf

— Casa BRUTUS (@CasaBRUTUS) 2019年3月6日

日曜、祝日はお休みです。4月15日まで開催されています。

「奥山由之 白い光」 キヤノンギャラリーS

会期:2019年3月7日(木)~2019年4月15日(月)

休廊:日・祝日。

時間:10:00~17:30

料金:無料

住所:港区港南2-16-6 キヤノンSタワー1階

交通:JR品川駅港南口より徒歩約8分、京浜急行線品川駅より徒歩約10分

「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 東京ステーションギャラリー

「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」

2019/2/16~4/14

東京ステーションギャラリーで開催中の「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」を見てきました。

フィンランドを代表する建築家であるアルヴァ・アアルト(1898〜1976)は、邸宅から公共建築を設計しながら、建物にあわせた家具や建材をデザインしては、幅広く活動しました。

そのアアルトの建築に関した資料、模型、ないしは照明やスツールなどのプロダクトが数多くやって来ました。ドローイング、部材サンプル、はたまたドイツの写真家のアルミン・リンケの写真を含むと、おおよそ300点にも及び、所狭しと作品が並んでいました。

アアルトの最初のインスピレーションの源泉は、妻のアイノとともに出かけた、イタリアのルネサンス建築にありました。それはキャリア初期の宗教建築の設計にも反映されていて、コンペに参加した「ヤムサの教会」では、中世イタリアの伝統様式をベースとしていました。いわば新古典主義とも呼べるスタイルで、モダニスムで名を馳せたのちのアアルトの作品とは、おおよそ結びつかないかもしれません。

1927年にトゥルクに事務所を構えたアアルトは、早くもモダニスムへ傾倒し、ル・コルビュジエ的とも称された「トゥルン・サノマット新聞社」を設計しました。また1929年には、同市の700周年を祝した博覧会でも会場デザインを担い、パヴィリオンや音楽ステージなどを手がけました。

アルミン・リンケ撮影、パイミオのサナトリウム/Alvar Aalto, 1928-33 ©Armin Linke, 2014

「バイミオのサナトリウム」がハイライトの1つと言えるかもしれません。1933年、バイミオの森の中に、結核の療養所として建てられた施設で、アアルトは建物のみならず、家具や照明設備もデザインしました。

会場では、当時、使われていたであろうキャビネットやベットを置いた、サナトリウムの病室の再現展示も行われていました。薄い水色を基調とした色彩も特徴的で、より臨場感のある形でサナトリウムの空間を体感することが出来ました。

アアルトのマテリアル・スタディ(レリーフ) ©Vitra Design Museum, photo: Ursula Sprecher

アートとの関わりも1つのテーマとして重要でした。そもそも自ら絵を描いたアアルトは、アルプの影響を受けて、「曲げ木」のレリーフを制作したり、レジェと交友するなど、芸術とも多様な接点を持ち得ていました。このほか、コールダーやモホイ=ナジ・ラースローとの関係についても言及がありました。

アアルトは多くのプロダクトを世に送り出した人物でもありました。1935年には、家具やインテリアを扱うアルテックを立ち上げると、自らのプロダクトを国内外で積極的に発表し、人々の賞賛を得ました。

そうした一連のプロダクト、つまりはスツールやアームチェア、それにペンダントライトなども出展されていて、一連のアアルトのデザイナーとしての活動についても知ることが出来ました。ともかく曲線を基調としたデザインが特徴的で、ガラス製品などに見られる有機的なフォルムは、現在に連なるフィンランドデザインの典型と呼べるかもしれません。

アルミン・リンケ撮影、ルイ・カレ邸/Alvar Aalto, 1956-59/61-63 ©Armin Linke, 2014

1950年代、60年代になると、アアルトのプロジェクトは規模を拡大し、アメリカやフランス、スイスなどでも設計を手がけました。特に第二次世界大戦で国土が荒廃し、戦後、復興を遂げようとしたドイツで積極的に活動しました。

このほか、20年越しのプロジェクトであった「セイナヨキの市民センター」などに代表される都市計画も、アアルトの重要な仕事ではないでしょうか。

手のひらサイズのガラスの器より、チェア、そして家具、はたまた建築物から、ランドスケープへと至る都市計画までを担ったアアルトの業績は、あまりにも膨大で、当然ながら本エントリにあげた作品も、ごく一部に過ぎません。一連のプロダクトや建築の魅力に感じ入るとともに、アアルトの旺盛な創造力に、終始、圧倒されました。

なお展示はヴィトラ・デザイン・ミュージアムと、アルヴァ・アアルト美術館の企画による国際展で、ドイツを皮切りに、スペイン、デンマーク、フィンランド、フランスの各国を経て、日本へと巡って来ました。

「アルヴァ・アアルト:もうひとつの自然/国書刊行会」

「アルヴァ・アアルト:もうひとつの自然/国書刊行会」国内では、昨年の神奈川県立近代美術館葉山、名古屋市美術館に続いての開催で、東京ステーションギャラリーでの会期を終えると、青森県立美術館(2019/4/27~6/23)へ巡回します。

東京で見られるのはいまだけ! 北欧の巨匠、アルヴァ・アアルトの展覧会が20年ぶりに開催中です。https://t.co/1G438y7uoE pic.twitter.com/4anozPkzSC

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年3月14日

休日の昼間に出かけて来ましたが、思いの外に賑わっていました。これから会期末に向けて混み合うかもしれません。

4月14日まで開催されています。

「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 東京ステーションギャラリー

会期:2019年2月16日(土)~4月14日(日)

休館:月曜日。但し4月8日は開館。

料金:一般1200(800)円、高校・大学生1000(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

「群馬県三館~太田・前橋・高崎の各美術館への日帰りツアー」 後編:高崎市美術館・旧井上房一郎邸

高崎から前橋の移動はさほど時間もかかりません。16時ちょうどの電車に乗って約15分、群馬県一のターミナルである高崎駅に到着しました。

高崎市美術館はアクセスの良い美術館です。西口を出てデッキを直進し、1本目の道路を越えて地上に降り、南側へ少し歩くと見えてきます。コンクリート打ち放しの外装が特徴で、駅から5分とかかりません。

その美術館の敷地内にあるのが、高崎市の実業家で、地元の文化活動のパトロンとしても活動した井上房一郎の旧邸でした。チェコ出身の建築家のアントニン・レーモンドの自宅兼事務所を写していて、レーモンドより図面の提供を受け、1952年に建てられました。なおレーモンドの自邸は、没後に取り壊されたため、レーモンド・スタイルを色濃く反映した建物として知られています。2009年より高崎市の管理となり、翌年に市景観重要建造物第1号に指定されました。

南側に庭園を配し、パティオを挟んで、向かって右手に居間、そして左側に寝室、和室、化粧室、食堂、台所などからなる邸宅で、現在は北側の玄関ではなく、美術館から歩道の続く南側のパティオより中に入ることが出来ます。

居間には中央にレーモンドスタイルの特徴である暖炉があり、北側の襖の上には明かり取り用の障子が取り付けられていました。また南側の窓から庭園を一望することも出来ました。

レーモンドの妻のノエミのデザインしたテーブルが寝室に置かれていて、かつてのレーモンド邸で使われた食卓と同じものとされています。

和室は井上邸において新たに作られた部屋で、主に夫人のために用いられました。

食堂など一部の部屋こそ入場が叶いませんが、基本的には自由に見学することが出来ます。また廊下の天井に連なる剥き出しの送電線も特徴的かもしれません。

このほか、敷地内には仏間と物置の別棟もあり、それぞれ建物の外から見て回ることも可能です。外周ももぐるりと歩くことが出来ました。

私自身、旧井上房一郎邸へは、高崎哲学堂と呼ばれていた、2008年に一度、見学したことがあります。以来、10年ぶり以上の再訪となりましたが、おおよそ駅前にあるとは思えないような、言わば隠れ家的な趣きに、改めて魅了されました。

一通り、旧井上邸を見たのちは、美術館にて「モダンデザインが結ぶ暮らしの夢」を鑑賞しました。モダンデザインの定着を試みたブルーノ・タウトと井上房一郎を起点に、アントニン・レーモンドや剣持勇、ジョージ・ナカシマ、それにイサム・ノグチらの活動を俯瞰する展覧会で、それぞれの作品を紹介していました。このあと、東北歴史博物館、そしてパナソニック汐留ミュージアムへと巡回しますが、井上にゆかりの高崎で見ておくのも良いのではないでしょうか。

このほかにも群馬県内には、高崎の群馬県立近代美術館と高崎市タワー美術館、渋川のハラミュージアムアーク、そして館林の群馬県立館林美術館など、数多くの美術館が存在します。

今回は日帰りで、太田市美術館・博物館、アーツ前橋、そして高崎市美術館を巡りましたが、複数を組み合わせて周遊するのも面白いかもしれません。

「モダンデザインが結ぶ暮らしの夢 生活デザインの原点をめぐる5つの可能性」 高崎市美術館・旧井上房一郎邸

会期:2019年2月2日(土)~3月31日(日)

休館:2月4日(月)、12日(火)、18日(月)、25日(月)、3月4日(月)、11日(月)、18日(月)、22日(金)、25日(月)

時間:11:00~18:00

*金曜は20時まで開館。

*旧井上房一郎邸 12~2月:10:00~17:00、3~11月:10:00~18:00

*入館はそれぞれ閉館の30分前まで。

料金:一般600(500)円、大学・高校生300(250)円、65歳以上・中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*旧井上房一郎邸の観覧料を含む。

住所:群馬県高崎市八島町110-27

交通:JR高崎駅西口から徒歩3分

「群馬県三館~太田・前橋・高崎の各美術館への日帰りツアー」 前編:太田市美術館・アーツ前橋

太田市美術館・図書館は、群馬県太田市の玄関口である、東武伊勢崎線の太田駅の目の前に位置します。

北千住を9時23分に発車する特急りょうもう号に乗り、車内で揺られること約80分、太田駅に到着して北口を出ると、すぐにロータリーに面した太田市美術館・図書館が見えてきました。

この日はあいにくの雨でしたが、まだ新しい白い外観は、とても良く映えていました。建物を設計したのは、建築家の平田晃久で、太田の「街の結び目」を目指すべく、2017年の4月1日にオープンしました。

5つの鉄筋コンクリートの箱を、鉄骨のスロープが囲む形が特徴的で、内部も展示室こそ区切られているものの、美術館と図書館のスペースが入り混じるように作られています。

ちょうど開催中の「生誕100年 飯塚小玕齋展―絵画から竹工芸の道へ―」を見終えたのちは、一通り、館内を見学することにしました。なお館内の撮影は、事前に受付へ申し出る必要がありました。

私自身、太田市美術館・図書館に行ったのは、開館記念展以来、2度目でした。ともかく1階から3階、また3階から1階へと連続するらせん状の構造と、高低差のある内部空間が魅惑的で、気がつけば何度も回遊していました。

カーブミラー型のサインシステムも、曲線の多い建物の構造を生かしていたのではないでしょうか。一連のサインデザインは全てオリジナルで、グラフィックデザイナーの平野篤史が手がけました。

しばらく見学しているとお昼前になったので、1階のカフェ、「キタノスミス」でホットサンドをいただくことにしました。

地元で知られた「BLACKSMITH COFFEE」が運営していて、地産地消をモットーに太田産の食材にこだわったメニューを展開していました。

外のテラスから屋上へ出られるのも、建物の特徴の1つでしたが、荒天のためにクローズしていました。どうやら安全のためか、雨天時は屋上へ上がることは出来ないようです。

再度、展示を観覧しつつ、館内を何度か見たのちは、次の目的地であるアーツ前橋を目指すことにしました。

太田と前橋は直線距離で約30キロほどあり、鉄道では東武伊勢崎線で伊勢崎へ向かい、そこでJRの両毛線に乗り継ぐ必要があります。一応、事前のプランでは40分強で前橋に到着する予定でしたが、東武線が遅れていて、乗り換えがうまくいかず、結局、前橋まで1時間以上かかりました。

アーツ前橋は、太田市美術館・図書館とは異なり、駅前の立地ではありません。駅北口より道なりで900メートル弱ほど進んだ、市中心部にありました。雨がかなり強くなっていたこともあり、タクシーを利用しました。約5分ほどでした。

かつての商業施設をリノベーションした、白いパンチングメタルの外装が目を引く建物で、2013年の10月に開館しました。オープンしてから既に6年ほど経過していましたが、私が行ったのは初めてでした。

建物自体は「前橋プラザ元気21」と呼ばれる複合施設で、アーツ前橋は、別館の地下1階から1階と2階に入居していました。なお3階は前橋シネマハウスで、上層部は全て駐車場でした。また本館には、前橋市の中央公民館やこども図書館、それにスーパーマーケットなどがありました。

1階に受付とショップにカフェがあり、展示室は1階と地下に広がっていました。2階は事務室として使用されているようです。

この地下のスペースが思いの外に広いのに驚きました。また地下と1階の一部で吹き抜けになっているのも特徴で、その部分には、かつて入居していた西友のエスカレーターが設置されていたそうです。

基本的にホワイトキューブながらも、地下空間に特有の潜り込むような感覚もあり、独特の趣きをたたえていました。また内部は大小に様々なボリュームの展示室が連続していて、中央の大きなスペースを挟み、ぐるりと巡って歩くように出来ていました。私はあまりこうした構造の美術館を目にしたことはなく、それがむしろアーツ前橋の個性となっていました。

そしてアーツ前橋では、アジアの木版画の展開を、社会や労働運動の関わりから検証する「闇に刻む光 アジアの木版画運動 1930s-2010s」が開催中でしたが、質量ともに圧倒的で、予想以上に見応えがありました。

ラストの吹き抜けのスペースでは現代美術の展開もありました。もし可能であれば、別エントリで感想をまとめたいと思います。(館内は原則撮影禁止ですが、8章以降は撮影出来ました。)

立体式のサインシステムも面白いかもしれません。なおアーツ前橋では、次回、4月19日よりやなぎみわの個展が予定されています。現在、高松市美術館で開催中の展覧会で、関東では神奈川県民ホールギャラリーへ巡回しますが、このスペースで見るのも面白いのではないでしょうか。

結局、アーツ前橋を出たのは15時40分過ぎでした。帰りは前橋駅まで10分ほど歩き、両毛線で最終目的地の高崎へと向かいました。

「後編:高崎市美術館・旧井上房一郎邸」へと続きます。

「太田の美術vol.2 生誕100年 飯塚小玕齋展―絵画から竹工芸の道へ―」 太田市美術館・図書館(@obt_pr)

会期:2019年2月2日(土)~4月7日(日)

休館:月曜日。但し祝日の2月11日は開館し、翌日火曜日は休館。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般300円。65歳以上、高校生以下無料。

住所:群馬県太田市東本町16-30

交通:東武伊勢崎線太田駅から徒歩1分。専用無料駐車場(40台)あり。

「闇に刻む光 アジアの木版画運動 1930s-2010s」 アーツ前橋(@ArtsMaebashi)

会期:2019年2月2日(土)~3月24日(日)

休館:水曜日。

時間:11:00~19:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500円。65歳以上・10名以上の団体300円。高校生以下無料。

住所:群馬県前橋市千代田町5-1-16

交通:JR線前橋駅北口より徒歩10分。上毛電気鉄道中央前橋駅より徒歩5分。

「第22回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展」 川崎市岡本太郎美術館

「第22回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展」

2019/2/15~4/14

毎年恒例、現代美術作家を顕彰する「岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展」も、今年で22回目を迎えました。

応募総数は、昨年より大幅に減り、416点でした。うち専門家諸氏の選定を経て、入選を果たした25組の作家の作品が、川崎市岡本太郎美術館にて展示されています。

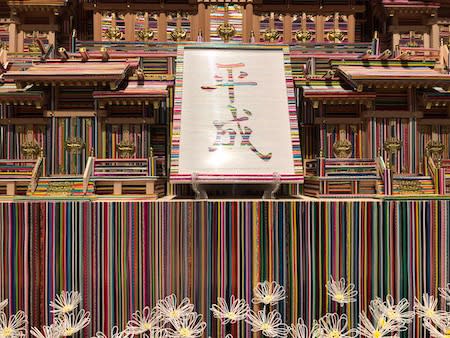

風間天心「Funetasia」 *岡本敏子賞

平成が終わりを迎えようとしている今、その時代を振り返るべく、葬儀の祭壇として設えたのが、風間天心の「Funetasia」でした。美術家でもありつつ、僧侶でもある作家は、葬儀を「振り返り、見つめ直し、別れを告げる」(解説より)場として捉え直し、時代としての平成の葬儀を執り行いました。

風間天心「Funetasia」

祭壇の両脇には、平成の終わりに際して、「手放したいもの」を入れるための「供養箱」がありました。それらは改元前の4月末、この祭壇とともに、お炊き上げがなされるそうです。一連のパフォーマンスも見どころかもしれません。

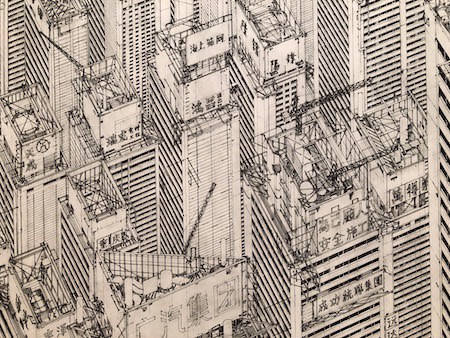

田島大介「無限之超大國」 *特別賞

田島大介は「無限之超大國」において、高層ビル群の連なる都市の光景を、超俯瞰的に描きました。白いパネルの一面に広がるのが、黒インクと丸ペンで描かれた高層ビルで、ほぼ隙間なく、ひたすら密に林立していました。

田島大介「無限之超大國」(部分)

中には多くのクレーンも立ち並んでいて、中国語と思しきビルの看板も垣間見えました。ただあくまでも架空の都市であり、そもそも構造からして現実的ではありませんでした。

田島大介「無限之超大國」(部分)

どこかビルの真上の空から覗きこんでいるかのようで、都市の中へ引き込まれていくような錯覚に陥るかもしれません。しばらく見入っていると、何やら足がすくむかのようでした。

本堀雄二「捨てる紙あれば、拾う神あり」

本堀雄二の「捨てる紙あれば、拾う神あり」も目を引きました。御堂に収まる薬師三尊像と十二神将によるインスタレーションで、いずれの素材も、打ち捨てられた段ボールでした。

本堀雄二「捨てる紙あれば、拾う神あり」

段ボールは細かに切り刻まれつつ、重なり合っていて、彫像は思いの外に精巧に作られていました。元々の使い古しの段ボールの色や文字が、そのまま残されている点も面白く感じました。

檜皮一彦「hiwadorome: type ZERO spec3」 *岡本太郎賞

岡本太郎賞を受賞した檜皮一彦の「hiwadorome: type ZERO spec3」が大変な迫力でした。うずたかく積まれたのは車椅子からなる彫刻で、周囲には強い光とリズミカルな音楽がひっきりなしに発せられていました。

檜皮一彦「hiwadorome: type ZERO spec3」 *岡本太郎賞

車椅子の彫刻は一部が可動していて、まるでSF映画に登場するロボットのようでもありました。また作家の檜皮は四肢に障害を持っていて、自らの身体を扱った映像の作品もあわせて展示されていました。身体性、あるいは人間と機械との関係なども、テーマに扱われているのかもしれません。

イガわ淑恵「民主主義キョウセイマシーン」

ランニングマシーンを用いた参加型の作品もありました。それがイガわ淑恵の「民主主義キョウセイマシーン」で、ランニングマシーンの前に、投票箱を模したボックスが置かれていました。

イガわ淑恵「民主主義キョウセイマシーン」

ここでは参加者がランニングマシーンに乗りながら、昨今の社会や政治問題について賛否を表明するもので、計5分、12問の設問が用意されていました。ともかくひっきりなしに問題が出題されていて、足元も揺らぎ、ゆっくり考える暇はまるでありません。とはいえ、そこに、日常や仕事に忙殺された中でも、難しい社会問題について考え続けて欲しいとした、作家のメッセージが込められていました。なお体験は会期中の土日、及び3月21日(木・祝)に限られます。参加ご希望の方はご注意下さい。(それぞれ10時から)

藤原史江「森羅万象」

大掛かりなインスタレーションが目立つ中、自然の光景を描いた藤原史江の「森羅万象」にも魅せられました。木や山、それに川などが落ち着いたトーンで表現されていましたが、素材を見て驚きました。

藤原史江「森羅万象」(部分)

とするのも木は枯れ枝、山は山の石、そして川はそれぞれ川の石で描いていたからでした。絵画と同時に、使われて磨り減った素材も展示されていました。

國久真有「BPM」 *特別賞

ちょうど私が出向いた日は、國久真有が公開制作を行っていました。毎年、「岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展」は、作家によるパフォーマンスが、度々、開催されています。それにあわせて見に行くのも良いかもしれません。

佐野友紀「つぎの時代にゆくまえに」

なおパフォーマンスのスケジュールについては、美術館の公式サイトに記載されています。あわせてご覧下さい。

馬嘉豪「子供国の軍隊」

会期中、3月31日までは「お気に入り作品を選ぼう」として、作品の人気投票が行われています。受付で配布される「選ぼうカード」の赤いシールにて、1人1票、気に入った作品に投票することが出来ます。当選結果は4月2日に発表されるそうです。

【TARO賞】#第22回岡本太郎現代芸術賞 展ではご来館の皆様に参加していただく「お気に入りを選ぼう!」を開催中です!展示されている25作品の中からお気に入り作品に投票しよう!投票期間は3/31(日)まで♪結果は4/2(火)当館HP等でお知らせします。あなたのお気に入りは何位かな?是非ご参加ください! pic.twitter.com/D1dDQfr3gp

— 川崎市岡本太郎美術館 (@taromuseum) 2019年2月19日

毎年、楽しみにしている展覧会ですが、今年も刺激的な作品に出会うことが出来ました。

井口雄介「Para-site-frame-work」

撮影も可能です。4月14日まで開催されています。

「第22回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展」 川崎市岡本太郎美術館(@taromuseum)

会期:2019年2月15日(金)~4月14日(日)

休館:月曜日。3月22日(金)。

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般700(560)円、大・高生・65歳以上500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*常設展も観覧可。

住所:川崎市多摩区枡形7-1-5

交通:小田急線向ヶ丘遊園駅から徒歩約20分。向ヶ丘遊園駅南口ターミナルより「溝口駅南口行」バス(5番のりば・溝19系統)で「生田緑地入口」で下車。徒歩5分。

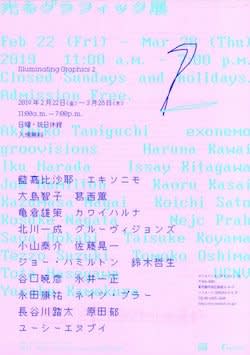

「光るグラフィック展2」 クリエイションギャラリーG8

「光るグラフィック展2」

2019/2/22~3/28

今から5年前、2014年に開かれた「光るグラフィック展」では、15組のクリエイターの作品を、同じサイズの光るモニターで展示し、それぞれのデジタルでの表現が紹介されました。

その第2弾に当たる「光るグラフィック展2」が、銀座のクリエイションギャラリーG8にて開催されています。

さて今回の展覧会では、15組のクリエイターが、ポスター、絵画、写真などを展示していましたが、前回と大きく異なるのが、一方でのデジタルのアプローチでした。(出品作家は前回と異なります。)

「光るグラフィック展2」展示風景

とするのも、ギャラリー全体にバーチャル空間を立ち上げ、実空間と同じ作品を3Dで表していたからでした。

「光るグラフィック展2」バーチャル映像

この3D空間を手がけたのが、メディアアーティストの谷口暁彦でした。そして来場者は、会場の奥に設置されたコントローラーを操作しつつ、壁に映されたバーチャル空間の作品を見ていく仕掛けになっていました。つまり同じ展示が、実空間と3D空間の両方で展開していました。

左:カワイハルナ「浮く三角形」 2019年

右:葛西薫「Crybaby Clown」 2013年

リアルとバーチャルの境界は曖昧ながらも、大きく見え方の異なる作品もあり、もはやそれぞれがオリジナルであるようにも思えなくはありません。中でもリアルでは読み解けない鈴木哲生「文字のスト」は、双方を見ることで、はじめてイメージの開ける作品と言えるかもしれません。

現実と仮想の境界がなくなってゆく中で、「オリジナル」の所在はどこにあるのか、現実空間と仮想空間のそれぞれに置かれたとき、グラフィックはどのように存在するか、体験していただく展覧会にしたいと考えております。 *ギャラリーサイトより

左:亀倉雄策「大阪万博ポスター」 1967年

右:永田康祐「inbetween」 2016年

実空間と3D空間で、同じ作品を見比べること自体が、興味深い体験ではないでしょうか。リアルの作品を見つつ、奥で3Dコントローラーを動かしては、ギャラリー内をバーチャルに行き来しては見入りました。

原田郁「GARDEN WHITE CUBE(G8)#001」 2019年

「光るグラフィック展2」出展作家:藍嘉比沙耶、exonemo、大島智子、葛西薫、亀倉雄策、カワイハルナ、北川一成、groovisions、小山泰介、佐藤晃一、Joe Hamilton、鈴木哲生、谷口暁彦、永井一正、永田康祐、Nejc Prah、長谷川踏太、原田郁、UCNV

それにしても次に5年後、「光るグラフィック展3」が行われるとしたら、どのようにアプローチされるのでしょうか。光るモニターから3Dへと変化したように、また大きく異なった展開が見られるのかもしれません。

#光るグラフィック展2ニューヨークを拠点に活動しているエキソニモ。会場では「Kiss, or Dual Monitors」を展示しています。現在、エキソニモの個展が3/24までWAITINGROOMで開催中。https://t.co/WJE3BFX5XF ICCとアートフェア東京でも3/10まで、エキソニモの展示がありますので合わせてぜひ! pic.twitter.com/nySEEfACUz

— クリエイションギャラリーG8 (@g8gallery) 2019年3月7日

コントローラーは1つです。混雑時は多少、待つ場合がありそうです。

3月28日まで開催されています。

「光るグラフィック展2」 クリエイションギャラリーG8(@g8gallery)

会期:2019年2月22日(金)~3月28日(木)

休館:日・祝日。

時間:11:00~19:00。

料金:無料。

住所:中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

交通:JR線新橋駅銀座口、東京メトロ銀座線新橋駅5番出口より徒歩3分。

| « 前ページ |