都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「青木美歌 あなたに続く森」 ポーラミュージアムアネックス

「青木美歌 あなたに続く森」

1/20〜2/26

ガラス造形作家の青木美歌の個展が、銀座のポーラミュージアムアネックスで行われています。

タイトルは「あなたに続く森」。実のところ見る前は、森を形作る植物、例えば樹木であり、シダなどの下草などをガラスで表現しているのかと思っていました。

青木の視点はもっと微細です。森の中で最も小さな生き物こと菌類のほか、ウイルスや細胞などをモチーフにしています。

それにしても見るも美しい。何と細やかなガラス作品なのでしょうか。白く放たれた光も眩い。思わず息を飲んでしまいました。

いわば動きを表現しているのも興味深いところです。細胞が増殖し、分裂していく経過を捉えているのかもしれません。たくさんのリングが連なっては体を起こすように上へと空間を侵食しています。ガラスは変幻自在です。まさに細胞のごとく終始、姿を変化させていました。

白い球が連なる様子はまるでティアラです。確かに有機物を象っていますが、いずれも贅を凝らした装身具、ないし宝飾品を前にしているかのようでした。

現在好評開催中 繊細な透明ガラスで、生命の繋がりを表現する展覧会青木美歌「あなたに続く森」The Forest That Leads To You幻想的な世界をお楽しみ下さい!2017年1月20日 - 2017年2月26日11時ー20時#polamuseumannex pic.twitter.com/7NMsVgEpie

— ポーラ ミュージアム アネックス (@POLA_ANNEX) 2017年1月27日

「神秘的な生命の生成プロセスとカタチを植物の細胞というミクロの世界で表現します。」 *公式サイトより引用

美しく、時に儚さをも感じるガラスの数々。気泡の有無や光度によっても表情が変わります。ポーラアネックスのホワイトキューブにもよく映えていました。

会場奥には制作の様子を捉えた映像が流されています。ガラスに向き合う作家の姿はどこかストイックです。その真剣極まりない眼差しも印象に残りました。

2月26日まで開催されています。

「青木美歌 あなたに続く森」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)

会期:1月20日(金)〜2月26日(日)

休館:会期中無休

料金:無料

時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

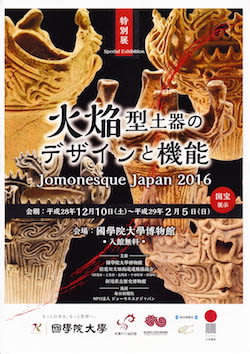

「火焔型土器のデザインと機能」 國學院大學博物館

「火焔型土器のデザインと機能 Jomonesque Japan 2016」

2016/12/10~2017/2/5

縄文土器で唯一の国宝に指定された、新潟県十日町市笹山遺跡の火焔型土器が、東京の國學院大學博物館へとやって来ています。

国宝「深鉢形土器 火焔型土器」 新潟県十日町市笹山遺跡 縄文時代中期 十日町市博物館

いきなりのお出ましです。国宝の「火焔型土器」が堂々たる姿を見せています。おおよそ今から5000年前、縄文時代中期の作品です。火焔の名が示すように、上部が燃え上がる炎のような形をしています。実に荒々しい。盛りに盛っています。デコラティブです。人々が手足を振り上げて踊り狂っている姿にも見えました。

初めて火焔型土器が発見されたのは新潟県長岡市の馬高遺跡でした。時は1936年。考古学研究家の近藤篤三郎が破片を掘り出します。その後、各地で発掘が進み、今では新潟県だけでなく、長野県や福島県などにも分布していることが分かりました。その源流が信濃川流域にあったと考えられているそうです。

重要文化財「深鉢形土器 火焔型土器」 新潟県長岡市馬高遺跡 縄文時代中期 長岡市馬高縄文館

今回の展示に出ている火焔型土器は、長岡市や十日町市など、いずれも新潟県内からの出土品です。長岡の馬高遺跡の「火焔型土器」が目を引きました。突起はやや控えめです。まるで小動物を模っているかのようです。あくまでも火焔とは通称、ないし概念の1つに過ぎません。自由に見るのも楽しいのではないでしょうか。

重要文化財「深鉢形土器 火焔型土器」 新潟県津南町堂平遺跡 縄文時代中期 文化庁(津南町歴史民俗資料館)

火焔型土器が存続した期間はおおよそ300年ほどでした。特徴的なのは突起部分です。概ね大きい。そして複雑です。ちなみに全てが火焔型ではありません。もう1種、王冠型なる土器も展示されていました。

左:「深鉢形土器 火焔型土器」 新潟県十日町市森上遺跡 縄文時代中期 十日町市博物館

右:「深鉢形土器 王冠形土器」 新潟県十日町市幅上遺跡 縄文時代中期 十日町市博物館

火焔型と王冠型の違いは口縁部です。前者は4つの大きな突起と鋸歯状のフリルが付いています。一方で後者は4つの突起が一体となって波状に連なっています。確かに上の写真を見ても一目瞭然。かなり異なることが見て取れます。

「深鉢形土器 火焔型土器」 新潟県津南町沖ノ原遺跡 縄文時代中期 津南町教育委員会

また興味深いのはともに縄目の模様がないことです。土器に広がる渦巻きやS字状の模様は、一度、成形した後、粘土紐を貼り付け、調整具で凹凸を作って描きました。

パネル「火焔型土器と王冠型土器の大きさの多様性」

会場の随所のパネルが有用です。土器の部位や紋様の構造のほか、大きさの比較についても解説しています。理解が深まりました。

「深鉢形土器 火焔型土器」 新潟県津南町道尻手遺跡 縄文時代中期 津南町教育委員会

土器の用途は基本的に食物の煮炊き用です。内部にはコゲが残り、脂質の分析から、一部では海産資源を入れていたことも判明しています。では何故に口縁部にいわば過剰なまでの突起を付けたのでしょうか。そこに縄文人の世界観、ないし意図が表れているのかもしれません。

重要文化財「土製品 土偶」 新潟県長岡市馬高遺跡 縄文時代中期 長岡市馬高縄文館

5000年前の縄文世界。土器だけで26点です。うち国宝が1点、重要文化財は5点でした。さらに同じく新潟県内より出土した土偶や石棒なども加わります。手狭なスペースではありますが、思いがけないほどに充実していました。

「火焔型土器のデザインと機能」会場風景

カタログの配布は既に終了しています。かわりにアンケートに答えるとカレンダーがいただけました。

現在、開催中の特別展「火焔型土器のデザインと機能」の会期は、2月5日(日)まで。 会期中、休館日はございません。開館時間:午前10時~午後6時(最終入館:午後5時半)https://t.co/tDqlJPkmVJ pic.twitter.com/6xzvYxqVvO

— 國學院大學博物館 (@Kokugakuin_Muse) 2017年1月15日

入場は無料です。2月5日まで開催されています。遅くなりましたが、おすすめします。

「火焔型土器のデザインと機能 Jomonesque Japan 2016」 國學院大學博物館(@Kokugakuin_Muse)

会期:2016年12月10日(土)~2017年2月5日(日)

休館:年末年始(12/26〜1/6)。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:無料。

住所:渋谷区東4-10-28 國學院大學渋谷キャンパス内。

交通:JR線、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、東急東横線・田園都市線渋谷駅より徒歩15分。渋谷駅東口バスターミナル54番乗り場より都営バス「学03日赤医療センター行き」で「国学院大学前」下車すぐ。JR線、東京メトロ日比谷線恵比寿駅西口ロータリー1番乗り場より都営バス「学06日赤医療センター行き」で「東四丁目」下車。徒歩5分。

「瑛九1935-1937 闇の中で『レアル』をさがす」 東京国立近代美術館

「瑛九1935-1937 闇の中で『レアル』をさがす」

2016/11/22~2017/2/12

瑛九のデビュー前後の3年間の活動を辿る展覧会が、東京国立近代美術館で開かれています。

はじまりは瑛九と名乗る前の展開です。本名は杉田秀夫。日本美術学校で油彩を学ぶも中退します。より幅広い制作を志向したのでしょうか。批評や写真を行うようになりました。

杉田秀夫「二人」 1935年 東京国立近代美術館

重要なのは画家の山田光春です。1934年、当時は教師だった山田は杉田と意気投合。翌年に芸術家クラブの「ふるさと社」を結成します。そして杉田は美術展に初入選。美術家としてキャリアをスタートします。24歳の時でした。

瑛九「眠りの理由」 1936年 東京国立近代美術館

そして1936年、瑛九の誕生です。いわゆるフォトデッサンの技法による写真を制作。瑛九の名を冠して世に送り出します。これが評論家らに認められたそうです。デビュー作は「眠りの理由」です。フォトデッサン10枚入り、限定40部で刊行されました。

瑛九「眠りの理由 8」 1936年 東京国立近代美術館

展示品は表紙付きです。いずれも山田光春が保管していた番外編でした。

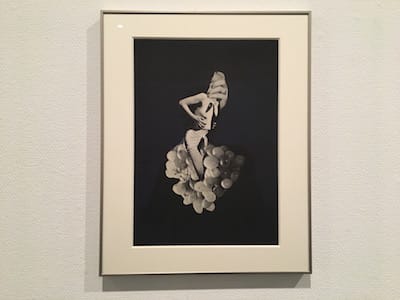

瑛九「レアル」 1937年 東京国立近代美術館

「眠りの理由」に続くのが「レアル」と名付けられた作品でした。瑛九はフォトデッサンで成功を収めるも、技法や前衛美術との関連ばかりで語られる批評に不満を持ちます。そこで今度は「レアル」と呼んだコラージュを発表しました。

瑛九「作品」 1937年頃 東京国立近代美術館

これが実に奇怪です。人体の一部を取り込み、何とも言い難い有機的なモチーフを生み出しています。解説に「闇に浮かぶ」とありましたが、私にはむしろ沈殿しているようにも見えました。

瑛九「れいめい」 1957年 東京国立近代美術館

ラストは後の瑛九の活動のダイジェストです。主に戦後、埼玉の浦和で制作した作品が紹介されています。数は僅かですが、主に油彩が目立ちました。

山田光春「瑛九油彩作品写真集」 1977年 東京国立近代美術館

山田光春についても言及があります。例えば「瑛九油彩作品写真集」です。これは瑛九の没後、山田が各地を訪ねては油彩画を撮影。一度スライドにした上、制作年代順に編纂したカタログです。実に丹念に瑛九の作品を追いかけていたことが分かります。

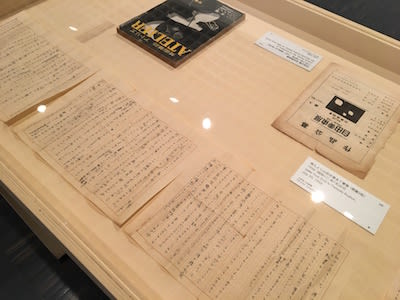

「瑛九より山田光春あて書簡(便箋3枚)」 1936年7月30日付 東京国立近代美術館

ほか書簡などの資料もあわせて展示しています。2人の交流の一端を知ることが出来ました。

【美術館】企画者のつぶやき73「レアル(現実)」と題されているものの、きわめて奇妙なイメージのこの作品、一体何の写真が組み合わされているのでしょう。会場で細部をよーく見て下さい。切り貼りの継ぎ目を辿っていくと、人間の顔の一部、髪や額や頬や首筋、まぶたなどが確認できます #瑛九展 pic.twitter.com/jK2i7GZO30

— 【公式】東京国立近代美術館 広報 (@MOMAT60th) 2017年1月23日

会場は所蔵作品展内のギャラリー4です。山田正亮展のチケットでも観覧出来ます。

2月12日まで開催されています。

「瑛九1935-1937 闇の中で『レアル』をさがす」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2016年11月22日(火)~2017年2月12日(日)

休館:月曜日。但し1/2、1/9は開館。年末年始(12/28~1/1)。1/10(火)。

時間:10:00~17:00

*毎週金・土曜日は20時まで。

*入館は閉館30分前まで

料金:一般430(220)円、大学生130(70)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り「MOMATコレクション」も観覧可。

*12月4日(日)、1月2日(月)、2月5日(日)は無料。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

「endless 山田正亮の絵画」 東京国立近代美術館

「endless 山田正亮の絵画」

2016/12/6~2017/2/12

東京国立近代美術館で開催中の「endless 山田正亮の絵画」を見て来ました。

「ストライプの画面で知られる」(公式サイトより)画家、山田正亮(1919〜2010)の初めての大規模な回顧展です。

出展は油彩200点。さらに紙作品が30点ほど加わります。膨大です。時間に沿って画業を丁寧に辿っていました。

さてそのストライプ、チラシ表紙を見ても明らかですが、何もキャリア初期からストライプばかりを描いていたわけではありません。

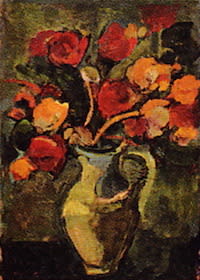

「Still Life A no.6」 1948年

冒頭は静物画でした。最初期の「Still Life A no.6」(1948)はどうでしょうか。花瓶に飾られた大きな花束を正面から描いています。赤や黄色の花は生気に満ちています。塗りもかなり濃い。分厚い画肌の感触が伝わってきました。

「Still Life no.51」 1952年

目立つのは瓶や果物です。テーブル上に並んだ様子を繰り返し捉えています。とはいえ山田は実際の写生ではなく、「記憶から描いた」と語っているそうです。しかし実在感は強い。にわかには信じられません。

「Still Life no.95」 1954-55年

セザンヌやキュビズムの影響があったかもしれません。画面はいつしか解体、次第に線や面に還元されていきます。モチーフと空間との融合です。例えば「Still Life no.95」(1954-55)ではガラス瓶の形こそ確認できるものの、ほぼ全て幾何学的な面で構成されています。抽象度が増したと言えるかもしれません。結果的に山田はこの後、1960年頃からストライプを描くようになりました。

「Work B.134」 1956年

ただしストライプは突然現れたわけではありません。プロセスはいささか複雑です。まず50年代の「Work B」のシリーズです。山田は1956年から1990年までの作品にWorkという名を与え、いずれも機械的に番号を振り分けました。「Work B.134」(1956)では矩形、ないし鍵形とも呼べる面が無数に点在。モザイクのようにひしめき合っています。

と思えば「Work B.154」(1957-58)では大きな四角形が登場。一転してシンプルな画面です。さらに「Work B.192」(1959)では縦に引かれた線が現れます。今度は長方形です。横に回転さればストライプのようにも見えなくありません。

そしてストライプです。展示室にも怒涛のようにストライプの絵画が並びます。何故に山田はこれほどストライプを熱心に取り組んだのでしょうか。

「Work C.86」 1961年

但し一口にストライプといえども、その表情は思いの外に多様です。まず線はフリーハンドです。時に歪んでいます。もちろん太さもまちまちです。配色も一見、規則性があるようで、ないようにも見えます。絵具も時に垂れています。また単に色で線を引くのではなく、色同士が重なっていました。つまり塗り重ねているわけです。

「Work C.111」 1962年

右も左もストライプです。一瞬、目がくらくらしました。この一点を挙げるのはもはや困難でしょう。但し純然たる抽象ながらも、細かな筆触などは、やや趣深い。細部のざわざわとした感覚が奇妙に心地良く感じられました。

「Work D.231」 1976年

ストライプを制作した期間は約5年です。1965年頃から大きく変化します。格子状に区切った画面が現れました。筆触もほぼ消えます。色も総じて薄く、均一でムラがありません。また線の部分の色を微妙に変化させているからか、独特の凹凸感が出ています。例えればタイルのようでした。

「Work F.116」 1992年

ラストに驚くべき展開が待ち受けていました。一転しての大画面です。「Work E」、ないし「Work F」のシリーズです。それにしても激しい。動きのあるストロークです。垂直線や水平線が交差します。十字形のモチーフが浮かび上がっていました。さも光の輝きのようです。解説に「樹木や人間に見立てる」とありましたが、私には何らかの巨大な工場、ないし機械設備を見ているようにも思えました。

静物からストライプ、さらにグリッドを経て辿り着いたエネルギッシュな絵画平面。変化に変化を遂げています。まさにendlessです。山田は2010年に世を去りますが、これらの一連のシリーズも到達点ではなかったかもしれません。

アトリエの再現展示のみ撮影が可能です。ほか照明にも工夫がありました。率直なところ、惹かれるとはまではいきませんでしたが、また一人、記憶に残る画家に出会うことができました。

【美術館】山田制作ノートの言葉より5「色彩のくりかえしのことは本質あるいは生である」1960年、ストライプの画面を描き出した頃の言葉。色彩とは私たちの感覚をただかざっているものではなく、ひとが世界に連なって生きるための本質的な経路なのではないでしょうか。 #山田正亮展 pic.twitter.com/ioQUrUxKhd

— 【公式】東京国立近代美術館 広報 (@MOMAT60th) 2017年1月5日

2月12日まで開催されています。

「endless 山田正亮の絵画」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2016年12月6日(火)~2017年2月12日(日)

休館:月曜日。但し1/2、1/9は開館。年末年始(12/28~1/1)。1/10(火)。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜日は20時まで。

*入館は閉館30分前まで

料金:一般1000(800)円、大学生500(400)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り「MOMATコレクション」、「瑛九1935-1937 闇の中で『レアル』をさがす」も観覧可。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

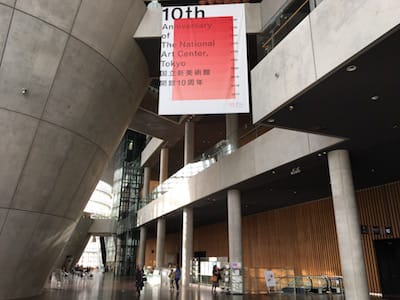

「開館10周年記念ウィーク」 国立新美術館

「開館10周年記念ウィーク」

1/20~1/30

1月21日に開館10周年を迎えた国立新美術館が、特別展示をはじめ、講演やシンポジウムなど、様々なプログラムを行っています。

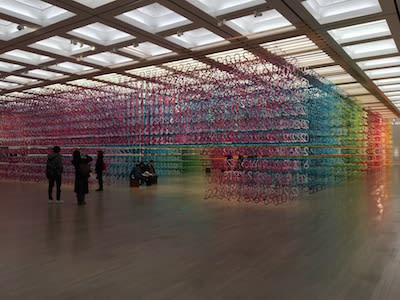

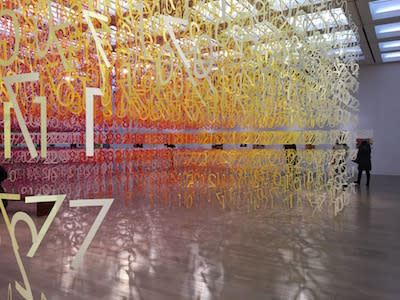

特別展示が想像以上に圧巻でした。手がけたのはエマニュエル・ムホー。フランスに生まれ、現在は東京で活動する建築家です。タイトルは「数字の森」。文字通りに連なるのは無数の数字でした。0から9まであります。そしてカラフル。見る角度によって色が変化します。美しいグラデーションを描いていました。

それにしても縦横、一体何メートルあるのでしょうか。実のところ事前にSNSで画像を見ていましたが、まさかこれほどに巨大なインスタレーションとは思いませんでした。

コンセプトは国立新美術館の今後の10年です。色の数は100種、数字は全部で6万ピースにも及びます。華やかな色彩は祝祭的な雰囲気を醸し出していました。

内部には通路があります。ベンチも置かれ、座ってくつろぐことも可能です。頭上から数字が降り注ぎます。色彩に身を委ねては楽しめました。

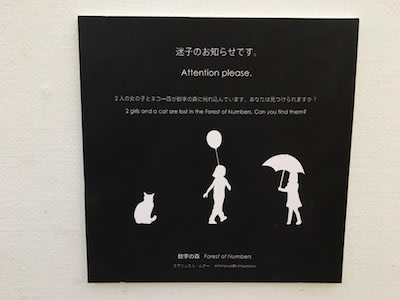

ちなみに数字のほかに、2人の女の子とネコが一匹、シルエットとして紛れ込んでいるそうです。見つけるのには相当難儀しますが、探して歩くのも面白いかもしれません。

なお会場ではムホーの作品にあわせて、美術館の活動も紹介しています。まず目立つのが過去の展覧会のポスターです。開館記念は20世紀美術探検展でした。そしてモネ展。大変な人気を集めました。ともに2007年です。見に行かれた方も多いのではないでしょうか。

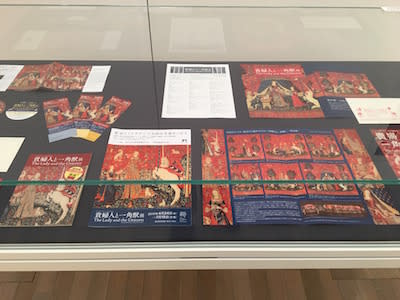

ほか教育普及や情報発信の活動についても簡単に触れています。アーカイブでは貴婦人と一角獣展に関する資料がまとめて出ていました。チラシ、プレス資料、さらに観覧券などです。そういえば割引券はコースターでした。私も利用したことを覚えています。

さて特別展示は2本立てです。もう1つは映像です。石田尚志が大掛かりな映像インスタレーションを出展しています。

場所に注目です。何せ展示室外です。もはや美術館の外と言っても良いかもしれません。ようは通路でした。乃木坂駅6番出口すぐの美術館へと至る連絡通路を会場としています。

写真でもご覧の通りです。階段、エスカレーター上の天井に映像を投影しています。線は渦巻き、色は光を伴っては輝いています。形は終始変化。常に一定ではありません。

通路には外の光も差し込みます。日没後であればより映えて見えるかもしれません。

【国立新美術館開館10周年】国立新美術館は2017年1月21日(土)に開館10周年を迎えます。これを記念して、1月20日(金)~30日(月)の期間を「開館10周年記念ウィーク」とし、館内でスペシャルイヴェントを実施いたします!https://t.co/a9WjOowRss pic.twitter.com/fffo8K8aeD

— 国立新美術館 NACT (@NACT_PR) 2016年12月8日

さらに記念ウィークではシンポジウムや各種イベントも開催。一部は既に終了しましたが、今週末に向けてロビーコンサートや狂言も上演されます。レストランでは10周年特別メニューも提供されているそうです。

正面入り口付近はすっかり草間彌生展仕様でした。初日は2月22日。あと約一ヶ月です。今年も国立新美術館は草間彌生展、ミュシャ展、ジャコメッティ展と注目の展覧会が続きます。足繁く通うことになりそうです。

おはようございます!本日も18時まで開館しています!国立新美術館は開館10周年を記念して、1月30日(月) まで館内でスペシャルイヴェントを開催しています。DOMANI展と合わせて、お越しいだければと思います。#国立新美術館 #DOMANI・明日展

— DOMANI展長のつぶやき (@DOMANI_ten) 2017年1月23日

10日間限定の「国立新美術館 開館10周年記念ウィーク」。館内では恒例の「DOMANI・明日展」や障害を持つ方のアート展も同時に開催中です。あわせて出かけるのも良いかもしれません。

1月30日まで行われています。

「開館10周年記念ウィーク」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:1月20日(金)~1月30日(月)

休館:1月24日(火)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は夜20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:無料。但し「DOMANI・明日展」は有料。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分

「あなたが選ぶ展覧会2016」最終投票結果発表

「あなたが選ぶ展覧会2016」

http://arttalk.tokyo/

ここに改めてご報告します。「あなたが選ぶ展覧会2016」の結果は以下の通りでした。

「あなたが選ぶ展覧会2016」最終投票 ベスト20 (投票総数535票)

1位 「生誕300年記念 若冲展」 東京都美術館 69票

2位 「カラヴァッジョ展」 国立西洋美術館 41票

2位 「鈴木其一 江戸琳派の旗手」 サントリー美術館 41票

4位 「村上隆のスーパーフラット・コレクション―蕭白、魯山人からキーファーまで」 横浜美術館 24票

5位 「クラーナハ展―500年後の誘惑」 国立西洋美術館 22票

6位 「杉本博司 ロスト・ヒューマン」 東京都写真美術館 19票

6位 「オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵 ルノワール展」 国立新美術館 19票

8位 「村上隆の五百羅漢図展」 森美術館 16票

8位 「ゴッホとゴーギャン展」 東京都美術館 16票

10位 「ボッティチェリ展」 東京都美術館 15票

11位 「ジョルジョ・モランディー終わりなき変奏」 東京ステーションギャラリー 14票

11位 「岩佐又兵衛展―この夏、謎の天才絵師、福井に帰る」 福井県立美術館 14票

13位 「速水御舟の全貌ー日本画の破壊と創造」 山種美術館 13票

13位 「ダリ展」 国立新美術館 13票

15位 「没後40年 高島野十郎展―光と闇、魂の軌跡」 目黒区美術館 10票

15位 「メアリー・カサット展 」 横浜美術館 10票

15位 「臨済禅師1150年 白隠禅師250年遠諱記念 禅ー心をかたちに」 東京国立博物館 10票

18位 「生誕140年 吉田博展」 千葉市美術館 9票

18位 「柳幸典 ワンダリング・ポジション」 BankART Studio NYK 9票

18位 「トーマス・ルフ展」 東京国立近代美術館 9票

1位は昨年、最も話題を集めた「若冲展」でした。そして「カラヴァッジョ展」と「鈴木其一展」が同数で2位、さらに「村上隆のスーパーフラット・コレクション」、「クラーナハ展」と続きました。また「村上隆のスーパーフラット」と「村上隆の五百羅漢図展」がともに上位に選ばれました。

それに東京の展覧会が目立つ中、福井県立美術館の「岩佐又兵衛展」がランクイン。さらにエントリー段階では42位だった「柳幸典展」が大きく順位を上げてベスト20圏内に入りました。

エントリーされた全55展の結果は下記のリンク先をご参照下さい。

「あなたが選ぶ展覧会2016」最終投票結果一覧(全55展)

発表のライブイベントでは青い日記帳のTakさんと、ジャーナリストのチバヒデトシさんを交え、各展覧会について振り返りながら、今年の展望などについてざっくばらんに語りました。チャットにも多くの書き込みをいただきました。なおイベントの様子は後日、youtubeにアップされる予定です。

「あなたが選ぶ展覧会2016 イベントスケジュール」

1.エントリー受付

今年観た展覧会で良かったものをまず順位不同で1から5つあげていただきます。11月25日の18時に締め切りました。

2.ベスト50展発表

エントリーしていただいた数多くの展覧会の中から、上位50の展覧会を12月1日に発表します。

3.ベスト展覧会投票

50の展覧会の中から、さらにベストの展覧会を選んでいただきます。皆さん投票して「あなたが選ぶ展覧会2016 ベスト展覧会」を決定しましょう。投票は2017年1月1日(日)に終了しました。

4.ベスト展覧会決定

最終的な投票結果や投票で1位となった展覧会の発表は、ライブのwebイベントを開催して発表します。

皆さんのエントリー、ないし投票あってからこそ成り立つイベントです。集計、発表のあり方など、至らない点も多いかもしれません。今後も試行錯誤が続くかもしれませんが、より良いあり方を考えながら、今年も開催を目指したいと思います。

『あなたが選ぶ展覧会2016』最終投票結果、発表になりました。ベスト10は以下の通りです。1位 生誕300年 若冲展2位 日伊国交樹立150周年記念 カラヴァッジョ展2位 鈴木其一 江戸琳派の旗手4位... https://t.co/D8NUTLE9gT

— チバヒデトシ (@chibahide) 2017年1月22日

最後になりますが、改めて「あなたが選ぶ展覧会」に参加して下さった全ての方に感謝申し上げます。本当にどうもありがとうございました。

[あなたが選ぶ展覧会2016 イベント概要] *イベントは全て終了しました。

イベント専用サイト:http://arttalk.tokyo/

開催期間:2016年11月~2017年1月

エントリー受付期限:11月25日(金)18時

上位50展発表:12月1日(木)

ベスト展覧会投票期間:12月1日(木)~1月1日(日)6:00

「あなたが選ぶ展覧会2016」発表ライブイベント:2017年1月22日(日)10時~

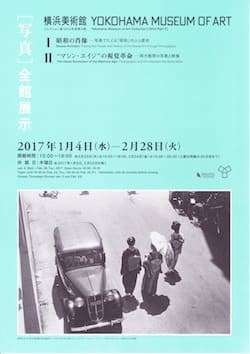

「全館写真展示 コレクション展」 横浜美術館

「全館写真展示 コレクション展」

1/4~2/28

横浜美術館が開館以来、初めて全館規模で写真コレクションを展示しています。

出品は約400点。ごく一部を除いて写真です。スペースも通常の写真展示室から大幅に拡大。まさに全館です。4室に及ぶ常設展の全てのフロアを用いています。

木村伊兵衛「上村松園」 1939(昭和14)年

前半は日本の昭和を写真で辿ります。表題は「昭和の肖像」。冒頭はポートレートでした。例えば「上村松園」です。写生の場面でしょうか。松園が座りながらノートを手に猫を観察しています。土門拳の「イサム・ノグチ」も迫力がありました。その強い視線は見る者を離しません。

木村伊兵衛「洋服屋」 1933(昭和8)年

人物に続くのが風景でした。木村伊兵衛は「洋服屋」で何気ない店先を写しています。そして「紙芝居」です。たくさんの子供たちが真剣な眼差しで見ています。ランニングの子どもの姿もありました。これぞ昭和初期の日常の光景だったのでしょう。

桑原甲子雄「浅草六区」 1936(昭和11)年

しかしながら1930年代後半、すなわち昭和10年頃に入ると、戦争が日常に影響を及ぼし始めます。桑原甲子雄の「浅草六区」には支那事変を伝える報道記事が写されています。ほか林忠彦の「整列する防空女子通信隊」も勇ましい。戦時体制下の日本を記録しています。

さらに対外宣伝雑誌の「NIPPON」などの報道写真も戦争一色です。写真は戦争のための宣伝、報道手段として積極的に利用されました。

左:中川一夫「銀座1944.9.24」 1944(昭和19)年

右:中川一夫「銀座1945.7.31」 1945(昭和20)年

そして敗戦です。全国の都市は焦土と化します。中川一夫の「銀座1944.9.24」と「銀座1945.7.31」に目が止まりました。たくさんのビルや家屋はほぼ全て灰燼に帰しています。一部のコンクリート製の建物だけ焼失を間逃れたのでしょうか。あまりにも無残でした。

浜口タカシ「人類初の惨禍」より 1966(昭和41)年

被爆者を捉えた浜口タカシの「人類初の惨禍」も惨たらしい。原爆の恐ろしさがひしひしと伝わってきました。

師岡宏次「終戦後の天皇、皇后両陛下」 1947(昭和22)年

写真は戦後も雄弁と語ります。師岡宏次は人間宣言後、全国を巡幸した昭和天皇を写しました。ほかにも様々な写真家が高度経済成長下の街角や生活の様子を捉えています。

浜口タカシ「大学紛争」より 1968(昭和43)年

そして大学紛争、ベトナム反戦運動です。いずれも時代を証言する作品ばかりでした。

中平卓馬「無題」 1966(昭和41)年~1973(昭和48)年

ラストは中平卓馬から平成への展開です。ともかく右も左も写真です。これほど一度にまとめて写真を見たのは初めてかもしれません。

マン・レイ「セルブ・ポートレート」 撮影年不詳

この分量で前半です。展示は2部構成。後半は海外でした。第1次大戦から第2次大戦の間の西欧の写真の動向を見定めています。

アレクサンドル・ロトチェンコ「階段」 1929年 ほか

マン・レイ、ヴォルスほか多数。エルンストの絵画を参照しているほか、ダダや構成主義との関係についても検証しています。私として惹かれたのはロシアのロトチェンコでした。いわゆる構成主義の作家です。視点が面白い。今見ても斬新さは失われていません。

アンリ・カルティエ=ブレッソン「サン=ラザール駅裏、パリ」 1932年

最後のキーワードは「都市」でした。まず目立つのはアルフレッド・スティーグリッツです。そしてあまりにも有名なカルティエ=ブレッソンの「サン=ラザール駅裏」も登場。埼玉県立近代美術館の回顧展も記憶に新しいジャック=アンリ・ラルティーグの写真と続きます。

アレクサンドル・ロトチェンコ「革命美術館の列柱」 1926年 ほか

ここでも目を引いたのはロトチェンコでした。建物や人物を、時に急な角度で見上げ、見下ろしています。独特の構図が思いがけない光景を引き出していました。

横浜美術館 コレクション展 会場風景

横浜美術館の写真コレクションは全部で4200点に及ぶそうです。とすればうち1割弱が出ていることになります。単独のコレクションで構成したとは思えないほどの膨大なスケールです。観覧には時間がかかります。余裕を持ってお出かけください。

あと今回、横浜美術館の常設展が素晴らしいです。自分が見た中では今までで一番。全館で写真とありますが、本当にそうで、ひたすら写真。絵画も僅か、日本画ゼロ。常設の全てのスペースを用いて一大写真展が展開している。企画展の数倍の時間かけて見ておりました。 pic.twitter.com/RqPYNoIcnC

— はろるど (@harold_1234) 2017年1月7日

2月28日まで開催されています。おすすめします。

「全館写真展示 コレクション展」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:1月4日(水)~2月28日(火)

休館:木曜日。但し1月5日(木)、2月23日(木)は開館。

時間:10:00~18:00

*2月23日(木)は16時、24日(金)は20時半まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500(400)円、大学・高校生300(240)円、中学生100(80)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、企画展「篠山紀信 写真展」のチケットで観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

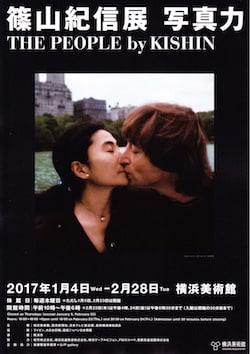

「篠山紀信展 写真力」 横浜美術館

「篠山紀信展 写真力」

1/4~2/28

全国25会場を巡回し、延べ75万名を動員してきた篠山紀信の個展が、横浜美術館へと巡回してきました。

5部構成です。GOD、STAR、SPECTACLE、BODY、ACCIDENTSの各テーマの元、約120点の写真が展示されています。

「美空ひばり」 1986年

冒頭はGOD、すなわち亡くなられた著名人でした。美空ひばり、勝新太郎、渥美清、そしてジョン・レノン。このフロアのみ暗室です。そこに極限にまで引き伸ばされたポートレートが浮かび上がります。

半身を晒し、日本刀を構える三島の姿は猛々しい。その隣では寅さんこと渥美清が満面の笑みを浮かべています。紀信は「写真はまぐれ」と表現しているそうです。それでもさながら決定的瞬間、言い換えれば常に最良のポーズを捉えているように思えてなりません。リアリティ、ないし迫力は十分でした。

「山口百恵」 1977年

ついでのSTARは全ての人々に知られる有名人です。ここで見事なのは山口百恵でした。高さは3メートル、横幅は何と4.5メートルです。水着姿の山口百恵が水面に身を任せています。口はやや空いていて、表情は虚ろ。どことなく官能的です。さも彼女を祝福するかのように光が差し込んでいます。神々しいまでに美しい。モデルの魅力をこれほど引き出したポートレートもなかなか他にありません。

SPECTACLEは一転してのフィクションです。紀信の作り出した幻想世界と呼んでも良いかもしれません。

横幅9メートルの大パノラマで捉えられたのは後藤久美子。複数の写真を組み合わせて作った「シノラマ」の手法で撮影されています。おとぎ話の中の国を引き出したような光景は見るも楽しい。ディズニーランドも賑やかではないでしょうか。観客はゼロ。キャラクターらがディズニーランドで休日を過ごしています。ゲストとホストが逆転しました。

「中村勘九郎 春興鏡獅子 小姓弥生後に獅子の精」 2012年

歌舞伎のシリーズも魅惑的ではないでしょうか。一人一人の役者の大見得をクローズアップ。それこそ大首絵のようです。喜怒哀楽、表情は一つとして同じではありません。さらに色も美しい。極彩色に包まれています。

BODYはヌードです。有名なのは宮沢りえでしょう。まだ18歳だった彼女は天真爛漫な笑顔を見せています。ここに紀信はモデルの清純な美しさを求めたそうです。陽光に包まれた姿は天使のようにも見えました。

「MANUEL LEGRIS」 1999年

当然ながらBODYのモデルは何も女性だけではありません。例えばまわし姿の力士たち。国技館の土俵でしょうか。ずらりと勢ぞろいしています。何とも言い難い重厚感も滲み出していました。さらにバレエダンサーのウラージーミル・マラーホフのポートレートも美しい。これぞ肉体美と言えるのではないでしょうか。全てが完成されています。

ラストはACCIDENTSです。有名人の肖像の仕事で知られる紀信としては異色のシリーズ。東日本大震災で被災した人々を現地で写しています。

「名取市」 2011年

被災後、50日経ってからの撮影だったそうです。背後には瓦礫も残っています。主役は夫婦、兄妹、そして母子です。やや緊張していたり、またはにかんでいる人もいます。しばらく見ていると、有名人のシリーズとは異なり、被写体一人一人の表情、特に視線が何かを語っているような気がしてなりませんでした。困惑、戸惑い、反面に訴えかけるような表情をしているようにも思えなくありません。困難な状況下においても日々を生活し、生き続ける人々の、飾らない姿がここにありました。

さて2012年より長期に渡って全国巡回中の本展ですが、何も首都圏で開催されたのは初めてではありません。

まさに巡回当初、2012年に東京オペラシティアートギャラリーにて同じく「写真力」と題した展覧会が行われました。私も見に行きました。

巡回展ということもあり、基本的に構成、内容は同一です。写真作品自体もオペラシティで出ていたものがほぼ踏襲されています。

ただし一部にアレンジがありました。まず2012年以降に撮影された作品が僅かながら含まれています。次いで横浜展のための特別セレクションです。例えば美空ひばりは横浜の出身。さらにユニットのゆずも横浜の路上ライブから音楽活動を出発させています。そして昨年、引退したハマの番長こと三浦大輔元投手も長らくベイスターズのエースとして活躍していました。つまり横浜に関する人物のポートレートがピックアップされているわけです。

“Picture Power” by Kishin Shinoyama at the Yokohama Museum of Art. ¥100 off admission with #MuPon https://t.co/6liWjN599d pic.twitter.com/YFgW2ABLH4

— Tokyo Art Beat (EN) (@TokyoArtBeat_EN) 2017年1月11日

解説に「美術館で体感する」との言葉がありました。確かに紀信の大型の写真と横浜美術館の広い展示室の相性は悪くありません。それこそ水に放たれた魚のように生き生きしているように見えます。素直に楽しめました。

なお企画展に続く、「横浜美術館コレクション展 2016年度第3期」が極めて秀逸でした。別のエントリでご紹介したいと思います。

2月28日まで開催されています。

「篠山紀信展 写真力」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:1月4日(水)~2月28日(火)

休館:木曜日。但し1月5日(木)、2月23日(木)は開館。

時間:10:00~18:00

*2月23日(木)は16時、24日(金)は20時半まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1400)円、大学・高校生900(800)円、中学生600(500)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

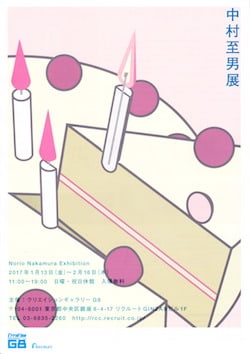

「中村至男展」 クリエイションギャラリーG8

「中村至男展」

1/13~2/16

アートディレクターの中村至男の初めての個展が、銀座のクリエイションギャラリーG8で行われています。

右:「21_21 DESIGN SIGHT 単位展 ポスター」 2015年

左:「祝日」 2010年 虎屋

美術ファンとして一番馴染みが深いかもしれません。単位展です。一昨年、六本木の21_21 DESIGN SIGHTで開催。そのポスターを中村がデザインしました。ポップで親しみやすい。これぞ「シンプルで明快、そしてフラットな形を色面」(公式サイトより)を体現しているのかもしれません。私も強く印象に残っています。

中村の25年にわたるデザインワークは多彩です。ちなみに単位展の隣にある日の丸のポスターは虎屋のためのデザイン。「祝日」と題した日の丸モチーフの羊羹を模したそうです。どのような味だったのでしょうか。

中村至男による明和電機グラフィック一覧

明和電機のグラフィックも中村の仕事です。会場にも明和電機に関する作品が勢ぞろい。一番ボリュームがありました。ポスターのみならず、看板、CDジャケットほか、カレンダーにグッズなどがてんこ盛りです。ミニ明和電機展の様相さえ呈しています。

「ART ARTIST AUDION ポスター」 1993年〜1995年 ソニー・ミュージックエンタテイメント

かつて中村はソニー・ミュージックエンタテイメントに在籍。同社主催のオーディションで明和電機が輩出されました。その際のオーディションのポスターも中村が制作したそうです。

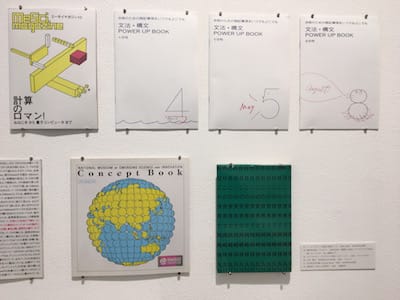

「日本科学未来館 コンセプトブック」 2002年 日本科学未来館

日本科学未来館のコンセプトブックも興味深いのではないでしょうか。ほかベネッセの「文法・公文」のデザインも楽しい。8月号では数字の8をタコに見立て、吹き出しで「August」と言わせています。

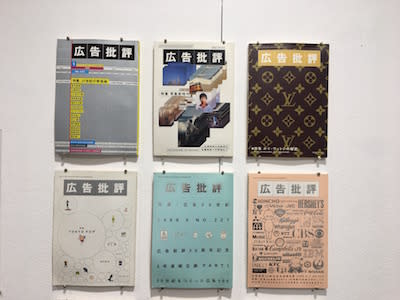

「広告批評」 1999年 マドラ出版

雑誌「広告批評」もよく知られているかもしれません。ヴィトン特集では例のモノグラムを全面に展開。「広告20世紀」の特集号では、表紙をNISSANやJAL、マクドナルドやセブンイレブンなどの企業ロゴで埋め尽くしています。キューピー人形が殊更に目立っていました。

「勝手に広告」 2002年〜2006年 マガジンハウス/ggg

さらに突っ込んだのが「勝手に広告」です。何と実在の企業や商品の広告を勝手に制作したそうです。そして書籍化した上、展覧会まで開いています。相当な熱の入れようです。

「漆器 お盆・ぐい呑リトルドラゴン」 2013年〜2015年 DENTO-HOUSE

さらにこまやこけし、お盆やぐい呑みのデザインと幅広い。映像アニメーションの作品も目を引きました。

# 中村至男展 今日からスタートです!gggで開催の仲條正義展とのはしご企画も目白押し。19時からのオープニングパーティーは、どなたでも参加いただけます。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください! https://t.co/J7lQl1mXEe pic.twitter.com/L8C16no6Ac

— クリエイションギャラリーG8 (@g8gallery) 2017年1月13日

なお同じく銀座にあるギンザ・グラフィック・ギャラリーでは、現在、デザイナーの仲條正義の個展も開催中です。

「仲條正義 IN & OUT, あるいは飲&嘔吐」@ギンザ・グラフィック・ギャラリー 1月13日(金)~3月18日(土)

*「仲條正義 IN & OUT, あるいは飲&嘔吐」(ギンザ・グラフィック・ギャラリー)会場風景

会期中は「ggg・G8はしご企画」として、スタンプラリーのほか、ギャラリートークも行われます。両ギャラリー間は歩いてもせいぜい5分程度です。あわせて観覧するのが良いかもれません。

「私の部屋 アートワーク」 2012年 私の部屋リビング

2月16日まで開催されています。

「中村至男展」 クリエイションギャラリーG8(@g8gallery)

会期:1月13日(金)~2月16日(木)

休館:日・祝日。

時間:11:00~19:00。

料金:無料。

住所:中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

交通:JR線新橋駅銀座口、東京メトロ銀座線新橋駅5番出口より徒歩3分。

「染付誕生400年」 根津美術館

「コレクション展 染付誕生400年」

1/7~2/19

根津美術館で開催中の「コレクション展 染付誕生400年」を見てきました。

有田焼として知られる肥前磁器がはじまったのは、今から約400年前(1616年)、朝鮮から来た陶工、李参平が肥前で焼成に成功したことでした。

「染付鷺矢羽根文皿」 肥前 江戸時代・17世紀 根津美術館

冒頭から水色の世界が広がります。「染付鷺矢羽根文皿」はどうでしょうか。取り囲むのは矢羽根文。まるで花びらのように開いています。中央に立つのが鷺です。なぜか片足でした。可愛らしい。鷺は肥前磁器の定番模様です。最初期の作品と考えられています。

色絵が誕生したのは染付から30年経ってからのことでした。ちょうどその頃、中国では明から清へと移行します。動乱を嫌ったのでしょうか。高い技術を持った中国の陶工が、数多く日本へ渡って来たそうです。

「染付流水菊花文稜花鉢」 肥前 江戸時代 17世紀 根津美術館

そうした技巧の表れと言えるかもしれません。「染付流水菊花文稜花鉢」が魅惑的でした。中央には水が流れ、菊の花が浮いています。その周縁の表現が独特です。というのも、垣や竹、梅などが器の形に沿って斜めに傾いています。線はいずれも細い。確かに先の鷺の染付と比べると、技術として進展しているように見えました。

「染付雪柴垣文軍配形皿」 肥前 江戸時代 17世紀 根津美術館

肥前磁器の模様は次第に和様化します。一例が「染付雪柴垣文軍配形皿」です。まさしく形自体が軍配です。垣にはこんもりと雪が降り積もっています。興味深いのは放射状の文様です。大きく2つ、さも花火のような円を描いています。解説には雪の結晶と記されていましたが、まるで光を表しているかのようでした。

中国の政策転換が一つの契機でした。1654年、中国は海禁令により磁器の輸出を停止。代わって日本の肥前磁器がヨーロッパで求められます。最盛期は1660年から1680年の20年間でした。彼の地での需要に応えるためでしょう。作品は大型化します。公式の記録では8万5千もの肥前磁器が海を渡ったそうです。

「色絵寿字文独楽形鉢」 肥前 江戸時代 17-18世紀 根津美術館

水色に滲む染付の一方、金や赤をあしらった金襴手も肥前磁器の魅力の一つです。うち見事なのは「色絵牡丹花瓶文皿」でした。直径は54センチと大きい。赤絵に金彩を用いて牡丹の花を描いています。皿の四方に何やら金属の爪がありました。これはヨーロッパで吊るして飾るためのものです。

ラストは鍋島への展開でした。実のところ私も肥前で一番好きなのが鍋島です。優美な佇まいながらも、時に斬新に表現されるデザインに見惚れてしまいます。肥前磁器だけで120点超。いずれも1998年に実業家の山本正之氏から寄贈を受けたコレクションです。どちらかといえば小ぶりの作品が多いのも特徴です。おそらく多くは実際に使われていたのではないでしょうか。

「百椿図」 伝狩野山楽 江戸時代 17世紀

さて染付に次ぐコレクション展にも思いがけない優品が展示されていました。それが伝狩野山楽の「百椿図」です。さながら椿の百様態とも呼べるでしょう。全部で100種以上もの椿が描かれています。実に鮮やかです。2巻のうちかなり開いていました。

さらに「再会ー興福寺の梵天・帝釈天」も見逃せません。元は興福寺にあった2躯の仏像、梵天と帝釈天が、何と112年ぶりの邂逅を果たしました。

【再会お祝いの法要】 今日10時-10時45分の間、興福寺多川貫首他の皆様により、梵天像と帝釈天像再会お祝いの法要が行われます。その間、展示室3はご覧になれませんが、どうぞご理解のほどお願い申し上げます。 pic.twitter.com/yVuh9FMjTO

— 根津美術館 (@nezumuseum) 2017年1月12日

制作は仏師の定慶。13世紀の作品です。長らく興福寺の東宮堂に安置されていましたが、いわゆる明治の廃仏毀釈のあおりを受け、帝釈天が寺外へ流出。益田鈍翁の手を経て、根津美術館におさめられました。

梵天の顔立ちはやや険しい。口をややつぼめています。一方の帝釈天の表情は温和です。口元も緩く、僅かに笑みを浮かべているようにさえ見えました。ともに堂々たる体躯です。着衣の質感も重厚。彩色が残る様子も確認出来ました。

染付、百椿図、さらに仏像と盛りだくさんの展覧会です。あわせて楽しめました。

2月19日まで開催されています。

「コレクション展 染付誕生400年」 根津美術館(@nezumuseum)

会期:1月7日(土)~2月19日(日)

休館:月曜日。但し1月9日(月・祝)は開館。翌10日(火)は休館。

時間:10:00~17:00。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1100円、学生800円、中学生以下無料。

住所:港区南青山6-5-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分。

「曖昧な関係展」 メゾンエルメス

「曖昧な関係展」

2016/12/21~2017/2/26

ヨーロッパで活動する現代アーティスト3名によるグループ展が、銀座のメゾンエルメスにて開かれています。

ベルンハルト・ショービンガー 展示風景

まずはベルンハルト・ショービンガー。スイス生まれのジュエリーアーティストです。さも宝石を散りばめた美しい装身具が並んでいるかと思いきや、全くそうではありません。むしろ極めて独創的です。通常、ジュエリーに使わない素材ばかりを扱っています。

ベルンハルト・ショービンガー「イレイザーヘッド」 1983年

例えば「イレイザーヘッド」です。タイトルを見るまではてっきり石の飾りかと思いました。もちろん違います。イレイザー、すなわち消しゴムです。よく見れば砂消しのようなゴムもありました。消しゴムをジュエリーに取り込む発想からして奇抜です。面白いのではないでしょうか。

ベルンハルト・ショービンガー「香水瓶のブレスレット」 2015年

ほかにも網戸のネックレスや香水瓶のブレスレッドなどを製作。後者では使い古しの香水瓶の束ねてブレスレットに仕上げています。相当に重いはずです。着用は困難でしょう。実用性はありません。

ベルンハルト・ショービンガー「ネジと欠片のネックレス」 2015年

さらに興味深いのが「ネジと欠片のネックレス」でした。文字通りに素材はネジとガラス片です。それをリング状につなげています。ネジ先は剥き出し、欠片も極めて鋭利です。皮膚に触れれば怪我をするに違いありません。装身具、すなわち身につけるというジュエリーの基本機能をもはや覆しています。

ベルンハルト・ショービンガー「砲丸のリング」 2010年 ほか

「砲丸をジュエリーへ」とまで宣言するショービンガーです。中世の砲丸でリングやバングルも作っています。ジュエリーに歴史や記憶を介在させていました。

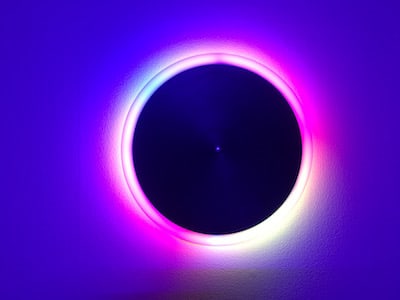

ナイル・ケティング「サステイナブル アワーズ」 2016年

スピーカーの向こうにはソーラーパネルが設置されています。ナイル・ケティングです。生まれは神奈川です。多摩美術大学を卒業後、ベルリンに移って活動しています。

ナイル・ケティング「サステイナブル アワーズ」 2016年

キーワードはエネルギーでしょうか。光が点滅し、スピーカーからは絶えず音が鳴っています。光と音の波の交錯です。いずれも無機物ですが、不思議と有機物同士が関係しているようにも見えます。さらに空気清浄機や香りも導入。家電はダイソンの既製品です。また壁には無数のピンが刺さっていました。やや痛々しい。五感を触発する作品と言えるかもしれません。

ちょうど日没直前だったからか、殊更に光が美しくも見えました。ちなみにケティングは昨年の「六本木クロッシング」(森美術館)にも参加。白熱電球の開発をテーマとしたインスタレーションを展開していました。記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。

アンヌ・ロール・サクリスト「サン・ロマーノの戦い」 2016年

ラストはフランスの画家、アンヌ・ロール・サクリストです。壁には絵画、床には光沢のある黒い板が敷かれています。そして細いポールが何本か立っています。さらに岩を模したと思しきオブジェや亀の置物などもありました。

アンヌ・ロール・サクリスト「サン・ロマーノの戦い」 2016年

パオロ・ウッチェロの「サン・ロマーノの戦い」を京都の石庭に重ね合わせているそうです。ルネサンス絵画と日本庭園とは何と大胆な組み合わせでしょうか。なお作品の周囲には座布団があり、座って鑑賞することも可能です。しばし眺めれば枯山水の光景も頭に浮かび上がってくるかもしれません。

銀座のメゾンエルメスでは3人のアーティストによるグループ展「曖昧な関係」が開催中。サウンドインスタレーションを展開するナイル・ケティングの展示セクションでは、自分の携帯端末で限定の音楽を聞くことができます https://t.co/UZsmsjRPds #TABapp pic.twitter.com/IWOo8QMM1z

— ミューぽん (@mupon_app) 2017年1月11日

2月26日まで開催されています。

「曖昧な関係展」 メゾンエルメス

会期:2016年12月21日(水)~2017年2月26日(日)

休廊:不定休。

時間:11:00~20:00

*日曜は19時まで。入場は閉場の30分前まで。

料金:無料

住所:中央区銀座5-4-1 銀座メゾンエルメス8階フォーラム

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅B7出口すぐ。JR線有楽町駅徒歩5分。

「It’s a Sony展」Part-1 ソニービル

「It’s a Sony展」

Part-1:2016/11/12〜2017/2/12 Part-2:2017/2/17〜3/31

銀座の数寄屋橋交差点に構えるソニービルの営業も、残すところあと3ヶ月を切りました。

今年度末に一度、全面的にクローズ。地上部分を解体した後、2022年秋のオープンを目指して、新たなソニービルが建設されます。

そのソニービルに歴代のソニー製品が集結しました。数は何と700点超。70年に渡るソニーの歴史を俯瞰することが出来ます。

エントランスではソニーの巨大ロゴがお出迎えです。ついで「POPEYE Presents My Favorite Sony」と題し、雑誌POPEYEゆかりの著名人らが、お気に入りのソニー製品を紹介しています。ソニーが誇るウォークマンなど懐かしい品も少なくありません。

「スカイセンサー ICF-5800」(1973年)

なおここではソニーの現社長である平井一夫氏も参加。短波ラジオの「スカイセンサー ICF-5800」(1973年)を出展しています。中学3年生の時、「お年玉をはたいて」(コメントより)購入したそうです。

東京通信工業株式会社「社旗」

続くのが「Sony’s History」です。まさにソニー歴史総ざらいです。2階から4階までの「花びら構造」と呼ばれる一続きのフロアに、ありとあらゆるソニー製品が並んでいます。

「天皇陛下のインターホン」(1949年)

ソニーは1946年、東京通信工業株式会社として創業。当初は日本橋に事務所を構えていましたが、翌年に現本社のある品川区の北品川へと移ります。社旗や設立趣意書の資料がある中、興味深いのは「天皇陛下のインターホン」でした。時には1949年。昭和天皇と侍従を結ぶためのものです。当時の宮内庁の注文を受けて製作されました。

「G型テープレコーダー」(1950年)

「G型テープレコーダー」(1950年)は日本初のテープレコーダーです。見るも大きい。何と重さは35キロです。価格は当時のお金で16万円。初任給が4000円の時代です。致し方ありません。さっぱり売れなかったそうです。

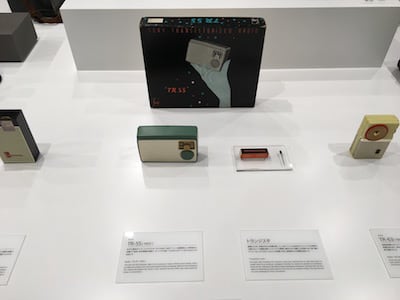

ラジオ「TR-55」(1955年)

同じく日本初です。「TR-55」(1955年)はトランジスタラジオの原型。かなり小型です。この製品から「SONY」のマークが入れられました。

キャラクター「ソニー坊や」

1950年から1960年頃はプローモーションに「ソニー坊や」なるキャラクターが使われていたそうです。人形や看板には「日本の生んだ世界のマーク」と記されています。海外へ事業展開は早い段階から行われました。

オールトランジスタテープレコーダー「TC-777」(1961年)

ともかく随所に「日本初」とあるのも特徴です。「TC-777」(1961年)は日本初オールトランジスタアンプ内臓のテープレコーダー。ほかキーワードは「世界最小」、「最軽量」です。成長期のソニーを支えた製品が次々と登場します。

ラジカセ付テレビ「FX-400」(1976年)

ラジカセ付きテレビなるものがあったとは初めて知りました。「FX-400」(1976年)です。ラジオに白黒テレビを搭載。さらにカセットレコーダーを加えています。中央の部分がモニターでしょうか。カセットは上に入れる仕様のようです。今となっては死語とはいえ、当時の若者から「ラテカセ」として人気を博しました。

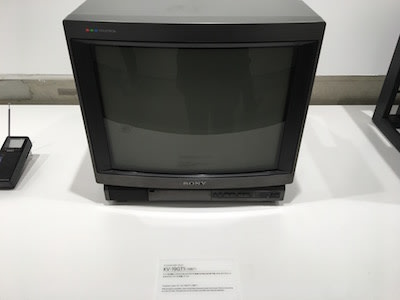

トリニトロンカラーテレビ「KV-19GT1」(1987年)

1970年代の後半からはとにかくテレビが目立ちます。ソニーと言えばトリニトロンのブラウン管テレビです。画面が歪みにくく、さらに写り込みが少ないという特徴があります。振り返れば私の実家もソニーのトリニトロンのカラーテレビでした。全世界で2億8000万台を発売。持っていた方も多いのではないでしょうか。

8ミリ方式ビデオカメラ「CCD-TR55」(1989年)

ビデオデッキももちろん同時代です。ソニーはベータ方式。ビデオの規格でVHS陣営と市場を争いました。やや遅れて現れたのがビデオカメラです。パスポートサイズのハンディカムとして知られる「CCD-TR55」(1989年)は高いセールスを記録します。そしてCDラジカセやミニコンポも登場。ここでも小型化が志向されます。80年代の家庭のステレオ市場を牽引しました。

「ウォークマン」

そしてウォークマンです。持ち運びに便利。どこでもイヤホンで音楽を楽しめるウォークマンは、人の音楽への接し方を変えました。

またディスクマンやDATのウォークマンも合わせて展示。私自身、ラジカセもコンポもウォークマンもディスクマンも全てソニーだったことを、ここに告白しておきます。

2000年以降で目立つのはゲーム機でした。会場もご覧の通り、プレイステーションのコントローラーを模しています。そしてPSPにVAIO。有機ELテレビと続きます。

なおビルの解体後、すぐに新ソニービルの建設工事に入るわけではありません。2018年から2020年の間は、銀座ソニーパークとして地上部分を解放。様々なイベントを開催するそうです。

「It’s a Sony展」会場風景

展覧会は2部制です。現在のソニーのアーカイブを紹介するPart.1は2月12日で終了。その後、展示替えが行われます。2月17日からはPart.2がスタート。ソニーパークのコンセプトを踏まえ、未来のソニーを見据えた内容となるそうです。そちらにも期待したいと思います。

ソニービルは「銀座ソニーパークプロジェクト」に伴い、2017年3月31日(金)をもちまして一旦閉館いたします。閉館に先立ち、カウントダウンイベント「It’s a Sony展」を開催中です。 https://t.co/oFFZcXYAxt pic.twitter.com/H0BIbPdBO6

— ソニービル (@sonybuilding) 2017年1月2日

入場は無料です。Part-1は2月12日まで開催されています。

「It’s a Sony展」 ソニービル(@sonybuilding)

会期:Part-1:2016年11月12日(土) 〜 2017年2月12日(日)。Part-2:2017年2月17日(金) 〜 2017年3月31日(金)

休館:1月1日(日)、2月20日(月)。

時間:11:00~19:00

*12月9日(金)、10(土)、16(金)、17(土)、23(金・祝)、24(土)、30(金)は20時まで。12月31日(土)、1月2日(月)、3日(火)は18時まで。

料金:無料。

住所:中央区銀座5-3-1

交通:東京メトロ丸の内線・銀座線・日比谷線銀座駅B9番出口から徒歩1分。JR線有楽町駅から徒歩約5分。

「戦後ドイツの映画ポスター」 東京国立近代美術館フィルムセンター

「戦後ドイツの映画ポスター」

2016/11/15~2017/1/29

戦後のドイツを飾った映画ポスターが揃います。東京国立近代美術館フィルムセンターで開催中の「戦後ドイツの映画ポスター」を見てきました。

「七年目の浮気」(1955年/アメリカ/ビリー・ワイルダー監督)

ポスター:フィッシャー=ノスビッシュ 1966年 西ドイツ

サントリーポスターコレクション

まず目を引くのは「七年目の浮気」です。製作はアメリカ。ビリー・ワイルダーの監督作品です。ブロードウェイを舞台としています。主役はマリリン・モンロー。ドイツでのポスターを手がけたのはフィッシャー=ノスビッシュでした。もちろん彼女の姿を描いています。ステップは軽やかです。さすがにセクシー。スカートがやや浮き上がっていました。

「戦艦ポチョムキン」も面白い。映画は戦前のソビエトで製作。西ドイツでは戦後、1966年になって公開されました。デザインはハンス・ヒルマン。ともかくシンプルながらも秀逸です。戦艦の2つの砲口と水平線のみ。ただその組み合わせに過ぎません。それでも砲口が砲弾が飛び出していくような迫力が感じられます。

「七人の侍」(1954年/日本/黒澤明監督)

ポスター:ハンス・ヒルマン 1962年 西ドイツ

ドイツ映画研究所

「七人の侍」はどうでしょうか。言うまでもなく黒澤明監督の有名作です。西ドイツでは1962年に配給されました。デザインはポチョムキンも担ったヒルマンです。大きく刀を振り上げる侍たちをシルエット状に表現しています。色は青、赤、黄とグラデーションを描きます。一つのグラフィックデザインとしても魅惑的でした。

「ドクトル・マブゼ」(1922年/ドイツ/フリッツ・ラング監督)

ポスター:カール・オスカー・ブラーゼ 1963年 西ドイツ

サントリーポスターコレクション

またヒルマンはアメリカ映画の「生きるべきか死ぬべきか」でヒトラーの顔をコラージュ。揶揄の意味を込めたそうです。ところでお気づきでしょうか。映画自体は何もドイツの作品に限りません。特に西ドイツではアメリカやフランスの輸入映画が大半を占めています。東ドイツでは自国映画も少なくありませんが、ポーランドやチェコスロヴァキアの映画も目立っていました。だからこそタイトルに「ドイツ映画のポスター」ではなく、「ドイツの映画ポスター」とあるわけです。

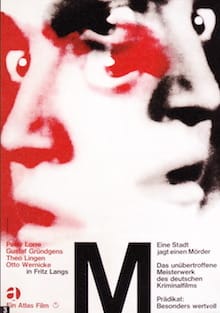

「M」 (1931年/ドイツ/フリッツ・ラング監督)

ポスター:ヴォルフガング・シュミット 1966年 西ドイツ

ドイツ映画研究所

当然ながら、ドイツの東西でポスターのデザインの変遷は異なります。西ドイツは当初から娯楽映画を多く輸入。ポスターにも分かりやすさが求められました。しかし1950年代後半に入ると、芸術性の高い映画も配給されるようになります。すると若いデザイナーらが独自の感性でポスターを制作し始めました。アート的と呼んでも良いかもしれません。その潮流は20年間ほど続きます。1970年代には下火と化し、再び分かりやすさが希求されました。いわゆるアート映画の配給が難しくなったのも要因だったそうです。

「ジプシーは空にきえる」(1976年/ソビエト/エミーリ・ロチャヌー監督)

ポスター:ヘルムート・ブラーデ 1977年 東ドイツ

サントリーポスターコレクション

東ドイツでは戦前のグラフィックを踏襲。1960年頃から変化を見せます。あくまでも配給は検閲の元に行われましたが、そもそも娯楽映画が少なかったからでしょうか。分かりやすさは意図されません。よってデザイナーらは思いの外、自由にポスターを作ったそうです。イラストレーションとして興味深いポスターも少なくありません。

【新着記事】商業性の中で芸術を追求する――『戦後ドイツの映画ポスター』展 /東京国立近代美術館フィルムセンター研究員・岡田秀則氏、大澤浄氏インタビュー https://t.co/UXTGO3mZzf

— SYNODOS / シノドス (@synodos) 2017年1月11日

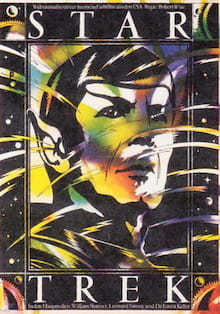

さて最後に一枚、思わぬポスターがありました。アメリカを代表するSFシリーズである「スタートレック」です。

「スタートレック」(1979年/アメリカ/ロバート・ワイズ監督)

ポスター:レギーネ・シュルツ&ブルクハルト・ラボフスキ 1985年 東ドイツ

サントリーポスターコレクション

西ドイツかと思えば、さらに意外にも東ドイツです。同国では元々、殆どアメリカ映画は輸入されませんでしたが、80年代に入ると娯楽作品に限って公開されるようになります。

ポスターは同シリーズの劇場版の第1作です。原作者であるジーン・ロッテンベリーが自ら製作を担った作品です。東ドイツでは1985年に公開されました。

STARTREKのロゴに囲まれたのはミスタースポック。あのトンガリ耳をしたバルカン人です。役はレナード・ニモイ。目を見開いてはポーズをとっています。もちろん背後は宇宙です。ただしエンタープライズの姿は見られません。それでも宇宙船の動きを示すためでしょうか。白や黄色の線が渦巻いています。

常設展「NFCコレクションでみる 日本映画の歴史」会場風景 *常設のみ撮影可

キャプションには映画の簡単な概要も付されています。ポスターを見ながら映画の内容を想像するのも面白いのではないでしょうか。

1月29日まで開催されています。

「戦後ドイツの映画ポスター」 東京国立近代美術館フィルムセンター(@MOMAT60th)

会期:2016年11月15日(火)~2017年1月29日(日)

休館:月曜日。年末年始(12/26~1/3)。

時間:11:00~18:30

*入館は閉館30分前まで

料金:一般210(100)円、大学生70(40)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*常設展示「NFCコレクションでみる 日本映画の歴史」の入場料を含む。

住所:中央区京橋3-7-6

交通:東京メトロ銀座線京橋駅出口1より徒歩1分。都営浅草線宝町駅出口A4より徒歩1分。

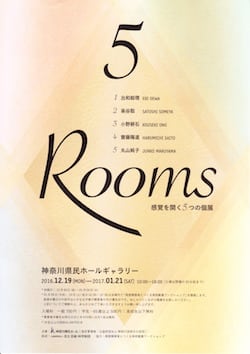

「5Roomsー感覚を開く5つの個展」 神奈川県民ホールギャラリー

「5Roomsー感覚を開く5つの個展」

2016/12/19~2017/1/21

5名の現代アーティストによる展覧会です。神奈川県民ホールギャラリーで開催中の「5Roomsー感覚を開く5つの個展」を見てきました。

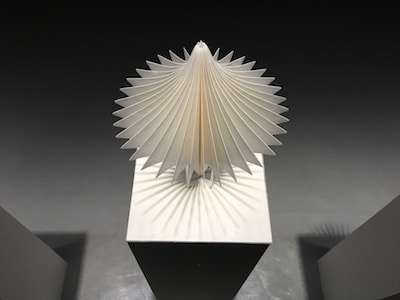

まずは出和絵理です。暗室の中、彫刻が台の上に恭しく置かれています。いずれも白い。ひし形や円錐などの形をしています。花束、ないしは何らかの数理模型のようにも見えました。

近寄ってみましょう。造形は極めて繊細です。幾重にも折り重なっています。光の陰影も絶妙です。質感にはやや温かみも感じられました。率直なところ、解説を読むまで、紙で出来ていると信じて疑いませんでした。

実際は磁器です。何と細かに象っていることでしょうか。ひたすらに薄く伸ばしています。とても陶とは思えません。

漆に向き合うのが染谷聡です。小枝や石を添えています。一部は茶器、例えれば棗です。また緩やかな曲線を描くオブジェなどは有機物のようでもあります。独特のセンスを見て取れました。

暗室に鮮やかな色彩が浮かび上がりました。小野耕石です。赤や緑、また水色やオレンジの色彩が混じり合うように広がります。形はいずれも四角です。表面はざらついています。細かなドットに覆われていました。

技法はシルクスクリーンです。100回もインクを刷り重ねているそうです。それゆえの質感でしょうか。色は見る角度により変化します。煌めいていました。

齋藤陽道のスライドが見応え十分です。目を引くのは3面のスクリーン。かなり大型です。緑色の羽を開いた孔雀のほか、おそらく飛行機から見下ろした雲などが写されています。それ自体は至極、美しい。端的に写真として洗練されています。

すると人が現れました。何らかの治療でしょうか。なにやら医療器具と思しきマスクをしている方がいます。さらに女性が動物の骨を抱いて立っている光景も現れました。そして赤ん坊に出産のシーン。人の生や死、営みが風景に介在します。森羅万象、世界の多様な現象が次々と展開します。いわばこの世のコラージュです。イメージは常に変容し、一定ではありません。

ラストは県民ホールギャラリーの大空間です。丸山純子が「死」をテーマとしたインスタレーションを展示しています。

散乱する無数の木材。形は崩れています。打ち捨てられた難破船でしょうか。船床が歪み、マストがか細く立っています。さらに白砂を模した石鹸の粉が広がっていました。まさしく残骸。生命の気配はまるでありません。

題して「感覚を開く5つの個展」。どことない静けさにも包まれています。しばし時間を忘れて空間へ身を委ねました。

「5Rooms 感覚を開く5つの個展」図録に掲載する写真が納品されました。撮影は来田猛さん。どれもすばらしいので、ちらっとお見せいたします。写真は第5展示室、丸山純子さんのインスタレーション。図録は予約受付中です。光沢ある布張りの美しい装丁。#5Rooms pic.twitter.com/HPJ4sM2zvt

— 神奈川県民ホールギャラリー (@kanaken_gallery) 2016年12月27日

1月21日まで開催されています。

「5Roomsー感覚を開く5つの個展」 神奈川県民ホールギャラリー(@kanaken_gallery)

会期:2016年12月19日(月)~2017年1月21日(土)

休館:12月30日(金)~1月4日(水)。

時間:10:00~18:00 *入場は閉場の30分前まで。

料金:一般700円、学生・65歳以上500円、高校生以下無料。

*10名以上の団体は100円引。

住所:横浜市中区山下町3-1

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約6分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。横浜市営地下鉄関内1番出口より徒歩約15分。

「あなたが選ぶ展覧会2016」発表ライブイベントを開催します

「あなたが選ぶ展覧会2016」

http://arttalk.tokyo/

既に年も明けて2017年です。少し遅くなってしまいましたが、結果発表のライブイベントを開催します。

[あなたが選ぶ展覧会2016」最終結果発表 ライブイベント]

・日時:2017年1月22日(日) 10:00~11:00

V-CUBE(ブイキューブ)の配信システムを利用します。

開始時間の10分前から指定したwebサイトにログインしてください。

なおwebサイトのアドレスは申込み後、折り返しメールにてご連絡します。

・出演

青い日記帳Takさん http://bluediary2.jugem.jp/

千葉英寿さん(フリージャーナリスト) https://www.facebook.com/chibahide

はろるど

*他ゲストの出演を予定しております。(決定次第またお知らせします。)

・内容

「あなたが選ぶ展覧会2016」の最終投票結果を発表します。

・ライブイベント申込フォーム:http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

・参加費 無料

開催日時は1月22日(日)の午前10時から。ちょうど日曜美術館の放送直後です。ライブは昨年同様、Vキューブの配信システムを利用します。ネット回線を通じ、自宅のパソコンや出先のスマートフォン(専用のアプリをダウンロードする必要があります。)で参加いただけるイベントです。会場にお越しいただく必要はありません。

ライブイベント申込フォーム:http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

イベント時はチャットを通じ、参加者の皆さんも出演者とのやり取りが可能です。昨年と同じように皆さんのご意見やコメントをご紹介しながら、和気藹々と進めていければと考えています。

「あなたが選ぶ展覧会2016」の最終投票を受付中です。締切は明日、2017年1月1日6時です! ぜひ、投票よろしくお願いします! https://t.co/E56FdflWgx

— チバヒデトシ (@chibahide) 2016年12月31日

フリージャーナリストの千葉英寿さんをお迎えします。2016年の展覧会について振り返りながら、今年の展望などについて語っていただく予定です。

「あなたが選ぶ展覧会2016 イベントスケジュール」

1.エントリー受付

今年観た展覧会で良かったものをまず順位不同で1から5つあげていただきます。11月25日の18時に締め切りました。

2.ベスト50展発表

エントリーしていただいた数多くの展覧会の中から、上位50の展覧会を12月1日に発表します。

3.ベスト展覧会投票

50の展覧会の中から、さらにベストの展覧会を選んでいただきます。皆さん投票して「あなたが選ぶ展覧会2016 ベスト展覧会」を決定しましょう。投票は2017年1月1日(日)に終了しました。

4.ベスト展覧会決定

最終的な投票結果や投票で1位となった展覧会の発表は、ライブのwebイベントを開催して発表します。

「あなたが選ぶ展覧会2016」https://t.co/tDSbyIuqxF エントリーの集計終わりました。全55展あがりました→https://t.co/0ovNFHFcSU こちらから最終投票という形となります。フォーム→https://t.co/qNtNZpUFQ3

— はろるど (@harold_1234) 2016年12月2日

イベントにはお名前とハンドルネーム、メールアドレスのみで参加いただけます。皆さんのエントリー、投票から選ばれた展覧会です。どのようなベスト10になるのでしょうか。多くの方のご視聴、ご参加をお待ちしております。

ライブイベント申込フォーム:http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

[あなたが選ぶ展覧会2016 イベント概要]

開催期間:2016年11月~2017年1月

エントリー受付期限:11月25日(金)18時

上位50展発表:12月1日(木)

ベスト展覧会投票期間:12月1日(木)~1月1日(日)6:00 *エントリー、投票の受付は全て終了しました。

「あなたが選ぶ展覧会2016」発表ライブイベント:2017年1月22日(日)10時〜

ライブイベント申込フォーム:http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

| « 前ページ |