都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「花粉と花粉症の科学」 国立科学博物館

「花粉と花粉症の科学」

2016/12/23~2017/3/20

関東でも本格的な花粉飛散シーズンが始まりました。

私も花粉症です。毎年、2月半ばからGW前あたりまでは、日によって差はあるものの、終始、目のかゆみ、そして鼻水やくしゃみなどの症状に悩まされています。

しかし花粉自体は「種子植物にとっての重要な細胞」(解説より)です。確かにこの時期は憂鬱ですが、何も悪者扱いすれば良いわけでもありません。

花粉を科学する展覧会です。花粉の形態や機能、そして人間との関係から、花粉症のメカニズムや対象法などの研究成果を紹介しています。

花粉の誕生は遥か昔に遡ります。今から2億9千万年前です。古生代の末期に出現した裸子植物でした。そして白亜紀には被子植物が繁栄し、花や花粉も多様に進化していきます。

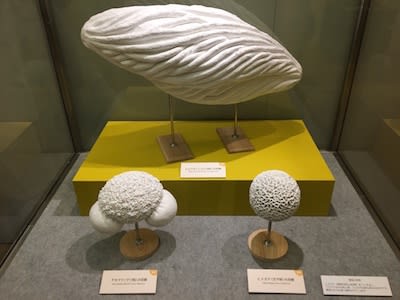

一言に花粉といえども形態は様々です。写真はミョウガ、アカマツ、ヒメガマの花粉の模型です。ヒメガマは実物の6000倍。襞のある球形をしています。さらに6倍もあるのがミョウガでした。アーモンドの形と言っても良いかもしれません。太い線が渦を巻いています。

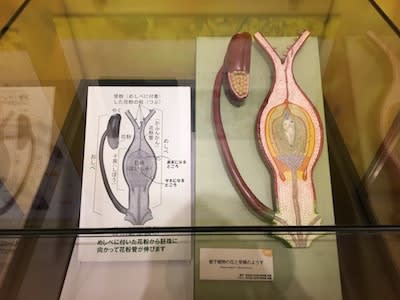

当然のことながら、自ら花粉は運動出来ません。そこで重要なのが送粉形式です。風、虫、水、鳥などを介す必要があります。スギは風媒です。風で大量に花粉を飛ばします。この風媒花こそが花粉症の殆どの原因でした。

花粉は媒介する動物にとっての貴重な栄養源です。しかもバランスが良い。何でも一般的な組成が学校の給食と似ているそうです。タンパク質、糖質、皮質、水分やビタミン、ミネラルなどの全てを摂取出来ます。

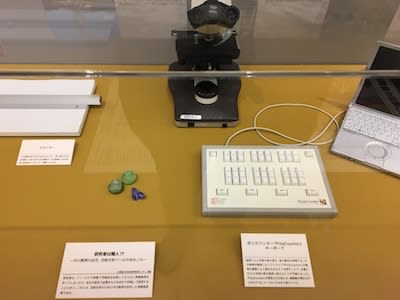

自然科学の研究にも花粉は有用でした。例えば気候変動です。古い地層から採取した花粉を分析。現在の組成と比較することによって、気候データを推定することが出来ます。さらには花粉の化石から植生、また活断層の活動も分かるそうです。

人類が花粉の存在を知ったのは紀元前4世紀です。ギリシャの植物学者が記述を残しています。17世紀にはドイツの科学者が実証。以来、今に至るまで花粉の研究が続いてきました。

花粉は食べられます。古くは蜂蜜です。10グラム当たり5万粒もの花粉が入っています。さらに生薬としても利用。現在でも花粉団子やサプリメントのほか、花粉の粉を塗り込んだ冷麺なども販売されています。

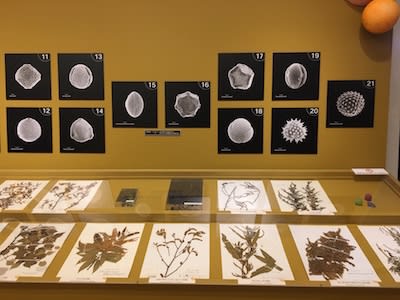

さて後半です。ここからが花粉症でした。原因となる植物の標本がずらりと並んでいます。しかも花粉の電子顕微鏡画像付きです。見るだけで思わず鼻が痒くなってしまいました。

世界で初めて花粉症が報告されたのは1819年でした。場所はイギリスです。当時はイネ科の干草が原因とされたことから、枯草熱と名付けられました。一方、日本では1938年、菌類学者の今関六也が花粉熱を報告します。さらに1961年に荒木英斉がブタクサによる花粉症を発見。日本での展開は基本的に戦後です。のちにスギの症例も見つかりました。

日本ではスギやヒノキが一般的ですが、ヨーロッパではイネ、アメリカではブタクサの花粉症が多く見られます。その地域と原因の植物の関係についてのパネルがありました。「花粉症を引き起こす世界の植物」です。各植物のボタンを押すと発症地域が光り、各言語のクシャミが音声で表現されます。ハクション、アチュー、アチムなど、日、英、仏語などに対応しています。

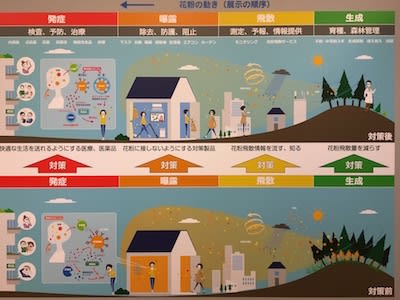

ラストは対策です。まず花粉を生成、飛散、曝露、発症の4段階に分類。各々の対処法を提示しています。

まず生成の段階で挙げられるのが品種改良です。現在も対策が進み、既に関東では小花粉のスギ苗木が8割ほど使われているそうです。効果を発するまでには相当の時間がかかりますが、根本的な原因を断つのも必要かもしれません。

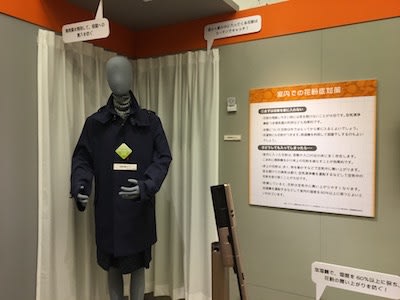

曝露、発症の段階では個人でも対応が可能です。マスク、メガネから、花粉対策コートや空気清浄機などの事例を紹介。マスクは必需品ですが、私の感覚では清浄機も効果的です。基本は室内へ花粉を持ち込まないことです。もちろん内服薬や目薬も欠かせません。

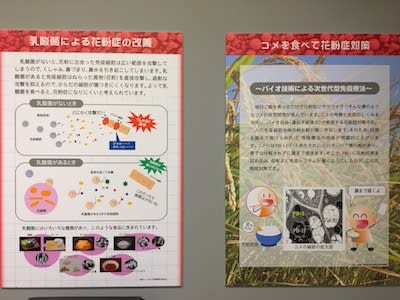

乳酸菌での体質改善についての言及もありました。どの程度の実効性があるのでしょうか。また遺伝子組換え技術によるコメで、花粉症を抑え込む研究も行われているそうです。人は将来、花粉症を克服することが出来るのでしょうか。

「花粉と花粉症の科学」@ 国立科学博物館。自分も花粉症です。鼻、目のかゆみと既に発症しております。で、展覧会は花粉を科学する。生態系にとってなくてはならない花粉。その形態やら有用性等々を模型、パネルで解説。花粉について詳しくなれます。https://t.co/Q2iPJKAw2J pic.twitter.com/hE76kw13Wj

— はろるど (@harold_1234) 2017年2月26日

会場は日本館1階の企画展示室です。特別展ではありません。常設展の入館料のみで観覧出来ます。また花粉展について準拠したリーフレットも配布中です。全20ページ超と充実していました。花粉について詳しくなれることは間違いありません。

3月20日まで開催されています。

「花粉と花粉症の科学」 国立科学博物館

会期:2016年12月23日(金・祝)~2017年3月20日(月・祝)

休館:月曜日。但し12月26日(月)、1月2日(月)、1月9日(月)、2月13日(月)、3月20日(月・祝)は開館。年末年始(12月28日~1月1日)、及び1月10日(火)。

時間:9:00~17:00。

*金曜・土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生620(310)円、高校生以下・65歳以上無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

「オルセーのナビ派展」 三菱一号館美術館

「オルセーのナビ派展:美の預言者たちーささやきとざわめき」

2/4~5/21

ドニやボナールなど、日本でも人気のあるナビ派の画家たち。しかしながら、系統立てて俯瞰する展覧会は、今まで一度も開催されていませんでした。

国内初の本格的なナビ派展です。タイトルにも記載がありますが、出品作の大半はオルセーのコレクションです。(一部に他館、及び国内所蔵作品を含む。)それ故でしょうか。ともかく全体的に粒が揃っています。小品にも力作が少なくありません。

ポール・ゴーガン「黄色いキリストのある自画像」 1890-1891年 油彩/カンヴァス

冒頭はゴーガンでした。「黄色いキリストのある自画像」です。疑り深い目で前を見据えるゴーガン。自画像の多い画家の中でもよく知られる一枚ですが、彼はナビ派ではありません。一体、何故にゴーガンから始まるのでしょうか。

ポール・セリュジエ「タリスマン(護符)、愛の森を流れるアヴェン川」 1888年 油彩/板

接点はナビ派の画家、ポール・セリュジエでした。彼がポン=タヴァンにてゴーガンに学び、その教えに基づいて「タリスマン(護符)」を描きます。風景は大きく変容。川や木立の存在こそ感じられるものの、色面はもはや抽象性を帯びています。この作品が後にパリへ持ち帰られます。よほど衝撃的だったのでしょう。それが切っ掛けで、同じアカデミーに属していたボナール、ヴュイヤール、ドニ、ランソンらとともにナビ派のグループが結成されました。

ドニの「テラスの陽光」が鮮烈です。色は分割。空と樹木以外はオレンジ色の光で満たされています。「非現実化された色彩表現」(解説より)もナビ派の特徴です。この強いオレンジにドニは何を意図したのでしょうか。

ピエール・ボナール「黄昏(クロッケーの試合)」 1892年 油彩/カンヴァス

色の面による構成は時に奥行きを排除し、画面に装飾的な造形をもたらします。一例がボナールの「黄昏(クロッケー)の試合」です。クロッケーとはゲートボールの原型です。ラケットを持つ人の姿を描いています。上流階級の嗜みでしょうか。皆、ドレスを着飾っていました。表現は確かに平面的です。同一の色面を広げて木立を象っています。震えるような曲線を多用しています。犬が可愛らしい。モコモコしています。ぬいぐるみのようでした。

そのボナールに、衝撃的な一枚がありました。「ベッドでまどろむ女」です。ベッドの上で一人、女性が一糸まとわず、仰向けになって横たわっています。ダブルベッドでしょう。シーツは乱れに乱れています。光の陰影がドラマティックでした。シーツに強い光が当たる一方、女性の手前と床、さらに布団には黒、ないし焦げ茶色の影が差し込んでいます。極めて親密な室内空間です。こうした身近な光景もナビ派の得意とするところでした。

フェリックス・ヴァロットン「化粧台の前のミシア」 1898年 デトランプ/厚紙

ヴァロットンの「化粧台の前のミシア」もプライベートな室内を舞台としています。いささか険しい表情の女性が化粧台の前に立っています。首に手をやっているのは何の仕草でしょうか。色の構成が絶妙です。台の白、衣服のピンク、そして壁の青にカーペットの赤のコントラストが際立っています。覗き込むかのような構図も面白い。彼女はこの空間に一人でいるのでしょうか。どことなくドラマの展開を予兆させる作品でもあります。

ピエール・ボナール「格子柄のブラウス」 1892年 油彩/カンヴァス

チラシ表紙を飾るボナールの「格子柄のブラウス」は思いの外に小さな作品でした。縦60センチに横は30センチほどです。右手で猫を抱き寄せ、左手でフォークを使いながら食事をとっています。トリミングでしょうか。両腕が左右で見切れています。それゆえかピンクの格子柄が引き立ちます。モデルとの距離も近しい。それこそ今、テーブル越しに彼女と食事しているかのようでした。

フェリックス・ヴァロットン「ボール」 1899年 油彩/板に貼り付けた厚紙

かつてのヴァロットン展でも一際目立っていた「ボール」が再びやって来ました。強い日差しが照る公園で女の子がボールを追っかけています。奥には二人の女性が立っています。一人は女の子の母親かもしれません。しかしながら、その距離はあまりにも遠い。さらに女の子の後方へ影が触手のように伸びています。一見、何ら変哲のない日常ながらも、不穏な気配があるのは否めません。女の子は一体、どこへ行ってしまうのでしょうか。

子どももナビ派が得意としたテーマでした。例えばボナールの「ランプの下の昼食」では赤ん坊に食事を与える姿を表現しています。圧巻なのはヴュイヤールの「公園」のシリーズです。一面の公園のパノラマです。子どもたちもいます。筆は緻密です。まるでタペスリーのような独特の質感がありました。パリの邸宅の応接間を飾るために制作されたそうです。本来は9枚揃いです。うち5枚をオルセーが所蔵。全てが展示されています。

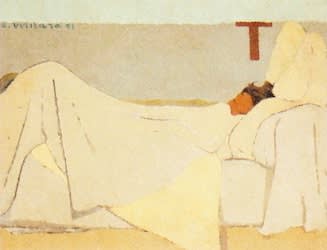

エドゥアール・ヴュイヤール「ベットにて」 1891年 油彩/カンヴァス

そのヴュイヤールに興味深い一枚がありました。「ベットにて」です。ひたすらに眠りこける人物。顔以外の全てがリネンに包まれています。ベージュを基調とした単色での構成です。色同士がせめぎあっています。顔の上のTの字は何を意味するのでしょうか。否応なしに十字架を連想しました。この人物は永遠の眠りについているのかもしれません。

モーリス・ドニ「ミューズたち」 1893年 油彩/カンヴァス

全81点。まずゴーガンを参照した上で、「庭の女性」や「親密さの詩情」、「子ども時代」など、ナビ派の性質を表すテーマで作品を紹介しています。繰り返しになりますが、ともかく力作ばかりです。監修のオルセー美術館の学芸員、イザベル・カーン氏をして「コレクションの傑作」との言葉がありましたが、あながち誇張とは思えませんでした。

最後に館内の状況です。2月12日(日)の午後に見てきました。特に入場待機列もなく、全般的にスムーズ。余裕を持って観覧することが出来ました。

【ナビ派展/僕たちナビ派】ナビ派結成の経緯をイラストでご紹介します。https://t.co/dIz3wxZdhR pic.twitter.com/yjY1xABlZP

— 三菱一号館美術館 (@ichigokan_PR) 2017年2月21日

しかし何かと会期後半に人出が集中する一号館のことです。春以降は混雑も予想されます。早めの観覧がベストです。金曜、ないし第2水曜の夜間開館も有用となりそうです。

グッズの絵葉書が良く出来ています。全点塗り絵付きです。見て、飾るだけでなく、塗っても楽しめました。

5月21日まで開催されています。おすすめします。

「オルセーのナビ派展:美の預言者たちーささやきとざわめき」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2月4日(土)~5月21日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館。年末年始(12月29日~1月1日)。

時間:10:00~18:00。

*祝日を除く金曜、第2水曜、会期最終週の平日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。

*ペアチケットあり:チケットぴあのみで販売。一般ペア3000円。

*3月1日~15日は「学生無料ウィーク」のため大学生以下無料。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

「日本酒マニアック博」 PARCO MUSEUM

「日本酒マニアック博 in 東京」

2/10~3/5

日本酒を「遊べる素材」(解説より)と捉え、その魅力を紹介する展覧会が、池袋のPARCO MUSEUMで開催されています。

タイトルは「日本酒マニアック博 in 東京」。一体、何種類の銘柄が揃っているのでしょうか。場内には全国各地より集められた地酒がずらり。右を向いても、左も向いても日本酒の一升瓶が目に飛び込んできます。思わず喉が鳴ってしまいました。

切り口はキャッチーです。何せ冒頭は「あっぱれ!日本酒キラキラネーミング」。ようは変わった名前の日本酒です。「死神」に「うっぷんばらし」に「辛口ばっか飲んでんじゃねえよ」等々、確かに謎めいた銘柄ばかりでした。「死神」は落語に由来するそうです。また「辛口」云々は熱い。造り手の強いメッセージが感じられます。

次いでは「SAKE GOOD DESIGN AWARD」です。ラベルのセンスを競っています。とはいえ、お洒落一辺倒ではありません。変わり種も目につきました。

「SAKE 漢 グラビア写真展」のモデルは蔵元の造り手です。何かと有名な獺祭の旭酒造を飾るのは同社社長の桜井一宏氏でした。ほか加茂錦酒造や冨田酒造など10の蔵元のグラビアが並んでいます。皆、ポーズをとっては、どこかはにかみながらも、得意気に写っています。ちなみに獺祭の隣は平和酒造の紀土です。手に入りやすく、しかも美味しい。愛飲されている方も多いのではないでしょうか。

ワンカップが怒涛のように並びます。「集合!全国ご当地カップ酒」です。比較的有名な銘柄から、キャラクターを使用したものまでと多様です。「かわいい」がキーワードでした。

さらにファンとして嬉しいのは中国醸造の「うまいじゃろカープびいきカップ」があったことです。カープのマスコットこと「カープ坊や」がデザインされています。ほか北陸新幹線限定カップにぐんまちゃんと多数。目移りしました。

さらに各分野で活動するクリエイターがワンカップをデザイン。総勢30名です。安野モヨコや宇野亞喜良らが参加しています。アート関連では、しりあがり寿やタイのウィスット・ポンニミットの作品もありました。

一番マニアックなのが「こだわりの製法に乾杯!」かもしれません。ここでは全体の監修者であり、自らも利き酒師である葉石かおりさんが、こだわりの日本酒をセレクト。キャプションとともに、手書きのボードで酒の個性を分かりやすく伝えています。室町時代の復元酒とはいかなる風味なのでしょうか。

酒はつまみも重要です。見合う料理のガイドもありました。さらに飲み方も様々。ロック推奨とはまるで焼酎のようです。入手困難なものも少なくありません。

「酒ぺディア」と題したパネルも面白い。酒に因むトリビアです。日本酒を最初に飲んだ外国人をはじめ、江戸時代の蕎麦屋と日本酒の関係、ワンカップ大関の開発秘話など、知らないことばかりです。日本酒についてより親しみが持てました。

ほかは「とうらぶ」ならぬ日本酒をアニメのキャラクター化した「日本酒ものがたり」や、一升瓶と女子を組み合わせた「きらめく一升瓶女子写真展」と続きます。エンターテイメントとして楽しめるのではないでしょうか。

ラストは試飲です。有料入場者には受付で試飲券を配布。場内の特設ブースで試飲することが出来ます。量はおおむねお猪口一杯弱程度でした。

私はこの日、次の予定があったため、甘酒をいただきましたが、日本酒の場合は銘柄の選択も可能です。やはり酒は飲んでこそ楽しめるもの。飲まない手はありません。

物販も充実しています。全国より「厳選」(公式サイトより)された日本酒や、手ぬぐいなどのグッズが販売されていました。

嬉しいのはクリエイターのワンカップも購入可能ということでした。しかも全種類です。ただし一部に人気が集中しているようです。品切れも発生していました。

パルコミュージアムで開催中の「日本酒マニアック博in東京」で大好評につき一部品切れになっておりました「クリエイターズ・デザイン・ワンカップ」が本日大量入荷!是非在庫が豊富なこの週末にご来場くださいませ������☺️������品切れ商品情報はこちらhttps://t.co/LKuxMc5XF9 pic.twitter.com/xHF4z4a0nu

— PARCO-ART (@parco_art) 2017年2月25日

公式サイトで追加入荷の案内があります。購入希望の方は事前にご確認下さい。

実のところ私自身、焼酎党のため、普段、日本酒をあまり飲みませんが、この日ばかりは晩酌を日本酒で楽しもうと心の底から思いました。

3月5日まで開催されています。

「日本酒マニアック博 in 東京」 PARCO MUSEUM(@parco_art)

会期:2月10日(金)~3月5日 (日)

休館:2月15日。

時間:10:00~21:00

*入館は閉館の30分前まで。

*最終日は18時閉場。

料金:一般500円 、学生400円、小学生以下は無料。

住所:豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館7階

交通:JR線、西武池袋線、東武東上線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線池袋駅東口より徒歩1分。

「It’s a Sony展」Part-2 ソニービル

「It’s a Sony展」

Part-1:2016/11/12〜2017/2/12 Part-2:2017/2/22〜3/31

建て替えのため、今年度末に一度、閉鎖する数寄屋橋のソニービル。昨冬からクロージングイベントとして「It’s a Sony展」が行われてきました。

「It’s a Sony展」Part-1 ソニービル(はろるど)

会期は2期制です。既に終了したPart-1では700点余に及ぶソニー製品が集結。数々のアーカイブを通し、ソニーの歴史を知ることが出来ました。

続くのがPart-2です。Part-1とは内容を一新。2018年夏にオープン予定のソニーパークをイメージした空間を展開しています。

まず目に飛び込んでくるのが緑です。床は人工芝。1階から4階へのフロアの全てに敷き詰められています。これぞソニーパークの緑を模したのでしょうか。ふかふかとした感触を足で確かめながら、順に階段を上がってみました。

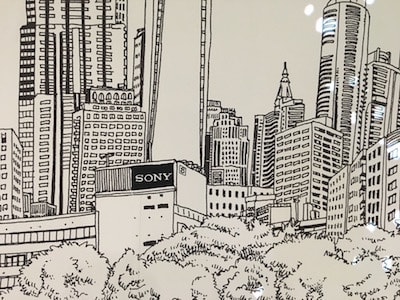

最大の目玉はウォールアートです。全長は何と120メートル。高低差は9メートルもあります。起点は一本の大木です。そこから樹木が連なり、高層ビルの立ち並ぶ大都市の光景が広がっています。新宿や東京都心の高層ビル群、それに横浜のランドマークタワーなども描かれていました。いわゆる架空の街並みではありますが、どこかで見たことのあるビルも少なくありません。

さり気なくソニーの製品が描きこまれているのも特徴です。またソニーピクチャーズのキャラクターや、ソニーミュージックのアーティストもいました。素材はマジック。かなり細かく描かれています。実のところ壁画は現在も製作中です。手掛けるのはイラストレーターの黒地秀行氏です。私が出かけた際も、ペンで壁画に書き足す作業が行われていました。

プロジェクターによる光の演出も効果的です。青空や夕陽が広がります。プロジェクションマッピングでしょうか。人の動きを思わせる仕掛けもあります。時間の移ろいなどを感じることが出来ました。

木琴の軽やかな調べが聞こえてきました。「パークの木琴」です。曲はルイ・アームストロングの「What a Wonderful World」。木琴は長大です。全長35メートル。階段状です。4階で木のボールを落とすと、下へ向かってコロコロと転がりながら、木琴を叩いて音を出します。ボールはスタッフの方が不定期に落としていました。

ウォールアートに葉っぱのシールを貼るコーナーもありました。シールは1人1枚です。中に8枚の葉のシールが付いています。まだ会期が始まったばかりでしたが、既にご覧の通り、かなり葉が付いていました。おそらく会期末には葉で埋め尽くされるのではないでしょうか。

さらにソニーパークへメッセージや、ウォールアートのキーワードを探して歩くスタンプラリーなども用意されています。キーワードは全部で8つです。これが意外と難しい。よく見ないと分かりません。ヒントは入場時に配布されるパンフレットです。完成すると缶バッジとシールがプレゼントされます。

いわゆる展示物はほぼ皆無です。来るべきソニーパークを予感させながら、ソニービルに独特な螺旋の空間自体を味わえる展示と言えそうです。

会期中には様々なライブやトークイベントも行われます。それにあわせて出かけるのも面白いのではないでしょうか。

【銀座ソニーパークプロジェクト】It's a Sony展 Part-2、本日よりスタート! https://t.co/4Rbs33eDQb pic.twitter.com/oWcQvKD4XR

— Sony (Japan) (@sony_jpn) 2017年2月22日

入場は無料です。Part-2は3月31日まで開催されています。

「It’s a Sony展」 ソニービル(@sonybuilding)

会期:Part-1:2016年11月12日(土) 〜 2017年2月12日(日)。Part-2:2017年2月22日(水) 〜 2017年3月31日(金)

休館:1月1日(日)、2月20日(月)。

時間:11:00~19:00

*12月9日(金)、10(土)、16(金)、17(土)、23(金・祝)、24(土)、30(金)は20時まで。12月31日(土)、1月2日(月)、3日(火)は18時まで。

料金:無料。

住所:中央区銀座5-3-1

交通:東京メトロ丸の内線・銀座線・日比谷線銀座駅B9番出口から徒歩1分。JR線有楽町駅から徒歩約5分。

「N・S・ハルシャ展:チャーミングな旅」 森美術館

「N・S・ハルシャ展:チャーミングな旅」

2/4~6/11

インド人の現代アーティスト、N・ S・ハルシャ(1969〜)の世界初の大規模な個展が、森美術館で行われています。

「無題」 2017年

旅の起点は一枚の葉っぱでした。タイトルは「無題」。新作の写真です。ハルシャの出身地は南インドのマイスールです。古くは14世紀末に遡る王国の首都でした。後に同国西部のヴァドーダラーの大学院へ進学し、「進歩的」(解説より)な教育を受けます。そして再び故郷へ戻り、スタジオを構えて、アーティストとしての活動を始めました。

それにしても総勢何名が登場しているのでしょうか。ハルシャは徹底して人間を見据えています。人間こそが重要なモチーフです。一枚のキャンバスに人間を繰り返し、繰り返し、半ば執拗にまで描き込んでいます。しかもまるで行進するかのように並んでいるのです。反復もキーワードの一つでした。

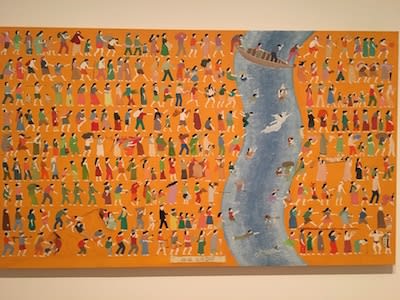

「私たちは来て、私たちは食べ、私たちは眠る」 1999-2001年 クイーンズランド・アートギャラリー、ブリスベン

そのスタイルの発端となったのが「私たちは来て、私たちは食べ、そして私たちは眠る」でした。多くの人が左から右に並んで進んでいます。背景はオレンジです。右側には川が流れ、船に乗ったり、中には泳いで渡る人もいました。何も成人だけでなく、子供から老人までと多様です。銃を構えた兵士もいました。さらに葬列でしょうか。横たわる人を運ぶ姿も見られます。

「私たちは来て、私たちは食べ、私たちは眠る」 1999-2001年 クイーンズランド・アートギャラリー、ブリスベン

また笑っていたり、取り澄ましていたり、指差しては何か怒っていたりと、表情も同じではありません。人は同じようで、実は皆、違っていました。これぞ社会の縮図なのでしょうか。生から死への人生の諸相が表されていました。

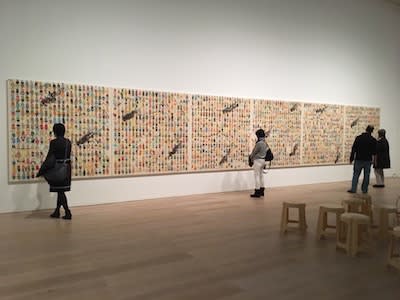

ハルシャの人への関心はさらに拡張します。最たるのが「ここに演説をしに来て」でした。ご覧の通りに巨大です。横幅何メートルあるのでしょうか。6枚のパネルが連なっています。

「ここに演説をしに来て」 2008年

登場するのは何と2000名。しかも人間だけでなく動物もいます。全てがカラフルなプラスチックの椅子に座っていました。そしてこれまた表情が様々です。両腕を広げたり、目を手で覆ったり、祈るような面持ちで手を合わせたりする人もいます。当然ながら人種、性別は問いません。

「ここに演説をしに来て」 2008年

面白いのは映画のヒーローも描かれていたことでした。例えばスーパーマンにバットマンです。隣り合わせに座っています。ほかにはフルーダ・カーロらもいるそうです。あまりにも人数の多さに俄かには分かりません。マクロで捉えてもミクロで見ても面白い。キャプションに「この世をながめる」とありましたが、全てを俯瞰する神の視点に近いのかもしれません。まさにこの世の人間、キャラクター、それに動物らが等しく同じ椅子に座っていました。

南インドの文化に根ざした作品が多いのも特徴です。中でも印象的なのが食事に関するインスタレーションでした。

「レフトオーバーズ(残りもの)」 2008/2017年

「レフトオーバーズ(残りもの)」です。同地の伝統的なミールスです。お皿はバナナの皮。そこに香辛料やチャパティなどの食事が盛られています。食品サンプルを用いて制作しています。

「レフトオーバーズ(残りもの)」 2008/2017年

よく見ると全て食べかけでした。残りものとあるように、食べ残しと呼んだ方が適切でしょう。確かにバナナの皮を剥き、ミールス上でかき混ぜたような跡が残っていることが分かります。コップの水も減っていました。

「レフトオーバーズ(残りもの)」 2008/2017年

一部はご覧のように打ち捨てられていました。中にはほぼ食べきっているミールスもありますが、殆ど手を付けていないものもあります。残飯にしてはあまりにも多すぎます。そこにもハルシャのメッセージが込められているのかもしれません。

「ネイションズ(国家)」 2007/2017年

圧巻なのは「ネイションズ」でした。うず高く積まれたのはミシン。全部で193台あります。国連加盟国数と同等です。いずれも足踏み式で無数の糸に包まれています。さらに国旗を表した布が置かれていました。

「ネイションズ(国家)」 2007/2017年

インドにおいて糸車はガンジーの独立運動の象徴です。工業化を表し、労働も意味します。国家の意味を問いただしているのでしょうか。旗の一部は剥落。引きちぎれて落ちているものもあります。一方でミシンから出た糸は網のように広がりつつ、時に細かに分かれては、もつれるように絡み合っています。人々の行き来、ないし国同士の複雑な関係を思わせました。

「ふたたび生まれ、ふたたび死ぬ」 2013年

最大のスケールを誇るのが「ふたたび生まれ、ふたたび死ぬ」です。全長は24メートル。作品は展示室の端から端までに及んでいました。

「ふたたび生まれ、ふたたび死ぬ」 2013年

舞台は宇宙なのでしょうか。とぐろを巻いては左右へ巨大な龍が舞うかのように広がっています。黒い帯の表面には無数の天体が浮かび上がっています。とても数え切れません。まるで巨大な星団、ないし銀河を前にしているかのようでした。

「私の目を見て」 2003年 サクシ・ギャラリー、ムンバイ

インドの哲学や宗教観に踏み込みながらも、どこか「ユーモラス」(解説より)で、親しみやすくもあるもN・ S・ハルシャの世界。食欲を喚起させられるのも面白いところです。南インドの文化に触れるのにも良い機会と言えるのではないでしょうか。

「マター」 2014/2016年

なお制作は美術館の外へも拡張しています。エレベーター前の壁画のほか、66プラザより森タワーを超え、空から宇宙を指し示す猿のオブジェ、「マター」も設置されています。手に持つのはボールです。天体を意味しているのでしょうか。猿はインドでハマヌーン神として信仰されている種だそうです。人から宇宙へと志向するハルシャの旅に終着点はありません。

【本日2/4(土)開幕!】「N・S・ハルシャ展:チャーミングな旅」森美術館にて開催!会期:2017年2月4日(土)-6月11日(日)詳しくはこちら:https://t.co/7SldWBeTL4 #ハルシャ展 pic.twitter.com/Zh4XIBCaFA

— 森美術館 Mori Art Museum (@mori_art_museum) 2017年2月4日

ロングランの展覧会です。6月11日まで開催されています。

「N・S・ハルシャ展:チャーミングな旅」 森美術館(@mori_art_museum)

会期:2月4日(土)~6月11日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~22:00

*但し火曜日は17時で閉館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1800円、大学・高校生1200円、中学生以下(4歳まで)600円。

*本展のチケットで東京シティビュー(展望台)にも入館可。

場所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅より地下コンコースにて直結。都営大江戸線六本木駅より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線麻布十番駅より徒歩10分。

注)写真はいずれも「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

「ダン・フレイヴィン展」 エスパス ルイ・ヴィトン東京

「ダン・フレイヴィン展」

2/1~9/3

エスパス ルイ・ヴィトン東京で開催中の「ダン・フレイヴィン展」を見てきました。

アメリカの現代美術家、ダン・フレイヴィンは、1960年頃から「光」を使用した作品を制作しています。

そのスタイルは実に簡潔です。言ってしまえば蛍光管しかありません。

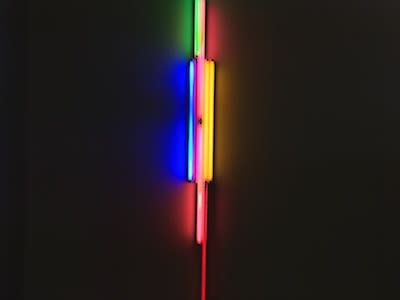

「無題「(アレックスとニッキーへ)」 1987年

「無題(アレックスとニッキーへ)」はどうでしょうか。8本の直管の蛍光灯を壁に設置。隙間なくくっ付いています。色は青、緑、黄、赤の4色です。何ら点滅を繰り返すわけでもなく、ただひたすらに色、つまりは光を放ち続けます。まさしくミニマル。一切の装飾もありません。

とはいえ、しばらく眺めていると、色同士が混じり合い、微妙に変化しているようにも感じられます。さらに光は空間だけでなく、壁へも侵食。さも絵具が滲み出すように広がっていました。

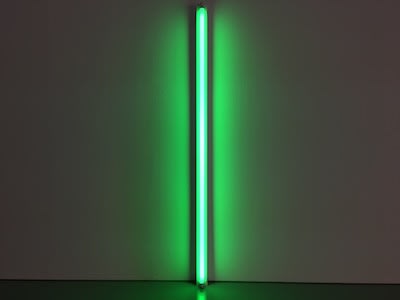

「無題」 1963年

よりシンプルなのが「無題」です。キャリア初期の1963年の作品。緑の蛍光管1本のみです。縦にズバッと空間を割くように直立しています。フレイヴィンは緑に「他とは異なる驚くべき強さがある。」(解説より)と主張しているそうです。森などの自然の色でもある緑。ともすれば安定や調和などを表しますが、西洋の一部では毒、ないし悪魔を示す色と考えられることもあります。如何なる意味を持ちえているのでしょうか。

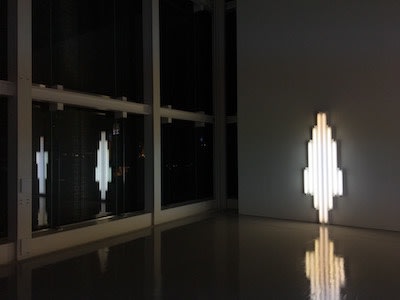

最も大規模なのが「V・タトリンのためのモミュメント」の連作でした。全部で4点。今度は白色の蛍光管です。1作品当たり7本、ないしは8本ほど繋げています。高さは一定です。244センチでした。

「V・タトリンのためのモミュメント」 1964〜1965年

V・タトリンはロシアの構成主義の芸術家です。技師や建築家としても活動。ロシア革命を祝した記念塔を設計をレーニンに依頼されました。実際には建設されませんでしたが、かのエッフェルに匹敵するほど巨大な螺旋型の鉄塔を構想していたそうです。

「V・タトリンのためのモミュメント」 1964〜1965年

その記念塔のためのオマージュです。確かに建築物的な展開も見て取れなくはありません。

蛍光管は外国の既製品のようです。寿命を終えればいつしか消えてしまいます。空間は光に満ちていましたが、どことない儚さを感じたのも事実でした。

エスパスはガラス張りのスペースです。照度は外の光量と連動します。今回は日没後に観覧しましたが、昼間や夕方など、時間によって変化する表情を追うのも良いかもしれません。

エスパス ルイ・ヴィトン東京で、蛍光管を扱った巨匠ダン・フレイヴィン展がスタート! 外光が射し込む昼と、東京の借景を望む夜とでまったく雰囲気の異なる静謐な空間。タトリンやジャッドへのオマージュも。入場無料、9/3まで https://t.co/2pJO089Hib #TABapp pic.twitter.com/uehy60ivLf

— Tokyo Art Beat ☘ (@TokyoArtBeat_JP) 2017年2月2日

入場は無料です。9月3日まで開催されています。

「ダン・フレイヴィン展」 エスパス ルイ・ヴィトン東京

会期:2月1日(土)~9月3日(日)

休廊:不定休

時間:12:00~20:00

料金:無料

住所:渋谷区神宮前5-7-5 ルイ・ヴィトン表参道ビル7階

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A1出口より徒歩約3分。JR線原宿駅表参道口より徒歩約10分。

「ヨーロッパ陶磁と世界のガラス」 サントリー美術館

「サントリー美術館新収蔵品 コレクターの眼 ヨーロッパ陶磁と世界のガラス」

1/25~3/12

2名のコレクターの寄贈によって、新たに加わったコレクションを紹介します。サントリー美術館で開催中の「サントリー美術館新収蔵品 コレクターの眼 ヨーロッパ陶磁と世界のガラス」を見てきました。

まず1人目です。美術商の野依利之氏でした。ガレなどのアール・ヌーヴォーを専門としながら、18世紀のヨーロッパの陶磁器も蒐集してきました。

「色絵花籠文大皿」 18世紀 オランダ ほか

中核はデルフトウェアです。デルフトの発端は17世紀初頭。オランダへ輸入された中国磁器に由来します。これが大変に重宝されたことから、いわば模造品として作られるようになりました。最盛期は1680年頃です。野依コレクションも17世紀後半から18世紀前半の作品が目立っていました。

「染付人物図壺」 18世紀 オランダ

一言で表せば中国趣味と呼べるかもしれません。オランダの「染付人物図壺」はどうでしょうか。中国服を身につけた人物が2人ほど描かれています。周囲は山水、ないし花鳥画的な作風です。自然の長閑な景色が広がっています。

「色絵風景図壺・花瓶」 18〜19世紀 オランダ

同じくオランダの「色絵風景図壺・花瓶」も華やかで楽しい作品です。5点揃いです。つまみの部分はリスを象っているのでしょうか。鹿などの動物が歩く姿を鮮やかな色彩で表現しています。

「馬置物」 18世紀 オランダ ほか

最盛期のデフルトには30軒の工房があり、1年間で数百万に及ぶ器を制作していたそうです。また18世紀中頃にはフュギュアこと彫像も流行します。デルフトでも多数の置物が焼かれました。

「色絵花鳥文鉢」 18世紀 オランダ

まるで磁器のような質感もデルフトウェアの魅力の一つです。そして薄作り。意外と繊細です。一例として「色絵花鳥文鉢」が挙げられるかもしれません。

「色絵グロテスク文アルバレロ」 16世紀以降 イタリア

イタリアやイギリスの陶器も優品揃いです。「色絵グロテスク文アルバレロ」も目を引くのではないでしょうか。何でも野依氏がコレクションを始める切っ掛けになった作品だそうです。この充実ぶり。とても個人のコレクションとは思えません。

さてもう一人のコレクターは如何なる人物でしょうか。名は辻清明氏。陶芸家です。作陶を続ける一方、木、陶、漆などを素材とする多様な古美術品を収集しました。

ガラスに早い段階から関心を寄せていたそうです。時代も地域も幅広いのが特徴です。古代ローマからオリエント、ヨーロッパ、さらには中国、日本の和ガラスまでを網羅していました。

「尖底碗」 前2世紀中期〜前1世紀初期 シリア・パレスチナ地域あるいは東地中海沿岸地域

作品は紀元前に遡ります。黄金色に燦然と輝くのが「尖底碗」です。時は紀元前2世紀前後。シリア、パレスチナ地域、ないし東地中海沿岸地域で制作されました。同じく東地中海沿岸地域の「リブ装飾碗」も紀元前1世紀頃です。うっすら水色を帯びています。

「カットガラス碗」 3〜7世紀 イラン

イランの「カットガラス碗」も魅惑的でした。推定制作年代は3世紀から7世紀です。側面が6角形に刻まれています。歪みは少なく、かなり精巧です。高い技術を伺わせます。幾分と深い彫りです。どのような感触が得られるのでしょうか。

「金彩緑色紋章文 レーマー杯」 19〜20世紀 おそらくドイツ

時計の針を一気に近現代へ進めます。「金彩緑色紋章文レーマー杯」に風格を感じました。ガラス杯は緑色です。細かな装飾を施しています。金色の縁も眩しい。一際、輝いて見えました。

「切子籠目文蓋物」 江戸後期〜明治初期 19世紀 日本

日本の本格的なガラス器作りは17世紀中頃に始まります。最初は吹きガラスです。そして19世紀に切子が登場しました。「切子籠目文蓋物」がまるでダイヤモンドのような光を放っていました。さらに氷コップなども可愛らしい。お気に入りの1点を探すのには時間はかかりません。

辻清明「蕪鉢」 1991年

ラストは辻氏自身の制作するガラス作品でした。60歳を超えてからの挑戦です。こちらも見入りました。

「ヨーロッパ陶磁と世界のガラス」展示風景

立体展示で既に定評のあるサントリー美術館のことです。作品はもとより、空間自体の美しさにも目を見張るものがありました。

「ヨーロッパ陶磁と世界のガラス」展示風景

会場内の撮影が全面的に可能です。スマートフォンだけでなく、一眼レフを構えては、真剣な眼差しで作品を捉えている方の姿も見受けられました。

\写真撮影OK!/本展に限り、全作品写真撮影ができます!お気に入りの作品を見つけて、シェアしてくださいね♪ #サントリー美術館 #コレクターの眼https://t.co/LpKnXO8Ynt pic.twitter.com/UWZl1fqpCI

— サントリー美術館 (@sun_SMA) 2017年2月2日

会場内、空いていました。ゆっくり見られます。3月12日まで開催されています。

「サントリー美術館新収蔵品 コレクターの眼 ヨーロッパ陶磁と世界のガラス」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:1月25日(水)~3月12日(日)

休館:火曜日。但し3月7日(火)は開館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜、土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学・高校生800円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

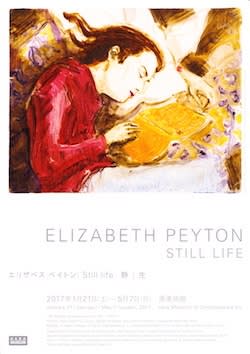

「エリザベス・ペイトン:Still life 静/生」 原美術館

「エリザベス・ペイトン:Still life 静/生」

1/21~5/7

アメリカのペインター、エリザベス・ペイトンの日本初の個展が、品川の原美術館で開催されています。

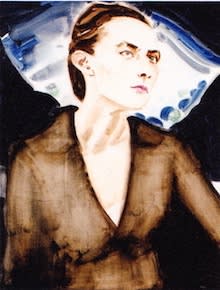

ペイトンは1965年生まれ。90年代初頭に新具象派の画家としてデビューします。ひたすらに人を見据え、友人や歴史上の人物などのポートレートを描き続けました。

チラシ表紙の一枚は「眠るカート」。比較的キャリア初期の1995年の作品です。文字通りに眠りこける人の姿を表しています。ちょうど読書をしていたのでしょう。手元にはオレンジ色の本が置かれています。手は添えたままです。赤い服も目映い。反面に白い肌の色が際立ちます。タッチは実に流麗です。素早く動いては対象を写しています。色を塗るというよりも、筆を滑らせているとも言えるかもしれません。光沢感のある色彩です。油彩ですが、まるでガラス絵を見ているかのような透明感がありました。

モデルのカート・ドナルド・コバーンはミュージシャンです。1994年にショットガンで頭を撃ち抜いて自殺。衝撃的な最期を遂げました。眠りとは死のメタファーを意味するのかもしれません。その死を悼み、さも「聖人画」(解説より)のように表現しました。

エリザベス・ペイトン「ジョージア・オキーフ 1918年のスティーグリッツにならって」 2006年

ペイトンの作品にはミュージシャンらのアーティストが多く登場します。例えば「シドと母親」のモデルはセックス・ピストルズのシド・ヴィシャスです。ペイント自身が音楽に関心があるゆえでしょうか。またアーティストではジョージア・オキーフもモデルの一人です。黒のスーツ姿。洗練された着こなしです。やや上目遣いで彼方を見据えています。気高い。意志の強さを感じました。

近年はオペラも重要なモチーフです。切っ掛けはメトロポリタン歌劇場です。ワーグナーを題材とした作品の制作が依頼されます。ペイトンは早速、オペラを聴き込んでは、いつしかその魅力に惹かれていきました。

「クンドリ」はパルジファルの登場人物です。演じるのはヴァルトラウト・マイアー。クンドリのほか、ワーグナーの歌い手でも知られる世界的なメゾソプラノ歌手です。ドイツのテノール、ヨナス・カウフマンをモデルにした作品が多いのも印象的でした。ローエングリンやパルジファルを演じた一コマです。まるで舞台上のワンシーンをそのまま切り取ったかのように描いています。臨場感も十分です。ペイトンの視点は被写体に限りなく近づいています。対象への愛が滲み出ていると言えるかもしれません。

【インタビュー】エリザベス・ペイトンの親密な肖像画。原美術館で個展開催中!https://t.co/D0PLya0eCg

— Casa BRUTUS (@CasaBRUTUS) 2017年2月7日

メディウム自体にも関心があるようです。油彩だけでなく、パステルに水彩、中には色鉛筆を用いて描いています。一部には塗り残しも利用しているのでしょうか。中には手すきの紙を使ったものもありました。

エリザベス・ペイトン「花、ベルリン」 2010年

線や筆触は繊細ではありますが、時に分厚く絵具をたらしこむなど、画肌に力強さがあるのも特徴です。また肖像だけでなく静物も美しい。「花、ベルリン」の艶やかな深紅には見惚れました。花弁の中からうっすらと白い光が放たれています。

色と線はさも自ら生動するようにして人物や花々を象っています。それが心地良い。実のところ、見る前は全く未知でしたが、また一つ、魅惑的な画家と出会うことが出来ました。

カタログは3月頃に完成するそうです。5月7日まで開催されています。

「エリザベス・ペイトン:Still life 静/生」 原美術館(@haramuseum)

会期:1月21日(土)~5月7日(日)

休館:月曜日。(但し祝日にあたる3月21日は開館)、3月22日は休館。

時間:11:00~17:00。*水曜は20時まで。入館は閉館の30分前まで

料金: 一般1100円、大高生700円、小中生500円

*原美術館メンバーは無料、学期中の土曜日は小中高生の入館無料。

*20名以上の団体は1人100円引。

住所:品川区北品川4-7-25

交通:JR線品川駅高輪口より徒歩15分。都営バス反96系統御殿山下車徒歩3分。

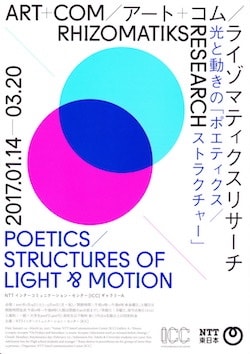

「アート+コム/ライゾマティクスリサーチ 光と動きの『ポエティクス/ストラクチャー』」 ICC

「アート+コム/ライゾマティクスリサーチ 光と動きの『ポエティクス/ストラクチャー』」

1/14~3/20

NTTインターコミュニケーション・センターにて、アート+コムとライゾマティクスリサーチが、光と動きをテーマとしたインスタレーションを展示しています。

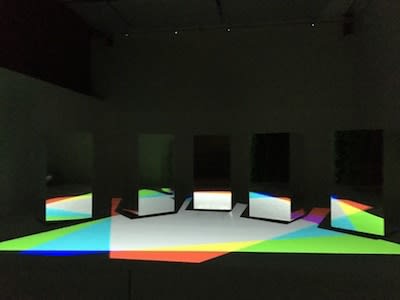

まずはライゾマティクスリサーチです。「distortion」は本展のための新作です。会場は暗室、正面にボックスが5台置かれています。人の高さよりやや小さい。側面は全て鏡面です。光や像が映り込んでいます。

ライゾマティクスリサーチ「distortion」 2017年

仕掛けは巧妙です。音楽がスタート。すると5台のボックスがゴソゴソと動き出しました。直進、ないし回転をひたすらに繰り返しては移動。思いの外に俊敏です。キビキビと前後に進みます。時折、ピタリと静止します。そして再び始動しました。ともかくリズム感が良い。まるでダンスをしているかのようでした。

ライゾマティクスリサーチ「distortion」 2017年

主役は光です。映像がプロジェクターから投影されています。色は青、赤、緑の3原色。さらに混じり合っては黄色や紫色なども現れます。カートの動きとともに、映像も、終始、目まぐるしく変化していきます。変幻自在です。ともかくスピーディー。ボックスも光も全てを目で追うことは出来ません。知覚も揺さぶられます。実際、しばらく見ていると、乗り物酔いをしたような感覚を覚えるほどでした。

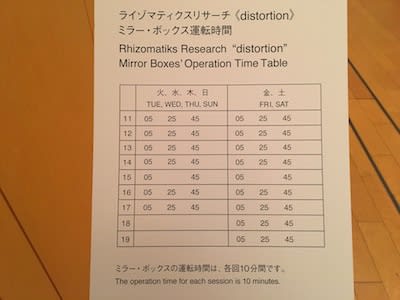

ミラーボックスの運転時間は約10分です。曜日により開始時間が異なります。途中入場も可能でしたが、観覧の際はご注意下さい。

次いではアート+コムです。2015年にバルセロナで発表され、後に韓国・光州の国立アジア文化殿堂にも出品された「RGB|CMYK Kinetic」が展示されています。

アート+コム「RGB|CMYK Kinetic」 2015年

やはり光は3原色です。いずれもプロジェクターによる投影です。一方で光を受けるのは円盤でした。いずれも鏡面で5枚、宙に浮いていました。

円盤が静かに動き出しました。すると光も変化。赤、緑、青の色紋を床面に映します。円盤の前後に光がのびているのも特徴です。まるで光が円盤からこぼれ落ちているかのようでした。

アート+コム「RGB|CMYK Kinetic」 2015年

円盤の動きは緩やかです。1列に広がったり、5枚ばらけては、再び1点に集結するかのように動きます。先のライゾマティクスリサーチが「動」とすれば、アート+コムは「静」と言えるかもしれません。踊りというよりも、所作という言葉を思い出しました。動きは優美です。舞を披露しているようにも見えます。

音楽はアイスランドの作曲家で、ポスト・クラシカルで知られる、オーラヴル・アルナルズが本作のために付けたものだそうです。音楽は円盤と「対話」(解説より)しながら進んでいます。

「オープン・スペース 2016 メディア・コンシャス」展示作品ご紹介クリスタ・ソムラー&ロラン・ミニョノー《ポートレイト・オン・ザ・フライ》https://t.co/syZGLYgyUq

— NTT ICC (@NTTICC) 2017年2月14日

大掛かりなインスタレーションは2点のみ。ほかは過去の作品を紹介する映像でした。会場はICCのギャラリーAの1室です。以降は常設展です。様々なメディア・アートを紹介する「オープン・スペース 2016 メディア・コンシャス」が行われています。

チケットはリピーター制です。会期中、1回に限り再入場することが出来ます。

3月20日まで開催されています。

「アート+コム/ライゾマティクスリサーチ 光と動きの『ポエティクス/ストラクチャー』」 NTTインターコミュニケーション・センター(@NTTICC)

会期:1月14日(土)~3月20日(月・祝)

休館:月曜日。保守点検日(2/12)。

時間:11:00~18:00

*毎週金曜、土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生500(400)円、高校生以下無料。割引クーポン。

*( )内は15名以上の団体料金。会期中1回に限り再入場可。

住所:新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー4階

交通:京王新線初台駅東口から徒歩2分。

東京駅周辺美術館「学生無料ウィーク」が開催されます

「学生無料ウィーク」の対象となるのは、出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリーです。この4館の入館料が学生に限り、下記期間中、無料となります。

[学生無料ウィーク イベント詳細]

・期間:3月1日(水)~3月15日(水)

*休館日、展示替え休館期間は除きます。

・対象:学生

*各館で学生割引の対象としている方。美術館によって「学生」の定義は異なります。

*詳しくはそれぞれの館にお問い合わせ下さい。

期間は3月1日(水)から3月15日(水)。昨年より半月ほど早まりました。イベント開催中に観覧出来る展覧会は以下の通りです。

「古唐津ー大いなるやきものの時代」

出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)

会期:2月11日(土・祝)~3月26日(日)

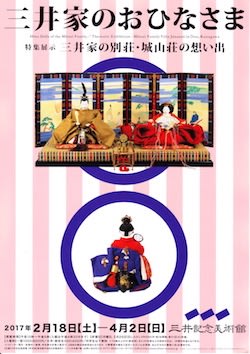

「三井家のおひなさま 特集展示:三井家の別荘・城山荘の想い出」

三井記念美術館(中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階)

会期:2月18日(土)~4月2日(日)

「オルセーのナビ派展:美の預言者たち」

三菱一号館美術館(千代田区丸の内2-6-2)

会期:2月4日(土)~5月21日(日)

「パロディ、二重の声ー日本の1970年代前後左右」

東京ステーションギャラリー(千代田区丸の内1-9-1)

会期:2月18日(土)~4月16日(日)

ウィークとはいえ、期間は半月ほど。そして嬉しいのが、学生であれば何度観覧しても無料ということです。1回きりではありません。

4館の学生の通常入館料を合わせると2900円。(出光美術館700円、三井記念美術館500円、三菱一号館美術館1000円、ステーションギャラリー700円。)これが全て無料です。かなりお得です。

東京駅周辺美術館学生無料ウィーク 2017.3.1-3.15 https://t.co/5fM5FzPznP 4館の学生の入館料をあわせると2900円。それが全て無料。お得ですよね

— はろるど (@harold_1234) 2017年2月16日

事前登録や申し込みも一切必要ありません。受付で学生書を提示するだけです。またそれぞれの館により無料対象となる学生の定義が異なります。詳しくは各館までお問い合わせください。

3月で春休みに入る学生の方も多いかもしれません。これを機に東京駅周辺の美術館に足を運んでみては如何でしょうか。

「TOKYO美術館2016-2017/エイ出版社」

「TOKYO美術館2016-2017/エイ出版社」東京駅周辺美術館の「学生無料ウィーク」は3月1日(水)から3月15日(水)の間に開催されます。

「東京駅周辺美術館 学生無料ウィーク」

期間:3月1日(水)~3月15日(水)

*各館開館日。休館日は除く。

参加美術館:出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー

対象:学生

*各館で学生割引の対象としている方。美術館によって「学生」の定義は異なります。

「第9回恵比寿映像祭」 東京都写真美術館

「第9回恵比寿映像祭 マルチプルな未来」

2/10~2/26

リニューアル後、初めてとなる「恵比寿映像祭」が、東京都写真美術館で開催されています。

会場は美術館の全館です。3階、2階、さらに地下1階の3層のフロアを用い、メディアアートを中心とする様々な現代美術を紹介しています。

冒頭は森村泰昌でした。お馴染みの有名人に扮したポートレートもずらり。森村の参照するウォーホルのシリーズも並んでいます。さらにレイ・レイ、澤田知子、笹本晃と続いています。うち澤田知子が充実していました。セルフポートレイトの連作です。同じ制服を身につけた生徒の一人一人を澤田が演じ、集合写真として写し出しています。またハインツのイエローマスタードをモチーフにした作品も面白いのではないでしょうか。商品のパッケージのラベルに注目、それを56か国の言語に翻訳しています。ラベル自体は同一のデザインです。しかしながら言語が変わることで、「人の顔」(解説より)のように異なった表情が生まれていました。

洗濯機を用いたインスタレーションを手がけたのが笹本晃です。大量の白い洗濯物と乾燥機。さらに洗濯機を模したオブジェも加わります。タイトルは「デリケートサイクル」。洗濯機の低速コースを意味するそうです。この奇妙な空間はいささかシュールです。何らかの舞台装置のようでもあります。実際に笹本はここでパフォーマンスを行ったそうです。(全日程終了。)一体、どのような内容だったのでしょうか。

一番人気があったのはポーランド出身の映像作家、ズビグ・リプチンスキーです。映像の1点、「タンゴ」でした。

1982年の第55回アカデミー短編アニメ賞の受賞作です。古典的な名作ではありますが、何度見ても面白い。35ミリフィルムです。舞台もただ1つ。どこでもありそうな家庭の室内でした。

物語は窓からボールが投げ込まれることから始まります。すると少年が窓を乗り越えて室内へと入り込んできました。以降、人が入れ替わり立ち替わり、同じ行動を延々と繰り返します。それが一人ずつどんどん増えていくわけです。いつしか部屋いっぱい、入り切れないほどの人で溢れかえりました。全部で36人です。荷物を戸棚にしまったり、衣服を着替えたり、何か机で書物をしている人もいます。電球を替え損なっては転倒する男もいました。赤ん坊、子ども、大人、老人の分け隔てはありません。老いも若きも日常をひたすらに反復します。滑稽です。とはいえ、ここには老若男女の一生、いわば人生の縮図が表されているのではないでしょうか。私もつい夢中で2、3回と見入ってしまいました。

まさしく「ゴースト」(解説より)のダンスでした。オープンエンデッドグループ&ビル・T・ジョーンズの「アフター・ゴーストキャッチング」です。映像は3Dです。よって特別な眼鏡を着用する必要があります。ビル・T・ジョーンズのダンスが、モーションキャプチャーによって線、ないし動きそのものに解体。人種や性別すら判然としない骨格のデータに置き換わります。まるで幻影を前にしているかのようでした。

色をテーマとしたのが豊嶋康子です。タイトルは「色調補正」。赤や緑の光が約1秒毎に点滅を繰り返しています。

豊嶋康子「色調補正」 2005年

本作のみ撮影が可能でした。しかもフラッシュ推奨です。スマートフォンをかざし、フラッシュ付きで撮影してみました。するとやや色が変化したのでしょうか。やや分かりにくい面もありましたが、一瞬、変わったようにも映りました。

金氏徹平「White Discharge(公園)」 2016年

さて恵比寿映像祭は美術館の外へも展開。例えばガーデンプレイスのセンター広場です。作家の金氏徹平が、彫刻作品の「White Discharge(公園)」を設置しています。

金氏徹平「White Discharge(公園)」 2016年

テーマは遊園地です。確かに遊具らしき乗り物も見えます。しかしカラーコーンやラックなどの日用品も介在。全てをコラージュした上で、得意の白でコーティングしています。ポップな色とは裏腹に、どこか生々しく、不気味にも映ります。遊園地の廃墟のような世界が広がっていました。

日仏会館

ガーデンプレイスから道を隔てた一つ先の日仏会館も会場です。2階のギャラリーにて空族+スタジオ石+YCAMによる映像インスタレーション、「潜行一千里」が上映されています。

モチーフは、昨年のロカルノ映画祭若手審査員・最優秀作品賞を受賞した映画、「バンコクナイツ」です。その主人公に着目し、彼らの辿ったタイやラオスの旅程をマルチ・チャンネルのスクリーンで映し出しています。時折、現れる夕景が美しい。さり気ない日常の光景がひたすらに続きますが、しばらく追っていくと、かの地の光や空気が伝わってきました。

今年も雪が舞う中、恵比寿映像祭開催! テーマは「マルチプルな未来」、広場の金氏徹平のインスタレーションは必見‼️ 周辺のギャラリー連携プログラムもお忘れなくhttps://t.co/LbtIZLfd1S #TABapp pic.twitter.com/MsUwUziaSe

— Tokyo Art Beat ⛄️ (@TokyoArtBeat_JP) 2017年2月9日

映像祭のプログラムは何も展示だけではありません。ほか上映、シンポジウム、パフォーマンスも各種開催。立て続けにイベントが行われています。展示自体も思いの外に充実していましたが、イベントに参加しながら見るのも良いかもしれません。

東京都写真美術館

展示プログラムは原則無料です。2月26日まで開催されています。

「第9回恵比寿映像祭 マルチプルな未来」 東京都写真美術館(@topmuseum)

会期:2月10日(金)~2月26日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~20:00 *最終日は18時まで開館。

料金:無料。但し定員制のプログラムは有料。

住所:目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

交通:JR線恵比寿駅東口改札より徒歩8分。東京メトロ日比谷線恵比寿駅より徒歩10分。

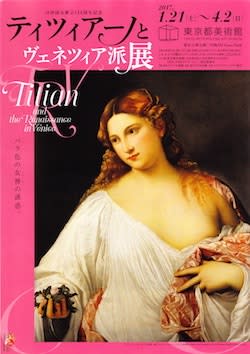

「ティツィアーノとヴェネツィア派展」 東京都美術館

「ティツィアーノとヴェネツィア派展」

1/21~4/2

ルネサンス期のヴェネツィアで華開いた絵画芸術を俯瞰します。東京都美術館で開催中の「ティツィアーノとヴェネツィア派展」を見てきました。

何よりもチラシ表紙を飾る「フローラ」が大変に魅惑的です。まずはこの一点に尽きると言って良いかもしれません。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ「フローラ」 1515年頃 フィレンツェ、ウフィツィ美術館

制作はティツィアーノ。初期の作品です。モデルは花の女神のフローラです。右手でバラの花束を握っています。肌は実にきめ細かい。頬の部分のみが僅かに赤らんでいます。くっきりとした目鼻立ちです。自信に満ちた様子で彼方を見据えています。ブロンドの髪は肌へ透き通るように垂れていました。白い衣服、さらには刺繍の施されたマントも美しい。服の襞はもちろん、やや毛羽立ったマントの質感までが再現されています。背後は暗い。何もありません。フローラは光に導かれるように浮かび上がっています。なお薬指に指輪をはめていることから、花嫁や結婚の寓意とも考えられているそうです。

ジョヴァンニ・ベッリーニ「聖母子(フリッツォーニの聖母) 1470年頃 ヴェネツィア、コッレール美術館

目立つのは聖母子のモチーフでした。ベッリーニの「フリッツォーニの聖母」はどうでしょうか。一面の水色の空を背景に聖母子の姿を表しています。聖母があどけなく見えるのに対し、キリストは幾分と大人びています。何やら苦悶の表情をしているようにも見えました。手足の関節の描線が強調されています。まるで彫像のようでした。

ベッリーニはティツィアーノの師です。1470年頃からヴェネツィアで活動して工房を構えました。それを中核に形成されたのがヴェネツィア派の画家です。代表的なのはもちろんティツィアーノ。「躍動感のある構図と輝くような色彩」(解説より)を特徴とします。売れに売れたのでしょう。多くのパトロンを抱えます。ヴェネツィアのみならず、ヨーロッパの王侯貴族から作品が依頼されました。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ「ダナエ」 1544〜46年頃 ナポリ、カポディモンテ美術館

「フローラ」と同様に美しいのが「ダナエ」でした。「フローラ」より30年後の作品です。日本初公開。寝台の上でダナエが裸体を晒しています。表情は虚ろで、より官能性が高い。このスタイルが大いに受けたそうです。ちなみにダナエの視線の先には金色の靄がかかっています。これが黄金の雨です。この姿に変えたユピテルが彼女と交わろうとするエピソードに基づいています。だからこそ恍惚とした表情を見せているのでしょう。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ「マグダラのマリア」 1567年 ナポリ、カポディモンテ美術館

ティツィアーノではもう1点、「マグダラのマリア」も力作でした。天を見上げては涙を流すマリア。胸に手を当てています。頭上には一筋の光が差し込んでいました。背後は鬱蒼とした森、ないし崖です。右手には荒涼とした大地も広がっています。晩年の作風を反映しているのかもしれません。タッチは奔放で荒い。まさしくペインタリーです。印象派の作風を連想させます。当時、大変な人気を集めたそうです。本作に基づく版画も多く制作されました。

次の世代のヴェネツィア派についても言及があります。代表的なのはティントレットとヴェロネーゼでした。

ヤコポ・ティントレット「レダと白鳥」 1551〜55年頃 フィレンツェ、ウフィツィ美術館

ティントレットで目立つのは「レダと白鳥」です。レダは腰をかけるというよりも、さも椅子から滑り落ちるかのように斜めに座っています。金色の冠が光り輝いています。白鳥は首を伸ばしてレダの方に寄っていました。赤と緑の布地に強いハイライトが示されています。眩いまでの色彩に包まれていました。

パオロ・ヴェロネーゼ「聖家族と聖バルバラ、幼い洗礼者聖ヨハネ」 1562〜65年 フィレンツェ、ウフィツィ美術館

ヴェロネーゼは工房を含め4点です。うち「聖家族と聖バルバラ、幼い洗礼者聖ヨハネ」が充実しています。ティツィアーノ、ティントレットに比べて優美と言えるのではないでしょうか。なにせ美しいのはバルバラの髪です。さらに金を多用した衣服もゴージャス。眠りこけるキリストもより自然に描かれているように見えます。幼いヨハネが足に口をつけています。安定した構図です。なお本作、図版では分かりませんが、天使を象った額も大変に豪華でした。

出品は約70点。50点が絵画です。うちティツィアーノは7点です。さらにイタリア・ルネサンスの版画家、スキアヴォーネの版画が17点ほど加わります。

ヴェネツィア派と言って思い出すのが、昨年に国立新美術館で開催された「ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち」展です。同地のサン・サルヴァドール聖堂を飾るティツィアーノの「受胎告知」のほか、アカデミア美術館のコレクションが約60点ほど出展されました。

率直なところ、その時の方が粒揃いだったかもしれません。今回はティツィアーノの割合が高く、確かに充実していたものの、ほかの画家の作品の質にばらつきがあるように感じられました。

会場内は意外と空いていました。現時点ではスムーズです。但し春の上野は混み合う可能性があります。早めに見ておくのが良さそうです。

【#ティツィアーノ 展カタログ】本展出品作をすべて解説付きで収録したカタログを販売中です。作品解説以外にも、監修者・担当学芸員による論文、《フローラ》を読み解くコラム、関連地図、年表、全作家の紹介…と全220ページというボリューム。読み応えのあるカタログです。(RF) pic.twitter.com/cTV49aVgdf

— 東京都美術館 (@tobikan_jp) 2017年2月10日

4月2日まで開催されています。

「ティツィアーノとヴェネツィア派展」(@titian2017) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:1月21日(土)~4月2日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。3月21日(火)。但し3月20日(月・祝)、27日(月)は開館。

料金:一般1600(1300)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、高校生800(600)円、65歳以上1000(800)円。高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

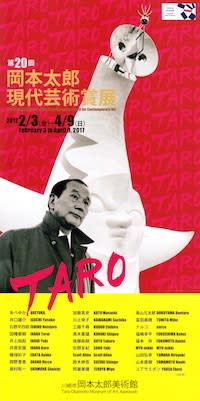

「第20回 岡本太郎現代芸術賞展」 川崎市岡本太郎美術館

「第20回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展」

2/3~4/9

毎年恒例、公募形式で現代美術家を紹介する「岡本太郎現代芸術賞展」も、今年で第20回を数えるに至りました。

応募総数は499点。うち26組の作家が入選を果たしました。グランプリの岡本太郎賞に輝いたのが山本直樹です。その名は「Miss Ileのみた風景」。フロア中央にある備え付けのガラスのボックスを用いた作品を展示しています。

山本直樹「Miss Ileのみた風景」 *岡本太郎賞

表面に「ミサイル3発」や「不時着」、それに「弱者排斥」や「大統領弾劾」、さらには「保育園落ちた」や「とんでもない!」などと記されています。昨年、物議を醸した言葉も少なくありません。ともすると不安定な国内外の世相が浮かび上がってきました。

山本直樹「Miss Ileのみた風景」

眼下にはビルの連なる都市が開けています。素材は砂糖でした。とすれば脆い。風に吹かれるだけで倒れてしまうかもしれません。しばらく見ていると俄かに爆音が轟き、白く輝かしい閃光が走りました。一体何事でしょうか。戦闘機がミサイルを落としたのかもしれません。もちろん必ずしも明示されているわけではありませんが、不穏な空気を感じてなりませんでした。

井原宏蕗「cycling」 *岡本敏子賞

等身大の動物が象られています。岡本敏子賞を受賞した井原宏蕗です。豚に鹿、そして羊の姿があります。色は全て真っ黒です。ほぼ漆黒。やや照りがあります。さらに表面は丸薬のような粒に覆われていました。はじめは一体、何で作られている分かりませんでした。

答えは動物の排泄物でした。しかも漆でコーティングしています。体外へ排出される糞をあえて身体に戻しています。これこそが「生のサイクル」(解説より)ということなのでしょうか。

井口雄介「360」

一際目立っていたのが井口雄介の「360」です。巨大な装置です。トンネルのような筒が横たわっています。その下には台があり、キャスターも付いていました。

井口雄介「360」

作品は可動式です。実際に乗って動かすことが出来ます。要領は自転車と同じです。ペダルを踏み込むとキャスターが始動。円を描くように回転します。面白いのは筒の中の景色でした。というのも無数の鏡がはめ込まれているため、回転とともに映り込む景色が変化するわけです。まるで色のない万華鏡を覗き込んでいるかのようでした。

福本歩「タオ・マーケット」

夜市に迷い込んだようです。福本歩の「タオ・マーケット」はどうでしょうか。露店を模したスペースに陶器などの骨董品をたくさん並べています。

福本歩「タオ・マーケット」

中国では葬送に際し、死者があの世で生活するため、家や道具などを象った明器を墳墓に納める習慣があるそうです。その明器を生前に見定めようという趣向なのでしょうか。時に用途も不明、土産のまがい物のような器もあります。キッチュでかつ楽しい。目移りしてしまいました。

黒木重雄「One Day」 *特別賞

大掛かりなインスタレーションが目立つ中、絵画にも力作がありました。黒木重雄の「One Day」です。山々を望む地平にカラスたちが群れています。ちょうど円環状に連なっていました。餌を探しているのでしょうか。しきりに何かを啄ばんでいます。

黒木重雄「One Day」

カラスに下に広がるのは瓦礫でした。場所は海辺です。津波で流されてしまったのでしょう。無数の木片で埋め尽くされています。前景と後景のコントラストも特徴的でした。とするのも、後景のみがモノクロームです。水墨画風とも呼べるかもしれません。一方で前景の瓦礫はカラーです。しかも青や赤などの色の粒を交えています。

あべゆか「BE GOD.」 *特別賞

最後の晩餐を思わせるのがあべゆかの「BE GOD.」でした。絵画とテーブルを交えてのインスタレーションです。テーブル上にはパンや目玉焼き、そして何らかのオードブルを模した食事がのせられています。ワインボトルもありました。後ろが絵画です。モデルは全て女性でしょうか。まるでファッションモデルのようです。派手なドレスをまとい、長い髪を振り乱しています。セクシーです。2人はテーブルの上で寝そべりながらポーズをとっていました。

加藤真史「Vacancy」

色鉛筆で都市の風景を立ち上げています。加藤真史の「Vacancy」です。高さは5メートルと巨大。夜の住宅街でしょうか。中央に交差点があり、左右へと道路がのびています。どこでもあるような日常の光景です。正面と左右に連続して描いています。

加藤真史「Vacancy」

一枚の紙ではなく、小さな紙をたくさん貼り合わせているのも興味深いところでした。切り離せば風景も解体してしまうのでしょうか。街路灯の白く強いハイライトが殊更に印象的でした。

井上裕起「salamander F1」 *特別賞

井上裕起の「salamander F1」も楽しい作品です。一人乗りの車です。前後左右に手足を出しています。動くとすればペタペタと這いつくばって進むのかもしれません。モチーフはオオサンショウウオです。ライトが目で吸気口が口です。それをF1のレーシングカーに見立て制作しています。ディテールの作り込みも見事でした。

今年も出口に「お気に入り投票コーナー」がありました。入館時にいただける「選ぼうカード」で好きな作品に投票することが出来ます。

石野平四郎「紅い波」

投票期間は3月20日までです。いわゆるオーディエンス賞の設定はありませんが、結果は同館のWEBサイト、並びにフェイスブックで発表されます。

岡野里香「Myself」

昨年に比べるとやや印象に薄いような気がしましたが、TARO賞ならではのメッセージ性の強い作品も少なくありません。なお3月1日より第20回展特別企画として、オルタナティブ人形劇団「劇団★死期」によるイベントが行われるそうです。それにあわせて出かけるのも良いかもしれません。

第20回岡本太郎現代芸術賞!審査員の方々の講評レポートです!https://t.co/D51hjdNXMW #TARO賞 #PLAYTARO pic.twitter.com/foEdvJHUdR

— PLAYTARO/岡本太郎 (@info_playtaro) 2017年2月2日

4月9日まで開催されています。

「第20回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展」 川崎市岡本太郎美術館

会期:2月3日(金)~ 4月9日(日)

休館:月曜日。但し3月21日を除く。祝日の翌日(土曜日、日曜日は除く)、2月12日(金)、3月22日(火)。

時間:9:30~17:00

料金:一般700(560)円、大・高生・65歳以上500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*常設展も観覧可。

住所:川崎市多摩区枡形7-1-5

交通:小田急線向ヶ丘遊園駅から徒歩約20分。向ヶ丘遊園駅南口ターミナルより「溝口駅南口行」バス(5番のりば・溝19系統)で「生田緑地入口」で下車。徒歩8分。

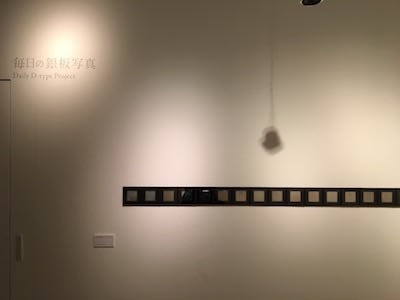

「新井卓 Bright was the Morningーある明るい朝に」 横浜市民ギャラリーあざみ野

「あざみ野フォト・アニュアル 新井卓 Bright was the Morningーある明るい朝に」

1/28~2/26

2016年に木村伊兵衛賞を受賞した写真家、新井卓の個展が、横浜市民ギャラリーあざみ野で開かれています。

さて新井が主に用いる手法は1つ、ダゲレオタイプです。ダゲレオタイプとは19世紀にフランスで発明された世界初の実用的な写真撮影法で、日本では銀板写真とも呼ばれています。

ダゲレオタイプにおいては「被写体を固定」、さらに「長時間の露光」(ともに解説より)が必要となります。また銀板上に直接画像が定着されるため、複製の制作は叶いません。実際、新井も1日に1枚か2枚しか撮れないそうです。

写真はほぼ鏡面と言っても差し支えないかもしれません。映り込みは強烈です。像を確認すべく覗き込むと、ほぼ確実に自分の姿が映し出されます。また映り込みのゆえか遠目では何が写っているか判然としません。鑑賞には作品に限りなく近づく必要がありました。

見せ方に一工夫ありました。例えば「明日の島」と題された連作です。小さな銀板写真が並んでいます。被写体は東日本大震災の被災地、ほぼ福島でした。そして作品の上に白熱灯が設置されています。幾つかを除いて明かりは付いていませんでした。

しかし近づくと静かに点灯します。センサーでしょうか。人の動きと連動。作品との適度な距離感で光を放ちます。すると写真のイメージも光に導かれるかのように浮かび上がりました。僅かにセピア色を帯びた写真はどこか懐かしく見えます。不思議と詩的な感興を呼び起こしました。

福島などの震災をはじめ、広島、長崎の原爆をテーマにした作品が多いのも興味深いところです。例えば「明日の歴史」です。ダゲレオタイプで少年少女のポートレートを撮影。そこに新井が聞き取りの取材をしています。被災地の子どもたちでした。原発事故について語ります。「原発は無くなればいい。」とはっきり語る子もいれば、「良くわからない。」として何も語らない子もいます。反応は千差万別です。さらに広島の若者にも同じく聞き取りを行っています。

元々、新井は第五福竜丸の事故など、核の問題について関心があったそうです。そして震災です。ほかにもアメリカのミサイル実験場を捉えた写真をはじめ、原爆の模擬爆弾をテーマにした映像もありました。ダゲレオタイプという古い技法を用いながらも、新井の視点はまさに今、社会に横たわる様々な問題に向けられています。

ダゲレオタイプの制作プロセスは複雑です。通常の写真よりもはるかに長く被写体と向き合わなくてはなりません。言い換えれば被写体そのものだけでなく、取り巻く時間を捉えていると言えるかもしれません。さらに銀板上に薬品で固定されたイメージは幾分と生々しくも見えます。イメージ自体は朧げながらも、より心象へ強く刻み込まれるような気がしてなりませんでした。

なお横浜市民ギャラリーあざみ野では現在、「写真ー時間の位相」と題したコレクション展も開催中です。19世紀の古いダゲレオタイプカメラも出展。新井の写真展と連動しています。

写真家・新井卓さん 19世紀の技法で撮る「核」の世界 : NIKKEI STYLE https://t.co/Tds2H6YfoL

— 横浜市民ギャラリーあざみ野 (@artazamino) 2017年2月8日

場内の撮影が可能なため、一応、写真を撮りましたが、率直なところ画像だけでは魅力がまるで伝わりません。是非、会場でご覧ください。

入場は無料です。2月26日まで開催されています。これはおすすめします。

「あざみ野フォト・アニュアル 新井卓 Bright was the Morningーある明るい朝に」 横浜市民ギャラリーあざみ野(@artazamino)

会期:1月28日(土)~2月26日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~18:00

料金:無料。

住所:横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 アートフォーラムあざみ野内

交通:東急田園都市線あざみ野駅東口徒歩5分、横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅1番出口徒歩5分。

「特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」 MOA美術館

「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」

2/5~3/14

MOA美術館で開催中の「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」の特別内覧会に参加してきました。

約11ヶ月の改修工事を終えたMOA美術館が、2月5日にリニューアルオープンしました。

展示スペースの設計は新素材研究所。杉本博司と榊田倫之によって設立された建築事務所です。「古いものがもっともあたらしい」をコンセプトに、屋久杉や黒漆喰、ほか真鍮など、主に日本の伝統的な素材を利用した空間に生まれ変わりました。

エントランスのドアからして圧巻です。高さは4メートル。漆喰でした。手がけたのは人間国宝の室瀬和美です。この扉を杉本は「ロスコの絵画にも、東大寺の根来にも似て、そのどちらでもない。」と称しています。確かに独特の揺らぎのある表面は根来のようにも見えなくはありません。

反面、外から向けばまるでモノリスのように立ちはだかります。これほど存在感のあるドアをほかに知りません。

次いでメインロビーです。以前より明るく感じられるのではないでしょうか。白を基調とした内装です。熱海の海を一望出来るロケーションこそ変わりませんが、よりロビーが光で満たされているように感じられました。

展示室へのアプローチです。全てが一新、床は敷瓦です。あえて古い時代の技法で焼かれました。だからでしょうか。色は疎らです。既に古色を帯びているように見えます。踏んだ感覚も一枚一枚で僅かに異なっていました。

最初の展示室です。お分かりいただけるでしょうか。中央に何と壁が築かれています。これも漆喰です。黒にややグレーが混じります。江戸黒とも呼ばれているそうです。質感にはムラがあり、均一ではありません。表面はざらついています。さらに下部にレンガがはめ込まれていました。高さは4メートルを超えます。空間を完全に二分していました。

重要文化財「雪月花図」 勝川春章 江戸時代 18世紀

それにしても何故に壁が作られたのでしょうか。展示ケースを見て驚きました。映り込みがほぼありません。皆無と言っても良いでしょう。結論からすれば漆喰の壁の効果です。ケースの背後に壁を置くことで、一切の光源をシャットアウト。映り込みを限りなく防いでいます。

ガラス自体も低反射の特別仕様です。いわゆるつなぎ目のスリットがなければ、すぐにはガラスがあることすら分かりません。

「柳橋図屏風」 桃山時代 17世紀

露出展示の試みもあります。うち1つが「柳橋図屏風」です。右隻より左隻へと大きな橋が架かっています。柳橋とは宇治橋を意味するそうです。時は桃山。柳がさも触手を伸ばすかのように枝を振り乱しています。なおケースの有無を問わず、写真は全て手持ちのスマートフォンで撮影しましたが、画像だけではどちらにガラスがあるのか見分けるのが難しいかもしれません。そのくらいガラスの映り込みが少ないわけです。

重要文化財「樵夫蒔絵硯箱」 伝本阿弥光悦 桃山〜江戸時代 17世紀

展示の設えにも注目です。至る所で屋久杉や吉野檜などの木材が使われているのが特徴です。中には奈良時代に由来する當麻寺の古材もありました。キャプションも木製のトレーの上に設置。展示ケース全体を床(とこ)にイメージしています。

国宝「紅白梅図屏風」 尾形光琳 江戸時代 18世紀

恒例の「紅白梅図屏風」もお出ましです。こちらはケース入り。とはいえ、この作品のために作られたケースです。よってガラスのスリットが屏風に重ならないように設計されています。

さて作品の足元にも目を向けてみましょう。一見すると畳敷きです。むしろ畳にしか見えません。私も畳と信じて疑いませんでした。

実のところ紙で畳を模した展示台でした。しかも一段高くなっているのは免震装置を兼ねているからです。あくまでも主役は作品です。作品保護のために最新の技術が用いられています。

陶芸などの立体展示も見事でした。伊万里や鍋島などの優品がずらり。いずれも個々の独立した免震台の上に置かれています。天糸は一切ありませんでした。

重要文化財「色絵桃花文皿」 江戸時代 17世紀末〜18世紀初期

特に惹かれたのが「色絵桃花文皿」です。葉のついた桃が3つ。白い花をつけた桃の枝と共に描かれています。赤い桃の表面はやや毛羽立っています。無数の点描です。極めて精緻です。いかにも鍋島らしい格調の高い一枚ではないでしょうか。

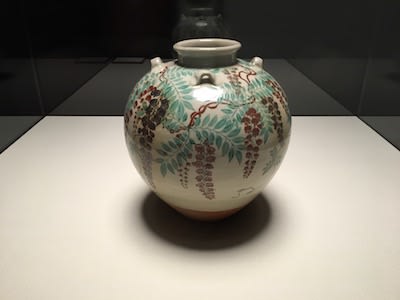

国宝「色絵藤花文茶壺」 野々村仁清 江戸時代 17世紀

杉本のこだわりが顕著に表れているのが「色絵藤花文茶壺」の展示でした。突如、現れるのは黒いボックスです。もちろん先の壁と同様の黒漆喰仕上げです。開口部は2箇所。名付けて特別室です。その中にただ1点、これまた特別に作られたケースの中に「色絵藤花文茶壺」が収められています。

国宝「色絵藤花文茶壺」 野々村仁清 江戸時代 17世紀

ケースは巨大です。天井の付近にまで達しています。照明は上部のみ。柔らかな光が降り注いでいます。例えれば月明かりでしょうか。最下部からの小さなスポットライトは一切ありません。藤壺は光で包まれていました。

展示環境の進化とともに、くっきりと作品の際立つ展示は、ほかの美術館でも見る機会が増えました。しかしMOAのリニューアルではあくまでも作品のありのままの美しさを引き出そうとしています。確かに造りや照明は凝ってはいるものの、過剰なまでに演出することはありません。

リニューアル前よりも空間に余裕を持たせた結果、出品点数自体は減ったようです。それでも80点。ラストを飾るのは杉本の「海景」から熱海の海をテーマにした連作でした。所蔵の仏教美術とのコラボレーションした映像も展示されています。

さらに館内の階段部分などの細かな仕上げも変化。真鍮を用いています。空間デザインは細部にまで及びます。展示室だけに留まりません。

ミュージアムショップ、カフェほか、サインシステムも一新しました。ショップのデザインも新素材研究所です。ポストカードなどのオリジナルグッズから、伝統工芸作家による器などの限定商品が販売されます。

最後に写真の情報です。リニューアル以降は原則、コレクションであればどなたでも自由に撮影が出来るようになりました。(杉本作品は不可。)但し露出展示にはセンサーがあり、近づきすぎると警報音が鳴ります。ご注意ください。

エントランスから本館へ向かう途中の「円形ホール」には、巨大な万華鏡のインスタレーションも設置されました。手がけたのは依田満・百合子です。世界最大の万華鏡の祭典で2年連続グランプリを受賞した世界的な万華鏡作家でもあります。

熱海は既に梅の見頃を迎えています。恒例の「紅白梅図屏風」だけでなく、選りすぐりのコレクションを、「最高の光りと場」(美術館サイトより)で見せようとする「特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」。多くの方で賑わうのではないでしょうか。

本日リニューアルオープン.リニューアル記念名品展+杉本博司「海景-ATAMI」2017.02.05[日]-2017.03.14[火]会期中ー無休.低反射高透過ガラスにより肉眼に近い状態で観賞することができます... https://t.co/Lq3cI9bNOk

— MOA美術館 (@moa_museum) 2017年2月5日

3月14日まで開催されています。まずはおすすめします。

「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」 MOA美術館(@moa_museum)

会期:2月5日(日)~3月14日(火)

休館:会期中無休。

時間:9:30~16:30 *入館は16時まで。

料金:一般1600(1300)円、65歳以上1400円、大学・高校生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は10名以上の団体料金。

住所:静岡県熱海市桃山町26-2

交通:JR線熱海駅8番乗り場より伊豆東海バスMOA美術館行にて終点下車。熱海駅よりタクシー5分。

注)写真は特別内覧会の際に美術館の許可を得て撮影したものです。

| « 前ページ |