都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』 Vol.3 二条城・東福寺塔頂光明院

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』

2023/4/15~5/14

Vol.2 八竹庵(旧川崎家住宅)・HOSOO GALLERY・京都文化博物館別館から続きます。

四条烏丸から御池界隈の展示を一通り見終えたのちは、『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』の会場で最も西に位置する二条城へと行くことにしました。

二条城では高木由利子が「PARALLEL WORLD」と題する展示を行っていて、会場は城内の二の丸御殿の台所・御清所でした。

ここで高木は日常的に民族衣装を着ている12カ国の人々を撮影した『Threads of Beauty』と、DIORのための撮り下ろしや、ポール・スミスやイッセイ・ミヤケといった80年代から現代までのファッションを撮影した2つのシリーズを展開していました。

ともかく目を引くのは『Threads of Beauty』で、天井から吊るされた特大サイズのデジタルプリントへ、さまざまな民族衣装を着た人々がモノクロームに写し出されていました。

さらに進むとファッションのシリーズなどが並んでいて、窓から屋外を眺めると二の丸御殿の建物を背景に『Threads of Beauty』の作品が何点か展示されていました。

また高木自身がプリントに着色したものや、印画紙や和紙、さらに漆喰といった異なる素材にプリントされた作品の質感も魅惑的かもしれません。

台所から御清所へ続く展示空間はかなり広く、作品も想像以上に多く並んでいて、見応えに不足はありませんでした。

一つの会場の展示としては『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』で最もスケール感があったのではないでしょうか。そもそも私自身、これほどまとめて高木の作品を見たことのは初めてでした。

修学旅行生や国内外からの観光客で賑わう二条城を出ると、今度は『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』にて最も南西部にある東福寺塔頭の光明院へと向かいました。

二条城前駅より地下鉄東西線に乗車し、三条京阪駅にて京阪線に乗り換えて南下、光明院の最寄駅である鳥羽街道駅に着くと15時前になっていました。

光明院とは14世紀に東福寺の塔頭として創建された寺院で、作庭家の重森三玲が手がけた枯山水庭園などが広がり、「虹の苔寺」として知られてきました。

ここで展示を行うのはスペイン出身で、ロンドンなどを拠点にして写真や絵画、散文などと幅広く活動するココ・カピタンでした。

昨年カピタンは『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』のレジデンスプログラムで2ヶ月間ほど京都に滞在していて、主に10代の若者たちを被写体としたポートレートを制作しました。なおカピタンは大西清右衞門美術館とここ光明院、さらにASPHODELの3箇所にて作品を公開していました。

光明院では主に禅僧を目指す学生たちの作品が並んでいて、修行のようすと思しき光景を捉えた映像も目を引きました。

また重森の庭を望む空間と作品のコントラストも面白かったかもしれません。すでに夕方近くになっていたのか人もまばらだったため、少し疲れた足を休めながらしばし滞在しました。

帰りは東福寺駅へと歩き、青もみじに彩られた通天橋など見ながら、JR線にて京都駅を経由して市の中心部へと戻りました。

そして屋外の伊藤佑町家跡地にて、スペイン人アーティスト、インマ・バレッロの陶磁器のインスタレーションを鑑賞したのちは、一度チェックインをするべく宿泊先の五条烏丸のホテルへと向かいました。

Vol.4 世界倉庫・藤井大丸ブラックストレージ・Sferaへと続きます。

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』(@kyotographie_) 京都市中心部・二条城・両足院・光明院

会期:2023年4月15日(土)~5月14日(日)

休館:各会場により異なる。

時間:10:00~19:00

*「インフォメーション町家」の開館時間。各会場により異なる。

料金:Eパスポート、紙パスポートチケット6000円(学生3000円)、平日限定パスポート4500円。

*単館チケット(一般1200円~800円、学生1000円~600円)を販売。

*無料展示あり。

住所:京都市中京区三条町340

交通:地下鉄烏丸線・東西線烏丸御池駅6番出口から徒歩5分。

*住所、交通は「インフォメーション町家」(八竹庵 旧川崎家住宅)

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』 Vol.2 八竹庵(旧川崎家住宅)・HOSOO GALLERY・京都文化博物館別館

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』

2023/4/15~5/14

Vol.1 京都芸術センター・くろちく万蔵ビル・誉田屋源兵衛より続きます。

誉田屋源兵衛から西へ歩いてすぐの場所にあるのが「インフォメーション町家」のある八竹庵(旧川崎家住宅)会場で、『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』のチケットやグッズの販売とともに松村和彦の展示が開かれていました。

写真記者でもある松村は、認知症の本人や家族、周囲の人々に取材した作品を公開していて、作品をたどっていくと認知症の症状や世界を追体験できるような構成となっていました。

また糸が和室と洋室の空間、さらに作品同士をつなげていくような手法も興味深かったかもしれません。

なお「インフォメーション町家」では『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』の過去の展示のダイジェスト映像やカタログなどが閲覧できるほか、今年から新たにスタートするKYOTOGRAPHIEの姉妹フェスティバル『KYOTOPHONIE』の関連展示も行われていました。

それに展覧会の内容や情報、イベントを紹介するコンシェルジュも設置されているため、ここを起点に『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』を巡るのも良いかもしれません。

最寄りの大西清右衞門美術館でココ・カピタンの作品を見終えたのちは、烏丸御池へと歩き、続く会場のHOSOO GALLERYへと向かいました。

元禄年間に遡る西陣織の老舗、「細尾」のフラッグシップストアの2階にあるギャラリーでは、山田学がフランスのシャンパーニュ地方にて滞在制作したインスタレーションが展示していて、シャンパーニュの泡のイメージから生命の誕生を連想させる鮮やかな映像を見ることができました。

HOSOO GALLERYから烏丸通を渡り、次に向かったのは京都文化博物館で、ここでは別館のスペースにてキューバ出身のアーティスト、マベル・ポブレットが展示を行っていました。

これは海をモチーフにしつつ、キューバの社会や移民へとオマージュした大掛かりなインスタレーションで、今年の3月から4月にかけて東京・銀座のシャネル・ネクサス・ホールにて開かれた展示を再構成したものでした。

私も銀座で一度見ましたが、スタイリッシュに展開していたシャネルとは異なり、歴史ある重要文化財の別館の借景を効果的に用いていて、また新たな魅力を感じるものがありました。

また建物2階より見下ろすことの出来る空間や、銀座では小さなモニターだったポブレットのインタビュー映像が、より大きな画面で見られたのも嬉しかったかもしれません。作品の数も多く見応えがありました。

大丸京都店の四条通側ウインドーにてMabel Pobletの作品をモチーフにしたディスプレイが展示されています!Check out the Mabel Poblet display at Daimaru Kyoto store! @mabelpoblet pic.twitter.com/MBAYL7Bolf

— KYOTOGRAPHIE (@kyotographie_) April 27, 2023

Vol.3 二条城・東福寺塔頂光明院へと続きます。

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』(@kyotographie_) 京都市中心部・二条城・両足院・光明院

会期:2023年4月15日(土)~5月14日(日)

休館:各会場により異なる。

時間:10:00~19:00

*「インフォメーション町家」の開館時間。各会場により異なる。

料金:Eパスポート、紙パスポートチケット6000円(学生3000円)、平日限定パスポート4500円。

*単館チケット(一般1200円~800円、学生1000円~600円)を販売。

*無料展示あり。

住所:京都市中京区三条町340

交通:地下鉄烏丸線・東西線烏丸御池駅6番出口から徒歩5分。

*住所、交通は「インフォメーション町家」(八竹庵 旧川崎家住宅)

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』 Vol.1 京都芸術センター・くろちく万蔵ビル・誉田屋源兵衛

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』

2023/4/15〜5/14

京都市中心部、および二条城、また両足院など各会場にて、『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』が開かれています。

朝7時半過ぎに東京駅を発ち、新幹線で京都に着いたのは10時少し前のことでした。『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』は、京都市中心部、特に四条烏丸から烏丸御池一帯と祇園、また二条城と両足院、それに東福寺塔頂の光明院など15の施設にて展示が行われています。

この日は木曜日の平日だったため2つの展示がクローズしていましたが、元々、2日間にかけて巡る予定をしていたので、まずは展示施設の集中する四条烏丸一帯を目指すことにしました。

はじめに辿り着いたのは、1993年に閉校した明倫小学校の建物を用い、2000年に京都市における芸術の総合的な振興を目指して開設された京都芸術センターでした。

芸術センター内の前田珈琲にて少し早めのランチをとったのちは、会場にて開かれていた『世界報道写真展レジリエンス ── 変化を呼び覚ます女性たちの物語』を鑑賞しました。

ここでは女性の権利やジェンダーの平等を扱った13カ国、17名の写真家の記録がパネルなどで公開されていて、女性を取り巻くさまざまな課題が写真とテキストともに浮かび上がるようすを目の当たりにできました。

この芸術センターのすぐ近くのくろちく万蔵ビル2Fでは、写真家のパオロ・ウッズとジャーナリストのアルノー・ロベールによる『Happy Pills』が開かれていて、世界各地にて薬を使用する人々を撮った写真がドキュメンタリーとして展示されていました。

避妊やドーピング、またエイズの予防など、さまざまな目的のために薬が使われていて、とりわけ膵臓がんのために自ら安楽死を選択し、致死量の薬を摂取して亡くなったフランスのジャーナリストのエピソードが強く印象に残りました。

また使用期限の切れた薬や偽造品などが露天商によって販売されているハイチの状況も紹介されていて、世界における薬の取り巻く根深い諸問題を知ることができました。

この四条烏丸から五条界隈で特に充実していたのが、誉田屋源兵衛の竹院の間と黒蔵を用いた、石内都と頭山ゆう紀、それに山内悠の3名の展示でした。

まず竹林の間では石内と頭山が「身近な女性の死」を共通のテーマとした展示を行っていて、石内の亡き母に向き合った『Mother’s』のシリーズや、頭山がコロナ禍に亡くした祖母の介護中に撮影した写真などを見ることができました。

作品は太い梁や木組の意匠が目立つ部屋に連なるように並んでいて、大正時代には大店町家だった坪庭のある古い空間ともよく映えて見えました。

一方での黒蔵では、山内悠が屋久島の巨木を捉えた写真を公開していて、迫力のある樹木の質感のみならず、島の大自然に対峙した山内の感覚や目線も伝わるかのようでした。

この古い蔵を改装した黒蔵とは、黒漆喰の空間と八角系のドームを特徴としていて、下から上へと縦に高低差のある空間そのものも魅力的に感じられました。

Vol.2 八竹庵(旧川崎家住宅)・HOSOO GALLERY・京都文化博物館別館へと続きます。

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』(@kyotographie_) 京都市中心部・二条城・両足院・光明院

会期:2023年4月15日(土)〜5月14日(日)

休館:各会場により異なる。

時間:10:00~19:00

*「インフォメーション町家」の開館時間。各会場により異なる。

料金:Eパスポート、紙パスポートチケット6000円(学生3000円)、平日限定パスポート4500円。

*単館チケット(一般1200円〜800円、学生1000円〜600円)を販売。価格は会場ごとに異なる。

*無料展示あり。

住所:京都市中京区三条町340

交通:地下鉄烏丸線・東西線烏丸御池駅6番出口から徒歩5分。

*ともに「インフォメーション町家」(八竹庵 旧川崎家住宅)の住所と交通。

『戸谷成雄 彫刻』 埼玉県立近代美術館

『戸谷成雄 彫刻』

2023/2/25~5/14

1947年生まれの彫刻家、戸谷成雄の個展が、埼玉県立近代美術館にて開かれています。

『森 ⅠⅩ』 2008年 ベルナール・ビュフェ美術館

それが『戸谷成雄 彫刻』で、会場には卒業制作の人体彫刻から代表作「森」シリーズなど、約40点の作品が展示されていました。

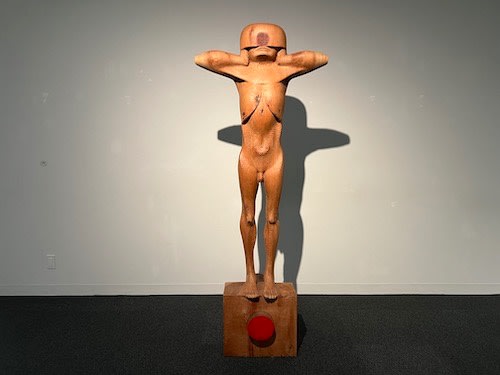

まず冒頭にて目を引くのが、大学卒業後に初公開となる2体の人体彫刻、『男I 斜面の男』と『器III』で、いずれも愛知県立芸術大学の卒業制作展に出された作品でした。

『器Ⅲ』 1973年 愛知県立芸術大学

そのうち『器III』とは、当時のベトナム反戦運動や大学闘争の状況の中、何もすることができない自分自身を内省的に表現したとされる自刻の彫像で、口を閉じ、両耳を手で塞ぐすがたを象っていました。

手前:『横たわる男』 1971年 奥:『POMPEII‥79 Part1』 1974/1987年

これに続くのが同じく木彫の『横たわる男』で、ひとりの男が目を大きく見開いては横たわるすがたを表していました。その痩せ細った身体や、鬼気迫るような顔の表情は死体をモデルとしていて、畏怖の念を感じるものがありました。

『地下の部屋』 1984年

代表作「森」や「地霊」シリーズへ至る1970年代末から1980年代前半までの戸谷は、いわば模索期として多様な作品を手がけていて、そのうち作品の一部を燃やしたパフォーマンスに由来する『地下の部屋』が、実に約40年ぶりに公開されました。

手前:『床から』 1979/1987年

こうした『地下の部屋』や『床から』などは石膏から作られていて、のちの『森』シリーズなどとはまた異なった作風を見せていました。

『森 - I』 1984年

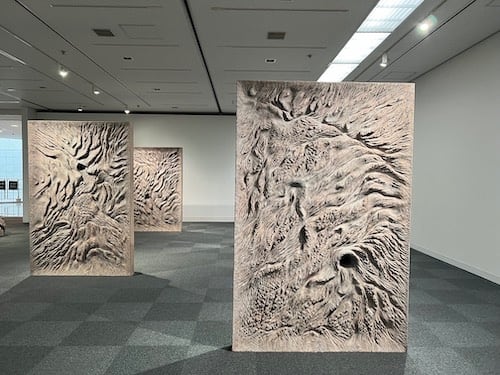

『森 - I』とは、『森』シリーズの中で最も早く作られた作品で、素材の木の表面はチェーンソーで荒々しく削り込まれていました。

『「境界」から Ⅲ』 1995-1996年

1990年代半ばから後半にかけて集中的に制作された『境界から』シリーズのうち、『「境界」から Ⅲ』も目立っていたかもしれません。

『「境界」から Ⅲ』 1995-1996年

これは山津波に襲われた日本家屋をイメージしつつ、先史時代に甕や壺を棺として用い、主に幼児の墓だった「甕棺墓」を参照して作られたもので、正面の開口部よりチェーンソーで刻まれた内部空間を覗き込むこともできました。

『洞穴体Ⅲ』 2010年

秩父地方の地図の上へ、山並みや水の流れなどを意識して表現した『洞穴体Ⅲ』も見応えがあったかもしれません。

『洞穴体Ⅲ』 2010年

いずれも裏面には地表の音を耳を当てて聞くという、戸谷自身の身体が有機的な塊として象られていました。

『洞穴体Ⅴ』 2011年

舟越保武の『ダミアン神父像』やジャコモ・マンズーの『枢機卿』などの並ぶ地下のセンターホールにも、戸谷の『洞穴体Ⅴ』が展示されていました。

『湿地帯』 1985年 埼玉県立近代美術館

MOMASコレクションの『湿地帯』とあわせてお見逃しなきようにご注意ください。

手前:『視線体一連』 2020年

知られざる初期作から代表的な『森』シリーズ、そして近年の『視線体』シリーズなどを通し、戸谷の制作を時間を追ってたどる内容といえるかもしれません。また美術館の空間と作品とがうまく響いているようにも思えました。

【開催中の展覧会】▽企画展「戸谷成雄 彫刻」 会期:5月14日(日)まで▽MOMASコレクション第4期 会期:5月7日(日)まで【4月の休館日】 月曜日詳細はこちらhttps://t.co/NpsSAzPAdD pic.twitter.com/JSvSP2jJRe

— 埼玉県立近代美術館 (@momas_kouhou) March 31, 2023

撮影も可能でした。5月14日まで開催されています。

『戸谷成雄 彫刻』 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:2023年2月25日(土) ~5月14日(日)

休館:月曜日。ただし5月1日は開館。

時間:10:00~17:30

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(960)円 、大高生960(770)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクション(常設展)も観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

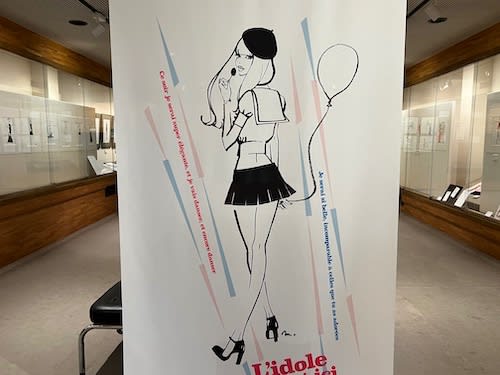

『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』 弥生美術館

『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』

2023/4/1~6/25

今年没後10年を迎えたイラストレーターの森本美由紀の個展が、東京・文京区の弥生美術館にて開かれています。

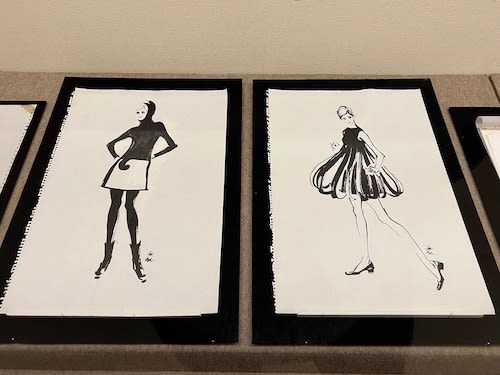

それが『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』で、画学生時代の取り組みから1980年代の雑誌の仕事、さらに1990年代の渋谷系サウンドとの競演などが作品と資料にて紹介されていました。

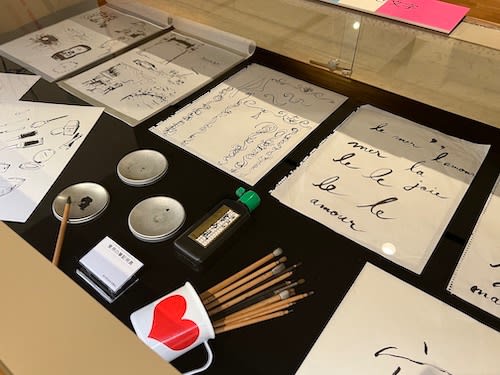

まず目を引くのが森本のイラストレーションの真骨頂ともいえる筆と墨によるドローイングで、筆の掠れや強弱をつけた輪郭線などによって、ファッショナブルな女性らを生き生きとしたすがたにて描いていました。

1959年に岡山県にて生まれた森本は、上京してセツ・モードセミナーに入学すると、日本のファッション・イラストレーターの先駆者である長沢節の元に学び、在学中にフリーランスのイラストレーターとしてデビューしました。

そして1980年代に『Olive』や『an・an』といった雑誌にイラストを描いて人気を博すと、1990年代にスタイルを変え、いわゆる筆と墨を使ったドローイングのスタイルを完成させました。

こうした一連のドローイングやモデル・クロッキー、また松屋銀座のためのポスターやCDジャケット、それにジェニー人形とのコラボなどど幅広い作品が展示されていて、森本のマルチな才能と仕事の軌跡を追うことができました。

2000年代に描かれた墨とカラーによるアートワークも魅惑的ではないでしょうか。シンプルながらも即興的でかつ躍動感のある線によるイラストに見惚れました。

「描きたい世界を無駄のないシンプルな線で表現するスタイルを追求しながら、さらにリファインされた普遍的な絵を目指してきました。」 *「森本美由紀 ファッションイラストレーションの描き方」より。会場内パネルから引用。

会期中、カラー作品の展示替えが行われます。

『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』

前期:4月1日~5月14日 後期:5月16日~6月25日

弥生美術館にて好評開催中。「森本美由紀展」下書きナシ! 一発勝負の潔い筆づかいを堪能あれ!#森本美由紀展#弥生美術館 pic.twitter.com/Lyin9avebr

— 弥生美術館・竹久夢二美術館 (@yayoi_yumeji) April 15, 2023

会場内の撮影も可能でした。6月25日まで開催されています。*写真はすべて『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』展示作品。

『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』 弥生美術館(@yayoi_yumeji)

会期:2023年4月1日(土)~6月25日(日)

休館:月曜日。ただし5月1日(月・祝)は開館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで

料金:一般1000円、高校・大学生900円、小学・中学生500円。

*竹久夢二美術館も観覧可。

住所:文京区弥生2-4-3

交通:東京メトロ千代田線根津駅1番出口、または東京メトロ南北線東大前駅1番出口より徒歩7分。

『OKETA COLLECTION: TIME MIXED』 スパイラル

『OKETA COLLECTION: TIME MIXED』

2023/4/8〜4/23

2000年代から桶⽥俊⼆・聖⼦夫妻が収集したコレクションが、東京・南青山のスパイラルにて公開されています。

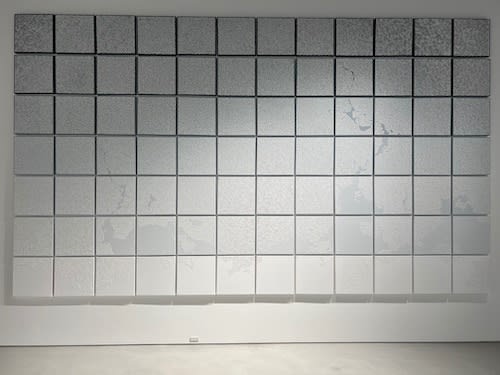

それが『OKETA COLLECTION: TIME MIXED』で、会場には室町時代の骨董品から現代アート、さらには気鋭のデジタルアート作品など50点が展示されていました。

ファッションビジネスに携わってきた桶田夫妻が最初に収集したのは骨董品で、その後、草間彌生の作品との出会いをきっかけに、2010年頃から現代アートの本格的な収集をはじめました。

そして2019年よりコレクションを広く紹介するべく展覧会を開いていて、今年で一般に公開してから5年目の節目を迎えました。

今回の特徴は時代を超えた作品が公開されていることで、「李朝白磁壺」をはじめとする近代骨董作品や盆栽、さらには2018年頃から現在までに注目のアーティストの作品がないまぜになるようにして並んでいました。

7月から鳥取の米子市美術館、そして9月より京都市京セラ美術館にて個展が開かれる井田幸昌の作品なども注目したいところかもしれません。

近未来的な都市風景をデジタルアートで表現した作品を背景に、骨董から盆栽、さらに現代アートなどを並べた吹き抜けの空間の展示も見応えがありました。

入場は無料です。撮影もできました。*写真はすべて『OKETA COLLECTION: TIME MIXED』展示作品

本日より、#スパイラルガーデン(スパイラル 1F)では、「OKETA COLLECTION: TIME MIXED」を開催しています。4月23日まで。#桶田コレクション #oketacollection #timemixed #現代アート #骨董https://t.co/oudO5CRwck pic.twitter.com/tsQ6ytjoLF

— SPIRAL (@SPIRAL_jp) April 8, 2023

4月23日まで開催されています。

『OKETA COLLECTION: TIME MIXED』 スパイラル(@SPIRAL_jp)

会期:2023年4月8日(土)〜4月23日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00

料金:無料

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口すぐ。

『大阪市立東洋陶磁美術館 安宅コレクション名品選101』 泉屋博古館東京

『特別展 大阪市立東洋陶磁美術館 安宅コレクション名品選101』

2023/3/18~5/21

東洋陶磁の名品を数多く所蔵する大阪市立東洋陶磁美術館のコレクションが、東京・六本木の泉屋博古館東京へとやってきました。

『法花 花鳥文 壺』 明時代・15世紀

それが『大阪市立東洋陶磁美術館 安宅コレクション名品選101』で、会場には国宝2点、重文11点を含む101点の中国と朝鮮の陶磁が並んでいました。

『青花 枇杷鳥文 盤』 明時代・永楽(1403〜1424)

まず目を引くのは「珠玉の名品」と題し、中国・北宋時代の白磁や明時代の盤、はたまた朝鮮・高麗時代の青磁などで、中でもともに明時代の『青花 枇杷鳥文 盤』や『法花 花鳥文 壺』といった色彩や文様の鮮やかな作品に惹かれました。

『青磁 水仙盆』 北宋時代・11世紀末〜12世紀初

安宅産業株式会社の会長であった安宅英一が、会社の事業の一環として陶磁器の収集をはじめたのは1951年のことで、以来4半世紀をかけて961点もの膨大なコレクションが築き上げました。

安宅が美術品の収集に際し、最も重要視していたのが古美術商との関係で、「壺中居』の創業者であり、日本を代表する古美術商だった廣田松繁からは、『白磁刻花 蓮花文 洗』をはじめとするいわゆる「三種の神器」を入手しました。

『油滴天目 茶碗』 南宋時代・12〜13世紀

一連のコレクションは安宅産業の経営破綻に伴って散逸の危機を迎えるもの、大阪を本拠とする住友グループによって大阪市に寄贈され、大阪市立東洋陶磁美術館が建てられると、広く一般にも公開されて現在へと至りました。

『青花 宝相華唐草文 盤』 元時代・14世紀

大阪市立東洋陶磁美術館は、現在、2023年秋の再開館を目処に改修工事のため休館中で、その経緯もあって今回のコレクションの東京での展示も実現しました。

『鉄砂虎鷺文壺』 朝鮮時代・17世紀後半

安宅コレクションの形成プロセスを紹介する展示も面白いかもしれません。右も左も極上の東洋陶磁ばかりが並んでいて、まさに「名品選」とするのに相応しい展覧会でした。

『五彩 牡丹文 盤(「大明萬曆年製」銘)』 明時代・万暦(1573〜1620年)

会場内の撮影も可能でした。

\重文《楊柳観音像》の特別出陳は4/16(日)まで/ 高麗で好んで描かれた、補陀落(ふだらく)で瞑想する観音菩薩像。その傍らには、衆生救済のため用いる柳枝が挿された、いわゆる仙盞形(せんざんがた)の水瓶が描かれています。 安宅コレクションの浄瓶とのコラボレーションをお楽しみください。 pic.twitter.com/qmQNs0K9I5

— 泉屋博古館東京@【開催中~5/21】特別展「大阪市立東洋陶磁美術館 安宅コレクション名品選101」 (@SenOkuTokyo) April 13, 2023

5月21日まで開催されています。おすすめします。

『特別展 大阪市立東洋陶磁美術館 安宅コレクション名品選101』 泉屋博古館東京(@SenOkuTokyo)

会期:2023年3月18日(土)~5月21日(日)

休館:月曜日

時間:11:00~18:00

*金曜日は19時まで開館

*入館は閉館の30分前まで

料金:一般1200(1000)円、高校・大学生800(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

住所:港区六本木1-5-1

交通:東京メトロ南北線六本木一丁目駅北改札1-2出口より直通エスカレーターにて徒歩5分。

『山本基 時に宿る – Staying in Time–』 YUKIKOMIZUTANI

『山本基 時に宿る – Staying in Time–』

2023/4/1~5/6

東京・天王洲のYUKIKOMIZUTANIにて、塩を使った作品で知られるアーティスト、山本基の個展が開かれています。

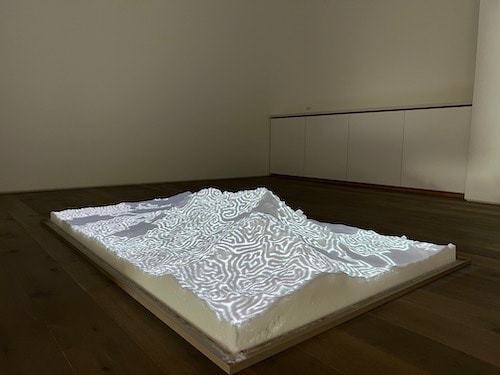

それが『山本基 時に宿る – Staying in Time–』で、会場では塩をはじめ、アクリル絵具や岩絵具を使用した作品から、蝶をテーマにした新シリーズなどが展示されていました。

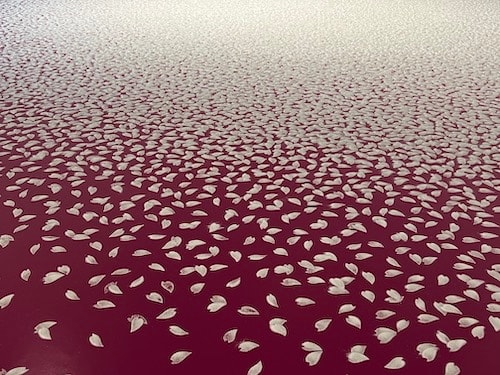

渦巻き模様をモチーフとした作品が並ぶ中、一際異彩を放っていたのが『さくらしべふる』と題したインスタレーションで、濃いピンクかえんじ色に彩られた床面へ無数の桜の花びらが塩を用いて描かれていました。

一面の塩による花びらは密度を変えながら円を描くように広がっていて、それこそ満開の桜が花を散らせたかのような光景が浮かび上がっていました。桜の花の美しさとともに、花の短命さゆえのはかなさをも感じさせていたかもしれません。

山本が塩を素材にしたのは、1994年に若くして病によって亡くなった家族への思いをきっかけとしていて、近年は「時」や「季節」を強く意識させるような作品を手がけてきました。

美しい海や空を連想させる青を背景に、白い絵の具が渦を巻くように展開する『時を纏う』なども魅惑的な作品だったかもしれません。

ダイナミックでかつ繊細さを持ち合わせた渦巻きを見ていると、生命の甦りや再生といった永遠の時間の流れを感じるかのようでした。

このほか、塩のスクリーンに投影するデジタルドローイングも見どころといえるのではないでしょうか。なお山本の個展が東京にて開かれるのは実に約8年振りのこととなります。

展示に先立ち塩を用いたインスタレーション作品の公開制作(3月30日、31日)が行われました。そして会期最終日の5月6日には作品を鑑賞者とともに壊し、その塩を海に還すという「海に還るプロジェクト」も実施されます。

山本は「海に還るプロジェクト」を2006年からはじめると、延べ数千人のプロジェクトへの参加者とともにし世界中の海へと塩を還してきました。

5月6日まで開催されています。

『山本基 時に宿る – Staying in Time–』 YUKIKOMIZUTANI

会期:2023年4月1日(土)~5月6日(土)

休廊:日、月曜日

時間:12:00~18:00

料金:無料

住所:品川区東品川1-32-8 Terrada Art ComplexⅡ 1F

交通:東京臨海高速鉄道りんかい線天王洲アイル駅B出口より徒歩約8分。京急線新馬場駅北口より徒歩8分。

『重要文化財の秘密』 東京国立近代美術館

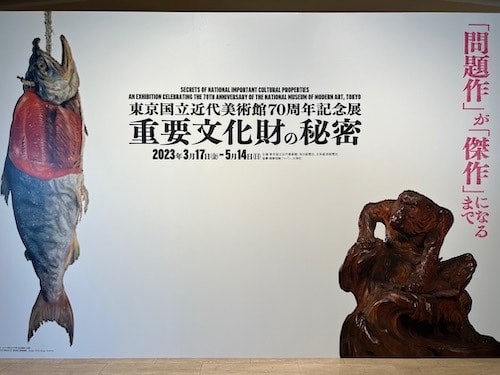

『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』

2023/3/17〜5/14

東京国立近代美術館にて『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』が開かれています。

これは明治以降の絵画、彫刻、工芸の重要文化財68件のうち、51件を公開するもので、作品の魅力とともに、重要文化財に指定された経緯や評価の変遷などを紹介していました。

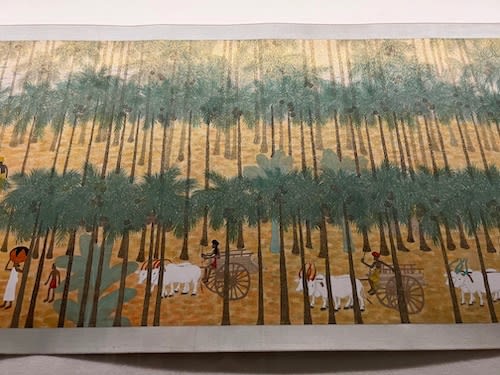

今村紫紅『熱国之巻(朝之巻)』 1914年 東京国立博物館

まず冒頭にて並ぶのは日本画の重要文化財で、明治以降の美術作品において最も早く重要文化財に指定された狩野芳崖の『不動明王図』をはじめ、制作されてから最も速く指定されたのは横山大観の『生々流転』を見ることができました。

横山大観『瀟湘八景』 1912年 東京国立博物館

今回の展覧会で面白いのは、一部に「ひみつ+α」と題し、作品の知られざる経緯などをキャプションにて説明していることで、例えば『生々流転』では関東大震災に見舞われた時のエピソードなどを紹介していました。

原田直次郎『騎龍観音』 1890年 護國寺(東京国立近代美術館寄託)

これに続くのが洋画で、高橋由一の『鮭』や藤島武二『天平の面影』、また青木繁『わだつみのいろこの宮』や萬鉄五郎『裸体美人』などが並んでいました。

左:藤島武二『天平の面影』 1902年 右:青木繁『わだつみのいろこの宮』 1907年 ともに石橋財団アーティゾン美術館

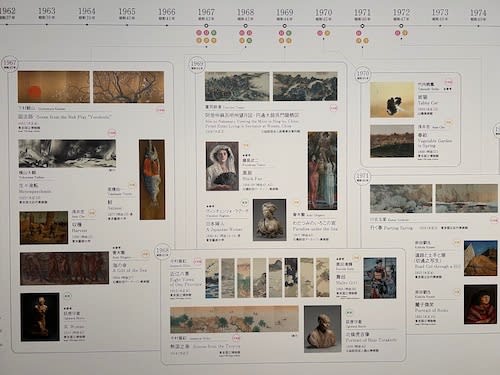

明治以降の絵画、彫刻、工芸の重要文化財の指定をたどると、最初に日本画によって指定がはじまり、明治100年記念の1968年頃に指定が集中していて、その後、洋画と彫刻の指定がスタートしました。

高村光雲『老猿』 1893年 東京国立博物館

しかし1982年にて一度指定が途切れると、1999年にようやく指定が再開し、2001年になって工芸がはじめて指定されました。

「重要文化財指定年順年表」

こうした一連の経緯は会場内の「重要文化財指定年順年表」でも示されていて、どのような順番にて作品が重要文化財に指定されたのかを知ることができました。

小出楢重の『Nの家族』(大原美術館)や山本芳翠の『裸婦』(岐阜県美術館)、それに荻原守衛の『北條虎吉像』(碌山美術館)といった、東京国立近代美術館以外の所蔵先の重要文化財も見応えがあったかもしれません。

朝倉文夫『墓守』 1910年 台東区立朝倉彫塑館

とりわけ墓守の男性を写実的に表しつつも、モデルの内省的な表情までが滲み出ているような朝倉文夫の『墓守』(朝倉彫塑館)の佇まいに心を引かれました。

安田靱彦『黄瀬川陣』 1940/1941年 東京国立近代美術館

『重要文化財の秘密』展の見どころは? | イロハニアート

/展示替えのお知らせ\本日4/4より、橋本雅邦《白雲紅樹》東京藝術大学蔵 ※4/23まで岸田劉生《麗子微笑》東京国立博物館蔵 ※5/14までを展示しています👏重文展の各作品展示期間については、下記の作品リストでご確認ください。https://t.co/dZe4siU5uD pic.twitter.com/lUXbf6gZE3

— 「重要文化財の秘密」公式【重文展】 (@jubun_2023) April 4, 2023

会期中、日本画を中心に作品の入れ替えがあります。詳しくは出品目録をご参照ください。

『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』出品目録(PDF)

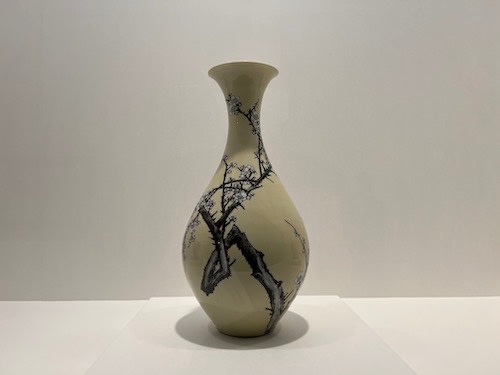

初代宮川香山『黄釉銹絵梅樹図大瓶』 1892年 東京国立博物館

一部作品を除いて撮影も可能でした。5月14日まで開催されています。

『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』(@jubun_2023) 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2023年3月17日(金)~5月14日(日)

時間:9:30~17:00。

*金・土曜は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。ただし3月27日、5月1日、8日は開館。

料金:一般1800(1600)円、大学生1200(1000)円、高校生700(500)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」も観覧可。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

『The Original』 21_21 DESIGN SIGHT

『The Original』

2023/3/3〜6/25

世の中に深く影響を与えるデザインを「The Original」と定義して紹介する展覧会が、21_21 DESIGN SIGHTにて開かれています。

この「The Original」を定義したのは、展覧会ディレクターの土田貴宏と企画原案の深澤直人、それに企画協力の田代かおるの3名で、会場にはそれぞれが議論を重ねて選んだ150点のプロダクトが展示されていました。

今回の展覧会でまず興味深いのは、19世紀から現在までの家具や食器、またテキスタイルや玩具などの幅広いジャンルのプロダクトが並んでいることで、まず冒頭では生活を営む上で重要な家に関するプロダクトの再現展示が行われていました。

これに続くのが19世紀から現代までの100点のプロダクトを並べた展示で、古くは1859年のオーストリアのウィーンで作られた曲木椅子から、2020年に発表された日本製の木の椅子までを時代ごとに分けて紹介していました。なお展示品は数点を除き、現在製造されている量産品で占められていました。

ここではシャルロット・ペリアンやヨーゼフ・ホフマン、インゴ・マウラーをはじめ、日本の剣持勇や吉岡徳仁などのプロダクトなどが並んでいて、いわば名作として評価された作品を楽しむことができました。

株式会社大塚製薬(プランニング)、細谷巌(パッケージデザイン)『カロリーメイト』 1983年 大塚製薬(日本)

そうした一方で、思いがけないほど身近ともいえるプロダクトも紹介されていて、食卓にてお馴染みのペッパーミルやカロリーメイトのパッケージなども展示されていました。

クララ・フォン・ツヴァイベルク『ペーパー ペーパー ビン』 2020年 ヘイ(デンマーク)

またクララ・フォン・ツヴァイベルクによる『ペーパー ペーパー ビン』と名付けられたゴミ箱も興味深いかもしれません。一見、プラスチックで作られているように思えながら、実はリサイクル紙でできていて、さらなる再生も可能とのことでした。スタイリッシュなデザインとともに実用性も兼ね備えつつ、環境にも配慮した、まさに「The Original」に相応しいプロダクトだったのではないでしょうか。

木村譲三郎『スーパーカブ』 1958年 ホンダ(日本)

何をもって「The Original」とするのは人それぞれかもしれませんが、お気に入りのプロダクトを探しながら見ていくのも面白いかもしれません。

『The Original』にお気に入りのデザインを探しに行こう!@21_21 DESIGN SIGHT | イロハニアート

お気に入りのデザインを探しに行こう!「オリジナルなデザインとは何か?」という問いへの答えを探す展覧会『The Original』が21_21 DESIGN SIGHTにて開催中。レゴやペッパーミル、カロリーメイトまで!?身近な「The Original」について考えることができそうです。https://t.co/jj9GAMvaxb

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) March 28, 2023

6月25日まで開催されています。

『The Original』 21_21 DESIGN SIGHT(@2121DESIGNSIGHT)

会期:2023年3月3日(金)〜6月25日(日)

休館:火曜日(3月21日は開館)。

時間:10:00~19:00

*入場は閉場の30分前まで。

料金:一般1400円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料。

住所:港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン・ガーデン内

交通:都営地下鉄大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅、及び東京メトロ千代田線乃木坂駅より徒歩5分。

『第26回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展』 川崎市岡本太郎美術館

『第26回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展』

2023/2/18~4/16

川崎市岡本太郎美術館で開催中の『第26回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展』を見てきました。

岡本太郎の精神を継承し、現代社会に鋭いメッセージを突きつける作家を顕彰する『岡本太郎現代芸術賞』(通称TARO賞)も、今年で第26回を数えるに至りました。

池田はなえ『森のハーモニー』

今回は595点の応募があり、専門家諸氏の審査の結果、23名(組)が入選を果たしました。なお例年、最高賞として授与されてきた岡本太郎賞と次点の岡本敏子賞は、17年ぶりに選ばれませんでした。

足立篤史『OHKA』

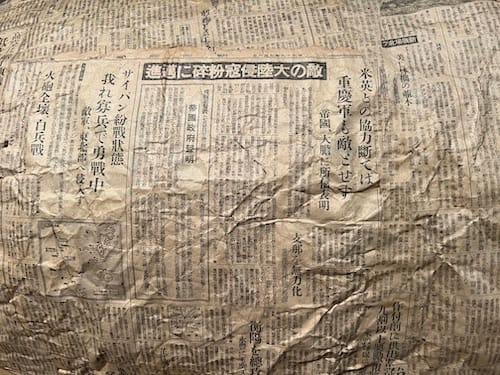

それに続く特別賞を受賞したのが、足立篤史、澤井昌平、関本幸治、レモコ-レイコの4名で、そのうちあだちは第二次世界大戦中に特攻専用として開発された航空機「桜花」をモチーフとした立体を展示していました。

足立篤史『OHKA』

ここでは桜花を昭和19〜20年当時の新聞紙によって実寸大に再現していて、端的なオブジェではなく当時の気球爆弾を意識したという空気で膨らませていました。

関本幸治『1980年のアイドルのノーバン始球式』

同じく特別賞の関本幸治の『1980年のアイドルのノーバン始球式』とは、3分の2スケールで造った架空の写真館と「小さな死」と題した写真からなるインスタレーションで、さまざまな写真や人形をアンティークな空間へと配置し、シュールでかつ幻想的な世界を生み出していました。

レモコ-レイコ『君の待つところへ』

レモコ-レイコの『君の待つところへ』も目立っていたかもしれません。黄色や赤を基調とした明るい色彩によって描かれたのは、動物たちと暮らしたアパートを出て旅に出るという物語で、のびやかで自由なタッチとともにコラージュ風の細部の表現にも引かれました。

空箱二郎『アドレナリン症候群』

このほか、アメリカのNBAの試合風景を革という意外な素材にて描いた空箱二郎の『アドレナリン症候群』や、少年ジャンプの古紙を立体曼荼羅に表現した西除闇の『MANgaDARA』なども面白い作品だったかもしれません。

西除闇『MANgaDARA』

いつもながらのTARO賞ならではのフレッシュでかつエネルギッシュな作品を楽しむことが出来ました。

\🥳最終結果発表!/第26回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展関連イベント「お気に入りを選ぼう!」の投票結果を発表いたします✨1位 西 除闇《MANgaDARA》 ☆オーディエンス賞☆2位 都築 崇広《構造用合板都市図》3位 柴田 英昭《コラージュ川柳》たくさんのご参加、ありがとうございました! pic.twitter.com/14Y2wpLGN9

— 川崎市岡本太郎美術館 (@taromuseum) March 24, 2023

恒例の来場者による「お気に入りを選ぼう」の投票イベントはすでに終了し、オーディエンス賞として西除闇の『MANgaDARA』が選ばれました。

なかざわたかひろ『愛の肖像画』

撮影も可能です。4月16日まで開催されています。

『第26回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展』 川崎市岡本太郎美術館(@taromuseum)

会期:2023年2月18日(土)~4月16日(日)

休館:月曜日。2月24日、3月22日。

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般700(560)円、大・高生・65歳以上500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*常設展も観覧可。

住所:川崎市多摩区枡形7-1-5

交通:小田急線向ヶ丘遊園駅から徒歩約20分。向ヶ丘遊園駅南口ターミナルより「溝口駅南口行」バス(5番のりば・溝19系統)で「生田緑地入口」で下車。徒歩5分。

2023年4月に見たい展覧会【明治美術狂想曲/谷川俊太郎/大阪の日本画】

春の本格的な展覧会シーズンの開幕です。今月に見ておきたい展覧会をリストアップしてきました。

展覧会

・『東福寺』 東京国立博物館(3/7~5/7)

・『「買上展」藝大コレクション展2023』 東京藝術大学大学美術館(3/31~5/7)

・『戸谷成雄 彫刻』 埼玉県立近代美術館(2/25~5/14)

・『世界遺産登録10周年記念 富士と桜—北斎の富士から土牛の桜まで—』 山種美術館(3/11~5/14)

・『北斎バードパーク』 すみだ北斎美術館(3/14~5/21)

・『国宝・燕子花図屏風 光琳の生きた時代1658~1716』 根津美術館(4/15~5/14)

・『「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容 瀧口修造・阿部展也・大辻清司・牛腸茂雄』 千葉市美術館(4/8~5/21)

・『ウェス・アンダーソンすぎる風景展 あなたのまわりは旅のヒントにあふれている』 寺田倉庫G1ビル(4/5~ 5/26)

・『江戸にゃんこ 浮世絵ネコづくし』 太田記念美術館(4/1~5/28)

・『さかざきちはる ペンギンアパートメント』 芳澤ガーデンギャラリー(4/21~7/9)

・『ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築』 六本木ヒルズ展望台東京シティビュー(3/17~6/4)

・『建物公開2023 邸宅の記憶』 東京都庭園美術館(4/1~6/4)

・『明治美術狂想曲』 静嘉堂文庫美術館(4/8~6/4)

・『ブルターニュの光と風』 SOMPO美術館(3/25~6/11)

・『エドワード・ゴーリーを巡る旅』 渋谷区立松濤美術館(4/8~6/11)

・『大阪の日本画』 東京ステーションギャラリー(4/15〜6/11)

・『さばかれえぬ私へ Tokyo Contemporary Art Award 2021-2023 受賞記念展』 東京都現代美術館(3/18~6/18)

・『美しき漆 日本と朝鮮の漆工芸』 日本民藝館(4/13~6/18)

・『今井俊介 スカートと風景』 東京オペラシティ アートギャラリー(4/15~6/18)

・『没後40年 朝井閑右衛門展』 横須賀美術館(4/22~6/18)

・『麻生三郎展 三軒茶屋の頃、そしてベン・シャーン』 世田谷美術館(4/22~6/18)

・『恐ろしいほど美しい 幕末土佐の天才絵師 絵金』 あべのハルカス美術館(4/22~6/18)

・『開館20周年記念展 ジョルジュ・ルオー —かたち、色、ハーモニー』 パナソニック汐留美術館(4/8~6/25)

・『夢と自然の探求者たち―19世紀幻想版画、シュルレアリスム、現代日本の作家まで』 群馬県立館林美術館(4/22~6/25)

・『吹きガラス 妙なるかたち、技の妙』 サントリー美術館(4/22~6/25)

・『部屋のみる夢—ボナールからティルマンス、現代の作家まで』 ポーラ美術館(1/28~7/2)

・『谷川俊太郎 絵本★百貨展』 PLAY! MUSEUM(4/12~7/9)

・『アイラブアート17 プレイプレイアート展』 ワタリウム美術館(3/19~7/23)

・『日本のタイル100年—美と用のあゆみ』 江戸東京たてもの園(3/11~8/20)

・『マティス展 Henri Matisse: The Path to Color』 東京都美術館(4/27~8/20)

・『ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会 みんなで学ぼう、アートと世界』 森美術館(4/19〜9/24)

ギャラリー

・『TDC 2023』 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(3/31~4/28)

・『アダム・シルヴァーマン Umi no Tsubo 海のつぼ』 小山登美夫ギャラリー天王洲(4/6~4/28)

・『ケリス・ウィン・エヴァンス個展』 草月会館1階石庭「天国」(4/1~29)

・『山本基 時に宿る – Staying in Time–』 YUKIKOMIZUTANI(4/1〜5/6)

・『第16回 shiseido art egg 佐藤壮馬展』 資生堂ギャラリー(4/18~5/21)

・『JAGDA新人賞展2023石塚俊・藤田佳子・矢後直規』 クリエイションギャラリーG8(4/18~5/27)

まずは明治時代の美術に着目した展覧会です。静嘉堂文庫美術館にて『明治美術狂想曲』が開かれます。

『明治美術狂想曲』@静嘉堂文庫美術館(4/8~6/4)

これは「美術」という言葉は生まれ、美術館が初めて設置された明治時代を立脚点として、静嘉堂のコレクションを紹介するもので、近代美術として最初に重要文化財に指定された橋本雅邦の『龍虎図屛風』や論争を巻き起こした黒田清輝の『裸体婦人像』といった岩崎家とゆかりの深い作品が公開されます。

#東京国立近代美術館 で近代美術の重文を集めた #重要文化財の秘密 展が開催中。 #静嘉堂文庫美術館 の特別展「明治美術狂想曲」(会期:4/8~6/4)でも、重文 橋本雅邦《龍虎図屏風》を5/7まで展示します。ぜひ2館をめぐって近代美術をご堪能ください pic.twitter.com/BlrkjVFL28

— 静嘉堂文庫美術館 (@seikadomuseum) April 2, 2023

また幕末の世相の反映された落合芳幾の『末広五十三次 程ヶ谷』の初公開や、近年「超絶技巧」として再評価が進む鈴木長吉の『鷹置物』といった明治工芸の優品なども見どころになるかもしれません。

続いては詩人、谷川俊太郎の絵本に関する展覧会です。東京・立川のPLAY! MUSEUMにて『谷川俊太郎 絵本★百貨展』が行われます。

『谷川俊太郎 絵本★百貨展』@PLAY! MUSEUM(4/12~7/9)

ここでは谷川の200冊の絵本のうち20冊を取り上げ、その魅力を紹介するもので、絵本の原画はもとより、絵や言葉が動き出す映像、朗読や音、さらに巨大な絵巻や書き下ろしのインスタレーションなど、多様なアプローチによって絵本の作品を紐解いていきます。

「絵本★百貨展」はおもしろい展覧会!谷川俊太郎さんの絵本作りは1960年代後半から本格化し、和田誠、堀内誠一、長新太、元永定正、タイガー立石、大竹伸朗、皆川明、松本大洋、tupera tupera、Noritake、junaidaら、同時代のクリエイターと様々な絵本を作り、今日も変わらず創作を続けています。 pic.twitter.com/fJHYYbNPYu

— PLAY! MUSEUM/PARK(立川) (@PLAY_2020) March 31, 2023

PLAYならではのライブ感と絵本の世界を拡張したような空間構成にも注目が集まりそうです。

最後は日本画の展覧会です。東京ステーションギャラリーにて『大阪の日本画』が開催されます。

『大阪の日本画』@東京ステーションギャラリー(4/15~6/11)

これは明治から昭和前期にかけて大阪にて描かれた日本画を紹介するもので、50名を超える画家による約150点の作品が公開されます。(会期中展示替えあり)

\図録通販はじめました/本展の公式図録を通販サイト「まいにち書房」でお買い求めいただけるようになりました。大阪🏯も東京🗼も遠くて・・・という方にもぜひご覧いただきたい図録です。https://t.co/cW65zfX8Ei

— 特別展【大阪の日本画】 (@osaka_nihonga) January 27, 2023

すでに先行して開かれた大阪中之島美術館(*)でも評判を集めただけに、東京で大阪の日本画の魅力を楽しめるまたとない機会となるかもしれません。*「開館1周年記念特別展 大阪の日本画」会期:1/21~4/2。内容は一部異なります。

WEBメディアのイロハニアートにも4月おすすめの展覧会を寄稿しました。

2023年4月おすすめの展覧会5選 『燕子花図屏風』も見逃せない! | イロハニアート

それでは今月もどうぞよろしくお願いします。

『特別展「恐竜博 2023」』 国立科学博物館

『特別展「恐竜博 2023」』

2023/3/14~6/18

国立科学博物館で開催中の『特別展「恐竜博 2023」』を見てきました。

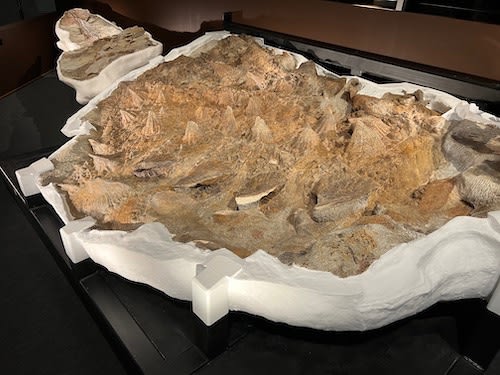

鎧竜の進化を解明する大きな手かがりとなるズール・クルリヴァスタトルの実物化石が、カナダのロイヤルオンタリオ博物館より日本へ初めてやって来ました。

ズール・クルリヴァスタトル 頭骨

そのズールを中心にした装盾類の「守り」と、生態系の頂点に位置した肉食恐竜の「攻め」に焦点を当てて紹介するのが『特別展「恐竜博 2023」』で、会場ではズールの実物化石をはじめとする貴重な資料にて、恐竜の多様な進化のプロセスをたどっていました。

ズール・クルリヴァスタトル 展示風景

まずズール・クルリヴァスタトルとは後期白亜紀に生息したアンキロサウルス科の鎧竜で、身を守るためのトゲトゲした骨質のウロコのある装甲、または肉食恐竜の骨を破壊するような強力な棍棒を持つ尾を特徴としていました。

ズール・クルリヴァスタトル 展示風景

一般的に鎧竜は、皮膚の一部である皮骨に覆われているため、腐敗して体の化石の周りにバラバラになってしまうものの、ズールは多くの皮骨が生きている時のようにつながって発見されました。

ズール・クルリヴァスタトル 展示風景

また体骨格の皮骨の表面の一部には通常残らないケラチン質も保存され、尾には全体を包むような腱の束も残されるなど、おおよそ7600万年前の化石とは思えないほどに生々しいすがたを見せていました。

ズールVSゴルゴサウルス 全身復元骨格

恐竜における「守り」と「攻め」の関係を紹介するのがズールとゴルゴサウルスの全身復元骨格の展示で、ちょうどゴルゴサウルスがズールに噛みつき、一方でズールが尾の棍棒を振り回して反撃する光景を再現していました。

ティラノサウルスの全身骨格 展示風景

2体のティラノサウルスの全身骨格による展示も迫力があったかもしれません。そのうちのタイソンとは全身の59%に当たる177個もの実物化石が発見された全身組立骨格で、今回一般に向けては世界で初めて公開されました。

【実物化石を世界初公開🎊】国立科学博物館も参加しているアルゼンチンでの調査で発見された新種、マイプ・マクロソラックス。メガラプトル類の中で最後の、そして最大の種らしいことが明らかに!白亜紀最末期の南半球における陸上生態系の頂点にいたとされるマイプを #恐竜博2023 で展示します✨ pic.twitter.com/KFjM92Ug3z

— 恐竜博2023【公式】 (@dinoexpo2023) March 18, 2023

このほかには、2022年に新種と発表され、白亜紀最末期の南半球の肉食恐竜の頂点にいたマイプ・マクロソラックスの実物標本なども見どころかもしれません。

ヘスペロサウルス 展示風景

オンラインによる日時指定予約が導入されました。当日券での入場枠も若干数設けられていますが、入場枠が完売した際は入場できません。あらかじめチケットを用意して出かけることをおすすめします。

恐竜たちの戦いと絶滅の真相とは?見どころ満載の『特別展「恐竜博 2023」』|Pen Online

6月18日まで開催されています。

『特別展「恐竜博 2023」』(@dinoexpo2023) 国立科学博物館(@museum_kahaku)

会期:2023年3月14日(火)~ 6月18日(日)

休館:月曜日(祝日の場合は翌火曜日休館)

*3月27日、4月3日、5月1日、6月12日は開館。

時間:9:00~17:00。

*土曜、4月30日(日)~5月7日(日)は19:00まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生2200円、小・中・高校生600円。

*オンラインによる日時指定予約制

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。